ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

17-08-2015 15:50

(ссылка)

Евгений Иванович Простомолотов. Википедия.

Евгений Иванович Простомолотов. Материал из Википедии — свободной энциклопедии

https://mhr.wikipedia.org/w...

https://mhr.wikipedia.org/w...https://goldaccordion.com/w...

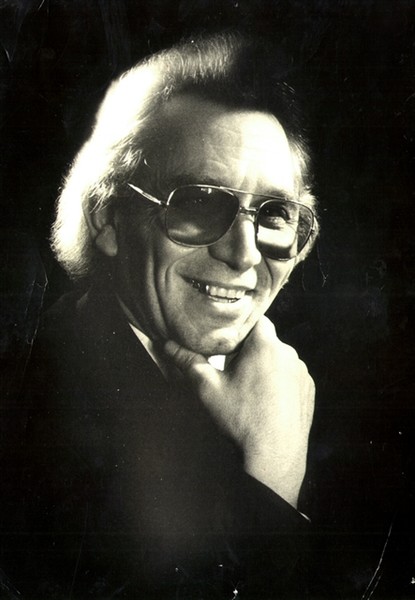

Евгений Иванович Простомолотов (род. 1952 г.) — баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижёр. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994);

Биография

В 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой (по классу баяна и дирижирования В. П. Бондаренко); с 1977 года — концертмейстер Казахского Государственного театра кукол, В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома школьников № 3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И. Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.); Лауреат Международного фестиваля исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных инструментов), посвященный Я. Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные сочинения:

Для оркестра русских народных инструментов, различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских произведений — «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки, переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия, оп. 10) для трех баянов, еврейской народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка в «Городском саду» для домры и баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», — А., 1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ; «Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)»; — А., 2002; статьи, очерки в периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

Литература:

https://mhr.wikipedia.org/w...

https://mhr.wikipedia.org/w...https://goldaccordion.com/w...

Евгений Иванович Простомолотов (род. 1952 г.) — баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижёр. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994);

Биография

В 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой (по классу баяна и дирижирования В. П. Бондаренко); с 1977 года — концертмейстер Казахского Государственного театра кукол, В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома школьников № 3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И. Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.); Лауреат Международного фестиваля исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных инструментов), посвященный Я. Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные сочинения:

Для оркестра русских народных инструментов, различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских произведений — «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки, переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия, оп. 10) для трех баянов, еврейской народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка в «Городском саду» для домры и баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», — А., 1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ; «Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)»; — А., 2002; статьи, очерки в периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

Литература:

- Антология казахстанской баянной литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), — А., 2013.

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

30-03-2014 17:11

(ссылка)

Search Results for: Евгений Простомолотов. википедия

http://mhr.wikipedia.org/wiki/Пайдаланышын_каҥашымашыже:Евгений_Простомолотов

http://mhr.wikipedia.org/wiki/Пайдаланыше:Евгений_Простомолотов

http://mhr.wikipedia.org/wiki/Пайдаланышын_каҥашымашыже:Евгений_Простомолотов

http://www.wikigrain.org/?req=Евгений+Простомолотов

http://www.wikigrain.org/?req=Простомолотов

http://mhr.wikipedia.org/wiki/Пайдаланыше:Евгений_Простомолотов

http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/Евгений_Простомолотов

http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/Обсуждение:_Евгений_Простомолотов

=============================================================

Простомолотов Евгений Иванович

Биография.

Родился 29 января 1952 года в г. Алма-Ате.

В 1976 году окончил Алма-Атинское музыкальное училище им. П. И. Чайковского по классу БАЯН-АККОРДЕОН, у заслуженного учителя Казахстана, профессора Константина Кирилловича Ошлакова, с квалификацией преподавателя муз. школы и руководителя оркестра русских народных инструментов.

С 1976 года работал концертмейстером государственного театра кукол и совмещая, концертировал в концертно-гастрольном объединении «Казахконцерт». Аккомпанировал известным казахстанским певцам и танцорам, в том числе и народной артистке СССР, Герою Социалистического труда певице Розе Баглановой.

С 1980 по 1985 год учился в Киргизском государственном институте искусств им Б. Бейшеналиевой на кафедре оркестрового дирижирования (г. Фрунзе, ныне Бишкек). Факультативно занимался композицией.

С 1981 года работает в Доме школьников руководителем детского оркестра русских народных инструментов «Русские узоры». Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

В 1990 году детский оркестр становится лауреатом республиканского конкурса «Подснежник» в г. Алма-Ате.

В 1991 году Простомолотов Е. И. принял участие в международном конкурсе исполнителей-баянистов им. И. Я. Паницкого в г. Бишкек и стал лауреатом третьей степени (бронзовый призер).

В 1992 году, в Бишкеке, вместе со своим оркестром участвует в международном фестивальном конкурсе исполнителей-инструменталистов им Я. Ф. Орланского-Титаренко, где вместе с оркестром завоевали два диплома первой степени (как дирижер и за коллектив).

С 1994 года — Отличник образования РК. («Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі»)

С 2004 года — Заслуженный деятель культуры РК. («Қазақстан Республикасының Енбек сіңірген мәдениет қайраткері атағы берілді»)

В 1988 году детский оркестр участвовал в совместном концерте народного артиста России Геннадия Заволокина ведущего популярной телепередачи «Играй, гармонь»

В 2001 году оркестр стал лауреатом международного конкурса детского творчества «Бозторгай» в г. Алматы, в 2002 году — лауреатом республиканского конкурса «Айналайн».

Ежегодно оркестр «Русские узоры» принимает участие в городских конкурсах «Путь к себе» и становится их лауреатом.

С 1986 года публикует статьи в казахстанских СМИ о народных инструментах России и Казахстана, об известных музыкальных коллективах и музыкантах.

Газеты:

•«Дружные ребята» (Музыкальная выставка ЛОТО”.

•«Вечерний Алматы» («Мне повезло, у меня был учитель» (О К. К. Ошлакове).

•«Учитель Казахстана» (С верой в каждого из нас).

Журналы:

•«Семь нот» (Певец грядущего и уходящего).

•«Семь нот» (В начале было Слово).

•«Мир Детства» (Детский оркестр «Русские узоры»).

•«Қосымша білім және тәрбие» (Системный подход к музыкальному воспитанию детей в оркестровом классе).

•«Единство в разнообразии» («РУССКИЕ УЗОРЫ» — рапсодия моей мечты).

•Сказка «История о четырех друзьях и Волшебной Палочке» (в журнале «Единство в разнообразии»)

В 1992 году вышло в свет два учебно-методических пособия: «Оркестр народных инструментов» изд. Республиканский научно-методический центр, г. Алма-Ата и «Играй, оркестр» изд. «Гылым» Академии наук РК.

В 2001 году в газете «Веди» Международного Православного Благотворительного Фонда «ВЕДИ» издается статья «Слово об учителе»

В 2002 году публикуется книга-монография о выдающемся музыкальном деятеле Казахстана К. К. Ошлакове: «Константин Ошлаков. Воспоминания об учителе» изд. «Ценные бумаги» Международного Православного Благотворительного Фонда «ВЕДИ».

В 2002—2003 годах в Германии изданы музыкальные произведения для баяна, и различных ансамблей русских народных инструментов: для баяна — вариации на тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит», вариации на тему романса М. Шишкина «Ночь светла…», музыкальная картинка для домры и баяна «В городском саду», Е. Брусиловский «Қен далада», вариации для трех баянов на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим».

В Казахстане изданы произведения: Е. Простомолотов «Дала сазы» в авторском методическом пособии «Играй, оркестр» и переложение для баяна «Дала сазы» в «Школе игры на баяне»(«Сырнай үйрену мектебі») — авторы: Б.Мұстафин, Т. Мұстафина, Т. Алыбаев, З. Смақова. Для оркестра русских народных инструментов и казахских народных инструментов «Дала сазы», и «Домбыра үні». В альбоме баянистов автора З.Смаковой — «Дала сазы» и «Домбыра үні» в переложении для баяна.

В 1989 году на базе своего оркестра Простомолотов Е. И. открыл музыкально-оркестровую студию для профессионального обучения детей музыке и оркестровому исполнительству.

Для реализации задуманного Евгений Иванович пригласил свою дочь Татьяну Евгеньевну. Вот уже более двух десятков лет дети получают базовое начальное музыкальное образование, которое помогает им профессионально ориентировать свое будущее.

Выпускники музыкально-оркестровой студии, а именно ученики Чесноковой Т. Е., ежегодно успешно становятся студентами средних, а затем высших музыкальных учебных заведений не только Казахстана и России, но и западной Европы: Курбанова Анара (Бельгия), Заводин Александр (Чехия). Мартишин Евгений, Перфильев Алексей и Белоусов Алексей (Россия).

Баянное творчество Простомолотова Е.И. освещено в «Антологии казахстанской баянной литературы» часть – 2, (сост. Смакова З.Н., Конысбаев М.Б.), 2013 г., Алматы, изд. «Ценные бумаги».

Год создания коллектива — 1981 г.

В 1988 году оркестр «Русские узоры» — участник концерта народного артиста России Геннадия

Заволокина, ведущего популярной телепередачи «Играй, гармонь».

В 1990 году — лауреат Республиканского конкурса «Подснежник» (г. Алматы).

В 1992 году — лауреат Международного конкурса им. Я. Ф. Орланского-Титаренко (г. Бишкек).

В 2001 году — лауреат Международного конкурса «Бозторгай» (г. Алматы).

В 2002 году — лауреат Республиканского конкурса «Айналайн» (г. Алматы).

В 2005 году — лауреат Республиканского фестиваля, проводимого в г. Астане.

В 2006 году — лауреат Международного фестиваля соотечественников «С Россией в сердце» (г. СМОЛЕНСК).

В 2010 году — дипломант Международного конкурса «Прииртышские напевы» (г. Семей).

В 2011 году оркестр аккомпанировал певице(колоратурное сопрано)Анастасие Кожухаровой на Международном конкурсе вокалистов «РОМАНСИАДА-2011» в г. Шымкенте (вторая премия).

================================================================

READ MORE

Из "Антологии казахстанской баянной литературы" часть-2., сост. Смакова З.Н., Конысбаев М.Б., А., 2013 г. ==================================================================

Простомолотов Евгений Иванович (р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед,педагог, методист, дирижер. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой ( по классу баяна и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года – концертмейстер Казахского Государственного театра кукол, В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома школьников №3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И.Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.); Лауреат Международного фестиваля исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных инструментов), посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные сочинения: для оркестра русских народных инструментов, различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских произведений – «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки, переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия,оп. 10) для трех баянов, еврейской народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка в «Городском саду» для домры и баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», – А., 1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ; «Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)»; – А., 2002; статьи, очерки в периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

Источник информации: Антология казахстанской баянной литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), – А., 2013 г.

=============================================================

http://mhr.wikipedia.org/wiki/Простомолотов_Евгений_Иванович

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

08-11-2014 05:30

(ссылка)

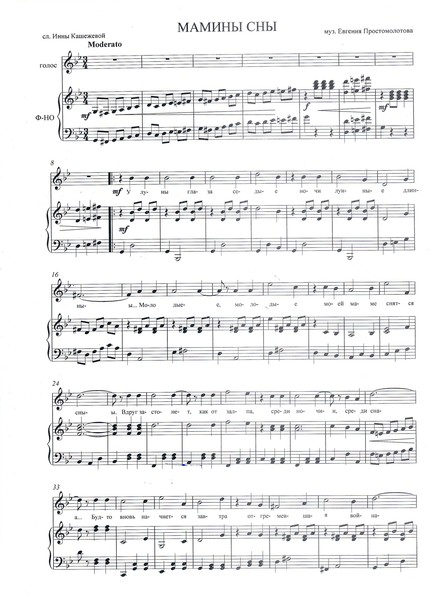

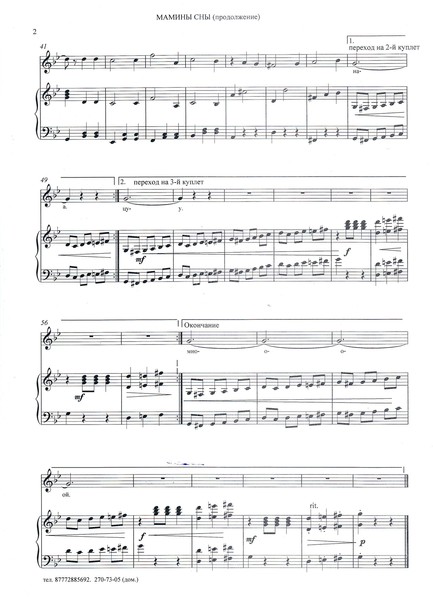

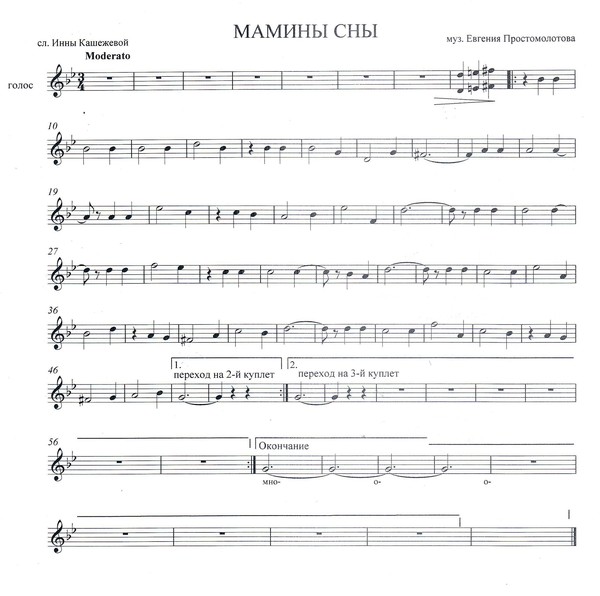

Е. Простомолотов "МАМИНЫ СНЫ" (голос и клавир)

МАМИНЫ СНЫ

музыка Евгения Простомолотова

стихи Инны Кашежевой

У луны глаза седые

Ночи лунные длинны…

Молодые, молодые

Моей маме снятся сны.

Вдруг застонет, как от залпа,

Среди ночи, среди сна –

Будто вновь начнется завтра

Отгремевшая война.

Будто вновь начнется завтра

Отгремевшая война.

«Ты припомни, мой хороший,--

Шепчет мама вновь сквозь сон,--

Мое платьице в горошек,

Довоенный патефон…»

Под неслышимые звуки

Слезы льются по лицу…

Мама снова тянет руки

К неубитому отцу.

Мама снова тянет руки

К неубитому отцу.

Слышу это не впервые

При луне и без луны…

Словно письма фронтовые

Прилетают к маме сны.

«Ты припомни наши вальсы,--

Шепчет мама в час ночной,--

Т ы сожми покрепче пальцы,

Хоть во сне побудь со мной.

Т ы сожми покрепче пальцы,

Хоть во сне побудь со мной.»

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

06-11-2014 23:00

(ссылка)

Евгений Простомолотов "МАМИНЫ СНЫ" песня

МАМИНЫ СНЫ

сл. Инны Кашежевой, муз. Евгения Простомолотова

У луны глаза седые

Ночи лунные длинны...

Молодые, молодые

Моей маме снятся сны.

Вдруг застонет, как от залпа,

Среди ночи, среди сна-

Будто вновь начнется завтра

Отгремевшая война.

Будто вновь начнется завтра

Отгремевшая война

"Ты припомни мой хороший, -

Шепчет мама вновь сквозь сон, -

Мое платьице в горошек,

Довоенный патефон..."

Под неслышимые звуки

Слезы льются по лицу...

Мама снова тянет руки

К неубитому отцу

Мама снова тянет руки

К неубитому отцу.

Слышу это не впервые

При луне и без луны...

Словно письма фронтовые

Прилетают к маме сны.

"Ты припомни наши вальсы, -

Шепчет мама в час ночной, -

Ты сожми покрепче пальцы,

Хоть во сне побудь со мной.

Ты сожми покрепче пальцы,

Хоть во сне побудь со мной".

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

24-09-2014 11:26

(ссылка)

ВикиАккордеон

http://www.wikigrain.org/?r...

Обсуждение:Евгений

Простомолотов

Простомолотов Евгений Иванович

(р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный

деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей

РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский

Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой ( по классу баяна

и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года – концертмейстер Казахского

Государственного театра кукол, В составе концертных бригад театра и Казахского

гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану,

аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года

руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома школьников №3

Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат

1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и

аккордеонистов, посвященного И.Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991

г.); Лауреат Международного фестиваля

исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных

инструментов), посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени,

Бишкек, 1992 г.)

Изданные

сочинения:

для оркестра русских народных инструментов, различных инструментальных

ансамблей, а также переложение для баяна авторских произведений - «Дала сазы» и

«Домбыра үні»; аранжировки, переложения, вариации, обработки для баяна, в том

числе, Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1),

Вариации на тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия,

оп. 30), Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим»

(Германия,оп. 10) для трех баянов, еврейской народной песни «Семь сорок» для

двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка

в «Городском саду» для домры и баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для домры и фортепиано

(Германия, оп. 2); вокальные сочинения;

изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», - А.,

1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ;

«Константин Ошлаков (воспоминания об учителе2; - А., 2002; статьи, очерки в

периодической печати (газетах, журналах РК)и интернет-порталах.

==============================================================================

Источники информации: Антология казахстанской

баянной литературы (часть 2), - А., 2013 г.

http://www.wikigrain.org/?r...

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

24-09-2014 11:18

(ссылка)

Википедия

Обсуждение: Евгений Простомолотовとは -

goo Wikipedia (ウィキペディア) gooトップサイトマップスタートページに設定RSSヘルプ

メニューへスキップ本文へスキップgooWikipedia (ウィキペディア)

記事検索

メールブログ

トップ女優男優女性アイドル男性アイドルお笑いカテゴリ一覧英語版

検索:

見出し語からさがす(前方一致) 見出し語からさがす 全文からさがす 英語版

Wikipedia(ウィキペディア)記事検索

> [ Обсуждение: Евгений Простомолотов ] の検索結果

ツイートする

Facebook にシェア

Обсуждение: Евгений Простомолотов

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

即時削除

このページは即時削除の方針に従い、まもなく削除される予定です。

即時削除基準: 全般6 ウィキペディア内のコピー&ペーストによる作成

コピー元:ru:Евгений Простомолотов

即時削除を利用される方へ。リンク元の確認をお願いします。

このページの即時削除に同意できない場合は、ウィキペディアは何ではないかなども考慮の上、記事を適切な内容に改めた後このテンプレートを取り除くか、または削除依頼を提出し審議してください。

即時削除の方針に合致しない場合は、このテンプレートを取り除いてください。

管理者・削除者へ - 削除の前にリンク元と履歴・要約欄のチェックを忘れずに

Простомолотов Евгений Иванович

(р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный

деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей

РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт искусств им. Бибисары

Бейшеналиевой ( по классу баяна и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года –

концертмейстер Казахского Государственного театра кукол, В составе концертных

бригад театра и Казахского гастрольного объединения

«Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам

Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра

русских народных инструментов Дома школьников №3 Управления образования г.

Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и

аккордеонистов, посвященного И.Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991

г.); Лауреат Международного фестиваля

исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных

инструментов), посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко

(диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные

сочинения: для оркестра русских народных

инструментов, различных инструментальных ансамблей, а также переложение для

баяна авторских произведений - «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки,

переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе,

Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на

тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30),

Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим»

(Германия,оп. 10) для трех баянов, еврейской народной

песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка в «Городском саду» для домры и баяна

(Германия), «Кең далада» Е.

Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», - А.,

1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ;

«Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)»; - А., 2002; статьи, очерки в

периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

=======================================================[編集]

Источники информации: Антология

казахстанской баянной литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), -

А., 2013 г.

カテゴリ:

即時削除対象のページ

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するウェブ上の情報を探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関してgoo 辞書で探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関する画像を探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するニュースを探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するQ&Aを探す

goo Wikipedia (ウィキペディア) gooトップサイトマップスタートページに設定RSSヘルプ

メニューへスキップ本文へスキップgooWikipedia (ウィキペディア)

記事検索

メールブログ

トップ女優男優女性アイドル男性アイドルお笑いカテゴリ一覧英語版

検索:

見出し語からさがす(前方一致) 見出し語からさがす 全文からさがす 英語版

Wikipedia(ウィキペディア)記事検索

> [ Обсуждение: Евгений Простомолотов ] の検索結果

ツイートする

Facebook にシェア

Обсуждение: Евгений Простомолотов

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

即時削除

このページは即時削除の方針に従い、まもなく削除される予定です。

即時削除基準: 全般6 ウィキペディア内のコピー&ペーストによる作成

コピー元:ru:Евгений Простомолотов

即時削除を利用される方へ。リンク元の確認をお願いします。

このページの即時削除に同意できない場合は、ウィキペディアは何ではないかなども考慮の上、記事を適切な内容に改めた後このテンプレートを取り除くか、または削除依頼を提出し審議してください。

即時削除の方針に合致しない場合は、このテンプレートを取り除いてください。

管理者・削除者へ - 削除の前にリンク元と履歴・要約欄のチェックを忘れずに

Простомолотов Евгений Иванович

(р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный

деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей

РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт искусств им. Бибисары

Бейшеналиевой ( по классу баяна и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года –

концертмейстер Казахского Государственного театра кукол, В составе концертных

бригад театра и Казахского гастрольного объединения

«Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам

Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра

русских народных инструментов Дома школьников №3 Управления образования г.

Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля баянистов и

аккордеонистов, посвященного И.Я. Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991

г.); Лауреат Международного фестиваля

исполнителей на народных инструментах (детский оркестр русских народных

инструментов), посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко

(диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные

сочинения: для оркестра русских народных

инструментов, различных инструментальных ансамблей, а также переложение для

баяна авторских произведений - «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки,

переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе,

Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на

тему русской народной песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30),

Вариации на тему уйгурской народной песни «Аппак, аппак тошканлярим»

(Германия,оп. 10) для трех баянов, еврейской народной

песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная картинка в «Городском саду» для домры и баяна

(Германия), «Кең далада» Е.

Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», - А.,

1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ;

«Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)»; - А., 2002; статьи, очерки в

периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

=======================================================[編集]

Источники информации: Антология

казахстанской баянной литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), -

А., 2013 г.

カテゴリ:

即時削除対象のページ

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するウェブ上の情報を探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関してgoo 辞書で探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関する画像を探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するニュースを探す

Обсуждение:

Евгений Простомолотовに関するQ&Aを探す

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

24-09-2014 11:16

(ссылка)

WikiGrain. Евгений Простомолотов

WikiGrain english

|

http://wikigrain.org/?req=Евгений+Простомолотов

Простомолотов

Евгений Иванович'

(р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей РК с 1991 г. Отличник

образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский Государственный институт

искусств им. Бибисары Бейшеналиевой ( по классу баяна и дирижирования В.П.

Бондаренко); с 1977 года – концертмейстер Казахского Государственного театра

кукол.

В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт»

выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р.

Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских

народных инструментов Дома школьников №3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го

Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И.Я. Паницкому

(диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.);

Лауреат Международного фестиваля исполнителей на народных инструментах

(детский оркестр русских народных инструментов), посвященный Я.Ф.

Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные

сочинения: для оркестра русских народных инструментов,

различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских

произведений - «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки, переложения, вариации,

обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни М. Шишкина «Ночь

светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной песни «То не

ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской народной

песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия,оп. 10) для трех баянов, еврейской

народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная

картинка в «Городском саду» для домры и

баяна (Германия), «Кең далада» Е.

Брусиловского для домры и фортепиано (Германия, оп. 2); вокальные сочинения;

изданные методические пособия: «Детский оркестр народных инструментов», - А.,

1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ;

«Константин Ошлаков (воспоминания об учителе)"; - А., 2002; статьи, очерки

в периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

=========================================================================

Источники

информации: Антология

казахстанской баянной литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2),

А.,2013 г.

Это произведение

доступно по лицензии

Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях»)

3.0 Непортированная.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Евгений_Простомолотов

https://mhr.wikipedia.org/wiki/Евгений_Простомолотов

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

01-09-2014 09:16

(ссылка)

З. Смакова "Антология казахстанской баянной литературы" 2013 г.

Простомолотов

Евгений Иванович (р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный

деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей

РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский

Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой ( по классу баяна

и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года – концертмейстер Казахского

Государственного театра кукол.

В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома

школьников №3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го

Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И.Я.

Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.); Лауреат Международного фестиваля исполнителей

на народных инструментах (детский оркестр русских народных инструментов),

посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные сочинения: для оркестра русских народных инструментов,

различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских

произведений - «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки,

переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни

М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной

песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской

народной песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия,оп. 10) для трех баянов,

еврейской народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная

картинка в «Городском саду» для домры и

баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для

домры и фортепиано (Германия, оп. 2);

вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр

народных инструментов», - А., 1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ; «Константин Ошлаков (воспоминания

об учителе)»; - А., 2002; статьи, очерки в

периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

===============================================================

Источники информации: Антология казахстанской баянной

литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), - А., 2013 г.

Евгений Иванович (р. 1952 г.) – баянист-исполнитель, искусствовед, педагог, методист, дирижер. Заслуженный

деятель культуры Республики Казахстан (2004); член Союза музыкальных деятелей

РК с 1991 г. Отличник образования РК (1994); в 1985 году окончил Кыргызский

Государственный институт искусств им. Бибисары Бейшеналиевой ( по классу баяна

и дирижирования В.П. Бондаренко); с 1977 года – концертмейстер Казахского

Государственного театра кукол.

В составе концертных бригад театра и Казахского гастрольного объединения «Казахконцерт» выезжал на гастроли по Казахстану, аккомпанировал Народным артистам Р. Баглановой и М. Мусабаеву; с 1981 года руководитель детского оркестра русских народных инструментов Дома

школьников №3 Управления образования г. Алматы. Параллельно преподает историю искусств в Алматинском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Лауреат 1-го

Всесоюзного фестиваля баянистов и аккордеонистов, посвященного И.Я.

Паницкому (диплом 3-й степени, Бишкек, 1991 г.); Лауреат Международного фестиваля исполнителей

на народных инструментах (детский оркестр русских народных инструментов),

посвященный Я.Ф. Орланскому-Титаренко (диплом 1-й степени, Бишкек, 1992 г.)

Изданные сочинения: для оркестра русских народных инструментов,

различных инструментальных ансамблей, а также переложение для баяна авторских

произведений - «Дала сазы» и «Домбыра үні»; аранжировки,

переложения, вариации, обработки для баяна, в том числе, Вариации на тему песни

М. Шишкина «Ночь светла» (Германия, опус 1), Вариации на тему русской народной

песни «То не ветер ветку клонит» (Германия, оп. 30), Вариации на тему уйгурской

народной песни «Аппак, аппак тошканлярим» (Германия,оп. 10) для трех баянов,

еврейской народной песни «Семь сорок» для двух баянов (Казахстан), музыкальная

картинка в «Городском саду» для домры и

баяна (Германия), «Кең далада» Е. Брусиловского для

домры и фортепиано (Германия, оп. 2);

вокальные сочинения; изданные методические пособия: «Детский оркестр

народных инструментов», - А., 1992; «Играй, оркестр»,- А.,1992 ; «Константин Ошлаков (воспоминания

об учителе)»; - А., 2002; статьи, очерки в

периодической печати (газетах, журналах РК) и интернет-порталах.

===============================================================

Источники информации: Антология казахстанской баянной

литературы (сост. З. Смакова, М. Конысбаев, часть 2), - А., 2013 г.

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

26-04-2014 08:32

(ссылка)

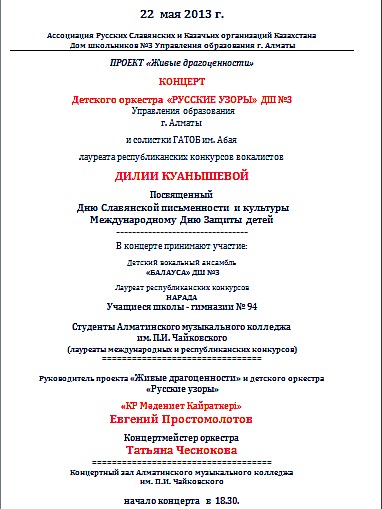

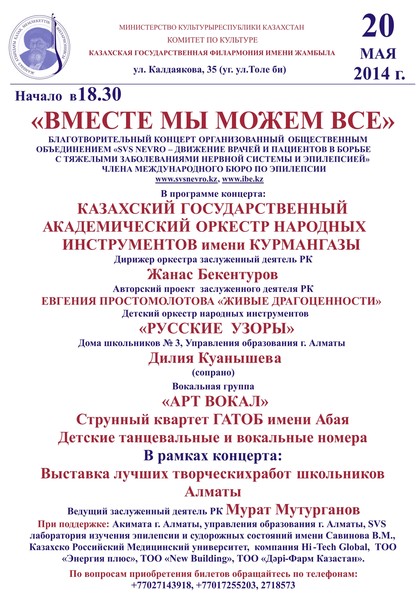

АФИША КОНЦЕРТА 20.05.2014 г. Оркестр "Русские узоры"

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

30-11-2013 13:40

(ссылка)

Евгений Простомолотов "ЛЕГЕНДА о ДОМБРЕ"

Евгений Простомолотов

Евгений ПростомолотовЛЕГЕНДА О ДОМБРЕ

Древнейший музыкальный щипковый инструмент ДОМБРА, ставший «визитной карточкой» культурного наследия казахского народа, является дальним родственником, не менее древнему русскому музыкальному инструменту ДОМРЕ - олицетворению русского народного музыкального мелоса. У них и название почти одинаковое.

Когда-то, на каком-то историческом перекрестке их пути встретились и стали продвигаться то ли с Запада на Восток, то ли с Востока на Запад, дойдя до нашего времени. Не стоит ломать голову над тем, откуда берут

начало их пути. Все равно ученые не пришли к общему знаменателю в вопросе географического происхождения этих уникальных музыкальных инструментов. Вместо, хотя бы мало-мальски обоснованных аргументов, мы сплошь и рядом натыкаемся на амбициозные всплески необоснованных доказательств некоторых псевдоученых мужей. Даже такому видному музыкальному деятелю, как Михаилу Иосифовичу Имханицкому, доктору искусствоведения, автору титанических трудов по истории происхождения народных

музыкальных инструментов и исполнительству на них, не удалось внятно объяснить точное место происхождения русской Домры. Остались еще белые пятна в научных трудах многих ученых. Туманность веков настолько плотна, что невозможно разглядеть истоки тех «золотых приисков», которыми сейчас пользуется все прогрессивное человечество. Поэтому и я не буду ворошить «золотую пыль» вечности, а просто расскажу небольшую, но интересную для широкой читательской аудитории, легенду.

Как я упоминал выше, домбра, правильнее, домбыра – древний музыкальный щипковый инструмент многих тюркских и некоторых монгольских народов. Этот инструмент встречается у калмыков, ногайцев и

казахов. Кто вперед появился на земле – ДОМРА или ДОМБЫРА нам пока неизвестно. Зато хорошо известно каждому казаху, что ДОМБЫРА стала доброй и постоянной спутницей его жизненного пути на протяжении столетий, со времен, когда слово «казах» не упоминалось ни в одном историческом манускрипте (древних рукописях).

Этот музыкальный инструмент для тюрков стал отражением не только культурных ценностей, но и их повседневного быта. Домбыра явилась своеобразным языком общения кочевых людей, который позволял им выражать свое душевное состояние, описывать картины бытовой и исторической действительности. Человек, достигший виртуозной исполнительской техники на домбыре, становился гордостью того или иного рода. Исполнительское искусство передавалось через века по наследству от юрты к юрте, от рода к роду.

В 17-19 веках у казахского народа были свои знаменитые исполнители, искусно владеющие игрой на этом незамысловатом, в конструктивном смысле, музыкальном инструменте, обладающим двумя струнами. До

наших дней, благодаря нотным записям А.В. Затаевича (1869-1936 г.г.), дошло более 2300 произведений казахского и киргизского музыкального фольклора, сочиненных известными акынами (народными певцами-сказителями).

Я не буду задерживать читательское внимание на исторических и этнографических аспектах, а назову некоторые известные имена, внесшие неоценимый вклад в культурное наследие казахского народа. Конечно же, в первом ряду казахской музыкальной истории стоит великий Курмангазы Сагырбаев (1823-1896 г.г.). Народный акын отличался не только исключительной виртуозной исполнительской техникой, но и высоким

чувством патриотизма. Творчество Курмангазы – это дорога певца вместе со своим народом и впереди него. Его музыкально-домбровое творческое наследие –плод новых открытий домбровой стилистики и музыкального языка. Этот культурный пласт до сих пор до конца не изучен. После себя Курмангазы оставил шестьдесят кюев, вошедших в «Золотой Фонд» казахской музыкальной культуры. Кюи Курмангазы

Сагырбаева, такие как «Балыбраун», «Сары-Арка» и «Адай», стали классикой казахской и мировой музыкальной культуры. Симфонические и народные оркестры разных стран считают за честь украшать свой концертный репертуар шедеврами великого акына, именем которого названы улицы казахстанских городов, а также Казахская национальная консерватория в г. Алматы.

Выдающиеся акыны 18, 19 и 20-го столетий – Ахан-сэре, Даулеткерей Шыгаулы, Татимбет Казангапулы, Жамбыл Жабаев, Дина Нурпеисова внесли огромный вклад в музыкальное наследие своего народа, воспев историю становления и развития своей нации. Произведения Курмангазы и других, не менее выдающихся, акынов получили свое продолжение впереложениях для различных симфонических и народных инструментов. Они использовались в операх и балетах казахстанских композиторов 20-го столетия – Мукана

Тулебаева, Евгения Брусиловского, Ахмета Жубанова, Латыфа Хамиди и Еркегали Рахмадиева. На казахском народном мелосе основана профессиональная баянная школа, у истоков которой стоял выдающийся музыкальный деятель Константин Кириллович Ошлаков (1916-1987 г.г.).

Сегодня домбыра является основным инструментом в современном казахском народном оркестре, создателем которого является выдающийся казахский композитор, ученый-этнограф, искусствовед,

академик, народный артист Казахской ССР Ахмет Куанович Жубанов (!906-1968 г.г.)

=============================================================

Много легенд сложено о домбыре. Вот одна из них:

- Давно это было… Очень давно… Еще, когда домбыра была четырехструнной.

Жил на свете великий и жестокий хан Темучжин, известный в истории древнего мира как Чингисхан, завоевавший и объединивший многие тюркские народы. У него был старший сын от первой жены Бортэ по имени Джучи.

Джучи-хан тоже стал великим полководцем, участвовавшим, вместе со своим отцом, в завоеваниях Средней Азии. Он командовал самостоятельным отрядом в низовьях реки Сыр-Дарьи.

Чингисхан был жестоким правителем, гнева которого боялись не только враги, но и подчиненные. Тогда жизнь кочевников заключалась в завоеваниях чужих земель, расширявших территориальные границы степного государства моголов (так раньше назывались монголы). Между войнами грозные степняки занимались скотоводством и охотой. Любили охотиться на диких зверей и дети Чингисхана.

Однажды с охоты не вернулся его любимый сын - Джучи и хан послал в степь гонцов с целью найти сына или принести весть о его судьбе.

Надо сказать, что в те годы у тюрков, в том числе и монголов, существовал закон: за хорошую «красную» весть щедро награждать, а за плохую «черную» - жестоко наказывать.

Узнав о смерти молодого хана, гонцы испугались гнева грозного отца и не вернулись. Чингисхан метался в припадке ярости, требуя принести ему хоть какую-нибудь весточку о судьбе наследника. Но все было

напрасно. Подданные боялись жестокой казни и не решались открыть, неутешному

отцу, правды.

И тогда пришел к хану старый акын. Он прожил долгую жизнь и не боялся смерти.

Поклонившись повелителю мира в пояс, он сказал: «О, великий хан, справедливость твоя не имеет границ мою домбыру и ты узнаешь о судьбе своего сына».

И полилась печальная повесть о том, как охотился на диких куланов молодой хан Джучи, подстрелив одного из них. Но раненый кулан был разъярен и, ударив ногой охотника, поразил его насмерть...

Долго еще пела домбыра, рассказывая о неудачной охоте, долго текли слезы у жестокого властелина…

И повелел тогда старый хан казнить домбыру. И плеснули на нее из ковша раскаленный свинец.

Застонала домбыра, в последний раз прозвенели ее струны. И две из четырех струн не выдержав боли,… лопнули.

С той поры у домбыры осталось только две струны,

но она по-прежнему поет.

...много легенд сложено о домбыре и это одна из

них.

======================================================================

Евгений Простомолотов

Лауреат международных

конкурсов, заслуженный деятель, отличник образования Республики Казахстан

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

14-11-2013 11:53

(ссылка)

Е. Простомолотов "ЕСТЬ В МУЗЫКЕ БЕЗУМНОЕ НАЧАЛО..."

Евгений Простомолотов

ЕСТЬ В МУЗЫКЕ БЕЗУМНОЕ НАЧАЛО…

В условиях ускорения научно-технического прогресса следует понимать по-новому

возможности использования музыкальной методологии в подготовке не только

будущих музыкантов, но и любителей, людей по-настоящему увлеченных музыкой,

желающих понять ее глубокие исторические и нравственно- эстетические истоки.

Величайший мыслитель Древнего Востока Абу Наср аль-Фараби относил музыкальные

науки к числу педагогических наук и считал их: "науками воспитательными,

так как они воспитывают обучающегося им, делают его более тонким и указывают

ему прямой путь для познания тех наук, которые следуют за ними".

Музыкальная педагогика, как теоретическая наука обусловлена тесным сотрудничеством и связью

с такими науками, как психология, философия, социология, культурология, история

и литература. На эту педагогическую задачу указывал и Константин Кириллович

Ошлаков, выдающийся казахстанский музыкальный деятель, основатель

профессиональной баянной школы в нашей республике, профессор Каз.Гос.ЖенПИ,

заслуженный учитель Казахстана.

В своих основных принципах комплексного обучения игре на музыкальных инструментах, он обращал

внимание, прежде всего, на цель обучения, в процессе достижения которой, у

учащихся развивается целая система профессионально-исполнительских навыков и

общая музыкальная культура. К.К.Ошлаков писал: "Организация

приемов, используемых в процессе обучения – это

задача методики, а для того, чтобы сформулировать основные положения методики,

необходимо четко представлять себе цель и конечный результат процесса

обучения".

Особенности звуковысотной последовательности и самой природы звука математически рассчитаны,

физически обусловлены и имеют точное научное определение. Причины,

обусловливающие высоту и низость тонов, упоминаются еще в глубокой древности.

Тот же аль-Фараби в своих трактатах о музыке писал: "Высота и низость

звука зависит обычно от степени сжатия, налагаемого на частицы воздуха,

отталкиваемого под влиянием толчка. Чем больше сжатие, тем острее звук".

Да, музыкальная педагогическая наука, тесно сотрудничает с вышеназванными науками.

Более того, музыкальная наука, как мы уже поняли, состоит из синтеза

естественных, гуманитарных и точных наук.

_________________________________________

Если говорить об организации детского музыкального коллектива, то с чего следует

начинать.

Что такое коллектив? Это группа людей, объединенных в творческий союз единомышленников,

осознающих свою личную миссию в данном союзе, умеющих решать поставленные,

перед коллективом, задачи. и активно участвовать в достижении определенной

цели. Когда состоится такое творческое объединение людей, причем любого

возраста, тогда будут под силу решения любых технических и художественных

задач.

С чего начинается обучение в оркестре

В музыкальном образовании детей и подростков огромную роль играет коллектив. А коллективное

музицирование, в свою очередь, создает необходимые условия для развития

коммуникабельности и широкого кругозора у ребенка. Для педагога расширяется

круг методических и дидактических возможностей комплексного обучения игре на

музыкальных инструментах.

Методика работы педагогов нашей музыкально-оркестровой студии основана, именно, на

возможностях реализации комплексного метода обучения, который, в свою очередь

предполагает ускоренный курс изучения музыкальной грамоты, освоения азов

исполнительской техники, развития интеллектуальных способностей у ребенка. Даже

отсутствие такой учебной дисциплины, как музыкальная литература, не наносит

ущерба на музыкальный интеллект наших учеников. Здесь важно правильно подойти к

сути проблемы, уметь выделить главную задачу данной учебной дисциплины с

последующей формой ее решения. Если работая над музыкальным материалом, педагог

будет уделять внимание не только на его структуру, композиционную конструкцию, но и на эстетическую форму, то перед учащимися раскроются истоки и исторических предпосылок его создания. Знакомство

детей с биографией авторов изучаемого учебного материала, вполне, сможет

заменить, на начальном периоде музыкального образования, такой предмет, как

музыкальная литература. Учебная дисциплина "сольфеджио" обязательна с самых первых

шагов знакомства детей с музыкой. Но, в начале, я рекомендую это делать на

практических занятиях групповых оркестровых репетиций. Работая над подачей звука,

способом его извлечения на музыкальном

инструменте, сразу же можно предлагать ребенку данный звук пропеть, т.е. извлечь

его голосом. Пение звуков или мелодических оборотов и есть практическое

сольфеджирование. Так, доминирование практики над теорией позволяет ребенку и

его учителю быстрее добиваться желаемых успехов.

Таким образом, развивая музыкальный слух, у ребенка, параллельно, развивается

внутренний слух. А групповое исполнение музыкального материала усиливает

восприимчивость гармонического и тембрового слуха, Умение, не сбиваясь, исполнять свою партию и,

в тоже время, слыша целиком весь оркестр. Такой репетиционный подход помогает в

дальнейшем ученику учиться анализировать весь исполняемый проект в целом,

понимать модуляционные отклонения, метроритмические и штриховые изменения в структуре исполняемого

произведения. Такое комплексное развитие музыкального слуха, практически,

невозможно при индивидуальном обучении,

да еще за короткий срок.

Особенно полезно петь гаммы под собственный аккомпанемент. Исполняя гамму на инструменте

и дублируя ее голосом, ребенок быстрее усваивает мелодическую, звуко-высотную и

ладотональную структуру построения, производя, пусть пока интуитивно, слуховой

анализ. А произнося на распев ноты, учащиеся быстрее запоминают их

местонахождение на инструменте, уверенно ориентируясь на его ладах или

клавиатуре. Ученику следует подробнейшим образом разъяснять практическую

значимость изучаемых упражнений, гамм и этюдных композиций, чтобы тот смог

понять и должным образом оценить всю их необходимость в своей технической

подготовке.

Только благодаря должному усердию и титаническому терпению, можно достичь больших

результатов в исполнительском мастерстве и прийти к своему звездному часу. Игра

в оркестре – это не шумовая игра, а серьезное осмысленное обучение, состоящее

из целого синтеза методико-дидактических приемов, основанных на

индивидуально-психологическом подходе к каждому из обучающихся музыке. Как

говорил К.К.Ошлаков: "Прежде, чем приступить к обучению

ученика, необходимо для начала изучить этого ученика, чтобы научиться самому

как его учить". Только сознательный подход к изучаемомуматериалу может помочь ученику быстрее получить ожидаемый результат.

Работая над музыкальным произведением необходимо ввести учащихся в курс истории его

создания, познакомить их с биографией и творчеством композитора. Если

произведение носит народный характер, то уместно посвятить несколько минут

историко-этнографическим моментам, помогающим полнее раскрыть исполнительскую

стилистику, историю его происхождения. Тогда и произведение, в свою очередь,

поможет узнать о культуре того или иного нарда, его быте, обрядах и т.п.

Ребенок уже будет не "механически", а сознательно воспринимать

идейную суть изучаемого материала. Такая кропотливая работа только поможет

педагогу быстрее и качественно справиться с поставленными репетиционными

задачами.

Групповое исполнение различных упражнений, основанных на их фразеологической структуре,

что называется мелодическими оборотами, дает огромный импульс в работе над

такой важной оркестрово-исполнительской проблемой, как беглое чтение нот с листа,

визуально-слуховая ориентация на клавиатуре музыкального инструмента, развитие

рефлекторно-мышечного аппарата, ведущего к исполнительской уверенности и

беглости пальцев. Причем, когда ставится перед оркестрантами задача определяющая

вопросы чтения нот с листа, то здесь не следует заострять особое внимание на

безошибочности исполнения данного мелодического оборота. Просто надо

постараться исполнить написанные на доске ноты с одного раза, а только затем

обратить внимание учеников на сделанные ими ошибки. Эту процедуру можно

повторять не более дух раз, увеличивая темп, а затем переходить к новому

мелодическому обороту, с применением тех же исполнительских требований. Таким

образом, результат будет очевиден уже через несколько уроков, а через два-три

месяца дети, при отсутствии определенной лени, смогут довольно бегло читать

ноты, быстро ориентироваться в длительностях, ритме, в определенном количестве

ключевых знаков альтерации и даже темпе.

Может показаться, что такой метод обучения, да еще в начальном периоде музыкального

образования, повлечет за собой определенные трудности, связанные, прежде всего,

с затратой учебного времени, физической нагрузкой обучающегося, которая, в свою

очередь, должна неизбежно привести к плачевному результату, такому, как текучесть

обучающихся кадров.

Могу с уверенностью сказать: такие трудности ребенку не в тягость, а наоборот он на себе

чувствует, как у него с каждым занятием лучше получается игра. Он уверенно

начинает ориентироваться на ладах или клавиатуре инструмента, с каждым разом повышается

качество звукоизвлечения, а постепенное умение свободно читать ноты

приводит его к тому, что он в скором времени начинает разучивать музыкальные

пьесы, радуя своих родителей и через полгода уже становится полноправным членом

старшей группы оркестра, участвует в концертах, гастрольных поездках.

Детская любознательность только "подстегивает" желание ребенка больше узнать, быстрее научиться

играть, чтобы попасть в концертирующий состав оркестра. Если говорить о таком

методе обучения, то он скорее сложен для нерадивых педагогов, мнящих себя

"звездами", а на самом деле ничего непонимающих в элементарных

вопросах педагогики и методологии и не представляющих собой никакого интереса.

Музыка – это постоянный поиск новых звуковых интонаций и красок. Если этот поиск прекратить,

то откроется прямая дорога к показушности и дешевой саморекламе. Известно, что

музыкальное образование, как и любое другое, должно придерживаться логической

концептуальности, ведущей не к поверхностной популяризации достигнутых

результатов, а к работе, требующей глубокого анализа и изучения конкретного

методического и педагогического материала. Таким образом, прогрессируя

учебно-воспитательные задачи, под влиянием объективных изменений

государственных требований в этой области, педагоги музыкально-оркестровой

студии детского оркестра народных инструментов «Русские узоры» Дома школьников

№3 г. Алматы получили возможность решать большие музыкально-педагогические

проблемы, такие, как ритмико-метрические и фонетико-морфологические особенности

музыкального языка. Решаемость таких задач позволила педагогам данного учебного

заведения повышать на практике художественно-эстетический вкус и аналитическое

мышление у учащихся в работе над музыкальным материалом; будь то конкретная

пьеса или целая концертная программа. Недаром наши выпускники получают высокие

баллы на вступительных экзаменах в музыкальных колледжах не только нашей

республики, но и за рубежом. Тому есть примеры учебы, а затем работы наших

выпускников в России, Германии. Чехии и Бельгии.

Музыкальная наука состоит из теории и практики; причем практика доминирует над теорией. Поэтому, в основе своей, обучение ребенка музыке начинается с извлечения звуков. Порядок же практической работы, при условии достаточного понимания сути данной проблемы, естественным образом

вытекает из теоретической постановки решаемой музыкальной задачи. Процесс хода

урока должен быть подвижным, в зависимости от применяемого метода, актуального

для достижения поставленной цели. При разработке конструкции урока, педагог не

должен ограничивать себя только односторонней подачей ученику исполнительских

приемов. Здесь следует стремиться к созданию условий для развития творческих

способностей у ребенка, его познавательной самостоятельности в решении

поставленных перед ним ученых задач. Именно средствами комплексного обучения

достигается наивысший результат музыкально-образного мышления и развитие

исполнительских навыков. Оркестровая практика помогает каждому из учащихся

довольно в короткий срок усвоить художественную концепцию изучаемого

произведения, сознательно подойти к исполнению всевозможных технических

приемов: мелизмов, штрихов, динамических оттенков, которыми ярко насыщенно

любое художественное произведение. Ведь только в оркестре можно в полной мере

ощутить всю палитру музыкальных красок всевозможных созвучий, метроритмических

чередований, модуляционных отклонений, почувствовать себя полноправным соавтором музыкального действия, художественного замысла, по-настоящему осознать свое достоинство в коллективе.

Начиная репетицию с упражнений, педагог закладывает основу для плодотворной работы над художественным произведением. Предлагаемое упражнение должно отвечать штриховым и тональным требованиям изучаемого произведения, т.е. носить элементы ритмико-штриховой техники, бить насыщенно

доминирующими длительностями и обязательно идентичным тональным планом. Это

обязательные требования к планируемым упражнениям, способствующим технической и

слуховой подготовке учащихся к исполнению изучаемого произведения. Если

репетиционный урок выстроен правильно, то успех достижения цели будет

оптимальным.

Особенно важно в начальном периоде музыкальной подготовки учащегося, чтобы темы теоретических занятий совпадали с практическим освоением музыкального материала на репетициях оркестра, изучаемая тональность совпадала с практической игрой на инструменте. Это поможет ребенку быстрее и

качественнее настроить свой слух, на практике проанализировать структуру

тонального плана.

Мудрость комплексного метода заключается в егоконструктивности. Только ленивый не способен осознать всю мощь его прогрессивности. Но даже при такой интенсивности подачи учебного материала не

стоит все, же спешить с подтверждением немедленного результата. Данный метод не

предусматривает краткосрочную подготовку виртуозов. Это не фабрика, так называемых, "звезд".

Но он помогает учащемуся, в определенно короткий срок, качественно изучить учебный материал, рассчитанный на глубокое усвоение программных требований начального музыкального образования. Учащиеся нашей студии уже к четвертому году обучения исполняют на специнструментах произведения, соответствующие программным требованиям первого курса музыкального колледжа. Были случаи, когда более прогрессивные ученики без особого труда справлялись с произведениями консерваторских и даже конкурсных программ.

Высокая художественно-исполнительская подготовка детского оркестра народных инструментов «Русские узоры» ДШ №3 г. Алматы привлекла внимание прославленных мастеров профессиональной сцены. За многие годы существования оркестра под его аккомпанемент пели заслуженные артисты Казахстана: Виктор Ашанин и Валерия Крымская (актеры ТЮЗа им. Н.Сац), Кайырлы Ислямов, Роза Бакбергенова, Дина Хамзина (солисты Каз.Гос.филармонии им.Жамбыла), профессор Каз.Гос.ЖенПи Агайша Исагулова (обладатель ГранПри),

российская певица, лауреат Международного конкурса вокалистов им. Собинова - Екатерина Алабина.

В 1988 году наш оркестр принял участие в концерте российского ансамбля "Частушка" под руководством ведущегознаменитой телепередачи "Играй, гармонь", народного артиста России Геннадия Заволокина.

Объективность комплексного метода обучения лежит в основе достижения высокого результата начального музыкального образования, его прогрессивности.

Высокий уровень образования, может быть, достигнут только тогда, когда мудрый педагог способен научить мудрости своего ученика. Комплексный метод обучения детей игре на музыкальных инструментах и один из главных его разделов "коллективное музицирование" выходит за рамки сиюминутной музыкальной подготовки учащихся, он на много шире охватывает музыкальную педагогическую науку, открывающую путь к высокому профессионализму. Музыкальные задачи, как указывал в своих трудах К.К.Ошлаков, заключаются, прежде всего, в том, чтобы не столько обосновывать готовые и утвердившиеся педагогические формы и содержание методики, приемов обучения и воспитания, сколько опережать устоявшуюся педагогическую практику, прокладывать для нее новые пути, обеспечивающие широкий поиск в деле обучения и воспитания"

Обращение музыки непосредственно к миру чувств и эмоций отмечалось во все времена – от эпохи Аристотеля до наших дней.

Свое выступление хочется закончить стихами поэта Е. Винокурова:

«Есть в музыке безумное начало,Призыв к свободе отовсех оков.

Она не зря лукаво обольщала

Людей на протяжении веков…,

Но и сейчас, когда оркестр играет

Свою неимоверную игру,

Как нож с березы, он с людей сдирает

Рассудочности толстую кору.»

=============================================================

Простомолотов Евгений Иванович

Отличник образования, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан

================================================

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

11-09-2013 19:23

(ссылка)

Телепередача "Призвание-УЧИТЕЛЬ" (21.09.2013 г. в 19.50.)

21 сентября 2013 г.(суббота), по казахстанскому телеканалу "Білім", состоится трансляция телепередачи "Призвание-УЧИТЕЛЬ", о творчестве детского оркестра "РУССКИЕ УЗОРЫ" Дома школьников №3 г. Алматы.

Начало в 19.50.

Повторение передачи состоится 23 сентября в 19.40.

Начало в 19.50.

Повторение передачи состоится 23 сентября в 19.40.

ЕВГЕНИЙ ПРОСТОМОЛОТОВ,

27-08-2013 06:13

(ссылка)

Е. Простомолотов "РУССКИЙ ОРКЕСТР С КАЗАХСКИМ КОЛОРИТОМ"

РУССКИЙ ОРКЕСТР С КАЗАХСКИМ КОЛОРИТОМ26.08.2013 05:53 |

Рейтинг пользователей:

/ 0

/ 0

ХудшийЛучший Разработки и статьи учителей - Уроки музыки Евгения Простомолотова.

Евгений Простомолотов

Более тридцати лет, в южной столице Казахстана, городе Алматы существует детский оркестр русских народных инструментов. Его путь становления нельзя назвать сложным, наверное потому, что все новые начинания сопровождаются определенными психологическими и энергетическими затратами. Начало организационных вопросов всегда было делом хлопотным. Трудность, наверное, заключалась лишь в приобретении музыкальных инструментов, и то, не в материальном смысле слова, а в их отсутствии в магазинах. Даже в советское время такой экзотичный русский инструмент, как домра, в казахстанских городах, купить было не так просто, а в восьмидесятые годы двадцатого столетия спрос на этот инструмент вообще сошёл к нулю. Если балалайки еще появлялись на прилавках музыкальных и универсальных универмагов, то домра была большой редкостью. Не каждая музыкальная школа могла позволить себе открыть домровый класс. Работы, для домристов и балалаечников, кроме преподавательской, в республике не было. В Казахской ССР, как составной части Советского Союза, не существовало профессиональных русских народных оркестров. Обучение на балалайках и домрах велось лишь в музыкальных училищах, на уровне предмета «родственные инструменты» и некоторых ДМШ. Иногда домрово-балалаечные ансамбли звучали в Домах культуры крупных производственных предприятий.

Более тридцати лет, в южной столице Казахстана, городе Алматы существует детский оркестр русских народных инструментов. Его путь становления нельзя назвать сложным, наверное потому, что все новые начинания сопровождаются определенными психологическими и энергетическими затратами. Начало организационных вопросов всегда было делом хлопотным. Трудность, наверное, заключалась лишь в приобретении музыкальных инструментов, и то, не в материальном смысле слова, а в их отсутствии в магазинах. Даже в советское время такой экзотичный русский инструмент, как домра, в казахстанских городах, купить было не так просто, а в восьмидесятые годы двадцатого столетия спрос на этот инструмент вообще сошёл к нулю. Если балалайки еще появлялись на прилавках музыкальных и универсальных универмагов, то домра была большой редкостью. Не каждая музыкальная школа могла позволить себе открыть домровый класс. Работы, для домристов и балалаечников, кроме преподавательской, в республике не было. В Казахской ССР, как составной части Советского Союза, не существовало профессиональных русских народных оркестров. Обучение на балалайках и домрах велось лишь в музыкальных училищах, на уровне предмета «родственные инструменты» и некоторых ДМШ. Иногда домрово-балалаечные ансамбли звучали в Домах культуры крупных производственных предприятий.

С развалом СССР, со всей его политико-экономической и хозяйственной инфраструктурой, пострадало образование, в том числе, и музыкальное. Большое, серьезное искусство потеряло актуальность, а на смену ему пришел беспечный шоу-бизнес.

Никто не спорит – это новая форма, в складывающихся рыночно-экономических отношениях, но из-за безграмотности действий в этих отношениях, упал спрос на качество во всех отраслях, в том числе и в культуре.

Домровое исполнительство, как один из видов музыкального искусства, просто исчезло. А то, что сегодня осталось в некоторых городах Казахстана, держится благодаря энтузиазму отдельных профессиональных музыкантов.

Я не говорю о самодеятельном творчестве. Оно меня никогда не интересовало, что не мешало мне, впрочем, довольно активно его развивать. Теперь я отношусь к нему и вовсе отрицательно. Каким бы хорошим не было самодеятельное творчество, до настоящего искусства ему далеко. Возвращаясь к советскому периоду, могу сказать, что такая форма «окультуривания» народных масс была нужна для того, чтобы, как можно, больше людей привлечь к реализации экономических планов в народном хозяйстве страны.

Самодеятельное творчество играло роль и политической пропаганды. В основном, репертуар самодеятельных творческих коллективов был патриотический, прославляющий «победы» коммунистической партии в различных сферах трудовой деятельности советского гражданина.

Говоря о произведениях того периода, то они были, не побоюсь этого слова, прекрасными и, даже, выдающимися. Многие из песен и инструментальной музыки заняли почетное место рядом с шедеврами мирового искусства. На таком репертуаре выросли профессиональные исполнители тех лет. А монументальные творения советских композиторов, такие, как сонатно-симфоническая музыка, кантаты, оратории, оперы, оперетты и балеты, вошли в золотой фонд мировой классической музыки.

Сочинения Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А. Петрова, Т. Хренникова, И. Дунаевского, В. Соловьева-Седого. Казахстанских композиторов – Е. Брусиловского, М. Тулебаева, А. Жубанова, Л. Хамиди, Ш. Калдаякова, Б. Байкадамова, Н. Тлендиева и других авторов, украсили репертуар многих музыкальных и драматических театров, симфонических и народных оркестров, а также отдельных исполнителей – выдающихся певцов и музыкантов. Песни и инструментальная музыка, также стала достоянием художественной самодеятельности. Произведения советских композиторов издавались огромными тиражами во всевозможных нотных изданиях. Песенники и музыкальные альбомы были доступны каждому человеку. Таким образом, народные массы изучали, на определенном уровне, искусство, которое «принадлежало народу».

С самого раннего детства ребенок приобщался к «вечному и прекрасному» через музыку, пение, декламацию. В школах существовали драмкружки, хоры или вокальные группы, реже инструментальные ансамбли, но это и понятно – зависело от наличия в школе нужных музыкальных инструментов. Но, тем не менее, во многих предприятиях, в учебных заведениях функционировали довольно приличные духовые оркестры (я сам был участником школьного духового оркестра, руководимого прекрасным музыкантом) и вокально-инструментальные ансамбли. Особой популярностью пользовались хоровые коллективы. Во главе их стояли профессиональные работники культуры и искусства. Самодеятельное творчество, руководимое мастерами своего дела, играло не маловажную роль в эстетическом воспитании и начальном музыкальном образовании. Дети и взрослые, простые работники сферы народного хозяйства, рабочие заводов и фабрик, получали возможность не только удовлетворять свои эстетические потребности, но и приобщаться к высокому искусству, познавая у профессионалов секреты исполнительского мастерства.

Сейчас же самодеятельное творчество пущено на самотек. Во главе низкопробных творческих коллективов стоят вчерашние работники того самого народного хозяйства, не существующих, ныне, производственных предприятий.

Люди, когда-то участвовавшие в заводской художественной самодеятельности, теперь, будучи на пенсии, решили «реанимировать» свою «творческую» деятельность, но уже в качестве руководителей.

Конечно же, такой подход к искусству не только неприличный, но и преступно вредоносный. Отсюда массовое появление необразованных «композиторов» и «поэтов», не говоря уже о псевдо-певцах и псевдо - музыкантах, которые как саранча кинулись, как в профессиональное искусство, так и в самодеятельное творчество. До смешного доходит: каждый из этих кое-какских «специалистов-сочинителей» жаждет скорее за лицензировать свои, так называемые, «шедевры».

А сколько появилось разных союзов, фондов, так называемых, «культурных» центров, возглавляемых самозваными атаманами, председателями и президентами. Все эти псевдо-этнические и псевдо-культурные организации с фальсифицированными лицензиями и прочей сомнительной документацией, только развращают молодежь, направляя ее по ложному пути, а то и просто втягивая в различные междоусобные распри (яркий пример тому - Семиреченские казаки).

От недостаточности должного образования появился дефицит эстетического воспитания. Люди, берущиеся не за свое дело, изначально обрекают его на провал. Самое страшное то, что их профессиональная необразованность мешает, не только самим правильно ориентироваться в данной сфере деятельности, но, в корне, искажает понятие о представлении настоящего искусства. Доступность пользования дешевыми «минусовками» и «плюсовками», вообще, обезобразило самодеятельное творчество. Безграмотное пение не спасает даже профессиональный аккомпанемент, записанный на мини-диск. Такое сочетание сравнимо со вкусом прокисших щей и свежей сметаны. Но, к большому сожалению, таким горе-артистам это понятие не ведомо. Здесь, мне кажется, уместно изречение Омара Хайяма: «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос».

Поэтому сейчас, как никогда, следует усиливать внимание профессиональных работников культурной сферы на повышение воспитания эстетического вкуса у молодежи и, особенно, у детей. Дети, как губка, впитают все, что мы им с годами вкладываем, чтобы в будущем отдавать свои знания новому поколению.

Да, профессиональное образование требует дополнительных материальных затрат. Но если государство и меценаты сейчас не будут вкладывать деньги в профессионализм, то мы все, еще на долгий срок, останемся дилетантами.

Да, профессиональное образование требует дополнительных материальных затрат. Но если государство и меценаты сейчас не будут вкладывать деньги в профессионализм, то мы все, еще на долгий срок, останемся дилетантами.

Культурная сфера деятельности человека, как и всякая другая деятельность, играет немаловажную роль в воспитании патриотизма к своей стране, о котором мы так много говорим. Следует обратить особое внимание на музыкальное образование детей и молодежи.

Начальное музыкальное образование - это прерогатива не только музыкальных школ, но и внешкольных учебных заведений, таких, как Дома школьников, в которых создание творческих коллективов должно поручаться только специалистам, причем, высокого уровня, любящим свою профессию. Чтобы поднять уровень самодеятельного творчества, не следует пренебрегать закономерностями профессионального искусства. Тогда художественная самодеятельность сможет восполнить утерянное значение высокого искусства, а «козлиное блеяние» не будет, до обидности, называться фольклором - монументальным пластом народной культуры.

Слушать низкопробные хоры или инструментальные ансамбли, участникам которых незнакомы такие понятия, как «культура звука», «штриховая техника», «динамические оттенки», «кульминационный план», «фразировка», то есть, необходимый арсенал технических комбинаций, способствующий раскрытию замысла композитора или содержания исполняемого произведения, просто невозможно. Удивляясь тому, что им еще аплодируют, поневоле задумаешься: что ждет всех нас в будущем.

Казахстан уникален по своей этнокультуре. Таким богатством национального колорита, из всего постсоветского пространства обладает, наверное, лишь Российская Федерация. Казахстан и Россия, с давних пор, тесно связаны культурным этносом. Эстетическое влияние народов этих стран обоюдное и независимо от политических формаций. Особенно это влияние выражено в Казахстане. Здесь даже такие национальные праздники, как Наурыз и Рождество Христово, являются государственными. Для многих русских людей Казахстан стал второй родиной, а для тех, кто здесь родился – единственной. Культура этих народов тесно связана между собой и развивается вот уже не одно столетие. Родными и взаимопонятными стали народные песни и танцы. Исконно русские инструменты - баян и домра, оказались близкими и для казахов, которые научились на них играть профессионально. Звучание русских инструментов обогатило тембровую окраску национальных музыкальных ансамблей. И сейчас в инструментальном составе государственных академических казахских народных оркестров им. Қурманғазы и «Отырар сазы» им. Нұргисы Тлендиева, звучат - баян и домра. Баян музыканты ласково называют сырнаем, а домру – примой. Так русские инструменты запели по-казахски.

Казахские оркестры украсили свой концертный репертуар, наряду с шедеврами мировой музыкальной литературы, русскими классическими произведениями и народным фольклором. К сожалению, как я говорил выше, профессиональных русских народных оркестров в Казахстане нет, но есть студенческие. Они действуют в музыкальных учебных заведениях некоторых областных центров республики, в том числе и в городе Алматы. Их репертуар насыщен казахской народной музыкой и произведениями казахских композиторов, что вносит свой необычный колорит в оркестровую палитру.

Как я упоминал в начале своего повествования, в Алматы, более тридцати лет, существует и плодотворно трудится еще один необычный, по своему инструментальному и национальному составу, творческий музыкальный коллектив – детский оркестр русских народных инструментов под названием «Русские узоры».

Как я упоминал в начале своего повествования, в Алматы, более тридцати лет, существует и плодотворно трудится еще один необычный, по своему инструментальному и национальному составу, творческий музыкальный коллектив – детский оркестр русских народных инструментов под названием «Русские узоры».

Это, вероятно, единственный в городе «музыкальный островок», где школьники, разного возраста и любой национальности, получают возможность приобщиться к русскому музыкальному мелосу, освоить русские народные инструменты – домру, балалайку, баян и, через призму исполнительского оркестрового искусства, познакомиться с культурным достояним других этнических групп.

Открывая, в 1981 году, в районном Доме пионеров, музыкальный кружок, как он тогда назывался, я столкнулся с рядом организационных трудностей. Во-первых, не было места для проведения занятий с таким коллективом, как оркестр. Здание было ветхим и очень маленьким, а детей - как пчел в улье. Из-за отсутсвия свободных комнат, меня перевели на базу школы-интерната №1 им. Н. К. Крупской.

Но здесь возникла вторая проблема, которую, кроме меня, уже не мог решить никто. Как научить детей, с неадекватным поведением, играть на музыкальных инструментах, да так, чтобы оркестр зазвучал в короткий срок?

Существовало несколько способов обучения – так называемая, цифровая система, обучение с руки (репродуктивный метод) и игра на слух, которыми, к сожалению, пользуются, до сих пор, в самодеятельных национальных ансамблях нерадивые руководители. Эти приемы обучения расчитаны на пиар и не более. С годами я укрепил свое мнение, глядя на такие горе-коллективы, безперспективность которых была очевидна. Сколько бы лет, таким способом. не учился ребенок или взрослый человек игре на музыкальном инструменте, он никогда не сможет правильно изложить музыкальную мысль, так как ему всегда будет не хватать технического потенциала. Такой «музыкант» подобен слепецу, бредущему по пустыне, заранее, обреченному на безвыходность своего положения.

Передо мной стоял тернистый, но, единственно, верный путь – учить детей музыке только профессионально, по нотам, даже если ребенок никогда не станет музыкантом.

Не вдаваясь в поробности «образовательной кухни», могу сказать, что успех не заставил себя долго ждать. Уже через год дети заиграли на оркестровых инструментах. Они хорошо читали ноты, знали гаммы мажорного и минорного лада, в пределах трех ключевых знаков. Потихоньку мы перешли к разучиванию музыкальных произведений и стали участвовать в городских творческих мероприятиях и отчетных концертах.

Об оркестре вышел ряд статей в газетах: «Вечерняя Алма-Ата» (теперь «Вечерний Алматы») и «Дружные ребята», а затем и первая, тридцатипяти минутная, телепередача на казахстанском телевидение под названием «И звуки музыки...».

А через семь лет, когда я покинул стены школы-интерната и перешел в основное здание Дома пионеров Калининского (ныне Бостандыкского) района г. Алматы, в оркестр стали приходить дети из разных школ района, а затем, и со всего города.

Учащиеся осваиваивали оркестровые музыкальные инструменты уже в течении полугода. Буквально, через месяц-два, ребенок начинал уверенно читать ноты с листа и владеть простыми приемами звукоизвлечения на домре или балалайке. Через полгода он, довольно, хорошо владел оркестровым инструментом, а читка становилась настолько беглой, что позволяло ему, за одну репетицию, разобрать музыкальную пьесу до конца. Такой подход к музыкальному образованию стал продуктивным, благодаря системно-комплексному обучению игре детей на музыкальных инструментах.

Еще в интернате, для решения данной проблемы, я выбрал для себя сложный путь, который, наверное, сторонятся руководители детских музыкальных коллективов. Он был трудоемким и для меня, и для учеников, так как за основу обучения был взят комплексный метод. В данном случае – это освоение нотной грамоты и, параллельно, трех музыкальных инструментов. Таким образом, детям предоставилась возможность познакомиться с приемами звукоизвлечения на домре, балалайке и баяне.