Света Назарюк,

01-12-2011 00:20

(ссылка)

Какого подразделения Армии Крайовой не было и никогда не будет.

Какого подразделения Армии Крайовой не было и никогда не будет ни в одной армии мира?

Константин Кучер

[ Читать далее... → ]

Константин Кучер

[ Читать далее... → ]

Метки: великая отечественная война

Интересные пепелацы.

Интересно иногда читать наших новоявленных "хисториков", которые любят похаять наших инженеров. типичный пример - чудо советской мысли - гибрид саперной лопатки и миномета. уж сколько издевок над этим гаджетом не было. Но при этом почему то забывают, что на западе инженерная мысль рождала не менее интересные чудеса.

вот так должен был выглядеть французский пехотинец в 1915м году

американец

[ Читать далее... → ]

и еще одна черепашка

царь-танк

Источников несколько, пока вставлял, несколько вкладок потерял. собственно говоря можно в Хгугле набрать - бронетрусы и все источники вылезут.

вот так должен был выглядеть французский пехотинец в 1915м году

американец

[ Читать далее... → ]

и еще одна черепашка

царь-танк

Источников несколько, пока вставлял, несколько вкладок потерял. собственно говоря можно в Хгугле набрать - бронетрусы и все источники вылезут.

Степан Буров,

01-12-2011 02:05

(ссылка)

Императорский поезд

Императорский поезд

Поезд был построен в 1894-96 годах. Состав вагонов неоднократно менялся, старые вагоны менялись на новые, претерпевал изменения и интерьер.

В 1902 году поезд состоял из десяти вагонов. Часть из них предназначалась для императорской семьи и свиты императора.

Другие вагоны занимал багаж, служащие и кухня. Позже был добавлен одиннадцатый вагон, используемый как церковь.

Поезд был построен в 1894-96 годах. Состав вагонов неоднократно менялся, старые вагоны менялись на новые, претерпевал изменения и интерьер.

В 1902 году поезд состоял из десяти вагонов. Часть из них предназначалась для императорской семьи и свиты императора.

Другие вагоны занимал багаж, служащие и кухня. Позже был добавлен одиннадцатый вагон, используемый как церковь.

Владимир Толстенко,

06-11-2011 19:33

(ссылка)

«Лагерь Дождевого Червя»- "Мажино" рядом не стояло.

Прочитав этот материал,в очередной раз был поражен подвигу советского солдата!Какую фашистскую гидру изничтожили. всех арийских "волков"и "червей" достали из их нор и раздавили, как последнюю погань.СЛАВА НАШЕМУ СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

Журнал «Вокруг Света» за 1995 год опубликовал

интереснейшие материалы-воспоминания полковника юстиции в отставке Александра

Лискина, о том, что в начале 1960-х годов ему довелось по служебным делам выехать

в советский военный городок Кеньшицу (Польша), где базировался штаб бригады

связи Северной группы войск в то время еще Советской Армии. Именно рядом с этим

военным городком, бывшей гитлеровской базой подготовки диверсантов из стран

Ближнего Востока, немцами и был построен этот загадочный военный объект,

входивший в систему Мезеритского Укрепленного Района, напрямую прикрывающего

кратчайшую дорогу на Берлин. После прочтения этой статьи мы загорелись желанием

обязательно посетить это место.

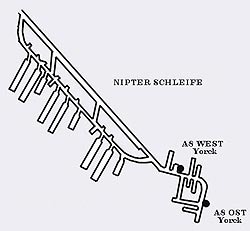

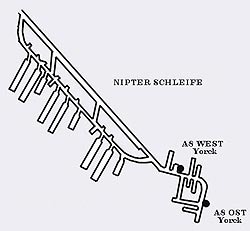

Для начала хочется рассказать вам что из себя представляет «Лагерь дождевого

червя» (Regenwurmlager).

«Лагерь дождевого червя» ("Regenwurmlager")- основа Мезеритцкого

укрепрайона, который строился для обороны Берлина. Сам укрепрайон немцы

называли "Oder-Warte Bogen" ("ПОяс Варта-Одер"). В

советских документах и литературе 1930-40-х гг он назывался "Одерский

четырехугольник".

Место немцами было выбрано идеальное. Холмистый ландшафт, полосы смешанного

леса, многочисленные естественные водные преграды, озера, каналы, болота. Его

первая линия, проходившая по реке Обре, насчитывала свыше 30 дотов и дзотов.

Главная линия имела в глубину несколько десятков километров. На один километр

фронта приходилось от 5 до 7 дотов и дзотов. Система плотин и шлюзов

предназначалась для затопления любого участка укрепрайона. Толщина стенок

куполов, вооруженных станковыми пулеметами, минометами и огнеметами, доходила

до 20 сантиметров.

На подступах к укрепрайону и по всей глубине обороны в 6 – 7 рядов стояли

различные заграждения. Все это соеденялось туннелями, которые залегают на

глубине более 40 метров.

Строительство укрепрайона началось в 1932 году,

после кризиса в политических отношениях Германии с Польшей. Строили это

фортификационное чудо не пленные рабы, а профессионалы высокого класса из строительной

армии Тодта: инженеры-маркшейдеры, гидротехники, железнодорожники, бетонщики,

электрики. Каждый отвечал за свой объект или небольшой участок работ, и никто

из них не мог даже вообразить общие масштабы укрепрайона. Люди Тодта применили

все технические новинки ХХ века, дополнив их опытом зодчих средневековых замков

по части всевозможных ловушек и смертельных сюрпризов для непрошеных визитеров.

Не зря фамилия их шефа была созвучна слову "смерть". Помимо

полов-перевертышей, лазутчиков поджидали здесь и шнуровые заряды, взрывы

которых заваливали тоннели, заживо погребая под тоннами песка вражеских

диверсантов.

Укрепрайон считался немцами неприступным и являлся одной из двух крупнейших

оборонительных систем Германии. На западе таким щитом была «линия Зигфрида», на

востоке – Мезеритцкий укрепрайон. Однако в результате молниеносных ударов

Красной Армии, танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии генерала М.Е.

Катукова укрепрайон был прорван всего за три дня (29 – 31 января 1945 г.).

После крушения Третьего рейха в сверхсекретное

подземелье спустились советские специалисты. Спустились, поразились

протяженности тоннелей и ушли. Никому не хотелось затеряться, взорваться,

исчезнуть в гигантских бетонных катакомбах, уходивших на десятки километров к

северу, югу и западу. Никто не мог сказать, с какой целью были проложены в них

двупутные узкоколейки, куда и зачем убегали электропоезда по бесконечным

тоннелям с бесчисленными ответвлениями, тупиками, что перевозили они на своих

платформах, кто был пассажирами. Однако доподлинно известно, что Гитлер по

меньшей мере дважды побывал в этом подземном железобетонном царстве,

закодированным под названием "RL" ("Regenwurmlager").

Лишь в восьмидесятые годы прошлого века была проведена углубленная

инженерно-саперная разведка Лагеря силами тех советских войск, которые

располагались тогда в этом районе Польши. Вот что рассказывал потом один из

участников той подземной экспедиции техник-капитан Черепанов:

"В одном из дотов мы по стальным винтовым лестницам спустились глубоко

под землю. При свете фонарей вошли в подземное метро. Это было именно метро,

так как по дну тоннеля проходила железнодорожная колея. Потолок был без

признаков копоти. По стенам – аккуратная расшивка кабелей. Вероятно, локомотив

здесь двигала электроэнергия. Группа вошла в тоннель не в начале. Вход в него

находился где-то под лесным озером. Вся трасса устремлялась на запад, к реке

Одер. Почти сразу обнаружили подземный крематорий. Возможно, именно в его печах

сгорели останки строителей подземелья. Медленно, с соблюдением мер

предосторожности, поисковая группа двигалась по тоннелю в направлении

современной Германии. Вскоре бросили считать тоннельные ответвления – их

обнаружили десятки. И вправо, и влево. Но большая часть ответвлений была

аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том

числе к частям подземного города? В тоннеле было сухо – признак хорошей

гидроизоляции. Казалось, с другой, неведомой стороны, вот-вот покажутся огни

поезда или большого грузового автомобиля автотранспорт тоже мог там двигаться.

Группа двигалась медленно, и через несколько часов пребывания под землей стала

терять ощущение реально пройденного. Исследование законсервированного

подземного города, проложенного под лесами, полями и речками, – задача для специалистов

иного уровня. Этот иной уровень требовал больших сил, средств и времени. По

нашим оценкам, подземка могла тянуться на десятки километров и

"нырять" под Одер. Куда дальше и где ее конечная станция – трудно

было даже предположить. Вскоре старший группы принял решение возвратиться.»

Из Риги мы выехали 2 июля, и через сутки проехав через Литву и почти всю

Польшу, не доехав 60 км

до граници Германии, мы прибыли в «Лагерь дождевого червя». Имея на руках

четкие планы и карты привязки, не без труда нашли первый дот, вернее то что от

него осталось. К нашему огорчению вход в подземелья был завален при взрыве.

Следуший дот мы увидели из далека. На небольшой, явно искуственной

возвышености, на нас умотрели пулеметные амбразуры, на хорошо сохранившихся

бронеполпаках. Расположившись лагерем, и подкрепившись, мы начали свое

увлекательное путешествие в подземелье ЛДЧ.

Что бы попасть в систему тунелей, надо пройти через два подземных этажа самого

дота. Дальше спуск по бетонной лестнице 40 метров в глубь.

Спустившись на дно колодца, вы попадаете в нижние помещения дота, и пройдя

через них вы попадаете в один из туннелей ЛДЧ. Пройдя пол километра, вы

попадаете в в другой туннель, большего размера который соеденяет 3-4 дота.

Следуя дальше вы попадаете в тунель который соеденяет 2-3 звена с дотами, еще

через 2 км

вы выходите в главный тунель ЛДЧ. Главный тунель соеденяет всю систему тунелей

в единую сеть.

Гуляя по тунелю нас поразил маштаб замысла немецких строителей, прошло много

лет, а в тунеле до сих пор дейтвует дренажная система, работает естественная

вентиляция. Стены туннелей сухие, несмотря на то что над нами большое озеро.

Хорошо сохранились проложенные в 1938 году релься узкоколейки, стрелких

переводяшие пути до сих пор работают. Разнообразие туннеля прерывают станции

метро (вокзалы). Все они обозначались когда-то мужскими и женскими именами:

«Дора», «Марта», «Эмма», «Берта», «Хенрик», «Инга». Во многих статьях можно

прочесть, что именно на одну из таких станций прибыл из Берлина Гитлер, чтобы

отсюда отправиться уже по поверхности в свою полевую ставку под Растенбургом –

«Вольфшанце». В этом есть своя логика: подземный путь из Берлина позволял

скрытно покидать рейхсканцелярию. Да и до «Волчьего логова» отсюда всего лишь

несколько часов езды на машине. Пройдя по туннелям 15 км можно выйти на

поверхнось в ворота которого может проехать не большой грузовик.

За двое суток мы спускались в ЛДЧ 5 раз, с реднем по 4-5 часов за одну вылазку.

Прошли около 40 км

подземных коридоров. Посетили более 20 дотов, 18 станций немецкого метро. Во

время вылазок мы втречли другие группы диггеров, как местных поляков, так и

иностранцев. Всех нас объеденяет одно – это получить свою дозу адреналина.

http://www.travelzone.lv/po...

Журнал «Вокруг Света» за 1995 год опубликовал

интереснейшие материалы-воспоминания полковника юстиции в отставке Александра

Лискина, о том, что в начале 1960-х годов ему довелось по служебным делам выехать

в советский военный городок Кеньшицу (Польша), где базировался штаб бригады

связи Северной группы войск в то время еще Советской Армии. Именно рядом с этим

военным городком, бывшей гитлеровской базой подготовки диверсантов из стран

Ближнего Востока, немцами и был построен этот загадочный военный объект,

входивший в систему Мезеритского Укрепленного Района, напрямую прикрывающего

кратчайшую дорогу на Берлин. После прочтения этой статьи мы загорелись желанием

обязательно посетить это место.

Для начала хочется рассказать вам что из себя представляет «Лагерь дождевого

червя» (Regenwurmlager).

«Лагерь дождевого червя» ("Regenwurmlager")- основа Мезеритцкого

укрепрайона, который строился для обороны Берлина. Сам укрепрайон немцы

называли "Oder-Warte Bogen" ("ПОяс Варта-Одер"). В

советских документах и литературе 1930-40-х гг он назывался "Одерский

четырехугольник".

Место немцами было выбрано идеальное. Холмистый ландшафт, полосы смешанного

леса, многочисленные естественные водные преграды, озера, каналы, болота. Его

первая линия, проходившая по реке Обре, насчитывала свыше 30 дотов и дзотов.

Главная линия имела в глубину несколько десятков километров. На один километр

фронта приходилось от 5 до 7 дотов и дзотов. Система плотин и шлюзов

предназначалась для затопления любого участка укрепрайона. Толщина стенок

куполов, вооруженных станковыми пулеметами, минометами и огнеметами, доходила

до 20 сантиметров.

На подступах к укрепрайону и по всей глубине обороны в 6 – 7 рядов стояли

различные заграждения. Все это соеденялось туннелями, которые залегают на

глубине более 40 метров.

Строительство укрепрайона началось в 1932 году,

после кризиса в политических отношениях Германии с Польшей. Строили это

фортификационное чудо не пленные рабы, а профессионалы высокого класса из строительной

армии Тодта: инженеры-маркшейдеры, гидротехники, железнодорожники, бетонщики,

электрики. Каждый отвечал за свой объект или небольшой участок работ, и никто

из них не мог даже вообразить общие масштабы укрепрайона. Люди Тодта применили

все технические новинки ХХ века, дополнив их опытом зодчих средневековых замков

по части всевозможных ловушек и смертельных сюрпризов для непрошеных визитеров.

Не зря фамилия их шефа была созвучна слову "смерть". Помимо

полов-перевертышей, лазутчиков поджидали здесь и шнуровые заряды, взрывы

которых заваливали тоннели, заживо погребая под тоннами песка вражеских

диверсантов.

Укрепрайон считался немцами неприступным и являлся одной из двух крупнейших

оборонительных систем Германии. На западе таким щитом была «линия Зигфрида», на

востоке – Мезеритцкий укрепрайон. Однако в результате молниеносных ударов

Красной Армии, танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии генерала М.Е.

Катукова укрепрайон был прорван всего за три дня (29 – 31 января 1945 г.).

После крушения Третьего рейха в сверхсекретное

подземелье спустились советские специалисты. Спустились, поразились

протяженности тоннелей и ушли. Никому не хотелось затеряться, взорваться,

исчезнуть в гигантских бетонных катакомбах, уходивших на десятки километров к

северу, югу и западу. Никто не мог сказать, с какой целью были проложены в них

двупутные узкоколейки, куда и зачем убегали электропоезда по бесконечным

тоннелям с бесчисленными ответвлениями, тупиками, что перевозили они на своих

платформах, кто был пассажирами. Однако доподлинно известно, что Гитлер по

меньшей мере дважды побывал в этом подземном железобетонном царстве,

закодированным под названием "RL" ("Regenwurmlager").

Лишь в восьмидесятые годы прошлого века была проведена углубленная

инженерно-саперная разведка Лагеря силами тех советских войск, которые

располагались тогда в этом районе Польши. Вот что рассказывал потом один из

участников той подземной экспедиции техник-капитан Черепанов:

"В одном из дотов мы по стальным винтовым лестницам спустились глубоко

под землю. При свете фонарей вошли в подземное метро. Это было именно метро,

так как по дну тоннеля проходила железнодорожная колея. Потолок был без

признаков копоти. По стенам – аккуратная расшивка кабелей. Вероятно, локомотив

здесь двигала электроэнергия. Группа вошла в тоннель не в начале. Вход в него

находился где-то под лесным озером. Вся трасса устремлялась на запад, к реке

Одер. Почти сразу обнаружили подземный крематорий. Возможно, именно в его печах

сгорели останки строителей подземелья. Медленно, с соблюдением мер

предосторожности, поисковая группа двигалась по тоннелю в направлении

современной Германии. Вскоре бросили считать тоннельные ответвления – их

обнаружили десятки. И вправо, и влево. Но большая часть ответвлений была

аккуратно замурована. Возможно, это были подходы к неизвестным объектам, в том

числе к частям подземного города? В тоннеле было сухо – признак хорошей

гидроизоляции. Казалось, с другой, неведомой стороны, вот-вот покажутся огни

поезда или большого грузового автомобиля автотранспорт тоже мог там двигаться.

Группа двигалась медленно, и через несколько часов пребывания под землей стала

терять ощущение реально пройденного. Исследование законсервированного

подземного города, проложенного под лесами, полями и речками, – задача для специалистов

иного уровня. Этот иной уровень требовал больших сил, средств и времени. По

нашим оценкам, подземка могла тянуться на десятки километров и

"нырять" под Одер. Куда дальше и где ее конечная станция – трудно

было даже предположить. Вскоре старший группы принял решение возвратиться.»

Из Риги мы выехали 2 июля, и через сутки проехав через Литву и почти всю

Польшу, не доехав 60 км

до граници Германии, мы прибыли в «Лагерь дождевого червя». Имея на руках

четкие планы и карты привязки, не без труда нашли первый дот, вернее то что от

него осталось. К нашему огорчению вход в подземелья был завален при взрыве.

Следуший дот мы увидели из далека. На небольшой, явно искуственной

возвышености, на нас умотрели пулеметные амбразуры, на хорошо сохранившихся

бронеполпаках. Расположившись лагерем, и подкрепившись, мы начали свое

увлекательное путешествие в подземелье ЛДЧ.

Что бы попасть в систему тунелей, надо пройти через два подземных этажа самого

дота. Дальше спуск по бетонной лестнице 40 метров в глубь.

Спустившись на дно колодца, вы попадаете в нижние помещения дота, и пройдя

через них вы попадаете в один из туннелей ЛДЧ. Пройдя пол километра, вы

попадаете в в другой туннель, большего размера который соеденяет 3-4 дота.

Следуя дальше вы попадаете в тунель который соеденяет 2-3 звена с дотами, еще

через 2 км

вы выходите в главный тунель ЛДЧ. Главный тунель соеденяет всю систему тунелей

в единую сеть.

Гуляя по тунелю нас поразил маштаб замысла немецких строителей, прошло много

лет, а в тунеле до сих пор дейтвует дренажная система, работает естественная

вентиляция. Стены туннелей сухие, несмотря на то что над нами большое озеро.

Хорошо сохранились проложенные в 1938 году релься узкоколейки, стрелких

переводяшие пути до сих пор работают. Разнообразие туннеля прерывают станции

метро (вокзалы). Все они обозначались когда-то мужскими и женскими именами:

«Дора», «Марта», «Эмма», «Берта», «Хенрик», «Инга». Во многих статьях можно

прочесть, что именно на одну из таких станций прибыл из Берлина Гитлер, чтобы

отсюда отправиться уже по поверхности в свою полевую ставку под Растенбургом –

«Вольфшанце». В этом есть своя логика: подземный путь из Берлина позволял

скрытно покидать рейхсканцелярию. Да и до «Волчьего логова» отсюда всего лишь

несколько часов езды на машине. Пройдя по туннелям 15 км можно выйти на

поверхнось в ворота которого может проехать не большой грузовик.

За двое суток мы спускались в ЛДЧ 5 раз, с реднем по 4-5 часов за одну вылазку.

Прошли около 40 км

подземных коридоров. Посетили более 20 дотов, 18 станций немецкого метро. Во

время вылазок мы втречли другие группы диггеров, как местных поляков, так и

иностранцев. Всех нас объеденяет одно – это получить свою дозу адреналина.

http://www.travelzone.lv/po...

Света Назарюк,

26-10-2011 02:12

(ссылка)

Арбалет - одно из самых любопытных военных изобретений

Арбалет, пожалуй, одно из самых любопытных военных изобретений в человеческой истории. Внешний вид и спусковой механизм вызывают большое искушение назвать арбалет переходным звеном от лука к огнестрельному оружию, однако на самом деле это не так. Впервые появившись примерно в В веке до н. э., он наряду с луком (а отнюдь не вместо него) состоял на вооружении различных армий мира до начала века ХВИ, а потом, одновременно с луком, исчез.

[ Читать далее... → ]

Метки: оружие

Степан Буров,

10-11-2011 18:32

(ссылка)

МУШКЕТЕРЫ

МУШКЕТЕРЫ

При слове мушкетер мы обычно вспоминаем роман А.Дюма или представляем себе статного мужчину со шпагой наголо, в шляпе с пером… ну как-то так, в общем. На самом деле, конечно, мушкетер – это солдат, вооруженный в первую очередь мушкетом, а не шпагой. И мушкетер вовсе не обязательно яркий красавец, джентльмен и герой-любовник.

1.

Слово мушкетер пошло от французского mousquetaire. Так, начиная с XVI века, назывался солдат, вооруженный мушкетом. У мушкетера была перевязь с 12 натрусками (от глагола натрусить – насыпать): в одной была пороховая мякоть для передачи огня заряду, а в остальных – сами заряды. На перевязи еще был мешок с пулями и фитиль.

Патроны-натруски закрывались пробкой, в них было строго дозированное количество огнива, чтобы предотвратить опасность разрыва мушкета, если в стволе будет слишком много пороха. Деревянные, медные или костяные патроны постукивали друга о друга при ходьбе, так что полк мушкетеров было слышно издалека. Когда требовалось подойти к неприятелю незамеченными, патроны помещались в специальный мешочек, который скрадывал шум от ударов.

Раньше европейские армии почти целиком состояли из наемников; некоторая часть солдат находилась на постоянной государственной службе. Сердцем европейской пехоты были мушкетеры и пикинеры, вооруженные пикой. Мушкетером быть было непросто: мушкет был ручным огнестрельным оружием, он весил страшно много, а отдача у него была такой, что на плече у солдат постоянно были синяки. При стрельбе мушкет ставили на специальную сошку, а в снаряжении у солдата обязательно была подушечка на плечо, чтобы смягчить сильную отдачу.

Мушкет появился в Испании в 1521 году, он заменил собой еще более примитивную аркебузу (фр. arquebuse). «Аркебуза – один из первоначальных образцов западноевропейского ручного огнестрельного оружия, появившийся в 1-й трети 15 в.» (Большая Советская Энциклопедия). Первоначально дула этого гладкоствольного оружия заряжались каменными пулями (некоторое время спустя – свинцовыми), а пороховой заряд вручную поджигался через затравочное отверстие в стволе.

2.

Отстрелявшиеся мушкетеры переходили на ближний бой; для этого в их снаряжении имелась шпага (от итал. Spada). Обычно шпага доставалась после первого же выстрела (не всегда удачного, надо сказать), так как перезарядка мушкета отнимала слишком много времени. Если есть шпага, есть и дага. Дага – это кинжал (от 20см до 50см) для левой руки с трехгранным лезвием, предназначенный в основном для защиты.

И у шпаги, и у даги была гарда: крестовина, усиленная щитком или экюссоном, от которого к клинку идут две полукруглые ветви или дуги. Гарда надежно защищала руку воина от поражения клинком противника. Вопреки ошибочному мнению, мушкетеры не носили униформы как таковой, зачастую даже трудно было отличить вражеского солдата от союзника.

3.

Но были и элитные мушкетеры. Это, конечно же, королевские мушкетеры – личная охрана французских королей в 1622-1775 годах. Они существенно отличались от своих братьев по оружию: во-первых, в такие мушкетеры брали только дворян; во-вторых, их уже нельзя было назвать лишь пешими воинами, так как вначале они были ездящей пехотой, а потом и вовсе стали конными стрелками. Последнее сближало их с драгунами – воинами, способными вести бой и в пешем, и в конном строю.

Вначале личной охраной короля (с 1600 года – при Генрихе IV) были карабинеры – дворяне, вооруженные легкими карабинами. Позднее, в 1622 году, Людовик XIII приказал вместо карабинов вооружить личную охрану мушкетами, и с тех пор эти солдаты стали зваться мушкетерами

Надо сказать, тот факт, что мушкетеры были дворянами, сильно сокращал затраты государства: воинам выдавался лишь мушкет, а коня со сбруей, слугу, одежду, амуницию, холодное оружие должны были приобретать на свои деньги сами дворяне. Вследствие этого все мушкетеры старались отличаться чем-нибудь от других: более дорогой лошадью, модной одеждой и т.п.

4.

Несмотря на это, королевские мушкетеры 1-й и 2-й роты имели свой отличительный знак, так хорошо известный нам из фильмов про д’Артаньяна – это короткий плащ казакин. Он был светло-синего цвета, обшитый по краям серебряной тесьмой (галунами). Спереди, сзади и по бокам мушкетерского плаща находились белые кресты с королевскими золотыми лилиями на концах, а четыре красных трилистника – рядом с перекрестьем. В строю можно было также отличить 1-ю роту от 2-й: первые были на серых скакунах, а вторые – на черных. От этого 1-ю роту иногда называют серой, а 2-ю – черной.

Как и все дворяне, королевские мушкетеры следили за своей внешностью. Легендарные широкополые шляпы со страусиными перьями не снимались даже в помещении и за столом. Но перед дамами, конечно, мушкетер был рад снять свою прекрасную шляпу и склонить голову в поклоне, тряхнув своими длинными волосами.

Правда, кудри до плеч были не только ради красоты. Длинные волосы, ремешки из сыромятной кожи, которые туда вплетались, широкополые шляпы и широкие воротнички – все это было в первую очередь для того, чтобы защитить шею от рубящего удара шпаги или сабли неприятеля. И, безусловно, у всех мушкетеров должны были быть шпоры… даже у самых бедных, у тех, кто еще не имел денег на покупку коня.

После смерти короля Людовика XV в ходе начавшейся военной реформы 15 декабря 1775 года мушкетерские отряды были упразднены.

http://reyfman.wordpress.co...

При слове мушкетер мы обычно вспоминаем роман А.Дюма или представляем себе статного мужчину со шпагой наголо, в шляпе с пером… ну как-то так, в общем. На самом деле, конечно, мушкетер – это солдат, вооруженный в первую очередь мушкетом, а не шпагой. И мушкетер вовсе не обязательно яркий красавец, джентльмен и герой-любовник.

1.

Слово мушкетер пошло от французского mousquetaire. Так, начиная с XVI века, назывался солдат, вооруженный мушкетом. У мушкетера была перевязь с 12 натрусками (от глагола натрусить – насыпать): в одной была пороховая мякоть для передачи огня заряду, а в остальных – сами заряды. На перевязи еще был мешок с пулями и фитиль.

Патроны-натруски закрывались пробкой, в них было строго дозированное количество огнива, чтобы предотвратить опасность разрыва мушкета, если в стволе будет слишком много пороха. Деревянные, медные или костяные патроны постукивали друга о друга при ходьбе, так что полк мушкетеров было слышно издалека. Когда требовалось подойти к неприятелю незамеченными, патроны помещались в специальный мешочек, который скрадывал шум от ударов.

Раньше европейские армии почти целиком состояли из наемников; некоторая часть солдат находилась на постоянной государственной службе. Сердцем европейской пехоты были мушкетеры и пикинеры, вооруженные пикой. Мушкетером быть было непросто: мушкет был ручным огнестрельным оружием, он весил страшно много, а отдача у него была такой, что на плече у солдат постоянно были синяки. При стрельбе мушкет ставили на специальную сошку, а в снаряжении у солдата обязательно была подушечка на плечо, чтобы смягчить сильную отдачу.

Мушкет появился в Испании в 1521 году, он заменил собой еще более примитивную аркебузу (фр. arquebuse). «Аркебуза – один из первоначальных образцов западноевропейского ручного огнестрельного оружия, появившийся в 1-й трети 15 в.» (Большая Советская Энциклопедия). Первоначально дула этого гладкоствольного оружия заряжались каменными пулями (некоторое время спустя – свинцовыми), а пороховой заряд вручную поджигался через затравочное отверстие в стволе.

2.

Отстрелявшиеся мушкетеры переходили на ближний бой; для этого в их снаряжении имелась шпага (от итал. Spada). Обычно шпага доставалась после первого же выстрела (не всегда удачного, надо сказать), так как перезарядка мушкета отнимала слишком много времени. Если есть шпага, есть и дага. Дага – это кинжал (от 20см до 50см) для левой руки с трехгранным лезвием, предназначенный в основном для защиты.

И у шпаги, и у даги была гарда: крестовина, усиленная щитком или экюссоном, от которого к клинку идут две полукруглые ветви или дуги. Гарда надежно защищала руку воина от поражения клинком противника. Вопреки ошибочному мнению, мушкетеры не носили униформы как таковой, зачастую даже трудно было отличить вражеского солдата от союзника.

3.

Но были и элитные мушкетеры. Это, конечно же, королевские мушкетеры – личная охрана французских королей в 1622-1775 годах. Они существенно отличались от своих братьев по оружию: во-первых, в такие мушкетеры брали только дворян; во-вторых, их уже нельзя было назвать лишь пешими воинами, так как вначале они были ездящей пехотой, а потом и вовсе стали конными стрелками. Последнее сближало их с драгунами – воинами, способными вести бой и в пешем, и в конном строю.

Вначале личной охраной короля (с 1600 года – при Генрихе IV) были карабинеры – дворяне, вооруженные легкими карабинами. Позднее, в 1622 году, Людовик XIII приказал вместо карабинов вооружить личную охрану мушкетами, и с тех пор эти солдаты стали зваться мушкетерами

Надо сказать, тот факт, что мушкетеры были дворянами, сильно сокращал затраты государства: воинам выдавался лишь мушкет, а коня со сбруей, слугу, одежду, амуницию, холодное оружие должны были приобретать на свои деньги сами дворяне. Вследствие этого все мушкетеры старались отличаться чем-нибудь от других: более дорогой лошадью, модной одеждой и т.п.

4.

Несмотря на это, королевские мушкетеры 1-й и 2-й роты имели свой отличительный знак, так хорошо известный нам из фильмов про д’Артаньяна – это короткий плащ казакин. Он был светло-синего цвета, обшитый по краям серебряной тесьмой (галунами). Спереди, сзади и по бокам мушкетерского плаща находились белые кресты с королевскими золотыми лилиями на концах, а четыре красных трилистника – рядом с перекрестьем. В строю можно было также отличить 1-ю роту от 2-й: первые были на серых скакунах, а вторые – на черных. От этого 1-ю роту иногда называют серой, а 2-ю – черной.

Как и все дворяне, королевские мушкетеры следили за своей внешностью. Легендарные широкополые шляпы со страусиными перьями не снимались даже в помещении и за столом. Но перед дамами, конечно, мушкетер был рад снять свою прекрасную шляпу и склонить голову в поклоне, тряхнув своими длинными волосами.

Правда, кудри до плеч были не только ради красоты. Длинные волосы, ремешки из сыромятной кожи, которые туда вплетались, широкополые шляпы и широкие воротнички – все это было в первую очередь для того, чтобы защитить шею от рубящего удара шпаги или сабли неприятеля. И, безусловно, у всех мушкетеров должны были быть шпоры… даже у самых бедных, у тех, кто еще не имел денег на покупку коня.

После смерти короля Людовика XV в ходе начавшейся военной реформы 15 декабря 1775 года мушкетерские отряды были упразднены.

http://reyfman.wordpress.co...

Станислав Исаков,

01-12-2011 23:29

(ссылка)

Рассказ танкиста

Нас было трое... Витька... тот...

почти что сразу...

Лишь прохрипел: "Вот, блин, не прет...

ведь до приказу..."

Под Новый год... такая хня...

как есть - непруха.

Сполна плеснула нам Чечня!

в бочину... "мухой"...

Жгут затянул... держись, земляк...

помогут в роте...

На лоскуте висит ступня

ошметком плоти...

А чичи, сука, взяли след,

как свора гончих...

- Не оставляй меня, Паштет...

уж лучше кончи...

А я несу сплошную муть:

- Не ссы, товарищ,

Про Новый год, мол, не забудь,

мол, че подаришь...

На горб взвалил и побежал...

тут - или-или...

И как влупили тут по нам...

Как, блядь, влупили!

Аж в пятки рухнулась душа -

какая смелость?!

Ах, как бежал я! Как бежал...

Как жить хотелось...

Мне до сих пор - все тот же сон

полночной мукой...

Те двести метров... я и он...

как вши под лупой...

- Дошли, Серега! Все пучком!..

Перевернули...

Три пули по спине рядком...

МОИ, БЛЯДЬ, ПУЛИ!

Ну да - война... ну да - в бою...

но... кто ответит...

Он жизнь мне подарил свою...

Как жить-то с этим?..

------

И Пашка водки нацедил,

Чуть пролил даже...

И молча выпила я с ним.

А че тут скажешь...

http://ilishka.livejournal....

почти что сразу...

Лишь прохрипел: "Вот, блин, не прет...

ведь до приказу..."

Под Новый год... такая хня...

как есть - непруха.

Сполна плеснула нам Чечня!

в бочину... "мухой"...

Жгут затянул... держись, земляк...

помогут в роте...

На лоскуте висит ступня

ошметком плоти...

А чичи, сука, взяли след,

как свора гончих...

- Не оставляй меня, Паштет...

уж лучше кончи...

А я несу сплошную муть:

- Не ссы, товарищ,

Про Новый год, мол, не забудь,

мол, че подаришь...

На горб взвалил и побежал...

тут - или-или...

И как влупили тут по нам...

Как, блядь, влупили!

Аж в пятки рухнулась душа -

какая смелость?!

Ах, как бежал я! Как бежал...

Как жить хотелось...

Мне до сих пор - все тот же сон

полночной мукой...

Те двести метров... я и он...

как вши под лупой...

- Дошли, Серега! Все пучком!..

Перевернули...

Три пули по спине рядком...

МОИ, БЛЯДЬ, ПУЛИ!

Ну да - война... ну да - в бою...

но... кто ответит...

Он жизнь мне подарил свою...

Как жить-то с этим?..

------

И Пашка водки нацедил,

Чуть пролил даже...

И молча выпила я с ним.

А че тут скажешь...

http://ilishka.livejournal....

настроение: Мрачное

хочется: выпить

слушаю: не слушаю

Метки: стихи

Роман Есиков,

15-01-2012 14:27

(ссылка)

Нелепые названия советской военной техники.

Нелепые названия советской военной техники.

Хотят ли русские войны,

Спросите вы у "Тишины",

Над ширью пашен и "Полей",

И у "Берёз" и "Тополей",

Ещё спросите у солдат

Что за лопатка "Вариант",

Что за "Обувка" на ногах,

Как "Козлик" нагоняет страх.

Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",

И чем наполнен наш "Стакан",

В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"

Какой "Капустник" правит "Бал",

"Фантасмагорией" какой

"Фагот" играет и "Гобой".

Что доставляет наш "Курьер",

И где находится "Барьер",

Спроси "Метис" с "Мулатом" как

Попали в русский "Зоопарк",

Чем связан с "Буратино" "Шмель",

И от чего спасёт "Свирель"

Как от "Пионов" и "Гвоздик"

Благоухает наш цветник.

Какие "Кактусы" растут,

Какие "Васильки" цветут.

Что за "Акации" в лесу,

И что вам "Дятлы" принесут.

Какое "Пламя" у "Костра"

Как "Клюква" русская красна,

Хотят ли русские проблем

Спросите вы у "Хризантем"

У "Незабудок" и "Витрин"

Спросите, нужен русским мир?

И вам ответит "Бородач"

И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",

"Подкидыш", "Марья" и " Иван",

"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",

И "Камбала" и "Кипарис",

И "Канарейка" и "Нарцисс",

И "Целина" и "Гиацинт"

И "Мумия" и "Гном" и "Винт",

И "Черноморец" и "Волна"

"Енот", "Кальмар" и "Камбала"

И даже "Кипарис" и "Клещ"

Вам объяснят простую вещь.

И вы поймёте мысль мою

Война нам, русским, по%%%

Спросите вы у "Тишины",

Над ширью пашен и "Полей",

И у "Берёз" и "Тополей",

Ещё спросите у солдат

Что за лопатка "Вариант",

Что за "Обувка" на ногах,

Как "Козлик" нагоняет страх.

Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",

И чем наполнен наш "Стакан",

В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"

Какой "Капустник" правит "Бал",

"Фантасмагорией" какой

"Фагот" играет и "Гобой".

Что доставляет наш "Курьер",

И где находится "Барьер",

Спроси "Метис" с "Мулатом" как

Попали в русский "Зоопарк",

Чем связан с "Буратино" "Шмель",

И от чего спасёт "Свирель"

Как от "Пионов" и "Гвоздик"

Благоухает наш цветник.

Какие "Кактусы" растут,

Какие "Васильки" цветут.

Что за "Акации" в лесу,

И что вам "Дятлы" принесут.

Какое "Пламя" у "Костра"

Как "Клюква" русская красна,

Хотят ли русские проблем

Спросите вы у "Хризантем"

У "Незабудок" и "Витрин"

Спросите, нужен русским мир?

И вам ответит "Бородач"

И, вместе с ним "Вампир" и "Грач",

"Подкидыш", "Марья" и " Иван",

"Заколка", "Гоблин", "Гардиан",

И "Камбала" и "Кипарис",

И "Канарейка" и "Нарцисс",

И "Целина" и "Гиацинт"

И "Мумия" и "Гном" и "Винт",

И "Черноморец" и "Волна"

"Енот", "Кальмар" и "Камбала"

И даже "Кипарис" и "Клещ"

Вам объяснят простую вещь.

И вы поймёте мысль мою

Война нам, русским, по%%%

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: военная техника, нарочно не придумаешь, юмор, поэзия войны, оружие, холодная война, информация к размышлению

Степан Буров,

08-03-2012 01:01

(ссылка)

Лучшие женщины-снайперы Великой Отечественной войны

Лучшие советские женщины-снайперы Великой Отечественной войны

01

Снайпер — человек, в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела. Задача снайпера — уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.

В этом материале представлен список 45-ти лучших советских женщин-снайперов Великой Отечественной войны.

Людмила Павличенко — уничтожила 309 солдат и офицеров противника (среди них 36 снайперов). Людмила Павличенко (12 июля 1916 — 27 октября 1974) — Герой Советского Союза. Родилась в посёлке (сейчас город) Белая Церковь на Украине. По национальности Людмила Павличенко — русская. Добровольцем ушла на фронт в июне 1941 года. Участвовала в обороне Одессы и Севастополя. В июне 1942 года Людмила Павличенко была ранена, после этого в боевых действиях участия не принимала. После ранения ездила в составе делегации в США и Канаду. На выступлении в Чикаго Людмила Павличенко сказала: "Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!" После возвращения на Родину Людмила стала инструктором в снайперской школе «Выстрел», где подготовила десятки хороших снайперов.

02

Либо Руго — уничтожила 242 врага.

Ольга Васильева — уничтожила 185 врагов. Ольга Васильева открыла боевой снайперский счёт 15 августа 1943 года. После окончания войны вернулась в родной Воронеж. Награждена орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

03

Наталья Ковшова — уничтожила 167 врагов. Наталья Ковшова (26 ноября 1920 — 14 августа 1942) — Герой Советского Союза. Родилась в Уфе. Добровольцем ушла на фронт в октябре 1941 года. Участвовала в обороне Москвы. С января 1942 года воевала на Северо-Западном фронте. 14 августа 1942 года около деревни Сутоки Новгородской области вместе со снайпером Марией Поливановой вели бой до последнего патрона. Затем подорвали последними гранатами себя вместе с окружившими их гитлеровцами.

04

Тари Вутчинник — уничтожила 155 врагов

Екатерина Жданова — уничтожила 155 врагов

Геня Перетятько — уничтожила 148 врагов. Геня Перетятько закончила курсы снайперов в 1939 году. В июне 1941 года добровольцем ушла на фронт. В послевоенное время переехала в Нью-Йорк.

Мария Поливанова — уничтожила около 140 врагов. Мария Поливанова — Герой Советского Союза. Родилась 24 октября 1922 в деревне Нарышкино Тульской области. На фронте с октября 1941 года. Участвовала в обороне Москвы. С января 1942 года воевала на Северо-Западном фронте. 14 августа 1942 года около деревни Сутоки Новгородской области вместе со своей подругой Натальей Ковшовой оборонялась от наступавших гитлеровцев. Когда кончились патроны и фашисты приблизились вплотную, подруги-снайперы подорвали последними гранатами себя вместе с окружившими их врагами.

05

Инна Мудрецова — уничтожила 138 врагов. Инна Мудрецова свой снайперский счёт открыла в 1943 году под Гомелем. На подступах к Берлину Инна была тяжело ранена и ей ампутировали левую руку. После войны Инна Мудрецова стала лектором общества "Знание", объездила почти весь Советский Союз. Скончалась Инна в самый канун 55-летия Победы.

06

Нина Петрова — уничтожила 122 врага. Нина Петрова — полный кавалер ордена Славы. Родилась 15 (27) июля 1893 года в Ораниенбауме (сейчас город Ломоносов). Задолго до начала войны Нина Петрова увлеклась пулевой стрельбой, окончила школу снайперов, в которой потом стала инструктором. К началу Великой Отечественной войны ей было уже 48 лет и она не подлежала призыву. Однако она добровольцем ушла на фронт. 1 мая 1945 года в районе города Штеттин Нина Петрова погибла: автомобиль, на котором она ехала, упал в обрыв.

07

Татьяна Костырина — уничтожила 120 врагов. Татьяна Костырина — Герой Советского Союза. Родилась в 1924 году в городе Кропоткин (Краснодарский край). На фронте с августа 1942 года. 22 ноября 1943 года в бою за посёлок Аджимушкай заменила выбывшего из строя командира батальона и подняла бойцов в атаку. Погибла в этом бою.

08

Ольга Бордашевская — уничтожила 108 врагов. Ольга Бордашевская — кавалер Ордена Славы 2-й и 3-й степени. Ушла добровольцем на фронт. Была тяжела ранена в марте 1945 года. После войны Ольга вернулась в Одессу, у нее определили инвалидность 2-й группы, однако Ольга Бордашевская не хотела быть пенсионеркой в 26 лет. Уже через год смогла отправиться в многомесячное морское плавание к берегам Антарктиды с одним из первых рейсов советских китобоев. Потом стала ответственным секретарем Комитета защиты мира.

09

Наталья Сапьян — уничтожила 102 врага. Ленинградка Наталья Сапьян ушла на фронт добровольцем. Кроме снайперской работы эта маленькая и хрупкая на вид девушка успешно справлялась с обязанностями санинструктора. Кроме 102 убитых гитлеровцев был у Натальи и другой не менее важный счёт: за годы войны она спасла жизнь 109 раненым бойцам и командирам. Грудь отважной девушки украсили 11 боевых наград. После войны Наталья Сапьян закончила университет и стала историком.

Вера Петровская — уничтожила 100 врагов

Нина Коваленко - уничтожила около 100 врагов

Снайперы Екатерина Головаха (слева) и Нина Коваленко (справа)

10

Елизавета Миронова — уничтожила около 100 врагов. Елизавета Миронова — одна из немногих девушек, сражавшихся в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота. Участница боёв за Малую землю. Погибла в 1943 году, в период боёв за Новороссийск.

11

Валентина Хохлова — уничтожила 94 врага. Валентина Хохлова была санинструктором и снайпером (как и Наталья Сапьян, с которой она вместе служила и дружила). С апреля 1942 года по декабрь 1943 года уничтожила 94 фашиста, провела на передовой 156 суток. За то же время она перевязала и вынесла с поля боя 101 раненого. В январе 1944 года уволилась в запас, вернулась в Ленинград.

Алия Молдагулова — уничтожила 91 врагов. Казашка Алия Молдагулова — Герой Советского Союза. Родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак (Актюбинская область, Казахстан). В действующей армии с октября 1943 года. Алия погибла в бою 14 января 1944 года.

12

Нина Лобковская — уничтожила 89 врагов. Нина Лобковская — кавалер ордена Красного Знамени и ордена Славы 3-й степени. Нина открыла свой снайперский счёт 10 августа 1943 года. После войны окончила исторический факультет МГУ и больше 20 лет работала лектором Центрального музея В. И. Ленина.

13

Вера Артамонова (Даниловцева) — уничтожила 89 врагов.

Антонина Болтаева (Вяткина) — уничтожила 87 врагов

Мария Кошкина (Ткалич) — уничтожила 85 врагов. Чувашка Мария Кошкина начинала войну санинструктором, потом стала снайпером. 15 Марта 1943 года Мария убила 85-го фашиста. Это был её последний снайперский выстрел: в этот же день её тяжело ранило в правый глаз. Стрелять по-снайперски она уже больше не могла, но воевать продолжала: ходила в разведку, спасала раненых. В ночь с 5 на 6 Марта 1944 года Мария Кошкина была тяжело ранена в руку. Война для нее закончилась. Когда в послевоенные годы Мария приезжала из Ленинграда в родную деревню, она никогда не надевала орденов и медалей. На вопрос "почему", она отвечала, что получила их за то, что убивала людей.

14

Любовь Макарова — уничтожила 84 врага. Любовь Макарова родилась 30 Сентября 1924 года. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена орденов Славы 2-й и 3-й степеней, Отечественной войны 2-й степени, нескольких медалей. После окончания войны вернулась на родину — в Пермь.

15

Татьяна Константинова — уничтожила 84 врага

Мария Зубченко (Соловьёва) — уничтожила 83 врага

Александра Виноградова (Михайлова) — уничтожила 83 врага

16

Татьяна Чернова — уничтожила 81 врага

Юлия Белоусова — уничтожила 80 врагов

Клавдия Маринкина (Федосеева) — уничтожила 79 врагов

17

Лидия Гудованцева — уничтожила 76 врагов. Лидия Гудованцева родилась 11 Июля 1923 года. Награждена орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени; медалями "За отвагу" (дважды), "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией" и другими. Войну закончила в Берлине. После войны работала лектором — методистом.

Лидия Онянова — уничтожила 76 врагов

18

Таисия Максимова — уничтожила 76 врагов. Таисия Максимова родилась 26 февраля 1928 года. В августе 1941 года в её родную деревню Лешкино Ленинградской области ворвались немецкие солдаты. На глазах Таисии убивали безоружных советских людей. Гитлеровцы расстреляли колхозного тракториста, зверски замучили партийных работников Молвотицкого района, убили двоюродную сестру Татьяну, её 5-летнего сына и дочку, которая ещё не научилась ходить. Вскоре Таисию Максимову вместе с другими деревенскими детьми эвакуировали в Новосибирск. Там она поступила на завод. Но мысль, родившаяся ещё в родной деревне, не покидала её: "Поеду на фронт". Она ежедневно приходила в военкомат то одного района, то другого, просила взять её в армию, доказывала, что сможет быть полезной на фронте. И всюду — отказ: мала! Ведь ей тогда было всего 15 лет! И всё же она каждый день после работы наведывалась в военкомат. Один из них возглавляла тогда уже немолодая женщина. Тася ещё не была у неё. Военком внимательно слушала Тасин рассказ о месяцах, проведенных в немецкой оккупации. И женщина — военком тепло сказала: "Поедешь на фронт, доченька, поедешь. Иди на завод и бери расчёт. Завтра — в дорогу". Но начальник цеха её не отпустил. Тогда она решилась на отчаянный шаг: совершила побег с завода. В марте 1943 года Таисия прибыла на Калининский фронт, вновь оказавшись в родном краю. Она сразу же попросила командира, чтобы её направили в подразделение снайперов. Таисия дошла до Берлина. После войны она поселилась в Ленинграде.

19

Мария Морозова — уничтожила 75 врагов. Мария Морозова попала на фронт в марте 1944 года после окончания школы снайперов. Победу встретила в Праге, где 12 мая 1945-го закрыла счёт убитым фашистам.

20

Роза Шанина — уничтожила 75 врагов. Роза Шанина родилась 3 апреля 1924 года в деревне Едьма (Устьянский район Архангельской области). Когда началась война, пошла в военкомат проситься на фронт. Отказали: ей было всего 16 лет. Не проходило недели, чтобы не зашла она в военкомат. Снова и снова, испробовав, казалось, уже все методы: и убеждения, и уговоры, и слёзы, доказывала, что место её только на фронте. В военкомате, поразившись её настойчивости, наконец сдались и направили Розу в Центральную женскую снайперскую школу в Москву. Вскоре она закончила учёбу и получила направление на фронт. Первый выстрел Розы прозвучал 5 Апреля 1944 года юго — восточнее Витебска. Он был точен. Во время войны Роза Шанина была удостоена Ордена Славы 3 и 2 степени. Роза Шанина погибла в бою 28 января 1945 года.

21

Александра Медведева (Самоносова) — уничтожила более 70 врагов

Марьенкина (Якушева) — уничтожила 70 врагов

Белоброва (Миронова) — уничтожила 70 врагов

Дёмина (Исаева) — уничтожила около 70 врагов

Александра Шляхова — уничтожила 69 врагов. Александра Шляхова закончила курс обучения в школе снайперов в июле 1943 года, после чего отправилась на фронт. Александра Шляхова погибла 7 октября 1944 года.

22

Евгения Макеева — уничтожила 68 врагов

23

Екатерина Головаха — уничтожила 67 врагов

Клавдия Дунаева — уничтожила 67 врагов. Клавдия Дунаева закончила обучение в школе снайперов в апреле 1942 года. На фронте Клавдия была снайпером и санинструктором одновременно. За годы войны Клавдия под огнём врага оказала медицинскую помощь и вынесла из боя 143 раненых солдата и офицера. За свой ратный труд она удостоена 11-ти наград. После войны Клавдия Дунаева более 10 лет прослужила в пограничных войсках.

24

Полина Крестьянинова — уничтожила 65 врагов. Полина Крестьянинова родилась в 1925 году в Рязани. В декабре 1942 года, в составе первой группы девушек — добровольцев, была принята в Центральную женскую школу снайперов. В 17 лет, чтобы попасть в первый призыв снайперской школы, Полина приписала себе год. Полина окончила школу снайперов летом 1943 года. За годы войны Полина Крестьянинова была лишь один раз легко ранена: вражеский снайпер выстрелил по блику её прицела, но пуля прошла вдоль головы слегка оцарапав кожу.

Снайперы Полина Крестьянинова (слева) и её напарница Анна Носова (справа)

25

Нина Обуховская — уничтожила 64 врага

26

Вера Косолапова — уничтожила 63 врага. На фронте Вера была снайпером и санинструктором одновременно. За время войны она вынесла с поля боя 103 раненых бойца и командира. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Веру Косолапову Родина отметила 11-ю наградам

01

Снайпер — человек, в совершенстве владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки и наблюдения; поражает цель, как правило, с первого выстрела. Задача снайпера — уничтожение важных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.

В этом материале представлен список 45-ти лучших советских женщин-снайперов Великой Отечественной войны.

Людмила Павличенко — уничтожила 309 солдат и офицеров противника (среди них 36 снайперов). Людмила Павличенко (12 июля 1916 — 27 октября 1974) — Герой Советского Союза. Родилась в посёлке (сейчас город) Белая Церковь на Украине. По национальности Людмила Павличенко — русская. Добровольцем ушла на фронт в июне 1941 года. Участвовала в обороне Одессы и Севастополя. В июне 1942 года Людмила Павличенко была ранена, после этого в боевых действиях участия не принимала. После ранения ездила в составе делегации в США и Канаду. На выступлении в Чикаго Людмила Павличенко сказала: "Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!" После возвращения на Родину Людмила стала инструктором в снайперской школе «Выстрел», где подготовила десятки хороших снайперов.

02

Либо Руго — уничтожила 242 врага.

Ольга Васильева — уничтожила 185 врагов. Ольга Васильева открыла боевой снайперский счёт 15 августа 1943 года. После окончания войны вернулась в родной Воронеж. Награждена орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

03

Наталья Ковшова — уничтожила 167 врагов. Наталья Ковшова (26 ноября 1920 — 14 августа 1942) — Герой Советского Союза. Родилась в Уфе. Добровольцем ушла на фронт в октябре 1941 года. Участвовала в обороне Москвы. С января 1942 года воевала на Северо-Западном фронте. 14 августа 1942 года около деревни Сутоки Новгородской области вместе со снайпером Марией Поливановой вели бой до последнего патрона. Затем подорвали последними гранатами себя вместе с окружившими их гитлеровцами.

04

Тари Вутчинник — уничтожила 155 врагов

Екатерина Жданова — уничтожила 155 врагов

Геня Перетятько — уничтожила 148 врагов. Геня Перетятько закончила курсы снайперов в 1939 году. В июне 1941 года добровольцем ушла на фронт. В послевоенное время переехала в Нью-Йорк.

Мария Поливанова — уничтожила около 140 врагов. Мария Поливанова — Герой Советского Союза. Родилась 24 октября 1922 в деревне Нарышкино Тульской области. На фронте с октября 1941 года. Участвовала в обороне Москвы. С января 1942 года воевала на Северо-Западном фронте. 14 августа 1942 года около деревни Сутоки Новгородской области вместе со своей подругой Натальей Ковшовой оборонялась от наступавших гитлеровцев. Когда кончились патроны и фашисты приблизились вплотную, подруги-снайперы подорвали последними гранатами себя вместе с окружившими их врагами.

05

Инна Мудрецова — уничтожила 138 врагов. Инна Мудрецова свой снайперский счёт открыла в 1943 году под Гомелем. На подступах к Берлину Инна была тяжело ранена и ей ампутировали левую руку. После войны Инна Мудрецова стала лектором общества "Знание", объездила почти весь Советский Союз. Скончалась Инна в самый канун 55-летия Победы.

06

Нина Петрова — уничтожила 122 врага. Нина Петрова — полный кавалер ордена Славы. Родилась 15 (27) июля 1893 года в Ораниенбауме (сейчас город Ломоносов). Задолго до начала войны Нина Петрова увлеклась пулевой стрельбой, окончила школу снайперов, в которой потом стала инструктором. К началу Великой Отечественной войны ей было уже 48 лет и она не подлежала призыву. Однако она добровольцем ушла на фронт. 1 мая 1945 года в районе города Штеттин Нина Петрова погибла: автомобиль, на котором она ехала, упал в обрыв.

07

Татьяна Костырина — уничтожила 120 врагов. Татьяна Костырина — Герой Советского Союза. Родилась в 1924 году в городе Кропоткин (Краснодарский край). На фронте с августа 1942 года. 22 ноября 1943 года в бою за посёлок Аджимушкай заменила выбывшего из строя командира батальона и подняла бойцов в атаку. Погибла в этом бою.

08

Ольга Бордашевская — уничтожила 108 врагов. Ольга Бордашевская — кавалер Ордена Славы 2-й и 3-й степени. Ушла добровольцем на фронт. Была тяжела ранена в марте 1945 года. После войны Ольга вернулась в Одессу, у нее определили инвалидность 2-й группы, однако Ольга Бордашевская не хотела быть пенсионеркой в 26 лет. Уже через год смогла отправиться в многомесячное морское плавание к берегам Антарктиды с одним из первых рейсов советских китобоев. Потом стала ответственным секретарем Комитета защиты мира.

09

Наталья Сапьян — уничтожила 102 врага. Ленинградка Наталья Сапьян ушла на фронт добровольцем. Кроме снайперской работы эта маленькая и хрупкая на вид девушка успешно справлялась с обязанностями санинструктора. Кроме 102 убитых гитлеровцев был у Натальи и другой не менее важный счёт: за годы войны она спасла жизнь 109 раненым бойцам и командирам. Грудь отважной девушки украсили 11 боевых наград. После войны Наталья Сапьян закончила университет и стала историком.

Вера Петровская — уничтожила 100 врагов

Нина Коваленко - уничтожила около 100 врагов

Снайперы Екатерина Головаха (слева) и Нина Коваленко (справа)

10

Елизавета Миронова — уничтожила около 100 врагов. Елизавета Миронова — одна из немногих девушек, сражавшихся в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота. Участница боёв за Малую землю. Погибла в 1943 году, в период боёв за Новороссийск.

11

Валентина Хохлова — уничтожила 94 врага. Валентина Хохлова была санинструктором и снайпером (как и Наталья Сапьян, с которой она вместе служила и дружила). С апреля 1942 года по декабрь 1943 года уничтожила 94 фашиста, провела на передовой 156 суток. За то же время она перевязала и вынесла с поля боя 101 раненого. В январе 1944 года уволилась в запас, вернулась в Ленинград.

Алия Молдагулова — уничтожила 91 врагов. Казашка Алия Молдагулова — Герой Советского Союза. Родилась 25 октября 1925 года в ауле Булак (Актюбинская область, Казахстан). В действующей армии с октября 1943 года. Алия погибла в бою 14 января 1944 года.

12

Нина Лобковская — уничтожила 89 врагов. Нина Лобковская — кавалер ордена Красного Знамени и ордена Славы 3-й степени. Нина открыла свой снайперский счёт 10 августа 1943 года. После войны окончила исторический факультет МГУ и больше 20 лет работала лектором Центрального музея В. И. Ленина.

13

Вера Артамонова (Даниловцева) — уничтожила 89 врагов.

Антонина Болтаева (Вяткина) — уничтожила 87 врагов

Мария Кошкина (Ткалич) — уничтожила 85 врагов. Чувашка Мария Кошкина начинала войну санинструктором, потом стала снайпером. 15 Марта 1943 года Мария убила 85-го фашиста. Это был её последний снайперский выстрел: в этот же день её тяжело ранило в правый глаз. Стрелять по-снайперски она уже больше не могла, но воевать продолжала: ходила в разведку, спасала раненых. В ночь с 5 на 6 Марта 1944 года Мария Кошкина была тяжело ранена в руку. Война для нее закончилась. Когда в послевоенные годы Мария приезжала из Ленинграда в родную деревню, она никогда не надевала орденов и медалей. На вопрос "почему", она отвечала, что получила их за то, что убивала людей.

14

Любовь Макарова — уничтожила 84 врага. Любовь Макарова родилась 30 Сентября 1924 года. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена орденов Славы 2-й и 3-й степеней, Отечественной войны 2-й степени, нескольких медалей. После окончания войны вернулась на родину — в Пермь.

15

Татьяна Константинова — уничтожила 84 врага

Мария Зубченко (Соловьёва) — уничтожила 83 врага

Александра Виноградова (Михайлова) — уничтожила 83 врага

16

Татьяна Чернова — уничтожила 81 врага

Юлия Белоусова — уничтожила 80 врагов

Клавдия Маринкина (Федосеева) — уничтожила 79 врагов

17

Лидия Гудованцева — уничтожила 76 врагов. Лидия Гудованцева родилась 11 Июля 1923 года. Награждена орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени; медалями "За отвагу" (дважды), "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией" и другими. Войну закончила в Берлине. После войны работала лектором — методистом.

Лидия Онянова — уничтожила 76 врагов

18

Таисия Максимова — уничтожила 76 врагов. Таисия Максимова родилась 26 февраля 1928 года. В августе 1941 года в её родную деревню Лешкино Ленинградской области ворвались немецкие солдаты. На глазах Таисии убивали безоружных советских людей. Гитлеровцы расстреляли колхозного тракториста, зверски замучили партийных работников Молвотицкого района, убили двоюродную сестру Татьяну, её 5-летнего сына и дочку, которая ещё не научилась ходить. Вскоре Таисию Максимову вместе с другими деревенскими детьми эвакуировали в Новосибирск. Там она поступила на завод. Но мысль, родившаяся ещё в родной деревне, не покидала её: "Поеду на фронт". Она ежедневно приходила в военкомат то одного района, то другого, просила взять её в армию, доказывала, что сможет быть полезной на фронте. И всюду — отказ: мала! Ведь ей тогда было всего 15 лет! И всё же она каждый день после работы наведывалась в военкомат. Один из них возглавляла тогда уже немолодая женщина. Тася ещё не была у неё. Военком внимательно слушала Тасин рассказ о месяцах, проведенных в немецкой оккупации. И женщина — военком тепло сказала: "Поедешь на фронт, доченька, поедешь. Иди на завод и бери расчёт. Завтра — в дорогу". Но начальник цеха её не отпустил. Тогда она решилась на отчаянный шаг: совершила побег с завода. В марте 1943 года Таисия прибыла на Калининский фронт, вновь оказавшись в родном краю. Она сразу же попросила командира, чтобы её направили в подразделение снайперов. Таисия дошла до Берлина. После войны она поселилась в Ленинграде.

19

Мария Морозова — уничтожила 75 врагов. Мария Морозова попала на фронт в марте 1944 года после окончания школы снайперов. Победу встретила в Праге, где 12 мая 1945-го закрыла счёт убитым фашистам.

20

Роза Шанина — уничтожила 75 врагов. Роза Шанина родилась 3 апреля 1924 года в деревне Едьма (Устьянский район Архангельской области). Когда началась война, пошла в военкомат проситься на фронт. Отказали: ей было всего 16 лет. Не проходило недели, чтобы не зашла она в военкомат. Снова и снова, испробовав, казалось, уже все методы: и убеждения, и уговоры, и слёзы, доказывала, что место её только на фронте. В военкомате, поразившись её настойчивости, наконец сдались и направили Розу в Центральную женскую снайперскую школу в Москву. Вскоре она закончила учёбу и получила направление на фронт. Первый выстрел Розы прозвучал 5 Апреля 1944 года юго — восточнее Витебска. Он был точен. Во время войны Роза Шанина была удостоена Ордена Славы 3 и 2 степени. Роза Шанина погибла в бою 28 января 1945 года.

21

Александра Медведева (Самоносова) — уничтожила более 70 врагов

Марьенкина (Якушева) — уничтожила 70 врагов

Белоброва (Миронова) — уничтожила 70 врагов

Дёмина (Исаева) — уничтожила около 70 врагов

Александра Шляхова — уничтожила 69 врагов. Александра Шляхова закончила курс обучения в школе снайперов в июле 1943 года, после чего отправилась на фронт. Александра Шляхова погибла 7 октября 1944 года.

22

Евгения Макеева — уничтожила 68 врагов

23

Екатерина Головаха — уничтожила 67 врагов

Клавдия Дунаева — уничтожила 67 врагов. Клавдия Дунаева закончила обучение в школе снайперов в апреле 1942 года. На фронте Клавдия была снайпером и санинструктором одновременно. За годы войны Клавдия под огнём врага оказала медицинскую помощь и вынесла из боя 143 раненых солдата и офицера. За свой ратный труд она удостоена 11-ти наград. После войны Клавдия Дунаева более 10 лет прослужила в пограничных войсках.

24

Полина Крестьянинова — уничтожила 65 врагов. Полина Крестьянинова родилась в 1925 году в Рязани. В декабре 1942 года, в составе первой группы девушек — добровольцев, была принята в Центральную женскую школу снайперов. В 17 лет, чтобы попасть в первый призыв снайперской школы, Полина приписала себе год. Полина окончила школу снайперов летом 1943 года. За годы войны Полина Крестьянинова была лишь один раз легко ранена: вражеский снайпер выстрелил по блику её прицела, но пуля прошла вдоль головы слегка оцарапав кожу.

Снайперы Полина Крестьянинова (слева) и её напарница Анна Носова (справа)

25

Нина Обуховская — уничтожила 64 врага

26

Вера Косолапова — уничтожила 63 врага. На фронте Вера была снайпером и санинструктором одновременно. За время войны она вынесла с поля боя 103 раненых бойца и командира. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Веру Косолапову Родина отметила 11-ю наградам

Степан Буров,

28-11-2011 00:56

(ссылка)

ШАРИКИ

Анекдот

-Учительница задает вопрос: "Кто может назвать формулу определения обьема шара?"

-встает Вовочка Мария Ивановеа "Шара" обьема не имеет

К настоящему времени сложился определенный стереотип компоновки танка: гусеничный движитель, одна башня с вооружением, корпус прямоугольной формы. Но инженерная фантазия гораздо богаче. Конструкторы разрабатывали самые экзотические проекты бронемонстров, которые по тем или иным причинам так и не появились на поле боя. Одним из таких проектов был танк-шароход, то есть боевая машина в форме шара. Идея с точки зрения вездеходности очень перспективная. Но боевой бронешар… не фантастика ли это?

Сфероходом по бездорожью…

В шаре все едино – и колеса, и кабина… Сферические вездеходы давно привлекали внимание конструкторов. Это по-настоящему вездеходная техника. Большой диаметр корпуса-колеса обеспечивает отличную проходимость на пересеченной местности, позволяя преодолевать высокие вертикальные препятствия, широкие рвы и овраги. Большая площадь опорной поверхности позволяет машине свободно идти по непроходимому болоту, зыбучим пескам, сыпучему снегу, крутым склонам песчаных дюн, то есть там, где обычные «вездеходы» проваливаются, буксуют и без посторонней помощи выбраться не могут. Одно из дополнительных преимуществ данной конструкции – ее амфибийность. Большой объем корпуса обеспечивает большую грузоподъемность (водоизмещение) машины на воде. А двигаться по поверхности машине позволяет свободное вращение внешней оболочки, которая выполняет роль движителя, и протектора, выполняющего роль плиц гребного колеса.

При этом кинематическая схема со свободно вращающимся внешним сферическим корпусом позволяет машине после остановки начать движение в любую сторону без разворота всего вездехода.

Машина движется только за счет смещения центра тяжести в нужную сторону. Устойчивость вездехода может обеспечиваться как мощным гироскопом, так и просто низким расположением центра тяжести. Единственная проблема – обзорность: создание прозрачного корпуса проблематично, а применение радиопрозрачных материалов (углепластик, например) позволяет ориентироваться только с помощью радиолокатора.

В давние времена научно-популярные журналы любили публиковать рисунки на тему «Мир двухтысячного года». В том, выдуманном, будущем мире по воздуху неслись причудливые махолеты, по земле катились шароходы… Двухтысячный год уже миновал. Мир остался таким, какой он есть, – ни тебе махолетов, ни шароходов… Может быть, они появятся в «мире трехтысячного года»?

Но на самом деле идея не умерла и в наши дни. Например, уже в XXI веке в России разработано стабилизированное шасси для роботов в виде моноцикла, то есть машины в виде единственного колеса, в котором смонтированы двигатель и все системы управления роботом.

Шаротанк

Межвоенный период – это время экспериментов и поисков. Идея сферической боевой машины захватила умы конструкторов многих стран. Она буквально носилась в воздухе. Ведь при всей экзотичности идеи была очевидна высокая проходимость агрегата (весь корпус – одно большое колесо, а его большой объем обеспечивает плавучесть и преодоление водных преград) и повышенная пулестойкость сферического бронекорпуса, форма которого заметно повышает вероятность рикошета.

001

Наш соотечественник С.Г. Зайцев еще в 1925 году запатентовал «шарообразный танк», который состоял из двух вложенных одна в другую сферических оболочек. Внутренняя, не вращающаяся оболочка служила основным корпусом машины, в ее нижней части размещались все механизмы и экипаж. Внешняя бронеоболочка вращалась, перекатывая танк по местности. Движение машины происходило с помощью двигателя внутреннего сгорания за счет вращения внешней оболочки относительно неподвижной внутренней. Управление машиной по направлению осуществлялось за счет перемещения влево-вправо специального груза, который вызывал изменение центра тяжести внутренней оболочки.

Как же танкист будет видеть сквозь две сплошные оболочки? Эту проблему изобретатель решил изящно: экипаж вел наблюдение через два перископа, проходящие через полые оси по бокам танка (по оси вращения оболочек). Автор особо отмечал как преимущество своей машины то обстоятельство, что вращение наружной оболочки повышает ее пулестойкость, так как увеличивается вероятность рикошета. Правда, автор совершенно забыл упомянуть, где же размещается самое главное – вооружение его чудо-машины? В самом деле, не по принципу же «сама едет, сама давит»…

002

«Подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» В. Майера, СССР, 1927 г.

Фактически это перекатной бронещит или мобильная бронеточка.

Для настоящего шаротанка не хватает только двигателя

В 1927 году другой наш изобретатель, В. Майер, предложил «подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» – два пустотелых цилиндра в рост человека справа и слева от бойца с пулеметом. Сзади агрегат придерживали два роликовых катка, а двигал его сам красноармеец, переступая ногами по скобам, образующим боковую поверхность колес, – этакая белка в колесе, которая при этом еще должна была стрелять из пулемета… Впрочем, автор толком не пояснил, как именно ехал «щит». Это, конечно, не совсем танк, но поставьте на подобную конструкцию двигатель – и шар-танк готов.

003

Сборно-разборный пятиместный «контртанк» Ф. Бородавкова, СССР, 1930-е гг.

«Бронебочку» катили на врага сидящие внутри бойцы, цепляясь руками за скобы.

Тормозами служили выдвижные ножевые упоры. Отсутствие вооружения делает

непонятным назначение устройства – по-видимому, его можно рассматривать в

качестве бронетранспортера для сближения с передовыми окопами противника.

Благополучно достигнув передовой, экипаж спешивается и атакует траншею неприятеля

Не совсем понятно, как действовал и сборно-разборный пятиместный «контртанк» Ф. Бородавкова, который катили на врага сидящие внутри бойцы, цепляясь руками за скобы. Тормозами служили выдвижные ножевые упоры. Главным достоинством своей «бронебочки» автор считал дешевизну и уверял, что в бою она не уступит полноценному танку! Хотя орудий почему-то не нарисовал.

004

Шаротанк И. Лысова,СССР, 1928 г.

Танк в виде огромного шара с пушками и пулеметами в боковых спонсонах по оси вращения.

Двигатель помещался в центре на карданном подвесе, а поворот осуществлялся «изменением

центра тяжести». Конструкция в принципе осуществима, но, как все моноциклы, громоздка и неповоротлива

И. Лысов в 1928 году подал заявку на танк в виде огромного шара с пушками (почему-то не показанными на чертежах) и пулеметами в боковых спонсонах по оси вращения. Двигатель, как самая тяжелая часть конструкции, помещался в центре на карданном подвесе, а поворот осуществлялся «изменением центра тяжести».

005.006

«Сходукет» В. Лукина, или «Скороходовая двухколесная танга», СССР, 1928 г.

Самая впечатляющая и поражающая воображение идея – бронемонстр диаметром 12 м с десятком пулеметов.

Эскиз студента-недоучки (отчислен из Ленинградского технологического института за академическую

неуспеваемость, поскольку все свободное время посвящал разработке сходукета) заставляет вспомнить не

менее громоздкий «царь-танк» (или «боевую колесницу») Н.Н. Лебеденко 1917 года с колесами диаметром 9 м

Но самая впечатляющая и поражающая воображение идея – «Сходукет» студента-недоучки В. Лукина, «Скороходовая двухколесная танга» (одно название чего стоит!), предложенная в 1928 году. Монстр диаметром 12 м должен был быть вооружен десятком пулеметов. Но дальше общей идеи дело не пошло…

Буржуины тоже не дремали. Существует германский патент на шаровой танк аж 1905 года. А в конце 1930-х немецкие и японские фирмы начали активно разрабатывать танки в виде шара. В тот же период, а точнее – в 1936 году, один изобретатель из Техаса (США) предложил проект оригинального танка, двигавшегося по принципу катящегося шара. Танк представляет собой сферическую стальную кабину, заключенную во вращающуюся внешнюю оболочку. Эта внешняя оболочка состояла из двух полушарий, имевших на поверхности ребра. Двигатель, находившийся в кабине, вращал наружную оболочку, двигая танк по земле. Повороты танка осуществлялись при помощи изменения скорости одного из полушарий (левого или правого).

Пулеметы были установлены в двух сферических башнях по бокам. Между двумя двигающимися полушариями имелась стационарная неподвижная полоса, в которой располагались окошки для пулеметов. Тяжелый двигатель, установленный в центре полукабины, давал танку устойчивость и предохранял его от сваливания на бок. Кабина при необходимости могла быть хорошо защищена от отравляющих веществ.

Изобретатель утверждал, что благодаря сферической форме такой танк представляет собой очень малую и неудобную мишень для бомб и гранат противника; ему не страшен пулеметный и артиллерийский огонь, так как пули и легкие снаряды скользят по шаровидной поверхности, теряя свое направление. В заключение изобретатель отметил значительную проходимость танка в самых тяжелых условиях.

Инженерная мысль не дремала даже в разгар войны, в блокадном Ленинграде: изобретатель Н.Н. Чегодаев предложил свой проект «шарового танка», который рассматривался Комиссией по реализации оборонных изобретений Военного отдела Ленинградского городского комитета ВКП(б).

Конкретный бронеколобок

Все приведенное выше – не более чем теоретические изыскания и игра инженерного ума. Но ведь существовал и реально построенный настоящий шаротанк! В танковом музее в подмосковной Кубинке хранится опытный немецкий легкий шар-танк Kugelpanzer времен Второй мировой войны. Об этом аппарате почти ничего не известно. Наши войска захватили его в конце войны на Куммерсдорфском полигоне вермахта вместе со сверхтяжелым «Маусом» («Мышонком»). Вооружения он не имел и применялся как самоходный наблюдательный пункт (для передового артнаблюдения и корректировки артогня).

Толщина его брони составляет 5 мм. Масса – 1,8 т. Одноцилиндровый мотоциклетный двухтактный карбюраторный двигатель мощностью 25 л.с. позволяет развивать скорость до 8 км/ч. По бокам центрального цилиндрического отсека в рост человека расположены две вращающиеся полусферы, которые и служили движителем. Сзади установлен небольшой хвостовой опорный каток. Двигатель приводил в действие полусферы, снабженные грунтозацепами. Танкист, конечно, не бегал, как белка в колесе: в корпусе оборудовано вполне комфортное место для водителя-наблюдателя – единственного члена экипажа. Спереди, на уровне глаз сидящего бойца, находится смотровая щель. Входной люк для танкиста расположен сзади. Особенно озадачивает полное отсутствие на этой экзотической машине вооружения. Или бронеколобок – сам по себе вооружение, асфальтовый каток, просто закатывающий врагов?..

Поиски дополнительной информации по архивам и запросы в Германию никаких результатов не дали. Похоже, немцы тоже не имеют никакого представления об этом детище конструкторской мысли.

-Учительница задает вопрос: "Кто может назвать формулу определения обьема шара?"

-встает Вовочка Мария Ивановеа "Шара" обьема не имеет

К настоящему времени сложился определенный стереотип компоновки танка: гусеничный движитель, одна башня с вооружением, корпус прямоугольной формы. Но инженерная фантазия гораздо богаче. Конструкторы разрабатывали самые экзотические проекты бронемонстров, которые по тем или иным причинам так и не появились на поле боя. Одним из таких проектов был танк-шароход, то есть боевая машина в форме шара. Идея с точки зрения вездеходности очень перспективная. Но боевой бронешар… не фантастика ли это?

Сфероходом по бездорожью…

В шаре все едино – и колеса, и кабина… Сферические вездеходы давно привлекали внимание конструкторов. Это по-настоящему вездеходная техника. Большой диаметр корпуса-колеса обеспечивает отличную проходимость на пересеченной местности, позволяя преодолевать высокие вертикальные препятствия, широкие рвы и овраги. Большая площадь опорной поверхности позволяет машине свободно идти по непроходимому болоту, зыбучим пескам, сыпучему снегу, крутым склонам песчаных дюн, то есть там, где обычные «вездеходы» проваливаются, буксуют и без посторонней помощи выбраться не могут. Одно из дополнительных преимуществ данной конструкции – ее амфибийность. Большой объем корпуса обеспечивает большую грузоподъемность (водоизмещение) машины на воде. А двигаться по поверхности машине позволяет свободное вращение внешней оболочки, которая выполняет роль движителя, и протектора, выполняющего роль плиц гребного колеса.

При этом кинематическая схема со свободно вращающимся внешним сферическим корпусом позволяет машине после остановки начать движение в любую сторону без разворота всего вездехода.

Машина движется только за счет смещения центра тяжести в нужную сторону. Устойчивость вездехода может обеспечиваться как мощным гироскопом, так и просто низким расположением центра тяжести. Единственная проблема – обзорность: создание прозрачного корпуса проблематично, а применение радиопрозрачных материалов (углепластик, например) позволяет ориентироваться только с помощью радиолокатора.

В давние времена научно-популярные журналы любили публиковать рисунки на тему «Мир двухтысячного года». В том, выдуманном, будущем мире по воздуху неслись причудливые махолеты, по земле катились шароходы… Двухтысячный год уже миновал. Мир остался таким, какой он есть, – ни тебе махолетов, ни шароходов… Может быть, они появятся в «мире трехтысячного года»?

Но на самом деле идея не умерла и в наши дни. Например, уже в XXI веке в России разработано стабилизированное шасси для роботов в виде моноцикла, то есть машины в виде единственного колеса, в котором смонтированы двигатель и все системы управления роботом.

Шаротанк

Межвоенный период – это время экспериментов и поисков. Идея сферической боевой машины захватила умы конструкторов многих стран. Она буквально носилась в воздухе. Ведь при всей экзотичности идеи была очевидна высокая проходимость агрегата (весь корпус – одно большое колесо, а его большой объем обеспечивает плавучесть и преодоление водных преград) и повышенная пулестойкость сферического бронекорпуса, форма которого заметно повышает вероятность рикошета.

001

Наш соотечественник С.Г. Зайцев еще в 1925 году запатентовал «шарообразный танк», который состоял из двух вложенных одна в другую сферических оболочек. Внутренняя, не вращающаяся оболочка служила основным корпусом машины, в ее нижней части размещались все механизмы и экипаж. Внешняя бронеоболочка вращалась, перекатывая танк по местности. Движение машины происходило с помощью двигателя внутреннего сгорания за счет вращения внешней оболочки относительно неподвижной внутренней. Управление машиной по направлению осуществлялось за счет перемещения влево-вправо специального груза, который вызывал изменение центра тяжести внутренней оболочки.

Как же танкист будет видеть сквозь две сплошные оболочки? Эту проблему изобретатель решил изящно: экипаж вел наблюдение через два перископа, проходящие через полые оси по бокам танка (по оси вращения оболочек). Автор особо отмечал как преимущество своей машины то обстоятельство, что вращение наружной оболочки повышает ее пулестойкость, так как увеличивается вероятность рикошета. Правда, автор совершенно забыл упомянуть, где же размещается самое главное – вооружение его чудо-машины? В самом деле, не по принципу же «сама едет, сама давит»…

002

«Подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» В. Майера, СССР, 1927 г.

Фактически это перекатной бронещит или мобильная бронеточка.

Для настоящего шаротанка не хватает только двигателя