Сколько гибелей шло к поэту...

ахматовский эпиграф имеет отношение и к этому наипопулярнейшему персонажу (на снимке справа):

"Сколько гибелей шло к поэту,

Глупый мальчик: он выбрал эту..."

Этакий Портос, ржущий при первой возможности (судя по моим скудным наблюдениям – и жрущий при первой возможности, судя по комплекции), совсем не так давно был настоящим лириком. Невзирая на куртуазный маньеризм и прочие грехи молодости, он написал несколько выдающихся стихотворений, которые хочется знать наизусть и вспоминать по самым разным поводам – от погодных до экзистенциальных.

Последнее время меня занимал вопрос: неужели труд над "Поэтом и Гражданином" вместе с Ефремовым-младшим (на снимке слева) сойдёт Быкову-лирику с рук?!

И это при том, что политически я их совместному проекту сочувствовал, и даже очень!

Но неужели после такого – будь ты хоть трижды Быковым – можно остаться лириком?

Даже самое краткое знакомство с его новой книгой (http://modernpoetry.ru/stor...) недвусмысленно указывает: нет, нельзя. Музы – язычницы, они мстительны и безжалостны.

Д.Б. не сможет повторить некрасовское: "Не торговал я лирой" – увы, торговал...

"Как я порою люблю человечество –

Страшно сказать.

Не за казачество, не за купечество,

Не за понятия «Бог» и «Отечество»,

Но за какое-то, б…дь, молодечество,

Е… твою мать."

Д.Б. пишет: "Некоторые нелюбители «Гражданина поэта» попрекали автора отходом от лирики: мол, когда-то он писал недурные стишки, но потом ушел в политику. Политика никогда еще не мешала лирике, и я бы хотел, чтобы эта небольшая часть новых текстов, присланных по просьбе редакции в подтверждение того, что жизнь после выборов продолжается, утешила таких читателей."

За одного отдельно взятого читателя ручаюсь: он безутешен.

настроение: Занятое

слушаю: Всё! Захлебнулся в торрентах...

Метки: стихи

Лучше поздно, чем никогда...

и поздравление.

Сегодня ровно три месяца, как мы действительно сидели на высокой скале над одним из Байоюкских озёр, действительно - у костра, не угасавшего с обеда...

И выпили литр каберне за здоровье М., достигшей своего 25-летия. В конце вечера гроза устроила нешуточный салют в её честь, а поскольку праздничный ужин подзатянулся, тушёные грибы с картошкой (м-м-м-м!) доедали в палатках под стук града по тенту...

_________________________________Ѩ

______________M***

Я с тобой наконец-то в заповедных местах,

где не раз, твоего не дожидаясь рожденья,

поднимался по пояс в субальпийских цветах,

по колено в альпийских завершал восхожденье

и стоял, отдышавшись, на лишайниках скал...

Покатившийся камень хохотал гулким эхом…

Я тогда ничего и никого не искал,

кроме неподалёку заливавшихся смехом

свежеоживших струек. Полнота бытия

отвечала раскрытой на сто вёрст панораме,

за собой никого и ничего не тая.

Между небом и долом я был вровень с горами.

А теперь на двенадцатиметровой скале

на площадке в кедровых обступающих клетях

и с подножьем в зелёном Байоюкском стекле

мы твоё отмечаем двадцатипятилетье.

Нам закат с Аккаинских крутояров простёр

амальгаму покоя с непомерной свободой.

Всё живее и жарче наш вечерний костёр.

Всё ясней отраженья на поверхности водной.

Разломившейся льдиной серебрится, двоим,

нерастаявший снежник под гранитовой стенкой.

Облака проплывают, изумляясь своим

близнецам в бесконечном умноженье оттенков.

Обрамляют полмира вместо вод берега,–

акварели заката и гравюры округи.

И мы тоже как скалы, облака и снега:

мы удваиваемся, отражаясь друг в друге…

настроение: Задумчивое

слушаю: Листа

Метки: Стихи А.Ч.

Воздушное бегство

не в том, что последние визиты в метрополию - не поездки, а полёты.

Оно взято из несравненного стихотворения Сергея Владимировича Соловьёва, поэта и киевлянина по рождению, живущего теперь в Индии и пишущего преимущественно прозу, великолепную и поэтичную - но прозу.

Соловьёвский оригинал - недосягаемый, на мой вкус, верлибр, да и вообще одно из самых впечатляющих стихотворений из числа мне известных.

Но как бы хороши ни были единичные удачи, свободный стих, по моему убеждению, не сумел обрусеть. Заимствуя из названного шедевра название и эпиграф, я не рискну процитировать его перед своим стихотворением - если хотите с него начать, ищите его в конце поста ;-). И первоначальное желание писать верлибром я тоже преодолел: "Воздушное бегство" написано свободно рифмованным разностопным ямбом, а начато оно ещё в эНске...

ВОЗДУШНОЕ БЕГСТВО

_____— Да, вот здесь, где воздушное бегство – ещё!!

___________________Сергей Соловьёв

— Нам нужно просто согласованно дышать.

— Да, хорошо. Но что это изменит?

— Пока дыханья наши не сольются, ничего.

Поднимемся – на несколько ступенек,

на четверть этажа…

— Ну, а потом, когда сольются?

Не спрашиваю даже,

что значит согласованно дышать.

— Потом они сольются в шар,

прозрачный шар, и нас с тобой он заключит в себе…

— И что ж, он пустится в полёт?

Побег

с горы, как мяч, начнёт?

— Сначала – нет.

Ты даже не почувствуешь толчка.

— Толчка? Какого?

— Толчка, с которым мы отчалим от земли.

Ты помнишь тот воздушный шар –

он плыл у нас над головой однажды ночью?

— Конечно! Огненным пунктиром в чёрном небе…

— Вот-вот! Огонь порывисто дышал

под оболочкой, видимой, быть может, с крыши –

но не с земли.

Ритмичное дыхание огня вздувало шар.

И плыл над нами он – всё выше, выше…

— Так тó воздушный шар! А наш?

— Учти, что дело к вечеру, и солнце

бледнеет в предзакатной мгле,

клонясь к земле …

А мы, напротив, отстранимся, словно с ним

сопряжены немыслимым

незримым коромыслом…

И слитное тепло дыханий, как огонь,

парящую подхватит оболочку…

Ты даже не почувствуешь толчка.

— И как же нам дышать?

— Да в общем, просто:

на выдохе –

меж призвуков, сквозь лёгкий шум дыханья

узнать

едва улавливаемое А.

На вдохе – У.

И после этого а-у прислушаться.

Недолго – сколько сможешь без усилия –

прислушаться…

— Ахх-Ухх – ну хорошо хоть, не у-ха!

— Да-да, дыханье нужно затаить на вдохе

и вслушиваться в тишину.

— И что услышим?

— Как – что? Услышим тишину.

Представь, что ты под вечер на проспекте.

Устала – но живей машин, бок о бок

плетущихся в одной из вечных пробок,

сигналящих друг другу. Тротуар

людьми запружен. Под ногами слякоть

недавнего дождя. Чтоб не заляпать

плаща, пойдёшь дворами.

Свернув под арку,

всего за несколько шагов

из шума вступишь в тишину.

Весь двор: далёкий крик ребёнка,

и прогреваемый мотор,

чириканье синиц – весь двор

затоплен тишиной.

Поблёскивают мокрыми листами

деревья и кустарники. Асфальт

омыт дождём и скрыт местами

под лужами. Поглядываешь, обходя –

и замечаешь, что зеркалят

они яснеющее небо...

С той стороны стоящих вдоль проспекта

домов – затор машин,

людская толчея

и слякоть под ногами.

А с этой –

цветы,

сиянье неба в лужах, тишина.

И между ними только несколько шагов.

Так и дыханье:

вслушавшись в него,

пойдёшь дворами. Вступишь в тишину.

— Ну, ты-то вступишь! А если я не догадаюсь

пойти дворами – не замечу арки

под домом – и останусь в толчее…

— А если так, то переход

произойдёт, пускай не яркий.

Немного чище станет под ногами.

Поток пыхтящих в общем гаме

машин

иную сторону предъявит.

Точнее, две:

ту, что навстречу – в золоте зажжённых фар,

попутную – от стоп-сигналов всю в рубинах.

И будет улица, включая тротуар,

своим дивиться отражениям в витринах.

Конечно, не спеша,

придерживая шаг,

собой любуясь, наряжаясь, как в театр…

— А если окажусь я выше, и поток

сигналящих авто

представится не тротуарной театралкой,

а стадом светлячков,

коровок божьих…

— Коровок? Ну, быть может –

но непременно божьих.

Внутри не различишь ты ездоков,

весь день спешащих и

везде отставших,

в вечернем столбняке втройне уставших,

и только провожающих глазами

кружки слепящих фар.

Поклажа притязаний стёрта за день

наждачным абразивом серых зданий.

Взамен лишь онемение.

Совсем не то в небесном саде, в божьем стаде,

где мы с тобой –

покой.

Парение.

Ты усмехнулась: что мы там услышим?

Пожалуй, ты могла бы разобрать,

как эти божии коровки говорят –

негромко, как поскрипывает скрепка:

«Лети, лети на небко, наше небко

туда, где детки кушают конфетки!

Ты видишь, что мы сами вряд

_____ли сможем улететь отсюда…»

— А нам как выпорхнуть, бескрылым?

— Так это дело не людей – подъёмной силы

двух согласованных дыханий, двух порханий.

Ни вполовину, ни на треть

поодиночке нам не одолеть

подъём,

который мы пройдём вдвоём,

его почти не замечая.

Едва удвоится объём дыханий,

покажется: плывём под облаками.

— Ну хорошо.

Теперь скажи мне главное:

куда нас занесёт воздухоплавание?

Когда окончится криуз,

куда и как мы сядем вниз?

— Ты помнишь тот воздушный шар…

— …который плыл над головой у нас

однажды ночью? Помню, да!

— И как ты думаешь, куда

спустившись, сел он в предрассветный час,

когда огонь, дышавший в нём, погас?

— На воле где-нибудь, в полях.

В лесополосных тополях.

В безлюдье прозябающих просёлков.

Но мы-то остаёмся здесь

и не сумеем даже сесть,–

уже и так сидим мы долго.

— Пускай не сядем, а осадим, сидя

почти невидимые росы.

Всё будет просто без вопросов,

в привычном виде –

но с чувством, словно обновился свет.

Запомни, приручи его –

и ты тогда в любое время

сквозь шум и гам, в столпотворении,

вернёшь безлюдье, волю, новизну,

паренье…

Улыбчивый привет

услышишь…

Давай начнём.

— Давай.

А – У…

— Прекрасно… Только тише:

хвА – лУ

пропой…

И ничего, что я сказал,

не вспоминай.

Закрой

глаза…

И выйдет всё

само собой.

Ты просто дышишь…

Ну, а теперь обещанный соловьёвский шедевр. Он завершает цикл абсолютно невразумительных прозаических миниатюр "Видения в Адолларах". Как и почему автор заключил в одну раму тексты настолько разного художественного качества, я не понимаю...

__________Сергей Соловьёв

_____Из цикла

«ВИДЕНИЯ В АДОЛЛАРАХ»

— Лунка, Лилия. Лунь.

— А ещё?

— Моря мокрый начёс.

— В дымке, да? А ещё?

— Чёлка волн. Золотой кипарис.

— И лиловая туча?

— И туча, и огненный буйвол по брюхо в снегу.

— На высокой гряде? Выше туч?

— Выше звёзд. Он бредёт, утопая в снегу, серебристыми ноздрями дуя во тьму.

— Говори.

— Пузыри изумрудные тонкие лёгкие в небо восходят из трав луговых.

— Да, и свет застилают, и кружатся в небе.

— Стрекозы и омут, осины и осы. И флейты.

— И зеркала.

— Человек?

— Да, и шалфей, и душица, и мята... Ещё!

— Головастик и дрозд. И папирус. И эхо и гул... Трепетание далей, ещё?

— Да, ещё!

— Раскалённые угли и ливни. И львы и моллюски. Евфрат, Междуречье и свет из окна перекрёстный. Цейлон. Может, домик в Коломне... Крапива, корпенье кротов и совиное бденье, и поле, и бегство...

— Да, вот здесь, где воздушное бегство — ещё!!

— Влажный пах лопухов и скольженье ужей, жмурки жужелиц, шествие лунных улиток, аллýм, маллидáн, таллижáн!..

— Приближенье улыбки?

— Путь, летающий сам по себе.

— Без конца и начала? И губы?

— Да, мой ангел, и губы, прильнувшие к морю.

— И речь...

настроение: Внимательное

Метки: Стихи А.Ч., стихи, Сергей Соловьёв

Набоковский эпиграф

НАБОКОВСКИЙ ЭПИГРАФ

______Дождь пролетел и сгорел на лету…

_______________MW

Откуда они поняли,

что время зеленеть?

Прошла для них неполная

неделя на земле.

С отклеенными маркими

сургучиками почек

пестреют они марками

лесных авиапочт.

Но тон их не окреп ещё

и не был утверждён

от солнечности слепнущим,

сгорающим дождём...

Ну, а это - просто взгляд дождю вдогонку:

настроение: Мечтательное

слушаю: McCartney, Wings at the Speed of Sound

Метки: Стихи А.Ч.

Сказка венского леса

был полон всего: трудов и впечатлений, потерь и обретений...

О самом главном и самом светлом читатели моих стихов уже догадались.

О другом - также самом главном, но при этом самом горьком - я пока промолчу,

накануне любимого всеми праздника об этом не хочется говорить.

Одним из самых замечательных событий вне этого рокового ряда

оказалась поездка в Вену.

И первые строки следующего стихотворения пришли в голову там же;

а последние - три-четыре часа назад...

СКАЗКА ВЕНСКОГО ЛЕСА

----------------------------------MW

В Австрии не чувствуется осени.

На Мариахильфер перемен

мало. Золотистыми колосьями

солнце осыпается вдоль стен.

Чуть пообносился, но не вытерся

ясене-каштановый наряд.

Штруделями тянет из кондитерских.

Латте и арабика парят

возле кафетериев. Улыбчивы

лики католических святых

в нишах. Не имперское величие –

дрёма среди радостей простых.

…Небо призадумается к вечеру,

сгорбится, темнея в облаках.

Ветер не задержится доверчиво

в парковых укромных уголках.

К ночи над далёкими предгорьями

огненная ляжет полоса.

Сказками по-шубертовски горькими

венские наполнятся леса.

Дождик бесконечными промашками

спляшет на потеющем окне.

Дождик будет пахнуть по-домашнему.

Может, и увидимся во сне.

Так что последнее, что удалось сделать в уходящем году -

это получить подарочек от города Моцарта.

А также Бетховена и Шуберта, Штрауса и Брамса, Брукнера и Малера, Шёнберга и Берга, наконец...

настроение: Надеющееся

Метки: Стихи А.Ч., вена

С Новым Годом!

Новый Год – это год вдохновения нашего ума, творения нашего сердца и проявления нашей души.

Вдохновение будет шествовать вперед к Источнику.

Творение воссядет на пике просветления.

Проявление одновременно докажет свои божественность и бессмертие.

Новый Год – это год приятия и преобразования.

Человеческое в нас постарается безоговорочно принять божественное в нас.

Божественное в нас без устали и без оговорок будет преобразовывать человеческое.

Каждый день Нового Года станет возможностью для верящего в Бога увидеть свет-истину.

В Новом Году каждый час даст возможность для поклоняющегося Богу достичь света-истины.

В Новом Году каждая секунда будет возможностью для любящего Бога стать светом-истиной.

~ Шри Чинмой

Новогодние послания от Шри Чинмоя 1966-1973

The New Year is the year of our mind's inspiration, our heart's creation and our soul's manifestation.

Inspiration will march onward to the Source.

Creation will sit at the pinnacle of enlightenment.

Manifestation will at once prove its divinity and immortality.

The New Year is the year of acceptance and transformation.

The human in us will try to accept the divine in us unconditionally.

The divine in us will transform the human in us untiringly and unconditionally.

In the New Year, every day will be an opportunity for the God-believer to see the truth-light.

In the New Year, every hour will be an opportunity for the God-worshipper to achieve the truth-light.

In the New Year, every second will be an opportunity for the God-lover to become the truth-light.

~ Sri Chinmoy

New Year's Messages from Sri Chinmoy, 1966-1973

настроение: Задумчивое

хочется: Домой

слушаю: Гаятри

Метки: Шри Чинмой

Прогулки по улицам Моцарта

по непостижимой прихоти судьбы я оказался в Вене.

Изумительный город, сочетающий величие и приветливость, праздничность и деловитость, музеи и кафе... Огромный объём венских впечатлений не подавляет только благодаря гармоничности "музыкальной столицы мира"; кое-что из них запечатлено в фотоальбоме

http://my.mail.ru/mail/alex...

В цистерианском монастыре, основанном в 1133 г.

Единственное на данный момент венское стихотворение закончено уже в первых числах ноября; ему предпослан эпиграф из шедевра Федерико Гарсиа Лорки:

Десять девушек едут Веной.

Плачет смерть на груди гуляки,

Есть там лес голубиных чучел

и заря в антикварном мраке.

Есть там залы, где сотни окон

и за ними деревьев купы...

О, возьми этот вальс,

этот вальс, закусивший губы...

................................................

(Перевод А. Гелескула)

Стихотворение Лорки грандиозно по образности и экспрессии, но называется "Маленьким венским вальсом". Моё существенно длиннее, но гораздо скромнее, а потому названо "Совсем маленьким венским вальсом".

Остаётся заметить, что в нём ничего не приукрашено: всё в точности так и было...

Так что включайте один из самых прекрасных венских вальсов: скерцо из 7-й симфонии Густава Малера - и читайте нижеследующий текст...

Gustav Mahler, Symphony no.7 in E minor (III) - Scherzo: Schattenhaft.

London Philarmonic Orchestra - Klaus Tennstedt.

Recorded in 1980.

________________________________Ѩ

СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЙ ВЕНСКИЙ ВАЛЬС

________________Этот вальс, этот вальс,

________________полный смерти, мольбы и вина…

__________________________Ф.Г.Лорка

Мы вышли из ресторана,

но мне не хотелось в отель.

Вставать завтра не рано,

к чему торопиться в постель?

И я пошёл по бульвару

туда, где заметил собор,

который забытым даром

с готических высился пор

среди многоликих строений,

свидетельствующих собой

подъёмы, триумфы, крушения

Империи – вечный прибой

времён…

________Вот и ограда:

старинной ковки цветник,

чернее церковного сада,

изысканней орденских книг.

И дверь показалась легка мне.

С асфальта ступил я во двор,

мощёный тёсаным камнем.

Для взгляда с бульвара собор

изящен, вблизи – грандиозен.

Два шпиля ушли в небеса…

Не хочешь – станешь серьёзен:

до полночи полчаса

на высвеченном циферблате

у самого верха стены.

Конечно, давно нет братии –

высокие окна темны.

И сон одолел даже фразу

над входом. В кварталах вокруг

не дремлет лишь ветер.

________________Не сразу

заметил я вкрадчивый звук.

Как будто бы где-то рядом

опавшие листья метут…

Окинул площадку взглядом:

не сторож ли ходит тут?

Уборка? – Двенадцать скоро!

К утру же опять листопад

укроет подворье собора…

И слишком неспешны стопа

с метлой: ни ритма, ни силы –

один невнятный шумок!

Незримый лунатик уныло

листву разметает у ног…

А слышится так, словно это

шагах, может быть, в десяти!

Причина не в скудости света:

невидим, как ни свети,

творящий таинственный шорох –

кто днюет, прильнув к кирпичам

и плитам в старых соборах,

чтоб вечно бродить по ночам!..

Я не суеверен, но всё же

при мысли об этаком вдруг

мурашки пошли по коже.

И я пошёл на звук.

Невинное чудотворство!

Среди густой темноты

в углу за контрфорсом

кружились сухие листы.

Как только дыхание ветра

заглядывало к ним в проём,

привстав на пятóк сантиметров,

вились втроём-вчетвером...

И слышалось их шелестение,

покуда порыв не сникал.

Так вот кто в ночном запустенье

кружил свой призрачный бал!

Безлюдна музыка ночная…

Спит паства и спят сторожа.

А ветер с листвой начинают

вальсировать, нежно шурша!

Пускай потемневшие стены

в небесной теряются мгле,

бессмертные штраусы Вены

спасаются здесь, на земле,

на улицах, под листопадом,

что кронами платит досель…

Полночным дивясь эскападам,

я не торопился в отель.

настроение: Мечтательное

хочется: Закончить ещё несколько стихотворений

слушаю: Малера, 7-ю симфонию!

Метки: Стихи А.Ч., вена

В связи с Pussy Riot

Тема самих панк-воительниц

настолько заезжена, что высказываться о них немыслимо: кому интересно 1000001-е суждение?!

Итак, я о другом.

Л., моя давняя знакомая, много лет назад переехавшая в Германию и вышедшая там замуж, однажды рассказала мне о своём свёкре. Человек был достойнейший, каких немало среди пожилых немцев, чего только не повидавших на своём веку. Был он мудр, великодушен, любезен, отличался выдержкой и оптимизмом. Естественно, он был стар. Неудивительно как то, что с ним случился инсульт, так и то, что эффективная врачебная помощь была оказана в полной мере и незамедлительно - Германия всё же. Человек быстро восстановился, но... он стал другим.

Мелочен, раздражителен, подозрителен, скуп. Высказывается неприязненно, иногда грубо.

Как говорит Л., можно было бы сказать, что человека подменили в совершенно буквальном смысле, если бы не сохранилась его память: он узнаёт всех в лицо, не путает того, что было до инсульта и т.п.

Как это можно объяснить? Иными словами, что это может значить?

Душа собралась уходить, т.е. человек должен был умереть. Сам он, конечно, не осознавал этого,- немногие слышат свою душу. Потому она и выбрала неоспоримое для человека решение: инсульт. Но современная медицина также оказалась на грани чуда и помешала выполнить решение души.

И вот осталось тело как будто бы живым. В нём по-прежнему обитает низшая витальность.

А душа ушла, и высокие свойства личности, предопределявшиеся ею - тоже.

История эта объясняет мне происшедшее в храме Христа Спасителя (везде далее наименование современного подобия Храма я буду писать со строчной буквы: хХС).

5 декабря 1931 года Господь не стал защищать Храм, возведённый в середине XIX века на народные сборы, этот Свой дом Он покинул.

И то, что менялы и торговцы в середине 90-х выстроили на том же месте клон Храма, отнюдь не говорит о том, что Господь в него вернулся. Потому и земная проекция этой пустоты совершенно ясна: хХС действительно является торгово-развлекательным комплексом. Сошлюсь на Википедию, заменив некоторые заглавные буквы на строчные. "Земля и здания комплекса храма Христа Спасителя принадлежат городу Москве. Оперативное управление комплексом осуществляет фонд храма Христа Спасителя, который сдаёт часть помещений в аренду сторонним организациям, а также проводит мероприятия, не связанные с деятельностью русской православной церкви".

Только это и сделало возможным панк-молебен "Pussy Riot". Не нужен Господу такой дом, не станет Он ни обитать в нём, ни хранить его.

Только поэтому Гундяеву и Чаплину с приспешниками необходима защита мирского закона и мирского суда: им ли самим не знать, чего они стóят пред Ликом Господним?!

P.S. Должен признать, что творчество Pussy Riot эстетически мне совершенно чуждо, политически - отнюдь. И я рад, что любимые с юности Стинг и Гэйбриел высказались в их защиту. Сэр Пол Маккартни написал: "Дорогие Надя, Катя и Маша, я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали: я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и не накажут вас за ваш протест... В цивилизованном мире многие люди имеют право высказывать свое мнение, если это не приносит никому вреда, и я уверен, что это наилучшая практика для любого общества. Я надеюсь, что вы останетесь сильными, и уверен, что я, так же, как и многие другие люди, которые, как и я, верят в свободу слова, сделаем все возможное для того, чтобы поддержать вас и принцип свободы творчества..."

P.P.S. Что ещё более удивительно, бескомпромиссное поведение Нади, Кати и Маши на суде заставило некоторых уверовать в Бога... Поскольку невозможно отделаться от впечатления, что их лица на скамье подсудимых действительно светились... http://kbanda.ru/index.php/... (прошу не обращать внимание на многочисленные грамматические ошибки в этом тексте, принадлежащем... писателю!)))

Жаль, что их "песни" так неубедительны...

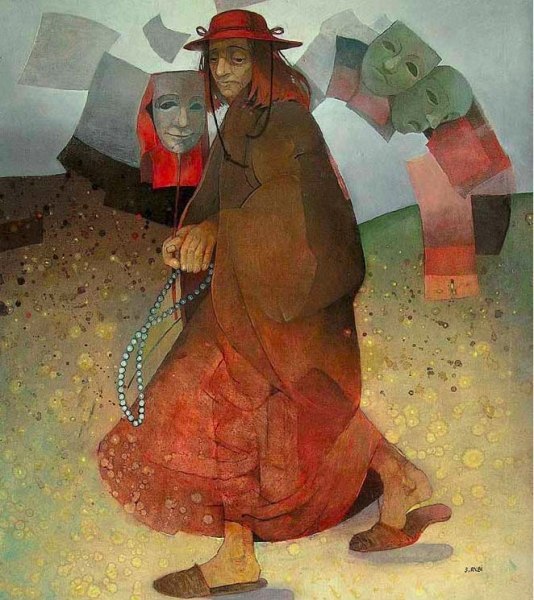

Картины, вставленные в этот пост, принадлежат замечательному польскому художнику Stefan Rybi, http://my.mail.ru/community...

P.S.от 22.12.2013. Ещё раз о грамматике. Не может не вызывать изумления то, как персонаж, обычно вещающий бойко и гладко, говорит об их помиловании (на пресс-конференции 19 декабря): "Амнистия для участниц панк-группы Pussy Riot связана исключительно с гуманизацией законодательства и 20-летием Конституции, это не значит, что оценка их поступка была пересмотрена, а решение о наказании было чрезмерным. Мне жалко, что они начали такой эпатаж, здесь, на мой взгляд, унижающий достоинство женщин. Для того чтобы выделиться, пропиариться, но они перешли все границы. Но суд принял решение не за это. Это не пересмотр решения суда". Языковые вывихи производят впечатление, что говорит малограмотный кавказец. Возможно, это свидетельствует о глубине стресса, который испытывал в этой связи сам "милостивый". Любопытно.

настроение: Задумчивое

слушаю: Consolations Листа

Метки: Pussy Riot, живопись

Экзистенциальное определение поэзии

Итак, отрывок из рассказа

______________________________________Варлам Шаламов

___________________АФИНСКИЕ НОЧИ

________Когда я кончил фельдшерские курсы и стал работать в больнице, главный лагерный вопрос – жить или не жить – был снят и было ясно, что только выстрел, или удар топора, или рухнувшая на голову вселенная помешают мне дожить до своего намеченного в небесах предела.

________Все это я чувствовал всем своим лагерным телом без всякого участия мысли. Вернее, мысль являлась, но без логической подготовки, как озарение, венчающее чисто физические процессы. Эти процессы приходили в изможденные, измученные цинготные раны – раны эти не затягивались десяток лет в лагерном теле, в человеческой ткани, испытанной на разрыв и сохраняющей, к моему собственному удивлению, колоссальный запас сил.

________Я увидел, что формула Томаса Мора наполняется новым содержанием. Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство по Мору. На первое место Мор поставил голод – удовлетворение съеденной пищей; второе по силе чувство – половое; третье – мочеиспускание, четвертое – дефекация.

________Именно этих главных четырех удовольствий мы были лишены в лагере Начальникам любовь казалась чувством, которое можно изгнать, заковать, исказить... «Всю жизнь живой не увидишь» – вот стандартная острота лагерных начальников.

________С любовью лагерное начальство боролось по циркулярам, блюло закон. Алиментарная дистрофия была постоянным союзником, могучим союзником власти в борьбе с человеческим либидо. Но и три другие чувства испытали под ударами судьбы в лице лагерного начальства те же изменения, те же искажения, те же превращения...

________...Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств.

________Пятым чувством является потребность в стихах.

________У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи – не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием. -

________Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором.

________И стихи находятся у всех.

________Добровольский извлекает из-за пазухи какой-то толстый грязный блокнот, откуда слышатся божественные звуки. Бывший киносценарист Добровольский работал фельдшером в больнице.

________Португалов, руководитель культбригады больницы, поражает образцами прекрасно действующей актерской памяти, уже смазанной чуть-чуть маслом культработы. Португалов ничего не читает по бумажке – все на память.

________Я напрягаю свой мозг, отдавший когда-то столько времени стихам, и, к собственному удивлению, вижу, как помимо моей воли в гортани появляются давно забытые мной слова. Я вспоминаю не свои стихи, а стихи любимых мной поэтов – Тютчева, Баратынского, Пушкина, Анненского – в моей гортани.

________Нас трое в перевязочной хирургического отделения, где я работаю фельдшером и дежурю. Дежурный фельдшер глазного отделения – Добровольский, Португалов – актер из культобслуги. Помещение – мое, ответственность за этот вечер – также. Но об ответственности никто не думает – все делается явочным порядком. Верный своей старой, даже всегдашней привычке сначала делать, а потом спрашивать разрешения, я начал эти чтения в нашей перевязочной гнойного хирургического отделения.

________Час чтения стихов. Час возвращения в волшебный мир. Мы все взволнованы. Я даже продиктовал Добровольскому бунинского «Каина». Стихотворение осталось в памяти случайно – Бунин поэт небольшой, но для устной антологии, составлявшейся на Колыме, прозвучало весьма и весьма.

________Эти поэтические ночи начинались в девять часов вечера после поверки в больнице и кончались в одиннадцать-двенадцать часов ночи. Я и Добровольский были на дежурстве, а Португалов имел право опаздывать. Таких поэзоночей, которые позднее в больнице получили название афинских ночей, мы провели несколько.

________Выяснилось сразу, что все мы – поклонники русской лирики начала двадцатого века.

________Мой взнос: Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой.

________Взнос Португалова: Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Тихонов, Сельвинский. Из классиков – Лермонтов и Григорьев, которого мы с Добровольским знали больше понаслышке и лишь на Колыме испытали меру его удивительных стихов.

________Доля Добровольского: Маршак с переводами Бернса и Шекспира, Маяковский, Ахматова, Пастернак – до последних новинок тогдашнего «самиздата». «Лилечке вместо письма» было прочитано именно Добровольским, да и «Зима приближается» мы заучили тогда же. Первый ташкентский вариант будущей «Поэмы без героя» был прочтен тоже Добровольским. Пырьев и Ладынина прислали бывшему сценаристу «Трактористов» и эту поэму.

________Все мы понимали, что стихи – это стихи, а не стихи – не стихи, что в поэзии известность ничего не решает. У каждого из нас был свой счет к поэзии, я назвал бы его гамбургским, если бы этот термин не был так затаскан. Мы дружно решили не тратить время наших поэтических ночей на включение в нашу поэтическую устную антологию таких имен, как Багрицкий, Луговской, Светлов, хотя Португалов и был с кем-то из них в одной литературной группе. Список наш отстоялся давно. Наше голосование было тайным из тайных – ведь мы проголосовали за одни и те же имена много лет назад, каждый отдельно от другого, на Колыме. Выбор совпадал в именах, в стихотворениях, в строфах и даже в строчках, особо отмеченных каждым. Стихотворное наследство девятнадцатого века не удовлетворяло нас, казалось недостаточным. Каждый читал, что вспомнит и запишет за время перерыва между этими стихотворными ночами. Мы не успели перейти к чтению собственных стихов, было ясно, все трое пишут или писали стихи, как наши афинские ночи были прерваны неожиданным образом...

1973

Шаламов В.Т. Собрание сочинений в четырех томах. Т.2. - М.: Художественная литература, Вагриус, 1998. - С. 405 - 414

настроение: Внимательное

хочется: Чаю, причём красного

слушаю: Моцарта

Метки: стихи

Леди позапрошлого века

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДАМА

Жанна Кальман установила мировой рекорд продолжительности жизни — 122 года и 164 дня. Видимо судьбе просто нравилось, как живет мадам Кальман.

Жанна — француженка, она родилась в Арле. Когда построили Эйфелеву башню, ей было 14 лет. В это время она встречалась с Ван Гогом, «Он был грязен, плохо одет и хмур» заявила она о художнике в 1988 году в честь его столетия (? - Ван Гог умер в 1890) в одном интервью. В 85 лет она занималась фехтованием, а в 100 ездила на велосипеде. Жанна Кальман в 114 лет снялась в кино, в 115 перенесла операцию на бедре, а в 117 — бросила курить. И не потому, что плохо себя чувствовала. Просто ей, почти потерявшей зрение, было неприятно каждый раз просить прикурить.

В 1965, когда ей было 90 лет, без наследников, Жанна Кальман подписала сделку по продаже квартиры адвокату Франсуа Раффре. Раффре, которому было 47 лет, согласился выплачивать ежемесячную сумму до смерти Кальман. Такое соглашение, нередкое во Франции, иногда называется «обратным закладом». В момент сделки ценность квартиры была равна десяти годам платежей. К несчастью для Раффре, Кальман не только прожила после этого больше тридцати лет, но и пережила его. Раффре умер в декабре 1995 от рака в возрасте 77 лет. Его вдова продолжала совершать платежи.

Изречения мадам Кальман:

«Бог обо мне позабыл!»

«У меня всего одна морщина, и я на ней сижу».

«Я влюблена в вино».

«Я была немолода уже сто лет назад».

Когда Жанну на 120-м дне рождения спросили, каким, по ее мнению, окажется будущее, мадам дала гениальный ответ: «Очень коротким».

http://vk.com/businessstrategy 11.04.2012 1:38

Из Вики:

Жа́нна Луи́за Кальма́н (фр. Jeanne Louise Calment; 21 февраля 1875, Арль — 4 августа 1997) — старейшая из когда-либо живших людей на Земле, чья дата рождения и смерти точно известны. Прожила 122 года и 164 дня... Наблюдала, как строится Эйфелева башня, пережила две мировые войны, а в 1988 году (ей тогда было 113 лет) попала в книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек на планете. В 1990 году она появилась в фильме о Ван Гоге, став самой пожилой актрисой, снявшейся в кино. После юбилея — 120-го дня рождения — её официально признали самой старой долгожительницей.

Её брат, Франсуа, дожил до 97 лет, её отец, Николя, до 99, а мать, Маргарит, до 86. Она вышла замуж за своего троюродного брата Фернана Кальмана в 1896 году. Он умер в 1942, не дожив четырёх лет до их золотой свадьбы... В 1888 году, 13-летней девочкой, Жанна-Луиза Кальман своими глазами видела Винсента Ван Гога, который посещал лавку её дяди в Арле. Великий художник запомнился ей как человек грубый и некрасивый... http://ru.wikipedia.org/wiki/

настроение: Задумчивое

слушаю: 3-ю сонату Шопена

Метки: 100 лет

Первая попытка написать об Индии

Мы уехали 25 июня, вернулись 16 июля.

Посетили, в сущности, единственное место: Прашанти Нилайам.

Фотографий немного, поскольку съёмки в Ашраме по-прежнему запрещены (хотя люди фотографируют, конечно).

Впечатлений гораздо больше, но не обо всём можно написать вообще, а в условиях уже наступившей полной занятости - тем более.

Пока - законченное там же стихотворение.

Конечно, речь в нём идёт о другой дорожке, чем на фото - но пусть будет хотя бы эта...

_______БЕТОН

Не слишком – но всё изменилось.

Однако же, рядом с Тобой

я прежнюю чувствую Милость

_______босою стопой,

когда вдоль ограды мандира,

разувшись, иду под уклон.

Я хаживал тропами мира,

_______но этот бетон –

шершавый, ручного замеса –

ни с чем больше спутать нельзя.

Ведь с этого именно места

_______иная стезя

ведёт... Как прессованный сахар,

коснувшийся горькой воды,

впитает он – боли и страха,

_______утрат и нужды

раствор, подменивший собою

единую жизнь. И теперь

мне проще мириться с судьбой и

_______круженьем потерь.

И сам, как кусок рафинада,

я таю, впитав от него

прощение, ласку, отраду –

_______состав одного

из в нём же замешанных взглядов

Твоих... Шаг мой чутко-смирен.

Бетон рядом с верой и с клятвой:

_______он вне перемен.

Фото MW

настроение: Внимательное

хочется: дЕла!

слушаю: Листа с Владимиром Овчинниковым

Метки: Стихи А.Ч., Прашанти Нилайам

Ниачём,

А на чём мы кончили?

Да не сразу и вспомнишь... Последние записи года - твиттеровского типа. Дела держали мёртвой хваткой, и хотя далеко не всё я исполнил из того, что планировал и вполне реально мог сделать, поддерживать ещё и блог-рефлексию было выше моих сил.

Только в декабре -

два вечера Дома Цветаевой, пусть даже в качестве зрителя: Ирины Никифоровой, заслуженной артистки России - и Гапины Алёхиной, артистки народной;

два моих доклада в Клубе поэтов НГУ: по Гюнтеру Тюрку (клубная версия конференционного ноябрьского)

и по "Белладонне" Николая Гронского (майский доклад на бис);

в университете конец семестра с контрольными и типовыми + олимпиада по алгебре, где моё участие минимально, но отнюдь не равно нулю; кстати, на олимпиаде мои студенты порадовали участием, а Лена Р. даже вошла в десятку. Приятнее всего было вот что:

Т.е. в центре черновой страницы некой Анастасии П. обнаружился эскиз новогодней открытки с Дедом Морозом и чернокожей снегурочкой, а чуть левее - условие задачи, предложенной лично мною: указать критерий разрешимости и дать общее решение векторного уравнения а Х х = b:

Увеличить

Конечно, ничего уже я не писал, ни стихов, ни статей, хотя и за то, и за другое брался с разным успехом; более того, я даже не переписал ноты песни, сочинённой в октябре-ноябре вместе с Ильёй Александровым на текст моего сонета "Фокус", (зато спел в Саи-Центре другую песню на свои стихи)))

Но заявку на грант оформил! Нельзя исключить, что это скрасит мою жизнь в наступившем году не только деньгами, но и командировками в Индию.

Чувствовал себя совершенно в чужой тарелке, и только в обществе NN возвращался в свою...

Видимо, ждал приезда Д. - ведь тут новизна всего не заставит себя ждать.

Ну, например, вот так она переустановила скайп:

Очаровательно, не правда ли?

Конечно, и приготовления к новогоднему столу - дело, что ни говори, отрадное:

Вот так даже геометричнее:

Увеличить

Хотя, откровенно говоря, уже не я был шеф-поваром, а Д-ны матушка и бабушка:

Две замечательных вещи произошли в последние сутки 2011-го. Во-первых, я начал их... в бане. Мы собирались пойти пораньше - но нашу баню... украли! Наши предшественники не явились - а прямо перед нами пришли бодрые подвыпившие ребята, и один из них сказал: да, это я - Юра, я заказывал баню на вечер! Ну, мыться вместе с нахалами под водочку и табачок нам не к лицу, поэтому пришлось искать другую - но уже ближе к полуночи...

Во-вторых, с поздравлениями позвонил Александр Александрович Каптаренко, человек многообразно одарённый и на редкость обаятельный. Из нескольких шуток запомнилась одна: "Мне всего месяц остаётся до моего юбилея - так что я уж подумываю, не лечь ли мне на сохранение, как беременной женщине!"

До какого юбилея, как вы думаете? Если я добавлю, что летом он принял участие в чемпионате мира по пинг-понгу (среди ветеранов), с сожалением сказав, что не прошёл дальше второго тура; зато благодаря этому повидал Париж с Джокондой и Нотр-Дамом, ежедневно проводя по многу часов на ногах и демонстрируя незаурядную наблюдательность (в частности, очень забавно А.А. высказался о парижанках)))

Так вот, через три недели А.А. исполняется СТО ЛЕТ!!! "Я мог бы работать в краеведческом музее - нет, не экскурсоводом, а экспонатом: горожанин начала прошлого века... Стоял бы в нише за ленточкой руками не трогать часа по два в день... Отвечал бы на вопросы: Серебряный век? Вы знаете, всё это сильно преувеличено!"

Ну что ж, а я, один из преувеличителей Серебряного века, его дальний, но несомненный потомок, всё-таки написал за год шесть стихотворений и сочинил одну песню (точнее, поучаствовал),

поучаствовал в 13-м выпуске "К Востоку от Солнца",

сделал несколько (4?) видео-записей своих декламаций,

выступил с математическими и филологическими докладами (тоже 4? - но один на английском!),

опубликовал 4 статьи по теории управления,

снял десятки фото одно лучше другого - конечно, заслуга фотографа в этом невелика, просто я изумительно провёл лето - особенно, августовский поход по Горному Алтаю,

см. http://blogs.mail.ru/mail/a...

А двум событиям прошлого года придётся посвятить отдельные посты: ведь, в сущности, ради такого я и живу...

настроение: Задумчивое

хочется: чтобы проснулась Д.

слушаю: "Северо-Восток"

Метки: 100 лет, Дом Цветаевой, математика, Александр Чех

Катунская сома

Не скажу, что этот был самым удачным или наоборот. У каждого были свои незабываемые особенности. Нынешний среди прочего запомнился несравненной погодой: за десять дней не упало ни капли, жара за тридцать в прибрежном бору переносилась без особых проблем (а как в эти дни Нск изнемогал от торфяного смога, пусть вспоминают нсцы) - тем более, что рядом находился источник вечной свежести: Катунь!..

И нет сомнения, что о ней я буду писать снова и снова...

Чтобы нижеследующее заглавие не вызывало недоумения, процитирую Wiki:

Сома (санскр. soma), от протоиндоиранского sauma — важный ритуальный напиток у индоиранцев и в более поздних ведической и древнеперсидской культурах, персонифицируемый как бог.

КАТУНСКАЯ СОМА

--------------------------------MW

Летит и брызжет Катунь

своим отрезвляющим зельем.

Расплавленная латунь

смывает привычную зелень.

Полуденные берега

подсвечены беглым блеском.

И незачем оберегать

себя от солнца и плеска,

холодного олова вод

и белого галькокаленья…

Здесь счастливы кровь и пот,

и лёгкие, и колени –

поскольку счастлив поток:

небесный, воздушный, водный…

Как если б Юго-восток

угодьями и погодой

на Cеверо-запад шёл,–

как если бы эти горы

несли свой красочный шёлк

тебе, в прогорклый наш город…

Ну чтó для этих высот,

для воли здешнего ветра

дорога длиной в пятьсот

степных и лесных километров?

И пусть не в явь, пусть во сны

твои этой ночью вживится

горячий выдох сосны,

всплакнувшей светлой живицей –

и ровный шёпот реки

на гальке,

и гул на скалах,–

и стойкие огоньки:

от майских ковров

до усталых

сентябрьских костров…

настроение: Мечтательное

хочется: Чаю, как обычно

слушаю: Д-ны реплики

Метки: Стихи А.Ч.

Жара и прохлада

Начало июня в Нске выдалось поистине летним. Для меня даже сильная жара не мучительна - хотя состояние рабочим не назовёшь :-) Недавно вечером включил я шумановские записи Альфреда Корто; их можно назвать бесподобными - причём в самом буквальном смысле слова. Но в тот раз я слушал невнимательно, впав во что-то наподобие дремоты... Сна не приснилось - вместо этого собрался, по выражению Шкловского, материал.

А сегодня текст приобрёл вид "первого белового варианта" (хотя менять его я буду!)))

----------ПРОХЛАДА

--------------------MW

Какой бы дымке ни висеть,

в прогнозах что ни говорили,

лежит асфальтовая сеть

--------решёткой из-под гриля.

Держись тенистой стороны,

--------где тоже жарковато.

То спереди, то со спины

--------обложит пыльной ватой.

Не раз обсохнув и вспотев,

спеши к спасительному входу.

В подъезде, в полуслепоте,

--------прохладу, словно воду,

--------вкушай, замедлив шаг…

--------Минуту вид невнятен:

перед глазами мельтешат

--------мальки зелёных пятен.

--------Во вздохах гостевых

стекают лестничным каскадом

густые отсветы листвы –

как в заводи под водоскатом.

Поднявшись на пол-этажа

в слегка редеющую зелень,

--------взгляни: в окно дыша,

сирень справляет новоселье.

--------Один, другой пролёт...

--------Отворены ли двери к

Калипсо? Что прольёт

--------обетованный берег?

Уже не струи - облака

--------тебя несут... В прихожей

От взгляда - не от холодка -

--------пойдёшь гусиной кожей...

Акварели Margarita Forteza Villar

настроение: Ленивое

хочется: чаю, как обычно

слушаю: Шумана в исполнении Луганского

Метки: Стихи А.Ч., живопись

Sic transit Gloria mundi…

Любопытным показалось мне такое высказывание Льва Харитона:

«Это было при нас, это с нами вошло в поговорку». Эти патетические слова Пастернака вспомнились мне сейчас, когда я смотрел, как встречали Бориса Гельфанда в Тель-Авиве по возвращении из Москвы после матча за мировое первенство.

Проще говоря, насмотрелся я за свой век этих матчей!

Помню Ботвинника в 1958 году, когда он скромненько шел один, без всякого сопровождения, вдоль Гоголевского бульвара в Москве на доигрывание очередной партии матча со Смысловым. Толпа болельщиков, перегородив транспорт, стояла у двери клуба.Ботвинник -сам! - открывал дверь, входя в клуб. На балконе, прямо над дверью клуба, была установлена демонстрационная доска - понятно, не электронная! - и сотни людей на улице наблюдали за ходом партии.

Вспоминается матч в Лионе Каспарова с Карповым в 1990 году. Проливной дождь. Каспарову открывают дверь «Мерседеса». С ним рядом идет человек, несущий зонт над его головой. Сзади шествует Вл.Дворкович с каким-то чемоданчиком. Что там? Неужели тетрадки Гарри с записями дебютных вариантов? Кругом возбужденные люди, забывшие о дожде.

Возвращение Бориса Гельфанда. Пара жидких хлопков в аэропорту Бен Гуриона. Боря выкатывает тележку со своим багажом, согнувшись и виновато улыбаясь. Целует своих чудесных детишек. Сцена из какого-то еврейского романа. Кругом идут люди - пассажиры и встречающие. Не имеющие никакого отношения к шахматному герою. У меня в глазах влага…

Sic transit Gloria mundi… Так проходит мирская слава… Так любили говорить наши далекие предки."

Любопытно и мнение Великого и Ужасного:

Гарри Каспаров:

Ананд играл матч ужасно. Но, видимо, Гельфанду было не дано обыграть даже такого соперника, который сильно сдал. Ананд великолепно играл матч с Крамником 2008-го года и сносно с Топаловым в 2010-м, а его нынешняя игра - совсем иного уровня.

Тай-брейк по качеству был ниже всякой критики. Гельфанд в трех партиях из четырех должен был побеждать.

В первой партии ему, конечно, надо было играть 28.Qd3 вместо взятия на h6.

Окончание из второй партии нынешнего тай-брейка я играл в чемпионате СССР 1979-го года против Геллера. Один в один, только с зеркальным отражением, с пешкой белых на g4. Народ тогда в зале смеялся! Ефим Петрович поиграл его ходов десять и согласился на ничью. Проиграть такое черными нереально.

В третьей партии Гельфанд чисто переиграл Ананда. В дебюте он мог побить конем на e4 и остаться с лишней фигурой, и в окончании у него было выиграно.

В четвертой партии, мне кажется, черными можно было выигрывать руками - просто надвигая пешки.

Ананду повезло, что на него вышел Гельфанд. Если бы претендентские соревнования в Казани проводились по системе 6-6-8 (6 партий в четвертьфинале и полуфинале, и 8 - в финале), то шансы Гельфанда дойти до чемпионского матча были бы минимальны. С Анандом играл бы другой соперник, и он мог победить. Скажем, Грищук. Не говоря уже о том, что в этом случае в Казани играл бы Карлсен.

Повторю вновь, что нынешний матч за титул не имел никакого отношения к определению сильнейшего шахматиста мира. http://www.crestbook.com/no...

А наиболее распространённое мнение о матче выразил небезызвестный Виктор Топоров

http://www.online812.ru/201...

настроение: Рабочее

хочется: домой

слушаю: шум с пр. Маркеса

Метки: шахматы

О чтении

Читаю я поразительно мало. Конечно, готовя очередной вечер в ДЦ, я просматриваю сотни и перечитываю десятки страниц - но разве же это чтение?! Пожалуй, однако, эту книгу

http://lib.rus.ec/b/187755/...

придётся читать!

Слишком уж много там любопытного...

настроение: Внимательное

хочется: Домой! (я на службе)

слушаю: Шум с пр. Маркеса

Метки: 100 лет

Пролог

---------------Пролог

-----------------------Наш путь – пролог…

------------------------------А.Чередов

------------------Она жила-гостила у тётки… в той

------------------Terra incognita для большинства

------------------горожан, которая простирается

------------------за рельсами в районе вокзала…

----------------------------А. Чех

------------------------------MW

Декабрьских ночей дебаркадер

надолго вмерзает в пески…

Во вдруг обезлюдевшем граде

мы сделались вольно-близки.

Не жалко для поздних прогулок

ни снега, ни света зиме.

Но стоит взглянуть в переулок –

угадывается во тьме

поодаль река подо льдами.

И с переходного моста

мы слышим, как сонно под нами

бормочут своё поезда.

По лестнице вниз осторожно

сведу тебя под локоток,

со сладким железнодорожным

дымком обмерев: как далёк

нам сужденный путь!

---------------------Как от ветра

твоё разгорелось лицо!..

Увы, через полкилометра

поднимешься ты на крыльцо...

И я по дороге обратно

лелею в морозных клубах

оставленное троекратно

касанье ресниц на губах.

…А дома не то чтобы скука,

но я теперь как взаперти.

Бессонница входит без стука –

К кому же ещё ей пойти?

Припомнит наш спор… Неужели

права ты? Я книгу сниму.

Да, это не Бальмонтов Шелли,

ключа не найти одному…

И явишься ты вместе с дрёмой.

Почудятся из-подо льда

реки песнопенья. Я дома –

но здесь же ветра, холода,

железнодорожные дали…

Я сплю.

И не ведаю днём,

чьи пальцы полночи листали

раскрытый цветаевский том…

7-12 февраля

Как луна: плывёт себе налегке...

настроение: Мечтательное

хочется: Спать

слушаю: не поверите - Яна Гиллана.

Метки: Стихи А.Ч.

Апрель в NY

Удивительное дело... Годы текут, и что-то - в своё время важное, красивое, волнующее! - в их течении исчезает почти бесследно. А что-то стоит, как ни в чём не бывало. Разгадка этого проста: дух неподвластен пространству и времени, и если какое-то переживание несёт в себе духовную природу, время для него безопасно...

адрес http://www.youtube.com/watc...

Таким был для апрель 1993-го, проведённый в Нью-Йорке в гостях у Гуру.

Что бы ни тяготило меня сегодня, как ни шли бы дела в мире, стране и у меня самого - достаточно сосредоточиться на тех удивительных днях, чтобы почувствовать, что нынешние беды и горести уже растворяются во времени... О них уже можно забыть...

адрес http://www.youtube.com/watc...

настроение: Надеющееся

слушаю: Шри Чинмоя

Метки: Шри Чинмой

Вербное...

_____ВЕРБА

Где лёд — а где брод,

и кружится пена.

И верба цветёт

в снегу по колено.

Хватило двух дней

на лёгком пригреве.

До майских ночей

пусть медлят деревья.

На праздник она

отважилась первой.

…Нагая весна

припомнится вербой.

Вербное воскресение - прекрасный повод вспомнить этот давний подарочек от Психеи...

Или этот - от самой природы:

настроение: Признательное

хочется: На природу

слушаю: Концерты Рахманинова

Метки: Стихи А.Ч.

Причинение добра

чтобы написать о вполне обязательном благе, каким является весенняя поездка на дачу. Честно говоря, жаловаться на эту трудовую повинность грешно: я получаю от этих поездок столько удовольствия и даже счастья, что мог бы ездить туда и без надобности.

А она нынче усугубляется и тем, что снега зимой было мало, совсем мало. И тем, что апрель обещают тёплым и даже жарким. В общем, чтобы уже весной всё не посохло, надо набить снегом бочки: тогда, сколько бы ни было дождей, какой-то минимум поливной воды будет...

И только сегодня режим дня согласовался, наконец, с расписанием электричек. Почитав уже по дороге туда стихи из "Сибирских огней", я готов был усматривать поэзию в любой прозе...

Ну, чем не поэма на фарси? Точнее, فارسی دری ?

Чтобы посмотреть на эту персидскую вязь, кликните размер покрупнее:

Увеличить

А далее дорожные обочины предстали во вполне супрематическом оформлении:

Для ценителей кликабельный вариант:

Увеличить

Свежий снежок создавал кое-какие эффекты:

Впрочем, обычное желание чем-нибудь поживиться также приводило к необычным эффектам!

Как вам эта СИНИЧКА-СУПРЕМАТИЧКА?

А вот напарница у неё совершенно не проявляет интереса к изыскам!

Сам я солидарен скорее с первой... Усмотрел такие вот ПОТЁКИ НА НЕБЕСНОЙ СИНИ:

Хотя, конечно, это просто причуды оптики - не столько sonyевской, сколько природной.

А день-то оказался чудесным... Возвращаться в город хотелось ещё меньше, чем ехать туда...

Но что было делать?! Вечерело, а марш-бросок по заваленной свежим снежком тропке - это в условиях ограниченного времени и отсутствия выбора поездов настоящий экшн!

настроение: Удовлетворенное

слушаю: Mountain-silence

Метки: весна за городом

Silenzium в Агарте: "Улетай!.."

Какой тяжелый, темный бред!

Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет

И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег

Два желтых лика, два унылых...

И вдруг почувствовал смычок,

Что кто-то взял и кто-то слил их.

"О, как давно! Сквозь эту тьму

Скажи одно: ты та ли, та ли?"

И струны ластились к нему,

Звеня, но, ластясь, трепетали.

"Не правда ль, больше никогда

Мы не расстанемся? довольно?.."

И скрипка отвечала да,

Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,

А в скрипке эхо все держалось...

И было мукою для них,

Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил

До утра свеч... И струны пели...

Лишь солнце их нашло без сил

На черном бархате постели.

Иннокентий Анненский

Метки: Silenzium, Аранхуэсский концерт, Х.Родриго, видео

Последние щедроты зимы...

Впрочем, зима была отнюдь не бесплодна. Последний из моих трудов - или, если угодно, из её даров - законченный текст моего ноябрьского доклада на Международной конференции «Самостоянье человека. Поэт-толстовец Гюнтер Тюрк. К столетию со дня рождения» (Новосибирск, 18 ноября 2011 г.)... Чтобы дать предварительное представление, о ком идёт речь, сошлюсь на две электронные публикации: книги Тюрка http://libra.nsu.ru/about/l... и моей первой статьи http://www.philology.ru/lit...

-----------------------------------------------------Александр Чех

----------------Иной выход Гюнтера Тюрка

------------------------------------Словно сердце мне дали другое…

------------------------------------ Г. Тюрк

За четырнадцать лет с момента выхода первой и единственной книги Гюнтера Тюрка<1> произошла важная, хотя и не слишком заметная перемена в восприятии его поэзии.

Тогда, на исходе века, на спаде волны возвращений из полу- или полного забвения множества вычеркнутых авторов, это имя воспринималось как одно из многочисленного ряда – достославного, но едва умещающегося в сознании. Пожалуй, развернувшаяся именно в литературе за считанные годы панорама тем и стилей, творческих триумфов и жизненных трагедий катастрофического века была самой впечатляющей. Усердный читатель делал открытия и переоценки чуть не еженедельно, и каждый новый всплеск изумления ложился на след предыдущего. Однако ресурсы восприимчивости не безграничны, культура требует неторопливости, внимания, повторных обращений – но за рухнувшим железным занавесом ждало слишком многое!.. Что ни говори, а некоторое пресыщение, возникшее в те годы, чувствуется до сих пор.

Что могло дать первое знакомство с Гюнтером Тюрком? Он возвращался не из забвения, а из полного небытия. Если авторы, работавшие в эмиграции или в советском андеграунде, предстательствовали друг за друга, то у него не было даже такого аргумента: как поэт он стоял совершенно особняком. Вдобавок, горести судьбы казались весьма типичными, стихи – почти классичными. И хотя каждый из читателей находил для себя несколько поразительных страниц, рассчитывать на сколько-нибудь целостное восприятие было трудно.

По убеждению автора, как раз это произошло за минувшее десятилетие. Поэтическая исповедь совместилась с биографической канвой, различные тезы и антитезы образовали единый и сложный мир; первоначальное усвоение жизненного и творческого наследия Тюрка состоялось, пусть даже для довольно узкой аудитории.

Что же даёт возможность целостного взгляда на мир поэта? Прежде всего, должно возникнуть некоторое соотнесение с системой общекультурных координат. Иными словами, становятся возможны стилевая идентификация и выявление основных эстетических и этических констант. Где место Гюнтера Тюрка в труднообозримом множестве художественных направлений первой половины ХХ века? Чтó представляется самым важным в его поэтической исповеди?

На этих страницах не предлагается окончательных ответов. Автор видит свою задачу в том, чтобы указать на важную точку опоры тюрковского мира: точку, в которой сходятся пути человека и поэта. Но поскольку тот и другой взаимообусловлены до неразделимости, скажем ýже: попытаемся определить область, в которой находят полное выражение и художественные интенции, и экзистенциальный опыт Тюрка. А отсюда просматриваются ответы как на вышеназванные вопросы, так и на многие другие.

При кажущейся типичности опыт Гюнтера Тюрка уникален в том отношении, что обретение и становление его дара проходило в тех условиях, которые на большинство других, даже вполне сложившихся авторов, оказывали почти исключительно разрушительное действие: в тюрьмах, в лагере, в ссылке. Гениальным поэтом оказался не интеллигент, не крестьянин – и, прежде всего, не литератор: но арестант, заключённый, ссыльный. Человек, полностью лишённый литературности как писательской среды и поэтических влияний, оторванный от публики как не-близких и публичности как возможности печататься. Трудно сказать даже, каков был его круг чтения, – самым правдоподобным представляется то, что вся начитанность была приобретена ещё в юности –а также в последние годы жизни, в бийской ссылке. Необходимо подчеркнуть и полную свободу от каких-либо намёков на лагерную интонацию, от примеси блатного фольклора и т.п. Писательский опыт обретался на своего рода необитаемом острове: как чистый литературный эксперимент.

И потому прослеживание влияний и общности генезиса мало что сулит в изучении тюрковского феномена. Можно усматривать те или иные факторы сходства и сближения – но они оказываются детерминантами судьбы, а не поэтики…

Что же даёт непосредственное обращение к наследию Гюнтера Тюрка?

В первую очередь, привлекает внимание романтическая составляющая его лирики, поскольку в ней многое из того, что связывается с понятием романтизма<2> , воплощается стилистически ясно и полно. Среди первых впечатлений нельзя исключить даже предположения о заведомой вторичности: о прямом подражании великим образцам начала XIX века, подражании, не связанном с поздне- или неоромантическими интенциями.

Прежде чем будут замечены глубоко оригинальные черты, обратит на себя внимание то, что Тюрк с удивительной чистотой и верностью тона продолжает традиции немецких романтиков, и можно даже сказать точнее: русских переводов поэзии немецкого романтизма. Нелишне вспомнить, что значительная доля русских романтических шедевров обнаруживается как раз среди этих переводов.

А это касается и техники, и тематики. С точки зрения исторической поэтики, арсенал Тюрка богат и разнообразен<3> , но почти полностью укладывается в рамки, характерные для середины предыдущего века.

Ещё более показательна романтическая тематика множества произведений поэта. Поразительные по лирической проникновенности стихотворения о природе; горькие и остро-ностальгические строки о неисполненных обещаниях судьбы; элегические стихи о мучительно-прекрасных воспоминаниях, лучших, исключительных эпизодах прошлого… Один из наиболее устойчивых и пронзительных мотивов в поэзии Тюрка – характерно-романтическое восприятие «мировой тюрьмы» и невозвратимости ушедшего счастья: даже если справедливость будет восстановлена – а будет ли? – то жизнь, увы, прошла.

Однако во многих случаях интенсивность романтического переживания приводит к прорыву в иную, трансромантическую реальность<4> . Если романтики открывали некое потаённое лицо той же данности, замечали неисчислимые переклички, в том числе и с лирическим я, то у Тюрка нередко возникает выход за рамки действительности, в которой бодлеровские соответствия резко отстраняются несоответствиями. Так, в восьмистишии

Как высоко напряжены

Морозом взвинченные струны!

Среди белёсой тишины

Один внимаю песне лунной.—

Нет, не один: над головой

В мерцанье высоты бездонной

Мой Бог таинственно-живой,

За гранью мира затаённый.

– задана типично-романтическая ситуация: одиночество, лунная песня в тишине, мерцание бездонной высоты. Но отправная точка не обещает комфортного разрешения и приятия самой этой ситуации хотя бы из-за сильного мороза (недаром тишина белёсая: луна освещает морозный туман), задающего некое высокое напряжение – переживаемое, несомненно, как страдание. Вместо условно-романтических струн, здесь лунную песню сопровождают взвинченные струны. Но эта безысходность вдруг обращается в страницу вечного диалога человека и Бога, причём «затаённого за гранью мира»!

В экспозиции следующего стихотворения всё начинается с глухого страдания, переданного не реалистически – через предметное выражение, а романтически – через представления героя-невольника:

Пыльный день. Сухой и тусклый вечер.

Небосвод от зноя отвердел.

Кажется, его и вспомнить нечем,

Этот день невольничий без дел…

Так же, в переживании героя, начинается и трансформация ландшафта:

Но смотри: синеющею тучей

Над полуиссохшею рекой

Заклубилось облако созвучий

Дальнею тревогой и тоской.

Только синеющая туча указывает на то, что, возможно, речь идёт о реальной приближающейся грозе,– казалось бы, вполне романтическое соответствие. Но далее вступает уже не-романтический мотив: вместо предчувствия или прозрения чего-то иного – экстатический переход в инобытие и сверхличное сознание.

Духота сгустилась до предела,

Вспыхивают строчки в тишине.

И священный трепет то и дело

Знобко пробегает по спине.

Грянь же, гром Господень, чтобы с треском

Раскололся этот небосклеп,

Чтобы, оглушённый, я от блеска

Красоты и истины ослеп!

Полное растворение душевного переживания в природном явлении вполне естественно для романтического мироощущения, однако художественный итог оказывается неожиданным:

Откровеньем душу опали мне

И уста горящие мои

Ороси твоим чистейшим ливнем,

Творческим восторгом напои!—

Чтоб потом, когда промчатся годы

– Может, ещё выживу, как знать? –

Этот день, как высший миг свободы,

На закате мог я вспоминать.

Высший миг свободы – где? О какой реальности речь?

Главная черта этого прорыва в том, что лирический герой (как наверняка и сам Гюнтер Тюрк) воспринимает его как творческий акт, независимо от того, связано ли это с поэзией. Так, в стихотворении «Раскрыть глаза и взор возжечь…» ни о каком сочинительстве не упоминается. Речь в нём идёт о возникшем в «привычном круге обычных дел» и под «бременем нужд» экстатическом переживании «сверканья красочных картин», «мгновенного солнечного потопа». И как сверхценность утверждается именно переход в инобытие:

Но я – постиг! Но я – глядел!

Из сказанного напрашивается такой вывод. Интенсивность переживания, в том числе острота страдания в лагерной или вполне прозаической обстановке, раз за разом выводят лирического героя в некое безусловное инобытие, ощущаемое как средоточие красоты, истины и свободы.

А это преимущественно символистское достояние.

Вслед за романтической составляющей поэзии Тюрка обращает на себя внимание реалистическая. Это и свет воспоминаний: идиллические стихи о детстве и юности, или об обычных моментах прошлого, где драгоценна каждая мелочь; это «ужас и высота положенья» в стихах о тюрьмах и лагере; это стихотворения о семейной жизни,– о жене и дочери. Везде здесь присутствуют самые характерные для реалистической поэзии черты – точность зрительных впечатлений, тщательный отбор деталей, чёткость психологических мотивировок, выверенная и подчёркивающая лиризм логика композиции.

Примеров и даже шедевров чисто реалистического рода у поэта множество, так же, как и романтического, поэтому перечислять их нет нужды.

Но реализм Тюрка далеко не социалистический, хотя его поэзию никак не отнесёшь и к антисоветской<5> . Это предельно искренняя исповедь человека, чьё столичное детство осталось позади, коммунарские надежды молодости и свойственный ей оптимизм рухнули с самого начала сталинских репрессий, наконец, чьё поздно обретённое счастье супружества и отцовства отравлялось тяготами болезни и быта. Страшная драма<6> народной и собственной жизни в глазах поэта неоспоримо заслуживала воплощения в творчестве; и биографические перипетии, и черты эпохи давали более чем достаточно материала для стихов. Неудивительно, что реализм Тюрка весьма оригинален благодаря далеко не объективному тону, у него самые отчётливые контуры могут наполняться острыми эмоциональными красками – или, напротив, передавать полную опустошённость.

Однако это вовсе не означает перехода в романтизм. Реалистические стихи передают, в первую очередь, видимое; романтические – видящего; Г. Тюрк проявляет здесь высокую художественную дисциплину.

Зато здесь становится возможным иное преодоление реализма: переход в символизм, который и является, по Вячеславу Иванову, «истинным реализмом». Сила экспрессии, интенсивность суггестии придают реалистической материи новое качество. Причём нельзя сказать, что такое происходит в стихах исключительно трагического тона. Например, экзальтированное стихотворение о творчестве:

И снег белей, и зори ярче

И звёзды больше раза в два.

Смелей, и радостней, и жарче

В душе неясные слова.

Кружит мне голову пьяняще

Их радостный водоворот,

Как ослепительный, звенящий

Девичий хохот у ворот.

И нет той радости чудесней,

Когда из пены кружевной

Выходит трепетная песня,

Красой сияя неземной! —

Моя весна, моя невеста,

Моя заветная мечта!

И сердцу в клетке биться тесно,

И беспредельна высота.

Первая мысль – посчитать его романтическим: в самом деле, разве не о видящем здесь речь? Нет, везде точно фиксируются образы и психологические мотивировки: «звёзды больше раза в два», «ослепительный девичий хохот» (эпитет, конечно, указывает на блеск зубов хохочущих девушек), «сердцу тесно биться» не романтически-вообще, а в [грудной] клетке… Нельзя не отметить и изумительной игры звуков в двустишии «Моя весна, моя невеста, моя заветная мечта!»

И всё же: от вполне земной красоты и посюсторонней мечты стихотворение приводит к «беспредельной высоте».

То же можно сказать о полном глубокого умиротворения и живо напоминающем тютчевский шедевр стихотворении «К осени».

Поэтическое содержание здесь далеко не равняется совокупности образов. Как говорил поздний В.Б. Шкловский, это уже «не сумма приёмов», но «умножение, может быть, а, впрочем, не знаю…»

Схожий феномен ощущается и в потрясающем как предметной конкретностью, так и масштабом художественного обобщения стихотворении «Большая кровавая лужа в небе отражена…» Именно так, у Тюрка лужа отражается в небе! Скрытый трагизм совершенно обыденного, пусть и убогого, существования, вдруг выявляется багровым закатом с невыносимой силой:

Забор, два тополя, будка

Собачья, и всё в крови…

Гиперболизированный образ естественно перерастает в символ. И даже такое скромное по материалу стихотворение, как «Лестница», в художественном итоге создаёт вполне символистское ощущение: через ряд точно названных реалий выражается невыразимое: атмосфера…

Итак, два выхода в символизм: романтический и реалистический, оба хорошо известные в истории русской литературы рубежа веков. Своеобразие Гюнтера Тюрка заключается в том, что «высшая реальность», в которую буквально выталкивала поэта предметная данность, привела его к не то чтобы оригинальной – но глубоко выстраданной мистической картине мира.

Поразительной особенностью её проявления и в творчестве, и в жизни оказывается соприсутствие с постоянной и также глубоко прочувствованной лютеранской верой. Мотивы очистительного страдания, искупительной жертвы, евангельские имена, сюжеты и образы сопровождают Тюрка на всём протяжении его человеческого и поэтического пути; нет никаких сомнений, что христианская парадигма была для Г. Тюрка в высшей степени значимой.

О каком же мистицизме идёт речь?

Прежде всего, это чувство природы: не христианское,– и, как правило, не языческое (но здесь есть поразительные исключения, заслуживающие отдельного исследования) – чувство природы, граничащее с метемпсихозом и почти всегда трансперсональное. Такие стихотворения, как «Лошадиная тень», «Июнь», «Сквозь мглу дождливого тумана…», «Перед освобожденьем», «Радость вернулась ко мне…» при полной естественности переживания несут в себе удивительную чуткость и сопричастность окружающему и мировому.

Можно счесть такое самоощущение пантеистическим; в конце концов, оно продиктовано тем, что общение с сибирской природой дарило поэту и человеку самые прекрасные моменты в течение лагерных лет. Это обострённое чувство красоты и милосердия природы как не-человеческого бытия сохранялось и позже, в бийской ссылке, где к ним добавилось нелёгкое счастье супружества и отцовства, также глубоко и полно воплощённое в стихах.

Так, ни пантеизма, ни антропоморфизма в чистом виде мы не найдём в свежо (и рискованно) рифмованном сонете:

Быть может, оттого, что в юности я жил

Под пологом широколиственного леса,

Что не мрачила свет мне пыльных бурь завеса,

Что с головой меня скрывали волны ржи,

Быть может, оттого, что долго я тужил,

Когда был силой взят из-под его навеса,

Что я глаза себе об острый край изрезал

Меж небом и землёй натянутой межи,–

Та рощица вдали – вдруг сознанное счастье:

Вся жертвенность земли, вся женственность участья,

Вся нежность братская шершавого ствола…

Ты жив ещё во мне, росток воспоминанья

Божественной любви, блаженства и страданья,

И никакая жизнь тебя не извела!

Нельзя не изумиться в очередной раз мастерству поэта, строящего секстину на одной доминирующей аллитерации ж-н-(в) жертвенность – женственность – нежность – божественность – блаженство – жизнь, наконец!

И вот здесь приоткрываются ещё одни таинственные врата. Возможно, ещё более, чем трансромантический или трансреалистический прорыв к сверхбытию, впечатляет прикосновение к сущности бытия, безразличной к рассудочной обусловленности текущего момента и даже к биографии в целом. Такие стихотворения, как «Ноктюрн», «Стал я спокоен и слеп…», «Удивительно: брызнули слёзы», «Воспрянул дух…» указывают на совершенно отчётливое понимание поэтом жизни как непостижимой и ничем не умалимой Милости. Нет ни особых обстоятельств, ни осознанных внутренних поводов к неожиданному откровению полноты бытия и глубины переживания в рядовых вещах и занятиях. Они являют ‘момент истины’, но о том же свидетельствуют и сравнительно большие, исповедально-итоговые стихотворения «Жизнь разбита. Раны застарели…» и «Как мало пройдено! Как пережито много…»<7> , «Что быть должно, то быть должно…» – изумительной вариации на блоковскую тему, а с несколько иной стороны – «Кола Брюньон», мощный жизнеутверждающий гимн, возносимый лирическим героем вопреки всем личным обстоятельствам – вместе со всеобщим весенним возрождением...

Но, может быть, самые общезначимые из созданных поэтом в таком наклонении стихи повествуют о почти обычном, повседневном, не предполагающем ничего сверхъестественного и не допускающим никакого пафоса: «Я не просил, да напросился…», «Какой лазурный день…», «Такое же, как прежде, лето…», «Из горных вырвавшись теснин».

Солнышко! Радость весенней тревоги!

Через разрывы туч

Мутные лужи на грязной дороге

Ласковый греет луч.

Лошадь покорная тянет телегу,

Пашни чернят холмы

Редкие пятна последнего снега

Света поток омыл.

В утреннем воздухе весело, чётко

Слышится птичий крик.

Солнышко! Даже в тюрьму за решётку

Луч твой живой проник!

И – чудеса! – там, где, узников старых,

Нас потеснил новичок,

На почерневших замызганных нарах

Высветлился сучок.

Жизнь, даже самая скудная, суженная во всех мыслимых благах и обделённая радостью, всё ещё чудесна, даже при этих условиях она остаётся бесценным Даром. Вынужденный аскетический подвиг остаётся подвигом: необходимым условием обретения мистической полноты бытия. И если к картине мира, создававшейся русским символизмом, более поздние поколения относились с разной долей скептицизма: казалось, все «надмирные» прозрения и построения корифеев начала века проистекают из материального достатка и культурной пресыщенности,– то здесь ни о чём подобном не может быть и речи.

И в этом, возможно, заключаются глубочайший итог жизни Гюнтера Тюрка и величайший урок для читателя: преодоление трагедии не через катарсис, а через её приятие.

ПРИМЕЧАНИЯ

<1> Гюнтер Тюрк «Тебе, моя звезда»// Избранные стихотворения и переводы в ред. В.И.Каледина// Новосибирск: Изд-во НГУ.– 1997 г.– 303 с.

Нужно упомянуть также буклет: Гюнтер Тюрк «Из неопубликованного»//Новосибирск: Офсет.– 2000 г.– 31 с. и электронную публикацию http://libra.nsu.ru/about/l...

<2>Конечно, не всё: мы не найдём ни ролевого маскарада, столь любимого многими романтиками, ни ярких героических или таинственных сюжетов, ни, наконец, романтического героя…

<3>См., напр., Александр Чех «Поэт железного века»/ Сибирские Огни.– 2001.– №1.– С.206-211. Электронный вариант http://www.philology.ru/lit...

<4>Речь здесь идёт не о реалистических составляющих творчества Г. Тюрка, они будут рассмотрены далее.

<5>Точно так же нельзя ни зачислить в соцреализм, ни посчитать антисоветской позднюю прозу В.П. Астафьева: это «просто» настоящий реализм, более всего дорожащий правдой жизни и не терпящей ни осудительного, ни оправдательного уклонов.

<6>Почему автор не пишет здесь «трагедия», станет ясно далее.

<7>Как хорошую характеристику масштаба картины отметим следующую деталь. Почти нет сомнения, что «внезапный вскрик гобоя» в предпоследнем катрене этого стихотворения – это своеобразная цитата из 1-й части 5-й симфонии Бетховена, именно, короткое соло гобоя в начале репризы.

____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: полный текст некоторых стихотворений Г. Тюрка, на которые опирается статья. Остальные можно найти в электронной версии книги http://libra.nsu.ru/about/l...

* * *

Раскрыть глаза и взор возжечь,

Вперив его в немой простор,

И дать по жилам жизни течь

Рекой, сметающей затор.

На миг один я стану чужд

Себе, жене, друзьям и всем.

На миг я скину бремя нужд,

Чтоб вновь принять его затем.

Сверканье красочных картин,

Мороз, студящий потный лоб,

Залитый солнцем миг один,

Мгновенный солнечный потоп –

Затем опять – окно, стена,

Привычный круг обычных дел.

А ночь в окне темна, черна…

Но я – постиг! Но я – глядел!

К осени

Ты, прозрачная, ты, солнцеясная,

Ты, подруга моей нищеты,

Пред судьбой беззащитно-безгласная,

Мне светло улыбаешься ты.

И когда я, печалью поверженный,

Не могу не роптать, не пенять,

Ты всё той же улыбкой сдержанной

Утешаешь, как умная мать.

Мы с тобой уж давно заприметили:

Паутинками в наш обиход

Входит проседь. По этой примете ли

Я всегда узнавал твой приход?

Или только по праздничной светлости

Лучевого пробора в листве,

По смиренной твоей безответности,

По гроздям костяники в траве?

Или только по самозабвению,

На котором мечты сожжены?

Или только по дальнему пению

Вездесущей твоей тишины?

* * *

Большая кровавая лужа

В небе отражена.

Рядом такой неуклюжий

Барак в четыре окна.

Забор, два тополя, будка

Собачья, и всё в крови.

По луже плавает утка.

“Уточка, плыви, плыви!”—

Это говорит девчурка.

А утка, нырнув, окунается,

Показывая зад. “Шурка, Шурка,

Скорее иди, начинается!”

Девочка домой убежала

Слушать по радио сказки,

А солнце на земле полежало

И тихонько закрыло глазки.

настроение: Бодрое

слушаю: Русскую музыку в исп. Е.Бекман-Щербины

Метки: Дом Цветаевой, Гюнтер Тюрк

За полчаса до весны

Сегодня я был приглашён Областной библиотекой на встречу с Александром Александровичем Каптаренко - недавним юбиляром, перешагнувшим 100-летний рубеж, о котором я уже писал:

http://blogs.mail.ru/mail/a...

http://blogs.mail.ru/mail/a...

А.А. по-прежнему бодр и общителен.

Рассказывал о родном Петербурге, в том числе о школе, которую закончил. Поразительно, что Гороховая улица возле этой школы на фото 1909 г. и 2011 г. практически одна и та же! Кто бы мог подумать, что одно время в "Ленинград" собирались переименовывать вовсе не Петроград, а... МОСКВУ!!

Первое впечатление от Нска, куда он попал вместе с эвакуированным в 1941 г. авиастроительным заводом, было таким: в магазинах почти нет нормальной еды и вещей, зато избыток четырёх товаров: шампанского, шоколада, консервированных крабов и кофе в зёрнах... Поиски жилья подзатянулись: "Везде уже было сильно уплотнено", - и А.А. собирался было отрыть землянку на склоне оврага, установить в ней дверь и печку - "И можно было бы как-то жить!.."

Невероятно, но факт: понимать и по-настоящему ценить красоту петербургской архитектуры он начал только в Нске - правда, на лекциях легендарного И.И. Соллертинского: "Вот здесь - это чистый классицизм, там - барокко, а вот тут уже с влиянием модерна..." Не в почёте был только конструктивизм, дитя советской эпохи...

А к настольному теннису Каптаренко пристрастился в начале 50-х годов. Ныне А.А. - судья международной категории; турнир в честь его 100-летия прошёл, и это ЕДИНСТВЕННЫЙ турнир по такому поводу, в котором сам юбиляр принял участие...