ХОЧУ ВСЕХ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ О Г.Б.ПЕРЕПЁЛКИНЕ

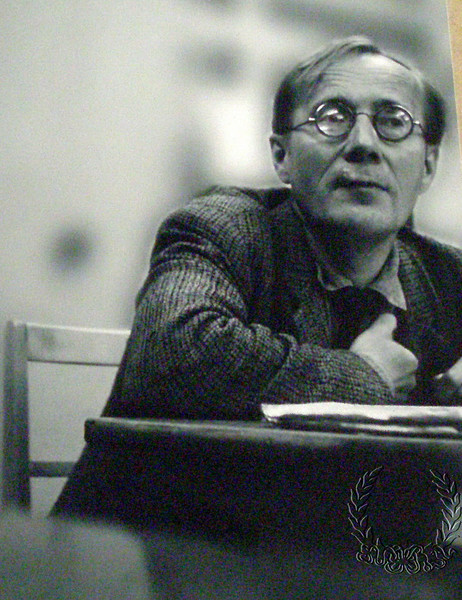

Почему я взялся за воспоминания о Глебе Борисовиче Перепелкине? Прежде всего потому, что это был уникальный человек и об этом уже многое сказали и до меня. А что бы мне хотелось добавить к уже сказанному? Прежде всего, несколько страниц о своих личных впечатлениях от встреч с этим человеком.

В 1993 году (ровно 22 года назад) автор этих строк опубликовал небольшой очерк о творчестве Перепелкина. Недавно он был перепечатан в сборнике статей о Глебе Борисовиче, который был посвящен 85-летию со дня его рождения. Моя статья была довольно короткой и за эти годы я мысленно возвращался к ней и давно уже хочу расширить и переработать эти скромные мемуары. Именно это я и делаю в настоящем очерке, в котором хочется обобщить те факты, которые мне запомнились…

В последнее десятилетие принято создавать новые экскурсионные маршруты. Причем иногда эти маршруты поражают своей новизной, и сегодня выдумка одаренных краеведов просто не знает границ. Было бы замечательно выделить в отдельную экскурсию “перепёлкинский Петербург”. Ведь есть же такие места, которые в 1960-е и в 1970-е показывал экскурсантам только он один. Сюда могли бы войти редкие достопримечательности Петербурга, которые до сих пор не освоены в должной мере краеведами.

Автор надеется, что воссоздание по крупицам облика героя моего очерка будет активно продолжено. Замечательно было бы расшифровать старые конспекты и воссоздать тексты лекций Глеба Борисовича. А может быть, кто-то еще хотел бы ввести в научный обиход какие-либо новые факты, связанные с именем героя нашего очерка? Верю, что мы многое еще узнаем о его научной деятельности и о нем самом, и полной биографии нашего героя еще предстоит быть написанной.

Глеб Борисович Перепелкин родился в 1928 году в Ленинграде в интеллигентной семье. Окончил Ленинградский Университет по специальности “история искусства”. В Ленинграде он был известен как преподаватель истории искусств и лектор, специализировавшийся по двум предметам: истории стилей и теории искусства.

Он был удивительно начитанным человеком. Все, кто знал его, отмечали его поистине безграничную эрудицию. Глеб Борисович свободно переходил от одной темы к другой, владел разными методами сравнительно-сопоставительного анализа эпох и стилей. Наверное, серьезный анализ исторических стилей и не мог быть другим, лектор задействовал широчайший ассоциативный ряд.

И это было глубоко закономерно. 1960-е годы были эпохой популяризации науки. Появлялись занимательные книги о сложнейших научных проблемах. Ученые щедро делились открытиями с “широким читателем”, постигали сложные методики популяризации знаний. Герой моего очерка внес большой вклад в этот интересный процесс.

Глеб Борисович ушел из жизни в 1987 году. О его смерти сказано много скорбных и трагичных слов. Он покинул этот мир, но остались его ученики. Наверное, единственным мерилом свершённости жизни преподавателя и ученого является то, что переданные им знания продолжают жить, а ученики передают эти знания дальше – последующим поколениям.

Биография Глеба Борисовича – это настоящая биография подвижника. Он бескорыстно делился своими обширнейшими познаниями со всеми, кто интересовался искусством, кто задавал ему вопросы. Он постоянно, до последних дней своей жизни пополнял свой интеллектуальный багаж,

После войны в нашей публицистике бытовало понятие “культурный человек”. Оно часто применялось не к месту, тем более, что в СССР официально провозглашалось, что каждый советский человек непременно должен быть культурным. Это слово имело как минимум два значения. Одно из них приземлено-бытовое – имелось в виду, что человек после работы идет в кино, театр, на выставки. Культурный досуг (походы в кино, театр, коллекционирование) противопоставлялся безделью и пьянству.

Вторая трактовка этого понятия – возвышенная. Имелось в виду, что личность поднимается к вершинам мировой культуры. И это было невозможно без систематических знаний истории идей. Перепёлкин хотел, чтобы его студенты были носителями огромного багажа идей и фактов. Известно, что иногда Глеб Борисович принимал зачеты в неожиданных местах – на улицах города, в садах и парках Ленинграда. И даже рядом с Домом книги.

О лекторском мастерстве Перепёлкина многое сказано и написано, и я вряд ли смогу что-то добавить. Его слушатели и студенты подробно написали и о манере Глеба Борисовича, и о тематике его лекций. Он был одним из самых талантливых ленинградских лекторов по вопросам изобразительного искусства. Обращала на себя внимание его уникальная манера говорить. Он говорил медленно, размеренно, тщательно артикулируя слова.

Те, кто писал о Перепелкине, отмечают, что его манера подачи материала не менее уникальна. Он допускал разные лирические отступления, свободно переходил от одной темы к другой. Глеб Борисович анализировал на своих лекциях самые разные явления и предметы, считая эти проявления культуры обязательными для багажа образованного человека.

настроение: Бодрое

Метки: мемуарное такое

ВОЕНВРАЧ ЛЕВ ЛЕБЕДОВ (перепост ко Дню Победы)

Лев Юльевич родился в 1894 году в семье фармацевта Юлиуса Германовича Лебедова - одного из владельцев престижного аптечного магазина, располагавшегося на Верейской улице в Петербурге. Будущий военный учился в гимназии, а затем поступил в[ читать дальше → ]

Лев Юльевич родился в 1894 году в семье фармацевта Юлиуса Германовича Лебедова - одного из владельцев престижного аптечного магазина, располагавшегося на Верейской улице в Петербурге. Будущий военный учился в гимназии, а затем поступил в[ читать дальше → ]

настроение: Благодарное

Метки: личное

ХОЧУ ВСЕХ ПОБЛАГОДАРИТЬ

Очень был тронут теплыми и искренними словами. И все открытки тоже замечательные.

Почтовые отправления, которые я достал из ящика, буду бережно хранить.

Желаю всем своим друзьям хороших майских праздников. Пусть третий весенний месяц будет радостным и счастливым.

настроение: Бодрое

Метки: личное

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИКА УОЛТЕРА КРЕЙНА

Вот уже несколько лет я готовлюсь к юбилею художника Уолтера Крейна (1845 -- 1915 -- 2025) и годовщине его смерти. Разных скамеек у него очень много, причем художник уделяет особое внимание скамейкам эпохи Возрождения. В наследии художника есть и средневековые сундуки, на которые можно было[ читать дальше → ]

настроение: Виноватое

Метки: искусство

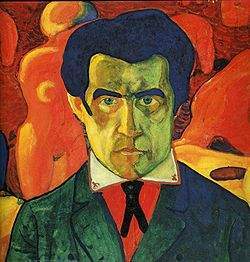

В ЗАЩИТУ ХУДОЖНИКА МАЛЕВИЧА

В одной статье не очень удачно объединены Малевич и Фабр. Как метод Малевича, так и манера Фабра описаны с грубыми искусствоведческими ошибками, это крайне неграмотная критика. Ряд критиков не знают, как пишется слово "гениальный" и предлагают свой вариант написания – гиниальный.

Фабр вполне заслужил быть выставленным в Эрмитаже, а Малевич – висеть в Русском музее. Если автор ядовитого поста полемизирует с дирекцией Государственного Эрмитажа, то хотя бы не делал ошибок в именах. Выставка Фабра – не вкусовая ошибка организаторов, а мощный шаг вперед.

А те, кто в шельмование Малевича вплетает зачем-то (ни к селу ни к городу) сказку о голом короле, пусть знают, что художника хоронил весь Ленинград. Невский проспект перекрывали, потому что похоронная процессия прошла по всей длине главной улицы города. В 2025 году исполняется 90 лет со дня смерти великого художника, и я надеюсь увидеть забытые фотографии похоронной процессии в прессе.

Вылив ушат грязи на гениального художника, авторы просят подписываться на их каналы и обещают ещё много интересных мыслей об искусстве. Они кокетливо спрашивают: Ведь было интересно, правда? Ведь автор увлёк вас, верно? Ставьте лайк!

Вывод один: у нас не умеют защищать великие имена. Положим, Фабр не нуждается в защите, его произведения привезли и увезли (Как он всех пронял!!!). А вот Малевич – часть культуры Петрограда – Ленинграда. Я рад, что существует общество Малевича. Но где оно работает? – в Нью-Йорке!!! Необходимо создать такое общество и у нас. У многих талантливых людей есть что сказать о великом художнике, и пора начать систематизировать эти высказывания. А ведь нет ни конкурсов ни фестивалей моды имени Малевича, а книги о его творчестве порой очень дорогие.

Для популяризации творчества Малевича сделано мало, вот и появляются специалисты по голым королям…

АКТЕРЫ НЕСОВЕТСКОГО ТИПА

КОПИЯ ПРЕКРАСНОЙ АНЖЕЛИКИ

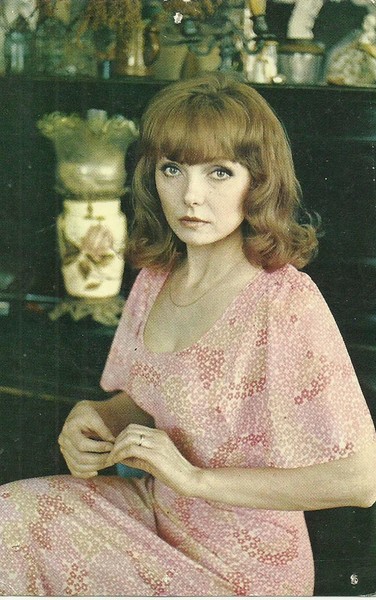

Внешность актрисы Нонны Терентьевой (1942 – 1996) зачаровывала зрителей. Ее ранние экранные работы красноречиво говорили о том, что в кино пришла актриса редкой красоты и обаяния. Ей было уготовано судьбой амплуа лирических героинь.

Фильм «В городе С.» (1966), в котором Терентьева играла главную роль, вызвал горячие дискуссии о новых стилях экранизации Чехова. Впервые в чеховском кинематографе появилась актриса с откровенно голливудским обликом.

Лента получила приз в Италии. А после выхода на советский экран двух французских фильмов о прекрасной Анжелике Терентьеву стали активно сравнивать с актрисой Мишель Мерсье. И действительно, сходство было поразительным.

Роль Зои Монроз в фильме Л.Квинихидзе «Крах инженера Гарина» (1973) потребовала от актрисы хорошего знания эпохи НЭПа. И попадание в образ оказалось стопроцентным. К двадцатым годам имел отношение и фильм «Транссибирский экспресс», в котором Терентьева играла обаятельную шпионку. Эта захватывающая лента шла во многих странах под грифом «фильм экстра-класса».

Режиссер Эльдор Уразбаев создал виртуозный триллер, который не уступал лучшим образцам фильмов о Джеймсе Бонде. Разведчик Касымханов ехал в поезде в Москву с белоэмигрантским агентом Александрой (Н.Терентьева) и прикидывался дураком, хотя на самом деле знал, что его собираются убить, а из его пиджака извлекут подложное удостоверение чекиста, якобы убившего японского посла.

Однако он и был настоящим чекистом и обвел вокруг пальца очаровательную агентессу и её шефов. Что будет в большевистской Москве с женщиной, похожей на прекрасную Анжелику? Скорее всего, перевербовка…

«Транссибирский экспресс» прекрасно смотрится и сегодня. Показательно, что после смерти актрисы о Терентьевой писали не только как о русской Мерсье, но ещё и как о русской Мэрилин Монро.

ЧЕЛОВЕК ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Когда на экраны вышел датско-шведский фильм «Красная мантия» (1967) зрители были поражены участием в зарубежной исторической драме советского актера Олега Видова (1943 – 2017), который очень непривычно смотрелся в роли викинга. Актер имел белорусские корни, и все же датский режиссер увидел в нем скандинава.

Видов отличался редким внешним обаянием. Ему давали роли сильных и мужественных героев и охотно приглашали сниматься в зарубежных фильмах (кроме «Красной мантии» он участвовал в нескольких югославских картинах, в том числе и в киноэпопее «Битва на Неретве»). Широчайшую популярность принесли ему роли в фильме «Джентльмены удачи» и особенно в приключенческой ленте «Всадник без головы».

Снимаясь в Швеции, актер попросил режиссера не снимать его обнаженным, ведь это было чревато неприятностями в Москве. Но режиссер Габриэль Аксель строго сказал «Викинги не носили трусов!»

Даже после успеха в ленте «Всадник без головы» актер тяготился отсутствием больших ролей и покинул СССР. Однако за рубежом О.Видов не стал звездой мировой величины и, живя в США, играл лишь второстепенные роли. На родине его никогда не забывали.

Широкую известность получил скандал вокруг прав на прокат советских мультфильмов, которые О.Видов приобрел с целью популяризации отечественного мультипликационного кино в США и в мире. Договор на прокат мультфильмов выкупил впоследствии предприниматель-миллиардер Алишер Усманов. Видов не любил говорить об этой истории.

ШОК ОТ ПЛЯЖНОЙ ЭРОТИКИ

Кинокомедия «Три плюс два» поставленная по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», имела огромный успех. После премьеры фильма Наталья Фатеева и Наталья Кустинская (1938 – 2012) проснулись знаменитыми.

Пляжный флирт (а на Западе было уже общепринятым понятие пляжная эротика) явился чем-то очень необычным для советского зрителя. В СССР актеры редко появлялись в кадре в купальных костюмах. Смешная коллизия вокруг места на пляже смотрелась на одном дыхании. Ситуации были откровенно смешными, а молодые артисты – красивыми какой-то особой «шестидесятнической» красотой. Фильм дышал оптимизмом и энергией молодости.

Кустинскую по праву считали одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Она снималась в комедийных фильмах и лентах социально-бытовой тематики. Легко давались ей и роли в фильмах с колоритом других эпох. Надолго запомнилась зрителям острохарактерная роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», где Кустинская сыграла подружку модного режиссера Якина. Актриса надолго запоминалась даже в самых маленьких ролях.

В последние годы жизни Кустинская много болела, получила травмы при падении и в 2012 году ушла из жизни. Критики единодушно называли её звездой советского кино.

НЕЗЕМНАЯ КРАСОТА

Слово «неземная» часто использовали журналисты при анализе ролей Татьяны Лавровой (1938 – 2007). Девичья фамилия актрисы – Андриканис. Она происходила из семьи кинематографистов и имела греческие корни. Среди предков актрисы – знаменитый предприниматель и меценат Савва Морозов.

В фильме «Девять дней одного года» Т.Лаврова сыграла ученого-физика. Режиссер Михаил Ромм решил приоткрыть перед зрителями дверь в мир физиков-ядерщиков, показать их будни. Любовный треугольник, в который вошли влюбленные в героиню Лавровой Лёлю физики Гусев и Куликов, сам по себе был необычным явлением для фильма о советских людях. Ромм был самодеятельным художником и многие кадры отличались изысканной композицией.

Однако физики не узнали себя в фильме и сказали, что они ведут себя совсем не так как в кино, да и говорят не о том, о чем спорили герои Смоктуновского, Баталова и Лавровой. Но фильм все равно стал шедевром. Изысканная красота главной героини подкупала зрителей, и им было не столь важно, точно ли воспроизведена научная среда.

Лаврова была заядлой курильщицей и подорвала здоровье. Она несколько месяцев не дожила до 70 лет. Авторитет актрисы неземной красоты остался за ней навсегда.

ГЛАЗА ДОНА ПЕДРО

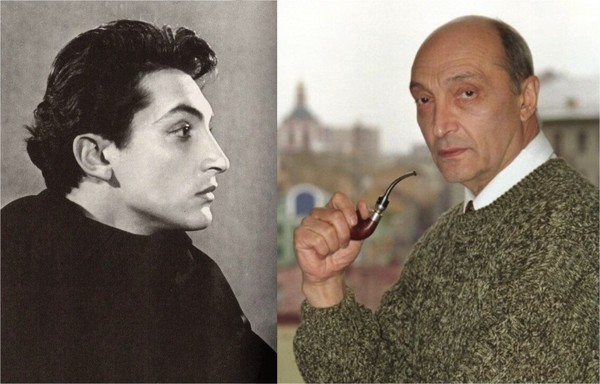

После выхода фильма «Человек-амфибия» (1962) зрители носили на руках как исполнителя главной роли Владимира Коренева (1940 – 1921), так и главного злодея – дона Педро Зуриту – Михаила Козакова (1934 – 2011).

Фильм нещадно критиковали за воспевание западного образа жизни и пропаганду заграничной моды. Придирались к музыке и словам песни. Но зрителям картина полюбилась, и история романтического юноши Ихтиандра, живущего в море, взяла зрителей за душу.

Однако злодей Педро Зурита, который взял в плен Ихтиандра, не вызывал явной ненависти. Внешние данные Михаила Козакова сыграли свою роль. Герой обладал явным отрицательным обаянием. Школьники копировали его жестокую фразу «Марш в воду, жаба!» И хотя все понимали, что на экране действует отъявленный злодей, физическая красота Козакова и романтический облик современного пирата не могли не притягивать. Без этого негодяя не было бы интриги.

Моральная дуэль Ихтиандра и Зуриты придала фильму особую остроту. Козакова стали приглашать на роли колоритных зарубежных красавцев. Но актер страстно любил русскую литературу и помимо ролей аристократов сыграл немало ролей героев отечественной прозы, а в пожилом возрасте прославился проникновенным чтением стихов российских поэтов.

Актер обладал поистине искромётным комедийным даром, но ему прекрасно удавались и драматические роли. Фильм «Выстрел» (1966) вышел у нас тогда, когда в мире уже существовали две зарубежные экранизации повести А.Пушкина. Козаков добавил сложившемуся у читателей образу Сильвио такие краски, которые сделали фильм запоминающимся шедевром кинопушкинианы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРГЕНЕВСКОЙ ДЕВУШКИ

Телефильм «Первая любовь» по И.С.Тургеневу (1968), поставленный Василием Ордынским, поразил зрителей уникальным актерским ансамблем. Актриса Ирина Печерникова (1945 – 2020) удивительным образом попала в типаж изнеженной дворянки. На телеэкране впервые появилась настоящая тургеневская девушка в классическом понимании этого слова. С тех пор среди советских актрис её по типажу негласно считали дворянкой. Впоследствии, посмотрев зарубежные экранизации прозы Тургенева, наши зрители ещё больше полюбили отечественный фильм с Печерниковой.

Наибольшую популярность актриса снискала после выхода на экраны ленты Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Облик молодой обаятельной учительницы взял за сердце миллионы зрителей. Режиссер смело заострял конфликты школьной жизни, и это придавало картине особую атмосферу.

В фильме Евгения Карелова «Два капитана» (1976) актриса исполнила роль вдовы погибшего капитана Татаринова Марии Васильевны. Каково жить русской аристократке, помнящей дореволюционную эпоху, в СССР? Главным образом, воспоминаниями о погибшем муже. Психологический рисунок роли оказался точно выверенным.

Образы, созданные Печерниковой, по праву связывают с классическим идеалом красоты. Её уход из жизни был шоком для сотен тысяч кинозрителей.

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТАРОЕ КИНО

В девяностые годы советское кино подверглось нещадной критике. Молодые кинокритики стали наперебой признаваться, что их в школе силой водили на фильмы о Ленине, о колхозах и целине. Модное слово «совок» проникло и в кинопрессу. Журналисты эпохи продюсерского кино словно рассчитывались с неприятным для них советским прошлым, находили там только отрицательные стороны.

Но как же быть с кинозвездами, которым подражали миллионы? Многих из них стали лицемерно называть актерами с «несоветской» внешностью и неземными людьми, хотя они существовали в обычной советской повседневности (кинозвезду можно было встретить на улице или в булочной). У многих знаменитостей была вполне земная биография с пионерско-комсомольским детством и юностью. Но талант и красота всё же сделали их необыкновенными...

настроение: Бодрое

слушаю: Вентилятор

Метки: искусство, киноискусство

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАССЫЛКИ

Можно с легкостью что-то напутать. Поздравить мужчину с Международным женским днем (уж поверьте моему опыту, ощущение самое необычное). Участника Фермопильского сражения можно по ошибке поздравить с годовщиной Марафонской битвы, а он в ней не участвовал. А марафонцев поздравить красочной открыткой с годовщиной Фермопил (а ведь это трагическое событие).

Поздравление участнику Бородинской битвы можно начать словами ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, а ведь у его поколения так обращаться не принято.

Не могу не похвастаться: по состоянию на 24 декабря в моем почтовом ящике уже четыре шедевра коллективной рассылки, из них 2 -- на языках, которых я не знаю (!!!) и одно... на латыни. Не всё то золото, что делается в один клик.

Наверное, идеальной формой коллективной рассылки была бы фраза ВСЕХ ДРУЗЬЯШЕК ПОЗДРАВЛЯЮ СРАЗУ СО ВСЕМИ ПРАЗДНИКАМИ ГОДА (и рядом латинский текст, ну как же без него, ёлки-палки???). И волки сыты, и овцы целы...

Метки: личное

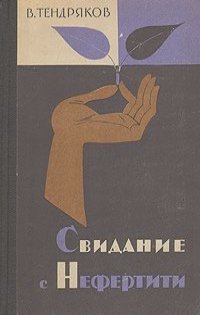

ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ К НЕФЕРТИТИ

Роман известного прозаика В.Ф.Тендрякова “Свидание с Нефертити” (1964) был издан всего 2 раза (в 1964 и 1970 годах) и потом подвергся замалчиванию. Был переиздан только в эпоху перестройки. А жаль! У книги есть все свойства дискуссионного романа, а это ведь то, чем мы так гордились в 1960-е годы. После выхода фильмов “Девять дней одного года”, “Трое вышли из леса” и “Твой современник” французы стали пользоваться термином “фильм-дискуссия”. Ну и хорошо! Нам бы продолжить эту линию, как это прекрасно сделали поляки в своём “кинематографе морального беспокойства”. Вот только некоторые дискуссионные произведения столкнулись у нас с разного рода препонами. Нам и карты в руки отметить в 2024 году 60-летие этого важного для истории советской литературы произведения.

Известно, что повести Тендрякова нещадно правили и сокращали редакторы. Владимир Фёдорович был неудобным писателем. Было бы интересно узнать, как выглядел текст романа “Свидание с Нефертити” до редакторской правки, и не исключено, что мы когда-нибудь это узнаем. Пока опираюсь на канонический текст, благо там есть что анализировать.

Поражает стремление автора насытить светское произведение (псевдо)религиозными смыслами. Например, учитель рисования Савва Ильич Кочнев предстает в романе как гуру. Ну а куда без гуру в 1947-то году? Ну просто некуда. Вот Тендряков его и создаёт.

Даосский монах, ой, то есть я хотел сказать советский учитель рисования С.И.Кочнев воспитал ученика Матёрина (мощная отсылка к образам Старца Зосимы и Алёши Карамазова). Матёрин вышел в большую жизнь, стал студентом, столкнулся с несправедливостью. Искал себя и свой идеал красоты.

Поражает колоссальный объём ремарковщины и хемингуэевщины в идиоматике романа. Буквально думаешь, какие же это были титаны от литературы, начинаешь обоих просто безмерно уважать! Ведь ну если в далёкой Москве стали не просто цитировать их, а буквально впечатывать в прошлое. Ведь есть же такое словосочетание – celebrity time travel. Типа командировка знаменитости в прошлое.

А что? Берём одну знаменитость – Эрнеста Миллера Хемингуэя, прозаика, и командируем её (его), нет, всё ж-таки её – селебрити – не куда-нибудь там, а в сталинскую Москву послевоенных лет. ВАУ-эффект обеспечен!

Меня никто не убедит, что в СССР сороковых годов молодёжь выражалась хемингуэевским языком. В 1947 году этой идиоматике просто неоткуда было взяться, студенты выражались совсем другими категориями. Но автор умышленно очищает своё повествование от советизмов, приближая речь героев к манерам шестидесятников, отвергавших всё советское. А ведь после войны в Испании москвичи приветствовали друг другом словом Salud (это ни разу не соблюдается в современных фильмах о войне). И фронтовой жаргон был в ходу, а не афоризмы индийских гуру. И как это ни странно, в ходу были немецкие слова (интерес к языку побеждённой стороны). Natuerlich, Margarita Pawlovna.

И не потому ли жители германоязычных стран так полюбили эту книгу, что там для них много своего, родного, ремарковского, хемингуэевского и экзистенциалистского? Эвона какие красивые суперобложки у немецкоязычных изданий!!!

В целом нельзя ни в коем случае критиковать автора за то, что он не Тарковский и не Орлов. Он ведь к тому же ещё и не Хемингуэй и не Ремарк. И ни разу не Сэлинджер. В сотый раз вдалбливаю сам себе, что нельзя видеть в романе то, чего там нет. Запрещено домысливать сюжетные линии, которые завершены самим автором. И если автор что-то не завершил (с моей узкой точки зрения), то он всё равно автор и хозяин-барин в хронотопе своего текста. Это фанаты стиля фэнтэзи высылают авторам романов свои фанатские версии концовок, а авторы эти версии прямёхонько в корзи… то есть я хотел сказать, в личные архивы и в музеи фантастики.

И всё же так хочется спросить (правда, а у кого?), а что стало с Мигле? Неужели визит четырёх студентов к шпиону (на квартиру к настоящему иностранному шпиону, не к кому-нибудь!!!) имел последствия лишь на уровне комсомольского собрания? Повторю ещё раз: такого рода делом в 1947 году стал бы заниматься НКВД и всех бы (как студентов, так и преподавателей) таскали бы на Лубянку. И не один раз. И сходившие в гости к культурному человеку должны бы были напрячься и точно описать, что за репродукции в лондонской книге показывал хозяин дома и на чём хотел заострить внимание гостей.

Но перед нами ведь не идеологический роман, а страстотерпное житие, и НКВДшникам тут, видимо, не место. Вообще возникает впечатление, что автору бытовые детали просто мешают, и он не хочет, чтобы они мешали и нам. Как это сделать? Разгрести все детали так, как удобно автору. Ну не может местный блаженный Савва Кочнев получить от директора школы задание написать лозунг какой-нибудь сталинистский или шапку для стенгазеты. Ведь этот совковый факт сразу же убьет всю гуруидальность. Савва слишком свят и блажен для этого. Где Вы видели гуру, пишущего плакатным пером политические лозунги? Гуру расписывали монастыри, и Тендряков знал об этом. Поэтому хотя бы облик отшельника придать учителю рисования и то хорошо.

А теперь давайте пораскинем мозгами насчет отшельничества. Учителя рисования были востребованы буквально во всех школах страны как шрифтовики и оформители (стенгазет и досок почёта). Стенгазеты школьники выпускали сами, но если нужен был силуэтный профиль Сталина (действие-то происходит в сталинское время), разрешалось нарисовать его только профессионалу, то есть сэнсэ… я хотел сказать – штатному учителю рисования. Незаметное служение скромного рисовальщика в школе – миф, колоссальное принижение советского учителя. Вот английский язык точно не был нужен, а рисовальщики, повторю ещё раз, были в чести. Ибо написать имя Сталина кривыми буквами было невозможно.

Мне видится вот какая концовка. Вскоре после смерти Сталина Матёрин встречает реабилитированного Мигле на улице Москвы и узнаёт про судьбу картин из его собрания. Возвращение Мигле из мест заключения могло бы стать знаком оттепели, возвращения к истине и правде. Но линия Мигле не развязана… Автор сам решает, кому быть житийными страстотерпцами, а кому простыми агентами, и кто в Москве образца 1947 года гуру и исэнсэй, и кому сидеть. И предлагать ли текст для перевода на санскрит и урду. И не мне ему указывать. Хочу с восхищением отметить: супера немецких изданий очень красивые.

настроение: Бодрое

хочется: Пусть Сара Вагенкнехт прочтет этот роман

слушаю: Шум вентилятора

ХОЧУ ВСЕМ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Мне раньше не приходилось читать лекции прямо в музейном зале, и это был очень интересный опыт. Очень дорожу сотрудничеством с музеем РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ и намереваюсь продолжить эти контакты.

настроение: Бодрое

хочется: Пусть Анджелина покажет детям сайт по Питерским музеям

слушаю: радио

Метки: искусство

ХОЧУ ВСЕХ ПОБЛАГОДАРИТЬ

БЕЗ НЕЕ МИР КИНО СТАЛ НЕПОЛНЫМ

Пришла трагическая весть о смерти Джейн Биркин.

Хорошо помню, как ленинградцы стремились попасть на фильм Жака Дере БАССЕЙН, который официально не прокатывался, а был доступен только в кинотеатрах Госфильмофонда... Мы тогда мало видели настоящих психологических драм.

Для нескольких поколений кинозрителей она была воплощением особой, шестидесятнической молодежной красоты... Она сразу запоминалась своей внешностью кинозвезды и яркими характерами своих героинь...

Биркин приезжала в Россию и вдохновенно рассказывала о своем кумире и спутнике жизни Серже Генсбуре. У меня сохранилась рекламная открытка...

Лучшей данью актрисе был бы тематический показ фильмов с ее участием. Ведь в широком прокате в СССР были только МЕЛАНХОЛИЧНАЯ МАЛЫШКА и СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Дубляж там очень качественный...

Мир моды и киноискусства обеднел после этой смерти...

Метки: киноискусство

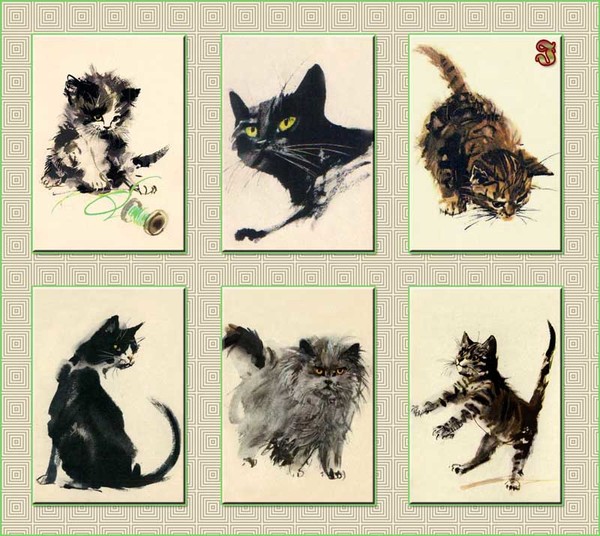

40 ЛЕТ КАК УШЁЛ ХУДОЖНИК ГРАБЯНЬСКИЙ

В октябре 2016 года исполняется 40 лет со дня смерти Януша Грабяньского (1929 – 1976) – крупнейшего польского иллюстратора и плакатиста ХХ века. Он был настоящим виртуозом книжной иллюстрации, прикладной графики, фирменной эмблематики и плаката.

Грабяньский может быть интересен коллекционерам разных направлений: филателистам, библиофилам, коллекционерам фирменной атрибутики и плакатной графики. Но в наибольшей степени он может привлекать внимание коллекционеров открыток.

Этот удивительный художник был настоящим новатором в области иллюстрирования волшебных сказок. Его считают гением и виртуозом в Германии и Австрии, да и в других странах.

Это был поистине удивительный художник. Он перевернул искусство книжного оформления. И не только применительно к Польше – в его манере скоро начали работать художники Германии, Австрии и Чехословакии. Он быстро снискал фантастическую популярность. Он создал школу в самом возвышенном смысле этого слова.

Но при этом о Грабяньском на удивление мало известно. Он родился в 1929 году. В Википедии, скажем, нет ни слова о том, где и у кого он учился, нет ни одной фотографии художника. Не упоминается почему-то знаменитое польское издательство “Наша ксенгарня”, которое издало книгу “Рыжуля” на русском и на немецком языке, но хотя бы упоминаются немецкие издательства, которые отдали дань пану Янушу.

Информации до обидного мало. Спасибо немцам – самые подробные тексты о Грабяньском в сети написаны специалистами Германии и Австрии. Из них я узнал, что в разные годы художник иллюстрировал сказки Шарля Перро, братьев Гримм, а также сказки 1001 ночи. Везде проявился культ размытого цветового пятна. Вот, например, рисунок РУССКИЙ ЦАРЬ из сборника сказок Марии Конопницкой.

Много писали про единственную в мире смеющуюся кошку, гадали, НАД КЕМ она смеется. И о ней действительно написано немало. И все же я очень мало фактов нашел, не узнал даже, где и у кого учился герой моего очерка. Но ясно, что художник не прошел мимо традиций ТАШИЗМА – направления, в котором работали Пьер Алешинский, Серж Поляков, Тапьес и Николя де Сталь. Ташизм – это искусство свободной компоновки цветных пятен. Это своего рода выражение свободы.

Творчество Грабяньского не только перекликается с этим модным течением во французском искусстве, но свидетельствует о свободном использовании им эстетики нарочито небрежной компоновки ярких неровных пятен.

А еще в творчестве художника видно влияние импрессионизма. Причем как польского, так и французского. В импрессионистическом ключе он выполнил иллюстрации к АЛЛАДИНУ, детской книге БЕЛОЧКА РЫЖУЛЯ и другим произведениям.

В 1960-е годы не было понятия ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. А в мире оно уже существовало. И Грабяньский разработал серию фирменных плакатов для знаменитой польской авиакомпании LOT. Он создал образ стюардессы славянского типа и проявил недюжинную фантазию и выдумку.

Эти красочные афиши вошли в историю мирового плакатного искусства.Интересно, что он искал в теме путешествий по воздуху сказочные аспекты и подавал полет на самолете как приключение. И самолет походил на сказочную птицу, а стюардесса была прекрасной Белоснежкой. Ну а перевозимые по воздуху животные -- бременскими музыкантами. Мировое аэроперевозочное сообщество было потрясено.

А еще герой моего поста пробовал свои силы в почтовой графике, создавая открытки и марки. И тут он был апологетом озорной акварели -- ткани удивительно живой, нежной. А еще немного озорной и словно пульсирующей в такт окружающей жизни.

Понятие “польская школа графики” (а Грабяньский был ярчайшим представителем польской школы) обычно ограничивается рамками, начиная с конца пятидесятых годов. До этого все развивалось по обычным классическим схемам с привлечением немецких и французских влияний (это были неизбежные стадии в эволюции искусства восточноевропейских народов).

Графика Польши прошла периоды, характерные для графики Европы в целом: сецессию, Ар деко, функционализм. Грабяньский любил озорство. Он сразу начал внедрять в почтовое искусство свой озорной ташизм. Он не делал различия между иллюстрацией к волшебной сказке и плакатом на современную тему.

В те годы Грабяньский не был единственным новатором в польской графике малых форм. Это была эпоха озорных экспериментов. Имена Ханны Матушевской, Ежи Дессельбергера и других мастеров польской графики навсегда вошли в историю не только польского, но и мирового графического дизайна ХХ века. В этом созвездии яркой звездой горит имя Яна Грабяньского.

Итак, вот он - польский жизнерадостный ташизм. Не проходите мимо него. Сборники сказок, проиллюстрированные в этом стиле, сегодня стали редкостью. Этот стиль пользовался большой любовью в нашей стране. Советскими книголюбами эксперименты 1960-х годов пока что не оценены по достоинству. А ведь там и импрессионизм, и малознакомый ташизм, и смещение контура и цвета, и разложение сюжета на отдельные сцены, как в комиксах.

Все эти интересные приемы (как цветовые, так и композиционные, а есть еще целая группа стилистических средств, относящихся к особенностям контура, штриха) и обеспечили польской графике и иллюстрации мировую славу. Польские графики не боялись шутить и веселиться. Мир Грабяньского – это веселый и задорный мир, в котором цветные пятна ведут жизнерадостный и зажигательный хоровод, делающий наш эмоциональный мир богаче.

В последние годы популяризацией творчества Грабяньского активно занимаются книжники Германии и Австрии. Ряд книг художника переиздан в Израиле. Словом, стиль 1960-х годов получил второе рождение.

А традиции польской графики существуют и находят продолжение. Просто мы, русские читатели и книголюбы не избалованы ни торговлей польскими книгами, ни тем более, русскоязычными изданиями классики, в которых были бы сохранены иллюстрации оригинала.

Сегодня издания сказок захлестнула бьющая по нервам ядовитая психоделика. Но мы-то знаем, что польская графика жива и 80-летие кудесника Грабяньского (2009), и 35-летие со дня его смерти (2011 год) стали поводом вспомнить о ней. книги, оформленные Грабяньским зачитывали до дыр (см. следующее фото).

Верится, что эти заслуживающие внимание традиции будут и далее успешно развиваться. Ведь поиски красоты вечны и непрерывны.

настроение: Бодрое

хочется: Пусть детям показывают работы Грабяньского

слушаю: Рекламные объявления (медицинские)

Метки: 1960-е

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХУДОЖНИКЕ ЭККМАНЕ

В течение многих лет я собираю и складываю в отдельную папку печатные материалы о творчестве художника Отто Эккмана, который является воплощением немецкого[ читать дальше → ]

настроение: Безразличное

слушаю: шум вентилятора

Метки: модерн

ХОЧУ ВСЕХ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

Желаю Всем друзьям радостного мая месяца и счастливого лета.

настроение: благодарственное

слушаю: шум вентилятора компа

Метки: личное

НЕМНОГО ОБО МНЕ. БУКВА И В МОЕЙ ЖИЗНИ

Дверь класса открылась и вошла учИтельнИца англИйского языка ЮлИя ВИкторовна СИрИскина.

Да ну нет же, я что-то путаю, ведь я давно уже не школьник, а учительница Юлия Сирискина давно уже стала актрисой ЮлИей СнИгИрь. Я не мог у нее учиться, это я что-то не так понял…

Попробую поискать букву И в других местах, в разных уголках моей биографИИ…

АнрИ-Робер Марсель Дюшан и его ближайший коллега Ман Рэй (урожденный ЭммануИл РаднИцкий) – ну это тИпа моИ главные герои. Да и слово РедИ-мэйд, которое так значИмо для Дюшана, привлекает мое внимание уже много лет.

Сразу вспоминается выражение Расставить все точки над И. Но в русской фонетике получается Расставить все точки над Ы. Ну и хорошо! Будет красиво.

Теперь о роли знаменИтых людей в моей жизни.

Чарльз Дана гИбсон – вот это мощная фигура. Я о нём пишу, но всё без толку. Никто не реагИрует.

Кого ещё я люблю? Скажем, Грэм ГрИн. Вот это ещё одна мощная фигура!!! Я стараюсь собрать как можно больше его романов, но пока у меня не больше десятИ единИц храненИя.

ИстИна – ну где её Искать? Да и кого попросИть пособИть вестИ поИски?.

Да ещё важно не перепутать что-нибудь, а то засмеют. Скажем, Ирвин Шоу и Ирвинг Стоун – ну почему их путают, обидно так… У обоих инициалы IS.

А в 1970-м году, когда вся страна готовилась к юбилею Ленина, произошло одно важное событие. Напротив станции метро ФИнчли-роуд (г.Лондон), в новой галерее Ротонда открылась выставка двух художниц – Шейлы Доррел и Стеллы ДоллИнджер. Когда журналисты прочитали пресс релиз, они были ошеломлены. Там была такая строчка: Две SD очень разные, но в рамках выставки их таланты сочетаются очень хорошо. Лингвисты зафиксировали факт, когда сокращение (в данном случае SD) относится только к двум сущностям – двум молодым леди-живописцам.

Улица, на которой я вырос, изначально называлась улица ГорсткИна (в честь прежнего владельца). Ныне она носит имя летчика ЕфИмова.

А оттуда я переехал в КАлИнИнский район. Рядом у меня больница Им. Петра ВелИкого (бывш. Им.МечнИкова)…

Ну и сейчас я пишу книгу о сюрреалИзме в культуре ЛенИнграда, а идею этой книги мне подсказали талантливые работы художника ВИктора ВИльнера. Когда закончу, я обязательно размещу в сетИ отрывкИ.

А все-таки жаль, что не удалось поучИться англИйскому языку у Ю.В.СИрИскиной. Я бы написал об этом небольшие воспомИнания.

настроение: Бодрое

Метки: размышлизмы

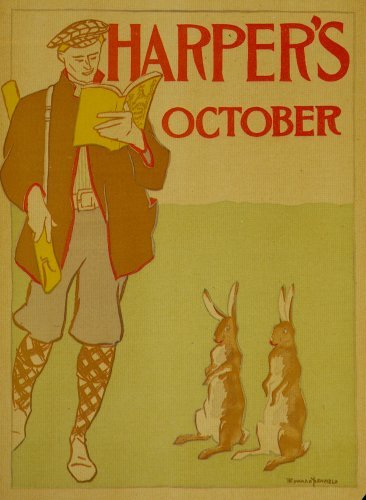

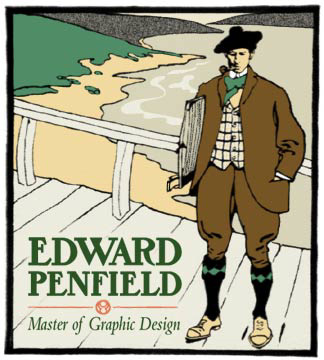

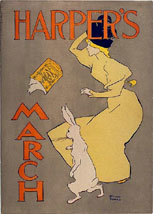

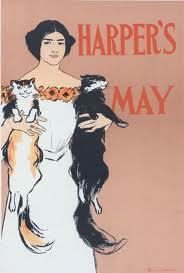

ПАСХА С МИСТЕРОМ ПЕНФИЛЬДОМ

Это в высшей степени общительные зайцы. Они даже с охотниками готовы вступить в диалог. Посмотрев на охотничьи обложки Пенфильда, можно навсегда решить: никогда не выстрелю ни в одного зайца, особенно накануне Пасхи (да у меня и ружья нет). Уж очень уморительные и обаятельные зайцы получались у этого художника...

Пенфильд работал в журнале Харперс Базар и это значит, что знаменитая героиня Эллочка Щукина видела эти пасхальные обложки... Не могла не видеть... В фильме Гайдая у неё этот БАЗАР лежит прямо на полу, только не все увидели... Базара нет -- Америка влияла на советскую Россию и здесь Э.Щукина -- икона стиля.

Кстати, апрель месяц -- это ещё и день Рождения Ленина, и не могу не вспомнить добрым словом СТИЛЬ БЕГГАРСТАФФ, в котором работал Пенфильд. В этом стиле было выполнено множество ленинских портретов, и в мои планы входит их проанализировать. Вероятно, сделаю это в 2024 году, и имя Ленина моими стараниями будет связано со стилем Беггарстафф. в мои планы входит написать небольшую книжечку про этот стиль. А вот книжный знак самогО художника...

Но это у меня предпасхальный пост и я показываю вам главным образом зайца и кошку... Пасхальным зайцам и мартовским котам -- твёрдое ЙЕС!!!!!!!!!!!!!!! Всех читателей моего блога искренне поздравляю с Пасхой.

И ЕЩЁ О ГРУППОВОЙ РАССЫЛКЕ

После того, как я в марте 2021 года получил поздравление с Восьмым марта, я до сих пор не пришел в себя.

Друзья мои, пишите друг другу адресные, персонализованные поздравления! Не поддавайтесь роботизации и механизации. Постараюсь подкрепить этот пост обращением к населению по радио. Музей, поздравивший меня с восьмым марта, назову в эфире ОДИН ОЧЕНЬ АВТОРИТЕТНЫЙ МУЗЕЙ.

Метки: размышлизмы

ХОЧУ ВСЕХ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

настроение: Бодрое

Метки: благодарственное

СЮРПРИЗЫ КИНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

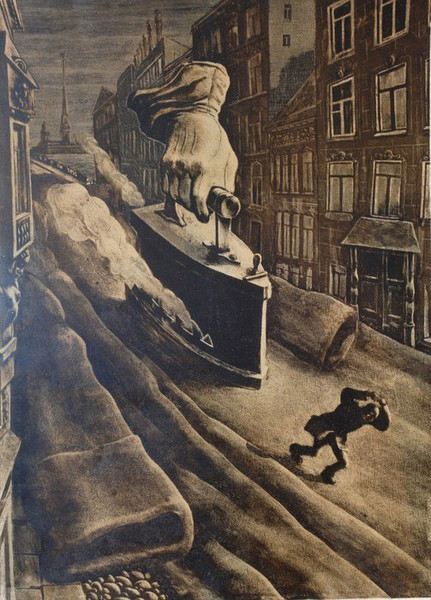

СПЛЮЩЕННЫЙ ЦИЛИНДР ВАТНОГО БУРЖУИНА

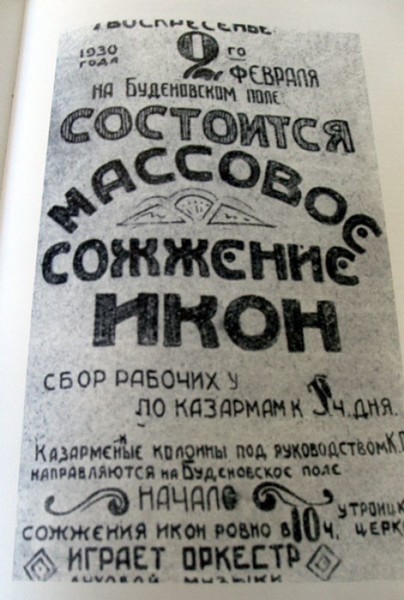

Ещё в Средние века движущиеся скульптуры были частью башенных часов. Тем интереснее, что родиной кинетического искусства некоторые историки культуры считают нашу страну. После революции на Дворцовой площади в Петрограде организовывались импровизированные сжигания символов прошлого – гигантских марлевых и ватных фигур капиталиста, священника и царя. Эти фигуры нередко были спроектированы талантливыми художниками, поэтому их фантазии не было предела.

На платформах везли по площади движущиеся фигуры. Толстый финансист хлопал себя кулаком по круглому животу, а высоченный марлевый священник кивал головой. Поскольку эти манекены создавали талантливые мастера, церемонии выглядели привлекательно и собирали тысячи людей.

Были и более сложные виды движущихся скульптур. Например, на круглой платформе актер, играющий рабочего, огромным молотом сплющивал цилиндр толстого надувного финансиста. Это символизировало победу труда над капиталом.

Разработчики гигантских кукол хорошо знали традиции средневековых мистерий и мираклей, технологию красивого сжигания тряпичных изображений дьявола и символов зимы. Эти ритуалы перенесли на врагов пролетариата. Суд над капиталом, клерикализмом и монархией снимали на кинопленку и фотографировали, и сегодня эти кадры публикуются на страницах книг по кинетическому искусству. Лопающийся шарообразный капиталист в цилиндре или горящий гигантский денежный мешок сделали Дворцовую площадь одним из памятных мест в истории кинетического искусства.

ЛЕТАТЛИН, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ТАТЛИН

Художник Владимир Евграфович Татлин (1885 –1953) по праву считается одним из крупнейших русских авангардистов. Он экспериментировал с круглыми вращающимися дисками, которые получили название роторельефы. Нанесенные на диски изображения при вращении давали интересные оптические эффекты. Открытия Татлина повлияли на искусство движущейся рекламы и на авангардистское мультипликационное кино.

Татлин сконструировал скульптуру в форме летательного аппарата, которая называется Летатлин (соединение фамилии художника с глаголом летать). В этом году исполняется ровно 90 лет со дня завершения работы над этим уникальным объектом. Он считается своего рода синтезом искусства и техники. Татлин был одержим идеей динамики и хотел придать своим произведениям мобильность. Эти идеи получили широкое распространение в мире. В Германии стиль Татлина называли «машинным искусством».

Художник вдохновлялся новаторскими экспериментами Леонардо да Винчи и хотел, чтобы его создание было не только изящной скульптурой, но и полноценным техническим сооружением. Объект получился очень красивым и украсил бы собой любую выставку. Но автор мечтал, что созданная им конструкция поднимется в воздух, и консультировался у талантливых инженеров.

Летатлин ни разу не взлетел, но стал удивительным памятником авангардного искусства. А поскольку по типу летательного аппарата это махолет или, говоря техническим языком, орнитоптер (летательный аппарат, имитирующий работу птичьего крыла), произведение Татлина стало рассматриваться как огромная «кинетическая игрушка». Это изделие по праву вошло в сокровищницу кинетической пластики. Известны три попытки реконструировать изобретение Татлина (в Берлине, Стокгольме и Пензе).

ШЕСТЕРНИ ДЛЯ ДУШЕВНОГО КОМФОРТА

Швейцарский художник Жан Тэнгли (1925 – 1991, фамилия произносится по-разному) реформировал современную скульптуру, ибо придал ей динамическое измерение. Он подбирал на улице никому не нужные металлические предметы и бросовые шестерни. Из них он компоновал сложные механизмы, которые имели причудливые формы. Эти громоздкие конструкции были призваны производить необычный эстетический эффект.

Тэнгли создавал удивительные сооружения, которые сами по себе не имели никакой цели. Это были предметы из вращающихся и издающих звуки деталей, которые были объединены в причудливые механизмы. Тэнгли сам сваривал из найденных металлических деталей трехмерные композиции, некоторые части которых можно было приводить в движение, в том числе с помощью электродвигателей. Художник с удовольствием позировал фотографам со сварочным аппаратом в руках.

Объекты Тэнгли произвели сенсацию. Физические эффекты, которые создавали эти механизмы (шумы, вращение гусениц и шестерён), были совершенно бессмысленны, странные конструкции были призваны воздействовать только эстетически. Утилитарной функции у них не было… Но созданные художником машины воспринимались как чудо. В них было что-то инопланетное. К тому же они очень нравились детям. Школьники с восторгом наблюдали за вращающимися колесиками, стремились сами покрутить рукоятки. Художник позволял своим землякам наблюдать за своей работой. И хотя Тэнгли не был детским художником, его механизмы вошли в мировую историю детской игрушки.

ВЫСТРЕЛИТЬ В СОБСТВЕННОЕ ДЕТСТВО

Супруга Жана Тэнгли (1921 – 1991) – художница и скульптор Ники де Сен Фалль (1930 – 2002) считается крупным представителем авангардного искусства. Театральный художник и скульптор, она оставила заметный след во многих областях культуры. Сен-Фалль ввела в художественный обиход буллетизм – искусство бомбардировки холста или поверхности стены шариками с краской, так что получались абстрактные разводы. Произведением искусства считалось как само пятно, образовавшееся на стене, так и процесс бомбардировки, считающийся перформансом и нередко фиксируемый на кинопленке. Холсты и панели из разных материалов, расцвеченные яркими пятнами, продавались на аукционах за большие деньги.

Благодаря Ники де Сен Фалль в художественный обиход вошли понятие «расстрельные картины» и «прицельные картинки». Процесс бомбардировки объекта шариками с цветными жидкостями должен был продолжаться до тех пор, пока полученное произведение не начинало нравиться самому автору. О зрителе художники-буллетисты заботились мало. Они выражали себя и стреляли в воображаемых обидчиков.

Де Сен-Фалль мстила судьбе за собственное детство. Она сводила счеты со своими умершими родителями, к которым у неё была масса претензий, и с другими обидчиками. Мы никогда не узнаем, о ком и о чём она думала, когда стреляла в чистый холст или в мешочки с красками. Но несмотря на несчастливое детство художницы, некоторые ее скульптуры выглядят вполне оптимистично, отличаются яркой цветовой гаммой. Совместно с Жаном Тэнгли они спроектировали «Фонтан Стравинского», привлекающий туристов из многих стран.

В середине ХХ века ученые выдвинули мысль о том ,что кинетическое искусство заменяет человеку некоторые виды движения, которых мало в городской жизни и дарит людям особые ритмы, в которых пульсируют технические объекты и которых опять-таки недостает городским жителям.

МОБИЛЬ ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР

Крупнейшим мастером кинетического искусства по праву считается американец Александр Колдер (1898 – 1976). Им созданы мобили – масштабные архитектурные конструкции, похожие на ветроэнергетические установки. Но эти сооружения служат не для выработки электроэнергии. Лопасти мобилей приводятся в движение ветром или с помощью двигателей. Подвесные детали при этом начинают дрожать, напоминая елочные украшения.

Сам автор считал их скульптурами и придавал большое значение прихотливой динамической игре цветных лопастей. Слово «мобиль» Колдер придумал совместно с художником-авангардистом Марселем Дюшаном. Оно вошло в большинство языков мира.

Человечество быстро привыкло к тому, что скульптура может быть мобильной и кинетические объекты заинтересовали предпринимателей. Видя, как популярен Колдер и его изобретение, промышленники захотели производить мобили в широких масштабах. Более того, благодаря идеям Колдера изменилась эстетика жилого интерьера. В богатых буржуазных семьях (главным образом в США) появились вращающиеся конструкции. В 1950 – 1960-е годы ХХ века мир охватила мода на кинетические сувениры и декоративные объекты.

В СССР они появились очень поздно. Самыми первыми кинетическими сувенирами для взрослых были светильники в виде стеклянной трубки, наполненной жидкостью. Внутри плавало плазмообразное вещество, которое расползалось на фрагменты и соединялось вновь. Эти предметы активно закупали фирмы, так как считалось, что движение плазмы успокаивает нервы, и эти объекты будут хорошо смотреться в офисах. К концу ХХ века мода на них прошла.

Ещё одной разновидностью малогабаритных кинетических объектов стали конструкции, похожие на маятники. Являясь частью предметной среды жилого интерьера, они оказывали на жителей квартир успокаивающее воздействие. На 1960 – 1970-е годы пришелся пик использования кинетических «игрушек» в качестве подарков.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЗДАНИЯ

В середине двадцатого века кинетическое искусство приобрело совершенно новые масштабы. Появились вращающиеся здания, в том числе кинетические небоскребы.

Знаменитый вращающийся ресторан «Седьмое небо», расположенный на Останкинской телебашне, расположен на высоте 328 – 334 метра над землёй. С этой высоты открывается прекрасная панорама Москвы, поэтому «Седьмое небо» долгие годы считается важной достопримечательностью столицы. Комплекс имеет три уровня: кофейню, кафе и ресторан соответственно. Художественный фильм «Седьмое небо» начинается со встречи героев в этом ресторане.

С 2000 года ресторан не работал, так как его восстанавливали после пожара Останкинской башни. На ремонт вращающегося ресторана ушло 16 лет. В 2016 году он был торжественно открыт в обновленном виде. Сегодня вращающиеся рестораны имеются ещё на двух телебашнях мира: в Гуанчжоу и Торонто. Число вращающихся зданий на планете всё увеличивается.

настроение: Бодрое

хочется: Пусть Анджелина дарит детям кинетические игрушки

слушаю: Шум вентилятора компа

Метки: размышлизмы

МАГИЯ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Мы привыкли, что произведения живописи и графики предельно плоские. Но художники почему-то всегда мечтали уйти от плоскости в многомерность, создать шероховатую фактуру. Зачем они это делали?

В классической живописи мы часто видим гладкую поверхность картин. Но художники не останавливались на этом и стремились создать впечатление шероховатости. Для этого они размазывали краску черенком кисти, лопаточками и даже пальцами. Такую живопись называли пастозной. Зачинателем этой манеры принято считать Рубенса, полотна которого издали всегда кажутся идеально гладкими. При ближайшем рассмотрении зритель видит многослойность и пастозность красочного слоя.

Великий Ван Гог (1853 – 1890) часто наносил краску пальцами, наслаивал пласты материала один на другой с помощью мастихина (ножа для палитры). В этом проявлялась его особая страстность. Но не только эмоции руководили художниками, когда они накладывали краску плотными слоями. Им хотелось преодолеть двухмерность изобразительного пространства, выйти за пределы плоскости.

Эпоха импрессионизма и постимпрессионизма была периодом торжества пастозности. Критики говорили, что картины импрессионистов – это поскрёбки с палитры, брошенные на грязный холст. Зрители удивлялись, зачем нужно наносить на холст столько краски. Обыватели считали, что это лишний расход материала и предлагали художникам быть экономнее – посетители музеев, мол, и так поймут смысл картины.

Высшим пилотажем пастозности стало направление, которое называлось тубизм (от слова тюбик краски). Оно предусматривало право художника выдавливать краску на холст прямо из тюбиков и размазывать ее концом тюбика. Но чаще всего использовался мастихин. Уже в ХХ веке возникло понятие “мастихинная живопись”. Чувствовалось, что многим живописцам нравилось размазывать краску ножом.

Члены основанной в 1904 году французской группировки “Дикие” (или фовисты) накладывали краску такими толстыми слоями и топорщащимися объемными рельефами, что зрители порой пугались. Французский живописец Жорж Руо довел пастозность до максимума, создавая на холсте целые горки из красочной массы. Отсюда был всего один шаг до трехмерной живописи.

В юности Руо реставрировал средневековые витражи, и чувство шероховатости фактуры было у него прямо-таки в крови. Он перенес ощущения от прикосновения к витражному стеклу в живопись и создал уникальный стиль. Руо не размещал холст на мольберте, а клал его на стол: так он лучше ощущал фактуру. В зрелые годы он вернулся к витражам уже как их создатель, и здесь его тяга к шероховатой поверхности нашла полное отражение.

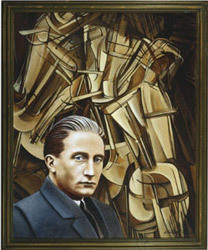

Художники Пабло Пикассо (1881 – 1973) и Жорж Брак (1882 –1963) нарушили вековую традицию плоской живописной фактуры. Они пошли дальше Ван Гога. Их не устраивала не только шероховатая поверхность, но и предельно пастозная, изобилующая выпуклостями фактура. Они начинали с традиционной живописи, но хотели идти дальше и придать произведению живописи трехмерность. Так на картинах появились посторонние предметы: пробки от бутылочек с лекарствами, мятые счета из кафе, вдавленные в слой масляной краски, обрывки газет. В ход шли самые разные предметы, которые предназначались к выбросу в мусорную корзину.

И многим любителям искусства это понравилось! Идея помятости и неаккуратности была призвана напомнить зрителю, что вся жизнь обрывочна, неорганизованна и состоит из случайных фрагментов. Новаторские композиции Пикассо и Брака были шероховатыми как сама жизнь и давали пищу для ума философам.

Сегодня эти произведения стоят баснословных денег, они в центре внимания на крупных аукционах. Эти произведения трудно реставрировать из-за обрывков газет (бумага быстро желтеет и становится хрупкой), но сегодня владельцы этих раритетов не жалеют денег на реставрацию. А ведь мелочи, из которых составлена шероховатая поверхность, предназначались к выбросу в мусорное ведро!

У каждого художника в мастерской находились такие мелкие предметы как канцелярские скрепки и крышечки от тюбиков с красками, и мода на объёмные композиции охватила Париж. Издали трехмерные объекты не были видны зрителям, но они производили впечатление объема.

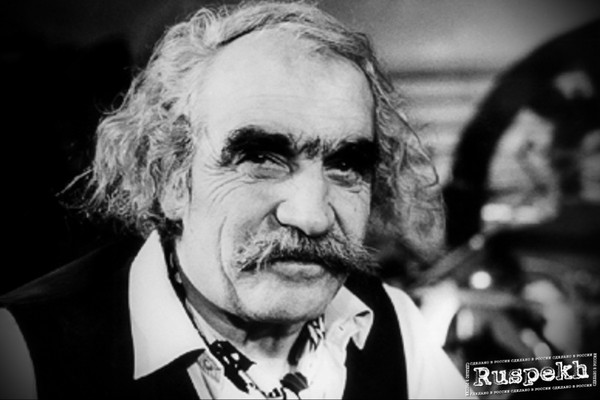

Давид Несторович Какабадзе (1889 – 1952, см. портрет в начале поста) по праву считается крупнейшим грузинским авангардистом ХХ века. Он автор замечательных портретов своих современников и экспрессивных пейзажных работ. С 1910 по 1915 год талантливый грузин учился в Петербурге, в мастерской известного художника Л.Е.Дмитриева-Кавказского. В 1914 году примкнул к авангардистам.

Работая в Париже, молодой художник проникся идеями Пикассо и Брака, и ему захотелось придать картинам трехмерность. Он не только крепил к холстам металлические и деревянные детали, но и подвешивал к картинам разные мелкие предметы на бечевках и цепочках. Возникла живопись с подвесками, а такого в мировом искусстве ещё не было.

После многих лет работы в Париже Какабадзе вернулся в свою родную Грузию. Он по праву считал свои эксперименты новым словом и думал удивить земляков. Но у художника нашлись противники как в Тбилиси, так и в Москве. Его осудили как экспериментатора, чьё творчество несовместимо с социалистическим реализмом. Более того, Какабадзе стали упоминать в газетных статьях о придворных художниках-сталинистах как отрицательный пример отщепенца и ренегата. Запальчивые журналисты риторически спрашивали у воображаемого советского читателя, нужны ли ему кусочки дерева, прибитые к холсту.

Художник избежал репрессий (ему даже разрешили учить студентов), но в течение долгих лет не был признан. Он стойко переносил критику, однако прожил всего 62 года. Художнику-новатору пришлось оставить эксперименты и уйти в театрально-декорационное искусство. Сегодня Какабадзе по праву считается классиком грузинского искусства и грузинским авангардистом номер один. Его оригинальный талант признан и за пределами Грузии.

Итальянец Коррадо Кальи (1910 – 1976) мог бы получить патент на использование шероховатой фактуры, так как очень удачно выразил идею трехмерности в сфере плакатного искусства и книжного оформления.

Кальи добился больших успехов как живописец-реалист, но в годы правления Муссолини бежал из своей родной Италии, так как его преследовали за еврейское происхождение. Он спасся от фашистов и, работая в США, создал несколько новаторских художественных направлений.

В 1960-е годы художник прославился ещё и тем, что создал ряд композиций, имевших в основе… мятую бумагу. Он располагал вмятины и шероховатости на цветной бумаге таким образом, что из них складывался особый ритм. Вмятины располагались в живописном беспорядке, но при этом сохранялась иллюзия, что все шероховатости случайны.

Интересно, что этот прием полюбился советским художникам. С начала 1960-х годов орнаменты из мятой бумаги украсили театральные афиши и даже обложки книг советских писателей.

Афиши при типографском воспроизведении были абсолютно плоскими, но прохожим они издали казались объемными. И это был ещё один смелый шаг к многомерности.

Когда художник Илья Глазунов (1930 – 2017) прибил к холсту настоящий русский кокошник, это было подлинной сенсацией. Зрители живо обменивались впечатлениями и дружно признавали, что такого никогда не было в отечественном искусстве. Хотя в мировой живописи это уже не было новым словом, в СССР новаторство Глазунова считалось уникальным. В своей работе “Легенда о царевиче Дмитрии” (1905) художник использовал шелковую материю, чтобы показать перерезанное горло. Любители искусства спорили об этих произведениях до хрипоты. Казалось, что холсты, равномерно покрытые краской уходили в прошлое, и теперь все картины будут трехмерными… Но традиционный подход не умер. Кокошник на холсте остался уникальным явлением в истории советского искусства.

Идея размещать на холсте трехмерные объекты не получила широкого распространения в России. Лишь небольшая группа художников-авангардистов экспериментирует сегодня в области использования объектов, которые крепятся на холсте. Хотя многие зарубежные живописцы, например, американские художники Веттор Пизани (1934 – 2011) и Вито Аккончи (1940 – 2017), вообще игнорируют холст, создавая инсталляции – композиции из предметов обихода. Мало кто так страстно стремился к трёхмерности в живописи как эти два авангардиста.

Оба художника любили металлические детали, и иногда их картины похожи на кучки металлолома. Но среди этих произведений встречаются очень талантливые и выразительные вещи, приглашающие зрителей ощутить многомерность нашего существования…

В 1960-е 20-го века возникла песочная анимация: сэнд энимейшен. Талантливые художники создавали объемные композиции из песка, невольно выводя этот вид искусства на пограничье между живописью и скульптурой.

Песочные композиции родились в рамках мультипликационного кино. На прозрачной поверхности с подсветкой снизу художник располагает слои песка разной толщины, которые складываются в изображение. Объемный эффект возникал на глазах у зрителя, и это производило очень сильное впечатление. Зрителям нравилось, что им словно доверяют секреты творчества, ведь все приемы работы песочного аниматора визуализированы, да ещё в самом широком формате!

Уже в двадцать первом столетии в русском языке появилось слово “пескограф”. Художники-пескографы пользуются большой популярностью. Сеансы пескографии способны собирать большие аудитории, так как изображение можно транслировать на большой экран. И это кажется настоящим чудом.

Но кинокадры из песочных мультфильмов не предназначены для украшения жилищ, а сохранить песочные панно довольно трудно: нужно закреплять сыпучий материал. Человечество научилось и этому, и сегодня песочные панно украшают многие жилища в разных странах.

НЕУЖЕЛИ ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УШЁЛ?

Мне не верится, что умер Трентиньян (1930 – 2022). Ну куда без него? Мне казалось, что он всегда будет. И после ста лет жизни, и после ста десяти. Помню, как все увлекались фильмом “Мужчина и женщина”, пересматривали его по сто раз.

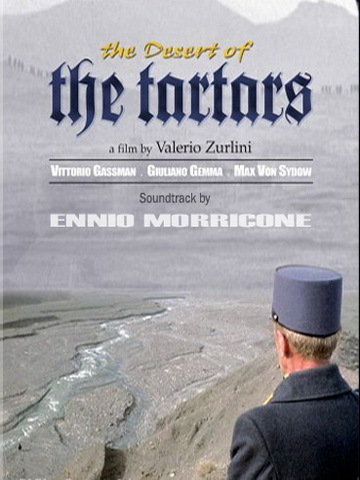

А фильм “Пустыня Тартари” шел на фестивале 1977 года на сеансе десять вечера (если не десять тридцать), и ушли только ярые ненавистники артхаусного кино, а семь восьмых зала высидели эту сложную кинопритчу и ушли окрыленными… При копировании на советскую плёнку лента много потеряла в цветовом отношении.

А ещё вспоминается швейцарский фильм с малопонятным геологическим названием “Репераж” (неточный перевод -- РЕПЕТИЦИЯ, режиссер Мишель Суттер, 1977). Трентиньян – режиссер, который хочет поставить пьесу Чехова “Три сестры”. На роль Ирины никого не найти. Начинаются мучительные поиски…

Очень люблю фильм “Конформист”, внимательно изучаю историю редактирования и проката фильма в СССР. В 1971 году в Ленинграде стояла страшная жара. Но Московский фестиваль нельзя было пропустить и народ двинулся на “Конформиста”... по плавящемуся асфальту.

Трентиньян – прирожденный герой Достоевского. Мятущийся интеллигент, мучающийся больной совестью. Было бы замечательно устроить сеанс "Конформиста" в музее Достоевского. И фотовыставку, посвященную творчеству актера, тоже хотелось бы увидеть в Музее Достоевского. Лично я предоставлю американскую книгу в красивом супере с кадром из "Конформиста".

настроение: Задумчивое

слушаю: Шум

Метки: киноискусство

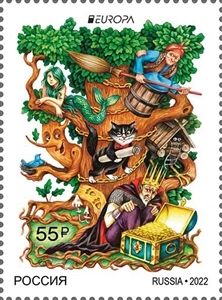

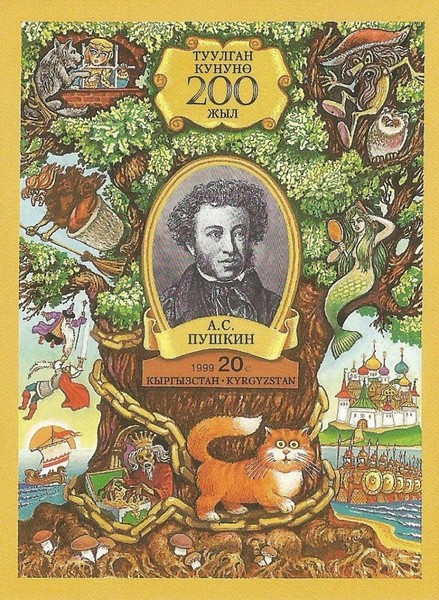

НЕ ЗАЙТИ ЛИ К УЧЕНОМУ КОТУ?

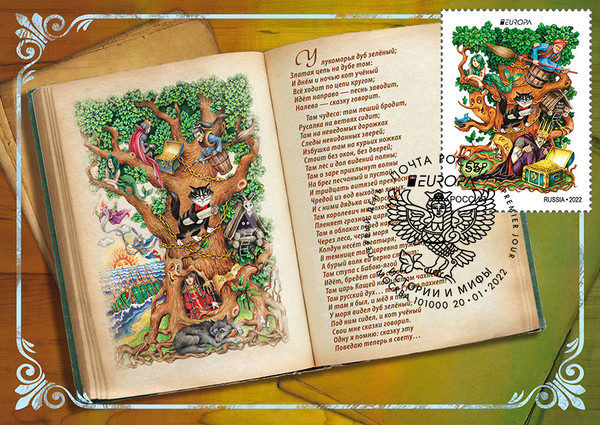

Новая марка с изображением Лукоморья… Она красива, изящна и наверняка будет иметь успех у филателистов. Создатели марки (художник В.Ватолина, оформление Н.Карповой) предложили свое интересное прочтение предисловия к поэме “Руслан и Людмила”. Марка имеет номинал 55 рублей и выпущена в листах по 12 штук.

Филателисты обрадуются и картмаксимуму, посвященному Лукоморью, и сувенирному набору с виньеткой. И это прекрасно. Мы получили настоящий подарок.

А теперь выскажу несколько соображений.

С точки зрения композиции марка содержит явную перекличку с блоком Киргизии 1999 года, выпущенным к 200-летию Пушкина. Известно, что поэт сидел под зеленым дубом и лично общался с Ученым котом (а это было не каждому дано). На киргизском блоке Пушкин не сидит под деревом, так как вместо него самого имеется портрет поэта, размещенный прямо на дубе. На новой марке Пушкина нет, но мы знаем, что он здесь сидел и почерпнул свои знания сказок лично от кота.

Теперь о самом коте. Кот на киргизском блоке рыжий, на марке РФ 2022 года – черный. Вот какие разные интерпретации пушкинского текста возможны в действительности.

Ученость кота не вызывает сомнений. Ведь Пушкин общался только с рафинированными людьми, то есть котами. Но что вкладывал Пушкин в слова ходит по цепи кругом?

Общеизвестная интерпретация заключалась в том, что цепь натянута между деревьями и кот-канатоходец перемещается по ней, ступая мягкими лапами по звеньям цепи. На марке цепь очень близко примыкает к стволу, и коту не удержаться. Опирается он сразу на три лапы и чудом не летит вниз.

У открытки, которая предназначена для создания картмаксимумов, несколько другой дизайн. Там есть и море, и бурый волк, который охраняет царевну и то, как колдун несёт богатыря. Темница, где тужит царевна, совмещена с дуплом дуба. Словом, изобразительное решение здесь в большей степени детализировано. Как говорят собиратели картмаксимумов, рисунок открытки дополняет рисунок марки.

А в какие тематические разделы может быть помещена эта марка?

1) Стихи написал А.С.Пушкин, и значит, марке самое место в Пушкиниане.

2) На марке есть кот, и значит, она может быть помещена в коллекцию по теме “Кошки”.

3) Дуб зеленый очень эффектен, следовательно, те филателисты, которые собирают “Флору”, поместят марку в раздел “Деревья”.

4) На марке есть золотая цепь, сундук и золотая корона Кощея, золотые монеты. И коллекционеры, разрабатывающие тему “Декоративно-прикладное искусство”, должны заинтересоваться. Есть ведь и филателисты, занимающиеся темой “Золото”, и новая марка – просто рай для них.

5) У Пушкина ступа идёт-бредёт (сама собой), но так уж повелось, что на знаках почтовой оплаты ступа все же превращается в летательный аппарат. Это вызывает определенные опасения, так как можно задеть деревья (или Баба-Яга такой опытный авиатор, что может с легкостью облететь дерево и не задеть ни одной ветки?). Таким образом, нет никаких препятствий к тому, чтобы поместить марку в тематический раздел “Авиация и космонавтика”.

6) На марке нет моря, но оно подразумевается. Поэтому марке самое место в разделе “Экология”.

7) Кот держит под мышкой свиток, и это не может не понравиться тем, кто собирает коллекции по теме “Шрифт и история письменности”. Кого-то может заинтересовать и наличие английского текста (подтема “Многоязычие на знаках почтовой оплаты”).

8) Кот проявляет чудеса балансировки, а это значит, что на ум приходит тема “Цирк” (стационарных цирков при Пушкине не было, поэтому судьба послала ему искусного вольтижера – Кота).

9) Русалка красиво полулежит на дереве, не стесняется хвоста, а это значит, что марку можно порекомендовать всем, кого интересует тема “Фантастика”.

10) Вышеупомянутый кот явно навеян образом Кота Мурра из повести Э.-Т.-А. Гофмана, а это значит, что марку можно с полным правом поместить в коллекцию на тему “Русско-немецкие литературные связи”, чем более, что мы с Германией сейчас не очень…

Скоро 80 лет со дня смерти И.Я.Билибина, и мы не можем не вспомнить билибинское Лукоморье. Оно выдержано в стилистике модерна, и это дает нам право считать, что в наших альбомах теперь имеются разные интерпретации знаменитого сюжета.

Не могу не спросить у коллег-филателистов: что они думают о новой марке?

настроение: Бодрое

слушаю: Шум вентилятора

БЕЗ НЕЁ КИНО НЕПОЛНОЕ...

Во всех ее фильмах личные трагедии сочетались с социально-политической темой. Она смело затрагивала острейшие проблемы современности и делала это на очень высоком художественном уровне. Вспоминаются Эйзенштейн и Довженко, хоть я и не знаю, кого из наших режиссеров ценила сеньора Лина.

Л.Вертмюллер создавала режиссерский кинематограф, но это и кинематограф актерский. Комедийные ситуации были так тонко пронизаны социально-политическим контекстом, что невольно возникал вопрос: А разве можно снимать как-то иначе? Оказывается, можно. Сколько создано киноподелок, в которых высмеивается наша страна! И как нелепо показан СССР в некоторых голливудских фильмах... Варшава и Прага щедро предоставляют свои улицы и особенно заводы для съемки в американских фильмах советских улиц и заводов. Никто и не задумывается, что получается непохоже.

Прибавим к этому пресловутую отмену культуры, о которой многие говорят и пишут. Русскую культуру нельзя отменить. И мы не можем отменить замечательное художественное наследие Лины Вертмюллер, которое вроде бы по ряду причин прошло мимо нас, но ведь может ещё и прийти к нам, так как рукописи не горят. Хочется верить, что не горят и киноленты...

К 95-летию со дня рождения Л.Вертмюллер было бы замечательно провести показ ее лучших фильмов. Ну а я постараюсь сделать радиосюжет...

настроение: Виноватое

слушаю: шум вентилятора

Метки: киноискусство

ХОЧУ ВСЕХ ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ

Как всегда, мне очень помогли разнообразные коллекционные материалы: книги, марки и открытки.

настроение: Бодрое

слушаю: Шум вентилятора компа

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу