"МЕТАНОЯ" ИЛИ ЧТО БЫВАЕТ "ПОСЛЕ ПОНИМАНИЯ"

Зайченко А.А. "Метаноя" или что бывает "после понимания" // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 25-26 апреля 2002. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2002. - Вып.8. - С.57-61.

"Большая часть нынешних противоречий

относительно Евангелия вращается вокруг

определения нескольких ключевых слов,

таких как "покаяние"

(Ironside H.A., 1937).

Термином "покаяние" традиционно переводится греческое слово "метаноя", от "мета" ("после") и "ноео" (понимать, мыслить, воспринимать) и, таким образом, буквально обозначает "после понимания", "после восприятия" ("поздняя мысль", "думать после"): "Библейское покаяние подразумевает перемену ума" (Constable Th. L., 1982). Однако христианское понимание этого термина не ограничивается переменой мыслей: "преобладающее интеллектуальное понимание слова "метаноя" как перемены ума играет очень незначительную роль в Новом Завете" (Goetzman J., 1986) и "непременно включает в себя стыд и сожаление о грехе" (MacArthur J.F., 1994). Наиболее ярко, почти гротескно, акцентуацию на греховности в подходе к пониманию покаяния делает, к примеру, теолог Д. Мартин Ллойд-Джонс, цитируемый J.F. MacArthur (1994): "Покаяние это осознание того, что в присутствии Божьем вы виновный, мерзкий грешник, заслуживающий гнев и наказание от Бога, что вы - пленник ада".

Если "Словарь греческого языка" под редакцией J.H. Thayer (1962) определяет "метаноя" как "перемену ума тех, кто стал ненавидеть свои блуждания и преступления и решил стать на путь лучшей жизни, которая принимает реальное осознание греха и сожаление о нем, и искреннее исправление, знаками которого являются добрые дела", то в статье J. Behm (1967) "Метаноя" из "Теологического словаря" под редакцией G. Kittel основной акцент прямо делается на обращение к Богу". Необходимо отметить, что термином "метаноя" в греческом переводе Нового Завета передается арамейское слово "тешува", означающее "ответить", "вернуться", "обратиться" (Зайченко А.А., 1999). То есть покаяние, по существу, представляет собой обращение к Богу в ответ на его призыв: одним из возможных переводов термина "метаноя" может быть "после восприятия" (призыва Бога). Покаяние дается Богом, (Деян.11:18; 2Тим.2:25): "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший меня" (Иоан.6:44), "никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего" (Иоан.6:65) (отметим при этом, что, согласно L.S.Chafer (1948), слово "покаяние" не встречается в Евангелии от Иоанна и только однажды встречается в Послании к Римлянам). "Всякий раз, когда кто-то ищет Бога, можно быть уверенным, что это отклик на побуждение ищущего Бога" (MacArthur J.F., 1994). Однако это обращение к Богу, ответ на Его призыв могут быть лишь результатом напряженной работы: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут" (Лук.13:24). Словом "подвизайтесь" переведен греческий термин "агонизомай", подразумевающий мучительную, напряженную и целеустремленную борьбу. Это же слово использовано в 1Кор9:24-25, где говорится об атлетах, стремящихся получить награду, в Кол.4:12 об Епафрасе, подвизающемся в молитвах, и в 1Тим.6:12, где дается совет подвизаться "добрым подвигом веры". Христос говорит: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Матф.11:28). Словом "труждающиеся" переведен греческий термин "копиао", обозначающий изнурительный труд до изнеможения.

Покаяние является условием спасения, неизбежным результатом которого является преобразованный человек. Иисус был рожден как Спаситель: "Он спасет людей Своих от грехов их" (Матф.1:21). Спасение является природой Иисуса. Проповедь Христа является ответом на вопрос "так кто же может спастись?" (Матф.19:25) и представляет собой систему, правила спасения. Как на пляже ставят доску "Правила спасения на водах", так Христос поставил доску "Правила спасения в этом мире". Он учитель спасения и дает его, подобно тому, как давал хлеб и рыбу, спасая от голодной смерти (Матф. 14:15-21, 15:32-38; Марк 6:35-44; Лука 9:12-17; Иоанн 6: 5-13). Свобода выбора человека заключается в том, что он может выбрать другую систему, другие правила. Или тонуть. "Спасение" в проповеди Христа надо понимать буквально. Человеку лишь следует иметь острую необходимость, а также достаточно ума и решительности, чтобы обратиться непосредственно к идее спасения через покаяние. Свою проповедь Иисус начал со слов: "покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Матф.4:17), а свою задачу Он видел в том, чтобы "призвать ... грешников к покаянию" (Лук.5:32), так как "если не покаетесь, все так же погибнете" (Лук.13:3,5).

В Энциклопедическом словаре "Христианство" под покаянием понимается не только и не столько раскаяние, но, прежде всего, возрождение, полное изменение существа (Барсов И.И., 1995). В соответствии с выделением A. Strong (1907) и L. Berkhoff (1939) трех обязательных компонентов веры - интеллектуального (нотитиа), эмоционального (ассенсус) и волевого (фидициа) G. Vos (1972) рассматривает покаяние как процесс, который "не ограничивается каким-то одним участком разума, а включает всего человека, интеллект, волю, чувства". Этот подход основан на анализе трех греческих слов, использованных, согласно G. Vos, в Евангелиях для описания этого процесса: "метамеломай" (сожаление, раскаяние) выражает эмоциональный элемент (Матф.21:29-32), "метаноео" (перемена мыслей) - интеллектуальный компонент (Матф.12:42; Лук.11:32; 15:7,10), "эпистрефомай" - замену одних потребностей другими, перемену направления жизни (Матф.13:15; Лук.17:4; 22:32). J.F. MacArthur (1994) еще более конкретен: "Покаяние в отношении ума начинается с признания греха, в отношении чувств сопровождается печалью, тогда как в отношении воли приводит к перемене поведения". При этом "покаяние требует духовного кризиса, ведущего к полному повороту, и в итоге, к абсолютному преобразованию".

В связи с экзистенциальным выбором современного человека между метаноей и паранойей, основные принципы христианского покаяния, включающие его интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты должны лечь в основу христиански-ориентированной психотерапии.

"ДИТЯ" ИЛИ "РАБ", "СОЮЗ" ИЛИ "ЗАВЕТ"

Зайченко А.А. "Дитя" или "раб", "союз" или "завет" // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 16-17 апреля 1999. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1999. - Вып.5. - С.59-60. Для христиан, как и для иудеев, живших вне Палестины, священным текстом стала "Септуагинта" ("перевод семидесяти"), или, по терминологии христиан, "Закон и Пророки" - перевод Библии на греческий язык, осуществленный в Александрии Египетской в III в. до н.э. Двадцать семь произведений Нового Завета и многочисленные неканонические тексты также написаны на греческом языке - разговорном языке многих восточных провинций Римской империи. |

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРЯДА ИНИЦИАЦИИ В ИСКУССТВЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Зайченко А.А. Изображение обряда инициации в искусстве верхнего палеолита // Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.5. - Саратов, 1993. - С.54.

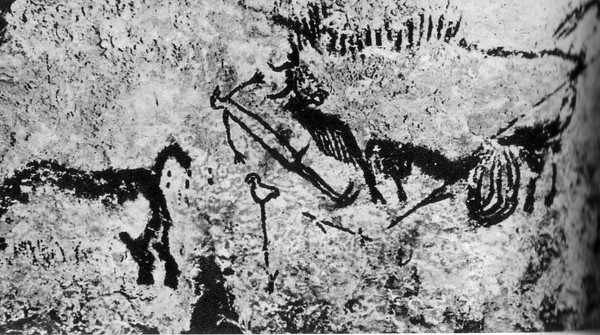

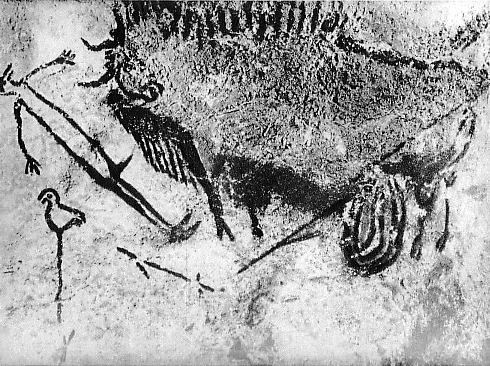

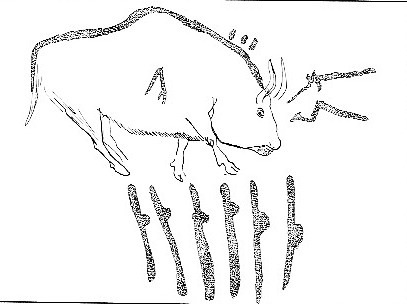

Составляющими композиции из пещеры Ляско (возраст 15515±900 лет) являются:

раненый бизон, в теле которого застрял дротик, а из раны течет кровь или вываливаются внутренности;

падающий мужчина с птицеобразным лицом;

птица на шесте, расположенная рядом с мужчиной.

А.Д.Столяр (1985), сравнивая эту сцену с картиной из пещеры Пиндаль, отмечает совпадение их содержания. Однако вместо "птицы на шесте" здесь представлены шесть профильных женских знаков. Это наряду с анализом изображений из Пеш-Мерль, Куньяк, Рок де Сер, грота Виллар и Лас Монедас позволяет сделать вывод о семантической связи образов женщины и птицы в ситуации, трагической для мужчины. По мнению J.G.Frazer (1984), сочетание изображения души в виде птицы и мужчины в критической ситуации отвечает представлению о том, что в экстремальные моменты душу можно поместить в безопасное место – предметы, растения, животные. Одним из обрядов, связанных с этим представлением, является инициация с "умерщвлением" и "воскрешением" участника обряда, душа которого помещается во внешний предмет, являющийся тотемом, а человек возвращается в жизнь в образе тотемного животного. С другой стороны, инициация проводилась в период достижения половой зрелости, на основании чего J.G.Frazer утверждает, что тотемизм направлен на уменьшение опасности, связанной с отношением полов.

Представляется, что содержанием ряда композиций, относящихся к верхнему палеолиту (пещеры Пеш-Мерль, Пиндаль, Ляско, Куньяк), является обряд инициации или мотивы, лежащие в его основе. Здесь мы встречаемся с "умерщвлением" участника обряда (фигуры "мертвых" мужчин), душа которого переселяется в тотем (птица на шесте) и "воскрешением" в образе тотема (птицеобразное лицо мертвеца). Достижение инициируемым половой зрелости подтверждается подчеркнутыми признаками пола, а связь с опасностями отношения полов - наличием женских знаков или фигур в изображениях из Пеш-Мерль и Пиндаль.

Метки: инициация, тотем, верхний палеолит

ИГРЫ КРИШНЫ

"В Своей обители Верховный Господь

занимается трансцендентными играми

со Своими вечными спутниками…

Кришна наслаждается вечными

играми со своими преданными"

(Свами Прабхупада)

В англоязычной литературе различают импровизированную игру (play) и игру, дающую свободу лишь в условиях рамок ограниченного числа жестких правил (game). Игры Кришны носят характер "play", они не ориентированы на выигрыш и не структурируют жизнь человека в форме состязаний. Игры Кришны – это образец пути "незаинтересованного действия", "безучастной активности" (карма-марга "Бхагавадгиты"), высшее саттвичное действо ("должное действие, лишенное привязанности, совершенное бесстрастно, без отвращения, без желания плодов"), освобождающее от опасности остаться в круговороте жизни и смерти (акарма, наишкарма).

Квазиигрой кришны является игра пракрити (космической праматерии, универсальной первосубстанции, природы) перед наслаждающимся пурушей (трансцентендным одухотворяющим началом, космическим первопринципом). При этом пракрити демонстрирует себя во вращении трех гун ("нитей", качеств):

тамас ("смерть", потенциальная энергия, неведение, привязывающее к беспечности, лени и тупости, ведущее вниз, к незнанию);

раджас ("страстное качество", кинетическая энергия, привязывет к действию, ведет к остановке посередине, вожделению, похоти, деятедьности, предприимчивости, беспокойству);

саттва ("свет", ясное, здоровое качество, привязывает к счастью, ведет вверх, к познанию Абсолюта) ("Бхагавадгита", гл.14).

В связи с этим действие человека в игре с Кришной могут быть

тамасика (бессознательными, не поддающимися контролю),

раджасика (порождаемыми кармой, являющимися результатом рага – привязанности или двеса – отвращения, осознающимися как "свои", за которые человек несет ответственность),

саттвика (действия, сознательно выполняемые без привязанности или отвращения, без учета возможности поощрения или наказания).

Р.Кауюя выделяет четыре типа игры:

игра головокружения,

игра подражания,

игра состязания,

игра случая.

Первый тип игры характерен для "скомороха Божьего" (термин Франциска Ассизского), во втором типе игры в субъект-объектные отношения входят актер и его роль, в третьем – соперники, в четвертом – игрок (марионетка) и случай (Рок). Лишь в первом типе игры выращивающий "духовную веселость" (термин Франциска Ассизского) человек не имеет другого как замкнутого в себе объекта, в этой игре между ним и Кришной не возникают отношения подражания, соперничества или зависимости – подавления. Возникающие в игре радость, наслаждение, "духовная веселость" человека являются его яджной – сакральным жертвоприношением Кришне. В этой игре человек реализует свое подлинное существование, выявляет возможную полноту экзистенции, возвращается к самому себе – единственному и неповторимому "человеку возможному" = "человеку играющему" ("homo ludens") (термин Хейзинга). Основным онтологическим определением экзистенции является "inter-esse" ("бытие-между") Кьеркегора – обусловленность человеческой реальности трансцендентным, которая не имеет позитивного определения. Однако определения трансцендентного через отрицание варьируют от "трансцендентного ничто" - бездны в массиве материального у Хайдеггера до "абсолютного Ты" у Марселя. Именно этим "абсолютным Ты " становится Кришна в своей игре с человеком. Его игра становится "языком трансценденции" (термин Хайдеггера). При этом противопоставление игры серьезности весьма поверхостно (Финк, Берн). Истинной противоположностью игры является насилие.

ИНТЕЛЛЕКТ И ТАНАТОС

Зайченко А.А. Интеллект и Танатос // Концепции жизни и сознания: Материалы Всероссийской научной конференции. - Саратов, 18-19 ноября 1996. - Саратов: Изд-во СГУ. - С.136-138.

Интеллект является мощным адаптационным механизмом, предоставляющим человеку, казалось бы, неограниченные приспособительные возможности, благодаря которым весь мир становится для его носителя экологической нишей. При этом все остальные виды становятся "неконкурентоспособными" с этим панойкуменным видом. Однако название Земли "планетой людей" так и осталось, как известно, красивой метафорой.

Что же препятствует интеллекту – этому "сверхадаптационному оружию" – выполнить свою функцию? Для ответа на этот вопрос необходимо остановиться на некоторых аспектах прегоминоидной эволюции. Известно отсутствие у хищников и наличие у травоядных инстинкта, позволяющего убийство представителей своего вида, что имеет очевидное биологическое значение. Наличие этого инстинкта у хищников сделало бы просто невозможным существование подобных видов (что делает само предположение абсурдным). Сохранение этого инстинкта на этапах гоминизации явилось одним из факторов ограничения численности вида, обладающего интеллектом. Модифицируясь в социогенезе, этот инстинкт является основой формирования социально-этнического феномена "мы и они", способствуя внутригрупповой идентификации, стабильности, "внутригруппового нарциссизма" (термин З.Фрейда).

Представляется, однако, что у человека вместе с сохранением инстинкта, позволяющего убийство представителя своего вида, появляется и другой, видимо отсутствующий в других видах (за исключением, может быть, китообразных). Существование этого инстинкта впервые было постулировано З.Фрейдом в работе "По ту сторону принцина удовольствия" (1920). Этот инстинкт, в противоположность "Эросу" – персонификации инстинкта жизни, включающего инстинкт самосохранения и сексуальный инстинкт с энергией либидо, был назван "Танатосом" - олицетворением инстинкта смерти, понимаемым как стремление индивида к возвращению в неорганическое состояние, потребность разрушить, уничтожить самого себя. Для обозначения гипотетической энергии инстинкта смерти, в противоположность "либидо", используется термин "деструдо" ("мортидо"). Расплывчатая трактовка понятия "инстинкт" обусловила его замену в поздних переводах психоаналитических работ терминами "позыв", а так же "влечение". Согласно Фрейду, "инстинкт агрессии является отпрыском и главным представителем первичного позыва Смерти". Подобный подход к агрессии как проекции врожденного саморазрушительного влечения человека составляет существенную часть и клейнианской теории, являющейся в этой своей части, по выражению Ч.Рейкрофта (1995), более фрейдистской, чем сам фрейдизм". Однако, как отмечает E.Jones (1957), "не было обнаружено ни одного биологического наблюдения, которое подтверждало бы идею инстинкта смерти – идею, которая противоречит всем принципам биологии". Этот основной довод против существования влечения к самодеструкции снимается признанием параллельности существования у человека агрессии в отношении других и саморазрушительных тенденций в отношении себя, а также специфичности последних лишь для человека.

Среди трех основных видовых морфологических признаков человека – прямохождения, оппозиции первого пальца кисти и высокой степени энцефализации – самодеструктивные тенденции могут быть связаны лишь с формированием последнего признака и, тем самым, интеллекта. Влечение к саморазрушению, возникая параллельно с интеллектом, возможно являясь его продуктом или одним из качеств, несет функцию ограничения адаптационной универсальности интеллекта. Наряду с сохраненным инстинктом, позволяющим убийство представителя своего вида, новообразование инстинкта самодеструкции лишает интеллект его неограниченных, сверхадаптивных свойств.

Самодеструктивные установки в младенчестве и детстве находят свое выражение в стойких негативных эмоциях страха или потери, ощущении своей малоценности, бесполезности, неверии в свои возможности, недоверии к окружающему миру.

Эти переживания сохраняются и в подростковом возрасте, проявляясь формированием негативного Я-идеала и негативных моделей поведения. К последним относятся и такие самоповреждающие действия как разрушение своих ногтей или околоногтевых валиков (онихотилломания), вырывание у себя волос (аутодепиляция, трихотилломания, синдром Аллопо), повторные суицидальные попытки, пристрастие к алкоголю, наркотикам и другие виды химической зависимости, психосоматические расстройства и хроническое ощущение собственного недомогания, интрапунитивный (самообвиняющий) тип реакции на фрустрацию, при котором субъект обвиняет в собственных неудачах исключительно себя, игнорируя объективные внешние обстоятельства, "поиск наказания" – провоцирующее поведение, направленное на поиск облегчения, которое приносит наказание.

J.D.Noshpitz (1994) отмечает, что терапия должна исключать оценку степени доминирования саморазрушительных установок в модели поведения. Если они являются центральным механизмом поведения, психотерапевту необходимо найти способ довести этот механизм до сознания пациента, помочь пациенту понять, каким образом этот компонент личности проявляется в его поведении, разобраться в индивидуальной истории его возникновения и научить противостоять разрушительным тенденциям.

Однако терапия значительно затрудняется или становится невозможной в результате неспособности пациентов с влечением к самодеструкции принять успех. Ощущение прогресса, которое стимулирует усилия большинства пациентов, вызывает у них негативную реакцию и заставляет применять такие способы защиты как отвержение, уклонение, проявление сверхэмоциональности. Как правило, эти пациенты стараются превратить психотерапию в еще один источник боли, фрустрации, разочарования и неудачи. Таким образом, рациональная психотерапия самодеструкции, апеллирующая к интеллекту, оказывается малоэффективной или даже противопоказанной. Это обстоятельство вполне объяснимо с позиций предлагаемой концепции филогенетической связи интеллекта и стремления к саморазрушению: одержать победу над продуктом (качеством) интеллекта – Танатосом – с помощью самого интеллекта не представляется возможным. В связи с этим техники, направленные на прыжок за рамки интеллекта, достижения состояния "не-ума", приобретают особую психотерапевтическую значимость.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: "мы" и "они" // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции.- Тю¬мень, 1991. - С.84-86.

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: пищевые и брачные запреты // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конфе¬ренции. - Тюмень, 1991. - С.86-88.

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: мифы, фольклор и религиозно-философские системы Индии и Китая // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции. - Тюмень, 1991. - С.89-90.

Связь этнографии и психоанализа конституируется тем, что этнография исследует средства социализации бессознательного: мифы, ритуалы, праздники, сказки, песни, клятвы и т.п. Ядро же предметной области этнографии составляет тот пласт культуры, который выполняет этнические функции, т.е. так называемая традиционно-бытовая культура, включающая, в частности, пищу и семейно-брачные отношения. Характерно, что табуирование потребностей именно в этой сфере (запреты на каннибализм и инцест) лежит в основе культурного развития человечества. Источником этих запретов является формирование такого социально-этнического феномена как оппозиция "мы" и "они", приводящего к признанию и закреплению за представителями своей группы определенного культурно-ценностного статуса. Эта оппозиция, относящаяся к сфере межгрупповых отношений, аналогична в индивидуальном бессознательном феномену "я" и "другой", который возникает как результат противопоставления осознания индивидом своей уникальности и интериоризации в бессознательное явлений внешнего мира. Оппозиция "мы" и "они" как субъективная сторона всякой реально существующей общности в классическом психоанализе и неофрейдизме трактуется с позиций существования изначальных враждевности и страха по отношению к "чужим". Аутгрупповая враждебность является следствием существования инстинкта агрессии как проявления Танатоса – инстинкта смерти. Механизмом её фиксации является амбивалентность ранних эмоциональных отношений в семье – источник страха сына перед могуществом наказующего отца, трансформирующийся в чувство вины. Любовь к отцу и желание быть им любимой у дочери сопровождается ненавистью к матери как сопернице и страхом перед ней, выражающемся в чувстве вины и ненависти к себе. Невроз при этом является способом преодоления страха, выступает как попытка противодействия борьбе Эроса и Танатоса, примирения инстинкта "возвращения в утробу" и инстинкта смерти. Ингрупповая идентификация и аутгрупповая враждебность связаны между собой в качестве детерминант групповой психологии аналогично тому, как любовь и ненависть к отцу связаны в качестве детерминант психческого развития личности. Любовь к отцу и подражание ему трансформируются в идентификацию с лидером и членами группы, тогда как враждебность, агрессия и ненависть к отцу, стремление к соперничеству с ним переносятся на аутгруппу. Неизбежность аутгрупповой враждебности рассматривается как средство поддержания идентификации и стабильности группы. Это находит своё выражение в феномене "нарциссизма малых различий", в котором обнаруживается "удобное и относительно безобидное удовлетворение агрессивной наклонности, облегчающее членам коллектива их сплоченность", так как "всегда можно связать любовью большое количество людей, если только останутся и такие, на которых можно будет направлять агрессию" (Фрейд З.,1930, 114). Нарциссическая потребность общественного сознания в идеализации "группового Я" традиционно реализуется в устойчивом патриархальном образе авторитарного царя или вождя, в котором трансформирутся любовь к отцу и страх перед ним (царь-батюшка, отец народов). С этим же образом связано удовлетворение потребности в безопасности: царь или вождь охраняет народ как от от сильных знатных богатых обидчиков, мешающих полному и гармоничному слиянию царя с народом, так и от внешних врагов (фольклорные сюжеты "искоренения измены" и "заступничества"). Жестокость царя-вождя никогда не находит осуждения в фольклоре и даже может служить источником его привлекательности, а вина за ошибочное преступление обычно лежит на тех же богатых и знатных "боярах" (советчиках, доносчиках), что выполняет психотерапевтическую функцию псевдомотивировки бессмысленного террора. Садо-мазохистский комплекс, лежащий в основе этого феномена, уходит своими корнями в свойственный христианству "божественный садизм" (бог-отец заставляет людей страдать). Это, в свою очередь, имеет источник как в коллективном бессознательном (архетипический мотив инициации, характерной чертой которого являются страдания, причиняемые отцом герою), так и в индивидуальном бессознательном (страх и чувство вины перед отцом). Одной из причин неизвержения царя, как видно из материалов Фрэзера, является его начавшаяся магическая импотенция, связанная с падением половой потенции. Психоаналитическая интерпретация сюжета "народного бунта" в фольклоре представляет собой яркий пример замещения вытесненного образа убитого и съеденного праотца амбивалентным образом царя-жертвы; ему поклоняются, его считают предком, он неприкосновенен большую часть времени, но его же приносят в жертву во время праздника. В теме народного бунта прослеживаются основные черты первопраздника как проявления фундаментальной потребности нарушения запретов: напряженное ожидание катастрофы мира и крушения старых запретов, торжество хаоса и творение "нового мира" и новых запретов, и нового царя. При этом последний момент выполняет психотерапевтическую функцию ритуала, направленную на снижение всеобщей тревоги, возникшей в абсурдном мире торжества хаоса.

Потребности в каннибализме и инцесте в психоанализе относят к фундаментальным подсознательным потребностям человека, существование которых объясняестся чрезвычайной быстрой социализации палеоантропа. При этом отмечается семантическая близость пищевого и эротических кодов: в психоаналитической интерпритации мифов каннибализм рассматривается как манифестация орального эротизма (орально-генитальный контакт выводится из представлений о состоянии материнской груди), а в сновидениях акт еды кодирует половой акт ("стол со скатертью – брачное ложе"). Инцестный сюжет в психоанализе рассматривается как реализация в мифе эдипова комплекса, то есть инцестного стремления к матери и отцеубийству, имеющего в основе мотив "возвращения в утробу". Мотив возвращения в утробу находит наиболее яркое выражение в испытавших влияние шаманизма традиционных даосских представлениях о "внутренней алхимии", направленной на пестрование "золотого зародыша" – эмбриона бессмертия, приготовление "эликсира вечной жизни" внутри собственного тела посредством управления физиологическими процессами по пути "возвращения" до внутриутробного состояния, (обращения вспять) (ни). Возникновение этой школы "внутренней киноварной пилюли" (нейдань) связано с наличием у даосизма психотерапевтической функции – реализации стремления к утраченной мистической первоначальной целостности как попытки противодействия Танатосу и протопатическому страху смерти. Вообще известное сходство традиционных религиозно-филосовских концепций Китая и Индии с одной стороны и психоанализа с другой заключается в их психотерапевтическом характере: их целью является просветление человека относительно природы его страдания, которое связано с потребностями, и указание пути освобождения от него.

То обстоятельство, что пищевые запреты и запреты в сфере семейно – брачных отношений имеют в своей основе оппозицию "мы" и "они" подтверждается существованием в мифах "своей" (истинной) пищи и "чужой" (антипищи), а также приписыванием традиции эндогамии аутгруппам. Переход к культуре в мифах связан с отказом от каннибализма и инцеста. Каннибализм через сюжет ритуального проглатывания-выплевывания и инцест в качестве причины изгнания героя и трудных задач, поставленных ему отцом, связаны с обрядами инициации – воссоздания личности как члена социальной группы (социализация при этом рассматривается как второе рождение). Это еще раз указывает связь запретов на каннибализм и инцест с процессами социализации. При этом существует прямая связь между пищевыми и брачными запретами – каннибализм и инцест часто обозначаются одним словом. Попадая в один синонимический ряд, инцест и каннибализм представляют собой универсальные сюжеты мифов и фольклора. Выделяет экзоканнибализм, направленный вне рода и связанный с представлениями симпатической магии о переходе свойств жертвы в людоеда, и эндоканниболизм, направленный на свой род и связан с тотемическими представлениями о слиянии людоеда со съедаемым предком-тотемом. Результатом распространяющейся экзогамии безусловно явилась амбивалентность брпчных отношений: муж и жена, принадлежала к разным родам, остаются враждевны друг к другу. Сохранение экзоканнибализма при запрете на эндоканнибализм в условиях эгзогамии порождает сюжет поедания женой мужа или наоборот. Амбивалентность брачных отношений находит свое отражение, в частности, в китайских трактатах из Мавэндуй ("Хэ инь ян" и "Тянь ся чжи дао тань"), в которых цель сексуальных отношений рассматривается как захват мужчиной иньской пневмы (цзинь) женщины. Китайские романтические романы XVI-XVII веков пронизаны идеей опасности, исходящей от женщины (тема "антагонистической" любви) и гармоничности гомосексуального союза с возможностью превращения мущины в женщину и наоборот. С этим же связан сюжет "защитного трансвестизма", в котором с целью избежать опсность первой брачной ночи мужчина переодевается в женское платье. В русских народных сказках сюжет "опасности первой брачной ночи" детально проанализирован В.Я. Проппом (1986). Опасность этой ночи включает мотив наложения "тяжелой руки", когда женщина хочет задушить жениха, место которого занимает могущественный помощник, лишающий царевну девственности и затем истязающий ее. То есть в этом сюжете испытывается сексуальная потенция мужчины, которая оказывается недостаточной перед демонической силой женщины. Опасность, проистекающая от женщины, носит чистосексуальный характер: в ранних североамериканских и сибирскихматериалах прямо указывает на то, что женщина имеет в промежности зубы. В данном мотиве отражается представление опасности дефлорации. В поздних религиях женщина-властительница (царевна, богатырь-девка, царь-девица, воинственная дева) превращается в богиню охоты и земледелия, убивающую своих возлюбленных или кастрирующих их в первую брачную ночь (Артемида – Актеон, Изида – Манерос и так далее).

Работы по психологии и антропологии д.м.н. проф. А.А. Зайченко

2. Зайченко А.А. Йога как основа традиционной восточной психотерапии // Йога: проблема оздоровления и самосовершенствования человека: Материалы 2-й Всесоюзной научно-практической конференции. ¾ Ч.2. ¾ М., 1990. ¾ С.91-94.

3. Зайченко А.А. Хатха-йога и даосские оздоровительные системы // Йога: проблемы оздоровления и самосовершенствования человека: Материалы 2-й Всесоюзной научно-практической конференции. ¾ Ч.2. ¾ М., 1990. ¾ С.95-98.

4. Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: “мы” и “они” // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции. ¾ Тюмень, 1991. ¾ С.84-86.

5. Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: пищевые и брачные запреты // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции. ¾ Тюмень, 1991. ¾ С.86-88.

6. Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: мифы, фольклор и религиозно-философские системы Индии и Китая // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции. ¾ Тюмень, 1991. ¾ С.89-90.

7. Зайченко А.А. Индивидуализация речевого взаимодействия педагога и ребенка с нарушением речи // Антропология детей и вопросы воспитания: Материалы межвузовского совещания, Арзамас, 18-19 марта 1992. ¾ Арзамас, 1992. ¾ С.30-32.

8. Зайченко А.А. Индивидуализация взаимодействия педагога и ребенка-жертвы сексуального насилия // Антропология детей и вопросы воспитания: Материалы межвузовского совещания, Арзамас, 18-19 марта 1992г. ¾ Арзамас, 1992. ¾ С.32-33.

9. Зайченко А.А. Шустов Д.И. Опыт использования данных о конституциональной типологии лица в психиатрической практике // Новости антропологии и антропоэкологии. ¾ 1992. ¾ Вып.1-2. ¾ С.23.

10. Зайченко А.А. Проблемы гуманитаризации медицины // Новости антропологии и антропоэкологии. ¾ 1992. ¾ Вып.1-2. ¾ С.45-47.

11. Зайченко А.А. Карл Маркс и Зигмунд Фрейд: миф о “плохой” идеологии и “хорошей” сексуальности // Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.4. ¾ Саратов, 1992. ¾ С.44.

12. Зайченко А.А. Изображение обряда инициации в искусстве верхнего палеолита // Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.5. ¾ Саратов, 1993. ¾ С.54.

13. Зайченко А.А. Архетипический мотив нарушения запрета в художественном тексте // Исследования по художественному тексту: Материалы 3-их Саратовских чтений по художественному тексту. Ч.2. ¾ Июнь 1994. ¾ Саратов: Изд-во СГПИ, 1994. ¾ С.29

14. Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация идиопатических нарушений речи // Становление детской речи: Труды Саратовского научно-исследовательского Центра по изучению детской речи. Вып.2. ¾ Саратов: Изд-во СГПИ, 1995. ¾ С.45-46.

15. Зайченко А.А. Эндофилолагния ¾ нарушение психосексуальных ориентаций по степени родства // Психология и жизнь: Материалы научно-практической конференции. ¾ Саратов: Слово, 1996. ¾ С.103-104.

16. Зайченко А.А. Эндофилолагния ¾ нарушение психосексуальных ориентаций по степени родства // Вопросы полового воспитания. ¾ Т.2(1). ¾ Саратов: Изд-во СГПИ, 1996. ¾ С.20-26.

17. Зайченко А.А. Алекситимия: нет слов ¾ одни чувства // Научно-теоретическое обеспечение профессиональной подготовки студентов педвуза.- Вып.8. ¾ Саратов: Изд-во СГПИ, 1996. ¾ С.39

18. Зайченко А.А. Гамлет и алекситимия: язык психики и язык сомы // Становление детской речи: Межвузовский сборник научных работ. ¾ 1996. ¾ Вып.3. ¾ С.16-18.

19. Зайченко А.А. Интеллект и Танатос // Концепции жизни и сознания: Материалы Всероссийской научной конференции. ¾ Саратов, 18-19 ноября 1996. ¾ Саратов: Изд-во СГУ. ¾ С.136-138.

20. Зайченко А.А. Греческий миф и психоанализ // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. ¾ Саратов, 6-7 апреля 1995. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 1996. ¾ Вып.2. ¾ С.24-29.

21. Зайченко А.А., Ивлиева И.А. Бегом от Электры: пошаговый метод психотерапии истерического невроза // Современные направления психотерапии и их клиническое применение: Материалы I-й Всероссийской конференции по психотерапии. ¾ М.: Институт психотерапии, 1996. ¾ С.140-141.

22. Зайченко А.А. Греческая трагедия и психотерапия // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции, Саратов, 23-24 апреля 1996. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 1997. ¾ Вып.3. ¾ С.38-42.

23. Зайченко А.А. Античная философия и психоанализ: размышления о Танатосе // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции, Саратов, 21-22 марта 1997. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 1998. ¾ Вып.4. ¾ С.33-37.

24. Зайченко А.А. “Дитя” или “раб”, “союз” или “завет” // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 16-17 апреля 1999. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 1999. ¾ Вып.5. ¾ С.59-60.

25. Зайченко А.А. Становление речи в антропогенезе // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 16-17 апреля 1999. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 1999. ¾ Вып.5. ¾ С.60-63.

26. Зайченко А.А. Депрессия, тревога, самодеструкция: проблемы психотерапии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. ¾ Саратов: Изд-во СПИ, 1999. ¾ С.28-29.

27. Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии экзистенциальной депрессии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. ¾ Саратов: Изд-во СПИ, 1999. ¾ С.30-33.

28. Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций при эндофилолагнии и алекситимии // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 22-23 апреля 1999. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 2000. ¾ Вып.6. ¾ С.11-20.

29. Зайченко А.А. Шизофрения и телосложение // Проблема нормы и патологии: современные дискурсивные практики / Материалы Международной научно-практической конференции. Саратов, 29 марта 2002 г. ¾ Саратов: Изд-во СГМУ, 2002. ¾ С.261-264.

30. Зайченко А.А. Язык психики и язык сомы: Гамлет и алекситимия (от Фрейда к Лакану) // Проблема нормы и патологии: современные дискурсивные практики / Материалы Международной научно-практической конференции. Саратов, 29 марта 2002 г.- Саратов: Изд-во СГМУ, 2002. ¾ С.264-267.

31. Зайченко А.А. “Метаноя” или что бывает “после понимания” // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 25-26 апреля 2002. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 2002. ¾ Вып.8. ¾ С.57-61.

32. Зайченко А.А. Юродство // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 22-24 мая 2003. ¾ Саратов: Изд-во ГосУНЦ Колледж, 2003. ¾ Вып.9. ¾ С.119-125.

33. Зайченко А.А. Медицинская антропология и конституциология // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Сер. Медицинские науки. ¾ 2003. ¾ №4. ¾ С.90-97.

34. Зайченко. А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.6. ¾ Пенза, 2003. ¾ С.89-93.

35. Зайченко А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Человек. Общество. Среда обитания: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: Издат. Центр СГСЭУ, 2003. – С. 52-55.

36. Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психокоррекция //Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.7. ¾ Пенза, 2004. ¾ С.142-153.

37. Зайченко А.А. Программа дисциплины “Клиническая психология” // Сборник учебных программ. Цикл “Дисциплины предметной подготовки” Специальность 031000 “Педагогика и психология”. ¾ Саратов: СГСЭУ, 2004. ¾ С.18-20.

38. Зайченко А.А. Программа дисциплины “Психотерапия” // Сборник учебных программ. Цикл “Дисциплины предметной подготовки” Специальность 031000 “Педагогика и психология”. ¾ Саратов: СГСЭУ, 2004. ¾ С.53-55.

39. Зайченко А.А. Связи уровней депрессии и тревоги с телосложением и физическим развитием юношей и девушек // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. – Вып. 3. ¾ Саратов, 2005. ¾ С. 87-90.

40. Зайченко А.А., Гнатенко М.В. Психофизиологическая основа расстройств, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ (обзор литературы) // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾ Вып. 3. ¾ Саратов, 2005. ¾ С. 92-94.

41. Зайченко А.А. Шизофрения и телосложение (обзор литературы) // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾ Вып. 3. ¾ Саратов, 2005. ¾ С. 95-98.

42. Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾ Вып. 3. ¾ Саратов, 2005. ¾ С. 105-107.

43. Зайченко А.А. Связи депрессии, тревоги и алекситимии, телосложения и дерматоглифики юношей и девушек // Конференция с международным участием «Психиатрические аспекты общемедицинской практики», 26-27 мая 2005. (посв. 80-летию со дня рождения профессора Б. А. Лебедева): Тезисы докладов / Часть2. – СПб: СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. – http://www.bekhterev.spb.ru/science/confer2005/part2/zajtchenko.htm

44. Зайченко А. А. Соматическая, дерматоглифическая и психодинамическая конституции: проблемы взаимосвязей // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. №3. – Саратов: Научная книга, 2005. – С. 225-256.

45. Зайченко А. А. Связь телосложения, депрессии, тревоги и алекситимии юношей и девушек // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: Сб. науч. тр. по итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в 2004 г. – Саратов: Изд. Центр СГСЭУ, 2005. Ч. 1. – С. 3-4.

46. Зайченко А. А. Психотерапия и педагогика // Психология образования 2005: Материалы Поволжской межрегиональной научно-практической конференции (Саратов, 25-26 октября 2005 года). – Саратов: Изд-во СарИПКиПРО, 2005. – С.18-22. http://saratov.fio.ru/

47. Зайченко А. А. Образовательные модели в психотерапии // Личностно-развивающее профессиональное образование: Материалы 5-й Международной научно-практической конференции. Часть 4. (Екатеринбург, 17-18 ноября 2005 г.). – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2005. – С.32-34.

48. Зайченко А. А. Континуум психических и поведенческих расстройств: взгляд с вершины МКБ-10 // Человек и социум в трансформирующемся мире: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 12-14 сентября 2005 г.). – Саратов: Научная книга, 2005. – С. 59-61.

49. Зайченко А. А. Расстройства поведения в детском и подростковом возрасте: классификация и психотерапия // Социальные и психолого-педагогические проблемы девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних: Сборник материалов по итогам Второй Региональной Поволжской конференции (Ульяновск, 23 ноября 2005 г.). – Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2005. – С. 16-17.

50. Зайченко А. А. Телосложение, дерматоглифика, депрессия, алекситимия и опухолевый рост у представителей разных групп крови // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾Вып. 4. (Саратов, 1 марта 2006 г.).¾ Саратов, 2006. ¾ С. 59-65.

51. Зайченко А. А. Психотерапия и греческая трагедия: катарсис // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾Вып. 4. (Саратов, 1 марта 2006 г.). ¾ Саратов, 2006. ¾С. 65-72.

52. Зайченко А. А. Связи телосложения, дерматоглифики, депрессии, тревоги и алекситимии юношей и девушек // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. ¾Вып. 4. (Саратов, 1 марта 2006 г.). ¾ Саратов, 2006. ¾С. 72-78.

53. Зайченко А.А. Связи частных соматической и дерматоглифической конституций с депрессией, тревогой и алекситимией // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2006. – № 1 (22). – С.22-29.

54. Зайченко А.А. Серологическая конституция человека и эмоции // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С.59-63.

55. Зайченко А.А., Краснощеков А.С. Особенности и взаимосвязи частных психодинамической, дерматоглифической и соматической конституций мужчин, осужденных за насильственные преступления // Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии: материалы 2-й международной научной конференции / под ред. П.К. Лысова. – Москва, 29-30 мая 2006 г. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. – С.80-82.

56. Зайченко А. А., Леванова Н. Д., Фомин А. В., Фирсова С. С. Частные серологическая, соматическая, дерматоглифическая конституции, эмоции и опухолевый рост // Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии: материалы 2-й международной научной конференции / под ред. П.К. Лысова. – Москва, 29-30 мая 2006 г. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. – С.82-85.

57. Зайченко А.А., Краснощёков А.С., Леванова Н.Д., Фомин А.В., Фирсова С.С. Связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций юношей и девушек (студентов ВУЗов г. Саратова) // Непрерывное профессиональное образование: проблемы, инновации, образовательные технологии: Международный сборник научных трудов. – Саратов: Научная книга, 2006. – С. 67-71.

58. Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: психотерапевтическая ризома // Человек и социум в трансформирующемся мире: cборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 29-30 мая 2006 г.). – Вып.2. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 118-120.

59. Краснощёков А.С., Зайченко А.А. Особенности и взаимосвязи темперамента, агрессии, телосложения и дерматоглифики мужчин, осужденных за насильственные преступления // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. №4. – Саратов: Научная книга, 2006. – С. 291-301.

60. Зайченко А.А., Грицай А.В. Половые различия тревожности мальчиков и девочек 12-13 лет // Актуальные вопросы детской психиатрии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов, 25-28 сентября 2006 г. – Саратов, 2006. – С. 32-33.

61. Зайченко А.А., Краснощеков А.С., Леванова Н.Д., Фирсова С.С., Фомин А.В. Особенности и взаимосвязи частных соматической, дерматоглифической, серологической и психодинамической конституций / Тезисы докладов 8 Конгресса Международной Ассоциации Морфологов. Орел, 15 сентября 2006 г. // Морфология, 2006. – Т. 129, № 4. – С.53.

62. Зайченко А.А. Психотерапия XXIвека: эклектическая модель // Молодежь и наука: итоги и перспективы: Материалы межрегиональной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. – Саратов, 22-24 ноября 2006 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2006. – С. 34.

63. Зайченко А.А., Леванова Н.Д., Фомин А.В. Связи частных соматической и дерматоглифической конституций / Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии: Материалы международной научной конференции. – Москва, 29-30 мая 2006 г. // Журнал Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. – 2006. – №3 (20). – С. 20-21. http://lib.sportedu.ru/Document.idc?DocID=142037&DocQuerID=2133994&DocTypID=NULL&QF=General&Pg=20&Cd=Win&Tr=0&On=0&DocQuerItmID=

64. Зайченко А.А., Леванова Н.Д. Связи депрессии, тревоги и алекситимии с частными соматической и дерматоглифической конституциями / Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии: Материалы международной научной конференции. – Москва, 29-30 мая 2006 г. // Журнал Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. – 2006. – №3 (20). – С.21. http://lib.sportedu.ru/Document.idc?DocID=142038&DocQuerID=2133994&DocTypID=NULL&QF=General&Pg=20&Cd=Win&Tr=0&On=0&DocQuerItmID=

65. Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия: ответ на вызов эпохи постмодерна // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – С.130-133.

66. Зайченко А.А. Трансактный анализ в психотерапии расстройств поведения подростков, употребляющих алкоголь: техники // Комплексная реабилитация детей и подростков: теория и практика. Сборник научно-практических материалов. Вып.3. – Саратов: Изд-во Научная книга, 2006. – С. 28-44.

67. Зайченко А.А. Антропология, психология и психотерапия // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. №5. – Саратов: ИЦ «Наука», 2006. – С. 12-15.

68. Зайченко А.А. Трансактный анализ в психотерапии алкоголизма: техники // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. №5. – Саратов: ИЦ «Наука», 2006. – С. 195-223.

69. Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 27-35.

70. Зайченко А.А. Психогенетика, нейромедиаторные системы мозга, темперамент и личность // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 95-101.

71. Зайченко А.А. Постмодерн и эклектическая психотерапия // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 2. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.116-125.

72. Зайченко А.А. Частные серологическая, соматическая, дерматоглифическая, психодинамическая конституции и частота возникновения опухолей // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2007. – № 1 (28). – С. 8-13.

73. Зайченко А.А., Краснощеков А.С. Особенности темперамента и дерматоглифики осужденных за насильственные преступления // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2007. – № 1: Педагогика, психология, социология и методика их преподавания.– С. 92-94.

74. Зайченко А.А. Частные серологическая, соматическая, дерматоглифическая, психодинамическая конституции и частота возникновения опухолей // Сибирское медицинское обозрение. – 2007. – Т. 42, № 1. – С. 56-60.

75. Зайченко А.А. «Хорошо темперированный клавир»: учение о четырех началах и природе человека // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 3. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.60-66.

76. Зайченко А.А. Клиническая психология за рубежом // Проблемы региональной психологии: теория, практика, эксперимент: Материалы региональной научно-практической конференции 5 апреля 2007. – Саратов: Научная книга, 2007. – С. 207-211.

77. Зайченко А.А. Зарубежные образовательные модели в сфере клинической психологии // Непрерывное профессиональное образование: проблемы, инновации, образовательные технологии: Международный сборник научных трудов. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – С. 94-105.

78. Зайченко А.А., Баранова М.В. Особенности личности, телосложения и дерматоглифики лиц с синдромом зависимости от алкоголя // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2007. – № 5: Педагогика, психология, социология и методика их преподавания.– С. 83-85.

79. Зайченко А.А. Психогенетика, нейромедиаторные системы, темперамент и личность // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: Сб. науч. тр. по итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в 2006 г. – Саратов: Изд. Центр СГСЭУ, 2007. Ч. 1. – С. 70-72.

80. Зайченко А.А. Самоповреждающее поведение // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 22-23 ноября 2007 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2007. – С.381-386.

81. Зайченко А.А. Психотерапия ситуации постмодерна: эклектическая модель // Психологическое консультирование и психотерапия: на стыке наук, времен, культур [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции. 27 сентября – 1 октября 2007 г. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – С. 18-20.

82. Зайченко А.А. Контрольно-тестовый материал «Психология наркомании: современное состояние проблемы» // Обучение работников образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании в рамках повышения квалификации. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С. 5-8.

83. Зайченко А.А. Клиническая психология за рубежом // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2007. – № 4 (18). – С. 16-20.

84. Баранова М.В., Грицай А.В., Зайченко А.А. Тревожность, тревога и социальные фобии // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трдов. № 6. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – С. 98-110.

85. Зайченко А.А., Синицына Е.С. Частные психодинамическая, соматическая и дерматоглифическая конституции мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трдов. № 6. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – С. 110-129.

86. Зайченко А.А., Неверов В.Н. Эмпирическое исследование психофизической проблемы // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трудов. № 6. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – С. 135-143.

87. Зайченко А.А., Конькова Е.А., Неверов В.Н. Самоповреждающее поведение // Психология и экономика: Всероссийский сборник научных трдов. № 7. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – С. 122-133.

88. Зайченко А.А. Античное учение о смешении четырех начал и природе человека: «хорошо темперированный клавир» // Античный мир и мы: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. – Вып. 11. – С. 53-66.

89. Зайченко А.А. Танатос и самоповреждающее поведение // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 4. – Саратов: СГСЭУ, 2008. – С.62-66.

90. Зайченко А.А. Ивлиева И.А., Гнатенко М.В. Эффективность Триттико в лечении смешанного тревожного и депрессивного расстройства у мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 5 марта 2008 г.: Сборник научных трудов. Вып. 6. – Саратов, 2008. – С. 62-70.

91. Зайченко А.А., Спицына Е.Д. Особенности и связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций подростков с делинквентным поведением // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 5 марта 2008 г.: Сборник научных трудов. Вып. 6. – Саратов, 2008. – С. 70-75.

92. Зайченко А.А., Синицына Е.С. Связи особенностей темперамента и агрессии, телосложения и дерматоглифики лиц с синдромом зависимости от алкоголя // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 5 марта 2008 г.: Сборник научных трудов. Вып. 6. – Саратов, 2008. – С. 75-82.

93. Зайченко А.А., Баранова М.В. Связи особенностей личности, телосложения и дерматоглифики лиц с синдромом зависимости от алкоголя // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 5 марта 2008 г.: Сборник научных трудов. Вып. 6. – Саратов, 2008. – С. 82-87.

94. Зайченко А.А. Сомато-дерматоглифические маркеры особенностей темперамента и агрессивности подростков с делинквентным поведением // Материалы 1-й Межрегиональной научно-практической конференции «Психосоматические и пограничные нервно-психические расстройства в детском и подростковом возрасте» (Новосибирск, 4-6 марта 2008 г.) – Новосибирск, 2008. – С. 15-16.

95. Зайченко А.А. Сомато-дерматоглифические маркеры особенностей психики подростков с делинквентным поведением // Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения развития детей с особенностями психики: традиции и инновации: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Казань, Московский социально-гуманитарный институт. 17-18 марта 2008 г. – Казань: РИЦ «Школа», 2008. – С. 37-39.

96. Зайченко А.А., Баранова М.В. Связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22-24 апреля 2008 г. В 2 частях / Часть 1. Вопросы биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Под ред. Проф. Н.А. Корнетова. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2008. – С. 61-66.

97. Зайченко А.А., Синицына Е.С. Связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций мужчин с контролируемой и активной зависимостью от алкоголя // Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22-24 апреля 2008 г. В 2 частях / Часть 1. Вопросы биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Под ред. Проф. Н.А. Корнетова. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2008. – С. 66- 71.

98. Зайченко А.А., Спицына Е.Д. Связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций подростков с делинквентным поведением // Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22-24 апреля 2008 г. В 2 частях / Часть 1. Вопросы биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Под ред. Проф. Н.А. Корнетова. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2008. – С. 71-76.

99. Зайченко А.А., Леванова Н.Д., Фомин А.В. Связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций юношей и девушек (студентов вузов г. Саратова) // Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22-24 апреля 2008 г. В 2 частях / Часть 1. Вопросы биомедицинской, клинической и психологической антропологии / Под ред. Проф. Н.А. Корнетова. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2008. – С. 76-81.

100. Зайченко А.А., Баранова М.В., Синицына Е.С. Связи особенностей личности, телосложения и дерматоглифики мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2008. – № 1. – С. 17-25.

101. Зайченко А.А. Особенности и связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций подростков с делинквентным поведением // Феноменология и профилактика девиантного поведения: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 19 – 20 октября 2007 г. – Краснодар: Краснодар. Ун-т МВД России, 2008. – 55-57 с.

102. Зайченко А.А. Конституциональная психология: исторический очерк // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 5. – Саратов: СГСЭУ, 2008. – С.84-88.

103. Зайченко А.А., Краснощёков А.С. Особенности частных психодинамической и дерматоглифической конституции осужденных за насильственные преступления // Актуальные вопросы антропологии. – Минск: Право и экономика, 2008. – С. 278-284.

104. Zaichenko A. A., Krasnoschekov A. S. Features and correlation of particular somatic, dermatoglyphic, serologic and psychodynamic constitutions // XLVII Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Programme and abstracts. Kruљevac, 27–31 May 2008.– P. 110.

105. Зайченко А.А. Педагогика и психотерапия // Непрерывное профессиональное образование: проблемы, инновации, образовательные технологии: Международный сборник научных трудов. – Саратов: ИЦ «Наука», 2008. – С. 54-60.

106. Зайченко А.А. Конституциональная психология // Проблемы современной морфологии человека: материалы международной научно-практической конференции. Москва, 25-26 сентября 2008 г. – М.: Изд-во РГУФКСиТ, 2008. – С.27-30.

107. Зайченко А.А. Накопительство (hoarding): «неклиническая» форма и расстройство поведения // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 6. – Саратов: СГСЭУ, 2008. – С.41-44.

108. Зайченко А.А. Катарсис и психотерапевтическое значение измененных состояний сознания в трансперсональной психологии и психотерапии // Психология психических состояний: теория и практика. Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции. Казанский государственный университет, 13-15 ноября 2008 г. Часть I. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2008. – С. 345-349.

109. Зайченко А.А., Краснощёков А.С. Особенности и связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций осужденных за насильственные преступления // Актуальные вопросы и достижения современной антропологии: Материалы Всероссийской научной конференции. Новосибирск, 20-21 ноября 2008 г. / Под ред. А.В. Махалина, Н.А. Шуховой. – Новосибирск, 2008. – С. 127-129.

110. Зайченко А.А., Краснощёков А.С., Спицына Е.Д. Особенности и связи частных конституций подростков с делинквентным поведением и осужденных за насильственные преступления // Девиантное поведение: проблемы профилактики, диагностики и коррекции: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 28-29 ноября 2008 года. – Саратов: ИЦ «Наука», 2008. – С. 169-173.

111. Баранова М.В., Зайченко А.А., Синицына Е.С. Особенности и связи частных конституций мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Девиантное поведение: проблемы профилактики, диагностики и коррекции: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 28-29 ноября 2008 года. – Саратов: ИЦ «Наука», 2008. – С. 255-260.

112. Зайченко А.А. Особенности и связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций подростков с расстройствами поведения// Актуальные вопросы детской психиатрии / Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Киров, 11 декабря 2008 г. – Киров: МИАЦ, 2008. – С. 117-119.

113. Зайченко А.А. Клиническая психология в США и Великобритании: история, образование, профессиональные услуги // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: Сб. науч. тр. по итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в 2007 г. Ч. 1. – Саратов: Изд. Центр СГСЭУ, 2008.– С. 53-54.

114. Зайченко А.А. Конституциональная психология подростков с делинквентным поведением // Современные инновационные технологии комплексной реабилитации детей и подростков: Сборник научно-методических трудов. Вып. 4. Саратов: ООО Издательский Центр «Наука», 2009. – С. 24-28.

115. Зайченко А.А., Белозерова О.О. Эффективность танцетерапии в психокоррекции депрессии, тревоги и агрессивности у женщин // Методология, теория и практика профессиональной деятельности психолога-консультанта: Материалы 1-й Международной научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 26-27 марта 2009 г. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2009. – С. 154-159.

116. Зайченко А.А., Печерский В.Г., Баранова М.В., Колтунов В.С. Танатос: нейробиологическая детерминация и биометрические маркеры риска развития аутоагрессивного поведения // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 7. – Саратов: СГСЭУ, 2009. – С.46-49.

117. Зайченко А.А., Краснощеков А.С., Печерский В.Г., Лебедева Е.А. Конституциональная психология подростков с делинквентным поведением и мужчин, осужденных за насильственные преступления (Constitutional psychology of juveniles with delinquent behavior and men convicted for violent crimes) // Нейронаука для медицины и психологии: Материалы 5-го Международного междисциплинарного конгресса и Школы-семинара «Инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний нервной системы. Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2009 года. – М.: ООО «МАКС Пресс», 2009. – С. 104-105.

118. Зайченко А.А., Краснощеков А.С., Баранова М.В., Печерский В.Г., Лебедева Е. А. Конституциональная психология мужчин с синдромом зависимости от алкоголя (Constitutional psychology of male with alcohol dependence syndrome) // Нейронаука для медицины и психологии: Материалы 5-го Международного междисциплинарного конгресса и Школы-семинара «Инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний нервной системы. Судак, Крым, Украина, 3-13 июня 2009 года. – М.: ООО «МАКС Пресс», 2009. – С. 105-106.

119. Зайченко А.А. Танатос: нейробиологическая детерминация «инстинкта смерти» // Эрос и Танатос как универсумы бытия: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: ИП Баженов, 2009. – С. 31-36.

120. Зайченко А.А., Краснощеков А.С. Конституциональная психология осужденных за насильственные преступления / Тезисы докладов6-го съезда анатомов, гистологов и эмбриологов России. Саратов, 23-25 сентября 2009 г. // Морфология. – 2009. – Т. 136, № 4. – С.60.

121. Зайченко А.А. Особенности и связи частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций подростков с делинквентным поведением // Материалы 4-го Международного Конгресса «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. – М.: ООО «ЗЕТ-СТИЛ», 2009. – С. 341-342.

122. Зайченко А.А., Краснощеков А.С., Баранова М.В., Синицина Е.С. Конститциональная психология мужчин с синдромом зависимости от алкоголя // Актуальные вопросы антропологии (Минск). – 2009. – Вып. 4. – С. 393-407.

123. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Биометрические показатели конституциональных рисков развития параноидной шизофрении у мужчин // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2009. – Т.5, № 3. – С. 384-389.

124. Zaichenko A., Krasnoshchekov A., Baranova M., Pecherskij V., Lebedeva E. Constitutional psyhology of male with alcohol dependence syndrome // XLVIII Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Programme and abstracts. Prolom Bania, 1 – 3. 6. 2009. – P. 169.

125. Zaichenko A., Krasnoshchekov A., Pecherskij V., Lebedeva E. Features and correlations of particular psyhodynamic, dermatoglyphic characteristics and body constitututions of juvenile delinquents and acquisitive and violent offenders // XLVIII Congress of Anthropological Society of Serbia with international participation. Programme and abstracts. Prolom Bania, 1 – 3. 6. 2009. – P. 170.

126. Зайченко А.А. Конституциональная психология подростков и мужчин с делинквентным поведением и синдромом зависимости от алкоголя // Ученые записки Педагогического института им. Н.Г. Чернышевского. / Серия Психология. Педагогика. – 2009. – Т. 2, 2-4 (7-8), С. 22-31.

127. Зайченко А. А. Самоповреждающее поведение в оценке степени риска суицида при экстренной психологической помощи // Экстренная психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях [Текст]: материалы 4-й Международной научно-практической конференции Телефонов доверия 2 – 4 октября 2009 года. Астрахань. – Астрахань: Агентство по делам молодежи Астраханской области, 2009. – С. 80-83.

128. Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: эклектическая модель // Ананьевские чтения–2009: Современная психология: методология, парадигмы, теория: Материалы научной конференции 20–22 октября 2009 г. Выпуск 1. Методологические и теоретические проблемы психологии. – СПб: Издательство СПбГУ, 2009. – С. 192-194.

129. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Биометрические маркеры параноидной шизофрении // Материалы 4-й Международной ежегодной научно-практической конференции «Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики». Казань, 12-14 ноября 2009 г. – Казань: Отечество, 2009. – С. 327-330.

130. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Биометрические маркеры параноидной шизофрении у мужчин // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: Сб. науч. тр. по итогам научно-исследовательской работы СГСЭУ в 2008 г. Ч. 1. – Саратов: Изд. Центр СГСЭУ, 2009.– С. 69-70.

131. Зайченко А.А., Краснощеков А.С., Баранова М.В. Биометрические показатели конституциональных рисков развития делинквентного поведения и синдрома зависимости от алкоголя у мужчин // Социальные проблемы медицины и экологии человека: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 24 декабря 2009 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2009. – С. 400-402.

132. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Биометрические маркеры конституциональных рисков развития параноидной шизофрении // Социальные проблемы медицины и экологии человека: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 24 декабря 2009 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2009. – С. 402-404.

133. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Научно-методическое обеспечение мониторинга психического здоровья студентов на основе биометрических показателей конституциональных рисков развития аффективных и соматоформных расстройств // Социальные проблемы медицины и экологии человека: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 24 декабря 2009 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2009. – С. 404-406.

134. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Конституциональная психология мужчин с параноидной шизофренией // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2009. – № 3 (11). – С. 69-77.

135. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Медицинская дерматоглифика в выявлении факторов риска шизофрении у приемных детей // Развитие альтернативных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст]: международный сборник научных статей. Часть 1. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. – С. 88-96.

136. Зайченко А.А. Манифестация «политики тела»: искусственная деформация черепа // Психология телесности: теоретические и практические исследования (25 декабря 2009 года): Сборник статей 2-й международной научно-практической конференции / Под общей ред. Буренковой Е.В. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 111-118.

137. Зайченко А.А. Краснощеков А.С. Особенности личности, телосложения и дерматоглифики мужчин, осужденных за насильственные преступления // Психология телесности: теоретические и практические исследования (25 декабря 2009 года): Сборник статей 2-й международной научно-практической конференции / Под общей ред. Буренковой Е.В. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 122-130.

138. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Личностные и телесные маркеры параноидной шизофрении у мужчин // Психология телесности: теоретические и практические исследования (25 декабря 2009 года): Сборник статей 2-й международной научно-практической конференции / Под общей ред. Буренковой Е.В. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 148-157.

139. Зайченко А.А. Самоповреждающее поведение // Психология телесности: теоретические и практические исследования (25 декабря 2009 года): Сборник статей 2-й международной научно-практической конференции / Под общей ред. Буренковой Е.В. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 189-193.

140. Зайченко А.А. Психотерапевт в ситуации постмодерна // Жизненный мир философа в эпоху глобализации: Сборник научных трудов. Материалы Пятых Аскинских чтений. Саратов: Изд. Центр «Наука», 2009. – С. 346-350.

141. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Психо-биометрические предикторы шизофрении // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 9. – Саратов: СГСЭУ, 2010. – С.50-54.

142. Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: эклектическая модель // Вторая Международная научно-практическая конференция «Риски современности» в рамках «Дней экзистенциальной психологии в Кемерово» (Кемерово, 17-18 марта 2010 г.): Материалы сообщений / Под ред. О. В. Лукьянова. – Кемерово: ООО «Фирма ПОЛИГРАФ», 2010. – С. 73-80.

143. Зайченко А.А., Белозерова О.О. Танцетерапия агрессивно

Метки: антропология, психология, психиатрия, психотерапия

Список работ по краниологии д.м.н. проф. А.А. Зайченко

2. Зайченко А.А., Зайченко А.И. Стереометрический анализ структуры диплоэ костей свода черепа человека// Тезисы докладов Всесоюзной конференции по функциональной морфологии, Новосибирск, 5-7 июня 1984.- Новосибирск,- 1984.- С.22.

3. Зайченко А.А. Пубертатный скачок роста толщины костей свода черепа человека// Архив анатомии, гистол. и эмбриол.- 1985.- Т.88, №5.- С.81-82.

4. Зайченко А.А. Взаимосвязи планиметрических характеристик костей свода черепа плода// Деп. в ВИНИТИ 22.05.1985, №3505-85.

5. Сперанский В.С., Зайченко А.И., Зайченко А.А. Структурная организация свода черепа человека// Тезисы докладов 10-го Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов, Винница, 17-19 сентября 1986 г.- Полтава, 1986.- С.323.

6. Зайченко А.А. Определение длины плода по размерам переднего родничка// Судебно-мед.экспертиза.- 1986.- Т.29, №4.- С.29-31.

7. Зайченко А.А. Способ определения внутриутробного возраста трупа плода// А.с. №1277450 (приоритет 06.12.84). Зарегистрировано 15.08.86.

8. Зайченко А.А. Морфология лобно-теменно-затылочной области свода черепа человека// Диссертация на соиск. уч.степ. канд.мед. наук по специальности 14.00.02 - анатомия человека. Саратов, 1986.- 184 с.

9. Зайченко А.А. Морфология лобно-теменно-затылочной области свода черепа человека// Автореф.дисс.на соиск. уч.степ. канд. мед. наук по специальности 14.00.02 - анатомия человека. Саратов, 1986.- 16 с.

10. Зайченко А.А. Количественный анализ и математические модели возрастной динамики макроструктуры костей свода черепа человека// Информативность количественных методов в морфологии. - Куйбышев, 1987. - С.46-48. - Деп. в ВИНИТИ 20.02.87г. №1187- В87.

11. Сперанский В.С., Зайченко А.А., Зайченко А.И. Возрастные изменения структурной организации свода черепа человека// Тезисы докладов 2-го Всероссийского съезда анатомов, гистологов и эмбриологов.- Ленинград, 14-15 декабря 1988г.- М., 1988.- С.116-117.

12. Зайченко А.А. Взаимосвязи степени облитерции швов и макроструктуры костей свода черепа человека// Макро-микроморфометрия: теоретические и прикладные аспекты: Тезисы докладов конференции СМИ. - Саратов, 1989.- С.12-14.

13. Зайченко А.А. Конструкционная типология мозгового черепа человека// Современные проблемы медицинской антропологии: Материалы конференции.- Тюмень, 1990.- С.49-51.

14. Зайченко А.А. Морфометрия мозгового черепа человека и моделирование его конструкционной устойчивости к внешним механическим воздействиям// Новые приложения морфометрии и математическое моделирование в медико-биологических исследованиях: Тезисы докладов научно-практической конференции, Харьков, 9-11 октября 1990.- Харьков, 1990.- С.81.

15. Зайченко А.А. Конструкционная типология мозгового черепа человека// Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.2.- Саратов, 1990.- С.87-88.

16. Зайченко А.А., Зайченко А.И. Возрастная и индивидуальная изменчивость ориентации структурно-функциональных единиц костей мозгового черепа человека// Структурно-функциональные компоненты в органах висцеральных систем в норме и патологии: Тезисы докладов научно-практической конференции, Харьков, 1-3 октября 1991.- Харьков: ХОП ВНМТО, 1991.- С.91.

17. Сперанский В.С., Зайченко А.А. Экологические факторы изменчивости мозгового черепа человека// Экология и здоровье: Тезисы докладов научно-практической конференции.- Саратов, 1991.- С.54-56.

18. Сперанский В.С., Зайченко А.А. Морфологические особенности черепов с искусственной деформацией// Влияние антропогенных факторов на морфогенез и структурные преобразования органов: Материалы Всероссийской конференции.- Астрахань, 1991.- С.145.

19. Зайченко А.А. Локальная конституция мозгового черепа человека// Новости спортивной и медицинской антропологии.- 1991.- Вып.2 (6).- С.68-69.

20. Зайченко А.А. Основы краниотипологии: локальная конституция и изменчивость мозгового черепа человека// Новости спортивной и медицинской антропологии.- 1991.- Вып.3(7).- С.46-47.

21. Зайченко А.А. Возрастные преобразования локальной конституции мозгового черепа человека// Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.5.- Саратов, 1993.- С. 56.

22. Зайченко А.А. Диагностика аномалий формирования свода черепа плода// Проблемы современной краниологии: Материалы научной конференции.- СПб, 1993.- С.26.

23. Зайченко А.А. Филогенетическая изменчивость конструкционной устойчивости мозгового черепа человека// Проблемы современной краниологии: Материалы научной конференции.- СПБ, 1993.- С.26-27.

24. Зайченко А.А., Зайченко А.И. Сопряженное разнообразие размеров мозгового черепа человека в период его роста// Проблемы современной краниологии: Материалы научной конференции.- СПб, 1993.- С.27-28.

25. Зайченко А.А. Медицинская краниотипология: изменчивость конструкционной устойчивости и локальная конституция мозгового черепа человека// Актуальные проблемы медицинской морфологии: Морфологический сборник статей медвузов России. Вып.2, Ч.2.- Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1993.- С.247-253.

26. Зайченко А.А. Изменчивость конструкционной устойчивости мозгового черепа человека в антропогенезе// Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и животных: Материалы 2-й Всероссийской конференции, Саратов, 16-18 сентября 1993.- Ч.1.- Саратов: Изд-во СГУ.- С.21.

27. Зайченко А.А. Механическая травма как антропогенный фактор преобразований мозгового черепа человека// Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и животных: Материалы 2-й Всероссийской конференции, Саратов, 16-18 сентября 1993.- Ч.1.- Саратов: Изд-во СГУ.- С.22.

28. Зайченко А.А. Изменчивость морфогеометрических критериев конструкционной устойчивости мозгового черепа человека// Материалы конгресса Ассоциации морфологов (АГЭ), Тюмень, 23-25.06.1994.- Морфология.- 1993.- Т.105, №9-10.- С.79.

29. Сперанский В.С., Зайченко А.А., Зайченко А.И. Морфологические параллели топографии диплоических каналов черепа человека и каналов боковой линии черепа рыб и земноводных// Морфология.- 1993.- Т. 105, №9-10.- С.153-154.

30. Зайченко А.А. Экологические факторы изменчивости и адаптация мозгового черепа человека // Проблемы биокультурной адаптации человека: Материалы научно-практической конференции. – Минск, 23-25 октября 1993 г. – Минск, 1993. – С. 45-47.

31. Сперанский В.С. Зайченко А.А. Индивидуальная изменчивость конструкционной устойчивости мозгового черепа человека// Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем, тканей человека и ее значение для практики: Материалы международной научной конференции.- Полтава, 1994.- С.235-236.

32. Сперанский В.С., Зайченко А.А., Зайченко А.И. Гомотопия диплоических каналов черепа человека и каналов боковой линии черепа рыб и амфибий // Материалы 3-го съезда АГЭ РФ, Тюмень, 21-23 июня 1994.- Тюмень, 1994.- С.189-190.

33. Сперанский В.С., Алешкина О.Ю., Анисимова Е.А., Зайченко А.А., Загоровская Т.М. Конструкция и структурные корреляции отделов черепа человека// Современные проблемы медицинской науки: Материалы научно-практической конференции по законченным научным исследованиям. Ч.1.- Саратов: Изд-во СМИ, 1994.- С.15-17.

34. Зайченко А.А. Конструкционная краниотипология// Научно-теоретическое обеспечение профессиональной подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.6.- Саратов, 1994.- С.84.

35. Зайченко А.А. Морфогеометричекие показатели конструкционной устойчивости мозгового черепа человека и краниотипология// Актуальные вопросы медицинской морфологии: Морфологический сборник статей медвузов России. Вып.3.- Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1994.- С.71-77.

36. Зайченко А.А. Краниотипология и морфогеометрические показатели конструкционной устойчивости мозгового черепа человека// Российские морфологические ведомости.- М., 1994.- С.65.

37. Алешкина О.Ю., Карнаухов Г.М., Зайченко А.А., Загоровская Т.М., Анисимова Е.А., Юдин А.К. Динамика плотностных характеристик свода черепа в возрастном аспекте// Российские морфологические ведомости.- М., 1994.- С.64.

38. Zaichenko A.A. Craniotypes of children// Somatotypes of children: International confererence. 2.- Tartu, Estonia. June, 15-18, 1994.- Tartu: TartuUlikool, 1994.- P.70-72.

39. Сперанский В.С., Зайченко А.А. Экологические аспекты краниологии: флуктуирующая асимметрия мозгового черепа человека// Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования клеток, тканей и органов человека и животных: Материалы 3-й Всероссийской научной конференции, Волгоград, 27-29 июня 1995г.- Волгоград, 1995.- С.125.

40. Зайченко А.А. Точка минимальной изменчивости мозгового черепа человека как центрирующая в краниологических исследованиях// Макро- и микроморфология: Межвузовский сборник научных работ.- Саратов, 1995.- Вып.3.- С.89-91.

41. Сперанский В.С., Зайченко А.А., Зайченко А.И. Морфологические особенности черепов с искусственной деформацией// Макро- и микроморфология: Межвузовский сборник научных работ.- Саратов, 1995.- Вып.3.- С.166-169.

42. Сперанский В.С., Зайченко А.А., Зайченко А.И. Топография диплоических каналов черепа человека и каналов боковой линии рыб и земноводных: трансформационный подход// Макро- и микро-морфология: Межвузовский сборник научных работ.- Саратов, 1995.- Вып.3.- С.169-172.

43. Зайченко А.А. Гомотопия диплоических каналов черепа человека и каналов боковой линии черепа рыб и земноводных// Российские морфологические ведомости.- 1995.- №2.- С.48-51.

44. Сперанский В.С., Зайченко А.А. Конструкционный подход в краниотипологии// Сборник научных работ: Материалы 1-го международного конгресса по интегративной антропологии, Тернополь, 25-29 сентября 1995.- Тернополь, 1995.- С.314-315.

45. Сперанский В.С., Зайченко А.А. Конструкционный подход в краниотипологии// Вісник Наукових Досліджень.- 1995.- N 5.- С.17-25.