"МЕТАНОЯ" ИЛИ ЧТО БЫВАЕТ "ПОСЛЕ ПОНИМАНИЯ"

Зайченко А.А. "Метаноя" или что бывает "после понимания" // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 25-26 апреля 2002. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2002. - Вып.8. - С.57-61.

"Большая часть нынешних противоречий

относительно Евангелия вращается вокруг

определения нескольких ключевых слов,

таких как "покаяние"

(Ironside H.A., 1937).

Термином "покаяние" традиционно переводится греческое слово "метаноя", от "мета" ("после") и "ноео" (понимать, мыслить, воспринимать) и, таким образом, буквально обозначает "после понимания", "после восприятия" ("поздняя мысль", "думать после"): "Библейское покаяние подразумевает перемену ума" (Constable Th. L., 1982). Однако христианское понимание этого термина не ограничивается переменой мыслей: "преобладающее интеллектуальное понимание слова "метаноя" как перемены ума играет очень незначительную роль в Новом Завете" (Goetzman J., 1986) и "непременно включает в себя стыд и сожаление о грехе" (MacArthur J.F., 1994). Наиболее ярко, почти гротескно, акцентуацию на греховности в подходе к пониманию покаяния делает, к примеру, теолог Д. Мартин Ллойд-Джонс, цитируемый J.F. MacArthur (1994): "Покаяние это осознание того, что в присутствии Божьем вы виновный, мерзкий грешник, заслуживающий гнев и наказание от Бога, что вы - пленник ада".

Если "Словарь греческого языка" под редакцией J.H. Thayer (1962) определяет "метаноя" как "перемену ума тех, кто стал ненавидеть свои блуждания и преступления и решил стать на путь лучшей жизни, которая принимает реальное осознание греха и сожаление о нем, и искреннее исправление, знаками которого являются добрые дела", то в статье J. Behm (1967) "Метаноя" из "Теологического словаря" под редакцией G. Kittel основной акцент прямо делается на обращение к Богу". Необходимо отметить, что термином "метаноя" в греческом переводе Нового Завета передается арамейское слово "тешува", означающее "ответить", "вернуться", "обратиться" (Зайченко А.А., 1999). То есть покаяние, по существу, представляет собой обращение к Богу в ответ на его призыв: одним из возможных переводов термина "метаноя" может быть "после восприятия" (призыва Бога). Покаяние дается Богом, (Деян.11:18; 2Тим.2:25): "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший меня" (Иоан.6:44), "никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего" (Иоан.6:65) (отметим при этом, что, согласно L.S.Chafer (1948), слово "покаяние" не встречается в Евангелии от Иоанна и только однажды встречается в Послании к Римлянам). "Всякий раз, когда кто-то ищет Бога, можно быть уверенным, что это отклик на побуждение ищущего Бога" (MacArthur J.F., 1994). Однако это обращение к Богу, ответ на Его призыв могут быть лишь результатом напряженной работы: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут" (Лук.13:24). Словом "подвизайтесь" переведен греческий термин "агонизомай", подразумевающий мучительную, напряженную и целеустремленную борьбу. Это же слово использовано в 1Кор9:24-25, где говорится об атлетах, стремящихся получить награду, в Кол.4:12 об Епафрасе, подвизающемся в молитвах, и в 1Тим.6:12, где дается совет подвизаться "добрым подвигом веры". Христос говорит: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Матф.11:28). Словом "труждающиеся" переведен греческий термин "копиао", обозначающий изнурительный труд до изнеможения.

Покаяние является условием спасения, неизбежным результатом которого является преобразованный человек. Иисус был рожден как Спаситель: "Он спасет людей Своих от грехов их" (Матф.1:21). Спасение является природой Иисуса. Проповедь Христа является ответом на вопрос "так кто же может спастись?" (Матф.19:25) и представляет собой систему, правила спасения. Как на пляже ставят доску "Правила спасения на водах", так Христос поставил доску "Правила спасения в этом мире". Он учитель спасения и дает его, подобно тому, как давал хлеб и рыбу, спасая от голодной смерти (Матф. 14:15-21, 15:32-38; Марк 6:35-44; Лука 9:12-17; Иоанн 6: 5-13). Свобода выбора человека заключается в том, что он может выбрать другую систему, другие правила. Или тонуть. "Спасение" в проповеди Христа надо понимать буквально. Человеку лишь следует иметь острую необходимость, а также достаточно ума и решительности, чтобы обратиться непосредственно к идее спасения через покаяние. Свою проповедь Иисус начал со слов: "покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Матф.4:17), а свою задачу Он видел в том, чтобы "призвать ... грешников к покаянию" (Лук.5:32), так как "если не покаетесь, все так же погибнете" (Лук.13:3,5).

В Энциклопедическом словаре "Христианство" под покаянием понимается не только и не столько раскаяние, но, прежде всего, возрождение, полное изменение существа (Барсов И.И., 1995). В соответствии с выделением A. Strong (1907) и L. Berkhoff (1939) трех обязательных компонентов веры - интеллектуального (нотитиа), эмоционального (ассенсус) и волевого (фидициа) G. Vos (1972) рассматривает покаяние как процесс, который "не ограничивается каким-то одним участком разума, а включает всего человека, интеллект, волю, чувства". Этот подход основан на анализе трех греческих слов, использованных, согласно G. Vos, в Евангелиях для описания этого процесса: "метамеломай" (сожаление, раскаяние) выражает эмоциональный элемент (Матф.21:29-32), "метаноео" (перемена мыслей) - интеллектуальный компонент (Матф.12:42; Лук.11:32; 15:7,10), "эпистрефомай" - замену одних потребностей другими, перемену направления жизни (Матф.13:15; Лук.17:4; 22:32). J.F. MacArthur (1994) еще более конкретен: "Покаяние в отношении ума начинается с признания греха, в отношении чувств сопровождается печалью, тогда как в отношении воли приводит к перемене поведения". При этом "покаяние требует духовного кризиса, ведущего к полному повороту, и в итоге, к абсолютному преобразованию".

В связи с экзистенциальным выбором современного человека между метаноей и паранойей, основные принципы христианского покаяния, включающие его интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты должны лечь в основу христиански-ориентированной психотерапии.

РЕЛИГИОЗНАЯ РИЗОМА

Назвать себя агностиком («я не знаю Бог есть или нет») я не могу. Я, скорее, внеконфессиональный верующий. Мало того, что я не знаю разницу между православием, католицизмом и протестантством, я знаю, что «буддизм, даосизм и конфуцианство – суть одно». Так же как и суфийско-хасидские заморочки. Этакая религиозная ризома. Меня можно сколь угодно долго упрекать в нью-эйдже.

КОГДА ТУФЛИ НЕ ЖМУТ

Одним из главных биологических принципов является принцип "минимальных затрат энергии и материала" (Roux W., 1879) или модель "минимальной работы" C.D. Murray (1926). Возможно, следование этому принципу - и есть следование дао как пути естественного хода вещей. Этому может отвечать в жизни все, в частности выбор религии. Одним из самых глубоких заветов Корана является: "Ходите по путям бога своего с легкостью". Иными словами, религия должна быть такой, как говорит Ошо, "когда туфли не жмут". Неусилие Чжуан-цзы - главный критерий адекватной религии. |

МИФ

Этот миф – об уравновешенности добра и зла и их чередовании – из детства: бывают дни "хорошие", когда сбывается все, что пожелаешь, тогда как в "плохие" дни бывает все наоборот; эти дни строго чередуются, их количество уравновешено. Результатом этого мифа явиляется установка "Не давай чувствовать себя хорошо – и тебе не будет плохо": если сейчас хорошо, то скоро будет плохо; чтобы этого не произошло, нужно сделать все, чтобы не было сейчас хорошо – например, вспомнить что-то плохое. Плохое самочувствие сейчас – защита от будущих несчастий. |

||

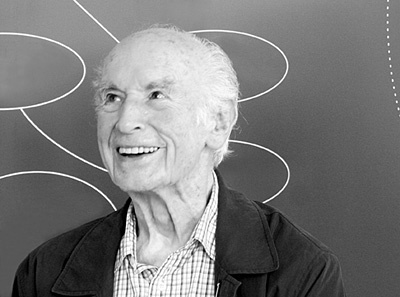

Умер Альберт Хофманн: no country for old men

Метки: смерть, альберт хофманн, ЛСД

СТРАХ

Мне понравился эпиграф к книге Джоундз Робертс «Шаг в пустоту»: «Ужас входит в порядок вещей: это horror vacui, страх пустоты. Мысль облекается плотью и вдруг обнаруживает, что думать уже не о чем» (Петерс Хандке).

Страх смерти – это реальность или выдумка? Ведь люди живут так, как будто никогда не умрут. Даже если страх смерти существует, страх жизни встречается чаще. Большинство людей справляется с ним, не придавая значения собственной жизни. Наверное, существуют страхи смерти, жизни, торжества зла и «того, что устрицы протухли» (например, страх перед вульгарностью обывательского дискурса). Кроме того, государство внушает страх, смешанный с любовью. Это амбивалентное аффективное состояние, манифестирующее в тоталитарном государстве, образует первую трещину в расщепляющейся личности. Способом борьбы с любым страхом может быть его трансформация в кураж.

АНТИФАУСТ: памяти Игоря Алексеева

Летом после второго курса мы жили в одном домике в «Чардыме» и загорели до язв на спине. Однажды там я поспорил с Игорем, что съем 400-грамммовую банку джема – очень хотелось сладкого. И проиграл. В результате среди «мертвого часа» я вынужден был залезть на спортивного «козла» посреди лагеря и три раза крикнуть: «Нельзя любить сразу двух!».

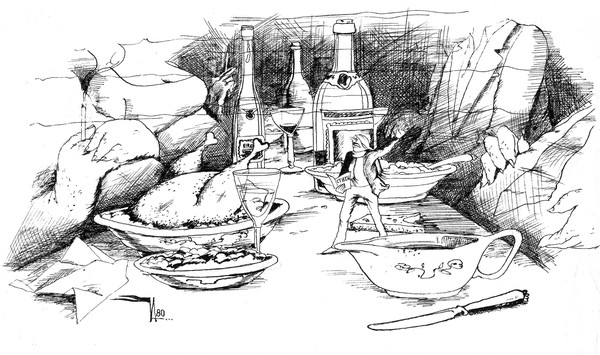

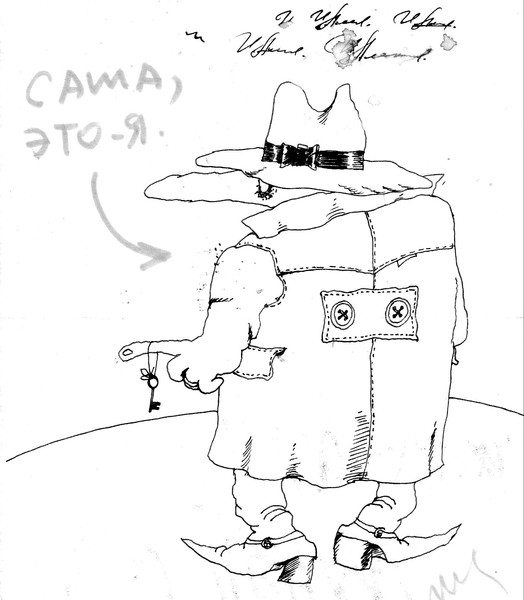

Игорь много рисовал. В основном его рисунки были трагикомичны (или «комитрагичны») и исполнены самоиронии. Ниже - рисунки Игоря 1980 года.

Когда после окончания института Игорь стал работать в Институте кардиологии и узнал, что у моего отца началось стенокардия, он регулярно приезжал к отцу с каким-то портативным электрокардиографом, который, не знаю, как сейчас, но в то время был большой редкостью. Этим он очень удивил и меня, и моего отца. Оба мы – я отец, и я – были ему очень благодарны.

Несколько раз мы с Игорем уходили в «ночные полеты» над Саратовом, после которых просыпались то в узком, но очень высоком кабинете Глазной клиники, то в квартире около Липок, то еще где-то.

Игорь очень любил свое тело и крайне болезненно переживал любые его возрастные изменения, которые тогда и старением-то нельзя было назвать. Когда Игорь преподавал, он говорил: «Среди профанов бытует мнение, что общаясь со студентами, ты и сам долго остаешься молодым. На самом деле студенты – это Машина Времени Наоборот. Каждый год они приходят того же возраста, а ты становишься на год старше». Игорь, занимаясь культуризмом, хотел затормозить старение (а лучше – получить молодое тело), и, по его словам, порой ненавидел выдающее его возраст лицо.

По просьбе Игоря я написал предисловие к его первой отдельной книжке «Желтая тетрадь». И считаю его лучшим из всех предисловий к его книгам. Более того, мне кажется, что я там сказал все, что хотел бы сказать о нем. Сначала я хотел привести ниже именно это предисловие, но решил – свои дневниковые записи о встречах с ним в течение двух лет – 1 апреля 2001 года по 30 марта 2003 года.

01.04.2001. Воскресенье. Ездили на обед к Алексееву на его воскресном «Мерседесе» (фраза Алексеева: «можно ли считать шапку Мономаха головным убором?»). Дом – огромное многоуров¬невое сооружение, больше похожее на компьютерную игру (либо аркаду, либо 3-D ходилку-стрелялку). Смотрели фильмы о Ялте и Египте. Прокатились по новому мосту.

20.08.01. Понедельник. Вчера было Преображение (Яблочный Спас) – предчуствие осени. Приходили Игорь Алексеев с Таней. Торты. Разговоры (Игорь: «нужно весело относиться к решению своих алкогольных проблем», «не по чину мне пить, пусть быдло бухает, а я аристократ»).

26.10.01. Пятница. Приходил с четвертушкой коньяка Алексеев. Сразу показал шов на животе и сказал, что у него рак сигмовидной кишки, каковую и отрезали на днях – это был его первый выход из больницы. Говорил про страх, сила которого превышает любое понимание или осознание происходящего и про то, что пьет для того, чтобы этот страх подавить. Рассказывал о том, как поза¬ботился о детях и чуть не плакал. Пел про Витьку Фомкина, предвари¬тельно написав текст. Ответить ему было нечего. Мы проводили его до больницы. В субботу Марине было видение о том, что она в противочумном костюме с пикой поражает в ядро немногочисленные Игоревы атипичные клетки. Вчера Игорь приходил опять с четвертушкой «Гжелки», более оптимистичный («у меня шансов больше 50», «лет 15 я еще проживу») и агрессивный. Рассказывал о двух визитах в больницу, во время которых, по его словам, люди приходили убедиться, что он умирает. Пел, предварительно написав текст, свою «Что толку горевать по городу Калуга», читал стихи

«Ты редко вспомнишь обо мне.

Я подчинен нечистой силе.

Одной ногой стою в могиле,

Другой ногой стою в говне.»

и так далее. Требовал продолжения банкета, злился, что его плохо при¬нимают, говорил, что мы трезвые и скучные, что он станет нашим ночным кошмаром и тому подобное. Ушел. Мы еле нашли его на улице. Игорь, купив «Гжелку» на ночь, подобрел и позволил проводить себя до больницы.

Новый 2002 год встречали с Игорем Алексеевым и Таней:

«Какой бы ни был я мошенник или плут,

Стал понимать все явственней и резче,

Что в гардеробе поселились вещи,

Которые меня переживут».

Они увидели у нас книжку маньеристов и купили такую же. К рож¬деству Игорь ее уже прочитал и заехал к нам в почти гипоманиакальном состоянии – хочет покупать компьютер, печатать и издавать сотню экземпляров книги своих стихов в кожаном переплете с моим предисловием. Считает себя, и наверное, справедливо, предтечей маньеристов. Говорит, что то же направление лет двадцать назад он называл «драматическим ре¬ализмом», что стеб драматичен, так как создается при отсутс¬твии таланта, но при наличии стиля, вкуса и темперамента.

30.03.02. В субботу, когда я подошел к дому, одновременно со мной приехали Алексеевы. Игорь рассказывал о тусовке в «Камелоте» и уговаривал меня начать писать роман.

31.03.02. Игорь с Таней приехали с утра после церкви. Игорь опять говорил о рома¬не («перед его началом надо бы покаяться и причаститься»), щедро даря сюжетные линии и завязки.

25.04.02. В четверг ходили на алексеевское шоу в «Камелот» с Диди, Виталей Скородумовым, Голицыным, Кирой Шестеркиной-Долининой и др. У Игоря вышла «Желтая тетрадь» с моим предисловием и посвященным мне «тревожным в воздухе чем-то...»

05.05.02. Воскресенье. Сегодня Пасха. С Алексеевыми ездили на службу в Покровскую церковь на Горько¬го. Прошли с крестным ходом.

08.06.02. Суббота. Приезжали Алексеевы. Вели детские разговоры о том, кто что бы хотел делать и как жить (Ма¬рина – «наследница», Таня – «помещица», Игорь – «проповедник», я – «писатель»).

11.08.02. Воскресенье. Алексеевы возили к себе посмотреть газон.

02.09.02. Понедельник. В четверг ходили на мероприятие Игоря Алексеева с Эсмеральдой, Балалайкиной и чтением стихов с посвящением мне и Марине.

Мир для них игрушечно податлив,

Обнимаем, сонно ирреален.

Александр Зайченко талантлив,

Алексеев Игорь гениален.

Интеллектуальные пижоны,

Зла они не знают друг о друге.

Дети их внимательны,

А жены – первые красавицы в округе.

Но, увы, сердца их бесы гложут.

Легкий ветер их улыбки гасит.

Зайченко по вечерам корежит.

Утром Алексеева колбасит.

Вот сидят, уныние посеяв,

С кислой миной на небритых рожах.

На прохожих смотрит Алексеев.

Зайченко не смотрит на прохожих.

Вчера опять заезжали Алексеевы, и пока дамы делали «шопинг», Игорь, в частности, попросил сделать предисловие и к его следующему сборнику. Трудно будет переплюнуть самого себя (вернее предыдущее пре¬дисловие).

07.10.02. Вторник. 19.01. В субботу приезжали Алексеевы со стихотворением о Ялте, посвященным Марине.

Марина, в Ялте все еще тепло

И все еще торгуют кукурузой

Вареной, но не кажется обузой

Полдневный жар. Все чаще тяжело

И медленно ползут на горизонт

Морские тучи, пышные как торты.

И, надевая шлепки, майку, шорты,

Вполне резонно взять с собою зонт,

Поскольку может вдарить дождь с утра.

На галечнике шире промежутки,

А вечером печальней проститутки,

Неместные все реже номера.

Итак, бутылка, Бродский, интернет.

Реальности и сна переплетенье

И, кажется, продлиться запустенье

Еще чуть-чуть, и жизнь сойдет на нет.

Вчера Алексеев заезжал уже со стихотворением «про меня», сообщением о том, что он закончил 2-й сборник, т.е. дописал последние (с субботы) три стиха (в том числе и тот, который «про меня»).

Тщедушие прикрыв халатом,

Научным молится столпам

Мой друг, потомственный анатом,

Специалист по черепам.

Он чаще тих, и, реже, пылок.

Но, слава Богу, жив и цел.

И ощущает мой затылок

Его профессорский прицел,

Когда, опасности не чая,

Смотрю офорты на стене,

Или, когда за чашкой чая

Я повернусь к его жене.

Мне это льстит, а вы посмели б

Кусать сомнения кулак,

Когда оценивает череп

Такого уровня маньяк?

Он не стремится быть предтечей

Кого-то. Что ни говори,

Он знает облик человечий

В буквальном смысле изнутри.

И он, признаться, не в восторге,

Как, впрочем, каждый костолом.

Часть жизни он проводит в морге,

А часть – за письменным столом,

Или блуждает в интернете,

Ища родное существо.

Но равных нет на этом свете

Печальным знаниям его.

22.36. Сейчас опять заезжали Алексеевы – об¬суждали телепередачу, в которой якобы мне предстоит интервьюировать Игоря. Он табуировал вопросы, связанные с алкоголизмом и «мальчиком из Ртищева». Стихотворение «про меня» Алексеев хочет сделать первым в сборнике и говорит, что оно на самом деле про него. Предлагал мне оформить сборник мой сборник за тысячу рублей (?!).

13.10.02. Воскресенье. 21.51. Вчера опять были Алексеевы. Говори¬ли о мистификации личной истории. Кроме того, Игорь хорошо говорил о возрождении (он избегал этого слова, употребляя «трансформация», хотя по смыслу было понятно, что речь идет именно о «возрождении»), связан¬ном с операцией на кишке, как своего рода личной Голгофе, после чего все вокруг (во всяком случае в ближайшем окружении) «стало хорошо». Игорь при этом говорил о том, что если «неблагополучие» (мягко говоря) ощущается всеми близкими, то на Голгофу-то поднимаешься в одиночку. Тогда как метаморфоза касается всех окружающих, а не только тебя.

04.11.02. Вторник. 23.06. В субботу приходили Алексеевы, ругали последний четверг в «Камелоте» – он становится все менее похож на сно¬бистский клуб, каким его планировали видеть Игорь и Таня (грязные бо¬тинки, джинсы и свитера их очень раздражают). Они ввели плату за вход (50 р.): Игорь не может найти 20 тыс. для издания «Командира» в При¬волжском издательстве.

20.02.03. Четверг. Алексеев носил к духовнику мое предисловие. Тот его, естественно, забраковал.

30.03.03. Алексеев вчера подарил новую книжку «Командир Пентагона» с двумя стихами «ко мне» и одним – «к Марине».

Позже писать об Игоре мне стало тяжело. В 2005 году Игорю отрезали почку. И если 15 октября 2006 года после выхода «Трамвая живых» Игорь просил меня написать и выслать ему эссе по «Желтой тетради» и «Трамваю живых», то через год – 4 октября 2007 года – уже «Правила применения опиоидных анальгетиков при острой и онкологической боли».

Мы изредка общались e-mail (<next@renet.com.ru>, <rain@san.ru>). Вот отрывки нескольких писем.

27.12.03. Саша, привет! Тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Игорь. Таня.

В отрезке дневном на чудовищной дозе

Тупой седативы ты будто-бы спишь.

Заходится в лабораторном психозе

Зимы одноглазая белая мышь.

И надо у выхода встать, замерев,

И руки упрятать в карманы и плакать

И плакать над тем, что цинготная слякоть

Не лечится хвоей сосновых дерев.

И надо бы как-то добраться домой,

И спрятаться в темную теплую нОру.

Уснуть и проснуться в погожую пору,

О том позабыв, что случилось зимой.

Но треснет как зеркало сонный пробел,

Когда ты найдешь меж дверных половинок

Неведомый знак пожелтевших хвоинок:

Латинскую «пять» или русскую «Л».

12.11.06. Здравствуй, Игорь! Спасибо за книгу. Провел контент-анализ Твоих стихов («Трамвай живых»). Высылаю приложением архивированными файлами. Предлагаю внимательно посмотреть. Может быть очень интересно. Ниже в качестве примера привожу маленький фрагмент результатов.

Пример. Количество повторов фрагментов из 10 букв: одиночеств (13), необходим (10); ...из 8 букв: возможно (26), человеко, разговор (11), совершен (10); ...из 7 букв: человек (27), приходи (22), станови (20), говорит (17), вспомни (15), нормаль, останов (14), осмотре, правиль (13), чувство, вспомин (12), смотрел, попроси, сигарет, обходим, интерес, человеч (11); истерик, рассказ, наверно (10); … из 6 букв: говори (38), чувств (32), станов (29), смотре (28), послед (27), приход (25), здоров (25), поэтом (24); ... из 5 букв: прост (97), говор (70), работ (52), смотр (47), опрос (43), казал (41), проси (36), остав (35), ходит (35), сказа (32).

Твой А.З.

17.10.06. Прочитал твои комменты. Интересно. Особенно там, где о сочетаниях букв, слогов и пр. Это очень интересная тема. Надо ее развить. Моя старая идея, что некоторые словосочетания зомбируют человека и превращают его в поклонника или антагониста пишущего. Причем плюс или минус здесь на важен. Важно достижение эффекта с помощью букв. Игорь.

Игорь и Таня Алексеевы все это время продолжали воевать с раком: Игорь стал называть себя не просто «великим русским поэтом», но «поэтом планетарного масштаба», он попал лонг-лист «Большой Книги», занимался блогерством на Би-Би-Си, писал мюзикл и суперроман, за которые планировал получить 3 млн. $. В последний раз мы видели Игоря около полминуты на Прощенное Воскресенье 9 марта 2008 года.

В аннотациях Игорь писал о себе (очевидно, это он считал важным) следующее. «Родился в 1959 г. в Ртищево, живет в Саратове, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, руководитель литературно-художественного сообщества «АРТ система», член редколлегии международного журнала «Дети Ра», участник форума «Поэтические пояса России», победитель конкурса им. Н.С. Гумилева 2006. Автор пяти поэтических книг: «Погода на февраль», «Желтая тетрадь», «Командир Пентагона», «Русский день», «Трамвай живых». Публикации Игоря – в московских журналах «Знамя», «Литературный арьергард» и «Футурум арт», германском «Крещатик», саратовском «Волга XXI век» и т.д.».

Игорь – «Антифауст» потому, что он отдал Богу и душу, и тело за талант, тогда как Фауст отдал Дьяволу душу за тело.

Метки: Игорь Алексеев, смерть

НЕ О ЧЕМ ПИСАТЬ

ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПИИ

Как часто «сигара – всего лишь сигара и ничего больше»?

Если сновидения клиентов отражают прежде всего терапевтическую ориентацию аналитика, это ни о чем не говорит?

Не являетя ли изобретение психоаналитической кушетки результатом страха З.Фрейда смотреть в глаза?

Не являются ли стадии развития детской сексуальности, эдипов комплекс и символика сновидений результатом злоупотребления кокаином?

Можно ли выводы Фрейда, сделанные на основе исследования выборки венских буржуа начала XX века, экстраполировать на все человечество?

О чем говорит вопрос: «Доктор, мне свободно ассоциировать или говорить то, что я думаю?»

Так ли свободны «свободные ассоциации»?

Насколько регрессия пациента на кушетке и перенос удовлетворяют Я терапевта?

Где граница между контрпереносом и эмпатией?

Удалось ли хотя бы одному психотерапевту или просветленному справиться со своими проблемами? («Проанализируем аналитиков»: Берн – вертикальная иерархия «семафора», смерть от ИБС, Ошо – смерть бронхиальной астмы).

Является ли «гуманистическое» направление психотерапии терапией в собственном смысле слова, а не набором благих пожеланий?

В чем терапевтическое значение ИСС?

Не является ли любая психотерапия мастурбацией, с помощью которой нельзя создать новую жизнь, но можно получить временное удовольствие?

9. Все вокруг остается таким, каково оно было и есть

До изучения дзен горы и реки – всего лишь горы и реки.

Во время изучения дзен они перестают быть реками и горами.

После достижения просветления они снова становятся горами и реками.

На что Мастер отвечает:

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

ЧАНЬ, СУФИЗМ, ЮРОДСТВО

ПАЦИЕНТУ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

не знаю, имею ли на это право (наверное, нет), понравилось бы им то, что я напишу о них.

Поэтому я просто с любовью посвящаю эти записки им.

Когда ты попадаешь в психиатрическое отделение, ты, как правило, не совсем отдаешь себе отчет о том, что происходит. Когда же ты приходишь в себя под капельницей, твое состояние лучше всего может быть охарактеризовано фразой, содержащей извечный вопрос "куда я попал и где мои вещи?". Ответ на этот вопрос приводит к психическому шоку, содержанием которого является извечный риторический вопрос №2 "почему я?".

Ты видишь темные сводчатые коридоры, решетки на окнах и с совершенной очевидностью понимаешь всю невозможность для тебя находиться здесь. Но в это время медсестра отбирает у тебя бритву, любезно разрешает оставить часы и говорит, что должна была бы отобрать шнурки, но у тебя их нет, как и ремня.

Самым же убийственным в первые часы пребывания в отделении является отказ в возможности позвонить кому-либо. Твоим самым острым желанием является потребность сообщить кому-нибудь как тебе плохо и просить кого угодно и как угодно, чтобы тебя забрали отсюда. Медсестра ссылается на дежурного врача, а тот (это совсем девочка) непреклонен: "Телефоном пользоваться нельзя". Твои просьбы со временем становятся все более навязчивыми и униженными, а отказы все более категоричными и раздраженными.

В конце концов, ты ложишься, думая, что завтра кто-то придет. С ним ты покинешь это заведение. И все будет вспоминаться как кошмарный сон. Ты просто уверен в этом и даже не допускаешь возможности того, что все может быть иначе.

Утром тебе делают мазки из зева и носа и спрашивают, сделаешь ли ты сам мазок из прямой кишки. С глубокой внутренней благодарностью ты говоришь, что сделаешь его сам. Для этого ты идешь в туалет. Туалет в кабинках абсолютно мокрый (ты еще не знаешь, что это потому что его ранним утром тщательно моет Вася), а дверки кабинок закрывают лишь нижнюю половину тела. Почему-то сразу становится понятным, что это сделано для того, чтобы больной не повесился или не утопился в дерьме в абсолютно изолированной кабинке. Поэтому, когда "сидишь" (этот глагол не совсем адекватен) на унитазе, все идущие мыть руки или входящие в соседние кабинки, в том числе и женщины из персонала, могут любоваться твоей изощренной мимикой во время дефекации.

На предложение перевести тебя в палату ты отвечаешь отказом, так как глубоко надеешься, что не задержишься здесь. Перевод же в палату из коридора явился бы неким символом, знаковым событием, свидетельствующим о том, что "все". Лежа в коридоре, ты видишь всех больных отделения, включая и знакомые лица.

Ты еще не знаешь, что значит "неусидка", появление которой больные связывают с действием лекарств, но понимаешь, что одним из основных занятий здесь является хождение по коридору. "До первой палаты!" - грозно предупреждает санитарка, сидящая у двери, предотвращая тем самым опасное приближение больного к последней.

Читают здесь мало: галоперидол спазмирует мышцы глазного яблока, из-за чего возникают проблемы с фокусировкой взгляда и аккомодацией. Вторым (после хождения по коридору) главным занятием является курение. Курят практически все и очень часто. В курилке происходит знакомство и общение. Изредка в туалете происходят "заседания", которые организуют наркоманы - коллективное курение из пластмассового флакона с дыркой внизу табака с чаем.

Пример диалога в курилке психиатрического отделения

Некто: - Как вы считаете, верен ли фразеологический оборот "упрятали в дурдом"?

Коммерческий директор, похож на "Пана Профессора" из "Кабачка 13 стульев": - Безусловно! Более того, если поискать, то всегда можно найти человека, которому это выгодно. И за этим всегда стоят деньги. Если следовать теории Маха - это соратник Карла Маркса - то он утверждал, что о чем бы ни говорили люди, речь всегда зайдет о деньгах

Физик с профилем кондотьера Донателло или Верроккьо: - Мах никогда не был соратником Карла Маркса. Это философ и физик, создавший материалистическую теорию в 20-х годах двадцатого века. В нем видят предтечу Эйнштейна, поскольку тот философскую базу теории относительности взял у Маха. Так что вы пудрите нам мозги, связывая теорию товарно-денежных отношений Маркса и материалистические построения Маха.

Однако ведущая тема всеобщих разговоров - удастся ли всем коллективом психически больных уговорить вечером дежурного врача и медсестру разрешить смотреть по телевизору чемпионат мира по футболу после 22 часов. Впрочем, если это и удается, телевизор смотрят единицы - как правило, алкоголики и наркоманы с бессонницей.

Содержанием же любого времяпрепровождения является ожидание родных. Коридор периодически оглашается настойчивым криком "Стучат!!!", и санитарки, матерясь (если рядом нет врачей) на всех больных и их родственников, "спешат" к двери.

Запреты и поощрения

Самое главное в любом психиатрическом отделении - система запретов и поощрений - категорически и, как мне кажется, искренне отрицается персоналом.

Оправданным можно считать лишь запрет на острые предметы - бритвы, ножи, ножницы, открывалки для банок и т.д. Это почти не воспринимается как запрет.

Одним из запретов, действительно ограничивающим свободу, является невозможность пользоваться телефоном.

Совершенно абсурдными и унизительными кажутся запреты пользоваться душем в первые 7-10 дней или смотреть телевизор после 22 часов.

Наиболее болезненно воспринимается запрет на встречу с родственниками в первые дни пребывания здесь.

Существующая система разрешений на самом деле представляет собой систему частичной отмены запретов.

Сначала разрешается встреча с родственниками только в коридоре, затем прогулка с ними ("под их ответственность") в больничном дворе, после этого – поездка домой до вечера или на выходные (1 или даже 2 дня). Со временем разрешаются коллективные прогулки на психодроме под присмотром медсестры или санитарки, а также пользование душем.

Все это напоминает "Полет над гнездом кукушки", "Побег из Шоушенка" или что-то в этом духе.

Правила общения с врачами психиатрического отделения

По большому счету все три правила связаны с тем, что ты более не рассматриваешься как "человек", а лишь как объект терапевтического воздействия, то есть "пациент".

Правило первое: "Не доверяй"

Если ты по неосторожности скажешь о том, что хочешь бежать отсюда, тебе будет категорически отказано в прогулках, а сестре было велено забрать у тебя ботинки.

Правило второе: "Не верь"

Оно очень близко первому правилу, но не аналогично ему. Оно особенно актуально по отношению к фразам, в которых звучат слова, ограничивающие время пребывания здесь: "…до завтра - послезавтра…", "…до понедельника…", "…один-два дня", "…очень скоро…".

Правило третье: "Не умничай"

Главным образом не употребляй психиатрических и психологических терминов. Это очень раздражает врачей, так как страдает их психиатрическое высокомерие, жреческое чувство носителей высшего знания. С другой стороны большинство так называемых "психотерапевтических" бесед на самом деле являются морализаторскими "разговорами в пользу бедных" (насколько глубок смысл этого фразеологического оборота). А о чем можно, не вдаваясь в идиотскую риторику, разговаривать с человеком, который говорит тебе: "Вы должны помнить о своем здоровье, своей семье, свей работе и своей карьере". В результате по отношению к тебе выбирают тактику "злого врача" и "конфронтации", направленную на " обнажение защитных механизмов, которая используется при общении с претенциозными больными с завышенной самооценкой своих интеллектуальных способностей, склонностью к демагогии и резонерству", каковым тебя и считают.

Несколько приколов из дурдома

На двери одной из двух кабинок туалета наклеена бумажка с надписью "Платный туалет". На двери другой – "Бесплатный туалет". Тот, кто идет в "Платный туалет", должен положить сигарету на полку стоящего рядом шкафа. Поскольку рядом с кабинками всегда кто-то курит, проскользнуть "бесплатно" невозможно. Были ситуации с с небольшими очередями в "бесплатный туалет" при пустующем "платном". Прикол просуществовал дня четыре, бумажки кто-то оторвал и начинание заглохло.

У Витька "студенческий случай" шизофрении и к нему на сдачу предэкзаменационных практических навыков посылают двух студентов. Однако только что перед этим Витьку ввели инсулин. Он лежит "на вязках". Студенты подходят к нему и вежливо так интересуются, нельзя ли с ним побеседовать. На что Витек натурально начинает кричать: "А-а-а-а-!!! Пошли на..., козлы..., козлодои вонючие!!! Щас всех на вязки положу!!!". Едет у человека крыша с инсулина.

Июнь. Очередь за обедом. Больной набирает очень много хлеба с тарелки и относит его к себе в палату. Комментарий в очереди: "На зиму набирает. Зимовать, наверное, собрался".

Медсестре перед уколом в ягодицу: "Мне, пожалуйста, сегодня в левое полушарие". В психиатрическом отделении это звучит особенно актуально.

PC-АРХЕТИПЫ ДЕМИУРГА И ГЕРОЯ

В компьютерных стратегиях, где необходимо, как правило, построить собственный мирок и обеспечить его жизнеспособность ("Setlers", "Populus", "War Craft", "Star Craft", "Dune" и т.п.), мне кажется, реализуется архетип Демиурга, эдакого Бога-Творца или Робинзона Крузо. В отличие от архетипа Героя, который реализуется в стрелялках и квестах. |

ИНТЕЛЛЕКТ И ТАНАТОС

Зайченко А.А. Интеллект и Танатос // Концепции жизни и сознания: Материалы Всероссийской научной конференции. - Саратов, 18-19 ноября 1996. - Саратов: Изд-во СГУ. - С.136-138.

Интеллект является мощным адаптационным механизмом, предоставляющим человеку, казалось бы, неограниченные приспособительные возможности, благодаря которым весь мир становится для его носителя экологической нишей. При этом все остальные виды становятся "неконкурентоспособными" с этим панойкуменным видом. Однако название Земли "планетой людей" так и осталось, как известно, красивой метафорой.

Что же препятствует интеллекту – этому "сверхадаптационному оружию" – выполнить свою функцию? Для ответа на этот вопрос необходимо остановиться на некоторых аспектах прегоминоидной эволюции. Известно отсутствие у хищников и наличие у травоядных инстинкта, позволяющего убийство представителей своего вида, что имеет очевидное биологическое значение. Наличие этого инстинкта у хищников сделало бы просто невозможным существование подобных видов (что делает само предположение абсурдным). Сохранение этого инстинкта на этапах гоминизации явилось одним из факторов ограничения численности вида, обладающего интеллектом. Модифицируясь в социогенезе, этот инстинкт является основой формирования социально-этнического феномена "мы и они", способствуя внутригрупповой идентификации, стабильности, "внутригруппового нарциссизма" (термин З.Фрейда).

Представляется, однако, что у человека вместе с сохранением инстинкта, позволяющего убийство представителя своего вида, появляется и другой, видимо отсутствующий в других видах (за исключением, может быть, китообразных). Существование этого инстинкта впервые было постулировано З.Фрейдом в работе "По ту сторону принцина удовольствия" (1920). Этот инстинкт, в противоположность "Эросу" – персонификации инстинкта жизни, включающего инстинкт самосохранения и сексуальный инстинкт с энергией либидо, был назван "Танатосом" - олицетворением инстинкта смерти, понимаемым как стремление индивида к возвращению в неорганическое состояние, потребность разрушить, уничтожить самого себя. Для обозначения гипотетической энергии инстинкта смерти, в противоположность "либидо", используется термин "деструдо" ("мортидо"). Расплывчатая трактовка понятия "инстинкт" обусловила его замену в поздних переводах психоаналитических работ терминами "позыв", а так же "влечение". Согласно Фрейду, "инстинкт агрессии является отпрыском и главным представителем первичного позыва Смерти". Подобный подход к агрессии как проекции врожденного саморазрушительного влечения человека составляет существенную часть и клейнианской теории, являющейся в этой своей части, по выражению Ч.Рейкрофта (1995), более фрейдистской, чем сам фрейдизм". Однако, как отмечает E.Jones (1957), "не было обнаружено ни одного биологического наблюдения, которое подтверждало бы идею инстинкта смерти – идею, которая противоречит всем принципам биологии". Этот основной довод против существования влечения к самодеструкции снимается признанием параллельности существования у человека агрессии в отношении других и саморазрушительных тенденций в отношении себя, а также специфичности последних лишь для человека.

Среди трех основных видовых морфологических признаков человека – прямохождения, оппозиции первого пальца кисти и высокой степени энцефализации – самодеструктивные тенденции могут быть связаны лишь с формированием последнего признака и, тем самым, интеллекта. Влечение к саморазрушению, возникая параллельно с интеллектом, возможно являясь его продуктом или одним из качеств, несет функцию ограничения адаптационной универсальности интеллекта. Наряду с сохраненным инстинктом, позволяющим убийство представителя своего вида, новообразование инстинкта самодеструкции лишает интеллект его неограниченных, сверхадаптивных свойств.

Самодеструктивные установки в младенчестве и детстве находят свое выражение в стойких негативных эмоциях страха или потери, ощущении своей малоценности, бесполезности, неверии в свои возможности, недоверии к окружающему миру.

Эти переживания сохраняются и в подростковом возрасте, проявляясь формированием негативного Я-идеала и негативных моделей поведения. К последним относятся и такие самоповреждающие действия как разрушение своих ногтей или околоногтевых валиков (онихотилломания), вырывание у себя волос (аутодепиляция, трихотилломания, синдром Аллопо), повторные суицидальные попытки, пристрастие к алкоголю, наркотикам и другие виды химической зависимости, психосоматические расстройства и хроническое ощущение собственного недомогания, интрапунитивный (самообвиняющий) тип реакции на фрустрацию, при котором субъект обвиняет в собственных неудачах исключительно себя, игнорируя объективные внешние обстоятельства, "поиск наказания" – провоцирующее поведение, направленное на поиск облегчения, которое приносит наказание.

J.D.Noshpitz (1994) отмечает, что терапия должна исключать оценку степени доминирования саморазрушительных установок в модели поведения. Если они являются центральным механизмом поведения, психотерапевту необходимо найти способ довести этот механизм до сознания пациента, помочь пациенту понять, каким образом этот компонент личности проявляется в его поведении, разобраться в индивидуальной истории его возникновения и научить противостоять разрушительным тенденциям.

Однако терапия значительно затрудняется или становится невозможной в результате неспособности пациентов с влечением к самодеструкции принять успех. Ощущение прогресса, которое стимулирует усилия большинства пациентов, вызывает у них негативную реакцию и заставляет применять такие способы защиты как отвержение, уклонение, проявление сверхэмоциональности. Как правило, эти пациенты стараются превратить психотерапию в еще один источник боли, фрустрации, разочарования и неудачи. Таким образом, рациональная психотерапия самодеструкции, апеллирующая к интеллекту, оказывается малоэффективной или даже противопоказанной. Это обстоятельство вполне объяснимо с позиций предлагаемой концепции филогенетической связи интеллекта и стремления к саморазрушению: одержать победу над продуктом (качеством) интеллекта – Танатосом – с помощью самого интеллекта не представляется возможным. В связи с этим техники, направленные на прыжок за рамки интеллекта, достижения состояния "не-ума", приобретают особую психотерапевтическую значимость.

ПСИХОТЕРАПИЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ: КАТАРСИС

Зайченко А.А. Греческая трагедия и психотерапия // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции, Саратов, 23-24 апреля 1996.- Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1997.- Вып.3.- С.38-42.

Зайченко А. А. Психотерапия и греческая трагедия: катарсис // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. - Вып. 4. (Саратов, 1 марта 2006 г.). - Саратов, 2006. - С. 65-72.

Эрос и Танатос оргиастического начала дионисийских культов в середине первого тысячелетия до н.э. силой полиса были введены в русло государственных мистерий и трагедии (примечательно, что завершающей жизнь последнего великого трагика античности Еврипида была трагедия "Вакханки" последний всплеск дионисийского оргиазма). Если в пратрагедии герой сам Дионис, руководитель оргий и преступник, поскольку преступает закон, то в поздних трагедиях герой чаще всего преступник поневоле, расплачивающийся за оргиазм предков. Недаром античные трагедии объединялись в трилогии, описывающие трагедию, истоки которой кроются в преступлениях родителя или прародителя, то есть, фактически, охватывают трагедию рода (таковы трилогии "Лай" "Эдип" "Семеро против Фив" Эсхила, "Эдип-царь" "Эдип в Колоне" "Антигона" Софокла).

"Изначальное зло" в трагедии Софокла "Эдип-царь" убийство Эдипом своего отца Лая лежит вне пределов трагедии. Исходная ситуация заключается в том, что Аполлон карает чумой жителей Фив, где благополучно царствует ослепленный неведением собственной вины Эдип. Все действия Эдипа направлены на познание "изначального зла", осознание, таки образом, своей виновности и, в конечном счете, на отождествление себя с самим собой. Результатом является очищение Эдипа, которое происходит в последней трагедии Софокла "Эдип в Колоне". Самоотождествление, нахождение источника бед в себе, знание, решение принять и исполнить свою истинную судьбу, достигнутые в борьбе с роком, приводят к очищению, "Ибо я не прежний я" . Однако, "изначальное зло" продолжает действовать в цепи последующих поколений, о чем мы узнаем из пролога третьей части трилогии Софокла "Антигона" и заключительной части трилогии Эсхила "Семеро против Фив" (две первые части "Лай" и "Эдип" не сохранились): врагом царствующего в Фивах сына Эдипа Этеокла становится его брат Полиник (греч. "распря", "брань") "И брат рукою брата был убит в бою" . Дочери Эдипа Антигона и Исмена уходят за телами Полиника и Этеокла, при этом хор, являясь смысловым фоном трагедии, подтверждает, что на стороне каждой из них своя неоспоримая правда.

Герой трагедии, находясь перед неодолимым роком, субъективно осознает себя свободным в поступках и, следовательно, виновным в их возможных последствиях. При этом он, как правило, совершает выбор из равно пагубных возможностей, предопределенных судьбой. Идея судьбы задается изначальным событием, определяющим "склад событий" трагедии целью которой является познание судьбы. Если "изначальное зло", как правило, лежит в мифологическом сюжете, вне рамок данного действия, то начало трагедии незнание, ослепление причина ошибок и преступлений героя, а ее конец в очищении героя путем приобретения им трагического знания.

Обобщением опыта греческой трагедии является теория Аристотеля, для которого, впрочем, трагедия является уже не универсальным социокультурным институтом, а произведением искусства с главной частью в виде "склада событий", содержащим "то главное, чем трагедия увлекает душу, переломы и узнавания" . Аристотель определяет трагедию как "подражание действию важному и законченному, … (производимое) в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания (элеос) и страха (фобос) очищение (катарсис, katharsis) подобных страстей" . Таким образом, элеос и фобос сострадание и страх лучше всего характеризуют те чувства, которые вызывает трагедия у зрителя, идентифицирующего себя с героем, а понятие катарсиса очищения лежит в самом определении трагедии. В понятие катарсиса у Аристотеля кроме очищающего воздействия трагедии на зрителя включается и очищение (ритуальное, нравственное и психическое) в самой трагедии, без которого невозможно избавление от безумия, освобождение, примирение, которое Гегель назвал "восстановление целостности сознания" . Оба эти смысла очищения связаны через аффекты "ужаса" и "страдания". Будучи изображенными ("подражание"), страдания героя трагедии, преобразуясь "состраданием" и "страхом", доставляя зрителям удовольствие от познания, приводят к очищению. В этом психотерапевтический аспект катарсиса, дарующего, по Аристотелю, "среднее" здоровье.

В Европе драма рождалась дважды: впервые родившись в середине первого тысячелетия до н. э., она умерла с гибелью античной культуры (последним автором трагедий, которые игрались в театре, был консул-суффект 44 года Публий Помпоний Секунд), второе рождение произошло через три-четыре века. Общим для них является ритуальное происхождение и мифологическое содержание. Но если греческая трагедия берет начало в ритуалах дионисийских культов, то средневековая драма в календарных обрядах европейских народов и христианском богослужении. Ницше, противопоставляя христианство, как "философию рабов", трагическому, как "философии свободного человека", утверждал, что христианство в принципе исключает трагическое, враждебно самому духу трагедии. В таблице представлены параллели "склада событий" греческой трагедии и христианской традиции, обусловленные на наш взгляд, не традиционно прослеживаемой связью античности с христианством через стоицизм и неоплатонизм, а связью, обусловленной архетипом восприятия индивидуального и исторического времени.

С XVII века в литературе имеются описания целительного действия театральных спектаклей, ориентированных на специфическое положение страдающего героя. В XIX веке существовала специальная медицинская литература, в которой для терапии душевнобольных рекомендовались театральные игры.

Одним из последних наиболее глубоких и серьезных исследований, посвященных всестороннему рассмотрению катарсиса, является работа Н. Гладких "Катарсис смеха и плача" (1999) , где автор, ссылаясь на А. Ф. Лосева, указывает, что уже к 1931 году насчитывалось 1425 различных толкований термина "катарсис", часто выходящих далеко за пределы тех эстетических установок Аристотеля. Понимание катарсиса как явления двустороннего, синтезирующего эстетический и психологический аспекты, предложил Л. С. Выготский в работе "Психология искусства" (1915-1925, впервые опубликована в 1957 г.): "несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин из употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные и что эстетическая реакция как таковая, в сущности, сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств" . Различая в художественном произведении две группы эмоций: эмоции, вызываемые содержанием, и эмоции, вызываемые формой, он показал, "что они находятся в постоянном антагонизме, они направлены в противоположные стороны и что от басни и до трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели определить словом катарсис. Мы могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое содержание, и мы нашли для этого блестящее подтверждение и в строении басни и в строении трагедии" . "Мы могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства. Благодаря этому разряду чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам начинает казаться, что мы переживаем только призрачные чувства. На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Ближайшей его особенностью является то, что оно, вызывая в нас противоположно направленные аффекты, задерживает только благодаря началу антитезы моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нервной энергии. В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции" . Механизм действия этой реакции Л. С. Выготский проверяет, в числе прочих эстетических объектов, на таких классических категориях как трагическое и комическое, отмечая при этом: "Многие авторы совершенно правы, утверждая, что, по существу, эти категории и не суть категории эстетические, но что комическое и трагическое возможно и вне искусства (Гаман, Кроче)" .

В психотерапии катарсис понимается как а) состояние внутреннего очищения, освобождения после вторичного переживания и адекватного отреагирования патогенных и (или) стрессогенных аффектов, послуживших источником психической травмы; б) специальный (катарсический) метод воздействия , направленный на выявление и разрядку, отреагирование, абреакцию бессознательных импульсов; в) фаза психотерапии, в ходе которой пациент, находясь в измененном состоянии сознания, вспоминает и воспроизводит психотравмирующие события, вызывая тем самым разрядку патогенных аффектов. В основе катарсической психотерапии лежит повторное воспроизведение сильной эмоции, обусловленной психотравмирующей ситуацией. Механизм действия катарсиса состоит в освобождении от неотреагированных эмоций при отсутствии негативных последствий, имевших место в реальности. Это облегчает возможность пересмотра значимости психотравмы для пациента. Катарсис успешен, когда тревога, связанная с восстановлением контакта с ситуацией, подавляется другими позитивными эмоциями в психотерапевтических условиях, чувством защищенности и безопасности . Катарсис достигается полным погружением в психотравмирующую ситуацию или путем поэтапного приближения к ней (десенсибилизация) . Согласно психотерапевтической концепции катарсиса, у человека, перенесшего психическую травму и аффективно не отреагировавшего ее, остаются комплексные переживания, подвергающиеся вытеснению из сознания. Эти аффективно-насыщенные бессознательные переживания, являются причиной болезненных отражений в сознании и соматике. Их символами являются симптомы невроза, соматоформные расстройства и психосоматические заболевания. К катарcическим методам в психотерапии могут быть отнесены психокатарсический метод Брейера-Фрейда, методика репродуктивных переживаний Асатиани-Лившица, психокатарсическая терапия Франка, метод экспериментальной репродукции невротических синдромов Платонова, методы Мура и Лейнера, автологокатарсис Атанасова, гипнотическая абреакция, декапсуляция Чолакова, искусственная репродукция аффективных переживаний (графокатарсис) Крестникова, фармакологическая абреакция, психолиз. Катарсические методы нашли применение в телесно-ориентированной терапии Райха и Лоуэна , психоделической трансперсональной терапии Грофа , психодраме по Морено. Именно в психодраме психотерапия и театр достигли максимального взаимопроникновения, когда клиент с помощью ведущего и группы воспроизводит в драматическом действии значимые, но не вполне осознаваемые и не пережитые в полной мере события своей жизни (иногда события, которым жизнь не позволила и, возможно, не позволит осуществиться). Действие структурируется таким образом, чтобы клиент, одновременно являясь и творцом драмы, и ее героем, и зрителем, достигает катарсиса. При этом катарсис может быть "обсервационным" (пассивным) и "акциональным" (активным спонтанным): "В греческой драме духовное очищение являлось процессом, происходящем в зрителе, "пассивным катарсисом",… Из Древней Греции мы сохранили драму и сцену, тогда как от Ближнего Востока переняли принцип осуществления катарсиса в самом конкретном человеке". Психодрама рождает и групповой катарсис опыт сообщества, возникающий благодаря содействию и сопереживанию участников действия судьбе реального члена группы.

настроение: Задумчивое

Метки: психотерапия, психоанализ, античность, катарсис

3. Человек видит хвост быка и бросается за ним

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБРЯДА ИНИЦИАЦИИ В ИСКУССТВЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Зайченко А.А. Изображение обряда инициации в искусстве верхнего палеолита // Научно-теоретическое обеспечение подготовки студентов педвуза: Методические рекомендации и указания. Вып.5. - Саратов, 1993. - С.54.

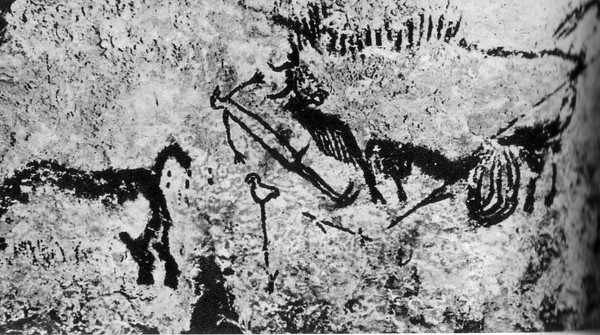

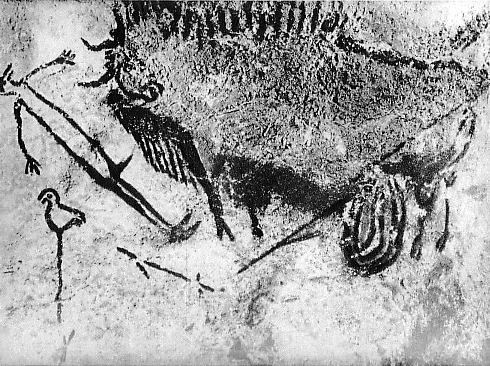

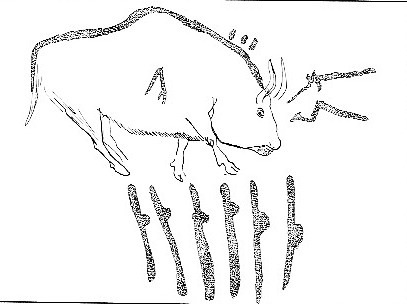

Составляющими композиции из пещеры Ляско (возраст 15515±900 лет) являются:

раненый бизон, в теле которого застрял дротик, а из раны течет кровь или вываливаются внутренности;

падающий мужчина с птицеобразным лицом;

птица на шесте, расположенная рядом с мужчиной.

А.Д.Столяр (1985), сравнивая эту сцену с картиной из пещеры Пиндаль, отмечает совпадение их содержания. Однако вместо "птицы на шесте" здесь представлены шесть профильных женских знаков. Это наряду с анализом изображений из Пеш-Мерль, Куньяк, Рок де Сер, грота Виллар и Лас Монедас позволяет сделать вывод о семантической связи образов женщины и птицы в ситуации, трагической для мужчины. По мнению J.G.Frazer (1984), сочетание изображения души в виде птицы и мужчины в критической ситуации отвечает представлению о том, что в экстремальные моменты душу можно поместить в безопасное место – предметы, растения, животные. Одним из обрядов, связанных с этим представлением, является инициация с "умерщвлением" и "воскрешением" участника обряда, душа которого помещается во внешний предмет, являющийся тотемом, а человек возвращается в жизнь в образе тотемного животного. С другой стороны, инициация проводилась в период достижения половой зрелости, на основании чего J.G.Frazer утверждает, что тотемизм направлен на уменьшение опасности, связанной с отношением полов.

Представляется, что содержанием ряда композиций, относящихся к верхнему палеолиту (пещеры Пеш-Мерль, Пиндаль, Ляско, Куньяк), является обряд инициации или мотивы, лежащие в его основе. Здесь мы встречаемся с "умерщвлением" участника обряда (фигуры "мертвых" мужчин), душа которого переселяется в тотем (птица на шесте) и "воскрешением" в образе тотема (птицеобразное лицо мертвеца). Достижение инициируемым половой зрелости подтверждается подчеркнутыми признаками пола, а связь с опасностями отношения полов - наличием женских знаков или фигур в изображениях из Пеш-Мерль и Пиндаль.

Метки: инициация, тотем, верхний палеолит

6. Человек седлает быка

Пастух обретает полную уверенность и радость – он усаживается на спину вполне довольного быка и, играя на флейте, торжественно возвращается домой.

Теперь двое становятся одним: пастух начинает забывать о быке – он занят другим.

Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: "мы" и "они" // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции.- Тю¬мень, 1991. - С.84-86.

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: пищевые и брачные запреты // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конфе¬ренции. - Тюмень, 1991. - С.86-88.

Зайченко А.А. Психоаналитическая интерпретация этнических феноменов: мифы, фольклор и религиозно-философские системы Индии и Китая // Проблемы гуманитаризации медицины: Тезисы 1-й Всесоюзной научной конференции. - Тюмень, 1991. - С.89-90.

Связь этнографии и психоанализа конституируется тем, что этнография исследует средства социализации бессознательного: мифы, ритуалы, праздники, сказки, песни, клятвы и т.п. Ядро же предметной области этнографии составляет тот пласт культуры, который выполняет этнические функции, т.е. так называемая традиционно-бытовая культура, включающая, в частности, пищу и семейно-брачные отношения. Характерно, что табуирование потребностей именно в этой сфере (запреты на каннибализм и инцест) лежит в основе культурного развития человечества. Источником этих запретов является формирование такого социально-этнического феномена как оппозиция "мы" и "они", приводящего к признанию и закреплению за представителями своей группы определенного культурно-ценностного статуса. Эта оппозиция, относящаяся к сфере межгрупповых отношений, аналогична в индивидуальном бессознательном феномену "я" и "другой", который возникает как результат противопоставления осознания индивидом своей уникальности и интериоризации в бессознательное явлений внешнего мира. Оппозиция "мы" и "они" как субъективная сторона всякой реально существующей общности в классическом психоанализе и неофрейдизме трактуется с позиций существования изначальных враждевности и страха по отношению к "чужим". Аутгрупповая враждебность является следствием существования инстинкта агрессии как проявления Танатоса – инстинкта смерти. Механизмом её фиксации является амбивалентность ранних эмоциональных отношений в семье – источник страха сына перед могуществом наказующего отца, трансформирующийся в чувство вины. Любовь к отцу и желание быть им любимой у дочери сопровождается ненавистью к матери как сопернице и страхом перед ней, выражающемся в чувстве вины и ненависти к себе. Невроз при этом является способом преодоления страха, выступает как попытка противодействия борьбе Эроса и Танатоса, примирения инстинкта "возвращения в утробу" и инстинкта смерти. Ингрупповая идентификация и аутгрупповая враждебность связаны между собой в качестве детерминант групповой психологии аналогично тому, как любовь и ненависть к отцу связаны в качестве детерминант психческого развития личности. Любовь к отцу и подражание ему трансформируются в идентификацию с лидером и членами группы, тогда как враждебность, агрессия и ненависть к отцу, стремление к соперничеству с ним переносятся на аутгруппу. Неизбежность аутгрупповой враждебности рассматривается как средство поддержания идентификации и стабильности группы. Это находит своё выражение в феномене "нарциссизма малых различий", в котором обнаруживается "удобное и относительно безобидное удовлетворение агрессивной наклонности, облегчающее членам коллектива их сплоченность", так как "всегда можно связать любовью большое количество людей, если только останутся и такие, на которых можно будет направлять агрессию" (Фрейд З.,1930, 114). Нарциссическая потребность общественного сознания в идеализации "группового Я" традиционно реализуется в устойчивом патриархальном образе авторитарного царя или вождя, в котором трансформирутся любовь к отцу и страх перед ним (царь-батюшка, отец народов). С этим же образом связано удовлетворение потребности в безопасности: царь или вождь охраняет народ как от от сильных знатных богатых обидчиков, мешающих полному и гармоничному слиянию царя с народом, так и от внешних врагов (фольклорные сюжеты "искоренения измены" и "заступничества"). Жестокость царя-вождя никогда не находит осуждения в фольклоре и даже может служить источником его привлекательности, а вина за ошибочное преступление обычно лежит на тех же богатых и знатных "боярах" (советчиках, доносчиках), что выполняет психотерапевтическую функцию псевдомотивировки бессмысленного террора. Садо-мазохистский комплекс, лежащий в основе этого феномена, уходит своими корнями в свойственный христианству "божественный садизм" (бог-отец заставляет людей страдать). Это, в свою очередь, имеет источник как в коллективном бессознательном (архетипический мотив инициации, характерной чертой которого являются страдания, причиняемые отцом герою), так и в индивидуальном бессознательном (страх и чувство вины перед отцом). Одной из причин неизвержения царя, как видно из материалов Фрэзера, является его начавшаяся магическая импотенция, связанная с падением половой потенции. Психоаналитическая интерпретация сюжета "народного бунта" в фольклоре представляет собой яркий пример замещения вытесненного образа убитого и съеденного праотца амбивалентным образом царя-жертвы; ему поклоняются, его считают предком, он неприкосновенен большую часть времени, но его же приносят в жертву во время праздника. В теме народного бунта прослеживаются основные черты первопраздника как проявления фундаментальной потребности нарушения запретов: напряженное ожидание катастрофы мира и крушения старых запретов, торжество хаоса и творение "нового мира" и новых запретов, и нового царя. При этом последний момент выполняет психотерапевтическую функцию ритуала, направленную на снижение всеобщей тревоги, возникшей в абсурдном мире торжества хаоса.

Потребности в каннибализме и инцесте в психоанализе относят к фундаментальным подсознательным потребностям человека, существование которых объясняестся чрезвычайной быстрой социализации палеоантропа. При этом отмечается семантическая близость пищевого и эротических кодов: в психоаналитической интерпритации мифов каннибализм рассматривается как манифестация орального эротизма (орально-генитальный контакт выводится из представлений о состоянии материнской груди), а в сновидениях акт еды кодирует половой акт ("стол со скатертью – брачное ложе"). Инцестный сюжет в психоанализе рассматривается как реализация в мифе эдипова комплекса, то есть инцестного стремления к матери и отцеубийству, имеющего в основе мотив "возвращения в утробу". Мотив возвращения в утробу находит наиболее яркое выражение в испытавших влияние шаманизма традиционных даосских представлениях о "внутренней алхимии", направленной на пестрование "золотого зародыша" – эмбриона бессмертия, приготовление "эликсира вечной жизни" внутри собственного тела посредством управления физиологическими процессами по пути "возвращения" до внутриутробного состояния, (обращения вспять) (ни). Возникновение этой школы "внутренней киноварной пилюли" (нейдань) связано с наличием у даосизма психотерапевтической функции – реализации стремления к утраченной мистической первоначальной целостности как попытки противодействия Танатосу и протопатическому страху смерти. Вообще известное сходство традиционных религиозно-филосовских концепций Китая и Индии с одной стороны и психоанализа с другой заключается в их психотерапевтическом характере: их целью является просветление человека относительно природы его страдания, которое связано с потребностями, и указание пути освобождения от него.

То обстоятельство, что пищевые запреты и запреты в сфере семейно – брачных отношений имеют в своей основе оппозицию "мы" и "они" подтверждается существованием в мифах "своей" (истинной) пищи и "чужой" (антипищи), а также приписыванием традиции эндогамии аутгруппам. Переход к культуре в мифах связан с отказом от каннибализма и инцеста. Каннибализм через сюжет ритуального проглатывания-выплевывания и инцест в качестве причины изгнания героя и трудных задач, поставленных ему отцом, связаны с обрядами инициации – воссоздания личности как члена социальной группы (социализация при этом рассматривается как второе рождение). Это еще раз указывает связь запретов на каннибализм и инцест с процессами социализации. При этом существует прямая связь между пищевыми и брачными запретами – каннибализм и инцест часто обозначаются одним словом. Попадая в один синонимический ряд, инцест и каннибализм представляют собой универсальные сюжеты мифов и фольклора. Выделяет экзоканнибализм, направленный вне рода и связанный с представлениями симпатической магии о переходе свойств жертвы в людоеда, и эндоканниболизм, направленный на свой род и связан с тотемическими представлениями о слиянии людоеда со съедаемым предком-тотемом. Результатом распространяющейся экзогамии безусловно явилась амбивалентность брпчных отношений: муж и жена, принадлежала к разным родам, остаются враждевны друг к другу. Сохранение экзоканнибализма при запрете на эндоканнибализм в условиях эгзогамии порождает сюжет поедания женой мужа или наоборот. Амбивалентность брачных отношений находит свое отражение, в частности, в китайских трактатах из Мавэндуй ("Хэ инь ян" и "Тянь ся чжи дао тань"), в которых цель сексуальных отношений рассматривается как захват мужчиной иньской пневмы (цзинь) женщины. Китайские романтические романы XVI-XVII веков пронизаны идеей опасности, исходящей от женщины (тема "антагонистической" любви) и гармоничности гомосексуального союза с возможностью превращения мущины в женщину и наоборот. С этим же связан сюжет "защитного трансвестизма", в котором с целью избежать опсность первой брачной ночи мужчина переодевается в женское платье. В русских народных сказках сюжет "опасности первой брачной ночи" детально проанализирован В.Я. Проппом (1986). Опасность этой ночи включает мотив наложения "тяжелой руки", когда женщина хочет задушить жениха, место которого занимает могущественный помощник, лишающий царевну девственности и затем истязающий ее. То есть в этом сюжете испытывается сексуальная потенция мужчины, которая оказывается недостаточной перед демонической силой женщины. Опасность, проистекающая от женщины, носит чистосексуальный характер: в ранних североамериканских и сибирскихматериалах прямо указывает на то, что женщина имеет в промежности зубы. В данном мотиве отражается представление опасности дефлорации. В поздних религиях женщина-властительница (царевна, богатырь-девка, царь-девица, воинственная дева) превращается в богиню охоты и земледелия, убивающую своих возлюбленных или кастрирующих их в первую брачную ночь (Артемида – Актеон, Изида – Манерос и так далее).

ХРИСТИАНСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии экзистенциальной депрессии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. - Саратов: Изд-во СПИ, 1999. - С.30-33.

Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций при эндофилолагнии и алекситимии // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 22-23 апреля 1999. - Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2000. - Вып.6.- С.11-20.

Зайченко. А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.6. - Пенза, 2003. - С.89-93.

Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психокоррекция // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.7. - Пенза, 2004. - С.142-153.

Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. - Вып. 3. - Саратов, 2005. - С. 105-107.

Взаимоотношения религии, психологии и психотерапии, по мнению R.H.Cox (1997), определяются тем, что если психология исследует то, чем человек является, то религия и психотерапия говорят о том, чем человек может стать. S.-A.Gopaul McNicol (1997), ссылаясь на позиции Boyd-Franklin (1989) и Peck (1993), утверждает, что психотерапевты не должны игнорировать вопросы религиозного характера при работе с пациентами.

Христиански-ориентированная психотерапия может рассматриваться и в русле проблемы взаимоотношений православия и медицины (Силуянова И.В., 1998). Наиболее яркий представитель "Третьей венской школы", основоположник такого известного направления экзистенциальной психотерапии как логотерапия, Виктор Эмиль Франкл пишет о том, что к психотерапевту часто обращаются с теми проблемами, которые в действительности должны ставиться перед священником. Более того, психотерапию В.Э.Франкл называет "медицинским священничеством", понимая под этим то, что она оперирует вдоль великой линии, разделяющей медицину и религию (Франкл В., 1990; Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е., 2003). Сходные идеи можно найти и у Карла Густава Юнга, писавшего о том, что отсутствие религиозности порождает бессмысленность жизни, что выступает одним из основных препятствий на пути индивидуации и является "эквивалентом заболевания" (Юнг К.Г., 1994).

Несмотря на сомнения в возможности создания христиански-ориентированных психологии и психотерапии (Розин М.В., 1994), в настоящее время предпринимаются активные попытки осуществления подобного синтеза (Занадворнов М.С., 1994; Воловикова М.И., Махнач А.В., 1995). Об этом свидетельствует, в частности, и состоявшаяся 10-16 мая 1997 года в Санкт-Петербурге 3-я Международная конференция "Психология и Христианство: путь интеграции" (Православие и современность…, 1997). Так, на этой конференции современный православный богослов – патриарх Антио¬хийский Игнатий отмечал, что для психологии принципиально важно нахо¬диться в поле глубинного диалога с богословием. N.Malony (Фуллеровская Теологическая Семинария, США) в своем докладе констатировал, что хрис¬тианская экзистенциальная точка зрения может и должна служить основой современной психологии. Б.С.Братусь (Психологический институт РАО, Москва) посвятил свое сообщение взаимоотношениям "христианской и светской психотерапии". В "Московском психотерапевтическом журнале" в 1998 году публиковались фрагменты книги православного пастыря кандидата психологических наук о. Бориса Нечипорова "Психология энергийности и праздничная стихия" и работа игумена Евмения "Пастырская помощь душев¬нобольным". В настоящее время концептуальные основы христианской психологии (Братусь Б.С. и др., 1995) и православной психотерапии (Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000) могут считаться разработанными. На интеграции церковного опыта и психотерапии базируется массовая эмоционально-эстетическая психотерапия алкоголизма по Г.И. Григорьеву (1993) (Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000).

Автором разработана групповая христиански-ориентированная психотерапия, базирующаяся на концептуальных основах хрис¬тианских праздников (Зайченко А.А., 1999, 1999а, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005). Наиболее близким психотерапевтическим методом является этнотерапия Гауснера (Hausner M.) и Кочовой (Kocova Z.) (Слободяник А. П., 1982; Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского…, 2000). Так же, как и в этнотерапии, группы функционируют по календарному плану годового цикла (сессии приурочены к праздничным дням). Предлагаемая форма психотерапии наибо¬лее адекватно раскрывается названием метода – "Беседы и вопросы", что близко названиям известных в народной традиции произведений ("Беседа трех святителей", "Вопросы Иоанна Богослова Господу").

Ниже приводятся тезисы тем отдельных "праздничных" терапевтических бесед.

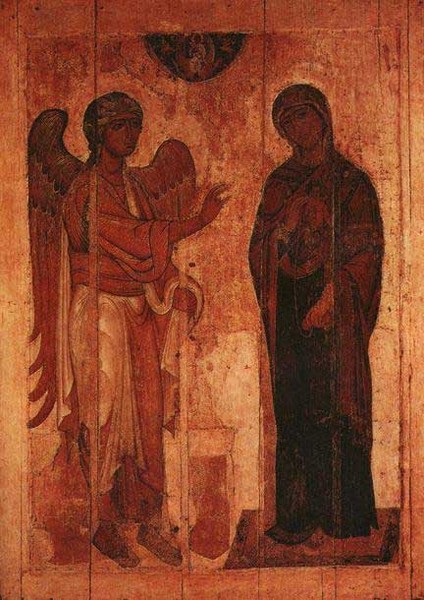

Благовещение - "первый праздник", "корень праздников" (Иоанн Златоуст). В христианской традиции этот праздник ассоциируется с покоем и радостью. То, что Иисус возвестил людям, он назвал на арамейском языке "бесора" (греч. евангелион) - "радостное или благое известие". Радость сопровождает жизнь христианина, являясь плодом Святого Духа и отличи¬тельным свойством Царства Божия (Рим.14, 17; 1 Кор.13, 6; 2 Кор.7,4; Гал.5,22; 1Петр.1; Ио.15,11; Ио.17,13; Пс.15,11; Ис.12,3). "Духовную Веселость" (термин Франциска Ассизского), "радость духовную христиане должны иметь в благополучии и неблагополучии" (Тихон Задонский).

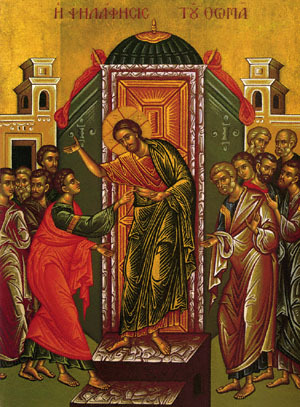

Пасха означает "прохождение мимо", "избавление от беды" (Серафим Слободский), первоначально - праздник избавления евреев из египетского рабства. В христианстве - праздник освобождения от рабства смерти, танатоса, деструкции, праздник воскресения к истинной жизни, нового рождения. Символом праздника является яйцо, из которого возникает новая жизнь, разбив мертвую скорлупу. Освобождение, воскресение возможно лишь через покаяние: "в покаянии - дерзновение, в покаянии - свобода, в покаянии - очищение от греха" (Иоанн Златоуст). "Христианская жизнь вся не иное что есть, как всегдашнее до кончины жизни покаяние" (Тихон Задонский). Термином "покайтесь" в Новом Завете передается арамейское слово "тешува", означающее "ответить", "вернуться". Тот смысл, который обычно вкладывается в понятие "покаяние", не идентичен семантике "ответа на призыв Бога" или "возвращения к Богу, в Царство Божие", то есть своему истинному Я.

Вознесение (греч. `Avalhjiz, лат. Ascensio) сопровождается ощущением радости, надеждой на нисхождение Святого Духа, и возвращение Ии¬суса (Лук.24,42-53; Деян.1,4-12; Мк.16,15-20). Греческий и латинский термины могут быть переведены и как "восхождение" или "восшествие", что предполагает активный аспект возвращения в Царство Божие.

Троица (греч. Triaz, лат. Trinitas) следует после сплошного праздника, длящегося с Пасхи, ей не предшествует пост. Ветхозаветная Троица представляет собой явление трех ангелов Аврааму, безмолвная близость которых вокруг жертвенной чаши гениально изображена Андреем Рублевым. Непостижимость Новозаветной Троицы - единства Бога в трех лицах - рождающей первоосновы Отца, энергии слова-смысла Сына-Логоса и освящающего животворящего Святого Духа обусловливает необходимость использования метафор (например, единства воды в трех состояниях - твердом, жидком и газообразном). Тогда как попытка интеллектуального познания Троицы, рационального овладения ее сущностью сравнима с тем, как если бы страдающий от жажды и зноя путник не пытался напиться водой, погрузиться в нее и омыться в ней, а стремился узнать ее химическую формулу. Плодотворным в плане психотерапии может быть рассмотрение архетипических триад и триад в других традициях (например, единства Тримурти - Брахмы, Шивы и Вишну), "Супер-Эго, Эго и Ид" Фрейда или "Родителя, Взрослого и Ребенка" Берна.

Духов День, совпадая с ветхозаветным праздником обретения Моисеем десяти заповедей Синайского Законодательства, в христианстве - праздник обретения апостолами Святого Духа. В Палестине, где появились первые христианские проповедники, говорили преимущественно по-арамейски. В арамейском языке "дух" (арам. ruha dqudsa, евр. ruah-ha-godes) - женского рода, в связи с чем "святой дух" выступал как "Мать-дух" Иисуса. В одном из апокрифов Иисус называет Дух Святой "матерью". Ориген цитирует: "Мать моя, святой дух", тогда как по-гречески "святой дух" (pneyma `agion) - среднего рода. Последнее обстоятельство не могло не повлиять на отказ от концепции существования у Иисуса кроме "матери во плоти" еще и "матери в духе", которая и родила его как Господа. Уже в Ветхом Завете существует связь между понятиями "Дух" и "птица" (Втор.32,11; Быт.1,2) (ср. с арабским "рух" - "дух", "птица"). Символом Святого Духа в христианской традиции является голубь или голубица, которая может снести яйцо - символ Пасхи. В образе голубя Святой Дух и является во время Крещения Иисуса (Матф.3,16; Мк.1.10; Лук.3,22). Охваченный Святым Духом делается "иным человеком", "получает иное сердце" (1 Царств.10, 6 и 9) и дар, делающий его харизматическим пророком "с того дня и позже" (1 Царств.10,10; Ис.63.11; Иезек.11,19 и 24; Иоиль 2, 28; Мих.3,8). Именно Святой Дух является автором богодухновенных книг.

Преображение (Мтф.17,1-13; Лук.9,28-36; 2Петр1,10-19) - праздник, когда Иисус, представ во славе, продемонстрировал свою истинную преображенную сущность и, тем самым подчеркнул произвольность своих страданий. Праздник связан с темой благодати - любви Бога, не заслуженной делами, а получаемой как дар (Рим.3,24; Еф.2,8-9; Матф.5,44; Деян.3,26), спасения и обновления Святым Духом (Тит.3,5-7). "Христианс¬тво говорит, что ты можешь себя усовершенствовать, но до Бога добрать¬ся невозможно, пока Он сам к тебе не придет" (А. Мень). Этот приход Бога и есть благодать.

Воздвижение Креста Господня - праздник символа победы над смертью. Эпиграфом к беседе, посвященной этому празднику, его девизом являются слова Иисуса: "Кто не берет креста своего ... тот не достоин Меня" (Матф.10,38). Обращает внимание, что Иисус говорит о "своем", а не "его" кресте. Предлагается рисовать крест с дальнейшей интерпретацией этого символа в изображении пациента: крест - символ лишений, страданий и обязанностей, икс, плюс, меч, якорь, ключ, мировое дерево, древо познания добра и зла, модель человека с распростертыми (в молитве) руками или птицы с распростертыми крыльями, символ восхождения Богу, высших сакральных ценностей, орудие спасения мира, символ выбора (перекресток) между жизнью и смертью, счастьем и несчастьем, добром и злом, символ единства жизни и смерти, духа и материи, космического и земного, мужского и женского начал.

Главная проблема рациональной психотерапии может быть сформулирована в вопросе "почему, когда все понимаешь, ничего не происходит?", который связан с преимущественной апелляцией психотерапии к "ratio", тогда как в покаянии не меньшее значение имеют эмоциональный и волевой аспекты. В связи с этим особую значимость могут приобретать психотерапевтические беседы, посвященные основным понятиям христианства, положения двух из которых приводятся ниже.

Литература

Барсов И.И. Покаяние // Христианство / Энциклопедический словарь. Т.2. М.: Большая Российская энциклопедия,1995. - С.357-358.

Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия / Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 472 с.

Воловикова М.И., Махнач А.В. Психология, психотерапия и христианство: Круглый стол // Психол. ж. 1995. Т.16, №1. С.176-178.

Зайченко А.А. "Дитя" или "раб", "союз" или "завет" // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 16-17 апреля 1999. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1999. Вып.5. С.59-60.

Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии экзистенциальной депрессии // Проблемы диагностики и коррекции психического развития детей: Сборник научных трудов преподавателей кафедры дефектологии педагогического института Саратовского государственного университета. Саратов: Изд-во СПИ, 1999а. С.30-33.

Зайченко А.А. Концептуальные основы христианских праздников в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций при эндофилолагнии и алекситимии // Античный мир и мы: Материалы и тезисы конференции. Саратов, 22-23 апреля 1999. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2000. Вып.6.- С.11-20.

Зайченко А.А. "Метаноя" или что бывает "после понимания" // Античный мир и мы: Материалы докладов и сообщений научной конференции, 25-26 апреля 2002. Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2002. Вып.8. С.57-61.

Зайченко. А.А. Христианские праздники в психотерапии депрессии и самодеструктивных тенденций // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.6. Пенза, 2003. С.89-93.

Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психокоррекция // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии. Вып.7. Пенза, 2004. С.142-153.

Зайченко А.А. Христиански-ориентированная психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов: Сборник научных трудов. Вып. 3. Саратов, 2005. С. 105-107.

Занадворнов М.С. Я и иное // Моск. психотерапевт. ж. 1994. №2. С.179-190.

Игумен Евмений. Пастырская помощь душевнобольным // Моск. психотерапевт. ж. 1998. №1. С.151-186.

Нечипоров Б. Психология энергийности и праздничная стихия // Моск. психотерапевт. ж. 1998. №1. С.187-194.

Православие и современность // Моск. психотерапевт. ж. 1997. №2. С.78-89.

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2000. 1024 с.

Розин М.В. Религия и психотерапия: возможен ли кентавр?// Моск. психотерапевт. ж. 1994. №2. С.191-200.