АНТИФАУСТ: памяти Игоря Алексеева

Летом после второго курса мы жили в одном домике в «Чардыме» и загорели до язв на спине. Однажды там я поспорил с Игорем, что съем 400-грамммовую банку джема – очень хотелось сладкого. И проиграл. В результате среди «мертвого часа» я вынужден был залезть на спортивного «козла» посреди лагеря и три раза крикнуть: «Нельзя любить сразу двух!».

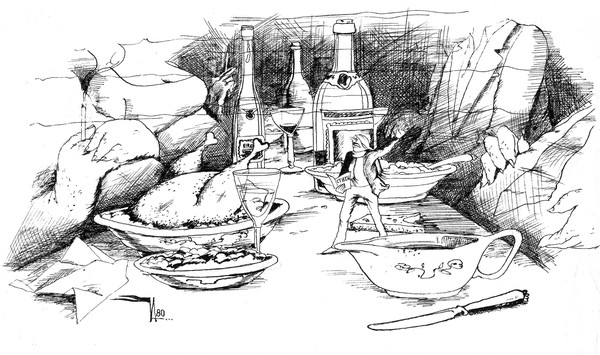

Игорь много рисовал. В основном его рисунки были трагикомичны (или «комитрагичны») и исполнены самоиронии. Ниже - рисунки Игоря 1980 года.

Когда после окончания института Игорь стал работать в Институте кардиологии и узнал, что у моего отца началось стенокардия, он регулярно приезжал к отцу с каким-то портативным электрокардиографом, который, не знаю, как сейчас, но в то время был большой редкостью. Этим он очень удивил и меня, и моего отца. Оба мы – я отец, и я – были ему очень благодарны.

Несколько раз мы с Игорем уходили в «ночные полеты» над Саратовом, после которых просыпались то в узком, но очень высоком кабинете Глазной клиники, то в квартире около Липок, то еще где-то.

Игорь очень любил свое тело и крайне болезненно переживал любые его возрастные изменения, которые тогда и старением-то нельзя было назвать. Когда Игорь преподавал, он говорил: «Среди профанов бытует мнение, что общаясь со студентами, ты и сам долго остаешься молодым. На самом деле студенты – это Машина Времени Наоборот. Каждый год они приходят того же возраста, а ты становишься на год старше». Игорь, занимаясь культуризмом, хотел затормозить старение (а лучше – получить молодое тело), и, по его словам, порой ненавидел выдающее его возраст лицо.

По просьбе Игоря я написал предисловие к его первой отдельной книжке «Желтая тетрадь». И считаю его лучшим из всех предисловий к его книгам. Более того, мне кажется, что я там сказал все, что хотел бы сказать о нем. Сначала я хотел привести ниже именно это предисловие, но решил – свои дневниковые записи о встречах с ним в течение двух лет – 1 апреля 2001 года по 30 марта 2003 года.

01.04.2001. Воскресенье. Ездили на обед к Алексееву на его воскресном «Мерседесе» (фраза Алексеева: «можно ли считать шапку Мономаха головным убором?»). Дом – огромное многоуров¬невое сооружение, больше похожее на компьютерную игру (либо аркаду, либо 3-D ходилку-стрелялку). Смотрели фильмы о Ялте и Египте. Прокатились по новому мосту.

20.08.01. Понедельник. Вчера было Преображение (Яблочный Спас) – предчуствие осени. Приходили Игорь Алексеев с Таней. Торты. Разговоры (Игорь: «нужно весело относиться к решению своих алкогольных проблем», «не по чину мне пить, пусть быдло бухает, а я аристократ»).

26.10.01. Пятница. Приходил с четвертушкой коньяка Алексеев. Сразу показал шов на животе и сказал, что у него рак сигмовидной кишки, каковую и отрезали на днях – это был его первый выход из больницы. Говорил про страх, сила которого превышает любое понимание или осознание происходящего и про то, что пьет для того, чтобы этот страх подавить. Рассказывал о том, как поза¬ботился о детях и чуть не плакал. Пел про Витьку Фомкина, предвари¬тельно написав текст. Ответить ему было нечего. Мы проводили его до больницы. В субботу Марине было видение о том, что она в противочумном костюме с пикой поражает в ядро немногочисленные Игоревы атипичные клетки. Вчера Игорь приходил опять с четвертушкой «Гжелки», более оптимистичный («у меня шансов больше 50», «лет 15 я еще проживу») и агрессивный. Рассказывал о двух визитах в больницу, во время которых, по его словам, люди приходили убедиться, что он умирает. Пел, предварительно написав текст, свою «Что толку горевать по городу Калуга», читал стихи

«Ты редко вспомнишь обо мне.

Я подчинен нечистой силе.

Одной ногой стою в могиле,

Другой ногой стою в говне.»

и так далее. Требовал продолжения банкета, злился, что его плохо при¬нимают, говорил, что мы трезвые и скучные, что он станет нашим ночным кошмаром и тому подобное. Ушел. Мы еле нашли его на улице. Игорь, купив «Гжелку» на ночь, подобрел и позволил проводить себя до больницы.

Новый 2002 год встречали с Игорем Алексеевым и Таней:

«Какой бы ни был я мошенник или плут,

Стал понимать все явственней и резче,

Что в гардеробе поселились вещи,

Которые меня переживут».

Они увидели у нас книжку маньеристов и купили такую же. К рож¬деству Игорь ее уже прочитал и заехал к нам в почти гипоманиакальном состоянии – хочет покупать компьютер, печатать и издавать сотню экземпляров книги своих стихов в кожаном переплете с моим предисловием. Считает себя, и наверное, справедливо, предтечей маньеристов. Говорит, что то же направление лет двадцать назад он называл «драматическим ре¬ализмом», что стеб драматичен, так как создается при отсутс¬твии таланта, но при наличии стиля, вкуса и темперамента.

30.03.02. В субботу, когда я подошел к дому, одновременно со мной приехали Алексеевы. Игорь рассказывал о тусовке в «Камелоте» и уговаривал меня начать писать роман.

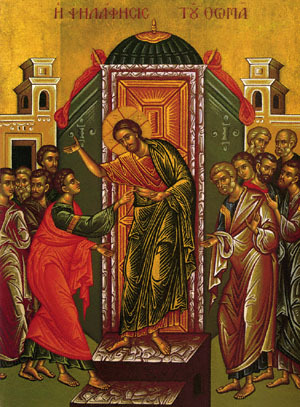

31.03.02. Игорь с Таней приехали с утра после церкви. Игорь опять говорил о рома¬не («перед его началом надо бы покаяться и причаститься»), щедро даря сюжетные линии и завязки.

25.04.02. В четверг ходили на алексеевское шоу в «Камелот» с Диди, Виталей Скородумовым, Голицыным, Кирой Шестеркиной-Долининой и др. У Игоря вышла «Желтая тетрадь» с моим предисловием и посвященным мне «тревожным в воздухе чем-то...»

05.05.02. Воскресенье. Сегодня Пасха. С Алексеевыми ездили на службу в Покровскую церковь на Горько¬го. Прошли с крестным ходом.

08.06.02. Суббота. Приезжали Алексеевы. Вели детские разговоры о том, кто что бы хотел делать и как жить (Ма¬рина – «наследница», Таня – «помещица», Игорь – «проповедник», я – «писатель»).

11.08.02. Воскресенье. Алексеевы возили к себе посмотреть газон.

02.09.02. Понедельник. В четверг ходили на мероприятие Игоря Алексеева с Эсмеральдой, Балалайкиной и чтением стихов с посвящением мне и Марине.

Мир для них игрушечно податлив,

Обнимаем, сонно ирреален.

Александр Зайченко талантлив,

Алексеев Игорь гениален.

Интеллектуальные пижоны,

Зла они не знают друг о друге.

Дети их внимательны,

А жены – первые красавицы в округе.

Но, увы, сердца их бесы гложут.

Легкий ветер их улыбки гасит.

Зайченко по вечерам корежит.

Утром Алексеева колбасит.

Вот сидят, уныние посеяв,

С кислой миной на небритых рожах.

На прохожих смотрит Алексеев.

Зайченко не смотрит на прохожих.

Вчера опять заезжали Алексеевы, и пока дамы делали «шопинг», Игорь, в частности, попросил сделать предисловие и к его следующему сборнику. Трудно будет переплюнуть самого себя (вернее предыдущее пре¬дисловие).

07.10.02. Вторник. 19.01. В субботу приезжали Алексеевы со стихотворением о Ялте, посвященным Марине.

Марина, в Ялте все еще тепло

И все еще торгуют кукурузой

Вареной, но не кажется обузой

Полдневный жар. Все чаще тяжело

И медленно ползут на горизонт

Морские тучи, пышные как торты.

И, надевая шлепки, майку, шорты,

Вполне резонно взять с собою зонт,

Поскольку может вдарить дождь с утра.

На галечнике шире промежутки,

А вечером печальней проститутки,

Неместные все реже номера.

Итак, бутылка, Бродский, интернет.

Реальности и сна переплетенье

И, кажется, продлиться запустенье

Еще чуть-чуть, и жизнь сойдет на нет.

Вчера Алексеев заезжал уже со стихотворением «про меня», сообщением о том, что он закончил 2-й сборник, т.е. дописал последние (с субботы) три стиха (в том числе и тот, который «про меня»).

Тщедушие прикрыв халатом,

Научным молится столпам

Мой друг, потомственный анатом,

Специалист по черепам.

Он чаще тих, и, реже, пылок.

Но, слава Богу, жив и цел.

И ощущает мой затылок

Его профессорский прицел,

Когда, опасности не чая,

Смотрю офорты на стене,

Или, когда за чашкой чая

Я повернусь к его жене.

Мне это льстит, а вы посмели б

Кусать сомнения кулак,

Когда оценивает череп

Такого уровня маньяк?

Он не стремится быть предтечей

Кого-то. Что ни говори,

Он знает облик человечий

В буквальном смысле изнутри.

И он, признаться, не в восторге,

Как, впрочем, каждый костолом.

Часть жизни он проводит в морге,

А часть – за письменным столом,

Или блуждает в интернете,

Ища родное существо.

Но равных нет на этом свете

Печальным знаниям его.

22.36. Сейчас опять заезжали Алексеевы – об¬суждали телепередачу, в которой якобы мне предстоит интервьюировать Игоря. Он табуировал вопросы, связанные с алкоголизмом и «мальчиком из Ртищева». Стихотворение «про меня» Алексеев хочет сделать первым в сборнике и говорит, что оно на самом деле про него. Предлагал мне оформить сборник мой сборник за тысячу рублей (?!).

13.10.02. Воскресенье. 21.51. Вчера опять были Алексеевы. Говори¬ли о мистификации личной истории. Кроме того, Игорь хорошо говорил о возрождении (он избегал этого слова, употребляя «трансформация», хотя по смыслу было понятно, что речь идет именно о «возрождении»), связан¬ном с операцией на кишке, как своего рода личной Голгофе, после чего все вокруг (во всяком случае в ближайшем окружении) «стало хорошо». Игорь при этом говорил о том, что если «неблагополучие» (мягко говоря) ощущается всеми близкими, то на Голгофу-то поднимаешься в одиночку. Тогда как метаморфоза касается всех окружающих, а не только тебя.

04.11.02. Вторник. 23.06. В субботу приходили Алексеевы, ругали последний четверг в «Камелоте» – он становится все менее похож на сно¬бистский клуб, каким его планировали видеть Игорь и Таня (грязные бо¬тинки, джинсы и свитера их очень раздражают). Они ввели плату за вход (50 р.): Игорь не может найти 20 тыс. для издания «Командира» в При¬волжском издательстве.

20.02.03. Четверг. Алексеев носил к духовнику мое предисловие. Тот его, естественно, забраковал.

30.03.03. Алексеев вчера подарил новую книжку «Командир Пентагона» с двумя стихами «ко мне» и одним – «к Марине».

Позже писать об Игоре мне стало тяжело. В 2005 году Игорю отрезали почку. И если 15 октября 2006 года после выхода «Трамвая живых» Игорь просил меня написать и выслать ему эссе по «Желтой тетради» и «Трамваю живых», то через год – 4 октября 2007 года – уже «Правила применения опиоидных анальгетиков при острой и онкологической боли».

Мы изредка общались e-mail (<next@renet.com.ru>, <rain@san.ru>). Вот отрывки нескольких писем.

27.12.03. Саша, привет! Тебя и твою семью с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Игорь. Таня.

В отрезке дневном на чудовищной дозе

Тупой седативы ты будто-бы спишь.

Заходится в лабораторном психозе

Зимы одноглазая белая мышь.

И надо у выхода встать, замерев,

И руки упрятать в карманы и плакать

И плакать над тем, что цинготная слякоть

Не лечится хвоей сосновых дерев.

И надо бы как-то добраться домой,

И спрятаться в темную теплую нОру.

Уснуть и проснуться в погожую пору,

О том позабыв, что случилось зимой.

Но треснет как зеркало сонный пробел,

Когда ты найдешь меж дверных половинок

Неведомый знак пожелтевших хвоинок:

Латинскую «пять» или русскую «Л».

12.11.06. Здравствуй, Игорь! Спасибо за книгу. Провел контент-анализ Твоих стихов («Трамвай живых»). Высылаю приложением архивированными файлами. Предлагаю внимательно посмотреть. Может быть очень интересно. Ниже в качестве примера привожу маленький фрагмент результатов.

Пример. Количество повторов фрагментов из 10 букв: одиночеств (13), необходим (10); ...из 8 букв: возможно (26), человеко, разговор (11), совершен (10); ...из 7 букв: человек (27), приходи (22), станови (20), говорит (17), вспомни (15), нормаль, останов (14), осмотре, правиль (13), чувство, вспомин (12), смотрел, попроси, сигарет, обходим, интерес, человеч (11); истерик, рассказ, наверно (10); … из 6 букв: говори (38), чувств (32), станов (29), смотре (28), послед (27), приход (25), здоров (25), поэтом (24); ... из 5 букв: прост (97), говор (70), работ (52), смотр (47), опрос (43), казал (41), проси (36), остав (35), ходит (35), сказа (32).

Твой А.З.

17.10.06. Прочитал твои комменты. Интересно. Особенно там, где о сочетаниях букв, слогов и пр. Это очень интересная тема. Надо ее развить. Моя старая идея, что некоторые словосочетания зомбируют человека и превращают его в поклонника или антагониста пишущего. Причем плюс или минус здесь на важен. Важно достижение эффекта с помощью букв. Игорь.

Игорь и Таня Алексеевы все это время продолжали воевать с раком: Игорь стал называть себя не просто «великим русским поэтом», но «поэтом планетарного масштаба», он попал лонг-лист «Большой Книги», занимался блогерством на Би-Би-Си, писал мюзикл и суперроман, за которые планировал получить 3 млн. $. В последний раз мы видели Игоря около полминуты на Прощенное Воскресенье 9 марта 2008 года.

В аннотациях Игорь писал о себе (очевидно, это он считал важным) следующее. «Родился в 1959 г. в Ртищево, живет в Саратове, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, руководитель литературно-художественного сообщества «АРТ система», член редколлегии международного журнала «Дети Ра», участник форума «Поэтические пояса России», победитель конкурса им. Н.С. Гумилева 2006. Автор пяти поэтических книг: «Погода на февраль», «Желтая тетрадь», «Командир Пентагона», «Русский день», «Трамвай живых». Публикации Игоря – в московских журналах «Знамя», «Литературный арьергард» и «Футурум арт», германском «Крещатик», саратовском «Волга XXI век» и т.д.».

Игорь – «Антифауст» потому, что он отдал Богу и душу, и тело за талант, тогда как Фауст отдал Дьяволу душу за тело.

Метки: Игорь Алексеев, смерть

ВАЖНЕЙШИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОАНАЛИЗ

Метки: психоанализ

Вампиризм по Карен Хорни

Доклад на заседании Берлинско-Брандербургского отделения

Женской Медицинской Ассоциации Германии 20 ноября 1930 г. //

Карен Хорни. Женская психология. -

СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1993. - С. 79.

то есть ретенцией (задержкой прорезывания).

Метки: Хорни, Horney, вампиризм, клыки, дистопия, детская травма

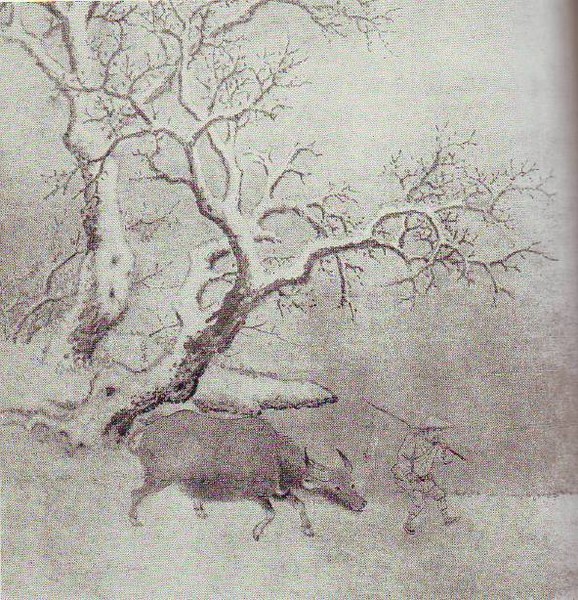

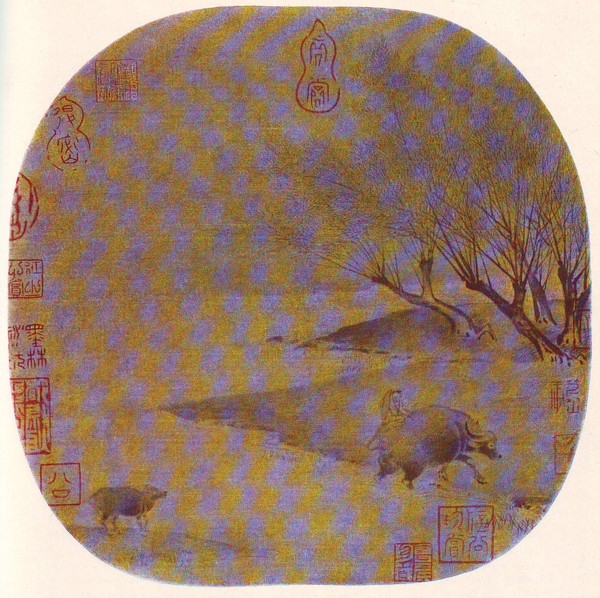

ПОИСК БЫКА: ПРИТЧА О БЫКЕ И ПАСТУХЕ

настроение: Занудное

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

9. Все вокруг остается таким, каково оно было и есть

До изучения дзен горы и реки – всего лишь горы и реки.

Во время изучения дзен они перестают быть реками и горами.

После достижения просветления они снова становятся горами и реками.

На что Мастер отвечает:

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

8. И пастух, и бык исчезают в пустоте

Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен

7. Пастуху больше не нужен бык и он забывает о нем

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

6. Человек седлает быка

Пастух обретает полную уверенность и радость – он усаживается на спину вполне довольного быка и, играя на флейте, торжественно возвращается домой.

Теперь двое становятся одним: пастух начинает забывать о быке – он занят другим.

Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен

5. Человек ведет прирученного быка

Метки: Дзен, поиски быка, чань, дзэн, zen

4. Человек усмиряет быка

Метки: поиски быка, чань, дзэн, zen, Дзен

3. Человек видит хвост быка и бросается за ним

Метки: Дзен, zen, дзэн, чань, поиски быка

2. Человек ищет следы быка

Метки: поиски быка, чань, дзэн, Дзен, zen

1. Пастух потерял своего быка

Метки: zen, Дзен, дзэн, чань, поиски быка

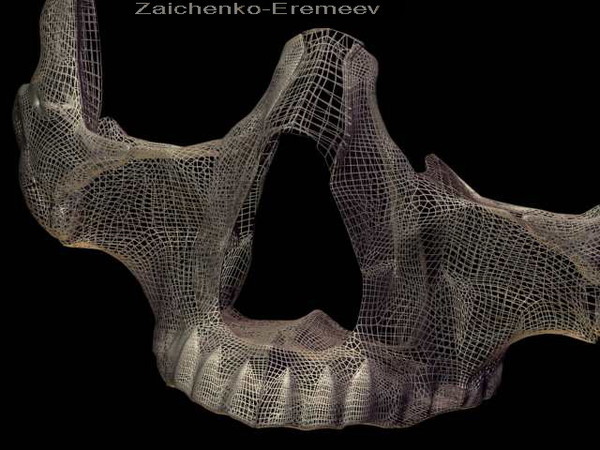

3D-Analysis of human skull: ossa faciei

Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.

Результаты частично представлены на:

http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm

Популярная статья в газете "Известия":

www.izvestia.ru/science/article35350/

Ossa faciei: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.

Кости лица: координаты краниометрических точек и отверстий установлены с помощью краниостереометра, стереометрический анализ и реконструкция в системе декартовых координат.

Метки: 3D-analysis, skull, cranium, ossa faciei, 3D-модель, череп, кости лица, биометрия

3D-Analysis of human skull: maxilla

Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.

Результаты частично представлены на:

http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm

Популярная статья в газете "Известия":

www.izvestia.ru/science/article35350/

Maxilla: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.

Метки: 3D-analysis, skull, cranium, maxilla, 3D-модель, череп, челюсть, лицо, биометрия

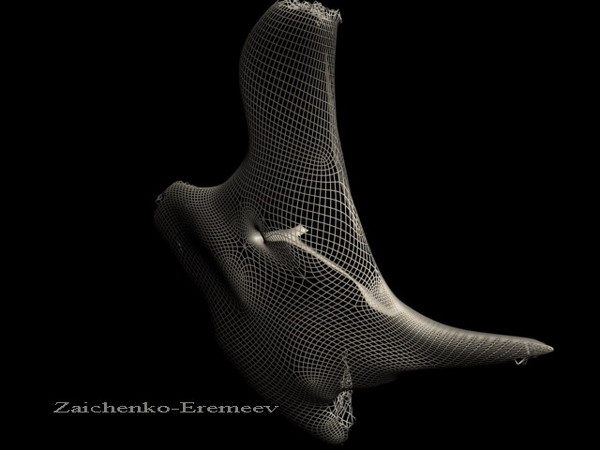

3D-Analysis of human skull: os zygomaticum

Осуществлена разработка виртуальной трехмерной модели черепа человека с помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и анимации объектов – «3D Studio MAX». Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового черепа человека. Представляется, что результаты работы могут быть использованы для изучения пространственных отношений в мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. Разработано трехмерное моделирование костей лица, что может найти применение в восстановительной и реконструктивной хирургии опорных тканей лица. Создан видеоролик трехмерной модели черепа.

Результаты частично представлены на:

http://zaichenko1958.narod.ru/3d_analisys/3danalysis.htm

Популярная статья в газете "Известия":

www.izvestia.ru/science/article35350/

Os zygomaticum: special coordinates of the craniometrical points and foramens were fixed using a craniostereometer, stereotopometrical analysis and reconstruction in Cartesian coordinates.

Скуловая кость: координаты краниометрических точек и отверстий установлены с помощью краниостереометра, стереометрический анализ и реконструкция в системе декартовых координат.

Метки: 3D-analysis, skull, cranium, zygomaticum, 3D-модель, череп, скуловая, лицо, биометрия

ТЕМПЕРАМЕНТ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Разработка вопроса о связях психики и сомы (телосложения, пальцевых узоров, групп крови) может сыграть ведущую роль в составлении гипотетического психологического портрета подозреваемого и может быть полезна для установления психологического контакта с подозреваемым или обвиняемым при проведении следственных действий. Проблема психобиометрических корреляций тесно связана и с использованием биометрии в паспортном контроле, когда представляет интерес не только идентификация личности, но и идентификация психофизиологического статуса на основе биометрических данных.

Связи нейродинамической, психодинамической и дерматоглифической конституций обусловлена тем, что эпидермис и нервная ткань имеют общий источник развития в эмбриогенезе – эктодерму, в связи с чем можно предположить, что форма пальцевых узоров маркирует темпы роста нервной ткани, а свойства нервной системы, в свою очередь, тесно связаны с типом темперамента. Кроме того, связь темперамента и дерматоглифики предположительно определяется тем, что гены, контролирующие телосложение, контролируют, кроме того, и развитие мозга, нейромедиаторов и эндокринной системы, определяющих темперамент, или же возможно существование отдельных генов для каждого признака, которые тесно сцеплены между собой.

Среди пальцевых узоров дистальных фаланг петлевой рисунок коррелирует с такими проявлениями темперамента как низкий уровень активности поведения, медлительность, не склонность к аффектам, настойчивость, упорство, глубина чувств; рисунок в виде дуги связан с глубиной и устойчивостью чувств при слабом их выражении, трудностями в сосредоточении, нерешительностью, застенчивостью, не соответствием реакции силе раздражителя; завитковый узор имеет тенденцию к взаимосвязи с подвижностью, повышенной возбудимостью, яркостью эмоциональных переживаний [Богданов 2002: 129–144]. Среди людей с дуговыми узорами на указательном и среднем пальцах левой руки значительно больше открытых и правдивых, чем среди лиц с завитками на этих пальцах, которым больше свойственны скрытность и меньшая сентиментальность [Shaefer, Persinger 1982: 1021–1022]. Выявлена связь сочетания паппилярных узоров и риска формирования различных форм девиантного поведения. В частности, обнаружена связь высокой частоты встречаемости завитковых узоров у осужденных и деформаций в нравственной сфере [Jaquin 1934: 44–48]. У серийных убийц выявлен редкий тип ассиметрии в распределении узоров различной сложности с преимущественным расположением узоров большей сложности на пальцах правой руки [Богданов, Самищенко, Хвыля–Олинтер 1998: 67]. Поскольку описанные дерматоглифические картины являются вариантом нормы, решение проблемы профилактики девиантного поведения может быть осуществлено именно усилиями психологов, которые должны определить, в чем особенности психологического статуса этих людей и в чем причины риска развития отклонений в поведении.

Целью работы явилось изучение особенностей и связей темперамента, агрессии и пальцевых узоров мужчин, осужденных за насильственные преступления.

Исследование проводилось на базе исправительной колонии №33 (Саратовская область) и Саратовского государственного социально–экономического университета. Исследуемая группа включала 42 мужчин 27,6±0,9 лет, осужденных за насильственные преступления, контрольная группа – 33 юношей 19,2±0,9 лет (студентов СГСЭУ). В качестве психологических методик были использованы тест Айзенка EPQ, тест Кейрси, опросник А.Басса–А.Дарки, проективная методика «Hand–test». Произведено выделение крайних групп по уровню экстраверсии, нейротизма, психотизма и агрессии среди осужденных: от M–3s до M–0,67s и от M+0,67s до M+3s (где s – среднее квадратическое отклонение). Проводили измерения длины и веса тела, проводили дерматоскопию с выделением следующих типов узоров – дуга (А), завиток (W), ульнарная петля (LU) и радиальная петля (LR), рассчитывали дерматоглифические индексы Данкмейера, Пола, Фуругаты и Гайпеля.

Длина тела осужденных (172,4±1,2 см) достоверно ниже, чем юношей контрольной группы (179,9±1,0 см) (t=4,5, p<0,001). Уровень психотизма в группе осужденных (9,8±0,6) достоверно выше, чем контрольной группе (7,4±0,5) (t=3,1, p<0,01), при некоторой тенденции к более низкой экстраверсии и более высокому нейротизму в группе осужденных. В группе осужденных по сравнению с контрольной группой отмечается относительно низкая частота простого редкого узора «дуга», редкого узора «радиальная петля» и, напротив, относительно высокая частота сложного узора «завиток». Отмечаются различия между исследуемой и контрольной группами по распределению узоров по пальцам. В обеих группах узор «ульнарная петля» чаще встречается на 5-м и 3-м на правой руке, «завиток» – на 4-м пальце обеих рук. В группе осужденных радиальные петли и дуги преобладают на 2-м и 3-м пальцах. Рассмотрена встречаемость различных сочетаний узоров на 10 пальцах. Из 14 возможных вариантов в группе осужденных не обнаружено 6 сочетаний: A–LR, A–W, LU, LR, W–LR, A–LR–W; в группе студентов не обнаружено 5 сочетаний: A–LR, LU–LR, A, LR, LR–W. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе отмечены положительные корреляции дерматоглифических индексов правых и левых ладоней. У студентов: индексов Пола (r=+0,544±0,130, t=4,2, p<0,001), индекс Фуругаты (r=+0,644±0,108, t=5,9, p<0,001), индекс Гайпеля (r=+0,698±0,095, t=7,3, p<0,001) правых и левых ладоней. У осужденных: индексов Данкмейера (r=+0,899±0,029, t=30,4, p<0,001), индекс Полла (r=+0,912±0,026, t=35,2, p<0,001), индекс Гайпеля (r=+0,832±0,047, t=17,61, p<0,001), индекс Фуругаты (r=+0,397±0,130, t=3,1, p<0,01) правых и левых ладоней. Кроме того, в группе осужденных отмечена положительная корреляция индекса Данкмейера и индекса Полла (r=+0,674±0,084, t=8,0, p<0,001). Таким образом, положительная корреляция дерматоглифических индексов правых и левых ладоней более выражена у осужденных. Установлено, что в группе осужденных с низкой длиной тела пальцевой узор «радиальная петля» не встречается на левой руке. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе имеют место положительные корреляции уровней психотизма и агрессии (соответственно r=+0,3420,171, t=1,9, p>0,05 и r=+0,353±0,176, t=2,4, p<0,05). В группах осужденных и студентов выявлена связь экстраверсии и уровня агрессии (соответственно r=+0,451±0,162, t=2,8, p<0,05 и r=+0,573±0,154, t=3,7, p<0,01). В группе осужденных выявлены отрицательные корреляции нейротизма с длиной тела на грани со статистической достоверностью (r=−0,333±0,172, t=1,9, p>0,05). В контрольной группе также имеет место положительная корреляция нейротизма и встречаемости самого сложного узора – «завиток» (r=+0,429±0,170, t=2,5, p<0,05). В группе студентов отмечается отрицательная корреляция нейротизма и частоты самого распространенного («банального») узора «ульнарная петля» (r=−0,319±0,179, t=1,8, p>0,05), а так же обнаружена взаимосвязь экстраверсии и самого редкого узора «радиальная петля» (r=0,315±0,179, t=1,8, p>0,05). В контрольной группе отмечается положительная корреляция нейротизма с индексом Гайпеля (r=+0,321±0,167, t=1,9, p>0,05) и отрицательная с индексом Полла (r=–0,319±0,167, t=1,9, p>0,05). То есть, уровень нейротизма тем выше, чем сложнее узор, а так же чем более сложен узор на первых трех пальцах и чем менее сложен на четвертом и пятом пальцах. Отмечается достоверно большая частота встречаемости узора «завиток» (pw=0,5, td=3,17) в группе с низким уровней экстраверсии и большая частота встречаемости узора «ульнарная петля» (pw=0,6, td=2,30) в группе с высоким уровнем экстраверсии. В группе с высоким уровнем нейротизма на грани со статистической достоверностью чаще встречаются дуги (pw=0,18, td=2,31), в группе с низким уровнем нейротизма – достоверно чаще ульнарные петли (pw=0,32, td=3,02). Выявлено, что в группе с высоким уровнем агрессии чаще встречаются дуги (pw=0,18, td=3,65). В качестве маркеров уровня экстраверсии и нейротизма наиболее информативной является встречаемость самых «банальных» и самых сложных узоров (ульнарной петли и завитка). В качестве маркеров уровня экстраверсии максимальную информативность имеет встречаемость этих узоров на 3-м пальце левой руки. Так, при низком уровне экстраверсии встречаемость узора «ульнарная петля» на 3 пальце левой руки достоверно ниже, чем при высоком (соответственно plu=0,25, plu=0,75, td=2,16, p<0,05). И, напротив, при низком уровне экстраверсии частота встречаемости завитков достоверно выше, чем при высоком (соответственно pw=0,625, pw=0,125, td=2,25, p<0,05). В качестве маркеров уровня нейротизма максимальную информативность имеет встречаемость ульнарных петель на 1-м пальце правой руки. Ульнарные петли встречаются достоверно чаще на 1-м пальце правой руки при низком уровне нейротизма, чем при высоком и среднем (соответственно plu=0,833, plu=0,167, td=2,82, p<0,05 и plu=0,833, plu=0,250, td=2,75, p<0,05). В отличие от типичного распределения пальцевых узоров по пальцам в исследованной группе осужденных отмечаются следующие редко встречающиеся варианты и их сочетания. Радиальная петля на правой руке чаще встречается на III и IV пальцах, у одного – радиальная петля на III пальце, на левой руке этот узор чаще встречается на V пальце (V>III>IV). Завиток относительно часто встречается на V пальце, на левой руке его частота не убывает в ульнарном направлении. У трех исследуемых завиток встречается на 10-ти пальцах, еще у 3 на 9-ти пальцах (по статистике, завиток на 10-ти пальцах встречается у 3% людей). У 1 из исследуемых дуга встречается на 10-ти пальцах (по статистике, – у 0,3% людей), 5 и более дуг встречается у 4 осужденных. Считается, что некоторые из подобных случаев требуют тщательного обследования для исключения хромосомной патологии.

Полученные данные о более высоком уровне психотизма в группе осужденных за насильственные преступления относительно контрольной группы с учетом классического определения психотизма по Айзенку свидетельствуют, что в исследуемой группе более выражена склонность к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Данные о более высокой частоте встречаемости узора «завиток» в группе осужденных подтверждают результаты исследований Н. Джэкуина [Jaquin 1934: 44–48]. Учитывая, что длина тела осужденных достоверно ниже длины тела юношей контрольной группы, а встречаемость узора «дуга» выше в группе студентов, можно констатировать наличие связи между снижением сложности пальцевых узоров в направлении завиток – дуга и увеличением длины тела, что также совпадает с результатами более ранних исследований [Сергиенко 1990: 108–109]. Данные о более высокой встречаемости в группе осужденных узора «дуга» на 2-х пальцах обеих рук подтверждает более ранние результаты [Никитюк, Чистикин 1996: 169–178]. Как в группе осужденных, так и в контрольной группе имеют место положительные корреляции уровней экстраверсии и психотизма и уровня агрессии. Действительно, экстраверсия подразумевает некоторую долю агрессии в поведении. Так, экстравертированный человек импульсивен, вспыльчив, склонен к рискованным поступкам, имеет тенденцию к агрессивности. Его чувства и эмоции не имеют строгого контроля. Психотизму по определению присущи агрессивные черты, т.к. подразумевает под собой склонность к асоциальному поведению, высокой конфликтности и неадекватности эмоциональных реакций. Данные об отрицательной связи нейротизма и длины тела осужденных, как следует из определения нейротизма, указывают на то, что чем ниже длина тела, тем субъект более склонен к эмоциональной неустойчивости, чувству вины и беспокойства, депрессивным реакциям, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Обнаруженные положительная корреляция нейротизма и встречаемости самого сложного узора – «завиток» и отрицательная корреляция нейротизма и частоты самого распространенного («банального») узора «ульнарная петля» подтверждают сведения о том, что уровень нейротизма тем выше, чем сложнее узор [Богданов 2002: 129–144].

Таким образом, выявлены следующие «психо-дерматоглифические» связи («регулярности»):

высокий уровень экстраверсии – высокая встречаемость узора «ульнарная петля» и низкая встречаемость узора «завиток»;

низкий уровень экстраверсии – высокая встречаемость узора «завиток» и низкая встречаемость узора «ульнарная петля» на 3-м пальце левой руки;

высокий уровень нейротизма – высокая встречаемость узора «дуга» и низкая встречаемость узора «ульнарная петля»;

низкий уровень нейротизма – высокая встречаемость узора «ульнарная петля» на 1-м пальце правой руки;

высокий уровень агрессии – высокая встречаемость узора «дуга».

Литература1. Богданов Н.Н. Второе лицо. Заметки о дерматоглифике // Человек. – 2002. – №5. – С. 129–144.

2. Богданов Н.Н., Самищенко С.С., Хвыля–Олинтер А.И. Дерматоглифика серийных убийц // Вопросы психологии. – 1998. – №4. – С. 67.

3. Никитюк Б.А., Чистикин А.Н. Дерматоглифические особенности у представителей отдельных социальных групп // Российские морфологические ведомости. – 1996. – № 2(5). – С. 169–178.

4. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор: дерматоглифика и длина тела человека // Новости спортивной и медицинской антропологии. – 1990. – №2. – С. 108–109.

5. Jaquin N. The Hand of Man. – London: Faber & Faber Ltd., 1934. – Р. 44–48.

6. Shaefer D., Persinger M.A. Finger prints and personality scores // Percept and Mot. Skills. – 1982. – Vol. 54., N. 3. – Pt. 1. – P. 1021–1022.

Метки: конституция, темперамент, личность, телосложение, дерматоглифика, осужденные, Преступления, биометрия, Айзенк, агрессия

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ

Донозологическая диагностика и выявление групп риска развития психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ – важная современная проблема наркологии [Иванец 2002: 2-7]. При этом считается, что лишь антисоциальное и, возможно, пограничное личностные расстройства являются факторами предрасположенности к злоупотреблению психоактивными веществами. При этом у большинства лиц с алкогольной зависимостью эти расстройства отсутствуют, как и различия по личностным параметрам между лицами с алкогольной зависимостью и без нее, в связи с чем выделить личностные факторы, которые бы могли служить предикторами развития зависимости от алкоголя, очень трудно [Shuckit, Klein, Twitchell et al. 1996: 28-29].

То есть вероятность развития алкоголизма одинакова для людей с самыми разными личностными особенностями, а выделение основных типов личности больных алкоголизмом [Блейхер, Крук 1986: 121-152] производится уже в условиях сформировавшейся зависимости.

При этом еще Эрнст Кречмер и Фердинанд Керер [Kretschmer, Kehrer 1924: 20-428] описывали конституциональную предрасположенность к различным вариантам употребления алкоголя и развитию алкоголизма. Эти взгляды получили развитие в исследованиях видных представителей конституционального направления российской психиатрии [Андреев 1926: 114-126; Ксенократов 1926: 13–15; Жислин 1935: 113-114]. С одной стороны, в настоящее время в русле клинической антропологии проводятся ис¬следования связи частной соматической конституции (телосложения) и психичес¬ких заболеваний [Корнетов 1991: 41-47], в частности алкоголизма [Губерник 1991: 19-24]. С другой стороны, изучаются особенности частной дерматоглифической конституции лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ [Ким, Тупицына, Гнусарева 2005: 53-55] и, в частности, синдромом зависимости от алкоголя [Станкушев, Спасов 1978: 27-32; Гусева, Сорокина, Скугаревская 1981: 85-89; Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Солодкая Т.Л. и др. 1990: 10-13; Солодкая 1998: 153-160; Гасан-заде 1999: 35-38]. Однако работ, посвященных комплексному исследованию личностных и конституциональных (соматотипических и дерматоглифических) особенностей лиц с синдромом зависимости от алкоголя в доступной литературе нам обнаружить не удалось.

Целью работы явилось изучение особенностей и расстройств личности, их связей с частными соматической и дерматоглифической конституциями лиц с синдромом зависимости от алкоголя.

Исследование проводилось на базе отделения наркологии Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии. Основную группу составили 21 мужчин 33,6±1,8 лет − пациенты СОПБ с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя; синдром зависимости от алкоголя, в настоящее время − воздержание в условиях, исключающих употребление алкоголя». Контрольная группа включала 22 мужчин 28,4±0,9 лет, не имеющих алкогольной зависимости и не состоящих не учете у нарколога (жители города Саратова).

Методический аппарат исследования составили: MMPI, тематический апперцептивный тест Меррея и полустандартизированные интервью, предназначенные для психоаналитической диагностики личности [Мак-Вильямс 2004: 191-444] и диагностики специфического расстройства личности (F60.0-F60.9 по МКБ-10). Производили измерения тотальных размеров тела – длины тела, массы (веса) тела и окружности грудной клетки. Рассчитывали отношение массы тела к его длине и окружности груди, которое является простым и универсальным показателем плотности и массивности тела. Вычисляли индекс Ливи-Бругша, характеризующий пропорции тела по шкале узкосложенности−широкосложенности, и индекс Пинье, описывающий телосложение между полюсами астеничности−гиперстеничности (пикничности). Проводили дактилоскопию с выделением традиционных типов пальцевых узоров − дуга (А), завиток (W), ульнарная петля (LU) и радиальная петля (LR), рассчитывали дерматоглифические индексы Данкмейера, Полла, Фуругаты и Гайпеля.

В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с контрольной группой достоверно выше уровни психастении (соответственно 49,3±2,6 и 41,4±1,3; t=6,3; p<0,001), шизоидности (59,1±2,5 и 47,5±1,9; t=3,6; p<0,01) и паранойяльности (61,2±3,3 и 45,7±2,8; t=3,6; p<0,01).

Проведение диагностического интервью, основанного на типологии личности по Н. Мак-Вильямс, демонстрирует следующие результаты. В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя 6 обследуемых имеют шизоидную организацию личности, 5 − параноидную, 3 – маниакально-депрессивную, 2 − психопатическую, 1 − истерическую. У 2 обследуемых организация личности близка одновременно к истерической и мазохистической, у 1 − к шизоидной и обсессивно-компульсивной. В контрольной группе выявлено 8 обследуемых с маниакально-депрессивной организацией личности, 4 − с нарциссической, 3 − с психопатической, 1 − с параноидной. Организация личности 2 обследуемых близка к шизоидной, 3 − к обсессивно-компульсивной и 1 – как к депрессивной, так и к мазохистической.

По результатам диагностического интервью, основанного на рубриках МКБ−10, обнаружено, что среди лиц с синдромом зависимости от алкоголя состояние 2 обследуемых отвечает критериям специфических расстройств личности, а именно − параноидного (F60.0) и истерического (F0.4). В контрольной группе лиц со специфическими расстройствами личности не обнаружено.

В группе лиц с синдромом зависимости потребность в достижении отрицательно коррелирует с уровнями депрессии (r=−0,496±0,165; t=3,0; p<0,05), ипохондрии (r=−0,472±0,170; t=2,8; p<0,05) и истерии (r=−0,376±0,187; t=2,1; p<0,05), а уровень депрессии – положительно со степенью выраженности потребностей в понимании (r=0,421±0,180; t=2,3; p<0,05) и противодействии (r=0,419±0,180; t=2,3; p<0,05). В контрольной группе обнаружены отрицательные связи шизоидности с потребностями в эксгибиции (r=−0,448±0,174; t=2,6; p<0,05), избегании ущерба (r=−0,481±0,168; t=2,9; p<0,01), понимании (r=−0,590±0,142; t=4,1; p<0,001) и положительная связь уровня шизоидности с потребностью в агрессии (r=0,399±0,183; t=2,2; p<0,05). Гипомания положительно коррелирует с потребностями в достижении (r=0,539±0,155; t=3,5; p<0,01) и избегании ущерба (r=0,446±0,175; t=2,6; p<0,05) и отрицательно – с потребностями в агрессии (r=−0,387±0,186; t=2,1; p<0,05) и поддержке (r=−0,403±0,183; t=2,2; p<0,05). Выявлены положительные корреляции ипохондрии с потребностью в самоунижении (r=0,381±0,187; t=2,0; p<0,05), паранойяльности − с потребностью в чувственных впечатлениях (r=0,405±0,182; t=2,2; p<0,05). Истерия положительно коррелирует с потребностью в понимании (r=0,407±0,182; t=2,2; p<0,05) и отрицательно – с потребностью в агрессии (r=−0,440±0,176; t=2,5; p<0,05). Уровень психастении положительно коррелирует с потребностью в отвержении (r=0,401±0,183; t=2,2; p<0,05) и отрицательно – с потребностью в аффилиации (r=−0,501±0,163; t=3,1; p<0,01). Обнаружена отрицательная корреляция депрессии с потребностью в избегании (r=−0,424±0,179; t=2,7; p<0,05).

У лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с мужчинами контрольной группы длина и масса (вес) тела ниже, (соответственно 176,8±1,7 см и 185,1±2,3 см; t=3,0; p<0,01; 70,5±1,4 кг и 78,1±2,0 кг; t=3,2; p<0,01) и выше значение индекса Ливи−Бругша (51,3±1,1 и 46,8±0,8; t=3,3; p<0,01).

В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя обнаружена положительная связь длины тела с ипохондрией и шизоидностью (соответственно r=0,403±0,187; t=2,2; p<0,05 и r=0,478±0,173; t=2,8; p<0,05). В контрольной группе выявлена положительная связь гипомании и веса тела (r=0,399±0,183; t=2,2; p<0,05), а также отрицательная связь ипохондрии и окружности грудной клетки (r=−0,412±0,181; t=2,3; p<0,05).

В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя по сравнению с контрольной группой отмечается относительно высокая частота встречаемости сложного узора «завиток» (0,295±0,032 и 0,173±0,026; t=3,0; p<0,01), при этом завитки чаще встречаются на IV пальце в основной группе и на III − в контрольной. В обеих группах узор «дуга» чаще встречается на II пальце левой руки, а узор «ульнарная петля» − на I пальце обеих рук в группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя и на I пальце левой руки – в контрольной группе. Радиальные петли в обеих группах преобладают на II пальце (в основной группе на правой руке не встречается). Как в основной, так и в контрольной группе отмечены положительные корреляции дерматоглифических индексов правых и левых ладоней.

В контрольной группе выявлено значительное количество «дермато-соматических» корреляций, тогда как в основной группе обнаружена положительная корреляция лишь индекса Полла и длины тела (r=0,454±0,178; t=2,6; p,0,05).

В обеих группах обнаружена положительная корреляция уровня гипомании и сложности пальцевого узора. В группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя уровень шизоидности тем выше, чем проще пальцевой узор, чем менее он сложен на IV и V пальцах и более сложен узор на I, II III. В контрольной группе выявлено, что уровень психопатии тем выше, чем проще пальцевой узор, при этом обнаружена связь ипохондрии и степени асимметрии пальцевых узоров (r=0,393±0,185; t=2,1; p<0,05). При выделении в группе лиц с синдромом зависимости от алкоголя крайних групп по уровням паранойяльности и шизоидности – от M–3s до M–0,55s и от M+0,55s до M+3s (где s – среднее квадратическое отклонение) – отмечается большая частота встречаемости узора «дуга» (p=0,14±0,03, t=2,2; p<0,05) в группе с высоким уровнем паранойяльности и узора «ульнарная петля» (p=0,66±0,07; t=2,5; p<0,05) в группе с низким уровнем шизоидности.

Таким образом, обнаружена определенная специфика особенностей и расстройств личности, телосложения, пальцевых узоров и их связей у лиц с синдромом зависимости от алкоголя.

Список использованной литературы

Андреев М.П. Взаимоотношения психического склада и телосложения. Клинико-антропологическое исследование // Работы психиатрической клиники Казанского Государственного университета. Вып. 1. – Казань: Изд-во Казанского Гос. ун-та, 1926. – С. 114-126.

Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. – Киев: 3доров'я, 1986. – 280 с.

Гасан-заде Н.Ю. Скорость формирования алкоголизма в зависимости от ряда психоконституционных особенностей // Вопросы наркологии. – 1999. – № 3. – С. 35-38.

Губерник В.Я. Клинико-конституциональные закономерности течения алкоголизма // Актуальные вопросы медицинской и клинической антропологии: Материалы межреспубликанского научного симпозиума (апрель 1991 г., г. Томск). – Томск, 1991. – С. 19-24

Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Скугаревская Е.И. Особенности папиллярного узора у мужчин, больных хроническим алкоголизмом // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсака. – 1981. – Т. 81, вып. 2. – С. 85-89.

Гусева И.С., Сорокина Т.Т., Солодкая Т.Л. и др. Симметрия пальцевых узоров у больных алкоголизмом мужчин // Здравоохранение Белоруссии. – 1990. – № 2. – С. 10-13.

Жислин С.Г. Об алкогольных расстройствах: клинические исследования. – Воронеж, 1935. – С.113-114.

Иванец Н.Н. Современные проблемы наркологии // Наркология. – 2002. – № 6. – С. 2-7.

Ким В.В., Тупицына Л.С., Гнусарева Е.С. Особенности пальцевой дерматоглифики у мужчин, систематически употребляющих психоактивные вещества // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 8. – С. 53-55.

Корнетов Н. А. Клиническая антропология: Теоретический подход и основные принципы // Актуальные вопросы медицинской и клинической антропологии: Материалы межреспубликанского научного симпозиума (апрель 1991 г., г. Томск). – Томск, 1991. – С. 41-47.

Ксенократов М. Н. Зависимость течения психозов от генной структуры // Современная Психоневрология. – 1926. – №4. – С.13–15.

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. − М.: Независимая фирма «Класс», 2004. − 480 с.

Солодкая Т.Л. Некоторые особенности дерматоглифики у больных хроническим алкоголизмом // Алкогольная интоксикация и зависимость: Механизмы развития, диагностика, лечение. − Минск: Беларусь, 1998. − С.153-160.

Станкушев Т., Спасов С. Проучвания върху половия хроматин и дерматоглифски изследования при алкохолно болни // Журн. неврол., психиатр. и нейрохир. (София). − 1978. − №1. − С. 27-32.

Kretschmer E., Kehrer F. A. Die Veranlagung zu seelischen Störungen. – Berlin: Springer, 1924. – 428 S.

Shuckit M.A., Klein J., Twitchell G. et al. Показатели личностных тестов как предикторы развития алкоголизма в течение последующих почти 10 лет // Ежегодник: статьи из ежегодного издания по психиатрии и психическому здоровью. − 1996. − №.4. − С.28-29.

Метки: личность, алкоголизм, телосложение, дерматоглифика, MMPI, биометрия, психология, психиатрия, наркология, конституция

ПОСТМОДЕРН И ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. Часть 2

ОКОНЧАНИЕ

Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: психотерапевтическая ризома // Человек и социум в трансформирующемся мире: cборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 29-30 мая 2006 г.). – Вып.2. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 118-120.

Зайченко А.А. Психотерапия XXIвека: эклектическая модель // Молодежь и наука: итоги и перспективы: Материалы межрегиональной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. – Саратов, 22-24 ноября 2006 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2006. – С. 34.

Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия: ответ на вызов эпохи постмодерна // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – С.130-133.

Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 27-35.

Зайченко А.А. Постмодерн и эклектическая психотерапия // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 2. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.116-125.

В монографии И.П. Ильина «Постмодернизм: от истоков до конца столетия» (1998)[i] нарративная перспектива в психологии прослеживается от «лакановского лингвистического поворота в психологии» до Кевина Мюррея, а в книге «Теория и практика семейной психотерапии» Дж. Браун, Д. Кристенсен (Joseph H. Brown, Dana N. Christensen, 2001)[ii] значительное внимание уделяют теоретическим подходам, сформировавшимся уже в эпоху постмодерна, в частности – конструктивизму, нарративной психотерапии и др.

Семейный психотерапевт Паола Бостон (Paula Boston, University of Leeds) в статье «Системная семейная психотерапия и влияние постмодернизма» (2000)[iii], обсуждая значимость постмодернизма для психотерапии, описывает две модели системной терапии: «постмодернистскую модель», принадлежащую T. Andersen и H. Goolishian (1988, 1992)[iv], и «модель нарративной психотерапии», принадлежащую M. White, D. Epston (1990)[v].

Выделяются следующие компоненты постмодернистской психотерапии:

1) терапевт – «участник-распорядитель» разговора (а не «специалист»);

2) язык (а не стиль взаимодействия) играет роль системы;

3) смысл и понимание доступны благодаря постоянным усилиям;

4) сложности создаются в системе языка и могут «растворяться» благодаря языку;

5) изменения происходят благодаря развитию нового языка;

6) для получения комментариев и участия в совместном создании альтернативных смыслов используются «рефлексирующие бригады».

Структура психотерапии в большей степени представлена налаживанием определенного типа беседы между ее участниками. Основной вклад терапевта в процесс изменения состоит в конструировании определенного стиля беседы. Терапевт занимает рефлексирующую и молчаливую позиции, стараясь не поддаваться предложениям взять на себя роль «знающего». Задаваемые вопросы мягко и осторожно направлены на расширение и открытие смыслов. Совет в отношении какой-либо конкретной проблемы можно предлагать лишь как некоторые из множества возможных идей. Терапевт с пониманием относится к тому, что какая-то информация окажется несовместимой с опытом клиента, уважительно и с интересом воспринимает его мысли и реакции. Во время «бесед рефлексирующей бригады» ее члены разговаривают друг с другом перед семьей. Они развивают и проясняют темы, прозвучавшие во время сеанса, предлагают идеи, появившиеся у них во время слушания, а также активно реагируют на смыслы, выявленные в результате беседы. После этого члены семьи и терапевт вправе проигнорировать, отбросить или более детально развить эти темы.

Представляется, что нарративная модель семейной психотерапии еще в большей степени, чем постмодернистская, заимствована у структуралистов (концепция деконструкции Derrida, идеи Foucault о доминирующих и подчиненных дискурсах, исследования Bruner и Luciarello в отношении значения структуры повествований в создании смыслов).

«Появление бесконечного числа направлений психотерапии, каждое из которых претендовало на уникальность и превосходство, поставило психотерапию в затруднительное положение», – пишет Джон К. Норкросс (2000)[vi]. Одна из самых ранних попыток интеграции психотерапевтических направлений была предпринята в 1932 г., когда Т.М. Френч передал в Американскую психиатрическую ассоциацию рукопись, где шла речь о связи вытеснения с угашением и торможением. Спустя два года Л.С. Куби опубликовал статью, в которой утверждал, что эффективность определенных аспектов психоаналитической техники может быть объяснена с помощью условных рефлексов[vii]. Как считает С.А. Кулаков (2004)[viii], в эпоху постмодерна интегративные тенденции в психотерапии значительно усилились. Однако, как указывает автор «Учебника эклектической психотерапии» Джон Норкросс (Norcross J. C., 1986)[ix], в психотерапии существуют принципиальные различия между интеграционизмом, означающим мультитеоретическую конвергенцию, «объединение частей в целое», и эклектизмом, который характеризует как стремление «к широкому подходу в клинической работе, основанному на доказанной [технической] эффективности». Реальность интеграции концепций психодинамической, бихевиористской теорий и теории систем в своем «интегративно-психодинамическом подходе» декларирует Пол Л. Уочтел (Wachtel P.L., 2000)[x]. Джон К. Норкросс (2000) предпочитает называть свой подход «эклектическо-интегративной психотерапией»[xi]. Эклектизм представляет собой метод или практику «выбора из различных систем того, что представляется лучшим» («Университетский словарь Вэбстера»)[xii], или «выбор того, что представляется лучшим из различных источников, систем или стилей» («American Heritage Dictionary»)[xiii]. Эклектизм в психотерапии, кроме того, «признает разнообразие и многомерность процессов изменения»[xiv]. Психотерапия эклектична по своей сути[xv]. Во всяком случае, большинство современных психотерапевтических подходов могут без сомнения отнесены к эклектическим[xvi].

Одним из таких подходов является «могут без сомнения отнесены к эклектическимменных психотерапевтических подходов мультивариантная эклектическая психотерапия» Сола Л. Гарфилда (Garfield S. L., 2000)[xvii]: Гарфилдопределяет психотерапию как«планируемый межличностный процесс, в ходе которого человек с меньшими нарушениями (психотерапевт) пытается помочь человеку, испытывающему более серьезные нарушения (клиенту), решить его проблемы»[xviii]. При этом, пишет Гарфилд, «не столь уж важно, какое именно объяснение или интерпретацию предлагает психотерапевт. Важно другое: имеют ли предлагаемое объяснение или интерпретация смысл для данного клиента и принимаются ли они им. Фактически не существует единственного правильного объяснения». В связи с этим не удивительно, что «при последнем опросе клинических психологов, психиатров, супружеских и семейных терапевтов, проведенном в США, 68% опрошенных сообщили, что они придерживаются эклектической ориентации». Автор предполагает, «что большинство психотерапевтов-эклектиков выбирают эклектический образ жизни по одной из двух следующих причин: это или те, кто разочаровался в том или ином подходе, или же те, кто чувствует, что эклектизм – лучший способ приспособить психотерапевтические процедуры к потребностям клиента». Гарфилд констатирует, что в его случае «имели место обе причины, но на меня произвело большое впечатление также предположение о том, что существуют факторы, общие для различных форм психотерапии»[xix]. К этим факторам автор относит психотерапевтические отношения, поддержку и интерес со стороны психотерапевта, пробуждение надежды, эмоциональную разрядку, объяснения; восприятие клиентом психотерапевта как компетентного человека; мотивацию клиента и его желание сотрудничать с психотерапевтом; надежды клиента, связанные с психотерапией. «Другим обстоятельством, оказавшим на меня большое влияние в начале моего профессионального пути, – пишет Гарфилд, – было явное расхождение между тем, что тот или иной психотерапевт говорил о том, что он делает в ходе психотерапии, и тем, что происходит в действительности».

Ларри Бойтлер (Beutler L.Е., 2000) в своей «систематической эклектической психотерапии»[xx] утверждает: «поскольку психотерапия представляет собой процесс открытого или скрытого убеждения, наиболее эффективно мы можем учить тому, в чем убеждены сами. Было бы бессмысленным требовать от всех психотерапевтов одинаковых взглядов на мир и одной и той же философии жизни, для того чтобы заниматься систематической эклектической психотерапией. Вот почему приветствуется многообразие теоретических ориентаций». При этом «клиницисты нуждаются в первую очередь в аспектах теории, представляющих собой сплав какой-либо формальной теории, которой отдается предпочтение, с их личной философией жизни».

Интегративно-эклектический подход превратился в ясно очерченную сферу психотерапии в последние десятилетия. Дж. Прохазка и Дж. Норкросс (2005)[xxi] связывают это со следующими факторами:

1) количественный рост разных видов терапии;

2) несостоятельность любой отдельно взятой теоретической системы в применении ко всем пациентам и проблемам;

3) внешние социально-экономические обстоятельства (в частности, информированные потребители и страховая медицина);

4) растущая популярность краткосрочного, сфокусированного на проблеме, лечения;

5) возможность наблюдать за разными методами психотерапии и экспериментировать с ними;

6) сходство в психотерапии играют важную роль в определении психотерапевтического исхода;

7) идентификация специфических методов выбора (когнитивная и интерперсональная терапия эффективна при депрессиях, поведенческая – при фобиях, панических атаках и детской агрессии, системная – при супружеских конфликтах);

8) образование профессиональных сообществ в поддержку интеграции.

Авторы идентифицируют 6 факторов, способствующих принятию эклектической или интегративной позиции:

1) отсутствие прессинга доктринерского подхода и харизматической фигуры – примера для подражания;

2) продолжительный клинический опыт;

3) психотерапевтическая практика является способом реализации философии жизни;

4) обсессивно-компульсивная потребность упорядочить психотерапевтические вмешательства;

5) независимый характер, побуждающий выходить за рамки отдельного теоретического лагеря;

6) скептическое отношение к status quo.

В результате опроса 818 американских специалистов, занятых в системе психологической помощи, выявлено, что 38% из них не придерживаются того или иного «чистого» подхода, а являются сторонниками эклектики («интегративной модели»). Стоит отметить, что в совокупности сторонниками психоаналитической и психодинамической ориентации являются 30% терапевтов, тогда как к другим «чистым» моделям (адлерианской, бихевиориальной, когнитивной, экзистенциальной / гуманистической, гештальт-терапии, салливанианской, клиент-центрированной, системной и другим) относят себя лишь от 1 до 7% терапевтов. «Психотерапевты, – пишут Прохазка и Норкросс, – комбинируют буквально все имеющиеся теории, создавая свои собственные клинические гибриды»[xxii]. При этом, если в 1976 г. наиболее часто комбинировалась поведенческая терапия с психодинамической, гуманистической и когнитивной, то уже в 1986 г. наиболее часто встречаются комбинации когнитивной терапии с поведенческой, гуманистической и психодинамической. В качестве наиболее ярких примеров интегративного и эклектического подходов авторы анализируют интегративную психодинамически-поведенческую терапию Пола Вахтеля (Wachtel P.L.) и мультимодальную терапию Арнольда Лазаруса (Lazarus A.A.).

В 1967 г. Арнольд А. Лазарус (2000)[xxiii] предложил концепцию «технического эклектизма», реализованную им в «мультимодальной психотерапии», где предпочтение отдавалось эмпирической валидности перед теоретической валидностью. Лазарус относит бурное начало формирования новых (по сравнению с ортодоксальным психоанализом и психодинамической терапией) психотерапевтических подходов и систем к 50-м гг. XX века. Лазарус обращает особое внимание на клиент-центрированную терапию Карла Роджерса, гештальт-терапию Фрица Перлза, рациональную терапию Альберта Эллиса и психотерапию реципрокного торможения Джозефа Вольпе. В 60-е и 70-е годы новые психотерапевтические методы, системы и школы стали появляться в огромном количестве, и к 1980 г. было описано около 250 видов психотерапии. Не удивительно, что уже в ходе исследований, проведенных в 1974-1982 гг. выяснилось, что большинство клинических психотерапевтов относят себя к эклектикам. Лазарус считает, что психотерапия находится в допарадигмальной («препарадигматической») фазе развития, «крайне нуждается в теоретической основе для интеграции» и считает это в отдаленной перспективе возможным (при этом «ни одна из нынешних теорий в качестве такой основы выступить не может»). Полемизируя «с одним доктором наук, повышавшим квалификацию», который «утверждал, что в будущем хаос еще более усилится, соревнующихся между собой точек зрения станет еще больше, новые харизматические лидеры создадут десятки новых психотерапевтических систем и школ, привнеся в психотерапию дополнительную эклектику и путаницу», Лазарус подчеркивает «достоинства технического и опасность теоретического эклектизма». Опасность последнего, по мнению Лазаруса, заключается в том, что «выбор теорий и техник на основании их субъективной привлекательности для конкретного психотерапевта вызывает хаос и неразбериху. Теории и представления, лежащие в основе многочисленных психотерапевтических систем, часто отражают фундаментальные идеологические и эпистемологические различия между этими системами. При ближайшем рассмотрении обычно выясняется, что они несовместимы по своим существенным характеристикам». При этом он рассматривает «технический эклектизм» как «научный метод, предпочитающий обширность подхода глубине и исходящий из необходимости специфического лечения в каждом конкретном случае… Поскольку мультимодальная психотерапия исходит из того, что каждый человек уникален и психотерапия должна соответствовать особенностям каждого индивида, мультимодальный психотерапевт лишен такой роскоши, как опора на некую общую теорию… Мультимодальный психотерапевт должен приводить стиль своей работы в соответствие с потребностями различных людей… Я давно убежден, – пишет Лазарус, – что психотерапевт, который хочет, чтобы его работа с широким кругом проблем была эффективной, должен обладать гибкостью, быть разносторонне образованным и использовать технически эклектичный подход. Психотерапевт, не забывающий в своей деятельности об этике, может пользоваться разными техниками, которые кажутся ему полезными, независимо от их происхождения… Я не устаю повторять, что подход психотерапевта, который хочет добиться конструктивных результатов при работе с широким кругом проблем, должен быть технически эклектичным». При этом Лазарус констатирует, что необходимы «тесты и измерительные методы, которые позволили бы предсказать реакции клиентов на разные виды воздействия», «инструментарий для принятия решений с предсказуемой валидностью и высокой надежностью»[xxiv]. Представляется, что решение именно этих практических задач является первоочередным и наиболее актуальным для становления эклектической психотерапии в ситуации постмодерна.

[ii] См.: Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. 3-е изд. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

[iii] См.: Boston P. Systemic family therapy and the influence of post-modernism // Advances in Psychiatric Treatment. – 2000. – Vol. 6. – P.450–457.

[iv] См.: Andersen T. The reflecting team: dialog and meta dialog in clinical work // Family Process. – 1987. – Vol. 26. P.415–481. Andersen T., Goolishian H. Human systems as linguistic systems // Family Process. – 1988. – Vol. 27. – P.371–393. Andersen T., Goolishian H. The client as the expert: a not knowing approach to therapy // Therapy as Social Construction (eds S. McNee & K. Gergen). – London: Sage Publications, 1992. – P. 25–39.

[vi] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223.

[vii] См.: Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223.

[viii] См.: Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков: Учебник для вузов (Серия: Психологический практикум). – СПб.: Речь, 2004. – 464 с.

[x] См.: Уочтел П.Л. Интегративно-психодинамический подход // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 241-245.

[xi] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 223-227.

[xii] См.: Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С.223.

[xiv] См.: Норкросс Дж. К. Эклектическо-интегративная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 225.

[xv] См.: Бластейн Л. Эклектическое определение психотерапии: эволюционный контекстуальный подход // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 250-255.

[xvi] См.: Фицджеральд Р., Кропп Р. П., Паркер Г. М. Эклектическая психотерапия. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.

[xvii] См.: Гарфилд С.Л. Мультивариантная эклектическая психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 245-250.

[xx] См.: Бойтлер Л. Систематическая эклектической психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 232-240.

[xxi] Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии и психологии. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 384 с.

[xxiii] См.: Лазарус А. А. Мультимодальная психотерапия // Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж. К. Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 227-231.

ПОСТМОДЕРН И ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. Часть 1

Зайченко А.А. Психотерапия в ситуации постмодерна: психотерапевтическая ризома // Человек и социум в трансформирующемся мире: cборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (Саратов, 29-30 мая 2006 г.). – Вып.2. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 118-120.

Зайченко А.А. Психотерапия XXI века: эклектическая модель // Молодежь и наука: итоги и перспективы: Материалы межрегиональной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. – Саратов, 22-24 ноября 2006 г. – Саратов: Изд-во СМУ, 2006. – С. 34.

Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия: ответ на вызов эпохи постмодерна // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции. Казань, Казанский государственный университет, 28-29 ноября 2006 года. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – С.130-133.

Зайченко А.А. Эклектическая психотерапия // Областная научно-практическая конференция психиатров, наркологов и психотерапевтов / 1 марта 2007 г.: Сборник научных трудов. Вып. 5. – Саратов, 2007. – С. 27-35.

Зайченко А.А. Постмодерн и эклектическая психотерапия // Проблемы гуманитарных наук: История и современность: Альманах. Вып. 2. – Саратов: СГСЭУ, 2007. – С.116-125.

Модернизм берет своё начало в эпоху Просвещения и объединяет все феномены европейской культуры конца XIX – середины XX веков. Если для модернизма характерны вера в прогресс, разум (рациональность), абсолютное знание и свободу, достигаемые с помощью науки и техники, политики; структуру, наличие бинарных противоположностей, иерархию, то для постмодернизма характерны недоверие к обещаниям, сделанным во имя прогресса; интерес к тому, что находится между бинарными противоположностями; предпочтение изменчивости «норме». В ситуации постмодерна развалилась структура, иерархия: в работе Жиля Делеза и Феликса Гваттари (Deleuze G., Guattari F., 1976) «Ризома»[i] на место древесной модели мира выдвигается модель «ризоматическая» (ризома – грибница, являющаяся корнем самой себя). «Ризома» – понятие, фиксирующее неструктурный и нелинейный способ самоорганизации, – возникла в качестве альтернативы линейным структурам с осевой ориентацией, корневой и древовидной организации эпохи модерна. С появлением ризомы мир теряет свой стержень. Ризома – потенциальная бесконечность, абсолютная нелинейность. «Никакой моноязык, никакой метод уже не могут всерьез претендовать на полное овладение реальностью, на вытеснение других методов, им предшествовавших. Все языки и все коды..., все философские школы и художественные направления теперь становятся знаками культурного сверхъязыка, своего рода клавишами, на которых разыгрываются новые полифонические произведения человеческого духа»[ii]. Одним из «реальных дел» постмодернизма, по мнению Е.А. Ромек (2002)[iii], «стало внедрение в сознание просвещенной публики категорического императива толерантности»: постмодернизм «признает, что человеческое знание обусловлено множеством субъективных факторов; что объективные сущности, или вещи-в-себе, непостижимы и невыразимы; что все истины и убеждения подлежат постоянной переоценке. Критический поиск истины вынужден быть терпимым к двусмысленности и плюрализму, а его результатом с необходимостью станет относительное и опровержимое, а не абсолютное и надежное знание»[iv]. В настоящее время можно говорить о сформировавшейся «психологии постмодерна»[v].

Американский психотерапевт Адам Блатнер (Adam Blatner, 1997)[vi] считает, что в ситуации постмодерна монополия на «производство мировоззрения», как совокупности «культурных мифов», от философии перешла к психотерапии, которая играет все чаще роль «практической философии» (и это – несмотря на всю «брезгливость естествоиспытателя», которую декларировал Фрейд в ответ на попытки придания психоанализу статуса этико-педагогической доктрины). Поскольку консенсус относительно этих мифов отсутствует, а клиент должен получить «персональную мифологию» автор выдвигает следующие задачи психотерапии в эпоху постмодерна:

1) сделать творчество основополагающей ценностью;

2) помочь клиентам в создании «личной мифологии» (помочь в процессе личного религиозного паломничества построить историю их собственной жизни с элементами приключения и героического эпоса);

3) помочь клиентам выработать трансперсональную (выходящую за пределы личности) перспективу как основу мировоззрения и найти субъективно истинные трансперсональные мифологические образы;

4) помочь индивиду принять плюралистический образ своего Я (метафору многообразного Я, с помощью которой человек сможет осознанно разрешить себе выступать в одно время в родительской роли, в другое – в детской и т.д.);

5) помочь людям больше узнавать о других культурах;

6) предложить эклектический подход к лечению;

7) помочь клиентам развивать в себе способность к метапознанию, мышлению о мышлении;

8) выдвинуть формирование навыков на передний план психотерапии.

«Одна из характерных особенностей постмодернизма состоит в том, – пишет A. Blatner (1997), – что индивид оказывается под перекрестным огнем тысяч советов, предложений, рекомендаций и т.д., о том, как ему стать лучше, иметь больше, словом, так или иначе призывающих его к достижению превосходства. Это ведет к переизбытку выбора… Эти призывы апеллируют к множеству желаний и таким образом пробуждают различные, требующие удовлетворения части Я... Я предвижу, – заключает A. Blatner (1997), – что обучение навыкам самопознания и межличностного общения станут основными предметами в учебных программах XXI века».

По мнению Адама Блатнера (2000)[vii], «многочисленность аспектов и уровней сложности человеческого опыта подразумевает многообразие этиологических факторов, а это, в свою очередь, требует соответствующего разнообразия подходов к психотерапевтической работе», т.е. эклектизму, который «представляет собой единственную ориентацию, апеллирующую ко всем полезным подходам в психотерапевтической работе… Психотерапевту, – пишет Блатнер, – необходимо познакомиться с наиболее продуктивными идеями и методами ряда различных подходов и продолжать пополнять свои знания». При этом Блатнер считает вполне возможным «создание метатеоретической системы, которая может стать идейной основой эклектизма». В роли такой метатеории Блатнер видит ролевую динамику, «поскольку концепция роли применима на различных уровнях функционирования: биологическом, интрапсихическом, межличностном, семейном, групповом, а также на уровне культуры… Эклектизм является необходимой и достижимой целью, а ролевая динамика служит его идейной основой».

Мир и человек рассматриваются Жаком Деррида[viii] как текст. Бесконечные интертекстуальные связи ведут к полисемантичности текста, метафоричности любого мышления. В психотерапии постмодерна текст пациента, как и любой текст, может иметь бесконечное число толкований. И среди них не будет истинных и ложных. Из многозначности и поливариантности трактовок текста пациента следует естественный плюрализм интерпретаций. Любая попытка выделения одного значения текста (например, из-за предвзятости психотерапевта) является фиктивной. Отсюда – антитеза Лютеру («На этом стою и не могу иначе»): «На этом стою, хотя могу как угодно»[ix]. Психотерапевт не стремится «правильно понять смысл» текста пациента. В процессе психотерапии происходит «нарастание» смыслов друг на друга, образование сэндвича толкований. Более того, вывод Барта, сделанный им в работе «Смерть автора»[x], о том, что источник текста располагается не в письме, а в чтении, может быть применим к психотерапевтической ситуации. В этом случае многозначность сущностей текста пациента фокусируется в психотерапевте, как «читателе текста». И, в конечном счете, текст пациента интерпретирует сам себя.

Одна из задач, если не главная задача психотерапии состоит в интеграции личности человека (через мифологию психотерапевта) с доминирующей мифологией. Доминирующей модернистской мифологией Нового времени являлся экзистенциализм (опустим «диалектический материализм» социалистического лагеря). В 1940-е – 50-е годы появились и развивались гуманистическая клиент-центрированная психотерапия Роджерса, гештальт-терапия Перлза, логотерапия Франкла, психодрама Морено и другие психотерапевтические направления, ориентированные на экзистенциализм. Однако, ситуация постмодерна размыла и без того неоднозначный парадигмальный статус психотерапии, что привело к следующим последствиям:

1) бесконечному клонированию психотерапевтических «империй» или «сект», возглавляемых «гуру» и живущих по своим законам[xi];

2) отсутствию универсальных критериев верификации психотерапевтического знания;

3) разрыву между научной психотерапией с одной стороны и практической психотерапией – с другой с «комплексом неполноценности» последней («Почему, когда все понимаешь, ничего не происходит?»).

Поскольку не существует ни объективных критериев, ни экспертов психического здоровья и психического расстройства, доминирующей темой психотерапии постмодерна является деконструкция[xii]. Большинство людей считают само собой разумеющимися такие «истины» как, например, «если Вы не зарабатываете на хорошую жизнь, Вы не успешны». Терапевты, практикующие психотерапию постмодерна, тщательно исследуют эти установки с точки зрения клиента. Кроме того, они подвергают сомнению основные положения их собственной профессии (например, концепцию переноса и ее уместность в работе с клиентами). Они обращают внимание на необходимость отказа от власти, предоставляемой терапевту клиентом, что достигается в сотрудничестве с ним.

Выделяют три типа психотерапии постмодерна:

1) нарративная психотерапия;

2) психотерапия, ориентированная на решение (решение-фокусированная психотерапия, Solution-Focused Therapy), которая подчеркивает необходимость поиска решений проблем, а не их причин;

3) психотерапия «общих систем языка» («Collaborative Language Systems»), которая основана на диалоговом сотрудничестве терапевта с клиентом и которая «растворяет» («dis-solves») проблемы через беседу.

Лоис Шовер (Lois Shawver), частный психотерапевт из Калифорнии, ведущая сайт, посвященный «терапиям постмодерна» (Postmodern Therapies)[xiii], в интервью журналу "New Therapist"[xiv] утверждает: культура образования перестает быть «культурой книги»: общение в Интернете, а не библиотека; семинары, а не лекции. Преподаватели должны найти пути для диалога со студентами и поощрять этот диалог. Автор делает акцент на скептицизме постмодерна: постмодернистский психотерапевт-скептик, глядя на все школы психотерапии, от психоанализа до теории поведения и семейной терапии, говорит: «Они говорят, похоже, что выяснили все, но я не верю этому. Они слишком уверены. Я же знаю о слишком многих исключениях из их правил». Автор считает, что психотерапией постмодерна является разговорная терапия, терапия диалога: люди утомлены монологами, им нужен диалог. А он возможен лишь тогда, когда люди не чувствуют себя совершенно переданными определенным «пакетам идей» (теорий или притч). Терапевт при этом занимает недирективную позицию агностика.

Ричард Алан Миллер (Richard Alan Miller, 1993)[xv], относя себя к сторонникам «радикального плюрализма», в работе «Теория хаоса в постмодернистской психотерапии» пишет: «Наши представления о нас самих и мире вокруг нас проникнуты предубеждениями. Мы никогда не переживаем действительность непосредственно, а только посредством моделирования. Мозг фильтрует и создает действительность». Однако состояние сознания хаотично. Философию постмодернистской психотерапии автор называет «Хаософией» (Chaosophy), поскольку именно Хаос выступает универсальным растворителем Эго в психоделическом сознании. Появление технологий виртуального мира открывает новое измерение для психотерапии: в нее может быть введено электронное моделирование, позволяющее психотерапевту и клиенту занять имагинальное пространство. При этом «врач, как электронный шаман, или ведет клиента, или следует за ним»: полет шамана в ад, чтобы отыскать и восстановить «потерянную» душу, становится реальностью. Клиент возвращается в прежнюю действительность, просто закрыв глаза.

Постмодернизм допускает равноправность любых форм психотерапии. В психотерапии ситуации постмодерна равноценны тексты психодинамического направления, гештальт-терапии, экзистенциально-гуманистической, бихевиориально-когнитивной, трансперсональной и других версий психотерапии. Любая психотерапевтическая система является лишь системой координат, которая представляется удобной именно этому психотерапевту для решения определенных проблем у конкретного пациента (и которую можно в любой момент сменить на любую другую). Психотерапевту ситуации постмодерна остается лишь быть жонглером этими психотерапевтическими системами координат и уметь глубоко внедряться в любую интерпретацию любого текста. Психотерапевт ситуации постмодерна всегда находится в нескольких «плоскостях», у него нет «точки опоры» на какую-либо одну психотерапевтическую теорию и не может быть фиксированной «точки зрения». Проблема «психотерапия и постмодерн» находит отражение в исследованиях в области гештальт-терапии, арттерапии, психодинамической терапии, дзен-терапии, нарративной, системной семейной[xvi] и подростковой психотерапии.

Директор Кливлендского института гештальт-терапии Гордон Уилер в своей монографии «Гештальттерапия постмодерна: за пределами индивидуализма» (2005)[xvii], обосновывая межличностную природу человека и его опыта, связывает гештальт-терапию с социальным конструктивизмом и деконструктивизмом. Солвита Вектере, гештальт-терапевт из Риги, в лекции «Ренессанс, неоромантизм и проблема человека: проекции в пространство психотерапии», прочитанной на тематическом гештальт-интенсиве в рамках учебных проектов Московского Гештальт Института (19-25 июня 2005 г., Гатчина, СПб)[xviii], заявляет: «постмодернизм можно понимать как стиль психотерапии». Автор предлагает таблицу сравнения постмодерна как стиля искусства и стиля психотерапии (табл.).

Постмодерн как стиль искусства и стиль психотерапии (по С. Вектере)

| Принципы постмодерна как стиля в искусстве |

Принципы постмодерна как стиля в психотерапии |

| Любой текст является текстом. |

Любое действие терапевта терапевтично. |

| Нет четких границ. Принцип управления пультом к телевизору. Фрагментаризм. |

Каждый элемент поля потом складывается в уникальную фигуру. |

| Цитаты. Нет плагиата. |

Узнаваемые сценки из жизни, принцип фрактальности, большое видно в малом. |

| Отказ от авторства. |

Терапевтический эффект достигается в диалоге. Терапевт не является главным действующим лицом терапевтической сессии. |

| Отказ от авторитета. |