rovoamgallery Роман Деркаченко,

25-03-2017 23:30

(ссылка)

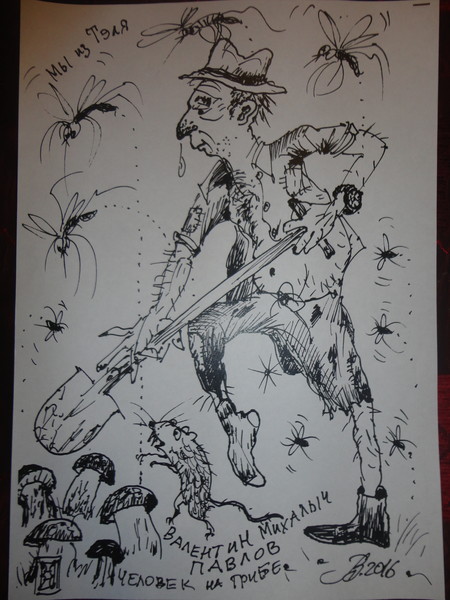

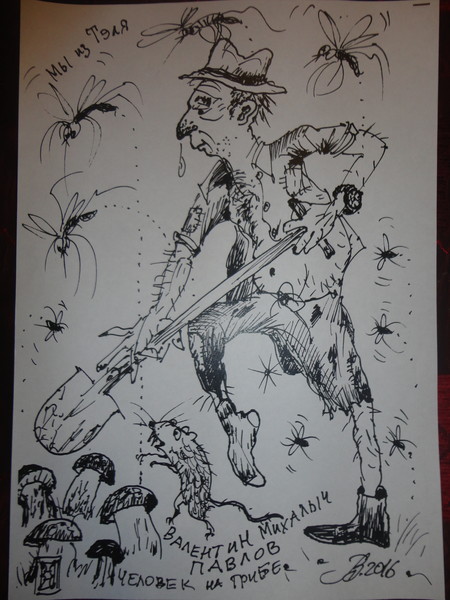

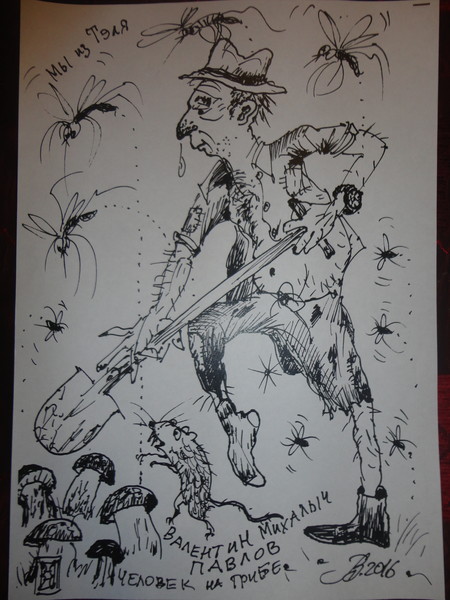

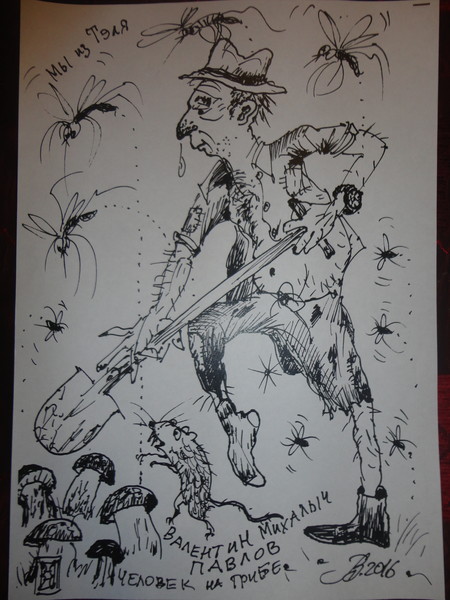

"Грибною тропой" продолжение повести.

Роман Деркаченко

"Грибною тропой" продолжение повести. ..быть знатным. Гигоиш проснулся от того , что отлежал ботинком лицо. На мёрзлой обуви даже образовался пушистый иней от его дыхания. Профессор недоумённо приподнял заиндевелую голову и огляделся. За все десятилетия в Тэле ещё ни разу он не валялся пьяным или был без чувств на земле. Никогда он не был брошен в состоянии крайней немощи или невменяемости. Да и не бывало в Тэле ситуаций , предполагающих подобные казусы. Гигоиш с трудом и страдальческими гримасами пытался размять скованное стужей тело. Все суставы трещали подобно старым корзинам Михалыча , ежегодно извлекаемым на свет божий с тёмного чердака. Профессор с великим трудом сел. Среди обувного хаоса на пороге валялись какие-то тряпки и обломки. На ветхом столике при входе , подобно охотничьим трофеям , лежали требующие ремонта инструменты. Профессор потёр заскорузлый и обледенелый лоб и тупо уставился на свою голую ступню... Что же всё-таки произошло? В голове Гигоиша всегда всё было строго систематизировано и предельно логично. Никогда он не оставлял мысль незавершенной либо брошенной. Всегда всё имело своё четкое место и предназначение. Но сегодняшний вечер? Почему я без обуви? Почему лежу на пороге подобно бродячему деревенскому псу? Мысли роились , не давая профессору сосредоточиться. Он посмотрел на горизонт. Над дальними лесами в стороне Змеинки уже угасали последние отблески раннего зимнего заката. Хутор погружался в мягкую карельскую тьму , свойственную глухолесью северо-запада. Профессор со скрипом и щёлканьем суставов поднялся. Найдя подходящий ботинок , он напялил его на голую ногу и отворил изгибающуюся ,как восточная танцовщица, дверь. На террасе стоял привычный смрад готовящегося ужина. В кухне приглушенно гомонили женщины. Профессор осторожно глянул в маленькое квадратное оконце , неизвестно для каких целей проделанное старшим сыном при постройке кухни. За штопкой тюлевых занавесочек угадывались фигуры Зоишны и Дрэмпа , колдующих над гигантской сковородой , заполненной неидентифицируемой и , вероятно , условно-съедобной массой , источающей резкий , пряный аромат с преобладанием луковых нот. Мясо? Почему-то подумалось Гигоишу. Вероятно , он уже порядком проголодался и чувствовал нарастающий аппетит. А где же Булькаш? Профессор силился вспомнить последний эпизод общения с Михалычем и не мог. Этот потный гвоздь вечно был источником проблем и неудобств , создающий в Тэле атмосферу постоянного беспокойства и какой-то детсадовской кутерьмы. Что мы возимся с этим недошлимком ? Какого рожна мы должны нянькаться с этим чужеродным телом только потому , что Зоишна не смогла найти на заводе лучшей партии? Хотя , что вообще можно найти на заводе? Нет.. Тут я неправ. В среде современного производства всё реже встречаются те хрестоматийные типы в засаленных кепчонках с гигантскими гаечными ключами в полупьяных лапах. Полупьяных лапах...? А применима-ли подобная сентенция? Профессор отпрянул от оконца в тот момент , когда Дрэмп отбросила грязненький тюль и глянула сквозь стекло. На фоне освещенного квадрата её тёмная голова была лучшей иллюстрацией Медузы Горгоны , врубелевского демона или местного бузилы Юры Пивняка , преставившегося от сложного комплекса заболеваний на фоне прогрессирующего делирия. Профессор затих , соображая , что же могло повлечь его падение на пол и утрату обуви. Неужели , маразм?! Нет. Весь жизненный и научный путь Гигоиша никак не предполагали подобного симптома. Ясность мысли и пытливый рассудок всегда внушали профессору веру в долголетие и бодрость. А книги! Ведь для маразматиков ( в том объёме , в котором их знал Гигоиш ) не характерна продуктивная работа с литературой. Или , всё-таки , нет..? Гигоиш сам писал научные статьи , издал книгу по менеджменту "Деловое общение руководителя" и готовил вторую. Правда , он за всю жизнь так и не прочитал ни одного (ни одного!) художественного произведения. О чём же это может говорить..? Профессор углубился в самоанализ , стоя в разных башмаках посреди загроможденной хламом террасы , разглядывая остатки проволоки на левой голени. Михалыч никогда дровосеком не был. Да и какой из него дровосек , если топор нужно иногда держать обеими руками. Но гонору Михалычу было не занимать. Словно , компенсируя свои явные недостатки , такие люди нарочно стремятся выполнить работу наравне со всеми. Результаты порой не оправдывают ожидания... Павлов тайком вытащил из сарая пилу и топор , выволок старые санки-дровянки и решил привести из леса хороших на его взгляд дров. Криво выехав за калитку и оцарапав руку о пилу , Михалыч тут же увяз в непроходимом снегу. Но Михалыч был бы не Михалычем , если бы тут же отступил. Прорывая себе путь при помощи двуручной пилы , используемой как горнило или эластичный совок , Павлов подобно кроту удалялся к лесной опушке на полянке. Снег был настолько глубоким , что Павлов прорывал уже не ров а самый настоящий туннель в этой податливой однородной массе. Радостно потея и воодушевлённо пыхтя , Михалыч червём пролез через полянку и упёрся в первые тонкие стволики молодого подлеска. Санки он тащил сзади , накинув верёвку на пояс. Вынырнув в прорытый вверх лаз , Михалыч оглядел деревья. Красота! Даже в темноте было видно всё величие зимнего леса. Стройные исполины уходили к небу мощными ровными стволами. Он тут же принялся усердно пилить засохшую на корню толстую , замшелую ель. Под снегом это делать было крайне неудобно , но Павлову было не привыкать. Какая же это радость , работать на открытом воздухе , да ещё и зимой в Тэле! Это сродни медитации или какому ещё ритуально-магическому действу. Ствол поначалу поддавался , но потом пилу стало подклинивать и в конце концов она намертво зажалась в мёрзлой древесине. Михалыч полез за топором.. Дрэмп собирала ужин с особым тщанием и порядком. Новое блюдо требовало особой подачи и этикета. На стол были выставлены новые приборы и даже новая бутылка "Kauffman" смотрелась по-особенному. Зоишна ломала мёрзлый хлеб и подъедала оставшийся лук и чеснок. "-Софья , зови неудобцев за стол!"- весело горланила Дрэмп , звеня не до конца отмытым тарельём. Гигоишь мыл руки условно , сосредоточенно оттирая подушечки пальцев сухим обмылком и разглядывая результат. "- Вальдемар , а я стесняюсь спросить, где этот недомазлок ? У него какая-то странная тенденция предтрапезного исчезновения , ты не находишь?"

"Грибною тропой" продолжение повести. ..быть знатным. Гигоиш проснулся от того , что отлежал ботинком лицо. На мёрзлой обуви даже образовался пушистый иней от его дыхания. Профессор недоумённо приподнял заиндевелую голову и огляделся. За все десятилетия в Тэле ещё ни разу он не валялся пьяным или был без чувств на земле. Никогда он не был брошен в состоянии крайней немощи или невменяемости. Да и не бывало в Тэле ситуаций , предполагающих подобные казусы. Гигоиш с трудом и страдальческими гримасами пытался размять скованное стужей тело. Все суставы трещали подобно старым корзинам Михалыча , ежегодно извлекаемым на свет божий с тёмного чердака. Профессор с великим трудом сел. Среди обувного хаоса на пороге валялись какие-то тряпки и обломки. На ветхом столике при входе , подобно охотничьим трофеям , лежали требующие ремонта инструменты. Профессор потёр заскорузлый и обледенелый лоб и тупо уставился на свою голую ступню... Что же всё-таки произошло? В голове Гигоиша всегда всё было строго систематизировано и предельно логично. Никогда он не оставлял мысль незавершенной либо брошенной. Всегда всё имело своё четкое место и предназначение. Но сегодняшний вечер? Почему я без обуви? Почему лежу на пороге подобно бродячему деревенскому псу? Мысли роились , не давая профессору сосредоточиться. Он посмотрел на горизонт. Над дальними лесами в стороне Змеинки уже угасали последние отблески раннего зимнего заката. Хутор погружался в мягкую карельскую тьму , свойственную глухолесью северо-запада. Профессор со скрипом и щёлканьем суставов поднялся. Найдя подходящий ботинок , он напялил его на голую ногу и отворил изгибающуюся ,как восточная танцовщица, дверь. На террасе стоял привычный смрад готовящегося ужина. В кухне приглушенно гомонили женщины. Профессор осторожно глянул в маленькое квадратное оконце , неизвестно для каких целей проделанное старшим сыном при постройке кухни. За штопкой тюлевых занавесочек угадывались фигуры Зоишны и Дрэмпа , колдующих над гигантской сковородой , заполненной неидентифицируемой и , вероятно , условно-съедобной массой , источающей резкий , пряный аромат с преобладанием луковых нот. Мясо? Почему-то подумалось Гигоишу. Вероятно , он уже порядком проголодался и чувствовал нарастающий аппетит. А где же Булькаш? Профессор силился вспомнить последний эпизод общения с Михалычем и не мог. Этот потный гвоздь вечно был источником проблем и неудобств , создающий в Тэле атмосферу постоянного беспокойства и какой-то детсадовской кутерьмы. Что мы возимся с этим недошлимком ? Какого рожна мы должны нянькаться с этим чужеродным телом только потому , что Зоишна не смогла найти на заводе лучшей партии? Хотя , что вообще можно найти на заводе? Нет.. Тут я неправ. В среде современного производства всё реже встречаются те хрестоматийные типы в засаленных кепчонках с гигантскими гаечными ключами в полупьяных лапах. Полупьяных лапах...? А применима-ли подобная сентенция? Профессор отпрянул от оконца в тот момент , когда Дрэмп отбросила грязненький тюль и глянула сквозь стекло. На фоне освещенного квадрата её тёмная голова была лучшей иллюстрацией Медузы Горгоны , врубелевского демона или местного бузилы Юры Пивняка , преставившегося от сложного комплекса заболеваний на фоне прогрессирующего делирия. Профессор затих , соображая , что же могло повлечь его падение на пол и утрату обуви. Неужели , маразм?! Нет. Весь жизненный и научный путь Гигоиша никак не предполагали подобного симптома. Ясность мысли и пытливый рассудок всегда внушали профессору веру в долголетие и бодрость. А книги! Ведь для маразматиков ( в том объёме , в котором их знал Гигоиш ) не характерна продуктивная работа с литературой. Или , всё-таки , нет..? Гигоиш сам писал научные статьи , издал книгу по менеджменту "Деловое общение руководителя" и готовил вторую. Правда , он за всю жизнь так и не прочитал ни одного (ни одного!) художественного произведения. О чём же это может говорить..? Профессор углубился в самоанализ , стоя в разных башмаках посреди загроможденной хламом террасы , разглядывая остатки проволоки на левой голени. Михалыч никогда дровосеком не был. Да и какой из него дровосек , если топор нужно иногда держать обеими руками. Но гонору Михалычу было не занимать. Словно , компенсируя свои явные недостатки , такие люди нарочно стремятся выполнить работу наравне со всеми. Результаты порой не оправдывают ожидания... Павлов тайком вытащил из сарая пилу и топор , выволок старые санки-дровянки и решил привести из леса хороших на его взгляд дров. Криво выехав за калитку и оцарапав руку о пилу , Михалыч тут же увяз в непроходимом снегу. Но Михалыч был бы не Михалычем , если бы тут же отступил. Прорывая себе путь при помощи двуручной пилы , используемой как горнило или эластичный совок , Павлов подобно кроту удалялся к лесной опушке на полянке. Снег был настолько глубоким , что Павлов прорывал уже не ров а самый настоящий туннель в этой податливой однородной массе. Радостно потея и воодушевлённо пыхтя , Михалыч червём пролез через полянку и упёрся в первые тонкие стволики молодого подлеска. Санки он тащил сзади , накинув верёвку на пояс. Вынырнув в прорытый вверх лаз , Михалыч оглядел деревья. Красота! Даже в темноте было видно всё величие зимнего леса. Стройные исполины уходили к небу мощными ровными стволами. Он тут же принялся усердно пилить засохшую на корню толстую , замшелую ель. Под снегом это делать было крайне неудобно , но Павлову было не привыкать. Какая же это радость , работать на открытом воздухе , да ещё и зимой в Тэле! Это сродни медитации или какому ещё ритуально-магическому действу. Ствол поначалу поддавался , но потом пилу стало подклинивать и в конце концов она намертво зажалась в мёрзлой древесине. Михалыч полез за топором.. Дрэмп собирала ужин с особым тщанием и порядком. Новое блюдо требовало особой подачи и этикета. На стол были выставлены новые приборы и даже новая бутылка "Kauffman" смотрелась по-особенному. Зоишна ломала мёрзлый хлеб и подъедала оставшийся лук и чеснок. "-Софья , зови неудобцев за стол!"- весело горланила Дрэмп , звеня не до конца отмытым тарельём. Гигоишь мыл руки условно , сосредоточенно оттирая подушечки пальцев сухим обмылком и разглядывая результат. "- Вальдемар , а я стесняюсь спросить, где этот недомазлок ? У него какая-то странная тенденция предтрапезного исчезновения , ты не находишь?"

Метки: дача, лес, зима, снег, дом, семья, грибник, ужин, хутор

rovoamgallery Роман Деркаченко,

31-01-2017 10:36

(ссылка)

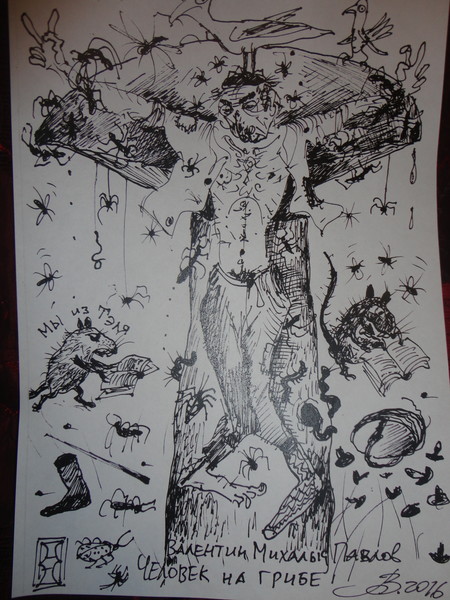

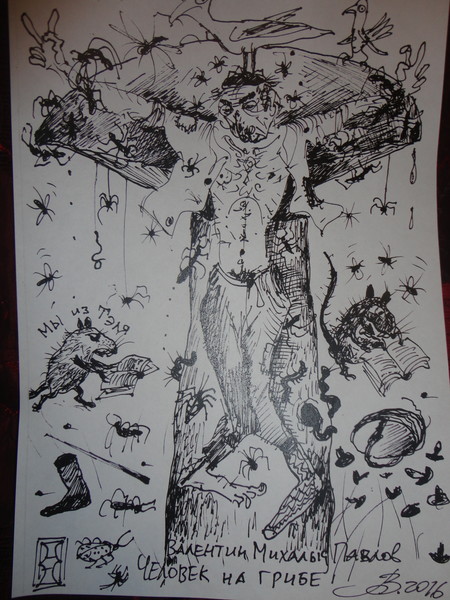

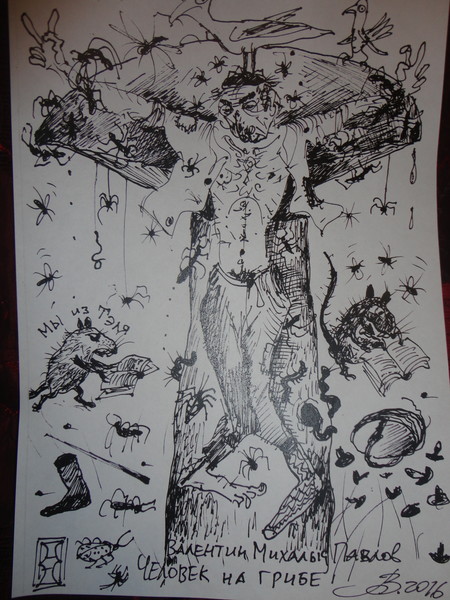

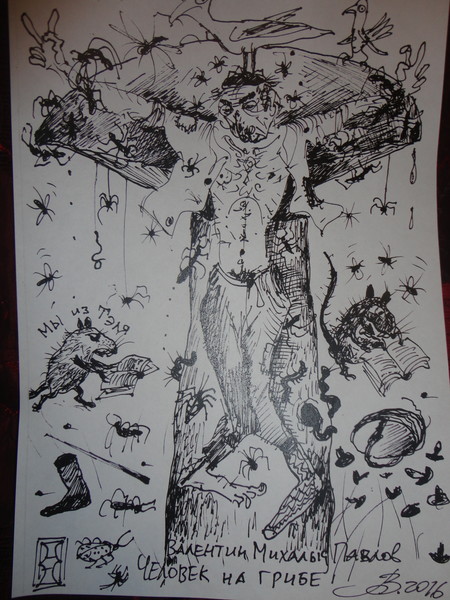

"Грибною тропой" отр из повести о знаменитом дачнике Михалыче

"Грибною тропой" (Продолжение)

...спорт-стайл.

Отягощенная массой тающего снега одежда ощутимо затрудняла движения. Профессор принялся ёрзать внутри своего многослойного одеяния , создавая малую толику тепла от трения. Выбираясь из канавы , старик потерял перчатку и болезненно потянул мышцу на ноге. Семь десятков уже за плечами.. -подумалось Григорьичу , когда он на четвереньках оказался на верху снежной кочки. А глаза пообвыклись к темноте и теперь даже заснеженное поле проглядывалось хоть немного. Павлова нигде не было.. Вдалеке слабо угадывался огонёк в окне кухни и террасы. "-Весь ужин псу под хвост!" - раздраженно посетовал профессор , шаря по неоглядному снежному покрывалу поля взглядом. "-Куда он , индюк кривоногий , попёр?! На лыжах.." Владимир Григорьич устало вытер лицо мокрой ладонью. На губах остался древесный привкус и мелкая труха замшелой коры. Оглянувшись в канаву , профессор посветил туда изрядно подсевшим Хрюндиком. Лыжины не сломались и профессор воодушевлённо принялся выпутывать из кустарника дужки креплений. Палки погнулись , но были тут же. "-Второго падения могу и не пережить.." -мелькнуло в голове Григорьича. Сверху посыпался противный , иглистый снег с обильной хвоей. Обрушившимся комом профессора легко увлекло на дно канавы вместе с инвентарём. "-Как же это всё не ко времени-то..." -бубнил себе под нос Григорьич , понимая , что промокли обе ноги и шапку уже будет найти проблематично. И... ! О , ужас!!! Хрюндик пропал !!! Нервно шаря вокруг обледенелыми руками , пристально таращась во все стороны и нелепо вертясь , Григорьич искал фонарик. Кроме болезненных уколов мёрзлых веток кустарника да предательских коряг под снегом ничего не попадалось. "-Да , будь проклят ты , криволапый неуд со своими чёртовыми штанами! Слепой дундук! Рыбоголовый постобрёх !" Владимир Григорьевич истерически принялся карабкаться наверх с твёрдым желанием вернуться на дачу и усесться-таки за долгожданный горячий ужин с неизменными сосичбанами , капустухой , кэртошем , холебом и грибакинами. "-Этот осёл пусть сам как хочет , так и выходит! Чай , не дитё малое! Остолоп!"

Приободрившись мыслями о скором ужине , профессор , прихрамывая и сутулясь , ковылял по уже знакомой колее к дому. Через метров тридцать он заметил едва различимую лыжню.. "-Моя , видать?" Нет... Широкие полозья финских лесных лыж отчетливо виднелись на свежем снежку. Следы всё больше прижимались к бортику колеи а потом и вовсе пересекали его кривыми уступами , уходя куда-то вправо в темноту , в сторону дороги на речку. "-Какой же он всё-таки болван , этот Михалыч!" - подумал профессор и , нервно сплюнув в снег , поспешил к дому.

Стуча зубами и резво хлопая себя по замерзшим бёдрам , Григорьич ввалился на террасу. Старик весь дрожал , втянув голову в плечи и лишь едва подпрыгивал , стараясь хоть как-то не околеть. Быстро миновав кухню и веранду , Григорьич рванул на себя заветную дверь в тёплый дом. ...Но не тут-то было.. Дверь была заперта и холодная металлическая ручка только издевательски морозила скрюченную ладонь. "- Тьфу , ты , чёрт!!!" - дёрнулся в раздражении Григорьич и забарабанил в дверь , оббитую фанерой с избирательного участка 1969 года и утеплённую отрезками милицейской шинели по контуру. Никто не отозвался. Григорьич понял , что женщины отправились на поиски Павлова и его самого , зачем-то заперев именно внутреннюю дверь. Уже теряя самообладание , профессор метнулся к серванту и , опрокинув какие-то склянки и плошки , достал початую бутылку водки , принявшись лить её на ладони и энергично растирать ими окаменевшее от холода лицо. Тёр профессор быстро и отрывисто , поминутно подливая ледяную жидкость на дрожащую ладонь. Запахло какой-то невыразимой дрянью. Профессор лишь чертыхался и тёр , чертыхался и тёр во тьме этого заиндевелого склепа , который летом был таким уютным и милым!!! Таким тёплым и притягательным , таким желанным и родным ! "-А ведь я веранду , практически , сам и построил." -вспомнил Григорьич события тридцатипятилетней давности , когда он , будучи аспирантом , едва доцентом , ехал сюда один и до глубокой ночи колотил молотком , устраивая свой вариант счастливого родового гнезда. Лицо схватилось какой-то непонятной коростой и немного покалывало. "-Что за водка такая?" - пронеслась мыслишка. Приблизив вплотную к глазам скользкую бутылку и изо всех сил щурясь , профессор разобрал в скудных отблесках лишь неясные очертания какого-то не- то герба , не -то щита на тёмной этикетке. "-Вот уж , неудобство-то!" - чуть не взвыл профессор , ставя бутылку на стол и лихорадочно труся к выходу. Снаружи было чуть теплее , или так показалось изможденному неудобством профессору. " В сарай!" - прозрел Григорьич и со всех ног бросился по метровому снегу к захламлённой хибаре.

...спорт-стайл.

Отягощенная массой тающего снега одежда ощутимо затрудняла движения. Профессор принялся ёрзать внутри своего многослойного одеяния , создавая малую толику тепла от трения. Выбираясь из канавы , старик потерял перчатку и болезненно потянул мышцу на ноге. Семь десятков уже за плечами.. -подумалось Григорьичу , когда он на четвереньках оказался на верху снежной кочки. А глаза пообвыклись к темноте и теперь даже заснеженное поле проглядывалось хоть немного. Павлова нигде не было.. Вдалеке слабо угадывался огонёк в окне кухни и террасы. "-Весь ужин псу под хвост!" - раздраженно посетовал профессор , шаря по неоглядному снежному покрывалу поля взглядом. "-Куда он , индюк кривоногий , попёр?! На лыжах.." Владимир Григорьич устало вытер лицо мокрой ладонью. На губах остался древесный привкус и мелкая труха замшелой коры. Оглянувшись в канаву , профессор посветил туда изрядно подсевшим Хрюндиком. Лыжины не сломались и профессор воодушевлённо принялся выпутывать из кустарника дужки креплений. Палки погнулись , но были тут же. "-Второго падения могу и не пережить.." -мелькнуло в голове Григорьича. Сверху посыпался противный , иглистый снег с обильной хвоей. Обрушившимся комом профессора легко увлекло на дно канавы вместе с инвентарём. "-Как же это всё не ко времени-то..." -бубнил себе под нос Григорьич , понимая , что промокли обе ноги и шапку уже будет найти проблематично. И... ! О , ужас!!! Хрюндик пропал !!! Нервно шаря вокруг обледенелыми руками , пристально таращась во все стороны и нелепо вертясь , Григорьич искал фонарик. Кроме болезненных уколов мёрзлых веток кустарника да предательских коряг под снегом ничего не попадалось. "-Да , будь проклят ты , криволапый неуд со своими чёртовыми штанами! Слепой дундук! Рыбоголовый постобрёх !" Владимир Григорьевич истерически принялся карабкаться наверх с твёрдым желанием вернуться на дачу и усесться-таки за долгожданный горячий ужин с неизменными сосичбанами , капустухой , кэртошем , холебом и грибакинами. "-Этот осёл пусть сам как хочет , так и выходит! Чай , не дитё малое! Остолоп!"

Приободрившись мыслями о скором ужине , профессор , прихрамывая и сутулясь , ковылял по уже знакомой колее к дому. Через метров тридцать он заметил едва различимую лыжню.. "-Моя , видать?" Нет... Широкие полозья финских лесных лыж отчетливо виднелись на свежем снежку. Следы всё больше прижимались к бортику колеи а потом и вовсе пересекали его кривыми уступами , уходя куда-то вправо в темноту , в сторону дороги на речку. "-Какой же он всё-таки болван , этот Михалыч!" - подумал профессор и , нервно сплюнув в снег , поспешил к дому.

Стуча зубами и резво хлопая себя по замерзшим бёдрам , Григорьич ввалился на террасу. Старик весь дрожал , втянув голову в плечи и лишь едва подпрыгивал , стараясь хоть как-то не околеть. Быстро миновав кухню и веранду , Григорьич рванул на себя заветную дверь в тёплый дом. ...Но не тут-то было.. Дверь была заперта и холодная металлическая ручка только издевательски морозила скрюченную ладонь. "- Тьфу , ты , чёрт!!!" - дёрнулся в раздражении Григорьич и забарабанил в дверь , оббитую фанерой с избирательного участка 1969 года и утеплённую отрезками милицейской шинели по контуру. Никто не отозвался. Григорьич понял , что женщины отправились на поиски Павлова и его самого , зачем-то заперев именно внутреннюю дверь. Уже теряя самообладание , профессор метнулся к серванту и , опрокинув какие-то склянки и плошки , достал початую бутылку водки , принявшись лить её на ладони и энергично растирать ими окаменевшее от холода лицо. Тёр профессор быстро и отрывисто , поминутно подливая ледяную жидкость на дрожащую ладонь. Запахло какой-то невыразимой дрянью. Профессор лишь чертыхался и тёр , чертыхался и тёр во тьме этого заиндевелого склепа , который летом был таким уютным и милым!!! Таким тёплым и притягательным , таким желанным и родным ! "-А ведь я веранду , практически , сам и построил." -вспомнил Григорьич события тридцатипятилетней давности , когда он , будучи аспирантом , едва доцентом , ехал сюда один и до глубокой ночи колотил молотком , устраивая свой вариант счастливого родового гнезда. Лицо схватилось какой-то непонятной коростой и немного покалывало. "-Что за водка такая?" - пронеслась мыслишка. Приблизив вплотную к глазам скользкую бутылку и изо всех сил щурясь , профессор разобрал в скудных отблесках лишь неясные очертания какого-то не- то герба , не -то щита на тёмной этикетке. "-Вот уж , неудобство-то!" - чуть не взвыл профессор , ставя бутылку на стол и лихорадочно труся к выходу. Снаружи было чуть теплее , или так показалось изможденному неудобством профессору. " В сарай!" - прозрел Григорьич и со всех ног бросился по метровому снегу к захламлённой хибаре.

Азат Заляев,

22-01-2017 15:27

(ссылка)

Болезни томатов. «Черная ножка» на рассаде

Черная ножка — грибное заболевание, которое поражает ростки семян и молодую рассаду многих культур, особенно в парниках и теплицах и присутствует практически в любой почве.

Заражение происходит через корневую систему путем проникновения патогенов в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Они заселяют корневую шейку маленьких всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которым идет снабжение питательными элементами.

Потемнение корневой шейки растений и их увядание в солнечные дни — это первые признаки проявления черной ножки.

Заболевание может наносит вред в течении всего периода выращивания растений томата, но больше всего заболевание проявляется на рассаде, выращенной:

• На переувлажненных субстратах или грунтах;

• При резких колебаниях температуры почвы и воздуха;

• При загущённом посеве и посадке;

• При недостаточном проветривании.

Диагностика

Заболевание появляется в нижней части стебля у корневых шейков рассады.

• Поражённые участки начинают темнеть.

• Нижняя часть стебля и корни загнивают и становятся черными, образуя характерную перетяжку. Сам стебель становится тонким.

• Корневая система развивается слабо, корни второго и третьего порядка отмирают

• Листья желтеют и свертываются

Меры борьбы и защиты:

читать далее>>>

Заражение происходит через корневую систему путем проникновения патогенов в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Они заселяют корневую шейку маленьких всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которым идет снабжение питательными элементами.

Потемнение корневой шейки растений и их увядание в солнечные дни — это первые признаки проявления черной ножки.

Заболевание может наносит вред в течении всего периода выращивания растений томата, но больше всего заболевание проявляется на рассаде, выращенной:

• На переувлажненных субстратах или грунтах;

• При резких колебаниях температуры почвы и воздуха;

• При загущённом посеве и посадке;

• При недостаточном проветривании.

Диагностика

Заболевание появляется в нижней части стебля у корневых шейков рассады.

• Поражённые участки начинают темнеть.

• Нижняя часть стебля и корни загнивают и становятся черными, образуя характерную перетяжку. Сам стебель становится тонким.

• Корневая система развивается слабо, корни второго и третьего порядка отмирают

• Листья желтеют и свертываются

Меры борьбы и защиты:

читать далее>>>

Метки: томаты, болезни томатов, черная ножка на томатах, уход за томатами, болезни помидоров, черная ножка на рассаде

Валерий Свистунов,

23-05-2016 06:00

(ссылка)

Пора копать посадочные ямы

Пришла пора копать посадочные ямы для посадки плодовых деревьев осенью .

Процесс посадки плодовых деревьев ( саженцев ) у большинства садоводов происходит так - едут на рынок , покупают саженцы . Приехав в сад , быстро копают небольшую ямку , в которой с трудом размещаются корни . Закопали , полили , утоптали землю . Посадка на этом закончилась . Какую же посадочную яму копать , каких размеров , когда , чем ее заполнять ??? Я считаю неправильным категоричные , безаппеляционные утверждения садоводов считающими себя "гуру" , а также и многим "академикам" от сельского хозяйства которые утверждают 1 метр на 1 метр и глубиной 70 см . - только так и не иначе . Я же предлагаю вам вместе поразмышлять , сравнить все "за" и "против" и самим принять решение - КАКУЮ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ ВАМ КОПАТЬ . Или не копать совсем , как советуют некоторые садоводы . Копать лучше всего садовым буром , очень полезно внимательно почитать тему "САДОВЫЙ БУР" . На многие из вопросов дает ответ строение корневой системы плодового дерева . Но сведения о корневой системе плодовых деревьев очень скудные . Копать никому не хочется . Нашел результаты исследований корневой системы яблони в саду , проведенных в НИИ садоводства Сибири . Эти исследования показали , что жизнеспособность и урожайность яблони в значительной степени зависят от той части корневой системы , которая формируется в зоне с устойчивым увлажнением почвенных горизонтов . Исследования также показали что , большая насыщенность корнями почвы до 7 м . - важный источник снабжения яблони влагой . большая глубина залегания корней дает возможность выстоять деревьям как в сильную засуху , так и в суровые , морозные зимы за счет подачи с глубины почвы теплого водного раствора . Эти исследования проводились с Ранеткой пурпуровой в возрасте 18 лет . Корни плодовых деревьев других видов , в том числе и более старых , залегают , несомненно , намного глубже , а стержневой корень проникает на еще большую глубину . Начинающие садоводы иногда задают такой вопрос : "А что полезного может найти стержневой корень на глубине более 10 метров ?" . Да хотя бы теплую влагу , чтобы плодовое дерево не замерзло в суровую зиму . Конечно , это не просто теплая влага , а более СЛОЖНЫЙ ВОДНО - СОЛЕВОЙ РАСТВОР . Глубина залегания и мощность корневой системы очень сильно влияют на засухоустойчивость, морозостойкость и зимостойкость , а также на количество и качество плодов . Чем глубже будет залегать корневая система , тем выше температура водно - солевого раствора и выше будет устойчивость плодового дерева к различным экстремальным условиям . Корни растений будут расти и зимой , если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи . У меня это опилки пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой . Земля под слоем такой мульчи зимой вообще не замерзает . Активный рост корней начинается при температуре почвы + 5 гр . и затухает при + 20 гр . Вот почему так важно хорошо , толстым слоем замульчировать приствольный круг плодового дерева . Как известно , морозостойкость корневой системы - 10 ...- 15 гр . В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра . Таким образом , если у поверхности земли - 40 гр . , то на глубине 70 см . она будет примерно уже - 20 гр . . А это означает , что все всасывающие корни , расположенные на такой глубине , ПОГИБНУТ . Что часто , к сожалению , и происходит . Неожиданно в середине лета плодовое дерево без видимой причины засыхает или засыхают отдельные ветви . На мочковатых окончаниях корней есть тонкостенные , стекловидные , нежные , почти капиллярные и невидимые невооруженным глазом , но легко различимые в хорошую лупу многочисленные корешки . Поэтому советам , которые повсеместно в литературе дают "академики" от сельского хозяйства - притаптывать , утаптывать землю после посадки саженца - НЕЛЬЗЯ . Именно эти корешки , уже поврежденные при выкопке саженца в питомнике и при перевозке , а потом еще больше при притаптывании , повреждаются , обламываются . А ведь именно они , а не большие скелетные корни , будут добывать влагу и питание .

Достаточно же просто несколько раз "пролить" посадочную яму до состояния "киселя" и все воздушные полости заполнятся намного лучше чем при "притаптывании" . Чем больше посадочную яму мы копаем , тем дольше плодовое дерево будет нам давать крупные , качественные плоды . Яму желательно копать ниже глубины промерзания грунта в вашей местности , диаметром как можно шире . Получается около 2 кубометров вынутой неплодородной земли . Так что исскуственное возвышение или холм получается сам собой !!! Но земля эта неплодородная , поэтому нужно обогатить ее , добавив компоненты указанные ниже . Все искусственные возвышения , холмы и кочки промерзают намного быстрее и сильнее , поэтому холм мульчируем , что бы земля под мульчей не замерзала . Есть садоводы , которые даже в Сибири советуют сажать плодовые деревья на холмы и исскуственные возвышения , с которых снег сдувается в первую очередь , промерзают они намного сильнее и ни о какой мульче даже и речи не идет !!! Есть конечно и микрозоны в Сибири , где климат иной , как например около Саяно - Шушенской ГЭС . Но в Сибири , как пишут сами же сибиряки , земля промерзает почти на три метра и оттаивает в середине лета , а о мульчировании никто и не вспоминает . Садоводство сейчас - это несколько тоталитарных сект . В каждой свой лидер , которому , как и в любой другой секте , слепо верят . Есть академическая наука - тоже видимо секта , к которой много вопросов и на которые она не хочет отвечать . Вывод же вы в конце концов сделаете такой - ЧЕМ БОЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ МЫ КОПАЕМ - тем лучше для плодовых деревьев . Самое дешевое , можно сказать бесплатное наполнение посадочной ямы - это ДЕРН ( или дернина ) - верхний слой почвы , в котором происходит активная , бурная ЖИЗНЬ !!!

Корни растений - это "шакалы" пронизывающие почву в поисках "падали" . Так пишут на сайте Г . П . Казанина садоводы - опытники . И это действительно так . Куда вы "пищу" положите, туда они и устремляются , поэтому вы сами можете управлять направлением роста корней .Заложите "пищу" на двухметровую глубину - туда они и устремляются . Каким же чувством они обладают , что находят пищу ( терновник например ) за несколько десятков метров ??? Видимо с помощью грибницы или мицелия . Длина мицелия грибов в естественных условиях , например в лесной подстилке , может достигать 35 км . на 1 гр . Цифры потрясающие !!! Микроскопические нити грибницы связывают , видимо , все участки земли и растения на них в единую сеть . Было замечено учеными , что при начальной стадии поедания растения каким - то вредителем - оно начинает синтез веществ отталкивающих этого вредителя и деревья в округе еще не подверженные нападению тоже начинают синтез этого вещества

Еще одна очень веская причина , почему нужно обязательно копать посадочную яму - это явления называемые - ВЫПИРАНИЕМ или ПУЧЕНИЕМ ГРУНТА . Иногда весной приходится наблюдать такое явление - плодовое дерево без видимой причины после того как оттает земля - ПАДАЕТ . Садоводы делают вывод - подгрызли грызуны . Но грызуны в мерзлом грунте не делают ходов . Скорее они обгрызли бы ствол деревца . А это происходит потому что , ГРУНТ ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ СТРУКТУРУ СЛОЕВ . Полно сейчас советов , что посадочную яму вообще не надо копать . Начинающие садоводы часто следуют этим советам , но понимают этот совет каждый по своему . Например садовод Кнуров в своем блоге пишет :" Поставил саженец на землю , привез тачку земли , завалил корни " . И все , посадка на этом закончена . Получили кочку , земля на которой промерзает намного быстрей и сильней , Снег с нее сдувает в первую очередь . И так он делает в холоднющей Вологде , по совету сибирских садоводов - шаманов . Сейчас модными стали журналы "Ленивый сад" и "Огород без хлопот" . Зачем яму копать !!! Во времена же И . Мичурина журналы наз . "Прогрессивное садоводство". и т . п . - ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ . В этом случае получается , что грунт осенью насыщен водой по - разному , в зависимости от слоя почвы . При наступлении морозов слои грунта тоже расширяются по - разному . Все , видимо , знают как мороз рвет трубы , емкости с водой . Точно так же мороз рвет и корни растений . То же самое бывает ( даже без кочки ) когда слои грунта имеют различную структуру и слои грунта тоже по разному насыщаются водой и расширяются они тоже по разному , при этом ОБРЫВАЯ КОРНИ .

После того , как выкопали яму необходимо установить 3 - 4 крепких кола . Я ставлю металлические . Утверждение о том , что через металл мороз заморозит корни - неверное т . к земля под мульчей вообще не замерзает . У меня стоит более 200 таких кольев и ни одно деревце не погибло . Можно ставить и деревянные , но предварительно покрасить краской защищающей от гниения . Между кольями натянуть провод в виде шпалер . Это вам поможет укрепить саженец и ему будут не страшны ураганные ветра и урожай иногда бывает такой , что необходимо каждую веточку укреплять , привязывать .

Садоводы , у которых в саду близко грунтовые воды , возражают против посадочных ям . Но болото , оно и есть болото !!! Сады на болотах не принято сажать . Это скорее всего исключение из правил . Подходит только тем , кого в свое время советская власть наградила шестью сотками , именно на неудобьях . Но в г . Дзержинске , например , под сады вручили земли , где сплошной песок и там совершенно другие проблемы . Пустыня . Но и в пустыне не принято сады сажать . А участок дали и надо его осваивать . Без посадочной ямы больших размеров ничего не вырастет . В настоящее время , конечно , такой проблемы нет . Почти все деревни наполовину пустые и найти хороший участок - нет проблем .Иногда явление близких грунтовых вод является ошибочным и легко поправимым , т . к . оно связано с наличием ГЛЕЕВОГО СЛОЯ почвы . Cтоит выкопать посадочную яму поглубже , удалив этот слой и грунтовые воды уйдут .

В своих изысканиях по копанию ям я не одинок . Председатель секции биологических основ садоводства , старейшего Московского общества испытателей природы ( МОИП ) Иова Г . М . рекомендует копать большие посадочные ямы - два на два метра шириной , глубиной 1 м . и в середине ямы буром делать скважину , как можно глубже , для стержневого корня . По бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30 - 40 см . и глубиной 1 м . А на фото посадочные ямы , которые рекомендует копать в местностях с малоплодородными землями Но такой способ очень трудоемкий . Его можно заменить устройством шурфов - скважин , которые бурят садовым буром . Заполняют такие ямы - шурфы - скважины компостом , перегноем , сапропелем с добавлением доломитовой муки , печной золы , суперфосфат , азотосодержащие уд . , НО нужно всегда помнить о СОВМЕСТИМОСТИ тех или иных видов удобрений . Копая такие ямы - шурфы по периметру растущей кроны вы сможете различные виды удобрений не смешивать , а вносить ЛОКАЛЬНО !!! В каждый шурф совместимые между собой удобрения . В шурфы устанавливать обрезки пластиковых труб . Можно изготовить из п/э бутылок . С их помощью вся влага выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева проникает непосредственно к корням , не успевая испарится . Через эти же шурфы к корням поступает воздух . Очень удобно поливать и делать жидкие подкормки . Шурфы - ямы копаем ежегодно по мере роста кроны по периметру . Копать можно и лопатой - неширокие и как можно глубокие ямы - шурфы . А лучше всего садовым буром . Подробно в теме "садовый бур - незаменимый помощник в саду" .

Читайте внимательно !!! Получится не яма , а холм . Все это нужно было сделать прошлым летом . Если летом не получилось , то весной , после того как выкопаете яму - несколько раз пролейте ее водой до состояния "киселя" . Холмик тоже формируйте из хорошо смоченной почвы . И потом сажаете саженец и конечно не заглубляете корневую шейку . Нужно еще учитывать и слой мульчи который будет сверху . Если саженец маленький , то обязательно установите колышек с учетом роста саженца , чтобы птицы и оседающий весной снег не сломали в месте прививки . Укрепите саженец выше прививки и ниже прививки к колышку , чтобы в этом месте не было перелома .

Татьяна Пасицкая

Здравствуйте! Мы новички в садово-огородных делах достался участок будем строиться. Хотелось бы посадить сад. Очень много споров о том, КОГДА это делать, а у нас опыта ноль. Подскажите, допустимо ли сейчас, в середине-конце марта посадить деревья? Говорят, что корни расти не будут, весь рост пойдет в почки и т.д. поэтому сажать весной гораздо хуже чем осенью.. Другие говорят, что весной видно - живой ли саженец, и саженец все равно обрезается, и никакие почки ему не помеха... Что скажете, что порекомендуете?

Я сажаю и весной , и летом , и осенью . И даже зимой - заготовленные с осени подвои зимой прививаем и высаживаем в контейнеры . Очень многое зависит от погоды . Допустим , тем кто за осеннюю посадку можно возразить - вот посадили вы саженец и тут морозы ( черные ) , снега нет , а мороз за минус 30 гр . Замерзнет саженец !!! Но если посадку выполнять по правилам указанным выше - все будет нормально ( если толстый слой мульчи ) . Так же можно найти причины , что весной нельзя сажать . Как укореняется черенок у которого корней вообще нет , почки тоже две - три , но укореняется и растет !!! Почему же саженцу не создать условия , при которых он даже с поврежденной корневой будет расти . Голову всегда нужно включать свою и из всех порой абсурдных советов выбирать действительно нужные и полезные .

Чем заполнять посадочную яму ? Органика в настоящее время дорогое удовольствие , но можно найти ей дешевую замену . В нашей местности плодородный слой составляет 10 - 15 см . Вот именно его ( т . н . дернину ) нужно заготовить побольше ( она пока бесплатная ) . Перед заполнением в посадочную яму эту дернину недели на три погрузить в емкость с водой с добавлением свежего навоза , для уничтожения корневищ и семян . Нужно ли в посадочную яму закладывать железо ? Металлы в почве способствуют активации электрических процессов в почвенной среде , что в свою очередь положительно влияет на биологические процессы , связанные с развитием растений . Но нужно их в посадочной яме укладывать так , чтобы они не мешали развитию корневой системы .

Значительная часть жизни любого садовода тесно связана с почвой. При этом большинство садоводов считают почву только средой для выращивания растений, откуда последние получают питательные вещества и воду. И лишь малое число садоводов считают почву очень сложным живым организмом.

А между тем, по данным учёных-почвоведов, в одном кубическом сантиметре почвы могут содержаться много миллионов микроорганизмов, десятки тысяч «мезоорганизмов» (червей, нематод, клещей и других); длина гифов (нитей) грибов в том же кубике может достигать нескольких километров, километрами измеряется суммарная длина корневых волосков разных трав. В почве живут кроты, суслики, мыши и другие животные. Почва перерабатывает не только опад растений, но и минералы исходной материнской породы. В конечном счете она кормит живой мир суши и определяет общую экологию. То есть почва действительно является удивительным и очень сложным живым организмом.

В начале 80-х годов прошлого века после случайного разговора со специалистами-почвоведами по-настоящему увлёкся таинственным миром почвы доктор физико-математических наук Морозов А. И., работавший в области теории и приложений физики плазмы. Открывшаяся громадная роль почвы в жизни людей его настолько потрясла, что он, по его выражению, «заболел» почвой. Он понял, что в 21 веке почве и связанным с ней системам станет уделяться внимания не меньше, чем информатике, биологии, нанотехнологии, космонавтике, плазменным системам. В середине тех же 80-х годов Морозов А. И. высказал, на первый взгляд, в высшей степени странную гипотезу, что биологическая компонента – сообщество живых организмов (биота) естественной почвы прохладных районов Земли образует иерархическую информационно-транспортную систему, управляемую небольшим числом или даже одним организмом («монархом», «царем»). Были даже названы кандидаты на эту роль – грибы.

Известно, что современное почвоведение в основном сосредоточено на внешней косной макроструктуре почвы (профиле), а сведения о живой компоненте (биоте) носят отрывочный характер и даже не отвечают чётко на простой вопрос: существует ли некая общая организация биоты или в целом она хаотична? Обычно склоняются ко второй возможности, однако ряд факторов, по мнению автора гипотезы, делает весьма оправданным анализ предположения, что биота хорошо организована. Иначе не понятно, как такая масса плотно «упакованных» самых разных организмов успешно не только живёт, но и делает огромное полезное дело (перерабатывает опад, минералы, кормит растения и так далее). И более того, всё это делает в сильно и случайно изменяющихся условиях.

Если сделать допущение о наличии в составе почвенной биоты мощной управляющей системы, то можно сразу предположить, что «почва – это организм» (для организмов такого типа предложено название «экосом»). Однако в почве биота достаточно рассеяна, диффузна, поэтому естественным кажется предположение о менее жесткой организационной системе. И такого рода прототипы подобных систем хорошо известны. Примеры «диффузных» и в то же время хорошо организованных систем известны давно. Это семьи общественных насекомых – пчёл, ос, муравьев, термитов и других. Комплексы из семей общественных насекомых и созданных ими построек были названы автором гипотезы полисом, соответственно полисом муравьев, пчёл, шмелей и тому подобное. Всем указанным полисам свойственно наличие эффективных информационных и транспортных связей и главного «управленца», каковым обычно оказывается «царица».

Кандидатом на роль информационно-транспортных систем в естественных почвах автором гипотезы названы грибы. При этом следует подчеркнуть, что все рассмотрение делается только для лесной зоны Земли, где достаточно прохладно и много грибов. Так вот, именно среди грибов следует искать «управленцев» почвенными полисами. И связано это с тем, что грибные гифы в состоянии обеспечить главное – передачу информации и транспорт веществ в полисах. Суммарная длина

гифов в кубическом сантиметре почвы в указанных районах измеряется сотнями и тысячами метров. Если мысленно разрезать километр гифов на куски длиною в сантиметр и расположить их на ровных расстояниях, то промежутки между ними составят всего около 30 микрон. Ясно, что такие гифы в состоянии контролировать весь почвенный объем.

Реально, конечно, их роль в почве велика. Они во многих случаях формируют структуру почвы, сбрасывают в неё продукты фотосинтеза для «кормления» почвенной биоты, ежегодно оставляют там «корневой» опад. Но не только корни «кормят» почву. Почвенным питанием растений в подавляющем большинстве случаев заправляют грибы. Именно они жёстко связаны с корнями, часто проникают вглубь и образуют грибокорень – так называемую микоризу. Её роль очень многообразна. Она подводит влагу, питательные и биологически активные вещества к корням от удалённых участков почвы, сама синтезирует многие из указанных веществ (например, связывает азот воздуха в доступные для растений азотные соединения), служит преградой для ядовитых тяжёлых элементов, повышает эффективность фотосинтеза. Есть у неё и другие функции, о которых пока можно только догадываться.

Таким образом, мицелиальная структура грибов, состоящая из грибов, обеспечивает транспорт веществ и способна обеспечивать передачу управляющих воздействий. В то же время такая структура позволяет грибам сохранять функциональную целостность, несмотря на внешние воздействия самого разного характера, приводящие порой к местным разрывам гифов.

В результате автор гипотезы вырисовывает следующую схему:

а) мицелиальные структуры грибов, заменяя бегающие организмы – определители (доминанты) классических полисов, образуют транспортно-информационные связи в пределах большого объёма почвы;

б) жильем грибы обеспечивает гумифицированная масса почвы;

в) роль склада «продуктов питания» играют опад, гумус, а также сама биомасса грибов и других компонентов;

г) мезофауна почвы может рассматриваться и как источник питания (поедание нематод хищными грибами), как «рабочая сила» для первичного измельчения опада и так далее;

д) аналогом «сада» классического полиса в грибном полисе следует рассматривать всю растительность;

е) для классических полисов общественных организмов, хотя и необязательно, характерны ещё два момента, которых как будто бы нет в грибном полисе: это наличие «матки» и, соответственно, генетическая тождественность организмов-доминантов. Её роль могут исполнять «гриб-монарх» или несколько таких грибов.

Отсюда видно, что формула «почва – полис грибов» отражает достаточно полную аналогию между полисом общественных насекомых и почвой. Но грибы обладают, кроме того, и множеством других замечательных свойств. Поскольку полисная гипотеза возлагает на грибы в целом очень большую и разнообразную роль, то, естественно, возникает вопрос: а могут ли тоненькие гифы, даже если их и очень много, отвечать указанным требованиям? При этом подразумевается не один какой-то вид грибов, а целая их разновидность, руководимая «главной особью».

Прежде всего, следует отметить, что грибы – это не растения и не животные. Они совмещают в себе признаки и тех и этих. Поэтому в 1960-х годах систематики выделили их в особое царство наряду с царствами растений и животных. Грибы обладают уникальным набором функций. Вот некоторые из них.

В клетках гифов может находиться не одно, а несколько ядер с разными свойствами.

Соприкасаясь, гифы разных грибов одного вида могут сращиваться друг с другом.

Гифы могут сращиваться с корнями растений, образуя различные виды микориз.

Грибы в виде одиночных клеток могут проникнуть в надземные части растений, образуя так называемые эндофиты, которые заметно влияют на многие функции растений, включая и фотосинтез.

Грибы играют большую роль в разложении растительного опада. Они вносят вклад в разложение наиболее стойких соединений: целлюлоза и лигнина.

Для выполнения функций управления «главный» должен обладать рядом специфических свойств. Он должен синтезировать стимуляторы роста и функционирования. И действительно, грибы синтезируют «ростовые факторы» – гиббереллины.

Он должен иметь средства подавления нежелательных действий или уничтожения вредных для биологического сообщества организмов. И действительно, хорошо известны грибные антибиотики, яды и токсины, причём некоторые из них обладают чётко выраженной избирательностью вплоть до действия на определённые сорта растений.

Кроме того, естественно ожидать от «главных» долгих лет жизни, чтобы набираться опыта и больших размеров грибницы.

Естественно, возникает вопрос: а зачем грибам такой обширный комплекс способностей? Ответ может быть только один – для какой-то великой цели. И такой целью, по мнению автора гипотезы, вполне может быть согласование всего живого в биосфере, по крайней мере, на суше.

В 90-е годы прошлого века появились новые данные, посвящённые грибам в почве, подтверждающие в значительной степени предлагаемую гипотезу. В 1993 году вышла книга сотрудника Ботанического института РАН Каратыгина И. В. «Коэволюция грибов и растений» (Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1993 г.), в которой дан обзор 428 публикаций на эту тему. Каратыгин И. В. описывает исследования скандинавских учёных роли микоризы в биологических сообществах. Эти исследования привели к концепции «социального комплекса организмов». Суть её в том, что корни различных растений могут быть связаны друг с другом гифами. Грибы при этом оказываются не только в роли поставщиков, но перераспределителей биогенных веществ для всего биологического сообщества как целого. То есть в любом растительном сообществе корневые системы растений разных видов оказываются погруженными вместе в сложную сеть из гифов нескольких или даже многих видов грибов. Микориза в таком сообществе выступает как некий интегрирующий механизм, определяющий его физическую целостность.

Весьма существенным для развиваемой гипотезы управляемой грибами почвенной биоты стали выполненные в 1990-х годах в лесах штата Мичиган (США) измерения размеров мицелия из видов опёнка Armillaric burbosa. Используя методы генетической идентификации, группа американских и канадских исследователей показала, что существуют грибные индивидуумы (мичиганские гигантские грибы), гифы которых могут занимать площади в десятки гектаров, а суммарная масса достигать сотен тонн. Наряду с определением размеров и массы мичиганских гигантских грибов были установлены также их «монархические наклонности». Оказалось, что эти грибы не терпят соперников того же вида, воюя с ними активными продуктами обмена, и в то же время нормально сосуществуют с другими грибами. Эти свойства указанных грибов как нельзя лучше согласуются с гипотезой об управлении почвенной биоты грибами и о том, что грибы могут играть роль своеобразных ДНК биологических почвенных сообществ в соответствии со своей генетической программой, поддерживая рост одних растений и подавляя рост других.

Существование мичиганских гигантских грибов говорит о том, что отдельные грибы – весьма долгоживущие организмы и действительно могут брать под свой контроль огромные площади. Низшая граница продолжительности их жизни составляет примерно 1500 лет. Поэтому данные грибы относят к числу наибольших по размерам и старейших по возрасту организмов на Земле. Автор гипотезы говорит, что с годами подобные грибные образования должны «набираться опыта» и становиться «умнее». И на сегодня представляется, что именно опёнки оказываются наиболее подходящими кандидатами на роль главных «управленцев». Немаловажным добавочным аргументом служит и тот факт, что грибы типа мичиганских гигантских и даже больших размеров обнаружены в других районах США и в Швейцарии. Так, в журнале «Знание сила» (№11/2003 год) в разделе «Понемногу о многом» была опубликована заметка «Война грибов и деревьев», которая была перепечатана «УС» в 2004 году. В этой заметке говорилось об обнаружении исполинской грибницы опёнков в штате Орегон (США).

Эта грибница ушла на несколько метров в землю и протянулась окрест на девять километров. Площадь, занятая ею, оказалась в 1200 раз больше футбольного поля. Возраст данной грибницы оценивают в 2400 лет. То есть она появилась ещё до рождения Александра Македонского и по-прежнему продолжает расти, ежегодно увеличивая занятую ею площадь.

Что можно увидеть, если посмотреть на всем известные опёнки? Во-первых, они космополиты, а во-вторых, способны уничтожать целые заросли неугодных им деревьев. Кроме того, установлено также, что высшие грибы воздействуют не только на растения, но и на другие группы почвенной биоты, в том числе на низшие грибы и микроорганизмы. Таким образом, предложенная гипотеза получила очень серьёзную поддержку.

По данным Морозова А. И., в последние годы интерес к биоте почвы растёт. Так, в английской газете «Гардиан» от 22 ноября 2002 года сообщалось, что образована группа исследователей из семи стран, которой выделено 25 миллионов долларов США для изучения флоры и фауны почв. Комментируя сообщения, газета пишет, что изучение этих форм жизни может привести к революции в промышленности будущего. Статья озаглавлена: «Передовой фронт науки у нас под ногами». В ряде стран сейчас проводится инвентаризация всего грибного «населения». Интерес к грибам во всем мире в последние годы очень сильно возрос. Человечество явно активно вступает в эру овладевания царством грибов. Естественным проявлением интереса к грибам должно стать и проведение всестороннего анализа предлагаемой гипотезы «почва – полис грибов». А далее необходимо выяснение механизмов функционирования биоты в рамках полиса. Здесь в первую очередь должно быть выяснено: в какой форме «главный» передает сигналы другим организмам?

Кто у «главного управленца» служит «помощниками», выполняющими различные функции?

Какие группы организмов стабилизируют функционирование полиса и какие просто нахлебники? И тому подобное.

И последнее, почти фантастическое соображение автора гипотезы. Если идея полиса верна, то со временем удастся научиться управлять «главным», а он в свою очередь будет управлять биотой, и почва станет в полном смысле домашним животным.

Данная статья написана на основе статьи Морозова А. И. «Почвоведский детектив» и адресована в первую очередь тому подавляющему большинству садоводов, которые считают почву только субстратом для выращивания растений, который надо обрабатывать, вносить в него органические и минеральные удобрения, различные химические средства защиты, поливать, а не живым организмом. Кроме того, хотел бы ознакомить всех читателей с существованием во многих местах умеренной лесной зоны Земли гигантских грибных образований опёнка и с очень интересной гипотезой А. И. Морозова, а также заинтересовать их жизнью почвы и сообщества грибов.

Кроме гигантских грибов – есть гигантские колонии бактерий. Бактерии способны образовывать сложные бактериальные сообщества - биопленки, играющие важную роль в природе и в организме хозяина: Бактерии (и все простейшие) быстро размножаются. Идут количественные накопления, которые согласно закону диалектики должны перейти в качественные. Биопленки и есть то качественное изменение, которое отвечает закону диалектики и принципу минимизации энергии. В свете этой идеи биопленки являются как бы прототипом многоклеточных. Возможно, что и гигантская порой грибница высших грибов всего лишь следует существующим в почве биопленкам. Без всякого сомнения, в биопленках происходит генетический обмен между различными видами бактерий. В то же время и высшие растения влияют на почвенные микроорганизмы своими вторичными метаболитами. Но продукты метаболизма растений зависят опять-таки от той "еды", что "приготовили" и поставили для него микроорганизмы почвы, а также от достатка воды, света и тепла. Из всего вышесказанного следует, возможно и оскорбительный для кого-то, вывод, что микроорганизмы являются подлинными хозяевами на Земле. Все высшие организмы, в том числе и человек, - всего лишь продукт эволюции микроорганизмов, который практически и существовать-то не может без последних. Но из этого следует и более глобальный вывод, что все живое на Земле и есть единый комплекс, единый организм. Попытка человека возглавить этот организм, может быть, и похвальна с точки зрения самого человека, но бессмысленна и даже опасна для природы Земли.»» Грибы очень ранимы. Любая «химизация» угнетает их в первую очередь. Это все равно, что стукнуть молотком по компьютеру. Нарушаются сложнейшие связи, выработанные и отлаженные миллионами лет эволюции. Поэтому и свирепствуют болезни в наших садах.

Корневая шейка плодового дерева .

Многие садоводы знают , что заглублять корневую шейку нельзя . Но как определить - где она ??? Самый простой способ это - аккуратно соскоблить небольшой участок коры . Если цвет зеленый , значит еще ствол , а если желтый - корневая шейка . Также можно и по внешним признакам определить , что корневая шейка заглублена . Если ствол не имеет вблизи почвы , едва заметного УТОЛЩЕНИЯ . Саженцы посаженные с заглублением корневой шейки после 5 - 10 лет страдают от частичного отмирания ( медленного засыхания ветвей ) без всякой причины . Саженцы высаженные с заглублением корневой шейки медленно растут . Придется очень долго ждать урожая . Есть гипотеза что , область корневой шейки является своеобразным ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ или некоторым АНАЛОГОМ МОЗГА растения . Элекрофизиологами было установлено , что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости , а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения . Также было установлено , что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов . Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки , обеспечивать доступ к ней солнечных лучей , воздуха , влаги в меру , защищать от вымерзания , вымокания , выпревания , от болезней , вредителей и грызунов , механических повреждений !!!

Устали !!! Искали корневую шейку !!! А найти - то оказалось очень просто . Ищем самый верхний корешок - выше начинается корневая шейка .

Нужно понимать тонкие отличия между биологическими процессами в почве в нетронутой человеком природе и подобными процессами на наших грядках и в наших садах. Дикие растения всегда растут при дефиците питательных веществ в почвах, и у них эволюционно выработалась высочайшая способность вступать в симбиоз с почвенной БИОТОЙ и получать питательные вещества. Культурные растения растеряли многие такие способности, Селекция таких растений шла на получение высоких урожаев, естественно при повышении потребностей культурных растений в питательных вещества, которыми человек кормит растения. Поэтому мы говоря о заботе и сохранении микромира почв, говорим лишь об улучшении биологической составляющей плодородия, в дополнение к физическим и химическим компонентам почвенного плодородия. Поэтому мы не должны слепо копировать процессы как в дикой природе. Наша задача научиться выявлять только те главнейшие механизмы, которые помогают повысить урожайность культур на наших грядках в долгосрочной перспективе. Для этого и нужна ОРГАНИКА! Надо понимать, что садоводу легче оценить свои почвы по химическим и физическим параметрам ( узнать глинистые они или песчаные, много ли в них органики, гумуса, каково содержание азота и фосфора). Научится оценивать биологическую составляющую плодородия очень трудно. Научить садовода оценивать биологическую составляющую плодородия по косвенным параметрам, и является целью моих последующих статей, в которых поговорим детально и о грибах и о бактериях и о почвенных животных всех размерах и о той роли, которую они играют в жизни растений. Видеть только роль дождевых – это очень и очень мало. Не зря растения своими корнями выделяют так много органических соединений и привлекают этим ПРОСТЕЙШИХ, а не дождевых червей. И кормятся не гумусом, а секретами простейших.

Валерий Свистунов

Железов мне пишет .................... другу и оппоненту- В.Ф. Свистунову.

Все мои агроприемы оригинальны. Сравнение с посадкой саженцев Чугуевым- некорректно.

В его случае саженец подвешивают в воздухе и земля из будущего приствольного круга подгартывается на корни.

У меня - тележка (1-2) земли насыпается поверх НЕТРОНУТОГО!!! дерна и уже в ней- посадочная ямка точно по размеру корней. Это принципиальное отличие.

Железов В . К . Оба очень ОРИГИНАЛЬНЫ !!! Что за почва у них ? При СИБИРСКИХ морозах сажать в кочку земли ( 1 - 2 тележки земли ) !!! Оригинально !!! Подвесить в воздухе - еще оригинальней !!!

Главный ресурс почвы, определяющий плодородие, это не только содержание гумуса в почве и содержание доступных NPK в этом гумусе, главный ресурс почвы, определяющий урожай – это биоразнообразие живых существ населяющих почву.

Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше формируются микрогранулы почвы, строятся микро галереи, повышается её пористость, увеличивается в сотни раз площадь внутренней поверхности почвенных частиц и, естественно, площадь обитания микроорганизмов.

Всё это формирует разные экологические ниши для микробов. Как следствие контролирует болезни и вредителей.

Поговорим на эту тему подробней. Ниже комменты Г . Ф . Распопова ............ и мои ..............

Почвы на наших грядках отличаются по составу (глина, песок), по размерам частиц, по степени выветривания, по слоям (профилю) – чем выше слой, тем больше органики и кислорода.

Это надо знать садоводу, чтобы понимать, как управлять процессами в почве.

Ведь структура почвы, размер частиц, степень разложения органики, определяет размер почвенных стабильных агрегатов, размер пор и как следствие площадь плёнок воды, где сосредоточена жизнь микробов и корней.

Чем больше корней культурных растение и дикоросов пронизывают почву, чем больше органики корневых выделениях и отмерших корней поступает в почву, тем быстрей и в большем объёме нарастает почвенная биота.

Почва в процессе эксплуатации всегда меняется. Качество этих изменений зависит от садовода.

Остановимся чуть подробнее на этом.

Бактерии и грибы всегда прячутся от почвенных хищников в мелких порах и в глубине гранул. Как только мы лопатой нарушили их убежища, всё, что оказалось вне убежищ тут же съедается ползающими коллемболами, амёбами и др. хищниками.

Бактерии и грибы поэтому обычно живут осёдло, колониями. Прикрепляют себя к глинистым и перегнойным частицам жгутиками, полисахаридными смолами, грибницей.

Чем больше глинистых частиц, тем тоньше поры, куда нет хода хищникам. И наоборот, слишком плотная глина не проходима даже для мелких бактерий, поэтому органика в ней не разлагается годами и не доступна корням.

Но вот на грядки приходят черви, клещи, многоножки, нематоды, они прокладывают норки и норы, заглатывают органику вместе с глиной и песком, в их полостях работают более быстрые микроорганизмы, переваривая и разлагая с огромной скоростью почвенные частицы и попутно переваривая микроорганизмы, выделяя копролиты в почвенных ходах, куда устремляется воздух влага и корни.

Управлять этими процессами можно. Не надо переворачивать почву с ног на голову. А надо просто регулярно насыпать сверху органику с правильным соотношением азота к углероду и увлажнять почву

Если садовод научен смотреть на органику как на питание (NPK) для корней, толку бывает мало.

Такой садовод свежий навоз закапывает в грядки, делает слой органики в «тёплых грядках» иногда метровой толщины, под растение насыпает толстый слой свежих сорняков, которые после дождя гниют.

Рано или поздно и эта органика принесёт пользу, но вначале она нарушит и структуру почвы и жизнь биоты, особенно быстро уничтожит почвенных хищников.

Поэтому важно знать, в какой органике, и в каких условиях быстрее всего заводятся почвенные мелкие животные, и вносить именно такую рыхлую органику, с соотношением азотистых и углеродистых отходов 1/30, с целью создания условий жизни мелким хищникам. А они обязательно и накормят и защитят ваши растения.

Крики соседей, что в рыхлой органике много всяких вредных жучков червячков и улиток, которые съедят корни и надо их всех убить и закопать – это вредный миф.

Главное – постоянство. Понемногу, в течение всего года, много лет подряд мульчируйте землю тем, что можно найти рядом или недорого привезти, при этом внимательно корригируя азот или углерод.

В любых постоянных условиях наладится свой биоценоз, лишь бы была энергия доступного углерода для бактерий и грибов.

Микробиота научится вырабатывать необходимые ферменты для разложения имеющихся энергетических продуктов, прежде всего целлюлозу, секретами привлечёт азотофиксаторов, которые добавят в пищевые цепочки почвы соли азота.

Чем лучше будет соотношение глины, песка и гумуса, чем меньше поры, тем больше почвенных бактерий спрячется от хищников, быстрей и лучше переработают вносимую органику, накормят растения.

А если вы мульчёй сохраните влагу и поры для воздуха – то и для корней и для биоты наступят райские условия жизни, сформируется особенная для ваших условий стабильная экосистема.

Вспомним, что такое органическое вещество почвы.

Органическое вещество почвы состоит из углеродсодержащих соединений, образующихся в результате биологических процессов. Стоит помнить о двух главных процессах: разложение опада и разложение почвенных организмов, которые размножились на секретах корней и опаде корней.

Поэтому органика почвы - это всегда разная степень разложения клеточной структуры растений и животных. Медленней всего разлагается лигнин и хитин.

Но кроме мёртвой органики в почве всегда есть живые корни, живые микроорганизмы, и крупные почвенные животные. Чем их больше, тем почвы обычно плодородней и лучше противостоят стрессам.

Растения получают СО2, как принято говорить, углерод, только из атмосферы, эволюционно они не могут усваивать огромные запасы углерода в виде СО2 и глюкозы из почвы.

Спекуляции на этот счёт наукой не подтверждены. Опыты с СО2 и корнями в экспериментах, в реальной почве не играют никакой важной роли в жизни растений.

Есть много промышленных теплиц, где с поливной водой вносят в почву СО2 в огромной концентрации, корни его не всасывают, просто он медленно поднимается вверх и всасывается листьями через устьица, повышая фотосинтез и урожай. Урожай в теплицах при прочих равных условиях всегда зависит от содержания СО2 в воздухе, и не зависит от его содержания в почве.

В теплицах, где не вносят дополнительный СО2, в летний солнечный листья быстро его выедают, содержание падает ниже 0,01% и фотосинтез прекращается, а в почве днём концентрация СО2 очень высока из за разложения органики, но корни её почти не усваивают (не более 4%).

В растения углерод поступает всегда из воздуха, в листьях (и в корнях) синтезируются более сложные органические соединения. Эти соединения поступают в почву и разлагаются гетеротрофными микроорганизмами.

Получается, сколько органики растение синтезирует и отдаёт почве, столько и поступает энергии для жизни биоты. Это в полях.

Но садовод может внести в почву дополнительную органику, чем резко ускорить процессы почвообразования, или неразумно внести минералку и пестициды, чем замедлить эти процессы.

Правильней, именно фотосинтез, точнее производство растением органических веществ, рассматривать как основной процесс, а далее смотреть, что улучшает этот процесс. Например, продолжительность и интенсивность света, содержание СО2 в воздухе, точнее поднос ветерком к листьям СО2, его содержание в микрозонах устьиц.

Наличие и доступность питательных веществ в почве, а так же влаги и тепла.

Наличие симбионтной биоты в почве со своими нужными растениям гормонами и витаминами.

Приведу примеры, чтобы оттенить важную мысль.

Внесите в виде мульчи на одну грядку траву люцерны или льна, на другую траву лебеды. Стебель люцерны очень прочный. Он состоит из сложных прочных молекул лигнина, при этом вместе с целлюлозой этот лигнин включён в прочнейшие стенки клеток растения. Разорвать эти связи способны ферменты редких грибов.

Поэтому гумус из этого лигнина сохраняется в почве сотни лет и определяет её пористость.

Лебеда состоит из простых белков, сахаров и немного целлюлозы. Разлагается очень быстро, почти не оставляя гумуса, сразу включаясь в пищевые цепочки микроорганизмов, поставляет растениям много азота.

Микроорганизмы так же быстро или умирают или поедаются хищниками и кормят азотом растения, а вот гумуса после себя почти не оставляют, потому что они не содержат структурно сложных молекул, таких как лигнин и целлюлоза.

На первой грядке растения вырастут слабее, а гумуса станет больше, на второй растения будут жировать, а содержание гумуса падать.

Лигнин появился в растениях в процессе эволюции не сразу, а только тогда, когда в них появились сосуды.

Грибы (бактерии) своими ферментами легко разрушает целлюлозу и черпают из неё энергию, для разрушения же лигнина ферментов и энергии надо затратить больше, а так как в лигнине практически нет азота и других дефицитных элементов, то ради одной энергии углерода биота с ним не связывается. Это и для растений балласт. Древние растения его просто выбрасывали (как какашки).

Сосудистые растения приспособились утилизировать лигнин, с помощью лигнина укреплять стенку проводящих сосудов. Как только в природе появился опад сосудистых растений, то есть появилось много лигнина, появились и грибы базидиомицеты, которые его переводят в гумус.

В почве гумус включился в дальнейшие цепочки почвообразования и сыграл ведущую роль для «строительства домов и городов» для почвенной биоты, определяя структуру почвы и её способность делать доступными для корней дефицитные минералы почвы.

Почитаем, что пишут учёные, как образовался гумус чернозёмных степей:

«… Максимальное накопление гумуса в мощных тучных черноземах связано с разложением большого количества корневых остатков в условиях весеннего максимума влаги при ограниченном сквозном промачивании гумусового горизонта.

Сухой летний период играет важную роль в образовании и накоплении гумуса черноземов по следующей причине: недостаток влаги в почве к концу лета подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих и минерализующих растительные остатки, но в это время продолжают интенсивно работать ферменты, играющие существенную роль в процессах собственно гумификации.

В течение вегетационного периода содержание гумуса в типичном чернозёме под целинной степью закономерно изменяется, уменьшаясь приблизительно к концу июня и снова повышаясь в сентябре. Гумус обильно снабжает элементами минерального питания интенсивно вегетирующую в это время растительность.

В конце же лета, она как бы «отдаёт» почве новое синтезированное органическое вещество взамен старого, израсходованного почвой на минерализацию в период бурного роста вегетативной массы.

В самом верхнем наиболее корнеобитаемом слое чернозема 0-5 см сезонные изменения содержания гумуса достигают, 2%: содержание гумуса сначала уменьшается с 10-11 до 8-9%, а к осени более или менее восстанавливается до первоначального уровня. Потеря 1-2% гумуса - это 25-30 т/га.

Невозможно предположить, что такое количество гумуса за 2-3 мес. может восстановить опад корней.

Самих корней в верхнем 20-сантиметровом слое чернозёма содержится 18 т/га.

Откуда же берётся органический материал .................

Этим источником являются не только опад корней и не только надземная масса степных трав после её отмирания, но и прижизненные корневые выделения, которые, тоже подчинены сезонной ритмике и достаточно обильны в целинно-степных чернозёмах …»

Я этими цитатами хочу показать, что даже в степях, в дикой природе гумус прирастает очень медленно, тысячи лет. А вот падает в периоде вегетации растений летом на 2%.

Посадка сидератов не меняет скорости накопления гумуса.

Да, сидераты осенью дадут прибавку 1-2% гумуса, но ведь за лето они и съедят эти 1-2%. Без внесения щепы из сладких веточек или другой дополнительной органики нам не обойтись.

Теперь вам стала понятна роль гумуса в эволюции растений? Нет? Поговорим ещё.

Оксфордский словарь английского языка гласит, что гумус – «органический компонент почвы, формируется в результате разложения листьев и других растительных материалов» и что происходит от латинского, (лат. humus ) означает «почва».

Это простое определение, и оно не уточняет, что гуминовые вещества являются одними из самых сложных молекул и они чрезвычайно разнообразны.

«… В почвоведении, гумус относится к любому органическому веществу, которое достигло точки стабильности, когда оно не будет изменяться далее, и может, если условия не меняются, оставаться стабильным на протяжении веков, если не тысячелетий …». так написано в Википедии.

Гуминовые вещества образуются в результате распада органических веществ в почве, почти всегда перерабатываются ферментами живой биоты, поэтому они химически связаны с молекулами микробного и животного происхождения. Получить их в пробирке не удаётся. Только при разрушении энзимами грибов, и в дальнейшем в полости червей образуется гумус.

В конечном итоге любая органика, пройдя все пищевые цепочки почвенной биоты, оставляет в почве гумус. Гумус соединится с минералами почвы (как пример, в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых – с солями алюминия и железа) и сформирует десяток видов и сотню подвидов почв, пригодных для жизни тех или иных растений.

Получается, что слово гумус учёными трактуется в узком и широком смысле.

Гумус – как точка стабильности разложения органики, когда не содержит азота и не будет изменяться далее.

И гумус как «чёрное вещество чернозёма», как humus «почва», 12% чернозёма, по сути, перегной, содержащий доступные NPK.

Простому садоводу надо знать главное, что чем больше гумуса в почве, тем лучше плодородие почвы и выше урожай. Неправильная агротехника приводит к тому, что на грядках садовода гумус быстро теряется. И наоборот. В силах опытного садовода повысить содержание гумуса почвы.

Поговорим об условиях разложения органики.

В свежем опаде находится много разных органических молекул, некоторые из них быстрее перерабатываются почвенными организмами, чем лигнин или целлюлоза.

Например, крахмал и аминокислоты – это простые органические молекулы, первыми вступают в процесс разложения. Очень много почвенных бактерий и грибов имеют ферменты, необходимые для этого процесса. Все видели, как быстро скисает мясной бульон или ягодный сок.

Разложение крахмала и аминокислот обеспечивает большую часть энергетических потребностей микроорганизмов почвы. Поэтому так эффективны подкормки растений настоями, например крапивы или окопника, где много сахаров и белка.

В противоположность этому, фенольные соединения, воски и лигнин состоят из более сложных органических молекул, в почве не деградирует в течение очень длительного периода времени.

Но бактерии, грибы, черви с клещами перерабатывают органику, если есть влага, воздух, нужное pH и температура. Об этом часто забывают начинающие.

Органика тонким слоем, положенная на песок – высохнет, закопанная глубоко – заплесневеет, сгниёт. Опилки без азота – закислят почву, пищевые отходы и зелёные листья из-за избытка азота загниют.

Процесс разложения органических веществ называется минерализацией. Во время минерализации, элементы, которые были частью структуры органических молекул, пройдя серию пищевых цепочек, постепенно окисляются до менее сложных форм, в конечном счёте, превращается в неорганические молекул, которые и усваиваются корнями.

Цель у микробов чисто утилитарная, забрать из органики энергию углерода, забрать из органики и из почвенного комплекса углерод, NPK и микроэлементы и построить свои тела, прежде всего нуклеиновые кислоты, белки и клеточные стенки.

Главный дефицит для них – это углерод с его энергией, второй лимитирующий фактор - это азот, хотя в почве богатой биотой при достатке энергии сахаров – дефицита азота нет, аммоний синтезируется из воздуха.

Таким образом, при разложении органики, в которой обычно много азота и фосфора, в богатой гумусом почве быстро создаётся избыток этих главных элементов, чем требуется для дальнейшего роста микроорганизма, этот избыток связывается минералами почвы или накапливаются в клетках микроорганизмов.

На почвах бедных глиной и биотой всё это уходит в реки.

Если в органике достаточно лигнина, то образующийся гумус иммобилизует избыточные азот и фосфор и почва быстро наращивает плодородие.

Целинные чернозёмы – бесценное богатство России.

Моя Живая Земля, где содержание гумуса быстро прирастает – моё бесценное богатство.

Наряду с процессом минерализации идет и процесс иммобилизации, то есть происходит накопление питательных веществ в клетках организмов почвы, и эти вещества становятся временно недоступны для растений.

Таким образом, питательные вещества в начале разложения органики накапливаются в микробной биомассе грунта.

Иммобилизация азота почвенными организмами часто представляет значительную проблему для растений. Азот является важным элементом для всех организмов, за него всегда идёт борьба между биотой и растением.

Дикие растения имеют множество способов отнимать азот у микробов, привлекают хищных амёб, вступают в симбиоз с азотофиксаторами, секретируют много сахаров в почву.

Культурные растения не всегда сохранили эти приёмы. Поэтому садовод должен следить за процессами в этой конкурентной борьбе и подкармливать растения азотом, но помнить, лишний азот угнетает биоту, нарушает почвенные пищевые цепочки.

А перекормленные азотом растения привлекают вредителей.

Поэтому иногда подкормки компостными чаями с микроорганизмами работают намного мягче и эффективней, чем подкормки минеральными солями.

Поговорим о соотношении углерода к азоту (C/ N) в органическом веществе.

Разные растения имеют разные соотношения углерода к азоту в составе своих клеток. Например, бобовые имеют более высокую долю азота, чем злаковые травы.

Различия в C/N растительного опада влияет на круговорот азота (и других питательных веществ) в почве.

Органическое вещество с высоким C/N, не может удовлетворить потребности микроорганизмов в азоте для своего роста.

А опад из растений с низким C/N, таких, как бобовые, обеспечивает быстрый рост микроорганизмов.

Если почвы окультурены, гумуса много, доступного азота в почве достаточно для удовлетворения роста растений, то минерализация органического вещества даже бедного азотом не повлияет на рост растений в краткосрочной перспективе.

Наоборот, на бедных почвах, внесение соломы и опилок вызывает острую нехватку азота у растений. Такие почвы надо мульчировать вначале готовым компостом и постепенно добавлять грубую углеродистую мульчу, сочетая её богатыми азотом зелёными травами.

Понимание этих процессов приходит к садоводу не сразу. Умение вносить органику с нужным соотношением С/N, это сродни умению ездить на велосипеде. Набьёте шишек – научитесь.

Учёные доказали, что регулярное внесение органики с высоким содержанием азота часто не меняет общее содержание углерода в почве, гумус не накапливается, а плодородие растёт. Почему?

Оказывается весь вносимый углерод входит в состав живых почвенных микроорганизмов, гумуса при избытке азота становится меньше, а биомасса микробов нарастает.

Наоборот. При регулярном мульчировании почвы щепой лиственных веточек, в которых много лигнина и сахаров, содержание стабильного гумуса нарастает. При этом и биомасса микроорганизмов тоже может возрастать. Это сохраняет плодородие почвы в долгосрочной перспективе.

В природе подобные процессы происходят на Сахалине. Горные ручьи выносят в долины глинистые частицы, песок и ил, на них вырастают гигантские широколиственные травы. Появление таких трав – это маркер хорошего соотношения ила песка и глины в наносных почвах.

Опад зарослей гигантских горцев и борщевика содержит много лигнина, много сахаров и достаточно белка. В почвах быстро накапливается одновременно и гумус и почвенная биота.

Формируется особое очень активное почвенное сообщество с очень сложными и стабильными трофическими цепями.