Александр Феоктистов,

17-12-2010 22:25

(ссылка)

Что такое ПРОФЕССИОНАЛЫ ?

Стремление к большим деньгам и к малому труду ведёт - к дилетантству и рвачеству.Нежелание учиться, нежелание работать свойственно каждому человеку. Но в наше время поверхностное отношение к качеству производимой продукции и услуг некоторыми предпринимателями, порой, поражает. Мне иногда говорят: "Какая тебе разница, что они гонят лажу? Не покупай и всё". Разумеется - не покупаю и не пользуюсь. Но стремление к лёгкости во всём, не пройдя через труд, практику, ошибки, опыт - стало какой-то эпидемией, особенно в интернете

Профессионализм и грамотное обучение всё дальше и дальше отходит на задний план. Люди не только не хотят работать качественно на работодателя - они не хотят работать на себя.

Человек, некомпетентный, неспособный гордиться тем, что он делает и - из-за его дилетантского подхода к жизни, становится неспособным понять и определить, ЧТО перед ним - качество, опыт, труд, профессионализм или - ПУСТЫШКА.Мы распознаём профессионализм в других, когда сами становимся хоть в чём-нибудь профессионалами. Этот дух узнаётся. Он безошибочно чувствуется вами. - в первую очередь, в отношении к вам, как к клиенту, к себе и к результату своего труда. От академии Елены Романовой.

Профессионализм и грамотное обучение всё дальше и дальше отходит на задний план. Люди не только не хотят работать качественно на работодателя - они не хотят работать на себя.

Человек, некомпетентный, неспособный гордиться тем, что он делает и - из-за его дилетантского подхода к жизни, становится неспособным понять и определить, ЧТО перед ним - качество, опыт, труд, профессионализм или - ПУСТЫШКА.Мы распознаём профессионализм в других, когда сами становимся хоть в чём-нибудь профессионалами. Этот дух узнаётся. Он безошибочно чувствуется вами. - в первую очередь, в отношении к вам, как к клиенту, к себе и к результату своего труда. От академии Елены Романовой.

Александр Феоктистов,

15-09-2010 00:26

(ссылка)

Найти Карачаганак-2!

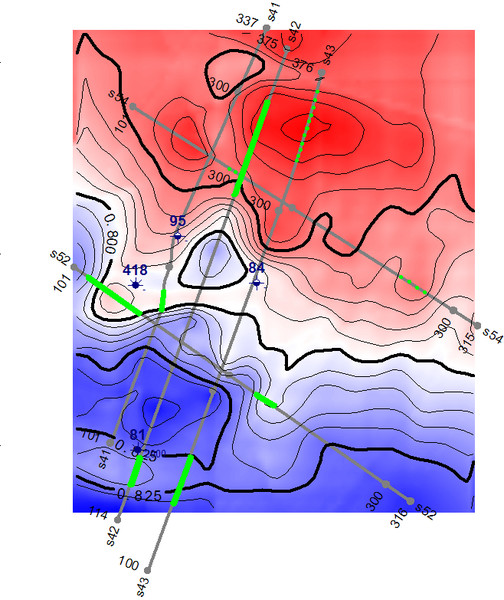

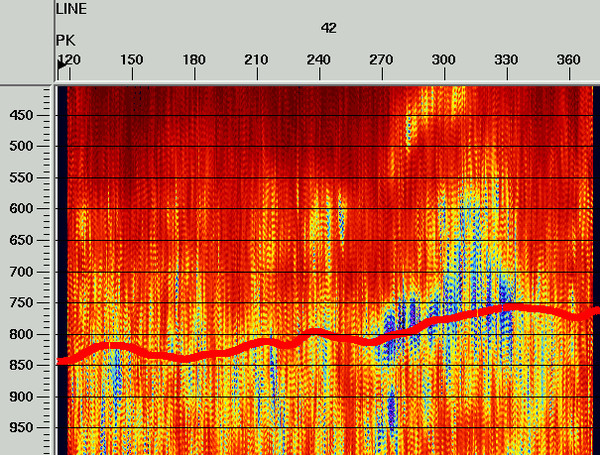

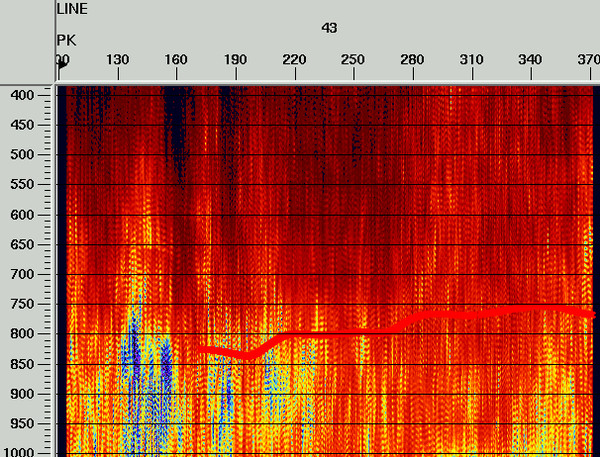

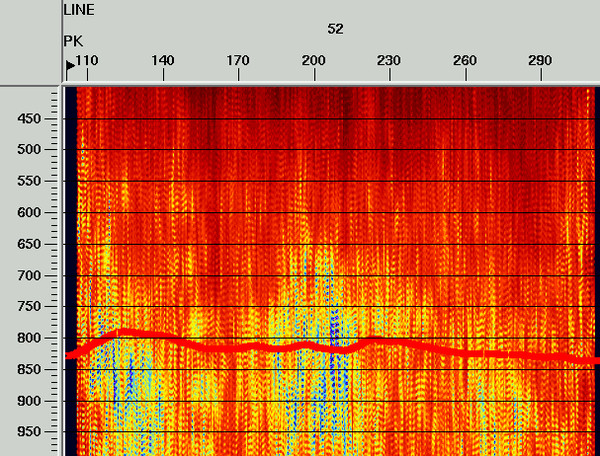

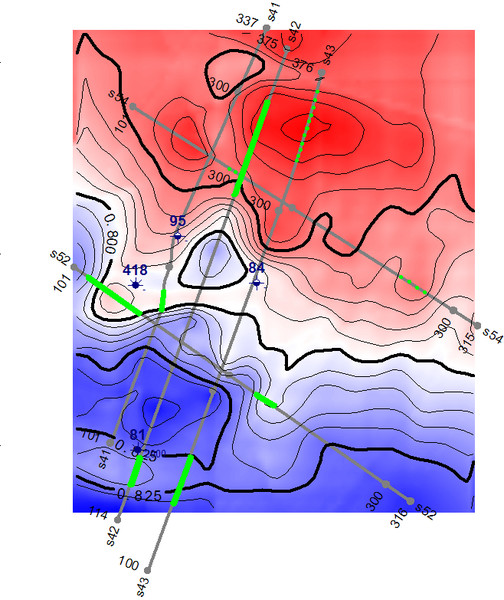

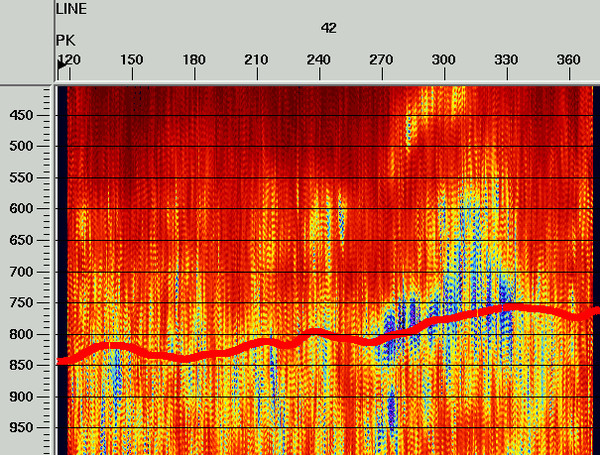

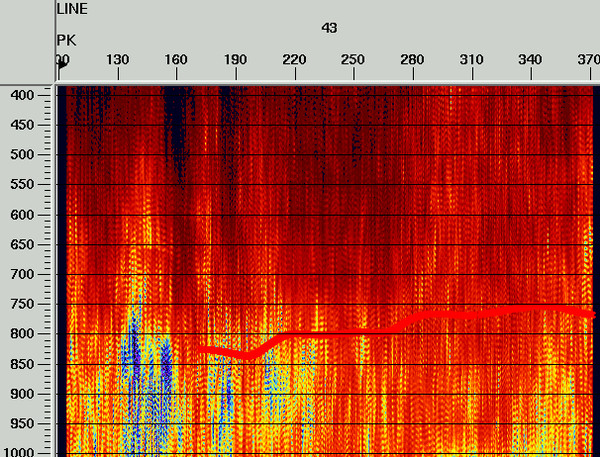

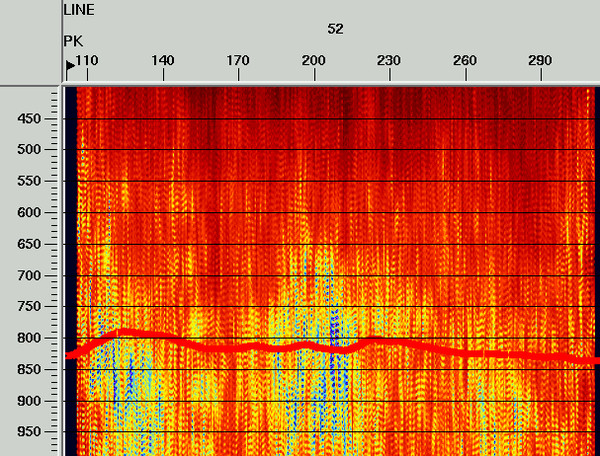

В журнале "Приборы и системы разведочной геофизики" №3/2010 вышла статья с моим участием "Найти Карачаганак-2". В статье дан обзор ГРР по 30-летним поискам объектов типа "Карачаганак" в Прикаспийской впадине, в целом, и саратовской её части. Объекты карачаганакского типа на саратовской земле находили геофизическими методами на Владимировской, Тимофеевской, Дьяковской, Южно-Дьяковской, Суслинской, Алтатинской, Южно-Алтатинской площадях, на Чёрной Падине 1 и 2, но все они бурением не подтвердились. В этот раз объект на Графовской площади под бурение был найден и подготовлен брендовой компанией Шлюмберже. Как искали и что нашли бурением и описано в статье. Скан-копия статьи помещена в фотоальбоме.

Александр Феоктистов,

25-05-2010 22:05

(ссылка)

Ну а Вы, члены сообщества "Геоинженеров" что думаете?

Хотелось бы иметь обратную связь с членами сообщества! Знать, чего Вы хотели бы от сообщества и "оно Вам нужно?" Какие темы Вам интересны? Почему НИКТО не прислал ни одной сейсмокартины?

Александр Феоктистов,

07-10-2010 19:14

(ссылка)

Матрица знаний геофизика о резервуаре ПДГТМ от ЮКОСа

При Ходорковском в компании ЮКОС был создан университет подготовки специалистов-нефтяников, где по каждой специальности создана была матрица необходимых знаний, обладание которыми было обязательным! Вот для геофизика матрица знаний предлагается к обсуждению. Геофизики проверьте себя! Что Вы знаете из этой матрицы?

При Ходорковском в компании ЮКОС был создан университет подготовки специалистов-нефтяников, где по каждой специальности создана была матрица необходимых знаний, обладание которыми было обязательным! Вот для геофизика матрица знаний предлагается к обсуждению. Геофизики проверьте себя! Что Вы знаете из этой матрицы? «Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра».

Сенека

Сенека

При экспертизе и рассмотрении на научно-технических советах проектов разработки нефтяных и газовых месторождений очень часто приходится констатировать парадокс: авторы проектов все время жалуются на недостаток исследований, и в то же время крайне неэффективно используют имеющиеся данные, «выжимая» лишь малую часть содержащейся в них полезной информации. Происходит это потому, что искусством стопроцентной «утилизации» геолого-промысловых данных обладают только люди, имеющие системные достаточно глубокие знания во всех областях нефтяного инжиниринга – от моделирования бассейнов и резервуаров до бурения и эксплуатации скважин, расчета поверхностного оборудования и оценки экономики проектов.

Еще К.Прутков писал: «специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя». Для преодоления однобокости отдельных специалистов в современном нефтяном инжиниринге принято создавать мультидисциплинарные проектные группы, состоящие из представителей различных наук, изучающих нефтегазоносные пласты (геофизиков, геологов, петрофизиков, разработчиков). Поэтому особую значимость приобретают методы и технологии совместной работы различных специалистов, а также люди, призванные обеспечить системную интеграцию узких специалистов в одну слаженную команду. Эти люди должны уметь одновременно видеть «и лес, и деревья», т.е. иметь хорошее представление как об отдельных дисциплинах, так и обо всем процессе проектирования в целом. На Западе такие люди называются менеджерами проектов, а в России еще с советских времен их называют главными инженерами проектов (ГИП).

Александр Феоктистов,

21-08-2010 22:40

(ссылка)

Комиссия по борьбе с лженаукой

В 2006 году создана комиссия по борьбе с лженаукой. Комиссия выпускает раз в пол-года Бюллетени, которые могжно и нужно прочитать : http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx Бюллетень называется «В защиту науки» и пока будет выходить раз в полгода. Фактически – это сборник статей, рецензий и обращений в СМИ и Правительство РФ, подготовленных учеными в рамках работы Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Часть материалов были ранее опубликованы в прессе, другие печатаются впервые. В числе авторов бюллетеня академик, Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, академик Эдуард Кругляков (Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН), академик Валерий Рубаков (Институт ядерных исследований РАН), академик Владимир Фортов (Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН), профессор Евгений Эйдельман (Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия) и другие замечательные ученые и популяризаторы науки. В части геологоразведки происки лженауки также многочисленны и у нас в стране и за рубежом! Например лептонное поле, Корлиан-эффект ядерно -магнитного резонанса, и тому подобные информационные технологии атомарного уровня от "шарлатанов с тёмной стороны геофизики" . В 1989 году в ДАН СССР вышла публикация А.Ф. Охатрина, представленная академиком М. Садовским, об открытии так называемых микролептонов.Попытки члена-корреспондента АН СССР Е.Б. Александрова опубликовать опровержение по горячим следам успеха не имели. Недавно эта история "аукнулась". Весной прошлого года английская фирма TIEL с русскими корнями попыталась получить лицензию на разведку нефти методом "микролептонной технологии". Несмотря на скепсис геологов, которые утверждали, что нефти в заявленном районе нет, фирма все же настаивала на оформлении лицензии. Заинтригованные журналисты обратились к управляющему фирмы. Тот пояснил, что они собираются искать нефть самыми современными методами. В 1995 году Мартин Перл получил Нобелевскую премию за открытие тау-лептона. Так вот, микролептоны - это нечто близкое по своим свойствам тау-лептонам. Узнав об истории с микролептонами, М. Перл возмутился. Начался скандал. Возникла комиссия ученых, которая решила расследовать эту историю. Один из английских физиков из Манчестерского университета, - специалист в области физики элементарных частиц, профессор Робин Маршалл, - довольно быстро нашел в качестве первоисточника этой аферы публикацию в ДАН СССР 1989 г. Комментарий Р. Маршалла по поводу статьи А. Охатрина звучит следующим образом: "Он либо сумасшедший, либо был пьян, либо просто обманывает". Профессор Р. Маршалл заметил, что "наличие такой лицензии будет представлять для них огромную выгоду". Что же касается лицензии, то по мнению ряда членов Комиссии, "лицензия на бурение, полученная от правительства Великобритании, могла бы использоваться как печать одобрения маркетинга технологии в других регионах мира". Можно представить себе, как пойдут дела у наших микролептонных аферистов, если еще до получения английской лицензии (которую теперь едва ли удастся получить) они уже ведут нефте - и газоразведку в нескольких регионах нашей страны за счет государства! Дело дошло до того, что аферисты направили письмо Главе Правительства России М.М. Касьянову с предложением обследовать нефте - и газоносные месторождения на Каспии. Жулики готовы "осваивать" 0,5 - 0,6 млрд. рублей в год. Вот к каким последствиям может привести небрежность редколлегии. Эта история послужила нам хорошим уроком. Не знаю, как другие отделения, но Отделение физических наук рукописи в ДАН без рецензирования не пропускает. Не всем это нравится. Ваше мнение мне интересно. Сообщите в КОММЕНТАРИИ.

Александр Феоктистов,

26-09-2010 02:04

(ссылка)

Кто ищет нефть и газ в Саратовской области?

В СССР искали нефть и газ три министерства : геологии, нефтепрома и газпрома! Кто искал, тот и бурил-добывал ... Сейчас непонятно: есть конкуренция или нет? Кто ищет и что в Саратовской области? Кто добывает и какие перспективы. Одно время число компаний, которые искали нефть игаз доходило до 66. Сейчас вроде все вымерли, как динозавры, и нового сырья не хватает на поддержку падающей по области добычи! Объявлен призыв к слиянию-объединению... Что бы это значило, как Вы думаете? А ?

http://news.sarbc.ru/interv...

Глава Саратовского управления Роснедра Владимир Морозов: "Наступает этап концентрации и слияний нефтяных компаний"

27 мая 2010, 09:10

Саратовская область уже более 60 лет известна как значимый нефтегазодобываемый регион страны. В ПФО по объемам добычи углеводородного сырья он занимает пятое место. Об их запасах, показателях добычи и ресурсных платежах, перспективах геолого-разведочных работ мы поговорили с начальником Управления по недропользованию Владимиром Морозовым.

Владимир Юрьевич, сколько запасов углеводородного сырья в Саратовской области, и каковы перспективы их развития?

- Область - один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. Сейчас у нас ежегодно добывается порядка 1,5 - 1.7 млн т. нефти и порядка 500 млн куб. м. газа, что составляет 10% от суммарной потребности области. При этом, месторождения нефти и газа в области в абсолютном большинстве мелкие, с запасами до 10 млн т. нефтеэквивалента. Основная их часть разрабатывается более 25 лет. Месторождения в большей части выработаны: три четверти из них имеют степень выработанности от 55 до 98% и остаточные запасы по ним составляют от десятков до нескольких сотен тыс.т.

Но, с другой стороны, ресурсная база углеводородного сырья характеризуется низкой степенью разведанности: если в целом суммарные ресурсы области составляют 2,5 млрд т, разведанные извлекаемые запасы промышленных категорий нефти и конденсата составляют лишь около 50 млн т, газа - 80 млрд куб. м.

Таким образом, потенциальные возможности ресурсной базы области значительно выше, чем та отдача, которую она дает на сегодняшний день. Для ее развития нужно расширять территории поиска, интенсифицировать геолого-разведочные работы в пределах распределенного фонда недр, нужно обеспечивать рациональное использование добытого сырья.

Перспективы резкого наращивания углеводородного потенциала области связаны, в первую очередь, с освоением саратовской части Прикаспийской нефтегазоносной провинции: проведенные за счет средств федерального бюджета в 2004-2009 годах зонально-региональные геофизические работы в пределах Прикаспийской территории позволили выявить 2 крупных объекта с ресурсами более 600 млн т.

Сравните показатели добычи нефти и газа в первом квартале этого года с предыдущими годами? Какова динамика налоговых отчислений и регулярных платежей от недропользования?

- Добыча нефти и конденсата практически осталась на уровне аналогичного периода 2009 года, объем добычи газа вырос на 8%. Если сравнивать по годам: добыча нефти в 2008-ом составляла 1,6 млн т, в прошлом она снизилась до 1,4 млн. То же самое с газом - динамика снижения налицо: с 525 млн куб. м. до 497 млн. Но объемы добычи газа в первом квартале этого года выросли.

Снижение добычи углеводородного сырья по отношению к первому кварталу-2009 произошло в основном за счет двух компаний. У них нет нефтегазоперспективных площадей. Они длительное время не участвовали в конкурсах и не приобретали лицензии. Рост добычи в основном показали "ЛукБелОйл", "Прикаспийская газовая компания", "Богородскнефть". Ресурсные платежи при пользовании недрами выросли на 600 млн и составили 1,1 млрд руб. Но опять те же платежи в 2009-ом в сравнении с 2008-ым снизились на 2,3 млрд - до 3,2 млрд руб.

Что можете сказать о перспективах геолого-разведочных работ. Почему большинство компаний не желают в них вкладываться, предпочитая уже готовые месторождения?

В области более 44-х компаний занимаются поисково-разведочными работами, 16 - добывающей деятельностью.

В 2009-ом в результате финансового кризиса падение объемов геологоразведочных работ на территории области по сравнению с 2009 годом произошло с 3,8 до 1,5 млрд руб. ( в 2,5 раза). Поэтому обнадеживает то обстоятельство, что за первые 4 мес. этого года наметился их рост, который составил 30% (463 млн при 347 млн руб за первый квартал-2009). Внушает оптимизм и приход в область новые инвесторов, в первую очередь, компании ТНК-BP, которая выиграла два крупных лицензионных блока в Перелюбском районе.

Хочу обратить ваше внимание вот на что: если 15 лет назад в области работали 3 добывающие компании, то сейчас их 16. Геологоразведочные работы вели 2 компании - сейчас более 40. Объективно наступает этап концентрации и слияний, т.к. мелкие компании решают мелкие задачи. Чтобы решить задачу резкого роста добычи, необходимы крупные вложения. Ведь только бурение скважины обходиться примерно в 5 млн долл. Понятно, что иметь такие затраты под силу лишь крупным профильным компаниям.

Наибольшее количество средств на проведение геологоразведочных работ было освоено "Прикаспийской газовой компанией" и "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" - по 147 млн, "ЕРШОВнефть" - 25 млн, "Оренбургнефть" - 24 млн, "ЛукБелОйл" - 21,6 млн, "НК "Ресурс" - 19 млн руб.

Насколько востребованы в области поиск и добыча подземных, пресных и минеральных вод, цементного сырья, калийных солей? - В 2009 году за счет средств федерального бюджета были закончены поисково-оценочные работы по выявлению месторождения пресных подземных вод для водоснабжения Пугачева (12 тыс. куб. м. в сутки). В этом году заканчиваются поисково-оценочные работы для Базарного Карабулака. Планируется изыскание пресных подземных вод по засушливым районам саратовского Заволжья. Хотя здесь нам не обойтись без областной поддержки. Что касается цементного сырья, то здесь активные работы ведет "Вольскцемент". Также вскоре планируется проведение двух конкурсов на освоение участков. Калийные соли - также перспективный минеральный ресурс, который является сырьем для химической промышленности для производства удобрений. Значительные прогнозные ресурсы горнохимического сырья сосредоточены в Озинском и Перелюбском районах. В Озинском районе работы уже начаты.

По данным управления Росприроднадзора, в 2009 году в России у недропользователей было отозвано 18 лицензий, 12 из них - в Саратовской области. С чем это связано?- Основания для отзыва лицензий - это инициатива Росприроднадзора, если он выявляет существенные нарушения условий пользования недрами. Отзыв лицензий, как правило, вызван финансовым кризисом, в который попали многие компании. Среди основных причин - невыполнение условий по срокам и объемам геолого-разведочных работ. Это, в свою очередь, спровоцировало их падение в 2009 году в 2,5 раза.

С какими структурами вы сотрудничаете? С кем, может быть, есть трения, не получается взаимодействие?

- По определению мы сотрудничаем с Росприроднадзором, областной и природоохранной прокуратурой, облправительством. Много запросов нам присылает органы внутренних дел, налоговая служба.

3/4 саратовских месторождений углеводородов выработаны на 55-98%

27 мая 2010, 15:35

http://news.sarbc.ru/econom...

Руководитель управления по недропользованию Саратовской области Владимир Морозов дал интервью нашему агентству В частности, он сказал:

Ежегодно в Саратовской области добывается порядка 1,5 - 1.7 млн т. нефти и порядка 500 млн куб. м. газа, что составляет 10% от суммарной потребности области. При этом, месторождения нефти и газа в области в абсолютном большинстве мелкие, с запасами до 10 млн т. нефтеэквивалента. Основная их часть разрабатывается более 25 лет. Месторождения в большей части выработаны: три четверти из них имеют степень выработанности от 55 до 98% и остаточные запасы по ним составляют от десятков до нескольких сотен тыс.т.

В 2009 году за счет средств федерального бюджета были закончены поисково-оценочные работы по выявлению месторождения пресных подземных вод для водоснабжения Пугачева (12 тыс. куб. м. в сутки). В этом году заканчиваются поисково-оценочные работы для Базарного Карабулака. Планируется изыскание пресных подземных вод по засушливым районам саратовского Заволжья. Хотя здесь нам не обойтись без областной поддержки.

Что касается цементного сырья, то здесь активные работы ведет "Вольскцемент". Вскоре планируется проведение двух конкурсов на освоение участков. Калийные соли - также перспективный минеральный ресурс, который является сырьем для химической промышленности для производства удобрений. Значительные прогнозные ресурсы горнохимического сырья сосредоточены в Озинском и Перелюбском районах. В Озинском районе работы уже начаты. Об этом в интервью нашему агентству сообщил начальник Управления по недропользованию Саратовской области Владимир Морозов.

http://news.sarbc.ru/interv...

Область должна за газ 1,3 млрд рублей

29 мая 2010, 13:15

28 мая в Москве прошла встреча губернатора Саратовской области Павла Ипатова с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером. Обсуждались вопросы развития газотранспортной системы губернии, повышения надежности газоснабжения потребителей. Шла речь и о реализации инвестиционных проектов компании "Газпром" в области, по которым принято решение об ускорении процесса их реализации и выделения дополнительных средств. Руководители также обсудили поставку дополнительных объемов газа в Балаковский район и Энгельс. Удалось договориться об ускорении реконструкции газораспределительной станции (ГРС) Ершова, ГРС-7 Саратова, которая осуществляет газоснабжение Заводского района, крупных промышленных предприятий ("Саратоворгсинтез", "Саратовский НПЗ" и другие) и вынос газопровода высокого давления из оползневой зоны Хвалынска. По просьбе главы региона принято решение о внесении дополнений в программу "Газпром - детям", в соответствии с которой ведется строительство ФОКов.

Кроме того, руководители обсудили вопросы, связанные с оплатой за поставленный газ. По состоянию на 1 мая, текущая задолженность региона составляет 1,7 млрд руб., на 24 мая - 1,3 млрд.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за последние годы уровень газификации природным газом области значительно вырос и сейчас превышает среднероссийский показатель (94,5% против 63,2% в среднем по России).

http://news.sarbc.ru/interv...

Глава Саратовского управления Роснедра Владимир Морозов: "Наступает этап концентрации и слияний нефтяных компаний"

27 мая 2010, 09:10

Саратовская область уже более 60 лет известна как значимый нефтегазодобываемый регион страны. В ПФО по объемам добычи углеводородного сырья он занимает пятое место. Об их запасах, показателях добычи и ресурсных платежах, перспективах геолого-разведочных работ мы поговорили с начальником Управления по недропользованию Владимиром Морозовым.

Владимир Юрьевич, сколько запасов углеводородного сырья в Саратовской области, и каковы перспективы их развития?

- Область - один из старейших нефтегазодобывающих регионов России. Сейчас у нас ежегодно добывается порядка 1,5 - 1.7 млн т. нефти и порядка 500 млн куб. м. газа, что составляет 10% от суммарной потребности области. При этом, месторождения нефти и газа в области в абсолютном большинстве мелкие, с запасами до 10 млн т. нефтеэквивалента. Основная их часть разрабатывается более 25 лет. Месторождения в большей части выработаны: три четверти из них имеют степень выработанности от 55 до 98% и остаточные запасы по ним составляют от десятков до нескольких сотен тыс.т.

Но, с другой стороны, ресурсная база углеводородного сырья характеризуется низкой степенью разведанности: если в целом суммарные ресурсы области составляют 2,5 млрд т, разведанные извлекаемые запасы промышленных категорий нефти и конденсата составляют лишь около 50 млн т, газа - 80 млрд куб. м.

Таким образом, потенциальные возможности ресурсной базы области значительно выше, чем та отдача, которую она дает на сегодняшний день. Для ее развития нужно расширять территории поиска, интенсифицировать геолого-разведочные работы в пределах распределенного фонда недр, нужно обеспечивать рациональное использование добытого сырья.

Перспективы резкого наращивания углеводородного потенциала области связаны, в первую очередь, с освоением саратовской части Прикаспийской нефтегазоносной провинции: проведенные за счет средств федерального бюджета в 2004-2009 годах зонально-региональные геофизические работы в пределах Прикаспийской территории позволили выявить 2 крупных объекта с ресурсами более 600 млн т.

Сравните показатели добычи нефти и газа в первом квартале этого года с предыдущими годами? Какова динамика налоговых отчислений и регулярных платежей от недропользования?

- Добыча нефти и конденсата практически осталась на уровне аналогичного периода 2009 года, объем добычи газа вырос на 8%. Если сравнивать по годам: добыча нефти в 2008-ом составляла 1,6 млн т, в прошлом она снизилась до 1,4 млн. То же самое с газом - динамика снижения налицо: с 525 млн куб. м. до 497 млн. Но объемы добычи газа в первом квартале этого года выросли.

Снижение добычи углеводородного сырья по отношению к первому кварталу-2009 произошло в основном за счет двух компаний. У них нет нефтегазоперспективных площадей. Они длительное время не участвовали в конкурсах и не приобретали лицензии. Рост добычи в основном показали "ЛукБелОйл", "Прикаспийская газовая компания", "Богородскнефть". Ресурсные платежи при пользовании недрами выросли на 600 млн и составили 1,1 млрд руб. Но опять те же платежи в 2009-ом в сравнении с 2008-ым снизились на 2,3 млрд - до 3,2 млрд руб.

Что можете сказать о перспективах геолого-разведочных работ. Почему большинство компаний не желают в них вкладываться, предпочитая уже готовые месторождения?

В области более 44-х компаний занимаются поисково-разведочными работами, 16 - добывающей деятельностью.

В 2009-ом в результате финансового кризиса падение объемов геологоразведочных работ на территории области по сравнению с 2009 годом произошло с 3,8 до 1,5 млрд руб. ( в 2,5 раза). Поэтому обнадеживает то обстоятельство, что за первые 4 мес. этого года наметился их рост, который составил 30% (463 млн при 347 млн руб за первый квартал-2009). Внушает оптимизм и приход в область новые инвесторов, в первую очередь, компании ТНК-BP, которая выиграла два крупных лицензионных блока в Перелюбском районе.

Хочу обратить ваше внимание вот на что: если 15 лет назад в области работали 3 добывающие компании, то сейчас их 16. Геологоразведочные работы вели 2 компании - сейчас более 40. Объективно наступает этап концентрации и слияний, т.к. мелкие компании решают мелкие задачи. Чтобы решить задачу резкого роста добычи, необходимы крупные вложения. Ведь только бурение скважины обходиться примерно в 5 млн долл. Понятно, что иметь такие затраты под силу лишь крупным профильным компаниям.

Наибольшее количество средств на проведение геологоразведочных работ было освоено "Прикаспийской газовой компанией" и "ДИАЛЛ АЛЬЯНС" - по 147 млн, "ЕРШОВнефть" - 25 млн, "Оренбургнефть" - 24 млн, "ЛукБелОйл" - 21,6 млн, "НК "Ресурс" - 19 млн руб.

Насколько востребованы в области поиск и добыча подземных, пресных и минеральных вод, цементного сырья, калийных солей? - В 2009 году за счет средств федерального бюджета были закончены поисково-оценочные работы по выявлению месторождения пресных подземных вод для водоснабжения Пугачева (12 тыс. куб. м. в сутки). В этом году заканчиваются поисково-оценочные работы для Базарного Карабулака. Планируется изыскание пресных подземных вод по засушливым районам саратовского Заволжья. Хотя здесь нам не обойтись без областной поддержки. Что касается цементного сырья, то здесь активные работы ведет "Вольскцемент". Также вскоре планируется проведение двух конкурсов на освоение участков. Калийные соли - также перспективный минеральный ресурс, который является сырьем для химической промышленности для производства удобрений. Значительные прогнозные ресурсы горнохимического сырья сосредоточены в Озинском и Перелюбском районах. В Озинском районе работы уже начаты.

По данным управления Росприроднадзора, в 2009 году в России у недропользователей было отозвано 18 лицензий, 12 из них - в Саратовской области. С чем это связано?- Основания для отзыва лицензий - это инициатива Росприроднадзора, если он выявляет существенные нарушения условий пользования недрами. Отзыв лицензий, как правило, вызван финансовым кризисом, в который попали многие компании. Среди основных причин - невыполнение условий по срокам и объемам геолого-разведочных работ. Это, в свою очередь, спровоцировало их падение в 2009 году в 2,5 раза.

С какими структурами вы сотрудничаете? С кем, может быть, есть трения, не получается взаимодействие?

- По определению мы сотрудничаем с Росприроднадзором, областной и природоохранной прокуратурой, облправительством. Много запросов нам присылает органы внутренних дел, налоговая служба.

3/4 саратовских месторождений углеводородов выработаны на 55-98%

27 мая 2010, 15:35

http://news.sarbc.ru/econom...

Руководитель управления по недропользованию Саратовской области Владимир Морозов дал интервью нашему агентству В частности, он сказал:

Ежегодно в Саратовской области добывается порядка 1,5 - 1.7 млн т. нефти и порядка 500 млн куб. м. газа, что составляет 10% от суммарной потребности области. При этом, месторождения нефти и газа в области в абсолютном большинстве мелкие, с запасами до 10 млн т. нефтеэквивалента. Основная их часть разрабатывается более 25 лет. Месторождения в большей части выработаны: три четверти из них имеют степень выработанности от 55 до 98% и остаточные запасы по ним составляют от десятков до нескольких сотен тыс.т.

В 2009 году за счет средств федерального бюджета были закончены поисково-оценочные работы по выявлению месторождения пресных подземных вод для водоснабжения Пугачева (12 тыс. куб. м. в сутки). В этом году заканчиваются поисково-оценочные работы для Базарного Карабулака. Планируется изыскание пресных подземных вод по засушливым районам саратовского Заволжья. Хотя здесь нам не обойтись без областной поддержки.

Что касается цементного сырья, то здесь активные работы ведет "Вольскцемент". Вскоре планируется проведение двух конкурсов на освоение участков. Калийные соли - также перспективный минеральный ресурс, который является сырьем для химической промышленности для производства удобрений. Значительные прогнозные ресурсы горнохимического сырья сосредоточены в Озинском и Перелюбском районах. В Озинском районе работы уже начаты. Об этом в интервью нашему агентству сообщил начальник Управления по недропользованию Саратовской области Владимир Морозов.

http://news.sarbc.ru/interv...

Область должна за газ 1,3 млрд рублей

29 мая 2010, 13:15

28 мая в Москве прошла встреча губернатора Саратовской области Павла Ипатова с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером. Обсуждались вопросы развития газотранспортной системы губернии, повышения надежности газоснабжения потребителей. Шла речь и о реализации инвестиционных проектов компании "Газпром" в области, по которым принято решение об ускорении процесса их реализации и выделения дополнительных средств. Руководители также обсудили поставку дополнительных объемов газа в Балаковский район и Энгельс. Удалось договориться об ускорении реконструкции газораспределительной станции (ГРС) Ершова, ГРС-7 Саратова, которая осуществляет газоснабжение Заводского района, крупных промышленных предприятий ("Саратоворгсинтез", "Саратовский НПЗ" и другие) и вынос газопровода высокого давления из оползневой зоны Хвалынска. По просьбе главы региона принято решение о внесении дополнений в программу "Газпром - детям", в соответствии с которой ведется строительство ФОКов.

Кроме того, руководители обсудили вопросы, связанные с оплатой за поставленный газ. По состоянию на 1 мая, текущая задолженность региона составляет 1,7 млрд руб., на 24 мая - 1,3 млрд.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за последние годы уровень газификации природным газом области значительно вырос и сейчас превышает среднероссийский показатель (94,5% против 63,2% в среднем по России).

Александр Феоктистов,

17-07-2010 23:04

(ссылка)

Лженаука

Григорий Шехтман

Шехтман Григорий Аронович — геолог-геофизик, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.

Бизнес на псевдонауке

Григорий Шехтман

«Феномен Гликмана, о котором я писал в своей статье, — далеко не редкое явление в наше просвещенное время. Когда я знакомился с выводами “исследований” этого ниспровергателя сейсморазведки и обличителя сейсморазведчиков, якобы вступивших во всем мире между собой в преступный сговор, я почему-то вспомнил просуществовавшее более 100 лет вплоть до недавнего времени “Общество плоской Земли”».

4 мая 2010

Лженаука

Внимание! Пасквиль!

Олег Кондратьев

«Не иначе как пасквилем на нашу профессию следует считать достаточно большую статью, опубликованную в “Новой газете” № 58 (1083) от 11.08-14.08.2005 г. под названием “Сейсморазводка”. Здесь нет нашей опечатки - буква “е” в названии статьи заменена на “о”, вероятно, для пущей полемичности. Автор статьи Адам Гликман вряд ли известен широкому кругу геофизиков. Ничем, кроме пары маловразумительных выступлений на ежегодных чтениях имени В. В. Федынского, он в наших делах не отметился».

4 мая 2010

Как-то на одной из международных выставок нефтегазовой отрасли мое внимание привлек плакат, на котором геолог-бородач с «легендарным» геологическим молотком в руке, теперь явно ненужным, с восхищением наблюдает на экране монитора объемное цветное изображение геологического объекта, расположенного на глубине. Полвека назад это было бы фантастикой, а в последние десятилетия стало реальностью. Изображения земных недр, расположенных на большой глубине под земной поверхностью или под дном моря, теперь получают, опираясь на современные технологии сбора и обработки геофизической информации. Основную роль в этих технологиях играет сейсморазведка. Авторитет этого геофизического метода столь велик, что с конца 80-х годов ведущие нефтяные компании приступают к освоению месторождений лишь после того, как они будут основательно изучены сейсморазведкой, причем желательно в ее объемной модификации. Более того, в настоящее время эти компании могут получить банковский кредит на бурение скважин лишь после обоснования своих проектов результатами сейсморазведки. Что же является основой общепризнанного успеха этого геофизического метода? Для начала рассмотрим физические принципы, положенные в основу сейсморазведки.

Сейсморазведка – это геофизический метод исследования строения земной коры и разведки полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбуждаемых взрывами или невзрывными источниками сейсмических колебаний. После отражения от глубинных границ волны возвращаются к земной поверхности, где регистрируются сейсмоприемниками. Пласты горных пород разделяются между собой границами различной формы, причем состав горных пород и их насыщение углеводородами могут изменяться от точки к точке. Поэтому время прихода к земной поверхности волн, отраженных от сейсмических границ, и их параметры изменяются. Обработка сигналов отраженных волн позволяет сформировать в памяти компьютера образ глубинных геологических объектов. Фрагменты этого образа изображаются на экране монитора и интерпретируются геологами на предмет подготовки объекта, перспективного для бурения.

Можно ли было бы обойтись нефтяникам без сейсморазведки? Вполне. Но при этом местоположение скважины пришлось бы задавать вслепую. По существу так когда-то и делали, расплачиваясь в случае неудачи огромными затратами на бурение «сухих» скважин. Кстати, бурение одной скважины на участке среднего размера стоит сейчас около миллиона долларов, что соизмеримо с затратами на сейсморазведку, покрывающую исследуемый перспективный участок. Важно отметить, что месторождение обычно не представляет собой пласт, равномерно пропитанный углеводородами. Нефть, как правило, скапливается в отдельных местах, не обязательно повышенных, определить возможное местоположение которых и позволяет сейсморазведка. К примеру, если залежь нефти приурочена к заполненному песчаником древнему руслу погребенной под толщей пород реки, то оно может иметь настолько прихотливую форму, что бурение скважин «наобум», без определения местоположения этого русла при помощи сейсморазведки, может оказаться вообще бессмысленным. Другой пример – это такие малоразмерные объекты, как погребённые рифы. Применение сейсморазведки понижает эксплуатационный риск при подготовке бурения, обеспечивая в отдельных случаях успех, оцениваемый выше 75%.

Убедиться в том, что к сейсмоприемникам приходят именно те волны, по которым формируют изображение глубинных объектов, позволяет вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП), при котором упругие колебания регистрируют в глубоких буровых скважинах. Метод ВСП впервые был предложен 48 лет назад в нашей стране, опередившей тогда в этой области на 15 лет все другие страны. За рубежом метод стали применять лишь после того, как там перевели на английский язык книгу «Вертикальное сейсмическое профилирование», опубликованную создателем метода ВСП Е.И. Гальпериным в 1971 году. Этот метод позволил сейсморазведчикам детально прослеживать внутри среды весь процесс формирования волнового сейсмического поля, начиная от его излучения, последующих актов преломления и отражения сейсмических волн вплоть до регистрации волн наземными или морскими приемниками. Метод позволяет однозначно убедиться в справедливости физических основ сейсморазведки. «Меньше бурить – больше добывать!» - таким стал девиз ВСП, предложенный Е.И.Гальпериным. Этот девиз вполне применим и для сейсморазведки в целом. Возможность непосредственно наблюдать в скважинах отраженные волны реализует ключевой в науке принцип «презумпции доказанного». Существенно, что уровень разработок в области метода ВСП остается в нашей стране достаточно высоким, не ниже мирового. Об этом свидетельствуют проводящиеся ежегодно ставшими международными «Гальперинские чтения», - научно-практические конференции, названные так в честь создателя метода. В работе такой конференции, проведенной в 2008 году, участвовало более 100 специалистов из различных стран.

Основы сейсморазведки заложены были славной когортой выдающихся отечественных геофизиков школы академика Г.А. Гамбурцева, всегда опиравшейся на органическое сочетание эксперимента и теоретических разработок. Его учебник под названием «Основы сейсморазведки», переизданный полвека назад, десятилетиями использовался в вузах страны и подпитывал идеями отечественную науку о Земле. Дальнейшее развитие отечественная сейсморазведка методом отраженных волн получила в работах академика Н.Н.Пузырева, пришедшего в науку из производства и затем много лет по праву являвшегося общепризнанным научным лидером в сейсморазведочных исследованиях. Его книга «Интерпретация данных сейсморазведки методом отраженных волн», выпущенная так же полвека назад, до недавнего времени была настольной книгой производственников, работавших в полевых партиях. Ссылка на «синюю книгу» (она была выпущена в синем переплете) моментально снимала любые сомнения в добротности результатов и компетентности специалиста, исполнителя работ.

По некоторым данным, на каждый доллар вложений в объемную сейсморазведку, проведенную на 10 месторождениях в Западной Сибири, получена прибыль, равная 2,5 доллара. Зарубежные компании приводят еще более убедительные примеры. Так, затраты компании АМОКО в среднем на каждый из 115 объектов составили 2,5 млн долларов при экономическом эффекте, равном 9,5 млн долларов. Помимо экономии затрат на непродуктивное бурение, применение сейсморазведки позволяет добиться прироста запасов. В настоящее время это крайне актуально, особенно в России, в связи с тем, что «проедание» нефти из промышленных месторождений, открытых еще в советское время, в значительной степени не компенсируется подготовкой к бурению новых месторождений.

Новейшее направление сейсморазведки – это сейсмический мониторинг, при котором исследования на месторождении проводятся многократно с последующим сопоставлением результатов, полученных в разное время. Такие исследования помогают бережно и планомерно расходовать природные запасы, а также беречь окружающую среду от ущерба, обусловленного неоправданно высокой скоростью извлечения нефти из резервуара. Такая ситуация при нынешнем подчас прямо-таки хищническом отношении к запасам является, к сожалению, нередкой. Избавление пользователей недр от психологии временщиков назрело давно.

Стремление российских нефтяных компаний проводить работы с минимальным риском обусловило резкое возрастание объемов планируемой объемной сейсморазведки (почти вдвое!), начиная с 2005 года.

Увеличение объемов сейсморазведки, так необходимой нефтяникам, оказалось явно кое-кому не по вкусу. В том же 2005 году, когда намечалось удвоить объемы сейсморазведки, в одной из многотиражек, имеющих более полумиллиона читателей, появилось интервью размером в полторы полосы, данное неким Адамом Гликманом («Новая газета», N 58 (1083)). Редакция газеты озаглавила этот материал словом «Сейсморазводка». Тщетно в этом хорошо известном слове видеть опечатку (какие «ляпы» не бывают в газетах!..). Вчитавшись в этот текст, я понял, что название это взято именно таким для того, чтобы к бочке дёгтя, вылитого в нем на сейсморазведку, добавить еще одну ложку дегтя, в виде названия. Адам Гликман (далее для краткости – Г.), радиоинженер по образованию, попавший, по его собственному признанию, случайно в сейсморазведку, объявляет в этой газете, что «сейсморазведка – величайшее заблуждение в истории физики». Волн, отражающихся от глубинных сейсмических границ, по его убеждению вообще не существует («нет эхо-сигнала!»), так как волны якобы вообще на глубину не проникают, а распространяются лишь по горизонтали (так радиоинженеру Г. считать было привычнее). Сейсморазведчики в его изображении предстают эдакими жуликами, вступившими между собой во всем мире ради денег в сговор. Тема денежного интереса буквально пронизывает интервью Г., свидетельствуя прямо-таки о его сакральной к ним тяге. Ставя фактически всё с ног на голову, он пытается убедить читателя в том, что вначале проводятся не сейсморазведочные работы, а бурение, а затем уже сейсморазведчики подтасовывают свои результаты таким образом, чтобы они соответствовали данным по буровым скважинам. Свои рассуждения Г. обильно сдабривает правдоподобными рассуждениями о нравственности и совести ученого. Тут же газета приводит справку о фирме, которую Г. возглавляет и которая берется конкурировать с традиционной сейсморазведкой.

Если бы «правдолюб» Г. потрудился ознакомиться с заделом, накопленным в этой области науки в нашей стране и за рубежом за последние десятилетия, то каяться ему за его воинствующее невежество пришлось бы долго. Конечно же, при наличии у него той совести ученого, о которой он так любит рассуждать…

Трудно понять, кто кого нашел для этого «наката» на сейсморазведчиков, - Гликман газету или наоборот. Многословное и маловразумительное интервью Г. представлено было газетой, как результат его отклика на ранее опубликованные в этой же газете материалы, касающиеся планировавшихся на Камчатке взрывов, направленных на предотвращение ожидаемых землетрясений. Любопытно, что материалы об этих взрывах готовила сотрудница данной газеты Екатерина Гликман (совпадение?). Я после прочтения интервью Г. написал в эту газету заметку в надежде вернуть всё с головы на ноги, но тщетно. Газета проигнорировала мое к ней обращение и не принесла извинения оклеветанным сейсморазведчикам.

Полгода спустя после появления пасквиля Г. в прессе, в Москве состоялась научно-практическая конференция (регулярно проводящиеся Чтения памяти выдающегося геофизика В.В.Федынского), где я председательствовал на одной из секций. В числе докладчиков на этой секции значился Г. Я постарался в своем докладе, последовавшем за докладом Г., на экспериментальных материалах, полученных при наземной и скважинной сейсморазведке, наглядно продемонстрировать реальность всех тех сейсмических волн, существование которых Г. упорно отвергал. На мой вопрос к нему, стали ли ему наконец-то понятны его заблуждения, он так по существу и не ответил, сославшись на то, что всё мною сказанное оказалось для него «чересчур сложным». Возможно, Г. ответил мне искренне, но ни один из остальных присутствовавших в зале специалистов не обнаружил подобного непонимания. Более того, у меня ранее неоднократно имелась возможность убедиться в том, что излагавшиеся мною вопросы не были трудными для студентов-геофизиков и легко ими усваивались. Одним словом, разочаровал меня этот ниспровергатель основ сейсморазведки уровнем своих знаний…

Отечественная геологоразведка, потерпевшая, как и другие отрасли, колоссальный урон в результате известных реформ, все еще пытается вернуть свою былую мощь. Она вправе рассчитывать на активную поддержку всего общества. Ведь если бы не нефть с ее недавними высокими мировыми ценами, то, по подсчетам специалистов, в России к настоящему времени было бы 100 миллионов бедняков!.. Конечно же, нефть – не панацея для страны, но пролившийся на нее «золотой дождь» при разумном его использовании наверняка помог бы подстраховаться от последующих мировых кризисов, неизбежность которых предрекают все чаще и чаще.

…Иные мои коллеги не советовали браться за перо и «связываться с какой-то газетой», учитывая пресловутую корпоративную «газетную этику». Ознакомившись с текстами Г., они уповали больше на «клинику», а не на какой-либо здравый смысл. С такой их позицией трудно согласиться. Пусть даже не всё в порядке с адекватностью Г. , но что же редакция газеты? К слову, пока в прессе не появилось ни одной статьи, дезавуирующей упомянутый бред, помещенный в газете, уважаемой даже нашим нынешним президентом. Четвертый год пасквиль под названием «Сейсморазводка», находящийся на сайте «Новой газеты», продолжает удивлять специалистов, не желающих мириться с практикой оглупления читателей, ставшей для многих газет прямо-таки нормой. Неужели редакции этой газеты нельзя было в столице найти специалистов в данном вопросе, чтобы не выглядеть прямо-таки смешно? И потом – кому всё это, по большому счету, выгодно? Рекламу фирме господина Г. вполне можно было бы сделать, не задевая чести делающих свое многотрудное дело профессионалов. Ведь существует же этика не только газетная…

Можно, однако, представить себе и такой вариант. Пасквиль Г. или аналогичный ему попадает к уважающему эту газету могущественному чиновнику, еще менее компетентному, чем наш мыслитель. Результат? – проведение сейсморазведочных работ приостанавливают «до выяснения» (нынешний кризис и без того подкосил процесс «поднимания с колен» отечественной геологической науки). Далее – неописуемая радость газеты, «поднявшей вопрос», и в результате - сокращение темпов прироста запасов нефти в стране. Только кому от всего этого будет лучше? Наверно, тем, кто по какой-то им одним известной причине считает, что чем в стране хуже, тем для них лучше. Разве не так?

Феномен Гликмана(можно, вероятно, говорить и о таковом) является характерным симптомом не только для геологической науки. Для него характерно воинствующее невежество, тщеславие (комплекс Герострата) и циничное игнорирование результатов фундаментальной науки. В условиях явственно обозначившегося снижения уровня независимой компетентной экспертизы это чревато все большим вытеснением науки псевдонаукой.

Май 2009 г.

Шехтман Григорий Аронович — геолог-геофизик, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.

Бизнес на псевдонауке

Григорий Шехтман

«Феномен Гликмана, о котором я писал в своей статье, — далеко не редкое явление в наше просвещенное время. Когда я знакомился с выводами “исследований” этого ниспровергателя сейсморазведки и обличителя сейсморазведчиков, якобы вступивших во всем мире между собой в преступный сговор, я почему-то вспомнил просуществовавшее более 100 лет вплоть до недавнего времени “Общество плоской Земли”».

4 мая 2010

Лженаука

Внимание! Пасквиль!

Олег Кондратьев

«Не иначе как пасквилем на нашу профессию следует считать достаточно большую статью, опубликованную в “Новой газете” № 58 (1083) от 11.08-14.08.2005 г. под названием “Сейсморазводка”. Здесь нет нашей опечатки - буква “е” в названии статьи заменена на “о”, вероятно, для пущей полемичности. Автор статьи Адам Гликман вряд ли известен широкому кругу геофизиков. Ничем, кроме пары маловразумительных выступлений на ежегодных чтениях имени В. В. Федынского, он в наших делах не отметился».

4 мая 2010

Статья размещена по адресу: http://scepsis.ru/library/id_2484.html

Дельцы в тоге борцов с лженаукой: нужна ли нефтяникам сейсморазведка?

Как-то на одной из международных выставок нефтегазовой отрасли мое внимание привлек плакат, на котором геолог-бородач с «легендарным» геологическим молотком в руке, теперь явно ненужным, с восхищением наблюдает на экране монитора объемное цветное изображение геологического объекта, расположенного на глубине. Полвека назад это было бы фантастикой, а в последние десятилетия стало реальностью. Изображения земных недр, расположенных на большой глубине под земной поверхностью или под дном моря, теперь получают, опираясь на современные технологии сбора и обработки геофизической информации. Основную роль в этих технологиях играет сейсморазведка. Авторитет этого геофизического метода столь велик, что с конца 80-х годов ведущие нефтяные компании приступают к освоению месторождений лишь после того, как они будут основательно изучены сейсморазведкой, причем желательно в ее объемной модификации. Более того, в настоящее время эти компании могут получить банковский кредит на бурение скважин лишь после обоснования своих проектов результатами сейсморазведки. Что же является основой общепризнанного успеха этого геофизического метода? Для начала рассмотрим физические принципы, положенные в основу сейсморазведки.

Суть и необходимость сейсморазведки

Сейсморазведка – это геофизический метод исследования строения земной коры и разведки полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбуждаемых взрывами или невзрывными источниками сейсмических колебаний. После отражения от глубинных границ волны возвращаются к земной поверхности, где регистрируются сейсмоприемниками. Пласты горных пород разделяются между собой границами различной формы, причем состав горных пород и их насыщение углеводородами могут изменяться от точки к точке. Поэтому время прихода к земной поверхности волн, отраженных от сейсмических границ, и их параметры изменяются. Обработка сигналов отраженных волн позволяет сформировать в памяти компьютера образ глубинных геологических объектов. Фрагменты этого образа изображаются на экране монитора и интерпретируются геологами на предмет подготовки объекта, перспективного для бурения.

Можно ли было бы обойтись нефтяникам без сейсморазведки? Вполне. Но при этом местоположение скважины пришлось бы задавать вслепую. По существу так когда-то и делали, расплачиваясь в случае неудачи огромными затратами на бурение «сухих» скважин. Кстати, бурение одной скважины на участке среднего размера стоит сейчас около миллиона долларов, что соизмеримо с затратами на сейсморазведку, покрывающую исследуемый перспективный участок. Важно отметить, что месторождение обычно не представляет собой пласт, равномерно пропитанный углеводородами. Нефть, как правило, скапливается в отдельных местах, не обязательно повышенных, определить возможное местоположение которых и позволяет сейсморазведка. К примеру, если залежь нефти приурочена к заполненному песчаником древнему руслу погребенной под толщей пород реки, то оно может иметь настолько прихотливую форму, что бурение скважин «наобум», без определения местоположения этого русла при помощи сейсморазведки, может оказаться вообще бессмысленным. Другой пример – это такие малоразмерные объекты, как погребённые рифы. Применение сейсморазведки понижает эксплуатационный риск при подготовке бурения, обеспечивая в отдельных случаях успех, оцениваемый выше 75%.

Реальны ли волны, используемые в сейсморазведке?

Убедиться в том, что к сейсмоприемникам приходят именно те волны, по которым формируют изображение глубинных объектов, позволяет вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП), при котором упругие колебания регистрируют в глубоких буровых скважинах. Метод ВСП впервые был предложен 48 лет назад в нашей стране, опередившей тогда в этой области на 15 лет все другие страны. За рубежом метод стали применять лишь после того, как там перевели на английский язык книгу «Вертикальное сейсмическое профилирование», опубликованную создателем метода ВСП Е.И. Гальпериным в 1971 году. Этот метод позволил сейсморазведчикам детально прослеживать внутри среды весь процесс формирования волнового сейсмического поля, начиная от его излучения, последующих актов преломления и отражения сейсмических волн вплоть до регистрации волн наземными или морскими приемниками. Метод позволяет однозначно убедиться в справедливости физических основ сейсморазведки. «Меньше бурить – больше добывать!» - таким стал девиз ВСП, предложенный Е.И.Гальпериным. Этот девиз вполне применим и для сейсморазведки в целом. Возможность непосредственно наблюдать в скважинах отраженные волны реализует ключевой в науке принцип «презумпции доказанного». Существенно, что уровень разработок в области метода ВСП остается в нашей стране достаточно высоким, не ниже мирового. Об этом свидетельствуют проводящиеся ежегодно ставшими международными «Гальперинские чтения», - научно-практические конференции, названные так в честь создателя метода. В работе такой конференции, проведенной в 2008 году, участвовало более 100 специалистов из различных стран.

Основы сейсморазведки заложены были славной когортой выдающихся отечественных геофизиков школы академика Г.А. Гамбурцева, всегда опиравшейся на органическое сочетание эксперимента и теоретических разработок. Его учебник под названием «Основы сейсморазведки», переизданный полвека назад, десятилетиями использовался в вузах страны и подпитывал идеями отечественную науку о Земле. Дальнейшее развитие отечественная сейсморазведка методом отраженных волн получила в работах академика Н.Н.Пузырева, пришедшего в науку из производства и затем много лет по праву являвшегося общепризнанным научным лидером в сейсморазведочных исследованиях. Его книга «Интерпретация данных сейсморазведки методом отраженных волн», выпущенная так же полвека назад, до недавнего времени была настольной книгой производственников, работавших в полевых партиях. Ссылка на «синюю книгу» (она была выпущена в синем переплете) моментально снимала любые сомнения в добротности результатов и компетентности специалиста, исполнителя работ.

Выгодна ли сейсморазведка нефтяникам?

По некоторым данным, на каждый доллар вложений в объемную сейсморазведку, проведенную на 10 месторождениях в Западной Сибири, получена прибыль, равная 2,5 доллара. Зарубежные компании приводят еще более убедительные примеры. Так, затраты компании АМОКО в среднем на каждый из 115 объектов составили 2,5 млн долларов при экономическом эффекте, равном 9,5 млн долларов. Помимо экономии затрат на непродуктивное бурение, применение сейсморазведки позволяет добиться прироста запасов. В настоящее время это крайне актуально, особенно в России, в связи с тем, что «проедание» нефти из промышленных месторождений, открытых еще в советское время, в значительной степени не компенсируется подготовкой к бурению новых месторождений.

Новейшее направление сейсморазведки – это сейсмический мониторинг, при котором исследования на месторождении проводятся многократно с последующим сопоставлением результатов, полученных в разное время. Такие исследования помогают бережно и планомерно расходовать природные запасы, а также беречь окружающую среду от ущерба, обусловленного неоправданно высокой скоростью извлечения нефти из резервуара. Такая ситуация при нынешнем подчас прямо-таки хищническом отношении к запасам является, к сожалению, нередкой. Избавление пользователей недр от психологии временщиков назрело давно.

Стремление российских нефтяных компаний проводить работы с минимальным риском обусловило резкое возрастание объемов планируемой объемной сейсморазведки (почти вдвое!), начиная с 2005 года.

Дельцы в тоге борцов с лженаукой

Увеличение объемов сейсморазведки, так необходимой нефтяникам, оказалось явно кое-кому не по вкусу. В том же 2005 году, когда намечалось удвоить объемы сейсморазведки, в одной из многотиражек, имеющих более полумиллиона читателей, появилось интервью размером в полторы полосы, данное неким Адамом Гликманом («Новая газета», N 58 (1083)). Редакция газеты озаглавила этот материал словом «Сейсморазводка». Тщетно в этом хорошо известном слове видеть опечатку (какие «ляпы» не бывают в газетах!..). Вчитавшись в этот текст, я понял, что название это взято именно таким для того, чтобы к бочке дёгтя, вылитого в нем на сейсморазведку, добавить еще одну ложку дегтя, в виде названия. Адам Гликман (далее для краткости – Г.), радиоинженер по образованию, попавший, по его собственному признанию, случайно в сейсморазведку, объявляет в этой газете, что «сейсморазведка – величайшее заблуждение в истории физики». Волн, отражающихся от глубинных сейсмических границ, по его убеждению вообще не существует («нет эхо-сигнала!»), так как волны якобы вообще на глубину не проникают, а распространяются лишь по горизонтали (так радиоинженеру Г. считать было привычнее). Сейсморазведчики в его изображении предстают эдакими жуликами, вступившими между собой во всем мире ради денег в сговор. Тема денежного интереса буквально пронизывает интервью Г., свидетельствуя прямо-таки о его сакральной к ним тяге. Ставя фактически всё с ног на голову, он пытается убедить читателя в том, что вначале проводятся не сейсморазведочные работы, а бурение, а затем уже сейсморазведчики подтасовывают свои результаты таким образом, чтобы они соответствовали данным по буровым скважинам. Свои рассуждения Г. обильно сдабривает правдоподобными рассуждениями о нравственности и совести ученого. Тут же газета приводит справку о фирме, которую Г. возглавляет и которая берется конкурировать с традиционной сейсморазведкой.

Если бы «правдолюб» Г. потрудился ознакомиться с заделом, накопленным в этой области науки в нашей стране и за рубежом за последние десятилетия, то каяться ему за его воинствующее невежество пришлось бы долго. Конечно же, при наличии у него той совести ученого, о которой он так любит рассуждать…

Трудно понять, кто кого нашел для этого «наката» на сейсморазведчиков, - Гликман газету или наоборот. Многословное и маловразумительное интервью Г. представлено было газетой, как результат его отклика на ранее опубликованные в этой же газете материалы, касающиеся планировавшихся на Камчатке взрывов, направленных на предотвращение ожидаемых землетрясений. Любопытно, что материалы об этих взрывах готовила сотрудница данной газеты Екатерина Гликман (совпадение?). Я после прочтения интервью Г. написал в эту газету заметку в надежде вернуть всё с головы на ноги, но тщетно. Газета проигнорировала мое к ней обращение и не принесла извинения оклеветанным сейсморазведчикам.

Полгода спустя после появления пасквиля Г. в прессе, в Москве состоялась научно-практическая конференция (регулярно проводящиеся Чтения памяти выдающегося геофизика В.В.Федынского), где я председательствовал на одной из секций. В числе докладчиков на этой секции значился Г. Я постарался в своем докладе, последовавшем за докладом Г., на экспериментальных материалах, полученных при наземной и скважинной сейсморазведке, наглядно продемонстрировать реальность всех тех сейсмических волн, существование которых Г. упорно отвергал. На мой вопрос к нему, стали ли ему наконец-то понятны его заблуждения, он так по существу и не ответил, сославшись на то, что всё мною сказанное оказалось для него «чересчур сложным». Возможно, Г. ответил мне искренне, но ни один из остальных присутствовавших в зале специалистов не обнаружил подобного непонимания. Более того, у меня ранее неоднократно имелась возможность убедиться в том, что излагавшиеся мною вопросы не были трудными для студентов-геофизиков и легко ими усваивались. Одним словом, разочаровал меня этот ниспровергатель основ сейсморазведки уровнем своих знаний…

Кто поддержит отечественную сейсморазведку?

Отечественная геологоразведка, потерпевшая, как и другие отрасли, колоссальный урон в результате известных реформ, все еще пытается вернуть свою былую мощь. Она вправе рассчитывать на активную поддержку всего общества. Ведь если бы не нефть с ее недавними высокими мировыми ценами, то, по подсчетам специалистов, в России к настоящему времени было бы 100 миллионов бедняков!.. Конечно же, нефть – не панацея для страны, но пролившийся на нее «золотой дождь» при разумном его использовании наверняка помог бы подстраховаться от последующих мировых кризисов, неизбежность которых предрекают все чаще и чаще.

…Иные мои коллеги не советовали браться за перо и «связываться с какой-то газетой», учитывая пресловутую корпоративную «газетную этику». Ознакомившись с текстами Г., они уповали больше на «клинику», а не на какой-либо здравый смысл. С такой их позицией трудно согласиться. Пусть даже не всё в порядке с адекватностью Г. , но что же редакция газеты? К слову, пока в прессе не появилось ни одной статьи, дезавуирующей упомянутый бред, помещенный в газете, уважаемой даже нашим нынешним президентом. Четвертый год пасквиль под названием «Сейсморазводка», находящийся на сайте «Новой газеты», продолжает удивлять специалистов, не желающих мириться с практикой оглупления читателей, ставшей для многих газет прямо-таки нормой. Неужели редакции этой газеты нельзя было в столице найти специалистов в данном вопросе, чтобы не выглядеть прямо-таки смешно? И потом – кому всё это, по большому счету, выгодно? Рекламу фирме господина Г. вполне можно было бы сделать, не задевая чести делающих свое многотрудное дело профессионалов. Ведь существует же этика не только газетная…

Можно, однако, представить себе и такой вариант. Пасквиль Г. или аналогичный ему попадает к уважающему эту газету могущественному чиновнику, еще менее компетентному, чем наш мыслитель. Результат? – проведение сейсморазведочных работ приостанавливают «до выяснения» (нынешний кризис и без того подкосил процесс «поднимания с колен» отечественной геологической науки). Далее – неописуемая радость газеты, «поднявшей вопрос», и в результате - сокращение темпов прироста запасов нефти в стране. Только кому от всего этого будет лучше? Наверно, тем, кто по какой-то им одним известной причине считает, что чем в стране хуже, тем для них лучше. Разве не так?

Феномен Гликмана(можно, вероятно, говорить и о таковом) является характерным симптомом не только для геологической науки. Для него характерно воинствующее невежество, тщеславие (комплекс Герострата) и циничное игнорирование результатов фундаментальной науки. В условиях явственно обозначившегося снижения уровня независимой компетентной экспертизы это чревато все большим вытеснением науки псевдонаукой.

Май 2009 г.

Александр Феоктистов,

14-09-2010 23:44

(ссылка)

Что было на ГЕОТЕХ-2010!

Прошли очередные "Встречи на Волге" или ГЕОТЕХ=2010! Программа работы научно-практической конференции помещена в фотоальбоме. Присутствовали 49 иногородних организаций (в т.ч. 1 из США) и 31 саратовские компании, занимающиеся разработкой и изготовлением систем и приборов разведочной геофизики или эксплуатирующие отечественную аппаратуру. Инвесторов или бизнес-ангелов не было, как и чиновников и представителей государства Российского, отвечаюших за инновации и модернизвцию в соответствии с планом Путина и пятью И по программе президента Медведева. Поплакались друг другу в жилетку про кризис, захват рынка иностранными технологиями, сокращение ГРР и устранение государства от задач НИОКР и поддержки отечественного производителя. Отметили идентичность параметров отечественной аппаратуры и оборудования для любых геофизических работ с иностранными аналогами при вдвое меньшей стоимости продукции российских производителей. Провели живую демонстрацию работы техники на мини-профиле. Можно было трогать, проверять, испытывать на прочность и т.д. Большая часть техники описана (или будет) в журнале "Приборы и системы разведочной геофизики".

Алексей Никонов,

26-08-2010 22:45

(ссылка)

Без заголовка

Господа ОПЫТНЫЕ Буровые ИНЖЕНЕРЫ! Ваши услуги могут пригодиться в Ливии. Прошу ответить, если кому интересно.

Александр Феоктистов,

23-08-2010 21:08

(ссылка)

"Встречи на Волге" 7-10 сентября 2010

Именно в сентябре вновь, уже в тринадцатый раз, в Саратове на «ВСТРЕЧАХ НА ВОЛГЕ-2010 » соберутся профессионалы отечественного геофизического сервиса и геофизического приборостроения. Встретятся, чтобы откровенно обсудить острые проблемы оперативного и качественного обеспечения отечественной геофизики современным инструментарием отечественного производства .Предоставим участникам «ВСТРЕЧИ-2010» возможность презентации новинок полевого разведочного оборудования. Приборостроителей при демонстрации предполагаемых к производству изделий просим учесть, что актуальным для нашей аудитории всегда оставался вопрос – что и почему хочет рынок и как новая техника удовлетворяет эти желания.

Постараемся предоставить трибуну производителям и пользователям всего спектра оборудования

- Невзрывные источники волновых полей (вибрационные, импульсные-сухопутные, водные, специальные)

- Приемная аппаратура(сейсмоприемники, коммутационные элементы и кабели, радиоканалы на профиле)

- Регистрирующие системы и управление полевыми работами (в т.ч. одноканальная телеметрия, аппаратура ВСП, системы для исследования тендерных зон, ВЧР, полевые комплексы для нефтяной электроразведки)

- Аппаратура для навигации элементов полевых систем

- Аппаратура и оборудование для топогеодезических работ с использованием спутниковых технологий

§ Ориентируем будущих участников конференции на необходимость своевременного информирования Оргкомитета по факсу (8452) -64 14 32 или (предпочтительнее) по e-mail: turlov@skbsp.ru на бланке предприятия

- о возможности участия в работе конференции (ФИО, должность)

- о теме выступления для правильного включения его в Программу конференции,

- о желании опубликовать статью по материалам доклада в журнале «ПРИБОРЫ и СИСТЕМЫ разведочной геофизики», выход очередного номера которого будет приурочен к началу работы конференции,

- об участии организации в выставке, развертываемой на конференции.

http://www.prgf.blogspot.com/ - информация о журнале, также смотрите фотоальбомы "Приборы и системы разведочной геофизики", "Зачем нужен супервайзер?"

Постараемся предоставить трибуну производителям и пользователям всего спектра оборудования

- Невзрывные источники волновых полей (вибрационные, импульсные-сухопутные, водные, специальные)

- Приемная аппаратура(сейсмоприемники, коммутационные элементы и кабели, радиоканалы на профиле)

- Регистрирующие системы и управление полевыми работами (в т.ч. одноканальная телеметрия, аппаратура ВСП, системы для исследования тендерных зон, ВЧР, полевые комплексы для нефтяной электроразведки)

- Аппаратура для навигации элементов полевых систем

- Аппаратура и оборудование для топогеодезических работ с использованием спутниковых технологий

§ Ориентируем будущих участников конференции на необходимость своевременного информирования Оргкомитета по факсу (8452) -64 14 32 или (предпочтительнее) по e-mail: turlov@skbsp.ru на бланке предприятия

- о возможности участия в работе конференции (ФИО, должность)

- о теме выступления для правильного включения его в Программу конференции,

- о желании опубликовать статью по материалам доклада в журнале «ПРИБОРЫ и СИСТЕМЫ разведочной геофизики», выход очередного номера которого будет приурочен к началу работы конференции,

- об участии организации в выставке, развертываемой на конференции.

http://www.prgf.blogspot.com/ - информация о журнале, также смотрите фотоальбомы "Приборы и системы разведочной геофизики", "Зачем нужен супервайзер?"

Александр Феоктистов,

17-08-2010 02:21

(ссылка)

Новости Техрегулирования

Федеральный закон от 19 мая 2010 г. N 89-ФЗ

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью 13 Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции"

Принят Государственной Думой 7 мая 2010 года

Одобрен Советом Федерации 13 мая 2010 года

Комментарий ГАРАНТа

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Закон РФ "О недрах"

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6450) следующие изменения:

1) в пункте 11 части первой статьи 3 слова "установление размеров и порядка взимания платы за геологическую информацию о недрах, а также" исключить;

2) пункт 3 части первой статьи 39 признать утратившим силу;

3) статью 41 признать утратившей силу.

Статья 2

В абзаце первом пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 18; 1999, N 2, ст. 246; 2001, N 26, ст. 2579; 2003, N 23, ст. 2174) слова "плату за геологическую информацию о недрах," исключить.

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) пункт 19 статьи 1 Федерального закона от 10 февраля 1999 года N 32-ФЗ "О внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, вытекающих из Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 7, ст. 879);

2) абзацы седьмой, двадцать второй - двадцать пятый пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3429);

3) пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2026);

4) пункт 17 статьи 13 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль

19 мая 2010 года

Новости ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ от 27.07.10

С 1 января 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 53579-2009 "Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению"

Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 года N 877-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2011 года ГОСТ Р 53579-2009. С введением в действие ГОСТ Р 53579-2009 прекращается применение на территории РФ ГОСТ 7.63-90 "СИБИД. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению" <http://www.kodeks.ru?tid=633200094&frame=noframe&where=StandardsSearch&script=d&nd=1200004305> .

Настоящий стандарт распространяется на отчеты по всем видам производственных, научно-производственных и опытно-методических работ по геологическому изучению недр независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности исполнителя и заказчика и устанавливает общие требования к содержанию, построению, структурным элементам и оформлению обязательных экземпляров отчетов, представляемых в федеральный и территориальные фонды информации по природным ресурсам и охране окружающей среды заказчиком работ, выполненных за счет собственных средств, и всех экземпляров отчетов по работам, выполненным за счет государственных средств, с целью полного, объективного и единообразного изложения результатов этих работ и обеспечения долговременного хранения и использования отчетов в составе Архивного фонда Российской Федерации.

ГОСТ Р 53579-2009 не распространяется на:

- отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, подлежащих регистрации только во ВНТИцентре, которые оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001

С 1 января 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 53713-2009 "Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила разработки"

Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 года N 1166-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2011 года ГОСТ Р 53713-2009.

Настоящий стандарт устанавливает правила, требования, нормы и процедуры разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, расположенных на территории Российской Федерации, в акваториях ее континентального шельфа и внутренних морей, обеспечивающие рациональную разработку нефтяных и газонефтяных месторождений при соблюдении основных требований по охране недр и окружающей среды.

Действие ГОСТ Р 53713-2009 не распространяется на разработку газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных месторождений, основным компонентам углеводородного сырья которых является газ и газоконденсат. Регулирование разработки этих месторождений осуществляется соответствующими национальными стандартами (нормами, правилами).

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью 13 Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции"

Принят Государственной Думой 7 мая 2010 года

Одобрен Советом Федерации 13 мая 2010 года

Комментарий ГАРАНТа

См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Закон РФ "О недрах"

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6450) следующие изменения:

1) в пункте 11 части первой статьи 3 слова "установление размеров и порядка взимания платы за геологическую информацию о недрах, а также" исключить;

2) пункт 3 части первой статьи 39 признать утратившим силу;

3) статью 41 признать утратившей силу.

Статья 2

В абзаце первом пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 18; 1999, N 2, ст. 246; 2001, N 26, ст. 2579; 2003, N 23, ст. 2174) слова "плату за геологическую информацию о недрах," исключить.

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) пункт 19 статьи 1 Федерального закона от 10 февраля 1999 года N 32-ФЗ "О внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, вытекающих из Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 7, ст. 879);

2) абзацы седьмой, двадцать второй - двадцать пятый пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3429);

3) пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2026);

4) пункт 17 статьи 13 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль

19 мая 2010 года

Новости ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ от 27.07.10

С 1 января 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 53579-2009 "Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению"

Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 года N 877-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2011 года ГОСТ Р 53579-2009. С введением в действие ГОСТ Р 53579-2009 прекращается применение на территории РФ ГОСТ 7.63-90 "СИБИД. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению" <http://www.kodeks.ru?tid=633200094&frame=noframe&where=StandardsSearch&script=d&nd=1200004305> .

Настоящий стандарт распространяется на отчеты по всем видам производственных, научно-производственных и опытно-методических работ по геологическому изучению недр независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности исполнителя и заказчика и устанавливает общие требования к содержанию, построению, структурным элементам и оформлению обязательных экземпляров отчетов, представляемых в федеральный и территориальные фонды информации по природным ресурсам и охране окружающей среды заказчиком работ, выполненных за счет собственных средств, и всех экземпляров отчетов по работам, выполненным за счет государственных средств, с целью полного, объективного и единообразного изложения результатов этих работ и обеспечения долговременного хранения и использования отчетов в составе Архивного фонда Российской Федерации.

ГОСТ Р 53579-2009 не распространяется на:

- отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, подлежащих регистрации только во ВНТИцентре, которые оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001

С 1 января 2011 года вводится в действие ГОСТ Р 53713-2009 "Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила разработки"

Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 года N 1166-ст утвержден и вводится в действие с 1 января 2011 года ГОСТ Р 53713-2009.

Настоящий стандарт устанавливает правила, требования, нормы и процедуры разработки нефтяных и газонефтяных месторождений, расположенных на территории Российской Федерации, в акваториях ее континентального шельфа и внутренних морей, обеспечивающие рациональную разработку нефтяных и газонефтяных месторождений при соблюдении основных требований по охране недр и окружающей среды.

Действие ГОСТ Р 53713-2009 не распространяется на разработку газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных месторождений, основным компонентам углеводородного сырья которых является газ и газоконденсат. Регулирование разработки этих месторождений осуществляется соответствующими национальными стандартами (нормами, правилами).

Александр Феоктистов,

07-08-2010 01:19

(ссылка)

Как запатентовать изобретение?

Оказывается это ещё можно! Говорят, настоящий предприниматель-всегда работает на уровне изобретения! Или хотя бы рационализации. Во всяком случае чтобы предприниматель был "на виду" он должен быть отличным от других.

Оказывается это ещё можно! Говорят, настоящий предприниматель-всегда работает на уровне изобретения! Или хотя бы рационализации. Во всяком случае чтобы предприниматель был "на виду" он должен быть отличным от других.Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Сам патент как форма охраны изобретений был введен в 1924 г. В 1930 г. изобретательство в СССР было объявлено массовым, а все регистрируемые новинки объявлялись достоянием государства. Патентная система была восстановлена лишь в 1991 г. Сейчас выдачей патентов занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Десять изобретателей