Антон Павлов,

18-07-2022 01:37

(ссылка)

Противостояние ВВС на Восточном фронте 1-й и 2-й Мировых войн.

Германская империя.

«1) Зенитной артиллерией во время войны было сбито:

1915 г. 51 самолет 1 дирижабль.

1916 „ 392 „ 1 „

1917 „ 467 „

1918 „ 748 „

Всего 1588 самолётов и 2 дирижабля, в том числе 51 самолёт уничтожен при помощи прожекторов».

«1) Всего за время войны германские лётчики одержали 7425 воздушных побед, из них 358 на восточном фронте; в это число сбитых летательных аппаратов входят 614 привязных аэростатов».

1918 г.: «На одном только западном фронте мы потеряли с января по сентябрь 1099 самолётов, тогда как противник за тот же период времени потерял 3732».

(фон Геппнер Э. Война Германии в воздухе. М. 1924. С. 171, 177, 178.)

«Начав войну с 232 машинами, Германия имела после 1918 года на всех фронтах 5000действующих самолётов, построив всего за время войны 47.637 машин. Потребление бензина с 600.000 кгр. в 1914 году возросло в 1918 г. до 7.000.000. Бомб за время войны было сброшено немцами 1.077.957 шт., общим весом в 27.386.010 кгр. На фронте находилось 7.000 пулемётов в частях воздушного флота. В 1918 году ежедневно производилось, в среднем, по 4.000 аэрофотоснимков, при чём еженедельно снималась площадь в 24.000 кв. клм. К концу войны фронте было 5.000 человек воздушников, в тылу работало 80.000 человек на воздушный флот. В последний год воины требовалось ежемесячно 750 человек для пополнения только лётного состава (лётчики, наблюдатели, пулемётчики).

/.../

Имея за время войны свыше 7000 успешных боёв в воздухе, потеряв свыше 15.000 человек личного состава, из коих летчиков и наблюдателей было убито около 5000, Германия проиграла и лишилась, согласно Версальского договора, права иметь военный воздушный флот»». (Лапчинский А. Предисловие. // Там же. С. 6.)

http://militera.lib.ru/h/ho...

Российская Империя.

Основой советской пропаганды являлось утверждение, что царская армия была совершенно отсталой по сравнению с европейскими. Но даже в СССР правда иногда прорывалась. Например, учебник советского министерства обороны: «К началу войны в составе вооружённых сил России насчитывалось 263 самолёта, Германии – 232, Англии – 258, Франции – 156. … К 1914 г. в составе вооружённых сил Германии было около 4000 автомашин, России – 4500, Англии – 900, Франции – 6000». (Военная история. Учебник. М.: Воениздат, 1984. С. 72.)

«Накануне Октябрьского переворота воздушный флот России представлял собой внушительную силу. В него входило свыше 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряд, эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец» (4 боевых отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидроотряда, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизион корабельной авиации, восемь авиапарков, а также многочисленные поезда-мастерские, авиабазы, воздухоплавательные парки и т.д. В этих частях насчитывалось до 35000 солдат и офицеров и около 1500 аэропланов различных типов». (Хайрулин М. Кондратьев В. Военлёты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне. М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. С. 7.)

Когда речь заходит о 1-й Мировой войне, от французов и англичан можно много слышать об их доблестных лётчиках и их постоянных сражениях (успешных, конечно же) с германскими. Напротив, о действиях русского воздушного флота, из-за гибели России, долгое время не было надлежащего представления. В СССР, по умолчанию, всё царское считалось совершенно негодным. На самом же деле: «За лето 1916 года немцы сбили 182 англо-французских самолёта и потеряли 75. На русском фронте, сбив 23, потеряли 20». (Керсновский А.А. История Русской Армии. Т. 4. 1915-1917 г.г. М.: «Голос», 1994. С. 233.)

По данным русского штаба верховного главнокомандующего на Восточном фронте:

1914 г. Сухопутные войска уничтожили или захватили 19 (по другим данным, 16) аэропланов и 2 дирижабля, взяв в плен 80 лётчиков. Лётчики сбили 3 аэроплана.

1915 г. 12 летательных аппаратов сбито лётчиками, 72 зенитными средствами, 18 захвачены. Всего 102.

1916 г. 56 самолётов и аэростатов сбито лётчиками, 53 зенитчиками, 7 аппаратов захвачены в исправном состоянии. Всего 116.

1917 г. 137 сбито лётчиками, 57 аэропланов и аэростатов зенитчики, 11 воздушных судов захвачены. Всего 205.

Итого до марта 1918 г. противник потерял 451 летательный аппарат (включая 4 дирижабля).

(Лашков А.Ю. Воздушный фронт Первой мировой. Борьба за господство в воздухе на русско-германском фронте (1914-1918). М.: «Центрполиграф», 2022. С. 18, 61, 178, 187.)

Какая-то часть захваченных исправных самолётов должны быть отнесены к воздушным победам. Например, будущий известный Белый генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский Высочайшим приказом от 29 июля 1915 г. был награждён орденом Св. Георгия IV ст. за то, что, будучи поручиком 3-й авиационной роты, вместе с лётчиком-наблюдателем корнетом М.Н. Полонским в боях за г. Холм: «15 июля 1915 г., производя разведку на аэроплане и увидев издали австрийский аэроплан, догнал его и, поднявшись над ним, начал обстреливать из маузеров, постепенно прижимая его к земле. Неприятельский аэроплан пытался ускользнуть, но неудачно, и после непродолжительной перестрелки опустился на землю. В свою очередь наши летчики опустились рядом с неприятельским, после чего с маузерами в руках бросились на австрийцев, которых и взяли в плен в числе двух человек вместе с совершенно новым аппаратом в 120 сил типа „Авиатик“, с полным оборудованием». (Авиаторы – кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914-1918 годов. Биографический справочник. М.: РОССПЭН, 2006. С. 233.)

СССР.

О потерях советских ВВС: https://my.mail.ru/communit...

«Итак, немецкие истребители сбили на советско-германском фронте значительно (по сделанным в первом приближении подсчётам, примерно в 2,5-3 раза) больше самолётов противника, чем советские. При этом немецких истребителей там постоянно действовало значительно меньше, чем советских, временами – на порядок меньше!

/.../

Таким образом, на один действовавший на советско-германском фронте немецкий истребитель приходится на порядок больше сбитых самолётов противника, чем на один советский. Даже в конце войны, в ходе Петсамо-Киркенесской операции, с 7 октября по 1 ноября 1944 г., 468 истребителей 7-й воздушной армии и ВВС Северного флота («Аэрокобры», «Киттихауки», Як-1, Як-7б, Як-9, Ла-5 и ЛаГГ-3) сумели сбить (или уничтожить) 25 немецких самолётов, а 66 истребителей III и IV групп 5-й истребительной эскадры люфтваффе (Вf109G) – 66 советских машин (цифры потерь установлены по документам понесшей их стороны). Т.е. немецкие истребители, которых было в 7,09 раза меньше, чем советских, сумели сбить (или уничтожить) в 2,64 раза больше самолётов, чем советские; на один немецкий истребитель пришелся 1 сбитый самолёт противника, а на один советский – лишь 0,05 или в 19 раз меньше!

При этом, как мы видели, боевые безвозвратные потери советских истребителей на советско-германском фронте оказались примерно в 6,3 раза меньше, чем немецких. Согласно расчётам Р. Ларинцева и А. Заблотского, в 1944 г. боевые безвозвратные потери немецких самолётов на Восточном фронте составили 2715 машин (в том числе 839 истребителей), а сбили они примерно 4200 советских; с учётом того, что из 2715 несколько десятков стали жертвой появлявшихся над тыловыми районами Восточного фронта американцев, а из 4200 часть сбили не истребители, а штурмовики, бомбардировщики и ВВС Венгрии и Румынии, можно заключить, что в 1944 г. немецкие истребители, безвозвратно потеряв от воздействия советского оружия примерно 800 машин, сбили порядка 3500 советских самолётов, а советские истребители (чьи боевые безвозвратные потери в 1944-м составили около 4100 машин) сбили значительно меньше 2700 немецких (не менее половины которых – на счету зениток и стрелков Ил-2 и бомбардировщиков). Иными словами, даже в 1944 г. на один безвозвратно потерянный по боевым причинам истребитель у немцев на советско-германском фронте приходилось около 4,4 уничтоженного самолёта противника, а у советских ВВС – значительно меньше 0,66 (скорее всего, около 0,3), т.е. опять-таки на порядок меньше. Такая результативность с лихвой компенсирует даже более высокий, чем у советских, уровень относительных потерь немецких истребителей на советско-германском фронте в 1944 г. (одна боевая безвозвратная потеря приходилась у них на 83 боевых вылета, тогда как у советских, к ноябрю 1944-го – на 127).

Итак, советские истребители, числом значительно превосходя немецкие, сбили на советско-германском фронте примерно в 2,5-3 раза меньше самолётов, чем немецкие, а потерь понесли в 6,3 раза больше. При этом действия немецкой дневной бомбардировочной авиации они сумели парализовать только в 1944 г. (да и то лишь благодаря ставшему подавляющим количественному перевесу), а действия немецкой штурмовой авиации только в 1944-м же сумели лишь затруднить. Немецкие же истребители, численно значительно уступая советским, сбили на советско- германcкoм фронте примерно в 2,5-3 раза больше самолётов, чем советские, а потерь понесли в 6,3 раза меньше. При этом они вплоть до 1944 г. оказывались в состоянии обеспечить эффективную работу свой ударной авиации. Все эти обстоятельства в сумме позволяют нам заключить, что действия немецкой истребительной авиации на советско-германском фронте оказались более эффективными, чем действия советской». (Смирнов А.А. «Соколы», умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе. М.: «Яуза», «Эксмо», 2010. С. 74-76.)

«Анализ советских и немецких источников, введённых в научный оборот за последние 15-20 лет, подводит нас к однозначному выводу: советская авиация действовала в Великой Отечественной войне менее эффективно, чем немецкая. Будучи куда более многочисленными, чем люфтваффе, советские ВВС добились меньших успехов и понесли несравненно бóльшие потери. Да и успехов советские ВВС добивались в большей степени числом, нежели умением.

Столь же ясной представляется и первопричина меньшей эффективности краснозвездной авиации; это – общая культурная отсталость тогдашнего СССР по сравнению с Германией.

Это и нехватка культуры производства – не позволявшая, наряду с другими причинами, наладить качественное изготовление современных для Второй мировой войны самолётов, авиадвигателей и авиационного оборудования.

Это и нехватка культуры проектирования – делавшая советские самолёты не столь технически законченными, как немецкие, лишёнными целого ряда «мелочей», которые повышают летно-тактические характеристики и облегчают эксплуатацию техники.

Это и нехватка технической культуры – обусловившая слабость научно-экспериментальной базы самолёто-, двигателе- и приборостроения, нехватку технического опыта и дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров.

Это, наконец, и нехватка культуры управления, принятия решений и интеллектуальной деятельности – когда из всех возможных вариантов решения проблемы выбирается не наиболее эффективный, а требующий наименьших интеллектуальных усилий. Отсюда, в частности, «количественное» мышление советского руководства, заботившегося больше о наращивании темпов «штамповки» самолётов, лётчиков, штурманов и т.д., чем об улучшении качества подготовки личного состава ВВС. Ведь «количественный» вариант решения проблемы лежит, что называется, на поверхности, напрашивается прежде, чем какой -либо другой. Но «(авиация, – подчёркивал легендарный лётчик, командовавший в 1942-1944 гг. l-й и 3-й воздушными армиям, а в 1944-1945 гг. возглавлявший Главное управление боевой подготовки фронтовой авиации, М.М. Громов, – это такой вид оружия, в котором особенно большую роль играет качество, а не количество. Это относится и к технике, и к выучке людей...». И то, что у нас, продолжает Михаил Михайлович, «важным считалась массовость в противовес качеству», свидетельствовало «о слабости нашей авиационной культуры» (читай: культуры принятия решений у руководства страны и ВВС). От нехватки культуры интеллектуальной деятельности шёл и воинствующий непрофессионализм многих советских фронтовых авиационных командиров, не желавших планировать действия своей группы в ходе боевого вылета, заставлявших подчинённых летать на невыгодной высоте и в неэффективных боевых порядках, взлетать под огнём блокирующих аэродром «мессеров» и т.п. – в общем, демонстрировавших самую настоящую, говоря словами И.В. Сталина, «работу на Гитлера». Ведь игнорировать боевой опыт, пренебрегать азами военного искусства и лётного дела проще, нежели учитывать всё это в принимаемых решениях... От нехватки культуры интеллектуальной деятельности шла и тактическая неграмотность многих рядовых пилотов, делавших в бою ставку «на грубую силу вместо тонкого расчёта», т.е. попросту не желавших думать – да ещё и бравировавших этим, смеявшихся над «писаниной» А.И. Покрышкина и третировавших расчётливых немецких лётчиков как «трусов»…

В конечном счёте всё упиралось в отставание тогдашнего СССР от Запада по уровню общей культуры населения. «Я бы сказал, там грамотный народ, культурный, – отмечал, например, весной 1936 г., вернувшись из поездки по Западной Европе, командующий войсками Белорусского военного округа ил. Уборевич. – Хотя мы их культуру называем буржуазной, но я думаю, что знать хорошо математику, географию, естественные науки – неплохо». «Испытания интеллигентности», проведённые в годы войны немцами среди советских военнопленных, показали, что, хотя группа с интеллектуальным развитием выше среднего обнаружила «выдающиеся знания и одарённость, превосходящие западноевропейский уровень», группы с развитием средним и ниже среднего (а к ним, как и у других народов, принадлежало около 75% испытуемых) «оказались значительно ниже германского уровню»... Советским вузам неоткуда было получать человеческий материал для того, чтобы готовить в необходимых количествах высококвалифицированных инженеров; школам ФЗУ, техникумам, школам младших авиационных специалистов неоткуда было получать человеческий материал, чтобы выпускать в необходимых количествах высококвалифицированных рабочих, мастеров, техников, мотористов, воздушных стрелков и т.п. Лётным школам ВВС неоткуда было получать человеческий материал для подготовки в необходимых количествах по-настоящему грамотных командиров, лётчиков и штурманов – людей, не только получивших специальные знания, но и привыкших эти знания применять на nрактике, т.е. привыкших анализировать вновь сложившуюся ситуацию и подбирать (опираясь на свои теоретические познания) оптимальный для этой ситуации вариант решения задачи – привыкших, иначе говоря, думать, заниматься интеллектуальной деятельностью. Ведь культуру мышления формирует общее образование: учась в общеобразовательной школе, человек постоянно сталкивается с новой информацией (в виде нового учебного материала) и постоянно же пытается использовать эту информацию в своих интересах, запоминая и анализируя учебный материал – если и не для овладения знаниями, то хотя бы для того, чтобы не иметь неприятностей в школе и дома, получить документ об образовании и т.п. А в СССР только в 1935 г. было принято твёрдое решение принимать в военные школы (с 16 марта 1937 г. – военные училища) лиц с общим образованием не менее 7 классов; только год спустя, в 1936-м, это решение воплотили в жизнь и только ещё через год, в 1937-м, повысили общеобразовательный ценз для кандидатов в курсанты до 8 классов. Значительная часть советских авиационных командиров Великой Отечественной – те, кто командовал в ней воздушными армиями, авиакорпусами, авиадивизиями, авиаполками и даже частью эскадрилий – получала военное образование до конца 30-х. А, например, на 15 июля 1933 г. среди курсантов военных школ Воздушных Сил РККА окончившие 9 классов (т.е. полную среднюю школу) составляли лишь 12,4%, окончившие 7 классов (т.е. неполную среднюю школу) – лишь 26,1%; у 58,1% было лишь низшее (1-6 классов) общее образование, а 3,4% вообще никогда не учились в общеобразовательной школе! В военных академиях РККА ещё на 1 января 1930 г. 44,4% слушателей имели лишь низшее общее образование, а у 0,3% не было никакого. Общеобразовательная подготовка, осуществлявшаяся в военных школах и академиях, могла дать кое-какие знания, но нехватку умственной тренировки, полученной в наиболее восприимчивом детском возрасте, – той тренировки, которая приучает знания nрименять! – компенсировать уже не могла...

Да и 7-8 классов советской школы 20-30-х гг. – которая только в 1932-1934 гг. отказалась от «революционных» экспериментов вроде бригадного метода обучения, отмены требований заучивать теоретический материал, учебников, экзаменов и прочего «наследия царской школы» – очень часто были лишь фикцией неполного среднего образования. «Даже лица, формально имеющие 7-летку, – отмечал, например, в 1933 г. начальник Главного управления и (sic!) военно-учебных заведений РККА Б.М. Фельдман, – фактически имеют очень низкие знания»; «большое количество формально окончивших 7 и больше классов средней школы, а фактически не обладающих достаточной и удовлетворительной подготовкой» было принято в советские военные школы и в 1935-м. «У нас имеются инженеры, техники, – констатировал весной 1936 г. И.П. Уборевич, которые не знают, под каким соусом едят термодинамику, не знают простых дробей, потому что в средней школе чёрт знает что делалось»...

Поэтому и военное образование, полученное многими советскими авиационными командирами Великой Отечественной, оказывалось зачастую тоже лишь формальным. «Наши слушатели всех академий, – отмечал 9 декабря 1935 г. на заседании Военного совета при наркоме обороны К.Е. Ворошилов, – воют, что им такими темпами преподают, что они не успевают воспринимать, и поэтому движение вперёд идёт на холостом ходу». Ведь мы, пояснил нарком, «принимаем людей неподготовленных», вот они и «не успевают переваривать то, что им дают»... Отсутствие привычки к умственной работе мешало не только усваивать знания, но и применять их на практике. Закономерный результат такого положения дел зафиксировал в феврале 1941 г. германский военно-воздушный атташе в СССР Г. Ашенбреннер: «Командование советских ВВС косно [...]».

/.../

Здесь нам укажут, что большевицкое руководство просто не могло комплектовать командный состав вооружённых сил и лётно-подъёмный состав ВВС лицами с хорошим общим образованием, но «социально чуждыми» – иначе ему не удалось бы обеспечить лояльность армии. Действительно, в ситуации, когда политика перекройки всей жизни России по марксистской схеме ущемляла интересы большинства населения страны – крестьянства, городских средних слоёв, интеллигенции, – другого выхода у большевицкого руководства не было. Что ж, тем с большей уверенностью мы можем утверждать, что затеянный большевиками в 1917 г. грандиозный социальный эксперимент стал одной из главных причин недостаточной эффективности действий советских ВВС в Великой Отечественной войне». (Там же. С. 597-602.)

https://ru.usa1lib.org/book...

https://ru.eg1lib.org/book/...

Чему удивляться, если, например, лётчик 15-го разведотряда «рабоче-крестьянского красного воздушного флота» Петренко А.К. в Гражданскую войну на всех своих самолётах изображал большого демона. (Хайрулин М. Кондратьев В. Военлёты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне. М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. 5-я и 6-я фотографии между с. 128 и 129.)

Так что главная причина, как и во всех человеческих делах, в нравственном состоянии.

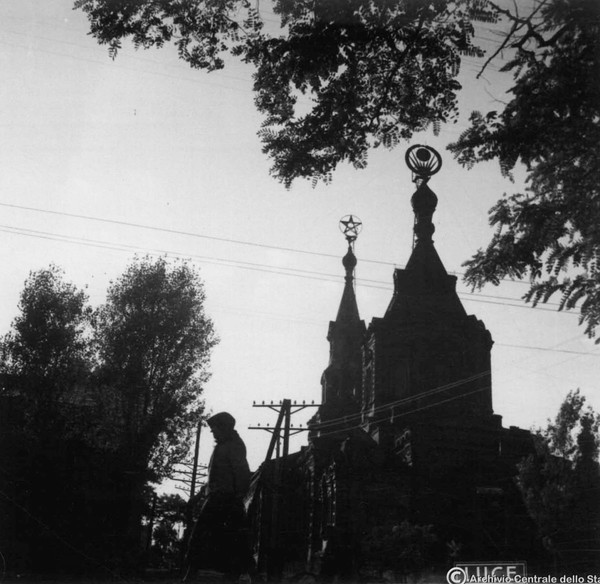

Свято-Николаевский кафедральный собор. Днепродзержинск, лето 1941 г. Вместо креста на церкви пентаграмма:

Антон Павлов,

15-07-2022 02:26

(ссылка)

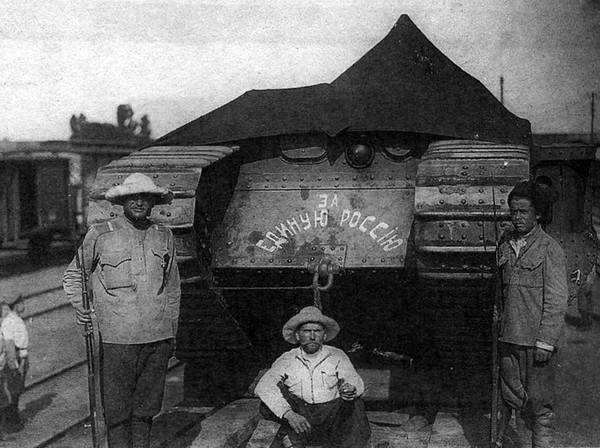

Уральское казачье войско в апреле 1918 г.

Из воспоминаний генерал-майора Сергея Арефьевича Щепихина, бывшего в чине полковника начальником штаба Уральского казачьего войска с 5 февраля по 23 мая 1918 г. Апрель: «Наши силы, между тем, растут.

Призвано три срока молодежи. Это, кроме дружин по станицам, преимущественно из фронтовиков. Молодежь пошла на формирование регулярных частей. Перевести и дружины на регулярное положение не удается, т. к. нет на это ни средств материальных (денег, оружия, снаряжения), ни людских, т. е. командного состава. Главное препятствие – это приверженность депутатов Круга и некоторых членов правительства именно к дружинным формированиям милиционного характера, всегда более близкого сердцу каждого демократического правительства!

Главным моим оппонентом в правительстве является инициатор дружинных формирований, наш главный хозяин – интендант Д. И. Щапов.

Сколько часов мы с ним убили во взаимных интимных беседах.

Милиция хороша, если она формируется достаточными средствами и из населения более высокоразвитого, главное, если на ее выучку есть достаточное время, кадры и планомерная организация.

Наша уральская милиционная организация – организация вчерашнего дня. Правда, подъем духа в казаках, надежная и прочная выучка контингента, прошедшего Великую войну, – это плюсы. Но недостаток средств, в сущности, приводит к тому, что мы имеем на бумаге много людей (до 10000 – 12000) вооруженных, но вооруженных и снабженных и недостаточно, и разнообразно.

Ружей не хватает – все задние шеренги при шашках. Пик недостаточно – но это, б[ыть] м[ожет], восполнимо. Но главное, нет боевых припасов. Войско вырабатывать порох и изготовлять ружейные патроны не может – значит, расчета никакого нельзя произвести: все дело случая – достанем от неприятеля или откуда-то от союзников, с которыми, к слову сказать, и связь никак не удается.

К моему удивлению, Д. И. Щапов меня старается бить тем же доводом: вот потому мы и не можем перевести дружины на регулярное положение, что у нас нет средств. То есть Д. И. Щапов вводит новое отличительное свойство милиции от регулярной армии, худшее снабжение. Это для меня новость.

Я, как представитель и сторонник регулярной армии, всегда стою за малое количество, но хорошее качество.

Последний довод Д. И. Щапова, что без дружин все равно мы не обойдемся: они необходимы для самозащиты, самообороны станиц. Ведь не может же всюду поспевать регулярная часть на помощь. А настроение жителей, населения, особенно приграничных станиц, каково будет, если мы оголим совершенно эти районы?

Так, путем долгих переговоров, и пришли к двойственной организации: ядро, кулак – это несколько полков из молодежи, сформированных на принципах старой армии, и наряду с этим дружинные формирования, призываемые на любой фронт в минуту необходимости.

Что я пережил, и пережил в полном одиночестве, за этот подготовительный период, одному Богу известно: всюду недостаток самого насущного, всюду непонимание самых азбучных истин; масса советчиков – мало исполнителей; советники все безответственны, но их официальное положение обязывает быть к ним внимательным. Исполнители с огромным рвением, но малыми знаниями и опытом. Наше офицерство имело много положительных качеств, но организатором может быть не всякий.

А я сам кто? Вчерашний старший адъютант штаба армии, специализировавшийся на узкой отрасли огромного армейского механизма. Правда, эта специальность выработала во мне некоторые организаторские навыки, но для масштаба гражданской войны всего этого слишком недостаточно.

Гражданская война во многих районах ее, очагах, призвала к руководящей роли сравнительно молодой класс бывшего кадрового офицерства.

Офицеры старших возрастов, уже впитавшие прочно принципы и вкусы прежнего организованного уклада армии, естественно, не могли просто подойти к хаотическому подчас положению начала гражданской войны.

Простой вопрос – как воевать без артиллерии, без боевых припасов, без обоза и вообще без признаков почти организации тыла?

А воевали же. Надо было, и воевали.

Отказываться, как это зачастую делали старшие офицеры, было не к лицу для полной сил молодежи.

И вот в результате на плечи сваливается огромная работа, преимущественно организационная, т. е. самая неблагодарная, невидная, но самая в то же время ответственная.

Промахи неизбежны. Возможно, что я ошибаюсь, – останемся при решении вопроса коренного на двойственности формирований.

Но с условием – до первого, даст Бог и судьба, удачного опыта.

А там посмотрим.

Средина апреля.

В жизни не забуду день 13 апреля, понедельник Страстной недели.

В 12 часов уполномоченный от Круга А. А. Михеев должен дать окончательный ответ Антонову на целый ряд ультимативных вопросов последнего.

Ответ уже известен, и в городе надежд на мирное разрешение почти никаких, но точка над «I» еще не поставлена.

Итак, война, война гражданская – не на живот, а на смерть.

Траурным флером покрылись все лица.

Как-то судьба вынесет Яик из надвинувшейся свалки.

Приближается канун Пасхи. В церквях всюду службы и масса народа.

На заутреню и я урвал время пойти в собор: служба торжественная, лица все серьезные, изнутри освещенные огнем какой-то особой, вдохновенной решимости.

Пропели «Христос Воскресе»!

Можно идти разговляться!

Вдруг вызов – меня экстренно требуют с передовых разведывательных линий к аппарату... Оставляю семью, говоря, что не знаю, когда удастся вернуться...

Разговор короткий, говорит из поселка Зеленого – ближайший крупный населенный пункт к границе войска, где находится начальник передового участка, - говорит мой однокашник по кадетскому корпусу и ровесник, член в[ойскового] правительства, вызвавшийся сам в строй, храбрейший офицер Влад[имир] Горшков: красные перешли границу войска!

Жребий брошен – сомнений больше никаких. Испытания тяжкие для родного войска начались.

Вряд ли кто в Уральске спал в эту святую ночь. И вряд ли у кого было светло и радостно в этот великий день...

Припомнился фронт Великой войны, когда немцы (германцы) всегда приурочивали свои нападения к нашим большим праздникам, с учетом (такое внимание!) старого стиля.

Вот и большевики не упустили психологический момент: навреное, казачки празднуют, а мы им тут и сюрприз.

Противник отброшен. Надо было посчитать прибыль и убыток с полной откровенностью и тщательно.

Я этим занялся в срочном порядке и сделал доклад Кругу:

1) Наши дружины ниже критики. Надо их организовать по регулярному образцу, распустить излишки; пусть не хватает оружия, но надо это сделать, введя регулярную дисциплину, и совершенно забраковать систему уговора.

2) Все средства наличные дать на молодые регулярные формирования; туда же и лучших офицеров по моему выбору.

3) Кругу надо серьезно заняться вопросами снабжения и вообще устройства тыла вдаль.

Наши дружины изображали лишь завесу, лавой по преимуществу, и не проявили никакой стойкости. А при преследовании противника выказали полную недисциплинированность.

Оправданий никаких, как бы ни было грустно и стыдно казачьему сердцу!

Противник отброшен, но не разбит. Средства у него, при умении и энергии, неисчерпаемы.

Но бороться надо!» (Щепихин С.А. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: «Посев», 2021. С. 191-194.)

Кажется, отчасти схожие обстоятельства были у Донбасса в 2014 году.

Призвано три срока молодежи. Это, кроме дружин по станицам, преимущественно из фронтовиков. Молодежь пошла на формирование регулярных частей. Перевести и дружины на регулярное положение не удается, т. к. нет на это ни средств материальных (денег, оружия, снаряжения), ни людских, т. е. командного состава. Главное препятствие – это приверженность депутатов Круга и некоторых членов правительства именно к дружинным формированиям милиционного характера, всегда более близкого сердцу каждого демократического правительства!

Главным моим оппонентом в правительстве является инициатор дружинных формирований, наш главный хозяин – интендант Д. И. Щапов.

Сколько часов мы с ним убили во взаимных интимных беседах.

Милиция хороша, если она формируется достаточными средствами и из населения более высокоразвитого, главное, если на ее выучку есть достаточное время, кадры и планомерная организация.

Наша уральская милиционная организация – организация вчерашнего дня. Правда, подъем духа в казаках, надежная и прочная выучка контингента, прошедшего Великую войну, – это плюсы. Но недостаток средств, в сущности, приводит к тому, что мы имеем на бумаге много людей (до 10000 – 12000) вооруженных, но вооруженных и снабженных и недостаточно, и разнообразно.

Ружей не хватает – все задние шеренги при шашках. Пик недостаточно – но это, б[ыть] м[ожет], восполнимо. Но главное, нет боевых припасов. Войско вырабатывать порох и изготовлять ружейные патроны не может – значит, расчета никакого нельзя произвести: все дело случая – достанем от неприятеля или откуда-то от союзников, с которыми, к слову сказать, и связь никак не удается.

К моему удивлению, Д. И. Щапов меня старается бить тем же доводом: вот потому мы и не можем перевести дружины на регулярное положение, что у нас нет средств. То есть Д. И. Щапов вводит новое отличительное свойство милиции от регулярной армии, худшее снабжение. Это для меня новость.

Я, как представитель и сторонник регулярной армии, всегда стою за малое количество, но хорошее качество.

Последний довод Д. И. Щапова, что без дружин все равно мы не обойдемся: они необходимы для самозащиты, самообороны станиц. Ведь не может же всюду поспевать регулярная часть на помощь. А настроение жителей, населения, особенно приграничных станиц, каково будет, если мы оголим совершенно эти районы?

Так, путем долгих переговоров, и пришли к двойственной организации: ядро, кулак – это несколько полков из молодежи, сформированных на принципах старой армии, и наряду с этим дружинные формирования, призываемые на любой фронт в минуту необходимости.

Что я пережил, и пережил в полном одиночестве, за этот подготовительный период, одному Богу известно: всюду недостаток самого насущного, всюду непонимание самых азбучных истин; масса советчиков – мало исполнителей; советники все безответственны, но их официальное положение обязывает быть к ним внимательным. Исполнители с огромным рвением, но малыми знаниями и опытом. Наше офицерство имело много положительных качеств, но организатором может быть не всякий.

А я сам кто? Вчерашний старший адъютант штаба армии, специализировавшийся на узкой отрасли огромного армейского механизма. Правда, эта специальность выработала во мне некоторые организаторские навыки, но для масштаба гражданской войны всего этого слишком недостаточно.

Гражданская война во многих районах ее, очагах, призвала к руководящей роли сравнительно молодой класс бывшего кадрового офицерства.

Офицеры старших возрастов, уже впитавшие прочно принципы и вкусы прежнего организованного уклада армии, естественно, не могли просто подойти к хаотическому подчас положению начала гражданской войны.

Простой вопрос – как воевать без артиллерии, без боевых припасов, без обоза и вообще без признаков почти организации тыла?

А воевали же. Надо было, и воевали.

Отказываться, как это зачастую делали старшие офицеры, было не к лицу для полной сил молодежи.

И вот в результате на плечи сваливается огромная работа, преимущественно организационная, т. е. самая неблагодарная, невидная, но самая в то же время ответственная.

Промахи неизбежны. Возможно, что я ошибаюсь, – останемся при решении вопроса коренного на двойственности формирований.

Но с условием – до первого, даст Бог и судьба, удачного опыта.

А там посмотрим.

Средина апреля.

В жизни не забуду день 13 апреля, понедельник Страстной недели.

В 12 часов уполномоченный от Круга А. А. Михеев должен дать окончательный ответ Антонову на целый ряд ультимативных вопросов последнего.

Ответ уже известен, и в городе надежд на мирное разрешение почти никаких, но точка над «I» еще не поставлена.

Итак, война, война гражданская – не на живот, а на смерть.

Траурным флером покрылись все лица.

Как-то судьба вынесет Яик из надвинувшейся свалки.

Приближается канун Пасхи. В церквях всюду службы и масса народа.

На заутреню и я урвал время пойти в собор: служба торжественная, лица все серьезные, изнутри освещенные огнем какой-то особой, вдохновенной решимости.

Пропели «Христос Воскресе»!

Можно идти разговляться!

Вдруг вызов – меня экстренно требуют с передовых разведывательных линий к аппарату... Оставляю семью, говоря, что не знаю, когда удастся вернуться...

Разговор короткий, говорит из поселка Зеленого – ближайший крупный населенный пункт к границе войска, где находится начальник передового участка, - говорит мой однокашник по кадетскому корпусу и ровесник, член в[ойскового] правительства, вызвавшийся сам в строй, храбрейший офицер Влад[имир] Горшков: красные перешли границу войска!

Жребий брошен – сомнений больше никаких. Испытания тяжкие для родного войска начались.

Вряд ли кто в Уральске спал в эту святую ночь. И вряд ли у кого было светло и радостно в этот великий день...

Припомнился фронт Великой войны, когда немцы (германцы) всегда приурочивали свои нападения к нашим большим праздникам, с учетом (такое внимание!) старого стиля.

Вот и большевики не упустили психологический момент: навреное, казачки празднуют, а мы им тут и сюрприз.

Противник отброшен. Надо было посчитать прибыль и убыток с полной откровенностью и тщательно.

Я этим занялся в срочном порядке и сделал доклад Кругу:

1) Наши дружины ниже критики. Надо их организовать по регулярному образцу, распустить излишки; пусть не хватает оружия, но надо это сделать, введя регулярную дисциплину, и совершенно забраковать систему уговора.

2) Все средства наличные дать на молодые регулярные формирования; туда же и лучших офицеров по моему выбору.

3) Кругу надо серьезно заняться вопросами снабжения и вообще устройства тыла вдаль.

Наши дружины изображали лишь завесу, лавой по преимуществу, и не проявили никакой стойкости. А при преследовании противника выказали полную недисциплинированность.

Оправданий никаких, как бы ни было грустно и стыдно казачьему сердцу!

Противник отброшен, но не разбит. Средства у него, при умении и энергии, неисчерпаемы.

Но бороться надо!» (Щепихин С.А. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: «Посев», 2021. С. 191-194.)

Кажется, отчасти схожие обстоятельства были у Донбасса в 2014 году.

Антон Павлов,

14-07-2022 03:54

(ссылка)

Отряды особого назначения 1-й Мировой войны.

Дореволюционным партизанам соответствуют нынешние войска специального назначения. Существенное отличие в том, что в царской армии рода оружия различались по своему назначению, а не качеству подготовки личного состава. Например, Юго-Западный фронт, 7-я армия, XXXIII армейский корпус, 23-я пехотная дивизия, около 13.30 3 сентября 1916 г. на подступах к Галичу: «Спустя около 30 минут после начала атаки, преодолев наконец отделявшие их от проволочного заграждения пространство в 300-500 шагов, атакующие роты дружным напором начали врываться в проходы.

В этот момент, одновременно с внезапным обрывом доведенного до крайнего напряжения ружейного и пулеметного огня, из окопов противника поднялась серо-синяя стена прусской гвардии. Легко одетые, без всякого снаряжения, молодые, рослые как на подбор люди, движениями гимнастов перескочили бруствер и с ружьями наперевес и криками ярости бросились в контр-атаку. Последняя принята была частями полка с изумительной стойкостью. Не рассчитывая на легко гнущиеся от удара и часто сваливавшиеся штыки находившихся на вооружении полка австрийских винтовок, большинство нижних чинов, мгновенно перевернув ружья, заработали прикладами – и в несколько минут беспощадного с обеих сторон рукопашного боя, представители 3-й германской гвардейской дивизии – Фузилерный и Учебный полки оказались сломленными и опрокинутыми 92-м пехотным Печорским полком. Одна часть их устлала своими трупами и телами раненых всю широкую полосу ожесточеннейшего из штыковых боев. Другая, преследуемая нашим огнем, спаслась бегством во вторую линию своих траншей.

В наши руки достались при этом 7 действующих пулеметов, вся прислуга которых была переколота, и 140 здоровых германцев.

На доклад начальнику дивизии о взятии первых линий окопов, получено было приказание самым энергичным образом развивать уже достигнутый успех посредством еще оставшихся рот полкового резерва, на пополнение которого придан еще и 3-й батальон 90 Онежского полка. (РГВИА, Ф. 2706 оп. 2 д. 54 л.л. 4, 5.)

Вторая линия неприятельских окопов была взята в 14 часов 30 минут под сильнейшим фланговым пулемётным огнем противника с соседних высот 348 и 347. Во второй линии вражеских укреплений частями полка было захвачено еще 3 действующих пулемета. После чего штыковой атакой рот правого боевого участка во главе с командиром 1-го батальона Подполковником Кудрявцевым противник сброшен был с укрепленной высоты 348, а в центре Капитаном Глебовичем выбит из фольварка Баков. На левом фланге, теснимый ротами Подполковника Фитермана, неприятель начал уходить с высоты 347». (Лыков И.П. 92-й пехотный Печорский полк и его участие в Первой мировой войне. М.; «Спецкнига», 2011. С. 104-105.)

Непосредственными предшественниками русских отрядов особого назначения 1-й Мировой войны были партизаны 1812 года.

«Первая мысль употребить сей способъ войны, польза коей уже доказана была примѣромъ Испанiи, принадлежитъ Подполковнику Денису Давыдову. Сей отличный офицеръ справедливо заключилъ, что въ землѣ, гдѣ непрiязненное расположенiе поселянъ къ врагамъ отечества не подвержено было сомнѣнiю, дѣйствiя партизановъ долженствовали быть весьма важными. Даже можно было надѣяться на бòльшiя послѣдствiя, нежели въ Испанiи; ибо Французы, находясь въ семъ Королевствѣ, сохраняли болѣе сообщенiй со своею землею, нежели углубясь внутрь Россiи, гдѣ Наполеонъ имѣлъ путемъ дѣйствiй одну только большую дорогу изъ Смоленска въ Москву; слѣдовательно, отъ пресѣченiя сей дороги долженствовали произойти и слѣдствiя, тѣмъ гибельнѣйшiя для непрiятеля. Къ тому жъ, если Испанскiе гверилласы (ратники), состоявшiе только изъ вооруженныхъ поселянъ, дѣйствовали съ успѣхомъ, то чего жъ должно было ожидать отъ партiй, составленныхъ изъ регулярныхъ войскъ, или изъ того воинственнаго и неутомимаго ополченiя, которое берега Дона доставляютъ Россiйским армiямъ, и которое, по устройству и обычаямъ своимъ, столь удивительно сродно къ сему способу войны? — Убеждаясь сими причинами, Подполковникъ Давыдовъ, за нѣсколько дней до битвы Бородинской, просилъ Генерала Князя Багратиона, дабы поручилъ ему легкiй отрядъ для дѣйствiя въ тылу непрiятеля. Просьба его была уважена, и въ распоряженiе его отдано 50 человѣкъ гусаръ и 80 казаковъ. Не смотря на слабость сего отряда, Подполковникъ Давыдовъ не замедлилъ оправдать довѣренность, оказанную ему начальствомъ. Принявъ городъ Юхновъ за опору дѣйствiй, онъ дѣлалъ набѣги партiями своими на дорогу изъ города Гжатска въ Вязьму, и разбивалъ идущiе по ней непрiятельские подвозы и отдѣльные отряды. Успѣхи, имъ одержанные, обративъ на себя вниманiе Фельдмаршала Князя Кутузова, побудили его сдѣлать обширнѣйшее приспособленiе сего рода войны (1); а какъ положенiе главной Россiйской армiи на старой Калужской дорогѣ весьма облегчало распространенiе оной, то Подполковникъ Давыдовъ получилъ подкрѣпленiе, и новые партизанскiе отряды, въ каждомъ отъ 500 до тысячи человѣкъ легкой кавалерiи, съ нѣсколькими орудiями конной артиллерiи, выступили въ поле. Къ сожалѣнiю, предначертанiе, принятое нами для сего сочиненiя, не позволяетъ подробно описывать дѣйствiя сихъ легкихъ отрядовъ, которые, подъ начальствомъ достойныхъ офицеровъ, каковы Генералъ-Маiоръ Дороховъ, Полковники Ефремовъ и Князь Кудашевъ, гвардiи Капитан Сеславинъ и Капитанъ Фигнеръ, ревновали въ усердiи и дѣятельности съ отрядомъ Подполковника Давыдова. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винценгероде равномѣрно составилъ два партизанскiе отряда, подъ начальствомъ Полковника Бенкендорфа и Маiора Пренделя, которые обезпокоивали сообщенiя непрiятельскiя по лѣвую сторону дороги, ведущей изъ Смоленска въ Москву.

(1) Примѣчанiе Переводчика. 10-го Сентября, Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ отрядилъ Генералъ-Маiора Дорохова съ 2,000 человѣкъ кавалерiи на Можайскую дорогу, и въ то же время на дорогахъ: Владимiрской, Рязанской, Тульской и новой Калужской оставлены были партизанскiе отряды, имѣвшiе предметомъ не токмо прикрывать страну отъ набѣговъ непрiятеля, но чтобы, при удобныхъ случаяхъ, соединенно съ поселянами, наносить ему возможнѣйшiй вредъ. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винцингероде, съ своей стороны, также выслалъ партизановъ, безспрестанно тревожившихъ непрiятеля по Тверской, Дмитровской, Ярославской и Рузской дорогамъ. Сей род войны, не подвергая Россiйскую армiю ни трудамъ, ни опасности, причинялъ столько вреда Французамъ, что въ теченiе одной недѣли, то есть, с 10-го по 17-е Сентября, число плѣнныхъ, взятыхъ партизанами, простиралось до 4,000 человѣкъ. Сверхъ того, непрiятель убитыми безъ сомнѣния потерялъ еще болѣе; ибо поселяне, ободренные присутствiем партизановъ, вездѣ нападали на него». (Исторiя нашествiя Императора Наполеона на Россiю въ 1812-мъ году. Съ оффицiяльныхъ документовъ и другихъ достовѣрныхъ бумагъ Россiйскаго и Французскаго Генералъ-Штабовъ, сочиненная ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Флигель-Адъютантомъ, Полковникомъ Д. Бутурлинымъ. Съ Французскаго же на Россiйскiй языкъ переведена Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской части, Генералъ-Маiоромъ А. Хатовымъ. Часть вторая. Изданiе второе. СПб. 1838. Стр. 4-7.)

«ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, представляетъ самост-ныя дѣйствiя выдѣленныхъ армiей отрядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, преимущ-но въ тылу. Между П. войной и малой войной (см. это) есть существ. разница: хотя каждое отдѣльн. дѣйствiе партизана принадлежитъ къ области малой войны, но онъ прерываетъ связь со своей армiей, тогда какъ войска, назначенныя для малой войны, всегда эту связь сохраняютъ. Точно также и народн. война, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, отличается отъ П-ской, п. ч. шайки возставшаго народа привязаны къ своимъ родн. мѣстамъ, ведут войну на свой рискъ и страхъ. П. война, по самому ея существу, м. возникнуть только тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопрiятнѣе условiя для развитiя этой войны. Слово партизанъ происходитъ отъ французскаго parti, отрядъ, партiя». (Военная энциклопеiя. Т. XVII. Нитроглицеринъ – Патруль. Пг. 1914. Стр. 303.)

Указание, что не состоящие на службе местные жители воюют «на свой риск и страх», имеет правовой смысл, потому что такие действия нарушают общепринятые законы ведения войны.

Начало действий партизан относится к 1915 г.

3 мая 1915 г. была образована Маньчжурская партизанская конная сотня. Её штат: командир (мог быть штаб-офицером), 2 обер-офицера, 1 вахмистр, 5 старших урядников (взводные), 1 старший урядник – каптенармус, 10 младших урядников, 3 трубача, 12 приказных (в их числе один кузнец), 128 рядовых партизан (в их числе а) старший писарь, б) сотенный медицинский и младший ветеринарный фельдшеры, в) оружейный подмастерье, г) 12 вожатых рядовых с вьюками). В августе на Юго-Западном фронте действовали уже 12 партизанских отрядов. (Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М.: «Русские Витязи», 2013. С. 17, 222.)

«В сентябре линия фронта стабилизировалась, армии начали окапываться, строить укрепления и проволочные заграждения. Кавалерия осталась без работы, и офицеры буквально засыпали Ставку прошениями. Они убеждали командование в пользе «летучих сотен» и важном значении «специальной работы». Были даже предложения сформировать национальные партизанские отряды из сочувствующего славянского населения. К примеру, подъесаул 3-го Хопёрского полка Андрей Григорьевич Шкура хотел организовать группу из охотников-чехов, владевших немецким и польским языками. Он предлагал «заменить казачьи винтовки германскими и австрийскими, и не подводить партизан ни под какие уставы и законы, не ограничивать их районом действий <...> забыть о них совершенно; они о себе должны сами напоминать, но только своими лихими действиями, оставляя после себя смертельный ужас». (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 508.) В Ставке эту идею одобрили, но хода ей не дали. Тогда подъесаул атаковал штабных генералов новыми проектами. Он предлагал сформировать партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Настойчивость и талант убеждения возымели действие. В декабре–январе Шкура собрал Кубанский отряд особого назначения в 600 коней и отправился с ним на реку Шару, где группа приняла боевое крещение». (Там же. С. 18, 28.)

30 октября 1915 г. последовал приказ № 2 походного атамана всех казачьих войск генерал-майора великого князя Бориса Владимировича: «На основании п. 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного “Положения о Походном Атамане при ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЕЛИЧЕСТВЕˮ (приказ начальника Штаба Верховного Главнокомандующего от 4 октября 1915 года № 3 секретно) объявляю прилагаемое при сем “Наставление для организации партизанских отрядовˮ.

Предлагаю теперь же приступить к организации этих отрядов с тем, чтобы, где это по местным условиям окажется возможным, безотлагательно начать партизанские действия; в противном же случае – держать выбранных партизанов на учете в своих частях, не собирая их в отдельные отряды, до первого подходящего случая, когда можно будет их пустить в дело.

Что же касается самой деятельности партизанов, то, в виду крайнего разнообразия обстановки и местных условий, в которых им придется действовать – дать какие-либо категорические указания не представляется возможным; все будет зависеть от находчивости, отваги и ловкости как начальника отряда, так и его подчиненных... Главная цель – держать врага в постоянной тревоге за безопасность своего тыла, заставив его оттянуть с фронта для охраны тыловых учреждений возможно больше войск.

Бессмертные примеры деятельности Давыдова, Фигнера, Сеславина, донских казаков-партизанов 1812 года, да будут образцом для подвигов их правнуков.

Наставление для организации партизанских отрядов:

«В каждом конном отряде (дивизии, отдельной бригаде), распоряжением начальника выбираются охотники-партизаны (не более 5-10 человек от сотни и эскадрона, во избежание ослабления частей).

Выбор должен быть произведен особенно тщательно, отдавая преимущество людям, уже доказавшим в боях свою отвагу и находчивость.

Выбранные партии сводятся в отдельные отряды, силою 100-150 человек. Каждый отряд называется по фамилии своего начальника и для удобства управления делится по строевому расчету.

Начальником партизанского отряда назначается офицер, также охотник, обладающий необходимыми для партизана качествами. При выборе его главное внимание обращается не на старшинство в чине, а на доказанную выдающуюся боевую пригодность. Ему предоставляется выбор себе помощников из числа офицеров-охотников, а также и лично известных ему нижних чинов.

Партизанский отряд, составленный из охотников разных частей, может быть прикомандирован для денежного и других видов довольствия к одному из полков конного отряда, во избежание обременения начальника партизан сложной отчетностью.

Вооружить партизан желательно германскими и австрийскими винтовками со штыками, ввиду того, что, действуя в тылу неприятеля, они легче могут добывать себе патроны. Кроме того, им могут быть приданы подрывные средства, пулеметы и даже конно-горные орудия, хотя по роду их деятельности партизан, едва ли желательно обременять артиллерией.

Кроме денежного аванса на покупку положенного от казны продовольствия людям и лошадям, начальник партизан должен быть снабжен также денежным авансом в размере 1000-2000 рублей из полковых экономий для найма лазутчиков, проводников и другие непредвиденные расходы, необходимые для пользы дела. При первой возможности он представляет отчет об израсходовании этих денег.

Ввиду той громадной пользы, какую могут принести отважные партизаны, и крайней трудности и опасности их службы, все начальники частей, в районе которых они будут действовать, должны оказывать им полное содействие как боевой помощью, так и необходимыми сведениями о противнике и продовольствием для людей и лошадей.

Сведения о партизанских отрядах представить по прилагаемой форме в Ставку на имя Походного Атамана немедленно по сформировании отряда. Каждому начальнику партизанского отряда будет выдано особое удостоверение за подписью Походного Атамана.

Во время своей специальной деятельности партизаны подчиняются только Походному Атаману. Никто не должен задерживать их для исполнения задач, не соответствующих их назначению.

О своей деятельности, выдающихся подвигах партизан, трофеях и потерях начальники партизанских отрядов доносят Походному Атаману одновременно с донесением прямому своему начальству.

Отступления от настоящего постановления, ввиду местных условий, допускаются, имея целью лишь пользу делу партизанской войны». (Там же. Приложение № 3. С. 223-224.)

Отряды особого назначения были не только казачьими. В конце апреля 1916 г. уже имелись 45 партизанских отрядов. (Там же. С. 22.) В виду укрепления линии соприкосновения и, как следствие, трудности её пересечения, приказом № 158 от 9 мая 1916 г. часть партизан распускалась по свои частям. Сохранялись отряды численностью от 250 до 350 человек, смешанные и более сложной организации. Они подчинялись генерал-квартирмейстерам штабов армий. (Там же. С. 26.)

(Нельзя не заметить, что собрав исторические сведения, О.А. Хорошиловой лучше бы было только изложить их и воздержаться от суждений. Последние доходят у неё до того, что на странице 23 она пишет о нападении партизан в ночь с 14 на 15 ноября 1915 г. на деревню Невель: «Изрубили 20 германских офицеров, врачей, чиновников и около 600 нижних чинов, уничтожили большие запасы интендантского имущества, фуража и обозы. Был пленён штаб 271-го германского полка, а прапорщик 11-го Рижского драгунского полка Ямбулатов с Павлом Кузнецовым, рядовым того же полка, захватили начальника 82-й германской пехотной дивизии генерала Карла Фридриха Зигфрида Фабариуса.

Эта победа партизанам досталась дорогой ценой. В бою был смертельно ранен капитан Степан Леонтьев, командир известного партизанского отряда Оренбургской казачьей дивизии, убиты 5 человек, двое пропали без вести, ранены 3 офицера и 46 нижних чинов». А на странице 27 объявляет боевой опыт партизан, скорее, не успешным и заявляет, что Невель и другие только «красивые партизанские «дела», никак не повлиявшие на ход отдельных операций и в целом войны». Хорошилова явно не понимает военные действия. Для захвата в обычном бою штаба полка и пленения начальника дивизии пришлось бы понести во много раз большие потери.)

Юго-Западный фронт, около августа 1915 г. «Возвратившись в полк, я был назначен в полковую канцелярию для приведения в порядок материалов по истории боевой работы полка. Это был период затишья на фронте. В обстановке временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая или болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий, – всё это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе. Мой полковой командир, доблестный полковник Труфанов, впоследствии вместе с братом зверски убитый большевиками в г. Майкопе, много помог мне своей опытностью и советами. Организация партизанских отрядов мне рисовалась так: каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30–40 храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная Партизанская сотня. Она проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит технике партизанских действий, а также поддерживает связь его с нашим командованием.

Высшее начальство одобрило мой проект, и я был вызван в Могилёв, в Ставку походного атамана всех казачьих войск – Великого Князя Бориса Владимировича. Там я присутствовал при опытах со вновь изобретённой зажигательной жидкостью, которой наполнялись снаряды и пули. При ударе пуля разрывалась, и возникал пожар, не поддававшийся никакому тушению. На одном из опытов присутствовали Государь, Наследник Цесаревич, Великие Князья, генерал Алексеев, генерал Богаевский и др. Был дождливый день; изобретатель, господин Братолюбов, демонстрировал своё изобретение. Были приготовлены для опытов кирпичная стенка и деревянный дом. Государь лично выстрелил из винтовки в стенку, которая загорелась; дом также вспыхнул, как свеча. Мне было предложено применить и это изобретение во время партизанских набегов, но я так и не получил никогда этих зажигательных пуль. Говорили, что Братолюбов похитил чужое изобретение, возникли недоразумения и дело затянулось.

По обратном возвращении в полк я был прикомандирован в штаб нашего корпуса и в течение декабря 1915 г. и января 1916 г. формировал Партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Она получила наименование Кубанского конного отряда особого назначения. В конце января состоялось первое боевое применение моего отряда. В это время наш корпус стоял на реке Шаре. В зимнюю морозную ночь, в белых балахонах двинулись мы через наши заставы, имея проводниками несколько местных лесников. Было очень темно; мы шли гуськом, ступая на следы друг друга, в мёртвой тишине. Шли уже около часу, по цельному снегу, без тропинок. Взошла луна. Проводник доложил, что мы обошли уже первый немецкий пост. Я отрядил 15 человек, которые поползли к немецкому посту. Часовой был снят без звука, а 6 германцев взяты живьём.

От пленных мы узнали, где главная застава, состоявшая из роты пехоты. Решили её уничтожить. Я разделил свой отряд на две части: одну повёл сам, другую – под начальством хорунжего Галушкина. Выждав время, я двинулся медленно по лесу. Вдруг возглас:

– Хальт! Вер да? (Стой! Кто там? – Примеч. ред.)

Затем залп из нескольких винтовок. Проводники наши прыгнули в кусты, мы же повалились в снег и не отвечали. Пальба вскоре прекратилась. Вдруг слева, куда ушёл Галушкин, раздалась частая ружейная стрельба и крики «ура». Видимо, молодой и горячий Галушкин «не выдержал характера». Тогда и мы, но без крика, в кинжалы, на вновь открывший по нас огонь германский пост. Вырезали, без потерь, 30 немцев и скорее вновь на выстрелы. Выходим – лесная поляна, на ней двор лесника, из которого выскакивают немцы и беспорядочно стреляют в разные стороны. Мы с места в штыки и кинжалы. После короткой рукопашной борьбы мы их частью перебили, частью забрали в плен.

С той стороны, где – как мы предполагали – действует Галушкин, появились чёрные фигуры. Это были отступавшие от него немцы. Мы бросились на них в штыки. Но Галушкин, не зная, где мы, продолжал стрелять в нашу сторону. Мы перебили человек 70 германцев, 30 взяли в плен; в общем, роту прикончили, забрали 2 пулемёта, винтовки, много касок. У меня оказалось 2 убитых и 18 раненых. У немцев всюду поднялась тревога. За отсутствием проводников, по компасу и звёздам пошли мы обратно, с песнями и добычей, выслав вперёд дозоры. Вскоре нашли под кустами наших перепутавшихся проводников, и они снова повели нас. Мы были ещё дважды обстреляны немецкими заставами, но с боем, перекатами, ушли от них без новых потерь и на рассвете вышли на берег Шары.

Русские посты, встревоженные ночной пальбой с криками «ура», открыли по нас огонь через речку. Несмотря на наши крики «свои, свои», огонь с русской стороны всё усиливался, быстро распространяясь и вниз по реке. В это время наши задние дозоры стали доносить, что сзади на нас наступает около батальона германской пехоты, высланной нас преследовать. Положение становилось тягостным – мы рисковали оказаться между двух огней. Я вызвал охотников доставить донесения через Шару, что это мы и чтобы нас пропустили. Охотники дошли благополучно, огонь прекратился. Со своим отрядом, гуськом, прикрываясь огнём задней заставы, мы перешли на нашу сторону. Немцы решили нас преследовать на нашем берегу Шары. Мы тотчас рассыпались в цепь и отбивались до подхода роты из резерва.

Было уже совсем светло, когда с песнями и, влача пленных, явились мы на бивак. Едва похоронили своих убитых, как приехал корпусной командир, генерал Ирманов. Он горячо благодарил нас и наградил казаков крестами. Я получил благодарность в приказе по корпусу. Тут впервые я встретился с доблестным командиром 206-го пехотного полка полковником Генерального штаба И.П. Романовским, впоследствии начальником штаба Добровольческой армии при генералах Корнилове, Алексееве, Деникине; он недавно принял полк.

Затем началась боевая служба. Каждые двое суток мы выходили ночью в набеги, часто с прибавленными к моему отряду пехотными разведчиками. Мы очень беспокоили немцев, настолько усиливших свою бдительность, что нам приходилось постоянно менять место нашей работы. Мы брали много пленных, частенько приводили их по сотне и больше. Однако основная цель нашей работы – организация партизанской деятельности населения в неприятельских тылах – так и не была достигнута вследствие пассивности и запуганности населения.

Однажды, это было несколько южнее, я задумал смелую операцию – захватить неожиданным набегом высмотренный нами штаб германской дивизии, расположенный в тылу, верстах в 30–35 от нашего фронта. Для этой цели к моему отряду, выросшему уже до двух сотен, были приданы ещё две сотни Хопёрского полка Кубанского войска. У меня была хорошо налаженная связь с местным населением, и оно перерезало штабные телефонные линии к назначенному мною сроку. Конным пробегом мы дошли до штаба, перерезали германскую охранную роту, взяли в плен весь штаб дивизии во главе с её начальником и забрали все документы. Это было уж слишком дерзко, и мы поплатились. Немцы нас почти окружили, и мы никак не могли выбраться на нашу сторону. Нарвавшись на германский батальон, попали под сильнейший огонь и понесли большие потери. Часть пленных разбежалась; немецкого генерала, пытавшегося скрыться, казаки зарубили.

Трое суток, преследуемые со всех сторон, бродили мы по лесу без отдыха, замерзшие, голодные и с некормленными конями. Люди изнервничались и пали духом. К счастью, мы встретили двух крестьян, указавших нам затерянную деревушку, где мы отдохнули и отогрелись. С большими трудностями, на четвертую ночь, выбрались мы наконец на нашу сторону, доставив документы и несколько пленных. За это дело я был представлен к Георгиевскому кресту, но так его и не получил». (Шкуро А.Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М.: «АСТ», «Транзиткнига», 2004. Гл. 3. С. 60-64.)

Здесь, конечно, вспоминается последующий внезапный разгром утром 23 августа (5 сентября) 1919 г. полками 2-й Уральской казачьей дивизии в «красном» тылу штаба 25-й стрелковой дивизии и смертельное ранение её командира Чапаева. В этом деле вместе с другими принимали участие 1-й и 2-й Партизанские полки уральских казаков. (Фадеев П.А. Эпизоды боёв на Уральском фронте. // Уральское казачество в Гражданской войне. Воспоминания участников. Ст. Еланская – Подольск: Музей-Мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками», 2012. С. 290-296.)

«Из Черновиц мой отряд был переброшен в район Селетина. Мне были переданы ещё три партизанских отряда: один казачий донской («быкадоровцы») подъесаула Быкадорова, уральский казачий подъесаула Абрамова («абрамовцы») и Партизанский отряд 13-й кавалерийской дивизии. Таким образом, теперь под моей командой состояло более 600 шашек. Действовать приходилось пешком в отрогах южных Карпат, причём работа наша координировалась с задачами, возлагавшимися на пехоту. В то время как пехота готовила лобовую атаку, я забирался в тылы неприятельского участка, нарушал коммуникации, производил разгром тылов, а если было возможно, то и атаковал неприятеля с тылу. Горы были страшно крутые, продвижение обозов невозможно, подвоз продуктов приходилось производить на вьюках по горным тропинкам, вывоз раненых был затруднён. Вообще работа была страшно трудная. Драться приходилось с венграми и баварцами.

При взятии Карлибабы, где мы захватили огромную добычу, я был контужен в голову, причём у меня была разбита щека и повреждён правый глаз. Вскоре после этого мой отряд придали 3-му конному корпусу генерала от кавалерии графа Келлера.

/.../

Однако возвращаюсь к прерванному рассказу. Итак, мой отряд был придан 3-му конному корпусу, и я явился представиться своему новому корпусному командиру. Граф Келлер занимал большой, богато украшенный дом в г. Дорна-Ватра. С некоторым трепетом, понятным каждому военному человеку, ожидал я представления этому знаменитому генералу, считавшемуся лучшим кавалерийским начальником русской армии. Меня ввели к нему. Его внешность: высокая, стройная, хорошо подобранная фигура старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе, доброе выражение на красивом, энергичном лице с выразительными, проникающими в самую душу глазами. Граф ласково принял меня, расспросил о быте казаков и обещал удовлетворить все наши нужды.

– Я слышал о славной работе вашего отряда, – сказал он. – Рад видеть вас в числе моих подчинённых и готов во всём и всегда идти вам навстречу, но буду требовать от вас работы с полным напряжением сил.

Об этом, впрочем, граф мог бы и не говорить; все знали, что служба под его командой ни для кого не показалась бы синекурой. Действительно, после двухдневного отдыха на отряд были возложены чрезвычайно тяжёлые задачи. За время нашей службы при 3-м конном корпусе я хорошо изучил графа и полюбил его всей душой, равно как и мои подчинённые, положительно не чаявшие в нём души. Граф Келлер был чрезвычайно заботлив о подчинённых; особенное внимание он обращал на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными, которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово. Он знал психологию солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, успокаивал и умел обласкать. С маленькими людьми был ровен в обращении и в высшей степени вежлив и деликатен; со старшими начальниками несколько суховат. С начальством, если он считал себя задетым, шёл положительно на ножи. Верхи его поэтому не любили. Неутомимый кавалерист, делавший по 100 вёрст в сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы переменить измученного коня, он был примером для всех. В трудные моменты лично водил полки в атаку и был дважды ранен.

Когда он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и в чекмене Оренбургского казачьего войска, щеголяя молодцеватой посадкой, казалось, чувствовалось, как трепетали сердца обожавших его людей, готовых по первому его слову, по одному мановению руки броситься куда угодно и совершить чудеса храбрости и самопожертвования. Впоследствии, когда в Петрограде произошла революция, граф Келлер заявил телеграфно в Ставку, что не признает Временного правительства до тех пор, пока не получит от Монарха, которому он присягал, уведомление, что тот действительно добровольно отрёкся от престола. Близ Кишинёва, в апреле 1917 г., были собраны представители от каждой сотни и эскадрона.

– Я получил депешу, – сказал граф Келлер, – об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю (цитирую по памяти): «3-й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от Престола. Прикажи, Царь, придём и защитим Тебя».

– Ура, ура! – закричали драгуны, казаки, гусары. – Поддержим все, не дадим в обиду Императора.

Подъём был колоссальный. Все хотели спешить на выручку пленённого, как нам казалось, Государя. Вскоре пришёл телеграфный ответ за подписью генерала Щербачёва – графу Келлеру предписывалось сдать корпус под угрозой объявления бунтовщиком. Келлер сдал корпус генералу Крымову и уехал из армии. В глубокой горести и со слезами провожали мы нашего графа. Офицеры, кавалеристы, казаки, все повесили головы, приуныли, но у всех таилась надежда, что скоро недоразумение объяснится, что мы ещё увидим нашего любимого вождя и ещё поработаем под славным его командованием. Но судьба решила иначе». (Шкуро. Гражданская война в России: Записки белого партизана. Гл. 4. С. 66, 68-69.)

1917 г.: «28 Августа, въ 4 часа утра, я прибылъ въ Могилевъ. …

...Я всю войну провелъ на позицiи. Въ Ставкѣ я никогда не былъ, даже въ штабахъ Армiи за всѣ три года войны счетомъ былъ три раза. …

...Начальникъ штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснилъ мнѣ, что только-что Корниловъ объявилъ Керенскаго измѣнникомъ, а Керенскiй сделалъ то же самое по отношенiю къ Корнилову, что необходимо арестовать Временное Правительство и прочно занять Петроградъ вѣрными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и побѣдить нѣмцевъ. Съ этою целью Корниловъ двинулъ на Петроградъ III-й конный корпусъ, который съ приданной къ нему Кавказской Туземной дивизiей разворачивается въ Армiю, командовать которой назначенъ генералъ Крымовъ. Кавказская дивизiя разворачивается въ Туземный корпусъ приданiемъ къ ней 1-го Осетинскаго и 1-го Дагестанскаго полковъ. Я же назначенъ принять отъ Крымова III-й конный корпусъ, чтобы освободить его для командованiя армiей. Сложная работа разворачиванiя Кавказской Туземной дивизiи въ корпусъ шла на походѣ, да и не на настоящемъ походѣ, а въ вагонахъ желѣзнодорожныхъ эшелоновъ. На деликатное дѣло военнаго переворота были брошены части съ только-что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурiйская конная дивизiя III-го корпуса не знала меня.

/.../

Замышляется очень деликатная и сильная операцiя, требующая вдохновенiя и порыва. Coup d'état, — для котораго неизбѣжно нужна нѣкоторая театральность обстановки. Собирали III-й корпусъ подъ Могилевымъ? Выстраивали его въ конномъ строю для Корнилова? Прiѣзжалъ Корниловъ къ нему? Звучали побѣдные марши надъ полемъ, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — Боже сохрани — не рѣчь, а, именно, с л о в о, — была обѣщана награда? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по желѣзнымъ путямъ, часами стояли на станцiяхъ. Солдаты толпились въ красныхъ коробкахъ вагоновъ, а потомъ, на станцiи, толпами стояли около какого-нибудь оратора — желѣзнодорожнаго техника, посторонняго солдата, — кто его знаетъ кого? Они не видѣли своихъ вождей съ собою и даже не знали, гдѣ они? Я помню, какъ гр. Келлеръ повелъ насъ на штурмъ Ржавендовъ и Топороуца. Молчаливо, весеннимъ утромъ на черномъ пахотномъ полѣ выстроились 48 эскадроновъ и сотенъ и 4 конныя батареи. Раздались звуки трубъ, и на громадномъ конѣ, окруженный свитой, под развѣвающимся своимъ значкомъ явился графъ Келлеръ. Онъ что-то сказалъ солдатамъ и казакамъ. Никто ничего не слыхал, но заревѣла солдатская масса «ура», заглушая звуки трубъ и потянулись по грязнымъ весеннимъ дорогамъ колонны. И когда былъ бой — казалось, что графъ тутъ же и вотъ-вотъ появится со своимъ значкомъ. И онъ былъ тутъ, онъ былъ въ полѣ, и его видали даже тамъ, гдѣ его не было. И шли на штурмъ весело и смѣло.

Тутъ все начальство осталось позади. Корниловъ задумалъ такое великое дѣло, а самъ остался въ Могилевѣ, во дворцѣ, окруженный туркменами и ударниками, какъ будто и самъ не вѣрящiй въ успѣхъ. Крымовъ неизвѣстно гдѣ, части не въ рукахъ у своихъ начальниковъ». (Красновъ П.Н. На внутреннемъ фронтѣ. // Архивъ русской революцiи. Т. I. Берлинъ, 1921. Стр. 113, 115.)

Фотография чинов III-го конного корпуса. В нижнем ряду второй слева сидит командир корпуса генерал от кавалерии граф Фёдор Артурович Келлер. Последним слева сидит командир Кубанского конного отряда особого назначения есаул Андрей Григорьевич Шкура:

Подобно Денису Васильевичу Давыдову, Андрей Григорьевич Шкуро воевал в Европе, потом в Кавказских войсках и снова в Европейской России, дослужился до чина генерал-лейтенанта, с разными старшими начальниками имел разные взаимоотношения, оставил военные воспоминания. Несмотря на противоположное отношение в советское время, по части военного искусства оба напрочь забыты советской военной школой (как, впрочем, и вся остальная военная история).

Списки награждённых Георгиевскими крестами, в том числе чинов отрядов особого назначения, см. в: Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. М.: «Духовная Нива»:

I ст. №№ 1–42480. II ст. №№ 1–85030. М. 2015.

III степень. №№ 1–120000. М. 2015.

IV степень. №№ 1–100000. М. 2012.

IV степень. №№ 100001–200000. М. 2012.

IV степень. №№ 200001–300000. М. 2013.

IV степень. №№ 300001–400000. М. 2013.

IV степень. №№ 400001–500000. М. 2013.

IV степень. №№ 500001–600000. М. 2013.

IV степень. №№ 600001–700000. М. 2013.

IV степень. №№ 700001–800000. М. 2014.

IV степень. №№ 800001–900000. М. 2014.

IV степень. №№ 900001–1000000. М. 2014.

IV степень. №№ 1000001–1299150. М. 2014.

https://www.numismat.ru/gkc...

Другим известным Белым военачальником, возглавлявшим партизан, был донской казак, полковник Василий Михайлович Чернецов. В 1990-е годы в продолжительной передаче на радио Андрей Езеев рассказывал об исторических русских военных песнях. В числе других им была исполнена под гитару на мелодию «Прощания славянки» песня Белых донских партизан:

Мы дети родимого Дона,

Семья боевых партизан,

Свои распустивши знамёна,

Развеем кровавый туман!

И подвигом славным украшен,

Не дрогнет в бою партизан,

В атаке противнику страшен

Наш смелый лихой атаман!

Мы все за свободу и волю,

За родину нашу умрём

И рабские цепи неволи

Рукою могучей сорвём!

В этот момент, одновременно с внезапным обрывом доведенного до крайнего напряжения ружейного и пулеметного огня, из окопов противника поднялась серо-синяя стена прусской гвардии. Легко одетые, без всякого снаряжения, молодые, рослые как на подбор люди, движениями гимнастов перескочили бруствер и с ружьями наперевес и криками ярости бросились в контр-атаку. Последняя принята была частями полка с изумительной стойкостью. Не рассчитывая на легко гнущиеся от удара и часто сваливавшиеся штыки находившихся на вооружении полка австрийских винтовок, большинство нижних чинов, мгновенно перевернув ружья, заработали прикладами – и в несколько минут беспощадного с обеих сторон рукопашного боя, представители 3-й германской гвардейской дивизии – Фузилерный и Учебный полки оказались сломленными и опрокинутыми 92-м пехотным Печорским полком. Одна часть их устлала своими трупами и телами раненых всю широкую полосу ожесточеннейшего из штыковых боев. Другая, преследуемая нашим огнем, спаслась бегством во вторую линию своих траншей.

В наши руки достались при этом 7 действующих пулеметов, вся прислуга которых была переколота, и 140 здоровых германцев.

На доклад начальнику дивизии о взятии первых линий окопов, получено было приказание самым энергичным образом развивать уже достигнутый успех посредством еще оставшихся рот полкового резерва, на пополнение которого придан еще и 3-й батальон 90 Онежского полка. (РГВИА, Ф. 2706 оп. 2 д. 54 л.л. 4, 5.)

Вторая линия неприятельских окопов была взята в 14 часов 30 минут под сильнейшим фланговым пулемётным огнем противника с соседних высот 348 и 347. Во второй линии вражеских укреплений частями полка было захвачено еще 3 действующих пулемета. После чего штыковой атакой рот правого боевого участка во главе с командиром 1-го батальона Подполковником Кудрявцевым противник сброшен был с укрепленной высоты 348, а в центре Капитаном Глебовичем выбит из фольварка Баков. На левом фланге, теснимый ротами Подполковника Фитермана, неприятель начал уходить с высоты 347». (Лыков И.П. 92-й пехотный Печорский полк и его участие в Первой мировой войне. М.; «Спецкнига», 2011. С. 104-105.)

Непосредственными предшественниками русских отрядов особого назначения 1-й Мировой войны были партизаны 1812 года.

«Первая мысль употребить сей способъ войны, польза коей уже доказана была примѣромъ Испанiи, принадлежитъ Подполковнику Денису Давыдову. Сей отличный офицеръ справедливо заключилъ, что въ землѣ, гдѣ непрiязненное расположенiе поселянъ къ врагамъ отечества не подвержено было сомнѣнiю, дѣйствiя партизановъ долженствовали быть весьма важными. Даже можно было надѣяться на бòльшiя послѣдствiя, нежели въ Испанiи; ибо Французы, находясь въ семъ Королевствѣ, сохраняли болѣе сообщенiй со своею землею, нежели углубясь внутрь Россiи, гдѣ Наполеонъ имѣлъ путемъ дѣйствiй одну только большую дорогу изъ Смоленска въ Москву; слѣдовательно, отъ пресѣченiя сей дороги долженствовали произойти и слѣдствiя, тѣмъ гибельнѣйшiя для непрiятеля. Къ тому жъ, если Испанскiе гверилласы (ратники), состоявшiе только изъ вооруженныхъ поселянъ, дѣйствовали съ успѣхомъ, то чего жъ должно было ожидать отъ партiй, составленныхъ изъ регулярныхъ войскъ, или изъ того воинственнаго и неутомимаго ополченiя, которое берега Дона доставляютъ Россiйским армiямъ, и которое, по устройству и обычаямъ своимъ, столь удивительно сродно къ сему способу войны? — Убеждаясь сими причинами, Подполковникъ Давыдовъ, за нѣсколько дней до битвы Бородинской, просилъ Генерала Князя Багратиона, дабы поручилъ ему легкiй отрядъ для дѣйствiя въ тылу непрiятеля. Просьба его была уважена, и въ распоряженiе его отдано 50 человѣкъ гусаръ и 80 казаковъ. Не смотря на слабость сего отряда, Подполковникъ Давыдовъ не замедлилъ оправдать довѣренность, оказанную ему начальствомъ. Принявъ городъ Юхновъ за опору дѣйствiй, онъ дѣлалъ набѣги партiями своими на дорогу изъ города Гжатска въ Вязьму, и разбивалъ идущiе по ней непрiятельские подвозы и отдѣльные отряды. Успѣхи, имъ одержанные, обративъ на себя вниманiе Фельдмаршала Князя Кутузова, побудили его сдѣлать обширнѣйшее приспособленiе сего рода войны (1); а какъ положенiе главной Россiйской армiи на старой Калужской дорогѣ весьма облегчало распространенiе оной, то Подполковникъ Давыдовъ получилъ подкрѣпленiе, и новые партизанскiе отряды, въ каждомъ отъ 500 до тысячи человѣкъ легкой кавалерiи, съ нѣсколькими орудiями конной артиллерiи, выступили въ поле. Къ сожалѣнiю, предначертанiе, принятое нами для сего сочиненiя, не позволяетъ подробно описывать дѣйствiя сихъ легкихъ отрядовъ, которые, подъ начальствомъ достойныхъ офицеровъ, каковы Генералъ-Маiоръ Дороховъ, Полковники Ефремовъ и Князь Кудашевъ, гвардiи Капитан Сеславинъ и Капитанъ Фигнеръ, ревновали въ усердiи и дѣятельности съ отрядомъ Подполковника Давыдова. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винценгероде равномѣрно составилъ два партизанскiе отряда, подъ начальствомъ Полковника Бенкендорфа и Маiора Пренделя, которые обезпокоивали сообщенiя непрiятельскiя по лѣвую сторону дороги, ведущей изъ Смоленска въ Москву.

(1) Примѣчанiе Переводчика. 10-го Сентября, Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ отрядилъ Генералъ-Маiора Дорохова съ 2,000 человѣкъ кавалерiи на Можайскую дорогу, и въ то же время на дорогахъ: Владимiрской, Рязанской, Тульской и новой Калужской оставлены были партизанскiе отряды, имѣвшiе предметомъ не токмо прикрывать страну отъ набѣговъ непрiятеля, но чтобы, при удобныхъ случаяхъ, соединенно съ поселянами, наносить ему возможнѣйшiй вредъ. Генералъ-Адъютантъ Баронъ Винцингероде, съ своей стороны, также выслалъ партизановъ, безспрестанно тревожившихъ непрiятеля по Тверской, Дмитровской, Ярославской и Рузской дорогамъ. Сей род войны, не подвергая Россiйскую армiю ни трудамъ, ни опасности, причинялъ столько вреда Французамъ, что въ теченiе одной недѣли, то есть, с 10-го по 17-е Сентября, число плѣнныхъ, взятыхъ партизанами, простиралось до 4,000 человѣкъ. Сверхъ того, непрiятель убитыми безъ сомнѣния потерялъ еще болѣе; ибо поселяне, ободренные присутствiем партизановъ, вездѣ нападали на него». (Исторiя нашествiя Императора Наполеона на Россiю въ 1812-мъ году. Съ оффицiяльныхъ документовъ и другихъ достовѣрныхъ бумагъ Россiйскаго и Французскаго Генералъ-Штабовъ, сочиненная ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Флигель-Адъютантомъ, Полковникомъ Д. Бутурлинымъ. Съ Французскаго же на Россiйскiй языкъ переведена Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской части, Генералъ-Маiоромъ А. Хатовымъ. Часть вторая. Изданiе второе. СПб. 1838. Стр. 4-7.)

«ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, представляетъ самост-ныя дѣйствiя выдѣленныхъ армiей отрядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, преимущ-но въ тылу. Между П. войной и малой войной (см. это) есть существ. разница: хотя каждое отдѣльн. дѣйствiе партизана принадлежитъ къ области малой войны, но онъ прерываетъ связь со своей армiей, тогда какъ войска, назначенныя для малой войны, всегда эту связь сохраняютъ. Точно также и народн. война, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, отличается отъ П-ской, п. ч. шайки возставшаго народа привязаны къ своимъ родн. мѣстамъ, ведут войну на свой рискъ и страхъ. П. война, по самому ея существу, м. возникнуть только тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопрiятнѣе условiя для развитiя этой войны. Слово партизанъ происходитъ отъ французскаго parti, отрядъ, партiя». (Военная энциклопеiя. Т. XVII. Нитроглицеринъ – Патруль. Пг. 1914. Стр. 303.)

Указание, что не состоящие на службе местные жители воюют «на свой риск и страх», имеет правовой смысл, потому что такие действия нарушают общепринятые законы ведения войны.

Начало действий партизан относится к 1915 г.

3 мая 1915 г. была образована Маньчжурская партизанская конная сотня. Её штат: командир (мог быть штаб-офицером), 2 обер-офицера, 1 вахмистр, 5 старших урядников (взводные), 1 старший урядник – каптенармус, 10 младших урядников, 3 трубача, 12 приказных (в их числе один кузнец), 128 рядовых партизан (в их числе а) старший писарь, б) сотенный медицинский и младший ветеринарный фельдшеры, в) оружейный подмастерье, г) 12 вожатых рядовых с вьюками). В августе на Юго-Западном фронте действовали уже 12 партизанских отрядов. (Хорошилова О.А. Всадники особого назначения. М.: «Русские Витязи», 2013. С. 17, 222.)

«В сентябре линия фронта стабилизировалась, армии начали окапываться, строить укрепления и проволочные заграждения. Кавалерия осталась без работы, и офицеры буквально засыпали Ставку прошениями. Они убеждали командование в пользе «летучих сотен» и важном значении «специальной работы». Были даже предложения сформировать национальные партизанские отряды из сочувствующего славянского населения. К примеру, подъесаул 3-го Хопёрского полка Андрей Григорьевич Шкура хотел организовать группу из охотников-чехов, владевших немецким и польским языками. Он предлагал «заменить казачьи винтовки германскими и австрийскими, и не подводить партизан ни под какие уставы и законы, не ограничивать их районом действий <...> забыть о них совершенно; они о себе должны сами напоминать, но только своими лихими действиями, оставляя после себя смертельный ужас». (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 508.) В Ставке эту идею одобрили, но хода ей не дали. Тогда подъесаул атаковал штабных генералов новыми проектами. Он предлагал сформировать партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Настойчивость и талант убеждения возымели действие. В декабре–январе Шкура собрал Кубанский отряд особого назначения в 600 коней и отправился с ним на реку Шару, где группа приняла боевое крещение». (Там же. С. 18, 28.)