Антон Павлов,

29-10-2022 00:44

(ссылка)

2-я Мировая и Гражданские войны. Исторические наблюдения.

I.

СССР был совершенно революционным.

Национал-социалисты взывали к германской истории, но на самом деле в большой степени проповедовали революционное учение. (Отсюда неприязнь Гитлера к белоэмигрантам и расположение к бывшим советским военным.)

Фашисты (переводя на русский: «союзники») говорили о новом человеке, но в действительности основывались на истории Италии, включая в себя политические направления от монархистов до социалистов. Их главной целью было возрождение сильного государства после многовековой итальянской раздробленности.

Испания исповедовала, как сейчас принято говорить, «традиционные ценности».

Самые большие бедствия постигли СССР (в особенности два города, носившие имена Ленина и Сталина), затем Германию, и в гораздо меньшей степени Италию. Испания не пострадала.

СССР возглавлял профессиональный революционер-марксист, Германию художник и боевой ефрейтор, Италию журналист и боевой капрал. Испанию боевой офицер. У первых трёх стран были просто вожди (а у самой первой даже и «почётный вождь индейцев»). У Испании «вождь Божьей милостью» (наименование произошло от того, что изначально Франко не должен был и не собирался возглавлять восстание).

Как можно видеть, государственные добродетели рассудительность и воздержание (Второе послание святого апостола Петра, гл. 1, ст. 5-6.) оказались только у традиционного христианского самодержца Франсиско Франко.

II.

Все помогавшие как-либо «красным» и вредившие Белым пострадали от большевиков. 1) Враждовавшая с Вооружёнными силами Юга России Грузия в 1921 году захвачена РККА. 2) 1919 г. Польша отказалась от взаимодействия с Белыми и установила перемирие с большевиками, позволившее им перебросить значительные силы против ВСЮР. Латвия и Литва воевали против Западной добровольческой армии. Эстонцы предали Северо-Западную армию, а Финляндия не стала ей помогать. В 1939-40 годах все эти страны подверглись разделу. 3) Вредившая Белым Франция в 1940 г. была разгромлена вследствие соглашения СССР и Германии. 4) Чехословаки предали в 1919-20 годах Верховного правителя России адмирала Колчака и Белые войска. В 1945 году к ним пришла советская власть. (Поэтому и за 1968 г. они должны пенять на себя.) 5) Япония по требованию США прекратила поддержку Белого Приморья, объявив 24 июня 1922 г. о выводе своих войск. В 1945 г. по требованию США на Японию напал СССР. В итоге независимой Японии больше нет. 6) Сильнее всех пострадала взрастившая в 1917 г. большевиков Германия.

Англия и США масонские государства, они как бесы.

В настоящее время существуют все основные государства участники 2-й Мировой войны, даже Словакия и Хорватия восстановили свою государственность. Нет только СССР. Это как если бы Российская Империя через 46 лет после взятия Парижа в 1814 г. прекратила своё существование. Исчезновение в 1860 году Российской Империи невозможно вообразить, развал СССР данность. Российская Империя в 1860 г. уверенно развивалась после самой большой войны 1854-56 годов в своей истории, продолжая вести пограничные. СССР с трудом переносил военные расходы мирного времени (к вопросу об учении «базиса и надстройки»).

III.

Об Испании. У нас бытует ошибочное представление, что знаком к восстанию являлось сказанное по радио 17 июля 1936 года: «Над всей Испанией безоблачное небо». На самом деле знаком к восстанию против революционных перемен были слова «Sin novedad» (дословно «Без нового», в смысле «как обычно»). Борьба велась за существование исторической Испании. К сожжению церквей и политическим убийствам, после начала гражданской войны у республиканцев добавилось новое обстоятельство: «Никто больше не говорил «адью» [с Богом – А.П.]. Повсеместно звучало слово «салют». Некий Фернандес де Дьос [Фернандес Божий – А.П.] даже написал министру юстиции, осведомляясь, не может ли он поменять свою фамилию на Бакунин, потому что больше «не хочет иметь ничего общего с Богом». (Заместитель министра ответил: «Имеет смысл упростить длинную и сложную процедуру, когда причина смены фамилии носит столь уважаемый характер».) «Неужели вы до сих пор верите в этого Бога, который всегда молчит и не смог защититься, даже когда сжигали его изображения и храмы? Признайте, что Бога не существует и что ваши священники – всего лишь лицемеры, которые обманывают народ». Такие жгучие вопросы возникали во многих городах и деревнях республиканской Испании. В истории Европы и, может быть, даже мира не было времён, когда религия и все её деяния не вызывали такую страстную ненависть». (Томас Х. Гражданская война в Испании. 1931-1939 гг. М.: «Центрполиграф», 2003. Кн. 2-я. Гл. 15. С. 127. Гл. 20. С. 165-166, 170.)

В старинном замке Альказар древней столицы Испании Толедо располагалась Военная академия. «В Толедо, пользуясь подавляющим численным превосходством, милиция оттеснила мятежников под командованием полковника Москардо в небольшой и легко обороняемый район с центром в Алькасаре, полукрепости-полудворце, который стоял на возвышенности, господствующей над городом и рекой Тахо. Москардо отверг попытки военного министерства и правительства принудить его к сдаче. В конечном итоге он забаррикадировался к крепости. В его распоряжении оказались 1300 человек, 800 из них были членами гражданской гвардии, 100 — офицерами, 200 — фалангистами или вооружёнными сторонниками других правых партий и 190 — кадетами академии (которые были распущены на летние каникулы). Кроме того, полковник взял с собой 550 женщин и 50 детей. И прихватил, по его собственным словам, с собой в заложники «гражданского губернатора со всей семьёй и некоторое количество левых политиков (точнее, около ста человек)». Гарнизон был хорошо обеспечен боеприпасами с соседнего оружейного завода, а вот припасов не хватало с самого начала осады». (Там же. Кн. 2-я. Гл. 18. С. 149-150.)

«...самый знаменитый инцидент этого периода испанской войны произошёл в Толедо. Из Мадрида министр образования, военный министр и генерал Рикельме отчаянно названивали полковнику Москардо, командиру осаждённого в Алькасаре гарнизона националистов, уговаривая его сдаться. Наконец 23 июля Кандидо Кабельо, глава толедской милиции, позвонив полковнику Москардо, сообщил, что если тот через десять минут не сдаст Алькасар, то он, Кабельо, лично расстреляет Луиса Москардо, сына полковника, который этим утром попал в плен. «Ты поймешь, что это правда, когда поговоришь с ним», — добавил Кандидо Кабельо. Луис Москардо смог произнести только одно слово. «Папа», — пробормотал он в трубку. «Что там происходит, мой мальчик?» — спросил полковник. «Ничего особенного, — ответил сын. — Они говорят, что расстреляют меня, если Алькасар не сдастся». — «Если это правда, — ответил полковник Москардо, — то вручи свою душу Богу, крикни: «Да здравствует Испания!» — и умри как герой. Прощай, сын мой, прими мой последний поцелуй». Кандидо Кабельо вернулся к телефону. Полковник Москардо сообщил, что в милости не нуждается. «Алькасар никогда не сдастся», — сказал он, кладя трубку. Москардо был убит 23 августа. Алькасар продолжал оставаться в осаде. Хотя продовольствия не хватало, воды и боеприпасов было вдоволь. Провизия появилась в результате смелой вылазки и нападения на соседнее зернохранилище, откуда было доставлено две тысячи мешков с зерном. Основой питания в Алькасаре были хлеб и конское мясо (в начале осады там оказались 177 лошадей)». (Там же. Кн. 2-я. Гл. 23. С. 192.)

Несмотря на убийство сына, Москардо оставил в живых имевшихся у него республиканских заложников.

«В Толедо с перерывами продолжались военные действия. Сопротивление Алькасара выводило из себя осаждавших его милиционеров. Весь август шла ружейная перестрелка с обеих сторон. Хорошо подготовленные и укрытые стенами защитники вели прицельный огонь, и милиция не делала попыток пойти на штурм, чтобы положить конец осаде. Через мегафоны обе стороны обменивались оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Бомбы, которые от случая к случаю падали на Алькасар, не оказывали никакого воздействия на защитников древней крепости, которая была надёжно укреплена ещё в начале столетия, когда генерал Франко учился в её пехотной школе. Сплошь католическое население, обитавшее в этом районе, заставляло осаждающих постоянно опасаться измены. А тем временем гражданские власти старались защитить несравненные произведения искусства в толедских церквях и музее Эль Греко. Хотя у защитников Алькасара боеприпасов было в избытке, надежд на скорое освобождение у них не оставалось. Они были полностью отрезаны от внешнего мира и не имели представления, что делается в остальной Испании. У них не было электричества, а вместо соли в ход шла штукатурка со стен. Тем не менее осаждённые вели себя с удивительным мужеством. Проводились парады, и единственного оставшегося в крепости породистого жеребца берегли на племя. В подвалах крепости состоялась фиеста в честь Успения, с танцами фламенко под кастаньеты. 17 августа над крепостью пролетел самолёт националистов, который сбросил ободряющее послание от Франко и Молы и, что было важнее всего, новости. 4 сентября пал Талавера-де-ла-Рейна, в семидесяти километрах от крепости на берегу Тахо». (Там же. Кн. 3-я. Гл. 30. С. 238.)

«9 сентября защитники Алькасара в Толедо услышали, как из милицейского поста по другую сторону улицы к ним обращаются по мегафону с известием, что майор Рохо, бывший профессор тактики Пехотной академии, хотел бы передать предложение от правительства. Поскольку Москардо и другие офицеры в крепости знали Рохо, его впустили внутрь, и огонь по Алькасару был прекращён. Он предложил в обмен на сдачу Алькасара гарантию жизни и свободы для укрывавшихся там женщин и детей. Самих же защитников ждёт военно-полевой суд. Москардо, естественно, отверг эти условия. В ответ он попросил Рохо, чтобы во время очередного прекращения огня правительство прислало в Алькасар священника. Рохо пообещал и покинул крепость, поговорив с остальными офицерами гарнизона, которые безуспешно уговаривали его остаться с ними». (Там же. Гл. 34. С. 258.)

«Теперь командованию националистов пришлось принимать достаточно важное решение: идти ли им на выручку Толедо, который находился всего в сорока километрах, или продолжать марш на Мадрид? Положение Алькасара вызывало серьёзные опасения. Его защитникам приходилось уйти в подвалы. Запасы воды подходили к концу. Они съели мулов и почти всех лошадей, кроме одного коня – того самого чистокровного скакового жеребцы, который должен был погибнуть последним. 18 сентября республиканцы взорвали юго-восточную башню. Строение превратилось в груду щебня. Милиционеры, преодолев развалины, водрузили красное знамя на конной статуе Карла V во дворе крепости. Но заряд под северо-восточной башней не взорвался. Четверо офицеров, вооружённых только револьверами, отбросили милиционеров от северной башни. 20 сентября в больнице Санта-Крус [Святой Крест – А.П.] были подготовлены пять машин с бензином. Стены Алькасара залили горючей жидкостью. Чтобы воспламенить её, в ход пошли гранаты. Из Алькасара выскочил кадет, пустив в ход пожарный шланг. Он был убит, но шланг втянули обратно в Алькасар. К полудню бензин всё же вспыхнул, но большого урона не причинил. К вечеру в Толедо появился Лагро Кабальеро [глава республиканского правительства – А.П.], утверждавший, что Алькасар падёт через двадцать четыре часа. На следующий день Франко принял решение освобождать город. Генерал Кинделан спросил, понимает ли он, что отклонение от плана может стоить ему Мадрида. Франко согласился, что это вполне возможно. Однако, по его мнению, духовное (или пропагандистское) значение освобождение Москардо куда важнее. Но может быть, националистов куда сильнее манило искушение завладеть оружейным заводом Толедо, что и стало решающим фактором для наступления. 23 сентября Варела, сменивший заболевшего Ягуэ, двинулся на Толедо; две колонны, наступавшие с севера, возглавляли полковники Асенсио и Барон. А тем временем осаждавшие подвели новую мину под северо-восточную башню. В Толедо прибыла из Мадрида штурмовая гвардия [созданная для защиты завоеваний революции – П.П.], чтобы окончательно завершить разгром крепости. Заряд был взорван 25 сентября, и башня рухнула в Тахо. Но мощное каменное основание крепости не пострадало. И пока правительство готовило коммюнике о падении Алькасара, Варела уже был от неё на расстоянии всего пятнадцати километров». (Там же. Гл. 34. С. 262-263.)

Показательно, что для англосакса Хью Томаса духовного начала быть не может. Либо пропаганда, либо вещественная выгода. Так же в СССР все события истории объясняли с материалистической точки зрения.

«26 сентября Варела перерезал дорогу, соединяющую Толедо с Мадридом. Теперь отступать республиканцы могли только к югу. Утром 27 сентября защитники крепости увидели на голых пологих холмах долгожданную армию Варелы. К полудню начался штурм Толедо. И сразу же сказался натиск и военная подготовка Африканской армии, хотя защищать Толедо было нетрудно. Милиция дрогнула и побежала, оставив за собой полные арсеналы оружейного завода. Вечером защитники Алькасара услышали на улицах арабскую речь. Пришло освобождение. Как всегда, в городе, захваченном националистами, началась кровавая баня. Лейтенант Фитцпатрик рассказывал, что, увидев за городом изуродованные тела двух лётчиков-националистов, националисты не довели до Толедо ни одного из пленников, а по главной улице к городским воротам текли ручьи крови. В больнице Сан-Хуан марокканцы убили врача и перестреляли раненых прямо на койках. (Об убийствах в госпитале рассказали и другие журналисты. Я думаю, не исключено, что этот жуткий инцидент вызван тем фактом, что здоровые милиционеры скрывались в госпитале, из окон которого вели огонь по маврам.) Сорок анархистов, застигнутых в здании семинарии, выпили немалые запасы анисовой водки и подожгли здание, погибнув в огне. Сам Варела вошёл в город 28 сентября. Москардо, возглавив парад своих солдат, отдал ему честь и сказал, что рапортовать не о чем. «Всё нормально» [Sin novedad], – добавил он. Эта фраза послужила паролем мятежникам 17-18 июля. В первый раз за два месяца осаждённые вышли на свежий воздух. Они возносили молитвы «Святой Деве Средиземноморской, Богоматери Алькасара». (Там же. С. 264, 265.)

Также об этом: http://beloedelo.com/resear...

Полковник Хосе Москардо Итуарте (José Moscardó e Ituarte, 29 октября 1878 г. — 12 апреля 1956 г., Мадрид) произведён 30 сентября 1936 г. за боевые отличия в бригадные генералы пехоты и через три дня назначен начальником 72-й дивизии «Сориа». С 7 января 1943 г. генерал-лейтенант. 18 июля 1948 г. получил от Франко титул «граф Альказар де Толедо» (Conde de Alcazar de Toledo). После смерти генерала каудильо приказал, чтобы Москардо был похоронен с почестями генерал-капитана. На следующий день произведён в этот чин, и указано, что с этого времени «все чины Войск возглавляются именем капитана генерала Хосе Москардо Итуарте, за которым следует фраза «Глава Альказара де Толедо». Этот указ в 1980-е годы был отменён правительством испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Фелипе Гонсалеса. http://dbe.rah.es/biografia...

Антон Павлов,

18-10-2022 01:42

(ссылка)

Хорунжий Иван Фёдорович Голицын.

«28-й (1-й Верхне-Донской) конный полк

/.../

Голицын Иван Федорович, произведен в хорунжие № 1818 от 10.10.1918 как полный Георгиевский кавалер».

«19-й Еланский конный полк

Командир полка:

– Голицын Иван Федорович, хорунжий.

– Зотьев Михаил Иванович, временно, сотник.

– Комаров, полковник.

Помощник командира полка:

Видинеев Виктор Васильевич, юнкер, помощник командира полка по строевой части, затем командир отдельного пешего дивизиона.

Попов Иван Лазаревич, хорунжий.

Сидоров Василий Илларионович, помощник командира полка по хозяйственной части.

Богатырев Петр Григорьевич (10.08.1919–14.03.1920), есаул (с 03.06.1919), послан от полка на Круг.

Личный состав:

Алферов Алексей Семенович, есаул в полк со 02.09.1919 № 403 от 19.09.1919 по армии и флоту, командир сотни.

Батаков Илья Михайлович, хорунжий, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии и флоту.

Болотин Василий Васильевич, сотник, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.

Голицын Иван Федорович, хорунжий, после объединения с белыми командир взвода и полковой адъютант.

Голицын Степан, командир сотни.

Гордеев Николай Максимович, командир взвода.

Гортынов Сергей, старший урядник, командир сотни.

Гуров Михаил Яковлевич, командир сотни, вахмистр.

Канаев Сергей Андреевич, командир пешей сотни, хорунжий.

Котельников Павел Павлович, подъесаул, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.

Кочетов Василий Никитович, адъютант полка.

Кочетов Василий Семенович, командир сотни.

Кочетов Никон Иванович, командир сотни.

Кривошлыков Андрей Михайлович, командир пешей сотни.

Макаров Борис Яковлевич, командир сотни, хорунжий.

Мельников Иван, командир сотни.

Попов Виктор Федорович, хорунжий в полк с 13.09.1918 № 408 от 19.09.1919.

Рудухин Григорий Филиппович, подъесаул, в полк с 23.09.1919 № 430 от 27.09.1919 по армии и флоту.

Тарасов Михаил Егорович, командир сотни, хорунжий.

Священник Николай Крылов в полк № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.

Писарь Мельников Емельян Автономович, с 03.06.1919 зав. оружием. Чиновник военного времени с 25.06.1919.

Боевой путь:

Во время восстания на Верхнем Дону создан 2-й Еланский полк 5-й повстанческой дивизии. Командир – хорунжий Иван Федорович Голицын.

Еланские повстанцы формировали свои силы в хуторе Попове 27 февраля (12 марта) 1919 г. Туда в день занятия Вёшенской прибыла сотня из хуторов Вёшенской станицы под командой подхорунжего Белова. Местным казакам было передано письмо от подъесаула Алферова, одного из наиболее заслуженных офицеров 33-го Еланско-Букановского полка. Это письмо воодушевило местных казаков. В хуторе Попове собрались делегаты от еланских хуторов (по 4 от хутора) и выбрали командный состав будущего Еланского полка.

Командиром назначили хорунжего Ивана Федоровича Голицына, помощником – Василия Илларионовича Сидорова, адъютантом – Василия Никитича Кочетова.

Сотня казаков хуторов Верхне- и Нижне-Вязового – командир старший урядник Сергей Гортынов.

Из казаков хутора Попова – Ново-Поповская сотня под командованием Никона Ивановича Кочетова.

Одновременно юнкер Видинеев Виктор Васильевич организовал казаков хуторов Солонцовского, Андроповского, Кочетовского, Терновского, Севастьяновского, Захаровского, Моховского и Безбородовского (практически всех левобережных хуторов станицы).

Известно, что в полк, помимо других, входили Терновская сотня (командир – Борис Яковлевич Макаров) и Кочетовская сотня (командир – Василий Семенович Кочетов).

Недавно было обнародовано следственное дело И.Ф. Голицына (Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1-2.), расстрелянного в 1930 г., из его материалов следует, что в полку было 4 сотни.

Командовали ими: Макаров Борис Яковлевич (х. Кочетов), Голицын Степан (х. Терновской), Тарасов Михаил Егорович (ст. Еланская), Мельников Иван (х. Солонцовский). Но после боя под Еланской с Московским полком в Еланском полку было уже 6 сотен. Так как к полку примкнула пешая сотня из казаков поселения самой станицы Еланской (командир – Кривошлыков Андрей Михайлович) и отряд юнкера Видинеева». (Венков А.В. Зубков В.Н. Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Вып. 3 (ч. 1). Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». Ростов-на-Дону: «Антей», 2016. С. 285-286, 170-172.)

https://popovfoundation.org...

«...командира Еланского повстанческого полка Ивана Голицына Советская власть не трогала до 1929 года. Когда его арестовали, на первом же допросе Голицын заявил: «Я бывший командир повстанческого полка заявляю, что никаких показаний о известных мне лицах, проводивших подготовку к вооружённому восстанию против Соввласти, категорически давать не буду, я не разделяю Соввласть, как и не разделяет окружающее меня казачество, так как нет никаких оснований разделять Советский строй казачеству. Я не проститутка, чтобы сообщать ОГПУ известную мне к/р деятельность моих знакомых. Я считаю себя врагом Советской власти, никакой пользы я ей не приносил, помимо активной борьбы с ней, как в прошлом, так и в настоящем». (Венков А.В. Донская армия в борьбе с большевиками в 1919–1920 гг. М.: «АИРО-XXI», 2019. С. 437.)

В изданных 14-ти томах сводных списков награждённых Георгиевскими крестами сведений о И.Ф. Голицыне нет. «...ещё в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причём, большинство из них, далеко не полных». (Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. I степень №№ 1–42480. II степень №№ 1–85030. М.: «Духовная Нива», 2015. С. 2.) https://www.numismat.ru/gkc...

Вот это настоящее «переписывание истории».

/.../

Голицын Иван Федорович, произведен в хорунжие № 1818 от 10.10.1918 как полный Георгиевский кавалер».

«19-й Еланский конный полк

Командир полка:

– Голицын Иван Федорович, хорунжий.

– Зотьев Михаил Иванович, временно, сотник.

– Комаров, полковник.

Помощник командира полка:

Видинеев Виктор Васильевич, юнкер, помощник командира полка по строевой части, затем командир отдельного пешего дивизиона.

Попов Иван Лазаревич, хорунжий.

Сидоров Василий Илларионович, помощник командира полка по хозяйственной части.

Богатырев Петр Григорьевич (10.08.1919–14.03.1920), есаул (с 03.06.1919), послан от полка на Круг.

Личный состав:

Алферов Алексей Семенович, есаул в полк со 02.09.1919 № 403 от 19.09.1919 по армии и флоту, командир сотни.

Батаков Илья Михайлович, хорунжий, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии и флоту.

Болотин Василий Васильевич, сотник, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.

Голицын Иван Федорович, хорунжий, после объединения с белыми командир взвода и полковой адъютант.

Голицын Степан, командир сотни.

Гордеев Николай Максимович, командир взвода.

Гортынов Сергей, старший урядник, командир сотни.

Гуров Михаил Яковлевич, командир сотни, вахмистр.

Канаев Сергей Андреевич, командир пешей сотни, хорунжий.

Котельников Павел Павлович, подъесаул, в полк № 372 по армиям и флоту от 08.09.1919.

Кочетов Василий Никитович, адъютант полка.

Кочетов Василий Семенович, командир сотни.

Кочетов Никон Иванович, командир сотни.

Кривошлыков Андрей Михайлович, командир пешей сотни.

Макаров Борис Яковлевич, командир сотни, хорунжий.

Мельников Иван, командир сотни.

Попов Виктор Федорович, хорунжий в полк с 13.09.1918 № 408 от 19.09.1919.

Рудухин Григорий Филиппович, подъесаул, в полк с 23.09.1919 № 430 от 27.09.1919 по армии и флоту.

Тарасов Михаил Егорович, командир сотни, хорунжий.

Священник Николай Крылов в полк № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.

Писарь Мельников Емельян Автономович, с 03.06.1919 зав. оружием. Чиновник военного времени с 25.06.1919.

Боевой путь:

Во время восстания на Верхнем Дону создан 2-й Еланский полк 5-й повстанческой дивизии. Командир – хорунжий Иван Федорович Голицын.

Еланские повстанцы формировали свои силы в хуторе Попове 27 февраля (12 марта) 1919 г. Туда в день занятия Вёшенской прибыла сотня из хуторов Вёшенской станицы под командой подхорунжего Белова. Местным казакам было передано письмо от подъесаула Алферова, одного из наиболее заслуженных офицеров 33-го Еланско-Букановского полка. Это письмо воодушевило местных казаков. В хуторе Попове собрались делегаты от еланских хуторов (по 4 от хутора) и выбрали командный состав будущего Еланского полка.

Командиром назначили хорунжего Ивана Федоровича Голицына, помощником – Василия Илларионовича Сидорова, адъютантом – Василия Никитича Кочетова.

Сотня казаков хуторов Верхне- и Нижне-Вязового – командир старший урядник Сергей Гортынов.

Из казаков хутора Попова – Ново-Поповская сотня под командованием Никона Ивановича Кочетова.

Одновременно юнкер Видинеев Виктор Васильевич организовал казаков хуторов Солонцовского, Андроповского, Кочетовского, Терновского, Севастьяновского, Захаровского, Моховского и Безбородовского (практически всех левобережных хуторов станицы).

Известно, что в полк, помимо других, входили Терновская сотня (командир – Борис Яковлевич Макаров) и Кочетовская сотня (командир – Василий Семенович Кочетов).

Недавно было обнародовано следственное дело И.Ф. Голицына (Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1-2.), расстрелянного в 1930 г., из его материалов следует, что в полку было 4 сотни.

Командовали ими: Макаров Борис Яковлевич (х. Кочетов), Голицын Степан (х. Терновской), Тарасов Михаил Егорович (ст. Еланская), Мельников Иван (х. Солонцовский). Но после боя под Еланской с Московским полком в Еланском полку было уже 6 сотен. Так как к полку примкнула пешая сотня из казаков поселения самой станицы Еланской (командир – Кривошлыков Андрей Михайлович) и отряд юнкера Видинеева». (Венков А.В. Зубков В.Н. Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг. Вып. 3 (ч. 1). Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». Ростов-на-Дону: «Антей», 2016. С. 285-286, 170-172.)

https://popovfoundation.org...

«...командира Еланского повстанческого полка Ивана Голицына Советская власть не трогала до 1929 года. Когда его арестовали, на первом же допросе Голицын заявил: «Я бывший командир повстанческого полка заявляю, что никаких показаний о известных мне лицах, проводивших подготовку к вооружённому восстанию против Соввласти, категорически давать не буду, я не разделяю Соввласть, как и не разделяет окружающее меня казачество, так как нет никаких оснований разделять Советский строй казачеству. Я не проститутка, чтобы сообщать ОГПУ известную мне к/р деятельность моих знакомых. Я считаю себя врагом Советской власти, никакой пользы я ей не приносил, помимо активной борьбы с ней, как в прошлом, так и в настоящем». (Венков А.В. Донская армия в борьбе с большевиками в 1919–1920 гг. М.: «АИРО-XXI», 2019. С. 437.)

В изданных 14-ти томах сводных списков награждённых Георгиевскими крестами сведений о И.Ф. Голицыне нет. «...ещё в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причём, большинство из них, далеко не полных». (Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. I степень №№ 1–42480. II степень №№ 1–85030. М.: «Духовная Нива», 2015. С. 2.) https://www.numismat.ru/gkc...

Вот это настоящее «переписывание истории».

Антон Павлов,

14-10-2022 00:53

(ссылка)

1 октября 1618, 1653, 1787, 1916, 1919 годов.

1 октября русский православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. «Праздникъ Покрова Богородицы установленъ въ Россiи, а не въ Грецiи, какъ говорили доселѣ нѣкоторые (Протоiерей Дебольскiй и другiе). Въ греческихъ памятникахъ агiологiи нѣтъ и намека на сей праздникъ въ Грецiи. Въ Россiи онъ установленъ не позднѣе 12 вѣка. Въ прологѣ славянскомъ такъ говорится объ установленiи праздника: «се убо егда слышахъ (отъ житiя св. Андрея о видѣнiи Богоматери), помышляхъ, како страшное и милосердное видѣнiе и паче надѣянiя и заступленiя нашего бысть безъ празднества..... восхотѣхъ, да не безъ праздника останетъ св. покровъ твой, Преблагая.» Сiе слово о покровѣ пресв. Богородицы находится въ самыхъ древнѣйшихъ прологахъ славянскихъ въ первой редакцiи месяцеслова Василiя, которая переведена на славянскiй языкъ не позднѣе 12 века». (Сергiй (Спасскiй). Полный Мѣсяцесловъ Востока. Т. II. Святой Востокъ. М. 1876. Ч. II. Замѣтки. Стр. 313.)

«Октября в 1 день писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии стольник и воеводы князь Василей Куракин да князь Иван Засекин. Октября в 1 день за три часа до света приходили к Арбацким воротам на приступ польские и литовские, и немецкие люди с петарды и с лесницами к острошку у Арбацких ворот и приступали жестоким приступом, и ворота острожные выломили петардами, а острог просекли и проломали во многих местех и в острог вошли, и они, князь Василей и князь Иван, с литовскими людьми бились, и божьею милостью, а государевым счастьем польских и литовских и немецких людей многих побили и петарды и лестницы поимали, а на стене с ними были головы с стольники и стряпчими, и с дворяны, и з жильцы, и з детми боярскими да голова стрелецкой Борис Полтев с стрельцами. И с того бою с сеунчом и с петардами послали они к государю смольнянина Игнатья Уварова. И дано Игнатью государева жалованья за сеунчь ковш, камка добрая, сорок соболей в 20 рублев. Голове стрелецкому Борису Полтеву дано государева жалованья за службу ковш, камка добрая, 40 соболей в 20 рублев». (Книга сеунчей 1613-1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Т. 1. М.-Варшава: «Археографический центр», 1995. С. 90-91.)

«По сем же во 127-м году на Покров пресвятыя Богородицы приходил под Москву литовской королевич Владислав со многими полки, с литовскими и с немецкими, и к Орбацким воротам приступал, и к Тверским. И божиею милостию и государским счастием в то время царствующий град Москва сохранен бысть, полских и литовских людей под Москвою побили множество. Королевич же виде многое падение людей своих и поиде ис-под Москвы под монастырь живоначалныя Троицы, Сергиев монастырь. И пришед в монастырь, стал в Рогачове и в Сваткове со многою своею силою, с полскою и с немецкою.

В то же время прислан от государя с Москвы боярин князь Иван Борисович Черкаской в Ярославль для збору ратных людей. И собрав князь Иван Борисович в Ярославле много ратных людей разных городов, и дав им государево полное жалование, и хотяше ити на королевичевы полки для очищения московскаго, собрав многия полки. Приидоша в Ярославль ко князю Ивану Борисовичу 13000 казаков, которые побивали государевых людей, и животы грабяще, и разоряли Московское государство. В то же время пришли с повинною и вину свою к государю принесли.

По сем же в Москве учинилася ссылка с полским королевичем о мирном поставлении. С полским королевичем в то же время учинили мирной договор и на слове положили до съезду болших послов и до розмены. Королевич с гетманы пошли в Литву, и воинские люди из земли вышли». (Повесть о победах Московского государства. Л.: «Наука», 1982. С. 38.)

По государеву указу был учинён собор. «И Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь, всея Руссiи Самодержецъ, пришедъ отъ праздника отъ Покрова Пресвятыя Богородицы за кресты, и бывъ въ соборной церкви, для собора былъ въ Грановитой палатѣ, а на соборѣ были: Великiй Государь, Святѣйшiй Никонъ, Патрiархъ Московскiй и всея Руссiи, Митрополитъ Крутицкiй Селивестръ, Митрополитъ Сербскiй Михайло, Архимандриты, и Игумены, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, Бояре, Окольничiе, Думные люди, Стольники, и Стряпчiе, и Дворяне Московскiе, и жильцы, и Дворяне изъ городовъ, и дѣти Боярскiе, Гости и гостинныя и суконныя сотни и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ торговые и иныхъ всякихъ чиновъ люди и стрѣльцы. И по Государеву, Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Руссiи указу, о неправдах Яна Казимiра Короля Польскаго и Пановъ Радъ, и о челобитьѣ Государю въ подданство Богдана Хмѣльницкаго и всего войска Запорожскаго, чтено всѣмъ вслухъ:...».

За многолетние наглые нарушения Речью Посполитой договоров, враждебные действия и стремление уничтожить православие, собор высказался за начало войны. Бояре и думные люди «приговорили», стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, гостинной и суконной сотни и чёрных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, стрельцы «допрашиваны жъ по чинамъ порознь. И говорили тожъ».

«А они служилые люди за ихъ Государскую честь учнутъ съ Литовскимъ Королемъ битися, не щадя головъ своихъ, и ради помереть за ихъ Государскую честь, а торговые всякихъ чиновъ люди вспоможеньемъ и за ихъ Государскую честь, головами жъ своими рады помереть; а Гетмана Богдана Хмѣльницкаго, для православныя Христiанскiя вѣры и святыхъ Божiихъ церквей, пожаловалъ бы Великiй Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь всея Руссiи, по ихъ челобитью, велѣлъ ихъ приняти подъ свою Государскую руку». (Полное Собранiе Законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе Первое. Съ 1649 по 12 Декабря 1825 года. Т. I. Съ 1649 по 1675. Отъ № 1 до 618. Спб. 1830. №. 104. Стр. 293-301.)

Для Российской Империи русская история была не отвлечённым понятием, а основанием действительности, в том числе правовым. Поэтому соборное решение помещено в Полном собрании законов. Теперь же вся русская история сознательно отброшена и историко-правовую действительность отсчитывают только с 1917 г.

Сражение на Кинбурнской косе. См. донесения Суворова князю Потёмкину от 1-9 октября 1787 г. в: А.В. Суворов. Т. II. М. 1951. № 315-323, с. 337-347.

«Херсонь. Апрѣля 7 дня 1788 года.

Крѣпость Кинбурнская лежитъ, какъ вамъ извѣстно, почти на концѣ косы, которая изъ Крымской степи на Югъ отъ Днѣпра, по ту сторону Херсоня, простирается въ Черное море. Непрїятель дѣлалъ видъ здѣлать изъ Очакова черезъ Лиманъ по сю сторону Дессантъ, чтобъ учинить нападенїе на сїю малую крѣпость. Когда о семъ свѣдали, то поручили Генералу Суворову начальство надъ деташаментомъ, для прикрытїя сей косы и входу въ Таврическую Область. Передъ крѣпостью устроили большую батарею для прикрытїя берега, который очень песчанъ и плоской; а съ переди здѣланы были три ложамента, одинъ за другимъ, вдоль по широтѣ всей косы. Черезъ нѣсколько дней увидѣли, какъ и ожидали, нѣсколько Турецкихъ флаговъ, приближающихся отъ Очакова къ сему берегу. Они въ нѣкоторой отдаленности отъ берега стали на якоряхъ, и въ вечеру начали бомбардировать батарею. --- Но бомбы по большой части перелетѣвъ надъ головами нашего войска, падали на другой сторонѣ въ море. На разсвѣтѣ непрїятель вышелъ на берегъ и здѣлалъ нападенїе на передней нашъ ложаментъ, который поперегъ косы съ одной стороны до другой былъ расположенъ; но онъ былъ отбитъ. Къ вечеру атаковалъ онъ вторично, и сїе дѣйствїе было рѣшительнѣе. Непрїятель напалъ съ чрезвычайною яростїю и отнялъ у насъ первый ложаментъ. Между тѣмъ съ непрїятельскихъ судовъ со стороны берега пальба безпрестанно продолжалась. Генералъ Суворовъ примѣтя такой безпорядокъ, вышелъ изъ своей батареи, бросился въ толпу сказавъ: ребята, въ передъ; и такимъ образомъ выгнали непрїятеля изъ ложамента. Черезъ короткое время непрїятель опять собрался и началъ снова атаку, при чемъ войска наши стали было отступать. Въ семъ смятенїи Генерала Суворова отрѣзали отъ его флигеля и онъ остался между непрїятелями. Тогда гранодеры перваго фланга, которые отбиваясь отступали, примѣтя cїe кричали: Братцы! Генералъ остался въ переди. Сїе восклицанїе привело ихъ въ новой жаръ, и они съ примкнутыми штыками, въ неописываемой ярости, наступали на непрїятеля. Генералъ соединился съ войсками своими и прогналъ непрїятеля изъ своихъ ложаментовъ до самаго берега. Войска наши, произнося свойственное имъ при одержанїи побѣды, страшное для непрїятеля и знаменующее погибель его восклицанїе: ура, толпами гнали непрїятеля въ море и гранодеры штыками побили ихъ великое множество, которые въ водѣ стояли по поясъ, и не могли доплыть до судовъ своихъ, а множество ихъ тамъ потопилось. Такимъ образомъ встрѣченъ былъ непрїятель при первомъ своемъ посѣщенїи, и онъ оставя наши берега болѣе не показывался. Въ семъ дѣйствїи особливо отличился одинъ Ротмистръ одного Карабинернаго полку. Онъ видѣлъ, что отдѣленная часть линїи состоявшая изъ бригады, на лѣвомъ флигелѣ была безъ начальника, что Офицеры были побиты и что конница не могла дѣйствовать. Онъ тотчасъ поскакалъ къ той части войска, и сказавъ: ребята, что стоите, ступайте!, ударилъ шпорами лошадь свою. Стой! закричалъ ему одинъ старой гранодеръ. Господинъ ротмистръ, сойдите съ лошади и тогда мы послѣдуемъ за вами. Тотчасъ Ротмистръ сошелъ съ лошади, которая побѣжала за фронтъ, командовалъ саблею: ступай. Бригада храбро стояла и немало способствовала къ окончанїю дѣйствїя. Ротмистръ награжденъ Военнымъ Орденомъ святаго Георгїя и Маїорскимъ чиномъ. Генералъ Суворовъ легко, а Генералъ-Маїоръ Рекъ тяжело ранены. – Въ скорости не могу болѣе писать. Остаюсь и проч.

(Перечень изъ собственнаго своего журнала въ продолженїе прошедшей войны при завоеванїи Молдавїи и Бессарабїи. Съ 1787 по 1790 годъ, съ прiобщенїемъ одного чертежа. Сочинялъ въ письмахъ къ своему другу Императорской Россїйской службы Сек: Маїоръ фонъ Раанъ. Спб. 1792. Письмо 4. Стр. 10-15.)

Юго-Западный фронт, Особая армия генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурко (среднего сына фельдмаршала), тяжёлые бои под Ковелем: «1 (14) октября гвард. стрелки взорвали минные галереи противника, увенчали воронки и заняли первую линию его окопов, которую удерживали, несмотря на самые жестокие контр-атаки врага. В тот же день было удачное продвижение на участке I. гвард. корпуса, когда был захвачен неприятельский окоп и включён в наш плацдарм. Это собственно наиболее крупные успехи за целую неделю. Все эти бои, поиски и схватки сопровождались непрерывным огневым состязанием не только орудий дальнего боя, но и ближнего, а также борьбой в воздухе и минной войной.

1 (14) октября Гурко приказал ударным корпусам (XXV., Турк. I. арм., II. и I. гвард.) начать артиллерийскую подготовку предстоящей общей атаки с тем, чтобы закончить эту подготовку в течение двух дней. (Директива I/X, № 4004. Там же д. № 337.) Подготовку надлежало вести так, чтобы временными перерывами и усилением огня вводить неприятеля в заблуждение относительно времени начала нашей атаки и держать его всё время под угрозой таковой. Фланговые группы корпусов должны были подготовить артиллерийским огнём широкие демонстративные действия. Одновременно с артиллерийской подготовкой было указано тем корпусам, которые ведут на лесных участках сближение с неприятелем ближним боем, продолжать энергично и возможно крупными скачками сближение, чтобы ко времени окончания артиллерийской подготовки подойти вплотную к неприятелю и быть готовым атаковать его на всем фронте.

/.../

Артиллерийская подготовка, по донесению корпусов, шла успешно при деятельном корректировании аэропланов. Неприятель отвечал очень энергично. О силе его артиллерии можно судить по тому, что аэропланами обнаружено на фронте только одного XXV. корпуса 16 батарей». (Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. VI. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. М. 1923. С. 99-100.)

Алексей Михайлович начал, Екатерина II и Потёмкин продолжили, Николай II должен был завершить. Но и после него окончательное возвращение южнорусских земель было ещё возможно, если бы победили Белые.

«Оказалось, что на участок против Самурцев были переброшены свежие латышские и китайские части, а также и конница. ... К 18-ти часам красным удалось занять город Дмитровск. На радостях, что имели успех, красные, заняв Дмитровск, устроили грандиозную попойку и перепились, что стоило им во много раз дороже, чем день 29-го сентября Самурцам.

Чтобы восстановить положение на этом участке фронта, Дроздовцы и Самурцы, от последних участвовали две роты, из которых одна офицерская, 30-го сентября, в свою очередь, неожиданно для красных, повели стремительное наступление на Дмитровск и к 12-ти часам дня очистили город от красных. На улицах его валялось до 600 трупов китайцев и латышей и в течение целого дня из различных домов и сараев вылавливали Дроздовцы и Самурцы красных и их «протрезвляли».

Корниловцы же ведя наступление, после разгрома красных у Кром, 1-го октября заняли город Орел.

С занятием города Орла, фактически, можно сказать, закончилось наступление Вооруженных Сил Юга России на Москву, и в дальнейшем наступил период, вначале оборонительных боев, с перешедшими в контрнаступление красными, потом отступление Вооруженных Сил Юга России, в конечном — до самого Новороссийска». (Кравченко Вл. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Сборник. Т. I. Мюнхен. 1973. С. 297-298.)

7127 (1618) г.

«Октября в 1 день писали к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии стольник и воеводы князь Василей Куракин да князь Иван Засекин. Октября в 1 день за три часа до света приходили к Арбацким воротам на приступ польские и литовские, и немецкие люди с петарды и с лесницами к острошку у Арбацких ворот и приступали жестоким приступом, и ворота острожные выломили петардами, а острог просекли и проломали во многих местех и в острог вошли, и они, князь Василей и князь Иван, с литовскими людьми бились, и божьею милостью, а государевым счастьем польских и литовских и немецких людей многих побили и петарды и лестницы поимали, а на стене с ними были головы с стольники и стряпчими, и с дворяны, и з жильцы, и з детми боярскими да голова стрелецкой Борис Полтев с стрельцами. И с того бою с сеунчом и с петардами послали они к государю смольнянина Игнатья Уварова. И дано Игнатью государева жалованья за сеунчь ковш, камка добрая, сорок соболей в 20 рублев. Голове стрелецкому Борису Полтеву дано государева жалованья за службу ковш, камка добрая, 40 соболей в 20 рублев». (Книга сеунчей 1613-1619 гг. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Т. 1. М.-Варшава: «Археографический центр», 1995. С. 90-91.)

«По сем же во 127-м году на Покров пресвятыя Богородицы приходил под Москву литовской королевич Владислав со многими полки, с литовскими и с немецкими, и к Орбацким воротам приступал, и к Тверским. И божиею милостию и государским счастием в то время царствующий град Москва сохранен бысть, полских и литовских людей под Москвою побили множество. Королевич же виде многое падение людей своих и поиде ис-под Москвы под монастырь живоначалныя Троицы, Сергиев монастырь. И пришед в монастырь, стал в Рогачове и в Сваткове со многою своею силою, с полскою и с немецкою.

В то же время прислан от государя с Москвы боярин князь Иван Борисович Черкаской в Ярославль для збору ратных людей. И собрав князь Иван Борисович в Ярославле много ратных людей разных городов, и дав им государево полное жалование, и хотяше ити на королевичевы полки для очищения московскаго, собрав многия полки. Приидоша в Ярославль ко князю Ивану Борисовичу 13000 казаков, которые побивали государевых людей, и животы грабяще, и разоряли Московское государство. В то же время пришли с повинною и вину свою к государю принесли.

По сем же в Москве учинилася ссылка с полским королевичем о мирном поставлении. С полским королевичем в то же время учинили мирной договор и на слове положили до съезду болших послов и до розмены. Королевич с гетманы пошли в Литву, и воинские люди из земли вышли». (Повесть о победах Московского государства. Л.: «Наука», 1982. С. 38.)

7162 (1653) г.

По государеву указу был учинён собор. «И Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь, всея Руссiи Самодержецъ, пришедъ отъ праздника отъ Покрова Пресвятыя Богородицы за кресты, и бывъ въ соборной церкви, для собора былъ въ Грановитой палатѣ, а на соборѣ были: Великiй Государь, Святѣйшiй Никонъ, Патрiархъ Московскiй и всея Руссiи, Митрополитъ Крутицкiй Селивестръ, Митрополитъ Сербскiй Михайло, Архимандриты, и Игумены, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, Бояре, Окольничiе, Думные люди, Стольники, и Стряпчiе, и Дворяне Московскiе, и жильцы, и Дворяне изъ городовъ, и дѣти Боярскiе, Гости и гостинныя и суконныя сотни и черныхъ сотенъ и дворцовыхъ слободъ торговые и иныхъ всякихъ чиновъ люди и стрѣльцы. И по Государеву, Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Руссiи указу, о неправдах Яна Казимiра Короля Польскаго и Пановъ Радъ, и о челобитьѣ Государю въ подданство Богдана Хмѣльницкаго и всего войска Запорожскаго, чтено всѣмъ вслухъ:...».

За многолетние наглые нарушения Речью Посполитой договоров, враждебные действия и стремление уничтожить православие, собор высказался за начало войны. Бояре и думные люди «приговорили», стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, гостинной и суконной сотни и чёрных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, стрельцы «допрашиваны жъ по чинамъ порознь. И говорили тожъ».

«А они служилые люди за ихъ Государскую честь учнутъ съ Литовскимъ Королемъ битися, не щадя головъ своихъ, и ради помереть за ихъ Государскую честь, а торговые всякихъ чиновъ люди вспоможеньемъ и за ихъ Государскую честь, головами жъ своими рады помереть; а Гетмана Богдана Хмѣльницкаго, для православныя Христiанскiя вѣры и святыхъ Божiихъ церквей, пожаловалъ бы Великiй Государь, Царь и Великiй Князь Алексѣй Михайловичь всея Руссiи, по ихъ челобитью, велѣлъ ихъ приняти подъ свою Государскую руку». (Полное Собранiе Законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе Первое. Съ 1649 по 12 Декабря 1825 года. Т. I. Съ 1649 по 1675. Отъ № 1 до 618. Спб. 1830. №. 104. Стр. 293-301.)

Для Российской Империи русская история была не отвлечённым понятием, а основанием действительности, в том числе правовым. Поэтому соборное решение помещено в Полном собрании законов. Теперь же вся русская история сознательно отброшена и историко-правовую действительность отсчитывают только с 1917 г.

1787 г.

Сражение на Кинбурнской косе. См. донесения Суворова князю Потёмкину от 1-9 октября 1787 г. в: А.В. Суворов. Т. II. М. 1951. № 315-323, с. 337-347.

«Херсонь. Апрѣля 7 дня 1788 года.

Крѣпость Кинбурнская лежитъ, какъ вамъ извѣстно, почти на концѣ косы, которая изъ Крымской степи на Югъ отъ Днѣпра, по ту сторону Херсоня, простирается въ Черное море. Непрїятель дѣлалъ видъ здѣлать изъ Очакова черезъ Лиманъ по сю сторону Дессантъ, чтобъ учинить нападенїе на сїю малую крѣпость. Когда о семъ свѣдали, то поручили Генералу Суворову начальство надъ деташаментомъ, для прикрытїя сей косы и входу въ Таврическую Область. Передъ крѣпостью устроили большую батарею для прикрытїя берега, который очень песчанъ и плоской; а съ переди здѣланы были три ложамента, одинъ за другимъ, вдоль по широтѣ всей косы. Черезъ нѣсколько дней увидѣли, какъ и ожидали, нѣсколько Турецкихъ флаговъ, приближающихся отъ Очакова къ сему берегу. Они въ нѣкоторой отдаленности отъ берега стали на якоряхъ, и въ вечеру начали бомбардировать батарею. --- Но бомбы по большой части перелетѣвъ надъ головами нашего войска, падали на другой сторонѣ въ море. На разсвѣтѣ непрїятель вышелъ на берегъ и здѣлалъ нападенїе на передней нашъ ложаментъ, который поперегъ косы съ одной стороны до другой былъ расположенъ; но онъ былъ отбитъ. Къ вечеру атаковалъ онъ вторично, и сїе дѣйствїе было рѣшительнѣе. Непрїятель напалъ съ чрезвычайною яростїю и отнялъ у насъ первый ложаментъ. Между тѣмъ съ непрїятельскихъ судовъ со стороны берега пальба безпрестанно продолжалась. Генералъ Суворовъ примѣтя такой безпорядокъ, вышелъ изъ своей батареи, бросился въ толпу сказавъ: ребята, въ передъ; и такимъ образомъ выгнали непрїятеля изъ ложамента. Черезъ короткое время непрїятель опять собрался и началъ снова атаку, при чемъ войска наши стали было отступать. Въ семъ смятенїи Генерала Суворова отрѣзали отъ его флигеля и онъ остался между непрїятелями. Тогда гранодеры перваго фланга, которые отбиваясь отступали, примѣтя cїe кричали: Братцы! Генералъ остался въ переди. Сїе восклицанїе привело ихъ въ новой жаръ, и они съ примкнутыми штыками, въ неописываемой ярости, наступали на непрїятеля. Генералъ соединился съ войсками своими и прогналъ непрїятеля изъ своихъ ложаментовъ до самаго берега. Войска наши, произнося свойственное имъ при одержанїи побѣды, страшное для непрїятеля и знаменующее погибель его восклицанїе: ура, толпами гнали непрїятеля въ море и гранодеры штыками побили ихъ великое множество, которые въ водѣ стояли по поясъ, и не могли доплыть до судовъ своихъ, а множество ихъ тамъ потопилось. Такимъ образомъ встрѣченъ былъ непрїятель при первомъ своемъ посѣщенїи, и онъ оставя наши берега болѣе не показывался. Въ семъ дѣйствїи особливо отличился одинъ Ротмистръ одного Карабинернаго полку. Онъ видѣлъ, что отдѣленная часть линїи состоявшая изъ бригады, на лѣвомъ флигелѣ была безъ начальника, что Офицеры были побиты и что конница не могла дѣйствовать. Онъ тотчасъ поскакалъ къ той части войска, и сказавъ: ребята, что стоите, ступайте!, ударилъ шпорами лошадь свою. Стой! закричалъ ему одинъ старой гранодеръ. Господинъ ротмистръ, сойдите съ лошади и тогда мы послѣдуемъ за вами. Тотчасъ Ротмистръ сошелъ съ лошади, которая побѣжала за фронтъ, командовалъ саблею: ступай. Бригада храбро стояла и немало способствовала къ окончанїю дѣйствїя. Ротмистръ награжденъ Военнымъ Орденомъ святаго Георгїя и Маїорскимъ чиномъ. Генералъ Суворовъ легко, а Генералъ-Маїоръ Рекъ тяжело ранены. – Въ скорости не могу болѣе писать. Остаюсь и проч.

М. Л. Р.»

(Перечень изъ собственнаго своего журнала въ продолженїе прошедшей войны при завоеванїи Молдавїи и Бессарабїи. Съ 1787 по 1790 годъ, съ прiобщенїемъ одного чертежа. Сочинялъ въ письмахъ къ своему другу Императорской Россїйской службы Сек: Маїоръ фонъ Раанъ. Спб. 1792. Письмо 4. Стр. 10-15.)

1916 г.

Юго-Западный фронт, Особая армия генерала от кавалерии Василия Иосифовича Гурко (среднего сына фельдмаршала), тяжёлые бои под Ковелем: «1 (14) октября гвард. стрелки взорвали минные галереи противника, увенчали воронки и заняли первую линию его окопов, которую удерживали, несмотря на самые жестокие контр-атаки врага. В тот же день было удачное продвижение на участке I. гвард. корпуса, когда был захвачен неприятельский окоп и включён в наш плацдарм. Это собственно наиболее крупные успехи за целую неделю. Все эти бои, поиски и схватки сопровождались непрерывным огневым состязанием не только орудий дальнего боя, но и ближнего, а также борьбой в воздухе и минной войной.

1 (14) октября Гурко приказал ударным корпусам (XXV., Турк. I. арм., II. и I. гвард.) начать артиллерийскую подготовку предстоящей общей атаки с тем, чтобы закончить эту подготовку в течение двух дней. (Директива I/X, № 4004. Там же д. № 337.) Подготовку надлежало вести так, чтобы временными перерывами и усилением огня вводить неприятеля в заблуждение относительно времени начала нашей атаки и держать его всё время под угрозой таковой. Фланговые группы корпусов должны были подготовить артиллерийским огнём широкие демонстративные действия. Одновременно с артиллерийской подготовкой было указано тем корпусам, которые ведут на лесных участках сближение с неприятелем ближним боем, продолжать энергично и возможно крупными скачками сближение, чтобы ко времени окончания артиллерийской подготовки подойти вплотную к неприятелю и быть готовым атаковать его на всем фронте.

/.../

Артиллерийская подготовка, по донесению корпусов, шла успешно при деятельном корректировании аэропланов. Неприятель отвечал очень энергично. О силе его артиллерии можно судить по тому, что аэропланами обнаружено на фронте только одного XXV. корпуса 16 батарей». (Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. VI. Период от прорыва Юго-Западного фронта в мае 1916 г. до конца года. М. 1923. С. 99-100.)

Алексей Михайлович начал, Екатерина II и Потёмкин продолжили, Николай II должен был завершить. Но и после него окончательное возвращение южнорусских земель было ещё возможно, если бы победили Белые.

1919 г.

«Оказалось, что на участок против Самурцев были переброшены свежие латышские и китайские части, а также и конница. ... К 18-ти часам красным удалось занять город Дмитровск. На радостях, что имели успех, красные, заняв Дмитровск, устроили грандиозную попойку и перепились, что стоило им во много раз дороже, чем день 29-го сентября Самурцам.

Чтобы восстановить положение на этом участке фронта, Дроздовцы и Самурцы, от последних участвовали две роты, из которых одна офицерская, 30-го сентября, в свою очередь, неожиданно для красных, повели стремительное наступление на Дмитровск и к 12-ти часам дня очистили город от красных. На улицах его валялось до 600 трупов китайцев и латышей и в течение целого дня из различных домов и сараев вылавливали Дроздовцы и Самурцы красных и их «протрезвляли».

Корниловцы же ведя наступление, после разгрома красных у Кром, 1-го октября заняли город Орел.

С занятием города Орла, фактически, можно сказать, закончилось наступление Вооруженных Сил Юга России на Москву, и в дальнейшем наступил период, вначале оборонительных боев, с перешедшими в контрнаступление красными, потом отступление Вооруженных Сил Юга России, в конечном — до самого Новороссийска». (Кравченко Вл. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Сборник. Т. I. Мюнхен. 1973. С. 297-298.)

Антон Павлов,

03-09-2022 16:28

(ссылка)

Занятие Львова 21 августа (3 сентября) 1914 года.

21 августа (3 сентября) 1914 г. 42-я и 5-я дивизии IX-го корпуса 3-й армии Юго-Западного фронта заняли древнерусский город Львов.

«Командиръ IX корпуса донося въ штабъ арміи о результатахъ произведенной имъ днемъ 20 августа (2 сентября) усиленной рекогносцировки, вновь настойчиво просилъ разрѣшенія о переходѣ всѣмъ ІХ-мъ корпусомъ въ наступленіе и о содѣйствіи въ этомъ случаѣ наступленіемъ сосѣднихъ съ нимъ корпусовъ.

Продолжаю дальнѣйшее описаніе словами самого ген. Щербачева («Львовъ — Рава Русская — Перемышль. ІХ-й корпусъ и 3-я армія въ Галиціи въ 1914 г.». Военный Сборникъ (изд. въ Бѣлградѣ), книга 10-я, стр. 126-127.):

«Затѣмъ, собравъ начальниковъ дивизій и выслушавъ ихъ доклады о результатахъ дневныхъ развѣдокъ, подтверждавшихъ развалъ австрійцевъ и отсутствіе какого либо активнаго сопротивленія съ ихъ стороны, я одновременно, приказалъ — за ночь продвинуться къ фортамь и атаковать ихъ утромъ, указавъ, что буду на высотѣ за фронтомь 42-й дивизіи».

«Въ 2½ часа ночи (21 авт. — 3 сент.) быль полученъ приказъ по арміи о наступленіи, съ оговоркой быть очень осторожными, и, ночью постараться захватить важнѣйшіе передовые пункты. Сосѣдніе XI и X корпуса должны были наступать уступами за флангами ІХ-го корпуса».

«21 авг. (3 сент.), рано утромъ, я выѣхалъ съ чинами штаба къ 42-й дивизіи, направленной на главные форты, и слѣдилъ за наступленіемъ. Трудно описать, что переживалось всѣми въ это время. Прошло 2-3 часа какъ всѣ начали наступленіе, войска скрылись за складками мѣстности и не было слышно ни одного выстрѣла».

«Наконецъ, послышалась небольшая перестрѣлка и раздались орудійные выстрѣлы на флангахъ, видимо, батарей сосѣднихъ корпусовъ. Не прошло и ½ часа, какъ было получено донесеніе генерала Роде (Начальникъ 42-й пѣхотной дивизіи.) о взятіи форта почти безъ сопротивленія, и нѣсколькихъ батарей, причемъ крупныя орудія стояли въ окопахъ, но прислуги не было. По всей линіи выкинуты бѣлые флаги и видна группа идущихъ навстрѣчу, съ бѣлымъ флагомъ. Я приказалъ потребовать немедленно безусловной сдачи, гарантируя порядокъ и спокойствіе; всѣмъ властямъ и полиціи оставаться на мѣстахъ и продолжать охранять порядокъ. Никакихъ вооруженныхъ австрійскихъ частей и командъ въ городѣ не оставлять, всѣхъ плѣнныхъ собрать внѣ города безъ оружія; выставить карауль на площадяхъ и у важнѣйшихъ пунктовъ города».

«Затѣмъ послѣдовало второе донесеніе, что президентъ (мэръ) города, изъявилъ полную покорность и части вступили въ городъ».

«Вслѣдъ за этимъ, генералъ Парчевскій (Начальникъ 5-й дивизіи.) донесъ, что 5-я дивизія также заняла форты и части ея вошли въ городъ, но несколько позднѣе 42-й дивизии, такъ какъ, она къ началу наступленія находилась немного далѣе».

Приведу теперь выдержку изъ записки ген. Роде (Хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина), въ которой описывается какъ было произведено занятіе Львова 42-й пѣх. дивизіей. Дивизія эта повела наступленіе «рано утромъ, 21 авг. (3 сент.), имѣя впереди 2-ю бригаду (полки уступами слѣва), въ направленіи на фронтъ Вейнбергъ-Чертова Скала, а 165-й пѣхотный Луцкій полкъ въ направленіи на высоту Подборце съ приказаніемъ сбить австрійцевъ съ этой горы. Высота эта была очищена противникомъ безъ боя. Наступленіе происходило безостановочно и стремительно и, уже около 8-9 часовъ утра, подойдя съ 167-мъ полкомъ къ восточнымъ воротамъ Львова, я послалъ въ городъ парламентера, послѣ чего, я быль встрѣченъ депутаціей городского управленія съ городскимъ головой во главѣ. Диктуя ему условія и отдавая первыя распоряжения по водворенію порядка (уже начались грабежи, взломы погребовъ, пожары и пр.), я отъ мэра города впервые точно узналъ, когда именно Львовъ быль очищенъ противникомъ: оказалось, что австрійцы покинули городъ ночью на 21-ое авг. (3 сент.) причемъ послѣдняя колонна ушла около 5 часовъ утра 21-го авг. (3 сент.), т. е. за 3-4 часа до нашего наступленія. Австрійцы вступили на западъ по направленно къ Городокскимъ позиціямъ. Я отправилъ командиру IX корпуса, ген.-лейтенанту Щербачеву донесеніе, начинавшееся словами: «Счастливъ поздравить Ваше Превосходительство съ первымъ крупнымъ успѣхомъ. Львовъ только что занять ввѣренной мнѣ дивизіей». Донесеніе это отвезъ на автомобилѣ старшій адъютантъ штаба дивизіи ген. штаба капитанъ Петровъ...»

«Занятіе Львова», записываетъ далѣе ген. Роде, «явилось полной неожиданностью для высшихъ командныхъ инстанцій, которыя до утра самаго 21-гo авг. были убѣждены въ томъ, что Львовъ прочно занять противникомъ, который безъ боя его не сдастъ. Въ штабѣ 3-й арміи извѣстіе о занятіи Львова было получено, какъ разъ въ то время, когда тамъ происходило совѣщаніе о постепенной атакѣ его, считавшагося сильно укрѣпленнымъ...»

Командиръ IX корпуса сообщилъ въ штарм 3 [штаб 3-й армии — А.П.] о занятіи Львова двумя телеграммами. Первая изъ нихъ гласила: 42-я пѣх. дивизія въ 12 час. 30 мин. дня была въ двухъ верстахъ западнѣе Вейнбергена. Львовъ взять, но войска въ городъ не ввожу». Вторая телеграмма, посланная черезъ нѣкоторое время представляла собой болѣе подробное донесеніе». (Головинъ Н.Н. Изъ исторiи кампанiи 1914 года. Дни перелома Галицiйской битвы (1-3 сентября новаго стиля). Парижъ: Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ, 1940. Стр. 164-167.)

«То, что кое гдѣ, главнымъ образомъ къ югу отъ Львова, наши войска вели бои съ Австро-Венграми, свидѣтельствуетъ слѣдующая запись, взятая изъ полкового дневника 12-го гусарскаго Ахтырскаго полка (Составленъ ротмистромъ В. Скачковымъ, копія хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина.) (12-я кав. див. ген. Каледина):

«21 авг. (3 сент.) мы двинулись въ головѣ главныхъ силъ дивизiи черезъ Лопушно-Милатыче-Кротошинъ (12-ая кав. див. ночевала съ 20 на 21 авг. (съ 2-3 сент.) въ с. Хлѣбовице Вельке. Прим. Н. Н. Г.). 21 авг. разъѣздъ Ахтырскаго гусарскаго полка корнета Ильяшенко, донесъ — что австрійцы нѣсколько часовъ тому назадъ оставили городъ Львовъ. Второй эскадронъ къ югу отъ Львова у д. Зубржа атаковалъ пѣхоту противника, которая сдалась въ плѣнъ (½ роты). Получивъ донесеніе объ оставленiи австрiйцами г. Львова, начальникъ дивизіи круто мѣняетъ движеніе дивизіи на западъ на д. Наварiя, съ цѣлью преслѣдованiя отступаюшихъ австрійцевъ отъ Львова на Городокъ съ юга (параллельное преслѣдованіе; прим. Н. Н. Г.). Въ направленiи на д. Наварiя головнымъ разъѣздомъ былъ высланъ разъѣздъ Ахтырскаго полка поручика Скачкова. Спускаясь съ разъѣздомъ по дорогѣ къ д. Наварiя и не доходя до нея приблизительно около полуторы версты, дозоры были подпущены очень близко къ окопу, въ которомъ сидѣли австрійцы вправо и влѣво отъ шоссе. Разъѣздъ наткнулся на залпы австрійцевъ и все произошло такъ неожиданно что онъ бросился карьеромъ назадъ. Быль раненъ только одинъ гусаръ въ разъѣздѣ. Генералъ Калединъ, который находился въ авангардѣ, быстро вызвалъ артиллерію на позицiю и открылъ огонь по окопамъ, а къ югу въ обходъ были двинуты два эскадрона Ахтырскаго полка съ пулеметами. Очень скоро австрiйцы стали убѣгать изъ окопа и когда мы продвинулись нѣсколько впередъ за окопъ, то глазамъ нашимъ представилась невѣроятная картина. Внизу, въ лошинѣ, у д. Наварія, находился огромный бивакъ австрiйцевъ. Вся наша артиллерія открыла бѣглый огонь и навела на нихъ такую панику, что австрiйцы стали разбѣгаться во всѣ стороны какъ муравьи. Но скоро австрійцы открыли сильный огонь многихъ орудій и уходя поспѣшно все же прикрывались сильнымъ арьергардомъ и не давали частям дивизіи, высланнымъ для преслѣдованія, перейти переправу у д. Наварiя. Пришлось бы здѣсь задержаться и вести пѣшіе бои съ пѣхотой, что не входило въ задачу кавалерійской дивизіи, а потому, оставивъ здѣсь небольшой заслонъ, ген. Калединъ съ дивизіей двинулся на югъ...»

Только что приведенная выдержка изъ полкового дневника показываетъ, что наши войска, продвигающіяся на западъ, встрѣчали сопротивленіе со стороны арьергардовъ А.-В. частей, уходившихъ къ р. Верещицѣ. Изъ этой выдержки мы видимъ также, что генералъ Калединъ, не соблазнился дешевыми лаврами занятія очищеннаго непріятелемъ Львова. Онъ правильно учелъ, что это будеть сдѣлано пѣхотой, отъ кавалеріи же требуется безпрерывное преслѣдованіе отступающаго врага». (Там же. Стр. 169-170.)

https://rusneb.ru/catalog/0...

Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Иосифовича Гурко (Ромейко-Гурко), в 1914 г. полковника и командира 18-го Нежинского гусарского полка: «...я поехал во Львов, куда приехал на автомобиле 12 декабря и остановился в гостинице Жорж. Гостиница мне показалась роскошной после крестьянских халуп Галиции. Помню, что за обедом я набросился на белый хлеб и съел целую французскую булку. Поразил меня напиток, именовавшийся в карточке вин «Брандахлыст», а лакеи его звали брандахлыстик. Вот почему его так назвали: когда мы заняли Львов, то какой-то офицер попросил какого-нибудь напитка. Лакей ему принёс кислый лимонад. Он выпил его, ругаясь, но ему ещё захотелось пить, и он сказал лакею:

— Тащи ещё этот брандахлыст.

Лакей вообразил, что так называется по-русски лимонад, и так его проставил в карточке вин. Кроме этого, ничего не было. Все спиртные напитки в армии были воспрещены.

Обошли мы с женой антикваров, но ничего не нашли». (Гурко Д.И. Воспоминания генерала. // Гершельман Ф.К. Гурко Д.И. Генералами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX – начала XX веков. М.: «Русское слово», 2002. С. 412.)

«Командиръ IX корпуса донося въ штабъ арміи о результатахъ произведенной имъ днемъ 20 августа (2 сентября) усиленной рекогносцировки, вновь настойчиво просилъ разрѣшенія о переходѣ всѣмъ ІХ-мъ корпусомъ въ наступленіе и о содѣйствіи въ этомъ случаѣ наступленіемъ сосѣднихъ съ нимъ корпусовъ.

Продолжаю дальнѣйшее описаніе словами самого ген. Щербачева («Львовъ — Рава Русская — Перемышль. ІХ-й корпусъ и 3-я армія въ Галиціи въ 1914 г.». Военный Сборникъ (изд. въ Бѣлградѣ), книга 10-я, стр. 126-127.):

«Затѣмъ, собравъ начальниковъ дивизій и выслушавъ ихъ доклады о результатахъ дневныхъ развѣдокъ, подтверждавшихъ развалъ австрійцевъ и отсутствіе какого либо активнаго сопротивленія съ ихъ стороны, я одновременно, приказалъ — за ночь продвинуться къ фортамь и атаковать ихъ утромъ, указавъ, что буду на высотѣ за фронтомь 42-й дивизіи».

«Въ 2½ часа ночи (21 авт. — 3 сент.) быль полученъ приказъ по арміи о наступленіи, съ оговоркой быть очень осторожными, и, ночью постараться захватить важнѣйшіе передовые пункты. Сосѣдніе XI и X корпуса должны были наступать уступами за флангами ІХ-го корпуса».

«21 авг. (3 сент.), рано утромъ, я выѣхалъ съ чинами штаба къ 42-й дивизіи, направленной на главные форты, и слѣдилъ за наступленіемъ. Трудно описать, что переживалось всѣми въ это время. Прошло 2-3 часа какъ всѣ начали наступленіе, войска скрылись за складками мѣстности и не было слышно ни одного выстрѣла».

«Наконецъ, послышалась небольшая перестрѣлка и раздались орудійные выстрѣлы на флангахъ, видимо, батарей сосѣднихъ корпусовъ. Не прошло и ½ часа, какъ было получено донесеніе генерала Роде (Начальникъ 42-й пѣхотной дивизіи.) о взятіи форта почти безъ сопротивленія, и нѣсколькихъ батарей, причемъ крупныя орудія стояли въ окопахъ, но прислуги не было. По всей линіи выкинуты бѣлые флаги и видна группа идущихъ навстрѣчу, съ бѣлымъ флагомъ. Я приказалъ потребовать немедленно безусловной сдачи, гарантируя порядокъ и спокойствіе; всѣмъ властямъ и полиціи оставаться на мѣстахъ и продолжать охранять порядокъ. Никакихъ вооруженныхъ австрійскихъ частей и командъ въ городѣ не оставлять, всѣхъ плѣнныхъ собрать внѣ города безъ оружія; выставить карауль на площадяхъ и у важнѣйшихъ пунктовъ города».

«Затѣмъ послѣдовало второе донесеніе, что президентъ (мэръ) города, изъявилъ полную покорность и части вступили въ городъ».

«Вслѣдъ за этимъ, генералъ Парчевскій (Начальникъ 5-й дивизіи.) донесъ, что 5-я дивизія также заняла форты и части ея вошли въ городъ, но несколько позднѣе 42-й дивизии, такъ какъ, она къ началу наступленія находилась немного далѣе».

Приведу теперь выдержку изъ записки ген. Роде (Хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина), въ которой описывается какъ было произведено занятіе Львова 42-й пѣх. дивизіей. Дивизія эта повела наступленіе «рано утромъ, 21 авг. (3 сент.), имѣя впереди 2-ю бригаду (полки уступами слѣва), въ направленіи на фронтъ Вейнбергъ-Чертова Скала, а 165-й пѣхотный Луцкій полкъ въ направленіи на высоту Подборце съ приказаніемъ сбить австрійцевъ съ этой горы. Высота эта была очищена противникомъ безъ боя. Наступленіе происходило безостановочно и стремительно и, уже около 8-9 часовъ утра, подойдя съ 167-мъ полкомъ къ восточнымъ воротамъ Львова, я послалъ въ городъ парламентера, послѣ чего, я быль встрѣченъ депутаціей городского управленія съ городскимъ головой во главѣ. Диктуя ему условія и отдавая первыя распоряжения по водворенію порядка (уже начались грабежи, взломы погребовъ, пожары и пр.), я отъ мэра города впервые точно узналъ, когда именно Львовъ быль очищенъ противникомъ: оказалось, что австрійцы покинули городъ ночью на 21-ое авг. (3 сент.) причемъ послѣдняя колонна ушла около 5 часовъ утра 21-го авг. (3 сент.), т. е. за 3-4 часа до нашего наступленія. Австрійцы вступили на западъ по направленно къ Городокскимъ позиціямъ. Я отправилъ командиру IX корпуса, ген.-лейтенанту Щербачеву донесеніе, начинавшееся словами: «Счастливъ поздравить Ваше Превосходительство съ первымъ крупнымъ успѣхомъ. Львовъ только что занять ввѣренной мнѣ дивизіей». Донесеніе это отвезъ на автомобилѣ старшій адъютантъ штаба дивизіи ген. штаба капитанъ Петровъ...»

«Занятіе Львова», записываетъ далѣе ген. Роде, «явилось полной неожиданностью для высшихъ командныхъ инстанцій, которыя до утра самаго 21-гo авг. были убѣждены въ томъ, что Львовъ прочно занять противникомъ, который безъ боя его не сдастъ. Въ штабѣ 3-й арміи извѣстіе о занятіи Львова было получено, какъ разъ въ то время, когда тамъ происходило совѣщаніе о постепенной атакѣ его, считавшагося сильно укрѣпленнымъ...»

Командиръ IX корпуса сообщилъ въ штарм 3 [штаб 3-й армии — А.П.] о занятіи Львова двумя телеграммами. Первая изъ нихъ гласила: 42-я пѣх. дивизія въ 12 час. 30 мин. дня была въ двухъ верстахъ западнѣе Вейнбергена. Львовъ взять, но войска въ городъ не ввожу». Вторая телеграмма, посланная черезъ нѣкоторое время представляла собой болѣе подробное донесеніе». (Головинъ Н.Н. Изъ исторiи кампанiи 1914 года. Дни перелома Галицiйской битвы (1-3 сентября новаго стиля). Парижъ: Изданiе Главнаго Правленiя Зарубежнаго Союза Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ, 1940. Стр. 164-167.)

«То, что кое гдѣ, главнымъ образомъ къ югу отъ Львова, наши войска вели бои съ Австро-Венграми, свидѣтельствуетъ слѣдующая запись, взятая изъ полкового дневника 12-го гусарскаго Ахтырскаго полка (Составленъ ротмистромъ В. Скачковымъ, копія хранится въ архивѣ ген. Н. Н. Головина.) (12-я кав. див. ген. Каледина):

«21 авг. (3 сент.) мы двинулись въ головѣ главныхъ силъ дивизiи черезъ Лопушно-Милатыче-Кротошинъ (12-ая кав. див. ночевала съ 20 на 21 авг. (съ 2-3 сент.) въ с. Хлѣбовице Вельке. Прим. Н. Н. Г.). 21 авг. разъѣздъ Ахтырскаго гусарскаго полка корнета Ильяшенко, донесъ — что австрійцы нѣсколько часовъ тому назадъ оставили городъ Львовъ. Второй эскадронъ къ югу отъ Львова у д. Зубржа атаковалъ пѣхоту противника, которая сдалась въ плѣнъ (½ роты). Получивъ донесеніе объ оставленiи австрiйцами г. Львова, начальникъ дивизіи круто мѣняетъ движеніе дивизіи на западъ на д. Наварiя, съ цѣлью преслѣдованiя отступаюшихъ австрійцевъ отъ Львова на Городокъ съ юга (параллельное преслѣдованіе; прим. Н. Н. Г.). Въ направленiи на д. Наварiя головнымъ разъѣздомъ былъ высланъ разъѣздъ Ахтырскаго полка поручика Скачкова. Спускаясь съ разъѣздомъ по дорогѣ къ д. Наварiя и не доходя до нея приблизительно около полуторы версты, дозоры были подпущены очень близко къ окопу, въ которомъ сидѣли австрійцы вправо и влѣво отъ шоссе. Разъѣздъ наткнулся на залпы австрійцевъ и все произошло такъ неожиданно что онъ бросился карьеромъ назадъ. Быль раненъ только одинъ гусаръ въ разъѣздѣ. Генералъ Калединъ, который находился въ авангардѣ, быстро вызвалъ артиллерію на позицiю и открылъ огонь по окопамъ, а къ югу въ обходъ были двинуты два эскадрона Ахтырскаго полка съ пулеметами. Очень скоро австрiйцы стали убѣгать изъ окопа и когда мы продвинулись нѣсколько впередъ за окопъ, то глазамъ нашимъ представилась невѣроятная картина. Внизу, въ лошинѣ, у д. Наварія, находился огромный бивакъ австрiйцевъ. Вся наша артиллерія открыла бѣглый огонь и навела на нихъ такую панику, что австрiйцы стали разбѣгаться во всѣ стороны какъ муравьи. Но скоро австрійцы открыли сильный огонь многихъ орудій и уходя поспѣшно все же прикрывались сильнымъ арьергардомъ и не давали частям дивизіи, высланнымъ для преслѣдованія, перейти переправу у д. Наварiя. Пришлось бы здѣсь задержаться и вести пѣшіе бои съ пѣхотой, что не входило въ задачу кавалерійской дивизіи, а потому, оставивъ здѣсь небольшой заслонъ, ген. Калединъ съ дивизіей двинулся на югъ...»

Только что приведенная выдержка изъ полкового дневника показываетъ, что наши войска, продвигающіяся на западъ, встрѣчали сопротивленіе со стороны арьергардовъ А.-В. частей, уходившихъ къ р. Верещицѣ. Изъ этой выдержки мы видимъ также, что генералъ Калединъ, не соблазнился дешевыми лаврами занятія очищеннаго непріятелемъ Львова. Онъ правильно учелъ, что это будеть сдѣлано пѣхотой, отъ кавалеріи же требуется безпрерывное преслѣдованіе отступающаго врага». (Там же. Стр. 169-170.)

https://rusneb.ru/catalog/0...

Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Иосифовича Гурко (Ромейко-Гурко), в 1914 г. полковника и командира 18-го Нежинского гусарского полка: «...я поехал во Львов, куда приехал на автомобиле 12 декабря и остановился в гостинице Жорж. Гостиница мне показалась роскошной после крестьянских халуп Галиции. Помню, что за обедом я набросился на белый хлеб и съел целую французскую булку. Поразил меня напиток, именовавшийся в карточке вин «Брандахлыст», а лакеи его звали брандахлыстик. Вот почему его так назвали: когда мы заняли Львов, то какой-то офицер попросил какого-нибудь напитка. Лакей ему принёс кислый лимонад. Он выпил его, ругаясь, но ему ещё захотелось пить, и он сказал лакею:

— Тащи ещё этот брандахлыст.

Лакей вообразил, что так называется по-русски лимонад, и так его проставил в карточке вин. Кроме этого, ничего не было. Все спиртные напитки в армии были воспрещены.

Обошли мы с женой антикваров, но ничего не нашли». (Гурко Д.И. Воспоминания генерала. // Гершельман Ф.К. Гурко Д.И. Генералами рождаются. Воспоминания русских военачальников XIX – начала XX веков. М.: «Русское слово», 2002. С. 412.)

Антон Павлов,

11-08-2022 01:06

(ссылка)

Советские приписки и действительность.

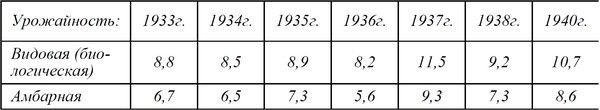

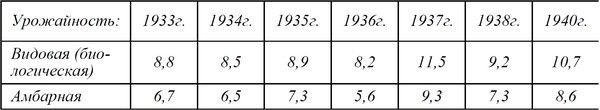

«Если обратиться к хронологии событий, то после первого Всесоюзного агротехнического совещания по вопросам повышения урожайности (оно было проведено Колхозцентром в 1932 г.) последняя в зерновой отрасли хозяйства необъяснимым образом, по данным официальной статистики, взмыла вверх. Как следует из анализа, проведённого упомянутыми исследователями, секрет этого «ларчика» открывался просто: с 1933 г. учётной категорией стала видовая урожайность, то есть урожайность, ожидаемая к началу уборки культуры и определяемая по виду стоящего урожая («урожайность на корню»).

По свидетельству И.В. Зеленина, в «Инструкции по измерению урожая на корню зерновых культур в 1933 г.» Центральной государственной комиссией (ЦГК) при СНК СССР по определению урожайности и валовых сборов зерновых от 22 мая 1933 г. разъяснялось, что «урожай на корню представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна. Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба». Зеленин же обратил внимание и на то, что «фактически уже с 1933 г. в официальных изданиях стали публиковаться данные о биологической урожайности»; именно это понятие (введено в декабре 1932 г.) использовалось при расчётах размеров валового урожая (и урожайности) зерновых, по сведениям авторов справочника «Страна Советов за 50 лет» (М., 1967 г.), в публикациях, относящихся к 1933–1953 гг. Но концептуализировано официально понятие «биологическая («чистая») урожайность» как базис для расчёта величины урожая, полученного в данном году, было в 1939 г. Иначе говоря, в основу официального определения урожайности и валового сбора зерновых в стране была теперь положена категория “«чистая» урожайность” — «урожайность на корню». (По экспертному заключению М.А. Вылцана, «понятия урожайность на корню и «биологическая» урожайность тождественны».) Данная категория учёта была использована и ретроспективно — при исчислении значений урожайности и величин сборов зерновых в 1936–1938 гг. (с 1933 по 1935 гг. за официально признанную величину урожайности принималось значение «урожайности на корню», минус «технически неизбежные потери»).

Из этого следует, что значения биологической (видовой) урожайности могли существенно превышать значения фактической (амбарной) урожайности; например, по зерновым культурам в период второй пятилетки (1933–1937 гг.) такое превышение составляло 23–25%. В этом разрыве показателей отражалась, помимо прочего, величина потерь урожая, имевших место в период от начала его уборки до ссыпки в амбары (то есть размещения произведённого продукта под крышу). В разгар «социалистического строительства» на селе (например, в 1930–1932 гг.) такие потери достигали, по оценке Народного комиссариата РКИ, 20–40% созревшего урожая; в целом же в 30-х годах они составляли 20–30% урожая. Отметим, однако, что по ЦУНХУ потери в 1930 г. были меньшими. Тот же Зеленин, со ссылкой на В.В. Осинского, тогдашнего начальника ЦУНХУ, сообщает, что в 1930 г. «формальный сбор» зерна в СССР составлял — 835,5 млн.ц, а «фактический урожай» — «не более 780 млн.ц», т.е. 93,4% «формального» объёма; таким образом, урожайность достигала лишь 7,9 ц/га (по сравнению с официальным показателем — 8,47 ц/га). Но при этом не было обозначено, какого рода урожай был принят за «формальный». Меньший объём потерь зерна в 1930 г. находит своё объяснение, по-видимому, в том, что коллективизация охватила пока относительно небольшую часть экономического пространства деревни. По состоянию на 1930 г. было коллективизировано 23,6% всех крестьянских хозяйств, располагавших площадью посевов зерновых 30,9% всего зернового клина. Произвели же колхозы в 1930 г. лишь 27,8% валовой продукции зерна.

Исследователи останавливаются на сущностных мотивах этой статистической аномалии: система оценки размера урожая по виду, т.е. на его ещё биологической стадии, позволяла кратократии существенно увеличивать норму обязательных поставок зерна в «закрома государства»; ведь размер принудительных отчуждений колхозного продукта задарма (обязательные поставки) устанавливался в 30-х годах, да и в послевоенный период, фактически как фиксированная доля валового урожая зерновых, оцененного по виду (или как доуборочная биологическая субстанция). Более того, «применение биологической урожайности означало более высокую оплату за работы МТС (на основе данных ЦГК стали исчислять натуроплату МТС), искусственное повышение товарности».

И только после смерти Сталина в статистических изданиях, публиковавшихся в 1959 г. и позже, ретроспективно восстанавливаются значения урожайности за 1933–1939 гг., соответствующие категории амбарный (фактический) урожай (включающий, помимо собственно ссыпавшихся в закрома масс зерна, также те его массы, которые формировали «используемые в хозяйстве потери», приходившиеся на кормление скота непосредственно во время уборки урожая, общественное питание и другие аналогичные нужды). О глубине разрыва между видовой (или биологической) урожайностью, с одной стороны, и амбарной, с другой, в рассматриваемый период свидетельствуют следующие параллельные ряды данных (в ц/га):

Если мы проведём сравнения между погодовыми показателями обоих рядов, то увидим, что различия между ними составляют 20–30%.

Для нашей таблицы показатель за 1936 г. был реконструирован из среднего значения показателя за пятилетие 1933–1937 гг. и погодовых показателей за 1933, 1934, 1935, 1937 гг. Показатели за 1938, 1939 гг. соответствуют опубликованным М.А. Вылцаном (см. примечания к табл. I-1), показатель за 1940 г. приводится практически во всех изданиях ЦСУ СССР.

Статистическая ложь о сельскохозяйственном производстве достигла апогея в начале 50-х годов, когда Г.М. Маленков, озвучивший Отчётный доклад ЦК на XIX съезде КПСС (1952 г.), провозгласил, что СССР отныне производит 8 млрд. пудов (130 млн.т) зерна. Ретроспективное «уточнение» этого показателя, осуществлённое ЦСУ СССР с использованием методики расчетов амбарного урожая, уменьшило его значение до 78,7 млн.т на 1951 г. и 92,2 млн.т на 1952 г. Всего же производилось в СССР в 1949–1953 гг., на излёте существования режима Сталина, 80,9 млн.т зерна в среднем в год. Иначе говоря, статистическая величина сборов зерновых была завышена на 60,7%, причём реальная урожайность зерновых за период составляла лишь 7,7 ц/га, по сравнению со значением её биологического (?) фантома — 12,4 ц/га.

Переход на исчисления сборов и урожайности зерновых в параметрах амбарного урожая (1959 г.) позволил устранить из системы сельскохозяйственной отчётности чрезмерные «завалы» фальсификаций прошлых лет. В период 1958–1964 гг. в официальных статистических публикациях, касавшихся сельского хозяйства, не только фиксировалось то, что, по-видимому, действительно было собрано на полях, но и восстанавливались реальные (или, может быть точнее — более близкие к реальным) статистические значения сборов и урожайности различных культур, хотя нередко лишь в среднегодовом исчислении за отдельные пятилетия, относящиеся к периоду конца 20-х – начала 50-х годов.

С окончанием Хрущёвской «оттепели» произошла «смена декораций» и в сельскохозяйственном учёте. В 1964 г. категория амбарный урожай была заменена на категорию сбор в весе, первоначально оприходованном хозяйствами; последняя же с 1966 г. превратилась в просто сбор. (Соответствующие изменения вносились и в категорию урожайность.)

Отказ от оценки сборов зерна в категории амбарный урожай дал импульс процессу, который можно было бы назвать «ползучей» фальсификацией, выразившейся в тенденции статистического завышения урожайности зерновых (данный «процесс пошёл» с 1966 г.).