Слова Тамерлана высеченные на камне.

Двуязычная надпись высеченная 6 апреля 1391 года по приказу Темирлана во время похода на Тохтамыша на арабском и тюркском языке уйгурским шрифтом на сопке Алтыншокы возле гор Улытау.

Надпись обнаружил в 1935 г. К. И. Сатпаев, в настоящее время хранится в Эрмитаже.

Транскрипция текста двуязычной надписи Тимура:

1. би-сми-ллахи-р-рахмани-р-рахйм

2. маику-л-мулки-л-куддусу-л-хакку-л-му'мину-л-мухаймину-л-джаббару. л-кадиру-л-хакйму-л-мумйту-л-хаййу

4. Tariq jettı juz toqsan üçintä qoj

5. Jıl jāznıŋ ara āj Turannıŋ sultānı

6. Timurbäg üç juz miŋ çärig bilä islām üçün Toqtamışqan bulɤar

7. Qanıqa yurıdı bu jergä jetip bälgü bolzun tep

8. Bu obanı qopardı

9. Täŋri nısbat bergäj inşalla

10. Täŋri ul kişikä rahmat qılğaj bizni duā bıla

11. Jād qılğaj

Русский перевод двуязычной надписи Тимура:

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Владыка сущего, Святилище истины, Неусыпный защитник, Всесильный и всемогущий, Премудрый даритель жизни и смерти!

Лета семьсот девяносто третьего, в средний месяц весны года овцы, султан Турана Тимур-бек поднялся с тремя сотнями тысяч войска за ислам на хана Токтамыш-хана. Достигнув этой местности, он возвел этот курган, чтобы был памятный знак.

Даст бог, господь да свершит правосудие! Господь да окажет милость людям страны! Да помянут они нас молитвой!»

Надпись обнаружил в 1935 г. К. И. Сатпаев, в настоящее время хранится в Эрмитаже.

Транскрипция текста двуязычной надписи Тимура:

1. би-сми-ллахи-р-рахмани-р-рахйм

2. маику-л-мулки-л-куддусу-л-хакку-л-му'мину-л-мухаймину-л-джаббару. л-кадиру-л-хакйму-л-мумйту-л-хаййу

4. Tariq jettı juz toqsan üçintä qoj

5. Jıl jāznıŋ ara āj Turannıŋ sultānı

6. Timurbäg üç juz miŋ çärig bilä islām üçün Toqtamışqan bulɤar

7. Qanıqa yurıdı bu jergä jetip bälgü bolzun tep

8. Bu obanı qopardı

9. Täŋri nısbat bergäj inşalla

10. Täŋri ul kişikä rahmat qılğaj bizni duā bıla

11. Jād qılğaj

Русский перевод двуязычной надписи Тимура:

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Владыка сущего, Святилище истины, Неусыпный защитник, Всесильный и всемогущий, Премудрый даритель жизни и смерти!

Лета семьсот девяносто третьего, в средний месяц весны года овцы, султан Турана Тимур-бек поднялся с тремя сотнями тысяч войска за ислам на хана Токтамыш-хана. Достигнув этой местности, он возвел этот курган, чтобы был памятный знак.

Даст бог, господь да свершит правосудие! Господь да окажет милость людям страны! Да помянут они нас молитвой!»

Русские летописи о половцах

Из русской летописи:

Половецкий хан Боняк накануне одной из битв решил погадать, чтобы исход битвы узнать. От стана он отъехал в полночь и по-волчьи завыл. Сначала ему «отвыся», то есть ответил один волк, но хан до тех пор продолжал выть, пока ему в ответ не раздался целый вой стаи. Накануне сражения с венгерским королем Коломаном, произошел этот случай. Когда хан Боняк вернулся, то он сообщил, что они победят завтра. И в этом сражении тюрки одержали победу.

С. Г. Кляшторный: «существовало особое почитание волка, выраженное по преимуществу в военной символике».

«…и яко бысть полунощи и встав Боняк и отъеха от рати и поча волчьски выти» (ПСРЛ, II, с. 245).

«…и сбиша угров в мячь, яко сокол галице збиваеть. И побегоша угры» (ПСРЛ, II, с. 245-246). Рассказ о победе хана Боняка.

хан Кончак в походе 1184 г. «пленити хотя грады русские и пожещи огньмь: бяше бо обрел мужа такового басурменина, иже стреляше живым огнем, бяху же у них луци тузи самострелнии, одва 50 мужь можешеть напрящи» (ПСРЛ, 11, с. 634-635).

Примечание:

ПСРЛ это - "Полное собрание русских летописей".

Половецкий хан Боняк накануне одной из битв решил погадать, чтобы исход битвы узнать. От стана он отъехал в полночь и по-волчьи завыл. Сначала ему «отвыся», то есть ответил один волк, но хан до тех пор продолжал выть, пока ему в ответ не раздался целый вой стаи. Накануне сражения с венгерским королем Коломаном, произошел этот случай. Когда хан Боняк вернулся, то он сообщил, что они победят завтра. И в этом сражении тюрки одержали победу.

С. Г. Кляшторный: «существовало особое почитание волка, выраженное по преимуществу в военной символике».

«…и яко бысть полунощи и встав Боняк и отъеха от рати и поча волчьски выти» (ПСРЛ, II, с. 245).

«…и сбиша угров в мячь, яко сокол галице збиваеть. И побегоша угры» (ПСРЛ, II, с. 245-246). Рассказ о победе хана Боняка.

хан Кончак в походе 1184 г. «пленити хотя грады русские и пожещи огньмь: бяше бо обрел мужа такового басурменина, иже стреляше живым огнем, бяху же у них луци тузи самострелнии, одва 50 мужь можешеть напрящи» (ПСРЛ, 11, с. 634-635).

Примечание:

ПСРЛ это - "Полное собрание русских летописей".

Российские источники о тюрках и их едином языке

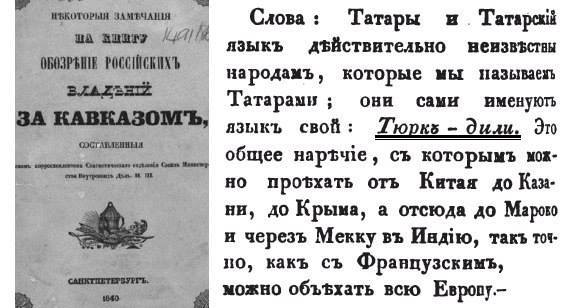

Российские источники о тюрках и их едином языке 200 лет тому назад:

Российские источники о тюрках и их едином языке 200 лет тому назад:"Слова: Татары и Татарскій языкъ действительно неизвестны народамъ, которые мы называемъ Татарами; они сами именуютъ языкъ свой: Тюркъ дили.

Это общее наречіе, съ которымъ можно поехать отъ Китая до Казани, до Крыма, а отсюда до Мороко и черезъ Мекку въ Индію, такъ точно, какъ съ Французскимъ, можно объехать всю Европу.

Джагатайское наречіе есть очищенный, книжный Турецкій языкъ, такъ названный отъ Джагатая, любимаго сына Чингисъ-Хана.

Впрочемъ, Татары Казанскіе, Нагайцы, Киргисъ-Кайсаки, жители Турана, Крымцы, жители Малой-Азіи и Турціи, говорятъ однимъ языкомъ, въ которомъ заметить можно местныя различія въ произношеніи, не столько однако-же ощутительныя какъ между Русскимъ и Малороссійскимъ".

Татары Казани и Крыма в «зоопарке» Российской империи!

Мои соображения, предположения и предложения.

Мы, жители Татарстана и России живем одновременно в двух параллельных мирах и в совершенно диком «загадочном» мире.

21 апреля футбольные фанаты московского клуба, приехав из разных городов России, в Казань устроили массовое шествие и погром на улице Баумана перед встречей казанского «Рубина» с московским «Спартаком». Как сообщает СМИ по Татарстану, болельщики заклеили местные достопримечательности наклейками с символикой клуба, кричали в мегафоны девизы команды, взрывали дымовые шашки. Всего в шествии до центрального стадиона приняло участие более тысячи фанатов. Однако хулиганство пьяных фанатов «Спартака» властями Татарстана и России остались незамеченными.

Напоминаю, в 2009 году в апреле в городе Казани фанаты «Спартака» развернули на трибуне баннер с надписью «С днем рожденья, дедушка!» с числом «120» и со свастикой! Таким образом, они чествуют нациста №1 Адольфа Гитлера, со дня рождения которому тогда исполнилось 120 лет. Интересная ситуация, одни празднуют в России (не только фанаты «Спартака») день рождения Адольфа Гитлера, а другие отмечают праздник 9 мая «День Победы».

В Казани на основании Постановления Президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) в январе месяце 2014 года было решено провести Курултай (Съезд) в честь 25-летия со дня первого Курултая в 1989 году.

Членами Президиума ВТОЦ, 5 апреля был составлен договор, оплачена сумма аренды помещения ДК «Химик».

12 апреля, утром у дворца «Химиков» появились полицейские, ДПС, спецслужбы, пожарные и автозаки. «Зелёные человечки» требовали разойтись делегатов съезда. С какой совестью это можно требовать у делегатов и гостей, собравшихся с 32 регионов России. Тем более среди 350 человек были академики, бывшие депутаты Госсовета РТ, Госдумы РФ и много заслуженных деятелей науки, политики, так же студенты и религиозные деятели.

После проведения Курултая ВТОЦ нас начали вызывать в полицейские участки для допроса; заместителя председателя ВТОЦ - Галишана Нуриахмета, председателя Союза татарской молодежи СТМ «Азатлык» - Наиля Набиуллина, муфтия татарского национального движения Айрата Шакирова (Гумар хазрат), в том числе и меня, якобы мы нарушали правопорядок, проводя Курултай ВТОЦ. Футбольные фанаты «Спартака» смогли устроить массовые беспорядки в Казани. Но, почему общественные организации татарского народа с 12 миллионным населением у себя на тысячелетней исторической Родине не имеет право проводить Курултай ВТОЦ?

3 мая около 10 тысяч крымских татар направились в город Армянск для встречи с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым. Приехавшие к границе крымские татары собирались устроить живой коридор, чтобы создать условия для возвращения в Крым Джемилева. Однако местная полиция воспрепятствовала этому.

Сегодня не легитимный прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила о начале уголовного преследования деятелей Меджлиса во главе с Рефатом Чубаровым. "Проведены незаконные экстремистские акции, связанные с перекрытием автотрасс, незаконным пересечением государственной границы Российской федерации, соединенные с воспрепятствованием законной деятельности госу-дарственных органов, а также с применением насилия", - сообщила Поклонская. Позже, стало известно, что в отношении Джемилева действует запрет на въезд на «территорию» РФ на 5 лет. Как, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев не имеет права возвращаться на историческую Родину к себе домой?

Мы казанские и крымские татары понимаем, почему украинцы, восстали против Москвы, они не хотят остаться в таком же плачевном положении, как и мы.

Слава Борцам за свободу своих народов! Слава Украине!

http://tatar-centr.blogspot.ru/2014/05/blog-post_4.html

Сайфи Сараи (1321-1396)

Сайфи Сараи (1321-1396), «самый тонкий и изящный поэт Золотой Орды», как о нем пишет поэт Равиль Бухараев, родился в городе Камышлы (где он располагался, неизвестно). Сараи жил и писал в Сарай-аль-Джадид, в столице Золотой Орды, много путешествовал по стране. Его самый известный труд – поэма «Гулистан бит-тюрки». В 1346 году, в период расцвета, страну поразила страшная чума. Затем началась «великая замятня» (1359-1380) – за 20 лет 16 ханов сменили друг друга - большинство были убиты своими же родственниками в борьбе за власть. В его поэме «Сухейль и Гульдурсун» (1394), посвященной трагической судьбе возлюбленных – шахской дочери Гульдурсун и пленного золотоордынца Сухейля, есть такие строки: Сухейля в цепях мимо сада вели… Душа Гульдурсун словно взмыла с земли: Узнала любви притяженье душа, Землей вокруг Солнца круженье верша. Она полюбила, в мечтанье своем Себя видя – розой, его – соловьем. Таким образом, Сараи пишет о вращении Земли вокруг Солнца более чем за 150 лет до Коперника, как общеизвестном факте. Очевидно, что Сайфи Сараи не был великим астрономом, но лишь следовал тому научному пониманию мира, которое к тому времени уже несколько веков существовало в исламе. Эта трагическая поэма «Сухейль и Гульдурсун» написана после окончательного разгрома блестящей городской культуры Золотой Орды фанатичными войсками среднеазиатского эмира Тимура.

Метки: тюрки, Золотая Орда, культура

Министру культуры и информации РК, г. Кул-Мухамеду.

Господин министр! Я обращаюсь к Вам, надеясь на то, что законы принятые в Республике Казахстан, а именно "Закон Республики Казахстан о культуре" , а точнее статья 4 п 7, обеспечение поддержки талантливых личностей, имеет реальную силу на всей территорий страны, и признаётся всеми без исключения чиновниками служащими под вашим подчинением. По образованию я журналист, подвизался на писательской стезе, имею кое-какие неопубликованные работы, не хватает средств опубликовать отдельной книжкой. В данное время я работаю над романом Тюркиада, раскрывающем великое прошлое тюркских народов - историю Тюркского каганата, между прочим - это пока первое и единственное художественное произведение на эту тему. Но как всегда возникают припятствия бытового характера - у меня нет средств на жизнь, для продолжения этого труда, который познакомил бы широкие слои населения с далёким прошлым тюркских народов. Я прошу Вас принять участие в моей судьбе, помочь устроиться на государственную службу по вашему ведомству, чтобы иметь средства к существованию, для продолжения творческой деятельности на пользу своему отечеству. С уважением Турсынгазы Абылкасов! адрес: ВКО, город Семей, улица Сатпаева 19. домашний телефон 549614 27 февраля 2013 года.

Рахметолла Байтасов,

12-02-2013 10:26

(ссылка)

Книга

Издана книга "Родство алтайских, палеоазиатских и уральских языков" https://www.ljubljuknigi.ru...

Нуркасым Абуев,

03-12-2012 11:41

(ссылка)

История Евразии в именах

История Евразии в именах и названиях.

В начале было Слово

«…хочешь узнать истинную историю этноса, познай историю его языка. Именно там, в недрах лингвистики, лежат ответы на многие вопросы…»

История развития человеческого общества на просторах Евразии создавалась трудами многих поколений ученых. Через призму их восприятия и трактовку явлений, событий и фактов сложились устойчивые стереотипы и взгляды на прошлое мировой цивилизации, что, в свою очередь, определило мировоззрение общества. Но человечество непрерывно развивается, появляется новая формация людей, имеющих свой, основанный на современных достижениях науки, взгляд на развитие мира, его зарождение и становление, позволяющий по-новому, объективно, без лакировки и идеализации осветить и осмыслить все значимые события, факты, явления, имевшие глобальное значение в развитии общества. Это сообщество ученых, исследователей, обладающих современными научными знаниями, владеющих передовыми технологиями, неординарным мышлением, независимым взглядом, умеющих без политизированности суждений, без мифологизации и вымысла, при наличии весомых аргументов опровергнуть и разрушить стереотипы и дать свою трактовку официальной истории Евразии. Однако до сих пор недостаточно уделено внимания роли и значимости влияния предков казахов - аборигенов евразийской степи на ход истории, неполно и недостоверно изучены причины миграции кочевников. На мой взгляд, именно это является недостающим логическим звеном в цепи эволюции цивилизации на материке Евразия.

Вместе с тем нельзя отрицать значимое влияние предков казахов на историю развития народов, окружавших Степь, чему есть и лингвистические доказательства.

«В русском языке очень много заимствований из тюркских языков. Это количество сопоставимо с заимствованиями из западно-европейских языков. А кто-нибудь задумывался, сколько слов вошло в русский язык из армянского, грузинского и молдавского? Очень мало...»,- это высказывание проходит красной нитью в трудах многих известных филологов.

В предыдущей статье я акцентировал внимание читателей на том, что предки казахов, молодые мужчины, из-за устройства общества, в котором превалировало многоженство и, как следствие, недостаток женщин, не могли создать семью, и поэтому были вынуждены уходить из степи в окружающие народы и племена, как гастарбайтеры, т.е. работники добровольно приехавшие для работы по приглашению. Это перемещение больших групп мужского населения (десятки тысяч в год) получило название в истории как «великое переселение народов» и создало условия для возникновения государств насилия на территориях вокруг Евразийской степи. (Н.Абуев. «Теория происхождения государств или события, которые изменили мир», «Казахи - загадка истории».).

В этой статье я хочу обратиться к лингвистике, а именно, к названиям и именам, проникшим в языки народов, окружавших Степь, для того, чтобы наглядно подтвердить факт миграции предков казахов в соседствующие племена и народы. Для примера рассмотрим русский язык, сформировавшийся на территории Руси.

Как было сказано ранее, юноши из степи мигрируют на территорию современной европейской части России, где в период до 15 столетия возникает целая система государств насилия, то есть княжеств, объединивших местные славянские и угро-финские племена, и где идет конкурентная борьба в виде жестоких вооруженных столкновений, именуемая в официальной истории как раздробленность и междоусобица. Победителем в этом противостоянии выходит Московское княжество, как «собиратель земель русских».

Как известно, человек как особь, как индивид выживает только в группе. Группы объединены в управленческие структуры, от примитивных до более совершенных. Все структуры имеют общие признаки: название общества, структура его управления, штатное расписание (руководитель-лидер, приближенная к нему элита и народ), взаимоотношения между членами общества (положение о его структуре, должностные инструкции, определяющие обязанности, идеология, которая обеспечивает моральную поддержку существующего порядка) и виды производственной деятельности, т.е. условия и способы получения дохода. У каждого элемента структуры есть свои названия. Предметом моего исследования являются терминология, а также имена и названия составных частей общества, которое возникло на территории Руси примерно к 16 веку.

Сначала обратимся к тому, как было организовано общество предков казахов - кочевников, проживающих на территории Евразийской степи и какие существовали названия элементов структуры управления. В казахской степи, в отличие от саван, прерий и пампасов, населенных примитивными охотниками, сформировалось общество, производственной деятельностью которого было ведение организованного, высокопродуктивного кочевого животноводства. Это была организация первого в мире массового производства ликвидных товаров широкой товарной линейки: универсальный транспорт, продукты питания, сырье для производства товаров народного потребления. Идеология, которая объединяла предков казахов, была основана на кровном родстве и многоженстве. Это основа моей версии на исторические факты, события, происходящие на материке Евразия! Тем не менее, социальная иерархия и дифференциация в обществе присутствовали: простой народ, элита и лидер. Объединение кочевников называлось ордой. Лидером был хан. Хозяйственная элита (производители материальных благ, «красные директора-хозяйственники») – это байлар( множ.ч. ). Бай - это человек, стоявший во главе рода, обладающий волевыми, интеллектуальными и физическими качествами, способный управлять многоженной семьей, где количество жен доходило до нескольких десятков. Байлар управляли аулами и были непререкаемыми авторитетами. Все это происходило в условиях постоянных перекочевок. Экономической же основой степного общества был аул.

Кроме байлар, в орде была военная элита, люди из народа, наделенные исключительной физической силой, боевым духом и управленческим талантом, - это батыры. Батыры решали военные вопросы.

Хан тесно взаимодействовал с баями и батырами. Также у него была охрана, состоявшая из преданных воинов, – уланы. С казахского "ул" переводится как сын. Уланы - люди с сыновьей преданностью хану. Консультативные дела орды решались с аксакалами, обладающими жизненным опытом и мудростью старцами. Были в степном обществе и авторитетные, грамотные люди, которые решали сложные спорные вопросы. Это судьи – бии, от "билим" – знания, а также переводчики – тoлмач (телмаш) от казахского слова ("теле") – язык. Роскошное жилище хана называлось сарай – дворец, легкое передвижное жилище – шатыр, а передвижное жилище народа – юрта. Общее собрание байлар для выбора хана и принятия стратегических решений именовалось курултаем. Гость в ауле – конак.

Молодые мужчины у казахов - джигиты, а уважаемых, влиятельных людей в народе называли мырза. Себя же предки казахов называли казак. Соседи, жители московского княжества, до правления династии Романовых называли казахов Казаками Ордынскими, а территорию их проживания-Ордой Казачьей. Интересно то, что в Европе военные объединения рыцарей называли "ордо"(лат.), "орден"(нем.) Таким образом прослеживается родственная связь с тюркским "орда". Стоит отметить, что только при Романовых казахов начали называть киргиз-казаками или киргиз-кайсаками. Денежные отношения у предков казахов определялись тенге, а деловые отношения сводом правил - жасак. На казахском "жасак"–трудиться.

Язык жителя степи сохранялся в устной форме, рифмовался и ложился на музыку. Основным музыкальным инструментом для передачи культурного наследия, традиций и быта последующим поколениям была домбра.

В степном обществе казахов не собирали налоги, так как в нем было сильно развито кровное родство, родовой семейный коммунизм. Это послужило причиной того, что у казахов не было профессиональной армии, научного и культурного сообщества. Поэтому кочевой народ уступил будущим, созданным по централизованным принципам, государствам в культурном, техническом и военном отношении.

Итак, выходцы из степи, обладая навыками, приобретенными в условиях проживания в степи: верховая езда на лошадях, дисциплина, трезвость, взаимовыручка, выгодно отличались от жителей той местности, куда иммигрировали. И это позволило им занять привилегированные места в административном управлении территорий. По численности в вооруженных силах, в органах правопорядка, в сборе налогов они составляли значительную часть от штатной численности данных структур государств насилия (княжеств). Пришедшие из степи джигиты принесли с собой не только свои устои и порядки, но и язык.

Если мы обратимся к русскому языку, то увидим, что он впитывал в себя язык степняков и адаптировал их под свое произношение. Рассмотрим несколько примеров.

На Руси существовала система племен и прибывшие туда гастарбайтеры из степи, приняв активное участие в насильственном объединении этих племен в княжества, стали элитой на новых местах. Эти люди составляли русскую конницу и называли себя байлар, что затем перешло в русский язык как слово бояре. Из группы бояр избиралась боярская дума, которая выдвигала князя и принимала стратегические решения в управлении страной по примеру степного курултая.

Проследим этимологию слова сарай. В тюрском языке сарай - это дворец. Так почему же в русском языке сарай– это место, где содержат скот? Но этому есть объяснение: в сарае– дворце казахской элиты, было и жилое помещение и, как у истинных конников, место для содержания и кормления лошадей. Всего лошадей в сарае-дворце содержалось не меньше десятка голов, там же хранились сено и прочие корма. Естественно, что это здание имело специфические запахи. Именно поэтому местное население воспринимало сарай как помещение для содержания скота. Но на самом деле сарай – это элитное жилище, место проживания лидера и содержания его транспортных средств -лошадей.

Обратимся к слову царь. Есть много версий происхождения этого слова: и кесарь (др.греч.), и цезарь (лат.). Но мы только что говорили, что хан казахов жил во дворце, который назывался сарай. Хан – это правитель Орды, проживающий в Сарае или правитель Сарайский, а потом Сарский, Царский. Впоследствии слово трансформировалось в Царь Ордынский, а близкие родственники соответственно: царица, царевич, царевна. Подтверждением этого является название ставки хана на Волге: Сарай-Бату- Царицын. Подобная трансформация названия видна на примере религиозных организаций. В Сарай-Бату была организована православная церковь, и первоначально она называлась Сарайская епархия. Потом название трансформировалось в Сарскую епархию (1261-1788 и 1918). В период усиления Московского княжества Сарская епархия была переведена в Москву и правителя Сарского стали называть Сарский владыка.

Как в степи абсолютная власть принадлежала хану, так на Руси местным князьям. Но княжеская власть была слабее влияния русской православной церкви и распространялась только на одно княжество, да и эту власть приходилось делить с боярской думой. Таким образом, владыка мог конкурировать в борьбе за власть с князьями и иметь большую силу, чем они. Князь Иван Грозный, благодаря проведенным жестоким административным реформам, известной в истории как «опричнина», сумел укрепить свою власть так, что Боярская дума и православная церковь оказались в его подчинении. По примеру абсолютного лидера степи Царя Ордынского в 1547г. Грозный взял себе титул абсолютного лидера всех князей и подчиненных территорий - Царя Всея Руси.

Подтверждением этого является посвященная императрице Российской империи Екатерине Великой знаменитая ода Г.Державина «Фелица» (1782г.) «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…. Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком …»

Еще одним заимствованным тюркизмом является слово улан. У казахов это был преданный хану воин, находящийся в его подчинении. Впоследствии так стали называть гвардейские конные части на Руси, в Польше, Болгарии.

На Руси физически сильных, талантливых и умелых воинов из простого парода называли богатырями. Батыр и богатырь созвучные слова, и, возможно, богатырь – это более позднее образование от первоначального казахского слова батыр.

Атаманом у казахов называли главаря бандитов. Перешедшее в украинский язык это слово потеряло негативное значение и стало обозначать предводителя неженатых мужчин - конников-казаков (запорожских, донских и прочих, т.е. хохлов), промышлявших набегами на соседей.

Еще одним заимствованием из тюркского языка является слово караул. Его этимологию проследить нетрудно. В казахском языке карааул– смотреть за населенным пунктом. То есть караул – это служба охраны, а переводчиков в Московском княжестве, как было сказано выше, называли толмач.

На Руси долгое время имело хождение слово ясак – деятельность по получению дохода от сбора дани, уплачиваемой обыкновенно натурой, главным образом, пушниной. Происходит оно от казахского жасак –дело или свод правил, регулирующих основную деятельность государства-сбор налогов и их трата.

Весьма прозрачно сходство русского слова казна (одно из значений «хранилище ценного имущества») и казахского казан (емкость для хранения и приготовления пищи), т.е. место из которого кормится государство.

Финансовые взаимоотношения на Руси определялись в эквивалентном товаре, который назвали деньги. Это созвучно степной денежной единице- тенге.

Также очевидно, что русское слово былины (устные поэтические сказания) родственно казахскому названию билим – знания.

Если касаться искусства, то самый древний музыкальный инструмент Московского княжества назывался домра, а не балалайка, как многие думают, т.к. балалайка появилась только в 18 веке. Домра – это струнный щипковый музыкальный инструмент, что очень напоминает домбру предков казахов.

Все перечисленные названия обозначали структуры, должности, деятельность, культуру окружающих Степь оседлых народов в сравнении со степными народами - предками казахов.

Теперь рассмотрим, какие имена несли сами народы.

Жителей Московского княжества соседи не называли русскими, как сейчас, их называли москалями, московитами, кацапами. А те, в свою очередь, украинцев называли хохлами. Остановимся подробнее на слове хохол. Казахи в те времена носили чубчик. Было два вида чубчиков: айдар – чуб взрослого мужчины и кекил – чуб холостого молодого мужчины. А по-украински хохолок называется хихол, что родственно казахскому кекил. Вот и судите, есть здесь родство или нет?

У меня есть мнение и относительно происхождения слова русский. В основе Российской империи было Московское княжество - военизированное государство, которое не жило набегами, так как ни у кого не было складов и товаров длительного хранения. Доходы от такой деятельности были нестабильны, непривлекательны. Вместо этого княжество осуществляло захват народов, накладывало на них обязательство регулярно выплачивать часть его доходов, т.е. налоговое бремя. Это была эффективная экономическая политика по сравнению с набегами. Но она требовала администрирования захваченных территорий, перепись населения, обмер земель, разработку налогов и их сбор. Московское княжество было государством воинов и вело жестокую оккупационную политику, т.е. «собирало земли». Администрация и армия состояли из выходцев из степи, которые воевали в конном строю и использовали в схватках холодное оружие: сабли, копья, дубинки. Воевать таким оружием приходилось в ближнем бою, что очень тяжело психологически, поэтому воинам нужно было иметь сильный дух, и, наступая на противника, они подбадривали друг друга громким боевым кличем «Ур-аа!!», что по-казахски означает «бей", "ударь", "дави" и деморализовали противника. Занимательно и то, что ругань, ссора, бой, битва, сражение на казахском языке – урыс. Таким образом, мы видим, что жители Московского княжества из-за проводимой ими оккупационной политики в отношении предков казахов были воинственными боевыми людьми, а значит, склонными к конфликтам, агрессии, отстаивающие свои интересы с помощью войны, т.е. урыс. Отсюда, из-за клича «Урра!!», из-за воинственности «Урыс» жители степи стали называть жителей Московии –урыс (орыс), что трансформировалось в слово русы, а страна в Русь. Данное название распространилось на все подчиненные славянские племена и народы с последующей их русификацией и названием русский и страна Россия. По данному сценарию развивались и соседние государства: Киевское княжество, Галицко-Волынское государство, Великом Княжество Литовское, Польша, Болгария, Молдавское княжество, Валахия, но в жестокой конкурентной борьбе за лидерство они уступили право на гегемонию в регионе Московскому княжеству. Так легла карта истории. Но это отдельная тема.

Обратимся к российской и европейской историографии и попытаемся узнать, откуда появились названия народов: татары и монголы. В связи с тем, что с приходом во власть династии Романовых истории Руси был навязан, скажем так, евростандарт, наименование ордынцы перестало существовать. В европейской истории благодаря императору Филиппу II (11-12 в) в употребление вошло название выходцев из степи - татары, что и закрепилось в официальной науке: энциклопедиях, учебниках, в программах учебных заведений. В древнегреческой мифологии словом Тартар обозначали страшное место на земле, находящееся в степях Евразии. Стоит отметить, что буква «р» в название Тартарии не произносится из-за правил чтения германских языков: tartar– [ta:tar], т.е. звучит как Татария. Если до Романовых предков казахов называли Казаками Ордынскими, то во время Петра уже татарами, а в последующем киргиз-казаками, киргиз-кайсаками.

Поэтому степные общества и государства, где администрация и армия состояли из степняков, европейцы называли Татарией, а Московское государство – Московской Татарией. Помимо Московской Татарии на зарубежных картах 16-18 веков, а также в документах и энциклопедиях Европы были обозначены и другие страны на степных просторах - Великая Татария, Чина Татария и т.д. Соответственно жителей всех этих государств называли татарами. Вышеперечисленные примеры лингвистики раскрывают влияние предков казахов на Восточную Европу. Подобное происходило и на востоке от степи при формировании Китайской империи. Изучение лингвистических факторов доказывает это. Особенно убедительно это раскрыто в трудах известного британского профессора-синолога Эдуарда X. Паркера (1849-1926) на рубеже XIX-XX вв. Он удивил научный мир своими оригинальными исследованиями древней истории тюркских народов по китайским источникам. Результатом этих исследований стало создание научной монографии «Тысяча лет из истории татар», изданной в конце XIX в. Книга принесла английскому ученому и дипломату мировую известность. В книге он доказывает, что в китайском языке в значительном количестве присутствуют тюркизмы, особенно пекинский диалект. «..Этот более испорченный татарским языком жаргон стандартного китайского языка, возможно, является наиболее худшим выбором, поскольку поиск любого сходства с татарским звучанием было намеренно желательным; однако, этот диалект наиболее знаком в Китае…»

Единственным местом, которое не называлось в европейской историографии и картографии Татарией, была Моголия или Империя Великих Моголов, где также жили выходцы из казахских степей. Это государство возникло на территории современной Индии, Пакистана и южного Афганистана. Но почему выходцы из той же степи назывались моголами, а не татарами? Дело в том, что термин могол применялся в Индии для обозначения мусульман Северной Индии и Центральной Азии. В 16 веке предводитель кочевников-степняков из Средней Азии Бабур пошел на Индию и захватил ее. Местные народы – индийцы назвали захватчиков моголами, то есть мусульманами. Впоследствии британские историки в период колонизации Индии Великобританией внесли в европейскую науку название "Моголы", а европейцы государям знаменитой тюркской династии дали титул "Великие Моголы"(1521-1870 г.) Так получилось, что один и тот же народ, предки казахов, в европейской историографии получил два названия: моголы и татары. И когда приглашенные в Россию немецкие ученые, а также прочие европейские историки (поляки, французы и т.д.) создавали историю Российской империи, то они объединили эти два названия в одно "татаро-монголы", а миграции неженатых молодых мужчин из степи в оседлые народы дали определение "татаро-монгольское нашествие". Местом исхода захватчиков историки обозначили далекую пустынную местность в районе Алтая и современную Монголию, где ее жители, ойраты, халха и другие также, как и предки казахов, вели кочевое животноводство и проповедовали буддизм. Хотя фактически представители названных выше народов появились на территории Европы лишь в 17 веке. Данные представления об истории отражены полно, всесторонне, красочно в трудах современных авторов, тем самым сильнее укрепляют в сознании человечества версию татаро-монгольского нашествия.

Когда царь Петр I пришел к власти, он занялся европеизацией русского народа, его быта и истории и стал внедрять, как бы выразились сейчас, «евростандарт». Он убрал старую элиту, а его потомки переписали историю на европейский лад, пригласив ученых из заграницы: немцев, голландцев, шведов и т.д. Петр1 в корне менял традиции. Православная религия предполагала у русских ношение бороды, запрещало курение, одежда была консервативна, женщины были затворницами. Петр I заставил мужчин обрезать бороды, обязал употреблять табак, носить панталоны, а женщины надели смелые наряды, платья с декольте. Все это подрывало православные устои. Дополнительно он ввел орган Синод и должность прокурора, который следил за церковью. Таким образом, Петр I перестраивал положение церкви на европейский лад, как и в Европе, где власть церкви стояла далеко не на первом месте. Он отказался и от титула "царь" в пользу европейского "император". Немецкие историки Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, Г.З.Байер и др., приглашенные потомками Петра 1, писали историю России через призму европейской науки. И, как следствие проводимой политики европеизации, все народы Российской империи стали татарами с определениями: сибирские татары, волжские, уфимские, казанские, крымские, азиатские, финские, польские, литовские, петербургские, омские, московские, крещеные и т.д. Казахам дали название киргиз-кайсаки, киргиз-казаки, а моголами –монголами стали халха и ойраты - жители современной Монголии.

Хочу выразить свою точку зрения по поводу существующей весьма спорной интерпретации имен ханов – Бату хана и Чингисхана. В бескрайней, простирающейся на сотни верст, плоской, открытой как океан, степи было очень трудно ориентироваться. Без знания навигации, без ориентиров, она была ловушкой для человека, гиблым местом. Казахи взяли за основу ориентации в пространстве направления сторон света: восход и заход солнца. В казахском языке восход - шыгыс, заход – батыс. Отсюда Восток-Шыгыс, а Запад-Батыс. Главным святым направлением был восток. Если встать лицом к востоку, то справа (в каз.языке правая сторона - он) будет Онтустик–Юг, а слева (в каз.языке - сол), соответственно, Солтустик-Север.В связи с этим, все что находится на западе от степи для казахов имело приставку бату, а на восток-шыгыс. Отсюда правитель Западных территорий Руси назывался у них Бату ханом. А ханом Востока – Китая был Шыгысхан. Это не было именем одного человека, а было собирательным названием, нарицательным именем для всех ханов данных направлений и территорий.

Веденное в обиход в средние века название Татар является заблуждением историков и филологов двух последних столетий, считавших его историко-этнографическим, что дало им основание развивать во многом ошибочные гипотезы о генеалогии и миграции племен и народов. Не только арабские и персидские писатели заблуждались, обозначая монгольские и многочисленные тогда тюркские народы безразличным общим названием турки и татары, но и труды великих европейских ученых содержат те же ошибочные названия больших и малых этносов, ономастические и топонимические заблуждения, неправильные трактовки. При этом напрочь игнорируется и искажается исконное происхождение слов.

В своих размышлениях я на приведенных лингвистических примерах пытаюсь еще раз показать, что взаимоотношения жителей степи и окружающих народов не просто имели место быть, но они были обширными, длительными, взаимопроникающими, и что эта ассимиляция внесла весомый вклад в развитие цивилизаций. Что молодые мужчины из степей, уходя в окружающие народы, как гастарбайтеры, принимали активное участие в их развитии. Они брали в жены местных невест, а родившихся детей матери воспитывали по своим обычаям. И хотя терялся язык, облик, традиции, но сохранялась у потомков память о родине их отцов, бескрайней степи. К сожалению в мировой истории сложилось несправедливое, негативное мнение о вкладе степняков в развитие государственности многих народов. Поэтому у меня назрела необходимость поделиться своими мыслями и внести недостающее звено в теорию развитии цивилизации на материке Евразия.

Все, что было сказано в этой статье, гипотетично, но любая гипотеза стоит того, чтобы рассмотреть ее. Мое желание как казаха и патриота (обойдемся без упреков и обвинений в гигантомании и "кумысном" патриотизме) состоит в том, чтобы мы иначе посмотрели на привычные и устоявшиеся вещи, и сами решили, что есть правда, а что просто историческая подтасовка, принятая за факт.

Абуев Нуркасым nurmonolit@mail.ru

В начале было Слово

«…хочешь узнать истинную историю этноса, познай историю его языка. Именно там, в недрах лингвистики, лежат ответы на многие вопросы…»

История развития человеческого общества на просторах Евразии создавалась трудами многих поколений ученых. Через призму их восприятия и трактовку явлений, событий и фактов сложились устойчивые стереотипы и взгляды на прошлое мировой цивилизации, что, в свою очередь, определило мировоззрение общества. Но человечество непрерывно развивается, появляется новая формация людей, имеющих свой, основанный на современных достижениях науки, взгляд на развитие мира, его зарождение и становление, позволяющий по-новому, объективно, без лакировки и идеализации осветить и осмыслить все значимые события, факты, явления, имевшие глобальное значение в развитии общества. Это сообщество ученых, исследователей, обладающих современными научными знаниями, владеющих передовыми технологиями, неординарным мышлением, независимым взглядом, умеющих без политизированности суждений, без мифологизации и вымысла, при наличии весомых аргументов опровергнуть и разрушить стереотипы и дать свою трактовку официальной истории Евразии. Однако до сих пор недостаточно уделено внимания роли и значимости влияния предков казахов - аборигенов евразийской степи на ход истории, неполно и недостоверно изучены причины миграции кочевников. На мой взгляд, именно это является недостающим логическим звеном в цепи эволюции цивилизации на материке Евразия.

Вместе с тем нельзя отрицать значимое влияние предков казахов на историю развития народов, окружавших Степь, чему есть и лингвистические доказательства.

«В русском языке очень много заимствований из тюркских языков. Это количество сопоставимо с заимствованиями из западно-европейских языков. А кто-нибудь задумывался, сколько слов вошло в русский язык из армянского, грузинского и молдавского? Очень мало...»,- это высказывание проходит красной нитью в трудах многих известных филологов.

В предыдущей статье я акцентировал внимание читателей на том, что предки казахов, молодые мужчины, из-за устройства общества, в котором превалировало многоженство и, как следствие, недостаток женщин, не могли создать семью, и поэтому были вынуждены уходить из степи в окружающие народы и племена, как гастарбайтеры, т.е. работники добровольно приехавшие для работы по приглашению. Это перемещение больших групп мужского населения (десятки тысяч в год) получило название в истории как «великое переселение народов» и создало условия для возникновения государств насилия на территориях вокруг Евразийской степи. (Н.Абуев. «Теория происхождения государств или события, которые изменили мир», «Казахи - загадка истории».).

В этой статье я хочу обратиться к лингвистике, а именно, к названиям и именам, проникшим в языки народов, окружавших Степь, для того, чтобы наглядно подтвердить факт миграции предков казахов в соседствующие племена и народы. Для примера рассмотрим русский язык, сформировавшийся на территории Руси.

Как было сказано ранее, юноши из степи мигрируют на территорию современной европейской части России, где в период до 15 столетия возникает целая система государств насилия, то есть княжеств, объединивших местные славянские и угро-финские племена, и где идет конкурентная борьба в виде жестоких вооруженных столкновений, именуемая в официальной истории как раздробленность и междоусобица. Победителем в этом противостоянии выходит Московское княжество, как «собиратель земель русских».

Как известно, человек как особь, как индивид выживает только в группе. Группы объединены в управленческие структуры, от примитивных до более совершенных. Все структуры имеют общие признаки: название общества, структура его управления, штатное расписание (руководитель-лидер, приближенная к нему элита и народ), взаимоотношения между членами общества (положение о его структуре, должностные инструкции, определяющие обязанности, идеология, которая обеспечивает моральную поддержку существующего порядка) и виды производственной деятельности, т.е. условия и способы получения дохода. У каждого элемента структуры есть свои названия. Предметом моего исследования являются терминология, а также имена и названия составных частей общества, которое возникло на территории Руси примерно к 16 веку.

Сначала обратимся к тому, как было организовано общество предков казахов - кочевников, проживающих на территории Евразийской степи и какие существовали названия элементов структуры управления. В казахской степи, в отличие от саван, прерий и пампасов, населенных примитивными охотниками, сформировалось общество, производственной деятельностью которого было ведение организованного, высокопродуктивного кочевого животноводства. Это была организация первого в мире массового производства ликвидных товаров широкой товарной линейки: универсальный транспорт, продукты питания, сырье для производства товаров народного потребления. Идеология, которая объединяла предков казахов, была основана на кровном родстве и многоженстве. Это основа моей версии на исторические факты, события, происходящие на материке Евразия! Тем не менее, социальная иерархия и дифференциация в обществе присутствовали: простой народ, элита и лидер. Объединение кочевников называлось ордой. Лидером был хан. Хозяйственная элита (производители материальных благ, «красные директора-хозяйственники») – это байлар( множ.ч. ). Бай - это человек, стоявший во главе рода, обладающий волевыми, интеллектуальными и физическими качествами, способный управлять многоженной семьей, где количество жен доходило до нескольких десятков. Байлар управляли аулами и были непререкаемыми авторитетами. Все это происходило в условиях постоянных перекочевок. Экономической же основой степного общества был аул.

Кроме байлар, в орде была военная элита, люди из народа, наделенные исключительной физической силой, боевым духом и управленческим талантом, - это батыры. Батыры решали военные вопросы.

Хан тесно взаимодействовал с баями и батырами. Также у него была охрана, состоявшая из преданных воинов, – уланы. С казахского "ул" переводится как сын. Уланы - люди с сыновьей преданностью хану. Консультативные дела орды решались с аксакалами, обладающими жизненным опытом и мудростью старцами. Были в степном обществе и авторитетные, грамотные люди, которые решали сложные спорные вопросы. Это судьи – бии, от "билим" – знания, а также переводчики – тoлмач (телмаш) от казахского слова ("теле") – язык. Роскошное жилище хана называлось сарай – дворец, легкое передвижное жилище – шатыр, а передвижное жилище народа – юрта. Общее собрание байлар для выбора хана и принятия стратегических решений именовалось курултаем. Гость в ауле – конак.

Молодые мужчины у казахов - джигиты, а уважаемых, влиятельных людей в народе называли мырза. Себя же предки казахов называли казак. Соседи, жители московского княжества, до правления династии Романовых называли казахов Казаками Ордынскими, а территорию их проживания-Ордой Казачьей. Интересно то, что в Европе военные объединения рыцарей называли "ордо"(лат.), "орден"(нем.) Таким образом прослеживается родственная связь с тюркским "орда". Стоит отметить, что только при Романовых казахов начали называть киргиз-казаками или киргиз-кайсаками. Денежные отношения у предков казахов определялись тенге, а деловые отношения сводом правил - жасак. На казахском "жасак"–трудиться.

Язык жителя степи сохранялся в устной форме, рифмовался и ложился на музыку. Основным музыкальным инструментом для передачи культурного наследия, традиций и быта последующим поколениям была домбра.

В степном обществе казахов не собирали налоги, так как в нем было сильно развито кровное родство, родовой семейный коммунизм. Это послужило причиной того, что у казахов не было профессиональной армии, научного и культурного сообщества. Поэтому кочевой народ уступил будущим, созданным по централизованным принципам, государствам в культурном, техническом и военном отношении.

Итак, выходцы из степи, обладая навыками, приобретенными в условиях проживания в степи: верховая езда на лошадях, дисциплина, трезвость, взаимовыручка, выгодно отличались от жителей той местности, куда иммигрировали. И это позволило им занять привилегированные места в административном управлении территорий. По численности в вооруженных силах, в органах правопорядка, в сборе налогов они составляли значительную часть от штатной численности данных структур государств насилия (княжеств). Пришедшие из степи джигиты принесли с собой не только свои устои и порядки, но и язык.

Если мы обратимся к русскому языку, то увидим, что он впитывал в себя язык степняков и адаптировал их под свое произношение. Рассмотрим несколько примеров.

На Руси существовала система племен и прибывшие туда гастарбайтеры из степи, приняв активное участие в насильственном объединении этих племен в княжества, стали элитой на новых местах. Эти люди составляли русскую конницу и называли себя байлар, что затем перешло в русский язык как слово бояре. Из группы бояр избиралась боярская дума, которая выдвигала князя и принимала стратегические решения в управлении страной по примеру степного курултая.

Проследим этимологию слова сарай. В тюрском языке сарай - это дворец. Так почему же в русском языке сарай– это место, где содержат скот? Но этому есть объяснение: в сарае– дворце казахской элиты, было и жилое помещение и, как у истинных конников, место для содержания и кормления лошадей. Всего лошадей в сарае-дворце содержалось не меньше десятка голов, там же хранились сено и прочие корма. Естественно, что это здание имело специфические запахи. Именно поэтому местное население воспринимало сарай как помещение для содержания скота. Но на самом деле сарай – это элитное жилище, место проживания лидера и содержания его транспортных средств -лошадей.

Обратимся к слову царь. Есть много версий происхождения этого слова: и кесарь (др.греч.), и цезарь (лат.). Но мы только что говорили, что хан казахов жил во дворце, который назывался сарай. Хан – это правитель Орды, проживающий в Сарае или правитель Сарайский, а потом Сарский, Царский. Впоследствии слово трансформировалось в Царь Ордынский, а близкие родственники соответственно: царица, царевич, царевна. Подтверждением этого является название ставки хана на Волге: Сарай-Бату- Царицын. Подобная трансформация названия видна на примере религиозных организаций. В Сарай-Бату была организована православная церковь, и первоначально она называлась Сарайская епархия. Потом название трансформировалось в Сарскую епархию (1261-1788 и 1918). В период усиления Московского княжества Сарская епархия была переведена в Москву и правителя Сарского стали называть Сарский владыка.

Как в степи абсолютная власть принадлежала хану, так на Руси местным князьям. Но княжеская власть была слабее влияния русской православной церкви и распространялась только на одно княжество, да и эту власть приходилось делить с боярской думой. Таким образом, владыка мог конкурировать в борьбе за власть с князьями и иметь большую силу, чем они. Князь Иван Грозный, благодаря проведенным жестоким административным реформам, известной в истории как «опричнина», сумел укрепить свою власть так, что Боярская дума и православная церковь оказались в его подчинении. По примеру абсолютного лидера степи Царя Ордынского в 1547г. Грозный взял себе титул абсолютного лидера всех князей и подчиненных территорий - Царя Всея Руси.

Подтверждением этого является посвященная императрице Российской империи Екатерине Великой знаменитая ода Г.Державина «Фелица» (1782г.) «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…. Мурзам твоим не подражая, почасту ходишь ты пешком …»

Еще одним заимствованным тюркизмом является слово улан. У казахов это был преданный хану воин, находящийся в его подчинении. Впоследствии так стали называть гвардейские конные части на Руси, в Польше, Болгарии.

На Руси физически сильных, талантливых и умелых воинов из простого парода называли богатырями. Батыр и богатырь созвучные слова, и, возможно, богатырь – это более позднее образование от первоначального казахского слова батыр.

Атаманом у казахов называли главаря бандитов. Перешедшее в украинский язык это слово потеряло негативное значение и стало обозначать предводителя неженатых мужчин - конников-казаков (запорожских, донских и прочих, т.е. хохлов), промышлявших набегами на соседей.

Еще одним заимствованием из тюркского языка является слово караул. Его этимологию проследить нетрудно. В казахском языке карааул– смотреть за населенным пунктом. То есть караул – это служба охраны, а переводчиков в Московском княжестве, как было сказано выше, называли толмач.

На Руси долгое время имело хождение слово ясак – деятельность по получению дохода от сбора дани, уплачиваемой обыкновенно натурой, главным образом, пушниной. Происходит оно от казахского жасак –дело или свод правил, регулирующих основную деятельность государства-сбор налогов и их трата.

Весьма прозрачно сходство русского слова казна (одно из значений «хранилище ценного имущества») и казахского казан (емкость для хранения и приготовления пищи), т.е. место из которого кормится государство.

Финансовые взаимоотношения на Руси определялись в эквивалентном товаре, который назвали деньги. Это созвучно степной денежной единице- тенге.

Также очевидно, что русское слово былины (устные поэтические сказания) родственно казахскому названию билим – знания.

Если касаться искусства, то самый древний музыкальный инструмент Московского княжества назывался домра, а не балалайка, как многие думают, т.к. балалайка появилась только в 18 веке. Домра – это струнный щипковый музыкальный инструмент, что очень напоминает домбру предков казахов.

Все перечисленные названия обозначали структуры, должности, деятельность, культуру окружающих Степь оседлых народов в сравнении со степными народами - предками казахов.

Теперь рассмотрим, какие имена несли сами народы.

Жителей Московского княжества соседи не называли русскими, как сейчас, их называли москалями, московитами, кацапами. А те, в свою очередь, украинцев называли хохлами. Остановимся подробнее на слове хохол. Казахи в те времена носили чубчик. Было два вида чубчиков: айдар – чуб взрослого мужчины и кекил – чуб холостого молодого мужчины. А по-украински хохолок называется хихол, что родственно казахскому кекил. Вот и судите, есть здесь родство или нет?

У меня есть мнение и относительно происхождения слова русский. В основе Российской империи было Московское княжество - военизированное государство, которое не жило набегами, так как ни у кого не было складов и товаров длительного хранения. Доходы от такой деятельности были нестабильны, непривлекательны. Вместо этого княжество осуществляло захват народов, накладывало на них обязательство регулярно выплачивать часть его доходов, т.е. налоговое бремя. Это была эффективная экономическая политика по сравнению с набегами. Но она требовала администрирования захваченных территорий, перепись населения, обмер земель, разработку налогов и их сбор. Московское княжество было государством воинов и вело жестокую оккупационную политику, т.е. «собирало земли». Администрация и армия состояли из выходцев из степи, которые воевали в конном строю и использовали в схватках холодное оружие: сабли, копья, дубинки. Воевать таким оружием приходилось в ближнем бою, что очень тяжело психологически, поэтому воинам нужно было иметь сильный дух, и, наступая на противника, они подбадривали друг друга громким боевым кличем «Ур-аа!!», что по-казахски означает «бей", "ударь", "дави" и деморализовали противника. Занимательно и то, что ругань, ссора, бой, битва, сражение на казахском языке – урыс. Таким образом, мы видим, что жители Московского княжества из-за проводимой ими оккупационной политики в отношении предков казахов были воинственными боевыми людьми, а значит, склонными к конфликтам, агрессии, отстаивающие свои интересы с помощью войны, т.е. урыс. Отсюда, из-за клича «Урра!!», из-за воинственности «Урыс» жители степи стали называть жителей Московии –урыс (орыс), что трансформировалось в слово русы, а страна в Русь. Данное название распространилось на все подчиненные славянские племена и народы с последующей их русификацией и названием русский и страна Россия. По данному сценарию развивались и соседние государства: Киевское княжество, Галицко-Волынское государство, Великом Княжество Литовское, Польша, Болгария, Молдавское княжество, Валахия, но в жестокой конкурентной борьбе за лидерство они уступили право на гегемонию в регионе Московскому княжеству. Так легла карта истории. Но это отдельная тема.

Обратимся к российской и европейской историографии и попытаемся узнать, откуда появились названия народов: татары и монголы. В связи с тем, что с приходом во власть династии Романовых истории Руси был навязан, скажем так, евростандарт, наименование ордынцы перестало существовать. В европейской истории благодаря императору Филиппу II (11-12 в) в употребление вошло название выходцев из степи - татары, что и закрепилось в официальной науке: энциклопедиях, учебниках, в программах учебных заведений. В древнегреческой мифологии словом Тартар обозначали страшное место на земле, находящееся в степях Евразии. Стоит отметить, что буква «р» в название Тартарии не произносится из-за правил чтения германских языков: tartar– [ta:tar], т.е. звучит как Татария. Если до Романовых предков казахов называли Казаками Ордынскими, то во время Петра уже татарами, а в последующем киргиз-казаками, киргиз-кайсаками.

Поэтому степные общества и государства, где администрация и армия состояли из степняков, европейцы называли Татарией, а Московское государство – Московской Татарией. Помимо Московской Татарии на зарубежных картах 16-18 веков, а также в документах и энциклопедиях Европы были обозначены и другие страны на степных просторах - Великая Татария, Чина Татария и т.д. Соответственно жителей всех этих государств называли татарами. Вышеперечисленные примеры лингвистики раскрывают влияние предков казахов на Восточную Европу. Подобное происходило и на востоке от степи при формировании Китайской империи. Изучение лингвистических факторов доказывает это. Особенно убедительно это раскрыто в трудах известного британского профессора-синолога Эдуарда X. Паркера (1849-1926) на рубеже XIX-XX вв. Он удивил научный мир своими оригинальными исследованиями древней истории тюркских народов по китайским источникам. Результатом этих исследований стало создание научной монографии «Тысяча лет из истории татар», изданной в конце XIX в. Книга принесла английскому ученому и дипломату мировую известность. В книге он доказывает, что в китайском языке в значительном количестве присутствуют тюркизмы, особенно пекинский диалект. «..Этот более испорченный татарским языком жаргон стандартного китайского языка, возможно, является наиболее худшим выбором, поскольку поиск любого сходства с татарским звучанием было намеренно желательным; однако, этот диалект наиболее знаком в Китае…»

Единственным местом, которое не называлось в европейской историографии и картографии Татарией, была Моголия или Империя Великих Моголов, где также жили выходцы из казахских степей. Это государство возникло на территории современной Индии, Пакистана и южного Афганистана. Но почему выходцы из той же степи назывались моголами, а не татарами? Дело в том, что термин могол применялся в Индии для обозначения мусульман Северной Индии и Центральной Азии. В 16 веке предводитель кочевников-степняков из Средней Азии Бабур пошел на Индию и захватил ее. Местные народы – индийцы назвали захватчиков моголами, то есть мусульманами. Впоследствии британские историки в период колонизации Индии Великобританией внесли в европейскую науку название "Моголы", а европейцы государям знаменитой тюркской династии дали титул "Великие Моголы"(1521-1870 г.) Так получилось, что один и тот же народ, предки казахов, в европейской историографии получил два названия: моголы и татары. И когда приглашенные в Россию немецкие ученые, а также прочие европейские историки (поляки, французы и т.д.) создавали историю Российской империи, то они объединили эти два названия в одно "татаро-монголы", а миграции неженатых молодых мужчин из степи в оседлые народы дали определение "татаро-монгольское нашествие". Местом исхода захватчиков историки обозначили далекую пустынную местность в районе Алтая и современную Монголию, где ее жители, ойраты, халха и другие также, как и предки казахов, вели кочевое животноводство и проповедовали буддизм. Хотя фактически представители названных выше народов появились на территории Европы лишь в 17 веке. Данные представления об истории отражены полно, всесторонне, красочно в трудах современных авторов, тем самым сильнее укрепляют в сознании человечества версию татаро-монгольского нашествия.

Когда царь Петр I пришел к власти, он занялся европеизацией русского народа, его быта и истории и стал внедрять, как бы выразились сейчас, «евростандарт». Он убрал старую элиту, а его потомки переписали историю на европейский лад, пригласив ученых из заграницы: немцев, голландцев, шведов и т.д. Петр1 в корне менял традиции. Православная религия предполагала у русских ношение бороды, запрещало курение, одежда была консервативна, женщины были затворницами. Петр I заставил мужчин обрезать бороды, обязал употреблять табак, носить панталоны, а женщины надели смелые наряды, платья с декольте. Все это подрывало православные устои. Дополнительно он ввел орган Синод и должность прокурора, который следил за церковью. Таким образом, Петр I перестраивал положение церкви на европейский лад, как и в Европе, где власть церкви стояла далеко не на первом месте. Он отказался и от титула "царь" в пользу европейского "император". Немецкие историки Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, Г.З.Байер и др., приглашенные потомками Петра 1, писали историю России через призму европейской науки. И, как следствие проводимой политики европеизации, все народы Российской империи стали татарами с определениями: сибирские татары, волжские, уфимские, казанские, крымские, азиатские, финские, польские, литовские, петербургские, омские, московские, крещеные и т.д. Казахам дали название киргиз-кайсаки, киргиз-казаки, а моголами –монголами стали халха и ойраты - жители современной Монголии.

Хочу выразить свою точку зрения по поводу существующей весьма спорной интерпретации имен ханов – Бату хана и Чингисхана. В бескрайней, простирающейся на сотни верст, плоской, открытой как океан, степи было очень трудно ориентироваться. Без знания навигации, без ориентиров, она была ловушкой для человека, гиблым местом. Казахи взяли за основу ориентации в пространстве направления сторон света: восход и заход солнца. В казахском языке восход - шыгыс, заход – батыс. Отсюда Восток-Шыгыс, а Запад-Батыс. Главным святым направлением был восток. Если встать лицом к востоку, то справа (в каз.языке правая сторона - он) будет Онтустик–Юг, а слева (в каз.языке - сол), соответственно, Солтустик-Север.В связи с этим, все что находится на западе от степи для казахов имело приставку бату, а на восток-шыгыс. Отсюда правитель Западных территорий Руси назывался у них Бату ханом. А ханом Востока – Китая был Шыгысхан. Это не было именем одного человека, а было собирательным названием, нарицательным именем для всех ханов данных направлений и территорий.

Веденное в обиход в средние века название Татар является заблуждением историков и филологов двух последних столетий, считавших его историко-этнографическим, что дало им основание развивать во многом ошибочные гипотезы о генеалогии и миграции племен и народов. Не только арабские и персидские писатели заблуждались, обозначая монгольские и многочисленные тогда тюркские народы безразличным общим названием турки и татары, но и труды великих европейских ученых содержат те же ошибочные названия больших и малых этносов, ономастические и топонимические заблуждения, неправильные трактовки. При этом напрочь игнорируется и искажается исконное происхождение слов.

В своих размышлениях я на приведенных лингвистических примерах пытаюсь еще раз показать, что взаимоотношения жителей степи и окружающих народов не просто имели место быть, но они были обширными, длительными, взаимопроникающими, и что эта ассимиляция внесла весомый вклад в развитие цивилизаций. Что молодые мужчины из степей, уходя в окружающие народы, как гастарбайтеры, принимали активное участие в их развитии. Они брали в жены местных невест, а родившихся детей матери воспитывали по своим обычаям. И хотя терялся язык, облик, традиции, но сохранялась у потомков память о родине их отцов, бескрайней степи. К сожалению в мировой истории сложилось несправедливое, негативное мнение о вкладе степняков в развитие государственности многих народов. Поэтому у меня назрела необходимость поделиться своими мыслями и внести недостающее звено в теорию развитии цивилизации на материке Евразия.

Все, что было сказано в этой статье, гипотетично, но любая гипотеза стоит того, чтобы рассмотреть ее. Мое желание как казаха и патриота (обойдемся без упреков и обвинений в гигантомании и "кумысном" патриотизме) состоит в том, чтобы мы иначе посмотрели на привычные и устоявшиеся вещи, и сами решили, что есть правда, а что просто историческая подтасовка, принятая за факт.

Абуев Нуркасым nurmonolit@mail.ru

Пантюркизм - становой хребет тюркского государства.

«ТЮРКИ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ!» - НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ. г. Стамбул, 12 октября 2012 года.

Казахстанцы!

Кому дорог вольный ветер ковыльных степей, прочтите этот документ и сделайте свой выбор.

Мы, группа патриотов Казахстана, обращаемся к вам, дорогие соотечественники, за поддержкой дела Алаша, желая возродить начатое ровно сто лет назад, нашими национальными героями: Алиханом Букейхановым и Мустафой Шокаем.

Нам нужна ваша помощь. Для регистрации в Министерстве юстиции РК, Национально-патриотической тюрко-казахской народной партий «Шанырак», требуется сорок тысяч подписей сторонников тюркской идеологии. Мы просим всех, кто считает себя потомком Алаша, выразить свою точку зрения личной подписью.

Патриотов Дешт-Кипчак просим выслать личные факсимиле через Интернет, на этот электронный адрес: tursyngazy.abylkasov.64@mail.ru

В электронном письме обязательно указать:

1.Фамилию и имя.

2.Год рождения.

3.№ удостоверения личности.

4.Город или область, в которой живёте в данное время.

5.Личная подпись (разумеется копия через сканер).

Кто получит или уже получил наше послание, передайте его своим друзьям, соседям, товарищам по работе и родственникам, чтобы дело Алаша нашло поддержку всего казахского, а также других тюркских народностей проживающих в Казахстане. А если к нам пожелают присоединиться представители славянских национальностей, мы будем рады каждому.

Приглашаем к сотрудничеству общественно-политические объединения Казахстана: партии, профсоюзы, общественные фонды, а также СМИ. Просим оказать действенную помощь в организационных мероприятиях: принять участие в учредительном съезде национально-патриотической партий, сборе сорока тысячи подписей требуемых для регистрации в Минюсте РК.

Мы клятвенно заверяем казахстанцев, что наше национальное движение не претендует ни на мировое господство, ни на безопасность и территорий соседних стран, и не предпримет каких-либо шагов, ущемляющих права и национальное достоинство народностей, проживающих в республике.

Вступление.

В этот документ нами, собственно от себя, ничего не внесено, он, как бы является коллективным творчеством самого народа, отражением слухов, разговоров, политических взглядов низших слоёв казахстанского общества. И в этом проекте устава партий, в каждом пункте, в каждом параграфе заключены его надежды и стремления сохранить казахское государство, а значит и собственные права коренного населения. Ни для кого не является секретом факт, что в простом народе Казахстана до сих пор жива память о голодоморе 30-ых годов 20 века, о национальной катастрофе Актабан-Шубырынды и любая внешнеполитическая активность больших государств, вызывает в нём самопроизвольно растущий глухой протест, выражающийся в желании объединения в сильную общественную организацию.

Проект партий «Шанырак» - это возрождение дела Алихана Букейханова и Мустафы Шокая. Это общенациональное дело тюрко-казахов.

Устав

(для ознакомления черновой вариант проекта устава)

Национально-патриотической тюрко-казахской народной партий «Шанырак».

Пантюркизм – это становой хребет тюрко-казахского государства.

Обращение.

Мы граждане Республики Казахстан, желая процветания и благополучия своему народу, принимаем этот устав со всеми его положениями, не противоречащими ни Конституции нашей страны, ни международным законам.

Общие положения.

1.Полное наименование партий: Национально-патриотическая тюрко-казахская народная партия «Шанырак».

2.Членами-учредителями партий, являются граждане республики Казахстан.

3.Партия «Шанырак» является добровольным общественным объединением.

4.В своей общественно-политической деятельности, партия руководствуется Конституцией РК и другими действующими законами на территории страны.

5.Работа и жизнедеятельность партии распространяется на всю территорию Казахстана.

6. Партия принимает активное участие в общественно-политической жизни страны: экономической, политической и научно-образовательной.

Общественно-политическая программа партии, её цели и задачи.

1.Партия «Шанырак» создаётся для защиты интересов народа Казахстана.

2. Одной из её задач, является участие в президентских выборах, в Мажилис и Маслихаты, представляя собой народ, в лице народных избранников.

3. Ограничение сроков полномочий депутатов Мажилиса и Маслихатов, исключающим возможность быть избранным на второй и третий срок, без перерыва.

4. Введение открытой формы голосования на выборах президента страны, на выборах акимов областей, городов и районов, а также депутатов в Мажилис и в Маслихаты.

5.Ограничение сроков правления президента страны до четырёх лет, во избежание диктатуры одного человека или же клана, рода, семьи, группы лиц.

6.Возвращение народу Казахстана права, самим избирать акимов областей, городов и районов.

7.Участие в управление страной, через членов партий.

8.Национализация сырьевой экономической базы страны, возвращение народу Казахстана, его богатств: рудников, нефтепромыслов и прочих месторождений полезных ископаемых.

9.Справедливое распределение доходов от продажи энергоресурсов, между гражданами республики, независимо от национальности, возраста, пола, племенной и родовой принадлежности, и политических взглядов.

10.Поддержка малого и среднего бизнеса, и отечественного товаропроизводителя.

11. Направление инвестиции в тяжёлую и лёгкую промышленность, и в сельское хозяйство.

12.Введение милиционной системы (вспомогательных сил) в приграничных районах из числа гражданского населения сельских округов, в помощь пограничникам , таможне и МЧС, в целях пресечения контрабанды, наркотрафика и браконьерства, и при ликвидации стихийных бедствии. Это даст возможность пройти военную переподготовку запасникам и получить небольшой дополнительный заработок, к основному занятию земледелием или животноводством.

13.Оказание помощи в военно-патриотическом воспитании молодёжи.

14. Пропаганда идей пантюркизма через СМИ, книги и Интернет-издания, различные форумы и конференции.

15.Внесение поправок в историческую науку: роль тюрок в мировом сообществе, Великий тюркский каганат в геополитике мировых держав Запада и Востока, самобытная культура кочевников Центральной Азии.

Последние меры помогут преодолеть безвременье, утерю огромного культурного пласта кочевой цивилизации, расстаться с искажениями советской историографии, сделавшей правой русскую нацию во всём, даже в его экспансии на восток, находя в этом историческую и политическую необходимость, а колонизацию и захват тюркских земель, благом для самих ограбленных и покорённых «диких орд».

Основные социальные и внешне-политические задачи партий «Шанырак».

1.Союз тюркских государств: военный, экономический и политический.

2.Общий координационный выборный орган законодательной власти тюркских государств – Совет Старейшин.

3. Общий телеканал, на различных языках вещания, передающий новостные и иные сюжеты по всей территорий союза независимых тюркских государств.

4.Предоставление пустующих целинных земель в арендное пользование, на время весенне-летнего сезона, под бахчевые культуры, гражданам тюркских республик, на льготных условиях: узбекам, киргизам и другим.

5.Открытие цехов и фабрик, с долевым участием граждан тюркских государств в кооперации с казахстанцами, в рамках госпрограммы.

В случае, если удастся провести это в жизнь, в страну хлынут предприимчивые люди, и не останется ни одного поля заросшего бурьяном. А страна получит дополнительный источник пополнения бюджета и политический капитал, среди народов тюркских государств. Помогая им, поможем и себе.

Идеологическая платформа, лозунги, флаги, значки, эмблема партий.

1.Идеологической платформой партий является идея пантюркизма, с её тысячелетней историей.

2.Лозунг партий: «Пантюркизм – это становой хребет тюркского государства!.

3.Флаг партий «Шанырак» - древне-тюркский, голубой, с изображением волка в полный рост, с тёмной надписью в верхней части: Пантюркизм – это становой хребет тюркского государства!

А чуть ниже изображения волка, наименование партий - Шанырак.

4.Нагрудной металлический значок, в форме боевого тюркского щита, с наименованием партий – Шанырак, на голубом фоне.

5. Футболки голубого цвета с наименованием партий Шанырак и с лозунгом на груди «Пантюркизм – это становой хребет тюркского государства!»

Всё это вместе, однажды хлынув на улицы, понесёт дополнительную информационную нагрузку и пропаганду идеологии пантюркизма, действуя на окружающих как агитационный плакат или реклама, в живом исполнений невольных актёров, по модному сценарию и жским законам пиар-кампании.

Права и обязанности члена партий «Шанырак».

1.Членом партий «Шанырак», может стать каждый гражданин Казахстана, достигший восемнадцати лет.

2. Избирать и быть избираемыми, быть функционерами партий различного уровня.

3.Члены партий могут выставлять свои кандидатуры на выборах в Мажилис или в Маслихаты, представляя в своём лице, это общественное объединение.

4.Собирать и распространять информацию, и получать её в полном объёме от руководства партий.

5.Каждый член партий, обязан исполнять данные ему поручения, добросовестно и в срок.

6.Посещать митинги и собрания членов партий, отдать свой голос за кандидата «Шанырак».

7.Ежедневно заниматься самообразованием, увеличивая тем самым, шансы партий на победу, в проводимой ею политике подготовки кадрового резерва.

8.Всюду, где есть возможность, заниматься пропагандой идей пантюркизма: в общественных местах, у себя дома, в Интернет-форумах, блогах и сайтах.

9.Общее партийное дело, ставить выше личного.

Структура партий Шанырак.

1.Высший партийный орган - организационный совет, в составе десяти членов-учредителей.

2. Отдел пропаганды. Чтобы вести пропаганду идей пантюркизма, учредить Интернет-газету «Шанырак», с корпунктами в городах республики. Организация пиар-кампаний, используя каждого члена партий, как активную единицу, переносчика информации по нарастающей геометрической прогрессии, в мире Интернет-сообществ, в общественных местах, но, не переступая закона об Информационном терроризме, скороспешно принимаемым в некоторых странах Запада.

3. Общественный фонд.

4.Дисциплинарный совет.

5. Партактив. Для нормального функционирования партий, её члены делятся на пятёрки и десятки, на полусотни и сотни, и тысячи, возглавляемые людьми, самостоятельно их собравшими под своё начало.

Дисциплинарный устав члена партий «Шанырак».

1.Член партий «Шанырак», должен строго соблюдать партийную дисциплину.

2.Поддерживать и оказывать помощь своим партийным товарищам.

3.Не нарушать уголовный кодекс и Конституционные законы страны.

4.Не состоять в тайных сообществах и группах, целью которых является насильственное свержение власти, террор.

5.Не сотрудничать с иностранными спецслужбами.

6.Не распространять заведомо ложных или непроверенных слухов.

7.Не давать интервью СМИ, с сомнительной репутацией.

8.Не вести разговоров, хулящих порядки и саму партийную организацию, в общественном месте или в семейном кругу.

9. Ставить в известность партийное руководство о фактах, наносящих вред, партий.

10.Не оскорблять словом или делом, национального достоинства и религиозных чувств граждан, другой национальности и вероисповедания.

11.Помнить все пункты дисциплинарного устава наизусть и знать, что за нарушение одного из этих пунктов, последует исключение.

Требование при приёме в партию «Шанырак».

1.Казахстанское гражданство.

2.Полных восемнадцать лет.

3.Отсутствие судимости по уголовным статьям.

4.Веротерпимость.

5.Национально-патриотические чувства не переходящие в нацизм.

Конечная цель партий «Шанырак».

1. Независимая Республика Казахстан, входящая в содружество тюркских государств.

2.Многопартийная, парламентарная система управления страной, исключающая диктатуру одного человека или группы лиц.

3.Возвращение частных капиталов, незаконно вывезенных из страны, путём амнистий и различных льготных условий для бизнесменов и банкиров, направление обратного потока инвестиции, на строительство заводов и фабрик в Казахстане.

Без национальной партий, без национальной идеи – дальнейшее существование независимого тюркского государства, станет, уже в недалёком будущем, под вопросом.

tursyngazy.abylkasov.64@mail.ru

Турсынгазы Абылкасов, руым Уак. г. Семей, 10 сентября 2012 года.

Мурат Камзин, руым Аргын

Казахстанцы!

Кому дорог вольный ветер ковыльных степей, прочтите этот документ и сделайте свой выбор.

Мы, группа патриотов Казахстана, обращаемся к вам, дорогие соотечественники, за поддержкой дела Алаша, желая возродить начатое ровно сто лет назад, нашими национальными героями: Алиханом Букейхановым и Мустафой Шокаем.

Нам нужна ваша помощь. Для регистрации в Министерстве юстиции РК, Национально-патриотической тюрко-казахской народной партий «Шанырак», требуется сорок тысяч подписей сторонников тюркской идеологии. Мы просим всех, кто считает себя потомком Алаша, выразить свою точку зрения личной подписью.

Патриотов Дешт-Кипчак просим выслать личные факсимиле через Интернет, на этот электронный адрес: tursyngazy.abylkasov.64@mail.ru

В электронном письме обязательно указать:

1.Фамилию и имя.

2.Год рождения.

3.№ удостоверения личности.

4.Город или область, в которой живёте в данное время.

5.Личная подпись (разумеется копия через сканер).

Кто получит или уже получил наше послание, передайте его своим друзьям, соседям, товарищам по работе и родственникам, чтобы дело Алаша нашло поддержку всего казахского, а также других тюркских народностей проживающих в Казахстане. А если к нам пожелают присоединиться представители славянских национальностей, мы будем рады каждому.

Приглашаем к сотрудничеству общественно-политические объединения Казахстана: партии, профсоюзы, общественные фонды, а также СМИ. Просим оказать действенную помощь в организационных мероприятиях: принять участие в учредительном съезде национально-патриотической партий, сборе сорока тысячи подписей требуемых для регистрации в Минюсте РК.

Мы клятвенно заверяем казахстанцев, что наше национальное движение не претендует ни на мировое господство, ни на безопасность и территорий соседних стран, и не предпримет каких-либо шагов, ущемляющих права и национальное достоинство народностей, проживающих в республике.

Вступление.

В этот документ нами, собственно от себя, ничего не внесено, он, как бы является коллективным творчеством самого народа, отражением слухов, разговоров, политических взглядов низших слоёв казахстанского общества. И в этом проекте устава партий, в каждом пункте, в каждом параграфе заключены его надежды и стремления сохранить казахское государство, а значит и собственные права коренного населения. Ни для кого не является секретом факт, что в простом народе Казахстана до сих пор жива память о голодоморе 30-ых годов 20 века, о национальной катастрофе Актабан-Шубырынды и любая внешнеполитическая активность больших государств, вызывает в нём самопроизвольно растущий глухой протест, выражающийся в желании объединения в сильную общественную организацию.

Проект партий «Шанырак» - это возрождение дела Алихана Букейханова и Мустафы Шокая. Это общенациональное дело тюрко-казахов.

Устав

(для ознакомления черновой вариант проекта устава)

Национально-патриотической тюрко-казахской народной партий «Шанырак».

Пантюркизм – это становой хребет тюрко-казахского государства.

Обращение.

Мы граждане Республики Казахстан, желая процветания и благополучия своему народу, принимаем этот устав со всеми его положениями, не противоречащими ни Конституции нашей страны, ни международным законам.

Общие положения.

1.Полное наименование партий: Национально-патриотическая тюрко-казахская народная партия «Шанырак».

2.Членами-учредителями партий, являются граждане республики Казахстан.

3.Партия «Шанырак» является добровольным общественным объединением.

4.В своей общественно-политической деятельности, партия руководствуется Конституцией РК и другими действующими законами на территории страны.

5.Работа и жизнедеятельность партии распространяется на всю территорию Казахстана.