Александрова Алла,

31-03-2011 13:04

(ссылка)

Кубачинское серебро: мудрость ювелиров и блеск холодного металла

Кубачи, есть малый народ в Дагестане, но весьма прославленный их работами, как например ружья, сукно, бурки, золотые, серебреные и железные мелочи, и через то немало от них подложных монет персидских, турецких и русских златых и серебреных происходит.

Татищев Василий Никитич (1686-1750)русский историк

Роскошь и загадка, восточная мудрость и аристократизм - все это заключается в двух словах «кубачинское серебро». Серебряный браслет на нежной женской руке притягивает и завораживает замысловатым переплетением узора. Хочется разгадать эти ювелирные знаки, постичь их тайну, не отрывая взора от блеска драгоценного металла.

Кубачинское серебро - изделия ручной работы, что придает им особую изысканность, шарм и престиж. Истинных женщин порадует разнообразие украшений: браслеты, кольца, подвески, а настоящих мужчин вдохновит на подвиги серебряный кинжал с рукоятью из слоновой кости, инкрустированной драгоценными камнями.

«Кубачи» по праву является брендом в мире эксклюзивных ювелирных произведений из серебра.

Кубачинское мастерство названо так по месту возникновения ремесла - дагестанский аул Кубачи. В античные времена древние греки разрабатывали рудники на территории Кавказа, добывали драгоценные металлы, в том числе серебро, и здесь же занимались изготовлением ювелирных изделий. Так местные жители переняли искусство владения металлом.С VI века в арабских источниках упоминается название Зирихгеран. Это название на фарси означает «страна тех, кто делает доспехи», по-русски получается нечто вроде «бронники» или «кольчужники». Около 1467 года впервые упоминается имя Кубачи (или Гюбечи), слово это тюркское, означает «бронники, изготовители доспехов».О самостоятельных кубачинских мастерах стало известно из трудов арабского историка Аль-Масуди, жившего в X веке.

По его рассказам на территории нынешнего аула Кубачи проживали ремесленники - кольчужники, изготавливавшие не только великолепные по своим защитным свойствам кольчуги, но и лучшее боевое оружие. Отсюда и пошло название «Кубачи», что в переводе с турецкого языка означает «оружейных дел мастера» или «кольчужники». Согласно легендам, именно кубачинские ремесленники создали для русского князя Мстислава меч, а для Александра Невского - щит. В нескольких мировых музеях хранятся произведения ювелиров из горного аула. Например, в лондонском музее Виктории и Альберта есть коллекция холодного оружия, принадлежавшая некогда английской королеве Виктории. К ней она попала в качестве подарка от Александра III, специально заказавшего для этого случая работу у кубачинских мастеров.

По мере осваивания серебра, ювелиры производили великолепные украшения и металлическую посуду. Купцы увозили драгоценный товар по всему свету, распространяя славу о кубачинских местах. Наибольшую популярность приобрели «свадебные» украшения женщин Кавказа. Первые браслеты, нагрудные ожерелья, кольца и подвески, дошедшие до наших дней, принадлежат мастерам XVII - XVIII веков. Это не привычные изящные драгоценности с растительным черненым орнаментом, а массивные серебряные изделия, инкрустированные бирюзой, альмандинами. Такие украшения одевались только на свадьбу, и переходили от поколения к поколению.

Серебряные изделия ручной работы во все времена считались признаком хорошего вкуса. Столовое серебро кубачинцев поражает своей роскошью и неповторимостью. Серебряные чаши и блюда с черненным цветочным орнаментом удивляют истинных ценителей эксклюзивных ювелирных изделий. Кубки для напитков, инкрустированные различными каменьями, напоминают восточные сказки о джинах и падишахах.

взято:http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

25-03-2011 21:27

(ссылка)

Шифры-монограммы кавалерственных дам

Русские старые парадные портреты тоже могут говорить. Не все бантики и рюшечки на женских фигурах, изображенных на холстах, свидетельствуют о желании их обладетельниц просто покрасоваться. Парадный портет на то и парадный, что он отображает официальное положение в обществе того или иного персонажа того времени и поэтому некоторые детали на портретах соответствуют существующему тогда положению об официальных дамских нарядах. На самом деле первое серьезное распоряжение императорского двора под названием "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору" вышло лишь в 1834 году, но тем не менее и до этого времени все подчинялось строгому этикету. Существовавший для мужчин императорской России табель о рангах в какой-то степени распространялся и на женщин, на так называемых фрейлин.

Франц Ксавье Винтерхальтер Портрет княгини Татьяны Александровны Юсуповой, урожденная Рибопьер 1858

В переводе с немецкого фрейлина (Fraulein) - это всего лишь незамужняя женщина, девушка или барышня, а также это младшее придворное звание для девиц. Но не все так просто на самом деле. Существовала целая градация придворных званий для женщин, которые зависели и от семейного положения дамы, и от положения ее мужа в обществе, и от личных пристрастий императриц или великих княгинь. На парадных портретах всех этих дам мы можем узнать по наличию на их груди или же на плече специальных портетов или же шифров-монограмм тех высоких особ, в придворном штате которых они имеют честь быть.

Разобраться во всем многообразии званий русских дам поможет нам небольшой отрывочек из книги Л.Е.Шепелева "Титулы, мундиры и ордена Российской империи".

Антропов А.П. Портрет статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой 1759

(Государственная Третьяковская галерея)

Платье Измайловой украшает портрет Елизаветы Петровны в алмазах – знак личного расположения императрицы к своей придворной даме.

"Существовало... несколько придворных почетных званий для дам и девиц. Собственно, в Табели о рангах говорилось не о званиях, а о чинах. Все они указаны не в основной части Табели, а в одном из объяснительных к ней «пунктов». Старшим считалось звание обер-гофмейстерины («имеет ранг над всеми дамами»). Затем следовали действительные статс-дамы. Их ранг шел «за женами действительных тайных советников» (II класс). Действительные камер-девицы имели ранг, равный рангу жен президентов коллегий (IV класс). Наконец, назывались гоф-дамы (приравнивались в ранге к женам бригадиров —V класс), гоф-девицы (приравнивались в ранге к женам полковников —VI класс) и камер-девицы. Однако на практике уже во второй четверти XVIII в. получила применение несколько дополненная и измененная номенклатура дамских придворных званий: обер-гофмейстерина, гофмейстерина, статс-дама, камер-фрейлина и фрейлина. Первые четыре звания в течение XVIII в. имели всего 82 лица.

Звания гоф-дамы и гоф-девицы (гоф-фрейлины) не получили значительного распространения. Зато с 1730 г. стали присваиваться звания камер-фрейлины (то есть камер-девицы), с 1744 г. — фрейлины, а с 1748 г. — гоф-мейстерины. Придворный штат 1796 г. включал следующие дамские звания (снова названные здесь чинами): обер-гофмейстерина, гофмейстерина, 12 статс-дам и 12 фрейлин. Камер-фрейлины (как и камер-юнкеры) штатом 1796 г. не предусматривались. В законоположениях по придворному ведомству они затем упоминаются лишь в 1834 г. Звание фрейлины жаловалось особенно часто. В 1881 г. из 203 дам, имевших придворные звания, 189 числились фрейлинами; в 1914 г. соответственно 280 и 261. Камер-фрейлинами и фрейлинами могли быть лишь незамужние женщины. Примерно треть их принадлежала к титулованным фамилиям, а около половины — были дочери лиц, имевших придворные чины и звания. Даже в середине XIX в. известны случаи пожалования звания фрейлины малолетним девочкам.

В 1826 г. Николай I установил комплект фрейлин — 36 человек. Часть «комплектных» фрейлин назначалась «состоять» при императрицах, великих княгинях и великих княжнах... Многие из них постоянно находились при дворе (часто и проживали там). Фрейлины императриц считались старше фрейлин, состоявших при великих княгинях, а те в свою очередь старше фрейлин великих княжон. Фрейлины «высочайшего Двора» не несли постоянных обязанностей. Многие из них подолгу находились в отпуске (иногда проживая вне столицы) и появлялись при дворе лишь изредка.

Несколько фрейлин (2-5) имели более высокий ранг — камер-фрейлин. В придворной иерархии они вполне приравнивались к статс-дамам. Последние составляли вторую по численности группу придворных дам. В 1914 г. их было 14. Как правило, это супруги крупных гражданских или военных чинов. Большинство из них принадлежало к родовитым фамилиям и являлось «кавалерственными дамами», то есть имело дамский орден Св. Екатерины и некоторые другие награды. Многие из них числились в отпуске и появлялись при дворе только в торжественных случаях.

Ни камер-фрейлины, ни статс-дамы никаких определенных обязанностей при дворе не несли; они даже не обязывались принимать участие в придворных церемониях. Звания гофмейстерина и обер-гофмейстерина обычно принадлежали дамам, занимавшим одноименные придворные должности и заведовавшим придворным дамским штатом и канцеляриями императриц и великих княгинь. Одной из их обязанностей было представление императрицам дам, явившихся на аудиенцию. С 1880-х гг. этих званий никто не имел, а соответствующие должности исполняли лица из числа статс-дам, а при дворах великих княгинь — даже дамы, вообще не имевшие придворных званий. Гофмейстерины, статс-дамы и камер-фрейлины имели общий титул — ваше высокопревосходительство."

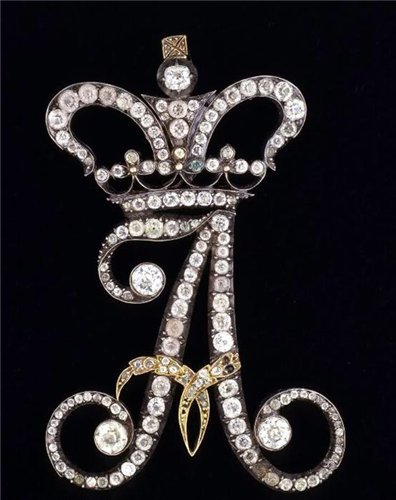

Алмазные шифры-монограммы императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла I (21); императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I в сочетании с вензелем вдовствующей императрицы Марии Федоровны (22); императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III (24)

Алмазные шифры-монограммы императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III и императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I.

Сдвоенная шифр-монограмма императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая II и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III

И еще, как раз о том, что поможет нам в дальнейшем легко "читать" прусские парадные портреты кавалерственных дам: "Кроме парадного платья придворные дамы имели особые знаки отличия: гофмейстерины, статс-дамы, камер-фрейлины — миниатюрные портреты императриц, окруженные бриллиантами, носившиеся на правой стороне груди, а фрейлины — золотые, осыпанные бриллиантами шифры (вензеля императрицы или великих княгинь, при которых фрейлины состояли), увенчанные короной, носившиеся на андреевской голубой ленте на левой стороне корсажа. Обладательницы портретов именовались в быту «портретными дамами»".

Разобравшись со всем этим теперь легко можно рассматривать портеты и определять, при каком дворе состояла та или иная особа, изображенная на портрете. Что ж желающие могут попробовать сделать все самомтоятельно, используя небольшую нижеприведенную галерею.

Фрейлины императрицы Елизаветы Петровны

Аргунов И. П. Портрет графини Варвары Алексеевны Шереметевой 1760

Антропов А.П. Портрет статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой 1764

(Государственный Русский музей)

Фрейлины императрицы Екатерины II

Крафт Старший Портрет Натальи Александровны Репниной, урожденной княжны Куракиной 1768

Сердюков Г. Портрет неизвестной в белом чепце 1772

(на плече шифр-монограмма императрицы Екатерины II)

Левицкий Д.Г. Портрет Прасковьи Николаевны Репниной, в замужестве княгини Голицыной 1781

Фрейлины императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I

Брюллов К. П. Портрет детей Волконских с арапом 1843

Яковлев Г.И. Парадный женский портрет (Портрет фрейлины) 1854(Челябинская областная картинная галерея)

Яковлев Г.И. Портрет фрейлины А.П.Александровой 1855

(Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера")

И еще несколько портетов фрейлин

Кипренский О.А. Портрет Авдотьи Ивановны Молчановой с дочерью Елизаветой 1814

(Государственная Третьяковская галерея)

Маковский К..Е. Портрет Марии Михайловны Волконской - фрейлина императрицы Марии Федоровны (Дагмар)

Для написания материала использована книга Л.Е.Шепелева

http://www.liveinternet.ru/...

Франц Ксавье Винтерхальтер Портрет княгини Татьяны Александровны Юсуповой, урожденная Рибопьер 1858

В переводе с немецкого фрейлина (Fraulein) - это всего лишь незамужняя женщина, девушка или барышня, а также это младшее придворное звание для девиц. Но не все так просто на самом деле. Существовала целая градация придворных званий для женщин, которые зависели и от семейного положения дамы, и от положения ее мужа в обществе, и от личных пристрастий императриц или великих княгинь. На парадных портретах всех этих дам мы можем узнать по наличию на их груди или же на плече специальных портетов или же шифров-монограмм тех высоких особ, в придворном штате которых они имеют честь быть.

Разобраться во всем многообразии званий русских дам поможет нам небольшой отрывочек из книги Л.Е.Шепелева "Титулы, мундиры и ордена Российской империи".

Антропов А.П. Портрет статс-дамы Анастасии Михайловны Измайловой 1759

(Государственная Третьяковская галерея)

Платье Измайловой украшает портрет Елизаветы Петровны в алмазах – знак личного расположения императрицы к своей придворной даме.

"Существовало... несколько придворных почетных званий для дам и девиц. Собственно, в Табели о рангах говорилось не о званиях, а о чинах. Все они указаны не в основной части Табели, а в одном из объяснительных к ней «пунктов». Старшим считалось звание обер-гофмейстерины («имеет ранг над всеми дамами»). Затем следовали действительные статс-дамы. Их ранг шел «за женами действительных тайных советников» (II класс). Действительные камер-девицы имели ранг, равный рангу жен президентов коллегий (IV класс). Наконец, назывались гоф-дамы (приравнивались в ранге к женам бригадиров —V класс), гоф-девицы (приравнивались в ранге к женам полковников —VI класс) и камер-девицы. Однако на практике уже во второй четверти XVIII в. получила применение несколько дополненная и измененная номенклатура дамских придворных званий: обер-гофмейстерина, гофмейстерина, статс-дама, камер-фрейлина и фрейлина. Первые четыре звания в течение XVIII в. имели всего 82 лица.

Звания гоф-дамы и гоф-девицы (гоф-фрейлины) не получили значительного распространения. Зато с 1730 г. стали присваиваться звания камер-фрейлины (то есть камер-девицы), с 1744 г. — фрейлины, а с 1748 г. — гоф-мейстерины. Придворный штат 1796 г. включал следующие дамские звания (снова названные здесь чинами): обер-гофмейстерина, гофмейстерина, 12 статс-дам и 12 фрейлин. Камер-фрейлины (как и камер-юнкеры) штатом 1796 г. не предусматривались. В законоположениях по придворному ведомству они затем упоминаются лишь в 1834 г. Звание фрейлины жаловалось особенно часто. В 1881 г. из 203 дам, имевших придворные звания, 189 числились фрейлинами; в 1914 г. соответственно 280 и 261. Камер-фрейлинами и фрейлинами могли быть лишь незамужние женщины. Примерно треть их принадлежала к титулованным фамилиям, а около половины — были дочери лиц, имевших придворные чины и звания. Даже в середине XIX в. известны случаи пожалования звания фрейлины малолетним девочкам.

В 1826 г. Николай I установил комплект фрейлин — 36 человек. Часть «комплектных» фрейлин назначалась «состоять» при императрицах, великих княгинях и великих княжнах... Многие из них постоянно находились при дворе (часто и проживали там). Фрейлины императриц считались старше фрейлин, состоявших при великих княгинях, а те в свою очередь старше фрейлин великих княжон. Фрейлины «высочайшего Двора» не несли постоянных обязанностей. Многие из них подолгу находились в отпуске (иногда проживая вне столицы) и появлялись при дворе лишь изредка.

Несколько фрейлин (2-5) имели более высокий ранг — камер-фрейлин. В придворной иерархии они вполне приравнивались к статс-дамам. Последние составляли вторую по численности группу придворных дам. В 1914 г. их было 14. Как правило, это супруги крупных гражданских или военных чинов. Большинство из них принадлежало к родовитым фамилиям и являлось «кавалерственными дамами», то есть имело дамский орден Св. Екатерины и некоторые другие награды. Многие из них числились в отпуске и появлялись при дворе только в торжественных случаях.

Ни камер-фрейлины, ни статс-дамы никаких определенных обязанностей при дворе не несли; они даже не обязывались принимать участие в придворных церемониях. Звания гофмейстерина и обер-гофмейстерина обычно принадлежали дамам, занимавшим одноименные придворные должности и заведовавшим придворным дамским штатом и канцеляриями императриц и великих княгинь. Одной из их обязанностей было представление императрицам дам, явившихся на аудиенцию. С 1880-х гг. этих званий никто не имел, а соответствующие должности исполняли лица из числа статс-дам, а при дворах великих княгинь — даже дамы, вообще не имевшие придворных званий. Гофмейстерины, статс-дамы и камер-фрейлины имели общий титул — ваше высокопревосходительство."

Алмазные шифры-монограммы императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла I (21); императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I в сочетании с вензелем вдовствующей императрицы Марии Федоровны (22); императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III (24)

Алмазные шифры-монограммы императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III и императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I.

Сдвоенная шифр-монограмма императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая II и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, жены императора Александра III

И еще, как раз о том, что поможет нам в дальнейшем легко "читать" прусские парадные портреты кавалерственных дам: "Кроме парадного платья придворные дамы имели особые знаки отличия: гофмейстерины, статс-дамы, камер-фрейлины — миниатюрные портреты императриц, окруженные бриллиантами, носившиеся на правой стороне груди, а фрейлины — золотые, осыпанные бриллиантами шифры (вензеля императрицы или великих княгинь, при которых фрейлины состояли), увенчанные короной, носившиеся на андреевской голубой ленте на левой стороне корсажа. Обладательницы портретов именовались в быту «портретными дамами»".

Разобравшись со всем этим теперь легко можно рассматривать портеты и определять, при каком дворе состояла та или иная особа, изображенная на портрете. Что ж желающие могут попробовать сделать все самомтоятельно, используя небольшую нижеприведенную галерею.

Фрейлины императрицы Елизаветы Петровны

Аргунов И. П. Портрет графини Варвары Алексеевны Шереметевой 1760

Антропов А.П. Портрет статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой 1764

(Государственный Русский музей)

Фрейлины императрицы Екатерины II

Крафт Старший Портрет Натальи Александровны Репниной, урожденной княжны Куракиной 1768

Сердюков Г. Портрет неизвестной в белом чепце 1772

(на плече шифр-монограмма императрицы Екатерины II)

Левицкий Д.Г. Портрет Прасковьи Николаевны Репниной, в замужестве княгини Голицыной 1781

Фрейлины императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I

Брюллов К. П. Портрет детей Волконских с арапом 1843

Яковлев Г.И. Парадный женский портрет (Портрет фрейлины) 1854(Челябинская областная картинная галерея)

Яковлев Г.И. Портрет фрейлины А.П.Александровой 1855

(Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера")

И еще несколько портетов фрейлин

Кипренский О.А. Портрет Авдотьи Ивановны Молчановой с дочерью Елизаветой 1814

(Государственная Третьяковская галерея)

Маковский К..Е. Портрет Марии Михайловны Волконской - фрейлина императрицы Марии Федоровны (Дагмар)

Для написания материала использована книга Л.Е.Шепелева

http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

22-03-2011 13:40

(ссылка)

Мир калейдоскопов

Калейдоскоп был известен ещё с давних времен. В древнем Египте известен праобраз калейдоскопа. Египтяне с восхищением наблюдали за симметричными фигурами, возникающими во время движений танцоров между расставленными вкруговую отшлифованными плитами известняка. И только через много веков устройство для получения симметричных картинок с помощью зеркал назвали калейдоскопом.

Название свое «калейдоскоп» получил от греческого kalos - красивый, eidos - вид и skopeo - смотрю, наблюдаю. А в России калейдоскоп называли трубкой, "показывающей красивые виды".

В России калейдоскоп появился в конце 18 века и изобрел его великий русский ученый М.В. Ломоносов, который восхищался красотой стекла и изучал различные способы его применения.В своей оде "О пользе стекла" он восторгается:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже минералов,

Приманчивым лучем блистающих в глаза:

Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.

Пою перед тобой в восторге похвалу.

Не камням дорогим, не злату, но Стеклу!..

Три его калейдоскопа в настоящее время хранятся в Эрмитаже. К сожалению, изобретение Ломоносова не было запатентовано, т.к. закон о патентах был принят в России только в 1812 году.

Считается, что калейдоскоп изобрел английский физик Дэвид Брюстер. В 1816 году он запатентовал свой калейдоскоп. Во время своих экспериментов по поляризации света Брюстер обратил внимание, что осколки стекла, помещенные в трубу с зеркалами, создают чудесные симметричные узоры, отражаясь в зеркалах. Узор менялся в зависимости от того, под каким углом зеркала располагались друг к другу, а также от того, какое количество зеркал использовалось.

После публикации «Трактата о калейдоскопе», написанного Дэвидом Брюстером, изобретение стало чрезвычайно популярным, хотя в начале своего существования не считался игрушкой.Ведь первоначально калейдоскоп создавался Брюстером как научный прибор.

Позднее американский оптик Чарлз Буш вносил усовершенствования в устройство калейдоскопа и разработал, так называемый, «калейдоскоп для гостиной». Который начали производить тысячами. Калейдоскоп представлял собой черный продолговатый цилиндр, поставленный на деревянный штатив. Цилиндр мог поворачиваться на 360 градусов, и имел на конце медный барабан со спицами, за которые этот барабан можно было вращать. Барабан был самой примечательной деталью в калейдоскопе Буша. В нем располагались стекляшки: их было 35 штук, и треть из них была заполнена жидкостью. Внутри жидкости плавали воздушные пузырьки, которые продолжали двигаться даже после того, как барабан останавливали. Все стекляшки имели блестящие, хорошо подобранные друг к другу цвета и создавали узоры, недоступные ни одному другому калейдоскопу 19 века.

Буш получил несколько патентов с 1873 по 1874 год. Первый - на герметичные ампулы, заполненные жидкостью, второй – на устройство по замене стеклышек в барабане, что делало барабан устройством многоразового использования; третий – на использование цветного колеса в качестве фона для картинок; четвертый – на четырехногий деревянный штатив, который мог сниматься и делал калейдоскоп легко переносимым устройством.

Калейдоскопом сразу увлеклась вся Европа.

Один из французских богачей заказал калейдоскоп в 20 000 франков. Вместо разноцветных стеклышек он приказал положить в него жемчуг и драгоценные каменья.

Калейдоскоп воспевали и в прозе, и в стихах!

Смотрю – и что же в моих глазах?

В фигурах разных и звездах

Сапфиры, яхонты, топазы,

И изумруды и алмазы,

И аметисты и жемчуг,

И перламутр – все вижу вдруг!

Лишь сделаю рукой движенье –

И новое в глазах явленье!

Почти сразу же после изобретения устройства началось практическое применение калейдоскопа.Им пользовались художники, создававшие декоративные узоры для тканей, обоев или ковров.Особенно значительные успехи в составлении узоров для тканей с помощью необычного инструмента приходятся на конец 19 и начало 20 веков. «Калейдоскопные» мотивы встречаются в работах русских и западно-европейских художников. В наши дни изобретен прибор, с помощью которого можно фотографировать узоры калейдоскопа

и, таким образом механически придумывать всевозможные орнаменты.

Калейдоскоп создает узоры поразительной красоты, и, пожалуй, даже фантазии самых плодовитых художников не смогут соперничать с изобретательностью калейдоскопа.

Изготовление простейшего калейдоскопа

Одна из самых любимых игрушек детей - калейдоскоп. Каких только форм их не бывает. Мы будем учится делать самый простой. После того, как вы получите соответствующие навыки, то сможете воплотить в жизнь конструкцию любой сложности.

Для изготовления калейдоскопа нам понадобится:

1) три прямоугольных зеркала (длина их на два-три сантиметра короче длины трубы-основы, ширину рассчитайте с помощью приведенной выше и справа схемы. Для этого нарисуйте на листочке такую же схему. Диаметр круга - диаметр вашей трубы, с помощью транспортира нарисуйте три радиуса, между которыми угол равен 120 градусов, таким образом у вас получится три равноудалённых друг от друга точки на окружности, которые как бы и являются стыками зеркал. Соедините эти точки, получится равнобедренный треугольник, длина стороны которого и есть ширина зеркала.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: так как кроме длины и ширины зеркала имеют ещё и толщину, то необходимо от полученной ширины зеркала, вычесть эту толщину, порядка 2-3 мм. Зеркала должны быть в местах стыков без всяких сколов и как можно ровнее. В профессиональных калейдоскопах местам стыка зеркал уделяют особое внимание. Именно идеальный стык даёт ровные зеркальные грани внутри, без уродливых чёрных полосок, мешающих обзору чудесных узоров. Идеальный вариант - сточить толщину зеркал под углом 30 градусов в стекольной мастерской.

2) три стеклянных круга. Диаметр их равен диаметру трубы. Будьте внимательнее. Если стеклянные круги окажутся на несколько миллиметров больше диаметра трубы, то они не влезут в трубу и их придётся вырезать заново. Два стекла - прозрачные, они будут внутренними, одно - матовое, оно будет внешним и должно быть слегка большего размера, чтобы не проваливатся в трубу и крепко держаться за её края.

3) третья важная составляющая - труба-основа. Её можно взять уже готовую (например упаковку от чипсов Принглз), а можно склеить самому из листа картона (если у вас уже вырезаны зеркала и стекла, то вам может пригодиться формула длины окружности L=2Пr, где длина L (длина листа бумаги из которого вы соберётесь клеить трубу, но без захлестов для склеивания, П=3,14, а r=радиус окружности, которую вы взяли за основу калейдоскопа и по которой вычислили ширину зеркал.

Клеить трубу лучше всего из не слишком плотного картона, или даже ватмана, так как он легко даёт ровную окружность, когда его скручиваешь. Главное сделать несколько слоёв, промазывая каждый из них клеем ПВА или клейстером для обоев. затем можно укрепить полученный тубус слоями газеток. Труба должна получиться крепкая и устойчивая к бесконечному кручению и верчению.

4) заполнять калейдоскоп мы будем стёклышками. Чем разноцветнее они и чем разнообразнее их формы, тем затейливее и ярче будут узоры. Цветовую композицию можно долго подбирать, добавляя одну стекляшечку и убирая другую. Можно всё, например сделать в синей гамме или зелёной. Можно сделать сменные комплекты.

Стекляшки можно взять:

- аккуратно разбив красивые пивные-водочные-винные бутылки

- в магазинах с аквариумными рыбками, продаются стеклянные шарики, которые служат украшением аквариума или искуственным грунтом. Цвета там бывают очень красивые! Можно их оставить как есть, а можно разбить на кусочки помельче.

- можно купить стеклянные игрушки, которые в большом ассортименте продаются во всяких сувенирных лавках и безжалостно их разбить.

Сам процесс сбора калейдоскопа прост и делается по такой схеме:

Ну а уж как украсить калейдоскоп снаружи - дело только вашей фантазии и очумелых ручек!

http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

25-02-2011 20:27

(ссылка)

Алмаз «Кохинор»

Бабур, основатель династии Великих Моголов и мусульманской империи в Индии, правнук великого Тимура, стал властителем Индостана в 1526 году. В своих «Записках» («Бабур-намэ») он сообщает, что среди множества сокровищ, принесенных в виде дани его сыну и наследнику Хумаюну, находился крупный алмаз, который с тех пор в династии Великих Моголов передавался по наследству из поколения в поколение. Согласно древней легенде, вместе с этим драгоценным камнем всех членов царствующей фамилии преследовали семейные трагедии, заточения, ослепления и даже убийства.

Алмаз оказался в сокровищнице Дели в результате завоевания Ала-ад-дином Хильджи княжества Мальва (1304 год), где до этого камень, видимо, был родовой драгоценностью раджей. Тогда вес алмаза составлял 672 карата (по другим сведениям 793 карата), позже его обработали, в результате чего драгоценный камень потерял 290 каратов.

Однако в индийских преданиях этот самый знаменитый из всех индийских алмазов упоминался еще задолго до Бабура, чуть ли не за несколько тысяч лет до нашей эры. Согласно древнеиндийской легенде, его носил герой Карна – сын бога Солнца.

Когда в 1739 году войска персидского властелина Надир-шаха вошли в Дели, богатство этого города их просто ошеломило. Глазам воинов предстали роскошно украшенные храмы, дворцы и мечети, на стенах которых сверкали тысячи драгоценных камней – рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты. В них отражались лучи тропического солнца, и это вызывало ни с чем не сравнимую игру света и красок.

Сам Надир-шах, избалованный роскошью и богатством своего двора, и то не мог оторвать взгляд от чудесного перелива драгоценных камней. Алмаз был «камнем» владык, и обладавший им мог именоваться владыкой Индии. Но знаменитого алмаза, окруженного легендами, Надир-шаху, несмотря на все старания, в Дели найти пока не удавалось.

Однако алмаз был не единственной драгоценностью, которой страстно хотел обладать Надир-шах. Поэтому, когда персидский повелитель захватил Дели, он первым делом направился к «Павлиньему трону» – бесценнейшему произведению искусства.

«Павлиний трон», установленный в зале первого двора, имел форму и размеры, схожие с походной кроватью. Он стоял на четырех больших ножках высотой около 60 сантиметров, а нижняя часть трона держалась на четырех продолговатых брусах. На этих брусах стояли двенадцать опор, с трех сторон поддерживающих балдахин.

Ножки и брусья (ширина их более 40 сантиметров) были покрыты золотом и эмалью и усеяны многочисленными алмазами, изумрудами и рубинами. В центре каждого бруса находился тусклый рубин в окружении четырех изумрудов, образующих четырехконечный крест. Изумруды имеют форму четырехугольников, а пространство между ними и рубинами усыпано алмазами, вес самых крупных из них превышает 10—12 каратов. В отдельных местах имеются жемчужины, вставленные в золотую оправу.

Вся внутренняя часть балдахина покрыта алмазами и жемчужинами, а по низу балдахин украшен бахромой из жемчуга. Под сводом виден павлин с распущенным хвостом, состоящим из голубых сапфиров и драгоценных камней других расцветок. Тело птицы сделано из золота и украшено эмалью и жемчугом.

Однако на месте павлиньего глаза, где должен был находиться драгоценный камень, Надир-шах обнаружил лишь зияющую пустоту. Он распорядился обыскать все уголки дворца самым тщательным образом, но все хлопоты оказались тщетными.

Наконец ему удалось узнать от одной из жен в гареме Мохаммед-шаха, что тот постоянно носит камень в своем тюрбане. В самый разгар прощальных торжеств Надир-шах предложил Мохаммед-шаху в знак вечной дружбы обменяться тюрбанами. Мохаммед-шах не мог отвергнуть это предложение, своими корнями уходившее в древние традиции. И ему ничего не оставалось, как согласиться. Так Надир-шах стал обладателем желанной драгоценности. Когда, размотав тюрбан, новый владелец увидел лучезарное сияние алмаза, он воскликнул: «Кохинор!» («Гора света»). Так алмаз получил свое нынешнее название.

Правда, по другой версии, персидский владыка обошелся без всяких уловок. Он просто разграбил Дели, а его жители стали жертвами разбоя и насилия, которые учинило войско Надир-шаха. Золото, серебро, драгоценные камни выламывались из стен дворцов; улицы города были усеяны трупами, как «сад опавшими листьями». От некогда цветущего Дели остались лишь дымящиеся руины, воины персидского правителя возвращались домой с богатой добычей. Летописи свидетельствуют, что одними только алмазами, изумрудами и яхонтами они набили шестьдесят больших ящиков. «Видя такие сокровища, – восклицает летописец, – все обезумели!». Чтобы увезти «Павлиний трон», потребовалось восемь верблюдов, а еще Надир-шах вез с собой «Кохинор» – камень, уже в который раз сменивший своего владельца.

Позже «Кохинор» достался по наследству эмиру Афганистана шаху Шудже, а тот передал его потом правителю сикхов магарадже Ранджит-Сингху. Алмаз был вставлен в браслет, который магараджа носил на всех торжественных приемах и хранил среди драгоценностей короны. Когда Ранджит-Сингх лежал на смертном одре, его пытались уговорить, чтобы он завещал камень богу Джаганнатху. Утверждают, что магараджа кивком головы выразил согласие на это предложение, однако казначей не решился на столь щедрый дар без документального соизволения владыки, и «Кохинор» остался в сокровищнице Лахора.

В конце концов его владельцем стал молодой раджа Делиб-Сингх, утвердившийся на престоле при поддержке Англии. Когда в 1848 году в Лахоре вспыхнул бунт двух сикхских полков, драгоценности короны, включая и «Кохинор», были объявлены военными трофеями англичан. Лорд Дейлхауз отослал «Кохинор» в Англию, и в пути камень находился под охраной двух офицеров.

3 июля 1850 года захваченные драгоценности были преподнесены королеве Виктории. Камень, однако, показался королеве очень невзрачным, поэтому она отдала его на переогранку амстердамскому огранщику алмазов Воорзангеру. Ювелир был занят по двенадцать часов в день, и работа продолжалась полтора месяца. В результате алмаз потерял еще восемьдесят каратов, так что теперь он весит 106 каратов. В 1911 г. "Кохинор" был вделан в малую Королевскую государственную корону Великобритании, изготовленную для королевы Марии. Сейчас алмаз «Кохинор» хранится в Виндзорском замке в Лондоне

http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

22-02-2011 13:01

(ссылка)

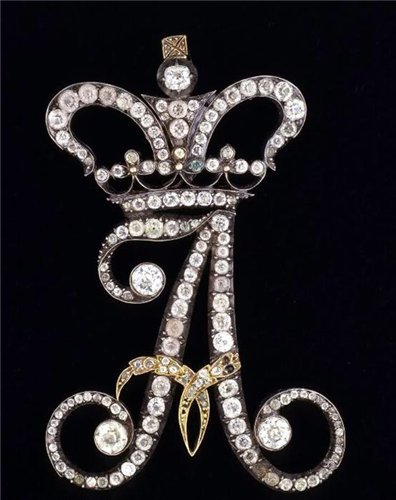

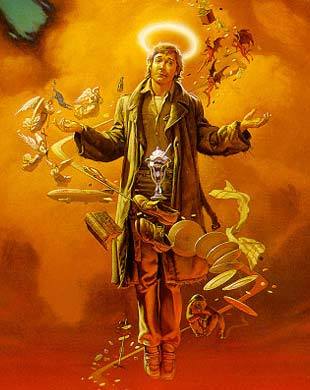

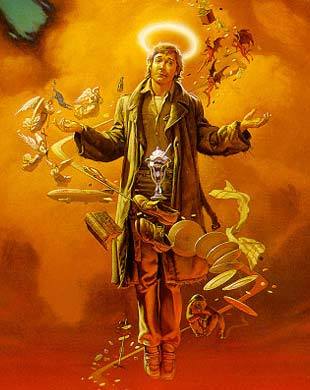

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕВША

Поставщик Высочайшего двора

Его художественный талант современники сравнивали с гением Челлини. Его организаторский дар вызывал изумление не меньшее, чем размах деятельности знаменитого антрепренера "Парижских сезонов" Дягилева. За конструкторские находки и техническую виртуозность величали "Левшой Петербурга", а за неподражаемый стиль — "певцом изящных грез". Сам же Карл Фаберже именовал себя достаточно скромно и с достоинством — "Поставщик Высочайшего двора", хотя кроме российских императоров его постоянными заказчиками были все монархи и знатные семейства Европы. И даже король Сиама, чья коллекция ювелирных украшений считалась богатейшей в мире, однажды увидев изделия фирмы "Фаберже", стал ее "пожизненным" клиентом и восторженным почитателем.

--------------------------------------------

Знаменитый ювелир родился в России в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 г. Отец — Густав Фаберже был родом из г. Пярну (Эстония) и происходил из немецкой семьи, мать — Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. В 1841 г. Фаберже-старший получил титул "Ювелирных дел мастера" и в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице в доме №12. Фирма процветала, но 1860 г. Густав Фаберже отошел от дел, передав управление фирмой своим сотрудникам Х. Пендину и В. Заянчовскому.

Все надежды на процветание Густав связывает со своим старшим сыном Карлом, в котором рано обнаружились художественные способности. Связав себя долговременными обязательствами, отец отправляет юношу учиться в знаменитые ювелирные мастерские Флоренции, Парижа и Саксонии. Расчет оказался верным: восприимчивый от природы Карл не только быстро постигает основы мастерства, но и точно улавливает новые веяния в искусстве конца ХIХ века. Пока ведущие ювелиры Европы отдавали дань вкусам и стилям прошлых эпох — торжественному ренессансу, затейливому рококо и несколько тяжеловесному ампиру, Фаберже начинает смело экспериментировать в новой художественной системе — модерне, с его характерными изогнутыми линиями, бледно-пастельными тонами и тягой к техническим новшествам.

Фаберже-младший неутомимо изучает все известные в ювелирном деле приемы, посещает музеи и библиотеки, не пропускает ни одной художественной выставки и повсюду знакомится с молодыми дарованиями. Его отличало редкое умение находить таланты, убеждать их в переезде в далекий и таинственный Петербург, а потом создавать условия, при которых они могли вполне раскрыться.

Когда в 1870 году Фаберже становится во главе отцовской фирмы, ее штат уже насчитывает сто человек (позднее он вырастает до 500). Под своим началом он объединил мастерские крупнейших ювелиров своего времени, таких как М. Перхин, А. Хольмстрем, Э. Коллин, а также более молодых одаренных художников, камнерезов, огранщиков, конструкторов, эмальеров (многие из них происходили из Финляндии и Швеции). В период сотрудничества с фирмой эти мастера активно выставляли свои работы на различных международных выставках, получали призы, их известность росла столь же стремительно, как и слава патрона. Однако главным источником идей и окончательным судьей воплощенных замыслов всегда и при любых условиях оставался Фаберже.

В 1882 г. на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве изделия фирмы привлекли внимание императора Александра III и его жены Марии Федоровны. Петер Карл получил покровительство царской семьи и звание "ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа".

Из небольшой ювелирной мастерской фирма "Фаберже" быстро становится крупнейшим предприятием Петербурга с несколькими филиалами (в Москве с 1887 года, Одессе (1890), Лондоне (1903) и Киеве (1905).

В 1885 году на Нюрнбергской выставке изящных искусств золотой медали удостаивается один из ведущих мастеров фирмы Эрик Коллин. Золотой медали удостоились копии скифских сокровищ. Там же экспонировалось золотое яйцо, покрытое белой эмалью с золотым желтком, в котором была спрятана курица из цветного золота. Курица имела внутри "сюрприз" — миниатюрную императорскую корону и подвеску в виде рубинового яйца. Это изделие было сделано на Пасху для супруги Александра III — Марии Федоровны. Именно с этой вещи началась традиция ежегодных подарков царской семьи, которые заказывались в фирме Фаберже.

На Всемирной выставке в Париже в 1900 году Карл Фаберже завоевывает "Grand Prix", а французское правительство награждает его орденом Почетного Легиона. Даже Парижская гильдия мастеров золотого дела, структура весьма замкнутая и неохотно признающая заслуги иностранцев, на этот раз не устояла и присвоила ювелиру суперпрестижное звание мэтра.

Слава фирмы росла как снежный ком. Его заказчиками становятся дворы Европы (в первую очередь Англия), восточные монархи, крупные промышленники, финансисты и другие знаменитости (в России, кроме царской фамилии, наиболее солидными клиентами Фаберже были семейства князей Юсуповых и Тенишевых, а также миллионер-золотопромышленник Келч). Ассортимент производимых изделий был широк до чрезвычайности: кроме ювелирных украшений изготавливали часы, табакерки, портсигары, сувениры, сервизы, столовое серебро, шкатулки и миниатюрные скульптурные игрушки. Все, что выходило с клеймом фирмы, будь-то предметы массовой продажи для небогатых клиентов или драгоценные безделушки для знати, — все отличалось высочайшим профессиональным мастерством, поразительной фантазией и неповторимым почерком, что позволило сформироваться даже особому понятию "стиль Фаберже", когда говорили о предметах очень изящных и оригинальных.

Сам Карл Фаберже, вдохновленный вниманием императора, открыл новое направление в ювелирном искусстве. Фирма стала использовать полудрагоценные камни и минералы — горный хрусталь, нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Сначала изделия из камня заказывали уральским мастерам и на Петергофской гранильной фабрике, а дорабатывали полуфабрикаты сами. Позднее открыли собственные камнерезные мастерские в Петербурге. Из драгоценных камней и самоцветов создавали миниатюрные фигурки животных, людей и цветов. Они отличались живостью и удивительно приятными формами. Другим видом камнерезных работ были печатки — изделия сугубо практического назначения, но каждое из них — настоящий ювелирный шедевр.

Фирма возродила многие технические приемы обработки камня, использование прозрачных цветных эмалей и многоцветного золота. До сих пор остается не воспроизводимой знаменитая гильошированная эмаль. Техника наложения прозрачной эмали на резной фон известна была давно. Однако, мастера фирмы Фаберже достигли особого совершенства. Используя цветовую палитру, насчитывавшую более 124 цветов и оттенков, они каждый раз создавали новый декоративный эффект и особую игру света за счет узоров гильошированного фона, состоящего из вертикальных и горизонтальных полосок, "елочки", чешуек, зигзагов.

Марвин Росс, приводит в своей книге, посвященной творчеству ювелира, один любопытный факт. Однажды Фаберже присутствовал на ужине, устроенном польской баронессой Матильдой Кшесинской в честь известных балерин Преображенской, Карсавиной и Анны Павловой. Каждый из гостей на память о вечере бросал в специальное серебряное блюдо различные монеты. Уходя, Фаберже попросил хозяйку дать ему блюдо с содержимым на одну ночь, а утром ей принесли от мастера великолепное "заливное": под слоем розово-жемчужной эмали. После этого события блюда в технике "гильоше" с вплавленными предметами, фотографиями, цветами, бабочками и локонами волос стали необычайно популярными в домах европейской знати. Однако, как не пытались некоторые владельцы ювелирных мастерских Петербурга и Москвы внедрить у себя эту технику, их изделия рядом с клеймом "ФАБЕРЖЕ" всегда выглядели тусклыми подражаниями. Фаберже не знал себе равных.

Одна из особенностей творческого гения Фаберже заключалась в том, что драгоценный камень в его руках никогда не становился самоцелью. "Понятно, — говорил мэтр, — если сравнить с моим делом такие фирмы, как Тиффани, Кортье или Бушерон, то у них, вероятно, найдется драгоценностей больше, чем у меня. У них можно найти готовое колье в 1.500.000 рублей. Но ведь это – торговцы, а не ювелиры-художники. Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что посажено много бриллиантов и жемчугов". Успех фирмы был основан на превращении ювелирного изделия в предмет искусства.

Ломая все традиции и каноны, мастер включает в некоторые украшения олово и вороненую сталь, а прямоугольные броши из карельской березы, оправленные в бриллианты, с его легкой руки тут же входят в моду среди светских кругов.

Мастера фирмы не только возродили забытую с эпохи Возрождения технику "кватра колор", т.е. применение в декоре золота красного, желтого, зеленого и белого цветов, но и стали использовать новые оттенки этого металла – оранжевый, серый, голубой и другие. Подобный прием позволял достигать сложнейшей цветовой гаммы без привлечения каких-либо отделочных материалов.

Количество и качество бриллиантов в изделиях фирмы Фаберже всегда подчинялось художественному замыслу: они монтировались на поверхности предмета в зависимости от едва заметных оттенков. Например, камнями "чистой воды" набирался центр композиции, а по краям декор дополнялся голубоватыми и бледно-розовыми вставками.

Почувствовав вспыхнувший в обществе интерес к искусству Востока, Фаберже немедленно начинает массовое производство маленьких фигурок людей и животных из поделочных камней в духе японских нэцке (его собственная коллекция нэцке была довольно богатой и насчитывала более 500 подлинников). Особый интерес к подобным миниатюрам проявила английская королева, заказавшая мастеру 170 статуэток (безусловным шедевром в этой коллекции считается сова из серого жада и бриллиантовыми глазами и золотыми лапками).

Еще одна отличительная черта изделий фирмы Фаберже — их конструктивность, которая выражалась не столько в архитектонике, сколько в поиске всегда принципиально новых, оригинальных конструкторских решений. Например, обычный звонок превращался в маленькую нефритовую черепашку с качающейся головой-кнопкой; на часах стрелка оставалась неподвижной, а вращался только циферблат; табакерки содержали внутри и портсигар и зажигалку.

Когда мэтр ставил перед сотрудниками сложную задачу, времени не жалели: его с лихвой окупал полученный эффект. Так, например, мастер Дорофеев три

года работал над механизмом, чтобы "научить" павлина, спрятанного в пасхальном яйце, раскрывать хвост и двигать головой. Почти столько же времени ушло на создание яйца "Сосновая шишка" (по заказу Келча), где внутри находился заводной серебряный слон, умевший ходить, издавать трубные звуки и покачивать хоботом.

Вершиной же деятельности фирмы по праву считаются пасхальные яйца-сюрпризы, выполненные из драгоценных металлов и камней. Самых придирчивых знатоков и ценителей искусства они же не перестают изумлять своими художественными и техническими совершенствами. Поистине трудно вообразить, как прикреплялось и при нагреве удерживалось на обтекаемой форме яйца пастообразная эмалевая масса: ведь на ее поверхности нет ни единого заплыва, мельчайшего пузырька или трещинки!

С 1885 года заказчиками пасхальных яиц становятся император Александр III, а позже Николай II, который в течение 20 лет ежегодно преподносил к празднику своей супруге, Александре Федоровне яйцо с сюрпризом. Тематика изделий определялась памятными событиями в жизни государства и царской семьи. Это открытие Транссибирской магистрали — яйцо "Транссибирский поезд" (1900), яйцо с памятником Петру I (1903), "Наполеоновское" — k 100-летию разгрома французских войск, "300-летие дома Романовых" (1913) — с восемнадцатью миниатюрными портретами представителей царской семьи и другие.

Фаберже никогда не дублировал изделий, каждое яйцо являлось уникальным шедевром, попыткой превзойти предыдущее по изобретательности и элегантности. Как писал близкий друг и поклонник Карла Фаберже, глава "мирискуссников" А. Бенуа, в этих творениях "прорвались все преграды между прошлым и будущим, между мифом и реальностью". И действительно, в этот прорыв как будто хлынула вся мировая культура, все краски собранные художником с разных палитр. В яйце "Транссибирский поезд" ощутимы древнерусские мотивы, в "Яхте "Штандарт" — влияние ренессанса, в "Памяти Азова" — угадывается легкая прихотливость стиля рококо, для яйца "Наполеоновское" характерна эмблематика ампира, а "Ландыши" и "Клевер" стали хрестоматийными образами стиля модерн.

Для пасхальных яиц были популярны вкладные модели из драгоценных металлов. В яйцо, посвященное коронации 1896 г., вложена миниатюрная карета, в которой ехали Николай II и императрица Александра Федоровна. Цветовая гамма яйца напоминает коронационное платье, двери кареты открываются, ступеньки складываются, окна — из хрусталя. Внутри кареты висело крошечное яйцо с бриллиантами.

Другая золотая миниатюра, находящаяся внутри пасхального яйца — модель крейсера "Память Азова". Яйцо выполнено из темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа и украшено золотым узором и бриллиантами. Модель крейсера из золота и платины точно воспроизводит внешний вид самого корабля. Имитирующая воду аквамариновая пластинка заключена в золотую оправу. Крейсер Балтийского флота "Память Азова" был построен в 1890 г., свое название получил в честь подвига парусного корабля "Азов" в Наваринском морском сражении 1827 г.

Неизвестно точное число изготовленных фирмой пасхальных яиц. Но из предполагаемых 52-54 только десять сохранились в музеях Московского Кремля, остальные же были проданы в 30-е годы советским правительством за рубеж (покупателями были американский промышленник Арманд Хаммер, жена американского посла в России Лилиан Томас Претт и многие другие "друзья" советского народа). Когда правительство прекратило распродажу предметов Фаберже, цены на эти изделия фантастически поднялись (например, на одном из недавних аукционов Сотби, пасхальное яйцо с личным клеймом мастера было продано за 3,5 млн. долларов). Известно, что 11 яиц находится в частной коллекции известного финансиста Форбса в Нью-Йорке, 16 в других американских коллекциях, 8 — в частных коллекциях Европы. Глубокой тайной окутана судьба последнего яйца, изготовленного к Пасхе 1917 г., накануне заключения императорской семьи. Говорят, что яйцо было сделано из карельской березы и ляпис-лазури и отличалось изумительной красотой, а вот кто стал его дальнейшим владельцем — до сих пор остается загадкой.

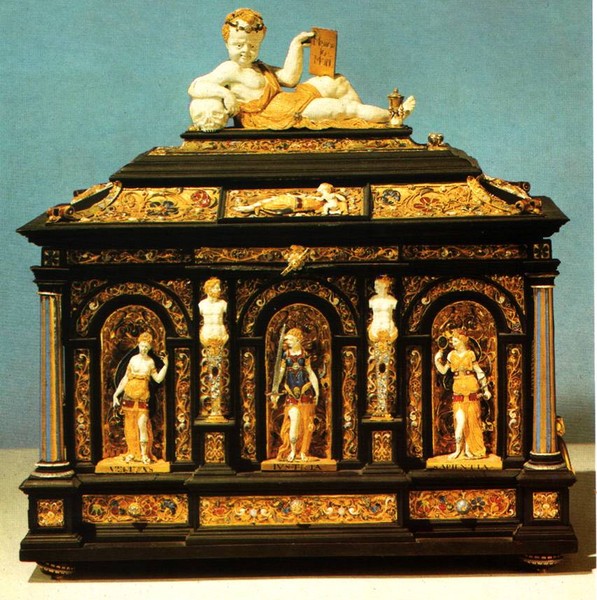

Откуда черпал вдохновение Карл Фаберже, создавая такие исключительные по мастерству и технике исполнения предметы? Во время учебы в Дрездене, он несомненно познакомился с собраниями музеев, в том числе знаменитой Зеленой Сокровищницей, где были собраны курфюрстом Саксонии и королем Польши Августом Сильным великолепные предметы искусства. Среди них находились маленькие эмалевые фигурки, созданные замечательным немецким ювелиром XVIII в. Иоганном. Возможно, эти работы подали Фаберже идею пасхального яйца с фигурками внутри него.

Фирма Фаберже славилась и в Европе. Многочисленные королевские и княжеские родственники Российской императорской семьи в Великобритании, Дании, Греции, Болгарии получали ювелирные изделия в подарок, очень дорожили ими и передавали по наследству. Международные выставки также способствовали известности фирмы.

Быстро развивающаяся экономика России создала новый класс предпринимателей. Изделия Фаберже пользовались огромным успехом у финансистов и промышленников, крупных землевладельцев и аристократии.

К сожалению, драматические события революции 1917 г., заставили фирму Фаберже закрыться в 1918 г. удом, и только при помощи британского правительства, владельцу удается эмигрировать за границу — сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Но поднимать все заново уже не было сил, да и средств не хватало, и в 1920 году Карл Фаберже умирает вдали от родины и своих творений. Вместе с его смертью заканчивается и блестящая эра "Фаберже"...

Высочайшая техника, неиссякаемая фантазия и изящество форм сделали фирму Фаберже признанным лидером мирового ювелирного искусства, непревзойденным эталоном. Как писала императрица Мария Федоровна своей сестре английской королеве Анне: "Фаберже — несравненный гений нашего времени".

И нельзя не согласится с мыслью известного английского исследователя творчества Фаберже Кинесса Споумана о том, что самые одаренные современные мастера тратят свои способности и талант на решение вопроса, как произвести быстрее, больше и дешевле. Человек нашего времени испытывает ностальгическое чувство утраты вдохновенного искусства, высокого совершенства и отточенного мастерства. Эти качества мы и находим в лучших работах прославленной фирмы, этим можно объяснить и феномен магического воздействия самого имени Фаберже.

Взято:http://mir-oniksy.ru/rubric...

Александрова Алла,

30-01-2011 20:54

(ссылка)

Знаменитый алмаз "Орлов".

Знаменитый камень "Орлов" ("Амстердам", или "Лазарев"), вероятно, является самым замечательным из всех алмазов, когда-либо найденных в Индии. Он был обнаружен в Коллурских копях Голконды в начале XVII в. и представлял собой обломок весом 300 каратов, отделившийся по плоскости спайности от более крупного кристалла алмаза, имевшего форму округлого додекаэдра. Судя по форме обломка, полный кристалл должен был весить 450 каратов, так что найденный обломок составлял около двух третей первоначального камня. Камень был приобретен Шах-Джеханом; огранка была сделана в виде индийской розы с большим количеством маленьких граней, расположенных ярусами.

Камень до сих пор еще сохранил первоначальную индийскую огранку и поэтому представляет собой огромный исторический интерес. База камня соответствует плоскости скола. Высота камня от базы 22 мм, длина 35 мм, ширина от 31 до 32 мм. После огранки вес камня уменьшился до 199,6 метрического карата, и Шах-Джехан был очень недоволен этой потерей. Камень имеет приятный голубовато-зеленый оттенок. Согласно легенде, алмаз "Орлов" был одним из алмазов, служивших глазами статуи Брамы, установленной в храме на одном из островов реки Каувери близ Тричинополи, в Мадрасе.

Алмаз был украден в начале XVIII в. французским солдатом, который предательски втерся в доверие к жрецу храма и стал одним из охранников храма. Он продал камень за 2000 фунтов капитану английского корабля, а тот в свою очередь продал его торговцу-еврею в Лондоне за 12 000 фунтов.

Какой бы ни была на самом деле ранняя история камня, несомненным является тот факт, что в 1773 году его купил в Амстердаме у армянского купца Лазарева князь Григорий Григорьевич Орлов и приподнес императрице Екатерине II. Говорят, что за камень было уплачено 400 000 рублей, или, в другом варианте, 90 000 фунтов вместе с 4000 фунтов ренты. Камень "Орлов" был вставлен в резную серебряную оправу и укреплен в верхней части Российского державного скипетра. В настоящее время он хранится в Алмазном фонде в Москве.

взято:http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

22-01-2011 20:46

(ссылка)

...Фантазии ювелира о грехах

=Семь смертных грехов=

1. Знаменитый ювелир Стивен Уэбстер представил коллекцию колец, под очень оригинальным названием «Семь смертных грехов». Это семь человеческих пороков : гордыня, зависть, чревоугодие, жадность, лень, гнев и похоть.

2. Гордыня

3. Лень

4. Похоть

alla@mail.ru" album_name="Блоги" album_url="_blogs" image_id="22774" width="500" height="500" title="" theme="misc" ext="jpg">

alla@mail.ru" album_name="Блоги" album_url="_blogs" image_id="22774" width="500" height="500" title="" theme="misc" ext="jpg">

5. Жадность

6. Чревоугодие

7. Гнев

8. Зависть

Взято:http://www.liveinternet.ru/...

1. Знаменитый ювелир Стивен Уэбстер представил коллекцию колец, под очень оригинальным названием «Семь смертных грехов». Это семь человеческих пороков : гордыня, зависть, чревоугодие, жадность, лень, гнев и похоть.

2. Гордыня

3. Лень

4. Похоть

alla@mail.ru" album_name="Блоги" album_url="_blogs" image_id="22774" width="500" height="500" title="" theme="misc" ext="jpg">

alla@mail.ru" album_name="Блоги" album_url="_blogs" image_id="22774" width="500" height="500" title="" theme="misc" ext="jpg">5. Жадность

6. Чревоугодие

7. Гнев

8. Зависть

Взято:http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

26-11-2010 20:43

(ссылка)

Ларец с драгоценностями

ЛАРЕЦ С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

Эти кольца, броши и браслеты

на миру своя судьба ждала.

И как знать, добра она иль зла?

Взаперти, в ларце, они — предметы,

вещи, что он выковал; была

и корона для него — предмет,

что дрожал при ковке постепенной;

мрачный, он трудился, чтобы свет

засиял в нем — камень драгоценный.

Блеск в глазах у кузнеца суровый,

схож с всегдашним ледяным питьем,

но когда стоял венец готовый

(золотой, многокаратный, чудный)

и когда казалось, что тайком

кончиками пальцев жил он в нем

к радости, как будто обоюдной, —

на колени перед ним он пал,

жалкий, плачущий, порабощенный,

и рубин, чужой, коронный,

молча кузнецу внимал,

будто перед ним вассал,

и, монаршьей властью облеченный,

сверху на него взирал.

Эти кольца, броши и браслеты

на миру своя судьба ждала.

И как знать, добра она иль зла?

Взаперти, в ларце, они — предметы,

вещи, что он выковал; была

и корона для него — предмет,

что дрожал при ковке постепенной;

мрачный, он трудился, чтобы свет

засиял в нем — камень драгоценный.

Блеск в глазах у кузнеца суровый,

схож с всегдашним ледяным питьем,

но когда стоял венец готовый

(золотой, многокаратный, чудный)

и когда казалось, что тайком

кончиками пальцев жил он в нем

к радости, как будто обоюдной, —

на колени перед ним он пал,

жалкий, плачущий, порабощенный,

и рубин, чужой, коронный,

молча кузнецу внимал,

будто перед ним вассал,

и, монаршьей властью облеченный,

сверху на него взирал.

Райнер Мария Рильке

(Rainer Maria Rilke) 1908

http://lit.peoples.ru/poetr...

http://lit.peoples.ru/poetr...

Александрова Алла,

21-11-2010 12:06

(ссылка)

СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАЙНЫЕ И КОФЕЙНЫЕ СЕРВИЗЫ

СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАЙНЫЕ И КОФЕЙНЫЕ СЕРВИЗЫ и Чайные принадлежности 18- 19 век

автор ролика:http://video.mail.ru/mail/n...

Александрова Алла,

26-08-2010 23:40

(ссылка)

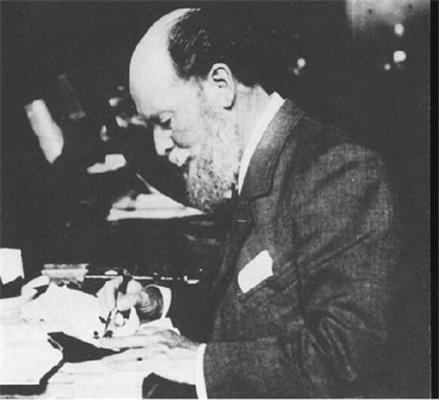

Королевская шкатулка

Шкатулка – предмет, пришедший к нам из старины. Сегодня он кажется почти что сказочным.

Шкатулки всегда были предметом, принадлежащим королевам и царицам, красивейшим женщинам, хранящим в шкатулках свои дорогие украшения и не менее драгоценные письма

Нельзя оспаривать, что шкатулка – идеальный подарок для женщины любого возраста.

Маленькие девочки, юные девушки, зрелые женщины – у каждой из них одинаково загорятся глаза при виде аккуратной шкатулки, украшенной резьбой или рисунками.

Будьте уверены, что она потратит долго время на укладывание в шкатулку своих драгоценностей и милых сердцу безделушек.

Купить шкатулку можно большую или маленькую, она может быть деревянной или сделанной из какого-либо другого материала, но этот предмет всегда удачно впишется в женскую комнату или спальню. Шкатулка для драгоценностей выглядит как ларец с кладом – на ее бархатных подушечках украшения сверкают ярко и насыщенно.

Джон Уильям Уотерхаус

"Psyche Opening the Golden Box"

Для женщины хранить украшения в шкатулке – истинное наслаждение. Ведь шкатулки для украшений – предмет царский и предназначенный для самых красивых женщин и их таинственных будуаров.

Наличие нескольких ящичков или отделений разного объема придает шкатулке для украшений, и без того очаровательной, максимум удобства при использовании. В шкатулке для драгоценностей, имеющей несколько ящичков не путаются многочисленные цепочки, не цепляются друг за дружку серьги и кольца, украшения не теряют свой привлекательный вид и не тускнеют.

Отсутствие яркого света в закрытой шкатулке и ее мягкая внутренняя обивка создают для хранения украшений идеальные условия, такую шкатулку называют - шкатулка ювелирная.

Украшаются шкатулки по-разному. Как правило, деревянные шкатулки украшает изысканная резьба или рисунок. Часто деревянные шкатулки выполняются в русском стиле.

Шкатулки могут быть самой различной формы: стандартной прямоугольной, круглой, выполненной в необычной форме. Часто деревянные шкатулки не только украшают камнями и рисунками, но обивают мягкой тканью. Такая шкатулка имеет необычный, но уютный вид. Шкатулка может быть выполнена не только из дерева, но и из других материалов.

В этом случае разнообразию ее форм и дизайнерскому оформлению нет пределов

Взято:http://nezhna.com/post11661...

Шкатулки всегда были предметом, принадлежащим королевам и царицам, красивейшим женщинам, хранящим в шкатулках свои дорогие украшения и не менее драгоценные письма

Нельзя оспаривать, что шкатулка – идеальный подарок для женщины любого возраста.

Маленькие девочки, юные девушки, зрелые женщины – у каждой из них одинаково загорятся глаза при виде аккуратной шкатулки, украшенной резьбой или рисунками.

Будьте уверены, что она потратит долго время на укладывание в шкатулку своих драгоценностей и милых сердцу безделушек.

Купить шкатулку можно большую или маленькую, она может быть деревянной или сделанной из какого-либо другого материала, но этот предмет всегда удачно впишется в женскую комнату или спальню. Шкатулка для драгоценностей выглядит как ларец с кладом – на ее бархатных подушечках украшения сверкают ярко и насыщенно.

Джон Уильям Уотерхаус

"Psyche Opening the Golden Box"

Для женщины хранить украшения в шкатулке – истинное наслаждение. Ведь шкатулки для украшений – предмет царский и предназначенный для самых красивых женщин и их таинственных будуаров.

Наличие нескольких ящичков или отделений разного объема придает шкатулке для украшений, и без того очаровательной, максимум удобства при использовании. В шкатулке для драгоценностей, имеющей несколько ящичков не путаются многочисленные цепочки, не цепляются друг за дружку серьги и кольца, украшения не теряют свой привлекательный вид и не тускнеют.

Отсутствие яркого света в закрытой шкатулке и ее мягкая внутренняя обивка создают для хранения украшений идеальные условия, такую шкатулку называют - шкатулка ювелирная.

Украшаются шкатулки по-разному. Как правило, деревянные шкатулки украшает изысканная резьба или рисунок. Часто деревянные шкатулки выполняются в русском стиле.

Шкатулки могут быть самой различной формы: стандартной прямоугольной, круглой, выполненной в необычной форме. Часто деревянные шкатулки не только украшают камнями и рисунками, но обивают мягкой тканью. Такая шкатулка имеет необычный, но уютный вид. Шкатулка может быть выполнена не только из дерева, но и из других материалов.

В этом случае разнообразию ее форм и дизайнерскому оформлению нет пределов

Взято:http://nezhna.com/post11661...

Александрова Алла,

22-08-2010 21:12

(ссылка)

Стихи "Аметисты"

Замечательные стихи поэтов «Серебряного векa», который по праву, наверное, мог бы называться и «Драгоценно-каменным веком» русской поэзии. Прочитайте внимательно хотя бы три этих коротеньких – здесь и «александритовый эффект» и выцветание окраски и, даже символика цветов драгоценных камней. Поэты видят и чувствуют всё…

Иннокентий Анненский

Аметисты

Когда, сжигая синеву,

Багряный день растет неистов,

Как часто сумрак я зову,

Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи

Сжигали грани аметиста,

А лишь мерцание свечи

Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,

Чтоб уверяло там сиянье,

Что где-то есть не наша с в я з ь,

А лучезарное с л и я н ь е...

Тэффи. Цикл " Аметист "

Аметист

Побледнел мой камень драгоценнный,

Мой любимый темный аметист .

Этот знак, от многих сокровенный,

Понимает тот, кто сердцем чист.

Робких душ немые властелины,

Сатанинской дерзостной игрой

Жгут мечту кровавые рубины,

Соблазняют грешной красотой!

Мой рубин! Мой пламень вдохновенный!

Ты могуч, ты ярок и лучист...

Но люблю я камень драгоценный

Побледневший чистый аметист !

Максимилиан Волошин

Ранние стихи

Хризолит осенний и пьянящий,

Мед полудней - царственный янтарь,

Аметист - молитвенный алтарь

И сапфир испуганный и зрящий.

В них горит вечерний океан,

В них призыв далекого набата,

В них глухой, торжественный орган,

В них душа стоцветная распята…

Из замечательного лирического цикла Татьяны Лестевой "Цветы Земли"

АМЕТИСТ

Как поразительно ты чист,

Бессменный спутник водолея,

Прозрачный, нежный аметист,

Блестящий, но холодный, как камея.

Зимой или в осенний день

Напоминаешь мне сирень.

В душистых зарослях у девы

Глаза исполнены печали.

Как будто грустные напевы

Летят к ней из лиловой дали.

Ты, аметист, красив всегда,

В разгар весны иль поздним летом,

Не увядает красота!

Сиреневым сияшь цветом.

Но со времен средневековья

Сирени цвет, лиловый – вдовьи.

Взято:http://botinok.co.il/node/4...

Иннокентий Анненский

Аметисты

Когда, сжигая синеву,

Багряный день растет неистов,

Как часто сумрак я зову,

Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи

Сжигали грани аметиста,

А лишь мерцание свечи

Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,

Чтоб уверяло там сиянье,

Что где-то есть не наша с в я з ь,

А лучезарное с л и я н ь е...

Тэффи. Цикл " Аметист "

Аметист

Побледнел мой камень драгоценнный,

Мой любимый темный аметист .

Этот знак, от многих сокровенный,

Понимает тот, кто сердцем чист.

Робких душ немые властелины,

Сатанинской дерзостной игрой

Жгут мечту кровавые рубины,

Соблазняют грешной красотой!

Мой рубин! Мой пламень вдохновенный!

Ты могуч, ты ярок и лучист...

Но люблю я камень драгоценный

Побледневший чистый аметист !

Максимилиан Волошин

Ранние стихи

Хризолит осенний и пьянящий,

Мед полудней - царственный янтарь,

Аметист - молитвенный алтарь

И сапфир испуганный и зрящий.

В них горит вечерний океан,

В них призыв далекого набата,

В них глухой, торжественный орган,

В них душа стоцветная распята…

Из замечательного лирического цикла Татьяны Лестевой "Цветы Земли"

АМЕТИСТ

Как поразительно ты чист,

Бессменный спутник водолея,

Прозрачный, нежный аметист,

Блестящий, но холодный, как камея.

Зимой или в осенний день

Напоминаешь мне сирень.

В душистых зарослях у девы

Глаза исполнены печали.

Как будто грустные напевы

Летят к ней из лиловой дали.

Ты, аметист, красив всегда,

В разгар весны иль поздним летом,

Не увядает красота!

Сиреневым сияшь цветом.

Но со времен средневековья

Сирени цвет, лиловый – вдовьи.

Взято:http://botinok.co.il/node/4...

Александрова Алла,

17-08-2010 21:11

(ссылка)

Судьба подстаканника

Подстаканник – подставка, охватывающая и поддерживающая стеклянный стакан, в большинстве своем цилиндрической формы, имеющая ручку для того, чтобы наслаждаться горячим чаем, не обжигая ладони.

Подстаканник "Вид Кремля" 1950-е годы.

Подстаканник "Вид Кремля" 1950-е годы.

Считается, что в Дореволюционной России, женщинам разрешалось пить чай из фарфора, а мужчинам только из стекла... Сами понимаете, что чай в Дореволюционной России был горячим, стекло нагревалось, а значит, возникла предпосылка к появлению некого устройства, которое служило бы для того, чтобы защищать нежные ладони мужчин:)

В любом случае, так это было или нет, но точная дата изобретения подстаканника не запечатлена в истории.

Серебро 84*. Клеймо мастера "ИО". Конец XIX - начало ХХ века.

В любом случае, так это было или нет, но точная дата изобретения подстаканника не запечатлена в истории.

Серебро 84*. Клеймо мастера "ИО". Конец XIX - начало ХХ века.

Подстаканник Клеймо "АЛ" - мастер Любавин Александр Бенедиктович, владелец фабрики серебряных изделий в городе Санкт-Петербурге в период с 1893 по 1917 гг. Предметы с таким клеймом находятся в коллекции Государственного Исторического музея.

Гравировка с изображением пейзажа

Гравировка с изображением пейзажа

Серебро 84*. Клеймо мастера "АФ", пробирного мастера с датой "ЛО 1896".

Накладка с инициалами "КВ", выгравирована дарственная надпись: "На добрую память дорогому начальнику врачу Кирасирову отъ команды лазарета 3-го Св.Н. Зап. бат. 17 Апр. 1916 г. М. Стрельна".

Как предмет, знакомый нам, подстаканник оформился в конце восемнадцатого века. Именно с этого периода есть упоминания о подстаканнике, как об элементе русского чаепития с самостоятельной художественной ценностью.

Серебро 84*. Клеймо мастера "A.W.W", пробирного мастера с датой "В.С 1866"

Серебро 84*. Клеймо мастера "A.W.W", пробирного мастера с датой "В.С 1866"

Серебро 84*. Клеймо мастера "ИФС". Конец XIX - начало ХХ века

XIX и начало XX века, до Великой Октябрьской Социалистической Революции , характеризуется в судьбе подстаканника как наиболее высокохудожественный период. Изготовлением подстаканника занимаются многочисленные частные и авторские мастерские. Техника исполнения – художественное литье. Упор делается на эксклюзивность изготовления и драгоценные материалы. Хотя подстаканник изготавливается, в основном, для состоятельных любителей горячего чая, стилистика изделия либо «народная», либо это отражение различных художественных течений (готика, возрождение, модерн).

Серебро 84*. Клеймо мастера "KLINGERT", пробирного мастера с датой "Л.О. 1890"

Серебро 84*. Клеймо мастера "KLINGERT", пробирного мастера с датой "Л.О. 1890"

Подстаканник с блюдцем

Серебро 84*. Клеймо мастера "В.И" , пробирного мастера с датой "АА 1891"

Поверхность в стиле "тромплей" (фр. trompe l' oeil - обман зрения) - имитирует фактуру бересты

Серебро 84*. Клеймо мастера "В.И" , пробирного мастера с датой "АА 1891"

Поверхность в стиле "тромплей" (фр. trompe l' oeil - обман зрения) - имитирует фактуру бересты

Настоящий расцвет подстаканника как «рупора эпохи» приходится на период конца 40-х – начала 70-х годов. Появляются подстаканники, изготовленные из сплава «медь – никель – цинка» (МНЦ) с глубоким серебрением; мельхиора, пищевого алюминия и нержавейки. Выпускаются многообразные серии: архитектура, памятники известным людям, памятные даты, цветы, города СССР, разнообразные узоры и прочие. Интересно еще и то, что на этот временной период приходится расцвет производства самодельных подстаканников. Места их изготовления это: «зоны» и оборонные заводы.

Серебро 84*. Клеймо "СК". Начало ХХ века.

Серебро 84*. Клеймо "СК". Начало ХХ века.

Серебро 84*. Клеймо мастера "ПА". Конец XIX века.

С монограммой и надписью на дне "Мама Соня Нина 5-4-24".

Клеймо "ПА" - Петр Евстратович Абросимов, купец, владелец фабрики, учреждённой в 1869 году и существовавшей по 1908 год. Предметы с таким клеймом есть в коллекции Государственного Исторического музея (ГИМ)

С монограммой и надписью на дне "Мама Соня Нина 5-4-24".

Клеймо "ПА" - Петр Евстратович Абросимов, купец, владелец фабрики, учреждённой в 1869 году и существовавшей по 1908 год. Предметы с таким клеймом есть в коллекции Государственного Исторического музея (ГИМ)

Серебро 84*. Клеймо мастера "ПМ" и пробирного мастера с датой "АА 1889"

С надписью "Приятного аппетита"

С надписью "Приятного аппетита"

Набор подстаканников "Космос" Конец 1950-х - 1960-е годы.

Подстаканники с космической символикой - изображением земного шара, Спасской башни Московского Кремля и летящих спутников.

В 1825 году немецкий врач Э. Гейтнер открыл в Саксонии фабрику и начал выпускать разнообразные изделия из аргентана (сплава меди с никелем и цинком). Это был красивый, похожий на серебро материал. И сравнительно дешевый.

Спустя несколько лет по всей Европе стали делать столовые приборы из аргентана, который называли по-разному: нейзильбер, альфенид, мельхиор... Сегодня за изделиями из такого материала закрепилось название "мельхиоровые".

Подстаканники с космической символикой - изображением земного шара, Спасской башни Московского Кремля и летящих спутников.

В 1825 году немецкий врач Э. Гейтнер открыл в Саксонии фабрику и начал выпускать разнообразные изделия из аргентана (сплава меди с никелем и цинком). Это был красивый, похожий на серебро материал. И сравнительно дешевый.

Спустя несколько лет по всей Европе стали делать столовые приборы из аргентана, который называли по-разному: нейзильбер, альфенид, мельхиор... Сегодня за изделиями из такого материала закрепилось название "мельхиоровые".

Серебро 875*. Клеймо "ОТК". Дагестан. 1950-1960-е годы.

Кубачинские изделия всегда были синонимом высочайшего мастерства и качества.

Кубачинские изделия всегда были синонимом высочайшего мастерства и качества.

Серебро 875*. Клеймо "АМЮ9". 1920-1930-е годы.

Ювелирный завод "Северная Чернь", г. Сольвычегорск

Ювелирный завод "Северная Чернь", г. Сольвычегорск

Примечательно , что, несмотря на такой расцвет производства и популярность у граждан, цена на подстаканники составляет немалую сумму: за изделие из МНЦ, мельхиора, серебра - от 2 до 5 рублей за штуку, из алюминия и нержавейки – от 1 до 2 рублей.

Неизвестно, подсчитывал ли кто-нибудь точное количество всех выпущенных в Советском Союзе подстаканников, их модификаций и событий, которым они были посвящены. Можно только примерно подсчитать количество предприятий, выпускавших это изделие широкого потребления. В Советском Союзе их насчитывалось около 30

Серебро по реактиву. Конец XIX - начало ХХ века. С изображениями путти среди рокайльных завитков.

Неизвестно, подсчитывал ли кто-нибудь точное количество всех выпущенных в Советском Союзе подстаканников, их модификаций и событий, которым они были посвящены. Можно только примерно подсчитать количество предприятий, выпускавших это изделие широкого потребления. В Советском Союзе их насчитывалось около 30

Серебро по реактиву. Конец XIX - начало ХХ века. С изображениями путти среди рокайльных завитков.

Подстаканники парные Серебро 875*. Дагестан. 1960-е годы.

Украшены затейливым ажурным растительным орнаментом

Украшены затейливым ажурным растительным орнаментом

Как и в старые добрые времена, основным заказчиком подстаканников является Министерство Путей Сообщения (МПС), на железных дорогах которого и проще всего встретить некогда такой популярный в народе предмет. На этих славных путях сообщения до сих пор встречаются очень редкие образцы Советских подстаканников. Они, как найденные при раскопках бивни вымершего крупного Союзно-Советского Социалистического мамонта, дают нам возможность ощутить дыхание давно прошедшей эпохи.Так, что оказавшись в поезде, обязательно закажите горячего чайку:)

Взято: http://arinalilit.ya.ru/pos...

Александрова Алла,

15-08-2010 13:30

(ссылка)

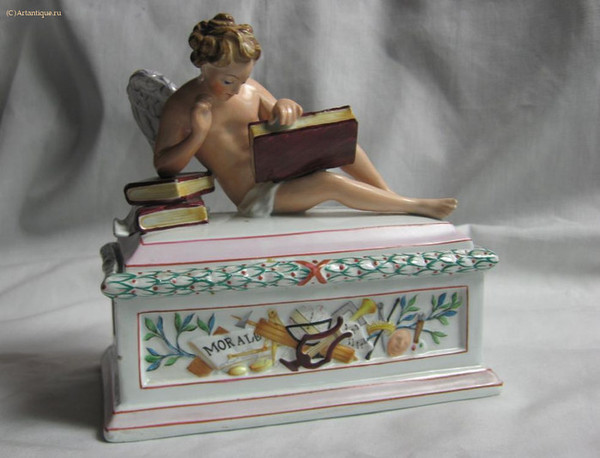

Порт-букет/Рorte-bouquet

На балу времен даме требовался один необычный предмет – портбукет, то есть футляр для букета. Танцующая дама обязана была иметь в руках или у корсажа живые цветы. Иногда такой букет являлся своего рода пригласительным билетом на танцевальный вечер. Букет был также знаком отличия светской дамы, признанной королевой бала

Чтобы цветы не вяли и не пачкали платье, их стебельки прятали в специальный футляр, имевший форму конуса, богато украшенный в тон платью. Иногда конусовидный футляр имел ручку для удобства владелицы

Порт-букет,porte-bouquet,posy holder — подставка для подносимого цветочного букета

Порт-букет,porte-bouquet,posy holder — подставка для подносимого цветочного букета

Это милый дамский аксессуар из далёкого и невозвратного элегантного прошлого. Портбукет – это изобретение, введенное в моду в эпоху Людовика XIV

Помимо эстетства и шика, у портбукета был ещё и практический смысл: эта небольшая вещица питала букет водой, чтобы он подольше выглядел свежим, и помогала прикреплять его к одежде,позволяла удобно держать букет в руках.

Портбукет изготавливался из любых материалов: кости, хрусталя, драгоценных металлов – и предназначался как для украшения одежды, так и сам по себе мог служить отдельным аксессуаром

Помимо эстетства и шика, у портбукета был ещё и практический смысл: эта небольшая вещица питала букет водой, чтобы он подольше выглядел свежим, и помогала прикреплять его к одежде,позволяла удобно держать букет в руках.

Портбукет изготавливался из любых материалов: кости, хрусталя, драгоценных металлов – и предназначался как для украшения одежды, так и сам по себе мог служить отдельным аксессуаром

Позднее, в 19 и начале 20 века они стали как модным аксессуаром для девушек. Переподносимые кавалером цветы собирались в букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания. Он мог носиться, как шатлен-на талии, корсаже или просто на кольце или цепочке, надетой на руку

Интересно, что в некоторых портбукетах были небольшие зеркальца, так же, как и в бальных веерах.

В них можно было незаметно для других рассматривать интересующую тебя персону, а также ими посылались сигналы в своеобразном флирте. Публично девушке флиртовать считалось крайне неприличным, вот и изобретали такие уловки

В Америке этот небольшой контейнер для букетов из пахнущих цветов или трав, называется "tussie-mussie", второе слово обозначает мох, сохраняющий влагу. Vintage Tussie Mussie Posy Holder

Взято:http://www.liveinternet.ru/...

Александрова Алла,

12-08-2010 19:04

(ссылка)

Изумруд

Ах, этот вечный изумруд

Всегда в стихах зеленых трав!

Зеркальный, вечно тихий пруд

В кольце лирических оправ!

И небо словно бирюза,

И вечное дыханье роз,

И эта вечная гроза

С докучной рифмою угроз!

Но если сердце пополам

Разрежет острый божий меч,

Вдруг оживает этот хлам,

Слагаясь в творческую речь,

И улыбаются уста

Шептанью вешнему берез,

И снова чаша не пуста,

Приемля ключ горючих слез.

Душа поет и говорит,

И жить и умереть готов,

И сказка вешняя горит

Над вечной мукой старых слов.

Федор Сологуб

Александрова Алла,

08-08-2010 09:13

(ссылка)

Камеи - классика ювелирного искусства

Камеи - классика ювелирного искусства. Изысканность и волшебство нежного профиля на камее приковывает взгляд. Больше всего мы знаем о камее, как о броши, но камеи вправляют и в кольца, кулоны, серьги, придавая неповторимую оригинальность изделию, и его хозяйке. Удивительные по своей красоте камеи, всегда кажутся какими-то отстраненными от всех прочих ювелирных изделий своей изысканностью.

Дуновенье моды не трогает камеи уже несколько тысячелетий. Принадлежность к классике не подвергается сомнению. Камеи были известны в древнем Риме, Греции еще несколько тысячелетий назад. Что представляют собой камеи? Почему красота этих изделий заставляет любоваться ими снова и снова? В чем отличие обычной броши от камеи?

Камея - это миниатюрный портрет, с тщательно вырезанными из камня мельчайшими деталями, обычно профиля женской головки, выполненный на камне овальной формы. Фон камеи обычно одного цвета, а барельеф другого. Изображаются на камеях и портреты исторических личностей, небольшие в виде барельефа, сюжеты античной мифологии, и простые бытовые сценки.

Удивительное очарование камей не только в скрупулезной прорисовке портрета на камне, но и в подобранном для изготовления броши материала. Обычно для камей используют многослойные драгоценные и полудрагоценные камни. Именно за счет многослойности и "играющей" структуры камня достигается выразительность образа, как бы подсвеченного изнутри.

Сейчас камеи делают из различных материалов, но традиционно камеи делали из яшмы, оникса, агата и различных видов кварцев. Овалы оправляли драгоценными металлами, украшали жемчугом и драгоценными камнями, что придавало им еще большую ценность. В Италии на изготовление камей до сих пор идет окаменевшая лава Везувия, а во Франции и Неаполе традиционно используют перламутр ракушек различных оттенков.

Камеи прекрасно выглядят в окружении кружев и цветов, подчеркивая женственность ее обладательницы. Недаром камеи имели огромный успех у императрицы Екатерины II. Свою любовь к камеям она называла "каменной болезнью". Именно из-за любви к камеям начались массовые разработки драгоценных и полудрагоценных камней в самых труднодоступных местах Уральских гор.