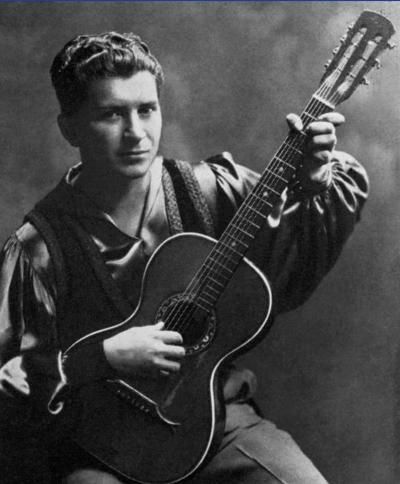

Козловский Иван Семёнович

Иван Козловский родился 24 марта 1900 года в селе Марьяновка возле города Белая Церковь.

Первые музыкальные впечатления в жизни Ивана были связаны с отцом, который прекрасно пел и играл на венской гармонике. У мальчика рано пробудилась любовь к музыке и пению, он имел исключительный слух и от природы поставленный красивый голос. Но родители прочили ему иную судьбу, и в восемь лет отправили в бурсу, в киевский Златоверхий Михайловский монастырь. Оттуда был один путь — в священники, но учитель музыки твердил Ивану: «Об архиерейском сане не помышляй. Твое призвание в другом. Ведь прихожан в нашем храме прибавилось, когда тебя на клиросе петь поставили!». Кстати, даже став впоследствии солистом Большого театра, Козловский по великим праздникам пел в хоре московского храма на Брюсовском Торжке.

Музей-усадьба И.Козловского

В Михайловском Златоверхом монастыре он прожил около десяти лет. В хоре этого монастыря пел и родной брат Ивана, впоследствии известный певец - Федор Козловский. В 1919 году Федор уехал на гастроли в Европу с хором Кошица, и когда пришло известие о присоединении Украины к России, отказался вернуться на родину. Этот факт долгое время оставался тайной Ивана Козловского и стал причиной того, что Ивана Козловского в будущем не выпускали за границу.

Когда у Ивана началась ломка голоса, ему временно было запрещено петь. Юный Иван скучал по пению и сбежал из бурсы. Сначала он хотел попасть на войну добровольцем — в это время шла Первая мировая война. На полустанке он забрался в санитарный поезд, но был с него ссажен каким-то солдатом. Козловский после этого попал в Киев. Ради пропитания он пел по деревням, а когда «прорезался» его дивный тенор, Иван пришел в Киевский музыкально-драматический институт, где сказал: «Послушайте меня, и сами убедитесь, что брать надо!» «Подумаешь, Собинов!», — усмехнулись профессора. Так Козловский впервые услышал о Собинове.

В 1917 году его приняли в институт и стали учить бесплатно. Да, в общем-то, и учить этого «самородка» особенно не приходилось — дыхание, звук и музыкальность Козловского были феноменальными. Учителям оставалось лишь развить у него вкус и эрудицию. Иван схватывал все на лету, и в конце 1918 года он начал петь в Полтавском музыкально-драматическом театре. Но вскоре служба в Красной армии временно прервала его артистическую деятельность. Лишь один раз Козловский по приглашению администрации оперного театра заменил заболевшего артиста и выступил в опере Шарля Гуно «Фауст». Участник спектакля известный певец Платон Цесевич предсказывал молодому певцу блестящее будущее.

Среди прекрасных украинских девушек нашлась бесподобная Александра Алексеевна Герцик, которая, не смотря на разницу в 14 лет, пленила юного ловеласа. И было время, когда не ее назвали «супругой самого Козловского», а его — «мужем самой Герцик». Александра Алексеевна собирала в Москве на гастролях аншлаги, а в родной Полтаве и вовсе считалась примадонной. Ей присылалось море букетов после спектакля, в которых порой можно было найти бриллианты. Юный, вечно голодный красноармеец Козловский был для нее странной партией, но в хаосе революции все перевернулось с ног на голову. После свадьбы в 1920 году Александра Алексеевна стала для Ивана и женой, и матерью, и наставницей. Кстати, в том, что Козловский, имея за плечами лишь два довоенных года в киевском музыкальном институте, вышел на сцену полтавского оперного театра, была большая заслуга его супруги.

После демобилизации Козловского позвали в харьковский оперный театр, и Александра Алексеевна, ко всеобщему удивлению, отправилась за ним, оставив и родной театр, и поклонников. Потом они переехали в Свердловск и, наконец, в Москву в 1926 году. Звезда Козловского восходила, а вот карьера его жены клонилась к закату. Все-таки Москва — это была не Полтава, да и годы у Александры Алексеевны были не те. Теперь вся жизнь ее проходила в хозяйственных хлопотах — ее муж, как и все большие артисты, был напрочь лишен практической жилки, и за ним нужно было следить, как за маленьким ребенком.

Благодарный Козловский называл ее «идеальной женой». И очень страдал, что, полюбив другую, обижал этим Александру Алексеевну. Три года он не мог договориться с собственной совестью. И, в конце концов, был добровольно отпущен супругой, уставшей делать вид, будто она ничего не замечает. На то, чтобы оформить развод, ушло еще несколько лет. Но и потом, до самой смерти Герцик, Козловский не оставлял ее ни мысленно, ни финансово.

В Большой театр Козловский пришел уже не дебютантом, а сложившимся мастером. Матери не довелось увидеть Ивана артистом — она умерла во время гражданской войны. А отец Ивана в 1925 году, в первый сезон Козловского в Большом театре, наблюдал, сидя в ложе, как благосклонно внимала сыну столица. Сам Шаляпин восклицал: «Здорово поет сволочь Козловский!». А Леонид Собинов, услышав, как Иван брал верхнее «си», передал ему в подарок собственные сценические костюмы.

В первый же сезон работы молодого певца в Большом театре Владимир Немирович-Данченко сказал ему после окончания спектакля «Ромео и Джульетта»: «Вы необычайно храбрый человек. Вы идете против течения и не ищете сочувствующих, бросаясь в бурю противоречий, которые переживает сейчас театр. Я понимаю, что вам трудно и многое пугает вас, но поскольку вас окрыляет ваша смелая творческая мысль — а это чувствуется во всем — и виден везде ваш собственный творческий почерк, плывите, не останавливаясь, не сглаживайте углы и не ждите сочувствия тех, кому вы кажетесь странным».

"Сцена Юродивого"

из оперы М.Мусоргского "Борис Годунов"

В 1927 году Козловский спел Юродивого, ставшего вершинной ролью в творческой биографии певца и подлинным шедевром в мировом исполнительском искусстве. Отныне этот образ стал неотделим от имени его создателя. Вот что писал П.Пичугин: «Ленский Чайковского и Юродивый Мусоргского. Трудно найти во всей русской оперной классике более несхожие, более контрастные, даже в известной степени чуждые по своей чисто музыкальной эстетике образы, а между тем и Ленский и Юродивый — едва ли не в равной степени высшие достижения Козловского.

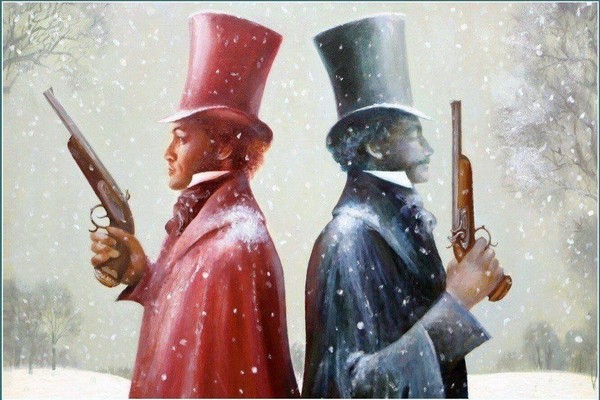

"Ариозо Ленского"(Я люблю Вас)

из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин"

"Ария Ленского" (Куда, куда...)

из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин"

С тех пор артист спел и сыграл на оперной сцене около пятидесяти самых разнообразных ролей. Ольга Дашевская писала: «На сцене этого прославленного театра он спел самые разные партии — лирические и былинные, драматические, а порой и трагические. Самые лучшие из них — Звездочет («Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова) и Хосе («Кармен» Ж.Бизе), Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р.Вагнера) и Принц («Любовь к трем апельсинам» С.С.Прокофьева), Ленский и Берендей, Альмавива и Фауст, вердиевские Альфред и Герцог — трудно перечислить все роли. Сочетая философскую обобщенность с точностью социально-характерных черт персонажа, Козловский создавал неповторимый по цельности, емкости и психологической точности образ».

"Песенка Герцога"

из оперы Д.Верди "Риголетто"

"Каватина графа Альмавивы"

из оперы Дж.Россини "Севильский цирюльник"

"Каватина Фауста"

из оперы Ш.Гуно "Фауст"

"Рассказ Лоэнгрина"

из оперы Р.Вагнера "Лоэнгрин"

" Песня индийского гостя"

из оеры Н.Римского-Корсакого "Садко"

"Каватина Владимира"

из оперы А.Бородина "Князь Игорь"

"Каватина Берендея"

из оперы Н.Римкого-Корсакова "Снегурочка"

На пике популярности в 1934 году в Мисхоре Иван Семенович познакомился с Галиной Сергеевой. В тот год в кинотеатрах смотрели «Пышку», и полстраны (имеется в виду мужская половина) были влюблены в исполнительницу главной роли — дебютантку Галину Сергееву, которая однажды приехала в Крым в Дом отдыха «Нюра», где каждое лето отдыхал Иван Семенович Козловский.

Вернувшись из Мисхора, Галина сразу разошлась с мужем, режиссером Габовичем — так же решительно, как когда-то, полюбив Габовича, бросила первого супруга — актера Демича. Но Козловский ответной решимости не проявил, и законную жену оставлять не торопился. Только через три года влюбленным было суждено соединиться.Свадьбу Ивана Сергеевича с Галиной многие из его окружения не одобряли.

Как бы там ни было, Козловский с Сергеевой стали пользоваться всеми преимуществами самой красивой и, может быть, самой талантливой московской пары. Он любил появляться на публике в смокинге, она — в вечернем декольтированном платье, в какой-нибудь роскошной меховой накидке, с цветами в пышных волосах.

Они часто ссорились.К примеру, Козловский, разъезжая по Москве на собственной «Эмке», любил притормозить, чтобы рассмотреть получше какую-нибудь интересную даму, а иной и свистел вслед. Галина ревновала. Сергеевой по-прежнему посвящали стихи поклонники, ей часто дарили подарки. А Иван Семенович жену не баловал. Он всегда кому-нибудь помогал, во время Великой Отечественной войны первым внес в фонд обороны 25 тысяч рублей, на собственные средства построил и содержал музыкальную школу в родной Марьяновке, двадцать лет давал концерты в пользу одного московского детдома. Но на лишнюю норковую шубу для Галины тратиться не желал и говорил, что замужняя женщина должна быть скромной.

Когда Козловский готовился к ответственному спектаклю, жена не знала, «на какой козе» к нему «подъехать». «Вот так и живет перед каждым выступлением, — шепотом жаловалась она друзьям. — Пять дней репетирует, не ест, не пьет, не дышит!».

Все стало совсем сложно, когда родилась вторая дочь Анастасия. У девочки обнаружился врожденный сколиоз, со временем мог развиться горб. И Галина Ермолаевна принялась месяц за месяцем, год за годом водить дочь по врачам. Девочке помогла операция, проведенная знаменитым профессором Чаклиным, и тогда импульсивная Сергеева бросила Козловского и ушла к Чаклину, который ради нее оставил и жену-красавицу, чуть не вдвое младше Галины, и троих детей.

В 1938 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко и под художественным руководством Козловского был создан Государственный ансамбль оперы СССР. Здесь работали такие известные певцы, как М.П.Максакова, И.С.Паторжинский, М.И.Литвиненко-Вольгемут, И.И.Петров, в качестве консультантов выступали А.В.Нежданова и Н.С.Голованов. За три года существования ансамбля Иван Сергеевич осуществил ряд интереснейших постановок опер в концертном исполнении - «Вертер» Ж.Массне, «Паяцы» Р.Леонкавалло, «Орфей» К.Глюка, «Моцарт и Сальери» Н.А.Римского-Корсакова, «Катерина» Н.Н.Аркаса и «Джанни Скикки» Дж.Пуччини.

"Романс Вертера"

из оперы Ж.Массне "Вертер"

"Серенада Арлекина"

из оперы Р.Леонкаваллы "Паяцы"

Во время войны Козловский в составе концертных бригад выступал перед бойцами, давал концерты в освобожденных городах.В годы войны в 1944 году вместе с дирижером Свешниковым Козловский создал уникальный коллектив Хор мальчиков, который со временем превратился в знаменитое Хоровое училище имени Свешникова.

Пять лет Козловский царил на оперной сцене безраздельно, но потом у него появился достойный конкурент: в Большой театр пришел Лемешев. Оба были хороши по-своему. Ценители говорили, что у Лемешева была русская манера исполнения, а у Козловского — немецкая. Это было дело вкуса. Но страна разбилась на два лагеря: «лемешистов» и «козловитян».

В послевоенный период помимо выступлений в качестве солиста Иван Семенович продолжал режиссерскую работу и поставил несколько опер, а в 54 года певец оставил сцену Большого театра.

С самого начала своего творческого пути Козловский неизменно сочетает оперную сцену с концертной. В его концертном репертуаре сотни произведений. Здесь кантаты Баха, бетховенский цикл «К далекой возлюбленной», цикл Шумана «Любовь поэта», украинские и русские народные песни. Особое место занимают романсы, среди авторов — Глинка, Танеев, Рахманинов, Даргомыжский, Чайковский, Римский-Корсаков, Метнер, Гречанинов, Варламов, Булахов и Гурилев.

"Вечерний звон"

(муз. В.Зиновьева - сл. И.Козлова из Т.Мура)

"Где наша роза"

(муз. М.Глинки - сл. А.Пушкина)

"Не пробуждай воспоминаний"

(муз. П.Булахова - сл.неизв.автора)

"Я встретил Вас"

(муз. В.Шереметьева - сл. Ф.Тютчева)

"Баркарола"

(муз. Ф.Шуберта - сл. А.Плещеева из Л.Штольберга)

"Дивлюсь я на небо"

(укр.народная песня)

"Чорні брови, карі очі"

(укр.народ.песня)

Козловский говорил, что пение – это избыток здоровья. Он был замечательным волейболистом, прекрасно играл в теннис, любил плавать в море, в 75 лет занимался на кольцах. Вплоть до восьмидесяти лет Козловский давал ежегодный сольный концерт, исполняя сложные произведения Рахманинова, Чайковского, Верди и Вагнера. Однако, по словам дочери, Козловский жил с ощущением непонятости. «Где-то в глубине души его поселилась Великая Печаль. Ему казалось, что его не понимают… родные и близкие, государство, чиновники, с которыми у него всегда были непростые отношения». Не раз по неизвестной причине «свыше» поступало заявление «это петь нельзя». Например, на открытии киевского дома-музея украинского поэта Максима Рыльского Козловскому запретили исполнять песню «Ой, у полi криниченька».

В поздние годы Козловский пел и записывал русскую духовную музыку, а в 1960-е чиновники уничтожили в магазине Львова четыреста пластинок с рождественскими колядками – замысел, который певец вынашивал долгие годы. Но была и другая причина по которой Козловский покинул оперную сцену. Он тосковал несколько лет по своей Гале. В какой-то период он стал проситься в Ново-Афонский монастырь. Но о каком монашестве могла идти речь, когда он, как влюбленный школьник, не мог и недели прожить, не видя своей Гали? Козловский принимал теперь приглашения в любые гости, на любые приемы — лишь бы была надежды встретить там ее. Самыми счастливыми днями для Ивана Семеновича стали те, когда Галина приезжала на их общую дачу в Снегири. При этом, когда Сергеева развелась с Чаклиным, Козловский даже не предложил ей вернуться — оказалось, простить ее он так же не в силах, как и забыть.

"Ныне отпущаеши"

(муз. С.Рахманинова)

"Благослови, душе моя, Господа"

(муз. С.Рахманинова)

"Да исправится молитва моя"

(муз. Д.Бортнянского)

Чуть ли не до последних дней Иван Семенович делал гимнастический крест на кольцах, что висели у него в комнате. И никогда не принимал лекарств, потому что считал, что их пьют одни старики. И, что совсем уже поразительно, свой чудесный серебристый голос — уникальный случай для тенора — он сохранил до конца.

Козловский выступал с сольными концертами до 87-летнего возраста.

Современники артиста часто отмечали еще одну удивительную черту в облике Козловского – удивительно бережное отношение к людям и всегдашнюю готовность прийти им на помощь. В тяжелейшие для русских людей годы он никогда не боялся помогать нуждающимся, в том числе и репрессированным, так называемым «врагам народа». Это был его выбор, он не представлял, что можно жить по-другому. Он умел видеть незащищенность человека, чем бы она ни была вызвана, и никогда не проходил мимо.

Иван Козловский умер 21 декабря 1993 года, (по другим источникам — 24 декабря). Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Дорогие, друзья! Смотрите также мой пост в этой же группе "КОЗЛОВСКИЙ - ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ" http://my.mail.ru/community...

Ирина |

|

|

|