Надежда ***,

06-01-2016 00:20

(ссылка)

С Праздником Рождества Христова!

Сердечно поздравляем всех православных со светлым

Праздником Рождества Христова!

Праздником Рождества Христова!

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА

Согласно Евангелию, римский император Август, в то время правивший Иудеей, огласил обязательную перепись населения, согласно которой каждый обязан был отметиться именно в том городе или населенном пункте, где он родился. [ Читать далее... → ]

Надежда ***,

19-11-2015 16:45

(ссылка)

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

20 ноября исполняется 90 лет со дня рождения великой русской балерины Майи Плисецкой

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

Она стала великим свидетелем триумфов и бедствий, которыми уснастил ей путь Двадцатый век, одержимый прекрасными мечтами и чудовищными приступами ненависти..[ Читать далее... → ]

Надежда ***,

11-02-2016 15:15

(ссылка)

АНГЕЛ ПО ИМЕНИ АННА

80-летию со дня рождения Анны Герман посвящается

"Я очень люблю петь. В этом моя жизнь."

Анна Виктория Герман (14 февраля 1936 — 25 августа 1982)

Анна Виктория Герман (14 февраля 1936 — 25 августа 1982)

АНГЕЛ ПО ИМЕНИ АННА

В 2016 году миллионы поклонников Анны Герман по всему миру будут отмечать 80-летие со дня рождения своей любимой певицы, чьи песни вот уже более пятидесяти лет передаются из уст в уста, из поколения в поколение…

[ Читать далее... → ]

Метки: АНГЕЛ ПО ИМЕНИ АННА

Виктор Корнеев,

19-04-2015 22:19

(ссылка)

Наш Чайковский. К 175-летию со дня рождения П.И.ЧАЙКОВСКОГО

К 175-летию со дня рождения П.И.ЧАЙКОВСКОГО

"...Что бы я был, если б не верил в Бога и не предавался воле Его?..."

Наш Чайковский (Симфония № 5)

Пётр Ильи́ч Чайко́вский (25 апреля [7 мая] 1840, Воткинск, Вятская губерния, Российская империя — 25 октября [6 ноября] 1893, Санкт-Петербург) — русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель...

Часть 1. Andante. Allegro con anima: Путь восхождения

Рассказ о Симфонии № 5 композитора хочется начать с небольшого фрагмента, где говорится о красоте Божиего творения: «Вечный наш Бог! Ты сделал все это. Дитя! Смотри на эти растения, столь прекрасные, эти розы, эти цветы вероники – они так красивы. Блестящее солнце освещает весь мир; это Божество создало его. Луна, звезды освещают нашу ночь. Без Тебя хлеб не мог бы расти, волны этих красивых вод… мы бы умерли без них. Моря, которых протяжение так велико. Реки их окружают… Бог создал их. Боже могучий, Тебе поклоняются!..»

Как сходны эти строки со словами предначинательного, 103-го, псалма, не правда ли? Но кому же они принадлежат?

Их автор – восьмилетний Петенька Чайковский. Это стихотворение, называющееся «Вселенная», написано будущим композитором по-французски в тетради, которую он заполнял в 1848 году. Здесь есть и другие стихи. Вот лишь некоторые их заглавия: «Дитя обращается к своему Ангелу-хранителю», «Конец мира»… Рядом – стихотворное переложение истории грехопадения, песнопение на Рождество Христово, прозаическое размышление «Смерть». Вспоминаются слова Спасителя: «Пустите детей приходить ко Мне…» (Мк. 10: 14).

Петя Чайковский искал своей чистой детской душой Бога. Позже, уже став взрослым, пытался отразить этот поиск, этот путь к Богу в своих музыкальных сочинениях.

Путь, тернистый, долгий, и представляет нам часть 1 его Симфонии № 5. Вернее сказать, не весь путь, а та часть земного пути, в которой предпринята попытка преодоления фатума. Два состояния – довлеющего рока и светлой радости – слышатся в музыке. Как это перекликается с настроениями самого Чайковского, склонного к крайним эмоциональным состояниям! Что же победило в его душе? Скепсис и сомнения, страх неотвратимого фатума или же твердая вера в Промысл Божий и Его укрепляющую десницу? Ответ – в музыке русского гения.

Свою Симфонию № 5 Чайковский писал в 1888 году. Десять лет отделяют ее от Симфонии № 4. За это время автор многое пережил; изменились его взгляды на жизнь, на религию. Он метался в поисках нравственных устоев, размышлял о мере греховности великих художников в жизни.

Осенью 1887 года он пережил уход из жизни двух близких ему людей: друга Н.Д. Кондратьева и скоропостижную трагическую смерть в расцвете лет племянницы Т.Л. Давыдовой. И сам композитор пишет завещание. А в дневнике записывает свои размышления о символе веры, о необходимости и потребности молиться. Мысль Чайковского все время вращается вокруг «вечных вопросов бытия».

Симфония № 5 – о жизни и судьбе, роковых силах, мешающих человеку, и извечных его устремлениях к свету и радости. А возможно ли их достижение? Вот уже более 100 лет выдающиеся дирижеры пытаются постичь тайный смысл симфонии. Что происходит в ее финале? Победа роковых сил над человеком или человека над судьбой?

Часть 2. Andante cantabile, con alcuna licenza:Восхождение и молитва

У каждого человека в рассуждениях его о вере в Бога задействованы два начала – рассудок и интуиция, мозг и душа. Чайковский не был исключением. Как и многие его современники, он в зрелом возрасте, утратив прежнюю детскую непосредственность, был поражен бациллой неверия, сразившей наповал большую часть русской интеллигенции XIX века.

В одном из писем к Надежде Филаретовне фон Мекк, которая около 14 лет была «ангелом-хранителем» композитора, обеспечивая финансово свободу его творчества, Петр Ильич пишет: «Мы одинаково с Вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее». Итак, до написания Симфонии № 5 еще около 10 лет. Композитор ищет ответы на те вопросы, которые в ранние годы были ясны. Есть ли Бог? Есть ли вечная жизнь? И, противореча безжалостным приговорам рассудка, начинает звучать голос души.

«Относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как Православия, так и всех других христианских исповеданий… С другой стороны, воспитание, привычка, с детства вложенные поэтические представления – все это заставляет меня невольно во всем касающемся Христа и Его учения обращаться к Нему с мольбою в горе и с благодарностью в счастье», – это из письма композитора.

И вот еще: «В результате всех моих рассуждений я пришел к убеждению, что вечной жизни нет (?). Но убеждение – одно, а чувство и инстинкт – другое. Отрицая вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что моя мать… исчезла навсегда и что уж никогда мне не придется сказать ей, что и после 23 лет разлуки я все так же люблю ее…»

Любовь… Действительно, она способна поднять душу человеческую даже из ада. Любовь, которая, по слову апостола Павла, никогда не исчезает, снова и снова побуждает Чайковского искать Источник этой любви.

В этих поисках автор успешной Симфонии № 4 и оперы «Евгений Онегин», так и не обретший счастья любви земной, устремляется на поиск любви Божественной – и неожиданно для окружающих начинает писать духовную музыку. Ко времени, когда композитор принимается за работу над Симфонией № 5, он уже преображенный человек, автор «Литургии» и «Всенощного бдения».

В промежутке между этими двумя важнейшими опусами, пережив сильные душевные потрясения и утрату близкого друга – Николая Рубинштейна, Чайковский напишет в письме к Н.Ф. фон Мекк проникновенные слова: «Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде не умел.

Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь пред неисповедимою, но несомненною для меня Премудростью Божией. Я часто со слезами молюсь Ему (где Он, кто Он? Я не знаю, но знаю, что Он есть) и прошу Его дать мне смирение и любовь, прошу Его простить меня, вразумить меня, а главное – мне сладко говорить Ему: ”Господи, да будет воля Твоя”, – ибо я знаю, что воля Его святая… Мне хочется верить, что есть будущая жизнь».

Любовь, глубокая, сосредоточенная и искренняя молитва к Богу, искания Бога через внутренние страдания и потрясения, а в итоге – радость и умиротворение от обретения богообщения – все это вы можете почувствовать в одной из самых религиозных по духу музыкальных композиций Чайковского – второй части Симфонии № 5. Вы не услышите здесь цитат из церковной музыки, но вы, безусловно, почувствуете ее дух – это душа человеческая ведет свой разговор со Всевышним, взывая к Его милосердию.

Часть 3. Вальс. Allegro moderato: Восхождение и Жизнь

От эпохи, в которую жил композитор, нас отделяет более века. Казалось бы, прошло достаточно времени, чтобы постичь и принять музыку Чайковского, но мы все еще открываем ее для себя. Большинство из нас, в общем-то, мало знакомы с творчеством русского музыкального гения. И мы не отдаем себе отчета, насколько сильна религиозная составляющая его произведений.

«Утренняя молитва» – вот с чего начинается знаменитый «Детский альбом» Чайковского, а финал альбома – опус под названием «В церкви». Долгие годы советского идеологического мракобесия музыковеды пытались ампутировать религиозность Чайковского, поэтому «Утренняя молитва» была переименована в «Утреннее размышление», а финал «В церкви» превратился в безликий «Хор».

А ведь Чайковский не раз цитировал в своих светских произведениях церковные песнопения. Стихира на «Господи, воззвах» 6-го гласа – в «Детском альбоме», заупокойный кондак «Со святыми упокой» – в Симфонии № 6. А с тропаря Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое» начинается увертюра «1812 год», что сразу поставило ее в разряд идеологически неблагонадежных, с советской точки зрения, тем более что в конце произведения слышится цитата из гимна «Боже, царя храни». С этим «музыковедам» удалось справиться, отрезав одну мелодию и «пришив» другую – правда, уже и иного автора – Михаила Глинки, чей хор «Славься» на долгие годы прописался в социалистическом варианте партитуры «1812 года».

Но было в жизни Чайковского нечто такое, что в советское время скрывалось, словно важная военная тайна. Оказывается, Петр Ильич размышлял над… священной Книгой Книг – Библией! Сохранились удивительные пометки на полях Ветхого и Нового Заветов, которые он изучал параллельно.

И пусть постижение Священного Писания происходило часто на интуитивном, лишенном глубинного знания уровне, это свидетельство очень ценно, так как раскрывает целенаправленные духовные поиски Чайковского. Так, 22 февраля 1886 года, за два года до написания Симфонии № 5, композитор так обобщил в дневнике свои сравнения: «Какая бесконечно глубокая бездна между Старым и Новым Заветом… Давид вполне от мира сего… На нечестивцев он призывает в каждом псалме Божию кару, на праведников – мзду; но и кара, и мзда – земные.

Грешники будут истреблены; праведники будут пользоваться всеми благами земной жизни. Как все это не похоже на Христа, который молился за врагов, а ближним обещал не земные блага, а Царство Небесное. Какая бесконечная поэзия и до слез доводящее чувство любви и жалости к людям в словах: ”Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении, и Я упокою вас”!»

Заинтересовали Чайковского и духовные поиски Льва Толстого, особенно его «Исповедь», так созвучная некоторым этапам духовной жизни самого Чайковского. Вот что пишет композитор по этому поводу: «Она произвела на меня тем более сильное впечатление, что муки сомнения и трагического недоумения, через которые прошел Толстой и которые он так удивительно хорошо высказал в ”Исповеди”, и мне известны.

Но у меня просветление пришло гораздо раньше, чем у Толстого, вероятно, потому, что голова моя проще устроена, чем у него, и еще постоянной потребности в труде я обязан тем, что страдал и мучился менее Толстого. Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него. При моем малодушии и способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию - что бы я был, если б не верил в Бога и не предавался воле Его?»

Слова эти лишний раз свидетельствуют, в каком внутренне зрелом состоянии начал писать Симфонию № 5 Чайковский.

Третья часть симфонии мало сможет сказать слушателю об этом, но расскажут другие его произведения. А вальс, который звучит в этой части симфонии, символизирует, скорее всего, саму жизнь, которая проносится перед нашим мысленным взором и безудержный танец которой на короткие мгновенья прерывает ворвавшийся неожиданно фатум. Однако он не в силах прервать этого движения.

Финал. Andante maestoso. Allegro vivace: Восхождение и храм

Известен рассказ о том, как Чайковский потерял сознание – это случилось в Киево-Печерской лавре, – когда впервые услышал громогласное пение знаменитого лаврского хора. Впечатлительная натура композитора была поражена неземным звучанием и аутентикой древнего распева.

Этот визит в лавру не был для Чайковского случайным. Дело в том, что вплоть до 80-х годов XIX столетия жанр церковной музыки пребывал в глубоком застойном кризисе, и Чайковский был именно тем человеком, который решил с этим бороться. Причем бороться целенаправленно и профессионально. И потому он отправился в Киев, «мать городов русских», чтобы изучить певческое наследие лавры и сравнить его с пением в других храмах.

Его раздражал «слащавый» стиль церковно-приходского мещанского пения, и он даже написал по этому поводу гневное письмо церковному начальству. Древние же мотивы, напротив, вызывали в нем чувство глубокого восхищения. «В Киево-Печерской лавре поют на свой древний лад с соблюдением тысячелетних традиций и без претензий на концертность», – писал композитор, вынашивая план по преображению всего церковно-певческого жанра.

Перу композитора принадлежат: «Литургия святителя Иоанна Златоуста. Ор. 41», «Всенощное бдение. Ор. 52», цикл «Девять духовных музыкальных сочинений» (три херувимские, «Тебе поем…», «Достойно есть…», «Отче наш…», «Блажени, яже избрал…», «Ныне силы небесные…», «Ангел вопияше…»), гимн в честь Кирилла и Мефодия.

Его церковная музыка, несмотря на всю ее субъективность, стала прорывом для новой эпохи, в которой творили А.Д. Кастальский, П.Г. Чесноков, С.В. Рахманинов. То, как Чайковский готовился к написанию своих духовных песнопений, еще раз подтверждает, что обращение к церковной музыке не было для него случайным увлечением, ведь он вникал в особенности устава, порядок богослужения. Конечно же, внимательно изучил Чайковский и текст литургии святителя Иоанна Златоуста.

Свидетельство того, как любил композитор литургию, – строки из письма к фон Мекк: «Литургия Иоанна Златоустого есть, по-моему, одно из величайших художественных произведений. Если следить за службой внимательно, вникая в смысл каждого обряда, то нельзя не умилиться духом, присутствуя при нашем православном богослужении. Я очень люблю также всенощное бдение.

Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя, искать в себе ответа на вечные вопросы: для чего, когда, куда, зачем? пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет ”От юности моея мнози борют мя страсти”, и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся царские врата и раздастся: ”Хвалите Господа с небес!” – о, все это я ужасно люблю, это одно из величайших моих наслаждений».

А вот письмо к фон Мекк из Рима: «Утром мы ходили в собор Петра и слышали торжественную мессу. Что за колоссальное величие этот собор! Народу было очень много… священники с дарами, сопровождаемые небольшой процессией, беспрестанно переходили по разным направлениям; все это полно движения, живописно, красиво. Но я все-таки в тысячу раз больше люблю нашу православную литургию, где все присутствующие в храме видят и слышат одно и то же, где весь приход предстоит, а не снует из угла в угол. Это менее живописно, но трогательнее и торжественнее».

А его слова, высказанные из глубины верующего сердца, дают нам образец глубоко христианского понимания жизни: «Я хочу любить Бога всегда: и тогда, когда Он посылает мне счастье, и когда наступят испытания, ибо где-нибудь должно быть то царство вечного счастья, к которому мы тщетно стремимся на земле. Наступит час, когда разрешатся все недоступные нашему уму вопросы и когда мы поймем, почему Бог находит нужным посылать нам испытания. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь. Когда хотение обратится в факт, тогда я буду счастлив, насколько счастье на земле возможно».

В финале симфонии вновь возникает тема фатума из первой части. Но она уже иная –преображенная, местами торжественная, местами ликующая.

Но торжество ли это фатума? Победа ли смерти? Или же здесь – победа веры над неверием, силы духа над скепсисом и унынием, наконец, самой Жизни над небытием? А если так, то, может быть, мы ощутим за этими звуками Того, Кто «смертию смерть попрал и сущим во гробех живот даровал»?

Петр Ильич Чайковский не дает нам ответа. Мы должны найти ответы на эти вопросы сами – силой своей веры.

P. I. Tchaikovsky - Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 (Svetlanov)

Библейский сюжет. Царство небесное. Петр Ильич Чайковский

Виктор Корнеев,

21-03-2015 00:43

(ссылка)

К 330 - летию со дня рождения И.С. Баха

К 330 - летию со дня рождения И.С. Баха

Творческий облик Иоганна Себастьяна Баха

Иога́нн Себастья́н Бах (нем. Johann Sebastian Bach; 21 [31] марта 1685, Эйзенах, Саксен-Эйзенах — 28 июля 1750 [н. ст.], Лейпциг, Саксония, Священная Римская империя) — великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог.

Бах был гением такого масштаба, что и сегодня считается явлением непревзойденным, исключительным. Его творчество поистине неисчерпаемо: после «открытия» баховской музыки в XIX столетии интерес к ней неуклонно возрастает.

Писать о Бахе очень трудно — слишком велико несоответствие между дошедшими до нас скупыми и биографическими данными и масштабами творческого наследия композитора. Это в свое время удивляло Бетховена, который сказал однажды: «Не ручьем (Bach — по-немецки «ручей»), а морем надо бы его назвать!»

Л.Швейцер писал о Бахе:

«Он человек двух миров: его художественное восприятие и творчество протекают, словно не соприкасаясь с почти банальным бюргерским существованием, независимо от него».

Творческое наследие Баха почти необозримо, оно включает более 1000 произведений самых разных жанров. Произведения Баха можно разделить на три основные жанровые группы:

вокально-инструментальная музыка;

органная музыка,

музыка для других инструментов (клавира, скрипки, флейты и т.д.) и инструментальных ансамблей (в т.ч. оркестровая).

Произведения каждой группы связаны, в основном, с определенным периодом творческой биографии Баха. Самые значительные органные сочинения были созданы в Веймаре, клавирные и оркестровые главным образом относятся к Кётенскому периоду, вокально-инструментальные в большинстве написаны в Лейпциге.

Основные жанры, в которых работал Бах, традиционны: это мессы и пассионы, кантаты и оратории, хоральные обработки, прелюдии и фуги, танцевальные сюиты и концерты. Унаследовав эти жанры от своих предшественников, Бах придал им такой размах, которого они прежде не знали.

Ярким примером может служить Хроматическая фантазия d-moll. Созданная для клавира, она включает выразительные свойства больших органных импровизаций, а также драматическую декламацию театрального происхождения.

Samuil Feinberg plays Bach: Chromatic Fantasy and Fugue in D minor, BWV 903

Баховское творчество, при всей своей универсальности и всеохватности, «обошло стороной» один из ведущих жанров своего времени – оперу. Вместе с тем, мало что отличает некоторые светские кантаты Баха от комедийной интермедии, уже перерождавшейся в то время в Италии в оперу-buffa. Композитор нередко называл их, подобно первым итальянским операм, «драмами на музыке». Можно сказать, что такие произведения Баха, как «Кофейная», «Крестьянская» кантаты, решенные как остроумные жанровые сценки из повседневной жизни, предвосхитили немецкий зингшпиль.

Круг образов и идейное содержание

Образное содержание музыки Баха безгранично в своей широте. Ему одинаково доступно величественное и простое. Баховское искусство вмещает и глубокую скорбь, и простодушный юмор, острейший драматизм и философское размышление.

Подобно Генделю Бах отразил существенные стороны своей эпохи – первой половины XVIII века, однако иные – не действенную героику, а религиозно-философские проблемы, выдвинутые Реформацией. В своей музыке он размышляет о самых важных, вечных вопросах человеческой жизни – о назначении человека, о его нравственном долге, о жизни и смерти.

Эти размышления чаще всего связаны с религиозной тематикой, ведь Бах почти всю свою жизнь служил при церкви, огромную часть музыки написал для церкви, сам был глубоко верующим человеком, прекрасно знающим Священное Писание. Он соблюдал церковные праздники, постился, исповедовался, за несколько дней до смерти принял причастие. Библия на двух языках – немецком и латинском – была его настольной книгой.

В начале своих сочинений он обычно проставлял обращение – «Иисусе, помоги», а в конце – «Всевышнему одному слава!".

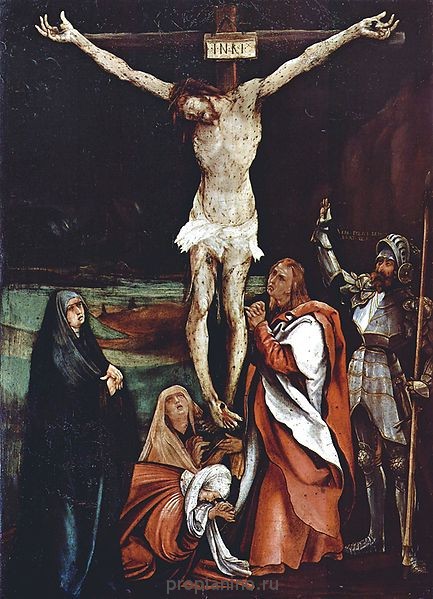

Иисус Христос у Баха – главный герой и идеал. В этом образе композитор видел олицетворение лучших человеческих качеств: силы духа, верности избранному пути, чистоты помыслов. Самое сокровенное в истории Христа для Баха – это Голгофа и крест, жертвенный подвиг Иисуса ради спасения человечества. Эта тема, будучи важнейшей в баховском творчестве, получает этическое, нравственное истолкование.

С протестантским хоралом Бах был связан на протяжении всей своей жизни – и по вероисповеданию, и по роду деятельности в качестве церковного музыканта. Он постоянно работал с хоралом в самых разных жанрах – органных хоральных прелюдиях, кантатах, пассионах. Вполне закономерно, что П.Х. стал неотъемлемой составной частью музыкального языка Баха.

Хоралы пелись всей протестантской общиной, они входили в духовный мир человека как естественный, необходимый элемент мироощущения. Хоральные мелодии и связанное с ними религиозное содержание были известны каждому, поэтому у людей баховского времени легко возникали ассоциации со смыслом хорала, с конкретным событием Священного Писания. Пронизывая всё творчество Баха, мелодии П.Х. наполняют его музыку, в том числе инструментальную, духовной программой, проясняющей содержание.

Воистину музыка для Баха - богослужение.

А искусство было для него религией, потому и не имело ничего общего с мирским успехом. Религия у Баха входит в определение искусства. И он поднимается над концессиями и деноминациями: протестант пишет полную католическую Мессу! Пройдут годы, и под влиянием Баха Роберт Шуман перед смертью создаст латинскую Мессу...

«Второе рождение»

Гениальное творчество Баха не было по-настоящему оценено его современниками. Пользуясь славой как органист, он при жизни не привлек должного внимания как композитор. О его творчестве не было написано ни одной серьезной работы, лишь малейшая часть произведений была опубликована. После смерти Баха его рукописи пылились в архивах, многие безвозвратно затерялись, а имя композитора забылось.

Подлинный интерес к Баху возник лишь в XIX веке. Начало ему положил Ф. Мендельсон, случайно нашедший в библиотеке ноты «Страстей по Матфею». Под его управлением это произведение было исполнено в Лейпциге. Большинство слушателей, буквально потрясенных музыкой, никогда не слышало имя автора. Это было вторым рождением Баха.

К столетию со дня его смерти (1850) в Лейпциге было организовано баховское общество, поставившее целью издание всех сохранившихся рукописей композитора в виде полного собрания сочинений (46 томов).

Несколько сыновей Баха стали видными музыкантами: Филипп Эммануэль, Вильгельм Фридеман (Дрезден), Иоганн Кристоф (Бюккенбург), Иоганн Кристиан (самый младший, «Лондонский» Бах).

ГОДЫ

ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСТВО

1685

Родился в г. Эйзенахе в семье потомственного музыканта. Эта профессия была традиционной для всего рода Бахов: почти все его представители на протяжении нескольких веков были музыкантами. Первым музыкальным наставником Иоганна Себастьяна был его отец. Кроме того, имея прекрасный голос, он пел в хоре.

В 9 лет остался круглым сиротой и был взят на воспитание в семью старшего брата – Иоганна Кристофа, который служил органистом в Ордруфе.

1700

В 15 лет с отличием закончил Ордруфский лицей и переселился в Люнебург, где поступил в хор «избранных певчих» (в Michaelschule). К 17 годам он владел клавесином, скрипкой, альтом, органом.

1703

В течение нескольких следующих лет несколько раз меняет местожительство, служа музыкантом (скрипачом, органистом) в небольших немецких городах: Веймаре (1703), Арнштадте (1704), Мюльхаузене (1707). Причина переезда каждый раз одна и та же – неудовлетворенность условиями работы, зависимое положение.

Появляются первые сочинения – для органа, клавира («Каприччио на отъезд возлюбленного брата»), первые духовные кантаты.

И.С. Бах - Хоральная прелюдия фа минор, BWV 639 ("Взываю к Тебе, Господи!")

Хорал “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” («К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе») написан ок. 1529 г. Иоганном Агриколой. Полный текст его таков:

"К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе! Прошу, услышь мои мольбы, Даруй мне благодать Твою, Не дай мне пасть духом. Истинной веры, Господи, молю. Даруй мне, Господи, истинной веры,Чтобы я жил для Тебя, Помогал ближнему. И нес слово Твое."

Bach J.S. Cantata BWV 10

1708

ВЕЙМАРСКИЙ ПЕРИОД

Поступил на службу к веймарскому герцогу в качестве придворного органиста и камерного музыканта в капелле.

Годы первой композиторской зрелости Баха, очень плодотворные в творческом отношении. Достигнута кульминация в органном творчестве – появилось все лучшее, что создано Бахом для этого инструмента: Токката и фуга ре-минор, прелюдия и фуга ля-минор, прелюдия и фуга до-минор, Токката до мажор, Пассакалия до-минор, а также знаменитая «Органная книжечка». Параллельно с органными сочинениями работает над жанром кантаты, над переложениями для клавира скрипичных итальянских концертов (более всего Вивальди). Веймарские годы характерны также первым обращением к жанру сольной скрипичной сонаты и сюиты.

J.S. Bach: Toccata and Fuga d minor, BWV 538 (dorian)

Karl Richter - Passacaglia & Fugue In C Minor - BWV 582

Orgel-Büchlein или «Органная книжечка» И.С. Баха - собрание миниатюр на темы протестантских хоралов, воплощающее широкий спектр образов и настроений, связанных с христианским вероучением и духовно-эмоциональным переживанием событий Священного Писания. Музыкальный язык «Книжечки» характеризуют лаконизм формы и проникновенность образного содержания.

«Органная книжечка» имеет значение не только в истории развития хоральной прелюдии, но является одним из величайших достижений музыки вообще. Никто, кроме Баха, не смог так точно передать содержание текста в «чистой музыке», да еще столь простыми средствами.

«Органная книжечка» И.С. Баха – это более 40 органных хоральных прелюдий. Основная часть из них была написана И.С.Бахом приблизительно в 1714 году в веймарский период жизни в служебных и педагогических целях для одного из его сыновей — Вильгельма Фридемана на темы литургических немецких хоралов и вошла в сборник, известный как «Маленькая органная книжечка» («Orgel-buchlein»).

Многие из прелюдий, помимо органного звучания, исполняются в переложениях для различных инструментов, ансамблей, в киномузыке (например, хоральная прелюдия «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ», интересно прозвучавшая в кинофильме «Солярис» А.Тарковского в прекрасной обработке Э.Артемьева).

J. S. Bach- Orgelbüchlein (Pequeño libro para órgano) - BWV 599 -- 644 - T. Koopmann (Органная книжечка)

1717

КЁТЕНСКИЙ ПЕРИОД

Становится «директором камерной музыки», то есть руководителем всей придворной музыкальной жизни при дворе кётенского князя.

Стремясь дать сыновьям университетское образование, пробует перебраться в крупный город.

Поскольку в Кётене отсутствовал хороший орган и хоровая капелла, сосредоточил основное внимание на клавирной (I том «ХТК», Хроматическая фантазия и фуга», Французские и Английские сюиты) и ансамблевой музыке (6 «Бранденбургских» концертов, сонаты для скрипки соло).

Maurizio Pollini - Bach Well Tempered Clavier Book 1

Thurston Dart plays Bach Six French Suites, Clavichord

J.S. BACH, Brandenburg Concertos Nos. 1-6, I Barocchisti/D. Fasolis

Bach / Jascha Heifetz, 1935: Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 - Complete

1723

ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПЕРИОД

Становится кантором (руководителем хора) в Томасшуле – школе при церкви св. Фомы.

Время наивысшего расцвета баховского гения.

Были созданы лучшие произведения для хора с оркестром: Месса си-минор, Страсти по Иоанну и Страсти по Матфею, Рождественская оратория, большинство кантат (около 300 – в первые три года).

В последнем десятилетии Бах в наибольшей степени сосредотачивается на музыке, свободной от какой-либо прикладной цели. Таковы II том «ХТК» (1744), а также партиты, «Итальянский концерт. Органная месса, Ария с различными вариациями» (после смерти Баха названными Гольдберговскими).

Bach - Mass in B minor (Proms 2012)

Музыкальный жанр Страстей (на немецком — Passion, в русской транскрипции пассионы) складывался на протяжении многих столетий. Содержанием пассионов являлись последние дни жизни, страдания и смерть Христа. Отсюда и название — страсти, то есть страдания, муки, телесная боль, душевная скорбь, тоска.

Очень глубокий, богодухновенный характер носит музыка Баха в «Страстях» — проникновенному рассказу о страданиях и смерти Иисуса Христа. Рассказ этот известен в четырех Евангелиях. Бах выбрал два из них: «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею».

Текст, созданный более чем за полторы тысячи лет до Баха, композитор прочитал так, как будто он был современником и свидетелем описываемых событий. Он как будто лично знал Христа, учившего любви и милосердию, ставшего жертвой клеветы и предательства и приговоренного к позорной казни. Он как будто сам видел горе Его матери, растерянность и страх учеников.

Повествование излагается речитативом, и Бах удивительно тонко разграничивает манеру речи рассказчика-евангелиста и действующих лиц. Партии Иисуса и римского наместника Пилата поручены однородным голосам, но интонации первого возвышенны и благородны, второго — грубы и надменны.

Кроме канонического , церковного текста, в «Страстях» есть и лирические отступления — арии на слова современного Баху поэта. Эти арии нередко превращаются в своего рода дуэты голоса с солирующим инструментом — скрипкой, флейтой. Замечательный пример — ария альта из «Страстей по Матфею», следующая за рассказом об отречении одного из учеников Иисуса — Петра. Сдержанная, скорбная мелодия голоса сопровождается рыданиями скрипки, в которых изливается вся горечь запоздалого раскаяния.

Разнообразны хоры «Страстей». Кроме драматических эпизодов, передающих крики разъяренной толпы, требующей казни, там звучат и строгие, величественные в своей простоте хоралы.

Ничего равного сцене суда в «Страстях по Иоанну» мы не встретим нигде в музыке того времени. Тем более, что такая музыка вечна.

Bach - St John Passion, BWV 245 - Norrington ("Страсти по Иоанну")

Bach, Matthäus-Passion BWV 244. Herreweghe ("Страсти по Матфею")

RICHTER, Bach "THE WELL-TEMPERED CLAVIER" BOOK Ⅱ (1)

Sokolov - Bach Italian Concerto BWV.971.wmv

Bach - Cantate BWV 78 - Jesu, der du meine Seele

Glenn Gould plays Bach Partita No.2 in C-minor (FULL)

Bach Partita No 3 A minor BWV 827 András Schiff

Bach Partita No 6 E minor BWV 830 Murray Perahia Piano

Johann Sebastian Bach - Goldberg Variations | Glenn Gould

Последние годы омрачены болезнью глаз. После неудачной операции ослеп, но продолжал сочинять.

Два полифонических цикла – «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение".

J. S. Bach - Musikalisches Opfer (Ofrenda Musical) : BWV 1079 - N. Harnoncourt("Музыкальное приношение").

Последнее по времени и самое сложное произведение Бaxa — созданный им перед смертью в 1749—1750 годах огромный полифонический цикл в ре миноре — «Die Kunst der Fuge» («Искусство фуги»). Он состоит из четырнадцати канонов на одну тему. Поставив задачей создать своего рода высшую школу контрапунктического мастерства, Бах назвал эти фуги «контрапунктами», подчеркнув тем самым целостное единство этого, по существу своему полифонически-вариационного, цикла.

«Искусство фуги» по праву можно считать вершиной полифонического мастерства И. С. Баха.

Glenn Gould-J.S. Bach-The Art of Fugue (HD).Die Kunst der Fugue-Arte della Fuga-Contrapunctus I-IV (HD video)

Glenn Gould.Art of fugue(Contrapunctus XIV)

Johann Sebastian Bach - Glenn Gould – The Art Of The Fugue.Organ – Glenn Gould

Piano – Glenn Gould

Творческий вклад Баха в сокровищницу мирового искусства огромен и включает в себя более 1000 музыкальных произведений, а именно: кантаты (духовные кантаты - сохранилось 199,около 30-ти светских кантат) , концерты (6 Бранденбургских концертов Бранденбургских концертов, 5 увертюр-сюит,

концерты для различных инструментов с оркестром) , оратории, произведения для органа, мессы, хоральные прелюдии, пассионы и магнификаты, фуги ,Сочинения для ансамблей, для клавесина (в том числе — «Хорошо темперированный клавир»: 48 прелюдий и фуг) и пр.

Музыкальный стиль Баха характеризуется необыкновенным владением мелодическим строем, при котором единая музыкальная идея доминирует в движении мелодии, а также экстраординарным мастерством техники контрапункта, позволяющей двум или нескольким мелодиям одновременно взаимодействовать. Бах является непревзойдённым мастером полифонии, его отличают склонность к импровизации на клавиатуре, блестящий виртуозный стиль, включающий использование всех пальцев обеих рук.

Виктор Корнеев,

10-04-2015 21:02

(ссылка)

Светлое Христово Воскресение (Пасха). С Великим Праздником!

Светлое Христово Воскресение (Пасха) 12 апреля 2015 года

† Христос Воскрес!!! † Воистину Воскрес!!! †

Тропарь Пасхи, глас 5.

О, как чудодейственны эти слова! Когда мы их произносим или слышим, в наших сердцах загораются огни святой радости о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они ни произносились, где бы эти слова ни раздавались, где бы ни слышались, - всюду они вызывают трепетание в каждом сердце и от них все ярче вспыхивает пламя веры в душе каждого прославляющего Воскресшего Господа.

«Христос Воскресе!» - мы говорим с чувством духовного восторга; их хочется произносить без конца, слушая в ответ другие два святых слова:«Воистину Воскресе!»

«Христос Воскресе!» - и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью.

Событие Воскресения Христова - величайший христианский праздник. Это есть праздников Праздник и Торжество из торжеств, знамение победы над грехом и смертью и начало бытия мира, искупленного и освященного Господом Иисусом Христом. Праздник этот называется еще Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти - к жизни и от земли - к Небу.

Вот как это было:

По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик.

Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.

В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых».

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь; Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам».

Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле.

Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть».

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она - торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

Пасхальный канон В исполнении хора Московского Сретенского монастыря

Праздник Пасхи, которому предшествует Великий пост, каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и др.) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными.

Дата Пасхи может попадать в период от 22 марта до 25 апреля по ст. стилю. (В XX—XXI веках это соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая по н. стилю). Если Пасха совпадает с праздником Благовещения (7 апреля), то она называется Кириопасха (Господня Пасха).

Православные христиане к чудесным свидетельствам Пасхи относят схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, которое происходит в Великую Субботу перед православной Пасхой.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Чудо схождения Благодатного огня, или Святого Света, как его еще называют, происходит каждый год в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Святого Света относятся к IX веку.

Чудо совершается в Иерусалиме в храме Воскресения. По преданию, он был построен на месте горы Голгофы, где был распят Спаситель, и гроба Господня — пещеры, в которой Он был погребен и где Ангелы явились Женам-мироносицам, чтобы возвестить, что Христос воскрес. Построили храм в IV веке император Константин и его мать, царица Елена.

Благодатный огонь выносят на особом богослужении из Кувуклии. Это часовня внутри храма Воскресения, в которой находится Гроб Господень.

В церемонии схождения Благодатного огня участвуют представители нескольких поместных православных Церквей: Иерусалимской православной церкви (Греко-православный патриархат Иерусалима), Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. Греческий Патриарх молится на Гробе Господнем о чуде, иногда его молитва продолжается очень долго. Именно он передает сошедший огонь другим патриархам, а затем огонь разносят по храму.

Православные христиане приезжают на службу со всего мира, с замиранием сердца ждут: свершится ли чудо в этот год? В руках люди держат связанные снопы свечей — 33 свечи, по числу земных лет Спасителя. Когда огонь выносят, так называемые «скороходы» быстро распространяют его по всему храму — от свечи к свече. Очевидцы схождения Благодатного огня говорят, что первые минуты после чуда он не жжется, некоторые верующие умывают им лицо в знак радости о предстоящей Пасхе.

В храм Воскресения ежегодно приезжают до 15 тысяч верующих. Не всем хватает места внутри храма, и многие ждут чуда около его стен. Служба транслируется в прямом эфире на телеканалах многих стран, в том числе и России.

Существует традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима в разные страны. В 1992 года впервые после почти 80-летнего перерыва его доставили на русскую землю. С тех пор каждый год его везут на самолете из Израиля в Москву, а затем передают в российские города.

Схождение благодатного огня в Храме Гроба Господня

Пасхальный тропарь Хор Сретенского монатыря

ПАСХА

Хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и

Московских Духовных академии и семинарии,

Регент архимандрит Матфей (Мормыль).

1 Лаврский пасхальный звон .........................................( 0:00 )

2 Пасхальное начало ....................................................( 6:07 ) Московский напев

3 Ирмосы Пасхального канона .....................................( 10:33 ) Московский напев Катавасия Греческий распев Гармонизация иеромонаха Нафанаила (Бачкало)

4 Воскресение Христово видевше... .............................( 13:06 ) Киевский распев Гармонизация П.Г.Чеснокова (1877-1944)

5 Кондак Пасхи. ..........................................................( 16:01 ) Напев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

6 Икос Пасхального канона. .........................................( 16:47 )

Напев Валаамского монастыря

7 Задостойник Пасхи. Ангел вопияше... .......................( 18:31 ) Н. П. Макаров

8 Ексапостиларий Пасхи. .............................................( 20:39 ) Греческий распев Гармонизация П.Д.Крылова (1883-1935)

9 Стихиры Пасхи ..........................................................( 22:42 ) Напев Зосимовой пустыни Гармонизация иеромонаха Нафаиаила (Бачкало)

10 Христос воскресе! .....................................................( 28:08 ) А. Д. Кастальский (1856-1926)

11 Великий прокимен Кто бог велий, яко Бог наш... .......( 29:56 ) Московский напев

12 Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся... .............................................( 32:24 ) Напев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

13 Тропарь Пятидесятницы ............................................( 35:26 ) С. Зуоачевский

14 Величание Пятидесятницы ..........................................( 36:30 ) Знаменный распев Гармонизация А.В.Касторского (1869-1944)

15. Господь Просвещение мое... .....................................( 38:21 ) А.В.Никольский (1874-1943)

Запись 1978 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра

ФРАГМЕНТЫ ПАСХАЛЬНОЙ ВЕЧЕРНИ, СОВЕРШЕННОЙ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ

МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЕМ II

16. Чтение Евангелия. ............................................( 43:06 )

17. Отпуст. ............................................................( 45:33 )

18. Многая лета .....................................................( 55:27 )

Храм Христа Спасителя

Акафист Воскресению Христову

Хвала Воскресшему

Хвалите Господа с небес

И пойте непрестанно:

Исполнен мир Его чудес

И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил

И ангельские лики:

Из мрака скорбного могил

Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес,

Холмы, утесы, горы!

Осанна! Смерти страх исчез,

Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль

И океан безбрежный!

Да смолкнут вякая печаль

И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес

И славьте, человеки!

Воскрес Христос! Христос воскрес!

И смерть попрал навеки!

К. Р.

(Великий князь Константин Романов)

Христос воскрес!

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос воскрес! Христос воскрес!

С полей уж снят покров снегов,

И реки рвутся из оков,

И зеленеет ближний лес…

Христос воскрес! Христос воскрес!

Вот просыпается земля,

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос воскрес! Христос воскрес!

А. Майков

1883

«Одна есть в мире красота»

Одна есть в мире красота.

Не красота богов Эллады,

И не влюбленная мечта,

Не гор тяжелые громады,

И не моря, не водопады,

Не взоров женских чистота.

Одна есть в мире красота —

Любви, печали, отреченья,

И добровольного мученья

За нас распятого Христа.

Бальмонт К. Д.

Со СВЯТОЙ ПАСХОЙ дорогие друзья, братья и сестры!

Виктор Корнеев,

02-05-2015 00:14

(ссылка)

Гайдн. Оратория «Сотворение мира»

Оратория «Сотворение мира»

Состав исполнителей: Архангелы: Рафаил (бас), Уриил (тенор), Гавриил (сопрано); Адам (бас), Ева (сопрано), хор, оркестр.

История создания

Вернувшись на родину после второй триумфальной поездки в Англию, 65-летний Гайдн зимой 1797 года поселился в собственном доме среди садов тихого предместья Вены. Творческий итог двукратного пребывания в Лондоне был поразителен не только по числу написанного.

Казалось, композитор достиг вершины, создав 12 последних симфоний, которые подвели итог развития классического симфонизма XVIII века. Но это не стало концом творческого пути Гайдна: на новую вершину он поднялся в течение последующих 3 лет, и этой вершиной явились грандиозные оратории «Сотворение мира» и «Времена года».

К жанру оратории композитор обратился не впервые. В 1775 году он написал библейскую ораторию на итальянском языке «Возвращение Товия», а десятилетие спустя — «Семь слов Спасителя на кресте», которые позже были переделаны в ораторию.

Замысел «Сотворения мира» возник еще в Лондоне: пригласивший Гайдна в Англию скрипач и руководитель оркестра Джон Петер Саломон предложил ему написать ораторию на английский текст по образцу генделевских, которые поразили Гайдна своей монументальностью, когда он услышал их в Англии.

Именно от Саломона композитор получил текст никому неизвестного английского поэта Лидли, в основу которого положена поэма «Потерянный рай» (1677) Джона Мильтона (1608—1674). Истовый пуританин, идеолог и непосредственный участник Английской революции, с наступлением Реставрации (1660) потерявший все, разоренный, подвергшийся аресту и оставленный торжествующими врагами в живых из милости, Мильтон в эти годы полного одиночества создал две поэмы «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», ставшие вершиной национальной эпической поэзии второй половины XVII века.

В либретто оратории Гайдна использована лишь одна, 7-я глава поэмы Мильтона, включающая текст Библии (Бытие I и II) почти без изменений: по просьбе Адама архангел Рафаил повествует о сотворении мира в 6 дней по низвержении Сатаны. Добавлены также мотивы псалмов №19 и 145. Автор этого немецкого либретто — барон Готфрид ван Свитен (1733—1803), которому Гайдн передал для перевода и переработки привезенный из Англии текст Лидли.

Отдав годы молодости дипломатической службе, ван Свитен последнюю четверть века, до самой смерти, занимал пост смотрителя императорской придворной библиотеки. В разных странах, где ван Свитен побывал в качестве дипломата, он стремился удовлетворить свою страсть к музыке, встречался с композиторами, сам написал несколько маленьких французских опер и симфоний (3 были опубликованы под именем Гайдна).

Особая любовь ван Свитена — Бах и Гендель, для пропаганды ораториального творчества которых он сделал больше всех других меценатов. Во второй половине 1780-х годов он перевел на немецкий язык английские оратории Генделя и организовал общество «Ассоциированных» из 12 богатых венских аристократов, предоставивших средства для исполнения в частных концертах ораториальных произведений. Именно эти 12 знатных особ, в их числе князь Эстергази, семье которого Гайдн служил несколько десятилетий, граф Гаррах, в родовом имении которого композитор родился, и сам ван Свитен, собрали 500 дукатов, чтобы Гайдн мог спокойно работать над ораторией.

Сочинение началось в конце 1796 года. Как сообщал один из современников в письме от 15 декабря, Гайдн «носится с идеей большой оратории, которую хочет назвать «Сотворение мира», и надеется скоро справиться с этим. Он импровизировал мне кое-что оттуда...»

А сам композитор признавался, что «никогда не был так благочестив, как во время работы над «Сотворением мира»; ежедневно падал на колени и просил Бога, чтобы Он дал мне силы для счастливого выполнения этого труда».

Вскоре после завершения, 30 апреля 1798 года, состоялось первое исполнение «Сотворения мира» во дворце венского мецената князя Йозефа Шварценберга, одного из тех, что вложили средства для гайдновского гонорара. Дворец был расположен на площади мучного рынка, и, чтобы обеспечить удобный подъезд к нему для множества гостей, торговцы мукой и бобами вынуждены были убрать свои лотки, за что князь выплатил им 10 гульденов 50 крейцеров компенсации. А для регулирования движения перед началом концерта на площадь были направлены 24 полицейских, конных и пеших.

Первое публичное исполнение «Сотворения мира» состоялось год спустя, в день именин Гайдна, 19 марта 1799 года, в венском «императорском и королевском придворном театре, что рядом с дворцом». Желающих послушать ораторию оказалось столько, что перед входом возникла давка, в которой едва не погиб ребенок, и многим порвали одежду.

«Сотворение мира» было воспринято как первая светская оратория на немецком языке. Это оказалось настолько непривычным для венцев, что сразу же был сделан итальянский перевод — как более отвечающий духу места и времени. Любопытно, что именно «Сотворением мира» 24 марта 1802 года, в канун Благовещения, в Петербурге открылось Филармоническое общество.

Музыка

«Сотворение мира», по выражению венского исследователя творчества Гайдна Леопольда Новака, «живописная книга в картинках для взрослых и детей». 34 номера разделены на 3 части, где воплощен не сверхъестественный и таинственный акт творения, а изумление перед величием и многообразием мироздания, благодарность Творцу и радостное прославление жизни — солнца и вод, птиц и зверей, первой человеческой семьи, живущей в мире и любви.

На смену эпическому размаху ораторий Генделя пришли красочные картины природы и сердечные лирические излияния, хотя Гайдн не отказался и от крупных полифонических хоров. В оратории использован достаточно большой для того времени оркестр с тремя флейтами, контрафаготом и тремя тромбонами.

Вступление «Понятие хаоса» (№1) — медленно развертывающийся оркестровый эпизод с блуждающими томительными хроматическими гармониями, диссонансами, сопоставлениями форте и пиано — без перерыва переходит в речитатив Рафаила и краткий хор, завершающийся словами «Да будет свет».

Поразительный по яркости эффект достигается самыми простыми средствами — внезапным аккордом tutti в до мажоре. В арии Уриила с хором «Перед святым лучом истаивает тьма» (№2) противопоставлены две контрастные картины — свет и порядок первого дня творения и смятение адских духов, с проклятиями низвергающихся в вечную ночь.

Виртуозность отличает арию Гавриила «Вот свежесть зелени пленяет» (№8) — лирическую, с плавным покачивающимся ритмом. Завершающий 1-ю часть ликующий хор с солистами «О Господа славе вещают небеса» (№13) написан с генделевской мощью и размахом, с многообразным использованием полифонии.

Большая виртуозная ария Гавриила «На мощных крыльях гордый летит орел» (№15) украшена звукоизобра-зительными эффектами: пассажи кларнета передают веселую песню жаворонка, параллельное движение скрипок и фаготов в необычно высоком регистре — любовное воркование голубков, фиоритуры флейты — прельстительные трели соловья.

Изобразительность свойственна также оркестровому сопровождению речитатива Рафаила (№21), где повествуется о радостно рыкающем льве, гибком тигре, быстром олене, благородном коне, стадах волов и овец, о насекомых и пресмыкающихся. Воспевающая человека ария Уриила «Достоинством, величием» (№24) основана на простой мелодии, тождественной народной песне из Бургенланда, одной из областей Австрии.

В самой короткой 3-й части царят ничем не омрачаемые свет и радость. Два дуэта Адама и Евы (№30 и 32) — широко развернутые, с напевными мелодиями, виртуозными пассажами и совместным пением — рисуют полное единение супругов, их безмятежное счастье на этой прекрасной земле.

Гайдн "Сотворение мира"/ Joseph Haydn - Die Schopfung. Дирижер - Леонард Бернстайн

Judith Blegen ..........soprano (Gabriel)

Thomas Moser .........tenor (Uriel)

Kurt Moll...................bass (Rathael)

Lucia Popp................soprano (Eva)

Kurt Ollmann.............baritone (Adam)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Chorus master: Wolfgang Seeliger

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Harpsichord: Hedwig Bilgram

Cello: Walter Nothas

Conductor: Leonard Bernstein

Библейский сюжет Йозеф Гайдн Оратория Сотворение мира

Надежда ***,

07-11-2015 14:01

(ссылка)

Великие музыканты - 1. Йозеф Хассид (Скрипка)

памяти великого скрипача посвящается

Йозеф Хассид (28.12.1923 — 7.11.1950)

Великие музыканты -1. Йозеф Хассид (Скрипка)

Йозеф Хассид (польск. Józef Chasyd, англ. Josef Hassid; 28 декабря 1923, Сувалки, Польша — 7 ноября 1950 , Эпсом, графство Суррей, Великобритания) — польский скрипач еврейского происхождения.[ Читать далее... → ]

Надежда ***,

23-10-2015 21:50

(ссылка)

Муслим Магомаев: великий баритон из Азербайджана

25 октября - день памяти великого певца и композитора

Муслим Магомаев:

великий баритон из Азербайджана

Муслим Магомаев — выдающийся эстрадный и оперный певец. На его счету звания Народного артиста СССР, Народного артиста Азербайджанской ССР, Заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР, 45 грампластинок, 15 компакт-дисков. При выходе на сцену высокий подтянутый темпераментный холерик с пронзительным взглядом чёрных глаз тут же завладевал вниманием всех зрителей.[ Читать далее... → ]

Надежда ***,

03-11-2015 19:59

(ссылка)

Светлые минуты Джо Дассена

Ко дню рождения знаменитого французского певца,

музыканта, композитора Джо Дассена

музыканта, композитора Джо Дассена

Светлые минуты Джо Дассена

5 ноября 1938 года появился на свет Джо Дассен, самый знаменитый «американец в Париже», талантливый певец, обаятельный и любимый миллионами. После смерти Дассена прошло уже 35 года, но его песни до сих пор звучат свежо и трогательно.[ Читать далее... → ]

Метки: Светлые минуты Джо Дассена.

Виктор Корнеев,

02-03-2015 01:02

(ссылка)

Фредерик Шопен. 205 лет со дня рождения.

205 лет со дня рождения Фредерика Шопена

(фр. Frédéric François Chopin; польск. Fryderyk Franciszek Szopen, Фреде́рик Франци́шек Шо́пен;

1 марта (по другим данным, 22 февраля) 1810, деревня Желязова-Воля, близ Варшавы — 17 октября 1849, Париж) —

польский композитор и пианист-виртуоз, педагог.

В 2015 году исполняется 205 лет со дня рождения одного из самых любимых нами композиторов-классиков -

Фредерика Шопена. Чарующие звуки его музыки задевают самые нежные, глубокие струны души!

Шопен автор многочисленных произведений для фортепиано. Крупнейший представитель польского музыкального искусства. По-новому истолковал многие жанры: возродил на романтической основе прелюдию, создал фортепианную балладу, опоэтизировал и драматизировал танцы — мазурку, полонез, вальс; превратил скерцо в самостоятельное произведение. Обогатил гармонию и фортепианную фактуру; сочетал классичность формы с мелодическим богатством и фантазией.

Среди сочинений Шопена 2 концерта (1829, 1830), 3 сонаты (1828—1844), фантазия (1841), 4 баллады (1835—1842), 4 скерцо (1832—1842), экспромты, ноктюрны, этюды, вальсы, мазурки, полонезы, прелюдии и другие произведения для фортепиано; песни. В его фортепианном исполнении глубина и искренность чувств сочетались с изяществом, техническим совершенством.

Биография

Происхождение и семья

Отец композитора — Николя Шопен (1771—1844) в 1806 году женился на дальней родственнице Скарбков, — Юстыне Кжижановской (1782—1861). По сохранившимся свидетельствам, мать композитора получила хорошее образование, владела французским языком, была чрезвычайно музыкальна, хорошо играла на фортепиано, обладала красивым голосом. Своей матери Фредерик обязан первыми музыкальными впечатлениями, привитой с младенческих лет любовью к народным мелодиям.

Интеллигентность и чуткость родителей спаяли всех членов семьи любовью и благотворно сказывались на развитии одаренных детей. Кроме Фредерика в семействе Шопенов было ещё три сестры: старшая — Людвика, в замужестве Енджеевич, бывшая его особенно близким преданным другом, и младшие — Изабелла и Эмилия. Сёстры обладали разносторонними способностями, а рано умершая Эмилия — выдающимся литературным талантом.

Детство и юность

Уже в детские годы Шопен проявил необыкновенные музыкальные способности. Он был окружён особым вниманием и заботой. Подобно Моцарту, он поражал окружающих музыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирождённым пианизмом. Его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и необычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд.

Молодого Шопена учили музыке, возлагая на него большие надежды. Исполнительский талант мальчика развивался настолько быстро, что к двенадцати годам Шопен не уступал лучшим польским пианистам.

В 1818 году одна из варшавских газет поместила несколько строк о первой музыкальной пьесе, сочинённой композитором, учащимся ещё в начальной школе. «Автор этого „Полонеза“ — написала газета, — ученик, которому ещё не исполнилось 8 лет. Это — настоящий гений музыки, с величайшей лёгкостью и исключительным вкусом. Исполняющий самые трудные фортепианные пьесы и сочиняющий танцы и вариации, которые вызывают восторг у знатоков и ценителей. Если бы этот вундеркинд родился во Франции или Германии, он привлёк бы к себе большее внимание».

Окончив училище и завершив продолжавшиеся семь лет занятия у Живного, Шопен начал свои теоретические занятия у композитора Йозефа Эльснера. Покровительство князя Антона Радзивилла и князей Четвертинских ввело Шопена в высшее общество, которое было впечатлено обаятельной внешностью и изысканными манерами Шопена.

Расцвет творчества

С 1829 г. начинается артистическая деятельность Шопена. Он выступает в Вене, Кракове, исполняя свои произведения. Возвратившись в Варшаву, он её покидает навсегда 5 ноября 1830 года. Эта разлука с родиной была причиной его постоянной скрытой скорби — тоски по родине.

К этому прибавилась в конце тридцатых годов любовь к Жорж Санд, которая дала ему больше огорчения, чем счастья вдобавок к расставанию с невестой. Проехав Дрезден, Вену, Мюнхен, он в 1831 году приехал в Париж. В пути Шопен написал дневник (так называемый «Штутгартский дневник»), отражающий его душевное состояние во время пребывания в Штутгарте, где его охватывало отчаяние из-за краха Польского восстания. В этот период Шопен пишет свой знаменитый «Революционный этюд».

Первый концерт Шопен дал в Париже в 22 года. Успех был полный. В концертах Шопен выступал редко, но в салонах польской колонии и французской аристократии слава Шопена росла чрезвычайно быстро. Были композиторы, которые не признавали его талант, например, Калькбреннер и Джон Филд, но это не мешало Шопену приобрести множество преданных поклонников, как в артистических кругах, так и в обществе. Любовь к преподаванию музыки и пианизма была отличительной чертой Шопена, одного из немногих великих артистов, которые посвятили этому много времени.

В полонезах, балладах Шопен рассказывает о своей стране, Польше, о красотах её пейзажей и трагическом прошлом. В этих произведениях он использует лучшие черты народного эпоса. Вместе с тем Шопен исключительно самобытен. Музыка его отличается смелой изобразительностью и нигде не страдает причудливостью. После Бетховена классицизм уступил место романтизму, и Шопен стал одним из главных представителей этого направления в музыке.

Если где-то в его творчестве и чувствуется рефлексия, то, наверное, в сонатах, что не мешает им быть высокими образцами жанра. Часто Шопен достигает вершин трагизма, как, например, в похоронном марше в сонате op. 35, или предстает замечательным лириком, как, например, в Larghetto из второго фортепианного концерта.

К лучшим произведениям Шопена можно отнести этюды: в них, помимо технических экзерсисов, бывших до Шопена главной и чуть ли не единственной целью этого жанра, слушателю раскрывается удивительный поэтический мир. Наиболее интимным, «автобиографическим» жанром в творчестве Шопена являются его вальсы. По мнению российского музыковеда Изабеллы Хитрик, связь между реальной жизнью Шопена и его вальсами исключительно тесна, и совокупность вальсов композитора может рассматриваться как своеобразный «лирический дневник» Шопена.

Муки в творчестве и любви

В 1837 году Шопен почувствовал первый приступ болезни лёгких (согласно последним данным — муковисцидоза). С этим временем совпадает связь с Жорж Санд. Пребывание на Мальорке вместе с Жорж Санд негативно отразилось на здоровье Шопена, он страдал там от приступов болезни. Тем не менее, многие величайшие произведения, в том числе 24 прелюдии, созданы именно на этом испанском острове. Зато он много времени проводил в сельской местности во Франции, где у Жорж Санд было имение в Ноане.

Десятилетнее сожительство с Жорж Санд, полное нравственных испытаний, сильно подточило здоровье Шопена, а разрыв с ней в 1847 г. помимо того, что вызвал у него значительный стресс, лишил его возможности отдыхать в Ноане. Желая покинуть Париж, чтобы сменить обстановку и расширить свой круг знакомств, Шопен в апреле 1848 г. отправился в Лондон — концертировать и преподавать. Это оказалось последним его путешествием. Успех, нервная, напряженная жизнь, сырой британский климат, а главное, периодически обострявшееся хроническое заболевание лёгких, — всё это окончательно подорвало его силы.

Память

Шопен вернулся в Париж, но вернуть здоровье было уже невозможно... Фредерик Шопен умер 5 (17) октября 1849 года. О Шопене глубоко скорбел весь музыкальный мир. На его похороны собрались тысячи поклонников его творчества. Согласно желанию покойного, на его похоронах известнейшими артистами того времени был исполнен «Реквием» Моцарта — композитора, которого Шопен ставил выше всех других (а его «Реквием» и симфонию «Юпитер» называл своими любимыми произведениями), а также была исполнена его собственная прелюдия № 4 (ми-минор). На кладбище Пер-Лашез прах Шопена покоится между могилами Керубини и Беллини. Сердце Шопена было, согласно его воле, отправлено в Варшаву, где оно замуровано в колонну церкви Святого Креста.

Grigory Sokolov plays Chopin Prelude No. 4 in E minor op 28

Шопен является одним из основных композиторов в репертуаре многих пианистов. Записи его произведений появляются в каталогах крупнейших звукозаписывающих компаний. С 1927 года в Варшаве проводится Международный конкурс пианистов имени Шопена. Среди его победителей были выдающиеся пианисты Лев Оборин, Яков Зак, Белла Давидович, Галина Черны-Стефаньска, Маурицио Поллини, Марта Аргерих.

1 марта 2010 года в Варшаве после реконструкции и модернизации был открыт музей Фредерика Шопена. Данное событие приурочено к 200-летию со дня рождения знаменитого польского композитора и музыканта.

Музей Фредерика Шопена в Варшаве

FREDERIC CHOPIN - NOCTURNES complete Maurizio Pollini piano

Ashkenazy plays Chopin - CD 8 Waltzes

Zimerman Plays Chopin 4 Ballades

Vladimir Sofronitsky plays Chopin Preludes op.28 (Studio Recording 1950/1953)

Horowitz:plays Chopin Mazuruka

Chopin 6 Polonaises , Lazar Berman

Alfred Cortot plays Chopin Etudes op. 10 (1933)

Martha Argerich plays Frédéric Chopin - Piano Sonata in B-Flat Minor, Op. 35 (Funeral March)

Emil Gilels - Chopin - Piano Sonata No 3 in B minor, Op 58

Krystian Zimerman Plays Chopin Piano Concerto No.1

Rubinstein-Chopin-Piano Concerto No.2 (HD)

Надежда ***,

15-11-2015 18:00

(ссылка)

Украинская дива. Соломия Крушельницкая

памяти выдающейся украинской певицы и педагога

Крушельницкая Соломия Амвросиевна

23.09.1872—16.11.1952

Оперная и камерная певица (сопрано) и педагог,

заслуженный деятель искусств УССР (1951)

Украинская дива. Соломия Крушельницкая

«Ого, наша Люня спiває!» — говорили люди, когда звучал девичий голос удивительной красоты и силы — его было слышно на все село. Люней ласково звали Соломию, дочку священника Амвросия Крушельницкого, жившего с семьей в селе Била неподалеку от Тернополя.[ Читать далее... → ]

Виктор Корнеев,

15-05-2015 00:03

(ссылка)

«И почем у нас совесть и страх…»Ольга Седакова об Анне Ахматовой

«И почем у нас совесть и страх…» Ольга Седакова об Анне Ахматовой

В мемуарах Л. К.Чуковской мы встречаем такой эпизод: Ахматова, отвечая собеседнику, который говорит ей о «классичности» ее поэзии и сравнивает ее с Пушкиным, называет себя всего лишь автором «горстки странных стихов».

Великих стихов всегда — горстка (как еще мы измерим наследство Горация, или Сафо, или Тютчева, или Бараташвили, и даже написавшего очень много — для лирика — Блока?), и они всегда странные.

Это непременное свойство того, что мы называем «классика», «огонь под ледяной корой», словами Гете, и не чувствует этой странности только совсем поверхностный, совсем непоэтичный читатель.

То, в чем этого нет, называется не классикой, а эпигонством или академизмом. О классической странности (иначе говоря, новизне или свежести) Ахматовой говорить особенно трудно, потому что она не лежит на поверхности: нет эксцентричных метафор, «ярких» сравнений, новаторской версификации, каких-то небывалых форм композиции.

Для современницы высокого модернизма Серебряного века и его продолжения, авангарда, Ахматова как будто совсем консервативна и не по-модернистски «проста»: почти девятнадцатый век.

Я — тишайшая, я — простая,

— «Подорожник», «Белая стая»…

Излишне говорить, что простота эта обманчива: «У шкатулки тройное дно»; «Но признаюсь, что применила Симпатические чернила» — предупреждает читателя сама Ахматова.

Наши лучшие филологи пытались приоткрыть ларчик этой «простоты» и много чего там обнаружили (Б. Эйхенбаум, В. Виноградов). «Тайны ремесла». В других стихах Ахматова уточняет — «священного ремесла»:

Наше священное ремесло

Существует тысячи лет.

А то, что в Ахматовой может быть принято за консерватизм, — это в действительности очень сильный и новый жест, и художественный, и этический, и политический. Жест хранения, защиты того, что под угрозой, и верности тому, чего уже не сохранишь. Сила его особенно велика во времена, главный импульс которых составляет разрушение всего «до основанья, а затем» построение «нашего, нового мира».

Мир Ахматовой — не «наш», а Божий мир. Так было уже в первых книгах, где и влюбленность (вещь как будто совершенно стихийная и самовольная) не в руках героини: она просит о ней как о вести:

Ты, росой окропляющий травы,

Вестью душу мою оживи, —

Не для страсти, не для забавы,

Для великой земной любви.

С тем более поразительной силой это звучало в новые, послереволюционные времена. Тема хранения (Deus conservat omnia, «Бог сохраняет все», любимый Ахматовой девиз из герба Шереметевых) — одна из главных тем Ахматовой, тема (или даже задание) и ее поэзии, и ее жизни.

И мы сохраним тебя, русская речь —

это сказано во время Второй мировой войны. Но хранить многое, очень многое (среди другого — и русскую речь) ей пришлось не только от иноземных разрушителей. Когда Ахматова — в диалоге с эмигрантами — говорит:

Не с теми я, кто бросил землю

На поругание врагам,

она имеет в виду отнюдь не «нашествие иноплеменных».

Осквернили пречистое Слово,

Растоптали священный Глагол,

Чтоб с сиделками тридцать седьмого

Мыла я окровавленный пол.

Хранить то, что уничтожено и под страхом кары должно быть стерто из памяти каждого соотечественника:

Непогребенных всех — я хоронила их;

Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.

Музой Плача назвала молодую Ахматову молодая Цветаева. Это вещее слово приобрело в последующие годы неожиданно конкретное значение. Ахматова стала плакальщицей — едва ли не единственной — над миллионами людей, лишенных и похорон, и обряда. Такую же неожиданную конкретность приобрел в судьбе Ахматовой некрасовский образ Музы в терновом венце, Музы, подобной крестьянке, которую секут на Сенной:

Кому и когда говорила,

Зачем от людей не таю,

Что каторга сына сгноила,

Что Музу засекли мою.

То, что было символами и образами, фигурами речи, в судьбе Ахматовой стало простой фактической реальностью. И среди всех безымянных могил, запрещенных к поминовению имен и вещей, среди тюрем и пыток, среди тех, кого она по-библейски называет упившимися «яростным вином блудодеянья», Ахматовой выпало хранить и другое — маленькое, слабое, то, что возникает:

Кто-то маленький жить собрался…

Хранить достоинство человека и поэта, с которым многие так решительно расстались, уговаривая себя, что иначе нельзя и что «все так делают»: Ахматова свидетельствует — не все. Хранить живое общение со всем, что создал человеческий гений, от Эсхила до современника Т. С. Элиота, — и что было вычеркнуто из официальной культуры как «идейно чуждое». Хранить, наконец,

свежесть чувств и мыслей простоту,

почти невозможные во времена мутной и неискренней казенной жизни.

Еще долго после смерти автора ахматовские стихи публиковались у нас в изуродованном виде: с огромными пропусками, с измененными датами, в смещенной хронологии.

Только с выходом полного корпуса текстов мы смогли различить общий путь Ахматовой — и увидеть, каким магнитом собирается эта «горсть странных стихов». Мы смогли увидеть в ней прежде всего Поэта Истории; быть может, единственного в нашей литературе свидетеля этих десятилетий, сохранившего летописную ясность зрения:

И это станет для людей

Как времена Веспасиана.

Этой летописной широты мало кто ожидал от автора первых книг, от «русской Сафо», чьей непривычно смелой любовной лирике так охотно откликались и так неловко подражали.

Свидетель истории — и отечественной, и мировой — Ахматова продолжает главное, быть может, дело русской словесности. Первым самостоятельным жанром Древней Руси были, как известно, летописи.

Они начинались с Сотворения мира. Записи о позднейшем, о том, что происходило на глазах хронографа, располагались в этой перспективе: от Сотворения мира — к последнему Суду.

«В моем начале мой конец», этот любимый Ахматовой стих (впервые сказанный Машо по-старофранцузски, потом Элиотом по-английски) уместен и здесь.

История — увиденная как бы взглядом из будущего — осталась навсегда сердцевинной темой для русского писателя: для Пушкина, для Льва Толстого, для Солженицына. Ахматова вписала в эту летопись полное достоинства и сострадания слово о временах Горя. Об этом еще гадательно она говорила в ранних стихах:

Путь мой жертвенный и славный.

Конечно, это совсем малая часть того, о чем можно было бы говорить в связи с Анной Ахматовой. Но все же историческое призвание — это как бы самая твердая, как алмазом прочерченная линия ее судьбы. Она не сомневалась в справедливости потомков, которые увидят все так, как современникам не давал видеть страх и умственный туман.

…только ваши дети

За меня вас будут проклинать.

И здесь нам придется коснуться поразительного и крайне печального явления. «Дети» (или теперь уже внуки) проклинают не мучителей Ахматовой, а с необъяснимой страстью занимаются «развенчанием ее культа».

Антиахматовская литература пополняется новыми и новыми статьями и книгами. Что бы это значило? Вероятно, то, что «времена Веспасиана» еще далеко не кончились. «Развенчивать» же Ахматову, которая никаких венцов себе не требовала и, как все высокие люди, бесстрашно смотрела на собственные провалы и слабости:

Оставь! и я была, как все,

И хуже всех была —

и, как все верующие люди, называла это «грехом», а себя — «грешницей», просто нелепо.

Ольга СЕДАКОВА

http://www.pravmir.ru/i-poc...

В мемуарах Л. К.Чуковской мы встречаем такой эпизод: Ахматова, отвечая собеседнику, который говорит ей о «классичности» ее поэзии и сравнивает ее с Пушкиным, называет себя всего лишь автором «горстки странных стихов».

Великих стихов всегда — горстка (как еще мы измерим наследство Горация, или Сафо, или Тютчева, или Бараташвили, и даже написавшего очень много — для лирика — Блока?), и они всегда странные.

Это непременное свойство того, что мы называем «классика», «огонь под ледяной корой», словами Гете, и не чувствует этой странности только совсем поверхностный, совсем непоэтичный читатель.

То, в чем этого нет, называется не классикой, а эпигонством или академизмом. О классической странности (иначе говоря, новизне или свежести) Ахматовой говорить особенно трудно, потому что она не лежит на поверхности: нет эксцентричных метафор, «ярких» сравнений, новаторской версификации, каких-то небывалых форм композиции.

Для современницы высокого модернизма Серебряного века и его продолжения, авангарда, Ахматова как будто совсем консервативна и не по-модернистски «проста»: почти девятнадцатый век.

Я — тишайшая, я — простая,

— «Подорожник», «Белая стая»…

Излишне говорить, что простота эта обманчива: «У шкатулки тройное дно»; «Но признаюсь, что применила Симпатические чернила» — предупреждает читателя сама Ахматова.

Наши лучшие филологи пытались приоткрыть ларчик этой «простоты» и много чего там обнаружили (Б. Эйхенбаум, В. Виноградов). «Тайны ремесла». В других стихах Ахматова уточняет — «священного ремесла»:

Наше священное ремесло

Существует тысячи лет.

А то, что в Ахматовой может быть принято за консерватизм, — это в действительности очень сильный и новый жест, и художественный, и этический, и политический. Жест хранения, защиты того, что под угрозой, и верности тому, чего уже не сохранишь. Сила его особенно велика во времена, главный импульс которых составляет разрушение всего «до основанья, а затем» построение «нашего, нового мира».

Мир Ахматовой — не «наш», а Божий мир. Так было уже в первых книгах, где и влюбленность (вещь как будто совершенно стихийная и самовольная) не в руках героини: она просит о ней как о вести:

Ты, росой окропляющий травы,

Вестью душу мою оживи, —

Не для страсти, не для забавы,

Для великой земной любви.

С тем более поразительной силой это звучало в новые, послереволюционные времена. Тема хранения (Deus conservat omnia, «Бог сохраняет все», любимый Ахматовой девиз из герба Шереметевых) — одна из главных тем Ахматовой, тема (или даже задание) и ее поэзии, и ее жизни.

И мы сохраним тебя, русская речь —

это сказано во время Второй мировой войны. Но хранить многое, очень многое (среди другого — и русскую речь) ей пришлось не только от иноземных разрушителей. Когда Ахматова — в диалоге с эмигрантами — говорит:

Не с теми я, кто бросил землю

На поругание врагам,

она имеет в виду отнюдь не «нашествие иноплеменных».

Осквернили пречистое Слово,

Растоптали священный Глагол,

Чтоб с сиделками тридцать седьмого

Мыла я окровавленный пол.

Хранить то, что уничтожено и под страхом кары должно быть стерто из памяти каждого соотечественника:

Непогребенных всех — я хоронила их;

Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.

Музой Плача назвала молодую Ахматову молодая Цветаева. Это вещее слово приобрело в последующие годы неожиданно конкретное значение. Ахматова стала плакальщицей — едва ли не единственной — над миллионами людей, лишенных и похорон, и обряда. Такую же неожиданную конкретность приобрел в судьбе Ахматовой некрасовский образ Музы в терновом венце, Музы, подобной крестьянке, которую секут на Сенной:

Кому и когда говорила,

Зачем от людей не таю,

Что каторга сына сгноила,

Что Музу засекли мою.

То, что было символами и образами, фигурами речи, в судьбе Ахматовой стало простой фактической реальностью. И среди всех безымянных могил, запрещенных к поминовению имен и вещей, среди тюрем и пыток, среди тех, кого она по-библейски называет упившимися «яростным вином блудодеянья», Ахматовой выпало хранить и другое — маленькое, слабое, то, что возникает:

Кто-то маленький жить собрался…

Хранить достоинство человека и поэта, с которым многие так решительно расстались, уговаривая себя, что иначе нельзя и что «все так делают»: Ахматова свидетельствует — не все. Хранить живое общение со всем, что создал человеческий гений, от Эсхила до современника Т. С. Элиота, — и что было вычеркнуто из официальной культуры как «идейно чуждое». Хранить, наконец,

свежесть чувств и мыслей простоту,

почти невозможные во времена мутной и неискренней казенной жизни.

Еще долго после смерти автора ахматовские стихи публиковались у нас в изуродованном виде: с огромными пропусками, с измененными датами, в смещенной хронологии.

Только с выходом полного корпуса текстов мы смогли различить общий путь Ахматовой — и увидеть, каким магнитом собирается эта «горсть странных стихов». Мы смогли увидеть в ней прежде всего Поэта Истории; быть может, единственного в нашей литературе свидетеля этих десятилетий, сохранившего летописную ясность зрения:

И это станет для людей

Как времена Веспасиана.

Этой летописной широты мало кто ожидал от автора первых книг, от «русской Сафо», чьей непривычно смелой любовной лирике так охотно откликались и так неловко подражали.

Свидетель истории — и отечественной, и мировой — Ахматова продолжает главное, быть может, дело русской словесности. Первым самостоятельным жанром Древней Руси были, как известно, летописи.

Они начинались с Сотворения мира. Записи о позднейшем, о том, что происходило на глазах хронографа, располагались в этой перспективе: от Сотворения мира — к последнему Суду.