Тайна пения петуха: физика; история, богословие

Прикоснемся к теме «Пение петуха» тремя вопросами:

1), Физические особенности голоса пения петуха.

2), Петух в мировой культуре

3), Богословие пения петуха

1),.Физические особенности голоса пения петуха.

Краткий анализ пения петуха основан на ранее сформулированных мною двух методах исследования аудиограмм: 1), Метод измерения аудиограмм, по временным особенностям пения человека и животных, 2). Метод измерения аудиограмм по глубине, плотности звука

1.1.), Метод измерения аудиограмм, по временным особенностям пения человека и животных, дополненный исследованием в течении полутора десятка лет с 1992г. омегаметрии, энцефалограмм и кардиограмм и т.д.

«Психофизиология древнерусских песнопений» Опыт ( около двух десятилетий) клинического изучения психофизиологии православных песнопений, с точки зрения различения древнерусских песнопений от партеса и классической музыки». http://blogs.mail.ru/mail/v...

в книге: «Фрактальность природной « мягкости » звука, света, тепла. Инновационная технология осуществления мягкости звука, света, тепла, видеоизображения, … в технических устройствах. Основания новой технологии в истории культуры.» СПб, Изд-во «Ступени», 2010 г. 100 экз. 445 С. http://www.hramm.ru/ ( перейти на reabi.ru >> )

см.также Синкевич В.А. Анализ музыкальных периодов на форуме Андрея Первозванного: Симфонии планет (звуки записанные в космосе - mp3) Тема: #77261 21.01.08

Основной вывод

Управляющая ритмическая система представлена иерархией ритмических психофизиологических сверхмедленных ячеек, характеризующих различные уровни протекания физиологических процессов

Музыку и пение рассматривают с различных позиций. Общепринято выделять основные элементы и выразительные средства музыки - лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр; мелодия, гармония, полифония, и т. д..

Нас же будет интересовать только единственный параметр музыки – музыкальный период. (попевка, кулизма. мотив, фраза, предложение, период), неразрывно связанный с дыханием. «Всякое дыхание да хвалит Господа» (Псалом 150).

Создатель практической методики возрождения певческого голоса В. П. Багрунов утверждает, что «Природа всегда экономна и если имеется возможность совмещения функций в одном органе, то она не создаёт ничего лишнего. И в данном случае, она не создаёт специального органа - голоса, а совмещает дыхание - важнейшую функцию жизнеобеспечения всех систем организма, с анатомическим устройством самого органа дыхания, тем самым как бы свидетельствуя об огромной важности голосовой функции и её надёжности и долговечности…. Поэтому природный звук носит протяжный, не фиксированный характер и голос не должен иметь регистровой пестроты» Владимир Павлович Багрунов см. сайт: http / bagratid.com/pn/index.php ( раздел: о методике)

Не только древние голосовые распевы, но и современная музыка состоит из единичных, законченных мелодических фраз, звучание которых, или, как говорят, «музыкальный период» может составлять 2-3-4-5-7-10-12 -…секунд.

Нами установлено, что именно древнерусские распевы (прежде всего знаменный), своим (музыкальным) периодом полнее всего отражают естественную биологическую сверхмедленную ритмику, как головного мозга, так и всего тела ( 8 - 10 - 12 секунд);

Другими словами, знаменный распев с точки зрения музыкального периода ( попевка связанная с ритмикой дыхания, на выдохе), это - психофизиологическая норма организма.

Психофизиологическая норма древнерусских песнопений в отличии от партеса и классической музыки ( 3 – 7 сек), народной ( до 2-3 сек) и легкой, ритмической ( околосекундная ритмика). В отличии от перечисленных устойчивых временных ячеек в классической, народной и ритмической музыке , в древнерусских песнопениях - они переходные.

Здесь очень интересная фундаментальная закономерность:

Декасекундный стохастический ритм управляющих психофизиологических процессов в человеке характерен для всего живого, как здоровая норма.,

В своих ритмический иерархически организованных ячейках в природе, у животных, птицах, …в основе индивидуальной протяжности звучания пения зверей и птиц лежит также стохастический декасекундный ритм

Фундаментальность декасекундной ритмики в природе, можно показать и в голосах живой твари и биохимии химических реакций, инициированными тепловым движением молекул, например, звуком., в неспешности пения и чтения в истории христианской церкви.

Реакции, связанные со структурными изменениями воды, осуществляющимися при тепловом движении её молекул. В последнем случае это времена порядка 10-11сек.

(Лященко А.К., Родштат И.В., Новскова Т.А. ВОДНАЯ ПОДСИСТЕМА КЛЕТКИ КАК ОБЪЕКТ СЛАБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ).

Более быстрые на порядки - элементарные химические реакции в живой и неживой природе

Управляющие сверхмедленные психофизиологические колебания потенциала связаны с речью, с речемыслительными процессами:

Средняя длина слова 5.28 символа. Средняя длина предложения 10.38 слов. Частотный словарь русского языка под ред. Л.Н.Засориной (1977). Среднее неспешное чтение церковнославянского текста Нового Завета одного стиха занимает около 10 сек

Декасекундная периодичность пения птиц, здесь, как и у человека, страсть сокращает темп речи и пения,что проявляется и в природе, в городских условиях, в отчужденной , более агрессивной среде, чем в лесу, наблюдается сокращение периодичности пения птиц.. Например, в мае месяце в Лавре, в садах и парках СПб, период между трелями соловья достигает 4-5 сек, а далеко за городом, не менее 60 км, наблюдается удлинение периода между трелями до 5-7 сек.

Эту же закономерность подметили и зарубежные орнитологи:

«Городские синицы поют быстрее 2006:12:11 http://www.ethology.ru/news...

Покажем эту закономерность на примере пения петуха, хотя она общеизвестна тысячи лет.

«Если говорить о разведении, то следует знать, что все петухи петь не могут – из 10 только 1. По продолжительности пения мои, например, могут тянуть до 10 секунд». Владислав Иванович, предприниматель http://www.predmestya.ru/in...

1. 2. ). Метод измерения аудиограмм по глубине, плотности звука, Анализ амплитуды звучания голоса в послойном анализе аудиограммы при изменении ее масштаба:

«КАК ИЗМЕРИТЬ ДОБРОТУ, АГРЕССИВНОСТЬ, ИСКРЕННОСТИ, ПО ГОЛОСУ, СМЫСЛОВЫЕ НАРУШЕНИЯ МУЗЫКИ, РЕЧИ ПО ЗВУКУ ГОЛОСА ?»

http://blogs.mail.ru/mail/v...

.книги:

«Акустическая диагностика по голосу агрессивности человека и животных» ( методика исследования аудиоспектрограмм) СПб, 2006 г. 27 с.

«Как измерить агрессивность» СПб 2007 г.

«Священное предание о животных, птицах и насекомых.» СПб 2009 г. 2 издание,229 с.

Для нормы звучания всей твари характерен нелинейный спектр звучания, гиперболические ( и иные) кривые затухания звука, пакеты нелинейно пульсирующих фликкер-шумов, и т. п.

Патология звуков твари проявляется в неестественности звучания, которая при аудиоспектральном анализе проявляется в ровной амплитуде звучания.

Патология звучания твари также проявляется:

1. с одной стороны, через имитацию техногенных звуков человеческой жизнедятельности (постоянный ритм амплитуды звуков механизмов, моторов, … жесткий ритм средств массой аудиоинформации, рок музыки и прочая…), т.е. экологический звуковой террор вызванный человеком.

2. с другой, выражая, такой структурой ( постоянство амплитудного временного спектра ) агрессивность, отчужденность, настороженность твари (птицы, зверя,…) к окружающему им миру. Это прежде всего - защита своей территории, потомства, корма, брачные игры, и т. п.

Примеры природных звуков ( в норме и патологии) даны в моих книгах в различных амплитудных временных спектрах природных звуков : ручья, птиц, льва,…, замедленных в десятки и сотни раз.

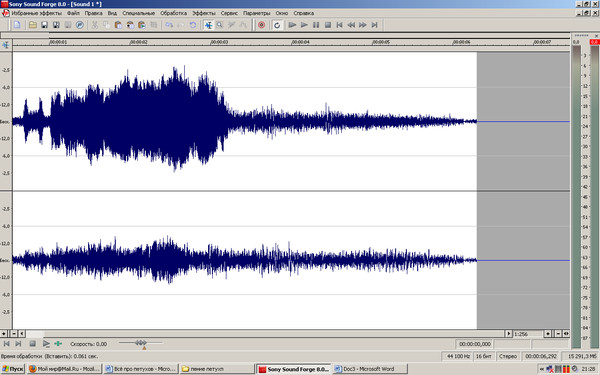

Пример 1.

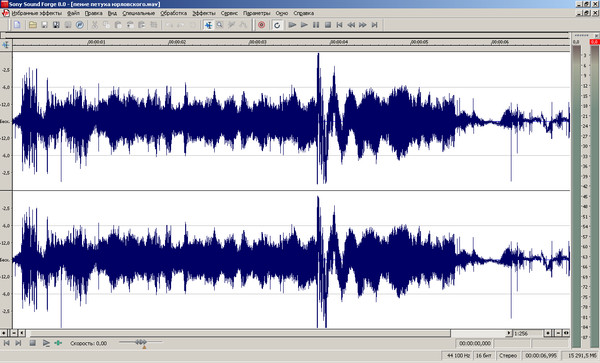

Пение петуха юрловского

Юрловский петух.wmv

http://www.youtube.com/watc...

В пении юрловского петуха можно наблюдать нарушение в аудиоспектрограмме на 9 уровне, слое ( считая от момента вырождения аудиограммы в точки при изменении масштаба аудиограммы )..Участки нарушений присутствуют как в основном тоне пения петуха, и частично в переходных процессах.

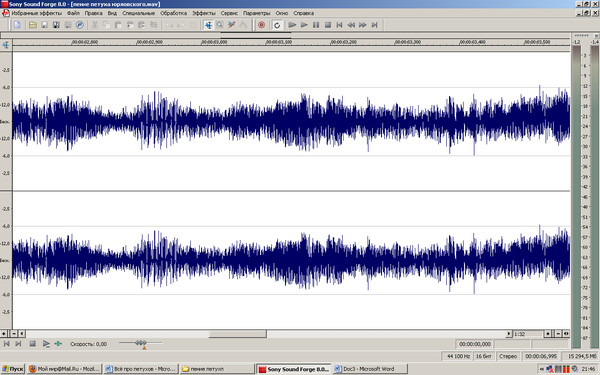

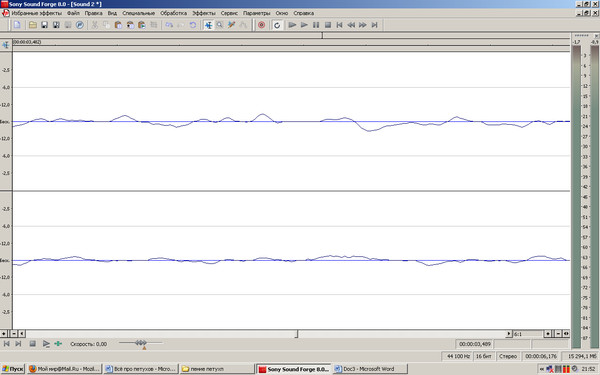

Пример 2.

Пение петуха ржачного, хриплый голос, а длительность норма

Ржачный петух http://video.i.ua/user/7829...

Последний слой аудиограммы голоса ржачного петуха. Из-за того, что длительность пения нормальная – декасекундный стохастический ритм, основа здоровья в норме. А нарушения в голосе ( кусочки прямых участков апмплитуд ) возникают с 7 уровня изменения масштаба,( с начала вырождения аудиограммы в точки) , причем в переходных амплитудных переходных процессах, т.е. можно говорить от ослаблении локальном тригерных соединительных мышечно суставных тканей отраженных в голосе всего на двух уровня аудиоспектрограммы голоса на 7 и 8, что говорит о локальном нарушении физиологических процессов

Т.е. в целом петух здоров, но здорово простужен.

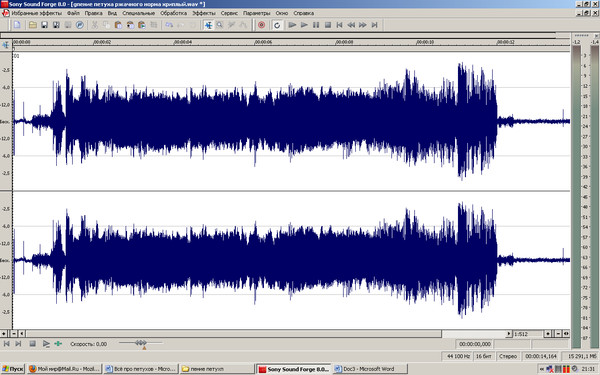

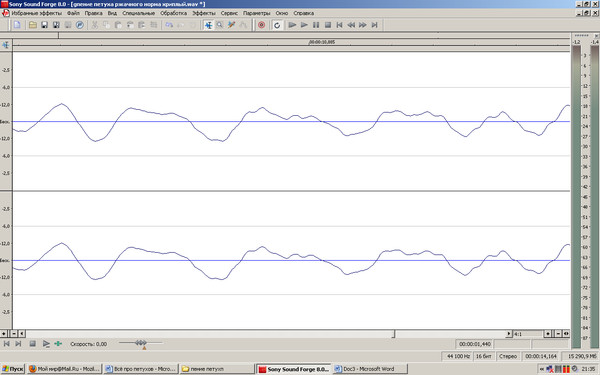

Пример 3 .

Петух обыкновенный, стандартный, голос которого дан в фильме «Пение петуха» в начале поста.

Последний слой аудиограммы голоса петуха, перед вырождением аудиограммы в точки. при изменении ее масштаба.

На аудиограммы видны кусочки прямых линий свидетельствующих об неважных экологических условиях жизни петуха,

А нарушения на 8,9,10 уровнях, слоях аудиограммы, равномерно по всему аудиоспектру основного тона петуха, но далее уровни, слои выглядят в нелинейной форме и внешне нормальны, поэтому и пение вполне адекватное, хотя и сжатое (, вместо 10 секунд всего 6-7 секунд). . Просто петух жил не в тех условиях…

Патология голоса петухов многоразлична, в качестве примера приведу

«Смех петуха» yahooeu.ru/2011/08/04/

Громкость пения петуха в среднем достигает 85 дб ( литературные данные)

2), Петух в мировой культуре

2.1.) Всё про петухов

| Автор: Жемчужная | 29 августа 2010 http://funzoo.ru/stories/10...

«…..Еще древние греки считали, что пение петуха начинает первый час дня. Русские крестьяне полагали, что на ночь небесные врата закрываются, после чего злые духи получают полную возможность вредить человеку. Это поверье вообще было широко распространено по Европе. Не случайно злые духи приходят всегда ночью, под покровом мрака. А вот уходят они в свой нечистый мир с первым Yтренним криком петуха. Дело в том, что Yтром на небе звонят к заутрене, и вся нечисть должна бежать по своим местам. Петух, надо полагать, обладает особо тонким слухом. Он первый узнает о небесной заутрене и об открытии врат небесных и извещает об этом весь мир. По этому поводу сложена была даже загадка: два раза родится, ни разу не крестится, а черт его боится. Кстати, представителей нечистой силы петух узнает без особого труда. Если он почему-то запел до полуночи - значит увидал нечистого и хочет прогнать его. Петух сделать это вполне может. Он вообще охранят жилище от дьявольских наваждений и нечистой силы. В древнейшие, языческие времена петух символизировал солнце. Своим пением он возвещает весь мир о победе над силами зла, прежде всего тучами. Есть весьма любопытное предание, связанное со знаменитым жареным петухом. После Воскресения Христова еврейская девочка пришла к своему отцу и рассказала, что видела воскресшего Спасителя. Старый еврей, человек осторожный, не поверил и ответил дочери, что "Он тогда воскреснет, когда жареный петух полетит и запоет". В ту же минуту жареный петух сорвался с вертела, полетел и закричал.

Куры и петухи распространены буквально по всему миру - тому и этому: в раю живут петухи белые, в аду - черные. За петухами, а равно и их супругами курами, принято было весьма тщательно наблюдать - ведь эти представители пернатого мира оказались большими знатоками не только нечистой силы, но и погоды. Поют петухи не просто для красоты. Своим пением они с большим энтузиазмом и точностью предсказывают погоду. Петухи начинают петь тотчас после захода солнца - погода переменится. Если же кочету возжелалось петь после 10 часов вечера, ночь будет тихая и хорошая. Когда петух поет ранее 9 часов вечера, это признак того, что погода переменится и скоро будет дождь. Зимой пение в это время обозначает наступление скорой оттепели. А вот ночное пение петуха в разных местах трактуется разным образом. Грузины полагают, что оно служит предвестником перемены погоды к худшему. В Архангельской губернии такое пение наоборот предвещает хорошую погоду. Если же ночное пение слышно зимой, при сильных морозах, стужа уменьшится. Когда в продолжительное ненастье петухи громко заорут, а с ними вместе защебечут воробьи, то скоро станет ясно. Немалой оригинальностью отличаются немецкие петухи. Если кому-то из них вздумается петь стоя на навозной куче - погода может остаться такой же, но если ему захочется сделать это в курятнике, то такая же погода простоит еще ровно неделю. Чувашские кочеты несколько отличаются от немецких своих собратьев. Их пение в курятнике означает приближение дождя, тогда как пение на заборе - признак хорошей погоды. А вот когда поют польские петухи - погода просто ненадежна. Болгарские петухи знают погоду явно лучше: если они начали с вечера петь рано, то на следующий день будет дождь, а зимою - снег или же облачность. Петухи любят скрестись около деревьев. С той стороны, в какую они поворачивают грудь, можно ожидать ветер. Петушиный бой предвещает хорошую погоду, тогда как стояние на одной ноге зимою - мороз. Впрочем, петуху и его супругам вполне по силам и долгосрочные прогнозы. Так, если петух линяет раньше курицы, то осенне-зимняя погода будет переменная; если наоборот - погода будет устойчивая, без перемен и колебаний. Хотя известно, что курица - не птица, но и она немало понимает в погоде. Чувашские куры, к примеру, сходят рано весною с насеста в ожидании плохого лета, тогда как поздний сход предвещает лето вполне приличное. Главное, чтобы куры и петухи не перевелись. Крик петуха Человек слышит крик петуха на расстоянии двух километров. В отличие, например, от повторяющихся звуков, которыми петух подзывает кур к найденному корму, кукареканье производится однократно, но зато дольше и на более высоких частотах. Чем выше тональность, громкость и длительность этих сигналов, тем сильнее эффект. Один и тот же петух кукарекает всегда одинаковым образом: отклонения не превышают полтона. Кукареканье - это своего рода вызов другим петухам, на который те подают ответный клич. Правда, в случае, когда соперники - петухи одного ранга. Если же закричит, скажем, на том же дворе петух, занимающий подчиненное положение, то господствующий попросту атакует его, не удостаивая ответом. Но о чем же перекликаются петухи, разделенные большим расстоянием и не видящие друг друга? О территориях, занимаемых петухом и его "гаремом". В природе у каждой такой группы птиц свой участок. Здесь они находят корм, здесь же отдыхают, спят. Этот участок защищается от вторжения других пернатых того же вида. Агрессивность животных препятствует перенаселению, ведет к распространению популяции, к освоению новых мест обитания. Но вместе с тем ожесточенные бои, влекущие за собой увечья или даже смерть одного из соперников, вредны для популяции и в целом для вида, так как сокращают число особей, особенно самцов-производителей. Так вот, с помощью кукареканья достигается биологически полезный результат - захват, освоение и защита участков, а в конечном итоге - расселение вида безвредным путем, ибо дело ограничивается только запугиванием. Петух заранее предупреждает соперников о том, что данный участок занят и они должны искать свободное "место под солнцем". И только если заселены все пригодные места, начнутся бои. В этом случае победитель - животное более сильное не только в физическом, но и психическом отношении, - станет продолжателем рода, что, конечно, тоже выгодно для процветания вида, для его прогрессивной эволюции. Все сказанное относится к дико живущим птицам. Но эта же форма территориального поведения сохранилась и у домашней курицы, хотя и потеряла свое биологическое значение: ведь человек обеспечивает все потребности домашних животных и управляет эволюцией вида. Перекличка петухов со своих участков. Между участками "ничейная земля". Центром участка (не геометрическим) является курятник. Куры удаляются от него или от ближайшего укрытия на открытое пространство (луг) не более чем на 50 метров. Однако крестьянский двор и прилегающие места остаются для петуха его участком, о чем он непрестанно напоминает криком. Надо думать, что чрезвычайная близость участков домашних петухов заставляет их кукарекать интенсивнее, так как в селе популяция кур сверхплотная. Остается еще один вопрос: почему первый крик петуха раздается на рассвете примерно в одно и то же время? Вполне естественно, что, проснувшись, хозяин участка спешит оповестить мир о своих правах. Потом его предостерегающий крик раздается уже периодически в течение всего дня. Пробуждение кур, как и других животных, в определенное время связано с так называемыми биологическими часами. Речь идет о сложных суточных ритмах, основанных на активности центральной нервной системы на разных ее "этажах" - от стволовой части мозга до больших полушарий. Помимо ритма сна и бодрствования, на поведение животных влияют и ритмы, многократно повторяющиеся в течение дня. Немецкий этолог В. Шлейдт установил, что у индюка (тоже представителя куриных) соответствующее кукареканью громкое клохтанье самца повторяется периодически и в том случае, если птицу полностью изолировать от внешнего мира или лишить слуха. В нормальных условиях внутренние ритмы подвергаются, конечно, внешнему воздействию (условия освещения, слуховые, зрительные и прочие раздражения и т.д.), а также взаимодействуют с разнообразными внутренними факторами, определяющими физиологическое состояние животного. Разные элементы поведения тесно связаны друг с другом. Крик петуха, по данным другого исследователя поведения животных Э. Хольста, раздается после того, как некоторое время искусственно раздражать ряд нервных центров, не имеющих отношения к этой звуковой реакции. Так, кукареканье стимулируется продолжительным кудахтаньем, "руганьем", повторными предостерегающими криками, а также некоторыми подряд выполняемыми движениями: нагибанием головы, отскакиванием и др. Если такие действия выполнялись петухом неоднократно (в результате электрического раздражения соответствующего мозгового центра), то он спустя 5...10 секунд начинал без видимой причины кукарекать. Как это ни странно, именно благодаря своему кукареканью петух стал домашним животным. Вероятно, еще первобытные люди видели в петухе, громко провозглашающем наступление нового дня, таинственного вестника сверхъестественных сил, божества Солнца. Известно, что дикие петухи были одомашнены как культовые животные в древней Индии (III...II тысячелетие до нашей эры). Есть мясо петухов строго запрещалось, но в то же время разрешалось охотиться на диких кур и есть их. Лишь много позже в античной Европе мясо домашней курицы, а потом яйца стали употреблять в пищу. К. ФАБРИ, кандидат биологических наук Наука и жизнь. 1972. №9 Петух - певун Петушиное пение особенно почиталось в Греции и Албании. В России тоже выведены свои певуны. В первую очередь - орловские голосистые. Это про них говаривали: "Десять четвертей можно отмерить пальцами, пока пропоет петух". Вот какая длинная песня. И красивая к тому же. В Германии была выведена порода бергские певуны. Продолжительность пения у этих петухов в четыре раза превышает таковую обычного деревенского Пети. Кудахтанье кур и пение петухов, даже самых обычных, очень благотворно воздействует на издерганного разными заботами и оторванного от природы горожанина. Эти звуки включены в реабилитационные звуковые композиции Кабинета экологической реабилитации Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Неплохо было бы использовать крик петуха и в будильниках - вместо всяких резких звонов и пронзительных писков, которых в нашей городской жизни и так хватает. В яслях и в детских садах тоже можно было бы использовать петушиный крик в качестве будильника, а другие птичьи голоса - как приглашение к столу или призыв поиграть. Кстати, и для петушиного гарема пение петуха очень полезно - оно успокоительно действует на несушек. Поэтому на птицефабриках в цехах, где нет петухов, устанавливают магнитофоны, чтобы куры время от времени могли слышать голос петуха и повышать свою яйценоскость. Однако не во всех ситуациях петушиный крик вызывает человеческий восторг. В тунисском городе Айн-Драхам жил петух, обладавший хорошими вокальными данными. Только время для своих певческих разминок он выбирал не самое подходящее с точки зрения соседей - раннее утро. И вот в один не самый прекрасный для петуха момент он по настоянию общественности был схвачен и посажен в тюрьму. Однако это не сломило боевого духа певца. Он и в тюрьме продолжал развивать свои вокальные данные. Тюремные власти не возражали против этого: все заключенные просыпались вовремя. Хозяин петуха регулярно навещал своего питомца и подкармливал его. Но, строго говоря, песня петуха предназначена не для нас. В ней, как и в сигналах других птиц, закодирована информация для "партнеров по перу". Примерно так можно перевести ее на русский язык: "Эта территория и куриный гарем принадлежат мне, Пете Первому. А чужакам здесь делать нечего. Если сунетесь, то вам не поздоровится. Вот посмотрите, какой я сильный и красивый". Для исполнения своего "гимна" Петя постарается взобраться повыше, и не важно - забор это или компостная куча, главное, чтобы он был на пьедестале и его всем было хорошо видно и слышно. Он прихлопывает крыльями и вытягивает шею. И каждый день в одно и то же время подтверждает таким образом свои права на территорию и гарем. Но как пернатый певец узнает время? Некоторые исследователи полагают, что петушиное пение связано с расположением звезд на небе. Первые петухи кричат, когда над горизонтом появляется звезда Канопус (созвездие Киль). Именно на эту звезду ориентировалась американская автоматическая станция, летевшая в направлении Марса. И как только эта звезда скрывается за горизонтом, начинают петь вторые петухи. Но вот только как петухи, находясь в курятнике, следят за звездами? А для людей крик петуха всегда был ориентиром времени, то есть живыми часами, естественным сигналом пробуждения. Описание в Библии тройного отречения апостола Петра от Иисуса Христа сопровождается тремя криками петуха. Петушиный крик человек слышит на расстоянии двух километров. Один и тот же петух выкрикивает всегда одну и ту же песню, различия очень небольшие. Да это и понятно, ведь, как мы уже знаем, своим криком Петя идентифицирует себя. Во время пения петух, так же как и поющий глухарь, ничего не слышит. Петь молодые петушки пытаются с трехнедельного возраста. Наши подражания петухам и курам Наши словесные звукоподражания петушиному пению звучат в разных странах по-разному, но сходство сохраняется и с самим петушиным криком, и между очень многими подражаниями. В Германии - "ки-ке-ри-ки", в Швеции - "ку-ке-ли-ку", в Италии - "чи-ки-ри-чи", во Франции - "ко-ко-ри-ко", в Испании и Чехии - "ки-ки-ри-ки", в Польше - "ку-ку-ри-ку", в Болгарии и Румынии - "ку-ку-ри-гу", в Японии - "ко-кэ-кок-ко". А англичане услышали в пении петуха нечто вроде "Петька-дурачок" ("кок-э-дудл-ду"). Вообще в словаре кур много разных сигналов. Причем имеются разные тревожные сигналы - на наземного хищника (кошку, например) и на воздушного (ястреба). Очень разнообразны сигналы общения с цыплятами - "Кушать подано", "Следуйте за мной", "Всё спокойно". Куриным сигналам люди много и успешно подражали. Слово "курица" произошло от древнерусского "куръ", что означало "петух", отсюда - "как кур в ощип". "Ку" - явное звукоподражание, с основой "к", в которой слышится куриное квохтанье. Предполагается, что слово "кур" восходит к древнеиндийскому "каути" - кричать, а слово "петух", очень вероятно, к слову "петь". Петушиные бои Не зря про забияк говорят "драчливый, как петух". Бойцовские качества петухов высоко ценились еще в Древней Греции. Петух как символ победы изображался на щитах воинов. Предки французов выбрали петуха своим покровителем. Отсюда название этого воинственного народа "галлы" - от Gallus. В Древнем Риме родосских и тонагрийских петухов обучали бойцовским приемам…..,»

По материалам: Осадчий А.А. "Птицы на вашем дворе"

http://basik.ru/interesting...

2.2.). «Домашние птицы - предсказатели погоды, или когда поют петухи»

. http://www.fozet.com/readar......

2.3). Славянская мифология. Петух. http://www.liveinternet.ru/...

2.4. ). «Голос русского петуха очень характерный. Петух поет звонко и протяжно, причем последняя нота его переливчатой песни постепенно замирает. Иногда после окончания своего кукареку петух издает какой-то глухой отголосок. Многие сельские жители особенно дорожат хорошими певцами и по преимуществу оставляют их на племя; при этом всегда отдается предпочтение более звонкому и протяжному голосу. Живя в деревне, я часто ранним утром заслушивался пением петухов. Издали кажется, как будто петухи высвистывают свою протяжную, меланхолическую, с какими-то особенными переливами, песню. Перекрикиваясь на заре, петухи поднимают такой несмолкаемый концерт, голоса их так и сливаются, что кажется, будто слышишь какую-то фантастическую музыку, однообразие которой лишь изредка нарушается резким криком какого-нибудь задорного соседнего певца. Русский человек привык узнавать время по пению петухов; это для него самые лучшие часы. В первый раз петух начинает петь в 1-м часу ночи,это первые петухи; вторые петухи поют в 2-м часу; и, наконец, третьи – в 4 часа утра. Сельские жители, отправляющиеся в путь, дожидаются пения первых петухов, чтобы, благословясь, отправиться в дорогу. После пения первых петухов деревенские бабы встают с постелей, чтобы замесить хлеб, приняться доить коров и т. п., вместе с третьими петухами все рабочее население деревни отправляется на свои ежедневные работы. У нас даже есть поговорки: «он встает с первыми петухами», «третьи петухи пропели» и т. п. Рассказывают, что знаменитый русский полководец А. В. Суворов любил соображаться в некоторых случаях с пением петуха, которого будто возил с собой даже в походах. Он вскакивал с своей походной постели вместе с первым криком петуха и будил свою армию, чтобы отправляться на свои геройские подвиги. Иногда сам знаменитый фельдмаршал подавал знак к началу похода, подражая пению петуха. Ко всему этому я должен прибавить, что в русском народе существует поверье, будто нечистая сила, которая разгуливает по лицу земли в продолжение ночи, исчезает вместе с первым криком полуночного петуха. И. И. Абозин, Куроводство, Москва, 1882 И.Г. Моисеева, объединение педагических изданий "Первое сентября" (http://www.1september.ru) http://www.zooclub.ru/birds...

2.5.). «При разведении юрловских главное для меня – это голос. Многие сейчас хотят птицу побольше, покрасивее, помощнее… Им следует помнить, что голос, наверное, самое важное в этой породе: не будет голоса – юрловские станут обычными курами» Михаил Андреевич,

скульптор, член Союза художников http://www.predmestya.ru/in...

3), Богословие пения петуха

3. 1.). Для христианина появление голоса у птиц, началось, по-видимому, с наименования Адамом зверей, птиц и пр. Данных научных на эту тему, естественно, нет, и гипотеза Питера Сёке является фантазией. ( о имитации человеком пения от пения птиц , подробнее в моей книге «Как измерить агрессивность у человека и животных»)

Каждая тварь своим звуком славословит Господа, но иммитационные свойства передаются от человека к твари, а не наоборот. Человек иммитирует звуки твари преимущественно для реализации своей страсти, удовлетворения своих потребностей,… но не славословия Бога.

Тембры музыкальных инструментов исторически является имитацией природных звуков, голосов ветра, дождя, грома, шелеста листьев, пения птиц, рычания зверей,… треск, шорох образующие от трения .

. Например. трение одного вещества об другое породило многочисленный ряд музыкальных инструментов. - это и смычек и скрипка и т. п.( См. например, иллюстрацию, у Горфинкеля Виктора « Механика чарующего скрипа» из Кирьят – Арбы опубликованную в Интернете.) Этот аспект имитации инструментами звуков природы достаточно освещен в литературе. В. Сисаури писал: «Тембровая система основана не на прямом подражании звукам различных существ, а на тембрах стилизованных….Эти условные тембры и являются эмбрионом, из которого развивается музыкальное искусство» ( 106. с.106.).

Если до грехопадения Адама песнопение выражало славословие Бога, то после Иувала ( «…онъ былъ отецъ всехъ играющихъ на гуслях и свирели» Бытие. Гл.4.ст.21.) , сутью песнопений ( первой « музыки») было поклонение твари, - звуки природы, зверей и птиц (естественно, стилизованные в соответствии с конкретными страстями) были основными, « музыкальными», а не славословие Бога. «Ученые» пишут: что в силу антропоморфной человеческой реальности каждый объект реальности может обладать «своим голосом», своим строго определенным диапазоном звука. Иммитация естественного природного звука человеческом голосом или инструментом, - это в рамках мифологического мышления – определенный контакт, взаимодействие с конкретным объектом природы, его управление и подчинение.,

Музыка как иммитация тварности

Редко поднимаются вопросы иммитации звуков природы в пении.

Можно, конечно, утверждать, что, исторически, песнопения также является иммитацией звуков издаваемых животными, птицами, и звуками природы. ( кроме иммитаций звуков издаваемых в ходе человеческой жизнедеятельности, через страстное отношение между людьми, в мирском пении и музыке). Но при внимательном исследовании, окажется, что это пение не иммитирует, а вполне самостоятельное, и только обозначает, символически, «происхождение», «привязку» к явлениям тварного мира.

Проиллюстрируем эту закономерность на примере имитации человеком пения петуха..

Кокиза - слово греческое. В. М. Металлов переводит его словом "выпевать" [Металлов, Русская семиография, М., 1912, 80]. По свидетельству историков церковного пения, в России "в старину существовало пение по кокизам и по подобнам. Напевы по кокизам согласовались с текстом безусловно, а по подобнам - относительно. Первый распев можно считать большим знаменным... Для пения по кокизам нужна книга и умение по ней петь". Так утверждает Д. Аллеманов [2.4, 125]. Почтенный исследователь называет здесь кокизой то, что другой, не менее авторитетный историк Металлов называет попевкой. Первое (греческое) название мелодических строк, как более благозвучное, следовало бы "закрепить" за ними. Слово это можно воспроизводить от двух греческих терминов

В догматике 2-го гласа кокиза эта дана на слова сень законная и праведное возсия: здесь мелодически изображен рассвет по прошествии ветхозаветной "сени" (ночной темноты), или наступление духовной весны - Пришествия Христова. Итак, кокизами (попевками) называются строки знаменного распева. Это его мелодическая деталь.» ( цит. по сайту: древне-церковно-певческой культуре. Вечерняя песнь).

Любопытно, что Аврелий Пруденций Клемент (348 –после 405г.)- христианский писатель написал произведение – «Гимн на пение Петуха».

( более подробно о том, что музыка не есть высшее, а высшим звучанием человека является пение, см. в моих книгах Фрактальность предметной мягкости….» и др..)

3.2.). пение петуха в Новом Завете :

Книга От Матфея > Глава 26 > Стих 34:

Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

Книга От Матфея > Глава 26 > Стих 75:

И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.

Книга От Марка > Глава 14 > Стих 30:

И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

Книга От Марка > Глава 14 > Стих 72:

Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать.

Книга От Луки > Глава 22 > Стих 34:

Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня.

Книга От Луки > Глава 22 > Стих 61:

Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды.

Книга От Иоанна > Глава 13 > Стих 38:

Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.

3.3.). К Богословию пения петуха:

"Повествование Марка обращает внимание на деталь - петух пел дважды! (Мк 14:30,68,72) ... Но факт, который желает акцентировать Марк заключается в том, что Господь всегда посылает нам предостережения, стремясь не допустить нас до падения. ...

Заметьте, первое пение петуха было именно в тот момент, когда Петр оступился первый раз. Он мог вспомнить и не повторить своего греха. Он мог уже в тот момент, когда просто уклонился от прямого ответа на прямой вопрос, понять, что встал на путь отречения, и побежать в Гефсиманию с плачем и раскаянием. Именно для этого Господь "включил" первое пение петуха в тот самый момент. Бог не толкал Петра на отречение, Он не хотел падения Петра, потому предупредил его о том, что он уже сделал первый шаг отречения, и что ему грозит опасность. Но самонадеянность Петра закрыла ему не только сердце, но и уши и разум. Второе пение петуха напомнило ему о свершившемся предательстве. И благо, что в этот момент Петр опомнился и побежал просить прощения у Господа. " Левкина Елена Станиславовна Форум Андрея Первозванного

Тема: #93289 Сообщение: #3618668 03.09.11 05:1793289 - Пока живём под Небом

См. также http://www.bible.com.ua/ans...

================================================

3.4.). «Попытка прочтения Евангелия глазами ученого». Интервью с физиком, иеромонахом Владимиром (Масловым)

С прочтения 13-й главы Евангелия от Марка. В ней Господь говорит о дате второго Своего пришествия: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец... Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими» (Мк. 13, 32-36)

Жатва

РАСКРЫТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. УТРО ПРИШЕСТВИЯ

Прочтение Евангелия глазами ученого

В конце января в Москве на конференции «Наука и христианство» иеромонахом Владимиром (Масловым) был сделан интересный доклад «Попытка прочтения Евангелия глазами ученого». В прошлом физик, а ныне насельник Свято-Екатерининского монастыря (в г.Видное под Москвой) предложил совершенно новое объяснение текстовых различий между четырьмя Евангелиями. Открытие о.Владимира не только объясняет эти различия, часто приводившие в смущение исследователей, но и позволяет по-новому взглянуть на историю Церкви и человечества, которую можно разделить на четыре периода: «вечер, полночь, пение петухов и утро».

Свою теорию, еще нигде не опубликованную, монах-ученый изложил вкратце. Но после конференции наш корреспондент взял подробное интервью у него. Так что читатели «Веры» будут первыми, кто познакомится с этим исследованием.

День начинается вечером

– Отец Владимир, что заставило вас взяться за такую тему?

– Ну, это витает в воздухе... Сегодняшнее время характерно разными эсхатологическими настроениями. Я говорю «разными», потому-то есть в них и здоровые, и нездоровые проявления. Кто-то, ожидая конца света, держит в голове второе пришествие Христа – и к Нему обращены ум и душа. А кто-то больше увлекается картинами разрушения этого мира и, как следствие, впадает в полное уныние. А есть и такие, кто увлечен пророчествами о дате конца света. Вот это я бы назвал нездоровым.

– С чего началось ваше исследование?

– С прочтения 13-й главы Евангелия от Марка. В ней Господь говорит о дате второго Своего пришествия: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец... Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими» (Мк. 13, 32-36).

Здесь ясно сказано, что «о дне том никто не знает». И на этом тему можно бы закрыть. Но, понимаете, я, конечно, прежде всего человек верующий и отношусь к Писанию как к святыне. Между тем научный стиль мышления, воспитанный на физфаке МГУ, тоже никуда не делся. И вот что удивило меня: откуда эта странная периодизация «вечер – полночь – пение петухов – утро»? Ведь во всем мире всегда сутки начинались с утра и заканчивались ночью. И что означает такое время суток – «пение петухов»?

вечер

от Матфея

полночь

от Марка

пение

петухов

от Луки

утро

от Иоанна

Стал я смотреть в Библии. В Новом Завете о «пении петухов» говорится 12 раз. Из них 11 раз это связано с отречением Петра («прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня») и один с Апокалипсисом – то, что я вам уже цитировал. То есть нигде, кроме как у Марка, об этом не говорится. Посмотрим в Ветхий Завет. Здесь о «пении петухов» говорится всего один раз, у Екклесиаста: «И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы» (Еккл. 12, 4). Как и у Марка, здесь звучит эсхатологический мотив, но опять же нет никакого намека на ту странную периодизацию времени. Получается, что «пение петухов» как время суток упоминается только лишь там, где Господь говорит о втором Своем пришествии.

– А если искать по другим словам: «вечер», «утро»...

– Везде отсчет времени начинается, как обычно, с утра. В том числе и для больших отрезков времени, например: «Пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел... Они (человеческие дни) – как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Это Псалтирь, глава 86, стих пятый. И все же, если внимательно читать Псалтирь, то можно обнаружить и другую временную последовательность: «Вечером, и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой» (Пс. 54, 18). Здесь, как и у евангелиста Марка, отсчет начинается именно с вечера!

Теперь подумаем: в чем разница между этими двумя отрывками? В первом речь идет о «человеческих днях», о физическом времени. А во втором – о человеческом общении с Богом.

Но ищем дальше... В Библии отсчет с вечера мы находим еще в одном месте – в конце 27-й главы книги Исход, где Господь дает людям инструкции для построения первого храма: «В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых».

– Но это же все знают! Наше богослужение и по сей день так устроено – суточный богослужебный круг начинается с вечера. Например, на субботней вечерне уже вспоминается то, что будет праздноваться в воскресное утро, на литургии.

– Да, объяснение на поверхности лежит. Более того. Вы помните, с чего начинается Библия? Господь создает вселенную, когда еще ничего – ни пространства, ни времени – не существовало. Но вот время только что появилось. И что там повторяется шесть раз, в конце каждого дня творения?

– «И был вечер, и было утро...»

– Отсчет идет именно с вечера. Вас это не удивляет?

«И была полночь...»

– Как видим, такой временной отсчет (вечер – утро) связан, с одной стороны, с заповеданным богослужебным уставом, с Богообщением (Исх. 27, 21), а с другой – с творением и становлением мира (Быт. 1, 5-31). Мы постигаем Бога и через Богообщение, молитву, и всей своей жизнью, будучи Его творением. И вот получается, что к этому нашему постижению Бога периодизация «вечер – утро» имеет прямое отношение.

Теперь перейдем к Евангелию. Применима ли эта периодизация к его постижению? Казалось бы, нет. Но вспомним о том ключике, который дан в 13-й главе у ап.Марка. Динамика творения из книги Бытия предстает уже в развернутом виде: «и был вечер, и была полночь, и было пение петухов, и было утро». Четыре временных отрезка, четыре состояния. Но ведь и Евангелий тоже четыре. И мне пришла мысль сопоставить различия между четырьмя Евангелиями с этой периодизацией.

– Похоже, я где-то читал. Там Евангелия, правда, различали по другому принципу. Евангелие от Матфея – это Писание для простых людей, крестьян, поскольку оно самое простое по изложению, повествовательное. Евангелие от Марка – для горожан и ленивых, оно самое короткое. Евангелие от Иоанна – для тех, кого интересует богословская сторона христианства. От Луки, кажется, для интеллигенции... Впрочем, возможно, я ошибаюсь.

– Нет, почему же? Господь дал апостолам возможность говорить на разных языках, чтобы все могли усвоить Его учение. И Евангелия могли быть обращены к разным слоям населения. Но я имею в виду другое.

Для себя я набросал такую вот схемку и стал сопоставлять.

Матфей и Иоанн – это ближайшие ученики Христа, они непосредственные свидетели Света. К ним подходят периоды вечера, когда Луна отражает свет, и утра. Марк и Лука писали со слов, то есть это косвенные свидетельства. Как раз в полночь и в пение петухов света нет. Теперь возьмем Евангелия и сравним их. Как это ни удивительно, но все совпадает.

– А научно ли это – сравнивать только четыре Евангелия? Мы же знаем, что есть еще Евангелия, которые приписываются Иакову, Петру. Они просто не вошли в канон.

– Но ведь не вошли же. Святым Духом, действующим в Церкви, были приняты именно эти четыре Писания. Истинность выбора как раз и подтверждается найденными нами связями.

Главная заповедь

Итак, мы говорили о постижении Бога, Его учения. Посмотрим, как это усвоение показано в синопсисе – в трех первых книгах Евангелии, которые имеют много общего.

У Матфея, Марка и Луки повторяется один и тот же эпизод, где спрашивается, какая заповедь – наибольшая. Но во всех трех эпизодах это показано по-разному. У Матфея (первый период – «вечер») Сам Господь говорит, что есть главная заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22, 37). У Марка («полночь») Господь отвечает, а человек, задававший вопрос, подтверждает: «Хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его» (Мк. 12, 32). А у Луки («пение петухов») Господь не отвечает, а уже Сам переспрашивает: «В законе что написано? Как читаешь Писание?» И человек, задававший вопрос, сам повторяет эту первую заповедь. На что Господь говорит: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить» (Лк. 10, 25-28).

То есть мы видим динамику, последовательность усвоения того, что было сказано в Писании. В «вечер» заповедь произносится Господом. В «полночь» человек сам способен ее подтвердить. А в пору «пения петухов» он может уже самостоятельно ее провозвестить.

Вообще вся история христианства – это история усвоения слова Божьего. Ведь одно дело, что Господь говорит, и другое, как человек понимает. «Ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас» (Ин. 8, 37), – говорит Господь в Евангелии от Иоанна, то есть в «утро», в пору Своего пришествия. Вот ведь проблема какая была даже у Господа.

Прошение

Теперь рассмотрим эту периодизацию на примере того, как настойчивы люди в прошении. У Матфея (7, 7) и Луки (11, 9) есть фраза «просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». Но показаны эти «стучите» опять же по-разному. У Матфея («вечер») притча о десяти девах заканчивается тем, что после того, как пятеро из них пришли на пир избранных и увидели, что двери затворены, они ушли ни с чем (Мф. 25, 10-12). А у Луки («пение петухов») в притче человек просит для друга три хлеба, а хозяин дома ему не открывает: «Не беспокой меня, двери уже заперты». Но там же говорится, что «по неотступности», если быть настойчивым, хозяин откроет и «даст ему, сколько просит» (Лк. 11, 7-8).

И вообще в Евангелии от Луки характерно получение просимого за настойчивость. Это прослеживается в притчах о неправедном судье, о заблудшей овце, о потерянной драхме. Там пастырь ищет овцу или человек драхму до тех пор, пока не найдут. А у Матфея пастырь ищет овцу, и ЕСЛИ ему случится ее найти, то вот, радуется. То есть разница существенная.

– А как это соотносится с «вечером» и «пением петухов»?

– «Пение петухов» – это преддверие утра, то есть время перед вторым пришествием Христа. И в эту пору Господь даст нам все, что мы пожелаем. Если будем настойчивы... Но в то же время в Евангелии от Луки звучит предупреждение об опасности множества даров и вообще богатства.

Например, вспомните такую фразу: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12, 15). Или это: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение» (Лк. 6, 24). Также у Луки есть притчи о богатом юноше, отступившем от Господа, о богатом Лазаре, который тоже плохо кончил. Или, скажем, притча о безумном богаче: получив богатый урожай, он не знал, куда его деть, и в результате и житницы разрушены, и сам жизнь потерял (Лк. 12, 16-20). То есть в последние времена перед пришествием человек по желанию сможет получить множество даров, но горе ему, если распорядится ими бездумно.

– Наше время удивительно тем, что всюду мироточат иконы, совершаются чудотворения. И не всегда правильно, мне кажется, к этому относимся. «Еще, еще!» – ждем еще более чудесных чудес.

– Такая духовная невоздержанность может привести к обратному результату, когда благодати Божьей просто убоятся. У того же Луки рассказывается история о том, как ученики ловили рыбу. Сначала ничего не ловилось, а затем, после обращения к Господу, рыбы стало так много, что сети от ее тяжести прорывались. В азарте заполнили верхом две лодки, и лодки начали тонуть. И был страх большой от изобилия рыб, что даже Петр попросил: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5, 6-8).

Но, с другой стороны, там же, у Луки, есть положительные примеры использования богатства. Например, притча о неверном управителе, или история о мытаре Закхее, где он обещался раздать пол-имения нищим, а кого обидел, тем воздать четверицей. То есть беда не в изобилии даров, а в человеческом отношении к ним.

Жатва

С этой темой смыкается интересное сравнение притч о талантах и минах. У Матфея речь идет о талантах, и Луки – о минах. Идея одна и та же, но вот частности весьма различаются.

У Матфея Господь дает людям таланты, то есть крупные денежные единицы. Причем много и по-разному. У Луки же Господь дает всем одинаково и помалу (мины – это мелкая денежная единица). Если сопоставлять Матфея с ранними временами христианства («вечер»), а Луку с нашим временем («пение петухов»), то видно, что в первые века христианства дары Духа Святого давались очень изобильно, но каждому по-разному. Сейчас они даются меньше, зато более или менее всем одинаково. В ранние века кто имел пять талантов, получил пять, на два получил два – то есть пропорционально тому, что ему дано было (Мф. 25, 15-17). А у Луки совсем по-другому. Дано было одинаково, но люди прирастили эти дары все очень по-разному – кто пять, кто десять, а кто вернулся ни с чем, не преумножил (Лк. 19, 16-20).

О чем это говорит? О том, что в период сеяния, то есть в первые века христианства, человек максимум, что мог сделать, это посеять то, что ему дано, раздать другим. Большего сеятель сделать не может, как только разбросать семена. А в период жатвы (в период «пения петухов») все зависит от умения жнеца, от его старания – и там уже все могут по-разному собрать, приумножить. И главное-то богатство в эту пору даже не сами дары, а то, куда ты их поместишь. То есть нищета духа здесь становится важным богатством.

И тут мы переходим к истории о смоковнице.

У Матфея («вечер») бесплодная смоковница просто проклинается, и она засыхает (Мф. 21, 19). У Марка этот момент усугубляется тем, что сказано: «ибо еще не время было собирания смокв» (Мк. 11, 13). Действительно, если Марк соответствует «полночи», то полночь наиболее удалена от света, это то время, когда труднее всего принести плоды для Господа. А у Луки («пение петухов») говорится о смоковнице, которая была посажена в винограднике и не давала плода, ее хотели срубить, но виноградарь попросил подождать еще один год, оставить ее.

То есть мы видим такую направленность. У Матфея и Марка бесплодная смоковница проклинается, у Луки же забота – о том, что она в будущем, может быть, плод еще принесет. И это дает нам надежду на милость Божью в период «пения петухов», на Его долготерпие. Но будем ли мы достойны этой милости, поймем ли мы, чего Он от нас ждет?

В период наступления «утра» в Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве» (Ин. 4, 35-38). Ученики же смотрят на нивы и ничего не понимают: по всем законам севооборота жать еще рано, только через четыре месяца наступит срок. Но Господь говорит – уже созрели, уже должна быть жатва! И люди все равно не верят.

Точно так же и со смоковницей. По законам природы было не время приносить смоквы. Но ведь Сам Господь – Творец природы – приближался к ней, Он был гарантом, что нет, она сможет и должна принести плоды! Она и смогла бы, если бы поняла и поверила, что вот наступило «утро», срок всех сроков, что Сам Господь, Свет Истины, уже стоит перед ней. Но не поняла, не поверила – и была проклята.

Пирог и монеты

– Отец Владимир, а в Ветхом Завете можно найти деление на эти четыре периода?

– В книге Аггея есть четыре обращения Господа к пророку. Эти четыре обращения (одно в первой главе книги и три в следующей) также можно сопоставить с четырьмя Евангелиями и названными периодами. И там очень интересные вещи возникают дополнительно. Во-первых, датировка идет в разном порядке: в 1-м обращении сначала год, месяц, число, а 3-м обращении наоборот. Точно так же родословие Христа у Матфея («вечер») идет от Авраама до Христа, у Луки же («пение петухов»), наоборот, от Христа до Авраама и далее до Адама и Бога.

– И каков в этом смысл?

– Я понимаю так. Восприятие слова Божьего будет иметь полный цикл не только тогда, когда человек услышит Бога, когда слово Божье говорится через Авраама и до нас, людей, доходит. Но более тогда, когда от людей идет обратно. Полное слышание предполагает, что человек не просто услышал, а сам повторил обратно Богу, и Бог подтвердил: «Да, ты понял хорошо». Не только слово Божье, но и слово человеческое к Богу.

В 3-м обращении («пение петухов») есть еще одно, может быть, не такое важное, но совпадение. Там говорится: «Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне» (Аггей 2, 16-17). Вот эти же 20 и 50 мер мы обнаруживаем у Луки (Лк. 16, 6-7). В 3-м обращении книги Аггея замечательно еще то, что там есть указание: до сих пор деревья не плодоносили, но начиная с этого момента, т.е. 3-го обращения, они будут плодоносить. И это соответствует изобилию плодов и богатству, о котором говорится у Луки, в период «пения петухов». И замечательно то, что два последних обращения даны Господом в один день. Точно так же тесно связаны «пение петухов» и «утро» – одно незаметно перетекает в другое. Мы ведь не заметим, как наступит утро Христова пришествия.

Интересно, что такая же периодизация прослеживается и в житиях святых. Например, в Житии св.Георгия Победоносца есть история о пироге. Купцы, зайдя в храм, обнаружили пирог, который прихожане испекли для Георгия, съели его и после этого не могли найти выхода из храма. Решив откупиться, они сначала заплатили 4 серебряные монеты – и опять не смогли увидеть выхода. Тогда они заплатили одну золотую от всех, а потом четыре золотых – от каждого по одной.

Так вот, эти деньги можно сравнить с прочтением четырех Евангелий. 1-е прочтение, это когда мы читаем Евангелия независимо друг от друга, не сопоставляя их – это четыре серебряные монеты. 2-е прочтение, когда при сопоставлении мы пытаемся собрать что-то единое – это один «общий» золотой. И 3-е прочтение, когда мы имеем все четыре Евангелия, сопоставляем и в различиях находим дополнительный смысл. Собственно, этот смысл и раскрывает нам деление на «вечер, полночь, пение петухов и утро». Это получается уже четыре золотых. То есть самую большую ценность имеет именно такое прочтение.

Ибо грядет избавление

– Отец Владимир, вы сказали, что 3-й период, «пение петухов», перетечет в утро пришествия так, что мы и не заметим. А заметим ли мы 3-й период, что он наступил?

– В Евангелии говорится, что «о дне же том, или часе, никто не знает». Заметьте, о дне и часе. Но есть еще историческая ретроспектива, а о ней-то мы что-то знаем. Во всяком случае, три периода – «вечер, полночь и пение петухов» угадываются в ней.

Эта ретроспектива была дана в самом начале христианства. На Кресте распятия была табличка с тремя надписями «царь» – на иудейском, эллинском и римском языках. Так исторически сложилось: вначале землей обетованной завладели иудеи, затем их подчинили греки, потом римляне. При тех римлянах было первое пришествие Христа. Сейчас над всей землей фактически владычествуют «новые римляне» – западная цивилизация. И нетрудно предположить, что при этих нынешних римлянах и будет второе пришествие.

И нам сейчас важно определиться, чего ждать – грядущего утра или грядущих бедствий? В Евангелии от Луки – в Евангелии «пения петухов» – звучит предупреждение: «род сей лукав, он ищет знамения» (Лк. 11, 29). Не внешние знамения надо искать, а обратиться внутрь себя. Предвестие пришествия – «крик петуха» – не снаружи раздастся, а внутри человека. И тогда он будет готов к испытаниям.

Лично я думаю, что период «пения петухов» уже наступил. А потом будет утро – но не с первыми лучами. Уже и петухи пропели, и Солнце на небе светит вовсю, но для нас еще нет утра. Так бывает в жизни: события развиваются, уже происходят, но только в какой-то момент мы вдруг осознаем, что вот оно, УЖЕ СВЕРШАЕТСЯ. Точно так же второе пришествие наступит в тот самый момент, когда мы поймем, что оно уже наступило.

– И ждать нам не бедствий, а Христа...

– Именно так. Есть дурная эсхатология, апология уныния. Но Евангелие «пения петухов» возвещает совсем другое: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение... люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную... и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21, 25-28).

Записал М.СИЗО

====== =========

|

|

|

** СКОМОРОХ**

13-10-2011 13:15 (ссылка)

Re: Тайна пения петуха: физика; история, богословие

Если крик петуха раздастся внутри в 85 децибел. Мертвый поднимется.

Комментарии запрещены