Альфред Цеберуке,

20-01-2015 20:08

(ссылка)

Материал из твёрдого света

Это правда или нет?

Источник: http://nayka.info/topics/sv...

Группа исследователей из Принстонского университета начали проводить весьма интересные эксперименты со светом. Но вместо наблюдения за его невероятной скоростью, ученые решили его остановить, заморозив свет в кристалл. И речь сейчас идет не о том, что ученые поместили свет в кристалл, ученые скорее создали кристалл из света. Процесс этот они провернули следующим образом: направили частицы света (фотоны) в одну точку и мгновенно их заморозили. Раньше такого никогда не делалось, а следовательно, затея исследователей может стать отправной точкой для создания новых экзотических материалов с удивительными и, возможно, даже странными свойствами. Для своего эксперимента ученые сперва создали специальную структуру . сверхпроводимых материалов, содержащих 100 миллиардов атомов, которых они заставили вести себя как искусственные. После этого исследователи поместили «искусственные» атомы рядом со сверхпроводимым проводом, содержащим фотоны. Согласно законам квантовой механики, фотоны в проводе впитали в себя некоторые свойства находившихся рядом атомов. И хотя фотоны напрямую между собой не взаимодействуют, в этом случае они стали практически связанными между собой и стали вести себя как частицы.Дариус Садри, один из исследователей, принимавших участие в эксперименте, рассказывает, как такое стало возможным:«Мы использовали метод смешивания атомов и фотонов, чтобы подтолкнуть фотоны к взаимодействию между собой. Результатом этого взаимодействия стало появление полностью нового коллективного поведения для света, сродни фазам материи, таких как жидкости и кристаллы, какие изучаются физикой конденсированных сред». В результате ученые получили своего рода твердый свет, где фотоны в пространстве находятся в замороженном состоянии. Полученные кристаллы сейчас очень маленькие, однако ученые надеются, что система, как и самые обычные кристаллы, начнет расти и со временем они смогут создавать новые интересные материалы, такие как супержидкости или изоляционные материалы, полностью состоящие из света. Правда, следует отметить, что ученые пока не придумали возможные способы их использования.

Источник: http://nayka.info/topics/sv...

Группа исследователей из Принстонского университета начали проводить весьма интересные эксперименты со светом. Но вместо наблюдения за его невероятной скоростью, ученые решили его остановить, заморозив свет в кристалл. И речь сейчас идет не о том, что ученые поместили свет в кристалл, ученые скорее создали кристалл из света. Процесс этот они провернули следующим образом: направили частицы света (фотоны) в одну точку и мгновенно их заморозили. Раньше такого никогда не делалось, а следовательно, затея исследователей может стать отправной точкой для создания новых экзотических материалов с удивительными и, возможно, даже странными свойствами. Для своего эксперимента ученые сперва создали специальную структуру . сверхпроводимых материалов, содержащих 100 миллиардов атомов, которых они заставили вести себя как искусственные. После этого исследователи поместили «искусственные» атомы рядом со сверхпроводимым проводом, содержащим фотоны. Согласно законам квантовой механики, фотоны в проводе впитали в себя некоторые свойства находившихся рядом атомов. И хотя фотоны напрямую между собой не взаимодействуют, в этом случае они стали практически связанными между собой и стали вести себя как частицы.Дариус Садри, один из исследователей, принимавших участие в эксперименте, рассказывает, как такое стало возможным:«Мы использовали метод смешивания атомов и фотонов, чтобы подтолкнуть фотоны к взаимодействию между собой. Результатом этого взаимодействия стало появление полностью нового коллективного поведения для света, сродни фазам материи, таких как жидкости и кристаллы, какие изучаются физикой конденсированных сред». В результате ученые получили своего рода твердый свет, где фотоны в пространстве находятся в замороженном состоянии. Полученные кристаллы сейчас очень маленькие, однако ученые надеются, что система, как и самые обычные кристаллы, начнет расти и со временем они смогут создавать новые интересные материалы, такие как супержидкости или изоляционные материалы, полностью состоящие из света. Правда, следует отметить, что ученые пока не придумали возможные способы их использования.

семен николаев,

29-11-2014 20:12

(ссылка)

Конгресс-2014, доклад "Обман в физике и образовании"

В данной работе рассматривается следующее.

С 1905 года самые богатые люди ввели на всей планете утверждённую программу образования, и она стала обязательной для всех. В утверждённую программу образования собрали всё, что не требует объяснений эфиром и что можно было запутать. Зачем это они сделали?

[ Читать далее... → ]

С 1905 года самые богатые люди ввели на всей планете утверждённую программу образования, и она стала обязательной для всех. В утверждённую программу образования собрали всё, что не требует объяснений эфиром и что можно было запутать. Зачем это они сделали?

[ Читать далее... → ]

Анатолий Овсейцев,

13-11-2014 22:28

(ссылка)

Универсальный язык общения - ИНФОРМАЦИЯ

Основой универсальной Космической приемо-передающей системы обмена информации является известная нам зависимость распространения скорости бегущих волн от их длины и частоты, например,для бегущих волн света это с= λν при ν= 1/Т.

Бегущая волна не только сама несет Информацию (например, Слово, Число (ритм), Музыкальную ноту), но и воздействует на живую - неживую Систему Приема волн.

Воздействие волны на систему приема информации может быть двояким:

1. Энергетические изменения форм поля приема информации могут происходить за счет непосредственного влияния самой волны;

2. Изменение энергетических форм приемника Информации может происходить за счет символов - записи бегущей волны.

Этими символами - записью бегущей волны передачи информации могут быть Буква, Слово, Предложение и так далее в диапазоне колебания звука; Цифра, Число, Математически оформленная фраза в диапазоне электромагнитных колебаний Памяти и Воображения; восприятие Мысли в поле гравитационных колебаний и так далее.

Символическая запись информационной волны может быть реализована с помощью запаха, музыки, живописи, архитектуры, фотографии, видеозаписи.

В передаче Энергии через Символизм нет никакой МИСТИКИ, ибо воздействие Символа является Подобием воздействия самой волны информации.

Эту ситуацию в науке мы обычно привыкли связывать с Теорией Отражения при этом нами не рассматривается Тонкая Энергетика нашего биоорганизма вместе с Мозгом

Бегущая волна не только сама несет Информацию (например, Слово, Число (ритм), Музыкальную ноту), но и воздействует на живую - неживую Систему Приема волн.

Воздействие волны на систему приема информации может быть двояким:

1. Энергетические изменения форм поля приема информации могут происходить за счет непосредственного влияния самой волны;

2. Изменение энергетических форм приемника Информации может происходить за счет символов - записи бегущей волны.

Этими символами - записью бегущей волны передачи информации могут быть Буква, Слово, Предложение и так далее в диапазоне колебания звука; Цифра, Число, Математически оформленная фраза в диапазоне электромагнитных колебаний Памяти и Воображения; восприятие Мысли в поле гравитационных колебаний и так далее.

Символическая запись информационной волны может быть реализована с помощью запаха, музыки, живописи, архитектуры, фотографии, видеозаписи.

В передаче Энергии через Символизм нет никакой МИСТИКИ, ибо воздействие Символа является Подобием воздействия самой волны информации.

Эту ситуацию в науке мы обычно привыкли связывать с Теорией Отражения при этом нами не рассматривается Тонкая Энергетика нашего биоорганизма вместе с Мозгом

Классический Частотный Резонатор НАСТРОЙЩИК

Это тонкая пластина, на которую нанесён уникальнейший набор частот живой материи, который автоматически настраивает и восстанавливает любой процесс в соответствии с природным!

Применяется для настройки и восстановления любых биологических, физических и технических процессов!

Радиус действия:

- КЧР Настройщик – 10 м.

- КЧР Настройщик. Картина – 25 м.

Применение: располагать в необходимых местах, находиться в радиусе действия, иметь при себе, носить с собой.

Меры предосторожности: не нарушать целостность пластины КЧР.

Противопоказания и побочные действия: отсутствуют.

КЧР Настройщик быстро, профессионально и качественно, надёжно и безопасно настраивает и восстанавливает любые биологические, физические и технические процессы в соответствие с природными!

Разработано С. А. Носко. Днепропетровск, Украина. 2014 г.

noskosa@yandex.ua

Применяется для настройки и восстановления любых биологических, физических и технических процессов!

Радиус действия:

- КЧР Настройщик – 10 м.

- КЧР Настройщик. Картина – 25 м.

Применение: располагать в необходимых местах, находиться в радиусе действия, иметь при себе, носить с собой.

Меры предосторожности: не нарушать целостность пластины КЧР.

Противопоказания и побочные действия: отсутствуют.

КЧР Настройщик быстро, профессионально и качественно, надёжно и безопасно настраивает и восстанавливает любые биологические, физические и технические процессы в соответствие с природными!

Разработано С. А. Носко. Днепропетровск, Украина. 2014 г.

noskosa@yandex.ua

Метки: КЧР Настройщик, Настройщик, Классический Частотный Резонатор

Борис Головкин,

02-07-2014 13:50

(ссылка)

Зумпция знания и понимания закона

В нашем праве действуют презумпция (предположение) знания и, как следствие, презумпция понимания закона. Практикуется формула: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Однако эти презумпции в действующем законе не закреплены, формально, их просто нет. Из этого можно заключить, что использование на практике этих презумпций и упомянутой формулы является Абсолютным Преступлением. Действительно, правоприменитель, представитель власти предполагать, конечно, может всё, что угодно, но субъект деяния, может, на самом деле, совершенно не знать соответствующий закон или, зная его, понимать его совсем не так, как полагал законодатель или как понимает его другой гражданин, участвующий в деле. Ссылка на то, что за правильным пониманием закона нужно обращаться в Конституционный Суд, неприемлема, так как перед каждым своим деянием гражданин не имеет возможности обращаться за разъяснением в Конституционный Суд, а толкование закона другими лицами, в том числе и судьями различных уровней, может восприниматься гражданином как неправильное. Кроме того знать все законы, особенно законы Гражданского Права, невозможно, и все законы не знает никто. Поэтому вместо презумпции, лишь предполагающей знание и понимание закона, должна быть законодательно закреплена зумпция знания и зумпция понимания закона. Под зумпцией понимается утверждение законодателя, что именно данный закон точно известен каждому человеку, и каждый человек понимает его должным образом, т.е. именно так, как это понимает законодатель и в такой степени, что обращение за толкованием закона в Конституционный Суд является излишним. Поэтому в каждом законе, указе или другом нормативном акте должна быть информация, что данный закон является зумпированным, если содержание закона очевидно для каждого человека, или незумпированным, если это не очевидно. Из этого следует, что человек, не знающий соответствующего незумпированного закона или не понимающий его содержание не может быть ответственным за свои действия, а использование таких законов требует предварительного информирования каждого гражданина о содержании закона с фиксацией этой информации в соответствующих документах за подписью проинформированного лица. Особенно большое значение это имеет для законов заявительного характера. Ответственность за информацию должна лежать на соответствующих государственных органах.

К этим видам зумпций следует отнести ещё и зумпцию памяти, которая, в отличие от презумпции идеальной памяти, утверждает, что человек якобы должен помнить произвести соответствующие действия в должное время. Очевидно, что зумпция памяти не может быть применима ни к одному человеку, так как любой человек может забыть о необходимости выполнить должные действия в должное время. И если это так, то его следует считать невиновным, а потому он не должен нести ответственности, за свою забывчивость.

К этим видам зумпций следует отнести ещё и зумпцию памяти, которая, в отличие от презумпции идеальной памяти, утверждает, что человек якобы должен помнить произвести соответствующие действия в должное время. Очевидно, что зумпция памяти не может быть применима ни к одному человеку, так как любой человек может забыть о необходимости выполнить должные действия в должное время. И если это так, то его следует считать невиновным, а потому он не должен нести ответственности, за свою забывчивость.

Наиль Садыков,

15-02-2014 16:56

(ссылка)

Новая космическая программа.

Наивно полагать, что человечество навсегда застряло в пределах солнечной системы. Даже если наши знания говорят, что скорость света предельна, и до ближайшей звезды нам сложно будет долететь, человек найдет способ перемещаться так, чтобы освоить все пространство вселенной. НАС ОГРАНИЧИВАЮТ ЗНАНИЯ, А НЕ ЗАКОНЫ.[ Читать далее... → ]

Борис Головкин,

07-01-2014 10:03

(ссылка)

О квантовых компьютерах

Подробно и популярно о действительном положении дел с квантовыми компьютерами

На aftershock пошла тема про квантовые компьютеры и, как в любой не очень понятной теме, в ней сразу отметили своих тараканов местные мутные личности. Вот лучшая обзорная статья на эту тему. Доходчиво и понятно о действительном положении дел.

Подробно и популярно о действительном положении дел с квантовыми компьютерами

В одном из рассказов Лема про великих роботов-инженеров Трурля и Клапауция упоминается, что однажды они построили счётную машину, которая только и умела, что умножать два на два, зато обладала вздорным характером и даже такую простую вещь не всегда делала правильно. Современные квантовые компьютеры немного напоминают эту лемовскую машину. Несколько лет назад один из них вошёл в историю тем, что разложил на множители число 15. Это труднее, чем перемножать двойки, но пользы от такой способности примерно столько же.

Несмотря на скромные успехи, квантовые вычисления обсуждают уже третий десяток лет, и интерес к ним не падает. Наоборот, в последнее время о них говорят особенно много. Квантовые компьютеры всё чаще упоминают в новостях, не имеющих прямого отношения к науке.

Аналитическая компания Gartner включила их в список перспективных технологий, которые «выстрелят» в ближайшие десять лет. Основатели компании Parallels, видимо, разделяют это мнение, потому что несколько месяцев назад основали венчурный фонд, который будет инвестировать в развитие квантовых технологий. Тем временем Google и Lockheed Martin тратят миллионы на устройства, использующие для работы квантовые эффекты. Как говорил Винни Пух, это «ж-ж-ж» неспроста!

Невозможные машины

И квантовые, и классические компьютеры обрабатывают данные, которые закодированы единицами и нулями. Разница в том, что в классическом компьютере значение каждого бита всегда известно. Значение кубитов — элементов для хранения информации, из которых состоит квантовый компьютер, может быть неопределённым и соответствовать сразу и единице, и нулю, причём с различной вероятностью для того и другого.

Во время работы квантового компьютера отдельные кубиты связаны между собой эффектом квантовой запутанности (entanglement). Несколько связанных кубитов с неопределённым значением содержат не одно число, а все возможные числа, умещающиеся в ячейке такой разрядности. Иными словами, квантовый компьютер одновременно рассматривает все решения задачи, и правильные, и ошибочные.

Проблема заключается в том, что при считывании информации неопределённость исчезает. Вместо бесчисленного множества решений, которые только что содержал квантовый компьютер, остаётся только одно, причём не самое верное, а первое попавшееся. Чтобы от квантового компьютера была какая-то польза, ненужные варианты нужно заранее отсеять.

Это делают с помощью квантовых алгоритмов, которые состоят из специальных операций, влияющих на кубиты. Ассоциация с компьютерными программами, которую, возможно, вызовет слово «алгоритм», не особенно точна. Квантовые алгоритмы совсем не похожи на программы. У них куда больше общего с логическими схемами, состоящими из вентилей И, ИЛИ и НЕ, только вместо булевой алгебры они используют квантовую логику.

Квантовое программирование

В 1994 году математик Питер Шор придумал первый квантовый алгоритм, у которого потенциально может быть практическое применение. Алгоритм Шора предназначен для факторизации чисел, то есть разложения их на простые множители. Именно его работоспособность проверял квантовый компьютер, раскладывавший на множители число 15.

Полцарства за коня: Google, Qualcomm и другие ищут великих изобретателей

Великие изобретения редко случаются без внешнего стимула. Успехам в освоении космоса мы обязаны гонке вооружений и напряжённым отношениям между СССР и США. Компьютеры появились на исходе Второй мировой войны для баллистических расчётов и взлома немецких шифров. Но ничуть не реже стимулом становилась не война, а крупная награда, привлекающая к решению важной задачи лучшие умы человечества.

Факторизация чисел — это одна из тех задач, с которой традиционные компьютеры справляются с огромным трудом. Чем больше число, тем больше времени требуется для того, чтобы определить его множители. И не просто больше: количество шагов, необходимое для факторизации числа известными алгоритмами, экспоненциально растёт с каждым дополнительным разрядом и быстро переходит границы возможного.

На этом свойстве держится криптография с открытым ключом, которую используют для защиты финансовых данных в интернете или в электронной валюте Bitcoin. Чтобы вскрыть, например, шифр RSA, необходимо знать множители, из которых состоит открытый ключ. Поскольку ключом служит достаточно большое число, для того чтобы факторизовать его с помощью обычного компьютера, потребуются годы.

Когда та же задача решается на квантовом компьютере с помощью алгоритма Шора, время вычислений растёт не экспоненциально, а гораздо медленнее. Большие числа по-прежнему факторизуются дольше коротких, но не настолько долго, чтобы и пытаться не стоило.

Квантовый компьютер позволяет факторизовать число, состоящее из N разрядов, за N2 операций. Это означает, что появление достаточно мощных квантовых компьютеров сделает непригодными для использования многие популярные криптоалгоритмы.

Другой интересный пример — алгоритм Гровера, позволяющий найти нужный элемент в неотсортированном списке из N элементов, выполнив лишь N1/2 сравнений. На обычном компьютере для решения той же задачи потребовалось бы N сравнений.

Для наглядности предположим, что в списке миллион элементов. Обычному компьютеру, чтобы отыскать один из них, необходимо выполнить миллион сравнений. Квантовый компьютер, использующий алгоритм Гровера, обойдётся тысячью. Это не экспоненциальное ускорение, как в случае алгоритма Шора, но прибавка всё равно ощутима.

Суровая реальность

Три атома бериллия, используемые в качестве кубитов

Квантовым алгоритмам требуется заметно меньше шагов для поиска ответа, чем их аналогам, работающим на традиционном компьютере. Кое-кто предполагает, что с помощью квантовых компьютеров удастся эффективно решать даже NP-полные задачи, но такое мнение нельзя назвать популярным. Впрочем, даже без NP-полных задач преимущества квантовых компьютеров очевидны. За чем же дело стало?

Слово «компьютер» обманчиво. Капризные и дорогостоящие квантовые установки, которые строят в лабораториях, не имеют с компьютерами ничего общего. Это не программируемые вычислительные машины. Слово «машина» едва ли подходит для их обозначения — по крайней мере, на этой стадии развития.

Поскольку квантовые эффекты проявляются лишь на микроуровне, экспериментаторам обычно приходится работать с отдельными атомами или элементарными частицами, что, мягко говоря, не так уж просто. Кубитами могут служить, например, ионы, подвешенные в электромагнитном поле.

Ионы не станут факторизовать числа лишь потому, что их назвали кубитами. Им попросту нечем это делать. Для выполнения квантовых операций требуется внешнее воздействие. Влиять на кубиты можно, например, с помощью лазера или микроволн. Легко понять, что с небольшим числом кубит таким методом ещё можно справиться, а вот дальше начнутся проблемы.

Дело осложняется тем, что любое взаимодействие между кубитами и окружающей средой может привести к декогеренции, которая делает продолжение работы невозможным. Чтобы избежать помех, квантовые компьютеры часто помещают в вакуум и охлаждают почти до абсолютного нуля, но это не особенно помогает.

Ренегаты и шарлатаны

В 2007 году канадский стартап D-Wave объявил о намерении выпустить первый коммерческий квантовый компьютер. Намерение подкрепили демонстрацией машины, которая, по уверениям разработчиков, насчитывала шестнадцать кубит.

На глазах у зрителей она решила головоломку судоку, вычислила идеальную комбинацию гостей на гипотетической свадьбе и обработала SQL-запрос в специальной версии MySQL. С этими задачами прекрасно справился бы и обычный компьютер, но презентация и не должна была потрясать воображение.

Воображение потрясало другое: наполеоновские планы D-Wave. К концу года компания намеревалась довести число кубит до 32, а к середине 2008 года впустить квантовый компьютер с 1024 кубитами.

Обещания D-Wave отличались от суровой реальности, хорошо знакомой всем, кто занимался исследованиями в области квантовых вычислений, как небо и земля. Скачок таких масштабов был бы чудом, а чудес, как известно, не бывает.

Скептицизм специалистов столкнулся с полным нежеланием D-Wave рассказывать, каким образом были достигнуты такие успехи. Напрашивается вопрос: а был ли мальчик? Действительно ли устройство, которым хвасталась компания, — это квантовый компьютер? Никаких доказательств этому не было. Развеять сомнения могли бы публикации разработчиков D-Wave в академических журналах, но их не было.

К D-Wave приклеился ярлык «шарлатаны», но компания продолжала работать. Чересчур оптимистичный план пришлось скорректировать. Машина, использующая, если верить D-Wave, 128 кубитов, появилась не в 2008, а лишь в 2011 году. Несколько месяцев назад разрядность довели до 512.

В 2009 году D-Wave и Google провели совместную презентацию. Хартмут Невен, видный специалист в области распознавания лиц, работающий в Google, рассказал об испытании самообучающегося алгоритма для выделения автомобилей на снимках Street View. По утверждению Невена, квантовое устройство D-Wave справилось с задачей лучше, чем традиционные компьютеры в дата-центрах Google.

Такое развитие событий немного озадачило скептиков. Результаты, которые обнародовал Невен, не доказывали, что в D-Wave построили настоящий квантовый компьютер, однако отмести их тоже было нельзя. Если D-Wave — это мошенники, то как же им удалось переманить на свою сторону совсем не глупых людей из Google?

В 2011 году корпорация Lockheed Martin, гигант военно-промышленного комплекса США, объявила о приобретении 128-кубитной машины D-Wave за 10 миллионов долларов. Можно было бы предположить, что покупка совершена из любопытства, однако история на этом не закончилась.

В марте 2013 года в Lockheed Martin решили купить следующую модель квантового компьютера D-Wave. Первая покупка не просто удовлетворила интерес компании — она доказала свою полезность. Получается, в обещаниях D-Wave всё же есть доля правды?

Правда D-Wave

В D-Wave в итоге пошли на попятную и опубликовали пару научных работ о своей машине. Попутно стало ясно, что это, во-первых, не квантовый компьютер в самом распространённом понимании этого слова, а во-вторых, кубиты, о которых идёт речь в рекламе компании, строго говоря, не вполне кубиты.

В основе машины D-Wave лежит охлаждённая до -273 градусов по Цельсию микросхема с решёткой, построенной из сверхпроводящих квантовых интерферометров. Именно их в компании называют кубитами. Значение кубитов D-Wave, как и значение кубитов в настоящем квантовом компьютере, может быть неопределённым, однако они не связаны между собой с помощью квантовой запутанности.

Машина D-Wave не годится для алгоритмов, которые используют квантовые вентили. Ни алгоритм Шора, ни алгоритм Гровера на ней не пойдут. Вместо этого она использует для работы совершенно иной принцип — так называемые адиабатические квантовые вычисления. Это значительно ограничивает её возможности, но позволяет не беспокоиться о декогеренции и других проблемах, сопровождающих обычные квантовые вычислители.

Адиабатические квантовые компьютеры представляют собой специализированные устройства, предназначенные для решения единственной задачи: поиска оптимального решения функции, которая определена энергетическим состоянием всех кубитов вместе. Выполнять операции над отдельными кубитами они не способны, но в данном случае этого и не требуется.

Эта оптимизационная задача имеет на удивление много реальных применений. В D-Wave использовали своё устройство для фолдинга белков, в Google учили его распознавать образы, а в Lockheed Martin приспособили машину для верификации критически важного программного обеспечения.

Существующие устройства D-Wave не делают ничего непосильного для обычных компьютеров, но, похоже, это вопрос времени: следующие модели, если верить обещаниям техдиректора компании, будут достаточно мощны, чтобы развеять сомнения скептиков. Впрочем, независимо от того, чем закончится дело, за D-Wave интересно наблюдать. Эта компания прокладывает путь, по которому когда-нибудь пойдут другие.

Dark Side.

На aftershock пошла тема про квантовые компьютеры и, как в любой не очень понятной теме, в ней сразу отметили своих тараканов местные мутные личности. Вот лучшая обзорная статья на эту тему. Доходчиво и понятно о действительном положении дел.

Подробно и популярно о действительном положении дел с квантовыми компьютерами

В одном из рассказов Лема про великих роботов-инженеров Трурля и Клапауция упоминается, что однажды они построили счётную машину, которая только и умела, что умножать два на два, зато обладала вздорным характером и даже такую простую вещь не всегда делала правильно. Современные квантовые компьютеры немного напоминают эту лемовскую машину. Несколько лет назад один из них вошёл в историю тем, что разложил на множители число 15. Это труднее, чем перемножать двойки, но пользы от такой способности примерно столько же.

Несмотря на скромные успехи, квантовые вычисления обсуждают уже третий десяток лет, и интерес к ним не падает. Наоборот, в последнее время о них говорят особенно много. Квантовые компьютеры всё чаще упоминают в новостях, не имеющих прямого отношения к науке.

Аналитическая компания Gartner включила их в список перспективных технологий, которые «выстрелят» в ближайшие десять лет. Основатели компании Parallels, видимо, разделяют это мнение, потому что несколько месяцев назад основали венчурный фонд, который будет инвестировать в развитие квантовых технологий. Тем временем Google и Lockheed Martin тратят миллионы на устройства, использующие для работы квантовые эффекты. Как говорил Винни Пух, это «ж-ж-ж» неспроста!

Невозможные машины

И квантовые, и классические компьютеры обрабатывают данные, которые закодированы единицами и нулями. Разница в том, что в классическом компьютере значение каждого бита всегда известно. Значение кубитов — элементов для хранения информации, из которых состоит квантовый компьютер, может быть неопределённым и соответствовать сразу и единице, и нулю, причём с различной вероятностью для того и другого.

Во время работы квантового компьютера отдельные кубиты связаны между собой эффектом квантовой запутанности (entanglement). Несколько связанных кубитов с неопределённым значением содержат не одно число, а все возможные числа, умещающиеся в ячейке такой разрядности. Иными словами, квантовый компьютер одновременно рассматривает все решения задачи, и правильные, и ошибочные.

Проблема заключается в том, что при считывании информации неопределённость исчезает. Вместо бесчисленного множества решений, которые только что содержал квантовый компьютер, остаётся только одно, причём не самое верное, а первое попавшееся. Чтобы от квантового компьютера была какая-то польза, ненужные варианты нужно заранее отсеять.

Это делают с помощью квантовых алгоритмов, которые состоят из специальных операций, влияющих на кубиты. Ассоциация с компьютерными программами, которую, возможно, вызовет слово «алгоритм», не особенно точна. Квантовые алгоритмы совсем не похожи на программы. У них куда больше общего с логическими схемами, состоящими из вентилей И, ИЛИ и НЕ, только вместо булевой алгебры они используют квантовую логику.

Квантовое программирование

В 1994 году математик Питер Шор придумал первый квантовый алгоритм, у которого потенциально может быть практическое применение. Алгоритм Шора предназначен для факторизации чисел, то есть разложения их на простые множители. Именно его работоспособность проверял квантовый компьютер, раскладывавший на множители число 15.

Полцарства за коня: Google, Qualcomm и другие ищут великих изобретателей

Великие изобретения редко случаются без внешнего стимула. Успехам в освоении космоса мы обязаны гонке вооружений и напряжённым отношениям между СССР и США. Компьютеры появились на исходе Второй мировой войны для баллистических расчётов и взлома немецких шифров. Но ничуть не реже стимулом становилась не война, а крупная награда, привлекающая к решению важной задачи лучшие умы человечества.

Факторизация чисел — это одна из тех задач, с которой традиционные компьютеры справляются с огромным трудом. Чем больше число, тем больше времени требуется для того, чтобы определить его множители. И не просто больше: количество шагов, необходимое для факторизации числа известными алгоритмами, экспоненциально растёт с каждым дополнительным разрядом и быстро переходит границы возможного.

На этом свойстве держится криптография с открытым ключом, которую используют для защиты финансовых данных в интернете или в электронной валюте Bitcoin. Чтобы вскрыть, например, шифр RSA, необходимо знать множители, из которых состоит открытый ключ. Поскольку ключом служит достаточно большое число, для того чтобы факторизовать его с помощью обычного компьютера, потребуются годы.

Когда та же задача решается на квантовом компьютере с помощью алгоритма Шора, время вычислений растёт не экспоненциально, а гораздо медленнее. Большие числа по-прежнему факторизуются дольше коротких, но не настолько долго, чтобы и пытаться не стоило.

Квантовый компьютер позволяет факторизовать число, состоящее из N разрядов, за N2 операций. Это означает, что появление достаточно мощных квантовых компьютеров сделает непригодными для использования многие популярные криптоалгоритмы.

Другой интересный пример — алгоритм Гровера, позволяющий найти нужный элемент в неотсортированном списке из N элементов, выполнив лишь N1/2 сравнений. На обычном компьютере для решения той же задачи потребовалось бы N сравнений.

Для наглядности предположим, что в списке миллион элементов. Обычному компьютеру, чтобы отыскать один из них, необходимо выполнить миллион сравнений. Квантовый компьютер, использующий алгоритм Гровера, обойдётся тысячью. Это не экспоненциальное ускорение, как в случае алгоритма Шора, но прибавка всё равно ощутима.

Суровая реальность

Три атома бериллия, используемые в качестве кубитов

Квантовым алгоритмам требуется заметно меньше шагов для поиска ответа, чем их аналогам, работающим на традиционном компьютере. Кое-кто предполагает, что с помощью квантовых компьютеров удастся эффективно решать даже NP-полные задачи, но такое мнение нельзя назвать популярным. Впрочем, даже без NP-полных задач преимущества квантовых компьютеров очевидны. За чем же дело стало?

Слово «компьютер» обманчиво. Капризные и дорогостоящие квантовые установки, которые строят в лабораториях, не имеют с компьютерами ничего общего. Это не программируемые вычислительные машины. Слово «машина» едва ли подходит для их обозначения — по крайней мере, на этой стадии развития.

Поскольку квантовые эффекты проявляются лишь на микроуровне, экспериментаторам обычно приходится работать с отдельными атомами или элементарными частицами, что, мягко говоря, не так уж просто. Кубитами могут служить, например, ионы, подвешенные в электромагнитном поле.

Ионы не станут факторизовать числа лишь потому, что их назвали кубитами. Им попросту нечем это делать. Для выполнения квантовых операций требуется внешнее воздействие. Влиять на кубиты можно, например, с помощью лазера или микроволн. Легко понять, что с небольшим числом кубит таким методом ещё можно справиться, а вот дальше начнутся проблемы.

Дело осложняется тем, что любое взаимодействие между кубитами и окружающей средой может привести к декогеренции, которая делает продолжение работы невозможным. Чтобы избежать помех, квантовые компьютеры часто помещают в вакуум и охлаждают почти до абсолютного нуля, но это не особенно помогает.

Ренегаты и шарлатаны

В 2007 году канадский стартап D-Wave объявил о намерении выпустить первый коммерческий квантовый компьютер. Намерение подкрепили демонстрацией машины, которая, по уверениям разработчиков, насчитывала шестнадцать кубит.

На глазах у зрителей она решила головоломку судоку, вычислила идеальную комбинацию гостей на гипотетической свадьбе и обработала SQL-запрос в специальной версии MySQL. С этими задачами прекрасно справился бы и обычный компьютер, но презентация и не должна была потрясать воображение.

Воображение потрясало другое: наполеоновские планы D-Wave. К концу года компания намеревалась довести число кубит до 32, а к середине 2008 года впустить квантовый компьютер с 1024 кубитами.

Обещания D-Wave отличались от суровой реальности, хорошо знакомой всем, кто занимался исследованиями в области квантовых вычислений, как небо и земля. Скачок таких масштабов был бы чудом, а чудес, как известно, не бывает.

Скептицизм специалистов столкнулся с полным нежеланием D-Wave рассказывать, каким образом были достигнуты такие успехи. Напрашивается вопрос: а был ли мальчик? Действительно ли устройство, которым хвасталась компания, — это квантовый компьютер? Никаких доказательств этому не было. Развеять сомнения могли бы публикации разработчиков D-Wave в академических журналах, но их не было.

К D-Wave приклеился ярлык «шарлатаны», но компания продолжала работать. Чересчур оптимистичный план пришлось скорректировать. Машина, использующая, если верить D-Wave, 128 кубитов, появилась не в 2008, а лишь в 2011 году. Несколько месяцев назад разрядность довели до 512.

В 2009 году D-Wave и Google провели совместную презентацию. Хартмут Невен, видный специалист в области распознавания лиц, работающий в Google, рассказал об испытании самообучающегося алгоритма для выделения автомобилей на снимках Street View. По утверждению Невена, квантовое устройство D-Wave справилось с задачей лучше, чем традиционные компьютеры в дата-центрах Google.

Такое развитие событий немного озадачило скептиков. Результаты, которые обнародовал Невен, не доказывали, что в D-Wave построили настоящий квантовый компьютер, однако отмести их тоже было нельзя. Если D-Wave — это мошенники, то как же им удалось переманить на свою сторону совсем не глупых людей из Google?

В 2011 году корпорация Lockheed Martin, гигант военно-промышленного комплекса США, объявила о приобретении 128-кубитной машины D-Wave за 10 миллионов долларов. Можно было бы предположить, что покупка совершена из любопытства, однако история на этом не закончилась.

В марте 2013 года в Lockheed Martin решили купить следующую модель квантового компьютера D-Wave. Первая покупка не просто удовлетворила интерес компании — она доказала свою полезность. Получается, в обещаниях D-Wave всё же есть доля правды?

Правда D-Wave

В D-Wave в итоге пошли на попятную и опубликовали пару научных работ о своей машине. Попутно стало ясно, что это, во-первых, не квантовый компьютер в самом распространённом понимании этого слова, а во-вторых, кубиты, о которых идёт речь в рекламе компании, строго говоря, не вполне кубиты.

В основе машины D-Wave лежит охлаждённая до -273 градусов по Цельсию микросхема с решёткой, построенной из сверхпроводящих квантовых интерферометров. Именно их в компании называют кубитами. Значение кубитов D-Wave, как и значение кубитов в настоящем квантовом компьютере, может быть неопределённым, однако они не связаны между собой с помощью квантовой запутанности.

Машина D-Wave не годится для алгоритмов, которые используют квантовые вентили. Ни алгоритм Шора, ни алгоритм Гровера на ней не пойдут. Вместо этого она использует для работы совершенно иной принцип — так называемые адиабатические квантовые вычисления. Это значительно ограничивает её возможности, но позволяет не беспокоиться о декогеренции и других проблемах, сопровождающих обычные квантовые вычислители.

Адиабатические квантовые компьютеры представляют собой специализированные устройства, предназначенные для решения единственной задачи: поиска оптимального решения функции, которая определена энергетическим состоянием всех кубитов вместе. Выполнять операции над отдельными кубитами они не способны, но в данном случае этого и не требуется.

Эта оптимизационная задача имеет на удивление много реальных применений. В D-Wave использовали своё устройство для фолдинга белков, в Google учили его распознавать образы, а в Lockheed Martin приспособили машину для верификации критически важного программного обеспечения.

Существующие устройства D-Wave не делают ничего непосильного для обычных компьютеров, но, похоже, это вопрос времени: следующие модели, если верить обещаниям техдиректора компании, будут достаточно мощны, чтобы развеять сомнения скептиков. Впрочем, независимо от того, чем закончится дело, за D-Wave интересно наблюдать. Эта компания прокладывает путь, по которому когда-нибудь пойдут другие.

Dark Side.

Структура Вселенной в геометрическом и энергетическом измерении

на 20 странице новейшей публикации моих работ :http://files.mail.ru/A6CDDC...

Метки: новая теория гравитации, метафизика

Диана Соболева,

13-05-2013 09:59

(ссылка)

Решение задачи о дожде и мячике

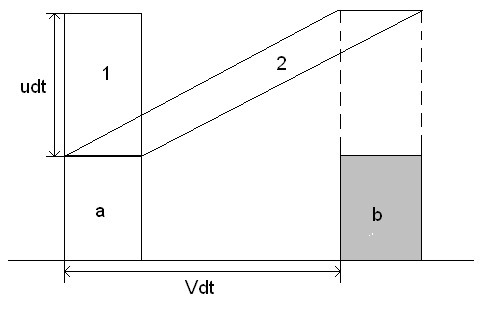

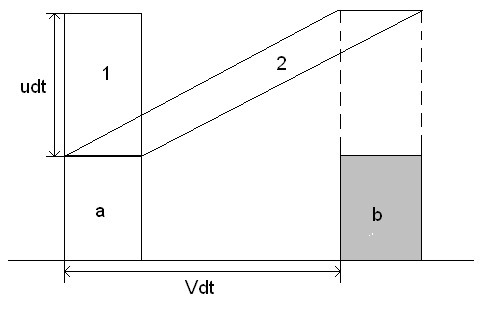

Условие задачи: идёт отвесный дождь, один мячик покоится, а другой такой же катится. На какой мячик упадёт больше капель дождя? Прежнее решение Андрея не верно по двум причинам. Для решения этой задачи необходимо прежде решить задачу о дожде и стене с водосборниками, а для решения последней надо сначала решить задачу о дожде и стене без водосборников.

1. ЗАДАЧА О ДОЖДЕ И СТЕНЕ. Дождь отвесный, плотность дождя d (в долях единицы). Скорость дождя w г/сек⋅см⋅см = w см⋅см⋅см/сек⋅см⋅см = w см/сек относится к тому моменту, когда дождевая капля пересекает плоскость верхней кромки стены (перпендикулярно стене) и далее условно остаётся постоянной до момента приземления. Ускорением свободного падения, влиянием и сопротивлением воздуха, эффектами СТО, вращением Земли и расширением Вселенной пренебрегаем. Стена высотой h и шириной а расположена вертикально на телеге, движущейся перпендикулярно к плоскости стены со скоростью v (для определённости слева направо). Надо оценить, какое количество дождя упадёт на каждую сторону стены за время

t = b/v (1),

необходимое для того, чтобы стена сместилась на расстояние b. Поскольку дождь отвесный, то на заднюю сторону стены дождь вообще не будет попадать. Количество дождя V1, которое упадёт на переднюю сторону стены, будем называть «захватом», равно:

V1 = dah(vt) = dabh (2)

2. ЗАДАЧА О ДОЖДЕ И СТЕНЕ С ВОДОСБОРНИКАМИ. Водосборники представляют собой одинаковые по форме и размерам 2 прямоугольных параллелепипеда со сторонами основания a и b и высотой c. Водосборники плотно примыкают к вертикальной стене плоскостями a⋅c. Высота стены над уровнем водосборников равна h. Стена с водосборниками находится на движущейся перпендикулярно к плоскости стены телеге. Необходимо определить во сколько раз за время t больше наберётся воды в правом водосборнике чем в левом?

Количество воды, попадающее в левый водсборник, назовём «налив», равно:

V2 = abwt = abbw/v (3)

В правый же сборник зальётся это же количество воды и ещё «захват» V1:

V3 = V1 + V2 = dabh + abbw/v (4)

Разделив (4) на (3) узнаем во сколько раз больше соберётся воды в правом водосборнике чем в левом:

n = 1 + dhv/bw (5)

Из (5), в частности, видно, что когда «идёт стоячий дождь» (w = 0), то в левый водосборник не попадёт ни одной капли, а вся воды будет собираться в правом водосборнике.

3. ЗАДАЧА О ДОЖДЕ И МЯЧИКЕ. Качение мячика радиуса R считаем эквивалентным тому, что мячик едет на телеге. Роль вертикальной стены играет вертикальное полусечение по диаметру мячика, тогда высота такой стены равна h =2R. Вся вода, которая попала на левую верхнюю четвертину движущегося мяча, представляющая собой «налив», в соответствии с (3) равна:

V4 = πRRRw/v (6)

На правую верхнюю четвертину движущегося мяча накапал такой же «налив» V4 (6) и ещё «захват», в соответствии с (2), равный:

V5 = 2dRRR (7),

Так что всего на правую верхнюю четвертину движущегося мяча упадёт количество дождя:

V6 = V4 + V5 = πRRRw/v + 2dRRR (8)

Поскольку дождь отвесный, то на нижние четвертины как движущегося, так и покоящегося мяча не упадёт в качестве «налива» ни одной капли дождя. Поэтому на всю поверхность движущегося мяча упадёт количество дождя, равное:

V7 = 2V4 + V5 = 2 πRRRw/v + 2dRRR (9)

На покоящийся же мяч упадёт только «налив»:

V8 = 2V4 = 2 πRRRw/v (10)

Тогда на движущийся мяч выльется дождя в N раз больше, чем на покоящийся:

N = V7 / V8 = 1 + dv/πw

Альфред Цеберуке,

21-04-2013 08:57

(ссылка)

Задача о дожде и мячике

Эта задача якобы «решена» на «Астрофизическом портале»: http://www.afportal.ru/phys...

(Задали в школе, и она есть в одном из задачников для школьников).

Идет отвесный дождь. Скорость капель равна u. По асфальту со скоростью v скользит мяч. Во сколько раз за один и тот же промежуток времени на него попадет больше капель, чем на такой же, но неподвижный мяч?

Легко убедиться, что данная задача по своей сущности совпадает с «задачей о дожде», задачей «о дожде и бочке» и «задачей о телеге», опубликованных разных сообществах. Везде был получен ответ для «школьного варианта» решения: количество капель дождя, попадающего за одно и то же время в движущуюся бочку (или, соответственно, на поверхность катящегося мяча) равно количеству капель, попадающий в стоячую бочку (поверхность покоящегося мяча).

Вот самое простое доказательство этого вывода (сообщество «Физика»)

Алексей Скрипкин 07-07-2010 10:35 (ссылка) Это спам

Re: Задача о дожде

Введем предположения:

1. Бочка открыта сверху и в нее может попадать вода.

2. Скорости бочки и капель дождя много меньше скорости света.

3. Высота бочки больше H.

4. Задача школьная.

5. Подвохов никаких нет.

Делаем чертеж.

Здесь a - первоначальное положение бочки, b - ее положение через время dt, u - скорость капель дождя.

В первом случае (покоящаяся бочка) в нее за время dt попадет все капли дождя, находящиеся в цилиндре 1. Если бочка будет двигаться - то все капли дождя в цилиндре 2. Так как объемы этих цилиндров равны, то количество воды, попадающей в бочку в двух указанных случаях будет одно и то же.

Но это решение - есть лишь первое приближение. Над вторыми советую подумать участников. Количество воды в реальных условиях будет немного разным.

Но вот на «Астрофизическом портале» думают иначе, они приняли за «правильное» решение некого Андрея из Беларуси:

За время t на мяч сечением S упадет число капель:

N1 = nSut. (1)

Когда мяч катится, то лучше перейти в систему отсчета с мячом, тогда скорость капель:

√(v^2 + u^2). (2)

Тогда число капель:

N2 = nS√(v^2 + u^2)t. (3)

Отношение:

N2/N1 = √(1 + v^2/u^2). (4)

Таким образом, если это решение правильное, то получается что на движущийся мяч (в движущуюся бочку) упадёт капель дождя при равенстве скоростей мяча, телеги и капель почти в полтора раза больше, чем на покоящийся мяч (бочку)! И ведь как всё просто! Никто из участников четырёх физических сообществ не смог предложить такого простого решения, хотя все рассуждения шли на школьном уровне!!!

Но задачу «О дожде и мячике» Алексей Скрипкин вместе с Сергеем Федотовым решают (странное дело!!!) совсем иначе:

Алексей Скрипкин 07.07.2010 16:45 (ссылка)

Re[2]: Задача о дожде

Сергей Федотов ответил абсолютно верно. Говоря более формально, задачу надо рассматривать в системе отсчета, связанную с мячом. В случае неподвижного мяча скорость капель относительно него u, число капель, попадающих на мяч равно const*u*S, где S - площадь полусферы. Во втором случае скорость капель относительно мяча равна корень(u^2+v^2) и число капель const*(u^2+v^2)*S. Делим одно на другое, получим ответ корень(1+v^2/u^2).

Второй вывод С. Федотова не верен. Ответ зависит от формы. Ведь только в случае сферы мы и в первом и втором случае берем одну и ту же площадь, на которую падают частицы (полусферу). В случае тел другой формы это не так.

А теперь вопрос: где ошибка всех решающих «Задачу о дожде и мячике»?

Мой ответ: Формула (2) о сложении скоростей по правилу параллелограмма использована не обоснованно. Правило сложения скоростей действует только тогда, когда оно применяется только к одному и тому же телу (если тело движется в нескольких направлениях сразу). В данном же случае это правило применено к разным объектам, что и привело к неверным результатам.

(Задали в школе, и она есть в одном из задачников для школьников).

Идет отвесный дождь. Скорость капель равна u. По асфальту со скоростью v скользит мяч. Во сколько раз за один и тот же промежуток времени на него попадет больше капель, чем на такой же, но неподвижный мяч?

Легко убедиться, что данная задача по своей сущности совпадает с «задачей о дожде», задачей «о дожде и бочке» и «задачей о телеге», опубликованных разных сообществах. Везде был получен ответ для «школьного варианта» решения: количество капель дождя, попадающего за одно и то же время в движущуюся бочку (или, соответственно, на поверхность катящегося мяча) равно количеству капель, попадающий в стоячую бочку (поверхность покоящегося мяча).

Вот самое простое доказательство этого вывода (сообщество «Физика»)

Алексей Скрипкин 07-07-2010 10:35 (ссылка) Это спам

Re: Задача о дожде

Введем предположения:

1. Бочка открыта сверху и в нее может попадать вода.

2. Скорости бочки и капель дождя много меньше скорости света.

3. Высота бочки больше H.

4. Задача школьная.

5. Подвохов никаких нет.

Делаем чертеж.

Здесь a - первоначальное положение бочки, b - ее положение через время dt, u - скорость капель дождя.

В первом случае (покоящаяся бочка) в нее за время dt попадет все капли дождя, находящиеся в цилиндре 1. Если бочка будет двигаться - то все капли дождя в цилиндре 2. Так как объемы этих цилиндров равны, то количество воды, попадающей в бочку в двух указанных случаях будет одно и то же.

Но это решение - есть лишь первое приближение. Над вторыми советую подумать участников. Количество воды в реальных условиях будет немного разным.

Но вот на «Астрофизическом портале» думают иначе, они приняли за «правильное» решение некого Андрея из Беларуси:

За время t на мяч сечением S упадет число капель:

N1 = nSut. (1)

Когда мяч катится, то лучше перейти в систему отсчета с мячом, тогда скорость капель:

√(v^2 + u^2). (2)

Тогда число капель:

N2 = nS√(v^2 + u^2)t. (3)

Отношение:

N2/N1 = √(1 + v^2/u^2). (4)

Таким образом, если это решение правильное, то получается что на движущийся мяч (в движущуюся бочку) упадёт капель дождя при равенстве скоростей мяча, телеги и капель почти в полтора раза больше, чем на покоящийся мяч (бочку)! И ведь как всё просто! Никто из участников четырёх физических сообществ не смог предложить такого простого решения, хотя все рассуждения шли на школьном уровне!!!

Но задачу «О дожде и мячике» Алексей Скрипкин вместе с Сергеем Федотовым решают (странное дело!!!) совсем иначе:

Алексей Скрипкин 07.07.2010 16:45 (ссылка)

Re[2]: Задача о дожде

Сергей Федотов ответил абсолютно верно. Говоря более формально, задачу надо рассматривать в системе отсчета, связанную с мячом. В случае неподвижного мяча скорость капель относительно него u, число капель, попадающих на мяч равно const*u*S, где S - площадь полусферы. Во втором случае скорость капель относительно мяча равна корень(u^2+v^2) и число капель const*(u^2+v^2)*S. Делим одно на другое, получим ответ корень(1+v^2/u^2).

Второй вывод С. Федотова не верен. Ответ зависит от формы. Ведь только в случае сферы мы и в первом и втором случае берем одну и ту же площадь, на которую падают частицы (полусферу). В случае тел другой формы это не так.

А теперь вопрос: где ошибка всех решающих «Задачу о дожде и мячике»?

Мой ответ: Формула (2) о сложении скоростей по правилу параллелограмма использована не обоснованно. Правило сложения скоростей действует только тогда, когда оно применяется только к одному и тому же телу (если тело движется в нескольких направлениях сразу). В данном же случае это правило применено к разным объектам, что и привело к неверным результатам.

Борис Головкин,

24-03-2013 13:06

(ссылка)

Требования Абсолютного Права к современной науке

ТРЕБОВАНИЯ АБСОЛЮТНОГО ПРАВА К СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Главным определяющим условием развития науки и, связанного с этим повышения качества жизни людей, является степень прогрессивности правовых отношений в обществе. Страна может быть сколь угодно богатой и развитой во многих отношениях, но если она будет иметь при этом патологические, в сущности, преступные правила и нормы поведения, то жизнь в такой стране для многих будет безрадостной. И "только если эволюция права опережает другие виды прогресса, человек имеет надёжные гарантии постоянного повышения качества жизни" [1, 424]. Процесс эволюции права в пределе должен привести к возникновению норм Абсолютного Права [2; 3]. «Абсолютное Право – это должное право, представляющее собой такую совокупность взаимосвязанных, непротиворечащих между собой принципов, критерием, норм и законов, которая позволяет отличать Абсолютно преступное деяние, систему, закон или иной нормативный акт от Абсолютно непреступных деяний, законов и правил» [2, 96]. Взглянем из этих позиций Абсолютного Права на организацию научных исследований в России.

Посмотрим на «Должностные обязанности» сотрудников НИИ РАН [4]. Заведующий лабораторией, отделом, сектором – осуществляет «научное руководство», «разрабатывает» предложения к планам, контролирует, обеспечивает подготовку отчётов, определяет потребность в материалах и оборудовании, обеспечивает «рациональную расстановку работников», отвечает за дисциплину и подбор кадров, организует взаимодействие с другими подразделениями (требования не менее 7 научных трудов за 5 лет). Переводя на язык родных осин этот список «забот» по «научному руководству» такой начальник может сам ничего не делать, но являться соавтором всех научных работ своих подчинённых. Главный научный сотрудник – участвует в формировании планов, формулирует, организует, определяет, координирует, проводит научную экспертизу, анализирует и обобщает (требования к нему – доктор наук и не менее 10 статей). На языке родных осин – формально, лично сам, он может ничего не делать, но автоматически являться соавтором всех работ своей группы. Ведущий научный сотрудник – разрабатывает методы решения, организует разработку проектов, координирует работу подчинённых и обеспечивает анализ результатов (доктор наук, не менее 7 статей за 5 лет), то есть тоже – ничего, по существу, не обязан делать. Старший и научный сотрудники –разрабатывают планы и могут быть «исполнителями самостоятельных научных исследований». Эти юридически имеют право заниматься наукой. Но, увы! Не надо забывать, что над ними висит не менее трёх нахлебников. Было бы ещё как-то терпимо, хотя это совсем не терпимо, если бы такие сотрудники имели законное право на свою научную тему. Ничего подобного! Начальники своими указаниями только мешают выполнению НИР. «Научные руководители» всего лишь «позволяют» работать по избранной теме в соответствии с «научными планами», утверждёнными вампирами от науки. И именно поэтому эти высокооплачиваемые враги науки имеют незаконно узаконенное право быть соавторами данных работ.

Младший научный сотрудник уже не имеет права на свою научную тему и обречён работать только «под научным руководством». Но он может всё-таки формально быть соавтором работ, которые выполнял. И совсем «научным ничтожеством» оказываются инженер и старший лаборант. Несмотря на то, что они являются основными и даже ответственными исполнителями НИР, обязаны иметь высшее образование, но они не имеют даже официально закреплённого права быть соавтором своих работ. Исключения из этих правил бывают, т.е. инженерам и лаборантам иногда удаётся стать автором своей работы, но это делается, как правило, незаконным образом. Ведущие и главные научные сотрудники иногда вынуждены и сами что-либо делать руками, но это происходит из-за нехватки сотрудников низшего звена или из их личного желания. А между тем, сотрудники низшего звена имеют такое же высшее образование, как и вампиры. Конечно, при устройстве на работу, особенно сразу после окончания ВУЗа, им потребуется некоторое время для вхождения в круг решаемых научных проблем и систему связей данного НИИ, но это время относительно небольшое: от одного месяца, до, максимум, года. После этого срока почти любой сотрудник становится высококвалифицированным сотрудником и способен занимать любые должности в данном НИИ, но этому мешают Абсолютнопреступные бюрократические требования вышеизложенного Постановления [4]. Почему же такие требования были созданы и не потопляемы? Да потому что их сочинили и поддерживают вампиры. Это, прежде всего, академики, «члены-корреспонденты» РАН, доктора и кандидаты, находящиеся на высокооплачиваемых должностях. Поэтому без вмешательства Правительства РФ эту систему не разрушить. Абсолютное право требует, чтобы все научные сотрудники, к каковым относятся все работники НИИ с высшим образованием, имели одинаковый статус: нет старших лаборантов и главных научных сотрудников – всё это только просто научные сотрудники. Каждый научный сотрудник должен иметь право на свою собственную научную тему, в которой он мог бы быть её исполнителем и научным руководителем одновременно. Научные сотрудники должны иметь право вести совместные научные работы с другими сотрудниками на соответствующих договорных началах. В другом варианте, иерархия должностей научных сотрудников может быть сохранена, каждой должности присваивается только свой ранг, зависящий от числа опубликованных им работ [3, 451]. Из этого сразу же следует, что членство в РАН, учёные степени и звания являются чисто символическими и не дают каких-либо особых прав в занятии соответствующих должностей в руководстве НИИ и получении надбавок к заработной плате. Написание и защита диссертаций должна быть отменены. Учёные степени должны присваиваться автоматически на основании опубликованных работ претендента соответствующей следящей государственной комиссией. Российская Академия Наук должна приобрести статус общественной академии без выплат государственных пособий её членам. Оплата труда научных сотрудников не должна иметь предоплаты в форме проектов или грандов. Поэтому всевозможные бюджетные проекты Российского Фонда Фундаментальных Исследований и других кормушек должны быть отменены, а сами эти организации ликвидированы. Зарплата научных сотрудников должна определяться суммой общей базовой ставки, одинаковой для всех сотрудников или, в другом варианте, для сотрудников одинакового ранга и надбавки за опубликованные ранее научные работы по балльной системе [3, 443; 5, 656]. Ранг научных сотрудников зависит от числа и качества опубликованных работ и определяется по соответствующим формулам. Все научные сотрудники для проведения НИР по избранной тематике должны иметь бесплатный доступ к приборам общего пользования без каких-либо ограничений. Этот доступ может осуществляться и на платной основе, если научный сотрудник будет иметь право лично распоряжаться соответствующими денежными средствами, выделяемыми ему руководством НИИ. Выполнять работы на приборах общего пользования могут и соответствующие исполнители, как с правом соавторства, так и без такового. Исполнителями с правом соавторства должны быть научные сотрудники, с которыми заключён соответствующий устный или письменный договор.

Процветающая ранее и теперь иерархия «научных руководителей», которые с умным видом на лице искренне верят в то, что они творят истинную науку и вынуждают вписывать себя в соавторы чужих работ, есть не что иное, как коррупция в сфере науки. До тех пор, пока руководство страны не выполнит выше обозначенные требования Абсолютного Права, наука в России будет прозябать, начальники от ней будут жировать, а истинные труженики науки пропадать.

Л и т е р а т у р а

1. Головкин Б.Г. / Абсолютное Право – императив правового прогресса. // Коллективная монография: «Новые идеи в аксиологии и анализе ценностного сознания». Екатеринбург: УрО РАН. 2007. 520 С.

2. Головкин Б.Г. /Теория Абсолютного Права. Абсолютное Право – индикатор криминала. // Том I. Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing». 2012. 571 С.

3. Головкин Б.Г./ Теория Абсолютного Права. Абсолютное Право – индикатор прогресса. // Том II. Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing». 2012. 475 С.

4. Постановление Президиума РАН «Об утверждении Квалификационных характеристик по должностям научных работников научных учреждений подведомственных РАН» № 196 от 25.03.2008 г.

5. Головкин Б.Г. / Оценка вклада учёных в науку. // Вестник РАН. 2001. Т. 71. № 7.

Главным определяющим условием развития науки и, связанного с этим повышения качества жизни людей, является степень прогрессивности правовых отношений в обществе. Страна может быть сколь угодно богатой и развитой во многих отношениях, но если она будет иметь при этом патологические, в сущности, преступные правила и нормы поведения, то жизнь в такой стране для многих будет безрадостной. И "только если эволюция права опережает другие виды прогресса, человек имеет надёжные гарантии постоянного повышения качества жизни" [1, 424]. Процесс эволюции права в пределе должен привести к возникновению норм Абсолютного Права [2; 3]. «Абсолютное Право – это должное право, представляющее собой такую совокупность взаимосвязанных, непротиворечащих между собой принципов, критерием, норм и законов, которая позволяет отличать Абсолютно преступное деяние, систему, закон или иной нормативный акт от Абсолютно непреступных деяний, законов и правил» [2, 96]. Взглянем из этих позиций Абсолютного Права на организацию научных исследований в России.

Посмотрим на «Должностные обязанности» сотрудников НИИ РАН [4]. Заведующий лабораторией, отделом, сектором – осуществляет «научное руководство», «разрабатывает» предложения к планам, контролирует, обеспечивает подготовку отчётов, определяет потребность в материалах и оборудовании, обеспечивает «рациональную расстановку работников», отвечает за дисциплину и подбор кадров, организует взаимодействие с другими подразделениями (требования не менее 7 научных трудов за 5 лет). Переводя на язык родных осин этот список «забот» по «научному руководству» такой начальник может сам ничего не делать, но являться соавтором всех научных работ своих подчинённых. Главный научный сотрудник – участвует в формировании планов, формулирует, организует, определяет, координирует, проводит научную экспертизу, анализирует и обобщает (требования к нему – доктор наук и не менее 10 статей). На языке родных осин – формально, лично сам, он может ничего не делать, но автоматически являться соавтором всех работ своей группы. Ведущий научный сотрудник – разрабатывает методы решения, организует разработку проектов, координирует работу подчинённых и обеспечивает анализ результатов (доктор наук, не менее 7 статей за 5 лет), то есть тоже – ничего, по существу, не обязан делать. Старший и научный сотрудники –разрабатывают планы и могут быть «исполнителями самостоятельных научных исследований». Эти юридически имеют право заниматься наукой. Но, увы! Не надо забывать, что над ними висит не менее трёх нахлебников. Было бы ещё как-то терпимо, хотя это совсем не терпимо, если бы такие сотрудники имели законное право на свою научную тему. Ничего подобного! Начальники своими указаниями только мешают выполнению НИР. «Научные руководители» всего лишь «позволяют» работать по избранной теме в соответствии с «научными планами», утверждёнными вампирами от науки. И именно поэтому эти высокооплачиваемые враги науки имеют незаконно узаконенное право быть соавторами данных работ.

Младший научный сотрудник уже не имеет права на свою научную тему и обречён работать только «под научным руководством». Но он может всё-таки формально быть соавтором работ, которые выполнял. И совсем «научным ничтожеством» оказываются инженер и старший лаборант. Несмотря на то, что они являются основными и даже ответственными исполнителями НИР, обязаны иметь высшее образование, но они не имеют даже официально закреплённого права быть соавтором своих работ. Исключения из этих правил бывают, т.е. инженерам и лаборантам иногда удаётся стать автором своей работы, но это делается, как правило, незаконным образом. Ведущие и главные научные сотрудники иногда вынуждены и сами что-либо делать руками, но это происходит из-за нехватки сотрудников низшего звена или из их личного желания. А между тем, сотрудники низшего звена имеют такое же высшее образование, как и вампиры. Конечно, при устройстве на работу, особенно сразу после окончания ВУЗа, им потребуется некоторое время для вхождения в круг решаемых научных проблем и систему связей данного НИИ, но это время относительно небольшое: от одного месяца, до, максимум, года. После этого срока почти любой сотрудник становится высококвалифицированным сотрудником и способен занимать любые должности в данном НИИ, но этому мешают Абсолютнопреступные бюрократические требования вышеизложенного Постановления [4]. Почему же такие требования были созданы и не потопляемы? Да потому что их сочинили и поддерживают вампиры. Это, прежде всего, академики, «члены-корреспонденты» РАН, доктора и кандидаты, находящиеся на высокооплачиваемых должностях. Поэтому без вмешательства Правительства РФ эту систему не разрушить. Абсолютное право требует, чтобы все научные сотрудники, к каковым относятся все работники НИИ с высшим образованием, имели одинаковый статус: нет старших лаборантов и главных научных сотрудников – всё это только просто научные сотрудники. Каждый научный сотрудник должен иметь право на свою собственную научную тему, в которой он мог бы быть её исполнителем и научным руководителем одновременно. Научные сотрудники должны иметь право вести совместные научные работы с другими сотрудниками на соответствующих договорных началах. В другом варианте, иерархия должностей научных сотрудников может быть сохранена, каждой должности присваивается только свой ранг, зависящий от числа опубликованных им работ [3, 451]. Из этого сразу же следует, что членство в РАН, учёные степени и звания являются чисто символическими и не дают каких-либо особых прав в занятии соответствующих должностей в руководстве НИИ и получении надбавок к заработной плате. Написание и защита диссертаций должна быть отменены. Учёные степени должны присваиваться автоматически на основании опубликованных работ претендента соответствующей следящей государственной комиссией. Российская Академия Наук должна приобрести статус общественной академии без выплат государственных пособий её членам. Оплата труда научных сотрудников не должна иметь предоплаты в форме проектов или грандов. Поэтому всевозможные бюджетные проекты Российского Фонда Фундаментальных Исследований и других кормушек должны быть отменены, а сами эти организации ликвидированы. Зарплата научных сотрудников должна определяться суммой общей базовой ставки, одинаковой для всех сотрудников или, в другом варианте, для сотрудников одинакового ранга и надбавки за опубликованные ранее научные работы по балльной системе [3, 443; 5, 656]. Ранг научных сотрудников зависит от числа и качества опубликованных работ и определяется по соответствующим формулам. Все научные сотрудники для проведения НИР по избранной тематике должны иметь бесплатный доступ к приборам общего пользования без каких-либо ограничений. Этот доступ может осуществляться и на платной основе, если научный сотрудник будет иметь право лично распоряжаться соответствующими денежными средствами, выделяемыми ему руководством НИИ. Выполнять работы на приборах общего пользования могут и соответствующие исполнители, как с правом соавторства, так и без такового. Исполнителями с правом соавторства должны быть научные сотрудники, с которыми заключён соответствующий устный или письменный договор.

Процветающая ранее и теперь иерархия «научных руководителей», которые с умным видом на лице искренне верят в то, что они творят истинную науку и вынуждают вписывать себя в соавторы чужих работ, есть не что иное, как коррупция в сфере науки. До тех пор, пока руководство страны не выполнит выше обозначенные требования Абсолютного Права, наука в России будет прозябать, начальники от ней будут жировать, а истинные труженики науки пропадать.

Л и т е р а т у р а

1. Головкин Б.Г. / Абсолютное Право – императив правового прогресса. // Коллективная монография: «Новые идеи в аксиологии и анализе ценностного сознания». Екатеринбург: УрО РАН. 2007. 520 С.

2. Головкин Б.Г. /Теория Абсолютного Права. Абсолютное Право – индикатор криминала. // Том I. Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing». 2012. 571 С.

3. Головкин Б.Г./ Теория Абсолютного Права. Абсолютное Право – индикатор прогресса. // Том II. Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing». 2012. 475 С.

4. Постановление Президиума РАН «Об утверждении Квалификационных характеристик по должностям научных работников научных учреждений подведомственных РАН» № 196 от 25.03.2008 г.

5. Головкин Б.Г. / Оценка вклада учёных в науку. // Вестник РАН. 2001. Т. 71. № 7.

семен николаев,

21-03-2013 17:19

(ссылка)

Почему запрещено преподавание логики?

[ Читать далее... → ]

Борис Головкин,

17-03-2013 15:47

(ссылка)

Столкновения шаров в Абсолютном вакууме

СТОЛКНОВЕНИЯ ШАРОВ В АБСОЛЮТНОМ ВАКУУМЕ

1. В соответствии с общеизвестными учебниками и законами механики о сохранении импульса и энергии два сталкивающихся абсолютно упругих шара одинаковой массы и радиуса обмениваются скоростями и далее продолжают лететь по инерции с соответствующими скоростями. Целью предыдущего поста автора было показать, что это не совсем так: прежде чем шары полетят по инерции с постоянными скоростями, они некоторый небольшой отрезок времени будут лететь с ускорением. Авторами комментариев (комментарии были в сообществах «Физика на Гуляйполе» и «Физика. И не только») сначала это догматически отрицалось, затем было признано, что так и должно быть. Причина возникающего ускорения связана с тем, что шар не может скачком увеличить или уменьшить свою скорость.

2. Автором была предложена научная гипотеза, но поскольку у некоторых людей есть склонность считать всякие недоказанные гипотезы и теории, которые содержат в себе противоречие с известными общепризнанными законами физики, считать их псевдонаучными, то гипотеза была отнесена автором в область «псевдонауки». Здесь я должен сказать, что существенные подвижки в науке происходят именно через создание «псевдонаучных» теорий и гипотез. Такие теории позволяют найти дырки и возможные противоречия в действующих, общепринятых законах и скорректировать эти законы. Именно поэтому «псевдонаука» является прогрессором науки.

3. Автором было гипотетически заявлено, что поскольку в Абсолютном вакууме отсутствует какое-либо сопротивление движению, то стадия ускорения шаров после столкновения не может быть чем-либо замедлена до некоторой постоянной скорости. По этой причине шары будут двигаться и далее неограниченно долго (если не произойдёт новых столкновений с другими шарами) с ускорением по инерции. На это утверждение сразу была высказана стереотипная мысль, что шар движется с ускорением, пока действует на него сила, вызванная взаимодействием шаров. Как только сила перестала действовать, так шары полетели по инерции с постоянной скоростью. И это правильное объяснение с точки зрения догмы учебников. Но это объяснение явно не удовлетворительно, поскольку оно не объясняет, а почему невозможно ускоренное движение по инерции, т.е. без действия на тело какой-либо силы. Однако все комментаторы упёрлись в многократные повторения одного и того же. И только Ирина (Попова, она же Свирищевская) нашла простое объяснение с точки зрения известных законов физики, почему не может быть движения с ускорением по инерции: становится очевидным, что при таком движении будет постоянно увеличиваться энергия ускоряющегося по инерции шара, что нарушает закон сохранения энергии. Этим ответом поставленная задача была решена.

4. Выводы:

• Всё гениальное – в простом.

• Я, как и все, не увидели очевидного решения, пока нам его не подсказали.

• Длина отрезка, на котором шары двигаются с ускорением, всего скорее, по порядку величины равно диаметру шара. Причина этого в том, что время продвижения деформации шара при взаимодействии шаров равно времени действия, вызывающей ускоренное движение шара. Здесь возможен даже некоторый расчёт, который предлагается сделать желающим.

• Мы узнали, что ускоренное движение по инерции в рамках известных законов физики не возможно.

• В новые учебники необходимо добавить информацию, что при столкновении шаров присутствует стадия, предшествующая движению с постоянной скоростью, стадия ускоренного движения до тех пор, пока шары не начнут двигаться по инерции с постоянной скоростью. Это необходимо, чтобы была ясность, и не возникало намерений открывать по этому поводу дискуссий.

Теперь, какие следствия возникают из полученной информации?

1. Возникла «псевдонаучная», а на самом деле научная гипотеза о принципиальной возможности ускоренного движения по инерции или ускорения без действия силы, которую условно можно назвать Относительной теорией. Для этого есть доводы:

• Рассмотрим поведение единственного шара, находящегося в Абсолютном вакууме Евклидова пространства. Если там ничего нет, кроме этого шара, то он может двигаться в таком пространстве с любой скоростью и любым ускорении и всё будет по инерции.

• Рассмотрим два шара в Абсолютном вакууме, в котором ничего нет, кроме этих шаров. Тогда опять ничего нельзя сказать, который из них движется с ускорением, а который с постоянной скоростью, или даже вообще покоиться. Всё относительно. Если же эти шары сталкиваются между собой, то один из них начинает двигаться с ускорением, а другой с замедлением. Но из-за того, что всё относительно, то можно выбрать другую систему координата и всё будет в точности до наоборот. Ясно, что это ускорение (замедление) в определённой системе координат будет движением с постоянной скоростью. Так что, движение шаров будет по инерции с постоянной скоростью и с таким же правом с постоянным ускорением. И никакого бесконечного увеличения энергии «ускоряющегося шара» на самом деле не будет. Из этого следует вывод: энергия относительна!

• Рассмотрим три шара в Абсолютном вакууме, в котором ничего больше нет. Тогда два шара пусть сталкиваются между собой, а третий шар является наблюдателем. Рассуждения ведём с точки зрения наблюдателя. Тогда с точки зрения наблюдателя один из шаров будет ускоряться, а другой замедляться. Если полагать, что движения шаров будут по инерции, то одного шара энергия как бы будет увеличиваться, а у другого уменьшаться и тем самым будет кажущееся нарушение закона сохранения энергии. Но на самом деле никакого нарушения сохранения энергии нет по той причине, что закон сохранения энергии действует не к какой-либо части системы, а к системе в целом! Сумма энергий обоих шаров остаётся неизменной. Вопрос, как это возможно? А это возможно, видимо, по той причине, что взаимодействие шаров продолжается и после непосредственного столкновения шаров через вакуум. Однако в таком случае, получается, что ускорение по инерции будет продолжаться не бесконечно, а до тех пор, пока скорость другого шара не станет нулевой. Время ускоренного движения по инерции в этом варианте уже больше, чем время взаимодействия шаров при столкновении.

• Рассмотрим Абсолютный вакуум, в котором находятся всего 4 шара: 2 сталкивающихся шара, один шар, движущийся с конечной скоростью (первый наблюдатель), а другой с бесконечной, или хотя бы со скоростью близкой к световой (второй наблюдатель). Тогда, если процесс столкновения рассматривать с точки зрения второго наблюдателя и считать при этом, что этот наблюдатель покоиться, то все остальные шары будут двигаться с очень большими скоростями, близкими к световой, или даже большими световой. Поэтому замедляющийся шар имеет возможность очень долго замедляться (от почти световой до нулевой скорости), а ускоряющийся шар, соответственно, ускоряться по инерции вплоть до световых скоростей и может даже больших.

2. Альтернативной к относительной теории может быть предложена Абсолютная теория на основании следующего довода:

• Шар (тело), движущийся с постоянной скоростью по инерции, на самом деле, черпает для этого энергию вакуума. Иначе бы он вынужден был остановиться из-за сопротивления виртуальных частиц вакуума, которые ударяют его со всех сторон, так как со стороны фронта движения происходит сжатие прилегающей области виртуальных частиц, и от этого плотность виртуальных частиц становится больше. В предположении, что скорость релаксации вакуума много больше скорости движущихся шаров, то с задней части шара возникающее разрежение виртуальных частиц восстанавливается очень быстро, а налетающие в эту область виртуальные частицы ударяют по шару, так что шар забирает их энергию в большей степени, чем тратит на преодоление поля виртуальных частиц спереди. За счёт этого и происходит равномерное движение по инерции. А может он и не использует энергию вакуума, а двигается по инерции за счёт приобретённого им импульса таким образом, что виртуальные частицы вакуума из-за того, что они действуют со всех сторон в одинаковой степени, то они гасят друг друга. Это возможно, если плотность виртуальных частиц относительно мала. Но то же самое, можно сказать и об ускоренном движении по инерции.

• Процесс движения по инерции будет затухать тогда, когда скорость шаров будет равна скорости движения виртуальных частиц.

3. В подтверждение этих гипотез может служить движение разбегающихся с ускорением некоторых галактик. На настоящий момент это пытаются объяснять существованием сомнительной «тёмной материи», которую не могут обнаружить. Данные гипотезы объясняют этот факт простым столкновением этих галактик и последующим их ускоренным движением по инерции. Действительно, условия дальнего космоса очень близки к условиям Абсолютного вакуума, и в тех местах ничто не мешает реализовываться такому движению галактик.

4. Ускоренное движение по инерции, если оно возможно, даёт качественную теоретическую базу для разработки конструкций звездолётов, которые могут перемещаться в пространстве со скоростями близкими к световым, а может даже и превышающие их.

5. Возникают задачи сложения ускорений движущихся тел:

• Пусть наблюдатель А запустил ракету В, движущуюся с ускорением β относительно А, а наблюдатель на ракете В запустил ракету С с ускорением γ относительно В. Вопрос: каково ускорение ракеты С относительно А?

• Пусть наблюдатель А запустил на своей плоской поверхности платформу В, движущуюся с ускорением β (используя обычные дизеля и т.п.) относительно А, а наблюдатель на этой платформе В запустил платформу С с ускорением γ относительно В. Каково ускорение платформы С относительно наблюдателя А?

6. У интересующихся появились большие возможности догадываться. Желаю успехов!

1. В соответствии с общеизвестными учебниками и законами механики о сохранении импульса и энергии два сталкивающихся абсолютно упругих шара одинаковой массы и радиуса обмениваются скоростями и далее продолжают лететь по инерции с соответствующими скоростями. Целью предыдущего поста автора было показать, что это не совсем так: прежде чем шары полетят по инерции с постоянными скоростями, они некоторый небольшой отрезок времени будут лететь с ускорением. Авторами комментариев (комментарии были в сообществах «Физика на Гуляйполе» и «Физика. И не только») сначала это догматически отрицалось, затем было признано, что так и должно быть. Причина возникающего ускорения связана с тем, что шар не может скачком увеличить или уменьшить свою скорость.

2. Автором была предложена научная гипотеза, но поскольку у некоторых людей есть склонность считать всякие недоказанные гипотезы и теории, которые содержат в себе противоречие с известными общепризнанными законами физики, считать их псевдонаучными, то гипотеза была отнесена автором в область «псевдонауки». Здесь я должен сказать, что существенные подвижки в науке происходят именно через создание «псевдонаучных» теорий и гипотез. Такие теории позволяют найти дырки и возможные противоречия в действующих, общепринятых законах и скорректировать эти законы. Именно поэтому «псевдонаука» является прогрессором науки.