Евгений Чеповик,

25-03-2016 12:08

(ссылка)

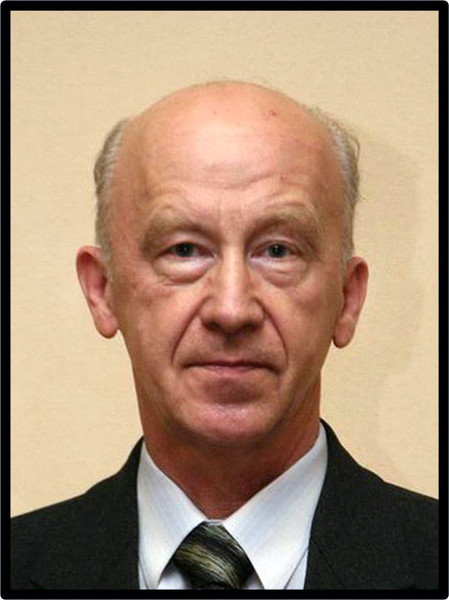

кап.1 р.Чеповик Евгений Николаевич

Начальник химической службы ПЛА К 245 с мая 1969г - май 1977г.

Родился 11 мая 1943 года в гор.БАКУ Азербайджанской ССР. Отец: Чеповик Николай Николаевич 5 мая 1911г. рождения, участник войны в Испании 1936г, старшина-механик по подготовке самолетов к вылету, в ВОВ с 1941-1942г.г. Махачкалинский военный аэродром, с1942-1944г.г. в Иране собирал самолеты прибывшие по "лен лизу", с1944-1947 на западных фронтах, с 1947-1980г. старший механик автогаража "ремонтно- механического завода Азэнергоремонт.

Мама: Чеповик (Адякина)Вера Сергеевна-1916 г. р.

Учился: с 1-7 классы 59 школа , 8- 10 классы 16 школа рабочей молодежи. Трудовая деятельность: 1958-1960 г.-токарь, 1960-июль 1962 г. - слесарь-ремонтник на ремонтно-механическом заводе треста "Азэнергоремонт". В конце августа 1962 г. сдавшие экзамены в Каспийское Высшее военно-морское краснознаменное училище им. С.М.Кирова в составе 2-х рот "штурмана" и "химики" убыли в водолазную школу КЧФ, где прошли "курс молодого бойца". 7 ноября 1962г. участвовали в военном параде Севастополя.

01.12.62 г. -26.07.1963 г.-матрос электрик, Эскадренный миноносец 30 бис проекта "Бесстрашный".

26.07.63 г.- 29.06.1968г курсант КВВМКУ им.С.М.Кирова.

03.08.68 г.- 23.05.1969 Начальник службы радиационной безопасности - ПМ78 (плавмастерская - сбор и переработка жидких и твердых радиоактивных отходов, перегрузка активной зоны реакторов.) 23.05.1969г. - 20.05.1977г. Начальник химической службы он же специалист по корабельной дозиметрической аппаратуре РПК СН К-245. 25.05.1977г.- 20.06.1983г. Начальник отдела противорадиационной и противохимической защиты штаба ГО (гражданской обороны ) Черновицкой области.

08.1977г- 11.1978г.- учеба ВЦОК ГО СССР (высшие центральные офицерские

курсы )ГО СССР.

06.1983 г.-12.1989г. Начальник штаба ГО Суворовского района г.Одесса.

01.12.1986г.- 07.01.1987г. учавствовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Имею статус: Инвалида войны 1 группы и Ликвидатора аварии на ЧАЭС первой А категории.

Д

морского пароходства,начались проблемы со здоровьем, в 91 и 93г.г. перенес инфаркты ,1993 - 2002 занимался частным предпринимательством.

Родился 11 мая 1943 года в гор.БАКУ Азербайджанской ССР. Отец: Чеповик Николай Николаевич 5 мая 1911г. рождения, участник войны в Испании 1936г, старшина-механик по подготовке самолетов к вылету, в ВОВ с 1941-1942г.г. Махачкалинский военный аэродром, с1942-1944г.г. в Иране собирал самолеты прибывшие по "лен лизу", с1944-1947 на западных фронтах, с 1947-1980г. старший механик автогаража "ремонтно- механического завода Азэнергоремонт.

Мама: Чеповик (Адякина)Вера Сергеевна-1916 г. р.

Учился: с 1-7 классы 59 школа , 8- 10 классы 16 школа рабочей молодежи. Трудовая деятельность: 1958-1960 г.-токарь, 1960-июль 1962 г. - слесарь-ремонтник на ремонтно-механическом заводе треста "Азэнергоремонт". В конце августа 1962 г. сдавшие экзамены в Каспийское Высшее военно-морское краснознаменное училище им. С.М.Кирова в составе 2-х рот "штурмана" и "химики" убыли в водолазную школу КЧФ, где прошли "курс молодого бойца". 7 ноября 1962г. участвовали в военном параде Севастополя.

01.12.62 г. -26.07.1963 г.-матрос электрик, Эскадренный миноносец 30 бис проекта "Бесстрашный".

26.07.63 г.- 29.06.1968г курсант КВВМКУ им.С.М.Кирова.

03.08.68 г.- 23.05.1969 Начальник службы радиационной безопасности - ПМ78 (плавмастерская - сбор и переработка жидких и твердых радиоактивных отходов, перегрузка активной зоны реакторов.) 23.05.1969г. - 20.05.1977г. Начальник химической службы он же специалист по корабельной дозиметрической аппаратуре РПК СН К-245. 25.05.1977г.- 20.06.1983г. Начальник отдела противорадиационной и противохимической защиты штаба ГО (гражданской обороны ) Черновицкой области.

08.1977г- 11.1978г.- учеба ВЦОК ГО СССР (высшие центральные офицерские

курсы )ГО СССР.

06.1983 г.-12.1989г. Начальник штаба ГО Суворовского района г.Одесса.

01.12.1986г.- 07.01.1987г. учавствовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Имею статус: Инвалида войны 1 группы и Ликвидатора аварии на ЧАЭС первой А категории.

Д

морского пароходства,начались проблемы со здоровьем, в 91 и 93г.г. перенес инфаркты ,1993 - 2002 занимался частным предпринимательством.

Евгений Чеповик,

19-02-2016 22:38

(ссылка)

СКОРБИМ и ПОМНИМ К-Р ЭВГ ПЛ К-245 МОЖАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕВИЧ

14 декабря 2015 года после длительной тяжёлой болезни скончался доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга в отставке Можаев Александр Сергеевич.

Ушел из жизни гражданин России, офицер Военно-морского флота,

подводник – ветеран холодной войны на море, учёный и педагог высшей квалификации, создатель современной информационной технологии, прекрасный семьянин, товарищ и друг.

Александр Сергеевич годы своей молодости посвятил службе в Военно-морском флоте и одной из самых трудных и благородных флотских профессий — профессии офицера-подводника.

Окончив в 1969 году ВВМУРЭ имени А.С. Попова, проходил службу

на крейсерской атомной ракетной подводной лодке стратегического

назначения К-245 3-й флотилии Северного флота.

Это были годы холодной войны, годы интенсивного строительства и

напряженной деятельности Военно-морского флота. РПК СН К-245,

оснащенная новой инерциальной навигационной системой «Тобол», была в

гуще событий, связанных с испытательными пусками баллистических ракет в

приполярной зоне высоких широт и на экваторе. Пять лет службы А.С.

Можаева на подводной лодке в должности командира ЭВГ были насыщены

боевыми службами, походами, испытаниями и боевой подготовкой.

Александр Сергеевич обеспечивал подготовку и старт баллистических ракет

в качестве оператора БИУС «Туча». У него на счету несколько десятков

успешных пусков баллистических ракет Р-27У модернизированного

комплекса Д-5У с увеличенной дальностью. В результате успешных

испытаний комплекс Д-5У в 1974 году был принят на вооружение. Этот

весомый вклад в укрепление боеготовности и боеспособности Военно-

морского флота дает право отнести А.С. Можаева к плеяде самых

героических и значимых участников холодной войны на море.

Замечательные успехи К-245, которая стала первой ракетной

подводной лодкой, всплывшей 21 октября 1972 года в районе Северного

полюса, отмечены в книге профессора Комарова «Подводники уходят под

лед». И там, как историческая память морякам последующих поколений, есть

фотография экипажа К-245 на льду у рубки подводной лодки после ее

всплытия на Северном полюсе. И на переднем плане фотографии – член

экипажа, офицер-подводник Александр Сергеевич Можаев.

После окончания в 1976 году Военно-морской академии, Александр

Сергеевич проходил службу в радиотехническом управлении Военно-

морского флота.

С 1978 года – в Военно-морской академии, где он прошел путь от

старшего преподавателя до профессора кафедры автоматизированных систем

управления. За более чем 20 лет преподавательской деятельности Александр

Сергеевич подготовил сотни высококвалифицированных офицерских кадров

– специалистов по автоматизированным системам управления.

Но особо значимы его научные достижения. А.С. Можаеву

принадлежит честь создания теории структурно-логического анализа

сложных систем и Общего логико-вероятностного метода (ОЛВМ),

означающих революционный успех в анализе больших и структурно

сложных систем. Он является автором программных комплексов

автоматизированного структурно-логического моделирования (ПК АСМ –

2001 и «АРБИТР»), которые реализуют ОЛВМ и по своим возможностям

превосходят лучшие зарубежные аналоги Relex (США) и Risk Spectrum

(Швеция).

Для систем произвольных масштабов и сложности найдены и в

автоматическом режиме реализованы пути и способы нахождения решения

задач анализа устойчивости, надежности, риска, безопасности и

эффективности для немонотонных систем. К такого рода системам относятся

производственные опасные объекты и процессы вооруженной борьбы.

Обеспечивается решение задач в вероятностной и детерминированной

сферах, в событийных и потоковых системах, в аналитическом, марковском и

статистическом подходах. Для систем военного назначения создан

инструментарий выявления критически важных объектов и организации

сетевого управления процессом выполнения целевых задач в боевых

информационно-управляющих системах, что придает им качество

интегрированных систем.

Научные достижения А.С. Можаева составляют теоретическую основу

и модельно-экспериментальный базис научной школы «Автоматизированное

структурно-логическое моделирование систем», которой он руководил и

которая насчитывает десятки ученых и специалистов.

Масштабы признания, практической реализации и популярности

теории, метода и комплексов А.С. Можаева, охватывая многие десятки

организаций и сотни, если не тысячи пользователей, продолжают

стремительно расширяться. Значимость научных результатов профессора

А.С. Можаева выходит далеко за пределы исторических рамок

современности. Как стержневой основе теории и практики анализа больших

и структурно сложных систем, им принадлежит большое будущее. По

единодушной оценке коллег А.С. Можаева, он заслуживает признания как

выдающийся ученый современности на уровне гения науки.

Мы, истинные ценители теории, метода и программных комплексов

Александра Сергеевича, сегодня потеряли своего учителя, лидера, знания и

научный авторитет которого являлись крайне необходимыми в

консультативной поддержке решения оригинальных задач, в развитии,

защите и пропаганде инструментария – главного детища его творческой

жизни.

Александр Сергеевич был не только большим ученым, но и

замечательным человеком. Его отличали исключительная порядочность,

доброжелательность, интеллигентность.

Светлая память об Александре Сергеевиче МОЖАЕВЕ навсегда

сохранится в наших сердцах.

Друзья, коллеги, сослуживцы, ученики.

Международная ассоциация организаций ветеранов ВМФ и подводников.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Евгений Чеповик,

21-08-2015 22:54

(ссылка)

ПРОЩАЙ СЕВЕРОДВИНСК

В середине октября 1971г. К-245 вывепи из ДОКа и пришвартовали к достроичному пирсу, что хорошо сказалось на экипаже. Питание личного состава организовано в столовой 41 цеха (и более вкусно и не надо тратить время и силы на переход л.с. с завода набер.базу). Улучшилась организация службы и вахты на ПЛ. Дежурство по кораблю ввели с 9 августа (первым дежурным был назначен кап.3 р. Просандеев ). Вахту несли паралельно со даточным экипажем,который был старшим до 16 декабря1971г.(был подписан акт приемки ПЛ К-245 государственной комисией). Стали проводить "проворачивание оружияитехническихсредств",отрабатывать вводные по учебным аварийным тревогам. Началась интенсивная подготовка по специаль-

Евгений Чеповик,

15-08-2015 10:37

(ссылка)

ДОСТРОЙКА И ИСПЫТАНИЯ ПЛА К-245

Первый ритуал подъема ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛАГА и ГЮЙСА,

вывод лодки из 50 цеха ,постановка заказа 451 в сухой док на кильблоки произошла 9 августа 1971 года.

Особенности РПК СН К-245 прежде всего связаны с тем, что на ней впервые установлен инерциальный навигационный комплекс «Тобол».

Правильнее было бы назвать, что корабль сдается в опытную эксплуатацию.

И последующие планы штабов дивизии и флотилии совпадали с

[ Читать далее... → ]

программой испытаний именно навигационного комплекса. Поскольку он

установлен впервые, то никто ни из военных, ни от НИИ «Дельфин» не мог сказать, как он себя поведет. Именно по этой причине все старались на него даже не«дышать». Опыт эксплуатации вообще отсутствовал. Но ведь навигационный комплекс надо было сдавать вместе с кораблем. И промышленность шла на любые условия науки только бы сдать этот

комплекс. Так и получилось что когда ПЛ встала в сухой док, то док заполнили водой только настолько чтоб обеспечить работу систем и механизмов, а сама ПЛ чтоб оставалась на киль блоках. В этом случае на ПЛ не сказывались волнения, крен и дифферент. Они просто отсутствовали, продувание ЦГБ и других цистерн было запрещено, все, что могло хоть как то повлиять на работу комплекса, было исключено. Два с лишним месяца шли замеры и вылизывание комплекса. И когда были получены приличные результаты, ПЛ вывели из сухого дока и поставили к дебаркадеру. Замеры продолжились, но уже на плаву. Большой разницы в замерах не бнаружили. Но все прекрасно понимали ответственность и важность этих замеров. И если навигационный комплекс позволял хотя бы сутки хранить место подводной лодки без коррекции, то это был очень серьезный шаг в развитии подводных ракетоносцев. Прежде подводные лодки из за слабых технических характеристик навигационного комплекса вынуждены были проводить предстартовую обсервацию и определять поправку курса, чем нарушалась скрытность ПЛ и ее боевая устойчивость, кроме того увеличивалось время от получения сигнала боевого управления до фактического применения оружия. А с принятием на вооружение нового инерциального навигационного комплекса, эти недостатки устранялись. Отпала необходимость в предстартовой обсервации, определения поправок курса и появилась возможность производить стрельбу в кратчайший срок. А следовательно повышалась боевая устойчивость РПК СН и шансы успешно нанести ответно- встречный удар. Это был прорыв в возможностях применения РПК СН. Одновременно проведенные доработки комплекса ракетного оружия позволили стрелять на дальность 3600 км. Подводные лодки с НК " ТОБОЛ" РПК СН 667-А проекта переименовали в 667-АУ проект. Но все равно им приходилось форсировать противолодочные рубежи, уклоняться от противолодочной авиации, от подводных лодок и надводных кораблей. Они по прежнему были ограничены подводным коридором старта, досягаемостью до целей и выбором секторов боевых курсов. Последующие проекты подводных лодок типа 667-Б,БД, БДР, БДРМ были намного совершеннее и все недостатки предыдущих проектов там были не просто разрешены, но и появились новые возможности такие как возможность стрельбы от причала, на стопе, из дока, независимость от курсов и другие элементы, которые позволили более не рисковать подводными лодками отправляя их к американским берегам через противолодочные рубежи. Появилась новая тактика применения подводных сил, новые руководящие документы. Появились и требования силам их боевого обеспечения. Хотелось бы отметить, что некоторые журналисты высказывали мысли о том что прошли период острых ощущений. Что командиры «азух» это легенды и достойны уважения как наиболее опытные подводники, которые действовали подносом у вероятного противника. Это конечно правильно, нельзя говорить что командиры ПЛ последующих проектов оказались в тепличных условиях. Конечно, они меньше рисковали встретиться один на один с вероятным противником. Но игра в кошки - мышки осталась только перешла на более сложный уровень: уровень решения боевых задач подо льдами Арктики.

Евгений Чеповик,

10-08-2015 16:59

(ссылка)

ОФИЦЕРЫ 3 ФЛОТИЛИИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК КСФ 1969 - 2002г.

Командующий 3 флотилии АПЛ КСФ 1976- 1984г.

Матушкин Лев Алексеевич

Родился 17 февраля 1927 года в Кронштадте в семье кадрового военного

моряка. Отец – Матушкин Алексей Алексеевич (1902–1975), контр-адмирал,

политработник, член Военного Совета нескольких флотов и флотилий. Мать – Головченко-Матушкина Мария Ивановна (1906–1988), финансовый работник. Супруга – Матушкина Людмила Петровна (1929–2005), домохозяйка, вместе прожили 55 лет. Дочери: Некрасова Лидия Львовна (1951 г. рожд.), педагог, начальник отдела ЗАГС Московского района Санкт-Петербурга; Стоянова Надежда Львовна (1954 г. рожд.), врач терапевт, работает в ООО СК ВТБ Росно. Сын – Матушкин Алексей Львович (1967 г. рожд.), офицер-подводник, капитан-лейтенант запаса. С 2003 года работает

начальником отдела телекоммуникационной фирмы Zebra Телеком.

Внуки:

Гунина (Некрасова) Анастасия Николаевна (1972 г. рожд.) работает в

Санкт-Петербургском филиале «ГлавЕРБЕЛЬ Восток»; Некрасова Людмила

Александровна (1977 г. рожд.), окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, работает старшим юрист-консультом; Багаева.

Екатерина Валерьевна (1977 г. рожд.), окончила Академию Гражданской

Авиации, работает юристом в РосморПорт Санкт-Петербурга; Стоянова Мария Валерьевна (1982 г. рожд.), окончила Академию приборостроения и информации; Валерия (1990 г. рожд.), учащаяся колледжа; Матушкин Лев Алексеевич (1994 г. рожд.), школьник. Матушкин II – надежда деда. Мальчишке будет непросто: кем бы ему ни предстояло стать – моряком или гражданским специалистом, уровень ему задан высочайший. Правнуки: Егор (1991 г. рожд.), школьник; Богдан (2003 г. рожд.); Полина (2004 г.рожд.).

Детство Л.А. Матушкина прошло в Кронштадте. С 1934 по 1942

годы он учился в средней школе. Когда началась война, в декабре 1941

года, с матерью пешком по льду перешел Финский залив в блокадный

Ленинград, откуда они были эвакуированы в город Минусинск Красноярского края. В Минусинске Лев продолжил учебу и одновременно работал. Летом 1943 года, окончив 8-й класс, и прибавив один год, обратился в военкомат и добровольцем был зачислен в отдельный полк

десантников-лыжников в городе Красноярске. 3 октября 1943 года принял

военную присягу и получил направление в фельдшерское училище ВМФ в

городе Красноярске. В июле 1944 года – в Ленинградское военно-морское

подготовительное училище, которое окончил в 1946 году. Принимал участие в боевом тралении на Балтике. После неоднократных настойчивых просьб Льва Матушкина направили в Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. В сентябре 1950 года, окончив училище и получив воинское звание «лейтенант», добивался назначения на Северный флот на подводную лодку, но вакансия долго не появлялась, поэтому его первым кораблем стал надводный корабль – крейсер «Чапаев» Балтийского флота, куда он был назначен командиром электронавигационной группы штурманской боевой части. Вскоре крейсер был переведен на Северный флот. На одном из учений проявились необычные штурманские способности Льва Матушкина. Он сумел на дальнем расстоянии точно вывести корабль в заданную точку.

Успех был отмечен командиром дивизии крейсеров контр-адмиралом Героем Советского Союза А.И. Гуриным. Вскоре это послужило поводом для

назначения его командиром штурманской БЧ эсминца «Отменный».

В 1952 году капитан-лейтенант Л.А. Матушкин стал лучшим штурманом СФ, а в 1953 году назначен помощником командира и в том же году старшим помощником командира эсминца. В 1954 году по распоряжению командующего СФ адмирала А.Т. Чебоненко направлен на Высшие офицерские курсы ВМФ при дивизии учебных кораблей Кронштадтской военно-морской крепости. Окончив курсы по классу командиров подводных лодок в 1955 году, год служил старшим помощником командира дизель-электрической подводной лодки «С-148» проекта 613, а с 1956 по 1958 годы – командиром этой подводной лодки.В 1958 году Л.А. Матушкин становится командиром большой подводной лодки проекта 611 «Б-70». Он успешно выполняет поставленные задачи похода на подводной лодке на полную подводную автономность под арктическим льдом, положив начало освоению подлёдного плавания. В июне 1963 года, по окончании Военно-морской академии, Л.А. Матушкин назначается командиром атомной ракетной подводной лодки (АРПЛ) проекта 658 «К-33» Северного

флота. Под его руководством личный состав корабля в короткий срок изучил и освоил новую технику. В результате экипаж успешно провёл испытание новейшего по тому времени ракетного комплекса Д-4. В 1965 году подводная лодка «К-33» под командованием Л.А. Матушкина успешно провела испытание по залповой стрельбе ракетами «Р-21» с максимальной скорострельностью. С сентября 1965 по октябрь 1968 годов Л.А. Матушкин – начальник штаба, затем – командир дивизии атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. За успешные действия подводных лодок на манёврах ВМФ «Океан» в 1970 году дивизия под его командованием была награждена Ленинской Юбилейной Почетной Грамотой. В том же году Льву Алексеевичу Матушкину присвоено воинское звание «контр-адмирал». В 1972 году выполнялась задача боевого патрулирования и проверки работоспособности и надёжности навигационного комплекса в высоких широтах Арктического бассейна с пуском учебной баллистической ракеты с Гренландского моря в заданный морской полигон в Атлантике. Впервые в условиях полярной ночи ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «К-245» всплыл из-подо льда в географической точке Северного полюса. Также впервые решена задача обнаружения из-под воды полыньи размером не менее 50х180 м и освобождения лодки при начавшейся подвижке льдов. Председателем по приемке навигационного комплекса «Тобол», начальником походного штаба, на борту подводного крейсера был

контр-адмирал Л.А. Матушкин, командиром подводной лодки – капитан 1

ранга А.С. Афанасьев.

В июле 1973 года Лев Алексеевич Матушкин назначается начальником штаба флотилии РПКСН, с апреля 1976 года – командующим флотилией подводных лодок Северного флота. 29 октября 1976 года ему присвоено воинское звание вице-адмирал. В 1980 году под руководством вице-адмирала Л.А. Матушкина совершен межфлотский переход

(с выполнением задач боевой службы) с Северного флота на Тихоокеанский

флот подо льдами Центральной Арктики РПКСН «К-223» (командир капитан 1 ранга Д.Н. Новиков) и атомной подводной лодки «К-43» (командир – капитан 2 ранга Н.Я. Марьяшин). Условия перехода в Чукотском море в тяжелой ледовой обстановке с изобатой (линия равных глубин) 50 м были таковы, что иногда над лодкой и под ней оставалось по 1–2 м.

В августе следующего года под командованием Л.А. Матушкина на Тихоокеанский флот переведен РПКСН «К506» (командир – капитан 1 ранга А.И. Самохвалов) в обеспечении ПЛА «Б-517». По прибытии на Камчатку Л.А. Матушкин перешел со своим штабом на ПЛА «К-255» (командир-капитан 2 ранга В.В. Ушаков), которая в сентябре 1981 года, впервые в истории отечественного подводного плавания многоцелевой подводной лодки, совершила межфлотский переход подо льдом с Тихоокеанского флота на Северный флот. В этом походе вновь штурманский и навигационный опыт флотоводца оказался решающим для обеспечения успеха операции. За подготовку ракетных подводных крейсеров стратегического назначения к переходу и обеспечение успешного межтеатрового маневра вице-адмирал Л.А. Матушкин был награжден

орденом Октябрьской Революции. 16 февраля 1982 года за командование

беспримерным подледным трансарктическим групповым переходом РПКСН и

многоцелевой атомной подводной лодки с Северного флота на Тихоокеанский флот и многоцелевой ПЛА в обратном направлении вице-адмиралу Л.А. Матушкину присвоено звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа к присвоению звания Героя Советского Союза:

«В должности командующего флотилией с апреля 1976 года. Имеет высокую оперативно-тактическую военно-техническую подготовку, большой опыт службы на подводных лодках различных проектов. Участник подготовки и осуществления многих дальних и сложных походов атомных крейсеров, в том числе и на Северный полюс ... Лично вице-адмирал Л.А. Матушкин систематически выходит в море для руководства боевыми упражнениями и обучения подчиненных. Много внимания уделяет испытанию и освоению новых подводных крейсеров стратегического назначения. Подготовка и ввод этих кораблей в состав сил постоянной боевой готовности идет своевременно и с хорошими показателями... Непосредственно руководил подготовкой к трансокеанскому переходу отряда подводных крейсеров стратегического назначения...»

В последние годы воинской службы, с июля 1984 по декабрь 1990 годов, Л.А. Матушкин занимал должность начальника Главного управления МО СССР. В 1990 году уволен из ВМФ в отставку по болезни За период службы на флоте, неоднократно выполняя задачи боевой службы на боевом патрулировании и участвуя во флотских учениях, Л.А. Матушкин обеспечил освоение плавания в Северной Атлантике, в Северном Ледовитом океане и северной части Тихого океана. Он успешно решал поставленные учебно-боевые задачи и подготовил целую плеяду высокопрофессиональных

командиров подводных лодок и командиров соединений. На его счету

руководство испытаниями, освоением, обслуживанием и эксплуатацией семи типов ракетных комплексов с баллистическими ракетами на подводных лодках различных типов и проектов, выполнением более 150 ракетных стрельб комплексами баллистических ракет СН различных типов по планам заводских, государственных испытаний подводных лодок и боевой подготовки флота.

Лев Алексеевич Матушкин – участник 12 боевых походов атомных

ракетоносцев СН, с выполнением боевого патрулирования в назначенных

районах и на маршрутах переходов, из них 7 походов совершил подо льдами Арктики, в том числе 3 межтеатровых.

После увольнения в отставку до 1998 года Лев Алексеевич работал в Московском научно-производственном объединении «Спектр» старшим научным сотрудником в отделе акустической томографии.

Л.А. Матушкин всегда принимал активное участие в общественной жизни страны. В 1980 году от Мурманской организации избирался делегатом на XXVI съезд КПСС. Дважды: в 1980 и 1982 годах избирался в городской Совет народных депутатов города Гаджиева, в 1985 и 1989 годах – в районный Совет (Железнодорожный) города Москвы.

Лев Алексеевич Матушкин ведёт большую общественную работу по военному патриотическому воспитанию молодежи, являясь: членом президиума Союза моряков-подводников России, членом правления международного Союза (СНГ) городов-Героев, заместителем председателя Ассоциации общественных объединений города-Героя Москвы, членом правления студенческого патриотического клуба «Родина» Московской Академии Экономики и Права, президентом фонда поддержки вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров Ордена «Славы», советником председателя Комитета содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Л.А. Матушкин – Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина (1982), Октябрьской Революции (1979) Красного Знамени (1971), «За службу Родине» III степени(1975), медалью «За боевые заслуги» (1953), знаками «Почетный полярник» и «Воинская доблесть» ЦК ВЛКСМ, общественными наградами – орденами Петра Великого, Великая Победа, Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова I степени, маршала Г.М. Жукова, медалями «В.П. Макеева» и «Н.А. Далижаля».

Почетный гражданин города Гаджиева (1984).

В свободное время лев Алексеевич увлекается чтением исторической

литературы. Книголюб, собирает уникальные издания по истории флота и

России. Сохраняя великолепную память, является большим знатоком и может быть превосходным экспертом по многим историческим проблемам, связанным с флотом. Страстно увлекается охотой, как по водоплавающей, так и боровой дичи, сборщик полных корзин грибов. Но предметом его особой гордости остается спиннинг, с помощью которого он успешно рыбачил практически во всех морях, реках и водоемах страны.

Поразительно, но, по словам Льва Алексеевича, у него не было плохих подчиненных и никогда не было плохих начальников. Один из штрихов точно отражает отношение к нему командования ВМФ: «Одно могу о нем сказать – надежный товарищ, прекрасный профессионал-подводник и беззаветно преданный службе и делу человек». Эти слова о Герое Советского Союза вице-адмирале Л.А. Матушкине были сказаны Героем Советского Союза, Командующим ВМФ СССР и РФ, Президентом Союза моряков-подводников ВМФ Адмиралом флота В.Н. Чернавиным. Лучше не скажешь!

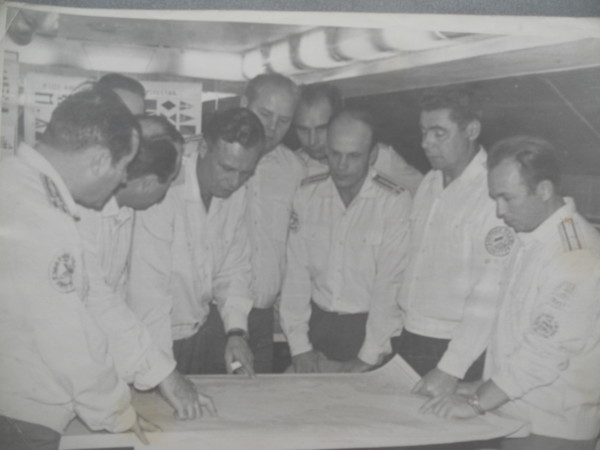

Фотографирование проведено 21 октября 1972г. на К - 245 после всплытия в географической точке северного полюса земли.

- мостик - флагманский штурман КСФ к1р Яковлев;

-Командир 31 дивизии контр-адмирал Матушкин

ЛЕВ Алексеевич;

-Флагманский штурман 3 флотилии кап.1 ранга Владимиров Владимир

-Нач, штаба 3 флотилии контр-адмирал

Чернавин Владимир Николаевич; е в - Старпом к245 кап.2ранга Жуков Борис Петрович;

- Командир к- 245 кап 1 ранга Афанасьев Анатолий

Степанович;

-Нач.особого отдела 3 флотил. кап.1 ранга Худяков;

Каюткомпания 2 отсека.

Закладка в капсулу ГАДЖИЕВСКОЙ земли, взятой вблизи монумента " Героям подводникам"

-Нач. РТС К-245, кап. 3 ранга Трифахин Юрий Михайлович;

-Нач. штаба 3 флотилии КСФ контр-адмирал Чернавин Владимир Никол.; -Нач. особого отдела 3 флотилии кап.1 рана Худяков ;

-ком-р 31 дивизии апл, контр-адмирал Матушкин Лев Алексеевич;

-Ком-р ПЛА К-245 кап 1 ранга Афанасьев Анатолий Степанович;

-Флагманский штурман КСФ кап 1 ранга Яковлев;

Каюткомпания 2 отсека.

Крещение Л.А. Матушкина НЕПТУНОМ на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.

-Передний план: КРЕЩЕНИЕ...

-Задний план: "наука" по штурманскому комплексу "Тобол" ждет крещения

Матушкин Лев Алексеевич

Родился 17 февраля 1927 года в Кронштадте в семье кадрового военного

моряка. Отец – Матушкин Алексей Алексеевич (1902–1975), контр-адмирал,

политработник, член Военного Совета нескольких флотов и флотилий. Мать – Головченко-Матушкина Мария Ивановна (1906–1988), финансовый работник. Супруга – Матушкина Людмила Петровна (1929–2005), домохозяйка, вместе прожили 55 лет. Дочери: Некрасова Лидия Львовна (1951 г. рожд.), педагог, начальник отдела ЗАГС Московского района Санкт-Петербурга; Стоянова Надежда Львовна (1954 г. рожд.), врач терапевт, работает в ООО СК ВТБ Росно. Сын – Матушкин Алексей Львович (1967 г. рожд.), офицер-подводник, капитан-лейтенант запаса. С 2003 года работает

начальником отдела телекоммуникационной фирмы Zebra Телеком.

Внуки:

Гунина (Некрасова) Анастасия Николаевна (1972 г. рожд.) работает в

Санкт-Петербургском филиале «ГлавЕРБЕЛЬ Восток»; Некрасова Людмила

Александровна (1977 г. рожд.), окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, работает старшим юрист-консультом; Багаева.

Екатерина Валерьевна (1977 г. рожд.), окончила Академию Гражданской

Авиации, работает юристом в РосморПорт Санкт-Петербурга; Стоянова Мария Валерьевна (1982 г. рожд.), окончила Академию приборостроения и информации; Валерия (1990 г. рожд.), учащаяся колледжа; Матушкин Лев Алексеевич (1994 г. рожд.), школьник. Матушкин II – надежда деда. Мальчишке будет непросто: кем бы ему ни предстояло стать – моряком или гражданским специалистом, уровень ему задан высочайший. Правнуки: Егор (1991 г. рожд.), школьник; Богдан (2003 г. рожд.); Полина (2004 г.рожд.).

Детство Л.А. Матушкина прошло в Кронштадте. С 1934 по 1942

годы он учился в средней школе. Когда началась война, в декабре 1941

года, с матерью пешком по льду перешел Финский залив в блокадный

Ленинград, откуда они были эвакуированы в город Минусинск Красноярского края. В Минусинске Лев продолжил учебу и одновременно работал. Летом 1943 года, окончив 8-й класс, и прибавив один год, обратился в военкомат и добровольцем был зачислен в отдельный полк

десантников-лыжников в городе Красноярске. 3 октября 1943 года принял

военную присягу и получил направление в фельдшерское училище ВМФ в

городе Красноярске. В июле 1944 года – в Ленинградское военно-морское

подготовительное училище, которое окончил в 1946 году. Принимал участие в боевом тралении на Балтике. После неоднократных настойчивых просьб Льва Матушкина направили в Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. В сентябре 1950 года, окончив училище и получив воинское звание «лейтенант», добивался назначения на Северный флот на подводную лодку, но вакансия долго не появлялась, поэтому его первым кораблем стал надводный корабль – крейсер «Чапаев» Балтийского флота, куда он был назначен командиром электронавигационной группы штурманской боевой части. Вскоре крейсер был переведен на Северный флот. На одном из учений проявились необычные штурманские способности Льва Матушкина. Он сумел на дальнем расстоянии точно вывести корабль в заданную точку.

Успех был отмечен командиром дивизии крейсеров контр-адмиралом Героем Советского Союза А.И. Гуриным. Вскоре это послужило поводом для

назначения его командиром штурманской БЧ эсминца «Отменный».

В 1952 году капитан-лейтенант Л.А. Матушкин стал лучшим штурманом СФ, а в 1953 году назначен помощником командира и в том же году старшим помощником командира эсминца. В 1954 году по распоряжению командующего СФ адмирала А.Т. Чебоненко направлен на Высшие офицерские курсы ВМФ при дивизии учебных кораблей Кронштадтской военно-морской крепости. Окончив курсы по классу командиров подводных лодок в 1955 году, год служил старшим помощником командира дизель-электрической подводной лодки «С-148» проекта 613, а с 1956 по 1958 годы – командиром этой подводной лодки.В 1958 году Л.А. Матушкин становится командиром большой подводной лодки проекта 611 «Б-70». Он успешно выполняет поставленные задачи похода на подводной лодке на полную подводную автономность под арктическим льдом, положив начало освоению подлёдного плавания. В июне 1963 года, по окончании Военно-морской академии, Л.А. Матушкин назначается командиром атомной ракетной подводной лодки (АРПЛ) проекта 658 «К-33» Северного

флота. Под его руководством личный состав корабля в короткий срок изучил и освоил новую технику. В результате экипаж успешно провёл испытание новейшего по тому времени ракетного комплекса Д-4. В 1965 году подводная лодка «К-33» под командованием Л.А. Матушкина успешно провела испытание по залповой стрельбе ракетами «Р-21» с максимальной скорострельностью. С сентября 1965 по октябрь 1968 годов Л.А. Матушкин – начальник штаба, затем – командир дивизии атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. За успешные действия подводных лодок на манёврах ВМФ «Океан» в 1970 году дивизия под его командованием была награждена Ленинской Юбилейной Почетной Грамотой. В том же году Льву Алексеевичу Матушкину присвоено воинское звание «контр-адмирал». В 1972 году выполнялась задача боевого патрулирования и проверки работоспособности и надёжности навигационного комплекса в высоких широтах Арктического бассейна с пуском учебной баллистической ракеты с Гренландского моря в заданный морской полигон в Атлантике. Впервые в условиях полярной ночи ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «К-245» всплыл из-подо льда в географической точке Северного полюса. Также впервые решена задача обнаружения из-под воды полыньи размером не менее 50х180 м и освобождения лодки при начавшейся подвижке льдов. Председателем по приемке навигационного комплекса «Тобол», начальником походного штаба, на борту подводного крейсера был

контр-адмирал Л.А. Матушкин, командиром подводной лодки – капитан 1

ранга А.С. Афанасьев.

В июле 1973 года Лев Алексеевич Матушкин назначается начальником штаба флотилии РПКСН, с апреля 1976 года – командующим флотилией подводных лодок Северного флота. 29 октября 1976 года ему присвоено воинское звание вице-адмирал. В 1980 году под руководством вице-адмирала Л.А. Матушкина совершен межфлотский переход

(с выполнением задач боевой службы) с Северного флота на Тихоокеанский

флот подо льдами Центральной Арктики РПКСН «К-223» (командир капитан 1 ранга Д.Н. Новиков) и атомной подводной лодки «К-43» (командир – капитан 2 ранга Н.Я. Марьяшин). Условия перехода в Чукотском море в тяжелой ледовой обстановке с изобатой (линия равных глубин) 50 м были таковы, что иногда над лодкой и под ней оставалось по 1–2 м.

В августе следующего года под командованием Л.А. Матушкина на Тихоокеанский флот переведен РПКСН «К506» (командир – капитан 1 ранга А.И. Самохвалов) в обеспечении ПЛА «Б-517». По прибытии на Камчатку Л.А. Матушкин перешел со своим штабом на ПЛА «К-255» (командир-капитан 2 ранга В.В. Ушаков), которая в сентябре 1981 года, впервые в истории отечественного подводного плавания многоцелевой подводной лодки, совершила межфлотский переход подо льдом с Тихоокеанского флота на Северный флот. В этом походе вновь штурманский и навигационный опыт флотоводца оказался решающим для обеспечения успеха операции. За подготовку ракетных подводных крейсеров стратегического назначения к переходу и обеспечение успешного межтеатрового маневра вице-адмирал Л.А. Матушкин был награжден

орденом Октябрьской Революции. 16 февраля 1982 года за командование

беспримерным подледным трансарктическим групповым переходом РПКСН и

многоцелевой атомной подводной лодки с Северного флота на Тихоокеанский флот и многоцелевой ПЛА в обратном направлении вице-адмиралу Л.А. Матушкину присвоено звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа к присвоению звания Героя Советского Союза:

«В должности командующего флотилией с апреля 1976 года. Имеет высокую оперативно-тактическую военно-техническую подготовку, большой опыт службы на подводных лодках различных проектов. Участник подготовки и осуществления многих дальних и сложных походов атомных крейсеров, в том числе и на Северный полюс ... Лично вице-адмирал Л.А. Матушкин систематически выходит в море для руководства боевыми упражнениями и обучения подчиненных. Много внимания уделяет испытанию и освоению новых подводных крейсеров стратегического назначения. Подготовка и ввод этих кораблей в состав сил постоянной боевой готовности идет своевременно и с хорошими показателями... Непосредственно руководил подготовкой к трансокеанскому переходу отряда подводных крейсеров стратегического назначения...»

В последние годы воинской службы, с июля 1984 по декабрь 1990 годов, Л.А. Матушкин занимал должность начальника Главного управления МО СССР. В 1990 году уволен из ВМФ в отставку по болезни За период службы на флоте, неоднократно выполняя задачи боевой службы на боевом патрулировании и участвуя во флотских учениях, Л.А. Матушкин обеспечил освоение плавания в Северной Атлантике, в Северном Ледовитом океане и северной части Тихого океана. Он успешно решал поставленные учебно-боевые задачи и подготовил целую плеяду высокопрофессиональных

командиров подводных лодок и командиров соединений. На его счету

руководство испытаниями, освоением, обслуживанием и эксплуатацией семи типов ракетных комплексов с баллистическими ракетами на подводных лодках различных типов и проектов, выполнением более 150 ракетных стрельб комплексами баллистических ракет СН различных типов по планам заводских, государственных испытаний подводных лодок и боевой подготовки флота.

Лев Алексеевич Матушкин – участник 12 боевых походов атомных

ракетоносцев СН, с выполнением боевого патрулирования в назначенных

районах и на маршрутах переходов, из них 7 походов совершил подо льдами Арктики, в том числе 3 межтеатровых.

После увольнения в отставку до 1998 года Лев Алексеевич работал в Московском научно-производственном объединении «Спектр» старшим научным сотрудником в отделе акустической томографии.

Л.А. Матушкин всегда принимал активное участие в общественной жизни страны. В 1980 году от Мурманской организации избирался делегатом на XXVI съезд КПСС. Дважды: в 1980 и 1982 годах избирался в городской Совет народных депутатов города Гаджиева, в 1985 и 1989 годах – в районный Совет (Железнодорожный) города Москвы.

Лев Алексеевич Матушкин ведёт большую общественную работу по военному патриотическому воспитанию молодежи, являясь: членом президиума Союза моряков-подводников России, членом правления международного Союза (СНГ) городов-Героев, заместителем председателя Ассоциации общественных объединений города-Героя Москвы, членом правления студенческого патриотического клуба «Родина» Московской Академии Экономики и Права, президентом фонда поддержки вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров Ордена «Славы», советником председателя Комитета содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Л.А. Матушкин – Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина (1982), Октябрьской Революции (1979) Красного Знамени (1971), «За службу Родине» III степени(1975), медалью «За боевые заслуги» (1953), знаками «Почетный полярник» и «Воинская доблесть» ЦК ВЛКСМ, общественными наградами – орденами Петра Великого, Великая Победа, Адмирала Флота Н.Г. Кузнецова I степени, маршала Г.М. Жукова, медалями «В.П. Макеева» и «Н.А. Далижаля».

Почетный гражданин города Гаджиева (1984).

В свободное время лев Алексеевич увлекается чтением исторической

литературы. Книголюб, собирает уникальные издания по истории флота и

России. Сохраняя великолепную память, является большим знатоком и может быть превосходным экспертом по многим историческим проблемам, связанным с флотом. Страстно увлекается охотой, как по водоплавающей, так и боровой дичи, сборщик полных корзин грибов. Но предметом его особой гордости остается спиннинг, с помощью которого он успешно рыбачил практически во всех морях, реках и водоемах страны.

Поразительно, но, по словам Льва Алексеевича, у него не было плохих подчиненных и никогда не было плохих начальников. Один из штрихов точно отражает отношение к нему командования ВМФ: «Одно могу о нем сказать – надежный товарищ, прекрасный профессионал-подводник и беззаветно преданный службе и делу человек». Эти слова о Герое Советского Союза вице-адмирале Л.А. Матушкине были сказаны Героем Советского Союза, Командующим ВМФ СССР и РФ, Президентом Союза моряков-подводников ВМФ Адмиралом флота В.Н. Чернавиным. Лучше не скажешь!

Фотографирование проведено 21 октября 1972г. на К - 245 после всплытия в географической точке северного полюса земли.

- мостик - флагманский штурман КСФ к1р Яковлев;

-Командир 31 дивизии контр-адмирал Матушкин

ЛЕВ Алексеевич;

-Флагманский штурман 3 флотилии кап.1 ранга Владимиров Владимир

-Нач, штаба 3 флотилии контр-адмирал

Чернавин Владимир Николаевич; е в - Старпом к245 кап.2ранга Жуков Борис Петрович;

- Командир к- 245 кап 1 ранга Афанасьев Анатолий

Степанович;

-Нач.особого отдела 3 флотил. кап.1 ранга Худяков;

Каюткомпания 2 отсека.

Закладка в капсулу ГАДЖИЕВСКОЙ земли, взятой вблизи монумента " Героям подводникам"

-Нач. РТС К-245, кап. 3 ранга Трифахин Юрий Михайлович;

-Нач. штаба 3 флотилии КСФ контр-адмирал Чернавин Владимир Никол.; -Нач. особого отдела 3 флотилии кап.1 рана Худяков ;

-ком-р 31 дивизии апл, контр-адмирал Матушкин Лев Алексеевич;

-Ком-р ПЛА К-245 кап 1 ранга Афанасьев Анатолий Степанович;

-Флагманский штурман КСФ кап 1 ранга Яковлев;

Каюткомпания 2 отсека.

Крещение Л.А. Матушкина НЕПТУНОМ на СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.

-Передний план: КРЕЩЕНИЕ...

-Задний план: "наука" по штурманскому комплексу "Тобол" ждет крещения

Евгений Чеповик,

10-08-2015 13:20

(ссылка)

ОФИЦЕРЫ 3 ФЛОТИЛИИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК КСФ 1969 - 2002г.

Командующий 3 флотилии АПЛ КСФ 09.1974-1976г.

Сысоев Юрий Александрович.

Сысоев Юрий Александрович – командир атомной

подводной лодки (АПЛ) «К-181» 3-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота, капитан 2-го ранга.

Родился 3 мая 1927 года в Ленинграде (с 1965 года – город-герой, с 1991

года – Санкт-Петербург) в семье железнодорожного служащего. Русский. Во

время Великой Отечественной войны жил и учился в эвакуации в Ярославле.

Окончил 10 классов Ленинградского военно-морского подготовительного

училища в 1945 году.

В Военно-Морском Флоте с 1945 года. В 1949 году окончил Высшее

военно-морское училище имени М.В. Фрунзе (Ленинград). Был направлен на

Краснознамённый Балтийский флот, где прошёл путь от штурмана малой

подводной лодки «М-31» до командира средней подводной лодки «С-264».

Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года.

Военно-морскую академию окончил в1961 году. В июле 1961 года назначен командиром АПЛ "К-133". С января 1962 года - командир строящейся АПЛ проекта 627а «К-181». В декабре 1962 года лодка вошла в состав 3-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота.

С 25 сентября по 4 октября 1963 года субмарина под командованием

капитана 2-го ранга Сысоева Ю.А. совершила сложный переход подо льдами Арктики и 29 сентября 1963 года в 6 часов 45 минут впервые в практике отечественного флота всплыла точно в географической точке Северного полюса. Через 6 минут после этого командир «К-181» Ю.А. Сысоев вышел из корпуса АПЛ на мостик, став первым в истории человечества подводником, вышедшим из подлодки строго в точке Северного полюса. Следом на мостик поднялись командующий Северным флотом В.А. Касатонов, непосредственно руководивший походом, и другие. Экипаж подводного атомохода водрузил на полюсе Государственный и Военно-морской флаги Союза Советских Социалистических Республик. К одному из флагштоков был прикреплён герметичный пенал с запиской: "Очередное посещение Северного полюса подводной лодкой Военно-морского флота Союза Советских Социалистических Республик. 29 сентября 1963 г.". За время похода пройдено 3464 мили, из них подо льдами 1830 миль. Все задачи похода были успешно выполнены. Обширные научные наблюдения, проведённые на корабле в период плавания,

дали огромный материал для освоения Северного Ледовитого океана.

За успешное выполнение заданий командования и проявленные при этом героизм и мужество указом Президиума ВерховногоСовета СССР от 18 февраля 1964 года капитану 2-го ранга Сысоеву Юрию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1964 года - заместитель командира 11-й дивизии АПЛ Северного флота. В

1968 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба. С 1968 года командовал соединением АПЛ Тихоокеанского флота. С декабря 1970 по сентябрь 1974 года Ю.А. Сысоев командовал 6-й эскадрой дизельных подводных лодок Краснознамённого Тихоокеанского флота. Контр-адмирал (22.02.1971).

С 1974 года - командующий 3-й флотилией атомных

подводных лодок Северного флота. Одновременно в 1975 году окончил

академические курсы. Вице-адмирал (13.02.1976).

В апреле 1976 года назначен начальником военно-морского управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.

С 1990 года адмирал Сысоев Ю.А. – в отставке. Жил в городе-герое Москве,

где и скончался 16 октября 2003 года. Похоронен на Троекуровском

кладбище (участок 5).

Адмирал (1985). Награждён орденом Ленина

(1964), орденами Трудового Красного Знамени (1981), Красной Звезды

(1978), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й (1988) и 3-й

(1975) степеней, медалями, иностранной наградой - орденом "9 сентября

1944 г." 3-й степени с мечами (Болгария, 1985

Евгений Чеповик,

09-08-2015 14:49

(ссылка)

ОФИЦЕРЫ СЛУЖИВШИЕ В 3 ФЛОТИЛИИ АПЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА.

Командующий 3 флотилии АПЛ КСФ 08.1973-09.1974г.

Чернавин Владимир Николаевич

Герой Советского Союза, адмирал флота, командующий Северным

флотом (1977–1981), главнокомандующий ВМФ СССР – заместитель

министра обороны (1985–1992), главнокомандующий ВМФ России

(1992), президент Союза моряковподводников ВМФ РФ

Родился 22 апреля 1928 года в городе Николаеве. Отец – Чернавин

Николай Васильевич (1895–1944), в 1916 году призван на флот,

дослужился до звания подполковника, в годы Великой Отечественной

войны воевал на Севере, умер во фронтовом госпитале. Мать –

Чернавина Полина Васильевна (1902–1985), работала

воспитательницей детского дома. Супруга – Чернавина (Агапова)

Надежда Павловна (1928 г. рожд.), филолог. Дочь – Чернавина Ольга

Владимировна (1956 г. рожд.), филолог. Внучка – Курова Надежда

Сергеевна (1989 г. рожд.), студентка МГУ.

Детские годы Владимира Чернавина прошли среди военных моряков в

Николаеве, Очакове, на Соловецких островах, где служил в то время

его отец. Решающую роль во флотской судьбе Чернавина сыграл

именно Северный флот. Ему отдано свыше 30 лет жизни. Туда Владимир Николаевич пришел лейтенантом после окончания сначала Бакинского военноморского подготовительного училища (1944–1947), а потом старейшего в России учебного заведения, созданного еще Петром I, – Высшего военноморского училища имени М.В. Фрунзе (1947–1951). Там же, на Севере, В.Н. Чернавин последовательно прошел все должности от командира боевой части подводной лодки (ПЛ) до командующего флотом могучей морской державы. За это время он окончил Высшие классы офицерского состава подводного плавания при 1м Высшем военноморском училище подводного плавания (1953–1954), учебный центр в Обнинске (1960), командный факультет Военноморской академии (1962–1965) и с отличием Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1967–1969). В.Н. Чернавин всегда особенно дорожил службой на Северном флоте. Каждый раз, уезжая на учебу, больше всего боялся не возвратиться на Север. И вовсе не потому, что считал другие флоты хуже. Определяющим было знание и театра, и людей, и реальных условий жизни и службы на этом флоте, и то состояние души, которое в итоге называется патриотизмом применительно не только к ВМФ в целом, но и к Северу и

конкретному флоту в частности. Первой должностью будущего адмирала и главкома ВМФ была должность командира БЧ2,3 дизельной ПЛ «С102» (1951–1953). Затем он стал помощником командира ПЛ «С102» (1953), старшим помощником командира ПЛ «С155» Северного флота (1954–1956). В феврале 1956 года Владимира Чернавина назначают командиром строящейся в Сормове дизельной ПЛ «С347» (проекта 613). В ноябре того же года лодку включили в 20ю отдельную бригаду ПЛ Балтийского флота, а в июне 1957 года ПЛ была переведена на Северный флот. Многие подводники тех лет признаются: ледовые походы довоенных командиров дизельных подводных лодок не только впечатляли молодых моряков, но всегда волновали их воображение, в мечтах всегда хотелось быть с ними, на их месте. Такие мысли испытывал и Чернавин. И ему повезло! На его дизельную лодку установили новый прибор – эхоледомер, который нужно было всесторонне испытать в море. Вот почему уже тогда Чернавину много больше, чем кому бы то ни было, пришлось плавать и во льдах, и подо льдами. Служба на «дизелях» вообще дала ему многое, в том числе тот подледный опыт, который очень пригодился, когда он стал командиром атомной ПЛ первого поколения, и в последующем, когда подледные плавания будут на долгие годы постоянно сопровождать его подводную службу. В те годы активно разрабатывалась теория и практика группового использования ПЛ в удаленных районах Мирового океана. Для проверки нового наставления по действию ПЛ в завесах и группах был спланирован специальный поход двух дизельных ПЛ в Северную Атлантику на полную автономность. Для выполнения этой задачи были привлечены две дизельные ПЛ – «С347» под командованием В.Н.Чернавина и «С346», которой командовал его хороший товарищ капитан 3 ранга В.И. Зверев. Совместный автономный поход (на 30 суток) состоялся с 30 июля по 28 августа 1958 года в район Бискайского залива по маршруту Кольский залив – Исландия – Фарерские острова. Тогда впервые ПЛ действовали в завесе, а потом и в группе при передаче управления из Североморска в Москву и обратно. Поход получил высокую оценку командования. В апреле 1959 года В.Н. Чернавин назначается командиром строящегося атомохода «К21», получившего свое наименование в честь Краснознаменной ПЛ «К21» под командованием легендарного Н.А. Лунина. Первопроходцы атомного подводного флота трудились в непростых условиях, часто с риском для жизни. Сложность и уникальность техники, уникальность технологических решений, первопроходческая миссия заводастроителя не могли не сказаться на надежности первых атомоходов. Ситуация была такова, что атомоходы подчас стояли в бесконечных и продолжительных ремонтах. Но шаг за шагом дело улучшалось, хотя и не так быстро. И вот настал день, когда было принято решение о первом походе атомной ПЛ на полную автономность. В то время эта сложнейшая задача была поставлена экипажу атомохода «К21», личный состав которого ввел корабль в первую линию и успешно решал все поставленные задачи. 14 мая 1962 год лодка, первой из атомных ПЛ, вышла в поход в Арктику на полную автономность, пройдя за 51 сутки 10124 мили, из них над водой 1476 миль, под водой 8648 миль. Несмотря на все трудности этого уникального похода, «К21» и ее экипаж не подвели. Успешное выполнение задач этого похода, имевшего исключительное значение в истории отечественного флота, придало еще больше уверенности экипажам первых атомоходов в освоении новых кораблей, а руководству ВМФ и Северного флота больше смелости и уверенности в постановке задач по освоению новых подводных кораблей. «К21» была поставлена задача – плавать как можно больше с целью проведения полного мониторинга всей техники атомохода по моторесурсу. Вот почему в то время «К21» была в море максимальное время, испытывая всю технику, определяя моторесурс каждого механизма корабля до выхода его из строя, для получения фактического материала по совершенствованию атомоходов первого и последующих поколений. Это была важная задача на перспективу, но очень сложная задача для экипажа. В то время первая американская атомная лодка «Наутилус» под командованием капитана Андерсена совершила поход на Северный полюс.

Начали готовить такой поход и советские моряки. «К21» была назначена дублером ПЛ «К3», которая готовилась к этому походу в качестве корабля №1. При подготовке к решению этой задачи «К21» следовало пройти часть маршрута будущего похода к полюсу, отработать и испытать в реальных

условиях методику маневрирования под паковыми льдами, поиска и всплытия в полыньях, проламывания льда, уточнить вопросы арктической навигации, связи с командным пунктом флота, обеспечение надежной

эксплуатации всех систем и механизмов АПЛ и написать первую инструкцию по подледному плаванию АПЛ. Председателем комиссии по созданию инструкции был назначен командир «К21» капитан 2 ранга В.Н.Чернавин. Задача сложная, но чрезвычайно интересная, и она была выполнена успешно. Вот как пишет об этом главком ВМФ адмирал флота С.Г. Горшков в своей книге «Во флотском строю»: «В ходе плаваний шло активное освоение Северного морского пути, подлёдных плаваний подводных лодок и переходов под паковыми льдами из Баренцева моря на Дальний Восток и обратно. Так, в 1962 году атомоход, которым командовал тогда капитан 2 ранга В.Н. Чернавин, имел самую большую среди атомных подводных лодок практику подледных плаваний. На этом корабле отрабатывали методику маневрирования под паковыми льдами, всплытие в полынье и практику предстоящего похода к Северному полюсу. На борту этой лодки выходили контр-адмирал А.И. Петелин, флагманский штурман флота капитан 1 ранга Д.Э. Эрдман. Экипаж надеялся, что честь покорения полюса окажут ему, и моряки готовились к этому основательно, но только как дублеры подобно космическим экипажам. А честь арктического плавания к полюсу выпала подводной лодке “Ленинский комсомол” Сама судьба определила этот корабль первопроходцем. Подводная лодка “Ленинский комсомол” – первая советская атомная лодка на флоте. Ее экипаж был одним из первых, кто прокладывал новые пути в подледном плавании. Естественно, что готовили мы и лодку дублер на случай непредвиденных обстоятельств. Это был атомоход, значительно моложе “Ленинского комсомола”. Командовал кораблем, как я уже сказал, капитан 2 ранга В.Н.Чернавин, ныне адмирал флота, главнокомандующий ВМФ». И еще об одном походе подо льдами Арктики. В интересах обеспечения безопасности подледных плаваний будущего, а также в интересах немедленного применения стратегических ракет из полярных районов мирового океана отечественной промышленностью были созданы специальные торпеды для подрыва льда и всплытия АПЛ в надводное положение в искусственно созданной полынье. Эти торпеды надо было испытать в реальных условиях обстановки. Для этого был спланирован специальный поход АПЛ «К21» в высокие широты и испытания этих торпед с фактическим подрывом пакового льда различной толщины и различным количеством торпед в залпе. В принципе, испытания предусматривали поиск льда нужной толщины, стрельбу торпедами для его подрыва, всплытие АПЛ, высадку на лед обмерочной партии, обмер искусственной полыньи и оценку результата стрельбы, погружение АПЛ и переход в новый район с повторением стрельбы в других условиях и другим количеством торпед в залпе. В процессе выполнения этой задачи разрабатывались способы поиска искусственной полыньи и оптимальное для этого маневрирование, что оказалось очень непростым делом, так как стрельба производилась с большой дистанции, а всплытие АПЛ проводилось в найденной для этого естественной полынье. И здесь К21 и ее экипаж не подвели. В 1962 году в числе первых командиров атомоходов В.Н. Чернавин был направлен на учебу в Военноморскую академию. А спустя три года он возвратился в свою же 3ю дивизию атомоходов начальником штаба –

заместителем командира дивизии (1965–1967). Комдивом в то время был капитан 1 ранга Николай Константинович Игнатов, человек известный на Северном флоте как опытный и знающий подводник. Вскоре (через год) он станет контрадмиралом и Героем Советского Союза. В период со 2 февраля по 26 марта 1966 года при первом трансокеанском переходе подводных лодок«К116» и «К133» из Баренцева моря на Камчатку через Атлантический океан, сложный в навигационном отношении пролив Дрейка и Тихий океан, В.Н. Чернавин командовал надводными силами обеспечения похода как начальник походного штаба на экспедиционноокеанографическом судне «Г. Сарычев». За этот переход он награжден орденом Красного Знамени.

В 1967 году 39летнего капитана 1 ранга В.Н. Чернавина направили на учебу в Военную академию Генерального штаба. Все его помыслы были связаны с продолжением службы только на Северном флоте, и только в плавсоставе. Однако после окончания учебы по инициативе начальника военноморской кафедры этой академии вицеадмирала В.С. Черокова был поднят вопрос о назначении Чернавина старшим преподавателем на этой кафедре.

Сам В.Н. Чернавин не считал себя способным к преподавательской работе. Однако другого мнения по этому вопросу придерживался преподавательский коллектив кафедры и ее начальник. Вице-адмирал Чероков поднял этот вопрос у главкома ВМФ во время его беседы с выпускниками академии. При предварительной же беседе в управлении кадров В.Н. Чернавину предложили должность командира вновь формируемой дивизии атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения самого нового проекта. От такого назначения даже дух захватывало и вдруг... опасность крутого поворота в судьбе. Главком ВМФ внимательно выслушав предложение В.С. Черокова по распределению и мнение самого претендента, резюмировал: «Товарищ Чероков, вам придется подыскать себе другого преподавателя, а на товарища Чернавина у нас другие планы. Да и он, как видите, не хочет. Не будем менять то, что уже спланировано». Так В.Н. Чернавин в очередной раз оказался на Северном флоте, в Гаджиево (Сайда губа) командиром формирующейся дивизии атомных подводных лодок стратегического назначения проекта 667А. В то время это были самые современные «стратеги». Они только входили в строй, и их нужно было осваивать с нуля. Эскадрой тогда командовал, а после формирования 19й дивизии – флотилией атомоходов контрадмирал Георгий Лукич Неволин. Как вспоминает В.Н. Чернавин, это человек энергичный, знающий, беспокойный и ищущий, влюбленный в свою профессию и до конца отдающийся службе. Те, кто в это время служили в

Гаджиево, помнят, как много времени офицеры уделяли разработке новых тактических приемов. Командующий лично руководил этим направлением. И неслучайно именно в тот период были разработаны все основополагающие документы по применению оружия, эксплуатации стратегических подводных крейсеров, обучению личного состава, которые потом реализовывались не только на Северном, но и на Тихоокеанском

флоте. С 1969 по 1974 год В.Н. Чернавин последовательно прошел должности командира дивизии подводных лодок второго поколения (1969–1972), начальника штаба – заместителя командующего и члена Военного совета флотилии ПЛ (1972–1973), командующего той же флотилией и члена Военного совета флота (1973–1974).То время изобиловало сложными и далекими походами атомного флота Советского Союза. Нужно было выхаживать и технику, и людей, чтобы такие походы совершать. Обладая большими организаторскими способностями, В.Н. Чернавин сформировал и внес значительный вклад в становление соединения, повышение его боевой готовности. Командуя дивизией, а затем и флотилией, оснащенными атомными подводными ракетоносцами, он целеустремленно и умело проводил работу по освоению новых кораблей и их вооружения, совершенствованию тактики использования и выработке новых приемов боевой деятельности ракетных ПЛ. Под его руководством успешно проводились походы на боевую службу и обеспечивалась высокая успешность ракетных стрельб, осуществлялись дальние межтеатровые переходы. По итогам боевой подготовки в 1974 году флотилия заняла первое место на Северном флоте. Должное внимание В.Н. Чернавин уделял обучению командиров ПЛ и командиров соединений, неоднократно выходил в море на проведение учений и боевых упражнений, в ходе которых передавал свой богатый опыт, в том числе и подлёдной навигации. Воспитал плеяду грамотных и инициативных офицеров подводников.

В.Н. Чернавин руководил подготовкой и в период с 8 января по 19 марта 1971 года, когда возглавил переход ПЛ «К408» с Северного на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования вокруг мыса Горн. В этом походе прошел тем же маршрутом, что и в 1966 году на экспедиционноокеанографическом судне «Г.Сарычев», только теперь уже под водой. За образцовое выполнение задания командования, мужество и

большую ответственность он награжден орденом Ленина.

В октябре 1972 года контр-адмирал В.Н. Чернавин был старшим первого похода стратегического ракетоносца «К245» (командир капитан 2 ранга А.С. Афанасьев) в высокие широты со всплытием в географической точке

Северного полюса. По маршруту перехода проводилось испытание нового навигационного комплекса, а также отрабатывались ракетные стрельбы.

В 1974 году В.Н. Чернавина назначают начальником штаба – первым заместителем командующего, а в 1977 году – командующим Северным флотом. Очередной крутой поворот в жизни и службе... Оценивая деятельность Владимира Николаевича в должности начальника штаба, командующий Северным флотом адмирал флота Г.М. Егоров отмечал: «Высоко подготовленный, волевой и инициативный адмирал. Вступив в должность начальника штаба – первого заместителя командующего флотом, уверенно врос в обстановку на флоте, грамотно руководит управлениями и отделами штаба. Планирование боевой подготовки и начало учебного года штабом флота проведены организованно. Правильно организует и нацеливает деятельность штаба и органов управления на своевременное и качественное выполнение оперативных планов, поддержание сил флота в установленной боевой готовности, повышение качественных показателей в боевой и политической подготовке и совершенствование тактического мастерства командиров соединений флота». В 1977 году Северный флот подвергся комплексному инспектированию по всем вопросам боевой готовности и боевой подготовки инспекцией МО под руководством Маршала Советского Союза К.С. Москаленко. В целом инспектирование прошло удовлетворительно, но по некоторым вопросам у инспекции были серьезныепретензии. Особенно настораживали и вызывали беспокойство низкие показатели некоторых соединений по ракетным, торпедным стрельбам и некоторым другим вопросам. А так как Северный флот всегда занимал особое положение в составе ВМФ страны, то министром обороны Маршалом Советского Союза Д.Ф. Устиновым было принято решение обсудить результаты инспектирования Северного флота на коллегии МО.Обсуждение было очень строгим, подробным, нелицеприятным. В итоге министром обороны был дан срок два года на исправление ситуации с повторным инспектированием Северного флота в полном объеме в 1979 году. Вспоминает В.Н. Чернавин: «Два года – и много и мало, но больше нам было не дано. Предстояло, не теряя времени, самокритично, с предельной тщательностью разобраться в причинах неудач, разработать в короткие сроки эффективные меры резкого улучшения качества учебы. Надо было зажечь и поднять тысячи людей, многочисленные коллективы на самоотверженный труд в деле повышения боеготовности флота…»

Забегая вперед и не вдаваясь в подробности, следует сказать, что инспекцию 1979 года Северный флот выдержал блестяще, что было отмечено в приказе министра обороны, в котором объявлялась благодарность всему руководству флота, а многие участники тех событий были награждены и поощрены министром обороны и председателем инспекции Маршалом Советского Союза К.С. Москаленко.

На посту командующего Северным флотом адмирал В.Н. Чернавин сыграл большую роль в дальнейшем совершенствовании боевой готовности флота, укреплении его боевой мощи. Под его руководством в намеченные сроки осваивались и принимались на вооружение атомные подводные крейсера, дизельные подводные лодки, надводные корабли и самолеты более совершенных проектов, отрабатывались тактическиеприемы использования оружия и техники. Североморские атомоходы постоянно совершали походы в удаленные районы океана, межфлотские переходы подо льдами Арктики и вокруг Африки на Тихоокеанский флот, несли боевую службу не только в ранее освоенных районах, но и в глубинах Южной Атлантики и Индийском океане. Силы флота успешно участвовали в оперативностратегических и командноштабных учениях, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие флота с войсками Ленинградского военного округа, ПВО страны, частями дальней авиации, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В 1979 и 1980 годах Северный флот по итогам боевой и политической подготовки занимал первое место в Военноморском флоте страны.

«Во главе Северного флота стоял опытный подводник адмирал Владимир Николаевич Чернавин. Вся его завидная служба прошла на подводных лодках Северного флота. Он командовал их соединениями, три года

возглавлял штаб СФ. Умело руководил самым мощным по составу флотом, действовавшим на важнейшем океанском направлении», – так вспоминал главком ВМФ Адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков.

За большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана Указом Президиума Верховного Совета СССР адмиралу В.Н. Чернавину присвоено звание

Героя Советского Союза.

В 1981 году последовало высокое назначение: адмирал В.Н. Чернавин становится начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем главнокомандующего и членом Военного совета ВМФ. В 1985 году его

назначают главнокомандующим Военно морским флотом СССР – заместителем министра обороны СССР (1985–1992). Затем он становится первым Главнокомандующим ВМФ РФ (1.1992–11.1992).

В книге «Главный штаб ВМФ: история и современность, 1696–1997» (М., 1998) сказано: «Адмирал флота В.Н.Чернавин стал первым из советских военных моряков послевоенных поколений, поднявшимся на высшую

ступень штабной службы в ВМФ… Богатый опыт помог ему и на новом поприще в полной мере проявить свои недюжинные способности и блестящую профессиональную подготовку. Его отличали тактичный и

интеллигентный стиль отношений с подчиненными, личная организованность, умение находить контакт с руководством. Его талант был оценен по достоинству. В середине 1980х годов он стал первым начальником Главного штаба ВМФ, выдвинутым на должность главнокомандующего ВМФ». К концу 80х годов в СССР был создан мощный атомный подводный ракетноядерный флот, который освоил Мировой океан и нес боевую службу на его просторах вместе с надводными кораблями и морской авиацией. Ежедневно в океане находилось до 180–200 боевых кораблей и судов. Естественно, вся работа по управлению столь могучими силами флота в море и на берегу, отслеживанию обстановки, особенно в районах боевой службы и межтеатровых переходов, была в сфере постоянного внимания главкома ВМФ В.Н. Чернавина, который отличался высоким профессионализмом и твердостью руководства, требовательностью к себе и подчиненным в обеспечении боевой готовности сил ВМФ. Флот жил многогранной и полнокровной жизнью. Под руководством адмирала флота В.Н. Чернавина была разработана и в марте 1987 года проведена операция под кодовым названием «Атрина», которая стала главкомовским дебютом. Ее замыслом предусматривалось скрытное развертывание дивизии АПЛ Северного флота в Западной Атлантике с целью вскрытия оперативной обстановки в этом районе Впервые за всю историю отечественного подводного плавания в океан вышла почти целая дивизия АПЛ. Вот как описывает обстановку Н.Черкашин в своей статье «Мы атаковали “Америку” скрытно...» в журнале «24 часа» (1997, №5): «...В условленный день, в назначенный час атомные подводные крейсера повернули все вдруг и исчезли в глубинах Атлантики. Так из походной колонны, довольно растянутой во времени и пространстве, образовалась завеса, быстро смещающаяся на вест. Помимо всех прочих задач завеса имела целью вскрыть подводную и надводную судоходную обстановку в той части океана, которая плохо освещалась другими средствами морской разведки». На поиск завесы были посланы десятки патрульных самолетов, мощные противолодочные силы США и их союзников, которые восемь суток не могли обнаружить советские корабли, вошедшие в Саргассово море –Бермудский треугольник. О наших АПЛ, идущих к побережью США, было доложено президенту Р.Рейгану. В результате была получена важная информация о противолодочных силах и средствах вероятного противника в Атлантике. Сам поход показал, что при необходимости отечественный подводный флот может действовать достаточно скрытно для нанесения ответного удара, и имел большое моральнопсихологическое значение для моряков Советского Союза. К сожалению, именно период службы В.Н. Чернавина в должности главкома ВМФ в конечном итоге сложился и для него самого, и для флота страны трагично. Трагедия была глобальной для судьбы страны и народа. С

распадом СССР Военноморской флот на Балтике, Юге России, Каспии потерял большую часть военноморских баз, инфраструктуры, значительные запасы оружия и технических средств. В этих сложных условиях

главнокомандующий ВМФ направлял усилия органов управления и Главного штаба ВМФ на сохранение корабельного состава, основных боевых соединений флотов, приведение организационной структуры в соответствие с новым боевым и численным составом и содержанием стоящих перед ВМФ задач. Остро встал вопрос о судьбе Черноморского флота. Отстаивая интересы России, В.Н. Чернавин решительно выступил против его раздела, добиваясь сохранения ЧФ как единого боевого организма под юрисдикцией России с подчинением главнокомандующему ОВС СНГ. Однако при близорукости и явном попустительстве руководства России Украина в отношении трех военных округов и Черноморского флота заняла позицию их силового захвата. Президент Украины Л. Кравчук провозгласил: «Все, что находится на территории Украины, является собственностью Украины, значит, и он (Черноморский флот) – собственность Украины». Тем временем войска Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов явочным порядком превратились в составные части украинских вооруженных сил. Все это было воспринято руководством Министерства обороны России спокойно. Было очевидно, что следующая акция захвата нависла над Черноморским флотом. Президент Украины Л. Кравчук для осуществления «прихватизации» Черноморского флота послал в Севастополь свою делегацию во главе с первым заместителем председателя Верховного Совета Украины В.Дурдунцом. В составе делегации были начальник украинской службы безопасности, представители Верховного Совета Украины, Минобороны, деятели Руха и другие. В.Дурдунец вез Указ Президента Украины о взятии Черноморского флота под юрисдикцию Украины. Главком ВМФ В.Н. Чернавин был готов к этой акции и с группой офицеров Главного штаба вылетел в Севастополь для недопущения и срыва этой акции. Именно в Севастополе представители Украины были вынуждены сесть за стол переговоров и столкнулись с решительным сопротивлением делегации России во главе с В.Н. Чернавиным. Им пришлось уехать из Севастополя ни с чем. Именно эти решительные действия сорвали план захвата Черноморского флота по образцу захвата трех военных округов СССР Украиной и перевели ситуацию в русло переговоров. Эти переговоры длились восемь лет, возглавлял их от России посол Ю.В. Дубинин и в конечном итоге Черноморский флот остался там, где и должен быть, – в России.

С февраля 1993 года адмирал флота В.Н. Чернавин сначала был в распоряжении главкома ВМФ РФ, а затем вышел в отставку. Он продолжает общественную работу на посту президента Союза моряковподводников

ВМФ России.

В.Н. Чернавин – Герой Советского Союза, награжден двумя орденами Ленина, орденами ОктябрьскойРеволюции, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, именным оружием, иностранными орденами и медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 10го и 11го созывов. Он автор книг «На морских и океанских просторах» (М.: Знание, 1987) и «Атомный подводный. ... Флот в судьбе России». «Размышления после походов и штормов» (М., 1997), «Борьба на коммуникациях: уроки войн и современность» (М.: Патриот, 2003), а также ряда публикаций в периодических изданиях.

В 2002 году Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путин наградил адмирала флота

В.Н. Чернавина письменной благодарностью: «Объявляю Вам благодарность за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству». Это всеобъемлющая оценка пути длиною в жизнь. Владимир Николаевич считает, что в жизни и на службе ему везло на встречи с людьми неравнодушными, ищущими, инициативными, преданными делу, профессионалами высокого уровня. Именно этим людям, – бывшим начальникам и подчиненным он обязан прежде всего тем, что его служба складывалась на различных должностях интересно и творчески. Этим адмирал флота В.Н. Чернавин дорожит больше всего.

Живет и работает в Москве.

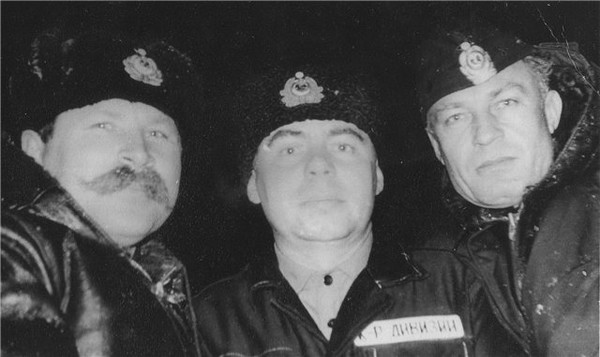

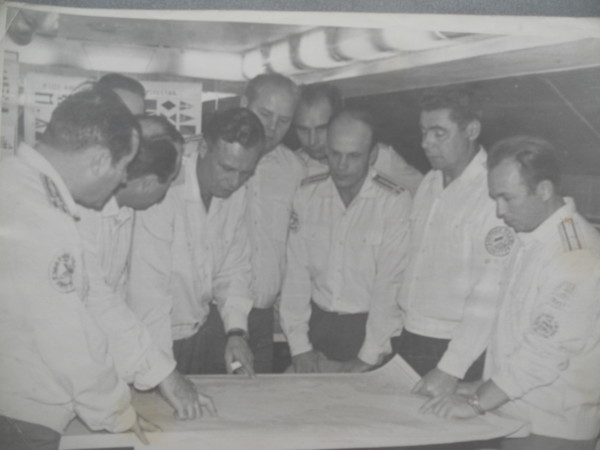

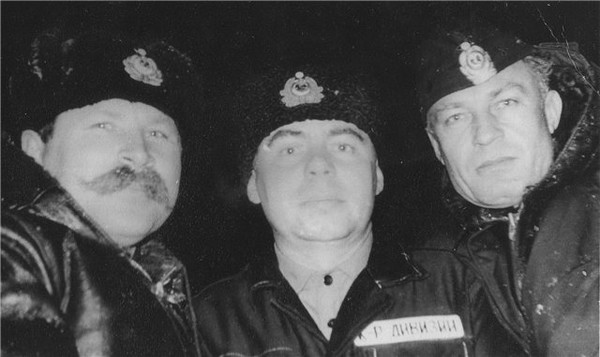

Все 4 снимка выполнены 21 ОКТЯБРЯ 1972 г.,после всплытия ПЛ К-245 в географической точке Северного полюса .

Походный штаб снимки 1 и 2. 1 -.Флагманский механик 31 дивизии кап,1 ранга Колтон

-Командир ПЛ К-245 кап,1ранга Афанасьев Анатолий Степанович;

-Руководитель похода- нач.штаба 3 флотилии контр-адмирал Чернавин Владимир Николаевич;

- Нач.особого отдела 3 флотилии кап.1 ранга Худяков

- флагманский связист 3 флотилии кап.2 ранга

- Флагманский штурман 3 флотилии кап.1 ранга Владимиров

- Командир 31 дивизиии Матушкин Лев Алексеевич;

- Флагманский РТС 31 дивизии кап.3 ранга Михайлов Сергей;

2 -В верхнем ряду:4-й флагманский штурман КСФ кап.1 ранга Яковлев 5-й Замполит К-245 кап.2 ранга Андросенко

Александр Иванович; 3. Офицерский состав ПЛА К- 245 свободный от вахты:

-Зам.командира по политчасти кап.3 ранга Андросенко Александр Иван.;

-Старпом, кап,2 ранга ЖУКОВ Борис Петрович;

-Командир кап.1 ранга Афанасьев Анатолий Степанович;

-Штурман кап,3 ранга Просандеев Олег

средний ряд - командир БЧ-4 кап.лейтенант Михайлов Юрий Николаевич;

- КГДУ-2, ст.лейтенант Зугаиров Нуцал Эльдарханович;

- Нач. медицинской службы старший лейтенант Чинченко

Георгий Павлович

верхний ряд:

- Нач.РТС, кап.3 ранга Трифахин Юрий Михайлович;

- Командир БЧ - 3 кап.лейтенант Гаврилов Валентин Иванович;

- Командир 2 дивизиона БЧ-5,кап.л-т Кольчугин ЮРИЙ Константинов.; - Командир группы РТС, ст.лейтенант Швидкой Валерий

- Командир группы БЧ-2, ст.лейтенант Перваков Владимир Григорьев.;

4. ТРИ БОГАТЫРЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Командир ПЛ К - 245 Афанасьев Анатолий Степанович:

Командир 31 дивизии Матушкин Лев Алексеевич;

Нач. штаба 3 флотилии Чернавин Владимир Николаевич;

Чернавин Владимир Николаевич

Герой Советского Союза, адмирал флота, командующий Северным

флотом (1977–1981), главнокомандующий ВМФ СССР – заместитель

министра обороны (1985–1992), главнокомандующий ВМФ России

(1992), президент Союза моряковподводников ВМФ РФ

Родился 22 апреля 1928 года в городе Николаеве. Отец – Чернавин

Николай Васильевич (1895–1944), в 1916 году призван на флот,

дослужился до звания подполковника, в годы Великой Отечественной

войны воевал на Севере, умер во фронтовом госпитале. Мать –

Чернавина Полина Васильевна (1902–1985), работала

воспитательницей детского дома. Супруга – Чернавина (Агапова)

Надежда Павловна (1928 г. рожд.), филолог. Дочь – Чернавина Ольга

Владимировна (1956 г. рожд.), филолог. Внучка – Курова Надежда

Сергеевна (1989 г. рожд.), студентка МГУ.

Детские годы Владимира Чернавина прошли среди военных моряков в

Николаеве, Очакове, на Соловецких островах, где служил в то время

его отец. Решающую роль во флотской судьбе Чернавина сыграл

именно Северный флот. Ему отдано свыше 30 лет жизни. Туда Владимир Николаевич пришел лейтенантом после окончания сначала Бакинского военноморского подготовительного училища (1944–1947), а потом старейшего в России учебного заведения, созданного еще Петром I, – Высшего военноморского училища имени М.В. Фрунзе (1947–1951). Там же, на Севере, В.Н. Чернавин последовательно прошел все должности от командира боевой части подводной лодки (ПЛ) до командующего флотом могучей морской державы. За это время он окончил Высшие классы офицерского состава подводного плавания при 1м Высшем военноморском училище подводного плавания (1953–1954), учебный центр в Обнинске (1960), командный факультет Военноморской академии (1962–1965) и с отличием Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1967–1969). В.Н. Чернавин всегда особенно дорожил службой на Северном флоте. Каждый раз, уезжая на учебу, больше всего боялся не возвратиться на Север. И вовсе не потому, что считал другие флоты хуже. Определяющим было знание и театра, и людей, и реальных условий жизни и службы на этом флоте, и то состояние души, которое в итоге называется патриотизмом применительно не только к ВМФ в целом, но и к Северу и