ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД

Как известно производительность труда рассчитывается по формуле

П = О/Ч,

где О — объем работы в единицу времени; Ч — число работников.

Совершенствование производства и научно-технический прогресс являются главными условиями роста производительности труда. Это общий призыв, который можно найти в любой статье, а что же стоит за ним. Рассмотрим составляющие:

О – объем работы - чтобы увеличить объем работы необходимо либо то же количество работников заставить работать быстрее, либо уменьшить число работников. Однако заставить работников работать быстрее на одном и том же оборудовании можно только в два раза – дальше начинает расти брак. Уменьшить число работников, чтобы увеличить производительность более чем в два раза можно только сменив оборудование. Однако новое оборудование будет дороже и это тоже почти закономерность. За выражением «почти» находятся изменения в технологии и управлении производством.

Ч – число работников – сложнейший параметр. Поставили новое оборудование и для производства одного и того же количества товара уже требуется меньшее число работников. Казалось бы, производительность труда возросла на данном конкретном предприятии. Однако куда теперь отнести уволенных работников? Уволенные пошли на биржу труда и стали получать пособие по безработице. Способны ли они теперь потреблять товар, который производится на том предприятии, где они работали. Вряд ли. На пособие можно только выживать. Тогда зачем надо больше производить товара? Видимо необходимо снижать количество произведенного товара. Как следствие, простой эффективного оборудования (избыточные производственные мощности) – его тоже надо содержать в исправном состоянии, а это тоже завышает стоимость произведенного товара и как результат уменьшается производительность труда.

Есть ещё одно мероприятие, которое может согласно формуле сделать производительность труда на данном предприятии бесконечной - это поставить автоматы. В этом случае число работников близко к нулю - охрана, складские работники и проч. подсобники. Есть особенность самого выражения производительности в такой форме - это кратность такого показателя, а именно, 4:2 = 3:1,5 = 6:3 = и т. д. Следовательно, зацыкливаться на одной производительности труда не стоит. При этом необходимо рассматривать иерархическую структуру экономики государства: совершенствование производства – это уровень фирмы, завода, индивидуального предпринимателя и проч., а НТП – это уровень государства и рост первого не всегда приводит к росту второго «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12937.html.

Казалось бы, такой не сложный анализ проблемы производительность труда привёл к тому, что откуда ушли - от желания её повысить – пришли к тому, что не стоит её повышать. В общем, в выражении «работа» стоит в единственном числе, а что будет, если много «работ». Тоже много не ясного. Поэтому утверждению, что там – на Западе производительность труда в 3 – 5 раз выше, чем в России не стоит придавать серьёзное значение. Почему? Потому что эта – одна цифра, ни о чем не говорит. Необходимо учитывать еще много данных и в первую очередь, какую цель преследует государство, в котором такая высокая производительность труда. Цель или точнее цели элит государств, в которых такая высокая производительность трудапо сравнению с Россией , в общем, не известны, а известны результаты реализации этих целей.

Известно, что в Европе 60 - 70 % инновационноактивных предприятий, а темпы роста ВВП от 0 до 2 - 3 %. При этом безработица зашкаливает. Например, уровень безработицы в 17 странах с единой валютой в апреле установил новый абсолютный рекорд в 12,2%, увеличившись по сравнению с мартом на 0,1%. За этот

же период в странах ЕС показатель не изменился, оставшись на отметке в 11%.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции – 27%, Испании – 26,8% и Португалии – 17,8%. Самый низкий – в Австрии – 4,9%, Германии – 5,4% и Люксембурге – 5,6%.

При этом особенно тяжелая ситуация складывается среди молодежи. Две трети греков, более половины испанцев и около 40% португальцев и итальянцев в возрасте до 25 лет не имеют работы

Это из http://ru.euronews.com/2013/05/31/unemployment-at-new-record-threatens-eurozone-unity/ .

Эти данные отображают цели, которые ставили государства еврозоны (вернее элиты этих государств) в интересах повышения производительности труда. Применительно к России в так называемых майских (2012 г.) указах Президента стоит задача увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. То же самое - иметь 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Результат - прошло 1,5 года и Президент говорит, что указы не выполняются.

В чём причина такого результата по истечении такого времени (за тавтологию - извиняюсь)? Она довольно примитивна и состоит в том, что не были решены следующие два условия:

1. Для достижения цели необходимо решить сто задач, каждая задача может быть решена ста способами, каждый способ реализован ста системами, а каждой системой может управлять человек, имеющий одну из десяти уровней квалификации.

2. Задача (цель); содержание (описание) задачи; структура задачи (элементы и связи между ними); методология решения задачи (достижения цели); управление процессом решения задачи; организация процесса решения задачи; кадры, способные решить задачу.

Суть этих условий состоит в том что:

а) нельзя переставлять или исключать любые действия. Например, если оказалось, что цель не достигнута, то необходимо проверять причину, начиная снизу - с кадров. Когда окажется, что все этапы пройдены, и цель не может быть достигнута, тогда необходимо пересмотреть цель.

б) ошибка на любом уровне приводит к тому, что все действия на нижестоящих уровнях будут не состоятельны, т. е. там ошибка не устранима.

Есть призывы и ничего более. Таковые были и ранее: "Удвоение ВВП", "Модернизация" и многие другие, может менее заметны, но их результат всё тот же - нет дальнейшего движения. Казалось бы, есть "Стратегия 2020", которая предполагала "темпы роста ВВП не менее 5%, заметно превышающие тепы роста развитых стран". Последние же прогнозы Правительства - это темпы роста менее 3 % до 2030 г., но ведь это движение в никуда. Да, это темпы роста развитых стран, но Россия и сейчас отстаёт от них (если рассматривать движение с 1990 г.).

Поэтому, если достижение цели поставленной Президентом будет организовано так же как и в европейских странах, то ничего, кроме 20 % безработицы и молодёжных бунтов не получим (может несколько смягчит этот процесс демографическая яма, которая будет в этот период).

Можно было бы, и закончить на этом месте, но у читателя естественно возникнет вопрос: "Что делать?" Во-первых, ответ на этот вопрос не по чину автора, а во-вторых, как говорил мой не состоявшийся руководитель диссертации: "А кто деньги будет получать за это"? Тем не менее, указывать, что делать в интересах достижения цели по повышению производительности труда - это всё же "не по чину" автора - необходимо управлять процессом достижения цели. Причём управлять надо такими рычагами, у которых ошибка управления составляла бы доли или, в крайнем случае, единицы процентов. Пример самого не эффективного рычага - это управлять налогами. Известно, что неуплата налогов, от того, что надо платить, составляет 20 -30% - это мировая практика. Поэтому если рычаг управления имеет такой люфт, то неизвестно, куда поедет система.

Управление - это искусство, а чтобы найти гения надо много управленцев, среди которых может и попадётся гений. В выражении расчёта производительности труда в знаменателе стоит количество работников. Пример простого решения задачи, в одном областном центре в администрации решили сократить 200 чиновников и сэкономить на этом 60 миллионов рублей. Был поставлен вопрос: "Что за эти деньги можно сделать?" Вопрос остался без ответа. Всё же можно посмотреть стоимость инвестиционных проектов и получить ответ. В этом городе по слухам (по данным с трамвайной остановки) реставрация площади обошлась 80 миллионов рублей. Такие задачи может решить каждый.

Таким образом, решая задачу повышения производительности труда, необходимо решать и задачу создания новых рабочих мест, чтобы получить синергетический эффект. Следовательно, ответ на вопрос о пользе высокой производительности труда получен в предыдущем выражении, а на вопрос вреда - смотрите статистику по Европе. Поэтому поскольку времени для достижения цели увеличения производительности труда в 1,5 раза ещё есть, то это вред надо учесть, иначе истории с английскими ткачами середины 19 века нам не избежать.

PS. Более подробно место и роль производительности труда можно рассмотреть в рамках кризисной или бескризисной экономики опираясь на

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12735.html .

Андрей Яшник

Метки: производительность труда

КУДА ДВИЖЕТСЯ КАПИТАЛИЗМ. (КОНЕЦ КАПИТАЛИЗМА)

Технологическая сингулярность, Impact Investing – эти выражения часто встречаются в литературе. Сторонники первого утверждают, что скоро компьютерные программы будут сильнее, чем человеческий мозг и наступит эра искусственного интеллекта, а второго стремятся перескочить эти «явления» без существенных потерь путём разработки финансовых технологий. Что же будет тогда с капитализмом?

Технологическая сингулярность, Impact Investing – эти выражения часто встречаются в литературе. Сторонники первого утверждают, что скоро компьютерные программы будут сильнее, чем человеческий мозг и наступит эра искусственного интеллекта, а второго стремятся перескочить эти «явления» без существенных потерь путём разработки финансовых технологий. Что же будет тогда с капитализмом? Проблеме дальнейшего развития капитализма посвящено огромное число работ. Есть работы, в которых утверждается, что конец уже наступил или не за горами, приводя анализ плачевного состояния финансов. Другие в противовес утверждают, что капитализм вечен. Например, "Я никак не могу согласиться с Вами относительно скорейшего конца самой совершенной формации, когда либо существовавшей на нашей планете за последние 2 тысячи лет."

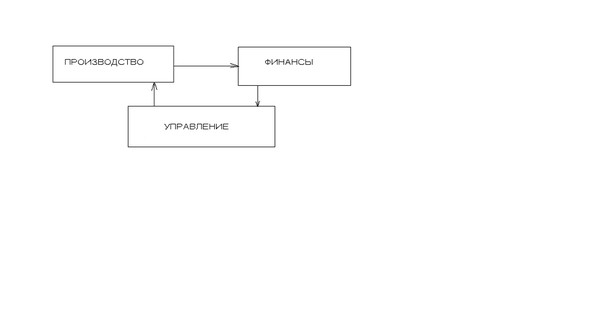

Это из http://www.sensusnovus.ru/opinion/2011/11/05/11774.html. Поскольку капитализм "...это экономическая система производства и распределения, основанная начастной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе". Это из Википедии. Очень редко добавляют "... и политическая система". Следовательно надо представить структуру экономики: производство - (объект), финансы (измеритель) и управление (власть), а далее проблему "конца капитализма" рассмотрим с позиции развития объекта, затрагивая и другие элементы структуры.

В последнее время ведутся разработки различных программ, стратегий и реформ на длительную перспективу. Например, при разработке пенсионной системы рассматривается лаг до 2050 года, недавно была закончена работа над «Стратегией 2020» и уже дана команда посмотреть, что будет в 2030 году. При этом все предполагают определённые риски, забывая, что капитализму как систем присущи кризисные явления. Предусмотреть в программах, что в тот или иной период будет кризис и это учесть в принципе не возможно – развитие экономики – это одна реализация нестационарного случайного процесса. Кроме того, за последние десятилетия в самом капитализме произошли существенные структурные изменения. Делаются попытки формализовать определение времени начала кризиса, представляя его модель в виде некой функциональной зависимости, например в виде синуса. Однако в одной реализации при желании можно найти всё, что угодно. Следовательно, начало кризиса можно только угадать «ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ, ОШИБКИ ТЕОРИЙ (В. И. ЛЕНИН, М. Л. ХАЗИН)»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12488.html. Поскольку кризис - это субъективное явление, то его можно предупредить или избежать даже в одной отдельно взятой относительно самодостаточной стране.

Что же произошло такого существенного с капитализмом за последние годы? Как известно в основе капитализма лежит наличие собственности на средства производства, которая отображается в виде некой ценной бумаги, например в виде акции. Однако акция как отображение собственности на тот или иной объект уже окончательно потеряла свою смысловую нагрузку. Акции и рынок ценных бумаг существует сами по себе, а реальная экономика сама по себе

. «ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВА И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12570.html. В конечном итоге рынок ценных бумаг не является элементом экономики, а входит в экономический комплекс государства. Объем средств, которые вращаются на рынке ценных бумаг в разы ( 5 – 6 раз) больше чем в реальной экономике. Причем оборачиваемость средств на нём не идет ни в какое сравнение с оборачиваемостью средств в реальной экономике, а значит получить прибыль (разориться) можно практически мгновенно. Исчезает понятие вывоза капитала, капитал больше вывозить не надо. С одной стороны, нет больше стран, вкладывая в реальную экономику которых можно реально получить такую же прибыль и за такое же короткое время как на рынке, а с другой, если и есть такое место, то необходимо хорошо представлять, кто правит в такой стране и какую цель развития исповедуют её правители. В последнем случае - это могут быть только реинвестиции – сначала капитал тайно вывезли, а потом уже он под видом иностранных инвестиций ввозится.

Рынок ценных бумаг, его теневой сектор, за последнее десятилетие вырос в 30 раз – в 2002 г. он оценивался в 2 трилл. долл., то в 2012 уже в 60 трилл. долл. Существенным наполнителем этого рынка является так называемое «количественное смягчение» ФРС, ЕЦБ и за последнее время к нему присоединился Банк Японии. Все печатают деньги, а экономики либо находятся в рецессии, либо рост единицы, доли процентов. Из России за последнее время тоже вывезли сотни миллиардов долларов, куда они пошли – неизвестно – не в стеклянные же банки их положили. В других странах тоже нет заметного роста ВВП. Значит, они где-то крутятся на вторичном рынке ценных бумаг. Причиной этой ситуации является с одной стороны, огромные амбиции представителей перечисленных выше финансовых структур в их желании управлять экономикой, а с другой, как ни странно, отсутствия у них представления о структуре экономики как таковой, а значит в не понимании чем управлять. Следовательно, экономикой в капиталистической системе управляют не те, кто должен ею управлять в соответствии со структурой.

Движущей силой капиталистической рыночной экономики является конкуренция и, если на заре возникновения капитализма она может и сыграла свою положительную роль, то в совремённой экономике она уже скорее является тормозом в её развитии. Это связано с замораживанием огромных материальных ресурсов. Одно дело иметь две печки по обжигу горшков (можно обойтись одной), а другое иметь два прокатных стана 5000 – достаточно одного, а заказано для проектирования было пять. Уже даже за последние 100 лет избыточные производственные мощности в США (по Дж. Саксу) в среднем составляли 20 %.

В литературе рассматриваются только вопросы, как сделать фирму, государство конкурентоспособными среди себе подобных и не рассматриваются вопросы, что делать проигравшим в конкурентной борьбе. В основе должен быть принцип – «дети хотят, есть каждый день» (фраза принадлежит океанологу, который торговал электролампочками). Отсюда подходим к вопросу, что является вершиной (апофеозом) конкуренции. Увы, ответ не утешительный – суицид, бандитизм и промышленный шпионаж. Следовательно, призывы к конкуренции влекут за собой 110 ст. УК РФ (понуждение к суициду) и 33 ст. УК РФ (собственно призывы как идеология), поскольку между любыми заказным убийством, суицидом, кражей интеллектуальной собственности и призывами к конкуренции существует причинно-следственная связь.

Конкуренция является и движущей силой финансово-экономических кризисов, а равно и коррупции. Кроме того определение конкуренции (просто конкуренции и недобросовестной в законе «О защите конкуренции») не поддаётся численному определению, а несёт только смысловую нагрузку. Поэтому каждый субъект стремится обогнать (образно говоря «съесть») себе подобного. Отсюда экономика становится не управляемой, а чтобы она развивалась в неких рамках, и служит власть, которой управляет элита . «ЭЛИТА, ЭКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЯ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12569.html

Элита существует на всех ступенях власти – от сельского поселения до мирохозяйственного комплекса. Причем при капитализме не известен её состав и её цели, её не избирают и не увольняют. Собственно она и объявляет кризис. Власть управляет (выполняет рекомендации (указания) элиты) экономикой путём написания законов, а субъекты экономики на словах их выполняют, а на деле как придётся.

Выше рассмотрены вопросы управления на властном уровне – административном. На уровне фирм (больших, средних и малых) управление очень развито, теория разработана довольно не плохо. Подчеркнем ещё раз - целью такого управления является благополучие данной конкретной фирмы вне зависимости от соседа и даже государства (последнее в большей мере касается транснациональных компаний). На этом уровне широко практикуется стратегическое планирование и управление, чего нельзя сказать об административных уровнях власти. Власть планирует бюджет, не зная чего и сколько будет произведено, в результате приходится непрерывно корректировать бюджет. Следовательно, между собственниками и государством всегда существуют противоречия, а с позиции уплаты налогов между ними никогда не будет консенсуса. Бизнес всегда просит государство снижать налоги, желательно до уровня ставки меньше 20 %, но государство при этом существовать не может.

Поэтому мировая практика неуплаты налогов составляет 20 – 30 %. Попутно заметим, налоги являются индикаторами состояния производства – измерителем, который работает с такой ошибкой и по нему власть осуществляет «управление» экономикой! Отсюда видимо сторонники либеральной рыночной экономики делают вывод о том, что государство не эффективный собственник. Действительно, если информация поступает с такой ошибкой, то никакая система, а тем более экономика не будет эффективной. С другой стороны называть экономику эффективной, которая выдаёт информацию о своём состоянии с такой точностью, по крайней мере, не прилично, если не сказать грубее.

Крупнейшей проблемой для экономики капитализма становится научно-технический прогресс (НТП), т. е. то, что, было для неё когда-то благом, становится существенным препятствием в её развитии. Это связано с технологической сингулярностью — гипотетический момент, по прошествии которого, по мнению сторонников данной концепции, технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию, предположительно следующий после создания искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с вычислительными машинами, либо значительного скачкообразного увеличения возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий - это из Википедии. Обращение к это концепции сделано намеренно, чтобы подчеркнуть важность проблемы НТП для капитализма. Поскольку НТП ведёт к росту безработицы. Уже сейчас в странах Европы да и некоторых Азии она составляет среди молодых людей 25 – 30 %, а некоторые называют цифру и 50 %. Что будет делать такое количество молодых людей живущих на пособие по безработице или без оного? Ведь ничего, кроме как выкрикивать лозунг : «Хлеба и зрелищ» - они не умеют. Кому пойдут блага от НТП при капитализме? Для уяснения этой проблемы необходимо увязать такие вопросы как классы организаций, производительность труда и удовлетворение потребностей работника и собственника производства.

Наиболее комплексно этот вопрос рассматривается в рамках такой научной дисциплины, как «Организационное поведение». На сегодняшний день в науке различают три класса организаций: директивно - принудительного развития «Х»; с директивным развитием и элементами индивидуального и коллективного творчества «У»; коллективного творческого саморазвития – производственной демократии «Z».

Рассмотрим отличительные черты каждого класса, сопоставим их с возможностями по достижению потенциальной производительности труда - максимально возможная производительность труда, которая может быть достигнута в том или ином классе организаций. Определяющим признаком, в соответствии с которым организация может быть отнесена к тому или иному классу, является полнота учета закономерностей поведения человека и учет его потребностей в процессе взаимодействия с организацией. Основные тенденции развития организации неразрывно связаны с подъемом по пирамиде потребностей человека (пирамиде Маслоу) при взаимодействии организации с персоналом. При этом такой подъем всегда сопровождается ростом эффективности предприятия.

Далее несколько преобразуем рис. 17 из [«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12735.html] с учетом концепции технологической сингулярности.

Рисунок. Зависимость потенциальной производительности труда от теоритических концепций управления в соотношении с пирамидой потребности Маслу и технологической сингулярностью

Рисунок. Зависимость потенциальной производительности труда от теоритических концепций управления в соотношении с пирамидой потребности Маслу и технологической сингулярностьюНа рисунке выделены три зоны – А, В и С, которые показывают как можно соотнести концепции управления, производительность труда и классы потребностей с элементами нечеткого множества «экономика», функции принадлежности, которого показаны на рисунке 8 там же. В зону А попадают первые три класса потребностей и немного четвертый - это значит, что могут быть обеспечены только первичные потребности и в безопасности для работников частных предприятий и эгоистические для собственников. Для собственников дальше движения нет по определению (больше холодильник, чем у соседа или яхта длиннее, чем у соседа). Для отдельных работников могут быть обеспечены и эгоистические потребности и даже частично социальные, но только в крупных фирмах, а потребности в малых и средних фирмах (о которых так много разговоров) только первые две. Из изложенного следует, что зона А – это зона капиталистической экономики. В этом варианте производительность труда может подниматься только за счет роста технико-технологической оснащенности производства. Однако при наступлении всех тех событий, которые свойственны технологической сингулярности кривые производительности труда, сливаясь, пойдут вверх – в бесконечность – это и будет соответствовать сингулярности. Она будет соответствовать зоне В – переходной зоне между капиталистической и некой другой экономикой, которую условно называем бескризисной. В этой зоне кривые производительности сначала пойдут вниз за счёт, например, уменьшения продолжительности рабочего дня, а значит увеличению занятости, т. е. к падению производительности труда.

Следовательно, зона В - это наиболее неопределённое состояние экономики, существование которой и будет определять дальнейшее развитие общественно-экономической формации как таковой. Сможет ли существовать экономика в привычном для совремённого человека виде или нет. Следующая зона – это зона С – зона, условно названная, зоной бескризисной экономики, в которой на предприятиях царит творческое саморазвитие – производственная демократия.

Рисунок не имеет временной оси – когда по времени наступит (возникнет) технологическая сингулярность. Тем не менее, определить его целесообразно хотя бы примерно, а вернее попытаться угадать. Последнее связано с тем, что развитие любой организации, а государства, мирохозяйственного комплекса, тем более представляет одну реализацию нестационарного случайного процесса. Поэтому точно вычислить не удастся, а можно только угадывать. При этом будем по возможности обращать внимание на то, как учитываются эти явления в России.

Чтобы что-то предполагать, необходимо представлять экономику как систему – элементы и связи между ними. Тогда можно понять, что является объектом, кто измерителем и кто всем этим управляет. Увы, в России экономику представляют так как предложил ещё … Сэй ( конец 18 века)! Будем рассматривать абстрактное представление экономики капитализма как системы в виде производства, финансов и управления (власти) с обратной связью, в роли которой выступает бизнес (собственники средств производства) и элита (более подробно см.

«ЭЛИТА, ЭКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЯ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12569.html

…). Из такого представления видно, что технологическая сингулярность как явление возникнет, прежде всего, в производстве. Оно же развивается так, как им управляет власть. Чем при этом власть пользуется, на какие концепции опирается и представляет ли она вообще уже сейчас те вызовы, риски, которые возникнут в экономике с наступлением технологической сингулярности. Вот что записано в «Стратегии 2020». “ Главная идея данной стратегии состоит в минимизации государственного регуляторного вмешательства в экономику. Государство должно сосредоточиться на создании условий наибольшего благоприятствования для развития предпринимательства и гражданской инициативы, подразумевающего:

четкую спецификацию и защиту прав собственности,

усиление роли судебной системы по сравнению с административными органами,создание максимально благоприятных условий для конкуренции”. ( ПАРТИЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12665.html).

Следовательно, в России, судя по выдержке, не предполагается сосредоточиться на проблемах технологической сингулярности, а главная задача власти – уйти от управления экономикой. Найти что-либо в официальных российских документах не удалось. Тем не менее, возникает проблема – кто кого обгонит быстрее - человеческий интеллект или компьютерные схемы. Воспользуемся выдержкой из http://singularity-ru.livejournal.com/

« Вы можете взглянуть на фантастическую статью Дэвида Брина "Сингулярности и Кошмары: крайности оптимизма и пессимизма в вопросе будущего человечества", чтобы узнать больше информации по этой теме. Мне лично нравится вот эта цитата из статьи Брина:

"Как могут модели, созданные в более ранней, несовершенной системе, в полной мере симулировать и предсказывать поведение более поздней и намного более сложной системы?".

Если верить предсказаниям Курцвейла, компьютерные системы, равные по мощности человеческому мозгу, появятся в 2020 году. Но искусственный интеллект будет создан не раньше 2029 года, в котором по предсказанию Курцвейла, мы сможем искусственно воссоздать человеческий мозг. Именно этот прорыв позволит нам создать искусственный интеллект (ИИ)».

Представляется, что человек будет опережать ИИ поскольку любая модель – это отображение некой реальной системы, которая всегда сложнее. Факторов, которые необходимо учитывать бесконечное множество, а работа любой реальной организации – предпринимателя или государства – это одна реализация нестационарного случайного процесса. Можно бесконечно усложнять модели самообучающиеся или самонастраивающиеся – они всегда будут работать с некоторой ошибкой. Человек тоже как самообучающаяся система работает с ошибкой, но его ошибка носит интегральный характер – он как разработчик ставит задачу ИИ, а не наоборот. Вообще сейчас проблемой сингулярности и ИИ озабочены только отдельные телевизионные каналы, где очень интересно рассказывают об этом.

Следовательно, получены предсказания имеется два срока 2020 и 2029 г.г.. Теперь посмотрим на начало статьи - там «Стратегия 2020» и пенсионная реформа 2050 –тые годы –в ней тоже нет ничего. Попытка указать на необходимость учета роли НТП при разработке пенсионной реформы успеха не имела (ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС там

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12528.html).

Следовательно, прблема сингулярности – это объективное явление в экономике и оно раньше или позже наступит. Тем не менее, в мире понимают наступление «эпохи» сингулярности и пытаются как-то влиять на эту ситуацию, оставаясь в рамках капитализма. В структуре экономики есть один элемент, где могут «крутиться» её частные субъекты (власть стремиться уйти от управления производством) - это финансы. Однако выше говорилось, что финансы -это измеритель и он вообще не должен влиять на произвоство. В этом нет ничего предусмотрительного собственники денег считают, что они главные и должны всем управлять (в совремённой так называемой экономической теории нет абстрактного представления экономики как объекта исследования - атрибут любой теории). Поэтому каждый считает себя главным - рулит так как ему выгодно.

Поэтому возникло некоторое движение Impact Investing – название в переводе мало что объясняет (Инвестирование Влиянияя). Для разъяснения обратимся к литературе и приведём выдержку из

http://expert.ru/2013/07/9/summa-tehnologii-rosta/?partner=23143

« Рабочее поле Impact Investing сегодня практически необозримо. Оно напоминает лавовое поле активного вулкана. Реализуются тысячи проектов на всех континентах, действуют сотни исследовательских групп, занятые разработкой финансовых технологий, инструментов и стандартов для десятков специализированных разновидностей участников рынка. Только исследовательские бюджеты исчисляются многими миллионами долларов, а оценки масштаба рынка в целом в пятилетней перспективе колеблются около триллиона». В целом Impact Investing - это решение проблем капитализма в рамках самого капитализма за счет инвестирование средств в различные проекты с последующей финансовой отдачей.

В основе этого движения это разработка финансовых технологий. Если же рассматривать структуру экономики, то эти функции, по сути, относится к финансам, т.е. к измерителю, которые ему не свойственны. Однако если измеритель будет управлять производством, то структура окажется разомкнутой и неизбежно пойдёт в разнос - возникнет кризис, а с учётом сингулярности не известно что...

Ещё одна особенность этого движения – это «сотни исследовательских групп … десятков специализированных разновидностей участников рынка», которые не связаны друг с другом общей идеей. Идея одна – как бы с меньшими потерями выскочит из технологической сингулярности. В этом движении участвуют крупные игроки, которые свои огромные средства предлагают малому бизнесу в виде микрокредитов, т. е. стремятся, как бы реализовать социальные потребности - см. пирамиду Маслоу на рисунке. Однако известно, что реализоваться в бизнесе могут 4 – 10 % населения – остальным Бог не дал. Остальные будут в худшем случае безработными - за них будет работать ИИ. В конечном же итоге для крупных игроков остаётся одно – удовлетворение своих эгоистических потребностей. В ссылке можно ознакомиться с этим движением. Однако как указывает автор и здесь Россия оказалась в стороне. Чтобы понять действия этих игроков приведём дневниковую запись Марии Ивановны Цветаевой: «Бедный, когда даёт. Говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда даёт ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу». (М. И. Цветаева. Т.2. М. Художественная литература. 1988 г. с. 326.). Добавить к этому образному высказыванию нечего.

Как уже указывалось – участники этого движения разрознены, но их действия связаны с глобальной финансовой системой в рамках мирохозяйственного комплекса. Эта система давно требует своего реформирования, но даже прошедший кризис ничему не научил крупных финансовых игроков – они продолжают действовать самостоятельно. Причем даже в рамках этого движения они пытаются управлять экономикой. Причина довольно банальна: отсутствие представления о структуре экономики, а значит и месте и роли каждого её элемента в структуре. Отсюда, поскольку у них деньги, то они и должны управлять экономикой. Можно сделать вывод, что действия участников движения Impact Investing неизбежно приведут к очередному кризису – финансы не могут управлять – это функция власти. Что-то пытаются делать в рамках G-20. Подвижки не большие. Вообще отсутствует даже цель. Есть некоторое предложение в этом направлении, например, «ВОЗМОЖНИЙ ВАРИАНТ РЕФОРМИРОВАНИ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ» http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12787.html.

На рисунке производительность ушла в бесконечность – произошел разрыв. Является ли это состояние экономики с такой производительностью концом капитализма – если ничего не менять, то видимо ДА. Казалось бы статью можно и закончить. Что будет с мировым сообществом и глобальной экономикой, если ничего не менять – трудно представить, а лучше просто прочитать окончание статьи (ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12528.html . Следовательно, в рамках капитализма при наступлении технологической сингулярности решить проблемы, которые при этом возникнут не возможно.

Однако можно предположить, что мировое сообщество – это сообщество человеков разумных и проблема перехода через разрыв будет решена. Необходимо вернуть всё в нормальное – плавное состояние. Это возможно как говорилось выше в рамках другой структуры экономики. Известно, что экономика - это продолжение политики другим не военным путём. Эти вопросы выходят за рамки статьи, а для интереса можно посмотреть "ПАРТИИ И ЭКОНОМИКА"

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12666.html . Попутно заметим, что при огромном числе работ по "концу капитализма" проблему партии и экономика не рассматривают.

На рисунке по вертикальной оси расположена производительность труда, а, как известно производительность труда рассчитывается по формуле

П = О / Ч

где О — объем работы в единицу времени; Ч — число работников.

Совершенствование производства и научно-технический прогресс являются главными условиями роста производительности труда. Это общий призыв справедлив для любой экономики, но в капитализме, как видим, он привёл нас к бесконечной производительности труда и в не очень далёкой перспективе. Следовательно, классическое определение производительности труда в этой области не действует и необходимо искать другие составляющие, которые в настоящее время исчезающее малы и ими просто экономисты пренебрегли. Рассмотрим составляющие даже в существующей структуре экономики. Больший объём работы – больший доход собственника, чтобы его уменьшить – увеличим количество работников, например, увеличим число смен. Производительность снизится. Уменьшить возраст выхода на пенсию – эффект тот же и будет занятость для молодёжи. Увеличить налоги – есть страны, где она 45, 59 и даже 55 процентов и предприниматели работают.

Как видим, в России, всё делается на оборот: Продолжительность рабочего дня стремятся увеличить, увеличить возраст выхода на пенсии, уменьшить налоги и т. п. Если же реально будет осуществлено, то, что изложено выше, кривая, а вернее семейство кривых уйдёт вниз, а затем снова пойдёт вверх. Однако это возможно при другой структуре экономики.

Таким образом, наступление технологической сингулярности неизбежно – хотя бы и к 2050 годам. Она станет существенной проблемой для мирохозяйственного комплекса капиталистического типа с его основой превалированием частной собственности на средства производства и движущей силой конкуренцией. Заложенные в нём принципы уже не будут работать - будет огромная безработица и не затихающие финансово-экономические и политические кризисы и в конечном итоге - хаос. Вот к чему пока что движется капитализм. Власть должна управлять экономикой, а не бежать из неё. Это необходимо делать раньше, чем возникнут условия для отмирания государства. Следовательно, технологическая сингулярность – это барьер для капитализма и проскочить его с помощью Impact Investing вряд ли удасться.

PS. 1. К вопросу о китайской модели экономики. Структура её наряду с производством, финансами и властью содержит как отдельный, но встроенный в экономику, элемент партию (КПК), которая связана с бизнесом (обратная связь), властью и производством. В результате такая структура многоконтурная, а значит, при определённых условиях, обладает большим быстродействием и точностью. Это бескризисная экономика. Что представляют собой эти условия, чтобы она была бескризисная? Главное – это доля частной собственности на средства производства. Если посмотреть «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12735.html

, где экономика рассматривается как нечёткое множество с элементами кризисная и бескризисная, то при доле частной собственности 20% значение функции принадлежности равно 0,5, а при доли частной собственности 50% экономика вообще становится кризисной.

В Китае растёт доля частной собственности, и его экономика всё больше сталкивается с кризисными явлениями. До каких это пор будет развиваться, всё зависит от действий руководства КПК. Кстати, тоже было и в СССР. Где-то к 30 – м годам руководство ВКП(б) поняло, что экономика стала уходить из под управления и оставило только небольшие артели. Остальные сектора экономики были преобразованы либо в коллективную собственность, либо государственную. Это позволило СССР длительное время развиваться без кризисов.

Тоже и в китайской экономике, пока доля частной собственности не большая – она развивается как без кризисная с её особенностями – прием в члены КПК предпринимателей. Ещё одна особенность – это наличие в Китае рынка ценных бумаг, который, не являясь элементом экономики, оказывает на неё существенное влияние «ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВА И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12570.html. Пока что экономика Китая потихоньку дрейфует к кризисам, а прием предпринимателей в партию дело хорошее, но надо помнить, что условия отмирания государства как такового наступят ещё не скоро, а эгоизм человека возник с момента его зарождения. Следовательно, нет никакой специфики в китайской экономике, есть её закономерное развитие со структурой, которую реализовал В. И. Ленин (там был НЭП).

2. Многие утверждают, что если с производством - базисом в общем понятно, то с идеологией - надстройкой, проблема. Попытка обратиться к религиям через их объединение - утопия (их десятки тысячь). Даже православных с католиками не могут объединить сотни лет. Поэтому используя системный подход для решения этой проблемы (если проблема не решается на данном уровне, то поднимаемся вверх).Такой, объеденяющих всех, идеологией может выступать демократия как религия просвещённых - людей умеющих не только писать и читать, но и думающих, занимающихя просветительством. При этом в качестве сверъестественного (атрибут любой религии) следует рассматривать гражданское общество. При этом нельза забивать партии - как управляющие управляющими.

«ДЕМОКРАТИЯ – ЗАГАДКА ДРЕВНИХ ГРЕКОВ»

http://www.upself.ru/article/73416

http://perevodika.ru/articles/22162.html

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО» http://gidepark.ru/user/3693334074/article/400097

Андрей Яшник

Метки: конец капитализма, Impact Investing, вывоз капитала, рынок ценных бумаг, научно-технический прогресс и ин

СТАЛИН И ПАРТИЯ

Экономика СССР, а затем

и стран социалистического лагеря развивалась и развивается без кризисов. У истоков такой структуры экономики находился

В. И. Ленин, а затем продолжил её укреплять и расширять И. В. Сталин, находясь

во главе Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Проблеме бескризисного

развития экономики и места и роли Сталина и партии в ней и посвящена данная

статья. Кроме того, проведена ретроспектива последующих событий и дана оценка перспектив

развития экономики России в зависимости от темпов роста ВВП.

Анализ

литературных источников, в которых можно найти словосочетание «Сталин и партия»

показывает, что авторы в основном ограничиваются рассмотрением проблем

взаимоотношения между членами Политбюро. Кто и что предлагал, и чьё мнение

победило – это собственно внутрипартийные проблемы. Не рассматриваются вопросы

развития экономики СССР, чем она отличалась от экономик остальных стран мира и

почему развивалась так. Однако есть то, что отличает государства типа СССР от

всех других государств – это то, что на протяжении длительного периода они

развиваются без экономических кризисов. Да, их экономику в той или иной мере

затрагивают периодически возникающие (как всегда неожиданные для тех стран, где

они возникают) экономические кризисы. Экономика их «проседает», но не на долго,

на один - два квартала, а затем снова рост. Так было в СССР в период Великой

депрессии 30 – х годов и 70 – 80 - е годы в странах социалистического лагеря. В

это время страны капиталистического лагеря сотрясали сильнейшие кризисы.

Очередной кризис 2007, 2008 …г.г. задел только страны с рыночной экономикой, в

Китае, где структура экономики похожа на структуру экономики СССР, она «просела»,

но не на долго и тут же выровнялась.

У

нас скрупулезно изучают то, как США, под руководством Д. Рузвельта (которого в

нарушение конституции четыре раза избирали президентом), да и всему

капиталистическому миру удалось «выползти» из Великой депрессии 30 – х годов

прошлого века. Хотя до конца ли США вышли из этого кризиса не известно –

началась Вторая мировая война. Однако

то, что делал Рузвельт, и что дотошно изучалось и изучается всеми, в целом, ни

к чему не привело и не пригодилось – капиталистический мир (точнее рыночная

экономика) по-прежнему с завидным постоянством вваливается в очередные кризисы.

Внимательно изучают труды Д. М. Кейнси.

Уже выросла целая плеяда лауреатов Нобелевской премии, которые в своих

лауреатских работах предлагают как «улучшить» капитализм. Пожалуй только те

работы, которые базируются на математике ( Канторович и др.) что-то дают.

Другие же остаются просто рацпредложениями по улучшению рыночной экономики,

которые либо дают просто местный эффект, либо вообще ничего не дают. Причина

того, что мировая экономическая мысль рыночной экономики не может найти

механизмов борьбы с кризисами, состоит в том, что развитие рыночной экономики –

это одна реализация нестационарного случайного процесса и искать в ней некие

закономерности, затея бессмысленна. На этом фоне практически не изучаются поведение

и проблема экономик, которые длительный период развиваются без кризисов, а если

и изучается, то в основном приписывается это либо авторитарным (с позиций

рыночников) режимам в этих странах, либо менталитету тех народов, которые

населяют эти страны.

Зарождение экономик, которые могут развиваться без

кризисов, связано с именами В. И. Ленина

и И. В. Сталина, а также с существованием Всесоюзной Коммунистической

партией (большевиков), членами которой и руководителями они являлись. Поэтому

представляет интерес посмотреть на эти экономики с позиций сегодняшних достижений

экономической и других наук, а именно опираясь

на такие работы как:

1. ПАРТИИ И ЭКОНОМИКА

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12666.html

2.ОСНОВЫ

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12735.html

3. ТЕОРИЯ КРИЗИСОВ, ОШИБКИ ТЕОРИЙ (В. И. ЛЕНИН,

М. Л. ХАЗИН)

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12488.html

4.ТАКОЕ

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАК «Организационное поведение» и работы профессора ТвГУ

Шорохова Ю. И.

При этом всегда будем опираться

на два постулата, которые будут приняты в интересах обоснования проблем

управления экономиками.

1. Для достижения цели необходимо решить сто задач, каждая задача может

быть решена ста способами, каждый способ реализован ста системами, а каждой системой

может управлять человек, имеющий одну из десяти уровней квалификации.

2. Задача (цель); содержание (описание) задачи; структура задачи

(элементы и связи между ними); методология решения задачи (последовательность

действий для достижения цели); управление процессом решения задачи; организация

процесса решения задачи; кадры, способные решить задачу.

Суть этих постулатов состоит в том что:

а) нельзя переставлять или исключать любые условия. Например, если

оказалось, что цель не достигнута, то необходимо проверять причину, начиная с

кадров. Когда окажется, что все этапы пройдены, тогда необходимо пересмотреть

цель.

б) ошибка на любом уровне приводит к тому, что все действия на нижестоящих

уровнях будут не состоятельны, т. е. любые действия на нижестоящих уровнях не

приводят к устранению ошибки на вышестоящем уровне.

Начало рассмотрения данной проблемы следует

начать с октября 1917 г. – с момента октябрьского переворота в России.

Практически с этого момента развитие мировой экономики пошло по двум

направлениям. «Старое» направление – капиталистическая экономика, которая к

этому времени стала империалистической и «новое» направление, которое было

реализовано только в одной стране – России, а затем СССР. Если в структуре

«старой» экономики практически ничего не изменилось, то в структуре «новой» экономики произошли

существенные изменения. Наряду с тем, что было обоснована возможность

существования такой экономики в одной отдельно взятой стране, было показано как

это можно сделать и не только показано, но и сделано.

Впервые это было изложено В. И. Лениным в его работе, а

вернее антикризисной программе, “Очередные задачи советской власти”, написанной

в 1918 г. Что было сделано (не обсуждаем вопрос как – важна суть)? В

государственную собственность перешли важнейшие элементы экономики (крупные

промышленные производства, транспорт, связь и проч.). Подчёркнута необходимость

“…организовать управление Россией” и в последующем была создана многоконтурная

система управления экономикой – партия была жестко вписана в экономику - она

управляла управляющими. Самое главное – была ликвидирована движущая сила

кризисов – конкуренция. Она была заменена социалистическим соревнованием или

тем, что сейчас по непониманию называют добросовестной конкуренцией. Причем

подробно изложено, в чём суть социалистического соревнования. Для

справедливости следует отметить, что в современном законе “О защите конкуренции” нет даже

упоминания о добросовестной конкуренции. В государствах с рыночной экономикой

субъектов экономической деятельности неограниченное количество – множество

мощности континуума, и отсюда

непредсказуемость их поведения. В новой экономике субъект практически

один – государство.

В. И. Ленин – видный экономист

конца 19 начала 20 веков. Им написаны значительные работы в области экономики: “Развитие

капитализма в России”, “Империализм как высшая стадия капитализм” и “Очередные

задачи Советской власти” и др. Именно с него экономика стала развиваться по

двум направлениям: первое - экономика Советского Союза, других стран - в настоящее время остался,

пожалуй, Китай, Куба и второе - экономика практически всех остальных

капиталистических (империалистических) стран.

Произошло принципиальное

изменение структуры экономики. Если «старая» структура осталась практически

одноконтурной с положительной обратной связью, то «новая» стала многоконтурной.

Приведём абстрактные представления структур этих экономик как объекта

исследования на рисунке 1. Попутно заметим, что в учебниках по «Основам

экономической теории» вообще отсутствует такое представление – атрибут любой

теории.

а)

структура «старой» экономики б) структура «новой» экономики

Рисунок 1. Структуры капиталистической –

«старой» и «новой», предложенной, и реализованной В. И. Лениным, экономики

Из

рисунка видно, что в рыночной экономике (а) производством управляет

законодательная и исполнительная власти путём писания законов. Важно понять в

этой структуре роль бизнеса: во-первых, он представлен в виде значка суммы –суть

этого в том , что каждый бизнес управляет своим производством только в

интересах самого себя. Это значит, что есть некий общий тренд (который может

быть как положительным, так и отрицательным) такой же как и от «броуновского

движения» в несколько процентов (0, 5 – 3%); во-вторых, поскольку каждый

стремится действовать в интересах самого себя, без оглядки на соседа, а вернее пытается

подавить себе подобного, то он в структуре выступает в виде положительной

обратной связи. Власть ещё со времен А. Смита стремилась уйти из бизнеса в надежде,

что всё установится само собой. Однако такая структура пошла бы в «разнос», что

в экономической науке называется кризисом. Чтобы этого не случалось в рыночной

экономике существует элита, и которой не выгодны кризисы, поэтому она

«заставляет» власть управлять экономикой хотя бы с помощью законов.

В такой экономике важнейшую роль играет

элита, которая «управляет» и властью и бизнесом, выполняя при этом роль

отрицательной обратной связи. Она существует на всех иерархических уровнях

власти – от поселения до федерации.

Элиту не выбирают, не назначают и не увольняют и, в общем, никому не

известны те цели, которые она стремится реализовать. Следовательно, такую

экономику можно назвать закрытой (тем не менее, экономисты-рыночники пытаются

утверждать, что она открытая – есть даже сайт «Открытая экономика»). Более

подробно здесь

«ЭЛИТА, ЭКОНОМИКА

И ДЕМОКРАТИЯ»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12569.html

Структура экономики (б), которая была

реализована партией большевиков во главе с В. И. Лениным, более сложная:

появилось «Управление 2», в роли которого выступает партия – она же и играет роль элиты в такой экономике. Именно партия определяла вектор развития

экономики, и собственно определяя персональный состав и законодательной, и исполнительной власти. Партия,

организационно построенная по территориально–производственному типу, участвует

и в управлении производством (чего не было ни в одной капиталистической стране

ни до, ни после). Остался бизнес,

который был вначале незначительным, но зато в период НЭПа и примерно до конца 20 –х годов прошлого века

играл существенную роль в экономике, оставаясь при этом всё время под

«надзором» партии.

Как и в предыдущей структуре экономики,

так и этой структуре элита играет существенную роль. Но в этом

варианте она существенно отличается – известен персональный состав на всех

уровнях власти и на производстве – от членов Политбюро до руководителей

первичных партийных организаций на заводах и т.п. Известны цели, которые

стремится реализовать партия через свою элиту – они публичны, и записаны в

программе и уставе партии. Такую экономику можно назвать открытой. Попутно

отметим, что называя структуру (а) открытой, которая, по сути, является закрытой,

совремённые экономисты «плачут», что в Россию не идут иностранные инвестиции.

Если же они и идут, то это чаще всего спекулятивные или реинвестиции –

представителям последних известны те, кто «управляет» экономикой и какие цели

при этом преследуются.

Что же дала такая структура экономики? К

1924 году – год смерти В. И. Ленина практически была реализована его

антикризисная программа. Создан

Советский Союз, разбиты и отброшены от страны армии 18 империалистических

государств. Страна существенно укрепилась экономически и уже ко второй половине

20 – х годов вышла на довоенный уровень.

Следует отметить, что ни в структуру (а),

ни в структуру (б) не входит потребление. Именно потребление определяет суть

работы экономики, но им напрямую управлять нельзя – это нонсенс – управлять

можно только производством.

Представив структуры экономик, перейдём к

построению структур управления в той и другой экономике, которые представлены

на рисунке 2.

Рисунок 2. Одноконтурная (а) и многоконтурная

(б) структуры управления экономикой

В капиталистической

экономике управление построено по вертикальной схеме – на рисунке 2вариант (а).

Снизу вверх идут доклады, а сверху вниз директивы. Это самая общая схема. Внутри

каждого уровня и между уровнями могут быть самые различные варианты из

известных в современном мире: тематические, функциональные, матричные, сетевые

и даже виртуальные. В схеме на рисунке 2 (а) информация с нижнего уровня

поступает на верхний, и на этом связи заканчиваются, нет постоянного контроля

управляющих всех уровней. Безусловно, есть различные контрольные органы, но они

как бы сбоку.

Совсем иная многоконтурная структура (вариант

б) на рисунке 2. Здесь на каждом уровне есть два управления - 1 и 2, каждое из

которых связано как со своим уровнем, так и с вышестоящим уровнем. Управление

1 выдает информацию на свой вышестоящий

уровень и на управление 2 своего уровня. В свою очередь управление 2 выдает

информацию на вышестоящий уровень, но и одновременно (не в смысле одну и ту же

информацию) выдает директивы на свое управление 1.

Причем даже на уровне федерации имеется

управление 2. В чем преимущество такой структуры. Сокращается время принятия

решения – получен доклад, оценено качество решения и выдана директива. О принятых решениях

(особенно не верных) управлению 2 становится известно вне зависимости от того,

докладывалось или нет по линии управления 1 на его вышестоящий уровень.

Следовательно, имеется две независимые линии докладов, значит, достоверность

информации о состоянии производства

будет выше. Попутно заметим, что например, в армии таких независимых

линий три. В целом управление 1 решает

технические вопросы (тактические), а управление 2 идеологические

(стратегические), можно сказать управляет управляющими. Такая структура будет работать эффективно,

если четко и своевременно отдаются приказы, которые также четко выполняются и о

результатах исполнения докладывается вышестоящему руководящему органу партии.

Такая структура партии и была создана вначале В. И. Лениным, а затем всемерно

укреплялась И. В. Сталиным после

назначения его генеральным секретарём партии в 1922 г. по рекомендации В.

И.Лениным. Он всю свою дальнейшую

деятельность посвятил укреплению именно такого места партии в управлении

экономикой. Как видно из схемы партия не управляла экономикой, она управляла

управляющими – назначение и снятие с должности руководителей производства и

власти (законодательной и исполнительной) осуществлялось только – первой по

рекомендации, а второй с участием партийных организаций соответствующего уровня.

Таковым было определено её место и роль

в бескризисной экономике.

Это выражалось в том, что на съездах советов коммунисты представляли абсолютное большинство. Так на 8-м чрезвычайном съезде советов СССР в 1936 г. при принятии новой конституции (предыдущая была принята в 1924 г.) коммунисты составляли 72 %. Руководящим принципом организационного строения партии является демократический централизм. Суть его наиболее полно выражена в уставе, принятом на 17 съезде КПСС:a) выборность всех руководящих органов партии снизу доверху,b) периодическую отчетность партийных органов перед своими партийными организациями и перед вышестоящими органами,c) строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству;d) безусловную обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих;e) коллективность в работе всех организаций и руководящих органов партии и личную ответственность каждого коммуниста за выполнение своих обязанностей и партийных поручений. Далее не вдаваясь в обсуждение сути демократического централизма, приведём лишь одно из высказываний В. И. Ленина о демократическом централизме. "Наша задача теперь, - указывал Ленин, - провести именно демократический централизм в области хозяйства, обеспечить абсолютную стройность и единение в функционировании таких экономических предприятий, как железные дороги, почта, телеграф и прочие средства транспорта и т.п., а в то же самое время централизм, понятый в действительно демократическом смысле, предполагает в первый раз историей созданную возможность полного и беспрепятственного развития не только местных особенностей, но и местного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения к общей цели" (Полное собрание соч., 5 изд., т. 36, с. 152). Важнейшая роль в управлении управляющими отводилась первичным партийным организациям. Так в упомянутом выше уставе в ст. 59 сказано, что они «… пользуются правом контроля деятельности администрации». «Партийные организации министерств, государственных комитетов и других центральных и местных советских, хозяйственных учреждений и ведомств осуществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и правительства, соблюдению советских законов». Даже из таких небольших выдержек ясно, что партия не управляла экономикой – вернее производством, а всего лишь управляла теми, кто руководил производством.

И. В. Сталин принадлежит к тем руководителям, который в

своей деятельности никогда не критиковал своего предшественника, а развивал то,

что тот создал, опираясь на его работы.

В интернете точная цитата «

критика Сталиным Ленина» в кавычках нигде не встречается, только показываются результаты по запросу без кавычек. Тоже самое

относится и к выражению «критика Сталиным коммунистической партии». Когда надо было критиковать, то критике

подвергалось правительство. В своих выступлениях И. В. Сталин всегда подчеркивал

роль коммунистической партии. Так , например, выступая на предвыборном собрании

избирателей в Москве в 1946 г., подчеркивал, что основным успехом партии было

проведение в короткий срок

индустриализация и коллективизация. При этом

это давалось не легко: «Нельзя сказать, чтобы политика партии не

встречала противодействия. Не только отсталые люди, всегда отмахивающиеся от

всего нового, но и многие видные члены партии систематически тянули партию

назад и старались всяческими способами стащить ее на "обычный" капиталистический

путь развития. Все антипартийные махинации троцкистов и правых, вся их

"работа" по части саботажа мероприятий нашего правительства

преследовали одну цель: сорвать политику партии и затормозить дело

индустриализации и коллективизации. Но партия не поддавалась ни угрозам одних,

ни воплям других и уверенно шла вперед, несмотря ни на что. Заслуга партии

состоит в том, что она не приспосабливалась к отсталым, не боялась идти против

течения и все время сохраняла за собой позицию ведущей силы. Не может быть

сомнения, что без такой стойкости и выдержки коммунистическая партия не смогла

бы отстоять политику индустриализации страны и коллективизации сельского

хозяйства».

Если

бы страна пошла по «обычному» - капиталистическому пути, то неизбежно она

столкнулась бы с «Великой депрессией», со всеми её последствиями – падение

производства вместо роста. Причем всё

сельское хозяйство было бы кулацким - по совремённому «фермерским». Действительно политику «индустриализации

страны и коллективизации сельского хозяйства» осуществляла партия. Именно

первичные и низовые (районные, городские)

парторганизации следили за выполнением

«директив партии и правительства, соблюдению советских законов».

В литературе встречается мнение, что И. В.

Сталин всё время стремился уменьшить роль партии (власть партии) в

экономической жизни страны. Приводится пример, что в Конституции СССР 1936 г. не подчеркивалась

руководящая роль партии, т. е. и члены партии и остальные трудящиеся

уравнивались как бы в правах. Сюда же

относят и «Ленинградское дело». При этом авторы скрупулезно пытаются

разобраться во внутри партийных перипетиях в Политбюро. Такое мнение ошибочно, а авторы не вправе

приписывать И. В. Сталину того, чего он никогда не говорил. Причиной этих

ошибок является то, что они не понимают место и роль партии в экономике, отводя

партии некую идеологическую роль, а хозяйственную оставляя за советами. В таком

варианте любая партия превращается в партию лозунгов (см. 1), которые она

провозглашает в предвыборный период. За исполнением директив правительства,

управлением их выполнением следить и направлять некому, т. е. директивы так и

остаются директивами. Примеров из совремённости

предостаточно – «Удвоение ВВП», «Модернизация», «Инновационная экономика» и т.п. Примеров времён И. В. Сталина нет, вспомним - «Кадры

решают всё» и вся страна пошла учиться.

Как виделась перспектива развития общества, государства? Вот что по

этому поводу пишет И. В. Сталин в работе «Экономические проблемы в СССР». «Государство

отомрет, а общество останется. Следовательно, в качестве преемника общенародной

собственности будет выступать уже не государство, которое отомрет, а само

общество в лице его центрального, руководящего экономического органа». Что собой будет представлять «…центральный,

руководящий орган»? Можно подумать, что

это будут некие общественные организации,

но таких уже сейчас насчитывается тысячи. Все контролируют, обсуждают,

защищают чьи-то интересы и т.п. «Ну и что»? Ничего.

Развитие экономики – это создание систем, механизмов и услуг, а сам

процесс создания всё время усложняется, количество этапов (переделов) всё время

увеличивается. Работающий в начале этапа не всегда знает, где результаты его

труда будут использованы. Самый характерный пример, при создании «Бурана» было

задействовано около 1000 организаций. Этим процессом необходимо управлять. За

рубежом такие работы выполняются, как правило, корпорациями – это когда 80 %

комплектующих деталей делает головная организации, а 20 % подрядчики. Это не

самая эффективная структура производства – невозможно создавать системы с

использованием структурно-параметрического синтеза по критерию

«эффективность-стоимость» В СССР была

отраслевая структура, где такое решение было возможно. Тем не менее, управление государством - это на

порядки сложнее проблема (см. постулаты), чем управление производством одной и

даже очень сложной системы. Поэтому человек, который успешно работал в

производстве, не всегда справляется с управлением на уровне отрасли, а

выражение «успешный хозяйственник» не имеет смысла.

Структура

экономики, созданная В. И. Лениным и И. В. Сталиным, на протяжении 70 лет

работала без кризисов даже притом, что рыночную экономику непрерывно

преследовали кризисы. Это связано с тем, что доля частной собственности на

средства производства в СССР и социалистических странах Восточной Европы была,

например в 1967 г. менее 10 % (только в с\х в Польше была 85 %, но за то в

остальных отраслях единицы процентов). В

соответствии с рис. 8 (в 2) такая экономика в принципе не повержена

кризисам, а конкуренция в такой экономике только добросовестная –

социалистическое соревнование. В такой экономике нет проблем с коррупцией –

всегда «низкий уровень» на рис. 9 (в 2) функция принадлежности чуть больше 0,2.

Особенно – это было характерным для 30 – 40 годов, когда не было неприкасаемых

– за нарушения наказывались многие, например, Туполев, Королёв, Жуков. Поэтому и темпы роста ВВП были в СССР около

10 % , а иногда и двухзначными.

Реально в рыночной экономике управляют производством собственники, и

каждый решает свою задачу, в своих интересах, оглядываясь на власть (на законы)

или нет – на словах да, на деле – как придется. Отсюда общий тренд развития

экономики – за десятилетия – 2 – 3 %, и за это время пара экономических

кризисов. В целом рыночная экономика уже через 60 лет после

смерти И. В. Сталина подошла к своему тупику – удовлетворению эгоистических

потребностей собственников производства (см. в 2 рис.17).

Дальнейшее развитие возможно только за счёт технико-технологической

оснащенности производства – научно-технического прогресса. Это в свою очередь

приведёт к росту безработицы, переход работников из сферы производства в сферу

обслуживания, а это снижение заработной платы и квалификации. Поэтому тезис, который сейчас исповедуется

многими экономистами о том, что по мере

развития общества партии будут отмирать, а их место займут общественные

организации - не состоятелен. В составе

центрального руководящего экономического органа должна быть партия, ясно представляющая цель и т.д. (см.

постулаты и 1). Так в Китае есть КПК и ещё 8 демократических партий.

В тоже время попытка правителей в государствах с рыночной экономикой обеспечить социальные

потребности работников, т. е. перейти в зону С на рисунке 17 в (2) пока не оказалась успешной. Действие в этом направлении правительств

стран Греции, Кипра, Италии и др. неизбежно вызвали окрик со стороны

европейской элиты. Хотя в принципе средства в этих странах были (в частных

банках) – о кипрском варианте отъема средств вопрос особый.

Следовательно, на протяжении всей своей жизни И. В. Сталин всегда

подчеркивал, что всё, что было совершено в стране, происходило под руководством партии. Вот, что он говорил

на 19 съезде партии: «После взятия власти нашей партией в 1917 году

и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации

капиталистического и помещичьего гнета, представители братских партий,

восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание "Ударной

бригады" мирового революционного и рабочего движения». Поэтому никакой речи об умалении роли партии

в жизни страны не было, а значит и изменении структуры экономики. Следует отметить скорость с которой

разрабатывались и принимались решения по

выполнению постановлений , например, Пленумов ЦК партии. После появления в СМИ

материалов пленума проводились собрания с повесткой: «Задачи партийной

организации … по выполнению решений пленума …». Расписывались вопросы и

назначались ответственные, которые потом отчитывались на последующих собраниях

о выполнении поручения. Ответственными

назначались члены парторганизации и надо было выполнять поручение, а затем

отчитаться за его выполнение. Причем в

парторганизации были все равны и руководители предприятия, и рядовые

сотрудники. Управление в партии работало как по схеме как

на рисунке 2 (б).

Что же произошло с СССР и в конечном итоге с

Россией на протяжении последних 60 лет.

Во главе партии с 1953 по 1964 год находился Н. С. Хрущев. Было много

изменений внутри партии: были сельские и промышленные обкомы; создавались

совнархозы, которые объединяли несколько административных регионов и т. п. Однако при всех этих изменениях

неизменной оставалась структура экономики, и она была бескризисной. Период, когда во главе партии находился Л. И,

Брежнев характеризуется тем, что было окончательно в Конституции СССР закреплена в ст. 6 руководящая роль партии. С приходом к руководству группы Горбачёв,

Ельцина начала возобладать идея, что

партия должна заниматься идеологией, а советы экономикой. Это был период, когда

ходили идеи, что экономисты должны заниматься экономикой, а юристы писать

законы, экономикой же управлять должны «эффективные

собственники». На свет были вытащены идеи Столыпина об фермерских хозяйствах,

колхозы назывались не иначе как бездонной дырой. К концу 80 – годов развитие

экономики практически обнулилось.

Однако наиболее

полно можно охарактеризовать этот период словами Г. Х. Попов, который в этот

период вращался в кругах и Горбачёва, и Ельцина. В трех номерах (32, 33, 34) за 2010 г.

украинского еженедельника «Бульвар

Гордона» опубликовано интервью с первым демократически избранным мэром г.

Москвы Гавриилом Харитоновичем Поповым. Чем интересно это интервью? Тем, что из него можно узнать мнение человека,

который был в числе тех, кто являлся современником развала СССР и стоял у

истоков новой России, его оценки тех

событий и их главных действующих лиц. Поэтому дальше приведём несколько выдержек из

этого интервью, чтобы не пытаться что-нибудь придумать поскольку автор этого интервью на всех

фотографиях тех времен находится рядом с

Горбачёвым или Ельциным:

« …это типичная революция

потому что один социальный строй приходил на смену другому.

. В тот день, когда скончалась КПСС,

выяснилось, что никто не знал, что, собственно, делать дальше, и все разошлись.

Я,

например, считал, что землю надо разделить на паи. Каждый из нас должен был

получить свои два гектара и потом ими распорядиться: если я не хочу землей

заниматься, сдам ее, предположим, в Земельный банк, но буду зато получать

какой-то постоянный процент.

Леонид Макаревич

(Кравчук) был нацелен, прежде всего, на то, чтобы взять власть, а вот что с ней

потом делать и как управлять страной, не очень-то и представлял. Кстати, как и

Борис Николаевич...

вторая

черта Бориса Николаевича (и это у них общее с Горбачевым) — глубочайшая

ненависть к колхозной, совхозной (и, соответственно, к советской) системе».

Следовательно,

партию убрали из управления экономикой, и её структура стала как на рисунке 1

(б). Экономика стала кризисной. Появилась безработица - рынок труда,

который тогда расхваливали. Страной

стали открыто управлять чиновники,

которые теперь и образуют каркас государства. Причем теперь их многие очень

критикуют, не понимая, что они этим самым расшатывают этот каркас. Экономика

стала закрытой, правительством стала управлять элита, которую поимённо никто не знает, а цели развития

неизвестны.

Актуальна ли

для совремённой России структура экономики, в которой партия жестко вписано в

экономику и управляет управляющими. При такой структуре экономики страна может развиваться длительное время –

десятилетиями без кризисов. При этом чтобы не было восклицаний типа

«тоталитарная экономика» предлагается ещё раз внимательно прочитать постулаты.

Ведь уже в новейшей истории Россия со структурой экономики как на рисунке 1 а)

как минимум трижды вваливалась в кризисы. Кроме того за это же время Россия

стала членом многих международных организаций:

«восьмёрка», G –

20, ВТО и др. В этом варианте, чтобы быть равноправным субъектом мирохозяйственного

комплекса и конечно членом этих организаций надо понять, где находится Россия в

экономическом плане по отношению к странам членам этих организаций. В качестве

стран возьмём страны ОЭСР и с помощью не сложных расчетов по формуле «% от %»

получим результаты, представленные на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость изменения

относительных ВВП во времени стран ОЭСР с либеральной экономикой и России с либеральной экономикой

и с экономикой без кризисов

Принято условие, что в 1990 г. относительные ВВП для России и стран ОЭСР равно 1 или 100

%. К 2000 г. ВВП России упало на 50%, а ВВП стран ОЭСР росло с темпами 3%.

Поэтому разница к этому времени между Россией и странами ОЭСР достигла примерно

90%. К

2008 г. за счет темпов роста ВВП России в 7% эта разница сократилась

всего на 5 % и составила примерно 85 %.Далее кризис. Стоит вопрос по кому пути

пойдет развитие экономики России. Если по бескризисному, то где-то к 2025 г. разница между относительными ВВП станет,

близкой к нулю. Если экономика

России сумеет развиваться с темпами 7 %, то она будет потихоньку отставать от

стран ОЭСР за счёт периодически наступающих, как всегда неожиданно, кризисов.

При темпах роста ВВП России в среднем 3%, а это темпы роста рыночной

либеральной экономики, то, если посмотреть на рисунок 3 – комментарии излишни.

Сейчас очень модно слово «инновации»,

«инновационная экономика» и другие сочетания этого слова. Однако анализ понятия

«инновации» показывает, что на уровне государства за этими словами ничего кроме

красивого выражения не стоит. На уровне государства следует рассматривать

научно-технический прогресс, мерой эффективности которого являются темпы роста

ВВП. Тем не менее, утверждают, что в Западной Европе 60 – 70 % инновационно-активных

предприятий, что правильно, а вот темпы роста ВВП в Европе в лучшем случае

единицы процентов. Так в Европе «инновационная экономика»? России же нужны

темпы роста в разы большие. Причина в

том, что инновациями в государстве надо управлять – не всякие инновации приносят

пользу государству в целом.

Сюда же можно отнести и такое предложение как

создать к 2020 году 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Сама о себе

идея хорошая, но, в какой мере она проработана в соответствии со вторым

постулатом. Работ на эту тему не

видно. Рабочие места где – в

промышленности или сфере обслуживания? Высокотехнологические места – это

повышение технико-технологической оснащённости предприятий, а значит в

соответствии с рис.17 (2) – это в

рыночной экономике движение только вверх в зоне А. Вопрос - сколько будет высвобождено работников и куда они

пойдут? Если из сферы промышленности в сферу обслуживания, но и там

роботизация: роботы официанты, роботы проститутки и т. п. Безработица! На эту

тему см. «ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12528.html

Таким образом, в настоящее время проблема

создания бескризисной структуры экономики для совремённой России более чем

актуальна. То, что создали В. И. Ленин и И. В. Сталин не теряет своей

актуальности. Каким образом это сделать с одной стороны – это выходит за рамки

данной статьи, а с другой надо внимательно читать постулаты.

PS. К вопросу о том,

кто победил в Великой отечественной войне? Советский народ или Сталин. Ответ. В

Великой отечественной войне победил советский народ под руководством Всесоюзной

коммунистической партии (большевиков) во главе которой стоял И. В. Сталин.

Андрей

Яшник

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ - ВМЕСТЕ

В совремённых условиях создание систем военного назначения обходится очень дорого. Об этом идёт непрерывный спор между производителями и её потребителями. Проблеме определения параметров проектируемой техники и взаимодействию военных НИИ и промышленности посвящена данная статья.

27 февраля 2013 г. на заседании коллегии Министерства обороны Министр обороны С. К. Шойгу высказал мнение («Вести» 1 – й канал), что военные должны задавать требования к вооружению и военной технике (далее системы), а промышленность её создавать. При этом очень остро стоит вопрос о стоимости этих систем, т. е. одни требуют другие создают, при этом желательно бы по дешевле. Прекрасно. Однако существует проблема в самом процессе создания систем – он все время удлиняется. Так в 30 –е годы прошлого века – это 1 – 1, 5 года, 50 –е -3 – 4 года, 60 –е – 70 –е – до 10 лет, 80 –е – 90 –е – 15 лет. После 2000 годов - за и после горизонта прогнозирования. Если же где-то утверждают, что они создали систему за 2 – 3 года, то она строилась по принципу « из того, что было, из того и слепили». Новую же лучшую на замену этой «слепленной», когда они могут создать?

Тем не менее, проблема замены устаревшей системы (любая система после её создания начинает устаревать) чрез 4 – 6 лет стоит остро. Поэтому необходимо использовать последовательно- параллельный метод («СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КАК ОБЪЕКТА ЭКОНОМИИ РОССИИ» «Финансы и кредит», №3. 2009 г. с. 68 - 79

http://www.sciteclibrary.ru...

) создания систем, если есть желание успешно решать новые задачи (вызовы) в той или иной области военной деятельности. Тогда через каждые 4 – 6 лет на смену старой системе будет приходить новая (модернизированная) система способная решать эти новые задачи (вызовы), а промышленность будет готова создавать эти системы. Следует отметить, что новая система должна бы стоить минимально дороже из возможных вариантов. Новые задачи всегда решать сложнее чем старые - на то они и новые. Следовательно, всё зависит от того как определяются тактико-технические требования к этой системе, т. е. как определяются параметры системы сколько и будет стоить система ( наряду с организацией процесса её создания – см. ссылку выше). При этом новую систему будем считать новой, если в её составе есть новые элементы технического или лучше физического уровня.

В основу проектирования ставится задача получить систему, которая бы решала заданную задачу(чи) при минимуме стоимости. Минимизация затрат при производстве системы при заданном уровне решения задач или требований к самой системе может быть определена путем решения условия

min {C}, при W >=Wзад. (1),

где

C – стоимость системы,

W, Wзад. – уровень решения задач, заданный уровень.

Приведенное условие может решаться различными путями и методами, ранжируем их по мере возрастания сложности и точности решения:

1. на уровне здравого смысла или еще говорят на уровне правдоподобных рассуждений. Применяется при создании не очень сложных систем или когда получили (изобрели) один-два новых элемента. Тогда в интересах того, чтобы показать, что систему можно создать, собирают группу экспертов и определяют требуемые параметры. Возможен другой вариант, когда эта система предположительно может входить как элемент в более сложную систему, тогда поступают таким же образом. Недостатки – редко когда удается «попасть» в минимум стоимости. При вхождении в другую более сложную систему, как правило, параметры требуются другими. Это связано с тем, что кажущийся минимум стоимости и возможность изготовления не всегда совпадают. При проектировании системы может оказаться, что самые жесткие требования и большая стоимость одного элемента приведет к значительному выигрышу стоимости у других элементов. Такой примитивнейший вариант представляется и будет использован при том способе взаимодействия с промышленностью, который предлагает Министр обороны С. К. Шойгу,

2. выбор рационального варианта. Вопрос определения параметров системы также определяется группой экспертов, но при этом уже рассматривается несколько вариантов ее построения. Отбрасываются крайние – «плохой» по эффективности и «дорогой» по стоимости, и среди оставшихся выбирается целесообразный и к нему определяются требования. Недостатки – слабая увязка между параметрами различных элементов системы. Стоимость системы, как правило, завышена,