Александр Антоненко,

07-11-2012 10:49

(ссылка)

Про авторские права и не только...

Про авторские права и не только…

Непонятно

почему, но практически очень мало говорится и пишется о проблеме авторского

права. Не знаю как в Москве, а в регионах вовсю уродуют архитектурный облик

городов разного рода встройками и пристройками к существующим домам. Даже в областных

центрах строят очень мало, а реконструкций, перепланировок и ремонтов – хоть отбавляй!

Но, к сожалению, этот процесс практически не контролируется. Все отдано на откуп

заказчику. Не только простые, рядовые дома подвержены варварским архитектурным

изменениям, но и здания, причисленные к памятникам архитектуры и культуры, не

избежали этой участи. Я уже писал об этой «волгоградской» проблеме в журнале

«Архитектурный вестник» №5 (104) за 2008г.

В этой связи

сразу напрашивается вопрос – а как же авторские права. Раньше действовал закон

«Об авторских и смежных правах». Худо-бедно он существовал. На него ссылались.

О нем иногда вспоминали. Сейчас этот закон упразднили и включили в Гражданский

кодекс. Непонятно - он есть или его таки нет?

В городах существуют организации,

обязанные следить за строительством и архитектурой на подвластных им

территориях. Городская архитектура и центры по охране памятников в силу своих

обязанностей должны контролировать и согласовывать все встройки, пристройки и

реконструкции, изменяющие внешний вид зданий. Это особенно актуально, если

архитекторов – авторов проектов или уже нет, или они не в состоянии сами

согласовывать. Тогда право согласования должно перейти к вышеназванным

организациям. И эти организации должны жестко контролировать все предложения по

изменению внешнего вида зданий, особенно в центрах городов. Иначе всю эту

вакханалию не остановить.

В этой связи хочу привести пример

из своего опыта. Когда я еще жил в Перми, то пришлось мне проектировать

встроенные помещения в первом этаже жилого дома. Понадобилось устройство

отдельного входа в эти встроенные помещения. Жилой дом был не памятником

архитектуры и согласования с Центром охраны памятников не требовалось. Я

поступил, как любой пермский архитектор -

нарисовал несколько вариантов залихватских

козырьков и пошел согласовывать в городскую архитектуру. Тогда всеми мелкими

объектами и встройками занимался заместитель главного архитектора города

Виноградов А.А. Когда я выложил перед ним свои «художества», он сказал мне

примерно так: «Ты что, считаешь себя умнее того архитектора, который сделал

этот дом? Зачем ты делаешь свою работу выпячивающейся? Если ты такой

талантливый, сделай так, чтобы все, посмотрев на тобой сделанный вход, сказали – этот вход на этом месте был

всегда!!!» Я так и сделал и за этот урок я очень благодарен Виноградову! А

сейчас, посмотришь вокруг – в глазах рябит от козырёчков и крылечек. Есть

крылечки даже на второй этаж!

Раньше, в советские времена, я даже не

замечал, что на входах во встроенные в первые этажи магазины практически нет

ступеней (взять к примеру центр Волгограда). Все они расположены на уровне земли!

А если они и есть, то расположены внутри здания, не выступая за красную линию застройки

и не мешая людям на тротуарах. А что мы видим сейчас? Не только крылечки, целые

витрины выносятся за линию застройки, увеличивая объем помещения. Я не понимаю,

почему все это происходит? Одни, с позволения сказать, архитекторы проектируют,

другие согласовывают, что не всегда имеет место. А контролирующие организации

на все это смотрят сквозь пальцы!

И еще одна

проблема – внешние блоки кондиционеров, повешенные на фасадах. Мягко говоря,

они не улучшают архитектуру. Я не понимаю, почему нельзя принять какой-нибудь

закон, охраняющий внешний вид зданий. Это

касается не только кондиционеров, но и всех самовольных изменений фасадов

(остекление балконов и т.д.). Если мы живем в правовом государстве, то пора бы уже

урегулировать эту сферу деятельности, чтобы все знали, что можно делать, а что

нельзя. И какие будут последствия за все незаконные, самовольные действия.

Сейчас в Волгограде приняты «Правила землепользования…» - это единственный документ,

который хоть как-то регулирует архитектурную деятельность в городе. Но в нем

нет ни слова об этом!

Чтобы не быть

голословным, приведу несколько примеров из практики такой «деятельности»

архитекторов в Волгограде.

Первый пример.

На центральной набережной Волгограда расположен ресторан «Маяк», являющийся

одной из визитных карточек города. Видно хозяевам ресторана захотелось иметь больше

площадей и они установили новые витражи, прихватив окружающую здание ресторана

круговую террасу, огражденную классическими колоннами. Да еще прилепили

ужастный козырек над входом! Здание явно изменилось не в лучшую сторону. И, наверное,

никто ни у кого не спрашивал!

Так было.

Так стало.

Второй пример.

На той же центральной набережной рядом с музыкальным театром расположено летнее

кафе классического вида – терраса, перекрытая навесом, поддерживаемым

колоннами. Кому-то захотелось эту открытую террасу сделать закрытой, отапливаемой.

Наверное, для того, чтобы использовать круглый год. Поэтому за колоннами установили

витражи. Эти витражи кардинально изменили внешний вид здания и явно не в лучшую

сторону. Витражи не сочетаются с

классическими колоннами, за стеклом видны радиаторы отопления.

Третий пример.

Не так давно отремонтировали городскую библиотеку им. Горького. Казалось бы,

сделали доброе дело. Ан нет! Здание облицевали металлическими панелями по направляющим,

и оно стало сродни с нашими безликими современными зданиями типа «склад».

Причем облицевали и тонкие вертикальные бетонные ребра. Естественно, ребра

стали в три раза толще и смотрятся массивной решеткой. В довершении ко всему,

изменили и стилистику фасадов, создав огромные массивные фальш-рамы,

обрамляющие эти ребра, причем применили металлические панели более темного

тона. Здание стало смотреться более массивно. К некоторым архитектурным приемам

у меня имеются вопросы, но это мое субъективное мнение. А вот на вопрос, есть

ли согласие автора проекта библиотеки на изменение фасадов здания, я уверен, у

авторов этого «шедевра» ответ будет отрицательным!

Так было.

Так стало.

И в завершении

темы, я хочу привести пример из зарубежного опыта. Когда я был в Италии с

туристической поездкой, то специально присматривался к фасадам зданий и нигде

не видел самовольно остекленных балконов и лоджий. Нигде не видел висящих кондиционеров.

А ведь климат в Италии почти такой же, как в Волгограде. Во всяком случае,

летом там жарко! Нет, вру! Один раз кондиционер увидел. Просматривая уже дома

фотографии, на одной я заметил кондиционер, но он стоял на полу балкона и его не

было заметно. Вот так!

Александр

Антоненко, архитектор.

Антоненко, архитектор.

Александр Антоненко,

16-05-2013 13:30

(ссылка)

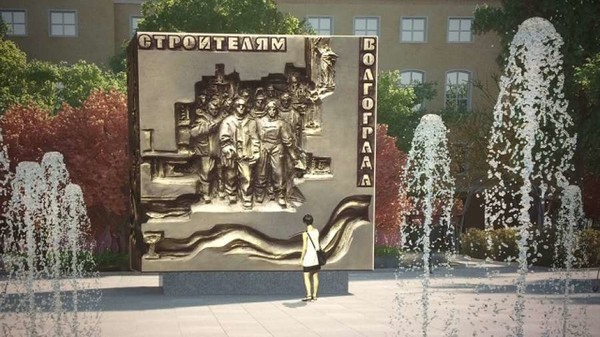

Про журнал "Проект - Нижняя Волга"

Про журнал «Проект

– Нижняя Волга»

Недавно вышел в

свет новый номер архитектурного журнала «Проект – Нижняя Волга» №2 (7)

за апрель 2013г. Я уже писал в прошлом году про выход первых номеров

этого журнала. К сожалению, журнал почти не изменился.

Обложка

осталась прежней, хотя на ней стали печатать одну большую фотографию –

какой-нибудь «забойный» проект. В этот раз на обложке – проект планировки, вид

сверху – так себе, ничего интересного. Ну а что же внутри журнала?

Выход этого

номера приурочен к проведению на базе Волгоградского государственного

архитектурно-строительного университета (ВолгГАСУ) общего ежегодного собрания

Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). В первой статье подробно освещено становление

и развитие архитектурной жизни нашего города вообще и нашего института в

частности. Все бы хорошо, только меня всегда возмущает одно обстоятельство.

Всегда замалчивается или очень скромно упоминается об одном важном событии. В

1969 году был усуществлен первый набор на специальность «Архитектура»! С этого

момента Волгоградский институт стал готовить

своих специалистов – архитекторов. Была проведена большая подготовительная

работа, было приложено немало усилий. На кафедре «Архитектура» работало немало

увлеченных преподавателей. Особо хочется особо упомянуть завкафедрой А.В. Баранского.

С этого момента Волгоград встал на один уровень с немногими городами страны,

которые готовили свои архитектурные кадры.

Для практических занятий привлекались

практикующие архитекторы. Начиная с 1974

года, когда дипломы получили 56 молодых архитекторов, волгоградский институт за

40 лет выпустил около четырех тысяч квалифицированных

специалистов, которые внесли определенный вклад в развитие архитектуры нашего

города. Вот и сейчас об этом историческом моменте в статье ректора ВолгГАСУ написана

только одна строчка -«…в 1969 году осуществлен набор…»!. К сожалению, такое

отношение в Волгограде к архитекторам не только в печати, но и в жизни.

Статья

А.Антюфеева «Архитектурная школа ВолгГАСУ в решении градостроительных проблем

региона» рассказывает об архитектурной школе Волгограда и, в особенности, о градостроительной

направленности. И если про надуманную концепции «Большой Волгоград» можно

только посмеиваться, то о других градостроительных шедеврах нельзя получить

полного впечатления по простой причине – некачественные иллюстрации. Но с одной

фразой в статье я согласен полностью – «… по степени освоения территорий можно

определить уровень деградации градостроительной ткани города…». Это про

Волгоград…

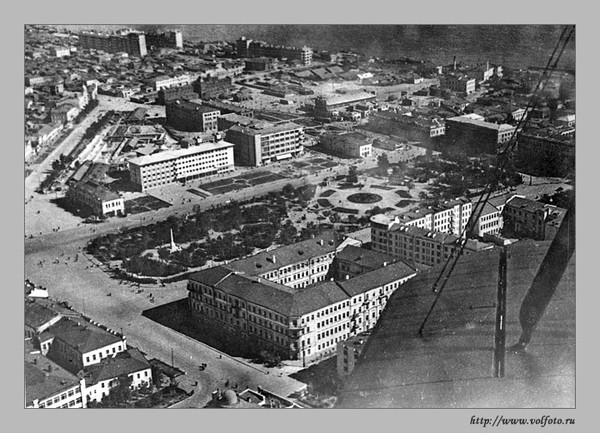

С удовольствием

читаю статьи по истории Волгограда. В этом номере есть интересная статья П.

Олейникова про генеральный план Сталинграда. Есть информация о выходе в свет

монографии «Архитектурное наследие довоенного Сталинграда» (автор – П. Олейников). Всегда интересно

читать про районные города Волгоградской области. В этом номере – это город

Ленинск. Прочитал и ничего не понял. Не понял – почему этот городок раньше

назывался Пришиб. Не понял – как появилось это поселение, чем живет, как

развивается… Да и есть ли у него будущее?

Очень интересны

материалы журнала о районах города. В каждом номере рассказывается про один

район. Не хватает только схемы расположения района. А то ведь даже не каждый

специалист хорошо помнит границы районов города, и что где расположено.

Всегда с

недоумением вижу в этом журнале статьи о

ландшафтной архитектуре. Статьи богато иллюстрированы красивыми картинками! Но

когда читаешь, то оказывается, что рассказывается о загранице, и картинки все

заграничные. Сразу напрашивается вопрос – что для Волгограда ландшафтные

архитекторы сделали? Чем могут похвалиться? В этом номере журнала приводятся

примеры московских коллег по комплексному благоустройству жилой застройки. А

где волгоградские примеры? Почему председатель правления Волгоградской

общественной региональной организации «Ассоциация ландшафтных архитекторов»

пропагандирует зарубежную архитектуру и архитекторов других городов? Почему бы

волгоградским студентам-архитекторам под руководством PhD и с учетом

всех современных тенденций в области дендрологии и ландшафтной архитектуры не сделать

курсовой проект благоустройства реального

волгоградского дворика. А потом летом на практике воплотить его в жизнь!

Вот тогда можно было бы увидеть реальные

дела волгоградских ландшафтных архитекторов. Вот тогда можно было бы не

стесняясь печатать красивые волгоградские картинки в волгоградском журнале!

У меня всегда

вызывают недоумение «аналитические» статьи журнала. Не знаю, кто пишет эти

статьи, потому что все они анонимные, фамилии автора нет! В начале статьи автор

прямо говорит о том, что «учет – нерегулярен», «объем рынка – приближенно», «статистика

– относительна»! Непонятно только откуда

в статье появились таблицы, проценты? А классификация волгоградских индивидуальных

жилых домов вызывает только гомерический хохот! Особенно глядя на опубликованные

фотографии волгоградских «шанхаев»!!

Ну и в

заключении хочу снова повторить то, что я писал в предыдущей статье. Очень

хотелось, чтобы волгоградский журнал пропагандировал хорошую волгоградскую

архитектуру. Чтобы он печатал свежие новости! Хвалился тем, чем можно

хвалиться!

Антоненко А.Н.,

архитектор

Александр Антоненко,

14-09-2012 14:47

(ссылка)

Возня в затрибунном пространстве...

Возня в затрибунном

пространстве

Подняв недавно

тему застройки зеленых зон в Волгограде (http://blogs.mail.ru/mail/ant0052/5ECE3C925EC2EEB6.html),

я обратил внимание на хаотическое появление церковных зданий в городе. Захотелось

отдельно высказаться о давнишней проблеме – застройке

территории за трибунами площади Павших борцов.

В 2007 году об

этом писал в своей статье волгоградский архитектор Виктор Тихонов в газете «Деловое

поволжье» (http://dp-volgograd.ru/arch_4709_2009-12-07_tendencii_alleya_geroev_kak.html).

Я полностью согласен с ним, когда он

говорит о нецелесообразности строительства там православного храма. Некоторые

горячие головы в городе активно поддерживают восстановление разрушенного в 30-е

годы храма Александра Невского. Я хочу сейчас привести основные доводы против

храма, высказывавшиеся архитекторами, реставраторами и простыми жителями

Волгограда.

Визуализация центральной части города Волгограда с размещением храма Александра Невского.

Визуализация центральной части города Волгограда с размещением храма Александра Невского.

Во-первых,

разрушенный храм Александра Невского

располагался не в затрибунной части, а непосредственно на площади Павших борцов

между входом в медакадемию и памятником с Вечным огнем. На углу против здания

медакадемии построена небольшая часовня имени Александра Невского, которая

удачно вписалась в мемориальный комплекс площади Павших борцов. Но ведь никто сейчас

не будет сносить Вечный огонь и рушить уже давно сложившийся ансамбль центральной

части города. А воссоздавать разрушенный храм на новом месте за трибунами, это

уже будет не восстановление утраченного, а новодел. К тому же, «нельзя войти дважды в одну и ту же реку…» Это, кажется, написано в Библии и упоминается

у древнегреческих философов. Не надо возрождать из небытия то, что уже утрачено.

И пример Лужкова, который возродил Храм Христа Спасителя в Москве, тому подтверждение.

Не надо реанимировать утраченное! Это уже история…

Во-вторых,

строительство нового храма в затрибунной части не отражает потребности верующих.

Приходскую церковь там строить нелогично, так как в нее некому будет ходить –

жителей в этой центральной части города мало. Да и располагаться храм будет на самом оживленном месте, которое не

соответствует месту для общения с богом. А строительство нового центрального

храма города - не отвечает потребностям ни

города, ни общества. Он нужен только руководству волгоградской епархии, так как

престижно иметь главный храм в самом центре города, а не на задворках, как

имеет место быть сегодня. Можно принимать самых высоких гостей, благо железнодорожный

вокзал и гостиница под боком.

Но в России церковь

отделена от государства. У нас светское общество! Православие не является государственной

религией и строить на самом главном месте города храм не надо! Тем более тратить

на это государственные, бюджетные деньги,

как обещают власти города! Если уж очень хочется церковным деятелям построить

храм – пусть строят на другом месте, которое им выделят по генплану!

Идею

строительства храма в затрибунной части поддерживал и предыдущий главный архитектор города.

Проводились даже конкурсы на застройку квартала в затрибунной части (http://dp-volgograd.ru/arch_4609_2009-11-30_osobiy_vzglyad_mejdu_zavtra_i.html).

Я тоже архитектор, но мое мнение кардинально отличается от этой инициативы городских

властей.

Обычно, когда

въезжаешь в любой российский город, даже захудалый райцентр, ищешь «дом с флагом». Там располагается местная

власть. И обычно это здание стоит на центральной

площади. А в Волгограде, похоже, власть скрывается от народа, так как здание городской

администрации стоит на второстепенной улице вдали от центра.

Я с уважением

отношусь к деятельности наших старших товарищей-архитекторов, которые на завершении

Аллеи Героев в квартале за трибунами всегда планировали возведение главного здания

города. Раньше он назывался - Дом Советов.

А то ведь это позор для города Волгограда – в городе нет единого административного

центра. Все службы и комитеты городской администрации разбросаны по разным зданиям

(и подвалам) в разных частях города. Не знаешь, куда бежать, к кому обращать,

где искать!

Квартал в затрибунном пространстве все время стоит

незастроенным с неказистым сквером посредине. С одной стороны хорошо, что не застроили

раньше каким-нибудь типовым «сереньким» зданием. Сохранили, так сказать, для

потомков! Думали, что может хоть они построят что-то стоящее. Но с другой стороны,

сегодня на этот «бесхозный» лакомый кусочек в центре города рот раскрывают многие…

Уже со стороны ул. Гоголя построили одноэтажный «временный» магазин МАН. А по

ул. Коммунистической сначала «незаметно» появилось одноэтажное здание стоматологической

клиники «Лазурь». А сейчас уже внаглую возвели многоэтажный пристрой к ней!

Понемногу отрывают куски от этого квартала.

Очень хорошо, что

и местные газеты, и «Комсомольская правда» поднимали эту проблему и давали высказаться

жителям города. Мне кажется, любой здравомыслящий человек будет против

строительства на этом месте храма. Сейчас власть очень часто идет на поводу у

церкви. Храмов понастроили много… Но не

каждое построенное здание можно назвать храмом…

В затрибунной

части должно находиться главное здание города. Назови его как угодно - Дом Советов,

мэрия, муниципалитет или гражданский форум!

Но оно должно быть! Это должен быть единый архитектурный комплекс,

включающий в себя административный-общественный

центр города. Там могут размещаться не только властные структуры, но и другие

административные и общественные организации, музеи, выставочные залы и залы

собраний. А внутренний двор-патио может стать универсальным городским пространством

для проведения разнообразных мероприятий - от камерных концертов до новогодней

ёлки с катком. Наш город хоть и считается южным, но осенью и особенно зимой

бывает некомфортно проводить мероприятия на открытом воздухе. Жалко смотреть на артистов концертов, которые

проводятся на площади перед трибунами в новогоднюю ночь. Можно сделать и видовые

площадки на крыше здания, как на куполе рейхстага в Берлине!

Наличие такого

здания могло бы поднять престиж Волгограда!

Очень хочется,

чтобы городские власти прислушивались к мнению народа.

пространстве

Подняв недавно

тему застройки зеленых зон в Волгограде (http://blogs.mail.ru/mail/ant0052/5ECE3C925EC2EEB6.html),

я обратил внимание на хаотическое появление церковных зданий в городе. Захотелось

отдельно высказаться о давнишней проблеме – застройке

территории за трибунами площади Павших борцов.

В 2007 году об

этом писал в своей статье волгоградский архитектор Виктор Тихонов в газете «Деловое

поволжье» (http://dp-volgograd.ru/arch_4709_2009-12-07_tendencii_alleya_geroev_kak.html).

Я полностью согласен с ним, когда он

говорит о нецелесообразности строительства там православного храма. Некоторые

горячие головы в городе активно поддерживают восстановление разрушенного в 30-е

годы храма Александра Невского. Я хочу сейчас привести основные доводы против

храма, высказывавшиеся архитекторами, реставраторами и простыми жителями

Волгограда.

Визуализация центральной части города Волгограда с размещением храма Александра Невского.

Визуализация центральной части города Волгограда с размещением храма Александра Невского.Во-первых,

разрушенный храм Александра Невского

располагался не в затрибунной части, а непосредственно на площади Павших борцов

между входом в медакадемию и памятником с Вечным огнем. На углу против здания

медакадемии построена небольшая часовня имени Александра Невского, которая

удачно вписалась в мемориальный комплекс площади Павших борцов. Но ведь никто сейчас

не будет сносить Вечный огонь и рушить уже давно сложившийся ансамбль центральной

части города. А воссоздавать разрушенный храм на новом месте за трибунами, это

уже будет не восстановление утраченного, а новодел. К тому же, «нельзя войти дважды в одну и ту же реку…» Это, кажется, написано в Библии и упоминается

у древнегреческих философов. Не надо возрождать из небытия то, что уже утрачено.

И пример Лужкова, который возродил Храм Христа Спасителя в Москве, тому подтверждение.

Не надо реанимировать утраченное! Это уже история…

Во-вторых,

строительство нового храма в затрибунной части не отражает потребности верующих.

Приходскую церковь там строить нелогично, так как в нее некому будет ходить –

жителей в этой центральной части города мало. Да и располагаться храм будет на самом оживленном месте, которое не

соответствует месту для общения с богом. А строительство нового центрального

храма города - не отвечает потребностям ни

города, ни общества. Он нужен только руководству волгоградской епархии, так как

престижно иметь главный храм в самом центре города, а не на задворках, как

имеет место быть сегодня. Можно принимать самых высоких гостей, благо железнодорожный

вокзал и гостиница под боком.

Но в России церковь

отделена от государства. У нас светское общество! Православие не является государственной

религией и строить на самом главном месте города храм не надо! Тем более тратить

на это государственные, бюджетные деньги,

как обещают власти города! Если уж очень хочется церковным деятелям построить

храм – пусть строят на другом месте, которое им выделят по генплану!

Идею

строительства храма в затрибунной части поддерживал и предыдущий главный архитектор города.

Проводились даже конкурсы на застройку квартала в затрибунной части (http://dp-volgograd.ru/arch_4609_2009-11-30_osobiy_vzglyad_mejdu_zavtra_i.html).

Я тоже архитектор, но мое мнение кардинально отличается от этой инициативы городских

властей.

Обычно, когда

въезжаешь в любой российский город, даже захудалый райцентр, ищешь «дом с флагом». Там располагается местная

власть. И обычно это здание стоит на центральной

площади. А в Волгограде, похоже, власть скрывается от народа, так как здание городской

администрации стоит на второстепенной улице вдали от центра.

Я с уважением

отношусь к деятельности наших старших товарищей-архитекторов, которые на завершении

Аллеи Героев в квартале за трибунами всегда планировали возведение главного здания

города. Раньше он назывался - Дом Советов.

А то ведь это позор для города Волгограда – в городе нет единого административного

центра. Все службы и комитеты городской администрации разбросаны по разным зданиям

(и подвалам) в разных частях города. Не знаешь, куда бежать, к кому обращать,

где искать!

Квартал в затрибунном пространстве все время стоит

незастроенным с неказистым сквером посредине. С одной стороны хорошо, что не застроили

раньше каким-нибудь типовым «сереньким» зданием. Сохранили, так сказать, для

потомков! Думали, что может хоть они построят что-то стоящее. Но с другой стороны,

сегодня на этот «бесхозный» лакомый кусочек в центре города рот раскрывают многие…

Уже со стороны ул. Гоголя построили одноэтажный «временный» магазин МАН. А по

ул. Коммунистической сначала «незаметно» появилось одноэтажное здание стоматологической

клиники «Лазурь». А сейчас уже внаглую возвели многоэтажный пристрой к ней!

Понемногу отрывают куски от этого квартала.

Очень хорошо, что

и местные газеты, и «Комсомольская правда» поднимали эту проблему и давали высказаться

жителям города. Мне кажется, любой здравомыслящий человек будет против

строительства на этом месте храма. Сейчас власть очень часто идет на поводу у

церкви. Храмов понастроили много… Но не

каждое построенное здание можно назвать храмом…

В затрибунной

части должно находиться главное здание города. Назови его как угодно - Дом Советов,

мэрия, муниципалитет или гражданский форум!

Но оно должно быть! Это должен быть единый архитектурный комплекс,

включающий в себя административный-общественный

центр города. Там могут размещаться не только властные структуры, но и другие

административные и общественные организации, музеи, выставочные залы и залы

собраний. А внутренний двор-патио может стать универсальным городским пространством

для проведения разнообразных мероприятий - от камерных концертов до новогодней

ёлки с катком. Наш город хоть и считается южным, но осенью и особенно зимой

бывает некомфортно проводить мероприятия на открытом воздухе. Жалко смотреть на артистов концертов, которые

проводятся на площади перед трибунами в новогоднюю ночь. Можно сделать и видовые

площадки на крыше здания, как на куполе рейхстага в Берлине!

Наличие такого

здания могло бы поднять престиж Волгограда!

Очень хочется,

чтобы городские власти прислушивались к мнению народа.

Александр Антоненко, архитектор.

Александр Антоненко,

12-11-2015 14:12

(ссылка)

10 преступлений против городской среды

10 преступлений против

городской среды

(Волгоградский вариант)

Прочитал

пост уральского журналиста Сергея Ермака "10 преступлений против городской

среды" http://ekburg.tv/novosti/gorod/raskryty_10_arkhprestuplenij_protiv_ekaterinburga .

Его

задело за живое то, что творится в Екатеринбурге.

Я

живу в Волгограде, но очень хорошо понимаю Сергея Ермака. Города у нас разные,

но проблемы одинаковые. Меняются только названия объектов.

Я

тоже попробовал составить свой список "преступлений" по Волгограду. Преступлениями

их назвать затруднительно, но непрофессионализм в принятии градостроительных и

архитектурных решений налицо. Список

исключительно субъективен и касается в основном только центра ("как

общественного достояния" - по выражению Ермака). Мой список оказался

нескончаемым, поэтому пришлось выбирать и оставить десять позиций, аналогично

екатеринбургскому списку.

1. Гостиница по ул. Краснознаменской, 7.

На предмостной площади перед мостом на Второй

Волгоград лет сорок назад, когда я еще учился в институте, начали строить высотную

гостиницу. Строили долго, потом стройку заморозили. Она долго стояла

заброшенной, потом гостиницу перепланировали в жилой дом и квартиры продали. Это

было явно не лучшее решение! Жилой дом стоит на оживленном перекрестке, у дома

нет двора, на машине невозможно подъехать к подъезду, припарковать машину, детям

негде гулять. На первых этажах размещено множество предприятий, но они все не

относятся к жилому дому. Жильцам этого дома не позавидуешь! Так что первоначальное

решение размещения на этом месте гостиницы было более оправданным.

2. "Пирамида".

Торгово-развлекательный центр "Пирамида"

возведен на "обломках" ресторана, который был у гостиницы на

предмостной площади (см. первый объект). Здание ресторана расширили, увеличили

в этажности. Торгово-развлекательный центр - это хорошо, но забыли, что это и

огромный приток посетителей. Сейчас люди приезжают не только на трамвае, но и

на машинах. А вот стоянок для центра нет, вернее их очень мало. А если

прибавить к этому и другие заведения, располагающиеся в первых этажах (кафе,

магазины и т.д.), то получается транспортный коллапс! Для увеличения парковки

даже возвели подпорную стенку между проезжей частью улицы и площадкой у ТЦ. Но

все равно, всегда негде приткнуться с машиной у торгового центра. На

улице Краснознаменской везде стоят запрещающие парковку знаки. И вход в

здание сначала сделали заглубленным, чтобы увеличить площадку для посетителей

перед входом. Но потом ее застеклили, чтобы получить дополнительные торговые площади, и теперь люди выходят из здания на узкий тротуарчик перед парковкой. Вывод - с градостроительной точки зрения торговому центру здесь не место. И с архитектурной точки зрения здание

"Пирамиды" не шедевр, во всяком случае фасады, выходящие на пойму реки Царица.

3. Новая гостиница на улице Краснознаменской, 5а.

А сейчас немного абсурда. На предмостной площади гостиницу

переоборудовали в жилой дом (см. первый объект). А в настоящее время через

дорогу в сквере на склоне поймы реки Царица начали возводить новую гостиницу.

Под это дело даже переделали зонирование парка поймы и выделили участки с

разрешенным капитальным строительством. Все протесты общественности ни к чему

не привели. Пойму продолжают застраивать капитальными зданиями.

4. Ворошиловский торговый центр.

К архитектуре нового здания Ворошиловского торгового центра претензий

нет. Оригинальное здание. Но это пример грубой градостроительной ошибки!

Во-первых существующий торговый центр значительно расширили и заняли

площадь-курдонер перед торговым центром. Исчез композиционный центр всего

комплекса, исчезло пространство для людей. Новые объемы вылезли на красную

линию улицы Рабоче-Крестьянской. Поэтому и входы сделали с подрезкой первого

этажа, чтобы дать пространство для посетителей. Неплохое решение. И хорошо, что

эту подрезку не застроили, как у "Пирамиды". Но улицу зажали довольно

высокие объемы ТЦ, осчезло разнообразие застройки фронта улицы. Во-вторых, у

торгового центра нет парковок перед входом. Посетителям приходится оставлять

машины в правом ряду проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской, замедляя при этом

движение по ней транспорта, или паркуясь на прилегающих поперечных улицах. Позже сзади торгового центра пристроили

многоэтажную парковку. Но русскому человеку трудно понять, зачем куда-то ехать,

оставлять машину, когда можно остановиться на улице перед входом. Я, например,

никогда еще не пользовался этой многоэтажной парковкой.

5. Сквер имени Саши Филиппова.

Этот сквер я знаю давно. Он находится рядом с

институтом, в котором я учился (здание из красного кирпича в левом верхнем углу снимка). В последнее время постепенно он стал

застраивать. Сначала стали появляться двухэтажные здания"под старину"

по улице Академической (на снимке - она слева). Потом в одночасье вырос двухэтажный пассаж за старыми

двухэтажными домами по улице Рабоче-Крестьянской (здание в голубой кровлей вверху снимка), отрезав широкую полосу от

сквера. Потом стали строить здания за двухэтажными особняками по Академической,

отрезая по кусочку территорию сквера. И со стороны торгового центра идет постепенное

давление на сквер. Захват территорий зеленых насаждений под капитальное

строительство в Волгограде - это тенденция.

6. Жилые дома по улице Батальонной.

А начало наступления на зеленые насаждения в Волгограде, я думаю,

началось с возведения высотных жилых домов в Центральном парке. Я до сих пор не

пойму, как город разрешил застраивать Центральный парк? Сначала отрезали

участок под два точечных дома, потом появились еще два, потом еще... Сейчас это целая улица, формирующая силуэт панорамы

города со стороны Волги около Мамаева кургана. Аляповатая раскраска и безликие

фасады, больше похожие на панельные, явно не подходят для украшения панорамы

города.

7. Дворец спорта.

Когда я еще учился в институте, в Волгограде начали

проектировать ледовый Дворец спорта. Мы были рады, что в Волгограде появится свой

Дворец, хотя он очень был похож на Дворец спорта в Минске. Но настали новые

времена, спорт в нашей стране стал никому не нужен. А ледовый Дворец спорта

облюбовали устроители ярмарок. Так Волгоград становится городом абсурда. В

Дворцах спорта проводят ярмарки, а потом жалуются, что нет в Волгограде ледовых

катков. Поэтому строят новый каток сарайного типа на окраине города.

8. Жилые дома по ул. Чуйкова.

Дома по ул. Чуйкова 51а и 55.

К панораме города со стороны Волги у всех, в том числе и у меня,

отношение особое. Выстроенная по послевоенным планам, панорама центральной

части города отличалась целостностью градостроительного ансамбля. Даже построенный

позже комплекс панорамы "Сталинградской битвы" очень тактично

вписался в силуэт города. Чего не скажешь о позднейший постройках. И если жилой

дом по ул. Чуйкова, 37 лишь немного, на два этажа, возвышался над стоящими

радом зданиями, то потом стали, как грибы, появляться высотные точечные дома

без всякой взаимосвязи с окружающим градостроительным контекстом. О силуэте

панорамы города никто не думал. К таким постройкам можно отнести жилой дом по

ул. Чуйкова, 55 и ул. Чуйков, 51а. Даже жилой дом по ул. Комсомольской, 6 и тот

влияет на силуэт панорамы города не в лучшую сторону. И если к архитектуре

зданий нет претензий, то с градостроительной точки это большие

градостроительные ошибки.

9. Транспортная развязка около ТРК

"Акварель".

Когда возводили торгово-развлекательный комплекс

"Акварель", то в месте с ним предложили устроить развязку в двух

уровнях для беспрепятственного съезда к комплексу со Второй продольной

магистрали. Дело хорошее, но хотели, как лучше, а получилось - хуже.

Шестиполосное полотно Второй продольной заглубили под землю и сузили до четырех

полос. С обеих сторон этого тоннеля проложили двуполосные проезжие части,

которые соединили эстакадой над Второй продольной. Получилось два перекрестка

вместо одного. Сейчас, чтобы повернуть к "Акварели", двигаясь из

центра, надо перед развязкой заранее перестроиться в правый ряд и сначала постоять

перед светофором на правом перекрестке, потом на левом перекрестке и только потом

уже заезжать на парковку перед ТРК. А если учесть, что троллейбус не спускается

в тоннель, а проходит по верхним проездам, то получается, что для общественного

транспорта развязка не принесла никакого улучшения. Вывод - очень неудачная

развязка. Можно было не углублять Вторую продольную, не создавать "сточную

канаву" для магистрали, затрачивая колоссальные средства, перекладывая

множество подземных коммуникаций, а построить путепроводы типа "клеверного

листа" для пересечения магистрали по второму уровню, без светофоров.

10. Premier Buelding по проспекту им. В.И.

Ленина, 56а.

В этом месте проспект Ленина делает небольшой

изгиб, создавая перспективу со стороны центра, упирающуюся в высотный точечный

жилой дом, который стоял на некотором возвышении относительно проспекта. Перед

ним расстилалась эспланада с Домом волгоградского областного суда (в прошлом Домом

политпросвещения), торгово-развлекательным комплексом "Европа-сити-молл"

и эстакадой моста через Волгу. И вот недавно перед этим жилым домом построили

административное здание. Оно закрыло перспективу проспекта своим безликим

широким фасадом. Исчезла высотная доминанта на проспекте Ленина. Город обеднел!

Архитектор Александр Антоненко

городской среды

(Волгоградский вариант)

Прочитал

пост уральского журналиста Сергея Ермака "10 преступлений против городской

среды" http://ekburg.tv/novosti/gorod/raskryty_10_arkhprestuplenij_protiv_ekaterinburga .

Его

задело за живое то, что творится в Екатеринбурге.

Я

живу в Волгограде, но очень хорошо понимаю Сергея Ермака. Города у нас разные,

но проблемы одинаковые. Меняются только названия объектов.

Я

тоже попробовал составить свой список "преступлений" по Волгограду. Преступлениями

их назвать затруднительно, но непрофессионализм в принятии градостроительных и

архитектурных решений налицо. Список

исключительно субъективен и касается в основном только центра ("как

общественного достояния" - по выражению Ермака). Мой список оказался

нескончаемым, поэтому пришлось выбирать и оставить десять позиций, аналогично

екатеринбургскому списку.

1. Гостиница по ул. Краснознаменской, 7.

На предмостной площади перед мостом на Второй

Волгоград лет сорок назад, когда я еще учился в институте, начали строить высотную

гостиницу. Строили долго, потом стройку заморозили. Она долго стояла

заброшенной, потом гостиницу перепланировали в жилой дом и квартиры продали. Это

было явно не лучшее решение! Жилой дом стоит на оживленном перекрестке, у дома

нет двора, на машине невозможно подъехать к подъезду, припарковать машину, детям

негде гулять. На первых этажах размещено множество предприятий, но они все не

относятся к жилому дому. Жильцам этого дома не позавидуешь! Так что первоначальное

решение размещения на этом месте гостиницы было более оправданным.

2. "Пирамида".

Торгово-развлекательный центр "Пирамида"

возведен на "обломках" ресторана, который был у гостиницы на

предмостной площади (см. первый объект). Здание ресторана расширили, увеличили

в этажности. Торгово-развлекательный центр - это хорошо, но забыли, что это и

огромный приток посетителей. Сейчас люди приезжают не только на трамвае, но и

на машинах. А вот стоянок для центра нет, вернее их очень мало. А если

прибавить к этому и другие заведения, располагающиеся в первых этажах (кафе,

магазины и т.д.), то получается транспортный коллапс! Для увеличения парковки

даже возвели подпорную стенку между проезжей частью улицы и площадкой у ТЦ. Но

все равно, всегда негде приткнуться с машиной у торгового центра. На

улице Краснознаменской везде стоят запрещающие парковку знаки. И вход в

здание сначала сделали заглубленным, чтобы увеличить площадку для посетителей

перед входом. Но потом ее застеклили, чтобы получить дополнительные торговые площади, и теперь люди выходят из здания на узкий тротуарчик перед парковкой. Вывод - с градостроительной точки зрения торговому центру здесь не место. И с архитектурной точки зрения здание

"Пирамиды" не шедевр, во всяком случае фасады, выходящие на пойму реки Царица.

3. Новая гостиница на улице Краснознаменской, 5а.

А сейчас немного абсурда. На предмостной площади гостиницу

переоборудовали в жилой дом (см. первый объект). А в настоящее время через

дорогу в сквере на склоне поймы реки Царица начали возводить новую гостиницу.

Под это дело даже переделали зонирование парка поймы и выделили участки с

разрешенным капитальным строительством. Все протесты общественности ни к чему

не привели. Пойму продолжают застраивать капитальными зданиями.

4. Ворошиловский торговый центр.

К архитектуре нового здания Ворошиловского торгового центра претензий

нет. Оригинальное здание. Но это пример грубой градостроительной ошибки!

Во-первых существующий торговый центр значительно расширили и заняли

площадь-курдонер перед торговым центром. Исчез композиционный центр всего

комплекса, исчезло пространство для людей. Новые объемы вылезли на красную

линию улицы Рабоче-Крестьянской. Поэтому и входы сделали с подрезкой первого

этажа, чтобы дать пространство для посетителей. Неплохое решение. И хорошо, что

эту подрезку не застроили, как у "Пирамиды". Но улицу зажали довольно

высокие объемы ТЦ, осчезло разнообразие застройки фронта улицы. Во-вторых, у

торгового центра нет парковок перед входом. Посетителям приходится оставлять

машины в правом ряду проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской, замедляя при этом

движение по ней транспорта, или паркуясь на прилегающих поперечных улицах. Позже сзади торгового центра пристроили

многоэтажную парковку. Но русскому человеку трудно понять, зачем куда-то ехать,

оставлять машину, когда можно остановиться на улице перед входом. Я, например,

никогда еще не пользовался этой многоэтажной парковкой.

5. Сквер имени Саши Филиппова.

Этот сквер я знаю давно. Он находится рядом с

институтом, в котором я учился (здание из красного кирпича в левом верхнем углу снимка). В последнее время постепенно он стал

застраивать. Сначала стали появляться двухэтажные здания"под старину"

по улице Академической (на снимке - она слева). Потом в одночасье вырос двухэтажный пассаж за старыми

двухэтажными домами по улице Рабоче-Крестьянской (здание в голубой кровлей вверху снимка), отрезав широкую полосу от

сквера. Потом стали строить здания за двухэтажными особняками по Академической,

отрезая по кусочку территорию сквера. И со стороны торгового центра идет постепенное

давление на сквер. Захват территорий зеленых насаждений под капитальное

строительство в Волгограде - это тенденция.

6. Жилые дома по улице Батальонной.

А начало наступления на зеленые насаждения в Волгограде, я думаю,

началось с возведения высотных жилых домов в Центральном парке. Я до сих пор не

пойму, как город разрешил застраивать Центральный парк? Сначала отрезали

участок под два точечных дома, потом появились еще два, потом еще... Сейчас это целая улица, формирующая силуэт панорамы

города со стороны Волги около Мамаева кургана. Аляповатая раскраска и безликие

фасады, больше похожие на панельные, явно не подходят для украшения панорамы

города.

7. Дворец спорта.

Когда я еще учился в институте, в Волгограде начали

проектировать ледовый Дворец спорта. Мы были рады, что в Волгограде появится свой

Дворец, хотя он очень был похож на Дворец спорта в Минске. Но настали новые

времена, спорт в нашей стране стал никому не нужен. А ледовый Дворец спорта

облюбовали устроители ярмарок. Так Волгоград становится городом абсурда. В

Дворцах спорта проводят ярмарки, а потом жалуются, что нет в Волгограде ледовых

катков. Поэтому строят новый каток сарайного типа на окраине города.

8. Жилые дома по ул. Чуйкова.

Дома по ул. Чуйкова 51а и 55.

К панораме города со стороны Волги у всех, в том числе и у меня,

отношение особое. Выстроенная по послевоенным планам, панорама центральной

части города отличалась целостностью градостроительного ансамбля. Даже построенный

позже комплекс панорамы "Сталинградской битвы" очень тактично

вписался в силуэт города. Чего не скажешь о позднейший постройках. И если жилой

дом по ул. Чуйкова, 37 лишь немного, на два этажа, возвышался над стоящими

радом зданиями, то потом стали, как грибы, появляться высотные точечные дома

без всякой взаимосвязи с окружающим градостроительным контекстом. О силуэте

панорамы города никто не думал. К таким постройкам можно отнести жилой дом по

ул. Чуйкова, 55 и ул. Чуйков, 51а. Даже жилой дом по ул. Комсомольской, 6 и тот

влияет на силуэт панорамы города не в лучшую сторону. И если к архитектуре

зданий нет претензий, то с градостроительной точки это большие

градостроительные ошибки.

9. Транспортная развязка около ТРК

"Акварель".

Когда возводили торгово-развлекательный комплекс

"Акварель", то в месте с ним предложили устроить развязку в двух

уровнях для беспрепятственного съезда к комплексу со Второй продольной

магистрали. Дело хорошее, но хотели, как лучше, а получилось - хуже.

Шестиполосное полотно Второй продольной заглубили под землю и сузили до четырех

полос. С обеих сторон этого тоннеля проложили двуполосные проезжие части,

которые соединили эстакадой над Второй продольной. Получилось два перекрестка

вместо одного. Сейчас, чтобы повернуть к "Акварели", двигаясь из

центра, надо перед развязкой заранее перестроиться в правый ряд и сначала постоять

перед светофором на правом перекрестке, потом на левом перекрестке и только потом

уже заезжать на парковку перед ТРК. А если учесть, что троллейбус не спускается

в тоннель, а проходит по верхним проездам, то получается, что для общественного

транспорта развязка не принесла никакого улучшения. Вывод - очень неудачная

развязка. Можно было не углублять Вторую продольную, не создавать "сточную

канаву" для магистрали, затрачивая колоссальные средства, перекладывая

множество подземных коммуникаций, а построить путепроводы типа "клеверного

листа" для пересечения магистрали по второму уровню, без светофоров.

10. Premier Buelding по проспекту им. В.И.

Ленина, 56а.

В этом месте проспект Ленина делает небольшой

изгиб, создавая перспективу со стороны центра, упирающуюся в высотный точечный

жилой дом, который стоял на некотором возвышении относительно проспекта. Перед

ним расстилалась эспланада с Домом волгоградского областного суда (в прошлом Домом

политпросвещения), торгово-развлекательным комплексом "Европа-сити-молл"

и эстакадой моста через Волгу. И вот недавно перед этим жилым домом построили

административное здание. Оно закрыло перспективу проспекта своим безликим

широким фасадом. Исчезла высотная доминанта на проспекте Ленина. Город обеднел!

Архитектор Александр Антоненко

Александр Антоненко,

16-11-2012 09:49

(ссылка)

Гостиница на предмостной площади

Гостиница на предмостной площади

Я все больше

убеждаюсь, что мы живем в стране абсурда. То, что творится в архитектуре и

строительстве не поддается никакой логике. То детские садики отдавали направо и

налево. А сейчас спохватились – оказывается, не хватает мест в детских дошкольных

учреждениях! А кто их в свое время продал? Был в Жилгородке на ул.

Краснополянской Дом культуры. Был да сплыл! Сейчас в этом здании размещается

церковь. Но потом власти спохватились – людям нечем заниматься в свободное

время. Теперь рядом стали строить ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). До

смешного доходило - то кафе переделают в магазин, то в доме напротив магазин

переделывают в кафе. А иногда на одном перекрестке находилось по три аптеки! Я

уж про банки не говорю. Банки у нас в каждом доме, в каждой подворотне! Никакой системы размещения, никакого порядка,

никакого контроля!

В планах

подготовки к чемпионату мира по футболу в городе предполагается строительство 9

гостиниц. Но волгоградцы выражают недовольство по поводу размещения некоторых

из них. Особенно возмущает развернувшееся строительство на предмостной площади.

Сквер уже огородили забором. Никакого информационного стенда нет. Всё делается

втихую. Кто отдал участок сквера под застройку, кто разрешил строительство?

Пойма реки

Царицы всегда считалась общегородским центром отдыха. И сквер по ул.

Краснознаменской являлся составной частью зеленой зоны. Открытые склоны должны

были окаймлять пешеходными аллеями весь комплекс поймы. Но сейчас склоны постепенно

застраиваются. Севернее моста через Царицу уже невозможно свободно пройтись

вдоль склона. На задворках цирка, Дворца пионеров возводятся непонятные сооружения, гаражи. В

прошлом году Дворец пионеров объявили аварийным и закрыли на ремонт. Дворец переехал

через дорогу в здание кинотеатра «Победа». А здание Дворца огородили забором,

но никаких действий пока не видно. Не исключено, что вместо Дворца появится еще

какой-нибудь торговый центр.

А с гостиницей

вообще всё непонятно. По другую сторону пр. Ленина уже строили высотную

гостиницу. Долго строили и наконец построили, но потом перепрофилировали её в жилой

дом и продали по частям. Ресторан переделали в торгово-развлекательный центр. И

сейчас у этого жилого дома нет ни двора, ни жизненного пространства. И у центра

нет ни подъезда, ни подхода, ни стоянки. Но гостиница городу все равно нужна. И

вот тут вспомнили о сквере на предмостной площади, буквально через дорогу. Место

пустует – почему бы его не застроить. Кто-то решил всунуть гостиницу в этот сквер.

Против строительства гостиницы в этом месте выступает депутат областной думы

Наталья Латышевская (см. газету «Комсомольская правда - Волгоград» №167 от

07.11.2012г.). Она считает, что топорно вмешиваться в инфраструктуру города –

недопустимо. Особенно недопустимо застраивать территории зеленых насаждений. Тем

более, что этот склон поймы реки Царицы от моста до ресторана «Маяк» уже имеет

законченный архитектурный вид. Осталось только выполнить качественное

благоустройство. Но вот находятся ловкие люди, для которых градостроительство –

пустой звук!

Все прекрасно

понимают, зачем это делается – посадить здание на готовую инфраструктуру без

дополнительных затрат. Не понятно только одно – куда смотрит городская архитектура,

где волгоградские градостроители? Что-то их голосов не слышно. Или их нет в

городе Волгограде?

Александр

Антоненко, архитектор

Антоненко, архитектор

Александр Антоненко,

22-11-2012 11:30

(ссылка)

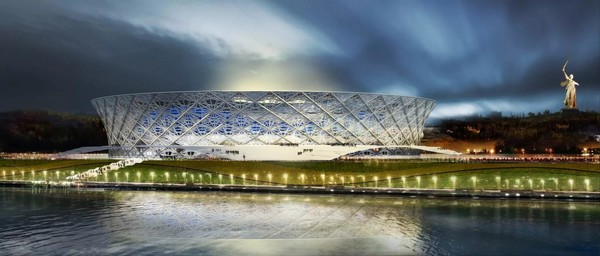

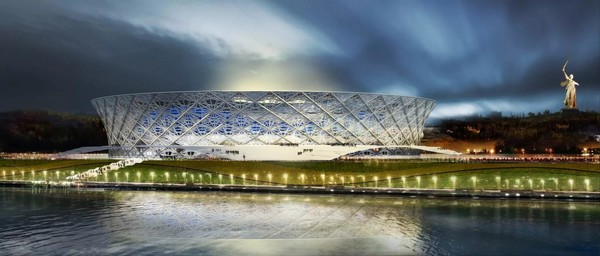

Еще раз про стадион в Волгограде

Еще

раз про стадион в Волгограде

12 октября

в своём блоге я опубликовал статью о подготовке к чемпионату мира по футболу

2018 года в Волгограде, где высказал необходимость проведения международного

архитектурного конкурса с привлечением лучших отечественных и зарубежных

архитекторов. В обзорной статье на портале «Агенство архитектурных новостей» от

17 октября Алла Павликова сообщает, что результаты конкурса

на проектирование стадиона вскоре будут объявлены. «Следовательно, конкурс все-таки был» –

наивно заключает она. Но не все так просто! Не все обратили внимание на то, что

был объявлен конкурс на разработку

проектной документации, а не архитектурный конкурс на проект стадиона! Все

«купились» на слово конкурс, но

это не конкурс! Конкурсом называют соревнование в области искусства с целью

определения наиболее выдающегося претендента (в нашем случае – наиболее лучший

вариант проекта стадиона). А то, что проводят в Волгограде называется тендер – это конкурентная форма размещения

заказа на выполнение проектных работ. И это не удивительно, так как распределение

бюджетных денег должно происходить на конкурентной основе в виде торгов,

тендеров или аукционов. Но прежде, чем размещать заказ на выполнение проектных

работ, необходимо знать, что проектировать. Для этого проводят конкурс среди

архитекторов на идею, а потом выбирают, кто эту идею сможет запроектировать, а

кто – построить.

Например, недавно провели конкурс на проект

нового Национального стадиона Японии, в котором победила Заха Хадид. Эта арена

должна стать главным козырем страны в борьбе за право проведения Олимпиады-2020.

Сегодня прошло сообщение,

что вскрыты конверты с заявками, присланными на открытый конкурс на право

заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке

проектной документации по объекту «Стадион с инфраструктурой в г. Волгограде

Волгоградской области».

Конкурс

был объявлен 18 октября 2012 года. На него поступило 6 заявок – 1 от

санкт-петербургских проектировщиков и 5 – от московских. Процедура проходила

под наблюдением сотрудника Министерства спорта Российской Федерации,

одновременно являющегося членом областной комиссии, которой предстоит определить

участников следующего этапа конкурса.

Умиляет

точность начальной цены контракта – 1 млрд. 92 млн. 171 тыс. 529 рублей 45

копеек.

В Волгограде выбирают проектную организацию,

которая будет выполнять проектную документацию. А какой проект она будет

реализовывать – еще не известно. Они берутся проектировать то, чего еще нет! Что

мы будем иметь в конце проектирования – никто не видел!

Тогда зачем выбирать проектную организацию – если

еще нечего проектировать?

раз про стадион в Волгограде

12 октября

в своём блоге я опубликовал статью о подготовке к чемпионату мира по футболу

2018 года в Волгограде, где высказал необходимость проведения международного

архитектурного конкурса с привлечением лучших отечественных и зарубежных

архитекторов. В обзорной статье на портале «Агенство архитектурных новостей» от

17 октября Алла Павликова сообщает, что результаты конкурса

на проектирование стадиона вскоре будут объявлены. «Следовательно, конкурс все-таки был» –

наивно заключает она. Но не все так просто! Не все обратили внимание на то, что

был объявлен конкурс на разработку

проектной документации, а не архитектурный конкурс на проект стадиона! Все

«купились» на слово конкурс, но

это не конкурс! Конкурсом называют соревнование в области искусства с целью

определения наиболее выдающегося претендента (в нашем случае – наиболее лучший

вариант проекта стадиона). А то, что проводят в Волгограде называется тендер – это конкурентная форма размещения

заказа на выполнение проектных работ. И это не удивительно, так как распределение

бюджетных денег должно происходить на конкурентной основе в виде торгов,

тендеров или аукционов. Но прежде, чем размещать заказ на выполнение проектных

работ, необходимо знать, что проектировать. Для этого проводят конкурс среди

архитекторов на идею, а потом выбирают, кто эту идею сможет запроектировать, а

кто – построить.

Например, недавно провели конкурс на проект

нового Национального стадиона Японии, в котором победила Заха Хадид. Эта арена

должна стать главным козырем страны в борьбе за право проведения Олимпиады-2020.

Сегодня прошло сообщение,

что вскрыты конверты с заявками, присланными на открытый конкурс на право

заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке

проектной документации по объекту «Стадион с инфраструктурой в г. Волгограде

Волгоградской области».

Конкурс

был объявлен 18 октября 2012 года. На него поступило 6 заявок – 1 от

санкт-петербургских проектировщиков и 5 – от московских. Процедура проходила

под наблюдением сотрудника Министерства спорта Российской Федерации,

одновременно являющегося членом областной комиссии, которой предстоит определить

участников следующего этапа конкурса.

Умиляет

точность начальной цены контракта – 1 млрд. 92 млн. 171 тыс. 529 рублей 45

копеек.

В Волгограде выбирают проектную организацию,

которая будет выполнять проектную документацию. А какой проект она будет

реализовывать – еще не известно. Они берутся проектировать то, чего еще нет! Что

мы будем иметь в конце проектирования – никто не видел!

Тогда зачем выбирать проектную организацию – если

еще нечего проектировать?

Александр Антоненко, архитектор

Александр Антоненко,

27-07-2012 13:33

(ссылка)

Про журнал "Проект Нижняя Волга"

Хочу высказать свое мнение по поводу выхода первых номеров нового журнала

«Проект – Нижняя Волга».

Мне всегда было обидно, что у Волгограда не было своего архитектурного

издания. Ни газеты, ни журнала, ни буклета… Все приличные города заимели

свои журналы, а Волгоград этим не мог похвастаться. Мы были как бы на

задворках…

И вот, наконец, я держу в руках первый номер долгожданного журнала! Но

после первых положительных эмоций (все-таки первый журнал!) пришло

разочарование. Объясню по порядку.

Обложка не выдерживает никакой критики! Журналов с такими обложками –

много!!! Обложка очень похожа на обложку каталога по продаже

недвижимости в Волгограде - «Н-стиль» называется... Наверное издатели не

очень заморачивались и применили готовый шаблон. Но к архитектурному

журналу должен быть другой подход! Другой, лучший, внешний вид.

Обложка должна говорить – что это архитектурный журнал!

Она должна быть более изысканной, элегантной, эстетской…А сейчас ее не

отличишь от многих других обложек журналов. Вы наверное знаете пословицу

– встречают по одежке… К тому же, название журнала написано

небольшим по высоте шрифтом. Его не сразу и отличишь от других надписей,

неизвестно зачем присутствующих на обложке. Я уж не говорю о надписи –

«Нижняя Волга». Ее вовсе не причитаешь без очков! Короче – дизайн

обложки – ОЧЕНЬ плохой. Дизайнер не очень себя утруждал (если таковой

имелся…).

Второе. Ожидалось, что этот журнал будет «рупором» волгоградской

архитектуры. В других городах так и издают. Там журнал «Проект» - это

архитектурный журнал, пропагандирующий свою региональную архитектуру. А в

Волгограде, судя по содержанию, это журнал, содержащий много различной

информации, но очень мало – архитектурной. Получилось – что это журнал

не про архитектуру! Вернее – не про волгоградскую архитектуру! Про нее в

журнале выделено не более 10%!!! Больше сообщается про архитектуру

других городов и стран. Тогда возникает вопрос – почему журнал

называется «Нижняя Волга». В журнале много статей и фотографий

из других городов. Увидел фотографии скульптур – обрадовался, неужели в

Волгограде есть такое! Но не тут-то было. Это не наша красота. Этими

скульптурами любуются жители других городов, но только не волгоградцы!!!

Напечатана шикарная статья с фотографиями про ландшафтный дизайн. Но к

сожалению, эта красота не для Волгограда!!! Тогда хотелось бы спросить –

а что хорошего в области ландшафтной архитектуры сделано в Волгограде.

Или предполагается сделать. Или Волгоград так останется самым грязным и

неблагоустроенным городом…

Тогда получается, что волгоградский журнал пропагандирует хорошую жизнь в

других городах. Но нам такая жизнь – не светит! Тогда зачем называть

журнал – волгоградским, «Нижняя Волга».

Но очень хотелось, чтобы наш волгоградский журнал пропагандировал хорошую волгоградскую архитектуру.

Что бы он показывал, чем город может похвалиться. Чтобы он отражал

свежие новости, а не печатал старые проекты десятилетней давности.

Третье. Зачем так много чисто технической, «бухгалтерской» информации.

Это должно быть напечатано в специализированных - риэлторских или

банкирских журналах. А нам, жителям города и всем другим, интересующимся

архитектурой города, людям нужна хорошо поданная информация

об архитектуре нашего региона.

Четвертое. Почему многие статьи не имеют авторов. Получается – некого

ругать. Пишут анонимы. В частности, статья называется –«Анализ жилой

недвижимости». Но в тексте подается только статистика и нет никакого анализа!!!

Кто назвал статью «Анализ…»? Автор или редакция? Или Вы не понимаете,

что печатаете? Ну а статьи про классификацию офисов и жилья – это

что-то!!!… Не нахожу приличных слов, чтобы сформулировать свое мнение

про ЭТО.

И еще…

Зачем в журнале напечатан астрологический прогноз на декабрь, когда

журнал пришел к читателю на два месяца позже? Зачем напечатана статья

про фен-шуй? Это китайская традиция и к нам, русским, никакого отношения

не имеет, тем более к нижневолжской архитектуре. Зачем нам все это в

архитектурном журнале? Это обычно печатают в глянцевых «дамских»

журналах.

В заключении хотелось бы посоветовать Вам посмотреть сначала другие

российские журналы – «Проект….», а потом уже начать работать над

созданием своего. Чтобы наш, волгоградский журнал получился не хуже, а

лучше других!

В заключении.

У меня создалось такое ощущение, что этот журнал создавали не

архитекторы. Или их не пригласили, или они устранились от создание

журнала. Да и в составе редакции я не заметил ни одной фамилии

волгоградского архитектора. Получился не архитектурный журнал!!! Тогда

его надо было бы назвать – «Недвижимость-Нижняя Волга». Или просто –

«Все для вас». И это была бы правда!

Александр Антоненко, архитектор

Александр Антоненко,

21-06-2018 16:43

(ссылка)

Наследие мундиаля. Аэропорт.

Наследие мундиаля.

Аэропорт.

Вот и прошел этот праздник спорта. Как

нам и обещали, нам осталось в наследство то, что построили. Волгоград - не

исключение. К мундиалю в Волгограде построили стадион, аэропорт, гостиницы и

дороги. Начнем с аэропорта.

Это здорово, что хоть так привели все в

порядок. Во-первых, реконструировали дорогу от города до аэропорта. В советские

времена добраться до аэропорт была проблема. На пути встречались два

железнодорожных переезда. Причем путь

всегда был загруженный - все-таки дорога на Москву! В 80-х годах прошлого

столетия построили путепровод на переезде перед самым аэропортом, вдвое

уменьшив опасность застрять на переезде. И вот к мундиалю всю автомобильную трассу

от Самарского разъезда до аэропорта реконструировали

- расширили, в поселке Гумрак установили шумозащитные экраны и построили еще

один путепровод. Теперь весь путь от Самарского разъезда до аэропорта занимает

12-15 минут, вместо 30-40 (да и то, если не застрянешь на переездах). Поэтому к

самолету выезжали за час - полтора до регистрации, с запасом!

А вот подъехать к зданию аэропорта так

сразу не получится. Я, например, не сразу разобрался в сложной системе

автотранспортных путей. А все потому, что на въезде установили автоматические

шлагбаумы и въезд сделали платным. Вернее, у шлагбаума получаешь карточку и бесплатно можно находиться не более 20 минут.

А если больше - на выезде придется заплатить! Я понимаю, что так делается во

всей стране. За все приходится платить! Но, например, в сетевых магазинах за стоянку

не взимается плата. Значит всё-таки можно сделать так, чтобы человеку было удобно.

01

Перед зданием аэропорта устроены

площадки для посадки и высадки пассажиров. Но долго стоять там не

рекомендуется. И вот приходится людям оставлять свои машины за 300 метров от

здания на не благоустроенной площадке, а проще говоря, на неасфальтированной

полянке и топать до аэропорта пешком!

02

Теперь рассмотрим сам аэропорт. Сейчас

он состоит из трех терминалов. Старое здание облицевали металлическими

кассетами серого цвета, и назвали это - Терминал А. Но лучше бы они этого не

делали. Старое здание из стекла и бетона стало похоже на сотни киосков в

Волгограде, которых тоже облицовывают металлическими кассетами серого цвета.

Было здание с запоминающейся архитектурой. А стало - киосочного типа!

03

04

Новые терминалы архитектурой не блещут!

Стеклянные коробки. Это не увеличивает привлекательности городу-Герою! Причем,

сначала три здания назвали: Терминал А, Терминал В и Терминал С. Но потом на Терминале В, который построили последним,

на фасаде написали "Международный аэропорт Волгоград" и обозвали,

почему то, Терминал С2. Причем цифру написали маленького размера, ее почти

незаметно. Приезжающие сразу видят надпись - "Международный аэропорт Волгоград".

И начинают искать свой, не "международный аэропорт". Вот и бегают бедные пассажиры с чемоданами в поисках

Терминала С2!

05

На входе в здание аэропорта установлены

автоматические раздвижные двери, но почему-то на выходе из здания установлены

распашные двери. Это очень неудобно, так как пассажирам с багажом

затруднительно открывать такие двери.

06

Перед входом и выходом нависают два небольших стеклянных козырька, которые не спасают

от дождя и снега. Да и навес должен быть - от остановок автотранспорта до дверей.

А так на главном фасаде здания не понятно, где главный вход! Получился безликий

фасад. В старом здании аэропорта вход был акцентирован мощным выносным бетонным

козырьком, который кроме утилитарного назначения, нес большую смысловую нагрузку,

определяя главный центр композиции.

В новом здании вход и выход практически

одинаковые, ничем не отличимые. Только когда подойдешь вплотную, то увидишь надпись

- "Входа нет"! На входе устроена зона досмотра, которая отрезала внутренние

залы от фасада здания. Поэтому из залов нет никакого вида на площадь перед зданием,

невозможно увидеть, кто подъезжает к аэропорту. Это неудобно пассажирам и встречающим,

это большой минус!

07

Внутри здание аэропорта поражает

скудностью объемно-планировочных решений. Как будто планировки рисовал не

архитектор, а технолог, которому нет никакого дела до красоты. Пройдя зону

досмотра, сразу упираешься в зону регистрации. Все залы вытянуты узкой кишкой вдоль

главного фасада. На стенах висят информационные экраны. Я насчитал их пять. Но,

во-первых, они маленького размера, издалека ничего не увидишь. А, во-вторых, на

всех дается информация о вылетах, и только на одном - прибытия. Когда я приехал

встречать гостей, то с трудом нашел табло с информацией прибытия. Пришлось

сначала спросить в справочном бюро. Но потолкавшись около дверей для

прибывающих, я увидел долгожданное табло.

Потолкавшись - это я не утрирую! В зоне,

у дверей прибытия, места очень мало, встречающим тесно. А ведь иногда

встречающих в два раза больше, чем прибывающих. Да к тому же выходят прибывающие

все с чемоданами, обнимаются и целуются с встречающими! Короче -

столпотворение! А потом надо еще протиснуться в распашные двери на улицу. Все

очень тесно, неудобно, убого...

08

Зал для ожидания и зона паспортного

контроля находится на втором этаже. Из зала, как раньше в старом здании

аэропорта, нет вида на взлетно-посадочное поле. А это огромный минус новому терминалу.

09

Раньше, ожидая прилет, можно было посмотреть

посадку самолета, а провожая, увидеть взлет лайнера. Это была целая церемония

встречи-проводов. Можно было летом даже выйти на открытый балкон, чтобы

наблюдать самолеты на летном поле.

10

Или посидеть в зоне билетных касс под

пальмами.

Сейчас мы лишены этих удовольствий в угоду

технологичности аэропортовских процессов.

11

Интерьеры залов тоже не блещут красотой.

Под потолком нависает разводка инженерных коммуникаций. Ощущение такое, что ты

находишься в цеху завода! Но это - тенденция всех современных большепролетных

зданий (торговых центров, стадионов и т.д.). Все инженерные коммуникации

выставлены наружу и не прячутся от глаз человека. Это сомнительное качество

современной архитектуры зданий.

Есть информация, что проект разработали специалисты ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект".

А кто архитектор - автор проекта, неизвестно. Или архитектор стесняется признаться в этом,

или это плод коллективного труда! Как у Райкина: "Кто сшил костюм?" - "Мы!"

На примере аэропорта можно констатировать, что в Волгограде продолжается

порочная практика строительства значимых объектов без архитектурных конкурсов

и без обсуждения общественностью.

Подводя итог, можно сказать, что

Волгоград получил в наследство от мундиаля аэропорт с дешевой безликой

архитектурой, некрасивый как снаружи, так и внутри. К сожалению, это не шедевр

архитектуры.

А хотелось бы...

Александр

Антоненко, архитектор

Аэропорт.

Вот и прошел этот праздник спорта. Как

нам и обещали, нам осталось в наследство то, что построили. Волгоград - не

исключение. К мундиалю в Волгограде построили стадион, аэропорт, гостиницы и

дороги. Начнем с аэропорта.

Это здорово, что хоть так привели все в

порядок. Во-первых, реконструировали дорогу от города до аэропорта. В советские

времена добраться до аэропорт была проблема. На пути встречались два

железнодорожных переезда. Причем путь

всегда был загруженный - все-таки дорога на Москву! В 80-х годах прошлого

столетия построили путепровод на переезде перед самым аэропортом, вдвое

уменьшив опасность застрять на переезде. И вот к мундиалю всю автомобильную трассу

от Самарского разъезда до аэропорта реконструировали

- расширили, в поселке Гумрак установили шумозащитные экраны и построили еще

один путепровод. Теперь весь путь от Самарского разъезда до аэропорта занимает

12-15 минут, вместо 30-40 (да и то, если не застрянешь на переездах). Поэтому к

самолету выезжали за час - полтора до регистрации, с запасом!

А вот подъехать к зданию аэропорта так

сразу не получится. Я, например, не сразу разобрался в сложной системе

автотранспортных путей. А все потому, что на въезде установили автоматические

шлагбаумы и въезд сделали платным. Вернее, у шлагбаума получаешь карточку и бесплатно можно находиться не более 20 минут.

А если больше - на выезде придется заплатить! Я понимаю, что так делается во

всей стране. За все приходится платить! Но, например, в сетевых магазинах за стоянку

не взимается плата. Значит всё-таки можно сделать так, чтобы человеку было удобно.

01

Перед зданием аэропорта устроены

площадки для посадки и высадки пассажиров. Но долго стоять там не

рекомендуется. И вот приходится людям оставлять свои машины за 300 метров от

здания на не благоустроенной площадке, а проще говоря, на неасфальтированной

полянке и топать до аэропорта пешком!

02

Теперь рассмотрим сам аэропорт. Сейчас

он состоит из трех терминалов. Старое здание облицевали металлическими

кассетами серого цвета, и назвали это - Терминал А. Но лучше бы они этого не

делали. Старое здание из стекла и бетона стало похоже на сотни киосков в

Волгограде, которых тоже облицовывают металлическими кассетами серого цвета.

Было здание с запоминающейся архитектурой. А стало - киосочного типа!

03

04

Новые терминалы архитектурой не блещут!

Стеклянные коробки. Это не увеличивает привлекательности городу-Герою! Причем,

сначала три здания назвали: Терминал А, Терминал В и Терминал С. Но потом на Терминале В, который построили последним,

на фасаде написали "Международный аэропорт Волгоград" и обозвали,

почему то, Терминал С2. Причем цифру написали маленького размера, ее почти

незаметно. Приезжающие сразу видят надпись - "Международный аэропорт Волгоград".

И начинают искать свой, не "международный аэропорт". Вот и бегают бедные пассажиры с чемоданами в поисках

Терминала С2!

05

На входе в здание аэропорта установлены

автоматические раздвижные двери, но почему-то на выходе из здания установлены

распашные двери. Это очень неудобно, так как пассажирам с багажом

затруднительно открывать такие двери.

06

Перед входом и выходом нависают два небольших стеклянных козырька, которые не спасают

от дождя и снега. Да и навес должен быть - от остановок автотранспорта до дверей.

А так на главном фасаде здания не понятно, где главный вход! Получился безликий

фасад. В старом здании аэропорта вход был акцентирован мощным выносным бетонным

козырьком, который кроме утилитарного назначения, нес большую смысловую нагрузку,

определяя главный центр композиции.

В новом здании вход и выход практически

одинаковые, ничем не отличимые. Только когда подойдешь вплотную, то увидишь надпись

- "Входа нет"! На входе устроена зона досмотра, которая отрезала внутренние

залы от фасада здания. Поэтому из залов нет никакого вида на площадь перед зданием,

невозможно увидеть, кто подъезжает к аэропорту. Это неудобно пассажирам и встречающим,

это большой минус!

07

Внутри здание аэропорта поражает

скудностью объемно-планировочных решений. Как будто планировки рисовал не

архитектор, а технолог, которому нет никакого дела до красоты. Пройдя зону

досмотра, сразу упираешься в зону регистрации. Все залы вытянуты узкой кишкой вдоль

главного фасада. На стенах висят информационные экраны. Я насчитал их пять. Но,

во-первых, они маленького размера, издалека ничего не увидишь. А, во-вторых, на

всех дается информация о вылетах, и только на одном - прибытия. Когда я приехал

встречать гостей, то с трудом нашел табло с информацией прибытия. Пришлось

сначала спросить в справочном бюро. Но потолкавшись около дверей для

прибывающих, я увидел долгожданное табло.

Потолкавшись - это я не утрирую! В зоне,

у дверей прибытия, места очень мало, встречающим тесно. А ведь иногда

встречающих в два раза больше, чем прибывающих. Да к тому же выходят прибывающие

все с чемоданами, обнимаются и целуются с встречающими! Короче -

столпотворение! А потом надо еще протиснуться в распашные двери на улицу. Все

очень тесно, неудобно, убого...

08

Зал для ожидания и зона паспортного

контроля находится на втором этаже. Из зала, как раньше в старом здании

аэропорта, нет вида на взлетно-посадочное поле. А это огромный минус новому терминалу.

09

Раньше, ожидая прилет, можно было посмотреть

посадку самолета, а провожая, увидеть взлет лайнера. Это была целая церемония

встречи-проводов. Можно было летом даже выйти на открытый балкон, чтобы

наблюдать самолеты на летном поле.

10

Или посидеть в зоне билетных касс под

пальмами.

Сейчас мы лишены этих удовольствий в угоду

технологичности аэропортовских процессов.

11

Интерьеры залов тоже не блещут красотой.

Под потолком нависает разводка инженерных коммуникаций. Ощущение такое, что ты

находишься в цеху завода! Но это - тенденция всех современных большепролетных

зданий (торговых центров, стадионов и т.д.). Все инженерные коммуникации

выставлены наружу и не прячутся от глаз человека. Это сомнительное качество

современной архитектуры зданий.

Есть информация, что проект разработали специалисты ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект".

А кто архитектор - автор проекта, неизвестно. Или архитектор стесняется признаться в этом,

или это плод коллективного труда! Как у Райкина: "Кто сшил костюм?" - "Мы!"

На примере аэропорта можно констатировать, что в Волгограде продолжается

порочная практика строительства значимых объектов без архитектурных конкурсов

и без обсуждения общественностью.

Подводя итог, можно сказать, что

Волгоград получил в наследство от мундиаля аэропорт с дешевой безликой

архитектурой, некрасивый как снаружи, так и внутри. К сожалению, это не шедевр

архитектуры.

А хотелось бы...

Александр

Антоненко, архитектор

Александр Антоненко,

27-08-2012 08:47

(ссылка)

Страсти по набережной...

Страсти по набережной…

Наконец

озвучен номер проекта, который будет взят за основу при реконструкции

главного места отдыха горожан и гостей Волгограда – Центральной

набережной. Выбор пал на проект № 5. Имя автора пока держится

в секрете. Обсуждение выставленных в Доме архитектора проектов

продолжалось около месяца, несколько раз продлевалось, чтобы больше жителей

города приняло участие в обсуждении.

Общественная палата и Совет при губернаторе

Волгоградской области не одобрили ни один из проектов реконструкции

Центральной набережной. Высказывая свои мнения, они отметили, что необходимо

сохранить историю, но совместить современность и прошлое. Горожане

хотели бы оставить в неизменном виде центральную часть объекта: так

называемый речной фасад Волгограда с широкой лестницей, пропилеями.

Эксперты считают, что набережную необходимо

реконструировать: а в том виде, в каком она существует, набережная

не отвечает требованиям современности. Также необходим капитальный ремонт

этого объекта: в некоторых местах проседает лестница, необходима замена

гранита.

Смысловую

черту под творческим конкурсом эскизных проектов реконструкции Центральной

набережной Волгограда подвела экспертная комиссия. В нее вошли архитекторы,

деятели культуры, общественники. «В ходе

предстоящей реконструкции и развития следует, как можно бережней

отнестись к уже сложившемуся облику набережной от устья реки Царицы

до музея-панорамы “Сталинградская битва”, – высказал общее мнение член

региональной общественной палаты Олег Капустин. – Пожелания простых горожан

совпадают с требованием федерального законодательства об охране

объектов культурно-исторического наследия».

Многие

эксперты высказались за дальнейшую детализацию проекта и скорейшую

выработку рабочей документации – схем территориального планирования

и застройки, планов реконструкции существующих парковых прогулочных зон

набережной. Здесь должны появиться игровые и спортивные площадки,

декоративные мини-фонтаны и скульптурные группы, удобные прогулочные

бульвары и новые зеленые зоны.

В итоге

комиссия решила отметить всех авторов эскизных предложений, но не отдавать

предпочтение ни одному из них. «Сначала нужно восстановить, вернуть

из запустения уже частично реализованные на набережной идеи

градостроителей и архитекторов, а затем двигаться дальше», – таково

общее мнение комиссии.

И вот

победитель назван, итоги подведены, но лично я в некотором недоумении.

Прошедший конкурс назван – «концептуальным». В Волгограде очень часто применяют

словосочетание «концептуальный конкурс» или «»концептуальный проект», но у меня

создается такое ощущение, что никто не знает, что означает слово –