Андрей Балабуха,

23-09-2011 20:10

(ссылка)

Микроинформация

Вчера меня избрали в члены Правления Санкт-Петербургского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Оно конечно, честь и доверие приятны, но вот будет ли там с меня толк? Постараюсь, конечно...

Андрей Балабуха,

26-07-2011 18:35

(ссылка)

Байки от Балабухи

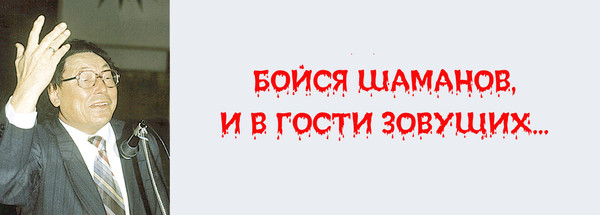

Timeo Danaos et dona ferentes.

Вергилий, «Энеида», 2:49.

Раз в заголовке появился шаман, значит — перед вами сказка. А раз уж сказка, то и зачин ей нужен традиционный. Скажем, «жил да был». И, будучи в душе консерватором и ревнителем традиций, канонов нарушать я, разумеется, не стану.

Итак, жил да был в Ленинграде писатель. А раз в Ленинграде, то, сами понимаете, советский. (Правда, встречались в наших краях и антисоветские, — или, того хуже, напрочь аполитичные, — но о них речь в какой-нибудь другой раз.)

Родился, он, впрочем, далече от наших палестин — в деревне Камратка (или Камрадка, встречаются оба написания) Березовского района Остяко-Вогульского национального округа Омской области, в 1940 году переименованного в Ханты-Мансийский национальный округ. (Для особо любопытствующих по части исторической географии: с 1978 года он стал называться Ханты-Мансийским автономным округом, а с 2003 года — Ханты-Мансийским автономным округом — Югра, пребывающим теперь уже в составе Тюменской области, находящийся в Уральском федеральном округе. Вот так). Но вернемся к нашему герою. Его появление на свет упало на трижды знаменательную дату — 22 июня, которое именуется у манси Днем Большого Солнца, и к тому же в 1937 году. Справедливости ради скажем, что младенец об этом нимало не подозревал. Как не подозревал он и о том, что родился в типичной советской семье: дед — шаман, отец — коммунист, организатор и председатель чуть ли не первого в тех местах колхоза. Оба притом были православными, хотя, как это принято у вогулов, в неприкосновенности сохранили аж с XIV века, когда были успешно крещены, веру предков. И, наконец, пришел черед сказать, что нарекли родившегося в семье Шесталовых младенца Юваном. Вообще-то манси — народ финно-угорский, что явствует даже из первоначального названия — югры; но с русскими жить… и народ стал именоваться вогулами, и фамилии всем дали на российский лад.

И пошло у Ювана советское детство. Война — далеко, школа — тоже, в бывшем городе Березове, том самом, где кончил дни свои светлейший князь Александр Данилыч Меншиков. А бывшем — потому как 5 апреля 1926 года декретом ВЦИК в пылу общих великих преобразований он был переименован в село Березово. Ну вот, кончил юный Юван Березовскую среднюю школу и отправился в северную столицу, где и поступил на факультет народов Крайнего севера Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. Правда, с учебой что-то не задалось. Не знаю, то ли соблазны большого города помешали, а может, бурная литературная деятельность, или попросту ностальгия замучила и к ларам с пенатами потянуло, но так или иначе, а завершил он высшее образование в 1965 году уже на филологическом факультете Тюменского педагогического института. А двумя годами позже еще и проявил идеологическую зрелость, по отцовым следам влившись в ряды КПСС.

О литературной деятельности я помянул не зря. Ибо поэт он, как говорится, от Бога. Написанная и изданная по-мансийски первая книга Ювана — «Макем ат» («Дыхание родной земли») — была издана в Тюмени в 1958 году, когда автору едва перевалило за двадцать. А подарком к его следующему дню рождения стал сборник «Пойте, мои звезды», вышедший на русском языке в издательстве «Советский писатель». Рассказывают, что одно из вошедших туда стихотворений еще в 1957 году Юван прочел по-мансийски на поэтическом вечере в Доме писателя, что был на Воинова, 18. Звукопись стиха вкупе с артистическим темпераментом автора оказалась столь яркой, что казалось, в зале разбушевалась буря, слышались треск сломанного весла и лай пса в тонущей лодке. Несколько ленинградских поэтов даже вступили в соревнование за лучший перевод «Грозы», да вот ведь казус: адекватного текста не получилось ни у кого…

Так что Юван Шесталов по праву стал первым профессиональным поэтом семитысячного мансийского народа, а в 1962 году — и членом Союза писателей СССР. Книг у него вышло немало, и стихов, и — позже — прозы. И я ничуть не удивляюсь ни его Государственной премии, ни тому, что является он теперь профессором кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» Российского Государственного Педагогического университета им. А.И.Герцена — того самого института, который в свое время так и не смог окончить. А еще с 1991 года он — главный редактор издательства и журнала «Стерх», а также газеты «Белый журавль» (для незнакомых с орнитологией поясню: это — одно и то же)…

Однако все рассказанное — лишь присказка.

А сказка, как водится, впереди.

В семидесятые годы (страшно сказать — уже прошлого века!) мы с Юваном, встречаясь на Воинова, раскланивались, рукопожатствовали, случалось, выпивали в кабаке по рюмке кофе, но не более. Зато в середине восьмидесятых сошлись заметно ближе, чему немало способствовало то обстоятельство, что я в те поры был женат на финке, живал в у нее Петрозаводске, и это не могло не радовать Ювановой финно-угорской души. И вот однажды он пригласил меня в свое имение, расположенное на берегу реки Оредеж, в местечке, бесхитростно именуемом Поселок.

Визит предусматривал все традиционные радости — баню, шашлыки, выпивку, рыбалку… Ну и, как положено нашему брату, интеллектуальные беседы, перемежаемые чтением собственных стихов. И так оно все и случилось: баня оказалась отменной, шашлыки сочными и нежными, из ягненка, а не какой-нибудь вам свинины, финно-угорские народы мира ликовали, внечувственно слушая, как мы обсуждаем их грядущие судьбы, а стихи лились не хуже, чем ледяная водка, которую в те времена я еще пил, причем с большим удовольствием.

Но!

Всему этому предшествовало некое действо.

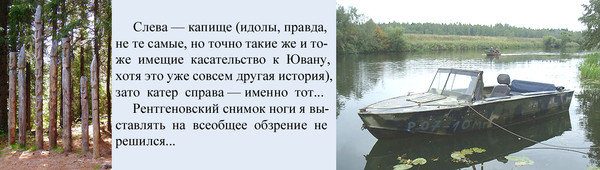

Едва захлопнув за спиной калитку, я обомлел, узрев между собою и домом, посреди по-саймаковски необъятного двора, натуральное капище с высеребренными временем и непогодой деревянными идолами. Палитра, впрочем, не ограничивалась оттенками серого, местами он переходил в черный и подозрительно бурый.

Незамедлительно выяснилось, что с перестройкой в Юване проснулись уже не только отцовские гены, некогда приведшие его в партию, но и дедовы. И теперь моим гостеприимным и хлебосольным хозяином был не только собрат по перу, но и последний Великий шаман великого мансийского народа.

И он явился мне во всей красе: в наряде, коему я не ведаю названия, со взъерошенными и растрепанными волосами цвета воронова крыла, с бубном в руках… Он плясал перед истуканами. Он порхал вокруг них, взвиваясь ввысь, словно гениальная поэтическая строка. За движениями трудно было уследить взглядом, они завораживали, как те лампочки у психологов, что вспыхивают трижды в секунду. Бубен в его руках гремел и грохотал, как тогда, в далеком уже году Первого спутника, гремел и грохотал, читая «Грозу», Юванов голос в Белом зале Дома писателя, а странная песня на незнакомом языке все лилась и лилась — не то обволакивая меня, не то устремляясь в горний мир, а может быть — и то, и другое вместе. Шаман мазал деревянные тела идолов оленьим (ну не магазинным свиным же, в конце концов, хоть я, каюсь, и не проверял) салом, а губы — кровью только что обезглавленного (я и заметить не успел, когда) черного петуха. И мстилось, будто грубо тесанные фигуры сладко потягиваются, когда верный служитель их умащает, и сыто рыгают, напившись вволю… Захватывающее зрелище!

Понадобилась не одна рюмка, чтобы я пришел после этого в нормальное состояние. Но водки было в избытке (ведь и я не пустой приехал), а тем временем подоспела банька — отменная, надо сказать, настоящая сауна, как и подобает дому честного финно-угра. Потом была та самая сладостная интеллигентская беседа в стихах и прозе… А затем настал черед рыбалки, и мы отправились на берег Оредежа, куда было рукой подать — буквально в нескольких шагах за забором.

Тут Юван подтянул за веревку стоявший в нескольких метрах от берега катер — серийный «Прогресс» с подвесным мотором «Нептун». Невзирая на выпитое, поэт легко перепорхнул с берега прямо в кокпит, а мне, снисходя к растренированности, жестом предложил присоединиться в два прыжка — сперва с берега на носовую полупалубу, а оттуда уже на стлани кокпита. Что я послушно и сделал.

И зря! Стоило, стоило бы припомнить сперва Юваново священнодейство! И сообразить, что на катер — средство путешествия к речным богам — он тоже камлал, умащая салом и кровью…

С правой толчковой я взмыл левой ногой вперед, но подошва вместо честного дюраля встретила слой жертвенного жира и заскользила — куда там всяким Белоусовым с Протоповами или Родниным с Улановыми, которых так любила смотреть по телевизору мама. Не знаю, может, она впрямь мечтала домчаться до вожделенной моей Океании, но помешала правая, со всего маху не опустившаяся на палубу, а голенью врезавшаяся в торец склепанных (или сваренных? не помню уж) дюралюминиевых листов. И то, что я в романтическом рассуждении принял было за треск шпангоутов, оказалось на поверку треском кости. Слава Богу, проверенный русский мат обладает мощными анестезирующими свойствами.

Надо отдать Ювану должное: откуда силы взялись в его невысоком, хотя и кряжистом теле — он выволок меня сперва на берег, а потом и притащил в дом. Добавленная к мату водка сделала свое дело — звезды уже не сыпались на голову, а лишь лениво плавали перед глазами. Но когда Юван предложил обратиться за исцелением к духам, у меня хватило здравого смысла задать стрекача. Последнее, впрочем, сильно сказано: едва простившись с огорченным хозяином, я покинул его поместье, с трудом прыгая на одной ноге и кое-как опираясь на подобранную во дворе палку. Но на последнюю электричку все-таки успел, а в вагоне убедился, что Юван сунул-таки мне в карман куртки бутылку анестетика. А травмотоложки в Ленинграде работали, слава Богу, круглосуточно.

...Когда сняли гипс, я еще побывал в гостях у Ювана — правда, не в Поселке, а на городской квартире, на Моховой. И все бы хорошо, да только оказалось, что оба мы испытываем некоторую взаимную неловкость. И в дальнейшем все пошло, как в семидесятых: при случайных встречах раскланивались, рукопожатствовали, случалось, выпивали по рюмке кофе, но не более…

Поэтов я и сейчас люблю по-прежнему, но вот шаманов с тех пор — на дух не переношу.

Андрей Балабуха,

18-08-2010 17:28

(ссылка)

Фразы

* * *

Перед жуком, заползшим на макушку дуба, распахиваются бескрайние горизонты. А оно ему надо?

* * *

Регулярно сбывающаяся мечта превращается в кошмар.

* * *

Зверство почему-то свойственно исключительно человеку.

* * *

Стоит ли тщиться преумножать ноль?

* * *

В поисках Бога, как правило, теряют себя.

Перед жуком, заползшим на макушку дуба, распахиваются бескрайние горизонты. А оно ему надо?

* * *

Регулярно сбывающаяся мечта превращается в кошмар.

* * *

Зверство почему-то свойственно исключительно человеку.

* * *

Стоит ли тщиться преумножать ноль?

* * *

В поисках Бога, как правило, теряют себя.

Андрей Балабуха,

30-09-2012 17:24

(ссылка)

Очередной стишок

* * *

Немало развелось писак,

Твердящих истово о горнем,

Что мы попали все впросак

Затем, что позабыли корни.

Всё знай стараются внушить,

Что с жизнью в кости мы играем,

Совсем не думая о рае

И о спасении души…

Как муху сахар, многих тянет

Густой елей привычных фраз:

Мол, мы приходим в мир гостями

И, говорят, по многу раз…

…Мы рудокопы здесь — не гости,

За вредность впору молочко;

И не играем с жизнью в кости —

Как зэки, режемся в очко.

Андрей Балабуха,

10-08-2010 23:50

(ссылка)

Байки от Балабухи

В двенадцать лет я, разумеется, понятия не имел ни о Джордже Оруэлле, ни о том, что именно его «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертому» благодарное человечество обязано выражением «Большой брат следит за тобой» (Big Brother is watching you), а также весьма актуальными поныне понятиями «двоемыслие» (doublethink), «мыслепреступление» (thoughtcrime) и «новояз» (newspeak).

Позолоченный гипсовый Большой брат, правда, в школьном вестибюле стоял, но лишь до момента прилюдного свержения (о собственной роли в оном я уже рассказывал), да и называли его пусть даже порою весьма малопочтительно, но все-таки совсем иначе. Так что все эти выражения мне и в голову придти не могли. Как, подозреваю, и моим педагогам, тоже Оруэлла не читавшим — все-таки его роман просочился к нам заметно позже. Но именно тогда и там я получил самый первый и самый главный урок двоемыслия.

А было так.

Школа моя по тогдашним меркам считалась элитарной и называлась 157-й средней экспериментальной школой Академии педагогических наук СССР. Правда, в те времена элитарной была именно сама школа, а вовсе не ученики, попадавшие в ее стены исключительно по территориальному признаку — номенклатурных недорослей на «ЗиМ’ах» и «ЗиС-110» не привозили, такое началось многие годы спустя, уже на «волгах» и «чайках». И хотя школьную свою пору вспоминаю без малейшей ностальгии и вернуться в нее ни малейшего желания не испытываю, вынужден признать: хорошая-таки была школа. Основали ее в 1868 году при Свято-Троицкой общине сестер милосердия как Рождественскую женскую прогимназию ведомства Учреждений Императрицы Марии. Решение об этом было принято по ходатайству принца Петра Георгиевича Ольденбургского, а его жена, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, внучка Николая I, стала попечительницей нового учебного заведения. Впоследствии прогимназия поднялась до следующего ранга и с 1899 года стала именоваться уже гимназией принцессы Е.М.Ольденбургской. В 1901 году близ Смольного института благородных девиц, на Лафонской улице (ныне, естественно, улице Пролетарской диктатуры) для нее было построено роскошное здание, которое во времена моего прадеда называли «храмом просвещения». И что-то от храма в 157-й школе все-таки чувствовалось.

И не из-за архитектуры, конечно, а потому, что преподавали там не только стандартные советские педагоги, но и настоящие учителя. Если я сегодня знаю и люблю географию, то спасибо за это Феодосию Титычу, который еще отца моего учил. А если стал писателем, то не в последнюю очередь благодаря нашему словеснику Николаю Ивановичу Нименскому… О нем-то и пойдет речь.

Школа именовалась экспериментальной не зря — здесь на ни в чем не повинных учениках обкатывали всяческие новые веяния, рожденные гением светил советской педагогики. Из-за этого программа иногда менялась по нескольку раз на протяжении учебного года. То наезжали какие-то лихие психологи с дурацкими тестами, то нахлынывал, скажем, девятый вал сочинений, каковые полагалось писать на такие, например, возвышенные темы, как отличие причастий от прилагательных… Правда, и сочинение «Самый красивый ленинградский дом» тоже запомнилось — такое писать было уже интересно.

Николай Иванович был учителем молодым, хотя и потомственным чуть ли в третьем или четвертом поколении, — к нам он пришел прямо с университетской скамьи. Подтянутый, спортивный (он занимался академической греблей и даже меня к этому благородному занятию пытался приохотить), умеющий рассказывать легко и свободно… Он никогда не вещал, не поучал. Просто рассказывал. И запоминалось.

Так вот, в краткую эпоху каждодневных сочинений он предложил мне такую схему. Не нравится тема? А ты напиши два сочинения: одно — какое надо, а другое — какое хочется. Идея показалась заманчивой, и я принял вызов. Причем оценки Николай Иванович ставил за то сочинение, «какое хочется», остававшееся потом у меня, но на том, «какое надо», и оно отправлялось куда-то в недра АПН.

Нет, он не читал еще Оруэлла: «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений». Он просто жил в оруэлловской стране и под видом литературной игры учил, как в ней выживать.

Так что когда лет через двадцать мне в руки попал «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый», ничего фантастического в двоемыслии я не узрел — обычное дело. С маленькой поправкой: нельзя забывать, что оценка, возможно, и будет красоваться на написанном «как надо», да только ведь ставят ее всегда исключительно за то, которое «как хочется»…

Вот жаль только, фотографий Николая Ивановича у меня не сохранилось. Были ведь! И в школьном актовом зале, и на веслах «скифа»… Но по молодости лет я к архивам своим относился весьма небрежно, и куда-то они запропастились, может, потерялись при переездах. А как хорошо было бы поместить хоть одну здесь!

Андрей Балабуха,

11-08-2011 12:11

(ссылка)

Байки от Балабухи

…это же!.. это же!.. это же будет самое

грандиозное свинство в Европе!

Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд,

либретто оперетты Имре Кальмана

«Графиня Марица»

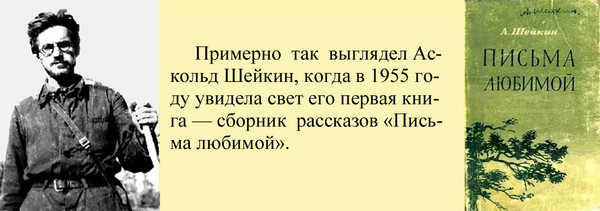

Удивления достойно, как много писателей выходит из изыскательской среды. Когда в сезоне 1961–1962 годов я впервые появился на заседаниях секции (пардон, тогда еще — комиссии), нас всего-то собиралось человек двадцать пять. Тем не менее, из них: Александр Шалимов, Лев Куклин и Петр Сигунов — геологи, мы с Олегом Чистовским — топографы, Аскольд Шейкин — полевик широкого профиля, учившийся сперва в Московском институте геодезии, аэрофототопографии и картографии (МИИГАиК), а потом на географическом факультете Ленинградского университета… Вот об этом последнем мой сегодняшний рассказ. Вернее, об одном случае, с ним произошедшем.

Нынче, на девятом десятке, Аскольд Львович Шейкин — писатель маститый: два десятка книг (и бытописательная проза, и детективы, и романы исторические, и фантастика, и научно-художественная литература, преимущественно для детей), публикаций в коллективных сборниках и журналах не счесть, двадцать три сценария научно-популярных фильмов… Но тогда почти все это было впереди, а позади — дебютный сборник рассказов да публикации в периодике.

Притом даже начинающему писателю есть почему-то надо. И не абы как — еще и жену с детьми кормить. Семьянином же Аскольд всегда был в высшей степени ответственным. И пришлось ему послужить не столько Господу, сколько Мамоне.

На такой случай в Лениздате (как и во многих других областных издательствах) существовала специальная редакция истории фабрик и заводов. Приходил туда голодающий автор и при добром расположении звезд получал заказ — написать, к примеру, историю Пятой пуговичной фабрики, коей через два года исполняется полвека, и сей славный юбилей надлежит достойно отметить. В каких-то случаях оплачивала подобные издания казна, и автор получал гонорар по самой низкой ставке. И то лучше, чем ничего! Но чаше восславлять приходилось предприятия солидные, которые могли сами расщедриться. Тогда писателя на полгода-год, в зависимости от объема работы, оформляли на какую-нибудь достойно оплачиваемую должность, и каждые две недели он расписывался в бухгалтерской ведомости, исправно получая аванс, расчет, прогрессивку, а к тому — еще и квартальные какие-нибудь премии вкупе с прочими мелкими бонусами. Набегало более или менее прилично.

Вот таким-то образом Шейкин году приблизительно в 1960-м (точно не помню, однако примерно так, ибо фрагменты его труда впервые появились на страницах седьмого и восьмого номеров журнала «Звезда» за 1961 год) подрядился писать историю колхоза-миллионера «Россия». Кем уж там его оформили, не ведаю: может, начальником доильного цеха, может главным сборщиком колорадского жука. В сущности, это интересовало только отдел кадров — чтобы все законно было. Или почти. Но изучать материал пришлось на месте, то бишь в этом самом колхозе поселиться.

Разместили писателя в достойной избе, у крепкой хозяйки, чтобы не думать ему, где столоваться, а все время и все силы отдавать творчеству. Человек, поработавший в экспедициях столько, сколько Аскольд, к любому временному жилью привычен, ему по чужим углам скитаться не внове. А здесь условия и вовсе тепличные были, если не — бери выше! — оранжерейные. Подсобное хозяйство серьезное: и огород обильный, и корова обещающе мычит, и свиньи на дворе уютно хрюкают…

А теперь представьте себе такую картину.

Расположился наш герой. На столе — пишущая машинка, справа — стопка чистой бумаги, слева стакан парного молока… А вокруг — горы всяческих документов, заказчиками предоставленных. Одни стопками лежат, другие —дожидаются в папках завязанных, а иные разложены для работы, чтобы под рукой быть. Шейкин — человек основательный, халтурить никогда не мог, а потому в каждую бумажонку въедался по всем правилам, дабы ничего не упустить и ни в чем промашки не дать.

Сидит он, трудится, а тут хозяйка возьми да приоткрой дверь:

— Аскольд Львович, оторвитесь, работа не волк, а вот обед простынет…

Тут от приоткрытой двери в распахнутое окно сквознячок пошел. И подхватил он, подлый, некую бумажку, поднял, да во двор и вынес. И не просто вынес, а самым аккуратным образом опустил прямехонько в корыто, из которого свой обед как раз поглощали свиньи. Коршуном ринулся писатель в окно, да поздно. Бог выдал, и свинья съела. Не Шейкина, разумеется — бумагу.

А бумага — дело серьезное, на ней гриф «Секретно» стоял. Документ строгой отчетности. В таких вещах всякий изыскатель толк знает.

Секретность всегда была маниакальной идеей советской власти.

Помню, моей первой самостоятельной топографической работой была съемка участка на территории Московского парка Победы. Пока там с теодолитом работал, с нивелиром — ладно. Но вот дошло до мензульной съемки. А мензула, надо сказать, это такой квадратный стол на штативе-треноге, к нему струбцинами крепят планшет — обтянутый ватманом дюралевый лист — и при помощи прибора под названием кипрегель с точностью до сантиметров зарисовывают местность. Так вот, на девственно-чистом планшете тоже стоял штамп. Правда, не «Секретно», а «Для служебного пользования», низший уровень. Но ежели кто во время работы мне через плечо подглядеть вознамерится, разъяснило начальство, надлежит планшет грудью прикрывать и во весь голос звать милицию. По счастью, не пришлось — всем было наплевать, чем я там занимаюсь; даже обидно. А на том месте, которое я снимал, по сей день красуется возведенный благодаря итогам моих трудов общественный клозет.

Документ, жадно сожранный свиньей, был куда серьезнее: список всех председателей колхоза в хронологическом порядке, из которого злобный враг мог бы уяснить, что каждого выбирали на общем собрании свободно и единогласно — аккурат после того, как они были райкомом партии назначены и присланы.

И пошла писать губерния.

Сперва Шейкину пришлось выслушать горестные ламентации в правлении. Где все понимали, сочувствовали даже, но и в их положение войти надо: документ секретный, утрачен при неясных обстоятельствах, а значит, следует сигнализировать и в райком, и в органы, чтобы там разобрались. И пусть уж товарищ писатель не обессудит — порядок есть порядок.

Про порядки Шейкин все знал. И про те, какие в райкоме (член партии, как-никак!), и про те, что органах государственной безопасности. Так что стало ему очень даже нехорошо. И нехорошело все время, пока шло разбирательство.

— Вам был доверен секретный документ. Где он?

— Я же говорю, сквозняком в окно… свинья съела.

— А чем докажете, что не передали его врагам социалистического Отечества?

— Так разве же свинья — враг?

— Это вы про свинью говорите. И, может, на нее просто сваливаете. А документ передали кому-нибудь. Не скажете, кстати. кому?

— Поверьте, свинья сожрала! Так и ей я не передавал — сквозняком вынесло.

— Поверить? Знаете, как говорят? Доверяй, но проверяй. А как тут проверишь?

— Может… вскрыть свинью?

— А которую? Вы ее опознать сможете?

— Н-нет… Они какие-то одинаковые.

— Ну вот видите.

— Так можно же каждую вскрыть. Их там всего-то три.

— Вы что, смеетесь? Скорость свиного пищеварения такова, что бумага если и побывала в желудке да кишечнике, от нее давным-давно и следа не осталось. И разбирайся теперь, была она там или нет?

И так по кругу.

Не знаю точно, на сколь высоком уровне свинское дело прикрыли, но потребовалось на восторжествование здравого смысла месяца два, не меньше. Я-то познакомился с Шейкиным года на полтора-два позже этих событий, но очевидцы рассказывали, что он похудел, с лица спал и побледнел, как граф Монте-Кристо.

Но главное — с тех пор самой нежной телятине, не говоря уже о банальных говядине и баранине и даже экзотических верблюжатине и конине, Аскольд Львович предпочитал свинину. Причем вилку вонзал в отбивную с хищной ненавистью, и столовый нож в его руках представлялись нам в такие моменты кинжалом мстителя…

Андрей Балабуха,

03-01-2011 20:12

(ссылка)

Фразы

* * *

Что было до сотворения мира? Конечно, сотворение войны.

* * *

В нашей стране история — не наука и даже не искусство. Это религия, причем вера у каждого своя, а все иноверцы — даже не схизматики, но подлежащие сожжению еретики.

* * *

Чтобы сойти с ума, надо его иметь.

Что было до сотворения мира? Конечно, сотворение войны.

* * *

В нашей стране история — не наука и даже не искусство. Это религия, причем вера у каждого своя, а все иноверцы — даже не схизматики, но подлежащие сожжению еретики.

* * *

Чтобы сойти с ума, надо его иметь.

Андрей Балабуха,

18-12-2012 20:11

(ссылка)

А вот и еще один...

* * *

Пал, конечно же, с небес

Светлый ангел, а не бес,

Но, живя в стране родной,

Стал помалу Сатаной.

Андрей Балабуха,

29-05-2010 20:47

(ссылка)

Байки от Балабухи

Ну а пока что идите и гладьте —

Гладьте сухих и черных кошек.

Владимир МАЯКОВСКИЙ

Толковать с кошками я любил всегда, с детства и по сей день. Вот, например, наверху слева мы обсуждаем детали меню с очаровательной сиамской петербурженкой Басей, а справа меня посвящает в подробности шведской любви знойная уроженка Готланда, при всей разговорчивости посчитавшая за благо не представляться… Однако до двадцати с лишком лет я полагал подобные беседы лишь не лишенным приятности времяпрепровождением. И только в 1967 году понял… Но — не стоит забегать вперед.

Стоял солнечный, теплый, почти жаркий день — такие редко, но выдаются все-таки в Петербурге в конце октября. Я только что освободился из рядов Советской армии, пусть даже наградившей меня инвалидностью, но об этом как-то не думалось, еще не устроился на работу, еще не женился, а потому гулял по городу — свободный, радостный и неизменно (после армейских харчей) голодный.

И вот, шагая по Садовой, вдруг вспомнил, что неподалеку от Никольских рядов есть некая затрапезная на вид, но известная знатокам весьма неплохой кухней шашлычно-чебуречная с достаточно гуманными ценами. И хотя идти оставалось еще два квартала, подсознание, воображение и желудок совместными усилиями заставили меня ощутить восхитительный аромат скворчащего во фритюре чебурека. Я прибавил шагу.

Но тут увидел в окне первого этажа гордо возлежащую на форточке кошку. Заурядной, полосатой — египетской — масти, но царственно изящную и спокойную. Я замер на полушаге.

— Кис!

Никакого ответа.

— Кис-кис!

Ни шерстинка на ухе не дрогнула.

— Да ты же красавица, в такую с первого взгляда влюбиться можно…

Кошка чуть скосила на меня янтарные очи и грациозно свесила лапку. Похоже, для поцелуя. Однако воспользоваться дозволением я не успел.

В полутора десятках шагов впереди, как раз там, где оказался бы я, не остановись для вышеописанного разговора, раздался звонкий взрыв, по асфальту и стене дома хлестнули осколки — один долетел почти до меня. Стеклянный. Кто-то закричал.

Кошка растворилась в комнате — беззвучно, но быстрее звука. Я же ошалело уставился сперва вперед, на тротуар (но никаких жертв не усмотрел), а потом медленно стал карабкаться взглядом по стене, пока на четвертом этаже не встретился глазами с не менее обалделым мужиком, наполовину высунувшимся из окна. В нем явно боролись два чувства — неизъяснимое облегчение, что никого не угробил, и мучительная скорбь по стеклу, которое он собирался вставить в раму. Разрешилось это душевное единоборство потоком такого мата, что даже я, человек по этой части высокообразованный (о чем как-нибудь расскажу отдельно — тоже забавная история), заслушался. И не только я — кошка вернулась на форточку и тоже с нескрываемым любопытством впивала каждый звук.

Впрочем, вслушивался я недолго.

Ибо в этот самый миг на меня снизошло прозрение. Нет, не после трех своих крещений, о которых я уже рассказывал, а вот здесь и сейчас я обрел веру. Постиг, что нахожусь под защитой великой кошачьей богини Баст. Ведь не остановись я, чтобы выразить восхищение этому ее воплощению, и… Расчет расстояния и времени не оставлял сомнениям места.

Увы, разжиться подлинной статуэткой Баст я не в силах — ни тогда, ни сейчас. Но два месяца спустя, отправившись в свадебное путешествие в Таллинн, купил там в сувенирной лавочке маленькую кошачью фигурку, вырезанную из дерева. Потом — другую. Третью. Привозил их из каждой поездки. Потом друзья и знакомые тоже стали привозить мне: как же не поддержать коллекционера…

Да, коллекция есть — вот она, ниже.

Но это и еще алтарь, перед которым я служу Великой богине Баст в надежде, что много-много современных изображений авось да сравнятся по силе с одним древним.

И, конечно, увидев на улице кошку, непременно заговариваю с ней. На всякий случай.

И вам советую.

P.S. ...А чебуреки оказались хороши — как я и ожидал.

Андрей Балабуха,

28-10-2012 19:05

(ссылка)

И снова стих...

К БЕГЕМОТУ АНДРЕИЧУ

Мой кот лежит себе на стуле,

Уйдя в кошаческие сны,

Клыки чуть-чуть обнажены —

Грозней мечей, страшней, чем пули.

Чем занят, черный мой малыш?

Рычишь — едва доступно слуху…

Ты там охотишься на мышь?

Иль ловишь дерзостную муху?

Нет, ты не мой, конечно, кот:

Живешь по собственным понятьям —

Коль захочу тебя обнять я,

Так разом когти пустишь в ход.

И осуждать тебя не стоит —

Все по природе таковы:

Для всех родители — святое,

Когда их нет уже в живых…

Андрей Балабуха,

21-07-2010 13:43

(ссылка)

Стишок

Я плейбой?

Бог с тобой,

Изумруд мой лаловый! —

Не плейбой,

Не голубой,

С козами не балую;

Спозарань

Fin champagne

С бодуна не трескаю,

В казино

Уж давно

Не ходил с метрескою…

На уме

Я gourmet,

Bon vivant по складу я,

Но во тьме

Да в тюрьме

Мало это радует.

При файле —

На весле

Старый раб галерный я;

Скажут: «Тпру!» —

И помру,

Обалдев, наверное…

Андрей Балабуха,

10-05-2012 14:26

(ссылка)

Пополнение коллекции

Моя коллега по секции и ученица по Студии, художница и писательница Злата Линник, по случаю недавнего юбилея преподнесла мне подарок — написанный маслом портрет моего любимого сына и наследника, сэра Бегемота Андреича Балабухи, эсквайра. Правда, позировал он довольно давно, так что на полотне несколько моложе своих лет.

Вот он:

Спасибо, Злата!

Вот он:

Спасибо, Злата!

Андрей Балабуха,

06-02-2011 13:23

(ссылка)

Ура! Я — пророк!

Несколько лет назад у меня ни с того ни с сего сложился такой лимерик:

Один толстяк из Элисты

(Как учат древние листы)

Худел легко и не без кайфа:

Еще не зная герболайфа,

Он просто заводил глисты.

Впоследствии он вошел в мой сборник «Строфики и ди-строфики» (2006). А сегодня в новостях читаю: http://www.newsland.ru/News... Знай нас, фантастов!

Один толстяк из Элисты

(Как учат древние листы)

Худел легко и не без кайфа:

Еще не зная герболайфа,

Он просто заводил глисты.

Впоследствии он вошел в мой сборник «Строфики и ди-строфики» (2006). А сегодня в новостях читаю: http://www.newsland.ru/News... Знай нас, фантастов!

Андрей Балабуха,

19-08-2012 17:14

(ссылка)

Опять стих

К * * *

Как поэтесса в час упадка

Тоскует! — Охромел Пегас,

Таланта светлая лампадка

Остыла: пламень в ней угас…

Но минут дни, приидут сроки

Она поймет, что вновь тяжка —

И засочатся сами строки

У поэтессы из брюшка.

Слегка подправивши плетенье

(Здесь хорошо, а тут — не так),

Она довольна: легкой тенью

Висят повсюду тенета.

Теперь, покончивши с рутиной,

Она знай копит аппетит:

А вдруг на завтрак в паутину

Читатель сдуру залетит?

Андрей Балабуха,

26-06-2010 00:31

(ссылка)

Байки от Балабухи

Рассказывают, что в конце 1944 года уже смертельно больной Алексей Толстой, лежа в Кремлевской больнице, пригласил к себе начинающего писателя, только что дебютировавшего сборником «рассказов о необыкновенном», озаглавленным «Встреча над Тускаророй» — Ивана Ефремова. И едва тот вошел в палату, первым делом спросил:

— Признавайтесь, как вы умудрились выработать такой отточенный холодный стиль?

Относиться к Толстому можно по-разному, но что-что, а в стиле толк он знал. И прекрасно понимал, что классическое: «Человек — это стиль» — справедливо и в зеркальном отражении. Потому-то, желая понять человека, он и начал со стиля.

А вот мне лет двадцать назад пришлось совершить обратную операцию — пробиться к пониманию стиля, внезапно ощутив человека.

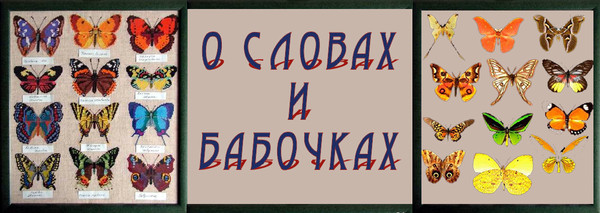

Случилось это в Костроме, куда привел меня туристический вояж по Волге. В не слишком богатом тамошнем краеведческом музее не знаю с чего я вдруг остановился перед коллекцией бабочек, погребальными гирляндами пришпиленных к картону под стеклом. Вроде видел такие не раз, но тут в голове вдруг щелкнуло.

Я вспомнил Владимира Набокова. Но не то, что читал о нем (в то время биографических и критических публикаций было множество). Нет. Мне вдруг представилось, как сидит он, заядлый лепидоптеролог, открывший два десятка новых видов бабочек, за столом. Осторожно, чтобы не ссыпалась с крыльев пыльца и не повредить хрупкое тельце, берет пинцетом несчастное чешуекрылое, аккуратнейшим образом накалывает на булавку, пришпиливает к листу картона, а выстроив нужное число рядов, укладывает в коробку, закрывает стеклом, окантовывает…

А потом увиделось другое. Сидит он, русско-американский писатель, за столом и с энтомологической страстью, будто бабочек, вылавливает сачком из воздуха слова, любуется каждым, а потом аккуратнейшим образом нанизывает на булавку и прикалывает к странице, выстраивая фразу за фразой, строку за строкой, абзац за абзацем. Они должны поражать красотой умерщвленной, застывшей навсегда — так мертвы камни пирамид и кирпичи зиккуратов.

В «Непобедимом» Станислав Лем ввел великолепное понятие — некроэволюция. А здесь, если хотите, некроэстетика, некрофилология, некростилистика, литературная таксидермия.

И я как-то разом осознал, почему не люблю коллекции бабочек и Зоологический музей вообще.

И еще — почему меня не тянет перечитывать Набокова.

Андрей Балабуха,

22-07-2012 12:49

(ссылка)

Стишок

* * *

В детстве была голова

Полна молодецкой удали,

Но… вместо охоты на льва —

Выгуливание пуделя.

Пудель на льва похож,

Как «Нагутская» на «Боржоми»,

Но… сменяет на подвиги кто ж

Мир на душе и в доме?

Андрей Балабуха,

05-08-2012 15:37

(ссылка)

Еще одно пополнение коллекции

Сегодня мой добрый приятель и коллега по секции Леонид Смирнов (только не путайте его, пожалуйста, с Леонидом Эллиевичем!), подарил мне эту свою работу по случаю моего шестидесятипятилетия — немножко с опозданием, но мне она от того дорога ничуть не меньше.

А все-таки здорово, что секция наша полнится не только литературными дарованиями — только у меня на стенах висят работы Златы Линник, Паши Молитвина, а теперь вот еще Лени Смирнова... И то ли еще будет!

А все-таки здорово, что секция наша полнится не только литературными дарованиями — только у меня на стенах висят работы Златы Линник, Паши Молитвина, а теперь вот еще Лени Смирнова... И то ли еще будет!

Андрей Балабуха,

13-06-2010 14:55

(ссылка)

Написалось такое...

* * *

Зачем-то, куда-то,

По грани заката,

Шагаю последним лучом,

По самому краю,

Рисково играя,

И бездна обочь нипочем.

Не в латах железных

Иду по-над бездной —

Перо понадежней меча,

Откованы латы

Из слова-булата,

Рожденного в алых ночах.

Мне цели не надо —

Зачем Эльдорадо

Искать, вожделеньем горя?

Ну что мне до крови

И груды сокровищ

В далеких краях агарян?

Меж адом и раем

Я путь выбираю,

И этим безмерно богат —

Мне лишь бы дорогу

Подошвами трогать,

Шагая в последний закат.

Зачем-то, куда-то,

По грани заката,

Шагаю последним лучом,

По самому краю,

Рисково играя,

И бездна обочь нипочем.

Не в латах железных

Иду по-над бездной —

Перо понадежней меча,

Откованы латы

Из слова-булата,

Рожденного в алых ночах.

Мне цели не надо —

Зачем Эльдорадо

Искать, вожделеньем горя?

Ну что мне до крови

И груды сокровищ

В далеких краях агарян?

Меж адом и раем

Я путь выбираю,

И этим безмерно богат —

Мне лишь бы дорогу

Подошвами трогать,

Шагая в последний закат.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу