г.Невьянск,"демидовская башня".Невьянские белоликие иконы.

Фрагмент из телепроекта Л.Парфенова "Хребет России2.

В 1721 году на заводе трудились 250 работников, мастеров и подмастерьев. Постепенно,по проишествии двадцати лет с момента основания города, Уральское предприятие Демидовых, Невьянский завод, стало ведущим среди лучших железоделательных предприятий России. А качество железа было таково, что на него нашлись серьезные покупатели и в Европе и в Америке. Даже Англия, лидер мировой металлургии того времени,заинтересовалась «сибирским» железом.В то время завод давал чугун, железо, медь и изделия изних. С трех сторон завод был обнесен крепостью.Внутри крепости были заводские корпуса, господский двор, имелась деревянная церковь.

В 1721 году на заводе трудились 250 работников, мастеров и подмастерьев. Постепенно,по проишествии двадцати лет с момента основания города, Уральское предприятие Демидовых, Невьянский завод, стало ведущим среди лучших железоделательных предприятий России. А качество железа было таково, что на него нашлись серьезные покупатели и в Европе и в Америке. Даже Англия, лидер мировой металлургии того времени,заинтересовалась «сибирским» железом.В то время завод давал чугун, железо, медь и изделия изних. С трех сторон завод был обнесен крепостью.Внутри крепости были заводские корпуса, господский двор, имелась деревянная церковь.

Невьянская башня наклонная...

Примерно в середине 20-х годов XVIII века на Невьянском заводе появились каменный господский дом и заводская контора. А рядом с деревянной церковью поставили каменную башню. Башня имеет отклонение верха от вертикали 1800 мм. Ось постройки искривлена, имеет саблевидную форму и напоминает чуть согнутую ладонь.При этом наклон башни не увеличивается, шпиль и отдельные узлы строения не смещаются.

Башня построена в 1722—1732 годах (по разным источникам в период с 1721—1745 год) и является уникальным памятником архитектуры первой половины XVIII века. Дефект наметился уже в ходе строительства, и доказательством тому служат данные геодезической разведки. Виноваты в крене так называемые плавающие грунты. Почему башня имеет наклон и строительство ее шло так долго объясняется следующим: По-видимому, когда башня былауже частично возведена, произошла

неравномерная осадка почвы. Скорее всего, увидев это, зодчие прекратили работы, но позже все-таки было принято решение строительство возобновить. Так и строили, сделают часть настройки, затем многомесячный перерыв, во время которого наблюдают за состоянием фундамента и несущих стен. Затем работы снова продолжались. И далее, для обеспечения устойчивости, за счет специально изготовленного кирпича особой формы и толщины стен шло исправление отклонения от осевой вертикали башни.

Башня представляет собой массивный четверик, сверху которого надстроены 3 восьмигранных яруса. В основании - квадрат 9,5 на 9,5 метров, высота башни составляет 57,5 метров. Толщина стен башни меняется в зависимости от яруса — в нижнем ярусе — 2 метра, а в верхнем – всего 32 см. На сооружение стен башни шел только кирпич специального изготовления. Для того чтобы он был прочным, красную глину месили голыми пятками (поэтому подобный кирпич носит простонародное название «подпятный» или «подпяточный»). Получалась однородная масса. Затем в глину добавляли известковую муку и яичный белок. Далее формировался кирпич длиною 32 сантиметра, который имел клиновидную форму, чтобы стена не съезжала. Таким способом был создан изгиб, вернее выпрямление «ушедшей» от вертикальной оси башни. После обжига каждый кирпич проверяли на прочность: сбрасывали с высоты, составлявшей одну пятую высоты башни, а это около 10 метров. Не разбившиеся кирпичи шли в дело. Изучение башни показало, что при ее сооружении использовались самые передовые технологии того времени. Как оказалось, при возведении Невьянской башни для скрепления конструкций впервые в мире был применен принцип железобетона. Это произошло практически на столетие раньше его официального открытия. Иначе говоря, при строительстве башни впервые был применен принцип, на котором сегодня

держится вся строительная индустрия. Это оригинальное решение — первый известный случай в мировой строительной практике. Второй раз примерно такую же конструкцию применили через сто лет, в 1826 году, когда реконструировали Майнцский собор на Рейне, а в третий раз — при сооружении купола Исаакиевского собора в Петербурге (строительство собора было завершено в 1858 году).

Первый восьмигранный ярус держит уникальный железочугунный каркас. Обычно в России того времени зодчие сначала возводили деревянный каркас, а потом крыли его металлом. В демидовской башне вся постройка оказалась сплошь пронизана металлическими конструкциями, имеющими глубокое заземление. Стропила крыши крыльца выкованы из железа и опираются на мауэрлаты, отлитые из чугуна. Стены башни также стянуты коваными железными стягами, концы которых выведены наружу и заклинены на фигурных литых шайбах. Полы и балконы выстланы чугунными плитами.

Еще одна уникальная особенность: Металлический каркас башни, по сути, оказался заземлением для первого в мире молниеотвода. Дело в том, что башню венчает двухметровый флаг-флюгер с просечным орнаментом. На нем — дворянский герб Демидовых: рыцарский шлем с забралом и щит с изображением молота , а над ним шар, символизирующий Солнце. Диаметр шара около 30 сантиметров,толщина металла один миллиметр, а на его поверхности — около двух десятков полых треугольных остроконечных шипов-лучей до 40 сантиметров длиной. Шар лучами притягивает молнию, а затем заряд по стержню, на который он насажен, по каркасу шатра, по металлическим полосам внутри кирпичной кладки башни уходит в землю. Сегодня над шатром новый шар-солнце: прежний, демидовских времен, сильно обгоревший от молний, хранится в заводском музее. Считается, что громоотвод изобретен в 1752 году американским ученым Бенджамином Франклином. Но произошло это четверть века спустя после строительства Невьянской башни. Да и в России первый громоотвод официально был установлен в 1786 году по особому правительственному распоряжению на Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

Внутри башня разделена на несколько уровней — этажей.Есть основания полагать, что изначальное назначение башни сразу было многофункциональным — это и дозорная башня, в ней помещалиськазначейская контора, и заводская «архива», лаборатория, часы-куранты, а подвалы вероятно служили тюрьмой для «провинившихся» работников (в стенах обнаружены крепления для кандальных колец), либо для мастеров, задействованых на особо секретных работах. С балконов демидовские служки следили за Свердловской и Верхотурской дорогами.

Назначение первого этажа точно не установлено. На втором этаже согласно найденным документам располагался кабинет Демидова, где помещались архивы и канцелярия, а во времена советской власти в нем находилась тюрьма. Сейчас там портрет Никиты Демидова и старинные кузнечный горн с мехами,инструмент и пр.,там же установлен старинный фамильный герб Демидовых.На третий этаж со второго, в рудную лабораторию Демидовых, где находился «пробирной горн», можно попасть только по узкой винтовой лестнице, встроенной в толщу двухметровой стены. На четвертом этаже — большая светлая комната. У восточной стены комнаты — кирпичная прямоугольная шахта, в нее можно заглянуть — там находятся грузы часового механизма. Вес самого большого из них составляет почти 192 кг. На дно шахты спускается крутая деревянная лестница. Никаких потайных ходов отсюда нет.

Есть в башне еще одно загадочное помещение, назначение которого так и остается неясным: это слуховая комната площадью около 20 квадратных метров, расположенная между четвертым и пятым этажами. Если встать лицом в один из углов, четко услышишь шепот человека, находящегося в противоположном углу. Причем слышно его будет великолепно.Могу сказать следующее, что из числа присутствующих, четыре человека расставили по углам(спиной к друг другу, лицом к стене).Все остальные и я в том числе, находились в середине комнаты. Пары почти шепотом стали разговаривать между с собой, причем каждый разговаривал только с партнером, находящимся в противоположном (по диагонали) углу. О чем они говорили мы не слышали ,также как и не слышали они находящихся слева и справа от них людей. Когда данный эксперимент закончился, то на лицах «переговорщиков» можно было «прочитать» удивление и восторг. В этом действии предлагают поучаствовать в каждой экскурсионной группе.

Такой звуковой эффект достигается за счет оптимального соотношения радиуса свода, перекрывающего комнату, и длины звуковой волны. Кроме того, немаловажную роль играет особая геометрия самого сводчатого потолка и определенным соответствием высоты свода и размеров комнаты. Возможно также резонируют особые пустоты, укрытые в толще потолка. Звук идет вдоль оси свода полосой около 60 сантиметров и буквально падает на голову слушающего. Благодаря этому создается ощущение усиления звуковой волны. Опыт не из приятных, в какое-то мгновение кажется, что с тобой разговаривает стена. Человек, стоящий посреди комнаты, не слышит этих тайных переговоров. В любом случае, это еще одна загадка для исследователей башни: «слуховая комната» — случайность, гениальная ошибка строителей или тонкий расчет? Ведь недаром говорили в народе: «Демид все слышит...»Пятый и шестой этажи — проходные, там только лестничные марши.

На седьмом и восьмом этажах, восьмигранном ярусе башни, за стеклом, отделяющим часовой механизм от посетителей, видны большие шестеренки и музыкальный барабан, от которого идут нити к 10 медных колоколам, висящим на следующем ярусе башни (на восьмом этаже). В этой комнате располагаютсякуранты с музыкальным боем , в своё время часы были приобретены Акинфием Демидовым в Англии за 5 тысяч рублей. Колокола для часового механизма изготовлены мастером Ричардом Фелпсом, а вот имя самого часового мастера остаётся неизвестным.

На седьмом и восьмом этажах, восьмигранном ярусе башни, за стеклом, отделяющим часовой механизм от посетителей, видны большие шестеренки и музыкальный барабан, от которого идут нити к 10 медных колоколам, висящим на следующем ярусе башни (на восьмом этаже). В этой комнате располагаютсякуранты с музыкальным боем , в своё время часы были приобретены Акинфием Демидовым в Англии за 5 тысяч рублей. Колокола для часового механизма изготовлены мастером Ричардом Фелпсом, а вот имя самого часового мастера остаётся неизвестным. Среди других колоколов, висящих на восьмом ярусе, висит еще один бронзовый часовой колокол, одиннадцатый по счету, с надписью о том, что он отлит 1 июня 1732 года в Невьянских дворянина Акинфия Демидова заводах и имеет вес 65 пудов 27 фунтов, то есть больше тонны. Часы установили на башне в 1732 году и почти за три столетия их только трижды ремонтировали, то есть раз в сто лет. Часы имеют три циферблата, на большом музыкальном валу «записано» двадцатьанглийских мелодий. Есть еще малый курантный вал, который в XIX веке играл «Боже, царя храни!», а в 30-е годы ХХ века над Невьянском звучала уже другая мелодия: «Широка страна моя родная!» Часы, как и в старину, заводят вручную: ежедневно часовщик взбирается на башню и двадцать минут тяжело вращает лебедку...Колокола отбивают каждую четверть часа, а восемь раз всутки звучит мелодия (в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00) На музыкальном барабане записано 18 английских мелодий конца XVII — начала XVIII века. В 1985 году их дополнили «Маршем Мендельсона» и «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин».Еще раз повторюсь-за всю историю своего существования этот часовой механизм ремонтировался всего трижды.

Среди других колоколов, висящих на восьмом ярусе, висит еще один бронзовый часовой колокол, одиннадцатый по счету, с надписью о том, что он отлит 1 июня 1732 года в Невьянских дворянина Акинфия Демидова заводах и имеет вес 65 пудов 27 фунтов, то есть больше тонны. Часы установили на башне в 1732 году и почти за три столетия их только трижды ремонтировали, то есть раз в сто лет. Часы имеют три циферблата, на большом музыкальном валу «записано» двадцатьанглийских мелодий. Есть еще малый курантный вал, который в XIX веке играл «Боже, царя храни!», а в 30-е годы ХХ века над Невьянском звучала уже другая мелодия: «Широка страна моя родная!» Часы, как и в старину, заводят вручную: ежедневно часовщик взбирается на башню и двадцать минут тяжело вращает лебедку...Колокола отбивают каждую четверть часа, а восемь раз всутки звучит мелодия (в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00) На музыкальном барабане записано 18 английских мелодий конца XVII — начала XVIII века. В 1985 году их дополнили «Маршем Мендельсона» и «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин».Еще раз повторюсь-за всю историю своего существования этот часовой механизм ремонтировался всего трижды. Самый последний, девятый этаж, балкон мог быть наблюдательным пунктом. Поднявшись на самый верх башни и выйдя на балкон можно полюбоваться с высоты на город, реку Нейву и гору Лебяжью.

Самый последний, девятый этаж, балкон мог быть наблюдательным пунктом. Поднявшись на самый верх башни и выйдя на балкон можно полюбоваться с высоты на город, реку Нейву и гору Лебяжью.Недалеко от башни стоит памятник Петру I и основателюдинастии Демидовых — Никите Демидовичу

Антуфьеву, который в 1702 году получил в дар от императора заводы и фамилию Демидов, а затем и дворянский титул. Установлен совсем недавно.

Кроме того, сохранилась чугунная доска, которая, скорее всего, была первоначально укреплена на башне, с надписью: «Сие созидано памяти вышнего в Сибири на Невьянских комиссара Никиты Демидова заводах. Лета Г(оспо)дня 1725. ге(н)варя 1 дня».

Легенда говорит о том, что кроме официальных функций Невьянская башня имела также и несколько секретных подвалов, в которых находилось производство фальшивых монет, где находилось множество крепостных, прикованных кандалами к стенам помещения. Однажды, как утверждает легенда, когда Акинфий Демидов узнал о том, что к нему едет с проверкой ревизор, он приказал срочно поднять шлюзы и затопить подвалы. Скорее всего это тоже красивый и романтический вымысел.

Заодно следует сказать и о том, что девять пробуренных скважин не показали признаков существования подземных ходов, как и подземных комнат. Для этих объемов под башней вообще места нет. Почти вся территория вокруг башни засыпана шлаком до глубины 6 метров. До сих пор подземных мастерских не обнаружено. Вполне возможно, что эта история связана с другим местом вотчины Демидова, где чеканили фальшивые монеты (как подтверждается историческими фактами, не только российские, но и английские, голландские и т.п.) и находилась эта тайная лаборатория на одном из островов заводского пруда в Нижнем Тагиле.

Легендой же называют и историю, напечатанную в XIX-ом веке в одном из российских журналов о том, как однажды Акинфий Демидов играл в карты с императрицей Анной Иоанновной, и очень крупно проигрался. Расплачиваясь, он вынул из кармана горсть новеньких серебряных монет. Императрица спросила:«Скажи-ка, Акинфий, чьи это деньги — твои или мои?» Но Акинфий не растерялся и отвечал: «Твои, матушка, твои, всё твоё: и мы — люди твои, и работа наша — твоя».

Еще раз хочется напомнить, что правильнее стоит называть Невьянскую башню наклонной, а не падающей(по аналогии с башней в г.Пиза). Можно привести не мало примеров таких сооружений по России. Далеко ходить не надо,как пример: Соборная колокольня в Соликамске (год постройки 1713, высота 60м), в Усолье-колокольня Спасо - Преображенского собора (год постройки 1730, высота 50м), одна из башен Казанского кремля...У всех этих башен отклонение от вертикали составляет от 1,85м до2,0м.

Соборная колокольня в г.Соликамск

Главное отличие от Пизанской в том, что имеющийся наклон не увеличивается и целостность конструкций не нарушается. Для наглядности можно сравнить Невьянскую с Пизанской:

Наклон Пизанской башни сегодня, после работ по укреплению фундамента, составляет пять с половиной метров или три с половиной градуса, а в прошлые годы достигал и 5 градусов. Невьянская не так сильно наклонена. Горизонтальное отклонение на уровне шпиля остается на протяжении многих лет почти неизменным - около двух метров, или чуть менее двух градусов.Высота итальянской неудачницы – 56,7м. Наша на 30 сантиметров выше. Разница в возрасте двух исторических объектов огромна. Итальянская башня была построена в 14 веке, российская почти на четыреста лет позже, в первой половине 18 века.

В наше время на месте, где стоит башня, создан музейный комплекс: на саму башню проводятся платные экскурсии, которые комплектуются каждые 40 минут. Перед экскурсией на башню можно приобрести алюминиевые или медные заготовки (по цене 300 р. за шт.) и в процессе экскурсии, собственноручно на механическом винтовом прессе отчеканить памятные монеты. На одной стороне такой монеты изображение Демидова, на другой- Невьянской башни с соответствующими надписями.В ожидании своей очереди, за отдельную плату можно ознакомится с экспозициями небольшого музея,который расположен здесь же, в пристроенном помещении.

Невьянская иконопись.

При Никите Демидове и его сыне Акинфии Невьянск достиг расцвета. Город славился не только чугунолитейным производством, но и различными промыслами: сундучным, гончарным, камнерезным. По всей России расходились «невьянские иконы», писанные мастерами-старообрядцами яркими красками по сусальному золоту. Термин "Невьянская школа иконописи" введен в научный оборот в 1997 году.

Троица новозаветная Невьянской школы иконописи.

Отечество 1780г Невьянская школа иконописи

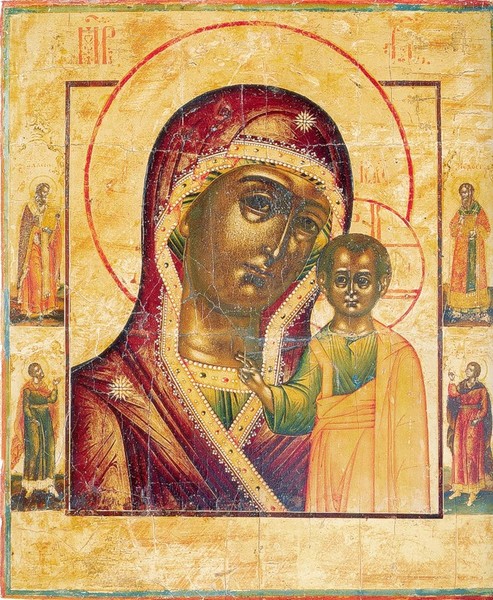

Казанская Божия Матерь 1830-1840гг

Спас нерукотворный с чудесами 19 век

В 2010г в г.Екатеринбурге открылся музей Невьянской школы иконописи, где выставлены 260 образцов уникальной иконописи. Всего в коллекции их более шестисот. Самая старая - "Богоматерь Египетская" датируется 1734 годом, самая "молодая" - 1919-м, по некоторым данным, иконы тайно писались и при советской власти. Коллекция формировалась более трех десятков лет.

С начала XVIII века невьянские мастера писали иконы, строго соответствующие византийскому

канону, который сформировался еще в V веке н.э. Школа возникла в поселениях староверов, бежавших на Урал еще при Петре I, Демидовские заводы стали мощным центром старообрядчества. Иконы писались только на заказ - для искушенных, состоятельных и искренне верующих заказчиков, которые требовали традиционной формы и высококачественного исполнения. Канон сохранился в неприкосновенности вдали от столиц, мастера не следовали модным веяниям, отказались от масляной жизнеподобной живописи.Невьянские иконы особенные: их отличает, во-первых, "белоликость" - выбеленные лики, во-вторых, характерная цветовая гамма, вызолоченный фон, и, в-третьих, очень высокое качество письма. При строгом следовании канону иконописцы допускали художественные дерзости, например, выводили узоры из клюквы или морошки или изображение знаменитой наклонной Невьянской башни. О первом периоде невьянской иконописи сохранились только легенды и предания. В одной из легенд говорится об иконописце старце Григории. Никто не помнит, когда и откуда пришел. Поселившись недалеко от Невьянска, на Веселых горах, жил мастер уединенно и писал лики святых.

К сожалению, иконы, сделанные старцем Григорием, не сохранились до наших дней. Умер старец Григорий в 1731 г. Наибольшее влияние на невьянскую иконопись оказала династия мастеров Богатыревых. Предки Богатыревых появились на Невьянском заводе в начале XVIII в. Самыми талантливыми мастерами из этой династии были Иван Васильевич и Афанасий Иванович. Во многих невьянских иконах находили их прориси. В то же время почти все иконописцы копировали Богатыревых. В большинстве уральских храмов начала XIX в. есть иконы этих мастеров.В середине XIX в., когда ожесточились репрессии против старообрядцев, невьянская икона приходит в упадок. В 1845 г. выходит царский указ о запрещении старообрядческой иконописи. Мастерам Богатыревым сначала было запрещено заниматься своим промыслом, а потом они были сосланы из Невьянска. Некоторые, чтобы сохранить свой промысел, формально приняли единоверие, среди них династия Чернобровиных, которые уже работали не только для старообрядческой, но и для ортодоксальной церкви.

|

|

|