Лидия Лудянская,

29-08-2011 11:32

(ссылка)

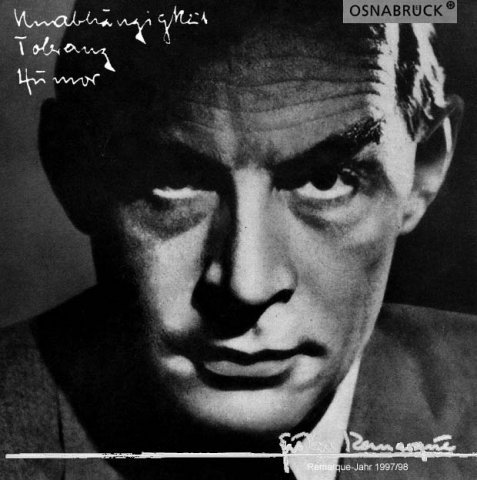

Э.М. Ремарк - хронист ХХ века. Л.Лудянская.

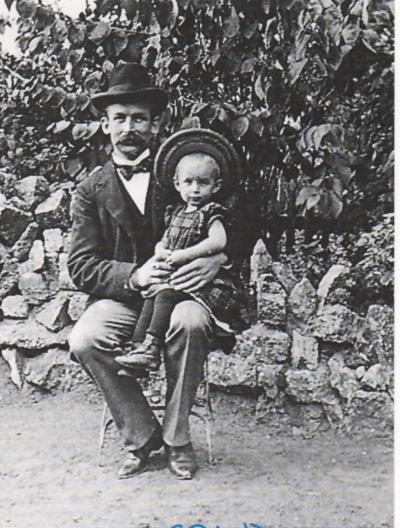

Arial110 лет тому назад, 22июня 1898года, в семье скромного оснабрюкского переплётчика книг Петера Франца Ремарка родился второй сын. Ребёнку дали имя Эрих Пауль.

Отец с сыном.

Через 20 с лишним лет он добавит к нему имя горячо любимой матери и начнёт подписываться родовой фамилией Remarque. С этим именем он и войдёт в мировую литературу – Erich Marie Remarque.

Это была вполне обычная католическая мещанская семья, добропорядочная, уважаемая соседями, имеющая троих детей, старший сын, не дожив до пяти лет, умер.

Вот только несколько необычной была её фамилия, переводимая с французского как «примечание» или «пометка», что говорило о её французских корнях. Это предок – кузнец, прибыв в эти края и женившись на местной девушке, осел здесь. Даже блюстителям расовой чистоты, в дальнейшем, не было возможности упрекнуть писателя в недостаточном арийском происхождении.

Школьный журнал, подтверждающий успешное обучение ребёнка в Домшуле.

Сначала мальчик учится в начальной школе, а затем, окончив реальную школу, поступает в препаранду – трёхгодичное учебное заведение, подготавливающего юношей для поступления в семинарию. Успешно заканчивает её и идёт в учительскую семинарию. Основные идеалы, на которых воспитывались юноши того времени – Бог, Отечество, Кайзер – требовали от каждого патриота при первой же необходимости вставать под боевые знамёна рейха.

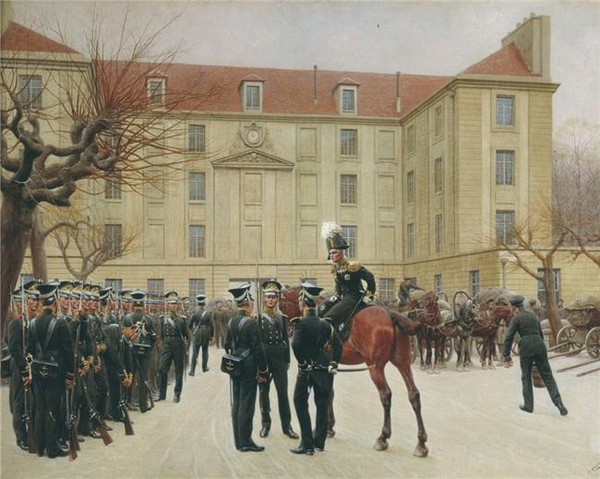

И в 1916г., в порыве патриотического подъёма, не окончив курса, весь класс надевает шинели и попадает в окопы Западного фронта.

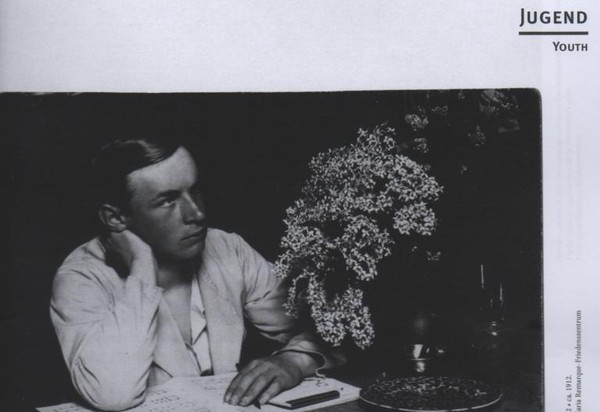

Эрих в солдатской форме.

В это время во Фландрии была проведена самая мощная за всю историю Первой мировой войны артиллерийская подготовка. Результатом её было 250 тыс. убитых по обе стороны фронта. И лишь только чудом среди них не оказалось Эриха – он был трижды ранен. Вот там, в окопах, он и узнал изнанку войны, увидел её кровавую правду.

В 1918г. в лазарете г. Дуйсбурга Ремарку был вручен Железный Крест 1 степени за храбрость. Награда была утверждена Советом рабочих и солдатских депутатов г. Оснабрюка.

Молодой человек вскоре отказался от этой награды, так как считал себя не вправе носить её, ибо остался жить.

По окончании войны, в 1919г., он сдаёт экзамены, получает диплом учителя и два последующих года преподаёт в окрестностях Оснабрюка.

Ограниченность, замкнутость обывательского мирка школы, быстро разочаровывает молодого учителя и он оставляет это поприще, предварительно написав обличительную докладную записку попечителю учебных заведений.

Он перепробует несколько профессий: бухгалтер, продавец надгробных памятников и могильных плит, органист, тапёр. Эрих очень неплохо играл на фортепиано и органе, даже подумывал о профессиональной карьере музыканта, но ранение помешало осуществлению этой мечты. Он делал даже попытки музыкальной критики. Искания этого периода будут отражены в романе «Чёрный обелиск». Писатель очень точен в описаниях места действия. Мы идём теми же улицами, что описаны в романе, видим те же вывески, читаем те же названия, обоняем те же запахи… Это придаёт особую достоверность повествованию.

В 1922г. он уезжает из родного города и, как оказывается, навсегда. Ремарк работает составителем рекламных текстов на заводе резиновых изделий «Континенталь» в Ганновере, женится, становится журналистом, много путешествует.

Ютта Цамбона, первая жена писателя.

В 1925г. его приглашают работать в журнале «Sport im Bild“, где печатаются его путевые заметки, эссе. Эта литературная поденщина позволяет жить и работать над главной книгой его жизни, романом «Im Westen nichts Neues». Правда, работал он над ним недолго, по выражению автора, роман как бы писался сам.

31 января 1929 г. отдельным изданием выходит роман «На Западном фронте без перемен». По меткому выражению одной из немецких газет, Ремарк буквально взорвал общественное сознание этим своим обличительно - исповедальным романом. У произведения прочная автобиографическая основа. Даже имя главного героя – Боймлер, это девичья фамилия бабушки по отцовской линии. В романе отсутствует картинность в изображении будней войны с их вопиющей античеловечностью и зловещей непредсказуемостью, его герои говорят обычным обиходным языком. В дни затишья, когда фронтовые сводки сообщают, что « на Западном фронте без перемен» гибнет герой романа, так и не узнав радостей жизни. За всю историю книгопечатания того времени, только Библия, по числу проданных экземпляров, стояла впереди этой книги немецкого автора.

С этого момента начинается отсчёт времени Ремарка – писателя, с этим романом приходит всемирная слава. Автор развенчал войну, снял с неё парадный мундир, вскрыл язвы, окунул читателя в мерзость кровавой обыденности. До Ремарка война была делом чести, после него она стала преступлением.

За год роман был переведен на 12 языков, в том числе и на русский (это сделала парижская вечерняя газета «Сегодня» ), а в ближайшее время ещё на 30!

Вместе с финансовой независимостью, популярностью приходит враждебное отношение. На писателя обрушилась лавина клеветы, досужих домыслов. Утверждали, что он вовсе не автор романа, что рукопись украдена, что его истинная фамилия Крамер (читай Ремарк наоборот). А когда появилось предложение выдвинуть его на соискание Нобилевской премии, то он лишился последних доброжелателей. Страсти особенно накалились, когда роман был экранизирован Голливудом.

Гауляйтер Берлина Геббельс разворачивает бешеную кампанию против фильма и автора в частности.

В 1931г. увидел свет роман «Возвращение» - логическое продолжение предыдущего. Измученные, изуверившиеся во всём солдаты, уцелевшие в страшной мясорубке, именуемой война, возвращаются в мирную жизнь. В ней они не могут найти себе места, встречая фальшь, спесь, непонимание. Кто-то из них попадает в тюрьму, кто-то кончает жизнь самоубийством, а кто-то сходит с ума. Так родилась тема «потерянного поколения», которая актуальна и сегодня.

В январе 1933г. к власти пришли нацисты и началась открытая « охота на ведьм» - на всех инакомыслящих, началось строительство лагерей для интернированных.

В мае этого же года запылал огромный костёр в центре Берлина. Это жгли книги коммунистов и некоммунистов, евреев и немцев, всех, кто имел дерзость мыслить самостоятельно.

Вместе с романами Цвейга, Томаса Манна, Фейхтвангера, Ремарка, сочинениями Гейне и др., горели труды Фрейда, Маркса. И мысль Гейне, что « там, где жгут книги, со временем сожгут и людей» грозила стать пророческой.

С горькой иронией Ремарк отмечал, что он попал в недурную компанию.

А сам писатель, предупреждённый другом, срочно покидает страну и живёт в Швейцарии на вилле, невдалеке от городка Порто - Ронко.

Он уже к этому времени разведен со своей женой Юттой Цамбона .

Роман « Три товарища» стал последним в трилогии, повествующей о проблемах «потерянного поколения». Написанный в 1938г., он рассказывает о трудностях выживания маленьких людей, о любви, о товариществе, о попытке обрести себя в послевоенном обществе, пропагандирует веру в мужскую дружбу. И опять главный герой повторяет жизненный путь автора, даже мать его умирает, как и мать Ремарка, от рака. Этим произведением писатель вернул советскому читателю истинное значение слова «товарищ», не «der Genosse“, но «der Kamerad». Ещё и поэтому роман «Три товарища» был так популярен среди молодёжи времён «оттепели».

Явной антифашистской тенденции роман не содержит, хотя в сцене погрома погибает один из героев – Ленц, а в погромщиках угадываются нацистские молодчики.

Писатель ещё не вступает на путь открытой борьбы с ненавистным ему режимом, хотя именно в этом, 1938г. его лишают немецкого гражданства. Гестапо уведомляет: » При поддержке еврейской ульштейновской прессы Эрих Ремарк годами самым низким и подлым образом глумился над памятью павших в мировой войне». При чём здесь Ульштейн? Спросите вы. А он был редактором газеты, которая первой отважилась публиковать роман «На Западном фронте без перемен».

Вынужденный эмигрант, он живёт то в Швейцарии, то в США. И уже в 1940г. писатель публикует антифашистский роман »Возлюби ближнего своего», который неплохо принимают и критики и читатели.

Он много работает, пишет сценарии, его книги экранизируют.На этот период приходятся тесные отношения с Марлен Дитрих, женщиной, которой он посвятил около трёхсот писем - признаний...

Ютте Цамбона грозит интернирование и, чтобы спасти её, Ремарк женится на ней повторно и выезжает с ней в Америку. В мае 1942г. он вместе с Фейхтвангером, Томасом Манном и др. видными немецкими эмигрантами подписал обращение к американским интеллектуалам с просьбой оказать помощь эмигрантам, влачившим жалкое существование. Сам же поддерживает оставшихся без средств изгнанников (напр. Альберта Эренштейна), анонимно высылая ежемесячные денежные чеки, вносит четырёхкратные пожертвования в благотворительные организации.

В 1947г., через год после выхода в свет и ставшей бестселлером «Триумфальной арки», Эрих Мария Ремарк получает американское гражданство.

В этом же году он узнаёт о судьбе своей младшей сестры Эльфриды, по мужу Шольц, ставшей жертвой фашистского варварства. В 1943 г. за частые нелицеприятные высказывания против режима, а также за пораженческое настроение ей выносится смертельный приговор, который был приведен в исполнение в Берлине. Во время суда судья произнёс: «Ваш брат сумел уйти от нас, но Вам этого сделать не удастся».

Копия счёта, присланного сестре Эрне для оплаты содержания Эльфриды в тюрьме, за приведение приговора в исполнение.

Роман «Искра жизни» он посвящает любимой сестре. В нём автор использует документы, здесь он впервые показывает пережитое не им, а очевидцами, людьми, прошедшими все ужасы концентрационного лагеря.

Роман «Время жить и время умирать», вышедший в 1954г., считается одним из лучших произведений писателя. Здесь дано гневное осуждение нацизма, поставлен вопрос об ответственности за национальный позор и катастрофу Германии.

Имидж «Марателя собственного гнезда», который хорошо устроился в эмиграции тогда, когда народ страны страдал, навязанный ему немцами, его не устраивает. Прежде равнодушный к политике, Ремарк страстно выступает против возрождения нацизма в Германии ( в это время реваншизм – официальная национальная политика), становится воинствующим пацифистом.

В этом же 1954 г. в Бад-Ротенфельде умирает отец писателя.

Он приезжает на похороны, но официально родной город не посещает. Ремарк не мог простить лишения его гражданства в родной стране, он говорил: «Насколько я знаю, ни один организатор массовых убийств не был лишён гражданства. Итак, эмигранты стоят ниже».

В 1956г. он пробует себя как драматург, пишет свою единственную пьесу «Последняя остановка», которая имеет большой успех. Нарушая негласное табу, впервые в Европе, автор выводит на сцену советских солдат и офицера.

В 1958 году Эрих Ремарк женится на бывшей жене Чарли Чаплина актрисе Полетт Годдар. Ради брака с ней он, наконец, официально разводится с Юттой, выплатив ей большую денежную сумму и назначив пожизненное содержание.

Полетт так благотворно действует на писателя, что он даже перестаёт вести дневник, в котором раннее подробно отписывал свое одиночество и приступы депрессии…

Он плодотворно работает, много читает и… верит в лучшее. Ремарк пишет жене полные нежности письма, которые подписывает: «Твой вечный трубадур, муж и поклонник». Полетт и Эрих много ездят по миру, но вот только здоровье писателя ухудшается....

Более чем прохладно встретила критика роман «Ночь в Лиссабоне» (1962г.). Зачем ворошить прошлое? Зачем вспоминать о войне, о том страшном и тяжелом в своей безысходности пути, который тянулся через всю Францию от Бельгии до Пиринеев? Этот путь возник как результат войны, именно она породила этот «великий ход» бежавших от нацизма под огнём пикирующих бомбардировщиков. Тогда же возникают на всех вертикальных плоскостях придорожные письмена, «имена, призывы о помощи, поиски близких - углём, краской, мелом».

Как правдивый художник, как хронист века, не может Ремарк обойти молчанием еврейскую тему. Он – Гражданин Мира и говорит нам о трагедии еврейского народа.

Мастерски правдиво рассказывает автор об отчаявшейся и, наконец, обретшей друг друга семье, члены которой знают заранее, что обречены, но не находят в себе силы более выдерживать медленную пытку голодом, расставанием, они хотят если умереть, так вместе. И просятся назад, в Германию. Убедить их, противостоять им, невозможно. На чужбине приезжий неизбежно несёт на себе груз ответственности за народ, к которому принадлежит. И, пытаясь сопротивляться обстоятельствам, герои романа спасают еврейского мальчика, вывезя его из Франции в Лиссабон. «Типичное дитя двадцатого столетия, он каким-то образом бежал из концентрационного лагеря… Если бы его схватили, он был бы немедленно, как беглец, возвращён в лагерь и повешен». Заметьте, «типичное дитя двадцатого столетия»…

Действие романа частично происходит в городе, в котором легко узнаваем Оснабрюк – его улицы, площади, кирхи и ратуша, на крыльце которой когда-то провозглашался мир, окончание Тридцатилетней войны.

Верность жизненной правде у Ремарка поразительна. Он называет точное время и место действия произведений. По ним можно воссоздать давно ставшие историей будни и мельчайшие подробности жизни людей различных стран, где жили его герои. Нам понятна мотивация их поступков. И за всем стоит правда отношений, характеров.

В этом и состоит секрет популярности романов Ремарка, их созвучности с пониманием сменяющихся поколений читателей. Его герои верны и искренни в любви, в дружбе, ненависти, они независимы в поступках.

В 1964г., в связи с 65-летием писателя Оснабрюк награждает его своей высшей наградой – медалью Мёзера. В наградном документе стоит: » Господин Э. Ремарк выступал всегда в своих многочисленных произведениях за мир, свободу и права человека, он представлял войну во всей её бессмысленности и жестокости, призывая людей к действиям только в рамках настоящей гуманности».

В 1967г. Ремарк был удостоен государственной награды «За заслуги перед Федеративной республикой Германией». Однако примирение с официальной Германией происходит лишь после того, как Совет Оснабрюка 10 декабря 1968г. решает присвоить одной из улиц города имя приговоренной к смерти сестры писателя Эльфриды Шольц.

К 70-летию его избирают почётным членом-корреспондентом Немецкой Академии языка и литературы.

Ремарк – почетный гражданин городов Аскона и Порто-Ронко, человек с американским паспортом и горечью лишения права быть гражданином родной страны.

Писатель– Гражданин Мира. Им быть дали ему право его произведения.

25 сентября 1970г., в возрасте 72 лет, в Локарно умер Эрих Мария Ремарк.

В 1971г. вдовой его, Полетт Годдар-Ремарк, был опубликован незаконченный роман «Тени в раю», завершающий тему эмиграции. Его герои будто бы предвидят основные умонастроения сегодняшнего дня в Германии.

В своих выступлениях за гуманность и свободу человека, Ремарк является заслуживающим доверия свидетелем немецкой культуры и языка.

Страницы книг Ремарка – достоверная и пристрастная хроника трагической эпохи. И, обыгрывая его фамилию, можно сказать, что его творчество – весомая ремарка в драме, именуемой ХХ век.

В одном из интервью (1946г.) писатель говорит: « Надо верить в будущее, в лучшее будущее. Мир хочет мира».

Эрих Мария Ремарк известен всему миру и очень высоко оценён. Его книги переведены более чем на 50 языков.

Проблемы, поднятые автором на страницах его произведений, остро актуальны и сегодня, именно поэтому Э.М. Ремарк так популярен и в наше время.

Марлен Дитрих прислала розы на его могилу, но Полетт не положила их на гроб — даже после смерти Ремарка женщины продолжали любить и ревновать его. И неудивительно — ведь благодаря его книгам любовь каждой из них осталась в вечности…

Метки: Э.М.Ремарк.

Лидия Лудянская,

09-05-2011 21:12

(ссылка)

Сирень

А когда-то всё было совсем по-другому.

Был кустами черёмухи высвечен день,

Про уроки забыв, шли мы медленно к дому,

Где неделька-другая расцветёт и сирень.

Белый цвет превращался в кисейно-лиловый,

И казалось, что юность дана навсегда,

Погадать на судьбу было проще простого,

Лишь дождаться денька, чтоб сирень расцвела...

Сквозь мирские дела и вопросы-ответы,

Что же делать, и как нам всё-таки быть,

Расцветала сирень и цветы первоцветы,

И хотелось смеяться, и жить, и любить...

Распахнуть бы окно в заплутавшую юность,

И в весеннем дворе очутиться на день,

На небесном холсте - нежно-звёздная лунность,

Под окошком моим расцветает сирень...

Сирень.

Н.Пронина.

Сирени горький поцелуй.

Тревоги прочь! Мой взор туманен.

Весь вечер мой - безумный обалдуй!

Сирень, спасибо! Я сдала экзамен.

Спасибо голове? Какой пустяк!

Я с ней, разумной, без причины плачу,-

Уродинки зажаты мной в кулак,

Сиреневые звёздочки удачи!

Цвела сирень, бросая тени

В моё открытое окно,

И аромат густой сирени

Пьянил, как легкое вино.

И ты букеты каждый вечер

Мне на свиданья приносил.

Как ты любил! Как жаждал встречи!

Какие речи говорил!

Твои слова — души отрада,

Лекарство от земных кручин.

Ах, знала б я, что ждать не надо

Речей правдивых от мужчин:

Листва сирени пожелтела -

Угас восторгов нежных пыл.

Как быстро счастье пролетело!

Как быстро ты меня забыл...

Опять в моем саду цветенье,

Опять распахнуто окно,

Но аромат густой сирени

Горчит, как старое вино.

Смотрю на мир теперь с опаской -

Боясь сердечного огня:

Мужская верность — только в сказках.

Как быстро ты забыл меня...

Лилия Юсупова.

[ Читать далее... → ]

из блога Лидия Лудянская

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

21-02-2011 13:27

(ссылка)

Жемчуг, рассыпанный в поэтическом наследии мира...

Краткая история создания рубайи.

|

Метки: Поэзия.

Лидия Лудянская,

31-03-2011 19:47

(ссылка)

Величайший педагог за всю Историю человечества...

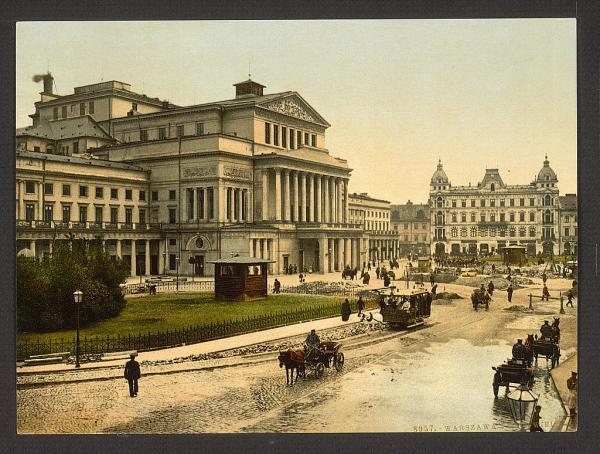

Генрик Гольдшмит родился 22 июля 1878 года, в Варшаве, в семье известного юриста.

Мальчику еще не исполнилось двенадцати лет, когда, внезапно обанкротившись, заболел, потерял рассудок и умер его отец. Генрик, продолжая учиться в гимназии, зарабатывает на жизнь репетиторством, помогая матери и сестре.

Он хорошо знал немецкий и французский, в совершенстве владел польским, еврейским и русским языками.

В 1898 году Генрик Гольдшмит оканчивает русскую гимназию и становится студентом медицинского факультета Варшавского университета.

Варшава в то время входила в состав Российской империи. С первого курса он начинает активную журналистскую деятельность под псевдонимом - Януш Корчак.

Как многократно подчеркивал сам Корчак, его литературные пристрастия формировала великая русская литература XIX века, особенно творчество Чехова.

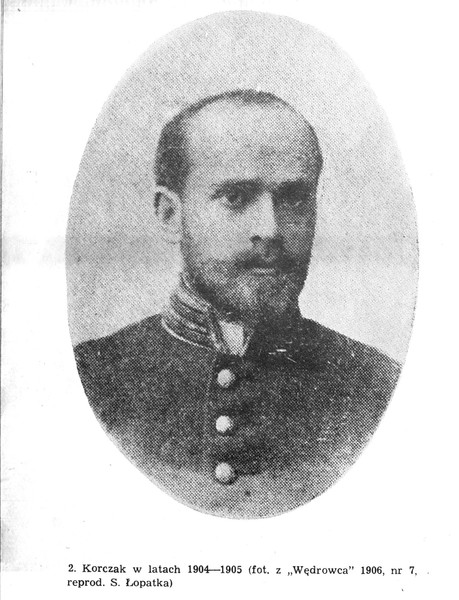

В 1904г, по окончании университета, Гольдшмит начинает работать врачом-педиатром в одной из детских больниц Варшавы. Много лет спустя он напишет: «Больница показала мне, как достойно, зрело и мудро умеет умирать ребёнок.»

В том же 1904г. он участвует в русско-японской войне в качестве врача полевого госпиталя и, часто рискуя собственной жизнью, спасает множество раненых. По возвращении Корчак снова работает в одной из детских клиник.

В 1905 году выходит первая повесть Корчака - "Дитя Гостиной", принесшая автору первый успех и заслуженную известность. Писательский труд становится неотъемлемой частью жизни Корчака. Наравне с работой в детских клиниках.

Каждый день, на протяжении семи лет, Корчак без устали врачует не только тела, но и души детей. Делает все возможное и невозможное, чтобы защитить малышей от одиночества и отчаяния, боли и нестерпимого унижения. Больных детей Корчак воспринимает, как самый »обездоленный и распятый класс».

В 1907 и 1908 годах Корчак работает воспитателем в детских летних колониях, где основной контингент составляют сироты и дети из малоимущих еврейских семей. Думается, именно тогда формируется его выбор главной профессии: Лучшим подтверждением тому становятся его книги - "Моськи, Иоськи и Срули" – 1910г. А также "Юзьки, Яськи и Франки" – 1911г. В 1912г. Корчак фактически отказывается от карьеры врача и становится директором реорганизованного «Дома Сирот», которым руководит более тридцати лет, до конца жизни. С перерывами, выпадавшими на годы Первой мировой войны и революции в России.

[ Читать далее... → ]из блога Лидия Лудянская

Метки: ЖЗЛ

Лидия Лудянская,

12-04-2011 18:58

(ссылка)

Без берёзы не мыслю России...

|

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

01-02-2012 14:52

(ссылка)

«Ты не женщина, ты – исключение»

Последние два года жизни Маяковского, мир его личных переживаний и чувств связаны с именем Татьяны Яковлевой. За полтора с небольшим года до знакомства с Маяковским Т.Яковлева приехала из России в Париж по вызову дяди, художника А.Е.Яковлева.  [ Читать далее... → ] "lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская |

Метки: Так было.

Лидия Лудянская,

19-02-2011 20:22

(ссылка)

Любите женщину за сорок лет.Из блога "Золотой Рыбки"

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

25-06-2011 10:37

(ссылка)

Сокровищница по имени Ватикан.

|

настроение: Светлое.

хочется: В путешествие

слушаю: Неаполитанские песни.

Метки: путешествия.

Лидия Лудянская,

04-03-2011 19:38

(ссылка)

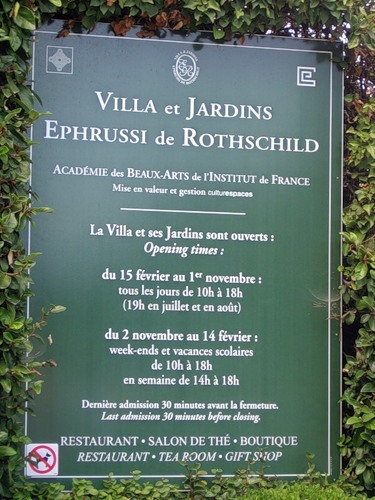

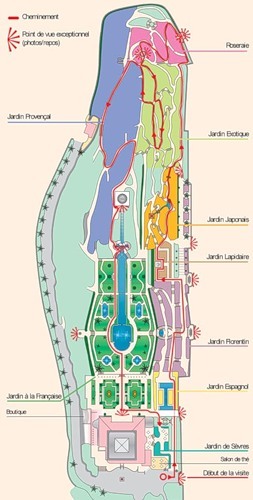

Сады Эфрусси.

|

Метки: путешествия.

Лидия Лудянская,

08-11-2010 23:46

(ссылка)

О преданности.

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,

Но все же тебя я покину...

Швырнул под скамейку ошейник.

И скрылся под гулким навесом,

Где пестрый людской муравейник.

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу,

И лишь за знакомой спиной.

Следили два карие глаза,

С почти человечьей тоской…

Старик у вокзального входа.

Сказал: - Что? Оставлен, бедняга?

Эх, будь ты хорошей породы.…

А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,

Взревел паровоз что есть мочи,

На месте, как бык, потоптался.

И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали.…

Тут, видно, о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали

Не ведал хозяин, что где-то.

По шпалам, из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит, задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово

Наружу, из пасти открытой

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело

И, стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела.

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело – дворняги,

А сердце – чистейшей породы!

Эдуард Асадов.

Глаза у брошенных собак,-

Как у людей.

В них стынут боль, тоска и страх -

Не трожь, не бей!..

Непониманье в них стоит,-

За что же так?

Как за детей, душа болит

За тех собак.

Ведь в верности - собачья суть,

Смысл жизни всей.

Предав однажды - не вернуть

Своих друзей.

Глаза собак такой укор

В себе таят,

Что трудно выдержат в упор

Собачий взгляд...

Андрей Леонтьев.

Она передвигалась еле-еле,

И как ещё душа держалась в теле?

Хозяин, чтоб от мук освободить,

Решил свою собаку утопить.

С большим трудом старушка в лодку села

И преданно ему в глаза глядела.

Булыжник в сетке за бортом висел,

А он петлю на шею ей надел.

Хозяин помнил, как она, бывало,

За палкой в воду радостно ныряла,

И вот сейчас, как бы играя с ней,

Он бросил палку, дав команду ей.

На миг она о старости забыла,

И бросилась за борт, что было силы,

Но лодка неожиданно в тот миг

Перевернулась под истошный крик.

Хозяин стал тонуть в шуге весенней,

Хоть было и не сильное теченье,

Но судорогой тело всё свело,

А тут ещё воронка, как назло.

Собака, чья петля в одну минуту

Каким-то соскользнула с шеи чудом,

Отважно тявкнув, ринулась нырять

И своего хозяина спасать.

На берегу вдвоём они лежали

И на ветру от холода дрожали,

А после, отдышавшись кое-как,

Он нёс свою собаку на руках.

С пословицей «Не рой другому яму…»

Ухаживал за ней до смерти самой.

И как-то раз нашёл её в кустах

С застывшей благодарностью в глазах

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

25-02-2011 22:03

(ссылка)

И "слёзы моря" и "дар солнца"...

|

Метки: ЯНТАРЬ.

Лидия Лудянская,

13-03-2011 14:33

(ссылка)

Как же без мыла душистого?

|

Метки: Так было.

Лидия Лудянская,

22-05-2011 20:14

(ссылка)

Все люди, как книги, и мы их читаем...

Все люди, как книги, и мы их читаем, Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем, Кого-то прочесть не дано никогда. Кого-то прочтём и поставим на полку, Пыль памяти изредка будем сдувать… И в сердце храним…но что с того толку? Ведь не интересно второй раз читать. Есть люди – поэмы, есть люди – романы, Стихи есть и проза – лишь вам выбирать. А может быть, вам это всё ещё рано И лучше журнальчик пока полистать? Бывают понятные, явные книги, Кого-то же надо читать между строк. Есть ноты – сплошные оттенки и лиги, С листа прочитать их не каждый бы смог. Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, А жизнь в нём – лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, Попробуй лишь только взглянуть между строк…  Седые пряди среди лета, как прошлогодние снега... ещё не сникла, не слегла, но как же скоро будет это. Хочу я, глядя сквозь окно в твою холодную квартиру, собрать тебе по нитке с миру и всем, кто рядом, заодно. Твой взгляд мне вовсе незнаком, читай же, глаз не поднимая, про суету, круженье мая и сладкий мёд земных оков. Не верь, что Бог оставил нас, грядут, пожалуй, перемены: взлетать и падать непременно нам предстоит не каждый раз. Здесь, где не спится, не везёт, где счастье, точно привиденье, нам меньше на одно паденье и больше на последний взлёт. Читай, отсутствуй и молчи, в себя последнее вбирая, покуда звякают ключи у врат невидимого рая.  [ Читать далее... → ] из блога Лидия Лудянская |

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

24-03-2011 14:22

(ссылка)

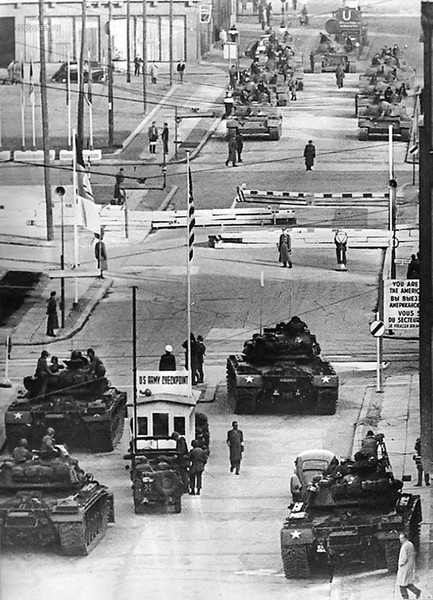

Тогда и сегодня. Берлин.

|

Метки: путешествия.

Лидия Лудянская,

11-03-2011 23:36

(ссылка)

Страницы из "Внучкиной азбуки"- Л. Лудянская.

|

Метки: детские стихи.

Лидия Лудянская,

03-05-2010 14:53

(ссылка)

Никогда не спорь с начитанными женщинами...Притча.

Однажды утром после многочасовой рыбалки муж вернулся усталым и решил вздремнуть. А жена, хоть она и не знала этой местности, решила прокатиться на лодке. Она немного погребла, утомилась, бросила якорь и принялась читать. Вскоре к ней на моторной лодке подплывает рыбинспектор и ехидно так говорит: "Доброе утро, гражданочка. Чем это Вы тут занимаетесь?" "Читаю," - отвечает она . А сама думает:"... Разве не видно?" "Но здесь нельзя ловить рыбу". "Так я и не ловлю... Вы же видите." "Ну да! Однако у Вас имеется все необходимое для этого! Я вынужден Вас оштрафовать." "Если Вы это сделаете, я подам на Вас заявление об изнасиловании" отвечает рассерженная женщина. "Но я до Вас даже не дотронулся ...!" "Ну да! Зато у Вас есть для этого все необходимое!"

Мораль: НИКОГДА не спорь с начитанными женщинами!

Мораль: НИКОГДА не спорь с начитанными женщинами!

Метки: Притчи.

Лидия Лудянская,

18-02-2011 20:23

(ссылка)

Чувства и чувственность Роба Хефферана...

|

Метки: Живопись.

Лидия Лудянская,

29-01-2012 17:04

(ссылка)

Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем

О любви Владимира Маяковского к Лиле Брик все помнят по двум причинам: с одной стороны,то была действительно великая любовь великого, поэта; с другой - Лиля Брик со временем превратила статус любимой женщины Маяковского в профессию. [ Читать далее... → ] "lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская |

Лидия Лудянская,

22-01-2011 13:02

(ссылка)

Это было, было, было...

|

Метки: Августейшие фамилии.

Лидия Лудянская,

16-04-2011 21:39

(ссылка)

Без заголовка

|

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

07-07-2012 21:05

(ссылка)

Ваша жизнь – это блюдо ваше, так готовьте его с душой…

Чтобы жизнь моя стала слаще, Притрушу её добротой… Мне не нужно злобы пропащей… Мне не надо лести пустой… Вместо мёда добавлю веру, Вместо сахару – счастья горсть… Вместо наглости – чувство меры, Чтоб попробовав, ахнул гость… [ Читать далее... → ] "lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская |

Метки: НАСТРОЕНИЕ.

Лидия Лудянская,

19-02-2011 11:35

(ссылка)

Душа моя - ещё девчонка...Из блога "Золотой Рыбки"

|

Метки: Стихи.

Лидия Лудянская,

20-05-2012 21:35

(ссылка)

Вечерний звон "Соловья"

|

Метки: Композиторы.

Лидия Лудянская,

14-06-2012 21:52

(ссылка)

"Свободными вас оставляю ..."

">

|

Метки: путешествия.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу