Максим Теньгушев,

08-09-2015 09:00

(ссылка)

АЛТАЙСКАЯ ЗМЕЯ

Тут мне дама одна из города Змеиногроска на сайте знакомств оказывать знаки внимания стала. Теперь в недоумении - как дудка индийская для общения с подобного рода дамами называется и продаётся ли она в омских комиссионках?

Максим Теньгушев,

20-04-2015 21:34

(ссылка)

ПРАВИЛЬНОЕ ПИСЬМО

Предыдущие главы:

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

6.http://my.mail.ru/community...

7.http://my.mail.ru/community...

8.http://my.mail.ru/community...

9.http://my.mail.ru/community...

Новая семья, образовавшаяся из объединения детей от прежних браков отца и мачехи, оказалась не слишком дружной. Между родителями довольно часто возникали споры, кто из детей лучше, а кто хуже. Каждый норовил похвалить именно свой выводок. Мы – дети, тоже ощущали это разделение и вслед за родителями выясняли отношения уже между собой. Мне вот идёт уже восьмой десяток и, как ни суди, как ни говори, но нам с Маней жилось в нашей новой объединённой семье тяжелее, чем остальным ребятам. Периодически между отцом и мачехой, случались ссоры по поводу детей. Обычно ссоры происходили, когда отец с мачехой выпивали. Такое стало иногда случаться, поскольку финансовое состояние семьи стало позволять тратить часть денег на приобретение спиртного. В материальном плане жить в Челябинске мы стали значительно лучше, а по сравнению с жизнью в Саратовской губернии, так вообще, как «небо и земля». Родители за короткий промежуток времени купили аж два дома: первый – очень скромную избу в Заречной части города, в так называемом Глухом переулке. Следом, после продажи вышеупомянутой избушки, купили домишко, который был уже значительно лучше - на Уральской улице, во второй половине усадьбы мещанина Малышева.

Я к тому времени работал в торговой конторе в самом центре Челябы на Сибирской улице рядом с большим магазином братьев Яушевых.

Конторе в какой то момент как раз понадобился подросток в качестве рассыльного и в помощь швейцару для уборки помещения. Моя кандидатура была утверждена на данный высочайший пост не только по медицинским, как я уже говорил выше, показаниям, но и исходя из свойственных мне высоких морально-этических качеств: а я был не из шалунов - не курил и не баловался винцом, что было замечено за многими пареньками моего возраста. В компании сверстников лет по 15-16 тогда было принято хвастаться «подвигами», совершёнными на прошедших накануне вечеринках. С гордостью предъявлялись друзьям- товарищам и доказательства «подвигов»: то фингал под глазом, то распухший нос, то губы, похожие на вареники. Ребята хвалились друг другу, что вчера были навеселе, в связи с чем и пришлось выяснять с другими, столь же весёлыми ребятами, за что и по какому такому праву те их – настоящих героев, не слишком уважают. Предъявителям опухших от побоев доказательств слушатели в некоторой степени даже завидовали и иной раз были сами не прочь испить пивка с известным продолжением и предъявлением доказательств собственного героизма. Так уж повелось, что я водил дружбу с ребятами, имеющими другие предпочтения в жизни – в свободные часы и праздничные дни они увлекались рыбной ловлей, ловлей певчих птиц и просто птичек: щеглов, да синиц, в а в 15 лет отец по моей просьбе купил ружьё-берданку и я с тех пор повадился ходить на охоту на утку и зайца. Увлечение охотой и рыбной ловлей прошло через всю мою жизнь.

То есть примерно к 1905-му году, в целом «мужчиной» я стал крайне сурьёзным и вместе с изменением моего мироощущения, изменился и мой внешний вид. Ведь теперь я представлял уже не рабочее - чаеразвесочное, а служивое сословие, и выглядеть должен был соответственно: вместо лаптей – сверкающие, поскрипывающие при ходьбе сапоги, вместо самотканой рубахи – пиджак с карманами и обязательно с точащим из нагрудного кармана уголком белого носового платка. Ну, просто вылитый приказчик! Был, правда, один серьёзный недостаток, мешающий ощутить себя полноценным представителем «умственного труда» – я категорически не знал грамоты, хоть и знал почти все цифры. Неумение читать и писать серьёзно осложняло мою профессиональную деятельность и ограничивало возможности карьерного роста, если не в качестве помощника швейцара и уборщика конторы, то точно в качестве рассыльного. Мальчишкой я был услужливым и старался угодить всем сотрудникам торговый конторы, любое поручение выполнял беспрекословно и в кратчайшие сроки. Служащим конторы нравилась моя учтивость, и они от доброты душевной стали меня учить, как правильно выражаться, борясь с моим саратовским распевным говорком и неуместной в серьёзном учреждении приставкой «чай». В конторе был один очень хороший человек, лет пятидесяти на вид, некто Ефим Степанович Осипов, приехавший в Челябинск из Тюмени. Семьи у Ефима Степановича не было, в связи с чем он часто вечеровал и ночевал в конторе, делая свою работу. В съёмную квартиру спешить было ему не к кому. Узнав о моей проблеме, Ефим Степанович по собственной инициативе взял надо мною шефство и стал обучать меня грамоте. Буквально за одну зиму, благодаря этому замечательному человеку, я научился читать и писать, чему Вы, мои дорогие потомки, и являетесь свидетелями. Теперь я уверенно мог расписываться в сопроводительных документах, пририсовывая к своей фамилии дополнительный витиеватый хвост с завитушками и мне не нужно было запоминать данных адресата – на бегу мог нужное прочесть. Более того, через пол года я понял, что сам в состоянии изложить необходимую информацию, а также собственные и чужие мысли на бумаге. Родители знали о моих успехах в грамоте и решили их использовать по полной при написании писем нашим деревенским родственникам из России. В один прекрасный момент, усадив меня за стол, родители стали диктовать мне то, что я должен был по их представлениям не медля сообщить нашим родственникам в деревне.

Конечно, дословно я своё первое письмо не помню, но смысл был примерно таким. Мать или отец говорили мне: «Пиши - Здравствуйте, кум Иван Иванович и кума Мария Петровна! Кланяемся до сырой земли Вам и Вашим деткам!»

Я, обмакнув перо в чернильнице, замялся, пребывая некоторое время в задумчивости. Уж очень смущала меня эта формулировка «Кланяемся до сырой земли». Какой-то жуткий деревенский провинциализм! Вульгаризмы сплошные. Негоже так. Не по-городскому.

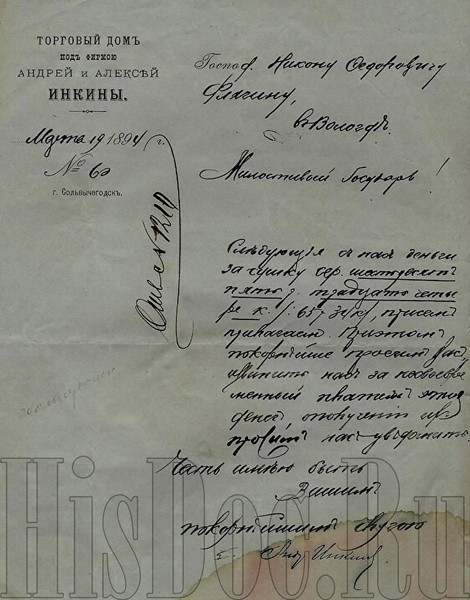

Тут стоит заметить, что к тому времени, будучи рассыльным, худо-бедно обученным грамоте, я определённо знал, что письма так не пишутся. В конторе иногда мне поручали переписывать в журнал содержание писем продавцов чая покупателям и наоборот. Так вот – никаких поклонов до сырой земли там не было! Ни одного!

В настоящих городских письмах писалось так: «Милостивый Государь, Пётр Петрович! Сообщаем Вам, что Ваш заказ получен и в ближайшее время будет исполнен».

Где здесь сырая земля, а? Где поклоны?

Вышеупомянутую фразу о неведомом мне исполненном заказе я считал обязательным ритуалом для любого письма, поскольку именно так все копируемые мною в журнале письма начинались. Правда, при этом, совершенно не понимал её смысла. Да и нужен ли смысл в Фигуре речи?

Заканчивались все прочитанные мною в конторе письма опять же совершенно однотипной фразой: «С истинным почтением к Вам. Ждем дальнейших заказов. По доверенности… Далее следовала чья-нибудь фамилия. Шестаков какой-нибудь. Или Петров-Водкин.

Так или иначе, но я считал наличие вышеупомянутых фраз обязательным условием для любого письма, включая и письмо родственникам в деревню. Ровно таким же, как хвост или завитушки при написании фамилии там, где должна ставиться подпись.

В общем, после некоторой паузы я решил несколько отступить от текста, диктуемого своими неграмотными родителями и написать письмо в деревню в полном соответствии с городскими стандартами:

« Милостивый Государь Иван Иванович и Ваша супруга – милостивая Государыня Мария Петровна!»

Далее перечислялись по имени-отчеству все дети, включая и тех, которым было всего несколько месяцев от роду, естественно с обязательным обращением в зависимости от половой принадлежности ребёнка «Милостивый Государь» или «Милостивая Государыня».

Конечно, тот факт, что малолетняя «Милостивая Государыня Ефросинья Никаноровна», чумазая ещё где-то под столом ползает, меня ничуть не смущал. Церемониал – вещь немаловажная.

Закончив высокопарные приветствия многочисленных деревенских родственников, я вставил в письмо ту самую непонятную мне словесную загогулину: «Сообщаем Вам, что Ваш заказ получен и в ближайшее время будет исполнен», вогнав в длительный ступор всех многочисленных Государей и Государынь из Иванисовки, включая и главных адресатов - Ивана Ивановича с Марией Петровной.

Концовка письма также полностью соответствовала стандартам деловой переписки чайной торговой конторы: «Имею быть с истинным к Вам почтением. Ждём от Вас дальнейших заказов. По доверенности Кузьма Теньгушев.» И обязательные хвостик с завитушками.

Всё содержание письма, не слишком далёкое от надиктованного родителями, я сдобрил совершенно непонятными и оттого красивыми, словечками, которые я часто встречал в конторской деловой переписке.

Нужно, наконец, приводить деревню в порядок, чтоб знали, как переписку с серьёзными людьми вести! Если не я, то кто?

Деревня восприняла мою писанину своеобразно и совершенно не так, как я ожидал. Без рукоплесканий. Мне ещё повезло, что ответ родственников пришёл в моё отсутствие и был прочитан не мною, а другим человеком. Иначе, наверное, я бы попал «под горячую ногу» и, как поганый пёс, был бы немедленно изгнан из отчего дома. Родственники не оценили изящества и многообразия форм настоящего городского письма и восприняли его, как насмешку над простыми людьми. В каждом слове родственников из деревни сквозила обида. Они с возмущением писали отцу, мол, слава Богу, что Ваше письмо не видел урядник или кто другой из начальства. Если б видел, то посадили бы и того, кто писал и того, кто читал. Да разве можно, мне – простому мужику, писать, что я милостивый Государь? И с каких таких пор баба моя Государыней стала? А какие Государи из ребятишек несмышлёных? Как Вам, кум Иван, не грех смеяться над нами, простыми крестьянами? Мы Вам всё время от души всего наилучшего желали, как милым сродникам поклоны слали, а Вы нам за это насмешки какие-то! Уж лучше не Государями, а дураками назвали бы – не так обидно. Не пишите нам писем больше. Если пришлёте, мы всё равно их читать не будем и сразу в печь бросим от греха. Не хотим из-за Вас- умников городских в тюрьме сидеть или на каторгу отправляться. Сами себя в Государи произвели. Ну Вас и письма Ваши!

Так вместо фурора я произвёл в Саратовской губернии форменный переполох. Отец всыпал мне за мои «загогулины» и «фигуры речи» хорошего ремня и от моих писчих услуг отказался. Навсегда… Такой вот я писец оказался.

P.S. от правнука писаря. Сподобился перепечатать кусочек мемуаров прадеда аккурат на Радоницу. Не знаю, услышит ли меня прадед,и не в курсе, насколько плотно пользуются интернетом в загробной жизни, но и исключить этого категорически тоже не могу. Соответственно, я просто обязан помянуть его и прабабушку по-христиански, в полном соответствии с православным обычаем.

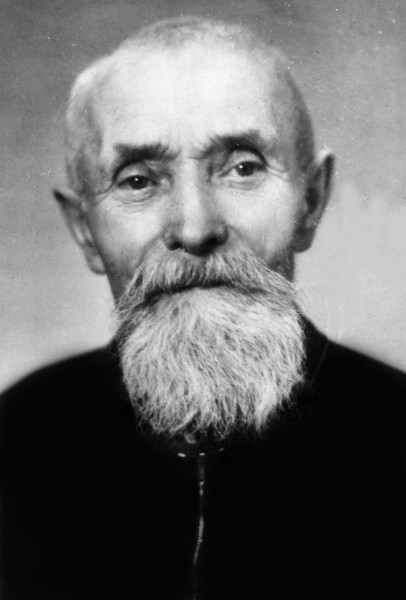

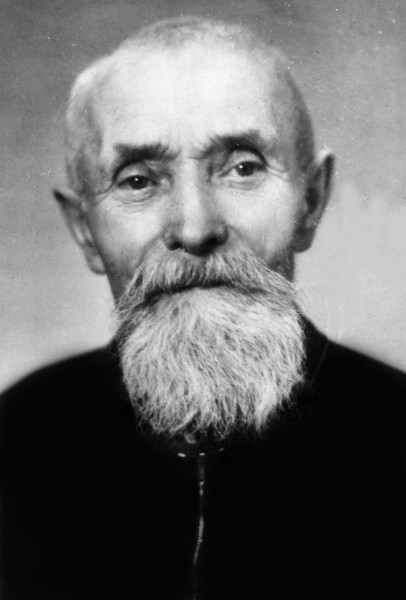

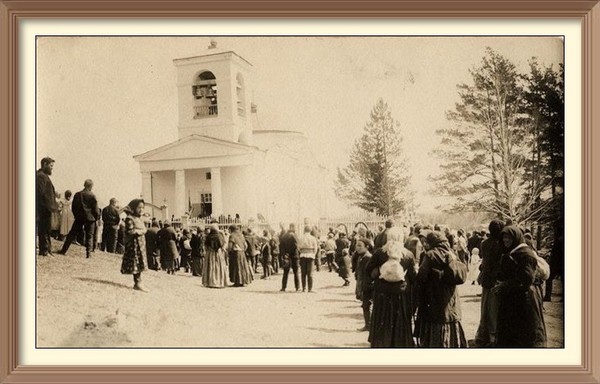

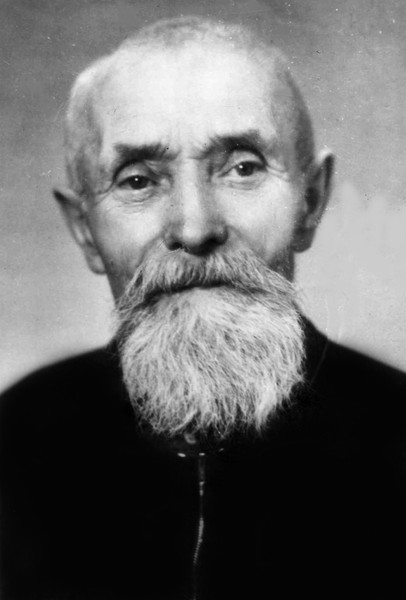

Кузьма Иванович в правом нижнем углу фото

Упокой, Господи, души усопших рабов твоих Кузьмы и Анны и прости им все согрешения, вольные и невольные и даруй им Царствие Небесное

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

04-02-2015 11:28

(ссылка)

НОВАЯ СЕМЬЯ И БЕГСТВО ИЗ КАЗАХСТАНА

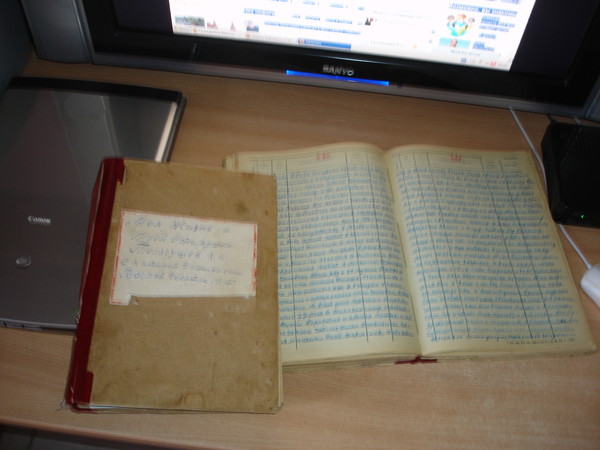

Продолжаю потихоньку переводить воспоминания своего прадеда в электронный вид.

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

Смерть мамы была для нас с сестрой настоящей трагедией. Однако, жить дальше как-то надо. Папа несколько раз ездил в Кокчетав продавать овёс. К тому времени овёс подорожал с 6-ти копеек до 10-ти и даже до 12-ти. К весне отец выменял на овёс пшеницы, чтоб весной посеять десятины две пшеницы и десятину овса. Ближе к лету он стал подрабатывать у зажиточных старожилов, пилил им брёвна на доски ещё с одним нашим земляком. В связи с доступностью леса, распиловочной работы в посёлке было достаточно. В тот период материально мы зажили неплохо. Хоть корову, как планировали раньше, не купили, но молока пили вволю. Помимо молока старожилы рассчитывались с моим отцом куриными яйцами и даже мясом. В сравнении с жизнью в России питаться мы стали гораздо лучше. Муки нам хватило на всю зиму и весну. Мы с гордостью сообщали в письмах родным и знакомым в России,о том, что ежедневно едим белый хлеб, калачи из пшеничной муки и пьём каждый день молоко. Яйца дешёвые - от 10 до 15 копеек сотня, недорого продавали и мясо кур, уток и гусей. Птицы у старожилов было много, поскольку корма для неё имелось достаточно, зерно и отходы зерна были у всех. Жили, конечно, в глуши, но сытно, если не лениться.

Дело стало двигаться опять к весне. Из наших мест приехали ещё новосёлы из села Веденяпино – мужик по фамилии Беляков со своей семьёй, состоящей из жены и двоих детей - дочерью восьми лет и сыном пяти. Сам Беляков был моложе моего отца на два года, выше его ростом и крупнее телосложением, но вскоре что-то заболел, стал чахнуть и отдал душу Богу. Месяца через два после его смерти, наш отец сошёлся с вдовой и всех нас, ребят, соединили в одну семью. Беляковы богатством не отличались, лошадью обзавестись ещё не успели, да и деньжат у них было "кот наплакал". Зато наша объединённая семья стала теперь состоять аж из 7 человек! Отец с новой женой посеяли весной 2 десятины пшеницы и десятину овса, но урожай в тот год не задался. Август месяц на носу, а хлеб не растёт, да и деньги, имевшиеся у вдовы подошли к концу. Поднялась в народе суматоха. Старожилы не хотели продавать зерно, а у вновь приехавших его и не было. Если пшеница раньше стоила 25 копеек, то теперь рубль. И то не купишь – опасались люди остаться в неурожайный год без зерна, поскольку больших запасов почти ни у кого не было, да и амбаров тогда почти не строили. На работу тоже из соображений экономии отца брать не стали. Новосёлы заметались, многие уехали кто куда. Засуха охватила большой район, вёрст за 150 хлеб нигде не вырос. Три семьи из наших переселенцев, включая и нашу, решили ехать поближе к России, где урожай зерна ожидался получше, плюс имелась работа, чтоб не умереть с голода. Отправились до Петропавловска, рассчитывая оттуда добираться по железной дороге, кто куда пожелает. На этот раз без слёз и причитаний – родных-то в Степной Сибири (или Казахстане, как принято сейчас говорить)не оставалось. Оставалась в Степной Сибири только могила нашей любимой мамы, но её уже не вернёшь и мама нас не услышит. Перед отъездом сходили с бабушкой на кладбище, помолились, поклонились, поцеловали крест на могиле.

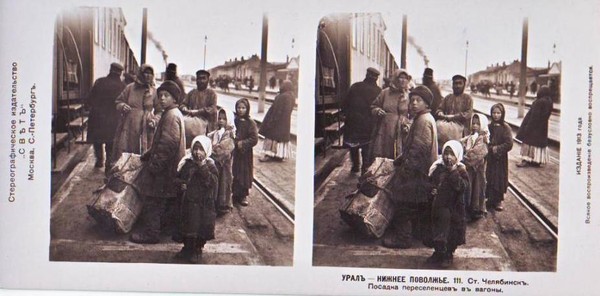

Отец соорудил над телегой балаган из холста. Путь предстоял неблизкий – 420 верст. Была вторая половина августа, на улице было тепло и в этом отношении ехать было полегче, чем из России. Ехали к Петропавловску около 10 семей не меньше 20 дней. На вокзале оказалось настоящее столпотворение, все бежали от засухи, куда глаза глядят. Очень много народа ехало в центр России. Отец почувствовал, что дело плохо: нет денег, нет корма для лошади, которая нет-нет и через некоторое время падёт от бескормицы. Высадил он нас под открытым небом, а лошадь продал вместе с упряжкой и балаганом всего за пять рублей. На эти деньги долго не проживёшь. Отец, бабушка и мачеха продали кое-что из своих пожитков и наскребли кое как денег на билеты: мне, отцу и его новой семье до Челябы, а бабушке и моей сестрёнке Мане до станции Чаадаевка Саратовской губернии к оставшимся там двум дочерям бабушки.

В конечном итоге получилось так, что до Челябы мы ехали все вместе всемером, а дальше от Челябы до Чаадаевки поехали лишь бабушка и моя сестрёнка Маня. Мы же, оказавшись в Челябе, побрели в переселенческие бараки. Обосновавшись там, отец на следующий день отправился искать работу и съёмное жильё, но ни постоянной работы, ни жилья не нашёл, подрабатывая впоследствии где придётся: где дрова пилить, где помойку чистить, не отказываясь ни от какой поденной работы. Когда выяснилось, что мы бежали с новых земель, нас выгнали из переселенческого пункта и с той поры мы стали не переселенцы, а просто бездомные – голь перекатная, шатающаяся по белому свету, людьми, ищущими какого-то особого счастья. В поисках этого счастья, отцу пришлось искать квартиру. Он уже 7 дней проработал в городе и кое что разузнал. На этот раз квартиру он нашёл почти сразу на улице Мастерской, благо, что в те времена всё стоило дешево. Квартиру отец снял за 1 рубль 50 копеек в месяц при готовом отоплении. Не особняк, конечно, а просто угол в одной большой комнате, площадью около 30 квадратных метров. Эту же комнату снимали ещё три семьи и всего в комнате располагалось человек 13-15. Все одного сословия – та же «голь перекатная». Ни у кого кровати не было и спали все вповалку прямо на полу. Справедливости ради нужно сказать, что квартира оказалась тёплой и даже с освещением - висячей керосиновой лампой. Обязанность покупки керосина для лампы лежала естественно на квартирантах. Так мы после всех мытарств по новым землям Степной Сибири, которые в настоящий момент называют Казахстаном, стали на некоторое время горожанами - жителями Челябинска. Отец продолжал поденно работать на различных работах, а мать с другими квартирантками стала чинить мешки для ссыпного пункта, где скупали зерно пшеницы и овса для отправки по железной дороге. За починку одного мешка платили одну копейку и в день мачеха зарабатывала около 25-30 копеек, в то время, как отец приносил 50-60 копеек в день. Устроившись на демонтаж старого склада сельхоз машин «Аксай», отец стал брать меня с собой помогать ему пилить дрова и укладывать их в поленницы. На сытую жизнь нам хватало: мука-сеянка стоила 50 копеек за пуд, крупчатка – 72 копейки пуд, мясо 4-5 копеек фунт, а разные мясные отходы и обрубки – 2 копейки фунт. Так жить было бы можно и дальше, но тут стали писать из России родители мачехи, звать нас к себе жить, писали, что они стали старые, работать уже не могут, а у них надел земли имеется в собственности, есть лошадь и корова. Всё это старики готовы были отдать нам, с расчетом, что мы будем хозяйствовать на их земле и ухаживать за ними до смерти. Мачеха начала подбивать отца на переезд к её родителям. Отец сомневался и даже поинтересовался у меня: «Ну, что Кузьма, поедешь жить к новым дедушке с бабушкой?», хоть я советник был никудышный. Я в свою очередь поинтересовался, далеко ли они живут от моей родной бабушки? Отец сказал, что их деревня недалеко, к бабушке от них можно будет ходить пешком каждый день. Меня это сильно обрадовало, так как новая мать была не особенно ласкова по отношению ко мне и часто жаловалась отцу, что я её не слушаюсь, обижаю её ребят, много таскаю на улицу хлеба и делаю другие нехорошие дела. С одной стороны мне очень хотелось жить рядом с родными бабушкой и сестрёнкой, но с другой - не очень хотелось уезжать из Челябы, так как здесь мы могли есть досыта белый пшеничный хлеб и варить щи с мясом, а там опять один ржаной хлеб и ржаная тюря. Не знаю, насколько весомым оказалось для отца моё мнение, но узнав о моём желании жить рядом с бабушкой и сестрой, отец принял решение о возвращении в Россию. За пол года жизни в Челябинске отец с мачехой подзаработали денег. Отец даже приобрёл себе сапоги, чтоб удивить сельчан обновкой при походе на обедню в церковь. Отец был набожный человек и в церковь ходить любил.

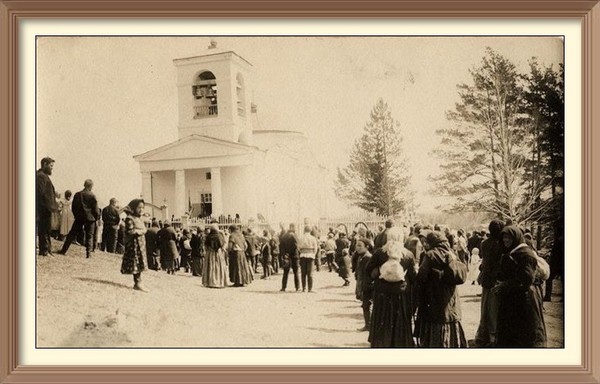

И вот Великим постом мы семьёй поехали в Россию. Доехали поездом до Чаадаевки (http://www.travellers.ru/ci...) и оттуда на подводе добрались уже к месту назначения. Встретили нас хорошо, даже устроили что-то вроде праздника или гулянки. Пришли в гости брат с сестрой мачехи. Много было разговоров о Степной Сибири. Мы угостили всех белыми калачами и кренделями, привезёнными из Челябы. Кроме того, даже стряпали блины из привезённой белой муки и рассказали, что в Челябе каждый день ели это, да ещё в добавок с мясом. Гости, не стыдясь, называли отца дураком, из-за того, что он бросил такую жизнь, разменяв её на тюрю и здешнюю нудную и тяжёлую жизнь. Некоторые гости, находясь под впечатлением от угощений и рассказов о Челябе, не медля собрались сами туда и, более того, некоторые позднее действительно уехали. Ну а отец, раз уж приехал в деревню, вынужден был вновь заняться сельским хозяйством, тем более уже начинал помаленьку таять снег. Земли у тестя оказалось очень мало, что-то около половины десятины и то не сотенной, как в Сибири, а тридцатки, то есть здесь считалось 40 сажен длины и 30 сажен ширины. На таком клочке земли прокормить 8 человек невозможно, соответственно нужно искать какую-то работу или идти на барский двор работать от темна до темна за 3 рубля в месяц. Это при том, что в Челябе эти же деньги можно было заработать за 3-4 дня, особо не утомляя себя. Отец, произведя эти расчеты в уме, сопоставив факты, пришёл к выводу, что уехал из Челябы напрасно, однако, сразу давать заднюю было как-то не с руки – нужно было попытаться хотя бы немного продержаться на новом месте. Отец с новым дедушкой засеяли клок земли и стали ждать обильного урожая, но лето выдалось засушливое и хорошего урожая не случилось. Отец стал пилить у помещика лес, подрабатывая на прожиток. Я стал с мачехой нередко спорить, а она меня бранить. Новая бабушка тоже смотрела на меня косо и почти не разговаривала. Дедушка же был хороший человек – приветливый и ласковый, он нас, ребят, не разделял на своих и чужих и ко всем относился одинаково. Маня – моя сестра пошла было поначалу , жить к нам, но с мачехой ужиться у неё не получилось и я отвёл Маню назад в деревню Иванисовка (http://inpenza.ru/gorodisch...), где жила наша родная бабушка. Да и я сам недели через две перебрался туда же. Бабушка в тот период времени жила у абсолютно посторонних людей: старушки и её дочери по имени Васена – старой девы лет сорока на вид. Васена внешне была некрасивой женщиной, отчего, наверное, её никто и не взял замуж, но как человек она была очень хорошей, задушевной и ласковой, помогала нам всегда, всем, чем могла. Бабушка пряла пряжу и брала у людей кое-какую оплату за это: хлебом, картошкой или молоком. У дочерей ей так и не пришлось пожить. Одна – младшая дочь (моя крестная) жила с мужем и пятерыми ребятишками в семье родителей мужа. Кроме них там же жили ещё три сына со своими жёнами и детьми. Ютились пять семей в двух больших избах и бабушку взять просто не могли, поскольку и самим было тесно. Вторая дочь жила далеко от этой деревни в селе Русский Комешкарь (http://www.travellers.ru/ci...). Муж занимался извозом, у него было три лошади. Бабушку он брать не хотел, тем более с внучкой Маней. Так мы с Маней и жили у Васены и её матери какое-то время, зарабатывая на жизнь старым, испытанным способом – стоя на паперти возле церкви в селе Лопатино (http://www.travellers.ru/ci...(penzenskaya-oblast))с протянутой рукой.

Нашим заработком были кусочки хлеба, а чаще пирогов с горохом, кашей и картошкой. Конечно, всё это было ржаное и после пшеничного белого хлеба, опять привыкать к такому рациону питания было тяжеловато, но, как говорится, голод – не тётка. Отец, осознавая, что его родные дети живут у чужих людей и вынуждены просить милостыню, а посеянное весной не сулит хорошего урожая и сытой жизни не предвидится, решил ехать один обратно в Челябу . Ехать решил зайцем, поскольку денег не было даже на один билет, не говоря уж о том, чтобы брать с собой семью. Однако, даже для проезда зайцем нужны были хоть какие-то деньги. Раньше так было заведено: если заяц натыкался на кондуктора, то в качестве оправдания говорил, что билет не успел купить на станции и обещал, что на следующей станции обязательно купит, а дальше шёл за кондуктором и в укромном месте, желательно без свидетелей, предлагал кондуктору сумму, значительно меньшую стоимости билета, 40-50 копеек, к примеру. Если кондуктор брал деньги, то была гарантия, что он до конца своей смены зайца не выгонит, а там, глядишь, и пункт назначения близок. Для наличия хоть каких-то оснований для переговоров с кондукторами, отец вынужден был продать свои сапоги, которые с момента приезда из Челябы так холил и лелеял. За 3 рубля… Перед отъездом пришёл к нам в Иванисовку и, сообщив о своём намерении, сказал, что дальше здесь жить невозможно, что в Челябе он заработает денег и вышлет нам, а мы с мачехой на эти деньги приедем к нему. «Тебя, Кузьма, отдам в Челябе в школу, она там не шибко дорого стоит» - говорил отец.

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

Смерть мамы была для нас с сестрой настоящей трагедией. Однако, жить дальше как-то надо. Папа несколько раз ездил в Кокчетав продавать овёс. К тому времени овёс подорожал с 6-ти копеек до 10-ти и даже до 12-ти. К весне отец выменял на овёс пшеницы, чтоб весной посеять десятины две пшеницы и десятину овса. Ближе к лету он стал подрабатывать у зажиточных старожилов, пилил им брёвна на доски ещё с одним нашим земляком. В связи с доступностью леса, распиловочной работы в посёлке было достаточно. В тот период материально мы зажили неплохо. Хоть корову, как планировали раньше, не купили, но молока пили вволю. Помимо молока старожилы рассчитывались с моим отцом куриными яйцами и даже мясом. В сравнении с жизнью в России питаться мы стали гораздо лучше. Муки нам хватило на всю зиму и весну. Мы с гордостью сообщали в письмах родным и знакомым в России,о том, что ежедневно едим белый хлеб, калачи из пшеничной муки и пьём каждый день молоко. Яйца дешёвые - от 10 до 15 копеек сотня, недорого продавали и мясо кур, уток и гусей. Птицы у старожилов было много, поскольку корма для неё имелось достаточно, зерно и отходы зерна были у всех. Жили, конечно, в глуши, но сытно, если не лениться.

Дело стало двигаться опять к весне. Из наших мест приехали ещё новосёлы из села Веденяпино – мужик по фамилии Беляков со своей семьёй, состоящей из жены и двоих детей - дочерью восьми лет и сыном пяти. Сам Беляков был моложе моего отца на два года, выше его ростом и крупнее телосложением, но вскоре что-то заболел, стал чахнуть и отдал душу Богу. Месяца через два после его смерти, наш отец сошёлся с вдовой и всех нас, ребят, соединили в одну семью. Беляковы богатством не отличались, лошадью обзавестись ещё не успели, да и деньжат у них было "кот наплакал". Зато наша объединённая семья стала теперь состоять аж из 7 человек! Отец с новой женой посеяли весной 2 десятины пшеницы и десятину овса, но урожай в тот год не задался. Август месяц на носу, а хлеб не растёт, да и деньги, имевшиеся у вдовы подошли к концу. Поднялась в народе суматоха. Старожилы не хотели продавать зерно, а у вновь приехавших его и не было. Если пшеница раньше стоила 25 копеек, то теперь рубль. И то не купишь – опасались люди остаться в неурожайный год без зерна, поскольку больших запасов почти ни у кого не было, да и амбаров тогда почти не строили. На работу тоже из соображений экономии отца брать не стали. Новосёлы заметались, многие уехали кто куда. Засуха охватила большой район, вёрст за 150 хлеб нигде не вырос. Три семьи из наших переселенцев, включая и нашу, решили ехать поближе к России, где урожай зерна ожидался получше, плюс имелась работа, чтоб не умереть с голода. Отправились до Петропавловска, рассчитывая оттуда добираться по железной дороге, кто куда пожелает. На этот раз без слёз и причитаний – родных-то в Степной Сибири (или Казахстане, как принято сейчас говорить)не оставалось. Оставалась в Степной Сибири только могила нашей любимой мамы, но её уже не вернёшь и мама нас не услышит. Перед отъездом сходили с бабушкой на кладбище, помолились, поклонились, поцеловали крест на могиле.

Отец соорудил над телегой балаган из холста. Путь предстоял неблизкий – 420 верст. Была вторая половина августа, на улице было тепло и в этом отношении ехать было полегче, чем из России. Ехали к Петропавловску около 10 семей не меньше 20 дней. На вокзале оказалось настоящее столпотворение, все бежали от засухи, куда глаза глядят. Очень много народа ехало в центр России. Отец почувствовал, что дело плохо: нет денег, нет корма для лошади, которая нет-нет и через некоторое время падёт от бескормицы. Высадил он нас под открытым небом, а лошадь продал вместе с упряжкой и балаганом всего за пять рублей. На эти деньги долго не проживёшь. Отец, бабушка и мачеха продали кое-что из своих пожитков и наскребли кое как денег на билеты: мне, отцу и его новой семье до Челябы, а бабушке и моей сестрёнке Мане до станции Чаадаевка Саратовской губернии к оставшимся там двум дочерям бабушки.

В конечном итоге получилось так, что до Челябы мы ехали все вместе всемером, а дальше от Челябы до Чаадаевки поехали лишь бабушка и моя сестрёнка Маня. Мы же, оказавшись в Челябе, побрели в переселенческие бараки. Обосновавшись там, отец на следующий день отправился искать работу и съёмное жильё, но ни постоянной работы, ни жилья не нашёл, подрабатывая впоследствии где придётся: где дрова пилить, где помойку чистить, не отказываясь ни от какой поденной работы. Когда выяснилось, что мы бежали с новых земель, нас выгнали из переселенческого пункта и с той поры мы стали не переселенцы, а просто бездомные – голь перекатная, шатающаяся по белому свету, людьми, ищущими какого-то особого счастья. В поисках этого счастья, отцу пришлось искать квартиру. Он уже 7 дней проработал в городе и кое что разузнал. На этот раз квартиру он нашёл почти сразу на улице Мастерской, благо, что в те времена всё стоило дешево. Квартиру отец снял за 1 рубль 50 копеек в месяц при готовом отоплении. Не особняк, конечно, а просто угол в одной большой комнате, площадью около 30 квадратных метров. Эту же комнату снимали ещё три семьи и всего в комнате располагалось человек 13-15. Все одного сословия – та же «голь перекатная». Ни у кого кровати не было и спали все вповалку прямо на полу. Справедливости ради нужно сказать, что квартира оказалась тёплой и даже с освещением - висячей керосиновой лампой. Обязанность покупки керосина для лампы лежала естественно на квартирантах. Так мы после всех мытарств по новым землям Степной Сибири, которые в настоящий момент называют Казахстаном, стали на некоторое время горожанами - жителями Челябинска. Отец продолжал поденно работать на различных работах, а мать с другими квартирантками стала чинить мешки для ссыпного пункта, где скупали зерно пшеницы и овса для отправки по железной дороге. За починку одного мешка платили одну копейку и в день мачеха зарабатывала около 25-30 копеек, в то время, как отец приносил 50-60 копеек в день. Устроившись на демонтаж старого склада сельхоз машин «Аксай», отец стал брать меня с собой помогать ему пилить дрова и укладывать их в поленницы. На сытую жизнь нам хватало: мука-сеянка стоила 50 копеек за пуд, крупчатка – 72 копейки пуд, мясо 4-5 копеек фунт, а разные мясные отходы и обрубки – 2 копейки фунт. Так жить было бы можно и дальше, но тут стали писать из России родители мачехи, звать нас к себе жить, писали, что они стали старые, работать уже не могут, а у них надел земли имеется в собственности, есть лошадь и корова. Всё это старики готовы были отдать нам, с расчетом, что мы будем хозяйствовать на их земле и ухаживать за ними до смерти. Мачеха начала подбивать отца на переезд к её родителям. Отец сомневался и даже поинтересовался у меня: «Ну, что Кузьма, поедешь жить к новым дедушке с бабушкой?», хоть я советник был никудышный. Я в свою очередь поинтересовался, далеко ли они живут от моей родной бабушки? Отец сказал, что их деревня недалеко, к бабушке от них можно будет ходить пешком каждый день. Меня это сильно обрадовало, так как новая мать была не особенно ласкова по отношению ко мне и часто жаловалась отцу, что я её не слушаюсь, обижаю её ребят, много таскаю на улицу хлеба и делаю другие нехорошие дела. С одной стороны мне очень хотелось жить рядом с родными бабушкой и сестрёнкой, но с другой - не очень хотелось уезжать из Челябы, так как здесь мы могли есть досыта белый пшеничный хлеб и варить щи с мясом, а там опять один ржаной хлеб и ржаная тюря. Не знаю, насколько весомым оказалось для отца моё мнение, но узнав о моём желании жить рядом с бабушкой и сестрой, отец принял решение о возвращении в Россию. За пол года жизни в Челябинске отец с мачехой подзаработали денег. Отец даже приобрёл себе сапоги, чтоб удивить сельчан обновкой при походе на обедню в церковь. Отец был набожный человек и в церковь ходить любил.

И вот Великим постом мы семьёй поехали в Россию. Доехали поездом до Чаадаевки (http://www.travellers.ru/ci...) и оттуда на подводе добрались уже к месту назначения. Встретили нас хорошо, даже устроили что-то вроде праздника или гулянки. Пришли в гости брат с сестрой мачехи. Много было разговоров о Степной Сибири. Мы угостили всех белыми калачами и кренделями, привезёнными из Челябы. Кроме того, даже стряпали блины из привезённой белой муки и рассказали, что в Челябе каждый день ели это, да ещё в добавок с мясом. Гости, не стыдясь, называли отца дураком, из-за того, что он бросил такую жизнь, разменяв её на тюрю и здешнюю нудную и тяжёлую жизнь. Некоторые гости, находясь под впечатлением от угощений и рассказов о Челябе, не медля собрались сами туда и, более того, некоторые позднее действительно уехали. Ну а отец, раз уж приехал в деревню, вынужден был вновь заняться сельским хозяйством, тем более уже начинал помаленьку таять снег. Земли у тестя оказалось очень мало, что-то около половины десятины и то не сотенной, как в Сибири, а тридцатки, то есть здесь считалось 40 сажен длины и 30 сажен ширины. На таком клочке земли прокормить 8 человек невозможно, соответственно нужно искать какую-то работу или идти на барский двор работать от темна до темна за 3 рубля в месяц. Это при том, что в Челябе эти же деньги можно было заработать за 3-4 дня, особо не утомляя себя. Отец, произведя эти расчеты в уме, сопоставив факты, пришёл к выводу, что уехал из Челябы напрасно, однако, сразу давать заднюю было как-то не с руки – нужно было попытаться хотя бы немного продержаться на новом месте. Отец с новым дедушкой засеяли клок земли и стали ждать обильного урожая, но лето выдалось засушливое и хорошего урожая не случилось. Отец стал пилить у помещика лес, подрабатывая на прожиток. Я стал с мачехой нередко спорить, а она меня бранить. Новая бабушка тоже смотрела на меня косо и почти не разговаривала. Дедушка же был хороший человек – приветливый и ласковый, он нас, ребят, не разделял на своих и чужих и ко всем относился одинаково. Маня – моя сестра пошла было поначалу , жить к нам, но с мачехой ужиться у неё не получилось и я отвёл Маню назад в деревню Иванисовка (http://inpenza.ru/gorodisch...), где жила наша родная бабушка. Да и я сам недели через две перебрался туда же. Бабушка в тот период времени жила у абсолютно посторонних людей: старушки и её дочери по имени Васена – старой девы лет сорока на вид. Васена внешне была некрасивой женщиной, отчего, наверное, её никто и не взял замуж, но как человек она была очень хорошей, задушевной и ласковой, помогала нам всегда, всем, чем могла. Бабушка пряла пряжу и брала у людей кое-какую оплату за это: хлебом, картошкой или молоком. У дочерей ей так и не пришлось пожить. Одна – младшая дочь (моя крестная) жила с мужем и пятерыми ребятишками в семье родителей мужа. Кроме них там же жили ещё три сына со своими жёнами и детьми. Ютились пять семей в двух больших избах и бабушку взять просто не могли, поскольку и самим было тесно. Вторая дочь жила далеко от этой деревни в селе Русский Комешкарь (http://www.travellers.ru/ci...). Муж занимался извозом, у него было три лошади. Бабушку он брать не хотел, тем более с внучкой Маней. Так мы с Маней и жили у Васены и её матери какое-то время, зарабатывая на жизнь старым, испытанным способом – стоя на паперти возле церкви в селе Лопатино (http://www.travellers.ru/ci...(penzenskaya-oblast))с протянутой рукой.

Нашим заработком были кусочки хлеба, а чаще пирогов с горохом, кашей и картошкой. Конечно, всё это было ржаное и после пшеничного белого хлеба, опять привыкать к такому рациону питания было тяжеловато, но, как говорится, голод – не тётка. Отец, осознавая, что его родные дети живут у чужих людей и вынуждены просить милостыню, а посеянное весной не сулит хорошего урожая и сытой жизни не предвидится, решил ехать один обратно в Челябу . Ехать решил зайцем, поскольку денег не было даже на один билет, не говоря уж о том, чтобы брать с собой семью. Однако, даже для проезда зайцем нужны были хоть какие-то деньги. Раньше так было заведено: если заяц натыкался на кондуктора, то в качестве оправдания говорил, что билет не успел купить на станции и обещал, что на следующей станции обязательно купит, а дальше шёл за кондуктором и в укромном месте, желательно без свидетелей, предлагал кондуктору сумму, значительно меньшую стоимости билета, 40-50 копеек, к примеру. Если кондуктор брал деньги, то была гарантия, что он до конца своей смены зайца не выгонит, а там, глядишь, и пункт назначения близок. Для наличия хоть каких-то оснований для переговоров с кондукторами, отец вынужден был продать свои сапоги, которые с момента приезда из Челябы так холил и лелеял. За 3 рубля… Перед отъездом пришёл к нам в Иванисовку и, сообщив о своём намерении, сказал, что дальше здесь жить невозможно, что в Челябе он заработает денег и вышлет нам, а мы с мачехой на эти деньги приедем к нему. «Тебя, Кузьма, отдам в Челябе в школу, она там не шибко дорого стоит» - говорил отец.

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

15-02-2015 14:31

(ссылка)

ЧАЙ РОДИМЕНЬКИЙ

Предыдущие главы:

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

6.http://my.mail.ru/community...

7.http://my.mail.ru/community...

8.http://my.mail.ru/community...

В действительности весной следующего 1902-го года чаеразвесочную фабрику в Челябе доделали-таки. Из Тюмени приехало около ста рабочих. Как я понял, фабрику перевели из Тюмени в Челябинск с перспективой укрупнения производства. Челябинск к тому времени становился достаточно крупным промышленным центром. В городе открылась государственная таможня, аналогичная тем, что уже имелись в Москве, Одессе и Самарканде. Чай тогда непосредственно в России практически не выращивали и он почти весь импортировался из-за границы (из Китая, из Индии, с Цейлона и с острова Ява). Между городом и железнодорожным вокзалом вдоль железнодорожного полотна построили множество деревянных складов, часть из которых отводилась как раз под привозимый из заграницы чай. Отпускали чай местным фирмам лишь после того, как те оплачивали гос. пошлину. После этого чай развозился фирмачами со складов на чаеразвесочные фабрики, где развешивался и упаковывался, после чего доставлялся железнодорожным транспортом практически по всей Сибири, Дальнему Востоку и частично по центральной России. В Челябе на поставках чая специализировалось аж 4 фирмы, одна из которых называлась: «Губкин, Кузнецов и Ко». И вот эта фирма как раз и достроила чаеразвесочную фабрику, завезла необходимое оборудование, а затем стала добавочно набирать людей. Так на 13-м году своей жизни я стал работником чаеразвесочной фабрики чайной компании «Губкин, Кузнецов и Ко».

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика "Губкин, Кузнецов и Ко"

В то время на чаеразвесочных фабриках примерно 40-45% от общей численности рабочих составляли подростки в возрасте от 12-ти до 17-ти лет. Сама работа по упаковке чая физически была не слишком тяжела, в этом деле в первую очередь важны были сноровка, быстрота и ловкость рук. Работодатель был заинтересован в найме подростков, поскольку платили им значительно меньше, чем взрослым рабочим, а работали они зачастую ничуть не хуже. Суть работы заключалась в том, что в электрический станок, расфасовывающий чай по определённому весу, подсовывалась бумага и тут же рядом отодвигалась «вертельщику», которым был рабочий старше 17-ти лет. За 55 минут нужно было произвести 1200 подобных операций. Физический труд не большой, нужно в первую очередь не зевать и быстро работать руками, иначе автомат высыплет чай не в бумажную пачку, а на прилавок. Взрослый «вертельщик» упаковывал чай в так называемую «первую бумагу», после чего чай, завёрнутый в «первую бумагу» подхватывал стоящий рядом подросток – «свинцовщик», в свою очередь оборачивавший пачку в свинцовую бумагу и передававший пачку «этикетчику», которым был также взрослый работник, стоявший на высшей ступени чаеразвесочной рабочей иерархии. В задачу «этикетчика» входила проверка правильности «первобумажной» и «свинцовой» упаковки, а также наклейка на пачку этикетки с рисунком и надписями в полном соответствии с установленными стандартами. Далее пачка чая передавалась по прилавку ещё одному подростку, который в случае крупного завеса от ½ до 1-го фунта завязывал пачку ниткой, в случае меньшего завеса, оставлял пачку без завязки, а затем передавал пачку по прилавку очередному подростку, оклеивавшему пачку таможенной бандеролью и клавшему её на сетку, отправляющуюся в сушилку. После просушки пачки с чаем поступали в упаковочное отделение, где их укладывали в фанерные ящики по 50 фунтов в каждый. Мальчишки также использовались при разборе поступившей бумаги, в которую впоследствии завёртывался чай, а также на других работах, не требовавших особого физического перенапряжения. Всего на фабрике упаковывалось до 35-ти разных сортов или марок чая. По указанию лаборатории схожие по запаху, вкусовым качествам и цене марки сортировались на большие группы, смешивались, засыпались в большой вращающийся барабан до 1000 фунтов и минут 15-20 чай крутился, смешиваясь в этом барабане, потом после пробы лаборатории поступал на автоматы веса, а уж затем на развесную. Всего на фабрике работало не менее 600 рабочих. Меня поначалу поставили укладывать пачки на сетки для последующей просушки. Когда я адаптировался к новому месту работы, меня перевели на крупную расфасовку пачек с чаем весом ½ фунт, а затем недели через 2-3 поставили уже на мелкую расфасовку. За 55 минут я должен был расфасовать на автомате 1200 пачек. 5 минут отводилась взрослым работникам на перекур, а подростки в это время обучались профессии. Я использовал ежечасные 5 минут на повышение своего профессионального мастерства и за несколько месяцев прошёл этапы от «оклейщика» таможенной бандеролью до «свинцовщика», коим и проработал до 1905-го года.

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика Высоцкого.

Челябинскъ. Чаеразвесочная фабрика И.П.Колокольникова.1903 год.

К тому времени с момента поступления на работу моя заработная плата увеличилась с 4-х до 10-ти рублей в месяц, но мой карьерный рост и рост моего материального благосостояния прервались в один миг, когда я умудрился заболеть, в связи с чем и был переведён на значительно менее почётную в служебной лестнице должность помощника швейцара в торговой конторе, где в мою задачу входили вопросы протирки столов двадцати служащих конторы, вопросы подметания конторских полов и вопрос натирки пола мастикой в кабинете заведующего конторой - Ивана Егоровича Шестакова.

Психологически в тот период я чувствовал себя не слишком хорошо, поскольку мои сверстники частенько подшучивали надо мной, в особенности над моим саратовским говорком и внешним видом. Одевать штаны с карманами и обувать сапоги родители разрешали мне только по особо торжественным случаям, поэтому большую часть времени я продолжал шляться в самотканых портках и лаптях. Мой не презентабельный внешний вид усугубляли особенности саратовского произношения - не принятая на Урале певучая растяжка слов с добавлением, где надо и не надо уже упомянутой мною приставки «чай». Нужно признать, что данная приставка оказалась вполне созвучна с местом моей работы на чаеразвесочной фабрике. Наверное, насмешников данное обстоятельство особенно веселило. Они даже придумали для меня обидную кличку «Чай родименький», видимо увязывая моё сельское происхождение с моей настоящей работой.

Взрослые же, напротив, относились ко мне хорошо, поскольку я был смышлёным и шустрым парнишкой. Довольно быстро освоил работу «свинцовщика» и неплохо справлялся с ней, если бы не моя болезнь, прервавшая мой дальнейший рост по рабочей карьерной лестнице. Тогда я, конечно, переживал по этому поводу, но сейчас думаю, что судьба в этом отношении ко мне благоволила, так как работа в развесной была очень вредна для здоровья. От чёрного чая шла коричневая пыль, оседавшая на рабочих прилавках и достигавшая толщины до 3-х миллиметров. Люди, работавшие в развесной 5 и более лет, заболевали туберкулёзом и фабрика нередко хоронила своих ещё совсем не старых рабочих. Вообще, при наличии возможности, часть рабочих после нескольких лет работы на развесной, переводилась на другие места, не связанные с воздействием смертоносной пыли, либо увольнялась, но большинство оставалось работать годами, рискуя своими жизнью и здоровьем.

Челябинскъ. Упаковка и взвешивание продукции на чаеразвесочной фабрике Высоцкого. Нач. XX в.

ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ СОЦИАЛКА

Шли на осознанный риск люди из-за хорошей оплаты труда и неплохих по тем временам условий работы: 9-часового рабочего дня с ежечасным пятиминутным перерывом, шестидневной рабочей недели. По воскресеньям фабрика не работала. Кроме того, не работали люди в так называемые «царские дни» и дни многочисленных церковных праздников. В частности в Пасху народ не работал аж в течение 11 дней: 8 дней Пасхи и перед Пасхой четверг, пятницу и субботу люди говели и ходили в церковь. Но это по желанию, если не верующий – делай в эти дни, что хочешь. В Рождество Христово – 5 дней выходных, на Крещение Господня – 3 дня, на Масленицу – 4. Помимо этого, в предпраздничные рабочие дни и по субботам работу заканчивали на 2 часа раньше. Выходной день давался также именинникам, при этом все праздничные нерабочие дни обходились без какого-либо вычета из заработной платы, то есть зарплата с увеличением количества выходных не уменьшалась. Рабочим, проработавшим не менее года, давался отпуск пол месяца с сохранением зарплаты. На собственную свадьбу давали неделю опять же с сохранением зарплаты, на свадьбу детей – три дня, на похороны близких родственников – один день. Всем рабочим, проработавшим не менее года, аккуратно выдавали к Рождеству и Пасхе по месячному окладу, а проработавшим на фабрике непрерывно 25 лет платили до смерти пенсию в размере оклада, а правление из Москвы присылало ветерану труда серебряный четвертной самовар с дарственной надписью.

На фабрике имелся медпункт, где работал фельдшер. В случае невыхода работника на рабочее место, фельдшер выезжал к отсутствующему на дом, выяснял, в чём дело и в случае необходимости оказывал медицинскую помощь. Кроме того, все рабочие в обязательном порядке по понедельникам проходили медицинский осмотр, который осуществляли врач и фельдшер. Рабочих лечили бесплатно и лекарства давали бесплатно. Туберкулёз в те времена лечению не поддавался и многие рабочие нашей фабрики, несмотря на медицинское обслуживание, умерли от этого заболевания. Как я уже писал выше, неплохие зарплата и условия труда для многих перевешивали вредное производство и люди шли на риск. На фабрике было довольно много семейных династий. В частности на фабрике в одно время работало сразу 4 члена нашей семьи: я, отец, мой сводный брат и моя сестра Маня.

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

08-02-2015 11:13

(ссылка)

БАБУШКА

Предыдущие главы:

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

6.http://my.mail.ru/community...

Действительно месяца через 3 отец прислал деньги. В письме написал, чтобы мачеха забирала нас и нашу родную бабушку в Челябу. Мачеха, получив деньги, пришла к нам в деревню Иванисовку (http://inpenza.ru/gorodisch...), сообщив нам с сестрой, что отец ждёт нас в Челябе. К бабушке мачеха обратилась витиевато: «Если ехать охота, езжайте с нами, может, прокормимся все как-нибудь там».

Бабушка, осознав, что её приглашают без особого желания, чисто для проформы, ехать с нами отказалась, сославшись на то, что ей не так уж и долго осталось жить на этом Свете. "Об одном прошу - не обижайте моих внучат" - сказала она.

И вот через неделю мы собрались ехать к отцу в Челябу. На улице было уже прохладно, приближалась осень. Я, моя сестрёнка Маня и бабушка пошли в Веденяпино (http://inpenza.ru/gorodisch...) к нашей мачехе. Там дедушка запряг лошадь и начались проводы. Новые бабушка с дедушкой плакали, провожая свою дочь и своих внучат на чужбину, а наша бабушка плакала обо мне с Маней. Мы же плакали о нашей дорогой и любимой бабушке. Обе бабушки отправились провожать нас пешком до Чаадаевки, нас же дедушка довёз до Чаадаевки на телеге. Взяли билеты 4-го класса.

Когда мы стали садиться в поезд, наша бабушка стала просто падать на землю, цепляться за наши ноги, целуя нас и плача навзрыд. У меня до сих пор стоит перед глазами эта щемящая сердце сцена, как перед удаляющимися вдаль вагонами поезда стоит на коленях худенькая и маленькая старушка и протягивает к уходящему поезду руки, словно пытаясь остановить эту здоровенную металлическую махину.

Я и моя сестра Маня нашу дорогую и горячо любимую бабушку больше никогда не видели…

Бабушка умерла вдали от нас года через 4 после нашего отъезда. У абсолютно чужих людей…

В молодости бабушка была крепостной сенной девушкой. Господа отдали её замуж за такого же крепостного человека - мужичка, старше её аж на 20 лет. Муж умер, когда детей нужно было ещё ставить на ноги. Бабушка растила дочерей фактически одна. Когда наш отец пришёл к ней в дом жить с её дочерью, у бабушки было своё небольшое хозяйство: изба, надворные постройки, корова, лошадь, домашняя утварь и посуда и вот после наших сибирских мытарств осталась наша бабушка одна-одинёшенька, без гроша за душой и какого-либо имущества. Всё прожили, всё проездили её дочь, муж дочери и внучата. И вот на старости лет остаться ни с чем, не имея даже своего угла, где можно спокойно умереть. Пришлось бабушке поскитаться по чужим углам и просить милостыню у добрых людей.

Оставляя свою любимую бабушку, старую и убогую, на произвол судьбы среди чужих людей, поступали мы очень нехорошо. Она отдала нам всё, что имела, а мы ей даже спасибо не сказали. И как, вероятно, тяжела была её сума, с которой она ходила, прося подать, что Господь дал. И тяжела была не от того, что много было в ней подаяний, а тяжела была оттого, что влачила она с нами жизнь очень тяжёлую. Вот пишу я эти строки спустя 65 лет, как мы расстались. Сам уже глубокий старик, доживающий восьмой десяток лет, вскормленный собранными тобой кусочками и корочками ржаного хлеба. Помню до сих пор, как богата была твоя сума, когда придя с обхода одной-двух деревень, уставшая до крайности, ты высыпала нам всё содержимое на стол. Я вот сейчас пишу о тебе, роняя слёзы, хотя ты очень редко приходишь на память, так как жизнь заставляет думать о повседневном, как-то всё торопимся куда-то, всё скорее и скорее, лишь бы успеть и не отстать от быстро идущей жизни.А жизнь сейчас, бабуся, кипучая, живая и дума у людей не о куске хлеба, а об украшении своей жизни. Вот, бабушка, уже прошло так много лет, а я тебя всё ещё вспоминаю и как будто сейчас смотрю на тебя, на твоё измождённое, всё в морщинках лицо, на такую худенькую и маленькую.

Когда я смотрюсь в зеркало, словно вижу тебя – я стал такой же седой, худой и ростом не вышел, хотя и отец и мать были здоровыми по телосложению, а я получился какой-то неказистый. Гляжу на свои морщины, провожу по ним своей рукой и словно переношусь почти на семьдесят лет назад, где я - совсем ещё мальчишка, радуюсь вываленной из бабушкиной сумы милостыне - краюхам ржаного хлеба, кусочкам пирогов с горохом и тянусь обнять неказистую старушку, случайно дотрагиваясь пальцами до морщин на её измождённом лице. Прости нас всех, милая бабулечка!

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

13-02-2015 09:45

(ссылка)

ЧЕЛЯБА

Предыдущие главы:

1.http://my.mail.ru/community...

2.http://my.mail.ru/community...

3.http://my.mail.ru/community...

4.http://my.mail.ru/community...

5.http://my.mail.ru/community...

6.http://my.mail.ru/community...

7.http://my.mail.ru/community...

Приехав в Челябу, отец довольно быстро нашёл постоянную работу – поступил к купцу Стахееву рабочим по двору. Стахеев имел в нескольких городах торговлю мануфактурой. В Челябе это был самый большой магазин в городе, занимал в центре целый квартал из трёх улиц: Азиатской, Ивановской и Уфимской (http://www.book-chel.ru/ind...).

У магазина имелся большой двор, на котором распологалось очень много различных построек, складов и домов. В домах жили приказчики – молодёжь, человек 20, которых взяли на курсы торгового дела. Брали туда лишь грамотных ребят преимущественно из служивого сословия. Там они жили, там их кормили и поили, там их одевали и обували. И были там рабочие двора: грузчики, возчики и другие разнорабочие, включая и моего отца. А всего у купца Стахеева было рабочих, приказчиков и канцелярских служащих примерно 70-80 человек. Отцу в то время платили 12 рублей в месяц жалования и кормили обедом. Подобные условия считались очень хорошими, и не каждый такими мог похвастаться. Мать по приезду в Челябу тоже без работы не осталась - снова стала чинить мешки. Мне к тому времени исполнилось одиннадцать. Поскольку в школу меня пристроить сразу отцу не удалось, я вынужден был заниматься «хозяйственной деятельностью», то есть помогать родителям по хозяйству. Ребята моего возраста тоже были на посылках: кто воду носит, кто дрова колет, кто картошку чистит. Моя сводная сестра Матрёна, к примеру, помогала матери чинить мешки, а я таскал эти мешки с ссыпного пункта домой, а потом после починки нёс обратно на ссыпной пункт. Поиграть доводилось только вечерами, поскольку днём все ребята были чем-то заняты.

ТОРГОВЕЦ ДРОЖЖАМИ

Вскоре я познакомился с одним предприимчивым пареньком моих лет. Тот занимался торговлей дрожжами и предложил мне присоединиться к занятию этим промыслом, что я и сделал без особых раздумий. Так я стал «купцом», не знамо какой гильдии. Суть торговой операции заключалась в следующем. Вместо магазина или лавки я стал обладателем небольшого ящика из под гвоздей, к которому прибил матерчатую тесёмку. Перекинув тесёмку через шею, вместе со своим напарником и компаньоном, я каждое утро отправлялся на край города, где располагался дрожжевой завод купца Аникина. Там мы покупали в будние дни один-два фунта дрожжей, а в выходные по три-четыре фунта и возвращались с товаром в город на базарную площадь, где уже проявляли таланты настоящих рекламных агентов, выкрикивая как можно громче: «А вот кому сухие, свежие дрожжи? Налетай!». «Налетевшие» покупали палочку дрожжей, кто на одну копейку, а кто на две-три. Иногда случалось, что у нас покупали весь дрожжевой брикет, весивший ¼ фунта. Непосредственно на заводе мы приобретали дрожжи по 30 копеек за фунт, а продавали на базарной площади уже по 40 копеек. То есть с каждого фунта наша «торговая сеть», состоящая из вышеупомянутого ящика из под гвоздей с тесёмкой и двух подростков, получала целых 10 копеек чистой прибыли. Потрясающий оборот средств! За день выходило по 20-25 копеек выручки на брата. Справедливости ради нужно заметить, что существовали и издержки производства, которые стоило бы учитывать при подсчёте барыша. Куда ж без них? В частности, к таким издержкам можно отнести изношенную в хлам за несколько месяцев не одну пару моих лаптей. (Купечество, извините, вынуждено много ходить - купца ноги кормят).

Родители довольно часто роптали по данному поводу, ставя под сомнение мою предпринимательскую хватку, но мне-то, пацану, не приходило в голову, что лапти могут иметь отношение к извлекаемой из дрожжевого бизнеса прибыли. Так или иначе, но примерно через пол года, отец, на котором как раз и лежала обязанность изготовления и ремонта моих лаптей, с целью уменьшения издержек, волевым решением перевёл меня на другое место работы – в городскую управу, где я должен был помогать в уборке помещения проживающему прямо в управе внутреннему сторожу. По утрам, ещё до занятий в управе, я около 4-х часов щёткой подметал пол, тряпкой протирал столы и стулья, таскал вёдра с водой со двора и помогал сторожу растапливать печь. Примерно тоже самое я делал и в течение 4-х часов вечером после окончания работы в управе. День у меня был свободным. Данный график работы не слишком меня устраивал по некоторым причинам, но моему работодателю по большому счёту было на это наплевать. И не исключено, что с высокой колокольни. Соответственно, я вынужден был мириться с этими маленькими неудобствами. Получал я за свой труд жалованье в размере 3-х рублей 50-ти копеек в месяц.

Поскольку трудиться я начал не в какой-нибудь там шарашкиной конторе, а в весьма серьёзном заведении, родители посчитали, что и выглядеть я должен соответствующе. Для соответствия моменту мне купили сапоги, а также штаны, Вы не поверите, аж с двумя карманами! Примерив обновки, глянул я на себя в зеркало и обомлел – передо мной стоял настоящий франт: не какой-нибудь деревенщина в лаптях, а городской красавчик в сапогах и в штанах с двумя (двумя!!!) карманами. Вдобавок отец смазал новёхонькие сапоги дёгтем. Ах, как приятно пахли те сапоги! Кажется, что я сейчас чувствую их запах. Мало того, что сапоги пахли замечательно, так они ещё и смачно поскрипывали. Наслаждаясь визуальными и аудио-эффектами, я ежеминутно крутился и изгибался перед зеркалом, то засовывал руки в карманы по одной и обе сразу, то высовывал их из карманов, важно складывая руки на груди, и мечтая прямо сейчас, немедленно оказаться по щучьему веленью, по моему хотенью в родной Иванисовке. Я будто бы даже видел вытянутые от удивления лица тамошних иванисовских ребят «Откуда это такой городской хлыщ у нас выискался?»

- Да уж не чета Вам – деревенщинам!

Как-то вечером отец попросил одного служку из церкви написать письмо нашим родственникам в России, о том, как живётся нам в Челябе. В письме без ложной скромности рассказывалось о том, что живём мы сейчас очень даже хорошо, так как в семье уже работают четыре человека: отец, мать, я, да сестра моя сводная Матрёна. Конечно, не обошли в письме и факт приобретения для меня сапог со штанами. Насчёт последних естественно было подчёркнуто, что они не какие-нибудь там самотканые, а куплены задорого на базаре и имеют аж два кармана! Чтоб уж совсем сдобрить эту благостную картину маслом, служка по настоянию отца добавил предложение о том, что питаемся мы каждый день щами с мясом и закусываем эти мясные щи белыми калачами. В завершение отец сообщал родственникам, что в Челябе собираются строить чайную фабрику, приспосабливая под неё кирпичные склады. Весной по информации отца на строящуюся фабрику собирались завозить из Тюмени оборудование и рабочих, которые должны заниматься упаковкой чая. Не исключено, сообщал родственникам отец, что появятся свободные вакансии, которыми мы намерены воспользоваться.

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

07-12-2014 18:14

(ссылка)

УТРАТА

Продолжение. Начало.

1.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/3DB790339E187819.html

2.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/1E7EE7C391E736E8.html

3.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/559836E69158C8E7.html

4.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/62AF29158818A17F.html

Меж куч периодически мелькали какие-то тени. Нетрудно было догадаться, что это жители посёлка Новая Васильевка бродят между своих куч то ли по своим делам, то ли совершенно бесцельно.

Наблюдая за этими передвижения местных жителей, наши бабы заголососили и запричитали, куда это их из матушки России привезли, в какую такую тьму-таракань, где хоть и не видно ни каторжан, ни киргизов, но люди живут внутри грязных куч в ямах или берлогах, словно медведи.

Мужикам причитать не престало, в надежде разыскать нашего земляка, они стали угрюмо обходить кучи одну за другой, которые на проверку оказались не просто кучами, а заваленными по самую макушку снегом крестьянскими избами. Понять, как избы выглядели, было совершенно невозможно, но стало очевидно, что они не велики размерами. Земляк довольно быстро нашёлся, поскольку посёлок оказался совсем небольшим, семей на 25-30. Кое-как наши пять семей и наши возчики расположились на ночлег. Всю ночь напролёт наши мужики и бабы расспрашивали местных жителей об их житье-бытье и рассказывали о том, как самим жилось в России. Выяснилось, что посёлок начал строиться всего лишь три года тому назад.

Народ местный жил по-разному: кто приехал с деньгами, те обустроились неплохо, поставили домишки, купили скот – лошадей, коров, овец и кое-кто даже свиней, которых в тех местах было довольно мало, поскольку настоящие местные аборигены – киргизы свиней не держали из своих религиозных соображений. Вот лошадей, коров и овец у скотоводов-киргизов было много, продавали их они охотно и не слишком дорого. Содержали животных киргизы самым примитивным образом. Скот был предоставлен сам себе и был обучен пастись самостоятельно даже зимой, расковыривая снег копытами до травы. Частенько скот у киргизов гиб в степи. Переселенцы же строили дома не только для себя, но и сооружали дворы для домашнего скота. Те переселенцы, которые были при деньгах, имели по 2-4 лошади, 2-3 коровы и до 10 овец, сами обрабатывали свою землю, пекли свой хлеб, имели собственное молоко и даже мясо. Некоторые завели домашнюю птицу. Большинство же переселенцев жили довольно скудно, поскольку ехали в Сибирь изначально не самые зажиточные из крестьян.

К данной категории можно было отнести и моих родителей, поскольку из тех денег, которые изначально были припасены в России, осталось от силы половина, на которую не шибко-то разгуляешься. Табун скота на 50 рублей не купишь и палатей себе не отстроишь. Заработать тоже особо негде, так как основная масса крестьян перебивалась с хлеба на квас, как тогда говорили о бедняках. Побеседовав с местными жителями, наши мужики пришли к заключению, что всем нам в посёлке обосноваться невозможно. Три семьи приняли решение ехать в посёлок Каменку, через который мы уже проезжали. Данный посёлок был значительно больше – домов на 100-120, и считался старым, так как основан был около 10 лет назад. У большинства тамошних старожилов имелись порядочные посевы, скотина и птица. Некоторые имели уже по две избы: одну – небольшую, ту, которую построили сразу после переселения, и вторую - большой пятистенный рубленый дом.

Каменка стояла на реке, богатой рыбой, а за рекой рос сосновый бор, где разрешалось рубить новосёлам лес на строительство и даже на растопку. Бор никто не охранял, приезжай и пили, сколько хочешь, никто слова не скажет. Рядом с посёлком имелась сопка гектар на 400-500, которую назвали горой, поросшая малиной. Итак, наши мужики договорились с теми же возчиками, увезти нас в Каменку. Наш приезд пришёлся на последний день Масленицы. С жильём всё устроилось довольно быстро, а вот с обработкой земли вышла заминка. Ребятишкам из наших семей требовалось молоко, а для обработки земли нужна была тягловая сила – на семью хотя бы одна лошадёнка. На совете выбор пал в пользу лошадей, с покупкой коров решили погодить до осени. Собрались мужики ехать в находящийся в 50-60 верстах Атбисар на ярмарку. Вернулись назад с лошадьми, кто с одной, а кто и с двумя. Мой отец привёл серого жеребчика лет 6-7, киргизской породы, который возил до этого только верхом, а в запряжке ещё не ходил. Пришлось обучать коня ходьбе в запряжке. Конёк был небольшим, но оказался крепким и очень шустрым. Отец договорился с одним крестьянином помогать ему в севе, отдав в работу своего коня, а хозяин участка подвязался посеять отцу десятину овса на своей земле и своими семенами. Десятину сотенную, то есть 40 сотен ширины и 100 сотен длины. Отцу одному, конечно, сеять было нельзя на одной лошади, так как сохами там не пахали. И вот посеял тот крестьянин нам эту десятину, а мы стали ждать урожая.

Мать не забывала про своё ремесло и на новом месте и вскоре после посева родила девочку. Роды оказались неблагополучными. Ребёночек хоть и родился живым, но не прожил и суток. У матери во время родов и после был сильный жар. Доктора в посёлке естественно не было, родами заведовали бабки – местные знахарки. Они прикладывали матери лёд от жара, делали холодные компрессы. В итоге мать простудилась и заболела уже не родовой болезнью, а случилась с нею водянка.

Мать вся опухла, лицо и тело сделались будто стеклянными и водянистыми. Какая бы она крепкая и рослая не была, но промаялась с этой болезнью всё лето. Поспела уже десятина овса. Мать, несмотря на болезненное состояние, как могла помогала в сборе урожая, который удался на славу – намолотили 300 пудов с одной десятины. Отец ссыпал собранный урожай в сарайчик, где мы квартировались, укрыл соломой, нагрёб воз овса и поехал его продавать в Кокчетав, намереваясь на выручку купить лекарства для жены. Поскольку хороший урожай овса выдался не только у нас, цены на овёс оказались чрезвычайно низкими, да и охотников его купить особо не было, а везти далеко в места с не столь богатым урожаем, не имелось никакой возможности. В общем отец кое-как продал овёс по 4 копейки за фунт То есть на пуд овса можно было купить лишь полтора фунта керосина. Отец привёз матери лекарства, но это её состояние никак не улучшило.

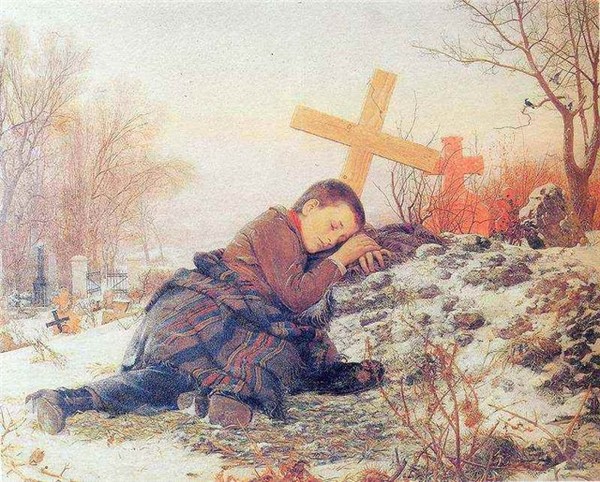

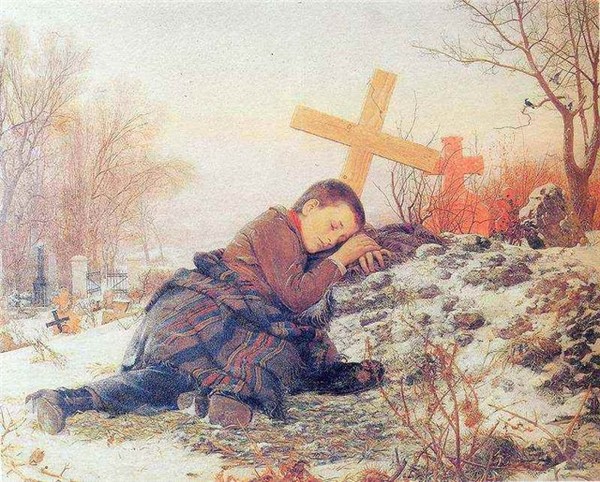

Как сейчас вижу, поманит мама нас с Маней, своих ненаглядных деток к своей кровати, обнимет нас и начинает целовать, заливаясь горючими слезами, причитая, на кого она нас оставляет, говоря, как ей хотелось бы пожить с нами, вырастить нас, дождаться внуков. Мы, целуя нашу маму, просили: «Не умирай, пожалуйста!». Тут же с нами плакала наша милая бабушка, которая нас растила, поила и кормила, чем могла, лишая себя порой даже самого необходимого, всё отдавая нам – своим внучатам. И вот как не крепилась наша дорогая и любимая мама, болезнь делала своё нехорошее дело.

Мама уже не могла вставать с постели и даже садиться. Бывало лежит смотрит на нас, да так смотрит, что начинают из глаз выступать горючие слёзы, видимо, оплакивая нас и себя. Порой мама забывалась и начинала бредить. В один из дней рано утром будят меня и Маню бабушка и отец, плачут навзрыд и говорят: «Вставайте ребятки, мама зовёт Вас благословить и проститься». Мы соскочили со своих нар и подошли к постели матери. Мама тяжело дышала. Поманила нас кивком головы. Мы подошли к ней совсем близко и стали её целовать, плача навзрыд. Бабушка, прощаясь со своей любимой дочкой, взяла икону и стала креститься, благославляя нашу маму и тут же наша любимая мама начала как-то редко-редко икать, реже и реже вздыхать, после чего как-то качнулась в сторону и замерла навсегда. Так мы лишились своей дорогой мамы, отец своей любимой жены и помощницы в жизни, а бабушка своей дочери. Мама умерла осенью 1897-го года. Отец и бабушка, плача и причитая, стали готовить похороны, сделали гроб. Отец привёз из волостного села Балкашино священника, где уже строилась небольшая церквушка. Мне в это время было около 9 лет, а Мане около трёх лет. Я смерть матери и похороны перенёс как-то легче сестры. Когда гроб занесли в избу и стали класть в него тело умершей, Маня стала плакать и страшно кричать: «Мама, миленькая, возьми меня на ручки! Вставай! Вставай!». Находившиеся в доме взрослые пытались успокоить Машу, но она в ответ била взрослых по рукам, даже кусалась. В момент выноса гроба, Маня всё рвалась к нему и кричала: «Мама, вставай! Тебя хотят закопать в яму! Я боюсь без тебя». Как ни кричала моя сестрёнка, гроб с телом мамы всё-таки вынесли, священник отпел умершую, все попрощались с ней, поцеловали в последний раз, довезли на лошади до кладбища, где опустили в могилу и закопали, сказав последнее «Прости», перекрестились и вернулись домой. Вот так неласково приютила нас Сибирь, отняв у нас самого дорогого человека.

1.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/3DB790339E187819.html

2.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/1E7EE7C391E736E8.html

3.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/559836E69158C8E7.html

4.http://my.mail.ru/community/blog_lyhodey/62AF29158818A17F.html

Меж куч периодически мелькали какие-то тени. Нетрудно было догадаться, что это жители посёлка Новая Васильевка бродят между своих куч то ли по своим делам, то ли совершенно бесцельно.

Наблюдая за этими передвижения местных жителей, наши бабы заголососили и запричитали, куда это их из матушки России привезли, в какую такую тьму-таракань, где хоть и не видно ни каторжан, ни киргизов, но люди живут внутри грязных куч в ямах или берлогах, словно медведи.

Мужикам причитать не престало, в надежде разыскать нашего земляка, они стали угрюмо обходить кучи одну за другой, которые на проверку оказались не просто кучами, а заваленными по самую макушку снегом крестьянскими избами. Понять, как избы выглядели, было совершенно невозможно, но стало очевидно, что они не велики размерами. Земляк довольно быстро нашёлся, поскольку посёлок оказался совсем небольшим, семей на 25-30. Кое-как наши пять семей и наши возчики расположились на ночлег. Всю ночь напролёт наши мужики и бабы расспрашивали местных жителей об их житье-бытье и рассказывали о том, как самим жилось в России. Выяснилось, что посёлок начал строиться всего лишь три года тому назад.

Народ местный жил по-разному: кто приехал с деньгами, те обустроились неплохо, поставили домишки, купили скот – лошадей, коров, овец и кое-кто даже свиней, которых в тех местах было довольно мало, поскольку настоящие местные аборигены – киргизы свиней не держали из своих религиозных соображений. Вот лошадей, коров и овец у скотоводов-киргизов было много, продавали их они охотно и не слишком дорого. Содержали животных киргизы самым примитивным образом. Скот был предоставлен сам себе и был обучен пастись самостоятельно даже зимой, расковыривая снег копытами до травы. Частенько скот у киргизов гиб в степи. Переселенцы же строили дома не только для себя, но и сооружали дворы для домашнего скота. Те переселенцы, которые были при деньгах, имели по 2-4 лошади, 2-3 коровы и до 10 овец, сами обрабатывали свою землю, пекли свой хлеб, имели собственное молоко и даже мясо. Некоторые завели домашнюю птицу. Большинство же переселенцев жили довольно скудно, поскольку ехали в Сибирь изначально не самые зажиточные из крестьян.

К данной категории можно было отнести и моих родителей, поскольку из тех денег, которые изначально были припасены в России, осталось от силы половина, на которую не шибко-то разгуляешься. Табун скота на 50 рублей не купишь и палатей себе не отстроишь. Заработать тоже особо негде, так как основная масса крестьян перебивалась с хлеба на квас, как тогда говорили о бедняках. Побеседовав с местными жителями, наши мужики пришли к заключению, что всем нам в посёлке обосноваться невозможно. Три семьи приняли решение ехать в посёлок Каменку, через который мы уже проезжали. Данный посёлок был значительно больше – домов на 100-120, и считался старым, так как основан был около 10 лет назад. У большинства тамошних старожилов имелись порядочные посевы, скотина и птица. Некоторые имели уже по две избы: одну – небольшую, ту, которую построили сразу после переселения, и вторую - большой пятистенный рубленый дом.

Каменка стояла на реке, богатой рыбой, а за рекой рос сосновый бор, где разрешалось рубить новосёлам лес на строительство и даже на растопку. Бор никто не охранял, приезжай и пили, сколько хочешь, никто слова не скажет. Рядом с посёлком имелась сопка гектар на 400-500, которую назвали горой, поросшая малиной. Итак, наши мужики договорились с теми же возчиками, увезти нас в Каменку. Наш приезд пришёлся на последний день Масленицы. С жильём всё устроилось довольно быстро, а вот с обработкой земли вышла заминка. Ребятишкам из наших семей требовалось молоко, а для обработки земли нужна была тягловая сила – на семью хотя бы одна лошадёнка. На совете выбор пал в пользу лошадей, с покупкой коров решили погодить до осени. Собрались мужики ехать в находящийся в 50-60 верстах Атбисар на ярмарку. Вернулись назад с лошадьми, кто с одной, а кто и с двумя. Мой отец привёл серого жеребчика лет 6-7, киргизской породы, который возил до этого только верхом, а в запряжке ещё не ходил. Пришлось обучать коня ходьбе в запряжке. Конёк был небольшим, но оказался крепким и очень шустрым. Отец договорился с одним крестьянином помогать ему в севе, отдав в работу своего коня, а хозяин участка подвязался посеять отцу десятину овса на своей земле и своими семенами. Десятину сотенную, то есть 40 сотен ширины и 100 сотен длины. Отцу одному, конечно, сеять было нельзя на одной лошади, так как сохами там не пахали. И вот посеял тот крестьянин нам эту десятину, а мы стали ждать урожая.

Мать не забывала про своё ремесло и на новом месте и вскоре после посева родила девочку. Роды оказались неблагополучными. Ребёночек хоть и родился живым, но не прожил и суток. У матери во время родов и после был сильный жар. Доктора в посёлке естественно не было, родами заведовали бабки – местные знахарки. Они прикладывали матери лёд от жара, делали холодные компрессы. В итоге мать простудилась и заболела уже не родовой болезнью, а случилась с нею водянка.

Мать вся опухла, лицо и тело сделались будто стеклянными и водянистыми. Какая бы она крепкая и рослая не была, но промаялась с этой болезнью всё лето. Поспела уже десятина овса. Мать, несмотря на болезненное состояние, как могла помогала в сборе урожая, который удался на славу – намолотили 300 пудов с одной десятины. Отец ссыпал собранный урожай в сарайчик, где мы квартировались, укрыл соломой, нагрёб воз овса и поехал его продавать в Кокчетав, намереваясь на выручку купить лекарства для жены. Поскольку хороший урожай овса выдался не только у нас, цены на овёс оказались чрезвычайно низкими, да и охотников его купить особо не было, а везти далеко в места с не столь богатым урожаем, не имелось никакой возможности. В общем отец кое-как продал овёс по 4 копейки за фунт То есть на пуд овса можно было купить лишь полтора фунта керосина. Отец привёз матери лекарства, но это её состояние никак не улучшило.

Как сейчас вижу, поманит мама нас с Маней, своих ненаглядных деток к своей кровати, обнимет нас и начинает целовать, заливаясь горючими слезами, причитая, на кого она нас оставляет, говоря, как ей хотелось бы пожить с нами, вырастить нас, дождаться внуков. Мы, целуя нашу маму, просили: «Не умирай, пожалуйста!». Тут же с нами плакала наша милая бабушка, которая нас растила, поила и кормила, чем могла, лишая себя порой даже самого необходимого, всё отдавая нам – своим внучатам. И вот как не крепилась наша дорогая и любимая мама, болезнь делала своё нехорошее дело.

Мама уже не могла вставать с постели и даже садиться. Бывало лежит смотрит на нас, да так смотрит, что начинают из глаз выступать горючие слёзы, видимо, оплакивая нас и себя. Порой мама забывалась и начинала бредить. В один из дней рано утром будят меня и Маню бабушка и отец, плачут навзрыд и говорят: «Вставайте ребятки, мама зовёт Вас благословить и проститься». Мы соскочили со своих нар и подошли к постели матери. Мама тяжело дышала. Поманила нас кивком головы. Мы подошли к ней совсем близко и стали её целовать, плача навзрыд. Бабушка, прощаясь со своей любимой дочкой, взяла икону и стала креститься, благославляя нашу маму и тут же наша любимая мама начала как-то редко-редко икать, реже и реже вздыхать, после чего как-то качнулась в сторону и замерла навсегда. Так мы лишились своей дорогой мамы, отец своей любимой жены и помощницы в жизни, а бабушка своей дочери. Мама умерла осенью 1897-го года. Отец и бабушка, плача и причитая, стали готовить похороны, сделали гроб. Отец привёз из волостного села Балкашино священника, где уже строилась небольшая церквушка. Мне в это время было около 9 лет, а Мане около трёх лет. Я смерть матери и похороны перенёс как-то легче сестры. Когда гроб занесли в избу и стали класть в него тело умершей, Маня стала плакать и страшно кричать: «Мама, миленькая, возьми меня на ручки! Вставай! Вставай!». Находившиеся в доме взрослые пытались успокоить Машу, но она в ответ била взрослых по рукам, даже кусалась. В момент выноса гроба, Маня всё рвалась к нему и кричала: «Мама, вставай! Тебя хотят закопать в яму! Я боюсь без тебя». Как ни кричала моя сестрёнка, гроб с телом мамы всё-таки вынесли, священник отпел умершую, все попрощались с ней, поцеловали в последний раз, довезли на лошади до кладбища, где опустили в могилу и закопали, сказав последнее «Прости», перекрестились и вернулись домой. Вот так неласково приютила нас Сибирь, отняв у нас самого дорогого человека.

Метки: Теньгушев Кузьма

Максим Теньгушев,

04-11-2014 08:05

(ссылка)

ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

Удивительное, всё-таки, существо - человек! То делает из мухи слона, раздувая какую-нибудь мелочь до безумных размеров и превращая во вселенскую трагедию, то поводом для ликования и необузданных восторгов становится абсолютная никчёмная белиберда (даже белиберда в кубе!), на которую и внимания обращать-то не стоило. Гениям русской словесности в особенности. Ан нет - обратило. Существо в смысле. Да так, что прям приспичило за перо взяться, коим больше года не баловался (занят был шибко). И, главное, тема крайне деликатная, о которой вслух не принято. Разве что у Елены Малышевой какой-нибудь. Ибо только у неё ассоциативный ряд между воротом свитера и крайней плотью существует.

С другой стороны приятно первооткрывателем быть. Амундсеном каким-нибудь. Первопроходцев неблагодарные потомки запоминают лучше. Постараюсь обойтись без грубой физиологии, заменяя её приличными синонимами, многозначительными паузами или пошловатым хихиканьем в потный кулачок. А то читательницы моего бложика, обуеваемые праведным гневом, разбегутся все нафиг. (Тут я по обыкновению кокетничаю - за год затворничества итак разбежались все до единой)

Воооот.

Общеизвестным является факт, что всем двуногим и даже членистоногим, вне зависимости от степени гениальности, пола, возраста и иных параметров, периодически нужно (мммм, как бы это сказать-то?) - опорожнять свой организм. Без этого подавляющему большинству человеческих организмов существовать крайне сложно. В лучшем случае человек становится крайне невнимательным даже во время решения вопросов жизни и смерти, начинает ни к месту и несообразно серьёзности, а порой и трагичности ситуации,как бы радостно пританцовывать на месте, либо замирать в неестественной и натужной позе с выпученными глазами. Взгляд его становится отвлечённым и блуждающим, даже в те моменты, когда перед тобой стоит объект твоего искреннего обожания и с трепетом ждёт решительного шага, определяющего всю Вашу дальнейшую судьбу. А то и вообще организм вышеупомянутый в самый что ни на есть кульминационный и важный момент неожиданно, без какого-либо объяснения причин, кааак ломанётся в ближайщий бурелом, сверкая худыми голеностопами. О худшем случае даже и говорить не хочется. Проклятый Голливуд на этом целую индустрию пошлятины построил. Со специфическим сортирно-голливудским юмором. Но это они там, в обителях разврата своих совсем страх потеряли. Русский человек не таков - он благоообразен, богобоязнен, плавен в движениях и помыслах и крайне стыдлив. Лишь в редкие минуты расслабления исконно русского человека тянет на иррациаональное