Кресты и чёрточки на старинных домах

Мне сразу вспомнилась история о том, как похожие знаки, состоящие из крестов и чёрточек, были замечены в 1917 году около дверей квартир в Петрограде и как эти надписи испугали жителей города. Об этом можно прочитать в книге Якова Перельмана «Занимательная арифметика»(http://berdnik-stiv.livejou...)/Там же объяснялась загадка: так обозначали номера квартир дворники-китайцы, не понимающие привычные для нас цифры. «Таинственные знаки такого же очертания, но только с косыми крестами обнаружены были в таких домах, где дворниками служили пришедшие из деревни русские крестьяне». Оказывается, в «народной нумерации» крестами обозначались десятки, а чёрточками – единицы.

Но возможно, увиденные мной значки оставлены случайно и ничего не означают? Я стала присматриваться к воротам и стенам старинных домов и обнаружила ещё три подобных надписи.

Дом на улице Пугачёвской.

Дом на улице Хользунова.

Ворота дома на улице Рабочей.

Наверное, если поискать, обнаружатся ещё такие же значки. И тогда останется только отгадать, кто их мог оставить и что они означают.

А может, кто-нибудь уже знает ответ?

Метки: Саратов, Улицы Саратова, краеведение

Многоэтажные жилые дома. 1939 - 1941 гг. Часть 1.

Вот их адреса.

Улица Волжская, 34*. Дом Инжкоопсоюза (1940). Построен по проекту Ф.Ф. Леонгардта.

Улица Горького, 28**. Дом ИТР ГПЗ (1940). Построен по проекту С.П. Крамида.

Улица Советская, 29. Т. Шевченко, 12. Четвёртый дом Облисполкома (1 и 2 секция - 1939, 3 и 4 секция - 1940).

Улица Рабочая, 10. Дом СарГРЭС (1939)***. Архитекторы В.П. Дыбов, Д.В. Карпов.

Площадь Орджоникидзе, 11. Дом завода зуборезных станков (1 и 2 секция - 1940, 3 и 4 секция - 1941).

Однако эти жилые дома представляют другой период: все они (кроме дома ИТР ГПЗ) построены по проектам 1936 г., когда "в архитектурной практике города произошёл крутой поворот"(1). В 1936 году началось строительство нескольких зданий, архитектурное оформление которых должно было служить не только для украшения города, но и для "внедрения художественного вкуса, роста культуры в быту".Но средств катастрофически не хватало, дома сдавались через 3 - 4 года после начала строительства, а людям нужны были квартиры.

Поэтому примерно в 1939 - начале 1940-х стали строить проще: красиво, но без особых архитектурных изысков. Каждое из зданий, построенных в эти годы, можно ошибочно отнести к более позднему времени. Однако, если рассмотреть их вместе, можно заметить общие черты. О них я и расскажу в следующей части.

Продолжение следует.

1. Здесь и далее цитируется статья В.П. Дыбова "Против упрощенчества и схематизма в архитектуре" ("Коммунист", 24 февраля 1936 г.).

* Подробнее об этом здании:

http://my.mail.ru/community...

http://my.mail.ru/community...

** Подробнее об этом здании:

http://my.mail.ru/community...

*** Об этом здании:

http://my.mail.ru/community...

Метки: Архитектура 1920-1930-е гг.

Многоэтажные жилые дома. 1939 - 1941 гг. Часть 3.

Аэрофотосъёмка 1942 года позволяет установить, что к тому времени на Первом жилучастке, кроме комплекса жилых домов завода комбайнов (1929 - 1930 гг) и двух домов для работников ТЭЦ-1 (1934 г.), было ещё 4 многоэтажных многоподъездных дома, причём один из них - недостроенный. Современные адреса: №№ 1 и 3 по проспекту Энтузиастов и №№ 12 и 14 по улице Орджоникидзе (они отмечены соответствующими номерами).

Улица Орджоникидзе, 12.

Улица Орджоникидзе, 14.

Проспект Энтузиастов, 1.

Проспект Энтузиастов, 3.

В 1940 г. планировалось сдать в эксплуатацию три пятиэтажных дома на жилучастках завода комбайнов (к тому времени уже авиационного). Строительство одного из них, на 30 квартир, предполагали закончить к 1 Мая.

"Коммунист", 4 апреля 1940 г.

На фотографии дом № 1 по проспекту Энтузиастов, за ним виден строящийся дом №3.

"Этот дом будет хорошо оборудован. Здесь будут: канализация, водопровод, электричество, ванны с горячей и холодной водой, на кухне специальные металлические печи новой конструкции, широкие лестницы, балконы. Сейчас в доме проводятся штукатурные и малярные работы. По предварительным подсчётам, общая стоимость постройки этого дома составит 1 миллион 100 тысяч рублей", - сообщала газета "Коммунист" ("Новое строительство", "Коммунист", 15 февраля 1940 г.)

Дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 1940 г.

Фото из газеты "Коммунист".

Интересно, что на всех фотографиях дом запечатлён со стороны двора. С этой стороны его архитектурное оформление гораздо интересней, чем со стороны уличного фасада.

Вид со стороны двора.

Вид со стороны улицы.

У здания есть общие черты с домами ИТР ГПЗ (Пр. Энтузиастов, 51 и 53).

http://my.mail.ru/community...

Об остальных домах больше никаких сведений нет. На сайте "Реформа ЖКХ" указано, что дом №3 по проспекту Энтузиастов был введён в эксплуатацию в 1942 году. Но судя по тому, что на фотографии 1940 г. он достраивается, это могло произойти и раньше.

Проспект Энтузиастов, 3. Вид со стороны улицы.

Проспект Энтузиастов, 3. Вид со стороны двора.

По данным "Реформы ЖКХ", дом №12 по улице Орджоникидзе введён в эксплуатацию в 1941 г. По сведениям, полученным от местного жителя, это дом для работников завода щелочных аккумуляторов, построенный в 1939 г. В любом случае, дом довоенный.

Улица Орджоникидзе, 12.

Улица Орджоникидзе, 12. Вид со стороны двора.

Дом № 14 по улице Орджоникидзе, по информации с сайта "Реформа ЖКХ", сдан в эксплуатацию в 1952 г. Однако на аэрофотосъёмке видно, что в 1942 году строительство было близко к завершению. Местный житель сообщил, что этот пятиэтажный жилой дом завода щелочных аккумуляторов строили заключённые во время войны.

Улица Орджоникидзе, 14. Вид со стороны подъездов.

Улица Орджоникидзе, 14.

Продолжение следует.

Метки: Архитектура 1920-1930-е гг.

3-я Садовая улица

Судя по карте улица короткая. Находится она за вокзалом, между Большой Садовой и 12-ым Вокзальным проездом, недалеко от улицы Зарубина.

http://maps.yandex.ru/-/CVb...

Проверка на местности показала, что 3-я Садовая действительно существует.

Так она выглядит с Большой Садовой.

Улица постепенно переходит в лестницу, которая ведёт вниз. Но оказалось, что за лестницей - улица Зарубина.

Если считать, что лестница - часть 3-ей Садовой, то жители этой улицы - активные борцы за чистоту города.

А теперь самое интересное! Вокруг мы не нашли ни одного дома, кроме дома №1, который относился бы к 3-ей Садовой. Зато дом большой. Одна его часть оранжевая (она видна с Большой Садовой (см. фото выше)), другая - розовая (она выходит на 12-й Вокзальный проезд).

Получается, что 3-я Садовая - самая короткая улица Саратова. Она состоит из одного дома!

А это для тех, кто захочет обойти вокруг 3-ей Садовой:

Метки: краеведение, Саратов, Улицы Саратова

Газовый завод в годы Великой Отечественной войны

На зданиях, расположенных по адресу Белоглинская, 116 и 116 А, нет никаких памятных знаков. Но, может, их стоило бы установить

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался газовый завод при СГУ, на котором производили газ для аэростатов. В этих же зданиях аэростаты наполняли газом, а потом женщины, служившие в войсках ПВО, доставляли их в Заводской район. К аэростатам были привязаны канаты и по 12 женщин вели каждый аэростат. Они проходили под мостом через Железнодорожный переезд , а дальше шли по Большой Садовой в сторону Заводского района, где аэростаты использовались для защиты предприятий от воздушных налётов.

Впоследствии эти здания принадлежали кафедре ядерной физики СГУ.

Метки: Краеведение

Архитектура 1930-х годов в Саратове. Дом книги. Часть 2

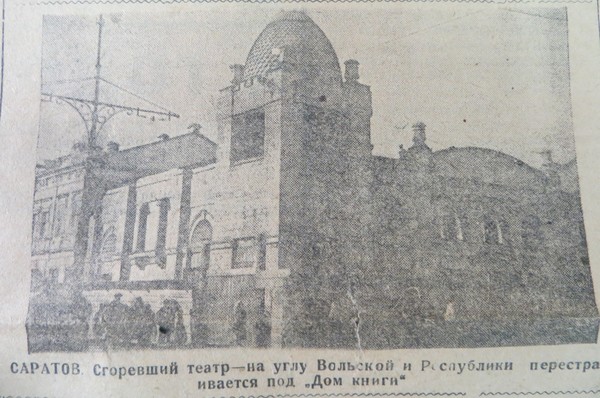

В 1911 году на углу улиц Немецкой и Вольской по проекту архитектора Ю.П. Терликова было построено здание кинематографа, получившего название "Художественный театр". В ночь с 22 на 23 октября 1916 г. в кинотеатре произошёл пожар, уничтоживший всё, кроме бетонных стен. В 1929 году полуразрушенный дом по-прежнему занимал всё тот же угол, но теперь уже улиц Республики и Вольской.И вот в августе 1929 года было решено построить на этом месте новый "Дом книги" Госиздата.

Фото из газеты "Поволжская правда" за 4 августа 1929 г.

На перестройку здания бывшего "Художественного театра" планировали выделить 137 тысяч рублей.

Фото из газеты "Поволжская правда" за 22 сентября 1929 г.

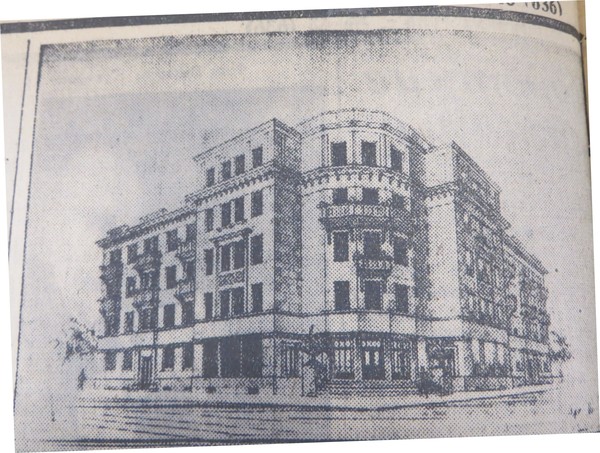

Проект разработал техник Челдымов. Работы собирались начать в октябре 1929 г. и предполагали закончить в августе - сентябре 1930 г. Проект предусматривал постройку трёхэтажного здания. Часть третьего этажа отводилась под сад-площадку для читателей, а зимнюю читальню собирались устроить в самом здании. Для покупателей собирались установить электрический лифт, а для обслуживания складов - грузовой подъёмник.

Так должен был выглядеть "Дом книги".

Фото из газеты "Поволжская правда" за 22 сентября 1929 г.

В марте 1930 г. речь шла ещё о перестройке бывшего в кинотеатра.

Но в этом же году, вероятно, решили разобрать старое здание и построить новое. В августе "Поволжская правда" сообщала, что строительство Дома книги оттягивается, подготовительные работы идут очень медленно, старое здание разобрано только наполовину, закончили рытьё котлована. Начало строительства откладывалось из-за изменения первоначального проекта.

А в конце октября стройки третьей очереди, к которым относился и Дом книги, решено было приостановить, прекратить отпуск стройматериалов для этих построек, а освободившуюся рабочую силу перебросить на строительство свинарников.

1. Максимов Е.К. Кинематограф "Художественный театр". Тектоника. 2006. №1. С. 32.

2. Поволжская правда. 1929 г. 4 августа.

3. Поволжская правда. 1929 г. 22 сентября.

4. Молодой сталинец. 1930. 17 апреля.

5.Строительство "Дома книги" оттягивается. Коммунист. 1930. 16 августа.

6. Стройки третьей очереди. Поволжская правда. 1930. 24 октября

В 1934 г. саратовский институт планирования городов и сооружения зданий начал работу по созданию проекта «планировки центральной части Саратова». В его основе лежала идея превращения этой части города «в образцовый, отвечающий всем требованиям культурно-бытового обслуживания трудящихся – социалистический город». В соответствии с планом на углу улиц Республики (пр. Кирова) и Вольской в том же году началось строительство саратовского Дома книги (1).

Фото из газеты "Правда Саратовского края" за 20 июня 1934 г.

Закончить строительство должны были в течение 1935 г., о чём сообщил в начале апреля 1935 г. главный архитектор горсовета тов. Курянов на встрече саратовских архитекторов с работниками искусства (2). Однако по каким-то причинам, возможно из-за отсутствия средств, стройка была приостановлена: 8 июня 1935 г. саратовская газета «Коммунист» извещала о возобновлении работ на строительстве Дома книги. Для начала работ строительная контора получила 50 тысяч рублей, во втором полугодии ожидалось получение дополнительных лимитов в сумме 300 тысяч рублей (3).

24 февраля 1936 года в газете «Коммунист» была опубликована статья «Против схематизма и упрощенчества в архитектуре» одного из авторов проекта Дома книги – саратовского архитектора В.П. Дыбова, в которой сообщалось о «крутом повороте» в архитектурной практике города и в связи с этим перепроектировке фасадов «ряда выстроенных или находящихся в процессе строительства зданий», среди них назывался Дом книги (4). Если сравнить проект с современным обликом здания, можно сделать вывод, что эти изменения были незначительными.

В 1936 году строительство шло полным ходом, причиняя неудобства жителям соседнего дома. Об этом свидетельствует опубликованное в газете «Коммунист» за 8 октября 1936 г. письмо Видинеева, жильца дома № 46 по проспекту Кирова (5). Привожу этот интересный документ:

В январе 1937 г. приступили к остеклению больших рам окон здания (6).

Фото из газеты "Коммунист" за 28 января 1937 г.

В июне 1937 г. началась отделка фасада и комнат. Работы производила недавно организованная при саратовской скульптурной мастерской специальная бригада для художественно-лепной отделки зданий. Фасад оформлялся «лепными украшениями и под мраморную крошку». К сожалению, некоторые лепные украшения, заметные на старых фотографиях, не сохранились до нашего времени и не были восстановлены при реконструкции.

Фото из газеты "Коммунист" за 12 июля 1937 г.

Внутри помещения были облицованы мрамором 8 колонн и установлены капители (венчающие части колонн) из гипса. Здание планировали полностью отстроить к сентябрю (7, 8, 9).

В конце августа Дом книги был освобождён от лесов . Газета «Молодой сталинец» сообщала об окончании строительства (10).

Фото из газеты "Молодой сталинец" за 20 августа 1937 г.

К концу сентября начались работы по электропроводке и установке стеллажей для книг (11).

Так выглядело здание в сентябре 1937 г.

Фото из газеты "Коммунист" за 22 сентября 1937 г.

В ноябре строительство было закончено. Шёл монтаж электропроводки, здание сдавалось в эксплуатацию частями.

Фото из газеты "Коммунист" за 11 ноября 1937 г (12).

"Коммунист" за 23 ноября 1937 г (13)

Вероятно, магазин открылся в конце 1937 - начале 1938 г.

Так выглядел главный книжный магазин Саратова в мае 1941 г (14).

Фото из газеты "Коммунист" за 5 мая 1941 г.

О внутреннем устройстве здания и книжном магазине читайте в следующей части.

1. Маслов И. Наши города должны быть образцовыми. Правда Саратовского края. 1934 г. 20 июня

2. Ю.С. Новое в архитектуре Саратова. Коммунист. 1935. 8 апреля.

3. По городу. Коммунист. 1935. 8 июня.

4. Дыбов В.П. Против схематизма и упрощенчества в архитектуре. Коммунист. 1936. 24 февраля.

5. Видинеев. Никто не хочет помочь. Коммунист. 1936. 8 октября.

6. Фотография. Коммунист. 28 января 1937 г.

7. Саратов. Коммунист. 1937. 23 июня.

8. Художественное оформление зданий. 1937. 27 июня.

9. В Саратове на проспекте Кирова… /подпись под фотографией/. Коммунист. 1937. 12 июля.

10. Дом книги. Фото. Молодой сталинец. 1937 . 20 августа.

11. Дом книги. Фото. Молодой сталинец. 1937 . 30 сентября.

12. На углу проспекта Кирова и Вольской улицы… /подпись под фотографией/. Коммунист. 1937. 7 ноября.

13.Строительство Дома книги закончено. Коммунист. 1937 г. 23 ноября.

14. Дом книги. Фото. Коммунист. 1941 . 5 мая

Метки: Архитектура, 1930-е, Краеведение, Дом книги

Дома-близнецы. Дом милиции

Я уже писала о домах-близнецах, построенных во второй половине 1930-х годов по проекту саратовских архитекторов В.П. Дыбова и Д. В. Карпова.

http://my.mail.ru/community...

Дом милиции, наверное, самое известное из этих трёх зданий. Само название "дом милиции" большинству саратовцев незнакомо, но мимо серого четырёхэтажного жилого дома, стоящего рядом с Крытым рынком на углу улиц Чапаева и Сакко и Ванцетти, не раз проходил или проезжал каждый.

Дом милиции. Улица Чапаева, 57.

В статье "Заметки архитектора" (1939 г.) Д.В. Карпов отмечал, что по сравнению с двумя другими домами "архитектура дома милиции более упрощенная". Действительно, он на один этаж ниже, на нём нет лепных украшений. Возможно, это объясняется тем, что дом милиции был построен первым. Хотя по некоторым источникам он построен одновременно с остальными зданиями-близнецами или даже позже. Так, в книге "Саратов", изданной в 1951 г., отмечается : "Среди зданий, построенных в 1938 – 1939 гг выделяются жилые дома на углу Чапаевской улицы и площади

Чернышевского (старое название площади Кирова), на углу улиц Советской и М. Горького (архитектор В. П. Дыбов)< ...>

...Дома имеют одинаковое архитектурное решение; удачная объемно-пространственная организация углов при небольших по количеству и несложных по форме изобразительных приемах сообщает им спокойный облик жилых зданий.

Автору удалось удовлетворительно расположить угловые ризалиты и умело связать их с архитектурой фасада. Но композиция обоих домов в целом не лишена некоторых недостатков. Так, в прорисовке отдельных деталей заметна явная небрежность; немасштабны по отношению к портику главного входа различные по форме балконы и т. д.".

В книге "Архитекторы Саратова" в статье, посвящённой Д.В. Карпову, указано, что дом МВД , ул Чапаева, 57 построен в 1939 - 1940 гг, а в статье, посвящённой В.П. Дыбову, названы 1941 - 1946 гг.

В статье В.П. Дыбова "Против упрощенчества и схематизма в архитектуре", опубликованной в "Коммунисте" 24 февраля 1936 г., говорится, что "строящийся дом сотрудников НКВД на Чапаевской улице" представляет собой "уже архитектурную ценность". Вероятно, строительство было начато в 1935 году. 28 февраля 1936 г. в "Коммунисте" сообщалось, что строительство планируется закончить в том же году. Возможно, в 1936 году оно действительно было закончено.На сайте "Реформа ЖКХ" в качестве года ввода эксплуатацию здания назван 1936.

В газете "Коммунист" от 28 февраля 1936 г. не только сообщалось о том, когда планируется окончить строительство, но и рассказывалось, каким будет дом: "В этом году заканчивается строительство большого жилого дома работников милиции на углу Колхозной площади и Чапаевской улицы (против Крытого рынка). Наружные стены дома облицуются цементом под гранит, У входа в здание будут установлены небольшие колонны, отделанные под мрамор, и вазы для цветов. На фасаде дома пристраиваются балконы для каждой квартиры.

Здание четырехэтажное, с угловой пятиэтажной надстройкой. В доме

24 квартиры (трех- и четырёхкомнатные).

В каждой квартире просторная,светлая кухня, ванна. В толще стен комнат устраиваются шкафы, в стенах кухонь — холодильники. В квартирах будет горячее водоснабжение.

Вестибюль отделывается под мрамор. Полы во всем здании выстилаются паркетом, в ванных и кухнях метлахской плиткой".

Вместе с заметкой был опубликован и проект дома работников милиции.

Дом действительно получился красивым. У входа установили вазы и колонны.

Фото с сайта "Фотографии старого Саратова": http://oldsaratov.ru/photo/...

И вазы хорошо сочетались с вазами на крыше Крытого рынка.

Сейчас уже нет ни ваз, ни колонн. В последние годы здание находится в плохом состоянии. По данным сайта "Реформа ЖКХ", на 39 квартир приходится 21 житель.

Правда, сейчас заметны небольшие изменения в лучшую сторону.

Метки: 1930-е, Архитектура, Краеведение

"Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу..."

Не знаю,

Быть может за Волгой

Давно уже осень слепая,

От ветра щетинится волком,

Как охру ,

Листву осыпая.

Давно уж пылает без смысла

Кустов увядающих ворох,

С Трофимовских дач

и с Кумысных

Полян

Осыпаясь на город

Осень, как и весна, переменчива. Вчера ещё стояли деревья зелёные, сегодня как-то враз пожелтели, а завтра, похудевшие до прозрачности, будут тянуть голые ветви в потускневшее небо. Осенью трудно угадать, что увидишь в лесу. Туда она приходит раньше.

Сейчас, в конце сентября, сырая после дождей земля скрыта под толстым слоем разноцветных листьев.

Кое-где ещё золотая осень.

Пройдёшь несколько шагов - и как будто перенесёшься в позднюю осень: все листья уже на земле, лес словно поредел.

А бывает и так, что по одну сторону дороги лето,

а по другую - осень.

Вода в родниках ледяная.

В чёрной воде ручьёв отражается неожиданно синее небо.

Грустят загадочные лесные существа в ожидании зимней спячки.

Да и покинутым обитателям окрестных дач не до веселья.

Пусто, сыро, холодно.

Только бодрые надписи на ржавых воротах напоминают о пользе лесных прогулок.

Метки: краеведение, Саратов

Так встречаются времена...

В Орле

Метки: Архитектура

Письмо Маяковского в саратовскую газету

В 1929 - 1930 гг. в "Молодом ленинце" выходил цикл сатирических статей с общими героями - Телевоксом и инженером Лэйем-Уэнсом. Они путешествовали по краю, часто сталкиваясь с "большими опасностями", и рассказывали о своих похождениях. В редакцию приходило много писем от недоумевающих и заинтересованных читателей с вопросами: кто этот странный Телевокс, каково его социальное происхождение и как с ним познакомиться поближе? Так было до 2 февраля 1930 г., пока не опубликовали одно письмо из Москвы.

"Редакция "Молодого ленинца" печатает Телевокс. Телевокс у автора "подмигивает", "охает" и пр. Это искажение факта. Объясню, что такое Телевокс - в своем стихотворении, бывшем уже в печати под названием:

Телевоксы

С новым бытом!

Ну и фокусы:

по нью-йоркским нарпитам

орудуют -

"Телевоксы".

Должен сознаться,

ошарашен весь я:

что это за нация?

или

что за профессия?

Янки увлекся.

Ну и мошенники! -

"Те-ле-воксы"

не люди -

а машинки.

Ни губ,

ни глаз

и ни малейших

признаков личных.

У железных леших

одно

ухо

огромной величины.

В это

ухо

что хочешь бухай.

Каждый

может

наговориться досыта,

Зря

ученьем

себя не тираньте.

Очень просто

изъясняться

на их эсперанте.

"До

ре

ми" -

это значит -

- "Посудой греми!

Икру!

Каравай!

Крой, накрывай".

Машина подходит

на паре ножек,

выкладывает вилку,

ложку

и ножик.

Это не люди!

На ложку

для блеску

плевать не будет.

"Фа

соль

ля,

соль

ля

си" -

то есть -

"аппетиту для

гони рюмашку

и щи неси".

Кончил.

Благодарствую.

"Си

до" -

вытираю нос,

обмасленный от съедания.

"Си - до" -

это значит -

до

свиданья.

"Телевокс" подает перчатки -

"Прощай".

Прямо в ухо,

природам назло,

кладу

ему

пятачок на чай...

Простите -

на смазочное масло.

................

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ"

Автор статей о Телевоксе согласился с поэтом и объяснил, кто такие телевоксы, пересказав заметку, послужившую эпиграфом к стихотворению Маяковского "Телевоксы? Что такое?" Но наш местный Телевокс был особой конструкции и поэтому работа человека-автомата и инженера с следующих номерах газеты велась под заголовком "Удивительные приключения удивительного Телевокса.

Полный текст стихотворения Владимира Маяковского "Телевоксы? Что такое?" можно прочитать здесь:

http://www.stihi-xix-xx-vek...

Метки: Краеведение, 1930-е

Ласточки

Познакомимся с этими двумя видами поближе.

Итак, "белая" ласточка, она же городская, она же воронок. У неё снежно-белая грудь и чёрная спина.

Городские ласточки поселяются большими колониями, тесно лепят одно гнездо к другому, обычно над окнами домов.

Гнёзда закрытые сверху с небольшим отверстием, куда залетают взрослые ласточки и откуда выглядывают вечно голодные птенцы.

Ласточек так много и они так часто подлетают к гнёздам, что у меня сложилось впечатление, как будто воронки кормят всех птенцов подряд, и своих, и чужих.

Деревенские ласточки ("красномордые"), они же касатки, живут отдельно, семьями. И лепят свои гнёзда в укромных местах, иногда очень неожиданных, но обязательно под крышей. И это понятно: ведь гнездо деревенской ласточки сверху открыто.

Как вы, наверное, уже заметили.У деревенской ласточки тёмно-красный "подбородок" и розовая нижняя часть брюха. Она чуть крупней городской. Птенцов касатки можно рассмотреть очень хорошо: они сидят в полуоткрытых гнёздах. Так же, как и птенцы воронка, они всё время хотят есть. Но еду получают всё-таки реже. Зато растут с необыкновенной скоростью. В прошлом году я следила за семьёй "красномордых" ласточек чуть меньше недели, и за это время птенцы перестали помещаться в гнезде.

А стрижи в Хвалынске тоже есть, но летают они так быстро и так высоко, что сфотографировать их у меня не получилось.

Метки: Краеведение, Птицы

Улица Малая Садовая

Добраться до этой улицы непросто: на пути вам встретятся реки,

горы,

таинственные ущелья

и другие опасности.

Но в начало Малой Садовой вы всё равно сразу не попадёте, потому что начинается она тупиком.

Такой вид открывается со "смотровой площадки" на Малой Садовой.

Хотя Малая Садовая и небольшая улица, на ней много интересного. Например, такие "дома без окон и дверей",

таинственные проходы,

вот такие водосточные трубы,

"кресла" на завалинке.

На Малой Садовой есть свой "домик из сказки" с и украшениями из жести.

И на всякий случай стоят противотанковые ежи.

За Коммунарным проездом улица упирается в ворота. Но если обойти препятствие, то можно попасть туда, где Малая Садовая заканчивается.

А тот, кто рискнёт пройти по этой лестнице, обнаружит, что Малая Садовая не заканчивается, а превращается в Первую Садовую.

Метки: Саратов, краеведение, Улицы Саратова

Тайна Заводской улицы

http://maps.yandex.ru/?ll=4...

Вы обязательно обратите внимание на строение, напоминающее промышленные здания конца 19 - начала 20 века,

И даже не одно здание, а целый комплекс.

Заворачиваем за угол.

И видим, что две части соединены пристройкой.

Так что же там находится сейчас?

Возвращаемся на улицу Заводскую. Заходим в ворота.

И видим, что это жилой дом.

Идём по дорожке к воротам и замечаем, что слева находится ещё одно здание, которое когда-то относилось к тому же комплексу.

Вот оно.

Адрес - Чернышевского, 1. Тоже жилой дом.

В какой-то момент мне показалось, что тайна раскрыта. В 1929 г. в Саратове началось строительство завода сложных молотилок, впоследствии завода комбайнов. " "В 1929 г. было принято решение о строительстве в Саратове завода сельскохозяйственных машин. 4 раза был изменён вид продукции. которую завод будет выпускать, трижды пришлось перепроектировать завод. Первое решение о постройке завода сельскохозяйственных машин было скоро отменено (в декабре 1929 г.- М.), так как для перестраивающегося сельского хозяйства недостаточно маленького завода сложных молотилок" (Б. Кортин "Комбайнстрой сегодня", "Поволжская правда", 23 ноября 1931 г.) Вероятно, ещё до революции существовал какой-то небольшой завод, который собирались перестроить. Посмотрите на эти фотографии.

(газета "Молодой ленинец", 8 декабря 1929 г.)

(газета "Молодой ленинец", 4 декабря 1929 г.)

Но, сравнив старые фотографии с современными, я поняла, что на них другое здание.

Тайна осталась нераскрытой...

Метки: краеведение, Саратов, Улицы Саратова, Архитектура

Биография дома

На его месте стояли частные дома Камышинского посёлка. А на углу Советской и Пугачёвской - каменное одноэтажное здание. Так оно выглядело в 2007 г.

Фото Евгения Дубовского. Источник: http://oldsaratov.ru/photo/...

С 1990-х годов в нём были магазины. Сначала продуктовый, а в конце 1990-х - начале 2000-х здесь продавали белорусский трикотаж.

Фото Сергея Карчевского. Источник: http://oldsaratov.ru/photo/...

На фотографии видны объявления о продаже сахара. В этом магазине его иногда разбавляли солью. То ли из экономии, то ли ради шутки.

В 1970-1980-е гг. в здании размещалось 56-е почтовое отделение. Я помню небольшой зал, комнату, из которой выносили посылки, запах сургуча, чернильницы и деревянные перьевые ручки на столах. На почте тогда почему-то писали чернилами.

В 1960-е - начале 1970-х в этом доме находилась сберкасса.

А чем он был до революции? Жилым домом? Лавкой?

Ответ я нашла совершенно случайно. И он меня удивил.

"На углу Советской и Пугачёвской улиц закончено строительство небольшого одноэтажного особняка. В особняке - спальня и игральная комната, туалетная комната, приёмная, кабинет врача, остеклённые веранды.

Это первые в Саратове ясли, построенные после постановлении правительства "О запрещении абортов и помощи роженицам". В яслях - 36 коек", - сообщалось в статье "Новые детские ясли", опубликованной в газете "Коммунист" за 20 декабря 1936 г.

Не знаю, куда делись веранды. Но поскольку это единственный одноэтажный особняк на углу Советской и Пугачёвской ( на остальных углах находились : детский парк, двухэтажный дореволюционный особняк и деревянный жилой дом), речь в заметке шла, вероятней, всего о нём.

Дом простоял чуть больше 70-ти лет, но за это время успел побывать и яслями, и сберкассой, и почтой, и магазином. Богатая биография.

А может, о нём известно ещё что-нибудь?

Метки: Краеведение, Улицы Саратова, Архитектура

Архитектура 1930-х в Саратове. Жилые дома для ИТР ГПЗ

Так выглядел дом в конце 1940-х - начале 1950 гг.

Фотография из той же книги

Более поздняя фотография.

Источник:

https://plus.google.com/pho...

Сейчас он выглядит так:

Вид со стороны двора:

В Заводском районе находятся есть ещё два дома ИТР подшипникового завода, построенные во второй половине 1930-х гг. Оба они включены в список объектов культурного наследия города Саратова. Это дома №51 и №53 по пр. Энтузиастов.

Интересно, что в газетах за 1937 - 1938 гг. есть фотографии, отражающие этапы строительства домов или одного из них (оба дома построены по одному проекту). Искала я их по этой фотографии из газеты "Коммунист" за 15 декабря 1937 г.и даже сумела найти.

Фото Васильева.

Впоследствии удалось обнаружить фотографии за 1938 г., екоторые подтвердили догадку.

Фотография из газеты "Коммунист" за 3 апреля 1938 г.

Фотография из газеты "Коммунист" за 6 апреля 1938 г.

В настоящее время дома выглядят так.

Жилой дом ГПЗ (1937 - 1938), пр. Энтузиастов, 51

Жилой дом ГПЗ (1937 - 1938), пр. Энтузиастов, 53

В 1930-е годы были построены и другие дома для работников ГПЗ. Может, кому-нибудь известно, где они находились и сохранились ли в наше время?

Фотография из газеты "Коммунист" за 29.03.1938 г.

Метки: Краеведение, Улицы Саратова, Архитектура, 1930-е

Архитектура 1930-х годов в Саратове. Дом книги. Часть 3

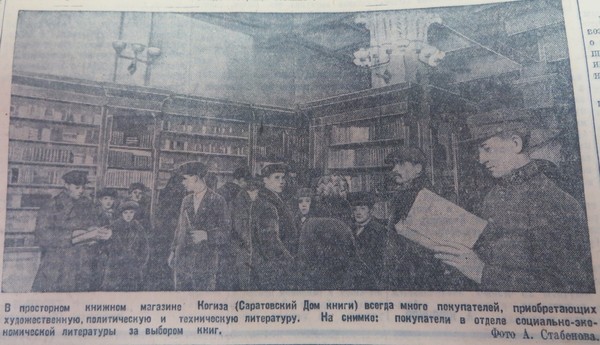

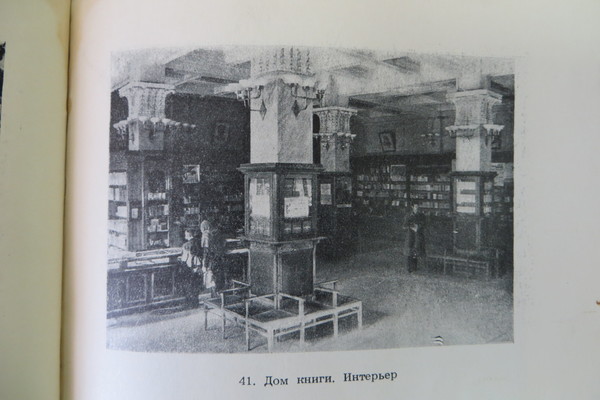

На первом этаже Дома книги в просторном светлом помещении открылся книжный магазин. Восемь колонн с гипсовыми капителями поддерживают потолок второго этажа. Колонны были облицованы искусственным мрамором.

«Красивое здание Дома Книги. Огромная тяжелая дверь ежеминутно открывается, пропуская посетителей. Внутри – два просторных зала с высокими потолками, с квадратными колоннами, изящно украшенными лепкой. Чистота. Порядок. Отделанные под дуб книжные прилавки и витрины. Цветы. Ковры на полу. Книжные полки, тянущиеся вдоль стен, с корешками массивных фолиантов, брошюрами, общественно-политическими и научно-техническими книгами, детской литературой...

Так выглядит вновь открывшийся книжный магазин КОГИЗа на углу Кировского проспекта и Вольской улицы», – писал саратовский журналист Л. Прозоровский в 1938 году (1).

На фотографии 1939 года (2) можно рассмотреть и необычный потолок, и капители колонн, и книжные шкафы.

Витрины на колоннах хорошо видны на фотографии 1941 г. (3):

В книге «Саратов» из серии «Архитектура городов СССР» (1951) также представлена фотография интерьера Дома книги (4).

Первоначальное оформление залов: прилавки, расположение стеллажей, канделябры, витрины на колоннах – сохранялось долго. Помню, что в конце 1980-х или начале 1990-х годов в витринах одной из колонн были выставлены экслибрисы из чьей-то коллекции. Кажется, таким образом проводились и другие выставки.

Часть старого интерьера сохранилась и сейчас. Войдя в первый зал, взгляните на потолок и верхушки колонн.

И пройдите во второй зал.

Там вы увидите один из прилавков, а за ним – стеллажи для книг. Правда, на стеллажах уже не книги, а антикварные товары.

Вдоль стен зала стоят те же отделанные под дуб шкафы.

И в полукруглом окне – старая витрина с необычными форточками.

Сохранилась в здании и старая лестница с решётками, украшенными пятиконечными звёздами.

Но главное - здесь по-прежнему находится книжный магазин.

1. Прозоровский Л. Лучший в Саратове книжный магазин// Коммунист. 1938. 11 ноября.

2. Саратов. В доме книги. Фотография// Коммунист. 1941 г. 30 марта.

3. В просторном книжном магазине Когиза…Фотография// Коммунист. 1939. 28 ноября

4. Бондарь Н.А., Стешин И.Н. Саратов. Москва, 1951. Илл. 41.

Метки: 1930-е, Краеведение, Архитектура, Дом книги

За верность традициям...

И бодрящие запахи.

Многие ругают руководителей коммунальных служб. А я бы их наградила. За верность традициям.

Ведь эти картинки с натуры были опубликованы в 1937 году.

Метки: Улицы Саратова, Саратов, краеведение

Аткарские балконы

Этот дом находится рядом с вокзалом и хорошо виден из окон поездов и электричек.

Этот тоже стоит на привокзальной плошади, но на другой её стороне.

А этот находится недалеко от парка-музея.

Говорят, их украсили перед Олимпиадой-80. Возможно, в городе есть и другие дома с необычными балконами. Приезжайте, поищите.

Метки: краеведение

Саратовские долгожители

А были ли в нашей области люди, прожившие больше 107 или даже 110 лет? Какой рекорд долголетия установлен саратовцами?

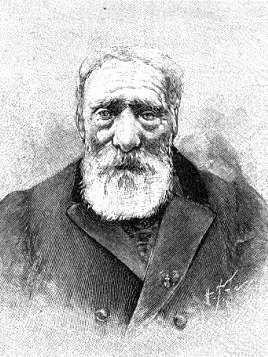

Наверное, самый известный из саратовских долгожителей – француз Савен (Савэн).

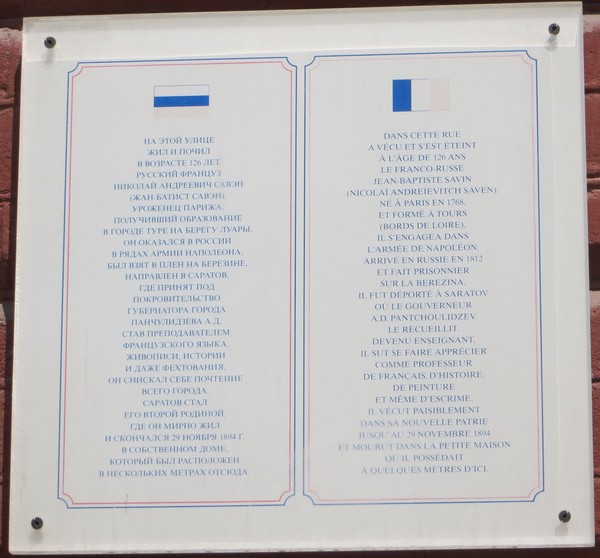

На доме на углу улиц Вольской и Дзержинского установлена мемориальная доска на русском и французском языках, напоминающая о том, что на улице Грошовой (Дзержинского) «жил и почил в возрасте 126 лет русский француз Николай Андреевич Савэн (Жан-Батист Савэн)».

На доме на углу улиц Вольской и Дзержинского установлена мемориальная доска на русском и французском языках, напоминающая о том, что на улице Грошовой (Дзержинского) «жил и почил в возрасте 126 лет русский француз Николай Андреевич Савэн (Жан-Батист Савэн)».

«Пленный француз наполеоновской армии прожил в нашем городе 82 года и скончался в возрасте 127 лет, по другим данным — 124. Этот рекорд так до сих пор никто и не побил», – писала газета «Аргументы и факты» 28 декабря 2006 г.(3) Но действительно ли «русский французский» дожил до 120 с лишним лет? В книге В.П. Тотфалушина «Волжские пленники» сообщается о том, что Пьер Феликс Савен, родившийся в Руане в 1792 году, выдавал себя в Саратове «за выходца из знатного рода, лейтенанта 2-го гусарского полка и кавалера ордена Почётного легиона» Жана-Батиста Савена, родившегося в 1768 году (4). Получается, что главный саратовский долгожитель прожил «всего» 102 года.

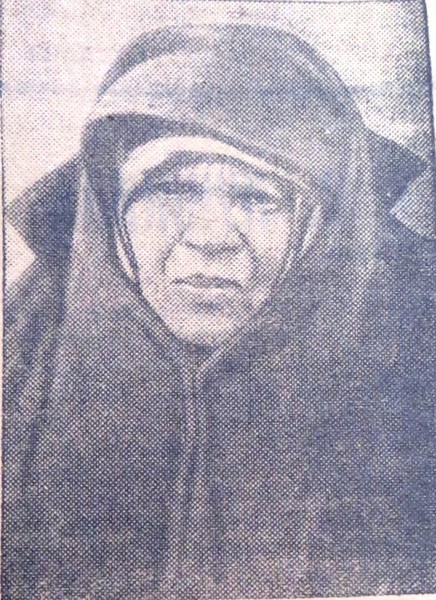

В 1930-е годы во время переписи населения в Саратовской области было обнаружено несколько долгожительниц, перешедших 110-летний рубеж. Одна из них – 116-летняя Домна Тимофеевна Ноздрёва (1923 г.р.), проживавшая со своим 53-летним внуком в селе Б. Чечуйка Базарно-Карабулакского района (5). Чуть больше известно об Агафье Павловне Астаниной из Дороговиновского колхоза Пугачёвского района. О ней в 1935 году сообщила районная газета «Социалистическое земледелие», а затем областная –«Коммунист». Пугачёвская долгожительница родилась в 1819 году в с. Дороговиновка . «35 лет – лучшие дни молодости – провела Агафья Павловна на барском дворе графа Ушакова. Рабский, изнурительный труд в девичьей остался тяжелой памятью на всю жизнь». Она «пережила мужа, детей, внуков и правнуков». В 1937 г. Астаниной исполнилось 118 лет. Несмотря на преклонный возраст, она чувствовала себя бодрой и сохранила хорошее зрение (6, 7).

До многих саратовцев доходили слухи о внучке Суворова, неизвестно как оказавшейся в нашем городе и прожившей неисчислимое количество лет. Эти слухи имеют под собой почву. В 1937 году в саратовских газетах появились заметки о самом старом человеке Саратова, обнаруженном при переписи населения. Этим человеком оказалась Агафья Ильинична Суворова, проживавшая во 2-ом Рабочем проезде. Старушке было 132 года. Вот что она рассказала о себе корреспонденту «Коммуниста»: «Родилась я в 1804 году. Хорошо помню войну России с Наполеоном. Тогда я вместе с родителями жила в Костроме. Особенно помню крепостное право. Я была крепостной помещика Кругликова в селе Федино, Ярославской губернии. Жилось трудно. Работала день и ночь на господ, в сутки выпрядала по 23 аршина тальки.

Лет мне много. Да, у нас в роду все жили долго. Мой отец, Илья Павлович, дожил до 160 лет, а дядя, Василий Павлович – до 140 лет. Горжусь тем, что вынянчила Кравченко, который стал известным художником».

Корреспондент отмечал, что Агафья Ильинична выглядит бодрой, но жалуется на одиночество и призывал обеспечить старость Суворовой, почему-то не получавшей пенсии (8). Имеющиеся сведения дополняет заметка из газеты «Молодой сталинец», где сообщалось, что «Суворова — бывшая крепостная барина Кургликова (село Федино, Романовского уезда, Ярославской губернии). Во время войны 1812 года Агафья Ильинична жила около Костромы. Сестра её заживо сгорела в риге, подожженной французами». Долгожительница, «несмотря на свой возраст, … сохранила ясность ума и хорошо помнит все большие исторические события, свидетельницей которых она была»(9). Там же был напечатан портрет Агафьи Ильиничны Суворовой, выглядевшей на удивление молодо.

Некоторые из историй саратовских долгожителей кажутся невероятными. Поэтому возраст самого старого человека в Саратове так и остаётся загадкой.

1. http://news.sarbc.ru/main/2...

2. http://om-saratov.ru/novost...

3. Горшкова Е. Последний шаромыжник// Аргументы и факты. – 2006 г. –28 декабря

4. Тотфалушин В.П. Волжские пленники. – Саратов. ООО «Приволжское издательство», 2012. – С. 218 – 219.

5. Год рождения 1823// Коммунист. – 1939 г. – 17 февраля.

6. 116-летняя колхозница// Коммунист. – 1935 г. – 22 мая.

7. Год рождения 1819// Коммунист. – 1937 г. – 2 июня.

8. Самый старый человек в городе // Коммунист. – 1937 г. – 15 января.

9. Год рождения 1804// Молодой сталинец. – 1937 г. – 20 января.

Метки: Краеведение

Архитектура 1930-х в Саратове. Жилой дом, ул. Вавилова, 9/117

Внешне он, скорее, похож на здания, построенные во второй половине 1930-х гг. На сайте "Реформа ЖКХ" указано, что дом сдан в эксплуатацию в 1936 г.

Однако в газете "Коммунист" за 8 июня 1937 есть фотография недостроенного дома завода "Автотрактородеталь"

В этом же номере газеты опубликована статья "Результат вопиющей бесхозяйственности", из который мы узнаём, что "громадный... корпус жилого дома завода «Автотрактордеталь» на 300 квартир" начали строить в 1934 г. , подготовили площадку, заложили фундамент, а затем строительство было приостановлено из-за отсутствия средств и возобновлено только в сентябре 1936 г. Через полгода здание было построено, но на отделочные работы не хватило средств. В это время на заводе было сразу "три строительных участка: жилой дом, детские ясли, промышленное строительство".

В 1938 году строительство было завершено. Об этом сообщалось в газете "Коммунист" за 3 августа 1938 г.

В газете "Молодой сталинец" за 4 октября 1938 г. тоже опубликована фотография жилого дома на углу Михайловской (Вавилова) и Камышинской (Рахова).

На фотографиях видно, что дом четырёхэтажный и имеет на крыше интересное ограждение. Сейчас он - пятиэтажный. Если присмотреться то можно заметить, что последний этаж надстроен позднее, в то же время к дому была сделана пристройка (аптека и магазин "Сантехника" находятся в пристроенной части).

Так выглядит дом со стороны двора.

Итак, четырёхэтажный жилой дом завода "Автотрактородеталь" построен в 1934 - 1938 гг. по проекту архитектора В.П. Дыбова, впоследствии был надстроен пятый этаж и сделана пристройка.

Может, кто-нибудь помнит, когда и как перестраивался дом и какого цвета он был первоначально?

Метки: 1930-е, Улицы Саратова, Архитектура, Краеведение

Дом завода "Автотрактородеталь". Новые факты

http://my.mail.ru/community...

Недавно я прочитала странную заметку. Опубликована она была в газете "Коммунист" за 27 сентября 1937 г. В ней сообщалось о том, что дом завода "Автотрактородеталь"на Михайловской улице уже два года как построен, а трамвайную ветку, проложенную во время строительства никак не уберут.

В трамвайных ветках я не разбираюсь, но фотографии 1937 года и факты, приведённые в статье за 8 июня 1937 г., показывают, что ни в 1935, ни в 1936 году этот дом не мог считаться построенным. Возможно, в 1936 г. были построены стены и дом считался официально сданным? Вероятно, поэтому на сайте "Реформа ЖКХ" указано, что дом сдан в эксплуатацию в 1936 г.

Метки: Краеведение, 1930-е, Архитектура

Третий дом ИТР. Часть 2.

К строительству «Инжкоопстрой» приступил быстро. В конце июня 1936 г. жильцы дома №34 по улице Армянской жаловались, что дом со стороны улицы отгородили от света забором, вырубили прекрасный сад, хотя деревья можно было бы пересадить, и приступили к сносу хозяйственных построек, несмотря на предложение райсовета и горсовета не трогать дом и постройки, пока жильцы не отселены (2). Среди бумаг Н.В. Степанова сохранилась фотография котлована здания с датой: 1.7.1936 (3).

А дальше строительство затормозилось. «Сначала работы производил Сарстрой, но в связи с медленными темпами работы строительство передали управлению РУжд. Прошло больше месяца, как Управление «приступило» к работе. Но положение на стройке почти не изменилось», - писал «Коммунист» 11 июня 1937 г. Из-за нехватки стройматериалов строительство снова откладывалось на неопределённый срок(4).

В первые подъезды здания жильцы въехали в 1939 г., а окончилось строительство в 1940 г.

Фото из газеты "Коммунист" за 13 сентября 1940 г.

Так выглядел дом после завершения строительства. Скульптуры на крыше не были установлены. В доме трёх- и четырёхкомнатные квартиры, по две на лестничной площадке. На первом этаже вместо магазинов были сделаны квартиры, которые отличаются от остальных: чтобы войти в них, нужно спуститься на 2- 3 ступеньки, кроме того, потолки в этих квартирах выше, чем в других.

В статье В. Азефа приводится рассказ заведующей кафедрой общей и клинической фармакологии СГМУ профессора Светланы Ивановны Богословской о первых жильцах дома ИТР: «В нашем доме проживали многие известные мастера сцены: В.Урусова, В.Адашевский, Г.Несмелов, Е.Шумская, О.Калинина, ректоры трех вузов. Когда началась Великая Отечественная, во многих квартирах поселили семьи эвакуированного правительства Украины, в частности, родственников Хрущева. Вход в здание был через один подъезд, где сидела консьержка, у которой хранились ключи от всех квартир. Мне запомнилось, что газеты приносили очень рано, видимо, как только их доставляли в Саратов: информация должна была поступать начальству незамедлительно»(3).

А из книги В.М. Ганского «Мой саратовский причал» можно узнать о том, что в феврале 1942 г. в этом доме побывал М.А. Шолохов(5).

Такова история дома. Но, кроме истории, есть у этого здания и загадка. посмотрите внимательно на лепнину, украшающую стены дома, и вы заметите, что лица есть не только на барельефах.

Прямо со стен смотрят загадочные маски, казалось бы, никак не отражающие эпоху, к которой относится строительство дома. Кто решил украсить ими дом, что они могут символизировать и чему улыбаются? Тайна...

1. Бондарь Н.А., Стешин И.Н. Саратов/ Под общей редакцией А.И. Осятинского. - Москва: Гос. изд-во Архитектуры и градостроительства, 1951 г. - С.82

2.Ненужная поспешность// Коммунист. - 1936 г. - 28 июня.

3. В. Азеф. Это мой город и я его никому не отдам…// Саратовские вести. - 9 июля. - 2003 г.

4. На неопределённый срок// Коммунист. - 1937 г. - 11 июня.

5. Ганский В.М. Мой саратовский причал. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2012.

http://www.litsovet.ru/inde...

Метки: 1930-е, Архитектура

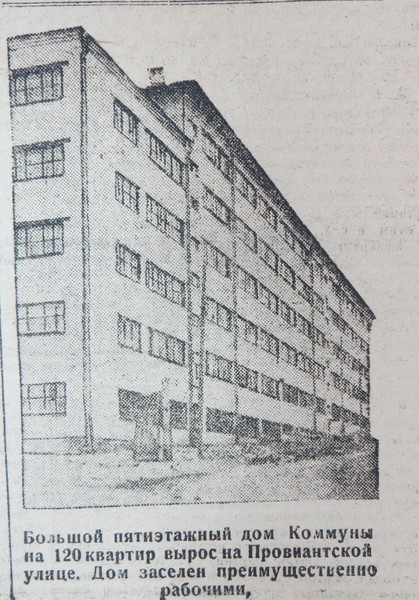

САРАТОВСКИЕ ДОМА-КОММУНЫ. НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Для саратовцев слово «дом-коммуна» – почти имя собственное, название ветшающего памятника конструктивизма на улице Провиантской, скорее создающего «впечатление громадного корабля, чем жилого дома», в любой момент готового стать «кораблём-призраком» – печальным воспоминанием об утраченном архитектурном символе эпохи.

Сообщение о начале строительства кооперативным товариществом «Рабочий» в 168 плановом квартале по Провиантской улице дома-коммуны появилось в краевой газете в начале июня 1930 г. Но что интересно: его проект был представлен как проект второго дома-коммуны в Саратове. Значит, был и первый? Мог быть. И не только первый, второй и третий...

На волне борьбы за новое, социалистическое жилище и обобществление быта в газетах постоянно появлялись заметки о строительстве домов-коммун. Иногда под таким строительством подразумевалось переименование в «дом-коммуну» уже строящихся жилых комплексов или «перелицовывание» проектов с учётом новых требований (Дома 8 Марта, дома Трампарка). Бывало и наоборот: начинали строить дом-коммуну, но в результате вместо «новых бытовых форм» жильцы получали «все прелести старого быта». Так, корпуса дома-коммуны на Московской в процессе строительства превратились в два жилых дома, известные немногочисленным любителям архитектуры 1920 – 1930-х гг. как «Звезда» и «Новая звезда». Эти здания и жилые комплексы сохранили лишь едва заметный след «коммунарского» прошлого. Но существовали и другие проекты – настоящих домов-коммун – отражающие принципы социалистического быта и новых отношений между людьми. И если бы не ряд обстоятельств, наш единственный дом-коммуна стал бы одним из шести.

В марте 1930 г. в клубе им. Карла Либкнехта проходил интересный диспут, который сегодня назвали бы общественными слушаниями: обсуждался проект социалистического города для рабочих и специалистов Саратовского завода комбайнов. «Начальник строительства завода комбайнов тов. И. Смирнов, его заместитель тов Журавлев, специально прибывшие инженеры из ленинградского Гипромеза» представляли проекты построек будущего посёлка, в том числе четырёх домов-коммун на 700 человек каждый: «Трехэтажное здание. В каждом этаже – 64 комнаты по 12 квадр. метров – для двоих, 5 комнат для общественной культурной работы, 12 комнат для одиночек.

Душ, ну – само собою – уборные. Жилые комнаты объединяются длинными коридорами. Для детей отводятся особые помещения: в одном конце здания – для дошкольников, в другом – для школьников. Дети будут жить отдельно от родителей и воспитываться под руководством педагогов и дошкольных работников.

Таков проект дома-коммуны, в котором будет жить 500 взрослых и 200 детей». Культурно-бытовые учреждения: фабрика-кухня, баня, универмаг, почта, клуб со зрительным залом на 800 человек – общие для всего соцгородка.

После доклада перешли к обсуждению проектов. В основном подвергался критике проект домов-коммун: выступавшие рабочие активисты «настаивали на том, что проекты домов-коммун разработаны недостаточно четко. В проекте не предусматриваются все мероприятия, необходимые для реконструкции быта на социалистических началах».

Так, например, выразил эту мысль тов. Медашевский:

–В таком доме скучно будет жить. Длиннющие коридоры и клетушки. Скучно. А если принять во внимание, что коридоры будут полутемны, так совсем: скверно становится. Дом-коммуна должен организовывать наш быт. В нем будет жить 700 человек. Не шутка! Их в этом доме надо перевоспитывать. А приспособлен ли дом-коммуна для перевоспитания не только детей, но и взрослых? По-моему – нет. Женщины освобождаются от кухонь. Прекрасно. Чем же они будут заниматься в свободное время? Идите, говорят, в клуб, для этого его и построим.

А почему же нельзя культурно-просветительную работу развернуть в доме-коммуны? Так надо сделать, но... комнат для общественного пользования, как видно из проекта, недостаточно. Встал человек утром. Надо заняться гимнастикой. А где солярий? Нет такого.

В конце концов, я не каждый вечер пожелаю идти в клуб. И придется мне с женой вечером в своей клетушке сидеть и скучать. Ни радио тебе, ни библиотеки. Библиотека – опять-таки в клубе.

Первичные клубные ячейки должны быть в доме-коммуне. Здесь должен быть и книжный киоск, и почта.

Участвовавшие в диспуте представители союзов деревообделочников и металлистов и актива горсовета, рабочие и работницы отмечали, что «роль домов-коммун – фабрик, в которых должен расти и перевоспитываться новый человек, в проекте определенно снижена», «живущий большую часть своего времени вынужден проводить в своей кабинке или в купэ, как говорят в управлении Комбайнстроя», площадь для общественной работы недостаточна: «в клуб не потащишься каждый раз», поэтому необходимо «увеличить количество комнат для общественно-политической работы и культурного отдыха», «сделать так, чтобы 200 с лишним «купэ» в каждом доме служили только для сна».

«В заключительном слове т. Смирнов указал, … что никакие книжные киоски и почтовые отделения в домах-коммунах не нужны. Разнообразие в постройку внести, разумеется, можно, но... зарываться в этом деле не приходится – средства ограничены.

Однако несомненно, что в проекты поселка при Комбайнстрое необходимо все же внести некоторые поправки». |

Было выдвинуто предложение привлечь к обсуждению проектов широкие рабочие массы и сделать это как можно скорей: проекты необходимо было представить в Москву к 20 марта, а задержка может «затормозить строительство и разработку рабочих чертежей».

В апреле началось строительство на жилучастке завода комбайнов. Однако проект дома-коммуны задержали до 15 апреля для внесения ряда изменений. К 19 апреля проект из Ленинграда так и не поступил, и «руководители строительства с риском приступили к разработке рабочих чертежей, надеясь на незначительность ожидаемых поправок и изменений в проекте». К началу мая чертежей и проектов для промышленного сектора и домов-коммун по-прежнему не было. Для ускорения процесса бригада «Поволжской правды» отправилась в Москву, а затем в Ленинград. 8 мая из Москвы был отправлен рапорт: «Вчерне готов задержавшийся разработкой, вследствие новизны дела, проект домов-коммун. Сейчас производится подсчет стоимости постройки их по сравнению с домами индустриального типа». Из-за отсутствия утвержденного плана строительство не началось и в июне. Упоминаний о домах-коммунах на жилучастке СЗК после 11 июня в газетах не обнаружено. Вероятней всего, от строительства решили отказаться. Неизвестно, что послужило причиной: высокая стоимость строительства или необходимость внесения новых поправок в проект с учётом постановления ЦК ВКП(б) о работе по перестройке быта от 16 мая 1930 г.(опубликовано 29 мая 1930 г.). Возможно, строительство домов-коммун сочли нецелесообразным: чертежи не поступали, стройматериалы и рабочая сила требовались в первую очередь для промышленного сектора, а на жилучастке уже шло строительство общежитий и культурно-бытовых объектов.

В то время когда судьба домов-коммун соцгорода СЗК ещё не была решена, а постановление о работе по перестройке быта не дошло до широких масс трудящихся, в Саратове объявили о строительстве первого обобществлённого дома (коммуны). «По своей структуре дом будет являться первым в городе жилстроительством, отвечающим нормам новых бытовых форм», – сообщала «Поволжская правда». Местные «архитектурные силы» разработали три варианта проекта, причём два из них комиссия крайкоммунотдела признала «удовлетворительными с незначительными поправками». Дом решили построить в районе рабочего посёлка фабрики «Красный текстильщик». Предположительно на выбор места повлияло несколько причин.

Во-первых, на «Саратовской мануфактуре» ("Красном текстильщике") уже несколько лет безрезультатно пытались решить жилищный кризис, граничащий с катастрофой. Анализу нечеловеческих условий жизни рабочих фабрики была посвящена целая брошюра, выпущенная в 1925 г. В 1923 – 1925 для них построили два жилых дома-дворца – высотой в 2 и 3 этажа, в 1927 – 1929 гг. – небольшой посёлок из двухквартирных деревянных домиков и два каменных двухэтажных дома на 8 квартир каждый. Но жилья по-прежнему не хватало.

Во-вторых, труд на фабрике был преимущественно женским. «Чесальные и ленточные машины, банкоброши ватера обслуживаются тысячью работниц. Почти все они – одновременно матери или домашние хозяйки, на которых лежит уйма бесконечных забот и работ дома». В первую очередь женщины были заинтересованы в строительстве дома-коммуны, который освободил бы их от тяжёлой домашней работы. Вот мнение домохозяйки с фабрики «Саратовская мануфактура»: «…Жилкооперация строит у нас на фабрике небольшие дома по две квартиры в три комнаты каждая, с кухней и ванной комнатой. А что стоят работнице все эта удобства? Проработав на фабрике 8 часов, она должна еще, придя домой, работать не меньше, чтобы приготовить обед и привести в порядок своё жилище.

Чтобы освободить женщину от горшков и ухватов надо строить другое. Мы, старые люди, сжились с этим домашним бытом. Но для нового, молодого поколения надо что-то новое. Ему не подходит наш старый домашний быт, хотя бы со всеми удобствами, с применением электрической энергии и газа. … Первым долгом нужно строить фабрики-кухни и механизированные столовые и прачечные. Тогда отпадет необходимость в домах „со всеми удобствами”».

Варианты проектов дома-коммуны были представлены работникам мануфактурной фабрики, и, хотя «инженерно-техническое совещание выделило проект второго варианта, признав его наиболее экономичным», последнее слово осталось за рабочими, которые высказались за первый вариант, являвшийся «большим достижением архитектурного искусства».

По проекту обобществленный дом должен был «состоять из огромного трехэтажного корпуса в виде полукруга с ответвлениями с обеих сторон (маленькими корпусами)». Проект предусматривал «исключительное удобство жилых комнат (ячеек)» – все они расположены на южной стороне. «Разрешена также задача по строительству при доме: кухни-столовой на 750 обедов, детских яслей на 126, зало отдыха и всевозможных уголков. Дом рассчитан на 360 человек». Ориентировочная стоимость строительства составляла 500 тыс. рублей.

Планировалось, что проект в окончательном виде будет утверждён постройкомом в ближайшие дни, строительство начнётся не позднее июня и закончится в конце 1930 года.

«Сравнительно короткий срок потребует ударных темпов работы и своевременного обеспечения стройматериалами».

Не хватило средств, стройматериалов, рабочей силы, способной обеспечить ударные темпы строительства, или было решено строить дома-коммуны за счёт строительных кооперативов – причины, по которым дом-коммуна в Красном Текстильщике не был построен, неизвестны. В октябре 1930 г. дом-коммуна на Провиантской улице, который начинал строиться как второй, становится первым, а впоследствии – единственным в Саратове.

Метки: Архитектура 1920-1930-е гг. 2 п., Саратов, Конструктивизм, Дом-коммуна

Ленинский посёлок

К сожалению, точных сведений о том, сколько было домов в Ленинском посёлке (6 или 8) и на какое количество квартир они были рассчитаны, нет. Сейчас сохранилось 6 домов, большинство в изменённом виде. 5 из них, все двухэтажные, внесены в список выявленных объектов культурного наследия:

Дом жилой, 1927 г. ул. Орджоникидзе, 117

Дом жилой, 1927 г. ул. Орджоникидзе, 119

Дом жилой, 1927 г. ул. Орджоникидзе, 123

Дом жилой, 1927 г. ул. Орджоникидзе, 125

Дом жилой, 1927 г. ул. Орджоникидзе, 127

Время строительства указано не для всех зданий точно, к тому же ни одно из них больше не является жилым домом.

Единственный сохранившийся почти в первозданном виде и до сих пор являющийся жилым расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 121. На сайте «Реформа ЖКХ» указано, что в доме 3 этажа и 2 подъезда, 18 помещений, 16 из них жилые. Общая площадь 975, 19 (907, 30) кв.м., жилая – 824, 19. Дом кирпичный с деревянными перекрытиями. В качестве года в эксплуатацию указан 1929, но в действительности он был достроен и заселён не раньше августа 1930 г.

В конце 1920-х годов жилищный вопрос для рабочих завода имени Ленина – вопрос жизненный. «Большинство рабочих из-за недостатка жилплощади у завода вынуждено ежедневно «путешествовать» на работу от Соколовой горы», другие живут в хибарках и полуподвалах Солдатской слободки в комнатушках с низкими потолками по несколько человек на 4-5 кв. м., и не всегда эти несколько человек – одна семья. Многие рабочие состоят в жилищно-кооперативных товариществах по полтора-два года, а строительные кооперативы отказываются строить новые дома в слободке, потому что взят курс на крупное каменное строительство, и если «на окраинах строить такие здания, то центр может превратиться какой-то посёлок». Остаётся только следить за тем, как ЖСКТ «Рабочий», членами которого являются и металлисты, возводит новые дома в центре города. В этих условиях двухэтажные дома, построенные заводом им. Ленина «из местных средств», кажутся просто подарком судьбы, даже при том что «квартплата за каждый метр в этих домах на 20 коп. дороже, чем в домах кооператива “Рабочий”» ( по материалам газеты "Молодой ленинец" за 23 декабря 1928 г.).

Так обстояли дела в 1928 году. Однако история посёлка началась раньше, когда в июне 1926 г. "президиум ГСНХ разрешил металлотресту заключить договор на постройку 3-х каменных домов для рабочих зав. им. Ленина"("Саратовские известия", 2 июня 1926 г.), которые стали одними из первых многоквартирных каменных жилых домов, построенных в Саратове после революции. Для строительства была отведена площадь на территории бывш. химического завода Азорина в Солдатской слободке. Планировалось, что "новые постройка будут типа рабочих жилищ, двухэтажные кирпичные дома в 8 квартир, по две-три комнаты, с отдельной кухней для каждой квартиры, уборной и кладовой.

Кубатура каждого дома будет равняться 1976 куб. метр: общая длина площади каждого этажа —184.80кв. метров е общей полезной площадью на каждый этап в 123,4 метра с водопроводом, канализацией, электрическим освещением и печным отоплением.

К постройке, согласно проекта договора, заводоуправление должно приступить не позднее 1 августа 26 г. и закончить работы, сделав строение вполне пригодным для жилья, не позже июня 1927 года. Порядок работ следующий: в первую очередь разбираются все существующие старые постройки на территории бывш. химического завода, причем в строительный сезон текущего года все работы, за исключением внутренней отделки, должны быть произведены до 1 ноября".(М. «Жилища для рабочих завода имени Ленина», «Саратовские известия», 4 августа 1926).

В 1926 году на постройку домов "были получены средства из цекомбанка в сумме 150 тыс. руб". Строительство велось в течение двух сезонов.

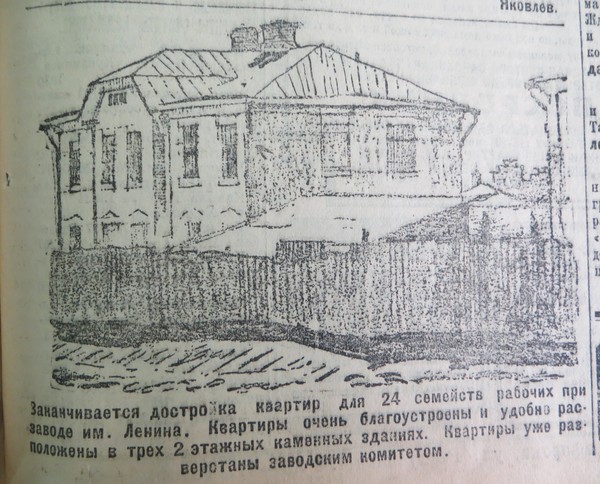

Три жилых дома на 24 квартиры были достроены в августе 1927 года.

Каждая квартира, как и планировалось, состояла из двух комнат и кухни. В домах были "оборудованы все службы: погреба, сушилки. Несмотря на отдаленность расположения домов, последние присоединены к общей сети канализации, водопровода, оборудовано электричество.'

Члены горсовета, обследовавшие вновь построенные дома, признали, что в смысле удобства, качественного выполнения – построенные дома не оставляют желать лучшего.

Отборочная комиссия на заводе им. Ленина отвела квартиры по степени нуждаемости: в новые дома переселились в первую очередь семьи, жившие в подвалах" Солдатской слободки.

6 ноября 1927 года состоялось торжественное открытие новых домов для рабочих-ленинцев. ("Жилища – рабочим", "Саратовские известия", 10 ноября 1927 г.)

"Саратовские известия", 26 августа 1927 г.

В настоящее время это №№ 119, 121, 123 по ул. Орджоникидзе. К сожалению, мансарды и пластиковые окна заметно изменили их вид.

Фото из личного архива пользователя kenguru с сайта "Фотографии старого Саратова" ( http://oldsaratov.ru/photo/...).

Современный вид зданий.

26 августа 1928 г. «Поволжская правда» сообщала: «Завод им. Ленина строит два новых двухэтажных дома для рабочих. Каждый из них рассчитан на 8 квартир. <…> Дома будут готовы к 20 октября».

Вероятно, первоначально планировалось более масштабное строительство, но возникли финансовые трудности: «отпущенные средства меньше потребных из-за своеобразного «толкования» цекомбанком стоимости кубометра стройки»(Рабочее жилищное строительство под угрозой срыва. Поволжская правда. 1928 г. 9 июня). В заметке "В новых домах - старая жизнь" ("Молодой ленинец", 18 декабря 1928 г.) сообщается, что "для рабочих завода имени Ленина заводоуправление отстроило два хороших общественных дома - 34 квартиры".

Фото из газеты "Молодой ленинец" за 23 декабря 1928 г.

О том, что это были за квартиры, о достоинствах и недостатках новых домов можно узнать из статьи Г. У. «В новых домах», опубликованной в газете «Молодой ленинец». 23 декабря 1928 г. Её текст привожу полностью:

"На окраине Солдатской слободки не так давно выросло 5 домов, отстроенных на 24 квартиры.

Эти квартиры теперь уже заселены рабочими завода им. Ленина.

Манит в сумерки к себе яркий свет, разливаемый из окон и обещает уют и тепло. Заглянем внутрь. Квартира рабочего состоит из 2-х комнат (кухни и передней). В квартире водопровод, электричество и тёплая уборная.

Не редкость народные муэыкальные инструменты: гармошка, балалайка, в некоторых квартирах проводятся редко радиоустановки. За положительными сторонами этих жилищ следуют и минусы.

Рабочий тов. Касивкин говорит о холоде в квартирах. Печи расположены внутри квартир так, что теплота не доходит до крайних стен, сами печи так были сделаны, что их уже по нескольку раз перекладывали. Нет общественной бани, прачечной, высока квартирная плата. На 120 жильцов нет комнаты для культработы и для общего собрания, которые приходится устраивать под открытым небом. Тов. Самсонов жалуется на холод.

— Я в течение двух лет переделываю голландку, и все же холодно и дымно, окна большие, а притворены плохо; двери устроены по типу летних… дует. В передней, как на улице.

Тов. Медведева просит замостить переулки у домов: грязь, на ходулях не пройдешь. Плохое освещение, часто дня по два не горит у нас электричество, по суткам не бывает и воды.

Подали мы заявление и насчет соседства с нами кишечного завода, от которого... откроешь форточку – нос затыкай.

Квартирами мы, после хибарок в 4-5 метр., из которых выбрались, довольны, здесь светло и просторно, и все удобства, жаль, что администрация завода, отпуская средства на постройку жилищ, не привлекла рабочих к обсуждению проекта и смотру строительства. Наша просьба сейчас: срочно перестроить двери".

Жалоба товарища Самсонова: «Я в течение двух лет переделываю голландку…» - указывает на то, что речь идёт о первых трёх домах, построенных в 1926 - 1927 гг.

Фото из газеты "Молодой ленинец" за 19 апреля 1929 г.

23 декабря 1928 г. в «Молодом ленинце» писали о пяти построенных и заселённых домах завода имени Ленина. А 15 октября 1929 г. в «Поволжской правде» появилась фотография двух новых двухэтажных домов завода, на 16 квартир каждый.

Легко определить, что это №№ 117 и 125 по ул. Орджоникидзе. До недавнего времени они выглядели почти так же, как на старой фотографии.

Фото 15 января 2012 г.

Летом 2012 г. у дома №117 была надстроена мансарда.

октябрь 2012

Фото 29.07.2016 г.

На старой фотографии видно, что между двухэтажными домами строится ещё один дом. О построенных двух новых домах на 8 квартир каждый и строящемся доме на 18 квартир со специальным ледником для каждой квартиры сообщает подпись под фотографией в "Поволжской правде" за 17 октября 1929 г.

Адрес дома на 18 квартир - ул. Орджоникидзе, 121.

1 ноября 1929 г. в «Молодом ленинце» появилась его отдельная фотография, сопровождавшаяся информацией о том, что дом для рабочих завода имени Ленина «строится без лесов, в полтора кирпича и будет утеплён фибролитом».

К середине августа 1930 года постройка трёхэтажного дома была вчерне окончена: "проведена канализация, закончена кладка печей, штукатурка стен, настилка полов и остекление. Закончить строительство планировали во второй половине августа ("Новый жилой дом на заводе имени Ленина". "Поволжская правда" за 16 августа 1930 г.).

В жилом доме на 18 квартир до сих пор сохранилось ленточное остекление окон (окна в подъездах пока не заменили на пластиковые).

В подъездах деревянные лестницы, лестничные площадки и подоконники.

Из газетных материалов видно, что Ленинский посёлок состоял из семи двухэтажных и одного трёхэтажного дома, построенных в 1927 – 1930 гг. По поводу трёхэтажного дома никаких сомнений нет, но количество двухэтажных домов вызывает вопросы. Сколько было квартир в пяти домах, построенных к концу 1928: 24 или 58? Каждый из трёх домов, сданных в 1927 г., был восьмиквартирным. Может, к концу 1928 года были заселены три дома, а два ещё не дострены? Возможно, их сдали в 1929 году. Сейчас сохранилось пять двухэтажных бывших жилых домов завода имени Ленина, причём три из них построены по одному проекту, а два – по другому.

На современной карте это дома №№117,119,123, 125, 127.

https://yandex.ru/maps/194/...

Но если сравнить современную карту с картой 1934 г., можно увидеть, что по бокам от дома №123 есть ещё два здания, поэтому можно предположить, что двухэтажных домов было действительно семь, а авторы статьи неправильно указали количество квартир в пяти домах.

Дома завода имени Ленина (Ленинский посёлок) - первый посёлок из кирпичных домов, построенный в Саратове специально для рабочих. Он мог бы стать интересным экскурсионным объектом для интересующихся архитектурой 1920-х - 1930-х годов.

Метки: Краеведение, Архитектура 1920-1930-е гг., Дома завода имени Ленина, Архитектура 1920-1930-е гг. 2 п.

Жилые дома шарикоподшипникового завода (продолжение)

Дома для рабочих ГПЗ были построены в 1935 году без соблюдения пожарных правил. Инженер-электрик конторы Заводстроя Канцедалов сообщал:"Вместо 12 метров расстояние между домами только 4-5 метров. В случае пожара одного дома загорятся и другие"(1). Вероятно, по этой причине они были впоследствии снесены.

В новом доме завода шарикоподшипников (на ул. М. Горького) были открыты ателье индивидуального пошива и мастерская артели «Вышивка» (2). Ателье просуществовало с 1940 года до недавнего времени.

Так выглядел дом на улице Горького после окончания строительства.

Фотография из газеты "Коммунист" за 12 ноября 1940 г.

Источники:

1) Канцедалов А. Задерживают проекты//Коммунист. - 193г. - 8 июня.

2) Новые магазины в Саратове//Коммунист. - 1940. - 10 октября.

Метки: Краеведение, Архитектура, 1930-е

Дома Трампарка. Часть 2. Строительство двух домов ГорКО

«Следует отметить, что все строительство, осуществленное в гор. Саратове в послереволюционный период до 1928 года включительно, проектировалось и осуществлялось в духе сохранившихся дореволюционных традиций: минимальная толщина стен принималась в 2, 5 кирпича, с утолщением на 1/2 кирпича для каждых двух нижележащих этажей, междуэтажные перекрытия осуществлялись из толстых бревен из расчета 2-х верш. диаметра на каждую сажень пролета с накатом из толстых горбылей и с тяжелой глиняной смазкой и засыпкой, кладка стан велась с наружных «коренных» лесов, на которые тратилось огромное количество лесоматериалов и труда…». Важным условием была и «двухсезонность всякого кирпичного строительства с обязательным "вымораживанием" сложенных за летний период стен».(2)

В 1927 г. – 1928 гг. ощущалась нехватка не только денежных средств, но и стройматериалов, поэтому для строительства использовался кирпич, полученный при разборке разрушенных зданий. На постройку первого дома пошёл кирпич от сгоревших «б. театра на месте Очкина и б. Гостиного двора». Снаружи первый этаж планировали оштукатурить, второй – облицевать силикатным кирпичом. К середине июля 1927 г. в половине здания заканчивалась достройка первого этажа, в другой части здания – был закончен полуподвал.

Начало строительства второго дома было намечено на начало августа. Его должны были строить из нового кирпича.

Вот как выглядела стройка в июле 1927 г:

«На Астраханской улице издали видны деревянные стойки, торчащие ввысь, как свечи... Это – леса вновь строящегося дома горкоммунотдела.

Как войдешь на площадь постройки (12.250 кв. метров), в глаза бросается людской муравейник (150 чел. рабочих). Вот рабочие взбираются вверх по лесам с кирпичом на козлах или с половьем на носилках...

– Раз-два-три! – раздается дружная команда, и 18-20 человек тянут вверх железную тридцатипудовую балку.

Мелькают женщины с лейками, – поливают кирпич; несколько женщин несут на плечах широкие, длинные доски. С другой стороны постройки слышится уханье „Дубинушки"... Это рабочие поднимают стойки для площадок.

Укрытые от палящих лучей солнца плотники вяжут колоды для дверей; кузнецы куют скобы и связи.

Всюду груды кирпича, песка, дерева… Здание растет»(1).

Для рабочих были созданы хорошие условия: большая чистая столовая, где можно получить и чайник, и чистую кружку. «На стенах пестрят крупными буквами правила о мерах безопасности при производстве работ, кодекс законов о труде, портреты вождей революции и т. п. » Здесь же в случае необходимости могли оказать первую помощь.

В столовой находилось 5 баков с чистой кипячёной водой, кипячёную воду в вёдрах приносили рабочим и на стройплощадку. Не забыли и про умывальники с мылом и чистыми полотенцами. На лесах оборудовали курительную комнату с обитым железом и засыпанным песком полом.

К началу строительного сезона 1928 г. средства на достройку и отделку двух домов ГорКО были выделены, все материалы, кроме олифы, имелись на складах. В случае нехватки олифы предполагали получить минеральную олифу из Воронежа. Центральное отопление для домов, заказанное в Москве, было готово к установке. (Для установки котлов для всех трёх домов было предусмотрено специальное котельное помещение в заднем корпусе)(3)

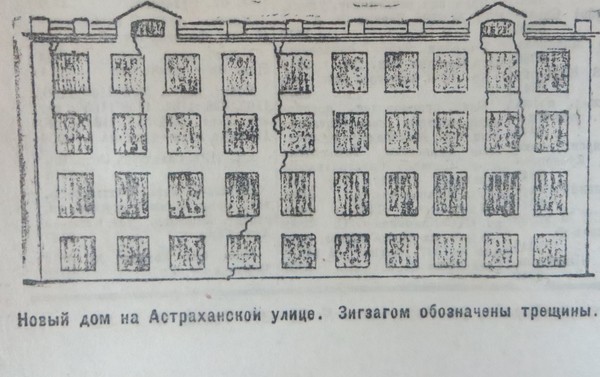

Но на стене одного из домов появились трещины.(4)

В ходе экспедиции 5 января 2018 г. предположительно установлено, что это был дом №118 В.

12 июня 1928 г. комиссия из членов горсовета и управление строительного контроля обследовали дом. «Появление трещин было вызвано постройкой фундамента на слое перегноя. Обследованием фундамента было установлено в центре одного из домов, что фундамент лежит на срубе от выгребной ямы».

О результатах обследования сообщили на заседании горсовета: «По мнению строительного контроля и комиссии из членов горсовета, постройка домов может продолжаться. Некоторое время трещины еще будут появляться, причем трещины не следует заделывать, а вести наблюдение за ними до наступления заморозков. Фундамент необходимо подвести под часть здания на глубину не менее 50 сантиметров, с расчетом, чтобы подошва (нижний слой) углубленного фундамента укреплялась бы на грунте».(4)

Горсовет предложил комиссии продолжать наблюдение за постройкой.

В августе газеты сообщали, что постройка «двух новых коммунальных домов на Астраханской улице, имеющих 60 квартир», заканчивается в ближайшие дни. По решению горсовета 70% жилплощади в этих домах выделялось «для заселения рабочими от станка промышленных предприятий, преимущественно теми, которые находится в наиболее тяжелых жилищных условиях». Это были в основном рабочие заводов имени Ленина, «Универсаль» и Трампарка. 10% жилплощади по согласованию с командованием дивизией предназначалось «для заселения комсоставом РКК частей саратовского гарнизона». Оставшиеся 20% передавались в распоряжение президиума горсовета «для заселения, в связи с организацией в Саратове центра Нижне-Волжского края».(5)

К концу строительного сезона 1928 г. дома были сданы, и люди смогли переехать в двух и трёхкомнатные квартиры с кухней и тёплой уборной.

(6)

(6)Вид со стороны двора. Фото 1930 г.

Жилой дом, ул. Астраханская,118 В. Вид со стороны двора. 2018.

А в феврале 1929 г. было принято решение о строительстве третьего дома: «На Астраханской улице, кроме двух уже построенных домов, будет построен в этом сезоне вчерне третий дом на 30 квартир. Окончательная отделка – в будущем году»(7)

Метки: Дома Трампарка, Архитектура 1920-1930-е гг. 2 п., Архитектура 1920-1930-е гг., Саратов, Архитектор Старкмет А.М.

Незаметные маскароны

http://saratovregion.ucoz.r...

А я предлагаю присмотреться к нему повнимательней и увидеть то, что случайно заметить почти невозможно.

Обратите внимание на окна второго этажа. По обе стороны от верхней части каждого окна расположены украшения в виде небольших кругов. Их вы заметите сразу.

Но некоторые окна (их очень мало) украшены по-другому.

С боков от них можно рассмотреть маленькие лица. Это маскароны. Маскарон — в архитектуре выпуклый лепной орнамент в виде маски или человеческого лица.

Такие окна есть и со стороны улицы Горького, и со стороны Московской.

Метки: Краеведение, Архитектура

Жилые дома. 1939 - 1941 гг. Часть 2

Большинство же многоэтажных жилых домов конца 1930-х - начала 1940-х в книгах и статьях, посвящённых архитектуре нашего города, не упоминаются. С первого взгляда трудно отнести их к довоенному времени. Эти четырёх- - пятиэтажные дома строились без особых архитектурных изысков и, как правило, предназначались для работников заводов.

Три из них расположены в центральных районах города.

1) Мирный переулок, 6 (1939 - 1940 гг). Четырёхэтажный жилой дом с помещениями для детского сада и магазина.. Отличительной особенностью здания является орнамент из шестерёнок и снопов на фасаде.

О нём можно прочитать здесь:

https://my.mail.ru/communit...

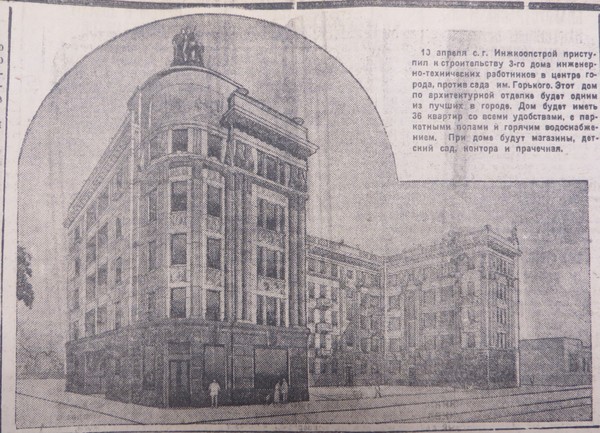

2)Улица Бахметьевская, 18. Пятиэтажный жилой дом завода имени Ленина на 38 (40) квартир (1939, строительство 1940 г.) с помещением для магазина. Архитектор Т. Л. Едлина.

Строительство закончилось осенью 1940 г., о чём сообщали саратовские газеты.

"Молодой сталинец", 26 сентября 1940 г.

"Коммунист", 16 ноября 1940 г.

3) Улица Большая Садовая, 151. Пятиэтажный жилой дом (1941).

Вид со стороны двора.

В статье "Новые жилые дома" ("Коммунист", 12 июня 1941 г.) сообщалось: "...пятиэтажный жилой дом достраивается в районе Клинического посёлка". В октябре 1940 г. в "Коммунисте" упоминалось об открытии нового бакалейно-гастрономического магазина в доме по Б. Садовой улице ("Новые магазины в Саратове", "Коммунист", 10 октября 1940 г.), возможно, речь шла об этом доме.

Продолжение следует.

Метки: Архитектура 1920-1930-е гг.

Без заголовка

Самое интересное, что эти птицы часто образуют смешанные стаи. Тогда различия заметней. Но пока попробую представить их поодиночке.

Галка - самая маленькая из них, и клюв у неё самый короткий. Оперение у галки чёрное с серым. В Саратове галки не очень распространены. Их можно увидеть в районе аэропорта, на СХИ, в Студгородке.

Серая ворона тоже имеет двухцветную окраску: чёрные голова, горло, крылья, клюв и ноги, остальное оперение серое. Но спутать с галкой её сложно: ворона крупней, клюв у неё массивней, чёрная часть оперения - блестящая.

Казалось бы грача, полностью чёрного, перепутать с вороной невозможно. Но это только если не знать о существовании чёрной вороны. Оперение у неё полностью чёрное, с металлическим синим или пурпуровым блеском. Клюв тоже чёрный.

У грача оперение чёрное, с металлическим блеском. Но в отличие от чёрной вороны, уздечка. подбородок, основание клюва и часть щёк голые, беловатого цвета.

Мне удалось сфотографировать чёрную ворону и грача вместе. Так что можно сравнить.

А это ещё одна галочка.

Сведения о птицах я нашла в книге "Жизнь животных". Смешанную стаю из чёрных ворон, галок и грачей встретила в городе с птичьим названием - Орёл.

Серая ворона - наша, местная.

Метки: Птицы

От дома-коммуны к жилдому завода комбайнов

Дом был построен и заселён. Но удалось ли его построить так, как было задумано первоначально, и как он встретил своих первых жильцов?

В феврале 1932 года жилой корпус был худо-бедно построен, 46 квартир в нём – заселены, строительство обобществлённого сектора надеялись завершить в лучшем случае к концу апреля, об универмаге и прачечной надёжно забыли. В апреле «достройка дома-коммуны на Провиантской улице прекратилась».

РЖСКТ «Рабочий» – «один из «солидных» строительных кооперативов в Саратове» – возник в 1923 году. К 1926 году он имел «в своем активе ряд отремонтированных домов», в том числе «Рабочий дворец» – 20-квартирный жилой дом, переоборудованный из бывшей пересыльной тюрьмы. В 1927 – 1928 (1929?) гг. жилкооператив профсоюза пищевкус «Рабочий» построил четырёхэтажный дом «Новый быт» на улице Республики (пр. Кирова). В 1930 г. кооператив приступил к строительству дома-коммуны на Провиантской.

РЖСКТ «Рабочий» одновременно с домом-коммуной вёл ещё одно строительство – четырёхэтажный жилой дом на Вольской между улицами Советской и Тараса Шевченко (тогда Крапивной). «К 1932 году новый дом не имел ни стен, ни потолков, вместо них в земле зиял провал полуосыпавшегося котлована, а в кассе «Рабочего» замечена была многотысячная брешь растрат и убытков. Товариществу пришлось срочно ликвидироваться». «Недовырытый осыпавшийся котлован» был передан кооперативу «Научный работник», а дом-коммуна – заводу комбайнов. Строительный кооператив «Комбайновец» принимать дом не торопился, и он оставался беспризорным. В Саратове начала 1930-х годов заселять недостроенные дома было обычной практикой (постановление о запрете заселения недостроенных домов было принято в 1934 г.), и жильцы 120 квартир познали все прелести существования в доме «без хозяина».

Как живём? Спросите у Пушкина

Вопрос о нечеловеческих условиях проживания в доме-коммуне поднял его жилец, член домкома Ф.Пушкин. 2 августа 1932 г. в «Саратовском рабочем» была опубликована его статья «Кто хозяин?» с подзаголовком-призывом «Дом-коммуну превратить в образцовый».

"На Провиантский улице есть дом-коммуна, отстроен недавно, живет в нем около 500 жильцов, в большинстве рабочие. Но дом-коммуна находится в самом безобразном антисанитарном состоянии.

На улице и во дворе сплошь навалены кучи мусора и всяческих отбросов, их никто не убирает. Переполненная нечистотами общая уборная во дворе распространяет ужасное зловоние. Чистить уборную, видимо, не думают, и потому вместо уборной жильцы стали пользоваться прилегающим участком двора. Зловоние и тучи мух не дают возможности открыть в квартирах окна.

Не лучше обстоит дело и внутри самого дома. Большинство уборных еще не отстроено. В коридоре на 16 квартир имеется по одной уборной, около которых всегда... очередь. _

Из уборных верхних этажей нечистоты просачиваются в квартиры нижних этажей. В квартире № 105, где живет рабочий трампарка Давыдов, отсыревший потолок, проходящий под уборной, скоро обвалится. В квартирах и коридорах между половицами полов, благодаря «умелому» строительству,– огромные щели, в которых маршируют блохи, клопы и тараканы.

В довершение всего – ни в одной квартире нет электрического света.

В темноте по ночам происходит воровство. Начисто обкрадены несколько рабочих квартир. Открытый рабкоопом ларек 3 раза обкрадывался и в конце концов вынужден был закрыться.

Ни домком, ни комендант решительно не ударяют палец о палец, чтобы изжить хоть в какой-либо степени эти безобразия.