"Далекая песня Арктура"

http://compulenta.computerr...

Статья А. Березина описывает работу Дункана Форгана, физика из Эдинбургского университета. Форган же, в свою очередь, говорит о "двигателях Шкадова". Эту идею огромного зеркала, с помощью которого можно заставить всю нашу планетную систему изменить "курс" и направиться к выбранной звезде, предложил в 1983 году Леонид Михайлович Шкадов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники.

Но Леонид Михайлович все же не был первым, кто предложил идею "Солнца в упряжке". Вот цитата из моего рассказа "Далекая песня Арктура", опубликованного в июне 1975 года в журнале "Уральский следопыт" (написан рассказ был значительно раньше, в 1968 году и семь лет "путешествовал" по разным редакциям):

"...Два дня я выходил только к завтраку, обеду и ужину. Мы болтали на посторонние темы, Буров вспоминал старые идеи.

– Я придумал, как передвигать звезды, – сказал он однажды. – Давно придумал, прошлым летом. Все казалось очень просто, но Гена подсчитал, и выяснилось, что идея – пшик.

– Что за идея? – спросил я.

– О сфере Дайсона ты, конечно, слышал? А я придумал построить около Солнца параболоид так, чтобы Солнце оказалось в его фокусе. Люди расселятся на внутренней поверхности параболоида, станут потреблять какую-то часть солнечного излучения. Вся остальная энергия будет отражаться. Представляешь прожектор с диаметром зеркала в триста миллионов километров? И вместо электрической дуги – само Солнце! Сила отдачи излучения заставит зеркало двигаться, и Солнце начнет двигаться вместе с ним, ведь они связаны взаимным тяготением. Можно будет лететь куда угодно – к центру Галактики, к туманности Андромеды... Но вот этот, – кивок в сторону Синяева, – этот подсчитал и заявил, что такая ракета разгонится до скорости один метр в секунду за сто тысяч лет... Будто обухом по голове! А ведь как было красиво: Солнце в упряжке!

– Красиво, – протянул я без особого энтузиазма. – Красиво...

– Но нереально, – закончил Гена. – А значит – не нужно...

Вечером я вспомнил про Солнце в упряжке, подумал: что бы ответил я, получив письмо с таким проектом? Наверно, написал бы: зачем заглядывать так далеко? Но ведь это ненамного дальше звездных голосов. Как, в сущности, глупо получается: произведение искусства оценивается по его значимости, красоте, по чисто эстетическим критериям, а ведь хорошая идея – тоже искусство, придумать ее не легче, чем написать картину. Почему же они – лишние, неожиданные, бессмысленные и при этом, может быть, гениальные идеи – лежат мертвым грузом?

И я подумал: неплохо было бы открыть музей. Музей неосуществленной мечты, на стендах которого выставлялись бы идеи. Люди бродили бы по залам, смотрели, читали, посмеивались, спорили, но пришло бы время – и кто-нибудь, заглянув в дальний уголок, увидел бы смысл в одной из похороненных заживо идей. Кто знает, может быть, так появится новая физика?"

Метки: фантастика, журналы, воспоминания

Это таинственное Сколково

И всё.

Собственно, лучше увидеть:

А я-то, читая о том, какое это замечательное место, где делается современная наука, воображал красивые корпуса... широкий проспект... современная архитектура... институты... лаборатории...

Игорь Минаков (m_inackov) посвятил феномену Сколкова стихотворение, которое мне остается только процитировать, ибо лучше не скажешь.

Посредине колхозного поля,

Утонувших в грязи тракторов,

Гиперкуб был построен по воле

Мегажуликов, нановоров.

И премьер наш, милашка и душка,

Чтоб не сделалось пробок в Москве,

Прилетает туда на вертушке,

Как на поле грачи по весне.

Ни стилисты в тот день, ни схоласты,

Ни меньшинства — Чайковский, прости —

Собрались в Гиперкубе фантасты,

Чтобы в массы науку нести.

Но фантастов туды не пускают,

Не пускают — хоть криком кричи:

Нанодушка премьер примеряет

Чудо чудное — киберочки.

Вы, фантасты, теперь не в борделе,

Не пивной, не в журнале «Если»,

Ваши деды и дольше терпели,

А страну от фашистов спасли.

На распилке родного бюджета

Наломать не хотелось бы дров —

Не дождаться вам нанофуршета

Наножуликов, мегаворов.

Тем временем в палатке происходило вот что:

настроение: Боевое

Метки: фантастика, премии, Сколково

"Млечный путь", № 1, 2013

Содержание:

Повесть Далии Трускиновской «Лихая звезда».

Миниатюра Семена Цевелева «Пёс».

Рассказ Елены Трифоненко «Материнская любовь».

Рассказ Леонида Шифмана «Ковчег Завета».

Философское фэнтези Наталии Ипатовой «Время невинности».

Сатира Виталия Бабенко «ОП!».

Эдвард Митчелл: «Часы, которые шли вспять».

Этьен Лаграв: «Второй вторник июля».

Эдвард Бенсон: «Фарфоровая чашка».

Луиза Болдуин: «Как он ушел из отеля».

Благио Туччи «Вариант Мак-Кэтчона».

Эссе Станислава Лема «Зонд в рай и ад будущего».

Триптих Фрэдди Зорина «Старые вещи».

Эссе Эльвиры Вашкевич «Осторожно, инопланетяне!».

Статья Юрия Лебедева «Нобелевские лауреаты – 2012».

Подборка стихотворений Андрея Медведева, Тани Гринфельд, Владимира Васильева (Василид-2) и Уистена Одена.

Метки: фантастика, журналы

"Раскопай своих подвалов..."

А еще обнаружились выпущенные тогда же экслибрис и этикетки на бутылки с минеральной водой и с пивом:

И всё это было аккуратно обернуто листом бумаги, на котором обнаружилась грамота, которую я давным-давно считал утерянной безвозвратно:

Да... Надо время от времени устраивать инвентаризацию в книжных шкафах...

Метки: фантастика, воспоминания

"Ладонь дьявола"

Метки: фантастика, Иллюстрации

"Цапли"

Так она начинается:

Солнце светило в глаза, и, наверно, поэтому Игорь сначала прошел мимо, заметив лишь женский силуэт на фоне окна. Фанни, медсестру, присматривавшую за отцом, он нашел в ординаторской, куда посторонним вход был воспрещен. Подождав несколько минут за дверью, Игорь, раздосадованный, пошел обратно в южный корпус. Он мог и теперь не обратить внимания на женщину, сидевшую в кресле у окна. Солнце немного опустилось, и лучи теперь падали на ее лицо. Игорю показалось, что женщина посмотрела ему прямо в глаза и что-то сказала, но он не расслышал. Ощущение очарования и близости чего-то неизмеримо более прекрасного, чем вся его прошедшая жизнь, заставило Игоря сделать несколько шагов и оказаться в другом времени, в другом пространстве, с другим пониманием собственного предназначения, наконец.

На самом деле – и это стало причиной его изумления, когда полчаса спустя Игорь вышел на шумную улицу Игаля Алона – не произошло ничего, выходившего за рамки обыденности. Он подошел к сидевшей в кресле женщине и поздоровался, как здоровался со всеми в хостеле «Бейт-Веред ». Он и отцу сказал привычное: «Добрый вечер, папа», но отец, конечно, не ответил – посмотрел рассеянно, покачал головой, пробормотал что-то о хорошей погоде и углубился в размышления, которые, скорее всего, были беспорядочными обрывками воспоминаний.

– Добрый вечер, – произнес Игорь, глядя женщине в ее яркие голубые глаза.

Ответа он не получил.

Женщине было лет сорок на вид, гладкие светлые волосы (Игорю показалось, что крашеные), черты лица европейские, мягкий подбородок с небольшой ямочкой, и руки... Игорь обратил внимание на руки, в которых женщина держала что-то вроде вязанья – что-то вроде, поскольку то, что она вязала, не было одеждой: бесформенная на первый взгляд вещица, но в ней все же угадывалась некая упорядоченность. Пальцы ловко управлялись с вязальными спицами.

Женщина неотрывно смотрела на Игоря и что-то хотела сказать своим взглядом. Или прочитать что-то в его мыслях. Будто поняла, о чем он думал. Будто он сам это только что понял, а поняв, упустил, и мысль перетекла к этой женщине по возникшему в воздухе невидимому, но определенно материальному каналу.

– Простите, – сказал Игорь, понимая, с одной стороны, что вмешивается в ее частную жизнь, а, с другой стороны, ее взгляд, умный и приветливый, определенно говорил, что женщина не против завести разговор – скучно ей, наверно, сидеть здесь и вязать нечто бесформенное, подобно девочке из сказки Андерсена «Дикие лебеди».

– Простите, – повторил он и произнес совсем глупую фразу. Пришло в голову – и сказал: – Если хотите, я принесу чего-нибудь выпить. Душно здесь, вы не находите?

Женщина подставила лицо солнцу и вся наполнилась солнечным светом, такое у Игоря возникло впечатление. Пальцы ее стали двигаться еще быстрее, будто жили своей жизнью, и что-то знакомое почудилось Игорю в создаваемой ими форме, знакомое настолько, что узнать было невозможно, как не узнаешь в зеркале собственное лицо, увидев его неожиданно и не соотнеся с обыденностью реального.

Не получив ответа, Игорь смешался, отступил, поняв, наконец, что женщине нет до него дела, он был навязчив и некорректен, но, с другой стороны, ее взгляд...

С одной стороны, с другой стороны... Он привык любое явление, любое событие, любой поступок оценивать с разных сторон: нормальная привычка научного работника.

Кто-то тронул его за рукав, и Игорь обернулся.

– Она не ответит, – сказала Фанни с сожалением.

– Она... – Игорь подумал, а Фанни поняла и покачала головой:

– Нет, Тами не глухонемая, она прекрасно слышит и разговаривает... когда хочет.

– Когда хочет, – повторил Игорь.

– Тами слепа от рождения.

Фанни потянула Игоря за рукав, а он сопротивлялся, сам не зная почему: ему хотелось стоять здесь и смотреть; ему казалось, что он никогда не видел таких красивых женщин, таких больших, ясных и выразительных глаз... и только тогда до него дошло.

– Слепа? – переспросил он пораженно. – Но...

– Взгляд? Поражает, верно? Тем не менее...

Игорь точно знал, что эта женщина, Тами, только что увидела в его душе многое из того, что он, возможно, от себя скрывал. Она теперь это знала, и он знал, что она знает. Взглядом можно сказать столько, сколько не скажешь за час проникновенного разговора. Только потому он и счел возможным... уместным... правильным... спросить, не хочет ли она пить... и вообще.

Тами. Красивое имя. Красивая женщина.

– Пойдемте, – Фанни все еще крепко держала Игоря за локоть и подталкивала в сторону холла, отделявшего северное крыло здания от южного. – Вы хотели спросить об отце? Динамики никакой, и это, вообще-то, неплохо, вы же понимаете. Динамика в его состоянии может быть только отрицательной...

– Мне показалось, – Игорю хотелось выдать желаемое за действительное, – что папа сегодня узнал меня, он сказал что-то вроде: «Сынок, ты неплохо выглядишь».

– Может быть. Это ни о чем не говорит в его состоянии.

– Я понимаю. Хотел спросить... Эта женщина, Тами...

– Она не любит, когда с ней заговаривают чужие. Не делайте больше этого, пожалуйста.

– Простите, я не знал... Слепая, вы сказали? Она...

Он затруднялся задать вопрос.

– Почему она здесь, вы хотели спросить? Множество слепых в ее возрасте живут с родными и даже одни. Справляются.

– Сколько ей лет? – перебил Игорь, удивляясь своей настойчивости. – Мне показалось, не больше сорока.

– Сорок три. Они обычно выглядят моложе своих лет, хотя чаще умирают молодыми.

– Они?

– Аутисты.

Вот оно что! Отрешенность, руки, живущие будто сами по себе...

Решив, что сказала достаточно, Фанни оставила Игоря посреди холла и поспешила в южный корпус. Игоря она знала третий год, с того дня, когда он привез в «Бейт-Веред» отца, с которым уже не мог справиться сам. Знала, что он научный работник, кажется, физик, да, точно физик, работает в Технионе. Владимир Тенцер, его отец, пять лет назад похоронил жену, несчастный случай, и вскоре у него начались проблемы с памятью – ранняя стадия Альцгеймера. Слишком ранняя: Владимиру, работавшему в химической лаборатории Водного управления, не было тогда и шестидесяти. Сын возился с отцом три года, но у него, видимо, оказалось своих проблем достаточно...

Игорь опустился на диван, рядом с двумя стариками: женщина кормила мужчину йогуртом, подбирая ложечкой остатки из баночки, а тот что-то ей говорил и есть не хотел. Это были – Игорь узнал обоих – Рут и Гай Варзагеры, обоим за восемьдесят, оба бывшие кибуцники, всю жизнь проработали на апельсиновых плантациях и в «Бейт-Веред» ушли вместе, пенсия позволяла. Смотреть на стариков было и жалко, и замечательно: как они ухаживали друг за другом, как друг друга поддерживали, когда шли, качаясь, по коридору...

Дожить бы до их лет.

Тами. Игорю хотелось узнать больше об этой женщине. Как она-то здесь оказалась? Разве в хостелях есть отделения для аутистов? Может быть. Игорь никогда этим не интересовался. И никогда не думал, что у слепых могут быть такие живые глаза. Он знал, что Тами... красивое имя... видела его, заметила в нем то, что он... похоже, мысль его двигалась сейчас по кругу, и Игорь тряхнул головой, отчего почему-то сразу понял, что представляло собой вязанье в руках Тами. Женщина вязала фракталы. Фигурки переходили сами в себя, уменьшаясь, повторяясь и уходя в глубину материала.

Как она могла? Не видя, только ощущая пальцами? Аутистка. Игорь мало что знал о людях с этим... как правильнее сказать... недостатком? Болезнью? Свойством организма? Он помнил фильм «Человек дождя», великолепную игру Дастина Хофмана. Видел – мельком, правда – фильм об аутистах на канале документального кино. Много лет назад читал о детях-аутистах и решил, что все аутисты – дети. Персонаж Хофмана выглядел реальным, но все равно фантастическим – взрослого аутиста можно сыграть, но... Почему он тогда не сопоставил, ведь дети-аутисты вырастали, и что-то с ними происходило.

Но они, по крайней мере, видели.

настроение: Бодрое

Метки: журналы, фантастика

2012

Что в этом году опубликовано:

«Чайка», рассказ, «Если», № 2

http://fan.lib.ru/editors/a...

«Я пришел вас убить…», рассказ, «Полдень, XXI век», № 3

http://fan.lib.ru/a/amnuelx...

«Свидетель», повесть, «Млечный Путь», № 1

http://fan.lib.ru/a/amnuelx...

http://litgraf.com/detail.h...

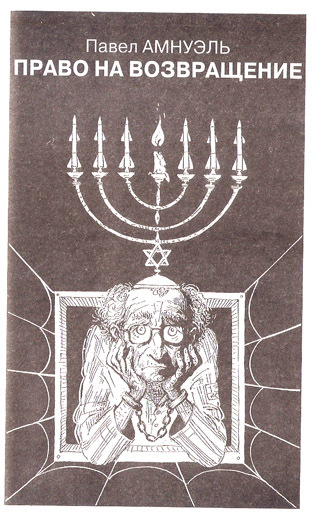

«Право на возвращение», повесть, «Искатель», № 6

http://fan.lib.ru/a/amnuelx...

«Угловой Дом», рассказ, «Полдень, XXI век», № 12

Написано, но пока не опубликовано:

«Цапли», повесть, будет в «Искателе», № 1, 2013

«Я вошел в эту реку…»

Статьи и всякое такое...

«Миры», «Полдень, XXI век», № 1

«Потерянный гигант…», «Наука и жизнь», № 12

http://www.nkj.ru/archive/a...

Широко распахнутое окно, «Троицкий вариант», № 18 (112)

http://elementy.ru/lib/431723

Премии:

«Аэлита»

http://amnuel.livejournal.c...

Премия журнала «Полдень, XXI век» за статью «Мудрость против разума», опубликованную в № 2 (2011)

http://www.relga.ru/Environ...

Книги, выпущенные издательством «Млечный путь» (Иерусалим) в рамках программы print-on-deand:

«Имя твое…»

http://litgraf.com/detail.h...

«Дорога на Элинор»

http://litgraf.com/detail.h...

«Обратной дороги нет»

http://litgraf.com/detail.h...

«Капли звездного света»

http://litgraf.com/detail.h...

«Каббалист»

http://litgraf.com/detail.h...

Вышли первые три номера нашего бумажного журнала «Млечный Путь»

http://litgraf.com/detail.h...

http://litgraf.com/detail.h...

http://litgraf.com/detail.h...

Потери года.

Ушли из жизни: Нил Армстронг, Рэй Брэдбери, Гарри Гаррисон, Борис Натанович Стругацкий…

Перестал выходить журнал «Если».

настроение: Нормальное

Метки: воспоминания, книги, журналы

"Млечный путь", номер 3

В номере:

Фантастический детектив Андрея Силенгинского "Дело о невинном убийце".

Рассказы:

Джон Маверик, "Ржавый золотой ключик",

Наталия Сорокоумова, "Зависимость",

Юрий Лопотецкий, Инна Уланова "01:11",

Олеся Чертова, "Пациент",

Дмитрий Козлов, "Милосердие".

Переводы:

Эдвард Митчелл, "Тахипомпа",

Роберт Чандлер, "Чудесный вечер",

Луис Т. Фоули, "Призрак семьи",

Станислав Лем, "От эргономики до этики",

Яцек Дукай, "Кто написал Станислава Лема?",

Благио Туччи, "Пожелтевшие листки".

Эссе:

Александр Николенко, Юрий Лебедев, "Преждевременные открытия".

Наука на просторах Интернета:

Юрий Лебедев, "Что случилось в Женеве?.."

Стихи Сильвии Браун, Владимира Васильева, Елены Литвиновой, Юрия Нестеренко.

В ближайшие дни журнал в бумажной и электронной версиях можно будет заказать на сайте книжного магазина издательства "Млечный Путь":

http://litgraf.com/shop.htm...

Метки: фантастика, журналы

"Угловой Дом"

Вот начало:

Случай – вот что управляет нами в жизни. К этой мысли я пришел после долгих размышлений над человеческой природой, хотя отец вбивал в меня с детства, что рассуждать я не способен, зато с моей памятью мог бы стать адвокатом или даже судьей, поскольку в этом деле главное – помнить все статьи законов и произносить нужные слова в нужное время. На самом деле я не стал поступать в Колумбийский колледж, потому что по дороге в Нью-Йорк у дилижанса отвалилось колесо, я счел это плохим предзнаменованием и вернулся, решив не испытывать судьбу.

История, начавшаяся в ночь на 12 сентября 1876 года и круто изменившая мою жизнь, тоже стала результатом случайного совпадения. Я не собирался идти в Угловой Дом (так называлось одноэтажное строение в конце нашей Уайлдвуд-Террас, где лет уж десять никто не жил, но никто и не покупал его у нынешнего владельца, старого Морриса, потому что он заламывал цену, не соответствовавшую реальной стоимости этого длинного невзрачного здания времен Бостонского чаепития). Мне, как и никому из взрослых жителей Глен Риджа, нечего было там делать – тем более ночью. Но совершенно случайно в тот вечер кот миссис Чедвик, с которой моя матушка любила посудачить о жизни, забрался в Угловой Дом и, видимо, попал там в беду. Кот истошно орал, а старая женщина, скрученная артритом, не могла встать с постели и попросила меня вызволить любимца. В ответ на мои слабые возражения, мол, утро вечера мудренее, ничего с котом за ночь не случится, старушка так на меня посмотрела, что я вставил свечу в фонарь и пошел в дом, где мне, вообще говоря, знаком был каждый угол, потому что здесь мы с Джеком лет еще шесть или семь назад играли в пиратов и разбойников.

Я увидел его в большой зале, где во времена президента Линкольна, наверно, устраивали балы. Не кота я увидел (которого, к слову сказать, так и не нашел – к утру он сам явился домой, ободранный, злой и голодный), а бестелесную белесую, похожую на сконцентрированный туман, фигуру, стоявшую в углу и, как мне показалось, наблюдавшую за мной с целью озадачить или напугать. И то, и другое ей удалось – я выронил фонарь, отчего свеча погасла, а темнота стала непроницаемой.

Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: передо мной призрак. Где же ему и являться, если не в старом доме с многочисленными комнатами и коридорами? Наверняка здесь кто-нибудь умер насильственной смертью – не могло быть такого, чтобы за сотню лет никто никого не заколол, не отравил или не отправил на тот свет иным, не менее ужасным, способом.

– О-уж... – Голос у призрака оказался низким, будто шел из глубокого колодца. Я ничего не понял, и, когда он, протянув ко мне руки и завывая на манер безумного Роузена, двинулся в мою сторону, я перепугался не на шутку и помчался по коридорам, натыкаясь на стены, углы, мешки, камни – все, что попадалось на пути, а за спиной мне мерещилось шумное дыхание, и низкий голос повторял одно и то же:

– О-а-ур...

Повесть, тем не менее, не о призраке, хотя именно призрак является ее главным персонажем...

Метки: фантастика, журналы

"Млечный Путь", номер 2

Открывает номер рассказ Натальи Резановой «Третий день карнавала». Определить его жанр затруднительно. Тут довольно сложный рецепт: немного мистики, капля фэнтези, но главной героине этого показалось мало – она всеми силами пытается превратить рассказ в детектив!

Фантастический рассказ Виталия Забирко «Здесь живет Морок» по достоинству оценит прочитавший его до конца. Но сделать это несложно: рассказ написан легко и увлекательно.

Фантастический рассказ Леонида Моргуна «Найти филумбриджийца» написан еще в советские времена «в стол», так что читатели, помнящие старый добрый (?) Советский Союз, легко отгадают, что за планета такая – Филумбридж.

Новелла Семена Цевелева «Билет в Катманду» удачно стилизована под середину прошлого века.

Ира Кадин когда-то писала для КВН. Во что теперь превратился КВН? Но Ира Кадин все пишет и пишет. Пишет смешно. «Мошико и майор».

Модная ныне страшилка «конец Света»… А на самом деле? Ответ у Валерия Цуркана «Второй круг».

Константин Луковкин в рассказе «Лицо» оставил от имени своего героя лишь инициал, чем сразу отослал читателя к повести… Кафки «Процесс»! Казалось бы, на этом сходство и закончилось, но, прочитав рассказ «Лицо», понимаешь, что это не совсем так…

Фэнтези Наталии Ипатовой «Все коровы с бурыми пятнами» не просто ирландская легенда, там кое где разбросаны табакерки, из которых в подходящее время выскакивает… Нет, совсем не тот, о ком вы подумали… Это… Нет, даже не хочу упоминать здесь его имени.

Готический рассказ Татьяны Адаменко «Февертонская ведьма» не случайно подпирается снизу рубрикой «Переводы»…

Рассказ «Черное и белое» Станислава Лема был опубликован единственный раз в Германии и никогда не выходил на русском, а почему, вы узнаете из статьи Павла Околовского «Станислава Лема теология дьявола».

Два английских рассказа, Эдварда Бенсона «Сеанс мистера Тилли» и Уильяма Харви «Через болота», имеют много общего и неожиданно перекликаются с рассказом Лема «Черное и белое».

Эссе Владимира Гопмана «Рыцари фантастики» посвящено его другу писателю-фантасту Александру Миреру.

Статья Юрия Лебедева «Не гладко даже на бумаге…» об ученом-диссиденте Револьте Пименове не слишком легка для понимания. Но не пожалейте времени – перечитайте ее несколько раз…

«Дежурным по науке» в этом номере является инженер-физик Михаил Шульман.

Стихи Елены Сосниной, Александра Медведева и Александра Габриэля.

Приобрести журнал можно тут: бумажную версию http://litgraf.com/buy1.html, электронную - http://litgraf.com/buy1e.html

Метки: журналы

Еще одно интервью

Михаил Юдсон

Амнуэль и «Аэлита»

(«Окна», 16 августа 2012)

Странствуя безысходно по перенаселенной пустыне современной российской фантастики, тыча посохом в фанерные дюны средь тускло-зыбучих графоманских песков, натыкаешься внезапно на манну – Песаха Амнуэля. Мнится мне, что он последний из звездных могикан, могутных жрецов-магацитлов настоящей – научной! – фантастики еще прежнего, советского розлива. О дарящее солнце чтиво для интеллектуальной элиты, для здоровых лосей-инженеров, сынов неба и Академгородков, избранников эпохи-Аэлиты! Когда и грамотные редакторы были нередки, и зоркость корректоров не вызывала нареканий… А нынче на Руси диффузия фэнтези в фантастическую литературу обратила ее в аморфно-кисельный эфир – без руля и без светил, где плавает тьма-тьмущая того, что не тонет. Тоска, печалища – деревянные мечи да пластиковые лучеметы… Однако же прекратим стенать и с надеждой обратимся к Амнуэлю.

Поздравляю, вы получили нынче одну из самых престижных премий российской фантастики – «Аэлиту». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

«Аэлита» - старейшая среди российских премий по фантастической литературе. В 1981 году в Свердловске (теперь – Екатеринбург) прошел первый за всю советскую историю фестиваль фантастики, куда съехались сотни любителей и авторов. Фестиваль стал ежегодным и в советское время был вообще единственным, а в 1983 году впервые была присуждена премия «Аэлита», и первыми лауреатами стали братья Стругацкие и Александр Казанцев.

Стругацкие и Казанцев – это два полюса, не было в Союзе авторов, более противоположных!

Конечно. И оба (точнее, трое) были лучшими! Когда решено было присуждать всесоюзную премию за лучшее фантастическое произведение, сразу возникла коллизия: если присудить Казанцеву, это не поймет интеллигенция, для которой братья Стругацкие уже стали символом всего нового в литературе (и не только в литературе). А если присудить «Аэлиту» братьям Стругацким, то Казанцев устроит бурю – вплоть до писем в ЦК! Потому присудили и Стругацким, и Казанцеву. Любители фантастики пересылали друг другу уникальную фотографию: Аркадий Стругацкий на сцене рядом с Александром Казанцевым – все были уверены, что эти два антагониста никогда и ни за что не встанут рядом друг с другом! Так, со скандала, началась история премии «Аэлита».

Кто еще удостоился «Аэлиты» за эти годы?

Все лучшие советские и затем российские фантасты. После Стругацких и Казанцева премию получали Владислав Крапивин, Владимир Михайлов, Зиновий Юрьев, Сергей Снегов, Сергей Павлов, Ольга Ларионова, Север Гансовский… В более поздние годы, уже в России, лауреатами «Аэлиты» становились Кир Булычев, Вадим Шефнер, Геннадий Прашкевич, Сергей Лукьяненко, Владимир Савченко, Евгений Лукин, Святослав Логинов, Андрей Лазарчук… В прошлом году лауреатом «Аэлиты» стал Евгений Войскунский, патриарх нашей фантастики, ему в апреле исполнилось 90 лет.

Расскажите, как проходил фестиваль в нынешнем году.

На открытии вспомнили славную историю «Аэлиты» - как на первые фестивали собиралось до тысячи человек, и это было действительно всесоюзное собрание писателей и любителей. Но в девяностых конвенты расплодились, как кролики, и «Аэлита», оставаясь единственной в своем роде, все же перестала играть прежнюю роль. Естественно, и людей приезжало меньше. В этом году так и вовсе немного – человек шестьдесят, причем из Европы не было никого: все присутствовавшие были или с Урала, или восточнее: Томск, Тюмень, Новосибирск... Из Соединенных Штатов приехал Майкл Свонвик, создатель поджанра киберпанка в фантастике. После официального открытия был прием в Музее писателей Урала. Красивый музей, интересная экспозиция. Прием устроило в честь Свонвика американское консульство в Екатеринбурге.

Побывал в редакции журнала «Уральский следопыт». В советское время это был один из лучших журналов, печатавших фантастику. Редактором фантастики там был Виталий Иванович Бугров – он публиковал в «Следопыте» Стругацких, Крапивина, Ларионову, Колупаева – лучшие советские авторы фантастики (в том числе молодые) в то или иное время публиковались в «Следопыте». Было в старом «Следопыте» и несколько моих рассказов.

Встречались ли вы с читателями?

Конечно. Были и встречи с читателями и интервью. Во время автограф-сессии в книжном магазине «100 000 книг» зашел разговор о том, что современная наука, во-первых, закончилась (и потому чего ж о ней писать?), а во-вторых, она настолько сложна, что автору ее не понять, а если автору не понять, то читателю подавно. К примеру, темная материя или многомирие... Попробовал объяснить. Слушали внимательно, а потом молодой человек, задавший вопрос, с удивлением сказал: «Теперь я всё понял! Вы так доходчиво объяснили! Почему нет научно-популярной литературы по этим темам?» Вопрос, вообще-то, не ко мне, но на самом деле есть на русском хорошие научно-популярные книги, вот только выходят они мизерными тиражами, в магазинах их не найти.

Как вы вообще относитесь к институту литпремий? Они отражают тенденции времени или просто клановую подковерную рукопашную борьбу издательств? Хотя вы-то наособицу – мирный писатель-отшельник на краю Земли обетованной.

Премии, конечно, нужны – в той или иной степени, лучше или хуже, они позволяют читателю, как минимум, ориентироваться в море публикуемых произведений. Невозможно читать все подряд, хочется прочитать лучшее. Понять хотя бы, какие новые имена появились. Есть несколько способов такого выбора. Один – читать рецензии и по ним судить. Однако далеко не всегда вкусы рецензентов совпадают с моими, далеко не каждому рецензенту я склонен верить. Второй вариант – полагаться на мнение друзей, уже успевших прочитать какие-то новинки. И третий – следить за литературными премиями. Уж премированные произведения читать обязательно, не ошибешься. Это я рассуждаю как читатель, и в этом случае – чем больше премий, тем лучше. Если роман Васи Пупкина получил чуть ли не все премии по фантастике за год, то ясно, по крайней мере, что это надо прочитать.

Часто разочаровываешься, но это претензия не к премии, как таковой, а к методам, которыми эти премии порой присуждаются.

С профессиональной же точки зрения литературные премии лишь в двух случаях имеют реальное значение и смысл. Первый: если их не много – как, скажем, премий типа «Хьюго» и «Небьюла» в англоязычной фантастике. Первую присуждают любители во время ежегодных конвентов, вторую – жюри профессионалов. Лауреат премии «Хьюго» – знак качества. Эту премию получают за действительно выдающиеся произведения. Молодой автор, получивший «Хьюго» или «Небьюлу», или ставший хотя бы номинантом этих премий, становится известен, издательства охотнее публикуют его книги.

Второй случай: когда премия имеет достаточно внушительное денежное содержание. Такие премии выполняют роль стипендий, награждают обычно молодых авторов, чтобы они могли в течение определенного времени спокойно писать новые произведения, не думая о заработке. Ситуация обратная первой – чем больше таких премий, тем лучше. Значит, много авторов получат возможность писать.

В Советском Союзе была одна премия по фантастике – «Аэлита», и лауреаты этой премии определяли уровень и направление развития фантастической литературы. Что происходит сейчас? Чуть ли не каждый месяц собирается какой-нибудь конвент (конференция) любителей фантастики, где присуждаются премии в десятках номинаций – Роскон, Басткон, Интерпресскон, Звездный мост, Портал, Зиланткон, Аю-Даг и так далее. Естественно, значение и авторитет премий снижается. Еще в середине девяностых я видел на обложках новых книг фантастики: «Автор является номинантом премии Интерпресскон». Даже не лауреатом, только номинантом! Это уже выделяло автора от остальных. Сейчас сказать «я – номинант такой-то премии» – пустой звук.

Отражают ли книги лауреатов тенденции времени? В подавляющем большинстве – нет. Часто это результат если не подковерной борьбы (хотя и это, наверно, имеет место), то агитации за того или иного автора или книгу. В номинационный список Роскона, например, вносят все без исключения публикации за минувший год: сотни романов, повестей, рассказов. Подавляющее большинство участников Роскона, естественно, не читало подавляющее большинство номинированных произведений. В результате лауреатом становится или популярный автор, за которого можно проголосовать просто из-за имени, или автор (произведение), за которого очень хорошо агитировали. Все это к литературному процессу имеет очень малое отношение.

На ваш взгляд, как обстоят сейчас дела с фантастикой на кирилл-мефодице? Народ наелся, наконец, фэнтези – драконов с феями?

Дела с фантастикой обстоят по-разному, поскольку сама фантастика очень разнообразна. С научной фантастикой (особенно с ее «жесткой» разновидностью) так же плохо, как и несколько лет назад – на кирилл-мефодице такой фантастики практически нет. Что касается фэнтези, то, похоже, читателям действительно начинает надоедать эта разновидность фантастики. И не потому, что фэнтези сама по себе – некий ущербный вид фантастики, сказка, которую взрослые дяди и тети читают, чтобы «эскапнуть» от не очень приятной и не романтичной реальности. В поджанре фэнтези, как и в любом другом, выходили очень серьезные произведения, близкие к философскому направлению фантастики. Достаточно вспомнить Толкина, Льюиса, Желязны… Но это зарубежные авторы, а на кирилл-мефодице произведений такого или хотя бы близкого уровня не было. Есть очень немногие авторы фэнтези на кирилл-мефодице, которых я читаю с удовольствием, но не они, к сожалению, самые популярные. Основной же «вал» так однообразен и, на мой взгляд, скучен, что не мог не надоесть даже не очень взыскательному читателю. Тем более, когда в книгоиздании вообще кризис.

Мне всегда было интересно понять, что движет автором, когда он берется писать огромный роман о принцессах, эльфах и драконах. В редких случаях авторы говорили: «Это очень интересно, это позволяет поставить социальный эксперимент, придумать новый мир». В большинстве случаев отвечают так, как молодой автор в Екатеринбурге на последней «Аэлите». На вопрос читателя, почему он пишет фэнтези, автор честно ответил: потому что это нравится читателям. Любопытным был ответ на вопрос, чем лично его привлекает именно фэнтези. Оказывается, тем, что там автор может творить со своими героями все что угодно. Захотел – убил, захотел – воскресил, захотел – женил. А в научной фантастике это невозможно: там герои ведут себя не так, как хочется автору, а так, как требует научно-фантастическая идея. А идею ведь еще придумать надо... В общем, проще писать фэнтези.

Не знаю, в каком направлении будет развиваться фантастика на кирилл-мефодице (особых надежд на возрождение научной фантастики у меня нет, пока не началось возрождение российской науки), но хотелось бы, чтобы каждый поджанр имел своего читателя, как это происходит в англоязычной фантастике.

Толстые литературные журналы, заповедники раздобвечного, отродясь на Руси были рассадниками свежего слова и хорошего вкуса. Сейчас они влачат скромное существование на обочине масскультовского пикника. А что слышно о журналах фантастики, коих в США, скажем, тьмы и легионы?

В советское время дозволено было выпускать один журнал – «Искатель», который, кроме фантастики, публиковал также и детективы, и приключенческие произведения. На постсоветском пространстве не раз предпринимались попытки издавать журналы фантастики, но реально популярными были тот же «Искатель», а еще «Если», «Полдень, XXI век» и «Реальность фантастики». Однако «Реальность фантастики» прекратила свое существование, тираж «Искателя» уменьшился за десять лет от 40 до 2 тысяч экземпляров. Относительно стабильно выходят всего два журнала. Есть еще несколько изданий, которые так и не достигли популярности «Если» и «Полдня»: это, например, «Азимут», «Шалтай-Болтай» и тот же «Уральский следопыт», о котором я уже говорил.

Проблема российских журналов та, что известные авторы практически не пишут рассказов, редко – повести, а, в основном – романы и сериалы. Не журнальный формат. Поэтому в журналах чаще публикуют молодых и мало известных (или вовсе неизвестных) авторов. С одной стороны, это очень хорошо – молодым есть где печатать произведения малой формы, ведь именно на рассказах авторы должны оттачивать свое умение, достигать мастерства. С другой стороны, если журнал публикует только молодых и неопытных, это, во-первых, сказывается на тиражах, а во-вторых, молодым не у кого учиться, они варятся в собственном соку…

Ваше новое детище – журнал «Млечный Путь». Чему он посвящен, к кому обращается, какого счастья, так сказать, ищет?

Сам журнал – не новое детище, интернет-издание выходит уже больше двух лет, опубликовано более 60 выпусков. У нас достаточно внушительный список авторов – около ста. «Млечный Путь» с самого начала не определял себя как журнал именно и только фантастики. Публикуем мы и детективы, и реалистические произведения. По принципу: все жанры хороши, кроме скучного. Но так уж сложилось, что присылают нам больше все-таки фантастику, она и занимает примерно две трети места в журнале. Накопив двухлетний опыт работы с авторами, мы решили выпускать и бумажный «Млечный Путь», который распространяется по заказам, методом «печать по требованию». При желании можно приобрести и электронную копию.

Что это такое – печать по требованию? Покупатель требует, и ему печатают?

Именно так. На Западе это уже очень распространенный метод. Издательство готовит макет книги или журнала и выставляет анонс издания в интернет-магазине. Потенциальный покупатель может увидеть обложку, прочитать оглавление, «перелистать» несколько страниц, чтобы сделать для себя вывод – стоит ли покупать. Как это, собственно, делает покупатель в обычном книжном магазине. Решив покупать, вы оформляете покупку на сайте, оплачиваете, и в тот же день типография печатает вам экземпляр и высылает по вашему адресу. В результате издательство печатает ровно столько экземпляров, сколько заказано. Склады, как это сейчас происходит в России, не затовариваются книгами и журналами, которые никогда не будут проданы и, в конце концов, пойдут под нож.

Вы, пожалуй, один из последних хранителей традиций НАСТОЯЩЕЙ ФАНТАСТИКИ с классическим грифом НФ. Вы можете назвать своих учителей в литературе? А чью сегодняшнюю письменность вы почитаете, кто вам интересен в городе и мире?

Не только в литературе, но и в жизни у меня был замечательный учитель – советский изобретатель и писатель-фантаст, автор Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Генрих Саулович Альтшуллер (фантастику он писал под псевдонимом Генрих Альтов). Его рассказы и сейчас – образец лаконичности и точности. И главное, в каждом рассказе содержалась новая для фантастики научно-фантастическая идея. Генрих Саулович утверждал, что без новой интересной идеи не может быть хорошей фантастики. В реалистической прозе новизна может заключаться в замысле, стиле, сюжете, авторской философии, а в фантастике к этим видам «новизны» прибавляется фантастический посыл, фантастическая идея.

Альтов научил меня тому, что в литературе первична авторская мысль, а литературному умению я учился у Евгения Львовича Войскунского, старейшего советского писателя, писавшего замечательную фантастику в соавторстве с Исаем Борисовичем Лукодьяновым. В этом году Евгению Львовичу исполнилось 90 лет, и он продолжает писать романы о войне, наложившей отпечаток на всю его жизнь.

Кого читаю из сегодняшних авторов? Стараюсь не пропускать новые произведения Дэна Симмонса, Джаспера Ффорде, Грега Игана, Стивена Бакстера, Теда Чана. Симмонс интересен масштабностью сочинений, Ффорде – удивительной филологической игрой, очень редкой в фантастике. Из пишущих фантастику по-русски не пропускаю новые книги Вячеслава Рыбакова, Евгения Лукина, Андрея Лазарчука. Из нефантастов предпочитаю Дину Рубину, Виктора Пелевина (впрочем, Пелевин нравится все меньше и меньше). Люблю перечитывать детективную классику: Агату Кристи, Джона Диксона Карра, Эллери Квина.

Компьютеры, как и предсказывали умные люди, на глазах порабощают человечество. Бумажная книга исчезнет – Механический Пес, исчадие Брэдбери, не сожжет, так сожрет наши любимые книжки в обложках?

Умные люди, если иметь в виду писателей-фантастов середины прошлого века, в том числе таких корифеев, как Азимов и Лем, немного, по-моему, ошиблись. Фантасты, в том числе лучшие, чаще всего ошибались, предсказывая глобальные катастрофы, природные или техногенные. Человечество – динамичная и самоорганизующаяся система. Делая очень много для того, чтобы исчезнуть с лица земли, человечество делает еще больше, чтобы остаться в живых и развиваться. Компьютеры не поработят человечество, как не поработили нас самолеты, автомобили и телевизоры. Человечество приспосабливается, учится использовать новые изобретения. Теоретически поработить человечество может разве что пресловутый искусственный интеллект, некий супер-супер-компьютер, который однажды осознает себя, станет разумным и, вопреки всем заложенным в него программам, устроит человечеству Варфоломеевскую ночь. Не думаю, однако, что когда-нибудь это произойдет – во всяком случае, лично меня ни один из многочисленных описанных фантастами сценариев не убеждает. Начиная с «Франкенштейна» и «Острова доктора Моро». Пугать фантасты умеют, конечно. Труднее описать реальный процесс взаимодействия человечества с им же созданным искусственным интеллектом. Один из немногих подобных сценариев – в «Гиперионе» Симмонса.

Что до бумажной книги, то с ней будет то же, что с театром, когда появилось кино, и с кино – когда появилось телевидение. Бумажная книга, естественно, никуда не денется. Изменится книгоиздание. К примеру, книги перестанут печатать тиражами, как сейчас, а будут, как уже это многие издатели и сейчас делают, печатать по требованию. Наверно, многие предпочтут электронные версии книг. Но другие – тоже многие – захотят иметь бумажную книгу. Особенно – книги для детей, красивые «подарочные» альбомы с репродукциями или редкими изображениями… А фантастику и вообще художественную литературу большинство будет читать в электронном виде, хотя наверняка сохранятся и любители бумажных книг.

И напослед о воплощении фантазии – что свежего пишется, где печатается, когда выходит в свет?

Не знаю, что отвечать на такие вопросы. Очень их не люблю, поскольку о том, что пишется, рассказывать не хочется, пока не напишется (может, вообще не напишется, как уже бывало…). Где печатается то, что написалось – да нигде пока, поскольку то, что в этом году написалось, уже напечаталось (в «Искателе», «Если» и «Полдне»), а то, что еще пишется, оно, понятно, нигде не печатается, и когда выйдет в свет – трудно сказать. Иными словами, процесс идет…

Метки: фантастика, книги

Зачем летать на Марс?

http://www.youtube.com/watc...

Метки: космос

Интервью для Свонвика на "Аэлите-2012"

http://www.youtube.com/watc...

Метки: фантастика, книги, воспоминания

"Право на возвращение"

Метки: фантастика

Еще об "Аэлите-2012"

http://kot-ouchenyi.livejou...

http://kot-ouchenyi.livejou...

http://kot-ouchenyi.livejou...

http://fotki.yandex.ru/user...

http://vecherny-ekburg.ru/c...

http://teenbook-ekt.livejou...

http://urfu.ru/home/press/n...

Метки: фантастика

Аэлита-2012

Город обычный современный, где есть и здания старой постройки, как Университет, и новый небоскреб этажей в полсотни. Далеко ходить не стал, покрутился в центре, а ближе к вечеру было открытие фестиваля. В качестве почетного гостя на «Аэлите» присутствовал замечательный американский фантаст Майкл Свонвик (которого у нас всегда писали, как Суэнвика), один из основателей киберпанка. По-русски ни Свонвик, ни его жена, не говорили, кроме «спасибо» (а это они произносили без всякого акцента), так что с ними все время ходил переводчик.

На открытии вспомнили славную историю «Аэлиты» - как на первые фестивали собиралось до тысячи человек, и это было действительно всесоюзное собрание писателей и любителей. Но в девяностых конвенты расплодились, как кролики, и «Аэлита» стала не единственной в своем роде, а одной из десятков. Естественно, и людей приезжало меньше. В этом году так и вовсе немного – человек шестьдесят, причем из Европы не было никого: все присутствовавшие были или с Урала, или восточнее: Томск, Тюмень... В основном, молодые авторы – не приехали такие корифеи, как Прашкевич, Бушков, Крапивин, Успенский (если говорить о «восточном» характере фестиваля)...

После официального открытия был прием в Музее писателей Урала. Красивый музей, интересная экспозиция, о многих писателях я там впервые и узнал. Прием устраивало в честь Свонвика американское консульство в Екатеринбурге. Были речи, были тосты – за фантастику, за американского гостя, за вообще все на свете, за что можно достойно выпить. Подходили журналисты из местных бумажных и интернет-изданий, брали краткие интервью. Не привык я к интервью, а в тот вечер наговорил столько, сколько, кажется, никогда прежде. И автографы раздавал. И это было только начало... В музее есть любопытный зал мультимедиа, там замечательно на трех стенах показаны космические путешествия, биографии уральских фантастов и других писателей, все очень динамично и красиво.

Следующий день должен был начаться с пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, в которой должны были участвовать мы с Свонвиком. Но как же без накладок? Девушка, которая должна была сделать рассылку о пресс-конференции, ушла на сессию, забыв отправить рассылку, так что никто из журналистов не пришел, были только те, кто случайно в это время оказался на месте. Но все же одно интервью у меня взяли, и должен сказать, что практически все местные журналисты, с которыми общался, не задавали банальных вопросов, а спрашивали по делу – о состоянии современной русскоязычной фантастики, об электронных средствах массовой информации. В общем, было интересно.

Потом мы с Борисом Долинго спустились в подвал, где сейчас помещается редакция журнала «Уральский следопыт». В советское время это был один из лучших журналов, печатавших фантастику. Редактором фантастики там был Виталий Иванович Бугров – замечательный человек и редактор, он публиковал в «Следопыте» Стругацких, Крапивина, Другаля, Ларионову, Колупаева – да, собственно, все лучшие советские авторы фантастики (в том числе молодые) в то или иное время публиковались в «Следопыте». Было в старом «Следопыте» и несколько моих рассказов.

Сейчас «Уральский следопыт» печатают на прекрасной бумаге, с множеством цветных иллюстраций – не то что в советское время, когда бумага была серой, а иллюстрации черно-белыми. Но тогда «Уральский следопыт» читала вся страна, а сейчас журнал выходит тиражом в несколько тысяч экземпляров. Но фантастика есть в каждом номере – в отдельной вкладке: три-четыре рассказа обычно молодых авторов.

Потом были встреча с читателями (Свонвика и моя) и «автограф-сессия» в книжном магазине «100 000 книг».

Кроме нас с Свонвиком автографы раздавал уральский молодой автор фентези. На вопрос, почему он пишет фэнтези, автор честно ответил: потому что это нравится читателям. Правда, немного помедлив, добавил, что и ему самому это нравится. Любопытным был ответ на вопрос, чем же его привлекает именно фэнтези: тем, что там автор может творить со своими героями все что угодно. Захотел – убил, захотел – воскресил, захотел – женил. А в научной фантастике это невозможно: там герои ведут себя не так, как хочется автору, а так, как требует научно-фантастическая идея... Да ведь еще и идею придумать надо... В общем, лучше писать фэнтези.

Зашел разговор о том, что современная наука, во-первых, закончилась (и потому чего ж о ней писать?), а во-вторых, она настолько сложна, что автору ее не понять, а если автору не понять, то читателю подавно. Вот, к примеру, эта темная материя или многомирие... Попробовал я сидевшим рядом со мной объяснить немного про темную материю и многомирие: что там к чему и откуда взялось. Слушали внимательно, а потом молодой человек, задававший вопрос, с удивлением сказал: «Теперь я всё понял! Вы так доходчиво объяснили! Почему нет нормально научно-популярной литературы по этим темам?» Вопрос, вообще-то, не ко мне, но на самом деле есть на русском хорошие научно-популярные книги, вот только в магазинах их не найти. В магазинах (и в «100 000 книг») было много эзотерической литературы и вообще не было научпопа...

На третий день с утра опять побродил по центру города – в другом уже направлении. Увидел удивительное кладбище: одинаковые голубые надгробья, где на месте фотографий покойников были фотографии старых и старинных зданий, снесенных ради новых построек. Кладбище погибших домов – нигде больше такого не видел...

Потом был семинар, посвященный современным электронным издательствам. Борис Долинго рассказал об электронном издательстве «Аэлита», показал сайт издательства. А я рассказал о нашем издательстве «Млечный Путь», показал (работал интернет, и все можно было демонстрировать на большом экране) наши сайты: журнала и издательства, книжный магазин «Литграфа», обложки уже выпущенных книг. Были вопросы, всем было интересно, несколько молодых авторов после этого прислали в журнал рукописи. Но вот пойти на сайт и купить журнал или книгу... никто так и не зашел. Хотя если бы я привез с собой десяток-другой журналов или книг, то купили бы – многие изъявляли такое желание. Все-таки для российского читателя метод «книги по заказу» пока непривычен...

А после круглого стола Свонвик подошел и попросил интервью. И записал свои вопросы и мои ответы на видео. А то, мол, видел он, как ко мне обращались, как брали интервью, понял, что Амнуэль вроде бы известный в России аффтар, а он о нем ничего не знает. Попросил рассказать биографию, спросил названия книг, на какие темы я пишу. В общем, задал довольно много вопросов и сказал, что непременно расскажет обо мне своим американским коллегам. И попросил что-нибудь почитать. По-английски. А у меня на английском выходил только один рассказ «Иду по трассе» давным-давно, в 1982 году. Пообещал я ему сделать перевод хотя бы одного нового рассказа и прислать...

Потом было торжественное закрытие, вручение премий: имени Ефремова, за короткий рассказ, мемориальные премии имени В.И. Бугрова и И.Г. Халымбаджи, премия "Евразия", Орден Добра и Света... Подробную информацию о премиях и лауреатах можно найти в пресс-релизе:

http://aelitaek.livejournal...

В конце концов и мне вручили «Аэлиту». На том фестиваль и завершился.

А вечером Наташа Ипатова показала мне город – места, куда я бы сам никак не добрался. Собор, поставленный на месте Ипатьевского дома, много красивых зданий, парков, погуляли мы по набережной и, естественно, много разговаривали: о жизни, фантастике и вообще...

На следующий день был «пикник на обочине». Поехали мы (человек пятнадцать) сначала на городское кладбище, где положили цветы на могилы замечательных людей – Бугрова и Халымбаджи. К сожалению, я совсем не знал Халымбаджу, но зато хорошо знал Виталия Ивановича Бугрова: умного и интеллигентного человека. Я ему благодарен и за то, что он публиковал в «Следопыте» мои рассказы, и за «науку литературной жизни», которую он мне преподал в письмах...

А потом поехали на границу Европы и Азии, в лес. Обелиск и линия, символически отделяющая Азию от Европы, находятся на обочине шоссе, неподалеку мемориал памяти жертв политических репрессий.

А в лесочке устроили пикник и общались вполне неформально. Дэн Шорин (его рассказы публиковал и «Млечный Путь») получил последний приз фестиваля: премию «Аэлитр» (название говорит за себя).

Все было хорошо. Интересные встречи, интересные знакомства, которые, я надеюсь, продолжатся. Интересные интервью, вопросы, заседания...

А на следующее утро я улетел в Москву, где провел еще два с половиной дня, но это уже немного другая история.

настроение: Бодрое

хочется: мечтать

слушаю: марш из "Аиды"

Метки: фантастика, книги

"Млечный Путь", первый выпуск бумажного журнала

Перед вами не журнал фантастики, хотя большая часть текстов первого номера – фантастика.

Это не журнал детектива, хотя мы любим классические детектив и будем публиковать лучшие произведения этого литературного направления.

Это не журнал литературного мейнстрима, хотя и это направление найдет, конечно, место на наших страницах.

Реалистические произведения и фантастика, детективы и мистика. Произведения русскоязычных авторов и переводы. А также критические материалы, эссе, обзоры, научно-популярные статьи и размышления о современной науке. Многообразный мир современной художественной и научно-популярной литературы в одном флаконе – таким мы видим наш журнал. «Млечный путь» - наша литературная Галактика во всем многообразии звезд больших и малых, постоянных и переменных, вспыхивающих и уже погасших. Магнитные поля литературных пристрастий и галактические литературные течения...

Очень удачно нашему кредо в метафорической форме соответствует рассказ Майка Гелприна «Свеча горела», который и предваряет первый номер журнала в качестве своеобразного эпиграфа.

Так выглядит обложка:

Содержание первого номера:

Майк Гелприн «Свеча горела»

Павел Амнуэль «Свидетель»

Святослав Логинов «Вердикт»

Наталья Сорокоумова «Теория воспитания»

Александр и Дэн Шорины «Муза»

Ольга Чертова «Обратный отсчет»

Эдвард Митчелл «Эксперимент профессора Шванка»

Ханох Левин «Гость и хозяин»

Станислав Лем «Размышления о методе»

Роман Арбитман «Киберпанацея? Киберпанихида?»

Юрий Лебедев «Наука на просторах Интернета»

Стихи Натальи Бужиловой, Татьяны Топарковой, Тани Гринфельд, Уильяма Одена.

Журнал распространяется по подписке. В год предполагается выпуск четырех номеров. На сайте

http://milkyway2.com/paper....

можно заказать один номер и сделать подписку на несколько номеров, можно приобрести бумажную или электронную версию.

Во втором номере предполагается опубликовать повесть Кирилла Берендеева и Анны Райновой, рассказы Станислава Лема (впервые переведенные на русский), Эдварда Бенсона, Виталия Забирко, Наталии Резановой, эссе Юрия Лебедева. Как и в первом номере: новости науки, стихи...

Книги и библиотеки (интерлюдия)

История этого рассказа тоже достаточно любопытна, но о ней я уже рассказывал в статье "Избранные места из переписки с редакторами", а потому просто скопирую ту часть статьи, где речь шла о рассказе. Но сначала - картинки:

***

Итак, отрывок из статьи:

...Первая книга для любого автора – как новое рождение. Второй шанс представился мне лишь через десять лет, и конечно, не в "Молодой гвардии", а в другом издательстве – "Знание". Там у меня уже вышли две научно-популярные брошюры, а в сборниках "НФ" – несколько повестей и рассказов, в том числе повесть "Крутизна", которую редактор Валентина Михайловна Климачева и решила сделать заглавной в будущей книжке. Редкий по тем временам случай – благожелательно настроенный редактор, никаких проблем с отбором рукописей (одно требование – не превышать объем в 10 авторских листов). И переписки, собственно, никакой – даже вспомнить нечего…

До поры, до времени.

В середине 1983 года, когда в издательском плане "Крутизна" уже значилась, пришло письмо от В. Климачевой с неожиданной просьбой: "Нет ли у Вас какой-нибудь другой вещи, вместо "Крутизны", которая могла бы стать главной и дать название книге?"

Что случилось? О "Крутизне" в самом издательстве я слышал только лестные слова, и, к тому же, повесть уже выходила в сборнике "НФ"! К счастью, опять подвернулась служебная командировка в Москву, и чуть ли не прямо из аэропорта я отправился на Старую площадь (там, напротив здания ЦК партии, в помещении Политехнического музея располагалась редакция "Знания").

– "Крутизну" забодал главный, – объяснила Валентина Михайловна. – Видите ли, идея повести не соответствует марксистско-ленинскому материалистическому мировоззрению.

Что-то такое я уже слышал о другой повести в другом издательстве от другого редактора… Дежа вю? Научно-фантастическая идея "Крутизны" действительно продолжала и развивала "непроходную" идею "Странника" (кстати, разруганный в "Молодой гвардии", этот рассказ несколько лет спустя без каких-либо изменений благополучно был опубликован в сборнике "НФ").

– Может, поменять что-то в тексте, – начал я, – чтобы…

– Ничего не получится, главный сказал: ни в коем случае, и речи об этой повести быть не может!

– Хорошо, – смирился я. – Пусть вместо "Крутизны" пойдет "Сегодня, завтра и всегда". Там с материализмом вроде бы полный порядок.

Так и сделали, и первая моя книжка получила новое название.

– Да, вот еще, – продолжала Валентина Михайловна, – в книге есть рассказ "Через двадцать миллиардов лет после конца света".

Такой рассказ был – в каком-то смысле попытка полемики с известной повестью братьев Стругацких "За миллиард лет до конца света", однако и без этой ассоциации название абсолютно точно определяло то, о чем в моем рассказе шла речь.

– Главный говорит, что рассказ с таким названием у нас выйти не может. Какой конец света? Мы же научное издательство! Вселенная бесконечна и вечна! Рассказ надо переименовать. Давайте назовем "Двадцать миллиардов лет спустя". И смысл сохранился, и ассоциаций никаких.

– Кроме как с романом Дюма, – вздохнул я.

Название изменили, но это еще был не конец. Узнав, что автор в Москве, главный пригласил меня к себе, чтобы лично дать ценные наставления.

– В вашем рассказе, название которого вы изменили, – сказал он, перекладывая листы рукописи, – указаны конкретные марки машин: "вольво", "волга"… И названия улиц: Вторая парковая в Москве, Баннер-стрит в Вашингтоне… И страна указана – Соединенные Штаты. Этого нельзя.

– Почему? – удивился я.

– Не понимаете? – в свою очередь удивился главный. – У нас разрядка международной напряженности. А в вашем рассказе конкретно названы США, и понятно, что конфронтация происходит с СССР… Опубликуем мы этот рассказ, наши американские друзья могут обидеться, возникнут международные осложнения… Зачем нам это?

Честно говоря, я не нашелся, что ответить. Какие осложнения? Из-за фантастического рассказа? О чем он говорит-то?

– Вот и хорошо, – заключил главный, решив, что молчание – знак согласия. – Названия уберем, и все в порядке. Завтра подпишу книгу в печать.

Когда несколько месяцев спустя книга вышла, и я взял в руки пахнувший типографской краской сигнальный экземпляр, меня ожидало последнее потрясение. На обложке значился рассказ "20000000000 лет спустя".

– Длинное название, – объяснила В.М. Климачева. – На обложке места не хватило, вот и пришлось… Собственно, какая разница?

Интересно, нашелся ли читатель, который пересчитывал нули, чтобы определить, идет ли речь о двадцати миллиардах или двухстах миллионах? Какая действительно разница?

Но ведь все обошлось, книга вышла, а рассказ с этим нелепым названием был включен затем в том "Фантастика века", как лучший советский фантастический рассказ восьмидесятых годов. Начинался том (и век) рассказом Герберта Уэллса, заканчивался – моим…

Хоть такое утешение.

Метки: воспоминания, библиотеки

Книги и библиотеки (часть 3)

Собирались книжники каждое воскресенье, не рано, часам к десяти приходили первые «ранние пташки», а бурлить жизнь на рынке начинала обычно часам к двенадцати. Я и сейчас не знаю, когда продавцы-покупатели (разницы обычно между ними не было никакой) расходились по домам. Может, к вечеру, может, раньше. Сам я никогда не задерживался дольше, чем до часа или половины второго – дома меня ждали с обедом.

Сначала – в конце шестидесятых, начале семидесятых – я бывал на рынке один, потом, когда дочке исполнилось лет пять, начал брать ее с собой, а еще через несколько лет мы ездили уже втроем: с дочерью и сыном.

В конце шестидесятых книголюбы собирались на Приморском бульваре, в аллее неподалеку от знаменитой парашютной вышки, откуда и я как-то, будучи еще в школе, пробовал спрыгнуть, но случился конфуз – весил я тогда ровно полцентнера, столько же, сколько весил противовес, на котором висел парашют. Механизм был рассчитан на мужчину средней упитанности, который, оказавшись в воздухе, довольно быстро опускался на парашюте с семидесятиметровой высоты, испытав за несколько секунд все прелести полета. А я, спрыгнув, повис, болтая ногами. После небольшой паники (не моей – запаниковал оператор) меня вернули на «крыльцо», где собралась довольно длинная очередь, и я получил суровый наказ на вышку не подниматься, пока не поднакоплю нормальный вес. К слову сказать, я его так и не накопил до самого переезда в Израиль.

Рядом с аллеей люди прыгали с парашютом, а под деревьями прямо на асфальте, на каменных бордюрах, на расстеленных газетах и даже просто на земле лежали книги. Скамеек в аллее не было, сидеть было не на чем, и продавцы-покупатели вели диалоги, стоя или прохаживаясь вдоль разложенных книг.

Там можно было найти любую выходившую в Советском Союзе художественную литературу. От классики до фантастики и детских книг в ярких обложках. Никакой политики – этим «добром» были завалены магазины. Не было и научной литературы – слишком специфический товар.

Некоторые книги, купленные в шестидесятые еще годы на черном рынке, у меня и сейчас стоят на полке. В основном, это книги серии «Зарубежный детектив» издательства «Молодая гвардия» и «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Именно тогда и именно там, на бульваре, перелистывая только что вышедшие тома, я ощутил всю прелесть игры ума в классическом детективном романе. Прежде я читал шпионские романы Шпанова («Над Тиссой», к примеру, и я далеко не сразу понял, какой это был «шедевр»), детективы Леонова, Адамова – на самом деле это были милицейские романы, - и не представлял, что может быть другой жанр, вроде бы параллельный «милицейским детективам». Конечно, я читал рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, у меня даже была маленькая книжка, брошюра из «Библиотечки журнала «Огонек», называлась она «Пляшущие человечки», там было три рассказа о Холмсе, и я знал их чуть ли не наизусть. Потом вышел том Конан Дойля в Детгизовской «Библиотеке приключений», но я не имел представления о таких авторах, как Агата Кристи, Джон Диксон Карр – лишь слышал эти имена, даже читал об этих авторах в книге Богомила Райнова «Черный роман».

Однажды я взял в руки только что вышедший «Зарубежный детектив», в котором обнаружил повесть Агаты Кристи «Загадка «Эндхауза». Начал читать, но хозяин книги спросил: «Брать будешь?» Книга стоила огромную сумму: тридцать рублей. Таких денег у меня с собой не было, да и вообще я еще только учился на пятом курсе и, хоть и получал повышенную стипендию, но что это были за деньги: 45 рублей в месяц... «Беру, - сказал я, - только подожди, принесу деньги».

Как же! Никто никого ждать не собирался, желающих купить «Зарубежный детектив» было много и без меня. Продавец тут же продал книгу кому-то другому. Не помню, с каким нетерпением я ждал следующего воскресенья – но могу себе это представить. Через неделю, кстати, цена на книгу упала до двадцатки – видимо, в Баку «приехал» основной тираж, на рынке детективом торговали уже несколько человек, и десятку я тогда сэкономил. Правда, тут же ее и потратил, купив не помню какую книгу из серии «Зарубежная фантастика».

Агату Кристи я перечитывал раз десять – прекрасно знал, кто убийца, но завораживала работа мысли великого Эркюля Пуаро, и я не понимал, почему наши издательства не печатают эти книги большими тиражами. Почему нет подписки на Агату Кристи?

Другое четкое воспоминание – как я там же через год или два взял в руки очередной выпуск «Зарубежного детектива» и, обнаружив не известное мне тогда имя Джона Диксона Карра, зачитался «Табакеркой императора» так же, как не мог оторваться от Пуаро. Кристи и Карр (позднее к ним прибавился Эллери Квин) до сих пор остаются моими любимыми авторами в жанре классического детектива – жанре, который является, в общем, литературной игрой, достаточно далекой от реальной жизни, но игрой интеллектуальной, сложным и красивым литературным паззлом...

С бакинским черным рынком связано и мое первое литературное разочарование. В конце шестидесятых в сборниках фантастики «Молодой гвардии» вышли мои рассказы «Все законы Вселенной» и «Летящий Орел». Издательство авторские экземпляры не присылало, и оба сборника я купил, конечно, на черном рынке (они и сейчас у меня). Наверно, приятно было держать в руках эти книги, но за давностью лет я уже не помню своих тогдашних ощущений.

Зато помню другое. Мой рассказ «Странник» должен был выйти в молодогвардейском сборнике «Фантастика-72». Все шло нормально, мне прислали верстку, я ее подписал, отправил обратно (такие тогда были правила) и стал ждать выхода книги. Понятно, искал ее не в магазинах, а на черном рынке, и однажды действительно увидел: лежит. Заранее приготовив мысленно червонец, взял книгу в руки, открыл на странице, которую знал из верстки, и рассказа не обнаружил! Еще не поняв, что произошло, открыл оглавление (может, рассказ переставили, хотя после верстки сделать это трудновато, да и зачем?), но и там «Странника» не оказалось. Несколько раз перелистал книгу – нет рассказа. Поехал домой, ничего не понимая. Разумеется, в тот же день написал письмо в издательство. Не прошло и месяца, как получил ответ от редактора Светланы Николаевны Михайловой. Оказалось, что уже после верстки сборник ушел «наверх», к главному редактору издательства. Тот, прочитав «Странника», заявил, что такой рассказ может быть опубликован только через его (главного редактора) труп. В чем дело-то? Антисоветская идеология! Точнее – не советская. «Анти» в рассказе ничего не было, наоборот – дело происходит при коммунизме, главный герой – учитель... Но идея – генетическое изменение природы человека таким образом, чтобы он мог жить в космосе без скафандра и путешествовать к звездам «пешком», - оказалась противоречащей марксистско-ленинской идеологии. Вообще-то, я и сейчас не понимаю, что в этой идее идеалистического – вполне материалистическая идея, генетические изменения в организме, приспособление к окружающей среде... Но, похоже, даже в начале семидесятых генетика кому-то еще представлялась продажной девкой империализма... Рассказ из сборника выкинули, книгу пришлось переверстать, о чем автору, конечно, сообщено не было.

«Странник» все-таки опубликовали – не в «Молодой гвардии», а в альманахе научной фантастики издательства «Знание». Но произошло это семь лет спустя. Более того – рассказ вошел в число лучших, опубликованных в двадцати альманахах НФ «Знания». Обе эти книги я, конечно, тоже купил на черном рынке – каждую по червонцу.

В конце семидесятых, правда, «чернокнижники» собирались уже в другом месте, не на бульваре. Причина простая: торговля книгами – спекуляция (конечно, ведь продавали книги раз в десять дороже той цены, что стояла на обложке!). Со спекуляцией государство боролось. Разгоняли книжников регулярно еще и на бульваре. Вдруг с обеих сторон аллеи появлялись откуда ни возьмись милиционеры, в толпе пробегал возглас «Атас!», и все, прихватив книги и оставив газеты и подстилки, на которых книги лежали, бросались врассыпную. Это было похоже на бегство тараканов с кухонного стола при внезапном включении электричества. Через минуту в аллее оставались только милиционеры. Бегать они ни за кем не собирались, проходили, забирали кого-нибудь из зазевавшихся (бывали и такие), им было этого достаточно для отчетности. Через четверть часа люди постепенно начинали возвращаться, а еще через полчаса ничто не напоминало о прошедшей облаве. Бывало, что день проходил мирно, а случалось и три-четыре облавы за день. В начале семидесятых кто-то где-то окончательно решил, что Приморский бульвар, да еще рядом с символом города – парашютной вышкой, - да еще в двух шагах от Музея Ленина – место, где спекуляция недопустима. Кто-то это кому-то ясно объяснил, и как-то, придя на бульвар, я обнаружил аллею пустой. У выхода стояли два знакомых спекулянта, объяснявших приходившим, что собираться теперь будем в парке у детской железной дороги.

Там и собирались обычно. Правда, в начале восьмидесятых по какой-то причине (видимо, погнали и оттуда) пару лет собирались на площади Нариманова. Это в нагорной части города, у памятника Нариманову, одному из первых руководителей коммунистического Азербайджана. От центра города не очень близко, но рядом с республиканским Клубом книголюбов. И что интересно – в двух кварталах от огромного здания ЦК Компартии Азербайджана.

Место было не очень удобное: на землю книги не положишь, тротуар довольно узкий, приходилось сновать в толпе и смотреть, что у кого в руках. Оттуда тоже порой гоняли, но как-то лениво. Там, на черном рынке, году, кажется, в 1983 родился бакинский Клуб любителей фантастики. Это было время, когда в СССР клубы любителей фантастики разрастались, как на дрожжах. На черном рынке появились первые фэнзины – самиздатовские сборники, напечатанные ротапринтным способом. Свои фэнзины выпускали большие КЛФ: ростовский, например, николаевский, еще какие-то... Клубы начали присуждать премии авторам фантастики, и в 1982 году я тоже удостоился премии «Великое кольцо» - эта премия присуждалась голосованием всех клубов. Получил я ее с формулировкой «за наибольшую популярность среди читателей», узнал об этом на черном рынке из какого-то фэнзина и был немало удивлен, поскольку не подозревал, что хоть как-то где-то популярен: вышли у меня к тому времени десяток рассказов, большое дело...

Но в Баку клуба не было. Конечно, на черном рынке тусовались и любители фантастики – где ж еще было запастись любимыми книгами? В принципе, мы друг друга знали – но чисто визуально и не всех по именам. Если человек не желал представляться, его не спрашивали – дело было не просто в демократичности книжного сообщества, но и в том, что среди «нас» (и все это знали) паслись и филеры, причем не только из милиции (вычисляли спекулянтов), но из организации глубокого бурения (вычисляли диссидентов и неблагонадежных). Поэтому друг другу особенно не доверяли, разве уж совсем проверенным...

Как-то кто-то принес на черный рынок издательские планы. Каждое советское издательство выпускало списки книг – планы выпуска на будущий год. Большой дефицит, кстати – издательские планы обычно не продавали, каждый книголюб (да и простой спекулянт тоже) предпочитал держать их у себя, чтобы знать, какие предстоят новинки. Но на черный рынок приносили, показывали, давали подержать в руках. Однажды кто-то принес план издательства «Знание» на 1983 год. Там значилась моя первая книга, в плане у нее было название «Крутизна», так называлась заглавная повесть. Книжку передавали из рук в руки, посмотрел и я, убедился, что книга действительно в плане (правда, на самом деле вышла она не в 1983, как намечалось, а год спустя). А один из «наших», найдя страницу с объявлением о «Крутизне», принялся объяснять, что «этот Амнуэль, он бакинец, у него в журналах рассказы выходили». «Да, знаем, - пошли разговоры, - он сейчас чуть ли единственный фантаст в Баку остался. Войскунский уехал, Лукодьянов умер, Альтов и Журавлева фантастику забросили...»

Любопытно было все это слушать и даже поддакивать, но тот, кто принес издательский план, вдруг говорит: «А почему бы нам не сделать у нас Клуб любителей фантастики? И Амнуэля позвать в председатели». Впоследствии я узнал, что этого человека звали Толик Мирзоев, а другой знакомый по черному рынку (потом я узнал, что его зовут Гена Карпов) подхватил: «Да, пора сделать клуб, но как этого Амнуэля найти? Ни адреса, ни телефона»... «А может, он тоже сюда приходит?» - задал риторический вопрос кто-то. Я принялся понемногу выбираться из толпы и таки сбежал в тот день, ушел, как говорят, в несознанку.

Не помню уже, кто и как открыл мое инкогнито. Может, сам я и признался – мне тоже хотелось, чтобы бакинские любители фантастики собирались не на улице (часто в плохую погоду, бывало и под дождем, когда книги приходилось прятать в портфелях, дипломатах или вообще за пазухой), а в нормальной обстановке. Как бы то ни было, инкогнито было раскрыто, и решили мы обратиться официально в Республиканский Клуб книголюбов с просьбой организовать что-то вроде секции. Клуб книголюбов был тогда в Баку организацией уважаемой, у книголюбов даже было свое помещение, где они вполне официально обменивались книгами (не дай Бог, не продавали, конечно!). Председателем Клуба была известная в Баку женщина, Тамилла Салахова, сестра народного художника Азербайджана Таира Салахова. Салахов имел в республике огромный вес и влияние, а сестра этим пользовалась – в том числе и на благо любителей книги, за что ей я и сейчас благодарен.

Нам выделили комнату в помещении Республиканского клуба книголюбов, и бакинский КЛФ «Зодиак» собирался теперь дважды в месяц вполне официально.

Но история бакинского КЛФ – все-таки другая история, о ней тоже можно много рассказывать, а пока вернусь к черному рынку.

Разгоняли рынок и тогда, когда он перешел на площадь Нариманова: людное место, машины едут, книжники создают помехи движению, выходят на проезжую часть, мало им тротуара... Закончилось это тем, что однажды, когда я приехал на площадь, на тротуаре стояли только «информаторы», объяснявшие, что рынок опять поменял место жительства, и окончательно переехал в парк около Детской железной дороги.

Место для черного рынка было идеальное. Во-первых, там два парка – через дорогу один от другого. По дороге проходил трамвай, по одну сторону был парк, где располагалась детская железная дорога, по другую – аллеи сквера имени Рихарда Зорге (там и памятник ему был – очень, по тем временам, странный: стенка с двумя глазами).

В сквере – детская площадка: качели, карусель... Можно было не только книги купить, но и покататься на детской железной дороге, на качелях-каруселях. И с точки зрения тактики место было хорошее. По трамвайной линии проходила граница между двумя милицейскими «зонами влияния». За парк отвечало одно отделение милиции, за сквер – другое. Поэтому, если начиналась облава (а как же без них?), то книголюбы быстро собирали вещички и – через дорогу, в зону влияния соседнего отделения. Милиционеры границы соблюдали, и на чужой участок не посягали. Так, бывало, за день перебегали раза три-четыре.

И если уж говорить о книжных спекулянтах, то надо рассказать и о Саше (фамилию которого я так и не узнал, да и имя, думаю, у него было на самом деле другое, человек он был восточный, вряд ли у него было славянское имя). Саша «поставлял» мне журналы «Искатель», по три рубля за номер (стоил журнал, насколько помню, 60 копеек). На черный рынок он не ходил, боялся попасться с поличным. Когда он получал (от знакомого киоскера, скорее всего) очередной номер, то звонил мне и таинственным голосом назначал время и место встречи. Место всякий раз было другое, обычно неподалеку от какой-нибудь станции метро. Встречаясь, он вел себя согласно канонам плохого советского шпионского романа: появлялся будто ниоткуда, оглядывался по сторонам, быстро вел меня в какой-нибудь закуток, доставал из под полы (если зимой) или из дипломата (если летом) экземпляр журнала, зыркая при этом глазами по сторонам, я совал ему в руку трешку (непременно без сдачи), и Саша исчезал так же быстро, как появлялся.

Иногда он приносил не только журнал, но и книгу фантастики из зарубежной серии издательства «Мир». В результате у меня появилась полная библиотека «Искателей» лет за двадцать и практически все томики «Зарубежной фантастики». Жаль, конечно, что «Искатель» пришлось подарить друзьям перед отъездом, но ведь всего с собой не увезешь. Зато «Зарубежную фантастику» удалось сохранить.

Существует ли сейчас в Баку книжный рынок – не знаю. Черным он уже вряд ли может считаться – времена изменились, спекуляция стала нормальной коммерцией. В обычных книжных можно сейчас купить любую книгу, не то что в прежние времена. Впрочем, это в Москве и в Питере. Возможно, и в других крупных российских городах. А как обстоят дела с книготорговлей в глубинке и, тем более, в бывших республиках? Это тема совсем другого разговора, а я вернусь к нашим баранам – к библиотекам. Не сегодня, впрочем.

Метки: библиотеки, книги, размышления, воспоминания, фантастика

Книги и библиотеки (часть 2)

А вот обсерваторскую библиотеку помню, будто только сегодня бродил между стеллажами и делал выписки из журналов за столом в читальном зале. Помещалась библиотека на первом этаже так называемого Главного здания. Это было не очень-то презентабельное с виду двухэтажное строение, расположенное сразу при въезде на территорию обсерватории со стороны Шемахинской дороги.

В библиотеке были две большие комнаты – в одной располагался читальный зал, в другой – фонд. Окна читального зала выходили в сторону научного поселка, а в фонде окон не было вообще. Литература там была, конечно, научная – астрофизика, физика, математика. Из ненаучного библиотека получала газеты и два-три журнала: помню «Огонек», «Смену», «Здоровье»...

Когда я начал работать (в 1967 году), обсерватория – и ее библиотека – была еще молодой, ей не было и десяти лет, и фонд был не так уж велик, на полках оставалось много пустого места, постепенно заполнявшегося журналами и книгами. Естественно, доступ в фонд был свободный, и мне больше нравилось проводить время там, стоя у стеллажа и перелистывая нужный журнал, чем сидеть в зале.

В 1979 году наша лаборатория перешла из структуры Шемахинской обсерватории в штат Института физики АН в Баку, мы перестали ездить в Пиркули и обосновались в академгородке.

Занимались мы в нашей лаборатории «теории звездных атмосфер» исследованием астрофизических проявлений релятивистских звезд: нейтронных звезд и черных дыр (тогда это название не было общепринятым, и мы пользовались обозначением, придуманным академиком Я.Б. Зельдовичем: коллапсары, коллапсирующие звезды). Название лаборатории «физика звездных атмосфер» никак не соответствовало содержанию наших работ. Почему лабораторию назвали именно так, я понять не мог и сейчас не понимаю. Шеф туманно объяснял, что в Академии не утвердили правильную со всех точек зрения «лабораторию релятивистской астрофизики», вот и придумали отвлекающее название. Кому и почему наверху не приглянулось правильное название, ума не приложу. Кто-то усмотрел в слове «релятивистский» что-то антисоветское, вроде философского релятивизма, чуждого марксизму? Не знаю. Как бы то ни было, я 23 года проработал в лаборатории физики звездных атмосфер, имея об атмосферах обычных звезд весьма приблизительное представление.

Итак, занимались мы поиском нейтронных звезд и черных дыр в Галактике: изучали, сколько таких объектов может быть, как они себя проявляют, по каким признакам их нужно искать на небе. В оптическом диапазоне в те годы обнаружить нейтронную звезду или черную дыру было невозможно, искали их или в радиодиапазоне (пульсары), или в диапазоне рентгеновском. Рентгеновскими исследованиями в космосе (именно эти данные нам и были нужны в первую очередь) занимались в те годы только американцы, а результаты наблюдений на ракетах и спутниках публиковались в The Astrophysical Journal и других иностранных журналах.

Библиотека АН эти журналы не выписывала, у Института физики тоже не было денег выписывать непрофильные журналы, а читать иностранную литературы нам было необходимо. Но не ездить за журналами в обсерваторию за 140 километров! Пришлось «выкручиваться». Когда в Академию поступали свежие номера, их, прежде чем отправлять по организациям, выставляли в большом читальном зале академической библиотеки. И мы (говоря «мы», я понятно, имею в виду не себя лично, а всех сотрудников лаборатории), увидев новый номер, немедленно его просматривали, отмечали статьи, которые были нам нужны для работы, и шеф, руководитель лаборатории Октай Гусейнов, составлял довольно длинный список отмеченных статей. Список передавали в академическую библиотеку, при которой был единственный в Академии ксерокопировальный аппарат. В библиотеке список визировали отвечавшие за «секретность» люди из первого отдела. После этого журналы поступали к копировщикам, те делали ксерокопии нужных нам статей, сдавали обратно в библиотеку, и неделю спустя кто-нибудь из нас забирал толстую папку с ксерокопиями. Все академические институты пользовались этой возможностью, но аппарат был один, так что можно представить, как он был загружен. Часто копии получались такими «слепыми», что для чтения нужно было пользоваться лупой, а то и прибегать к криминалистическим методам: смотреть «на просвет» или просто догадываться, какое там написано слово. А если дело касалось формул и графиков... В общем, чтение ксерокопий зачастую было приключением, и за точность прочитанного порой ручаться было невозможно, поскольку к тому времени журналы снимали с полки новинок и отправляли в обсерваторию, за 140 километров...