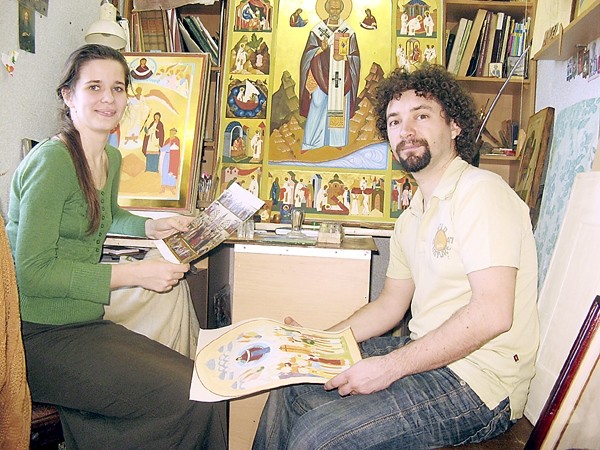

Супруги-иконописцы Максим и Марина

Очевидно, самому Богу было угодно, чтобы будущие супруги встретились. Максим Фесенко родился в Германии, где отец служил в Западной группе войск, а затем с родителями приехал в Украину. После школы талантливый юноша поступил в Криворожский пединститут на художественно-графический факультет. И был на третьем курсе, когда в городе открылась иконописная школа. Разумеется, в первую очередь туда пригласили студентов-художников. После вузовских лекций и занятий Максим спешил на другой конец города в иконописную школу, где было вечернее обучение.

В эту же школу Марина Стеблина пришла в... 12 лет. Преподавателям показалось, что девочка сказала «17 лет», и ее приняли. А когда узнали истинный возраст, то прилежную ученицу отчислять уже не стали. Максим поясняет, что Марина длинную юбочку носила, платочек — как все православные молодые девушки, потому и выглядела старше ровесниц.

Ее путь к иконописи начался в детстве. Когда маленькая Маринка приходила к маме — учительнице истории — в школу, та отводила ее в класс рисования. Девочка подружилась с преподавателем Галиной Викторовной Чеботаревой, со всей ее творческой семьей, и стала для них родным человеком. Чеботаревы привели ее, восьмилетнюю, в школу искусств, а еще брали по воскресеньям на церковные службы. Однажды Марина узнала об открытии иконописной школы и загорелась мечтой о поступлении.

— Я даже реферат по истории искусств готовила про Андрея Рублева! — вспоминает 25-летняя Марина Стеблина. — В конце работы написала, что очень хочу учиться в иконописной школе (тогда она еще не носила имя Андрея Рублева). Мне все пожелали успеха, и я чудом поступила — благодаря тому, что приемная комиссия неверно услышала мой возраст.

Мы разговариваем в импровизированной иконописной мастерской супругов, обустроенной на месте крохотной кухни обыкновенной двухкомнатной квартиры. Здесь рабочее место, состоящее из стола и стульев, да стеллажи, заполненные иконами и книгами. Кухня и прочие бытовые помещения в квартире тоже остались, просто для того, чтобы каждый сантиметр в доме использовался, хозяевам пришлось в одном месте заложить двери кирпичом, а в другом — прорубить их вместе с окошком.

Максим Фесенко, окончив вуз, сначала работал в общеобразовательной школе учителем рисования и черчения. Попробовал себя и в рекламном деле. А вот Марина, несмотря на уговоры школьных преподавателей о необходимости получить высшее образование, сразу почувствовала свое призвание: писать иконы. Затем и мужу посоветовала: «Чем в рекламном агентстве сидеть, клеить билборды — лучше заниматься любимым и более важным делом».

— Интересно, чему вас учили в иконописной школе?

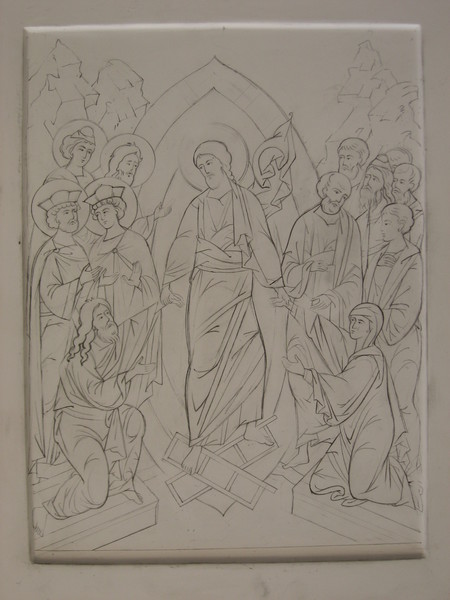

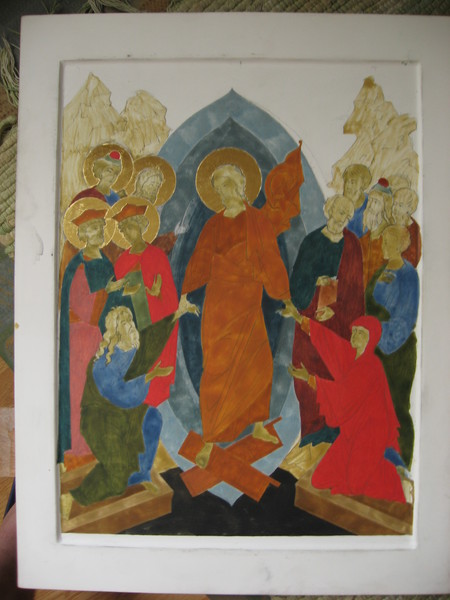

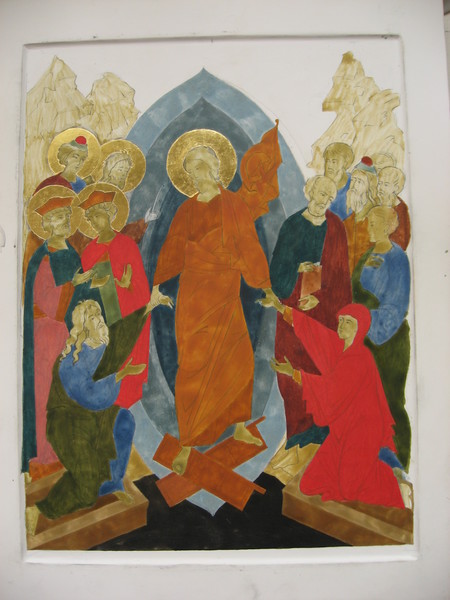

— Говорили, что мы должны стать специалистами такого уровня, при котором не копируют старинные образа, а сами создают полноценную икону, — объясняет Марина. — Наш учитель, отец Демьян, рассказывал, что когда он учился в Сергиевом Посаде, то нарисовал Матерь Божию, как сам это представлял. Икона понравилась, все стали выяснять ее автора и название. Но ведь изначально древние художники так и рисовали!

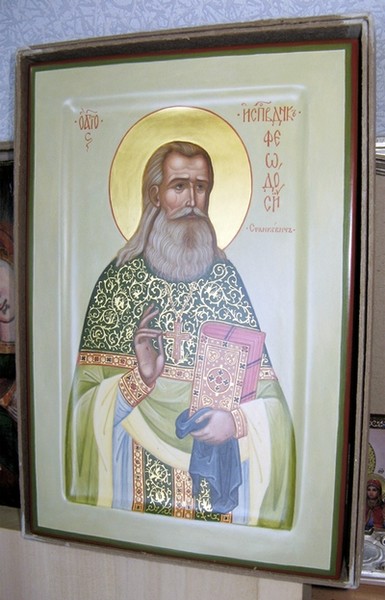

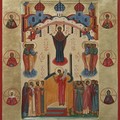

Мы исполняем завет нашего учителя. Вот, смотрите, я изобразила Феодосия Станкевича — мелитопольского мученика.

А сейчас мечтаем с Максимом написать икону «Собор запорожских святых» со всеми нашими новопрославленными батюшками. Меня впечатлила история про священномученика Михаила Чехранова и его супругу Софию — их казнили вдвоем, батюшку бросили в прорубь, а матушка туда добровольно за мужем пошла. Уже эскиз подготовили, хотим к владыке пойти за благословением. Прежде чем начать работу над иконой, читаешь житие святого, и он уже тебе становится родным, ну прямо как член семьи.

— А в чьи руки уходят ваши иконы?

— Их заказывают в храмы, на подарок, увозят в другие города, в Россию и дальнее зарубежье, — говорит 34-летний Максим Фесенко. — Один человек, содержавший магазин церковной утвари, заказывал у нас иконы и оформлял их в виде роскошной книги: на одной стороне лик святого, на другой — молитва ему.

— Как-то пришел юноша, объяснил, что собирается свататься к девушке по имени Ия, и заказал икону в подарок семье избранницы, — добавляет Марина. — Ну, раз любовь, думаю, цветы нужны. И я вот такое сотворила: Ия с цветами, рядом — ее родители, а здесь — молитва. Не зная, что в переводе с греческого имя Ия означает «фиалка», я подсознательно нарисовала почти такие же цветы. Влюбленному очень понравилось, он сказал, что именно так все себе и представлял! А мне радостно, что сейчас есть парни, которые идут свататься к своим девушкам с такими подарками.

Один из наших постоянных заказчиков привозил из Греции кувшины и прочую утварь, на которых мы изображали библейские сюжеты. На дне корыта, в котором когда-то месили тесто, он попросил написать сюжет, связанный с хлебом, и я выбрала «Авраамово гостеприимство»: Авраам и Сара потчуют пришедших к ним трех ангелов.

— А вот последнего заказа мужчина не дождался, умер, — говорит Максим. — Это был керамический горшочек, в котором пекли куличи. Когда Марина дописала на нем пасхальный сюжет, то передала вещицу вдове заказчика. Это случилось как раз в ее день рождения, и потрясенная женщина сочла совпадение мистическим: муж таким образом передал ей подарок с того света...

Марина и Максим занимаются и реставрационными работами. Фотографии икон, выполненные до и после реставрации, просто поражают. Доски, на которых написаны старые образа, зачастую такие темные, что и ликов-то не видно, покрыты плесенью и трещинами. Марина предпочитает «хирургическое лечение» — очищает иконы от пыли и грязи. «Терапией» занимается Максим, восстанавливая утраченную роспись.

— А бывает, что душа не лежит к заказу?

— Бывает, — вздыхает Марина. — Наверное, это зависит от человека, который заказывает работу. Тогда пишется очень тяжело, спотыкаешься на каждом этапе. А когда заказчики своими молитвами нам помогают, работается легко, прямо на крыльях летаешь!

— Вы пишете иконы на деревянной доске. Какая древесина лучше всего подходит?

— В идеале, конечно, липа, но в наших краях ее сложно достать, потому используем ольху,— говорит Максим. — Можно еще брать кедр, но это слишком дорого.

— На доске пишем темперными красками из минеральных пигментов, — объясняет Марина. — При реставрации используем и масляные.

— А на пейзажи, натюрморты, сюжетные картины хватает времени и желания?

— Ни времени, ни... желания, — хором отвечают супруги.

Максим поясняет, что делает иногда карандашные наброски жены, однако до живописного портрета любимой все как-то руки не доходят.

— Монахи пишут иконы в тишине и уединении, ничто мирское их не отвлекает. А у вас семья, дети...

— Случается, что работаем часов до трех ночи, — признается Марина. — Потом отсыпаемся. Когда у нас «запарка», то переходим на «пельменный» режим питания, экономя драгоценное время. Муж мне помогает во всем по хозяйству. Даже с детьми (семилетним Мишей и шестилетней Аней) в больнице лежал, и все мамочки на них с завистью смотрели...

— Интересно, детям передался родительский талант?

— Рисовать они любят, — улыбается мама. — Однажды маленький Миша даже помог мне написать образ святой Вероники. Как-то икона осталась без присмотра, и сынок немного ее подправил. Но я об этом не жалею, потому что в итоге получился лучший вариант.

— Считается, что люди творческие довольно темпераментны. Часто бывают размолвки с супругой? — спрашиваю у Максима.

— Да нет, у нас в семье мир и согласие, — пожимает плечами глава семьи. — Нас даже спрашивают: «Вы что, никогда не ссоритесь?» Не ссоримся, хоть 8 мая исполнится восемь лет, как мы в браке.

— Чем вас пленила будущая жена?

— Кротким характером, — отвечает Максим. — Но она и огнем своим может зажечь.

— А мне понравилась борода Максима, — лукаво глядит на супруга Марина. — Пока ее не было, не обращала на парня внимания. Но однажды он пришел с бородкой, и все увидели: Максим нашел свой стиль! Мы поженились, когда я еще училась в 11 классе. О предстоящей свадьбе сказала по секрету только одной девочке, но новость мгновенно разнеслась по всей школе!

— Марина с Максимом и люди благочестивые, и иконописцы хорошие, — утверждает протоиерей запорожского храма Косьмы и Дамиана Евгений (Молчанов). — Мне нравится их стиль, поэтому я заказываю иконы только у них. Мы сейчас строим большую красивую церковь в Шевченковском районе, и я мечтаю, что доживу до того дня, когда Марина с Максимом станут ее расписывать.

Источник: https://fakty.ua/162597-sup...

Метки: Иконопись, Украина, творчество, церковное искусство

Новые покровители Екатеринбургской митрополии

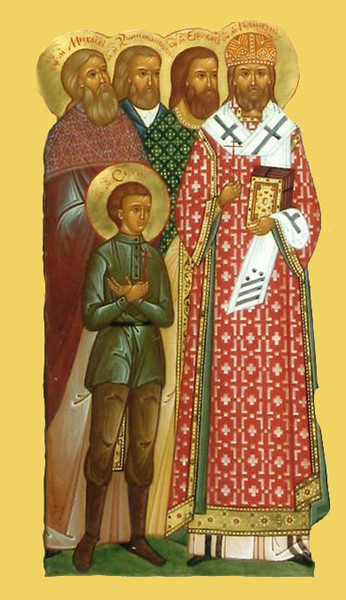

На пленарном заседании VI Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», которое состоялось 11 февраля 2018 года, были названы новые имена, включенные в Собор Екатеринбургских святых.

Это священномученик Михаил Макаров, священномученик Ефрем Долганев и мученик Константин Минятов, отдавшие свою жизнь в Екатеринбурге в попытке спасти из заключения епископа Тобольского Гермогена в 1918 году, а также мученик Афанасий Жуланов, псаломщик из села Бисерть, расстрелянный красноармейцами в 1918 году за отказ отречься от Христа.

Доклад на тему новомучеников, включенных в Собор Екатеринбургских святых, представила настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова).

Новые покровители Екатеринбургской митрополии.

Материалы о новомучениках, включенных в Собор Екатеринбургских святых в 2018 году

Собор Екатеринбургских святых

Сто лет назад, в 1918 году, начались жестокие гонения, из-за которых, по выражению одного архипастыря, вся русская земля стала антиминсом, потому что вся она пропитана кровью мучеников. Конечно, и для нашей митрополии эта дата особенно памятна. Ведь именно в 1918 году приняли мученический венец большинство новомучеников екатеринбургских. Это и святые Царственные страстотерпцы, и преподобномученицы Елисавета и Варвара, и священномученик Константин Меркушинский, и мученики Иакинф и Каллист Верхотурские и многие другие.

Новомученики новые

До недавнего времени нам было известно 47 имен, а чуть больше двух недель назад Собор пополнился еще четырьмя именами – священномучеников Ефрема и Михаила, мучеников Константина и Афанасия. Эти святые были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2000 году. А не так давно были обнаружены сведения, что они приняли мученическую кончину именно в нашей митрополии. И на основании этих сведений, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 26-го января 2018 года они включены в Собор Екатеринбургских святых.

Владыка Гермоген

Трое из них – священномученики Ефрем и Михаил и мученик Константин – пострадали вместе. В кровавом 1918 году, когда повсюду совершались зверские убийства, они не устрашились исповедать свою веру и вместе отправились ходатайствовать перед большевиками об освобождении из-под ареста священномученика Гермогена (Долганева), епископа Тобольского. Неслучайно именно им было доверено такое ответственное и трудное поручение. Ведь это были люди с горячим сердцем, мужественные, подлинно жившие во Христе.

Священномученик Ефрем Долганев

Священномученик Ефрем Долганев через всю свою жизнь пронес глубокую любовь к Церкви. Он и его старший брат, священномученик Гермоген, напоминают христиан первых веков – настолько пламенной и живой была их вера. Ефрем был младше владыки Гермогена на 16 лет. Он родился в 1874 году. С детства он видел перед собой только один путь – стать священником; в 13 лет он поступил в Одесскую семинарию, затем – в Московскую Духовную Академию. Во время учебы Ефрем терпел крайнюю нужду, но при этом считал себя самым счастливым человеком. Он готов был вытерпеть всё – только бы удостоиться служить Церкви, совершать литургию и проповедовать слово Божие. Не жалея себя, он много работал, чтобы можно было и платить за учебу, и помогать семье.

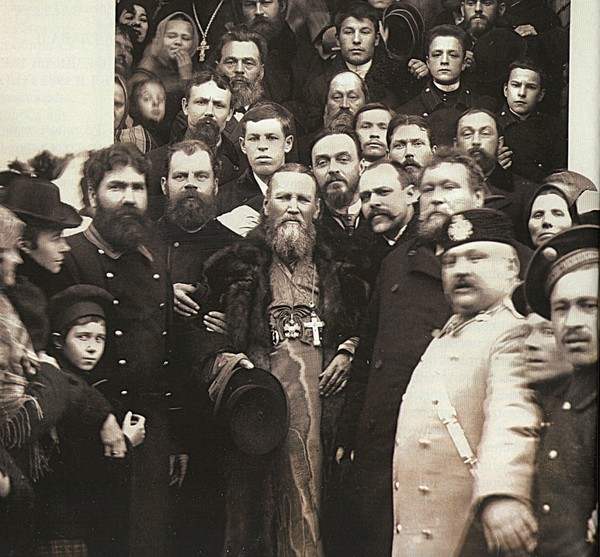

Отец Иоанн Кронштадтский

Когда Ефрему было 19 лет, он ездил в Кронштадт и видел святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как он писал брату, вернулся он оттуда «с великим сокровищем в душе». Богослужение, совершенное отцом Иоанном, потрясло Ефрема. Стоя в алтаре, юноша, онемев, смотрел, как молится отец Иоанн, и «весь проникался великостью совершавшейся на престоле жертвы». Как он писал, для него в тот момент открылось особое величие в призвании священника, но величие не грозное, не царственное, а особое – смиренное, Божественное, небесное. Отец Ефрем до самой смерти отца Иоанна сохранял любовь и почитание к нему, общался ним, а когда сам стал священником, то и служил вместе с ним: иногда в Кронштадте, а иногда в монастыре на Карповке. Отец Ефрем часто бывал в этом монастыре и после смерти отца Иоанна; его знала игумения Ангелина и все сестры обители.

Отец священномучеников архимандрит Иннокентий

Отец Ефрем всегда с особым благоговением относился к монашескому чину. Когда его овдовевший отец-священник решил принять постриг, для Ефрема это стало большой радостью, и они с отцом беседовали об этом всю ночь. Позднее Ефрем рассказывал брату: «Мы не чувствовали усталости, забыли о сне, не переставая любоваться этой мыслью – о папином постриге». Их отец принял постриг с именем Иннокентий, подвизался в Саратовском Спасо-Преображенском монастыре и имел титул почетного архимандрита. Настоятелем монастыря и правящим архиереем в Саратовской епархии был его сын, епископ Гермоген. Почил архимандрит Иннокентий в 1906 году, а много лет спустя, в 1918 году, он явился во сне владыке Гермогену и открыл ему его дальнейшую судьбу – мученическую кончину от рук безбожников.

Архимандрит Иннокентий был достойным отцом своих сыновей: священномучеников Гермогена и Ефрема. Все они любили Церковь и всю жизнь предстояли пред Богом в молитве и служении.

Долганева Варвара Сергеевна

Ефрем Долганев, в отличие от отца и брата, монахом не стал; Промысел Божий устроил так, что он женился на девице Варваре, дочери священника Петропавловского собора Санкт-Петербурга, и вскоре после венчания принял священный сан. Исполнилось его заветное желание, и отец Ефрем благодарил Бога и в то же время трепетал, думая о высоте своего нового служения. Он писал брату: «Я прошу Господа, чтобы Он даровал мне сильную веру и горячую молитву. Я чувствую, как я слаб и недостоин совершать Великие Таинства Церкви. Взирая на образы славных пастырей Церкви и сравнивая себя с ними, я сознаю, как я далек от них. Но я имею сильное, глубокое желание быть истинным пастырем во дворе овчем. Подкрепи меня, дорогой брат, и помоги мне своими святительскими, сильными у Бога молитвами».

Дети Долганевых

Кроме Петропавловского собора, отец Ефрем, служил в церквях святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце и святого Александра Невского в Аничковом дворце. В его семье родилось пятеро детей: сыновья Сергий, Григорий, Ефрем и дочери Ксения и Варвара. Своих детей отец Ефрем учил любить Бога и ближних, жертвовать собой ради других. О том, какой дух царил в его семье, свидетельствует то, что его старший сын Сергий тоже впоследствии совершил подвиг жертвенной любви и пострадал от рук большевиков. Сергий Долганев, когда ему было всего лишь 15 лет, был расстрелян большевиками за то, что попытался завладеть оружием с красноармейского склада, которое хотел передать восставшим крестьянам. Перед расстрелом большевики предлагали юноше отречься от своих религиозных убеждений, обещая сохранить за это жизнь. Сергий сознательно, со всей решимостью и ответственностью выбрал смерть, помня о подвиге отца и дяди, которых он очень любил. О том, что он с истинно мученическим настроем принял смерть, свидетельствует его предсмертная записка. «Я смерти не боюсь», – написал он в ней. В таком духе воспитал его отец – священномученик Ефрем.

В Санкт-Петербурге отец Ефрем совершал свое служение вплоть до Февральской революции, а затем переехал с семьей в Тобольск, поближе к владыке Гермогену, за которого вскоре ему пришлось ходатайствовать перед большевиками.

Предположительно Михаил Макаров

Вместе с отцом Ефремом ходатайствовал об освобождении владыки Гермогена еще один священномученик. Это отец Михаил Макаров, ревностный миссионер, который всю свою жизнь отдал проповеди Православия. Редко кому подается дар миссионерства, и отец Михаил был избранником Божиим, которого Господь вел по этому пути с юных лет. Сын крестьянина Пензенской губернии, он окончил церковно-приходскую школу и стал помощником известного миссионера, протоиерея Ксенофонта Крючкова.

Отец Ксенофонт Крючков

Этот ревностный пастырь в свое время сам находился в расколе, но читая православные книги, общаясь с митрополитом Московским Филаретом, он всем сердцем полюбил Православную Церковь, присоединился к ней и стал священником-миссионером, чтобы, как сам он говорил, «неумолчно проповедовать слово Божие и возвещать, что кроме основанной Христом Церкви с ее иерархией нигде нет спасения».

Тюмень, монастырь

Находясь рядом с таким пастырем, его помощник Михаил Макаров горел духом и не желал никакого другого служения, кроме миссионерского. Он очень любил Церковь и жил только ею. Михаил пел на клиросе, преподавал в церковно-приходской школе. В 31 год он стал священником, а через два года, в 1914 году был направлен в Тюменский уезд, где тогда было множество старообрядцев и сектантов. Отец Михаил со всем усердием принялся за дело проповеди, и, как писали современники, его беседы остановили в Тюмени распространение баптизма. Сам он с радостью писал в своих отчетах, что «народ жаждет бесед». Однажды отец Михаил беседовал с жителями деревни, в которой активно проповедовали свое учение адвентисты седьмого дня. Целых шесть часов он отвечал на вопросы сельчан, приводил различные доводы. Он совсем не думал о себе и всю свою любовь отдавал этим людям, которые слушали его. Слово его было живым и сильным, проникающим в душу. Его доводы убедили сельчан крепко держаться Православия. И беседа его так им понравилась, что они попросили его приехать еще раз, недели через две, когда они закончат уборку хлеба.

У отца Михаила не было семьи, так как супруга его скончалась вскоре после венчания. И он всего себя отдавал молитве и миссионерскому служению. После прихода к власти большевиков отец Михаил не только не оставил свое служение, но наоборот с еще большей ревностью вдохновлял свою паству хранить верность Православной Церкви.

К. А. Минятов, студент

Теперь хотелось бы рассказать о третьем новомученике, который пострадал вместе с отцом Ефремом и отцом Михаилом, — о Константине Минятове. Это был человек с необычной судьбой. Он родился в 1874 году в семье капитана артиллерии, потомственного дворянина, католика. Константин был крещен матерью в Православии, но много лет оставался равнодушным к вере. Будучи студентом Санкт-Петербургского университета, он увлекся социалистическими идеями, которые захватили тогда почти всю учащуюся молодежь. Проучившись три года, Константин был отчислен из университета за участие в одной из студенческих акций. В то время он уже был женат на дочери священника Надежде Ягодовской. Вскоре Константин уехал в Германию, где жил вместе с семьей несколько лет. Заграницей, увидев своими глазами западное общество, которому русские люди поклонялись как кумиру, Константин разочаровался в социалистических идеях. Ощутив пустоту в душе, он словно очнулся и вспомнил о Боге, о красоте и силе православной веры. Константин начал ходить в храм. Вскоре он вернулся в Россию, испросив помилование у Российского правительства. Он завершил высшее образование и поселился в Москве, став адвокатом, или присяжным поверенным, как тогда называлась эта должность. После пережитых испытаний Константин стал глубоко церковным человеком. Его дочь как-то в начале Великого Поста послала брату его фотографию и написала: «Посылаю тебе портрет папы, снятый на пятый день его поста. Он до сих пор ничего не ест и страшно похудел».

Константин Минятов

После революции Константин Минятов переехал с семьей в Тюмень. Сердце его все так же горело ревностью и любовью к Богу, и революция не могла заставить его изменить образ жизни. Он жил богослужением и Таинствами Церкви, соблюдал посты, молился. Константин слишком хорошо знал, как трудно человеку жить без Бога; Христос и Его Церковь были для него главной радостью и надеждой. Его благочестие было всем известно, и именно его епархиальный съезд направил вместе со священниками Ефремом и Михаилом ходатайствовать об освобождении владыки Гермогена.

Царская семья

Владыка был арестован большевиками в Тобольске в апреле 1918 года и привезен в Екатеринбург 1 мая, на следующий день после того, как туда были доставлены Государь, Государыня, Великая княжна Мария и несколько царских слуг. В эти дни в город регулярно привозили ссыльных. Через четыре дня после Царской семьи в Екатеринбург прибыли в ссылку Великий князь Сергей Михайлович, князья Императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Их поселили в гостинице «Атамановские номера». Спустя еще неделю туда же была привезена Великая княгиня Елизавета Феодоровна. И наконец, еще через двенадцать дней в Екатеринбург доставили четверых Царских детей и некоторых слуг. Так, всего за месяц город стал местом ссылки для тех, кого особенно ненавидела новая власть и кто был обречен ею на смерть.

Тюрьма №2, Екатеринбург

Владыка Гермоген был заключен в арестном доме, вблизи Сенной площади, рядом с Симеоновской церковью. Эта тюрьма вскоре стала местом заключения также и для верных подданных Царя: князя Василия Долгорукова, генерала Ильи Татищева, графини Анастасии Гендриковой, гоф-лектрисы Екатерины Шнейдер, камердинера Алексея Волкова, а еще чуть позже – для матроса Климентия Нагорного и лакея Ивана Седнева, служивших у Цесаревича Алексия.

Условия в арестном доме были тяжелыми. Владыке не разрешались никакие встречи и передачи; к нему можно было пронести только обед, доставляемый из Ново-Тихвинского женского монастыря, воду для чая и одну-две духовные книги, на что всегда требовалось разрешение комиссара.

Епископ Гермоген (Долганев)

В мае в Екатеринбург прибыли отец Ефрем, отец Михаил и Константин Минятов, готовые сделать все ради освобождения своего архипастыря. Большевики долго им отказывали или давали уклончивые ответы и, наконец, потребовали залог в сто тысяч рублей за перевод Владыки в Тюменский монастырь. Узнав об этом, Владыка передал членам делегации письмо, в котором писал: «Милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее выкупа в 100 тысяч рублей! Если паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы. Это что-то несовместимое с пастырством». Власти, конечно, неслучайно запросили такую огромную сумму: они рассчитывали, что делегаты отступятся и уедут. Но те готовы были бороться за Владыку до конца. Ими двигала преданность Церкви, они желали послужить делу Божию, а о себе совсем не думали. И они продолжили свои хлопоты, настойчиво требуя уменьшить сумму «залога». После долгого торга большевики снизили ее до десяти тысяч рублей. Деньги были получены от одного екатеринбургского коммерсанта и переданы властям. Но конечно, большевики вовсе не намерены были освобождать Владыку. Они взяли деньги, а от делегатов решили избавиться, поняв, что сломить их дух невозможно. 15 июня делегаты в очередной раз пошли в Облсовет, и больше никто из них не возвратился…

Григорий Никулин

Что же произошло? Долгое время это оставалось тайной. И лишь недавно сведения об их кончине обнаружились в воспоминаниях чекиста Никулина. Этот человек принимал участие в целом ряде кровавых преступлений, главным из которых было убийство Царской семьи.

Стена подвала Ипатьевского дома, 1918 г.

Григорий Никулин был одним из ярых фанатиков революции. Он был малообразованным, но при этом имел некоторые организаторские способности, и в ЧК его ценили за умение «расправляться с буржуазией». В мае 1918 года он стал начальником одного из подразделений ЧК, а впоследствии помощником коменданта в доме Ипатьева. О его жестокости говорят многие факты, в том числе обращение с Царской семьей. Например, первое, что он сделал, придя в дом Ипатьева, – вместе с Юровским изъял у Царственных узников рояль, чтобы, как он сам говорил, они «почувствовали себя на положении арестованных, а не гостей». Кроме того, также вместе с Юровским он решил жестко ограничить передачу Царской семье продуктов, приносимых сестрами Ново-Тихвинского монастыря. Никулин, как и другие чекисты, был человеком, который ни во что не ставил чужую жизнь и считал, что его долг – уничтожать всех, кто не принадлежал классу рабочих и крестьян. Об убийстве Царской семьи он впоследствии рассказывал как об исполнении своего долга. Он с гордостью говорил, что встречался с Царственными узниками каждый день, утром и вечером, сопровождал их на прогулках, но когда получил приказ убить их, то хладнокровно исполнил свой долг.

Кроме того, приблизительно за месяц до расстрела Царской семьи Никулин с той же бесчеловечной жестокостью совершил еще несколько убийств. Во-первых, 10 июня они вместе с чекистом Валентином Сахаровым увезли в лес и расстреляли двух приближенных Царя: князя Долгорукова и генерала Татищева. Прошло всего несколько дней, и эти же чекисты, Никулин и Сахаров, организовали убийство делегатов из Тобольска.

Григорий Никулин был начальником так называемого летучего отряда, и именно он приказал бойцам отряда отвезти отца Ефрема, отца Михаила и Константина Минятова за город в лес и расстрелять. Много лет спустя Никулин рассказывал, что палачи бросили убитых в неглубокий шурф, то есть в разведочную шахту. А через некоторое время сам Никулин вместе с Сахаровым отправился проверять, как выполнено задание. Подъезжая к месту убийства, чекисты услышали вой волков и увидели, как хищники терзают тела убитых. Никулин с Сахаровым разогнали их выстрелами, но зарывать тела они не стали.

Так, из рассказа палача стало известно, что все члены делегации были расстреляны на самой окраине Екатеринбурга, в лесу. И, скорее всего, расстрел совершился в день ареста – 15 июня. Христианская жизнь двух священников и одного мирянина достойно завершилась общим мученическим подвигом.

Теперь хотелось бы кратко рассказать о псаломщике Афанасии Жуланове, жизнь которого завершилась также мученическим венцом в 1918 году.

Мученик Афанасий Жуланов

Мученик Афанасий был из числа тех ревностных христиан, которые хотя и не имели священного сана, но преданно служили Церкви и не оставили своего служения даже в годы гонений. Известно, что он происходил из крестьянской семьи и с юных лет прислуживал в храме. Можно сказать, вся его жизнь прошла в храме: каждый день он слышал божественные песнопения и сам пел и читал на службах. Богослужение было для него воздухом, которым он дышал.

Афанасие-Кирилловская церковь

Последним местом, где служил Афанасий, была Афанасие-Кирилловская церковь в селе Афанасьевском. Здесь молодой псаломщик провел последние четыре года своей жизни. У Афанасия была семья: благочестивая жена Зинаида и дочери Людмила и Мария. Когда в 1918 году начались убийства верующих, перед Афанасием встал выбор: утаить свою веру и остаться в живых или исповедать ее и умереть. Его крестьянское происхождение позволяло ему избежать репрессий. Но отречься от Христа, не служить Церкви, не дышать ее святым воздухом – для Афанасия это было немыслимо. Подобно древним мученикам, он мог бы сказать: «Жизнь без Христа не жизнь, но смерть». Афанасий продолжал открыто ходить в храм, участвовал в службах. Он не мог жить без того, чтобы петь Богу и славить Его.

Наконец, настал день его мученической кончины: в августе 1918 года большевики безжалостно расправились с молодым псаломщиком. Афанасию было тогда 26 лет. До сих пор не было точно известно, где и когда он был убит. В документах храма села Афанасьевского, где он служил, запись об этом не обнаружили. И только недавно, после долгих поисков, исследователи нашли запись в метрической книге другого храма – Рождество-Богородицкой церкви Бисертского завода. В книге указано: «убит, расстрелян красноармейцами». И поставлена дата, когда это произошло – 2-е августа (то есть 15-е по новому стилю). Мученик был погребен на приходском кладбище.

Икона Собора Екатеринбургских святых

Теперь эти четыре новомученика вошли в Собор Екатеринбургских святых и стали нашими новыми покровителями. И их жития свидетельствуют о силе Церкви и о том, что только жизнь в Боге есть подлинная жизнь.

Святой нашего времени, святитель Николай Сербский, писал, что кровавые события в России показали всему миру, какие последствия бывают, когда люди пытаются жить без Бога. И он говорил, что русские новомученики пострадали не напрасно: по их молитвам Россия духовно возродится. Он писал: «Наступает время, братья мои, вот уже на пороге оно, когда грязью залитое, изможденное страданиями лицо русского народа просияет, как солнце. И блаженны вы, плачущие ныне с Россией, ибо с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею и возрадуетесь!»

И хочется верить, что молитвами святых новомучеников духовное возрождение России будет продолжаться, и на нашей земле будет прославляться Бог.

Источник: http://www.ekaterinburg-epa...

Метки: Новые покровители Екатеринбургск, Большой террор, Екатеринбургская митрополия, Русский мир, Собор Екатеринбургских святых

Заключенный-иконописец

Заключенный новосибирской колонии строгого режима занял первое место во

Всероссийском конкурсе иконописи среди осужденных «Канон» 28 января.

Победившая работа — Владимирская икона Божией Матери — пока остается в

Москве, а ее автор совсем не стремится к свободе. Иконописец уверен:

только за решеткой нашел себя. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились в

колонию, чтобы увидеть, как сочетаются в заключенных непоколебимая вера в

Бога и преступные наклонности.

Заключенный Николай Ерохин из колонии строгого режима ФКУ ИК-18 занял

Заключенный Николай Ерохин из колонии строгого режима ФКУ ИК-18 занял первое место во Всероссийском конкурсе иконописи среди осужденных

«Канон», написав Владимирскую икону Божией Матери. Пока мы ждем выдачи

пропусков, хрупкая блондинка, сотрудник отдела безопасности, рассуждает

об отличиях нашей системы наказаний от американской: у нас осужденные

пожизненно сидят в «одиночках», а в Америке они заняты на исправительных

работах наряду с другими заключенными. «А я бы запретила к ним ходить, —

неожиданно резко констатирует она. — Пусть сидят, с ума сходят».

За победу в конкурсе 29-летний зэк получил 5 тыс. руб. и потир (чашу для

причащения) для своего прихода. Победившая икона сейчас находится в

Москве, ее дальнейшая судьба Николаю неизвестна. Как и призовая икона,

его другие работы выполнены в традиционной технике яичной темперы на

дереве. На своих работах он не подписывается, только ставит крестик на

обороте.

Николай Ерохин осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

«Вступился за человека», — поясняют здешние прихожане. Ему дали 8 лет,

из которых отсидел уже 4. Родители Ерохина рано умерли, а на воле у него

остались сестра и брат. «Может, они будут спасаться моими молитвами», —

рассуждает иконописец, получивший первую судимость.

Николай говорит спокойно и размеренно — видно, что торопиться ему

некуда, да и незачем. Он попал в колонию уже крещеным, но веры не было.

«Кто-то приходит к Богу уже здесь», — размышляет Николай, явно

подразумевая себя. Рисовать начал в школе, но профессионального

образования не получил. К вере Николай пришел так: сперва нарисовал храм

колонии из барака, потом зашел внутрь, увидел образ Богородицы на

иконостасе — и «провалился» в нее. «Икона пропускает человека только в

молитвенном состоянии», — объясняет художник. Он рисует иконы уже 3

года.

Прихожане отзываются о Николае как о честном и прямом. Верующий

заключенный Олег Ольховский рассказал, что сперва их отношения с

иконописцем не складывались из-за его прямого характера. Но потом

Николай подарил ему к рождению дочери икону своей работы, которую создал

буквально за день, растопив лед в их отношениях. Сдержанность и

одинаковая серая одежда здешних прихожан в сочетании с обилием икон

напоминает не о колонии, а о мужском монастыре. Впрочем, туда никто не

собирается — Олега ждут дома жена с дочерью, Николай планирует и после

освобождения быть при храме.

Общая численность «сидельцев» в колонии — около 1000 человек. Из них

регулярно в храм приходят 50–60 человек, общее количество «захожан»

составляет 150–200 человек. Община здесь насчитывает 15 человек. Олег

рекомендует каждому провести год жизни, лишившись самого ценного, «не

обязательно свободы». Заключенные рассказывают, что в колонии они стали

чаще молиться — буквально на каждом шагу, «как учили», — и в

подтверждение тут же начинают нараспев читать: «Помилуй мя, грешного».

В местном храме зэки каются в двух типах грехов: одни грехи «принесли со

свободы», другие — это мелкие, которые происходят с тобой здесь и

сейчас. Среди повседневных проступков в колонии верующие называют

чревоугодие, сквернословие и онанизм. Здесь нет наркотиков и алкоголя,

поэтому люди налегают на еду, пояснили заключенные. Кажется, они готовы

рассуждать на любые темы — то ли к ним зачастили журналисты, то ли

просто хватает времени, чтобы думать о вечном.

В коридорах на входе в колонию стоят люди с печатью беды на лице — это

родственники заключенных, ожидающие встречи. Они принесли в больших

пакетах сок, зеленые яблоки, профитроли и туалетную бумагу — рядовой

набор продуктов, который за решеткой станет деликатесом. Свидания здесь

длятся 2–4 часа. В местной церковной библиотеке пользуются популярностью

Катехизис, жития святых и сборник «Несвятые святые» отца Тихона

Шевкунова.

Николай проводит за мольбертом до 10 часов в день — фактически все свое

свободное время. Он предпочитает рассуждать о живописи и вере, обходя

вопросы семьи и прошлого. «Мой сосед хочет домой, а я нет. Я нашел здесь

смысл жизни, мне уже ничего не надо», — констатирует иконописец.

Условия его жизни корреспондентам увидеть не удалось. Работники колонии

рассказывают, что его место содержания, скорее, похоже на казарму и не

из самых благополучных.

В помещение проскальзывает рыжий кот, мигом меняя тему с пространных

разговоров о вере к простым радостям жизни. К нему со всех сторон

протягиваются руки. Рыжика прихожане называют «православным котом». «Он

пришел сюда сам, — объясняет Олег. — Над ним прочитали «Отче наш», и он

остался здесь жить». Прихожане подкармливают кота консервами и рыбой с

кухни.

В основном опрошенные заключенные сидят по ст. 228 УК РФ (незаконное

хранение и сбыт наркотиков). «Большинство оказались не в то время не в

том месте — и машина зажевала», — объясняет Олег, но со стороны это

рассуждение покажется лукавством. Здесь, в колонии, верующие острее

чувствуют присутствие Бога. «На свободе мирская суета, а здесь я провожу

в храме весь день, — признается иконописец. Он не хочет подавать

документы на условно-досрочное освобождение. — Если Богу будет угодно,

то выйдем пораньше».

Продавец антиквариата Александр Хаустов рассказал, что современная икона

размером 40х50 см с эмалью и сусальным золотом, выполненная по канону,

может стоить 10 тыс. руб. Цена может достигать и 50–60 тыс. руб., если

покупателю приглянулась работа художника.

Источник: http://news.ngs.ru/more/164...

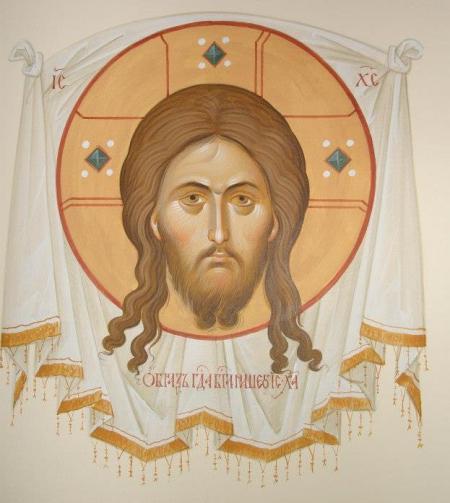

Влюблен в икону

Как Вы заболели иконописью? Помните тот момент?Абсолютно четко помню. Это был трогательный возраст, то время невозможно забыть. Это было чудесное призвание. Уверен, что свыше.

Прекрасно помню, как я с приятелями зашёл, после очередной сдачи школьных экзаменов, в церковь. Просто зашёл.

Мы зашли и, помнится, стали хихикать. Мальчишки же. Посмотрел я по сторонам, как сейчас помню, при входе в храм были изображены иконы архимандрита Зинона, посмотрел я внимательно, что-то внутри произошло, и вышел я из храма совершенно другим человеком. Пришёл домой и сразу попытался изобразить что-то подобное. А дальше… Меня стал манить запах храма и абсолютно всё, что связано с церковью. Ничего не мог с собой поделать. Меня тянуло в храм до сумасшествия.

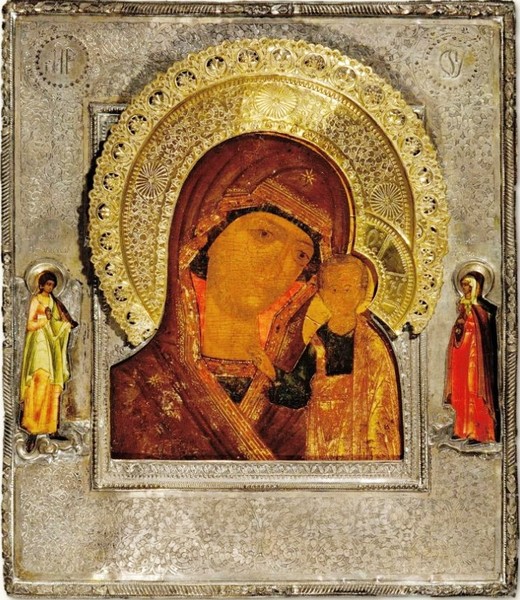

У моего товарища были иконы. Одна – живопись в серебряном кованом окладе из тонкого металла, вероятно конца 19 века. А вторая – образ Николая Чудотворца, выполненный тонко и в более каноническом стиле. На меня производили невероятное впечатление. Я, конечно, тогда не разбирался в иконах. Мне они просто очень нравились. Я их понимал и чувствовал. Они для меня были живыми. Не было знаний, были только пылкая, раскрывшаяся в сердце любовь к иконе и страстное желание творить – писать иконы.

Вы стали ходить в тот храм?

Нет, в другой. Совершенно случайно я начал ходить в храм на городском кладбище. Есть такое известнейшее второе кладбище в Одессе, там похоронена актриса Вера Холодная, и там есть Димитровский храм.

Как-то со школьниками мы приехали туда на субботник – чистить захоронения потёмкинцев, которые там находятся. И я предложил товарищам зайти в храм. В то время за это ругали, могли пожурить, это где-то 82-83 год. Постояли мы в храме. И я заболел этим храмом. Тянуло меня туда каждый день.

Так как храм находился на кладбище, туда привозили покойников и там их отпевали. Я, как все дети, жутко боялся покойников. Они мне не были неприятны, нет, просто по-детски было жутко. Когда сердце закрыто, то смерть – это ужас. Открытое сердце всё воспринимает по-другому. И в какой-то момент я стал иначе воспринимать смерть. Перестал ощущать ужас и страх, а стал видеть в отходе души какое-то благородство. Я часто присутствовал, когда отпевали.

Купил на базаре рыбу, родителям сказал, что поймалИ вот я повадился каждый день уходить с уроков раньше. Ехал в храм и проводил там целый день. Перезнакомился со всеми. Обожал слушать истории. И больше мне ничего больше не надо было. Простаивал целыми днями в храме, рассматривал иконы и ждал, чтобы кто-то из зашедших меня о чём-то спросил, а я ответил. Ждал, вдыхал запах ладана, жадно улавливал, среди других запахов, запах доски, на которой написаны иконы…

Интересные там были люди. Мы все были разные, конечно. Приходили в храм – общались, хихикали, шутили. Но церковь нас манила. Несмотря на наши шутки. Меня очень ненавязчиво научили класть крестное знамение. Я там чувствовал себя как дома. Захотел – покушал, были очень вкусные пирожки, захотел – отдохнул. Там я начал рисовать. На кухне, на каких-то створках от старой мебели. Меня туда тянуло. Это был совсем другой мир, всё по-другому. Во дворе – одно, шантрапа собирается, а там – совершенно другое.

И, наконец, я решил креститься. Учился я тогда в 8 классе. И вот, тайно от родителей, поехал я креститься. Поехал в деревню. Родителям сказал, что на рыбалку. Помню – хор пел красиво. Крёстную свою я больше не видел никогда. Это был случайный человек.

Домой приехал, купил на базаре рыбу, родителям сказал, что поймал. Помню, как со слезами доказывал, что я её ловил. Родители не верили, а я доказывал. Вот такое было – романтика такая. И пошло – поехало. Мне начало не давать покоя рукоделие. Я ходил вокруг домов, заглядывал соседям в окна – какие иконы там есть, есть ли вообще.

Он посмотрел на меня внимательно и ничего не сказал. На следующий день он подозвал меня к себе и вытащил два альбома русской иконографии

Как ваше увлечение сказывалось на отношении окружающих?Преподаватель русского языка (а учился я не слишком хорошо, рисовал на задней парте) вызвал как-то меня к доске. Он что-то спрашивал, я отвечал с натяжкой. Он посмотрел на меня внимательно и ничего не сказал. На следующий день он подозвал меня к себе, вытащил два альбома русской иконографии и подарил мне – это были первые мои альбомы.

Я рисовал всё, что касалось икон. С особым чувством встречался с

верующими. Всё было тайно, тихо. И когда тихо спрашивали – верующий, я с

гордостью шёпотом отвечал – да. Тогда такие вещи надо было говорить

втайне.

Но люди друг друга часто понимали и без слов. Например, мой

преподаватель по живописи подарил мне этюдник и сказал: "Это вам,

Александр, за любовь к миниатюре". И пригласил меня к себе домой, где

было собрание икон. Представляете? Открылся мне, стал показывать – в те

времена!

Рисовал я на чём попало – на чертёжных досках, делал

киотики, вставлял стёклышки, чеканил, как будто это оклад. Потихоньку

познавая этот путь.

Познакомился с иконописцами. Мы собирались на

квартире, не афишировали свои занятия. Все были старше меня, я младший,

поэтому называли меня Александрушкой. Помню, как удивлялись, что у меня

получается делать мелкие работы: у многих такое не выходило, получались

только монументальные лики.

На тот момент я уже знал, чем буду

заниматься всю жизнь. Меня не интересовала программа художественного

училища, и меня отчислили за неуспеваемость. Правда, когда я после армии

пришёл и восстановился, сдал с похвалой и отличием.

Долго служили в армии?

Прослужил

два года. Там тоже продолжал писать иконы. Пилил доски, в магазине

покупал вино и яйца – делал из них краски. Как было тогда принято,

отслужил полтора года – положено лечение в госпитале. И когда я лежал в

госпитале, написал (попутно с положенными плакатами) две иконы.

Прошли

годы, и буквально несколько лет назад в Киеве, на блошинном рынке,

увидел я деда с иконами. И почувствовал, что как дети родные они мне.

Всматриваюсь и понимаю, что это же мои иконы, те самые, которые я

нарисовал в армии, в госпитале. Мне неважно было, сколько они стоят,

даже сейчас не вспомню, я их забрал и принёс домой. Такая вот спустя

многие годы произошла встреча.

Затем я стал ведущим иконописцем Московской иконописной мастерской.

В русской иконографии на меня никто не влиял – влияло время, жизнь, трудСборная

выставка в 1992 году. Я считал себя зрелым иконописцем, но сейчас

понимаю, что я тогда лишь искал себя – писал в русском стиле, затем

имитировал византийский. Меня бросало из стороны в сторону, хотя любил

я строгановскую школу.

Сольвычегодск?

Да,

Сольвычегодск, Великий Устюг. Такие иконы не все могут понять, а делать

их чрезвычайно тяжело. Легче писать, имитируя Византию.

Кто на вас повлиял, стал вашим учителем?

В русской иконографии на меня никто не влиял – влияло время, жизнь, труд. А главное – любовь к этому делу.

Первый

альбом – Попов, новгородская живопись. И Фёдор Зубов. Я в него

влюбился. Я помню, как пахнет бумага. Я и сейчас, бывает, открываю этот

альбом и вспоминаю то время.

Мне нравились все стили. Всё, что

сделано профессионально, с любовью, с трепетом. Да, была такая манера в

такое время, но это было сделано с любовью. Так тогда воспитаны были

художники, такие были нравы.

Конечно, Византийские иконы меня

покорили. Помню, какое впечатление на меня произвёл альбом с фресками

монастыря Хора в Стамбуле. Я мечтал туда попасть. И вот как-то с

приятелем я очутился в Стамбуле и первым делом предложил ему пойти

посмотреть этот дивный монастырь. Он железно уверил меня, что Хора

находится в Индии. Ему настолько туда не хотелось, настолько не надо

было туда, что я не смог его переубедить, и мы поехали в магазины.

На меня произвела впечатление именно эта Византия, не комниновского

периода, как любил писать архимандрит Зинон. Мне его работы казались

схематичными и знаменными, а живою представлялась живопись и фрески

Хоры. Это откровение. Так надо видеть и уметь делать. Это не спишешь.

Я

был очень плодовитый по молодости. Мог написать икону за два дня.

Ставлю доску, беру карандаш и пошёл. Сел - и полностью утонул.

Можно ли словами описать стиль Александра Рудого?

Я

незаметно что-то привношу в иконопись. У меня нет специальных "фишек" –

рука такая, наклон головы такой… Я делаю еле уловимые штрихи, которые

со временем, с годами, возможно, что-то поменяют в иконографии. Как

последовательно икона Рублёва тихо и мягко была заменена иконой

Дионисия. Становится письмо более лаконичным, плоским, с тонким рисунком

– всё чётко на своих местах.

Когда я наблюдаю, как коллеги подражают

комниновскому периоду, я вижу, как они чёркают. Например, я знаю, что

сажа должна просвечивать из-под краски, чтоб было оптическое смешение

цвета. Если мы начинаем чёрной краской намечать рисунок, а сверху

закрашиваем охрой, то чёрный цвет просвечивает через охру. Получается

зеленоватый цвет. Это всё может быть – если делать тонко. А там – мусор.

Одна линия так, другая сяк. Человек не совсем понимает, чего он хочет и

не знает, как это сделать.

Я свои рисунки всегда любил продумывать

до мелочей. Как этот палец идёт, будет он так или сяк. А все искания в

процессе – это лишнее. Важнее всего чёткое понимание и знание рисунка. И

видеть его сразу в цвете. Можно сделать шикарный рисунок, а когда

будете писать в цвете, делать цветовые нагрузки – всё изменится. Нужен

жёсткий костяк. Как говорил один художник, в рисунке 99 процентов

рисунка и один процент цвета.

Есть ли у вас ученики? Хотите ли создать школу?

Нет.

Есть лишь люди, которые подражают в чём-то. Раньше, в самом начале, мне

этого хотелось – видимо, от гордости. А в процессе я понял, что для

меня это лишнее: ничего не успею ни тут, и ни там. Я не желаю никого

тянуть, самому надо тянуться. У меня есть сын, и жена просит, чтоб я

научил его рисовать. Я, конечно, многое могу ему рассказать и показать.

Но я это буду делать по чуть-чуть. Не стоит безотрывно им заниматься,

стоит подхватывать, и только при условии, что он сам этого хочет.

Я

ведь не подсказываю разработчикам космических ракет, как их

конструировать. Не советую хирургу, в какой руке держать скальпель во

время операции. Такое же доверие к профессионалам необходимо в иконописи

и, поверьте, последствия нарушения правил могут быть не менее страшнымиКак у вас складывается взаимодействие с заказчиками?

Это

скорби. Очень тягомотная работа. Людям нужны плоды – здесь и сейчас. Им

хочется получить результат в короткие сроки. Они не хотят ждать – в

этом основная проблема. Желательно, чтоб работа была сделана быстро и

красиво. А так не бывает. И мне это не интересно. Я не хочу делать к

сроку.

Каждому стоит заниматься собственным

делом, в нём диктовать правила. Я ведь не подсказываю разработчикам

космических ракет, как их конструировать. Не советую хирургу, в какой

руке держать скальпель во время операции. Такое же доверие к

профессионалам необходимо в иконописи, и, поверьте, последствия

нарушения правил могут быть не менее страшными. Ведь дело моих рук

воздействует и обращается к самому главному и священному для каждого из

нас – к душе.

День, два, три – я могу не выходить из комнаты, пока не напишу икону. Махом, на одном дыханииКакое расписание дня иконописца?

Возьмём

лучший день. Завёз ребёнка в школу. Заехал домой, попил чаю – уже 11

часов, пока собрался – уже 12. Ещё надо что-то по дороге куда-то

завести, забросить. Я еду в мастерскую. Дома я рисовать не могу. Нет

такой возможности – всё отвлекает, невозможно настроиться. Мне не дадут

там рисовать. Я еду в свою комнатку (родительская квартира) 3 на 3,

именно там я сделал несметное количество работ. Буквально несметное.

Приезжаю уставшим, как после работы. Хотя приехал на работу. Я же должен

ещё включится в работу, походить, загореться. Я понимаю, что у меня

пару часов всего лишь, а дальше надо ехать забирать ребёнка, делать

покупки. А мне никуда не хочется ехать. Я ведь только настроился… Вот

так и работаем. Вечер – что-то глянул в интернете – уже час ночи. Пора

спать. Завтра в семь вставать – ребёнка в школу. Когда я жил сам без

семьи – была связь между днями. Я мог ничего не делать, но один день

плавно переходил в другой. Утро благое – солнце, внизу, под домом

детский садик. Ты слышишь, как кричат дети, разные звуки – я начинаю

готовиться к работе, настраиваюсь. Вот я начинаю работать и пошёл. День,

два, три – я могу не выходить из комнаты, пока не напишу икону. Махом,

на одном дыхании – раз и готово.

Нужно гореть. Если я горю – мне ничего не помеха. Конечно, горение – это

страсть. Всё, чем я занимаюсь – это страсть. У меня была такая страсть –

реставрировать иконы, возвращать к жизни и продавать. Я мог откладывать

текущую работу, если я увлечён, пока не удовлетворю интерес, свою

страсть – не успокоюсь. Но страсти уходят.

Один старец мне сказал,

когда я ещё думал уйти в монастырь, что у меня не получится – нужно

иметь огненную ревность по отношению к монашеству. А у меня её нет. И я

его понимаю, у меня такая огненная ревность есть к иконе.

Я настолько

увлечён иконой, что мне даже некогда было делать выставки и книги

писать, заниматься "пиаром". И это тоже неправильно. Один мой знакомый

сказал: излишняя скромность – путь к забвению. Я прислушался и решил

выяснить, что про меня пишут в интернете. Посмотрел – мало информации и

не той. Не знают меня, не чувствуют. Например, говорят, что я использую

синтетические краски. Да не использую я синтетические краски на всех

иконах. Вот, зарегистрировался на фейсбуке. Сделал страничку и выставил

там свои работы.

Может, была у вас любимая икона?

Иконы как дети. Я не могу одних выгораживать за счёт других. Но, может быть, я люблю писать больше всего Николая Чудотворца.

Когда

я сажусь писать, икона уже у меня в голове полностью родилась. Весь

рисунок, цветовая гамма, замысел. Настраиваюсь. Щелчок. И понимаю, что

это будет вот такая икона, такого размера, гаммы… Не буду делать сильно

пробеленной, буду делать тихой, акцент только на одном рисунке… Вот до

таких деталей знаю всё.

Кто ваш небесный покровитель?

Александр

Невский. Но больше люблю Александра Свирского. Человек один уезжал в

Америку и подарил икону прп. Александра Свирского – палех, наверное,

сделана манерно, красиво, с тактом. Так красиво предстоял преподобный…

Но я продал её, не удержался, и купил штаны.

Что вас ещё завораживает?

Мне

нравится всё самое лучшее. Фантастическая мозаика в Софии на втором

этаже – это великолепная, состоявшаяся живопись и чудесное ремесло.

Росписи Монастыря в Хоре. Я знаю, что надо ориентироваться на лучшее,

смотреть на него, впитывать его. Останется хоть что-то, но лучшее.

Я сапожник без сапог. Ничего нет в загашнике. Только две иконы 1991 годаУ вас много икон в квартире?

У

меня почти нет икон. Я сапожник без сапог. Ничего нет в загашнике.

Только две иконы 1991 года. Икона Спаса, которая лопнула на две части и я

оставил её себе. И иконочка Богородицы, маленькая. Было много икон

старинных – то продал, то друзьям подарил.

Что Вас сильно впечатлило, можете вспомнить?

Был

на выставке, посвящённой Сергию Радонежскому. Было свезено столько икон

– можно было с ума сойти. У меня были ассоциации со сборкой винограда в

школе. После сбора я пришёл домой – а у меня виноградные грозди

крутятся в голове. Так и здесь. У меня после выставки крутились иконы.

Всё красиво, всё прекрасно, всё люблю. Но особенно меня поразили две

иконы – Сергия Радонежского и Никона Радонежского – в живописной манере

написаны, как писали в XIX веке, в русской Академии. До сих пор помню

выражение лица Никона. Фантастически. Тайная живопись, я её так называю,

реалистическое письмо, но с таким отбором – теневые стороны не

перегружены, глаза в глубине, игра света, настолько передан объём…

Фантастика! Долго не мог забыть. Вот это живопись! Сейчас так никто не

пишет. Пересолят, передавят и получатся намётки… Раньше ученики учились.

Всё делали с таким тактом.

Такт чувствуется в Ваших иконах.

Я

вообще ругаю свои работы. Но, признаюсь, одна мне очень нравится. В

Нещерове, под Киевом, в нижнем храме я написал икону Богородицы с

младенцем. Младенец прижался к Богородице. У Богородицы глаза скорбные. А

младенец… Я когда писал младенца, получал огромное удовольствие. Я на

сына своего смотрел, когда он спал, маленький. Я его постоянно

укладывал, нянчил его. У меня с сыном сильная связь. Смотрю, он в

кроватке лежит на боку, и такая щёчка пухлая, носик такой, лобик

гладенький. И я как пошёл… Как на лике Спасителя на Византийских иконах.

И я понял, они видели, как было в натуре. У них живые иконы. Они

отмечали эту живость. Я взял карандаш, быстро зарисовал. Я ключик искал.

Хоп, я поймал – щёчка, носик, лобик, маленький подбородок… Это очень

полезно делать зарисовки, это возможность отыскать ключик.

Важно всё

сделать на уровне. Нельзя игнорировать шрифты, это тоже часть иконы.

Мастер напишет буквы как следует, и они будут поддерживать всю

композицию. Буквы – это орнамент.

Можно молиться, как древние христиане молились, без икон. У них их просто не было. Икона – это как вдохновляющий моментДля чего нужна икона?

Для

молитвы. Можно обойтись и без иконы. Всё ж не сошлось на них. Можно

молиться, как древние христиане молились, без икон. У них их просто не

было. Икона – это вдохновляющий момент, как чётки. Это призыв к молитве.

Например, сплели мне сёстры из монастыря чётки, висят они у меня. Глядя

на них, приходят мысли (ассоциативный ряд): чётки, история, когда я их

держал. Икона вас призывает, возбуждает к молитве. Но вы можете и без

неё. Вы же не рассматриваете, какие щёки у Спасителя: у Вас нет

чувственных моментов и не должно быть.

Поэтому язык иконы должен

раскрыть многие тонкости человеческой души, незатронутые струны. Если

подобрал ключики иконописец, или ему было открыто это, то и открыл он

чьё-то сердце с помощью такого видения, своего мастерства.

Ему это не принадлежит, иконописцу. Это всё божественное проявление. Но

даётся оно открыто, легко – за любовь. Если человек открыт и ревностно к

делу относится и бескорыстно – ему всё даётся. Этот закон действует не

только в иконописи. Сколько просишь – столько и даётся. Перестал просить

– не даётся. Всё просто. Люби, гори и делай.

Вот я с восьмого класса пишу иконы. А влюблён в это до сих пор.

Вы очень искренний человек, это редкость.

Иконы вынуждают быть искренним. Иначе не напишешь.

Источник: http://pravlife.org/content/vlyublen-v-ikonu-otkrovennoe-intervyu-s-ikonopiscem-aleksandrom-rudym

Метки: Иконопись

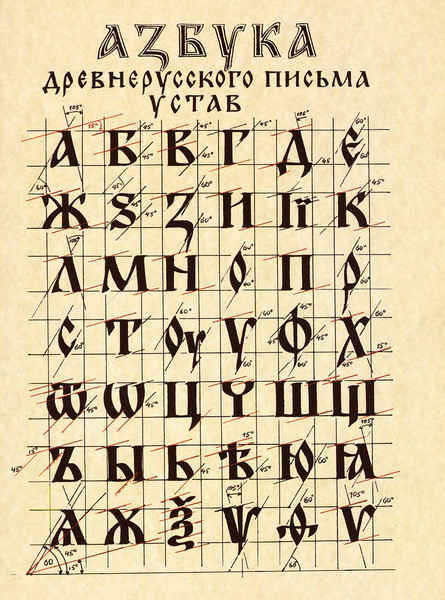

Азбука древнерусского письма уставом

В древнерусских рукописях различается три вида письма

- устав,

- полуустав

- скоропись

Отличается уставное письмо тем, что его буквы стоят на значительном расстоянии одна от другой и по пропорциям близки либо к квадрату, либо к прямоугольнику, а ширина пера укладывается в высоту буквы 4-5 раз.

Из-за сложности своего начертания каждая уставная буква выводилась в несколько приемов постановки пера, прямо и аккуратно устанавливалась на строке. Рука, несмотря на то, что ей приходилось поворачивать перо под разными углами, тонко реагировать на переходы от толстых линий к тонким линиям и наоборот, всегда двигалась неторопливо, тщательно выписывая каждый элемент.

Написание большинства букв начиналось и закапчивалось засечкой. Не от того ли уставное древнерусское письмо столь величественно и красиво. Слова писались слитно и почти без сокращений как крупным, так и мелким уставом.

В XI по XIV веке писали древним видом устава в основном на пергаменте. Своим строгим и торжественным ритмом это письмо во многом напоминало греческое уставное письмо. Чтобы понять и почувствовать это сходство, достаточно сравнить фрагмент греческого уставного письма IX века со страницей Остромирова Евангелия, написанного древним уставом.

Выдержать пропорции при написании устава вам поможет соблюдение определенных условий:

- ширина кончика пера должна укладываться в высоту буквы 4-5 раз;

- промежуток между буквами (апрош) должен составлять 1-2 ширины пера в зависимости от формы рядом стоящих букв;

- промежуток между строчками (интерлиньяж) - не менее высоты буквы. Именно в таких пропорциях написаны буквы и текст Остромирова Евангелия — классического образца древнерусского письма.

источник

Метки: древнерусское письмо, устав, типографика

Иконопись и стенопись в XXI веке

Иконописцы обсудили проблемы в современном церковном творчестве

14 ноября 2015 г

В Сергиев Посаде, в стенах Троице-Сергивой Лавры состоялся

Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы практического иконописания. Иконопись

и стенопись в XXI веке», в котором приняли участие иконописцы, искусствоведы и

учащаяся молодежь.

Сегодня между последователями традиционной иконописи и

модернистами (сторонниками так называемого прогрессивного церковного

творчества) идет активная полемика о том, какой должна быть современная

иконопись. По словам протоиерея Александра Салтыкова суть спора в том, что по

мнению модернистов современные иконописцы, которых поддерживает Церковь, не создают ничего нового, а только копируют в своих работах веками созданное до

них. В частности, священник процитировал слова своих оппонентов: «В

иконопись нужно внести узнаваемую печать времени, обогащать творческий процесс,

нужно новое прочтение древности». Другие хотят «оживить» церковное

искусство, словно оно умерло. Третьи убеждены, что: «церковное общество должно

наконец понять, что украшение храма – это не ритуальное декорация, а возможность одаренным людям принести свой талант Богу». А кого-то смущает словосочетание

«христианское искусство», пока оно существует, мы оказываемся в лучшем случае в анденграуде. Примечательно, что модернистов поддерживают и некоторые

православные священнослужители, уточнил отец Александр.

Что можно ответить на это? «Нам нужно постоянно обращаться к основам церковного

учения об образе и постигать это учение в свете подобных современных вызовов и

требований к церковному искусству», - считает отец Александр.В частности, в

учении Церкви нет никакого свободного искусства в церковном смысле слова. Оно

существует автономно само по себе. В Церкви есть догмат об иконопочитании,

который разделяет изображения религиозного содержания на почитаемые (обладающие

святостью) и не почитаемые. Проблема в том, по мнению отца Александра, что

модернисткую общественность волнует вопрос о каноне в церковном искусстве, но

вопрос о догмате –гораздо более существенный- не интересует вообще. Между тем

учение об иконопочитании есть учение о правдивом образе Христа и святых. Если

отступить от догмата, образ Христа и образ святых будет искажен, и в результате

произойдет подмена образа. А нарушение догмата как такового Церковь всегда

определяла как ересь. По мнению выступающего, только разъяснение этой позиции

Церкви в процессе диалога поможет в решении возникающих споров.

Народный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств Евгений Максимов затронул тему подготовки и заинтересованности молодых художников в

церковном искусстве. Так, по его словам, молодые люди, поступающие в

Суриковский институт после художественного училища, оказываются совершенно не

подготовленные для церковной живописи и работе с фреской. «У них смутное

представление о том, что такое церковное искусств, мне постоянно приходится

разъяснять основы литургики и богословия,- рассказал Евгений Максимов.- Еще

одна проблема в том, что они думают больше о деньгах, чем о творчестве. Эйфория

90-х начала 2000-х прошла. И если в то время у молодых художников было больше

энтузиазма, люди не спрашивали, сколько вы мне заплатите, то сейчас люди

достаточно прагматичны. Они начинают настенной живописью заниматься с расчетом,

что это каким-то образом поможет им в жизни». В этом конетексте вспоминаются

слова известного иконописца Александра Солдатова, которые он говорит

своим ученикам: «Ребята, не гонитесь за деньгами, пусть деньги сами за вами

бегают», подразумевая, что мастерство и профессионализм важнее денег.

Руководитель реставрационно-иконописной мастерской Александро-Невской Лавры

Дмитрий Мироненко поделился опытом проектирования иконостасов и интерьеров

храмов. В частности, он отметил, что часто приходится сталкиваться с ситуацией,

когда современные архитекторы совершенно не задумываются, как этот храм будет

расписан, где будут царские врата, хватит ли места для того, чтобы их полностью

раскрыть. Дмитрий призвал также участников конференции, среди которых было

много студентов, к обязательному творческому сотрудничеству с духовенством, чей

храм они расписывают: «Вы должны уметь говорить, уметь защищать икону не только

своим профессиональным мастерством, но и словом. Иконописец должен уметь

убедить даже того, кого убедить сложно». В доказательство своих слов он привел

историю из личной практики, когда настоятель храма настаивал на том, чтобы его

храм был расписан яркими красками. «У тебя палитра слишком тихая, все блеклое,

людям это не понравится. Ты выйди на улицу, кругом сочная реклама, люди смотрят

цветной телевизор – все яркое, пестрое, броское, сделаем таким ярким и наш

храм», - говорил он. Но Дмитрий возразил на это, что человек от этой яркости,

броскости, наглости, пассионарности устает. И где как не в церкви ему искать

утешения для души и для глаз. Если он увидит это еще и в церкви, то надолго ли

останется там? Позже настоятель признал, что иконописец был прав.

Подводя итоги Круглого стола заведующий Иконописной школы при Троице-Сергиевой

Лавре архимандрит Лука (Головков) выразил надежду, что такие круглые столы

очень полезны, и такие встречи, на которых обсуждаются спорные вопросы

церковного искусства и где происходит обмен опытом, станут регулярными.

На круглом столе также выступили с докладами Анатолий

Алёшин: «Росписи Троицкого собора Дивеевского монастыря», Игорь Самалыго «

Росписи храма св. блгв. кн. Владимира Московского Епархиального дома», Лариса

Гачева «Практика обустройства домовых храмов в светских учереждениях», Андрей

Патраков «Об опыте взаимодействия священника-заказчика и иконописца при

создании росписи храма Троицы Живоначальной в Бестужево», Людмила Армеева

«Прот. Михаил Боголюбский о соотношении реалистичиского и церковного

искусства», Мария Глебова: «Образы святых ХХ века: проблема создания новой

иконографии».

Алексей Реутский

Источник

Метки: Иконопись и стенопись в XXI веке, своременная иконопись, иконописная традиция

Иконография образа «Царственных страстотерпцев»

Принято считать, что истоки упадка русской иконописи

коренятся в начале XVIII века. Фактически же это произошло на несколько

десятилетий раньше. Именно в середине XVII столетия западное влияние на русскую иконопись оказалось столь сильным, что патриарх Никон вынужден был прибегнуть к самым решительным мерам: велел отбирать иконы, писанные по образцу западных картин.

Собственно, само по себе искусство, привнесенное из западной

церковной традиции, не является антихудожественным или принципиально

несовместимым с традиционной русской иконописью. Причина кроется в подходе к

сути изображаемого: в разрушении древнего иконографического канона и

исторической правдивости, когда, так называемая, «авторская свобода», то есть

вольное истолкование иконописных образов, растворяет догматическую суть

иконописного образа и уводит от правдивого изображения исторической реальности.

Православная икона пишется с точки зрения вечности, она —

свидетельство Царства Божия, а свидетельство не имеет права на интерпретацию.

То, что допустимо в религиозной живописи, интерпретирующей определенный

священный сюжет, немыслимо в иконе, где изображенное должно следовать (или

восходить) первообразу.

Определение VII Вселенского Собора гласит: «честь

воздаваемая образу, переходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется

существу изображенного на ней». Московский Собор 1667 года свидетельствует:

«чесо ради иконописцы пишут стаго Петра, Алексия и Иону московских чудотворцев в белых клобуках, неправедно: зане они клобуки белыя не носиша, и ниже бысть еще в Российских странах при них сей обычай?…Иконописцы ложно сие пишут, тяко и ина много ко прелести невеждам».

К каноническим требованиям русской иконографии также

относится отсутствие на православных иконах черт чувственной, плотской

привлекательности, которая очевидна в религиозной живописи. 100 правило VI

Вселенского Собора гласит: «Изображение на досках или ином чем представляемыя, обаяющыя зрение, растлевающыя умы, и производящия воспламенения нечистых удовольствий, непозволимо отныне, каким бы то ни было способом начертавати».

Современные условия требуют от иконописцев не бездумно копировать готовые образцы, но быть вдумчивыми творцами, высокообразованными,

как в иконописном деле, так и в истории. К сожалению, при выборе стиля и

образцов художники-иконописцы нередко руководствуются преимущественно лишь своими вкусами или желаниями заказчика. В итоге выразительная форма оказывается не выражением догматического содержания, а его интерпретацией, зачастую весьма вольной.

Создание новых иконографий всегда было делом трудным и очень

ответственным. Сегодня мы становимся свидетелями создания иконографий святых нового времени. Самый обширный пласт новой иконографии составляют образы

новомучеников. За период с 1988 года и до настоящего времени в Русской

Православной Церкви был прославлен сонм святых. Только на Юбилейном

Архиерейском Соборе 2000 года было прославлено 1154 святых. По традиции, при

канонизации каждому святому пишется икона, но для многих новомучеников еще не найдено общепризнанного образа. Те иконы, которые все-таки пишутся сегодня, не всегда удовлетворяют каноническим и художественным требованиям.

Каждая икона, вне зависимости от того, старая она или новая,

может быть названа православною только в том случае, если с точки зрения

композиции и художественного исполнения удовлетворяет догматико-каноническим, историческим и иконографическим требованиям.

Очертив круг наиболее важных требований, которые предъявляются к традиционной русской иконописи, попытаемся рассмотреть несколько образов иконографии «Царственных мучеников», столь широко ныне почитаемых.

Св. Царь мученик Николай II

Один из первых и наиболее известных сегодня образов царя мученика Николая II пришел к нам из Зарубежной

церкви. На иконе изображен Николай II со скипетром и державою, в одеяниях, свойственных одежде русских царей в XVI -XVII веках. Главу Николая II покрывает царская шапка с крестом, на груди массивный крест. При более тщательном рассмотрении иконы нетрудно обнаружить несколько противоречий принципиального характера и множество не столь принципиальных. Остановимся на главных.

Следует отметить, что икона написана с нарушением исторической правдивости изображения. Во-первых, это касается одеяний императора. Николай II, как известно, на Всероссийский престол был коронован в 1896 году. Коронация проходила в соответствии с установившейся традицией. Во время церемонии император получил символы царской власти: скипетр и державу, облачен он был в парадный военный мундир и горностаевую мантию.

Впервые данная атрибутика была использована во время провозглашения императором Петра I, но ко времени вступления на престол Николая II превратилось в, своего рода, закон. Одежд русских царей XVI-XVII веков император Николай II не носил и во все время своего дальнейшего правления.

Следующая и весьма существенная историческая погрешность в изображении заключается в том, что Царь Николай изображен со скипетром и державой в руках, как с неотъемлемыми атрибутами русского самодержца. Не вдаваясь в дебаты, «как» и «отчего» произошли известныеисторические события. Остановимся на бесспорном: Государь добровольно отрекся от Престола, сложив, тем самым, с себя монаршую власть. Возможность отречения Российского Государя от Престола по какой бы то ни было причине не предусматривалась Актом о Престолонаследии, и, в этой связи отречение Императора Николая II от государственной власти явилось беспрецедентным фактом в государственной жизни России. Изображение на иконе царя-мученика этих символов власти, ни с какой точки зрения не может быть расценено как исторически обоснованное. Вместе с тем, иконографический канон строго определяет усвоение мученикам и страстотерпцам как действительно неотъемлемогосимвола мученического креста в деснице. Но этого нет в рассматриваемом образе.

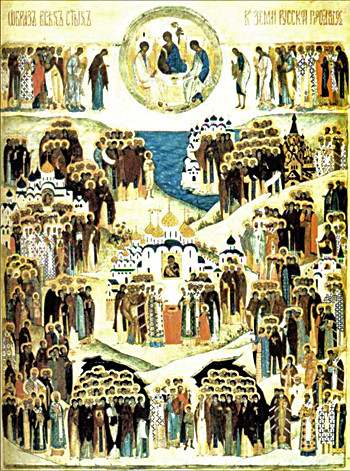

Собор новых мучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и неявленных

Среди других наиболее известных икон с изображением Царской

Семьи обращает на себя внимание икона «Собор новомучеников и исповедников

Российских за Христа пострадавших явленных и неявленных» из храма Христа

Спасителя. Средник этой иконы очень известен, благодаря многократному

литографическому тиражированию.

В центральной нижней части средника изображена Царская Семья. И, в первую очередь, обращает на себя внимание все та же историческая

ошибка. Император, императрица и все члены семьи изображены в стилизованных

облачениях, напоминающих облачения русских царей и княжон XVI-XVII веков.

Вызывает недоумение, почему царь Николай II и царица Александра изображены на втором плане семифигурной композиции. В иконографических традициях ключевые фигуры святых изображаются в центре, обозначая тем самым композиционный и смысловой центр. Возможно, что иконописцы поместили их в глубину композиции с целью избежать некоторых проблем, связанных с детализацией изображения образов.

Но это нарушает существующие иконописные каноны.

В последнее время широкое распространение получила икона

«Святые Царственные мученики». Икона выполнена в живописной манере письма, если не считать изображения в верхней части иконы двух ангелов, несущих икону

«Державной Богоматери», написанную в сугубо иконописной технике. Подобное

смешение стилей является невозможным для православной иконы, но, к сожалению, в иконе есть и другие еще более серьезные противоречия.

В древней традиции православной иконописи через надписание

святых, а не через портретную схожесть, написанному образу усвояется статус

иконы для поклонения и почитания. В данном случае икона надписана как

«Царственные мученики». Согласно определению Освященного Архиерейского Собора 2000 года, прославившего Царскую Семью, говорится: «прославить как

страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских». Слово

«страстотерпец» восходит к посланиям апостола Павла (2 Тим 2 : 3, 5; Евр 10,

32), причем в послании к Евреям говорится о стойкости (славянский синоним -

терпение) в перенесении страданий. В истории Русской Церкви такими

страстотерпцами были святые благоверные князья Борис и Глеб (1015 г.), Игорь Черниговский (1147 г.), Андрей Боголюбский (1174 г.), Михаил Тверской (1319 г.), которые в строгом смысле не были мучениками за христианскую веру, но завершили свою жизнь от рук гонителей веры и убийц. Все они своим подвигом страстотерпцев явили высокий образец христианской нравственности, терпения и личного мужества. Тем самым, чтобы не нарушать пусть и незначительную, но все же разницу в сложившихся понятиях, надписание икон должно жестко следовать определению о канонизации.

В древней иконографии встречаются примеры, когда страстотерпцам, как и мученикам, усвояются в правую руку мученические кресты

(как, например, на иконе свв. Бориса и Глеба – первая половина XIV в). Святые

изображены с мученическими крестами в правой руке и с мечами — в левой. На

иконе «Царственные мученики» все члены Царской Семьи имеют в руках мученические кресты, причем у св. Николая и св. Александры — один крест значительно больших размеров, и св. Николай держит его в левой руке.

Среди часто издаваемых большими тиражами икон есть иконы и с

изображением непосредственно св. Царя Николая II. В целом, им, как правило,

присущи те же иконографические противоречия, о которых говорилось выше.

Кроме того, стоит отметить, что изображение святого не в окружении членов

Царской Семьи все-таки тоже выходит за рамки канона. В иконографической

традиции, конечно, есть примеры, когда из собора святых изображались лишь

избранные святые, но они единичны. Для общего поклонения и почитания в традиции Русской Церкви с древности изображались соборы единопрославленных святых: «40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся», «Священномученики, в Херсонесе епископствовавшие» и др.

Таким образом, кратко обозначив круг основных требований иконографического канона и рассмотрев на общеизвестных примерах основные противоречия, существующие в современной иконографии «Царственных страстотерпцев», попытаемся определить, что же включает в себя исторически обоснованное и иконографически верное иконописное изображение.

Первоочередным здесь выступает требование следовать строго иконографическим традициям русской иконописи, не смешивая стили и художественные решения. С точки зрения иконографии нам представляется наиболее обоснованным следующее решение.

В центральной части образа в полный рост помещаются фигуры Царя Николая II, царицы Александры и царевича Алексия. Композицию дополняют фигуры великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Исторически обоснованным должно быть изображение одеяний святых. Как

свидетельствует житие св. царя Николая и его семьи, после отречения от Престола

и до часа своей кончины Царь носил военный мундир (без погон), на груди —

Георгиевский крест. Подобные одежды носил и царевич Алексий. Скромными были одеяния и головной убор царицы Александры. Скромны и просты одежды великих княжон. Головы великих княжон не были покрыты. Соблюдая иконографические каноны, но сохраняя черты исторической реальности, наиболее обоснованным было бы изображать Царскую Семью именно в таких одеяниях.

Портретные черты изображаемых святых могут быть весьма

условны. Иконописный канон ориентирован на обобщенный, символический образ, в котором индивидуальные черты едва намечены, ровно настолько, чтобы образ был узнаваем, чтобы он вычленялся из общего сонма. Каждому святому должен усвояться в правую руку мученический крест, свидетельствующий о его личном подвиге.

Совершенно справедливо и оправдано, как с иконографической,

так и с исторической точки зрения, изображение царских мученических венцов над

головами изображенных. В акте отречения Николая II говорится: «…признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя верховную власть», но это лишь сложение верховной власти. С церковной же точки зрения факт отречения Государя не является каноническим нарушением, потому что не было соборно принятых Православной Церковью установлений.

Более того, к моменту своей кончины св. Николай оставался

единственным законно поставленным государем, единственным помазанником. В

России помазание Святым миром на царство было воспринято из традиции

Византийской империи, но восходило ко временам Ветхозаветной Истории (вспомним помазание на царство царя Давида (1 Пар. 16,1.12)). Согласно учению Церкви, Дары Духа Святого, которые подаются через таинство миропомазания, неизгладимы, и даже добровольно оставивший Престол св. Царь Николай оставался единственным законным правителем.

Завершить композицию иконы «Царственных страстотерпцев», с нашей точки зрения, необходимо изображением в верхней ее части образа Иисуса

Христа с благословляющей десницей или двух ангелов, несущих образ Богородицы, именуемой «Державная». Икона Царской семьи, как определено в акте о канонизации, должна быть надписана «Царственные страстотерпцы» с перечислением имен всех членов семьи.

Иконографически справедливым будет, с учетом сказанного, изображать Царскую Семью и в Соборе новомучеников и исповедников Российских,

где она по праву должна занимать центральное место.

Иконопись, бесспорно, является верной хранительницей преемственности священных традиций. Эту мысль отразили в своих определениях

Отцы VII Вселенского Собора, и эту мысль должно продолжать во исполнение

догматической и исторической истины.

Источник: http://www.ekaterinburg-epa...

Пример неканоничной ошибочной надписи на иконе

Источник: https://www.pinterest.com/p...

Источник

Метки: Иконография, Царственные Страстотерпцы

Ирина Языкова: Понимают ли современные иконописцы смысл иконы?

11 декабря в выставочном зале «Царская башня»,

расположенном в здании Казанского вокзала, откроется выставка

«Современные иконописцы России». Чуть больше четверти века назад в

Москве прошла первая подобная выставка. Что изменилось с тех пор?

Появился ли у иконописцев свой стиль, или по-прежнему иконы пишутся «как

в Византии», «как в XVI веке»? Иконописцев стало больше, но понимают ли

они глубинный, богословский смысл иконы? Обо всём этом мы поговорили с

куратором выставки искусствоведом Ириной Языковой.

Ирина Языкова. Фото Анны Гальпериной

– Что изменилось с тех пор, когда вы более 25 лет назад делали первую выставку современной иконописи?

– Тогда, в 1989 году, сразу после 1000-летия крещения Руси, мы

боялись, что не наберем икон на достаточно большой зал, но набрали около

ста работ, и очень радовались. Участники той выставки были

полуподпольными иконописцами, имена которых почти не знали, за

исключением нескольких человек, например, архимандрита Зинона (Теодора), его имя уже было на слуху.

Конечно, тогда был начальный уровень: иконописцы только начинали

открывать традицию, хотя некоторые работали уже 10-15 лет. Но это было

после десятилетий тотального уничтожения церковной культуры, это была

духовная пустыня.

Сегодня же можно сказать, что традиция восстановилась и развивается.

По-разному, на разных уровнях – есть иконописцы, которые делают работы