Путин2012. Голосуем за наше предложение!

Дорогие друзья! В открытое голосование на сайте putin2012.ru попало наше предложение

"Россией должен управлять народ России"

http://www.putin2012.ru/suggestions/6374

Это сокращенный и упрощенный вариант другого нашего предложения

"Народная электронная Общественная палата"

http://my.mail.ru/community/economics_sng/38294DF1147D9592.html

Сейчас "ЗА"наше предложение проголосовало более 95% голосовавших. Но рейтинг на сайте putin2012.ru определяется не процентом "за", а общим количеством проголосовавших.

Если Вы поддерживаете это предложение – проголосуйте, пожалуйста, на сайте putin2012.ru.

Для этого надо пройти по адресу

http://www.putin2012.ru/suggestions/6374

и нажать на плюс (если согласны) или на минус (если несогласны).

Полный текст нашего предложения:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Президент России должен слышать волю народа России от самого народа. Слышать не только один раз в шесть лет, но и весь срок президентства. И не только слышать, но и исполнять эту волю.

Предлагаю Вам доработать и оставить после выборов на весь срок президентства Вашу систему "Предложения избирателей", в которой мы сейчас находимся. В частности, каждый квартал подводить в ней итоги рейтинга и фиксировать 10 предложений, наказов, набравших наибольший рейтинг. Назовем их, например, "Главные наказы". К каждому наказу должен быть открыт свободный доступ для высказываний и обсуждений как для экспертов так и для простых людей. Голосовать за наказы можно не чаще, чем раз в десять дней. Голос реального зарегистрированного на сайте гражданина России должен иметь вес, как минимум, в 10 раз больше, чем анонимный голос, либо анонимные голоса надо учитывать только как совещательные.

Предлагаю Вам взять на себя следующие два дополнительные предвыборные обязательства на весь срок президентства:

1) Вы обязуетесь в течение каждого квартала отчитываться перед народом о конкретных делах не менее чем, по трем Главным наказам за предыдущий квартал.

2) Если какой-либо Главный наказ был первым по рейтингу в течение не менее чем, двух кварталов подряд, то Вы обязуетесь отчитываться по его выполнению ежеквартально до тех пор, пока этот Главный наказ не уйдет из числа первых пяти по рейтингу.

Это будет система прямого народного участия в управлении Россией. Ее можно будет назвать, например, "Народное управление Россией" или "Воля народа" или "Народная электронная Общественная палатаРоссии".

Какие мысли о России навеял мне съезд компартии Китая?

И так происходит каждый 10 лет. Сейчас в жизнь вступает уже 5-ое поколение китайских руководителей.

Что интересного в этом феномене? А то, что каждый вступающий в должность новый руководитель Китая не валит все неудачи на предыдущего руководителя, не возбуждает против него уголовные дела и не начинает крушить недрогнувшей рукой все созданное предыдущей командой как говорится "до основания, а затем...".

Соответственно, предыдущее поколение спокойно отдаёт власть молодым не боясь, что все сделанное за 10 лет непосильным трудом будем пущено по ветру за один ближайший год новым руководством и страна снова радикально изменит курс и шарахнется в какую-то новую идиотскую авантюру, которая обойдётся в триллионы долларов и миллионы человеческих жизней, а может быть, даже в распад страны.

Вот в чём главная китайская загадка! Почему они так жить могут, а мы - нет?

[ читать дальше → ]

Метки: Китай, съезд компартии, смена поколений, руководство, кризис, катастрофа, пятая колонна

Уравнение прогнозирования

В прогнозировании есть довольно много принципов (см. напр. 139 принципов прогнозирования

http://translate.google.com/translate?u=http://www.forecastingprinciples.com:80/researchers.html&langpair=en%7Cru&hl=en&ie=UTF-8)

Но в прогнозировании (пока?) нет единого уравнения.

С помощью кусочно-непрерывного приближения и принципа неопределенного будущего, выведено уравнение прогнозирования (см. ниже).

К двум стандартным членам: стандартному, основному члену F(t0, t), который отражает собственно модель прогнозируемого явления, и к стандартной погрешности прогноза ± δ добавлены еще два новых члена:

k×Φ(t) (илиΣ kn×φn (t)) – учитывает влияние внешних и дополнительных факторов, которые не вошли в основную модель. Выделение этого члена позволяет не разрабатывать сверхсложные модели, учитывающие все возможные влияния и изменения, а разрабатывать модели разумной сложности и дополнять их корректировками на внешние и экстраординарные влияния и изменения. Разработка основной модели и разработка корректировок – это качественно разные задачи. Здесь они смогут быть явно разделены между разными командами специалистов, а также во времени (новые корректировки могут разрабатываться по мере возникновения новых факторов и угроз, без переработки всего прогноза).

±Δ(t, τ) (или±Σ Δm(t, τm)) – явно учитывает (линейное) увеличение погрешности прогноза со временем и задержку реакции прогнозируемой характеристики на непредусмотренные события. Это позволяет явно видеть уменьшение точности прогноза со временем и предельные возможности прогнозирования.

Уравнение прогнозирования

(более подробно см. «Уравнение прогнозирования» в http://www.harin.ru/site.php#me)

F(t) = {F(t0, t) + k×Φ(t)}× {1 ± δ ± Δ(t, τ)}

где

F(t) - прогнозируемая характеристика системы или части системы

F(t0, t) - основной член, не учитывающий внешние либо удаленные во времени либо нестандартные и т.п. воздействия на прогнозируемую характеристику

t0 - момент составления прогноза (t0 < t)

Φ(t) - обобщенное предусмотренное изменение системы или внешней среды, превышающее изменения, учитываемые основным членом F(t0, t)

k - усредненный коэффициент влияния предусмотренного изменения Φ(t) на прогнозируемую характеристику

δ - малая, условно-постоянная погрешность

Δ(t, τ) - погрешность (в т.ч., обусловленная непредусмотренными событиями), значительно зависящая от времени (увеличивающаяся)

τ - усредненная задержка реакции прогнозируемой характеристики на наиболее значимые непредусмотренные события

Или, более подробно,

F(t)= {F(t0, t) + Σ kn×φn (t)}× {1 ± δ ± Σ Δm(t, τm)}

Или, в предположении, что частота появления непредусмотренных событий и их характер в среднем постоянны во времени,

F(t)= {F(t0, t) + k×Φ(t)}× {1 ± δ ± Δ× (t – τ - t0)}

- линейное увеличение погрешности прогноза во времени с усредненным коэффициентом Δ.

Уравнение прогнозирования (точнее, второе следствие принципа неопределенного будущего) позволяет составить ряд заключений:

(более подробно см. «Уравнение прогнозирования» в http://www.harin.ru/site.php#me)

«Среднесрочное количественное аппроксимационное прогнозирование невозможно»

«Долгосрочное целостное качественное аппроксимационное прогнозирование невозможно»

«Сверхдолгосрочное качественное аппроксимационное прогнозирование невозможно»

Возможности и опасности государственного капитализма

Метки: Капитализм

Без заголовка

С Уважением, Мишин Николай Евгеньевич.

На чём ездить будем?

посвящённые итогам Московского

автосалона)

Так данный материал достаточно обширен, мы будем публиковать его 3-мя частями, исключительно для удобства чтения и осмысления - примерно по 6 компьютерных страниц...

Только что

закончился очередной, проходящий раз в 2 года, Московский международный

автосалон (ММАС). Предыдущий автосалон проходил аккурат перед началом

глобального кризиса, когда уровень продаж автомобилей был ещё на пике и вот

теперь мы можем сравнить результаты развития международного и отечественного

автопрома по итогам кризиса.

Надо сказать, что в 2008 году

ММАС был включён Международной организацией автопроизводителей в категорию «А»,

куда входят старейшие и самые представительные автомобильные смотры мира –

женевский, франкфуртский, парижский, детройтский и токийский. Это несомненно

является показателем возросшей роли России как мирового автомобильного рынка.

Ведь в 2008 году Россия вышла на второе место в Европе по продажам автомобилей,

уступая только Германии. Правда по итогам кризисного 2009 года российский

авторынок откатился на пятое место в Европе. Если же исключить Европу, США и

Японию, то по продажам автомобилей Россию превосходят только Китай, Бразилия и

Индия, представляющие из себя быстроразвивающиеся автомобильные рынки. Сейчас

автомобильный рынок России постепенно восстанавливается, в немалой степени

благодаря мощной государственной поддержке, отражением чего стал и нынешний

автосалон. По количеству автопремьер ММАС пока уступает ведущим автосалоном

мира, но уже почти их догнал. В этом году на ММАС было 40 мировых автопремьер,

включая показ концепткаров. Для сравнения, на детройтском автосалоне 2010 года

было 60 автопремьер, на франкфуртском – 82, на парижском – 90, на пекинском –

89, на женевском – 140. Но с учётом того, что всего несколько лет назад на ММАС

вообще не было мировых автопремьер, это большой шаг вперёд.

Всего же на площади в 100 000 кв. м разместились около 80

компаний и более 600 автомобилей из 12 стран мира (Великобритания, Германия,

Иран, Италия, Китай, Корея, Россия, США, Украина, Франция, Чехия, Япония).

Однако сам по рост значения

России как мирового автомобильного рынка имеет мало значения для развития

экономики страны. Если страна только покупает иностранные автомобили, даже в

очень больших количествах, в этом мало чести. Тем не менее Россия всё уверенней

восстанавливает свою роль и как крупного мирового автопроизводителя.

Вот обо всём этом мы и поговорим

в данной статье.

[ читать дальше → ]

Метки: Московский международный автосал, отечественное автопроизводство, подержанные иномарки, автохлам.

Метод прогностики.

Брянский завод.

ЗАДАНИЕ: в 2004 году Заказчиком и его партнерами был приобретен завод в г. Брянск. Был назначен новый директор и главный бухгалтер, произведены весомые инвестиции. С того времени по начало 2006 г., завод прибыли Заказчику не дает. Заказчик просит исследовать:

-выгодность самого приобретения данного завода;

-соответствие назначенного директора целям (получение дохода);

-перспектива дальнейшего развития событий…

Для исследования были предоставлены данные времени приобретения завода, все уставные документы завода, данные рождения директора, данные назначения его и других сотрудников.

Анализ выявил:

[ Читать далее... → ]

История развития и подавления коммунистических идей

Метки: коммунизм

О бедной СМЕРТНОЙ КАЗНИ замолвите слово...

1 января 2010 года

истекает срок введённого Ельциным моратория на смертную казнь в России. В этой

связи сейчас резко обострилась дискуссия на тему – сохранить ли мораторий на

смертную казнь или отменить его или даже вообще отменить смертную казнь отныне и

навеки, как негуманную меру. Где-то 10 ноября Конституционный суд должен

принять решение по этому вопросу, поэтому мне показалось, что данная тема будет

интересна широкой общественности.

восстановлении смертной казни

Разговор о смертной казни давно назрел с политической

точки зрения. Казалось бы, что тут говорить. Позиция всех нормальных людей

чёткая и однозначная: смертная казнь должна быть восстановлена в полном объёме,

а число уголовных статей, в которых предусмотрена эта исключительная мера

наказания, должно быть увеличено. Однако не всё так просто. Простое утверждение

этого тезиса без объяснений сохраняет значительный слой людей, которые

поддаются воздействию пропаганды противной стороны (демократов) просто потому,

что те свою позицию обосновывают как

бы научными тезисами. Получается, что в полемике выигрывает другая сторона,

потому что она выдвигает обоснованные

обвинения, а мы свою позицию НЕ

обосновываем. Это неравенство следует исправить.

Собственно поводом к этой статье послужила передача

«Перекрёсток» на канале «Московия», где встретились, сторонник восстановления

смертной казни депутат Госдумы Гаджи Махачев и её последовательный противник

тоже либерал Виктор Похмелкин (впрочем, на их месте могли быть любые другие

персонажи). В результате наблюдения (уже не первой) подобной теледуэли со

стороны складывается устойчивое впечатление, что аргументы противников смертной

казни более обоснованы. Но на самом деле, это следствие просто негодной

аргументации, которую используют сторонники восстановления смертной казни,

недостаточной их готовности вести полемику. Включимся и мы в эту заочную

дискуссию.

Итак, аргументы противников смертной казни в основном

сводятся к следующим тезисам: [ читать дальше → ]

Что такое суб-интервальный анализ? Часть III. Где? Когда? …

Где, когда, кому и зачем он нужен?

Часть III. Где? Когда? …

Возможные применения

суб-интервального анализа

Часть I. Что? находится по адресу

http://my.mail.ru/community...

Часть II. Инструменты находится по адресу

http://my.mail.ru/community...

Чтобы логически завершить нашу серию статей, коротенько пробежимся по возможным приложениям суб-интервального и интервального анализа.

Но, прежде всего, заметим следующее:

Если отбросить элементарные конкретные "штучные" случаи, такие как:

в этой семье в прошлом году было 3 человека, в этой семье сейчас 4 человека, в этом доме 116 квартир, в этой комнате сейчас 4 стула, я точно помню, что на вечеринке в субботу было 12 человек, и т.п.,

то практически любая реальная величина, которая нам встречается в жизни, представляет собой интервал.

Действительно, когда мы говорим или слышим, например, "температура равна 8 градусов", то это не значит, что градусов ровно 8. Всем известно, что, по законам округления, градусов может быть и 7,7 и 8,0 и 8,2 и т.д. Короче говоря, температура может при этом принимать любое значение в интервале от 7,5 до 8,4999… градусов.

То есть, по законам округления, любое приближенное значение – это, по сути, интервал.

И так – практически для любой реальной величины.

Теоремы об интервальном характере неполных знаний еще более расширяют области возможного использования интервалов.

Таким образом интервалы присутствуют практически в любой сфере нашей жизни.

[ Читать далее... → ]

Проф. С.П. Шарый открывает симпозиум.

[ Читать далее... → ]

Где может быть полезен суб-интервальный анализ?

Практически во всех областях жизни и в областях науки, связанных с экспериментальными данными или/и с большими массивами информации.

Когда может быть полезен суб-интервальный анализ? (Другими словами, насколько он актуален?)

Для пользователей – очень скоро, полученные результаты – уже сейчас.

Для ученых – уже сейчас. Даже вчера.

Кому может быть полезен суб-интервальный анализ?

Суб-интервальный анализ чрезвычайно прост. Поэтому ответ тоже прост:

Любым простым пользователям, окончившим школу. Тем более, студентам. Тем более, выпускникам ВУЗов.

Сейчас он может быть особенно интересен ученым, потому, что в нем пока достаточно простора, чтобы сказать свое слово.

Зачем может быть полезен суб-интервальный анализ?

Чтобы получить конкурентный выигрыш на порядки в объеме или скорости.

Чтобы упростить расчеты.

Чтобы сделать точные и надежные расчеты тогда, когда не хватает данных.

В этой серии из трех сообщений представлен краткий научно-популярный обзор моего авторского (оригинального) научного направления "Суб-интервальный анализ". Серия основана на отдельных частях книги "Introduction to Sub-Interval Analysis and its Applications" (Введение в суб-интервальный анализ и его приложения) с учетом результатов, полученных в самое последнее время.

Суб-интервальный анализ – это новый подраздел математики и раздел интервального анализа. Его расчеты занимают место между обычными (поточечными) расчетами и расчетами теории вероятностей.

В серии рассмотрены инструменты суб-интервального анализа:

суб-интервальная арифметика,

суб-интервальный анализ неполных данных и

суб-интервальные образы.

Кратко сформулированы названия и принципы еще двух инструментов суб-интервального анализа:

суб-интервальный поуровневый анализ и

суб-интервальное сглаживание (исчисление).

Кратко сформулированы некоторые утверждения, теорема и гипотеза.

Показаны возможности использования суб-интервального анализа.

Три главные предпосылки использования суб-интервального анализа:

1) Первая главная предпосылка: Выигрыш на порядки

2) Вторая главная предпосылка: Возможность работы с неполными данными

3) Третья главная предпосылка: Точность. Строгость. Надежность

С учетом того, что:

по законам округления, любое приближенное значение – это, по сути, интервал;суб-интервальный анализ может быть полезен практически во всех областях жизни, а также во многих областях науки.

а также предпосылок и общего характера суб-интервального и интервального анализа,

Показана актуальность темы. Во-первых, в серии представлены результаты последних исследований, от двух лет до нескольких месяцев со времени их получения. Во-вторых, суб-интервальный анализ можно начать использовать достаточно оперативно:

Для пользователей, ряд полученных результатов – уже сейчас.

Для ученых – уже сейчас. [ Читать далее... → ]

Метод замещения прогнозируемых данных

Пару слов к теме следующего каста

Постараюсь дать пока для размышления несколько тезисов.

На мой взгляд ответ на такой вопрос - это своеобразный тест общества на отношение к толпо-"элитаризму.

Обоснование:

1. Что такое фактор Путина в современном обществе России?

Это прежде всего фактор стабильности общества, и одновременно - фактор укрепления толпо-"элитаризма". То есть, с точки зрения КОБ, с позиций которой толпо-"элитаризм" неприемлем не только потому, что он - основа библейской концепции, но прежде всего потому, что при нём потенциал общества не востребован. И Дугин прав в том, что фактор Путина - это в какой-то мере (пусть в неявном виде) - идеология конституционной монархии. Идеология конституционной монархии - это толпо-"элитаризм" в самой гипертрофированной форме + идеологическое обеспечение в виде идеологического атеизма исторически сложившегося христианства.

2. Почему для большинства "элит" современного общества хорошо было бы, если бы Путин согласился на третий срок?

Потому что это означало бы, что толпо-"элитаризм" как маразм - крепчал бы, а следовательно атеистическая по сути своей библейская концепция, утрачивая свою эффективность как фактор стабилизации в мире в целом, становится особенно опасной для России, так как только в России преодолён (хотя и на безсознательных уровнях психики) атеизм в обоих своих модификациях - идеалистической и материалистической. И КОБ в России появилась не потому, что кто-то вывел её как цепь личностных умозаключений. КОБ появилась в России, как реакция на падение эффективности библейской концепции именно в России, где все её модификации своё отработали.

3. По каким причинам Путин в качестве преемника выбрал именно Медведева?

Скорее всего интуитивно ощущая всё это. Выбери он в качестве преемника Иванова или Зубкова - он по сути способствовал бы укреплению в обществе толпо-"элитаризма", а следовательно и позиций библейской концепции. Общество свыклось за эти 8 лет, что его потенциал не востребован и его участие в государственных институтах сведено до минимума - всё держится на авторитете первого лица. Иванов или Зубков - сами продукт библейской концепции и естественно стали бы продолжать линию наращивания авторитета первого лица, тем более что все алгоритмы такого процесса отработаны командой Путина до деталей. Ничего нового изобретать не надо - действуй как твой предшественник и даже круче и результат обеспечен. Главное - пусть толпа делает своё, а ты как авторитет - делай своё. Россия - страна, для эффективного управления которой требуется либо царь, либо вождь.

4. Патриоты и силовики не хотят Медведева потому, что он не обладает в их глазах необходимым для толпы качеством авторитета, то есть они не смогут дальше править опираясь на авторитет первого лица государства. Прямо этого сказать они не могут, так как сами поддерживают принцип толпо-"элитаризма", и следовательно и библейскую концепцию, а потому будут аппелировать к опасности усиления либералов-демократов, которые на клановом уровне для них действительно опасны, если придут к власти. Но при клановом управлении потенциал общества останется по-прежнему не задействован, а это означает одно - модернизация страны невозможна. Что касается толпы не"элитной", то своё отношение к либерал-демократам она показала в 2003 и 2007 году.

5. Видя и понимая это, Путин без особых усилий со своей стороны вывел из политической жизни либерал-демократов. И это было сделано при том, что все эти годы либерал-демократы доминировали в СМИ и в "культуре" полностью. И это естественно, так как культура - вторична от концепции управления. И хотя в России по-прежнему концептуальная неопределённость управления, но по доминированию либерал-демократов в СМИ, культуре кино, театра, литературе и прочее, мы можем судить о том, что пока ещё позиции толпо-"элитаризма" в культуре общества достаточно сильны. Назначая своим преемником Медведева Путин тем самым даёт сигнал обществу (в неявном виде конечно), что толпо-"элитаризм" его лично ни в каком виде не устраивает. Возможно, что он действительно понимает, что без включения потенциала общества - модернизацию страны провести невозможно. А включить этот потенциал без потрясений и катаклизмов, не ожесточая западные "элиты" можно только так - сделать либерала Медведева своим преемником и включить фактор соревновательности: вот патриоты-государственники у вас административный ресурс, а у вас - либерал-демократы - ресурс финасовый + монополия в СМИ, но ни у кого из вас нет идеологии, с помощью которой только и можно задействовать потенциал общества и провести модернизацию страны. Вы будете будете продолжать бороться за власть или вместе приметесь за реформы, проведение которых я подготовил?

6. В этом процессе есть факторы, которые говорят о том, что библейская культура не поддерживается Свыше. Весь период с августа 1991 года в культуре СМИ, и особенно ТВ доминируют "смехачи" - они держат толпу в состоянии анабиоза, то есть буквально гипнотизируют - особенно "элитную" толпу - концертные залы, когда выступают профессионалы-смехачи переполнены в основном так называемым "средним классом". И вот эти "смехачи" один за другим гибнут - в основном в автокатастрофах, где случай - действительно мощное, мгновенное орудие Провидения. Если же это перевести на язык ДОТУ - то работает на полную "эффект обезьяньей лапы" - за что боролись на то и напоролись. Самым хитрым из них (и самым богатым) является Задорнов, который по факту критикует Запад, но так, чтобы он не переставал быть привлекательным для толпаря. Так он пытается не вывалится за пределы Попущения и потому тоже балансирует на "лезвии бритвы".

7. Дугин при этом пытается играть роль пророка и как всегда пытается "загнуть" (потому и Дугин) истинный смысл происходящего. Как и в случае с "сетевыми войнами" некоторым образам объективных явлений он присваивает знак (символ), задача которого - напугать и парализовать волю "элитарного" толпаря (не"элитарный" о Дугине просто ничего не знает). И даже если у него нет понимания роли концепции на уровне сознания, то поскольку его сознание едет как на автопилоте на безсознательном, которое мировззренчески связано с библейской концепцией, то он всё равно выполняет (по своему конечно) функцию поддержания устойчивости толпо-"элитаризма".

8. Объективная необходимость проведения модернизации страны требует включения потенциала всего общества, что в свою очередь невозможно без идеологического обеспечения - то есть без Большой идеи. Ничего другого сегодня предложить обществу в условиях, когда во всех его слоях бал празднует пофигизм, - невозможно. Но эта Большая идея должна быть подана не как результат интеллектуальных усилий группы системно признанных научных авторитетов, а как реакция самого общества на разрушительные реформы последнего двадцатилетия.

Кто хочет поучаствовать в касте с заявленной темой - следите за рекламой на Мере и в ЖЖ. ;)

Что такое суб-интервальный анализ? Часть 2. Инструменты

Где, когда, кому и зачем он нужен?

Часть 2. Инструменты

Часть I. Что? находится по адресу

http://my.mail.ru/community...

(Продолжение)

Итак. Явным или неявным фундаментом любого раздела экономической теории являются описание экономического поведения человека (как самостоятельного экономического субъекта и как элемента других экономических субъектов).

Без этого фундамента нельзя получить ни одного раздела экономической теории. Нельзя получить и экономическую теорию в целом. Проблемы фундамента ведут к проблемам в разделах и во всей экономической теории.

Огромное количество работ различных авторов, в том числе двух Нобелевских лауреатов Мориса Алле и Дэниэла Канемана, показало, что многие решения, принимаемые реальными людьми, несомненно, являются несовместимыми с предсказаниями рациональных моделей.

Примерно 15 лет назад некоему среднестатистическому физтеху (выпускнику Физтеха), по счастливой случайности, [ Читать далее... → ]

Возможность работы с неполными данными

Суб-интервальный анализ позволяет выполнять

расчеты при неполных данных.

А) Суб-интервальный анализ позволяет выполнять расчеты тогда, когда затруднительно или даже невозможно получение полных данных.*

Б) Суб-интервальный анализ позволяет управлять продолжительными процессами, для которых возможны и целесообразны корректировки.*

* Следует подчеркнуть, что и в А) и в Б) речь идет, во-первых, о расчетах полных (конечных)результатов по неполным (промежуточным) данным. Во-вторых, с учетом третьей предпосылки, эти расчеты – точны, строги и надежны.

(по меньшей мере, они не менее точны, строги и надежны, чем исходные данные)

Суб-интервальный образ изображения (N-мерного объекта) – это суб-интервальное представление изображения, требующее объема памяти на порядки меньшего, чем исходное изображение (N-мерный объект).

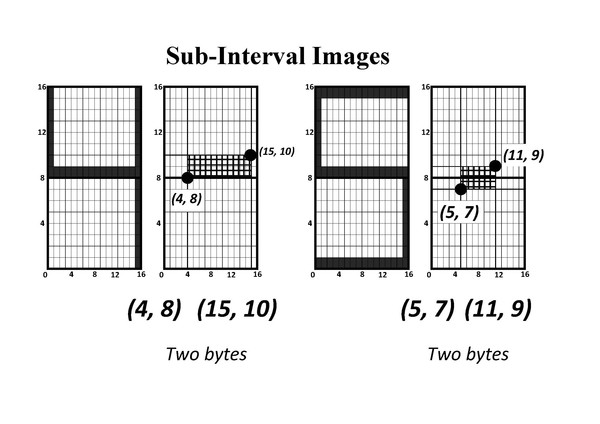

Примеры суб-интервальных образов (для простоты взяты цифры "4" и "5") показаны на Рис. 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. Цифры "4" и "5" и их суб-интервальные образы

Я заранее благодарен тем, кто выскажет свои замечания, советы и предложения по этой и последующим двум статьям и затронутым в ним вопросам здесь в темах, в личку или по адресу aaharin@yandex.ru

О текущем моменте №12(72), 2007г

Если Вы желаете, чтобы общество жило по-человечески, — САМИ становитесь человеками

- О политических стратегиях — ещё раз

- Концепция, стратегия и обстоятельства

- Концепция и стратегия

- Конкретика историко-политических обстоятельств

- Стратегия преображения в своей историко-политической конкретике Отступление от темы: Большие Идеи как объект агрессии

Анонс выхода из печати книги "Основы трансдисциплинарности"

15 октября 2009 года вышла из печати книга: В.С. МОКИЙ "ОСНОВЫ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ".

УДК 101.1:316

ББК 60.011

ISBN978-5-9996-0011-0

В октябре 1998 г. в Париже в Штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась международная конференция по высшему образованию. Участники этой конференции приняли "Всемирную декларацию о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры". В ряде статей этой декларации использованы термины "трансдисциплинарность" и "трансдисциплинарный подход" [ст. 5 п. (а) и в ст. 6 п. (b)], по отношению к которым, в Российской академической и прикладной науке, в системе Российского высшего образования не сложилось однозначного мнения.

Что такое "трансдисциплинарность" и почему она стремительно завоевывает высшее образование в мире? Какое место в современной науке занимает "трансдисциплинарность" и какими способами она решает поставленные перед ней задачи? Какие школы трансдисциплинарности сложились в мире к 2010 году и каковы перспективы использования трансдисциплинарных подходов к решению сложных многофакторных проблем человека, государства и общества? На эти и другие вопросы отвечает эта книга.

Формат 60х84 1/16 Усл. п.л. 21,39+вкл.4,03

Книга является первым и единственной на сегодняшний день в России подробным справочным пособием по трансдисциплинарности и трансдисциплинарному подходу.

Книга содержит 368 страниц, 66 цветных иллюстраций.

О возможности приобретения данной книги можно будет узнать на сайте Института трансдисциплинарных технологий (www.anoitt.ru) на стикере "НОВОСТИ САЙТА". http://www.anoitt.ru/cabdir/novosti.php

_____________________________________________

От автора

Сегодня в обществе скопилось огромное количество знаний. Эти знания сосредоточены во многих научных дисциплинах и различных формах духовной деятельности человека. Казалось бы, ответы на все вопросы должны быть уже где-то рядом! Нужно лишь грамотно разложить эти знания как логически связанные между собой пазлы грандиозной картины под названием – "Окружающий мир". Однако реальная картина мира постоянно меняется. В результате только что оформленные и осмысленные пазлы перестают стыковаться в постоянно расширяющейся Вселенной. "Динамический хаос!" – восклицают одни исследователи. "Открытая и неравновесная система!" – поправляют их другие исследователи...

Однако в этом "динамическом хаосе и открытой неравновесности" наблюдается выраженный упорядоченный характер эволюции материи. Уже ни у кого не возникает сомнений, что природа целенаправленно преобразовывает материю, усложняет ее виды, а также формы ее движения. Можно предположить, что происходит подготовка прежде всего живой, биологической материи к выполнению некой миссии. Если этот так, то в чем суть миссии? Сколько времени (по земным меркам) осталось до начала ее выполнения? Какие еще эволюционные изменения (телесные или духовные) должны произойти с человеком, с человечеством, чтобы эта миссия стала выполнимой? А может быть эта миссия уже выполняется? Эти вопросы настолько принципиальны, что их нельзя отнести к риторическим вопросам. Они требуют обязательного и однозначного ответа!

Обратите внимание: рассуждать в таком смысле об окружающем мире можно только тогда, когда мы интуитивно или явно воспринимает его как нечто Единое. И в этом Единстве растворены и сочетаются его физическая и духовная суть, а также причины и скрытые механизмы направленной эволюции. Поэтому, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся самого мира, человека и его места и роли в этом мире, необходимо иметь Единую картину мира. Именно в такую картину можно будет без особых концептуальных проблем и без потери их первоначального смысла уложить пазлы существующих научных знаний, знаний различных форм духовной деятельности. Одной из таких картин может служить трансдисциплинарная картина мира. Однако чем выше уровень обобщения представлений о мире, чем сложнее и многограннее научная проблема, тем категоричнее должны быть понятия и их определения, контрастней должен быть образ самого мира, образ объекта исследования, категоричней должен быть ответ на вопрос. Такая контрастность и категоричность позволяют максимально снизить проявление эффекта словесной спекуляции, возникающего в том числе и из-за полиформизма языков. Чтобы исключить возможные интерпретации смысла единой картины мира, объектов исследования, понятий и определений, ответов на вопросы, трансдисциплинарность стремится к построению их логико-геометрических моделей и лингвистических формул. А формулы, как известно, сами по себе конкретны и сухи. Это обстоятельство надо принимать во внимание при первом знакомстве с концепцией трансдисциплинарности.

В силу своего предназначения трансдисциплинарность можно отнести к области знаний, формирующих человеческое мировоззрение. Известно из истории, что мировоззрение является основной и самой мощной силой, определяющей действия и поступки людей. Несмотря на всю свою мощь, мировоззрение является наиболее чувствительной из всех известных в мире сил. Поэтому необходимость любых теоретических и практических предложений по корректировке мировоззрения должна быть естественной и очевидной. Именно желание показать естественность и очевидность необходимости формирования общечеловеческого мировоззрения во многом повлияло на содержание этой книги.

Материалы книги обязательно будут совершенствоваться и дополняться. Поэтому сама книга получила название "Основы трансдисциплинарности". Но то, что, без сомнения, останется неизменным – это место и роль трансдисциплинарности, трансдисциплинарной картины мира в науке и других формах духовной деятельности человека. Определению этого места и этой роли посвящена первая часть книги.

Вторая часть книги содержит краткий очерк истории трансдисциплинарного системного подхода. Трансдисциплинарность – это способ расширения мировоззрения. А в основе личного и общественного мировоззрения всегда лежит жизненный опыт и обобщенная точка зрения группы людей. Обобщение этого опыта называется школой, а, применительно к нашему случаю, школой трансдисциплинарности. Чтобы определиться с терминологией, которую использует современная Российская школа трансдисциплинарности, во второй части книги приводится изложение трансдисциплинарной картины мира и определяется круг основных понятий, которыми, образно говоря, обрамляется эта картина.

Как и каким образом, под воздействием этого коллективного опыта, происходит трансформация сути понятий основных философских категорий в их трансдисциплинарную суть; каким образом эти понятия позволяют сформировать концепцию трансдисциплинарности – говорится в третьей части книги.

Четвертая часть книги посвящена трансдисциплинарным моделями информации, пространства и времени, составляющим собой основу трансдисциплинарной концепции и методологии.

И, наконец, Заключение содержит ответы на некоторые вопросы, которые побудили автора к написанию этой книги, – ответы, к поиску которых стремиться каждый из нас в надежде быть полезным обществу и окружающему миру…

Книга не является философским трактатом. В ней не предусмотрены дискуссии с представителями различных направлений науки, в том числе претендующими на звание "трансдисциплинарных". Ее главная задача - стать справочным пособием по трансдисциплинарности и трансдисциплинарному системному подходу. Книга содержит описание методологии трансдисциплинарного исследования явлений, объектов и процессов; знакомит с практическими способами интеграции монодисциплинарных знаний.

Так сложилось в истории, что определенному мировоззрению соответствуют определенные технологии, с помощью которых человечество удовлетворяет свои материальные и духовные потребности. Трансдисциплинарное мировоззрение не исключение. Поэтому знакомство с трансдисциплинарными моделями обязательно сопровождается кратким описанием их технологических возможностей. Так как книга посвящена основам трансдисциплинарности, а не трансдисциплинарным технологиям, технологические возможности и сами технологии представлены в таком виде, чтобы читатели смогли убедиться в их существовании и незаменимости в решении сложных многофакторных проблем человека, государства и общества.

Облегчить восприятие во многом нового и необычного материала, который, кроме трансдисциплинарных знаний, содержит знания более 60-ти научных дисциплин, помогают 66 иллюстраций и множество практических примеров.

Возможно, некоторые читатели скажут, что попытка автора обосновать и отстоять новую точку зрения на мир будет походить на соперничество человека с Большим Энциклопедическим Словарем, и что исход этого соперничества заранее предрешен. Но надежда быть услышанным остается всегда. Лейтмотивом этой надежды является позиция Эразма Роттердамского из далекого XVI века. Полемизируя с известным церковным реформатором того времени - Лютером, он писал: "Здесь, я знаю, некоторые, зажав уши, конечно закричат: "Эразм посмел сразиться с Лютером!", то есть - муха со слоном. Если кто-нибудь захочет приписать это моему слабоумию или невежеству, то я с ним не стану спорить, только пусть даже и слабоумным – пусть даже научения ради – разрешат поспорить с теми, кого Бог одарил богаче... Может быть, мое мнение меня обманывает; поэтому я хочу быть собеседником, а не судьей, исследователем, а не основоположником; я готов учиться у каждого, кто предлагает что-то более правильное и достоверное... Если же читатель увидит, что оснастка моего сочинения равна той, которая имеется у противоположной стороны, тогда он сам взвесит и рассудит, что имеет большее значение: суждение всех просвещенных людей… всех университетов… или же частное мнение того или иного человека... Я знаю, в жизни нередко случается, что большая часть побеждает лучшую. Но я знаю, что при исследовании истины никогда нелишне добавить свое прилежание к тому, что было сделано прежде"…

_____________________________________________

Содержание книги "Основы трансдисциплинарности"

I. Предмет трансдисциплинарности и метод трансдисциплинарного исследования (краткий обзор)

Трансдисциплинарность в классификации принципов научного познания

Принцип "преемственности"

Принцип "противоречия"

Принцип "комплементарности"

Принцип "трансдисциплинарности"

Часто употребляемые значения термина "трансдисциплинарность"

Основные виды трансдисциплинарности

Трансдисциплинарность-0

Трансдисциплинарность-1

Трансдисциплинарность-2

Трансдисциплинарность-3

Трансдисциплинарность-4

Трансдисциплинарный системный подход в классификации научных подходов

Монодисциплинарный подход

Междисциплинарный подход

Мультидисциплинарный (полидисциплинарный) подход

Трансдисциплинарный подход

Общие сведения о трансдисциплинарной действительности (Единой картине мира)

Общие сведения о методе трансдисциплинарного исследования

Перспективы развития трансдисциплинарности

Отношение Российской школы трансдисциплинарности к сути терминов, сопровождающих понятие "трансдисциплинарность" в специализированной литературе

II. Краткий очерк истории трансдисциплинарного системного подхода и современной Российской школы трансдисциплинарности

III Концептуальные положения трансдисциплинарности

Лингвистические формулы трансдисциплинарного подхода

Истина и Правда

Единое и Целое

Объект и Система

Существенные признаки монодисциплинарных и трансдисциплинарных систем

Пространство и Время

Общее состояние потенции и Полная информация

Функция и Функциональный ансамбль

Обоснование естественных условий формирования трансдисциплинарной действительности (Единой картины мира)

Концепция трансдисциплинарности

Концептуальные положения трансдисциплинарности

IV. Логико-геометрические модели трансдисциплинарного подхода

Трансдисциплинарные логико-геометрические модели информации и примеры их использования в решении проблем

Трансдисциплинарная модель проявления полной информации и её варианты

Шаровидные трансдисциплинарные модели проявления полной информации

Модель трансдисциплинарного информационного поля

Специальные модели трансдисциплинарного информационного поля

Механизм динамического проявления полной информации

Биологическое и небиологическое сознание

Основа самоорганизации организма человека

Круговорот собственных химических элементов

Трансдисциплинарный метод анализа информации

Процесс информационного дополнения и информационное напряжение

Дисбаланс трансдисциплинарной информационной системы

Зоны информационного напряжения

Смысловой порог прогноза состояния функциональных ансамблей

Примеры анализа общего состояния потенции различных природных функциональных ансамблей

Функциональный ансамбль человеческого организма

Территориальный функциональный ансамбль

Планетарный функциональный ансамбль

Трансдисциплинарные логико-геометрические модели пространства и примеры их использования в решении проблем человека, государства и общества

Теоретическое обоснование возникновения пространства, как формы существования

Трансдисциплинарная модель пространства

Зоны функциональной принадлежности пространства СИП

Фактологическое подтверждение модели пространственной единицы порядка

Экспериментальная проверка трансдисциплинарной модели "пространственной единицы порядка"

Экспериментальная проверка трансдисциплинарной модели "пространственной единицы порядка", с участием биологических тест-объектов

Экспериментальная и фактологическая проверка модели «пространственной единицы порядка», с участием объектов небиологической природы

Пространственный фактор учебной аудитории

Рекомендации по организации учебного занятия

Предложения по использованию схем реального заполнения слушателями пространства аудитории

Свободное заполнение аудитории слушателями

Фиксированное размещение слушателей в аудитории

Трансдисциплинарная модель времени

Прошлое, Настоящее, Будущее во "временной (темпоральной) единице порядка"

Длительность Прошлого, Настоящего и Будущего времени Вселенной

Длительность Прошлого, Настоящего и Будущего времени человечества

Биомасса на страже законов самоорганизации

Классификация периодов модели "временной (темпоральной) единицы порядка"

Основные направления практического применения трансдисциплинарного метода анализа

Задачи опережения

Задачи оценки общего состояния

Задачи принятия решения

Задачи оптимизации

Задачи анализа природного риска

Задачи анализа техногенного риска

Задачи анализа экономического риска

Задачи создания трансдисциплинарных сценариев поддержки общего состояния руководителя

Задачи создания трансдисциплинарных сценариев поддержки общего состояния спортивных команд и отдельных спортсменов

Задачи создания конструкции гармоничного образования

Заключение

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение № 9

Приложение №10

Приложение №11

Комментарий к приложению №11

Метки: междисциплинарный анализ, мир, Мой Мир, мировоззрение, модели процессов и явлений, моделирование, Мы, Мысли, мысль, мышление

О текущем моменте №7(91), 2009г

Тезисы: о перспективной целесообразности

В таких условиях у общества есть два средства выхода (не через очередную революцию и катастрофу культуры с последующим длительным восстановлением) из кризиса (в который его вогнала постсоветская бюрократия) и улучшения своего благосостояния:

- Первое — необходимо целенаправленно сбивать спесь с бюрократов, предъявляя им всю их дурость, чтобы они осознавали свою глупость и неадекватность политики интересам общественного развития, а не мнили себя барами-благодетелями. Для этого необходимо массово писать в органы государственной власти и убедительно показывать им идиотизм и вредоносность для России и человечества проводимой бюрократами политики.

- Для того, чтобы первое делать успешно, — необходимо:

- работать над собой: личностно развиваться, расширять свой кругозор, наращивать профессионализм не только в той профессии, от которой человек кормится, но и в профессиях управленческого характера общественной в целом значимости, чтобы быть способным при необходимости войти в сферу профессиональной управленческой деятельности и достичь качества управления, более высокого, нежели это обеспечивает нынешняя бюрократия, взращённая на алчности и запрограммированная неадекватной социологической и экономической наукой, культивируемой в прошлом АН СССР, а ныне РАН;

- помогать в работе над собой другим людям.

Метки: КОБ

Валютные войны

- Она уже идет, только в другом измерении…

Тайны господ мистеров-твистеров, сэров-пэров, мсье-сеньоров и бюргеров-юнкеров…

Или,- о чем молчат таблоиды

Спрашивается, почему сэр Кэмерон подставил подножку Евросоюзу на недавнем саммите Европы?

С виду респектабельный господин, страны – добропорядочные соседи. В недалеком прошлом вместе с Францией Ливию растерзали. Связывают не только добрососедские отношения, но и совместное преступление. Казалось бы, куда крепче?

Тем не менее, туманный Альбион продолжает традиционно перечить старушке Европе (Меркель: Великобритания всегда имело право на особое мнение…). Почему?

Нет ничего крепче исторической памяти народов. И мир, особенно мир политиков, никогда не забывает исторические концепции, ведшие к величию народов. А тем более, приведшие к поражению. Эти кровоточащие раны обиды поражения, заставляют политиков доставать из дальних, покрытых плесенью шухлядок, покрытые пылью времени концепции, вызывая из небытия призраки прошлого. И, как кажется им, ради восстановления исторической справедливости, пытаться вновь воплотить их в жизнь.

Ответы скрыты в туманах бурного и кровавого 20 века.

Адмирал Канарис, шеф германского Абвера, всю свою жизнь посвятил борьбе с Россией. Ради достижения этой своей цели, он,- потомственный аристократ,- пошел даже на союз с выскочкой, как он считал, Гитлером. Пока он, фюрер, пёр на Россию,- их цели совпадали. Но, как только Шикльгрубер развернул вектор направленности политики, сказав «фас на запад», окромя исторически закрепленного «вперед на восток», их пути-дорожки разошлись.

В отличие от Гитлера, считавшего, что мир должен быть арийским, наш адмирал считал, что мир должен быть двуполярным,- континентальным (франко-германским) и островным (англо-саксонским). Таким образом, соблюдая разумный баланс сил, ограждающий мир от катастроф.

Бабах!!! Грянул апокалипсис 45 года. Казалось все,- конец. Извечное стремление «вперед на восток» закрыто железным непроницаемым занавесом». Двуполярный мир оформлен, если не навсегда, то надолго. Европа вынуждена лечь под еще недавние по историческим меркам чьи-то колонии. Же не манж па си жюр. Помогите бывшему депутату государственной Думы…

И,- о чудо! Свершилась милость Господня! Один полюс, совсем недавно казавшийся недостижимым, рухнул. Ставшая великой держава, благодаря двум мировым войнам и противостоянию с Россией, ибо кто имеет врагов, тот имеет друзей, ради достижения победы в холодной войне неосторожно-небрежно позволила объединиться обеим Германиям,- Западной и Восточной.

Пришло время вытащить из шухлядок… И выпустить на волю призраки прошлого.

Но, мудрый канцлер Коль, пожалуй,- современный прототип Бисмарка,- исповедовал политику «лучше десять маленьких шажков, чем один большой шаг». Процесс имперских европейских амбиций несколько затянулся. Но, цель достигнута. Ведь что стоят несколько лет, по историческим меркам? Так, мелочь. Заключен договор с Францией, что бы избежать вновь второго фронта. Создан Евросоюз. Территориально, исключая Сербию, Кёнигсберг (Калининград) и Данциг (Люблин) Европа восстановилась в границах 41 года.

Свои дальнейшие амбиции обозначили курсом евро. Тем, что объявили об обратной котировке. Территориальные претензии так же обозначены. Абзац.

Естественно, демарш не остался без внимания. Первый удар пришелся по Сербии. Ибо, еще Черчилль говорил, что Балканы,- подбрюшина Европы.

Трагична судьба этого гордого и свободолюбивого народа. Его заклали на алтарь первой мировой войны. Выбор пал на него и сейчас. С тем, что бы вспороть брюхо Европы. История повторяется. Мир не выдумывает ничего нового, вытаскивая из шухлядок… И, всего лишь, выпускает призраки прошлого.

9 Что было, то и будет; и что

делалось, то и будет делаться, и

нет ничего нового под солнцем.

10 Бывает нечто, о чем гово-

рят: «смотри, вот это новое; но

это было уже в веках, бывших

прежде нас.

Екклесиаст.

История повторяется.

(Данное изложение материала является моей личной точкой зрения, которая гарантируется декларируемой свободой слова)

Продолжение следует.

Александр Варяг

"Инерционный тупик"

http://files.mail.ru/FDVZIS

Метки: инновации, аналитика, инфраструктура, власть, ТЭК, нефтегазовый комплекс, машиностроение

Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке - этапная веха!

Казалось бы, что можно сказать об этом рядовом событии? В скольких саммитах за год участвует Россия? Наверное их число измеряется сотнями, но даже тех, которые посещает Президент России, без сомнения десятки. Почему же мы уделяем внимание именно этому?

Для начала несколько фактов. Подготовка к саммиту АТЭС-2012 продолжалась долгих 5 лет и на эту подготовку было затрачено почти 680 млрд рублей или почти 22 млрд долларов. Сумма гигантская!

Возникает законный вопрос: неужели нужно было тратить 22 млрд долларов ради того, чтобы главы государств стран Азиатско-Тихоокеанского региона несколько дней погостили во Владивостоке и в эти несколько дней можно было пустить им пыль в глаза? Ну и любимый вопрос нашей любимой "оппозиции" заранее заготовленный для таких случаев: сколько на эти деньги можно было построить детских садов и купить колбасы для бабушек-пенсионерок?

[ читать дальше → ]

Метки: атэс, саммит, путин, программа, развитие, Дальний Восток, Сибирь, транспорт, энергоносители, университет

О текущем моменте №2(86), 2009г

Kризис как средство отрезвления от иллюзий…

...

Что касается нашей позиции, то мы — не сторонники нагнетания революционной ситуации и её силового разрешения ни в пользу действующего «великого инквизитора», ни в пользу какой-либо из ветвей оппозиции — «великого комбинатора» либо «могильщиков» не только капитализма, но потенциально — всего и вся.

Мы ― за продолжение «томления злого духа», чтобы обнажалась суть всех политических сил, чтобы нечеловеческая жизнь под "элитарной" властью всем обрыдла до омерзения, и люди — хотя бы под давлением этих обстоятельств — в конце концов обратились бы к самим себе и занялись бы освоением личностного познавательно-творческого потенциала каждого, тем самым работая на преображение страны и глобальной цивилизации в человечность — Царствие Божие на Земле, созидаемое усилиями самих людей в Божьем водительстве.

А смена форм толпо-"элитаризма", сеющая в толпах несбыточные надежды на новую власть, — только помеха этому делу.

Метки: КОБ

О текущем моменте №2(98), 2011г

Как режим САМ взращивает социально-экономический кризис…

- Напоминание о прошлом

- Рубят сук, на котором сидят: факты

- Рубят сук, на котором сидят: разъяснение

- Политические аспекты

Предлагаемая вниманию аналитическая записка продолжает освещение проблематики, затронутой в ТМ 3 (96) от декабря 2010 г. и в ТМ 1 (97) от января 2011 г. В ТМ-3 (96) было показано, что режим, сам оборвав обратные связи с обществом, без которых адекватное управление невозможно, вошёл в алгоритмику создания революционной ситуации. В ТМ 1 (97) было показано, что режим по своей нравственно-этической сути является режимом «великого комбинатора» с замашками «великого инквизитора» и пытается навязать обществу в качестве обязательной определенную идеологию, делая это и вопреки ст. 13.2. Конституции РФ , и вопреки тому, что для навязываемой идеологии нет нравственных основ в самом обществе. Тем самым режим нагнетает психологическую составляющую социально-политического кризиса. Настоящая записка посвящена экономическим аспектам кризиса, взращиваемого режимом с упорством, достойным лучшего применения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Выступление на IV ежегодном конгрессе национального бизнеса

http://files.mail.ru/842E4G

Метки: инновации, бизнес, управление, организация, политика, Экономика, кадры

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу