семен николаев,

09-12-2014 12:36

(ссылка)

Конгресс-2014, доклад "Обман в физике и образовании"

В данной работе рассматривается следующее.

С 1905 года самые богатые люди ввели на всей планете утверждённую программу образования, и она стала обязательной для всех. В утверждённую программу образования собрали всё, что не требует объяснений эфиром и что можно было запутать. Зачем это они сделали?

[ Читать далее... → ]

С 1905 года самые богатые люди ввели на всей планете утверждённую программу образования, и она стала обязательной для всех. В утверждённую программу образования собрали всё, что не требует объяснений эфиром и что можно было запутать. Зачем это они сделали?

[ Читать далее... → ]

Иринa Сафина,

21-07-2014 18:05

(ссылка)

А хотите ли знать как я поживаю???

Я подарю тебе свою улыбку

Я подарю тебе свою любовь

Тебе налью в стакан наливку

Пойдем гулять по звездам вновь

Мне нравится, что ты смеешься,

Когда ты видишь как мне хорошо с тобой

Мне нравится, что ты вернешься,

Придя с работы ты займешься мной

Мне нравится любить тебя

Ласкать ночами, целоваться днем

Бог видит все и будет с нами

Люблю тебя! Пойдем со мной,

пойдем.

Я подарю тебе свою любовь

Тебе налью в стакан наливку

Пойдем гулять по звездам вновь

Мне нравится, что ты смеешься,

Когда ты видишь как мне хорошо с тобой

Мне нравится, что ты вернешься,

Придя с работы ты займешься мной

Мне нравится любить тебя

Ласкать ночами, целоваться днем

Бог видит все и будет с нами

Люблю тебя! Пойдем со мной,

пойдем.

настроение: Влюбленное

хочется: любить

слушаю: любовь

семен николаев,

15-03-2013 11:04

(ссылка)

Почему запрещено преподавание логики?

[ Читать далее... → ]

семен николаев,

15-03-2013 11:02

(ссылка)

Чем отличается механика Галилея-Ньютона от механики Гюйгенса?

рита шарапова,

02-01-2013 21:30

(ссылка)

Спячка ? Просыпайтесь - 2013 год на дворе !

Ой, все грамотные стали...ВСЁ знать стали ?

С Новм 2013 годом !

С Новм 2013 годом !

Метки: 2013 год

рита шарапова,

20-11-2012 14:46

(ссылка)

Исчезающая мировая держава

В Германии подготовили доклад о крахе России, и он поражает реалистичностью

Эксперты-демографы, работающие в Берлинском институте населения и развития, составили доклад, озаглавленный "Исчезающая мировая держава" и посвящённый тяжёлой демографической ситуации в России. Авторы работы считают, что будущее России в плане демографии крайне плохо - сейчас население РФ стремительно сокращается, и, как считают учёные Берлинского института, эта тенденция будет продолжаться.

http://content.directadvert...

...

будущее России в плане демографии крайне плохо ...

Метки: ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ

рита шарапова,

20-11-2012 14:44

(ссылка)

Кальмары умеют слышать

Морские биологи приступили к исследованию слуха кальмаров с целью узнать, как они воспринимают звуки и реагируют на них в океане. Ученые только недавно приняли тот факт, что головоногие моллюски обладают способностью слышать.[ читать дальше → ]

Метки: животные

Фильм о движении "Суть времени"

Источник: http://www.youtube.com/watc...

Что думают рядовые участники движения "Суть времени", чего они хотят, к чему стремятся. Что мы уже сделали и что еще сделаем.

Официальный сайт движения:

www.eot.su

1 ИЮЛЯ 2012 МИТИНГ ПРОТИВ ВТО!

http://meeting.sovet.msk.ru...

Наши сайты:

http://www.kurginyan.ru/ - Экспериментальный Творческий Центр

http://osutivremeni.ru/

Метки: Суть времени, Кургинян, фильм, СССР, перестройка, Китиара

Митинг против либерального курса властей России 17 июня

http://www.youtube.com/watc...

С.Кургинян: собирать подписи против ювенальной юстиции оказалось неожиданно легко

Выступает Стариков: Вступление России в ВТО 4 июля - это подарок США ко дню независимости. День вступления в ВТО совпадает с днем независимости США

Стариков: Мы первую-то волну приватизации еле пережили, а тут вторая!

[ Читать далее... → ]

Метки: ВТО, Суть времени, Митинг 17-го июня, ювенальная юстиция, Китиара

семен николаев,

16-05-2012 09:39

(ссылка)

Эфирная частица

В материальном мире всё дискретно, то есть всё состоит из частиц, которые имеют массу.

Что тогда может быть без массы? Фантазии, иллюзии, мечты и прочее.

Более 400 лет считали, что воздух не имеет массы.

И, наконец, Авогадро объяснил всем, что раз что-то существует как объект и его можно зарегистрировать, то оно материально и имеет массу.

Как он это сделал?

[ Читать далее... → ]

Что тогда может быть без массы? Фантазии, иллюзии, мечты и прочее.

Более 400 лет считали, что воздух не имеет массы.

И, наконец, Авогадро объяснил всем, что раз что-то существует как объект и его можно зарегистрировать, то оно материально и имеет массу.

Как он это сделал?

[ Читать далее... → ]

Тааак! Прошляпили?!

вчера, между прочим, было 6 лет этому затихшему, но замечательному месту! с чем вас и того ;))

ну а к тегу праздники надо поздравить Юрку! и тебя, друг, того ;)))

ну а к тегу праздники надо поздравить Юрку! и тебя, друг, того ;)))

настроение: Хорошее

Метки: праздники

Юрий Казманский,

08-03-2012 19:03

(ссылка)

С праздником!!!

милые женщины!!!

вы наше всё!!! )))

вы наше всё!!! )))

настроение: Веселое

хочется: не хочется )))

слушаю: не слушаю ))

Дмитрий Медончак,

03-01-2012 22:23

(ссылка)

День рождения Марины\Мандаринки !!!

4 января День Варенья у нашего пркзидента-ХВЗ !!

Начинаем поздравлять -( и напрашиваться на тортикъ)- УРА товарисчи !!!

Начинаем поздравлять -( и напрашиваться на тортикъ)- УРА товарисчи !!!

рита шарапова,

01-01-2012 19:30

(ссылка)

Рыжий пассажир подземки

В московском метро ездит по делам собака

В столичном метро пассажиры время от времени видят собаку, которая считает себя полноправным пассажиром общественного транспорта. Рыжая дворняга спокойно проходит через турникет, заходит в вагон, ищет свободное местечко, с невозмутимым видом ложится на свободное сиденье и едет по своим делам. По словам очевидцев, при названии нужной станции собака перестает дремать, спокойно встает с места и выходит дальше по своим делам.

http://youreporter.ru/ugc/2...

В столичном метро пассажиры время от времени видят собаку, которая считает себя полноправным пассажиром общественного транспорта. Рыжая дворняга спокойно проходит через турникет, заходит в вагон, ищет свободное местечко, с невозмутимым видом ложится на свободное сиденье и едет по своим делам. По словам очевидцев, при названии нужной станции собака перестает дремать, спокойно встает с места и выходит дальше по своим делам.

http://youreporter.ru/ugc/2...

Метки: животные

Юрий Казманский,

22-12-2011 23:30

(ссылка)

свобода! равенство! упяка!!!!

алио, креведки!!! нг так сказать, а тут пуста шопппц, йамайскай белке неприсница!!!

чо делаити на НГ? кому нех делать? кто чо отжечь собираеца?

двайти чипушилы, скучна же ;)

чо делаити на НГ? кому нех делать? кто чо отжечь собираеца?

двайти чипушилы, скучна же ;)

семен николаев,

05-12-2011 21:27

(ссылка)

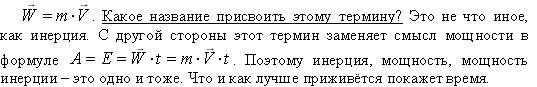

СТАТЬЯ 3. НЬЮТОН-ЭЙЛЕР. СИЛА ИЛИ ИНЕРЦИЯ.

[ Читать далее... → ]

семен николаев,

05-12-2011 21:27

(ссылка)

СТАТЬЯ 2. О ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОМ УСКОРЕНИИ

[ Читать далее... → ]

семен николаев,

29-11-2011 21:55

(ссылка)

Статья 1. Терминология. Мощность или энергия?

[ Читать далее... → ]

какой вы по счету?

интересный сервис - каким человеком по счету вы родились на земле? http://www.bbc.co.uk/news/w...

йа - 4,662,818,180-я

п.с. кстати, интересно дойти до конца и почитать заключение

йа - 4,662,818,180-я

п.с. кстати, интересно дойти до конца и почитать заключение

Метки: познавательные заметки

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу