Игорь Игнатьев,

16-10-2010 03:14

(ссылка)

BULLPUP СИСТЕМЫ КОРОБОВА

Схема bullpup всё больше овладевает умами конструкторов-оружейников. Разработка «буллпапов» ведётся во многих странах, а в некоторых армиях они уже стоят на вооружении. Поэтому сейчас нелишним будет вспомнить о работах над такими стрелковыми системами в СССР. Они неразрывно связаны с именем Германа Коробова.

Что же представляет собой оружие, выполненное по схеме bullpup? «Буллпап» — это компактное стрелковое оружие, магазин и узел автоматики которого помещены глубоко в приклад, а рукоятка управления огнём находится впереди магазина. Образцы оружия, выполненные по этой схеме, имеют как преимущества, так и недостатки в сравнении с традиционными стрелковыми системами.

Компоновка по схеме «буллпап» позволяет уменьшить длину оружия, обеспечивая тем самым необходимое удобство обращения с ним. Центр тяжести смещён к затыльнику, и, в результате, оно получается более легко управляемым при стрельбе из неустойчивого положения и позволяет быстрее переносить огонь с одной цели на другую.

Но надо отметить, что образцы, выполненные по этой схеме, имеют конструктивные особенности, которые можно записать ей в «минус»: не обеспечивается равноценное удобство при стрельбе как с правой, так и с левой руки, так как окно для выбрасывания стреляных гильз находится относительно близко к затыльнику, и при стрельбе с левого плеча отражённая гильза будет выброшена прямо перед глазом стрелка; близкое расположение окна к его лицу приводит к тому же к раздражающему воздействию пороховых газов на глаза и носоглотку; оптическая ось оружия bullpup расположена довольно высоко и, в связи с этим, фронтальная проекция бойца с оружием существенно больше, чем солдата с автоматом классической схемы; для рукопашной схватки длина «буллпапов» явно недостаточна, и поэтому невозможно надёжное удержание оружия за приклад.

Но конструкторская мысль не стоит на месте. Постепенно все эти недостатки изживаются. Уже созданы образцы, например 7,62-мм малогабаритный автомат А-91 под патрон 7,62x39 мм образца 1943 г., в котором эффективно решена проблема «правши»/«левши» и раздражающее воздействие пороховых газов при стрельбе на глаза и носоглотку; отражение стреляных гильз происходит вперед, а ствольная коробка полностью закрыта.

Сегодня оружие, выполненное по схеме bullpup, считается очень перспективным и активно внедряется в армиях многих стран. В связи с этим, выясним, кто же впервые предложил эту схему, и как она дальше развивалась и совершенствовалась.

Первый образец оружия по схеме bullpup был изготовлен, но не запатентован в 1864 г. Этот факт установил в 1924 г. профессор Армстрон (университет г. Дарема, Великобритания). Первый патент на затворный узел был получен оружейником П.Г. Годсалом в 1888 г., а в 1901 г. оружейник Торникрофт получает патент на оружие, выполненное по схеме bullpup. Работоспособные образцы были изготовлены им в 1902 г. под патрон .303.

В конце 20-х гг. XX в. эстафета в создании «буллпапов» от оружейников Великобритании перешла к специалистам Германии: в 1930 г. фирма Mauser представила опытный образец оружия, спроектированного по этой схеме.

В дальнейшем «буллпапами» заинтересовались оружейники из Советского Союза. Перед Великой Отечественной войной известный тульский конструктор стрелкового оружия Сергей Александрович Коровин первым в СССР разработал и изготовил автомат по этой схеме. После этого эстафета перешла к другому талантливому туляку — Герману Александровичу Коробову.

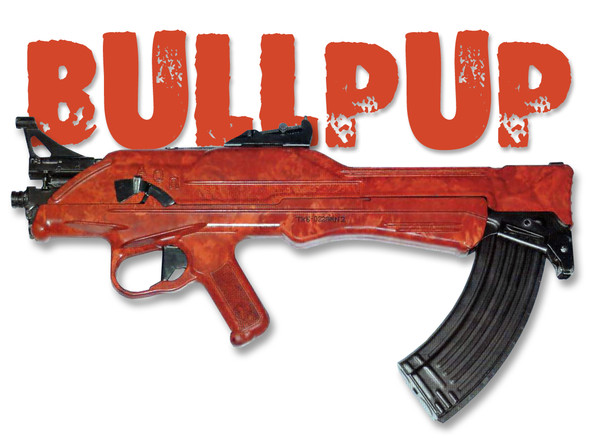

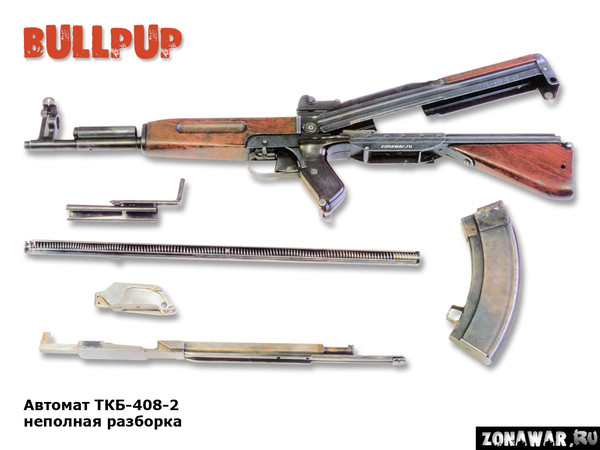

Первым «буллпапом», разработанным Г.А. Коробовым, был автомат ТКБ-408-2 под патрон 7,62 мм обр. 1943 г. Оружие создавалось в рамках конкурса 1945 г. на разработку нового автомата. В нём со своими образцами участвовали Калашников, Дементьев. Булкин, Коробов и Рукавишников.

увеличить изображение

Автомат ТКБ-408-2 выполнен по схеме bullpup, в котором использован затвор с передним переносом с опорой непосредственно на тело ствола. Автоматика основана на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стенке неподвижного ствола. Газовая камора без регулятора. Запирание канала ствола производится сцеплением ствола с затвором при его перекосе в вертикальной плоскости. При выстреле корпус затвора работает на растяжение. Возвратная пружина находится в трубке под стволом.

Ствольная коробка изготовлена штамповкой из тонкой листовой стали. Задняя часть коробки с деревянными накладками образует приклад.

Коробка спускового механизма вместе с пистолетной рукояткой расположена впереди приёмного окна магазина. Конструкция спусковой коробки вместе со ствольной коробкой-прикладом позволила уменьшить длину автомата при сохранении большого хода открытых частей.

Средняя часть ствола защищена деревянной накладкой, а на дульной его части установлен компенсатор.

Рукоятка перезаряжания расположена впереди слева, и при стрельбе остаётся неподвижной.

увеличить изображение

Автомат ТКБ-408 был первым в мировой практике образцом, выполненным по схеме bullpup, который планировалось принять на вооружение с последующим запуском в серию. За рубежом образцы такого уровня появились только в конце 70-х гг.

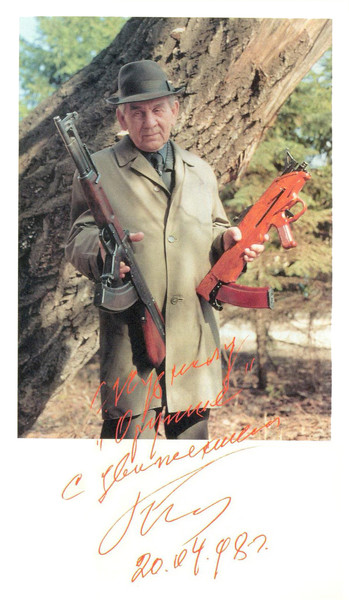

«Буллпапы» так увлекли Германа Александровича, что он посвятил им всю жизнь. В конце 60 — начале 70-х гг. XX столетия он создает семейство автоматов под индексом ТКБ-022, при этом каждый новый образец существенно отличается от предыдущего. Темпы их разработки были сумасшедшие. Как показало изучение творчества Г. А. Коробова за период с 1960 г. по 1962 г. он создал семь моделей, и последняя, седьмая, по дизайну вообще не была похожа на первую.

В новое семейство вошли ТКБ-022 мод.1, мод.2, мод.З; ТКБ-022П мод.1, мод.2, мод.З: ТКБ-022ПМ мод.1, мод.2; ТКБ-022ПМ5 мод.1. Все эти образцы реально существуют и хранятся в тех.кабинете филиала ГУП «КБП» — «ЦКИБ СОО» и, частично, в Тульском государственном музее оружия.

В начале 1961 г. в СССР была открыта тема, направленная на разработку новых схем автоматов и пулемётов, а также на поиск более совершенных принципов автоматики. Образцы должны были иметь простую конструкцию, малый вес и быть надёжными в эксплуатации.

увеличить изображение

В рамках этой темы Герман Александрович, энергично включившись, создал автомат ТКБ-022, в конструкции которого просматриваются признаки «буллпапа». Автомат выполнен по пистолетной компоновочной схеме с магазином в рукоятке управления. Корпус является футляром, раскрывающимся на две половинки. Затвор поворотный. Затворная рама с затвором имеет короткий ход, а кольцевой поршень, расположенный на стволе, имеет длинный ход отката. Затворная рама и поршень имеют разъёмное соединение, действующее автоматически. Автоматика с отводом пороховых газов из канала ствола.

Были проведены огневые испытания автомата: настрел на образце №1 — 13350 выстрелов, на образце №3 — 3036 выстрелов. Задержек не было. Кучность стрельбы не хуже, чем у автомата АКМ. Масса автомата ТКБ-022 (без магазина) — 2,6 кг, длина — 755 мм, калибр патрона — 5,6 мм, год разработки — 1961.

увеличить изображение

В 1961 г. был объявлен конкурс на создание 7,62-мм лёгкого автомата под патрон обр. 1943 г. Герман Александрович на базе автомата ТКБ-022 разрабатывает образец по схеме bullpup ТКБ-022П мод.1. мод.2, мод.З. Автомат мод.1 отличается от мод.З широким применением пластмасс при изготовлении корпуса, что явилось громадным шагом вперёд для того времени и ещё раз подтвердило талант Г.А. Коробова. Лёгкий автомат ТКБ-022 по конструкции, использованию новых материалов и сборки без трудоёмких подгоночных работ представлял собой совершенно новое, оригинальное решение. Масса автомата (без магазина) — 2,275 кг, длина — 758 мм, год разработки — 1962. По кучности ТКБ-022П равноценен АКМ.

Продолжая работу над созданием лёгкого автомата под патрон 7,62x39 мм обр. 1943 г. Для улучшения кучности боя при стрельбе автоматическим огнём из неустойчивого положения, Коробов Г.А. создаёт автомат ТКБ-022ПМ, имеющий оригинальную конструкцию и необычный дизайн. Было изготовлено два образца: мод.1 и мод.2. В автомате магазин от АКМ установлен непосредственно перед затыльником, рукоятка управления — за спусковой скобой.

увеличить изображение

Габаритная длина автомата ТКБ-022ПМ практически равна сумме длин ствола и патрона. Затвор клиновой. Выбрасыватель камертонного типа обеспечивает экстракцию и выбрасывание гильзы, а также досылание патрона и транспортировку из патронника в гильзовыводной канал. Выбрасывание гильз и вывод пороховых газов осуществляется вперёд у дульного среза. Ударник с длинным ходом взводится при накате подвижной системы. Для метания гранат газовые пути должны быть отключены.

Огневые испытания ТКБ-022ПМ мод.1 подтвердили его высокую надёжность. При автоматической стрельбе из неустойчивого положения он даёт кучность в три раза выше, чем АКМ. Масса автомата (без магазина) — 2,8 кг, длина — 525 мм, год разработки — 1962.

Дальнейшее совершенствование технологии изготовления ТКБ-022ПМ, в том числе на базе мод.1, и применение новых материалов позволило снизить массу мод.2 с 2,8 кг до 2, 34 кг.

На базе автомата ТКБ-022ПМ Герман Александрович создаёт автомат ТКБ-022ПМ5 по схеме bullpup под новый патрон калибра 5,6 мм. Конструкция автомата аналогична автомату ТКБ-022ПМ. Проведённые испытания показали, что кучность боя из положения «лёжа с руки» на дальности 100 м лучше, чем у штатного АКМ.

увеличить изображение

В заключение можно сказать, что вклад Германа Александровича Коробова в конструкцию «буллпапов» несомненно огромен. Он был первым в Советском Союзе и России оружейником, разработавшим автомат для серийного производства по этой схеме.

Сравнительные характеристики автоматов ТКБ-408-2 и АК-47

| Характеристики | ТКБ-408-2 |

АК-47 |

| Калибр, мм | 7.62 | 7.62 |

| Патрон | 7.62x39 мм обр. 1943 г. |

7.62x39 мм обр. 1943 г. |

| Масса без магазина, кг | 3.97 |

4.04 |

| Длина общая, мм | 790 |

972 |

| Длина ствола, мм | 500 |

450 |

| Год разработки | 1945-1947 |

1945-1947 |

Автоматы BULLPUP конструкции Стечкина.

увеличить изображение

увеличить изображение

Alex Karkins,

31-10-2009 04:19

(ссылка)

Раритет!

Сегодня ползал по любимой оружейной барахолке www.gunbroker.com . Нашел раритет достойный завистливых вздохов и взглядов. При появление на стрельбище гарантировано стрельба прекратится и толпы интересующихся пойдут с вами знакомится. Да и в случае БП... подобный экземпляр будет не лишним. Продают здесь.

[ Читать далее... → ]

[ Читать далее... → ]

Метки: пулеметы

Алексей Алимпиев,

13-01-2009 00:46

(ссылка)

Мифы и реальность "3-линейная винтовка образца 1891 года"

Винтовка Мосина представляла собой, довольно типичный образец русской и советской оружейной концепции. Здесь удобство в обращении с оружием и эргономика приносились в жертву надежности, простоте в производстве и освоении. Тем немение бойцы красной армии не стремились променять «мосинку» на захваченные трофеи. Хотя захват трофейного оружия( в особенности в Первую Мировую и начале Великой Отечественной довольно обширно практиковался - особенно это касалось артиллерии и пулемётов а так же ПП.

В Российской Империи создание приемлемых систем с магазинным питанием на замену однозарядным системам начаты еще в 1883 году, для чего была создана специальная комиссия при Главном Артиллерийском Управлении Генерального Штаба. В результате длительных испытаний к 1890 году в финал вышли две системы магазинных винтовок - отечественная, разработки капитана С.И. Мосина, и бельгийская, разработки Леона Нагана. По результатам испытаний в 1891 году на вооружение была принята винтовка, представлявшая собой более или менее базовую конструкцию Мосина с некоторыми (не слишком значительными, но тем не менее имевшимися) заимствованиями из системы Нагана. В частности, по некоторым данным, у Нагана были заимствованы конструкция подавателя магазина и пластинчатой обоймы. Винтовка была принята на вооружение под обозначением "3-линейная винтовка образца 1891 года".

( интересно, что на названия и оружейные клички в народе сильно сказались исторические факты. Так в меру использования в России разных мер величин (в разное историческое время), та же «мосинка», называлось и «3-х линейкой». 3 линии в старинной русской системе мер равны 0.3 дюйма, или 7.62мм.)

Вместе с винтовкой был принят и новый трехлинейный (7.62мм) патрон, ныне известный как 7.62х54мм R. Патрон был разработан русским конструктором Велтищевым на основе французского патрона 8х56мм R от винтовки Лебеля и имел гильзу бутылочной формы с выступающей закраиной, заряд бездымного пороха и тупоконечную оболочечную пулю.

Особая истории с Конструкцией гильзы. Конструкция гильзы с закраиной, уже тогда начавшая устаревать, была принята из соображений низкого уровня развития оружейной промышленности России - изготовление патронников под такую гильзу, да и самих гильз, может производится по менее строгим допускам, нежели требуются при использовании гильз без выступающей закраины. Это решение, имело на тот момент под собой определенную экономическую и военную базу - создание и внедрение патрона без закраины, по типу немецкого патрона обр1888, обошлось бы дороже и потребовало бы больше времени. Однако, в силу различных исторических обстоятельств, последующей смены конструкции патрона на более прогрессивную (произошедшую в других развитых странах самое позднее к концу 1920х годов) так и не произошло.

Изначально винтовка обр. 1891 года была принята на вооружение в трех базовых вариантах, мало отличавшихся между собой. пехотная винтовка имела длинный ствол и штык. Драгунская (кавалерийская) винтовка имела чуть более короткий ствол и также снабжалась штыком, кроме того, у драгунской винтовки был изменен способ крепления ружейного ремня (вместо антабок сделаны сквозные отверстия ложе). Казачья винтовка отличалась от драгунской только отсутствием штыка. Штык для винтовки обр.1891 года также был принят несколько устаревшего образца - игольчатый, с креплением при помощи трубчатой муфты, одеваемой на ствол.

Штык имел квадратное сечение с небольшими долами по бокам, острие заточено на плоскость, и могло использоваться как отвертка при разборке оружия. Главным недостатком системы, исправленным лишь в 1938 году, было то, что штык всегда должен был носиться примкнутым к винтовке, в боевом положении. Это делало и так довольно длинную винтовку еще более неудобной в переноске и маневре, особенно в стесненных обстоятельствах (в окопах, в густом лесу и т.п.). Все винтовки (кроме казачьей) пристреливались с примкнутым штыком, и снятие штыка приводило к существенному изменению боя винтовки. Кроме того, крепления штыков со временем имели тенденцию к разбалтыванию, ухудшая точность стрельбы (недостаток был устранен только в модификации 1930 года).

Штык имел квадратное сечение с небольшими долами по бокам, острие заточено на плоскость, и могло использоваться как отвертка при разборке оружия. Главным недостатком системы, исправленным лишь в 1938 году, было то, что штык всегда должен был носиться примкнутым к винтовке, в боевом положении. Это делало и так довольно длинную винтовку еще более неудобной в переноске и маневре, особенно в стесненных обстоятельствах (в окопах, в густом лесу и т.п.). Все винтовки (кроме казачьей) пристреливались с примкнутым штыком, и снятие штыка приводило к существенному изменению боя винтовки. Кроме того, крепления штыков со временем имели тенденцию к разбалтыванию, ухудшая точность стрельбы (недостаток был устранен только в модификации 1930 года). Ранние образцы винтовок отличались отсутствием ствольных накладок и имели открытый сверху по всей длине ствол. С 1894 года были введены деревянные верхние накладки, предохранявшие руки стрелка от ожогов о горячий ствол. Так как на момент принятия на вооружение отечественные производства еще не были готовы начать выпуск новых винтовок, первоначальный заказ был размещен во Франции, на арсенале в городе Шательро. Серийное производство винтовок на Сестрорецком оружейном заводе под Петербургом под руководством самого Мосина началось в 1893-94 годах, в Туле и Ижевске несколько позже. В ходе Первой Мировой войны из-за неспособности Российской промышленности восполнить потери на фронте, пришлось заказывать винтовки в США. Заказы были размещены на заводах фирм Ремингтон и Вестингауз в 1916 году. После октябрьской революции 1917 года значительная часть винтовок осталась в США и была продана на гражданском рынке оружия или использовалась для первоначального обучения солдат в армии. Внешне винтовки американского заказа, кроме маркировки, отличались от отечественных материалом ложи - они имели ореховые ложи вместо березовых.

Ранние образцы винтовок отличались отсутствием ствольных накладок и имели открытый сверху по всей длине ствол. С 1894 года были введены деревянные верхние накладки, предохранявшие руки стрелка от ожогов о горячий ствол. Так как на момент принятия на вооружение отечественные производства еще не были готовы начать выпуск новых винтовок, первоначальный заказ был размещен во Франции, на арсенале в городе Шательро. Серийное производство винтовок на Сестрорецком оружейном заводе под Петербургом под руководством самого Мосина началось в 1893-94 годах, в Туле и Ижевске несколько позже. В ходе Первой Мировой войны из-за неспособности Российской промышленности восполнить потери на фронте, пришлось заказывать винтовки в США. Заказы были размещены на заводах фирм Ремингтон и Вестингауз в 1916 году. После октябрьской революции 1917 года значительная часть винтовок осталась в США и была продана на гражданском рынке оружия или использовалась для первоначального обучения солдат в армии. Внешне винтовки американского заказа, кроме маркировки, отличались от отечественных материалом ложи - они имели ореховые ложи вместо березовых. Первую модернизацию винтовки образца 1891 года перенесли в 1908 - 1910 году, когда в связи с принятием на вооружение нового варианта патрона с остроконечной пулей и улучшенной баллистикой винтовки получили новые прицелы. Кроме того, были внесены и другие незначительные изменения, вроде новой конструкции ложевых колец. Новые винтовки получили обозначение образец 1891-10 года и во всех трех вариантах служили вплоть до 1923 года, когда командование Красной Армии в целях унификации приняло решение оставить на вооружении только драгунскую винтовку, которая и оставалась основным индивидуальным оружием пехоты вплоть до 1930 года. В 1930 происходит очередная модернизация, и снова - лишь частичная. Изменяются способ крепления шомпола и штыка, но последний по прежнему постоянно должен быть примкнут к винтовке. Винтовка (к этому моменту уже официально известная не как безымянный "образец", а винтовка системы Мосина) получает новые прицельные приспособления, градуированные в метрах, а не устаревших аршинах. Снова меняется конструкция ложевых колец. Под обозначением "винтовка системы Мосина обр 1891-30 года" это оружие становится основным для Красной армии на предвоенный период и большую часть Великой Отечественной войны. В дополнение к винтовке обр 1891-30 годов в 1938 году на вооружение принимается укороченный карабин образца 1938 года, отличавшийся (кроме меньшей длины ложи и ствола) еще и отсутствием штыка.

В 1944 году происходит последняя модернизация уже изрядно устаревшей системы - на вооружение принимается карабин обр 1944 года, отличавшийся от карабина 1938 года наличием складного вбок неотъемного штыка, что все-таки было прогрессом по сравнению с предыдущими вариантами. Карабин 1944 года заменяет в производстве и винтовку обр 1891-30, и карабин обр 1938 года, как оружие, более пригодное для современной маневренной войны. По окончании Второй Мировой войны производство винтовок системы Мосина продолжается до конца 1940х годов, после чего часть станочного парка и оборудования передается Польше. Кроме России / СССР, винтовка системы Мосина состояла на вооружении еще в ряде стран, в том числе в Польше, Югославии, Венгрии, Китае, Северной Корее и Финляндии. Причем последняя не только получила некоторый запас винтовок образца 1891-10 года при развале Российской империи в 1917, но и захватила довольно большое количество винтовок обр 1891-30 годов в ходе "северной" войны между СССР и Финляндией в 1940 году. Кроме того, Финляндия и сама производила винтовки Мосина. Вплоть до настоящего времени винтовки Мосина пользуются определенной популярностью среди гражданского населения экс-СССР (да и других стран) за малую стоимость, хорошие баллистические данные и доступность патронов.

В 1944 году происходит последняя модернизация уже изрядно устаревшей системы - на вооружение принимается карабин обр 1944 года, отличавшийся от карабина 1938 года наличием складного вбок неотъемного штыка, что все-таки было прогрессом по сравнению с предыдущими вариантами. Карабин 1944 года заменяет в производстве и винтовку обр 1891-30, и карабин обр 1938 года, как оружие, более пригодное для современной маневренной войны. По окончании Второй Мировой войны производство винтовок системы Мосина продолжается до конца 1940х годов, после чего часть станочного парка и оборудования передается Польше. Кроме России / СССР, винтовка системы Мосина состояла на вооружении еще в ряде стран, в том числе в Польше, Югославии, Венгрии, Китае, Северной Корее и Финляндии. Причем последняя не только получила некоторый запас винтовок образца 1891-10 года при развале Российской империи в 1917, но и захватила довольно большое количество винтовок обр 1891-30 годов в ходе "северной" войны между СССР и Финляндией в 1940 году. Кроме того, Финляндия и сама производила винтовки Мосина. Вплоть до настоящего времени винтовки Мосина пользуются определенной популярностью среди гражданского населения экс-СССР (да и других стран) за малую стоимость, хорошие баллистические данные и доступность патронов. С технической точки зрения, винтовка системы Мосина представляет собой магазинное оружие с ручным перезаряжанием. Запирание ствола осуществляется продольно - скользящим. поворотным затвором на два боевых упора за ствольную коробку. Боевые упоры расположены в передней части затвора и в запертом состоянии располагаются в горизонтальной плоскости. Взведение ударника и постановка его на боевой взвод осуществляются при открытии затора. Затвор простой по конструкции, прямая рукоятка перезаряжания расположена в середине затвора. Предохранителя как отдельной детали нет, вместо него для постановки на предохранитель используется открыто расположенная позади затвора головка курка (ударника). Затвор легко вынимается из ствольной коробки без помощи инструмента (достаточно отвести затвор полностью назад а затем нажав на спусковой крючок, извлечь его назад). магазин коробчатый, неотъемный, с однорядным расположением патронов. Нижняя крышка магазина откидная вниз-вперед для быстрого разряжения и чистки магазина. Снаряжение магазина - из пластинчатых обойм на 5 патронов или по одному патрону, через верхнее окно ствольной коробки при открытом затворе. В силу особенностей конструкции магазина (однорядное расположение патронов при заряжании сверху) в конструкцию пришлось ввести специальную деталь - отсечку, блокировавшую второй и нижние патроны в магазине при подаче верхнего патрона в ствол. При полностью закрытом затворе отсечка отключалась, позволяя очередному патрону подняться на линию подачи в ствол. на ранних образцах отсечка также выполняла роль отражателя стреляной гильзы, позже (с 1930 года) был введен отдельный отражатель. Ложа винтовки - деревянная, как правило - из березы, с прямой шейкой и стальным затылком приклада. Прицельные приспособления открытые, с 1930 года на ряде винтовок введен кольцевой предохранитель мушки.

Помимо описанных выше, имелись также менее распространенные модификации, самая известная из которых - снайперская винтовка образца 1891-30 года. Винтовка внешне отличалась от базовой конструкции загнутой книзу рукояткой затвора и установленными на левой стороне ствольной коробки креплениями для оптического прицела марок ПЕ или ПУ. Винтовки для модернизации в снайперский вариант отбирались на заводах по точности боя из серийных. Снайперский вариант не уступал по точности своему немецкому снайперскому аналогу Mauser K98. Еще одна интересная модификация - это винтовка с глушителем системы братьев Митиных ("прибор БРАМИТ"), использовавшаяся подразделениями разведчиков в ходе Великой Отечественной войны.

В целом винтовка системы Мосина, воспетая советской пропагандой как великолепное оружие, была в отнюдь не самым плохим, но и совсем не идеальным образцом. Винтовка несомненно отвечала выставленным к ней требованиям - она была проста, дешева в изготовлении и обслуживании, доступна даже мало обученным солдатам, в целом прочна и надежна, имела хорошие для своего времени баллистические качества. С другой стороны, сами по себе требования в значительной мере основывались на уже устаревших представлениях о тактике и роли стрелкового оружия. В силу этого, а так же еще ряда причин винтовка системы Мосина имела и ряд значительных недостатков, как то: устаревшей конструкции штык, постоянно носимый примкнутым к винтовке, что делало ее менее маневренной и более тяжелой; горизонтальная рукоятка затвора, менее удобная при переноске оружия и перезаряжания, чем загнутая книзу, и расположенная слишком далеко впереди от шейки приклада (что замедляло перезаряжания и способствовало сбиванию прицела при стрельбе). Кроме того, горизонтальная рукоятка по необходимости имела небольшую длину, что требовало значительных усилий для извлечения застрявших в патроннике гильз (дело нередкое в условиях окопной жизни). Предохранитель требовал для его включения и выключения отнятия винтовки от плеча (тогда как на иностранных образцах, Маузере, Ли-Энфильде, Спрингфильде М1903, он мог управляться большим пальцем правой руки без изменения хвата и положения оружия). Тем немение винтовка Мосина на равных соперничала с более «продвинутым» собратом , широко известным «Маузером», в двух войнах. И теперь противостояние это не окончено, а лишь перешло с фронтовых полей в охотничьи угодья. И хоть за рубежом «мосинка» не столь распространена как охотничье оружие, но в нашей тайге и Сибири (а также в азиатских джунглях) более надёжного оружия пока нет. Как всегда в экстремальных условиях надёжность победила удобность.

Алексей Алимпиев,

21-12-2008 09:43

(ссылка)

Крупнокалиберные пулеметы СССР-России - часть 2

Крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП КПВ КПВ).

По многочисленным требованиям войск, в 40 годах оруженикам была поставленна задача разработки крупнокалиберного пулемёта , превосходивщего по эфективности, имеющееся в войсках пулемёты, на тот момент. Основным назначением подобного крупнокалиберного пулемета должны были стать борьба с легкобронированной техникой противника (легкие танки и бронетранспортеры), небронированной наземной техникой и вражескими самолетами. Для этого в 1942 году начата разработка крупнокалиберных пулеметов под особо мощные патроны калибра 14.5мм, изначально созданные в СССР для противотанковых ружей

Из всех предложенных образцов, был отобран наиболее удовлетворяющий требованиям армии и в 1944 году было принято решение развивать конструкцию пулемета, предложенную Владимировым. Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина  (под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

(под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

В пехотном варианте пулемет устанавливался на колесный станок с раздвижными станинами или на станок-треногу, в зенитном - на различные установки с приводами наведения и специальными прицелами. На бронетехнике КПВТ как правило использовался в качестве основного оружия бронетранспортеров и разведывательных машин, будучи установленным в башне. На ряде опытных тяжелых танков, разработанных сразу после Второй Мировой войны КПВТ предполагалось устанавливать в качестве спаренного с пушкой или в качестве зенитного на башне.

Для установки на бронетанковую технику в 1950 году была начата разработка варианта КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), спаренного с танковой пушкой. По сравнению с пулеметом КПВ танковый вариант имеет конструктивные особенности, обусловленные спецификой его использования в бронетанковой технике. Для дистанционного управления огнем пулемет снабжен электроспуском, действующим от аккумуляторной батареи (22..29 В), и имеет импульсный счетчик выстрелов, для дистанционного управления заряжанием и перезаряжанием — механизм пневмозарядки, действующий от баллона со сжатым воздухом, для отражения стреляных гильз вперед и отвода их за пределы башни танка — гильзоотводом. В целях повышения жесткости кожуха и возможности замены ствола без свинчивания поршня диаметр кожуха увеличен. Прицельных уствойств пулемет не имеет, его наводка осуществляется с помощью оптического прицела.

Еще до принятия на вооружение в 1952 году, КПВТ начали устанавливать на опытный тяжелый танк ИС-7. С конца 1957 года КПВТ устанавливался на тяжелых танках Т-10, а с 1965 года КПВТ — основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров. В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.

Выдающейся огневой мощью, сочетающей скорострельность станкового пулемета с бронебойным действием противотанкового ружья, пулемет КПВ обязан патрону, под который он создан. Этот патрон был разработан в 1938 г. для отечественных противотанковых ружей и принят на вооружение в 1941 г. с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником Б-32. Во время ВОВ использовался для стрельбы из однозарядных противотанковых ружей Дегтярева ПТРД и самозарядных магазинных противотанковых ружей Симонова ПТРС. Большая мощность патрона и высокая пробивная способность пули значительно превосходили существовавшие иностранные образцы, и делали перспективной идею создания противотанкового пулемета.

Патрон 13,94-мм (.550 калибр) ПТР Бойс (Англия) имел массу пули 60 г и начальную скорость пули 750 м/с, 15-мм патрон немецкого бикалиберного 15-мм/20-мм авиационного пулемета MG-151/15 — соответственно 50 г и 700 м/с, патрон 13,2-мм французского пулемета Гочкиса — 50 г и 800 м/с. Отечественный патрон имеет пулю массой 64 г. и начальную скорость пули 1012 м/с. Таким образом патрон 14,5 х 114 (обозначение патрона по международной системе) в полтора-два раза превосходил по энергетике состоявшие на вооружении другие крупнокалиберные патроны, в том числе и отечественный 12,7-мм патрон (12,7 х 108) к пулемету ДШК обр. 1938 г. Для наиболее полной реализации потенциала патрона по бронепробиваемости, в 1941 г. принимается, в дополнение к обычной, и специальная бронебойно-зажигательная пуля БС-41, имеющая твердосплавный (металлокерамический) бронебойный сердечник из карбида вольфрама. Такой сердечник значительно тверже и тяжелее сердечника из стали. Пуля БС-41 по бронепробиваемости в два раза превосходит обычную бронебойно-зажигательную пулю Б-32, пробивающую 30-мм броневую плиту с дистанции 500 м по нормали. Для стрельбы из пулемета также могут использоваться патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ (со стальным сердечником), бронебойно-зажигательно-трассирующей специальной пулей БСТ (с твердосплавным сердечником), пристрелочно-зажигательной (разрывной) пулей ПЗ и зажигательной мгновенного действия МДЗ. В 1989 г. была модернизирована пуля БС-41, получившая обозначение БС.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ-14,5 использует автоматику с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.

В зенитном варианте КПВ использовался в ходе боевых действий во Вьетнаме, кроме того, эти пулеметы широко применялись советскими войсками в Афганистане и в ходе Чеченских кампаний. Копии пулеметов КПВ производились по лицензии в Польше и Китае. Вплоть до недавнего времени крупнокалиберный пулемет Владимирова являлся самым мощным оружием в своем классе (калибр менее 20мм), однако несколько лет назад в Китае был разработан собственный вариант пулемета под патрон 14.5х115 оригинальной конструкции.

Полвека КПВ используется в локальных конфликтах и войнах по всему земному шару, сдавая экзамен на прочность во всех климатических поясах. Но самое главное — доверие бойца — наводчика и его помощника, которое еще никому никогда не удавалось подкупить чем-то иным, кроме безотказной надежности и выдающихся боевых качеств оружия.

По многочисленным требованиям войск, в 40 годах оруженикам была поставленна задача разработки крупнокалиберного пулемёта , превосходивщего по эфективности, имеющееся в войсках пулемёты, на тот момент. Основным назначением подобного крупнокалиберного пулемета должны были стать борьба с легкобронированной техникой противника (легкие танки и бронетранспортеры), небронированной наземной техникой и вражескими самолетами. Для этого в 1942 году начата разработка крупнокалиберных пулеметов под особо мощные патроны калибра 14.5мм, изначально созданные в СССР для противотанковых ружей

Из всех предложенных образцов, был отобран наиболее удовлетворяющий требованиям армии и в 1944 году было принято решение развивать конструкцию пулемета, предложенную Владимировым.

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина  (под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

(под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)В пехотном варианте пулемет устанавливался на колесный станок с раздвижными станинами или на станок-треногу, в зенитном - на различные установки с приводами наведения и специальными прицелами. На бронетехнике КПВТ как правило использовался в качестве основного оружия бронетранспортеров и разведывательных машин, будучи установленным в башне. На ряде опытных тяжелых танков, разработанных сразу после Второй Мировой войны КПВТ предполагалось устанавливать в качестве спаренного с пушкой или в качестве зенитного на башне.

Для установки на бронетанковую технику в 1950 году была начата разработка варианта КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), спаренного с танковой пушкой. По сравнению с пулеметом КПВ танковый вариант имеет конструктивные особенности, обусловленные спецификой его использования в бронетанковой технике. Для дистанционного управления огнем пулемет снабжен электроспуском, действующим от аккумуляторной батареи (22..29 В), и имеет импульсный счетчик выстрелов, для дистанционного управления заряжанием и перезаряжанием — механизм пневмозарядки, действующий от баллона со сжатым воздухом, для отражения стреляных гильз вперед и отвода их за пределы башни танка — гильзоотводом. В целях повышения жесткости кожуха и возможности замены ствола без свинчивания поршня диаметр кожуха увеличен. Прицельных уствойств пулемет не имеет, его наводка осуществляется с помощью оптического прицела.

Еще до принятия на вооружение в 1952 году, КПВТ начали устанавливать на опытный тяжелый танк ИС-7. С конца 1957 года КПВТ устанавливался на тяжелых танках Т-10, а с 1965 года КПВТ — основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров. В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.

Выдающейся огневой мощью, сочетающей скорострельность станкового пулемета с бронебойным действием противотанкового ружья, пулемет КПВ обязан патрону, под который он создан. Этот патрон был разработан в 1938 г. для отечественных противотанковых ружей и принят на вооружение в 1941 г. с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником Б-32. Во время ВОВ использовался для стрельбы из однозарядных противотанковых ружей Дегтярева ПТРД и самозарядных магазинных противотанковых ружей Симонова ПТРС. Большая мощность патрона и высокая пробивная способность пули значительно превосходили существовавшие иностранные образцы, и делали перспективной идею создания противотанкового пулемета.

Патрон 13,94-мм (.550 калибр) ПТР Бойс (Англия) имел массу пули 60 г и начальную скорость пули 750 м/с, 15-мм патрон немецкого бикалиберного 15-мм/20-мм авиационного пулемета MG-151/15 — соответственно 50 г и 700 м/с, патрон 13,2-мм французского пулемета Гочкиса — 50 г и 800 м/с. Отечественный патрон имеет пулю массой 64 г. и начальную скорость пули 1012 м/с. Таким образом патрон 14,5 х 114 (обозначение патрона по международной системе) в полтора-два раза превосходил по энергетике состоявшие на вооружении другие крупнокалиберные патроны, в том числе и отечественный 12,7-мм патрон (12,7 х 108) к пулемету ДШК обр. 1938 г. Для наиболее полной реализации потенциала патрона по бронепробиваемости, в 1941 г. принимается, в дополнение к обычной, и специальная бронебойно-зажигательная пуля БС-41, имеющая твердосплавный (металлокерамический) бронебойный сердечник из карбида вольфрама. Такой сердечник значительно тверже и тяжелее сердечника из стали. Пуля БС-41 по бронепробиваемости в два раза превосходит обычную бронебойно-зажигательную пулю Б-32, пробивающую 30-мм броневую плиту с дистанции 500 м по нормали. Для стрельбы из пулемета также могут использоваться патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ (со стальным сердечником), бронебойно-зажигательно-трассирующей специальной пулей БСТ (с твердосплавным сердечником), пристрелочно-зажигательной (разрывной) пулей ПЗ и зажигательной мгновенного действия МДЗ. В 1989 г. была модернизирована пуля БС-41, получившая обозначение БС.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ-14,5 использует автоматику с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.

В зенитном варианте КПВ использовался в ходе боевых действий во Вьетнаме, кроме того, эти пулеметы широко применялись советскими войсками в Афганистане и в ходе Чеченских кампаний. Копии пулеметов КПВ производились по лицензии в Польше и Китае. Вплоть до недавнего времени крупнокалиберный пулемет Владимирова являлся самым мощным оружием в своем классе (калибр менее 20мм), однако несколько лет назад в Китае был разработан собственный вариант пулемета под патрон 14.5х115 оригинальной конструкции.

Полвека КПВ используется в локальных конфликтах и войнах по всему земному шару, сдавая экзамен на прочность во всех климатических поясах. Но самое главное — доверие бойца — наводчика и его помощника, которое еще никому никогда не удавалось подкупить чем-то иным, кроме безотказной надежности и выдающихся боевых качеств оружия.

Алексей Алимпиев,

19-12-2008 12:14

(ссылка)

Крупнокалиберные пулеметы кал.12.7мм СССР-России .

Крупнокалиберные пулеметы кал.12.7мм СССР-России .

Изначально (в период первой мировой войны) пулемёта рассматривались как

одно из средств борьбы с танками(на тот момент танки имели довольно условное бронировании и за частую не могли защитить на близких дистанциях от

одно из средств борьбы с танками(на тот момент танки имели довольно условное бронировании и за частую не могли защитить на близких дистанциях от  винтовочного патрона). Но по мере развития бронетехники и некоторого отставания

винтовочного патрона). Но по мере развития бронетехники и некоторого отставания  противотанковых средств (противотанковой артиллерии) пулемётам по прежнему отводилась роль средств борьбы с бронетехникой,

противотанковых средств (противотанковой артиллерии) пулемётам по прежнему отводилась роль средств борьбы с бронетехникой,  но в виду уже недостаточной проникающей способностью обычной винтовочной пули, наметилась тенденция на увеличение калибра (приведшая к тому что в дальнейшем некоторые современные крупнокалиберные пулемёты были сделаны под патрон от противотанковых ружей). Также по мере применения (еще в первой мировой) развития военной авиации, пулемёты на долгое время стали незаменимым средством борьбы с авиацией, на переднем крае и при передвижении войск. При этом для повышения эффективность пулемётов тоже требовалось увеличивать калибр.

но в виду уже недостаточной проникающей способностью обычной винтовочной пули, наметилась тенденция на увеличение калибра (приведшая к тому что в дальнейшем некоторые современные крупнокалиберные пулемёты были сделаны под патрон от противотанковых ружей). Также по мере применения (еще в первой мировой) развития военной авиации, пулемёты на долгое время стали незаменимым средством борьбы с авиацией, на переднем крае и при передвижении войск. При этом для повышения эффективность пулемётов тоже требовалось увеличивать калибр.

Сейчас крупнокалиберные пулемёты уже не используют для борьбы с танками, но по-прежнему рассматривают как средство поражения низко летящих целей (преимущественно вертолётов и иногда крылатых ракет и самолетов), и лёгко бронированных транспортных средств (БТРы и БМП, бронемашины и малые суда и плвсредств).

Пулемет Дегтярева - Шпагина ДШК ДШКМ СССР.

Задание на создание первого советского крупнокалиберного пулемета, предназначенного в первую очередь для борьбы с самолетами на высотах до 1500 метров, было выдано к тому моменту уже весьма опытному и хорошо известному оружейнику Дегтяреву в 1929 году. Менее чем через год Дегтярев представил на испытания свой пулемет калибра 12.7мм, и с 1932 года началось мелкосерийное производство пулемета под обозначением ДК (Дегтярев, Крупнокалиберный). В целом ДК повторял по конструкции ручной пулемет ДП-27, и имел питание из отъемных барабанных магазинов на 30 патронов, устанавливавшихся на пулемет сверху. Недостатки такой схемы питания (громоздкость и большой вес магазинов, низкая практическая скорострельность) вынудили прекратить выпуск ДК в 1935 году и заняться его усовершенствованием. К 1938 году конструктор, Шпагин разработал модуль ленточного питания для ДК, и в 1939 году усовершенствованный пулемет был принят на вооружение РККА под обозначением "12.7мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина обр. 1938 года - ДШК". Массовый выпуск ДШК был начат в 1940-41 годах. Они использовались в качестве зенитных, в качестве оружия поддержки пехоты, устанавливались на бронетехнику и малые корабли (в том числе - торпедные катера). По опыту войны в 1946 году пулемет модернизирован (изменены конструкция узла подачи ленты, крепление ствола), и пулемет принят под обозначением ДШКМ.

ДШКМ состоял или состоит на вооружении свыше 40 армий мира, производится в Китае ("тип 54"), Пакистане, Иране и некоторых других странах. Пулемет ДШКМ использовался в качестве зенитного на советских танках послевоенного периода (Т-55, Т-62) и на бронетехнике (БТР-155). В настоящее время в ВС России пулеметы ДШК и ДШКМ практически полностью вытеснены крупнокалиберными пулеметами "Утес" и "Корд", более совершенными и современными.

Крупнокалиберный пулемет ДШК представляет собой автоматическое оружие, построенное на газоотводном принципе. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми личинками, шарнирно укрепленными на затворе, за выемки в боковых стенках ствольной коробки. Режим огня - только автоматический, ствол несъемный, оребренный для лучшего охлаждения, оснащен дульным тормозом. Питание осуществляется из нерассыпной металлической ленты, подача ленты - с левой стороны пулемета. У ДШК устройство подачи ленты было выполнено в виде барабана с шестью открытыми каморами. Барабан при своем вращении подавал ленту и одновременно извлекал из нее патроны (лента имела разомкнутые звенья). После прихода каморы барабана с патроном в нижнее положение патрон подавался в патронник затвором. Привод устройства подачи ленты осуществлялся при помощи расположенного с правой стороны рычага, качавшегося в вертикальной плоскости когда на его нижнюю часть воздействовала рукоятка заряжания, жестко связанная с затворной рамой. У пулемета ДШКМ барабанный механизм заменен на более компактный ползунковый, также приводимый в действие аналогичным рычагом, связанным с рукояткой заряжания. Патрон извлекался из ленты вниз и затем напрямую подавался в патронник.

В затыльнике ствольной коробки смонтированы пружинные буфера затвора и затворной рамы. Огонь велся с заднего шептала (с открытого затвора), для управления огнем использовались две рукоятки на затыльнике и спаренный спусковые крючки. Прицел рамочный, на станке также имелись крепления для зенитного ракурсного прицела.

Пулемет использовался с универсального станка системы Колесникова. Станок оснащался съемными колесами и стальным щитом, а при использовании пулемета в качестве зенитного колеса и щит снимались, а задняя опора разводилась, образуя треногу. Кроме того, пулемет в роли зенитного комплектовался специальными плечевыми упорами. Основным недостатком этого станка был его высокий вес, ограничивавший мобильность пулемета. Кроме станка, пулемет применялся в башенных установках, на дистанционно управляемых зенитных установках, на корабельных тумбовых установках.

ТТХ:

Калибр: 12,7x108 мм

Вес: 34 кг тело пулемета, 157 кг на колесном станке

Длина: 1625 мм

Длина ствола: 1070 мм

Питание: лента 50 патронов

Темп стрельбы: 600 выстрелов/мин

Пулемет НСВ НСВТ "Утес" СССР-Россия.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12.7 (получивший в ходе разработки кодовое обозначение "Утес") был разработан в период 1969 - 1972 годов конструкторами Никитиным, Соколовым и Волковым для замены устаревшего крупнокалиберного пулемета ДШКМ. При разработке изначально закладывалась универсальность нового пулемета - он мог использоваться как оружие поддержки пехоты с легкого пехотного станка-треноги, как зенитный пулемет со специальных установок, а также для вооружения бронетехники и малых судов. Пулемет был принят на вооружение в 1972 году и массово выпускался в СССР, кроме того, его копии выпускались в Югославии и Болгарии. После развала СССР основной производитель пулеметов НСВ, завод "Металлист", оказался в независимом Казахстане, и в России для замены этого пулемета был разработан крупнокалиберный пулемет "Корд". Вариант НСВ также производится в независимой Украине.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12.7 использует газоотводную автоматику, газовый поршень с длинным ходом расположен под стволом. Ствол быстросменный. воздушного охлаждения. Запирание ствола производится путем смещения всего затвора вбок (влево), так что боевые упоры затвора входят в зацепление с пазами во вкладыше ствольной коробки. Затвор соединен с затворной рамой качающимися серьгами, затворная группа имеет несколько роликов, снижающих трение при ее движении в откате и накате. Стрельба ведется с открытого затвора. Питание патронами - из нерассыпной металлической ленты с открытым (незамкнутым) звеном. Лента собирается из кусков по 10 звеньев при помощи патрона. Подача патронов из ленты - напрямую в ствол. Штатное направление движения ленты - справа налево, однако оно может быть легко изменено на обратное.

Из органов управления на теле пулемета имеются только спусковой рычаг и ручной предохранитель. Органы управления огнем располагаются на станке либо установке. В пехотном варианте они включают закрепленные на люльке станка 6Т7 пистолетную рукоятку со спусковым крючком и механизм взведения затвора. Дополнительно пехотный станок оснащается складным прикладом со встроенным пружинным буфером отдачи. На зенитном станке 6У6 спуск выведен на педаль (руки стрелка заняты механизмами наведения), в танковом варианте пулемет может оснащаться электрическим дистанционным спусковым механизмом. В пехотном варианте пулемет НСВ оснащается открытым прицелом, а также оптическим прицелом СПП с переменной кратностью 3-6Х или ночным прицелом. В зенитном и танковом варианте специальные прицелы крепятся к установке.

ТТХ:

Калибр: 12,7x108 мм

Вес: 25 кг тело пулемета, 41 кг на станке 6T7 с лентой

Длина: 1560 мм (1900 мм на станке 6Т7)

Длина ствола: 1346 мм

Питание: лента 50 патронов

Темп стрельбы: 700-800 выстрелов/мин

Пулемет 6П50 Корд Россия.

Крупнокалиберный пулемет "Корд" создан на Ковровском заводе им. Дегтярева (ЗИД) в 1990х годах для замены состоящих на вооружении в России пулеметов НСВ и НСВТ. Само название "Корд" происходит от словосочетания "Конструкция оружейников - Дегтяревцев". Основной причиной разработки пулемета Корд стал тот факт, что производство пулеметов НСВ после развала СССР оказалось на территории Казахстана. Кроме того, при создании Корда ставилась цель повысить точность стрельбы по сравнению с НСВ-12.7. Новый пулемет получил индекс 6П50 и был принят на вооружение Российской армии в 1997 году. Серийное производство развернуто на заводе ЗИД в 2001 году. В настоящее время пулеметы Корд используются как в качестве оружия поддержки пехоты, та и устанавливаются на бронетехнику, в частности, на танки Т-90. Кроме того, в силу совместимости пулеметов Корд и НСВ / НСВТ по креплениям к установкам, возможна замена выработавших свой ресурс на технике пулеметов НСВТ на новые Корд без каких либо модификаций на установках.

Крупнокалиберный пулемет "Корд" использует газоотводную автоматику с длинным рабочим ходом газового поршня, расположенного под стволом. Ствол пулемета быстросменный, воздушного охлаждения, на пулеметах новых выпусков оснащен эффективным дульным тормозом. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором. В конструкции пулемета предусмотрен специальный буфер подвижных частей, в сочетании с дульным тормозом значительно снижающий пиковую отдачу оружия при стрельбе. Стрельба ведется с открытого затвора. Питание патронами - из нерассыпной металлической ленты с открытым (незамкнутым) звеном от пулемета НСВ. Лента собирается из кусков по 10 звеньев при помощи патрона. Подача патронов из ленты - напрямую в ствол. Штатное направление движения ленты - справа налево, однако оно может быть легко изменено на обратное.

Из органов управления на теле пулемета имеются только спусковой рычаг и ручной предохранитель. Органы управления огнем располагаются на станке либо установке. В пехотном варианте они включают закрепленные на люльке станка 6Т7 пистолетную рукоятку со спусковым крючком и механизм взведения затвора. Дополнительно пехотный станок оснащается складным прикладом со встроенным пружинным буфером отдачи. Специально для пулемета Корд также разработан облегченный станок 6Т19, представляющий из себя люльку станка 6Т7 с органами управления огнем, у которой вместо треноги спереди смонтирована легкая двуногая сошка. В таком варианте пулемет может переносится на небольшие расстояния по полю боя одним бойцом, а также применятся практически с любой точки, включая крыши зданий, оконные проемы и т.п. Разумеется, при стрельбе со станка 6Т19 эффективная дальность стрельбы заметно снижается, но он и предназначен либо для ведения ближнего боя, либо как "аварийный" вариант для бронетехники, позволяющий быстро преобразовать "танковый" пулемет в пехотный в случае выхода танка из строя. В зенитном варианте пулемет Корд может использоваться со специальной зенитной пулеметной установки 6У6. Пулемет Корд оснащен открытыми прицельными приспособлениями, а также может применяться с различными дневными и ночными прицелами, для чего он имеет соответствующий кронштейн на ствольной коробке.

ТТХ:

Калибр: 12,7x108 мм

Вес: 25.5 кг (тело пулемета) + 16 кг (станок 6Т7) или 7 кг (станок 6Т19)

Длина: 1980 мм

Длина ствола: нет данных

Питание: лента 50 патронов

Темп стрельбы: 650-750 выстрелов/мин

Кто делает M16?

Вот вопрос. Какие фирмы кроме Кольта занимаются производством винтовки М16 и карабина М4?

Ганстори , забавные наверно

Это конечно немного не формат группы, но тем не менее..

Скорее не итория создания оружия а просто истории.

Большая Берта, ну очень большая пушка, помесь мортиры и гаубицы.

Названа в честь Берты Крупп фон Болен и Хальбах,

дочери знаменитого Фридриха Альфреда Круппа.

К тому времени папашка давно покончил с собой вследствии того

что итальянская полиция обнародовала интересные фотки , где

великий Крупп занимался любовью . пардон с мужичиною.

Это было еще в 1902 году.

Дочка прибрала империю Круппа в свои рученки,

очень успешно вела дела, получила много заказов ,

пережила 2 войны и умерла аж в 1957 году.

Дерринджер.

Есть такой пистолет , оччень надежный.

Для тех кто не знает , как он устоен 2 нарезных ствола один над другим ,

если осечка на одном то другой точно сработает.

Курьез в том ,что название сего девайса не есть точное.

А именно Генри Деринджер оружейник из Филадельфии придумал его в 1825 году,

и был на столько удачно

придуман что естественно был часто и многими имитирован.

Один из фальшиворужейников был наверно безграмотен и написал в название пистоля с двумя Р.

Вот так , имя стало нарицательным, для оределенного типа оружия.

Гаранд М1

Хорошая винтовка, полуавтомат.

Интересно что изобретатель ее Джон Кантиус Гаранд за сее изобретение не получил ни копейки

, так как был госслужащим-военнообязанным.Даже грамоты не дали и вымпела.

Гатлинг, пулемет, прототип всех пулеметов.

Доктор Ричард Джордан Гатлинг.Действительно изучал медицину, хотя людишек не лечил ни разу.

Вместо этого изобретал механизмы для обработки земли.

Во время Гражданской войны запатентовал свой пулемет , набрал банду наемников,

и сам лично сел за него а палил по врагам.

Вот такой Айболит .

А вот про братишков Маузеров.

Питер Поль и Вильгельм, пошли по следам папаши и стали оружейниками.

А интересно то что только после того как поработали в Бельгии в 1867 два года,усовершенствовали

свою ружо и вернувшись в свой Обендорф решили строить завод, коий и ныне там.

Я вот думаю что они у Браунинга подглядывали, может что и сперли.

Шучу, хорошие спецы, до сих пор ничего лучшего никто не придумал.

В Африканских калибрах в основном система Маузера используется практически без изменений.

Выдерживает взрыв патрона в ствольной коробке, без последствий.

Тока Манлихер на такое еще способен.

Многие штучники работают именно на базе Маузера.

Продолжение следует.

Скорее не итория создания оружия а просто истории.

Большая Берта, ну очень большая пушка, помесь мортиры и гаубицы.

Названа в честь Берты Крупп фон Болен и Хальбах,

дочери знаменитого Фридриха Альфреда Круппа.

К тому времени папашка давно покончил с собой вследствии того

что итальянская полиция обнародовала интересные фотки , где

великий Крупп занимался любовью . пардон с мужичиною.

Это было еще в 1902 году.

Дочка прибрала империю Круппа в свои рученки,

очень успешно вела дела, получила много заказов ,

пережила 2 войны и умерла аж в 1957 году.

Дерринджер.

Есть такой пистолет , оччень надежный.

Для тех кто не знает , как он устоен 2 нарезных ствола один над другим ,

если осечка на одном то другой точно сработает.

Курьез в том ,что название сего девайса не есть точное.

А именно Генри Деринджер оружейник из Филадельфии придумал его в 1825 году,

и был на столько удачно

придуман что естественно был часто и многими имитирован.

Один из фальшиворужейников был наверно безграмотен и написал в название пистоля с двумя Р.

Вот так , имя стало нарицательным, для оределенного типа оружия.

Гаранд М1

Хорошая винтовка, полуавтомат.

Интересно что изобретатель ее Джон Кантиус Гаранд за сее изобретение не получил ни копейки

, так как был госслужащим-военнообязанным.Даже грамоты не дали и вымпела.

Гатлинг, пулемет, прототип всех пулеметов.

Доктор Ричард Джордан Гатлинг.Действительно изучал медицину, хотя людишек не лечил ни разу.

Вместо этого изобретал механизмы для обработки земли.

Во время Гражданской войны запатентовал свой пулемет , набрал банду наемников,

и сам лично сел за него а палил по врагам.

Вот такой Айболит .

А вот про братишков Маузеров.

Питер Поль и Вильгельм, пошли по следам папаши и стали оружейниками.

А интересно то что только после того как поработали в Бельгии в 1867 два года,усовершенствовали

свою ружо и вернувшись в свой Обендорф решили строить завод, коий и ныне там.

Я вот думаю что они у Браунинга подглядывали, может что и сперли.

Шучу, хорошие спецы, до сих пор ничего лучшего никто не придумал.

В Африканских калибрах в основном система Маузера используется практически без изменений.

Выдерживает взрыв патрона в ствольной коробке, без последствий.

Тока Манлихер на такое еще способен.

Многие штучники работают именно на базе Маузера.

Продолжение следует.

К вопросу о членстве в обществе

А я бы вообще принимал только тех кто имеет хоть какойто ствол , хоть самопал.

Кто один раз разобрал свой ствол , того мнение хоть чего то стоит

все остальные поэты, еще друг дружке начнут красивые картинки пестиков и ружжов пересылать как смайлики.

Запах выстрела и отдача в руке...

Все остальное зачем?

Оружие настоящее в современном городе

Прочел в сим блоги чудныя творения непростой комбинации Copy|Past.

Да господа плохо все выхолостили любое проявление интереса к оружию и как следствие умение разбираться в нем.

Все сводиться к разысканию в интернете на предмет найти что то интересное , с последующим выкладыванием нарытого тут.

А где позвольте настоящие , если не знатоки то хоть владельцы сих чудных девайсов.

легко спорить о достоинствах и недостатках оружия с помощью цитат из интера.

Предлагаю обсуждать реальные вещи, то что в руках .

Например я являюсь гордым владельцем стартового пистолета производства славной страны Турции.

Можно канеха смеяца...

Втулка из ствола недавно выпала , та что не дает из него ничем стрелять .

И мне приснился сон что заряжаю я его резиной и произвожу несколько выстрелов , и о чудо!

Ствол не разорвало автоматика работает как часы, выпулял обойму 14 патронов )сначало в полуавтоматическом режиме, потом перевел на автомат,две короткие очереди по 5 патронов, работает супер...

По сравнению с ПМР несколько слабее пробой мишени, но зато очередь из 14 патронов на мой взгляд работает эффективнее да и грохоту больше, и почти в два раза пуль в мишень, кроме того наличие затворной задержки позволяет очень быстро перезарядить следующие 14 патронов...

Да и стоимость его чуть дороже пневмы, если в рознице то примерно 150 амер.долл

Носить можно признан не огнестрелом, есть зааключение криминалистов.

Только заглушку не надо забывать вкручивать когда она случдео снять могуайно выкручиваеться...

Вот и все.

А кстати калибр 9Х18 и холостых и резины полно.

Многие не поверят так я и видео снять могу.

Спорте опровергайте, ругайте , только не шарьте в сети в поиске чуда оружия, оно должно быть в руках твоих , пусть даже рогатка...

Алексей Алимпиев,

23-07-2008 16:00

(ссылка)

Почти "КАЛАШ"

Как не странно, хоть это и не знаменитый «калаш», но он его непременный спутник. Там где есть «калаши» есть обязательно и этот представитель древней профессии. Без него не обходился почти не дин конфликт где использовалось «оружие СССР», и хоть он был зделан уже достаточно давно он по прежнему успешно выполняет свои функции во всех «горячих точках» мира. Его сейчас всё чаще обвиняют в МОРАЛЬНОМ устаревании, вот только факты говорят обратное, он по прежнему гроза не только машин но и танков, БТРов, дотов, и прочей «вражей» техники. Ну а наши не только его по прежнему производят но и модернизируют для него боеприпасы, еще больше увеличивая его эффективность и даже расширяя его возможности.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, РПГ-7Д

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, РПГ-7Д

Этот агрегат( почти произведение искуства) предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких полевых укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Гранатомет состоит из ствола с механическим прицелом, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма и оптического прицела. Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка и служит для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле. У гранатомета РПГ-7 труба и патрубок соединены жестко, а у РПГ-7Д — сухарно, с помощью секторных выступов патрубка, соответствующих им выемов трубы, и фиксируются в собранном виде защелкой. Такая конструкция позволяет разбирать и складывать гранатомет при подготовке к десантированию. Кроме того, у гранатомета РПГ-7Д в ударно-спусковой механизм дополнительно введены переводчик с рычагом и пружиной, вкладыш и штифт, а также изменена конструкция предохранителя, что исключает возможность выстрела в случае неполного соединения трубы ствола с патрубком.

У гранатомета с ночным прицелом дополнительно вводится механизм светоблокировки, исключающий засветку прицела пламенем собственного выстрела.

При выстреле из гранатомета отдача отсутствует. Это обеспечивается истечением пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В, ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия и ПГ-7ВР «Резюме» с тандемной боевой частью. Граната имеет реактивный маршевый двигатель, увеличивающий скорость ее полета. Она обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, превосходящей его по бронепробиваемости, кучности стрельбы и ветроустойчивости.

При стрельбе из гранатомета с ночным прицелом используется складная сошка. Допускается стрельба со сложенными и откинутыми сошками при любых положениях для стрельбы. При необходимости сошка отделяется от гранатомета.

Гранатомет состоит из ствола с механическим прицелом, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма и оптического прицела. Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка и служит для направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле. У гранатомета РПГ-7 труба и патрубок соединены жестко, а у РПГ-7Д — сухарно, с помощью секторных выступов патрубка, соответствующих им выемов трубы, и фиксируются в собранном виде защелкой. Такая конструкция позволяет разбирать и складывать гранатомет при подготовке к десантированию. Кроме того, у гранатомета РПГ-7Д в ударно-спусковой механизм дополнительно введены переводчик с рычагом и пружиной, вкладыш и штифт, а также изменена конструкция предохранителя, что исключает возможность выстрела в случае неполного соединения трубы ствола с патрубком.

У гранатомета с ночным прицелом дополнительно вводится механизм светоблокировки, исключающий засветку прицела пламенем собственного выстрела.

При выстреле из гранатомета отдача отсутствует. Это обеспечивается истечением пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В, ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия и ПГ-7ВР «Резюме» с тандемной боевой частью. Граната имеет реактивный маршевый двигатель, увеличивающий скорость ее полета. Она обладает бронепробиваемостью, которая дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков и самоходно-артиллерийских установок противника.

Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, превосходящей его по бронепробиваемости, кучности стрельбы и ветроустойчивости.

При стрельбе из гранатомета с ночным прицелом используется складная сошка. Допускается стрельба со сложенными и откинутыми сошками при любых положениях для стрельбы. При необходимости сошка отделяется от гранатомета.

Алексей Алимпиев,

20-07-2008 12:07

(ссылка)

Гостья из будущего

Steyr AUG

Зачастую считается, что винтовка Steyr AUG была в своем роде революционным образцом, установив новую моду на стрелковое оружие для армии. Это в значительной мере не так, так как большинство идей, реализованных в Steyr AUG, впервые в той или иной форме были реализованы и раньше. Так, первые автоматы в конфигурации буллпап были созданы в конце 1940х - начале 1950х в Англии (ЕМ-2, 1951) и России (ТКБ-408, 1946). Оптические прицелы малой кратности в качестве основных прицельных приспособлений появились примерно тогда же, опять таки в Англии (все тот же ЕМ-2) и Канаде (опытные прототипы винтовки FN FAL). Концепция сменных стволов, хотя и с иной целью, использовалась в пулеметах чуть ли не с начала 20 века. Создание семейства оружия на базе единого центрального блока (ствольная коробка с основными механизмами) - также идея не новая, разработанная еще в 1920е годы во Франции инженером Россиньолем и в России - Федоровым. Использование пластика для создания наружного кожуха оружия также было уже не новинкой... Однако несомненным успехом инженеров фирмы Штайр стало именно осмысление уже существовавших конструкций и идей и создание на их базе весьма продуманного и удачного образца, вполне соответствовавшего поставленным задачам и самым современным тенденциям. Кроме того, новая винтовка, в отличие от появившейся практически тогда же и во многом аналогичной французской винтовки FAMAS, была откровенно изящна, что немало способствовало ее успеху и на полях кино. Таким образом, не будучи по сути чем то революционным, винтовка Steyr AUG все-таки стала в известной мере законодательницей моды - недаром некоторые более новые штурмовые винтовки, такие как израильская Tavor TAR-21 и сингапурская SAR-21 имеют с Steyr AUG значительное сходство.

Разработка новой штурмовой винтовки для Австрийской армии на замену устаревающим винтовкам Stg.58 калибра 7.62мм НАТО (лицензионный вариант бельгийской винтовки FN FAL) была начата в конце 1960х годов. Разработкой новой винтовки в тесном сотрудничестве с армией занялся концерн Steyr-Daimler-Puch (ныне Steyr-Mannlicher AG & Co KG). Новая винтовка, получившая условное наименование AUG (Armee Universal Gewehr = армейская универсальная винтовка) изначально проектировалась таким образом, чтобы единый базовый образец позволил получить не только основное оружие пехоты - автомат (штурмовую винтовку), но и укороченный карабин для десантников и совсем "куцый" пистолет-пулемет для экипажей боевых машин или сил специальных операций, а также взводное оружие поддержки (ручной пулемет) и снайперскую винтовку. Кроме того, новая винтовка, точнее, система пехотного оружия, должна была обладать малым весом, высокой боевой эффективностью, удобством в обращении. Главными создателями нового оружия стали три австрийца - Хорст Весп (Horst Wesp), Карл Вагнер (Karl Wagner) и Карл Мозер (Karl Möser). Со стороны Австрийской армии разработкой руководил полковник Вальтер Штолл (Walter Stoll). Первые прототипы новой винтовки появились в первой половине 1970х годов, а в 1977 году новая винтовка Steyr AUG была принята на вооружение Австрийской армии под обозначением Stg.77 (Sturmgewehr 77). Производство Steyr AUG было начато в 1978 году и продолжается до их пор. Кроме Австрии, винтовку Steyr AUG приняли на вооружение армии Австралии, Новой Зеландии, Омана, Малайзии, Саудовской Аравии, Ирландии и еще ряда стран. Кроме того, винтовки Steyr AUG широко приобретались различными правоохранительными органами по всему миру, включая, в частности, и Береговую Охрану США. Специально для гражданского рынка выпускается вариант Steyr AUG, не имеющий возможности вести автоматический огонь. В ходе эксплуатации винтовки Steyr AUG зарекомендовали себя достаточно удобным, надежным и точным оружием.

В 1980х годах для Steyr AUG был разработан специальный комплект, позволяющий переделать автомат в пистолет-пулемет под патрон 9х19мм Парабеллум. Этот комплект включает в себя ствол калибра 9мм, новую затворную группу (затвор свободный), адаптер для приемника магазинов.

В 2005 году компания Steyr-Mannlicher представила самый новый вариант семейства AUG - AUG A3. основным отличием этого варианта стал отказ от интегрального оптического прицела в пользу стандартной направляющей типа Пикатинни (Picatinny rail), допускающей установку практически любых оптических, ночных и обычных открытых прицелов, а также их комбинаций, при использовании стандартных же кронштейнов, совместимых с направляющей. Также конструкторы отказались от складной передней рукоятки - ее место в передней части ствольной коробки заняла еще одна, более короткая направляющая Пикатинни, допускающая крепление не только съемных передних рукояток, но также подствольных фонарей и даже специальных 40мм гранатометов, имеющих соответствующие крепления. Еще две направляющих размещены по бокам передней части ствольной коробки - на них можно крепить лазерный прицел или любые другие нужные аксессуары.

Техническое описание. Штурмовая винтовка (а точнее - семейство стрелкового оружия) Steyr AUG - это автоматическое оружие с магазинным питанием, воздушным охлаждением сменного ствола, газоотводной автоматикой, скомпонованное по схеме буллпап (при которой казенная часть ствола, затворная группа и магазин находятся позади рукоятки управления огнем и спускового крючка).

Основу системы Steyr AUG составляет компактная ствольная коробка, выполненная из алюминиевого сплава. В нее установлены несколько высокопрочных стальных вставок. Одна вставка служит узлом для крепления ствола, за нее же происходит и запирание затвора. Таким образом ствольная коробка оказывается в значительной мере разгружена при стрельбе. Еще пара вставок служит направляющими для ведущих стрежней затворной рамы.

Стволы у Steyr AUG - быстросъемные, крепятся в ствольной коробке поворотом, на 8 упоров, расположенных снаружи на казенной части ствола в 2 ряда. На каждом стволе насажен газовый блок, в котором справа располагается газовый поршень, имеющих короткий рабочий ход, со своей собственной возвратной пружиной. В левой части блока расположена подпружиненная защелка, фиксирующая ствол в ствольной коробке, а снизу под блоком - шарнир, на котором крепится передняя складная рукоятка для удержания оружия. Эта же рукоятка служит и для смены стволов. На дульной части ствола расположен трехщелевой пламегаситель. Стволы выпускаются четырех видов - длиной от 350 до 621 мм, при этом самый длинный ствол дополнительно комплектуется складной сошкой и позволяет использовать Steyr AUG в роли ручного пулемета или снайперской винтовки. Штатно стволы Steyr AUG имеют шаг нарезов 1 оборот на 228 мм, что обеспечивает нормальную стрельбу как стандартными патронами 5.56мм НАТО, так и старыми американскими патронами типа М193 с более легкой пулей. По заказу возможно комплектование винтовок и стволами с другим шагом нарезов, оптимизированным только под старый или новый патроны.

Автоматика Steyr AUG, как упомянуто выше, основана на газоотводном механизме с коротким рабочим ходом газового поршня. Запирание ствола производится поворотным затвором на 7 боевых упоров за стальную муфту, расположенную в ствольной коробке. На затворе расположены выбрасыватель и подпружиненный отражатель. Стандартные затворы имеют выбрасыватель на правой стороне, что обеспечивает выброс гильз вправо из оружия. При необходимости затвор может быть заменен на другой, с зеркально расположенными выбрасывателем и отражателем, что обеспечит выброс гильз на левую сторону оружия. Затвор установлен в затворной раме, которая вывешена внутри корпуса оружия на двух полых стальных направляющих стержнях. Левый стержень дополнительно служит толкателем, передающим затворной раме движение рукоятки взведения оружия, расположенной слева, а правый - служит штоком газового поршня. Внутри стрежней, позади затворной рамы, расположены две одетые на стержневые направляющие возвратных пружины. Рукоятка заряжания при стрельбе неподвижна, однако при необходимости она может жестко соединятся с затворной группой путем нажатия на небольшую кнопку, расположенную на самой рукоятке. На оружии серии Steyr AUG А2 рукоятка дополнительно складывается вверх и имеет несколько измененную форму.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) выполнен в виде отдельного модуля и расположен в прикладе оружия. Он соединен со спусковым крючком двойными спусковыми тягами. Предохранитель выполнен в виде поперечной кнопки над пистолетной рукояткой и блокирует спусковую тягу. Переводчика режимов огня как отдельной детали нет - выбор режимов огня осуществляется степенью нажатия на спусковой крючок. Частичное нажатие вызывает одиночный выстрел, полное - очередь. Практически весь УСМ, включая даже и курок, за исключением пружин, штифтов, ударника и спусковых тяг, изготовлен из пластика. Специально для вариантов Steyr AUG в конфигурации ручного пулемета выпускаются переделочные наборы, позволяющие модифицировать затворную группу и УСМ автомата для ведения огня с открытого затвора.