заповеди человеческие

Словами Исайи Господь показывает, что и в отношении к Отцу Его они такие же, какими оказываются и в отношении к Нему. Будучи лукавы и чрез лукавые дела удаляя себя от Бога, они только устами говорили слова Божии. Ибо напрасно чтут и делают вид, что чтут Бога те, которые делами своими бесславят Его. Фиофилакт БОЛГАРСКИЙ

Каким будет воскресение лично для каждого из нас?

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР АВДЮГИН | 05 АПРЕЛЯ 2014 Г.

Каждый из нас задумывался: какими мы будем после собственного воскресения? Именно внешне, как будем выглядеть? Как и не раз задавали мы себе вопрос о том, сможем ли узнать после личного воскресения тех, кого любили и кем дорожили?

Мы все воскреснем!

Именно с таким интригующим названием прошла моя очередная встреча (славу Богу, уже третья) в Духовном центре строящегося в Киеве кафедрального собора в честь Воскресения Христова. Почему интригующим? Да ведь в теме этой — все наши надежды, наша вера и, в тоже время, естественные и вполне оправданные страхи о том, каково будет это воскресение для меня лично? Пришлось даже к друзьям в ЖЖ и Фейсбуке обращаться с вопросом: что бы они желали услышать о нашем с Вами грядущем и обязательном воскресении? Пожеланий было предостаточно, но с чего начать, я практически до самой встречи так и не определил. Решение пришло практически перед самым началом нашего общения

. Первыми словами после “доброго вечера” были: - Обычно говорят “начал за здравие, а закончил за упокой”, я же начну изначально за упокой, чтобы завершить именно о здравии. Итак, все мы обязательно умрем, причем неизвестно когда и обычно раньше, чем надеемся и предполагаем. Есть и еще одна обязательность, которая предстоит каждому — все мы воскреснем. Далее говорить было проще, так как еще ветхозаветный пророк Исаия сказал: “Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле” (Ис.25:8), а Своим искуплением наших грехов и воскресением в измененной плоти, Господь утвердил нашу грядущую будущность.

Трудно сказать насколько слушателям были полезны и понятны мои рассуждения, это им вопрос задавать надобно, но судя, по многочисленным запискам, на которые пришлось отвечать, тема была нужной. И как всегда, любой священник это может подтвердить, после беседы или проповеди выясняются не только ошибки в сказанном, но и с сожалением понимаешь, что многое не смог, упустил или не успел преподать из того, что было бы очень нужным, более понятным и образным.

Попытаюсь здесь дополнить упущенное. Великий Пост стремителен. Уже скоро — суббота акафиста, Благовещение, воскресение праведного Лазаря, радостный и трагичный праздник Входа Господнего в Иерусалим и Страстная седмица. Духовный центр Четыредесятницы выделить невозможно, для каждого, для кого эти дни не только голодание и ограничения, он сугубо свой и зависит от уровня собственного покаяния и любви, но все же перед нами именно то время, где о грядущем нашем воскресении можно не только думать, но и опытно его познать.

Восклицание апостола: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1Кор.15:55), было бы невозможно, если бы сами апостолы говорили и свидетельствовали только о духовном воскресении Спасителя. Воскресение было иным, оно было и телесным. Да, в ином теле, в ином состоянии, которое мы земными определениями передать не можем. Естественно, новое тело Христа поражало всех. С одной стороны — дух, но тут же разрешение: потрогайте меня. Господь просит пищи, а затем проходит через закрытые двери. Это выходит за границы нашего понимания, нашей с вами обыденной жизни. Господь не просто воскресает, Он реально показывает, что происходит изменение человеческой природы. И не что-то новое, доселе неизвестное нам открывается, а возвращается наше нормальное человеческое состояние, которое мы утеряли со времен прародителей.

Перед нами: Воскресение человеческой природы во всей полноте, поэтому и называют Христа вторым Адамом.

Каждый из нас задумывался: какими мы будем после собственного воскресения? Именно внешне, как будем выглядеть? Как и не раз задавали мы себе вопрос о том, сможем ли узнать после личного воскресения тех, кого любили и кем дорожили?

И хотя вера сама по себе — не логична с точки зрения материалистической логики, Христос еще до Своего Воскресения нам показал, что всех узнаем, всех увидим, причем в их и нашей полноценной сущности. Вспомните Преображения Господне. Каким способом апостолы на горе Фавор узнали Еноха и Илию, если те умерли за много столетий до их рождения, а изображать лица в ветхозаветном Израиле было запрещено? Апостолы без сомнения узнают древних праведников, как и осознают, что время в земном его понимании уже отсутствует.

Эти рассуждения на основе Евангельской истории имеют свое многочисленное подтверждение в нашем Святом Предании. Вот только есть большая сегодняшняя беда в нашем православном исповедании веры, что, поддавшись протестантским нападкам, мы редко вспоминаем об этих свидетельствах.

Есть еще одно преткновение дня нынешнего, перекочевавшее нам оттуда, куда сегодня так усиленно многие стремятся. По опросам, в европейских государствах большинство уверены, что они попадают только в рай или, по крайней мере, имеют возможность, пройдя некое “чистилище”, все едино в нем оказаться. Не в этих ли утверждениях кроется наша непоследовательность в вере, отрицание духовных подвигов и соблюдение церковных установлений? Путь от Воскресения Христова к собственному Воскресению возможен лишь тогда, когда сердцем своим мы стараемся соединить земное и небесное, а это лишь при главном условии исполняется: душа наша обязана быть “паче снега убеленной”.

Сложно, трудно, невозможно? Но ведь “Бог намерения целует”! Стремись, старайся и Господь, видя даже малую к Себе любовь даст недостающее. Уверенность же, что если Бог есть Любовь, то Он не допустит, чтобы Его творение страдало в преисподней — хитрая уловка врага рода человеческого. Мы преображаемся в свете Христова Воскресения лишь при наличии веры в это Воскресение.

Собственного воскресения и будущей жизни с Богом может не состояться, если не будет духовного труда и стремления выполнять Заповеди Божьи.

Мы можем стать святыми и нет ничего гордого в нашем стремлении к святости, к тому, что делает смерть собственную лишь необходимым эпизодом в нашей жизни.

Смерть лишь двери.

Все народы знают и даже отрицающие Бога понимают, что человек бессмертен. Отрицание этого — признак времен последних, как говорит протоиерей Андрей Ткачев это “признак отупения человеческого”.

Личное бессмертие — это то, во что верили и верят всегда. Отсюда и понимание, что Бога можно умолить, если к Нему стремиться. Любой грешник может все изменить, и тогда Пасха Христова станет Пасхой каждого из нас.

Пред нами заключительные дни Великого Поста и Страстная. Время еще есть. Поэтому нужно стремиться к своему воскресению, причем — не только на миг частного и страшного Суда, а в жизнь вечную. Вот этого я не успел сказать на встрече в Духовном центре. Слава Богу, что есть возможность исправить

Метки: воскресение мертвых

Корабль

преп. Гавриил (Ургебадзе)

Метки: инославие

Я НАЧАЛ ЖИТЬ

Я начал жить, когда вся жизнь прошла,

Когда почти закончилась дорога,

Меня с пыли дорожной подняла

Любовь Христа и милосердье Бога.

Я в мире жил без веры, без любви,

Дружил с грехом, дышал прогнившей ложью,

В душе тоска, зеленый змий в крови,

Злым и безумным сделало безбожье,

Но думал, что свободен был во всем…

Теперь я знаю, вспоминая с болью,

Что был всего лишь похоти рабом

И выполнял диавольскую волю.

Теперь в молитве я твержу:”Христос,

Перед Тобой я на коленях, каюсь,

Прости, я жизнь свою Тебе принес,

Вернее то, что от нее осталось”…

И все, что от рождения мне дал

Божественное, что считал я личным,-

Все загубил, в разгуле растерял

И вновь, как блудный сын, вернулся нищим.

Но снова Ты меня обогатил

И жизнь, что уходила скоротечно,

Наполнил новым счастьем и продлил

Мне не на год и не на два – на вечность!

Я этим вечным даром дорожу,

Благодарю Христа за искупленье,

И всему миру грешному твержу

Прийти к Нему и обрести спасенье.

Но… не могу не вспомнить без стыда

Те времена утраченной свободы,

Когда терял для Бога, для себя

Ушедшие дни, месяцы и годы.

Теперь о детях Господа молю

И внуках тех, что вырасти успели.

Я не хочу чтоб все, кого люблю,

Потом об этом так же сожалели.

Метки: стихи

Одиннадцать одеял

«Надо наконец туда съездить!» – решил Евангелос. Всё бросил и поехал. Его путь лежал через Флорину, городишко к северу от Кастории. Там Евангелос запланировал некое дельце, которое он хотел провернуть по пути на Афон.

Приехав во Флорину, Евангелос довольно быстро уладил всё, что затеял, и зашёл в первую попавшуюся таверну перевести дух и попить кофе. Не прошло и пяти минут, как в таверну ввалился его старый приятель, у которого здесь была небольшая лавка, где продавалась всякая мелочь для домашнего хозяйства. Со своим приятелем наш герой давно не виделся, и потому встреча старых знакомых была шумной – с возгласами и жестикуляцией, как это обычно бывает у греков в таких случаях. Завязалась беседа. Евангелос сообщил, что едет на Афон. Приятель озадаченно нахмурился. Оказывается, он тоже хотел бы побывать на Афоне, да никак не получается. Он переживал, что его мечта не сбывается, что всякие большие и мелкие дела держат его за горло цепкой хваткой. Вдруг приятель, как будто бы спохватившись, сказал, что хочет передать на Афон какое-нибудь пожертвование. Если уж не поехать на Афон, то хотя бы чем-то помочь какому-нибудь монастырю. Собственно, у него есть не что-то, а нечто вполне определённое – шерстяные одеяла. Это был залежалый товар, и перспектива его продажи была туманной. Впрочем, одеяла были новые, как говорится, не бывшие в употреблении. На Афоне, где зимой бывают промозглые дни, они вполне могли бы пригодиться.

Одеял оказалось одиннадцать. В лавке их потуже завязали в один тюк, и приятель торжественно вручил своё пожертвование Евангелосу. У того промелькнула мыслишка: «Вот, навязал мне дополнительную поклажу». Но делать нечего, пришлось взять. Трудно отказать, если речь идёт о пожертвовании на Афон. Про себя Евангелос решил: отдам в первый же монастырь, где остановлюсь, чтобы побыстрее избавиться от лишней ноши. Не таскаться же с ней по Афону!

Вечером Евангелос был уже в портовой деревушке Уранополис, откуда отходит паром на Афон и где паломники обычно проводят ночь перед отправкой на Святую Гору. Утром Евангелос, после всех формальностей с получением диамонитириона – специального разрешения для въезда на Афон, – взошёл на паром, таща на себе тюк с одиннадцатью одеялами.

Кто бывал на Афоне, знает, что первые остановки паром делает на пустынных пристанях. От них до монастырей довольно приличные расстояния. Например, от пристани монастыря Хиландар до самой сербской обители около пятнадцати километров. От следующей пристани до ближайшего монастыря Зограф – около четырёх. Так же далеко от следующей по курсу парома пристани до монастыря Костамонит, который находится в глубине Афонского полуострова. И лишь после костамонитской пристани паром делает остановку у монастыря Дохиар, который находится на берегу моря и до которого от его пристани буквально пять минут пешком. Там-то, у монастыря Дохиар, и сошёл на берег Евангелос.

Через несколько минут Евангелос уже стучал в дверь кельи архондаричного – монаха, послушанием которого является работа в монастырской гостинице и забота о паломниках.

– Вам чего? – неприветливо буркнул монах из-за приоткрытой двери. Евангелосу показалось, что он оторвал монаха то ли от молитвы, то ли ото сна, одним словом, пришёл не вовремя.

– Я привёз шерстяные одеяла, – сказал Евангелос. – Меня просили передать эти одеяла в какой-нибудь монастырь на Афоне в качестве пожертвования. Вот я принёс их вам. Возьмите. Одиннадцать штук.

Дверь захлопнулась. Из-за двери послышался какой-то суетливый шорох и… громкое рыдание. Буквально вопль сквозь слёзы. Евангелос отпрянул от двери. Что случилось?! Через мгновение дверь отворилась. На пороге стоял весь залитый слезами монах, приложив руки к груди, как бы прося прощения за странное поведение.

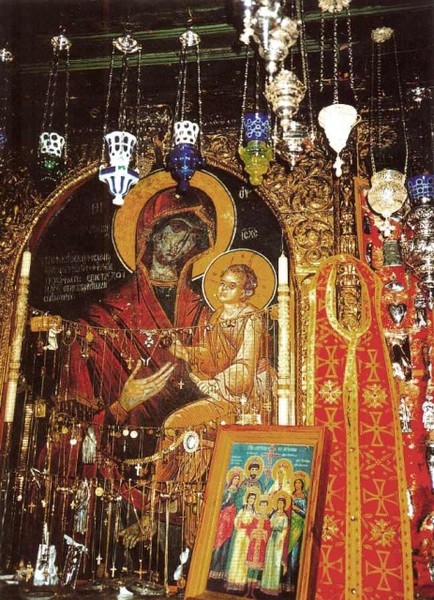

– Я вот только вчера попросил, только вчера попросил, – скороговоркой, всхлипывая, затараторил монах. – Скоропослушницу попросил. Попросил помочь нам раздобыть для архондарика одеяла. Мы готовимся к празднику. Много паломников будет. А у нас одеял не хватает. Нечем застелить одиннадцать кроватей. Именно одиннадцать… Вы понимаете?!

Евангелос ничего не понимал – ни кто такая Скоропослушница, ни то, почему надо так убиваться по поводу подарка. Евангелос был впервые на Афоне, впервые в Дохиаре. И до этого не слышал, что в этом монастыре находится знаменитая чудотворная икона Богородицы «Скоропослушница», именуемая так за то, что по молитвам у этой иконы Божия Матерь посылает просимую помощь молящимся незамедлительно или, во всяком случае, очень скоро. Не стала исключением и молитва архондаричного, который переживал из-за нехватки одиннадцати одеял.

Кто-то, может быть, скажет: совпадение, случайность. Пусть этот кто-то остаётся при своём мнении. Евангелосу и тому залитому слезами монаху так не показалось. Как говорится, кто верит в случайность, тот не верит в Бога. А кроме того, подобных чудесных случаев известно уже столько, что и бумаги не хватит всё описать. Не случайно же иконе Богородицы «Скоропослушница» дали именно такое название! Сколько должно было случиться подобных чудес по молитвам у этой иконы, чтобы люди обратили внимание на то, что просимое посылается практически сразу! Но я говорю это не для того, чтобы переубедить скептиков. А для того, чтобы стало известно ещё одно чудо «Скоропослушницы», сокрытое до поры в сердцах немногих людей, о нём знавших.

Игорь Пшеничников

Русский дом

31 марта 2014 г.

Как избавится от человекоугодия?

С.

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

Святые отцы определяют человекоугодие как «грех против первой заповеди, потому что человек, которому мы угождаем или на которого надеемся и забываем Бога, некоторым образом есть для нас иной бог, вместо Бога истинного» (Филарет Московский,святитель. Пространный православный катeхизис Православной Кафолической Восточной Церкви). Поэтому псалмопевец говорит: «Яко Бог разсыпа кости человекоугодников: постыдешася, яко Бог уничижи их» (Пс. 52: 6). Апостол Павел замечает: «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Галл. 1: 10). Святые отцы также говорят о великой опасности этого порока: «Начало почести – человекоугодие, а конец ее – гордость» (Нил Синайский, преподобный. Об осьми духах зла // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993. С. 261).

Человекоугодие может сделать нашу духовную жизнь совершенно бесплодной. Тот же преподобный Нил Синайский говорит: «Камень, как сильно ни брось его, не достигает до неба; и молитва человекоугодника не взойдет на небо» (Там же).

Имеется несколько видов человекоугодия, в зависимости от той внутренней причины, которая эту страсть питает. Наиболее распространенным мотивом является корыстолюбие, желание получить земные блага без трудов и заслуг. Сюда же относится и боязнь потерять то, что человек уже имеет. Такое человекоугодие имеет своих «помощников»: унижение, лесть, лицемерие.

Человекоугодие часто рождается от тщеславия. «Человекоугодливый об одном том печется, чтобы внешнее его поведение было показно и чтобы заслужить доброе слово льстеца» (преподобный Максим Исповедник). Он становится невольником, поскольку поведение его зависит от переменчивости человеческих мнений и оценок. Человекоугодие может порождаться малодушием перед начальством и вообще имущими власть и влияние. Если эта страсть укоренится, то человек может потерять способность сохранять верность своим духовным и моральным принципам.

Наконец, бывают сложные жизненные обстоятельства, когда грань между любовью к ближнему и человекоугодием оказывается трудно различимой. Особенно это часто бывает, когда приходится общаться с немощными. В таких случаях нужна усиленная молитва, чтобы Господь Бог дал дар рассуждения принять правильное решение: сохраняя доброе расположение к человеку, важно не потакать его слабостям.

Общим лекарством против всех видов человекоугодия является стяжание страха Божия. «Страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, прогоняет тьму и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям» (преподобный Антоний Великий). Эта основополагающая добродетель дает любому человеку великую духовную силу: «Кто проникнут страхом Божиим, тот не боится обращаться среди злых людей. Имея в себе страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется трудным и невозможным» (преподобный Симеон Новый Богослов). Для стяжания страха Божия нужен каждодневный духовный труд.

«– Геронда, мной обычно двигает боязнь огорчить других или пасть в их глазах; о том, чтобы не огорчить Бога, я не думаю. Как умножается страх Божий?

– Бодрствование необходимо. Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога. Мы забываем Бога, и потом подключается помысл, что мы делаем что-то важное. Подключается и человекоугодие, и мы стараемся не пасть в глазах людей. Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надежно все, что бы он ни делал. В противном случае, делая что-то для того, чтобы показаться людям хорошим, он все теряет, все растрачивает впустую. Человек должен вопрошать себя о каждом своем действии <…> Что бы человек ни делал, он должен делать это только для Христа, осознавая, что Христос видит его, наблюдает за ним. Внутри не должно быть человеческого начала. Сердцевиной каждого движения человека должен быть Христос. Если мы делаем что-то с целью понравиться людям, то это не приносит нам никакой пользы. Требуется многое внимание. Необходимо постоянно испытывать, что за причины побуждают нас к действиям. Как только я осознаю, что побуждаюсь к чему-то человекоугодием, я должен его немедленно бить, потому что, если я хочу сделать что-то доброе и при этом подмешивается человекоугодие, – тогда я черпаю из колодца воду дырявым ведром» (Паисий Святогорец. Слова. Духовное пробуждение. Т. 2. М., 2002. С. 84–85).

Лазарь АБАШИДЗЕ

Человекоугодие

Также тонко уводящая от истинного служения Богу страсть! Нам заповедано Господом любить ближнего как самого себя, но можно любить ближнего, служить ему усиленно, но не ради Бога. Все дело в том, какое настроение лежит в основе этой любви. Как можно различить одну любовь от другой? Любовь христианская обычно не сразу возжигается в сердце. Когда человек начнет жить по-христиански, все его чувства требуют принуждения, борьбы, долгого врачевания, пока они начнут подчиняться хотя бы несколько христианским законам. Сначала и жертвовать собой, каждой крупицей своего "я", ради ближнего крайне трудно. Частым напоминанием себе евангельских заповедей, угрозой наказания немилосердного, страхом ответа за свои грехи и т.д. должно сначала увещевать и принуждать себя хотя бы к внешнему исполнению заповеди о любви к ближнему, пока долгим опытом борьбы сердце не умягчится и не станет любить само (конечно, по благодати Божией, стяжанной трудом и самопринуждением). Здесь всегда на первом месте Господь, Его пример жертвенной любви к роду человеческому, и проявления такой любви всегда очень сдержанны, душеполезны, плодотворны.

Любовь же человекоугодническая всегда имеет в основе своей какую-нибудь страсть: или это приятность плотская, или родственная, или симпатия, или почтение к человеку из-за его высокого положения в обществе, то есть вначале стоит желание угодить человеку ради того, что мы его выделяем как-то в сравнении с другими в данный момент и нам хочется иметь о себе его приятное мнение. Итак, эти разные помыслы бывают едва уловимы, но они-то и составляют внутренний толчок к тому, что вдруг появляется желание послужить человеку, успокоить его, порадовать чем-либо. Чаще всего в таких случаях, если встречается какая-либо преграда со стороны христианских заповедей, то легко ее нарушают, и "ради любви" часто серьезно преступается установление Церкви и наносится оскорбление Самому Господу. При человекоугодии мы поставляем ближнего впереди Бога и служим ему ради своей собственной выгоды, опираясь на свою нечистую человеческую доброту, часто совершенно забывая на это время о Боге. Но хуже всего, что мы сами в то время думаем и другим даем понять, что мы это делаем по заповеди, по христианскому своему милосердию.

Метки: человекоугодие

Какая же я земля? Рассказ

Он громко говорил, явно рассчитывая на то, что его услышит начальник.

– К месту захоронения подойти трудно: оно окружено со всех сторон могилами. Даже узких тропинок не оставили. Там несколько человек едва смогут протиснуться, наступая на надгробия. И находится оно на склоне. Придется устроить прощание прямо на дороге у поворота. Там есть небольшое расширение: маленькая площадка. Я уже приказал отнести туда стол. На него поставим гроб. Хоронят в этой части кладбища редко – только по специальным разрешениям. Кладбище-то давно закрыто. Никаких других похорон в это время не будет. Так что все пятьдесят человек, кто пришел проститься с Анной Сергеевной, должны поместиться.

Потапов слушал эти объяснения и не знал: то ли благодарить этого шустрилу за активность, то ли сразу отстранить. Уж больно он его раздражал. Какая-то бойкая деловитость, словно не на похороны пришли, а на пикник. Он и на работе такой же. Гоношения много, а проку – с гулькин нос.

«Ведь хотели в холле фирмы устроить. Но нет! Дочь заявила, что будет отпевание церковное, и кто захочет, может прийти в храм», – думал он.

Анну Сергеевну любили все, но далеко не все сотрудники захотели прийти в церковь. Город многонациональный. И конфессий немало. Если бы не смерть Анны Сергеевны, то генеральный директор так бы и не узнал, что под его началом помимо мусульман, есть адвентисты, баптисты и даже свидетели Иеговы. В здании фирмы они бы с любимой сотрудницей попрощались, а вот в церковь...

Андрей Иванович Потапов – человек с солидным военным и коммунистическим прошлым, не понимал, как это верующие люди могут делиться на разные деноминации, да еще и враждовать между собой. Как можно, веруя в Бога, отказываться переступить порог православного храма?! Он мало задумывался о вопросах веры, но, как русский человек, даже испытал обиду за то, что его подчиненные ненавидят веру его предков. В этот день он особенно пожалел о том, что отмахивался от Анны Сергеевны, когда та пыталась говорить с ним о Боге. С Анной Сергеевной он дружил более сорока лет. В студенческие годы был даже влюблен в нее. Но она вышла замуж за его друга, и ему пришлось заставить себя забыть о своей любви. Была любимой девушкой, а стала другом, но таким верным, что по нынешним временам и представить трудно. Анна Сергеевна была финансовым директором крупной уральской корпорации и получала в год несколько миллионов рублей. Но когда у друга Андрея начались проблемы с бизнесом, она не задумываясь оставила свою денежную работу и перебралась в его город, чтобы помогать ему. Через год она устранила проблемы, и фирма стала преуспевать. Ее смерть стала для него сильным ударом. И не только потому, что она спасла его от разорения. Ну кто нынче может отказаться от миллионов и перейти на более чем скромный оклад?! Дело не в деньгах. Он потерял больше, чем друга – родную душу. Как она могла утешить, успокоить, как тонко и ненавязчиво убедить. Вот только к вере его не привела. Но это уже не ее вина...

Когда открылись двери храма, и из него стали выносить гроб, Потапов вместе с остальными курильщиками поспешил навстречу траурной процессии. К нему подошел священник и сказал, что нужно еще у могилы отслужить литию – короткую службу – прежде, чем предать покойную земле. Потапов понимающе кивнул. Батюшка спросил, будут ли они произносить речи. Узнав, что будут, сказал, что подойдет позже, когда они закончат.

Место захоронения находилось метрах в пятистах от храма. Решили гроб не везти в катафалке, а понести на руках. Желающих оказалось много. Несли по очереди, в четыре смены. Сменяли друг друга, не останавливаясь. Потапов шел в первой смене. Он был выше других, и, чтобы нести гроб ровно, ему пришлось сгибать колени. От такой ходьбы очень скоро заболели ноги, заныла спина. До входа на основное кладбище шли по шоссе, стараясь не мешать проезжавшим машинам. Вдоль дороги стояли притиснутые вплотную к асфальту черные одинакового размера отполированные плиты с портретами тех, кто примкнул к упокоившемуся большинству.

«Хачик. Грачик. Гамлет», – читал Андрей Иванович высеченные на плитах имена.

Стало жарко. По шее и по спине потекли струйки пота. День выдался солнечным. Надо же – конец февраля, а на дворе 18 градусов тепла! С обеих сторон огромными букетами стояли покрытые белыми цветами деревья. Это расцвела черешня и алыча. Подул ветерок, и несколько лепестков упало на лицо Потапова. Он подозвал шедшего рядом с ним распорядителя, и попросил подготовить ему смену. Оставив гроб, Потапов подошел к Елене – дочери Анны Сергеевны. Та шла низко опустив голову, часто вытирала платком глаза. Говорить не хотелось. Потапов тихонько пожал ей руку и молча пошел рядом.

Прошли мимо выкрашенного серебрянкой солдата – памятника воинам Отечественной войны. За ним вырос целый город огороженных железными решетками и мраморными стенами пантеонов. Один памятник был исполнен в виде часовни с позолоченным крестом. Андрей Иванович подумал, что это настоящая часовня, но в толпе кто-то довольно громко сообщил, что это памятник дочери местного богатея, умершей от передозировки наркотиков.

С шоссе свернули на главную аллею кладбища. И здесь, оттеснив скромные советского изготовления памятники из цемента с мраморной крошкой, высился могильный новострой: портики, колоннады, скамейки с сидящими на них скульптурными изображениями усопших, огромные – в прежние времена немыслимых размеров площадки, покрытые полированными мраморными плитами. Пройдя сквозь строй нововозведенных свидетельств прижизненного небедного жития, процессия остановилась на небольшой площадке. От нее во все стороны начинались узкие заасфальтированные дорожки. Гроб с покойницей поставили на принесенный заранее стол. Народ, шедший в первых рядах, топтался на месте, стараясь остаться подальше от гроба, но очень скоро был притиснут задними рядами к нему почти вплотную. Пришедших проводить Анну Сергеевну в последний путь оказалось намного больше, чем в церкви. Пришли и не желавшие быть в храме баптисты с иеговистами. Были лица, незнакомые Андрею Ивановичу.

Распорядитель попросил стоявших сзади отступить немного назад. Но никто не захотел покидать площадку.

– Ну вот, – раздраженно подумал Потапов, – то подальше от гроба стояли, а теперь и шагу назад не хотят сделать. Ну и народ...

Он уже собрался скомандовать по-военному: «Два шага назад!» – как распорядитель хорошо поставленным голосом скорбно и торжественно объявил: «Позвольте начать наше траурное мероприятие».

От этого «мероприятия» у Потапова свело скулы. Ему захотелось тут же осадить бессердечного самозванца, не понимающего того, что о таком прекрасном человеке – об Анне Сергеевне – нужно говорить человеческим языком. И как же он не продумал того, как провести это прощание, кому дать слово? А теперь этот хлыщ превратит все в наихудший вариант партийного собрания. Нет, надо его отстранить. Но как это сделать без скандала? И кем заменить?

В этот момент самозванец объявил: «Слово для прощания предоставляется нашему генеральному директору Андрею Ивановичу Потапову».

Слава Богу, Андрей Иванович с самого начала занял верную позицию. Ему не пришлось никого расталкивать, никуда передвигаться. Он стоял рядом с гробом лицом к собравшимся.

– Дорогие коллеги, – начал он, – простите, но это не мероприятие.

Он строго посмотрел на распорядителя. Тот поднял брови и громко шмыгнул носом.

– Это прощание с прекрасным и очень дорогим мне человеком. Мне трудно говорить, потому что нужно говорить сердцем. У меня нет такого сердца, как у Анны Сергеевны. У нее оно было большое, любящее, чуткое. Ее доброта была безмерной. Я не видел за всю свою жизнь такого бескорыстного, доброго человека, готового по первому зову прийти на помощь.

И он рассказал, как Анна Сергеевна бросила свою высокооплачиваемую работу и переехала, чтобы спасти его от разорения.

Потом выступали коллеги. Взявший на себя роль ведущего как-то сник и представлял очередных желающих сказать слово о покойной понурив голову, печально и тихо. Его явно испугало замечание шефа. Потапов не стал его отстранять. Кого ни попроси – начнет артачиться. А тут надо без суеты и препирательств. Да и поздно.

Выступавшие говорили о доброте Анны Сергеевны, о ее мудрости и умении грамотно вести дела. Молодая сотрудница, имени которой Андрей Иванович не знал, рассказала о том, как Анна Сергеевна находила время повышать свои знания. Она делала то, чего не делали молодые специалисты: читала не только отечественные журналы по экономике, но и зарубежные. Была в курсе всех новых тенденций и успешных практик.

А вот этого Потапов и не знал.

Все говорили о чуткости Анны Сергеевны. Одной сотруднице она помогла устроить дочь в университет, другой купила ребенку зимнюю куртку, третьей оплатила дорогу до места армейской службы сына.

Потапов почувствовал, что люди повторяются, и от этого в народе стало заметно томление. Редкие всхлипывания прекратились. Был слышен все усиливающийся шорох – это перекладывали с рук на руки завернутые в целлофан букеты. Народ переминался с ноги на ногу, а цветы с какого-то момента заходили ходуном. Надо было заканчивать.

Потапов в строгом черном костюме, белой рубашке с черным галстуком выделялся в пестрой толпе, окружившей гроб. Он с раздражением заметил, что никто не удосужился надеть на себя темную одежду, хоть как-то намекавшую на траур. Костюмы и плащи были какого угодно цвета, только не черного. Многие явились в пестрых куртках, выданных волонтерам на Олимпийских играх.

«И где они их достали? Стоят, как попугаи разноцветные. На работу все в сереньком ходят, как мышки. А тут, как сговорились, вырядились!»

Лишь на нескольких воцерковленных дамах были черные платки. Была и неизвестная ему особа в черной шляпке с вуалью. И вдруг он увидел красотку Ниночку – молодую барышню, месяц назад принятую на работу. Она стояла на парапете, возвышаясь над всеми с маленькой собачкой на руках.

Потапов смотрел на своих сотрудников, и какое-то недоброе чувство все больше и больше разжигалось в его сердце.

– Никакого представления о приличии. Хоть бы какую-нибудь траурную ленту прикрепили к своим дурацким нарядам... Эх, Аннушка! С кем ты меня оставила... Охламон на охламонке.

Он перевел взгляд на лицо покойной и стал внимательно разглядывать его. Оно поразило Потапова. Это было уже как бы не ее лицо. Оно было воистину покойным. На нем запечатлелось необыкновенное умиротворение, словно она узнала никому не ведомую тайну и застыла в благодарном благоговении. Морщины на лице Анны Сергеевны разгладились. Ее немного вздернутый нос заострился, и от этого лицо стало даже красивее. Венчик на лбу придал ее лицу величавость и неотмирную торжественность. Она показалась Потапову живее всех этих окруживших ее людей. И вдруг он подумал о том, что ни сегодня-завтра будет вот так же лежать. Возможно, на этом самом месте. Если только заплатят за место. Кладбище-то закрытое. На сына не стоит рассчитывать. Он в Москве, и нужных местных людей не знает. Надо самому все устроить. Заранее.

И еще он подумал, что о нем вряд ли будут говорить так, как об Анне Сергеевне.

«Нет, надо заканчивать с работой. Пора прикрыть лавочку. Чего я нервы треплю? Зачем мне все это? Брошу все. Нет сил смотреть на эту публику. Одни боятся, другие тихо ненавидят и завидуют. А я им, по настоянию Аннушки, оклады увеличил почти в два раза. Ведь никого, с кем можно поговорить по душам. Была одна... Хорошо хоть о ней вспоминают только доброе», – размышлял Потапов.

Этот внутренний монолог был прерван. С одной стороны, огибая толпу, пробирался священник с дымящимся кадилом. С другой протискивалась к гробу незнакомая женщина. Потапов отметил, что она в траурном одеянии – черный долгополый плащ и черная шляпа с широкими полями. Эти поля смутили Потапова. Уж больно шикарно и модно выглядела эта незнакомка.

Она, не спрашивая разрешения у распорядителя, сменила только что закончившую говорить сотрудницу и, обратившись к Потапову, произнесла смутившую всех фразу:

– Сегодня вы хороните моего злейшего врага.

– Ну вот, – подумал Потапов. – Все же не обошлось без скандала. Кто такая? И кто ее пустил...

В толпе раздались возмущенные голоса:

– Как вы смеете!

– Уберите ее!

Женщина в шляпе смущенно улыбнулась и продолжила:

– Анна Сергеевна, действительно, была моим врагом, но потом стала добрым ангелом.

– Кем стала? Что она говорит?

Толпа возмущенно загудела, но незваная незнакомая дама спокойно продолжила. Только говорить стала громче.

– Я, как и вы, ее сотрудница. Но только там, на Урале, откуда она переехала сюда. Я теперь занимаю ее должность. Раньше я работала в другой организации и никогда не видела Анну Сергеевну. И когда заняла ее место, то, что бы я ни делала, мне все сотрудники в один голос говорили: «А вот Анна Сергеевна сделала бы не так!» Я это слышала по нескольку раз на дню. И я ее возненавидела. Что же это за человек такой?! Из-за нее у меня нет никакого авторитета.

Гул постепенно затих. Все стали внимательно слушать.

– Я подружилась со своей заместительницей и, поборов гордость, стала расспрашивать

ее, что же я не так делаю. Оказалось, что и в производственном, и человеческом плане Анна Сергеевна всегда была мудра, добра и спокойна. Я познакомилась с тем, как она вела дела, и стала делать так же. И все пошло очень хорошо...

Не могу занимать вашего времени. Скажу только, что ее большой оклад, чему у нас многие завидовали, Анна Сергеевна почти до последней копейки отдавала на добрые дела. У нее было больше десятка одиноких матерей, которым она постоянно помогала. Были старушки. Она их сама навещала и подбрасывала им еду и деньги... О ее доброте можно много говорить, но вы сами в этом могли убедиться. Не стану вас утомлять...

Она тяжело вздохнула, вытерла платком глаза и продолжила:

– Простите. Сюда я приехала в санаторий. Третьего дня вечером смотрела телевизор. И вдруг вижу: бегущей строкой объявление о смерти Анны Сергеевны и о том, где будут похороны. Я не могла поверить своим глазам. Вы представляете? Никогда не видеть человека, постоянно думать о ней, а, уехав за три тысячи километров, случайно узнать по телевизору о ее кончине... Разве это не чудо? Сегодня я познакомилась и прощаюсь с человеком, который стал для меня идеалом. Я стремлюсь к этому идеалу и благодарю Бога за то, что он устроил эту скорбную встречу-прощание. И прошу Его упокоить душу дорогой Анны Сергеевны в Царствии Небесном!

В толпе зааплодировали. Заговорили сразу и громко. Такая реакция была совершенно неуместной. Потапов сделал энергичный жест рукой, и разговоры стали стихать.

А женщина, вызвавшая своим рассказом неожиданную реакцию, перекрестилась и, нагнувшись над гробом, поцеловала венчик на голове Анны Сергеевны. Постояв немного, она снова перекрестилась и поцеловала икону, лежавшую на груди покойной. Потапова почему-то больше всего смутило то, что она крестилась и вела себя, как церковный человек.

В модном пальто, шляпе... Он представлял себе верующих совершенно иначе. И хотя видел по телевизору, как крестится президент и его ближайшие соратники, все же не мог и подумать, что интеллигентная дама с хорошей речью, в очень дорогой одежде может вот так, как простая бабка, перекреститься и поцеловать покойницу, которую ни разу не видела.

Все остальное прошло, как в тумане. Дама ушла, подошел священник. Он начал петь хорошо поставленным голосом. Андрей Иванович старался вслушиваться в слова песнопений, но понимал не все. Тихо, словно бубенчики на никогда не езженой тройке, позванивало кадило.

«То ли в кино слыхал этот тихий приятный звон, то ли... Да неужто, я не знаю, как бубенчики звенят? Вон, они к кадилу прицеплены», – думал он.

Ароматный дымок окутывал гроб.

«Яко земля еси, и в землю отыдеши», – печально пел священник.

Эти слова поразили Потапова.

– В землю-то понятно, а вот почему земля? Разве я земля? Какая же я земля? Значит, землей стану... Смешаюсь с землей... Но нет. Тут еще до нашей кончины нас землей называют. Непонятно…

Он совершенно некстати вспомнил анекдот про космонавта: «Земля! Земля! Я Хабибулин!»

И тут же одернул себя: «Тьфу ты, мать честная, лезет же в голову всякая чушь! Нужно обязательно спросить священника, что он имел в виду. Какая же я земля?!»

Потапов видел, как во сне: вот закрывают гроб. «Такие же бывают закрывашки на заграничном пиве, – вспомнил он и рассердился на себя. – Что же это я! Прощаюсь с Аннушкой навсегда, а подмечаю какую–то дрянь... Как-будто это не я сам, а кто-то другой подсовывает дурацкие мысли».

Вот, споткнувшись обо что-то, подошла ко гробу Елена. Робко, словно боясь обжечься, коснулась гроба, провела по верху ладонью.

«Ласково погладила, – отметил мысленно Потапов. – При жизни бы так мать гладила».

И он стал вспоминать случаи, когда Елена была груба с матерью. Он с усилием прогнал эти мысли и стал оглядываться, ища в толпе только что выступившую незнакомку. Но ее нигде не было. Баптисты-иеговисты стояли отдельной кучкой, отступив от площадки на дорогу.

«Видно, ладана испугались», – мелькнула мысль.

Вот что-то командует распорядитель, и четверо сотрудников поднимают гроб. Они с трудом протискиваются между плотно стоящих памятников, наступая на могильные плиты. Народ потянулся за гробом, широким охватом обходя надгробия.

Потапов последовал за ними. И вдруг почувствовал под ногой тихий хруст. Посмотрев под ноги, увидел раздавленный желтый цветок и удивился: «Надо же, нарциссы расцвели. А ведь февраль».

Когда могильщики опустили гроб и стали забрасывать лопатами сухую желтую глину, Андрей Иванович почувствовал, как по щеке его текут слезы. Они текли почему-то из левого глаза. Потом горячая капля покатилась и из правого.

– Прости меня, Аннушка, – прошептал Потапов. – Царство тебе Небесное. Погоди, скоро и я пойду за тобой.

И тут он, считавший себя неверующим человеком, вдруг с ужасом подумал, а пустят ли его к ней, к его дорогой подруге.

В голове крутилось: «И куда пустят? И кого пустят, когда меня закопают? Значит, я верю, что душа есть и что она куда-то уйдет после смерти? Ой, хорошо бы... Чтобы была душа... Не черная пропасть небытия, а хоть какая-то непонятная, но жизнь. Ведь говорят же, что душа – это переход с материального уровня на энергетический. Или что-то вроде этого. Пусть так. Энергия – не энергия, но лишь бы хоть какая-то форма жизни. Лишь бы не исчезнуть совсем. Нужно обязательно, сейчас же поговорить со священником...»

Он отошел в сторону и стал наблюдать за своими сотрудниками:

– Лезут по чужим могилам. Вытянули шеи. Любопытно им. Бросают в могилу землю. Все бросают. Даже иеговисты. Только я не бросил. А жалко ли им Аннушку?

А вдруг, действительно, жалеют. И чего это я на них окрысился? Все ведь помрут. Вон сколько ее сверстниц…

Потапов давно хотел избавиться от них. Но Анна Сергеевна упросила не выгонять их с работы:

– У них же пенсии. Тут молодым надо уступить... Еще и жизни не нюхали, а требуют сразу больших окладов.

«Ох, уж эти молодые! – подумалось ему. – Бабульки в десять раз больше их знают, а готовы и в половину этих денег работать. Нет, не буду пожилых увольнять... Они ведь не себе. Детям и внукам зарабатывают. У многих дети без работы сидят. Вот оно, замкнутый круг... Дети без работы. Бабки при деле... Да ну их всех! Все, не могу! Оставлю. Пусть такого олуха, как я поищут, чтобы много платил и держал тех, без кого можно обойтись...»

И он снова стал бранить себя за то, что не может сосредоточиться и думать только об Аннушке: «Как сосредоточиться, когда мысли прыгают, как блохи? Только подумаешь о печальном – как будто ветром из головы выдувается и что-то совсем непотребное приходит на ум.

Вот и могильщики страшные. Лица синие, как баклажаны. Видно, что с перепоя. Вот венки и цветы народ кладет. А ведь эти синюхи стащат их и отдадут продавать бабкам, сидящим у входа».

Тут Потапов заметил, что народ стал потихоньку расходиться. Распорядитель глядел соколом, выбирая из пришедших нужных людей. Им он совал билетики с траурной каймой – приглашение на поминальную трапезу.

От одной мысли о еде Потапову стало дурно. Он подошел к распорядителю и тихо проговорил:

– Поминайте без меня. У меня срочное дело.

– Но вы все же потом подойдете? – робко спросил распорядитель.

– Не знаю. Если успею. Но вряд ли. Ешьте без меня.

Потапов машинально протянул ему руку и сразу отдернул, почувствовав прикосновение потной ладони.

«Что же это я! – укорил себя он. – За полминуты дважды обидел человека. Зачем так грубо приказал есть без меня? Нужно было как-то поделикатней. И нельзя было так отдергивать руку. Что, он виноват, что ладони вспотели от волнения? Надо будет его как-то успокоить...»

Он оглянулся и увидел священника, застрявшего в узком проходе между железными оградами. Тот пытался отцепить подрясник от колючек розового куста. Андрей Иванович поспешил ему на помощь, но батюшка уже успел высвободиться из неожиданного плена. Потапов протянул священнику приготовленный конверт и, оглянувшись по сторонам, попросил его задержаться.

– Уделите мне несколько минут.

Батюшка посмотрел на часы.

– Прошу прощения. С радостью поговорю с вами, только давайте это сделаем по дороге к храму. У меня через полчаса крестины.

– Да я вас долго не займу, – поспешил заверить его Потапов, стараясь идти со священником в ногу. – Вопросов у меня много. Не знаю с чего начать... Анна Сергеевна всегда старалась избавить меня от моего безбожия. Нет, я, конечно, понимаю, что что-то есть. Но у меня всегда не было времени, да и желания говорить с ней о вере. Я ведь знаю о Боге только то, что нам на занятиях по атеизму рассказывали, что Его нет. И что все придумали попы, чтобы держать народ в темноте. Но сегодня, как бы вам это объяснить, я почувствовал в душе какой-то трепет. Я ощутил... ощутил свою душу. Я почувствовал, что она у меня есть. Я как бы, стоял в стороне от нее, или она была где-то сбоку. И я головой пытался понять, что в ней происходит, а она давала мне почувствовать, что она есть и мне надо как-то правильно с ней контактировать. Простите, я, наверно, говорю путанно.

– Я вас понимаю, – попытался успокоить его батюшка.

– Это переживание было мне не знакомо. А может быть я сейчас пытаюсь сформулировать, и говорю совсем не то, что переживал. В общем, я ничего не знаю о жизни души, о вере... И хочу вас попросить помочь мне. Я, знаете, почувствовал во время вашего пения, что хочу верить. Хочу, чтобы Бог был на самом деле...

– Так Он есть на самом деле, – улыбнулся священник.

– Да, но что мне делать, чтобы по-настоящему поверить?

– Молиться. Один евангельский персонаж говорил: «Верую, Господи! Помоги неверию моему».

– Не понимаю.

– Это трудно понять. Вера – великий дар Божий. Есть люди чуткие. Они без особого труда получают этот дар и живут духовной жизнью, а другим нужно много потрудиться, чтобы обрести ее.

– Так что же мне делать?

– Молиться, посещать церковные службы, читать книги духовного содержания. Пытаться рассматривать все, что с вами происходит, через призму евангельского учения. Вы читали Евангелие?

Потапов смутился.

– Скорее пролистывал.

– А вы прочитайте. А все, что не понятно, записывайте и приходите ко мне. Постараюсь объяснить. Только не отчаивайтесь. Возможно, придется пройти через многие искушения. Дай Бог, чтобы ваше сегодняшнее настроение не покинуло вас. А я помогу...

– Ну, тогда для начала, объясните мне, почему я земля. Вы сегодня пели, что мы все земля, и в землю уйдем. А разве кости, кровяные сосуды, волосы, глаза и все тело из земли сделаны?

– Да, из земного праха сотворен человек.

– Из какого праха?

Сотворение человека (Быт. 2, 7) Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIII в.

Сотворение человека (Быт. 2, 7) Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIII в.

– Из глины или чернозема – это не известно, да и неважно. Главное, что Бог вдунул в человека дыхание жизни. Сделал его душою живою.

– Но это невозможно. Как можно из глины сделать мозг и сердце? Что это за материал – земля? Это невозможно. Это я вам как строитель говорю.

– Богу все возможно. Мы веруем в то, что Бог создал нас. И неважно, из чего. Это тайна.

Он призвал нас из небытия. Да еще и даровал нам жизнь вечную через страдания и крестную смерть Своего Сына – Господа нашего Иисуса Христа.

– Это я совсем не понимаю. Но земля...

– Это вы как строитель рассуждаете. А скажите, пожалуйста, как из космической пыли само собой за миллиарды лет произошло такое потрясающее разнообразие живых существ? Объясните мне, как строитель. Можно ли из космической пыли сделать апельсин или все эти дивные цветы, распустившиеся за несколько теплых дней? А ведь люди верят, что можно. Им говорят, что нужен всего лишь фактор времени. Сотни миллиардов лет. И оно само по себе сотворится. Ну не фантастика ли?

Чтобы сделать простую табуретку нужен ум, умение и руки. Само ничего не делается. Атеисты придумали подпорку для своих фантазий – эволюцию. И опять им понадобились миллиарды лет. Но без организующего и творящего Разума может ли проходить невероятный по своей сложности процесс создания живого мира, в котором миллиарды миллиардов параметров. Кто руководит этой эволюцией? Кто направляет ее на создание новых форм? Кто продумывает потрясающей красоты узоры на крыльях бабочек и оперение птиц? Кто наградил птиц голосами, от которых замирает человеческое сердце по весне? Первовзрыв? Как можно верить в то, что после первовзрыва вся гармония мира организовалась без участия творческого Разума? Я вот вчера сыну гранат почистил. Умолчу о том, что это вкусный и полезный плод. Посмотрите, как там зернышки плотно уложены и между ними еще и перепоночки нежные. Кто это так зернышки уложил? Сами легли? Я тут получил посылку с книгами. Все книги измяты. А ведь люди укладывали. Разумные существа.

– Да вы, батюшка – поэт, – Андрей Иванович покачал головой.

– Простите, времени у нас мало. Я бы хотел, чтобы вы поняли простую вещь. То, что называют материалистическим знанием – это не знание, а вера. Мы не можем проверить ни одну из современных гипотез сотворения мира. Мы принимаем ее на веру. У нас нет миллиардов лет на экспериментальную проверку. А модели, якобы повторяющие процессы, длившиеся в природе эти сотни миллиардов лет – условны. Их тоже нужно принять на веру. Так что вам нужно определиться, какую веру вы выберете. Веру в Бога или в бездушную материю, которая сама собой творит все из себя. Вы можете поверить в то, что кирпичи сами собой сложатся в Эрмитаж или хотя бы пятиэтажку, если их подогревать и облучать солнечной энергии миллиард лет? Вы, как строитель, можете в это поверить?

Потапов немного помолчал, посмотрел на спины впереди идущих сотрудников и тихо проговорил: «Удивительное дело. Все, что вы говорили, я как будто бы уже слышал. Все мне знакомо, хотя я явно ни с кем об этом не говорил. Даже с Анной Сергеевной.

Я благодарю вас за эту беседу и очень прошу найти время пообщаться со мной подольше».

– Непременно. Только не раньше, чем через неделю. Сейчас много предстоит служб. Начнется Великий Пост. Приходите к нам на вечерние службы. Четыре дня будут читать канон Андрея Критского. Это великое свидетельство гениальности человека, способного на искреннее и глубокое покаяние. Послушайте его. Душа должна отозваться. Даже если вы не поймете слов. Послушайте скорбные песнопения. Это очень красивая служба. Подышите воздухом Церкви. Начните с этого свой путь к Богу. Я, кстати, могу вам подарить этот канон. Будете по книге следить за тем, что будут петь и читать.

Потапов долго благодарил батюшку и решил непременно принять его приглашение. Они распрощались. Священник торопливо пошел к храму, а Потапов остановился рядом со ступеньками, ведущими вниз. Здесь, в просвете между кипарисами и черными мраморными памятниками, был виден новый могильный холмик, заваленный венками и охапками цветов. Потапов посмотрел по сторонам. Никого. Последний сотрудник скрылся за поворотом. Андрей Иванович поклонился могиле Анны Сергеевны.

– Да, Аннушка, конечно, батюшка прав. Без верховного Разума никуда. Я вот на какое-то время отпустил вожжи, и все пошло кувырком. Пришлось тебя вызывать. Спасибо тебе за все. И за беседу с батюшкой спасибо. Вот только никак не могу понять, какая же я земля... Ну, ничего, может, пойму...

Потапов еще раз оглянулся и, увидев, что никого нет, медленно перекрестился.

Александр Богатырев

26 марта 2014 года

Метки: рассказ

ЧЕСТНОСТЬ

Кто-то скажет: смирение, кротость, терпение, послушание. Кто-то назовет милосердие, сострадание, помощь ближнему, любовь к нему.

Но вряд ли кто-то вот так сразу скажет: честность. Будто из другого словаря это слово. Не из религиозного, не из духовного, а из словаря «общечеловеческой» или «гражданской» морали.

Что такое честность? Перелистав известные словари, мы убедимся, что понятие это сложное, собирательное: «правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективная убежденность в правоте проводимого дела, искренность перед другими и перед самим собой»; «добросовестность, прямодушие, неподкупность, беспорочность, правдивость, благородство»; «прямота, правдивость, неуклонность по совести своей и долгу, отрицание обмана и воровства, надежность в исполнении обещаний»…

Ходить пред Богом – это и значит быть честным: перед Ним и, как следствие, – перед людьми

Рискнем сконцентрировать: честность – это жизнь по правде. А правда – она у Бога. Именно Он – ее источник. Не потому ли вопрос о честности человека перед Ним встает в самом начале истории человечества: можно сказать, что это вообще первый вопрос, вставший перед человеком. Человек лукавит, он тайком нарушает запрет, потом прячется от своего Творца «между деревьями рая» (Быт. 3: 8) – поэтому происходит катастрофа, грехопадение, изгнание из Рая. Святитель Иннокентий Херсонский в своих замечательных проповедях, собранных в книгу «Падение Адамово» (М., 2011) говорит, что в дальнейшем всё больше людей будет прятаться от Творца уже не в райских деревьях, а в адских… В противоположность этим «пряткам» честность и открытость жизни перед Творцом, отсутствие попытки спрятаться, уклониться от Его ока обозначается в Ветхом Завете словосочетанием «ходить пред Богом»: «и ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5: 24). Заметим: не сказано, что Енох был праведен, честен, правдив, добр и т. д. Вообще никаких личных характеристик: ходил пред Богом – этого довольно. Ходить пред Богом – это и значит быть честным: перед Ним и, как следствие, – перед людьми.

И разве случайно всё, что идет от врага рода человеческого, собрано в понятиях «лукавство» и «лукавый» – последним словом в православной традиции обозначается сам враг.

Бог один, Един, поэтому правда одна – двух правд нет. Декалог, десять заповедей, данных Богом через Моисея на горе Синай, начинается с заповеди единобожия: «Я Господь Бог твой… да не будет у тебя других Богов пред лицем Моим» (Исх. 20: 2–3). Следует ли из этого, что язычники не могли быть честными? Нет, конечно, никак не следует. Современники Симеона Богоприимца и апостола Павла были язычниками, но не были безбожниками: «и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк. 7: 9). Их сердца были открыты Богу Единому, а если бы это было не так, не говорил бы Спаситель об «овцах, которые не сего двора» (Ин. 10: 16) и невозможной оказалась бы апостольская проповедь среди язычников. Сердца, которые хотя бы так, вслепую чувствуют Единого, – они, наверное, и честность для себя способны выбрать. Не только многобожие, но даже и неверие, атеизм не означает нечестности – разве мы не встречали кристально честных неверующих, причем, сознательно неверующих людей? У них есть внутреннее неприятие нечестности – совесть. «Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него нечто Божественное, как бы некий помысл, имеющий в себе, подобно искре, свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе, а что злое. Сие называется совесть, и она есть естественный закон», – писал авва Дорофей[1]. Неверующий, но совестливый человек не соглашается признать, что совесть всеяна Богом, но вот то, что ее невозможно объяснить материалистически, рационально, – это он признать вынужден. И он согласится, конечно, что потребность в честности, которую можно, пожалуй, назвать производной от совести, есть глубокая духовная потребность человека.

Честность в вере есть непременное условие возрастания в ней

Пытаясь жить христианской, духовной, церковной жизнью, мы с неизбежностью понимаем, что честность перед Богом и Церковью – честность в вере – есть непременное условие возрастания в ней. Понимаем иногда на самых простых примерах: исповедь, на которой ты не был честен, – не исповедь: скрытый грех «сугуб грех есть». Несоблюдение поста в то время, как Церковь велит его соблюдать, – лукавство, потемняющее всю твою духовную жизнь, нарушающее все твои связи с Церковью. Надежда получить что-то от Бога, живя не по Его Закону и не раскаиваясь, не пытаясь это изменить, – самообман. Читая о том, как Спаситель обличал фарисеев, мы догадываемся, что здесь именно о нечестности в вере речь идет, о сознательной или бессознательной попытке обмануть себя и Бога… Но довольно: погружаться глубже не рискну, предмет непростой, мое дело – учиться церковной жизни и молитве, но не учить этому. Перейду к тому, ради чего, собственно, и затеяла всю эту работу: к проблеме нечестности общественной и нашей жизни в условиях этой нечестности.

Если человек старается ходить пред Богом, быть честным перед Богом и собой, он не может не стремиться к честности перед людьми. А значит, у него возникает потребность в честных отношениях, в честной среде: «посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», – писал апостол Павел христианам Ефеса (Еф. 4: 25). Здесь речь об отношениях в христианской общине, но мы ведь не живем замкнуто, мы с неизбежностью нуждаемся и в честном обществе, и в честном государстве. Христианин не может и не должен реагировать на нечестность спокойно, без боли, как на нечто должное. Это при том что общество наше в огромной своей части именно привыкло к нечестности – как к норме или как к некоей неизбежности.

«Такой-то – хороший мэр, много для города делает. Что?.. Себя не обижает? Взятки берет? Дворец построил? Ну какая же вы наивная. Сейчас иначе не работают. На одну зарплату давно уже никто не живет»;

«Операцию сделали, всё благополучно. Нет, не в частной. В государственной больнице, неофициально платили. Но там, знаете, не хуже, чем в частной. А что дорого – так теперь везде дорого»;

«Да не волнуйтесь вы, у нас в военкомате всё очень просто. Приходите и платите деньги – как в магазине. И никуда уже вашего мальчика не заберут»;

«Курсовую сдал, всё нормально. Смеешься? Когда мне ее писать? Купил за десять на нашей же кафедре…»

Кто всего этого не слышал?.. И не переживал? А много ли таких, кто вольно или невольно, вынужденно или как-то там еще – не участвовал? Но нечестность общественная заключается не только в этом. Мы берем в руки газету, включаем телевизор – и знаем уже заранее, что с нами нечестны. Мы видим рекламные билборды – и тоже знаем, что с нами нечестны, и не только в том смысле, что рекламируемый товар или услуги на самом деле не столь качественны, но и в том, что нам предлагают некое ложное счастье. Наконец, на работе многие из нас втянуты в отношения, предполагающие ту или иную, а иногда и очень высокую степень того самого – «яко лукавство в жилищах их посреде их» (Пс. 54: 16). Легко ли в этих условиях отстаивать себя, не запирать на замок свою христианскую совесть, строить свой мир как честный мир? Проще говоря – быть честным?

Побеседовать на эту тему с отцом Михаилом Богатыревым я решила, потому что знаю: это и его боль тоже… (в скобках замечу: отец Михаил по первому своему образованию юрист и работал в правоохранительных органах).

Иерей Михаил Богатырев

Иерей Михаил Богатырев

– Действительно, современная жизнь заставляет нас усомниться в том, что честность вообще кому-то нужна и как-то возможна. Но на самом деле вопрос о честности актуален всегда – для всех времен и всех народов. Честность всегда востребована. А то, что нечестно, всегда болит – у любого народа, общества, человека. Сегодня многие пытаются доказать, что христианство устарело, неактуально, не отражает действительности и т.д. Но мы сделали свой выбор, мы хотим быть христианами. Значит, мы должны помнить, что говорил о честности Спаситель. А Он в Нагорной проповеди говорил: «блаженны изгнанные за правду» (Мф. 5: 10). Надо только понять: это не о тех людях, которые кричат свою «правду» на каких-то митингах или выдают одно скандальное разоблачение за другим с единственной целью – взбаламутить общество и добиться каких-то своих целей. Это о тех людях, которые не могут неправду сказать, что бы им за это ни грозило: вот они на самом деле блаженны, то есть счастливы. И их жизнь для нас всех – идеал.

Священное Писание говорит однозначно: лгать человек не должен. Ложь – это преступление человека перед самим собой: наиболее страдают от лжи даже не те, для чьих ушей она предназначена, а те, кто ее производит и продвигает «в массы». Совесть – это искра Божия, она действительно есть в каждом человеке; поэтому лгущий человек понимает, что он лжет. И в душе такого человека не может быть мира. Человек мучается, он нервничает, всё его существо трехсоставное – духовное, душевное, даже телесное – расстроено; проблемы нарастают как снежный ком. Совесть мешает, поэтому перед человеком встает задача: перестать ее слышать совсем. И эта задача оказывается выполнимой.

Не нужно пытаться разделять личную честность христианина и честность в среде обитания. Это одно и то же

Не нужно пытаться разделять личную честность христианина и честность в среде обитания. Это одно и то же. Из чего складывается нечестная среда? Из нечестных людей. А потом уже она давит на человека, заставляя его именно так и жить. Многие люди не обращают на это внимания, просто не задумываются об этом, живут, как живется. И в результате с честностью сегодня совсем плохо. Ложь, даже если все понимают, что это ложь, уже ложью назвать нельзя. Ее нужно называть, например, действиями по ситуации. Я недавно столкнулся с этим. Говорю: «Но ведь этот человек лжет!» – а мне в ответ: «Вы не понимаете, батюшка, это не ложь, это работа по ситуации». Вчера обещал, а сегодня ситуация изменилась.

Презумпция невиновности – юридическое понятие – перенесена сегодня на совесть: я буду виноват только в том случае, если мне это докажут…

В жизни общества усилился юридический момент. Право подменило правду. Человек, сбивший другого человека машиной, тут же уезжает с места происшествия; он знает, что если его не найдут или даже найдут, но вина в суде не будет доказана, то он как бы и не виноват. Не пойман – не вор. Проблем с собственной совестью нет. Будто бы и души человеческой нет уже в таком человеке. Презумпция невиновности – это юридическое понятие, но она перенесена человеком на собственную совесть: я буду виноват только в том случае, если мне это докажут, а иначе – кто имеет право меня обвинять?

И вот представьте себе, что такому человеку вы пытаетесь сказать что-то о честности. Кем он вас сочтет? Либо своим врагом, которого нужно немедленно наказать, поставить на место, пользуясь теми же юридическими нормами: «Ты говоришь, что я человека сбил? А ты доказать можешь? Я на тебя в суд подам за оскорбление моей чести и достоинства». Или он сочтет вас просто сумасшедшим.

Конечно, честность должна быть воспитана. Старые фильмы, советского еще производства, в определенном смысле ее воспитывали. Высоцкий создал образ опера Жеглова – кому бы в голову пришло этому Жеглову взятку предлагать? На экране люди видели настоящих следователей, настоящих офицеров, настоящих врачей, учителей – людей совести и чести (а честь и честность ведь не случайно однокоренные слова). Это были яркие, запоминающиеся образы, и они воздействовали на сознание. Государство должно иметь идеологию и проводить ее в массы, оно очень многое может сделать на самом деле, если правильно расставит акценты во всем: если будет поддерживать то искусство, ту культуру, которая способствует оздоровлению общества. Но это – если само государство заинтересовано в воспитании морального поколения.

Святость – это всегда честность, вряд ли мы можем такое представить себе – чтобы святой был в чем-то нечестен. Мученичество – это честность в высшем проявлении. В первые века христианства им говорили: мы вам не запрещаем молиться этому вашему Иисусу из Галилеи; вы просто зайдите в наш храм, поклонитесь статуе императора, принесите жертву богам – мы вас не заставляем в них верить, нет, вы просто создайте видимость, которая требуется, и идите себе спокойно домой и молитесь там своему Богу сколько хотите. Но человек хотел быть честным и поэтому шел на смерть. И потом, в ХХ веке, это повторилось, только в более жестком варианте: спокойно молиться дома уже было нельзя…

Привилегия говорить правду царям оплачивалась ценой потери даже человеческого облика. И юродивые на это шли

А если говорить о честности общественной, кто на Руси нес именно такой крест: говорить правду обществу, власти? Юродивые. Они могли говорить правду и при этом выживать, жить, но – какой жизнью? Такой, что и двух дней такой жизни мало кто из нас вынес бы. Привилегия говорить правду царям оплачивалась вот такой страшной ценой – ценой потери всего, даже человеческого облика. И они тоже на это шли. Но не только юродивые выпадали из системы социальных связей, системы, заставляющей человека лукавить. Патриарх Ермоген не был ни с кем, как теперь принято выражаться, связан, он был ничьим человеком, был человеком Божиим – именно потому спас Россию в эпоху Смуты.

Имея перед глазами пример святых, мы должны понимать: честность – это всегда подвиг. Она всегда рождает сопротивление и всегда связана со страданием. И каждый человек сам для себя должен решить: честным быть или нет. Конечно, юродство нас пугает, и никому из нас не под силу этот подвиг в том виде, в котором его хранит история русской святости, но вот в чем дело: быть честным – это всегда быть в определенной мере юродивым. Или, как уже сказано, сумасшедшим, безумным. Мы выбрали веру, честное следование которой всегда расценивалось как безумие. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне», – так писал апостол Павел христианам Коринфа (1 Кор. 4: 10–13), упрекая их в стремлении к благополучному, комфортному христианству. Но у нас нет решимости быть такими! Мы боимся за свое благополучие и за то душевное равновесие, тот покой, который ничего общего не имеет с истинным покоем – миром во Христе. За тот покой, который позволяет нам безмятежно сидеть перед телевизором, пить чай или что-то еще и пультом переключать каналы.

Кто-то, читая это, непременно скажет: батюшка, вы очень хорошо про это говорите, а как у вас самих-то в Церкви – все пред всеми идеально честны? Нет, увы, это не так. Церковь состоит из людей того же общества; люди, приходя в Церковь и даже в клир, не становятся идеально чистыми. И отношения между ними тоже не могут быть идеальными. Но если внешняя по отношению к Церкви среда может искажаться, деформироваться свободно, то пред человеком Церкви, хотя он и грешит, всегда есть маяк, ориентир. Верующий человек, отступая от Священного Писания, отдает себе в этом отчет. Когда-то он понимает: да, это вынужденно сделано. Но оправдать себя этой вынужденностью не может. Может только покаяться. В ситуациях, в которых нам не под силу оказалось быть честными, единственный способ сохранить себя в человеческом обличье – это покаяние. Я не о внешнем облике, я о внутреннем человеческом облачении говорю: во Христа облекостеся. На пути к идеалу христианской жизни мы всегда сталкиваемся с собственной немощью, маловерием, малодушием и познаем таким образом, каковы мы есть. Те житейские ситуации, когда кажется, что честным быть невозможно, с чем бы они ни были связаны: с семейными нуждами, с бизнесом, с политикой, – нужно именно так воспринимать: они говорят о нашей немощи и зовут нас к покаянию.

Только не надо так понимать: человек в Церкви может врать каждый день, каждый день ходить каяться, и всё в порядке

Только не надо так понимать: человек в Церкви может врать каждый день, каждый день ходить каяться, и всё в порядке. У человека с такой установкой само покаяние становится формальным, сухим, как отчет: пропадает момент внутреннего переживания греха. Факт греха становится в один ряд с массой других жизненных обстоятельств. Нечестность даром не проходит – даже вынужденная, даже та, что, казалось бы, во благо. Разве не бывает так, что мы не говорим людям того, что надо бы сказать о власти, что мы самой власти этого не говорим – не из трусости! Из благодарности: эта власть, оказывается, нам содействовала, помогла получить землю, построить храм, а где-то целый монастырский комплекс возродить. Как же мы после этого ей скажем?.. Это понятно по-человечески, но всегда ли нам легко ответить на вопросы людей, которые в Церковь идут как в последнюю инстанцию?

Как видите, у меня нет готовых рецептов, готовых инструкций: «Чтобы быть честными, мы должны жить вот так!» Нет и быть не должно. Могу сказать только, что нечестность нельзя оправдывать обстоятельствами. Нужно помнить Нагорную проповедь: «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5: 11) – и далее.

Марина Бирюкова, священник Михаил Богатырев

26 марта 2014 года

[1] Цит. по: Авва Дорофей. Душеполезные поучения. М., 2008.

Метки: добродетель, грех

Как избавиться от рассеянности мысли при молитве?

Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран и напряжен... Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить о том, с Кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву. (Святитель Иоанн Златоуст)

И если ты сам не слышишь своей молитвы (по рассеянности), то как же ты хочешь, чтобы Бог услышал ее? (Святитель Иоанн Златоуст)

Метки: Молитва, духовная жизнь

Глупец

– И где ты только взялся на мою голову? Родился, чтобы мешать мне жить.

– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь мне сказку о кузнечике?

– Бедный мальчишка,– сокрушались окружающие, – глупенький не знает, что она ведет его в детдом.

Когда мальчик подрос и смог навещать мать, он старался как можно чаще

проводить с ней свое время. Нередко подросток находил мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока ехали врачи нежно гладил ее руку и целовал грязную щеку:

– Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, все будет хорошо.

– Ненормальный ребенок, да просто глупец. Никакого к себе уважения. У той любви для него не хватило, а он бегает, спасает, – недоумевали знакомые.

Быстро пробежали школьные годы, стремительно промчалось студенческое время. Юноша получил диплом с отличием и ему предсказывали хорошее карьерное будущее. Но на удивление всех, он пошел работать в школу.

– Не стал умнее от своего красного диплома. Глупец, погубил собственную карьеру, чужих лодырей пошел воспитывать, – возмущались знакомые.

Умерла мать. Заботливый сын не забывал дорогу на ее могилку. Но теперь уже с женой, девушкой из соседнего подъезда.

– Глупец, – не уставали судачить бабульки, – красавец какой, столько девок готовы были пойти за него. А он выбрал – некрасивая, да еще и хромоножка.

Им не дано было понять, что главное глазами не увидишь. А молодые жили душа в душу. Вот только детей у них не было. Но вскоре соседи увидели супругов гуляющими в парке с двумя малышами – мальчиком и девочкой. Брошенные кем-то дети стали для этой пары родными.

– Глупец, – заключили окружающие, – она родить не может, а для него свет клином сошелся на этой барышне. Пускай растят теперь чужих отпрысков.

Но это абсолютно не заботило дружную семью. Годы шли. Дети выросли, получили хорошее образование, создали свои семьи, и не было дня, чтобы кто-то из них не навестил родителей.

Как-то зимой отец семейства прогуливался по набережной. Он подошел к толпе, которая с интересом наблюдала за оказавшейся на отколовшейся льдине собакой.

Животное жалобно скулило, умоляя существ разумных о помощи. Но кроме праздного интереса это событие никак не откликнулось в их умах и сердцах. И только пожилой мужчина, не раздумывая, бросился в ледяную воду…

Соседи без устали обсуждали его поступок:

– Какой же глупец! После недавнего инфаркта так поступить. Не было ума и не прибавилось.

– Глупцом родился, глупцом и помер.

А он стоял, дожидаясь своей очереди, у ворот рая.

– Как зовут тебя?– спросил у него бывший при входе Ангел.

– Да я и сам запамятовал, как меня зовут, – ответил человек, – но окружающие звали Глупцом.

– Входи, ты записан в Книгу Жизни. А у имени твоего есть другое звучание – Любовь.

Метки: рассказ

ПРАВО НА СОМНЕНИЕ. Рассказ-размышление

Это невозможно, за каких-то две недели я теряю уже третью пару перчаток. И что еще обиднее, не обе сразу, а только одну. Оставшуюся перчатку в надежде, что пропажа когда-нибудь обнаружится, я прячу в шкаф. И оттуда, с нижней полки, они, точно сироты, одним своим унылым видом обличают мою рассеянность, которая в последнее время приняла совсем уже неприличные формы. Конечно, из оставшихся перчаток можно формировать новые пары, но тогда этот факт придется постоянно держать в памяти и не выставлять на обзор обе руки одновременно. Иначе будут смотреть и задаваться вопросом: что это у батюшки такие разные перчатки?

Может, в аптеке от этой беды таблеток спросить?

Мы присели за столик и заказали по чашке кофе.

– Батюшка, ты сегодня какой-то грустный. Случилось чего?

Я поделился с ним про перчатки.

– Не знаю, что и делать. Остается, как в детстве, пришить к ним общую резинку.

Олег смеется:

– Представляю. Нет, батюшка, не надо резинки. Здесь в корень нужно смотреть. Считаю, что всё это проделки барабашки. Со мной такое тоже бывает.

Ты, наверное, в курсе, что такое коммерческая тайна и что такое промышленный шпионаж. Потому неудивительно, что у нас на работе режим секретности, как у тех ракетчиков, и сейфы и пропуска с кодами. Утром приходишь на работу, открываешь сейф, достаешь папку. Ищешь необходимую бумагу – а ее нет, точно она сквозь землю провалилась.

Раньше всё хранилище перероешь, папки перетрясешь, каждую бумажку переложишь. Сердце стучит… А как же! Потом успокаиваешься и понимаешь: ну куда она денется? Тут такая система охраны, не то что шпион – мышь не проскочит.

Пошел к приятелю, он здесь же, у нас, в банке работает. «Вань, чего делать? Документ пропал». – «Небось весь сейф перелопатил?» – «Перелопатил». – «Знакомая проблема. Не волнуйся, найдется. Это всё барабашка, его проделки. Короче, записывай. Берешь нитку и привязываешь ее к ножке стула. Потом обходишь вокруг него три раза против часовой стрелки, садишься и произносишь: “Поигрался – отдай”. И спокойно занимайся своими делами. Час, другой проходит – и вот она, нужная тебе бумага, лежит на столе на самом видном месте или в верхней папке: как открываешь, так сразу».

С тех пор для меня этой проблемы не существует. Ни дома, ни на работе. Так что записывай, батюшка: «Поигрался – отдай».

Я улыбаюсь:

– Ты молодец, нашел, что предложить священнику. Нет, брат, с нечистой силой у нас дружбы не получится. Это вы там у себя в банках народ обманываете, вот барабашки у вас по кабинетам и разгуливают. А чтобы вы на них внимание обращали, бумажками вашими играются. Наши люди во всём полагаются на Бога.

– Ты, батюшка, так говоришь, будто Богу делать больше нечего, как только твои перчатки разыскивать.

– Ну, пускай это будет ангел-хранитель или твой святой. Называй как хочешь, всё одно ты обращаешься к Богу. Вот был у нас на днях такой случай.

Одна наша бабушка прихожанка получила пенсию и отправилась в магазин. Расплатилась за покупки и по рассеянности оставила кошелек на прилавке. Из магазина вышла, сотню метров прошла и спохватилась: где кошелек? Кошелька-то нет! Бегом назад. Девчонки-продавщицы только руками развели.

Бабушка человек интеллигентный, скандалить не приучена. Решила: сама, мол, во всём и виновата, а на людей нечего напраслину возводить. Пока шла домой, молилась и еще просила прощения, что на людей плохо подумала.

«Пришла. Положила ключи и подхожу к комоду. У меня на нем стоит на подставке иконка моей святой – мученицы Валентины. Прошу ее мне помочь, потом беру образ в руки, целую и вдруг вижу мой потерявшийся кошелек. Здесь же, на комоде. Не веря глазам, открываю, а в нем вся моя пенсия за вычетом только что потраченного в магазине», – рассказывала.

Она недоумевает, как кошелек вдруг объявился на комоде, а я не удивляюсь, потому что таких историй с исчезновением и неожиданным явлением предметов множество.

Однажды встречаю знакомого, идет по дороге мне навстречу. Весь в собственных мыслях, ни на кого не обращает внимания. «Ты чего не здороваешься? Случилось что?» – «Представляешь, ключи от гаража потерял. Главное, всё помню: как открывал ворота, потом как закрыл. Потом на секунду отвлекся, и всё, нет ключей. Я все карманы, сумку наизнанку вывернул, каждый сантиметр перед гаражом осмотрел – ничего нет! Но ведь я никуда не отходил. Они что, испарились?!» – «Никуда они не испарились. Ты их просто не увидел. Иди назад и проси Бога о помощи». – «А как просить?» – «Как можешь, так и проси; как ребенок мамку просит, вот и ты так же».

Он смотрит на меня с недоверием, поворачивается и идет назад.

Вечером звонит: «Как ты узнал, что ключи именно там? На самом деле они лежали на самом видном месте, а я, получается, смотрел на них и не видел».

Олег молчит. Потом произносит задумчиво:

– Ничего не понимаю.

– Честно говоря, я тоже. И таких историй, когда человек что-то теряет, никак не может найти, потом молится – и пропажа обнаруживается, я могу тебе навскидку рассказать с десяток. Но расскажу только одну, на первый взгляд – совершенно невероятную, но история эта тем не менее реальна.

Рассказывала мне ее женщина.

Однажды погожим воскресным утром она отправилась на литургию в один из московских храмов. Территориально этот храм находится в монастыре, который еще только восстанавливается. Вокруг него идут работы, кипит стройка. Возводятся монашеские кельи, хотя самих монахов в нем нет и еще неизвестно, когда они появятся. Но людям нравится уже сама мысль, что они молятся в монастыре, даже пока что существующем только в проекте.

Так вот, возвращается она домой, паркует автомобиль и спешит к себе на пятнадцатый этаж. В планах собираться и вечером отправляться в Домодедово. Вместе с мужем они летят на отдых в Таиланд. В принципе вещи собраны еще в субботу, осталось только погладить кое-какую мелочевку, уложить в чемодан и проверить документы. Хотя о документах она тоже позаботилась и заранее положила их к себе в сумочку.

«Кстати, о документах, – думает. – На всякий случай их надо снова проверить, убедиться, что всё в порядке, и уже больше к этому вопросу не возвращаться». Она достает из сумочки небольшой полиэтиленовый пакет и вытряхивает на стол его содержимое: «Так, права на автомобиль (хочется взять в аренду небольшое авто), билеты на самолет туда и обратно, конверт с валютой, кредитные карты, загранпаспорта. Паспорт мужа, а второй… где второй паспорт? Ничего не понимаю! Он должен быть здесь, в этом же пакете». Вчера своими руками она клала его в этот самый пакет. Открыла, убедилась, что это именно ее паспорт, а этот – паспорт супруга.

Снова берет в руки сумочку и медленно, стараясь оставаться спокойной, методично просматривает каждый из кармашков. Паспорта нет.

«Чувствую кожей, – делится она, – как накатывает ощущение паники. Зачем, зачем я брала документы с собою в церковь? Вчера поспешила всё уложить в сумочку, а утром, схватив ее по привычке, отправилась на службу.

Спустилась вниз, обшарила машину, заглянула всюду, куда только мог завалиться злосчастный документ.

Звоню мужу: “Дорогой, ты нигде не видел моего загранпаспорта? Да, никак не найду. Нет… А что ты кричишь? Думаешь, я специально его потеряла?!”

Решила вернуться в монастырь. Что, если паспорт просто случайно вывалился из сумки, когда доставала кошелек, чтобы расплатиться за свечи? Правда, для этого он должен был сперва каким-то образом выпасть из пакета с билетами на самолет и остальными документами. Но пакет на липучке, и паспорт не мог из него взять и выпасть. Никак не мог.

Поехала назад, в монастырь. Надежды никакой, но просто сидеть и ждать у моря погоды еще хуже. Вечером лететь, не найду паспорт – муж из меня душу вытрясет. Замучает своими придирками: “Вот, мол, во всём виновата твоя церковь, ты уже фанатичкой стала; из-за твоей дурацкой привычки ездить по воскресеньям на литургию ты потеряла паспорт и мы не смогли улететь на отдых. Чтобы я больше никогда от тебя не слышал ни о каких там храмах или монастырях!”

В таких отчаянных мыслях я и приехала в монастырь. Там, где была утром и причащалась на службе. В храм вхожу по ступенькам, поднимаюсь вверх, точно на эшафот. Последняя надежда: может, хоть кто-нибудь что-то видел или находил?

Спрашиваю у дежурной за свечным ящиком. Нет, никто ничего не передавал. Я на грани отчаяния.

Вижу священника и спешу к нему: “Батюшка, катастрофа! Я потеряла загранпаспорт, а вечером уже лететь. Батюшка, это конец”.

Тот немедленно хватает меня за руку и ведет к иконе Божией Матери: “Встаем на колени и молимся”.

Я плакала и просила о помощи. Потом встаю с колен и медленно направляюсь к выходу. Поднимаю глаза и вижу сторожа дядю Славу. У него в руках большой лист бумаги. Чисто автоматически бросаю взгляд на лист и читаю свою фамилию.

“Я, я – Иванова Лариса! Дядя Слава, это мое имя! Нашелся мой паспорт?!”

Он молча подает мне мой документ.

“Дядя Слава, дорогой вы мой! Вы даже не представляете, что вы для меня сделали!” – бросаюсь обнимать нашего сторожа. Потом лезу в кошелек, достаю деньги: “Давайте я вас отблагодарю”. Тот смеется и отстраняет мою руку с деньгами: “Если хочешь отблагодарить, то благодари вон его, – и рукой указывает на большого сторожевого пса непонятной породы. – Это он в зубах принес твой паспорт”. – “Принес?! Откуда?” – “Вон с той свалки”.