TALVISOTA-80.

Метки: зимняя война, Зимняя Война 1939-1940г., Зимняя война., военные песни

ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 2.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 2. Заключительная.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 2. Заключительная.

Вихтори Косола - лидер "Лапуасского движения", косвенным образом оказал заметное влияние на развитие финских ВВС в первой половине 1930-х. Подробнее о движении "лапуасцев" см. в моем жж по соответсвующему тэгу или через "содержание жж".

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: Финляндия, Финны, ВВС Финляндии

Если завтра война...

Во второй половине тридцатых, в преддверии грядущей бури, многие европейские страны выпустили документальные корометражки, посвященные ВМФ. Не стали исключением и финны, сняв в 1938 году краткий, но емкий видеобзор своего мини-флота:

настроение: бодрое

Метки: Финляндия, Финны, видео, «Vainamoinen» и «llmarinen», ВМФ Финляндии, техника, Документальное кино

ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 1.

Оригинал взят у

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 1.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1936-1939 гг. Часть 1. Пока в штаб-квартире финских ВВС доморощенные теоретики-самоучки корпели над подготовкой учебных программ и боевых уставов, командующий ВВС полковник Ярл Лундквист самым серьезным образом озаботился модернизацией подчиненной ему техники. Будучи современным и дальновидным офицером, он прекрасно понимал, что приобретенные в 1934-35 годах «Фоккеры» C.Ve и «Бульдоги» - это фактически полумеры, позволявшие финской авиации сильно не отстать от передовых стран еще пару-тройку лет. Кроме того, ярого сторонника сильной ударной авиации Лундквиста не могло не беспокоить фактическое отсутствие этого типа самолетов в финских ВВС как класса.

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: ВВС Финляндии, Финляндия, Финны

Почему сдалась Финляндия?

slon_76 в Почему сдалась Финляндия?

slon_76 в Почему сдалась Финляндия?

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: Финляндия, Маннергейм, зимняя война, Зимняя Война 1939-1940г., публицистика

ВВС Финляндии. История в картинках. Кадры решают всё.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. Кадры решают все.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. Кадры решают все. [ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: Финляндия, Финны, ВВС Финляндии

Тalvi Ukkonen

Kerran olin lomalla ystävien kanssa talvella Karjalassa. Pysähdyimme yön pienessä kylässä. Meidän äänekäs ryhmä kokoontui illalla klubilla, koputtavat nurkassa sukset ja reput. Istuu nurkassa vanha mies yhtäkkiä sanoi: "Aivan kuten silloin, vuonna 1939"

- Millä sitten?

- Sukset. Vuonna 1939, myös niin, että on viety rajalla hiihto.

Joten sanoin vanha suomalainen ja harkiten sytytti piippunsa. Loppuillan hän vaikeni, yhden sanan vastaus kysymyksiimme. Yhtäkkiä hän laittoi kasvonsa käsiinsä ja itki katkerasti, pyyhkiä kyyneleet likainen kasvot "N-s-s!".

Ja siitä hetkestä aloin tutkia historian Talvisodan hän tajusi, kuten me kaikki tehneet virheitä, niin kuin me kaikki olivat sokeita. Miten Stalin itse kokouksessa toimeenpanevan keskuskomitean 04 tammikuu 1918 puhui laaja motivaatiota tunnustaa Suomen itsenäisyyttä, yhtäkkiä hyökätä maan sen "Sovietization"? Joseph V. 1918, sanoi, että syytteeseen Neuvostoliiton hallitus, että se on "menettänyt Suomi" on kestämätön, koska se "todellisuudessa ollut koskaan meidän omaisuutta." Yhtäkkiä dramaattinen muutos, Neuvostoliitto aloitti sodan suomalaisten. Jotain on pielessä. Jopa Suomen kansalaiset kysyvät kysymyksiä, he eivät löytäneet vastausta. "Silloin se tapahtui minulle: Onko todella taistella? Tiesin, että kaatuminen Neuvostoliitto vaati Suomen alueelle hänen turvallisuutensa. Perustuu siihen, että Suomen hallitus on valinnut sotaa suuria ihmisiä, ei alueluovutuksia ilmeisesti Neuvostoliiton ehdotukset olivat kohtuuttomia. Olen myöhemmin oppinut, että nämä ehdotukset ovat hyväksyttäviä. " (War Diary Martti Salmi, Gummerus, 1999). Ja ajatus iski: sota Neuvostoliittoa vastaan oli Suomi ehkäiseviä! Sallikaa minun nyt kirjoittaa "Talvisota" pienin kirjaimin.

[ Читать далее... → ]

настроение: прикольное

Метки: Финляндия, Финны, Маннергейм, зимняя война, Зимняя Война 1939-1940г., юмор

ВВС Финляндии. История в картинках. 1932-1936 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1932-1936 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1932-1936 гг."НОВАЯ МЕТЛА"

В 1924 году указом президента Финляндии бы создан Совет обороны – консультативный орган при президенте, состоящий из шести человек – Министра обороны (председатель Совета), Главнокомандующего Вооруженными силами, Начальника Генерального штаба, командующего Национальной Гвардией (Шюцкора) и двух членов, назначаемых президентом. Прерогативой Совета, как в военное, так и в мирное время были вопросы, относящиеся к компетенции Верховного Главнокомандующего (т.е. президента), однако его полномочия оставались довольно размытыми.

В начале марта 1931 года только что избранный стараниями праворадикального лапуасского движения новый президент П.-Э. Свинхувуд предложил своему давнему соратнику по гражданской войне генералу К.Г. Маннергейму пост командующего Вооруженными силами. Однако Маннергейм отказался, по его словам из-за нежелания лишить должности действующего командующего, но сказал Свинхувуду, что готов стать председателем Совета обороны, что в принципе противоречило его статусу, ибо по действующему закону председателем автоматически становился Министр обороны. Но такие «мелочи» соратников по борьбе с «красными» не смутили, и уже 11 марта увидел свет новый президентский указ о Совете обороны. Состав остался по сути тем же, что и ранее, за исключением выбывшего Министра Обороны, но теперь президент мог назначать председателем любого из членов Совета. Как не сложно догадаться, новым председателем стал Маннергейм. Совет теперь мог собираться на заседания не по воле президента, а по решению председателя. Фактически, в руках Совета, а фактически Маннергейма, оказалась сосредоточенной вся полнота власти над финской армией, хотя Совет по-прежнему формально оставался консультативным органом, имеющим право вносить предложения по укреплению обороноспособности страны. В августе 1933 Свинхувуд в своем письме Главнокомандующему финской армией фактически подчинил его деятельность председателю Совета обороны. Ограничителем деятельности Совета оставался лишь Парламент, утверждавший военный бюджет, но не вмешивавшийся в вопросы военного строительства.

Бессменный председатель Совета обороны с 1931 по 1939 годы К.Г. Маннергейм

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: Финны, Финляндия, ВВС Финляндии, Маннергейм

ВВС Финляндии. История в картинках. 1926-1932 гг.

Начало тут.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. Часть 2

4 мая 1928-го Министерство Обороны Финляндии официально переименовало Авиационный корпус финской армии в Военно-воздушные силы Финляндии (Suomien Ilmavoimat), хотя финская военная авиация и до этого фактически была независимым видом вооруженных сил. По такому поводу, конечно, не грех было и о будущем помечтать… «Мечты» командования ВВС вылились в представленый в августе того же года новым начальником штаба ВВС майором Л. Шалином план пятилетнего развития финской военной авиации. План оказался довольно скромный, особенно на фоне разработок от сентября 1924-го, и предусматривал развертывание к 1934 году группировки в составе 168 самолетов, в том числе всего 48 сухопутного базирования. В апреле следующего года с альтернативным планом выступил Союз воздушной обороны Финляндии – созданное еще в 1919 году общество, ставящее своей целью содействовать развитию ВВС. С 1925 года этот союз возглавлял один из крупнейших финских предпринимателей С. Хохенталь (Харима), комитет под предводительством предложил увеличить численность авиапарка ВВС в течение пяти лет до 221 самолета, в том числе 91 сухопутного. Однако оба плана в итоге были отвергнуты в силу неизвестных автору причин. Возможно, это стало результатом все сильнее захлестывающих Финляндию волн разрастающегося мирового экономического кризиса, в условиях которого Министерство Обороны не считало возможным принимать новые, сколь-нибудь долгосрочные программы, требующие сравнительно крупных финансовых вливаний.

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: ВВС Финляндии, Финляндия, Финны

ВВС Финляндии. История в картинках. 1926-1932 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1926-1932 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1926-1932 гг.Во-вторых. Продолжаем. Начало тут.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. Часть 1.

Новым командующим финской военной авиацией 2 февраля 1926 года был назначен майор Вяйнё Алексантери Вуори. Его, как опытного и перспективного штабиста, заметил еще Сомерсало, по рекомендации которого Вуори 27 июня 1924 года был переведен с должности начальника штаба 2-й пехотной дивизии на должность начальника штаба авиации. Биография нового командующего была довольно типичной для финских офицеров тех лет. В 1915 году Вяйнё, тогда 19-летний студент факультета теологии Хельсинского Университета, завербовался в немецкий 27-й Королевский Прусский егерский батальон, в составе которого воевал с русской армией в Прибалтике, одним из первых в батальоне получив «Железный крест». Вернувшись в Финляндию он участвовал в гражданской войне, дослужившись до командира роты, а после войны продолжал службу в основном на штабных должностях. Единственным исключением было командование шюцкоровским округом «Северная Уусима», продолжавшееся с весны 1919-го до лета 1920-го.

Новым командующим финской военной авиацией 2 февраля 1926 года был назначен майор Вяйнё Алексантери Вуори. Его, как опытного и перспективного штабиста, заметил еще Сомерсало, по рекомендации которого Вуори 27 июня 1924 года был переведен с должности начальника штаба 2-й пехотной дивизии на должность начальника штаба авиации. Биография нового командующего была довольно типичной для финских офицеров тех лет. В 1915 году Вяйнё, тогда 19-летний студент факультета теологии Хельсинского Университета, завербовался в немецкий 27-й Королевский Прусский егерский батальон, в составе которого воевал с русской армией в Прибалтике, одним из первых в батальоне получив «Железный крест». Вернувшись в Финляндию он участвовал в гражданской войне, дослужившись до командира роты, а после войны продолжал службу в основном на штабных должностях. Единственным исключением было командование шюцкоровским округом «Северная Уусима», продолжавшееся с весны 1919-го до лета 1920-го.Назначение Вуори во много стало следствием идущей в вооруженных силах Финляндии подковёрной борьбы между различными группировками. Финноязычные офицеры противостояли шведскоязычным, офицеры-егеря вели борьбу за влияние с бывшими офицерами русской армии… Несмотря на почти двухлетнее руководство штабом ВВС, Вуори, прямо скажем, как авиационный специалист был не на высоте. Ни военного, ни технического образования недоучившийся студент-теолог не имел, как и опыта командования воинскими частями крупнее роты. Справедливости ради надо отметить, что Вуори как мог старался восполнить пробелы в своих знаниях. В 1926 году он совершил поездки в Италию, Чехословакию и Англию для знакомства с организацией ВВС этих стран и их авиационным производством. А в 1928-м сдал экзамены на летчика-наблюдателя. Любопытно, что Вуори был приверженцем популярных в 1920-е годы идей итальянца Джулио Дуэ, согласно которым в грядущей войне решающую роль будет играть мощная бомбардировочная авиация. Правда, каким боком применить итальянские теории в финских условиях новоиспеченный командующий вряд ли внятно мог себе представить.

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: Финляндия, ВВС Финляндии, Финны

Корабли и суда, погибшие на Ладоге в 1941-43

В Шлиссельбурге, на берегу Невы, установлен скромный памятный знак. На нем перечислены корабли и суда, погибшие на Ладоге в ходе Великой Отечественной войны.

Даты и обстоятельства гибели некоторых из были мне известны более или менее подробно, про другие я никогда ничего не слышал.

В результате поиска в интернете и в книгах удалось выяснить события, касающиеся всех перечисленных военных кораблей и катеров, а так же большей части транспортов.

По одним есть довольно много информации в разных источниках, по другим - единичные упоминания без подробностей.

По баржам информации немного, хотя именно с баржами связана трагедия 17 сентября 1941 года, унесшая больше жизней, чем за все дни войны на Ладоге, вместе взятые.

Список кораблей и судов

КЛ «Олекма» - бывшая грунтоотвозная шаланда, построена в 41 г в Германии ("Дойче Верфт АГ", Гамбург). С 17.07.1941 г. в составе Ладожской флотилии. 5.10.1941 г. погибла от попадания авиабомбы противника, позднее поднята.

СКР «Пурга» - сторожевой корабль типа «Ураган», построен в Ленинграде, вступил в строй в 1936 году, входил в состав КБФ. 20.07.41 перешел на Онежское озеро, участвовал в высадке десанта севернее Видлицы, затем был включен в состав ЛВФ. Потоплен авиацией в районе Осиновца 1.09.1942 г., поднят 22.07.1943 г. По одной версии, был восстановлен в конце войны, по другой механизмы «Пурги» использованы для восстановления однотипного СКР «Вихрь». На дне Ладоги осталась носовая часть корабля (оторвалась при попадании бомбы) и другие обломки.

ТЩ «Норек» (№ 171) - бывший речной буксир. Построен в 1910 г. 2.08.1941 г. мобилизован, переоборудован в тральщик и 19.08.1941 г. включен в состав КБФ. Погиб 30.11.1941 г.

ТЩ №122 – бывший речной буксир «Сом». 17.09.41 атакован авиацией противника во время спасения бойцов с разбитой штормом баржи. От прямого попадания авиабомбы сел на грунт, поднят.

ТЩ №126 – переоборудован из буксира типа «Ижорец». 10.04.1943 г. затонул в Волховской губе после подрыва на мине. Тральщик проводил поиск и разминирование фугасов, установленных противником на льду реки. Экипаж погиб. 15.05.1943 г поднят, отремонтирован и введен в строй.

МО №174 – бывший пограничный катер типа МО-2, потоплен полевой артиллерией 30.08.41 на переходе от Ленинграда к Ивановским порогам

МО №175 - бывший пограничный катер типа МО-2, потоплен артогнем корабля противника у о-ва Коневец 8.10.1942 г. Отряд кораблей и катеров противника направлялся к о-ву Сухо, но операция была отложена.

МО №196 - катер типа МО-4, потоплен артогнем у Шлиссельбурга 27.09.41 г.

МО №202 – катер типа МО-4, потоплен артогнем у Ивановских порогов 30.08.41 г.

МО №216 – катер типа МО-4, затерт льдами в бухте Морье 27.11.41 г.

БК №97 – бронекатер типа «1124», потоплен артогнем у Ивановских порогов 30.08.41 г.

БК №98 – бронекатер типа «1124», Потоплен 25.07.1941 г. артиллерией противника при высадке десанта на о. Лукулунсари.

Спасательное судно «Водолаз» – погибло 5.10.41 (бомбежка)

Катера «КМ-1403» и «Я-313» – погибли 7.10.41

«Вилсанди» (Транспорт ЛВФ, на знаке ошибочно отнесен к СЗРП) - затерт льдами и раздавлен 06.04.43 недалеко от Кобоны при попытке начать навигацию. Осенью 43-го судно поднято и восстановлено.

«Козельск» (буксир), «Войма», «Мичурин» затонули в шторм 17.09.41, "Козельск" поднят осенью 41-го.

Буксиры Ижорец №№ 4, 9, 10 – затерты льдами 20.11.41

"Щорс" погиб 24 сентября 41-го

"Узбекистан" (буксир) 5 сентября 42-го (бомбежка). Экипаж погиб.

По судам "Первый номер", "Чистополь", "Тамбов" и "Ленинградская правда" данных пока не нашел.

Баржа № 752 погибла в шторм 17 сентября 41-го года. Точно не известно количество людей, находившихся на этой барже, предположительно это около 1200 человек, из них только 240 было спасено.

В тот же день в шторм погибли баржи с бойцами двух батальонов и боеприпасами, следовавших в Ленинград, спасение людей осложнялось бомбежкой и пушечно-пулеметным обстрелом с самолетов. Погибло более 300 человек.

Есть сведения о гибели в тот же день самоходного судна "Калинин" (на знаке не указан).

С 14 по 18 сентября штормом в Осиновце было разбито 12 барж.

4 ноября 1941 года самолетами противника был тяжело поврежден СКР "Конструктор" (бывший эскадренный миноносец "Сибирский стрелок" постройки 1906 года), погибло около 200 эвакуируемых и членов экипажа корабля

Некоторые пояснения

В популярных источниках зачастую все перевозки по Ладожскому озеру относят на счет Ладожской военной флотилии. На самом деле грузы перевозили буксиры и баржи ЗСРП, а так же канонерские лодки и дргуие корабли флотилии. После 17 сентября 41-го перевозка людей на баржах была запрещена, эвакуируемых ленинградцев и войска перевозили только на самоходных судах, а т.ч. транспортах и боевых кораблях ЛВФ.

Часть буксиров и барж СЗРП несли вооружение и в их экипажи входили военные моряки. На озерных буксирах устанавливали 45-мм зенитную пушку, на стальных баржах - по два крупнокалиберных пулемета.

Александр Дроздовский. 2009 г. (фото 2007 года)

Метки: Ладожская военная флотилия

Советские граждане в финской армии.

Метки: Финляндия

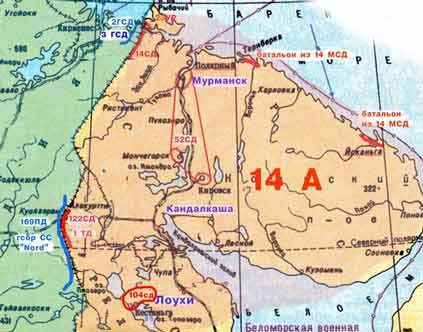

Оборона на северных рубежей. 1941г

Информационно-аналитический обзор событий

Как

известно, с началом Великой Отечественной войны на Европейском Севере

боевые действия велись вначале на Северном, а затем на Карельском

фронте (23 августа 1941 г. по решению Ставки Верховного

Главнокомандования СССР Северный фронт был разделен на Ленинградский и

Карельский фронты). В них можно выделить три основных этапа: 1941

год, когда советские войска вели тяжелые оборонительные бои с

превосходящими силами финских и немецких армий; 1942–1943 годы, период

стабильной обороны удержанных позиций и подготовки решающего

контрнаступления; 1944–1945 годы, период освобождения Карелии от

оккупации и начала возрождения мирной жизни.

Публикуемая

статья–хроника представляет собой информационно–аналитический обзор

наиболее значительных событий и фактов разного характера и уровня (от

международного, прежде всего российско–финляндского, до личного, то

есть отдельного человека). Систематизированные сведения об этих

событиях и фактах, расположенных в хронологической последовательности,

воссоздают краткую картину каждого года (месяца и даже дня) жизни

Карелии в период Великой Отечественной войны с момента ее начала до

завершения: ход боевых сражений на Карельском фронте, действия

партизанских и диверсионных отрядов, эвакуацию населения и

хозяйственно–культурных предприятий и учреждений, жизнь Карельского

прифронтового тыла в условиях войны, положение жителей Карелии на

оккупированной противником территории, освобождение и начало

возрождения республики в 1944—1945 гг. Своего рода «летопись»

базируется на обширном круге разнообразных документов из архивов России

и Финляндии, периодики военных лет, отечественной и зарубежной

литературы.

22 июня

В

4 часа утра войска фашистской Германии и ее союзников без объявления

войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война

советского народа за свою свободу и независимость. В 12 часов дня с

правительственным сообщением об этом выступил по радио заместитель

председателя Совнаркома, нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов.

Президиум Верховного Совета СССР издал указы: «О мобилизации

военнообязанных» (первым днем мобилизации объявлялось 23 июня,

призывались военнообязанные 1905—1918 гг. рождения), «Об объявлении в

отдельных местностях СССР военного положения» (в том числе и на

территории Карелии), «О военном положении».

В

7 часов утра началось заседание бюро ЦК КП(б) КФССР, на котором была

зачитана поступившая из ЦК ВКП(б) шифрограмма с сообщением о внезапном

нападении Германии и предложением немедленно развернуть работу согласно

заранее составленному мобилизационному плану, рассмотрены

первоочередные мероприятия в связи с началом войны. Сразу после

заседания бюро состоялось совещание наркомов, начальников управлений и

их заместителей. Около 10 часов утра во все районы выехали работники ЦК

КП(б) и СНК КФССР для оказания практической помощи местным

партийно–советским органам в проведении военно–организационных

мероприятий, прежде всего мобилизации военнообязанных первой очереди в

ряды Красной Армии и Военно–Морского Флота. [1]

22—23 июня

После

выступления по радио 22 июня в 12 часов дня заместителя председателя

Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова с

правительственным сообщением о внезапном нападении Германии на

Советский Союз и начале войны в городах и селах Карелии проходили

многолюдные митинги трудящихся, которые заявляли о своей готовности

встать на защиту Родины. Так, в Петрозаводске 22 июня состоялся

общегородской многотысячный митинг, на нем выступили председатель

горсовета Ф.В. Балагуров, первый секретарь ЦК ЛКСМ республики Ю.В.

Андропов, студент университета С.Е. Криворучко и другие. На следующий

день митинги состоялись на всех предприятиях и в учреждениях города. На

старейшем предприятии Петрозаводска — Онежском заводе — с призывом

отстоять Родину к рабочим обратились секретарь горкома партии Н.А.

Дильденкин и старый большевик Х.Г. Дорошин. Сталевар мартеновского цеха

Н.И. Колин сказал: «Нам навязали войну, и мы будем вести ее до полной

победы. Мы, сталевары, обещаем давать больше высококачественной стали,

чтобы скорее разбить фашистских разбойников». В принятой резолюции

онежцы записали: «Мы будем работать только так, чтобы полностью

обеспечить нужды нашей Красной Армии. Мы удвоим, утроим свои силы и

разгромим, уничтожим немецких фашистов».

Тысячи

граждан Карелии выразили желание вступить в ряды действующей Красной

Армии. Многие патриоты прямо на митингах и собраниях подавали заявления

с просьбой направить их на фронт. Хотя согласно Указу Президиума

Верховного Совета СССР от 22 июня призыву подлежали военнообязанные

запаса 1905—1918 годов рождения, то есть в возрасте 23—36 лет,

заявления стали поступать и от тех, кто по разным причинам не подлежал

призыву. Так, в первый день войны с официальной просьбой о направлении в

действующую армию обратился директор Онежского завода В.В. Тиден. Он,

как директор крупного металлургического и машиностроительного

предприятия, не подлежал мобилизации и получил отказ, тем более что

завод с первых дней войны приступил к выпуску оборонной продукции

(корпусов снарядов крупного калибра и цилиндров для авиамоторов). В

первых числах июля, рекомендовав на должность директора главного

инженера завода А.Н. Брызгалова, он снова обратился с просьбой

разрешить ему сформировать партизанский отряд для действий в тылу

противника. Вскоре такой отряд был сформирован из рабочих Онежского

завода и получил название «Красный онежец». В.В. Тиден командовал

отрядом до ноября 1941 г., потом — первой партизанской бригадой, в

марте 1942 г. был направлен в Москву на курсы при Военной академии им.

Фрунзе. После этого В.В. Тиден героически сражался в Карелии и

Белоруссии, погиб в 1944 г. Всего только в первый месяц войны свыше 10

тыс. жителей республики сделали заявления о добровольном вступлении в

ряды действующей Красной Армии.

К

концу 22 июня военный комиссар Карело–Финской ССР полковник И.М.

Макаров доложил о ходе мобилизации: на призывные пункты явились 60%

подлежащих призыву в армию. К концу 23 июня мобилизация военнообязанных

первой очереди в основном завершилась. Всего Вооруженные Силы страны

получили из Карелии около 100 тысяч человек, которые сражались на всех

фронтах Великой Отечественной войны. [2]

24 июня

Решением

Верховного Главнокомандования (ВГК) СССР на базе Ленинградского

военного округа (ЛВО) был образован Северный фронт (командующий —

генерал–лейтенант М.М. Попов), в состав которого вошли, в частности,

дислоцировавшиеся в Карелии и Заполярье 7, 14 и 23–я армии. В

оперативное подчинение Северного фронта передавались пограничные отряды

Карело–Финского, Ленинградского и Мурманского пограничных округов, а

также Балтийский военно–морской флот. Войска фронта при поддержке

Северного военно–морского флота получили задачу — оборонять

государственную границу с Финляндией общей протяженностью свыше около

1500 км и не допустить вторжения противника на советскую территорию. [3]

24 июня

Совет

Народных Комиссаров СССР принял постановление «Об охране предприятий и

учреждений и создании истребительных батальонов» для организации

необходимой охраны в прифронтовой полосе военных и народнохозяйственных

объектов, а также борьбы с вражескими агентами и диверсантами.

Соответствующие решения были приняты руководством Карело–Финской ССР,

выполнение их в срочном порядке возлагалось на местные

партийно–советские органы, районные отделения НКВД республики. Так, в

приказе наркома внутренних дел КФССР от 26 июня 1941 г. говорилось: «1.

Для обеспечения своевременной и успешной борьбы с парашютными

десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе организовать

истребительные батальоны...»

В

основном формирование истребительных батальонов (ИБ) в районах

республики завершилось в начале июля 1941 г. По данным на 7 июля 1941

г. всего насчитывалось 38 батальонов с общей численностью личного

состава 4325 чел. К осени 1941 г. общая численность бойцов–истребителей

увеличилась до 5641 чел. Одновременно в населенных пунктах было

создано около 100 групп содействия ИБ в составе 700 человек, задачей

которых являлось наблюдение за обстановкой на местах для своевременной

сигнализации о появлении противника. Общее руководство ИБ было возложено

на секретаря ЦК КП(б) КФССР А.С. Варламова, заместителя председателя

СНК В.В. Стефанихина и наркома госбезопасности М.И. Баскакова. Позднее

руководство осуществлял созданный штаб истребительных батальонов НКВД

республики.

С

первых дней существования ИБ выполняли возложенные на них задачи:

несли охрану населенных пунктов, мостов и особо важных объектов,

поднимались по боевой тревоге и выходили на преследование и ликвидацию

обнаруженных вражеских десантов и диверсионных групп.

Летом

и осенью 1941 г. в силу сложившейся тяжелой обстановки на отдельных

участках фронта, отсутствия достаточного количества регулярных частей

Советской Армии ИБ Карелии направлялись на передовые позиции и вели

упорные бои с противником, в которых проявили стойкость и мужество. Об

этом говорят многочисленные оперативные сводки по линии НКВД за

июль—декабрь 1941 г.: «...Сводный истребительный батальон в количестве

354 чел., созданный из Медвежьегорского, Пудожского, Беломорского,

Кемского и Сегежского батальонов, с 28 сентября по 1 октября участвовал

вместе с частями Красной Армии в боях с противником по обороне г.

Петрозаводска. Батальон занимал рубеж от совхоза №2, что юго–восточнее

г. Петрозаводска, до Шелтозерского тракта, в течение 4 суток боем

сдерживал регулярные части противника...»; «...28 октября по

распоряжению командования армейской группы Медвежьегорского направления

сводный Петрозаводско—Медвежьегорский истребительный батальон в составе

362 чел. был направлен на оборону г. Медвежьегорска, где и находился

до 5 декабря 1941 г....» Участвуя в этих первых, неравных и самых

тяжелых боях против превосходящих сил противника, истребительные

батальоны понесли ощутимые потери, но выполнили свой долг с честью.

На

20 марта 1942 г. в Карелии действовали 7 истребительных батальонов в

составе 946 человек, то есть по сравнению с осенью 1941 г.

количественно они сократились на 31 единицу и 4695 человек. О причинах

этого свидетельствуют следующие данные: передано в партизанские отряды

1125 человек, передано в воинские части РККА 1794 человек, передано в

спецшколу ЦК КП(б) КФССР 35 человек, отсеяно по компрометирующим

материалам 58 человек, уволено по болезни и отозвано на прежнее место

работы 901 человек, убито в боях с финнами 131 человек, пропало без

вести 651 человек.

С

апреля 1942 г. по июнь 1944 г., то есть за время стабилизации линии

Карельского фронта, существенных изменений в организации, структуре и

составе истребительных батальонов не происходило. Использование и

практическая деятельность их в данный период заключалась в выполнении

следующих основных задач: «а) в поисках и ликвидации агентов

немецко–финской разведки, дезертиров, бандитов и другого враждебного

элемента путем обследования и прочесывания населенных пунктов, бараков,

лесных избушек и мест наиболее вероятного появления противника; б) в

охране объектов оборонного значения в прифронтовой полосе (Кировской

магистрали), хозяйственных складов и промышленных предприятий и т.д.;

в) в облавах, проводимых органами НКВД, в населенных пунктах, на

железнодорожных станциях и т.д.; г) в проверке документов в поездах на

железной дороге по заданиям органов НКВД; д) в поддержании внутреннего

порядка в пунктах своей дислокации...» [4]

26—27 июня

Президент

Финляндии Р. Рюти в выступлении по радио официально объявил о

состоянии войны между Финляндией и СССР, возлагая ответственность за

это на Советский Союз, который якобы уже начал военные действия на

территории Финляндии. Он, в частности, заявил: «...Сейчас, когда

Советский Союз в связи с войной между Германией и СССР распространил

свои военные действия на территорию Финляндии, нападая на мирных

жителей, наш долг защищаться, и мы сделаем это решительно и единодушно

всеми имеющимися в употреблении моральными и военными средствами. Наши

возможности выйти успешно из этой второй оборонительной войны на этот

раз совершенно другие, чем были в прошлый раз, когда мы находились под

натиском восточного гиганта. Вооруженные силы Великой Германии под

руководством гениального предводителя канцлера Гитлера успешно

сражаются рядом с нами против известных нам Вооруженных Сил СССР. Кроме

того, некоторые другие народы начали вооруженную борьбу с Советским

Союзом. Так образовался единый фронт от Северного Ледовитого океана до

Черного моря. Советский Союз теперь не сможет выставить против наших

вооруженных сил той сокрушающей превосходящей силы, которая в прошлый

раз сделала нашу оборонительную борьбу безнадежной. Сейчас Советский

Союз оказался по численности в равных условиях, и успех нашей

оборонительной борьбе обеспечен...»

Для

Советского Союза официальное заявление Р. Рюти о состоянии войны между

Финляндией и СССР означало открытие еще одного боевого фронта — на

Европейском Севере, в зоне действия которого оказалась Карелия.

Командование Северного фронта 27 июня издало директиву, в которой

говорилось, что «открытие военных действий финнов и немцев против

нашего фронта следует ожидать с часу на час». Поэтому было приказано

все войска, выведенные к государственной границе, держать в постоянной

готовности к отражению наступления противника. Во всех армиях,

соединениях и частях немедленно были отданы необходимые распоряжения. [5]

30 июня — 1 июля

Финские

войска перешли на ряде участков государственную границу между СССР и

Финляндией. Первыми начали отражать вторгнувшиеся на территорию Карелии

вражеские силы (в районе Куолисмаа, Корписелькя, Вяртсиля, Яккима,

Кумури, Кангасъярви и др.) советские пограничники, многие из которых

показали при этом подлинные образцы стойкости и героизма.

Как

один из первых Героев Советского Союза вошел в историю Великой

Отечественной войны офицер–пограничник Н.Ф. Кайманов (1907–1972) родом

из Татарии. Он служил в пограничных войсках с 1929 г. После окончания

московских курсов «Выстрел» в 1940 г. был направлен в Карелию и

являлся начальником отделения штаба 80–го погранотряда. В первые дни

войны Н.Ф. Кайманов возглавил сводный отряд пограничников трех застав

общей численностью 150 бойцов, которые 1 июля приняли на себя удар

противника на Поросозерском направлении. Несмотря на значительное

численное превосходство финнов, действовавших силами двух батальонов,

интенсивный артиллерийский и минометный обстрел, а также бомбардировки с

воздуха, отряд Н.Ф. Кайманова удерживал позиции в течение 20 суток.

Огнем из винтовок и пулеметов, штыками и гранатами пограничники отбили

десятки вражеских атак, а получив приказ об отходе, пробились из

окружения к своим, вынеся всех раненых. Противник потерял в этих боях

около 400 солдат и офицеров. Потери советских бойцов составили 19

человек убитыми и 14 человек ранеными. 46 пограничников получили ордена и

медали, а старший лейтенант Н.Ф. Кайманов за умелое руководство

героической обороной заставы был удостоен звания Героя Советского

Союза. В дальнейшем Н.Ф. Кайманов участвовал в сражении на Волге,

командовал полком в боях под Курском и Белгородом. [6]

Начало июля

В

Карелии стали создаваться партизанские отряды для борьбы с

вторгнувшимся противником. Для их формирования 2 июля 1941 г. было

принято решение бюро ЦК Компартии КФССР образовать специальную «тройку»

в составе секретаря ЦК КП(б) А.С. Варламова, зам. председателя

Совнаркома М.Я. Исакова и наркома госбезопасности М.И. Баскакова. На

местах организация партизанских отрядов и диверсионных групп

возлагалась на первых секретарей партийных горкомов и райкомов. К

середине августа 1941 г. было организовано 15 отрядов общей

численностью свыше 1700 чел. Их состав, несмотря на имевшиеся в ходе

боевых действий потери, оставался почти неизменным на протяжении всего

военного периода благодаря постоянному притоку свежих сил. Новые

пополнения формировались в Карелии и прибывали из других регионов

страны: Архангельской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской,

Мурманской, Свердловской, Ярославской областей, Коми АССР,

Красноярского края и др. Всего в партизанском движении в полосе

Карельского фронта участвовали свыше 5 тысяч человек — представителей

30 национальностей Советского Союза. В ряде оккупированных районов

действовали группы и организации подпольщиков — в Петрозаводске,

Ведлозерском, Заонежском, Олонецком, Сегозерском, Шелтозерском и других

районах.

Своеобразие

местных условий предопределило некоторые особенности партизанского

движения на Севере. В связи с тем что на оккупированной территории

отсутствовали базы с продовольствием и оружием, а основная часть

населения эвакуировалась в тыловые районы страны, партизанские отряды

базировались на неоккупированной прифронтовой полосе. Для выполнения

боевых операций во вражеском тылу партизанам приходилось совершать

сложные рейды: каждый раз дважды пересекать линию фронта, преодолевать

расстояния от 300 до 500 км, нести на себе груз в несколько десятков

килограммов (оружие, боеприпасы и продовольствие, необходимые на весь

период похода), транспортировать раненых и больных из вражеского тыла.

Наиболее эффективно в таких условиях действовали отряды численностью до

100 человек, которые и стали основной формой организации партизанских

сил. Для обеспечения единого оперативного руководства ими был создан

Республиканский штаб партизанского движения (начальник генерал–майор

С.Я. Вершинин). [7]

5 июля

Совет

Народных Комиссаров и ЦК Компартии КФССР приняли постановление «О

создании отрядов народного ополчения». Руководство ополчением

возлагалось на секретаря ЦК Компартии А.С. Варламова, заведующего

военным отделом ЦК Н.Ф. Карахаева и военного комиссара республики И.М.

Макарова. В городах и районах организацией отрядов ополчения занимались

первые секретари горкомов и райкомов партии, председатели исполкомов

Советов депутатов трудящихся и военные комиссары.

Народное

ополчение состояло исключительно из добровольцев, стремившихся с

оружием в руках защищать свою Родину. «Мы считаем себя мобилизованными и

призываем всех трудящихся Карелии, кто может держать оружие, вступить в

ряды народного ополчения», — единодушно заявили на митинге рабочие

Онежского завода. Многие патриоты, независимо от возраста, вступили в

ряды народного ополчения. К середине июля 1941 г. насчитывалось около

30 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в отряды ополчения. К началу

августа в Карелии было создано 3 полка, 32 батальона и 5 отдельных рот

ополчения, в которых состояло свыше 22 тысяч бойцов. Во главе

подразделений стояли командиры запаса, сержанты и красноармейцы.

Ополченцы несли охрану важных объектов, дорог, мостов и т.д., а в

первые месяцы войны использовались и в качестве резерва для пополнения

войск на фронте. [8]

10 июля

Главнокомандующий

вооруженными силами Финляндии фельдмаршал Г. Маннергейм отдал приказ с

призывом к финским солдатам «освободить земли карелов». В нем

говорилось: «Во время освободительной войны 1918 г. я обещал карелам

Финляндии и Беломорья, что не вложу меч в ножны до тех пор, пока

Финляндия и Восточная Карелия не будут свободными. Я поклялся в этом от

имени финской крестьянской армии, надеясь на мужество ее солдат и на

самоотверженность женщин Финляндии.

Двадцать

три года Беломорье и Олония ждали выполнения этого обещания.

Опустевшая после доблестной зимней войны финская Карелия полтора года

ждала нового рассвета.

Бойцы

освободительной войны, славные участники зимней войны, храбрые мои

солдаты! Новый день наступил. Карелия поднимается, в ваших рядах

маршируют и ее батальоны. Свободная Карелия и Великая Финляндия мерцают

перед нами в огромном водовороте всемирно–исторических событий. Да

позволит финской армии провидение, направляющее судьбы народов,

выполнить данное мною карельскому племени обещание.

Солдаты!

Та земля, на которую вы вступаете, святая земля. Она пропитана кровью и

страданиями нашего племени. Ваши победы освободят Карелию, ваши дела

принесут Финляндии великое, счастливое будущее». [9]

10 июля

Основные

силы финской Карельской армии начали наступление на Онежско–Ладожском

перешейке. Противник сумел захватить станцию Лоймола, перерезав тем

самым важную железнодорожную коммуникацию в полосе 7–й советской армии,

и 16 июля захватил Питкяранту. Достигнув побережья Ладожского озера,

финская армия развернула наступление одновременно на трех направлениях:

Петрозаводском, Олонецком и Сортавальском. Наши войска отступали, ведя

упорные бои с превосходящими силами противника. В сложной обстановке

командование 7–й армии 21 июля создало две оперативные группы —

Петрозаводскую и Южную. 23 июля эти группы предприняли

контрнаступление. Ожесточенные бои длились несколько дней. Противник

ввел в действие две свежие дивизии. Наши войска, понеся большие потери,

в конце июля были вынуждены прекратить атаки, но их активные действия

заставили противника перейти к обороне и временно стабилизировали

ситуацию. [10]

15 июля

Главнокомандующий

Вооруженными силами Финляндии фельдмаршал Г. Маннергейм отдал приказ

об организации управления на оккупированной территории — Военного

управления Восточной Карелии (ВУВК). Командир ВУВК подполковник В.

Котилайнен в тот же день сделал обращение к гражданам захваченных

районов КФССР, в котором объявил, что он принял на себя руководство

оккупированной территорией и что с этого времени каждый ее житель

обязан выполнять требования финских военных властей. В каждом районе

назначался начальник, которому принадлежала вся власть на местах. В

перечне требований из восьми пунктов местным жителям запрещалось иметь

любое оружие и радиоаппаратуру, находиться на улице ночью с 21 до 6

часов утра, присваивать или портить оставшееся государственное

(колхозное) имущество, хранить или распространять политические книги и

необоснованные сведения; предлагалось гражданскому населению продолжать

свою обычную работу и представить опись своего имущества, а оставшимся

советским солдатам немедленно сложить оружие и сдаться в плен. За

нарушение этих требований могла последовать смертная казнь. [11]

19 июля

В

Петрозаводск прибыли члены Политбюро ЦК ВКП(б), главнокомандующий

войсками Северо–Западного направления К.Е. Ворошилов и член Военного

совета секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов для решения ряда вопросов,

связанных с обороной войсками 7–й армии северных подступов к

Ленинграду. В течение двух дней К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов изучали

обстановку, связанную с боевыми действиями Петрозаводской и Южной

оперативных групп, выезжали на Ведлозерский участок фронта, знакомились

с работами по созданию оборонительных рубежей вокруг Петрозаводска.

Вскоре по указанию главкома в распоряжение 7–й армии прибыли 272–я

стрелковая дивизия и 3–я дивизия народного ополчения Ленинграда. На

фронт также были направлены несколько истребительных батальонов и вновь

сформированных из жителей республики запасных стрелковых полков.

В

эти дни Петрозаводск подвергся одному из первых налетов вражеской

авиации. Первый секретарь ЦК КП(б) республики Г.Н. Куприянов вспоминает

об этом эпизоде: «... Попытался убедить членов Политбюро пойти в

бомбоубежище — вблизи их поезда стояло много вагонов, среди которых

были и вагоны со снарядами. Но Ворошилов категорически отказался...

Возвращаясь

из штаба, я видел, как специальные команды МПВО, пожарные части и

население города энергично ликвидировали последствия налета.

Человеческих жертв было немного: двое убитых и семь раненых.

Уже

через два часа после отбоя воздушной тревоги все пожары были потушены.

Людей, оказавшихся без крова, мы разместили в запасном жилом фонде.

Вторую группу вражеских бомбардировщиков наши истребители встретили на подступах к городу и заставили их повернуть обратно...

Со

всеми этими сведениями я направился к поезду главкома. К.Е. Ворошилов

встретил меня возгласом: «Ну, Куприянов, молодцы ваши городские

работники! Все службы действовали отлично, организованно, дисциплина у

населения отменная». [12]

15 августа

Наркомат

внутренних дел Карело–Финской ССР издал специальный приказ, который

обязывал милицию и истребительные батальоны следить за сбросом с

вражеских самолетов контрреволюционных листовок и немедленно принимать

меры по окружению этой местности, не допуская к ней местное население;

сбор контрреволюционных листовок и поиски их проводить бойцами

истребительных батальонов под руководством работников райотделений

милиции; категорически запрещалось «привлекать к сбору

контрреволюционных листовок местное население, а там, где они попадут

ему, немедленно производить изъятие»; местное население

предупреждалось, «что скрывшие или пытающиеся скрыть контрреволюционные

листовки лица будут привлекаться к суровой ответственности». [13]

22 августа

Государственный

Комитет Обороны Советского Союза принял постановление «О введении

водки на снабжение в действующей Красной Армии». В нем говорилось:

«Установить начиная с 1 сентября 1941 г. выдачу 400 водки в

количестве 100 граммов в день на человека красноармейцам и

начальствующему составу войск первой линии действующей армии».

Постановление, подписанное председателем ГКО И.В. Сталиным, в полной

мере относилось и к воинам Карельского фронта. [14]

23 августа

Ставка

Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР приняла решение о

разделении Северного фронта на два самостоятельных — Карельский и

Ленинградский. Главной задачей Карельского фронта (КФ) являлась оборона

имевших большое экономическое и стратегическое значение районов —

Карелии и Заполярья. В состав КФ (командующий до февраля 1944 г.

генерал–лейтенант В.А. Фролов, затем генерал армии К.А. Мерецков)

входили 7, 14, 19, 26, 32–я общевойсковые армии, 7–я воздушная армия и

другие отдельные соединения и части советских войск; ему оперативно

подчинялись Северный военно–морской флот, Ладожская и Онежская военные

флотилии.

Из

всех советских фронтов Великой Отечественной войны КФ действовал самое

продолжительное время (3,5 года), на самом большом расстоянии (около

1500 км — от Ладожского озера до Баренцева моря) и в особо сложных

северных природно–климатических условиях. Труднопроходимая местность и

неразвитая транспортная сеть позволяли вести боевые действия только по

отдельным, изолированным между собой, направлениям (вдоль дорог в

полосе 20–50 км), важнейшие из которых определились в 1941 г.:

Олонецкое, Петрозаводское, Медвежьегорское, Ребольское, Ухтинское,

Лоухское, Кандалакшское, Мурманское. [15]

4–10 сентября

4

сентября Карельская армия финнов начала генеральное наступление на

Петрозаводском и Олонецком направлениях. Ее 6–й армейский корпус наносил

главный удар в направлении Олонец—Лодейное Поле. Наступление финских

войск поддерживали большие группы пикирующих бомбардировщиков, которые

непрерывно бомбили и обстреливали оборонявшиеся здесь части Красной

Армии. Используя превосходство в силах и средствах противник прорвал

оборону советских войск и к исходу 4 сентября вышел на дорогу

Видлица—Олонец. 5 сентября он захватил Олонец, а два дня спустя вышел к

северному берегу Свири на участке Лодейное Поле — Свирьстрой,

перерезал Кировскую железную дорогу. Ему удалось форсировать Свирь и

захватить небольшой плацдарм на ее южном берегу.

Финские

оперативные сводки сообщали об этих событиях: «6–й армейский корпус.

Олонец захвачен 5 сентября, в 20 часов достигли северо–западной части

Мегреги. Продвижение продолжается. Вторглись в Нурмолицу. Идут бои.

Около половины г. Олонца горит. В качестве трофеев в Олонце захвачены, в

частности, 9 тяжелых дальнобойных пушек, тяжелые и легкие минометы,

машины, тракторы, 6 танков уничтожено».

Финский

офицер службы информации М. Хаавио сделал запись в своем дневнике о

торжествах в Олонце по случаю его взятия: «10 сентября. Этот день стал

праздничным. Утром состоялся парад на площади Куттуева. Парад прошел

так же, как в мирное время в Хельсинки перед Никольским собором.

Колонны стояли ровными рядами. Все пуговицы на мундирах солдат были

застегнуты, правда, сами мундиры были несколько потрепаны. На голове

генерала была фуражка. Мы стояли вытянувшись как столбы. Оркестр

исполнил марш. Генерал произнес речь. Генерал Пааво Талвела сказал:

«Солдаты! Отважные наши войска заняли Олонец и повернули фронт в сторону

Свири... Так исполнилась мечта, о которой лишь редкие осмеливались

грезить и лишь смелые совершали ради нее дела...»

Наступила

моя очередь произнести речь. Говорил от всего сердца, без всякого

сомнения и с пафосом. Проведение праздника транслировали по радио. Вот

моя речь согласно конспекту: «Цвета этого развевающегося на флагштоке

знамени заключают в себе предание, о котором хочу рассказать вам.

Черный цвет — цвет смерти, отчаяния и горя. Он говорит об истории

Восточной Карелии, о длительной безотрадности ее судьбы. Зеленый цвет —

цвет надежды. Он говорит о том, что народ этого края никогда, несмотря

ни на что, не терял решимости и упорства, оставаясь по сути своего

характера финским. Этот цвет рассказывает о тех молодых борцах, которые

после достижения Финляндией самостоятельности вели здесь борьбу за

свободу. Красный цвет — цвет крови. Он говорит о тех жертвах, которые в

недавние трудные дни были отданы за Финляндию и Карелию. Но красный

цвет — это также цвет радости. Он свидетельствует о том, что теперь

наступают лучшие времена...» [16]

1 октября

После

ожесточенных сентябрьских боев на Петрозаводском направлении части 7–й

советской армии оставили г. Петрозаводск 1 октября 1941 г.. В начале

сентября 7–й армейский корпус финнов нанес удар на Петрозаводском

направлении, где в первой линии оборонялась Петрозаводская оперативная

группа (ПОГ) на фронте в 100 км. 71–я стрелковая дивизия, действовавшая

севернее Петрозаводской оперативной группы, вела упорные бои на фронте

в 140 км. В результате неоднократных атак 7–му финскому армейскому

корпусу удалось потеснить советские части. После небольшого перерыва,

20 сентября, финские войска вновь начали наступление, бросив на

Петрозаводское направление более половины своей Карельской армии. Войска

Петрозаводской оперативной группы и гражданское население упорно

обороняли столицу Карелии. В конце сентября финны бросили сюда из

резерва еще две пехотные дивизии и несколько танковых батальонов. 30

сентября они прорвали нашу оборону и устремились к Петрозаводску. В

связи с угрозой городу и опасностью быть отрезанными от войск фронта

командованию ПОГ было разрешено оставить Петрозаводск и отойти на

северный берег р. Шуи.

За

период с 1 по 30 сентября потери 7–й советской армии в боях составили

1991 человек убитыми, 5775 человек ранеными и 8934 человек пропавшими

без вести. Согласно донесению политотдела армии в Главное

политуправление РККА одними из важнейших причин оставления

Петрозаводска являлись следующие: отсутствие резервов, которые могли бы

противодействовать прорывавшимся частям противника; на Петрозаводском

направлении противник сосредоточил много артиллерии, минометов и

автоматического оружия, между тем как наши части имели недостаточное

вооружение; взаимодействие пехоты с артиллерией и авиацией на ряде

участков было недостаточным — авиация и артиллерия слабо уничтожали

огневые точки противника; неудовлетворительно была поставлена разведка, в

результате чего наши части и подразделения мало знали о расположении и

силах противника. Сосредоточение вражеских артиллерии и минометов и

слабое противодействие нашей артиллерии дало возможность противнику

держать Петрозаводск под непрерывным артобстрелом с 28 по 30 сентября

1941 г., в результате чего в городе возникли большие пожары и

разрушения.

Согласно

финским оперативным сводкам части финской Карельской армии ворвались в

Петрозаводск 1 октября в 4 часа 30 мин. утра и в тот же день водрузили

государственный флаг Финляндии над правительственным зданием Советской

Карелии. В связи с этим фельдмаршал Г. Маннергейм издал специальный

приказ, в котором подчеркнул важность события так: «К своим уже

имеющимся блистательным победам Карельская армия добавила самый крупный

успех — взятие города Петрозаводска. Таким образом, путем обширных и

успешных действий достигнут результат, имеющий решающий характер...»

Глазами

финского офицера службы информации Петрозаводск после захвата его

финскими войсками выглядел следующим образом: «... Отступивший враг

причинил крупным строениям города страшный ущерб. Первое впечатление

такое, что здания неоклассической архитектуры на Правительственной

площади являются островами в море разрушений... После 18 часов улицы

пустеют, так как с этого времени ходить по городу можно лишь по

специальным разрешениям. Под луной, выглядывающей из–за предвещающих

снег серых туч, город выглядит угрюмо темным и пустынным. Лишь сапоги

патрулей или отдельных офицеров стучат по деревянным тротуарам. Из–за

упавших на землю телефонных и телеграфных проводов передвижение по

улицам напоминает хождение по полю среди капканов или противопехотных

заграждений. Исчезли группы солдат, которые в течение дня ходили из

дома в дом. Перед зданием театра возникает драка, которая прекращается

после того, как пьяный фельдфебель бросает на темную площадь ручную

гранату... Все говорят о нехватке вина. В этом одна из причин того, что

нигде не ощущается чувства победы...» [17]

20 октября

Бюро

ЦК Компартии Карело–Финской ССР приняло постановление о переводе

руководящих органов республики из города Медвежьегорска, где они

находились с конца сентября, в город Беломорск. Для размещения аппарата

СНК и ЦК КП(б) КФССР освобождалось здание, занимаемое Управлением

Кировской железной дороги, которое в свою очередь переводилось в город

Кемь. [18]

20 ноября

Президиум

Верховного Совета СССР принял Указ о посмертном присвоении младшему

сержанту П.А. Тикиляйнену звания Героя Советского Союза. Он родился в

1921 г. в Ленинградской области. После окончания средней школы в 1939

г. был призван в армию, участвовал в Советско–Финляндской войне

1939–1940 гг. Начало Великой Отечественной войны младший сержант

Тикиляйнен встретил командиром отделения 52–го стрелкового полка 71–й

стрелковой дивизии 7–й армии.

52–й

полк после упорных оборонительных боев у д. Корписелькя по приказу

командования отошел на юго–восток и к середине июля создал устойчивую

оборону на восточном берегу оз. Толвоярви. После того как советские

воины отразили первое наступление врага, против них в конце июля была

брошена вновь прибывшая 163–я немецкая дивизия. Здесь, в районе

Ристисалми, 28 июля 1941 г. в бою против гитлеровцев совершил свой

воинский подвиг П. Тикиляйнен и бойцы его отделения. Они получили

приказ не допустить выхода врага на дорогу, которая вела через

Вохтозеро и Спасскую Губу в Петрозаводск. Окопавшись на восточном берегу

оз. Толвоярви, отделение П. Тикиляйнена встретило вражескую роту

ружейно–пулеметным огнем. В течение всего дня советские бойцы

героически отбивали натиск противника. К вечеру кончились патроны, в

живых осталось только четверо, включая командира. Они поднялись на свой

последний рукопашный бой и не пропустили врага к дороге на этом

рубеже, выполнив до конца свой воинский долг. За этот подвиг П.А.

Тикиляйнену было присвоено звание Героя Советского Союза. [19]

23 ноября

Около

поселка Урозово Белгородской области трагически погиб летчик П.М.

Петров, первый из уроженцев Карелии удостоенный Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г. звания Героя Советского

Союза за боевые заслуги в Советско–Финляндской войне 1939—1940 гг. В

начале Великой Отечественной войны майор П.М. Петров командовал

авиаполком на Юго–Западном фронте. К ноябрю 1941 г. сбил около десятка

немецких самолетов. В декабре он был посмертно награжден орденом

Красного Знамени. [20]

30 ноября

В

Петрозаводске оккупационные власти провели торжества в связи с

открытием первых народных школ и началом учебного года. По информации

финских газет они начались в большом зале театра, заполненном

школьниками и их родителями, общим пением о Родине. Затем был совершен

молебен, в нем благодарили Бога за то, что он «услышал молитвы

карельского народа и просили Его благословения на важную начинающуюся

деятельность».

После

этого выступил главный преподаватель школ Петрозаводска О. Саари,

который, в частности, сказал: «Финское племя, которое было раздроблено

на много частей, впервые получило здесь, на восточной земле,

возможность вместе начать строительство своего общего Отечества. Враг

разрушил много карельских домов. В прошлом и сейчас, во время войны, он

отправил лучшие мужские силы на принудительные работы, в тюрьму и на

смерть. Он пытался уничтожить душу карельского народа, учил молодежь

презирать все то, что раньше отцы и матери считали святым. Чужой язык

был языком обучения и в детское сознание насаждался чуждый образ

мышления «рюсся». Но карельские дети сохранились — в них надежда и

спасение будущего Карелии. Они являются самым дорогим достоянием,

которое хотят защитить финские солдаты, готовые отдать жизнь за свободу

Карелии... Вам, маленьким ясноглазым девочкам и мальчикам, следует

учиться, и вы поймете, что отважные солдаты Финляндии сражались и

проливали свою кровь в лесах и болотах Карелии за вас. Растите такими

же хорошими финнами, какими были те солдаты, которые погибли на полях

сражений за свободу Карелии».

После

этого школьники вместе спели песню «Земля Карелия» на финском языке.

Магистр Э. Кеттунен прочитала стихи. Мужской хор Петрозаводска спел

несколько песен. Подполковник П. Суситайвая в заключительной речи

подчеркнул, что начинающаяся школьная работа означает не просто

формальное получение знаний, а главное в ней — спасение всего

карельского народа. Торжества закончились общим пением песни «Наша

Родина».

По

данным финского школьного руководства, «к декабрю 1941 г. в

Петрозаводске открылись первые две народные школы (Восточная и

Западная) для детей–националов от 7 до 15 лет. Из 500 человек в школы

записались 300, из них 90% вепсов, 8% карелов и 2% ингерманландцев. На

первых порах главной задачей ставилось обучение финскому языку. Для

учебы готовилась специальная «Книга Великой Финляндии». На уроках

географии планировалось разъяснять понятие «Единая Финляндия». Самой

близкой темой была Карелия, но не отдельно, а как часть Финляндии. Таким

образом, учащиеся должны были уяснить, что они являются финнами, хотя и

вынуждены были в связи с обстоятельствами жить отдельно от своего

народа, будет пробуждаться и расти их национальное самосознание». [21]

5 декабря

После

упорных боев с превосходящими силами противника советские войска

оставили город Медвежьегорск. Оборону здесь держала Медвежьегорская

оперативная группа (командующий генерал–майор М.С. Князев), созданная

из частей 7–й армии 10 октября 1941 г. по приказу Ставки Верховного

Главнокомандования. Весь ноябрь под Медвежьегорском шли тяжелые упорные

бои. Воины 71–й и 313–й дивизий отбивали по 5–8 атак в день, нередко

сами предпринимали контратаки. Город переходил из рук в руки. Однако

нашим войскам пришлось оставить Медвежьегорск, по льду отойти на

восточный берег Повенецкого залива и занять оборону на новых позициях.

В

одном из воздушных боев на подступах к Медвежьегорску героический

подвиг совершил командир эскадрильи Н.Ф. Репников. Он родился в 1914 г.

в семье лесозаготовителя, которая в 1930 г. переехала из города

Пудожа в город Петрозаводск. После окончания школы ФЗУ Н.Ф. Репников

работал слесарем–инструментальщиком на Онежском заводе, без отрыва от

производства окончил курс обучения в аэроклубе и парашютной школе.

Призван в армию в 1936 г., в истребительную авиацию Ленинградского

военного округа, участвовал в Советско–Финляндской войне 1939–1940 гг.

Начало Великой Отечественной войны старший лейтенант Н. Репников

встретил на Карельском фронте, где был командиром авиазвена, а затем

командиром эскадрильи 152–го истребительно–авиационного полка. В

воздушных боях он сбил 5 вражеских самолетов и в ноябре 1941 г. был

награжден орденом Ленина. Свой последний бой капитан Репников провел 4

декабря 1941 г. Семь вражеских самолетов с бомбами шли в район

Беломорско–Балтийского канала. Их перехватило звено советских

истребителей во главе с командиром эскадрильи Н. Репниковым,

возвращавшееся на свой аэродром после выполнения боевого задания.

Завязался неравный бой. Когда у Репникова кончился боекомплект, он

протаранил головную машину противника. Это был один из первых воздушных

таранов на Карельском фронте. Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 22 февраля 1943 г. Н.Ф. Репников посмертно был удостоен звания

Героя Советского Союза. [22]

6 декабря

В

оккупированном Петрозаводске и других населенных пунктах финского

Военного Управления Восточной Карелии отмечался День независимости

Финляндии. По материалам финской газеты это происходило так. В

Петрозаводске первые торжества состоялись в народных школах, для чего

туда прибыли представители ВУВК. Дети с изготовленными специально для

праздника бело–синими флажками в руках спели финские патриотические

песни «Земля Карелия», «Наша Родина» и другие. Затем перед ними

выступил начальник просветительского отдела ВУВК В. Халанен, который

рассказал «об освобожденной Карелии, о первом Дне независимости общей

Великой Финляндии и о флаге с синим крестом, который впервые был у

детей в руках».

Для

взрослого гражданского населения праздник открылся в 14 часов в

Петрозаводском театре, где собрались около 400 местных жителей и около

200 лотт и солдат, служивших в гарнизоне. Объединенный военный оркестр

под руководством Паломяки исполнил Егерский марш и несколько

патриотических песен. Офицер просветительского отдела ВУВК В. Лахтинен

произнес приветственную речь, после чего оркестр исполнил гимн Великой

Финляндии, а все зрители встали, приветствуя флаг Финляндии. Затем

дети спели песню «Земля Карелия», лейтенант М. Мустонен читал стихи,

артистка Э. Курки–Суонио играла соло на скрипке. В праздничной речи

начальника просветительского отдела ВУВК В. Халанена было подчеркнуто:

«...то значение, которое имеет этот первый День независимости и данный

момент в освобожденной Карелии. Финский бело–синий флаг призывает

теперь жителей Восточной Карелии к активной деятельности на пользу

своего края и общей Великой Отчизны». После этого выступил мужской хор

Петрозаводского гарнизона. Праздник закончился общим пением песни «Наша

Родина».

Вечером

в театре состоялись мероприятия в честь Дня независимости для служащих

гарнизона. Э. Кангас прочитал лекцию о естественной территории

(границах) Финляндии, выступил также начальник просветительского отдела

ВУВК В. Халанен. Оркестр и хор под руководством А. Соннинена впервые

исполнили гимн Великой Финляндии, написанный А. Сонниненом. Праздник

закончился вечерним богослужением. Празднование Дня независимости

Финляндии записывалось на пленку для трансляции его по финляндскому

радио. [23]

7 декабря

На

Волховском фронте совершил подвиг В.М. Зайцев. Он родился в 1910 г. в

д. Пузякино Опочецкого района Псковской области. После окончания в 1929

г. сельскохозяйственного техникума работал агрономом в родных местах. В

1936 г., после окончания Ленинградского сельскохозяйственного

института, был направлен в Карелию и три года работал старшим агрономом

треста пригородных совхозов республики в г. Петрозаводске. В июле 1939

г. был призван в РККА, участвовал в Советско–Финляндской войне

1939–1940 гг., находясь в бронетанковых частях Ленинградского военного

округа. После демобилизации снова трудился в Карелии, в аппарате

наркомата совхозов республики.

В

годы Великой Отечественной войны В.М. Зайцев командовал танковым

взводом 7–й армии, который в ноябре 1941 г. был переброшен на Волхов

для участия в разгроме немецкой группировки войск под Тихвином. Взвод

В.М. Зайцева получил приказ взять сильно укрепленный вражеский опорный

пункт у д. Лазаревичи. В ходе боя он уничтожил несколько

противотанковых орудий и пулеметных точек противника. Танк В.М. Зайцева

был подбит, командир остался в загоревшейся машине и стрелял из

пулемета по вражеским целям до самого конца. Это случилось 7 декабря

1941 г., через день г. Тихвин был освобожден советскими войсками. За

совершенный подвиг Президиум Верховного Совета СССР Указом от 17

декабря 1941 г. посмертно присвоил младшему лейтенанту В.М. Зайцеву

звание Героя Советского Союза. [24]

Середина декабря

Войска

Карельского фронта окончательно остановили продвижение вражеских армий

на всех направлениях. Линия фронта стабилизировалась на рубеже: южный

участок Беломорско–Балтийского канала — станция Масельгская — Ругозеро —

Ухта, Кестеньга — Алакуртти. Планы противника, рассчитанные на быстрый

захват северных районов СССР, провалились. Советским войскам удалось

сохранить главную базу Северного флота — Полярный, незамерзающий порт

Мурманск, северный участок Кировской железной дороги (с железнодорожной

веткой Сорокская—Обозерская), по которому проходили грузы из

Мурманска, а также осуществлялось снабжение войск Карельского фронта;

на юге Карелии и Карельском перешейке финским и немецким армиям не

удалось соединиться и создать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. [25]

16 декабря

Совнарком

Карело–Финской ССР представил в Главное управление тыла Наркомата

обороны СССР докладную записку с данными о перестройке промышленности

КФССР на обслуживание нужд фронта. Эта перестройка выразилась в том,

что промышленность взамен продукции мирного времени стала выпускать

продукцию для фронта. Ряд предприятий начал работать исключительно по

специальным заказам воинских организаций и соединений. В системе

промкооперации открылось производство котелков воинских, лопат

саперных, телег, повозок, саней, ящиков для боеприпасов, лыж и т.д.

Предприятия Наркомлеса организовали производство противотанковых и

противопехотных мин. Сегежский бумкомбинат, Повенецкий судоремонтный

завод и мастерские Кировской железной дороги освоили выпуск минометов.

Перестройка

промышленности на военный лад обеспечила поставку действующей Красной

Армии: 450 теплушек, 60 аэродромных катков, 35500 мин, 124000

комплектов ящичной тары, 5600 саней, 57000 пар армейских лыж, 12000

армейских котелков, 1500 железных печей–времянок и др. Полностью

удовлетворялась потребность фронта в лесоматериалах и дровах. Для нужд

армии были переданы основные материально–технические ценности

республики: запасы железа, стали, кровельных материалов, фанеры,

гвоздей, бумаги, цемента и др.

Эвакуация

большинства предприятий в другие районы страны остановила выпуск ими

продукции для фронта лишь на время устройства на новом месте. В

частности, Петрозаводская лыжная фабрика начала выпуск лыж на новом

месте раньше установленного срока, увеличив одновременно их

производство. Вместо эвакуированных Петрозаводской лыжной фабрики,

Медвежьегорской мебельной фабрики удалось организовать новые

предприятия по выпуску лыж на новом месте в самой республике. Все

действовавшие предприятия занимались выполнением заказов фронта: две

лыжные фабрики, два лесозавода, ряд цехов Сегежского бумкомбината,

ремонтно–механический завод, кислородная станция, три районных

промкомбината, пошивочно–ремонтные, сапожные и портновские мастерские и

ряд других мелких предприятий. [26]

31 декабря

Оккупационное

финское Военное Управление Восточной Карелии составило отчет о

состоянии дел за декабрь 1941 г. В отчете даны основные направления

работы, которые представлены целым рядом отделов: командный,

противовоздушной обороны, административный, полицейский, надзора,

экономический, интендантский, ветеринарный, просветительский,

социальный, разведки, медицинский.

Из

отчета следует, что в декабре 1941 г. организация и методы работы

ВУВК подверглись незначительным изменениям. В частности,

административно–хозяйственный разведывательный отдел, за исключением

службы связи, который остался в Йоэнсуу, был переведен в г.

Петрозаводск и переименован в разведывательный отдел. Весь штат ВУВК

насчитывал: офицеров и военнослужащих — 470 человек, младших офицеров —

364, мужчин и юношей — 488, личный состав ПВО — 1081, женщин — 514,

всего — 2917 человек.

Вся

территория Военного управления Восточной Карелии была разделена на три

округа — Олонецкий, Масельгский и Беломорский. Общая численность

местного населения составляла 86119 чел. (в том числе национального, то

есть карелов, вепсов, ингерманландцев — 35919), из них в Олонецком

округе — 83612 (33415), Масельгском — 1891 (1888), Беломорском — 616

(616) чел. В Петрозаводске проживали 4847 (2834) человек. [27]

1. «Правда»,

1941, 23 июня; «Ведомости Верховного Совета СССР», 1941, 26 июня;

Карельский государственный архив новейшей истории (далее–КГАНИ).

Ф.5425. Оп.1. Д.185. Л. 35; Национальный архив Республики Карелия

(далее–НА РК). Ф. 3435. Оп. 3. Д. 3. Л. 17—18; Куприянов Г.Н. Во имя

великой победы. Воспоминания. Петрозаводск, 1985. С.22.

2. КГАНИ.

Ф. 8. Оп. 1. Д. 302. Л. 24; Д. 293. Л. 3—5; Д. 308а. Л. 5; Д. 658.

Л. 16; НА РК. Ф. 3435. Оп. 3. Д. 3. Л. 20–27; «Ленинское знамя»,

1941, 24, 25 июня; Книга памяти. Списки воинов, партизан, подпольщиков

Карелии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Т.1. Петрозаводск,

1994. С.9; Прокконен П.С. Героизм народа в дни войны. Воспоминания.

Петрозаводск, 1974.

3.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации

(далее–ЦАМО РФ). Ф.217. Оп. 1221. Д. 4 Л. 1, 10; Оп. 1227. Д. 20а.

Л.85—87; Карельский фронт в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг.

Военно–исторический очерк. М., 1984. С.23—24.

4.

НА РК. Ф.796. Оп. 1. Д. 3. Л. 32, 61–62; Д. 12. Л.56; Д. 22. Л.

248; Д. 57. Л. 18; Д. 89. Л. 18 об.; Ф. 2471. Оп.1. Д. 15. Л. 4,

16–17, 21–22; Макуров В.Г. Истребительные батальоны Карелии в годы

Великой Отечественной войны. 1941–1945 // Общественно–политическая

история Карелии ХХ века. Очерки и статьи. Петрозаводск, 1995. С.

114–127.

5.

ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1227. Д. 21. Л. 15; По обе стороны Карельского

фронта. 1941–1944. Документы и материалы. Петрозаводск, 1995. С. 54–59;

Sinivalkoinen Suomi 1939–1941 Julkisten asiakirjojen valossa. II. 1978. S.128–136.

6.

Центральный архив пограничных войск Российской Федерации (далее ЦАПВ

РФ). Ф.14. Оп. 10. Д. 174. Л.31–32; Героям Родины — слава!

Петрозаводск, 1995. С.97; Пограничные войска в годы Великой

Отечественной войны 1941–1945. Сборник документов. М., 1968. С.

212–215.

7.

КГАНИ. Ф. 213. Оп. 1. Д. 620. Л. 2–4; Оп. 9. Д. 4. Л. 90; Оп. 49. Д.

2. Л. 7; За родную Карелию. Партизаны и подпольщики. Воспоминания,

документы. Петрозаводск, 1990. С.213–214; Морозов К.А. Карелия в годы

Великой Отечественной войны (1941–1945). Петрозаводск, 1983. С.103–104.

8.

КГАНИ. Ф. 8. Оп. 11. Д. 658. Л. 27–28; «Онежец», 1944, 9 июля;

Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. Документы.

Материалы. Петрозаводск, 1975. С.54–55.

9. По обе стороны Карельского фронта. С. 69–70; Puhtain asein. Suomen marsalkan paivakaskyja vuosilta 1918–1944. Helsinki, 1970. S.120; Suomen historian dokumentteja. 2. Helsinki, 1970. S.420.

10. ЦАМО РФ. Ф. 340. Оп. 5372. Д.3. Л. 49; Д. 87. Л. 27–28; Карельский фронт в Великой Отечественной войне. С.42.

11. По обе стороны Карельского фронта. С. 72–73.

12. Куприянов Г.Н. Во имя великой победы. С. 48–53.

13. НА РК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.

14. Военно–исторический журнал, 1992, №4–5. С. 23; По обе стороны Карельского фронта. С.93.

15.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. М.,

1961. Т.2. С. 89; Карельский фронт в Великой Отечественной войне. С.

45.

16. ЦАМО РФ. Ф. 340. Оп. 5372. Д.23. Л.23, 28; По обе стороны Карельского фронта. С. 98–100; Haavio M. Me marssimme Aunuksen teita. Paivakirja sodan vuosilta 1941–1942. Helsinki, 1969. S. 140–142.

17. ЦАМО РФ. Ф. 214. Оп. 1439. Д. 304. Л. 329; По обе стороны Карельского фронта. С. 111–115; Paavolainen O. Synkka yksinpuhelu. Paivakirjan lehtia vuosilta 1941–1944. Helsinki, 1961; Puhtain asein. Suomen marsalkan paivakaskyja ... S.130.

18. КГАНИ. Ф. 3. Оп. 65. Д. 121. Л. 128; Советы Карелии. 1917–1992. Документы и материалы. Петрозаводск, 1993. С.217.

19. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 47. Л. 187–188; КГАНИ. Ф. 8. Оп. 13. Д. 252. Л. 23; Героям Родины — слава! С. 289.

20. Героям Родины — слава! С. 278–279.

21. “Vapaa Karjala “, 1941, 11 декабря.

22. ЦАМО РФ. Ф. 340. Оп. 5372. Д.87. Л. 152; Героям Родины — слава! С. 281.

23. "Vapaa Karjala", 1941, 11 декабря.

24. Героям Родины — слава! С.261.

25. Карельский фронт в Великой Отечественной войне. С. 54.

26. По обе стороны Карельского фронта. С. 140–141.

27. Там же. С. 153–175.

© В.Г. Макуров

http://hcpncr.com/journ709/...

ВВС Финляндии. История в картинках. 1920-1926 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1920-1926 гг.

slon_76 в ВВС Финляндии. История в картинках. 1920-1926 гг.РЕФОРМАТОР СОМЕРСАЛО

Объективно говоря, к концу 1920 года день памяти погибших финских авиаторов уже давно, что называется, «назрел». Катастрофа, унесшая жизни экипажей обеих «Савой» была далеко не первая. В период «правления» С. Хьелммана аварийность в финской авиации значительно выросла. За 1919-1920 годы в катастрофах погибло 14 авиаторов. В среднем одна катастрофа с человеческими жертвами приходилась в этот период (1919-1920 годы) примерно на 200 часов налета! Чтобы было понятно, средний налет на потерю одного самолета в условиях боевых действий зимой 1939-40 годов у советских ВВС составлял 200-300 часов.

[ Читать далее... → ]

настроение: бодрое

Метки: ВВС Финляндии, Финны, Финляндия

Финские листовки на русском языке времён Зимней войны.

Финские листовки на русском языке, предназначавшиеся для морального разложения бойцов Красной Армии (1939 г.)

Через плен - к свободе

[ Смотреть далее ..... → ]

настроение: бодрое

Метки: Зимняя Война 1939-1940г., зимняя война, Финляндия, Финны, искусство и пропаганда

Финская армия в годы 2-й мировой войны (1939 - 1945 г.г.)

Финская армия в годы 2-й мировой войны (1939 - 1945 г.г.)

Иллюстрации Raffaele RuggeriСолдаты и офицеры Финской армии (1939 - 1940 г.г.)

[ Смотреть далее.... → ]

настроение: бодрое

Метки: Зимняя Война 1939-1940г., зимняя война, Финляндия, Финны, Война-продолжение, униформа

Итальянская пропаганда - Советско-финская война (1939 - 1940 )

Итальянская пропаганда в годы 2-й мировой войны - Советско-финская война (1939 - 1940 г.г.)

Подборка обложек еженедельника "La Domenica del Corriere" за 1940 годСоветские самолеты бомбят финский обоз

[ Смотреть далее.... → ]

настроение: бодрое

Метки: Зимняя Война 1939-1940г., зимняя война, искусство и пропаганда

Финские картинки

Истребители "Моран" MS.406 из LLv 28 штурмуют советские танки на льду Выборгского залива 9 марта 1940 г.

[ Еще картинки... → ]

настроение: бодрое

Метки: Зимняя Война 1939-1940г., зимняя война, Финны, Финляндия, ВВС Финляндии, Финские АСЫ

Вот тако вот кино!

Да простит меня автор ниже приведённых строк, но лучше чем он выразить впечатление от фильма у меня не получится

и поэтому приведу его рецензию целиком

Краткая рецензия на финский фильм Тали-Ихантала 1944

Сходил посмотреть этот новый финский фильм.

Общее впечатление: лучше бы не снимали. Ниасилили.

Самые главные минусы:

- отсутствие нормальной сюжетной линии

- никакая игра актеров

- малое количество задействованной техники

- плохой подбор мест для съемки

Ну а теперь по порядку самые ключевые эпизоды. Начинается все с леса. Из

леса на поляну выходит рота красной армии и толпой неспешно идет в

атаку. Где артиллерия РККА, танки и прочее - непонятно. В это время в

кадре идет текст о том, что 22 июня 1941 года Германия напала на СССР,

Финляндия напала на СССР тремя днями позже, в 1942 году все на

советско-финском фронте затихло и только в 1944 году через три дня после

высадки в Нормандии Ленфронт начал крупномасштабное наступление на

перешейке.

Артподготовка в начале Выборгской наступательной операции не показана,

хотя били чуть ли не полдня. Самолетов не видно. Светит солнце, хотя 9 и

10 июня было пасмурно и шел дождь. На финские позиции из леса наползают

Т-34-85 и незабвенный экранированный КВ, на базе Т-55. Он присутствует

во всех финских фильмах начиная с 1980х годов.

Финны бегут. Потом идут через болото, бросая умерших раненых.

После этого события сразу переносятся в Куутерселькя. Егерская бригада

финнов при поддержке дивизиона штурмовых орудий идет в контратаку. Опять

все происходит в лесу. Показаны действия штурмового орудия, где

наводчиком был Олоф Лагус, сын Рубена Лагуса, командующего танковой

дивизией. Штуг Лагуса-младшего подбивает 4 танка за минуту (танки стоят

пустые, так как экипажи спят - наступление началось в полночь с 14 на 15

июня), после чего в стволе пушки застревает гильза и финны с

проклятьями уезжают в лес. Радостно обсуждают успех в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ,

хотя в километре от них на поле в это время как раз идет самый что ни на

есть интенсивный огневой бой.

Атака егерской бригады показана как непонятная стрельба и беготня опять

же в лесу. Самоубийственная атака 4 егерского батальона на поле у

Куутерселькя, которую вспоминают все егеря-ветераны, решили не

показывать, хотя именно она стала кульминацией всего сражения, и

показать ее можно было бы красиво и дешево.

После этого все переносится уже к Тали и Портинхойка. Потеря Выборга за полдня тактично умалчивается - фильм-то не про это.

Контратака тяжелой танковой роты финнов против перекрестка Портинхойка

не лезет ни в какие ворота - рота представлена тремя танками, а именно 1

ранним Т-34, все тем же экранированным КВ-1 и 1 Т-26 (!). Ниасилили

Т-28.

Бой между советскими и финскими танками показан кисло. Попадание с