лилия корецкая,

14-09-2010 00:04

(ссылка)

Без заголовка

последний КОРЕЦКИЙ КАК НОСИТЕЛЬ ФАМИЛИИ умер в 1651 году

Корец - старинный украинский городок в Ровенской области

Корец - старинный украинский городок в Ровенской области, районный центр. Расположен на берегу реки Корчик (по русски дословно - "Коряга"), в 70 км от г. Ровно на автомагистрали Киев-Житомир-Ровно.

Город Корец (в древности Корческ) впервые упоминается в исторических документах в 1150 году. Его улицы видели множество великих исторических личностей, среди которых князь Изяслав Мстиславович (1151 г.), Даниил Галицкий (1239), Северин Наливайко (1596 г.), Максим Кривонос (1648 г.).

С 1386 года хозяином города становится князь Федор Острожский. Он был одним из героев битвы под Грюнвальдом в 1410 г. и возглавлял отряд волынян во времена гуситских войн с 1422 по 1430 г.

Именно ему принадлежит Корецкий замок, воздвигнутый на высоком холме над рекой Корчик. Замок представлял собой прямоугольную крепость, окруженную рвом, через который проходил виадук.

В начале XVI века владельцами замка становятся князья Корецкие, являвшиеся одними из основателей запорожского казачества. Князья Корецкие - Иван и его сыновья Василий, Лев и Александр - прославились в битвах с татарами и турками.

Это при них Корецкий замок приобрел сегодняшние черты. Частично разрушенные древние стены были восстановлены. Над въездными воротами была возведена высокая прямоугольная башня и два двухэтажных дворцовых корпуса.

К сожалению, в 1832 г. в крепости произошел сильный пожар, который ее сильно повредил. С тех пор она не восстаналивалась и постепенно разрушалась.

До сегодняшнего дня уцелел виадук, въездная башня, фрагменты стен и подземные казематы (частично засыпаны землей). Недавно в замке стали проводиться консервационные работы, призванные предохранить замок от полного разрушения.

Еще одной достопримечательностью Кореца является множество храмов различных религиозных конфессий. При беглом осмотре мы насчитали их не менее шести. Здесь и католический костел Святого Антония, и старинная Свято-Михайловская церковь, и конечно знаменитый Корецкий Троицкий женский монастырь.

Город Корец (в древности Корческ) впервые упоминается в исторических документах в 1150 году. Его улицы видели множество великих исторических личностей, среди которых князь Изяслав Мстиславович (1151 г.), Даниил Галицкий (1239), Северин Наливайко (1596 г.), Максим Кривонос (1648 г.).

С 1386 года хозяином города становится князь Федор Острожский. Он был одним из героев битвы под Грюнвальдом в 1410 г. и возглавлял отряд волынян во времена гуситских войн с 1422 по 1430 г.

Именно ему принадлежит Корецкий замок, воздвигнутый на высоком холме над рекой Корчик. Замок представлял собой прямоугольную крепость, окруженную рвом, через который проходил виадук.

В начале XVI века владельцами замка становятся князья Корецкие, являвшиеся одними из основателей запорожского казачества. Князья Корецкие - Иван и его сыновья Василий, Лев и Александр - прославились в битвах с татарами и турками.

Это при них Корецкий замок приобрел сегодняшние черты. Частично разрушенные древние стены были восстановлены. Над въездными воротами была возведена высокая прямоугольная башня и два двухэтажных дворцовых корпуса.

К сожалению, в 1832 г. в крепости произошел сильный пожар, который ее сильно повредил. С тех пор она не восстаналивалась и постепенно разрушалась.

До сегодняшнего дня уцелел виадук, въездная башня, фрагменты стен и подземные казематы (частично засыпаны землей). Недавно в замке стали проводиться консервационные работы, призванные предохранить замок от полного разрушения.

Еще одной достопримечательностью Кореца является множество храмов различных религиозных конфессий. При беглом осмотре мы насчитали их не менее шести. Здесь и католический костел Святого Антония, и старинная Свято-Михайловская церковь, и конечно знаменитый Корецкий Троицкий женский монастырь.

Корецкий женский монастырь

СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ КОРЕЦКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Корецкий женский монастырь расположен среди живописной природы Волыни над рекой Корчик в небольшом районном украинском городе Корце Ровенской области.

Через Волынь проходил путь из Киева к святыням Востока – Иерусалиму, Константинополю и на Афон.

Первый игумен Киево-Печерского монастыря Варлаам, совершая второе паломничество по святым местам в 1064 году, основал на северном полуострове Корецкого тригорья женскую обитель, которая была посвящена Благовещению Пресвятой Богородицы. Эта обитель стала именоваться Корецким Благовещенским девичьим монастырем.

При нашествии Батыя в 1242 году он был разрушен. С прекращением опустошительных набегов монголо-татар Корецкий монастырь начал восстанавливаться. По завершении строительства монастырь принял вид неприступной крепости. Он был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы.

На протяжении XIII – XV столетий монастырь-крепость выдержал многочисленные жестокие нашествия крымских татар. Но в 1496 году Корецкая обитель была разрушена крымским ханом Менгли-Гиреем. Более двух недель монголо-татары осаждали город. Наконец, стены города были сожжены, город захвачен, а жители уничтожены от "млада до велика". Сестры вместе с княжеским войском защищали обитель, но силы были неравные. Монастырь со всех сторон был окружен ордынцами. Когда же наутро стены предали огню и монголо-татары ворвались в обитель, она оказалась пустой. Сестры и воины князя Василия Корецкого покинули монастырь, воспользовавшись подземными ходами. Монастырь был разрушен до основания и лишь руины свидетельствовали о существовании священного места. Корецкий Успенский монастырь прекратил свое существование на три четверти века.

Один из корецких князей, ревностный сын Православной Церкви, князь Евфимий активно защищал свое княжество от наполняющих Волынь католиков. Он видел в этом надвигающуюся угрозу Православной Церкви и решил восстановить Корецкий женский монастырь, который в самые трудные времена объединял народ.

В 1571 году на руинах древней обители он закладывает новый женский монастырь. Начатое отцом строительство монастыря было завершено Иоакимом. Князь Иоаким ревностно защищал Православие от активного наступления католичества.

Польский король Владислав издал указ о насильственном присоединении к унии всех православных священников и мирян, приказав строго наказывать всех ослушников его воли. Величайшие притеснения и преследования, которым подверглась Западная Русь от польских правителей, дошли до крайних пределов. Польские ханы запечатывали православные храмы и отдавали их в аренду евреям, запрещали открыто исповедовать православную веру, исполнять обряды и уставы Православной Церкви, оскорбляли и унижали православное духовенство, за малейшее неповиновение или сопротивление своим беззаконным требованиям подвергали людей жесточайшим наказаниям. Все это мешало окончанию строительства монастыря, и поэтому работы были завершены только к осени 1579 года.

Так как древняя Корецкая обитель воскресла из пепла, то князь Иоаким пожелал освятить монастырский храм в честь Воскресения Христова. Так возродился из руин и начал жизнь новый Корецкий Свято-Воскресенский женский монастырь.

Не прошло 16 лет, как Волынь постигло новое бедствие. В 1596 году была заключена Брестская уния. Началась польско-католическая экспансия, и в течение последующих 20 лет из 57 православных монастырей осталось лишь 9 мужских и один Корецкий женский монастырь. В духовной борьбе за сохранение Православия Корецкому монастырю помогали протоиерей Лаврентий и Стефан Тустановские. Благодаря их проповеднической и антикатолической деятельности, Корецкий монастырь становится оплотом Православия на Волыни. Православным верующим силой навязывалась уния, поэтому многие иноки и инокини бежали в обители, что дольше других хранили Православие: в Почаевский Успенский и в новооснованный Воскресенский Корецкий женский монастырь.

Со временем Воскресенский монастырь уже не мог вместить всех новых насельниц и поэтому весной 1620 года было начато строительство новой более обширной обители. Однако, в 1622 году корецкий князь Ян-Карл, принявший католичество, передал новый храм и келейные корпуса францисканским монахиням. Православные же сестры остались в старом Воскресенском монастыре.

В четверг, после дня Святой Троицы, 1622 года древние святыни корецких князей - икона Божией Матери "Споручница грешных" и Ее чудотворная Плащаница – были торжественно перенесены крестным ходом из замка корецких князей в Свято-Воскресенский монастырь. Католики приказали корецкому князю Яну-Карлу вынести эти великие святыни из домашней молельни, как не католические. Князь отстаивал родные святыни, но, наконец, сдался и предложил своей сестре игумении Серафиме забрать их в монастырь.

День переноса корецких святынь в монастырь торжественно празднуется в обители с тех давних времен и поныне в четверг по Пятидесятницы.

В 1628 году в Киеве, по благословению Митрополита Киевского Иова (Борецкого) был созван Собор по вопросам охранения и утверждения истин и правил Православной веры. На Соборе присутствовал и преподобный Иов Почаевский. Возвращаясь из Киева в Почаев, игумен Иов три дня прожил в Корецкой обители, совершая богослужения и беседуя с игуменией и насельницами монастыря.

Польские помещики старались повсеместно захватить монастырские земли. К 1740 году верным Православию оставался один Корецкий женский монастырь. Понимая, что заставить насельниц монастыря принять унию не удастся, униатский епископ Феодосий (Рудницкий) в 1752 году с помощью польского войска ввел в Корецкий монастырь униатских монахинь базилианского ордена. Православные монахини вместе с игуменией Анной (Олесвянской) были выдворены из монастыря, а престарелые монахини увезены в Клинецкий монастырь, ставший теперь единственным на Волыни женским монастырем-скитом. Однако и он в 1782 году был закрыт.

Лишь к концу XVIII века православная Волынь освободилась от двухвекового польско-латинского ига.

Документы свидетельствуют, что на Волыни католиками и униатами было замучено 680 тысяч православных мирян, монахов и священников, не считая 1200 убитых в Успенском соборе города Владимира-Волынского.

Монахини Корецкого монастыря, 42 года ютившиеся на частных квартирах, обратились с прошением к епископу Слуцкому Виктору возвратить насильно отнятый Свято-Воскресенский монастырь. Владыка направил ходатайство в Святейший Синод и правительство. Высочайшим Указом императрицы Екатерины II от 12 апреля 1795 года монастырь был открыт с оставлением при нем всех принадлежащих ему недвижимых имений.

19 августа 1797 года новое несчастье постигло монастырь. Пожар, возникший в городе, перебросился на монастырь. Огнем были уничтожены храм, келейный корпус и некоторые хозяйственные постройки. По благословению епископа Варлаама в гостинном зале был устроен храм, в котором разместились спасенные во время пожара иконы, хоругви и Царские врата. Сестры более двух лет трудились на восстановлении обители. В 1800 году на Светлой седмице, в праздник иконы Божией Матери "Живоносный Источник" восстановленный монастырь был освящен епископом Варлаамом при многочисленном стечении народа.

Во время Отечественной войны 1812 года монастырь передал из своей казны в помощь русской армии 10 тысяч рублей серебром.

С каждым годом число насельниц в монастыре увеличивалось и к 1864 году их было 55. Воскресенский монастырь уже не мог вместить всех новых насельниц, и игумения Аполлинария (Князева) 10 июля 1864 года обратилась с прошением к архиепископу Волынскрму Антонию передать развалины францисканского монастыря. 28 мая 1866 года францисканский монастырь и земельный участок были переданы православной обители. Начались труды по его восстановлению.

В 1870 году после инспекторской проверки обучения в школе-приюте и монастырском училище Корецкого монастыря был выдан архипастырский указ: "Всем детям, окончившим училище, начиная с 1870 года, выдавать аттестаты на звание домашней учительницы и учительницы для церковно-приходских школ".

21 сентября 1880 года архиепископ Волынский и Житомирский Димитрий освятил новый храм во имя Пресвятой Троицы и келлии. Он благословил сестрам перейти в новый монастырь, а Свято-Воскресенский монастырь был обращен в скит. В Воскресенском монастыре разместились также школа-приют и монастырское училище.

В 1896 году Корецкому монастырю с Афона были подарены две иконы: икона Божией Матери "Скоропослушница" и икона святого Архистратига Божия Михаила. В 1897 году с Афона в Корецкую обитель была привезена икона святого великомученика Пантелеимона, на которую возложили серебряную ризу.

В ознаменование XX века игумения Феофания решила построить в новом монастыре отдельную каменную колокольню. Освящение здания и колоколов было совершено 21 ноября 1905 года в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

11 июня 1909 года игумения Феофания обратилась с прошением в Духовный Собор Почаевской Лавры об изготовлении копии Почаевской иконы Божией Матери. К 20 августа копия была изготовлена и торжественно встречена в монастыре. Ее поместили в иконостасе главного алтаря над Царскими вратами. Вскоре Корецкому монастырю была пожертвована еще одна икона с Афона. Это икона Божией Матери "Герондисса".

В период гражданской войны и иностранной интервенции (1918 – 1920 гг.) сотни обездоленных сирот нашли приют в монастыре. 3 июля 1920 года части Красной Армии освободили Корец и его окрестности. Согласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 года часть Западной Украины и Западной Белоруссии отошла к Польше. Это сразу использовала Луцкая католическая курия, которая возбудила дело о передаче Почаевской Лавры, Корецкого, Кременецкого монастырей и 132 православных храмов Римо-Католической Церкви. Свято-Троицкому Корецкому женскому монастырю пришлось в течение 18 лет доказывать и отстаивать свою принадлежность к Православной Церкви. В эти скорбные дни обитель посетил епископ Гродненский Алексий, который по поручению Священного Синода наградил игумению монастыря Михаилу Крестом с украшениями. В этот период политических и церковных нестроений великим утешением для обители стала икона преподобного Иова Почаевского с частицей его мощей.

В 1834 году архиепископом Волынским был назначен архиепископ Алексий (Громадский). Одним из проявлений Божия попечения об обители явилось чудесное видение архиепископу Алексию и его спутникам в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Они увидели Крест, сияющий в облаках над обителью.

Судебные тяжбы, связанные с процессом ревиндикации монастыря на судебном процессе в Париже, были завершены в пользу Корецкой обители. Божия сила не допустила польских католиков 23 июня 1938 года, которые были намерены силой захватить монастырь. Ангел Божий, по свидетельству самого поручика Адамкевича, поразил его, ехавшего с "швадроном" польской конницы для разгона насельниц. После этого поражения польские католики оставили монастырь в покое.

С первых дней Великой Отечественной войны территория Западной Украины была оккупирована немецкими войсками. Для жителей города Корца монастырь служил убежищем. Обитель перечислила на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского 2,5 тысячи рублей, в фонд обороны передала более 16 тысяч рублей.

12 января 1944 года Корец был освобожден. Сестры приступили к восстановлению поврежденного хозяйства обители.

С 1958 года началось плановое закрытие советским правительством монастырей и церквей. В 1959 году был закрыт Кременецкий женский монастырь. Игумения и 53 насельницы были переселены в Корецкую обитель. Через год закрыли Свято-Троицкий Дерманский монастырь, игумения и 45 сестер которого были также переведены в Корецкий монастырь. Так Корецкая обитель дала приют двум ликвидированным монастырям, число насельниц обители возросло до 206.

Далее гражданские власти перешли к ликвидации воссоединенного Корецкого монастыря. Был силой захвачен келейный двухэтажный корпус. Власти добивались снятия настоятельницы Людмилы, выдвигая против нее самые невероятные обвинения. Монахиня Людмила защищала монастырь всевозможными усилиями, и обитель с Божией помощью была сохранена.

Особо следует отметить золотошвейное искусство обители. Корецкий монастырь, единственный в Русской Православной Церкви сохранил это древнее рукоделие во всей полноте. Сестрами обители была вышита митра и комплект херувимов на куколь Патриарха Пимена, избранного Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года. В 70-е годы в Корецкой обители проживало 147 насельниц.

В июне 1984 года указом Святейшего Патриарха Пимена Корецкому женскому монастырю была предоставлена ставропигия (то есть непосредственного подчинение Святейшему Патриарху).

1988 год – знаменательный в жизни Русской Православной Церкви. Юбилей 1000-летия Крещения Руси отмечался весь год по всей стране. К этому событию власти вернули Корецкой обители двухэтажный корпус, который к юбилею был полностью отремонтирован. В корпусе разместились: музей монастыря, библиотека, медпункт, зубоврачебный кабинет, а также гостинные номера. В этот же год монастырю были возвращены монастырский сад и огород.

В конце июля 1990 года Святейший Патриарх Алексий совершил пастырский визит на Украину. 1-3 августа Его Святейшество посетил ставропигиальный Корецкий монастырь. В память о своем пребывании Его Святейшество подарил обители Казанскую икону Божией Матери и оставил запись в "Книге посетителя". В память о Патриаршем посещении в стену Свято-Троицкого храма была вмонтирована мраморная памятная доска.

В 1990 году обители было передано здание монастырской школы и сиротского приюта, в котором после ремонта открыли Воскресную школу. В школе преподают монастырские священники и сестры. Из числа учеников был организован хор.

В 1992 году обители была передана часть монастырской земли. Сейчас на этом поле сестры выращивают для своих нужд различные овощные культуры, а также рожь, из которой выпекают собственный хлеб.

С 1992 года Волынскую землю захлестнули раскольнические движения, сопровождающиеся захватами храмов, разбоями и насильственным отторжением православного народа от канонической Православной Церкви. Чтобы укрепить народ в вере, был совершен крестный ход с Почаевской иконой Божией Матери. В канун Преображения Господня 1993 года чудотворная икона прибыла в Корецкий монастырь, где пребывала три дня.

В 1994 году монастырю был возвращен древний Свято-Воскресенский Корецкий монастырь-скит. За годы пребывания в государственном распоряжении он был доведен до состояния развалин, а пожар 1990 года довершил разорение. Получив его в свое ведение, игумения Наталья начала восстанавливать древнюю обитель.

В настоящее время в Корецком монастыре 90 монахинь, из них 5 схимниц. Собственными силами сестры осуществляют ремонт храмов, золочение куполов, киотов и иконостасов. Хозяйство монастыря содержится в образцовом порядке. Каждый клочок земли обработан, ухожен. Монастырь утопает в зелени садов. Цветы украшают всю территорию монастыря.

Новостройкой 1997-1998 года стало строительство молокозавода, который обеспечил потребы пищеблока и повысил финансовое состояние монастыря.

Центр монастырской жизни – Свято-Троицкий собор. Он имеет престолы в честь Святой Троицы, в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя преподобного Иова Почаевского. В Троицком соборе находится главная святыня – Корецкая икона Божией Матери "Споручница грешных". В специальном ковчежце покоятся частицы мощей Киево-Печерских угодников. С левой стороны в храме помещена икона "Собор Киево-Печерских угодников", которая сейчас чудесным образом обновляется. Икона была очень темной, нельзя было прочитать имена святых. Сейчас икона посветлела, нимбы святых засияли позолотой.

Недалеко от обители находится монастырское кладбище, которое сестры посещают в Радоницу.

Источник: "Свято-Воскресенский Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь", издательство "Лето", 1998 г.

Корецкий женский монастырь расположен среди живописной природы Волыни над рекой Корчик в небольшом районном украинском городе Корце Ровенской области.

Через Волынь проходил путь из Киева к святыням Востока – Иерусалиму, Константинополю и на Афон.

Первый игумен Киево-Печерского монастыря Варлаам, совершая второе паломничество по святым местам в 1064 году, основал на северном полуострове Корецкого тригорья женскую обитель, которая была посвящена Благовещению Пресвятой Богородицы. Эта обитель стала именоваться Корецким Благовещенским девичьим монастырем.

При нашествии Батыя в 1242 году он был разрушен. С прекращением опустошительных набегов монголо-татар Корецкий монастырь начал восстанавливаться. По завершении строительства монастырь принял вид неприступной крепости. Он был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы.

На протяжении XIII – XV столетий монастырь-крепость выдержал многочисленные жестокие нашествия крымских татар. Но в 1496 году Корецкая обитель была разрушена крымским ханом Менгли-Гиреем. Более двух недель монголо-татары осаждали город. Наконец, стены города были сожжены, город захвачен, а жители уничтожены от "млада до велика". Сестры вместе с княжеским войском защищали обитель, но силы были неравные. Монастырь со всех сторон был окружен ордынцами. Когда же наутро стены предали огню и монголо-татары ворвались в обитель, она оказалась пустой. Сестры и воины князя Василия Корецкого покинули монастырь, воспользовавшись подземными ходами. Монастырь был разрушен до основания и лишь руины свидетельствовали о существовании священного места. Корецкий Успенский монастырь прекратил свое существование на три четверти века.

Один из корецких князей, ревностный сын Православной Церкви, князь Евфимий активно защищал свое княжество от наполняющих Волынь католиков. Он видел в этом надвигающуюся угрозу Православной Церкви и решил восстановить Корецкий женский монастырь, который в самые трудные времена объединял народ.

В 1571 году на руинах древней обители он закладывает новый женский монастырь. Начатое отцом строительство монастыря было завершено Иоакимом. Князь Иоаким ревностно защищал Православие от активного наступления католичества.

Польский король Владислав издал указ о насильственном присоединении к унии всех православных священников и мирян, приказав строго наказывать всех ослушников его воли. Величайшие притеснения и преследования, которым подверглась Западная Русь от польских правителей, дошли до крайних пределов. Польские ханы запечатывали православные храмы и отдавали их в аренду евреям, запрещали открыто исповедовать православную веру, исполнять обряды и уставы Православной Церкви, оскорбляли и унижали православное духовенство, за малейшее неповиновение или сопротивление своим беззаконным требованиям подвергали людей жесточайшим наказаниям. Все это мешало окончанию строительства монастыря, и поэтому работы были завершены только к осени 1579 года.

Так как древняя Корецкая обитель воскресла из пепла, то князь Иоаким пожелал освятить монастырский храм в честь Воскресения Христова. Так возродился из руин и начал жизнь новый Корецкий Свято-Воскресенский женский монастырь.

Не прошло 16 лет, как Волынь постигло новое бедствие. В 1596 году была заключена Брестская уния. Началась польско-католическая экспансия, и в течение последующих 20 лет из 57 православных монастырей осталось лишь 9 мужских и один Корецкий женский монастырь. В духовной борьбе за сохранение Православия Корецкому монастырю помогали протоиерей Лаврентий и Стефан Тустановские. Благодаря их проповеднической и антикатолической деятельности, Корецкий монастырь становится оплотом Православия на Волыни. Православным верующим силой навязывалась уния, поэтому многие иноки и инокини бежали в обители, что дольше других хранили Православие: в Почаевский Успенский и в новооснованный Воскресенский Корецкий женский монастырь.

Со временем Воскресенский монастырь уже не мог вместить всех новых насельниц и поэтому весной 1620 года было начато строительство новой более обширной обители. Однако, в 1622 году корецкий князь Ян-Карл, принявший католичество, передал новый храм и келейные корпуса францисканским монахиням. Православные же сестры остались в старом Воскресенском монастыре.

В четверг, после дня Святой Троицы, 1622 года древние святыни корецких князей - икона Божией Матери "Споручница грешных" и Ее чудотворная Плащаница – были торжественно перенесены крестным ходом из замка корецких князей в Свято-Воскресенский монастырь. Католики приказали корецкому князю Яну-Карлу вынести эти великие святыни из домашней молельни, как не католические. Князь отстаивал родные святыни, но, наконец, сдался и предложил своей сестре игумении Серафиме забрать их в монастырь.

День переноса корецких святынь в монастырь торжественно празднуется в обители с тех давних времен и поныне в четверг по Пятидесятницы.

В 1628 году в Киеве, по благословению Митрополита Киевского Иова (Борецкого) был созван Собор по вопросам охранения и утверждения истин и правил Православной веры. На Соборе присутствовал и преподобный Иов Почаевский. Возвращаясь из Киева в Почаев, игумен Иов три дня прожил в Корецкой обители, совершая богослужения и беседуя с игуменией и насельницами монастыря.

Польские помещики старались повсеместно захватить монастырские земли. К 1740 году верным Православию оставался один Корецкий женский монастырь. Понимая, что заставить насельниц монастыря принять унию не удастся, униатский епископ Феодосий (Рудницкий) в 1752 году с помощью польского войска ввел в Корецкий монастырь униатских монахинь базилианского ордена. Православные монахини вместе с игуменией Анной (Олесвянской) были выдворены из монастыря, а престарелые монахини увезены в Клинецкий монастырь, ставший теперь единственным на Волыни женским монастырем-скитом. Однако и он в 1782 году был закрыт.

Лишь к концу XVIII века православная Волынь освободилась от двухвекового польско-латинского ига.

Документы свидетельствуют, что на Волыни католиками и униатами было замучено 680 тысяч православных мирян, монахов и священников, не считая 1200 убитых в Успенском соборе города Владимира-Волынского.

Монахини Корецкого монастыря, 42 года ютившиеся на частных квартирах, обратились с прошением к епископу Слуцкому Виктору возвратить насильно отнятый Свято-Воскресенский монастырь. Владыка направил ходатайство в Святейший Синод и правительство. Высочайшим Указом императрицы Екатерины II от 12 апреля 1795 года монастырь был открыт с оставлением при нем всех принадлежащих ему недвижимых имений.

19 августа 1797 года новое несчастье постигло монастырь. Пожар, возникший в городе, перебросился на монастырь. Огнем были уничтожены храм, келейный корпус и некоторые хозяйственные постройки. По благословению епископа Варлаама в гостинном зале был устроен храм, в котором разместились спасенные во время пожара иконы, хоругви и Царские врата. Сестры более двух лет трудились на восстановлении обители. В 1800 году на Светлой седмице, в праздник иконы Божией Матери "Живоносный Источник" восстановленный монастырь был освящен епископом Варлаамом при многочисленном стечении народа.

Во время Отечественной войны 1812 года монастырь передал из своей казны в помощь русской армии 10 тысяч рублей серебром.

С каждым годом число насельниц в монастыре увеличивалось и к 1864 году их было 55. Воскресенский монастырь уже не мог вместить всех новых насельниц, и игумения Аполлинария (Князева) 10 июля 1864 года обратилась с прошением к архиепископу Волынскрму Антонию передать развалины францисканского монастыря. 28 мая 1866 года францисканский монастырь и земельный участок были переданы православной обители. Начались труды по его восстановлению.

В 1870 году после инспекторской проверки обучения в школе-приюте и монастырском училище Корецкого монастыря был выдан архипастырский указ: "Всем детям, окончившим училище, начиная с 1870 года, выдавать аттестаты на звание домашней учительницы и учительницы для церковно-приходских школ".

21 сентября 1880 года архиепископ Волынский и Житомирский Димитрий освятил новый храм во имя Пресвятой Троицы и келлии. Он благословил сестрам перейти в новый монастырь, а Свято-Воскресенский монастырь был обращен в скит. В Воскресенском монастыре разместились также школа-приют и монастырское училище.

В 1896 году Корецкому монастырю с Афона были подарены две иконы: икона Божией Матери "Скоропослушница" и икона святого Архистратига Божия Михаила. В 1897 году с Афона в Корецкую обитель была привезена икона святого великомученика Пантелеимона, на которую возложили серебряную ризу.

В ознаменование XX века игумения Феофания решила построить в новом монастыре отдельную каменную колокольню. Освящение здания и колоколов было совершено 21 ноября 1905 года в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

11 июня 1909 года игумения Феофания обратилась с прошением в Духовный Собор Почаевской Лавры об изготовлении копии Почаевской иконы Божией Матери. К 20 августа копия была изготовлена и торжественно встречена в монастыре. Ее поместили в иконостасе главного алтаря над Царскими вратами. Вскоре Корецкому монастырю была пожертвована еще одна икона с Афона. Это икона Божией Матери "Герондисса".

В период гражданской войны и иностранной интервенции (1918 – 1920 гг.) сотни обездоленных сирот нашли приют в монастыре. 3 июля 1920 года части Красной Армии освободили Корец и его окрестности. Согласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 года часть Западной Украины и Западной Белоруссии отошла к Польше. Это сразу использовала Луцкая католическая курия, которая возбудила дело о передаче Почаевской Лавры, Корецкого, Кременецкого монастырей и 132 православных храмов Римо-Католической Церкви. Свято-Троицкому Корецкому женскому монастырю пришлось в течение 18 лет доказывать и отстаивать свою принадлежность к Православной Церкви. В эти скорбные дни обитель посетил епископ Гродненский Алексий, который по поручению Священного Синода наградил игумению монастыря Михаилу Крестом с украшениями. В этот период политических и церковных нестроений великим утешением для обители стала икона преподобного Иова Почаевского с частицей его мощей.

В 1834 году архиепископом Волынским был назначен архиепископ Алексий (Громадский). Одним из проявлений Божия попечения об обители явилось чудесное видение архиепископу Алексию и его спутникам в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Они увидели Крест, сияющий в облаках над обителью.

Судебные тяжбы, связанные с процессом ревиндикации монастыря на судебном процессе в Париже, были завершены в пользу Корецкой обители. Божия сила не допустила польских католиков 23 июня 1938 года, которые были намерены силой захватить монастырь. Ангел Божий, по свидетельству самого поручика Адамкевича, поразил его, ехавшего с "швадроном" польской конницы для разгона насельниц. После этого поражения польские католики оставили монастырь в покое.

С первых дней Великой Отечественной войны территория Западной Украины была оккупирована немецкими войсками. Для жителей города Корца монастырь служил убежищем. Обитель перечислила на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского 2,5 тысячи рублей, в фонд обороны передала более 16 тысяч рублей.

12 января 1944 года Корец был освобожден. Сестры приступили к восстановлению поврежденного хозяйства обители.

С 1958 года началось плановое закрытие советским правительством монастырей и церквей. В 1959 году был закрыт Кременецкий женский монастырь. Игумения и 53 насельницы были переселены в Корецкую обитель. Через год закрыли Свято-Троицкий Дерманский монастырь, игумения и 45 сестер которого были также переведены в Корецкий монастырь. Так Корецкая обитель дала приют двум ликвидированным монастырям, число насельниц обители возросло до 206.

Далее гражданские власти перешли к ликвидации воссоединенного Корецкого монастыря. Был силой захвачен келейный двухэтажный корпус. Власти добивались снятия настоятельницы Людмилы, выдвигая против нее самые невероятные обвинения. Монахиня Людмила защищала монастырь всевозможными усилиями, и обитель с Божией помощью была сохранена.

Особо следует отметить золотошвейное искусство обители. Корецкий монастырь, единственный в Русской Православной Церкви сохранил это древнее рукоделие во всей полноте. Сестрами обители была вышита митра и комплект херувимов на куколь Патриарха Пимена, избранного Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года. В 70-е годы в Корецкой обители проживало 147 насельниц.

В июне 1984 года указом Святейшего Патриарха Пимена Корецкому женскому монастырю была предоставлена ставропигия (то есть непосредственного подчинение Святейшему Патриарху).

1988 год – знаменательный в жизни Русской Православной Церкви. Юбилей 1000-летия Крещения Руси отмечался весь год по всей стране. К этому событию власти вернули Корецкой обители двухэтажный корпус, который к юбилею был полностью отремонтирован. В корпусе разместились: музей монастыря, библиотека, медпункт, зубоврачебный кабинет, а также гостинные номера. В этот же год монастырю были возвращены монастырский сад и огород.

В конце июля 1990 года Святейший Патриарх Алексий совершил пастырский визит на Украину. 1-3 августа Его Святейшество посетил ставропигиальный Корецкий монастырь. В память о своем пребывании Его Святейшество подарил обители Казанскую икону Божией Матери и оставил запись в "Книге посетителя". В память о Патриаршем посещении в стену Свято-Троицкого храма была вмонтирована мраморная памятная доска.

В 1990 году обители было передано здание монастырской школы и сиротского приюта, в котором после ремонта открыли Воскресную школу. В школе преподают монастырские священники и сестры. Из числа учеников был организован хор.

В 1992 году обители была передана часть монастырской земли. Сейчас на этом поле сестры выращивают для своих нужд различные овощные культуры, а также рожь, из которой выпекают собственный хлеб.

С 1992 года Волынскую землю захлестнули раскольнические движения, сопровождающиеся захватами храмов, разбоями и насильственным отторжением православного народа от канонической Православной Церкви. Чтобы укрепить народ в вере, был совершен крестный ход с Почаевской иконой Божией Матери. В канун Преображения Господня 1993 года чудотворная икона прибыла в Корецкий монастырь, где пребывала три дня.

В 1994 году монастырю был возвращен древний Свято-Воскресенский Корецкий монастырь-скит. За годы пребывания в государственном распоряжении он был доведен до состояния развалин, а пожар 1990 года довершил разорение. Получив его в свое ведение, игумения Наталья начала восстанавливать древнюю обитель.

В настоящее время в Корецком монастыре 90 монахинь, из них 5 схимниц. Собственными силами сестры осуществляют ремонт храмов, золочение куполов, киотов и иконостасов. Хозяйство монастыря содержится в образцовом порядке. Каждый клочок земли обработан, ухожен. Монастырь утопает в зелени садов. Цветы украшают всю территорию монастыря.

Новостройкой 1997-1998 года стало строительство молокозавода, который обеспечил потребы пищеблока и повысил финансовое состояние монастыря.

Центр монастырской жизни – Свято-Троицкий собор. Он имеет престолы в честь Святой Троицы, в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя преподобного Иова Почаевского. В Троицком соборе находится главная святыня – Корецкая икона Божией Матери "Споручница грешных". В специальном ковчежце покоятся частицы мощей Киево-Печерских угодников. С левой стороны в храме помещена икона "Собор Киево-Печерских угодников", которая сейчас чудесным образом обновляется. Икона была очень темной, нельзя было прочитать имена святых. Сейчас икона посветлела, нимбы святых засияли позолотой.

Недалеко от обители находится монастырское кладбище, которое сестры посещают в Радоницу.

Источник: "Свято-Воскресенский Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь", издательство "Лето", 1998 г.

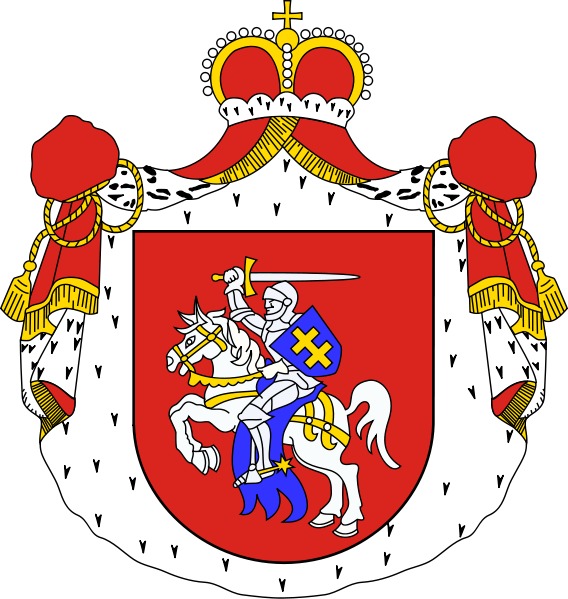

Корецкие — русский и литовский княжеский род из династии гедимин

Корецкие — русский и литовский княжеский род из династии гедиминовичей. Родоначальником его был Александр Патрикеевич Патрикеев, князь Карельский, последний карельский князь из числа наримундовичей. От прозвания Карельский, искажённого в иноязычной литовской среде из-за созвучия с привычным прилагательным корецкий, предположительно и пошла фамилия князей Корецких.

Князья Карельские, Корельские — правители Карелии, средневекового государственно-территориального образования. Не образовывали единого рода, династии В средние века под названием Карелия понималась территория т. н. «Собственно Карелии» (карельск. Varšinaiš Karjala) — протогосударственного образования карельских племенных союзов, некоторое время входившего на правах вассалитета в состав державы конунга Ивара Широкие Объятья. В отличие от соседней ижоры, управлявшейся родовыми старейшинами, у карел сложилась военная аристократия, из среды которой и выдвинулись первые карельские князья, носившие специфический местный титул валит. Первоначально существовали несколько автономных княжестких столов т. н. «родов карельских детей» — в Кореле (Приозерск), Тиверске, Олонце и нескольких других «карельских городках», среди них стол в Кореле считался «старшим», возможно в дальнейшем титул валит носил только старший из князей (своего рода аналог великого князя на Руси). Суверенная власть местных князей была окончательно ликвидирована в 1338 году после заключения (в 1323 году) Ореховецкого договора и последовавшей за этим «замятни» — своего рода небольшой гражданской войны между сторонниками интеграции с Новгородом (естественно поддержанных новгородцами) и сторонниками суверенизации Карелии, сперва запросившими помощи Швеции, а затем успешно выбившими шведов из Корелы и попытавшимися выбить их из Выборга. В результате победила проновгородская партия, поднявший мятеж и принявший шведов в Корелу карельский валит был низложен, а Карельское княжество окончательно получило статус «пригорода» Великого Новгорода, находящегося под администрацией новгородского посадника, в роли которого однако мог быть и карельский валит. После заключения договора со шведами были определены границы Карельского княжества — в него вошли часть нынешних Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелия и Финляндии. Через десять лет после заключения мира (по сведениям Псковской летописи несколько ранее — в 1331 году) новгородцы, имея ввиду обезопасить себя как от растущего влияния Москвы, так и от ливонцев, пригласили на карельское княжение сына первого великого князя Литвы Гедимина — Наримунда Гедиминовича, принявшего в крещении имя Глеб. Затем карельский удельный стол наследовали его сын Александр и внук Патрикей, основавший в низовьях Луги крепостицу Ям(ныне — районный центр Ленинградской области Кингисепп). Последним наримундовичем на карельском княжении был правнук Наримунда князь Александр Патрикеевич Патрикеев. В 1443 году новгородцы пригласили князем в Карелию сына Владимира Ольгердовича Киевского — Ивана Владимировича, первого князя Бельского. С этого года он носил титул князя Карельского и Бельского, но его потомки наследовали только Бельский удел, а карельский — уже номинально, поскольку к этому времени Новгород все более подпадал под влияние Москвы. Затем титул князей Карельских также номинально, поскольку административно удел был ликвидирован, унаследовали родственники Бельских — Корявцевы-Игнатьевы. В 1613 году шведы оккупировали всю территорию Карельского княжества, а в 1617 году после заключения Столбовского мира титул князей Карельских приняли шведские короли. В 1721 году титул князей Карельских вслед за титулом князей Бельских перешел российским императорам и вошел в полную их титулатуру, но раздельно, а не в виде титула «князей Карельских и Бельских»). После отречения 2 марта 1917 года Николая II в силу отказа от титула за себя и потомков номинально титул князей Карельских и Бельских перешел вновь Корявцевым-Игнатьевым как последним, его наследовавшим до того. 16 декабря 1917 года декретом ЦИК и СНК титулы, сословные, почетные звания и чины в России были отменены. Однако с февраля до ноября 1918 года титул короля Финляндии и Карелии носил после избрания на этот трон финляндским сеймом германский принц Карл Гессенский — зять германского кайзера Вильгельма II.

Известные в истории представители рода:

Корецкий, князь Ефим - польский магнат, воеводич Волынский. Приняв унию, вместе с женой своей Анной, урожденной Ходкевич, принуждал своих крестьян к переходу в униаты и действовал во вред православным обителям. С 1596 по 1602 год длилось дело Корецкого с Печерским монастырем: челядь Корецкого грабила монастырских крестьян, отнимала имущества и занимала земли. В 1598 году Корецкий разграбил монастырское местечко Хотов и разбил монастырский двор. Стараниями архимандрита Никифора Тура и князя Константина Острожского дело было решено королем Сигизмундом в пользу монастыря.

Никола́й Григо́рьевич Куля́бка-Коре́цкий (1846 — ) — русский земский статистик и публицист. После окончания Киевского университета недолго служил в судебном ведомстве. После публицистических занятий (в «Знании», «Отечественных записках», «Земском обзоре», «Земстве» и др.) с 1880 стал работать в полтавском губернском земстве, где с 1889 по 1896 занимал должности заведующего статистическим, а потом экономическим бюро этого земства. Главной заслугой Кулябка-Корецкого в развитии земской статистики можно считать выработку программы земской статистики «Ежегодников». С 1897 по 1900 был секретарём Императорского вольного экономического общества и редактором его «Трудов». В Полтаве под редакцией Кулябка-Корецкого были изданы VIII — XV тт. экономического описания губернии, составлены свод постановлений полтавского губернского земства за 1862—1885, обзоры сельского хозяйства и многие отдельные монографии и доклады по статистико-экономическим вопросам. Из статей в «Трудах Императорского вольного экономического общества» выделяется «Исторический очерк деятельности Императорского вольного экономического общества со времени его основания» (1897), «К истории продовольственного дела в России» (1898) и «Районы хлебной производительности Европейской России и Западной Сибири» (1903).

Князья Карельские, Корельские — правители Карелии, средневекового государственно-территориального образования. Не образовывали единого рода, династии В средние века под названием Карелия понималась территория т. н. «Собственно Карелии» (карельск. Varšinaiš Karjala) — протогосударственного образования карельских племенных союзов, некоторое время входившего на правах вассалитета в состав державы конунга Ивара Широкие Объятья. В отличие от соседней ижоры, управлявшейся родовыми старейшинами, у карел сложилась военная аристократия, из среды которой и выдвинулись первые карельские князья, носившие специфический местный титул валит. Первоначально существовали несколько автономных княжестких столов т. н. «родов карельских детей» — в Кореле (Приозерск), Тиверске, Олонце и нескольких других «карельских городках», среди них стол в Кореле считался «старшим», возможно в дальнейшем титул валит носил только старший из князей (своего рода аналог великого князя на Руси). Суверенная власть местных князей была окончательно ликвидирована в 1338 году после заключения (в 1323 году) Ореховецкого договора и последовавшей за этим «замятни» — своего рода небольшой гражданской войны между сторонниками интеграции с Новгородом (естественно поддержанных новгородцами) и сторонниками суверенизации Карелии, сперва запросившими помощи Швеции, а затем успешно выбившими шведов из Корелы и попытавшимися выбить их из Выборга. В результате победила проновгородская партия, поднявший мятеж и принявший шведов в Корелу карельский валит был низложен, а Карельское княжество окончательно получило статус «пригорода» Великого Новгорода, находящегося под администрацией новгородского посадника, в роли которого однако мог быть и карельский валит. После заключения договора со шведами были определены границы Карельского княжества — в него вошли часть нынешних Ленинградской, Мурманской областей, Республики Карелия и Финляндии. Через десять лет после заключения мира (по сведениям Псковской летописи несколько ранее — в 1331 году) новгородцы, имея ввиду обезопасить себя как от растущего влияния Москвы, так и от ливонцев, пригласили на карельское княжение сына первого великого князя Литвы Гедимина — Наримунда Гедиминовича, принявшего в крещении имя Глеб. Затем карельский удельный стол наследовали его сын Александр и внук Патрикей, основавший в низовьях Луги крепостицу Ям(ныне — районный центр Ленинградской области Кингисепп). Последним наримундовичем на карельском княжении был правнук Наримунда князь Александр Патрикеевич Патрикеев. В 1443 году новгородцы пригласили князем в Карелию сына Владимира Ольгердовича Киевского — Ивана Владимировича, первого князя Бельского. С этого года он носил титул князя Карельского и Бельского, но его потомки наследовали только Бельский удел, а карельский — уже номинально, поскольку к этому времени Новгород все более подпадал под влияние Москвы. Затем титул князей Карельских также номинально, поскольку административно удел был ликвидирован, унаследовали родственники Бельских — Корявцевы-Игнатьевы. В 1613 году шведы оккупировали всю территорию Карельского княжества, а в 1617 году после заключения Столбовского мира титул князей Карельских приняли шведские короли. В 1721 году титул князей Карельских вслед за титулом князей Бельских перешел российским императорам и вошел в полную их титулатуру, но раздельно, а не в виде титула «князей Карельских и Бельских»). После отречения 2 марта 1917 года Николая II в силу отказа от титула за себя и потомков номинально титул князей Карельских и Бельских перешел вновь Корявцевым-Игнатьевым как последним, его наследовавшим до того. 16 декабря 1917 года декретом ЦИК и СНК титулы, сословные, почетные звания и чины в России были отменены. Однако с февраля до ноября 1918 года титул короля Финляндии и Карелии носил после избрания на этот трон финляндским сеймом германский принц Карл Гессенский — зять германского кайзера Вильгельма II.

Известные в истории представители рода:

Корецкий, князь Ефим - польский магнат, воеводич Волынский. Приняв унию, вместе с женой своей Анной, урожденной Ходкевич, принуждал своих крестьян к переходу в униаты и действовал во вред православным обителям. С 1596 по 1602 год длилось дело Корецкого с Печерским монастырем: челядь Корецкого грабила монастырских крестьян, отнимала имущества и занимала земли. В 1598 году Корецкий разграбил монастырское местечко Хотов и разбил монастырский двор. Стараниями архимандрита Никифора Тура и князя Константина Острожского дело было решено королем Сигизмундом в пользу монастыря.

Никола́й Григо́рьевич Куля́бка-Коре́цкий (1846 — ) — русский земский статистик и публицист. После окончания Киевского университета недолго служил в судебном ведомстве. После публицистических занятий (в «Знании», «Отечественных записках», «Земском обзоре», «Земстве» и др.) с 1880 стал работать в полтавском губернском земстве, где с 1889 по 1896 занимал должности заведующего статистическим, а потом экономическим бюро этого земства. Главной заслугой Кулябка-Корецкого в развитии земской статистики можно считать выработку программы земской статистики «Ежегодников». С 1897 по 1900 был секретарём Императорского вольного экономического общества и редактором его «Трудов». В Полтаве под редакцией Кулябка-Корецкого были изданы VIII — XV тт. экономического описания губернии, составлены свод постановлений полтавского губернского земства за 1862—1885, обзоры сельского хозяйства и многие отдельные монографии и доклады по статистико-экономическим вопросам. Из статей в «Трудах Императорского вольного экономического общества» выделяется «Исторический очерк деятельности Императорского вольного экономического общества со времени его основания» (1897), «К истории продовольственного дела в России» (1898) и «Районы хлебной производительности Европейской России и Западной Сибири» (1903).

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу