ЕДИНЕНИЕ

Древние ключи-знания о ЕДИНЕНИИ и ПРИМИРЕНИИ всех людей.

Каков единый источник всех религий человечества?

Что объединяет все духовные знания в своём начале? Практический опыт познания и личного соприкосновения с ЖИЗНЬ ДАРУЮЩИМ.

Метки: Единение, единство, объединение, примирение, религии, знания, смысл жизни, человечество

Пейзаж русской души.

Метки: Н. Бердяев о русском народе, его душе и исторической судьбе.

Образ "расового врага" в Третьем рейхе.

3. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. Н.А. Дмитриева (завершение)

Метки: Идеал в искусстве

2. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ. Н.А. Дмитриева (продолжение)

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Н.А. Дмитриева (начало)

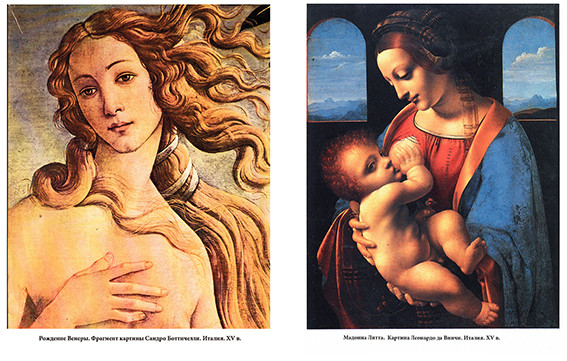

Периоды истории ренессансной культуры Италии принято обозначать названиями столетий: дученто (13 в.) - Проторенессанс, треченто (14 в.) - продолжение Проторенессанса, кватроченто (15 в.) - Ранний Ренессанс, чинквеченто (16 в.) - Высокий Ренессанс. Высокий Ренессанс изживает себя уже к 30-м г.г. 16 века. Он продолжается до конца 16 в. лишь в Венеции; к этому периоду чаще применяют термин "поздний Ренессанс. ... Можно подумать, что никогда столько не строили, не ваяли, не расписывали, как в Италии 15 века. Впрочем это впечатление обманчиво: в позднейшие эпохи художественных произведений появлялось не меньше, - все дело в том, что "средний уровень" их в эпоху Возрождения был исключительно высоким. В средние века искусство было плодом коллективного гения, а Возрождение рассталось со средневековой массовидностью и безымянностью. Архитектура, скульптура и живопись перешли из рук многоликого ремесленника в руки художника-профессионала, утверждающего свою индивидуальность в искусстве. Однако, сделав искусство индивидуальным, Возрождение удержалось на той грани, за которой начинается размежевание художественных индивидуальностей на выдающиеся и посредственные, а потом и засилие посредственностей. Конечно, и в то время были художники более крупные и менее крупные, были гении и были просто таланты, были пролагатели путей и были их последователи, но категория "посредственности" к художникам Возрождения неприменима. Эта эпоха знала честолюбцев, стяжателей, но не знала поставщиков художественных суррогатов. Искусство играло в ее жизни слишком важную роль: оно шло впереди науки, философии и поэзии, выполняло функцию универсального познания. ... Художников высоко ценили. Члены семейства Медичи, фактически властвующие во Флоренции, были меценатами и неподдельными ценителями искусства, особенно Козимо Медичи и его внук Лоренцо Великолепный. Римские папы,герцоги, иностранные короли оспаривали друг у друга честь приглашения итальянских художников к своему двору. Но искусство не становилось придворным и не затворялось только в гуманистических кружках. Оно щедрой волной разливалось по жизни города-государства, отдавая себя на всеобщее обозрение и всеобщий суд. ... По-новому ощущать мир - значило по-новому его видеть. Человек "возродившейся" к новому бытию, увидел себя не в райских эмпиреях, как лирический герой Данте, а на земле. Он хотел освоить мир как реальную арену своих действий. Наука, долго пребывавшая в путах схоластики, не была к этому готова. Жажда познания раньше всего вылилось в форму художественного познания, где аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а взаимопроникают. Первым каналом познания было ясное, трезвое видение, постигающее природу вещей. Наука нового времени начинала свой путь в союзе с искусством, зарождаясь как бы внутри него. ...Человек Возрождения отвергает все зыбкое, аморфное как "варварское": он хочет ясности и еще раз ясности. И он числит и мерит, вооружается циркулем и отвесом, чертит перспективные линии и точку схода; трезвым взглядом анатома постигает механизм движений тела, классифицирует движения страстей и все доступное взгляду, расчленяет, заключает в строгие обрамления и ставит на твердую землю. Но мы очень ошибемся, если сочтем этот рационализм признаком душевной сухости и скучного расчета. Сама "трезвость" эстетики Ренессанса была изнутри романтической: она диктовалась не просто жаждой точного познания, но и жаждой совершенства, верой в достижимость совершенства, вдохновенными поисками абсолюта". К своим наукообразным методам искусство Возрождения поднималось на поэтических крыльях; в пафосе познания природы вещей была сила восторга, пьянящая радость открытия. ... Ренессансные мастера занимались всевозможными "формальными проблемами" очень усердно, нисколько не скрывая; проблемы эти выдвигала общая гуманистическая концепция искусства, увлеченно и страстно исследующего мир. Из этой концепции вытекало и то, что мы называем теперь "светским" характером искусства, который, однако, не означал безрелигиозности. Было бы наивно думать, что религиозные сюжеты (их в ренессансном искусстве не меньше, чем в средневековом) являлись чистой условностью. Нет, в них вкладывалось глубокое религиозное чувство, но ведь чувство это в течении истории принимало столько обликов, сколько и сама история. Люди творили божества по своему идеальному подобию. Мы встречали в религиозном искусстве богов-завоевателей, богов монархов, богов-феодалов, богов-скотоводов и богов - праведных нищих. Для людей Возрождения, так высоко ценивших свои собственные возможности и так дороживших миром, где они жили, дистанция между реальным человеком и Богом сильно сократилась, в искусстве дошла почти до полного исчезновения грани. Все. что они любили и чем любовались в жизни - доблесть и энергию своих мужей, мудрость стариков, нежность детей, красоту и кротость женщин, а также свой пейзаж с тонкими силуэтами линий на фоне голубых холмов, свои нарядные дворцы, башни и просторные площади, - все, вплоть до изысканных женских причесок, богато расшитых тканей и великолепной сбруи коней, они считали достойными атрибутами священной истории. Обоготворяя настоящее, они стремились представить его в ореоле наибольшего совершенства: если женщина - то прекраснейшая из прекрасных, если апостол - то мудрейший из мудрых, если пир, то с самыми обильными яствами, если битва - то предельно яростная. ... Даже вполне благочестивые живописцы, как бывший монах Филиппо Липпи, или кроткий Перуджино, учитель Рафаэля, писали богоматерь со своих жен и любовниц, сохраняя портретность; иногда мадоннами оказывались известные всем в городе красивые куртизанки. ... Почти в любом "Святом семействе", или "Поклонении младенцу", есть пейзажный фон, - если к нему присмотреться, то окажется, что эти голубоватые дали обитаемы: там протекает какая-то своя жизнь, словно увиденная в бинокль, - высятся башни, а среди них сельские домики, плывут лодки. идут пешеходы с котомками, бродят по лугам стада. А изображая мадонну с младенцем, художники редко отказывают себе в удовольствии добавить птичку, или вазу с цветами. или какой-нибудь искрящийся стеклянный шар на подлокотнике кресла, или с любовной тщательностью написать сложный узор платья. Светский, мирской дух искусства Возрождения сказывался и в откровенном культе чувственной красоты и грации. Эротики в позднейшем понимании слова у ренессансных художников нет - для этого у них слишком много душевного здоровья; как говорит Ромен Роллан, "все чисто у сильных и здоровых". Есть чистая опоэтизированная чувственность. С обычным своим пристрастием к классификации и системе ренессансные теоретики классифицировали и виды красоты. В трактате Фиренцуолы "О красоте женщин" (Фиринцуола, кстати сказать, был монахом) перечисляются разные типы женской обаяния: наряду с величавостью, скромным достоинством, благородством осанки - всеми благоуханными очарованиями дантовской Беатриче - особо выделяется грация и vaghezza - желанность, неизъяснимая привлекательность, возбуждающая желание. Если применить эти тонкие различия к искусству, то можно, пожалуй, заметить, что во второй половине 15 столетия, сравнительно с первой, в искусстве ослабевает maesta - спокойное, степенное величие - и усиливается vaghezza. И в характере образов и в строе форм проглядывает нечто утонченно-грациозное, инфантильное и вместе с тем - волнующее - невинное и грешное. И это иногда сочетается с реминисценциями готики или скорее, готизирующего Проторенессанса, с новыми вспышками благочестивой экзальтации. ... К концу столетия правители итальянских городов перерождаются в настоящих некоронованных государей, вокруг них образуется слой новой аристократии, патрициата. Гуманистическая культура ими поощряется, приобретает оттенок рафинированности; в античном наследии теперь особый интерес вызывают учения Платона и неоплатоников. С другой стороны, оппозиция демократически настроенных граждан против тирании сопровождается подъемом религиозного фанатизма, протестом против увлечения язычеством. Искусство развивается под перекрестным огнем этих влияний. ...Это особенно отразилось в творчестве замечательного художника позднего кватроченто Сандро Боттичелли. Редко какой художник так переживал и так выражал духовное содержание своей эпохи. Он отразил ее сложные перепутья. В ранних работах Боттичелли преобладают спокойные, "антикизирующие" образы, типичные для зрелого кватроченто. Потом появляется неповторимо боттичелевское нервное изящество линий, хрупкость вытянутых фигур. В пору своего расцвета Боттичелли создает прославившие его картины - "Весна" и "Рождение Венеры", пишет множество мадонн, расписывает фресками стены Сикстинской капеллы, иллюстрирует "Божественную комедию" Данте. К концу века, когда всю Италию потрясают восстания горожан, Боттичелли становится приверженцем Савонаролы, непримиримого врага папства и флорентийских патрициев. Савонарола, восставая против тирании Медичи, восставал и против "языческого" искусства. Он устраивал на улицах города аутодафе, сжигая картины и книги гуманистов. ...Теперь Боттичели навсегда порывает с античными мотиами и сюжетами, не изображает больше обнаженных фигур, пишет неоготические по духу и по форме "Положение во гроб", "Оплакивание Христа". Умер Боттичели в 1510 году, пережив и Медичей, изгнанных из Флоренции, и Савонаролу, сожженного на костре, и свою собственную славу, - обедневшим и забытым. ... Этапы творчества Боттичелли совпадают с этапами духовной жизни Италии. Но на всех этапах он оставался самим собой, особенным, тотчас узнаваемым - это, может быть. наиболее индивидуальный по стилю художник среди всех мастеров кватраченто. Созданные им образы - всегда где-то на грани "бестелесной красоты" и утонченной чувственности. В слиянии того и другого возникает идеал "вечно женственного". Античная и христианская мифология для Боттичелли в этом отношении одинаково приемлема, по крайней мере в лучшем периоде его творчества, - пишет ли он Венеру в окружении нимф или богоматерь с ангелами.

Периоды истории ренессансной культуры Италии принято обозначать названиями столетий: дученто (13 в.) - Проторенессанс, треченто (14 в.) - продолжение Проторенессанса, кватроченто (15 в.) - Ранний Ренессанс, чинквеченто (16 в.) - Высокий Ренессанс. Высокий Ренессанс изживает себя уже к 30-м г.г. 16 века. Он продолжается до конца 16 в. лишь в Венеции; к этому периоду чаще применяют термин "поздний Ренессанс. ... Можно подумать, что никогда столько не строили, не ваяли, не расписывали, как в Италии 15 века. Впрочем это впечатление обманчиво: в позднейшие эпохи художественных произведений появлялось не меньше, - все дело в том, что "средний уровень" их в эпоху Возрождения был исключительно высоким. В средние века искусство было плодом коллективного гения, а Возрождение рассталось со средневековой массовидностью и безымянностью. Архитектура, скульптура и живопись перешли из рук многоликого ремесленника в руки художника-профессионала, утверждающего свою индивидуальность в искусстве. Однако, сделав искусство индивидуальным, Возрождение удержалось на той грани, за которой начинается размежевание художественных индивидуальностей на выдающиеся и посредственные, а потом и засилие посредственностей. Конечно, и в то время были художники более крупные и менее крупные, были гении и были просто таланты, были пролагатели путей и были их последователи, но категория "посредственности" к художникам Возрождения неприменима. Эта эпоха знала честолюбцев, стяжателей, но не знала поставщиков художественных суррогатов. Искусство играло в ее жизни слишком важную роль: оно шло впереди науки, философии и поэзии, выполняло функцию универсального познания. ... Художников высоко ценили. Члены семейства Медичи, фактически властвующие во Флоренции, были меценатами и неподдельными ценителями искусства, особенно Козимо Медичи и его внук Лоренцо Великолепный. Римские папы,герцоги, иностранные короли оспаривали друг у друга честь приглашения итальянских художников к своему двору. Но искусство не становилось придворным и не затворялось только в гуманистических кружках. Оно щедрой волной разливалось по жизни города-государства, отдавая себя на всеобщее обозрение и всеобщий суд. ... По-новому ощущать мир - значило по-новому его видеть. Человек "возродившейся" к новому бытию, увидел себя не в райских эмпиреях, как лирический герой Данте, а на земле. Он хотел освоить мир как реальную арену своих действий. Наука, долго пребывавшая в путах схоластики, не была к этому готова. Жажда познания раньше всего вылилось в форму художественного познания, где аналитическая мысль и непосредственная эмоция не расслаиваются, а взаимопроникают. Первым каналом познания было ясное, трезвое видение, постигающее природу вещей. Наука нового времени начинала свой путь в союзе с искусством, зарождаясь как бы внутри него. ...Человек Возрождения отвергает все зыбкое, аморфное как "варварское": он хочет ясности и еще раз ясности. И он числит и мерит, вооружается циркулем и отвесом, чертит перспективные линии и точку схода; трезвым взглядом анатома постигает механизм движений тела, классифицирует движения страстей и все доступное взгляду, расчленяет, заключает в строгие обрамления и ставит на твердую землю. Но мы очень ошибемся, если сочтем этот рационализм признаком душевной сухости и скучного расчета. Сама "трезвость" эстетики Ренессанса была изнутри романтической: она диктовалась не просто жаждой точного познания, но и жаждой совершенства, верой в достижимость совершенства, вдохновенными поисками абсолюта". К своим наукообразным методам искусство Возрождения поднималось на поэтических крыльях; в пафосе познания природы вещей была сила восторга, пьянящая радость открытия. ... Ренессансные мастера занимались всевозможными "формальными проблемами" очень усердно, нисколько не скрывая; проблемы эти выдвигала общая гуманистическая концепция искусства, увлеченно и страстно исследующего мир. Из этой концепции вытекало и то, что мы называем теперь "светским" характером искусства, который, однако, не означал безрелигиозности. Было бы наивно думать, что религиозные сюжеты (их в ренессансном искусстве не меньше, чем в средневековом) являлись чистой условностью. Нет, в них вкладывалось глубокое религиозное чувство, но ведь чувство это в течении истории принимало столько обликов, сколько и сама история. Люди творили божества по своему идеальному подобию. Мы встречали в религиозном искусстве богов-завоевателей, богов монархов, богов-феодалов, богов-скотоводов и богов - праведных нищих. Для людей Возрождения, так высоко ценивших свои собственные возможности и так дороживших миром, где они жили, дистанция между реальным человеком и Богом сильно сократилась, в искусстве дошла почти до полного исчезновения грани. Все. что они любили и чем любовались в жизни - доблесть и энергию своих мужей, мудрость стариков, нежность детей, красоту и кротость женщин, а также свой пейзаж с тонкими силуэтами линий на фоне голубых холмов, свои нарядные дворцы, башни и просторные площади, - все, вплоть до изысканных женских причесок, богато расшитых тканей и великолепной сбруи коней, они считали достойными атрибутами священной истории. Обоготворяя настоящее, они стремились представить его в ореоле наибольшего совершенства: если женщина - то прекраснейшая из прекрасных, если апостол - то мудрейший из мудрых, если пир, то с самыми обильными яствами, если битва - то предельно яростная. ... Даже вполне благочестивые живописцы, как бывший монах Филиппо Липпи, или кроткий Перуджино, учитель Рафаэля, писали богоматерь со своих жен и любовниц, сохраняя портретность; иногда мадоннами оказывались известные всем в городе красивые куртизанки. ... Почти в любом "Святом семействе", или "Поклонении младенцу", есть пейзажный фон, - если к нему присмотреться, то окажется, что эти голубоватые дали обитаемы: там протекает какая-то своя жизнь, словно увиденная в бинокль, - высятся башни, а среди них сельские домики, плывут лодки. идут пешеходы с котомками, бродят по лугам стада. А изображая мадонну с младенцем, художники редко отказывают себе в удовольствии добавить птичку, или вазу с цветами. или какой-нибудь искрящийся стеклянный шар на подлокотнике кресла, или с любовной тщательностью написать сложный узор платья. Светский, мирской дух искусства Возрождения сказывался и в откровенном культе чувственной красоты и грации. Эротики в позднейшем понимании слова у ренессансных художников нет - для этого у них слишком много душевного здоровья; как говорит Ромен Роллан, "все чисто у сильных и здоровых". Есть чистая опоэтизированная чувственность. С обычным своим пристрастием к классификации и системе ренессансные теоретики классифицировали и виды красоты. В трактате Фиренцуолы "О красоте женщин" (Фиринцуола, кстати сказать, был монахом) перечисляются разные типы женской обаяния: наряду с величавостью, скромным достоинством, благородством осанки - всеми благоуханными очарованиями дантовской Беатриче - особо выделяется грация и vaghezza - желанность, неизъяснимая привлекательность, возбуждающая желание. Если применить эти тонкие различия к искусству, то можно, пожалуй, заметить, что во второй половине 15 столетия, сравнительно с первой, в искусстве ослабевает maesta - спокойное, степенное величие - и усиливается vaghezza. И в характере образов и в строе форм проглядывает нечто утонченно-грациозное, инфантильное и вместе с тем - волнующее - невинное и грешное. И это иногда сочетается с реминисценциями готики или скорее, готизирующего Проторенессанса, с новыми вспышками благочестивой экзальтации. ... К концу столетия правители итальянских городов перерождаются в настоящих некоронованных государей, вокруг них образуется слой новой аристократии, патрициата. Гуманистическая культура ими поощряется, приобретает оттенок рафинированности; в античном наследии теперь особый интерес вызывают учения Платона и неоплатоников. С другой стороны, оппозиция демократически настроенных граждан против тирании сопровождается подъемом религиозного фанатизма, протестом против увлечения язычеством. Искусство развивается под перекрестным огнем этих влияний. ...Это особенно отразилось в творчестве замечательного художника позднего кватроченто Сандро Боттичелли. Редко какой художник так переживал и так выражал духовное содержание своей эпохи. Он отразил ее сложные перепутья. В ранних работах Боттичелли преобладают спокойные, "антикизирующие" образы, типичные для зрелого кватроченто. Потом появляется неповторимо боттичелевское нервное изящество линий, хрупкость вытянутых фигур. В пору своего расцвета Боттичелли создает прославившие его картины - "Весна" и "Рождение Венеры", пишет множество мадонн, расписывает фресками стены Сикстинской капеллы, иллюстрирует "Божественную комедию" Данте. К концу века, когда всю Италию потрясают восстания горожан, Боттичелли становится приверженцем Савонаролы, непримиримого врага папства и флорентийских патрициев. Савонарола, восставая против тирании Медичи, восставал и против "языческого" искусства. Он устраивал на улицах города аутодафе, сжигая картины и книги гуманистов. ...Теперь Боттичели навсегда порывает с античными мотиами и сюжетами, не изображает больше обнаженных фигур, пишет неоготические по духу и по форме "Положение во гроб", "Оплакивание Христа". Умер Боттичели в 1510 году, пережив и Медичей, изгнанных из Флоренции, и Савонаролу, сожженного на костре, и свою собственную славу, - обедневшим и забытым. ... Этапы творчества Боттичелли совпадают с этапами духовной жизни Италии. Но на всех этапах он оставался самим собой, особенным, тотчас узнаваемым - это, может быть. наиболее индивидуальный по стилю художник среди всех мастеров кватраченто. Созданные им образы - всегда где-то на грани "бестелесной красоты" и утонченной чувственности. В слиянии того и другого возникает идеал "вечно женственного". Античная и христианская мифология для Боттичелли в этом отношении одинаково приемлема, по крайней мере в лучшем периоде его творчества, - пишет ли он Венеру в окружении нимф или богоматерь с ангелами.

Льюис Кэрролл

Они сидели на старой перевернутой лодке на берегу моря. Девочка считала волны и рассказывала им о струнах, а Кот просто смотрел, как его передняя лапа то появляется, то снова медленно исчезает.

- Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно.

- Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, – ответил Кот. – Стоит знать и чувствовать, как это – правильно.. Иначе есть шанс не понять, когда всё станет на свои места.

- Или есть шанс испортить всё, сделав что-то слишком поспешно или вообще не вовремя, – добавила девочка.

- Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее его не слышать, – сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост...."

Запись интернет-блоггера

К тому же возникает вопрос – а что такое настоящий «я» и что подразумевается под «самим собой»? Если вот это унылое чмо, которым я являюсь теперь, и есть предел моих возможностей и рыпаться куда-то выше не стоит – то это печально. Чтобы хотеть быть таким «собой», нужно не иметь ни фантазии, ни амбиций, зато иметь патологически зашкаливающий уровень самооценки.

Да не хочу я быть «самой собой»! Я хочу быть как боги! Тем более, что говорят, что-то такое божественное внутри «меня» действительно есть – и хотелось бы верить, что это гораздо более мое настоящее «я», чем я есть теперь. Нужно же хотя бы попробовать докопаться!

Арсений Тарковский

Стань самим собой

Werde der du bist.

Гете

Когда тебе придется туго,

Найдешь и сто рублей и друга.

Себя найти куда трудней,

Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,

Себя обшаришь спозаранку,

В одно смешаешь явь и сны,

Увидишь мир со стороны.

И все и всех найдешь в порядке.

А ты - как ряженый на святки -

Играешь в прятки сам с собой,

С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет

И кое-что про что-то мямлит,-

Он хочет Моиси играть,

А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий

Тебе одно придется кстати,

Но не дается, как назло

Твое заветное число.

Загородил полнеба гений,

Не по тебе его ступени,

Но даже под его стопой

Ты должен стать самим собой.

Найдешь и у пророка слово,

Но слово лучше у немого,

И ярче краска у слепца,

Когда отыскан угол зренья

И ты при вспышки озаренья

Собой угадан до конца.

Стихотворение (незнакомый мне автор из интернета)

Он жалобы и просьбы почитал…

И людям из кувшина без обмана

Желаемое в сердце наливал…

Но не у всех открыто было сердце

И место есть для Чуда не у всех.

То завистью, враждой подпёрта дверца…

То жадность не даёт налить успех…

А у кого-то до краёв разлита

Печаль и безысходность, вот беда.

И Бог жалел, что сердце это скрыто…

Любви хотел налить, да вот куда?

И Бог грустил, что люди не умеют

Сердца и души чистить от обид…

Они с годами в сердце каменеют

И сердце превращается в гранит…

Но Бог ходил, смотрел и улыбался,

Когда сердца влюблённые встречал.

Он брал кувшин и от души старался,

Им счастье в сердце бережно вливал…

А люди постепенно расплескали

Подаренную Богом благодать

И всех вокруг в утрате обвиняли,

Забыв в самих себе вину искать…

Ведь если б мы могли прощать и верить,

Любить, благодарить и отпускать,

То Бог бы мог не каплей счастье мерить,

Кувшин волшебный мог бы весь отдать…

Сегодня Бог проснулся на рассвете.

Огромный ящик с просьбами у ног…

А рядом лишь один без просьб конвертик:

«Благодарю за всё тебя, мой Бог…»

Ирина Самарина-Лабиринт

Левитанский

Всего и надо, что вглядеться,- боже мой,

Всего и дела, что внимательно вглядеться,-

И не уйдешь, и некуда уже не деться

От этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться,- боже мой,

Всего и дела, что помедлить над строкою -

Не пролистнуть нетерпеливою рукою,

А задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.

И все ж строка - она со временем прочтется,

И перечтется много раз и ей зачтется,

И все, что было с ней, останется при ней.

Но вот глаза - они уходят навсегда,

Как некий мир, который так и не открыли,

Как некий Рим, который так и не отрыли,

И не отрыть уже, и в этом вся беда.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,

За то, что суетно так жили, так спешили,

Что и не знаете, чего себя лишили,

И не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.

Вначале слово безраздельно мной владело.

А дело после было, после было дело,

И в этом дело все, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел -

Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,

Каких сокровищ под ногами не заметил,

Каких созвездий в небесах не разглядел!

История про двух младенцев (заимствована у анонимного блоггера)

Попробую объяснить. Лично меня, как верующую, очень мало интересует как раз «достоверность некоторых исторических вещей связанных с этой религией». Смысл веры не в препарировании того, что известно, всего того, что уже было, и что «постоянно возвращается на круги своя». Это не «метод веры», это метод науки, у нее свои цели и свои области. Вера – это то, что находится за пределами научного изучения, «за физикой». Мировоззрение верующего – попытка заглянуть в неизведанное и небывалое, в связывании загадочных знаков. То, во что верующий верит, никак не противоречит научным фактам, оно просто в другой плоскости: «жизнь после смерти» нельзя доказать или опровергнуть научным методом. Как говорит апостол Павел, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна'ю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь». Заметьте, про достоверное знание апостол при этом ничего не говорит.

На эту тему есть старенькая, но теряющая актуальность история про двух младенцев, разговаривающих в утробе матери:

Неверующий: Ты веришь в жизнь после родов?

Верующий: Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.

Неверующий младенец: Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может!

Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?

Верующий: Я не знаю всех деталей, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.

Неверующий: Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает.

Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – и так уже слишком коротка.

Верующий: Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить.

Неверующий: Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте.

Верующий: Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас.

Неверующий: Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?

Верующий: Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.

Неверующий: Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет.

Верующий: Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов.

Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 4

Я хорошо это помню. Был я маленьким и видел в окно, как соседская женщина колотила своего сынишку.

Он стоял у сарая и пел. Мать его колотила, а он смеялся и пел. Она била, а он пел. Она устала бить его, а он пел. Она опустила руки, а он ушел, поглаживая побитые свои плечи и спину, — он шел напевая.

Пойте в переполненных троллейбусах, и если вам придется заплатить за это — заплатите!

Пойте, когда пьете вино. Пойте у могилы. Что ж вы молчите, пойте. Он не услышит. Не для него. Пойте не смерть его, пойте жизнь свою. Не о хвое на могиле, а о том вон листике на верхушке. Пойте себе, живые — вам нужна песня, а не ему.

...Ты ночью проснулся и слышишь — поют соловьи, Вот видишь, песня живет и ночью.

Поешь ли ты только утром, солнечным утром? А песни отчаянья, песни гнева и наступленья?

Да, где она, твоя песнь наступленья? Ты уже победил — и поешь только утром? Или ты побежден — и совсем не поешь?

Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 3

Гениален художник, который убеждает человечество в том, что возможности его, человечества, безграничны.

Поет Гяуров. Летит Зейферт. Летит фигуристка. Публика затаила дыханье. Точка, аплодисменты. Требуют — повторить!

И она летит снова. Так же легко. Публика затаила дыханье. Аплодисменты. Повторить!

И она летит снова, ибо она может все, и я не вижу камня, о который она споткнется.

Так работает художник. Никто не должен догадаться, где граница его возможностей. Я должен поверить в его всемогущество, а потом — и в свое. Я не должен знать, как это трудно — той балерине на сцене, той матери с десятью детьми, или тому мужчине, словно шутя подымающему штангу.

Грустно смотреть, когда тяжеловес, не выжавший штангу, опускает ее наземь. Когда фигуристка падает, она показывает мне границы человеческих возможностей. Когда мать кричит на своих детей, она тоже показывает границы своих возможностей — она говорит, что больше она не может. Этим они отрицают самих себя. И этим они отрицают меня.

Мы не знаем, как трудно ястребу, который недвижно висит в небе и не машет крыльями. Ястреб нам этого не открывает. И этого знать нам не следует.

О певица, не показывай нам, пожалуйста, все мученья своей диафрагмы!

Имант Зиедонис, из книги "Эпифании" 2

Я бы разделил разговоры наши — по этажам.

Вот этаж, где слепой говорит со слепым, глухой говорит с глухим, едящий с едящим, спящий со спящим. Разговоры о погоде и о болезнях, о том, ах, как умен наш ребеночек, и о том, ах, как эта соседка Юле нехорошо поступила.

Почему иным собеседникам никак не закончить беседу, начнут — и умолкнут? Прерывается нить. О чем говорить им, если каждый из них разговаривает на своем этаже? Один говорит, к примеру, на первом, другой — на втором. Что можно сказать сквозь пол? Что можно расслышать сквозь потолочное перекрытье?

Вот этаж, на котором беседуют острый ум и гибкий язык. Здесь играют в теннис мячиками-словами. Удар требует контрудара. Здесь весьма ловко подают и отбивают, гасят и блокируют. Здесь проживают ловкие эквилибристы и жонглеры словами. Здесь прячутся за словами так же, как герои Гольдони за цветочными горшками. Здесь играют в жмурки. Слова флиртуют, гласные кокетничают, согласные развлекают дам. Здесь рассказывают анекдоты. В причудливом свете поблескивает обманчивая мозаика, составленная из разноцветных слов. Это имбирное печенье едят или им украшают елку? Сладостная эта беседа — кардамон, корица, ваниль.

А на том этаже говорят хлебом. Да, здешняя речь — это хлеб, испеченный собственными руками. Слово, которое сам ты замесил и ждал, покуда бродить начнет оно. Сам его клал на лопату, сам сажал его в печь. Да, корочка чуть подгорела, на сей раз слегка подгорела, но в квашне еще много теста, и оно еще бродит, и в другой раз такого уже не случится.

Здесь говорят и камнями. Камнями, которыми можно разбить окно, и камнями, которые укладываются в фундамент.

Здешний язык — брезент. Чтобы дождь не мочил. А если здесь говорят кружевами, то говорят здесь и спицами тоже.

...Это, конечно, не все этажи, да и последовательность у них, наверно, совсем не такая. Но знай, язык мой, что слово есть хлеб насущный, и носитель энергии, носитель моей энергии, идущей к тебе.

Когда силы мне не хватит, придут ли ко мне слова твои и помогут ли мне?

Воскресят ли меня из мертвых слова твои?

Имант Зиедонис, из книги "Эпифании"

Я и не знаю — что там, дальше. Крот из земли вылезает и мне говорит: «Правда, как славно на том вон лугу, на той вон лесной опушке?» Что я ему отвечу? Стыдно признаться, что дальше цепи моей бывать мне не приходилось. И я молча киваю головой — пусть понимает, как знает.

Но иногда, внезапно, в какое-то мгновенье сверкнет передо мною даль. Я могу войти внутрь яйца, не разбив скорлупу. Я проникаю в сейф, не взламывая его. Мир становится для меня тонким и эластичным.

Вчера еще рука моя не могла дотянуться до яблока на ветке, а сегодня я достаю его запросто. Вчера я не мог и подумать о том яблоке, что на самой верхушке, а сегодня я чувствую, что рука моя становится все длиннее и простирается все дальше.

Тогда мне становится страшно — не станет ли она слишком тонкой, такой тонкой, что разорвется, и я одергиваю руку. (Не знаю, откуда он, этот страх быть излишне большим и тонким.)

Но лишь тонкое и есть большое, и нет для него расстоянья. И я опять позволяю руке своей тянуться, вытягиваться, становиться насколько возможно тонкой, насколько возможно длинной, ведь там, на той вон верхушке — яблоко! И рука моя становится все тоньше, все тоньше, скоро она взлетит, как паутинка, в осеннее небо.

И тогда кто-то мне говорит: «Да ведь это вовсе и не рука. Это уже не рука. Разве рука бывает такою? Такою рукою невозможно тянуться за яблоком. И вообще руке не положено быть такою».

Но я-то хорошо знаю, что рука может быть настолько тонкой — почти незаметной, почти невидимой, только угадываемой. Я это знаю, и я не слушаю никого, я тянусь за яблоком, сейчас я его достану.

И вдруг я чувствую — тоньше быть я уже не могу. Это моя граница. И это ужасно больно. Я снова чувствую свою ограниченность. Если чуть-чуть, еще чуть-чуть я потянусь — моя рука порвется. И никак не достать мне того яблока на верхушке.

То же самое происходит со зреньем. То же самое — с обоняньем.

Мои ноздри — тончайшая скрипка. Как она играла в ту грозовую ночь, когда цвел жасмин! Явственно ощущаю запах, похожий на песню Янова дня — так пахнут увядающие листья березы.

Прекрасные песни поют мои ноздри. О, дивное попурри из укропа и из капусты! Запах вара, запах селедки и резиновых сапог приходит ко мне с моря. Свадебные песни — от мирт. А запах увядшей хвои приходит ко мне с кладбищенских тропинок.

Все более тонкие и неуловимые запахи приходят ко мне. Я слышу, как пахнет топор — да-да, он пахнет смолой, но и что-то еще примешивается, что-то еще — кажется, яблони он рубил. Почему?

А как пахнут капли дождя!..

(Ребенок ест хлеб с медом, и сверкающие капельки меда падают наземь...

Вишнями мы уже объелись с тобою, тебе уже лень и рот раскрыть, и я силой вдавливаю сочную вишенку в твои губы...

Однажды я выплеснул полную кружку пива в рожу кому-то, и я не раскаялся в этом...)

Все эти испарившиеся давно запахи остались в дождевых каплях. Когда идет дождь, эти запахи в ноздрях моих играют польку, исполняют ноктюрн или что-нибудь вроде старинного менуэта.

Запахи превращаются в звуки, звуки превращаются в запахи. Как поют по ночам львиные зевы!

— Ах, не может этого быть, быть не может! Это какая-то ненормальность, просто болезненное воображенье!

Вы говорите, не может быть? Можете сами проверить — разденьтесь, догола разденьтесь и выходите под дождь, под его веселые струи! Разве не пахнут капли дождя и лужи — разве не пахнут они семьей и народом, человеческой жизнью?

Разве не отдает баритоном лесной боровик? А разве запах груздей — не альт, а табачок — не сопрано? А разве лисички не пляшут, как балерины?

Дальний лай собак по ночам напоминает тюльпаны.

Звуки эти тихи и тонки. Я начинал уже чувствовать, в каком месте вылезет гриб, и ждал его. Я почти уже слышал смех муравьев над рекой. Я почти уже дотянулся до елочной шишки в небе. Но на полпути испугался — а впрямь, нормально ли это.

И пришел я обратно в мир семицветный, в мир семизвучный.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до. До-ре-ми-фа...

Семь. И не больше.

Ричард Фейнман

http://www.youtube.com/watc...

1. НА ПУТИ К СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Сатпрем

2. "На пути к сверхчеловечеству" Сатпрем

Шри Ауробиндо. "СЛОВО ОБ ОБЩЕСТВЕ".

Человек не принадлежит обществу, он принадлежит Божественному. Те, кто пытается ослабить в себе Божественное, навязывая своему уму, жизни и душе рабскую преданность обществу и его бесконечным внешним связям, упускает из поля зрения истинную цель человечества. Грех этого самоотречения от божественного предназначения не позволяет Божественному пробудиться в человеке, и сила в нём засыпает. Если вы должны служить чему-то, служите Божественному, а не обществу. В этом служении есть и наслаждение, и прогресс. Величайшее счастье, обретение независимости при сохранении всех внешних связей и неограниченная свобода являются венчающими его результатами.

Общество не может быть целью; это - не более чем средство, инструмент. Самопознание и сила, возникающие в процессе действия и облекаемые в форму Божественным, являются истинными направляющими в жизни человека. Их постепенный рост и развитие является целью духовной эволюции жизни. Это знание, эта сила должны использовать общество как инструмент, формировать его и, если потребуется, модифицировать его. Таково естественное состояние вещей. Не развивающееся и стагнирующее общество становится могилой для безжизненного, нежизнеспособного населения; кипучая жизненная деятельность и излучение силы знания призваны осуществить трансформацию общества. Если человека привязать тысячей нитей к социальной машине и раздавить его, то это приведёт к неизбежной неподвижности и разложению.

Мы преуменьшили значение человека и преувеличили роль общества. Но общество не может так развиваться - оно мельчает, загнивает и становится бесплодным. Вместо того, чтобы использовать общество как средство ускоренного развития человека, мы низвели его роль до уровня инструмента подавления и рабства; это причина нашего вырождения, праздности и бессилия. Возвышайте человека, открывайте врата храма, где Божественное потаённо сияет внутри него. Тогда общество автоматически станет благородным, прекрасным в каждом своём проявлении и превратится в благодатную почву для осуществления свободных и высоких устремлений.

Метки: человек, общество, Божественное.

Как агрессоры сами себя загоняют в угол

Хищник питается организмами-жертвами, которые всегда представлены в значительно большем числе, чем хищник и используют R-стратегию размножения. Пока жертв много, хищники сыты. В ходе эволюции хищник совершенствует стратегию охоты - это дает им возможность конкурировать друг с другом. Чем лучше ты конкурируешь, тем больше шансов оставить преимущество в потомстве за своими генами. Чем эффективнее стратегия охоты хищника, и чем быстрее растет популяция успешных хищников, тем труднее жертве успевать компенсировать потери размножением. В какой-то момент популяция жертвы начнет неуклонно снижаться. В результате количественное отношение хищник:жертва будет расти, а значит хищники будут все чаще оставаться голодными, а это будет еще сильнее подталкивать их к совершенствованию стратегии охоты. Образуется положительная обратная связь, в результате которой ситуация ухудшается в режиме самоускорения. В какой-то момент количество жертв на одного хищника окажется настолько мало, что оставить потомство эти хищники просто не смогут - не хватит ресурсов организма. Это будет означать их вымирание. Популяция жертвы к этому моменту скорее всего будет очень малочисленной, но тем не менее вполне способной восстановиться после исчезновения агрессора.

Это очень полезный урок нынешнему человечеству с его все возрастающими аппетитами.

Фильм "Процветание"

Метки: ПРОЦВЕТАНИЕ, будущее людей на планете

Что есть биотехнологии и как к ним относиться

1) Возможность быстрее и с меньшими трудо- и ресурсозатратами справляться с механической работой: рассчеты, хозяйственные дела, создание общеупотребительных товаров.

2) Возможность быстрее и дальше перемещаться в пространстве, создавать особые условия для каких-то процессов: сверхнизкие и сверхвысокие температуры, давления, частоты и т.д.

3) Возможность «слышать», «видеть», «ощущать» то, что не предназначено нам воспринимать природой наших органов чувств.

4) Возможность творить произведения искусства – вещи, которые будут радовать нас вне связи с утилитарно-практической пользой. (Важно отметить, что технология здесь может применяться только на этапе собственно исполнения, но не разработки замысла. А почему собственно, мы интуитивно чувствуем уверенность в этом, почему нам претит мысль о том, чтобы техника сама производила для нас произведения искусства?).

Но ведь на самом деле это еще не ответ на вопрос "зачем". Так зачем же? Только ответив на этот вопрос, можно продолжать рассуждения по поводу желательности или нежелательности биотехнологий и границ их применения.

Интуиция подсказывает мне, что любая технология из перечисленных в качестве своей конечной цели подразумевает расширение возможностей самореализации творческой личности человека. 1 и 2 пункт – как освобождение от траты времени и сил на механическую работу. 3 и 4 как возможность почувствовать, узнать и сотворить больше, чем мы могли бы при использовании только средств, данных нам от природы. И именно поэтому и не хотим мы, чтобы техника брала на себя роль творца, – потому что это как раз та часть работы, которую мы хотим делать САМИ.

Таким образом технология создается ради поддержания и самореализации Творческой Личности. И никак иначе. Это будет пункт первый, на который далее следует ссылаться при решении любых вопросов относительно желательности, допустимости и границ внедрения технологий.

Теперь ближе к биотехнологиям. Поговорим об отношениях между нами и природой. Что такое любая наша технология? В большинстве случаев это плохенькая попытка подражать природе. Плохенькая потому, что ни один наш механизм не сравнится с гибкостью, приспособляемостью, эффективностью работы аналогичных «изобретений» природы. Единственное преимущество наших технологий - в их мощности (силе, скорости и т.д.). Мы предпринимаем попытки создать «искусственный интеллект», но самым интеллектуальным нашим роботам не справиться с такой проблемой, как ошибка в программном коде. А природа неуклонно развивается как раз через подборку подобных ошибок, что, конечно же, было бы невозможно, если бы организм не мог к таким ошибкам адаптироваться. Мы гордимся нашими невероятными успехами в биологии, но мы до сих пор не поняли функционирование живого организма настолько, чтобы искусственно воспроизвести нечто вроде хотя бы самой простенькой клетки. Можно представить себе природу как маму, которая смотрит, как подрастает и развивается ее несмышленый малыш, человек. Как он играется со всякими конструкторами. И в зависимости от того, что он делает, она то гордится его успехами (она не исключает, что придет время и малыш в чем-то превзойдет ее, даже мечтает об этом), то укоризненно сдвинет брови и покачает головой, но промолчит, надеясь, что в конце концов малыш сам поймет, что делает что-то не то и одумается, а то и шлепнет, чтобы неповадно было. Особенная гордость - творческие успехи ее малыша. Сама она прожила долгую и насыщенную жизнь, научилась здорово варить суп, а вот рисовать и сочинять истории так, как этот ребенок - не умеет. Малыш подрастает и ему предоставляется все больше свободы с учетом того, что он становится сознательнее. А ведь он может по неразумию сделать опасную игрушку, особенно если неплохо разбирается в физике/химии и может сделать что-нибудь достаточно мощное. Прежде всего, опасную для себя. Кто-то в детстве прыгает со второго этажа с зонтиком, уверенный, что он сработает как парашют. Ну, если повезет не сломать шею, и если хватит ума сделать выводы, то больше уже с зонтиком прыгать не будет. И он при этом не откажется от мысли научиться летать. Но поймет, что прежде, чем он сумеет это сделать, ему нужно получше разобраться в правилах, по которым работает этот мир.

Пока малыш играется с конструктором – мама особенно не волнуется. Потому что это не касается ее дел. Она доверяет, что уж ребенок с этим конструктором наверняка справится не хуже, а то и лучше нее. Волнуется, но не слишком. Ну а если малыш полезет в мамины дела? В мамину аптечку, из которой она берет лекарства, когда ребенка нужно вылечить от какой-то нехорошей болезни? Если начнет экспериментировать с маминым супом?

Я помню детскую книжку-сказочку про ребенка, который однажды нашел аптечку с всяческими разноцветными пилюлями. Ребенок знал, что это лекарства, которые нужны, чтобы лечить болезни и он принял их с мыслями о том, что вот я сейчас выпью таблеток от всего-всего и уж точно ничем не заболею. Сказка закончилась хорошо и назидательно: ребенка спасли и хорошенько ему все растолковали. Наши знания о том, как функционирует живой организм на уровне генетики и физиологии – примерно эквивалентны (в процентном отношении) знаниям этого ребенка о назначении лекарств в аптечке. Это второй пункт, который надо иметь в виду, когда мы рассуждаем о биотехнологиях.

Теперь попробуем перейти к анализу собственно репродуктивных биотехнологий, помня пункт 1 и 2. Что они нам дают или могут дать в смысле самореализации как творческой личности. Очевидно, что человек, который носит ген, отягчающий его состояние здоровья, тем не менее может быть яркой творческой личностью и следовательно, селекция против него – это преступление. Может быть даже так, что именно недуг и выпятит весь его творческий потенциал – если этот человек обладает достаточно сильной волей к ЖИЗНИ в самом высоком смысле этого слова. Согласимся, что 5 лет полноценной творческой жизни не уступают по своей ценности 50 годам жизни скучной и немотивированной (скорее есть ощущение, что наоборот). Значит, если мы будем иметь возможность создать технологии, в которых этот человек будет-таки иметь физическую возможность самореализации – то это хорошо, правильно и необходимо. Будет ли это генотерапия, или протезы, или экзоскелеты, способные управляться сигналами от нервов пациента, или отбор гамет/зародышей на предмет присутствия аномального гена, несовместимого с полноценной жизнью – все это стоит того, чтобы дать возможность реализации личности. Но в то же время надо чувствовать ограничения, связанные с пунктом 2. Используя любую технологию, связанную с вмешательством в «мамин суп» мы рискуем, что недостаточно еще поняли секрет этого супа и что-нибудь испортим. Ради чего стоит идти на такой риск (обозначающий, что учиться придется на собственных ошибках)? Ради потенциальной реализации творческой личности – пожалуй, что да. А ради голубых глаз и кудряшек, ради повышения IQ – нет. Потому что это уже та область, в которой мама продвинулась гораздо дальше. Мы знаем, что мама кладет в суп лавровый лист и говорит, что так суп получается гораздо вкуснее. Мы можем из лучших побуждений сыпануть всю пачку лаврового листа…а есть потом, между прочим, самим придется.

В сходном ракурсе нужно оценивать любые технологии. Помнить, ради чего, и помнить, чем рискуем.

Жизнь как она есть, или Счастье без компромиссов

Друзья, в моей жизни произошло знаменательное событие, я сделал то, к чему шёл долгое время. Я стал автором книги и теперь все, кому это интересно могут заказать её по этой ссылке.

http://konzeptual.ru/products/zhizn-kak-ona-iest-ili-schastie-biez-kompromissov

Жду ваших отзывов!

2. Обсуждение одной из главных тем Новогоднего послания.

1.Обсуждение одной из тем Новогоднего послания. Присоединяйтесь!

"Хаий ибн Якзан" - Живой, сын Бодрствующего" Ибн Сина.

Беседа Матери от 9.06.1929 "О РЕЛИГИИ".(окончание)

Все свои взаимоотношения, взаимосвязи вы должны заново построить на основе свободы внутреннего выбора. Своими привычками и укладом жизни вы обязаны влиянию среды, коллективным внушениям и выбору, который за вас кто-то сделал. В самом факте вашего молчаливого согласия неизбежно присутствует элемент принудительности. Религия тоже относится к разряду вещей, вам навязанных; чаще всего религия держится на страхе или угрозе духовного или иного порядка. Никакое принуждение в ваших взаимоотношениях с Божественным недопустимо; они должны быть свободными и выражать свободное волеизъявление вашего ума и сердца, сопровождаться радостью и воодушевлением. Можно ли говорить о свободе выбора, когда вы, дрожа от страха, признаёте: "Я вынужден был сделать это, по-другому никак было нельзя"?

Истина сама по себе очевидна и не нуждается в том, чтобы её навязывали миру и чтобы люди обязательно принимали её. Ибо она существует сама по себе; она не зависит от того, что о ней говорят люди, от того, есть ли у неё сторонники и сколько их. А вот тот, кто создаёт религию, нуждается во множестве приверженцев. Люди судят о могуществе и величии религии по тому, сколько у неё последователей, хотя подлинное величие религии не в этом. Не числом сторонников определяется величие духовной истины. Мне был знаком глава одной из новейших религий, и я сама слышала, как он говорил, что на созидание, например, такой-то или такой-то религии ушли целые столетия, в то время как его религия, которой не было и пятидесяти лет, располагала уже четырьмя миллионами сторонников. "Теперь вы сами видите, - добавил он, - что наша религия - великая религия!" И действительно, если в качестве меры величия религии можно использовать количество верующих, то для истины в этом необходимости нет: истина всегда оставалась бы истиной, даже если бы у неё не было ни единого сторонника. Для обычного человека притягательны такие фигуры, которые выдают себя за великих личностей; он не стремится попасть туда, где истина являет себя без помпы. Людям с великими притязаниями, чтобы показать себя, требуется широкая реклама, потому что как иначе можно привлечь массы? Работа, выполняемая независимо от того, что о ней думают люди, мало кому известна и не собирает большое количество сторонников за короткое время. Истина в рекламе не нуждается; она не прячется, но и не кричит о себе. Она довольствуется тем. что просто являет себя, не взирая на последствия, она не ищет одобрения, но и не бежит от осуждений, признание или порицание мира равны для неё: они её не прельщают и не тревожат.

Когда вы обращаетесь к йоге, вам следует быть готовыми к тому, что ваши умственные построения, всё то, в чём находило опору витальное существо, будут разрушены. Вы должны быть готовы к состоянию полной "подвешенности", когда опереться вам совершенно будет не на что, кроме одного - собственной веры. Вам нужно будет полностью забыть ваше прошлое "я" и все его прежние склонности, с корнем вырвать всё это из сознания для того, чтобы вновь родиться уже свободным от всякого рабства. Не думайте более о том, кем вы были, но о том, кем вы стремитесь быть; живите целиком и полностью в том, что хотите осуществить. Отвернитесь от своего мёртвого прошлого и глядите только вперёд, в будущее. У вас будет только одна религия, одна страна, одна семья: БОЖЕСТВЕННОЕ.

Метки: мать, религия, истина, Божественное, свобода Духа.

Другая модель эволюции человека

Метки: Другая модель эволюции человека, праноеды, ребенок праноед

План Даллеса: Миф или Реальность?..

ПЛАН ДАЛЛЕСА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СССР (РОССИИ)

Аллен Даллес (1893-1969 гг.) работал в ЦРУ США с момента его

создания в 1947 году. В 1942-1945 гг. руководил политразведкой в Европе.

Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. Идеолог «холодной войны», один из организаторов разведывательной деятельности против СССР и других социалистических стран.

Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь и оболванивание и одурачивание людей!

Человеческих мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей – отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов.

Вот так мы это сделаем!

А. Даллес.

«Все, что требуется для торжества зла – это бездействие

порядочных людей.»

Метки: план даллеса

Далекое будущее человечества.

Метки: Далекое будущее человечества

Клайв Стейплз Льюис. Человек отменяется

Ирод воинам велел

Деток убивать.

Рождественская песня

Я не уверен, что мы понимаем, как важны школьные учебники и хрестоматии. Именно потому я и начну с беседы о небольшой книжке, предназначенной английским «ученикам и ученицам старших классов». Должно быть, авторы (их двое) не замышляли злодеяний, и прежде всего я должен выразить благодарность им или издателю за то, что мне прислали в подарок экземпляр с лестной надписью. Однако ответить лестью я не могу. Положение у меня щекотливое. Я не хочу бранить двух честных учителей, пытающихся принести добро, но я не могу скрывать, почему я с ними не согласен. Поэтому я назову их Каем и Титом2, а книгу их — «зеленой книгой», по цвету обложки. Заверяю читателя, что книжка эта существует и лежит сейчас в моей комнате. Кай и Тит рассказывают известную историю про Колриджа3 и водопад. Наверное, вы помните, что водопадом любовались, кроме поэта, еще двое. Мужчина сказал: «Какое величие!», а женщина: «Какая прелесть!», и Колридж одобрил про себя первую фразу, от второй же его передернуло. Кай и Тит комментируют это событие: «Когда человек произнес слово „величие“, он думал, как и другие, что определяет водопад. На самом же деле… он определял лишь собственные чувства. В действительности он сказал: „…водопад вызывает у меня чувства, связанные в моем уме с понятием величия“, или, короче: „…вызывает у меня чувство величия“. Уже в этих фразах ставится немало проблем, весьма достойных обсуждения. Однако авторы говорят, что такое смещение мы допускаем на каждом шагу; мы думаем, что говорим что-то важное о явлении или предмете, на самом же деле мы говорим только о собственных чувствах.

Прежде чем рассуждать, какие плоды может принести этот небольшой отрывок (напомним — предназначенный для школьников), мы должны объяснить и опровергнуть одну простую ошибку, в которую впали Кай и Тит. С любой точки зрения, даже с их собственной, человек, говорящий: «Какое величие!», никак не имеет в виду, что у него какое-то «чувство величия». Примем, удобства ради, неверную мысль и поверим на минуту, что величие — лишь проекция наших чувств; однако и тогда сами чувства надо определять словом «восхищение». Говорящий восхищен, перенесен ввысь, а для этого нужно ощущать, что ты был внизу. Тем самым фраза «Какое величие!» свидетельствует прежде всего о смирении; еще проще сказать, что без смирения не признаешь великим никого, кроме себя. Вообще же, если развить эту мысль, она приведет к явным нелепостям. Тогда выходит, что слова «Какая гадость!» значат: «У меня гадкие чувства». Но хватит об этом. Несправедливо упирать на то, что Кай и Тит, вероятно, написали по нечаянности.

Школьник, прочитавший приведенные выше слова, должен сделать два вывода: все оценочные высказывания свидетельствуют исключительно и только о чувствах говорящего; тем самым, высказывания эти практически пусты. Конечно, Кай и Тит ничего подобного не заявляли. Они разбирают только одно оценочное высказывание, предоставляя школьникам распространить такой подход на все остальное. Путь этот открыт, между тем никаких оговорок в «зеленой книге» нет. Мы не знаем, хотят ли авторы, чтобы школьники взяли на себя вышеупомянутый труд; быть может, они об этом и не подумали. Но я рассуждаю не о том, чего они хотят, а о том, какое воздействие оказывает их книга. Не говорили они и слов «оценочные высказывания хуже других». Они говорят: «…он думал, что…», «на самом же деле он определил лишь собственные чувства». Какой школьник избежит воздействия этого «лишь»? Нет, я не хочу сказать, что школьник сознательно создаст связную философскую теорию. В том-то и сила Кая с Титом, что они обращаются к детям — к существам, которые просто «готовят уроки», не помышляя, что в игру вступила этика. Школьник воспринимает не догму или систему, а некое мнение, которое принесет плоды через десять лет; он не вспомнит, где его читал, оно всосется в душу и определит его позицию в споре, когда он и знать не будет, что идет какой-то спор. Должно быть, Кай и Тит сами не ведают, что творят, а уж читатель несомненно не ведает, что творят с ним.

Прежде чем начать рассуждения о ценностях как таковых, я попытаюсь показать, какие практические результаты дает точка зрения Кая и Тита. В четвертом разделе они приводят дурацкую рекламу так называемого круиза и увещевают читателя не писать в подобном стиле. Реклама сулит тому, кто купит билеты, что он «пересечет океан, чьи волны бороздил корабль Дрэйка4 „, „увидит чудеса и красоты обеих Индий“ и привезет домой „сокровища счастливых часов и дивных“, опять же, «красот“. Конечно, стиль ужасен; здесь нагло эксплуатируются чувства, которые испытываем мы, увидев места, связанные с историей и легендой. Если бы Кай и Тит, выполняя обещанное, учили школьников хорошо писать, они поместили бы рядом отрывки из лучших писателей, где выражены те же чувства, и обстоятельно объяснили, в чем разница.

Они могли бы привести знаменитый отрывок из Джонсона5 , которым заканчиваются «Западные острова»: «Я не завидую тому, чье чувство родины не оживет на земле Марафонской и чье благочестие не возрастет у развалин Айоны». Они могли бы взять те строки из «Прелюдии» Вордсворта6 , где поэт описывает, как древность английской столицы впервые поразила его. Сравнение рекламы с такими образцами слога научило бы многому. Во-первых, это требует труда, что само по себе неплохо; во-вторых, школьник увидел бы, как пишут классики, — Кай и Тит удивительно скупо знакомят его с ними.

Что же делают Кай и Тит? Они дают понять, что роскошный пароход почему-то не окажется там, где плыли корабли Дрэйка, что красот и чудес пассажиры не увидят и никаких сокровищ домой не привезут, так что лучше им было просто съездить в Маргэйт7. Развенчать ту рекламу нетрудно, это под силу и людям, менее даровитым, чем Кай и Тит. Намеренно или нечаянно они не заметили другого: если пользоваться их методом, можно высмеять самую лучшую поэзию и прозу, говорящую нам о тех же чувствах. Какое отношение, в конце концов, имеют средневековые развалины к благочестию англичанина, жившего в XVIII в.? Почему таверна уютней и воздух целебней, оттого что Лондон существует больше тысячи лет? У Кая и Тита не поднимается рука на Джонсона и Вордсворта (а также на Лэма8, Вергилия, Томаса Брауна9, Уолтера де ла Мэра10), но авторы сделали все, чтобы читатель довершил недовершенное.

Школьник ничего не узнает о литературе из разбора рекламных фраз. Зато он узнает без затраты сил (и запомнит надолго), что чувства, вызванные прославленными местами; глупы и смехотворны. Ему никак не понять самому, что такая реклама не обольщает лишь тех, кто ниже ее, и тех, кто выше. Иммунитетом обладают поистине тонкие люди и «гориллы в штанах», для которых любой океан — определенное количество литров холодной и соленой воды. Школьнику об этом не догадаться, а книжка ему не помогла. Напротив, она поддержит его, когда он отмахнется от «Западных островов», гордясь, что он — человек разумный, не какой-нибудь слюнтяй. Поистине, что может быть опасней! Кай и Тит, ничего не поведав о литературе, ловко вырезали кусок из его души, пока он слишком молод, чтобы сопротивляться. Они лишили его большой радости: он не сможет разделить с великими чувства, которые испокон веков считались добрыми и душеполезными. Кай и Тит не одиноки. Автор другой книжки, которого я назову Орбилием, проделал ту же операцию под тем же наркозом. Текст он выбрал другой — статейку о лошадях, где эти прекрасные существа названы «добрыми помощниками» каких-то колонистов. Однако он и слова не сказал о плачущих конях Ахилла, о коне в Книге Нова, о давней любви человека к «брату нашему волу», о Братце Кролике и кролике Питере11 — короче, о том, сколько значило в истории и будет значить всегда восприятие животного как личности. Не говорит он и о так называемой «психологии животных», которую все же изучает наука. Зато он объясняет, что лошади, строго говоря, не были заинтересованы в колониальной экспансииI. Вот и все, больше школьники ничего не узнали. Они не узнали, почему статейка плоха, если так хороши другие сочинения на эту тему. И совсем не узнали, даже не подумали, что такие статейки безопасны для двух типов людей: для тех, кто по-настоящему любит животных, и для городских идиотов, которые считают, что лошадь никому не нужна, когда есть автомобили. Школьник утратит радость, которую дарил ему пес или пони; ему станет легче обидеть или даже мучить животное; наконец, он обретет гордое и вредное ощущение: «Кто-кто, а я-то не дурак!» Таковы плоды урока английской словесности, в которой словесности этой места не хватило. Вот и еще одну часть человеческих ценностей отняли у детей, пока они не могут сами разобраться.

До сих пор я исходил из предпосылки, что авторы этих книжек не ведают, что творят. Но возможно и другое, похуже: они хотят воспитать именно «гориллу в штанах». Чужая душа — потемки. Быть может, им кажется, что нормальные чувства к животным, к прошлому или к природе противны разуму, а потому подлежат уничтожению. Быть может, они хотят очистить юное сознание от всякого хлама. Если Кай и Тит думают так, я скажу, прежде всего, что касается это уже не словесности, а философии. Отец или учитель, покупающий «зеленую книжку», обмануты — вместо труда профессиональных преподавателей словесности им всучили труд непрофессиональных философов.

Однако я все же не верю, что Кай и Тит решили протащить свои философские взгляды, коварно притворяясь, что учат детей языку. Мне кажется, они попали в ловушку, и по нескольким причинам. Во-первых, наука о литературе сложна; гораздо легче сделать то, что они сделали. Необычайно трудно объяснить, почему плох тот или иной прозаический или поэтический отрывок. Зато разоблачать чувства, противопоставляя им здравомыслие, может просто каждый. Во-вторых, Кай и Тит, наверное, честно заблуждаются, думая о том, что особенно важно воспитать в наши дни. Они видят, что мир сей то и дело «бьет на чувства»; они знают, что дети чувствительны, и выводят отсюда, что нужно укрепить детский ум, чтобы он не поддался пропаганде. Я и сам учитель, и опыт говорит мне об ином. На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасти от бесчувственности. Нынешний учитель должен не расчищать джунгли, но орошать пустыню. Единственное спасение от ложных чувств — чувства истинные. Удушая чувствительность у ребенка, мы добиваемся лишь того, что пропаганде будет легче его одурманить. Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствление сердца не помогает против размягчения мозгов.

Однако есть и третья, более тонкая причина, заманившая Кая и Тита в ловушку. Быть может, Кай и Тит считают, что цель достойного воспитания — развить одни чувства и подавить другие. Быть может, они пытаются именно это и сделать. Но попытка обречена на провал. Сработает только разоблачительная часть. Чтобы объяснить, почему я так считаю, отвлечемся ненадолго и поговорим, чем же отличаются педагогические предпосылки Кая и Тита от всего, что бывало раньше.

До недавнего времени все педагоги и вообще все люди верили, что мир может вызвать и правильную, и неправильную оценку. Они принимали как данность, что внешние явления не только получают ту или иную оценку, но и заслуживают ее. Колридж согласился со своим спутником, а не со спутницей, ибо сам он считал, что неодушевленная природа такова, что по отношению к ней одни определения верны, а другие — ложны. Кроме того, он полагал, что спутники его придерживаются этих же мнений. Человек, применивший к водопаду слово «величие», отнюдь не собирался описывать свои чувства; он описывал, точнее, оценивал то, что видел перед собой. Если же не принимать этих предпосылок, говорить вообще не о чем. Если слова «Какая прелесть!» определяют лишь чувства некой дамы, Колридж не вправе осуждать это высказывание или возражать ей. Предположим, дама воскликнула: «Мне дурно!» — не ответит же он: «Ну что вы! А я чувствую себя превосходно». Когда Шелли12, сравнивая чувства с эоловой арфой, говорит, что они отличаются от арфы, ибо могут настраиваться в лад с ветром, рождающим звуки, он принимает ту же посылку. «Станешь ли ты праведным, — спрашивает Трэерн13, — пока не воздашь должное тому, что тебя окружает? Все создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каждое создание Божье согласно его истинной цене»II.

Августин определяет добродетель как ordo amoris — справедливую, сообразную истине иерархию чувств, воздающих каждому творенью столько любви, сколько оно заслуживает»III. Согласно Аристотелю, цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, что должноIV. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания этики; человек же испорченный не увидит их и, скорее всего, не сумеет жить достойноV. Еще раньше Платон сказал то же самое. Человеческий детеныш не может поначалу дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие и даже ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувствVI. Согласно раннему индуизму, доброе поведение состоит в согласии и даже слиянии с «rita» — могущественным порядком или узором будущего, который отражен в порядке мироздания, в нравственном добре и храмовом ритуале. Rita, т. е. праведность, правильность, порядок, то и дело отождествляется с satya, т. е. правдой. Подобно Платону, сказавшему, что добродетелью держатся звезды, индийские учителя говорили, что боги подчиняются rita.

Говорят об этом и китайцы, называя нечто великое (точнее, величайшее) словом «дао». Определить дао заведомо невозможно. Это — суть мироздания; это — путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку Вселенной. Ритуал тем и ценен, «что он воспроизводит слаженность природы. Ветхозаветный псалмопевец тоже славит закон и заповеди за то, что они — „истина“VII.

Такое миросозерцание я для краткости буду обозначать в дальнейшем как «дао». И у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают объективную ценность; все они считают, что одни действия и чувства соответствуют высшей истине, другие — не соответствуют. Человек, подчиняющийся дао, может назвать ребенка милым, а старика — почтенным, выражая не собственные эмоции, но некие объективные свойства, которые мы обязаны признавать. Скажем, я (это так и есть) устаю от маленьких детей, но дао предписывает мне считать это моим недостатком в прямом, даже не нравственном смысле слова — в том смысле, в каком мы называем недостатком плохой слух. Поскольку оценки наши свидетельствуют о признании объективного закона, чувства могут быть в ладу и не в ладу с истиной. Само по себе чувство — не суждение, и потому оно внеположно разуму. Однако оно может быть разумным и неразумным, в зависимости от того, сообразно оно или несообразно разуму. Сердце не заменяет головы, но должно подчиняться ей.

Именно этому и противостоит миросозерцание Кая и Тита. Они отвергли изначально малейшую связь между чувством и разумом. Применяя к водопаду слово «величие», мы подразумеваем, что чувства наши сообразны объективной действительности, т. е. говорим далеко не только о чувствах, точно так же, как, заметив «Туфли не жмут мне», говорим не только об ощущениях, но и о туфлях. Этого никак не поймут создатели «зеленой книжки». Для них оценочные суждения свидетельствуют лишь о чувствах, а чувства, с их точки зрения, не могут быть ни в ладу, ни в разладе с разумом. Они иррациональны, как иррационально явление природы, другими словами — к ним неприменимо понятие ошибки. Вот и выходит, что мир явлений, лишенных объективной оценки, и мир чувств, не поверяемый истиной или ложью, правдой или неправдой, совершенно независимы друг от друга.

Таким образом, цель обучения и воспитания всецело зависит от того, верите вы или не верите в дао. Если вы верите, цель эта в том, чтобы привить ученику оценки и мнения, пусть не осознанные, но достойные человека. Если не верите и не забыли логику, все чувства для вас будут какой-то мглою, скрывающей «вещи как они есть». Тогда вы попытаетесь искоренить чувства из детской души (вы уж простите меня за устаревшее слово) или оставите несколько чувств по причинам, нимало не связанным с их сообразностью правде. В последнем случае вы займетесь довольно сомнительным делом, а именно — станете «влиять» на учеников, попросту — колдовать, чтобы у них в сознании сложился угодный вам мираж.

Наверное, будет понятней, если я приведу конкретный пример. Когда римлянин говорил сыну: «Dulce et decorum est pro patria mori»14, он и сам себе верил. Отец преподавал сыну чувство, которое представлялось ему сообразным с объективной системой ценностей. Он давал лучшее, что было у него в душе, чтобы воспитать душу сына, как дал он частицу своей плоти, чтобы сын обрел плоть. Однако создатели «зеленой книжки» не верят сами, что такое определение героической смерти и впрямь что-то означают. В конце концов, смерть не съедобна и сладостной, т. е. сладкой, быть не может; более того — навряд ли умирание вызывает приятные чувства. Что же до decorum, слово это говорит лишь о том, как примут нашу смерть другие, если вообще о ней подумают, причем от мыслей их вам нет ни малейшего прока. Перед Каем и Титом лежат два пути: 1) они должны пойти до конца и отвергнуть вышеуказанные чувства или 2) они должны внушать (прекрасно зная, что лгут) чувства, которые принесут ученику разве что гибель, потому что обществу полезно, чтобы молодые люди думали и чувствовали именно так. Даже во втором случае разница между прежним воспитанием и новым предельно велика. Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит пропаганду.

К чести своей, наши авторы избрали путь №1. Пропаганды они не выносят не потому, что это вытекает из их воззрений, а потому, что они, лучше своей философии. По-видимому, Кай и Тит смутно ощущают, что мужество, доброту и честность можно как-то оправдать, исходя из «разумных», «научных» или «современных» предпосылок. (Об этом мы поговорим во второй главе.) Правда, сами они ничего не обосновывают и занимаются только развенчанием.

Второй путь безнравственней и циничней, но оба пути одинаково опасны. Примем на минуту, что некоторые (должно быть, стоические) добродетели можно обосновать, и не помышляя о незыблемых, высших ценностях. Если чувства не натренированы, уму не справиться с животным, плотским началом. Я согласен играть в карты со скептиком, которому твердо внушили, что «джентльмен — не шулер», но ничто не заставит меня играть с моралистом, выросшим среди шулеров. Разум правит страстями; голова правит утробой при помощи сердца, т. е. при помощи хорошо поставленных чувств. Между человеком разумным и человеком плотским есть надежный посредник, которого можно назвать и сердцем, и благородными чувствами. Собственно, только этот посредник и дает нам право на титул человека, ибо ум приравнивает нас лишь к духам, плоть — к животным.

«Зеленая книжка» способствует созданию Человека Бесчувственного. Обычно его называют разумным, что позволяет ему считать любой укор нападками на свой разум. Это неверно. Такие люди ничуть не умнее других. Да и с чего бы? Преданность правде и благородство ума не продержатся без чувств, неугодных Каю и Титу. Людей этих отличает от прочих не преизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Головы их кажутся большими лишь потому, что у них очень чахлая грудь.

Жизнь наша настолько смешна и печальна, что мы неотступно мечтаем о тех самых качествах, которые сами же подрубаем на корню. Разверните газету — там написано, что нам насущно необходимы «инициатива», или «творческий дух», или «жертвенность». По какой-то нелепой простоте мы вырезаем нужный орган и требуем, чтобы организм работал нормально. Мы лишаем людей сердца и ждем от них живости чувств. Мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Мы оскопляем мужчин и требуем от них потомства.

II. Путь

Человек поистине благородный

укрепляет ствол.

Конфуций

Если воспитывать людей в духе «зеленой книжки», общество погибнет. Но это еще не значит, что борьба с «субъективным подходом к ценностям» теоретически неверна. Истинная теория может быть такой, что, приняв ее, некий человек может погибнуть. Согласно закону (дао), этого основания недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Однако нам и не надо к нему прибегать. Теория Кая и Тита даст нам немало других.

Как бы скептически ни относились Кай и Тит ко многим традиционным ценностям, какие-то ценности для них, несомненно, существуют, иначе они не стали бы писать книгу, цель которой — определенным образом сформировать сознание ученика. Быть может, они хотят привить эти ценности не потому, что считают их соответствующими истине, а потому, что считают их полезными для общества. Нетрудно (хотя и немилосердно) вывести из «зеленой книжки» их идеал человека. Но это, к тому же, и не нужно. Нам важна сейчас не цель их, а самый факт, что цель у них есть. Упорно отказываясь назвать ее «хорошей» и называя «полезной», они хитрят. Можно спросить их: «Кому и чему она полезна?» В конце концов, Каю с Титом придется признать: что-то кажется им хорошим само по себе. Ведь книжка написана, чтобы убедить ученика, а только злодей или слабоумный убеждает другого в том, что не считает правильным.

На самом деле Кай и Тит слепо верят в систему ценностей, которая была модной в 20—30-х годах среди довольно образованных и обеспеченных людей VIII. Скепсис их — поверхностный, касается он только чужих ценностей; что же до своих, им как раз не хватает скепсиса. Это не редкость. Многие их тех, кто разоблачает традиционные ценности (сами они скажут «сентиментальные»), хранят верность другим, своим, которые кажутся им застрахованными от разоблачений. Они потому и отрицают чувствительность, набожность или сексуальные запреты, чтобы дать место под солнцем ценностям «реалистическим». Попробую разобраться в том, что будет, если они перейдут от слов к делу. Возьмем альтруизм, т. е. качество, при котором человек предпочитает чужие интересы собственным, а в пределе — жертвует жизнью. Предположим, что обновитель считает сентиментальной чепухой слова «…кто душу свою положит» и хочет разделаться с ними, чтобы освободить место для «реалистического» или «здорового» альтруизма. На что он может опереться?

Прежде всего, он может сказать, что альтруизм и даже смерть за других полезны для общества. Конечно, он имеет в виду смерть одних членов общества ради других. Но почему именно эти, а не иные должны жертвовать жизнью? Призывы к совести, чести или милосердию исключены изначально. Подыскивая повод, обновитель может задуматься о том, почему, собственно, эгоизм считают более разумным, чем альтруизм. Это хорошо. Если под разумом понимать то, что применяют Кай и Тит, развенчивая ценности (берется суждение, основанное, в конечном счете, на показаниях чувств, и из него выводится другое), если понимать нечто подобное, то ответ прост: эгоизм не разумней альтруизма, и не безумней. Никакой выбор нельзя назвать ни рациональным, ни иррациональным. Из суждения о факте нельзя вывести ничего. Из фразы «Это спасет людей» ни в коей мере не следует: «Значит, я это сделаю». Тут необходимо промежуточное звено: «Людей спасать нужно». Однако из фразы «Но ты же погибнешь!» тоже не следует: «Значит, этого делать не надо»; подразумевается промежуточное звено: «Мне гибнуть нельзя». Обновитель хочет вывести выбор из констатации факта, но, сколько он ни пытайся, это невозможно. Если он это поймет, он, как в былое время, может прибавить к слову «разум» слово «практический» и признать, что, совершенно неизвестно почему, суждения типа «Людей надо спасать» — не заблуждение, подсказанное чувством, но как бы сама разумность. Может он поступить и иначе — раз и навсегда отказаться от поисков разумной основы. Первого он не сделает, ибо такой «практический разум» (правила, которые люди считают разумным основанием поступка) — то самое дао, которого он не признает. Скорее, он махнет на разум рукой и станет искать другой основы.