Андрей Мазов,

03-12-2016 19:16

(ссылка)

Вечер оперной музыки в Государственном музее Л.Н.Толстого!!!

Уважаемые коллеги, а также любители оперной музыки!!!Приглашаю вас 8 декабря (четверг) в 19:00 в Государственный музей Л.Н.Толстого (м. Кропоткинская ул. Пречистенка 11/8) на концерт "Накануне...", где для вас прозвучит русская и зарубежная оперная музыка в исполнении лауреатов международных конкурсов Жанны Гаджиевой (сопрано) и Андрея Мазова (баритон).

В программе прозвучат всеми любимые оперные арии, романсы, дуэты.

До начала концерта галерея "Пейзаж" представит выставку бижутерии российских и европейский авторов.

В Ампирном зале музея вы получите настоящее эстетическое наслаждение.

Цена билета: 350 рублей

Бронирование билетов по телефону: 8.903.292.37.15.

Русська Али,

07-11-2016 15:12

(ссылка)

Концерт "ДОРОГИ ЛЮБВИ" от СИТИ ОПЕРА

Дорогие друзья!

Приглашаем вас насладиться новой программой от солистов театра СИТИ ОПЕРА!)

12 ноября в 19.00 ждем вас в Галерее Шилова

Билеты на концерт доступны на сайте https://ponominalu.ru/event/dorogi-lyubvi/12.11/19:00

Приглашаем вас насладиться новой программой от солистов театра СИТИ ОПЕРА!)

12 ноября в 19.00 ждем вас в Галерее Шилова

Билеты на концерт доступны на сайте https://ponominalu.ru/event/dorogi-lyubvi/12.11/19:00

Андрей Офицеров,

03-05-2016 20:08

(ссылка)

Мария Антония Баварская(1724-1780)

[ Читать далее... → ]

Метки: Андрей Офицеров, короли-композиторы, барокко, женщины-композиторы, галантный стиль

Дарья Великанова,

07-04-2016 16:28

(ссылка)

Премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Сервилия»

15, 16 и 17 апреля в Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Сервилия», приуроченная к юбилею музыкального руководителя театра, народного артиста СССР Геннадия Николаевича Рождественского, который и встанет за пульт на премьере.

Идея постановки «Сервилии» в театре имени Покровского принадлежит юбиляру, который во всем мире известен как выдающийся просветитель и открыватель незаслуженно забытых имен и сочинений. Вместе с ним над спектаклем работают режиссер-постановщик Ольга Иванова, художник-постановщик Виктор Герасименко, дирижер Дмитрий Крюков, хормейстер Алексей Верещагин, художник по компьютерной графике Данил Герасименко и руководитель деткой группы Елена Озерова.

Малоизвестная опера занимает особое место в творческом наследии великого русского композитора. Совершенно нетипичные для Римского-Корсакова тема, эпоха и жанр изначально придали опере необычный статус, и в результате она всегда стояла особняком среди многочисленных шедевров своего автора. Так как «Сервилия» до сих пор остается единственной оперой Римского-Корсакова, не существующей в аудиозаписи, театральной премьере будет предшествовать ее полная студийная запись под руководством Геннадия Рождественского.

Постановка «Сервилии» станет одним из самых масштабных проектов театра за последние несколько лет. Грандиозные декорации, созданные Виктором Герасименко, полностью преобразят зал театра, превратив его в Римский форум. Режиссер Ольга Иванова досконально изучила исторический контекст представленных в опере событий и предлагает трактовку, позволяющую оценить доныне неизвестную глубину философско-религиозного замысла этого сочинения, который оказывается сопоставим с концепциями его великих опер.

Идея постановки «Сервилии» в театре имени Покровского принадлежит юбиляру, который во всем мире известен как выдающийся просветитель и открыватель незаслуженно забытых имен и сочинений. Вместе с ним над спектаклем работают режиссер-постановщик Ольга Иванова, художник-постановщик Виктор Герасименко, дирижер Дмитрий Крюков, хормейстер Алексей Верещагин, художник по компьютерной графике Данил Герасименко и руководитель деткой группы Елена Озерова.

Малоизвестная опера занимает особое место в творческом наследии великого русского композитора. Совершенно нетипичные для Римского-Корсакова тема, эпоха и жанр изначально придали опере необычный статус, и в результате она всегда стояла особняком среди многочисленных шедевров своего автора. Так как «Сервилия» до сих пор остается единственной оперой Римского-Корсакова, не существующей в аудиозаписи, театральной премьере будет предшествовать ее полная студийная запись под руководством Геннадия Рождественского.

Постановка «Сервилии» станет одним из самых масштабных проектов театра за последние несколько лет. Грандиозные декорации, созданные Виктором Герасименко, полностью преобразят зал театра, превратив его в Римский форум. Режиссер Ольга Иванова досконально изучила исторический контекст представленных в опере событий и предлагает трактовку, позволяющую оценить доныне неизвестную глубину философско-религиозного замысла этого сочинения, который оказывается сопоставим с концепциями его великих опер.

Метки: премьера, опера, Рождественский, Римский-Корсаков

Андрей Офицеров,

12-03-2016 15:14

(ссылка)

Фридерика София Вильгельмина Прусская(1709-1758)

[ Читать далее... → ]

Метки: Андрей Офицеров, короли-композиторы, барокко

Опера "Орфей и Эвридика"

Опера

"Орфей и Эвридика" была первым произведением, в котором Глюк

осуществил новые идеи. Её премьера в Вене 5 октября 1762 г. положила начало

оперной реформе. Глюк написал речитатив так, чтобы на первом месте был смысл

слов, партия оркестра подчинялась общему настроению сцены, а поющие статичные

фигуры начали, наконец, играть, проявили артистические качества, и пение

объединилось бы с действием. Техника пения существенно упростилась, но зато

стала естественнее и гораздо привлекательнее для слушателей. Увертюра в опере

также способствовала введению в атмосферу и настроение последующего действия. К

тому же Глюк превратил хор в непосредственную составную часть течения драмы.

Чудесная неповторимость "Орфея и Эвридики" в её

"итальянской" музыкальности. Драматургическая

структура основывается на законченных музыкальных номерах, которые, подобно

ариям итальянской школы, пленяют своей мелодической красотой и завершённостью.

Античный сюжет о преданной любви Орфея и Эвридики — один из самых

распространенных в опере. До Глюка он был использован в произведениях Пери,

Каччини, Монтеверди, Ланди и ряда второстепенных авторов. Глюк трактовал и

воплотил его по-новому. Реформа Глюка, впервые осуществленная в «Орфее», была

подготовлена многолетним опытом творчества, работы в крупнейших европейских

театрах; богатое, гибкое мастерство, совершенствовавшееся десятилетиями, он

смог поставить на службу своей идее создания возвышенной трагедии.

Горячего единомышленника композитор нашел в лице поэта Раньеро Кальзабиджи (1714-1795

гг.). Из многочисленных вариантов легенды об Орфее либреттист выбрал тот, что

изложен в «Георгиках» Вергилия. В нем античные герои предстают в величавой и

трогательной простоте, наделенные чувствами, доступными обычному смертному. В

этом выборе сказался протест против ложного пафоса, риторики и вычурности

феодально-дворянского искусства.

В первой редакции оперы, представленной 5 октября 1762 г. в Вене, Глюк еще не

вполне освободился от традиций парадных представлений — партия Орфея поручена

альту-кастрату, введена декоративная роль Амура; концовка оперы, вопреки мифу,

оказалась счастливой. Вторая редакция, премьера которой состоялась в Париже 2

августа 1774 г., значительно отличалась от первой. Текст был заново написан

де

Молиной. Выразительнее и естественнее стала партия Орфея; она была

расширена и передана тенору. Сцена в аду заканчивалась музыкой финала из балета

«Дон Жуан»; в музыку «блаженных теней» введено знаменитое соло флейты,

известное в концертной практике как «Мелодия» Глюка.

В 1859 г. опера Глюка была возобновлена Берлиозом. В роли Орфея выступила

Полина Виардо. С этих пор существует традиция исполнения заглавной партии

певицей.

В красивой уединенной роще из лавров и кипарисов — гробница Эвридики. Орфей

оплакивает свою подругу. Пастухи и пастушки, сочувствуя ему, призывают дух

умершей услышать стенания супруга. Они разжигают жертвенный огонь, украшают памятник

цветами. Орфей просит оставить его наедине с грустными мыслями. Тщетно

призывает он Эвридику — лишь эхо повторяет имя возлюбленной в долине, лесах,

среди скал. Орфей умоляет богов вернуть ему возлюбленную или отнять у него

жизнь.

Появляется

Амур; он объявляет волю Зевса: Орфею разрешается сойти в ад, и если голос певца

и звуки его лиры растрогают нечестивых, он вернется с Эвридикой. Лишь одно

условие должен выполнить Орфей: не смотреть на супругу до тех пор, пока они не

достигнут Земли, иначе Эвридика будет потеряна навсегда. Самоотверженная любовь

Орфея готова выдержать все испытания.

Густой темный дым окутывает таинственную местность, временами освещаемую

вспышками адского пламени. Фурии и подземные духи затевают дикую пляску.

Появляется Орфей, играющий на лире. Духи стараются запугать его страшными

видениями. Трижды взывает к ним Орфей, умоляя облегчить его страдания. Силой

искусства певцу удается смягчить их. Духи признают себя побежденными и

открывают Орфею дорогу в подземный мир.

Происходит чудесное превращение. Орфей попадает в Элизиум — прекрасное царство

блаженных теней. Здесь он находит тень Эвридики. Ей чужды земные тревоги, мир и

радость волшебной страны заворожили ее. Орфей поражен красотой пейзажа,

чудесными звуками, пением птиц. Но счастлив он может быть только с Эвридикой.

Не оборачиваясь, Орфей берет ее за руку и поспешно удаляется.

Вновь возникает мрачное ущелье с нависшими скалами, запутанными тропинками.

Орфей торопится вывести из него Эвридику. Но возлюбленная огорчена и

встревожена: супруг ни разу не взглянул на нее. Не охладел ли он к ней, не

померкла ли ее красота? Упреки Эвридики причиняют Орфею нестерпимую душевную

боль, но он не в силах ослушаться богов. Вновь и вновь Эвридика умоляет мужа

обратить на нее свой взор. Для нее лучше умереть, чем жить нелюбимой.

Отчаявшийся Орфей уступает ее просьбам. Он оглядывается, и Эвридика падает

мертвой. Безутешному горю Орфея нет границ. Он готов поразить себя кинжалом, но

Амур останавливает его. Супруг доказал свою верность, и по воле богов Эвридика

вновь оживает.

Толпа пастухов и пастушек радостно приветствует героев, развлекая их пением и

веселыми плясками. Орфей, Эвридика и Амур славят всепобеждающую силу любви и

мудрость богов.

"Орфей и Эвридика" была первым произведением, в котором Глюк

осуществил новые идеи. Её премьера в Вене 5 октября 1762 г. положила начало

оперной реформе. Глюк написал речитатив так, чтобы на первом месте был смысл

слов, партия оркестра подчинялась общему настроению сцены, а поющие статичные

фигуры начали, наконец, играть, проявили артистические качества, и пение

объединилось бы с действием. Техника пения существенно упростилась, но зато

стала естественнее и гораздо привлекательнее для слушателей. Увертюра в опере

также способствовала введению в атмосферу и настроение последующего действия. К

тому же Глюк превратил хор в непосредственную составную часть течения драмы.

Чудесная неповторимость "Орфея и Эвридики" в её

"итальянской" музыкальности. Драматургическая

структура основывается на законченных музыкальных номерах, которые, подобно

ариям итальянской школы, пленяют своей мелодической красотой и завершённостью.

Античный сюжет о преданной любви Орфея и Эвридики — один из самых

распространенных в опере. До Глюка он был использован в произведениях Пери,

Каччини, Монтеверди, Ланди и ряда второстепенных авторов. Глюк трактовал и

воплотил его по-новому. Реформа Глюка, впервые осуществленная в «Орфее», была

подготовлена многолетним опытом творчества, работы в крупнейших европейских

театрах; богатое, гибкое мастерство, совершенствовавшееся десятилетиями, он

смог поставить на службу своей идее создания возвышенной трагедии.

Горячего единомышленника композитор нашел в лице поэта Раньеро Кальзабиджи (1714-1795

гг.). Из многочисленных вариантов легенды об Орфее либреттист выбрал тот, что

изложен в «Георгиках» Вергилия. В нем античные герои предстают в величавой и

трогательной простоте, наделенные чувствами, доступными обычному смертному. В

этом выборе сказался протест против ложного пафоса, риторики и вычурности

феодально-дворянского искусства.

В первой редакции оперы, представленной 5 октября 1762 г. в Вене, Глюк еще не

вполне освободился от традиций парадных представлений — партия Орфея поручена

альту-кастрату, введена декоративная роль Амура; концовка оперы, вопреки мифу,

оказалась счастливой. Вторая редакция, премьера которой состоялась в Париже 2

августа 1774 г., значительно отличалась от первой. Текст был заново написан

де

Молиной. Выразительнее и естественнее стала партия Орфея; она была

расширена и передана тенору. Сцена в аду заканчивалась музыкой финала из балета

«Дон Жуан»; в музыку «блаженных теней» введено знаменитое соло флейты,

известное в концертной практике как «Мелодия» Глюка.

В 1859 г. опера Глюка была возобновлена Берлиозом. В роли Орфея выступила

Полина Виардо. С этих пор существует традиция исполнения заглавной партии

певицей.

Краткое содержание

В красивой уединенной роще из лавров и кипарисов — гробница Эвридики. Орфей

оплакивает свою подругу. Пастухи и пастушки, сочувствуя ему, призывают дух

умершей услышать стенания супруга. Они разжигают жертвенный огонь, украшают памятник

цветами. Орфей просит оставить его наедине с грустными мыслями. Тщетно

призывает он Эвридику — лишь эхо повторяет имя возлюбленной в долине, лесах,

среди скал. Орфей умоляет богов вернуть ему возлюбленную или отнять у него

жизнь.

Появляется

Амур; он объявляет волю Зевса: Орфею разрешается сойти в ад, и если голос певца

и звуки его лиры растрогают нечестивых, он вернется с Эвридикой. Лишь одно

условие должен выполнить Орфей: не смотреть на супругу до тех пор, пока они не

достигнут Земли, иначе Эвридика будет потеряна навсегда. Самоотверженная любовь

Орфея готова выдержать все испытания.

Густой темный дым окутывает таинственную местность, временами освещаемую

вспышками адского пламени. Фурии и подземные духи затевают дикую пляску.

Появляется Орфей, играющий на лире. Духи стараются запугать его страшными

видениями. Трижды взывает к ним Орфей, умоляя облегчить его страдания. Силой

искусства певцу удается смягчить их. Духи признают себя побежденными и

открывают Орфею дорогу в подземный мир.

Происходит чудесное превращение. Орфей попадает в Элизиум — прекрасное царство

блаженных теней. Здесь он находит тень Эвридики. Ей чужды земные тревоги, мир и

радость волшебной страны заворожили ее. Орфей поражен красотой пейзажа,

чудесными звуками, пением птиц. Но счастлив он может быть только с Эвридикой.

Не оборачиваясь, Орфей берет ее за руку и поспешно удаляется.

Вновь возникает мрачное ущелье с нависшими скалами, запутанными тропинками.

Орфей торопится вывести из него Эвридику. Но возлюбленная огорчена и

встревожена: супруг ни разу не взглянул на нее. Не охладел ли он к ней, не

померкла ли ее красота? Упреки Эвридики причиняют Орфею нестерпимую душевную

боль, но он не в силах ослушаться богов. Вновь и вновь Эвридика умоляет мужа

обратить на нее свой взор. Для нее лучше умереть, чем жить нелюбимой.

Отчаявшийся Орфей уступает ее просьбам. Он оглядывается, и Эвридика падает

мертвой. Безутешному горю Орфея нет границ. Он готов поразить себя кинжалом, но

Амур останавливает его. Супруг доказал свою верность, и по воле богов Эвридика

вновь оживает.

Толпа пастухов и пастушек радостно приветствует героев, развлекая их пением и

веселыми плясками. Орфей, Эвридика и Амур славят всепобеждающую силу любви и

мудрость богов.

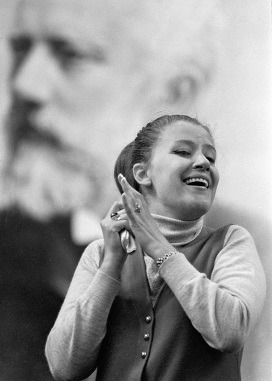

X Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

X Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

Лауреатом первой премии десятого Международного конкурса молодых оперных

певцов Елены Образцовой стал тенор Тарас Присяжнюк

Тарас Присяжнюк, выпускник Киевской национальной музыкальной академии имени

Чайковского, получит 500 тысяч рублей и выступит в концерте Академии певцов

Мариинского театра.

Вторая премия (350 тысяч рублей) досталась монгольскому певцу, студенту

Российской академии музыки имени Гнесиных Бадралу Чулуунбаатару, он также

примет участие в концерте Академии.

Третью премию (250 тысяч рублей) поделили между собой солистка Академии молодых

оперных певцов Мариинского театра, сопрано Эмилия Аблаева из Симферополя и певец из Белоруссии,

выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Владимир Дмитрук.

Специальная премия благотворительного фонда поддержки музыкального искусства

«Фонд Елены Образцовой» была вручена Салтанат Ахметовой. За лучшее исполнение романса Чайковского

награждена певица из Ростова-на-Дону Анна Шаповалова, за лучшее исполнение

романса Свиридова — Глеб Перязев из Иркутска.

Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой проходил с 18 по 25 августа в

Санкт-Петербурге в Большом зале филармонии имени Шостаковича. Состязание

впервые состоялось без своего основателя и было посвящено памяти певицы.

Лауреатом первой премии десятого Международного конкурса молодых оперных

певцов Елены Образцовой стал тенор Тарас Присяжнюк

Тарас Присяжнюк, выпускник Киевской национальной музыкальной академии имени

Чайковского, получит 500 тысяч рублей и выступит в концерте Академии певцов

Мариинского театра.

Вторая премия (350 тысяч рублей) досталась монгольскому певцу, студенту

Российской академии музыки имени Гнесиных Бадралу Чулуунбаатару, он также

примет участие в концерте Академии.

Третью премию (250 тысяч рублей) поделили между собой солистка Академии молодых

оперных певцов Мариинского театра, сопрано Эмилия Аблаева из Симферополя и певец из Белоруссии,

выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Владимир Дмитрук.

Специальная премия благотворительного фонда поддержки музыкального искусства

«Фонд Елены Образцовой» была вручена Салтанат Ахметовой. За лучшее исполнение романса Чайковского

награждена певица из Ростова-на-Дону Анна Шаповалова, за лучшее исполнение

романса Свиридова — Глеб Перязев из Иркутска.

Конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой проходил с 18 по 25 августа в

Санкт-Петербурге в Большом зале филармонии имени Шостаковича. Состязание

впервые состоялось без своего основателя и было посвящено памяти певицы.

Дарья Великанова,

26-05-2015 12:52

(ссылка)

Мировая премьера оперы Александра Журбина «Мелкий бес»

19, 20 и 21июня в Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского состоится мировая премьера оперы Александра Журбина «Мелкий бес». Постановка приурочена к юбилею композитора, одного из самых востребованных современных российских авторов.

Роман «Мелкий бес» (опубл. в 1905 г.) увлек композитора еще в юные годы: Журбин включил его в список литературных сочинений, которые хотел положить на музыку. В этом списке была в основном русская классика — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов, Пастернак. Роман Сологуба сразу поразил композитора удивительным стилем прозы, неподражаемым языком, сильной историей. Но подступиться к этому материалу было сложно. И лишь познакомившись с пьесой драматурга Валерия Семеновского «Тварь», написанной по «Мелкому бесу», Журбин взялся за сочинение оперы. Либретто было написано В. Семеновским в содружестве с композитором, с добавлением стихов Сологуба, Пушкина и Державина.

Работа над оперой заняла примерно 5 лет. По словам Журбина, это было нелегко: «…в этой опере нет любви, нет никаких светлых чувств, все персонажи – отрицательные. И в центре – абсолютный мерзавец, негодяй и маньяк Ардальон Передонов, учитель словесности. Прожить 5 лет с такими героями было непросто.

Скажете: а зачем выводить таких героев на сцену? Я думаю, «Мелкий бес» — это зеркало русской жизни. Причем как считал сам автор «… оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нём одинаково точно». И действительно, все эти герои до сих пор живы. Менялся несколько раз государственный строй, произошли технические и сексуальные революции, а передоновы по-прежнему живут среди нас, насмехаются над нами и мучают нас. Поэтому их стоит выводить на свет и показывать публике».

Рассуждая, как же именно сегодня стоит преподносить таких персонажей и такой сюжет, композитор и режиссер-постановщик Георгий Исаакян (художественный руководитель Детского музыкального театра имени Н. Сац) сошлись на том, что лучший способ — гротеск, сатира, фантасмагория. Тем более, что сам текст Сологуба, изобилующий аллюзиями на Гоголя, Чехова и Достоевского, к этому располагает. В таком русле и будет представлен один из самых «грязных» и мрачных романов русской литературы рубежа XIX-ХХ веков.

Над постановкой оперы также работают главный дирижер театра Владимир Агронский, художник-сценограф — главный художник Ростовского государственного музыкального театра Степан Зограбян, художник по костюмам — Наталья Войнович, художник по свету — петербуржец Евгений Ганзбург.

По словам композитора Александра Журбина, для него постановка оперы «Мелкий бес» в театре имени Покровского — возвращение в родную гавань. В 1979 году Борис Александрович Покровский поставил здесь его оперу «Луна и детектив», которая с успехом шла несколько сезонов.

В преддверии премьеры в субботу 14 июня в 16.00 состоится новая встреча просветительского цикла «Премьера: инструкция по применению. “Мелкий бес”». Она пройдет в формате творческого вечера композитора Александра Журбина. Он расскажет о своем богатом опыте работы в музыкальном театре и подробно расскажет о новой опере.

Премьерные спектакли состоятся 19 (19.00), 20 (18.00) и 21 (18.00) июня.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян

Дирижер-постановщик — народный артист России Владимир Агронский

Художник-сценограф — Степан Зограбян

Художник по костюмам — Наталья Войнова

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург

Роман «Мелкий бес» (опубл. в 1905 г.) увлек композитора еще в юные годы: Журбин включил его в список литературных сочинений, которые хотел положить на музыку. В этом списке была в основном русская классика — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов, Пастернак. Роман Сологуба сразу поразил композитора удивительным стилем прозы, неподражаемым языком, сильной историей. Но подступиться к этому материалу было сложно. И лишь познакомившись с пьесой драматурга Валерия Семеновского «Тварь», написанной по «Мелкому бесу», Журбин взялся за сочинение оперы. Либретто было написано В. Семеновским в содружестве с композитором, с добавлением стихов Сологуба, Пушкина и Державина.

Работа над оперой заняла примерно 5 лет. По словам Журбина, это было нелегко: «…в этой опере нет любви, нет никаких светлых чувств, все персонажи – отрицательные. И в центре – абсолютный мерзавец, негодяй и маньяк Ардальон Передонов, учитель словесности. Прожить 5 лет с такими героями было непросто.

Скажете: а зачем выводить таких героев на сцену? Я думаю, «Мелкий бес» — это зеркало русской жизни. Причем как считал сам автор «… оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нём одинаково точно». И действительно, все эти герои до сих пор живы. Менялся несколько раз государственный строй, произошли технические и сексуальные революции, а передоновы по-прежнему живут среди нас, насмехаются над нами и мучают нас. Поэтому их стоит выводить на свет и показывать публике».

Рассуждая, как же именно сегодня стоит преподносить таких персонажей и такой сюжет, композитор и режиссер-постановщик Георгий Исаакян (художественный руководитель Детского музыкального театра имени Н. Сац) сошлись на том, что лучший способ — гротеск, сатира, фантасмагория. Тем более, что сам текст Сологуба, изобилующий аллюзиями на Гоголя, Чехова и Достоевского, к этому располагает. В таком русле и будет представлен один из самых «грязных» и мрачных романов русской литературы рубежа XIX-ХХ веков.

Над постановкой оперы также работают главный дирижер театра Владимир Агронский, художник-сценограф — главный художник Ростовского государственного музыкального театра Степан Зограбян, художник по костюмам — Наталья Войнович, художник по свету — петербуржец Евгений Ганзбург.

По словам композитора Александра Журбина, для него постановка оперы «Мелкий бес» в театре имени Покровского — возвращение в родную гавань. В 1979 году Борис Александрович Покровский поставил здесь его оперу «Луна и детектив», которая с успехом шла несколько сезонов.

В преддверии премьеры в субботу 14 июня в 16.00 состоится новая встреча просветительского цикла «Премьера: инструкция по применению. “Мелкий бес”». Она пройдет в формате творческого вечера композитора Александра Журбина. Он расскажет о своем богатом опыте работы в музыкальном театре и подробно расскажет о новой опере.

Премьерные спектакли состоятся 19 (19.00), 20 (18.00) и 21 (18.00) июня.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян

Дирижер-постановщик — народный артист России Владимир Агронский

Художник-сценограф — Степан Зограбян

Художник по костюмам — Наталья Войнова

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург

Интервью Цискаридзе

14

АПРЕЛЯ 2015

АПРЕЛЯ 2015

Время выхода в эфир: 14

АПРЕЛЯ 2015, 21:00

АПРЕЛЯ 2015, 21:00

В

ГОСТЯХ:

Николай Цискаридзе народный артист, солист балета

Николай Цискаридзе народный артист, солист балетаВЕДУЩИЕ:

Алексей Венедиктов, Леся

Рябцева

8читатьА. Венедиктов― Это программа «Сбитый фокус». Николай Цискаридзе в гостях у Алексея

Венедиктова и Леси Рябцевой.

Л.

Рябцева― Скажите, пожалуйста, каково это, быть образом?

Н.

Цискаридзе― Образом? Самому?

Л.

Рябцева― Самому. Вам.

Н.

Цискаридзе― Мне? Я еще не дожил до образа. Я еще пока только стал именем нарицательным

того великого театра, в котором я прослужил 21 год. Вот это как раз, я считаю,

что это одна из самых больших, с одной стороны, удач в жизни, которые удалось

совершить. Вторая вещь – это одно из самых сложных обременений, которое ты

нечаянно на свои плечи получаешь. Потому что очень много артистов, которые

служили в этом театре, которые останутся навсегда через запятую. А тут вот так

получилось, что, не знаю благодаря каким обстоятельствам, но мне очень повезло

в том плане, что я стал известным артистом задолго до того, пока я попал в

медиапространство.

А.

Венедиктов― Но ты же понимаешь, да, что на самом деле человек Николай Цискаридзе и

образ Николай Цискаридзе – это разное.

Н.

Цискаридзе― Абсолютно. Но просто вот еще образ, в том плане, как я понимаю его, мне

кажется, еще не сформировался.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Я умею

давать отпор так быстро и так сильно, что лучше не суйтесь

давать отпор так быстро и так сильно, что лучше не суйтесь

А.

Венедиктов― Ты уже мифологический персонаж.

Н.

Цискаридзе― Да, конечно.

А.

Венедиктов― Ты уже не Цискаридзе, ты условно Николай Цискаридзе.

Н.

Цискаридзе― Я человек, конечно, не относящийся к той фамилии, которую вот я ношу.

Конечно, это… Но я стараюсь вообще на это не реагировать, не обращать на это

внимания.

Л.

Рябцева― Насколько вы разные? Насколько разный этот образ и насколько…

Н.

Цискаридзе― Очень меня недавно посмешила дочка одних моих друзей, ей 12-13 лет, и в

какой-то момент она маме сказала: какой же Коля хороший, добрый…

А.

Венедиктов― На самом деле ты плохой и злой.

Н.

Цискаридзе― … потому что, говорит, огромное количество я смотрела передач в телевизоре

— потому что в отличие от родителей она телевизор смотрит — она говорит, что,

его пытаются преподнести все время очень злым и скандальным, а он совсем

другой. Это ребенок сказал. И когда мне ее мать это рассказала, я очень

повеселился про себя, потому что, ну, к сожалению, та фраза Познера, сказанная,

что благодаря телевидению даже лошадиный зад может стать популярным – это, к

сожалению, многие используют.

Л.

Рябцева― Насколько тяжело себя настоящего помещать в этот образ?

Н.

Цискаридзе― А я просто не обращаю на это внимания только по одной причине: я вообще не

смотрю телевизор, я категорически не слушаю радио, я не читаю газет. А люди

вокруг, они же говорят…

А.

Венедиктов― Люди же смотрят телевизор, да…

Л.

Рябцева― Они слушают радио.

Н.

Цискаридзе― Мне просто когда это рассказывают – ну, что я могу сделать? К сожалению –

Козьма Прутков очень правильно сказал – люди подобны колбасам, чем их начинят,

то они и носят. Но я не относился никогда к тем людям, которые хотели бы

поверить в то, что на заборе написано. Я всегда как раз, вот я тот человек,

который забор перелезет или заглянет туда, что же там все-таки лежит. Но это от

характера зависит.

Л.

Рябцева― А ваши друзья, семья, они же наверняка, как-то не страдают от этого образа,

как-то с вами наверняка разговаривают об этом, переживают за вас?

Н.

Цискаридзе― Ну, многие мне что-то говорили, когда начиналась моя медиа жизнь, но, к

сожалению, мы не в состоянии это все отслеживать, ты не можешь этим

руководствоваться. Единственное, что я могу сделать благостного для тех людей,

которые меня очень любят – меня нет в социальных сетях, меня полностью нет

вообще в такой жизни, меня не существует, и все те люди, которые

зарегистрированы, там, ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее – это миф, мифология.

Причем, что я в каждом интервью подчеркиваю: господа, не ведитесь, меня нет, я

никогда этим не пользуюсь. Мало того, я это не читаю, знать это не хочу, потому

что для меня все-таки есть частная жизнь, это что-то такое, что я не то, что

оберегаю, но это та вещь, которая не обсуждаема.

А.

Венедиктов― Почему она частная? Она публичная. Ты – человек публичный. Какая частная?

Н.

Цискаридзе― Про меня мало кто что знает. Одно дело – рассказывают, но другое дело –

совершенно мало кто что знает.

А.

Венедиктов― Так я возвращаюсь к нашей главной мысли о том, что есть где-то закопанный

Николай Цискаридзе, который сидит не ВКонтакте, не в Одноклассниках, нигде, а

есть мем, знаешь, в одно слово николайцискаридзе, и вот так тебя воспринимают все

остальные. Вот что с этим делать? И как ты с этим живешь?

Н.

Цискаридзе― Никак. Вообще никак не обращаю внимания.

Л.

Рябцева― И не хочется развенчать этот миф?

Н.

Цискаридзе― Ну, а как можно?..

А.

Венедиктов― Или создать другой?

Л.

Рябцева― Создать другой образ?

Н.

Цискаридзе― А как можно создавать другой? Это значит, надо искать себе

пресс-секретарей, упрашивать, нанимать какую-то пиар-компанию, чтобы о тебе

создавали другое мнение.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Не голой

сиськой и всякими провокациями привлекать зрителей, а мастерством

сиськой и всякими провокациями привлекать зрителей, а мастерством

А.

Венедиктов― Ну?

Н.

Цискаридзе― Мне этого никогда не хотелось. Потому что для того, чтобы понять, как

действительно ко мне относятся люди, надо со мной просто пойти по Невскому хотя

бы. Вот просто выйти и сразу понятно будет, что все то, что… ко мне подходят

люди на улице и говорят: мы с вами, мы за вас, мы не верим ни во что.

А.

Венедиктов― Причем, люди, которые никогда не ходят на балет и не знают, что это такое?

Н.

Цискаридзе― Да, абсолютно, причем, что это в таком количестве идет, потому что, мне

кажется, что очень многие понимают, что врут. А на то, чтобы создать образ меня

злого, коварного, такого, который придумывает что-то, на это были потрачены

миллионы. У этих людей есть конкретные фамилии, есть должности, которые вот

этим занимались. Они как раз нанимали пиар-агентства. Это все известно.

А.

Венедиктов― А ты не коварный?

Н.

Цискаридзе― Я не могу сказать, что я коварный. Я человек очень сильный, умеющий давать

отпор, потому что когда ты в 18 лет попадаешь в один из самых главных очагов

культуры, а, как мы знаем, что все очаги культуры с обратной стороной – как

правило, лилия растет в грязи, орхидея тоже растет в грязи, да, при своей

красоте – то эту грязь, как правило, не видят, ты должен сразу научиться жить

по этим правилам, иначе ты не вырастешь, иначе тебя закопают в этой грязи,

иначе ты утонешь.

Я всегда говорил:

господа, я, правда, умею давать отпор так быстро и так сильно, что лучше не

суйтесь. Другое дело, что я ненавижу наступательные войны, для меня их не

существует, потому что я человек верующий. Но не дай бог кому-то зайти на мою

территорию.

Л.

Рябцева― Вы – такая орхидея, получается. Вы себя сравниваете, да?

Н.

Цискаридзе― Нет, я не сравниваю. Я вам пример привожу.

А.

Венедиктов― Николай Цискаридзе в «Сбитом фокусе» у Леси Рябцевой и Алексея Венедиктова.

Знаешь, меня что интересовало? Вот когда актер, артист, исполняет какую-то

роль, я про то же, но с другой стороны, я не знаю, Щелкунчика, или негодяя, ты

танцевал негодяев?

Н.

Цискаридзе― Очень много.

А.

Венедиктов― Как на тебя твои роли накладывались? Они отравляют? Или это такая маска –

снял и пошел, выпил. Потом надел – и пошел, выпил.

Н.

Цискаридзе― Вообще, честно, вот что мне всегда было интересно в моей профессии, дело в

том, что нас учат кланяться. Первое, чему нас учат – кланяться. Но умные

педагоги, они объясняют сразу, что поклон – это часть профессии. Это не

самоцель, это часть профессии. И, допустим, для меня, как для человека Николая

Цискаридзе, вот абсолютно спокойно – закрылся занавес, я могу уйти домой. Мне вот

это вот дальше неинтересно.

Другое дело, что я

умею этим руководить так. Подчеркиваю – руководить. Пока я буду стоять,

поверьте, публика будет аплодировать, на меня все равно будут смотреть, за мной

все равно будут следить, потому что это моя профессия, и я ею владею так, как

мало кто. Я очень со многими драматическими артистами – ну, я с ними так это,

шутил – я говорил: пожалуйста, вы можете стоять играть монолог, я просто тихо

выйду на заднике пить чай – поверьте, никто не услышит, что вы говорите, никто

на вас не будет смотреть. Я перетяну на себя…

А.

Венедиктов― Какое у тебя самомнение! Это нужно, это профессионально?

Н.

Цискаридзе― Это не самомнение, это владение профессией, понимаете? Я почему это говорю,

потому что это профессия. Это не то, что у меня самоцель это сделать. Другое

дело, что то же самое в любом образе. Когда ты что-либо играешь, тебе надо

просто оправдать поступки своего героя, будь то подонок, либо… И у меня была

такая смешная ситуация, что когда на меня был поставлен балет «Пиковая дама», я

там пользовался гигантским успехом, одна поклонница старинная театральная,

царство ей небесное, она была поклонницей еще Улановой, она мне как бы

досталась в наследство от Галины Сергеевны Улановой, она мне позвонила и

сказала: Колечка, вы знаете, я сегодня проплакала весь спектакль.

Я про себя подумал:

ну, наверное, я так хорошо исполнял. Она сказала: я проплакала от обиды за то,

что я вас очень люблю и я очень всегда восхищаюсь тем, что вы делаете, но вы

воспеваете чудовищные качества человеческие, что я сопереживала Герману, я за

него… я его жалела, а он подонок, он подлец. А я из-за того, из-за к вам

отношения, во мне все это боролось, я сидела рыдала.

Я тогда подумал: ну, с

одной стороны – это жуткая похвала артисту, значит, мне удалось как-то вызвать

сочувствие к этому, действительно, не самому приятному человеку. А, с другой

стороны, действительно, ведь получается, что я показываю пример расчетливости,

подхалимажа, ну, и так далее.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Не дай

бог кому-то зайти на мою территорию

бог кому-то зайти на мою территорию

Л. Рябцева― Людям тяжело разделять этот образ, вас на сцене или вас за кадром…

Н.

Цискаридзе― Ну, понимаете, я навсегда останусь для поколения очень многих людей,

особенно детей, которые сейчас стали 25-30 лет, они все, очень многие люди,

подходят ко мне и говорят: мы выросли на вашем творчестве. Действительно,

потому что «Щелкунчик» с Николаем Цискаридзе – это было событие в театральной

жизни Москвы, и если человек на это не попал, значит, что-то очень серьезное он

не видел. Все-таки 18 лет подряд, простите, господа, это делал Николай

Цискаридзе. Мало того, я вас посмешу, Алексей, 2 января 2014 года был 500-й

спектакль «Щелкунчика» на сцене Большого театра со дня его премьеры, с 1966

года. Так вот, ориентируюсь на свою тетрадку — 101 спектакль станцевал я.

А. Венедиктов― Столько не живут.

Н.

Цискаридзе― Понимаете, да? Из пятисот 101 был мой.

А.

Венедиктов― Ну, да.

Н.

Цискаридзе― Еще больше про грязь и орхидею.

А.

Венедиктов― Да-да-да.

Н.

Цискаридзе― Большой театр не прислал мне ни открытку, ни благодарность. Стоял директор

Большого театра, давал интервью об этом и пиарился на слове «Щелкунчик».

А.

Венедиктов― А на ком ему пиариться? На себе что ли? На тебе, конечно!

Н.

Цискаридзе― Нет, не на мне, а на «Щелкунчике». А про человека, действительно, который

станцевал 101 из этих 500-т, даже никто не вспомнил.

А.

Венедиктов― Коля, обидно, а?

Н.

Цискаридзе― Нет, мне не было обидно, мне было смешно. Знаете, что? Что опять-таки вот

эта извечная тема чиновника – творца, она даже здесь проявляется и она не может

никак ужиться, что чиновник никак не может понять, что, что бы он ни делал, он

не может соревноваться с творцом. И вот если ты в какой-то момент не понимаешь,

что ты, человек, не должен соревноваться с образом, не должен с ним бороться,

не должен с ним отождествляться, то, значит, ты сумасшедший.

А.

Венедиктов― Ну, сумасшедших много.

Н.

Цискаридзе― К сожалению, это самое страшное в нашей профессии – не перейти грань.

А.

Венедиктов― В этой связи про профессию. В балете очень много жестокости, в балетном

мире. Такое тонкое искусство, такое изящное искусство, тонкой кистью все,

понимаешь? На основании чего возникает жестокость в отношениях? Ты сам сказал

про орхидею, про грязь. На основании чего жесткость и жестокость?

Н.

Цискаридзе― Жестокость в быстротечности времени.

А.

Венедиктов― Объясни.

Н.

Цискаридзе― Ну, ты понимаешь очень рано, что если сейчас ты не успеешь, то завтра будет

поздно. Балет – самое жесткое из искусств, потому что в 23 года ты должен быть

мировой звездой, иначе ничего дальше тебе не светит. Как бы понятно, что каждый

ребенок, который идет в эту профессию, он гипотетически мечтает быть или Белым

Лебедем, или Спартаком, других вариантов нету. Но когда ты вдруг в какой-то

период понимаешь, что ты не Белый Лебедь, не персонаж, а ты всего лишь навсего

та масса, которая будет стоять у воды – у воды в театре балетном это

называется, те артисты, которые танцуют на заднике, потому что обычно задник

любого спектакля – это фонтан, озеро, пруд и так далее – то это катастрофа

личностная…

А.

Венедиктов― И тогда?

Н. Цискаридзе― Ну, и тогда начинается жестокость – зависть, самоедство, ненависть ко всем

окружающим, ненависть… Понимаете, мне в чем повезло очень сильно? Я был

действительно с первых шагов в школе ребенок, отличающийся от всех вообще. Для

Тбилиси я вообще был не просто вундеркинд, а чудо, потому что мальчики с такими

ногами туда не заходили. Когда меня привезли туда в Питер, я поступал

одновременно в Питер и в Москву, в Питере сказали: мы такого никогда не видели,

мы его возьмем для эксперимента. И зачислили меня. Но в Москву меня взяли –

мама выбрала просто между Питером и Москвой. Но мама эту спесь сбивала каждый

день.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Балет –

самое жесткое из искусств, потому что в 23 года ты должен быть мировой звездой

самое жесткое из искусств, потому что в 23 года ты должен быть мировой звездой

А.

Венедиктов― Как?

Н.

Цискаридзе― Ну, она мне объясняла, что, когда вот в Тбилисском училище у нас была дама,

на входе работала, тетя Нвард, армянка, она мыла еще подъезд. Не только

вахтершей работала, но еще и подъезд мыла. Она мне объясняла, что тетя Нвард –

самый главный человек здесь, потому что ее работа конкретная, и она приносит

пользу очень многим людям. А ты – ну, подумаешь, хорошо танцуешь. Это никого не

волнует. Вот когда ты научишься делать что-то так, как тетя Нвард, которая

будет приносить пользу людям, тогда, может быть, ты будешь кем-то. Я ей за это

очень благодарен, потому что я очень много лет наблюдаю, как вот это не

объяснили, и у людей едет крыша.

Л.

Рябцева― А тренировки и боль, они не закаляют разве?

Н.

Цискаридзе― Они закаляют тебя в чем? Ты должен все время терпеть боль. Ты должен не

показывать, ты должен с милым выражением лица идти на сцену.

Л.

Рябцева― Это двуличию учат, жестокости?..

Н.

Цискаридзе― Почему двуличию? Это не жестокость, просто учат стойкости. Ты не можешь, ты

не имеешь права расслабляться, вот и все.

А. Венедиктов― А боль постоянная на раннем этапе?

Н.

Цискаридзе― Боли очень много, но боль у всех разная. Например, у меня она настолько

была, как бы, она у меня была от усталости, потому что мне все Господь Бог дал

для этой профессии. У меня не было тех болей, которые были у моих сверстников,

я не знал, что это такое. До того момента, пока я в 30 лет не получил травму, я

не знал, что бывают проблемы с ногами, со спиной, с чем-то еще. Очень часто,

вот в последнее время мне мой ученик задает вопрос, например: Николай

Максимович, вы так много лет протанцевали, вы никогда не жаловались на спину. Я

говорю: я даже не знаю, где этот орган находится, слава богу. Ну, потому что,

во-первых, опять-таки, природа и гениальные педагоги. Моей заслуги в этом

никакой нет. Мама с папой сделали свою работу хорошо, а потом мне повезло: я

учился у самых великих людей в этой профессии.

Л.

Рябцева― Как вы своим ученикам на самой начальной стадии объясняете, что такое

балет? Это не танцы, это не театр. Это что?

Н.

Цискаридзе― Очень просто: зажать язык, и мучиться, и терпеть.

Л.

Рябцева― Искусство не упоминается?

Н.

Цискаридзе― Искусство – сначала, знаете, умные педагоги, они учат, что для того, чтобы

приготовить роль, надо сначала выучить географию, это рисунок роли, а потом

только историю, потом только добавлять уже, на скелет надевать это мясо:

чувство, мотивацию поступков и так далее. А если, пока ты географию не сделал,

никому не нужна твоя история.

Л.

Рябцева― А в искусстве балет – это что? Какая часть его, какая сфера?

Н.

Цискаридзе― Самая, так скажем, искусственная часть…

Л.

Рябцева― Притворная?

Н.

Цискаридзе― Притворная, неестественная, антижизненная, но при этом самая прекрасная и

самая воздушная, это именно та сфера, которая может передать волшебство.

Почему, даже если мы говорим о драматическом спектакле, либо об оперном, как бы

заходит речь о сказке или о чем-то чудесном, обязательно будет фея, которая

будет пританцовывать, либо пританцовывать будут вокруг. Потому что для того,

чтобы вам объяснить, что есть легкость, невесомость, добро, должен быть танец.

Л.

Рябцева― Должна быть фея.

А.

Венедиктов― Фея. И как это все, вот эта воздушность связывается с главным словом,

которое ты сказал: терпеть?

Н.

Цискаридзе― Терпеть – а как?..

А.

Венедиктов― Я пытаюсь совместить.

Н.

Цискаридзе― Как можно не терпеть? Понимаешь, здесь такая вещь, очень важная. Вот как бы

была великая Уланова, и ее все как бы очень часто так называемые критики,

которые ничего не понимают в искусстве…

А.

Венедиктов― Мимоходом так мазнул…

Н.

Цискаридзе― … как правило, они начинают рассказывать, что, вот, она была не техничная,

потому она танцевала вот такие роли, а не вот такие. Но если мы возьмем ее

биографию, если кто-то интересуется, знаете, две самые виртуозные роли, такие,

где действительно технические балетные сложности были впихнуты, это, допустим,

па-де-де Дианы и Актеона и «Щелкунчик» вот в постановке Вайнона, это очень

каверзные и сложные роли, они поставлены на нее, она первый исполнитель.

Значит, она не просто

владела техникой, она владела больше, чем надо на тот момент, потому что она

опережала свое поколение. А дальше, если мы опять-таки посмотрим тот же «Ромео

и Джульетта», который поставлен безумно технично, просто ее талант, ее владение

этой техникой, оно всегда показывало всем, что вот она, как говорил Пушкин,

слова лились, как будто их рождала не память рабская, а сердце.

Вот тогда это высшее

проявление искусства. Когда ты не видишь мучения, затрату количества сил,

энергии и так далее. Когда это происходит… Все думали – ну, очень часто я

слышал: ну, подумаешь, Цискаридзе, ну, что он там делает? Так может, типа,

каждый. А каждый встает и так не может. Почему я сказал: все, танцевать больше

не хочу, знать о сцене не хочу, об амплуа принца знать не хочу. Потому что я

знал, что такое полет, я знал стопроцентно, что такое полет. Когда я понял, что

я этот полет уже имитирую…

А.

Венедиктов― Так.

Н.

Цискаридзе― Я сказал: все, я не хочу.

Л.

Рябцева― А есть замена на этот полет?

Н.

Цискаридзе― Нет.

Л.

Рябцева― И не появится? Нет в России?

Н.

Цискаридзе― Нет, может быть, появится, но пока ее нет вообще даже близко.

А.

Венедиктов― Да, я поверну то, что ты спросила, Леся. А вот ты-то чем заменишь полет?

Н.

Цискаридзе― Я остановился, сказал: не хочу.

А.

Венедиктов― В полете остановился? И рухнул?

Н.

Цискаридзе― Я хочу, чтобы все видели, что вот я летел, а все остальные уже пусть

делают, что хотят.

А.

Венедиктов― Хорошо. А ты дальше что?

Л.

Рябцева― На замену?

Н.

Цискаридзе― Я вот занимаюсь, я теперь учу тому, как лететь.

А.

Венедиктов― Но это же down, вниз? Ты же не летишь, ты уже бродишь.

Н.

Цискаридзе― Нет, абсолютно. Почему?

А.

Венедиктов― Я задаю вопрос.

Н.

Цискаридзе― Нет, я-то лечу, я был сделан для того, чтобы лететь.

Л.

Рябцева― Быть танцовщиком модно?

Н.

Цискаридзе― Нет.

Л.

Рябцева― Почему?

Н.

Цискаридзе― Кого ты можешь назвать кроме Николая Цискаридзе?

Л.

Рябцева― Только вас.

А.

Венедиктов― Почему ты не сделал это модно, да?

Н.

Цискаридзе― А как можно сделать модно то, что является, не тобой сделано, это природой

сделано.

А.

Венедиктов― Вот так устроен человек, он всегда на кого-то равняется. Вот смотрим,

хотим, как Цискаридзе…

Н.

Цискаридзе― Или не хотим, как Цискаридзе.

А.

Венедиктов― Или не хотим, как Цискаридзе. Да.

Н.

Цискаридзе― Это тоже очень правильно.

А.

Венедиктов― Но, а что делать-то, если это не делать модным?

Н.

Цискаридзе― Понимаете, для меня что является ужасом моей профессии? То, что все, что я

вижу на сегодняшний день, вот то, что происходит, я очень радуюсь, когда

человек делает что-то свое, какое-то свое лицо имеет. Но когда я вижу, что у

человека нет никакого своего лица, вот это меня очень расстраивает.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Для меня

частная жизнь — это вещь, которая не обсуждаема

частная жизнь — это вещь, которая не обсуждаема

Л.

Рябцева― Я правильно понимаю, что танцор – это не учиться и тренироваться, это вот,

что называется, с рождения?

Н. Цискаридзе― Ну, танцовщик – нет, это…

А.

Венедиктов― О! Задумался!

Н.

Цискаридзе― Как так сказать?

Л.

Рябцева― Синтез?

Н.

Цискаридзе― Да, это синтез природы, феноменальной природы, действительной непохожести

на остальных и нечеловеческий труд.

А.

Венедиктов― То есть, это случайность? Синтез природы – это случайность?

Н.

Цискаридзе― Абсолютная случайность. В моем случае это была просто случайность.

А.

Венедиктов― Когда эта случайность впервые проявилась? Как твои родители поняли, что эта

случайность случилась?

Н.

Цискаридзе― Никак не поняли. Меня мама вообще считала, что то, что потом оказалось

феноменальными способностями, моя мама считала, что это дефект, потому что я

поздний ребенок, и моя подвижность суставов, моя гибкость чрезмерная – меня

мама все время водила по докторам и считала, что ребенок, что-то в нем не

хватает. Ей все время говорили: пожалуйста, уже не приходите, мы же вам

сказали: все нормально, просто ребенок еще не окреп, он растет, у него

чрезмерный рост. Потом – дело в том, что балет-то выбрал я сам – но когда я

переступил порог хореографического училища, вот здесь началось абсолютно, все

стали говорить: это уникально, это уникально, это уникально, такого не видели,

это…

А.

Венедиктов― То есть, уродец?

Н.

Цискаридзе― Да.

А.

Венедиктов― Ты уродец?

Н.

Цискаридзе― Ну, для Тбилиси я был абсолютным уродцем. Потому что когда просто я шел по

улице летом, то кроме того, что обращали на меня внимание, говорили: господи,

какие женские ноги у мальчика. А они были феноменальные просто, по строению

феноменальные, но действительно у мальчиков таких ног не бывает.

А.

Венедиктов― Ты говорил о Тбилиси. Я напомню, Николай Цискаридзе у Леси Рябцевой и

Алексея Венедиктова в «Сбитом фокусе». Твоя грузинскость тебе мешает? Это тоже

инакость сейчас в Москве и в Питере. Особенно в Питере. В Москве еще грузин

полно. Ты чужой, иной, инакий?

Н.

Цискаридзе― Нет. Просто я выросший в приличном обществе. Это, конечно…

А.

Венедиктов― Ну, в основном общество-то неприличное…

Н.

Цискаридзе― Сейчас совершенно неприличное. Это опять возвращаемся к тому, когда мы

говорили о личной жизни, о частной жизни. Я много раз просто про это

рассказывал, я вырос в светской части аристократического Тбилиси. Это

абсолютно…

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Мне

говорили: господи, какие женские ноги у мальчика. А они были феноменальные

просто

говорили: господи, какие женские ноги у мальчика. А они были феноменальные

просто

А.

Венедиктов― Квартал Ваке, по-моему, это называется, да?

Н.

Цискаридзе― Я жил в Сабуртало, воспитывался я в Ваке, мама работала в Ваке и выросла в

Ваке. Как бы, понимаете, это совсем другая сфера жизни. Там люди говорили на

разных языках, и на советских языках, и на иностранных языках. Да, они думали

по-другому, они вели себя по-другому, они одевались по-другому. И у них было

понятие «честь имею». То, что сейчас абсолютно отсутствует.

Почему я сказал – я

часто это говорил – что три вещи, которые не обсуждались никогда, и считали,

что это вообще верх наглости, хамства. Первое – сколько зарабатываешь. Второе –

какой ты национальности или какого вероисповедания. Это вообще невозможно себе

представить, чтобы в Грузии кто-то посмел поднять этот вопрос. И третье – это с

кем спишь. Эти вещи – это было табу. Про это никогда никто не говорил. Я

никогда не слышал, чтобы мама с кем-то это обсуждала из своих подруг, из

родственников, потому что это считалось верхом моветона.

Л.

Рябцева― Хочется обратно?

Н.

Цискаридзе― Нет.

Л.

Рябцева― Почему?

Н.

Цискаридзе― Потому что все люди, среди которых я рос, их нету на этой земле. Мне не к

кому…

Л.

Рябцева― Приехать?

Н.

Цискаридзе― Да.

Л.

Рябцева― А может быть, вы бы приехали туда и начали заново вот это элитарное? Нет?

Н.

Цискаридзе― Я оттуда уехал сам, опять-таки говорю, сознательно. Это мой выбор – уехать

в Москву. Это мой выбор – стать артистом балета. И мой дом в Москве.

А.

Венедиктов― А ты в Питере.

Н.

Цискаридзе― Я служу в Питере. Мой дом в Москве. Я как вырос с сознанием, что я живу на

Фрунзенской набережной, я так на ней и живу. И для меня понять, что я буду жить

где-то в другом месте – я даже не хочу это представить себе.

А.

Венедиктов― Если говорить о том, где ты себя чувствуешь чужим. Где ты чужой? Вот ты

приходишь…

Н.

Цискаридзе― Там, где хамство.

А.

Венедиктов― Это же не кодифицируется, подожди.

Н.

Цискаридзе― Почему? Это очень сильно классифицируется.

А.

Венедиктов― Это же стиль другой просто. Хамство – это всегда другой стиль.

Н.

Цискаридзе― А для меня все остальное не бывает, потому что я человек, выросший на

гастролях. Я не бываю нигде чужим, я в пути. Я иногда говорю, я из здания

академии не выхожу сутками, потому что тут надо либо служить этому до конца,

либо сюда не заходить. Но я иногда, когда я еду к себе домой в Питере, я думаю:

ой, такое ощущение, что у меня затяжные гастроли. Потому что все равно мой дом,

он в другом месте. У меня понятие дома, оно немножко другое.

Л.

Рябцева― Может ли балет задавать тренды? Музыка, живопись?..

Н.

Цискаридзе― Уже нет, все.

Л.

Рябцева― А когда это закончилось?

Н.

Цискаридзе― Балет стал модным для посещения в городе Москва по одной простой причине:

есть здание, которое живет немножко отдельно от истории нашей страны, это

Большой театр, который является достопримечательностью города, как здание. Не

как ничего больше. Дальше ни один уважающий себя человек, приехавший в Москву,

не может себя лишить того, чтобы туда не прийти, не посмотреть на люстру,

сейчас не проверить ремонт, да? Ему все равно – поют там, танцуют, кто там

танцует, кто поет. Их вообще уже больше это не интересует. Главное, что они

говорят: мы были в Большом театре. И неважно, что там было.

А.

Венедиктов― Но ты был в Большом театре.

Н.

Цискаридзе― Я отношусь к той категории артистов, на которого ходили отдельно. И я

думаю, вы, как никто другой это знаете. К сожалению, я об этом говорю с болью.

Я говорю об этом, как об очень большом моем достижении, потому что в той

театральной Москве, в которой я начинал свою карьеру, занять эту нишу человека

отдельного, чтобы ты стал ассоциироваться с тем великим действительно храмом, в

который тебя приняли, это было практически невозможно, потому что тогда творили

еще очень много великих имен. И быть молодым абсолютно таким сосунком, который

бы заинтересовал театральную Москву, чтобы на тебя пришли – Алексей, вы сами

этому свидетель, ведь вы сами прекрасно знаете, что в Москве работает только

сарафанное радио, ничего больше.

А.

Венедиктов― Да.

Н.

Цискаридзе― Если вам не скажут, что это интересно, вы не пойдете сами, никто из ваших

друзей не пойдет. А на Николая Цискаридзе шли, потому что вдруг – я не говорю,

что это было… для всех нравилось. Это стало вдруг интересно. Это самая большая

победа для любого артиста, для любого художника, для любого творца – просто

хотя бы какое-то время вызывать к себе интерес. Не гламурный, не глянцевый интерес,

когда вы какой журнал ни откроете, там фотография, типа, придите, придите,

придите, лучшая, гениальная, божественная, уникальная… А когда тебе

рассказывают об этом. Вот это мне удалось в жизни.

Да просто остальное

все в Большом театре, почему я говорю с болью, это прекратилось. Нет ни одного

человека, к сожалению, в этом уникальном заведении, на которого бы шли не как в

здание, а как на событие. Это что-то изменилось, может быть, во времени, что-то

изменилось, может быть, в нашей повседневной жизни, может быть, интернет так

изменил нашу жизнь, но все поменялось. И стало модным ходить в Большой театр. В

Мариинском театре, понимаете, в Петербурге, немножко другая ситуация. Здесь

город со своими какими-то законами жизни. На протяжении многих лет был Мариинский

театр и был МАЛЕГОТ. Это был такой, ну, как бы экспериментальный театр. А

сегодня это Михайловский театр со своим лицом, с абсолютно другой историей. И

сейчас очень модно в Питере попасть в Михайловский театр.

А.

Венедиктов― Это к Кехману в смысле?

Н.

Цискаридзе― Ну, как бы да…

А.

Венедиктов― Мы московские, мы не понимаем.

Н.

Цискаридзе― Но туда не попасть, в этот театр, потому что туда никогда нет билетов. А у

Мариинского театра стало три сцены, и там всегда аншлаг, на всех трех сценах.

При этом я не могу сказать, что спектаклей стало меньше, их стало в четыре раза

больше. Но резонанс от этих спектаклей, споры про эти спектакли, они куда-то

ушли. Вот тоже, это что-то новое, сейчас какая-то новая тенденция в искусстве,

еще не до конца сформированная, на мой взгляд.

Л.

Рябцева― Мы говорим про Россию. Во всем остальном мире так же?

Н.

Цискаридзе― А во всем остальном мире – все, до свидания, никому это не интересно.

А.

Венедиктов― Да, ладно!

Л.

Рябцева― Барышников, который снялся в клипе и пытается что-то…

Н.

Цискаридзе― Ну, вы произносите человека с именем, который сделан абсолютно на другом.

Если бы он снялся в этом клипе под именем Иван Иванович Иванов, вы что думаете,

хоть один человек бы этим заинтересовался?

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Пришла

тенденция менеджеров в искусстве, которым не нужны личности, потому что они

пиарятся сами

тенденция менеджеров в искусстве, которым не нужны личности, потому что они

пиарятся сами

Л.

Рябцева― Нет.

Н.

Цискаридзе― Вот и все. Здесь работает имя, потому что на это имя много лет работала

пропаганда, на это имя много лет, помимо того, что это уникальный был

танцовщик, уникальная единица в мире балета, но это еще сколько лет рекламы,

абсолютно другой. Это, к сожалению, не надо брать такие имена. Мы говорим про

балет вообще. То, что делает Михаил Николаевич сегодня, это никак не может

называться балетом. Потому что его амплуа – это был премьер, это человек в

трико, танцующий, делающий определенные движения. То, что делает он сейчас –

это современный танец, это модерн, это пластика, либо это драма. Это никакого

отношения к его профессии не имеет.

А.

Венедиктов― Почему ты сказал, что умерло?

Н.

Цискаридзе― Умерло, потому что, ну, вот люди ходят и ходят. Опять-таки, кого вы можете

назвать из мировых звезд? Ну, тем более вы, Алексей, человек, который, ну,

действительно, не самый последний человек, обладающий информацией. Никого не

можете назвать. А потому что интерес к этому исчез.

А.

Венедиктов― Почему интерес исчез?

Н.

Цискаридзе― Потому что пришла тенденция менеджеров в искусстве, которым не нужны

личности, потому что они пиарятся сами. Они рассказывают о себе. Понимаете? Почему

в опере исчезли великие певцы? Потому что пришла режопера, как ее называют –

режиссерская опера. Сейчас все говорят о концепции. И как сказала гениальная

Джоан Сазерленд, которая была совершенно не последняя певица в мире, она

сказала: все за этой режоперой забыли, что в опере надо петь, и это самое

главное в опере – вокальная партия, гениально исполненная. Об этом уже никто не

говорит.

То же самое. Сейчас

говорят про какую-то концепцию. Ну, смотрите, вот в Большом театре вышла

премьера «Гамлета» — не рядовое событие же ведь, да? Кто-нибудь сказал хоть об

одном артисте, что это была гениальная роль, там, допустим, Клавдия, или

Гертруды, или хотя бы Гамлета? Нет, все начали говорить о концепции, все начали

говорить… А потому что говорить не о чем, не было ни одной личности.

Простите, пожалуйста,

я пример привел. Последняя удача Большого театра, последняя, на этом все

закончилось. Была «Пиковая дама» Ролана Пети. Слава богу, была Илзе и я, вот

нам повезло безумно. Но. Ролан Пети что сделал? Он поставил условие, что пока

он не найдет артистов – а ему нужна была только личность – он ни на что больше

не ориентировался, потому что ему совали очень много артистов – ставить он не

будет. И когда произошел этот бум с «Пиковой дамой», вы это помните, да? Ведь

никто не говорил только о Ролане Пети, или о произведении Чайковского, или о

концепции. Все обсуждали Илзе отдельно и все обсуждали меня отдельно.

Опять-таки, нам

повезло, что вот удачное стечение обстоятельств – и балетмейстер, и тема. И мы

сыграли. Все – это удача. Почему я называю удача? Потому что здесь было, о чем

разговаривать. Как может быть успешным спектакль, как ему можно давать какую-то

премию, если там, тем более по такому произведению, как «Гамлет», если там нету

ни одного человека, кто бы сделал роль, то, с чего вы начали, образ хоть

какой-то. Никакого.

А.

Венедиктов― В этой связи… Николай Цискаридзе у Леси Рябцевой и Алексея Венедиктова в

«Сбитом фокусе». А искусство сейчас в 21-м веке, оно должно, с твоей точки

зрения, сосредотачиваться на сохранении тех ценностей, ну, вот, клада, грубо

говоря, да? Или оно должно проламывать шаблоны, или вот это надо… Вот его роль

какая – консерватора, молота или копья?

Н.

Цискаридзе― С моей точки зрения, если говорить о русском театре, и о русском балетном

театре.

А.

Венедиктов― Давай.

Н.

Цискаридзе― Первое, что нам надо – нам надо отделить зерна от плевел и сохранить все то

уникальное действительно, что в отличие от всего мира у нас есть. В том виде, в

котором, действительно, это должно быть.

А.

Венедиктов: 19―й век?

Н.

Цискаридзе― Извините, а чем… вы смотрите «Жизель», а почему вам в этот момент она

должна (неразб.) на домик после выхода? Она должна быть как в 19-м веке. Но я

был первый из артистов Большого театра, кто руками и ногами был за, за «Детей

Розенталя». Почему? Мотивирую. Оригинальное произведение литературное,

оригинальное произведение музыкальное. И это нравится – смотрите. Не нравится –

до свидания, не смотрите. Но это оригинальное что-то.

И сегодня я больше

всего, вот, Алексей, меня оскорбляет в споре о «Тангейзере» одна вещь: когда

так называемые критики смеют начинать говорить такую штуку, или журналисты,

что, кто знает, что задумывал Вагнер. Простите, пожалуйста, но все забывают

одну вещь, что Вагнер к этой опере написал не только музыку, но и либретто. И

он точно описал, что он хочет сказать и о чем он говорит.

Потому, когда вы

берете вот такое произведение, как о «Тангейзер», как «Лебединое озеро»,

которое, опять-таки, музыка написана на определенный сюжет, конкретный –

товарищи, сделайте что-то свое, ради бога. Вот вы сделали «Гамлета», но я вам

привел пример, почему это не то, что неудачно, а это даже обсуждать не о чем.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Вагнер к

«Тангейзеру» написал не только музыку, но и либретто. И точно описал, что хочет

сказать

«Тангейзеру» написал не только музыку, но и либретто. И точно описал, что хочет

сказать

А.

Венедиктов― Вот мне это очень важно. Я прошу прощения, Леся, обрати внимание, да, так

что – консервация? 19-й век, «Жизель», а «Дети Розенталя» — 21-й. А «Жизель»

21-й не может быть? А?

Н.

Цискаридзе― Может быть, пожалуйста, сделайте «Жизель», 21 век. Сделайте другую музыку.

Сделайте другой сюжет. Вот Мацек хотел показать «Жизель» 20 века, он взял ту же

музыку, он полностью переделал сюжет, но он не сломал фабулу. Понимаете, когда

вы ломаете фабулу, вы ломаете все в ней. Он показал. Другое дело, что сегодня

уже спектакль Мацека 20-го века, он очень спорный стал, потому что время

прошло, и это не ново.

А есть вещи, которые

выдерживают века. Ведь почему «Жизель» застряла в веках? Ведь тогда про

обманутых девушек в середине 19 века, это 1841 год, премьера, было очень много.

Почему она застряла? А потому, что это был первый спектакль, в котором

сочеталась абсолютно бытовая сценка первого акта и романтический балет второго

акта. Вот это в первый раз было такое соединение. На основании этого этот

спектакль застрял в истории.

Почему я все время

пытаюсь сказать, я не то, что там кого-то люблю или не люблю. Господа, об

успехе спектакля надо говорить не по тому количеству зрителей, которые прошли

по красной дорожке и сели в зал, а по тому, когда вы включили свет и посмотрели

– а сколько же их осталось в конце четвертого акта. А, простите, статистика

наших всех театров просто плачевная. Потому что это неинтересно настолько, что

никто не хочет на это смотреть.

И самое, что

интересное, я вам хочу сказать, это мое полнейшее убеждение, что об успехе

режиссера, об успехе концепции, можно говорить в том случае, если, вот вы взяли

«Гамлета», вы поставьте его в тех декорациях, с тем текстом, которые как бы

должны быть и сделайте это интересно так, чтобы вот эти три с половиной –

четыре часа зритель не смог пошевелиться, а сидел, открыв рот. Притом, что у

него будут рядом гаджеты, притом, что у него будет интерес где-нибудь на

стороне, чтобы он это смог сделать.

Вот это не голой

сиськой и всякими провокациями привлекать зрителей, заставлять удивляться, а

действительно мастерством. Как сказала гениально Светлана Крючкова в одном из

своих интервью: я хочу посмотреть на любую из этих вешалок, которая прибавит 10

килограмм и попытается что-то сыграть. Потому что они интересны, пока они

вешалки, а играть они не умеют. Они ничего не понимают про это.

А когда выходила Алиса

Бруновна Фрейндлих, действительно, в солидном возрасте, и играла мальчика,

умирающего от рака, и ты сидел и понимал – ты знаешь Алису Бруновну и очень

любишь – и вдруг ты понимаешь, что перед тобой сидит мальчик, сидит это

существо, которое ведет диалог с вечностью, с совестью, с богом, с кем угодно,

как хотите, это преподнесите, да? И ты рыдаешь вдруг непонятно отчего. Это

талант, это успех не только артиста, но и режиссера, и драматурга, который это

сделал.

Л.

Рябцева― Правильно ли я понимаю, что нужно брать традиционные постановки и их

по-современному интерпретировать? Современные-то постановки могут появиться?

Н.

Цискаридзе― Да, ради бога, напишите что-то современное. Но ведь сделал же замечательный

спектакль Серебренников, у него трилогия была, у Серебренникова, это были новые

пьесы, сейчас не помню, как первая называлась. Вторая была, он даже фильм снял

сейчас — «Изображая жертву». Да, это же абсолютно новое произведение. Фабула «Гамлета»

на самом деле взята. Но перенесена в реалии с текстом, какие монологи, в МХАТ

это играла, там была такая смешная роль, женщина, японка с тяжелой судьбой.

Играла ее Алла Покровская. То, что она делала – я заплакал. Потому что, в

принципе, если прислушаться к тому, что она говорила, это были монологи

Гертруды с Гамлетом сочетаемые, но современным языком, абсолютно современные

ситуации, и это вызывало такую боль человеческую, она еще играла это

потрясающе. Это вот, пожалуйста, замечательный спектакль. Но когда вы берете

«Дядю Ваню», я хочу, чтобы «Дядя Ваня»… ну, мы хотя бы представление имели, что

хотел Чехов сказать этим произведением. Ведь не просто так, извините, «Вишневый

сад» называется комедией.

Л.

Рябцева― Тем не менее, голая грудь допустима на сцене? Голые ноги, голая грудь?

Н.

Цискаридзе― Если она оправданна.

А.

Венедиктов― Коля, а кто решает, что она оправданна. Вот, кто ставит эти рамки? Вот ты

считаешь, что в этом спектакле она оправданна, я, зритель, считаю, что она не

оправданна. Ну, или наоборот. Вот как это?

Н.

Цискаридзе― Ну, понимаете, есть во всем мера вкуса.

А.

Венедиктов― Ну, у всех вкусы разные.

Н.

Цискаридзе― Мера дозволенности.

А.

Венедиктов― Уровень дозволенности разный.

Н.

Цискаридзе― Нет, приличия всегда оставались приличиями.

А.

Венедиктов― Разные в разные века.

Н.

Цискаридзе― Нет, это другое дело, что вы допустили для себя понятие, что женщина,

сидящая нога на ногу – это прилично. Простите, это не так. Никто не переписывал

эти правила приличия. Если мужчина первым протягивает женщине руку, сейчас это

считается нормальным, но если ты воспитанный человек, ты понимаешь, что ты не

имеешь права протянуть женщине руку. И так далее, и так далее, и так далее.

Простите, но это было в 12-м веке, это было в 18-м веке, это было в 20-м веке.

Простите, я это застал, это общество еще. И я до сих пор знаю некоторые дома,

где это, как сказать, не то, что требуют, но они так живут. И это прекрасно.

А.

Венедиктов― Ты нигде не застрял? В 19-м веке, в 18-м веке?..

Н.

Цискаридзе― Нет, я не застрял. Просто я не понимаю людей, которые пришли ко мне в гости

и кладут мне на стол ноги. В принципе, я, к ним придя в гости, это не сделаю,

потому что я считаю, что, ну, как-то это, ну, немножко вызывает некоторую

неловкость.

Л.

Рябцева― А то же самое по отношению к искусству…

Н.

Цискаридзе― Для меня?

Л.

Рябцева― … кто определяет?

Н.

Цискаридзе― Руководитель данного театра.

Л.

Рябцева― Вы чем руководствуетесь, собственным воспитанием, получается?

А.

Венедиктов― Вот ты, как руководитель?

Н.

Цискаридзе― Я, как руководитель, я детям прививаю, прежде всего, какие-то нравственные

нормы, объясняю, что вот это неправильно, что вот это балет, у него есть такие

законы. В нашем искусстве это потому, потому что это пришло из этого века. Вот

это потому, потому что пришло из этого века. Допустим, в русском театре у нас

так принято, что даже когда мы бежим в верхний угол сцены, мы стараемся бежать

так, чтобы оставлять голову в зрительный зал…

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Я на

выпускном вечере своему педагогу пообещал, что я не буду танцевать дольше 21

года

выпускном вечере своему педагогу пообещал, что я не буду танцевать дольше 21

года

А.

Венедиктов― Не понял, извини. Объясни.

Н.

Цискаридзе― Мы спиной не поворачиваемся, потому что в ложе сидел царь-батюшка. Спиной к

царю никогда не поворачиваются. Это пережиток театра. Это очень важная вещь. Я

это детям объясняю: да, это стало традицией русского театра, но это вот так.

Ну, допустим, такая

смешная вещь: никогда… ну, как бы считается во Франции одеться в зеленое очень

дурной приметой, потому что Мольер умер в зеленом костюме на сцене. И после

этого зеленый цвет как бы табу для французского театра. Но таких вещей очень

много. Это надо детям все объяснить.

В принципе, вам может

любой человек сказать: я не хожу с телефонами ни в один репетиционный зал,

потому что я запретил с телефонами заходить в репетиционный зал и на уроки.

Потому что это невоспитанность. И это неправильное отношение к профессии. Я сам

как руководитель этого не делаю, чтобы все видели, что я этого не делаю.

Потому, когда я ругаю ребенка за то, что он это сделал, он понимает, что я имею

право на это.

А.

Венедиктов― Как раз почти к этому. Смотри, существует такое мнение, которое сейчас в

нашей стране все больше и больше распространяется, что искусство нужно для

того, чтобы воспитывать. Чтобы чувства благородные…

Н.

Цискаридзе― Искусство всегда было для того, чтобы воспитывать.

А.

Венедиктов― А ты Германа, значит, вот это… и воспитываешь на подонке, на Растиньяке…

Н.

Цискаридзе― Ну, вы меня извините, Герман погибал.

А.

Венедиктов― Не всегда, наверное?

Н.

Цискаридзе― Не-не-не, в спектакле у Ролана Пети было поставлено все очень четко.

Единственное, в чем мы с ним разошлись, когда я ему стал объяснять, что в

православной вере – а это писал православный человек – самое страшное, это не

смерть, а это лишение рассудка, что он его наказал очень страшно. Герман сидит

в Обуховской больнице под номером 6, и что, в общем, это очень сильное

наказание. На что Ролан пошутил, он сказал, что вы настолько красивый, что я не

могу позволить вам сойти с ума. Вы просто упадете, а дальше зритель пусть сам

решает, вы умерли, или у вас обморок (смеется). Вот этот момент был.

А.

Венедиктов― Вот смотри, вот воспитание, когда ставится спектакль, ты же не сидишь, не

планируешь: так, здесь мы воспитаем благородство, а вот этой частью мы

воспитаем храбрость…

Л.

Рябцева― … совесть…

А.

Венедиктов― А вот этой частью, да…

Н.

Цискаридзе― Нет, у меня ответный вопрос.

А.

Венедиктов― Да?

Н.

Цискаридзе― Для вас, Алексей, что является дуэль между Ленским и Онегиным?

А.

Венедиктов― То есть?

Н.

Цискаридзе― Ну, вот что она для вас, для Алексея Венедиктова? Что это для вас, для

человека? Тем более, вот вы читали произведение, вы знаете этот текст. Небось,

перечитывали не один раз. Что это для вас, как для человека?

А.

Венедиктов― Никогда не задумывался даже. Вот я никогда не задумывался, потому что

абсолютно уверен, что когда Пушкин это писал, он не думал, какое впечатление он

произведет на Алексея Венедиктова из 21-го века или из 20-го.

Н.

Цискаридзе― А там одна очень интересная вещь просто показана. Это люди, которые

понимали, что такое «честь имею». Это то, о чем я вам сказал в самом начале

разговора. Понимаете, он его вызвал. Он не мог поступить уже иначе и не

стреляться. Потому что эти люди понимали, что это такое. И если вы хотите,

чтобы кто-то из тех, кому вы пытаетесь донести это произведение, хотя бы понимали,

что есть такое понятие «честь имею», вы должны что-то для этого сделать так,

чтобы они поняли мотивацию этого персонажа.

Н.ЦИСКАРИДЗЕ: Я

пережил кончину родственников гораздо спокойнее, чем разрушение театра

пережил кончину родственников гораздо спокойнее, чем разрушение театра

А.

Венедиктов― Я же про другое. Это я понимаю. Я про то, что когда творец Пушкин ли,

Цискаридзе ли, извините…

Н.

Цискаридзе― Ну, как-то очень… (смеется)

А.

Венедиктов― А так…ты думал, я не отвечу? Конечно, отвечу. Надо было сказать, что я не

читал «Евгения Онегина» и не смотрел, было бы проще. Все-таки он думал: вот

здесь я покажу вот это…

Л.

Рябцева― Доброту.

А.

Венедиктов― И весь зал станет более добрым. Здесь все читатели станут более

справедливыми. Так же не планируется произведение.

Н.

Цискаридзе― Почему, планируется.

А.

Венедиктов― Планируется?

Н.

Цискаридзе― Почему? У него, допустим, если мы с вами возьмем того же аббата Прево,

знаменитое произведение…

А.

Венедиктов― Манон.

Н.

Цискаридзе― Оно называется по-другому: «История кавалера де Грие и девицы Манон Леско».

Первая фраза, которая там написана, что он написал это произведение в назидание

молодым людям, которые ради распутного…

И мораль каждом

произведении, в тех же сказках Пушкина, ведь в конце есть мораль. В каждой

басне Крылова в конце есть мораль. И можно спорить, для этого есть литературоведы.

Но я хотел все время,

почему я вам сказал, что я пытался Ролану Пети, как бы католику, донести, что в

православии очень важная вещь, вот наказание именно лишением рассудка, потому

что это писал действительно очень православный человек, верящий в суеверия.

Мало того, действительно верующий человек.

Если вы возьмете любое

произведение западной культуры, которое стало очень известным, обратите на одну

вещь внимание, что они наказывают своих героев сообразно библии. По одной

простой причине: в них это было вдолблено в детстве. Понимаете? И когда вы

нарушаете вот эту маленькую вещь, там, спектакль, произведение, рушится вся

схема, потому что за поступок есть кара. И это везде, к сожалению, так.

Вы не должны

воспитывать конкретно, что переведи бабушку через дорогу, но хотя бы

элементарный позыв объяснить. Я хочу, когда, допустим, прихожу на того же

«Онегина», вернемся, я хожу, хочу понять, что Татьяна немножко другая, чтобы

объяснить в конце ее отказ Онегину. Что она другая по своей сути, понимаете?

Еще момент очень важный для меня, что там у Пушкина, он не говорит, что Татьяна

хорошая или плохая, но он очень подробно объясняет, почему она ему отказывает.

Потому что у нее есть чувство долга: я другому отдана. Потому что она стояла в

храме, потому что она давала клятву. И вот это на самом деле воспитывает, что

она, дав эту клятву, не может ее нарушить.

А.