Идущий стезёю Прави,

07-04-2011 05:43

(ссылка)

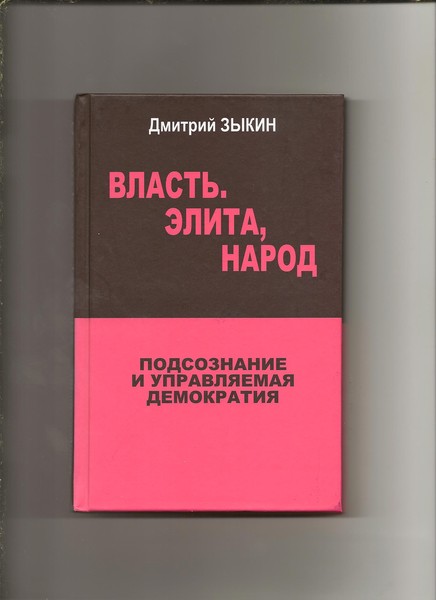

Дмитрий Зыкин "Власть, элита, народ"

В этой книге речь идёт об уязвимых сторонах человеческой психики, о

технике управления людьми, о наших слабостях, на которых играют те, кто

ставит себе задачу подчинять нас своей воле.

Предупреждён -- значит вооружён. Если видеть проблему, то можно нащупать

пути её решения. Эта книга для мужественных людей, для тех, кто

способен заглянуть правде в лицо, какой бы неприятной и страшной ни

была эта правда.

Подробнее: http://forum.russ2.com/inde...

RUSLAN Gardashbeyov,

16-02-2011 22:27

(ссылка)

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО

ПРАВА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ

КОНФЛИКТЕ

ВВЕДЕНИЕ

Появление в международной практике «Косовского прецедента»,

вначале, озадачив мировое сообщество, по мере развития событий и

последующего их осмысления, показало, к чему приводит выход процесса

урегулирования территориальных конфликтов за пределы правового поля,

игнорирование принятых мировым сообществом норм международного

права, приоритет «права силы» над «силой права» (события в Тибете,

обострение ситуации в Абхазии и Южной Осетии, попытки Вооруженных

Сил Республики Армения нарушить режим прекращения огня в Карабахе и

на границе с Азербайджаном и, наконец, шокирующий аккорд - пятидневная

война в Грузии, завершившаяся признанием со стороны России и Никарагуа,

в пику Западу, независимости Абхазии и Южной Осетии).

В этой связи возникает настоятельная необходимость всех

здравомыслящих сил приложить все усилия для того, чтобы Косово ни стало

ни для кого прецедентом, чтобы в международных отношениях прецедентом

являлись нормы международного права, установленные самими членами

международного сообщества. Сегодня перед мировым сообществом стоит

важнейшая задача, цена которой мир на земле: избежать угрозы нового

передела мира, передела границ. Начало первого этапа этого процесса

связано с началом Нагорно-Карабахского конфликта, начала агрессии Рес-

публики Армения против Азербайджанской Республики. А начало второго

этапа - это процесс признания независимости Косова.

Решить эту задачу возможно лишь, вернувшись в правовое поле

разрешения конфликтов, восстановив подлинное уважение к выработанным

мировым сообществом международно-правовым нормам. Именно к этому,

предвидя возможный поворот событий, призывала Бакинская декларация

ГУАМ (19 июня 2007 года). Она подтвердила «необходимость продолжать

совместные активные действия по урегулированию затянувшихся

конфликтов в регионе ГУАМ на основе соблюдения принципов

суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-

признанных границ государств и в соответствии с положениями Совместной

Декларации глав государств ГУАМ по вопросу урегулирования конфликтов,

а также важность мобилизации поддержки международного сообщества для

разрешения этих конфликтов».

Наша скромная попытка осветить некоторые государственно-

правовые проблемы, возникающие в процессе самого известного

территориального конфликта, осуществляется с целью привлечь внимание

сил, способных его разрешить, к очевидным фактам.

5

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Для того, чтобы уяснить смысл данного конфликта, достаточно

обратить внимание на последние два столетия в истории возникновения

предпосылок, создания и развития нагорно-карабахской автономии, иначе

говоря, на весь период с момента присоединения Южного Кавказа к России и

до нынешних времен.

В момент присоединения Карабахского ханства к России -14 мая

1805 года - армянское население региона составляло лишь пятую его часть.

По данным «Описания Карабахской провинции», составленного в 1823 г. -

чиновниками императора России, «... в Карабахском ханстве было 90000

жителей, имелся один город и более 600 сел, из коих всего лишь 150

армянских. В Шуше проживало примерно 1948 семей, состоящих из

азербайджанцев, и 474 - армян. В деревнях соответственно 12902 и 4331».

В ходе русско-иранских войн 1804 - 1813 гг. и 1826 - 1828 гг. и после

них начинается массовое переселение армян на Южный Кавказ, в том числе и

в Карабах. Как свидетельствуют официальные документы, значительная

масса переселенцев поселилась именно в Карабахе. Н. Н. Шавров в своей

книге писал: «...С 1828 по 1830 гг. мы переселили в Закавказье свыше 40000

персидских и 84000 турецких армян и водворили их на лучших казенных

землях Елисаветпольской и Эриванской губерний, где армянское население

было ничтожно, и им было отведено более 200000 десятин казенных земель и

куплено более чем на 2 млн. рублей частновладельческих земель у

мусульман. Нагорная часть Елисаветпольской губернии и берега озера

Геокча (нынешний Севан) заселены этими армянами. Необходимо иметь

ввиду, что на 124000 армян, официально переселенных, переселилось сюда и

множество неофициальных, так что общее число значительно превышает 200

тыс. человек» (См.: Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая

распродажа Мугани инородцам. - СПб, 1911, с. 59-60).

Возможные последствия данного переселения, радикальное

видоизменение этнического состава населения данной территории уже

тогда, в XIX веке, беспокоили не только представителей коренного

населения, но также и здравомыслящую часть русской интеллигенции. В

частности, выдающийся русский дипломат и поэт А. С. Грибоедов (кстати,

непосредственно причастный к Туркманчайскому договору, разделившему

Азербайджан на две части) писал: «Так же мы с ним (князем Аргутинским)

немало рассуждали о внушениях, которые должно дать мусульманам, чтобы

помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет долговременно,

и искоренить из них опасения насчет того, что армяне завладеют навсегда

землями, куда их на первый раз пустили» (Грибоедов А. С. Сочинения. В 2-х

томах, т.2. - М., 1971, с. 341).

6

В декларации правительства уже Советского Азербайджана от 1

декабря 1920 года говорилось, что «...трудовому крестьянству Нагорного

Карабаха предоставляется полное право самоопределяться». Идея

предоставления Нагорному Карабаху права на самоопределения

дебатировалась в партийных и советских кругах. И постепенно зрело мнение

о необходимости объявления автономии Нагорного Карабаха. Еще 22 мая

1919 года А. И. Микоян в своем докладе В. И. Ленину сообщал: «Дашнаки —

агенты армянского правительства - добиваются присоединения Карабаха к

Армении, но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника

своей жизни — Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ничем не

были связаны. Армянское крестьянство на пятом съезде решило признать и

примкнуть тоже к Советскому Азербайджану» (Конец цитаты).

Уже вскоре после установления власти большевиков в

Азербайджане, в июне 1920 года на имя наркома иностранных дел РСФСР Г.

В. Чичерина за подписью Г. К. Орджоникидзе была направлена телеграмма:

«В Карабахе и Зангезуре провозглашена Советская власть, и

вышеупомянутые территории считают себя частью Азербайджанской

Советской Республики» (ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 85. оп. 13, д. 32, л.З)

5 июля 1921 года Пленум Кавбюро ЦК с учетом мнения ЦК РКП (б)

принял постановление: «Исходя из необходимости национального мира

между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего

Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах

оставить в пределах Азербайджанской ССР, представив ему широкую

областную автономию с областным центром в гор. Шуше, входящим в состав

автономной области» (Партархив филиала ИМЯ ф. 64, оп.2,д.1,л..П8, 121-

122).

7 июля 1923 года был издан декрет АзЦИКа «Об образовании

автономной области Нагорного Карабаха». В Конституции СССР 1936 года

было закреплено, что Нагорно-Карабахс-кая автономная область (ИКАО)

состоит в Азербайджанской ССР (См.: статью 24 Конституции СССР 1936

года).

В соответствии со статьей 86 Конституции СССР 1977 года

автономная область находилась в составе союзной республики или края.

Закон об автономной области принимался Верховным Советом союзной

республики по представлению Совета народных депутатов автономной

области. В статье 87 Конституции указывалось на существование в СССР

всего восьми автономных областей, и в этом перечне ИКАО состояла в

Азербайджанской ССР (См.: Конституция СССР. - Москва. 1977, с. 13).

16 июня 1981 года был принят последний акт, утвердивший статус

Нагорного Карабаха, как автономной области в составе Азербайджанской

ССР - Закон Азербайджанской ССР «О Нагорно-Карабахской автономной

7

области» (См.: О Нагорно-Карабахской автономной области. Закон

Азербайджанской ССР от 16 июня 1981 года. - Баку: Азернешр, 1987). Статус

автономии определялся Конституцией СССР, Конституцией

Азербайджанской ССР и упомянутым законом.

В 1948-1953 гг. по Постановлению № 4083 Совета Министров СССР

«О переселении колхозников азербайджанской национальности и иного

азербайджанского населения из Армянской ССР на Кура-Араксинскую

низменность Азербайджанской ССР» за подписью Иосифа В.Сталина около

100 тысяч азербайджанцев были переселены из горных районов Армянской

ССР на Кура-Араксинскую низменность (в Азербайджанской ССР),

отличающуюся жарким, малярийным климатом. Эта этническая чистка была

проведена на государственном уровне с присущей сталинскому режиму

жестокостью. Фактически это была депортация советских граждан своим же

правительством с их исторических земель. Идеологом и

вдохновителем этой этнической чистки был один из руководителей

Советского Союза Анастас Микоян - этнический армянин.

В соответствии с законом Нагорный Карабах, так же как и другая

автономия, имел представительство на Съезде народных депутатов СССР, а в

Совете Национальностей Верховного Совета СССР представлялся 5-ю

депутатами. Территория автономии не могла быть изменена без согласия

Совета народных депутатов (представительного органа государственной

власти) автономии. Гражданам, проживающим на территории автономии,

гарантировалось равноправие во всех областях экономической,

политической, социальной и культурной жизни, а также возможность

пользоваться родным языком, а судопроизводство велось на языке

автономной области.

В соответствии с последней Конституцией Азербайджанской ССР

один из заместителей Председателя Президиума Верховного Совета

Азербайджанской ССР избирался от Нагорно-Карабахской автономной

области. Председатель областного суда автономии входил в состав

Верховного Суда Азербайджанской ССР. Органом государственной власти в

автономии являлся Совет народных депутатов, который решал все вопросы

местного значения. Совет народных депутатов выбирал свои органы, свой

Президиум, а также исполнительный и распорядительный орган Совета, суд

автономии и другие руководящие органы.

Совет народных депутатов автономии руководил на своей

территории государственной, хозяйственной и социально-культурной

политикой; утверждал план экономического и социального развития, бюджет

автономии и отчет о его выполнении; руководил подчиненными ему

государственными органами и предприятиями; обеспечивал соблюдение

законов, охрану государственного и общественного порядка и прав граждан.

8

Имел широкие полномочия в сфере регулирования цен, промышленности,

строительства, сельского хозяйства, использования природных ресурсов,

образования, здравоохранения и т. д.

Таким образом, автономия, в которой к концу 80-х годов численно

преобладало армянское население, имела весьма ши рокий круг полномочий,

достаточный для обеспечения нормальной жизнедеятельности этнического

большинства. Помимо того, что все руководящие должности автономии

занимались лицами армянской национальности, замещение представителями

армянского этноса руководящих должностей в центральных органах

республики было обыденным явлением.

Следует особо подчеркнуть, что аналогичные права не были

предоставлены значительно большим по численности, а к началу 1980-х

годов оставшимся более, чем 300 тысячам азербайджанцев, компактно

проживавшим не территории Армянской ССР.

В конце 80-х-начале 90-х годов Азербайджан так же, как и другие

государства, входящие в СССР, испытывал объективные трудности,

связанные с разрушением господствующей общественно-экономической

формации. В этой ситуации, несмотря на все вышесказанное, стало

популярным использовать национальный вопрос для достижения

сепаратистских, а в нашем случае и аннексионистских целей. Учитывая

закрепленные в законодательстве гарантии автономии, подтвержденные

реальным положением национального меньшинства, требования

независимости и выхода из состава Азербайджана были расценены, как

провокация, направленная на нарушение суверенитета и территориальной

целостности государства. В результате этого в 1991 году автономия нагорной

части Карабаха была упразднена.

АГРЕССИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Поначалу агрессия Республики Армения прикрывалась термином

«конфликт». Данный термин и в настоящее время используется в процессе

мирного урегулирования конфликта, несмотря на наличие международных

документов, где уже дана объективная политико-правовая оценка оккупации

Республикой Армения азербайджанских территорий. Смысл термина несет в

себе содержание некоторой «нейтральности» в отношении определения

виновной стороны данного факта. Тем не менее, мы используем в статье

данный термин, дабы не быть изначально обвиненными в необъективности.

Названный конфликт, известный во всем мире как «нагорно-

карабахский», возник параллельно с развалом Союза ССР. Благоприятные

условия для него создали процессы, происходившие с середины 1980-х годов

в Советском Союзе. В то же время сам нагорно-карабахский конфликт,

9

поощряемый руководством СССР во главе с М. Горбачевым, послужил

катализатором центробежных процессов, привел к многочисленным

межэтническим и территориальным конфликтам на постсоветском

пространстве, перевел эволюционный процесс развала СССР в

революционный.

Активная фаза конфликта началась в феврале 1988 года. Тогда

подстрекаемые Республикой Армения сепаратистские силы в Нагорно-

Карабахской Автономной Области Азербайджанской Республики начали

митинги, забастовки и другие акты неповиновения под лозунгом выхода из

состава Азербайджанской Республики и присоединения к Республике

Армения. Здесь следует отметить, что правовое положение ИКАО в

соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Азербайджанской ССР

определялось Законом «О Нагорно-Карабахской автономной области»,

принятым 16 июня 1981 года Верховным Советом Азербайджанской

Республики по представлению Совета народных депутатов ИКАО (См.: О

Нагорно-Карабахской автономной области. Закон Азербайджанской ССР. -

Баку: Азернешр, 1987).

В соответствии со статьей 78 Конституции СССР, территория

союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. Границы

между союзными республиками могли изменяться только лишь по

взаимному соглашению между соответствующими республиками, которое

подлежало утверждению Союзом ССР (См.: Конституция СССР. - Москва,

1977, с. 13). Данное положение закреплялось также в Конституциях

Азербайджанской и Армянской ССР. Несмотря на ясные конституционные

гарантии неприкосновенности территории и границ союзных республик,

начиная с февраля 1988 года, армянская сторона приступила к

целенаправленным действиям по одностороннему отторжению НКАО от

Азербайджанской ССР.

20 февраля 1988 года сессия областного Совета народных депутатов

НКАО принимает решение «О ходатайстве депутатов Нагорно-Карабахской

автономной области о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в

состав Армянской ССР» (См.: Нагорный Карабах: разум победит. Документы

и материалы. -Баку: Азернешр, 1989, с. 81-82). Начались этнические чистки

азербайджанцев из Республики Армения и с территории Нагорного Карабаха,

создание моно-этнических армянских зон (См.: The conflict over the Nagorno-

Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference. Resolution 1416

(2005) of Parlamentary Assembly of Council of Europe. - http://assemblv.coe.inf).

В дальнейшем, после принятия Верховным Советом

Азербайджанской ССР и его Президиумом соответственно 13 и 17 июня 1988

года постановлений, в которых на основании статей 78 Конституции СССР и

70 Конституции Азербайджанской ССР передача НКАО из состава

10

Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР признавалась неприемлемой

и невозможной (См.: Нагорный Карабах: разум победит. Документы и

материалы. - Баку, Азернешр, 1989, с. 81-82 и 96-97), как областным Советом

народных депутатов НКАО, так и Верховным Советом Армянской ССР был

принят целый ряд неправомерных решений о выходе НКАО из состава

Азербайджанской ССР.

В результате первого этапа Верховный Совет Армянской ССР 1

декабря 1989 года принял постановление «О воссоединении Армянской ССР

и Нагорного Карабаха» (которое, кстати, в Армении до сих пор никто не

отменял); Президиум Верховного Совета СССР в постановлении от 10 января

1990 года «О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному

Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря !989

года и 9 января 1990 года» однозначно заключил, что «провозглашение

воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха без согласия

Азербайджанской ССР является прямым нарушением статьи 78

Конституции СССР» (См.: умости Верховного Совета СССР, 1990, № 3, ст.

38). В ответ на эти действия Азербайджанская Республика упразднила

НКАО и распространила на эту территорию единое админис-тративно-

территориальное деление Азербайджанской ССР (См.: Об упразднении

Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики.

Закон Азербайджанской Респубijj ки от 26 ноября 1991 года. - Ведомости

Верховного Совета рбайджанской Республики, 1991, № 24, ст. 448).

Даже благожелательное отношение к Армении и пресопусти гльское

отношение к конфликту М.С.Горбачева, имевшего все возможности для

пресечения сепаратизма, не смогло вратить принятия ряда актов,

доказывавших противоправность армянских притязаний. Так, 23 марта 1988

года в постановлении Президиума Верховного Совета СССР "О мерах,

связанных с обращениями союзных республик по поводу событий в

Нагорном Карабахе, в Азербайджанской и Армянской ССР" было признано

"недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы

пытаются решать путем давления на органы государственной власти, в

обстановке нагнетания эмоций и страстей, создания всякого рода

самочинных юваний, выступающих за перекраивание закрепленных в

Конституции ССР национально-государственных и националь-гистративных

границ, что может привести к непредсказуемым последствиям" (См.:

Нагорный Карабах: разум оедит. Документы и материалы. - Баку:

Азернешр, 1989, с. 41-42) В постановлении от 18 июля 1988 года "О

решениях ковиых Советов Армянской ССР и Азербайджанской ССР по

вопросу о Нагорном Карабахе" Президиум Верховного СССР счел

"невозможным изменение границ и установленного на конституционной

основе национально-терри-ториального деления Азербайджанской ССР и

11

Армянской ССР". Особенно было подчеркнуто, что, "принимая такое

решение, Президиум Верховного Совета СССР исходит из положения

Конституции СССР (статья 78), в соответствии с которым юзной республики

не может быть изменена без ее согласия" (См.: Нагорный Карабах: разум

победит. Документы и материалы. -Баку: Азернешр, 1989, с. 153-155). В

вышеназванном постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 10

января 1990 года "О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному

Карабаху, принятых Верховным Советом Армянкой ССР 1 декабря 1989 года

и 9 января 1990 года", было категорически отмечено нарушение Армянской

ССР статьи 78 СССР (См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 38).

Однако эти правовые акты остались без внимания армянских

юристов. Сепаратизм продолжал набирать обороты. Все это явилось

результатом целенаправленной политики Республики Армения, армянской

янской церкви и диаспоры по отторжению, в том числе и насильственному,

Нагорной части Карабаха от Азербайджанской Республики и присоединению

к Республике Армения. В новую фазу, активные боевые действия, конфликт

перерос с конца 1991 - начала 1992 годов, когда СССР прекратил свое

существование как субъект международного права, и перед Республикой

Армения были устранены последние правовые и организационные (за

исключением международно-правовых) препятствия для насильственной

мых территорий.

Однако к этому времени Азербайджанская Республика была уже

международно-признанным государством. Докладчик ПАСЕ Дэвид Аткинсон

отмечает, что "границы Азербайджана были признании международным

сообществом в тот момент, когда страна в 1991 году была признана

независимым государством", "территория [которого] включала нагорно-

карабахский регион" (См.: Документ ПАСЕ 10364 от 29 ноября 2004 года,

, & 5).

К середине 1994 года вооруженные силы Республики Армения,

при поддержке незаконных вооруженных армянских формирований

Нагорного Карабаха, оккупировали приграничные с Республикой Армения

районы Азербайджанской Республики, собственно территорию бывшей

НКАО, а также другие прилегающие к ней районы Азербайджанской

Республики, что в общей сложности составило около 20% всей территории

Азербайджанской Республики. С этих территорий было изгнано все

азербайджанское население, представители других наций, проживавших на

данных территориях, имелись десятки тысяч убитых, сотни тысяч раненных.

Не будем говорить о разрушениях, отметим лишь, что в настоящее время

территории, находящиеся под армянской оккупацией, но где не проживает

армянское население, представляют собой пустыню - все стерто с лица

12

земли. Это, кстати, выявила весной 2006 года миссия ОБСЕ по установлению

фактов.

На территории бывшей НКАО и других оккупированных районов

Азербайджанской Республики создана так называемая «Нагорно-Карабахская

Республика», сформированы органы и атрибугы власти. Однако ни одно

государство и ни одна международная организация в мире не признали

такого государства, как «ИКР».

О «ЛЕГИТИМНОСТИ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ НА

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Несколько банальных мыслей о «легитимности непризнанных

государств на постсоветском пространстве». В основе легитимности

любого государства лежит его правовая система. Легитимный процесс

формирования волеизъявления народа, основанный на нем законодательный

процесс являются необходимыми и определяющими условиями

государственного строительства. Лишь после этого можно говорить о

легитимности государства. Попробуем разобраться с «правовыми сис-

темами» непризнанных государств постсоветского пространства. Мы

докажем, что в них сегодня не существует ни права, ни правовой системы, а

соответственно и их мнимая «легитимность» лишь миф.

Для обоснования первого тезиса нам придется обратиться к сути

права вообще. В Древней Греции и в Древнем Риме содержание прав

человека связывали с античным полисом, который позволил выработать и

затем передать поколениям огромные духовные богатства, идеи гражданства

и демократии (См.: Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. - М.,

1977, с.41). Право вообще и права отдельных людей - членов полиса

восходят, согласно античным представлениям, не к силе, а к божественному

порядку справедливости.

Как право вообще, так и права отдельных людей невозможны без

общей нормы поведения, выражающей одинаковую для всех субъектов меру

дозволенного и запрещенного, равную меру свободы. Там, где нет равной

меры (общей нормы, единого масштаба), нет и права (См.: Права человека в

международном и внутригосударственном праве (Отв. ред. проф.

Р.М.Валеев). -Казань: Казанский государственный университет, 2004, с.9).

Знаменитый государственный деятель и законодатель, один из «семи

мудрецов» Древней Греции Солон (ок. 638 - 559 гг. до н.э.) понимал закон (и

его власть) как сочетание права и силы. Наряду с различением права и закона

такая конструкция включала в себя и понимание полисного закона как

всеобщей формы и общезначимой меры официального признания и

выражения прав членов полиса. Такая всеобщность закона выражает

13

требование правового равенства: все граждане в равной мере находятся под

защитой закона и подчиняются его общеобязательным нормам (См.:

Аристотель. Афинская политика.-М, 1996, е.]7-18).

Что же мы наблюдаем, например, в так называемой «НКР»?

Армянская община численностью 120 тысяч человек из 180-ти тысячного

населения ИКАО (находящейся в составе Азербайджанской Республики)

отказывается подчиняться законам признанного мировым сообществом

государства — Азербайджанской Республики; при поддержке вторгшихся на

территорию Азербайджанской Республики вооруженных сил Республики

Армения изгоняет с территории ИКАО азербайджанскую общину

численностью в 60 тысяч человек; захватывает прилегающие к Нагорному

Карабаху другие территории, изгоняет с них сотни тысяч азербайджанцев, а

затем принимается строить «демократическое» государство с «демократи-

ческой правовой и избирательной системой»!? Какова же суть этой правовой

системы, распространяющейся на территории, с которых изгнана большая

часть коренного населения? Кстати, размер этой большей части коренного

населения шестикратно превышает оставшуюся там армянскую общину. Как

мы видим, «формирование права» в «НКР» нарушает сущностные принципы

права: справедливость, равенство и свободу, без которых невозможно

формирование демократической правовой системы.

Обратимся к тезису второму. Любому студенту юридического

факультета с первых дней учебы становится известным, что право не

существует без государства, а государство без права. Очевидно, что для того,

чтобы нормы, регулирующие жизнедеятельность в непризнанных

государствах, были признаны правовыми, прежде всего государством следует

признать сами эти «образования». В теории и истории государства и права

существует множество научных учений о происхождении и природе

государства. В этом многообразии современная наука выделяет две

основные, наиболее популярные теории: естественно-правовая теория (иначе

в литературе ее называют договорной теорией или теорией договорного

происхождения государства и права) и теория насилия, усматривающая

основную причину возникновения государства в завоевании, насилии,

порабощении другими (См, например: Теория государства и права. Курс

лекций. Под ред. М.Н.Марченко. -М.: Зерцало, ТЕИС, 1996, с. 23-39; Основы

теории государства и права. Учебное пособие. Отв. ред. С.С.Алексеев. - М.:

Юридическая литература, 1971, с. 38-41). Следует подчеркнуть, что

историческо-правовой анализ позволяет убедиться в силе аргументов

сторонников той и другой теорий.

В современном мире возникновение новых государств -процесс и

явление, не поощряемые мировым сообществом, а потому далеко не частые

на практике. Подобное имело место в первой половине 90-х годов прошлого

14

тысячелетия, когда на 15 независимых государств развалился Советский

Союз, образовались новые государства вместо Социалистической Федератив-

ной Республики Югославии и Чехо-Словацкой Социалистической

Республики, произошло объединение Германии. Несмотря на драматизм

сопровождавших эти процессы событий в основе образования новых

независимых государств лежал правовой договор (в той или иной

легитимной форме), т.е. соглашения о создании этих государств, которые

были признаны мировым сообществом. Это позволило цивилизованным

путем перейти от государственных образований, созданных силой оружия,

путем насилия, завоевания и порабощения (СССР, СФРЮ, ЧССР), к

независимым государствам, созданным на основе добровольного договора, а

потому и признанным другими демократическими государствами.

В этот же период имели место другие события. Определенные силы,

используя демократические процессы на выше-обозначенных территориях,

попытались создать, под прикрытием демократических и

националистических лозунгов, насильственным путем, посредством

перекройки границ (т.е. нарушая принцип территориальной целостности и

нерушимости границ) новые государства (Нагорный Карабах в

Азербайджане, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в

Молдове, Чечня в России). Однако ни в одном из этих случаев мы не имеем

место с правовым договором, который был бы признан мировым

сообществом. Причина очевидна: современное мировое сообщество не

рассматривает насилие в качестве способа или метода создания нового

государства. Создание нового государства в сегодняшнем демократическом

мире возможно лишь при наличии правового договора, когда к

добровольному согласию пересмотра границ приходят все заинтересованные

стороны. В этом контексте было бы уместно обратиться к Декларации

Европейского Сообщества от 16 декабря 1991 года о Европейских правилах

признания новых государств Восточной Европы и Советского Союза,

подтверждающих среди прочего "уважение неприкосновенности всех границ,

которые могут быть изменены только мирными средствами и по взаимному

согласию" (См.: International Legal Materials, 1992, № 31, рр. 1486-1487, at p.

1487). Не может иметь правовой силы договор, когда к изменению границ

принуждают одну из сторон силой оружия; подобный договор является

юридически ничтожным и, рано или поздно, будет нарушен и расторгнут. Он

постоянно будет являться потенциальным источником нестабильности в том

или ином регионе. Факт международного признания государства, созданного

путем оккупации территорий другого государства, может быть расценен в

мире как прецедент, и повлечет за собой непредсказуемые последствия для

мирового сообщества. Не случайно, что ни одно из вышеназванных

образований не признано ни одним государством в мире, в том числе и

15

Республикой Армения.

Поскольку, общеизвестно, что право создается полномочными на то

органами государства, то из вышеизложенного с неизбежностью вытекает,

что нормы, принимаемые в непризнанных незаконных образованиях, не

являются по своей сути правовыми и, следовательно, не могут образовывать

в совокупности с другими факгорами правовую систему.

АРМЯНСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ ПО ПОВОДУ

«РЕФЕРЕНДУМА 1991 ГОДА В ИКАО»

Практически все армянские источники, обосновывая легитимность

«независимости НКР», опираются на референдум, проведенный в ИКАО по

вопросу выхода из состава Азербайджанской Республики (См.: Карабахский

конфликт: взгляд извне. - Зеркало, 2005, 13 августа, с.9; Полный текст

доклада министра обороны Армении на парламентских слушаниях по

проблеме Нагорного Карабаха. - http://www.regnum.ru/ news/437271.html. с.З

и др.) в соответствии с Законом СССР «О порядке решения вопросов,

связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года

(См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1990, № 15, ст.ст. 252, 253).

Проведенным референдумом и ссылками на этот советский документ

обосновываются практически все доводы армянской стороны о легитимности

и независимости «НКР».

Прежде всего, отметим, что сам факт референдума признает

легитимность нахождения НКАО в составе Азербайджана на момент его

проведения. Незаконность и противоправность этого референдума, а также

абсурдность ссылок на вышеуказанный Закон СССР, станут очевидными

даже при поверхностном ознакомлении с содержанием этого закона.

Прежде всего, обратим внимание на название закона, где говорится о

выходе из состава СССР союзной республики, но (внимание!) никак не

автономной области и даже не автономной республики. На это так же есть

прямое указание в статье 1 рассматриваемого закона. Это право

предоставлялось только союзным республикам в соответствии со статьей 1-й

Конституции СССР 1977 года. Ни автономным республикам, ни автономным

областям Конституция СССР этого права не предоставляла. Если армянские

юристы ссылаются на Закон СССР, то они должны признавать и

Конституцию Союза ССР.

Далее, во-вторых. Закон рассматривает возможность отдельного

проведения референдума по каждой автономии в союзных республиках,

проводящих референдум о выходе из СССР и имеющих в своем составе

автономные республики, автономные области и автономные округа. В этом

случае за автономными республиками и автономными образованиями

16

сохраняется право (1) на самостоятельное решение вопроса о пребывании в

Союзе ССР или (2) в выходящей союзной республике, а также на (3)

постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе (См.: ст.З указ.

Закона). Это на практике означало, что только в том случае, если бы Азер-

байджан предпринял попытку выйти из состава СССР во время его

существования и в соответствии с Законом СССР "О порядке решения

вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", НКАО

получила бы право на проведение отдельного референдума с тем, чтобы

определиться между тремя возможностями: 1) остаться в составе Союза ССР;

2) выйти из его состава вместе с Азербайджанской Республикой; 3) поставить

вопрос о своем государственно-правовом статусе. Это далеко не то, что

происходило в НКАО на референдуме 1991 года и о чем говорит министр

обороны Республики Армения Серж Саркисян на парламентских слушаниях

по проблеме Нагорного Карабаха 30 ноября 2005 года (См.: Полный текст

доклада министра обороны Армении на парламентских слушаниях по

проблеме Нагорного Карабаха. - http://www.regni.im. ru/news/437271 .html,

с.З) по нижеследующим причинам:

1. Право «самоопределяться в самостоятельные субъекты союзной

федерации вплоть до выхода из состава союзных республик, куда они

входили (в случае постановки вопроса союзными республиками о выходе из

СССР)», как говорит С.Саркисян, могло возникнуть в соответствии с

Законом от 3 апреля 1990 года не с момента «постановки вопроса союзными

республиками о выходе из СССР», а при проведении союзной республикой

референдума по вопросу о выходе из состава СССР (Вновь см.: ст.З указ.

Закона).

2. В соответствии со статьей 4 Закона от 3 апреля 1990 года «для

организации референдума о выходе из СССР, определения срока проведения

референдума и подведения итогов Верховный Совет союзной республики

образует комиссию с участием представителей всех заинтересованных

сторон», в том числе и автономий. Как известно это не имело место.

3. Референдум о выходе союзной республики из СССР, в соответствии со

ст.2 Закона СССР от 3 апреля 1990 года, мог быть проведен не ранее чем

через шесть и не позднее чем через девять месяцев после принятия решения о

постановке вопроса о выходе союзной республики из СССР. Верховный

Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный Акт о

государственной независимости 18 октября 1991 года и, следовательно, в

соответствии с законом на который так беззастенчиво уверенно ссылаются

армянские источники, никак не мог провести референдум ранее 18 апреля

1992 года и позднее 18 июля 1992 года. А, значит, у НКАО, в соответствии с

Законом от 3 апреля 1990 года не возникало и не могло возникнуть право на

проведение референдума по самоопределению. Оно, в соответствии с

17

Законом СССР от 3 апреля 1990 года, теоретически могло возникнуть лишь в

период между 18 апреля и 18 июля 1992 года при проведении референдума

самой Азербайджанской Республикой.

4. И, наконец, во всем Законе от 3 апреля 1990 года не возможно найти ни

одного слова дающего право автономной области на самостоятельное

проведение референдума.

В третьих, обратимся вновь к статье 3 Закона, в части первой

которой говорится, как мы отмечали выше, что при проведении союзной

республикой референдума о выходе из СССР у автономного образования

остается право «на постановку вопроса о своем государственно-правовом

статусе». Обратите внимание: не право на самоопределение и выход из

состава СССР, а лишь право «поставить вопрос», решение судьбы которого, в

соответствии с Законом от 3 апреля 1990 года, входило в компетенцию

Союза ССР (См.: ст.ст. 3-12 указ. Закона). Эта норма была включена в закон

лишь с одной определенной целью: в случае попыток выхода союзных

республик из СССР иметь правовой механизм для оставления автономных

республик и автономных образований в составе СССР. Наивно и

непрофессионально было бы предполагать, что Союз ССР, вслед за уходящей

из федерации союзной республикой, создавал условия для выделения и

автономных образований. Единственная и главная цель принятия вы-

шеуказанного закона заключалась не в упорядочении выхода

союзных республик (а по армянской версии и автономных образований) из

Союза ССР, а, напротив, воспрепятствование реализации права свободного

выхода союзных республик из состава СССР, предусмотренного статьей 72

последней Конституции СССР.

В-четвертых, в соответствии с Законом от 3 апреля 1990 года, итоги

референдума о выходе союзной республики, а вместе с ней и автономных

образований, из СССР не являлись еще основанием для выхода из состава

федерации. Чтобы они приобрели юридическую силу, необходимо было

пройти длительную и сложную процедуру, которая завершалась

рассмотрением итогов на Верховном Совете СССР и Съезде народных

депутатов СССР (Подробнее см.: ст. 7 Закона от 3 апреля 1990 года). Что,

естественно, не имело место.

В-пятых, в то время как в декабре 1991 года в Нагорном Карабахе

собирались проводить референдум, самой НКАО как автономного

образования уже не существовало: Законом Азербайджанской Республики от

26 ноября 1991 года в соответствии с Конституцией Азербайджанской

Республики и Конституционным актом о государственной независимости

Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена (См.: Об

упразднении Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской

Республики. Закон Азербайджанской Республики от 26 ноября 1991 года. -

18

Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1991, № 24,

ст.448). А, следовательно, на эту территорию Азербайджанской Республики

уже не распространялись положения статьи 3 Закона СССР от 3 апреля 1990

года.

В-шестых, к тому времени, когда уже ликвидированная НКАО

проводила референдум, в результате «Беловежского» «Соглашения о

создании Содружества Независимых Государств» между Российской

Федерацией, Украиной и Белоруссией от 8 декабря 1991 года как субъект

международного права и геополитическая реальность прекратил свое

существование и Союз ССР (См.: Сборник документов Содружества Незави-

симых Государств, 1991, № 1, ст.6). Следовательно, в данном случае даже

ссылка на законы несуществующего государства является некорректной.

Кстати, присоединившись к Содружес тву Независимых Государств и

подписав Алма-Атинскую Декларацию, Республика Армения признала

территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджанской

Республики, в пределах которых находился и Нагорный Карабах.

В-седьмых, согласно пункту 2 постановления Верховного Совета

СССР "О введении в действие Закона СССР "О порядке решения вопросов,

связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года,

"любые действия, связанные с постановкой вопроса о выходе союзной

республики из СССР и противоречащие Закону СССР "О порядке решения

вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР",

предпринятые как до, так и после введения его в действие, не порождают

никаких юридических последствий, как для Союза ССР, так и для союзных

республик" (См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1990, № 15, ст. 308).

Это положение, признаваемое армянскими юристами, делает их ссылки на

Декларацию "О восстановлении государственной независимости

Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года (См.: Ведомости

Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1991. № 15-16, (844-845),

ст. 95-96) и Конституционного Акта "О государственной независимости

Азербайджанской Республики" от 18 октября 1991 года безосновательными и

юридически ничтожными. Неужели «наивные армянские юристы»

предполагают, ссылаясь и опираясь на Закон СССР от 3 апреля 1990 года, что

референдум в НКАО является легитимным? Они «лукавят»!

Таким образом, миф об образовании после развала СССР на

территории Азербайджанской Республики двух равноправных независимых

государств, вторым из которых является «НКР», миф о легитимности

«независимости НКР» являются ничем иным как очередными

фальсификациями армянских сепаратистов.

19

«ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЗНАНИЯ

НЕЗАВИСИМОСТИ «НКР»

Некоторые силы и их источники пытаются представить целый ряд

оснований, якобы достаточных для признания независимости «НКР» и

выделения ее из состава Азербайджанской Республики. Основным доводом в

этом вопросе является тезис о том, что «НКР», по мнению ее создателей, яв-

ляется «более демократическим образованием», чем Азербайджанская

Республика, и этим «демократам» необходима большая «свобода и

независимость».

Для начала не будем даже сопоставлять демократическую ситуацию

в Азербайджанской Республике и вышедшем из ее подчинения регионе

Нагорного Карабаха. Мы просто посмотрим, насколько «демократична»

самопровозглашенная «НКР».

Для юристов, дипломатов, политологов, историков и многих других

мы «не откроем Америки», если отметим, что в международно-правовой

литературе издавна используется понятие «государства», включающее в себя

три основных компонента: суверенную власть, население и определенную

территорию. Следовательно, чтобы признать так называемую «НКР»

способной и достойной существовать в качестве самостоятельного

демократического государства, мировому сообществу необходимо убедиться

в наличии у нее всех этих трех компонентов. Закрыв глаза на волю

Азербайджанской Республики и ее народа по данному вопросу, мы

попробуем разобраться с каждым из этих компонентов.

Во-первых, суверенная власть. Безусловно, источником ее должен

быть народ. Мы уже доказали в предыдущих публикациях, что население

Нагорного Карабаха не является народом (См.: Алиев Намик. Нагорно-

Карабахский конфликт: правовые аспекты урегулирования. - Центральная

Азия и Кавказ (Швеция), 2005, № 3 (39), с.27-35; http//www.cac.

org/journal/2005-3-rus/ на русском языке; 2005, № 3 (33), с.23-30;

http//www.ca-c.org/journal/2005-3... на английском языке; Aliyev Namiq.

International Law and Nagorno-Karabakh Conflikt. -ln: Science without Borders.

Transactions of the Interaational Academy of Science. H&E. Volum 2.

2005/2006. - Innsbruck: ICSD/TAS, 2006/ - 524 s.). Позволим себе вкратце

повториться. Нагорный Карабах - это регион Азербайджана, где проживали

до этнической чистки, осуществленной армянами, две общины: армянская и

азербайджанская. Эти две общины представляют собой население Нагорного

Карабаха, но никак не «народ». «Народ» - категория политическая, и

народами в данном контексте являются «армяне» и «азербайджанцы», уже

реализовавшие свое право на самоопределение в рамках соответственно

Республики Армения и Азербайджанской Республики. Термин «народ» никак

20

не приемлем к населению Нагорного Карабаха Азербайджанской

Республики. Суверенная власть должна быть независимой. Нам

представляется, что ни один уважающий себя политический деятель, юрист,

дипломат, политолог или историк не возьмется доказывать независимость

или суверенитет власти так называемой «НКР», хотя бы имея ввиду наличие

в ее жизни Республики Армения.

Во-вторых, население. Кто населяет «НКР» сегодня? Выше мы уже

немного коснулись этого вопроса. С начала оккупации азербайджанских

территорий Республикой Армения территорию бывшей НКАО под угрозой

оружия покинуло все население азербайджанской национальности,

составлявшее на тот период примерно одну треть всего населения НКАО

(более 60 тысяч человек). Помимо этого, в силу нежелания принимать

участие в боевых действиях и беззакониях на территории Нагорного

Карабаха его покинула и часть населения армянской национальности

(примерно 25-30 тысяч человек). Если учесть факты незаконного заселения

оккупированных Республикой Армения азербайджанских территорий, то

население так называемой «НКР» составляет по самым высоким оценкам

максимум 100 тысяч человек. Насколько вышеперечисленное укладывается в

рамки демократических процессов, понять трудно. Как быть при «признании

независимости НКР» с населением Нагорного Карабаха азербайджанской

национальности? Куда девать их права? Какой «демократ» ответит на эти

вопросы?

В-третьих, территория. Какую территорию мы будем иметь ввиду

при определении территории «НКР»? Бывшую территорию бывшей

Нагорно-Карабахской Автономной Об ласти Азербайджанской ССР? Или

всю территорию, оккупированную вооруженными силами Республики

Армения, включающую помимо территории бывшей НКАО также еще и семь

других административных районов Азербайджанской Республики? Если

только территорию бывшей НКАО, то, как быть с правами изгнанной оттуда

части населения? Если территорию «НКАО + 7 административных районов

Азербайджана», то, как быть с правами более 700 тысяч азербайджанских

граждан, изгнанных со своих земель во имя безопасности 100 тысяч армян?

Извините, я забыл о демократии!

О ПРАВЕ НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.

Несколько слов о праве народов на самоопределение, так нещадно

эксплуатируемом армянскими политиками. Следует отметить, что мы,

опираясь на нормы международного права, категорически исключаем с

самого начала возможность применения принципа «самоопределения

народов» к проблеме Нагорного Карабаха по целому ряду известных

21

всем аргументов. Во-первых, Нагорный Карабах - это территориальный

регион Азербайджана. Азербайджанская Республика как суверенное

государство есть результат выражения воли и самоопределения всего

азербайджанского народа (в том числе и этнических армян), проживающего

на всей территории Азербайджанской Республики, а никак ни его части.

Часть народа не может принимать решения, имеющие судьбоносное

значение для всего народа. В соответствии с резолюцией 47/135 Генеральной

Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года «Декларация о правах лиц,

принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым

меньшинствам» принцип самоопределения народов не является правом

национальных меньшинств, международное сообщество не нашло

возможным и необходимым отразить данный принцип в указанном

документе (См.: http://www.un.org/russian/d... l990.htm).

Во-вторых, страны Европы, США и Канада, подписав в 1975 году

Хельсинский заключительный акт, связали предусмотренный в

Декларации о принципах международного права, касающихся

дружественных отношений и со!рудничества между государствами в

соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года принцип равноправия

и самоопределения народов с принципом территориальной целостности

государств. В этом документе эффективное применение принципа

равноправия и самоопределения народов «имеет первостепенное значение

для содействия развитию дружественных отношений между государствами,

основанных на уважении принципа суверенного равенства». Принцип

самоопределения может найти свое разрешение только в контексте

принципа территориальной целостности государства. Декларация

провозглашает, что «любая попытка, направленная на частичное или полное

нарушение национального единства и территориальной целостности

государства или страны или их политической независимости, несовместима с

целями и принципами Устава» (См.: http://www.terraleg

is.org/terra/act/b252html). Именно поэтому в Заключительном акте этот

принцип был поставлен на восьмое (из десяти) место и назван «принципом

равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой» (См.:

http://www.terralegis.org/t...). В-третьих, Нагорный Карабах -

это регион Азербайджана, где проживали до этнической чистки,

осуществленной армянами, две общины: армянская и азербайджанская. Эти

две общины представляют собой население Нагорного Карабаха, но никак не

«народ». «Народ» - категория политическая, и народами в данном контексте

являются «армяне» и «азербайджанцы», уже реализовавшие свое право на

самоопределение в рамках соответственно Республики Армения и

Азербайджанской Республики. Термин «народ» никак не приемлем к

населению Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики. В-четвертых.

22

Даже, если мы допустим невозможное, что население Нагорного Карабаха,

состоящее из армян и азербайджанцев, является «народом», который имеет

право на самоопределение, это вовсе не означает, что Нагорный Карабах

должен выйти из состава Азербайджанской Республики. В соответствии с

пятым разделом Декларации о принципах международного права 1970 года

отстаивание принципа самоопределения не равнозначно поощрению

отделения и дробления стран. В декларации прямо указывается, что принцип

самоопределения может и должен найти свое решение в рамках принципа

нерушимости границ и принципа территориальной целостности государств,

этот принцип «не должен толковаться как санкционирующий или

поощряющий любые действия, которые вели бы к расчленению или к

частичному или полному нарушению территориальной целостности или

политического единства суверенных и независимых государств... Каждое

государство должно воздерживаться от любых действий, направленных на

частичное или полное нарушение национального единства и

территориальной целостности любого другого государства или страны» (См.:

http://www.terralegis.org/t...). И, наконец, в-пятых, ни теории,

ни практике международного и конституционного права не известны случаи

многократной реализации права народов на самоопределение. Если только

предположить невозможное, что практикой будет создан подобный

прецедент, в мире столкнутся с неизбежностью самоопределения армянского

народа в России, США, Франции, Турции, Канаде, Австралии, Иране.

Грузии, Узбекистане. Киргизии, Украине, Испании, Голландии, Болгарии,

Ливане, Сирии и во многих других странах.

В связи с вышеизложенным, мы позволим не согласиться с

«самоопределением без права отделения», как вариантом разрешения

«нагорио-карабахской проблемы», обозначенным нашим другом и хорошим

коллегой Рустамом Мамедовым (См.: Время работает на нас. Карабахская

проблема может и должна решаться на основе международного права

(Круглый стол). -Азербайджанские Известия, 2005, 25 января, с. 2). Право на

самоопределение принадлежит народу. Разрешение армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта должно основываться

исключительно на соблюдении общепризнанных принципов нерушимости

границ и территориальной целостности государств. Безусловными

принципами решения конфликта должны стать обеспечение прав

национальных меньшинств, обеспечение их безопасности и нахождения в

составе Азербайджанской Республики.

23

РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА.

Разрешение международного территориального конфликта возможно

лишь тогда, когда мировым сообществом дана его объективная политико-

правовая оценка. Лишь только на основе всестороннего, полного,

исчерпывающего изучения причин и корней конфликта, оценки

сложившейся, на момент выработки решения, ситуации возможно: 1)

принятие сторонами (при участии посредников) справедливого решения; 2)

юридически правильное и результативное применение общепризнанных

международно-правовых норм; 3) обеспечение стабильного,

долговременного, гарантированного мировым сообществом мира.

От имени мирового сообщества, как нам известно, призваны

выступать такие авторитетные международные организации, как ООН,

ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы. НАТО и др.. прямой обязанностью

которых являются поддержание и восстановление мира и стабильности, как

во всем мире, так и в отдельных его частях, применение санкций к стране-

агрессору.

Принятие Парламентской Ассамблеей Совета Европы 25 января 2005

года резолюции 1416 (2005) «Конфликг в нагорно-карабахском регионе,

решением которого занимается Минская конференция ОБСЕ» (докладчик

Дэвид Аткинсои), в которой признается оккупация значительной части

территории Азербайджана войсками Армении, а также подчеркивается что

«оккупация иностранной территории любым государством-членом

представляет собой серьезное нарушение обязательств этого государства как

члена Совета Европы» (См.: http://assembly.coe.int), явилось хоть и

запоздалым, но, не последним шагом в этом направлении. Принятие в

середине марта 2008 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Резолюции «О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана»,

дающей фактически политико-правовую оценку нагорно-карабахского

конфликта, должно послужить толчком к принятию подобных решений и

другими международными организациями, и, прежде всего ОБСЕ, в рамках

которой пока безуспешно осуществляется минский переговорный процесс.

Отсутствие объективной политико-правовой оценки не

способствует, прежде всего, появлению у участников конфликта доброй

воли к его разрешению. Отсутствие объективной политико-правовой

оценки приводит также, как это имело место до сих пор к затягиванию

конфликта, к созданию у определенных сил иллюзий, что подобным

образом можно переступить через международно-правовые нормы,

оккупировать международно-признанную территорию суверенного государс-

тва и добиться после совершенного в переговорном процессе желаемых

24

дивидендов. При этом следует напомнить государствам-сопредседателям

Минской группы ОБСЕ, что Азербайджанская Республика и

Республика Армения подписали Хельсинкский заключительный акт,

признав, таким образом, в соответствии со своими конституциями: 1)

высшую юридическую силу норм данного акта, как во внутренних, так и во

внешних правоотношениях; 2) принципы нерушимости границ и

территориальной целостности государств (См.: Заключительный акт

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1

августа 1975). - См.: http://

wwwl.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Roscebasc.html).

Объективная позиция мирового сообщества может позволить

вывести вооруженные силы из зоны конфликта и разрешить его мирным

путем, без вооруженного давления и на основе принципов международного

права.

О ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА.

Вопросы, связанные с понятием, предметом и даже терминологией

территориального устройства, достаточно разнообразно отображались в

законодательстве различных государств. В целом подобное разнообразие

было вызвано не только различием взглядов, принадлежностью к различным

правовым системам, доминированием той или иной правовой концепции, но

также и обусловлено соответствующими политическими мотивами.

Несколько примеров. Во-первых, весьма показательным в этом

отношении является пример бывшего СССР. Как известно, понятие

конституционного права в СССР было замещено понятием государственного

права, что отразилось на всех институтах данной отрасли и, в частности, на

институте территориального устройства, переименованном в

"государственное устройство" в узком смысле, не включающем в себя

политические аспекты проблемы. Введенный в законодательство сталинской

Конституцией СССР 1936 года, этот неудачный термин был в 1977 году

заменен двумя другими — "Национально-государственное устройство" и

"Административно-территориальное деление", охватывающими как

политический, так и территориальный аспект рассматриваемой проблемы.

Другой пример. Стремление некоторых государств обеспечить свой

суверенитет и территориальную целостность, а так же утвердить свои права

на природные ресурсы, находящиеся на принадлежащей им территории

привело к непосредственному описанию в их конституциях географической

территории данного государства (например, Филиппины, Куба и т.д.).

В результате эволюции общества и права в современном мире,

составные части государства так же, как и государство в целом, имеют

25

органы публичной власти, между которыми существует системы

взаимоотношений, регулируемых нормами конституционного нрава. Нередко

современные самоуправляющиеся территориальные единицы обладают

самостоятельностью в рамках конституции или закона. Подобные

территориальные образования обобщаются единым термином

"территориальная автономия".

Таким образом, в одних случаях географические части государства

являются его административно-территориальными единицами, не

обладающими какой-либо политической самостоятельностью, в других - это

государствоподобные образования, обладающие собственным

законодательством. Зачастую решения органов публичной власти или

населения этих единиц, принятые в пределах, установленных конституцией

или законом автономных прав, не могут быть отменены органами

государства и органами публичной власти более крупной структуры, в

которую входит данная единица.

Общеизвестно, что в современном разделении форм государственно -

территориального устройства, обусловленном взаимоотношением

государства как целого с его составными частями, доминируют две основные

формы - унитарная и федеративная. Естественно, мы учитываем, что

конфедерация как содружество государств (ассоциированных государств) не

имеет прямого отношения к проблеме государственно-территориального

устройства в связи с этим, что это объединение не составных частей

государства, а суверенных государств.

Доктрина конституционного и международного права достаточно

консервативна в своих дефинициях. Поэтому на протяжении многих

десятилетий ученые пытались вложить в рамки понятий «конфедерация»,

«федерация» и «унитарное государство» все образцы существующих на

практике государственных образований. В то же время политический и

правовой анализ эмпирики позволяет убедиться, что в чистом виде эти

категории практически не существуют, их элементы настолько

взаимовнедрены, что можно говорить о создании некоторых гибридных

форм. Например, в мире существуют общепризнанные федеративные

государства, субъекты которых, тем не менее, имеют право на заключение

международно-правовых договоров (земли Австрии, территориальные

субъекты Боснии и Герцеговины).

В то же время индуктивные методы исследования данных проблем

обуславливают определенные дефинитивные обобщения. На наш взгляд,

исследуя существующее разнообразие способов построения

внутригосударственных отношений, можно придти к выводу, что в

зависимости от существующих взаимоотношений между государством и его

составными частями сегодня различаются нижеследующие обобщенные

26

формы государственного устройства: конфедерация, федерация, унитарное

региональное государство и унитарное государство со специальным

автономным статусом для некоторых определенных территорий. При этом,

как нам представляется, слепой подход к традиционным концепциям,

определениям и классификациям зачастую приводит к обратному эффекту.

Попытка поместить существующие реалии в дефинитивные рамки может

привести к упрощению, а еще хуже к искажению, имеющего место

разнообразия в действующих конституциях, а при разрешении конфликтов -

превратиться в помеху и заблокировать их разрешение. Поэтому при

урегулировании этнотерриториаль-ного либо этнополитического конфликта

следует иметь ввиду доктринальные концепции и дефиниции конституци-

онного и международного права, рассматривать существующие в мире

конституционные и международно-правовые реалии и быть готовым к

принятию нестандартных, неординарных решений, позволяющих решить

конкретный конфликт.

Значение исследования правовых аспектов урегулирования

этнотерриториалъных и этнополитических конфликтов как в Европе, так и в

других регионах мира, обусловлено тем, во-первых, что они существовали

(Аландские острова в Финляндии, Фландрия в Бельгии) и продолжают

существовать (Баскония в Испании, Северная Ирландия в Великобритании,

Корсика во Франции) на протяжении многих десятилетий, а иногда и

столетий, во-вторых, что на протяжении всей истории человечества

подобные конфликты часто разрешались с помощью конкретных правовых

решений, а в-третьих, что попытки решения этих конфликтов вне правового

поля могут привести к непредсказуемым и далеко идущим последствиям (что

мы наблюдаем на примере «Косово» в Сербии). Поэтому основу разрешения

всех существующих конфликтов, независимо от их особенностей, должны

составлять международное право и национальные правовые системы.

Ключевым вопросом принимаемых решений должен являться вопрос

распределения полномочий среди различных инстанций, между центром и

регионом, между государством и автономией, между федерацией и ее

субъектом. Теоретически диапазон распределения указанных полномочий

располагается между «полным суверенитетом» и «полным безвластием».

Естественно, что разрешение конфликта при обеспечении хотя бы одной из

этих категорий нереально, поэтому на практике справедливое (на конкретном

этапе) разрешение конфликта должно лежать где-то в средней плоскости

указанного диапазона.

При этом, подходя к исследованию, мы учитываем, что

обстоятельства в Нагорном Карабахе Азербайджана отличаются от ситуации

в Финляндии, Бельгии, Испании, Великобритании либо в какой бы то ни

было другой стране или другом регионе.

27

ФЕДЕРАЛИЗМ И АВТОНОМИЯ.

Эта форма государственного устройства, как одно из правовых

средств разрешения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского

конфликта, неоднократно рассматривалось на различных уровнях: медийном,

экспертно-научном, дипломатическом, политическом, в том числе и самом

высоком. Следует заранее отметить негативное отношение в

азербайджанском обществе к федерации, как форме государственного

устройства Азербайджанской Республики. Для этого есть немало оснований

и, прежде всего, наличие агрессивного сепаратизма, с которым

Азербайджанская Республика живет уже много лет.

Однако именно внедрение федеративных отношений позволило

урегулировать целый ряд этнополитических конфликтов в Европе (Бельгия,

Великобритания, Испания). Именно федерализм (в форме, которая еще

должна быть выработана) может позволить нам решить конфликт на основе

принципов освобождения оккупированных территорий и оставления

Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской Республики. В то же время

уступка Азербайджанской Республики (кстати, о необходимости которых так

много говорят в мировом сообществе) теоретически может заключаться в

том, чтобы отказаться от вертикальных отношений между регионом Нагор-

ного Карабаха и центральной властью в Азербайджанской Республике.

Взаимоотношения между центром и автономией в данном случае будут

определяться распределением законодательных полномочий. Научное

понятие федерации предполагает, что каждый уровень правления получает

свою власть из конституции, и таким образом, не находится в прямом

административном подчинении друг у друга. Любые изменения в

распределении законодательных полномочий между уровнями власти

возможны лишь при прямом или косвенном участии в этом процессе как

субъекта федерации, так и федерального центра.

Вполне очевидно, что в результате разрешения конфликта

отношения между Азербайджанской Республикой и нагорно-карабахским

регионом могут носить элементы федерации, даже если в мирное

соглашение не будут включены термины «федерализм», «федерация»,

«федеральный».

Некоторые формы федеративных отношений и автономия.

Проводя различие между унитарным и федеративным устройством

государства, мы выделим тот факт, что составные части федерации-субъекты

федерации - имеют обычно свои конституции, как например, штаты в

Соединенных Штатах Америки, земли в Германии, республики в Российской

Федерации или основные законы, не называющиеся конституциями,

например, уставы областей, краев и автономии в Российской Федерации.

28

Таким образом, устанавливается система органов государственной власти

субъектов федерации, их полномочий и другие. Это полностью подтверждает

мысль профессора Фрайбургского университета доктора Конрада Хессе о

том, что "несмотря на всю общность структурных принципов, каждое

федеративное государство представляет собой конкретно-историческую

индивидуальность" (См.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. —

М.: Юридическая литература, 1981, с. 114).

Система органов власти административно-территориальных единиц

в унитарном государстве и их компетенция устанавливаются конституцией и

законами государства.

Субъекты федерации, в отличие от составных частей унитарного

государства, обладают широкой политической самостоятельностью,

государственной автономией. Однако было бы ошибкой считать, что во всех

унитарных государствах управление страной централизованно, а для

федеративных государств характерны децентрализация и четкое разделение

предметов ведения между центром и регионами. Каждое унитарное и каждое

федеративное государство имеют свои особенности, которые иногда очень

существенны. Например, в таких унитарных странах, как Испания и Италия,

высшие территориальные единицы обладают такой государственной

автономией, которую не имеют субъекты некоторых федеративных

государств.

Статус отдельных составных частей в унитарных, и в федеративных

государствах нередко отличается от статуса других составных частей

того же государства. В связи с этим государственно-территориальное

устройство может быть как простым (симметричным), так и сложным

(ассиметричным).

Простое (симметричное) устройство государства характеризуется

тем, что все его составные части имеют равный статус. Например, земли в

Австрии и Германии, воеводства в Польше и области в Беларуси

равноправны.

При сложном (ассиметричном) государственно-терри-

ториальном устройстве составные части государства имеют различный

статус. Так, в составе унитарной Украины наряду с областями,

обладающими одинаковым статусом, имеется Крымская Автономная

Республика, имеющая особый статус. Сицилия, Сардиния. Венеция-Джулия

и другие области Италии в соответствии с конституцией этой страны

имеют особые формы и условия автономии, согласно специальным статусам,

утвержденным коне гиту циоиными законами. Страна Басков,

Каталония, Галисия, Андалусия и другие региона Испании имеют

автономию. В каждом из самоуправляющихся регионов работает избираемая

населением ассамблея, которая издает законы, действующие на

29

территории региона. Великобритания, будучи унитарным государством,

состоит, как известно, из исторически сложившихся частей - Англии,

Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Административно-территориаль-

ное деление этих частей различно: в Англии и Уэльсе - это графства.

Северная Ирландия делится на округа, Шотландии -на области.

Самостоятельной административно-территориальной единицей является

Большой Лондон.

Таким образом, как уже было отмечено выше, объем

территориальной автономии может быть различным и в зависимости от

указанного объема выделяют две ее формы -государственную

(законодательную) и местную (административную). Государственная форма

территориальной автономии характеризуется тем, что ее носитель имеет

внешние признаки гос

RUSLAN Gardashbeyov,

16-02-2011 22:03

(ссылка)

Карсский договор

Карсский договор (13 октября 1921 г.)

Договор о дружбе между АССР, ССРА и ССРГ с одной стороны и Турцией с другой,заключенный при участии РСФСР в Карсе 13 октября 1921 г.

Правительства Социалистической Советской Республики Армении, Азербейджанской Социалистической Советской Республики и Социалистической Советской Республики Грузии с одной стороны и Правительство Великого Национального Собрания Турции с другой, разделяя принципы братства наций и права народов на самоопределение, воодушевляемые желанием установить между ними постоянные сердечные взаимоотношения и непрерывную искреннюю дружбу, основанную на взаимных интересах обоих сторон, решили заключить при участии Российской социалистической Федеративной Советской Республики договор о дружбе и назначили для сего своими Уполномоченными: Правительство Социалистической Советской Республики Армении: Асканаза Мравиана, Народного Комиссара по Иностранным Делам, Погоса Макинзиана, Комиссара по Внутренним Делам. Правительство Азербейджанской Советской Республики: Бебута Шахтахтинского, Народного Комиссара Государственного Контроля. Правительство Социалистической Советской Республики Грузии: Шальву Элиаву, Народного Комиссара по Военным и Морским Делам, Александра Сванидзе, Народного Комиссара по Иностранным Делам и Народного Комиссара по Финансовым Делам. Правительство Великого Национального Собрания Турции: Киазима Кара-Бекир Пашу, депутата от Адрианополя в Великое Национальное Собрание, Командующего Восточным фронтом, Вели Бея, депутата бордура в Великое Национальное Собрание, Муштар Бей, бывшего Помощника Статс-Секретаря общественных работ. Мемду Шеврет-Бея, полномочного Представителя Турции в Азербейджане. Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Якова Ганецкого, Полномочного Представителя в Латвии, каковые после обмена полномочиями, найденными в надлежащей и законной форме, согласились о нижеследующем: Ст а т ь я 1. Правительство Великого Национального Собрания Турции и Правительства Социалистических Советских Республик Армении, Азербейджана и Грузии считают отмененными и не имеющими силы договоры, заключенные между государствами, раньше осуществлявшими свои суверенные права на территории, входящей ныне в состав территории договаривающихся сторон, касающиеся вышеупомянутых территорий, а равно и договоры, заключенные с третьими державами относительно Закавказских Республик. Считается установленным, что настоящая статья не применяется к Турецко-Русскому договору, заключенному в Москве 16 марта 1921 г. Ст а т ь я 2. Договаривающиеся стороны соглашаются не признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждалась бы силою одна из них. В силу этого, правительства Социалистической Советской Республики Армении, Азербейджана и Грузии соглашаются не признавать никаких Международных актов, касающихся Турции, и не признанных Национальным Правительством Турции, представленной ныне ее Великим Национальным Собранием. (Под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в Национальное Турецкое Соглашение от 8 января 1920 г. (1336), выработанное и провозглашенное Оттоманской палатой депутатов в Константинополе и сообщенное прессе и всем Державам). Со своей стороны Правительство Великого Национального Собрания Турции соглашается не признавать никаких международных актов, не признанных соответствующими Правительствами этих стран, представленные ныне советами Армении, Азербейджана и Грузии. Ст а т ь я 3. Правительства Социалистических Советских Республик Армении, Азербейджана и Грузии, считая режим капитуляции не совместимым с свободным национальным стремлением всякой страны, равно как и с полным осуществлением ее суверенных прав, считают потерявшими силу и отмененными всякого рода действия и права, имеющие какое либо отношение к этому режиму.

Ст а т ь я 4. Северо-Восточная граница Турции (согласно карте Русского Генерального Штаба масштабов 1/21000-5 верст в дюйме) определяется линией, которая начинается у деревни Сарп, расположенной на Черном море, проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет гору Канин Даг, она следует затем по старым северным административным границам Арданского и Карского санжаков по тальвегу рек Чай и Арак устья Нижнего Карса-Су. (Подробное описание границ и вопросы, к ней относящиеся, определены в приложении 1-м и 2-м и на прилагаемой карте, подписанной обоими договаривающимися сторонами). В случае разногласия между текстом договора и картой, решающее значение придается тексту. Подробное определение и проведение государственной границы в натуре, равно как и установка пограничных знаков производится смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов (от договаривающихся сторон) и с участием представителя РСФСР. Ст а т ь я 5. Правительство Турции и Правительство Советской Армении и Азербейджана соглашаются, что Нахичеванская область в границах, определенных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербейджана. Ст а т ь я 6. Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над городом и портом Батума и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в ст. 4 настоящего договора, и составляющей часть Батумского округа, при условии, что 1) население местностей, указанных в настоящей статье, будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культурные и религиозные права, и что населению будет предоставлена возможность установить в указанных местностях земельный закон, соответствующий его пожеланиям. 2) Турции будет предоставлен свободный транзит всех товаров, отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский порт, беспошлинно, без учинения каких либо задержек и без обложения их какими бы то ни было сборами, с предоставлением Турции права пользоваться Батумским портом без взимания за то специальных сборов. Для проведения в жизнь этой статьи будет немедленно после подписания настоящего договора образована Комиссия из представителей договаривающихся сторон. Ст а т ь я 7. Правительство Советской Социалистической Грузии и Правительство Национального Собрания Турции соглашаются облегчить жителям пограничной зоны переход границы, с условием соблюдения таможенных, полицейских и санитарных правил, которые будут установлены по этому поводу Смешанной Комиссией. Ст а т ь я 8. Правительство Социалистической Советской Республики Грузии и Правительство Великого Национального Собрания Турции, принимая во внимание необходимость для жителей пограничных местностей обоих стран пользоваться летним и зимним пастбищем, находящимся по другую сторону границы, согласились предоставить этим жителям право перехода через границу их стадам и пользоваться обычными пастбищами. Таможенное правило, равно как и полицейские, санитарные и другие мероприятия для перехода через границу будут установлены Смешанной Комиссией. Ст а т ь я 9. Дабы обеспечить открытие проливов и свободное прохождение через них для торговых сношений всех народов, Турция и Грузия соглашаются передать окончательную выработку международного статута Черного моря и проливов особой Конференции из делегатов прибрежных стран, при условии, что вынесенные ею решения не нанесут ущерба Полному Суверенитету Турции, равно как и безопасности Турции и ее столицы Константинополя. Ст а т ь я 10. Договаривающиеся стороны соглашаются не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, претендующих на роль правительства другой страны, или часть ее территории, равно как и пребывание групп, имеющих целью борьбу с другим государством. Считается установленным, что под турецкой территорией, упомянутой в настоящей статье, подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным и гражданским управлением Правительства Великого Национального Собрания Турции. Ст а т ь я 11.