Темирлан Кучумов,

23-05-2013 18:35

(ссылка)

"Братья славяне" осквернили астану на Искере

Осквернили священное мусульманское захоронение!!!!!

20 км. от Тобольска

Астана Искерская (мавзолей шейхов Назира и Шарифа) у Сибирских татар. Это произошло на днях. Нельзя допускать такого очнитесь!!!!!

Говорите об этой новости всем татарам!!!!! не игнорируйте!!!!!!!!! этой новости!!!!! !!!!! ! ! ! !

Результат вандализма на Искере

Спилен полумесяц, отломлены кирпичи

20 км. от Тобольска

Астана Искерская (мавзолей шейхов Назира и Шарифа) у Сибирских татар. Это произошло на днях. Нельзя допускать такого очнитесь!!!!!

Говорите об этой новости всем татарам!!!!! не игнорируйте!!!!!!!!! этой новости!!!!! !!!!! ! ! ! !

Результат вандализма на Искере

Спилен полумесяц, отломлены кирпичи

Темирлан Кучумов,

05-04-2013 20:30

(ссылка)

Мир сибирских татар

В седьмой раз в регионе прошел съезд национально-культурной автономии сибирских татар Тюменской области.

Делегаты съезда – представители органов власти, религиозных и национальных общественных объединений, педагогические и научные работники, творческие коллективы.

На сегодняшний день татары занимают второе место по численности среди этносов края. Национально-культурные автономии татар существуют в 14 городах и районах области. Все они работают над сохранением этнического самосознания, языка, традиций и культуры татарского народа.

По словам председателя совета НКА сибирских татар и татар Тюменской области Рината Зиганшина, татарское население региона активно участвует в областных национальных фестивалях «Радуга», «Мост дружбы», «Утренняя звезда», всеми любимом празднике Сабантуй. За 2009–2013 годы в муниципалитетах прошло свыше 80 выездных концертов самодеятельных коллективов. Проводятся конференции, круглые столы, посвященные истории и культуре сибирских татар. Год назад открылся прекрасно отреставрированный центр татарской культуры в Тюмени.

В сотрудничестве с комитетом по делам национальностей, департаментом образования и культуры оказывается поддержка информационным программам на радио и телевидении, выходящим на татарском языке, газете «Янарыш». Не остаются без внимания просьбы земляков, связанные с водоснабжением, подведением газа к домам, помощи погорельцам.

Саид Хисматуллин, депутат городской Думы Тобольска, рассказал в докладе об опыте, проблемах и перспективах школ с этнокультурным компонентом. Отчет о 25-летии творческой работы народного ансамбля «Дуслык» подготовила его концертмейстер Асмабика Мирхайдарова.

Основным вопросом повестки дня съезда стали выборы совета РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области. Его председателем единогласно вновь избран Ринат Зиганшин.

Мнения

Евгений ВОРОБЬЕВ,

председатель комитета по делам национальностей Тюменской области:

– Согласно переписи татарского населения в регионе более 110 тысяч. На съезде прозвучало много предложений, которые могут улучшить работу общественных организаций, их взаимодействие с органами власти и научным сообществом. Важно, чтобы те люди, которые возглавят советы национальных культурных автономий, со всей ответственностью подошли к решению насущных задач.

Хамза БАКТИМИРОВ,

председатель совета НКА татар Тюменского района:

– Во всех местах компактного проживания татар есть советы старейшин. Его председатели доносят до глав территорий проблемы, волнующие население: газификация, строительство дорог, благодаря чему острые вопросы оперативно решаются.

Зухра КОЖЕВНИКОВА,

председатель НКА татар города Ялуторовска:

– Самый животрепещущий вопрос – единство татарского народа. Необходимо всем миром сохранять и приумножать его духовное и культурное наследие. Считаю, что нужно принять соответствующую резолюцию. Нельзя забывать и о патриотическом воспитании

молодежи.

Автор статьи: Евгения СУВОРОВА

Делегаты съезда – представители органов власти, религиозных и национальных общественных объединений, педагогические и научные работники, творческие коллективы.

На сегодняшний день татары занимают второе место по численности среди этносов края. Национально-культурные автономии татар существуют в 14 городах и районах области. Все они работают над сохранением этнического самосознания, языка, традиций и культуры татарского народа.

По словам председателя совета НКА сибирских татар и татар Тюменской области Рината Зиганшина, татарское население региона активно участвует в областных национальных фестивалях «Радуга», «Мост дружбы», «Утренняя звезда», всеми любимом празднике Сабантуй. За 2009–2013 годы в муниципалитетах прошло свыше 80 выездных концертов самодеятельных коллективов. Проводятся конференции, круглые столы, посвященные истории и культуре сибирских татар. Год назад открылся прекрасно отреставрированный центр татарской культуры в Тюмени.

В сотрудничестве с комитетом по делам национальностей, департаментом образования и культуры оказывается поддержка информационным программам на радио и телевидении, выходящим на татарском языке, газете «Янарыш». Не остаются без внимания просьбы земляков, связанные с водоснабжением, подведением газа к домам, помощи погорельцам.

Саид Хисматуллин, депутат городской Думы Тобольска, рассказал в докладе об опыте, проблемах и перспективах школ с этнокультурным компонентом. Отчет о 25-летии творческой работы народного ансамбля «Дуслык» подготовила его концертмейстер Асмабика Мирхайдарова.

Основным вопросом повестки дня съезда стали выборы совета РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области. Его председателем единогласно вновь избран Ринат Зиганшин.

Мнения

Евгений ВОРОБЬЕВ,

председатель комитета по делам национальностей Тюменской области:

– Согласно переписи татарского населения в регионе более 110 тысяч. На съезде прозвучало много предложений, которые могут улучшить работу общественных организаций, их взаимодействие с органами власти и научным сообществом. Важно, чтобы те люди, которые возглавят советы национальных культурных автономий, со всей ответственностью подошли к решению насущных задач.

Хамза БАКТИМИРОВ,

председатель совета НКА татар Тюменского района:

– Во всех местах компактного проживания татар есть советы старейшин. Его председатели доносят до глав территорий проблемы, волнующие население: газификация, строительство дорог, благодаря чему острые вопросы оперативно решаются.

Зухра КОЖЕВНИКОВА,

председатель НКА татар города Ялуторовска:

– Самый животрепещущий вопрос – единство татарского народа. Необходимо всем миром сохранять и приумножать его духовное и культурное наследие. Считаю, что нужно принять соответствующую резолюцию. Нельзя забывать и о патриотическом воспитании

молодежи.

Автор статьи: Евгения СУВОРОВА

Темирлан Кучумов,

27-03-2013 08:42

(ссылка)

Татарин татарину рознь. В смысле — разница

Накануне выборов лидера национально-культурной автономиии татары мечтают стать коренными и малочисленными. С многочисленными привилегиями

В Тюменской области, как и в России, татары занимают второе место среди национальностей, проживающих на территории субъекта. Но тех, кто считает себя сибирскими татарами — меньше в разы. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года этим отдельным этносом в Тюменской области себя назвали всего семь тысяч человек, что стало крупной козырной картой в политической борьбе перед важным политическим событием в Тюмени. Кто играет этими картами, зачем нужен в особый статус «особых» татар и сколько он может стоить — в материале «URA.Ru».

«В Перечне коренных народов Сибири и Крайнего севера, утвержденных Правительством РФ, сибирских татар до сих пор нет. Хотя парадокс! — в другом Перечне народов, проживающих в РФ, подготовленных для проведения переписи, сибирские татары имеют место быть», — рассказывает руководитель Ассоциации татарских предпринимателей Файзулла Камалов. По его словам, объясняется это тем, что в свое время политическая элита Татарстана, обеспокоенная своей численностью всячески препятствовала самоидентификации сибирских татар как единого этноса.

Большая часть сибирских татар, примерно 25-30 тыс. человек, по мнению Файзуллы Камалова, проживает в так называемом Заболотье. Они ведут традиционный образ жизни коренных народов — выживают за счет сбора дикороссов, охоты и ловли рыбы. В Заболотье сходятся Вагайский, Тобольский, Ярковский и частично Нижнетавдинский районы — это почти треть территории Тюменской области. С начала апреля по конец ноября там нет дорог на Большую землю, только рейсовый Ан-2, билеты на который раскупают за несколько месяцев вперед. Серьезная проблема для местных жителей — трудоустройство: рабочие места дают органы местного самоуправления, местное ЖКХ, школа, клуб, библиотека, почта. Местные предприниматели содержат несколько магазинов — продуктовых и промтоварных. Самые богатые рыбой местные озера сданы в аренду на 49 лет. В 2002 году в Тюменской области была разработана программа «Государственная поддержка социально-экономического развития отдаленных труднодоступных территорий Заболотья Тюменской области».

«Я лично был в Заболотье и видел, как там детям варят кашу из комбикорма, все потому, что ловля рыбы в больших объемах — сразу штраф, а семьи-то большие, да и на зиму запасы нужны. Статус коренного народа Сибири в рамках действующего законодательства обеспечил бы сибирским татарам гарантии финансовой поддержки для сохранения традиционного образа жизни, позволил иметь государственную гарантию на сохранение родного языка, который сейчас в большей степени ассимилируется с русским», — уверен Файзулла Камалов.

По официальным данным, на юге Тюменской области проживает более 100 тыс. татар, из них к сибирским (по территории традиционного проживания) можно отнести более 60 тыс., говорит «URA.Ru» источник в правительстве Тюменской области. И уже только по этому факту невозможно отнести сибирских татар к коренному малочисленному народу. В соответствие с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» численность малого народа должна быть менее 50 тыс. человек с обязательными самостоятельными этническими общностями.

Стоит отметить, что этот законодательный акт гарантирует коренным народам большие полномочия. Например, контроль за использованием земель различных категорий, контроль за соблюдением некоторых федеральных законов и законов субъектов РФ, получение материальных и финансовых средств, участие через представителей в органах государственной и муниципальной власти, а также возмещение убытков, причиненных коренным народам в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.

«За всем этим стоят огромные деньги. И что бы ни говорили те, кто лоббирует эту идею, это, прежде всего борьба, за влияние», — делится своими мыслями источник в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где работа с коренными малочисленными народами Севера ведется уже очень давно. «Есть „особенные люди“, кто используют свой статус, чтобы доить государство. Ведь автоматически коренные попадают в Ассоциацию КМНС и ДВ, автоматически претендуют на дотации из регионального бюджета, на многомиллионные гранты от российских и международных организаций. И благодаря этим „особенным“ деньги до реальных людей не доходят. А некоторые, получая выход на международные площадки, компрометируют органы госвласти региона за то, что те не оказывают должного внимания их проблемам. Это становится снежным комом, который сметает все на своем пути», — говорит эксперт.

«Нам не надо земли, нам нужны квоты на ловлю рыбы для наших татар в Заболотье и финансовая помощь государства в работе над сохранением сибирскотатарского языка», — подчеркивает Файзулла Камалов.

Но эксперты сходятся во мнении, что за идеей признания сибирских татар коренным народом стоит нечто большее. Статуса оппозиционеров борцам за самоидентификацию татар добавляют и коммунисты. «Первого секретаря городского комитета КПРФ Динара Абукина частенько стали видеть выступающим перед прихожанами в городских и районных мечетях. Что это — измена идеалам коммунизма, отвергающем религиозные догмы или самопиар?» — говорит нам источник в диаспоре, пожелавший остаться неизвестным.

Спасти сибирских татар, как считают татары, мог бы губернатор Тюменской области. «Он мог бы вписать себя в историю, как спаситель сибирских татар, если бы проявил политическую волю и инициировал бы процедуру принятия соответствующего распоряжения и закона Тюменской области (о признании сибирских татар коренным малочисленным народом — ред.) — его бы носили на руках!», — уверен один из лидеров сибирских татар.

На 29 марта 2013 года в Тюмени намечена отчетно-выборная конференция Национально-культурной автономии сибирских татар и татар, проживающих на территории Тюменской области. На ней сибирские татары намерены выдвинуть главой своего кандидата. Правда, пока он не определился с тем, как должен выглядеть законодательный акт о предоставлении сибирским татарам статуса коренного народа Сибири.

http://www.ura.ru/content/t...

В Тюменской области, как и в России, татары занимают второе место среди национальностей, проживающих на территории субъекта. Но тех, кто считает себя сибирскими татарами — меньше в разы. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года этим отдельным этносом в Тюменской области себя назвали всего семь тысяч человек, что стало крупной козырной картой в политической борьбе перед важным политическим событием в Тюмени. Кто играет этими картами, зачем нужен в особый статус «особых» татар и сколько он может стоить — в материале «URA.Ru».

«В Перечне коренных народов Сибири и Крайнего севера, утвержденных Правительством РФ, сибирских татар до сих пор нет. Хотя парадокс! — в другом Перечне народов, проживающих в РФ, подготовленных для проведения переписи, сибирские татары имеют место быть», — рассказывает руководитель Ассоциации татарских предпринимателей Файзулла Камалов. По его словам, объясняется это тем, что в свое время политическая элита Татарстана, обеспокоенная своей численностью всячески препятствовала самоидентификации сибирских татар как единого этноса.

Большая часть сибирских татар, примерно 25-30 тыс. человек, по мнению Файзуллы Камалова, проживает в так называемом Заболотье. Они ведут традиционный образ жизни коренных народов — выживают за счет сбора дикороссов, охоты и ловли рыбы. В Заболотье сходятся Вагайский, Тобольский, Ярковский и частично Нижнетавдинский районы — это почти треть территории Тюменской области. С начала апреля по конец ноября там нет дорог на Большую землю, только рейсовый Ан-2, билеты на который раскупают за несколько месяцев вперед. Серьезная проблема для местных жителей — трудоустройство: рабочие места дают органы местного самоуправления, местное ЖКХ, школа, клуб, библиотека, почта. Местные предприниматели содержат несколько магазинов — продуктовых и промтоварных. Самые богатые рыбой местные озера сданы в аренду на 49 лет. В 2002 году в Тюменской области была разработана программа «Государственная поддержка социально-экономического развития отдаленных труднодоступных территорий Заболотья Тюменской области».

«Я лично был в Заболотье и видел, как там детям варят кашу из комбикорма, все потому, что ловля рыбы в больших объемах — сразу штраф, а семьи-то большие, да и на зиму запасы нужны. Статус коренного народа Сибири в рамках действующего законодательства обеспечил бы сибирским татарам гарантии финансовой поддержки для сохранения традиционного образа жизни, позволил иметь государственную гарантию на сохранение родного языка, который сейчас в большей степени ассимилируется с русским», — уверен Файзулла Камалов.

По официальным данным, на юге Тюменской области проживает более 100 тыс. татар, из них к сибирским (по территории традиционного проживания) можно отнести более 60 тыс., говорит «URA.Ru» источник в правительстве Тюменской области. И уже только по этому факту невозможно отнести сибирских татар к коренному малочисленному народу. В соответствие с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» численность малого народа должна быть менее 50 тыс. человек с обязательными самостоятельными этническими общностями.

Стоит отметить, что этот законодательный акт гарантирует коренным народам большие полномочия. Например, контроль за использованием земель различных категорий, контроль за соблюдением некоторых федеральных законов и законов субъектов РФ, получение материальных и финансовых средств, участие через представителей в органах государственной и муниципальной власти, а также возмещение убытков, причиненных коренным народам в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.

«За всем этим стоят огромные деньги. И что бы ни говорили те, кто лоббирует эту идею, это, прежде всего борьба, за влияние», — делится своими мыслями источник в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где работа с коренными малочисленными народами Севера ведется уже очень давно. «Есть „особенные люди“, кто используют свой статус, чтобы доить государство. Ведь автоматически коренные попадают в Ассоциацию КМНС и ДВ, автоматически претендуют на дотации из регионального бюджета, на многомиллионные гранты от российских и международных организаций. И благодаря этим „особенным“ деньги до реальных людей не доходят. А некоторые, получая выход на международные площадки, компрометируют органы госвласти региона за то, что те не оказывают должного внимания их проблемам. Это становится снежным комом, который сметает все на своем пути», — говорит эксперт.

«Нам не надо земли, нам нужны квоты на ловлю рыбы для наших татар в Заболотье и финансовая помощь государства в работе над сохранением сибирскотатарского языка», — подчеркивает Файзулла Камалов.

Но эксперты сходятся во мнении, что за идеей признания сибирских татар коренным народом стоит нечто большее. Статуса оппозиционеров борцам за самоидентификацию татар добавляют и коммунисты. «Первого секретаря городского комитета КПРФ Динара Абукина частенько стали видеть выступающим перед прихожанами в городских и районных мечетях. Что это — измена идеалам коммунизма, отвергающем религиозные догмы или самопиар?» — говорит нам источник в диаспоре, пожелавший остаться неизвестным.

Спасти сибирских татар, как считают татары, мог бы губернатор Тюменской области. «Он мог бы вписать себя в историю, как спаситель сибирских татар, если бы проявил политическую волю и инициировал бы процедуру принятия соответствующего распоряжения и закона Тюменской области (о признании сибирских татар коренным малочисленным народом — ред.) — его бы носили на руках!», — уверен один из лидеров сибирских татар.

На 29 марта 2013 года в Тюмени намечена отчетно-выборная конференция Национально-культурной автономии сибирских татар и татар, проживающих на территории Тюменской области. На ней сибирские татары намерены выдвинуть главой своего кандидата. Правда, пока он не определился с тем, как должен выглядеть законодательный акт о предоставлении сибирским татарам статуса коренного народа Сибири.

http://www.ura.ru/content/t...

Темирлан Кучумов,

20-03-2013 10:56

(ссылка)

РАДИОПЕРЕДАЧА О ПРОБЛЕМАХ СИБИРСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

"Дусларга сукмак" Радио России "Регион-Тюмень"

Темирлан Кучумов,

11-03-2013 20:38

(ссылка)

Но обо всем по порядку.

7 марта - собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени. Как это было?

7 марта состоялось собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени. Дать свои комментарии о том, как проходило это мероприятие и к каким результатам оно привело, мы попросили председателя национально культурной автономии сибирских татар города Тюмени – Абукина Динара Марсельевича.

- Здравствуйте Динар Марсельевич. Совсем недавно прошло очередное собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени. Можете поделиться с нами информацией, о том, как происходило мероприятие, какие вопросы выдвигались на рассмотрение, и почему, если наша информация верна, данное собрание проводится вот уже в 3 раз с начала года?

Дело в том, что данные собрания проводятся не только в Тюмени, но и в других районах Тюменской области в преддверии Съезда национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области. Нам необходимо было решить вопросы о том, кто будет представлять Тюмень на данном Съезде, а также определить самых достойных из нас для рекомендации во включение в состав совета НКА сибирских татар по Тюменской области.

Но обо всем по порядку.

Вы правильно заметили, что с начала года собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени проходит уже в 3 раз, это связано с тем, что, по некоторой дошедшей до меня информации, не все считают прошедшие в конце января и февраля собрания легитимными. Именно поэтому, я и мои коллеги, вышли с инициативой провести общегородское собрание сибирских татар в 3 раз, куда было приглашено еще больше горожан, активистов национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени.

В ходе работы данного собрания мы утвердили решения первых двух собраний, тем самым подтвердив их легитимность, а также рассмотрели многие болезненные для сибирских татар проблемы.

- Расскажите нам о том, какие вопросы помимо избрания делегатов на съезд, вы поднимали?

- На самом деле, мы обсуждали много вопросов, но основной был связан с низкой эффективностью действия программы социально – культурного развития сибирских татар. Это проблема не новая и весьма острая.

Она подтверждается и тем, что депутат Тюменской областной Думы от партии КПРФ Казанцева Т.Н. во время поездок по Тюменской области постоянно получала нарекания со стороны сибирских татар, о том, что у них: - «не решаются даже элементарные бытовые проблемы!».

Другой острой проблемой стал вопрос о получении сибирскими татарами статуса коренного народа Сибири, хотя фактически это и признается, юридически на сегодняшний день никак не оформлено.

- Динар Марсельевич, лично для себя, вы нашли какие – либо новые проблемы у населения сибирских татар? Может быть, вас что - либо заставило особенно задуматься, в процессе работы данного собрания?

- Вы знаете, меня очень сильно поразила одна вещь – практически треть членов собрания являлись молодыми людьми, это говорит о екотором повышении участия молодежи в общественных делах, что ,безусловно является позитивным изменением. Помимо них также были представители мусульманских религиозных общин.

У меня не может не вызывать опасения религиозный вопрос внутри населения сибирских татар Тюменской области в целом, особенно в городе Тюмени.

По этому насущному вопросу для сибирских татар в последнее время идет бурное обсуждение среди верующих мусульман. Споры двух религиозных мусульманских течений – так называемого традиционного Ислама сибирских татар, и другого религиозного течения Ислама вылились в то ,что недавно даже в малом зале городской Администрации прошел круглый стол с участием представителей исполнительной власти Тюменской области.

Этот вопрос на собрании не обошелся без всестороннего обсуждения и я был поддержан остальными в том , что сибирские татары всегда выступали и будут выступать за межнациональные и межконфессиональное согласие в Тюменской области, за дружбу народов. Они не пойдут на поводу у тех недальновидных людей, которые хотят разжечь межнациональную или межконфессиональную борьбу, тем самым добиваясь дестабилизации обстановки в регионе.

- Динар Марсельевич, можете подвести определенную черту, некий итог, относительно прошедшего собрания национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени?

- Конечно, как я и сказал в самом начале, одной из главных целей данного мероприятия является формирования делегации от города Тюмени на Съезд НКА сибирских татар Тюменской области, а также создание рекомендационного списка людей, для включение их в Совет.

С этими задачами мы прекрасно справились, выбрали 10 человек – делегатов от города Тюмени, и 7 – кандидатов в члены Совета НКА сибирских татар Тюменской области, которые будут отвечать за отстаивание приоритетных национальных вопросов уже на уровне Тюменской области.

Голосование прошло единогласно, выбрали самых достойных из нас.

По итогам мероприятия также был составлен список рекомендаций к областному Съезду, состоящий из трех пунктов:

1)Во – первых, доработать, а если необходимо, переработать и принять новую программу по социально – культурному развитию сибирских татар, как коренного народа Сибири, для чего необходимо создать инициативную группу.

2)Внести изменения в устав областной национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области об избрании делегатов на съезд пропорционально населению районов.

3) Внести изменения в устав о выборе председателя национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области открытым голосованием на самом съезде, а не на Совете данной автономии.

Также по завершении мероприятия мы обсудили проведение общефедерального сабантуя со специалистом Комитета по делам национальностей Тюменской области Насибуллиным Р.М., который призвал нас принимать активное участие и поддерживать социально важные и значимые мероприятия на территории Тюменской области.

- Динар Марсельевич, можете поделиться впечатлениями о работе собрания лично от себя, не только как от председателя национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени, но также как и рядового гражданина, жителя Тюмени?

- Хочу сказать, что лично для себя я понял, что сибирским татарам в Тюмени нужно больше времени уделять «бумажной», «бюрократической» работе с запросами, заявлениями, жалобами, для того, чтобы добиться еще большей эффективности в осуществлении своих целей. Тем более в области коммунистами создан сайт «ГОРОДКПРФ» - портал общественного контроля за исполнительной и представительной властью.

Также я являюсь первым секретарем Тюменского горкома КПРФ, и могу сказать, что власть должна уже сейчас начать предпринимать усилия для развития населения сибирских татар в Тюмени. Я озабочен их проблемами не меньше, и для меня также важно, чтобы не было наркомании, коррупции, алкоголизма среди нашего населения, были достойные заработные платы, места работы.

Также, что необходимо быть более внимательным и при необходимости взять под особый контроль религиозный мусульманский вопрос. Хоть я и не специалист, но я понимаю, что если существуют попытки религиозной травли, столкновения по религиозному принципу, ни к чему хорошему это не приведет, так как проиграют все – и сибирские татары, и простые жители Тюмени, и , конечно же, власть, которой сейчас нужно быть особенно осмотрительной в своих действиях.

И пусть данное интервью, которое вы у меня сегодня взяли, будет сигналом для власти, о том, что пора что – то менять в политическом управлении.

Материал подготовлен пресс - службой горкома партии КПРФ города Тюмени. http://dinar-kprf72.livejou...

7 марта состоялось собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени. Дать свои комментарии о том, как проходило это мероприятие и к каким результатам оно привело, мы попросили председателя национально культурной автономии сибирских татар города Тюмени – Абукина Динара Марсельевича.

- Здравствуйте Динар Марсельевич. Совсем недавно прошло очередное собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени. Можете поделиться с нами информацией, о том, как происходило мероприятие, какие вопросы выдвигались на рассмотрение, и почему, если наша информация верна, данное собрание проводится вот уже в 3 раз с начала года?

- Здравствуйте, с радостью отвечу на ваши вопросы.

Дело в том, что данные собрания проводятся не только в Тюмени, но и в других районах Тюменской области в преддверии Съезда национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области. Нам необходимо было решить вопросы о том, кто будет представлять Тюмень на данном Съезде, а также определить самых достойных из нас для рекомендации во включение в состав совета НКА сибирских татар по Тюменской области.

Но обо всем по порядку.

Вы правильно заметили, что с начала года собрание национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени проходит уже в 3 раз, это связано с тем, что, по некоторой дошедшей до меня информации, не все считают прошедшие в конце января и февраля собрания легитимными. Именно поэтому, я и мои коллеги, вышли с инициативой провести общегородское собрание сибирских татар в 3 раз, куда было приглашено еще больше горожан, активистов национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени.

В ходе работы данного собрания мы утвердили решения первых двух собраний, тем самым подтвердив их легитимность, а также рассмотрели многие болезненные для сибирских татар проблемы.

- Расскажите нам о том, какие вопросы помимо избрания делегатов на съезд, вы поднимали?

- На самом деле, мы обсуждали много вопросов, но основной был связан с низкой эффективностью действия программы социально – культурного развития сибирских татар. Это проблема не новая и весьма острая.

Она подтверждается и тем, что депутат Тюменской областной Думы от партии КПРФ Казанцева Т.Н. во время поездок по Тюменской области постоянно получала нарекания со стороны сибирских татар, о том, что у них: - «не решаются даже элементарные бытовые проблемы!».

Другой острой проблемой стал вопрос о получении сибирскими татарами статуса коренного народа Сибири, хотя фактически это и признается, юридически на сегодняшний день никак не оформлено.

- Динар Марсельевич, лично для себя, вы нашли какие – либо новые проблемы у населения сибирских татар? Может быть, вас что - либо заставило особенно задуматься, в процессе работы данного собрания?

- Вы знаете, меня очень сильно поразила одна вещь – практически треть членов собрания являлись молодыми людьми, это говорит о екотором повышении участия молодежи в общественных делах, что ,безусловно является позитивным изменением. Помимо них также были представители мусульманских религиозных общин.

У меня не может не вызывать опасения религиозный вопрос внутри населения сибирских татар Тюменской области в целом, особенно в городе Тюмени.

По этому насущному вопросу для сибирских татар в последнее время идет бурное обсуждение среди верующих мусульман. Споры двух религиозных мусульманских течений – так называемого традиционного Ислама сибирских татар, и другого религиозного течения Ислама вылились в то ,что недавно даже в малом зале городской Администрации прошел круглый стол с участием представителей исполнительной власти Тюменской области.

Этот вопрос на собрании не обошелся без всестороннего обсуждения и я был поддержан остальными в том , что сибирские татары всегда выступали и будут выступать за межнациональные и межконфессиональное согласие в Тюменской области, за дружбу народов. Они не пойдут на поводу у тех недальновидных людей, которые хотят разжечь межнациональную или межконфессиональную борьбу, тем самым добиваясь дестабилизации обстановки в регионе.

- Динар Марсельевич, можете подвести определенную черту, некий итог, относительно прошедшего собрания национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени?

- Конечно, как я и сказал в самом начале, одной из главных целей данного мероприятия является формирования делегации от города Тюмени на Съезд НКА сибирских татар Тюменской области, а также создание рекомендационного списка людей, для включение их в Совет.

С этими задачами мы прекрасно справились, выбрали 10 человек – делегатов от города Тюмени, и 7 – кандидатов в члены Совета НКА сибирских татар Тюменской области, которые будут отвечать за отстаивание приоритетных национальных вопросов уже на уровне Тюменской области.

Голосование прошло единогласно, выбрали самых достойных из нас.

По итогам мероприятия также был составлен список рекомендаций к областному Съезду, состоящий из трех пунктов:

1)Во – первых, доработать, а если необходимо, переработать и принять новую программу по социально – культурному развитию сибирских татар, как коренного народа Сибири, для чего необходимо создать инициативную группу.

2)Внести изменения в устав областной национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области об избрании делегатов на съезд пропорционально населению районов.

3) Внести изменения в устав о выборе председателя национально – культурной автономии сибирских татар Тюменской области открытым голосованием на самом съезде, а не на Совете данной автономии.

Также по завершении мероприятия мы обсудили проведение общефедерального сабантуя со специалистом Комитета по делам национальностей Тюменской области Насибуллиным Р.М., который призвал нас принимать активное участие и поддерживать социально важные и значимые мероприятия на территории Тюменской области.

- Динар Марсельевич, можете поделиться впечатлениями о работе собрания лично от себя, не только как от председателя национально – культурной автономии сибирских татар города Тюмени, но также как и рядового гражданина, жителя Тюмени?

- Хочу сказать, что лично для себя я понял, что сибирским татарам в Тюмени нужно больше времени уделять «бумажной», «бюрократической» работе с запросами, заявлениями, жалобами, для того, чтобы добиться еще большей эффективности в осуществлении своих целей. Тем более в области коммунистами создан сайт «ГОРОДКПРФ» - портал общественного контроля за исполнительной и представительной властью.

Также я являюсь первым секретарем Тюменского горкома КПРФ, и могу сказать, что власть должна уже сейчас начать предпринимать усилия для развития населения сибирских татар в Тюмени. Я озабочен их проблемами не меньше, и для меня также важно, чтобы не было наркомании, коррупции, алкоголизма среди нашего населения, были достойные заработные платы, места работы.

Также, что необходимо быть более внимательным и при необходимости взять под особый контроль религиозный мусульманский вопрос. Хоть я и не специалист, но я понимаю, что если существуют попытки религиозной травли, столкновения по религиозному принципу, ни к чему хорошему это не приведет, так как проиграют все – и сибирские татары, и простые жители Тюмени, и , конечно же, власть, которой сейчас нужно быть особенно осмотрительной в своих действиях.

И пусть данное интервью, которое вы у меня сегодня взяли, будет сигналом для власти, о том, что пора что – то менять в политическом управлении.

Материал подготовлен пресс - службой горкома партии КПРФ города Тюмени. http://dinar-kprf72.livejou...

Кто есть Иисус?

от Марка 15:34 " В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? --что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" Если Иисус - Бог, то к кому он тогда обращается?

от Марка 16:19 Итак Господь(по гречески "кириос" "господин"), после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога". - Отсюда я делаю вывод, что Иисус - не Бог. Здесь не написано: "одесную Отца" здесь именно написано: "одесную Бога"!!

Почему же Иисуса называют "сын Божий"

Сынами Божьими был назван еврейский народ:

"И в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих"(Второзаконие 32:19)

Но сыны божьи по Библии - это не просто еврейский народ - сыны божии по Библии - это праведные люди.

Такой вывод мы можем сделать из стиха: "но они развратились пред ним - они не дети Его по порокам своим":(Второзаконие 32:5) Тоесть развратные люди не являются детьми Божьими по пятикнижью Моисея. Иисус был праведным человеком, поэтому его и называли "сыном Божьим".

Иисус же предрекает, что сынами божьими будут названы миротворрцы(творящие мир).(Евангелие от Матфея 5:9)

А Отец - это обращение не только Иисуса. И в пятикнижье Моисея мы находим: "Не он ли Отец твой - усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя" (Второзаконие 32:6)

Когда же Иисус увидел, что обращение "сын Божий" может привести к обожествлению, он стал называть себя "Сын Человеческий"

И в заключение хочется сказать словами Иисуса:

"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Евангелие от Луки 4:8)

"Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить"(Евангелие от Марка 10:45)

Тимур Джумагалиев

Источник:http://blogs.mail.ru/mail/timjum/1B90D80CA4A1868D.html

от Марка 16:19 Итак Господь(по гречески "кириос" "господин"), после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога". - Отсюда я делаю вывод, что Иисус - не Бог. Здесь не написано: "одесную Отца" здесь именно написано: "одесную Бога"!!

Почему же Иисуса называют "сын Божий"

Сынами Божьими был назван еврейский народ:

"И в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих"(Второзаконие 32:19)

Но сыны божьи по Библии - это не просто еврейский народ - сыны божии по Библии - это праведные люди.

Такой вывод мы можем сделать из стиха: "но они развратились пред ним - они не дети Его по порокам своим":(Второзаконие 32:5) Тоесть развратные люди не являются детьми Божьими по пятикнижью Моисея. Иисус был праведным человеком, поэтому его и называли "сыном Божьим".

Иисус же предрекает, что сынами божьими будут названы миротворрцы(творящие мир).(Евангелие от Матфея 5:9)

А Отец - это обращение не только Иисуса. И в пятикнижье Моисея мы находим: "Не он ли Отец твой - усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя" (Второзаконие 32:6)

Когда же Иисус увидел, что обращение "сын Божий" может привести к обожествлению, он стал называть себя "Сын Человеческий"

И в заключение хочется сказать словами Иисуса:

"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Евангелие от Луки 4:8)

"Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить"(Евангелие от Марка 10:45)

Тимур Джумагалиев

Источник:http://blogs.mail.ru/mail/timjum/1B90D80CA4A1868D.html

3-е Вдохновение Кораном.

СУРА 68 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(34) Истинно, набожным у Господа блаженные сады.

(35) Поступим ли Мы с Подчиненными как с теми, что грешны?

(36) Что с вами и каково суждение?

(37) Или у вас писание, а в нём учение

(38) Что вам, поистине, любое предпочтение?

(39) Или у вас Наши клятвы вплоть до Дня Предстояния о том, что вам – плод вашего суждения?

(40) Спроси их, кем будут клятвы подтверждены?

(41) Или у них – святые? Пускай же приведут своих святых, если правдивы они.

(42) В тот день, когда откроются все тайны, и призовут земной поклон вершить, они не смогут сделать преклонение –

(43) Опущены их взоры и их постиг позор, а ведь могли они пасть ниц, (когда спустилось повеление).

(44) Оставь Меня с теми, кто ложью считает этот рассказ – когда они не будут знать, их жизнь постигнет завершение –

(45) Я дам отсрочку им, ведь замыслы Мои прочны.

(46) Или ты просишь награды и у них от платы отягощение?

(47) Или, быть может, пишут они тайное откровение?

(48) Ты дотерпи! Господь решит! Не будь подобен спутнику кита. Вот он воззвал, когда его постигло заточение.

(49) И если б не Господня милость, то был бы выброшен он на пустырь, его постигло б унижение.

(50) Избрал его Господь и сделал человеком правоты.

(51) А те, кто отвергает, своими взорами тебя готовы опрокинуть, и, слушая Упоминание, говорят: «Его коснулось бесов проникновение»

(52) Но это - не что иное, как Упоминание для народов, (ниспосланное с Божьей высоты).

Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.

Источник: http://blogs.mail.ru/mail/timjum/62F437EA42AA03A5.html

(34) Истинно, набожным у Господа блаженные сады.

(35) Поступим ли Мы с Подчиненными как с теми, что грешны?

(36) Что с вами и каково суждение?

(37) Или у вас писание, а в нём учение

(38) Что вам, поистине, любое предпочтение?

(39) Или у вас Наши клятвы вплоть до Дня Предстояния о том, что вам – плод вашего суждения?

(40) Спроси их, кем будут клятвы подтверждены?

(41) Или у них – святые? Пускай же приведут своих святых, если правдивы они.

(42) В тот день, когда откроются все тайны, и призовут земной поклон вершить, они не смогут сделать преклонение –

(43) Опущены их взоры и их постиг позор, а ведь могли они пасть ниц, (когда спустилось повеление).

(44) Оставь Меня с теми, кто ложью считает этот рассказ – когда они не будут знать, их жизнь постигнет завершение –

(45) Я дам отсрочку им, ведь замыслы Мои прочны.

(46) Или ты просишь награды и у них от платы отягощение?

(47) Или, быть может, пишут они тайное откровение?

(48) Ты дотерпи! Господь решит! Не будь подобен спутнику кита. Вот он воззвал, когда его постигло заточение.

(49) И если б не Господня милость, то был бы выброшен он на пустырь, его постигло б унижение.

(50) Избрал его Господь и сделал человеком правоты.

(51) А те, кто отвергает, своими взорами тебя готовы опрокинуть, и, слушая Упоминание, говорят: «Его коснулось бесов проникновение»

(52) Но это - не что иное, как Упоминание для народов, (ниспосланное с Божьей высоты).

Тимур Джумагалиев - ответственный за перевод.

Источник: http://blogs.mail.ru/mail/timjum/62F437EA42AA03A5.html

Темирлан Кучумов,

23-10-2012 10:39

(ссылка)

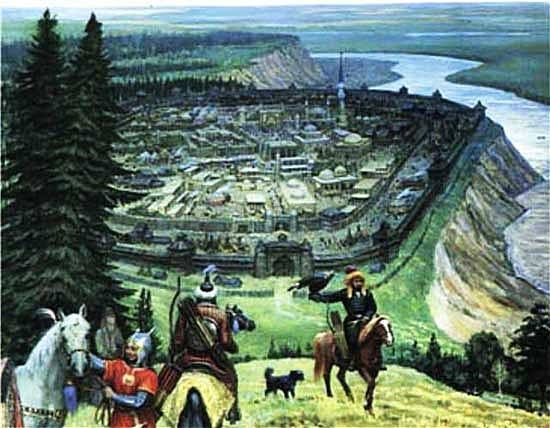

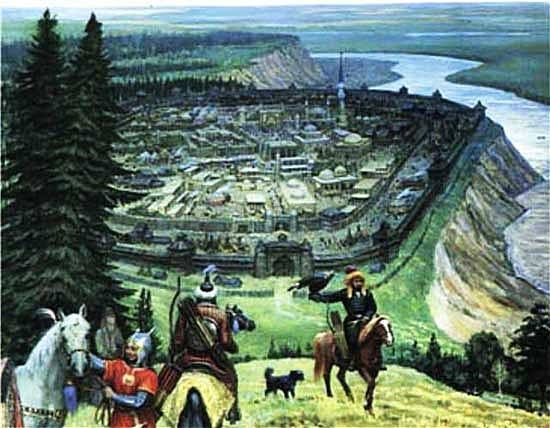

26 октября в 11-00 "Курбан байрам-Хатер коне" на Искере!!!

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!

26 ОКТЯБРЯ 1582 ГОДА НАШИ ПРЕДКИ СОХРАНЯЯ ИСКЕР-СТОЛИЦУ СИБИРСКОГО ХАНСТВА И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ, ОБЕЩАВ ВЕРНУТЬСЯ - ОСТАВИЛИ ИСКЕР.....

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - " КАДЕР КОНЕ"... ИСКЕРНЕН... 430 ЛЕТ...

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - " КАДЕР КОНЕ" ИСКЕРНЕН... 430 ЛЕТ...

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - КОРБАН БАЙРАМ!

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!

26 ОКТЯБРЯ МЫ НА ИСКЕРЕ ПРОВЕДЕМ "АШ", ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМ ЭТИМ СОБЫТИЯМ!

КАК ПОЛОЖЕНО!

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ВАС НА ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК "КОРБАН БАЙРАМ" НА ИСКЕРЕ И "ХАТЕР КОНЕ" НА ИСКЕРЕ!

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ!

МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО КАК НАСТОЯЩИЕ ХАНСКИЕ ДЕТИ!!!!!!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПИШИТЕ МНЕ, ЗВОНИТЕ ОБ УЧАСТИИ!

89048737624 rtoo-nasledie@mail.ru.ru

С УВАЖЕНИЕМ ЛУИЗА ШАМСУТДИНОВА

26 ОКТЯБРЯ 1582 ГОДА НАШИ ПРЕДКИ СОХРАНЯЯ ИСКЕР-СТОЛИЦУ СИБИРСКОГО ХАНСТВА И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ, ОБЕЩАВ ВЕРНУТЬСЯ - ОСТАВИЛИ ИСКЕР.....

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - " КАДЕР КОНЕ"... ИСКЕРНЕН... 430 ЛЕТ...

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - " КАДЕР КОНЕ" ИСКЕРНЕН... 430 ЛЕТ...

26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА - КОРБАН БАЙРАМ!

ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ!

26 ОКТЯБРЯ МЫ НА ИСКЕРЕ ПРОВЕДЕМ "АШ", ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМ ЭТИМ СОБЫТИЯМ!

КАК ПОЛОЖЕНО!

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ВАС НА ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК "КОРБАН БАЙРАМ" НА ИСКЕРЕ И "ХАТЕР КОНЕ" НА ИСКЕРЕ!

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ!

МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО КАК НАСТОЯЩИЕ ХАНСКИЕ ДЕТИ!!!!!!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПИШИТЕ МНЕ, ЗВОНИТЕ ОБ УЧАСТИИ!

89048737624 rtoo-nasledie@mail.ru.ru

С УВАЖЕНИЕМ ЛУИЗА ШАМСУТДИНОВА

Damir Nabi,

28-09-2012 18:33

(ссылка)

13 октября в Казани День Памяти народов Поволжья и Урала!

В столице Татарстана Казани 13 октября (суббота) 2012 года пройдет 22-ой День памяти защитников Казани, павших при взятии города – 460-ая годовщина завоевания Казани войсками Ивана Грозного. 15 октября 1552 года после героической 41-дневной обороны, в ходе ожесточенного штурма пала столица Казанского ханства, Казань.180-тысячной русской армии противостояла 30-тысячная армия хана Едигера, в которую входили татары, ногайцы, удмурты, мордва, чуваши и марийцы. В осаде было задействовано огромное количество войск и орудий. Русские войска имели огромный численный перевес над осаждёнными, кроме того, русские имели многочисленную артиллерию (150 орудий). «Наряд» (артиллерия) располагала различными типами орудий. Русская армия была представлена всеми родами войск: конницей, стрельцами. По рассказам историков в 180 тысячной армии Грозного было 30 тысяч татар-мусульман. Что опять-таки ставит под сомнение правдивость российских историков. Ведь не могло столько мусульман равнодушно смотреть, как из пушек расстреливали минареты и принимать в участие массовой резни мусульман, включая детей и женщин Казани.

Каждый народ вправе гордиться своей историей. История каждого народа - неповторимая, особенная, самобытная. Мы должны помнить о делах дней минувших, должны изучать и знать историю своего края. Необходимо, чтобы представители нашего поколения умели принимать исторические знания, которые тесно связаны с культурой и традициями народов Поволжья и Урала. Коренные народы Поволжья и Урала относящиеся к двум крупным этнолингвистическим группам, финно-угорской: коми, удмурты, мордва, марийцы, и тюркоязычной: чуваши, татары, башкиры. Все эти народы прошли сложный путь. В процессе совместного проживания происходило взаимовлияние и взаимопроникновение культур, имеющих свои особенности. Это - наша общая история, но каждый народ помнит и чувствует эту историю по-своему. Национальная память по-своему перерабатывает и осмысляет общий опыт. И поэтому каждый народ должен гордиться свей историей, и мы обязаны попытаться сделать так, чтобы наши общие трагические воспоминания сближали, а не разъединяли нас. И у нас есть шанс добиться того, чего мы хотим.

С завоеванием Казанского ханства Москвой в 1552 году власть хана в Казани ликвидировалась. В крупнейшие города в Казань и в Свияжск направляются большие воеводы, являвшиеся наместниками Ивана Грозного на местах. Намереваясь усилить колонизацию Поволжья и Сибири, московское правительство учредило в Казани самостоятельную епархию под покровительством военных. Епархия сразу же занялась постройкой монастырей и церквей, а также насильственной политикой христианизации местного населения. Во всех татарских селах жестоко разрушались мечети и медресе, уничтожались ценные и священные арабские книги и древние рукописи. На местах разгонялись исламские просветители и учителя, религиозное руководство в лице мулл и имамов. Над татарами, противившимися крещению, совершалось дикое насилие: их сажали в тюрьмы, у них отбирали земли, их выселяли из деревень, заставляли жениться на русских женщинах, держали в цепях, жестоко пытали. Детей татар и башкир, заново обратившихся в Ислам, отбирали у родителей и раздавали новокрещенным. При этом церковники не скрывали, что их цель - отучить татар от исламской веры. В свою очередь татары-мусульмане, борясь с насильственной христианизацией, разрушали монастыри и церкви, избивали наиболее ненавистных им священников, некоторых даже убивали, поднимали массовые восстания. Кроме татар, являвшихся в своем большинстве мусульманами, на территории бывшего Казанского ханства из-за религиозной политики оккупантов пострадали и другие народы чуваши, удмурты, марийцы, у которых вырубались священные рощи. Позже Архиепископом в Казань был направлен фанатик-миссионер и беспощадный палач Лука Конашевич. За короткий срок в Свияжском уезде со своими палачами он сумел крестить 13822 чувашей, черемис и мордвы.

Вот уже несколько лет реставрация храмов Свияжска ведется за счет федерального и республиканского бюджета, конечно же, больше из кармана жителей Татарстана. Взнос каждой стороны, по данным фонда «Возрождение», по 400 миллионов рублей ежегодно. Город Свияжск был основан в мае 1551 года. Первыми прихожанами были враги наших предков Иван Грозный и русские воины, стрельцы, которые молились перед походом на Казань. Слова Ивана IV после взятия г. Казани: "Мечети поганые раскопать и святые церкви на их месте возвести", позже в оккупированных регионах к июню 1744 года из 536 мечетей было разрушено 418; москвичи от полного уничтожения воздержались потому, что слух об этом мог дойти до мусульманских стран и вызвать там разрушение церквей.

Мы помним вынужденную иммиграцию поволжских татар в Среднюю Азию, Турцию и в другие страны случившееся из-за насильственного крещения и национального гнета. Однако татар всегда тянуло к историческим землям своих предков. Они едут, чтобы увидеть земли татарских ханов - Сибирь, Волгу, Урал, Татарстан, Астраханские, Оренбургские, Пермские, Самарские, Симбирские, Омские края. Живущие за рубежом наши соотечественники, помнят и знают нашу историю, они проводят многочисленные мероприятия по консолидации татарских общин, сохранению этнокультурного пространства, укреплению связей с исторической Родиной, вносят весомый вклад в мировую цивилизацию, это ли не доказательство того, что татарский народ не побежден и продолжает развиваться?

Взглянем, как относятся татары, русские и их правительства к своей истории.

В этом году жители России с размахом провели 200-летие Бородинской битвы. К юбилею приурочены торжественные мероприятия в разных городах и регионах: открытия музеев, организация военных реконструкций, выставок, фестивалей и т.д. Президент России принял участие в праздновании 200-летия битвы под Бородино. По случаю 200-летия победы над французами в России прошли общецерковные торжества. Во всех храмах РПЦ прошли молебны. Юбилейные торжества возглавил лично Патриарх. Более 2,7 млрд. рублей ушло на подготовку мероприятий по празднованию 200-летия.

Каждый год патриоты Татарстана и соседних республик собираются почтить память предков, однако мы не видим президента республики Татарстан, министров, депутатов, писатели, деятелей культуры, (депутаты, писатели, деятелей культуры участвуют только 25-30 человек) директоров предприятий, ректоров институтов, директоров школ и имамов мечетей республики. Неужели правительство Татарстана не может выделить около 100 миллионов рублей нам татарам, которых больше 12 миллионов по всему миру, для проведения Дня памяти, в частности для издания брошюр, книг, календарей, проведения конференций, построек монументов павшим героям, музеев?

С таким же успехом могут совместно проводиться мероприятия братских народов Поволжья и Урала:

Башкиры – день приуроченный Салавату Юлаеву - башкирскому национальному герою, одному из руководителей Крестьянской войны в 1773-1775 годах, сподвижник Емельяна Пугачева.

Чуваши - «Акатуй» - один из самых важных национальных праздников чувашского народа и связан с древними традициями празднования окончания весенних полевых работ.

Удмурты - «Гербер» - традиционный удмуртский национальный праздник.

Марийцы - «Семык» - национальный праздник марийского народа посвящённый национальным героям.

Мордовы - «Тексень каштаз» - национальный мордовский праздник.

Мы призываем 13 октября к флагам Татарстана привязать зеленые ленты, напоминая о героических погибших предков, главу Русской Православной Церкви (РПЦ) Патриарха Кирилла принести публичное покаяние за проступки, совершенные в период инквизиции перед народами Поволжья и Урала, широко освещать данное мероприятие в средствах массовой информации.

Председатель Шуры Аксакалов - Габдельбарый Зиннуров.

Председатель Набережночелнинского отделения ТОЦ - Рафис Кашапов.

Председатель камского отделения СТМ "Азатлык" - Ильмир Салих.

http://tatar-centr.blogspot...

Мы еще долго будем, только виртуально что "делать" ? Не пора ли вместе со всеми и реально ?

....До дня памяти остаеться совсем ничего...!

ЕСТЬ ЛИ КТО ИЗ ВАС ЧТО ЖЕЛАЕТ ПОЕХАТЬ В КАЗАН, В УКАЗАННЫЙ ДЕНЬ ?

Метки: День Памяти народов

Темирлан Кучумов,

26-08-2012 08:20

(ссылка)

Последнее обращение Булата Сулейманова к своему народу

Последнее обращение Булата Сулейманова к своему народу - сибирским татарам

Б. Сулейманов

Туган тел

Баскакчылар басып керде безнең илгә

Илебезне утка якты көле очты җилгә.

Килмешәкләр килеп керде безнең өйгә

Телебезне мыскыллаты, сатты

Мәктәпләрне якты.

Себер иле, себер халык идек

Дошман басып

Мыскыл итте ул исемне

Татарларның уянуын булыр микән

күрү насыйп.

Әй син, халкым!

Исең барда, йый исеңне, йый хисеңне

Аяк үрә торып басып.

Әй, инәкәү, инә!

Йер йөзендә бик күп телләр яши

Ләкин, туган теле

Һәркемнең дә була бер генә,

Бер генә үз анаң

Бер генә туган ил

Тамырыңны корытырга теләп

Иң беренче телгә ата дошман

мылтык терәп

Теле юкның иле дә юк

Бетә халык

Дүрт йөз елдан артык

Хөкем сөрә, ялган, изү, изелү

Башка берни дә юк.

Кайда ирек? Кайда хокук?

Алла бирсә үтертә бирмәбез сине

Бул син тере

Бул син тере

Газиз туган телем – себер телем!

Б. Сулейманов

Туган тел

Баскакчылар басып керде безнең илгә

Илебезне утка якты көле очты җилгә.

Килмешәкләр килеп керде безнең өйгә

Телебезне мыскыллаты, сатты

Мәктәпләрне якты.

Себер иле, себер халык идек

Дошман басып

Мыскыл итте ул исемне

Татарларның уянуын булыр микән

күрү насыйп.

Әй син, халкым!

Исең барда, йый исеңне, йый хисеңне

Аяк үрә торып басып.

Әй, инәкәү, инә!

Йер йөзендә бик күп телләр яши

Ләкин, туган теле

Һәркемнең дә була бер генә,

Бер генә үз анаң

Бер генә туган ил

Тамырыңны корытырга теләп

Иң беренче телгә ата дошман

мылтык терәп

Теле юкның иле дә юк

Бетә халык

Дүрт йөз елдан артык

Хөкем сөрә, ялган, изү, изелү

Башка берни дә юк.

Кайда ирек? Кайда хокук?

Алла бирсә үтертә бирмәбез сине

Бул син тере

Бул син тере

Газиз туган телем – себер телем!

Имя АЛЛАХ облаками - Альфа и Омега - Знамения!!!

2Кто-то взломал почту и удалил предыдущий ролик "Альфа и Омега - знамения Аллаха", поэтому видео было загружено заново. Это видео дополнено сведениями из древнейшей Библии, названной "Синайским кодексом".

Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.

Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.

Смотрите, удивляйтесь, делитесь с другими! Можете оставлять комментарии на странице ролика.

Для тех, у кого медленный интернет лучше выключить высокое разрешение (HD) внизу плеера для более быстрой загрузки видео, еще можно нажать на паузу, чтобы ролик загрузился полностью.

Темирлан Кучумов,

26-05-2012 13:40

(ссылка)

В Тюмени обсудят перспективы развития культуры сибирских татар

Продолжается прием заявок на участие в научно-практической конференции «Историческая судьба Искера», которая состоится в рамках Международного фестиваля историко-культурного наследия «Искер-джиен». Время проведения конференции – 10 июня 2012 г.

Регистрация с 9.30. Начало конференции – 10.00.

Место проведения конференции – г. Тобольск (Малый зал городской Думы, Ремезова, 27, 5 этаж).

К обсуждению предлагаются следующие темы:

- Сибирские татары. Между прошлым и будущим;

- Изучение и популяризация исторического, этнографического и археологического наследия сибирских татар;

- Проблемы изучения средневековой истории Западной Сибири;

- Пути сохранения и увековечивания исторического памятника городище Искер, включение его в сферу туристических маршрутов;

- Перспективы использования историко-культурного наследия сибирских татар в туристическом потенциале г. Тобольска и Западной Сибири;

- Механизмы реализации региональной политики в области национальной культуры;

- Национальная культура и глобализационные процессы. Сохранение этничности.

Форма заявки на участие:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Название доклада

3. Учреждение, город

4. Должность, ученая степень

5. Домашний или рабочий адрес с указанием индекса. Телефоны служебный (факс) и домашний с указанием кода города, e-mail

Заявку на участие в конференции прислать в оргкомитет либо сообщить по тел. 89058589860 до 5 июня 2012 года.

Электронный вариант статьи в объеме до 25 тыс. знаков необходимо прислать до 15 июля 2012 года по электронному адресу:

E-mail: zaituna.09@mail.ru

Контактные телефоны: 89058589860, 89048737624

Регламент: доклады – 15 мин., сообщения – 10 мин.

Просим известить о проведении конференции всех заинтересованных лиц.

Материалы конференции будут изданы.

Регистрация с 9.30. Начало конференции – 10.00.

Место проведения конференции – г. Тобольск (Малый зал городской Думы, Ремезова, 27, 5 этаж).

К обсуждению предлагаются следующие темы:

- Сибирские татары. Между прошлым и будущим;

- Изучение и популяризация исторического, этнографического и археологического наследия сибирских татар;

- Проблемы изучения средневековой истории Западной Сибири;

- Пути сохранения и увековечивания исторического памятника городище Искер, включение его в сферу туристических маршрутов;

- Перспективы использования историко-культурного наследия сибирских татар в туристическом потенциале г. Тобольска и Западной Сибири;

- Механизмы реализации региональной политики в области национальной культуры;

- Национальная культура и глобализационные процессы. Сохранение этничности.

Форма заявки на участие:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Название доклада

3. Учреждение, город

4. Должность, ученая степень

5. Домашний или рабочий адрес с указанием индекса. Телефоны служебный (факс) и домашний с указанием кода города, e-mail

Заявку на участие в конференции прислать в оргкомитет либо сообщить по тел. 89058589860 до 5 июня 2012 года.

Электронный вариант статьи в объеме до 25 тыс. знаков необходимо прислать до 15 июля 2012 года по электронному адресу:

E-mail: zaituna.09@mail.ru

Контактные телефоны: 89058589860, 89048737624

Регламент: доклады – 15 мин., сообщения – 10 мин.

Просим известить о проведении конференции всех заинтересованных лиц.

Материалы конференции будут изданы.

Темирлан Кучумов,

26-05-2012 13:04

(ссылка)

"ИСКЕР- ДЖИЕН" 9 июня 2012г.

Приглашаем на V международный фестиваль "ИСКЕР- ДЖИЕН" 9 июня 2012г. 19-й км автодороги Тобольск-Байгара.

Конкурсы:

-"Народные умельцы"

-"Играй гармонь"

-"Национальная кухня"

-Скачки

- Национальная борьба

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ по тел: 8(3456)22-03-86; 8-982-920-02-03

10 июня 2012г. ДК "Синтез" ГАЛА-КОНЦЕРТ

стоимость билетов 150 руб.

т. 8-952-685-93-83

Конкурсы:

-"Народные умельцы"

-"Играй гармонь"

-"Национальная кухня"

-Скачки

- Национальная борьба

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ по тел: 8(3456)22-03-86; 8-982-920-02-03

10 июня 2012г. ДК "Синтез" ГАЛА-КОНЦЕРТ

стоимость билетов 150 руб.

т. 8-952-685-93-83

Темирлан Кучумов,

08-05-2012 11:21

(ссылка)

Галия Ариповна Габайдуллина

http://www.islamnews.ru/news-126661.html

Алие апа сегодня 86. Она до 75-летнего возраста успешно участвовала в соревнованиях по стрельбе

Алие апа сегодня 86. Она до 75-летнего возраста успешно участвовала в соревнованиях по стрельбе

Алия-апа – по паспорту Галия Ариповна Габайдуллина (девичья фамилия Шарипова) – родилась в 1926 году в деревне Авазбакеево Ялуторовского района Тюменской области. В 1943-м в возрасте 17 лет после окончания военных курсов попала по распределению в военкомате в центральную женскую школу снайперской подготовки в Подольске.

- В сорок третьем женская снайперская школа только открылась в Подольске, - рассказала корреспонденту IslamNews Алия-апа. – Я попала во второй набор. Алия Молдагулова, получившая звание Героя Советского Союза посмертно, была в первом потоке. Мы их, первых выпускниц, провожали на фронт, потом уже на передовую проводили нас.

17-летняя Алия Шарипова перед отправкой на фронт в женской школе снайперской подготовки

17-летняя Алия Шарипова перед отправкой на фронт в женской школе снайперской подготовки

Алия Шарипова оказалась под Витебском, воевала в составе 2-й Белорусской армии, сначала в 17-й Уральской дивизии, а после ее гибели, в 19-й Сибирской гвардейской дивизии.

- Помните, как застрелили первого немца? - поинтересовался я.

- Я поймала его в оптику, когда он из одного окопа в другой перебегал…

- Как жили на передовой, в палатках, землянках?

- Какие уж там палатки, в окопах жили по колено в воде и грязи. Через восемьсот метров от нас их окопы. Мы охотились на нейтральной зоне за немцами, их снайперы - за нами.

Семь солдат Вермахта застрелила снайперша из Сибири, ходила в разведку боем, за языком, и каждый раз возвращалась живой и невредимой с боевого задания. Но однажды немцы засекли Алию Шарипову и ее снайперскую пару Анну Рытову из Челябинской области, и накрыли девушек градом минометного огня. Анна погибла, тяжелораненую Алию солдаты нашли и вытащили с поля боя.

Алие апа сегодня 86. Она до 75-летнего возраста успешно участвовала в соревнованиях по стрельбе

Алие апа сегодня 86. Она до 75-летнего возраста успешно участвовала в соревнованиях по стрельбеАлия-апа – по паспорту Галия Ариповна Габайдуллина (девичья фамилия Шарипова) – родилась в 1926 году в деревне Авазбакеево Ялуторовского района Тюменской области. В 1943-м в возрасте 17 лет после окончания военных курсов попала по распределению в военкомате в центральную женскую школу снайперской подготовки в Подольске.

- В сорок третьем женская снайперская школа только открылась в Подольске, - рассказала корреспонденту IslamNews Алия-апа. – Я попала во второй набор. Алия Молдагулова, получившая звание Героя Советского Союза посмертно, была в первом потоке. Мы их, первых выпускниц, провожали на фронт, потом уже на передовую проводили нас.

17-летняя Алия Шарипова перед отправкой на фронт в женской школе снайперской подготовки

17-летняя Алия Шарипова перед отправкой на фронт в женской школе снайперской подготовкиАлия Шарипова оказалась под Витебском, воевала в составе 2-й Белорусской армии, сначала в 17-й Уральской дивизии, а после ее гибели, в 19-й Сибирской гвардейской дивизии.

- Помните, как застрелили первого немца? - поинтересовался я.

- Я поймала его в оптику, когда он из одного окопа в другой перебегал…

- Как жили на передовой, в палатках, землянках?

- Какие уж там палатки, в окопах жили по колено в воде и грязи. Через восемьсот метров от нас их окопы. Мы охотились на нейтральной зоне за немцами, их снайперы - за нами.

Семь солдат Вермахта застрелила снайперша из Сибири, ходила в разведку боем, за языком, и каждый раз возвращалась живой и невредимой с боевого задания. Но однажды немцы засекли Алию Шарипову и ее снайперскую пару Анну Рытову из Челябинской области, и накрыли девушек градом минометного огня. Анна погибла, тяжелораненую Алию солдаты нашли и вытащили с поля боя.

Темирлан Кучумов,

29-04-2012 12:06

(ссылка)

Миг и вечность

Первые стихи Булата Сулейманова, пронизанные теплым лиризмом, в начале 60 годов прошлого столетия зазвучали как голос соловья из глубоких сугробов Сибири, а сегодня они сияют яркой звездой на литературном небосводе нашего края. Его поэзия заняла свое достойное место в татарской литературе.

Особенно почитаем поэт в родном крае. В мае этого года в Тюмени прошла 14-я Всероссийская научно-практическая конференция в рамках Сулеймановскиъ чтений.

В своих стихах Булат Сулейманов с особым трепетом повествует о родной Сибири, создает светлые поэтические образы ее людей и природы. Особое место занимает в его творчестве образ Иртыша.

О Иртыш, дорогой! Здесь

Все дорого мне, любо:

Как растут по берегам

Ивы гибкие красиво,

И, любуясь собой,

Склонились низко над водой.

А воды, клубясь волнами,

Бьются о берег крутой.

«Как трудно уезжать»

Стихи Булата пронизаны тонким лиризмом, ласкают душу, радуют, в то же время вызывают щемящее сердце чувство, потому как от многих его стихов веет чувством грусти, одиночества, утраты дорогих реликвий родного народа.

Первые стихи Булата, опубликованные в журнале «Юность», я прочла с радостью, смешанной со слезами. Жила я тогда в далеком Кыргызстане и восприняла их как послание из утопающей в снежных сугробах Супры (Сопра), родной деревни Булата. Расположена эта древняя татарская деревня на левом берегу Иртыша, на территории Вагайского (бывшего Дубровинского) района Тюменской области.

Супра стала частью и моей судьбы. В 1956-57 годах я работала там учителем начальных классов.

Неизгладимый след в моей душе оставила природа этого чудного уголка Сибири: необыкновенно снежная зима, яркая теплая весна, бурный ледоход. В ту весну Иртыш вырвался из своих берегов, затопил прибрежные луга. Деревня, окруженная со всех сторон водой, напоминала сказочный островок.

Я полюбила этот край, жителей деревни, людей простых, гостеприимных, гордых, суровых на первый взгляд, но добрых, тонких и доброжелательных.

Однажды в теплый весенний день я возвращалась из школы домой. День был ясный, солнечный, дул мягкий ласковый ветерок, все вокруг пело и звенело, маня в сказочную даль. Как бы возвращая меня на землю с высоты душевного полета, сзади кто-то стал стремительно приближаться ко мне, шел сзади, чуть не наступая мне на пятки. Я поняла, что он не собирается ни обгонять меня, ни отставать, и решила остановиться. Отступила лицом к лицу с моим преследователем. Вдруг он заговорил:

- Доченька, прости, если побеспокоил. Вот иду, наступая на твои следы, и думаю: не задержишься ты у нас надолго, скоро уедешь, и тебя нам будет не хватать, только следы твои останутся. И вот иду по твоим следам, чтобы запомнить их.

Я была глубоко тронута и приятно потрясена лирическим настроем души этого немолодого человека с удивительно добрыми глазами.

Это был отец Булата - Валиулла ака.

Идя в школу и возвращаясь оттуда, я каждый день проходила мимо дома Сулеймановых. Мое внимание привлекал их небольшой, аккуратно прибранный двор, всегда чистые крылечки дома. В семье было 8 детей. Мать Булата Адия апа, женщиная тихая, добрая, скромная, славилась своим редким трудолюбием. Свои лучшие стихи поэт посвятил матери:

Мама, дорогая моя,

Ты - солнце мое,

В сердце моем – тепло твое…

(«Ты – солнце мое»)

Вспоминая эти эпизоды тех лет, мне хочется повторить слова мудрецов о том, что поэтами не становятся, а поэтами рождаются. Этот дар идет от глубоких корней, от отца и матери, от родной природы – колыбели детства.

В ту пору Булату было 17-18 лет. Работал он в том же районе в деревне Карагай библиотекарем, на выходные возвращался домой. По субботам часто заходил ко мне, и мы зимними долгими вечерами подолгу беседовали с ним. Симпатичный, любознательный, с возвышенной душой и горящими глазами, Булат был интересным собеседником. Мы говорили обо всем: о моих учениках, которых я безумно любила, о природе, о литературе, о поэзии и о разных пустяках. Он засыпал меня вопросами.

Однажды Булат признался:

- Я очень люблю поэзию, много читаю татарских писателей, хочу стать поэтом. Я им обязательно стану. Вы, наверно, удивляетесь тому, что я часто бываю у вас, отнимая много времени. Вы – первый человек, от кого я впервые услышал чистое литературное произношение, ведь свои стихи я буду писать на языке Тукая.

Принято считать, что Булат начал писать в 21 год, но готовился к этому с детства. Он внимательно вглядывался, прислушивался к окружающему его миру, у него была открытая нежная душа, которая сама просилась в поэзию. Какой надо обладать тонкой душой, чтобы так просто, но тонко и проникновенно передать чувство любования природой:

Один сказал: «Коралл»,

«Жемчуг», - молвил другой,

А вглядишься – роса

В лучах утренней зари. т

В юности Булат был влюблен в соседскую девушку удивительной красоты – Гульбану. Каждый раз, когда заходит речь о Булате, перед моими глазами возникает образ той юной девушки: чистое белое лицо, румяные щеки, большие серо-голубые лучезарные глаза и русые косы. Со своей наивной, доверчивой улыбкой она казалась дитем дикой девственной природы. Не мог не влюбиться в нее поэтичная душа Булата. Однако не суждено было ей стать подругой, спутницей будущего поэта. Не дождалась она его из странствий, выйдя замуж, уехала из деревни.

Булат был влюбчив, были и другие, которые тоже оставили следы разочарований и боли в тонкой, ранимой душе поэта.

Лебедь что ли пролетел,

Промелькнул сквозь туман.

И ты так же прошла мимо,

Ранив сердце наповал,

И вот остался я один,

Окутал меня туман.

Несмотря на одиночество, огонь в душе поэта не угасал. Всей душой был он привязан к родной Сибири. Куда бы ни забросила его судьба, он думал о ней, возвращался на родину вновь и вновь, снова уезжал, но не забывал, тосковал по ней.

Переполнилась чаша тоски,

Грусти по родной стороне,

И однажды в родные края -

Домой возвратился во сне.

Булату доводилось жить и работать в районах Крайнего севера. Много стихов посвятил он Северу, его людям и их ратному их труду. Особенно живо откликалась его душа на таинственную природу тайги, которой посвятил немало стихов. Однако, так же как на бесконечной любимой ему малой родине, и здесь он был одинок в литературном творчестве, что нашло яркое отражение в его поэзии:

Из Казани не видна Сибирь,

Там снега и вьюги играют,

Одинокий олененок в тайге

Заблудился, наверно, плачет…

Такое же дело у меня,

Следы засыпают снега,

Детство, заблудившись в тайге,

Бродит и льет слезы втайне.

(«Из Казани не видна Сибирь»)

Состояние тайги, в чьих объятьях он оказался, вызывает в сознании поэта глубокие раздумья, философские размышления:

На таежной поляне

ночная тишина,

Ослепит и зрячего

та кромешная тьма.

Искоркой от сердца я

там костер разжег,

Разгорелся быстро он,

пылая огнем,

Вьется пламя, словно

машет мне крылом,

Стало вдруг горячо

и светло кругом.

«Я разжег костер»)

Осуществилась мечта Булата стать поэтом, пишущим на языке Тукая и стать членом Союза писателей Татарстана. Писал он в духе традиций лучших татарских писателей, дружил с казанскими писателями, никогда не прерывал связи с Казанью - колыбелью татарской поэзии, преклонял голову перед именем великого татарского поэта Габдуллы Тукая:

Иду по улице, иду дальше – вижу:

Стоит поэт в черном одеянии.

Подхожу к его памятнику ближе:

В глазах его - свет любви к Казани.

Не успел он насладиться любовью к ней,

Здесь он пел лучшие песни свои.

Вот стоит поэт в черном плаще,

Прижав ладони рук к сердцу в груди.

Я привез ему цветы из Сибири,

В ее груди взращенные в любви.

(«Я хожу по Казани один»)

Булату было дорого его творчество, созданное в лучших традициях татарской поэзии, в духе Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Хасана Туфана, Сибгата Хакимова. Но в отличие от них он болезненно любил родной сибирско-татарский язык.

Прошли годы. Юношеская восторженность сменилась болью об утраченных реликвиях народа, болезненно переживал он то, что в официальной литературе история его народа изложена в искаженном виде. Все чаще стал он обращаться к далекому прошлому, страстно размышлял о настоящем и будущем.

Говорите:

Не трогай, не задевай прошлое,

Труден путь поиска истины,

Если прижаться к земле головой,

Слышен звон кандалов из ее глубины.

(«Не говорите про мою Сибирь»)

И ринулся поэт в бой за возрождение родного сибирско-татарского языка, за восстановление исторической правды. Был порой бескомпромиссен и резок даже по отношению к тому языку, на котором создавал свои творения - настолько было велико желание восстановить в правах материнский язык. Но в то время, на заре демократических преобразований Булат не был понят многими. И в этой борьбе он был почти одинок.

Теперь его имя поднято как знамя борьбы за национально-культурное возрождение сибирских татар. Если б мог вернуться к жизни, понял ли бы он сегодняшнее поколение радетелей о благе народа, о национально-культурном развитии?

О чем говорят его эти строчки?

Зачем Бог создал меня человеком,

Почему не деревом, не травой?

Душа поэта не выдержит позора,

Прощайте, друзья, я умираю.

(«Зачем Бог создал меня человеком?»)

Умер поэт или погиб трагически? Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Смерть его так и осталась прикрытой черной пеленой тайны.

Вот уже 20 лет нет с нами Булата. Нам сегодня не хватает его, общения с ним, его страстных выступлений, жгучих, будоражащих мысль статей, но с нами остались его светлые, искренние стихи, его великие идеи возрождения родного сибирско-татарского языка и литературы.

Что изменилось за это время в обществе, в сознании его соплеменников? В одном из своих стихов он написал: « Я вернусь…» Если бы мог вернуться, что бы он сказал сегодняшнему поколению радетелей о благе своего народа, о его будущем, о татарском национально-культурном развитии?

Стоит нам задуматься над этими вопросами.

Жизнь Булата прошла как миг, как звезда, ярким пламенем промелькнувшая в небе.

А поэзия его бессмертна, радует, волнует наши сердца. Пусть его стихи будут вечны, а имя его дойдет до будущих поколений.

Бибинур Сабирова. 02.06.2011

Гимн Сибирских татарhttp://video.mail.ru/mail/zagilya_omsk/188/194.html

Темирлан Кучумов,

29-04-2012 11:15

(ссылка)

Сибирские татары

Мы сибирские татары очень умный народ,у нас смелейший дух,мы бесстрашны и храбры,но мы достойны большего! сколько лет сибирские татары воевали против врагов России,сколько лет мы живем под колпаком русского народа,у нас нет своей признанной земли какая должна быть. И поэтому не забывайте друзья что мы истинные потомки Чингиз-Хана,которых насчитаться может миллионами по-всему миру,не забывайте что Сибирь наша земля и не забывайте что когда то у нас было государство Сибирское Ханство.Нас не хотят признавать,ведь потом надо дать автономию, тратиться на нашу культуру и образование и т.д...У нас нет своих лесов и озер,наши угодья отдают "арендаторам"!если вы хотите Будущего своему народу,не оставайтесь равнодушным и поддержите движение СИБИРСКИХ ТАТАР "Иргеннек"!

Темирлан Кучумов,

29-04-2012 10:49

(ссылка)

Мухутдинов Тимур Мухаметсабарович, Герой России

(26.01.1975 – 23.10.2010)

Мухутдинов Тимур Мухаметсабарович – старший уполномоченный по особо важным делам боевого отделения отряда милиции специального назначения Главного управления внутренних дел по Тюменской области, майор милиции.

Родился 26 января 1975 года в селе Ембаево Тюменского района Тюменской области. В 1992 году окончил Ембаевскую среднюю школу.

В 1993-1995 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах стажером, затем младшим оперуполномоченным Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД по Тюменской области. В этом отряде прошла вся его служба. 10 раз он выезжал в служебные командировки в Чеченскую Республику и в другие регионы Северного Кавказа, участвовал в многочисленных боевых и специальных операциях.

В ходе очередной командировки 23 октября 2010 года он нес службу по охране пункта временной дислокации сводного отряда специального назначения в городе Хасавюрт Республики Дагестан. В пункте, расположенном в здании профессионального училища, находились около 50 спецназовцев из 5 регионов России. Примерно в 19 часов на дорогу, ведущую к контрольно-пропускному пункту (КПП) временного пункта дислокации, свернул автомобиль УАЗ и, набирая скорость, помчался к воротам пункта. Поняв, что за рулем находится террорист-смертник, майор Т.М. Мухутдинов открыл автоматный огонь на поражение. Догадавшись, что прорваться на территорию пункта не удастся, террорист привел в действие взрывное устройство мощностью около 160 килограмм в тротиловом эквиваленте, не доехав до КПП.

В результате взрыва от полученных ранений на месте происшествия майор милиции Т.М. Мухутдинов скончался. Своим героическим поступком он спас жизни сотрудников всего сводного отряда. Временный пункт дислокации не был разрушен.

Похоронен в селе Тураево Тюменского района Тюменской области.

Указом Президента Российской Федерации №1677 от 23 декабря 2011 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни на территории Северо-Кавказского региона, майору милиции Мухутдинову Тимуру Мухаметсабаровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными медалями МВД России.

Его имя высечено на мемориале Памяти сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга, возле здания Главного управления внутренних дел по Тюменской области.

Летом 2010 года он в составе команды альпинистов-спецназавцев ГУВД по Тюменской области поднялся на высочайшую гору Европы – Эльбрус (5642 метра). На покоренной вершине был установлен флаг ГУВД и памятная табличка в честь земляков-сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга.

Темирлан Кучумов,

29-04-2012 10:46

(ссылка)

Раушан Абдуллин, Герой России

Абдуллин Раушан Мухамедович – разведчик-сапер 2 группы 2 роты 107 отряда специального назначения 10-й отдельной бригады специального назначения Северо-Кавказского военного округа.

Родился 26 июня 1988 года в деревне Нариманово Тюменского района Тюменской области. В 2006 году окончил Наримановскую среднюю школу.

В декабре 2006 года был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Отслужив в рядах Российской Армии в Краснодарском крае, он в 2007 году остался служить по контракту в составе российских миротворческих сил в Южной Осетии. В августе 2008 года грузинские войска начали необъявленную войну против непризнанной республики Южная Осетия.

8 августа 2008 года в составе отряда специального назначения 10 отдельной бригады специального назначения Северо-Кавказского военного округа рядовой А.М. Абдуллин находился в составе батальона миротворческих сил, который принял первые удары грузинских войск. В течение всего дня он вел бой по обороне расположения миротворцев. Находясь на своей позиции, корректировал огонь миротворческих снайперов, передавая по радиостанции расположение огневых позиций грузинских снайперов и пехоты. В ходе корректировки огня получил сквозное ранение в левую ногу. Оказал себе первую медицинскую помощь и продолжал вести бой. Проявляя мужество и отвагу, превозмогая боль, из штатного оружия лично уничтожил четырех военнослужащих противника.