Татьяна Морозова,

11-11-2012 00:14

(ссылка)

ПУГАЧЁВЩИНА - 2

В ночь на 19 ноября у стен пристани появились четыре тысячи башкир (по другим источникам – восемь тысяч) под командой пугачёвских полковников Каскина Самарова, Канбулата Юлдашева и Караная Муратова.

Накануне они захватили деревни Ашкадар и Стерля, где для защиты пристани было расквартировано соответственно 600 и 250 башкир.

Защищал соляную пристань гарнизон из 70 солдат во главе с майорами Н.И. Головым и И.К. Маршиловым. Однако оба майора, прапорщик Ветошников и «верные» башкирские старшины Кулый Болтачев и Шарип Кииков в сопровождении нагайбакских казаков бежали в Уфу. Появившись там 19 ноября, объявили о падении пристани, однако она держалась до 22 числа.

Оборонять пристань остались присланный накануне из Казани капитан Иван Богданов с солдатами и гарнизон пристани с капитаном Антоном Гуровым. Мы помним, что пристань представляла собой настоящую крепость, поэтому повстанцы не смогли взять её сходу. Защитники капитулировали только после того, как израсходовали все боеприпасы. Пленный Богданов со своей командой был отправлен в ставку Пугачёва, а Гуров был оставлен в пристани.

Вскоре сюда по пути в Уфу прибыл ближайший сподвижник Пугачёва яицкий казак И.Н. Зарубин-Чика, назначенный командующим повстанческими войсками на населённой башкирами территории, а она к концу 1773 года практически вся перешла под контроль повстанцев.

В начале 1774 года со стороны Казани началось общее наступление правительственных войск.

22 марта у Татищевой крепости недалеко от Оренбурга Пугачёв потерпел поражение от генерала П.М. Голицына, мятежники понесли большие потери и лишились всей артиллерии. В это же время, 24 марта, подполковник И.И. Михельсон в бою под Уфой у села Чесноковки разгромил войска под командованием Зарубина-Чики, а два дня спустя был захвачен в плен и сам сбежавший было в Табынск Зарубин. Одержав победы над отрядами Салавата Юлаева и других башкирских полковников на территории Уфимской и Исетской провинций, в целом Михельсон не сумел подавить восстание башкир, так как они перешли к партизанской тактике.

Стерлитамакская пристань оставалась в руках повстанцев до конца марта 1774 года. 30 марта Михельсон направил в Стерлитамак 300 солдат под командой секунд-майора С.М. Тютчева. Здешний атаман из гарнизонных унтер-офицеров, пытавшийся организовать освобождение Зарубина, «в страх другим» был повешен. Имя атамана неизвестно.

Разбитый Пугачёв бежал с несколькими сотнями казаков к Пречистенской крепости, а оттуда, в сопровождении Кинзи Арсланова, ушёл за излучину реки Белой, в горнозаводской край Южного Урала. Пугачёва в тот раз спасла распутица. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи, реки разливались на несколько вёрст, ручьи становились реками.

Преследовавшие его генерал Ф.Ю. Фрейман и подполковник Н.Я. Аршеневский в начале апреля вошли на пристань. Фрейман остановился здесь на несколько дней и, пережидая весеннюю распутицу, занялся устройством в деревне Ашкадар «магазейна» (провиантской базы) для обеспечения продовольствием и фуражом перенесшего шестимесячную блокаду Оренбурга.

Пристань в это время подвергается частым нападениям со стороны башкирских повстанческих отрядов. Защищают её две роты Санкт-Петербургского карабинерного полка под командованием подполковника Ивана Карповича Рылеева. Части этого полка охраняли Ново-Московскую дорогу - главную коммуникацию между Казанью и Оренбургом, одновременно участвуя в боях с пугачёвскими отрядами в центральной части Оренбургской губернии. Карабинерами учреждены конные сотенные разъезды, контролировавшие местность вокруг Стерлитамакской пристани в радиусе 30 километров.

В середине мая подполковник Рылеев выступил против Караная Муратова, собиравшего отряды в вершинах Уршака и Дёмы. 18 мая произошел бой между деревнями Уршакбаш-Карамалы и Каркали. Потеряв 60 человек, Рылеев с гусарами и карабинерами вынужден был отступить до деревни Мурзалар в 12 верстах от пристани, где они укрылись в мечети, заняли круговую оборону и в течение трёх суток отбивались от пугачёвцев. Шум боя доносился до Стерлитамака. 20 мая Рылееву удалось прорваться на место дислокации. Пугачёвцы окружили пристань, разграбили и сожгли устроенные Фрейманом склады.

1 и 2 июля Каранай Муратов с Кусяпкулом Азатбаевым снова дважды пытались взять пристань. 5 июля между пристанью и Аллагуватским ямом Каранай пытался преградить путь корпусу генерала П.М. Голицына, совершавшему поход от Оренбурга к Уфе, но потерпел поражение. Это было последнее значительное событие Крестьянской войны, произошедшее в окрестностях Стерлитамака.

Пугачёвские отряды были принуждены к бегству за Белую, на правый её берег. По указанию генерала гарнизон пристани был усилен командой из полка П.А. Шепелева, которой поручалось наблюдение за безопасностью этого пункта, а также других воинских постов вдоль реки. Режим их усиленной охраны действовал до глубокой осени 1774 года.

Метки: пугачёвщина

Татьяна Морозова,

11-11-2012 00:11

(ссылка)

ПУГАЧЁВЩИНА- 1

В то смутное время Стерлитамакская пристань не раз оказывалась в гуще событий.

При первых тревожных слухах из Яика, ещё до подхода самозваного императора с казаками к губернской столице, командир пристани секунд-майор И.К. Маршилов отправил туда разведку.

2 октября 1773 года подпрапорщик Синбирин заметил близ Оренбурга военный отряд, увидел пожар и услышал пальбу из пушек и ружей. Вскоре об этих событиях стало известно на пристани и в Уфе.

9 октября оренбургский губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп направил уфимскому воеводе полковнику А.Н. Борисову ордер с требованием срочно собрать и отправить на помощь Оренбургской крепости 5000 башкирских воинов. Воевода объявил мобилизацию, назначив сборным пунктом Стерлитамакскую пристань. Однако многотысячный конный отряд башкир и мишарей использовать в обороне Оренбурга так и не удалось.

Пока власти почти месяц формировали из двух с половиной тысяч вооружённых ополченцев четыре отдельных отряда, вокруг пристани разъезжали агитаторы примкнувшего к Пугачёву старшины Кинзи Арсланова, которые разглашали, что под Оренбургом находится их государь истинный император Пётр III. И эта агитация вполне удалась. Отряды, отправленные в конце октября - начале ноября из стерлитамакского сборного пункта на борьбу с мятежниками, почти полностью перешли на сторону повстанцев. Во главе одного из них, отряда из 95 башкир Шайтан-Кудейской волости, стоял юный Салават Юлаев.

Помощь башкир позволила Пугачёву 9 ноября под Оренбургом одержать победу над прибывшим из Петербурга генералом В.А. Каром. Восстание начинает стремительно распространяться на новые территории.

При первых тревожных слухах из Яика, ещё до подхода самозваного императора с казаками к губернской столице, командир пристани секунд-майор И.К. Маршилов отправил туда разведку.

2 октября 1773 года подпрапорщик Синбирин заметил близ Оренбурга военный отряд, увидел пожар и услышал пальбу из пушек и ружей. Вскоре об этих событиях стало известно на пристани и в Уфе.

9 октября оренбургский губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп направил уфимскому воеводе полковнику А.Н. Борисову ордер с требованием срочно собрать и отправить на помощь Оренбургской крепости 5000 башкирских воинов. Воевода объявил мобилизацию, назначив сборным пунктом Стерлитамакскую пристань. Однако многотысячный конный отряд башкир и мишарей использовать в обороне Оренбурга так и не удалось.

Пока власти почти месяц формировали из двух с половиной тысяч вооружённых ополченцев четыре отдельных отряда, вокруг пристани разъезжали агитаторы примкнувшего к Пугачёву старшины Кинзи Арсланова, которые разглашали, что под Оренбургом находится их государь истинный император Пётр III. И эта агитация вполне удалась. Отряды, отправленные в конце октября - начале ноября из стерлитамакского сборного пункта на борьбу с мятежниками, почти полностью перешли на сторону повстанцев. Во главе одного из них, отряда из 95 башкир Шайтан-Кудейской волости, стоял юный Салават Юлаев.

Помощь башкир позволила Пугачёву 9 ноября под Оренбургом одержать победу над прибывшим из Петербурга генералом В.А. Каром. Восстание начинает стремительно распространяться на новые территории.

Метки: пугачёвщина

Рита Смертина,

30-09-2012 17:15

(ссылка)

Шагимардан Валиуллович Сагитов

Добрый день!Одна из улиц города названа именем Ш.Сагитова.

Что о нем известно?

Сагитовы - династия местных купцов. Известна ли их родословная?

Что о нем известно?

Сагитовы - династия местных купцов. Известна ли их родословная?

АЛЕКСАНДР ЕЖОВ,

20-07-2012 09:02

(ссылка)

Нужна информация

Пугачёвский бунт - белое пятно. Взятие повстанцами, правительственными войсками - это почти всё. По неподтверждённым данным, все жители пристани были перебиты пугачёвцами. Кроме группы женщин, которых неделю насиловали, а потом тоже убили. Если есть достоверная информация, поделитесь. Даже у Сергея Орлова ничего не нашёл.

Татьяна Морозова,

26-06-2012 16:16

(ссылка)

первый эмигрант?

В "Стерлитамакском рабочем" от 17 июля 1991 года информация: стерлитамаковец Владимир Томилов 1968 года рождения получил разрешение выехать на жительство в США.

Кто-то знает что-нибудь о нём?

Татьяна Морозова,

30-03-2011 21:05

(ссылка)

На землях Юрматы

Прежде чем приступить непосредственно к описанию возникновения нашего города, стоит сказать о том, что ко второй половине 18 века местное население было далеко не таким однородным, как в пору присоединения к Руси.

Край заселялся, как мы видели, организованным образом – приведением сюда казаков, служилых людей, ремесленников, крепостных людей для работы на горных заводах. Все они приезжали с семьями, строились, обживались. Но ещё активнее шло стихийное заселение. Больше всего с самого начала переселялось казанских татар. Это был более чем естественный процесс: очень уж различалось общественно-экономическое положение народностей бывшего Казанского ханства и Башкирии в составе России. Первые изгонялись из городов, деревень, лишались лучших земель, облагались тяжелым ясаком, который к тому же сильно увеличивался за счет различных поборов; в отношении вторых правительство поначалу вело осторожную политику, и ясак здесь был в разы легче – всего 25 копеек со двора.

Дикий Восток России аналогично Дикому Западу Америки, был открыт для смелых и отчаянных, готовых всем рискнуть в надежде на лучшую жизнь. Для этого даже не надо было переплывать океан.

Бежали от податей, бежали от крепостной зависимости. Так появились на башкирских землях припущенники из числа татар, чувашей, марийцев, мордвы, вотяков (удмуртов), черемисов. Очень многие сходцы из Поволжья селились на землях Башкирии «не спросясь», явочным порядком. Из них сформировались сословия тептярей и бобылей.

Принимать беглых не разрешалось, власти требовали от башкир выдавать их, но те отвечали, что они беглых никого не знают. Нерусские переселенцы Башкирии к середине 18 века составляли свыше половины всего населения Уфимской провинции. И это если не учитывать, что ещё и многие ясачные бобыли и тептяри записывались в башкиры, поскольку в 17 веке наименование это обозначало не столько национальность, сколько административную и сословную принадлежность.

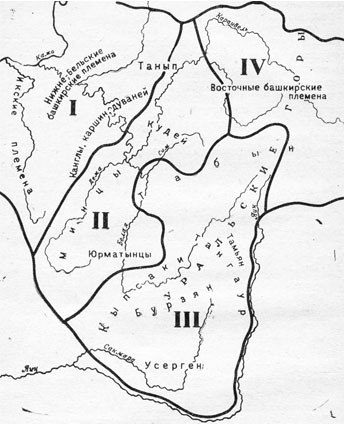

Стерлитамак стоит на земле племени Юрматы, населявшего территории современных Стерлитамакского, Стерлибашевского, Фёдоровского, Ишимбайского, части Гафурийского и Мелеузовского районов.

Шежере (родословная запись) юрматинцев сообщает, что вождь Татигас-бий и главы трех тюб (родов) Азнай-баба, Ильсиктимер-баба, Кармыш-баба получили от «белого бия-падишаха» жалованную грамоту на земли в бассейне Ак-Идели от Нугуша до Кугуша; Татигас был пожалован в мурзы, а Азнай назначен старостой. Возвратившись от русского царя, предводители юрматинцев разделили вотчину. Татигас закрепил за собой землю от вершины до низовья Ашкадара с втекающими с обеих сторон речками; род Азная получил обе стороны Ак-Идели от реки Нугуш до горы Тура-тау, а также верховья рек Тор и Селеук. Роду Ильсиктимера достались берега Ак-Идели с окрестностями гор Тура-тау, Шэкэ-тау, Куш-тау, низовья Селеука, междуречье Стерли и Куганака; род Кармыша стал владельцем Ак-Идели от горы Юрак-тау до реки Кугуш и горно-лесной местности между реками Зиган и Шишеняк.

После вхождения в состав Русского государства и образования Уфимского уезда эта земля стала называться Юрматинской волостью.

На основе шежере юрматинцев нетрудно установить, что старая часть и современные южные кварталы Стерлитамака находятся на бывших вотчинах Татигаса, а центральная, северная, западная и юго-западные части - на вотчинах Ильсиктимера.

Татьяна Морозова,

30-03-2011 21:02

(ссылка)

Что было, когда Стерлитамака не было-3

Оренбургская экспедиция была организована в 1734 году по проекту обер-секретаря Сената Ивана Кирилловича Кирилова.

Начальным пунктом проекта было основание в устье реки Орь нового города-крепости и цепи укреплений по Яику и другим рекам, которые составили бы пограничную линию. Это, по мнению Кирилова, обеспечило бы прочное закрепление России на юго-восточных рубежах и открыло пути в Среднюю Азию и даже далёкую Индию. В короткий срок Кирилов сформировал учёную экспедицию численностью около двухсот человек и военный отряд около двух с половиной тысяч человек. Местное население восприняло появление крупного воинского контингента, мягко говоря, без энтузиазма, увидев в этом новую для себя угрозу, и летом 1735 года началось новое восстание под руководством башкира Юрматинской волости Кильмяка Нурушева. Восставшие перехватывали обозы, следовавшие к Оренбургу, нападали на вновь учреждённые крепости. Бунты учащаются до такой степени, что едва заканчивается один, возникает новый.

После случившейся в 1737 году смерти Ивана Кирилова место начальника Экспедиции, которая стала называться Комиссией, занимает Василий Никитич Татищев, будущий знаменитый историк. Однако Татищев скоро нажил себе врагов, через два года был обвинён в злоупотреблениях и с должности отозван; его сменил печально известный князь Василий Алексеевич Урусов, приступивший к наведению порядка огнём и мечом… Любопытно, что был он потомком ногайского бия Уруса, данниками которого в 1570-80-х годах были башкиры.

Хороший анализ, что называется, текущей ситуации дал в своей записке «О состоянии баш¬кирского народа до и после восстаний 30-х годов и о мерах для приве¬дения его в полное повиновение» Пётр Дмитриевич Аксаков, вице-губернатор Уфимской губернии в 1740–1744 годах. На основании собранных им материалов о злоупотреблениях и нарушениях законности указом императрицы Елизаветы Петровны была образована особая следственная комиссия, которая работала с 1745 по 1748 годы.

Пётр Дмитриевич писал о чиновниках: «Крайне о том только тщались, чтоб наживать, а что до пра¬восудия им и удовольствия б в пользу казённую касалось, того никогда думано не бывало». И о башкирах: «А оне такие люди, что быв прав не может о себе того изъявить, и безвинной страждет только от одного незна¬ния, ежели его не наставишь и не расспросишь порядочно, то он в беде или совершенном разоренье останет¬ся, а жалобы о том принести не может куды, быв беззаступен». От этой вот «беззаступности» и проистекали восстания. Местные начальники, чьими злоупотреблениями как раз народные волнения и были спровоцированы, истинных причин наверх не докладывали, «ибо на себя того было показать криво», а докладывали про башкир «о их противности». Бояре, посланные для усмирения, старались подарками и иными способами привести бунтующих к повиновению, не наводя должного порядка. Аксаков саркастически поясняет причину: «О том наживающим не доходило в голову за своими пристра¬стиями, а приезжие довольствовались тем, что усмирили только. А на будущее время от того всегда оставалось опасность от оного».

Уместно будет сказать, что такой правдолюбец был чиновникам как кость в горле, и после ряда доносов должность вице-губернатора Уфимской провинции по инициативе будущего правителя Оренбургского края Ивана Ивановича Неплюева была упразднена.

При взгляде на ситуацию из нашего времени конструкция, описывающая башкирские бунты только как борьбу угнетаемых масс с угнетателями, представляется примитивно упрощенной. Со всей очевидностью, это было проявление столкновения цивилизаций. В представлении русской администрации однажды присягнувший в верности просто не имеет права на восстание – это измена. В представлении кочевого народа любой союз носит временный характер – до тех пор, пока он его устраивает. Подчинялись Казанскому и Сибирскому ханствам, подчинялись ногайцам, пошли под руку московского царя – не навсегда же! Например, в 1708 году посчитали более выгодным перейти в турецкое подданство, провозгласили султана Мурата ханом башкир и посоветовали ему заручиться поддержкой крымских татар, чтобы изгнать русских. Однако турецкий султан Ахмед III в помощи башкирам отказал, сославшись на заключённый в 1700 году мир с Россией. На обратном пути Мурат возглавил восстание на Северном Кавказе, был пленён при штурме Терской крепости и повешен в Казани.

Кроме того, башкиры, подписывая договор с царём, искренне не предполагали, что русские придут и поселятся на их землях! То, что для русских крестьян было естественным освоением новых пахотных земель, с точки зрения башкир было враждебной экспансией.

Не все русские историки восхваляли насильственные меры, использованные для создания империи, но все считали процесс расширения государства совершенно естественным. И поэтому, например, в «Русской истории» Василия Ключевского (1841-1911), на которой воспиталось несколько поколений, не делается акцента на колониальном характере политики России.

Две главные причины определяли это отношение. Прежде всего - натуральность раздвижения границ до географических пределов (гор, океанов) и далее. Как паровой каток, двигалось русское государство по гигантской равнине, неся цивилизацию и культуру. Второй причиной было само существование мощной империи. Историки и досоветских, и советских времён рассматривали её прошлое, исходя из настоящего. Сила, размеры империи давали ей легитимность. Не всякий осмелится вслед за Никколо Макиавелли открыто заявить, что цель оправдывает средства, тем не менее, десятки российских поколений патриотично гордились принадлежностью к могучему государству.

Татьяна Морозова,

30-03-2011 20:59

(ссылка)

Что было, когда Стерлитамака не было - 2

Основная территория нынешнего Башкортостана в 16-17 веках в царских документах обозначалась как Уфимский уезд, который делился на Ногайскую, Казанскую, Сибирскую и Осинскую дороги (даруги).

Такое административное деление сохранилось до образования кантонной системы управления в 1798 году. Дороги состояли из родоплеменных волостей, которые, в свою очередь, подразделялись на роды (аймаки или тюбы). Во главе волостей стояли старшины, отвечавшие за сбор ясака, а общее управление Уфимским уездом находилось в руках царского воеводы. Сбор ясака с башкир был поручен Приказу Казанского дворца.

Раз был уезд, значит, была уже и Уфа. Да, нынешняя столица нашей республики стала первой русской крепостью, возникшей на присоединённых землях. Её заложили на высоком берегу Белой при впадении в неё речки Сутолоки в 1586 году. крепость Уфа стала городом. На рубеже 16-17 веков был построен Соловарный городок в районе нынешнего посёлка Табынск. В 1663 году был основан Бирск.

Начавшаяся колонизация края велась жёсткими методами. Стало уже общим местом говорить о захвате земель, о поборах со стороны царских чиновников, собиравших ясак и произвольно увеличивающих сумму сбора в свою пользу, о жестоком подавлении народных восстаний. Как говорится, из истории факта не выкинешь.

Тем не менее, со времени официального присоединения башкирских земель к Московской Руси до первого крупного восстания прошло почти сто лет. Достаточное время для забвения благих намерений с обеих сторон. Борьба велась перманентно, и принятая датировка восстаний башкир и других народов бывшего Сибирского ханства весьма условна. В течение всего 17 века восстания возглавлялись потомками хана Кучума, боровшимися за восстановление своего ханства. На их подавление были отправлены войска, тем не менее, восставшие добились определённых уступок: правительство издало распоряжение, запрещавшее продажу башкирских земель и лесов, а также сдачу угодий в длительную аренду.

Далее восстания возникают с регулярностью раз в 20 лет – каждое новое поколение, наслушавшись рассказов о героической молодости отцов, ищет героики и для себя. А повод всегда находится. То появится известие о насильственном обращении мусульман в христианскую веру, то Пётр I потребует от башкир предоставить лошадей для армии и выдать беглых, то повысят ясак в связи с вступлением страны в Северную войну, то народ возмутится решением правительства построить на юге и юго-востоке Оренбургскую линию укреплений.

Татьяна Морозова,

30-03-2011 20:53

(ссылка)

Что было, когда Стерлитамака не было

Возьмём за отправную точку события, хорошо известные каждому со школьной поры. Например, принятие башкирами московского подданства в 1557 году или даже распад Золотой Орды – примерно в середине 15 века. А ещё двумя веками раньше, в 1236 году, о башкирах, живущих по обе стороны Уральского хребта, упоминает венгерский монах Юлиан, бывший свидетелем покорения Приуралья войсками монголо-татар. Его свидетельство даёт основания считать башкир коренным народом и подтверждает первые письменные сведения о них, оставленные арабскими путешественниками 9–10 веков.

Известно, что башкиры не сразу покорились завоевателям, с 1220 по 1235 годы пытались оказывать им сопротивление, и только уступая превосходящей силе, вошли в Улус Джучиев и стали его воинами.

Когда Золотая Орда раскололась на части, наши края остались под властью ногайских мурз. Писатель Филипп Диомидович Нефёдов, живший во второй половине 19 века, увлечённо собирал песни и легенды башкирского народа, и обстоятельства, в силу которых башкиры, прежде мирно жившие с ногаями, защищавшими их от киргизских набегов, подались к московскому царю, в его пересказе, не претендующем ни на объективность, ни на научность (мы только исправили его ошибки в написании имён исторических персонажей), выглядят так.

Случилось это за несколько лет до покорения Казани. Поссорились между собою двое ногайских мурз, родные братья Аксак-Килембет и Кара-Килембет, началась война – ожесточённая и кровопролитная. В этой войне погибло много народа. В довершение бед сделалось землетрясение, и хотя вряд ли оно само по себе нанесло большой ущерб хозяйству кочевников, однако напугало людей смертельно. «Земля кричала», - говорится в башкирском предании. Потом наступила жестокая зима с глубокими снегами. Килембеты, испугавшись предзнаменований, ушли за Яик и на Кубань, увели своих ногайцев. Они дали название Ногайской степи, сейчас это район компактного расселения ногайцев на территории Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики. Наверное, многие башкиры тоже ушли с ногайцами, потому что предание говорит, что осталось их мало. Остались те, кто прислушался к мнению своего молодого предводителя, сказавшего, что не надо покидать родную землю. Ногайцам что, говорил восемнадцатилетний Канзафар-бий, они как пришли, так и ушли, а наши отцы и деды, предки предков наших жили на этой земле, и нам здесь жить. И если мы не будем воевать между собой, то земля наша сменит гнев на милость. А как же киргизы, спрашивали его товарищи. Они же не дадут нам спокойно кочевать. Как только узнают, что ногайцы ушли, они прибегут к нам, чтобы отнять последнее, и мы погибнем если не от их руки, так от голода. А мы найдём себе другого сильного защитника, сказал Канзафар.

Собственно, кандидатура уже определилась. До степных башкир дошла весть о покорении Казани московским князем Иваном Грозным. И это было совершенно логично – пойти под руку того, кто сумел справиться с могучим Казанским ханством. Значит, и с киргизами справится. Говорят, этих рассудительных башкир племени Мин было всего четыре человека. Встали они на лыжи зимней порой и отправились к Ивану Грозному прямо в Москву. Грозный расспросил парней, чем богата их страна и, выслушав, милостиво согласился на принятие башкир в русское подданство. При этом обложил их ясаком – назначил налог. Главное же, пожаловал собственными их землями. Мы, конечно, усматриваем в этом известную долю лицемерия: есть у вас земля? – так вот, теперь она ваша! Однако в историческом контексте это выглядело благодеянием. Царь обещал за себя и всех своих преемников не трогать их религии и обычаев, охранять землю башкир от всяких захватов и хищений. Они за этим, собственно, и ходили.

Это предание минских башкир, живших в бассейне рек Дёма и Уршак.

Другие племена тоже знают своих героев. От племени Гайна ездил в Казань, к наместнику русского царя, Айсуакбий. Посольство в Казань отправляли также племена Юрматы, Кыпсак и другие. Принятие московского подданства не было одноразовым актом. Вообще первыми на призыв Грозного добровольно прийти под его высочайшую руку откликнулись западные и северо-западные башкиры, подвластные ранее казанскому хану. За ними потянулись остальные.

Есть версия, что башкиры пошли на это, стремясь избавиться не только от набегов недобрых соседей, но и от гнёта ногайцев. В одних преданиях говорится, что жили с ними дружно, а в других, что ногайцы притесняли башкир жесточайшим образом. Например, разрешали иметь только один котёл для приготовления пищи на три двора, в обычае было у них домашнее рабство, и они отбирали у башкир их детей, отбирали скот и пожитки. Не разрешали переправляться через Белую, а промышлявшие звероловством должны были платить ясак с каждого человека по лисице, по бобру и по кунице.

Но вот свершилось. Получены жалованные грамоты, кстати, не сохранившиеся до нашего времени. Башкирам назначен лёгкий по сравнению с прежним, ногайским, ясак, и это важный фактор, который очень скоро сыграет свою роль в заселении башкирских земель другими народами. От ясака освобождались те, кто соглашался нести военную службу по призыву русского государя, тарханы.

Что получила Русь? Для начала – относительное спокойствие на границе с Великой Степью. И возможность расширять свои владения.

Татьяна Морозова,

16-03-2011 11:25

(ссылка)

Найди Президента

Личный фотоальбом Президента Башкирии Рустэма Хамитова

http://kp.ru/photo/527208/

Кто угадает, где здесь наш президент Хамитов?

http://kp.ru/photo/527208/

Кто угадает, где здесь наш президент Хамитов?

Татьяна Морозова,

19-12-2010 16:37

(ссылка)

Сколько лет "Стерлитамакскому рабочему"?

Одна из любимых тем наших краеведов – возраст города Стерлитамака. От чего его отсчитывать, что здесь стояло до пристани и стояло ли вообще. И можно ли пристань считать уже началом города. Тема продуктивная, и, наверное, она никогда не будет окончательно закрыта.

А вот сколько лет газете «Стерлитамакский рабочий»?

Вы скажете: «А здесь-то в чём вопрос? Вот она, дата, на первой полосе в заголовке указана». Да, указана. Но с чего она появилась?

Дата эта установлена на заседании бюро горкома КПСС 7 апреля 1967 года. Партийный ход мысли был таков. «Первый номер городской газеты «Рабочий и Солдат» был издан в первой декаде 1917 года, можно считать, 5 мая. Впоследствии она стала выходить под различными названиями («Рабочий, Солдат и Крестьянин», «Коммунар», «Стерлитамакские известия», «За пятилетку» и другие). Следовательно, газете «Стерлитамакский рабочий» не 37-й год издания, как отмечается сейчас, а в мае исполняется 50 лет». То есть, 37 лет датировка начала издания газеты сомнений не вызывала, а в год 50-летия Октябрьской революции как бы вспомнили: о, у нас же газета с 17-го года выходит! Вызывает улыбку и наивное желание не засвечивать политически некорректное к 67 году одно из названий городской газеты – «Сталинское знамя». Его спрятали под словами «и другие».

Горкомовское решение явно было притянуто за уши, поскольку вышедшая несколько раз листовка под названием «Рабочий и Солдат» не претендовала на статус городской газеты. Она была органом местного Совета рабочих и солдатских депутатов. Этот орган власти ещё не был легитимным в 1917 году. Ре¬дактировал газету большевик А.А. Николаев, затем - заместитель председателя исполкома Совета Каманин. В сентябре, после отъезда Николаева, секретарём редакции становится П.П. Шепелюк. Выходила ли газета после октября, достоверных данных нет.

В первой половине 1918 года в городе выходят две газеты. «Известия Стерлитамакского совнаркома», редактором там сначала большевик Василий Андреев, потом левый эсер В.Я. Прозоровский, и «Известия профессионально-политического союза» кадета Кречетова. Обе просуществовали недолго. Кадетскую газету запретил печатать военный комиссар города Иван Башкатов, а советская перестала выходить со взятием города чехословаками.

Реальных оснований вести отсчёт издания городской газеты именно от «Рабочего и Солдата» нет никаких. Это были просто политические игрища 67 года. Тогда горком обратился в вышестоящую организацию – обком партии с двумя просьбами. Утвердить дату издания первого номера «Стерлитамакского рабочего» 5 мая 1917 года (разрешить праздновать юбилей) и увеличить формат до размера газеты «Правда». Первую просьбу удовлетворили, вторую – нет. Сослались на то, что понадобилось бы менять всё оборудование в городской типографии.

Метки: 1967

Галина Дегтярева,

05-12-2010 21:39

(ссылка)

Далекий, но родной город

Посмотрела фотографии, очень разволновалась. Живу на Украине, но это мой родной город, в котором я была 38 лет назад. До сих пор, когда бы не собрались с родителями просто посидеть, поговорить, обязательны воспоминания о Стерлитамаке. В 47 году мои родители окончили школу, отец учился в школе №3, а мама в №4 (?). Потом они учились в Стерлитамакском Учительском институте. Воспоминаний очень много. Собрала фотографии, обязательно размещу. Еще попросила их написать о городе, каким они его помнят в те времена. Привет родному городу. Очень хочу его навестить.

Татьяна Морозова,

27-11-2010 17:46

(ссылка)

Стерлитамак мог выглядеть совсем иначе!

В 1970 году исполком горсовета утвердил проект детальной планировки второго и четвёртого жилых районов и городского центра Стерлитамака. В основу был положен проект «Ленгипрогора», выполненный ещё в 1963 году. Сеть жилых улиц и их направление откорректированы с учётом требований времени. За счёт увеличения уличной территории уменьшена жилая зона.

Весь центральный комплекс делится на два участка: северный и южный. В первом разместятся основные административные, культурно-просветительные и торговые здания, во втором – стадион и спортивный комплекс. Определено, что главная административная площадь города расположится на пересечении проспекта Октября и улицы Коммунистической. Вокруг неё встанут Дом Советов, библиотека, гостиница, почтамт. Здесь же будут кинотеатр, Дом печати и Дом книги. Торгово-бытовой центр имеет в своём составе универмаг, продовольственный и мебельный магазины, «Тысячу мелочей» и другие, Дом быта, комбинаты бытового обслуживания, специализированные ателье.

Третьим элементом городского центра явится театральная площадь со зданиями драмтеатра и молодёжных домов. С северной стороны она граничит с Домом печати и Домом быта. Фасад театра выйдет на улицу Коммунистическую.

В спортивном комплексе разместятся арена на 25 тысяч зрителей, демонстрационный зал, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, гостиница. Он образует площадь, выходящую в городской парк культуры и отдыха.

Строительство центра намечено вести очередями. В первую очередь входят Дом Советов, библиотека на 500 тысяч томов, гостиница и ресторан на 500 мест, почтамт, центральная АТС, драмтеатр на 800 мест, двухзальный кинотеатр на 1300 мест. На второй очереди – остальные сооружения.

Жилые дома будут в основном в 5 и 9 этажей. Для молодых рабочих и специалистов намечено создать комплекс из четырёх 14-этажных домов улучшенной планировки с повышенными удобствами, с расширенным блоком культурно-бытового обслуживания. Комплекс для малосемейных явится элементом общей композиции.

Обо всех этих планах рассказывается в «Стерлитамакском рабочем» от 24 февраля 1970 года. Сейчас интересно прикинуть, что на самом деле сумели построить, и как мог бы выглядеть наш Стерлитамак, осуществись все эти планы.

Татьяна Морозова,

27-11-2010 09:25

(ссылка)

Начало 30-х годов

К началу 30-х город занимал территорию между Стерлёй и Ашкадаром плюс Сайгановка. Северной границей города была улица Нефтяная. В неё упирались улицы Кирова, 7 Ноября и Сталина (нынешняя улица Мира).

Основным транспортным средством была лошадь, но в весенний паводок из Уфы заплывали в город вплоть до 1936 года красивые белые пароходы. Последний пароход пришёл в Стерлитамак в 1949 году, однако застрял на подходе и долго стоял на мели.

Пристани было две: соляная в Сайгановке, между улицами Баумана и Нагуманова, и пассажирская в створе улицы Сакко и Ванцетти. В полноводном Ашкадаре водились пескари, сомы и щуки. Вдоль всего ашкадарского берега были вбиты сваи, на них дощаной настил. С него мальчишки ловили раков: достаточно было сунуть руку в воду рядом со сваей, как рак хватал клешнёй за палец.

Воду пили из «фонтанов» - деревянных ёмкостей, наподобие огромной кадушки. Сбоку у них был деревянный качок, вода стекала по деревянному желобу. Поступала вода в «фонтаны» по деревянным трубам из городских родников. По-прежнему обычным занятием горожан было огородничество. Выращивали капусту, лук, морковь, огурцы, горох, редиску, репу и редьку, прижился в огородах картофель, а вот про помидоры тогда ещё не слышали. Воду для полива брали из рек. А за городом, на неполивных территориях, разводили бахчи, там отлично вызревали арбузы и дыни. В городе было три табуна, очень многие держали коров. Паслись стада на выгоне за Ашкадаром, переходя реку вброд. Случалось, коровы тонули.

Заашкадарье ещё не было застроено, но недалеко от берега росли кусты – черёмушник и курушатник, были заросли дикой малины и ежевики.

Улицу Пугачёва населяли гончары. Они изготавливали горшки, корчажки, свистульки. Дальше параллельно тянулись улицы Первая Новостройка и Вторая Новостройка. Здесь жили раскулаченные, вернувшиеся с высела. Им не разрешалось селиться в городе, и они рыли землянки, строили лачужки-мазанки на правом берегу Ашкадара.

За этими тремя недлинными улочками располагался военный полигон со стрельбищем, а ещё дальше, немного выше по течению реки, в лесу, было место, где постоянно останавливался цыганский табор. Позднее некоторые цыгане перестали уходить со своим табором, начали строить на этом месте дома.

Город просыпался не от гула машин, а от перестука кузнечных молотов. Этот «утренний концерт» разносился с Оренбургского тракта, вдоль которого теснилась Кузнецкая слобода. Недостатка в заказах у кузнецов не было, тогда во многих домах держали лошадей.

Через Ашкадар был разборный мост по ул. Богдана Хмельницкого, через Стерлю – по Сакко и Ванцетти, капитальный, с бревенчатыми арками, построенный ещё сто лет назад инженер-капитаном Петром Ивановичем Сергеевым. За отличное устройство по поручению военного губернатора двух деревянных мостов через Ашкадар и Стерлю и сбережение казённого интереса он был в 1838 году пожалован орденом Святого Станислава третьей степени.

Было в городе две паровые мельницы. Кузнецовская – на углу улиц 23 Мая и Гоголя, и Симоновская на берегу Ашкадара между улицами Баумана и Юсупова. Здесь же неподалёку была шерстомойка кожзавода – уже механизированная, с вращающимся барабаном. Ниже от мельницы, ближе к впадению Стерли в Ашкадар, стояла салотопка. Туда свозили всякую дохлятину, скотскую падаль. Варили мыло. Запах от всего этого шёл специфический. Кожевенное производство вообще без химии невозможно. И все отходы шли в реку, стерлинская вода, вспоминают старожилы, частенько имела коричневый цвет, рыба в ней гибла.

Улицы, тротуары, дворы завалены навозом. Вывозка на берега Ашкадара, Стерли запрещается, для этого есть свалочные места. Свалка навоза в пределах застроенных кварталов для выделки кизяка также запрещается. Запрет выполняется не всегда.

При полоскании белья в проруби, говорят, можно было заразить его вшами.

Про неистребимую грязь в довоенном Стерлитамаке говорят все старожилы. С восторгом и ужасом живописуют они это невообразимое явление. Говорят и про оставленные в грязи сапоги и колоши, и про лужи от стены до стены. А когда грязь высыхала, было не легче, она обращалась пылью – тонкой, всепроникающей. Слой этой пыли лежал по обочинам дорог толщиною сантиметров в 10-20.

Вот таким вошёл Стерлитамак в индустриализацию.

Метки: 30-е

Татьяна Морозова,

11-11-2010 12:20

(ссылка)

ПРОЦЕССЫ 1937 ГОДА-2

Одним из главных ритуалов, демонстрирующих проявление бдительности, являлась чистка - периодическая проверка членов партии с целью удалить нежелательные элементы. В апреле 1929 года шестнадцатая партконференция принимает решение о проведении второй генеральной чистки (первая была в 1921 году): будут «вычищены» все, кто когда-либо голосовал против Сталина, поддерживал безразлично какую оппозиционную платформу. [ продолжение тут → ]

Метки: 1937 год

Татьяна Морозова,

23-09-2010 18:13

(ссылка)

Курсы 1913 года

4 июля 1913 года в Стерлитамаке открылись земские месячные курсы для учителей, имевшие целью повысить уровень их подготовки. Начались занятия молебном, после которого выступил с речью председатель совета курсов Н. Д. Дурасов (он был председателем уездной земской управы в 1906-1914 годах), выступил и инспектор народных училищ В. Д. Дианов.

Из города и уезда на курсы поступило 165 учителей (143 из них – русские).

План курсов включал историю литературы и методику преподавания различных предметов, а также педагогическую психологию.

Лекторами Стерлитамакское уездное земство пригласило учёных из Москвы, уплатив им проездные деньги и содержание в городе. Лектор по геологии организовал для учителей двухдневную экскурсию на Куш-тау. Найденные во время экскурсии геологические образцы пополнили коллекцию только что созданного при отделе внешкольного образования Стерлитамакской земской управы уездного музея, его краеведческого отдела.

В музее предполагалось собирать всё, «имеющее значение для характеристики края: одежду и домашнюю обстановку жителей, изделия местных кустарей, модели сельскохозяйственных и других орудий, флору, фауну, почву и характерные виды местности, фотографические снимки типичных представителей населения и т. п.». На все экспонаты была составлена подробная опись.

Для проведения исследований по географии и этнографии края в первый же год своего существования музей приобрел фотографический аппарат, материалы для препарирования животных, собиранию и сушке растений. Благодаря этому музей вскоре стал местом проведения лекций, экскурсий, практических занятий с воспитанниками как учебных заведений города, так и учащихся школ всего Стерлитамакского уезда.

Возглавил музей заведующий отделом внешкольного образования А. Прозоров.

Из города и уезда на курсы поступило 165 учителей (143 из них – русские).

План курсов включал историю литературы и методику преподавания различных предметов, а также педагогическую психологию.

Лекторами Стерлитамакское уездное земство пригласило учёных из Москвы, уплатив им проездные деньги и содержание в городе. Лектор по геологии организовал для учителей двухдневную экскурсию на Куш-тау. Найденные во время экскурсии геологические образцы пополнили коллекцию только что созданного при отделе внешкольного образования Стерлитамакской земской управы уездного музея, его краеведческого отдела.

В музее предполагалось собирать всё, «имеющее значение для характеристики края: одежду и домашнюю обстановку жителей, изделия местных кустарей, модели сельскохозяйственных и других орудий, флору, фауну, почву и характерные виды местности, фотографические снимки типичных представителей населения и т. п.». На все экспонаты была составлена подробная опись.

Для проведения исследований по географии и этнографии края в первый же год своего существования музей приобрел фотографический аппарат, материалы для препарирования животных, собиранию и сушке растений. Благодаря этому музей вскоре стал местом проведения лекций, экскурсий, практических занятий с воспитанниками как учебных заведений города, так и учащихся школ всего Стерлитамакского уезда.

Возглавил музей заведующий отделом внешкольного образования А. Прозоров.

Метки: 1913 год

Татьяна Морозова,

23-09-2010 18:11

(ссылка)

Экскурсия 1914 года

Каким бы маленьким ни казался нам Стерлитамак начала 20 века из сегодняшнего дня, следует помнить, что он был самым крупным административным и промышленным центром крупного уезда. И всё уездное население стремилось побывать в нём и ознакомиться с его достопримечательностями.

Архивы сохранили сведения о том, как весной 1914 года Стерлитамак посетили около 120 учащихся Константиноградской, Весёловской, Резанской и Старо-Петровской школ. Дошли они до города пешком. В городе посетили земскую управу, типографию А. П. Бусыгина, фотографию А. Голошубова, кожевенный завод Щуровых, паровую мукомольную мельницу А. В. Кузнецова, осмотрели на Ашкадарской пристани пароход, присутствовали на сеансе электротеатра «Мираж» - то есть, в кино сходили. Ох, устали, наверное…

Земство устроило детей на ночлег, обеспечило питанием и снабдило продуктами на обратный путь.

Архивы сохранили сведения о том, как весной 1914 года Стерлитамак посетили около 120 учащихся Константиноградской, Весёловской, Резанской и Старо-Петровской школ. Дошли они до города пешком. В городе посетили земскую управу, типографию А. П. Бусыгина, фотографию А. Голошубова, кожевенный завод Щуровых, паровую мукомольную мельницу А. В. Кузнецова, осмотрели на Ашкадарской пристани пароход, присутствовали на сеансе электротеатра «Мираж» - то есть, в кино сходили. Ох, устали, наверное…

Земство устроило детей на ночлег, обеспечило питанием и снабдило продуктами на обратный путь.

Метки: 1914 год

Татьяна Морозова,

23-09-2010 18:06

(ссылка)

Про Сайгановку

В 1902 году население Стерлитамака резко выросло – на целую Сайгановку!

Но этот процесс шел непросто и продолжался долгих восемь лет путем переписки сайгановцев с различными административными инстанциями.

Сайгановка, выросшая на арендованных землях дворян Бухвостовых, долгое время была как бы сама по себе. Поселок подчинялся городской полиции, жители несли вместе с городом все денежные и натуральные повинности, выгоняли свой скот на городские пастбища, но формально горожанами не были. И вдруг в один из осенних вечеров приезжает урядник с представителем земского начальника 12 участка и, собрав жителей, объявляет, что их «нижегородка становится из безымянного населённого пункта территорией Рязановской волости. Сход облагает их независимо от платежей в мещанское общество города своими налогами, неуплата которых грозит административными наказаниями».

Платить двойной налог? Не проще ли присоединится к городу де-юре? К началу 1897 года сайгановцы получили купчую крепость на всю землю. Посланные проверить эти сведения члены губернского присутствия Михайлов и Повало-Швыйковский пишут в отчете о поездке в слободу: «Поселок Сайгановка примыкает непосредственно к городу Стерлитамаку без промежутка, отделяясь лишь небольшой речкой Стерлёй. За рекой - казармы и земская больница. Жители этого поселка - мещане Стерлитамака (происходят из числа помещичьих крестьян). Лет 20-25 сначала арендовали, а затем заторговали земли дворян Бухвостовых».

Присоединение фактически совершилось, только надо юридически это оформить - таково было резюме чиновников из Уфы.

Но городская дума имела по этому поводу иное мнение. Ростовцев считал, что в Сайгановке «сгруппировался разного рода сброд, начиная от ростовщиков, сектантов, тайных торговцев водкой, конокрадов, воров, где в случае преступления обнаружить преступника трудно». Кроме того, городу потребуются средства для выпрямления поселковых улиц и сноса старых построек. В случае присоединения его к Стерлитамаку придется увеличить полицейскую команду на два человека, а также пожарную команду. Сайгановка окружена оврагами и болотами и, по мнению думы, в будущем предстоит масса работы по осушению их и т.п. Одним словом, Стерлитамакская городская дума в октябре 1900 года сочла присоединение слободы убыточным и обременительным для ограниченного городского бюджета.

И вновь начинается долгая переписка между губернским присутствием и городской думой. Последняя в который раз напоминает чиновникам из Уфы, что придется в случае присоединения к городу строить больницы, школы, освещать улицы и проводить водопровод, устраивать мосты, переправы и призревать бедноту новую, когда своей много. Но ни в одном послании вышестоящей инстанции дума не сетовала на то, что преобладающая масса жителей Сайгановки - раскольники-беспоповцы.

Но наступил день, когда на коллегии Министерства финансов Российской империи чиновники решили, что «приводимые Стерлитамакской думою доводы против соединения Сайгановского выселка к городу являются явно недостаточными» и признали ходатайство заслуживающим удовлетворения.

28 июня 1902 года государь император Николай II подписал документ «О включении в состав территории Стерлитамака Уфимской губернии прилегающего к нему Сайгановского выселка».

Аналогичная история приключилась с маленькой деревенькой Береговкой, занимавшей всего одну десятину земли между излучиной Стерли около плотины М.В.Стрелкова и мусульманским кладбищем. Было в ней всего 9 жилых домов да сараи. Крестьянин Булюкин со товарищи купил этот клочок у купца Ахмерова в 1897 году. Деревня входила в Рязановскую волость. Жившие здесь Чеботарёвы, Даниловы, Чернышовы, Ильины, Макаровы, Трефиловы, Кононовы занимались огородничеством, несли все городские повинности наравне с городскими обывателями. Словом, всё, как в Сайгановке. Они ещё с 1899 года просились приписаться к Стерлитамаку, и городская управа вроде бы не находила к этому препятствий, тем более, что селение с трёх сторон уже было окружено городской землёй, а от Выселок отделяли Береговку 150 саженей расстояния, на которых стояли две торговые (общественные) бани. В общем пользовании находилась улица в 40 сажен длиной и три сажени шириной, которую береговцы согласны передать городу. Новое прошение о присоединении к городу составляется в 1904 году. Непосредственным поводом послужило, опять же как и в случае с Сайгановкой, недоразумения между береговцами и Рязановской волостью, чьи власти вдруг стали требовать с береговцев различные сборы на собственные нужды. Однако теперь городская дума решает, что городу это невыгодно: мол, тогда в черту города войдёт магометанское кладбище, да и берега Стерли здесь ежегодно размывает на аршин или два, укреплять придётся…

Но этот процесс шел непросто и продолжался долгих восемь лет путем переписки сайгановцев с различными административными инстанциями.

Сайгановка, выросшая на арендованных землях дворян Бухвостовых, долгое время была как бы сама по себе. Поселок подчинялся городской полиции, жители несли вместе с городом все денежные и натуральные повинности, выгоняли свой скот на городские пастбища, но формально горожанами не были. И вдруг в один из осенних вечеров приезжает урядник с представителем земского начальника 12 участка и, собрав жителей, объявляет, что их «нижегородка становится из безымянного населённого пункта территорией Рязановской волости. Сход облагает их независимо от платежей в мещанское общество города своими налогами, неуплата которых грозит административными наказаниями».

Платить двойной налог? Не проще ли присоединится к городу де-юре? К началу 1897 года сайгановцы получили купчую крепость на всю землю. Посланные проверить эти сведения члены губернского присутствия Михайлов и Повало-Швыйковский пишут в отчете о поездке в слободу: «Поселок Сайгановка примыкает непосредственно к городу Стерлитамаку без промежутка, отделяясь лишь небольшой речкой Стерлёй. За рекой - казармы и земская больница. Жители этого поселка - мещане Стерлитамака (происходят из числа помещичьих крестьян). Лет 20-25 сначала арендовали, а затем заторговали земли дворян Бухвостовых».

Присоединение фактически совершилось, только надо юридически это оформить - таково было резюме чиновников из Уфы.

Но городская дума имела по этому поводу иное мнение. Ростовцев считал, что в Сайгановке «сгруппировался разного рода сброд, начиная от ростовщиков, сектантов, тайных торговцев водкой, конокрадов, воров, где в случае преступления обнаружить преступника трудно». Кроме того, городу потребуются средства для выпрямления поселковых улиц и сноса старых построек. В случае присоединения его к Стерлитамаку придется увеличить полицейскую команду на два человека, а также пожарную команду. Сайгановка окружена оврагами и болотами и, по мнению думы, в будущем предстоит масса работы по осушению их и т.п. Одним словом, Стерлитамакская городская дума в октябре 1900 года сочла присоединение слободы убыточным и обременительным для ограниченного городского бюджета.

И вновь начинается долгая переписка между губернским присутствием и городской думой. Последняя в который раз напоминает чиновникам из Уфы, что придется в случае присоединения к городу строить больницы, школы, освещать улицы и проводить водопровод, устраивать мосты, переправы и призревать бедноту новую, когда своей много. Но ни в одном послании вышестоящей инстанции дума не сетовала на то, что преобладающая масса жителей Сайгановки - раскольники-беспоповцы.

Но наступил день, когда на коллегии Министерства финансов Российской империи чиновники решили, что «приводимые Стерлитамакской думою доводы против соединения Сайгановского выселка к городу являются явно недостаточными» и признали ходатайство заслуживающим удовлетворения.

28 июня 1902 года государь император Николай II подписал документ «О включении в состав территории Стерлитамака Уфимской губернии прилегающего к нему Сайгановского выселка».

Аналогичная история приключилась с маленькой деревенькой Береговкой, занимавшей всего одну десятину земли между излучиной Стерли около плотины М.В.Стрелкова и мусульманским кладбищем. Было в ней всего 9 жилых домов да сараи. Крестьянин Булюкин со товарищи купил этот клочок у купца Ахмерова в 1897 году. Деревня входила в Рязановскую волость. Жившие здесь Чеботарёвы, Даниловы, Чернышовы, Ильины, Макаровы, Трефиловы, Кононовы занимались огородничеством, несли все городские повинности наравне с городскими обывателями. Словом, всё, как в Сайгановке. Они ещё с 1899 года просились приписаться к Стерлитамаку, и городская управа вроде бы не находила к этому препятствий, тем более, что селение с трёх сторон уже было окружено городской землёй, а от Выселок отделяли Береговку 150 саженей расстояния, на которых стояли две торговые (общественные) бани. В общем пользовании находилась улица в 40 сажен длиной и три сажени шириной, которую береговцы согласны передать городу. Новое прошение о присоединении к городу составляется в 1904 году. Непосредственным поводом послужило, опять же как и в случае с Сайгановкой, недоразумения между береговцами и Рязановской волостью, чьи власти вдруг стали требовать с береговцев различные сборы на собственные нужды. Однако теперь городская дума решает, что городу это невыгодно: мол, тогда в черту города войдёт магометанское кладбище, да и берега Стерли здесь ежегодно размывает на аршин или два, укреплять придётся…

Метки: 20 век, Сайгановка, Береговка

Александр Сергеев,

11-07-2010 10:02

(ссылка)

Это наша с тобой биография!..

Тань,ты - такая(ОЙ!) молодец:посмотрел последние фотографии,как по детству прошёлся;этот мостик через Стерлю - я по нему к Ваньке Севостьянову (Ивану Алексеевичу, секретарю ГК КПСС - 70-ег.г.) в гости бегал,когда они переехали с 7-го Ноября...в 1953г. Всего-то 57 лет назад! А сквер у "нового" САЛАВАТА между швейной фабрикой и купеческими магазинами,- в одном из которых я ф-но купил в кредит после армии.Костюма не было,а ф-но купил!Как мы с Валеркой Сагидуллиным везли его в кузове грузовика зимой, и я играл без перчаток-варежек!!! Разве это забудешь!А я - лентяй,тоже залезу в свои пачки фото,надо успеть поделиться. Спасибо,Таня.

Татьяна Морозова,

29-06-2010 20:22

(ссылка)

Пионерская клятва

Обещание 1922 года

Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться.

Обещание 1923 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что

1) Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира.

2) Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров.

Обещание 1924 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров.

Обещание 1928 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что:

1) Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира.

2) Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича - Законы ЮП

Пионеры, награжденные почетными значками активных борцов за колхозное строительство. 30-е годы.

Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться.

Обещание 1923 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что

1) Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира.

2) Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров.

Обещание 1924 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров.

Обещание 1928 года

Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что:

1) Буду твёрдо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира.

2) Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича - Законы ЮП

Пионеры, награжденные почетными значками активных борцов за колхозное строительство. 30-е годы.

Татьяна Морозова,

29-06-2010 12:26

(ссылка)

Холера 1922 года

24 марта ввиду угрозы со стороны азиатской холеры, поглотившей столько жертв летом 1921 года, образована Башкирская центральная санитарно-эпидемическая ЧК при БЦИК. Председатель Куватов, члены президиума Гумеров и врач Ездаков.

4 апреля ЧК выпустила свой бюллетень: «На нас наступает новый враг – холера. Все на боевую линию, к борьбе, к победе!»

В списке мероприятий прививочная кампания, организация летучих санитарных транспортов, подача скорой помощи на дому, развёртывание сети холерных бараков, санитарная обработка и очистка Стерлитамака и всех населённых мест республики. А конкретно, нужно убрать навоз с дворов и с берегов Ашкадара и Стерли, прорыть канавы. За неисполнение этого предписания – в ЧК! Убрать трупы (животные и человеческие), находящиеся на площадях и улицах города и прилегающих к городскому району шоссейных и грунтовых дорогах.

Вообще холера в России появилась в 1823 году.До того времени страна её не знала.Летом 1848 года была вторая вспышка эпидемии холеры в Стерлитамаке. Тогда от неё умер самый известный на то время в городе человек протоиерей Фёдор Иванович Базилевский. Он заразился во время встречи из Табынска иконы Казанской Божьей Матери, которую привезли в Стерлитамак, чтобы поддержать дух народа. Шёл отцу Фёдору девяносто первый год.

настроение: Оптимистичное

Татьяна Морозова,

27-04-2010 11:15

(ссылка)

1936 год. Про аборты

25 мая 1936 года, «идя навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин о вреде абортов», был опубликован правительственный законопроект о запрещении абортов и одновременно об увеличении помощи со стороны государства роженицам и многодетным матерям (тогда говорили – «многосемейным», что звучит довольно двусмысленно).

Предполагалось расширение сети родильных домов, детских садов и яслей, усиление уголовного наказания за уклонение от алиментов, внесение изменений в законодательство о разводах.

Коротко суть документа.

Ни в одной стране женщина не пользуется таким полным равноправием, ни в одной стране женщина не пользуется таким уважением как гражданка и мать, но в связи с экономической разрухой и унаследованной от дореволюционной эпохи некультурностью женщин 18 ноября 1920 года советская власть разрешила производство абортов. Упомянут был всуе Ленин, выступавший против запрета абортов: он де говорил о капитализме, при котором такие законы только отражают лицемерие господствующих классов. В условиях же социализма можно серьёзно бороться с абортами, в том числе и путём запретительных законов, поэтому пора старое постановление пересмотреть. Надо только обеспечить детей и женщин материально.

Такова преамбула.

В первой главе – о запрещении абортов – оговариваются исключения. Аборт можно сделать, и только в больнице, если продолжение беременности представляет угрозу для жизни или грозит тяжёлым ущербом здоровью женщины. В остальных случаях врачу грозит срок от года до двух, если за тёмное дело берётся не врач – то до трёх лет, женщине – общественное порицание, а при повторном случае – штраф в 300 рублей.

За понуждение женщины к аборту – тюремное заключение до двух лет.

После кнута - про пряники.

Размер пособия на обзаведение необходимыми предметами ухода за новорожденным увеличивается с 32 до 45 рублей.

Пособие на кормление ребёнка – с 5 до 10 рублей в месяц. Отменяются дискриминационные меры по отношению к женщинам-служащим, теперь их дородовый и послеродовый отпуск будет равен отпуску женщин-работниц: по 56 дней до и после.

За отказ в приёме на работу беременных – уголовное наказание.

«Многосемейным» матерям определяется пособие: имеющим 7 детей, за каждого следующего 2 тысячи ежегодно до достижения ребёнком пяти лет, имеющим 11 детей – за каждого следующего 5 тысяч при рождении и по 3 тысячи ежегодно в последующие 4 года.

Дальше шли статьи, важные для исполнителей закона – о строительстве новых роддомов, развёртывании акушерских пунктов, расширении сети садов и яслей, о финансировании всех этих мероприятий.

Последняя глава касалась разводов.

Теперь, чтобы развестись, необходимо личное присутствие в загсе обоих разводящихся, в паспорте ставится соответствующая отметка.

За первый развод платишь 50 рублей, за второй – 150, за третий и последующие – 300. Устанавливаются следующие размеры алиментов: на одного ребёнка треть зарплаты ответчика, на двоих – 50 процентов, на троих и больше – 60 процентов. Не платишь – два года тюремного заключения.

Законопроект был передан на широкое обсуждение трудящимися. И обсуждение действительно происходило!

Повсюду проходили собрания и митинги, выступавшие вносили предложения. В основном по ужесточению наказаний. Например, увеличить плату за разводы.

Татьяна Морозова,

27-04-2010 08:39

(ссылка)

Поворот рек. 1960 год.

Об этом говорили ещё до войны. Теперь снова.

Белая на равнинной местности из-за мягких грунтов постоянно меняет своё русло. В начале 40-х она проложила новое русло, названное «прорвой», ниже деревни Караганово. При подходе к городу Белая делает два истока для прорв – одна в районе Стрелки, вторая – от Караганово. Основное русло летом сильно мелеет и напоминает мелководный ручей.

Это легко изменить, если воды реки направить только по руслу прорвы, начинающейся от Стрелки. В этом случае, Белая, соединяясь с Ашкадаром, будет протекать в черте города, представляя собой многоводную реку.. Улучшатся условия сплава леса до гавани выше кирпичного завода №1, а осушенное старое русло позволит начать разработку песчаника и гравийных карьеров.

Как это сделать практически? Белую в районе Стрелки перекрыть невысокой дамбой и направить её воды по руслу прорвы в Тихий Ашкадар. Протяжённость дамбы составит 50-60 метров, высота её должна быть рассчитана на такой уровень, чтобы часть весенних вод прошла над ней по старому руслу и разгрузила основной поток.

В. Иванова, предложившего это, обвинили в кустарности и примитивности. Нужны обоснованные гидрологические расчёты.

Белая на равнинной местности из-за мягких грунтов постоянно меняет своё русло. В начале 40-х она проложила новое русло, названное «прорвой», ниже деревни Караганово. При подходе к городу Белая делает два истока для прорв – одна в районе Стрелки, вторая – от Караганово. Основное русло летом сильно мелеет и напоминает мелководный ручей.

Это легко изменить, если воды реки направить только по руслу прорвы, начинающейся от Стрелки. В этом случае, Белая, соединяясь с Ашкадаром, будет протекать в черте города, представляя собой многоводную реку.. Улучшатся условия сплава леса до гавани выше кирпичного завода №1, а осушенное старое русло позволит начать разработку песчаника и гравийных карьеров.

Как это сделать практически? Белую в районе Стрелки перекрыть невысокой дамбой и направить её воды по руслу прорвы в Тихий Ашкадар. Протяжённость дамбы составит 50-60 метров, высота её должна быть рассчитана на такой уровень, чтобы часть весенних вод прошла над ней по старому руслу и разгрузила основной поток.

В. Иванова, предложившего это, обвинили в кустарности и примитивности. Нужны обоснованные гидрологические расчёты.

Метки: 1960

Татьяна Морозова,

27-04-2010 08:18

(ссылка)

"Любители лёгкой наживы" - взгляд из 1959 года

Поощряется индивидуальное садоводство, но при этом порицается стяжательство и обогащение. То есть, работать в саду надо для удовольствия, а не для дополнительного заработка.

Тот, кто имеет сад не для наживы, а для отдыха, сдаёт излишки в коопторг, в трест столовых.

Торговать на базаре – это законно (если есть документ, подтверждающий владение садом, и платишь за место). «Деньги льются золотым ручьём! А главное, всё это законно». Законно, но осуждаемо. Такой парадокс.

Стыдят тех, кто имеет несколько садов, кто держит пчёл, домашний скот. Например, у садоводов Алексеевых установлен мотор для поливки, «неизвестно где взятый». Мотор – крамола!

Нигде не работающий Терентьев имеет дома огород, за Ольховкой – сад и 30 пчелосемей. Можно ли его назвать неработающим? Тогда – да. Он же обогащается! У многих свои бахчи, на них используется наёмный труд, и нигде не работающий Рахмаев уже купил от своих доходов «Москвич», лошадь, корову и два дома.

Таких обзывают хапугами, спекулянтами, стяжателями и даже тлёй.

Летом следующего года – та же история. Рабкоровский рейд «Стерлитамакского рабочего» по рынку – и поимённое перечисление торгующих там «любителей лёгкой наживы».

К таковым отнесены не только торгующие клубникой по пятёрке за стаканчик, но и те, кто откармливает свиней для продажи, кто мастерит мебель, шьёт одежду.

Кстати, в магазинах с этими товарами постоянные перебои...

Татьяна Морозова,

27-04-2010 08:15

(ссылка)

Спортивная жизнь в 1959 году

В августе прошли первые соревнования по мотогонкам. Место их проведения – большой участок ровного поля западнее строений 187 квартала. Участие принимают спортсмены Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Салавата, в их числе чемпион Европы, мастер спорта Юрий Дудорин.

Первое и второе места заняли уфимские команды, третье – у стерлитамаковцев. Это тренер автомотоклуба Краснов, аппаратчик Самородов и шофёр Голов.

В городе 15 футбольных команд, самые сильные – на заводе имени Ленина (её создал литейщик Михаил Иванов), на Первомайском посёлке (завод № 850) и на заводе строительных машин.

Сборная города участвует в чемпионате республики, поначалу лидирует, потом проигрывает Белорецку. Больше всего радуют болельщиков юные футболисты 1943-44 годов рождения. Команду тренирует Валерий Камалеев. Ребята заняли первое место по республике.

Есть команды пловцов и игроков в водное поло.Соревнования устраиваются в районе городского пляжа на Ашкадаре.

Первое и второе места заняли уфимские команды, третье – у стерлитамаковцев. Это тренер автомотоклуба Краснов, аппаратчик Самородов и шофёр Голов.

В городе 15 футбольных команд, самые сильные – на заводе имени Ленина (её создал литейщик Михаил Иванов), на Первомайском посёлке (завод № 850) и на заводе строительных машин.

Сборная города участвует в чемпионате республики, поначалу лидирует, потом проигрывает Белорецку. Больше всего радуют болельщиков юные футболисты 1943-44 годов рождения. Команду тренирует Валерий Камалеев. Ребята заняли первое место по республике.

Есть команды пловцов и игроков в водное поло.Соревнования устраиваются в районе городского пляжа на Ашкадаре.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу