Александр Воронов,

20-10-2014 16:47

(ссылка)

Резонанс душ

В Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского состоялась премьера спектакля по пьесе Валентина Красногорова «Его донжуанский список». Современный российский драматург, пьесы которого ставятся не только в России, но и по всему миру, и даже больше известный (парадокс!) не в России, а за ее пределами, написал несколько десятков пьес. Очередь ставить Красногорова наконец-то дошла и до Кинешмы.

В Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского состоялась премьера спектакля по пьесе Валентина Красногорова «Его донжуанский список». Современный российский драматург, пьесы которого ставятся не только в России, но и по всему миру, и даже больше известный (парадокс!) не в России, а за ее пределами, написал несколько десятков пьес. Очередь ставить Красногорова наконец-то дошла и до Кинешмы. Спектакль поставил режиссер, Заслуженный деятель искусств России Иван Соловов, оформил спектакль художник Михаил Карягин.

Главная тема спектакля – любовь. Сколько написано о любви стихов, прозы, сколько снято кинокартин и поставлено спектаклей – не счесть. И все же тема эта неисчерпаема, как океан. Когда говоришь о таких серьезных вещах, совсем легко соскользнуть в пошлость, банальность.

В этом спектакле все достойно. Актеры играют на полутонах, никакого «педалирования» и в помине нет – малая сцена позволяет разглядеть милые сердцу детали. Свидетеля (Официанта) играет артист Дмитрий Чередниченко, его герой как в скорлупе прячется в старом кафе, которое он купил после смерти жены. Ранимый человек, в то же время готовый постоять и за себя, и за женщину – неважно, за какую – свою ли ныне покойную жену или Наташу (артистка Наталья Рыбакова), невесту Олега. Герой Чередниченко интеллигентен, страдающ, мудр. Он многое видел, и многое понимает в жизни. Потенциальный свидетель на свадьбе Наташи и Олега не выставляет свои чувства напоказ, он рассказывает о своей жизни молодой паре, но так, что Наташа понимает, о чем он говорит, ближе к финалу пьесы. Наташе своим рассказом герой Чередниченко открывает глаза, что так и никак иначе и нужно любить, что то, что называется любовью у них с Олегом – на самом деле никакая не любовь. Это все, что угодно, только не любовь и что вот она – настоящая любовь Свидетеля к жене – живой или уже ушедшей в лучший из миров. Герой Дмитрия Чередниченко казнит себя уже три года после смерти жены за то, что не спас ее. Можно ли было ее спасти, он не знает, но снедает себя упреками, сомнениями. Почему? Наверное, просто потому, что любил. Да нет, почему любил? Любит до сих пор. Ему Наташа очень нравится, он давно ее заприметил, в нем развивается огромное светлое чувство. Но он боится. Не за себя – за нее. И видит, что если Наташа останется с Олегом, тому и в голову не придет защитить ее. Вот так же, как и его жене, Наташе требовалось срочное медицинское вмешательство, когда ее Олег уезжал в другой город открывать филиал, Наташа лечилась сама. Олег же об этом даже не знал, что его женщине грозила серьезная опасность. Свидетель знает и с присущей интеллигенту рефлексией страдает и мечется, не решаясь принять на себя снова это тяжелое, непосильное многим бремя – быть в ответе за другого, любимого человека. Он не может вот так, сразу решиться принять это на себя, поэтому и суетится, нося посуду в кухню, проходя перед Наташей многажды, пока она объясняется ему в любви. Эти метания – нравственные и физические – едва ли не центральная часть спектакля, на которой делает акцент режиссер. Герой с неизвестным именем («что в имени тебе моем…?», - цитирует герой Дмитрия Чередниченко известные стихи) не может вот так, сразу решиться предложить молодой женщине соединить свои судьбы как раз потому, что он очень ответственный человек. Сможет ли он сделать ее счастливой? Не упустит ли тот момент, когда ей понадобится его помощь, а его может не оказаться рядом? Эти вопросы гнетут его.

Наташа в исполнении Натальи Рыбаковой понимает его сомнения, и от этого ее избранник только выигрывает в ее глазах. Наташа нашла в немолодом уже человеке то, чего не было у Олега. И до встречи с ним она, может быть, смутно чувствовала потребность именно такой любви, а может быть, и нет. Но она тут же откликнулась, произошел резонанс душ.

Олег искренне не понимает, в чем дело, почему его любимая предпочла не его – молодого, успешного, богатого? У него в голове такое не умещается и, похоже, он так и останется в недоумении надолго, если не навсегда.

«О, как на склоне наших лет//Нежней мы любим и суеверней...», - сказал Ф.И. Тютчев. Именно такая нежная и суеверная любовь растопила сердце Наташи. Счастье – не в богатстве финансовом, Свидетель не сможет ей дать такого состояния, как Олег, которое – всего-навсего - в простом человеческом счастье, во внимании, в любви друг к другу.

Вот об этом, как мне кажется, спектакль Ивана Соловова. И еще о том, что зря люди начинают рубить сплеча, мерить других по себе. Если ты начнешь этим заниматься, сам когда-нибудь, раньше или позже, но останешься у разбитого корыта.

Оформил спектакль, как было сказано, Михаил Карягин, художник, иногда сотрудничающий с Кинешемским драматическим театром. Воплощенные на сцене декорации представляют собой типовое кафе - «стекляшку», которое может быть где угодно – может быть и в Подмосковье, а может и в Кинешме. Прозрачные огромные окна кафе символизируют открытость главного героя миру, его непосредственность, «детскость», не инфантилизм, а именно детскость, восприимчивость к людям, которая так часто обезоруживает и подкупает. На самом деле такое очень редко встречается в людях. Очень сильно и акцентировано сделан финал – когда счастливая пара уходит, Олег бросается догонять их, тщетно надеясь, что можно еще все поправить, то есть вернуть все, как было полтора часа назад, в это время у него звонит мобильник, Олег отрешенно смотрит на него, бросает на стол, телефон нескончаемо, нестерпимо долго звонит, луч софита, акцентируя внимание зрителей на телефоне, наконец, гаснет, и с этим лучом, как кажется, гаснет надежда Олега. Любовь у Свидетеля и Наташи будет крепкая и долгая.

Александр Воронов,

04-09-2014 11:25

(ссылка)

Новые актеры театра. Блиц-интервью

В Кинешемском драматическом театре им. А.Н. Островского – большое пополнение труппы. Чтобы познакомить театралов с новичками, мы зададим актерам наши традиционные вопросы.

1. Расскажите о себе. Где Вы учитесь или учились, какие роли играли?

2. Что хотелось бы сыграть?

Копчинский Антон:

1. Окончил Дальневосточную государственную академию искусств и Амурский Педагогический Колледж. Играл в отрывках спектаклей:

В. Шукшин «Живет такой парень» - Пашка, В. Астафьев «Передышка» - Колупаев, Л. Зорин «Варшавская мелодия» - Виктор, К. Драгунская «Рыжая пьеса» - ЕгорА. С. Грибоедов «Горе от ума» - Фамусов, А. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» - Кречинский, Ж.-Б. Мольер «Дон Жуан» - Сганарель, А. П. Чехов «Иванов» - Боркин; Т. Уильямс «Кошка на раскаленной крыше» - Большой Папа и другие. С. Есенин «Черный человек»; (моноспектакль), Э. Лабиш «Мизантроп» - Шифоне; (дипломный спектакль), А. Володин «Фабричная девчонка» - Мужчина; (дипломный спектакль). Во время учебы в академии принимал участие в массовых сценах спектаклей Академического театра имени М. Горького г. Владивостока. В 2009 г. во время учебы в Амурском Педагогическом Колледже г. Благовещенска написал и поставил мюзикл «Владимир Мономах», в котором сыграл роль Боримира (главная мужская роль).

2. Попробовать хочется все. Хочу сыграть Кречинского («Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина).

Копчинская Татьяна:

1. Окончила театральный факультет Дальневосточной государственной академии искусств и Амурское областное училище (колледж) культуры.

Работы в Амурском областном театре драмы:

Н. Чернышов "Новогодние происки Матвея- генерального злодея" - Аня;

А. Н. Островский "Ва-банк" - Девка в доме Тугиной/Артистка кабаре, М. Ю. Лермонтов "Маскарад" – Маска Неизвестного, М. Гусев «Загадки Деда Мороза» - Новый год/Снеговик, М. Панфилова-Рыжкова "Царевы очи" - Маринушка; Д. Урбан "Все мыши любят сыр" – Фружи, А. Волков "Волшебник изумрудного города" - Саблезубый тигр/Мак, Е. Шварц "Золушка" – Золушка.

Поставила спектакль по пьесе В. Соллогуб "Беда от нежного сердца" в Амурском областном училище (колледже) культуры.

Во время учебы в ДВГАИ принимала участие в массовых сценах спектаклей Академического театра имени М. Горького г. Владивостока.

2. Сыграть хочу разный репертуар – Голду в «Поминальной молитве», Ирину в «Трех сестрах».

Манапова Элина:

1. У меня два образования – Колледж культуры и искусства (г. Оренбург) и Екатеринбургский театральный институт. Играла в спектаклях «Доходное место» А.Н. Островского, Старый дом» А.Казанцева, «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорки. Играю на баяне, танцую.

2. Пока не знаю, что хотелось бы сыграть. Надо попробовать все. Хочется попробовать Принцессу Турандот Карло Гоцци.

Савченко Ольга:

1. Окончила Ярославский Государственный театральный институт. Работала в Санкт-Петербурге в Театре юного зрителя. Я – кукольница. Играла в спектаклях «Дыхание любви» - это пластический спектакль-миниатюра по картинам Пикассо, спектакль «За цирковым занавесом», кукольный спектакль «Синяя борода» - роль Убиенной жены.

2. Я не привередлива – что дадут, то и буду играть. Мне по душе возрастные роли, бабки, хоть мне и двадцать с небольшим, тянет играть бабок. Но и на героинь я тоже согласна

Межаков Константин:

1. Окончил Ивановский колледж культуры. Играл в спектаклях «Кровать, леди и джентльмены», военные, семейные, хозяйственные сценки, сказки. Второе мое образование – менеджер социально-культурной деятельности и постановка представлений. Я ставил дипломный спектакль-концерт к Дню защитника Отечества с элементами Stand Up.

2. Тяготею к комедийным ролям, хочется сыграть какого-нибудь злодея и Ваню-дурака.

1. Расскажите о себе. Где Вы учитесь или учились, какие роли играли?

2. Что хотелось бы сыграть?

Копчинский Антон:

1. Окончил Дальневосточную государственную академию искусств и Амурский Педагогический Колледж. Играл в отрывках спектаклей:

В. Шукшин «Живет такой парень» - Пашка, В. Астафьев «Передышка» - Колупаев, Л. Зорин «Варшавская мелодия» - Виктор, К. Драгунская «Рыжая пьеса» - ЕгорА. С. Грибоедов «Горе от ума» - Фамусов, А. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» - Кречинский, Ж.-Б. Мольер «Дон Жуан» - Сганарель, А. П. Чехов «Иванов» - Боркин; Т. Уильямс «Кошка на раскаленной крыше» - Большой Папа и другие. С. Есенин «Черный человек»; (моноспектакль), Э. Лабиш «Мизантроп» - Шифоне; (дипломный спектакль), А. Володин «Фабричная девчонка» - Мужчина; (дипломный спектакль). Во время учебы в академии принимал участие в массовых сценах спектаклей Академического театра имени М. Горького г. Владивостока. В 2009 г. во время учебы в Амурском Педагогическом Колледже г. Благовещенска написал и поставил мюзикл «Владимир Мономах», в котором сыграл роль Боримира (главная мужская роль).

2. Попробовать хочется все. Хочу сыграть Кречинского («Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина).

Копчинская Татьяна:

1. Окончила театральный факультет Дальневосточной государственной академии искусств и Амурское областное училище (колледж) культуры.

Работы в Амурском областном театре драмы:

Н. Чернышов "Новогодние происки Матвея- генерального злодея" - Аня;

А. Н. Островский "Ва-банк" - Девка в доме Тугиной/Артистка кабаре, М. Ю. Лермонтов "Маскарад" – Маска Неизвестного, М. Гусев «Загадки Деда Мороза» - Новый год/Снеговик, М. Панфилова-Рыжкова "Царевы очи" - Маринушка; Д. Урбан "Все мыши любят сыр" – Фружи, А. Волков "Волшебник изумрудного города" - Саблезубый тигр/Мак, Е. Шварц "Золушка" – Золушка.

Поставила спектакль по пьесе В. Соллогуб "Беда от нежного сердца" в Амурском областном училище (колледже) культуры.

Во время учебы в ДВГАИ принимала участие в массовых сценах спектаклей Академического театра имени М. Горького г. Владивостока.

2. Сыграть хочу разный репертуар – Голду в «Поминальной молитве», Ирину в «Трех сестрах».

Манапова Элина:

1. У меня два образования – Колледж культуры и искусства (г. Оренбург) и Екатеринбургский театральный институт. Играла в спектаклях «Доходное место» А.Н. Островского, Старый дом» А.Казанцева, «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорки. Играю на баяне, танцую.

2. Пока не знаю, что хотелось бы сыграть. Надо попробовать все. Хочется попробовать Принцессу Турандот Карло Гоцци.

Савченко Ольга:

1. Окончила Ярославский Государственный театральный институт. Работала в Санкт-Петербурге в Театре юного зрителя. Я – кукольница. Играла в спектаклях «Дыхание любви» - это пластический спектакль-миниатюра по картинам Пикассо, спектакль «За цирковым занавесом», кукольный спектакль «Синяя борода» - роль Убиенной жены.

2. Я не привередлива – что дадут, то и буду играть. Мне по душе возрастные роли, бабки, хоть мне и двадцать с небольшим, тянет играть бабок. Но и на героинь я тоже согласна

Межаков Константин:

1. Окончил Ивановский колледж культуры. Играл в спектаклях «Кровать, леди и джентльмены», военные, семейные, хозяйственные сценки, сказки. Второе мое образование – менеджер социально-культурной деятельности и постановка представлений. Я ставил дипломный спектакль-концерт к Дню защитника Отечества с элементами Stand Up.

2. Тяготею к комедийным ролям, хочется сыграть какого-нибудь злодея и Ваню-дурака.

Александр Воронов,

19-08-2014 15:52

(ссылка)

КАСТИНГ!!!

21 августа с 16 до 18.00 в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского производится набор юношей и девушек от 16 до 30 лет для участия в новом спектакле "Юнона и Авось".

Требования: умение танцевать, петь и знание пьесы. Также производится набор музыкантов. Наличие собственного инструмента обязательно.

Требования: умение танцевать, петь и знание пьесы. Также производится набор музыкантов. Наличие собственного инструмента обязательно.

Александр Воронов,

19-08-2014 13:59

(ссылка)

Тимофей Дунаев: «Люблю актерские спектакли»

- Здравствуйте, Тимофей Юрьевич! Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского по традиции свой новый сезон открывает спектаклем по пьесе Островского. Вы – режиссер-постановщик спектакля «Свои люди – сочтемся». Расскажите, пожалуйста, как Вы оказались в нашем театре?

- Здравствуйте. Я много слышал о вашем театре. Знал, что здесь понимают и тонко чувствуют драматургию Островского. Мне говорили, что местные актеры умеют "играть Островского", а публика предъявляет высокие требования к спектаклям по пьесам великого русского драматурга. Поэтому захотелось попробовать, проверить себя. На адрес театра я прислал резюме, и довольно скоро директор Наталья Викторовна Суркова пригласила меня поставить в Кинешме этот спектакль.

- Как Вы относитесь к творчеству Островского?

- Я большой любитель русского психологического театра, старой актерской школы. Островский мастерски прорисовывает характеры персонажей, ситуации, диалоги, события. Чтобы "раскрыть" этого автора, в его драматургию необходимо погрузиться. Есть о чем думать, что анализировать, чем "нагрузить" себя и актеров. Накапливая материал, мы с актерами стараемся дорасти до Островского и даже пытаемся стать его соавторами. А это, поверьте, нелегкий труд. Я вообще люблю актерские спектакли. А пьесы Островского - это как раз драматургия для актеров.

- Ваш спектакль – это будет «традиционный», классический Островский или нет?

- У меня нет задачи - чем-то удивлять зрителей. Мой творческий принцип – от драматурга, через актера к зрителю. Островский все написал, задача режиссера – суметь правильно прочитать. Таких великих авторов как Островский в мировой драматургии - десятка два, не больше. К его произведениям необходимо относиться с большим вниманием и уважением. Не выражать себя, а понять автора. И еще. У каждого режиссера есть своя сверх- сверхзадача. Это тема, которую режиссер проносит через все свое творчество. Когда берешь какой-либо материал, то, так или иначе, ищешь свою тему. Если ее нет – берешь другую пьесу. Островский настолько многообразен, что многие режиссеры могут найти то, что их волнует. Я нашел.

- Смотрите ли Вы спектакли других театров по той пьесе, которую собираетесь ставить?

- Нет. Глядя работы мэтров отечественной и мировой режиссуры, есть соблазн использовать ту или иную находку, мизансцену, шутку. Я же хочу поделиться своим видением. Только когда есть личностное отношение, можно заинтересовать актеров. А если актеры работают с удовольствием, то и зрителям, я думаю, будет интересно. Когда спектакль уже сделан, вот тогда можно посмотреть, сравнить, поучиться.

- Кинешемский зритель очень хорошо знает творчество Островского и с особым пристрастием воспринимает спектакли по его пьесам…

- Посмотрим, думаю, кинешемцы будут довольны. Островский у нас будет, если говорить кратко, скорее традиционный. Театр интересен тогда, когда он занимается исследованием жизни человеческого духа. Что происходит с людьми? Почему один легко идет на сделку со своей совестью, а другой всегда остается верен своим принципам? Мотивы поступков персонажей должны быть понятны и прозрачны, а их сценическое воплощение интересно для зрителя. Надеюсь, получится понятно и интересно.

- Расскажите о себе.

- Я представитель творческой династии. Мои родители актеры. В 1995 году окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Актер драматического театра и кино». В 2003 году получил диплом «Режиссер драмы» в то же институте. Играл и ставил спектакли на Урале. Актерский багаж большой – Хлестаков, Петя Трофимов, Барон в «На дне», чеховский доктор Львов – наиболее значимые для меня роли. Из постановок: Горький, Ростан, Чехов, Шекспир… Вот, теперь Островский.

- Как оказались в Москве?

Был приглашен в театр «Et cetera» под руководством Александра Калягина на должность ассистента режиссера. Выпускал спектакль с Робертом Стуруа, в октябре начинаю работу с Петером Штайном. Это режиссеры с мировыми именами.

- Спасибо и успехов!

- Спасибо.

Александр Воронов,

15-08-2014 09:05

(ссылка)

Наталья Суркова: «Театр живет и развивается»

- Наталья Викторовна, десятого октября – открытие нового театрального сезона. Что ждет кинешемцев и гостей города в наступающем 118-м сезоне?

- Труппа к началу сезона пополнилась новыми актерами, мы их сейчас активно включаем в работу, поэтому мы живем с надеждой на то, что театр живет, развивается, что никакие перипетии и никакие события в стране не позволят нам остановиться.

Открывать сезон будем по традиции спектаклем по пьесе Александра Николаевича Островского, на этот раз театр взял к постановке комедию «Свои люди – сочтемся». Надеюсь, что спектакль будет необычен и в плане постановки, и по декорациям. По крайней мере, макет декорации очень интересен. Это и немудрено – и режиссер, и художник спектакля приехали из именитого московского театра. В спектакле заняты ведущие актеры театра Наталия Машаткова, Андрей Мисюра, Татьяна Грубинка, Сергей Шувалов, Ада Рябинова, Анна Александровна, Нина Акулова и много молодых актеров.

Одновременно мы приступаем к работе над спектаклем по повести Достоевского «Белые ночи». Режиссер спектакля – Наталья Михайловна Тимофеева, главный режиссер московского театра «Экспромт». Она уже неоднократно работала у нас, ее спектакли нравятся кинешемцам. Этот спектакль необычен тем, что он будет проходить по принципу «сцена в сцене». Так мы уже работали, но трансформация этого спектакля необычна тем, что зрители будут непосредственными участниками спектакля. С этой работой мы планируем поехать на фестиваль Ф.М. Достоевского в Старую Руссу в ноябре этого года.

Не забыли мы и наших ветеранов. Для них в сентябре приступаем к репетициям нового спектакля «Осенний блюз» по пьесе «Девичник над вечным покоем» Айвон Менчелл. Режиссер этой постановки также Наталья Михайловна Тимофеева, художник – Дина Тарасенко, это молодой «свободный» художник, она работала в различных театрах, оформила ряд хороших спектаклей. Бенефис наших ветеранов пройдет в ноябре. Ну и, конечно же, три масштабных постановки ожидают наших зрителей в начале 2015 года. В январе должна состояться премьера «Капитанской дочки» по повести А.С. Пушкина (напомню, 2015 год объявлен в нашей стране годом русской литературы), к семидесятилетию Победы театр планирует выпустить спектакль «Вдовий пароход», и, конечно, «изюминкой» сезона станет спектакль «Юнона и Авось», спектакль постараемся поставить к 8 Марта, это будет большим подарком для наших дорогих женщин. Нашему режиссеру Ивану Ивановичу Соловову удалось договориться с авторскими правами на музыку с композитором Алексеем Рыбниковым. Вообще говоря, эти права стоят больших денег, нам же они достались практически бесплатно и мы не можем этим не воспользоваться. В труппе сейчас появилось много танцующих, играющих на музыкальных инструментах и поющих актеров. Поэтому режиссер нашего театра Иван Иванович Соловов, Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, основатель кинокомпании «Ментор Синема», автор и режиссёр более сорока документальных и художественных фильмов, член Европейской Киноакадемии (EFA), лауреат многих кинофестивалей решил поставитьэту рок-оперу. До нашего театра он шел только в театре «Ленком» и в Театре Алексея Рыбникова.

Ну, а в августе, буквально в двадцатых числах, у нас состоится сдача спектакля «Его донжуанский список» по пьесе Валентина Красногорова. Этот спектакль будет идти на малой сцене, премьера состоится уже в октябре. Думаю, зрителю будет интересно посетить малую сцену – театр закупил новое звуковое и световое оборудование, в зале стало комфортнее.

- А что ждет маленьких зрителей?

- Мы только что выпустили спектакль «Волшебная книга, или Ромка в тридевятом царстве». Это музыкальная сказка, которая очень нравится детям, официальная премьера состоится в октябре. Кроме того, на III Всероссийском фестивале для детей и юношества «Здравствуй, сказка!» состоялась премьера сказки «Подарок для Огненной феи» по пьесе В. Филатовой. Это широкомасштабное полотно с музыкой, танцами, множеством персонажей. И хотя премьера состоялась в мае, сказку мы будем играть в Новогодние каникулы. Сейчас мы готовим сказку для наших маленьких зрителей, это выездной спектакль для детских садов о правилах дорожного движения. В ноябре мы выпустим еще одну сказку на тему безопасности детей. А вообще, начиная с 1 сентября, на малой сцене каждое воскресенье мы возобновляем работу для наших маленьких зрителей, покажем все спектакли из детского репертуара. В сказках будут задействованы новые актеры театра. Детский репертуар у нас достаточно обширный.

- Планируются ли гастроли нашего театра и если да, то где?

- Да, конечно, запланированы гастроли в Ковров, Дзержинск, в конце октября состоятся обменные гастроли с театром драмы и комедии из города Кимры. В январе наш театр едет в Москву, на сцену Историко-Этнографического театра. Кроме того, мы будем пытаться попасть на фестиваль в Театр Наций, попасть в число участников проекта Творческой лаборатории, организуемым Театром Наций.

- А кто из театральных коллективов приедет в Кинешму?

- В конце октября к нам в Кинешму на двухдневные гастроли приедет театр драмы и комедии из города Кимры Тверской области, они привезут два спектакля вечернего репертуара – спектакли «Блоха» Е. Замятина и «День отдыха» В. Катаева, а для детей – две сказки «Чудесный колодец» и «Вверх тормашками». 15 сентября Московский независимый театр привезет спектакль «Женихи» в постановке Владимира Стеклова.

В 2015 году состоится II Международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце». Подготовка к фестивалю уже началась. Пока не будем рассказывать о том, кто к нам приедет, к теме фестиваля мы вернемся где-нибудь в конце этого года.

А теперь, что касается наших концертных программ. 20 сентября на сцене театра концерт даст группа «Лесоповал», 2 октября – «Новые русские бабки». 20 октября к нам приедет Казачий ансамбль песни и пляски из Ставрополя, 12 октября – полюбившийся многим Фонд «Таланты мира» привезет в Кинешму программу «Любимые мелодии кино». 16 ноября приедет Андрей Разин и Азиза (группа «Ласковый май»).

Думаю, что список этот не полный, заявок поступает очень много, мы отбираем желающих выступить на нашей сцене.

- Какие цены на билеты театра будут в наступающем сезоне?

- Для театралов мы делаем все возможное, чтобы спектакли нашего театра были доступными. Цены мы не повышали, на открытие театрального сезона цены на билеты будут до трехсот рублей за билет, на премьеры билеты будут стоить до 250 рублей, на все остальные спектакли цены на билеты будут в среднем по сто рублей. Льготные билеты для студентов, школьников, ветеранов, инвалидов, детей из малообеспеченных семей будут стоить по пятьдесят рублей.

- Ну что ж, сезон предстоит, как обычно, насыщенный. Желаем театру творческих успехов!

- Спасибо. Я в свою очередь надеюсь, что наши кинешемцы будут активно посещать все спектакли этого сезона.

Без заголовка

Прокопьевский драматический театр приглашает на работу артистов. Жилье предоставляется. Сайт театраhttp://www.gukpdt.ru/, почта guk-pdt@yandex.ru

https://vk.com/prkteatr

https://vk.com/prkteatr

Александр Воронов,

04-06-2014 13:35

(ссылка)

До свидания, сказка!

Закончился III Всероссийский фестиваль для детей и юношества «Здравствуй, сказка!». Больше недели ребятишки и взрослые посещали спектакли фестиваля. Настоящим подарком для любителей театра стал приезд в Кинешму художественного руководителя киножурнала «Ералаш», заслуженного деятеля искусств России Бориса Грачевского, который показал три новых выпуска своего журнала, которые еще никто не видел, и знаменитого на весь мир Государственного академического Центрального театра кукол им. С.В. Образцова. В последний день фестиваля этот театр дал два спектакля – «Приключения Гулливера» по Свифту, это для детской публики, и вечером – «Необыкновенный концерт», спектакль, который объехал весь мир и вот, наконец, впервые добрался до Кинешмы. Спектакль-рекордсмен, спектакль-долгожитель. В репертуаре театра он идет с 1946 года и занесен в книгу рекордов Гиннеса. Перед «Необыкновенным концертом» подводили итоги фестиваля, вручали призы, дипломы, подарки. Но об этом позже…

Открылся этот, можно без преувеличения сказать, театральный праздник, спектаклем хозяев – Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского. Кинешемцы показали зрителям сказку местного автораВ. Филатовой «Подарок для Огненной феи». В этой сказке, как и положено во всех детских произведениях, добро побеждает зло. На сцене масштабные декорации, очень много действующих лиц, как профессиональных актеров, так и детей. Сказка музыкальная, специально (!) приглашенный композитор написал музыку. Такое в детских спектаклях, прямо скажем, нечастое явление.

За три дна до фестиваля выяснилось, что театр «Экспромт» из Москвы приехать не может, пришлось искать срочную замену. Выручил Дзержинский театр драмы. Он привез сказку «Каша из топора». Известная всем сказка разыгрывается тремя актерами в эдаком балаганном стиле. Точная игра актеров, куклы, обаятельные Корова, Свинья, Курица дополняют и развивают сюжет спектакля. Причем из скоморошьих костюмов актеры переодеваются в «свои», сказочные, на глазах у детской публики. Дети очень живо принимали спектакль – актеры постоянно задействовали в спектакле зрителей. А сюрпризы, приятные и не очень, только начинались…

Ивановский областной драматический театр привез сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». И менее чем за два часа до начала выяснилось, что спектакль по чисто техническим причинам не может быть начат вовремя – ивановцы не привезли костюмы. Ни одного. Видимо, так иногда бывает. С большими приключениями костюмы были доставлены в театр, спектакль начался с опозданием почти на сорок минут. А все это время актеры Кинешемского театра (вот оно, настоящее актерское братство!) удерживали внимание детской публики при закрытом занавесе. Надо сказать, что Ивановский театр при всех этих «приключениях» сумел завоевать одну из самых главных номинаций фестиваля – их спектакль получил диплом «Лучшая работа режиссера». Театр получил приз, а сюрпризы на этом не закончились…

Накануне своего спектакля в Кинешму приехал Мичуринский драматический театр. И надо же было такому случиться, что актриса театра, у которой была главная роль – роль Принцессы – потеряла голос. Актриса была в отчаянии, работники театра делали все для того, чтобы голос восстановить, распределяли ее текст между партнерами, насколько это было возможно, поили и кормили ее всевозможными лекарствами, но чуда не произошло – голос у нее так и не появился. Но это знали только «посвященные». Дети, к счастью, похоже, ничего не заметили. Спектакль, что привезли мичуринцы – беспроигрышный вариант, маленькие зрители повсюду принимают его с большой благодарностью – «Бременские музыканты». Сюжет, тексты песен знакомы с детства едва ли не каждому. Театр получил диплом «За лучшую женскую роль второго плана». Исполнительнице роли Атаманши актрисе Людмиле Новиковой досталась эта награда.

Ивановский музыкальный театр привез на фестиваль сказку «Снежная королева». Спектакль, где много декораций, поющие актеры, да и красивая история, не мог не понравиться детям. В итоге приз зрительских симпатий «Глазами детей» попал именно этому спектаклю и этому театру. Получил театр еще один приз – «За лучшее художественное оформление».

Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского привез на фестиваль спектакль «Заколдованная мельница». Эта сказка и завоевала главный приз фестиваля – «За лучший спектакль». Дети сидели весь спектакль, не шелохнувшись, им было интересно. Хорошая актерская игра, драйв, интересный сюжет – вот слагаемые успеха костромичей.

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского привез на фестиваль еще одну очень хорошо известную всем сказку – «Кошкин дом» С. Маршака. В этом спектакле можно найти почти все – театр теней, клоунаду и так далее. По итогам фестиваля новгородцы получили диплом «За лучшие костюмы».

Вот еще некоторые номинации, о которых не было сказано. Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского получил два приза – «За лучший актерский ансамбль» и «За лучшую мужскую роль второго плана», эту награду получил актер Дмитрий Чередниченко, роль Лешего-хохотуна.

Итак, фестиваль закончился, все участники разъехались. Решено, что этот театральный праздник будет проводиться раз в два года. Ну, а в следующем году на сцене театра ожидается проведение II Международного фестиваля русской классической драматургии «Горячее сердце». Работа по его подготовке уже ведется.

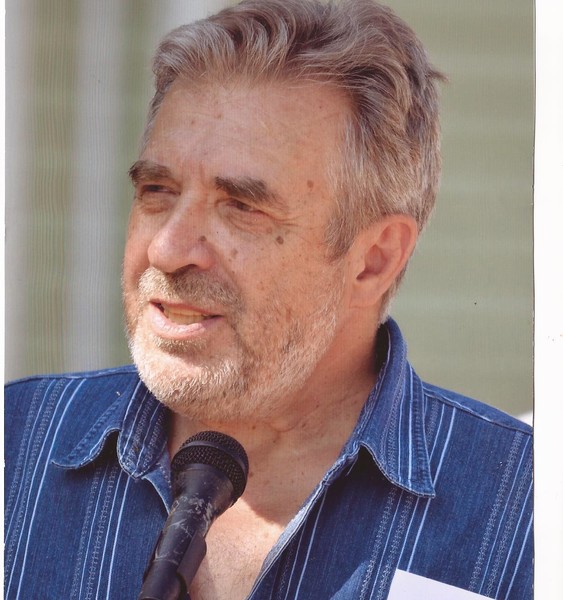

Гость фестиваля - художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Юрьевич Грачевский

Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского "Подарок для Огненной феи"

Мичуринский драматический театр "Бременские музыканты"

Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова "Путешествия Гулливера"

"Необыкновенный концерт"

Открылся этот, можно без преувеличения сказать, театральный праздник, спектаклем хозяев – Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского. Кинешемцы показали зрителям сказку местного автораВ. Филатовой «Подарок для Огненной феи». В этой сказке, как и положено во всех детских произведениях, добро побеждает зло. На сцене масштабные декорации, очень много действующих лиц, как профессиональных актеров, так и детей. Сказка музыкальная, специально (!) приглашенный композитор написал музыку. Такое в детских спектаклях, прямо скажем, нечастое явление.

За три дна до фестиваля выяснилось, что театр «Экспромт» из Москвы приехать не может, пришлось искать срочную замену. Выручил Дзержинский театр драмы. Он привез сказку «Каша из топора». Известная всем сказка разыгрывается тремя актерами в эдаком балаганном стиле. Точная игра актеров, куклы, обаятельные Корова, Свинья, Курица дополняют и развивают сюжет спектакля. Причем из скоморошьих костюмов актеры переодеваются в «свои», сказочные, на глазах у детской публики. Дети очень живо принимали спектакль – актеры постоянно задействовали в спектакле зрителей. А сюрпризы, приятные и не очень, только начинались…

Ивановский областной драматический театр привез сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». И менее чем за два часа до начала выяснилось, что спектакль по чисто техническим причинам не может быть начат вовремя – ивановцы не привезли костюмы. Ни одного. Видимо, так иногда бывает. С большими приключениями костюмы были доставлены в театр, спектакль начался с опозданием почти на сорок минут. А все это время актеры Кинешемского театра (вот оно, настоящее актерское братство!) удерживали внимание детской публики при закрытом занавесе. Надо сказать, что Ивановский театр при всех этих «приключениях» сумел завоевать одну из самых главных номинаций фестиваля – их спектакль получил диплом «Лучшая работа режиссера». Театр получил приз, а сюрпризы на этом не закончились…

Накануне своего спектакля в Кинешму приехал Мичуринский драматический театр. И надо же было такому случиться, что актриса театра, у которой была главная роль – роль Принцессы – потеряла голос. Актриса была в отчаянии, работники театра делали все для того, чтобы голос восстановить, распределяли ее текст между партнерами, насколько это было возможно, поили и кормили ее всевозможными лекарствами, но чуда не произошло – голос у нее так и не появился. Но это знали только «посвященные». Дети, к счастью, похоже, ничего не заметили. Спектакль, что привезли мичуринцы – беспроигрышный вариант, маленькие зрители повсюду принимают его с большой благодарностью – «Бременские музыканты». Сюжет, тексты песен знакомы с детства едва ли не каждому. Театр получил диплом «За лучшую женскую роль второго плана». Исполнительнице роли Атаманши актрисе Людмиле Новиковой досталась эта награда.

Ивановский музыкальный театр привез на фестиваль сказку «Снежная королева». Спектакль, где много декораций, поющие актеры, да и красивая история, не мог не понравиться детям. В итоге приз зрительских симпатий «Глазами детей» попал именно этому спектаклю и этому театру. Получил театр еще один приз – «За лучшее художественное оформление».

Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского привез на фестиваль спектакль «Заколдованная мельница». Эта сказка и завоевала главный приз фестиваля – «За лучший спектакль». Дети сидели весь спектакль, не шелохнувшись, им было интересно. Хорошая актерская игра, драйв, интересный сюжет – вот слагаемые успеха костромичей.

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского привез на фестиваль еще одну очень хорошо известную всем сказку – «Кошкин дом» С. Маршака. В этом спектакле можно найти почти все – театр теней, клоунаду и так далее. По итогам фестиваля новгородцы получили диплом «За лучшие костюмы».

Вот еще некоторые номинации, о которых не было сказано. Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского получил два приза – «За лучший актерский ансамбль» и «За лучшую мужскую роль второго плана», эту награду получил актер Дмитрий Чередниченко, роль Лешего-хохотуна.

Итак, фестиваль закончился, все участники разъехались. Решено, что этот театральный праздник будет проводиться раз в два года. Ну, а в следующем году на сцене театра ожидается проведение II Международного фестиваля русской классической драматургии «Горячее сердце». Работа по его подготовке уже ведется.

Гость фестиваля - художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Юрьевич Грачевский

Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского "Подарок для Огненной феи"

Мичуринский драматический театр "Бременские музыканты"

Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова "Путешествия Гулливера"

"Необыкновенный концерт"

Александр Воронов,

02-06-2014 11:23

(ссылка)

Александр Гребенкин: «Кинешемцы приняли нас радушно»

- Здравствуйте, Александр Владимирович! Расскажите, пожалуйста, как Вы приехали в наш город?

- Инициатором нашего приезда был художественный руководитель московского театрального института имени П.М. Ершова, народный артист Геннадий Михайлович Печников. Ему очень нравится ваш город, он ставил в вашем театре спектакли, любит ваш театр. Я в институте имени Ершова работаю первый год, являюсь руководителем актерского и режиссерского курсов, с Печниковым пока лично не знаком. Геннадий Михайлович последнее время плохо себя чувствует, он позвонил мне по телефону и просил передать привет театру. Геннадий Михайлович очень хотел, чтобы мы приехали и завязали тесные связи с театром Островского. Театр имени Островского – это значимое место для культуры России, особенно в наше время, когда обострилась ситуация сохранения наследия традиций русского психологического театра. Я собрал команду из моих бывших студентов, они уже актеры, и первокурсников института Ершова. Старшая группа показала чтецкий спектакль «Любовь побеждает все!», сделанный по дневникам Льва Николаевича Толстого и его жены Софьи Андреевны, и отрывкам из романа «Анна Каренина». А первая часть нашего выступления состояла из учебных работ студентов первого курса. Мы мечтаем «дружить домами» с вашим театром. У меня в Москве свой театр – «111», профессиональная труппа, составленная из моих учеников разных годов выпуска различных театральных вузов Москвы. В репертуаре у нас много классики, два спектакля по пьесам А.Н. Островского, один из них – «Гроза». Наш театр - уже несколько лет участник театрального фестиваля в Щелыково, надеемся побывать на фестивале и у вас в следующем году.

- Как Вам город, довольны ли Вы приемом?

- Все великолепно. Кинешемцы приняли нас радушно. Низкий поклон за заботу и прием директору театра. Здесь теплое место, мы посмотрели город, погуляли по набережной, удалось зайти в храм, хотя и были здесь мы совсем немного. Хочется приехать еще, поближе познакомиться с театром и его актерами. Удачного Вам фестиваля!

- Спасибо Вам.

- Спасибо Вам!

Александр Воронов,

05-05-2014 15:09

(ссылка)

Наталья Суркова: «Фестиваль приближается!»

- Наталья Викторовна, приближается 17 мая. Это день начала III Всероссийского фестиваля для детей и юношества «Здравствуй, сказка!». Как обстоят дела в период подготовки к фестивалю? Есть ли какие-то изменения в афише?

- Да, фестиваль приближается. Афиша остается без изменений. Хочу напомнить, что к нам в гости на фестиваль приедут Московский музыкальный детский театр «Экспромт» под руководством народной артистки России Людмилы Ивановой, они привезут спектакль «Хаврошечка», Мичуринский драматический театр привезет спектакль «Бременские музыканты», Академический театр драмы имени Достоевского из Великого Новгорода – спектакль «Кошкин дом», Костромской драматический театр – сказку «Заколдованная мельница». В этом году на фестиваль приедут наши партнеры, театры из Иваново – Ивановский музыкальный театр привезет спектакль «Снежная королева», Ивановский областной драматический театр – «Сказку о царе Салтане». Конечно, наш театр будет участвовать в фестивале. Именно Кинешемский драматический театр откроет фестиваль спектаклем «Подарок для огненной феи». Спектакль получается очень красивый, музыкальный, с волшебными превращениями. По крайней мере, на сцене нашего театра давно не было детских спектаклей такого уровня. Ну и, конечно же, мы ждем наших гостей из Москвы – театр имени Сергея Образцова, который привезет нам спектакли «Путешествия Гулливера» и «Необыкновенный концерт». Оба спектакля идут с большим успехом на сцене Московского театра, несмотря на то, что и тому, и другому по много лет. Недавно они вернулись с гастролей из Крыма, где их восторженно встретили крымчане. Думаю, что время фестиваля станет праздником для детей.

- А что еще во время фестиваля помимо спектаклей ждет детей?

- Мы рассчитываем, что в дни фестиваля будет прекрасная погода, поэтому в субботу и воскресенье дети увидят, кроме спектакля, и фокусников, и циркачей, и клоунов, будет организована ярмарка-продажа всевозможных детских игрушек, сладостей, в театре будет работать буфет для ребятишек «Сластена». Родители и дети смогут принять участие в тайном голосовании «Мой любимый артист» и «Мой любимый спектакль». А на закрытии фестиваля, 24 мая, мы ожидаем приезд художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он будет вручать главный приз фестиваля.

- Спасибо и успехов!

- Спасибо!

Александр Воронов,

30-04-2014 16:22

(ссылка)

Упущенное счастье

Стучит знаменитый ленинградский метроном. Зрители заходят в зал, садятся на места, разговаривают. Ждут начала спектакля. А метроном все щелкает и щелкает, настраивая на определенный лад публику. Спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова в постановке Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского – это дань памяти тому великому времени. Режиссёр спектакля Роман Зареев посвятил постановку городу-герою Ленинграду.

Длинный – длинный пролог. Рука на песке рисует оконные рамы, заклеенные крест-накрест бумагой, человечков, взрывы… Все это длится очень долго. Говорили, что время в войну, а в блокаду особенно, тянулось нестерпимо медленно. На сцене – полупустая квартира да буржуйка. Это потом уже появятся признаки хоть какой-то устроенности (художник-постановщик Михаил Карягин). Спустя какое-то время появляются на сцене действующие лица. Их трое. Это молодые актеры Кинешемского театра Анна Юдина (Лика), Илья Павликовский (Марат) и Эдуард Захарук (Леонидик). Вместе с героями зрители попадают в страшную блокадную ленинградскую зиму, вернее, в конец зимы - начало весны - в март 1942 года. В брошенной квартире живет Лика. Человечек-звереныш. Повадки у нее агрессивные, колючие. Никому и ничему не верит, всего боится. Актриса Анна Юдина прочувствовала свою героиню именно таковой. Настороженная, голодная и угловатая девушка-подросток, который, впрочем, быстро оттаивает под воздействием Марата (арт. Илья Павликовский).

Самая удачная роль, на мой взгляд, получилась у Ильи. Он чуть старше Лики, но неизмеримо опытнее, взрослее. И не только по возрасту. Он старше Лики по жизненному опыту. В войну люди быстро взрослели. Вот и его герой, практичный и рассудительный человек, не приземленный, нет - именно быстро повзрослевший и уже узнавший, что такое фунт лиха. И вот двое молодых людей, сведенных вместе в одно место действия, несмотря на войну, блокаду, полюбили друг друга. Обычно Марата играют сильным духом, волевым человеком, который всегда сам и только сам принимает решение. В спектакле Кинешемского театра он выглядит иначе. Он, безусловно, сильный, самостоятельный, волевой человек. Но только не с Ликой. Когда, казалось бы, сила природы и молодость должны взять свое, Марат почти по доброй воле отказывается от возлюбленной. Почему это происходит? Театр не дает ответов, он ставит вопросы. Почему, например, Гамлет отказывается от Офелии? Ответов может быть много, но какой из них правильный? Кому решать?

Леонидик (артист Эдуард Захарук) сыгран человеком без качеств, таким серо-пришибленным, что ли, которого и выделить нечем. У него все бесталанное, выглядит он неприметно, при фактуре актера невольно задаешься вопросом, а как такое вообще может быть? Артист статен, молод, красив, но абсолютно лишен индивидуальности в этой роли. И опять напрашивается вопрос – почему Лика – красивая молодая девушка – вышла замуж за Леонидика? Как ни банально это звучит, потому что рядом больше никого не было. Леонидик просто подвернулся ей, первый попавшийся, да, друг, но это еще совсем не повод выйти замуж. Это потом она с ним смирилась – полюбила именно той любовью, про которую говорят «стерпится-слюбится».

В спектакле, как и в пьесе, три временных отрезка – март 1942 года, март 1946-го и послевоенное время, 1959 год. «Диалоги в трех частях», как сказано у автора. И на сцене действительно три части, каждый «диалог» актеры играют по-разному, внутренне меняясь по ходу действия - с возрастом меняются и характеры, и привычки героев. Весь спектакль рефреном звучит вальс Штрауса, щемяще-грустный. Нечастые, и оттого значимые встречи.

И любовь. Любовь Марата, которого почему-то жаль больше всего. «Мой бедный Марат», как сказала ему однажды Лика. Понятно, почему она его пожалела. На самом деле ей жаль в первую очередь себя и вряд ли она это осознает. Так, боясь сделать Лику счастливой, Марат сделал несчастным и себя, и ее. В финале герои сидят все вместе, втроем, прожив долгий по сценическим меркам отрезок жизни – больше семнадцати лет, и грустят. И опять мы слышим медленный вальс Штрауса. И что-то светлое, не без грусти, но светлое, слышится в этом вальсе. Здесь вспоминается пьеса Чехова «Дядя Ваня», монолог Сони: «Мы увидим небо в алмазах». Арбузов - великий драматург, к сожалению, нечасто идущий сейчас на сценах театров.

Александр Воронов,

22-04-2014 13:17

(ссылка)

Роман Зареев: «Не бойтесь быть счастливыми!»

- Роман, 25 апреля на сцене Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Вы – режиссер-постановщик этого спектакля. Спектакль этот о военном и послевоенном времени. А что для Вас война?

- Мы же выросли на этом. Для нас в школе на каждом шагу висели портреты Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой. Мое поколение застало победителей – ветеранов с зачесанными назад волосами. Мы смотрели фильмы о войне «Они сражались за родину», «Балтийское небо», «Летят журавли».

- Читали книги о войне?

- Нет, не хватало терпения. Любил и сейчас люблю книги на исторические темы.

- Как Вы пришли к этой пьесе?

- Искал материал. Ставлю не первый спектакль. Всегда беру в работу только те пьесы, которые мне понятны и близки, ставлю спектакль «про себя». Как говорил Станиславский, надо идти от себя и как можно дальше. Шутка. На съемочной площадке, где я участвовал в создании фильма «Бессонница», один товарищ подсказал, что есть такой материал, такое произведение. Прочитал. Был взрыв, в хорошем смысле слова. Это мощно, это здорово. Классика – это не нафталин, это понятно, интересно, живо. Сколько энергии в этих людях, сколько любви! Пьеса, получается, не о войне, война здесь как предлагаемое обстоятельство. Эта пьеса – о жизни. У этой пьесы есть другое название – «Не бойся быть счастливым». Пьеса как раз об этом. Нужно беречь момент. Мы с возрастом становимся рассудительными. То, что мы в восемнадцать лет сделали бы, не задумываясь, в сорок, может быть, уже не сделаем. А зря. И откладывание проблемы на «потом» влечет к тому, что мы ее не решим никогда. Что стоило герою пьесы в сорок втором году сказать «я люблю тебя»? Он решился сказать это через тринадцать лет. И когда он это произнес, началась совсем другая история, а могла бы эта «другая» история начаться тогда, в сорок втором. Мешали обстоятельства.

В этой пьесе какая-то чеховская история с булгаковской мистикой. Чего стоит одно появление Леонидика. Про остальных понятно, только Леонидик возникает как черт из табакерки.

- Этот спектакль, так получается, поставлен ко Дню Победы?

- Нет. Если фильм показывают ко Дню Победы, то это не значит, что сам фильм ко Дню Победы, это они, чиновники, приурочивают фильм ко Дню Победы. «Мой бедный Марат» - это просто отличная пьеса. Всегда здорово сталкиваться с Космосом. Просто так совпало. Это, наверное, неплохо, пусть каждый зритель, посмотревший спектакль, думает по-своему. Кто-то для себя сделает вывод, что спектакль о войне, кто-то – что о жизни, сомнениях, страхе перед обстоятельствами, о счастье, которое обретено через многие годы. Счастье сиюсекундно, а несчастье глобально и вечно. Сказано хорошо, жаль, что не мной. Шутка. О самом спектакле не хочу говорить, пока он не вышел.

- Роман, есть какая-то пьеса, которую Вы хотите ставить, но пока не сложилось, нет актеров на роль и тому подобное? Другими словами, есть пьеса, о которой мечтаете?

- Нет, такого у меня не бывает. Я занимаюсь только своим делом и больше ничем. Какой смысл мечтать о том, чего не можешь сделать? Это саморазрушение. Когда у человека много несбыточных планов, он начинает обвинять окружающих. А это обиды. У Гришковца есть прекрасная фраза: «как только ты научишься обижаться, так сразу же, в ту же секунду, научишься обижать». Зачем?

- Давайте поговорим о возможности экранизации спектакля.

- «Марат» будет экранизирован в любом случае. Переговоры сейчас ведутся. Помогает в этом Алексей Красильников. Я снимался у него, работал в картинах «Светофор», «История летчика», «Солдаты». Думаю, что нас поддержит Иван Иванович Соловов, с недавних пор режиссер Кинешемского театра. Вопрос в том, насколько области или городу нужен этот материал. Если он действительно интересен, с точки зрения патриотического воспитания молодежи, реального воспитания, а не воспитания «для галочки», не на бумаге. Если все это нужно, то мы снимем. Мы ищем инвестора, на самом деле это не так дорого по «киношным» меркам. Если же не нужно, то мы отправляем это в Москву в качестве пилотного варианта, там продюсеры решат, как и что будет, но тогда это будет точно другая история, на другой площадке, с другими артистами, а жаль, хотелось бы, чтобы это осталось здесь. На днях на канале «Культура» была передача о восстановлении такого вида искусства, как «фильм-спектакль». И там пришли к выводу, что это прекрасный материал для передачи субтеатральной культуры. Жаль, что сейчас он утерян из-за коммерческого главенства всего дела. Но мысли и идеи действительно витают в воздухе.

- Спасибо и удачи!

- Спасибо.

Александр Воронов,

24-03-2014 13:41

(ссылка)

Иван Соловов: «Режиссер отвечает за все»

- Здравствуйте, Иван Иванович. Вы с недавних пор служите в Кинешемском драматическом театре имени Островского. Расскажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете?

- Здравствуйте. Приступаю над работой спектакля по пьесе современного российского драматурга Валентина Красногорова «Его донжуанский список».

- Почему Вы выбрали именно эту пьесу?

- Она меня привлекла тем, что поднимает вечные ценности. Ценность любви, без которой человек не может существовать, жить не может. В пьесе говорится о проблеме взаимоотношений между мужчиной и женщиной, эти отношения составляют основу человеческого существования и всех тех дел, которые человеку предстоит совершить на протяжении его долгой - недолгой жизни. Казалось бы, на эту тему было поставлено столько спектаклей, снято фильмов, написано музыкальных произведений и живописных полотен. Но она неисчерпаема. Никто еще не ответил на вопрос, что же зажигается в человеке, что в нем происходит, когда внутри него живет любовь.

- Был один не очень известный поэт в свое время, который, после написания нескольких стихотворений о любви, сказал: «Тему любви я закрыл».

- У него, неверное, был целый перечень тем, которые он закрыл (смеется). Хорошо, что эта тема неисчерпаема. Как и другие вечные темы.

- Расскажите о себе.

- Я родился и вырос в семье военного, отец был летчик, мама преподавала русский язык и литературу. Приходилось жить в гарнизонах, и большую часть своей жизни я прожил за границей. Ну, а в силу своей профессии я объездил всю Россию и больше чем полмира. В детстве хотел стать штурманом дальнего плавания, а стал режиссером. Окончил музыкальное училище по классу кларнет – саксофон. Увлекался джазом, любил «Битлз», создал с друзьями музыкальную группу. В военное училище намеренно «завалил» экзамены. Я никогда не делал уроки, вернее, делал, конечно же, но как-то так, не напрягаясь, учился легко. И мечтал стать моряком, так моя мечта пересилила желание отца. Отец вздохнул: «Моряком так моряком», – и я отправился в военкомат. Три года прослужил на Тихоокеанском флоте матросом.

- Что было дальше?

- А дальше была анекдотическая история. Под завершение службы на флоте у меня «проснулись» литературные способности. Стал писать заметки, репортажи, зарисовки, меня печатали в разных изданиях, в том числе в «Комсомолке». Постепенно тяга к дальним странам поостыла, а к музыке, творчеству, наоборот, увеличивалась. У нас на флоте был объявлен смотр художественной самодеятельности. Я создал вокально-инструментальный ансамбль при Доме офицеров. Мы выиграли конкурс, а наш корабль тем временем ушел на боевую службу. До демобилизации оставалось четыре – пять месяцев. Конечно, вдогонку никто нас не пошлет. Никто не знал, что со мной делать – нужно было дослуживать, а корабль наш уже был в Индийском океане. И тут меня встретил замполит. Он и предложил мне поступить в Львовское высшее военно-политическое училище на факультет журналистики. Ну что же, думаю, поучусь немного, до осени, а потом уйду. Экзамены труда не представляли, я был зачислен и переехал во Львов. Здесь мне очень понравились педагоги, уходить я не стал, закончил училище. Увлекся любительским кино, кинематограф захватил меня всерьез.

Однажды к нам в училище приехал Сергей Апполинариевич Герасимов с премьерой фильма «Дочки-матери», в фойе мы совершенно случайно столкнулись с ним, пробеседовали два часа и опоздали на фильм.

После окончания училища приехал в Москву на киностудию Минобороны, начал совместно работу на радио и телевидении, параллельно с другом Никитой Сусловичем написал пьесу «Дуга большого круга», которую поставил театр Группы Советских войск в Германии. Вот так началась моя жизнь в кино. Стал чувствовать, что знаний не хватает, по рекомендации Герасимова поступил во ВГИК на сценарный факультет. Хотелось писать, о режиссуре не задумывался. По моим сценариям снимали фильмы. Сотрудничал с Театром Моссовета, Театром-студией Киноактера, театром на Таганке. Был знаком с Юрием Петровичем Любимовым. Дружил с Борисом Хмельницким, он познакомил меня с Высоцким, Иваном Дыховичным, Валерием Золотухиным, Геннадием Корольковым, Александром Панкратовым-Черным.

- Как же Вы стали режиссером?

- Однажды, приехав на приемку фильма «Лидер Ташкента», на киностудию "Узбекфильм" а сценарии я писал для всех киностудий страны, обнаружил, что ничего не готово, не доснято по совершенно банальной русской привычке – режиссер запил. И тогда замечательный художник Малик Каюмов, художественный руководитель студии, отобрал у меня паспорт со словами «Пока кино не закончишь как режиссер – никуда не уедешь». Мои возражения успеха не имели, пришлось доснимать фильм. Процентов 10 – 15 доснимать, монтировать... В результате фильм получил первую категорию. Поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Дальше режиссура стала моей болезнью. К тому же я стал художественным руководителем киностудии Минобороны. За одну из картин получили Госпремию РСФСР.

Затем началась перестройка. Появились кино- и театральные студии. Пришлось совмещать. Захотелось больше полета, свободы – стало больше возможностей. Раньше мы были как полукрепостные. А теперь снимай, что хочешь и где хочешь. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вред искусству, потому что на зрителя выплеснулась масса низкопробных произведений, что в кино, что в театре. Я это называю «большая попса». Она победоносно шагает по стране по сегодняшнее время. Появилось много полулюбительских, очень невысокого качества театров. Но постепенно стала появляться селекция. Народ начал понимать, что мы не Голливуд, душа у русских немного другая. Пена сдулась, лишнее отвалилось, сейчас многое выравнивается. Серьезных талантливых людей мало, а режиссерские и актерские курсы - на каждом углу. Одно время даже в пищевом институте был факультет режиссуры. Продюсеров раньше не было, продюсером было государство. Нормальных продюсеров можно пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас, на мой взгляд, стало меньше халтуры в антрепризе.

- Не знаю, по-моему, еще очень много.

- Ну да, много, но все-таки меньше, чем было. Актеры текста обычно не знают, хором проговорили и ушли, лишь бы было известное, узнаваемое лицо. Есть во всем свои плюсы и минусы, но вся бесталанность в конечном итоге отлетает, и слава Богу.

Раньше худсоветы служили препоной для бездарей, препоной от каши в голове. Это же надо было додуматься убрать всех редакторов с киностудий! Редактор теперь стал одной из самых востребованных профессий – прервалась в свое время традиция, старых редакторов не осталось, а новым перенимать было не у кого.

- Было так, что Вы сами писали сценарий и сами же снимали по нему фильм?

- По собственным сценариям фильмов я не ставлю. Сценарист и режиссер – это две разные профессии, у них и взгляд другой, поэтому сценаристы и режиссеры часто спорят, и я считаю, что они должны находиться в постоянном творческом "противостоянии". Кино - это коллективное искусство, но режиссер отвечает за все.

- Да, независимо от обстоятельств.

– Сергею Апполинариевичу Герасимову я показал свою работу после первого курса, стал объяснять ему, что не нашел автобус, не получилось взять операторский кран. Он мне ответил: «Ты что, зрителям будешь объяснять, что тебе удалось или не удалось потому-то и потому-то? Зритель видит то, что на экране или на сцене. Была ли у тебя температура, деньги ли у тебя украли – ему это неинтересно». Эти слова я запомнил на всю жизнь. Раневская говорила: «Кинематограф – это плевок в вечность». Деньги на кино ты заработаешь и проешь, а фильм останется. Есть такие актеры, Фаина Георгиевна Раневская, Нина Русланова, Станислав Садальский - они тебя либо примут сразу, либо нет. Мне посчастливилось работать с ними. Это особенная порода людей, у них все чувства предельно обнажены, у них «нет кожи». Фальши не должно быть, они ее не приемлют. Нужно не казаться, а быть естественным, не фальшивить.

- Спасибо Вам!

- Спасибо.

Александр Воронов,

26-02-2014 11:35

(ссылка)

Александр Жульков: «По-прежнему люблю играть»

Нам впору заводить рубрику «Бывшие кинешемцы». Сколько их, актеров, режиссеров, художников, кто когда-то служил в Кинешме в театре, разлетелось – разъехалось по России и миру. Недавно иду по театру и наталкиваюсь на Александра Жулькова. Многие театралы наверняка хорошо его помнят. Договариваюсь об интервью. Александр любезно соглашается…

- Здравствуйте, Александр! Когда-то Вы служили в Кинешемском театре, давно это было. Напомните нашим театралам, в каких спектаклях Вы играли.

- Здравствуйте. Я был занят в спектаклях «Золотая карета» Леонова, «Шутники», «Гроза» по пьесам А.Н. Островского, «Трактирщица» Карло Гольдони «Дачный роман» Рацера и Константинова, «Дорогая Памела» Д. Патрика, «Домик в Коломне» по А.С. Пушкину, и конечно, играл много сказок для детей. Дети, кстати, самый благодарный зритель!

- А из-за чего ушли из театра?

- Нужно было содержать семью, в театре тогда была очень маленькая зарплата, и мне как мужчине нужно было принимать решение. Нас с женой готов был принять один из подмосковных театров. Но в назначенный срок мы не смогли поступить туда на службу, - в середине сезона уехать не получилось. Когда мы всё же прибыли в Москву, оказалось, что театр уехал на длительные гастроли в Германию. И тут раздался звонок от Миши Карягина с предложением поработать в кино. С этого момента всё и завертелось! Десять лет пролетело как один миг! Я работал постановщиком, декоратором, ассистентом художника, художником-постановщиком. Начинал с самых низов! ВСЁ С НАЧАЛА!!! И теперь могу с уверенностью сказать, что нужно всё время двигаться вперёд и доказывать, прежде всего, самому себе, что ты можешь больше! И тогда не стыдно смотреть в глаза своих детей, жены.

- Как Вы пришли к театру, помните?

-Да - а, конечно, помню. Это были те самые, 90-е. Я вернулся из армии и встал перед сложным выбором, что же все–таки делать. Сцена, можно сказать, спасла меня. К ней меня привел случай. Зашел к друзьям в театр, а там начиналось прослушивание, ну и решил, ради шутки, спеть. Заиграл оркестр, открылся занавес и я понял, что это мое. Вокалом я занимался с детства. Сначала в школе, потом рок-клуб в Питере, в армии стал лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты». В Ивановском музыкальном театре проработал года три или четыре, потом захотелось попробовать себя в драме. И я переехал в Арзамас. Меня пригласил Павел Мясников – режиссер. У него прослужил полтора года и после этого приехал в Кинешму.

- Когда-то Ваша жена тоже играла на сцене Кинешемского театра…

- Да, Александра Жулькова (некоторые ее помнят под фамилией Разгуляева), теперь она работает на Российском телевидении.

- Ну и как, привыкли к Москве?

- В Москве я осел, у меня уже давно другая жизнь, «киношная». Одна из моих коллег, с кем я сейчас работаю, участвовала в съемках сериала «Хозяйка тайги». Она влюбилась в Кинешму, и всегда передает всем приветы.

- А сами Вы не скучаете по театру?

- Скучаю, конечно, приезжаю, когда есть возможность. Профессия актёра стала для меня хобби. Иногда снимаюсь у режиссеров, с которыми работаю. Все эти кастинги, «битвы за роли» - это не мое - не мужское дело! Но я по-прежнему люблю играть!

- Спасибо, Александр, и успехов Вам!

- Спасибо.

- Здравствуйте, Александр! Когда-то Вы служили в Кинешемском театре, давно это было. Напомните нашим театралам, в каких спектаклях Вы играли.

- Здравствуйте. Я был занят в спектаклях «Золотая карета» Леонова, «Шутники», «Гроза» по пьесам А.Н. Островского, «Трактирщица» Карло Гольдони «Дачный роман» Рацера и Константинова, «Дорогая Памела» Д. Патрика, «Домик в Коломне» по А.С. Пушкину, и конечно, играл много сказок для детей. Дети, кстати, самый благодарный зритель!

- А из-за чего ушли из театра?

- Нужно было содержать семью, в театре тогда была очень маленькая зарплата, и мне как мужчине нужно было принимать решение. Нас с женой готов был принять один из подмосковных театров. Но в назначенный срок мы не смогли поступить туда на службу, - в середине сезона уехать не получилось. Когда мы всё же прибыли в Москву, оказалось, что театр уехал на длительные гастроли в Германию. И тут раздался звонок от Миши Карягина с предложением поработать в кино. С этого момента всё и завертелось! Десять лет пролетело как один миг! Я работал постановщиком, декоратором, ассистентом художника, художником-постановщиком. Начинал с самых низов! ВСЁ С НАЧАЛА!!! И теперь могу с уверенностью сказать, что нужно всё время двигаться вперёд и доказывать, прежде всего, самому себе, что ты можешь больше! И тогда не стыдно смотреть в глаза своих детей, жены.

- Как Вы пришли к театру, помните?

-Да - а, конечно, помню. Это были те самые, 90-е. Я вернулся из армии и встал перед сложным выбором, что же все–таки делать. Сцена, можно сказать, спасла меня. К ней меня привел случай. Зашел к друзьям в театр, а там начиналось прослушивание, ну и решил, ради шутки, спеть. Заиграл оркестр, открылся занавес и я понял, что это мое. Вокалом я занимался с детства. Сначала в школе, потом рок-клуб в Питере, в армии стал лауреатом всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты». В Ивановском музыкальном театре проработал года три или четыре, потом захотелось попробовать себя в драме. И я переехал в Арзамас. Меня пригласил Павел Мясников – режиссер. У него прослужил полтора года и после этого приехал в Кинешму.

- Когда-то Ваша жена тоже играла на сцене Кинешемского театра…

- Да, Александра Жулькова (некоторые ее помнят под фамилией Разгуляева), теперь она работает на Российском телевидении.

- Ну и как, привыкли к Москве?

- В Москве я осел, у меня уже давно другая жизнь, «киношная». Одна из моих коллег, с кем я сейчас работаю, участвовала в съемках сериала «Хозяйка тайги». Она влюбилась в Кинешму, и всегда передает всем приветы.

- А сами Вы не скучаете по театру?

- Скучаю, конечно, приезжаю, когда есть возможность. Профессия актёра стала для меня хобби. Иногда снимаюсь у режиссеров, с которыми работаю. Все эти кастинги, «битвы за роли» - это не мое - не мужское дело! Но я по-прежнему люблю играть!

- Спасибо, Александр, и успехов Вам!

- Спасибо.

Александр Воронов,

17-02-2014 13:18

(ссылка)

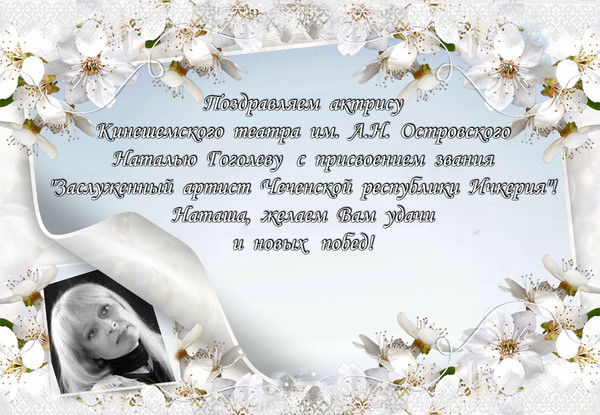

Кинешемская «Одержимая» на московской сцене

Актриса Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского, Заслуженная артистка Чеченской Республики Наталья Гоголева вернулась из Москвы, где на сцене Центрального Дома актера им. А.А. Яблочкиной играла в спектакле «Листки из сожженной тетради». Мы попросили сказать несколько слов режиссера спектакля и саму актрису.

Режиссер спектакля

Павел Тихомиров:

С Наташей Гоголевой знаком уже не первый год. Когда восемь лет тому назад я сделал первый вечер, посвященный Грозненскому русскому театру им. Лермонтова и он назывался "Был такой театр", то начал искать тех, кто в этом театре работал. О Гоголевой мне сказала ее подруга Заслуженная артистка РФ Татьяна Башлакова, с которой они работали в Грозном. Теперь она живет и работает в Санкт-Петербурге, она и дала мне ее телефон. Так завязалось наше общение. Потом мы встретились в Москве, а этим летом, когда мы знали, что поедем в Грозный на юбилей и будем что-то делать, я предложил Наташе и еще нескольким артистам, которые служили в Грозном в разные годы, сделать композицию из реплик спектаклей, которые они когда-то играли, или эти спектакли шли в театре. Еще к этому времени я выпустил книгу "Есть такой театр", где, кроме истории, были воспоминания артистов, которые там служили в разные годы и среди них Наталья Гоголева. Потом я подал документы ей на звание, которое в связи с войной было Наталье, как и многим, не присвоено. Я попытался сделать так, чтобы справедливость восторжествовала.

Что касается спектакля "Листки из сожженной тетради", то возникла необходимость ввода на роль Бениславской, или как она у нас называется, Одержимой. Обе исполнительницы не могли играть. И я обратился к Наташе с авантюрным предложением. Она согласилась! Я очень люблю и знаю провинциальный театр, вместе с Аллой Садовской в Доме Актера делаем уже много лет театральный фестиваль "Арбатские встречи", куда приглашаем несколько театров сразу - три - четыре. Гостями был и Ивановский театр драмы. Думаю пригласить с дуэтным спектаклем Наталью Гоголеву и Дмитрия Чередниченко. В дальнейшем, если мы приедем в Кинешму на малые гастроли и привезем "Листки из сожженной тетради" и "Один день из жизни девицы Любы Отрадиной" («Без вины виноватые; Пролог»), то Гоголева, надеюсь сыграет и там… Есть еще несколько задумок, связанных с Грозненским театром, с которым теперь мы дружны, а его директор Бекхан Музакаев - просто подвижник и приверженец нашей идеи, что в нынешнем театре им. Лермонтова наряду с труппой должны играть и артисты, некогда работавшие там, а сегодня служащие в разных театрах страны. Мы будем обсуждать несколько наименований, в которых примут участие народный артист РФ и ЧИАССР Владимир Белоглазов, заслуженная артистка ЧИАССР Ирина Чипиженко, заслуженные артисты ЧР Татьяна Епифанцева, Андрей Заводюк, Дмитрий Кошмин, Наталья Гоголева… Также дала согласие играть народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Пьесу "Листки из сожженной тетради" я написал на подлинной основе. Спектакль идет с огромным успехом, к сожалению, не часто, так как очень сложно собраться восьми артистам из разных театров. Кошмин приезжает каждый раз из Санкт-Петербурга, и вот теперь Наталья Гоголева - из Кинешмы. Когда мой крестник посмотрел первый раз спектакль, он сказал: «Так ведь это же у тебя триллер!» Мы его порой играем два-три раза в день (еще раз говорю, что очень сложно собираться). Первый - для школьников, а потом, естественно, для взрослых. Он доступен и, как мне кажется, понятен и интересен всем. Что касается ввода в него Гоголевой, то он не утратил своего, а в чем-то даже приобрел, так как Наталья приехала из другого театра и, говоря на том же актерском языке, тем не менее, говорила по-своему. И это было здорово. Так как исполнительницы Райх и Дункан играли или говорили о них, как об актрисах, то Гоголевой и ее персонажу чужды были актерство. Она играла повзрослевшую гимназистку, готовую ради любимого на все. И я очень доволен этим экспериментом.

Заслуженная артистка

Чеченской Республики

Наталья Гоголева:

- Наталья, расскажите о Ваших впечатлениях от спектакля.

- Мне все кажется таким же ярким, как и в тот день, когда я играла на сцене Дома актера, все стоит перед глазами. Я все еще живу воспоминаниями, как это все произошло.

- А как родился замысел играть эту роль?

- Мне предложил сыграть Народный артист Чеченской Республики режиссер Павел Тихомиров, посоветовал ввестись – тогда как раз не было актрисы на эту роль, я тут же, естественно, согласилась. У него, насколько я знаю, мысль о предложении мне роли возникла в Грозном, куда меня пригласили на празднование семидесятипятилетия театра после того, как мы сыграли там отрывки из спектаклей «Маскарад», «Три сестры» и «Вишневый сад». С одной стороны, было страшно вводиться в идущий спектакль буквально за одну репетицию и играть с целым букетом созвездий, которые заняты в этом спектакле.

- Кстати про букет. Как Вам работалось с новыми для себя партнерами?

- Изумительно. У них у всех было по-настоящему доброжелательное отношение и в человеческом плане, и в профессиональном. Перед спектаклем партнеры меня поддерживали, говорили: «не бросим, выручим, если что». И на сцене во время спектакля ощущала партнерство, все делали одно дело и переживали друг за друга. И за кулисами была удивительная творческая атмосфера. Спектакль вызвал восторженные отзывы у публики, тем не менее, каждый участник спектакля относился к себе критически, ища недостатки в своей игре.

- Кто был занят в спектакле?

- Роль Матери исполняла Заслуженная артистка России Нина Федоровна Агапова, бывшая актриса Малого театра, ей скоро должно исполниться 89 лет, Дама – Народная артистка России Светлана Семенова, Зинаида Райх – Заслуженная артистка России Наталья Красноярская (Большой театр), Дункан – Заслуженная артистка России и Карелии Лидия Матасова (МХАТ им. Горького), пятая – я. Это – женщины. Мужские роли играли: Есенин – Народный артист Чеченской Республики Павел Тихомиров (ЦДА им. Яблочкиной), Другой – Дмитрий Новиков (Театр «Сфера»), Детство – Заслуженный артист ЧР Дмитрий Кошмин. Он преподает сценическую речь в ЛГИТМИКе, сейчас из Москвы уехал в Питер, но на спектакли приезжает играть.

А вот какие отзывы на этот спектакль были у столичных критиков:

Наталья КАЗЬМИНА,

театральный критик:

«Спектакль о Поэте — тем более, о поэте-легенде, о гении, о реальном и противоречивом историческом лице – это всегда проблема, всегда авантюра.

Легко увлечься словами и ритмами и упустить смыслы, смысл целого. Трудно найти форму, последовательность рассказа и интонацию. Чтобы за такое взяться, нужно многое: знание биографии, чувство судьбы, ощущение масштаба героя, вкус к его поэтическому слову. Нужна, наконец, любовь, которая только мешает. Ее все время приходится смирять, чтобы не выглядеть банальным и многословным. Нужна компания, потому что одному такого рода любовь не поднять.

Когда дело идет о Есенине, чей «соломенный», сентиментальный и сладкий образ давно поселился и живет в учебной литературе, в общественном мнении, как штамп, нужно обладать и безумием, и наглостью, чтобы сразиться с этой пошлостью.

В Павле Тихомирове и его компании актеров … есть любовь, и совершенно нет корысти. Есть доля творческого безумия, деликатность по отношению к их общему герою и ответственность за сделанное. Несомненно, желание сделать свое дело хорошо, честно и искренне. (Тоже сегодня качество редкое) Они, точно, компания, им хорошо вместе, это очень видно из зала. Иначе чем объяснить, что столь занятые своими прямыми обязанностями в разных театрах и на разных съемочных площадках люди … собираются вместе, чтобы говорить и рассказывать о Есенине? Если спектакль о Поэте вызывает желание снять с полки томик его стихов и перечесть забытое или в свое время пропущенное, вообще пересмотреть свое к нему отношение, наконец, продолжить разговор с актерами и выспросить у них то, что осталось за кадром, но тобой угадывается, это хороший спектакль. Такие поступки дорогого стоят».

Журнал "Страстной бульвар", Валентина Фёдорова

«О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ»

«П. Тихомиров выстраивает спектакль как аукцион, на котором продается архив поэта — стихи, тетради. И оживают, облекаются в плоть и кровь герои поэм и стихов, адресаты бесшабашного паренька из деревни Константиново, ставшего тончайшим лириком и большим трагическим поэтом. Все исполнители на сцене. Мужчины в смокингах, костюмах. Женщины — в стильных платьях начала ХХ века.

Самое важное на этом спектакле произошло. Мы снова обратились к судьбе и творчеству Поэта. Услышали стихи, прочитанные не просто профессионалами — людьми, для которых поэт и его судьба стали личным переживанием. Прикоснулись к прекрасному. А не это ли и составляет смысл театрального представления?»

Александр Воронов,

05-02-2014 11:15

(ссылка)

Михаил Карягин: «Кинешма мне близка»

- Здравствуйте, Михаил! После долгого перерыва Вы приехали в Кинешму оформлять спектакль «Мой бедный Марат». Расскажите, пожалуйста, где Вы сейчас работаете?

- Здравствуйте. В театре «Стрела» города Жуковский Московской области. Театр находится в усадьбе Фон Менц, усадьба старинная и давно требует ремонта. Помню, когда я начинал работать в Кинешемском театре, здание было в ужасном состоянии. И вот теперь смотрю на ваш отремонтированный театр и радуюсь. Здесь меня пока все устраивает, в театре все приветливые, все хорошо, хожу по театру, все мне улыбаются.

В Москве я работал в театре «На Перовской», но поскольку работа в кино требовала много времени, ушел оттуда в 2010 году. Ушел, но продолжаю сотрудничать – раз в год, а то и два, оформляю спектакли в этом театре. Сейчас там работаем над китайской сказкой «Храбрый и хитрый». В Жуковском ставим спектакль «Вишневый сад» с режиссером Сергеем Золкиным, он знаком кинешемским зрителям по спектаклям «Невольницы» и «Афинские вечера».

- Вы уже много работали в нашем театре.

- Ситуация живая, цикличная. Впервые я работал в Кинешме в 1999-2001 годах, потом возвращался сюда в две тысячи третьем, пятом, шестом. Оформлял спектакль по пьесе Н. Птушкиной «Ах, какая я несчастная!.. Ах, какая я счастливая!», «Домик в Коломне» по Пушкину, а дальше - «Лес» и «Женитьба Белугина» А.Н. Островского, «Мужики и капуста» А. Коровкина – всего двенадцать спектаклей оформил в Кинешме. Кинешма мне близка, дорога, я же родственник города (улыбается).

- Расскажите, пожалуйста, с какими режиссерами Вам нравится работать, с теми, кто сам решает, как оформлять спектакль или с теми, кто отдает все художественное оформление «на откуп» художнику спектакля?

- У тех и других есть свои плюсы и минусы. Режиссеры – диктаторы обычно все за тебя решают, остается только нарисовать. Либералы часто говорят «рисуй, что хочешь, как сам видишь спектакль». Некоторые режиссеры могут просто подкинуть идею и потом самоустраниться. Хуже всего сомневающиеся режиссеры – например, они могут сказать: «подумай, порисуй, я тут решил взять к постановке такую-то пьесу», а потом, когда я практически уже нарисовал спектакль, говорят «знаешь, я передумал, эту пьесу не будем брать, сейчас я увлекся другой». Хорошо, когда видишь результат. Мне нравится работать с режиссерами, которые работают играючи, с теми, кому работа доставляет удовольствие. Когда режиссер говорит: «Как сделаешь, так и будет», чувствуешь ответственность. Тебе доверяют, поэтому и спрос весь с тебя. Начинает давить груз, ты его ощущаешь на себе. В нашем спектакле «Мой бедный Марат» мне нравится то, что режиссер Роман Зареев весь спектакль «видит». И наше виденье совпадает. Хотелось бы, чтобы этот спектакль шел больше одного сезона.

- Да, спектакли к дате зачастую долго не идут.

- Спектакль живет долго, когда помимо того, что он просто хороший, он еще прост в обслуживании, когда простые технические решения – потому что его проще возить и так далее. Это зависит от многих факторов. Надеюсь, наш спектакль хоть и «к дате» - Дню Победы, проживет долго. Преимущество этой пьесы в сильной драматургии Арбузова. В ней затронута вечная тема любви, самопожертвования, взаимоотношения людей, которых породнила война.

- Расскажите, пожалуйста, какие театральные художники Вам близки.

- В каждом художнике есть свои достоинства, свои «изюминки». Есть ко многим и претензии, если ты что-то в его работе не понимаешь. В молодом возрасте все, а художники особенно - подражатели, ученики. Они что-то берут у своих учителей, иногда как идею, а иногда и нет – трудно за этим уследить. И потом – мы меняемся. Всю жизнь меняемся. И, наконец, театральный художник – к нему разные требования. Опера – это одно, мюзикл – другое, драма – третье. Наверное, хорошие работы видны сразу. Олег Аронович Шейнцис, Царствие ему Небесное, не может не нравиться, по его работам сразу видно, что у Олега Ароновича архитектурное образование. Театральных художников я бы разделил на реалистов и «мирискусников». Последние – это опера, балет, у них «живописные мягкие» декорации. А МХАТ, реалисты – это начало драмы. В драматическом спектакле важен второй и третий план, чтобы зритель видел глубину не только пьесы, но и «картинки». У Станиславского был художник Симов, он ничего не рисовал, а только клеил маленькие макетики пропорцией один к ста прямо на репетициях. На его макетах мы видим пространство через несколько комнат. Нужны разные художники. Я не ответил на вопрос, но по-другому не знаю, как объяснить.

Во МХАТе был замечательный художник Алексей Дмитриевич Понсов, его декорации на некоторые спектакли живы до сих пор. Например, спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Есть замечательная его находка – начесан рисунок на бархате – церковные купола и царские монеты.

У меня был спектакль «Антигона». Режиссер Ника Александровна Косенкова никуда не торопилась, делала спектакль несколько лет. Декорации все уменьшались и уменьшались. Премьера была в СТД, на сцене из всех декораций висела только одна драпировка из белого парашютного шелка до земли. Персонажи с ней играли. Ирина Слуцкая, наша известная фигуристка, брала ее, раздувала, она разворачивалась так, что получалась воронка. Этого было достаточно. Надо было видеть, словами не передашь. После спектакля режиссер говорит мне: «Миша, спасибо за работу». «Но у нас на сцене ничего не было!» - отвечаю я. «Но мы же до этого «ничего» прошли большой путь, отсекая и отбрасывая все ненужное».

- Что скажете про антрепризные спектакли?

- Антреприза в большинстве случаев раздражает, не люблю с ними связываться, но иногда приходится. У них такие требования – чтобы декорации убирались вместе с актерами в одно купе, и чтобы их вес не превышал ста пятидесяти килограммов. Отсюда и качество спектаклей. Это все только способ зарабатывания денег, об искусстве такой театр не думает.

- Иногда бывает, что антреприза привозит хороший спектакль. Правда, это исключение из правил.

- Я бы уточнил, что часто антреприза привозит хороших артистов, но не оформление. Некоторые актеры уходят в антрепризу, создавая свой театр, у них, например, нет своего помещения, а играть, создавать спектакли хочется, но таких меньшинство, Вы правы.

- Расскажите о своей работе в кино.