ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

01-04-2012 20:37

(ссылка)

КОГДА И ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?

КОГДА И ЗАЧЕМ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ НА РАСЫ?

Антропологи

считают, что разделение на большие (главные) человеческие расы (белую, черную

и желтую или европеоидную, негроидную и монголоидную) произошло не раньше,

чем 200 тыс. лет назад и не позже чем 20 тыс. лет назад. Вероятнее всего это

был длительный период целиком охватывающий все 180 тыс. лет. Как это

происходило, пока точно не знает никто. Но, возникает другой не менее важный

вопрос – зачем было необходимо Природе

это разделение?

Вероятная

прародина человечества была довольно обширная и включала значительную

территорию Африки, Южной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии. Следует

отметить, что Америка и Австралия были заселены проникшими из Азии людьми

современного физического типа не ранее 30-35 тыс. лет. назад.

Предполагается, что сначала от общего древа отделилась монголоидная

раса, а потом евроафриканская разделилась на европеоидную и негроидную. Хотя

есть и другие гипотезы.

Раз Природа

решила разделить человечество на расы, естественно напрашиваются вопросы.

Есть ли среди них расы «первого» и «второго» сорта? Какие черты объединяют

людей в единое человечество? Какие черты разделяют их на расы и

национальности? И другие не менее важные вопросы …

Самое интересное

состоит в том, что расы действительно отличаются друг от друга не только

цветом кожи и формой глаз. И современные антропологи нашли большое количество

таких различий (по форме головы, величине мозга, группе крови и др.). Характеризует ли вес или размер мозга

умственные способности? Можно ли по этому признаку противопоставить одну расу

другой? Может быть в этом и

заключается вся суть этого разделения – в историческом противопоставлении

одной расе другой, в интеллектуальной, например, борьбе за выживание вида. То

есть одна «деградирующая», а вторая, например, «развивающаяся»; одна «хуже»,

а другая «лучше»; одна «выше», другая – «ниже» (теория «высших и низших

рас»). Ответ на первый взгляд кажется очевидным, если бы не одно но! Мы об

этом уже говорили в предыдущем разделе. Разум - основная функция мозга и

степень его развития. При этом, говоря о том или ином уровне Разума,

понимается не насколько мозг того или иного существа (представителя той или

иной расы) больше или меньше, а насколько он успел проэволюционировать.

Вспомним, что мозг взрослого человека весит в среднем всего 1.4 кг, а слона,

например, 4-5 кг. У неандертальцев вес мозга был большим, чем у современных

людей. Вряд ли они, однако, были умнее нас с вами. О том, что вес мозга не

характеризует умственного превосходства расы, говорят такие цифры: средний

вес мозга у англичан – 1456, французов – 1473, а индейцев Америки – 1514

граммов.

Мозг всемирно

известного писателя Анатоля Франса весил всего 1077 граммов, тогда как у

нашего не менее знаменитого писателя Ивана Тургенева достигал 2012 граммов.

Все это говорит о том, что размер мозга нам не поможет ответить на вопросы о

путях и целях разделения человечества на расы.

А что нам

может подсказать анализ крови? Оказывается группа крови в той или иной

степени так же может характеризовать расовую принадлежность людей. Учеными

установлено, что людей со второй группой крови больше всего в Европе и совсем

нет в Южной Африке, Китае и Японии; третьей группы почти нет в Америке и

Австралии; из русских, четвертую группу крови имеют менее 10% населения и

т.д. Это позволило, кстати, сделать в настоящее время много важных и

интересных открытий, к примеру, как шло заселение Америки.

Археологи,

много десятилетий искавшие следы древних цивилизаций и человеческих культур в

Америке, должны были констатировать, что люди появились здесь сравнительно

поздно – всего около 30 тысяч лет назад. И произошло это первоначально в

районе Берингова пролива, откуда сравнительно медленно «аборигены»

передвигались на юг, вплоть до Огненной Земли. Причем, среди коренного

населения Америки нет людей с третьей и четвертой группами крови.

Что еще по

этим вопросам нам может сообщить современная наука?

Мы знаем, что человечество как биологический вид

отделилось от мира животных достаточно давно. Считается, что кожа у первых

людей вряд ли была очень темная или очень белая, причем у одних она могла

быть несколько белее (!?), а у других – темнее (!?). Остальное сделали, как

считает большинство ученых, природные условия, в которых оказались те или

иные группы людей. Как же это было?

Какая-то

часть от общего древа человечества оказалась в условиях тропического пояса.

Здесь беспощадная солнечная радиация легко обжигало обнаженную кожу человека.

Но «обжигать», как мы знаем, могут только ультрафиолетовые лучи. Вот от

них-то и ставит наружный покров человека щит пигментной окраски в виде черной

кожи. Причем, опыт показывает: белокожий человек несравненно быстрее получает

солнечный ожог, чем чернокожий. Поэтому лучше выживали в экваториальных

степях Африки люди с более темным цветом кожи, от которых и произошли

негроидные племена. Кроме этого, ведь не только в Африке проживают темнокожие

люди. В Индии, например, ее первообитатели – люди с очень темной кожей. В

Америке, где ее жители оказались в тропических степных районах, кожа намного

темнее, чем у их соседей, обитающих в лесах, тень которых спасает от прямых

лучей Солнца. Оказалось, что не только цвет кожи, но и многие другие

особенности негроидной расы были порождены необходимостью приспособиться к

тропическим условиям жизни. Это и курчавые черные волосы, хорошо

предохраняющие голову от перегрева прямыми солнечными лучами, и узкие

вытянутые черепа и т.д. И действительно, такую же форму черепа имеют папуасы

Новой Гвинеи, а также другие племена островов Океании. У всех этих народов и

форма черепа, и цвет кожи помогали в борьбе за существование.

А что же

европеоидная раса? Почему у нее кожа оказалась более белой, чем была у первых

людей? Здесь причина, видимо, в тех же ультрафиолетовых лучах. Без них в

человеческом организме не может синтезироваться витамин D. Кальциферолы (витамин D) влияют на минеральный

обмен веществ, на костеобразование и т.д. Особенно они необходимы в молодом

возрасте, когда идет интенсивный рост и окостенение скелета. Недостаточное

количество этого витамина в организме приводит к различным патологиям, в

частности, к развитию рахита. Кальциферолы содержатся только в продуктах животного

происхождения, как правило, бедных этим витамином.

В организме

человека синтез витамина D

происходит при солнечном облучении содержащегося в коже провитамина (который

образуется в организме из холестерина). Из кожи витамин переносится в другие

органы, концентрируясь главным образом в плазме крови и печени. Поэтому перед

живущими в умеренных и северных широтах людьми стала задача удержать как

можно больше ультрафиолетовых лучей Солнца, которых здесь явный дефицит. А

это можно, только обладая белой, прозрачной для них кожей. На счет белой кожи

европеоидной расы есть и другие версии.

Ну а что же

третья раса – монголоиды? Под влиянием каких условий сформировались ее

отличительные черты? Скорее всего, цвет кожи у них сохранился неизменным от

самых далеких предков. Он одинаково хорошо приспособлен и к жаркому Солнцу

(китайцы, корейцы, вьетнамцы …), и к суровым условиям Крайнего Севера (чукчи,

эвенки, эскимосы …). Но вот глаза у них особые и отличаются от других рас.

Вероятно, монголоиды впервые появились в районах Центральной Азии, далеко

отстоящих от всех океанов. Климат здесь континентальный – резкая разница

температур между зимой и летом, днем и ночью, да к тому же степи в этих краях

«прослоены» пустынями. Здесь постоянны сильные ветры, почти непрерывно дующие

и несущие огромное количество мелкого песка и пыли. А зимой здесь сверкающее

полотно бесконечных снегов. И сегодня путешественники попадая в такие районы

одевают защитные очки, т.к. наши глаза не приспособлены к этим условиям.

Узкие щелочки глаз – важная отличительная черта монголоидов. Вторая

отличительная черта – маленькая кожная складка, прикрывающая внутренний угол

глаза. Она также помогает уменьшить попадание пыли в этот важнейший орган

чувств человека. Эту складку обычно называют «монгольской складкой». Отсюда,

из сердца Азии, и разошлись люди с выдающимися скулами и узкими щелочками

глаз по Азии, Индонезии, Австралии, Африке и т.д.

Любопытный

факт, некоторые районы Южной Африки населены бушменами и готтентотами –

народами, относящимися к негроидной расе. Однако у бушменов здесь кожа обычно

темножелтая, глаза узкие и на месте «монгольская складка».

Так под

влиянием чисто природных условий сформировались главные расы Земли. Если

приведенные рассуждения верны, значит все люди на Земле независимо от их

национальной и расовой принадлежности равны. Это, однако, не значит, что не существует расовых и национальных

особенностей, они конечно есть. Но они не определяют ни умственных

способностей, ни еще каких-нибудь качеств, которые можно было бы считать

определяющими для разделения человечества на «высшие» и «низшие» расы. И

историки это блестяще подтвердили. Еще за многие тысячи лет до рождения

Христа на широком поясе, протянувшемся из Африки и Средиземноморья через

Средний Восток, Индию и Юго-Восточную Азию до Китая, был достигнут небывало

высокий уровень цивилизации (при этом немногочисленные германские племена,

будущие представители «высшей» расы ХХв., еще жили в своих пещерах, даже не

догадываясь о своей «исключительности»). Другой пояс цивилизации несколько

позже сложился на американском континенте. Причем, в отличие от евразийского

цивилизованного пояса цепь очагов древних культур Америки протянулась не в

широтном, а в меридианном направлении, с севера на юг. Мы не будем на этом останавливаться,

т.к. они блестяще описаны уже не в одной сотне, если не тысяче научных трудов

(например, в книге известного отечественного историка Ю.В.Емельянова

«Рождение и гибель цивилизаций» и др.).

Можно

сказать, что вывод о безусловном равенстве рас, является важнейшим в

антропологии. Но здесь, как и в любой другой науке, еще много «белых пятен»,

так что ей предстоит в дальнейшем сделать немало находок и открытий.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

22-01-2012 07:02

(ссылка)

Самарские корейцы

Есть в моем мире сообщество "Самарские корейцы" http://video.mail.ru/mail/a...; По этой ссылке можно посмотреть интересное видео Александра Цой.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

01-01-2012 23:26

(ссылка)

С Новым Годом!

Дорогие Участники сообщества! Поздравляю вас с Новым Годом! Удачи вам,Здоровья,Счастья, Любви и Взаимопонимания !!! Пусть Новый год принесет вам новые радости,счастливые вести ,хорошую и интересную работу, достаток и благополучие.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

01-01-2012 23:26

(ссылка)

С Новым Годом!

Дорогие Участники сообщества! Поздравляю вас с Новым Годом! Удачи вам,Здоровья,Счастья, Любви и Взаимопонимания !!! Пусть Новый год принесет вам новые радости,счастливые вести ,хорошую и интересную работу, достаток и благополучие.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

11-12-2011 17:11

(ссылка)

о книге "Корейцы Узбекистана"

по этой ссылке можно прочитать книгу П.Г.Ким " Корейцы узбекистана" : http://uznet.biz/Han/Articles/ArticleInfo.aspx?Id=0f846dd3-a414-482a-95fb-9cbde1bf1b49

в этой книге наиболее достоверно и документально подтвержденоа история выселения корейцев с Дальнего востока.

в этой книге наиболее достоверно и документально подтвержденоа история выселения корейцев с Дальнего востока.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

10-01-2011 14:05

(ссылка)

это нужно знать и помнить

Волюнтаристская экономическая политика, проводившаяся

государством во всех отраслях народного хозяйства, привела в 80-х годах

прошлого столетия не просто к экономическому кризису, а к кризису всей системы,

из которого Советский Союз уже не смог выбраться.

Лишь немногие хозяйства даже в условиях волюнтаристской

экономики смогли успешно развивать свою деятельность. В их число, безусловно, входила

группа колхозов, созданных корейскими переселенцами в пойме реки Чирчик.

Корейские колхозы Узбекистана – один из наиболее

поразительных феноменов в истории бывшего СССР Они были созданы корейскими

переселенцами осенью 1937 года. Причем этим хозяйствам были выделены далеко не

лучшие земли. Камышовые заросли, болота, бросовые земли – вот такой престала

перед переселенцами земля, которая должна была прокормить их и их семьи. При

этом нужно учесть, что переселенцы, на которых был навешен ярлык

«неблагонадежных», были ограничены в свободе передвижений, их не брали в армию,

были ущемлены во многих других правах

Не имея порой ни техники, ни других материальных ресурсов,

они за невиданно короткие сроки не просто освоили тугаи – заболоченные солончаковые

земли, – но и стали лучшими не только в республике, но и во всем бывшем СССР

И это были не единичные хозяйства. Люди старших поколений

хорошо помнят, как гремели в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века

колхозы «Полярная звезда», «Северный маяк», имени Микояна, Молотова, Димитрова,

Свердлова, Энгельса, «Правда» и другие корейские хозяйства Ташкентской области.

Были отдельные корейские хозяйства и в других областях Узбекистана, которые

добивались столь же внушительных результатов. Это колхозы имени Сталина (позже

он был переименован в «Коммунизм», а затем – в «Вазир») и «Гулистан» Хорезмской

области, имени Карла Маркса Самаркандской, «Гигант» Наманганской областей и др.

Чем же объяснить взлет корейских колхозов?

Практически во всех публикациях, посвященных истории и

современной жизни корейцев СНГ, говорится о самоотверженности и трудолюбии

корейцев, их сметливости, образованности и других достоинствах и что именно эти

качества способствовали и способствуют их успешной жизнедеятельности. Наверное,

в этих утверждениях есть какая-то доля истины. Но лишь доля!

В принципе такие качества можно приписать любому другому

народу. Были, вероятно, другие, более глубинные причины, которые заставляли

корейцев работать больше и лучше других, стремиться стать более образованными

и жизнеспособными. И причины эти следует искать в психологии корейцев бывшего

СССР

Психология эта начала формироваться с тех пор, как корейцы

во второй половине XIX века стали переселяться в российское Приморье. Уже тогда

отношение властей, да и русских колонистов, было весьма неоднозначным – от

благожелательно-равнодушного до полного неприятия «желтой опасности», если

следовать терминологии некоторых чиновников того времени. И, чтобы выжить, адаптироваться

в этой чужеродной, порой враждебной среде, чтобы «снискать» лояльное отношение

к себе со стороны местных властей, русских колонистов, корейские переселенцы

должны были работать больше и лучше других.

И они работали больше и лучше других. Этим и можно

объяснить тот факт, что корейские села в Приморье еще в царские времена были

обустроены лучше русских сел, а корейские поля были возделаны лучше русских. Об

этом свидетельствуют донесения царских чиновников.

Этот синдром инородца преследовал корейцев и в последующие

десятилетия, в особенности до и после депортации 1937 года. Весь трагизм людей

того поколения состоял в том, что они всецело приняли идеи Советской власти, сражались

за нее на полях гражданской войны, первыми в Приморье стали создавать колхозы, которые

функционировали весьма успешно.

Но, несмотря на это, сталинский режим депортировал все

корейское население из Приморья в Центральную Азию. «В целях пресечения

японского шпионажа», как было сказано в постановлении ЦК ВКП (6) и Совета

Народных Комиссаров СССР от 21 августа 1937 года.

«Работать и учиться больше и лучше других!».

Этот лозунг стал неписаным законом для корейских переселенцев

и в Узбекистане. И этот лозунг они стали претворять в жизнь с первых

дней жизни на чужбине, которая станет родиной для их детей и внуков. В ушах еще

был слышен тревожный перестук колес поезда, а переселенцы уже вгрызались в

тугаи чирчикского левобережья, чтобы подготовить болота под урожай 1938 года. А

старики, женщины, дети рыли землянки, в которых им предстояло пережить первую

зиму на новой земле.

Потом была война, когда весь урожай приходилось отдавать

фронту, а самим питаться корой деревьев, зерном курмака (сорного злака), отвером

(рисовой шелухой), лебедой. Тем не менее, уже через несколько лет, корейские

колхозы стали становиться на ноги. Об их успехах заговорили в газетах, по радио,

на съездах и конференциях. Потом на корейские колхозы посыпался настоящий

золотой звездопад. Начиная с 1948 года, когда среди Героев Труда появились

первые корейские имена, и кончая 1957 годом, около 130 узбекистанских корейцев

были удостоены этой высшего в бывшем СССР звания. И в дальнейшем корейцы

вносили и вносят заметный вклад в экономическое и культурное развитие

Узбекистана.

Безусловно, их успешной адаптации на новой земле

способствовало и радушие и гостеприимство местных жителей, которые, несмотря на

собственные трудности, делились с переселенцами последним куском хлеба. Очень

важно и то, что у корейцев и узбеков очень много общего и в образе жизни, и в

беззаветной любви к земле, и в отношениях в семье.

На пресс-конференции, посвященной итогам государственного

визита Президента Республики Корея Но Му Хена в Узбекистан (10-12 мая 2005 года)

глава нашей республики Ислам Каримов и в шутку и всерьез заметил, что Сталин за

время своего правления совершил один-единственный хороший поступок: переселил

корейцев из Приморья в Узбекистан. Тем самым Президент отметил вклад корейцев, который

они внесли в развитие Узбекистана.

Второй причиной взлета корейских колхозов стало то, что

именно в те годы из рядов переселенцев выдвинулась целая плеяда блистательных

организаторов сельхозпроизводства. И позже, в 60-х годах, эта плеяда

пополнялась новыми, не менее блистательными руководителями.

Их имена хорошо были известны старшим поколениям. Хозяйства,

возглавляемые ими, располагались в основном в трех районах Ташкентской области:

Верхнечирчикском (ныне

Юкоричирчикском) – «Узбекистан» (Цой Август Романович), «Правда» (Цой Иван

Антонович), «Политотдел» (Хван Ман Гым), «Ленинский путь» (Эм Терентий

Васильевич), имени Свердлова (Ким Дмитрий Александрович);

Среднечирчикском (Уртачирчикском) – «Полярная звезда» (Ким

Пен Хва), «Северный маяк» (Цой Сергей Григорьевич);

Нижнечирчикском – имени Димитрова (Шин Ден Дик), имени

Буденного (с 1962 года – «Заря коммунизма» – Тин Чан Ен, имени Энгельса (Хан

Валентин Андреевич).

Были замечательные организаторы сельхозпроизводства из числа

корейцев и в других регионах Узбекистана. Это Ню Гван Сен (имени Сталина

Гурленс- кого района Хорезмской области), Николай Васильевич Ким (директор

совхоза имени Аль-Хорезми Хорезмской области), Лим Мен Гык («Гигант» Задарьин- ского

района Наманганской области) и др. Каждый из них был яркой, самобытной

личностью, но всех их объединяло одно – искреннее, бескорыстное служение людям,

народу, который приютил их. Наверное, было и стремление доказать властям, в том

числе и тем, кто принимал решение о депортации, свою лояльность к Советскому

государству. И доказательства эти были весьма вескими. Достаточно сказать, что

в «Полярной звезде» звания Героя Труда были удостоены 26 колхозников, колхозе

имени Димитрова – 22, имени Свердлова – 20, имени Микояна -18, имени Буденного -16,

«Правде» -12. Столь массового присвоения звания Героя Труда не знала история

советского сельского хозяйства.

В 50-60 годах прошлого века между корейскими колхозами

существовало негласное соревнование: какое хозяйство добьется большей

урожайности кенафа или хлопка, у кого лучший дом культуры, чья футбольная

команда сильнее. И это была здоровая конкуренция, которая во многом

способствовала стремительному социально-экономическому развитию колхозов, росту

благосостояния сельских тружеников.

Еще более впечатляющими были достижения луководов, которые

не просто освоили эту новую для корейцев культуру, но и за несколько лет смогли

на порядок увеличить ее урожайность. В 20-30-е годы урожайность кенафа

составляла 10-15 центнеров с каждого гектара (такая же урожайность была и на

родине кенафа – Индии). К началу 50-х корейские колхозы, которые по существу

монополизировали производство кенафа, добивались 70-80-центнеровой урожайности,

а вскоре и этот рубеж был превзойден в два-три раза – 200.

Благодаря этим поистине выдающимся достижениям многие

корейские колхозы не только прочно встали на ноги, укрепили свое экономическое

положение, но и смогли резко повысить материальное благосостояние людей. Мощное

развитие получили социальная сфера, культура, образование, спорт.

Колхозы «Политотдел», «Правда», «Ленинский путь», имени

Свердлова Верхнечирчикского, «Полярная звезда», «Северный маяк» Среднечирчикско-

го, имени Димитрова, «Заря коммунизма», «Новая жизнь» Нижнечирчикского районов

Ташкентской области, «Коммунизм» (Гурленский район Хорезмской области), «Гигант»

(Задарьинский район Наманганской области), ряд других корейских колхозов по

своим доходам, уровню развития социальной инфраструктуры, материального

благосостояния колхозников входили в число лучших сельхозпредприятий

республики.

Валовой доход колхоза «Политотдел» (его председателем в 1953-84

годах был Хван Ман Гым), например, к середине 80-х годов составлял 17 млн. рублей,

прибыль – 6 млн. рублей при посевной площади св. 4 тыс. га (без богары) и 3,5

тысячи членов колхоза. Рентабельность в лучшие годы здесь достигала до 30

процентов. Даже в животноводстве, которое в условиях Узбекистана, в те годы

считалось нерентабельной отраслью, «Политотдел» получал прибыль.

В колхозе работало 195 специалистов с высшим и средним

специальным образованием. Колхозный дворец культуры (вместимость 1200 чел.) по

своей оснащенности, функциональным возможностям не уступал аналогичным

учреждениям областных центров. В колхозе было воспитано 45 мастеров по

различным видам спорта. Колхозная футбольная команда выступала в классе «Б»

чемпионата страны. Центральная усадьба превратилась в благоустроенный поселок

со школами, больницей, двумя стадионами, дворцом культуры, универмагом, другими

учреждениями.

Трудовые достижения корейских переселенцев по достоинству

были отмечены государством. Тысячи были награждены орденами и медалями. Свыше 130

из них были удостоены высокого звания Героя Труда (почти четверть всех Героев

Труда в Узбекистане). А председатель колхоза «Полярная звезда» Ким Пен Хва был

награжден золотой звездой Героя дважды. Решением руководства Узбекистана после

смерти Ким Пен Хва в 1974 году его именем названы колхоз «Полярная звезда», а

также улица в Ташкенте.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

23-10-2011 19:07

(ссылка)

корни корейского языка

КОРНИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКАЛингвисты саглашаются, что корейский - член алтайского семейства языков, которые зародились в северной Азии, включая монгольский, тюркский, финский, венгерский и тунгузский (Маньчжурский) языки. Несмотря на факт, что корейский и японский имеют некоторые подобные грамматические структуры, исторические отношения между этими двумя языками пока не установлены.

Корейская письменность, использует смесь китайских идеограмм ("Hanja") и родного корейского алфавита, известного как "Хангул". Также, как в индоевропейских языках иногда цифры пишут, используя арабские символы, а иногда символы из собственных алфавитов или некоторую комбинацию обоих форм.

Из-за его большего разнообразия звуков, корейский не имеет проблем с письменным языком, как японский, который по мнению некоторых экспертов требует сохранения значительного набора китайских знаков, чтобы различать большое количество потенциально неоднозначных звуков.

Хотя корейский и китайский языки не связаны в терминах грамматической структуры, более 50 процентов всего корейского вокабуляра позаимствован из китайского, что является отражением культурного господства Китая на протяжении 2 тысячелетий.

Большое число китайских понятий использовались в Японии в девятнадцатом и двадцатом столетиях, для перевода современного западного научного, технического и политического вокабуляра, этот вокабуляр вошел в использование и в Корее в течение колониального периода. После 1945 года влияние Соединенных Штатов отразилось в множестве английских слов, которые были заимствованы корейским. В отличие от китайского, корейский не имеет диалекты, которые взаимно непонятны, однако, имеются региональные различия в вокабуляре и произношении.

Разделение Юг-СеверНеясно, до какой степени язык и его грамматические формы были сохранены на севере. Политика северного корейского режима попыталась устранить, насколько возможно, максимальное число иностранных слов, так же как старинные термины китайского происхождения. Западные заимствования также устраняются.

Пхеньян расценивает "Hanja", или китайские буквы, как символы "подобострастия" и систематически устраняет их из всех публикаций. Также была сдалана попытка создания новых слов исключительно корейского происхождения. Родители поощряются, если дают детям корейские, а не китайские имена.

Корейская письменность, использует смесь китайских идеограмм ("Hanja") и родного корейского алфавита, известного как "Хангул". Также, как в индоевропейских языках иногда цифры пишут, используя арабские символы, а иногда символы из собственных алфавитов или некоторую комбинацию обоих форм.

Из-за его большего разнообразия звуков, корейский не имеет проблем с письменным языком, как японский, который по мнению некоторых экспертов требует сохранения значительного набора китайских знаков, чтобы различать большое количество потенциально неоднозначных звуков.

Хотя корейский и китайский языки не связаны в терминах грамматической структуры, более 50 процентов всего корейского вокабуляра позаимствован из китайского, что является отражением культурного господства Китая на протяжении 2 тысячелетий.

Большое число китайских понятий использовались в Японии в девятнадцатом и двадцатом столетиях, для перевода современного западного научного, технического и политического вокабуляра, этот вокабуляр вошел в использование и в Корее в течение колониального периода. После 1945 года влияние Соединенных Штатов отразилось в множестве английских слов, которые были заимствованы корейским. В отличие от китайского, корейский не имеет диалекты, которые взаимно непонятны, однако, имеются региональные различия в вокабуляре и произношении.

Разделение Юг-СеверНеясно, до какой степени язык и его грамматические формы были сохранены на севере. Политика северного корейского режима попыталась устранить, насколько возможно, максимальное число иностранных слов, так же как старинные термины китайского происхождения. Западные заимствования также устраняются.

Пхеньян расценивает "Hanja", или китайские буквы, как символы "подобострастия" и систематически устраняет их из всех публикаций. Также была сдалана попытка создания новых слов исключительно корейского происхождения. Родители поощряются, если дают детям корейские, а не китайские имена.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

23-10-2011 05:09

(ссылка)

О корейском языке

Корейский язык Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.

Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.

Диалекты корейского языка Корейская письменностьКорейский алфавит хангыль является примером уникальной самобытной письменности.

Корейская письменностьКорейский алфавит хангыль является примером уникальной самобытной письменности.

Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.

Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.

Придание корейскому письму статуса «государственной письменности»Даже после опубликования этого первого памятника корейского алфавита официальные документы составлялись на древнекитайском. Потребовалось ещё 450 лет прежде, чем корейское письмо стало «государственной письменностью», заменив тем самым древнекитайский язык: такой статус был придан хангылю в ноябре 1894 г. Высочайшим указом № 1 «О форме официальных документов».

Корейская письменность в новейшее времяСобственно термин «хангыль» был впервые предложен корейским лингвистом по имени Чу Си Гён (1876 – 1914), и введён в оборот в 1913 г. А с 1927 г. начал издаваться журнал «Хангыль» – периодическое издание, получившее широкое распространение. Само слово можно перевести как «корейская письменность», а также как «великая письменность» и «наилучшая письменность в мире», что передаёт дух первоисточника – трактата «Хунмин чоным». В 1933 г. Обществом по изучению корейского языка был предложен Проект унификации правописания в корейском языке, в соответствии с которой четыре ранее существовавших букв алфавита упразднялись. С тех пор корейское письмо состоит из 24 букв, 10 из которых гласные, а 14 – согласные.

Состав слога в корейском письмеТри буквы корейского алфавита, так называемые «начальная», «средняя» и «конечная», записываясь в определённом порядке, образуют слог. «Начальная» буква представлена согласной. Четырнадцать простых согласных корейского алфавита образуют друг с другом различные комбинации; таким образом, общее число согласных оказывается больше. «Средняя» буква в корейском слоге – это гласная. Простых гласных десять, но они также образуют комбинации, увеличивая реальное количество гласных в корейском алфавите. «Конечная» буква, как и «начальная», является согласной. Она может присутствовать в слоге, но может и отсутствовать.

Особенности корейского письмаСочетания из согласных и гласных образуют слоги, что можно оценить как высоконаучный и в то же время простой для усвоения метод.

Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье.

Государственным языком Республики Корея является корейский язык. Под корейским языком понимается «язык, на котором говорят корейцы, в первую очередь, на Корейском полуострове». В настоящее время этим языком пользуются примерно 70 млн. корейцев, живущих в Южной и Северной Кореях, а также около 3 млн. 500 тыс. соотечественников за рубежом.Происхождение корейского языкаНаиболее убедительной теорией происхождения корейского языка является теория принадлежности этого языка к алтайской семье. - Алтайская семья языков

- Алтайская семья языков включает в себя тунгусо-маньчжурскую, монгольскую и тюркскую ветви. Она распространена среди народов, населяющих территорию от Сибири до Волги.

- Корейский язык и алтайская языковая семья

- Теория родства корейского языка с языками алтайской семьи основывается на их структурной схожести. В частности, для вокализма корейского языка, как и для большинства алтайских языков, характерен сингармонизм – уподобление гласных звуков в слове корневому гласному. Особенности консонантизма корейского языка (в частности, ограничения на встречаемость фонем в позиции в начале слова) также можно отнести к черте, свойственной фонологическим системам языков алтайской семьи. В части морфологии по своему строю корейский язык, как и другие алтайские языки, агглютинативный, т. е. для него характерно механическое присоединение аффиксов к неизменяемой основе слова.

Диалекты корейского языка

- В корейском языке существует шесть диалектов. К ним относятся:

- северо-восточныйㅡ включает говоры провинций Хамгён-пукто, Хамгён-намдо и Янгандо – на Севере;

- cеверо-западныйㅡ к нему относят говоры таких северокорейских провинций как Пхёнан-пукто, Пхёнан-намдо, Чагандо и северной части провинции Хванхэдо;

- юго-восточныйㅡ на котором говорят в провинциях Кёнсан-пукто, Кёнсан-намдо и прилегающих районах;

- юго-западныйㅡ распространённый в провинциях Чолла-пукто и Чолла-намдо;

- диалект острова Чечжудо и окрестных островов;

- центральныйㅡ включающий говоры провинций Кёнгидо, Чхунчхон-пукто, Чхунчхон-намдо, Канвондо – на Юге, и большей части провинции Хванхэдо – на Севере.

Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.

Создание корейского алфавитаКорейский алфавит хангыль был создан в 1443 г. под руководством четвертого правителя династии Чосон вана Сечжона, на 25-м году его правления. Соответствующий королевский эдикт был обнародован в 1446 г. и назывался «Хунмин чоным» («Наставление народу о правильном произношении»). Он состоял из основного текста и комментария, посвящённого принципам создания корейских букв и их употреблению. Первоначально корейский алфавит состоял из 28 букв: 11 гласных и 17 согласных, которые, в свою очередь, образовывали слоги. Слог был расчленён на три части: «начальный» (согласный), «средний» (гласный) и «конечный» (согласный) звуки.Придание корейскому письму статуса «государственной письменности»Даже после опубликования этого первого памятника корейского алфавита официальные документы составлялись на древнекитайском. Потребовалось ещё 450 лет прежде, чем корейское письмо стало «государственной письменностью», заменив тем самым древнекитайский язык: такой статус был придан хангылю в ноябре 1894 г. Высочайшим указом № 1 «О форме официальных документов».

Корейская письменность в новейшее времяСобственно термин «хангыль» был впервые предложен корейским лингвистом по имени Чу Си Гён (1876 – 1914), и введён в оборот в 1913 г. А с 1927 г. начал издаваться журнал «Хангыль» – периодическое издание, получившее широкое распространение. Само слово можно перевести как «корейская письменность», а также как «великая письменность» и «наилучшая письменность в мире», что передаёт дух первоисточника – трактата «Хунмин чоным». В 1933 г. Обществом по изучению корейского языка был предложен Проект унификации правописания в корейском языке, в соответствии с которой четыре ранее существовавших букв алфавита упразднялись. С тех пор корейское письмо состоит из 24 букв, 10 из которых гласные, а 14 – согласные.

Состав слога в корейском письмеТри буквы корейского алфавита, так называемые «начальная», «средняя» и «конечная», записываясь в определённом порядке, образуют слог. «Начальная» буква представлена согласной. Четырнадцать простых согласных корейского алфавита образуют друг с другом различные комбинации; таким образом, общее число согласных оказывается больше. «Средняя» буква в корейском слоге – это гласная. Простых гласных десять, но они также образуют комбинации, увеличивая реальное количество гласных в корейском алфавите. «Конечная» буква, как и «начальная», является согласной. Она может присутствовать в слоге, но может и отсутствовать.

Особенности корейского письмаСочетания из согласных и гласных образуют слоги, что можно оценить как высоконаучный и в то же время простой для усвоения метод.

- Самая научная письменность на планете

- «Самая научная письменность на планете» – такая оценка хангыля получила широкое признание в мире. Основанием для такого утверждения является самобытность корейской письменности и эффективность комбинации различных символов. Гласные и согласные легко отличаются друг от друга, 28 простых букв алфавита размещаются в чёткой последовательности, вступая в различные комбинации как по вертикальной оси, так и по горизонтальной, и образовывая аккуратный квадрат. Особенно следует отметить научный характер написания согласных, которые своим изображением чётко отражают положение губ, рта и языка при их произнесении.

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

05-05-2011 23:57

(ссылка)

Желающим изучить корейский язык

http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/r_index.htm по этой ссылке вы можете начать изучегние языка- аудио переводы

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

09-10-2010 21:42

(ссылка)

История имен и фамилий.

Р. Ш. Джарылгасинова

Опорными компонентами антропонимической модели корейцев являются фамилия (сон), или наследственное имя (НИ), и индивидуальное имя (ИИ) (мён ирым). В традиционной антропонимии корейцев фамилия обязательно стоит перед именем. ИИ, как правило, двусложно. В прессе и публицистике ИИ в русской транскрипции пишут в два слова и вся АМ выглядит как трехчленная (Пак Чи Вон). В научной литературе принято слитное написание ИИ (Пак Чивон).

Сложным был набор ИИ в период феодализма; он включал следующие компоненты: детское имя (амён "детское имя" или чхомён "первое имя"); детское прозвище (пёльмён "другое имя", прозвище); официальное имя совершеннолетнего (кванмён "имя, которое дается юноше при достижении совершеннолетия", "имя, которое дается юноше, когда он впервые надевает головной убор совершеннолетнего"); имя, под которым молодой мужчина (после женитьбы) известен в кругу своих родственников и близких друзей (ча); псевдоним, который избирали себе люди, вступившие на путь государственной, научной, литературной или какой-либо другой творческой деятельности (хо); имя, которое давалось после смерти выдающимся деятелям (сихо "посмертный псевдоним").

Детское имя, как правило, отражало пожелания родителей здоровья, счастья, удачи, радости своим наследникам. Поэтому среди имен девочек нередки были такие имена, как Чинджу "жемчужина", Иппун "красавица". В именах мальчиков довольно часто встречалось слово "дракон" (ёнъ), например: Кымёнъ "золотой дракон", Ёнъи "дракон".Иногда в детском имени родители стремились предопределить жизненный путь ребенка, например: Квинон "вернись к земледелию". Нередко эти имена обозначали семейные отношения: Чынсон "внук от сына", Чансон "старший внук". В некоторых детских именах отражались физические качества ребенка: Ссанъгамэ "две макушки".

Особую группу детских имен составляли имена-обереги, которые, по представлениям корейцев, должны были защитить ребенка от всяческих напастей, например Чхильсонтоль "мальчик Семи звезд" (так как созвездию Семи звезд, т.е. Большой Медведице, поклонялись и молились, прося о рождении детей и их здоровье). Встречались среди детских имен имена, с нарочито отрицательной символикой, например Тведжи "свинья", Кэджи "щенок", Туккоби "жаба", которые были призваны "обмануть" злых духов.

Когда ребенок подрастал, ему давали детское имя-прозвище (пёльмён), которое нередко имело значение "коротконогий", Кэгури "лягушка" - "толстый", Токсури "орел" - "бесстрашный".

При достижении совершеннолетия (а в прошлом совершеннолетним считался юноша, вступивший в брак) молодой человек получал официальное имя (кванмён), которое заносилось в официальные посемейные списки и оставалось неизменным на протяжении всей жизни. Чаще всего, кванмён двусложны по составу (Сисып, Ёнхи, Пёнён), хотя встречаются и односложные имена (Гюн, Иль, И). Мужские имена, как правило, отражают пожелания успехов, богатства, счастья, стремление родителей видеть своих сыновей способными, благородными, преуспевающими. Причем эти благопожелания нередко выражались через поэтическую символику, своеобразную метафору.

Так, имя Гюн "бамбук" связано с древней символикой растений, согласно которой бамбук - символ стойкости духа, твердости характера, способности мужественно переносить невзгоды; метафоричными являются и такие имена, как Бёнён "светлый поток", Ягён "подобный большому колоколу", Джэвон "начало нового 60-летнего цикла", Сисып "постоянно постигающий", Бёндо "огненный полог". В последние годы в КНДР появились такие новые имена, как Пхёнхва "мир", Сынни "победа", Сэкиль "новый путь".

Женские имена не имеют каких-либо формальных признаков, позволяющих отличать их от мужских, тем не менее в большинстве случаев выяснить принадлежность имени к определенному полу пожно по лексическому значению. Семантика женских имен обычно связана с понятиями красоты, изящества, добродетели; в качестве женских имен нередко выступают названия драгоценных камней и цветов, например: Ёнок "лотос и яшма", Хоннён "алый лотос". В женских именах в качестве второго компонента часто употребляются следующие слова: ок "яшма", сук "преданная жена", хи "жена", нён "лотос", хва "цветок", воль "луна", мэ "слива", нан "душистая трава", сун "чистая", чон "кристальная", придающие значениям имен эмоционально-ласкательный оттенок.

При выборе официальных имен, особенно мужских, нередко учитывалась система толлимджа, или ханнёльджа, букв. "одинаковый слог в именах родственников". В основе этой системы лежало сложившееся в древнем Китае представление о цикличности пяти стихий: земли, воды, огня, металла, дерева. В антропонимии концепция пяти стихий проявлялась в том, что каждое поколение было якобы связано с той или иной стихией, знак которой присутствовал в именах представителей данного поколения. Так, если поколение отца и его братьев принадлежало к стихии "земли" и соответственно имело знак "земли" в именах, то в именах их сыновей должен был присутствовать знак "металла", а в именах внуков - знак "воды". Иероглифический знак той или иной стихии мог быть либо одним из компонентов имени, либо детерминативом в составе одного из слогов, или же его значение могло содержаться в семантике имени в целом. Система одинаковых слогов в именах родственников могла проявляться и в том, что один из слогов (чаще первый) в именах братьев или сестер был одинаковым: имена братьев - Якчон, Якчонъ, Ягёнъ, имена сестер - Ёнок, Ёнсук, Ёнхи.

В прошлом по достижении совершеннолетия каждый молодой мужчина получал имя (ча), под которым он был известен в кругу своих родственников и друзей. Ча - не псевдоним, и, как правило, каждый человек имел только одно ча. Появление этого имени в корейской антропонимии, возможно, связано с традицией запрета обращаться к тому или иному человеку, называя его личным именем, в данном случае официальным именем. Обычно ча обладало благопожелательной символикой:

Например, Ибджи "утверди его" - ча выдающегося государственного деятеля, ученого, историографа Ким Бусика (1075-1151), Чуни "стремящийся к красоте" - ча знаменитого писателя, ученого, философа Пак Чивона (1737-1805), Танбо "парадное имя" - ча известного писателя Хо Гюна (1569-1618).

Широко распространенным компонентом антропонимической системы корейцев является псевдоним (хо). На протяжении жизни человек мог иметь несколько псевдонимов, которые отражали значительные перемены в его жизни. Псевдонимы могли быть образованы от названий тех или иных мест, но большей частью псевдонимы отражали определенные взгляды, умонастроение, философскую позицию того или иного человека. Псевдонимы многих писателей, ученых, государственных деятелей были нередко более популярны, чем их настоящие имена.

Вот некоторые примеры псевдонимов: Нвечхон "громоподобный поток" - псевдоним Ким Бусика, Мэвольдан "павильон сливы и луны", Тонбон "восточная вершина" - псевдонимы писателя и поэта Ким Сисыпа (1435-1493), Ёнам "ласточкина скала" - псевдоним Пак Чивона, Кёсан "гора водяного дракона", Сонсонун "проницательный старец", Сонсу "бесстрашный старец", Пэкволь-коса "отшельник Светлая луна" - псевдонимы Хо Гюна, Саккат "камышовая шляпа от дождя и солнца" - псевдоним поэта Ким Бёнёна (1807-1863).

Даосско-буддийские настроения, отказ от карьеры и "уход к природе" также нашли свое отражение в псевдонимах.

Так, например, Пэгун-коса "отшельник Белое Облако" - псевдоним известного поэта XIII в. Ли Гюбо, Сонган "сосна и река" - псевдоним знаменитого поэта XVI в. Чон Чхоля (1537-1594).

Однако псевдонимы могли иметь не только деятели творческого труда, псевдонимы-прозвища (пёльхо) были практически у каждого мужчины.

После смерти наиболее известные деятели и выдающиеся люди получали посмертные почетные имена (сихо).

Например, Мунёль "литературный подвиг" - посмертный псевдоним Ким Бусика, Мунтхак "мерило литературы" - посмертный псевдоним Пак Чивона.

Помимо ИИ другим опорным компонентом АМ корейцев является фамилия, или НИ. Большинство корейских НИ сформировалось в период средневековья.

По данным корейской энциклопедии "Мунхон биго", в начале XX в. в Корее насчитывалось 498 фамилий. В 30-х годах, согласно переписи, население Кореи носило 250 фамилий. Список корейских НИ, приведенный в "Корейско-русском словаре" (1958 г.), содержит 217 фамилий. В "Большом корейско-русском словаре" (1976 г.) их насчитывается 208. В корейской энциклопедии "Тэбэкква саджон", изданной в Сеуле в 1958-1959 гг., указывается около 200 корейских фамилий. В энциклопедии "Кукса тэсаджон" список основных фамилий содержит 153 единицы. Таким образом, эти данные свидетельствуют о сужении круга корейских фамилий.

Корейские фамилии, как правило, односложны. Двусложных фамилий немного. Однако исторические материалы свидетельствуют о том, что в прошлом двусложные фамилии встречались чаще. Наиболее распространенными корейскими фамилиями в наши дни являются Ким, Ли, Пак.

В процессе исторического развития корейские фамилии получили иероглифические эквиваленты1. Широко развитая в корейском языке омонимия привела к тому, что в списках корейских НИ немало фамилий, звучащих одинаково, но восходящих к разным понятиям и обозначенных разными иероглифами.

Этимологическая прозрачность фамилий, якобы проистекающая из значения иероглифического знака, иллюзорна. История развития фамилий в Корее показывает, что для обозначения исконно корейских апеллятивов, к которым восходила бОльшая часть корейских фамилий, иероглифы подбирались либо по близости звучания, либо произвольно. Так, например, две наиболее распространенные корейские фамилии Ким и Пак (упоминаемые еще в "Самгук саги", XII в.) не обозначают "золото" и "тыква", как следует из значения соответствующих иероглифических знаков, а восходят в древнекорейским корням: фамильный знак Ким - к древнекорейским кым, ком, кам, гам, обозначавшим старейшину, жреца или вождя; фамильный знак Пак - к исконно корейскому пальк "светлый", "ясный".

Наследование фамилий происходит по отцовской линии. Женщины, выйдя замуж, как правило, сохраняют свою девичью фамилию.

Своеобразием корейской антропонимии является соотнесение каждой фамилии с тем или иным "топонимическим" наименованием. Эти "топонимические" (а вернее, очевидно, патронимические) наименования обозначаются по-корейски терминами пон "корень", "основа", "исток", "начало", понкван "основное место происхождения", кванхян "родина предков" и представляют собой названия мест, откуда якобы ведут свое происхождение члены того или иного пон. Подавляющее большинство пон связано с топонимами, доныне существующими, например: Кёнджу, Мирян, Сувон, Чеджу и т.д.

Каждая фамилия имеет более или менее точно определенное число пон. Так, например, фамилия Ким имеет в своем составе 623 пон, из них в настоящее время наиболее распространенными являются 72; фамилия Ли - 546 пон, из них наиболее распространенными считаются 80; фамилия Пак - 381 пон, из которых особенно распространены 31.

В наши дни "топонимическое" имя не входит в состав официального имени, но до сих пор каждый кореец знает свое пон. Лица, имеющие одно "топонимическое" имя, и в наши дни считаются близкими родственниками, составляющими экзогамную группу. Соотношения фамилии и "топонимического" имени очень сложны. Так, если некоторые фамилии имеют по несколько сот пон, то существуют и такие фамилии, пон которых исчисляются десятками, единицами, а некоторым фамилиям соответствует только одно пон. Нередки случаи, когда разные фамилии имеют одинаковые "топонимические" имена.

Вот классический пример такого рода: фамилии Ко, Пу и Лян имеют одно пон - Чеджу. Носители этих фамилий, принадлежащие к пон Чеджу, не имеют права вступать в брак между собой.

Для различных сфер общественной жизни характерны различные формы именования и обращения, как правило не совпадающие с полной АМ. В семейно-бытовом общении старшие именуют младших по детскому имени. Называть старших по имени считается невежливым2. При упоминании о старших родственниках используются термины родства.

Распространенной формой официального обращения к старшему мужчине в прошлом было: НИ + сонсэнним "учитель", "господин", НИ + ним (частица со значением уважения, почтения), к старшей женщине: НИ + сси (частица со значением уважения, почтения, "госпожа"). В КНДР сейчас наиболее употребительной формой при обращении и к мужчине, и к женщине является НИ + тонму "товарищ", а также использование формы НИ + наименование должности (директор, бригадир, учитель и т.д.).

АМ корейцев за пределами Кореи претерпела изменения, связанные с характером АМ преобладающей языковой среды. В Китае и Японии форма корейской АМ сохраняется, но нередко произносится по-китайски, или по-японски. В англоязычной среде компоненты АМ меняются местами: на первом месте ИИ, на втором - НИ (Chewon Kim), на письме традиционное двойное имя иногда дается в сокращении, т.е. инициалами (W. Y. Lee). Корейцы в ряде случаев получают ИИ, характерное для преобладающей АМ (Peter H. Lee). Стойко сохраняется фамилия. В России у части корейцев сохраняется традиционная АМ (Сун Денхи, Хван Мангым), а нередко наблюдается замена традиционного корейского ИИ на русское имя (или воспринимаемое через русский язык как русское). Наиболее стойко сохраняется фамилия. Встречаются также случаи использования АМ русских: фамилия + ИИ + отчество (Ким Петр Алексеевич, Хван Иннокентий Михайлович). Часто по форме русская АМ, используемая в разговорной речи и в сфере семейно-бытового общения, сосуществует с официальной корейской АМ.

1 В период средневековья на формирование корейской лексики вообще и антропонимии в частности значительное влияние оказали вэньянь (древнекитайский язык) и китайская иероглифическая письменность. Древнекитайские слова в результате длительного развития "в рамках" корейского языка стали органической частью его словарного состава. Таким образом, в корейском языке существуют два разных по происхождению типа слов: исконно корейские и восходящие к китайским корням. Эта особенность проявляется и в корейской антропонимии, причем в одних случаях возобладали слова китайского корня, а в других - слова исконно корейские.

2 Очевидно, это восходит к распространенному в прошлом обычаю табуирования личного имени

Опорными компонентами антропонимической модели корейцев являются фамилия (сон), или наследственное имя (НИ), и индивидуальное имя (ИИ) (мён ирым). В традиционной антропонимии корейцев фамилия обязательно стоит перед именем. ИИ, как правило, двусложно. В прессе и публицистике ИИ в русской транскрипции пишут в два слова и вся АМ выглядит как трехчленная (Пак Чи Вон). В научной литературе принято слитное написание ИИ (Пак Чивон).

Сложным был набор ИИ в период феодализма; он включал следующие компоненты: детское имя (амён "детское имя" или чхомён "первое имя"); детское прозвище (пёльмён "другое имя", прозвище); официальное имя совершеннолетнего (кванмён "имя, которое дается юноше при достижении совершеннолетия", "имя, которое дается юноше, когда он впервые надевает головной убор совершеннолетнего"); имя, под которым молодой мужчина (после женитьбы) известен в кругу своих родственников и близких друзей (ча); псевдоним, который избирали себе люди, вступившие на путь государственной, научной, литературной или какой-либо другой творческой деятельности (хо); имя, которое давалось после смерти выдающимся деятелям (сихо "посмертный псевдоним").

Детское имя, как правило, отражало пожелания родителей здоровья, счастья, удачи, радости своим наследникам. Поэтому среди имен девочек нередки были такие имена, как Чинджу "жемчужина", Иппун "красавица". В именах мальчиков довольно часто встречалось слово "дракон" (ёнъ), например: Кымёнъ "золотой дракон", Ёнъи "дракон".Иногда в детском имени родители стремились предопределить жизненный путь ребенка, например: Квинон "вернись к земледелию". Нередко эти имена обозначали семейные отношения: Чынсон "внук от сына", Чансон "старший внук". В некоторых детских именах отражались физические качества ребенка: Ссанъгамэ "две макушки".

Особую группу детских имен составляли имена-обереги, которые, по представлениям корейцев, должны были защитить ребенка от всяческих напастей, например Чхильсонтоль "мальчик Семи звезд" (так как созвездию Семи звезд, т.е. Большой Медведице, поклонялись и молились, прося о рождении детей и их здоровье). Встречались среди детских имен имена, с нарочито отрицательной символикой, например Тведжи "свинья", Кэджи "щенок", Туккоби "жаба", которые были призваны "обмануть" злых духов.

Когда ребенок подрастал, ему давали детское имя-прозвище (пёльмён), которое нередко имело значение "коротконогий", Кэгури "лягушка" - "толстый", Токсури "орел" - "бесстрашный".

При достижении совершеннолетия (а в прошлом совершеннолетним считался юноша, вступивший в брак) молодой человек получал официальное имя (кванмён), которое заносилось в официальные посемейные списки и оставалось неизменным на протяжении всей жизни. Чаще всего, кванмён двусложны по составу (Сисып, Ёнхи, Пёнён), хотя встречаются и односложные имена (Гюн, Иль, И). Мужские имена, как правило, отражают пожелания успехов, богатства, счастья, стремление родителей видеть своих сыновей способными, благородными, преуспевающими. Причем эти благопожелания нередко выражались через поэтическую символику, своеобразную метафору.

Так, имя Гюн "бамбук" связано с древней символикой растений, согласно которой бамбук - символ стойкости духа, твердости характера, способности мужественно переносить невзгоды; метафоричными являются и такие имена, как Бёнён "светлый поток", Ягён "подобный большому колоколу", Джэвон "начало нового 60-летнего цикла", Сисып "постоянно постигающий", Бёндо "огненный полог". В последние годы в КНДР появились такие новые имена, как Пхёнхва "мир", Сынни "победа", Сэкиль "новый путь".

Женские имена не имеют каких-либо формальных признаков, позволяющих отличать их от мужских, тем не менее в большинстве случаев выяснить принадлежность имени к определенному полу пожно по лексическому значению. Семантика женских имен обычно связана с понятиями красоты, изящества, добродетели; в качестве женских имен нередко выступают названия драгоценных камней и цветов, например: Ёнок "лотос и яшма", Хоннён "алый лотос". В женских именах в качестве второго компонента часто употребляются следующие слова: ок "яшма", сук "преданная жена", хи "жена", нён "лотос", хва "цветок", воль "луна", мэ "слива", нан "душистая трава", сун "чистая", чон "кристальная", придающие значениям имен эмоционально-ласкательный оттенок.

При выборе официальных имен, особенно мужских, нередко учитывалась система толлимджа, или ханнёльджа, букв. "одинаковый слог в именах родственников". В основе этой системы лежало сложившееся в древнем Китае представление о цикличности пяти стихий: земли, воды, огня, металла, дерева. В антропонимии концепция пяти стихий проявлялась в том, что каждое поколение было якобы связано с той или иной стихией, знак которой присутствовал в именах представителей данного поколения. Так, если поколение отца и его братьев принадлежало к стихии "земли" и соответственно имело знак "земли" в именах, то в именах их сыновей должен был присутствовать знак "металла", а в именах внуков - знак "воды". Иероглифический знак той или иной стихии мог быть либо одним из компонентов имени, либо детерминативом в составе одного из слогов, или же его значение могло содержаться в семантике имени в целом. Система одинаковых слогов в именах родственников могла проявляться и в том, что один из слогов (чаще первый) в именах братьев или сестер был одинаковым: имена братьев - Якчон, Якчонъ, Ягёнъ, имена сестер - Ёнок, Ёнсук, Ёнхи.

В прошлом по достижении совершеннолетия каждый молодой мужчина получал имя (ча), под которым он был известен в кругу своих родственников и друзей. Ча - не псевдоним, и, как правило, каждый человек имел только одно ча. Появление этого имени в корейской антропонимии, возможно, связано с традицией запрета обращаться к тому или иному человеку, называя его личным именем, в данном случае официальным именем. Обычно ча обладало благопожелательной символикой:

Например, Ибджи "утверди его" - ча выдающегося государственного деятеля, ученого, историографа Ким Бусика (1075-1151), Чуни "стремящийся к красоте" - ча знаменитого писателя, ученого, философа Пак Чивона (1737-1805), Танбо "парадное имя" - ча известного писателя Хо Гюна (1569-1618).

Широко распространенным компонентом антропонимической системы корейцев является псевдоним (хо). На протяжении жизни человек мог иметь несколько псевдонимов, которые отражали значительные перемены в его жизни. Псевдонимы могли быть образованы от названий тех или иных мест, но большей частью псевдонимы отражали определенные взгляды, умонастроение, философскую позицию того или иного человека. Псевдонимы многих писателей, ученых, государственных деятелей были нередко более популярны, чем их настоящие имена.

Вот некоторые примеры псевдонимов: Нвечхон "громоподобный поток" - псевдоним Ким Бусика, Мэвольдан "павильон сливы и луны", Тонбон "восточная вершина" - псевдонимы писателя и поэта Ким Сисыпа (1435-1493), Ёнам "ласточкина скала" - псевдоним Пак Чивона, Кёсан "гора водяного дракона", Сонсонун "проницательный старец", Сонсу "бесстрашный старец", Пэкволь-коса "отшельник Светлая луна" - псевдонимы Хо Гюна, Саккат "камышовая шляпа от дождя и солнца" - псевдоним поэта Ким Бёнёна (1807-1863).

Даосско-буддийские настроения, отказ от карьеры и "уход к природе" также нашли свое отражение в псевдонимах.

Так, например, Пэгун-коса "отшельник Белое Облако" - псевдоним известного поэта XIII в. Ли Гюбо, Сонган "сосна и река" - псевдоним знаменитого поэта XVI в. Чон Чхоля (1537-1594).

Однако псевдонимы могли иметь не только деятели творческого труда, псевдонимы-прозвища (пёльхо) были практически у каждого мужчины.

После смерти наиболее известные деятели и выдающиеся люди получали посмертные почетные имена (сихо).

Например, Мунёль "литературный подвиг" - посмертный псевдоним Ким Бусика, Мунтхак "мерило литературы" - посмертный псевдоним Пак Чивона.

Помимо ИИ другим опорным компонентом АМ корейцев является фамилия, или НИ. Большинство корейских НИ сформировалось в период средневековья.

По данным корейской энциклопедии "Мунхон биго", в начале XX в. в Корее насчитывалось 498 фамилий. В 30-х годах, согласно переписи, население Кореи носило 250 фамилий. Список корейских НИ, приведенный в "Корейско-русском словаре" (1958 г.), содержит 217 фамилий. В "Большом корейско-русском словаре" (1976 г.) их насчитывается 208. В корейской энциклопедии "Тэбэкква саджон", изданной в Сеуле в 1958-1959 гг., указывается около 200 корейских фамилий. В энциклопедии "Кукса тэсаджон" список основных фамилий содержит 153 единицы. Таким образом, эти данные свидетельствуют о сужении круга корейских фамилий.

Корейские фамилии, как правило, односложны. Двусложных фамилий немного. Однако исторические материалы свидетельствуют о том, что в прошлом двусложные фамилии встречались чаще. Наиболее распространенными корейскими фамилиями в наши дни являются Ким, Ли, Пак.

В процессе исторического развития корейские фамилии получили иероглифические эквиваленты1. Широко развитая в корейском языке омонимия привела к тому, что в списках корейских НИ немало фамилий, звучащих одинаково, но восходящих к разным понятиям и обозначенных разными иероглифами.

Этимологическая прозрачность фамилий, якобы проистекающая из значения иероглифического знака, иллюзорна. История развития фамилий в Корее показывает, что для обозначения исконно корейских апеллятивов, к которым восходила бОльшая часть корейских фамилий, иероглифы подбирались либо по близости звучания, либо произвольно. Так, например, две наиболее распространенные корейские фамилии Ким и Пак (упоминаемые еще в "Самгук саги", XII в.) не обозначают "золото" и "тыква", как следует из значения соответствующих иероглифических знаков, а восходят в древнекорейским корням: фамильный знак Ким - к древнекорейским кым, ком, кам, гам, обозначавшим старейшину, жреца или вождя; фамильный знак Пак - к исконно корейскому пальк "светлый", "ясный".

Наследование фамилий происходит по отцовской линии. Женщины, выйдя замуж, как правило, сохраняют свою девичью фамилию.

Своеобразием корейской антропонимии является соотнесение каждой фамилии с тем или иным "топонимическим" наименованием. Эти "топонимические" (а вернее, очевидно, патронимические) наименования обозначаются по-корейски терминами пон "корень", "основа", "исток", "начало", понкван "основное место происхождения", кванхян "родина предков" и представляют собой названия мест, откуда якобы ведут свое происхождение члены того или иного пон. Подавляющее большинство пон связано с топонимами, доныне существующими, например: Кёнджу, Мирян, Сувон, Чеджу и т.д.

Каждая фамилия имеет более или менее точно определенное число пон. Так, например, фамилия Ким имеет в своем составе 623 пон, из них в настоящее время наиболее распространенными являются 72; фамилия Ли - 546 пон, из них наиболее распространенными считаются 80; фамилия Пак - 381 пон, из которых особенно распространены 31.

В наши дни "топонимическое" имя не входит в состав официального имени, но до сих пор каждый кореец знает свое пон. Лица, имеющие одно "топонимическое" имя, и в наши дни считаются близкими родственниками, составляющими экзогамную группу. Соотношения фамилии и "топонимического" имени очень сложны. Так, если некоторые фамилии имеют по несколько сот пон, то существуют и такие фамилии, пон которых исчисляются десятками, единицами, а некоторым фамилиям соответствует только одно пон. Нередки случаи, когда разные фамилии имеют одинаковые "топонимические" имена.

Вот классический пример такого рода: фамилии Ко, Пу и Лян имеют одно пон - Чеджу. Носители этих фамилий, принадлежащие к пон Чеджу, не имеют права вступать в брак между собой.

Для различных сфер общественной жизни характерны различные формы именования и обращения, как правило не совпадающие с полной АМ. В семейно-бытовом общении старшие именуют младших по детскому имени. Называть старших по имени считается невежливым2. При упоминании о старших родственниках используются термины родства.

Распространенной формой официального обращения к старшему мужчине в прошлом было: НИ + сонсэнним "учитель", "господин", НИ + ним (частица со значением уважения, почтения), к старшей женщине: НИ + сси (частица со значением уважения, почтения, "госпожа"). В КНДР сейчас наиболее употребительной формой при обращении и к мужчине, и к женщине является НИ + тонму "товарищ", а также использование формы НИ + наименование должности (директор, бригадир, учитель и т.д.).

АМ корейцев за пределами Кореи претерпела изменения, связанные с характером АМ преобладающей языковой среды. В Китае и Японии форма корейской АМ сохраняется, но нередко произносится по-китайски, или по-японски. В англоязычной среде компоненты АМ меняются местами: на первом месте ИИ, на втором - НИ (Chewon Kim), на письме традиционное двойное имя иногда дается в сокращении, т.е. инициалами (W. Y. Lee). Корейцы в ряде случаев получают ИИ, характерное для преобладающей АМ (Peter H. Lee). Стойко сохраняется фамилия. В России у части корейцев сохраняется традиционная АМ (Сун Денхи, Хван Мангым), а нередко наблюдается замена традиционного корейского ИИ на русское имя (или воспринимаемое через русский язык как русское). Наиболее стойко сохраняется фамилия. Встречаются также случаи использования АМ русских: фамилия + ИИ + отчество (Ким Петр Алексеевич, Хван Иннокентий Михайлович). Часто по форме русская АМ, используемая в разговорной речи и в сфере семейно-бытового общения, сосуществует с официальной корейской АМ.

1 В период средневековья на формирование корейской лексики вообще и антропонимии в частности значительное влияние оказали вэньянь (древнекитайский язык) и китайская иероглифическая письменность. Древнекитайские слова в результате длительного развития "в рамках" корейского языка стали органической частью его словарного состава. Таким образом, в корейском языке существуют два разных по происхождению типа слов: исконно корейские и восходящие к китайским корням. Эта особенность проявляется и в корейской антропонимии, причем в одних случаях возобладали слова китайского корня, а в других - слова исконно корейские.

2 Очевидно, это восходит к распространенному в прошлом обычаю табуирования личного имени

Григорий Ли,

09-05-2011 08:15

(ссылка)

Без заголовка

Поздравляю всех участников сообщества с праздником Победы!

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

24-04-2011 07:21

(ссылка)

с Праздником.

Христос Воскресе! Удачи,Счастья, Здоровья .... всем участникам сообщества,вашим близким и родным!!!!!

ВИССАРИОН ПЕТРОВИЧ ЦОЙ,

22-04-2011 23:39

(ссылка)

Продолжение воспоминаний Тен Г.Д.

Летом воду черпали прямо из реки ведрами, входя в нее метра на 1,5 в высоких сапогах, зимой же опускали ведра в прорубь, где часто резвились мелкие рыбки и иногда сыновья приносили их домой в ведре с водой. дети познакомились с немудреным устройством коромысла. Воду пили только кипяченую. Электричество было, но не всегда можно было надеяться на бесперебойную работу электростанции на берегу реки.

Школа была полная средняя. два старших сына посещали школу, а младший сын детский сад. Сознавая, что дети должны расти рядом с отцом, я ездила вместе с мужем всюду; куда бы его ни направляли. Всегда соглашалась ехать вместе в эти командировки, хотя всегда приходилось жить в плохих климатических условиях, при плохом продовольственном снабжении: в то время в тех краях не было ни овощей, ни, тем более, фруктов.

Муж рано остался без родителей: сначала он жил у бабушки по матери, а с ее смертью он жил у дяди брата матери. Мы поженись по окончании института. Он очень любил детей, тогда ему было 35 лет. О себе мы не думали, были молоды. Некогда было думать о себе, как и многим другим в то послевоенное время.

Годы работы на Камчатке привнесли новые впечатления и новые переживания. В 1953- 1960 гг привелось поработать в средней школе нашего поселка Микояновск Усть Большерецкого района Камчатской области. Моя работа косвенным образом оказалась связана с работой мужа, поэтому ниже несколько слов о его работе.

Муж всегда был доволен иностранными рабочими из КЯДР, их отношением к своим обязанностям. Особенно он был доволен общением с рабочими на родном языке. Они добросовестно выполняли свою работу, была хорошая дисциплина, серьезное отношение ко всему, особенно это касалось выполнения плановых заданий. В семьях все было благополучно, дети ходили в школу без пропусков и опозданий, аккуратно выполняли домашние задания и принимали активное участие во всех мероприятиях, проводившихся в школе в целом.

Работая в школе преподавателем химии и биологии, я изъявила желание помочь родителям этих детей, особенно матерям. в изучении русского языка. Ведь они не знали ни одной буквы, не понимали ни ОДНОГО СЛОВА по русски. Собирались мы на занятия вечерами по З раза в неделю в красном уголке. Начали изучение русского языка с азбуки. Затем стали писать свои имена, фамилии, названия продуктов, запоминали их. Затем осваивали устный счет. Большой интерес был у всех.

По воскресеньям один раз в месяц собирались на родительское собрание, на котором слушали доклады на корейском языке о семейном воспитании детей. А в 1960 г. состоялся 1-й выпуск учащихся семилетней школы. Мне была выражена большая благодарность от родителей за помощь в течение всего этого времени. Все корейские семьи отбыли на Родину осенью в том же году

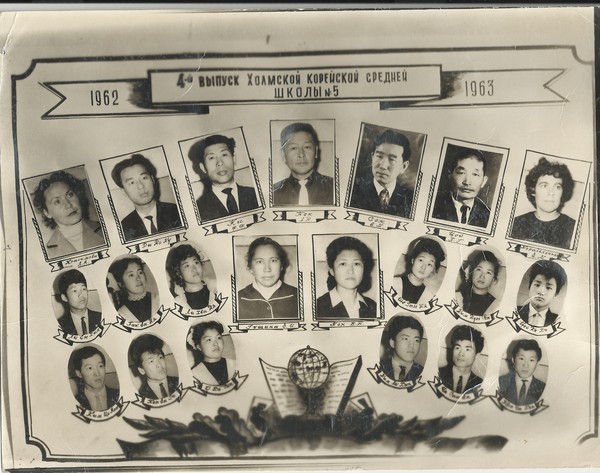

По окончании срока работы по трудовому договору на рыбокомбинате мужу предоставили выбор места дальнейшей работы. Но к тому времени мы уже сделали выбор: решили снова переехать в Сахалинскую область, город Холмск, что и сделали в том же 1960 г. В то время там еще были корейские школы с частичным обучением на корейском языке, и требовались учителя со знанием языка, о чем сообщил нам мой средний брат Александр. К тому времени и он уже жил в Сахалинской области с семьей. Мы сразу же написали письмо в облоно Сахалинской области и через некоторое время получили ответ - нас приглашали в распоряжение облоно. Мы с мужем были направлены в г. Холмск Сахалинской области, а в Холмском гороно нам дали направление в корейскую среднюю школу № 5. Муж по образованию был преподавателем математики, а я по прежнему стала преподавать химию и биологию. Нам предоставили жилье, дети пошли в русскую среднюю школу № б. Условия жизни здесь были много лучше, чем на Камчатке, и в плане питания, и, что немаловажно, в отношении климатических особенностей, т.к. это непосредственно затрагивало здоровье детей, В магазинах и на рынке были разные овощи и фрукты. Через некоторое время муж был приглашен работать инструктором в горком партии.

В те годы я была очень перегружена уроками в школе, к тому же была еще и общественная работа. Поэтому домой возвращалась всегда поздно. Старшие сыновья помогали по дому, сами вели домашние дела сознательно и добросовестно, знали что делать, как мы когда-то в далеком детстве. Особенно старший сын, Харлам: умел приготовить еду, руководил своими младшими братьями. Работа по дому распределялась так, что старшему выпадало занятие потруднее, а младшему - самое маленькое поручение.

Во всех школах, где я работала в те годы, я неоднократно была награждена грамотами за добросовестную учебно-воспитательную работу и на один срок избиралась народным заседателем Микояновского поселкового Народного суда.

После повторного переезда в Сахалинскую область с июля 1960 по 1972 гг. работала в средних школах г. Холмска Сахалинской области.

Здесь, в городской школе №5, кроме учебно-воспитательной работы по программе школы, я вела внеклассную работу В школе был пришкольный участок, за который я была ответственной. Каждый год осенью, после уборки урожая с нашего участка, организовывались выставки и наша школа неоднократно занимала первое место в течение 6 лет. Большое удивление родителей вызывал хороший сбор урожая с нашего участка. Было составлено описание методов выращивания и применения минеральных удобрений, в результате использования которых собиралось много столовой свеклы, моркови, тыквы крупного размера, прекрасных клубней картофеля и др.

В течение всего лета учащиеся сами дежурили по звеньям, ухаживали за растениями: полив, прополка, окучивание посадок. Соревновались между звеньями. С большим интересом вели наблюдения за вегетацией, дветением, образованием плодов и т.д. Наша полная средняя школа № 5 г. Холмска Сахалинской области принимала активное участие в весенней олимпиаде по художественной самодеятельности.

Две выпускницы нашей школы ныне проживают в г. Москве — это Эльза Ли и Светлана Чу. По окончании института Эльза Ли в течение многих лет работала по специальности в г. Москве, а теперь, став бабушкой и пенсионеркой, продолжает работать на другой работе.. Выпускница Светлана Чу, окончив институт и, став филологом, долгое врем работала по закрытой тематике. Ныне она прекрасный переводчик библейских проповедей в церквях и, кроме того, сейчас занята переводом книги с корейского языка на русский язык для издания в России. Мы дружески общаемся по разным поводам, хотя и не так часто, как хотелось бы. Они с уважением и вниманием относятся ко мне, навещают на дому и, не забывая поздравляют с днем рождения. Как это приятно!

После закрытия корейских школ в Сахалинской области, я продолжила преподавание в школе № 9 г Холмска. При выходе на пенсию в 1972 г. от имени преподавательского коллектива мне подарили большой красивый столовый сервиз и тепло отметили мою работу в школе.

За все время работы преподавателем в школе я побывала в разных городах, т.к. в связи с новыми назначениями мужа приходилось менять и место жительства. Но где бы я ни работала, везде достойно оценивали результаты моего труда и награждали грамотами.

В 1963 г. я была избрана депутатом городского Совета депутатов по избирательному округу 36 г. Холмска Сахалинской области.

В 1964 году награждена значком «Отличник народного просвещения» от Министерства просвещения РСФСР.

В 1972 году, имея 30-летний стаж педагогической работы в средних школах, ушла на заслуженный отдых. Все три сына с высшим образованием: старший сын, Харлам, окончил Ленинградский политехнический институт в 1968 г. Средний сын, Владислав, - Московский инженерно-физический институт в 1970 г., а младший Енгений, так же как и старший брат, - Ленинградский политехнический институт в 1972 г., о чем я еще упомяну ниже.

Часть 10. 0 детстве и юности моих детей

Старший сын Харлам родился в 1944 г. в Узбекистане, а в 1951 г., когда он был учеником второго класса школы, мы жили в г. Хабаровске. Недалеко от нашего дома находился магазин «Молоко», и он уже много раз ходил туда за покупками. В тот день. как обычно, он принес молоко и, перелив его в кастрюлю поставил на электроплитку, чтобы прокипятить. Потом пошел в детский сад за своим братиком Владиком. Вернувшись, увидел у подъезда играющих мальчиков, в том числе и товарища Леню из своего класса. Задержался поиграть и забыл о молоке. Когда вспомнил и поднялся на наш 7-й этаж, то и сам почувствовал залах подгоревшего молока. Мы занимали одну комнату в трехкомнатной квартире. Через стенку жила семья бабушка Наталья Григорьевна и дочь Ольга. Кухня у нас была общая на три семьи. Молодой семьи из третьей комнаты в тот момент не было дома. Но бабушка не знала, что на кухне включена плитка с молоком. Когда она вышла на кухню, все молоко выкипело, эмаль растрескалась, пошел дым. Сын испугался и стал плакать, а за ним и младшие Владик и Женя. Последнего только что привезли из яслей. Бабушке стало жалко детей, и она сказала, что хорошо, что нет пожара. А сын сквозь слезы говорит, что жалко кастрюлю, которую мама купила для молока.

Прихожу из школы после второй смены, и Наталья Григорьевна рассказывает мне, как все случилось, что жалко ребенка, и надо бы ему гулять с товарищами, а на нем такая нагрузка. Заплаканный сынок уснул, а бабушка все продолжала рассказывать о происшедшем. Конечно, мне было жалко сына, ведь он был еще ребенок и перенес такой стресс. Переживал, жалея маму и кастрюлю. Я и сама поплакала, присев на край кровати, не стала его будить, а он, проснувшись, опять стал плакать, а за ним и младшие. Как я себя ругала, что вместо прогулки на воздухе дала ребенку опасное задание. Ему было7 лет, но он был уже во втором классе. В первый класс поступил в неполные 6 лет. В 1950г. после войны недобор был велик, детей было мало. Приняли его в первый класс после того, как он ответил на 5 вопросов по арифметике. Устно решал примеры и считал на счетах. По букварю читал свободно.

Однажды, в третьем классе, сын со средним братом отправились в кино, и на выходе из зала с его головы сорвали шапку, которую муж получил с новым обмундированием. Конечно, пришел домой со слезами, но не из-за того, что замерз, а потому что было обидно. Узнал: есть такие хулиганы, которых не задерживают и не наказывают.

Война закончена, но в период восстановления в разрушенной стране жить было трудно. Я работала в школе в две смены, надеяться только на мужа было нельзя — он сам приходил поздно, когда дети уже спали.