Александр Голубев,

16-12-2016 13:53

(ссылка)

Зимой на Черное

Озеро Черное расположенное в трех километрах южнее деревни Хутор по праву может считаться одним из чудес Усть-Ишимского района. Каких только легенд о нем не рассказывают: и об утопленном в нем золоте сибирского хана Кучума убегавшего от казачьей дружины атамана Ермака, и о живущем в его глубинах духе озера принимающем образ огромной щуки рвущей сети рыбаков… Но не только преданиями седой старины славится эта таежная жемчужина: с конца 2014 года озеро Черное занесено в справочники, как самое глубокое озеро Омской области. Экспедиция Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии установила, что его глубина - не менее 22 метров. Жаль, что бессовестно дорогое американское оборудование не было рассчитано на сибирский октябрьский морозец и быстроразряжающиеся аккумуляторы не позволили полностью исследовать озеро. А так может быть и подтвердилась бы глубина в 30 метров о которой рассказывают старожилы.

За последние годы кого только не приходилось мне сопровождать на Черное: и географов и журналистов и упомянутых гидрологов и, даже, одного ботаника. Но все это случалось либо летом, либо осенью, а вот зимой мне самому ни разу не доводилось побывать на его берегах. Поэтому, когда в конце февраля мне позвонил Павел Самсонов с предложением съездить на Черное пришлось по такому случаю отложить домашние дела и пожертвовать ради такой поездки выходным днем.

Настораживало лишь одно: от Хутора до озера три километра которые зимой можно одолеть разве что на лыжах. Да вот беда, стойкое отвращение к лыжам мне привили еще в школе на уроках физкультуры. Не чего и удивляться, что мне, как не большому любителю зимних прогулок, и в голову не приходило обзавестись этим предметом в личном хозяйстве. Однако, желание посетить это уникальное озеро зимой пересилило ненависть к физической культуре, а проблема с отсутствием лыж решилась тем, что мне их любезно предоставил еще один участник поездки заядлый зимний рыболов Ю.М. Отмахов.

До Хутора по разбитой большегрузами со стройки Ухтырминского моста и аномальным для февраля теплом дороге доехали без приключений. Сверток с большака встретил нас ощеренной пастью неглубокого но довольно большого по площади карьера из которого возят глину для строительства подъездных путей к новому мосту. В 2014 году на этой полянке через которую вилась, исчезая в лесу, дорога на Черное озеро экспедицией РГО был обнаружен первый не то за Уралом, не то в России гибрид лесного и полевого хвоща. Теперь же вместо вместо зелени редкой флоры куда не глянь красовалось разверстое нутро земли щетинящееся комьями мерзлой глины оставленных работой экскаватора. Не утруждая себя понапрасну приезжие дорожники “пошли” не в глубь, а в ширь и теперь, когда по весне края котлована обрушатся останется на его месте к вящей радости хуторчан и не озеро и не болото, а так - непросыхающая лыва, извечный рассадник комаров и прочей гадости.

Миновав эту “отрыжку” технического прогресса мы подъехали к кромке леса. Отсюда к озеру вела едва заметная лыжня широких охотничьих лыж. И где-то в глубине души появился тот знакомый каждому рыбаку зуд от предвкушения близкой ловли. Юрий Михайлович, как рыболов с самым большим из нас стажем, не вытерпел первым - вышел из машины и одев лыжи двинулся в лес. Мы последовали за ним.

Лес по дороге на озеро хоть и изрядно прорежен вырубками все еще несет на себе печать сурового таежного очарования свойственного нашей природе. Здесь было где “пощелкать” фотоаппаратом, чем я и занялся постепенно отставая. Павел Самсонов и Денис Остриков убежали вперед наперегонки я остался с Юрием Михайловичем уступившем лыжню молодым. Километра через полтора в моем мозгу стало медленно зарождаться осознание того, насколько я был несправедлив к лыжам. Героический трехкилометровый переход по снежной целине они с легкостью превратили в непринужденную прогулку по зимнему лесу. Вот только настоящие лыжи должны быть именно такими какие были надеты на мне сейчас - не длинные и очень широкие идеально держащие вес человека на снежном насте. И ничего, что выглядят они отнюдь не гламурно и краска местами облупилась… Да любые самые дорогие пластиковые лыжи, пусть даже снятые с олимпийской сборной оказались бы здесь лишь красивыми но абсолютно бесполезными игрушками! А эти кондовые доски помнящие еще сытый брежневский “застой” прекрасно справлялись с задачей. Правда, чего греха таить, с непривычки я пару раз успел с них упасть: один раз глупо потеряв лыжину, а второй раз еще более глупо засмотревшись на лесной пейзаж и потеряв равновесие, чем, наверняка, сильно потешил шедшего за мною Юрия Михайловича, к чести которого нужно сказать, что он и виду не подал, ни как не прокомментировав мою неуклюжесть.

Вскоре лес расступился и мы вышли на небольшую поляну на краю которой притулился длинный дощатый стол со скамейками. Летом здесь располагается рыбацкое кострище и даже обычно заготовлено немного дров. Сейчас же все было покрыто толстым снежным покрывалом. С поляны дорога делает поворот на запад и тут же упиралась в берег озера. Границы самого озера, сейчас неразличимого под слоем снега легко угадывались по зарослям тростника и темнеющему на дальнем берегу сосняку.

Само озеро имеет форму неправильного овала вытянутого по оси северо-запад - юго восток с размерами полтора километра на километр. Из-за его нетипичной для большинства болотных озер большой глубины и твердого песчаного дна многие любители сенсаций поспешили объявить о его метеоритном происхождении. Жаль их разочаровывать, но никаких признаков того, что данное озеро образовалось в результате столкновения какого-либо небесного тела с нашей планетой - не обнаружено. Впрочем, как не обнаруженно их и у широко распиаренных среди любителей различного рода мистики и фантастики так называемых “Пяти озер” Муромцевского района. Но так уж устроены люди: им гораздо проще и приятней поверить в метеорит или, того пуще, в разбившийся инопланетный корабль везущий на землю капсулу с сокровенными знаниями внеземной цивилизации (доводилось мне слышать и такое), чем в то, что причиной возникновения этого таежного озера стало сочетание целого ряда процессов: суффозионно-просадочных, торфо-деструционных и прочих. Что поделать, научные термины звучат для нашего слуха далеко не так романтично, как пришельцы из космоса. Впрочем у Черного озера и без всякой уфологии хватает загадок. На нем например никогда не бывает заморов случающихся на прочих озерах едва ли не каждый год. Это можно объяснить лишь наличием на его дне большого количества ключей приносящих свежую воду. Но куда уходит вся это вода если озеро бессточное? Отсюда-то и родилась легенда о подземной реке связывающее Черное с другими озерами, и через них с Иртышом.

Тем временем народ разбрелся по льду в поисках самой уловистой лунки и я последовал их примеру. К концу зимы озерный лед достигает максимальной толщины, бур уходил в него под самую рукоятку. Первая поклевка не заставила себя долго ждать и вот уже на снегу возле моей лунки трепыхается первый представитель озерных глубин - небольшой окунь.

Тут нужно сделать небольшое отступление и рассказать немного о местной фауне. Черное озеро и здесь выбивается из общей массы: такой типичный представитель болотных озер с кислой водой как карась, который, казалось бы должен водится здесь в изобилии - в нем полностью отсутствует. С чем это связано - еще одна загадка озера. Обитают в нем лишь окунь и щука, да и те от длительного проживания в изолированном водоеме приобрели ряд особенностей. Первое, что бросается в глаза - это окраска рыбы. Гуминовые кислоты в изобилии содержащиеся в озерной воде окрашивают ее в темные тона. У выловленного мною окуня почти полностью отсутствовал обычный для этой рыбы зеленый цвет: бока - золотисто черные, антрацитово-черная спина, а брюшные и хвостовой плавники ярко-алые, как кумачовые флаги на советской демонстрации. Туловище более прогонистое, чем у его иртышских собратьев и невероятно большие глаза навыкате. Предполагают, что название “окунь” произошло от славянского названия глаза “око” и что в древности прозвище “окунь” давали всем глазастым людям и животным. Но своей “глазастостью” черноозерский окунь выделяется даже на фоне своих собратьев. С чем это связанно? Могу лишь предположить, что в условиях необычно прозрачной воды именно глаза, а не боковая линия стали основными органами рыбьих чувств и тысячи лет естественного отбора в кишащем хищниками озере привели к выживанию самых зорких особей способных заметить врага с дальнего расстояния

А вода в озере, действительно, по прозрачности не уступает Данилову озеру - самому известному из пяти муромцевских озер. Уже упомянутые мною гуминовые кислоты подавляют развитие микроскопических водорослей от которых мутнеет вода. Благодаря этому, летом в солнечную безветренную погоду дно просматривается до пяти метров в глубину. Сейчас гуминовые кислоты активно входят в моду. Их используют в косметологии а также продают в качестве так называемых БАДов - “биологически-активных добавок”. Если верить сайтам распространителей препаратов из гуминовых кислот, то они являются прекрасными антиоксидантами, детоксикантами и гепатопротекторами, повышают иммунитет организма, спасают от аллергии и стресса и много чего еще в том числе превращают обычную воду в “талую”. В общем - очередная панацея от всех недугов. Как тут не вспомнить фразу из одного советского фильма: “Моя бабушка принимала этот бальзам много лет, и умерла абсолютно здоровой!”.

Одной из целей моей нынешней поездки на Черное было взять озерную воду на пробу. Забегая вперед, расскажу, что уже в понедельник на работе я провел со взятой водой тесты на жесткость и ph-баланс. Не знаю уж благодаря гуминовым кислотам или чему-то другому общая и карбонатная жесткости оказались нулевыми. Прям-таки мечта хозяйки уставшей чистить чайник от накипи. Ph-баланс, как и предполагалось, был отклонен в сторону кислотности и равнялся - 5,5. Пять с половиной - это немного. Для сравнение такой же кислотностью обладает свежезаваренный чай средней крепости, а еще 5,5 - это ph кожи здорового человека. Так что, при желании, найти целебные свойства в черноозерской воде можно без особого труда.

Сидя за монитором, набирая этот небольшой очерк, я нет-нет да брошу взгляд на привезенную с Черного полулитровую пластиковую бутылочку. За три прошедших недели вода в ней ничуть не помутнела, оставшись все такой же прозрачной и без запаха. Хотя пить ее сырой я бы все ж таки не стал. Ибо, как говорится: “На бога надейся, а святую воду прокипяти!”.

Но вернемся к рыбалке. Про Черное мне говорили, что там клюет всегда. Но сегодня что-то рыба брала неохотно и вскоре стало ясно почему. Погода резко менялась. После обеда задул сильный порывистый ветер, не по-зимнему яркое солнышко скрылось за слоем свинцовых туч. Рыбачить стало мягко говоря не комфортно, к тому же тонкая зимняя леска часто путалась на ветру. Рыбаки недовольные уловом засобирались домой. Мою добычу за пол дня рыбалки составили 44 окуня и пара килограммов роголистника - надоедливой водоросли устилающей все дно и цепляющейся за мормышку.

Если спросите меня: стоит ли ездить на Черное озеро зимой? Отвечу вопросом на вопрос - А Вам зачем? Если ради рыбы, то не надо. Черноозерский окунь - мелкий. Здесь нет горбачей-рекордсменов, которыми можно хвастать в рыбацких байках. Но если же Вы хотите приобщиться к тайнам этого уникального природного объекта, взглянуть на него с другой, еще не известной Вам стороны, тогда - добро пожаловать!

За последние годы кого только не приходилось мне сопровождать на Черное: и географов и журналистов и упомянутых гидрологов и, даже, одного ботаника. Но все это случалось либо летом, либо осенью, а вот зимой мне самому ни разу не доводилось побывать на его берегах. Поэтому, когда в конце февраля мне позвонил Павел Самсонов с предложением съездить на Черное пришлось по такому случаю отложить домашние дела и пожертвовать ради такой поездки выходным днем.

Настораживало лишь одно: от Хутора до озера три километра которые зимой можно одолеть разве что на лыжах. Да вот беда, стойкое отвращение к лыжам мне привили еще в школе на уроках физкультуры. Не чего и удивляться, что мне, как не большому любителю зимних прогулок, и в голову не приходило обзавестись этим предметом в личном хозяйстве. Однако, желание посетить это уникальное озеро зимой пересилило ненависть к физической культуре, а проблема с отсутствием лыж решилась тем, что мне их любезно предоставил еще один участник поездки заядлый зимний рыболов Ю.М. Отмахов.

До Хутора по разбитой большегрузами со стройки Ухтырминского моста и аномальным для февраля теплом дороге доехали без приключений. Сверток с большака встретил нас ощеренной пастью неглубокого но довольно большого по площади карьера из которого возят глину для строительства подъездных путей к новому мосту. В 2014 году на этой полянке через которую вилась, исчезая в лесу, дорога на Черное озеро экспедицией РГО был обнаружен первый не то за Уралом, не то в России гибрид лесного и полевого хвоща. Теперь же вместо вместо зелени редкой флоры куда не глянь красовалось разверстое нутро земли щетинящееся комьями мерзлой глины оставленных работой экскаватора. Не утруждая себя понапрасну приезжие дорожники “пошли” не в глубь, а в ширь и теперь, когда по весне края котлована обрушатся останется на его месте к вящей радости хуторчан и не озеро и не болото, а так - непросыхающая лыва, извечный рассадник комаров и прочей гадости.

Миновав эту “отрыжку” технического прогресса мы подъехали к кромке леса. Отсюда к озеру вела едва заметная лыжня широких охотничьих лыж. И где-то в глубине души появился тот знакомый каждому рыбаку зуд от предвкушения близкой ловли. Юрий Михайлович, как рыболов с самым большим из нас стажем, не вытерпел первым - вышел из машины и одев лыжи двинулся в лес. Мы последовали за ним.

Лес по дороге на озеро хоть и изрядно прорежен вырубками все еще несет на себе печать сурового таежного очарования свойственного нашей природе. Здесь было где “пощелкать” фотоаппаратом, чем я и занялся постепенно отставая. Павел Самсонов и Денис Остриков убежали вперед наперегонки я остался с Юрием Михайловичем уступившем лыжню молодым. Километра через полтора в моем мозгу стало медленно зарождаться осознание того, насколько я был несправедлив к лыжам. Героический трехкилометровый переход по снежной целине они с легкостью превратили в непринужденную прогулку по зимнему лесу. Вот только настоящие лыжи должны быть именно такими какие были надеты на мне сейчас - не длинные и очень широкие идеально держащие вес человека на снежном насте. И ничего, что выглядят они отнюдь не гламурно и краска местами облупилась… Да любые самые дорогие пластиковые лыжи, пусть даже снятые с олимпийской сборной оказались бы здесь лишь красивыми но абсолютно бесполезными игрушками! А эти кондовые доски помнящие еще сытый брежневский “застой” прекрасно справлялись с задачей. Правда, чего греха таить, с непривычки я пару раз успел с них упасть: один раз глупо потеряв лыжину, а второй раз еще более глупо засмотревшись на лесной пейзаж и потеряв равновесие, чем, наверняка, сильно потешил шедшего за мною Юрия Михайловича, к чести которого нужно сказать, что он и виду не подал, ни как не прокомментировав мою неуклюжесть.

Вскоре лес расступился и мы вышли на небольшую поляну на краю которой притулился длинный дощатый стол со скамейками. Летом здесь располагается рыбацкое кострище и даже обычно заготовлено немного дров. Сейчас же все было покрыто толстым снежным покрывалом. С поляны дорога делает поворот на запад и тут же упиралась в берег озера. Границы самого озера, сейчас неразличимого под слоем снега легко угадывались по зарослям тростника и темнеющему на дальнем берегу сосняку.

Само озеро имеет форму неправильного овала вытянутого по оси северо-запад - юго восток с размерами полтора километра на километр. Из-за его нетипичной для большинства болотных озер большой глубины и твердого песчаного дна многие любители сенсаций поспешили объявить о его метеоритном происхождении. Жаль их разочаровывать, но никаких признаков того, что данное озеро образовалось в результате столкновения какого-либо небесного тела с нашей планетой - не обнаружено. Впрочем, как не обнаруженно их и у широко распиаренных среди любителей различного рода мистики и фантастики так называемых “Пяти озер” Муромцевского района. Но так уж устроены люди: им гораздо проще и приятней поверить в метеорит или, того пуще, в разбившийся инопланетный корабль везущий на землю капсулу с сокровенными знаниями внеземной цивилизации (доводилось мне слышать и такое), чем в то, что причиной возникновения этого таежного озера стало сочетание целого ряда процессов: суффозионно-просадочных, торфо-деструционных и прочих. Что поделать, научные термины звучат для нашего слуха далеко не так романтично, как пришельцы из космоса. Впрочем у Черного озера и без всякой уфологии хватает загадок. На нем например никогда не бывает заморов случающихся на прочих озерах едва ли не каждый год. Это можно объяснить лишь наличием на его дне большого количества ключей приносящих свежую воду. Но куда уходит вся это вода если озеро бессточное? Отсюда-то и родилась легенда о подземной реке связывающее Черное с другими озерами, и через них с Иртышом.

Тем временем народ разбрелся по льду в поисках самой уловистой лунки и я последовал их примеру. К концу зимы озерный лед достигает максимальной толщины, бур уходил в него под самую рукоятку. Первая поклевка не заставила себя долго ждать и вот уже на снегу возле моей лунки трепыхается первый представитель озерных глубин - небольшой окунь.

Тут нужно сделать небольшое отступление и рассказать немного о местной фауне. Черное озеро и здесь выбивается из общей массы: такой типичный представитель болотных озер с кислой водой как карась, который, казалось бы должен водится здесь в изобилии - в нем полностью отсутствует. С чем это связано - еще одна загадка озера. Обитают в нем лишь окунь и щука, да и те от длительного проживания в изолированном водоеме приобрели ряд особенностей. Первое, что бросается в глаза - это окраска рыбы. Гуминовые кислоты в изобилии содержащиеся в озерной воде окрашивают ее в темные тона. У выловленного мною окуня почти полностью отсутствовал обычный для этой рыбы зеленый цвет: бока - золотисто черные, антрацитово-черная спина, а брюшные и хвостовой плавники ярко-алые, как кумачовые флаги на советской демонстрации. Туловище более прогонистое, чем у его иртышских собратьев и невероятно большие глаза навыкате. Предполагают, что название “окунь” произошло от славянского названия глаза “око” и что в древности прозвище “окунь” давали всем глазастым людям и животным. Но своей “глазастостью” черноозерский окунь выделяется даже на фоне своих собратьев. С чем это связанно? Могу лишь предположить, что в условиях необычно прозрачной воды именно глаза, а не боковая линия стали основными органами рыбьих чувств и тысячи лет естественного отбора в кишащем хищниками озере привели к выживанию самых зорких особей способных заметить врага с дальнего расстояния

А вода в озере, действительно, по прозрачности не уступает Данилову озеру - самому известному из пяти муромцевских озер. Уже упомянутые мною гуминовые кислоты подавляют развитие микроскопических водорослей от которых мутнеет вода. Благодаря этому, летом в солнечную безветренную погоду дно просматривается до пяти метров в глубину. Сейчас гуминовые кислоты активно входят в моду. Их используют в косметологии а также продают в качестве так называемых БАДов - “биологически-активных добавок”. Если верить сайтам распространителей препаратов из гуминовых кислот, то они являются прекрасными антиоксидантами, детоксикантами и гепатопротекторами, повышают иммунитет организма, спасают от аллергии и стресса и много чего еще в том числе превращают обычную воду в “талую”. В общем - очередная панацея от всех недугов. Как тут не вспомнить фразу из одного советского фильма: “Моя бабушка принимала этот бальзам много лет, и умерла абсолютно здоровой!”.

Одной из целей моей нынешней поездки на Черное было взять озерную воду на пробу. Забегая вперед, расскажу, что уже в понедельник на работе я провел со взятой водой тесты на жесткость и ph-баланс. Не знаю уж благодаря гуминовым кислотам или чему-то другому общая и карбонатная жесткости оказались нулевыми. Прям-таки мечта хозяйки уставшей чистить чайник от накипи. Ph-баланс, как и предполагалось, был отклонен в сторону кислотности и равнялся - 5,5. Пять с половиной - это немного. Для сравнение такой же кислотностью обладает свежезаваренный чай средней крепости, а еще 5,5 - это ph кожи здорового человека. Так что, при желании, найти целебные свойства в черноозерской воде можно без особого труда.

Сидя за монитором, набирая этот небольшой очерк, я нет-нет да брошу взгляд на привезенную с Черного полулитровую пластиковую бутылочку. За три прошедших недели вода в ней ничуть не помутнела, оставшись все такой же прозрачной и без запаха. Хотя пить ее сырой я бы все ж таки не стал. Ибо, как говорится: “На бога надейся, а святую воду прокипяти!”.

Но вернемся к рыбалке. Про Черное мне говорили, что там клюет всегда. Но сегодня что-то рыба брала неохотно и вскоре стало ясно почему. Погода резко менялась. После обеда задул сильный порывистый ветер, не по-зимнему яркое солнышко скрылось за слоем свинцовых туч. Рыбачить стало мягко говоря не комфортно, к тому же тонкая зимняя леска часто путалась на ветру. Рыбаки недовольные уловом засобирались домой. Мою добычу за пол дня рыбалки составили 44 окуня и пара килограммов роголистника - надоедливой водоросли устилающей все дно и цепляющейся за мормышку.

Если спросите меня: стоит ли ездить на Черное озеро зимой? Отвечу вопросом на вопрос - А Вам зачем? Если ради рыбы, то не надо. Черноозерский окунь - мелкий. Здесь нет горбачей-рекордсменов, которыми можно хвастать в рыбацких байках. Но если же Вы хотите приобщиться к тайнам этого уникального природного объекта, взглянуть на него с другой, еще не известной Вам стороны, тогда - добро пожаловать!

Александр Голубев,

07-10-2010 07:42

(ссылка)

В Никольск за артефактами. Путевые заметки.

Разлив рек в нашем районе в этом году был весьма невелик. А сейчас вода и вовсе спала, обнажив те участки которые, на моей памяти всегда были под водой. Для рыбы малая вода — конечно же беда. Для рыбаков, которые этой рыбы жаждут — то же. Но для нас — это шанс исследовать ранее недоступные места.

Идея обследовать осыпь Никольского городища принадлежала Анатолию Чепикову. Не откладывая дело в долгий ящик, решили выйти в субботу, 25 сентября, тем более, что прогноз погоды на этот день был исключительно благоприятен.

Так как суббота законный выходной и каждый норовит в этот день отоспаться «по полной» - вышли только в десять. Прогноз не подвел, с утра светило не по-осеннему яркое солнце и даже небо утратило свой траурный свинцовый оттенок.

Руслан Роголевич, который также намеревался пойти с нами, поначалу отказался, так как только приехал из Омска, но потом любопытство взяло верх и он пообещал догнать нас на пароме, как только разгрузится.

Путь наш лежал из центра села прочь от серых коробок благоустроек по улице Советской и дальше на Агалакова. Здесь Толя зашел к матери чтобы переодеться в походное. Там-то за нами и увязалась маленькая собачонка с буржуйским именем Джина. Этот вислоухий щенок, не обладая интеллектом и рассудительностью взрослой псины, вместо того чтобы лежать дома нежась под осенним солнцем и наслаждаться последними теплыми деньками, всю дорогу нарезал вокруг нас круги и бросался под ноги с отвагой камикадзе. За свою назойливость животное еще раньше удостоилось от Анатолия прозвища — Вехотка. И, если честно, это имя шло ей гораздо больше.

Напротив метеостанции с берега Иртыша поднялся и метнулся с запалошными воплями в сторону старого усть-ишимского пляжа серый дикий гусь. Бедолага видно отстал от стаи, сел отдохнуть, а мы его вспугнули.

Когда проходили через поселок нефтебазы, местные собаки изъявили желание познакомится с Вехоткой поближе. Та же, враз растеряв свою прыть, поджала хвост и зашипела на противников по-кошачьи, чем повергала в шок и нас и нефтебазовских собак. Видно недостаток общения с себе подобными она компенсировала общением с домашней кошкой, вот и нахваталась дурных привычек.

Так неспеша добрались до коммерческого парома. Пока ждали Руслана один паром пропустили. Ко второму он все-таки успел. Прилетел на своем грузовичке KIA, так спешил, что даже борт забыл закрыть. Оставив грузовик на берегу взошли на паром. Вехотка за нами идти наотрез отказалась, пришлось Толе взять ее на руки. Не бросать же животное на берегу, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Самый красивый вид на Никольские горы открывается с нашего, левого берега. Отсюда их можно разглядеть полностью: от кромки берега и до верхушек берез на них растущих. Издалека все кажется таким маленьким, но по мере приближения понимаешь их истинный масштаб, а если встать у их подножия, то невольно осознаешь всю свою ничтожность перед мощью природы.

Это место как магнит, всегда притягивало людей. В окрестностях Никольска — 6 археологических памятников разных эпох. Самый впечатляющий из них это конечно городище «Голая Сопка», на одноименной горе. Название свое она получила из-за отсутствия леса на ее вершине, хотя все окрестные сопки им изрядно поросли. Второе ее название — Лысая гора. Так что следуя традиции здесь могли бы собираться на шабаши местные колдуны и ведьмы. :-) Однако известность этот огромный останец в пойме Иртыша получил не из-за названия, а в связи с тем, что на его вершине расположено древнее городище, в котором люди жили с конца каменного века и до позднего средневековья. Многие исследователи отмечали, что по форме оно сильно напоминало Искер — последнюю столицу сибирских ханов. Но это было давно... В 60-ых годах прошлого века большая его часть обвалились. Десятки тонн земли рухнули в воды Иртыша. Говорят, волна от обвала поднялась такая, что идущий мимо паром вынесло на противоположный берег. Так городище «Никольское I» (под таким названием оно было известно археологам) почти полностью перестало существовать.

Теперь на месте обвала иртышская вода каждый год вымывает из песка и ила все новые свидетельства давно минувших эпох. В причудливой каше рухнувшей породы перемешались все века. Здесь, на берегу можно встретить каменную ножевидную пластину лежащую рядом с керамикой сибирских татар. Для профессиональных археологов — это уже не памятник, а так, свалка древностей. Зато это место стало своеобразной Меккой для усть-ишимских краеведов и тех кто пытается таковыми казаться.

Естественно сойдя с парома мы направились прямо сюда. Берег Иртыша здесь, как впрочем и в большинстве мест в наших краях, илистый, а у кромки воды и вовсе топкий. Так что поиски были сопряжены с возможностью принять грязевую ванну, что в сентябре месяце представляется весьма сомнительным удовольствием. Поначалу находки были весьма редки. Лишь несколько фрагментов керамических сосудов, большинство из которых даже не были орнаментированы. Но дальше, что называется, поперло. Россыпи керамики и костей под ногами ясно говорили о том, что мы находимся в «эпицентре» обвала.

Керамика попадалась в ассортименте: осколки размерами от ногтя мизинца и до ладони взрослого мужчины устилали берег. От обилия и разнообразия орнаментов рябло в глазах. Тут вам и богочановские «жемчужины» раннего железного века, и средневековый карымский ромбический штамп, и частые ряды ямок по венчику потчеваша, и усть-ишимская «елочка», и татарские защипы, и еще черт знает что...

Костяная индустрия была представлена гораздо слабее. Костей-то было много, но в основном - остатки древних трапез. Позднее, однако, мне посчастливилось найти в разных местах несколько наконечников стел. Особенно понравился один, довольно большой — длинной 15 сантиметров, трехгранный, вырезанный из трубчатой кости животного таким образом, что по одной грани проходил глубокий желоб для стока крови. Всего костяных наконечников нашлось три и плюс еще один трехгранный сломленный и одна заготовка так и не доведенная до ума древним мастером.

Еще меньше было металлических вещей. Правда о одном месте остроглазый Анатолий на площади не больше двух квадратных метров насобирал пол горсти бронзовых пластинок бывших когда-то, по-видимому, бронзовым сосудом. Руслан тоже не остался в стороне и поднял из ила железную подвеску. Кульминацией же стала находка Анатолием почти целого железного перстня.

Все это время Вехотка как могла мешала нам, носясь от одного к другому, кусая за руки, прыгая и марая грязными лапами и без того уже нечистую нашу одежду. Однако, не смотря на попытки саботажа с ее стороны, минут за сорок мы сумели набрать килограммов семь артефактов. Кроме выше перечисленного, из заслуживающих внимания находок следует упомянуть: обломок железного ножа, точильный камень и керамическое пряслице (грузик для веретена).

Ну и конечно какой поход в Никольск без восхождения на Голую Сопку?! Кто удержится от удовольствия постоять на краю обрыва глядя сверху вниз на бегущий Иртыш и лежащий за ним Усть-Ишим? Правда к «штурму вершины» мы подошли по разному: я, не желая зазря тратить силы, обошел останец и поднимался с юго-западной стороны, где есть натоптаная тропинка, а Толик и Руслан - два экстримала пошли напролом решив покорить почти отвесный южный склон, подумав, что так будет быстрее. Однако, мне еще пришлось подождать их наверху, пока эти два альпиниста карабкались по обрыву.

Само городище, как явствует из названия, лишено древесной растительности, однако заросло высокой травой, в которой прячутся ямы старых раскопов. Так что передвигаться по нему следует осторожно. Зато какой вид отсюда открывается! Весь Усть-Ишим от взлетки до «Шанхая» — как на ладони. А глянешь на восток, там петляя уходит в даль Иртыш и выстроились вдоль него желто-красные по случаю наступившей осени высокие мысы коренного берега: Панный Бугор и Наримановская сопка Синер и у каждого из них своя древняя история. Красотища невообразимая, и как назло никто из нас троих не взял фотоаппарата!

На северо-восточной оконечности этого же останца всего в каких-то метрах пятидесяти от Голой Сопки находится еще одно городище. Никакого поэтического названия у этого места нет поэтому на археологических картах оно отмечено просто — Новоникольское III. Площадь его сильно заросла лесом, возможно поэтому оно и сохранилось лучше. Городище — средневековое. Уже самой природой оно сильно укреплено крутыми склонами. Однако древним жителям этих мест природной обороны показалось недостаточно и они умело используя рельеф окружили свое поселение двумя рядами глубоких рвов. Масштабы древнего строительства потрясают даже сейчас, спустя тысячу лет. А если учесть, что все это делалось вручную самыми примитивными орудиями, то с одной стороны невольно проникнешься уважением к этим трудолюбивым людям, а с дугой стороны понимаешь какой великий страх они испытывали пред врагами, раз тратили драгоценное время не на добывание пищи, а на возведение вот таких вот сооружений. Но все ухищрения не спасли это поселение. В конце концов жители либо покинули его, либо были истреблены завоевателями, и уже в XIV веке на месте бывшего городища новые хозяева края — сибирские татары, расположили свой могильник. Однако и сейчас еще можно разглядеть едва видимую тропу пересекающую рвы и спускающуюся по северному склону холма — древний путь на поселение давно исчезнувшего народа. По этой тропе мы и спустились с останца попав прямо на большак ведущий к Никольску.

Следующим пунктом в нашей культурной программе был подъем (ну или спуск — это смотря с какой стороны к делу подойти) по самой длинной лестнице усть-ишимского района. Но видимо «альпинистский этюд» лишил моих спутников последних сил, так что на мое предложение они ответили кислыми лицами и взглядами в сторону парома. Ну что ж, будет повод вернуться!

Не знаю как остальные, а лично я получил от этой субботней прогулки массу положительных эмоций. И даже не устал, а скорее наоборот. Да к тому же археологическая коллекция усть-ишимского музея пополнится новыми интересными экспонатами. Одно обидно — никто так и не взял с собой фотоаппарата.

Идея обследовать осыпь Никольского городища принадлежала Анатолию Чепикову. Не откладывая дело в долгий ящик, решили выйти в субботу, 25 сентября, тем более, что прогноз погоды на этот день был исключительно благоприятен.

Так как суббота законный выходной и каждый норовит в этот день отоспаться «по полной» - вышли только в десять. Прогноз не подвел, с утра светило не по-осеннему яркое солнце и даже небо утратило свой траурный свинцовый оттенок.

Руслан Роголевич, который также намеревался пойти с нами, поначалу отказался, так как только приехал из Омска, но потом любопытство взяло верх и он пообещал догнать нас на пароме, как только разгрузится.

Путь наш лежал из центра села прочь от серых коробок благоустроек по улице Советской и дальше на Агалакова. Здесь Толя зашел к матери чтобы переодеться в походное. Там-то за нами и увязалась маленькая собачонка с буржуйским именем Джина. Этот вислоухий щенок, не обладая интеллектом и рассудительностью взрослой псины, вместо того чтобы лежать дома нежась под осенним солнцем и наслаждаться последними теплыми деньками, всю дорогу нарезал вокруг нас круги и бросался под ноги с отвагой камикадзе. За свою назойливость животное еще раньше удостоилось от Анатолия прозвища — Вехотка. И, если честно, это имя шло ей гораздо больше.

Напротив метеостанции с берега Иртыша поднялся и метнулся с запалошными воплями в сторону старого усть-ишимского пляжа серый дикий гусь. Бедолага видно отстал от стаи, сел отдохнуть, а мы его вспугнули.

Когда проходили через поселок нефтебазы, местные собаки изъявили желание познакомится с Вехоткой поближе. Та же, враз растеряв свою прыть, поджала хвост и зашипела на противников по-кошачьи, чем повергала в шок и нас и нефтебазовских собак. Видно недостаток общения с себе подобными она компенсировала общением с домашней кошкой, вот и нахваталась дурных привычек.

Так неспеша добрались до коммерческого парома. Пока ждали Руслана один паром пропустили. Ко второму он все-таки успел. Прилетел на своем грузовичке KIA, так спешил, что даже борт забыл закрыть. Оставив грузовик на берегу взошли на паром. Вехотка за нами идти наотрез отказалась, пришлось Толе взять ее на руки. Не бросать же животное на берегу, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Самый красивый вид на Никольские горы открывается с нашего, левого берега. Отсюда их можно разглядеть полностью: от кромки берега и до верхушек берез на них растущих. Издалека все кажется таким маленьким, но по мере приближения понимаешь их истинный масштаб, а если встать у их подножия, то невольно осознаешь всю свою ничтожность перед мощью природы.

Это место как магнит, всегда притягивало людей. В окрестностях Никольска — 6 археологических памятников разных эпох. Самый впечатляющий из них это конечно городище «Голая Сопка», на одноименной горе. Название свое она получила из-за отсутствия леса на ее вершине, хотя все окрестные сопки им изрядно поросли. Второе ее название — Лысая гора. Так что следуя традиции здесь могли бы собираться на шабаши местные колдуны и ведьмы. :-) Однако известность этот огромный останец в пойме Иртыша получил не из-за названия, а в связи с тем, что на его вершине расположено древнее городище, в котором люди жили с конца каменного века и до позднего средневековья. Многие исследователи отмечали, что по форме оно сильно напоминало Искер — последнюю столицу сибирских ханов. Но это было давно... В 60-ых годах прошлого века большая его часть обвалились. Десятки тонн земли рухнули в воды Иртыша. Говорят, волна от обвала поднялась такая, что идущий мимо паром вынесло на противоположный берег. Так городище «Никольское I» (под таким названием оно было известно археологам) почти полностью перестало существовать.

Теперь на месте обвала иртышская вода каждый год вымывает из песка и ила все новые свидетельства давно минувших эпох. В причудливой каше рухнувшей породы перемешались все века. Здесь, на берегу можно встретить каменную ножевидную пластину лежащую рядом с керамикой сибирских татар. Для профессиональных археологов — это уже не памятник, а так, свалка древностей. Зато это место стало своеобразной Меккой для усть-ишимских краеведов и тех кто пытается таковыми казаться.

Естественно сойдя с парома мы направились прямо сюда. Берег Иртыша здесь, как впрочем и в большинстве мест в наших краях, илистый, а у кромки воды и вовсе топкий. Так что поиски были сопряжены с возможностью принять грязевую ванну, что в сентябре месяце представляется весьма сомнительным удовольствием. Поначалу находки были весьма редки. Лишь несколько фрагментов керамических сосудов, большинство из которых даже не были орнаментированы. Но дальше, что называется, поперло. Россыпи керамики и костей под ногами ясно говорили о том, что мы находимся в «эпицентре» обвала.

Керамика попадалась в ассортименте: осколки размерами от ногтя мизинца и до ладони взрослого мужчины устилали берег. От обилия и разнообразия орнаментов рябло в глазах. Тут вам и богочановские «жемчужины» раннего железного века, и средневековый карымский ромбический штамп, и частые ряды ямок по венчику потчеваша, и усть-ишимская «елочка», и татарские защипы, и еще черт знает что...

Костяная индустрия была представлена гораздо слабее. Костей-то было много, но в основном - остатки древних трапез. Позднее, однако, мне посчастливилось найти в разных местах несколько наконечников стел. Особенно понравился один, довольно большой — длинной 15 сантиметров, трехгранный, вырезанный из трубчатой кости животного таким образом, что по одной грани проходил глубокий желоб для стока крови. Всего костяных наконечников нашлось три и плюс еще один трехгранный сломленный и одна заготовка так и не доведенная до ума древним мастером.

Еще меньше было металлических вещей. Правда о одном месте остроглазый Анатолий на площади не больше двух квадратных метров насобирал пол горсти бронзовых пластинок бывших когда-то, по-видимому, бронзовым сосудом. Руслан тоже не остался в стороне и поднял из ила железную подвеску. Кульминацией же стала находка Анатолием почти целого железного перстня.

Все это время Вехотка как могла мешала нам, носясь от одного к другому, кусая за руки, прыгая и марая грязными лапами и без того уже нечистую нашу одежду. Однако, не смотря на попытки саботажа с ее стороны, минут за сорок мы сумели набрать килограммов семь артефактов. Кроме выше перечисленного, из заслуживающих внимания находок следует упомянуть: обломок железного ножа, точильный камень и керамическое пряслице (грузик для веретена).

Ну и конечно какой поход в Никольск без восхождения на Голую Сопку?! Кто удержится от удовольствия постоять на краю обрыва глядя сверху вниз на бегущий Иртыш и лежащий за ним Усть-Ишим? Правда к «штурму вершины» мы подошли по разному: я, не желая зазря тратить силы, обошел останец и поднимался с юго-западной стороны, где есть натоптаная тропинка, а Толик и Руслан - два экстримала пошли напролом решив покорить почти отвесный южный склон, подумав, что так будет быстрее. Однако, мне еще пришлось подождать их наверху, пока эти два альпиниста карабкались по обрыву.

Само городище, как явствует из названия, лишено древесной растительности, однако заросло высокой травой, в которой прячутся ямы старых раскопов. Так что передвигаться по нему следует осторожно. Зато какой вид отсюда открывается! Весь Усть-Ишим от взлетки до «Шанхая» — как на ладони. А глянешь на восток, там петляя уходит в даль Иртыш и выстроились вдоль него желто-красные по случаю наступившей осени высокие мысы коренного берега: Панный Бугор и Наримановская сопка Синер и у каждого из них своя древняя история. Красотища невообразимая, и как назло никто из нас троих не взял фотоаппарата!

На северо-восточной оконечности этого же останца всего в каких-то метрах пятидесяти от Голой Сопки находится еще одно городище. Никакого поэтического названия у этого места нет поэтому на археологических картах оно отмечено просто — Новоникольское III. Площадь его сильно заросла лесом, возможно поэтому оно и сохранилось лучше. Городище — средневековое. Уже самой природой оно сильно укреплено крутыми склонами. Однако древним жителям этих мест природной обороны показалось недостаточно и они умело используя рельеф окружили свое поселение двумя рядами глубоких рвов. Масштабы древнего строительства потрясают даже сейчас, спустя тысячу лет. А если учесть, что все это делалось вручную самыми примитивными орудиями, то с одной стороны невольно проникнешься уважением к этим трудолюбивым людям, а с дугой стороны понимаешь какой великий страх они испытывали пред врагами, раз тратили драгоценное время не на добывание пищи, а на возведение вот таких вот сооружений. Но все ухищрения не спасли это поселение. В конце концов жители либо покинули его, либо были истреблены завоевателями, и уже в XIV веке на месте бывшего городища новые хозяева края — сибирские татары, расположили свой могильник. Однако и сейчас еще можно разглядеть едва видимую тропу пересекающую рвы и спускающуюся по северному склону холма — древний путь на поселение давно исчезнувшего народа. По этой тропе мы и спустились с останца попав прямо на большак ведущий к Никольску.

Следующим пунктом в нашей культурной программе был подъем (ну или спуск — это смотря с какой стороны к делу подойти) по самой длинной лестнице усть-ишимского района. Но видимо «альпинистский этюд» лишил моих спутников последних сил, так что на мое предложение они ответили кислыми лицами и взглядами в сторону парома. Ну что ж, будет повод вернуться!

Не знаю как остальные, а лично я получил от этой субботней прогулки массу положительных эмоций. И даже не устал, а скорее наоборот. Да к тому же археологическая коллекция усть-ишимского музея пополнится новыми интересными экспонатами. Одно обидно — никто так и не взял с собой фотоаппарата.

Александр Голубев,

07-12-2015 08:42

(ссылка)

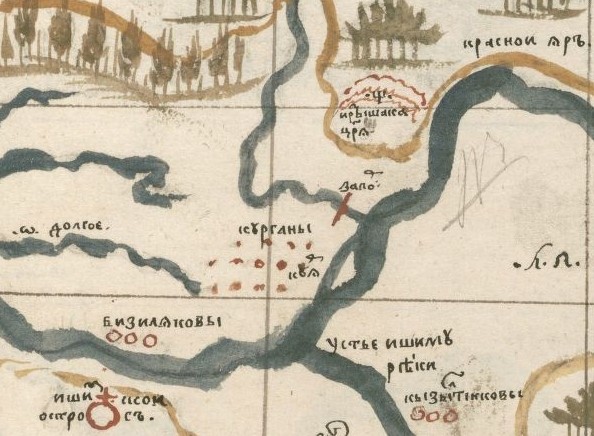

Ирбашская Копань

Свидетельств былых эпох на земле Усть-Ишимской хватило бы с избытком на целую область: седая древность, увлекающая нас на десятки тысячелетий назад, во времена младенчества человечества, и следы недавнего прошлого, места боевых походов и сражений соседствуют с памятниками мирного трудового прошлого населения края. Все смешалось здесь в этакий своеобразный исторический коктейль с терпким вкусом тайны, которую еще только предстоит открыть.На мой взгляд, в каждой эпохе есть своя изюминка, тот неповторимый шарм, присущий только ей, но кого-то больше влекут археологические древности, кого-то, напротив, больше интересует недавнее прошлое. К слову, мой сегодняшний рассказ, скорее, о последнем пункте, ведь сто с небольшим лет в масштабе тысячелетий это все равно, что вчера.

Первый раз об Ирбашской, или как ее чаще называют Граковской Копани я услышал от своего одноклассника, проживавшего на тот момент в Граковке. Дело было недалеко от этой деревни, можно даже сказать, за ее околицей, на берегу небольшого притока речки Ик (опять же больше известной в народе под названием Граковской речки), где мы компанией отмечали его день рождения.

– Вот посмотри, – не без гордости произнес он, указывая мне на текущую внизу речушку, – этот канал наши деды прокопали, чтобы болота осушить.

Посмотрел я на речку, полную по случаю майского половодья темной, пахнущей торфом воды, на ее извилистое, проложенное явно самой природой, а вовсе не человеком, русло и ничего ему не ответил. Да и что тут ответишь? Каждый кулик свое болото хвалит. Каждый человек считает место, в котором живет, исключительным, и перед этим мой одноклассник уже успел рассказать мне несколько бытовавших среди местных баек-страшилок: о «бездённых» Ирбашских озерах, о Черном лесе, из которого, если уж ты забрел в него по глупости, можно выбраться только чудом, и о запутанном клубке тропинок, по которым можно перейти за большак, не пересекая его. Так что причина моего скепсиса была вполне оправдана и нет ничего удивительного в том, что искусственное происхождение Копани (как мой одноклассник назвал эту речушку) я отнес к рангу небылиц, находящихся где-то между говорящими дубами и чистыми на руку чиновниками.

Речка Копань

Шли годы, я уж и думать забыл об этом граковском феномене и лишь изредка когда кто-нибудь спрашивал меня:

– А правда, что есть у нас в районе такое…

Уверенно кидал в ответ:

– Брехня! Сам видел. Ничего подобного!

И продолжалось так до тех пор, пока мне в руки не попала машинопись неизданной книги нашего известного краеведа В. А. Фатеева о туристических путешествиях по Усть-Ишимскому району. Была там и глава о путешествии к озеру Ирбаш, в которой мое внимание привлек следующий абзац:

«Граковка расположена по обоим берегам речки Ик. Раньше на речке стояла водяная мельница, здание ее, потемневшее от времени и полусгнившее, сохранялось долгое время в долине речки. Ближе к осени речка мелела. Чтобы мельница могла работать круглогодично, крестьяне решили прокопать канал из находящихся неподалеку озер. В 1905 году такой канал был выкопан. Сейчас необходимость в нем отпала, да и воды стало гораздо меньше, повысохли болота, питавшие озера, однако память о строителях осталась».

Сомневаться в компетентности Валерия Андреевича не приходилось. Работа мельницы как причина строительства канала выглядела очень правдоподобно в отличие от осушения болот, которое стало лишь побочным эффектом строительства этого объекта, весьма даже нежелательным для самих строителей. Все, с одной стороны, казалось логичным, но с другой, то, что показали мне, меньше всего напоминало рукотворный канал, и это, признаться, ставило меня в тупик, выйти из которого можно было лишь тщательно изучив «объект» на местности.

Но несколько лет подряд дорога на Граковку у меня, что называется, не лежала. Если и доводилось бывать в тех краях, то все проездом на Таву. Однако граковская загадка не шла у меня из головы: природа или человек стали творцами русла, по которому вода из Ирбашских озер поступает в речку Ик? Истина, как всегда, оказалась посередине. Но об этом позднее, а пока мне оставалось только разглядывать карты местности, от которых не было никакого толку. Немногим больше пользы было от спутниковых снимков, доступных в сети. На лучших из них можно было разглядеть тонкую прямую линию, тянущуюся от озера Малый Ирбаш на полтора километра почти строго на запад, затем поворачивающую на юго-запад и, спустя еще полкилометра, исчезающую в лесу. Что это? Просека или тот самый канал? Но даже при максимальном увеличении невозможно было разглядеть, что же темнеет на дне этой узкой ленты – водная поверхность или же просто тень от окружающих ее деревьев.

Как знать, может, и не довелось мне ответить на этот вопрос, кабы не Сергей Викторович Реут. По долгу службы мне едва ли не каждый день приходится бывать в Центре финансового и экономического обеспечения учреждений культуры района, который он возглавляет. Сергей Викторович, как бы написали в советских газетах, – человек интересной судьбы. Долгое время работал в Заполярье, многое повидал и пережил. Его рассказы о бескрайних северных просторах, студеном Карском море, белых медведях и прочей приполярной экзотике частенько увлекали меня, ждущего, пока готовятся бухгалтерские документы. Но однажды разговор переключился на местные достопримечательности:

– А Граковский канал видел? – как-то спросил он меня. – Неужели они и правда его вручную выкопали?

В ответ я высказал свои сомнения по данному поводу.

– Так это ты возле деревни был, – возразил мне Сергей Викторович. – А дальше он совсем другой – прямой, хотя и не такой глубокий.

– Так, может, съездим, посмотрим? – предложил я, в принципе, не особо надеясь на успех. – Покажете мне его, раз хорошо знакомы с тамошними местами?

На удивление, он охотно поддержал эту идею.

Сергей Викторович Реут

Выезд был назначен на ближайшие дни. На дворе стояла солнечная и морозная октябрьская погода. Сборы были недолгими. Для фотофиксации взял с собой уже объездившую со мной полрайона зеркалку Nikon, для «отбивки» точек на местности – GPS-навигатор, презент от главы района А. С. Седельникова (сей факт прошу воспринять не как рекламу, а как выражение благодарности), сапоги-болотники (а как без них на болоте?), ну и, конечно, побольше теплой одежды, ведь, как говаривал один мой хороший знакомый: «В тайге сопревших не находили – только замерзших!».

До Граковки доехали без приключений. Дорога, на удивление, была хорошей и ничего интересного, кроме вспорхнувшей стайки «пасшихся» в дорожном песке молодых рябчиков, нам не попалось. Когда впереди отчетливо замаячили крыши деревенских домов, машина свернула с большака и, повиляв меж рулонов заготовленного сена, пересекла поле последнего на всю область колхоза «Путь Ильича». Отсюда начиналась лесная дорога. О том, чтобы проехать по ней, нечего было и думать. У первого же овражка Сергей Викторович выскочил из кабины, огляделся и, решив не рисковать, махнул рукой шоферу, подавая знак глушить мотор. Дальше отправились пешком.

Прогулка по осеннему лесу практически всегда удовольствие: воздух свеж, нет в нем той тяжелой, влажной духоты, царящей под пологом листвы летом, а главное, нет надоедливой армии насекомых, которые, даже будучи отпугнутыми «комариной мазью», все равно неотступно сопровождают тебя плотным звенящим роем, ожидая окончания действия репеллента. Сейчас же лес словно вымер, лишь стрекот сорок изредка нарушал тишину. Ноги сами несли вперед. Дорога, ныряя в многочисленные овраги, уводила нас на восток, иногда забирая на север. Видно было, что место относительно посещаемое: несколько раз попадались места охотничьих привалов, легко угадываемых по водочным бутылкам.

Прошагав немногим больше километра, мы впервые вышли к водному потоку. Его высокие берега густо заросли кустарником, вода с шумом неслась по забитому упавшими деревьями руслу. Само же русло извилистое, как движения змеи, явно возникло многие века, а то и тысячелетия назад в результате естественного процесса меандрирования. Оставалось только надеяться на слова Сергея Викторовича, что дальше «канал» станет другим.

Еще через полкилометра показался остов невесть как оказавшейся здесь избушки. На бревнах некогда добротного сруба до сих пор видны были порядковые метки, сделанные зеленой краской, но крыша строения давно обвалилась, и сквозь нее проросли молодые березки. Кто выстроил ее здесь и для чего, осталось для меня загадкой: до озер, да и вообще до воды далековато, чтобы здесь могли обосноваться охотники. Разве что лесозаготовители могли жить в ней во время работы в делянах.

Руины избушки

Если до руин избушки наш путь, хоть и с большой натяжкой можно было назвать дорогой, то далее, вниз под уклон сбегала лишь узенькая тропка, заканчивающаяся в болотце, густо заросшем осокой и тростником, который у нас почему-то называют камышом. Не смотря на морозец, болотная жижа покрылась лишь тонкой коркой смерзшейся грязи, неспособной выдержать вес человека. Ноги вязли в ней до колен. Пришлось раскатать бродни.

За болотцем начинался рямовый лес с преобладанием березы. Впереди вновь заблестела вода и через некоторое время мы вышли на берег неширокой, около двух метров, канавы, по которой с негромким журчанием текла болотная вода. С первого взгляда было понятно, что это творение человеческих рук. Канал был прям, как натянутая веревка. Вода в нем стояла практически вровень с невысокими отвесными торфяными берегами, глубина в этом месте достигала полутора метров, ровное дно устилал слой опавшей листвы. Ниже по течению поток, почти теряясь в кустарниках и тростнике, краем болотца уходил в сторону виденной нами ранее речушки. Его же верховья, уходящие на юго-юго-восток, терялись меж белых стволов берез.

Теперь все встало на свои места: рукотворный канал действительно был, хоть выглядел и не так впечатляюще, как его рисовало мое воображение. Да и не нужно было его строителям копать траншею до самой речки Ик, у которой уже был безымянный приток, ведущий в нужную сторону. Достаточно было прокопать канал до его верховьев и спустить в него воду Ирбашских озер. Так что речка, которую мне показывали возле деревни, называя «Копанью» получила это имя от искусственного канала, впадающего в нее в нескольких километрах вверх по течению.

Искусственная Копань какой я ее увидел впервые

Далее наш путь лежал по тропе, идущей вдоль правого (северного) берега Копани, то подходя к ней вплотную, то отбегая подальше, обходя самые крупные бочажины. Нынешний год выдался, мягко говоря, влажным, и березовый лес превратился в настоящее болото, пройти по которому можно только в сапогах-болотниках. Так же бросалось в глаза огромное количество выворотней, чьи грязные пятна, достигавшие порою пяти метров в диаметре, темнели буквально повсюду. Видимо, переувлажненная почва уже не держит в себе корни деревьев, и ветра выворачивают их из земли, вместе с корнями поднимая в воздух пласты мха и грунта. В одном месте тропа прошла через один из таких выворотней, поднимаясь на него выше чем на два метра и спускаясь с обратной стороны, превратив его таким образом в прекрасную смотровую площадку, которой я незамедлительно воспользовался для фотосъемки.

Выворотни

Прошагав около полукилометра, мы увидели, как Копань делает аккуратный поворот на восток. Тот самый поворот, виденный мной еще на спутниковом снимке местности, когда я первоначально принял канал за просеку из-за его излишней прямизны. Еще через километр правый берег стал слишком топким, и тропинка незаметно перебралась на левый (южный) берег канала. Проблем с переправой не возникло. Здесь хватало и упавших через русло деревьев, и искусственных мостков из срубленных жердей. Отсюда начиналось настоящее бобровое царство. Если раньше следы жизнедеятельности этих заполонивших в последние годы все водоемы района животных попадались лишь изредка, то теперь деревья, стоящие вдоль берега, через одно несли на себе отметины их зубов. У одного из таких обреченных деревьев мы специально остановились полюбоваться разбросанной вокруг щепой. Некоторые щепки были больше сантиметра в толщину! Это какие ж нужны зубищи, что бы легко отгрызать от дерева такие пласты! Видимо, особь была немаленькой, килограммов под тридцать. К счастью, быстрое течение и низкие берега не позволяют им строить здесь свои плотины. Иначе бы и без того заболоченный лес превратился в просто непролазную топь. По силе воздействия на природу бобры стоят на втором месте среди животных, уступая только человеку. И так же, как человек, они далеко не всегда меняют окружающую их среду в лучшую сторону.

Одна из встретившихся нам берез погрызенных бобрами

Наконец, вдалеке за деревьями показалась обширная водная поверхность, и через некоторое время мы вышли к озеру Малый Ирбаш, или как его немудрено называют охотники «Первое». Оно мало чем отличалось от других небольших болотных озер. Топкие берега, многочисленные осоковые острова и слой сапропеля таящийся под водой. Расстояние от берега до берега в самом широком месте не превышало 400 метров, а его форма походила на плохо выраженный овал, лишь слегка вытянутый по оси запад-восток. Хотя само озеро уже покрылось прозрачной коркой льда, в том месте, где в него упирается Копань, сильное течение не позволило воде застыть. Я некоторое время любовался, как озерная вода устремляется в выкопанную сто лет назад траншею и с шумом и водоворотами уносится на запад крутить жернова уже несуществующей мельницы.

Место выхода Копани из озера Малый Ирбаш

Пока я любовался местными красотами, Сергей Викторович уже успел уйти далеко от меня, лишь спина в потертом камуфляже с закинутым за нее стареньким ружьем иногда мелькала среди деревьев. Пришлось ускориться, чтобы нагнать его. У озера тропа поворачивала на юг вдоль берега и, постепенно отходя от него, выводила к озеру Ирбаш, возле которого и находилась наша конечная цель – охотничья избушка. Расстояние между озерами составляло около 300 метров, и в самом узком месте мы вновь увидели прямую траншею, соединяющею озера. Видимо, для работы мельницы потребовалась вода обоих озер. Через траншею был перекинут мосток из жердей, которым мы и воспользовались. За деревьями уже отчетливо виднелось большое озеро. Наконец, шедший впереди Сергей Викторович, разглядев что-то для меня еще невидимое, произнес:

– Смотри-ка, избушка-то совсем завалилась.

Через мгновенье охотничья избушка открылась и моему взору – низкое бревенчатое строение, изрядно завалившееся на один угол. Войти в нее можно было только согнувшись, а войдя, нечего было и мечтать о том чтобы разогнуться. Впрочем, заходить в нее мы и не собирались. Окрестности строения буйно заросли багульником, из которого вверх уходили редкие сосны. Мимо избушки тропа уходила к озеру, до которого оставалось метров 70. Озеро Ирбаш раза в три крупнее и глубже своего меньшего побратима. По форме напоминает гигантскую фасолину, обращенную выгнутой стороной на северо-запад. Само название Ирбаш татарское и состоит из двух корней «йир» и «бош», что можно перевести на русский язык, как «земляная голова» или «голова земли». Трудно сказать, откуда оно взялось. В. А. Фатеев предполагал, что изначально так называлась грива, подходящая к озеру с запада, чье название передалось и самому водоему.

Охотничья избушка

Миновав отдыхавшую на берегу флотилию рыбацких лодок, мы на конец-то вышли на заросший тростником берег, из которого тут и там торчали коричневатые шишки рогоза, пушащиеся на ветру. Это озеро тоже замерзло, и от поднятых нашими шагами по зыбкому берегу волн тонкий, едва сформировавшийся лед трескался, отчего над озером прокатывался чистый хрустальный звон. На юго-западном берегу едва различимые глазу сидели две пары лебедей, не проявлявших к нам никакого интереса. Слишком далекие, чтобы быть опасными, мы были безразличны этим благородным птицам. По левую руку от нас в тростнике спрятался охотничий скрадок, а справа обнаружилось начало Ирбашской Копани. Здесь озеро Ирбаш изливалось в прокопанный людьми канал, чтобы, пройдя через озеро поменьше, вновь устремиться в рукотворную протоку.

Озеро Ирбаш. Начало Копани.

Теперь уже можно было в уме представить более или менее полную картину водного пути от озера Ирбаш до речки Ик и даже дальше. Начинаясь от северного берега этого озера, канал разрезает перемычку между водоемами в самом узком месте и выходит на южный берег Малого Ирбаша. Длинна этого отрезка около 250 метров. Следующий, гораздо более продолжительный участок Копани, начинается от западного берега озера Малый Ирбаш и тянется на полтора километра на запад, лишь на пару градусов отклоняясь на север. Это самый длинный участок канала. Его ширина здесь составляет от одного до двух метров, а глубина колеблется от 80 сантиметров до полутора метров. Далее Копань делает поворот на западо-западо-юг и через 600 метров впадает в небольшую речушку, дав ей свое название. Пропетляв с ней около двух километров, вливается в речку Ик на окраине Граковки. Название Ик, так смешно звучащее для русского слуха, на самом деле не имеет ничего общего с икотой и восходит к тюркскому корню «ык», означающему текущую воду или течение. Часто, видимо, из нежелания употреблять такое странное название, речку называют просто Граковской. Она пересекает деревню, деля ее своим глубоким руслом на западную и восточную части, ныряет под большак и, миновав бывшую деревню Михайловка, впадает в одну из многочисленных ишимских стариц, чтобы из нее уже влиться в сам Ишим напротив Святого озера.

Общий план Ирбашской Копани

Глядя на бегущую воду, начинающую свой путь к Ишиму длиной в 12 километров, из которых почти два с половиной ей придется пройти по руслу специально для этого прорытому человеком, невольно думалось о строителях этого канала. Кто они были? Что подвигло их на это трудовое деяние? Сдается мне, ответы на эти вопросы просты и тривиальны, как любая правда. Были они простыми крестьянами, на которых испокон веков держалась Россия, а затем и Сибирь. Строили они Копань для того, чтобы мельница работала круглый год, а деревня всегда была со своим хлебом. Чтобы не ездить «на поклон» к соседям и жить сыто, богато, самодостаточно. Вот такое простое человеческое желание. Поэтому вряд ли сооружение канала длиной в две с лишним версты казалось им чем-то героическим. Так, рутина. Лишь бы самим пожить хорошо да детям оставить.

Но вот можно ли представить такое в наше время? Способны ли на такое наше современники? И хотелось бы дать положительный ответ, но вывод очевиден: нет, измельчал народ. Видно это по пустеющим деревням, откуда молодежь уезжает в города за легкой жизнью, по полям, зарастающим лесом. Да что там поля! Огороды зарастают бурьяном! Лень, апатия и полнейшее нежелание что-либо изменить в своей жизни – вот они, признаки нашего поколения, которое историки наверняка назовут «потерянным».

Участок Копани между озерами Ирбаш и Малый Ирбаш

Но хватит о грустном. Путь от кромки леса до охотничьей избушки с остановками на фотографирование, отбивку координат и просто любование прелестями болотного края, занял у нас почти два часа. Можно было бы и передохнуть. К тому же, условия располагали: возле избушки было оборудовано кострище, имелся и стол со скамейками. Позаимствовав из местного инвентаря небольшое ведерко, я отправился к началу Копани за водой. Здесь через канал был переброшен добротный мостик, для удобства даже оборудованный перильцем. С него можно было зачерпнуть чистой воды без боязни увязнуть. Сергей Викторович к моему возвращению уже развел костер. Поставив кипятится воду на чай, мы достали из рюкзаков свою нехитрую снедь. Основу принесенного с собой рациона, естественно, составляли хлеб и сало – самая «лесная» еда. Пока закипала вода, Сергей Викторович учил меня жарить сало, завернув его в кусок газеты, что бы с него не стекал жир, я же угощал его салом с чесноком, засоленным по своему особому рецепту. Ну и, конечно, были разговоры у костра, таежные байки: кто и где побывал, что повидал, чему научился. А вокруг только озера да болота... Впечатление от единения с природой портили только надоедливые телефонные звонки. Как назло, сотовая связь, и в райцентре-то не всегда ведущая себя адекватно, здесь работала просто исключительно. Не отпускала нас цивилизация, напоминая о работе, отчетах, важных совещаниях и прочих вещах, которыми так любит усложнять себе жизнь «цивилизованный» человек.

Как ни хорошо посидеть с кружкой чая у костра, но привал подошел к концу. Настала пора возвращаться, а на обратном маршруте нужно было еще посетить приглянувшиеся места, «отбить» координаты нескольких точек – в общем, сделать все, что не успели по дороге сюда.

Обратный путь не доставил никаких неприятностей, до Усть-Ишима добрались засветло. Встав на следующее утро и подойдя к окну, я увидел, что все вокруг замело толстым покрывалом снега. Ночной снегопад поставил точку на исследовательском сезоне 2015 года. Позади остались экспедиции и поездки по родному району. Какие-то задумки удалось осуществить, еще больше по тем или иным причинам осталось не сделанным, перекочевав в планы на следующий год. Настало время для работ «кабинетного периода» – подведения итогов, осмысления накопленной информации. Волей судьбы именно этот, давно желанный, но свершившийся совершенно спонтанно, выезд на Ирбашскую Копань стал финальным аккордом сезона. Я стоял у окна, смотрел на падающий снег и думал: «Как хорошо, что мы успели!»

Участники "вылазки" на Ирбаш С.В. Реут (слева) и А.С. Голубев

Александр Голубев,

28-04-2011 21:27

(ссылка)

Усть-Ишим - 375 лет. История и современность.

Брошюра эта была моим первым

опытом. Конечно, до этого я публиковался в газете (еще бы, я ведь там работал J),

но что бы издать отдельную, пусть и маленькую, но все же книжку, такого до

этого не было. Сейчас я написал бы ее по-другому, но ведь и я тогда был другой.

Это теперь смешно вспоминать, как я до утра сидел за компом рисуя карту

Усть-Ишима, тогда же, казалось, что я делаю важное дело.

Как ни странно, но этот, с моей точки зрения, корявый опус оказался востребованным.

С тех пор я часто встречал

этот текст в школьных рефератах, курсовых и даже дипломной работах, ну, и,

конечно же, в интернете. Правда почти никогда не указывался автор, что, знаете

ли, как-то обидно.

Устав бороться за авторские права,

я выкладываю текст брошюры здесь. Пользуйтесь, кому надо. Но пусть горит в аду,

кто не укажет меня в списке литературы .

Усть-Ишим - 375 лет. История и современность.

Село Усть-Ишим расположено на левом берегу Иртыша при впадении в него реки Ишим, от которой он и получил своеназвание. Удобное расположение у слияния двух крупных рек способствовало

раннему заселению этого края человеком. Древнейшая обжитая и наиболее

приподнятая часть территории нынешнего села находится на левом берегу речки Крушинки

(часть улицы Советской со зданиями церкви и администрации). Это место некогда называли

городком. Здесь при копке погребов и обработке огородов часто находят древние

вещи. Знаменитым краеведом А. Ф. Палашенковым, посетившим в 1962 году

Усть-Ишим, в старой части села были обнаружены фрагменты керамических сосудов.

Самые старые из них относились к третьей четверти второго тысячелетия до нашей эры,

то есть к бронзовому веку.

С 13 века на территорию таежного Прииртышья

с юга начинают проникать тюркские племена, которые позднее сложились в народ

сибирских татар. Сохранилась легенда, согласно которой первоначально владения

татар в Сибири находились в устье Ишима. Их столицей был город Кызыл-Тура

(Красный Город), стоявший вероятнее всего, на противоположном от Усть-Ишима

берегу Иртыша. Этот городок связывают с именем легендарного родоначальника

династии сибирских ханов - Тайбуги. Потомок Тайбуги хан Мамет в 1495 году

разгромил Тюменское ханство и перенес свою столицу в город Кашлык, став первым

великим ханом Сибири. «И с тех пор»,-как пишет Есиповская летопись,

-«Пресеклося царствие на реке Ишиме».

Известно, что во времена

Сибирского ханства на месте нынешнего Усть-Ишима стоял татарский городок

Ишим-Тамак. Летом 1585 года в своем последнем походе по Сибири Ермак дважды

проплывал мимо него. В устье Ишима произошло сражение между отрядом Ермака и

войском местного татарского князя. Причем, как повествует летопись, застигнутые

врасплох казаки вынуждены были схватиться с татарами в рукопашную. Казаки

смогли одержать победу, но пятеро из них погибло. Похоронив убитых, Ермак

продолжил свой путь вверх по Иртышу. Об этом сражении татары сложили песню, слова

которой дошли до наших дней.

С завоеванием Сибирского ханства

русскими, местное население было обложено данью - ясаком. В 1631 году

Тебендинская волость, куда входило и поселение Ишим-Тамак, подверглась

нападению кочевников калмыков, которые разграбили многие татарские юрты

(деревни), «посекли многих ясашных татар, а скот их и жен с собой увели».

Посланный вдогонку отряд из Тары настиг налетчиков на Ишиме у урочища

Кош-Карагай и сумел отбить пленных. Однако, в том же году из Москвы в Тару был

прислан царский указ где говорилось, что татары «нижних Тарских волостей, для

оберегания их, просят поставить на Ишим-реку заставу русских людей». Татары обещали

построить «усть Ишима-реки русским людям острожек. А по вестям (при известии о

приближении кочевников), учнут в тот острожек вбегать с женами и детьми, а из

острожку по вестям же учнут ходить на промыслы». В ответ на челобитную ясашных

татар было велено «в том месте острог поставить, изыскав крепкое и угожее место

и к реке и к воде и людей в нево служилых русских с вогненным боем поставить».

В соответствии с этим указом в

1631 году на левом берегу Иртыша в километре ниже ишимского устья был поставлен

Ишимский острог. Этот год и принято считать годом основания Усть-Ишима. Долгое

время единственными русскими людьми здесь были казаки-годовалыцики, присылаемые

на год из Тары для несения воинской службы. За стенами же острожка находилось

татарское село Саргатка. В Ишимском Острожке начинал службу вместе со своим

отцом знаменитый сибирский летописец, картограф и архитектор С. У. Ремизов,

составитель ремизовской летописи и чертежной книги Сибири. Здесь среди местных

татар он собрал множество легенд, позднее легших в основу его летописи.

С момента своего возникновения

Ишимский острог занимал несколько особое место в линии русских укреплений по

Иртышу: во-первых, он был ключом к водному пути по Ишиму на юг в казахстанские

степи к соленым озерам; во-вторых, находился на половине пути между Тобольском

и Тарой и служил удобным перевалочным пунктом. Поэтому он не исчез даже, когда

русские границы отодвинулись далеко на юг, и острожек, потеряв свое военное

значение, превратился в заурядную тыловую крепостицу. В 1720 году на его месте

была основана Усть-Ишимская слобода, в которой поселились русские крестьяне и

отставные служилые люди, решившие сменить саблю на плуг.

Русские первопоселенцы с самого

начала должны были соседствовать здесь с коренным народом - сибирскими

татарами. Несмотря на то, что русские и татарские дома зачастую стояли рядом, в

устье Ишима до начала ХХ-го века четко выделялось два населенных пункта:

русский -Усть-Ишим и татарский - Саргатка.

Население слободы неуклонно

росло. В 1868-69 гг. в ней уже насчитывалось 44 двора русских крестьян.

Существовала также православная церковь. Здесь же находилось волостное

правление Саргатской ясачной волости, объединявшей татарские деревни на

территории нынешнего Усть-Ишимского района.

Крестьяне кроме хлебопашества

занималось и другими промыслами: смолокурением, сбором грибов, ягод, кедровых

орехов, позднее заготовкой дров для проплывающих по Иртышу пароходов. Были

здесь и свои кузнецы и пимокаты. Особо славились усть-ишимские рыбные пески,

где ежегодно вылавливалось рыбы на 10-15 тыс. рублей. Для торговли и обмена

дважды в год на 9 мая и 6 декабря (дни, посвященные чудотворцу Николаю) в

Усть-Ишиме собиралась Никольская ярмарка.

Христианский святой Николай

считался покровителем села Усть-Ишимского и Усть-Ишимской церкви. Среди

верующих людей сохранилась легенда о том, что при выборе места для

строительства церкви по Иртышу пускали икону с ликом этого святого. Трижды

пускали ее вниз по течению реки и трижды она приставала к берегу в устье Ишима.

Таким образом, в Усть-Ишиме появилась первая церковь. В 1844 году здание церкви

сгорело, но через два года та самая икона святого Николая была найдена на

пепелище. После этого она была признана чудотворной. Икона хранилась в

Усть-Ишимской церкви вплоть до ее закрытия в начале 30-х гг. ХХ-го века. После

этого ее следы теряются. Вместо сгоревшей устьишимцы выстоили новую церковь,

тоже деревянную, но она со временем обветшала. В1904 году было заложено

кирпичное здание, постройка которого завершилась в 1906 году. Это здание

сохранилось до наших дней, однако во времена борьбы с религией с него были

убраны купола и колокольня. За свою столетнюю историю здание церкви успело

побывать и складом, и кинотеатром, и спортшколой. Теперь же оно вновь

возвращено верующим.

После октябрьского переворота

1917 года и последовавшим за ним периодом многовластия Усть-Ишим в конце концов

оказался под контролем правительства А. В. Колчака. В сентябре 1919 года

Усть-Ишим был взят 454 полком Красной армии, но вскоре оставлен под натиском

белых. Однако уже восьмого ноября вновь был взят красными, на сей раз

окончательно. Отступавшие на пароходах по Иртышу колчаковские части

обстреливали входящих в село красных из орудий. Многие старые дома по улице

Советской долго несли на своих стенах отметены осколков разорвавшихся

артиллерийских снарядов.

В годы советской власти в

Усть-Ишиме на улице Советской напротив Дома культуры была установлена стела в

память о павших за власть Советов. Еще одним памятником, относящимся к тому

времени, является обелиск Карою Балогу - венгру, сражавшемуся на стороне

красных. Балог - один из руководителей партизанского движения, был убит колчаковцами

в селе Слободчики, а с приходом красных перезахоронен с почестями в Усть-Ишиме.

Его именем названа одна из улиц нашего села.

С установлением советской власти

в Сибири Усть-Ишим становится центром волости (4 августа 1920 г.), в которую вошли

близлежащие русские деревни и села. Все окрестные татарские поселения

по-прежнему относились к Саргатской национальной волости, в которой даже

делопроизводство велось на татарском языке арабскими буквами.

В феврале 1921 года во время

восстания чембарников (Ишимское восстание) Усть-Ишим был захвачен восставшими.

Волостное руководство спешно бежало на восток по направлению к Таре. Секретарь

Усть-Ишимской партийной ячейки И. К.

Гаврин был схвачен восставшими и

расстрелян. Но уже через несколько дней чембарники были выбиты из села

подошедшими частями регулярной армии.

В 1924 году произошло упразднение волостей.

Усть-Ишимская, Слободчиковская, Тавинская, Кайлинская и Саргатская волости были

объединены в один район с центром вУсть-Ишиме.

Первым председателем районного

исполкома стал бывший глава продотряда С. Г. Кочетов. Он так вспоминал события

того времени: «По ликвидации продотрядов я собрался домой в Москву. В это время

здесь проходило районирование. Меня как члена партии с 1921 года попросили

провести районный съезд Советов. На съезде меня избрали председателем

райисполкома. Это было 5 февраля 1924 года. В райисполкоме нас было трое, а на

весь район было только восемь коммунистов. Секретарем райкома партии был

Григорьев - грамотный, закончил Свердловский коммунистический институт. Был в

Усть-Ишиме театральный кружок, ставили спектакли. Дороги были совсем плохие -

там, где сейчас улицы Советская и Горького, лошади тонули в грязи».

В 1926 году прошла первая

всесоюзная перепись населения, по ее данным в Усть-Ишиме насчитывалось 135

хозяйств с населением 473 человека. Кроме районного исполкома и сельского

совета в райцентре также имелись: библиотека, изба-читальня, амбулатория,

агрономический и ветеринарный пункты, семилетняя школа, сберкасса,

потребительская лавка, пристань.

В конце 20-ых годов татарское

село Саргатка окончательно исчезло, полностью слившись с Усть-Ишимом. Однако

деление по национальному признаку еще долго сохранялось. Даже колхозов в

Усть-Ишиме было два: русский - «Память Ленина» и татарский - «Вторая

пятилетка». В двадцатых же годах впервые в Усть-Ишиме была открыта татарская

школа, дом под которую отдал богатый татарин Таушев.

В 30-е годы село, ставшее

районным центром, быстро росло. В 1935 году появляется контора связи, в ее

задачи входила доставка почты, обслуживание телеграфной и появившейся в районе

телефонной связи. Почту доставляли по Иртышу на пароходах, а зимой на конных

перекладных.

В конце 30-ых годов была

построена новая просторная двухэтажная школа, рядом с которой расположилась

метеостанция.

В 1938 году начала выходить

районная газета «На сталинском пути». Выходила она на одном листе с двух

сторон. И набор текста газеты, и ее печать осуществлялась вручную.

Вскоре Усть-Ишиму уже

понадобилось собственное коммунальное хозяйство. В 1938 году был образован

райкомхоз. Построены помещения заезжего дома и общественной бани. Год спустя

открылась заготконтора, закупавшая у населения мясо, шкуры, собранные грибы и

ягоды.

На берегу Крушинки возводятся

деревянные больничные корпуса. В 1937 году после окончания мединститута на

работу в Усть-Ишимскую больницу приехала В. С. Панишева и сразу же стала

главным врачом. Полвека лечила Валентина Семеновна устьишимцев. Старшее

поколение еще помнит ее красивый дом, стоявший на горе над речкой. Место это

так и называлось «Панишева Горка». Зимой это было излюбленное место детворы для

катания на санках. Теперь это улица Больничная.

Весна 1941 года ознаменовалась

самым крупным в наших краях наводнением. Усть-Ишим, стоящий на трех реках, сильно

пострадал. «Городок» с церковью, как самое высокое место, остался

незатопленным, но превратился в остров, до которого приходилось добираться на

лодках. Но, как известно, беды этого года наводнением не закончились.

Начавшаяся война не обошла стороной ни одну семью. Многие устьишимцы так и не

вернулись на родину, однако многие вышли из войны, покрыв себя славой. Примером

тому может служить М. 3. Агалаков, большую часть жизни отдавший Усть-Ишиму.

Митрофан Захарович закончил войну полным кавалером ордена Славы. Теперь улица,

на которой он жил, носит его имя.

В честь победы в Великой

Отечественной войне улицу Береговую переименовали в улицу Победы, а 9 мая 1970

года на 25-летие окончания войны в Усть-Ишиме был открыт памятник

Воину-Освободителю.

Послевоенное время - период

бурного строительства и улучшения жизни населения. В 1946 году в райцентре

появился аэропорт. Связь с областным центром осуществлялась самолетами «ЛИ-2» и

«ПО-2», которые позднее заменили на «АН-2». Позднее на территории аэропорта

были построены помещения зала ожидания, склада ГСМ, столовой.

В 1949 заработал пищекомбинат,

чьей задачей стало обеспечение населения хлебом, кондитерскими изделиями,

безалкогольными напитками. В 1951 году открыла свои двери для посетителей

Усть-Ишимская чайная, а в 1955 году для самых маленьких устьишимцев открылся

ясли-сад на 60 мест по улице Советской.

50-е года - время укрупнения и

централизации. Новые веяния не обошли стороной и нашу глубинку. В 1950 году

было проведено укрупнение колхозов - все колхозы Усть-Ишимского сельсовета были

объединены в один с центральной усадьбой в Усть-Ишиме. А в 1959 году к

Усть-Ишимскому был полностью присоединен Тюрметякский сельский совет.

Большое строительство, которое

велось в районе в 60-70-ых годах, потребовало создания собственных строительных

организаций. В 1966 году была образовано межколхозная передвижная

механизированная колонна (МПМК), занимавшаяся строительством по всему району, а

в следующем 1967 году- передвижной механизированный участок №2 (ПМУ №2), чьей

задачей было строительство объектов соцкультбыта в райцентре.

Растущее село должно было обеспечивать

себя электричеством. Старая электростанция, стоявшая на берегу Крушинки с двумя

локомобилями, работавшими на дровах, с этой задачей уже не справлялась. Рядом с

ней в 1963 году было построено здание новой электростанции с двумя стационарными

дизельными двигателями мощностью по 600 л.с.

В 60-ых годах ведется активное

строительство на правом берегу Крушинки. Еще в конце 50-ых село заканчивалось

улицей Горького. Дальше за речкой располагалось только кладбище. Теперь же

здесь вырастают новые улицы: 40 лет Октября, Карбышева, Гагарина, Рабочая...