Восток дело тонкое, а душа восточного человека широкая

В феврале в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прошла международная выставка вооружений и военной техники IDEX-2013. Оборонная промышленность ОАЭ представила на выставке IDEX один проект, моментально привлекший к себе повышенный интерес. Впервые продемонстрированная реактивная система залпового огня MCL сразу же стала объектом обсуждений. Согласно публикации журнала "Jane's Defence Weekly" (Christopher F. Foss "IDEX 2013: UAE gets new rocket system"), система MCL разработана и производится эмиратской компанией Jobaria Defense Systems (JDS) совместно с неназываемыми "зарубежными партнерами", под которыми легко угадывается турецкая компания Roketsan.

В целом, появление новых РСЗО калибра 122 миллиметра давно уже не вызывает никакой особой реакции. У многих стран есть подобные системы и каждая новая сразу же получает ярлык «еще одна». Что касается эмиратской MCL, то она имеет одну характерную особенность, определяющую ее облик и отличия от имеющихся боевых машин. Дело в том, что инженеры компании Jobaria Defense Systems (JDS) решили установить рекорд в области размера залпа. Для этого они снабдили новую РСЗО двумя с лишним сотнями трубчатых направляющих для неуправляемых ракет. Можно представить, какой эффект будет иметь всего один залп одной подобной боевой машины.

Боевая машина MCL (Multiple Cradle Launchers – «Многоопорная пусковая установка») собирается на базе автомобильного седельного тягача Oshkosh HET с колесной формулой 6х6 и пятиосного полуприцепа. Грузовик и ряд агрегатов прицепа имеют противопульное и противоосколочное бронирование, что позволяет использовать боевую машину в условиях военных действий. Тягач Oshkosh HET американского производства оснащается дизельным двигателем Caterpillar C18 мощностью 700 лошадиных сил. С такой силовой установкой тягач способен буксировать прицеп весом до 65 тонн. Исходя из этого, можно сделать некоторые приблизительные выводы об общей массе установки MCL. Вероятно, тягач HET был выбран не только ввиду возможности поставить на него броню, но и из-за своих характеристик.

По-видимому, все системы управления огнем установлены в кабине тягача. По имеющимся данным, для определения собственных координат и расчета углов наведения экипаж боевой машины располагает автоматизированным комплексом. В его состав входит инерционно-спутниковая навигационная система, баллистический вычислитель и аппаратура управления механизмами наведения. Помимо прочего, в комплексе управления огнем предусмотрена возможность стрельбы только из выбранных пакетов направляющих. Таким образом, оператор-наводчик РСЗО MCL может в достаточно широком диапазоне регулировать мощь залпа.

В передней части полуприцепа, над шкворнем седельно-сцепного устройства, располагается бронированный короб со вспомогательной силовой установкой. Насколько известно, она обеспечивает автономную работу всех электрических и гидравлических систем боевой машины. Основная часть платформы полуприцепа занята четырьмя пусковыми установками. Каждая из них смонтирована на собственной поворотной платформе и может подниматься на необходимый угол возвышения при помощи двух гидроцилиндров. Поворотно-подъемный механизм служит основой для трех блоков с направляющими для ракет. Каждый из всех 12 таких блоков машины имеет в своем составе по 19 (20) пусковых «труб». Стабилизация полуприцепа при стрельбе обеспечивается шестью аутригерами. Сам полуприцеп вывешивается на них, а тягач остается стоять на земле.

С количеством направляющих для неуправляемых ракет связана достаточно странная история. На выставке IDEX-2013 экспонировались две машины MCL. На одной из них, участвовавшей в показательных выступлениях, на всех блоках отсутствовали средние направляющие во втором снизу ряду. Из-за этого появились сведения, что машина может перевозить и применять до 228 ракет одновременно. Второй же экземпляр новой РСЗО находился в составе статической экспозиции и все направляющие были на месте. Таким образом, его боекомплект увеличился до 240 реактивных снарядов. Причины, по которым сразу 12 направляющих не устанавливались на одну из машин, до сих пор не объявлялись.

В качестве боеприпасов на РСЗО MCL используются 122-миллиметровые неуправляемые ракеты Roketsan TR-122 турецкой разработки. По имеющейся информации, компании Roketsan и JDS договорились на предмет лицензионного производства ракет в Объединенных Арабских Эмиратах. Неуправляемые ракеты TR-122 предназначены для стрельбы на дальность от 10 до 40 километров. 65-килограммовый снаряд длиной чуть менее трех метров оснащается осколочно-фугасной боевой частью с контактным взрывателем. Каждая ракета несет 6,5 килограмм взрывчатой смеси на основе гексогена и тротила, которые разрывают корпус боевой части на 2000-2500 осколков. Ракета гарантированно поражает цели в радиусе не менее 20 метров. В составе семейства ракет Roketsan TR-122 также присутствуют боеприпасы с боевой частью, оснащенной готовыми поражающими элементами (5500 металлических шариков) и с кассетной. В последнем случае каждый неуправляемый снаряд несет полсотни кумулятивно-осколочных боевых элементов и несколько зажигательных боеприпасов. Пока не известно, какие именно типы ракет семейства TR-122 поставлялись в ОАЭ и производство каких было там развернуто.

Применение турецких боеприпасов привело к появлению интересной версии относительно строения пусковой установки машины MCL. Хотя эта версия пока не подтверждена и не опровергнута, ее стоит рассмотреть. Последние модификации турецкой РСЗО T-122 Sakarya, предназначенной для применения ракет TR-122, не имеют собственных направляющих для боеприпасов. Перед стрельбой расчет комплекса при помощи крана транспортно-заряжающей машины устанавливает на боевую машину два блока с ракетами. Эти блоки имеют в своем составе по 20 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Блок заряжается на заводе, после чего герметизируется и поставляется в войска. После произведения залпа отработанный блок снимается с машины и утилизируется. Его повторное использование не предусмотрено. Применение одинаковых ракет и схожая структура пусковой установки (несколько блоков по 20 направляющих) привели к появлению версии относительно использования на MCL одноразовых блоков с ракетами. Как уже говорилось, эта информация официально не подтверждена, но при этом выглядит достаточно правдоподобной.

Для обеспечения боевой работы в состав комплекса MCL входит отдельная транспортно-заряжающая машина. Она монтируется на той же базе, что и боевая машина, но при этом оснащается подъемным краном и местами для перевозки ракет/блоков с ракетами. Утверждается, что на полную перезарядку всех 228/240 направляющих уходит не более часа, что может говорить в пользу версии об использовании готовых блоков с боеприпасами. Кроме того, косвенным доказательством этой версии можно считать представленные на выставке рекламные материалы. По уверениям представителей компании JDS, уже разработан вариант РСЗО MCL, предназначенный для стрельбы турецкими ракетами TR-300 калибра 300 миллиметров. Такие ракеты с системой коррекции траектории способны доставлять боевую часть на дальность до ста километров. Стоит отметить, при использовании ракет большего калибра боезапас машины MCL уменьшается более чем на порядок. На каждой пусковой установке комплекса при этом монтируется два блока по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами. Таким образом, MCL может атаковать объекты противника на меньшем расстоянии, используя все 228/240 ракет, или же стрелять дальше, но при этом посылать к цели только 16 ракет одновременно.

По сообщениям журнала Jane’s Defense Weekly, реактивная система залпового огня MCL уже поступила на вооружение армии Объединенных Арабских Эмиратов. До начала выставки в Абу-Даби строевые части успели получить несколько таких комплексов. Как видим, командование армии ОАЭ видит смысл в создании и эксплуатации подобных систем. Однако эксперты и любители военного дела не склонны сильно хвалить комплекс MCL и встретили его с заметной иронией. Прежде всего, критике подверглись монструозные размеры новой боевой машины. При всех своих преимуществах в отношении грузоперевозок длинномерный полуприцеп имеет весьма специфическую проходимость. Очевидно, боевая машина MCL сможет перемещаться только по дорогам, возможно даже и по грунтовым. Пересеченная местность, в свою очередь, будет для нее непроходимой или, как минимум, очень сложной для перемещений.

Второй минус подобной концепции касается «концентрации» вооружения. Батарея обычных РСЗО при стрельбе рассредотачивается на некоторой площади. MCL, имея схожие с небольшой батареей огневые возможности, может быть выведена из строя одним-двумя попаданиями. Для уничтожения батареи «классических» систем залпового огня придется потратить гораздо больше боеприпасов, а за время ответного обстрела несколько машин гарантированно успеют уйти с позиции. Таким образом, к недостаточной проходимости добавляется низкая живучесть в боевой обстановке. Проблемы с проходимостью и живучестью могут ощутимо сказаться на способах применения новой РСЗО. Более того, они могут поставить крест на возможных экспортных поставках. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что комплекс MCL будет закупаться только армией ОАЭ.

И все же остается открытым вопрос: если РСЗО MCL не приспособлена для передвижения по пересеченной местности и имеет очень низкие шансы выжить при контрбатарейной стрельбе, то какие задачи, не считая рекламных и выставочных, будут перед ней ставиться? Судя по возможностям, новая РСЗО может успеть уйти с позиции только если у противника отсутствует серьезная современная авиация и артиллерия. Этот факт в сочетании с ходовыми качествами боевой машины прямо говорит о противопартизанском характере возможного применения MCL. В ходе ближневосточных военных конфликтов последнего времени формирования инсургентов почти не располагали серьезным артиллерийским вооружением, а все основные сражения шли в городах или рядом с ними. Таким образом, реактивная система залпового огня MCL оказывается приспособленной для обстрела позиций мятежников и уничтожения их объектов. В случае удара двумя сотнями ракет лагерь или укрепленная позиция будет полностью уничтожена, а военно-техническая отсталость противника не позволит ему вовремя нанести ответный удар или даже обнаружить, откуда система MCL вела огонь.

Таким образом, хотя MCL вряд ли сможет с достаточной эффективностью работать в условиях полноценной войны с серьезным противником, она вполне способна пойти на экспорт. В последние годы в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки произошло несколько вооруженных мятежей. Системы наподобие MCL могли бы быть полезными в таких условиях. Так что в самом ближайшем будущем новая РСЗО может пойти на экспорт. Однако коммерческие перспективы этой системы залпового огня выглядят неоднозначными, если не сказать странными. При схожей эффективности с несколькими боевыми машинами наподобие БМ-21 «Град» MLC сложнее, тяжелее и дороже. Кроме того, ее тактическая ниша невелика и поэтому потенциальный покупатель сперва должен подумать, нужна ли ему такая боевая машина и, если нужна, то в каком количестве.

В настоящее время нельзя исключать и такой вариант развития событий, при котором будет произведено всего несколько экземпляров комплекса MCL и все они останутся служить в армии Объединенных Арабских Эмиратов. В составе вооруженных сил этой страны машины станут расходовать свой ресурс, участвуя в выставках и показательных маневрах. Из-за своей специфической тактической ниши системы MCL будут полезны только в случае появления плохо организованного и плохо вооруженного противника. Будет ли у Эмиратов подобный враг? Трудно говорить с уверенностью. Вероятно, командование этой страны не исключает такой вариант дальнейших событий.

http://topwar.ru/uploads/po...

По материалам сайтов:

http://idexuae.ae/

http://bbc.co.uk/

http://bmpd.livejournal.com/

http://oshkoshdefense.com/

http://roketsan.com.tr/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://topwar.ru/

Без заголовка

А лишь просила я прощенья за зло,что в этом мире есть...

Он создал этот мир - прекрасным

Он дал нам все - любовь и честь,

Он дал нам все блага для счастья

И этих благ не перечесть...

Но что мы сделали,скажите?!

Ужель на свете что-то есть,

Чему вы душу отдадите - расстратив Веру,ум и честь?!

Очнитесь люди,ведь Создатель,Он терпелив,Он с нами - здесь!

Илишь Ему вы покланяетесь,даря любовь,что в душах есть!

Его единственному свету,что освещает путь земной,

И ничего на свете нет - прекрасней,чем Создатель мой!

Ему,Аллаху поклоняюсь,лишь одного Его люблю,

И каждый раз,как просыпаюсь,за все Его благодарю!

За жизнь,за веру,благосклонность,за милость,счастье и любовь,

И за мою Ему - покорность,за веру в сердце вновь и вновь!

Вот становлюсь я на молитву,и в сердце радость и покой,

Ведь это тоже жизни битва,с неверных - грязною толпой!

Люблю Тебя Аллах Всевышний,за все тебя благодарю:

За то,что в этот мир мы вошли,

за милость вечную Твою,я в сердце Веру сохраню!

Куфия,шемаг,пошу, арафатка-мужской платок

В последнее время в России и других странах Куфия арафатка - стала элементом одежды у разных молодёжных направлений. Куфия носят панки, эмо, ска… скейтры… представители разных оппозиционных общественных движений (защитники животных, антифашисты) и просто обычные люди, мужчины и девушки.

Изначально Куфия (шемаг) использовали и используют в разных армиях, обычно в пустынях. Потому что Куфия защищает от песка, ветра и жгучего солнца…

Подарок мужчине Куфия считался проявлением уважения и подтверждением мужественности(храбрости).

Куфия (араб. , множ.ч.: араб.) (также: арафатка (простореч.), шемаг, шемах, keffiyeh, shemagh, shmagh, kaffiyah, keffiya, kaffiya, ghutra, hatta) — мужской головной платок.Иногда куфия носится с обручем чёрного цвета — эгалем (аgal, (араб. - икаль, слово родственное "Igul" , на Иврите означающее "круг"), придерживающим платок на голове.

Наиболее популярные расцветки — белая, белая с красным или чёрным орнаментом. В Йемене распространены разноцветные куфии. В зависимости от региона происхождения носящего куфию человека может различаться орнамент, расцветка и способ заматывания куфии.

Основным материалом для изготовления служит хлопок, нередко можно встретить шерстяные куфии и куфии с добавлением синтетических тканей. Традиционный орнамент как правило выполняется посредством вышивки.

Название «арафатка» куфия получила в русскоязычных странах во время резкой эскалации израильско-палестинского конфликта (позднее получившей название первой интифады) в конце 1980-х годов, когда на телеэкранах часто появлялся лидер палестинцев Ясир Арафат, неотъемлемой частью имиджа которого была куфия. Куфия Ясира Арафата укладывалась на голове таким образом, чтобы находящаяся на плече часть ткани по форме напоминала очертания исторической Палестины (включающей в себя территорию государства Израиль).

Название «шемаг», «шемах» (англ. shemagh) использовалось солдатами Британской империи, которые носили их практически повсеместно в жарких странах, С 2000-х годов куфия стала модным трендом, использующимся европейскими и американскими кутюрье использование.В течение многих лет, ношение куфии (keffiyeh) было повсеместным среди британских солдат, которые теперь называют их шемаг (shemagh). Их использование некоторыми единицами и формированиями вооруженных сил и полиции прежней Британской империи относится ко времени перед Второй Мировой войной. Из-за удобства шемаги (shemagh) были приняты на вооружение палестинской полицией, пограничными силами Иордании, суданскими Силами Защиты, арабским Легионом, британскими SAS, не считая других, которые носили их, работая в Северной Африке (Palestine Police Force, the Trans Jordan Frontier Force, the Sudan Defence Force, the Arab Legion, the Libyan Arab Force, the Long Range Desert Group, the Special Air Service and Popski’s Private Army и др.).. После войны, их использование армией продолжалось в пустыне и в умеренных широтах. С началом войны с террором, шемаги (shemagh), обычно хлопковые и в армейском стиле - оливковые, с серым или черным вышитым рисунком, были приняты и американскими войсками. Их практичность в засушливой окружающей среде, в Афганистане и Ираке, объясняет их популярность среди солдат. Солдаты часто носят шемаг (shemagh), свернутым в треугольник и обернутым вокруг головы, защищая лицо и глаза от песка.

Шемаг (Shemagh) удивительно удобен. Помимо основного назначения имеет несколько других вариантов использования - вот - короткий список:

• Как защита головы, шеи и глаз от солнца или снега, ветра, песка и пыли.

* Как средство маскировки - для сокрытия лица.

* Как шарф вокруг шеи - сохраняет высокую температуру в холоде и защищает шею в жарких солнечных условиях.

* Как небольшой зонт.

* Как петля для поддержки раненой руки.

* Как портянка - замена потерянного носка.

* Как мешок для переноса оборудования.

* Как полотенце.

* Как короткая веревка.

Америка сходит с ума:

арабская куфия — признак поддержки терроризма

В конце мая Америку накрыла очередная волна глупости. Одного из консервативных телекомментаторов до крайности возмутила телевизионная реклама известной сети ресторанов быстрого питания Dunkin Donuts с Рэйчел Рэй в главной роли.

В этой передаче Рэй традиционно рассказывает американцам, как приготовить вкусное блюдо на скорую руку.

Что же могло вызвать исступление у телекомментатора? Оказывается, неприкрытое проявление поддержки террористов — ни больше ни меньше! Дело в том, что на шее Рэйчел Рэй (на снимке) красовалась шаль, напомнившая комментатору арабскую куфию — платок бедуинов. Очень часто этот традиционный элемент арабской одежды многие считают символом палестинской независимости и исламского радикализма, сообщает http://www.fff.org. Вывод комментатора прост: ведущая Рэйчел Рэй и компания Dunkin Donuts, торгующая пончиками и кофе, тайным образом на уровне подсознания зрителей рекламировали терроризм, «Аль-Каиду» и, страшно сказать, даже антисемитизм!

Эту тему подхватила Los Angeles Times, сообщившая на своих страницах, что арабские платки носят десятки знаменитостей, в том числе Колин Фаррел, Дэвид Бекхэм, Кирстен Данст и близнецы Олсен. Поразительно, что телевизионщики и газетчики не предложили немедленно отправить поклонников куфии в тюрьму Гуантанамо.

Было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь в самой нелепой ситуации оказались хозяева Dunkin Donuts, решившие убрать эту передачу из эфира.

Анекдот

Тот оформил. Чуть позже - вторую. Третью, четвертую. . . двадцатую. . .

Двадцать четвертую. Послали его уже за двадцать пятой. А он, бедняга, уже весь черный, в мыле, еле дышит. И говорит султану:

- О, мой господин! Объясни, как же так, я вожу к тебе твоих жен, уже вымотался весь, а ты - как огурчик?

А султан ему и отвечает:

- Утомляет не любимая работа, а бесцельное шатание по коридорам.

Статьи

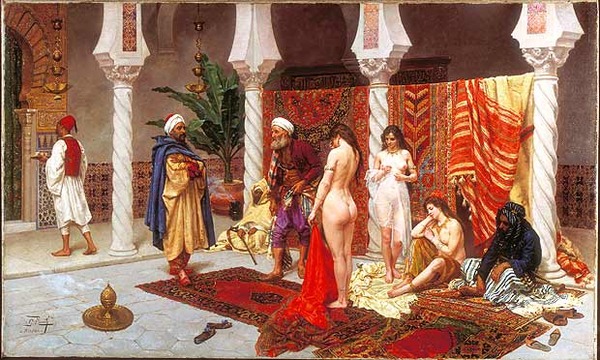

Восточный гарем: жизнь за пологом тайны

Воплощение мужской мечты - место, где десятки зависимых от тебя женщин готовы выполнить любую твою прихоть. С другой стороны - памятное: "Если есть три жены - тещи тоже три..." А с третьей - даже если удастся завести откровенную беседу с мусульманином, женатым, как то разрешено шариатом, на трех-четырех женщинах, то узнаешь вещь поразительную: жизнь в такой семье настолько расписана и регламентирована строгими обычаями и правилами, что ни о каком "воплощении мужской мечты" не может быть и речи...

Воплощение мужской мечты - место, где десятки зависимых от тебя женщин готовы выполнить любую твою прихоть. С другой стороны - памятное: "Если есть три жены - тещи тоже три..." А с третьей - даже если удастся завести откровенную беседу с мусульманином, женатым, как то разрешено шариатом, на трех-четырех женщинах, то узнаешь вещь поразительную: жизнь в такой семье настолько расписана и регламентирована строгими обычаями и правилами, что ни о каком "воплощении мужской мечты" не может быть и речи... Гарем... Средоточие восточной экзотики и неги...

Но гарем - это не просто огороженное место, где живут в "заключении" у мужа-хозяина мусульманские женщины. Это институт посвящений, похожий на христианский монастырь, где девушки получают новое имя, обучаются религиозному почитанию и абсолютному подчинению. Эзотерический символизм суфиев, в соединении с явной эротической направленностью ритуалов, скрывает, как это ни удивительно, религиозное служение.

Какие тайны хранили гаремы, где женщины должны были реализовать себя ценой отказа от себя же?

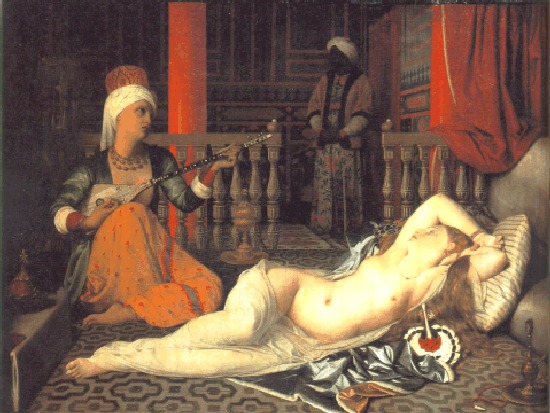

В строгом смысле слова, гарем - это помещение, специально предназначенное для проживания женщин и расположенное внутри дворца или любого другого большого здания. Мусульманское жилище традиционно делится на две совершенно разные части: "селамик", мужская половина, и "гаренлик", участок, где женщины обречены провести всю свою жизнь. Здесь дамы пьют, курят, спят, встречают подруг, поют, танцуют, занимаются мелкими ручными работами и, кроме всего, скрупулезно следуют предписаниям мусульманской религии.

"Гарем" значит иногда - "сакральный" или "тот, границы которого ненарушаемы". В это место запрещен проход лицам противоположного пола, кроме евнухов и самого властелина, хозяина дома. Пересечение порога гарема неизбежно влекло за собой потерю нарушителем этого закона головы.

Жизнь мусульманских женщин проходила только здесь, в то время как мужчины спокойно ходили по улицам, иногда работали, отдавали друг другу визиты или просто болтали на главной площади. Женщина же оставалась неизвестной практически никому, за исключением, может быть, ближайших друзей своего мужа.

Да, и на исламском Востоке она - управительница и хозяйка дома. Но внутри гарема она делит жизнь с другими женщинами такого же положения или служанками и даже рабынями. И там неизбежно создается пирамидальная иерархическая структура, на вершине которой стоит первая жена, которая родила мужу сына-наследника.

Полог тайны приоткрывается

Первым европейцем, увидевшим гарем изнутри, был Фома Даллан, посланный в Константинополь в 1599 году для настройки органа, который испанская королева Изабелла в свое время подарила султану. Турецкий владыка был так разгневан невежеством своих подданных, никто из которых не умел играть на этом инструменте, что проявил к Даллану большое расположение и даже предложил ему двух своих наложниц. Для этого он привел гостя во дворец, а сам остался снаружи. Британец описывает свой опыт весьма живо: "Когда я подошел ближе, то заметил, что наружная стена очень широка, но через решетку можно видеть примерно тридцать наложниц Великого Владыки, которые играли в мяч. На первый взгляд я принял их за мальчиков, но потом увидел, что их волосы ниспадают на плечи косичками, в которые вплетены связки жемчужинок, и некоторые другие признаки, по которым понял, что передо мной женщины. На голове они не носили ничего, кроме золотой шапочки, на некоторых были краги, другие ходили с голыми ногами, с золотыми сережками на браслетах у щиколоток; иные носили бархатные туфельки сантиметров восьми высотой". Кончилось же это наблюдение тем, что Даллан решил бежать из города, прежде чем султан опомнится - он боялся, что посещение гарема будет стоить ему жизни.

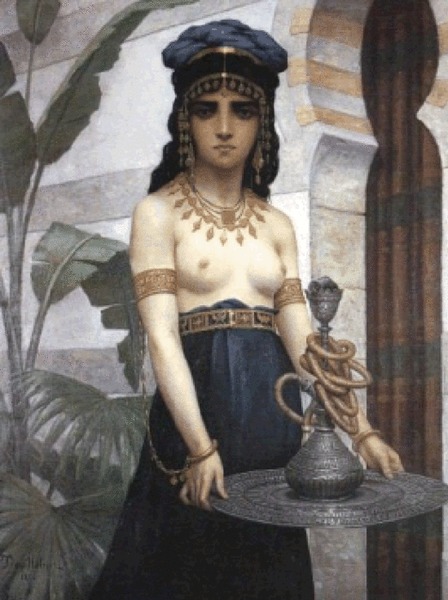

Наложницы попадали в гарем с рынка рабов в Константинополе. Большинство из них, захваченные в плен в других странах еще девушками, обучались "хорошему поведению", игре на музыкальных инструментах и танцам, а потом преподносились султану в дар. Попав в его гарем, они принимались в ислам после произнесения простой традиционной фразы: "Ля илляхе илля алля, мохамет расул алля" (возможна другая транскрипция, но смысл один: "Нет Бога кроме Аллаха, и Магомет - пророк его").

Другой путешественник эпохи Возрождения венецианец Оттавиано Бон, так описывает гарем: "В своем жилище женщины проживают как монашки в монастыре". И чуть позже прибавляет: "Девушки разрывают все прежние связи раз и навсегда, как только заходят в сераль. Они получают новые имена".

Эти два свидетельства кажутся весьма значительными: появление девушки в гареме и ее проживание там были связаны с религиозными ритуалами. Как известно, ислам не знает монашества - ни для мужчин, ни для женщин; однако гарем почти равен католическому женскому монастырю по своему значению.

Женщины получают посвящение новым именем, еще они должны оставить всю прежнюю жизнь для того, чтобы быть принятыми в гарем, и еще они должны сохранить свою девственность.

Так же как мужчина-мусульманин реализовывал самого себя в благочестивых размышлениях-медитациях, в священной войне или освященной работе, женщины реализовывались отказом от самих себя и исполнением своего материнского и супружеского долгов. И здесь имеется в виду не только, и не столько гарем, сколько самый обычный мусульманский дом, семья правоверного.

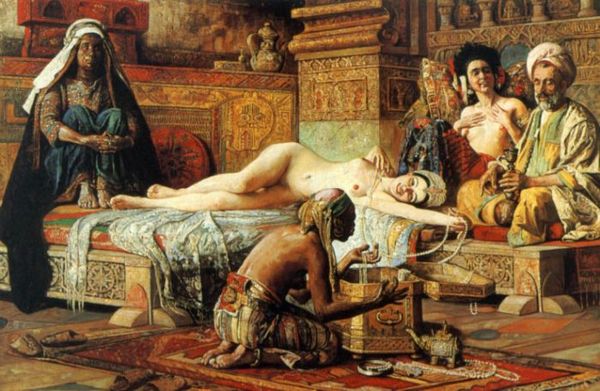

Что касается гарема, то здесь наложницы должны были почитать своего господина как сверхчеловеческое существо и подчиняться ему абсолютно. Обычай, например, вынуждал наложницу, которая была выбрана провести ночь с господином, входить в его частные покои наряженной в праздничные одежды и с великой покорностью. Символом ее смирения служило то, что она сама должна была сбросить рубашку, взойти на ложе со стороны ног и ждать там своего любовника.

Число захваченных в плен рабынь в гареме было весьма высоко, и наряду с изоляцией их жизни и строгим соблюдением режима, а также религиозным почитанием своего господина это давало какому-то проценту женщин надежду на освобождение. Поэтому каждая из наложниц старалась, как могла, ублажить господина.

Танец живота и семи покровов

Джаллаладин Руми, великий мусульманский поэт, писал, что тот, "кто знает благодать танца, живет в Боге..."

Танец имел особое значение для исламского мира. Нередко он становился самым обычным развлечением в гареме.

Но, бывало, в Турции братства дервишей практиковали ритуальные синкопические танцы с целью достижения экстаза. Круговое вращение заставляло кровь двигаться к таким областям мозга, куда она обычно не доходит в таком количестве; само усилие, усталость и дрожащий ритм танца приводили к экстатическому открытию, снятию блоков с сознания, позволяющего проникнуть в самые глубокие области человеческой личности. Так танцующий мог достичь мистического опыта слияния с Абсолютом.

Что касается мусульманской женщины, она практиковала два танца-посвящения, особенно популярных на Востоке: танец живота и танец семи покровов.

В 1923 году один итальянский исследователь, который углубился в области Киренаика и Триполитания, тогда находившиеся во владении Италии, стал свидетелем тайных церемоний эротического характера, которые проводили мусульманские братства. Галлуса под таким псевдонимом путешествовал этот исследователь - был принят в эзотерический круг, образовавшийся вокруг Юлиуса Эволы, "Группа Ур", и описал свои переживания в монографии под названием "Жизнь среди арабов".

Галлус принял участие в ритуале настоящего танца живота. Его исполняла одна женщина - член суфийского братства. Танец состоял из трех частей разного ритма и сопровождался особыми движениями рук и выражениями лица и представлял собой три периода жизни женщины. Последняя часть изображала эротическое пробуждение основной силы человека во время сексуального соития и представлялась движениями живота и лобковой области. Галлус указывал, что "женщина, которая исполняла танец, страдала, как при родах, и вела себя как роженица".

Опытная танцовщица, знакомая с суфийскими практиками, достигает экстаза в ходе танца и, что более важно, своеобразным образом наводит на зрителей эротическое очарование, что приводит их к такому же открытию сознания.

Что же до танца семи покровов, их эзотерический символизм и эротическая направленность весьма ощутимы. Традиция возводит этот танец к временам Ахума, царя ахумитов, который в 532 году захватил страну царицы Савской. Его любимицей была прекрасная Айла Сах, которую евнух гарема однажды застал при попытке сбежать с одним из гостей во дворце. Айла, чтобы спасти свою голову, обещала султану исполнить танец семи покровов. Покров, вуаль, фата - это был символ чистоты и невинности в египетском и индийском обществах. Сбрасывание каждого из покровов означало достижение чистоты первоначального эдемского сознания. Покровы символизировали четыре элемента (огонь, землю, воду и воздух) и три основы Существа (тело, душу и дух). Сбрасывание их означало достижение "квинтэссенции" (пятой сущности, превосхождения четырех элементов) и "единства" (превосхождения трех основ).

Эротизм суфиев

Гарем, танец и цикл новелл "Тысячи и одной ночи" служат составляющими арабского эротизма. Сложно представить себе, чтобы народ, столь расположенный к чувственности, как арабы, не углубился бы в область сексуальной магии. Даже в наши дни эти практики продолжают выполняться в Магрибе и на Ближнем Востоке. Писатель Поль Боулз рассказывает, что его жена имела лесбийскую связь с одной марокканской колдуньей, которая управляла ею посредством одного растения, чьи корни заворачивала в шелковую тряпочку вместе с менструальной кровью этой женщины и сурьмой. Тут достаточно вспомнить, что сурьма - это основной материал, используемый арабскими алхимиками в поисках философского камня.

В основе арабской сексуальной магии лежит концепция о сексуальном соитии как средстве задействовать "бараку" или духовную силу. Те, кто желает заниматься такого рода практиками, должны пройти ряд испытаний. Например, от них потребуется сопротивляемость гипнозу, без сомнения, чтобы предотвратить пассивность и обездвиживающую очарованность в тот момент, когда они входят в контакт с женщиной. А кроме того, эти братства имели в своем распоряжении особо тренированных женщин для отправления сексуальных ритуалов.

Полигамия

Пророк, несмотря на то, что ввел строго мужскую религиозную традицию, разрешил доступ женщины к посвящению. Ислам утверждает фундаментальное неравенство между мужчиной и женщиной, или, более точно, их взаимодополняемость. Магомет писал: "Три мужских порока обращаются в достоинства женщины: жадность, гордость и робость". Она должна быть жадна до своего мужа, горда, уклоняясь от разговора с кем-то еще, и робка так, чтобы не возникало никаких подозрений в ее добродетели.

Ключевая проблема полигамии растолковывается в Коране (IV, 3). Мусульманин может иметь до четырех жен, если он справедлив с ними и способен их содержать. Строка Корана по этому поводу полна угрозы: "Тот, кто имеет двух жен и обращается с ними несправедливо, в судный день будет рассечен надвое, так, что одна половина никогда не сможет сообщиться с другой".

Срединное положение арабского общества между византийским миром, персами и индусами привело к насыщению его всеми соседними традициями, а исламский эзотеризм наложился на арабский этнический и культурный слой. В гареме, например, заметно византийское влияние. С другой стороны, исламский джихад - священная война - был тем движущим механизмом, который облегчал экспансию ислама и создание особого потока между цивилизациями Востока и Запада. И это привело к некоему обновлению: прибыв из далекой Аравии, воины Магомета впитали греческую культуру византийской периферии и вошли в культурную элиту Малой Азии и Египта. Через Испанию это влияние распространилось на весь Запад.

Ну а обратный поток, вызванный крестовыми походами и приходом на Восток нищенствующих и военных орденов, привел к своеобразному культурному "осмосу", взаимопроникновению. Таким образом, в некоторых рассказах из цикла о святом Граале появились дворцы с загадочными дамами, куда время от времени попадали рыцари...

Это и были гаремы.

Женщины в черном списке

Все это не может заставить игнорировать современную социальную реальность арабских стран, в которой не всегда выполняются предписания Корана. Кроме того, арабский мир не остался непроницаемым для светского влияния Запада.

Таков случай марокканского социолога-женщины Фатимы Мернисси, чья бабушка, Лалла Ясмина, была захвачена в плен и продана в 1903 году на Дар-Бенкиране, одном из самых главных невольничьих рынков. Она провела 15 лет в фесском гареме. Ее внучка Фатима написала в 1984 году книгу "Марокко глазами женщин", а через три года - "Политический гарем". Обе книги были запрещены под давлением духовных авторитетов-улемов. Еще бы: ведь "Политический гарем" анализировал всю традицию, идущую от Магомета, в отношении к женщине и со всем уважением к пророку выдвигал тезис о том, что его послание было извращено в ходе столетий для оправдания порабощения женщины в мусульманском обществе.

В 1989 году Фатима была включена в черный список из 80 интеллектуалов, нежелательных для Хомейни.

Евнух - хранитель сераля

Гаремы Константинополя, Аравии и некоторых других стран, связанных с различными индийскими и восточными религиозными концепциями, всегда охранялись евнухами. И только им позволялось заходить внутрь. Евнухов использовали из простой предосторожности - чтобы наложницы жили в безопасности и ублажали только своего хозяина.

Существовали три типа евнухов: полный, которого еще в детстве лишали органов воспроизводства; неполный, который лишался в юности только яичек, и, наконец, евнух, у которого яички атрофировались вследствие того, что в детстве их подвергали особому трению.

Первый тип считался самым надежным, другие два - нет, поскольку у них еще пробуждалось сексуальное желание в начале юношеского созревания. Первые, благодаря кастрации, менялись физически и ментально, у них не росла борода, гортань была маленького размера и поэтому голос звучал по-детски; по характеру они приближались к женщинам.

Арабы утверждали, что они живут недолго и умирают еще до достижения 35 лет.

Главная идея состояла в том, что евнух был в сексуальном отношении нейтрален, у него не было ни женских, ни мужских признаков пола и, таким образом, его присутствие в гареме никак не нарушало атмосферу этого особого места, к тому же он оставался в любом случае верен хозяину сераля.

Итак, что такое гарем? Скорее всего, не мусульманину никогда не понять этого до конца. Но тем не менее можно сказать с уверенностью - это и институт государственной власти (гарем гаремом, а влиятельные жены, державшие под каблуком пашей и султанов, были и здесь), это и некий мусульманский женский монастырь, это и школа женского эротизма, это и...

...И сладкая греза Востока...

«Неизвестная планета»

Янычары -турецкая гвардия

Янычары — регулярная пехота. Янычары, а точнее – ени-чери (yeniçeri), в переводе с турецкого означает "новое войско". Создана во второй половине XIV века. Вместе с сипахи и акынджи (конница) составляли основу войска в Османской империи. Первоначально комплектовалась из юношей, угнанных в рабство, позднее путём насильственного набора христианских юношей 12-16 лет (албанцы, армяне, боснийцы, болгары, греки, грузины, сербы, русские.Помимо участия в завоевательных походах они несли гарнизонную службу на Балканах и в арабских странах. Возглавлялись агой, были тесно связаны с дервишским орденом бекташей. Их называли «львами ислама». Их страшились десятки стран Европы, Азии, Африки. Они были яростными, жестокими, упорными и неподатливыми. И это была лучшая в мире профессиональная пехота, какой ещё не было нигде в мире.

Янычары — регулярная пехота. Янычары, а точнее – ени-чери (yeniçeri), в переводе с турецкого означает "новое войско". Создана во второй половине XIV века. Вместе с сипахи и акынджи (конница) составляли основу войска в Османской империи. Первоначально комплектовалась из юношей, угнанных в рабство, позднее путём насильственного набора христианских юношей 12-16 лет (албанцы, армяне, боснийцы, болгары, греки, грузины, сербы, русские.Помимо участия в завоевательных походах они несли гарнизонную службу на Балканах и в арабских странах. Возглавлялись агой, были тесно связаны с дервишским орденом бекташей. Их называли «львами ислама». Их страшились десятки стран Европы, Азии, Африки. Они были яростными, жестокими, упорными и неподатливыми. И это была лучшая в мире профессиональная пехота, какой ещё не было нигде в мире. Янычары называли себя «рукой и крылом Османской династии». Отличительной особенностью янычар были усы и бритая борода, что было нехарактерно для традиционного мусульманского населения. От остальных военнослужущих их отличал белый войлочный колпак с висящим сзади куском материи, напоминающим по форме рукав султанского халата. Изначально янычары были искусными арбалетчиками, а затем вооружились огнестрельным оружием. Также янычары были вооружены копьями, саблями, топориками или ятаганами, кинжалами. Роль знамени выполнял котел для приготовления пищи. Элитные части янычар составляли личную охрану султана.Султаны холили их, превозносили, лично вникали в обучение и быт, использовали в дворцовых конфликтах и в подавлении мятежей. Однако именно янычары своими бунтами из-за недовольства начальниками или задержки с выплатой жалования не раз смещали и самих султанов.

Янычарский корпус носил название очак («очаг»). Он делился на тактические соединения – орты (также «очаг»); в эпоху Сулеймана II (1520–1566) их насчитывалось 165, затем это количество возросло до 196. Число членов орты не было постоянным. В мирное время оно варьировалось от 100 в столице до 200–300 воинов в провинции; в период войны оно увеличивалось до 500. Каждая орта делилась на небольшие отряды по 10–25 человек. Орты были объединены в три большие группы: болук, боевые единицы, дислоцировавшиеся в Стамбуле и пограничных крепостях (62 орты); себган, дрессировщики собак и охотники (33); чемаат, вспомогательные соединения (101). Униформа янычар состояла из длинного платья (доларма), головного убора с пристегнутой впереди деревянной ложкой, шаровар и наколенников. В походе и в бою полы долармы собирались по бокам в складки и закреплялись ремнем. Начальник всего корпуса, ага, своим рангом превосходил командующих других родов войск (конницы, флота) и гражданских сановников и являлся членом дивана (государственного совета). Он обладал абсолютной властью над янычарами. Ага, как и остальные офицеры, происходил из простых янычар и поднимался по карьерной лестнице благодаря принципу старшинства, а не по милости султана и поэтому был относительно независим от верховной власти.

Янычарский корпус славился эффективной организацией системы питания. Она преследовала цель постоянно поддерживать воинов в хорошей физической и психической форме; ее главные принципы – достаточность и умеренность.Строго следили за равенством солдатских пайков. Военной инсигнией корпуса являлся священный котел. Каждая орта имела большой бронзовый котел (казан) для варки мяса; свой небольшой котел был и у каждого отряда. Во время похода казан несли перед ортой, в лагере его ставили перед палатками; потерять котел, особенно на поле боя, считалось самым большим позором для янычар – в этом случае всех офицеров изгоняли из орты, а простым солдатам запрещали участвовать в официальных церемониях. В мирное время каждую пятницу орты, дислоцированные в столице, шли с казанами к султанскому дворцу, где получали продовольственный пилаф (рис и баранину). Если орта отказывалась принимать пилаф, опрокидывала котел и собиралась вокруг него на Ипподроме, это означало отказ от повиновения властям и начало мятежа. Казан также считался святым местом и убежищем: спрятавшись под ним, виновный мог спасти свою жизнь.

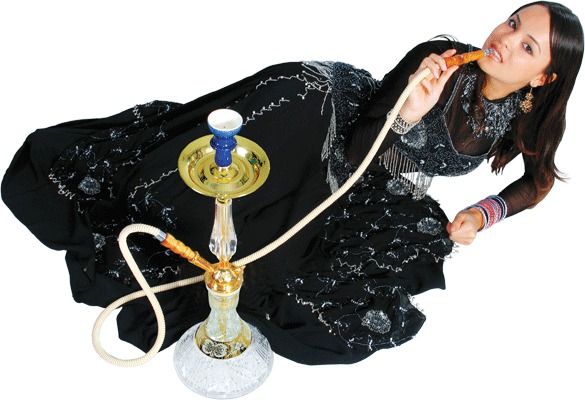

Кальян – философия наслаждения

Наш журнал в рубрике «Дегустация» продолжает рассказывать читателям о культуре, философии и нормах кальянокурения.

Наш журнал в рубрике «Дегустация» продолжает рассказывать читателям о культуре, философии и нормах кальянокурения. Еще совсем недавно все, что связано с Востоком, было для россиян настоящей экзотикой. Традиционная азиатская кухня, одежда, церемонии – все вызывало неподдельный интерес. Теперь мы получаем это в избытке. Поужинать в уютном ресторанчике японской кухни даже в Самаре можно без проблем, причем суши при желании доставят на дом непосредственно к вашему столу. Да и кальян - любимый аттракцион для туристов в Эмиратах, Турции и Египте - давно добрался до нашей страны.

Такое развлечение россиянам пришлось по вкусу. Тем более что появилась возможность наслаждаться «восточным» курением не только в специальных ресторанах, но и у себя дома. Сейчас не составляет особого труда приобрести настоящий кальян, который кроме всего прочего способен украсить любой интерьер. Веками мастера совершенствовали свои искусство, из-за чего кальян получил не только функциональную, но и эстетическую ценность, став неотъемлемой частью восточной культуры.

Первые кальяны были сделаны в Индии из скорлупы кокоса. Однако своему современному внешнему виду они обязаны Турции. Там конструкцию усовершенствовали, и производством кальянов стали заниматься самые искусные ремесленники. Они и выделили четыре части, из которых обязательно состоит кальян: мундштук, верхушка, трубка и сосуд, заполняемый водой.

Существует миф, что «восточное» курение гораздо вреднее обычного. Это не так. На самом деле одно курение кальяна по вредности сопоставимо с выкуриванием двух сигарет. А по консистенции кальянный табак значительно мягче и ароматнее трубок, сигар и сигарет.

Табак, используемый в кальянах, мокрый и липкий, похожий на варенье. После курения он не сгорает и не превращается в пепел. На 95 % он состоит из водяного пара. Количество смолы в нем минимально. Большая же часть вредных веществ оседает на фильтре. Кроме того, сложное устройство кальяна разделяет угли и воду, значительно охлаждая вдыхаемый дым. Дым, выделяемый при курении, не пересушивает горло и оставляет сладкий аромат. Курение кальяна часто доставляет удовольствие не только курильщику, но и тем, кто находится рядом, даже некурящим.

Если вы решили, что кальян вам просто необходим, стоит задуматься о его предназначении. Первый вариант – для украшения интерьера. В этом случае стоит полагаться исключительно на свой вкус. Благо даже в самарских специализированных магазинах огромный выбор самых разных кальянов, отличающихся друг от друга высотой, цветом, дизайном.

Можно подобрать красивый кальян египетского или сирийского производства. Они выполнены практически вручную. Выглядят, может, и не очень аккуратно, зато по-восточному колоритно. А китайские кальяны производят на автоматизированных фабриках. Поэтому и внешний вид оставляет приятное впечатление: аккуратно и со вкусом. Для любителей же прекрасного идеальный вариант - кальян с колбой из богемского стекла или хрусталя. Единственный их минус - цена.

Самое главное при выборе «рабочего» кальяна – это качественные детали и герметичная сборка. Основные составляющие части курительного прибора – это колба, шахта и шланг. Главное требование – чтобы все детали, соединяющиеся между собой, как можно плотнее прилегали друг к другу, чтобы не пропускать воздух.

Стоит отметить, что размер «курительного» аппарата значения не имеет. Маленькие кальяны нисколько не проигрывают в качестве большим. Единственное, что стоит учесть, это количество курящих. Всё-таки для большой компании скорее понадобится кальян высотой 80 см. А вот для романтического свидания подойдет и 50-сантиметровый.

Кстати последний (самый простой, без излишеств) можно приобрести всего за 800 рублей. А вот кальян того же размера с элементами металла и стекла обойдется вашему кошельку уже в 2800 рублей.

Уже готовы к покупке? Тогда одно предостережение. Сам по себе курение кальяна обладает опьяняющим и расслабляющим свойством. Так что употреблять алкоголь в сочетании с ним совершенно излишне. Добавлять в колбу вместо воды спиртные напитки тоже не следует. Такое курение может серьезно навредить вашему здоровью. Если уж очень хочется экзотики, то можно добавить в колбу с водой бокал красного вина.

Не пытайтесь использовать для кальяна сухой, не предназначенный для этой цели табак — можно серьезно обжечь горло. Различается несколько видов табака: массиль — медовая смесь, томбак — чистый табак и журак, который является промежуточным звеном между первыми двумя. Массиль зачастую имеет ароматы яблока, клубники, мяты, винограда, арбуза, дыни, розы и лакрицы. Это самый распространенный вид кальянного табака, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Надежда Карасёва,MensMedia.ru

Метки: кальян

Turkish Music- Turk Muzigi - Турецкая музыка

настроение: Бодрое

Философия Кальяна.

«Кальян – это не просто курительный прибор, это целая философия и искусство» подобное утверждение наверняка слышал каждый любитель кальяна. Однако, если вы зададитесь целью все-таки познать философию кальяна, знатоки начнут посвящать вас в искусство курения кальяна, но не в его философию. Скорее всего, вы услышите, что философия заключена в Вашем внутреннем состоянии и тех мыслях, которые рождаются в процессе курения кальяна. Отчасти это так и есть. Курение кальяна изменяет, угол восприятия окружающего мира, делает вас размеренней, мудрей…

«Кальян – это не просто курительный прибор, это целая философия и искусство» подобное утверждение наверняка слышал каждый любитель кальяна. Однако, если вы зададитесь целью все-таки познать философию кальяна, знатоки начнут посвящать вас в искусство курения кальяна, но не в его философию. Скорее всего, вы услышите, что философия заключена в Вашем внутреннем состоянии и тех мыслях, которые рождаются в процессе курения кальяна. Отчасти это так и есть. Курение кальяна изменяет, угол восприятия окружающего мира, делает вас размеренней, мудрей… Сейчас истинное предназначение кальяна забыто. Кальян стал привычкой, излюбленным времяпрепровождением.

Родиной кальяна принято считать Индию. Философией кальяна –«Рождение»

«…Змей создал его по образу своему и вдохнул в него силу. И каждый, кто вкусит дыхание змея, станет таким же сильным и мудрым, как сам Змей, и дар получит не воспринимать, но творить…»

Индусы научили курить кальян персов, те передали свой опыт сирийцам и египтянам. В XVII веке благодаря султану Мурату IV кальян прижился в Турции.

Кальян относится к древнейшим магическим инструментам для накапливания и гармонизации внутренней Силы.

Кальян –это путь «Путь огненной и водяной тантры в нераздельном союзе блаженства и пустоты»

Суть кальяна сочетание четырех миров в акте творения. Мира Огня (тлеющие угли.), Мира Земли (табак), Мира Воды (жидкость в колбе) и Мира Воздуха (дым)

Теперь рассмотрим магические аспекты каждого Мира.

В эзотерической философии Мир Огня и Мир Воды - дуально противоположные миры. Плюс и Минус. Огонь символизирует дух. Вода символизирует материю. Дух вошел в материю и породил все живое. Все живое порождено союзом Огня и Воды- Отца и Матери. Мир Земли несет знания и законы. Мир Воздуха –есть жизненная энергия. ( Единый вибрационный ключ Пифагора)

В итоги мы получаем, что кальян в своем устройстве повторяет акт рождения жизни. Огонь(дух) посредством и с соблюдением законов мироздания (земля.табак) проникает в Воду и рождает Силу физического Мира.(Мир Воздуха)

В человеке присутствуют энергии всех четырех миров. Если между энергиями возникает дисбаланс, то человек теряет гармонию. Курение кальяна восстанавливает гармонию энергий четырех Миров. И открывает человеку Путь и возможность для рождения чего-то нового. Характер пути, зависит от вида табака (Законов, применяемых в данный момент.)

Кальян это инструмент, который наполняет мысли и желания силой проявляться и реализовываться в физическом мире. Поэтому прежде чем раскурить кальян определитесь, зачем Вы это делаете. Поставьте конкретную цель, и Сила кальяна обязательно поможет Вам реализовать задуманное.

Одновременно с четырьмя Мирами в Кальяне отражаются уровни организации Мира. Физический уровень (колба) Проникающий в него астральный уровень, и отделенный ( тарелкой) ментальный уровень (где и горит духовный огонь). Те, кто на практике знают устройство Тонкого Мира , несомненно поймут почему Ментальный уровень отделен четкой границей от уровня Астрального. ( Вселенская Пифагорейская пирамида).

Все это сочетание уровней организации Мира можно представить проще: Тело (колба) Душа, проникающая в тело ( основа и трубка проникающая в воду) и Дух, который недоступен нашему восприятию (граница обозначенная тарелкой)

Курение кальяна опять же означает взаимодействие энергии духа, посредством души на физическое тело. А сей процесс и будет называться Осознанием и накоплением энергии.

На востоке считается дурным тоном или даже оскорблением передавать мундштук кальяна из рук в руки. Для этих целей его кладут на специальную тарелочку. Если передать кальян из рук в руки, то « можно принять в себя чужой огонь». У каждого свое осознание и свой Дух.

Передавая кальян из рук в руки маг может легко «захватить»сознание обычного человека, впустив в его тело свою Силу. Поэтому данный жест считается неэтичным при деловых переговорах.

В процессе магической работы, и обучения учеников передача мундштука из руки наоборот приветствовалась. Опытный маг раскуривал кальян и таким образом делился своей силой с окружающими.

Андрей Городовой

Интересные факты о пиратах

ПИРАТСТВО (от греч. «пейратес» – разбойник, пират), в современном международном праве грабеж или иные насильственные действия, осуществляемые с частных кораблей в международных водах либо с частных воздушных судов в воздушном пространстве над международными водами. Пираты отличаются от существовавших в прошлом каперов, флибустьеров и корсаров, трех категорий мореплавателей, аналогичных пиратам. Капер – частный корабль, по официальной договоренности с государством подрядившийся охотиться за кораблями чужой, обычно враждебной, державы. Флибустьеры (в англоязычных странах более распространен термин «буканьер», buccaneer) – каперы, действовавшие главным образом против испанских кораблей в бассейне Карибского моря и вдоль берегов Центральной и Южной Америки в 17–18 вв. (впрочем, флибустьеры редко имели формальное каперское свидетельство, а чаще действовали на свой страх и риск, не пренебрегая при случае любой добычей). Корсарами (от среднефр. corsaire, восходящего к среднелат. cursarius – пират) в Европе первоначально именовали варварийских пиратов (Варвария – старинное название Северной Африки западнее Египта), в основном мусульман, которые грабили суда в Средиземном море, совершали набеги на испанское побережье, захватывали христиан и продавали их в рабство. Корсары фактически являлись каперами государств Северной Африки. Со временем корсарами и флибустьерами стали расширительно именовать любых пиратов. В 9–11 вв. викинги, северные морские разбойники, выходцы из Скандинавии, подвергали набегам прибрежные области Британии, Ирландии, Франции, Испании и всего средиземноморского бассейна вплоть до Византии. Нередко они временно обосновывались на покоренных землях, а иногда оставались там надолго.

ПИРАТСТВО (от греч. «пейратес» – разбойник, пират), в современном международном праве грабеж или иные насильственные действия, осуществляемые с частных кораблей в международных водах либо с частных воздушных судов в воздушном пространстве над международными водами. Пираты отличаются от существовавших в прошлом каперов, флибустьеров и корсаров, трех категорий мореплавателей, аналогичных пиратам. Капер – частный корабль, по официальной договоренности с государством подрядившийся охотиться за кораблями чужой, обычно враждебной, державы. Флибустьеры (в англоязычных странах более распространен термин «буканьер», buccaneer) – каперы, действовавшие главным образом против испанских кораблей в бассейне Карибского моря и вдоль берегов Центральной и Южной Америки в 17–18 вв. (впрочем, флибустьеры редко имели формальное каперское свидетельство, а чаще действовали на свой страх и риск, не пренебрегая при случае любой добычей). Корсарами (от среднефр. corsaire, восходящего к среднелат. cursarius – пират) в Европе первоначально именовали варварийских пиратов (Варвария – старинное название Северной Африки западнее Египта), в основном мусульман, которые грабили суда в Средиземном море, совершали набеги на испанское побережье, захватывали христиан и продавали их в рабство. Корсары фактически являлись каперами государств Северной Африки. Со временем корсарами и флибустьерами стали расширительно именовать любых пиратов. В 9–11 вв. викинги, северные морские разбойники, выходцы из Скандинавии, подвергали набегам прибрежные области Британии, Ирландии, Франции, Испании и всего средиземноморского бассейна вплоть до Византии. Нередко они временно обосновывались на покоренных землях, а иногда оставались там надолго. Правовой аспект. Пират объявлен hostis humani generis (лат.), т.е. врагом рода человеческого, и потому подлежит суду и наказанию в любой стране. Международной практикой допускается уничтожение пиратов кем угодно без объявления войны. Однако пираты, взятые в плен, должны предстать перед надлежащим судебным органом, и их дело должно быть рассмотрено в соответствии с законом.

Античность. Вероятно, пиратство возникло задолго до возникновения письменности. В Древней Греции пираты были вполне обыденным явлением, этим промыслом занималось население целых городов и местностей. Моряка, сошедшего с корабля на берег, могли запросто спросить: «Ты купец или пират?» Сохранились сведения о финикийских пиратах; морские разбойники упоминаются в Одиссее и у Геродота. Сколько можно судить, в гомеровские времена пиратство почиталось едва ли не почетным занятием, ему благоприятствовали социальные и политические условия, существовавшие в Средиземноморье в ранней античности,.

Пиратство было распространено по всему Средиземноморью и в римскую эпоху. В 78 до н.э. в Эгейском море пираты схватили молодого Юлия Цезаря и потребовали за него выкуп. Получив свободу, он вернулся с солдатами и распял пиратов всех до единого. Долгое время главным прибежищем пиратов служила Киликия на юге Малой Азии, пока в 67 до н.э. Помпей по поручению сената силами приданных ему армии и военно-морского флота не уничтожил это разбойничье гнездо. Затем он обрушился на прочие оплоты пиратства и за три месяца фактически очистил от разбойников Средиземное море. Созданные впоследствии императором Августом постоянные флоты обеспечивали беспрепятственное плавание в Средиземном море на протяжении трех веков. Однако с упадком Римской империи пираты здесь снова стали брать верх.

Европа. Пиратские набеги викингов опустошали европейские берега более двух веков. В 13 в. в Балтике был создан Ганзейский союз городов – наряду с прочим и для защиты от пиратов. Еще в 17 в. даже такой общедоступный морской путь, как пролив Ла-Манш, кишел пиратами. Средиземноморские пираты-мусульмане столетиями наводили ужас на христиан. Только в 1816 объединенные военные силы европейских государств покончили с варварийскими пиратами и освободили из алжирского плена 3000 христиан (несколько попыток в этом направлении в предшествовавшие годы сделали США).

При Тюдорах в 16 в. чрезвычайно усилилось пиратство вблизи английских и валлийских берегов. Хотя королева Елизавета была, в общем и целом, беспощадна к пиратам в английских водах, она в то же время проявляла снисходительность к тем, кто орудовал за их пределами. По мере усиления враждебности в отношениях с Испанией английская королева не только смотрела сквозь пальцы на прямые нападения английских пиратов на испанские корабли, но, более того, не отказывалась от своей доли в добыче, как это было в случае с Ф.Дрейком. Если государства всегда в большей или меньшей степени допускали пиратство в случае войны, то Елизавета потворствовала морским разбойникам даже в мирные времена. Благодаря этому в нищую страну стекались изрядные богатства, и к тому же на английских судах взращивалось поколение искусных закаленных моряков, многие из которых участвовали потом, в 1588, в разгроме испанской Непобедимой Армады. Из-за того, что вблизи родных берегов условия для пиратов становились все более неблагоприятными, со временем этот промысел распространился на запад до Вест-Индии и на юго-восток до Мадагаскара, ставшего главным рынком нелегального оборота награбленных товаров.

Северная Америка. К 17 в. пиратство распространилось вдоль всего побережья Новой Англии. Колонисты поддерживали тесные связи с пиратами, поскольку торговля с ними приносила немалые барыши. Только в начале 18 в. в Англии и ее колониях были приняты действенные законы, имевшие целью положить конец этому злу, но и тогда непросто было собрать такое жюри присяжных, которое бы осудило пирата, почитавшегося благодетелем общины. Патрулирование силами военно-морского флота тоже было связано с такими затруднениями, что в правление Карла I (1625–1649) возникла практика объявления амнистии всем пиратам, к определенному сроку бросившим свое ремесло. Хотя это средство широко применялось вплоть до эпохи Георга I (1714–1727), оно оказалась малоэффективным: пираты были склонны покориться властям в случае опасности расплаты или накопив немалые сокровища; но как только угроза миновала или кончались деньги, они тотчас принимались за старое. Самая массовая амнистия пиратам имела место на острове Нью-Провиденс (Багамы) в 1718, когда сюда прибыл капитан Вудз Роджерс, назначенный губернатором с задачей сокрушить пиратов, взявших в кольцо Северную Америку. Угрозами и убеждением бесстрашный губернатор вынудил к сдаче большинство местных пиратов (почти 2000 человек).

Позднейшая история. Дольше всего пиратство продержалось в Средиземноморье – до тех времен, когда большинство цивилизованных государств давно с ними покончили. Дело в том, что значительная часть доходов государств Северной Африки – уникальный случай в истории – поступала именно от пиратства. В Новом Свете последняя вспышка пиратства произошла в 1815, после окончания войн в Европе и Северной Америке, когда оставшиеся не у дел моряки, многие из которых служили на каперских судах, нахлынули в Западную Атлантику, нападая на все суда подряд и опустошая испанские колонии. В конечном итоге британский и американский флоты объединенными усилиями покончили с морскими разбойниками.

В нескольких частях света, прежде всего в греческих водах, пиратство продолжало существовать до середины 19 в., а в китайском регионе – вплоть до Второй мировой войны. Здесь банды пиратов промышляли на старых торговых путях, но действовали по-новому. Они проникали на корабль под видом пассажиров, по заранее условленному сигналу нейтрализовали офицеров и приказывали им вести судно на базу в заливе Биас (Тайя, на северо-востоке от Гонконга), где и удерживали пассажиров до тех пор, пока не будет уплачен выкуп. В 1990-е годы участились сообщения о пиратских нападениях в морях Юго-Восточной Азии. Здесь, как в старину, немалая часть населения живет доходами с преступного пиратского бизнеса. Оснащенные быстроходными катерами и новейшим стрелковым оружием, а также гранатометами, современные пираты догоняют пассажирские и грузовые корабли, чаще всего ночью, незаметно поднимаются на них и, в зависимости от поставленной задачи и обстановки, грабят членов экипажа и судовую кассу или пытаются захватить корабль. По оценкам, убытки мировой торговли от пиратства составляли в конце 1990-х годов 15 млрд. долларов в год.

Образ жизни пиратов. Тяжелейшие условия морской службы и мизерное жалование побуждали моряков заниматься пиратством, поскольку оно давало шанс быстро разбогатеть. По завершении всякой европейской войны военные корабли оставались без дела, и многие моряки, чтобы не умереть с голода, шли туда, где не задавали лишних вопросов и рассчитывали на долю в общей добыче. Пираты жили по принципу: «Нет добычи – нет денег». Часто при захвате торгового судна пираты предлагали его команде к ним присоединиться. Особо ценились «корабельные виртуозы» – искусные штурманы, канониры, врачи, и чтобы их заполучить, посулов не жалели. Когда пиратов судили, чуть не всякий уверял судей, будто был принужден к пиратскому промыслу против своей воли.

Корабль становился пиратским по ряду причин. Иногда капер, не дождавшись «законного» приза, становился пиратом, поскольку награбленное составляло жалованье офицеров и команды. Нередко искры недовольства вспыхивали на торговом судне, где уже было двое-трое природных бунтарей. Если недовольство достигало такого градуса, что зачинщикам удавалось подбить команду на бунт, мятежники хватали вахтенного офицера, а капитана запирали в его каюте. В считанные минуты все было кончено: тех, кто отказывался присоединиться к пиратам, убивали на месте или вышвыривали за борт, хотя в редких случаях пользовавшимся популярностью офицерам или членам команды могли позволить уплыть на шлюпке. Затем команда выбирала себе нового капитана.

Бывало, что несколько отчаянных голов шли вдоль побережья на краденой лодке, пока не натыкались на небольшой корабль, стоящий на якоре, и ночью его захватывали. С этим судном они отправлялись на поиски большего судна. Такие пиратские команды быстро распадались, если не имели во главе властного человека или не брали в ближайшее же время приз. Почти полное отсутствие дисциплины на большинстве пиратских кораблей рано или поздно неизбежно приводило к осложнениям. Немногим капитанам удавалось продержаться сколько-нибудь значительный срок, как, например, Бартоломью Робертсу, который стоял во главе одной и той же команды в течение трех лет.

Чтобы пиратский промысел мог существовать, было необходимо выполнение ряда условий, прежде всего – наличие изрезанной береговой линии с естественными укрытиями для кораблей и скупщиков краденого на берегу, ибо, подобно своему сухопутному собрату, морской разбойник нуждался в рынке сбыта для своего товара. Нередко пираты создавали «береговые братства» и держали на суше гарнизоны с согласованным уставом и выборными офицерами. Таким пиратским государством была Либертация, небывалая в своем роде разношерстная толпа бандитов, сделавшихся в конце 17 в. на Мадагаскаре гражданами «идеальной» республики, во главе которой стоял капитан Мишен, принявший титул «Защитника». Эта колония головорезов была столь велика и, по слухам, столь богата, что Даниэль Дефо как-то предложил погасить внешний долг Англии, амнистировав пиратов на том условии, что они передадут свои сокровища в казну.

Внутренняя организация. Как только команда подбиралась, она первым делом утверждала судовой устав. Вот образчик подобного документа, который был заимствован у капитана Джона Филипса с корабля «Ривендж», в прошлом рыборезчика на Ньюфаундленде. Обращает на себя внимание демократический и в то же время возвышенный тон документа.

«1. Каждый член Компании обязан исполнять учтивые приказания. Капитану причитается полторы доли всей добычи.

2. Если кто задумает бежать или что утаит от Компании, да будет высажен на пустынном берегу с флягой пороха, флягой воды, одним ружьем и пулями.

3. Если кто украдет или утаит от Компании вещь, стоимостью превышающую пиастр, да будет высажен на пустынном берегу или застрелен.

4. На спине того, кто поднимет руку на другого, пока этот устав действует, да будут высечены Скрижали Моисеевы (т.е. он получит 40 без одного ударов линьком по голой спине).

5. Ко всякому, кто приведет свое оружие в негодность, закурит в трюме трубку без крышки или понесет зажженный светильник без кожуха, да будет применено то же наказание, что в предыдущей статье.

6. У всякого, кто не содержит свое оружие в чистоте, готовым к бою или пренебрегает своими обязанностями, да будет урезана доля, а кроме того пусть он подвергнется наказанию, какое сочтут нужным капитан и Компания.

7. Если кто лишится в бою сустава, тому полагается дополнительно 400 пиастров, если потеряет конечность – 800.

8. Если когда придется повстречать порядочную женщину, то кто предложит ей сожительствовать без ее на то согласия тут же претерпит смерть».

После того, как устав записали, каждый член команды должен был, держа руку на Библии, поклясться, что будет его соблюдать. Если Библии не оказывалось в наличии, ее заменяли следующим по значимости предметом – абордажной саблей.

Далее экипаж выбирал себе флаг. На заре американского пиратства наиболее распространенным был простой красный флаг, затем появился черный, а позже на черном фоне стали изображать белые череп со скрещенными костями или скелет с саблей либо кинжалом в одной руке и чашей пунша – в другой.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПИРАТЫ

Анстис, Томас (упом. 1718), Вест-Индия. Командовал несколькими кораблями. После поражения от английского военного корабля «Винчестер» бежал и укрылся на острове Тобаго. Застрелен спящим в гамаке.

Барбаросса, прозвище знаменитого варварийского пирата Хайраддина, или Хизра. Его брат Арудж совершал набеги на испанское побережье, захватил Тунис и Алжир, где провозгласил себя султаном. Погиб в битве с испанцами в 1518. Сам Хизр, больше известный как Хайраддин Барбаросса, стал вассалом турецкого султана (1518), который сделал его алжирским пашой (1519). После многолетней борьбы с соперниками за господство над Средиземноморьем Барбаросса захватил Тунис (1534), потерпел поражение от флота Карла V (1535), однако разгромил испанский флот при Превезе (1538) и впоследствии контролировал значительную часть Средиземного моря. Умер в своем дворце в Константинополе в 1546. Награбившие огромные богатства братья Арудж и Хайраддин отличались жестокостью и наводили ужас на христиан, у мусульман же почитались героями.

Беллами, Чарльз (ум. 1726), из Уэльса. Прирожденный краснобай, проповедовал утопические учения. Грабил суда у берегов Каролины, Новой Англии и Ньюфаундленда. Потерпел кораблекрушение в заливе Массачусетс. Предан суду и повешен в Бостоне.

Берджесс, Сэмюэль Саут (18 в.), из Нью-Йорка. Морскую карьеру начинал капитаном торгового судна, затем стал пиратом. Своей базой избрал Мадагаскар. Умер, отравленный вождем местного племени.

Боннет, Стид (ум. 1718), с Барбадоса. Отставной армейский офицер в звании майора, землевладелец. Подался в пираты, спасаясь от несносного нрава жены. Его краткая, но яркая карьера завершилась на виселице в Чарлстоне (шт. Южная Каролина).

Бонни, Анна (упом. 1720), из Ирландии. Внебрачная дочь адвоката, воспитывалась в Каролине. После многочисленных любовных похождений стала сожительницей известного вест-индского пирата Джона Ракема. В октябре 1720 Ракем и Бонни попали в плен, были доставлены на Ямайку и приговорены к смерти. Анне, которая была беременна, удалось добиться отсрочки исполнения приговора. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Боуэн, Джон (упом. 1701), из Уэльса. Курсировал в Индийском океане между Красным морем и Бенгальским заливом, имея базу на Мадагаскаре. Обогатившись, оставил пиратскую карьеру и поселился на острове Маврикий.

Брэйкс, Хайрэм (упом. 1745), голландский пират с острова Саба в Вест-Индии. Кровожадный головорез, разбойничал в Атлантическом океане и Средиземном море. Разбогатев, поселился в Голландии. В черной меланхолии покончил с собой.

Гоу, Джон, он же Смит, он же Гофф (ум. 1725), из Терсо в Шотландии. Командовал судном «Ривендж». Пиратствовал у испанских берегов, грабил дома на восточном побережье Шотландии. Повешен в Лондоне.

Дэвис, Хауэл (ум. 1719), из Уэльса. Примкнул к пиратам, попав в плен к капитану Ингленду. Грабил суда в Вест-Индии и у западного побережья Африки. Во время экспедиции в глубь африканского материка был убит в схватке с местным населением. Отличался приветливым нравом и добродушием.

Ингленд (1718–1720), из Англии. Курсировал вдоль западного побережья Африки с французским пиратом Ла-Бушем. Свергнут командой за мягкосердечие и высажен на острове Маврикий.

Куэлш, Джон (ум. 1704), из Массачусетса. Захватил девять португальских кораблей с огромной добычей, с которой прибыл в Марблхед (близ Бостона), где и был арестован. Повешен в Бостоне 30 июня 1704.

Кондент, или Конгдон (упом. 1718), из Плимута в Англии. Успешно разбойничал в Северной и Южной Атлантике, нападая преимущественно на португальские суда. Разбогатев, поселился на острове Маврикий.

Лоу, Эдвард (упом. 1722–1724), из Вестминстера в Англии. В детстве был карманником. Добрался до Бостона, где примкнул к североамериканским пиратам. Трусливый и жестокий, он ненавидел колонистов из Новой Англии и, когда они попадались ему в руки, имел обыкновение отрезать у них уши.

Норт, Натаниэль (упом. 1770), с Бермудских островов. Приключения этого незаурядного человека, бывшего адвоката, могли бы составить целую книгу. Грабил суда Ост-Индской компании, имея базу на Мадагаскаре. Нажив состояние, оставил пиратскую карьеру, однако был убит туземцами.

Ракем, Джон по кличке Калико Джек (ум. 1720), с Ямайки. Захватил множество судов. Имел большой успех у женщин, был «мужем» пиратки Анны Бонни. Повешен на Ямайке 17 ноября 1720.

Рид, Мэри (ум. 1720), из Лондона. Воспитанная как мальчик, она поступила на военную службу переодетой в мужскую одежду, проявила незаурядную удаль, затем нанялась матросом, попала в плен к Ракему и вместе с Анной Бонни стала пираткой. Приговорена к смертной казни на Ямайке в 1720. Умерла в тюрьме от лихорадки.

Робертс, Бартоломью (1682?–1722), из Уэльса. Начал пиратскую карьеру в 1719, попав в плен к Хауэлу Дэвису. За три года взял свыше 400 судов. Сам убежденный трезвенник, ввел на кораблях, которыми командовал, строжайшую дисциплину, запретил на борту пьянство, азартные игры и присутствие женщин. Погиб в бою с английским королевским фрегатом.

Тич, Эдвард, или Тэч по прозвищу Черная Борода (ум. 1718), из Бристоля. Начал пиратствовать в Вест-Индии в 1716. Действуя в районе Чарлстона, наводил ужас на побережье Каролины. Захватил три вооруженных корабля, множество ограбил. Убит на реке Джеймс карательной экспедицией, посланной против него губернатором Виргинии.

Халси, Джон (1670–1716), из Бостона в Массачусетсе. Разбойничал в Индийском океане и в Красном море. Умер на Мадагаскаре.

Эйвори, Джон, или Эври, по кличке Долговязый Бен (ок. 1653 – после 1696), из Девона в Англии. Нанялся матросом на торговый корабль, шедший из Бристоля в Кадис, подбил команду к бунту, был избран капитаном. Разбойничал у берегов Гвинеи, в Вест-Индии и Красном море. Рассказывают, что он якобы захватил корабль Великого Могола с несметными ценностями и дочерью индийского царя, на которой женился. Решив покончить с пиратской карьерой, пытался осесть в Бостоне, затем в Англии. Ограбленный бристольскими коммерсантами, умер в нищете в Бидефорде (графство Девон).

ФЛИБУСТЬЕРЫ

Пираты Карибского моря, известные как флибустьеры и буканьеры, отличались от прочих тем, что действовали в водах испанской Америки и потому грабили преимущественно испанские суда. Кроме того, они устраивали мощные сухопутные экспедиции, тогда как прочие пираты предпочитали морской разбой. Основную массу буканьеров и флибустьеров составляли французы, англичане, португальцы и голландцы, многие из них были протестантами. В 17–18 вв. пираты Карибского моря создали на суше особые дисциплинированные сообщества, получившие название «береговых братств».

Буканьеры появились на острове Эспаньола (совр. Гаити) в Карибском море. Здесь находилась перевалочная база конкистадоров, отправлявшихся в поисках богатств в Мексику и Перу. Испанцы полностью уничтожили местных туземцев, но оставили после себя громадные стада размножившегося и одичавшего скота. На острове осели французские, затем английские охотники. Они заготавливали мясо на продажу, высушивая его на деревянных решетках, которые на языке местных индейцев назывались «буканами». Отсюда и произошло слово «буканьер». Впоследствии (в английской традиции) это название распространилось на всех пиратов Карибского моря. Более употребительное «флибустьер» происходит по различным версиям от англ. flyboat (легкие суда, на которых пираты совершали набеги) либо от freebooters (свободные мореплаватели).

В 1630 испанцы безуспешно попытались вытеснить буканьеров с острова, и тогда часть буканьеров захватила и укрепила небольшой соседний островок Тортугу (совр. Тортю напротив Порт-де-Пе), сделав его своей базой. Одновременно другая их часть, в основном англичане, основали другое поселение на небольшом острове Олд-Провиденс у побережья Новой Гранады (нынешней Колумбии). Поскольку испанские колониальные власти запрещали соотечественникам торговать с иностранцами, буканьеры, бывшие опытными моряками, развернули подпольную хорошо организованную и процветающую торговлю.

В 1641 испанские власти послали на Тортугу и Олд-Провиденс военный флот. Изгнанные оттуда англичане занялись морским разбоем. Со временем к пиратам присоединились буканьеры, против которых испанцы продолжали вести жестокую войну. Так в Карибском море началась эпоха флибустьеров. В 1655 фортуна улыбнулась пиратам, когда английский флот при поддержке флибустьеров овладел Ямайкой, где пираты обрели надежное убежище. Здесь, в Порт-Ройяле, они могли сбыть награбленное, прогулять свои деньги, а затем пристроиться на корабль и отправиться за новой добычей.

Знаменитые набеги. Среди флибустьеров одним из первых о себе заявил Пьер Легран, который на небольшом беспалубном кораблике с командой в 28 человек подплыл к испанскому галеону и захватил как сам корабль, так и командовавшего им адмирала. Затем на сцену явились другие отчаянные головы: Бартоломео Португалец, Рок Бразилец, наводивший ужас Шевалье Монбар по кличке Истребитель и многие другие. Англичанин Льюис Скотт первым попытал удачу в континентальных владениях Испании, когда он взял приступом и разграбил город Кампече в Мексике. Кровожадный Франсуа Лолонуа (иначе д"Олонэ) организовал крупную экспедицию в Венесуэльский залив и после трехчасовой ожесточенной битвы овладел городом Маракайбо, вырезав всех оказавших сопротивление. Из города пираты вывезли 260 000 пиастров и огромное количество ценностей, включая золото, серебро и драгоценные камни.

Самую продуманную и хорошо организованную грабительскую экспедицию провел знаменитый Генри Морган, захвативший в 1671 Панаму. Морган был избран «адмиралом» пиратской флотилии вместо умершего Эдуарда Мансфилда. Губернатор Ямайки Томас Модифорд выдал Моргану каперскую грамоту, после чего тот снарядил к Панамскому перешейку пиратское войско в 1800 человек. Испанцы транспортировали драгоценные металлы в слитках из копей Южной Америки до Панамы морем, а оттуда переправляли их через перешеек до Портобело, где грузили на корабли и отвозили в Испанию. Захватив форт Сан-Лоренсо в устье реки Чагрес, Морган повел свое войско к Панаме – по суше, а где возможно на лодках по внутренним рекам и озерам, пока не вышел к Тихому океану. Изнуренные пираты приняли бой с испанской кавалерией и пехотой, ворвались в город, разграбили и сожгли его. Добычу пираты поделили между собой, но есть подозрение, что Морган взял больше, чем ему полагалось.

В результате сильного дипломатического давления Испании на Англию губернатор Модифорд был отозван в Англию, а Морган в 1672 отправился в Англию, где началось следствие по обвинению его в пиратстве. Дело завершилось оправдательным приговором, поскольку никто не осмеливался осудить почти национального героя. Кончилось тем, что Карл II возвел его в дворянское звание и отправил на Ямайку заместителем губернатора. Тем самым перед флибустьерами открылись обширнейшие области Тихого океана, до тех пор ими совершенно не освоенные.

В 1680 300 хорошо вооруженных головорезов под командованием несгибаемого Джона Коксона высадились на побережье залива Дарьен и направились через Панамский перешеек. Проводниками им служили индейцы, которые ненавидели испанских поработителей и были рады им отомстить. Через 9 дней экспедиция достигла побережья Тихого океана, где ей удалось захватить 4 испанских корабля. Из-за возникших между пиратами разногласий Коксон с 70-ю сторонниками отправился в обратный путь через перешеек, а другие под началом капитанов Соукинса, Уотлинга и Шарпа принялись грабить испанские суда и прибрежные города Перу. Добра набралось столько, что пираты не рискнули пересекать Панамский перешеек с таким грузом и решили обогнуть Америку с юга. Они объединились на самом большом из кораблей под командованием Бартоломью Шарпа и после долгого и опасного путешествия 1 января 1682 высадились на острове Антигуа.

В 1683 Джон Кук на голландском судне, захваченном в Сьерра-Леоне, обогнул мыс Горн и вошел в Тихий океан. Вскоре он умер, и на капитанском мостике его сменил рулевой Эдуард Дэвис. По пути им встретились другие пиратские суда под командованием Суона, Хэрриса, Итона, Найта, Тоунли и прочих. Флибустьеры объединились и начали грабить испанские суда и города на побережье Перу и Центральной Америки. Если в городе не оказывалось ничего ценного, они сжигали его дотла. Как-то, заблудившись в джунглях, они на свое счастье повстречали отряд из более 200 французов и англичан, предводитель которых, некий Франсуа Гроне, предложил Дэвису и Суону от имени губернатора Пти-Гоав на Гаити промышлять тем же и впредь, но уже на основании официального разрешения. Как вспоминает находившийся в составе отряда Вильям Дампьер, такова была обычная практика губернатора: выдавать капитанам бланки разрешений на выход в море, с тем чтобы те распорядились ими так, как сочтут нужным. Подразумевалось, что эти разрешения касаются лова рыбы и охоты на Эспаньоле, однако французы использовали их расширительно, прикрывая ими разбой в любой части Америки, будь то на море или на суше.

В мае 1685 флотилия небольших судов под командованием Дэвиса и Суона бросила якорь в Панамском заливе, дожидаясь испанского «серебряного каравана» из Лимы. Испанскими военными кораблями пираты были рассеяны, но вскоре они вновь объединились и пошли на юг вдоль побережья, зайдя на острова Хуан-Фернандес. Здесь Дэвис и Суон расстались, поскольку первый решил возвращаться через Магелланов пролив. Часть проигравшихся пиратов из его экипажа пересела на другой пиратский корабль. В 1688 Дэвис вернулся в Вест-Индию, принял амнистию, которую предложил пиратам король Англии Яков II, после чего поселился в Виргинии.

В 1697 мощный французский флот под командованием адмирала де Пуанти предпринял осаду Картахены в Новой Гранаде. При этом в качестве наемников использовались значительные силы французских пиратов. После падения Картахены между адмиралом и флибустьерами возникли крупные разногласия по поводу дележа добычи, что в конечном счете привело к распаду «берегового братства».

Главным результатом деятельности флибустьеров явилось то, что она открыла всей Европе глаза на слабость испанского колониального правления и способствовала развитию международной торговли в Америке. Еще в эпоху флибустьеров началась английская, французская и голландская колониальная экспансия в Новом Свете.

ЗНАМЕНИТЫЕ ФЛИБУСТЬЕРЫ

Граммон, Сьер де (упом. 1678), из Парижа. Один из самых прославленных флибустьеров. Морскую службу начинал офицером французского королевского флота. Захватил огромное количество испанских судов. Разграбил ряд городов на материковом побережье испанской Америки.

Джекман (упом. 1665). С Моррисом и Морганом грабил города в Гондурасе и Никарагуа. Пользуясь поддержкой туземного населения, совершал набеги на побережье Панамы.

Дэвис, Эдуард (упом. 1683–1702), из Уэльса. Знаменитый пират, разграбил побережье Перу и Чили. Стоял во главе команды рекордный срок – 4 года.

Кокс, Джон (упом. 1680), из Новой Англии. Помощник капитана Бартоломью Шарпа, который в течение двух лет грабил западное побережье Южной Америки.

Коксон, Джон (упом. 1672–1680). В 1677 разграбил Санта-Марту в Новой Гранаде; захватил в плен и отвез на Ямайку местных губернатора и епископа. В 1680 взял Портобело, при этом добыча рядовых пиратов составила по 100 пиастров на каждого.