Андрей Балабуха,

22-03-2011 18:05

(ссылка)

Фразы

* * *

Говорят, каждая женщина — кошка; но всякий ли мужчина — мышь?

* * *

Даже тот, кто не боится тяжелой жизни, хочет легкой смерти.

* * *

Удача — это оказаться в нужное время, с нужными людьми и в нужном нужнике.

* * *

Женщины и кошки всегда правы по определению; мужчины — по существу.

* * *

Все любят, чтоб не в бровь, а в глаз —

Но лишь покуда не про нас.

Говорят, каждая женщина — кошка; но всякий ли мужчина — мышь?

* * *

Даже тот, кто не боится тяжелой жизни, хочет легкой смерти.

* * *

Удача — это оказаться в нужное время, с нужными людьми и в нужном нужнике.

* * *

Женщины и кошки всегда правы по определению; мужчины — по существу.

* * *

Все любят, чтоб не в бровь, а в глаз —

Но лишь покуда не про нас.

Андрей Балабуха,

17-03-2011 14:09

(ссылка)

Секционная хроника

В понедельник, 14 марта, в «Доме писателя», что на Звенигородской, ул., д. 22 (во дворовом флигеле), в 19-00 состоялось очередное заседание нашей секции.

На непременной «пятиминутке хвастовства»

Затем

После чего перешли к тому главному, ради чего, собственно, и собрались — творческому Вечеру Юлии Черновой (в связи с предстоящим приемом в Союз писателей Санкт-Петербурга).

Юлия Чернова, член актива секции и один из старейших членов нашей с Леонидом Смирновым Литературной студии, где впервые появилось еще в далекие времена нашего пребывания в стенах Дворца молодежи, — писательница, уже вполне сложившаяся, автор трех увидевших свет книг (иронического детектива «Павильон зеленого солнца», романа-фэнтези «Пой, менестрель!» и фантастической повести «Главная роль»). К сожалению, в последние годы она в силу ряда обстоятельств не могла посещать ни занятия Студии, ни заседания секции. Зато теперь я с удовольствие узнал, что вышеупомянутые обстоятельства все-таки не помешали ей продолжать работать, и в столе у нее несколько новых рукописей, ждущих пока издателя. Я знал только про три, написанные ранее: отменный исторический роман из жизни Древнего Рима «Мы были...», фантастическую повесть «Дипломатический вираж» и детскую приключенческую повесть «Загадка фарфора». Рад, что на самом деле их заметно больше...

По ходу вечера о творчестве Юлии очень сердечно и с нечастым единодушием высказались второй из наших старейшин, Лемир Филиппович Маковкин, уже написавший ей рекомендацию в СП СПб, Елена Ворон, Леонид Смирнов и азъ, грешный.

До следующей встречи — как почти всегда, через две недели!

На непременной «пятиминутке хвастовства»

Затем

После чего перешли к тому главному, ради чего, собственно, и собрались — творческому Вечеру Юлии Черновой (в связи с предстоящим приемом в Союз писателей Санкт-Петербурга).

Юлия Чернова, член актива секции и один из старейших членов нашей с Леонидом Смирновым Литературной студии, где впервые появилось еще в далекие времена нашего пребывания в стенах Дворца молодежи, — писательница, уже вполне сложившаяся, автор трех увидевших свет книг (иронического детектива «Павильон зеленого солнца», романа-фэнтези «Пой, менестрель!» и фантастической повести «Главная роль»). К сожалению, в последние годы она в силу ряда обстоятельств не могла посещать ни занятия Студии, ни заседания секции. Зато теперь я с удовольствие узнал, что вышеупомянутые обстоятельства все-таки не помешали ей продолжать работать, и в столе у нее несколько новых рукописей, ждущих пока издателя. Я знал только про три, написанные ранее: отменный исторический роман из жизни Древнего Рима «Мы были...», фантастическую повесть «Дипломатический вираж» и детскую приключенческую повесть «Загадка фарфора». Рад, что на самом деле их заметно больше...

По ходу вечера о творчестве Юлии очень сердечно и с нечастым единодушием высказались второй из наших старейшин, Лемир Филиппович Маковкин, уже написавший ей рекомендацию в СП СПб, Елена Ворон, Леонид Смирнов и азъ, грешный.

До следующей встречи — как почти всегда, через две недели!

Андрей Балабуха,

11-03-2011 14:10

(ссылка)

Хроника Студии

В среду, 9 марта, в нашем милом «Жуке», обитающем на Гороховой, 33, как всегда, в 19-30, состоялось очередное заседание Литературной студии Андрея Балабухи и Леонида Смирнова (правда, один из соруководителей на сей раз блистал отсутствием, но по сугубо уважительной причине). По уважительным же причинам отсутствовали Анна Броусек и староста Ирина Малыгина; почему не явились иные прочие — Бог весть... Впрочем, зачтется им: в конце сезона мы с Ириной и Леонидом Эллиевичем подведем итоги, посмотрим, кто сколько раз являлся и пропадал, и сделаем надлежащие выводы...

Было, однако, и приятное дополнение к обычному распорядку: на огонек заглянула Марианна Алферова (Роман Буревой тож). Пользуясь поводом, напоминаю, что всем членам секции вход на студийные сборища, в принципе говоря, закрытые, никоим образом не заказан — наоборот, таким почетным гостям мы рады всегда.

«Пятиминутка хвастовства» уложилась в тридцать секунд — ни у кого из собравшихся полутора десятков человек не произошло ничего примечательного; так ведь не каждый же раз!

Зато быстро приступили к основному пункту повестки дня — обсуждению фантастико-детективного романа Павла Марушкина «Зомби-блюз».

Хочу отметить, что произведение это дало повод порассуждать не только о достоинства и недостатках рукописи, но и — что весьма немаловажно! — о самом жанре фантастического детектива и взаимоотношении этих двух начал.

После более чем двухчасовых трудов иные разошлись, а некоторые еще задержались для неформального общения за рюмкой кофе.

Было, однако, и приятное дополнение к обычному распорядку: на огонек заглянула Марианна Алферова (Роман Буревой тож). Пользуясь поводом, напоминаю, что всем членам секции вход на студийные сборища, в принципе говоря, закрытые, никоим образом не заказан — наоборот, таким почетным гостям мы рады всегда.

«Пятиминутка хвастовства» уложилась в тридцать секунд — ни у кого из собравшихся полутора десятков человек не произошло ничего примечательного; так ведь не каждый же раз!

Зато быстро приступили к основному пункту повестки дня — обсуждению фантастико-детективного романа Павла Марушкина «Зомби-блюз».

Хочу отметить, что произведение это дало повод порассуждать не только о достоинства и недостатках рукописи, но и — что весьма немаловажно! — о самом жанре фантастического детектива и взаимоотношении этих двух начал.

После более чем двухчасовых трудов иные разошлись, а некоторые еще задержались для неформального общения за рюмкой кофе.

Андрей Балабуха,

11-03-2011 16:37

(ссылка)

Байки от Балабухи

Со Львом Васильевичем Успенским, моим старшим коллегой и вторым (после отца-основателя — Геннадия Самойловича Гора) председателем нашей секции, у меня связано и немало добрых воспоминаний, и несколько любопытных историй.

Удивительный человек! На каких только нивах он ни подвяизался до того, как стал тем, кого сегодня на английской манер именуют «full time author», то бишь в просторечии — профессиональным писателем. Где он только ни учился: гимназия К.И.Мая, Лесной институт (нынешняя Лесотехническая академия), Высшие курсы искусствоведения, литературное отделение Государственного института истории искусств (ГИИИ), в аспирантуре ГИРК’а — Государственного института речевой культуры… Кем только ни работал — в ранней юности репетиторствовал, затем ушел вольноопределяющимся на фронт во время Первой мировой; после Октябрьского переворота занимался сельским хозяйством на Псковщине, потом был мобилизован в так называемую Трудармию, на лесозаготовки; позже участвовал в Гражданской войне, был топографом штаба 10-й стрелковой дивизии; служил помощником лесничего; преподавал русский язык в комвузе; стал одним из инициаторов создания знаменитого Дома занимательной науки и два года в нем работал; со второго дня Великой Отечественной был военным корреспондентом… С кем только ни сводила его жизнь: о литераторах уж и не говорю, как-никак — член Союза писателей с 1939 года; но тут и лингвисты — академики В.В.Виноградов, Б.А.Ларин и Л.В.Щерба, член-корреспондент С.Г.Бархударов (это по его учебникам осваивало за партой русский язык мое поколение), профессора Л.П.Якубинский и А.П.Рифтин; и великий популяризатор науки Яков Исидорович Перельман; и… словом, имя же им легион.

Так удивительно ли, что стал он великим эрудитом, о котором Михаил Дудин писал:

Знает, сколько звезд в ночи

Кроется в тумане,

И количество мочи

В Тихом океане.

Правда, для дам предназначался более бонтонный вариант третьей строки: «…И уловы чавычи…» Вторил Дудину и я:

Взираю, тихо ошалев:

Все вероятности поправ,

Всегда он выглядит, как лев,

А что ни скажет — вечно прав.

Смех смехом, но примерно так оно и было.

Сам не знаю, каким образом мы со Львом Васильевичем не то чтобы сдружились (на такой ранг никоим образом не претендую), но ощутили некую взаимную симпатию, превратившую взаимоотношения председателя секции с литератором-дебютантом, почти мальчишкой (мне же лет пятнадцать-шестнадцать тогда было!) в некие неформальные. Может, отчасти сблизило нас то обстоятельство, что в детстве оба каждое лето проводили в Великих Луках — только в начале XX века, во времена Успенского, сей славный город относился ко Псковской губернии, в середине столетия, в мои времена — гордо являлся центром собственной Великолукской области, а в 1957-м был насильственно возвращен под псковскую эгиду, хотя в последние годы и обрел некий сомнительный статус «самостоятельного муниципального образования». Последнее, впрочем, уже так, a propos…

Но не пугайтесь: я не намерен писать об Успенском эссе — по крайней мере, сейчас. И не потому, что Лев Васильевич того не заслуживает; заслуживает, и еще как, хотя его романы «Пулковский меридиан» (1936) и «Шестидесятая параллель» (1955), посвященные событиям Гражданской и Великой Отечественной войн соответственно, вряд ли знакомы кому-нибудь, кроме старшего поколения, уже сегодня, а в недалеком будущем и вовсе канут в Лету. Зато его популярные филологические книги — все эти «Слово о словах», «Почему не иначе?», «Имя дома твоего», «С языком до Киева», etc. — будут жить и переиздаваться еще очень и очень долго. Не говоря уже об автобиографических «Записках старого петербуржца» и «Записках старого скобаря».

Ну вот мы и подошли ко главному.

Была при Успенском заведена на секции такая традиция: каждый сезон открывался вечером председателя, дабы все могли удостовериться, что на лаврах он не почил и мышей ловит по-прежнему. В конце шестидесятых — начале семидесятых он всякий раз читал новые главы из вышеназванных мемуарных книг, и не знаю, все ли, но я неизменно ждал этого события с нетерпением.

В «Записках старого петербуржца» есть глава, названная «Первые шаги», а в ней — подглавка «Шаг третий, спаренный». (У кого нет под руками книги, вот ссылка: http://www.modernlib.ru/boo...). Блестящий рассказ о том, как во второй половине двадцатых годов два молодых человека, тезки — Лев Успенский и юрист Лев Рубинов затеяли писать детективно-фантастический роман. Не стану пересказывать — все равно мне до Успенского далеко, так не сумею, читайте сами. Важно другое: в конце вечера Лев Васильевич посетовал, что у него самого не осталось ни единого экземпляра этого сочинения, увидевшего свет в 1928 году в харьковском издательстве «Космос» под заглавием «Запах лимона» и под коллективным псевдонимом Лев Рубус (кстати, совсем как в постперестроечные времена издательство это исчезло, не успев заплатить соавторам).

И я понял, что должен подарить Льву Васильевичу на близящееся семидесятилетие.

Если бы я только знал, на что себя обрек! Естественно, ни в библиотеках мне найти эту книжицу не удалось, ни даже у друзей-библиофилов, коллекционеров НФ. То есть у одного — некоего Климова — по слухам, «Запах лимона» имелся, но тот никому книг в руки не давал и даже предпочитал не показывать.

Какое там семидесятилетие! Прошло четыре года, прежде чем харьковские друзья все-таки сумели меня осчастливить. Но! Присланную с оказией книгу, позаимствованную из собрания, если мне не изменяет память, Книжной палаты УССР, ученым секретарем коей был в те времена мой дальний-предальний родич Ким Хомич Балабуха, надо было с этой же оказией и вернуть — ровным счетом через три дня.

Что делать?

Оставалось только воззвать к брату, заведовавшему в те времена отделом множительной техники одного из ленинградских НИИ. Поначалу тот ни в какую не соглашался, и понять его можно. Это вам не нынешние времена с их разгулом ксероксов да принтеров! Тогда над плечом всякого, работающего с нашими «Эрами» и ротапринтами, витало в воздухе недреманное око, каждая размноженная страница строго фиксировалась, за снятие в личных целях копии не то что с какого-нибудь там «Архипелага ГУЛАГ», а хоть с газеты «Советская Россия» можно было не только работы лишиться, причем с «волчьим билетом», но под суд пойти, и срок получить. Но все-таки братец рискнул.

Итак, ситуация определилась: Успенский — автор, я — издатель, Константин — типограф. И такой, замечу, что любо-дорого!

За двое суток были изготовлены два экземпляра «Запаха лимона», практически неотличимых от оригинала — даже бумагу Константин подобрал такого оттенка, что казалась она слегка пожелтевшей от времени. Одна беда: мягкая, плохой бумаги обложка романа давным-давно рассыпалась, и книга начиналась с титульного листа. Пришлось не воспроизводить прежнюю, а сотворить новую — твердую, обтянутую кожей (синтетической, натурально), с золотым тиснением.

И вот пришло открытие сезона 1974–1975 годов, очередной творческий вечер Успенского. И когда он отчитал новые главы «Записок старого скобаря», я рассказал историю поисков и выпуска в свет «репринтного издания» — разумеется, с необходимыми по тем временам купюрами относительно места изготовления книги и персон, в том участвовавших (с ними я свел Успенского потом). И вручил ему авторский экземпляр.

Каюсь, мне хотелось порадовать Льва Васильевича, но такой реакции я не ожидал: мэтр без преувеличения со слезами на глазах принял подарок, он несколько минут без единого слова листал книгу, ища какие-то места, даже погладил переплет… И лишь потом пожал мне руку (не обниматься же прилюдно — c’est faux pas!) и на втором начертал вот этот автограф:

Это был единственный в моей жизни автограф, адресованный писателем (да каким!) — своему издателю.

Обидно только, что братцу по независящим, как говорится, от него причинам не удалось изготовить третьего экземпляра — для себя; так что, увы, он подобного сокровища лишен…

Андрей Балабуха,

07-03-2011 16:33

(ссылка)

Байки от Балабухи

«И небываемое бывает», — гордо повелел отчеканить на медалях Петр I, захватив со шлюпок два заштилевавших шведских фрегата. Что уж тут небываемого! Да всякий пират какого-нибудь Карибского моря не раз проделывал подобный маневр — читайте Архенгольца. Но фразочка тем не менее хороша. И, главное, справедлива: бывает. А вот вам и доказательство.

…Утро — понятие растяжимое (с точки зрения времени) и омерзительное (с точки зрения физиологии). Об этом состоянии у меня даже сложилась некогда автоэпиграмма:

Поутру —

Полутруп,

А в полудень —

Снова блудень.

И вот сижу я позавчера утром, допиваю вторую чашку кофе — из непременных трех — и тупо пялюсь смотрю на экран телевизора, где по каналу «365 дней» (отечественный аналог «History») молодые и как на подбор почему-то некрасивые вдохновенно рассказывают о городах мира. О каком именно речь, не ведаю, ибо включился, как водится с самой что ни на есть середины. Построен на болотах, но не родной Питер — точно. Оные болота засыпали землей, взятой с окрестных холмов… «И теперь бóльшая часть Бостона…» Ага! Бостон, значит.

В тот же миг раздается звонок:

— Я тут в Петербурге, завтра утром домой улетаю, ты нынче вечером не занят?

Да и занят был бы — всяко освободился! Сеня Литвин, еще в семидесятые годы прошлого (страшно сказать!) века произведенный светлой памяти Евгением Павловичем Брандисом в первые балабуховеды отечественного литературознания… Сеня Литвин, достославный ТРИЗ’венник (но, слава Богу, не трезвенник!), ученик и последователь основоположника сей дисциплины Генриха Сауловича Альтшуллера (кто не помнит — фантаст Генрих Альтов тож), у меня на дому ведший года три кряду для нашей фантастической братии семинар по развитию творческого воображения… Сеня Литвин, великий знаток НФ — скольким записным критикам и литературоведам в законе мог фору дать… Семен Соломонович Литвин, сменивший на болотах возведенный Санкт-Петербург на таким же образом построенный Бостон и преуспевший там не в пример многим другим эмигрантам… И в пример всем оным сохранивший в неприкосновенности свой великолепный русский язык, в котором англицизмов чуть ли не меньше, чем у меня.

Вечером, потягивая его любимый (и, натурально, им же принесенный) виски «The Famous Grouse» (каюсь, я эту «Куропатку» тоже ценю), болтаем о том, о сем, и — к слову пришлось — рассказываю, как забавно совпал его звонок с телефильмом — тик-в-тик на фразе: «…и теперь бóльшая часть Бостона…»

Не успеваю договорить слова, как в кармане у Сени заводит песню сотовый. Он достает телефон, кидает взгляд на дисплей — и заливается хохотом так, что не сразу обретет способность ответить абоненту.

Причина становится очевидной с первой же фразы.

Это Тамара — жена.

Из Бостона.

Опиши такое в романе — кто поверит? Но, как с гениальной прозорливостью заметили в «Стажерах» братья Стругацкие, «что мы знаем о вероятностях»?

Андрей Балабуха,

28-02-2011 22:22

(ссылка)

Секционная хроника

В понедельник, 21 февраля, в «Доме писателя» состоялось очередное заседание секции фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга — на сей раз немногочисленное, причем по двум причинам одновременно: во-первых, погода стояла омерзительная и к выходу из дому не располагающая, во-вторых, в соседнем помещении шел вечер памяти предыдущего председателя нашего Союза, светлой памяти Михаила Михайловича Чулаки, и некоторые члены секции просто не могли не быть там. Но все же два десятка человек собралось.

На «пятиминутке хвастовства» в этот раз прогремели двое:

Затем настал черед главного действа — творческого вечера члена Литературной студии Андрея Балабухи и Леонида Смирнова,а также и актива секции Павла Марушкина.

На том и разошлись.

На «пятиминутке хвастовства» в этот раз прогремели двое:

Затем настал черед главного действа — творческого вечера члена Литературной студии Андрея Балабухи и Леонида Смирнова,а также и актива секции Павла Марушкина.

На том и разошлись.

Андрей Балабуха,

01-03-2011 15:27

(ссылка)

Байки от Балабухи

Нет, что ни говори, а неправ был великий поэт революции. Категорически неправ.

За годы жизни у меня собралась изрядная коллекция самых разных мандатов — членские билеты, удостоверения, пропуска… Аккуратно составленные рядком в длинной пластмассовой коробке, они занимают всю ширину верхнего ящика письменного стола, добрых сорок сантиметров. И это не только память. Ибо никому не дано знать, что и когда пригодится.

В этой связи вспоминается такой случай.

Первого апреля (ей-богу, не выбирал даты — так уж подстатилось!) 1974 года я сошел с твердой инженерской стези, дабы ступить на ненадежную почву, как принято выражаться в наши англизированные дни, фрилансерства, а тогда говорили: стать вольным художником или свободным охотником. И с тех пор, пользуясь выражением моего любимого Роберта Энсона Хайнлайна, «не искал честного заработка». О том, как случилась в одночасье та перемена, еще напишу при случае — тоже история забавная. А сейчас — о другом.

Отнюдь не будучи человеком андеграунда, я прекрасно понимал (мама в голову крепко вбила), что каким-то социальным статусом обладать надо. И потому вступил в Профессиональную группу писателей при Ленинградском отделении Литфонда РСФСР — в просторечии, Профгруппу. Рассказать в нескольких словах об этой организации стоит.

Как только ее ни называли! Одни — институтом кандидатов в члены Союза писателей (правда, многие так всю жизнь кандидатами и оставались). Другие — отстойником (но почему-то в отстойнике этом собралось немало литераторов весьма достойных). Третьи — преимущественно, лица официальные — крышей для злостных тунеядцев наподобие Бродского (который, замечу, имея такую возможность, категорически ее отверг, устраивая себе судьбу жертвы режима). Наконец, наиболее продвинутые — «тунеядской сотней».

Насчет сотни — чистейшая правда: численность профгруппы была жестко ограничена (кто и когда выдумал это правило, не ведаю, однако действовало оно неукоснительно), и стать сто первым членом не мог никто, надлежало ожидать чьего-то выбытия — в Союз писателей, за кордон или на тот свет. В остальном же Профгруппа служила прибежищем для всех, кто еще не вступил в ряды официально признанных инженеров человеческих душ или был оными рядами отвергнут (мне пришлось побывать в обоих состояниях). Чтобы доказать Советской власти свою глубоко рабочую, а не тунеядскую сущность, надлежало каждый год представлять справки о гонорарах, доказывая, что зарабатываешь (в среднем) более государственного прожиточного минимума — семидесяти рублей в месяц. А также предъявлять трудовую книжку, дабы начальство удостоверилось, что «честного заработка» ты нигде ни часу не имел — ослушников ожидало незамедлительное изгнание. И. наконец, всякий член профгруппы обязан был раз в месяц являться на собрание, дабы прослушать политинформацию и тем самым продемонстрировать отсутствие подлой интеллигентской аполитичности (проводил их доктор философии и член СП (даже, кстати, нашей секции фантастической и научно-художественной литературы) Авраам Израилевич Новиков — следует отдать ему должное, он нередко умудрялся даже под бдительным оком Большого Брата превратить обязательное занудство в нечто вполне съедобное, а порою даже интересное). Словом, это было полезная и славная организация, хотя и не без свар, порою весьма жестоких, а иногда и грязных — так ведь пишущая братия иначе жить не умеет… В завершение упомяну, что многолетний и бессменный председатель Профгруппы, переводчик Анатолий Иванович Серобабин (в его переводе, в частности, пришло к нам многотомие путешественников Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда) выправил нам первоклассные мандаты — красное шевро, мягкая подложка, золотое тиснение… Смотрелось солидно. И не только на мой взгляд.

В те времена — я тогда «был моложе и лучше, кажется» — мне нравилось в мало-мальски приличную погоду раскатывать на велосипеде: и экономия тебе, и экология, и физзарядка. Машина у меня была собственной сборки: усиленная рама, широкие ободья от мопеда, амортизаторы, ручные и ножные тормоза, шесть передач от гоночного… Догадайся я в те времена своего монстра запатентовать, сегодня миллионером был бы — в аккурат нынешний горный велосипед. Увы, фантастам с этим не везет: Артуру Кларку — со спутниками связи, мне — с велосипедом… Но ездил я по городу с удовольствием и много. Жаль только, Невский для велосипедистов был тогда закрыт и даже пересекать его полагалось, кроме как по Литейному, ведя конягу под уздцы. А я в тот раз катил, как писала в «Месс-менд» Мариэтта Шагинян, «вдоль бурной Мойка-ривер», и пересечь означенный проспект предстояло. Но как? Перехода-то там нет — ближайшие на бывшей Желябова (ныне Конюшенной) и Герцена (ныне Большой Морской). Неужто переться туда?

Я огляделся — вроде никакой милиции. Авось проскочу! Но не тут-то было: Как водится, о хоббите речь, а хоббит навстречь. Стоило мне добраться до разделительной полосы, как «из воздуха соткался» некто в форме и при полосатом жезле.

— Нарушаем, гражданин? Ваши документы!

И почему это менты с документами нераздельны, как яйца и ветчина? Достукался! Плакали мои права (в те времена и на велосипед таковые требовались). Я полез в карман рубашки и извлек свою профгруппную красную книжицу: бумажник с паспортом туда не влезал и, как выяснилось, слава Богу. Фараон повертел ее в руках, раскрыл, убедился в некотором сходстве фотографии с оригиналом (искусство фотографов на документы тогда так же оставляло желать лучшего, как и сейчас), после чего с некоторым скептицизмом в голосе поинтересовался:

— Это что, Союз писателей, что ли?

И чем ему Союз писателей не угодил?

— В Союзе писателей, — наставительно заметил я, — десять тысяч человек. А нас — сто!

И тут в глазах моего архангела засветилось нечто, похожее на удивленное уважение.

— Извините! — козырнул он, простер свой огненный жезл и, остановив движение, под локоток перевел меня через оставшуюся половину Невского. — Счастливого пути… и… это… творческих успехов!

Ну и как, скажите, не хранить после такого спасительные мандаты? Тем более, что и другие меня порой выручали. Но об этом — в следующий раз.

Андрей Балабуха,

20-02-2011 19:31

(ссылка)

Информация

Итак, стартовал очередной конкурс «Фанткритик» — теперь уже 2011 года, причем ваш покорный слуга вновь будет номинально председательствовать в жюри (номинально по той причине, что жюри в силу географического разброса своих членов реально собраться под чьим бы то ни было председательством не может). Но всячески агитирую всех, кто ощущает в с душе и в извилинах критический зуд, принять участие.

Условия (радением бессменного и безотказного двигателя конкурса — Юлии Зартайской) размещены здесь: http://krupaspb.ru/piterboo...

Условия (радением бессменного и безотказного двигателя конкурса — Юлии Зартайской) размещены здесь: http://krupaspb.ru/piterboo...

Андрей Балабуха,

20-02-2011 19:25

(ссылка)

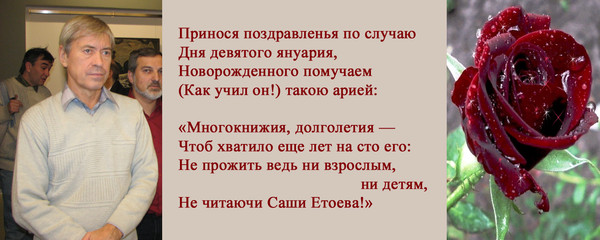

Поздравляю!

В прошлую пятницу мне, к сожалению, не удалось побывать на юбилейном вечере Никиты Филатова, прошедшем на заседании секции прозы СП СПб. Поэтому хочу поздравить хотя бы так:

Андрей Балабуха,

18-02-2011 19:14

(ссылка)

Прочел — и вам того желаю

Здесь же, в «Моем мире» Mail.ru, Павел Амнуэль выложил в своем блоге отменную развернутую рецензию на научно-фантастический (?) роман американского писателя Марка Альперта «Последняя теория Эйнштейна» (в оригинале — «Final Theory»; «АСТ», «Астрель» и «Полиграфиздат», 2010), в издательской аннотации поименованного астрофизиком, журналистом, поэтом и редактором журнала «Сайентифик америкен».

Вот ссылка: http://blogs.mail.ru/list/p...

Рекомендую от души!

Вот ссылка: http://blogs.mail.ru/list/p...

Рекомендую от души!

Андрей Балабуха,

05-02-2011 20:25

(ссылка)

Из дальних странствий возвратясь...

В кои веки раз (благодаря любезному приглашению председателя Оргкомитета Дмитрия Володихина и организационной помощи друга и коллеги по секции Владимира Корнева) мне удалось выбраться еще на один конвент, помимо непременного и родного «Интерпресскона» — имею в виду проходивший с 21-го по 23-е января в Подмосковье «Басткон».

Признаюсь, пятнадцать часов в машине по обледенелому шоссе (катишь, словно по новогодней елке — впереди так и змеятся желтые отражения ксеноновых фонарей, красных стоп-сигналов, габаритных огней, разноцветных маячков, луны, звезд) — не для слабонервных, даже с нашим великолепным водителем. А по обочинам то и дело попадаются съехавшие в кювет фуры, слетевшие с полосы и вбившиеся в дерево, а то и друг в друга легковушки... Чистая «путь-дорожка фронтовая»!

Но зато как приятно было повстречаться со старыми знакомыми вроде Геннадия Прашкевича или Эдуарда Геворкяна, обзавестись новыми и поговорить — с кем бегло, а с кем и всласть! Каюсь, уезжать не хотелось, не хватило как минимум еще суток: только-только начались самые интересные толковища... Ну да ладно — буду надеяться, в следующий раз. «ЕБЖ», — как любил писать Лев Толстой.

Кое-кто из вышеупомянутых собеседников на снимках. Наверху (слева направо): мы с Юлией Андреевой и луганским издателем Юрием Ивановым, увековеченные объективом луганской же издательницы Анны Конкиной;, сама Аня Конкина; наконец, мы со Владимиром Березиным. Внизу (в том же порядке): издатель Глеб Гусаков (писатель Ярослав Веров тож, и опять-таки фото Конкиной); Большая Беляеведица — Анна Андриенко и Эдуард Геворкян, ведущий заключительный семинар.

Андрей Балабуха,

08-02-2011 14:11

(ссылка)

Секционная хроника

Вчера, 7 февраля с.г., в семь часов вечера состоялось очередное заседание секции фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга. На этот раз — как положено, в первый понедельник месяца (в январе, как вы помните, из-за долгих новогодних вакаций произошел календарный сбой). Может, в силу того, что в прошлый раз собирались всего неделю назад, может, из-за эпидемии гриппа, но народу стеклось в «Дом писателя» немного: всего семнадцать человек, хотя тема заседания была, на мой взгляд, не только интересна, но также имела самое что ни есть непосредственное касательство к большинству из нас.

Впрочем, о теме чуть ниже. Потому что сначала была непременная «пятиминутка хвастовства», в ходе коей Виктор Точинов поведал собравшимся о своих тринадцати книгах, посвященных высокому искусству рыбалки, и задался вопросом, а можно ли рассматривать их как научно-популярные. Потом Михаил Ахманов сжато, но красочно рассказал о состоявшемся 1 февраля общем собрании членов санкт-петербургского представительства Союза российских писателей, где присутствовал, будучи — в отличие от многих собратьев по перу — человеком любознательным и ответственным.

Затем началось главное действо — круглый стол на тему «Порядок электронных публикаций. Настоящее и будущее цифровой книги и ее авторов». Вступительное слово для затравки дискуссии произнес Михаил Ахманов; активно и весьма информативно выступали Виктор Точинов, Александр Мазин, Василий Владимирский, Александр Лидин и Павел Шумилов. Ими — за исключением Лидина — в том же порядке (если смотреть слева направо) можно полюбоваться на снимке ниже. В общем, разговор, сдается мне, получился — во всяком случае, лично я вынес из него много полезного и даже сделал некоторые практические выводы.

В половине десятого, когда караул традиционно устал, все послушно разошлись — ну точь-в-точь как Учредительное собрание...

Впрочем, о теме чуть ниже. Потому что сначала была непременная «пятиминутка хвастовства», в ходе коей Виктор Точинов поведал собравшимся о своих тринадцати книгах, посвященных высокому искусству рыбалки, и задался вопросом, а можно ли рассматривать их как научно-популярные. Потом Михаил Ахманов сжато, но красочно рассказал о состоявшемся 1 февраля общем собрании членов санкт-петербургского представительства Союза российских писателей, где присутствовал, будучи — в отличие от многих собратьев по перу — человеком любознательным и ответственным.

Затем началось главное действо — круглый стол на тему «Порядок электронных публикаций. Настоящее и будущее цифровой книги и ее авторов». Вступительное слово для затравки дискуссии произнес Михаил Ахманов; активно и весьма информативно выступали Виктор Точинов, Александр Мазин, Василий Владимирский, Александр Лидин и Павел Шумилов. Ими — за исключением Лидина — в том же порядке (если смотреть слева направо) можно полюбоваться на снимке ниже. В общем, разговор, сдается мне, получился — во всяком случае, лично я вынес из него много полезного и даже сделал некоторые практические выводы.

В половине десятого, когда караул традиционно устал, все послушно разошлись — ну точь-в-точь как Учредительное собрание...

Андрей Балабуха,

05-02-2011 23:21

(ссылка)

Секционная хроника

В понедельник, 31 января, состоялось очередное заседание секции фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга — как всегда в «Доме писателя» (как все-таки хорошо, что в русском языке есть кавычки!) на Звенигородской, 22.

На традиционной «пятиминутке хвастовства» выступили двое.

Признанный наш дуайен Борис Федорович Сергеев продемонстрировал только что вышедшую книгу «Высшая форма организованной материи. Рассказы о мозге» — не знаю уж какое по счету издание, а если добавить и переводы на иностранные языки, боюсь, приблизится к сотне (на снимке последнее переиздание посередине; справа — первое). А в придачу к демонстрации он рассказал прекрасную байку (я весь иззавидовался!), где фигурировали и королева Елизавета II, и советские издатели, и прехитрые японцы, и... Пересказывать не стану — Борис Федорович обещал, что начнет наконец подобные истории записывать, так что сами со временем прочтете и незачем преждевременно раскрывать интригу.

Затем слово взяла дама:

И, наконец, о главной части вечера — встрече с Дмитрием Николаевичем Петровым:

Задавали вопросы (в том числе, и каверзные), а потом и выступали уже более развернуто едва ли не все два с лишним десятка присутствовавших. И пусть герой вечера по окончании сбежал в числе первых, мы со Святославом Логиновым и Михаилом Ахмановым прервали начатый в гостиной разговор только в метро, когда пришлось ехать в разные стороны...

На традиционной «пятиминутке хвастовства» выступили двое.

Признанный наш дуайен Борис Федорович Сергеев продемонстрировал только что вышедшую книгу «Высшая форма организованной материи. Рассказы о мозге» — не знаю уж какое по счету издание, а если добавить и переводы на иностранные языки, боюсь, приблизится к сотне (на снимке последнее переиздание посередине; справа — первое). А в придачу к демонстрации он рассказал прекрасную байку (я весь иззавидовался!), где фигурировали и королева Елизавета II, и советские издатели, и прехитрые японцы, и... Пересказывать не стану — Борис Федорович обещал, что начнет наконец подобные истории записывать, так что сами со временем прочтете и незачем преждевременно раскрывать интригу.

Затем слово взяла дама:

И, наконец, о главной части вечера — встрече с Дмитрием Николаевичем Петровым:

Задавали вопросы (в том числе, и каверзные), а потом и выступали уже более развернуто едва ли не все два с лишним десятка присутствовавших. И пусть герой вечера по окончании сбежал в числе первых, мы со Святославом Логиновым и Михаилом Ахмановым прервали начатый в гостиной разговор только в метро, когда пришлось ехать в разные стороны...

Андрей Балабуха,

06-02-2011 13:23

(ссылка)

Ура! Я — пророк!

Несколько лет назад у меня ни с того ни с сего сложился такой лимерик:

Один толстяк из Элисты

(Как учат древние листы)

Худел легко и не без кайфа:

Еще не зная герболайфа,

Он просто заводил глисты.

Впоследствии он вошел в мой сборник «Строфики и ди-строфики» (2006). А сегодня в новостях читаю: http://www.newsland.ru/News... Знай нас, фантастов!

Один толстяк из Элисты

(Как учат древние листы)

Худел легко и не без кайфа:

Еще не зная герболайфа,

Он просто заводил глисты.

Впоследствии он вошел в мой сборник «Строфики и ди-строфики» (2006). А сегодня в новостях читаю: http://www.newsland.ru/News... Знай нас, фантастов!

Андрей Балабуха,

03-02-2011 23:53

(ссылка)

Секционная хроника

Хоть и задним числом, но все же выкладываю информацию о нашем ежегодном вечере лауреатов, кавалеров и прочая, и прочая, который, как водится состоялся на первом в наступившем году заседании секции фантастической и научно-художественной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга 17 января 2011 года.

Итак, вот они — наши герои (дабы никому не было обидно, я расположил всех в строгом алфавитном порядке):

Естественно, всем аплодировали, всех поздравляли, за всех радовались и за всех выпили на традиционном фуршете (правда, разом, иначе никакого времени не хватило бы, а писателей как-никак выгоняют из «Дома писателя» в 21-30 — «караул устал»).

Итак, вот они — наши герои (дабы никому не было обидно, я расположил всех в строгом алфавитном порядке):

Естественно, всем аплодировали, всех поздравляли, за всех радовались и за всех выпили на традиционном фуршете (правда, разом, иначе никакого времени не хватило бы, а писателей как-никак выгоняют из «Дома писателя» в 21-30 — «караул устал»).

Андрей Балабуха,

16-01-2011 21:21

(ссылка)

Байки от Балабухи

Недавно — безо всякого умысла, по какой-то случайной ассоциации — я упомянул в компании Кима. И тут же подумалось: ну кто сейчас его знает? Ким для них, скорее всего, если не исключительно киплинговский герой, то Юлий или, на худой конец, Ким Ир Сен или Ким Чен Ир. Ан нет! Наш славный библиофил Александр Етоев тут же припомнил и «Тетрадь, найденную в Сунчоне», и «Кто украл Пуннакана?», а подвижник библиографии Леонид Смирнов не преминул дополнить:

— …и «Кобра под подушкой»… и «По прочтении сжечь»… и «Агент особого назначения»…

Выходит, помнят! Но все-таки из той поры нашей секции, из тех, кому памятны не книги, а сам Роман Николаевич Ким, остались разве что Борис Стругацкий да я…

И захотелось написать. Потому что второго столь парадоксального человека я, пожалуй, не знаю.

Во-первых, он был загадкой.

Как-то раз Лев Васильевич Успенский рассказал мне о забавном эпизоде, приключившемся во время поездки с какой-то писательской не то делегацией, не то туристической группой в Англию, что само по себе в те времена (году этак в шестьдесят втором — шестьдесят третьем) было явлением из ряда вон выходящим. Как водится, ходить по Лондону в одиночку было не велено. Советского человека отличает, как известно, здоровый социалистический коллективизм — так что группами, товарищи, группами, не разбредайтесь, а то мало ли куда и к кому забредете!.. Так вот и шли они втроем-вчетвером по какой-то улице (Успенский называл, да я с годами запамятовал), и Льву Васильевичу, человеку, к архитектуре почти столь же чуткому, как и к слову, приглянулся двухэтажный особняк под черепичной крышей, стоящий с отступом и отделенный от тротуара витой металлической решеткой. Он легонько толкнул в бок шагавшего рядом Кима:

— Взгляните, Роман Николаевич, какой прелестный дом!

Не поворачивая головы, тот уронил:

— Знаю.

— Что значит «знаю»? — опешил Успенский, уставясь на непроницаемую восточную физиономию коллеги.

— Очень просто. Я в нем жил.

— Когда? Как?

— В тысяча девятьсот тридцать шестом году, — снизошел до объяснения Ким. — Будучи индонезийским купцом.

Так Лев Васильевич узнал, что его собрат по перу был разведчиком-нелегалом. (Был? «Бывших разведчиков не бывает», — говаривал Ким.)

Получилось это как-то само собой — не в пример иным, в шпионы он с юности не рвался. Просто родился — а было это в 1899 году — в корейской семье. Сам он упомянул как-то, что отец его был подданным российской короны. Возможно, хотя не всем рассказам Кима по вполне понятным причинам стоит верить. Но вот что странно: колледж он окончил в Токио, куда привели отца интересы торговли. И получается: российский коммерсант преспокойно обитал в столице государства, ведшего в эти годы войну с его отечеством… Неужто времена были настолько вегетарианскими? Впрочем, высшее образование юный Ким получил уже на восточном факультете Владивостокского университета, после чего несколько лет преподавал китайскую и японскую литературу в Москве, одновременно пописывая для журналов и газет научно-популярные и литературно-критические статьи. Попробовал он силы и на поприще художественной литературы, выпустив две книги: «Ноги к змее (Глоссы)» — в Ленинграде, в 1927 году, и «Три дома напротив, соседних два» — в Москве, в 1934-м. А в начале тридцатых вновь оказался в Стране восходящего солнца, но теперь уже в качестве штатного агента Иностранного отдела ОГПУ, то бишь честного советского шпиона. (Оттуда его, очевидно, и занесло в Англию — судя по хронологии событий). Продолжалось так до 2 апреля 1937 года, когда его арестовали, судили и осудили — как бесчестного японского шпиона.

О следующих девяти годах его жизни существуют две версии. Официальная гласит, что «во время Великой Отечественной войны Ким работал переводчиком в спецпропагандистской организации НКВД по Дальнему Востоку, оставаясь при этом заключенным».

По его же собственным словам, дело обстояло несколько иначе. Примерно через год после того, как он обосновался на нарах, Кима вызвали к начальнику лагеря. Впрочем, в кабинете оказался не добрый пастырь зловредных зэков, а некто совсем другой и по прошлой жизни смутно знакомый.

— Слушай, Ким, хочешь вину перед Родиной искупить?

— Не знаю, какую, на хочу.

И его послали.

Нет, не туда, куда вы подумали. А снова за границу, где он и продолжил деятельность нелегала, пребывая при этом (полна чудес могучая Россия!) в статусе «расконвоированного зэка». Похоже, деятельность его была достаточно результативной — если судить по правительственным наградам, получал каковые, правда не он, а лагерно-энкавэдэшное начальство. Каюсь, я долго был не в силах понять, что заставляло его возвращаться из «спецкомандировок» на лагерные нары. И лишь потом до меня дошло, что подобная лояльность гарантировалась не только патриотизмом, но и не подвергнутой пока репрессиям семьей.

В сорок шестом его освободили, а после XX съезда даже выдали некоторые ордена. (Интересно, с вышеупомянутого начальства сдирали? Или дубликаты на грудь повесили?) Но как бы то ни было, с 1950 года Ким профессионально занялся литературой, причем писал исключительно о знакомой по личному опыту области человеческой деятельности — сочинял шпионские детективы.

Это привело его в Союз писателей и в нашу секцию — виноват, тогда еще не секцию, а рангом ниже: комиссию по научно-популярной и фантастической литературе при секции прозы Ленинградской писательской организации СП РСФСР (вот вам достойный образчик советского канцелярита). И здесь я его запомнил не как писателя, но как великого златоуста.

Стоило Киму завести речь — и все приклеивались к стульям.

Наши заседания в Доме писателя (не нынешнем, матвиенковском подарочке, именуемом «Государственное предприятие „Дом писателя строгого режима”», а том, старом, выгоревшем, что на Шпалерной, 18, в шереметьевском особняке) продолжались, как правило два часа — с семи до девяти, после чего все перекочевывали в непочтительно именуемый кабаком ресторан, где продолжалось уже неформальное общение. Причем в описываемые годы — часов до двух-трех ночи. Но это en masse.

А если это был творческий вечер Романа Кима или Ким просто заводил о чем-то разговор — мы могли просидеть в Красной или Дубовой гостиной и до десяти, и до одиннадцати: «А дальше?», «А еще?..» И даже когда, позвякивая связкой, являлась администраторша-ключница, и хочешь не хочешь приходилось откочевывать в кабак, там не расползались по столикам, а сдвигали столы, усаживали Кима во главе и просили продолжать. Так было, помню, когда он рассказывал историю шевалье д’Эона (куда там Пикулю — вот уж был роман так роман, пускай в устной форме!). Или о шпионской (не только, впрочем — во всей разносторонности) деятельности Даниэля Дефо, именно с тех пор ставшего моим любимым героем… В устах Кима любая человеческая судьба, любая цепь событий превращались в захватывающее авантюрное повествование. (Только о собственных похождениях, замечу, он не распространялся никогда: «Об этом лет через пятьдесят можно будет…»)

Воистину златоуст!

Роман Николаевич не выстраивал речи, не продумывал ее заранее, тем более, что и тема зачастую рождалась неожиданно, на ходу. Он просто позволял вдохновению вести себя — и послушно следовал этому наитию.

И меня всегда поражало, огорчало, убивало: ну отчего же книги его можно читать только под общим наркозом? Почему он не пишет, как говорит?

Однажды я раскрыл эту тайну.

В Доме творчества писателей в Комарове мне повезло стать свидетелем того, как работал Ким — обстоятельства сложились так, что он предложил мне гостеприимство в своем двухместном полулюксе.

Выглядело это следующим образом.

Ким садился за стол, где стояла портативная пишущая машинка «Эрика». Справа — стопка бумаги и ножницы; с этой же стороны, у ног — корзина. Слева — одинокий чистый лист и бутылочка канцелярского клея в розовой резиновой шапочке.

Вставив взятую из стопки страницу в машинку, он задумывался ненадолго, а потом отстукивал первую фразу. Перечитывал. Что-то не нравилось. Он делал несколько перекатов валика и писал вариант. Другой… третий… четвертый… Пока страница не кончалась. Тогда Роман Николаевич извлекал ее из машинки и долго изучал, правил карандашом, сводил… Вставлял следующую. Печатал итог трудов. Критически перечитывал, морщился — и все повторялось сызнова. К исходу часа первая фраза приобретала, наконец, желанный вид. Ким аккуратно выстригал ножницами эту полоску в две-три строки, наклеивал на лежащий слева чистый лист, отправлял отходы производства в корзину и приступал ко второй фразе.

В итоге за рабочий день выкристаллизовывалась примерно страница текста — вымученного и отдающего мертвечиной. Ибо — в отличие от устной речи, которая тут же умирает — творил он нетленный текст, коему надлежало пережить автора. Может быть, на века. И к этому процессу нельзя подходить, полагаясь на легкомысленное вдохновение — его надо выверять, методом многократных приближений достигая идеала.

Спасибо Роману Николаевичу! Благодаря ему, я понял — вот уже почти полвека тому — что совершенство рождается в душе и в извилинах, в блистательном владении материалом и в любви к свои слушателям, а не под клавишами машинки, задача которых — лишь поспевать за рождающимися словами. Перечитывать его повестей и романов не стану. Зато устных рассказов не забуду вовек. Они были поистине прекрасны, ибо думал рассказчик о слушателях, а не о совершенстве. Честь ему и хвала!

Андрей Балабуха,

26-01-2011 17:54

(ссылка)

Стишок

* * *

Всякий знает прекрасно: живем однова,

Но об этом ничуть не болит голова.

Так живем, словно вечность обещана нам —

Лишь азартом погони всерьез дорожа,

Слепо мчимся вослед ускользающим снам,

Исто верим висящим вдали миражам,

Открываем миры, сотворяем слова…

Ну что из того, что живем однова?

Всякий знает прекрасно: живем однова,

Но об этом ничуть не болит голова.

Так живем, словно вечность обещана нам —

Лишь азартом погони всерьез дорожа,

Слепо мчимся вослед ускользающим снам,

Исто верим висящим вдали миражам,

Открываем миры, сотворяем слова…

Ну что из того, что живем однова?

Андрей Балабуха,

09-01-2011 01:02

(ссылка)

Очередное приятное событие

В декабре в московском издательстве «Книги Wam» вышел альбом «Космос», посвященный пятидесятилетию полета Юрия Гагарина. Книга, оформленная в стилистике газетных полос, посвящена важнейшим событиям в истории космонавтики. Внушительную — четыре авторских листа, по сути, небольшая монография! — вступительную статью к этому фолианту (судите сами: вес — 3,5 кг, так что на секцию хвастаться не принесет!) написал наш коллега Александр Железняков. С чем его и поздравляю!

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу