Лидия Лудянская,

13-09-2011 18:12

(ссылка)

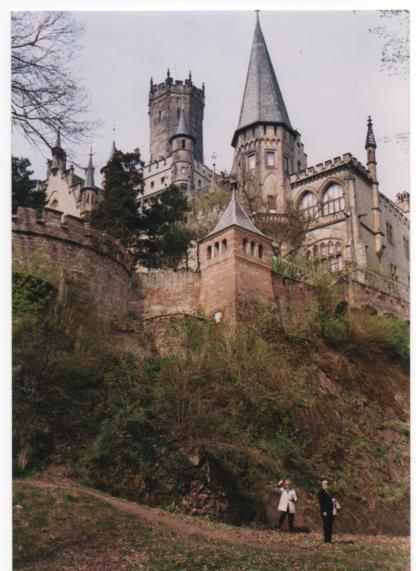

За кулисами сказки...

|

Метки: путешествия.

Лидия Лудянская,

05-08-2012 12:20

(ссылка)

Демократия по-немецки.

|

Метки: Германия.Наше сегодня.

Лидия Лудянская,

16-12-2013 16:18

(ссылка)

Мне бесконечно жаль…

Мне бесконечно жаль, что забыты многие певцы послевоенной поры. Их биографий нет в Википедии, их фото почти невозможно найти в Интернете…

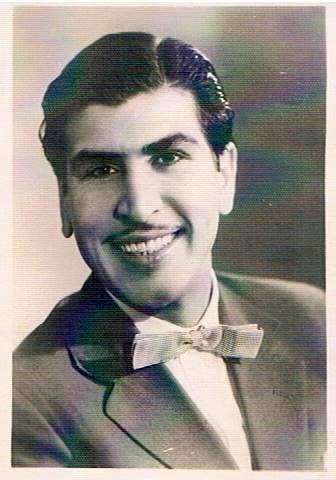

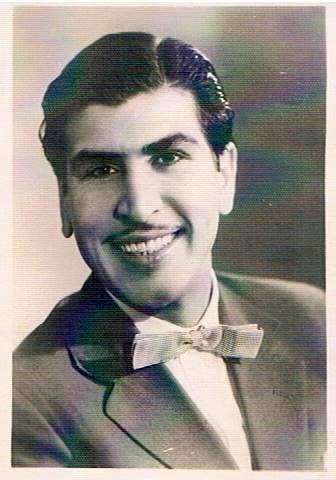

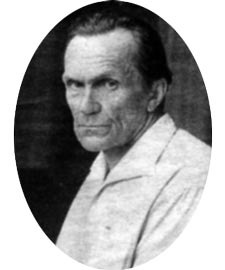

Одним из кумиров советской эстрады 50-60-х годов был блестящий исполнитель зарубежных и отечественных песен, певец с удивительным тембром голоса, Николай Щукин.

Ретивые чинуши от Министерства культуры пренебрежительно называли его "рафинированным, салонным и прозападным", и всячески тормозили творческую карьеру певца, несмотря на большую популярность у слушателей.

Объяснялось всё очень просто – в начале своего творчества артист не исполнял советских патриотических песен.

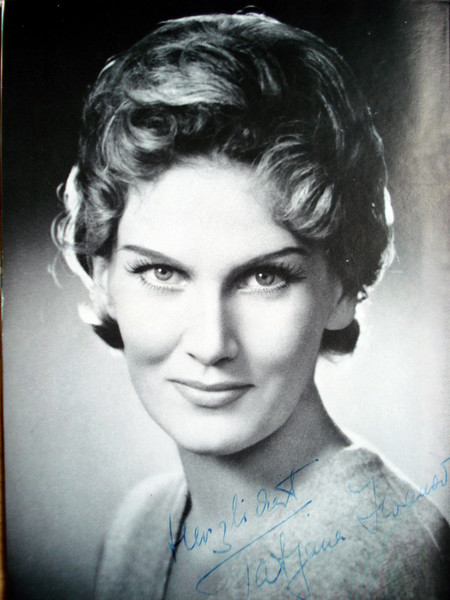

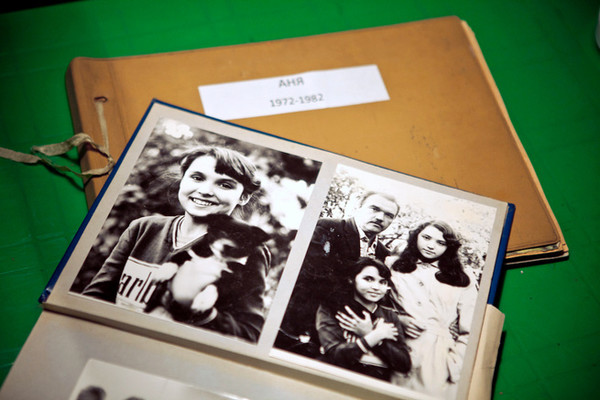

Н.Н.Щукин. Фото из моей личной коллекции.

[ Читать далее... → ]

Нравится

"lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская

Одним из кумиров советской эстрады 50-60-х годов был блестящий исполнитель зарубежных и отечественных песен, певец с удивительным тембром голоса, Николай Щукин.

Ретивые чинуши от Министерства культуры пренебрежительно называли его "рафинированным, салонным и прозападным", и всячески тормозили творческую карьеру певца, несмотря на большую популярность у слушателей.

Объяснялось всё очень просто – в начале своего творчества артист не исполнял советских патриотических песен.

Н.Н.Щукин. Фото из моей личной коллекции.

[ Читать далее... → ]

Нравится

"lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская

Метки: музыка.

Лидия Лудянская,

13-03-2011 13:29

(ссылка)

Быт и традиции средневековой Европы...

|

Метки: Так было.

Лидия Лудянская,

13-03-2011 14:33

(ссылка)

Как же без мыла душистого?

|

Метки: Так было.

Лидия Лудянская,

19-03-2012 21:26

(ссылка)

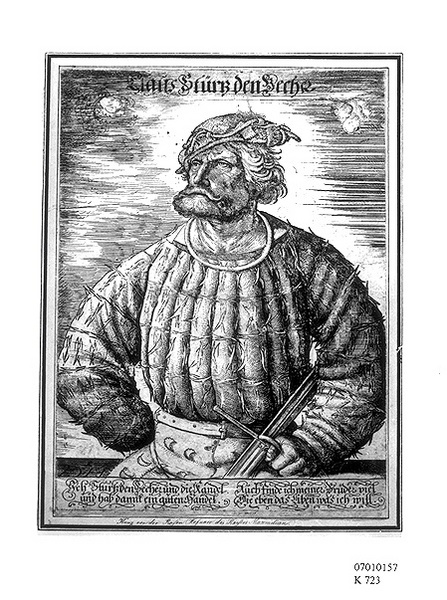

Легенды о Красном чёрте...

|

Метки: Немецкие легенды

Лидия Лудянская,

04-08-2016 11:31

(ссылка)

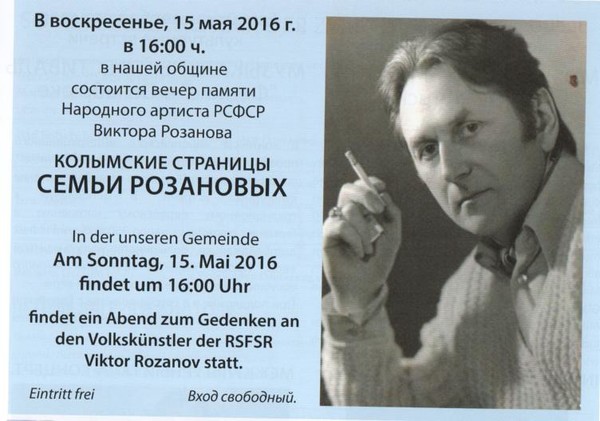

Колымские страницы семьи Розановых

Когда-то очень давно, в 1962-ом году, нам с мужем судьба подарила встречу с Виктором Розановым, подарила и, кажется, сама удивилась такому счастью.

А потому, вероятно, позволила нам свидеться ещё раз, уже в Оснабрюке.

19 января 1999 года переполненный зрителями зал оснабрюкской синагоги стал свидетелем того, как на сцену стремительной лёгкой походкой в концертном чёрном фраке вышел человек, поклонился, и после нескольких вступительных аккордов фортепиано в пространство поплыл изумительный по чистоте и красоте голос...

В нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь. Щедрая, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем так, что у слушателя начинало стонать сердце…

Это впервые в Германии пел Виктор Розанов.

Своим творчеством певец подтверждал истину, что бессмертным произведение сценического искусства, наравне с автором, делает и артист, исполняющий это произведение.

Высокая культура исполнения, вокальное мастерство, знание исторического материала - стихии русского романса - держали нас в неослабевающем напряжении, часто вспыхивали аплодисменты, и каждый раз Певец находил возможность взглядом поблагодарить тех, кто таким образом выражал восторг перед красотой искусства.

Он заставлял прикасаться к неведомому, сокровенному, именно тому, что жило внутри каждого слушателя…Его голос, манера держать себя покоряли и гурманов вокала, и людей, впервые видевших живого артиста.

Одним из важных факторов, способствующих успеху, являлась необычайная органическая слаженность ансамбля в лице чудесного певца и прекрасного концертмейстера, его супруги...

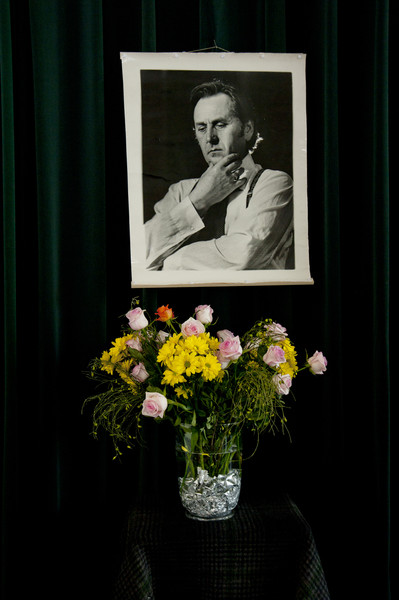

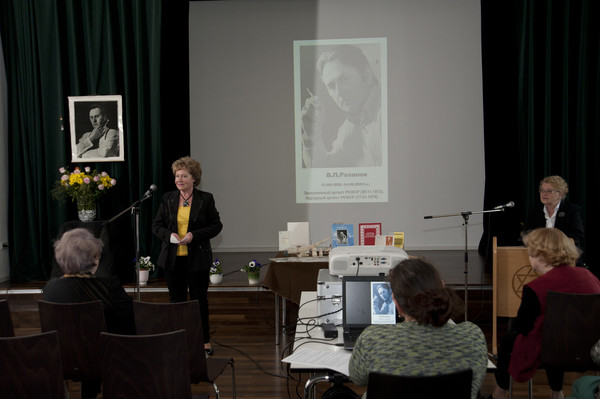

Прошли годы, но память не давала покоя, требовала вновь вернуться в те незабываемые времена. Тогда я решила, что пришло время сообща вспомнить о Народном артисте России Викторе Розанове. Правление оснабрюкской синагоги охотно пошло навстречу этому намерению и предоставило зал для проведения Вечера Памяти.

И снова, как и прежде, зал был полон, мест не хватало – люди пришли на встречу с Искусством. И снова волнующий голос наполнил зал, снова торжество шика и поэтика мужского магнетизма заставляли людей плакать и горели восторгом глаза их. Голос в записи вёл в неведомую высь, а видеокадры концертов Артиста наполняли благодарностью сердца людей.

Рассказ о судьбе Виктора Розанова сопровождался показом на экране многочисленных фотографий, демонстрацией наград, пластинок, концертных афиш певца.

К микрофону один за другим выходили друзья и бывшие коллеги артиста.

Все выступавшие говорили о притягательности Виктора Петровича как человека. О его потребности быть нужным людям, о его коронной фразе «чем могу быть полезен?», о его интеллигентности на сцене и в быту, о том, как он умел сохранять дистанцию от толпы, оставаясь простым и доступным. О том, что в нём слилась мечта массового человека о светлом идеале…

Таким был Вечер Памяти Народного артиста России Виктора Петровича Розанова, состоявшийся в Германии, в Оснабрюке, в здании еврейской общины города.

">

Видеозапись вечера

https://drive.google.com/fi...

Лидия Лудянская,

26-04-2014 17:39

(ссылка)

Чтоб они, суки, знали...

Смотрит население России фильм Саши Свиридовой о Судьбе. Да не о судьбе Шаламова Варлаама, а о своей судьбе смотрят...

Гробое молчание царит в блогах. Ни одна паскуда не взалкала, ни один шакал не простонал в русской ночи....

Молча смотрят. Внимают делам отцов своих. Пробуют человеченку на виртуальный вкус. Сладкое мясцо, парное, еще теплое...

Смотрите фильм, смотрите! Это дело рук ваших отцов, дедов и братьев!

Никого из родственничков не узнаете в сучьей форме? Ибо те, кто форму не одел, сгинули. Остались только выродки чекистов...

****************************************************************

«Несколько моих жизней»

Так писатель Варлам Шаламов решил однажды назвать свою биографию.

Начал писать, но оборвал повествование на пятой странице. Думаю, ему самому в ту пору не очень было ясно, что его литература – и стихи, и проза - была его биографией.

В ту пору – в конце невероятных восьмидесятых прошлого века – она занимала угол кабинета замдиректора ЦГАЛИ, где пряталась в картонных коробках, построенных штабелями до потолка. О том, что эта проза однажды будет издана в СССР – можно было только мечтать.

С невероятными жесткими и беспощадными «Колымскими рассказами» В.Шаламова я была знакома на слух: их старательно артикулировали хорошие голоса на запрещенных радиостанциях. Более всего – «Немецкая волна».

Представить, что однажды я напишу сценарий и советское государство даст деньги на съемку фильма о Колыме, мог только сумасшедший. Но в 1985-том началась перестройка. Следом за Горбачовым во власть пришли молодые люди, а в Госкино у руля встали мои товарищи. Один из них, чуя перемены, прислал мне мемуары безымянной старухи о герое Революции и гражданской войны Федоре Ильине-Раскольникове. Имя его было запрещено, но ветер перемен позволял надеяться...

Я забралась в архивы. Бумаги Раскольникова был рассыпаны и припрятаны архивистами, получившими некогда приказ об уничтожении бумаг.

В досье близлежащих его соратников – от вождя Владимира Ленина до красавицы жены Ларисы Рейснер - можно было найти его листочки. «Единица хранения» называлась каждая папочка и имела свой собственный номер...

Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выуживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, и однажды они все рядком улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Я любила заглядывать в формуляр выдачи, узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре детской рукой старательно выведенное слово «Шаламов». Я изучала почерк и видела руку школьника...

Подивилась, что бывают однофамильцы у великих писателей. Последним архивом, куда я пришла в поисках материалов о Раскольникове, был ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства. Там тоже всюду стоял тот же автограф. Закончив работу с архивом Раскольникова, я задала резонный вопрос на тему архива Шаламова. В Ленинке мне сказали, что такого не существует. Зато в ЦГАЛИ объяснили, что он есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.

- Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.

- Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...

- Писал. Это была его последняя работа перед смертью...

Я поежилась.

- Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?

-Минуточку…

Директор ЦГАЛи вышла и вернулась со своим заместителем –Ираидой Сиротинской. Повторила ей мой вопрос.

- Конечно убит, - категорично сказала И.Сиротинская. - Варлам Тихонович в этом не сомневался...

Я к этому времени твердо стояла на том, что Раскольников покончил с собой...

- Я могла бы посмотреть эту рукопись?.. На чем основана его уверенность…

Меня допустили к секретному архиву Шаламова. Это был океан.

Я сдала сценарий о Федоре Раскольникове, где мой герой покончил собой, а не был убит Сталиным. Меня обвинили во всех тяжких грехах, - включая то, что я пытаюсь «отмыть» Сталина, и фильм снимать не стали. И ни одному человеку я не смогла втолковать, что реальность отличалась от мифа. Выстроенный в сознании образованного обывателя алгоритм гласил, что в момент, когда Сталин стал вызывать в СССР и расстреливать дипломатов, Раскольников оказался умнее многих, Сталину не поверил, бежал из Болгарии во Францию, там опубликовал «Открытое письмо», в котором написал «Сталин, вы – убийца», и был за это убит.

Сообщить, что письмо Раскольникова было опубликовано через ДВЕ недели после того, как он выбросился из окна, было некому. Стена легенды была прочна и в 1989 году многим хотелось как можно быстрее и проще пересмотреть и переписать историю и поднять на щит новых героев. А когда власть еще немного ослабила пружину, работавшую на сжатие пресса, - я подала на рассмотрение сценарий о Шаламове.

В Останкино в объединении «Экран» все знали это имя. Прекрасный редактор Наталья Юдина начала передавать его для чтения из рук в руки.

«Чтоб они, суки, знали..» - просто и бесхитростно назывался сценарий, написанный по мотивам биографии и «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только-только начали печатать толстые журналы, я сложила некий условный предсмертный монолог-исповедь о страшном опыте писателя. Ту самую попытку биографии, которую сам Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта – в реальности и творчестве. О двух видах Колымы – реальной – из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.

- Замените название, - первое, что строго потребовала сделать редактор накануне худсовета, где решалась судьба финансирования проекта.

Я, которая прежде всегда упорствовала, и не меняла ни запятой, на сей раз выбрала согласиться на все, лишь бы фильм состоялся. «Несколько моих жизней» - нашла я другую строку у ВШ.

Второе, что потребовали убрать из сценария – фигуру А.Солженцына. Сначала потому что он в ту пору был «враг народа», а ближе к окончанию работы над фильмом - потому что друг…

У меня ему отводилась небольшая, но достаточно нелицеприятная роль в судьбе Шаламова, и бедные вассалы-редактора боялись промахнуться в желании угодить сюзеррену.

Я убрала все, что просили. Не терять же возможность поведать о Шаламове из-за Солженицына. Не может быть, чтобы злой гений зависти догнал Шаламова еще и после жизни!..

Кто привел на студию режиссера-третьекурсника А.Ерастова, под которого, наконец, выделили деньги, не знаю, но по весне 1990-го мы начали снимать.

Все было непросто на каждом этапе, но главное сбылось: блистательный оператор Леонид Зотенко обеспечил выразительную картинку и на экране возникла заснеженная Колыма, которой до той поры никто толком и не видел.

Ассистенты отбирали кадры кинохроники от середины тридцатых, когда началось освоение Колымы, до середины пятидесятых – «великого сдоха» Сталина и времени освобождения Шаламова из Колымского плена.

Черно-белые кадры передавали скупость, нищету и ужас реального пейзажа Колымы, где Шаламов провел полтора десятка лет, а заснеженные просторы, снятые в цвете с вертолета позволяли воссоздать опоэтизированную Колыму. Ту, которая впечаталась в память поэта. Основная нагрузка ложилась на закадровый комментарий.

По законам тех лет, дикторский текст начитывали дежурные дикторы. И сумму гонорара – 50 рублей - помню по сей день. На запись отводилась одна смена – восемь часов аппаратной.

Через друзей я вышла на прекрасного актера МХАТа Петра Щербакова. Приехала к нему в дом и честно призналась, что денег за эту работу не заплатят. Слово «Шаламов» он не знал.

Согласился просмотреть дикторский текст, который я привезла ему. Дело было вечером, а среди ночи он закончил читать. Позвонил мне и плакал в трубку. Он впервые читал прозу Шаламова… Сказал, что готов на все. Приехал в Останкино в час назначенный и создал шедевр. Одним голосом и ушибленным сердцем, он создал абсолютную иллюзию присутствия Варлама Шаламова.

- Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам!.. – временами срывался в пафос Щербаков на записи.

- Пафос оставьте Ефремову, - осаждала я его. – Здесь все должно быть глухо и тихо, задушенно-ровно – без пафоса. Вы умрете к концу фильма, понимаете?..

- Показывай, как ты хочешь – я с голоса возьму! – бравируя профессионализмом командовал Петр.

- Клянусь до самой смерти... – ровно, монотонно начитывала я ему стихи.

- Клянусь... до самой смерти... мстить... этим... подлым... сукам... – медленно, задыхаясь приставил слово к слову Щербаков.

Не обошлось без конфликтов. Мне удалось отстранить от работы режиссера-третьекурсника, добиться увеличения сроков монтажа и восстановить против себя всех, включая монтажера и музредактора. Одна И.Сиротинская осталась на моей баррикаде и целиком была согласна с моим видением истории.

Я монтировала одна днями и ночами, не зная, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». И, наконец, сдала картину. В кадре не было ничего особенного: были реальные камни – города и дома, где Шаламов родился-учился-сидел-писал-жил. Вологда, Москва, Колыма, снова – Москва, поселок Решетниково... А за кадром звучал его – шаламовский - текст, сложенный мною из множества его рассказов. Сшитая из лоскутов биография великого страдальца, прозаика и поэта.

18-го августа 1990 в Останкино собрался худсовет по приему картины.

В просмотровом зале собралось человек 20-25 причастных к производству картины. Объединяла их глухая неприязнь ко мне. Все были старше меня, с большим опытом работы, и в процессе работы не раз давали мне советы. Я не приняла ни одного. Более того – боролась с их вмешательством в работу на любом этапе. Пояснить это трудно, ибо нужно быть в материале, чтобы понимать уровень претензий участников. Я стояла стеной по каждой мелочи.

Буквально накануне сдачи – в последнюю ночь перед худсоветом – я сошлась в последнем бою с прекрасным музыкальным редактором. Она предлагала постоянно свое видение картины и звукового ряда. Я отклоняла ее предложения. Каждый обрывок музыки, который я требовала уложить, она укладывала, преодолевая протест. Иногда срывалась в крик. Например, я велела озвучить фрагмент фильма Бахианой Вилла Лобоса, где соло звучал голос великой Ольги Басистюк, единственной украинской певицы, удостоенной награды Фестиваля Лобоса.

- Так нельзя! – взорвалась музредактор.

- Почему? – полюбопытствовала я.

- Потому что у вас фильм о мужчине, а здесь звучит женский голос! – прокричала она.

- Это Душа, которая не имеет пола, - сказала я и она поперхнулась протестом.

В последнюю смену, когда сводили все звуковые дорожки в одну закадровую кашу, она неожиданно выбрала подчиниться, с вызовом даже требуя: - Ну, давайте-давайте, что вы там хотите? Приказывайте!

Ясно было, что она решила дать мне возможность носом запахать в целину... Я помню, когда уже был уложен голос и наложена музыка, кое-где я велела добавить третьим слоем то посвист ветра, то карканье воронья. Она устала и была вне себя, но молчала...

Ровно через день состоялся рабочий просмотр. Шли на экране картинки...

Красивые – белый снег, снятый с вертолета в Вологде и на Колыме...

И за кадром – звучали страшные слова Шаламова, о том, как уничтожали людей в советских лагерях. Реквиемом по всем убиенным я выбрала «Адажио» Альбинони, дабы ни одно нотой не пересечься с традиционными похоронными маршами памяти усопших генсеков. Под музыку Альбинони открылся белый кадр занесенной снегом похоронной процессии с гробом писателя, и плавно сменился снежной пустыней Колымы...

В просмотровом зале зажегся свет. Все, кто боролся со мной – плакали. Оператор, монтажеры. Многим не хватило «посадочных» мест и они стояли вдоль стен, хлюпая носами. Это была победа.

- Что ж вы сразу не сказали, ЧТО вы хотите сделать? Мы бы вам не мешали... – с неподдельной искренностью воскликнула редактор, не скрывая растерянности.

- Если б я могла всё это СКАЗАТЬ, я бы не делала кино...

- А что ж такое вялое название? – с едва заметной иронией спросил, поднявшись, неизвестный мне рослый мужчина в темном костюме. – «Несколько моих жизней»... Такого невыразительного названия не может быть, когда вы так... всех ненавидите...

- Сценарий назывался «Чтоб они, суки, знали...» - ответила я. - Меня попросили его снять. Если позволите, я готова вернуться к моему варианту... Титры друзья сделают мне немедленно...

Тишина стояла в зале каменная.

- Не надо, - помедлив, словно поразмыслив, сказал Начальник. - Вы не будете вносить поправки? – как само собой разумеющееся, уточнил он на всякий случай. Как-то уже прозвучало, что картину закроют.

- Конечно нет. Пусть лежит такая, как есть, – сказала я. – Вас не будет, меня не будет, а картина - останется.

Он посмотрел на меня с холодным интересом, как смотрят рыбы на птиц сквозь толщу воды. Я никогда не узнала, кто он. А картину, как и следовало ожидать, положили на «полку». В августе 1990-го, когда все запрещенные ранее фильмы снимали с «полки», это была высшая награда.

Как объяснили мне редактора, о лагерях можно было говорить, как о проклятом прошлом, которое кануло, а у меня в фильме – устами Шаламова – звучала рефреном одна мысль – о том, что «любой растрел тридцать седьмого может быть повторен».

В стеклянных дверях Останкино, меня нагнала И. Сиротинская – заместитель директора ЦГАЛИ, хранитель литературного наследия В.Шаламова, которой он завещал все своё, и из-за которой поссорился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, убежденной в том, что Сиротинская – «агент» КГБ. Я потребовала поставить её соавтором в титры, дабы так заставить власти заплатить ей, как консультанту.

- Вы куда сейчас? – спросила она.

- Не знаю, - посмотрела я на часы, плохо понимая, который день и час. – У меня сегодня день рождения... – подивилась я цифрам на циферблате.

- Поздравляю, - смерила меня недоверчивым взглядом она, не веря в то, что человек может не знать числа.

А я не заметила как минуло лето, прожив его в полумраке монтажной.

В доме на автоответчике ждал голос любимой подруги Н.

- Где ты шляешься, мы не знаем. Сидим тут с Иркой и выпиваем за тебя. Захочешь к нам присоединиться – приезжай...

Я посмеялась и поехала. Позвонила тем немногим, кто намеревался провести со мной этот вечер и позвала их к подруге.

Был август 1990 года.

Мои товарищи на студии тайком загнали мне копию фильма на кассету.

Я показала фильм узкому кругу друзей. Мой маленький сын смотрел вместе с нами. Страшную сказку о том, как люди ели людей... После просмотра шел, крепче обычного стискиваая мою руку в своей руке.

- Ты только не бойся, - сказала я. – Это всё было, но больше уже не будет. Ты, конечно, маленький, но я хочу, чтоб ты знал, в какой стране ты родился. Знал, но не боялся...

- А я не боюсь, мамочка. Потому что я не буду жить в этой стране...

- А где же ты собираешься жить? – удивленно остановилась я, глядя на своего крошечного семилетнего мальчика.

- Не знаю, - пожал он худым плечиком.

- Но у каждого человека должна быть родина... – неуверенно приставила я слово к слову в большой растерянности.

Мальчик развел руки в разные стороны, демонстрируя пустоту в указанном месте и с сожалением сказал: - Значит, у меня не будет родины...

Александра Свиридова

New York, 2009

Гробое молчание царит в блогах. Ни одна паскуда не взалкала, ни один шакал не простонал в русской ночи....

Молча смотрят. Внимают делам отцов своих. Пробуют человеченку на виртуальный вкус. Сладкое мясцо, парное, еще теплое...

Смотрите фильм, смотрите! Это дело рук ваших отцов, дедов и братьев!

Никого из родственничков не узнаете в сучьей форме? Ибо те, кто форму не одел, сгинули. Остались только выродки чекистов...

****************************************************************

«Несколько моих жизней»

Так писатель Варлам Шаламов решил однажды назвать свою биографию.

Начал писать, но оборвал повествование на пятой странице. Думаю, ему самому в ту пору не очень было ясно, что его литература – и стихи, и проза - была его биографией.

В ту пору – в конце невероятных восьмидесятых прошлого века – она занимала угол кабинета замдиректора ЦГАЛИ, где пряталась в картонных коробках, построенных штабелями до потолка. О том, что эта проза однажды будет издана в СССР – можно было только мечтать.

С невероятными жесткими и беспощадными «Колымскими рассказами» В.Шаламова я была знакома на слух: их старательно артикулировали хорошие голоса на запрещенных радиостанциях. Более всего – «Немецкая волна».

Представить, что однажды я напишу сценарий и советское государство даст деньги на съемку фильма о Колыме, мог только сумасшедший. Но в 1985-том началась перестройка. Следом за Горбачовым во власть пришли молодые люди, а в Госкино у руля встали мои товарищи. Один из них, чуя перемены, прислал мне мемуары безымянной старухи о герое Революции и гражданской войны Федоре Ильине-Раскольникове. Имя его было запрещено, но ветер перемен позволял надеяться...

Я забралась в архивы. Бумаги Раскольникова был рассыпаны и припрятаны архивистами, получившими некогда приказ об уничтожении бумаг.

В досье близлежащих его соратников – от вождя Владимира Ленина до красавицы жены Ларисы Рейснер - можно было найти его листочки. «Единица хранения» называлась каждая папочка и имела свой собственный номер...

Папку за папкой я перебирала «параллельные» судьбы, выуживая «единицы хранения», имеющие отношение к Раскольникову, и однажды они все рядком улеглись в стопочку передо мной в пустом зале Румянцевской библиотеки в Отделе рукописей. Я любила заглядывать в формуляр выдачи, узнавать, кто и в каком году дотрагивался до меня до этих листочков. С удивлением обнаружила в каждом формуляре детской рукой старательно выведенное слово «Шаламов». Я изучала почерк и видела руку школьника...

Подивилась, что бывают однофамильцы у великих писателей. Последним архивом, куда я пришла в поисках материалов о Раскольникове, был ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства. Там тоже всюду стоял тот же автограф. Закончив работу с архивом Раскольникова, я задала резонный вопрос на тему архива Шаламова. В Ленинке мне сказали, что такого не существует. Зато в ЦГАЛИ объяснили, что он есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.

- Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.

- Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...

- Писал. Это была его последняя работа перед смертью...

Я поежилась.

- Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?

-Минуточку…

Директор ЦГАЛи вышла и вернулась со своим заместителем –Ираидой Сиротинской. Повторила ей мой вопрос.

- Конечно убит, - категорично сказала И.Сиротинская. - Варлам Тихонович в этом не сомневался...

Я к этому времени твердо стояла на том, что Раскольников покончил с собой...

- Я могла бы посмотреть эту рукопись?.. На чем основана его уверенность…

Меня допустили к секретному архиву Шаламова. Это был океан.

Я сдала сценарий о Федоре Раскольникове, где мой герой покончил собой, а не был убит Сталиным. Меня обвинили во всех тяжких грехах, - включая то, что я пытаюсь «отмыть» Сталина, и фильм снимать не стали. И ни одному человеку я не смогла втолковать, что реальность отличалась от мифа. Выстроенный в сознании образованного обывателя алгоритм гласил, что в момент, когда Сталин стал вызывать в СССР и расстреливать дипломатов, Раскольников оказался умнее многих, Сталину не поверил, бежал из Болгарии во Францию, там опубликовал «Открытое письмо», в котором написал «Сталин, вы – убийца», и был за это убит.

Сообщить, что письмо Раскольникова было опубликовано через ДВЕ недели после того, как он выбросился из окна, было некому. Стена легенды была прочна и в 1989 году многим хотелось как можно быстрее и проще пересмотреть и переписать историю и поднять на щит новых героев. А когда власть еще немного ослабила пружину, работавшую на сжатие пресса, - я подала на рассмотрение сценарий о Шаламове.

В Останкино в объединении «Экран» все знали это имя. Прекрасный редактор Наталья Юдина начала передавать его для чтения из рук в руки.

«Чтоб они, суки, знали..» - просто и бесхитростно назывался сценарий, написанный по мотивам биографии и «Колымских рассказов» Варлама Шаламова.

Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только-только начали печатать толстые журналы, я сложила некий условный предсмертный монолог-исповедь о страшном опыте писателя. Ту самую попытку биографии, которую сам Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта – в реальности и творчестве. О двух видах Колымы – реальной – из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.

- Замените название, - первое, что строго потребовала сделать редактор накануне худсовета, где решалась судьба финансирования проекта.

Я, которая прежде всегда упорствовала, и не меняла ни запятой, на сей раз выбрала согласиться на все, лишь бы фильм состоялся. «Несколько моих жизней» - нашла я другую строку у ВШ.

Второе, что потребовали убрать из сценария – фигуру А.Солженцына. Сначала потому что он в ту пору был «враг народа», а ближе к окончанию работы над фильмом - потому что друг…

У меня ему отводилась небольшая, но достаточно нелицеприятная роль в судьбе Шаламова, и бедные вассалы-редактора боялись промахнуться в желании угодить сюзеррену.

Я убрала все, что просили. Не терять же возможность поведать о Шаламове из-за Солженицына. Не может быть, чтобы злой гений зависти догнал Шаламова еще и после жизни!..

Кто привел на студию режиссера-третьекурсника А.Ерастова, под которого, наконец, выделили деньги, не знаю, но по весне 1990-го мы начали снимать.

Все было непросто на каждом этапе, но главное сбылось: блистательный оператор Леонид Зотенко обеспечил выразительную картинку и на экране возникла заснеженная Колыма, которой до той поры никто толком и не видел.

Ассистенты отбирали кадры кинохроники от середины тридцатых, когда началось освоение Колымы, до середины пятидесятых – «великого сдоха» Сталина и времени освобождения Шаламова из Колымского плена.

Черно-белые кадры передавали скупость, нищету и ужас реального пейзажа Колымы, где Шаламов провел полтора десятка лет, а заснеженные просторы, снятые в цвете с вертолета позволяли воссоздать опоэтизированную Колыму. Ту, которая впечаталась в память поэта. Основная нагрузка ложилась на закадровый комментарий.

По законам тех лет, дикторский текст начитывали дежурные дикторы. И сумму гонорара – 50 рублей - помню по сей день. На запись отводилась одна смена – восемь часов аппаратной.

Через друзей я вышла на прекрасного актера МХАТа Петра Щербакова. Приехала к нему в дом и честно призналась, что денег за эту работу не заплатят. Слово «Шаламов» он не знал.

Согласился просмотреть дикторский текст, который я привезла ему. Дело было вечером, а среди ночи он закончил читать. Позвонил мне и плакал в трубку. Он впервые читал прозу Шаламова… Сказал, что готов на все. Приехал в Останкино в час назначенный и создал шедевр. Одним голосом и ушибленным сердцем, он создал абсолютную иллюзию присутствия Варлама Шаламова.

- Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам!.. – временами срывался в пафос Щербаков на записи.

- Пафос оставьте Ефремову, - осаждала я его. – Здесь все должно быть глухо и тихо, задушенно-ровно – без пафоса. Вы умрете к концу фильма, понимаете?..

- Показывай, как ты хочешь – я с голоса возьму! – бравируя профессионализмом командовал Петр.

- Клянусь до самой смерти... – ровно, монотонно начитывала я ему стихи.

- Клянусь... до самой смерти... мстить... этим... подлым... сукам... – медленно, задыхаясь приставил слово к слову Щербаков.

Не обошлось без конфликтов. Мне удалось отстранить от работы режиссера-третьекурсника, добиться увеличения сроков монтажа и восстановить против себя всех, включая монтажера и музредактора. Одна И.Сиротинская осталась на моей баррикаде и целиком была согласна с моим видением истории.

Я монтировала одна днями и ночами, не зная, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». И, наконец, сдала картину. В кадре не было ничего особенного: были реальные камни – города и дома, где Шаламов родился-учился-сидел-писал-жил. Вологда, Москва, Колыма, снова – Москва, поселок Решетниково... А за кадром звучал его – шаламовский - текст, сложенный мною из множества его рассказов. Сшитая из лоскутов биография великого страдальца, прозаика и поэта.

18-го августа 1990 в Останкино собрался худсовет по приему картины.

В просмотровом зале собралось человек 20-25 причастных к производству картины. Объединяла их глухая неприязнь ко мне. Все были старше меня, с большим опытом работы, и в процессе работы не раз давали мне советы. Я не приняла ни одного. Более того – боролась с их вмешательством в работу на любом этапе. Пояснить это трудно, ибо нужно быть в материале, чтобы понимать уровень претензий участников. Я стояла стеной по каждой мелочи.

Буквально накануне сдачи – в последнюю ночь перед худсоветом – я сошлась в последнем бою с прекрасным музыкальным редактором. Она предлагала постоянно свое видение картины и звукового ряда. Я отклоняла ее предложения. Каждый обрывок музыки, который я требовала уложить, она укладывала, преодолевая протест. Иногда срывалась в крик. Например, я велела озвучить фрагмент фильма Бахианой Вилла Лобоса, где соло звучал голос великой Ольги Басистюк, единственной украинской певицы, удостоенной награды Фестиваля Лобоса.

- Так нельзя! – взорвалась музредактор.

- Почему? – полюбопытствовала я.

- Потому что у вас фильм о мужчине, а здесь звучит женский голос! – прокричала она.

- Это Душа, которая не имеет пола, - сказала я и она поперхнулась протестом.

В последнюю смену, когда сводили все звуковые дорожки в одну закадровую кашу, она неожиданно выбрала подчиниться, с вызовом даже требуя: - Ну, давайте-давайте, что вы там хотите? Приказывайте!

Ясно было, что она решила дать мне возможность носом запахать в целину... Я помню, когда уже был уложен голос и наложена музыка, кое-где я велела добавить третьим слоем то посвист ветра, то карканье воронья. Она устала и была вне себя, но молчала...

Ровно через день состоялся рабочий просмотр. Шли на экране картинки...

Красивые – белый снег, снятый с вертолета в Вологде и на Колыме...

И за кадром – звучали страшные слова Шаламова, о том, как уничтожали людей в советских лагерях. Реквиемом по всем убиенным я выбрала «Адажио» Альбинони, дабы ни одно нотой не пересечься с традиционными похоронными маршами памяти усопших генсеков. Под музыку Альбинони открылся белый кадр занесенной снегом похоронной процессии с гробом писателя, и плавно сменился снежной пустыней Колымы...

В просмотровом зале зажегся свет. Все, кто боролся со мной – плакали. Оператор, монтажеры. Многим не хватило «посадочных» мест и они стояли вдоль стен, хлюпая носами. Это была победа.

- Что ж вы сразу не сказали, ЧТО вы хотите сделать? Мы бы вам не мешали... – с неподдельной искренностью воскликнула редактор, не скрывая растерянности.

- Если б я могла всё это СКАЗАТЬ, я бы не делала кино...

- А что ж такое вялое название? – с едва заметной иронией спросил, поднявшись, неизвестный мне рослый мужчина в темном костюме. – «Несколько моих жизней»... Такого невыразительного названия не может быть, когда вы так... всех ненавидите...

- Сценарий назывался «Чтоб они, суки, знали...» - ответила я. - Меня попросили его снять. Если позволите, я готова вернуться к моему варианту... Титры друзья сделают мне немедленно...

Тишина стояла в зале каменная.

- Не надо, - помедлив, словно поразмыслив, сказал Начальник. - Вы не будете вносить поправки? – как само собой разумеющееся, уточнил он на всякий случай. Как-то уже прозвучало, что картину закроют.

- Конечно нет. Пусть лежит такая, как есть, – сказала я. – Вас не будет, меня не будет, а картина - останется.

Он посмотрел на меня с холодным интересом, как смотрят рыбы на птиц сквозь толщу воды. Я никогда не узнала, кто он. А картину, как и следовало ожидать, положили на «полку». В августе 1990-го, когда все запрещенные ранее фильмы снимали с «полки», это была высшая награда.

Как объяснили мне редактора, о лагерях можно было говорить, как о проклятом прошлом, которое кануло, а у меня в фильме – устами Шаламова – звучала рефреном одна мысль – о том, что «любой растрел тридцать седьмого может быть повторен».

В стеклянных дверях Останкино, меня нагнала И. Сиротинская – заместитель директора ЦГАЛИ, хранитель литературного наследия В.Шаламова, которой он завещал все своё, и из-за которой поссорился с Надеждой Яковлевной Мандельштам, убежденной в том, что Сиротинская – «агент» КГБ. Я потребовала поставить её соавтором в титры, дабы так заставить власти заплатить ей, как консультанту.

- Вы куда сейчас? – спросила она.

- Не знаю, - посмотрела я на часы, плохо понимая, который день и час. – У меня сегодня день рождения... – подивилась я цифрам на циферблате.

- Поздравляю, - смерила меня недоверчивым взглядом она, не веря в то, что человек может не знать числа.

А я не заметила как минуло лето, прожив его в полумраке монтажной.

В доме на автоответчике ждал голос любимой подруги Н.

- Где ты шляешься, мы не знаем. Сидим тут с Иркой и выпиваем за тебя. Захочешь к нам присоединиться – приезжай...

Я посмеялась и поехала. Позвонила тем немногим, кто намеревался провести со мной этот вечер и позвала их к подруге.

Был август 1990 года.

Мои товарищи на студии тайком загнали мне копию фильма на кассету.

Я показала фильм узкому кругу друзей. Мой маленький сын смотрел вместе с нами. Страшную сказку о том, как люди ели людей... После просмотра шел, крепче обычного стискиваая мою руку в своей руке.

- Ты только не бойся, - сказала я. – Это всё было, но больше уже не будет. Ты, конечно, маленький, но я хочу, чтоб ты знал, в какой стране ты родился. Знал, но не боялся...

- А я не боюсь, мамочка. Потому что я не буду жить в этой стране...

- А где же ты собираешься жить? – удивленно остановилась я, глядя на своего крошечного семилетнего мальчика.

- Не знаю, - пожал он худым плечиком.

- Но у каждого человека должна быть родина... – неуверенно приставила я слово к слову в большой растерянности.

Мальчик развел руки в разные стороны, демонстрируя пустоту в указанном месте и с сожалением сказал: - Значит, у меня не будет родины...

Александра Свиридова

New York, 2009

Метки: История

Лидия Лудянская,

13-02-2015 20:22

(ссылка)

Поздравление от Людмилы Васильковое лето

| ||||||

Метки: День рождения.

Лидия Лудянская,

25-01-2015 19:48

(ссылка)

«Первая леди мюзикла в Германии»

Голос, сдержанно страстный и в то же время неизбывно печальный, можно было изредка слышать по радио году где-то в 1962-63-ем. Кому принадлежал, этот завораживающий голос? Этого мы не знали…

Но сердце стонало вослед:

Серым утром крик печальный

Снова слышу я вдали.

Мне привет свой шлют прощальный

В хмуром небе журавли.

Помнишь, их встречать весною

Вместе шли к реке с тобою.

Как же случилось, не знаю,

В путь журавлей провожаю

Одна я...

Ясным утром к нам весною

С песней счастья и любви

К старым гнездам над рекою

Вновь вернутся журавли.

Только их встречать весною

Ты к реке придешь с другою.

Как же случилось, не знаю.

С милым гнезда не свила я.

Одна я..

Долгие, долгие годы эта песня жила во мне и только спустя 50 лет я решила найти имя исполнительницы. По тексту, который помнила достаточно хорошо. И нашла.

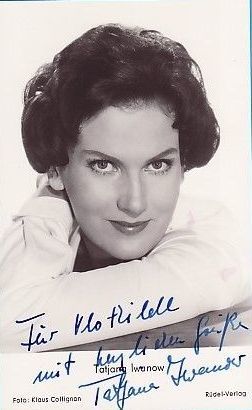

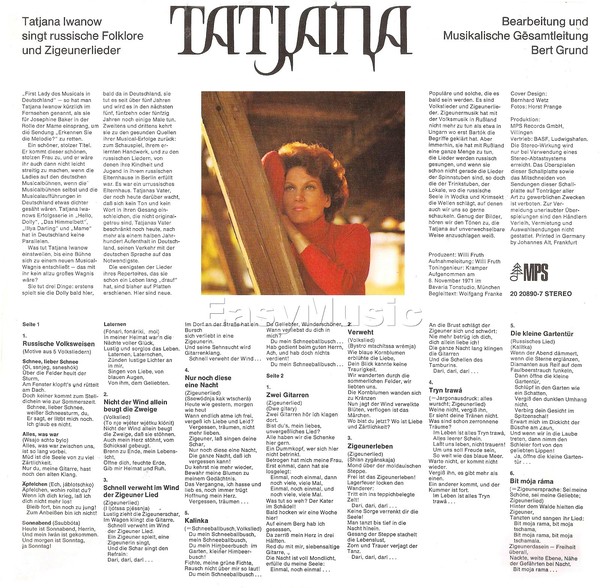

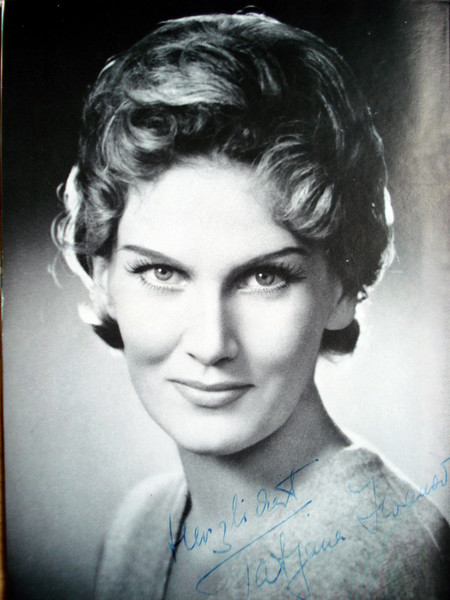

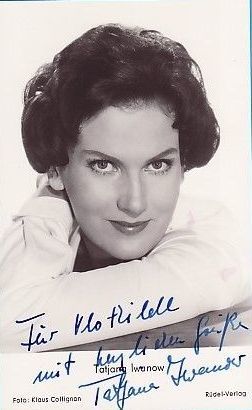

«Первая леди музыки в Германии» – такого эпитета удостоилась в свое время в ФРГ одна из первых немецких «звёзд» музыки и экрана, певица русского происхождения - Татьяна Иванова.

Татьяна Иванова родилась в Шарлоттенбурге (Западная часть Берлина), куда её родители перебрались вскоре после революции.

Дочь русского офицера Павла Дмитриевича Иванова и оперной певицы Елены Ион, Татьяна воспитывалась в лучших традициях русской культуры.

В доме говорили только по-русски, а любовь к русским и цыганским песням и романсам ей с детства передалась от отца.

Окончив школу, Татьяна поступила в театральное училище Немецкого театра в Берлине.

Война была в разгаре, когда девушка заканчивает учёбу и в 1944 году получает в театре, при котором училась, первый ангажемент в амплуа «молодая героиня» и инженю. Её сценический дебют состоялся в роли Пердиты в пьесе Уильяма Шекспира «Зимняя сказка».

Но 1 сентября 1944 года в связи с ухудшением положения немецких войск на фронтах и переносом боевых действий на территорию Германии, театры были закрыты.

После окончания войны Татьяна продолжает свою артистическую карьеру, играя в Мюнхенском камерном театре, Драматическом театре Франкфурта-на-Майне, Городском театре Кобленца. Со спектаклем «Как вам это понравится», поставленным по Шекспиру режиссёром Хайнцем Хильпертом, Иванова гастролировала в Театре на Безенбиндерхоф Гамбурга в 1949 году. А затем – труппа Немецкого театра в Гёттингене.

За эти годы было сыграно множество ярких, запоминающихся ролей.

Певица провела несколько лет в Австралии, где также с огромным успехом исполняла роли в мюзиклах, только теперь уже на английском языке.

По возвращении, в конце 50-х - начале 60-х годов Татьяна Иванова блистала на сценах многих театров Европы. Снялась в нескольких фильмах. По праву заслужила титул «Первая леди мюзикла».

Большую популярность ей принесли выступления на телевидении, где она довольно часто исполняла ведущие партии в музыкальных спектаклях.

Кроме музыкальных теле-постановок, певица снялась в 13-ти телевизионных и художественных кинофильмах.

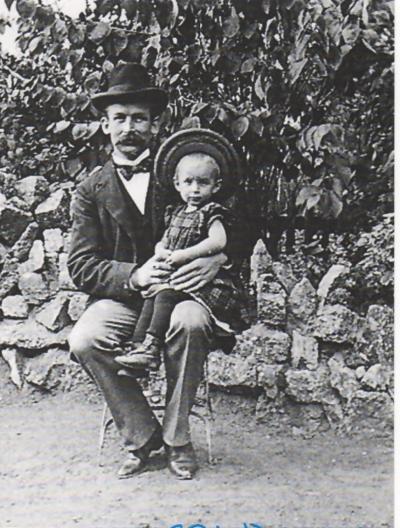

Семья.

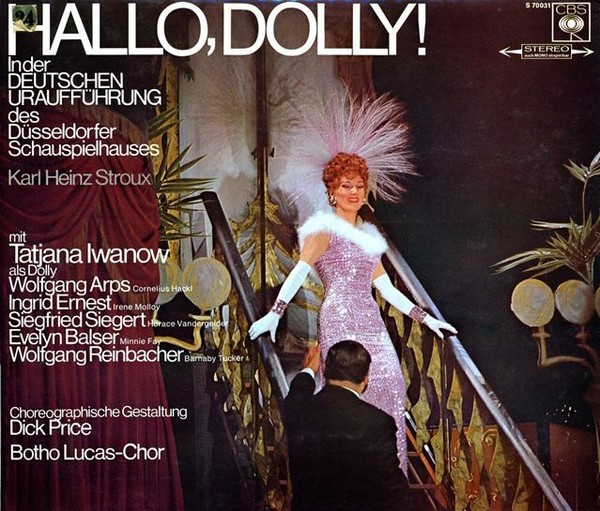

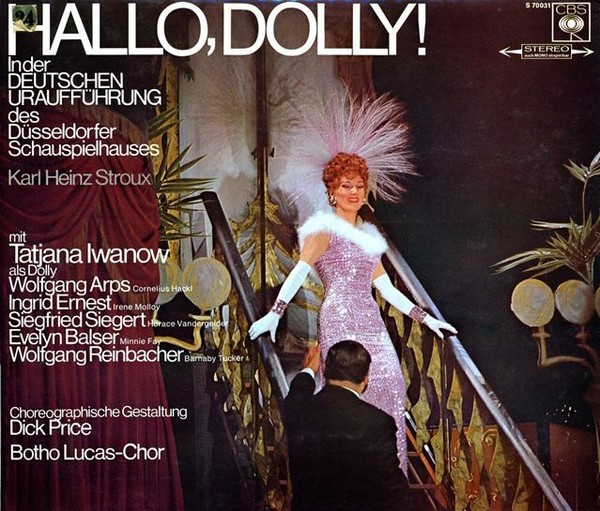

Обладательница яркого меццо-сопрано, артистка долгое время была непревзойденной исполнительницей роли Долли в мюзикле Джерри Германа «Смешная девчонка» («Хелло, Долли!»), снискавшая успех далеко за пределами Германии…

Если в американской версии главная героиня Долли Леви, то в немецкой — Долли Васильева, текстуально адаптированная к восприятию как русская. Исполнение пользовалось настолько большим успехом, что в 1967 году была выпущена пластинка с песнями из этого спектакля.

А в исполнении темы Лары из известного на Западе мюзикла «Доктор Живаго» Татьяне Ивановой вообще равных не было.

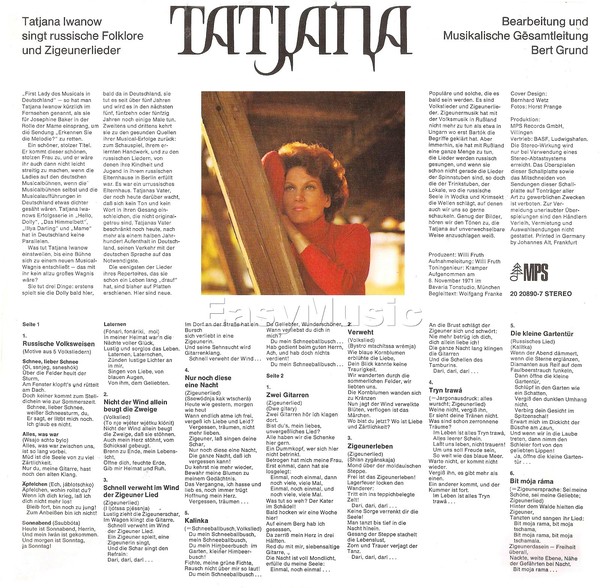

Впоследствии Татьяна Иванова обратилась к русскому репертуару и стала выступать с собственными концертными программами.

Существенную роль в становлении певицы сыграл известный исполнитель русских и цыганских песен и романсов Иван Ребров.

Много лет они выступали в совместных концертных программах и на телевидении (в частной шоу-программе И.Реброва), пели дуэтом, сделали свой музыкальный проект и записали совместный диск.

Свой репертуар Татьяна Иванова исполняла на немецком и русском языках.

По-русски пела чисто, но с особым выговором, свойственным многим россиянам, выросшим за рубежом, для которых язык их отчизны с раннего детства соседствовал с языком второй родины.

В интерпретации песен и романсов певица придерживалась манеры, сложившейся в начале века на русской эстраде, где эстетизировались присущие русскому характеру черты: бесшабашная удаль, широта души от безудержной радости до безудержной тоски.

Этим творчество Татьяны Ивановой отличается от привычного нашему уху эстрадного исполнения советских певцов послереволюционного периода.

В те времена чувственная манера дореволюционного российского эстрадного пения не могла существовать. В социалистической культуре такая певческая манера запрещалась, считалась «мещанской, упадочной и чуждой классовому самосознанию советского человека».

Но русская культура, эмигрировавшая в Европу после революционных событий, сохранила вокальные и сценические приемы старой эстрадной школы и "старой сцены".

Татьяна Иванова продолжила эти традиции.

Те, кому посчастливилось видеть её выступления, помнят, как умела она зарядить, «завести» зал неиссякаемой энергией и искренностью своего артистического темперамента.

В творчестве певицы европейским слушателям открылась щемящая грусть цыганского и русского романса и высокая красота русской песни, ее богатый внутренний мир.

Кадр из фильма »Ночь над Божьей гаванью»

В 1967 году она снялась в киностудии DEFA в совместной германо-германской комедии «Язычники из Куммерова и их смешные проказы» в роли госпожи Дюкер.

В 1968 году Татьяна Иванова участвует в телешоу «Выиграет только один» в Висбадене, уже как художница.

А годом позже она ведет телешоу «Обзор нот летом» канала ZDF - второго канала немецкого телевидения, в котором известные композиторы представляли свои последние произведения. По материалам этой программы была записана долгоиграющая пластинка.

Сольное выступление Татьяны Ивановой на ежегодном немецком карнавале „Der Ehrensenat“ (Германия, 70-е годы).

Затем она снимается в двух фильмах - опереттах: в «Бал в опере»Рихарда Хойбергера, а также в роли веселой русской графини Ольги в «Принцессе долларов» австрийского композитора Лео Фалля.

Экранизация оперетты «Бал в опере» по-прежнему регулярно повторяется на ZDF, в Германии.

В 1978году Татьяна Иванова играет в фильме «Дама с камелиями» режиссёра Тома Тёлле.

А вскоре, в 1979 году, её не стало.

Первые официальные записи певицы появились в России только в 1991 году, когда были изданы два виниловых диска-гиганта. Позднее они были переизданы на CD.

К сожалению, Татьяне Ивановой вряд ли было известно, что за плотным "железным занавесом" в СССР в 60-х - 70-х годах, её песни были очень популярны.

Остаётся только порадоваться, что творчество певицы заслуженно признано слушателями в родной стране, а виниловые пластинки исполнительницы до сих пор являются раритетными и найти их непросто, это я поняла в процессе поиска её записей и информации об исполнительнице.

Песня же, которую я так настойчиво искала, называется «Улетают журавли», это венгерская песня, русский текст Гарольда Регистана.

Оказалось, что поисками занималась не я одна, не я одна несла в себе память об удивительном голосе, полном тоски и страсти…

"ОНА ТАНЦЕВАЛА ДАЖЕ СКВОЗЬ МУЧЕНИЯ"

Журнал "ГОНГ", Nr. 43 - 1979 год, ФРГ

/Перевод с немецкого Геннадия Каля/

«Зрители центрального городского театра Мюнстера страстно рукоплескали...

На сцене пела, танцевала и плакала Татьяна Иванова. В своём блистательном исполнении она представляла роль "Мамы Розы" в мюзикле "Цыгане" ("Gypsy"). Но на этот раз слёзы многострадальной женщины, царившей на сцене, были особенно правдоподобны. Ни один из присутствующих на представлении зрителей так и не догадался, что актриса плакала по-настоящему. Плакала от нестерпимой боли.

Это был рак, превративший выходы на сцену в этой её последней роли, в чудовищные мучения.

6 октября она скончалась от страшной болезни, о которой она знала с самого её начала. Ей было всего 54 года.

Пять с половиной лет назад Татьяна Иванова вынуждена была перенести ампутацию груди. Несмотря на это её природный жизненный тонус и неистребимая жажда творчества были непреклонны: спустя шесть недель после операции она вновь стояла на сцене в двойной роли мюзикла "Кровать с балдахином"("I do, I do").

Когда в сентябре Татьяна Иванова с блеском сыграла одну из ролей в телевизионной экранизации режиссёра Тома Тёлле (Tom Thoelle) "Дама с камелиями", о безысходном состоянии здоровья знала только лишь её семья.

"...Она была невероятно стойкая", - вспоминает её супруг Вальтер Коппель:

"Часто бывало, когда она после утренних сеансов химиотерапии и облучения в клинике Гамбурга, садилась за руль автомобиля и мчалась в Мюнстер на театральные пробы, а вечером того же дня уже стояла на сцене театра в Гельзенкирхене. Она имела огромные творческие планы на будущее и её гастрольный тур был плотно расписан до конца 1980 года".

Вальтер Коппель - один из основателей киноконцерна "Real-Film", ставший третьим супругом Татьяны Ивановой, познакомился с ней в 1962 году. На тот момент за её плечами уже имелся мимолётный двухлетний брак с европейской кинозвездой Гертом Фрёбе (Gert Froebe), а вершина её актёрской и вокальной карьеры была только впереди.

Сорокалетней актрисе, более чем с двадцатилетним опытом театральных работ классического репертуара, удалось в 1966 году обрести воистину сенсационный успех своей главной ролью в мюзикле "Хэлло Долли".

Более чем 300 раз Татьяна Иванова блистала в этой роли на сценах Европы, а также в пяти последующих ролях бродвейских мюзиклов в немецкой театрально-сценической интерпретации и заслужила по праву титул "Первой леди мюзикла" ("First Lady des Musicals").

В 1975 году, когда Татьяна Иванова и Вальтер Коппель официально обручились, оба уже знали о неизбежной онкологии.

"Несмотря на то, что я почти на 20 лет старше, мне никогда и в голову не приходило, что Татьяна уйдёт раньше меня", - вспоминает Вальтер Коппель.

Из-за нестерпимых, мучительных болей она вынуждена была отменить гастроли в Ленинград, после чего последовала её срочная госпитализация в университетскую клинику в Гамбурге, из которой она уже больше не вышла».

Урна с прахом певицы Татьяны Павловны Ивановой была захоронена в семейной могиле рядом с матерью, отцом, а также дедушкой Фридрихом Фёдоровичем Ионом (1861—1932) и бабушкой Анной Ивановной Ион (Гольм) (1867—1938) на русском православном кладбище Свято – Князь - Владимирского братства в западной части Берлина — Тегеле.

«С большим трудом отыскал Её могилу... и ужаснулся. Судя по внешнему виду, последний раз на этом месте присутствовали в день захоронения Её урны с прахом, то есть в октябре 1979 года и после этого НИ РАЗУ. И это-то при живом сынке - знаменитом на сегодняшний день актёре, режиссёре и основателе собственного театра в Мюнхене - Андреасе Зайферте .

Привёл Её могилу в надлежащий вид и положил цветы...»

"lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская

Серым утром крик печальный

Снова слышу я вдали.

Мне привет свой шлют прощальный

В хмуром небе журавли.

Помнишь, их встречать весною

Вместе шли к реке с тобою.

Как же случилось, не знаю,

В путь журавлей провожаю

Одна я...

Ясным утром к нам весною

С песней счастья и любви

К старым гнездам над рекою

Вновь вернутся журавли.

Только их встречать весною

Ты к реке придешь с другою.

Как же случилось, не знаю.

С милым гнезда не свила я.

Одна я..

Долгие, долгие годы эта песня жила во мне и только спустя 50 лет я решила найти имя исполнительницы. По тексту, который помнила достаточно хорошо. И нашла.

«Первая леди музыки в Германии» – такого эпитета удостоилась в свое время в ФРГ одна из первых немецких «звёзд» музыки и экрана, певица русского происхождения - Татьяна Иванова.

Татьяна Иванова родилась в Шарлоттенбурге (Западная часть Берлина), куда её родители перебрались вскоре после революции.

Дочь русского офицера Павла Дмитриевича Иванова и оперной певицы Елены Ион, Татьяна воспитывалась в лучших традициях русской культуры.

В доме говорили только по-русски, а любовь к русским и цыганским песням и романсам ей с детства передалась от отца.

Окончив школу, Татьяна поступила в театральное училище Немецкого театра в Берлине.

Война была в разгаре, когда девушка заканчивает учёбу и в 1944 году получает в театре, при котором училась, первый ангажемент в амплуа «молодая героиня» и инженю. Её сценический дебют состоялся в роли Пердиты в пьесе Уильяма Шекспира «Зимняя сказка».

Но 1 сентября 1944 года в связи с ухудшением положения немецких войск на фронтах и переносом боевых действий на территорию Германии, театры были закрыты.

После окончания войны Татьяна продолжает свою артистическую карьеру, играя в Мюнхенском камерном театре, Драматическом театре Франкфурта-на-Майне, Городском театре Кобленца. Со спектаклем «Как вам это понравится», поставленным по Шекспиру режиссёром Хайнцем Хильпертом, Иванова гастролировала в Театре на Безенбиндерхоф Гамбурга в 1949 году. А затем – труппа Немецкого театра в Гёттингене.

За эти годы было сыграно множество ярких, запоминающихся ролей.

Певица провела несколько лет в Австралии, где также с огромным успехом исполняла роли в мюзиклах, только теперь уже на английском языке.

По возвращении, в конце 50-х - начале 60-х годов Татьяна Иванова блистала на сценах многих театров Европы. Снялась в нескольких фильмах. По праву заслужила титул «Первая леди мюзикла».

Большую популярность ей принесли выступления на телевидении, где она довольно часто исполняла ведущие партии в музыкальных спектаклях.

Кроме музыкальных теле-постановок, певица снялась в 13-ти телевизионных и художественных кинофильмах.

Семья.

Обладательница яркого меццо-сопрано, артистка долгое время была непревзойденной исполнительницей роли Долли в мюзикле Джерри Германа «Смешная девчонка» («Хелло, Долли!»), снискавшая успех далеко за пределами Германии…

Если в американской версии главная героиня Долли Леви, то в немецкой — Долли Васильева, текстуально адаптированная к восприятию как русская. Исполнение пользовалось настолько большим успехом, что в 1967 году была выпущена пластинка с песнями из этого спектакля.

А в исполнении темы Лары из известного на Западе мюзикла «Доктор Живаго» Татьяне Ивановой вообще равных не было.

Впоследствии Татьяна Иванова обратилась к русскому репертуару и стала выступать с собственными концертными программами.

Существенную роль в становлении певицы сыграл известный исполнитель русских и цыганских песен и романсов Иван Ребров.

Много лет они выступали в совместных концертных программах и на телевидении (в частной шоу-программе И.Реброва), пели дуэтом, сделали свой музыкальный проект и записали совместный диск.

Свой репертуар Татьяна Иванова исполняла на немецком и русском языках.

По-русски пела чисто, но с особым выговором, свойственным многим россиянам, выросшим за рубежом, для которых язык их отчизны с раннего детства соседствовал с языком второй родины.

В интерпретации песен и романсов певица придерживалась манеры, сложившейся в начале века на русской эстраде, где эстетизировались присущие русскому характеру черты: бесшабашная удаль, широта души от безудержной радости до безудержной тоски.

Этим творчество Татьяны Ивановой отличается от привычного нашему уху эстрадного исполнения советских певцов послереволюционного периода.

В те времена чувственная манера дореволюционного российского эстрадного пения не могла существовать. В социалистической культуре такая певческая манера запрещалась, считалась «мещанской, упадочной и чуждой классовому самосознанию советского человека».

Но русская культура, эмигрировавшая в Европу после революционных событий, сохранила вокальные и сценические приемы старой эстрадной школы и "старой сцены".

Татьяна Иванова продолжила эти традиции.

Те, кому посчастливилось видеть её выступления, помнят, как умела она зарядить, «завести» зал неиссякаемой энергией и искренностью своего артистического темперамента.

В творчестве певицы европейским слушателям открылась щемящая грусть цыганского и русского романса и высокая красота русской песни, ее богатый внутренний мир.

Кадр из фильма »Ночь над Божьей гаванью»

В 1967 году она снялась в киностудии DEFA в совместной германо-германской комедии «Язычники из Куммерова и их смешные проказы» в роли госпожи Дюкер.

В 1968 году Татьяна Иванова участвует в телешоу «Выиграет только один» в Висбадене, уже как художница.

А годом позже она ведет телешоу «Обзор нот летом» канала ZDF - второго канала немецкого телевидения, в котором известные композиторы представляли свои последние произведения. По материалам этой программы была записана долгоиграющая пластинка.

Сольное выступление Татьяны Ивановой на ежегодном немецком карнавале „Der Ehrensenat“ (Германия, 70-е годы).

Затем она снимается в двух фильмах - опереттах: в «Бал в опере»Рихарда Хойбергера, а также в роли веселой русской графини Ольги в «Принцессе долларов» австрийского композитора Лео Фалля.

Экранизация оперетты «Бал в опере» по-прежнему регулярно повторяется на ZDF, в Германии.

В 1978году Татьяна Иванова играет в фильме «Дама с камелиями» режиссёра Тома Тёлле.

А вскоре, в 1979 году, её не стало.

Первые официальные записи певицы появились в России только в 1991 году, когда были изданы два виниловых диска-гиганта. Позднее они были переизданы на CD.

К сожалению, Татьяне Ивановой вряд ли было известно, что за плотным "железным занавесом" в СССР в 60-х - 70-х годах, её песни были очень популярны.

Остаётся только порадоваться, что творчество певицы заслуженно признано слушателями в родной стране, а виниловые пластинки исполнительницы до сих пор являются раритетными и найти их непросто, это я поняла в процессе поиска её записей и информации об исполнительнице.

Песня же, которую я так настойчиво искала, называется «Улетают журавли», это венгерская песня, русский текст Гарольда Регистана.

Оказалось, что поисками занималась не я одна, не я одна несла в себе память об удивительном голосе, полном тоски и страсти…

"ОНА ТАНЦЕВАЛА ДАЖЕ СКВОЗЬ МУЧЕНИЯ"

Журнал "ГОНГ", Nr. 43 - 1979 год, ФРГ

/Перевод с немецкого Геннадия Каля/

«Зрители центрального городского театра Мюнстера страстно рукоплескали...

На сцене пела, танцевала и плакала Татьяна Иванова. В своём блистательном исполнении она представляла роль "Мамы Розы" в мюзикле "Цыгане" ("Gypsy"). Но на этот раз слёзы многострадальной женщины, царившей на сцене, были особенно правдоподобны. Ни один из присутствующих на представлении зрителей так и не догадался, что актриса плакала по-настоящему. Плакала от нестерпимой боли.

Это был рак, превративший выходы на сцену в этой её последней роли, в чудовищные мучения.

6 октября она скончалась от страшной болезни, о которой она знала с самого её начала. Ей было всего 54 года.

Пять с половиной лет назад Татьяна Иванова вынуждена была перенести ампутацию груди. Несмотря на это её природный жизненный тонус и неистребимая жажда творчества были непреклонны: спустя шесть недель после операции она вновь стояла на сцене в двойной роли мюзикла "Кровать с балдахином"("I do, I do").

Когда в сентябре Татьяна Иванова с блеском сыграла одну из ролей в телевизионной экранизации режиссёра Тома Тёлле (Tom Thoelle) "Дама с камелиями", о безысходном состоянии здоровья знала только лишь её семья.

"...Она была невероятно стойкая", - вспоминает её супруг Вальтер Коппель:

"Часто бывало, когда она после утренних сеансов химиотерапии и облучения в клинике Гамбурга, садилась за руль автомобиля и мчалась в Мюнстер на театральные пробы, а вечером того же дня уже стояла на сцене театра в Гельзенкирхене. Она имела огромные творческие планы на будущее и её гастрольный тур был плотно расписан до конца 1980 года".

Вальтер Коппель - один из основателей киноконцерна "Real-Film", ставший третьим супругом Татьяны Ивановой, познакомился с ней в 1962 году. На тот момент за её плечами уже имелся мимолётный двухлетний брак с европейской кинозвездой Гертом Фрёбе (Gert Froebe), а вершина её актёрской и вокальной карьеры была только впереди.

Сорокалетней актрисе, более чем с двадцатилетним опытом театральных работ классического репертуара, удалось в 1966 году обрести воистину сенсационный успех своей главной ролью в мюзикле "Хэлло Долли".

Более чем 300 раз Татьяна Иванова блистала в этой роли на сценах Европы, а также в пяти последующих ролях бродвейских мюзиклов в немецкой театрально-сценической интерпретации и заслужила по праву титул "Первой леди мюзикла" ("First Lady des Musicals").

В 1975 году, когда Татьяна Иванова и Вальтер Коппель официально обручились, оба уже знали о неизбежной онкологии.

"Несмотря на то, что я почти на 20 лет старше, мне никогда и в голову не приходило, что Татьяна уйдёт раньше меня", - вспоминает Вальтер Коппель.

Из-за нестерпимых, мучительных болей она вынуждена была отменить гастроли в Ленинград, после чего последовала её срочная госпитализация в университетскую клинику в Гамбурге, из которой она уже больше не вышла».

Урна с прахом певицы Татьяны Павловны Ивановой была захоронена в семейной могиле рядом с матерью, отцом, а также дедушкой Фридрихом Фёдоровичем Ионом (1861—1932) и бабушкой Анной Ивановной Ион (Гольм) (1867—1938) на русском православном кладбище Свято – Князь - Владимирского братства в западной части Берлина — Тегеле.

«С большим трудом отыскал Её могилу... и ужаснулся. Судя по внешнему виду, последний раз на этом месте присутствовали в день захоронения Её урны с прахом, то есть в октябре 1979 года и после этого НИ РАЗУ. И это-то при живом сынке - знаменитом на сегодняшний день актёре, режиссёре и основателе собственного театра в Мюнхене - Андреасе Зайферте .

Привёл Её могилу в надлежащий вид и положил цветы...»

"lidlud@mail.ru" из блога Лидия Лудянская

Метки: музыка.

Лидия Лудянская,

05-09-2014 12:19

(ссылка)

СЕГОДНЯ НА РАССВЕТЕ, 59 ЛЕТ НАЗАД, ИХ РАССТРЕЛЯЛИ...

Как бы не было больно и страшно это читать, мы обязаны это передать или пересказать нашим детям, внукам, а потом и правнукам!!!

Автор - Соломон Динкевич

Расправа над руководством ЕАК

"На обратном пути из зала суда, когда 70-летнего Соломона Лозовского несли на носилках к "черному воронку", их догнал капитан, поднял подсудимого за бороду и, тыча перед носом кулаком, большим, чем лицо арестанта, сказал: "Ну, Соломон, морда жидовская. Если ты еще раз будешь мне говорить одно, а судьям -- другое, если и дальше весь процесс заворачивать не в ту сторону будешь, я вытащу твои кишки, шею твою ими обмотаю и еще останется, чтобы повесить на них твоих детей, что на свободе остались.

Понял? Хватит мне нервы трепать, устал я уже с тобой бороться". Эти показания несшего Лозовского сержанта приводит Д.А. Волкогонов в статье "Феномен Сталина", Литературная газета, 9 декабря 1987 г.

Аресты по делу Еврейского Антифашистского комитета начались в декабре 1948 года.

Были арестованы бывший руководитель Совинформбюро С.А. Лозовский, поэты и писатели П.Д. Маркиш, Л.М. Квитко, Д.Н. Гофштейн, И.С. Фефер, Д.Р. Бергельсон, народный артист РСФСР В.Л. Зускин, главврач Боткинской больницы Б.А. Шимелиович, научный сотрудник Института истории АН СССР И.С. Юзефович, старший редактор государственного издательства литературы на иностранных языках И.С. Ватенберг, переводчик ЕАК Ч.С. Ватенберг-Островская, зам. Редактора дипломатического словаря Э.И. Теумин, журналист-переводчик Л.Я. Тальми, директор Института физиологии академик Л.С. Штерн и замминистра Госконтроля РСФСР С.Л. Брегман.

Их обвиняют в шпионаже в пользу США, в намерении отторгнуть Крым и продать (!) его Америке, наконец, в препятствии ассимиляции посредством развития культуры на языке идиш.

Предполагалось, что по опыту московских процессов 30-х годов следствие продлится не более 3-7 месяцев. Жиды - интеллигенты, как миленькие, дадут нужные показания, заучат их наизусть и повторят на открытом процессе.

Однако с перерывами следствие продолжалось более 3 лет и не достигло желанной цели, несмотря на то, что арестованных евреев били смертным боем.

[more]

На закрытом суде, состоявшемся в мае-июне 1952 г., Б.А. Шимелиович говорил:

"Я никогда не произносил того, что записано в первом протоколе моего допроса от марта 1949 года и подписанного мною. Эти показания в моем отсутствии составил следователь Рюмин еще с кем-то..

Я спорил 3 года 4 месяца и, поскольку будет возможность, я буду спорить дальше и со следователями и, если нужно, и с прокурором.

Я должен заявить, что я получал в течение месяца (январь - февраль 1949 года) примерно, с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону, в сутки 80-100 ударов, а всего по-моему я получил около 2 тыс. ударов.

Я многократно подвергался телесному наказанию, но навряд ли найдется следователь, который скажет о том, что при всех этих обстоятельствах я менял свои показания.

Нет, то, что я знал, я произносил и никогда, ни стоя, ни сидя, ни лежа, я не произносил того, что записано в протоколах.

Почему же я их подписал? Этот протокол от марта 1949 года я подписал, находясь в очень тяжелом душевном состоянии и неясном сознании. Только через 6 недель после этого я узнал, что мною подписан такой протокол. Это было, когда следователь Рюмин на допросе зачитал мне выдержки из этого протокола. (Признание о националистической деятельности ЕАК -- С. Д.). ...

Пять раз меня вызывал к себе министр (Абакумов -- С. Д.). Он присутствовал при этом. Он (Абакумов), будучи недоволен моими ответами, а я давал те же ответы, которые я произнес и при первых допросах следователями, сказал: "Бить смертным боем".

Слово "бить" я услышал от него в первую же встречу, и при этом присутствовал Рюмин.

("Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского Антифашистского комитета". Ответственный редактор проф. В.П. Наумов, М., "Наука", 1994; выделено мной -- С. Д.).

Помимо избиений их бросали в карцер. Перец Маркиш побывал в карцере дважды и только после этого подписал нужные показания.

Описание карцера дал... Абакумов, арестованный в июне 1951 года

После ареста и "избиений смертным боем" Рюмин отправил его в карцер. В письме из Лефортовской тюрьмы от 18 апреля 1952 года на имя "Товарищей Берия и Маленкова" он жаловался: "На всех допросах стоит сплошной мат, издевательства, оскорбления и прочие зверские выходки. Бросали меня со стула на пол...

Ночью 16 марта меня схватили и привели в так называемый карцер, а на деле, как потом оказалось, это была холодильная камера с трубопроводной установкой, без окон, совершенно пустая, размером 2 метра. В этом страшилище, без воздуха, без питания (давали кусок хлеба и две кружки воды в день), я провел восемь суток. Установка включалась, холод всё время усиливался.

Я много раз впадал в беспамятство. Такого зверства я никогда не видел и о наличии в Лефортове таких холодильников не знал, был обманут.. Этот каменный мешок может дать смерть, увечье и страшный недуг. 23 марта это чуть не кончилось смертью -- меня чудом отходили.."(Цитирую по книге Александра Борщаговского "Обвиняется кровь"; выделено мной -- С. Д.).

К слову, о мате. Эстер Маркиш, вдова Переца Маркиша, пишет в книге "Столь долгое возвращение"(Тель-Авив, 1989):

"Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:

- Нам всё известно! Признайтесь во всём! Вы -- сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!

- Я впервые это слышу, -- сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.

- Ах ты старая б..! -- выкрикнул Абакумов.

- Так разговаривает министр с академиком, - горько покачав головой, сказала Лина Штерн".

Начатое в январе 1949 года следствие по "делу ЕАК" было завершено к марту 1950 года. Большинство подсудимых под теми или иными пытками подписали признания в националистической и даже шпионской деятельности, рассчитывая рассказать на суде, как были получены эти лживые признания.

23 марта 1950 года Абакумов подает Сталину список на 85 человек, подлежащих расстрелу. В нем были 16 арестованных членов ЕАК. В сопроводительном письме он пишет (Ф.Лясс "Последний процесс Сталина"):

"Заседания Военной коллегии по опыту прошлого считаем необходимым провести без участия сторон в Лефортовской тюрьме с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в отдельности без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в исполнение немедленно. Рассмотрение дел в Военной коллегии намечаем начать 27 марта с.г. Прошу Вашего разрешения".

Это категорически не устраивало Сталина. Ему нужен был открытый громкий процесс как предисловие к "окончательному решению еврейского вопроса" и как суровое напоминание всему народу о завершении периода послаблений, вызванных войной.

В это самое время на Лубянке раскручивается "Ленинградское дело". [Оно возникло в первые послевоенные годы в результате соперничества за влияние при Сталине московской (Маленков, Берия) и ленинградской (Жданов, Вознесенский) групп.

Сначала Жданов, воспользовавшись конфликтом между Василием Сталиным, командовавшим ВВС Московского военного округа, и главным маршалом авиации А. А. Новиковым, отстранил Маленкова, курировавшего от Политбюро авиационную промышленность.

Затем Маленков и Берия использовали выступление сына Жданова, начальника отдела науки при ЦК ВКП(б), против Лысенко.

Жданов попал в опалу и умер в 1948 году. Вознесенскому Сталин, видимо, не мог простить публикацию в 1947 году хорошей книги "Военная экономика СССР в период Отечественной войны", хотя и дал за нее Сталинскую премию.

Из ленинградцев выбили признание, что они будто бы хотели создать Российский ЦК, сделать Ленинград столицей России, расколоть партию. (Об этом говорил позднее Маленков на активе в Ленинграде). Жертвами этой интриги стали Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов, П.С. Попков, Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазутин и, разумеется, их близкие и "не очень" родственники и весь актив города и области.]

У следователей, среди них был и "забойщик" Владимир Комаров, не возникло особых трудностей, подсудимые выучили свои роли. Судебный процесс состоялся в Ленинграде 29-30 сентября 1950 г., и 1 октября Вознесенский, Кузнецов, Попков, Капустин и Лазутин были расстреляны.]

После вынужденного перерыва следователи возвращаются к "делу ЕАК". Однако, в отличие от ленинградцев, евреи по-прежнему упорствуют и не хотят учить предписанные им роли, а у следователей нет в руках никаких других "документов", кроме резиновых дубинок и плеток. Шансов на успешный открытый процесс никаких.

Сталин в бешенстве: отработанная в течение 2 десятилетий схема буксует. Во всем виноват, конечно, Абакумов.

До сознания Сталина еще не доходит, что мягкотелые жиды - интеллигенты оказались духовно сильнее абакумовских "мастеров заплечных дел".

12 июля 1951 года всевластного министра Госбезопасности В.С. Абакумова арестовывают на основании организованного Маленковым доноса Михаила Рюмина, заместителя Абакумова (Ф. Лясс). Он обвиняет Абакумова в сокрытии преступных действий врачей, убивших А.С. Щербакова, начальника Главного политического управления Советской Армии, о чем якобы стало известно из допроса врача профессора Я.Г. Этингера, принимавшего участие в лечении Щербакова. Чтобы скрыть их преступление, Абакумов установил для Этингера "более суровый режим", и он вскоре умер. (В действительности это Рюмин забил его до смерти 2 марта 1951 года, добиваясь признания его вины в смерти Щербакова).

9 августа министром МГБ становится С.Игнатьев, два месяца спустя Рюмина из подполковника производят в генералы, назначают начальником следственной части МГБ в ранге замминистра.

Дела всех обвиняемых членов ЕАК сводятся в одно "следственное дело No.2354". Однако следователям так и не удалось "подготовить арестованных к открытому процессу и, скрепя сердце, тиран согласился на закрытый суд, поскольку 5 из 15 подсудимых отказались от своих показаний, вырванных у них под пытками: Б. А. Шимелиович, В.Л. Зускин, С.Л. Брегман, Л.С. Штерн, П.Д. Маркиш.

Арестованный вскоре вслед за Абакумовым главный следователь по делу ЕАК полковник Владимир Комаров пишет 18 февраля 1952 года письмо Сталину:

"...В коллективе следственной части хорошо знают, как я ненавидел врагов. Я был беспощаден с ними, как говорится, вынимал из них душу, требуя выдать вражеские дела и связи. Арестованные буквально дрожали передо мною, они боялись меня, как огня..

Особенно я ненавидел и был беспощаден с еврейскими националистами, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов. Еще в бытность свою на работе в МГБ СССР я докладывал Абакумову о своем политическом недоверии Шварцману, Иткину и Броверману (костоломам-евреям -- С. Д.).

Узнав о злодеяниях, совершенных еврейскими националистами, я наполнялся еще большей злобой к ним и убедительно прошу Вас: дайте мне возможность со всей присущей мне ненавистью к врагам отомстить им за их злодеяния, за тот вред, который они причинили государству.. Прошу Вас, товарищ Сталин, не откажите мне в своем доверии" (А.Н. Яковлев, "Сумерки"; выделено мной - С. Д.).

[Это он в 1941 г. в чине младшего лейтенанта КГБ смертным боем бил арестованного генерала армии Д.Г. Павлова, командующего Западным фронтом, после падения Минска на 7-й день войны. Комарова, как и Рюмина, расстреляют в 1954 году. "Когда обезьяна взяла в руки палку, она еще не знала, что палка имеет два конца" (Феликс Кривин)].

До передачи дела в суд оно рассматривалось на заседании Политбюро (3 апреля). Было принято решение расстрелять всех, кроме Лины Соломоновны Штерн (полагают, что Сталин, очень интересовавшийся вопросами долголетия, принял во внимание, что академик Штерн – крупный специалист в области геронтологии). Политбюро определило, что дело ЕАК должно рассматриваться Военной коллегией Верховного суда СССР при закрытых заседаниях без прокурора и защитников.

Суд происходил на Лубянке с 8 мая по 18 июля 1952 года, председатель суда -- генерал-лейтенант юстиции А.А. Чепцов, члены - генерал-майоры И.М. Зарянов и Я.П. Дмитриев.

"Судьи получили одновременно и груду томов, с которыми только еще предстояло знакомиться, и непреложный для суда приговор. Суд превращался в формальность, - написал 5 лет спустя Чепцов о деле ЕАК члену Президиума ЦК КПСС министру обороны Г.К. Жукову. - Незачем было входить в подробности... доискиваться истины - она могла оказаться опасной для судей" (выделено мной - С. Д.).

Напомню: членов Президиума ЕАК обвиняют в шпионаже в пользу США, в намерении отторгнуть Крым и продать его Америке (не иначе, как Аляску?), наконец, в препятствии ассимиляции посредством развития культуры на языке идиш.

На суде быстро выяснилась полная несостоятельность всех обвинений.

- Свои показания, данные на следствии, вы подтверждаете? – спросил Чепцов Лину Штерн.

- Нет, ни одного.

- Почему?

- Потому что там нет ни одного моего слова. Я три раза переводилась из Внутренней тюрьмы в Лефортово за то, что я не хотела подписывать романа, написанного следователем. Все мои показания, которые предъявляются мне на суде, я отметаю, я от них отказываюсь.. У меня была единственная возможность -дожить до суда, а я только этого и хотела. Я не боюсь смерти, но не хотела бы уйти из жизни с этим позорным пятном - обман доверия, измена...Я чувствовала, что дело плохо, и я могу сойти с ума: а сумасшедшие ни за что не отвечают.

Желая придать процессу хоть какое-то подобие законности, А.А. Чепцов попытался направить дело на доследование. Он встретился с Маленковым. Тот категорически потребовал: "Выполняйте решение Политбюро!".

И Чепцов выполнил. "Забыв", что всего 6 лет назад спектаклю "Фрейлекс" ("Свадебный карнавал") была присуждена Сталинская премия, он обвиняет деятелей еврейской культуры в национализме, в воспевании старины: "Вы обвиняетесь в том, что препятствовали ассимиляции путем пропаганды чуждого еврейским массам языка идиш и идишистской культуры".

"Да, - соглашается истерзанный пытками Давид Бергельсон, - суть моего национализма состояла в том, что я был чрезвычайно привязан к еврейскому языку, работал в нем 28 лет. Я знаю, что мне предстоит недолгая жизнь, но я люблю его (мой язык), как сын, любящий мать".

[Нет и не может быть национальной гордости у евреев, национальная гордость разрешена только русским. О ней писал Ленин в статье "О национальной гордости великороссов".]

Лев Квитко сказал в последнем слове: "Продолжая писать по-еврейски, мы невольно стали тормозом для процесса ассимиляции.. Будучи руководителем еврейской секции Союза писателей, я не ставил вопрос о закрытии секции. Это моя вина" (напомню: об этом позаботился А.А. Фадеев).

Истерзанный пытками Борис Шимелиович говорил: "До суда я не считал, что противодействие ассимиляции - это национализм.. быть против ассимиляции в наших советских условиях это значит бороться с советским правительством, иначе я это (теперь - С. Д.) не понимаю".

Дальше всех идет Л.Я. Тальми: "Чтобы еврейский народ развивал свою культуру, нет необходимости, чтобы всё было на еврейском языке".

Авторы этих страшных заявлений прекрасно понимали, что "национализм - это ненависть к другим народам, а любовь к своему - это патриотизм" (Борис Стругацкий). Они знали, что их ждет расстрел, и, сказанное в последнем слове, отнюдь не было мольбой о помиловании.

Сказанное ими говорит не о них, а о страшной жизни в "самой свободной на земле стране" (Аркадий Гайдар). Нельзя не отметить достойное поведение на суде С.А. Лозовского: он обвинял, а не оправдывался.

Читатель, вдумайся: не только на суде, но и за его пределами всех советских евреев обвинили в двух взаимно исключающих друг друга преступлениях: в национализме и космополитизме!

[В это самое время находившийся в Нью-Йорке Борис Полевой лгал Говарду Фасту, что встретил на улице Льва Квитко перед самым отлетом из Москвы. Позднее в письме от 25 марта 1957 года Говард Фаст писал ему:

"...почему ты сказал нам здесь, в Нью-Йорке, что еврейский писатель Квитко жив и здоров, живет с тобой в одном доме, по соседству, когда он был казнен и его давно нет в живых? Почему? Зачем тебе нужно было лгать? Почему ты не мог уклониться от ответа и сказать нам, что ты не знаешь или не хочешь говорить об этом? Зачем ты лгал так страшно и намеренно?" (Цитирую по книге Александра Борщаговского "Обвиняется кровь").]

17 июля все подсудимые, кроме Лины Соломоновны Штерн и тяжелобольного Соломона Леонтьевича Брегмана (он умер в тюрьме в начале 1953 года), приговариваются к расстрелу. Их расстреляли 12 августа 1952 года.

Честь и слава этим героям, не давшим тирану сломить их духовно. Повторим имена 13 расстрелянных:

Соломон Абрамович Лозовский, р. 1878

Иосиф Сигизмундович Юзефович, р. 1890

Борис Абрамович Шимелиович, р. 1882

Вениамин Львович Зускин, р. 1884

Давид Рафаилович Бергельсон, р. 1884

Перец Давидович Маркиш, р. 1895

Лейба Мойсеевич Квитко, п. 1890

Исаак Соломонович Фефер, р. 1900

Давид Наумович Гофштейн, р. 1889

Леон Яковлевич Тальми, р. 1893

Илья Семенович Ватенберг, р. 1887

Чайка Семеновна Ватенберг-Островская, р. 1901

Эмилия Исааковна Теумин, р. 1905.

Еврейской культуре на языке идиш был нанесен смертельный удар. Вся литература была изъята из библиотек и магазинов и сожжена, наборные машины уничтожены, шрифты рассыпаны. Цвет еврейской творческой интеллигенции - 430 писателей, артистов, художников, музыкантов отправлены в лагеря. Вернулись единицы. Отныне по радио - ни одного еврейского слова, песни, просто имени. Само слово "еврей" становилось чем-то вроде ругательства. Узнав, что ты еврей, тебя начинали жалеть.

Он был хирургом, даже "нейро"...

Всех, кому уже жить не светило,

Превращал он в нормальных людей.

Но огромное это светило,

К сожалению, было еврей.

Владимир Высоцкий

И что самое ужасное, это то, что многие евреи смотрели на себя глазами антисемитов. Это хорошо показал Андрей Михалков-Кончаловский, сняв в Америке фильм "Ближний круг" о судьбе сталинского киномеханика Вани Саньшина. Одной из побочных линий проходит в фильме судьба его соседки по квартире Кати Губельман. "Волею Сталина лишившаяся отца, матери, дома (она) мнит себя всем ему обязанной, им спасенной, им выведенной в люди. (Сталин великодушно простил ей ее безвинных родителей, превращенных им в лагерную пыль.) Она фанатическая сталинистка. Живет в страшном вымороченном мире, не понимая, насколько этот мир страшен, - рассказывает автор фильма в книге "Возвышающий обман"(М., "Совершенно секретно", 1999) и продолжает: - И, что хуже всего, живет с ощущением своей внутренней ущербности. Самое страшное насилие, которое можно произвести над человеком, - заставить его поверить в свою органическую неполноценность" (выделено мной - С. Д.).

Именно это проделала с нами советская власть, превратив нас в "потерянное поколение", в людей без рода и племени, в "евреев молчания" (Эли Визель). Стоит ли удивляться, что даже через 50 лет после этих событий старый художник-карикатурист Борис Ефимов (Фридлянд) говорит: "Когда меня спрашивают, как я отношусь к Сталину, я отвечаю: двойственно. Это злодей, убивший самого дорогого самого близкого мне человека -- моего брата (Михаила Кольцова), и это человек, который подарил мне жизнь, свободу и возможность работать.." ("Еврейский мир", No. 648, 3 ноября 2008). Потенциальная жертва испытывает чувство благодарности к не съевшему его людоеду!