Идеи, проекты, Blago,

28-05-2011 08:33

(ссылка)

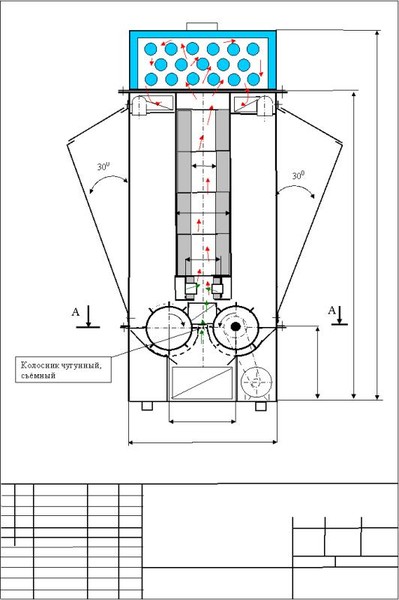

Угольный котёл.

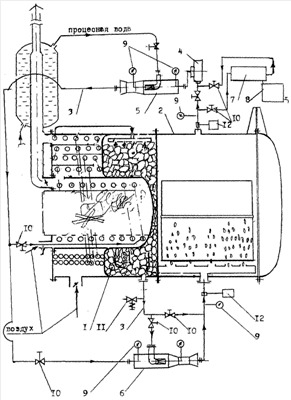

Ниже приведена конструктивная схема угольного котла. Но на нём можно сжигать не только уголь, но и пеллеты. опилки, щепу. шелуху. Чем примечателен этот котёл?

Тем, что в котле:

- остаётся меньше шлака.

Недожжённый коксовый остаток снова поступает в топливный бункер и повторно участвует в процессе сжигания.

- производится двухступенчатое сжигание.топлива,

- имеются две ёмкости для топливных бункеров.

- процесс сжигания угля по теоретическим расчётам можно растянуть на продолжительное время.. Всё зависит от ёмкости топливных бункеров.

- колосникова решётка, устанавливаемая между вальцами, съёмная.

- имеется возможность сжигать уголь, разный по фракционному составу и калорийности.

- возможна механическая подача порции топлива на колосниковую решётку, поворачивая вальцы вручную, через редуктор, с помощью рукоятки..

Вальцы с помощью лопаток захватывают порцию угля из топливных бункеров, которая перемещается на колосниковую решётку, установленную между вальцами. Воздух подаётся под колосниковую решётку как принудительно, так и при естественной тяге. Применяется старт-стопная система привода вальцов.При этом, в топочную камеру, образованную между вальцами и колосниковой решёткой можно забросать значительное количество угля, сделав разовую закладку на 2 - 3 часа. Путём взаимошевеления кусков угля происходит разрушение корки. При сжигании уголь размягчается. Зола cсыпается между решётками колосника в зольник. В зольнике зола остывает. А недогоревший кокс, попадая на лопаточки вальца вновь поступает в топливные бункера.

Химнедожёг устраняется путём подачи вторичного воздуха между пергордками камеры сгорания.

Разработана техдокументация (чертежи, спецификация, описание)

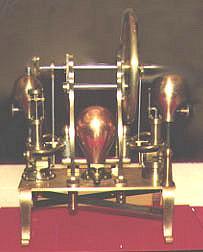

Ниже рисунок угольного котла.

Тем, что в котле:

- остаётся меньше шлака.

Недожжённый коксовый остаток снова поступает в топливный бункер и повторно участвует в процессе сжигания.

- производится двухступенчатое сжигание.топлива,

- имеются две ёмкости для топливных бункеров.

- процесс сжигания угля по теоретическим расчётам можно растянуть на продолжительное время.. Всё зависит от ёмкости топливных бункеров.

- колосникова решётка, устанавливаемая между вальцами, съёмная.

- имеется возможность сжигать уголь, разный по фракционному составу и калорийности.

- возможна механическая подача порции топлива на колосниковую решётку, поворачивая вальцы вручную, через редуктор, с помощью рукоятки..

Вальцы с помощью лопаток захватывают порцию угля из топливных бункеров, которая перемещается на колосниковую решётку, установленную между вальцами. Воздух подаётся под колосниковую решётку как принудительно, так и при естественной тяге. Применяется старт-стопная система привода вальцов.При этом, в топочную камеру, образованную между вальцами и колосниковой решёткой можно забросать значительное количество угля, сделав разовую закладку на 2 - 3 часа. Путём взаимошевеления кусков угля происходит разрушение корки. При сжигании уголь размягчается. Зола cсыпается между решётками колосника в зольник. В зольнике зола остывает. А недогоревший кокс, попадая на лопаточки вальца вновь поступает в топливные бункера.

Химнедожёг устраняется путём подачи вторичного воздуха между пергордками камеры сгорания.

Разработана техдокументация (чертежи, спецификация, описание)

Ниже рисунок угольного котла.

Идеи, проекты, Blago,

19-01-2011 22:10

(ссылка)

Устройство для образования пара в герметичной ёмкости и способ

Устройство для образования пара в герметичной ёмкости и способ образования пара в устройстве.

Название данного патента на изобретение звучит замысловато .но суть его одна - обеспечить выработку пара в условиях отсутствия электороэнергии.

Для чего же предназначено данное устройство и где может быть использован данный способ.

Прежде всего в лесу, при стерилизации/пастеризации консервированной пищевой продукции, спекания газосиликатных блоков, выработке пихтового и других эфирных масел. А также в фермерских хозяйствах. на тундре, в таёжных зимовьях и пр.

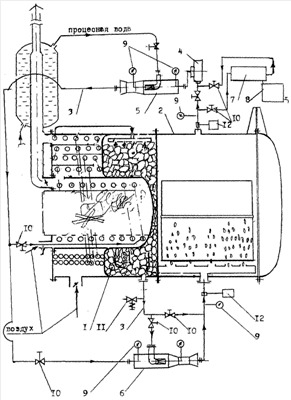

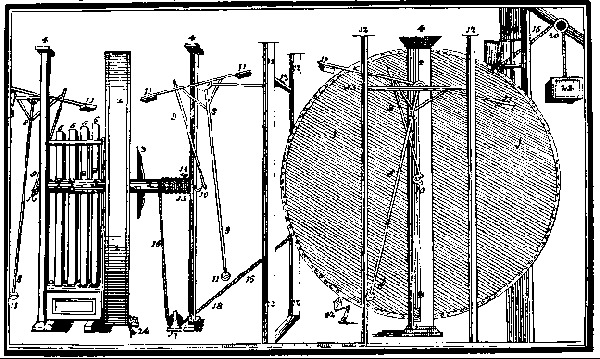

Вот нижеприведённая схема

Устройство включает герметичную емкость, в которой установлен парогенератор, состоящий из распылителя жидкости и излучателя тепловой энергии. В нижней части герметичной емкости установлена емкость для сбора неиспарившейся жидкости с указателем уровня жидкости, соединенная по трубопроводу через механизм отсечения неиспарившейся жидкости от пара, и гидроаккумулятор с распылителем жидкости, при этом трубопровод соединен с питающим трубопроводом, подающим жидкость из внешнего источника, на питающем трубопроводе установлен обратный клапан, поплавкового типа, предотвращающий прохождение по нему неиспарившейся жидкости в период подачи жидкости из емкости для сбора неиспарившейся жидкости, в качестве механизма отсечения неиспарившейся жидкости используют конденсатоотводчик. Способ предусматривает распыление жидкости над излучателем тепловой энергии через распылитель жидкости, в который жидкость поступает из внешнего источника по питающему трубопроводу через гидроаккумулятор. Неиспарившуюся жидкость

собирают в емкость для сбора неиспарившейся жидкости и также подают по трубопроводу

через механизм отсечения неиспарившейся жидкости от пара и гидроаккумулятор в

распылитель жидкости.

.

Идеи, проекты, Blago,

09-12-2010 09:18

(ссылка)

Литературное творчество

Я изобретатель – одиночка.

Во мне бурлит иная жизнь.

В моём мозгу кишат идеи.

Они сплетаются, как змеи,

И спать ночами не дают.

Я изобретатель – одиночка.

Отшельник я мирских сует.

Я бедный раб мирских познаний.

Они дают мне много знаний.

И мысль направленно ведут.

Я изобретатель – одиночка.

Моё призвание, быть слугой,

Кудесником всего народа.

Отдаться в дело с головой.

Я изобретатель – одиночка.

Для бюрократов я чудной.

Ведь я кудесник – одиночка.

Со своей дурною головой.

Ну хватит! Всё! Поставлю точку!

Уйду в работу с головой.

Охота на лося.

Ночь кромешная лежит

По делянке лось бежит.

Сзади свора хищных ртов.

Запыхавшихся волков.

Кровь сочится с рванных ран.

Лось не держит прежний стан.

Тело лося к боку клонит.

Волчья стая его гонит.

Всё труднее лось бежит.

На делянке снег лежит.

Волки ближе к лосю лезут.

Волчьи пасти тело режут.

Стон рогатый издаёт.

Но волкам отпор даёт.

Ноги кровью залиты

Вены с рванных ран видны.

Тело всё в снегу лежит.

Лось уже нутром кричит.

Волчьи пасти тело рвут

Шансев жизни не дадут.

Я с тобой повстречаться хочу.

Я с тобой повстречаться хочу.

Я судьбу, разрешить, умоляю.

По твоей я тропинке хожу.

Вновь увидеться б нам, я мечтаю.

Глубину твоих ласковых глаз

Не измерить простыми шагами.

Красоту твоих чувственных губ

Мне не смазать своими губами.

Линии вместе прожитых лет

Разрываются в складках печали.

Я на поезд хочу взять билет.

Но не знаю, куда он доставит.

Я с тобой пообщаться хочу.

Я судьбу, разрешить, умоляю.

Пред тобой повиниться хочу.

Но простишь ли меня, я не знаю.

В бёдрах узкий линейный просвет

Будоражит меня наготою..

И ажурный, красивый корсет

Обнимаю я в мыслях, рукою.

Линии вместе прожитых лет

Разрываются в складках печали.

Я на поезд хочу взять билет.

Но не знаю, куда он доставит.

Красота твоих нежных волос

Возбуждает меня белизною

В образ твой я корнями уже врос

И я связан с твоею судьбою.

Линии вместе прожитых лет

Разрываются в складках печали.

Я на поезд хочу взять билет.

Но не знаю, куда он доставит.

Я пламенный букет дарю.

Я пламенный букет,

Глубоких, нежных слов

И трепетных желаний,

Дарю тебе, моя любовь,

Мой образ дальний.

Взращён плодом мечтаний:

Слиянием сочных губ.

Объятием нежных рук

И сладостным ласканьем.

Я пламенный букет,

Душистых алых роз

И лилий, очертаний,

Дарю тебе, моя любовь,

Мой образ дальний.

В нём аромат лесных духов

Исходит из стеблей

И влажных лепестков.

Пьянящая любовь

Живительным нектаром.

Я пламенный букет дарю.

Портрет твой обнимаю.

Тебя благоволю.

И встретиться мечтаю.

Подробно, с моими сочинениями на литературном поприще вы можете ознакомиться здесь http://www.grafomanam.net/a... (blago)

Идеи, проекты, Blago,

14-05-2010 20:51

(ссылка)

Энергетика будущего

О том, как последовательно и целенаправлено губили гениальные разработки, ученых, изобретателей в области " свободной энергии". .

Автор – Юрий Бровко

В конце прошлого века в США работал физик Н. Тесла, серб, один из первых лауреатов Нобелевской премии, от получения которой он отказался. В 1885 г. он продемонстрировал работу своего трансформатора, и от турбины Ниагарской ГЭС (мощность 5000 л.с.) зажёг в радиусе 25 миль без проводов и выключателей угольные лампы накаливания. После этого один из его энергетических проектов получил поддержку и стал финансироваться Морганом. Н. Тесла на специальном полигоне создал свои энергетические установки, работавшие на принципе «свободной энергии» (сегодня мы бы сказали – на основе энергии вакуума). Когда в 1898 г. с их работой познакомился Морган, то он распорядился все установки и полигон уничтожить, ибо понял, что если им дать дорогу, то органическое топливо человечеству больше никогда не потребуется. Вот с тех пор мир и «ищет энергию»…

Этот эксперимент по зажиганию угольных электроламп на расстоянии без подводящих проводов сумел повторить только русский учёный Филиппов, который от созданной им установки из С-Петербурга зажёг электролампы в Царском Селе. Это был уникальный учёный-универсал: он был доктором математики, физики, химии, философии. Зимой 1914 г. он направил в Генштаб России решение, позволявшее исключить войны из практики человечества – через семь дней об этом было опубликовано в жёлтой прессе, а ещё через три дня его нашли убитым в своём домашнем кабинете, причём жандармы не смогли определить способ убийства.

В «ТМ» (№10, 1962 г.) была опубликована статья В. Василевского, в которой сообщалось, что ещё в 1917 г. приехавший в США эмигрант из Португалии Андрес изобрёл горючее для ДВС, добавляя к простой воде некоторые простые и дешёвые химикалии (несколько капель на ведро воды). Это горючее было испытано специальной государственной комиссией на автомобиле в пробеге Нью-Йорк – Вашингтон и обратно. После этого одна из крупнейших нефтяных монополий США за два миллиона долларов наличными купила у Андреса документацию и права на это изобретение, спрятав его в своих сейфах. Сам Андрес через два дня после получения денег бесследно исчез. Достоверность изобретения этого водного горючего подтверждалась рядом публикаций (газета «Эсквайр», статьи в журнале «Труды морского института США» в 1926 и 1936 гг.). Данным статьи В. Василевского можно полностью доверять, ибо за этим скрывался бывший начальник отдела научно-технической разведки КГБ СССР, возглавлявший его с 30-х годов.

И на чём же тогда основан крик об «энергетическом кризисе»?..

В конце 60-х правительство Японии обратилось к нам с предложением продать им за 100 млн. долларов фонд отказных заявок нашего патентного ведомства. Тогдашний Предсовмина А. Косыгин собрал совещание, пригласив на него ряд академиков АН. На вопрос: «можно ли продать японцам наш фонд отказных заявок?» они тут же дружно ответили – «ни в коем случае!» Дескать, продажа этого фонда может причинить большой ущерб (!?) не только нашей стране, но и другим. Тем самым этот самый «интеллектуальный капитал» консервировался, а определённые научные кланы получали возможность безнаказанно заниматься «патентным гешефтом».

Тем не менее, под давлением результатов научной практики, полученных в ведущих научно-прикладных центрах, Госкомизобретений в 1975 г. вводит специальный класс: псевдо-«перпетуум-мобиле», куда относит реально работающие опытные машины, имеющие КПД больше КПД цикла Карно (или больше единицы). Перечислю некоторые: авт.св. №№ 270059, 762706, 743145, 890534, 748750, 738015… (их многие тома). Запрет продолжает существовать. Подобное возможно при условии, что в системе НИОКР действовала разветвлённая организация, имеющая связи и возможности контроля на всех уровнях управления.

В 1964 г. было принято закрытое Постановление, позволяющее применять психиатрию ко всем критикующим «святые» академические догматы. Подтверждая нерушимость этих «святых» установок, акад. Лифшиц всех, кто критикует «святую относительность» и термодинамику, публично объявил параноиками («ЛГ», № 24/78г.).

Давайте ка вдумаемся в факт, изложенный в статье Е. Ленц («Похищение вечного двигателя». «Сегодня», 14.01.2000 г.), посвящённой судьбе учёного О. Грицкевича, работавшего во Владивостоке. Оказывается, О. Грицкевич занимался весьма перспективной разработкой гидродинамического генератора с КПЭ (коэффициент преобразования энергии) больше единицы, которая позволяла вообще отказаться от органического топлива и традиционных систем. Разработка была утверждена Высшим Инновационным Советом. В 1994 г. О. Грицевич был на приёме у Сосковца по вопросу увеличения финансирования и форсирования окончания работ – в этом ему было отказано. Обращался он и к премьерам – секретариаты ответили однотипно: идея прекрасная, но средства ищите сами. Установка О. Грицкевича была экологически чистой. В итоге, вся команда «параноиков», занимавшаяся вместе с О. Грицкевичем «антинаучной» деятельностью, была вместе с семьями вывезена в США, где им через месяц было предоставлено американское гражданство и созданы все условия для развития «паранойи» и размножения «параноидальных» студентов.

В 1974 г. в США был разработан шеститактный ДВС (двигатель внутреннего сгорания), имеющий КПЭ в два раза больше традиционного. Суть: пятый такт – впрыскивание воды; шестой такт – работа водяного пара. Во-первых, этот двигатель имел КПЭ, заведомо превышающий КПЭ цикла Карно. Во-вторых, принимая КПЭ хорошего ДВС того времени равным 55% (наши «разболтанные» имели 42-50%), то КПЭ шеститактного ДВС оказывается больше единицы.

В 30-е годы компания «Шелл» объявила конкурс на создание автомобиля с минимальным расходом топлива. «Забудем», что ещё до войны были созданы «студебеккеры» с расходом топлива 5,5 литра на 100 км. Рекорд принадлежит японцам – в 1986 году специально созданный ими автомобиль израсходовал на 100 км всего… 0,055 литра бензина (около 44 граммов). Надеюсь, ясно, что нет сегодня заводов, производящих подобные двигатели.

Понятно, что все эти ДВС имеют КПД больше, чем «недосягаемый» КПД цикла Карно.

Это же вытекает из принципа работы холодильников д.т.н. В. Зысина, работающих по изобретённым им «треугольным циклам». Эти холодильники мелкосерийными партиями выпускались с 1962 г. и при своей работе вообще не требовали внешнего подвода энергии (см. его публикацию 1962 г.). В 1978 г. д.т.н. В. Зысину было выдано авт. св. № 591667 на реально работающий бесприводный холодильник, производящий холод за счёт тепла охлаждаемых тел. Но… холодильники были сняты с производства и «забыты».

В качестве ещё одного примера изъятия из научного обращения достижений науки приведу справку об открытии №13 от 18.12.62 г. «Закономерность передачи энергии при ударе», позволяющего создать механический «перпетуум-мобиле». Открытие доказывает, что классическая теория удара не имеет места на практике, и что энергия отскока тела после удара может быть больше его энергии до удара. Добиваясь признания, д.т.н. Е. Александров многочисленным комиссиям демонстрировал убедительный эксперимент: стальной закалённый шарик свободно падал с высоты, скажем, 10 метров, на стальную закалённую плиту, лежащую на жёстком основании, и подпрыгивал на… 14-15 метров. На этом принципе также можно создать простую энергоустановку.

В электротехнике мы обнаруживаем, что лет за 8-10 до начала вселенских компаний об «энергетическом кризисе» уже были созданы и реально работали демонстрационные «перпетуум-мобиле». В 1921 году в печати сообщалось об изобретении А. Хаббарда, создавшего генератор, который двигал лодку без подвода к нему внешней энергии. В 1928 году Л. Нидершот изобрёл электрический генератор, выдававший 300 Вт без подвода к нему внешней энергии. В 1927 году Т. Браун (Англия) получает патент на способы создания движущей силы и мощности за счёт электрического поля. Позднее, в 1955 году, работая во Франции, он демонстрировал установку, которая развивала скорость до 600 миль в час, используя поле до 2 тысяч электронвольт. После этого работы были закрыты, а изобретателя увезли на работу в США.

В 1934 г. Н. Тесла демонстрировал автомобиль с электродвигателем, источником для которого был генератор по сей день неизвестной конструкции.

В 1960 г. Стовбуненко, по разработкам которого было принято специальное решение ВПК, демонстрировал на стареньком «Москвиче» свои электродвигатели, позволявшие ездить целый день по городу на энергии обычного аккумулятора.

Ряд серийно выпускаемых машин имеет КПЭ больше единицы. Например, электроотбойный молоток НЭТИ-2К имеет КПЭ превращения электрической энергии в механическую, равный 4,5.

В духовной общине (Линден, Швейцария) с 1980 года работают электростатические машины Баумана суммарной мощностью 750 кВт, обеспечивающие все бытовые нужды посёлка. Таким образом, в 1980 году в мире появился населённый пункт, который раз и навсегда решил все энергетические проблемы, изгнав за порог, как органическое топливо, так и все мифы о «кризисе».

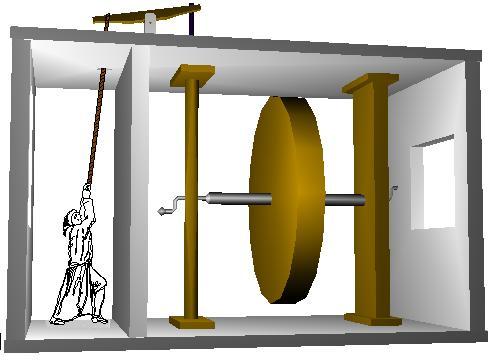

Какой-то бред? – оно, конечно, «но»… Это «но» заключается в том, что ещё в 70-е годы прошлого века при изучении закономерностей работы генераторов Грамма русские учёные доказали, что закон Ома здесь не имеет места. Кстати, синхронный генератор столяра Грамма, без особых изменений работающий и по сей день, был создан ещё в 1842 г., когда в науке не было ни электротехники, как таковой, ни закона Ома, ни теории Максвелла.

В 1881 г. Н. Слугинов (позже был убит вместе с Видеманом за публикацию работы, где была доказана абсурдность концепции «тепловой смерти» Вселенной) открыл энергетическую ассиметрию в процессе электролиза воды. В его опытах энергия на выходе была почти на 30% больше, чем энергия на входе. Это противоречило ортодоксальным «законам сохранения», и эффект «замазали». Правда, в 1980 г. учёные США восстановили эту энергетическую ассиметрию электролиза воды, доказав, что при использовании сбросного тепла паровой турбины «кпд» электролиза воды достигает 120%.

А вот пример, касающийся использования электроэнергии в процессах электролиза. Ещё в 1890 году при электрохимическом получении меди из сернистых руд в промышленности Германии и Франции на один её килограмм расходовалось 0,6 киловатт-часа электроэнергии. Сегодня – в 5 раз больше. Это результат того, что многие эффективные технологические процессы утеряны нами из-за высокомерного отношения к прошлому науки.

Эти справки – в качестве прелюдии к решениям И.С. Филимоненко… 1957 год. Под его руководством был создан «перпетуум-мобиле», который не просто производил «вредную» энергию (в виде пара высокого давления) и давал на выходе «вредные» водород и кислород, но и… подавлял радиацию! По развитию этой разработки в 1960 г. было издано специальное секретное Постановление ЦК и СМ СССР, известное как «три К» (Келдыш, Курчатов, Королёв). Однако после смерти Курчатова разработку начали «ужимать», а после смерти Королёва – закрыли вообще. Работу установки специальная комиссия АН СССР признала противоречащей «законам природы», автора уволили, исключили из партии, разжаловали вплоть до рядового и объявили «шизиком». Затем в 1989-91 гг. работы были частично возобновлены – несколько опытных установок были заложены в Челябинской области, но до ума их не довели, а использовать передвижную установку для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС отказались. И.С. Филимоненко был вновь уволен.

Судьба разработок И.С. Филимоненко – это преступление против России, совершённое нашей «святой АН» (я закончил факультет «Т» МИФИ и представляю, о чём говорю). В 1991-93 гг. эксперты из США изучали работу действующей установки И.С Филимоненко (первого варианта), но так и не сумели понять принципы работы. В 1994 г. по указу ЕБНа она была демонтирована и вывезена в США вместе с частью персонала (не все захотели стать предателями). И за истекшие 40 лет все «эксперты и спецы», изучавшие работу этого «перпетуум-мобиле», не сумели толком в нём разобраться. В 1996 г. «ходоки» от Сороса предлагали И.С.Филимоненко подписать чек на 100 млн. $ за проведение «консультаций» по работе установки. Но подписать его можно было только в США или Канаде – как он объяснял мне ситуацию, это был билет в один конец. Он отказался от 100 млн. $ и возможности «жить красиво», поэтому в одной из статей о нём есть фразочка: «Филимоненко – человек крайне непрактичный, к тому же патриот. Он предпочитает жить в бедности, зато на Родине».

Подводя черту под деятельностью и разработками «параноиков», хотелось бы сказать «радетелям свобод и красивых жизней»: если США сумели бы, начиная с 1972 года, понять принцип работы подобных установок, то от вас даже черти ни в одном аду не смогли бы найти и малейших отпечатков. И, кстати, «дерьмократы» сегодня могут писать статьи «о красивой жизни» в том числе и благодаря тому, что И.С. Филимоненко летом 1991 г. (во время операции «Буря в пустыне») «не поленился» написать «пару страничек» в Политбюро, в результате чего не состоялась Третья Мировая Война, в которой сгорели бы не только «тупые совки» и «патриоты». Поэтому напомню им Брюсова: «Не рассуждай, не хлопочи, Безумство – ищет, Глупость – судит».

Идеи, проекты, Blago,

13-05-2010 12:18

(ссылка)

Способ уплотнения неподвижного соединения в автоклае и устройств

Изобретение предназначено для уплотнения неподвижного соединения в емкостях. Способ уплотнения неподвижного соединения в автоклаве заключается в том, что сжатие уплотняющего вещества производят в емкости уплотняющего вещества за счет изменения габаритов емкости уплотняющего вещества. Границу поверхности уплотнения неподвижного соединения уплотняющим веществом меняют за счет изменения местоположения механизма сжатия уплотняющего вещества. Устройство для уплотнения неподвижного соединения в автоклаве содержит корпус автоклава, крышку, уплотняющее вещество и механизм сжатия уплотняющего вещества. Механизм сжатия уплотняющего вещества расположен внутри корпуса автоклава и выполнен в виде диафрагмы с закрепленным на ней штоком с возможностью выхода последнего через крышку. Уплотняющее вещество размещено между крышкой и диафрагмой. По окружности крышки установлены опорные элементы, шарнирно соединенные с диафрагмой и с возможностью перемещения уплотняющего вещества к элементам неподвижного соединения корпуса автоклава и крышки. Изобретение повышает надежность уплотнения соединения.

Идеи, проекты, Blago,

12-05-2010 00:27

(ссылка)

Мини-установка для переработки изношенных авто/тр. шин в жидкое.

Разработано инновационное предложение по переработке изношенных автотракторных шин в жидкое и газообразное топливо.

На выходе углесодержащий остаток без примесей золы, жидкое и газообразное топливо.

Дробления автотракторных шин не требуется.

Проведена экспертиза на новизну и промышленную применимость.

Установка признана лучшей на конкурсе "Успешный старт для вашей идеи", организованной бизнес-инкубатором "Top-ideas", г.Казань.

Основным преимуществом данной установки перед установками, производимыми промышленностью для переработки изношенных автотракторных шин является экономия тепловой энергии при нагреве автотракторных шин.

В существующих установках типа FORTAN, ПИРОТЕКС, обогрев изношенных автотракторных шин осуществляется через герметичные тигли (реторты). Независимо от того, сколько уложено в них изношенных автотракторных шин, количество тепловой энергии от сжигания горючих газов передаётся на поверхность тигля в неизменном количестве.

В предлагаемом инновационном проекте установки передача тепловой энергии для нагрева поверхностей автотракторных шин осуществляется непосредственно на ав/шины, а не через поверхности тиглей(реторт).Причём, объём обогреваемой камеры уменьшается по мере уменьшения поверхности нагрева изношенных автотракторных шин. Нужны инвесторы.

Рынки сбыта

-пиролизное жидкое топливо

Применяется в качестве жидкого топлива для котлоагрегетов, заменитель печного топлива. Применима разгонка на фракции, с целью получения различных

Нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, масло, смолы и др.)

-углесодержащий остаток.

Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. В зависимости от степени измельчения ее применяют:

• в изготовлении новых автомобильных покрышек (в качестве добавок до 10-15%);

• в изготовлении резинотехнических изделий для автомобилей ("Форд" использует в качестве добавок до 25% резинового порошка);

• в изготовлении шлангов (до 40%);

• в изготовлении водоотталкивающих покрытий для крыш (до40%);

• в изготовлении железнодорожных шпал (до 60%);

• в изготовлении напольных ковриков (10-100%);

• в изготовлении подошв для обуви (10-100%);

• в изготовлении колес для инвалидных колясок (10-100%);

• в изготовлении покрытий для дорог (14-15 тонн на один километр дороги);

• в изготовлении покрытий теннисных кортов и детских площадок.

• в изготовлении бетона для строительства (в качестве добавок).

А также многого другого.

В настоящее время особое внимание уделяется изготовлению специального дорожного покрытия c добавлением резинового порошка тонких фракций - 60-100 mesh (наиболее дорогостоящего резинового порошка, получаемого криогенным методом). Такое покрытие обладает повышенными коэффициентами сцепления и поглощения шума.

В Западной Европе периодического ремонта требуют более 900 000 километров дорог, в США более 700 000 км, в Канаде 100 000 км , в Японии 130 000 км. Для замены старого покрытия дорог на новое, с применением резинового порошка, только в перечисленных странах потребуется около 25 000 000 тонн резиновой крошки тонких фракций. Кроме того в жилых зонах требуется установка отражающих звук барьеров на трассах

- Металлокорд.

Имеет в своём составе высококачественную сталь. Применятеся для последующей переработки в металл.

В целом, образование отработанных покрышек оценивается в любой стране миллионами штук в год. При сгорании тонны покрышек в воздух выделяется около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. В атмосферу выделяются бензопирен, сажа, диоксин, фуран, полиароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы (ПХБ), хром, мышьяк, кадмий и т.д. Пиролиз шин позволяет сохранить окружающую среду и утилизировать ценные материалы:

-пиролизное масло: 40-44 % (вес.)

-сажа: 38-40 % (вес.)

-металлокорд: 3-8 % (вес.)

Переработка РТИ осуществляется с целью их утилизации и получения ценных продуктов - жидкого топлива, горючего газа, углеродистого остатка (полукокса), металла (для РТИ с металлокордом). Пиролиз (от греч. pyr - огонь, жар и lysis - разложение, распад) термическое разложение органических соединений (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего) без доступа воздуха.

Существующие технологии переработки РТИ предусматривают следующую цепочку технологических процессов.

Сырье (отходы РТИ) загружается в сосуд из жаростойкого материала (реторту). Реторта помещается в печь. Сырье нагревается посредством теплопередачи через стенки реторты и подвергается термическому разложению (пиролизу) с образованием парогазовой смеси и углеродистого остатка - полукокса. Парогазовая смесь выводится из реторты по трубопроводу, охлаждается, пары конденсируются и полученная жидкость отделяется от неконденсирующихся газов. Жидкость накапливается в сборнике жидкого продукта, газ частично или полностью используется для поддержания процесса (сжигается в печи). По окончании процесса пиролиза реторту с полукоксом извлекают из печи и устанавливают в печь реторту с сырьем.

Прототип.

По такой технологии работает наиболее близкий прототип – установка FORTAN

См. http://www.biodiesel-ua.com...

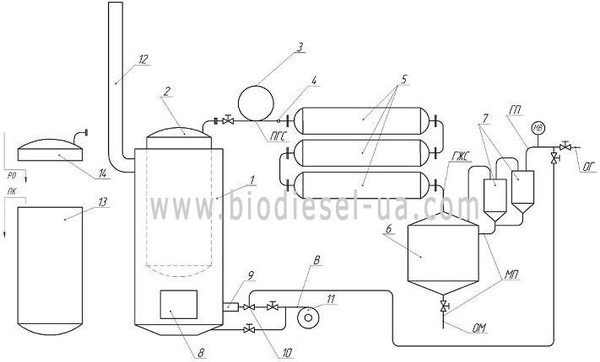

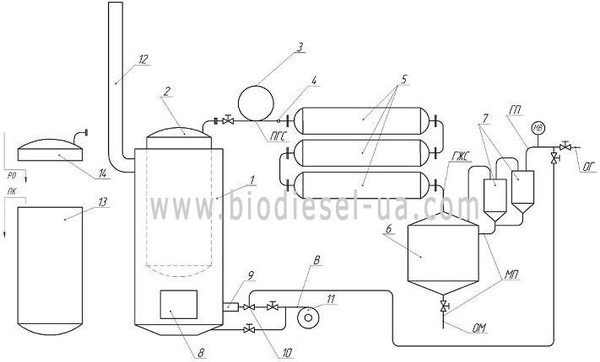

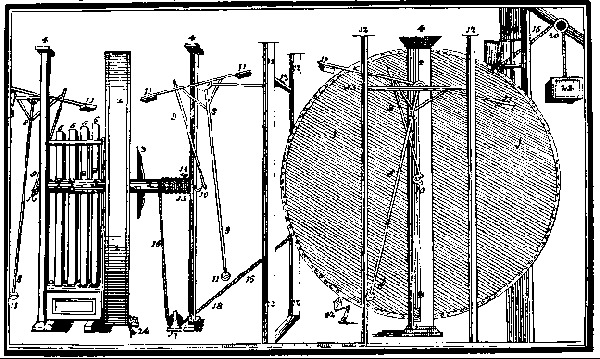

Состав установки FORTAN: ретортная печь, реторты, конденсатор-холодильник, сборник-сепаратор жидких продуктов, газожидкостные сепараторы.(см.рис.1)

Рис.1

1. Батарея ретортных печей

2. Реторта из нержавеющей стали

3. Сильфон

4. Магистраль парогаза пиролиза

5. Конденсаторы - холодильники

6. Сборник - сепаратор

7. Газожидкостные сепараторы

8. Топка

9. Горелка

10. Инжектор

11. Воздуходувка

12. Дымовая труба

13. Реторта на загрузке-выгрузке

14. Крышка реторты ПГС - парогазовая смесь

ГЖС - газожидкостная смесь

ГП - газ пиролиза

МП - масло пиролиза

В - воздух

ОГ - отбор газа

ОМ - отбор масла

РО - загрузка отходов (сырья)

ПК - выгрузка полукокса

Ретортная печь - вертикальная, шахта печи футерована огнеупорным бетоном и высокотемпературной теплоизоляцией на основе керамического волокна. В нижней части шахты печи установлены колосники для сжигания твердого топлива и горелочное устройство для сжигания горючих газов. Интенсификация горения и перемешивания топочных газов достигается воздушным наддувом. В шахту печи через открытый верх шахты помещается реторта с сырьем. Реторта - цилиндрический сосуд из жаростойкой стали, с крышкой. Специальный затвор по периметру сопрягаемых поверхностей реторты и печи обеспечивает герметизацию внутреннего пространства печи. Конденсатор-холодильник предназначен для охлаждения и конденсации паров жидких продуктов пиролиза. Парогазовая смесь поступает из реторты в конденсатор-холодильник по трубопроводу через быстроразъемное соединение и сильфонный компенсатор деформаций. Конденсат и неконденсирующиеся газы отводятся по трубопроводу в сборник-сепаратор. Сборник-сепаратор - цилиндрическая емкость, предназначенная для сбора жидких продуктов пиролиза и частичного улавливания брызг жидких продуктов из газового потока. Окончательная очистка газа от капель жидкости осуществляется в газожидкостном сепараторе. Горючий газ поступает в горелочное устройство печи и/или другим потребителям.

Реторта загружается сырьем вне печи в горизонтальном или вертикальном положении. После загрузки реторта закрывается крышкой. Загруженная реторта устанавливается в печь и при помощи быстроразъемного соединения подключается к трубопроводу холодильника-конденсатора. Реторта может устанавливаться как в горячую печь так и в холодную (при запуске). Для розжига печи твердое топливо (дрова, уголь, полукокс) загружается на колосники через дверь печи и поджигается. Интенсификация горения обеспечивается наддувом воздуха под колосники, интенсификация перемешивания газов в печи и регулирование температуры в печи обеспечивается наддувом воздуха через воздушное сопло горелочного устройства. Газ пиролиза поступает в горелочное устройство и воспламеняется. По мере увеличения потока газа наддув воздуха под колосники (для горения твердого топлива) уменьшают. Окончание процесса пиролиза определяется по уменьшению потока газа. Для получения высококачественного полукокса процесс ведут до прекращения выделения газа ("прокалка"). По окончании процесса примерно на 30 мин прекращают наддув и подачу газа с целью несколько снизить температуру реторты и футеровки печи перед извлечением реторты. После снижения температуры реторта отключается (быстроразъемным соединением) от трубопровода холодильника-конденсатора и извлекается из печи, в печь устанавливается загруженная реторта. Извлеченная горячая реторта остывает на воздухе. После остывания открывается крышка реторты и производится выгрузка полукокса опрокидыванием.

Оптимальная температурная область ведения технологического процесса 350-400°С, при этом были получены следующие продукты:

– жидкая фракция 41%;

– пиролизные газы до 12%;

– высокоуглеродистый твердый остаток до 40%;

– металлолом 8%. В зависимости от вида используемого сырья возможны колебания в объемах получаемых продуктов.

Недостатки прототипа.

К недостаткам установки FORTAN по переработке изношенных автотракторных шин можно отнести:

- необходимость использования реторты из нержавеющей стали, герметизация реторты перед установкой его в ретортную печь.

- сжигание твёрдого топлива в ретортной печи для нагрева реторты до 400-:-500 градусов

приводит к загрязнению окружающей среды диоксинами(угарным газом), пагубно влияющего на экологическую обстановку района, где производится переработка ТБО.

Зачастую, в качестве топлива для нагрева реторты используют ту же самую резину.

- загрузка в реторту осуществляется в основном резаными, дроблёнными шинами.

Загружать цельную авторезину в реторту не выгодно, так как по весу входит резины небольшое количество, а по объёму занимает много пространства.

Суммируя все эти недостатки приходишь к выводу, что установки FORTAN предназначены прежде всего для использования в стационарных условиях..

Требуют особых условий и дополнительного оборудования:

- для очистки отходящих дымовых газов.

- для дробления автотракторных шин.

Технический углерод получается с примесями золы.

Преимущества инновационного продукта.-Мини-установка для переработки изношенных автотракторных шин в жидкое и газообразное топливо

предназначено прежде всего для развития малого и среднего предпринимательства

-Она может быть мобильной и перерабатывать изношенные автотракторные шины в разных районах, где имеются свалки ТБО.

-Мини-установка для переработки авт/шин не требует реторты из нержавеющей стали.

Изношенные автотракторные шины укладываются аккуратно и плотно в корзину, а корзина устанавливается в ретортной печи.

-экологическая обстановка в районе переработки изношенных автотракторных шин будет чище, так как технология переработки не предусматривает нагрев реторты за счёт сжигания твёрдого топлива на открытом огне внутри ретортной печи.

Описание устройства и работы мини-установки по переработке изношенных автотракторных шин.

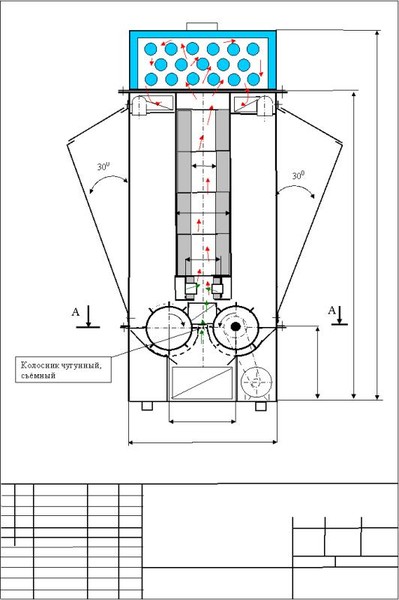

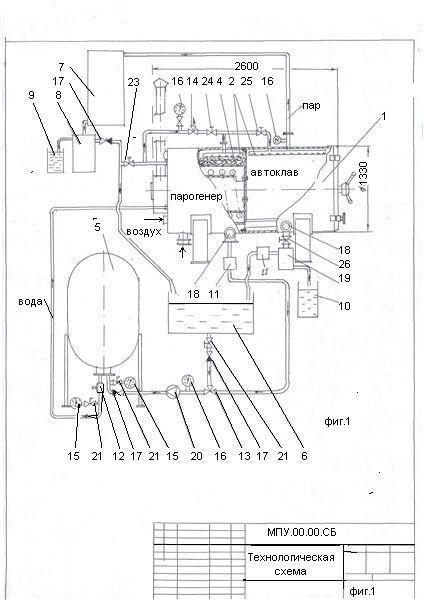

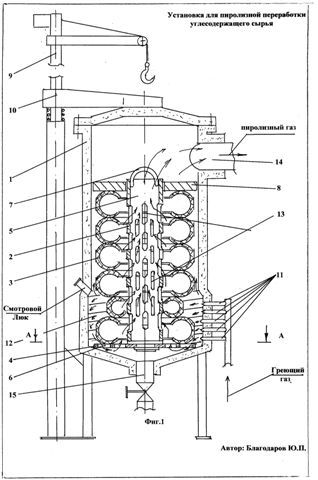

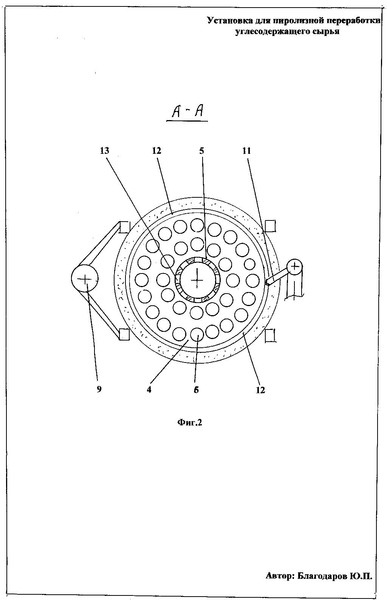

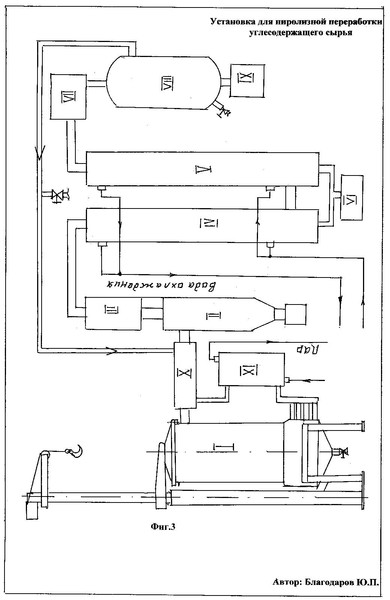

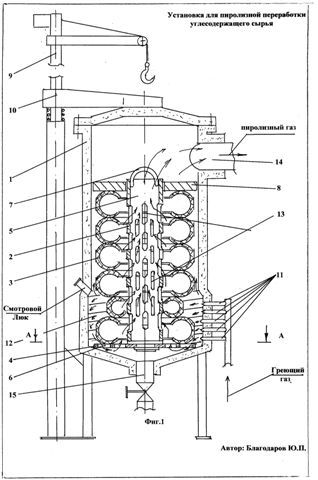

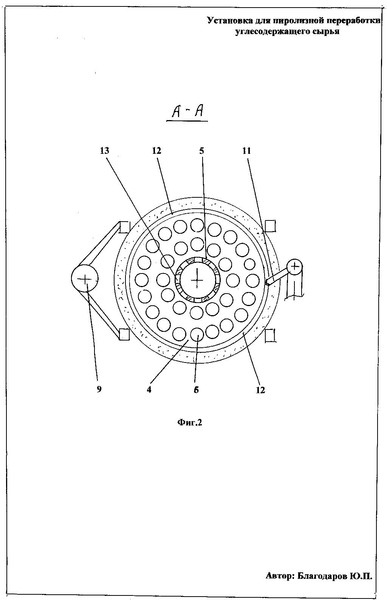

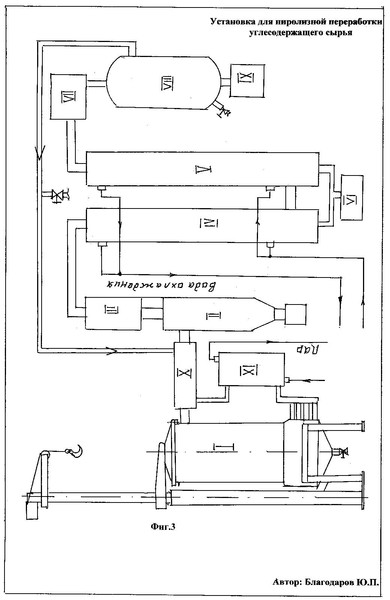

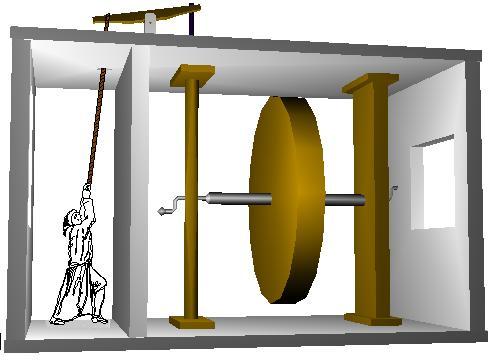

На фиг.1 изображена технологическая схема установки для пиролизной переработки углесодержащего сырья. На фиг.2 изображена установка для пиролизной переработки углесодержащего сырья. На фиг.3 – разрез А-А фиг.2.

Установка для пиролизной переработки углесодержащего сырья состоит из герметичной цилиндрической пиролизной камеры1, Пиролизная камера 1 разделена на зоны: нагрева и вывода пиролизных газов. В зоне нагрева пиролизной камеры располагается кольцевая загрузочной кассета 2, с автотракторными шинами 3, установленные в герметичной цилиндрической пиролизной камере 1 таким образом, что протекторы автотракторных шин 3 расположены параллельно радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1, а загрузочная кассета 2 выполнена в виде площадки 4 с трубой 5, которую автотракторные шины 3 охватывают внутренним диаметром. Труба 5 имеет разъемное соединение с площадкой 4. А площадка 4 имеет проходные отверстия 6 для прохождения густообразной массы продуктов пиролиза. С противоположной стороны труба 5 имеет устройство для захвата механизмом загрузки и выгрузки загрузочной кассеты – петлю 7, Пиролизная камера 1 разделена на зоны: нагрева и вывода пиролизных газов кольцевым прижимным диском 8, уложенным плоской стороной на верх кассетного ряда автотракторных шин. Прижимной диск 8 вводится в кассету через трубу 5, с возможностью опускаться в процессе пиролиза автотракторных шин 3 за счёт собственного веса и уменьшать зону нагрева. Механизм загрузки и выгрузки кольцевой загрузочной кассеты состоит из консольного крана 9, а цилиндрическая пиролизная камера1 оснащена поворотной крышкой 10, которая при открытии поворачивается вокруг оси консольного крана.9.Механизм ввода греющего газа в зону нагрева пиролизной камеры 1 выполнен в виде сопел 11, устанавливаемых на радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1, спиральных желобов 12, установленных на внутренней радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1.

Механизм вывода продуктов пиролиза из пиролизной камеры 1 имеет прорези 13 в трубе 5, для вывода пиролизных газов из зоны нагрева в зону вывода пиролизных газов и патрубок 14, расположенный в верхней части пиролизной камеры 1, для вывода пиролизных газов из пиролизной камеры 1.Для вывода густообразных остатков продуктов пиролиза из зоны нагрева на днище пиролизной камеры1 установлен патрубок 15

Технологической схема включает: установку для пиролизной переработки углесодержащего сырья – реактор I, циклон II, сепаратор III, конденсаторную колонну первичную IV, конденсаторную колонну вторичную V, резервуар для жидкого пиролизного топлива VI, компримирующая установкаVII, ресивер компримированного газа VIII, резервуар для конденсата IX, первичный X и вторичный XI теплообменники.

Установка для пиролизной переработки сырья работает следующим образом.

Открывается поворотная крышка 10 и в цилиндрическую пиролизную камеру 1. с помощью консольного крана 9 устанавливается кассета 2 с пачкой автотракторных шин 3. Поворотная крышка 10 закрывается. Пиролизная камера 1 герметизируется. В начальной стадии процесса пиролизный газ в системе трубопроводов отсутствует. Компримирующая установка VII закачивает воздух из системы трубопроводов и сжимает его до 0,2– 0,6 Мпа. А затем, через ресивер VIII, воздух направляется в первичный X и вторичный XI теплообменники. Поскольку в первичном X теплообменнике отсутствует циркуляция горячего пиролизного газа, воздух нагревается во вторичном теплообменнике XI за счёт перегретого пара, проходящего через тепообенник XI, с температурой 450-550 градусов Цельсия или за счёт сжигания горючего газа. Тёплый воздух поступает в реактор I через сопла 9 и направленной струёй, по касательной, воздействует на поверхность автотракторных шин 3. Температура воздуха не так велика и поэтому он только прогревает поверхность автотракторных шин 3 и цилиндрическую пиролизную камеру 1. Зона нагрева ограничена кольцевым прижимным диском 8, которая максимально ограничивает движение тёплого воздуха в верхнюю часть пиролизной камеры 1 Воздух по спиральному желобу 12 опускается вниз, проходит через крайние проходные отверстия 6 и поступает в полость между боковой поверхностью трубы 5 и внутренней стороной поверхности автотракторных шин 3. Затем, воздух входит в прорези 13 на стенке трубы 5 и выводится из пиролизной камеры 1 в циклон II через патрубок 14. При выходе воздуха из трубы 5 и подаче в циклон II воздух расширяется и давление его устанавливается до 0,07 Мпа.. Затем, тёплый воздух, проходит через сепаратор III и, минуя первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны, вновь поступает в компримирующую установку VII. Процесс повторяется. Тёплый воздух движется по замкнутому кругу до тех пор, пока не будет иметь значение, граничащее с технической характеристикой по температуре в компримирующей установке VII для сжатия газов. При достижении температуры воздуха на уровне этих показателей тёплый воздух уже с примесью греющего газа направляется через первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны. Часть газа конденсируется в жидкое пиролизное топливо, которое направляется в резервуар для жидкого пиролизного топлива VI. А не сконденсировавшийся греющий газ, с примесью воздуха подаётся в компримирующую установку VII. В компримирующей установке VII газ с примесью воздуха сжимается. Образующаяся влага конденсируется и выводится в резервуар для конденсата. IX. Из компримирующей установки VII греющий газ с примесью воздуха направляется в ресивер VIII, для выравнивания давлений. Воздух выводится из системы трубопроводов путём стравливания из ресивера VIII. Создаётся вакуум. В системе трубопроводов остаётся только греющий газ. От ресивера VIII греющий газ подаётся в первичный теплообменник X, где снимает тепло от выходящего из реактора I пиролизного газа. Далее, греющий газ направляется во вторичный теплообменник XI, где температура греющего газа доводится до 450-480градусов, за счёт съема тепла от циркулирующего в теплообменнике XI перегретого пара или за счёт непосредственного нагрева горючим газом. Греющий газ, имея температуру 450-480 градусов и давление 0,2-0,6 Мпа направляется в сопла 11. Выходя из сопла 11, под давлением 0,2-0,6 Мпа, по касательной к поверхности автотракторных шин 3 и в спиральном вращении, греющий газ нагревает автотракторные шины 3 до температуры 450-500градусов, разрушая структуру автотракторных шин 3.Происходит высокотемпературный процесс глубокого термического разложения сырья, заключающийся в деструкции молекул исходных веществ, их изомеризации и др. изменениях. Образующийся пирогаз по спиральному желобу 12 опускается вниз и через проходные отверстия 6 поступает в полость между боковой поверхностью трубы 5 и внутренней стороной поверхности автотракторных шин 3. Автотракторные шины 3 обугливаются. Отделяется металлокорд. По мере опускания кольцевого прижимного диска 8 углесодержащий остаток приобретает густую массу и выходит через патрубок 15, а металлокордом постепенно прессуется. Пиролизный газ входит в прорези 13 на стенке трубы 5 и выводится из пиролизной камеры 1 в циклон II через патрубок 14. При выходе пиролизного газа из трубы 5 и подаче в циклон II пирогаз расширяется и давление его устанавливается до 0,07 Мпа. Затем, пирогаз проходит через первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны. Образующееся в конденсаторных колоннах жидкое пиролизное топливо сливается в резервуар для жидкого пиролизного топлива VI. Оставшийся греющий газ, уже в охлаждённом состоянии, поступает в компримирующую установку VII. В нём греющий газ отделяется от влаги и, затем направляется в ресивер компримированного газа VIII. Процесс повторяется.При завершении цикла крышку 10 пиролизной камеры 1 открывают. Крюком консольного крана 9 зацепляют за петлю 7 и вытаскивают кассету 2 со спрессованным металлокордом, имеющим углесодержащие остатки. Далее, углесодержащее сырьё с металлокордом направляют на дробление и последующую переработку. А в пиролизную камеру 1устанавливают новую кассету 2 с автотракторными шинами.3

Инвестиции.

Учитывая то, что изготовление прототипа, пиролизной установки FORTAN, с самой наименьшей производительностью 3000 кг/сутки обходится в 45000$.

Oбъём инвестиций необходим в 2 раза больше, куда будут включены проектно-конструкторские работы, переделки в процессе изготовления и пр.

Общий объём необходимых инвестиций – 90000$

На выходе углесодержащий остаток без примесей золы, жидкое и газообразное топливо.

Дробления автотракторных шин не требуется.

Проведена экспертиза на новизну и промышленную применимость.

Установка признана лучшей на конкурсе "Успешный старт для вашей идеи", организованной бизнес-инкубатором "Top-ideas", г.Казань.

Основным преимуществом данной установки перед установками, производимыми промышленностью для переработки изношенных автотракторных шин является экономия тепловой энергии при нагреве автотракторных шин.

В существующих установках типа FORTAN, ПИРОТЕКС, обогрев изношенных автотракторных шин осуществляется через герметичные тигли (реторты). Независимо от того, сколько уложено в них изношенных автотракторных шин, количество тепловой энергии от сжигания горючих газов передаётся на поверхность тигля в неизменном количестве.

В предлагаемом инновационном проекте установки передача тепловой энергии для нагрева поверхностей автотракторных шин осуществляется непосредственно на ав/шины, а не через поверхности тиглей(реторт).Причём, объём обогреваемой камеры уменьшается по мере уменьшения поверхности нагрева изношенных автотракторных шин. Нужны инвесторы.

Рынки сбыта

-пиролизное жидкое топливо

Применяется в качестве жидкого топлива для котлоагрегетов, заменитель печного топлива. Применима разгонка на фракции, с целью получения различных

Нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, масло, смолы и др.)

-углесодержащий остаток.

Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. В зависимости от степени измельчения ее применяют:

• в изготовлении новых автомобильных покрышек (в качестве добавок до 10-15%);

• в изготовлении резинотехнических изделий для автомобилей ("Форд" использует в качестве добавок до 25% резинового порошка);

• в изготовлении шлангов (до 40%);

• в изготовлении водоотталкивающих покрытий для крыш (до40%);

• в изготовлении железнодорожных шпал (до 60%);

• в изготовлении напольных ковриков (10-100%);

• в изготовлении подошв для обуви (10-100%);

• в изготовлении колес для инвалидных колясок (10-100%);

• в изготовлении покрытий для дорог (14-15 тонн на один километр дороги);

• в изготовлении покрытий теннисных кортов и детских площадок.

• в изготовлении бетона для строительства (в качестве добавок).

А также многого другого.

В настоящее время особое внимание уделяется изготовлению специального дорожного покрытия c добавлением резинового порошка тонких фракций - 60-100 mesh (наиболее дорогостоящего резинового порошка, получаемого криогенным методом). Такое покрытие обладает повышенными коэффициентами сцепления и поглощения шума.

В Западной Европе периодического ремонта требуют более 900 000 километров дорог, в США более 700 000 км, в Канаде 100 000 км , в Японии 130 000 км. Для замены старого покрытия дорог на новое, с применением резинового порошка, только в перечисленных странах потребуется около 25 000 000 тонн резиновой крошки тонких фракций. Кроме того в жилых зонах требуется установка отражающих звук барьеров на трассах

- Металлокорд.

Имеет в своём составе высококачественную сталь. Применятеся для последующей переработки в металл.

В целом, образование отработанных покрышек оценивается в любой стране миллионами штук в год. При сгорании тонны покрышек в воздух выделяется около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. В атмосферу выделяются бензопирен, сажа, диоксин, фуран, полиароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы (ПХБ), хром, мышьяк, кадмий и т.д. Пиролиз шин позволяет сохранить окружающую среду и утилизировать ценные материалы:

-пиролизное масло: 40-44 % (вес.)

-сажа: 38-40 % (вес.)

-металлокорд: 3-8 % (вес.)

Переработка РТИ осуществляется с целью их утилизации и получения ценных продуктов - жидкого топлива, горючего газа, углеродистого остатка (полукокса), металла (для РТИ с металлокордом). Пиролиз (от греч. pyr - огонь, жар и lysis - разложение, распад) термическое разложение органических соединений (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего) без доступа воздуха.

Существующие технологии переработки РТИ предусматривают следующую цепочку технологических процессов.

Сырье (отходы РТИ) загружается в сосуд из жаростойкого материала (реторту). Реторта помещается в печь. Сырье нагревается посредством теплопередачи через стенки реторты и подвергается термическому разложению (пиролизу) с образованием парогазовой смеси и углеродистого остатка - полукокса. Парогазовая смесь выводится из реторты по трубопроводу, охлаждается, пары конденсируются и полученная жидкость отделяется от неконденсирующихся газов. Жидкость накапливается в сборнике жидкого продукта, газ частично или полностью используется для поддержания процесса (сжигается в печи). По окончании процесса пиролиза реторту с полукоксом извлекают из печи и устанавливают в печь реторту с сырьем.

Прототип.

По такой технологии работает наиболее близкий прототип – установка FORTAN

См. http://www.biodiesel-ua.com...

Состав установки FORTAN: ретортная печь, реторты, конденсатор-холодильник, сборник-сепаратор жидких продуктов, газожидкостные сепараторы.(см.рис.1)

Рис.1

1. Батарея ретортных печей

2. Реторта из нержавеющей стали

3. Сильфон

4. Магистраль парогаза пиролиза

5. Конденсаторы - холодильники

6. Сборник - сепаратор

7. Газожидкостные сепараторы

8. Топка

9. Горелка

10. Инжектор

11. Воздуходувка

12. Дымовая труба

13. Реторта на загрузке-выгрузке

14. Крышка реторты ПГС - парогазовая смесь

ГЖС - газожидкостная смесь

ГП - газ пиролиза

МП - масло пиролиза

В - воздух

ОГ - отбор газа

ОМ - отбор масла

РО - загрузка отходов (сырья)

ПК - выгрузка полукокса

Ретортная печь - вертикальная, шахта печи футерована огнеупорным бетоном и высокотемпературной теплоизоляцией на основе керамического волокна. В нижней части шахты печи установлены колосники для сжигания твердого топлива и горелочное устройство для сжигания горючих газов. Интенсификация горения и перемешивания топочных газов достигается воздушным наддувом. В шахту печи через открытый верх шахты помещается реторта с сырьем. Реторта - цилиндрический сосуд из жаростойкой стали, с крышкой. Специальный затвор по периметру сопрягаемых поверхностей реторты и печи обеспечивает герметизацию внутреннего пространства печи. Конденсатор-холодильник предназначен для охлаждения и конденсации паров жидких продуктов пиролиза. Парогазовая смесь поступает из реторты в конденсатор-холодильник по трубопроводу через быстроразъемное соединение и сильфонный компенсатор деформаций. Конденсат и неконденсирующиеся газы отводятся по трубопроводу в сборник-сепаратор. Сборник-сепаратор - цилиндрическая емкость, предназначенная для сбора жидких продуктов пиролиза и частичного улавливания брызг жидких продуктов из газового потока. Окончательная очистка газа от капель жидкости осуществляется в газожидкостном сепараторе. Горючий газ поступает в горелочное устройство печи и/или другим потребителям.

Реторта загружается сырьем вне печи в горизонтальном или вертикальном положении. После загрузки реторта закрывается крышкой. Загруженная реторта устанавливается в печь и при помощи быстроразъемного соединения подключается к трубопроводу холодильника-конденсатора. Реторта может устанавливаться как в горячую печь так и в холодную (при запуске). Для розжига печи твердое топливо (дрова, уголь, полукокс) загружается на колосники через дверь печи и поджигается. Интенсификация горения обеспечивается наддувом воздуха под колосники, интенсификация перемешивания газов в печи и регулирование температуры в печи обеспечивается наддувом воздуха через воздушное сопло горелочного устройства. Газ пиролиза поступает в горелочное устройство и воспламеняется. По мере увеличения потока газа наддув воздуха под колосники (для горения твердого топлива) уменьшают. Окончание процесса пиролиза определяется по уменьшению потока газа. Для получения высококачественного полукокса процесс ведут до прекращения выделения газа ("прокалка"). По окончании процесса примерно на 30 мин прекращают наддув и подачу газа с целью несколько снизить температуру реторты и футеровки печи перед извлечением реторты. После снижения температуры реторта отключается (быстроразъемным соединением) от трубопровода холодильника-конденсатора и извлекается из печи, в печь устанавливается загруженная реторта. Извлеченная горячая реторта остывает на воздухе. После остывания открывается крышка реторты и производится выгрузка полукокса опрокидыванием.

Оптимальная температурная область ведения технологического процесса 350-400°С, при этом были получены следующие продукты:

– жидкая фракция 41%;

– пиролизные газы до 12%;

– высокоуглеродистый твердый остаток до 40%;

– металлолом 8%. В зависимости от вида используемого сырья возможны колебания в объемах получаемых продуктов.

Недостатки прототипа.

К недостаткам установки FORTAN по переработке изношенных автотракторных шин можно отнести:

- необходимость использования реторты из нержавеющей стали, герметизация реторты перед установкой его в ретортную печь.

- сжигание твёрдого топлива в ретортной печи для нагрева реторты до 400-:-500 градусов

приводит к загрязнению окружающей среды диоксинами(угарным газом), пагубно влияющего на экологическую обстановку района, где производится переработка ТБО.

Зачастую, в качестве топлива для нагрева реторты используют ту же самую резину.

- загрузка в реторту осуществляется в основном резаными, дроблёнными шинами.

Загружать цельную авторезину в реторту не выгодно, так как по весу входит резины небольшое количество, а по объёму занимает много пространства.

Суммируя все эти недостатки приходишь к выводу, что установки FORTAN предназначены прежде всего для использования в стационарных условиях..

Требуют особых условий и дополнительного оборудования:

- для очистки отходящих дымовых газов.

- для дробления автотракторных шин.

Технический углерод получается с примесями золы.

Преимущества инновационного продукта.-Мини-установка для переработки изношенных автотракторных шин в жидкое и газообразное топливо

предназначено прежде всего для развития малого и среднего предпринимательства

-Она может быть мобильной и перерабатывать изношенные автотракторные шины в разных районах, где имеются свалки ТБО.

-Мини-установка для переработки авт/шин не требует реторты из нержавеющей стали.

Изношенные автотракторные шины укладываются аккуратно и плотно в корзину, а корзина устанавливается в ретортной печи.

-экологическая обстановка в районе переработки изношенных автотракторных шин будет чище, так как технология переработки не предусматривает нагрев реторты за счёт сжигания твёрдого топлива на открытом огне внутри ретортной печи.

Описание устройства и работы мини-установки по переработке изношенных автотракторных шин.

На фиг.1 изображена технологическая схема установки для пиролизной переработки углесодержащего сырья. На фиг.2 изображена установка для пиролизной переработки углесодержащего сырья. На фиг.3 – разрез А-А фиг.2.

Установка для пиролизной переработки углесодержащего сырья состоит из герметичной цилиндрической пиролизной камеры1, Пиролизная камера 1 разделена на зоны: нагрева и вывода пиролизных газов. В зоне нагрева пиролизной камеры располагается кольцевая загрузочной кассета 2, с автотракторными шинами 3, установленные в герметичной цилиндрической пиролизной камере 1 таким образом, что протекторы автотракторных шин 3 расположены параллельно радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1, а загрузочная кассета 2 выполнена в виде площадки 4 с трубой 5, которую автотракторные шины 3 охватывают внутренним диаметром. Труба 5 имеет разъемное соединение с площадкой 4. А площадка 4 имеет проходные отверстия 6 для прохождения густообразной массы продуктов пиролиза. С противоположной стороны труба 5 имеет устройство для захвата механизмом загрузки и выгрузки загрузочной кассеты – петлю 7, Пиролизная камера 1 разделена на зоны: нагрева и вывода пиролизных газов кольцевым прижимным диском 8, уложенным плоской стороной на верх кассетного ряда автотракторных шин. Прижимной диск 8 вводится в кассету через трубу 5, с возможностью опускаться в процессе пиролиза автотракторных шин 3 за счёт собственного веса и уменьшать зону нагрева. Механизм загрузки и выгрузки кольцевой загрузочной кассеты состоит из консольного крана 9, а цилиндрическая пиролизная камера1 оснащена поворотной крышкой 10, которая при открытии поворачивается вокруг оси консольного крана.9.Механизм ввода греющего газа в зону нагрева пиролизной камеры 1 выполнен в виде сопел 11, устанавливаемых на радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1, спиральных желобов 12, установленных на внутренней радиальной поверхности цилиндрической пиролизной камеры 1.

Механизм вывода продуктов пиролиза из пиролизной камеры 1 имеет прорези 13 в трубе 5, для вывода пиролизных газов из зоны нагрева в зону вывода пиролизных газов и патрубок 14, расположенный в верхней части пиролизной камеры 1, для вывода пиролизных газов из пиролизной камеры 1.Для вывода густообразных остатков продуктов пиролиза из зоны нагрева на днище пиролизной камеры1 установлен патрубок 15

Технологической схема включает: установку для пиролизной переработки углесодержащего сырья – реактор I, циклон II, сепаратор III, конденсаторную колонну первичную IV, конденсаторную колонну вторичную V, резервуар для жидкого пиролизного топлива VI, компримирующая установкаVII, ресивер компримированного газа VIII, резервуар для конденсата IX, первичный X и вторичный XI теплообменники.

Установка для пиролизной переработки сырья работает следующим образом.

Открывается поворотная крышка 10 и в цилиндрическую пиролизную камеру 1. с помощью консольного крана 9 устанавливается кассета 2 с пачкой автотракторных шин 3. Поворотная крышка 10 закрывается. Пиролизная камера 1 герметизируется. В начальной стадии процесса пиролизный газ в системе трубопроводов отсутствует. Компримирующая установка VII закачивает воздух из системы трубопроводов и сжимает его до 0,2– 0,6 Мпа. А затем, через ресивер VIII, воздух направляется в первичный X и вторичный XI теплообменники. Поскольку в первичном X теплообменнике отсутствует циркуляция горячего пиролизного газа, воздух нагревается во вторичном теплообменнике XI за счёт перегретого пара, проходящего через тепообенник XI, с температурой 450-550 градусов Цельсия или за счёт сжигания горючего газа. Тёплый воздух поступает в реактор I через сопла 9 и направленной струёй, по касательной, воздействует на поверхность автотракторных шин 3. Температура воздуха не так велика и поэтому он только прогревает поверхность автотракторных шин 3 и цилиндрическую пиролизную камеру 1. Зона нагрева ограничена кольцевым прижимным диском 8, которая максимально ограничивает движение тёплого воздуха в верхнюю часть пиролизной камеры 1 Воздух по спиральному желобу 12 опускается вниз, проходит через крайние проходные отверстия 6 и поступает в полость между боковой поверхностью трубы 5 и внутренней стороной поверхности автотракторных шин 3. Затем, воздух входит в прорези 13 на стенке трубы 5 и выводится из пиролизной камеры 1 в циклон II через патрубок 14. При выходе воздуха из трубы 5 и подаче в циклон II воздух расширяется и давление его устанавливается до 0,07 Мпа.. Затем, тёплый воздух, проходит через сепаратор III и, минуя первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны, вновь поступает в компримирующую установку VII. Процесс повторяется. Тёплый воздух движется по замкнутому кругу до тех пор, пока не будет иметь значение, граничащее с технической характеристикой по температуре в компримирующей установке VII для сжатия газов. При достижении температуры воздуха на уровне этих показателей тёплый воздух уже с примесью греющего газа направляется через первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны. Часть газа конденсируется в жидкое пиролизное топливо, которое направляется в резервуар для жидкого пиролизного топлива VI. А не сконденсировавшийся греющий газ, с примесью воздуха подаётся в компримирующую установку VII. В компримирующей установке VII газ с примесью воздуха сжимается. Образующаяся влага конденсируется и выводится в резервуар для конденсата. IX. Из компримирующей установки VII греющий газ с примесью воздуха направляется в ресивер VIII, для выравнивания давлений. Воздух выводится из системы трубопроводов путём стравливания из ресивера VIII. Создаётся вакуум. В системе трубопроводов остаётся только греющий газ. От ресивера VIII греющий газ подаётся в первичный теплообменник X, где снимает тепло от выходящего из реактора I пиролизного газа. Далее, греющий газ направляется во вторичный теплообменник XI, где температура греющего газа доводится до 450-480градусов, за счёт съема тепла от циркулирующего в теплообменнике XI перегретого пара или за счёт непосредственного нагрева горючим газом. Греющий газ, имея температуру 450-480 градусов и давление 0,2-0,6 Мпа направляется в сопла 11. Выходя из сопла 11, под давлением 0,2-0,6 Мпа, по касательной к поверхности автотракторных шин 3 и в спиральном вращении, греющий газ нагревает автотракторные шины 3 до температуры 450-500градусов, разрушая структуру автотракторных шин 3.Происходит высокотемпературный процесс глубокого термического разложения сырья, заключающийся в деструкции молекул исходных веществ, их изомеризации и др. изменениях. Образующийся пирогаз по спиральному желобу 12 опускается вниз и через проходные отверстия 6 поступает в полость между боковой поверхностью трубы 5 и внутренней стороной поверхности автотракторных шин 3. Автотракторные шины 3 обугливаются. Отделяется металлокорд. По мере опускания кольцевого прижимного диска 8 углесодержащий остаток приобретает густую массу и выходит через патрубок 15, а металлокордом постепенно прессуется. Пиролизный газ входит в прорези 13 на стенке трубы 5 и выводится из пиролизной камеры 1 в циклон II через патрубок 14. При выходе пиролизного газа из трубы 5 и подаче в циклон II пирогаз расширяется и давление его устанавливается до 0,07 Мпа. Затем, пирогаз проходит через первичную IV и вторичную V конденсаторные колонны. Образующееся в конденсаторных колоннах жидкое пиролизное топливо сливается в резервуар для жидкого пиролизного топлива VI. Оставшийся греющий газ, уже в охлаждённом состоянии, поступает в компримирующую установку VII. В нём греющий газ отделяется от влаги и, затем направляется в ресивер компримированного газа VIII. Процесс повторяется.При завершении цикла крышку 10 пиролизной камеры 1 открывают. Крюком консольного крана 9 зацепляют за петлю 7 и вытаскивают кассету 2 со спрессованным металлокордом, имеющим углесодержащие остатки. Далее, углесодержащее сырьё с металлокордом направляют на дробление и последующую переработку. А в пиролизную камеру 1устанавливают новую кассету 2 с автотракторными шинами.3

Инвестиции.

Учитывая то, что изготовление прототипа, пиролизной установки FORTAN, с самой наименьшей производительностью 3000 кг/сутки обходится в 45000$.

Oбъём инвестиций необходим в 2 раза больше, куда будут включены проектно-конструкторские работы, переделки в процессе изготовления и пр.

Общий объём необходимых инвестиций – 90000$

Идеи, проекты, Blago,

11-05-2010 23:55

(ссылка)

Ещё не поздно. Перспективные разработки.

Тепло из холода.

Обычно мы имеем дело с процессами, в которых тепло перетекает от горячего тела к холодному. Однако формулы термодинамики убеждают нас в том, что возможны явления, при которых тепло течет в обратном направлении, — когда оно, образно говоря, извлекается из холода.

Используя такие явления, наши дома можно обогревать за счет охлаждения наружного воздуха. С первого взгляда это кажется просто невероятным! Правда, чтобы привести в действие такие "высасывающие тепло" устройства, нужно затратить некоторое количество энергии. Тем не менее с учетом тепла, выделяющегося при выполнении этой работы, энергетический баланс оказывается положительным.

Если это так, то, казалось бы, перед нами открываются фантастические перспективы - к нашим услугам практически неисчерпаемый океан экологически чистой энергии земной атмосферы, а если заглянуть чуть дальше, то и безбрежного космоса с размазанным там остаточным теплом первичного взрыва. В последние годы появилось немало книг и статей, пропагандирующих такую технологию. Почему же тогда мы медлим и не строим батареи тепловых насосов? Виновата наша инертность, как говорится, руки не доходят - или тут есть какие-то подводные камни?

Использование альтернативных экологически чистых источников энергии может предотвратить назревающий энергетический кризис. Наряду с поисками и освоением традиционных источников (газ, нефть), перспективным направлением является использование энергии, накапливаемой в водоемах, грунте, геотермальных источниках, технологических выбросах (воздух, вода, стоки и др.). Однако температура этих источников довольно низкая (0-25 °С) и для эффективного их использования необходимо осуществить перенос этой энергии на более высокий температурный уровень (50-100 °С). Реализуется такое преобразование тепловыми насосами (TH), которые, по сути, являются парокомпрессионными холодильными машинами.

Предлагаю усовершенствовать тепловые насосы за счёт повышения эффективности теплообмена.

Суть инновационного предложеня изложена ниже (выдержки из заявки на изобретение.) Если найдутся инвестроы готовы изготовить пилотный образец.

Известен способ работы теплового насоса, в котором рабочее тело циркулирует по замкнутому контуру, заключающийся в: расширении рабочего тела, в дросселе, нагреве рабочего тела излучателем тепловой энергии, в испарителе, при этом, источником тепловой энергии является внешняя среда, сжатии рабочего тела, в компрессоре, отводе тепла от рабочего тела потребителю, в конденсаторе.

Известно устройство теплового насоса, состоящее из замкнутого контура, в котором циркулирует рабочее тело, входящие в замкнутый контур: компрессора, конденсатора, дросселя, испарителя (1).

Техническим результатом является ускорение процесса теплообмена рабочего тела с излучателем тепловой энергии и потребителем тепловой энергии.

Сущность способа работы теплового насоса заключается в том, что нагрев рабочего тела осуществляют при контакте рабочего тела с излучателем тепловой энергии, при этом, после нагрева, рабочее тело отделяют от излучателя тепловой энергии, а отвод тепла от рабочего тела осуществляют при контакте рабочего тела с потребителем тепловой энергии, при этом, после отвода тепла, рабочее тело отделяют от потребителя тепловой энергии.

Направлена заявка на изобретение в Роспатент. Зарегистрирована 16.04.09г.

В течение года со дня подачи заявки на изобретение имеется возможность оформить заявку по процедуре РСТ.В этом случае имеется возможность продлить перевод в национальные фазы заявку на изобретение в течение не 12 а 30 месяцев. (http://www.sciteclibrary.ru...)

Нужен партнёр-инвестор для оформления заявки на изобретение по процедуре РСТ, оплате пошлин и поиске Стратегического Покупателя с целью продажи патента на изобретение по выгодной для нас цене.

Партнёр-инвестор становится соавтором при подаче заявки на изобретение по процедуре РСТ.

Доход о сделки: 10 - 50 млн.$

Это реально и на практике работает

Обычно мы имеем дело с процессами, в которых тепло перетекает от горячего тела к холодному. Однако формулы термодинамики убеждают нас в том, что возможны явления, при которых тепло течет в обратном направлении, — когда оно, образно говоря, извлекается из холода.

Используя такие явления, наши дома можно обогревать за счет охлаждения наружного воздуха. С первого взгляда это кажется просто невероятным! Правда, чтобы привести в действие такие "высасывающие тепло" устройства, нужно затратить некоторое количество энергии. Тем не менее с учетом тепла, выделяющегося при выполнении этой работы, энергетический баланс оказывается положительным.

Если это так, то, казалось бы, перед нами открываются фантастические перспективы - к нашим услугам практически неисчерпаемый океан экологически чистой энергии земной атмосферы, а если заглянуть чуть дальше, то и безбрежного космоса с размазанным там остаточным теплом первичного взрыва. В последние годы появилось немало книг и статей, пропагандирующих такую технологию. Почему же тогда мы медлим и не строим батареи тепловых насосов? Виновата наша инертность, как говорится, руки не доходят - или тут есть какие-то подводные камни?

Использование альтернативных экологически чистых источников энергии может предотвратить назревающий энергетический кризис. Наряду с поисками и освоением традиционных источников (газ, нефть), перспективным направлением является использование энергии, накапливаемой в водоемах, грунте, геотермальных источниках, технологических выбросах (воздух, вода, стоки и др.). Однако температура этих источников довольно низкая (0-25 °С) и для эффективного их использования необходимо осуществить перенос этой энергии на более высокий температурный уровень (50-100 °С). Реализуется такое преобразование тепловыми насосами (TH), которые, по сути, являются парокомпрессионными холодильными машинами.

Предлагаю усовершенствовать тепловые насосы за счёт повышения эффективности теплообмена.

Суть инновационного предложеня изложена ниже (выдержки из заявки на изобретение.) Если найдутся инвестроы готовы изготовить пилотный образец.

Известен способ работы теплового насоса, в котором рабочее тело циркулирует по замкнутому контуру, заключающийся в: расширении рабочего тела, в дросселе, нагреве рабочего тела излучателем тепловой энергии, в испарителе, при этом, источником тепловой энергии является внешняя среда, сжатии рабочего тела, в компрессоре, отводе тепла от рабочего тела потребителю, в конденсаторе.

Известно устройство теплового насоса, состоящее из замкнутого контура, в котором циркулирует рабочее тело, входящие в замкнутый контур: компрессора, конденсатора, дросселя, испарителя (1).

Техническим результатом является ускорение процесса теплообмена рабочего тела с излучателем тепловой энергии и потребителем тепловой энергии.

Сущность способа работы теплового насоса заключается в том, что нагрев рабочего тела осуществляют при контакте рабочего тела с излучателем тепловой энергии, при этом, после нагрева, рабочее тело отделяют от излучателя тепловой энергии, а отвод тепла от рабочего тела осуществляют при контакте рабочего тела с потребителем тепловой энергии, при этом, после отвода тепла, рабочее тело отделяют от потребителя тепловой энергии.

Направлена заявка на изобретение в Роспатент. Зарегистрирована 16.04.09г.

В течение года со дня подачи заявки на изобретение имеется возможность оформить заявку по процедуре РСТ.В этом случае имеется возможность продлить перевод в национальные фазы заявку на изобретение в течение не 12 а 30 месяцев. (http://www.sciteclibrary.ru...)

Нужен партнёр-инвестор для оформления заявки на изобретение по процедуре РСТ, оплате пошлин и поиске Стратегического Покупателя с целью продажи патента на изобретение по выгодной для нас цене.

Партнёр-инвестор становится соавтором при подаче заявки на изобретение по процедуре РСТ.

Доход о сделки: 10 - 50 млн.$

Это реально и на практике работает

Идеи, проекты, Blago,

10-05-2010 19:59

(ссылка)

Устройство для паровой обработки пищевого продукта,сырья, матер.

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПАРОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА, СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ

(57) Реферат:

Устройство содержит автоклав и парообразователь, соединенные по внешней стороне трубой. В трубе установлен механизм принудительного перемещения рабочего тела. За механизмом принудительного перемещения рабочего тела установлен механизм распыления воды в рабочем теле. За парообразователем, перед входом рабочего тела в автоклав, установлен механизм смешивания рабочего тела, прошедшего через парообразователь, с рабочим телом, направленным от механизма распыления воды в рабочем теле, мимо парообразователя. На входе рабочего тела в автоклав и на выходе из автоклава установлены измерители количественных показателей рабочего тела. Изобретение позволяет уменьшить расход насыщенного пара. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Устройство предназначено в первую очередь для снижения энергозатрат по выработке пара в области производства строительных материалов - силикатного кирпича, газосиликатных блоков.

Кирпич имеет свойство впитывать влагу для химической реакции образования единой монолитной структуры - газосиликатов кальция. Перед входом пара в автоклав и при выходе пара из автоклава устоновлены датчики, измеряющие влажность пара. Как только показатели влажности пара на выходе из автоклава и при входе в автоклав будут неизменными, прекращают подачу пара. Силикатный кирпич готов. Сейчас же, независимо от готовности силикатного кирпича, газосиликатных блоков, пар через автоклав прогоняют строго 8-9 часов.

(57) Реферат:

Устройство содержит автоклав и парообразователь, соединенные по внешней стороне трубой. В трубе установлен механизм принудительного перемещения рабочего тела. За механизмом принудительного перемещения рабочего тела установлен механизм распыления воды в рабочем теле. За парообразователем, перед входом рабочего тела в автоклав, установлен механизм смешивания рабочего тела, прошедшего через парообразователь, с рабочим телом, направленным от механизма распыления воды в рабочем теле, мимо парообразователя. На входе рабочего тела в автоклав и на выходе из автоклава установлены измерители количественных показателей рабочего тела. Изобретение позволяет уменьшить расход насыщенного пара. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Устройство предназначено в первую очередь для снижения энергозатрат по выработке пара в области производства строительных материалов - силикатного кирпича, газосиликатных блоков.

Кирпич имеет свойство впитывать влагу для химической реакции образования единой монолитной структуры - газосиликатов кальция. Перед входом пара в автоклав и при выходе пара из автоклава устоновлены датчики, измеряющие влажность пара. Как только показатели влажности пара на выходе из автоклава и при входе в автоклав будут неизменными, прекращают подачу пара. Силикатный кирпич готов. Сейчас же, независимо от готовности силикатного кирпича, газосиликатных блоков, пар через автоклав прогоняют строго 8-9 часов.

Идеи, проекты, Blago,

08-05-2010 05:50

(ссылка)

Нужна помощь

Я реалист и не питаю иллюзий, что кто-то раскошелится. Пишу лишь для того, чтобы не забыть свой р/с

Получатель: ООО "ПС Яндекс. Деньги. ИНН: 7736554890 КПП 733601001

р/с 40702810890000006823 в КБ "Русский Банк Развития (ЗАО)

кор.счёт 30101810500000000297 БИК:044585297

Назначение платежа: Для участника №41001236998065 системы Яндекс. Деньги.

Авансовый платёж. Без НДС.

http://money.yandex.ru/

Отвечу на все вопросы

.E-mail:yblagodarov@yandex.ru

user-05@mail.ru

Благодаров Юрий Петрович.

Идеи, проекты, Blago,

13-04-2010 11:15

(ссылка)

Бронезащита.

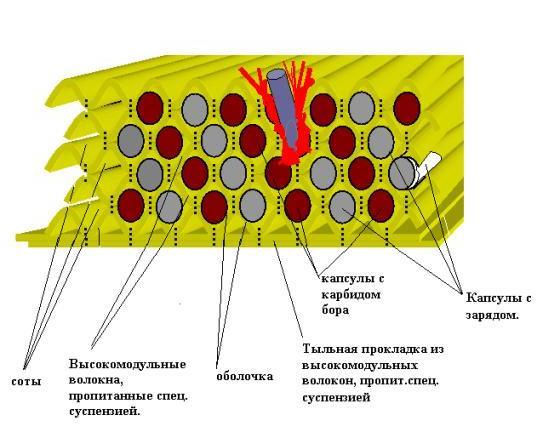

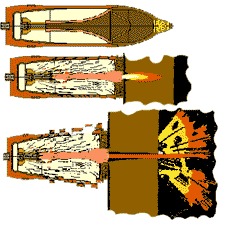

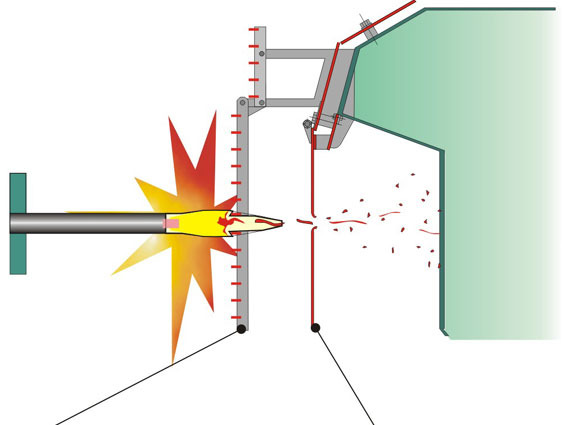

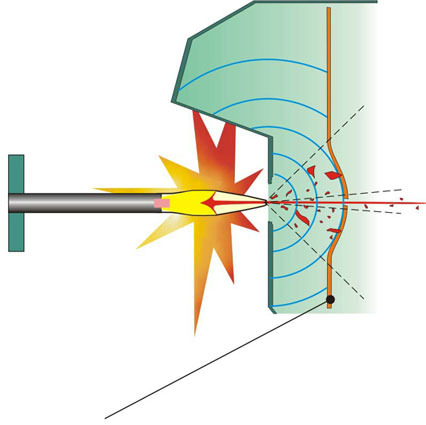

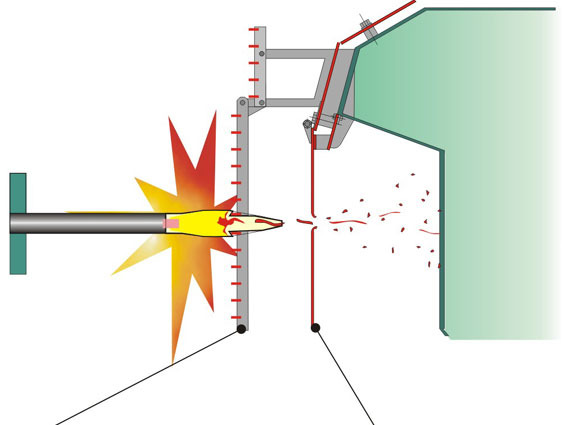

Есть идея организации бронезащиты ЖВО человека по технологии противоудара , когда пуля, врезаясь в броню получает встречный удар в виде высвобождающейся тепловой энергии от микровзрывов, микрокапсул. Энергия от микровзрыва направляется строго на поверхность пули.

Кроме того, предусмотрены:

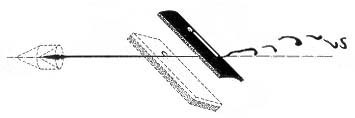

- "преграды", которые молниеносно изменяют траекторию пули.

- реакции, которые "срезают", "истирают", "растворяют" острый конец пули,

- процессы, которые затрудняют вход пули в композитный материал брони и выталкивают его в обратном направлении.

Нужен творческий коллектив и лаборатория для проведения НИиОКР.

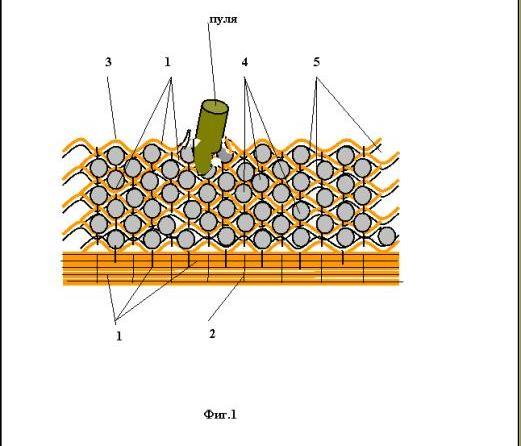

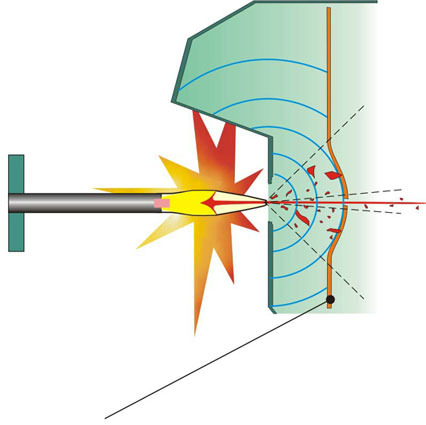

На рисунке предложен универсальный вариант расположения капсул с зарядом для противодействия бронебойным пулям со стальным сердечником..

Нынешние бронежилеты и другие защищающие от пуль и осколков средства всё ещё далеки от совершенства. Они тяжелы, неудобны и непрактичны, так как не могут должным образом защитить те части тела солдат, которым необходимы подвижность и гибкость, в первую очередь — руки и ноги.

Поэтому многие эксперты склоняются к выводу, что броня будущего фактически должна принять жидкую форму.

Американские исследователи создали смесь из микроскопических частиц кварца в гликоли полиэтилена. Когда материал погружают в STF, кварцевые частички поглощаются волокнами ткани.

В обычном режиме ткань сохраняет гибкость, но когда материал встречается с внезапным напряжением, вроде попадания пули, частицы кварца автоматически создают дополнительное сопротивление.

Израильская компания ApNano создала новые материалы, которые, будучи многократно прочнее и легче стали, могут стать основой для необычайно прочной наноброни.

Новые материалы названы "неорганические фуллерен-подобные наноструктуры" (inorganic fullerene-like nanostructures - IF). С точки зрения химии, они представляют собой сульфиды металлов: вольфрама, молибдена, титана и ниобия. Ученые научились синтезировать их в непривычных формах, в виде наночастиц - трубок и сфер - подобных углеродным нанотрубкам и шарикам-фуллеренам с поперечником всего в десятки атомов. Составленные из таких частиц материалы показывают необычайно высокую прочность и превосходную способность абсорбировать удар, сохраняя после воздействия начальную форму. Так, в опытах образцы IF на основе вольфрама останавливали стальные снаряды, летящие на скорости 1,5 км/с (при этом в точке удара создавалось давление до 250 тонн на квадратный сантиметр)(!), а также - выдерживали статическую нагрузку в 350 тонн на квадратный сантиметр.

Теперь ApNano намерена перейти к развитию аналогичных образцов на основе титана, которые, как ожидают изобретатели IF, окажутся еще более прочными, чем вольфрамовые, да к тому же - при в четверо меньшем весе. Авторы работы отмечают, что IF дешевле и проще в производстве, чем углеродные нанотрубки и фуллерены, а также - менее огнеопасны.

.

Установившееся равновесие между средствами поражения и защиты критично и просуществует недолго. Если будут созданы пассивные средства бронезащиты ЖВО, по эффективности превосходящие существующие, в выборе средств поражения ЖВО вновь будет сделан рывок вперед, На смену бронебойным средствам поражения придут более совершенные. И бороться с новейшими бронебойными системами только оптимизацией пассивных средств бронезащиты станет малоэффективным.

Надо больше уделять внимание не на технологию пассивной бронезащиты, будь-то "молекулярная брона", "жидкая броня", "наноброня" и т.п., а комплесно подходить к этому вопросу.

Наряду со средствами пассивной бронезащиты использовать технологию противоудара.

КПД имеет свою противоположность- Коэффицент бесполезного действия.(КБД)

КПД движется относительно своей противоположности, и пока движется- СУЩЕСТВУЕТ.

Как только КПД станет 100%- Противоположность ИСЧЕЗНЕТ, а с исчезновением противоположности исчезнет ДВИЖЕНИЕ КПД, в связи с чем КПД- перестанет существовать. Но так как из ВСЕГО нелязя ничего вычесть- ЭТО НЕРЕАЛЬНО.

Поэтому чем выше процент КПД тем сильнее энергия сопротивления коэффицента бесполезного действия.

При 99,999% процентах КПД- энергия КБД превышает энергию нашей реальности, и приближается к энергии МИРОЗДАНИЯ.

При 99,999% процентах КБД - энергия КПД превышает энергию точки и приближается к АПОКАЛИПСИСУ.

Но это еще предстоит испытать человечеству на своей шкуре... к своей беде...

Конструкция многослойного гибкого бронежилета с ячейками является аналогом армейского бронежилета "DRAGON SKIN", принятым на вооруже нии США.

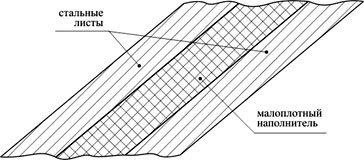

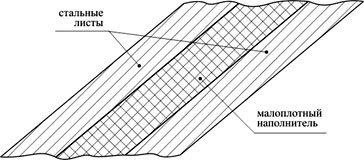

На рис.1 изображена многослойная броня.

Многослойная броня, состоит из слоёв 1 высокомодульных волокон, расположенных одна над другой, вдоль жизненно-важных органов (ЖВО) человека. Нижние слои 1 высокомодульных волокон образуют тыльную прокладку 2. Верхние слои 1 – лицевую прокладку 3. Для противодействия движению пули, (осколка), слои 1 высокомодульных волокон расположены между веществами 4, усиливающими противодействие. При этом, вещества 4 расположены в ячейках 5, образованных слоями 1 высокомодульных волокон, лицевой прокладки 3. Для усиления противодействия вещества 4 могут быть:

- взрывчатыми,

- могут иметь определённую форму, изменяющую направление движения пули (осколка), при соударении с веществами 4.

- могут быть выполнены в форме твёрдых шаров или овальных, многогранных цилиндров из карбида бора или кремния.

- могут быть выполнены из дайнима ( высокомодульный полиэтилен)