Инфицированные обидой

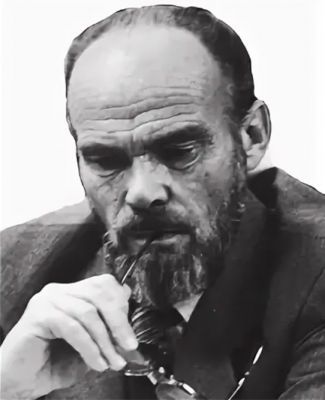

Мераб Мамардашвили об Иосифе Сталине, один известный уроженец Гори о другом:

«Меня умиляет эта картина. Она ведь остается в истории. Никто не совершает актов мысли, и все только читают мемуары немецких генералов и советских маршалов, которые тоже по-своему заинтересованы в том, чтобы Сталин был гением, потому что было бы обидно, если тобою руководил и тебя пинал бы ногами не гениальный человек. Ни один уважающий себя маршал не вынесет такого, и поэтому все будут говорить, что Сталин был необыкновенным гением. Это, несомненно, просто законы таковы, и такая ложь понятна и простительна. Непростительно ей верить».

И большому многонациональному народу, в целом, талантливому и умному (если брать взлеты, а глубину падений оценивать по ним), было бы обидно, что гнобил его не гений, а посредственность. Сталин не был посредственностью, но легче ли от этого миллионам жертвам террора? Или от того, что ему приписывают тяжелые психические расстройства, вроде паранойи, как Ленину приписали сифилис мозга? Получается, что целый народ, добивший фашизм и первым поднявшийся в космос, верил безумцу? Между прочим, по этой же причине жертвы продолжают верить мошенникам: им проще вестись и дальше, чем признать, что их «развели». Или просто погибель от руки гения слаще?

Критики способностей Сталина обижают народ. Эта обида сплачивает не самую даровитую и отягощенную думанием часть людей, которая противопоставляет себя другой, пытающейся творить и думать. Бессознательной «национальной идеей» становится у них обида (за которой они больше прячутся и, в итоге, начинают верит, чем испытывают) и мщение – самим себе, по фактам и итогам. За собственную бездарность, бездумность и нарциссизм. Своей обидой они инфицируют часть тех, кто творит и думает, т.е. тех, на ком и так воду возят. Часто у них просто нет времени и желания задуматься еще и об этом.

А власти что? Ее кажется, что управлять обиженными проще и безопаснее, чем думающими. И это огромное заблуждение.

Метки: испытания историей, Из-Мышления, соц-и-ум, ПолитЭССЫ, ВеЛичности

Мы живем только с теми, с кем свободны и мыслим

95 лет назад, 15 сентября 1930 года в грузинском городке Гори в семье кадрового военного Константина Николаевича Мамардашвили и его жены Ксении Платоновны, продолжательницы рода русских дворян грузинского происхождения Гарсевановых (Гарсеванишвили) родился сын Мераб. Будущий философ Мераб Константинович Мамардашвили.

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» - банальность, перерастающая в пошлость, если под обществом понимать сколь угодно большую «группу товарищей». Владимир Ленин, который эту фразу произнес в 1905 г. (в статье «Партийная организация и партийная литература»), конечно, так общество не понимал. Все-таки он был читателем философской литературы, хотя в том же 1905 г. во введении к книге «Материализм и эмпириокритицизм» предупреждал что он «в философии ищущий». Чтобы он там потом ни находил, слова «общество» и «свобода» имели для него философский смысл.

К тому же ленинская фраза контекстна. Он критикует «буржуазный индивидуализм» в литературе, за которым стоит денежный мешок издателя, политическая ангажированность и обывательский спрос. Такая литературная свобода – только оборотная сторона порабощения. Тут Ленин во многом прав, и его правду мы сегодня наблюдаем повсеместно.

Общество - это не люди за окошком, на улице, в телевизоре, в очереди к кассе пробить мюсли. На какое-то время мы испытываем зависимость от правил поведения в очереди, которая состоит из «группы товарищей». Благодаря этому стояние в очереди не превращается в штурм кассы. Но нужно ли для этого философское понимание «общества» и «свободы»? Маленькие дети познают эту зависимость на магазинных примерах.

Общество - это не люди за окошком, на улице, в телевизоре, в очереди к кассе пробить мюсли. На какое-то время мы испытываем зависимость от правил поведения в очереди, которая состоит из «группы товарищей». Благодаря этому стояние в очереди не превращается в штурм кассы.

Когда-то Мераб Мамардашвили жил в московской коммуналке. Друзья спрашивали его: Мераб, как ты живёшь со всеми этими алкашами, дебоширами, кастрюльными интриганами? Тот спокойно отвечал: «А с чего вы взяли, что я живу С НИМИ? Я живу с Платоном, Декартом, Кантом...». Это было ЕГО общество, и он был свободен от другого. Ведь его жизнью (и свободой) было философствование. Друзья это знали, но, похоже, недооценивали в контексте коммуналке. А в коммуналке как раз и надо мыслить, чтобы не стать ее «функцией». Как и «функцией», шурупчиком машины государства.

Обратите внимание: философ жил в коммуналке, точнее, был прописан в ней, но жил не с коммуналкой, потому что был свободен от нее. В том числе, в своем философствовании, даже если философствовать о коммуналке. Как говорил его друг Александр Пятигорский, философ имеет право мыслить, о чем угодно, лишь бы это было мышление. И где угодно. Даже в толпе. А коммуналка – объект, вызывающий разные мысли.

Мерам Мамардашивили был свободен с Платоном, Декартом, Кантом. Потому с ними и жил.

Мы знаем только «свободу от…» и «свободу для…», но их непременным условием является «свобода с…». Она возникает в общении. А общение складывается только меж теми, у кого есть общее - общее корень «дерева смыслов», или оно только выращивается, ищется. «Общение – это производство общего» - точная формула Вадима Петровского.

Да, общение – это поиск корней, родственности смыслов и взращивание их дерева. Это и определяет его круг. Прочее – «коммуникация», у которой нет круга. «Круг коммуникации» - так не говорят, говорят «круг общения». А коммуникация – это что-то размытое, рассеянное, куда попадает случайное, включая пары коммунальной кухни. Можно поневоле коммуницировать хоть с Вороньей слободкой, с теми, у кого у вас ничего общего нет и быть не может. Но и тут нужно быть острожным: у человека с развитым сознанием нет готового детектора «свой – чужой», как у животных, дикарей (включая современных) и автоматических устройств.

Мы живем только с теми, с кем свободны. А значит - мыслим. Это урок Мамардашвили.

Я тоже родился в коммуналке на Русаковке. Всего 2 комнаты. В одной - моя любимая семья, в другой - одинокая Ксения Дмитриевна, дворянка, дочь царского генерала, которая во мне души не чаяла, а я не вылезал от нее. Это было мое общество. Я, естественно, гулял во дворике, у меня были друзья, знакомился с самыми разными «обществами». Но у меня остались самые теплые впечатления от этого знакомства: ведь я был свободен от них. Кант появился позже, терпеливо поджидал на полочке.

Я был свободен со своей семьей, с Ксенией Дмитриевной, позднее с Кантом. Наверное, все-таки с дворовыми друзьями (дружба – это свобода), а, возможно, и с некоторыми русаковскими обществами. Скажем, с бабушками у фонтана в зеленом центре дворика (это было потрясающе уютно, мило и красиво). Иначе это было бы невыносимое детство, а мое было счастливым и свободным.

Там можно было молчаливо, а иногда и в разговорах, даже в детском оре уединиться в кругу у фонтана при наличии других людей. Ребенку легче, ему многое позволяют и не трогают. Покуда он не ищет «уединения» в грязной луже.

Другое дело – взрослый. Собрался уже уединиться, спрятаться, бывает (в жизни всякое бывает!), забиться, забыться и тут услышал дружный хор голосов: «Мы с тобой! Bceм сборочным цехом кривошипно-шатунных и кулисных механизмов имени 300 спартанцев!». Вот за это мы и любим нашу страну, которая не даст пропасть без всенародной поддержки! Правда, немножко устаем от этой поддержки. А там, где надо, действительно, поддержать, не всегда дозовешься.

Да, один в поле не воин. Просто присел. И второй тоже...

Не в каждом МЫ есть место вашему Я. Не каждое МЫ стоит впускать внутрь вашего Я. Иногда разумно заранее предупредить: «Я вам не МЫ». А не бездумно проваливаться сходу в социальные и психологические ЯМЫ. Соблюдайте гигиену Я. И деликатно научите этому детей. Переход «на МЫ» не менее свободен, сознателен и интимен, чем переход «на ТЫ». Когда говорят: «У нас так не принято», это еще не значит, что и «у вас», возможно, вы просто в гостях, и нужно подчиняться правилам гостевого поведения.

МЫ – это судьба, избирая МЫ, человек избирает судьбу. МЫ не навязывается, тем более, не поглощает Я, у которого возникает смысл найти и расширить себя в нем. Иначе, может сработать сценарий Сартра: ад – это другой, другие, чье-то отчужденное МЫ. «Страшно не жить во сне, страшно проснуться в чужом сне», предостерегал Мамардашивли. МЫ – это результат обоюдного, выношенного в мыслящем сознании согласия.

Мы состоим лишь из тех (того), кого (что) мы любим, и из тех, кто нас любит, даря нам то, что мы только полюбим. С кем мы мыслим, и тех, кто мыслит с нами. Прочее - просто «окружающая среда», вещи и люди среди вещей, но не мы.

Метки: ПреКрасные даты, Из-Мышления

Nак ли уж черны черные лебеди?

Уже третий сентябрь подряд радует нас солнцем и теплом, сплошное бабье лето. Этот сентябрь, правда, наряду с ласковой погодой нет-нет да обдует бодрящим ветерком. Но, как говорится, тенденция налицо, мир в полосе глобального потепления, за сентябрьскими бризами, которые дуют в Северном полушарии, проступают верхушки раскалывающихся айсбергов в мировом океане. В общем, нынешний сентябрь – уже не «черный лебедь», с климатической точки зрения.

О черных лебедях вспомнил в связи с Нассимом Талебом, имя которого не слетает с уст интеллектуалов. Хорошо образованный специалист по рыночным непредсказуемостям, антикризисный менеджер, успешный трейдер. Теперь пророк и гуру. Его книга «Черный лебедь» (2007) пришлась ко двору стартующего 21 столетия. Его объявили писателем. На мой взгляд, типичный представитель того, что литературовед Евгений Жаринов называет «премиальной» литературой. Это когда «писателем» провозглашают за достижения в других областях, где ты там чем-то прогремел, да еще и написал книгу-бестселер, получив за нее престижные премии. Вклад в литературу не учитывается. Как в не очень приличном анекдоте: «мы любим его не только за это». Может быть, владеет пером эссеиста, человек он способный. Но писателя в нем разглядеть трудно, если только не припозднившийся на седьмом десятке «гадкий утенок»: что ж, люди и за 70 начинают писать впечатляющие картины в нашем стареющем молодом мире. Писатели, это все-таки Гоголь и Булгаков, хотя в наш терпимый век многим «и кобыла невеста», как говорил дворник из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

Автор «Черного лебедя», конечно, не кобыла. Но саму эту метафору шокирующей неожиданности он взял напрокат из Древнего Рима. Римляне гениально предсказали черных в своем воображении задолго до открытия. Хотя им была давно известна Аристотелева логика: все лебеди белы. Что не может не настораживать мыслящего человека. Карл Поппер лишь обобщил житейские наблюдения в принципе фальсифицируемости: достаточно всего лишь одного эмпирического опровержения, чтобы лишить истинности высказывание.

И вот вам, пожалуйста, черные лебеди, которых впервые увидел в Австралии в 70-х гг. 17 века один моряк у острова Бенье, затем встречали в разных местах путешественники, позднее описали натуралисты и распространили по всему миру предприимчивые люди. Выяснялось, что живут они и в Тасмании. Уже в начале 19 века пара черных лебедей плавала в московском пруду на Моховой у дома Пашковых.

А в 21 веке стало известно, что внезапно почернеть могут не только лебеди - что угодно. Но наше внимание занимают лебеди, а не причины их черноты, о которой вчера еще не предполагали. А уж заранее исследовать причины, источники того, что еще не произошло, а может и вовсе не произойти большинству не свойственно (этим в рыночном прогнозировании Талеб как раз силен). Начинаем думать, только встретив черного лебедя. А не встретили – не думаем. И «гадких утят» не принимаем за лебедей: за белых или за черных. Хотя этому учил еще детей настоящий писатель, великий сказочник. Так и получается, что не черный лебедь может ущипнуть впереди, а пережаренный, обуглившийся петух начинает поклевывать сзади. Фениксом восстать не удается – вот и клюет.

Между прочим, в 1930 году русский писатель-эмигрант Гайто Гадзанов, по рождению петербуржец, по крови осетин, написал рассказ, который назывался «Черные лебеди». Сейчас это имя почти забыли, хотя Иван Бунин хвалебно отзывался о его романах, а критики называли Гадзанова, наряду с Набоковым, самыми талантливыми из молодых литераторов того времени. Его даже считают предтечей Камю и Сартра, провозвестником их экзистенциалистских сюжетов. Рассказ и вправду удивительный, стоит целого романа. Но свой роман Гарзанов уложил в небольшой рассказ.

Не знаю, насколько он автобиографичен, но герой Гадзанова Павлов тоже уехал – в Париж, где снимает угол на Монмартре, ютится в нем, переживая смысловую опустошенность, «экзистенциальный вакуум», как бы сказали сегодня. Сильный, но, как всегда, «лишний человек». Это традиция русской классики, где все герои, сильные и слабые, - «лишние», от Чацкого до князя Мышкина, а не только те, кто представлен в панораме школьных хрестоматийных литературных портретов. Литература всегда о лишнем, а не о том чего и кого без нее хватает.

Павлова спрашивают: чем ты там занят? Он отвечает: думаю. На самом деле, он мечтает. Уехав в Париж, мечтает об Австралии. Когда-то дома, в России на охоте он повстречал на озере белых лебедей и тут же влюбился в прекрасных птиц. Позднее узнал, что в Австралии живут черные лебеди. Но не это его поразило. Наступает сезон, когда они собираются в многотысячные стаи и закрывают все небо. Получается такой огромный купол из черных крыльев. И Павлов мечтал закрыться этим куполом от всемирного бессмыслия и найти новые смыслы в новом мире под куполом. Он говорит: «Это какая-то другая история мира, это возможность иного понимания всего, что существует, и это я никогда не увижу».

Павлов похож на Антуана Рокатена, который через 8 лет у Сартра в «Тошноте» (параллели между рассказом и романом проводились и ранее, но я о другом) затворничает в вымышленном французском городке (ему не надо ехать в Австралию) и в своих рассказах, в своей мифологии, - а по выражению Шеллинга ее «создает о себе всякая подлинная индивидуальность», - мечтает о Приключениях, которых нет и не может быть в жизни, наблюдаемой им вокруг.

Павлов в фантазиях еще ищет, а Рокатен уже нашел.

Огромная стая черных лебедей застилает мир от бессмыслия. Они – граница двух миров, и интересны вовсе не сами по себе. Манит то, незнамо что, за границей, которая обозначена необычным цветом их крыльев. А где граница, которую прочерчивают черные крылья? В Австралии? У каждого человека есть своя «внутренняя Австралия», где есть место Приключению, мечте, фантазии. «Черные лебеди» живут в сознании, а сознание в теоретической психологии Василия Давыдова накрепко связано с воображением. А воображение – со смыслом, из которого строится сознание, в теоретической психологии Льва Выготского. Черные лебеди – это защита и спасение от тошнотворной суетности существования, а не «тревожный вызов» для обывателя 21 века с тремя университетами, который все ждет доктора Талеба.

Хитрого и могущественного царя Коринфа Сизифа за рискованную игру с богами, за их бесконечные обманы, те обрекли на вечный бессмысленный труд – катать и катать камень на гору, который все скатывался обратно. Это будет сказано позднее: «Ты будешь тяжко трудиться до самой смерти, в поте лица добывая себе пропитание, а потом вновь обратишься в пыль, из которой Я тебя сотворил» (Быт. 3:19). Тяжкий труд ради пропитания, смерть, пыль. «А смысл?» Но в «Мифе о Сизифе» у Альбера Камю (1942) Сизиф вновь схитрил. Когда камешек скатился к его ногам, он осознал абсурдность бытия и стал свободен. В камне увидел «черного лебедя». А скульптор мог бы лебедя «освободить», Греческая Леда, правда, имела близкие отношения с белым лебедем. Но ведь в лебеде скрывался сам Зевс! Кто или что скрывается за черными лебедями? Только сами люди, которые без них себя не могут осознать, узнать и даже опознать.

Впрочем, черные лебеди любопытны и сами по себе, за ними открывается разнообразие проявлений живого, того далекого мира, в котором они живут. Например, у них самая длинная лебяжья шея за счет избыточного числа позвонков (72 см. - для глубоководной охоты, а не для красоты, хотя и неизъяснимо красиво). Красный клюв на контрасте с черным оперением. В отличие от лебедя-шипуна, черные лебеди не только шипят, но и громко кричат, более того, «поют», их крик музыкален. С обычными их роднит лебединая верность. Есть и такая особенность: черные высиживают потомство и выхаживают его однополыми парами самцов и самок, занимая гнезда гетеросексуальных пар. Этим занимается примерно четверть популяции. Есть статистика о том, что это повышает выживаемость птенцов. Вот и разрывайся тут между пропагандой чуждых ценностей и решением демографической проблемы. К счастью, этот мучительный разрыв лебедям неведом. Словом, все это давно имеет детерминистическое научно-биологическое объяснение, как и окрас лебедей: защита от южного солнца и хищников, маскировка и т.д.

Получается, что мы знаем о черных лебедях больше, чем о себе. Что ж, есть повод познакомиться поглубже.

Если к черному лебедю присмотреться невооруженным глазом, то в оперении можно найти белые перья, которые он иногда прячет.

Так ли уж черны черные лебеди?

Ашукино - Москва,

Сентябрь 2025

Метки: Человеческое в человеке, проза ветров, Из-Мышления, испытания историей, ВеЛичности, В.В.Давыдов, братья анималые, открытия сезона, граждане моего сердца, дебри культуры

Песня о Кетцалькоатле

Кетцалькоатль – 1) одно из влиятельнейших и всевластных божеств пантеона ацтеков и других народов Центральной Америки, названный по имени маленькой, но гордой птички кецаль с ярким оперением, которая не может жить в неволе и почитается как символ свободолюбия; 2) самый крупный птерозавр и, возможно, летающий представитель живого на Земле, получил название в честь мезоамериканского божества.

ПЕСНЯ О КЕТЦАЛЬКОАТЛЕ

Над седой равниной моря гордо реет кетцалькоатль.

Ну, а снизу ни дебила, чтобы бурю замутить.

Потому что нету плавок, ласт, бикини, даже маски!

Ну, а голым это делать, прямо скажем, не зайдет…

Потому и нет ацтеков, ни Мединского в помине,

Чтобы в красках это дело заэпиздить на века,

Дабы ведал каждый шкодник для ЕГЭ и для развитья,

Чем деды его дышали через трубку, пусть без ласт!

Ну и что с размаха крыльев, говорят, в пятнадцать метров,

Если снизу ни пингвина, ни XL-утеса, чтобы тело уберечь.

Вот и сдулся кетцалькоатль, неприкаянно паривший

Без включенности активной в круг великих наших дел.

И вскричал ацтек: «Бог умер!», ну, а Ницше скопипастил,

Точно так же, как и Пешков - Ницше пышные усы,

Раздувая в оных бурю в ублаженье Муры Будберг,

Но от этой шуры-муры приведен в движенье мир!

Нету бури – ну, и буй с ним. Нет буя? Руля? Ветрил?

Актуальнее про птичек, про попов и про величье,

Про пингвинов с добрым телом, трущимся о пуп земли,

Этот движ гиперактивный был в мечте кетцалькоатля.

Тремся в память квазиптички, это первоценность типа.

Мезозоины в анналах нам покоя не дадут!

Ну, а древний антропоид трахнул палкой неслучайно -

Чтобы «трах» однажды гордо прозвучал, как «человек»!

Метки: стихопотуги, экспрессии-импрессии

Катарсис. Памяти Азы Тахо-Годи

11.09.2025

8 сентября в возрасте 102 лет покинула этот мир доктор филологических наук, профессор Аза Алибековна Тахо-Гади – ученица, соратница, спутница и хранительница наследия великого русского мыслителя и открывателя античного мира Алексея Федоровича Лосева. Она пережила его на 37 лет и не дожила до своего 103-летия меньше полутора месяцев (26 октября). Аза Алибековна говорила: «Только Алексей Федорович знал античность на пятерку. Я – лишь на четверку».

Шкала

Понятно, что эта «четверка» Тахо-Годи, как и «пятерка» Лосева, выставлены на особой шкале, которую могли разделить лишь они. По настоящей, – где «шелуха не выдерживает, выдерживает только крепкое», как говорила Аза Алибековна по другому поводу.

И все же, «четверка» все равно немного обескураживает. Какие бы тогда оценки могли получить такие признанные знатоки античности, как Михаил Гаспаров, Сергей Аверинцев, Яков Голосовкер, Феохарий Кессиди, Арсений Чанышев, Алексей Богомолов? А великолепная книга Валентина Асмуса? (Валентина Фердинандовича и Алексей Федорович, и Аза Алибековна ценили особо.) А Владимир Бибихин, его проницательные, пронизывающие Греаклитовой молнией (один из любимых античных образов Владимира Вениаминовича) экскурсы в семантическое нутро классической греческой и современной мысли? Бибихин одно время работал литературным секретарем у Лосева, которому слабовидящий философ надиктовал несколько своих книг. На его глазах рождалась Лосевская мысль. Это во много задало масштаб и вес его собственной.

О некоторых, тогда молодых, Аза Алибековна отзывалась весьма жестко. Она была беспощадна, прежде всего, к себе самой и если в ком-то угадывала талант, не делал им поблажек. Какой я философ, я – филолог! – произносила она, когда философы восхищались ее платоновскими штудиями. Просто войти в античную философию, да и вообще в философию, можно только через ворота классической филологии. Но для этого нужно как-то, особым образом «подготовить» эти ворота, что она и сделала. А мы сейчас запросто врываемся в философию, не зная древнегреческого (так, «отдельные слова», чтоб блеснуть, реже понять). Во времена Гегеля и Фихте, и даже позднее – Гуссерля и Кассирера, да что там – Хайдеггера и Сартра, это было бы немыслимо. К счастью, нас подстраховали Аза Алибековна и Алексей Федорович, философ, который знал греческий на уровне классического филолога, кем фактически и являлся в своем философствовании… В публикациях, тем, к кому была беспощадна, она дает самые лестные характеристики. Оставаясь беспощадной к себе.

Это – честность и благородство Учителя, каким был, прежде всего, Лосев. Но и, несомненно, она. Относись к своему ученику, как к себе – столь же серьезно, но к себе чуть серьезнее.

Конечно, в Лосевский круг «шелухи» не попадало, а сам Алексей Федорович приложил к своей книге «Проблема символа и реалистическое искусство» (М., 1976) внушительный, исчерпывающий библиографический список, где отражено и все то, что сделали на тот момент семиотики новых поколений. Штрих, но немаловажный: внимательнейшая, ювелирная в своей детальности, глубочайшая работа с немыслимым массивом источников, не только классических – черта все того же уникального энциклопедизма Лосева, которым он прославился на весь мир, который предстал в восьмитомнике «История античной эстетки». Над ней он трудился несколько десятков лет, практически всю свою жизнь мыслителя, успев застать выпуск лишь шести томов (1963–1980).

Аза Алибековна работала с гигантским наследием Лосева, соучаствуя в его создании. Забота о Доме Лосева, сохранение в нем его живого духа (и при жизни!) была на ее плечах. Сил хватило на несколько собственных книг, включая, конечно же, книгу «Алексей Федорович Лосев» в серии «ЖЗЛ», на многочисленные предисловия, комментарии, статьи, преподавание в Московском университете (об этом несколько слов ниже).

Но и это целиком не объясняет отметок на «шкале Лосева – Тахо-Годи», само положение этой шкалы над всякими мыслимыми высями.

Я долго думал об этом. И сейчас я понял то, что увидел очень давно (здесь я, конечно, субъективен).

В начале 80-х студентом я попал на лекцию Лосева на филфаке МГПИ им. В.И. Ленина. За столом сидел мощный пожилой мужчина в круглых очках и знаменитой черной шелковой шапочке… Говорили что это академическая ермолка, которую якобы Булгаков «присмотрел» для своего Мастера, добавив буковку М. Среди тогдашних изустных легенд о Лосеве ходила и та, что объявила его вовсе прототипом Мастера. Подойти спросить мальчишке-студенту, который увидел гения впервые, было неловко, а очень хотелось: я тогда увлекся романом Булгакова. Легенда и сейчас гуляет по Сети. Через четверть века все разъяснила Аза Алибековна: Булгаков тут ни при чем, это была монашеская скуфья, которую он стал носить после тайного пострига летом 1929 годау. Разве что университетский товарищ Лосева Павел Попов, общавшийся с Булгаковым, мог что-то сообщить писателю Лосеве и его истории.

Алексей Федорович держался непринужденно и, в то же время, очень собранно. Говорил академично, но ясно и просто. Говорил о том, о чем писал: об олимпийских небожителях, о мыслителях, о поэтах… Об их времени. Но рассказывал так, как будто его застал, не как «историк», а как «современник». Как если бы только вчера встречал Платона, Парменида, Софокла, Диониса, а то и самого Зевса, беседовал с ними, не панибратски, а с почтительной искренностью. Говорить с «искренним почтением» может каждый, хотя сейчас это становится редким даром. Так великие греки рассказывают о других великих греках в переводах Азы Алибековны. Нить Ариадны делалась зримой в удивительной, гениально простой профессорской логике Лосева. В аудитории носились идеи – эйдосы с вывернутой наружу сущностью вещей, как созерцали их греки, делая свои открытия в философии, математике, поэзии…

И вдруг он встал. Встал во весь рост – около двух метров. И тут я понял: вот он и есть Олимп! Могучий донской казак с олимпийской «пропиской». Не было сомнения в том, что этому немолодому почти незрячему, подорванному лагерями человеку и многочисленными жизненными неурядицами по силам подвиг любого античного героя. В нем срослись высь мужества и глубь мысли. Он олицетворял их срастание.

Это было и чертой Азы Алибековны, если угодно, фамильной, безусловно, усиленной встречей с Лосевым. Она была не просто спутницей жизни Алексея Федоровича, в связи с именем которым принято упоминать ее имя. Они стали одним целым, одной жизнью, одним миром, одним Домом. И оставались в нем современниками античности, «детства человечества» (по выражению Маркса), непростого детства, где реальных детей, если они слабы, по закону сбрасывали со скалы (инфантицид поддерживало и Римское право), но при этом создавались «Илиады», возводились Парфеноны, высекались Мироновы «Дискоболы» и Пифокритовы Ники (в которых не смущает отсутствие головы, настолько они совершенны в своем порыве), разворачивались диалоги Платона.

Вот где она (любимый оборот Аза Алибековны) шкала!

Увы, 8 сентября вместе с жизнью Азы Алибековны завершилась и земная жизнь Лосева, которую она фактически продлила, будучи ее частью, кровью, дыханием. Но продолжается та, которую она продолжала, в первую очередь – жизнь Духа и Мысли. Их Домом останется и Дом Лосева без хозяйки при условии, что туда будут приходить набраться Духа и вдохновиться Мыслью.

«Современник» – слово, ко многому обязывающее. Быть современником, значит – быть со временем. С теми, кто его творит и хранит, приносит и уносит. А это – далеко не все. Многие и вовсе живут вне времени, живут вполне успешно. К слову «современник» не надо добавлять «великий». Не знаю, вправе ли мы назвать себя «современниками» Азы Алибековны Тахо-Годи (это еще нужно заслужить). Но она – нам повезло – вне сомнения, была нашей современницей. А тот, кто не подозревает об этом везении, тот вне времени. Успехов им!

Зачем нужна античность

Античность – это не подвальный архив, а фундамент, на котором удерживалась и удерживается наша культура и цивилизация, даже если античность выветривается со временем выветривается из самосознания людей. Это устоявшее под любыми ветрами истории «настоящее», «крепкое». Недаром через ее Возрождение были совершены те рывки в философии, искусстве, политике, экономике, науке, технике, которые, в итоге, продвинули мир в Новое, а затем и в Новейшее время. В современность. Алексей Лосев и Аза Тахо-Годи были среди тех, кто это понимал лучше всех. Они же настаивали на историческом подходе к античности, не только с точки зрения самой античности.

Россия всегда как-то по-особому тянулась к античности. И пыталась спустить ее духовные высоты наземь, а земное это горнее жестко, порой жестоко отторгало.

Я говорю только о нашей традиции проникновения в античность, а она – богатейшая. Может, все дело в том, о чем писал Мандельштам в статье «Государство и ритм», посвященной, что немаловажно для читателей нашей газеты, реформе советской школы: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины». Мы спасаем себя в эллинизме от варварства? Конечно, в изучение античности «прятались» от идеологического официоза советские философы, но второе – лишь проявление первого.

Смотрите, как интересно: у Мандельштама поменялись местами земное и горнее. Небо, к которому тянулись за высоким, теперь варварское, а те, кто снизу тянулся, оказались эллинами. Значит, дотянулись раньше! История.

Русская культура состоит из дотянувшихся до античности, из элиннов. В «олимпах» она и нашла те ценности, которыми живет и поныне, а не то, что наспех выписывают из советской дошкольной Азбуки, испытывая наивный восторг первооткрывателей. Те ценности, которыми она останется живой, покуда остается культурой «дотявушихся», культурой Алексея Лосева, конечно, культурой любимого им Владимира Соловьева, культурой Осипа Мандельштама, в том числе.

Почти 40 лет, с «перестроечных» времен мы твердим о «духовности», сейчас это слово снова взяли на вооружение, лучше сказать, напрокат. Слово уже выветрилось, его значение банализировалось, закрепилось в чиновничьих циркулярах. Но ведь духовность от слова Дух (не только в религиозном смысле, но и в нем) – открытие и дар Античности. Он передано нам по византийским каналам, вместе с крещением Руси, хотя и не по ним одним.

Позволим себе проинтепретировать ход размышлений Алексея Лосева, адресованного молодым (их можно найти в его книге «Дерзание духа», 1989). Античная культура, говорит Алексей Федорович, основана на диалектика героизма и фатализма. В европейской философии она позднее превратится в диалектику свободы и необходимости, когда фатальное предстанет предметом понимания, мышления, а свобода в мышлении утратит образ чистого произвола. Этот путь начнет Спиноза, а пока…

Для античного грека его античный греческий, человеческий мир – театральная сцена. «Возрожденец» Шекспир, без которого не было бы «нашего всего» Пушкина («Я как будто смотрю в бездну»), не придумывал этого, а вполне сознательно позаимствовал у греков. Актеры приходят невесть откуда, и невесть куда уходят. Ясно одно: из Космоса в Космос. А Космос – это сфера Абсолютного Порядка. Как он устроен, актеры, люди не ведают. Их дело – быть героями. «Геройство – род моих занятий», – не хвастался, а констатировал Сальвадор Дали, художник, склонный к театрализации и игре с античными смыслами. Финал для героя предначертан космическим регламентом, и это единственное, что он знает.

Пастернак в своем «Гамлете» (перечитайте под углом этих размышлений) актуализирует тот же античный смысл: «Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один…». Герой знает, но идет к этому финалу. Знает его и Ахилл. Даже кони пытаются его остановить человеческим голосом: «Куда ты идешь? Ведь погибнешь под стенами Трои!». Вещий камень из русской поговорки – на самом деле фрагмент мономифа – по крайней мере, предоставляет выбор: «Направо пойдешь – коня потеряешь, себя спасешь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасешь; прямо пойдёшь – и себя и коня потеряешь». А здесь – без вариантов. Что же движет Героем? Ницше посетует на мировую волю (хотя какая же она воля, если плодит предельную несвободу?). Кант раньше скажет: нравственный закон внутри, под звездным небом (что ближе нам, как кантовская этика – русской «нравственной» философии). Лев Гумилев – позже: солнечные бури, которые отзываются эхом земных событий. Везде, так или иначе, отсылка к античному Космосу. Лосев не без иронии заметит: если вам мало Космоса, космической природы человек, обращайтесь к монотеизму…

А ведь греки ничего не утаили. В них – первоисточник европейского диалектического мышления. Человек знает свою Судьбу, хотя есть случаи «вопреки судьбе» (ὑπὲρ μοῖραν) и даже «сверх судьбы» (ὑπὲρ αἶσαν). Но такие решения принимаются на совете богов, которые, к примеру, у Гомера отпускают Одиссея на родину. Но этот прецедент «свободы воли», оборачивается произволом, дерзостью, которая положит конец героическому веку. Ведь боги приняли решение не по своему хотению, а в соответствие с Абсолютным Порядком Космоса, который же сами и нарушили. А Судьба у греков стоит даже над богами. Отсюда же и Лосевское замечание в отношении монотеизма.

Не очень-то получается «коллегиальное управление» с Олимпа, как и «разделение труда» между богами: один отвечает за то, другой за это, третий за третье и четвертое вместе (об этом много и ярко у Лосева). А ведь здесь есть своя жизненная правда. Получается как в знакомой с детства интермедии Аркадия Райкина: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет – вместе получается воспитание». И нужен не просто единый Бог – всевластный и всеполномочный (даже Зевс временами «согласовывал» свои решения с пантеоном). Бог должен подарить жизнь Человеку, который будет его Сыном – Богочеловеку. Для этого мало было создать Ветхий завет – создали Новый. Трудная работа самосознания, развернутая сквозь века. Богочеловек стал первой Личностью. Это и и имеет ввиду Лосев в своем знаменитом тезисе «Личность есть Чудо». Главное чудо, которое сотворил Господь. А идеал универсального, «всестороннего» развития личности был задан не Марксом, а утвердился в Ренессансе, в его титанизме. Другой дело, что никакой другой личности не существует. Только такая чудо-личность.

Греки, не устает повторять А.Ф. Лосев (и А.А.Тахо-Годи его развивает в своих статьях), не знали личности. «Космические» люди выполняют предписания Космоса. Шаг в сторону – гибель, которая и без этого рано или поздно наступит. У богов больше прав, но они только ретранслируют эти предписания. Они могут обладать ярко выраженным характером, темпераментом, склонностями, способностями, но это еще не делает их личностями. «Метагерои». Но Герой – это исторический предок Личности. Личность не просто выходит за рамки предписаний, но делает это во имя «всеобщего интереса», говоря языком немецкой классической философии. Это не произвол и не жертва. Бродский призывал никогда не делать из себя жертвы, «жертвенность» – это атрибут «языческого», пока дремлющего самосознания. Это – естественная, внутренне выстраданная потребность следовать объективной необходимости. Героя на каждом шагу предупреждают буквально или знаками (кругом аракулы), а он все равно движется к трагическому финалу. Просто по-другому он не может, хотя сам все сознает. А если оступится или отступит, финал настигнет его сам и скорее.

Был, правда, в античности один титанический персонаж, который выпадает из этого правила, – Прометей. Цитируем Эсхила: «Послушайте, что смертным сделал я: число им изобрёл, и буквы научил соединять – им память дал, мать муз – всего причину». А еще Прометей освободил людей от произвола богов во главе с Зевсом, украл для них у Гефеста огонь с Олимпа, а в более поздних текстах, ближе к нашей эре, за 4 века до ее наступления – и вовсе создал людей из глины, смешав воду и песок. Бог? Богочеловек? Личность? Прометеево начало – вершина античной культуры и опора культур, идущих в историческую даль. Недаром его имя означает Провидец. Как расплатился за все это Прометей, когда-то знал каждый школьник. А Лосев – несомненно, Прометей русской, да и мировой культуры – из тех немногих, кто наделял ее самосознанием, причем в его развитии.

Миф не знал личности, а греки знали! Сократ, даже если его придумал Платон, не был личностью?! А сам Платон? Лосев хотел сказать другое: греки не воплощали в мифах свое знание о личности, свое самосознание как личностей. А миф и не должен этого делать, он противостоит и рациональному знанию, и индивидуальному самосознанию, заменяя его родовым. Но в античной мифопоэтике было схвачено главное: несдержимое стремление к безусловному действию ради чего-то высокого при полной отрешенности от своего блага, несмотря на запреты, предупреждения, отговоры. В 20 веке Януш Корчак вошел в газовую камеру вместе с детьми, хотя мог бы не входить.

Античность – историческая «репетиция» личности задолго до ее широкого вхождения в культуру, которое произойдет в Ренессансе (об этом работы Леонида Баткина). «Репетиция» – в буквальном смысле слова. Михаил Гаспаров, блистательный классический филолог, мыслитель и литературный переводчик из круга Лосева писал: античная драма очень проста в сравнении с поздними фомами. Есть герой, есть его предопределенная судьба, он совершает подвиги, борется и гибнет. Все. Но, как показывает в своей «Поэтике» Аристотель это вызывает у зрителя незнакомое ему переживание – катарсис, возвышенное чувство очищения от всего низменного, суетного, наделенного фантомными смыслами, бренного, утилитарного… Личность рождается даже не на сцене, а в зрительской аудитории, а драматическое искусство сродни повивальному. Очищение души станет в христианстве ее спасением. Драма помогает спасти душу. Это результат содействия всех: автора, режиссера, актера, зрителя. Спасение души в новорожденной личности без условий. Наши современники Воннегут и Шукшин сформулировали это как задачу литературы – отстоять человека в любых обстоятельствах, включая несовместимые с человечностью. Для этого нужно испытать катарсис.

10-летняя Аза Тахо-Годи в Нескучном саду. Москва, 1933 год

Сама драма жизни Алексея Федоровича и Азы Алибековны, драма безусловного действия в условиях, когда выживает только «крепкое» ради того, чтобы жили, а не выживали другие – бесконечный источник катарсиса. И даже ее смерть.

Бывает так, что смерть 102-летнего человека становится трагедией, когда осознаешь как большая жизнь проступает за финальной чертой по сю сторону. И выступают спасительные слезы очищения. Катарсис.

Сопричастие к чуду

С «отлично» Лосева, кажется, уже все понятно. Но с «хорошо» Тахо-Годи? Да, отличник отличнику – рознь, да, «особая шкала, да, трудно быть в числе «отличников», если «отличник – Лосев! Та же ситуация, что с личностью – по Лосеву. Дает ли очень контекстная формула «Личность – это Чудо» основанию назвать психологию личности «психологией чуда». Чаще получается какая-то «психология чудес». Великий психолог Даниил Борисович Эльконин, просмотрев несколько десятков психологических определений личности, пришел к выводу, что, согласно им, он личностью не является. Конечно, он-то был чудом!

Не бывает чуда побольше или поменьше – все зависит от того, в каком кругу, в какой ситуации оно осознается как чудо. Два чуда на одну семью, когда одно – все-таки «хорошист» по античности? Это какая-то нелепая статистика. Статистика допустима там, где делят. А здесь одно неделимое чудо.

«Любящий всегда гениален», сказал Алексей Федорович, размышляя над Платоном. А двое любящих – это один гений.

Это знали те, для кого их дом был открыт, мои учителя Эвальд Ильенков («Какая интересная личность!» – это Аза Алибековна о нем), Василий Давыдов, Феликс Михайлов.

Отсветом этого большого чуда бывали и маленькие чудеса.

Давний и добрый друг этой семьи и мой друг Виталий Рубцов пришел поздравить Азу Алибековну, если не ошибаюсь с 99-летием. Посидели, попили чаю. Тут Аза Алибековна встает и говорит: «Спасибо, но, извини, Виталий, у меня магистранты». И направляется к компьютеру.

А на этом фото она в добром здравии и расположении духа встречает свой последний, 102-й день рождения. Фото сделала в этот день ее племянница Елена Аркадьевна Тахо-Годи, профессор-филолог, поэт, прозаик и автор нашего журнала «Культурно-историческая психология».

Для нашего журнала через Виталия Рубцова Аза Алибековна передала рукопись из неопубликованного наследия А.Ф. Лосева «Предмет психологии».

Я мечтал, даже планировал, но не успел взять у нее интервью для видео-проекта МГППУ «Психолог-и-Я. Живые истории». Про таких думаешь: вечные, успеется. Все понимал поспешал, но не торопясь. Они-то вечные, а вечность не станет нас ждать, пока мы суетимся в кругу всяческой суеты, поднимая облака космической пыли.

Вот и бредут любящие по дорожке на даче друзей в каком-то другом мире. И своим величием, своим великодушием оправдают наше существование в этом.

Может быть, когда-нибудь, когда вернется вкус к настоящему кино, о них снимут фильм. Первый кадр, мне кажется, готов. А назвать фильм можно «Катарсис».

И тогда кто-то испытает незнакомое очищающее чувство – сопричастия к чуду. Спасительное чувство.

Это будет чудом, которое творится не на экране, а в зале.

Колонка Владимира Кудрявцева в электронной газете "Вести образования"

Метки: уходящая натура, Из-Мышления, испытания историей, дебри культуры, Цеховое братство, ВеЛичности, медиа, колонка в Вестях образования

Дачные доказательства изопермической теоремы Декарта

Найдите три примера, имеющих прямое отношение к доказательству изопермической теоремы Декарта (два примера однородные). Это так просто, что можно посмотреть. Четвертый пример, мяукующий, мог бы появиться в кадре, но где-то гулял сам по себе. Кстати, математик Дьердь Пойя и философ Эвальд Ильенков приводят его именно в связи с этим доказательством, но в определенной позе.

Метки: У дачи и внутри, граждане моего сердца, экспрессии-импрессии, УНИИвера, провоконкурсы

Как жену чужую...

Зеленый почитатель возрастных дам. Зря он думает, что муж не увидит, потому что вернётся лишь с первыми пчелами. Березу опыляет ветер. Кто знает, с каким ветром принесет мужа. Впрочем, главное, точно не сейчас.

Метки: У дачи и внутри, природственное, экспрессии-импрессии

Сменить картинку

Чему нас учит, так сказать, семья и школа?

Владимир Высоцкий

«Здравствуй, племя младое, незнакомое» - эти строки Пушкина все чаще обращают к детям, которые приходят в современную школу. Родители и учителя 20 века воспитывают и учат детей 21-го. И наталкиваются на то, что называют уже замыленным словом «вызовы». Вокруг сплошные «вызовы». Трехлетняя девочка пытается в аэропорту ручкой «перелистнуть» табло, как если бы это был гаджет. Она так видит мир и так хочет его изменить. Это «вызов».

Для кого «вызов»? Возможно, для бабушки: что за непонятная жестикуляция? Хотя бабушки сейчас молодые и проницательные. Но мама-то уж точно поймет: это так девочка хочет «сменить картинку» и удивлена, почему не меняется, пока кто-то или что-то не изменит информацию на табло. В итоге это происходит, а ей кажется, что произошло по ее велению. Но только ли 21 век тут диктует свои правила? В сказках, которые читают детямЮ ведь тоже так. Но сказки становятся былью и утрачивают сказочные свойства.

Но посмотрим на себя. Мы ведем занятия на дистанте, в зуме. Даже если во всех окошках живые дети, мы уже не можем воскликнуть: «Иванов, не отвлекайся!». Нам трудно сказать, что там происходит с Ивановым. Как телеведущий не может одернуть, отругать или похвалить конкретного телезрителя. Единственное, что может сделать телеведущий или учитель – как-то привлечь внимание к себе и к тому, о чем он говорит. Но как? Привычного чувства аудитории нет. Хорошая презентация – только часть дела, которая позволяет удержать контакт. Без гарантии. Мгновенной «обратной связи». И никакой ИИ, никакая нейросеть ее не обеспечит, даже если мы будем являться трехмерными аватарами своим учениках. Идем, как по минному полю без миноискателя. Вот-вот что-то взорвется. И часто взрывается (можно подумать, что раньше не взрывалось).

Есть еще смайлики (даже ручку можно поднять) и чат. Но это тоже без гарантии. Есть электронные задания – порой интересно придуманные, но, по существу, мало отличающиеся от того, что придумали лет пятьдесят-шестьдесят назад в программированном обучении. Со всеми присущими ему ограничениями, которые выявили тогда же. Разве что к ЕГЭ готовить удобнее. Но в этом ли суть и смысл образования?

Но проблема в том, что мы так и е узнаем, что там происходит с Ивановым, хотя раньше как облупленного знали, отвлекается он или нет. А это главное – привлечь, вовлечь Иванова. Без этого никакого обучения, никакого воспитания, никакого образования не будет, хоть оцифруй все с золотой каемочкой.

Не бывает «заочного» образования. Даже то, что называют заочным – очно. Хорошее заочное образование способно «привлечь Иванова», не зная его лично. Так происходит, когда мы читаем прекрасную прозу и стихи. Пушкин (как всегда он, когда уже некому!) может привлечь Иванова. Но все равно Иванова надо кому-то как-то к этому подготовить. Иногда готовит школа, иногда семья, но чаще все-таки жизнь, которая может быть и в семье, и в школе. Должна быть. Иначе миром будет править цифра. И «машинный апокалипсис», который готовится человеческими руками и в человеческих головах (при отсутствии ума) неминуем.

«Вызов»? Кому и от кого?

Мудрый Александр Сергеевич в том же стихотворении замечает:

Уж десять лет ушло с тех пор — и много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я…

Значит, изменились мы? Нам кажется: пусть племя незнакомое, но уж себя-то самих мы знаем. А знаем ли? Неужели почти за треть 21 века мы, взрослые, так и остались людьми 20-го?

За окном 2025-й. Уже папами и мамами становятся взрослые граждане 21 века, выросшие если не интернете, то уже с ним. А взрослые все обсуждают «вызовы информационной эпохи». И придумывают, какие-то странные словосочетания, вроде «цифровое детство», «цифровая личность», «цифровой человек». Вроде, пока живы люди. Их никто не заменил и не заменит аватарами, аккаунтами или ботами. Но живут люди в смешанной реальности (mixed reality) и часто начинают воспринимать себя так. Было ведь и «телевизионное» детство, и «книжное», и «дворовое». А из них выросли людьми, а не телевизорами.

В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе!

Это строки из стихотворения Бориса Пастернака «Про эти стихи» было написано в 1917 году. Но оно написано не про стихи, а про нас, живущих в 2025-м. Нам же и адресовано.

Гениальный Пастернак кричит детворе «сквозь фортку». «Детвора» - это, к слову, мы сейчас… Но мы смотрим в окно и наблюдаем, как мимо нас проходит 21 век со своими «вызовами». Под календарем, где ясно написано: «третье тысячелетье».

Да, мы совсем другие, мы бесконечно учимся. 21 столетие – «век-школа», где не выжить без этого, где учит все, где учат везде, а не только в здании с профильной вывеской и номером. У пенсионеров есть время, и они уже давно освоили компьютер, по карточкам расплачиваются в магазинах, по ним же получают пенсию, записываются на курсы дополнительного образования и оздоровления, творят картины, вышивают макроме и сочиняют икибаны. Это норма, по крайней мере, в крупных городах. Поэтому «бабушкины» дворовые лавочки пусты. Все бабушки либо на тропах здоровья, либо на вернисаже или в театре, либо дома общаются с подругами из соседнего подъезда в гаджетах пока дедушки на работе. Не до внуков, которые когда-то объясняли, как пользоваться кнопочным телефоном. Произошло как-то все быстро и незаметно. Настолько, что не успело стать «фактом сознания» и самосознания. Где-то это хорошо, это жизнь, и вселяет оптимизм.

Молодеет и школа, которая совсем недавно критически старела. Спасибо развитию системы СПО (педколледжей) и модернизации педагогических университетов, расширению горизонтов педагогического образования. Туда идут учиться не «синие чулки» (условно) среди девочек и не неудачники среди мальчиков, а мотивированные, энергичные талантливые ребята. В Москве есть молодое, очень интересное сообщество «Классный руководитель», его члены действительно по-юношески хотят быть «классными». И это не просто «здоровые амбиции» - такие и нужны детям. Люди молодой пытливой, яркой, вдохновляющей взрослости только и способны «привлечь Иванова»!

Школа распахнулась в мир, как говорят, «расшколилась». Впустила живой современный мир в себя. Туда приходят интересные люди со стороны. Дети занимаются удивительными делами на стороне – в учреждениях дополнительного образования (оптимально организовывать их на базе общеобразовательной школы, скоордирнировав действия педагогов ДО и учителей, а педагогов во всех отношениях поднять до учительского уровня – опыт есть). Вливаются в общественные движения типа волонтерства (их предтечами были советские тимуровцы). Блистают на конкурсах и олимпиадах. А уровень образования остается, мягко говоря, невысоким. Вот и не устают твердить преподаватель журфака: снова «набрали инопланетян», пишут «будующее». Да, это «будующее», судя по всему, «бальшое». И постоянный тоффлеровский шок от «бальшого будующего», хотя на его грабли наступали не раз за четверть века.

А серьезные умы твердят: ничего лучше классно-урочной системы не придумали и придумать пока невозможно. Невозможно – не придумывают. Во-первых, кое-что придумали. Во-вторых, надо не придумывать, а думать и делать. И не бояться сносить ветхие организационные формы, которые ничем, кроме административных директив не защищены и не оправданы. Ради выполнения директив.

И в школе электронная помощь для разгрузки от рутины ради творчества превратилась в тяжелую электронную нагрузку ради отчета и контроля. Свободная «электронная демократия» - в подавляющую «электронную бюрократию». У IT есть одно уникальное свойство – они могут стать одинаково мощными инструментами как освобождения, так и порабощения. Все зависит от того, в чьих они руках и чьими головами эти руки управляются. Похоже, в 21 веке действуют руки и головы даже не конца 20 века.

И загоревшиеся было молодые бегут из школы. А те которые остаются, профессионально выгорают где-то к 30-35 годам, переживая цепочку психологических кризисов, не только школьного происхождения (мы располагаем научными данными об этом). И потом из пепла после 40 восстает знакомая Марьванна, безразличная к жизни, детям и к себе самой, с вечными окриками, упреками, диктатом, санкциями. Возможно, что внутри прячется (и часто прячется) усталая хрупкая не реализовавшаяся женщина, которая находит защиту за Марьванной. Хуже, когда защитная маска-роль – а она защищается не только от детей и вышестоящих (которые тоже защищаются от других вышестоящих), но теперь и от атакующих, в том числе, в чатах родителей – срастается с личностью и поглощает ее. Как панцирь черепаху. Но панцирь черепахи растет вместе с ней – это продолжение, трансформация ее собственных ребер. А человеческий панцирь, о котором писал психоаналитик Вильгельм Райх, превращает личность в напряженный комок защит без надежды на рост, если не поможет его снять психолог. Не важно – маска, панцирь, чеховский футляр, но детям-то личность «репрезентирует» себя Марьванной. Репрезентируя может и презентацию показать, отвечая «современным требованиям». Но вот Иванова привлечь, увлечь и вовлечь не сможет, т.е. не сможет решить собственно образовательную задачу.

Терпимость к «новой нормальности»

Родители. С ними сегодня тоже не все просто (а когда было легко?). Вполне успешный папа вполне успешного сына, но у сына небольшие проблемы в школе. Ему советуют: поговорили бы с сыном… Он искренне удивляется: когда, я весь в проектах, сна не знаю, на семью выкладываюсь! Папа «защищается» проектами. Да, за благополучие в семье отвечает он. Но чувствует ли он себя папой. «Спонсор» семьи - это еще не папа, да и нынешние мамы не меньше работают, плюс хранение семейного очага. Папа отгородился от сына проектами, вот и сыну не во всем благополучно. А папа, по определению, титан, глава семьи, но в его голове не нашлось места для главного.

Есть и куда менее оптимистичные сценарии. Идет по улице семья, с виду приличная, хорошая одетая. Папа на всю Ивановскую агрессивно кроет матом. Мама оборонительно огрызается, шипит, к ней жмется ребенок. Но ведь сегодня мама и без папы может матерком пройтись по детям, да еще и выложит в тик-ток, если ей это покажется забавным, чтобы другие мамы лайкнули. И многократно лайкают!

И мы уже перестали удивляться (а одергивать и вовсе неприлично): идет из школы стайка мальчишек и девчонок и, не стесняясь, ни друг друга, ни окружающих, громко разговаривает «прикладным» матом. И девочки – будущие мамы – дочки хорошо одетых, быть может, даже успешных пап, которых своевременно не одернули их мамы. Проекты делает – и хорошо. Тем более, сейчас модно составлять всякие договоры.

Но ещё лет 30 назад такое можно было наблюдать в семьях, опустившихся по социальной шкале ниже цокольного этажа ада. Сейчас люди так возвращаются на дачу. Одна сатана. Это не патология, это норма. Ах да, «новая нормальность!». Норма - сейчас не то, что задает эталон, а то, что можно терпеть, чтобы привыкнуть. Терпимость растет.

А потом «воспитанный» в семье ребенок идет учиться в школу к Марьванне. Из одного места, где от него защищаются, в другое.

Не пора ли сменить картинку? Оторваться от окна с «вызовами». И подумать, как и ради чего мы живем в мире далеко уже не нового столетия.

Ашукино,

14.09.2025

Метки: испытания историей, соц-и-ум, Педагог-и-Я, У дачи и внутри, Виртуазности

Мыслящее сердце культурно-исторической психологии

Вам новое добудет.

Пусть добрым будет ум у вас,

А сердце умным будет.

Самуил Маршак

120 лет назад, 12 сентября 1905 года в Киеве родился Александр Владимирович Запорожец, психолог, классик психологии развития, ученый, который заложил начала большой науки о маленьких детях, о дошкольном и не только - детстве. Наука еще не построена, фундамент, сам по себе конструкция, приобретшая классическую завершенность, ждет. Любимый ученик Льва Семеновича Выготского, сумевший вдохнуть в психологию деятельности первозданный дух культурно-исторической психологии (а это удалось немногим, можно было бы назвать еще Даниила Борисовича Эльконина) и этим, как сказал бы сам Запорожец, «амплифицировать» - обогатить, расширить ее, заново вырастив из истока.

Владимир Петрович Зинченко, ученик Запорожца, знавший Александра Владимировича с детства, назвал его совестью школы Выготского. Совесть больше, чем ум. Когда ум становится бессовестным, наступает безумие в клиническом и буквальном смысле этого слова. Совесть, нравственность, сердце – само по себе ум. Запорожец был «мыслящим сердцем» культурно-исторической психологии. Проблема «умных эмоций», которые он исследовал в последние годы своей жизни, - это не просто учительское наследие Выготского. Сквозь нее проходит вечная тема философии, психологии, искусства (в философии от Аристотеля, Декарта, Спинозы и вплоть до Жиля Делеза) – тема становления страсти мыслью и превращения мысль в страсть. «Сердце» - ключевая метафора в русской философии, где говорилось не только о его способности мыслить, но и «свободно созерцать». Мой учитель Василий Васильевич Давыдов, труды которого можно считать «гимном разуму» в психологии, в одном из своих последних перед учителями неожиданно заявил: «Эмоции фундаментальнее мыслительного плана. Эмоции ставят задачу, а мышление – нет». А привычно говорить: «Все это – эмоции…». Не все – эмоция эмоции рознь! И знаем, в основном, векторы «от действия к мысли», «от образа к мысли». Эти вектора тоже удерживали в поле своего исследовательского внимания Запорожец и его ученики. Но они прекрасно понимали, что «двигатель» здесь укоренен в механизме того становления, того превращения, о котором речь. А мы задним числом переоткрываем «эмоциональный интеллект».

В эмоциональном оживлении младенца – я имею ввиду «комплекс оживления», описанный еще в 1920-е психологом и врачом-педиатром Николаем Матвеевичем Щеловановым (он общался с Выготским, бывал у него дома) – рождается целесообразное предметное действие. Сама способность так действовать, т.е. действовать по-человечески. Это, правда, исследования другой школы, но дочерней – школы Майи Ивановны Лисиной, ученицы Запорожца. Софья Юрьевна Мещерякова сопрягала эмоции и моторику внутри комплекса оживления и выяснила, что вполне оперпциональное и эффективное хватание возникает не из цепления (которое скоро отмирает), а из радостного сжмания кулачков, когда заходит мама.

Вот и мы «держим кулачки».

Так что же, не в деле (деянии, по Гете) «начало бытия»? В деле, тем более, в деянии. Просто в этом начале оно не разделено между мамой и младенцем. Выготский называл их альянс «психической общностью ПРА-Мы», она и есть субъект самого первого дела. Ручки малыша в маминых руках, которыми она активно и весьма экспрессивно действует. В это действие включен и младенец. Он осваивает его опыт через маму. Мама вышла, а потом снова зашла. Малыш ее эмоционально «приветствует» с опорой на этот опыт. Другого у него нет, цепляние («обезьяний рефлекс») если не отмерло совсем, то ушло в автоматизм, на крайний случай (когда ничего не остается, кроме как «уцепиться за соломинку»), и то оно больше напоминает хватание.

Александр Владимирович не очень любил теоретизировать в обычном смысле слова. Однажды тот же Василий Васильевич сказал мне: «Все его теория в тонком и глубоком понимании фактов, полученных в экспериментах». Я бы добавил: и в удивительном знании ребенка изнутри, на которого не надо обрушивать готовые взрослые «деятельностные» схемы, надо просто увидеть, как маленький «деятель», который живет не одной деятельностью, вписывает в свою богатую жизнь эти схемы, перестающие быть просто схемами. «Специфически детские виды деятельности», повторял Запорожец, изучал и призывал изучать эту «специфику». Мой отец Товий Васильевич Кудрявцев рассказывал как Запорожец читал им в Московском университете детскую психологию. Он, когда-то актер, снимал пиджак и, оставаясь в рубашке, с подтяжками, изображал детей, по ходу комментируя изображаемое. В этом трудно было различить маленького ребенка и великого взрослого. Запорожец буквально оживлял «книжную», академическую психологию. Чтобы заодно не превратилась потом в «педагогику рекомендаций», в которой нет ребенка, да и взрослого, по большому счете, - только исполнитель без гарантии исполнения. Потому что это иллюзорная, невозможная, бессмысленная, порой абсурдная педагогика.

Рекомендую студентам, читая общепсихологические курсы и темы: хотите выведать тайны души человеческой, - читайте «Развитие произвольных движений» Запорожца. Да, там конкретика, моторика, даже физкультура. Но почему невозможно управлять движением (действием), пока его не ощутил и хотя бы чуть-чуть не осмыслил? Почему Бернштейн (для молодых умов он сложен) не видит физиологии без понятия «двигательная задача»? Почему он критикует не саму по себе теорию Павлова, которого считает выдающимся, а ее картезианскую базу? Что добавляют к этому Алексей Ухтомский и сэр Чарльз Шеррингтон. Все ответы в «физкультуре» Запорожца, даже если вы не читали Шерригтона и вообще впервые слышите о нем. Так задумать и построить эксперимент… Недаром этим искусством славились ученики Запорожца – Николай Поддьяков и Леонид Венгер (его столетие мы отметили недавно).

В чем своеобразие деятельностного подхода к ребенку? В том, что «социальная среда» становится источником развития через деятельность ребенка и взрослого. А так мертвый груз. Верно, но схематично, к тому же требует осторожности тезис «среда – источник». «Среда» ничем не лучше «организма» в этом смысле. Следует, правда, напомнить, что в «среду» Выготский включал еще взрослых и подразумевал других детей. Посредников, как сказал бы Борис Эльконин, и тогда «заработают» и культурные средства, и придет в действие (буквально) вся панорама вещей, «предметная среда», которая окружает ребенка. В своем стремлении реконструировать Выготского мой незабвенный друг Борис Даниилович не зря с огромным вниманием относился к работам Запорожца.

О социальных факторах развития ребенка было известно задолго до Выготского. Но именно о факторах, части внешней обстановки. Обычно – как о чем-то извне навязанном, директивном. С этой стороны, развитие представало как постепенное «социальное закабаление», а свободу искали в силах матушки-природы, что вполне естественно в этой логике. Вот взрослые задает ребенку образец какого-то действия. Своими руками, но не от своего же имени. За образцом – социальная норма, исторически сложившаяся. Но…

Ученик Выготского А.В. Запорожец описывал, как дети 2-3-летнего возраста выполняют физические упражнения. Педагог демонстрирует, как правильно строить движение, а малышу еще трудно выделить это в качестве образца из общего потока движений, которые он наблюдает. Можно, конечно, «собезьянничать», «срисовать» внешний рисунок движений, что детям в этом возрасте вполне удается. Но осмысленно вытащить из него эталон – не по силам. Только вот что интересно. Малыши сразу замечают, как ошибаются их сверстники, и могут их поправить. Почему? Потому что сознание в эту пору устроено так, что ребенок не только не выделяет эталона из потока сложных движений, но по-настоящему - и самого себя из мира людей. Он видит чужую ошибку как свою (свою-то пока не разглядишь), и лишь через нее соотносит собственное действие с эталоном. Твоя шишка набивается, но на лбу ближнего. Что важно – на живом лбу.

Субъектен ли ребенок? Формально – нет. Он «не в себе», а в других, он еще не противопоставляет себя и свои действиях чужим. Но у него уже есть критичность, без которой нет субъектности. Парадоксальная ситуация, которую поэтически выразил Осип Мандельштам: «шепот раньше губ». Но она известная в культурно-исторической психологии: функция строит структуру, в строительстве функции принимает активное участие тот, кому структура будет принадлежать, в данном случае, ребенок.

По Выготскому, это - «интрапсихическая» форма психической жизни, со своей проблемой ребенок сталкивается вовне. (С этим согласился бы и ближайший друг Александра Владимировича Петр Яковлевич Гальперин.) Не погрязая в хаосе собственного опыта, из которого только предстоит создать «порядок». Причем - самому, хотя при посредстве культурного образца, который первоначально осмыслен через то, что и как делает сверстник. Тогда и «хаос» постепенно становится «управляемым». И норма входит в детскую жизнь осмысленно, а не как фрагмент «филькиной грамоты» мира взрослых. Ведь иной раз таковой и остается.

В школе детям нередко с трудом дается понимание, за что им ставят тут или иную отметку, а в самой отметке – видят лишь учительский «каприз». Потому что не способны оценить свое действие (ответ, решение) безотносительно к тому, что поставили. Оставаясь рабами отметки, тогда оценка – это свобода. Самостоятельное осмысленное произвольное действие ребенка с опорой на инструменты культуры (норму, образец, модель и т.п.) - это тот феномен, который, по сути, и открыл Выготский для психологии и образования.

Именно эта проблема интересовала исследователей школы А.В. Запорожца.

Вспомним его классическое исследование восприятия дошкольниками детского спектакля, относящееся к концу 1940-гг. Зрители-дети не могли усидеть на месте: выбегали на сцену, пытаясь содействовать хорошим героям и противодействовать плохим. Действие-то условное, а эмоции настоящие, не сценические, испытанные «в жизни»! Эмоциональная школа на всю жизнь. Не стоит пренебрегать театральной условностью. Талантливый актер (его театральный учитель знаменитый режиссер репрессированный Лесь Курбас пророчил ему большое будущее, но с пониманием «отпустил» его в психологию, к Выготскому, а потом неподдельно радовался его научным успехам: «А наш-то…!») и гениальный детский психолог знал это лучше, чем кто-то другой. Он вспоминал, что именно сцена привела его к детям, актерская игра – к детской, хотя это во многом разное.

Культурно-историческая психология и теория деятельности, классиком которой является Запорожец, – научная база радикальных подвижек в инновационных процессах на практике – стала и «методологией» обновления дошкольного образования. И его рабочим методом. В 90-х годах Владимир Зинченко писал, что при всем тогдашнем инновационном взрыве ничего лучшего, чем создал Запорожец, не придумали. Можно лишь добавить: а все лучшее, что придумали создано на базе идей Запорожца и его школы.

Школа эта территориально располагалась в арендуемом у РОНО помещении в московском Замоскворечье, в Климентовском переулке и имела вывеску «Институт дошкольного воспитания АПН СССР». За этой вывеской скрывалось еще одно творение Запорожца – уникальный исследовательский центр, которой он создал 65 лет назад. К нему (и к его сотрудниками, но к нему, прежде всего) приезжали знаменитые психологи всего мира – от Джерома Брунера до Ури Бронфенбреннера («Юры») и супругов Джеймса и Элеанор Гибсон, которые разрабатывали экологический подход в психологии восприятия.

Задолго до разговоров о «комплексном подходе к человеку», который так и не создали, а Институт человека РАН закрыли (хотя там велись интереснейшие исследования), А.В. Запорожцу еще в 1960-х гг. удалось скоординировать для решения общих задач работу психологов, педагогов, дефектологов, философов, физиологов, медиков, художников, дизайнеров, инженеров-проектировщиков и др. Это соответствовало «профилю» Института, как задумал его основатель. Ребенку ведь неведомо, что взрослые поделили его на разные специализации, он просто живет, развивается и хочет быть радостным и счастливым. Взрослым остается лишь оказать ему посильную помощь во всем этом, прежде всего, образовательную, привлекая (создавая) для этого посильные инструменты, где не место пиле. Словом, «Институт человека» уже был организован. Его можно назвать и «Институтом счастливого детства». Правда, и он путем длительных реорганизаций, в итоге, сузился до лужицы, которая осталась от Арала моря, и уже не помнит, что был «морем».

Влиять на образование в условиях министерских диктатов было сложно. Директор института спокойный Александр Владимирович редко гневался и ругался, но однажды это произошло, когда министерство предложило его Института написать научные рекомендации по высаживанию малышей на горшочек. Гигиена детишек в садике и дома – это тема, и очень даже психологическая, тема образа детской жизни, но внимание министерства привлек исключительно этот вопрос, потянувший на госзаказ.

Уже после ухода Александра Владимировича в 1984 году небольшим тиражом была издана, по сути, первая экспериментальная развивающая «Типовая программа обучения и воспитания в детском саду» под ред. А.В.Запорожца и Р.А. Курбатовой (Роза Алексеевна - блестящий управленец, удивительный человек, руководила Управлением дошкольного воспитания Минпроса России, она буквально обожала Запорожца, обращалась ученым и практикам: «Люди добрые…»). В нее вошли лучшие наработки школы Запорожца, которые прошли апробацию во всей стране. В Институте Запорожца предусмотрели корпус «научных корреспондентов» - ищущих и мыслящих практиков (воспитателей и методистов), многие потом поступали в аспирантуру. Особенностью программы являлась полная обеспеченность десятками методических материалов – пособий, рекомендаций и др. по всем направлениям педагогической работы и возрастным группам, которые использовались не только в экспериментальных дошкольных учреждениях.

К сожалению, уникальные игрушки, игры, конструкторы, проекты развивающих игровых и архитектурно-ландшафтных сред так и остались на уровне опытных образцов в силу промышленного монополизма. Сотрудники Института – в лице группы С.Л. Новоселовой - во второй половине 80-х гг. стали первопроходцами развивающего дошкольного IT-образования. Многое из сделанного ими на базе высоких технологий 21 столетия фактически переоткрывается сегодня.

О чем культурно-историческая психология и педагогика? В первую очередь, о том как ребенок находит себя, свое место в обществе людей, как меняется это место в истории, как помочь ему найти это место. Сейчас это невероятно трудно. По многим вопросам если и не молчит, то сомневается и наука

Именно эта проблема интересовала исследователей школы А.В. Запорожца. И именно эта проблема – проблема свободы развития в разных формах и форматах, доступных разным, но обязательно думающим читателям

И заповедь Запорожца:

«Основное внимание при организации педагогического процесса в детском саду и в семье должно быть уделено воспитанию тех ценнейших психофизиологических качеств, которые наиболее интенсивно развиваются в дошкольном детстве и затем войдут в золотой фонд зрелой человеческой личности. …Наши поиски новых форм и методов дошкольного воспитания направлены не на «искусственную акселерацию» детского развития, а на его обогащение, на его «амплификацию».»

Тематика дошкольного образования выдвигается сегодня вперед всей образовательной тематики. Превращение детского сада – сада, где не только, по выражению Ивана Бунина, расцветают, но и плодоносят души, - в базис образовательной системы требует ее радикальной перестройки. Все ли это понимали «записывая» новый статус «дошколки» в закон об образовании 12 лет назад? Но еще не поздно. Работа над Стратегией развития образования на 15 лет вперед, которая сейчас проводится у нас, - прекрасный повод. Недавно министр просвещения России Сергей Кравцов с публичной трибуны признал: очередь ликвидировали, новые сады построили: надо думать, чем наполнять. И объявил следующий год годом дошкольного образования. Остается лишь поддержать министра с его очень разумной инициативой. Наследие школы Запорожца, все, что взросло в ее почве – в помощь!

Однажды темной ночью в далеком 1930 году на Гоголевском бульваре 25-летний Запорожец, не соизмеряя сил, бросился защищать незнакомую женщину от каких-то бандитов. А его ученик Николай Николаевич Поддьяков в молодости вступился за девушку на Крымском мосту, отбив ее ночью от группы хулиганов. Силы были несоразмерны, но «Коля принял решение мгновенно, и его было не оттащить», вспоминала свидетельница всего этого – жена Николая Николаевича Лилия Евсеевна. И учитель, и ученик, исследователи детства были в жизни сугубо мирными, деликатными, мягкими даже нежными людьми, но обостренно чувствующими несправедливость, способными дать ее отпор. Это тоже школа!

На радость коллегам Александр Владимирович сочинял юмористические спектакли и легендарный капустники, один из них, например, назывался «Защита диссертации «Влияние зрения на пение». Таким же был другой его ученик – Леонид Абрамович Венгер. Однажды, находясь в загранкомандировке, он вместе с коллегами застрял в лифте. Незнакомая страна, поздний вечер, некому помочь. Стучать? Кричать? Но Венгер сказал: «Без паники. Сейчас я вас буду веселить». И начал рассказывать анекдоты, читать свои шуточные стихи, распевать шутливые песенки. Ночной лифт сотряс смех, который и привлек спасателей. И это школа!

Однажды отмечался юбилей Психологического института на Моховой. Торжественная часть. В президиуме – институтское, академическое и прочее начальство, кто-то из ЦК. Слово для поздравления предоставляется директору Института дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР академику А.В. Запорожцу. И тут выходит Александр Владимирович в пожарной каске и начинает оценивать успехи дружественного института («Дошкольный институт» Запорожца вырос из его лаборатории на Моховой) с позиций пожарника. Зал и президиум сотрясается от смеха. Повторим: это не капустник – идет торжественная часть. «Серые советские времена» – интересно, как сейчас прошла бы такая «спонтанейность» (термин который употреблял Запорожец в отношении детей)?

Запорожец никогда не был безучастным. «Участность в бытии», как сказал бы литературовед и мыслитель М.М. Бахтин (в 2025-м его 130-летие). Его умение с волшебной легкостью делать мир лучше и не сдаваться заряжало всех: от свердловских беспризорников, которых он воспитывал в начале 30-ых, и коллег в эвакуации, в маленькой уральской Кауровке, где они терпели лишения в военные годы, помогая восстанавливаться раненным бойцам, до ученых НИИ дошкольного воспитания.

Прежде чем, зайти в директорский кабинет, он обходил лаборатории, интересовался, как дела у сотрудников (он был в курсе личной жизни каждого), чем может помочь. В зарубежных командировках покупал лекарства нуждающимся коллегам. Одно время он работал академикои-секретарем Отделения психологии и возрастной физологии АПН (ныне РАО). Долго вспоминали, как перед 8 марта академик в возрасте ходил по кабинетам президиума, чтобы подарит каждой даме букетик мимоз. Соратница Александра Владимировича Ядвига Зеноновна Неверович рассказывала мне, что в первый же день работы лаборантом в лаборатории Александра Романовича Лурия Запорожец сломал какой-то дорогой аппарат. Лурия сказал: да, молодой человек (а разница между ними всего 3 года), академиком, вы, возможно, станете, но лаборантом никогда!

Сотрудники называли своего директора «Солнышко».

Его звезда – Солнце и поныне сияет в психолого-педагогической Вселенной, освещая и освящая ее будущее.

UPD. 17.09.2025. Републикации:

Колонка Владимира Кудрявцева в электронной газете "Вести образования"

Портал психологических изданий PsyJournals

Метки: ПреКрасные даты, Цеховое братство, граждане моего сердца, немножко психологии, медиа, колонка в Вестях образования, УНИИвера, МГППУ

Новый формат "дачной" социализации, котоый придумали дети

Дети в России стали все чаще ездить друг к другу в гости на дачу. Почему?

28.07.2025

Сначала пост в домовом чате показался спамом заполошной мамы: "Помогите. Моего сына знакомые зазвали на дачу к его однокласснику. Я думала, это жест вежливости, отпустила переночевать, а Миша там провел три дня и не хотел домой. Все было так спонтанно, я не успела ему даже еду купить. Носки, белье, яблоки бросила в рюкзак. Теперь ломаю голову, как быть. От продуктов знакомые отказались. Деньги точно не возьмут. Может, фрукты?".

Взрослые лицом к лицу столкнулись с новым форматом отдыха, который придумали их дети, и не знают, как быть.

Что окупает все траты

Чат разразился откликами. "Везти продукты чужим людям или их передавать - может быть хозяевами воспринято, как сомнение в их состоятельности, не рассорьте мальчишек, если они друзья", - написала мама двух девочек. Большинство же стояли на том, что ничего не надо. Все в духе традиции: раз пригласили в гости, значит, кормить предполагается. В знак признательности, писали и те, и другие, позже можно "погулять" одноклассника сына в парке, в кино, а потом в пиццерии. Или попробуйте "алаверды": "Позовите к себе с ночевкой. Дети обожают ночевать у друзей", - советовали третьи.

Дети и внуки сами себе организуют отдых, который их социализирует.

"У меня на даче подружка дочки гостила. Ее мама тоже мне предложила деньги. Я отказалась. Она тогда выложила продукты, я сказала, что с питанием осторожна, у меня аллергия, сама покупаю. Через день мне на телефон капнули деньги и SMS: "Спасибо. Приглашайте еще". Я так и села. А потом подумала и ответила: "Пусть дочь приглашает. Почему нет?". Так что переведите деньги. Это работает, если в меру", - ответила одна из мам.

Но самым кликабельным был ответ под ником "Просто Маша": "Как человек, принимающий одноклассников своих детей, скажу: "Ничего не надо". То, что приехал чей-то ребенок, занимает и развлекает моего, окупает все траты. Тут кто кого благодарить должен - вопрос открытый". Дискуссия на панели разгорелась такая, что любое шоу позавидует. Посыпались ссылки на дачные TG-каналы и скрин-шоты других WhatsApp-переписок, отсылы к личному опыту соседей. А главное - выяснилось: взрослые лицом к лицу столкнулись с новым форматом отдыха, который придумали их дети, и не знают, как быть.

Если раньше "пастухом" на даче для детей были бабушки, то сегодня - кто-то из приглашающих родителей. Фото: С сайта СНТ СН Сурмятино

Старый формат на новый лад

Объяснение тому, что дети поехали к детям в гости на дачи, взрослые увидели в "зове предков". Раньше дети ездили на дачу или в деревню к бабушкам, где были на свободе от контроля родителей. В 90-е многих захватили новые стандарты жизни. Домики в деревне стали коттеджами за забором, родители с детьми потянулись в Турцию и на иные моря с "все включено", а бабушки остались на дачах-огородах, спасавших и от невыплат на работе, и от задержек пенсий. Пожилым накладно было прокормить и одного внука. У пенсионеров были каждые сто граммов круп учтены, не то что мяса.

"Я, когда к своей бабушке на дачу детей везла, кучу продуктов покупала. Знала: для нее это гумпомощь, а внуки, когда помогали на огороде, - подспорье, а когда сбегали от работы на реку - хотя такая "педагогическая" связь с миром и семьей", - написала Наталия Евгеньевна К. Ее соседка по подъезду, завзятая дачница, заметила, что теперь пенсионеры другие: часто сами работают. Им уже некогда возиться с внуками на даче, разве что в выходные, но и тогда они хотят или сами отдохнуть, или все так же заняты садами-огородами, а дети требуют забот и внимания. Вот и едут к ним внуки все реже, а едут туда, куда их зовут - к ровесникам. Спонтанно складывается так, что если раньше "пастухом" на даче были бабушки, то сегодня - кто-то из приглашающих родителей. Так старый формат на новый лад оказался ключиком с сюрпризом: как строить отношения с родителями друга твоего ребенка?

"Не пущу!"

Переписка в домовом чате так затянула, что пришлось постучаться в дачный чат TG-канала одной из соседок по дому. Она и соседи по даче так устали от "коммуны одноклассников" на их участках, что выстроила очередь пребывания внуков на даче.

Объяснение тому, что дети поехали к детям в гости на дачи, взрослые увидели в "зове предков".

- У нас с дедом трое внуков, - рассказывает Валентина Григорьевна Мозалева. - Через дорогу от нас участок купила молодая семья с двумя детьми. Те почти ровесники с нашими младшими внуками, ну и подружились. Все шло хорошо, пока соседи не подсыпали песком въезд на свой участок. Дорогу разровняли, но остался напротив их и нашего участка островок песка на улице. Получилась детская песочница. С нее все и началось.

Сначала по пять-семь велосипедов или беговелов в день вокруг песочницы Мозалевы и их соседи воспринимали как "дань" за отдых их внуков и детей под их же присмотром. Потом начались обсыпания песком, детские драки-слезы, кидание камней и … жалобы соседей на шум. Вроде бы всех спас директор СНТ. Он заказал для подсыпки дорог несколько машин асфальтовой крошки, ею засыпали дорогу и песок. Но дети такие дети: пока шли дорожные работы, они нашли новую "мекку" - туристические палатки во дворах Мозалевых и их соседей. А там - лото, гамак, дартс, мячи. И вся ватага дачников переместилась в палатки со все теми же криками, драками и жалобами соседей.

- Наши соседи терпеливо объясняли детям про "личное пространство" и "тихий час", они слушали и приходили снова, - рассказывает Валентина Григорьевна. - Я держалась. "Не пущу", - всем говорила. У меня теплицы, оранжерея. Все же снесут, но и меня сломали. Утром приходит девочка лет пяти: "Тетя Валя, тук-тук, пустишь? Я ни разу не видела палатку". И сует замусоленную упаковку печенек. У нее за спиной еще пацан… Я поиграть пустила, но позвонила родителям девочки. Пришел ее дед. Я ему честно объяснила, что у меня нет времени на детский сад, с утра до вечера работаю на участке. Да и не хочу ответственности за возможные проблемы. Он отчужденно так: "Я услышал вас". Взял девочку за руку и ушел. Родители других деток ни разу и не пришли. Я спросила одного мальчика: "Почему?". Он меня "убил": "Моя мама сказала, что приехала отдыхать. Она в наушниках слушает музыку. Она знает, где я, и отпускает".

Община против индивидуализма