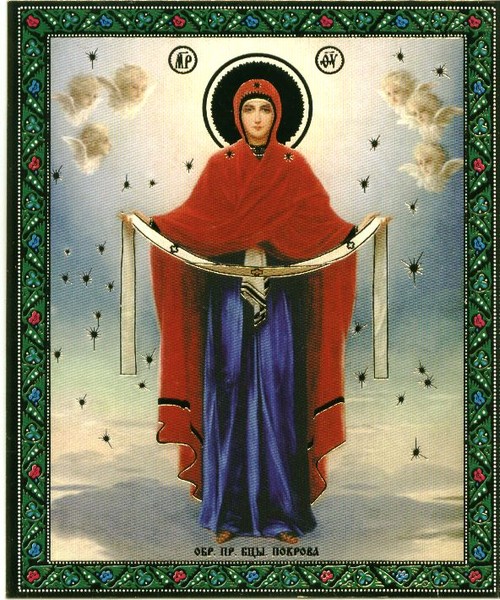

Иконография праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Прикоснемся к трем вопросам:

Предисловие: Кратко, история праздника .

1). Цвета одежды Пресвятой Богородицы - сакральная психология цвета.

2). Покров Пресвятой Богородицы над Россией - Хронология

3). Пояс Богородицы

=====================================

Предисловие:

Предыстория праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

В Житии Андрея Юродивого, в разделе «О видиньи святыя Богородици Влахернах» сказано:

«Неусыпающи службе бывающи въ святей церкви сущии Влахернах, иде блаженный Андрей таможе, обычая дея своя. Беаше же Епифан и отрок его един с ним, да стояху другоици до полунощи, и другоици до света. Часу же нощному сущю 4-му узри блаженный Андрей святую Богородицю очивесть, вельми сущю высоку, пришедшю царскыми враты, страшнами слугами, в нихже беаше честный Предтеча и громный сын, обаполу держащю ю, и инеи святце мнозе в белах ризах идяху пред нею, а друзеи по неи с песними духовными. Да егдаже приде близ амбона, приде святецъ къ Епифанови и рече: «видиши ли Госпожю всего мира и Царицю?», он же рече: «вижъ, отче мои». И сима зрящима, преклон жи колени, на многы час молитися нача, слезами кропящи боговидное свое лице. По молитве прид кю олтарю, молящися о стоящих людеи тамо. Да егда ся отмоли, мафор ея яко молниино видиние имея, еже на пречистемъ ея версе лежаще, о твивше от себе и пречистыма своима рукама вземши, страшно же и велико суще, верху всех людеи простре стоящих ту, еже на многы час видисте святца верху люди простерто суще и сияя, якоже иликтр, Славу Божию. Да донележе беаше тамо святая Богородица, видиста и та, а понележе отиде, боле того не видисте, взяла бо будетъ с тобою, а благодать оставила есть сущим тамо»

На Руси праздник Покрова был введен св. князем Андреем Боголюбским, внуком Владимира Мономаха, в XII веке. В 1164 году князь Андрей Боголюбский, читая житие святого Андрея, славянина по происхождению, был необычайно вдохновлен описанием видения.

В Слове об установлении праздника Покрова он пишет: «Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая»

.

В 1165 г. близ Владимира был построен - храм Покрова на Нерли

. Другой собор в честь Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) находится в центре Москвы. Его строительство связано с походом царя Иоанна Грозного на Казань в 1552 г. В праздник Покрова Богородицы русские войска одержали решающую победу над татарами. Он был установлен на нашей земле, ибо Матерь Божия не оставляет нас своим заступлением и молится Господу нашему за всех нас, здравствующих и почивших, поскольку у Бога все живы, и нет в Церкви погибших телесно, но могут быть погибающие духовно.

В радостный день Покрова Божией Матери молится своей Всеблагой Заступнице церковь: «Покрой нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи сына Твоего, Христа — Бога нашего, спасти души наша».

.

1). Цвета одежды Пресвятой Богородицы

«Одним из самых важных знаков, отличающих православную икону Богородицы, служат три звезды: одна над Ее челом, вторая на правом плече, третья на левом. Три звезды символизируют девственность Пресвятой Девы до рождества Христа, в момент рождества и после рождества.

Затем – цвета Ее одежд. Как правило, в Ее одеянии преобладают три цвета: золотой, красный и голубой. Золотой цвет символизирует бессмертие, красный – мученичество, славу и господство, голубой – небеса; все вместе это означает, что, облеченная бессмертной славой на небесах, Она некогда была Рабой Божией и Страдалицей на земле.»

святитель Николай Сербский Миссионерские письма Письмо 63 Художнику Павлу И., на вопрос о том, как узнать православную икону Пресвятой Богородицы: http://azbyka.ru/vera_i_nev...

«….Традиционно принято изображать Богородицу в одеждах двух цветов: 1 - вишневом мафории (модификация красного цвета), 2 - синей тунике и 3 - голубом чепце. На мафории, как правило, изображаются три золотые звезды – как знак ее непорочности («непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и кайма – как знак ее прославления. Сам плат – мафорий – означает Ее материнство, голубой (синий) цвет платья – девство….» Иконография праздника «Введения во храм Пресвятой Богородицы» . http://osnowa777.narod.ru/f...

Цвета Богородицы

http://zolotnitsa.rossiafor...

«Голубой, или синий — цвет праздников Пресвятой Богородицы. Это — цвет неба, он соответствует учению о Божией Матери, вместившей Небожителя в Своей Пречистой утробе.

Праздники Богоматери знаменуются голубым цветом облачений потому, что Приснодева — избранный сосуд благодати Духа Святого, дважды осенена Его наитием — и в Благовещении и в Пятидесятнице. Обозначая сугубую духоносность Пресвятой Богородицы, голубой цвет в то же время символизирует Ее небесную чистоту и непорочность. Голубой цвет является также цветом высокой энергии, что соответствует представлению о силе Духа Святого и Его действии.

Но на иконах Матерь Божия, как правило, изображается в покрывале пурпурного (темно-красного, вишневого) цвета, надетом поверх риз темно-голубого или зеленого цветов. Дело в том, что пурпурные одеяния, багряницы, наряду с золотыми, были в древности одеждой царей и цариц. Иконопись в этом случае обозначает цветом покрывала, что Богоматерь является Царицей Небесной.

В Библии не упоминается о цвете одежд Богородицы. Мария не могла себе позволить дорогие одежды. Только в начале 5-го века Третий Вселенский собор в Эфесе (431 год) Марию стали почитать как Богородицу. Тогда и были канонизированы цвета Её облачений. Вначале, похожие на цвета римской матроны, - пурпурные. Так Она представлена на ранних мозаиках и иконах. Так как Мария почиталась как Царица Небесная, ей отнесли два главных монарших цвета - красный и синий. В западнохристианском искусстве нижнее облачение Марии было преимущественно красным, а верхнее – синим, в знак того, что человеческая суть Девы Марии укрыта Небесной, божественной синевой.

В восточнохристианской традиции выбор цветов противоположен - нижний, синий, символизирует Божественную сущность Богородицы, тогда как верхний, красный, - Её человеческое начало.

В художественной практике встречаются совмещения, когда верхний цвет плаща (покров Богоматери) был красным, а нижний подбой синий ("Роудницкая мадонна" 1385 год, Нац. галерея Прага, "Распятие" на титульном листе Служебника Зигмунда Кнаба, 1380 г. Гор. архив, Брно).

Западнохристианский, католический принцип окраски одежд Богоматери выражен в диптихе Уилтона (ок.1400 г.,НГ, Лондон), у Герарда Давида "Отдых на пути в Египет" (ок. 1510 г.),, в витражах Шартрского собора (ок. 1200 г.), даже у Павла Филонова в картине "Бегство в Египет" (1918 г.). Синий цвет Богородицы напоминает о горних высях Духа Святого, олицетворяет высшую духовную силу, а красный или пурпурный - царский цвет, цвет власти, напоминает, что перед нами Царица небесная. Также и красный пурпур и синий напоминают о страданиях Марии и о её вселенское сострадании.

Но были местные исключения. Так, в Голландии предпочитали верхний цвет красный (см. Робер Кампен «Благовещенье», 1427-28 гг.). В этом случае красный цвет в протестантской Голландии подчеркивал исключительность Девы Марии.

Кроме того, с синим цветом связана традиция защищающего цвета, небесного покровительства и избранничества. Мария в защищающем облачении стала Матерью сострадающей – Mater misericordiae.

Кроме того, цветовая гамма отвечала принципам плоской цветовой перспективы, которая активно применялась в средневековых фресках.

Синий цвет наиболее часто рассматривается как символ всего духовного. В отличие от энергичного красного цвета синий воздействует ”сдерживающе” и настраивает большинство людей на задумчивость. Это цвет мудрости. Бесконечность, вечность, истина, преданность, вера, чистота, целомудрие, духовная и интеллектуальная жизнь. Синий цвет неба – наиболее спокойный и в наименьшей степени «материальный» из всех цветов.

Голубой или синий — цвета неба, бесплотных сил, дев и девственников. Голубой цвет неба соответствует ипостаси Духа Святого. Невещественная область небесного бытия – Небо духовное является отображением неба вещественного. Дух Святой называется Царем Небесным.»

О синем цвете см также мою статью : «Тайна синего цвета» в моем блоге

См также: Тайны канонической иконы. Богословие одежды

http://www.pravmir.ru/tajny...

Цветовая символика православия, цвета и их характеристика... http://cemeterys.msk.ru/pag...

=================================

Покров Пресвятой Богородицы над Россией - Хронология

Хронологический список явлений Пресвятой Богородицы и Ее прославления в знамениях, чудесах и иконах Русской Православной Церкви (1240—1448) [1]

[1] Список составлен игуменом Андроником (Трубачевым).

Ок. 1249 г. — Принесение в Ярославль свв. блгвв. кнн. Василием (1 1249, память 8 февраля, 3 июля, 8 июня) и Константином († 1257, память 3 июля, 8 июня) иконы Пресвятой Богородицы Ярославской (8 июня).

1260 — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Феодоровскую икону за Кострому при нападении татар (16 августа).

1261 — Прославление (наказание святотатцев) Холмской иконы Пресвятой Богородицы во время разграбления г. Холма войсками Бурундая (8 сентября).

1264-1301 — Из Константинополя в Галич (или Белз) в правление вел. кн. Льва Даниловича галицкого принесена икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия», прославившаяся позднее под именем Ченстоховской (6 марта).

1282 — Явление Соболевской иконы Пресвятой Богородицы под Киевом (20 ноября).

Ок. 1283 г. — Св. Петр, игумен Ратский, впоследствии митр. Киевский и всея Руси († 1326, память 21 декабря), написал икону Пресвятой Богородицы, прославившуюся чудотворениями (Петровскую), и поднес ее в дар митр. Киевскому и всея Руси Максиму (24 августа).

Ок. 1285 г. — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Устюжскую икону Благовещения по молитвам прав. Прокопия († 1303, память 8 июля) за г. Устюг при падении каменного града (8 июля).

1288 — Прославление Свенской-Печерской иконы Пресвятой Богородицы (прозрение черниговского кн. Романа), перенесение иконы из Киево-Печерского монастыря в брянский Свенский Успенский монастырь (3 мая).

1288 — Написание списка со Свенской-Печерской иконы Пресвятой Богородицы «Печерская с предстоящими прпп. Антонием и Феодосием» в Киево-Печерском монастыре (3 мая).

1290 — Ростовские кнн. Димитрий и Константин Борисовичи прислали в дар Великому Устюгу икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» (Устюжскую) для освящения деревянного собора в честь Успения Божией Матери (28 июля).

Ок. 1291 г. — Прославление Муромской-Рязанской иконы Пресвятой Богородицы (защита от клеветы свт. Василия Рязанского, 11295, память 3 июля) (12 апреля).

1295,

8 сентября — Явление Курской иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» (8 сентября, 27 ноября).

Ок. 1298 г. — Св. блгв. кн. Феодор Смоленский и Ярославский (11299, память 19 сентября) благословил родовой иконой Пресвятой Богородицы (по типу Тихвинской) своего сына св. Давида († ок. 1321 г., память 19 сентября, 5 марта).

1299 — Явление Пресвятой Богородицы во сне свт. Максиму, митр. Киевскому и всея Руси († 1305, память 6 декабря), в знамение соизволения на перенесение митрополии из Киева во Владимир. Написание Максимовской иконы Пресвятой Богородицы (18 апреля).

XIII в. — Прославление Белыничской иконы Пресвятой Богородицы (13 апреля).

1301 — Явление Новгород-Северской иконы Пресвятой Богородицы (20 декабря).

Нач. XIV в. — Св. Петр, игумен Ратский († 1326, память 21 декабря), написал Новгородскую икону Пресвятой Богородицы (20 декабря).

Ок. 1507 г. — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Петровскую икону за свт. Петра († 1326, память 21 декабря) при его путешествии в Константинополь для поставления митрополитом Киевским и всея Руси (24 августа).

1314 — Явление и прославление (исцеления) Толгской иконы Пресвятой Богородицы (8 августа).

1325 — Свт. Петр, митр. Киевский и всея Руси († 1326, память 21 декабря), при перенесении кафедры из Владимира в Москву перенес в Успенский собор Московского Кремля Петровскую икону (24 августа).

Ок. 1326 г. — Свт. Петр, митр. Киевский и всея Руси († 1326, память 21 декабря), написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, помещенную в Успенском соборе Московского Кремля (15 августа).

1330 — Принесение в Нижний Новгород из Киево-Печерского монастыря свт. Дионисием († 1385, память 15 октября, 26 июня) списка Печерской иконы Пресвятой Богородицы с предстоящими Антонием и Феодосием — Нижегородской (3 мая).

1337 — Прп. Сергий Радонежский († 1392, память 25 сентября) принес в основанную им Троицкую обитель моленную Смоленскую икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» — родительское благословение (28 июля).

1337 — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Новгородскую икону «Умиление» (вознесение на воздух, истечение слез) за г. Новгород от морового поветрия (8 июля).

1338 — Явление и прославление (истечение слез) Рядитенской иконы Пресвятой Богородицы в Новгороде (6 июля).

1540 (?) — Явление Пресвятой Богородицы на Почаевской горе (23 июля).

1341 — Явление Виленской иконы Пресвятой Богородицы (14 апреля).

1350 — Явление прп. Авраамию († 1375, память 20 июля) Галичской (Чухломской) иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (20 июля, 28 мая, 15 августа).

Сер. XIV в. — Вел. кн. литовский Ольгерд Гедиминович (1345-1377) подарил своей супруге привезенную из Херсонеса в Вильно икону Пресвятой Богородицы Виленскую- Остробрамскую. Великая княгиня пожертвовала икону в Свято-Троицкую обитель (26 декабря).

Ок. 1360 г. — Явление иконы Пресвятой Богородицы на воздухе прп. Лазарю Муромскому († 1391, память 8 марта) с повелением построить церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Ок. 1361 г. — Обретение Холмской иконы Пресвятой Богородицы после разорения г. Холма (8 сентября).

1366 — Прославление (прекращение пожара) Новгородской иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (8 июля).

1370 — Свт. Алексий, митр. Киевский и всея Руси († 1378, память 12 февраля), перенес в нижегородский Благовещенский монастырь Корсунскую икону Пресвятой Богородицы, написанную в Киеве в 993 г. (9 октября).

1371 — Прп. Димитрий Прилуцкий († 1392, память 11 февраля) принес в основанный им Спасо-Прилуцкий монастырь келейную Страстную икону Пресвятой Богородицы (13 августа).

Ок. 1375 г. — Явление Пресвятой Богородицы с апостолами Петром и Иоанном прп. Сергию Радонежскому († 1392, память 25 сентября) (24 августа).

1377 — По распоряжению свт. Алексия, митр. Киевского и всея Руси († 1378, память 12 февраля), для серпуховского Владычнего монастыря написана икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы» по образу видения прп. Варлаама Серпуховского († 1377, память 5 мая) (21 ноября).

1377 (1350 ?) — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Ченстоховскую икону «Одигитрия» за г. Белз при осаде его язычниками литовцами и татарами. Вынесенный на стену чудотворный образ был ранен стрелой, и потекла кровь. В наказание нечестивцев окутала мгла и многие умерли от страха.

3-я четв.

XIV в. — Прп. Сергий Радонежский († 1392, память 25 сентября) благословил своего ученика прп. Ферапонта Боровенско-го († кон. XIV в., память 27 мая) иконой в честь Успения Пресвятой Богородицы на основание Боровенской обители (15 августа).

1380,

8 сентября — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Владимирскую (23 июня) и Донскую (19 августа) иконы за русские войска на Куликовом поле в битве войска св. блгв. вел. кн. московского Димитрия Донского († 1389, память 19 мая) с войском Мамая.

1380 — Жители г. Гребени в память победы на Куликовом поле поднесли св. блгв. вел. кн. московскому Димитрию Донскому († 1389, память 19 мая) Гребневскую икону Пресвятой Богородицы (28 июля).

1381 — Принесение в Россию из Константинополя митр. Пименом чудотворной Пименовской иконы (6 июня).

Ок. 1382 г. — Свт. Дионисий, архиеп. Суздальский († 1385, память 26 июня), написал икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» для Вознесенского девичьего монастыря Московского Кремля (7 июля).

1383 — Прославление (сращение расколотых частей) Курской иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» (8 сентября, 27 ноября).

1383 — Явление Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы (26 июня).

1383 — Явление Пресвятой Богородицы со святителем Николаем пономарю Георгию на месте явления Тихвинской иконы; впоследствии написана особая икона в честь этого события (26 июня).

Ок. 1388 г. — Явление Пресвятой Богородицы свт. Феодору († 1394, память 28 ноября) с повелением основать обитель (Ростовский монастырь в честь Рождества Богородицы); в память явления свт. Феодор написал Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы (26 июня).

1390,

1 декабря — Принесение из Смоленска в Москву вел. кнг. Софией Витовтовной иконы Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо» (6 марта).

1390 — Палестинские иноки принесли в Москву икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», которая была помещена в кремлевской Благовещенской церкви (4 сентября).

1391,

1 октября — Прославление (истечение слез) иконы в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Новгородской церкви во имя св. ап. Иакова (1 октября).

1392,

29 февраля — Явление Девпетерувской иконы Пресвятой Богородицы (29 февраля).

1392,

26 декабря — Явление Барловской иконы Пресвятой Богородицы «Блаженное Чрево» (26 декабря).

1393 — Прп. Арсений († 1447, память 12 июня) принес в благословение с Афона Коневскую икону Пресвятой Богородицы (10 июля).

1394 — Явление Пресвятой Богородицы прп. Кириллу († 1427, память 9 июня), когда он жил в московском Симоновом монастыре, с повелением идти на Белоозеро и основать там обитель. Прп. Кирилл принес в основанную им обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы свою келейную Смоленскую икону Пресвятой Богородицы.

1395,

15-26 августа — Перенесение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы из Владимира в Москву и заступничество Пресвятой Богородицы за Русскую землю при нашествии войск Тамерлана (26 августа).

1398 — Заступничество Пресвятой Богородицы за г. Великий Устюг чрез Ее икону «Одигитрия» при разбойном нападении новгородцев (поражение слепотою, корчами и ломотою святотатцев и разбойников) (28 июля).

XIV-XV вв. — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Свенскую-Печерскую икону за брянский Свенский монастырь при нашествии иноплеменников (3 мая).

1403 — Прп. Дионисий Глушицкий († 1437, память 1 июня) написал икону в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября).

1405 — Явление Молченской иконы Пресвятой Богородицы близ Путивля (18 сентября).

1408 — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Владимирскую икону за Москву при нашествии войска хана Едигея в отсутствие великого князя и митрополита.

1408 — Прославление Владимирской-Ростовской иконы Пресвятой Богородицы (сохранение во время пожара в Ростове) (15 августа).

1413 — Явление и прославление (исцеления) Колочской иконы Пресвятой Богородицы близ Можайска (8 июля).

1419 — Сохранение от пламени и изрубления Двинской иконы Пресвятой Богородицы в д. Цыгломине Архангельской епархии при нападении норвежцев (25 ноября).

1420 — Заступничество Пресвятой Богородицы чрез Ее Чирскую-Псковскую икону (истечение слез) за г. Псков при моровой язве (16 июля).

1420 — Явление иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» (Псковской) (16 сентября).

Ок. 1420 г. — Прп. Дионисий Глушицкий († 1437, память 1 июня) написал иконы Пресвятой Богородицы: «Знамение» (27 ноября), «Одигитрия» (28 июля), в честь Успения Семигородную (Семигородскую) (15 августа).

Ок. 1425 г. — Явление Овиновской иконы в честь Успения Пресвятой Богородицы (15 августа).

1428 — Прославление (истечение целебного мира — 16 сентября, а затем сохранение в пожаре) Толгской иконы Пресвятой Богородицы (8 августа).

1429 — Прп. Савватий († 1435, память 27 сентября) принес на Соловецкий остров келейную икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» (28 июля).

Сер. XV в. — Явление Бахчисарайской (Крымской) иконы Пресвятой Богородицы (Панагия) на скале и прославление иконы чудотворениями (15 августа).

Сер. XV в. — Прославление (сохранение в пожаре) Выдропускской иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия» (28 июля).

Ок. 1440 г. — Смоленская икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия» перенесена из Смоленска в Москву (28 июля).

1442,

17 сентября — явление Макарьевской иконы Пресвятой Богородицы прп. Макарию Унженскому († 1444, память 25 июля) (17 сентября).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908.

2. Мелетий, архим. История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. СПб., 1899.

3. Панагия, или Успенский Бахчисарайский в Крыму скит. Одесса, 1901.

4. Поселянин Е. Богоматерь. СПб., б. г.

5. Сергий (Спасский), архиеп. Владимирский. Святой Андрей, Христа ради юродивый, и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. СПб., 1898.

(Макарий (Булгаков) митрополит Московский и Коломенский

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ КНИГА ВТОРАЯ

История Русской Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988-1240) )

________________________________________

[1] Список составлен игуменом Андроником (Трубачевым).

---------------------------------------------------------------------------------------------

3). Пояс Пресвятой Богородицы

.В России, к поясу Пресвятой Богородиц прикоснулись более 2 миллионов православных христиан

|

|

|

Владимир Синкевич

13-10-2012 17:33 (ссылка)

Св. блаж. Ксения Петербургская под Покровом Пресвятой Богородицы

( К празднику Покрова Пресвятой Богородицы 1/ 14 октября 2011 г.(нового стиля))

Прикоснусь следующими вопросами:

1. Предыстория праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

2). Покров Пресвятой Богородицы и св. блаж. Ксения Петербургская, прихожанка церкви св.ап. Матфия, покровительница града Санкт-Петербурга.

2.1.). Значимость утраченного Собора св. ап. Матфия (Покровская церковь)

2.2.) В 1754 г. в Санкт-Петербурге был освящен Покровский придел Матфиевского храма.

2.3.). Почему Покров Пресвятой Богородицы?

3). . Утраченный храм св. ап. Матфия (Покровская церковь)

и кладбище. Св. блаж. Ксения Петербургская была прихожанкой кладбищенской церкви св. ап Матфия. Матфиевское, Покровское кладбище.

4). Родственники мужа св. блаж. Ксении Петербургской Андрея Фодоровича

5). История цвета костюма Андрея Федоровича, и платья св. блаж. Ксении Петербургской и соотношение с цветами одежды Пресвятой Богородицы

6). Как осуществлялся Покров Пресвятой Богородицы. Женщина в мужском обществе.

7). Возрождение храма:

8). Литература

1. Предыстория праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

В Житии Андрея Юродивого, в разделе «О видиньи святыя Богородици Влахернах» сказано:

«Неусыпающи службе бывающи въ святей церкви сущии Влахернах, иде блаженный Андрей таможе, обычая дея своя. Беаше же Епифан и отрок его един с ним, да стояху другоици до полунощи, и другоици до света. Часу же нощному сущю 4-му узри блаженный Андрей святую Богородицю очивесть, вельми сущю высоку, пришедшю царскыми враты, страшнами слугами, в нихже беаше честный Предтеча и громный сын, обаполу держащю ю, и инеи святце мнозе в белах ризах идяху пред нею, а друзеи по неи с песними духовными. Да егдаже приде близ амбона, приде святецъ къ Епифанови и рече: «видиши ли Госпожю всего мира и Царицю?», он же рече: «вижъ, отче мои». И сима зрящима, преклон жи колени, на многы час молитися нача, слезами кропящи боговидное свое лице. По молитве прид кю олтарю, молящися о стоящих людеи тамо. Да егда ся отмоли, мафор ея яко молниино видиние имея, еже на пречистемъ ея версе лежаще, о твивше от себе и пречистыма своима рукама вземши, страшно же и велико суще, верху всех людеи простре стоящих ту, еже на многы час видисте святца верху люди простерто суще и сияя, якоже иликтр, Славу Божию. Да донележе беаше тамо святая Богородица, видиста и та, а понележе отиде, боле того не видисте, взяла бо будетъ с тобою, а благодать оставила есть сущим тамо»

На Руси праздник Покрова был введен св. князем Андреем Боголюбским, внуком Владимира Мономаха, в XII веке. В 1164 году князь Андрей Боголюбский, читая житие святого Андрея, славянина по происхождению, был необычайно вдохновлен описанием видения. В Слове об установлении праздника Покрова он пишет: «Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая».

В 1165 г. близ Владимира был построен известный теперь всему миру шедевр древнерусского зодчества — храм Покрова на Нерли. Другой известнейший собор в честь Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного) находится в центре Москвы. Его строительство связано с походом царя Иоанна Грозного на Казань в 1552 г. В праздник Покрова Богородицы русские войска одержали решающую победу над татарами. Он был установлен на нашей земле, ибо Матерь Божия не оставляет нас своим заступлением и молится Господу нашему за всех нас, здравствующих и почивших, поскольку у Бога все живы, и нет в Церкви погибших телесно, но могут быть погибающие духовно.

В радостный день Покрова Божией Матери молится своей Всеблагой Заступнице церковь: «Покрой нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящи сына Твоего, Христа — Бога нашего, спасти души наша».

Дай Бог, чтобы мы, обращаясь с молитвой к Божией Матери на службе, дома, на поле брани, чувствовали Ее Покров и заступление. ....

=======================

2). Покров Пресвятой Богородицы и св. блаж. Ксения Петербургская, прихожанка церкви св.ап. Матфия, покровительница града Санкт-Петербурга.

.2.1.). Значимость утраченного Собора св. ап. Матфия (Покровская церковь)

1. Престол храма св. ап. Матфия был освящен 13 февраля ( 31 января ст. ст. ) 1720 года - Событие связано с воспоминанием о Петровской победе: взятии русскими войсками 9 (22) августа 1704 г. — в день святого апостола Матфия — г. Нарвы, т. е. наш храм – храм воинской славы. Память о воинской славе вечна. В Нарве, до 1917 г. ежегодно, 22 (9) августа, совершался крестный ход к могиле павших воинов, погибших при штурме крепости в 1704 г.

.

2. Создание исторически первого храма г. Санкт-Петербурга, деревянного храма св. ап. Петра и Павла, началось с 14 мая 1703 г. с благодатного решения Петра 1 о закладке храма. В 1719 г. деревянный храм св. ап. Петра и Павла, был разобран, и здание храма было перенесено, и храм переосвящен 31 января 1720 г. как храм св. ап. Матфия. Храм переосвящен в присутствии императора Петра 1. Храм перенесен полностью вместе с церковной утварью, иконостасом, иконами… Территория храма - ныне «Матвеевский сквер», адрес: СПб. Б. Пушкарская д. 35.

3. Храм св. ап. Матфия (Покровская церковь) – единственный православный храм в мире, посвященный св. ап. Матфию ( 22 августа), избранному по жребию вместо отпавшего Иуды Искариота. ( Деяния апостолов. Гл. 1. ст. 21 - 26). В то время, как католических, методических и лютеранских храмов более полусотни. Всем одинадцати св. апостолам есть храмы в православных патриархиях, кроме храма памяти св. ап. Матфия.

4. Храм имел приделы Покрова Пресвятой Богородицы; св. ап. Матфия; игумена всея Руси, св. преп. Сергия Радонежского.

5. Храм отмечен памятью св. блаж. Ксенией Петербургской (6 февраля). В этом храме она венчалась, исповедовалась и причащалась, вся жизнь блаженной проходила в приходе храма св. ап. Матфия, и отпевалась она также в храме св. ап. Матфия . В мире, в разных странах и континентах, есть более 50 церквей и часовен почитаемой всем православным миром св. блаж. Ксении, а храм, в приходе которого прошла вся жизнь блаженной, в котором венчалась, исповедовалась и причашалась, и была отпета, храм покровительницы града Санкт-Петербурга, представлен только фундаментом.

6. Храм отмечен памятью священноновомученника прот. Николая Сперанского, настоятеля нашего храма, убиенного в 1918 г., одного из первых священноновомученников г. Санкт-Петербурга. ( Решением комиссии по прославлению новомученников СПб-ой епархии, в феврале 2006 г., материалы переданы в Патриархию для прославление на Архиерейском Соборе.)

7. В храме имелся уникальный иконостас, сотворенный царем Петром 1. который можно воспроизвести по сохранившимся фотографиям. «…указом святейшего Синода от 8 декабря 1842 г. было предписано беречь старинный петровский иконостас, «чтобы как ныне, так и на будущее время, этот иконостас, как устроенный в 1703 году императором Петром I, сохранен был в настоящем его виде, без всяких перемен, так точно, как сохранялся поныне»...». Перед этим иконостасом отпевали св.блаж. Ксению Петербургскую (ок.1803г), , а ранее, ее мужа Андрея Федоровича (ок 1758 г.)

8. С начала ХУШ века, с освящения храма в 1720 г. , а официально, с 1732 г по 1768 г. при церкви св. ап. Матфия находилось кладбище, в котором похоронены, как мирные жители, так и русские воины, молитва за которых непрерывно велась в Покровско-Матвеевской церкви с 1720 г..

9. В 1923 г. церковь св. ап. Матфия ( Покровская церковь) получила статус Собора.

10. В 1932 г. храм был взорван…

2. 2. ) В 1754 г. в Санкт-Петербурге был освящен Покровский придел Матфиевского храма.

Этот придел в виде самостоятельной церкви был вторым в граде СПб после церкви 1748 года - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Охте ( перестроена в 1832г.)

В 1754 г. 29 октября рядом с холодной Матфиевской церковью была открыта «ради зимнего времени и множества причастников в посту» и «освящена в роде придела» новая теплая деревянная церковь в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, о чем свидетельствовала надпись на кресте под престолом: «освятися жертвенникъ Господа¬ Бога и Спаса нашего Iисуса Христа, во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Покрова, при державе благочестивейшiя и самодержавнейшiя, великiя Государыни Императрицы Елисаветы Петровны и при наследнике ея внуке Петра, и великомъ князе Петре Феодоровиче, при супруге его благоверной государыне Екатерине Алексiевне и при благоверномъ государе и великомъ князе Павле Петровиче. По благословению святейшаго правительствующаго всероссiйскаго синода и преосвященнаго Сильвестра архiепископа С.-Петербургскаго и Шлиссельбургскаго и архимандрита Святотроицкаго и Александро-Невскаго. Въ лето отъ Рождества Христова 1754 индикта».

К концу века обе деревянные постройки обветшали, и в 1794 г. началось строительство (по проекту архитектора Л. И. Миллера, ученика Баженова) каменного храма с деревянным куполом и колокольней, напоминающего Андреевский собор на Васильевском острове. Старый иконостас при этом был сделан двухъярусным.

К 1800 г. пятиглавый каменный храм был выстроен, и его освятили 1(14) октября 1800 г.

Собор св. ап. Матфия (Покровская церковь)

в начале ХХ века 1910 г.

Примечание: согласно Атласу 1798 г. (Аракчеева) размеры старого деревянного Матфиевского храма составляли: длина — 26 м, длина без паперти — 21,6 м, ширина с приделами — 19,4 м, без приделов — 13 м. Он располагался тогда в 17,3 м от ул. Матвеевской продольной осью перпендикулярно к ней. В настоящее время на этом месте находится здание телефонной станции.

А первоначальная деревянная Покровская церковь располагалась в 50 м от нее к северо-востоку и была ориентирована в том же направлении. Большая ее часть попадала на территорию нынешнего газона и набивной площадки. На месте южного придела ныне сооружена бетонная чаша. Размеры этой теплой деревянной Покровской церкви: длина — 32,4 м, длина без паперти и алтаря — 23,8 м, ширина с приделами — 19,4 м, без приделов — 13 м.

В 1800 г. Покровская церковь по ветхости была разобрана, а деревянный храм св. ап. Матфия был разобран в июне 1806 г. по этой же причине. Новая Покровская церковь была расширена устроенным в ней приделом, куда был перенесен престол из соснового дерева упраздненной Матфиевской церкви. Тогда же по резолюции Высокопреосвященного Амвросия велено было новую церковь в память старинной именовать Матфиевской.

Примечание: по Атласу 1828 г. (Шуберта) размеры нового «Миллеровского» Покровского храма составляли: длина — 45,4 м, длина без паперти и алтаря — 32,4 м, ширина — 15 м. Ориентация оси храма под углом 50 градусов к Большой Пушкарской улице.

В храме было три придела: центральный – Покровский,

св. ап. Матфия и

св. преп. Сергия Радонежского.

Главной достопримечательностью храма являлся перенесенный в 1806 г. из Матфиевской церкви старинный петровский иконостас, установленный в Матфиевском при¬деле. От петровских времен в храме сохранялся и престол простых форм, сделанный из соснового дерева.

Любопытно, что храм был перестроен сразу же после рождения св. блаж. Ксении Петербургской и через три года после ея смерти был разобран. Но в течение ее жизни храм оставался без изменений ( изменялось только функционирование храма ) - был добавлен придел в виде самостоятельной Покровской церкви, (1754 ) но именно как придела Матвеевского храма. ( которые были объединены в каменном здании, через ряд перестроек, начиная с 1800 г., по проекту арх. Миллера, 1794 г.).

Именно в этом здании храма св. блаж. Ксения Петербургская (по-видимому, венчалась), исповедовалась и причащалась, была отпета в нашем храме, ночевала на паперти и вся жизнь была в приходе храма св ап. Матфия.

Здание церкви было без изменений с 1734 по 1806 г.

Данный проект храма, основан (скопирован) на чертеже перестроившего храма 1732-34 гг. (план 1751 г.) арх. Елена В.

Модель церкви св. ап. Матфия после второй перестройки (Трезини ) 1734 г ( таким был храм до 1806 г.).

. Модель храма из керамики.. Сотворена детьми в керамической мастерской приюта «Надежда» (Английский пр. д.19) в 2007 г.

2.3.). Почему Покров Пресвятой Богородицы»

Какие наиболее иконы Пресвятой Богородицы были чтимыми в СПб в 50-е годы 18 века :

Покрова, Смоленская, Успения, Рождества, Благовещения, Владимирская, Тихвинская, Всех скорбящих радости;

Из Богородичных икон отметим только две: Покрова и Смоленскую

Покрова потому, что в двадцати саженях от храма св. ап. Матфия, в 1754 г была построена теплая Покровская церковь в «роде придела» (впоследствии они были объединены). А Смоленскую потому, что св. Ксения помогала строить ее храм в 1790 г. на Смоленском кладбище.

Промыслительно, что Правый придел св. блаж. Ксении Петербургской церкви Смоленской иконы Божьей матери на Смоленском кладбище. Освящен 16 февраля 1990 г. в день памяти св. прав. Симеона Богоприимца, учителя св. ап. Матфия.

Адрес: 199048, Санкт-Петербург, ул. Камская, 24

Начало служения св. блаж. Ксении Петербургской отражено в возникновении самостоятельного придела Матфиевской церкви церкви Покрова Пресвятой Богородицы и эта сакральную связь почитание образа Покрова, проявилась в таком же начале жизненного пути, как и у св. юродивого Андрея, о коем упоминании в акафисте св. блаж. Ксении.

Иная связь св. блаж. Ксении Петербургской прослеживается с церковью Покрова Пресвятой Богородицы, которую построили в 1754 г. за несколько лет до вступления святой Ксении на путь блаженства.

В акафисте св. блаж.Ксении в первом икосе славословится : «Радуйся, житием твоим Андрею, Христа ради юродивому равная,…»

Но этот тот святой Андрей который впервые лицезрел Покров Пресвятой Богородицы. В Величании Покрова Пресвятой Богородицы мы поем: « Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.».

По-видимому, составитель акафиста ( а акафист опубликован протоиереем Евгением Рахманиновым в СПБ до 1913 года: ) имел непосредственно эту связь в виду, и она заложена промыслом Господним в тексте акафиста многоразлично…. Ибо иная сторона связана и с именем мужа Андреем Федоровичем ( по - первым документам, Григорьевичем, Петровичем,…) Петровым.

И еще одна связь с Покровом

Пресвятой Богородицы обнаруживается в ее участии в строительстве Смоленской церкви.

Отмечу любопытный факт. 26 сентября 1790 г в каменной церкви был освящен престол во имя св. ап. и ев. Иоанна Богослова, а 1 октября 1790 г. – главный престол во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Т. е завершение строительства Смоленской церкви произошло на Покров Пресвятой Богородицы. Показательно, что начало пути блаженства св. блаж. Ксения была отмечено после строительства самостоятельного придела церкви св. ап. Матфия – Покровской церкви и к завершению своего жизненного пути участие строительства Смоленской церкви также завершилось на Покров..

Из этого можно заключить, что особое покровительство св. блаж. Ксении шло из образа Покрова Пресвятой Богородицы..

В Каноне св. блаж. Ксении поется: «Отвергши мирскую суету, / любовию христовою связася, Ксение блаженная, / постническия труды и лишения претерпела еси, / укрепляема силою от Девы Возсиявшаго. / Темже ныне водворяешися, идеже праведных селения».

Краткая справка о начале строительства Смоленской церкви:

«В 1756 году кладбище было благоустроено. Тогда же, заботами Императрицы Елизаветы Петровны, была построена первая деревянная кладбищенская церковь во имя Смоленской иконы Божьей Матери. Посвящение храма древнему Смоленскому образу Одигитрии (Путеводительницы) как нельзя точно отвечало православному представлению о смерти, как о завершении земного странствия и проводов усопших " в путь всея земли". Возведение каменного храма Смоленской иконы Божьей Матери связано с назначением в 1783 году священника Георгия Петрова на должность настоятеля прихода. Подвижническое сорокалетнее служение протоиерея Георгия Петрова - целая эпоха в истории Смоленского прихода. Прежде всего, ему пришлось изыскивать средства для строительства. Вскоре после закладки фундамента начали поступать пожертвования, за места на кладбище охотно вносили вклады по "5,25 рублей и более", сообщает летописец. А 2 июня 1786 года митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил прибыл на Смоленское кладбище и сам назначил место для построения нового храма. Настоятель был неутомим в поиске жертвователей, и Господь благославил его усердные труды. Многие купцы бесплатно доставляли песок, кирпич, лес. А 1(14) октября 1790 года был освящен главный престол в честь Смоленской иконы Божьей Матери» http://al-spbphoto.narod.ru...

Добавим к совпадениям, что настоятелем строящегося Смоленского храма был прот Георгий Петров , - однофамилец мужа св. блаж. Ксении.

А митрополитом в то время был Гавриил ( Петров), также однофамилец ( С 1776 г. почетный член, а с 1783 член Российской Академии наук). Духовный писатель. Потомок устюжских певчих, приглашенных в Москву Петром Первым

(Алексей Антропов)

Портрет архиепископа Гавриила Петрова [1774] 1730-1801) – в миру Петр Петрович Шапошников – ко времени написания портрета был архиепископом Санкт-Петербургским и Ревельским, а также архимандритом Алекандро-Невской лавры. http://www.world-art.ru/arc...

Покров Пресвятой Богородицы обеспечил и источник покровительства города святой блаженной Ксении. Ибо освящение новопостроенной земляной Петропавловской крепости было назначено на 1 октября 1703 года - день Покрова Пресвятой Богородицы. И в день Покрова состоялось "Освящение града Санкт-Петербурга и хождение с животворящими крестами по стене града и кропление святою водой"

Посему и понятно историческое основание св. блаж. Ксении Петербургской как ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ Санкт-Петербурга.

Кстати деревянная церковь Святой Троицы, которая была заложена 1 октября 1703 года в день Покрова Пресвятой Богородицы и получила временный статус кафедрального собора новой столицы. Удивителен промысел Божий. Даже у современного ( 2008 г.), настоятеля Троицкой церкви, о. Игоря, день рождения 9/22 августа в день св. ап. Матфия.

3). . Утраченный храм св. ап. Матфия (Покровская церковь)

и кладбище. Св. блаж. Ксения Петербургская была прихожанкой кладбищенской церкви.

С 1732 по 1762 г. При церкви св. ап. Матфия ( с 1754 г. Покровской церкви), находилось единственное на территории Петроградского района, городское православное кладбище, на котором похоронены несколько десятков тысяч жителей Санкт-Петербурга и русских воинов, и занимало, в основном. территорию современного Матвеевского сада ( Большая Пушкарская, 35)

Кладбище, по существовавшему в то время законодательству , было при церкви. Общее руководство и духовный надзор осуществлял настоятель храма. Все работы на кладбищах выполнялись артелями могильщиков, староста артели входил в состав церковного причта.

Население СПб в середине ХУШ века превышало 100000 чел, а концу ХУШ века было около 200000 чел. Смертность была высокая как среди мирных жителей, так и среди русских воинов,, много раненных, после Северной и последующих воин, смертность от инфекций, и т. п .В среднем по России в 1737-1748, смертность была ок. 1, 8 %. , вопрос уточняется … . Если условно взять население СПб в середине ХУШ века ок.100000 чел. разделим на 10 кладбищ ( действующих в 30-х гг.ХУШ века), получается в год минимальная смертность ок. 180 чел. на одно кладбище. За 30 лет ок. 3600 чел. Это исходя из среднестатистических цифр по стране в эти годы .- статистика по Б. Н. Миронову «Исповедный и метрический учет в имперской России» ) По-видимому, минимально, похоронено, учитывая сокращенные сроки использования территории кладбища, и повторные. и братские захоронения (за более чем 30 лет), не менее 5 000 чел. … ( возможно, много больше, на порядок).

Ранее, до 30-х годов ХУШ века, по старинному русскому обычаю, упокоения русских воинов и мирных жителей происходило при церквях, на церковной территории

Свидетельства о нахождении кладбища при церкви св. ап. Матфия находилось в большинстве работ по истории храма св. ап. Матфия, Покровская церковь конца Х1Х века, начала ХХ вв..

Список оных работ дан в моей книге: По благословению высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского «История храма св. ап. Матфия (Покровская церковь)» 3 издание. СПб 2006 г. 70 с. 300 экз. ; СПб, 2007 г. 60 экз. 87с ; СПб 2008г. 80 с.100 экз..

Например, в Энциклопедии СПб, на Епархиальном сайте, в статье В. В. Антонова упоминается, что «В 1732 при ней (церкви –прим. сост.) было открыто кладбище, существовавшее более 30 лет»,)

Первое свидетельство, в исторической литературе о храме было опубликовано еще в 1875 г. в статье «Церковь во имя св. ап. Матфия» . Составлено описание бывшим настоятелем Матфиевской церкви протоиереем Павлом Весиным)

«Сюда по планам военно-топографического ведомства кладбище это было довольно общирное ... При рытье церковного огорода, в прежнее время, находили много камня и кирпича из бывших тут могил. Кладбище это уничтожено раньше 1768 г., как это видно из акта этого года от отдаче огорода в аренду» (Историко-статистические сведения Санкт-петербургской епархии Издание Санкт-Петербургского епархиального историко-статистического комитета вып 4. СПб 1875 г.

Первое свидетельство о действующем кладбище при церкви св. ап. Матфия, восходит к царице Анне Иоанновне, - об утверждении 4 кладбищ в СПб, среди которых, городское кладбище при Матфиевской церкви, упомянуто на первом месте.

«В книге Михневича "Петербург весь на ладони" на стр.171 сказано, что при Анне Иоанновне по докладу Синода повелено было хоронить умерших не иначе как на вновь учрежденных кладбищах на Петербургской стороне у церкви Св. Матвея, на Московской стороне против Охтенских слобод, на Васильевском острове и в Б. Охте». (http://civ.icelord.net/read...

Кладбище действовало при Елизавете Петрове, и только после воцарения Екатерины Великой, захоронения на кладбище были закрыты., но еще. в Х1Х веке на церковном огороде находили надгробья.

Судя по фотографии разрушенного храма, и по фотографиям церкви 1910 г. деревья были посажены дважды, в конце Х1Х века, после очередной перестройки Церкви св. ап. Матфия, Покровская церковь, в 1860 и в 1890-х гг.Х1Х в. и после Блокады города…сразу после войны.

Кладбище занимало территорию нынешнего Матвеевского сада, (см. планы 1737, 1741, 1753 г… все планы предоставляются на СД, посвященное утраченому храму).

. При анализе карт за три века обнаруживается неизменяемость границ церковной территории, в этих же границах и были произведены захоронения на кладбище (совр. территория Матвеевского сада)

Кладбище было городским, и принадлежало церкви св. ап. Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы. Молитва за почивших отец и братьев наших здесь лежащих, непрерывно велась в Покровско-Матвеевской церкви с 1720 г.

Известны имена членов клира церкви св. ап. Матфия, которые могли быть упокоены на Матфиевском кладбище

Священники:

Иаков ( Данилов, ок.1740 ),

Иаков ( Рыковский,1744 ),

Федот ( Павлов, 1759 ),

Дьяконы:

Иоанн (Алексеев,1729 ) ,

Кирилл (Афанасьев, 1759 ),

Просфорня:

Параскева ( Никифорова, 1760 )

Старосты:

Семен ( Безсонов,1730-е годы),

Иван ( Сошников, 1760 ),

На кладбище до 1762 г. похоронены также офицеры, именами которых названы улицы старого прихода Матфиевской церкви, название многих улиц сохранилось до сегодняшнего дня.

4). Родственники мужа св. блаж. Ксении Петербургской

Основные родственники Андрея Федоровича жили рядом с храмом:

Св. блаж. Ксения Петербургская и приходское кладбище церкви св. ап. Матфия. Гипотеза о поиске родственников Андрея Федоровича и место его упокоения.

По законодательству ХУШ века, до 60-х годов, умершие члены прихода упокоиваются на своем приходском кладбище.

Отмечу, что св. блаж. Ксения Петербургская была прихожанкой именно кладбищенной церкви св. ап. Матфия и ея муж, Андрей Федорович Петров, по современным в то время государственным уложениям, должен быть похоронен на приходском кладбище св. ап. Матфия.

Об этом говорит и то, что вся последующая жизнь блаженной проходила в приходе св. ап. Матфия, рядом с местом упокоения мужа.

Большинство Петровых в СПб, часть родственников Андрея Федоровича Петрова, в середине ХУШ века жило около Матфиевской церкви. И похоронено там же на кладбище

Поиски родственников Андрея Федоровича Петрова (историческая гипотеза, из рукописи: Полный путеводитель по местам св.блаж. Ксении Петербургской)

Прямой информации о прежней жизни Андрея Федоровича Петрова и Ксении Григорьевны нет, ни в житии, ни в предании.

Поиск может осуществлять из имеющейся информации о проживании Петровых в СПб. «Атласе 13 частей С-Петербурга» Н. Цылова (СПб 1849 г. Репринтное воспроизведение, М 2003 г.

В 40-х годах Х1Х века Петровых было 58 фамилий, собственников участков.

Если наложить план 1849 г. на Сенатский план 1798 г. и еще далее на план 1753 г. то останется только около десяти собственников Петровых в СПб, те, чьи участки имеются по карте в наличии, среди которых и возможно поиск родственников Андрея Федоровича.

Во- первых. селение фамильных родственников проходило зачастую большими семьями, и часто землячествами.

Во-вторых, удивительное совпадение, что основная группа Петровых была расселена вокруг церкви св. ап. Матфия в дальнейшем, с 1754 г. Покровская церковь. По-видимому, одна из причин расселения большинства Петровых на Петроградской стороне, была в том, что одно из исторических названий первоначального Санкт-Петербургского острова, было – остров святого Петра. В источниках советского периода было название «Санкт-Петербургский остров», но на шведских картах, опубликованных несколько лет назад и 30 и 70-г. ХУШ века, название Петроградской стороны «Остров Святого Петра». И естественная потребность в благодатной защите и покровительстве со стороны св. ап. Петра, предопределило выбор места жительства для вновь приехавших в первые десятилетия Петровых.

Прежде всего участки Петровых были рядом с храмом: уч. 1154, 1155, угол Покровской улицы и ул. Большая Пушкарская. Далее по Покровской между Малым и совр. Чкаловским уч. 990.

. На углу между Кронверкской ул. по Большой Пушкарской и Каменноостровским проспектом 4 участка Петровых: 1066, 1065, 1064, 1063

По Каменноостровскому пр. между Большой Пушкарской и Большой монетной. Уч.:1163. . 1163. 1164. 1165, 1166

На углу Кронверкского пр. и Кронверкской улицы со стороны Кронверкского пр. уч.1241.

На углу Малого пр. и Офицерской уч.5, 6.

На углу Малого пр. и Большой Спаской уч.5. 424 ( лист 328)

На углу Малого пр. и Сьезженской ул. 2 квартал. Уч. 424 (лист 314) .

И остались несколько человек в остальной части города.

Интересная закономерность получается

Ведь после дарения блаж. Ксенией своего дома Параскеве Антоновой, в житии говорится о родственниках ( т.е. о нескольких человеках), а не одном-двух.

Все данные по социальному положению каждого Петрова в оном атласе есть.

Можно иметь в виду, что простые по социальному статусу. люди маловероятно пойдут к начальству для переосвидетельствования блаженной Ксении. Ходили те из родственников, кто по своему статусу мог принудить начальствующий орган начать освидетельство., а таковых всего несколько человек.

Вернее их родителей, бабушек и дедушек, ибо необходимо учитывать наследование социального статуса…:

Уч. 1154. Петрова Федора Петровича Над. Сов. Жил напротив дома притча

Уч.1163, Петрова Праск. Дмитр. Кол. Сов.

Уч.1241 Петров Афанасий Петрович Шт.Кап.

Уч. 990 Петров Якова Петровича, монетчик. Наследник

Уч. 424 Петровой Аграфены Михайловны. Над.Советник

И т.д..

Родственники Андрея Федоровича, по-видимому, обращались в Городской сиротский суд СПб, ибо он занимался вдовами.

Упокоение Андрея Федоровича Петрова, в статусе - полковника, придворного певчего, по законодательству Российской империи при Елизавете Петровны. могло быть только у алтаря п р и д е л а Матфиевской церкви, н о в о г о ( 1754 г.) теплого здания Покрова Пресвятой Богородицы, ( который находился к северо - востоку от позднего фундамента Покровско-Матфиевской церкви в 50-60 метрах. ) в 1756 - 1758

гг. Так как места около алтаря церкви св. ап. Матфия было занято в связи с тем, что более двадцати пяти лет захоронивали на кладбище. И, естественно. прежде всего около церкви.

Этот факт, со ссылкой на традиции захоронения ХУШ века, можно увековечить информационным памятником – крестом посвященным св. блаж. Ксении Петербургской.

=========================================

5). История цвета костюма Андрея Федоровича, и платья св. блаж. Ксении Петербургской и соотношение с цветами одежды Пресвятой Богородицы

Цвет платья св. блаж. Ксении Петербургской, восходит к цветам формы кавалергардов Петра 1. а также к послеевангелиевским святым и модифицированной ( с синего на зеленый цвет, - цвета девства и замужества ) цветов одежды Пресвятой Богородицы

Кавалергарды

«Впервые кавалергарды появились на коронации супруги Петра - Екатерины I для театрального действия. Первая полурота кавалергардов открывала коронационное шествие из Кремлевского дворца в Успенский собор, вторая замыкала его. При коронации в соборе кавалергарды стояли на ступеньках трона. В коронационном представлении Петр принимал непосредственное участие. Он возложил на себя звание капитана кавалергардии и был намерен сделать празднество не просто торжественным, а грандиозным, великолепным событием. Лефорт в короткий срок сформировал конную офицерскую роту кавалергардов, или, как еще их иногда называли, драбантов. Петр тотчас назначает в командиры самых близких к себе лиц. В офицерах здесь ходят генералы и полковники, в капралах - подполковники. Рядовыми были шестьдесят самых рослых и представительных красавцев на подбор обер-офицеров. Необычной для сурового петровского времени пышностью отличались одежда и оружие "рыцарской гвардию" (всею в роте 60 рядовых, 4 унтер-офицера, 4 офицера, 2 трубача и литаврщик).

Военную коллегию уведомили, что по указу Петра было "приготовлено на 60 человек драбантов платья: 60 кафтанов да 60 красных верхних накладных кафтанов же с гербами по обе стороны, и штаны, и сим требуется, чтоб то на драбантов платье в военную коллегию принять и велеть определенным драбантам надеть и примерять, и ежели которым из них будет коротко или узко, и иные драбанты о том объявили, и то будет поправлено". Русские художники сделали массу рисунков будущей формы. Форма, поразительная по красоте и богатству. Глубокий зеленый тон кафтана с воротником и красными обшлагами, а также с вызолоченными пуговицами от воротника донизу и с золотым галуном: вокруг петель - узким, по воротнику, обшлагам, клапанам и задней прорехе - широким. Ярко-красный, прямо-таки алый камзол и плотно облегающие рейтузы, они тоже имели вызолоченные пуговицы, узкий золотой галун (у камзола) вокруг петель и широкий - по бортам и карманным клапанам, на боковых швах рейтузов. Однако это еще далеко не все облачение. Наряд, истинно церемониальный, довершает шляпа с плюмажем. Поверх кафтана надевается красный супервест имевший вышитую серебряную звезду ордена св. Андрея Первозванного на груди, и золотого с черным шелком двуглавого орла на спине. Супервест (фр.) - старинный термин военной одежды, безрукавный кафтанчик. Парадное облачение кавалергардов с изображением на супервесте Андреевской звезды означало высокую роль, которая отводилась им, так как Андрей Первозванный особо почитался в России. Палаши у кавалергардов были с позолоченными эфесами и серебряными грифами, в ножнах из белой лощеной кожи и с золотыми темляками, карабины и пистолеты с позолоченным металлическим прибором, карабинная и лядуночная перевязи, сама лядунка - все покрыты красным бархатом и обшиты золотым галуном. Лошадей для кавалергардов подобрали одного роста и одной масти - вороной, изготовили конское снаряжение, обтянутое красным сукном. Эффектно выглядела на коронационном шествии эта рота. Сверкали под лучами весеннего солнца золотые галуны и пуговицы, колебались красно-белые плюмажи на треугольниках, притягивали взгляд суперверсты. Рослые вороные кони мерно вышагивали по площади. Для сотен зрителей, собравшихся на коронацию, это была настоящая демонстрация богатства и мощи.

К исходу мая рота прекратила свое существование, она была расформирована. Офицеры разбредаются по своим полкам, предварительно сдав пышные красочные мундиры в Московскую мундирную контору.После смерти Петра с кавалергардских мундиров смахнули пыль, оправили стать плюмажей и "реставрировали" роту. Возможно, толчком послужила необходимость в новой почетной страже? Темные времена Анны Иоанновны торопливо скрывают даже память о кавалергардах, и только дочь Петра - Елизавета вдруг вспоминает о рослых красавцах в высоченных, лоснящихся, смолью ботфортах и с тугими плечами лихих рубак. Она решает восстановить их прежнюю форму. И вот уже новая гвардия - лейб-кампанцы надевают мундир с чужого плеча. Мундир, к которому они не имеют ровно никакого отношения, - кафтан петровской кавалергардии. Уже заметно постаревший и полузабытый. "Церемониально-боевая" единица получает новый титул - "кавалергардский корпус". Состоит она из тех же полюбившихся и пришедшихся ко двору лейб-кампанцев». http://school.ort.spb.ru/li...

Евангельская связь цветов одежды:

Красно зеленная одежда была у самарянки при разговоре ее с Господам нашим Иисусом Христом, о чем свидетельствует Евангелие

Т.е. цвета св.блаж.Ксении, это и цвета самарянки

Соотношение цветов одежды у св.блаж. Ксени и Пресвятой Богородицы

«Одним из самых важных знаков, отличающих православную икону Богородицы, служат три звезды: одна над Ее челом, вторая на правом плече, третья на левом. Три звезды символизируют девственность Пресвятой Девы до рождества Христа, в момент рождества и после рождества.

Затем – цвета Ее одежд. Как правило, в Ее одеянии преобладают три цвета: золотой, красный и голубой. Золотой цвет символизирует бессмертие, красный – мученичество, славу и господство, голубой – небеса; все вместе это означает, что, облеченная бессмертной славой на небесах, Она некогда была Рабой Божией и Страдалицей на земле.»

святитель Николай Сербский Миссионерские письма Письмо 63 Художнику Павлу И., на вопрос о том, как узнать православную икону Пресвятой Богородицы: http://azbyka.ru/vera_i_nev...

«….Традиционно принято изображать Богородицу в одеждах двух цветов: 1 - вишневом мафории (модификация красного цвета), 2 - синей тунике и 3 - голубом чепце. На мафории, как правило, изображаются три золотые звезды – как знак ее непорочности («непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и кайма – как знак ее прославления. Сам плат – мафорий – означает Ее материнство, голубой (синий) цвет платья – девство….» Иконография праздника «Введения во храм Пресвятой Богородицы» . http://osnowa777.narod.ru/f...

Т.к. св блаж.Ксения была в браке,

то соотношение цветов аналогичное:

Красный – зеленый, как ближайший к голубому, синему

Цвета Богородицы

http://zolotnitsa.rossiafor...

«Голубой, или синий — цвет праздников Пресвятой Богородицы. Это — цвет неба, он соответствует учению о Божией Матери, вместившей Небожителя в Своей Пречистой утробе.

Праздники Богоматери знаменуются голубым цветом облачений потому, что Приснодева — избранный сосуд благодати Духа Святого, дважды осенена Его наитием — и в Благовещении и в Пятидесятнице. Обозначая сугубую духоносность Пресвятой Богородицы, голубой цвет в то же время символизирует Ее небесную чистоту и непорочность. Голубой цвет является также цветом высокой энергии, что соответствует представлению о силе Духа Святого и Его действии.

Но на иконах Матерь Божия, как правило, изображается в покрывале пурпурного (темно-красного, вишневого) цвета, надетом поверх риз темно-голубого или зеленого цветов. Дело в том, что пурпурные одеяния, багряницы, наряду с золотыми, были в древности одеждой царей и цариц. Иконопись в этом случае обозначает цветом покрывала, что Богоматерь является Царицей Небесной.

В Библии не упоминается о цвете одежд Богородицы. Мария не могла себе позволить дорогие одежды. Только в начале 5-го века Третий Вселенский собор в Эфесе (431 год) Марию стали почитать как Богородицу. Тогда и были канонизированы цвета Её облачений. Вначале, похожие на цвета римской матроны, - пурпурные. Так Она представлена на ранних мозаиках и иконах. Так как Мария почиталась как Царица Небесная, ей отнесли два главных монарших цвета - красный и синий. В западнохристианском искусстве нижнее облачение Марии было преимущественно красным, а верхнее – синим, в знак того, что человеческая суть Девы Марии укрыта Небесной, божественной синевой.

В восточнохристианской традиции выбор цветов противоположен - нижний, синий, символизирует Божественную сущность Богородицы, тогда как верхний, красный, - Её человеческое начало.

В художественной практике встречаются совмещения, когда верхний цвет плаща (покров Богоматери) был красным, а нижний подбой синий ("Роудницкая мадонна" 1385 год, Нац. галерея Прага, "Распятие" на титульном листе Служебника Зигмунда Кнаба, 1380 г. Гор. архив, Брно).

Западнохристианский, католический принцип окраски одежд Богоматери выражен в диптихе Уилтона (ок.1400 г.,НГ, Лондон), у Герарда Давида "Отдых на пути в Египет" (ок. 1510 г.),, в витражах Шартрского собора (ок. 1200 г.), даже у Павла Филонова в картине "Бегство в Египет" (1918 г.). Синий цвет Богородицы напоминает о горних высях Духа Святого, олицетворяет высшую духовную силу, а красный или пурпурный - царский цвет, цвет власти, напоминает, что перед нами Царица небесная. Также и красный пурпур и синий напоминают о страданиях Марии и о её вселенское сострадании.

Но были местные исключения. Так, в Голландии предпочитали верхний цвет красный (см. Робер Кампен «Благовещенье», 1427-28 гг.). В этом случае красный цвет в протестантской Голландии подчеркивал исключительность Девы Марии.

Кроме того, с синим цветом связана традиция защищающего цвета, небесного покровительства и избранничества. Мария в защищающем облачении стала Матерью сострадающей – Mater misericordiae.

Кроме того, цветовая гамма отвечала принципам плоской цветовой перспективы, которая активно применялась в средневековых фресках.

Синий цвет наиболее часто рассматривается как символ всего духовного. В отличие от энергичного красного цвета синий воздействует ”сдерживающе” и настраивает большинство людей на задумчивость. Это цвет мудрости. Бесконечность, вечность, истина, преданность, вера, чистота, целомудрие, духовная и интеллектуальная жизнь. Синий цвет неба – наиболее спокойный и в наименьшей степени «материальный» из всех цветов.

Голубой или синий — цвета неба, бесплотных сил, дев и девственников. Голубой цвет неба соответствует ипостаси Духа Святого. Невещественная область небесного бытия – Небо духовное является отображением неба вещественного. Дух Святой называется Царем Небесным.»

О синем цвете см также мою статью : «Тайна синего цвета» в моем блоге

См также: Тайны канонической иконы. Богословие одежды

http://www.pravmir.ru/tajny...

Цветовая символика православия, цвета и их характеристика... http://cemeterys.msk.ru/pag...

=================================

6). Как осуществлялся Покров Пресвятой Богородицы. Женщина в мужском обществе.

Отмечу еще одну сторону подвига св. блаж. Ксении Петербургской. В житии отмечено, что « двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой ». Я бы хотел обратить внимание на крайне низкий моральный облик жителей Санкт-Петербурга ХУШ века.и избыточное количество мужского населения.

Процитирую сначала историческое исследование:

«В ведомости 1750 г. обращает на себя внимание значительное превышение численности мужского населения над женским.

У привилегированного слоя населения столицы число мужчин лишь немного превосходило число женщин. Совсем иное соотношение у остальной части постоянного населения столицы. У «жильцов» число мужчин в полтора раза больше числа женщин, а среди слуг и служителей мужчин в два раза больше, чем женщин. «Приезжие», в основном трудовое население, были почти лишены возможности иметь семьи в Петербурге; число мужчин среди «приезжих» в 7,7 раза превосходило число женщин. Чем меньше обеспечены были жители столицы, тем труднее было для них обзаведение семьей.

Население росло в основном за счет трудящихся слоев. Продолжало развиваться ремесло. Для 1750-х гг. сохранился перечень 44 ремесленных цехов, существовавших в Петербурге, но перечень этот неполон. Представляют интерес данные о социальных слоях, из которых выходили ремесленники в середине XVIII в. Среди 1041 ремесленника из крестьян и крепостных дворовых было 214 человек (20,5%), из купцов — 316 человек (30,3%), из разночинцев, т.е. детей мелких служащих, солдат, церковников, — 95 человек (9,1%); 83 человека поименованы просто людьми «польской нации», 5 — «малороссиянами». Число дворов в Петербурге на 1737 г. составило 5898. Согласно второй ревизии, проведенной в конце 1740-х гг., население империи составляло 9 103 387 душ мужского пола. На долю Петербурга приходилось приблизительно 56 700 душ мужского пола, т.е. 0,6% всего мужского населения страны.» Петр КОШЕЛЬ «Первоначальный Петербург:»

Непонятно, как можно было выжить молодой женщине в крайне диком нравами городе, заселенными, в основном, приезжими работниками, оторванными от своих корней, в основном, неграмотными, грубыми, с постоянным насилием, воровством и преступностью.

Частично, хранило блаж. Ксению переодевание в мужскую одежду, неадекватное, с точки зрения мира поведение, и непрерывный плач первые годы ( как свидетельствуют источники), но этого для хранения молодой женщины явно недостаточно.

Виден Покров Пресвятой Богородицы, без которого в тех условиях молодой женщине не выжить.

О.Е. Кошелева в своей монографии: «Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени» приходит к следующему выводу:

«…во всех этих скандальных историях, взятых вместе, проступает одна из важных черт петербургского обыденного стиля жизни: вынужденная интенсивность общения с высоким уровнем “дворовой” конфликтности, обусловленная перенаселенностью дворов. Вне городских усадеб, однако, имелось пространство, где можно было общаться согражданам вполне добровольно, по взаимной симпатии и интересам».

Здесь особое хранение св. блаж. Ксении Господом.

«Далеко не везде работные люди имели собственное жилье. На большинстве мелких и крупных предприятий считалось достаточным, если рабочему предоставлялся какой-либо угол для сна; на многих предприятиях таким приютом служило помещение мастерской….

Домики - избы были малы и тесны. Убогими лачугами называли их правительственные строительные комиссии. Более просторными были дома у ямщиков, так как им приходилось иметь не меньше 4—6 лошадей и располагать помещением для проезжавших. Жилище в «один покой» для семьи рабочего было обычным явлением. В одном указе времен Анны Иоанновны велено « в Санкт-Петербурге у находящихся адмиралтейской и других команд мастеровых людей на построенных в указных местах дворех их, буде у кого имеется токмо по одному покою, а в нем живет хозяин и жена его и дети, постою не ставить ». Часто в таком «покое» жили, впрочем, еще и съемщики углов — работные или мастеровые люди. Освещались дома в слободах лучинами. Свечи были дороги и малодоступны бедноте». Петр КОШЕЛЬ «Первоначальный Петербург:»

Пьянство было повсеместным, а результат пьянства известен…:

«…В Санкт-Петербурге в 1749-1751 годы был 121 кабак: "На Санкт-Петербургской Стороне кобаков тридцать. На Адмиралтейской стороне сорок восемь кобаков. На Литейной стороне девятнадцать кабаков. На Выборгской Стороне десять кабаков. На Васильевском Острову четырнадцать кабаков" ( С. В. Семенцов Н. Петрова «Из истории Санкт-Петербургских гостиниц» http://www.allcafe.info/rea...)

Даже будучи в браке, ( до 26 летнего возраста), нужно было с мужем рано встать, идти с Одиннадцатой улицы , (которая стала затем: ул.Андрея Петрова, совр.Лахтинская) через Большой проспект, затем по Матфеевской ул. (затем, ее стали называть широкой, совр. Ул. Ленина) и далее к Церкви св. ап. Матфия. Если утром даже зимой, более - менее светло, то вечером, после Всеношной, абсолютно ничего не видно ( фонарей тогда не было и никакого освещения на улицах,…)

Т. к. действовали Указы, приписывающие членам прихода ходить только в свою приходскую церковь, то супружеская пара, вдвоем, или по одиночке… должны были ходить в свою церковь св. ап. Матфия. ( а муж ея служил в придворной церкви Св. прав. Симеона и Анны, ехать туда возможно только на лошади…, т.к. пешком около часа…) .

А церковь св. ап. Матфия была деревянная, - холодная. Зимой не отапливалась… (поэтому и построили рядом в 1754 г. теплую деревянную Покровскую церковь в «роде придела»). Представить службу зимой в неотапливомом помещении сложно, а служба шла постоянно… Ближайшие теплые церкви были только в других приходах, куда ходить было неразрешено: Троицкая, Собор Петра и Павла, остальные холодные церковь. Успения ( будущий Князь Владимирский Собор 1789 г),, остальные теплые , - ближайшие, на Васильевском :церковь св. ап. Андрея Первозванного, ( но туда тяжело было добираться, через реку.…).

Нам трудно соотнести ту жизнь с нашей. Мы слишком комфортно живем, имея теплые храмы, транспорт,.. и горячую воду и свет дома. Удивительное снизхождение Господа к нам, падшим. Слава Богу

=================================

7). Возрождение храма:

11. С июля 2001 г. началось молитвенное стояние, молебны, акафисты, крестные ходы, еженедельно, по средам в 19 ч. в Матвеевском саду у стенда. ( в июле 2008 г. исполнится уже 7 лет молитвенного стояния )

12. 25 мая 2007 г. совершен молебен и поставлен Закладной Крест рядом с фундаментом разрушенного храма.

13. Осенью 2007 г. городскими властями принято решение о проведении археологических исследования фундамента утраченного храма св. ап. Матфия (Покровская церковь) с мая 2008 г

14. 7 мая 2008г. в день св. Георгия Победоносца был произведен символический выстрел из пушки на Петропавловской крепости о начале археологических работ.

15. 21 мая 2008 г., совершен молебен и крестный ход вокруг фундамента утраченного храма посвящен началу археологических работ.

О с н о в а н и я :

С 2006 по 2008г. г. городскими властями принято решение о проведении Фондом «Православие» археологических исследования фундамента утраченного храма св. ап. Матфия ( Покровская церковь ) с мая 2008 г

Справка Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга сообщает, что объект по адресу : Б. Пушкарская ул. 35, церковь св.Ап. Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы (фундамент) зарегистрирован в «Списке выявленных объектов культурного наследия», утвержденным приказом председателя КГИОП № 15 от 20.02.2001г.

Исходный документ: Сорокин П. Е., Андреева О. В., Берташ А. Н., Бельский С., Михайлова Е. Р., Пирогова А. Н.,Семенов С. А., Соболев В. Ю. Научный отчет по уточнению границ археологической охраны старейших храмов Санкт-Петербурга в 2001 г., Части 1-2 СПб\, 2001г.,КГИОП,ф.950, Н-5241,Н-5084. Матфиевская Покровская церковь,Разрезы, 1889г.Фотоархив ИИМК РАН ; Матфиевская Покровская церковь.Планы 1851г. 1889г.Фотоархив ИИМК РАН, Фисация внешнего вида, интерьеров,трех иконостасов, 1911г. Фотоархив ИИМК РАН.

Фондом «Православие» подписаны документы в

1).КОМИТЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ.

2). КОМИТЕТЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, УПРАВЛЕНИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА,

3). КОМИТЕТЕ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

Официальные перечисленные документы с планом –границей архитектурно-археологических работ), были опубликованы в муниципальной газете «Кронверкский вестник» № 7, 2007 г. (тираж 7500 экз.). «Восстановим храм».

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга на заседании 10.07.2008 г. «… подтвердил обоснованность включения фундамента церкви Апостола Матфея и Покрова Пресвятой Богородицы в Матвеевском сквере в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия….Кроме того, члены совета рекомендовали фонду "Православие" продолжать работы по археологическому исследованию фундамента церкви с целью определения его точных размеров и возможности воссоздания на нем разрушенного храма,»

При дальнейшем возрождении утраченного храма св. ап. Матфия (Покрровская церковь), мы руководствуемся Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2007 N 548 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

И последующих документах нашего правительства.

( Площадь фундамента храма составляет только 7 % от прощади Матвеевского сада., там не растут деревья, и тем самым, садовая зона отдыха остается неприкосновенной ).

Что необходимо сделать:

В связи с необходимой реабилитацией статуса Матвеевского сада, как утраченного исторического городского кладбища (1732 - 1762 (1768)), --

православное,

воинское,

общественное,

историко-мемориальное.,

Упокоение Андрея Федоровича Петрова, в статусе - полковника, придворного певчего, по законодательству Российской империи при Елизавете Петровны. могло быть только у алтаря п р и д е л а Матфиевской церкви, н о в о г о ( 1754 г.) теплого здания Покрова Пресвятой Богородицы, ( который находился к северо - востоку от позднего фундамента Покровско-Матфиевской церкви в 50-60 метрах. ) в 1756 - 1758 гг. Так как места около алтаря церкви св. ап. Матфия было занято в связи с тем, что более двадцати пяти лет захоронивали на кладбище. И, естественно. прежде всего около церкви.

Этот факт, со ссылкой на традиции захоронения ХУШ века, можно увековечить информационным памятником – крестом посвященным св. блаж. Ксении Петербургской.

1. НЕОБХОДИМО воссоздания православного храма на месте фундамента, В церкви должна быть постоянная молитва О УПОКОЕНИИ РУССКИХ ВОИНОВ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОХОРОНЕННЫХ НА ГОРОДСКОМ КЛАБИЩЕ ПРИ ЦЕРКВИ СВ. АП. МАТФИЯ, ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, В 1732 – 1762 г. С крестным ходом 9 (22 августа), так как предписал сам император Петр 1, и так, как это осуществлялось ежегодно в Нарве

2. Необходимо отметить место кладбища Памятником русским воинам ( Победы под Нарвой, в 1704 г. и 1 перестройки храма в честь Полтавской битвы 1709 г.), с крестом, слева от алтаря бывшего деревянного храма св. ап. Матфия ( на месте постановки первого временного домика – вагона, май 2008 г.). Возможен информационно - памятный крест на территории Матвеевского сада.

3. Необходимо поставить вопрос о переименовании ул. Ленина в Матвеевскую ул, Ибо более двух веков она именовалась по Храму св. ап. Матфия. ( История переименований:

Возникла в 1730-х гг. в слободе Копорского полка\- Большая Матвеевская ул. 1753 - 1780-е гг. 12-я ул. 1804 – 1817 Широкая ул. 1788 - 16 апреля 1887 Широкая ул. 16 апреля 1887 - 7 ноября 1923 ул. Ленина 7 ноября 1923 - 3 декабря 1956 Матвеевская ул. 1780-е - 1810-е гг. Матвеевская ул. 1810-е гг. - 16 апреля 1887

Матвеевская ул. 16 апреля 1887 - 6 октября 1923 ул. Калинина 6 октября 1923 - 3 декабря 1956 ул.Ленина с 3 декабря 1956).

4. Необходимо переименование Калининского сада (наименование по существующим в настоящее время документам) в Матвеевский сад (сквер).

8). Литература

Список публикаций:

История церкви св. ап. Матфия (Покровская церковь)

( сайт: www.hramm.ru. Утраченный Храм Святого Апостола Матфия (Покровская церковь).+ http://www.sobornoedelo.ru/.... на моей страничке. + http://www.pan-i.ru/librpani

1. По благословению высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского . Синкевич В.А «История храма св. ап. Матфия ( Покровская церковь)» 6 издание, СПб,2009 200 с. ( 1 издание 2002 г. далее, переиздавалась ежегодно)

2. По благословение прот. Геннадия Беловолова . Синкевич В.А «Святой апостол Матфий» ( все об святом апостоле Матфии – 3 издание СПб, 2009 г. 200 с.

3. По благословению прот. Иоанна . Синкевич В.А. «Первая святая г.Санкт-Петербурга: св. блаж. Ксения Петербургская, прихожанка утраченного храма св. ап. Матфия (Покровская церковь)» СПб 2007 4 издание г. 1000 экз, 184 с.

4.. Синкевич В.А. «Собор святых Ксений ( 8 жизнеописаний из 10 св. Ксений) » СПб 2007 г. 100 экз.

5.. Синкевич В.А. «История храма св. ап. Матфия (Покровская церковь) в картинках для детей. Наглядное пособие для копирования и для цветной раскраски» СПб 2006 г. 36с. 50 экз.

6.. Синкевич В.А. «Возродим утраченный храм св. ап. Матфия (Покровская церковь) 2001-2007г.» СПб 2007 г.

7. Синкевич В.А. «Праздники и памятные даты утраченного храма св. ап. Матфия ( Покровская церковь). Покров Пресвятой Богородицы над Россией. Святые утраченного храма св. ап. Матфия ( Покровская церковь) - родоначальники поколений Санкт- Петербургских, Русских и Вселенских святых.» СПб 2007 г. 100 экз

8. Синкевич В.А. «Чудеса на Сытном рынке. Православная история Сытного рынка. ( Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы ) Святая блаженная Ксения Петербургская и Сытный рынок Часовня образа Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на Сытном рынке. С приложением: Утраченные церкви Петроградской стороны» СПб 2008 г. 2 издание 100 экз

9. Синкевич В.А. «Она была прихожанкой храма св. ап. Матфия», «Кто был духовником у блаженной Ксении», «Адреса блаженной Ксении в Петербурге», газета «За православие и самодержавие» №2 (64), апрель2008

10. Е.Захарченко «Храм воинской славы» - «Милицейские ведомости. №6 (2534),апрель-май 2008г

11. Елена Владимировна ЗАХАРЧЕНКО «Храм, где молилась Блаженная» Журнал «Русский Дом » Архив 2008 года » февраль 2008

12 . Елена Захарченко, Храмы возрождаются в сердцах» газета «Вести» 16 августа 2007г., №157 (2468)

13. По благословению прот.Иоанна (Оларь) Синкевич В.А. «Православный молитвослов утраченного храма св. ап. Матфия (Покровская церковь)» СПб 2008 г. 50 экз.

14. пер. на сербский яз. «Прилог житију свете блажене Ксеније Петроградске O Светој блаженој Ксенији Петроградској Скуп истраживачких радних материјала, архивских и са интернета, као информативна допуна књизи «Историja храма Св. ап. Матeja (Покровска црkвa)» 3 издање, СПб 2006 г. објављена на Васкрс по благослову митрополита Владимира) Саставио: Владимир Синкевич Vsa48@mail.ru Санкт – Петербург 2008 г. Ниш-Београд Превела: Жаклина Манчић

15.. статья на форумах и сообществах, - значимость утраченного Собора св. ап. Матфия (Покровская церковь)

16 . Синкевич В.А сб. на сайте «Акафисты, молитвы, каноны храма св. ап.Матфия, Покровская церковь».

17. . Синкевич В.А «Антология странничества Ксения греческий яз. "странничество", "странствие")» СПб, 2008 г.. 123 с.

18.. Синкевич В.А статья Сведения о 12 апостолов

19. Синкевич В.А Борода в истории христианства, СПб,2007 г. 24 с. 150 экз., 2 издание, СПб, 2009 г.100 экз.

20. Синкевич В.А «Христианство и слепота, первое массовое исцеление от слепоты 250 чел. св.ап. Матфия». Рукопись СП. 2008,г. .130 .с. сдана в библиотеку дома слепых.

21 . Синкевич В.А приписная «Церковь Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» (Лахтинская улица, д. 12). СПб,2007 г. 13 с.

22. Ильюнина Л . «Музыка помогает строить храм» газета «Вера» сентябрь 2006

Составителем Синкевичем В.А.

23. Составлена картография храма св.ап. Матфия. Архив фотографий «Карты Матвеевского сада и фото храма св.ап. Матфия » несколько десятков.

24. Составлен архив фотографий «Иконография молчания», 64 иконы,

25. Составлен архив фотографий «Иконы св.блаж. Ксении», около 90 икон

26. Составлен архив фотографий «Иконы св. ап. Матфия», 40 икон

27. В 2001—2003 гг. в ряде газетных изданий Санкт-Петербурга были опубликованы статьи по истории храма: Марии Белоусовой, Елены Захарченко, и др. ( 6 статей).

28. Александр Богатырев «О блаженной Ксении» Радонеж

6 июня 2005 г http://www.pravaya.ru/faith... на сайте

29. Людмила Ильюнина, Владимир Синкевич, 10.08.2005 «Блаженная Ксения Петербургская - созидательница храма на Смоленском кладбище» http://www.rusk.ru/st.php?i...

статьи в православных интернет сообществах Синкевич В.А :

30. Исихазм в Петербурге 02.07.2010

31. Пророчество, которого не было. 15.07.2010

32. Петроградка она иная....05.07.2010

33. христианство и слепота. Предпосылки падения зрения в современной цивилизации 16.07.2010

34 . статья на сайте «Тайна жития св. блаж. Ксении Петербургской» СПб, 24.09. 2009 г. «Уточнение дат рождения и смерти святых»

35. Статья в сообществах и на сайте: «Происхождение Санкт-Петербурга началось с благодатного шума?» СПб 2007 г. 300 экз.

36. Летом 2002 г. инициативная группа общими усилиями установила памятно-информационный щит 31 июля 2002 г. на месте фундамента утраченного храма. Весной 2002 г. был сформирован предварительный временный сайт st-ksenia.narod.ru.

37. В 2001 и 2005 г. несколько раз были организованы передачи по радио «Православный Санкт-Петербург» о утраченном храме, о св. блаж. Ксении Петербургской. ( сентябрь 2001, 7,8 февраля 2005, 22 августа 2005г.).