Тагир Бикташeв,

13-04-2018 19:41

(ссылка)

Тамга и уран

Все родо-племенные атрибуты присутствовали у башкир задолго до Чингисхана.

Тагир Бикташeв,

13-04-2018 19:39

(ссылка)

Уйгуры и арабы о башкирах

Выдающийся тюркский филолог и лексикограф Махмуд Кашгари ( XI в. ) в своем словаре « Дивану лугат ат-тюрк» пишет, что башкирский язык близок с такими тюркскими языками, как « кыргыз, кыфджак, угуз, тухси, ягма, чигиль, чарук». Башкиры в его работе фигурируют как один из « двадцати главных и первоначальных тюркских народов».

"Печенеги боятся башкир. А половцы имеют обычай нарекать именами "Башкорт" своих сыновей" Ахмад ибн Фадлан

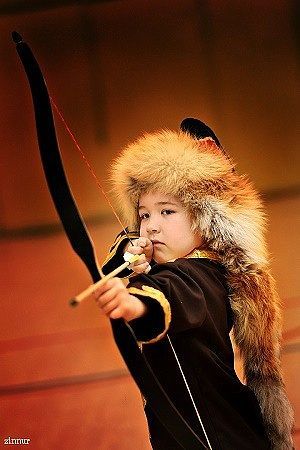

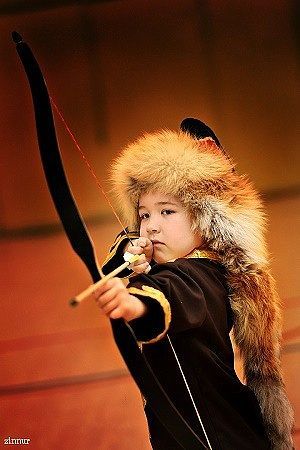

"Все башкиры-воины,а война для башкир-образ жизни"

Саллам ат-Тарджуман

Добавить

"Печенеги боятся башкир. А половцы имеют обычай нарекать именами "Башкорт" своих сыновей" Ахмад ибн Фадлан

"Все башкиры-воины,а война для башкир-образ жизни"

Саллам ат-Тарджуман

Добавить

Фанур Шагиев,

23-03-2013 10:18

(ссылка)

этнонимы АЛАН, САК, ОС, ЭС у башкир

тема: названия (й)АЛАН, САК, ОС, ЭС у башкир(башкортов).

Интересную параллель можно обнаружить у алан и башкир. Как

известно, Аланы были неоднородны по своему составу. Они состояли из АСов

и ОСов, по некоторым данным из 4групп... Аланы- потомки(часть)

МАССАГЕТов. Это неоспоримо. Вся суть спора состоит в том, кем были

первые аланы: Асы(тюрки) или ОСетины(иранцы)? На какие группы делятся

башкиры? 1) по территории расселения башкирские племена делятся на

ТАУ(горные) и ЙАЛАН(степняки). Это видно из этнонимов: Тау и Ялан

Кувакан, Тау и Ялан Катай, Ялан Айле... Некоторые племена делятся на

Урман(лесных)Тангаур и Ялан(степных) Тангаур, Урман и Кыр Кудей.

Западные же башкиры подразделяются на "водных"(су) и степных(КЫР): Су и

Кыр Танып, Су и Кыр Унлар, Идиль и Кыр Канглы, Идиль и Кыр ЕЛАН, Уфа и

Кыр Елдят... Существовал Яланский башкирский кантон в Курганской

области. этноним Ялан много в Оренбургской, Самарской, Саратовской

области, где проживали башкиры. 2) Название САК часто встречается

только в припограничных зонах с другими народами, в основном топонимах.

Это река САКМАР, горы САКТАУ(һАКТАУ) по всему Башкортостану... САК-

означает сторожевой, караул, СИК-граница. МАССАГЕТ- от слова МАССА-от

греческого много и САК. На башкирском звучит как КУПСАК, т.е. Кыпсак или

КЫПЧАК. 3) с 10 века башкир подразделяли внутренних и внешних. Казахи

называли башкир ИСТЯК- от слова ЭСТЭГЕ(внутренние). но внешними

оказались Ханты, которых называли ОСТЯК(остагы- внешние, окраинные). У

Булгар было подразделение ЭСГЕЛ(Внутренние). ОГУЗЫ делились на

Внутренних(ИШ-ГУЗ) и внешних(Даш-Огуз). У тюркских народов внутренними

назывались коренные тюркоязычные кочевники и внешними- зависимые

племена. ВЫВОД: 1) (й)АЛАН- означает СТЕПНЯК. Но если степняки

переселялись в горы, то этого названия они отказывались, становились

ТАУ- горными или Урман(лесными). САК- это сословие типа казаков,

пограничников, защищающих границы государств, МАССАГЕТЫ- это КУПСАКи. 3)

Некоторые тюркские народы делились на ЭС(АС, ИШ, ИЧКИ)- т.е. внутренних

и ОС (ОСТЯК, ТЫШКЫ, ДАШ...)- внешних. 4) Исходя из этнонима АЛАН их

язык был: "Й"-окающий, а не "ДЖ" или "Ж"-окающий. Исходя из этнонимов

САК, ОС, АС- язык был "Ц"-окающий, даже точнее "С"-окающий, а не

"Ч"-окающий или "Ш"-окающий.

Интересную параллель можно обнаружить у алан и башкир. Как

известно, Аланы были неоднородны по своему составу. Они состояли из АСов

и ОСов, по некоторым данным из 4групп... Аланы- потомки(часть)

МАССАГЕТов. Это неоспоримо. Вся суть спора состоит в том, кем были

первые аланы: Асы(тюрки) или ОСетины(иранцы)? На какие группы делятся

башкиры? 1) по территории расселения башкирские племена делятся на

ТАУ(горные) и ЙАЛАН(степняки). Это видно из этнонимов: Тау и Ялан

Кувакан, Тау и Ялан Катай, Ялан Айле... Некоторые племена делятся на

Урман(лесных)Тангаур и Ялан(степных) Тангаур, Урман и Кыр Кудей.

Западные же башкиры подразделяются на "водных"(су) и степных(КЫР): Су и

Кыр Танып, Су и Кыр Унлар, Идиль и Кыр Канглы, Идиль и Кыр ЕЛАН, Уфа и

Кыр Елдят... Существовал Яланский башкирский кантон в Курганской

области. этноним Ялан много в Оренбургской, Самарской, Саратовской

области, где проживали башкиры. 2) Название САК часто встречается

только в припограничных зонах с другими народами, в основном топонимах.

Это река САКМАР, горы САКТАУ(һАКТАУ) по всему Башкортостану... САК-

означает сторожевой, караул, СИК-граница. МАССАГЕТ- от слова МАССА-от

греческого много и САК. На башкирском звучит как КУПСАК, т.е. Кыпсак или

КЫПЧАК. 3) с 10 века башкир подразделяли внутренних и внешних. Казахи

называли башкир ИСТЯК- от слова ЭСТЭГЕ(внутренние). но внешними

оказались Ханты, которых называли ОСТЯК(остагы- внешние, окраинные). У

Булгар было подразделение ЭСГЕЛ(Внутренние). ОГУЗЫ делились на

Внутренних(ИШ-ГУЗ) и внешних(Даш-Огуз). У тюркских народов внутренними

назывались коренные тюркоязычные кочевники и внешними- зависимые

племена. ВЫВОД: 1) (й)АЛАН- означает СТЕПНЯК. Но если степняки

переселялись в горы, то этого названия они отказывались, становились

ТАУ- горными или Урман(лесными). САК- это сословие типа казаков,

пограничников, защищающих границы государств, МАССАГЕТЫ- это КУПСАКи. 3)

Некоторые тюркские народы делились на ЭС(АС, ИШ, ИЧКИ)- т.е. внутренних

и ОС (ОСТЯК, ТЫШКЫ, ДАШ...)- внешних. 4) Исходя из этнонима АЛАН их

язык был: "Й"-окающий, а не "ДЖ" или "Ж"-окающий. Исходя из этнонимов

САК, ОС, АС- язык был "Ц"-окающий, даже точнее "С"-окающий, а не

"Ч"-окающий или "Ш"-окающий.

Фанур Шагиев,

22-01-2013 19:10

(ссылка)

земли башкир Салжуитов

№ 8. 1731

г. Справка

Уфимской провинциальной канцелярии для Сибирского Обер-бергамта о территории

башкирской Сальяутской (Челжеутской) волости.

(Л.139) Прошлого 181 году1 в переписных

ясачных и вотчинных книгах за рукою стольника и воеводы Петра Кондырева переписи

Уфимской приказной избы подьячего Ивана Жилина да Иноземного списку Наума

Ногайтинова написано:

Уфимского уезду Сибирской дороги Челжеуцкой волости башкирцев Бекчюры

Бекимбетева, Байбюды Елкибаева, Чювашберды Байметева с товарищи;

тое

ж волости деревни Юмагозины Акчюваша Елкелеева, Мамряка Елкелеева, Юсупкула

Улубашева с товарищи;

деревни Карабашевы Акчюры Исембетева, Карабаша Умюлбаева, Утъемеся

Умюлбаева с товарищи;

деревни Киликеевы Киликея Колюбаева, Тойгузака Колюбаева, Такыра

Колюбаева с товарищи;

деревни Чагыровы немецкой породы ясак платят окладной тое ж Челжеутской

волости с башкирцы Михаила Андреева, Кинзягула Шугаралеева, Чигира Андреева с

товарищи;

тое

ж волости живут за горами2 Бикимбетя Бегишева,

Балагуша Бегишева, Минлибая Токпердина, Бекмурзы Минлибаева, Серкея Бегишева,

Кожбахты Бекимбетева, Кереляка Минлигулова, (Л.139об.) Кашика Минлигулова,

Карагаша Казагулова, Салтангула Азикеева, Исенгула Исенеева, Урумейтя Чисарина,

Беккула Канамгозина с товарищи.

По

допросу их все волости и всех деревень сказали:

Вотчина-де у них у

всех – Челжеуцкие волости в обще за Уралом-горою. А межа-де той вотчине:

Сеняр-озеро3, а с того озера на гору Моховую, а

с той горы на устье речки Исеняк, а с тое речки до Котлунского устья и до

вершины, а с той речки через Урал-гору к Уфимской стороне на вершину речки

Уилги, а с той вершины на вершину ж речки Анагуль, а с той речки на вершину

речки Чусовой, а с той вершины на вершину речки Шаханлы, а с той вершины на

вершину ж речки Коган, а с той вершины на речку Елагач, а с той речки на речку

Чекмарды, а с той речки на гору Чивулду, а с той горы на гору ж Навиердяк, а с

той горы на речку Кавилгу, а с той речки на суходол Наенгарерчу4, а с того суходолу на Уергын-камень, а с того

камени на вершину речки Леуш, да по речке Левларды и сосняком, а с той речки

через Урал-гору на степную сторону на речку Бултав, а с речки Бултава на речку

Усман, а с той речки на речку Секирян, да с той речки на гору Елдамыш, а с той

горы на речку Аремыль5, а с той речки на вершину

речки Сабаут, а с той речки на речку (Л.140) Каминши6, а с той речки до Толбинского устья, а с того устья

на Ик-речку, а с той речки на камень Кумю, а с того камня на речку Сяир, а с той

речки на речку Лубасты с устья и до вершины, а с той речки на озеро Кунгур, а с

того озера на болото Кулес, а с того болота на речку Сеняр.

А в

той вотчине звериные и рыбные и всякие ловли, а бортных угодьев нет. А ясаку-де

они с той вотчины платят на Уфу по 35 куниц на год.

ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.385. Л.139-140. Заверенная копия.

г. Справка

Уфимской провинциальной канцелярии для Сибирского Обер-бергамта о территории

башкирской Сальяутской (Челжеутской) волости.

(Л.139) Прошлого 181 году1 в переписных

ясачных и вотчинных книгах за рукою стольника и воеводы Петра Кондырева переписи

Уфимской приказной избы подьячего Ивана Жилина да Иноземного списку Наума

Ногайтинова написано:

Уфимского уезду Сибирской дороги Челжеуцкой волости башкирцев Бекчюры

Бекимбетева, Байбюды Елкибаева, Чювашберды Байметева с товарищи;

тое

ж волости деревни Юмагозины Акчюваша Елкелеева, Мамряка Елкелеева, Юсупкула

Улубашева с товарищи;

деревни Карабашевы Акчюры Исембетева, Карабаша Умюлбаева, Утъемеся

Умюлбаева с товарищи;

деревни Киликеевы Киликея Колюбаева, Тойгузака Колюбаева, Такыра

Колюбаева с товарищи;

деревни Чагыровы немецкой породы ясак платят окладной тое ж Челжеутской

волости с башкирцы Михаила Андреева, Кинзягула Шугаралеева, Чигира Андреева с

товарищи;

тое

ж волости живут за горами2 Бикимбетя Бегишева,

Балагуша Бегишева, Минлибая Токпердина, Бекмурзы Минлибаева, Серкея Бегишева,

Кожбахты Бекимбетева, Кереляка Минлигулова, (Л.139об.) Кашика Минлигулова,

Карагаша Казагулова, Салтангула Азикеева, Исенгула Исенеева, Урумейтя Чисарина,

Беккула Канамгозина с товарищи.

По

допросу их все волости и всех деревень сказали:

Вотчина-де у них у

всех – Челжеуцкие волости в обще за Уралом-горою. А межа-де той вотчине:

Сеняр-озеро3, а с того озера на гору Моховую, а

с той горы на устье речки Исеняк, а с тое речки до Котлунского устья и до

вершины, а с той речки через Урал-гору к Уфимской стороне на вершину речки

Уилги, а с той вершины на вершину ж речки Анагуль, а с той речки на вершину

речки Чусовой, а с той вершины на вершину речки Шаханлы, а с той вершины на

вершину ж речки Коган, а с той вершины на речку Елагач, а с той речки на речку

Чекмарды, а с той речки на гору Чивулду, а с той горы на гору ж Навиердяк, а с

той горы на речку Кавилгу, а с той речки на суходол Наенгарерчу4, а с того суходолу на Уергын-камень, а с того

камени на вершину речки Леуш, да по речке Левларды и сосняком, а с той речки

через Урал-гору на степную сторону на речку Бултав, а с речки Бултава на речку

Усман, а с той речки на речку Секирян, да с той речки на гору Елдамыш, а с той

горы на речку Аремыль5, а с той речки на вершину

речки Сабаут, а с той речки на речку (Л.140) Каминши6, а с той речки до Толбинского устья, а с того устья

на Ик-речку, а с той речки на камень Кумю, а с того камня на речку Сяир, а с той

речки на речку Лубасты с устья и до вершины, а с той речки на озеро Кунгур, а с

того озера на болото Кулес, а с того болота на речку Сеняр.

А в

той вотчине звериные и рыбные и всякие ловли, а бортных угодьев нет. А ясаку-де

они с той вотчины платят на Уфу по 35 куниц на год.

ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.385. Л.139-140. Заверенная копия.

Этническая идентичность западных башкир.

Этническая идентичность западных башкир

Для некоторой части татарской интеллигенции «больным местом» стали результаты Всероссийской переписи населения 2002 г. по Башкортостану, которые, у некоторых эмоциональных коллег, получают такие, например, названия: «зеркало геноцида», «бумажный геноцид» и тому подобное. Так, обращается внимание на увеличение по Всероссийской переписи населения 2002 г. (по сравнению с переписью 1989 г.) доли коренного населения РБ, посему ее результаты на территории Башкортостана объявляются надуманными, сфальсифицированными, с якобы искусственным завышением численности «титульной нации» путем «административного записывания» татар башкирами» и т.д. Внимательное сопоставление фактов и информации, комплексный их анализ дают нескольку иную картину.

Окончательно включив в 20-ые гг. XX столетия в свой состав всех мишарей и большинство тептярей, татарский этнос сравнялся по численности с коренным народом Башкирии, советские переписи населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. фиксировали приблизительное равное соотношение – 23 – 24% каждого народа в населении республики. В 1989 г. процент татар в ее населении поднялся до 28%. За счет чего? Такой темп роста татарского населения нигде более на пространстве бывшего СССР не наблюдался, в том числе и в Татарской АССР. Если учесть этот момент и проанализировать динамику численности башкир и татар не только за период с 1989 по 2002 гг., но и за предшествующие периоды, то соотношение численности этих двух народов по ВПН 2002 г. вполне закономерно и опровергает размышления некоторых исследователей о якобы имевших место в Башкортостане фальсификациях при ее проведении. Результаты Всесоюзной переписи населения 1989 г. как сразу после ее проведения, так и сейчас вызывают множество вопросов, и не только в Башкортостане.Анализ состояния демографического воспроизводства населения (включающий показатели рождаемости и смертности) этих этносов, делает сомнительным столь серьезное снижение естественного воспроизводства башкир к 1989 г. Традиционно, а статистические данные подтверждают это, рождаемость в башкирских семьях выше, чем в татарских семьях. Несмотря на то, что рождаемость у башкир в 1989 г. доходила до 23 -24 ребенка на тысячу человек, против 18 у татар (в последующий период наблюдалось примерно такое же соотношение), тем не менее, по переписи 1989 г. численность татар в Башкирской автономной ССР увеличилась на 180 200 человек, когда как башкир стало меньше на 72 000. На этот факт, кстати, было обращено внимание и составителями Ежегодного демографического доклада. Справедливо обосновывая численный рост башкир по переписи 2002 г., они указывают и на факторы «политического характера», имевшие место в 1989 г., когда «численность тех, кто назвался татарами, возросла по отношению к численности 1979 г. на 110,3 %, а количество назвавшихся башкирами увеличилось всего лишь на 104,2 %. Если не учитывать феномен смены идентичности, результаты кажутся странными – среди башкир больше сельских жителей и более высока рождаемость. Переписью 2002 г. взят своеобразный реванш: у татар прирост низкий – всего 0,6 %, а у башкир – заметный, 24,4 %. Истинное положение дел, видимо, находится где-то посередине» (Население России 2006: 73). Результаты переписи 2010 г. в некоторой степени подтверждают тезис о предвзятости переписи именно 1989 г. на территории БАССР.

Более того, тщательный анализ этно-демографического развития башкирских и татарских населенных пунктов западной части Башкортостана, показывает, что последние переписи населения все же не в полной мере объективно показали реальную численность башкирского населения. Для примера, обнаруживаем, что в крупном селе Аит Бижбулякского района до середины 20-го в. проживали только башкиры, во второй половине того же столетия произошла деформация этнического самосознания, перепись 2002 г. показала лишь частичное восстановление этнической идентичности жителей этого села (см. таблицу 2). С учетом этого, в Бижбулякском района перепись 2002 г. «недобрала» еще около 1500 башкир, в Миякинском – не менее 1800 башкир. Похожая ситуация была в Ермекеевском, Краснокамском, Бакалинском и ряде других районах республики.Следовательно, причины падения численности башкир в республике лежали в иной плоскости. Вполне очевидно, что частично общий прирост башкирского населения по переписи 2002 г. был обеспечен «возвратом» части татароязычного башкирского населения западных районов Башкортостана (учтенного переписью 1989 г. в составе татар). На протяжении всего ХХ-го столетия и начала нынешнего остается актуальной проблема двойственной или пограничной идентичности западных башкир. Территориально данная крупная часть башкирского народа проживает не только на западе современной Республики Башкортостан (бывшие Бирский, Белебеевский и частично Уфимский уезды), но и в восточных районах Республики Татарстана (бывшие Мензелинский, Бугульминский, Елабужский и Сарапульский уезды), южной части Пермского края и Свердловской области.

Нередко наши коллеги, делая исторический экскурс в 20-е гг. прошлого столетия, когда создавалась Большая Башкирия, упоминают о том, что на ее территории башкиры составляли не более 20% населения, а также что около половины из них татароязычны. Ни в одном источнике нет таких цифр. Если обратиться к такому источнику, как Населенные пункты Башкортостана от 1926 г (Населенные пункты Башкортостана, 1926) то окажется, что в 1920 г. численность всего население республики составляло 2 761 204 человека, из них русские – 34,4% (831,1 тыс.ч.), башкиры – 30,17 % (949,8 тыс.ч.), татары (включая мишарей и тептярей) – 20,99% (577,0 тыс.ч.), другие – 14,44 %.

Страшный голод начала 20-х гг., инициированный во многом продразверстками и разрухой периода Гражданской войны, репрессии против мирного башкирского населения, все это способствовало сокращению коренного населения края, что и зафиксировала перепись 1926 г. (см. Таблица 1). Эта была одна из наиболее драматических страниц истории башкирского народа, но далеко не единственная. Защищая свою свободу, права на свои земли, на право оставаться самими собой, башкиры, на протяжении многих веков, несли огромные людские и материальные потери. Башкиры выстрадали свою республику, пусть и в усеченном виде, в виде автономии в составе другого государства. Поэтому так остро воспринимаются башкирами различного рода нападки на легитимность данного национально-территориального образования, а также провокационные выпады публицистов и политиканов, оперирующие фактом немногочисленности коренного народа. Башкирский народ сохранил свою идентичность, но ценой огромных потерь, это беда народа, ставшего меньшинством на свой же родине. Но еще накануне Октябрьского переворота башкиры составляли 1/3 населения края. Подворная перепись крестьянского хозяйства 1912-1913 гг. показала, что в Уфимской губернии проживало 2 627 430 человек, из них: русские – 876 539 чел. (33,3%), башкиры – 846 200 чел. (32,2%), третье место занимали тептяри –262 690 чел. (10%), далее татары – 179 389 (6,8%), мишари – 150 975 (5,7%),марийцы – 75 942 (3,4%), чуваши – 79 338 (3%), удмурты – 54 662 (2%), мордва – 43 581 (1,6 %), крещенные татары – 30 944 (1,18%). Приблизительно такие же данные дала Первая Всеобщая Всероссийская перепись населения 1897 г. Следует отметить, что значительное количество башкирского населения проживало тогда в пределах Оренбургской губернии – 254 561 человек (татар в этой же губернии было 114 701 человек), а также в Пермской, Вятской и Самарской губерниях где проживало еще около 160 тыс. башкир.

Ценность учета населения 1912-1913 гг. состоит в том, что она зафиксировала численность каждой волости и уезда. Для примера, в западной части Исторического Башкортостана – в Мензелинском уезде проживало всего 450 239 чел. из них: башкир – 154 324 чел. (или 33,7 %), русских – 135 150, (29,5%), татар – 93 403 (20,4%), тептярей – 36 783 (8,0%), крещеных татар – 26 058 (5,7%), мордвы 6 151 (1,34%), чувашей – 3 922 (0,85%) и марийцев 2 448 (0,54%). На рубеже XIX–XX вв., ни в одном из уездов Уфимской губернии татары, мишари и тептяри, вместе взятые не превалировали над башкирским населением. Притом, что учитывались они отдельно, а вовсе не в составе “башкирского сословия.

Здесь необходимо выделить основные предпосылки смены этнической идентичности западных башкир: – огромные людские потери в период борьбы башкирского народа за свою автономию в 20-е гг. XX столетия; – языковой фактор;- социально-экономические условия;- проблема этнической идентичности потомков сословия тептярей; – специфика национальной политики советского периода в нашем регионе.

Важно отметить, что разработанные в 20-е годы XX века нормы литературного башкирского языка основывались на южном диалекте, на основе говора южных и юго-восточных башкир, диалекты северных и западных башкир были проигнорированы. Ряд государственных деятелей и ученых предлагали в качестве оптимального пути решения языковой проблемы башкир положить в основу литературного языка дёмский диалект (юго-западный диалект), как переходный между говорами северо-западных, северных и остальных этнографических групп башкир. Однако и этот вариант не был принят во внимание. Результаты этих событий очень скоро проявились – при проведении советской переписи 1926 г., когда было введено различие между этнической (национальной) принадлежностью и родным языком. Если в 1897 г. большая часть тюркского населения западной и северной части Исторического Башкортостана считали своим родным языком – башкирский язык, то в 1926 г. 94 % тюркское население тех же регионов решило, что их родной язык – татарский. Башкир Мензелинского и Бугульминского уездов, оказавшихся в 1922 г. в Татарской АССР записали всех татарами. Выбор литературного башкирского языка сказался даже на самосознании башкир западных уездов Уфимской губернии (Бирский, Белебеевский), вошедших в Башкирскую АССР.

Хотя большая их часть в 1926 г. подтвердило свою этническую идентичность, однако назвали родным языком татарский. В условиях, когда в западных районах РБ школы обучение башкирских детей шло на литературном татарском языке (фактически, на тюрки Урало-Поволжья), а вся печатная продукция, предназначенная для башкир, в этих районах Башкортостана выходила на татарском языке, на сцене Башкирского госдрамтеатра (нынешнего академического театра им. М.Гафури) спектакли, также, ставились на татарском литературном языке, не могли не усиливаться процессы этнической ассимиляции башкир. В дальнейшем, часть башкирских ученых-филологов лишь усугубили ситуацию, легкомысленно отказываясь признать разговорную речь северных и северо-западных башкир в качестве составной части башкирского литературного языка (северо-западный диалект башкирского языка).

В 70 – 80-е годы прошлого столетия, фактически имела место целенаправленная ассимиляционная политика по отношению к башкирам. В тех селах западной части Башкирии, где еще обучение шло на родном языке, постепенно вводилось обучение на татарском языке, история и некоторые другие школьные программы были переориентированы на Казань. Эти и ряд других мероприятий оказали негативное влияние на самосознание башкир, появилось чувство ущербности на собственной земле. Это не могло не сказаться на их самоидентификации, традиционно «двойственное» в этом регионе Башкортостана.

Башкирия в советский период, будучи ниже по рангу по сравнению с союзными республиками, отставала в развитии практически всех социальных отраслей: жилье, образование, медицина и прочих социальных благ. Имелся целый комплекс тяжелых экологических проблем. Башкиры, в силу множества объективных причин оказавшиеся меньшинством на своей земле, все более и более утрачивали такие важнейшие маркеры этнической идентичности как культура, язык, знание своей истории и т.д. Особенно тревожным был процесс усиления в «застойные годы» «татаризации» западных башкир. Этому способствовали не только и не столько объективные этнические процессы, сколько проводимая тогдашним руководством республики политика в национально-культурной (массовый перевод обучения башкирских детей на русский и татарский язык обучении, кадровая политика и т.д.) и социально-экономической (размещение инвестиций, производств) сфере.

На этом фоне не случайным выглядят и размеры отрицательного сальдо миграции (превышение выезда над въездом) у башкир, который в 1970 – 1980 гг. был в 2,5 раза выше, чем у представителей других народов, проживающих в БАССР. Очень много этнических башкир выехало за пределы Башкирии – в республики Средней Азии и нефтегазоносные районы Сибири. Лишь с начала 90 – ых гг. Республика Башкортостан стала центром притяжения для башкир. Усилилась “возвратная” миграции, т.е. возвращении на родину башкир, в разные годы выехавших за ее пределы. Отметим, что из данных, которые давались Госкомтстатом и миграционной службой, следует, что башкиры не доминировали среди лиц, въехавших на постоянное жительство в республику из стран СНГ. Однако, следует иметь в виду, что официально была зарегистрирована лишь 1/3 часть въехавших, а также прошедших процедуру получения статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Многие этнические башкиры, приехавшие в Башкирию в 90-е гг. не утруждали себя бюрократической волокитой (в том числе и семья и многочисленные родственники автора этой статьи), приезжали первоначально к родне, устраивались на работу, учебу и т.д. По нашим расчетам, как минимум каждый десятый башкир, ныне проживающий в Башкортостане, является реэмигрантом, либо рожден в семье реэмигрантов.

Мы проанализировали также данные Министерства образования РБ за несколько лет по национальному составу. В ряде западных районах республики количество школьников-татар несколько больше чем школьников-башкир, хотя, в целом там башкиры преобладают. С чем это связано? Во-первых, до сих пор во многих башкирских селах западной части Башкортостана обучение в школах ведется на татарском языке (родной язык обучения – татарский). Районные сотрудники РОНО, недолго думая, всех детей в указанных школах учитывают как татар. Для примера, села Елбулактамак, Дюсан, Аит Бижбулякского района; Зильдар, Шатмантамак, Баязит, Большие и Малые Каркалы, Качеган Миякинского района основаны башкирами рода сарайлы-мен, все ревизии населения указывали в этих селах именно башкир как преобладающую национальность. Однако, до сих пор дети в указанных селах обучаются на татарском языке, соответственно и учитываются они как учащиеся татарской национальности. В итоге учеников татар оказывается в том же Миякинском районе чуть ли не в 1,5 раза больше чем башкир, что не может соответствовать действительности. Такая же ситуация в Ермекеевском, Туймазинском, Краснокамском и ряде других районов республики. Далее эти данные идут в Уфу, где и попадают в официальные сводки.

При проведении переписи 2002 г., в переписных листах более четко, по сравнению с предыдущими, была разграничена языковая и этническая принадлежность (последняя основывается, в первую очередь, на этническом самосознании). Большая часть башкир западного региона Башкортостана разговаривают на диалектах, более похожих на современный литературный татарский язык. Эти обстоятельства способствовали тому, что родным языком эта часть башкир считает татарский язык, на основе которого, соответственно и делался вывод об этнической принадлежности. То есть, отсутствие объяснений со стороны переписчиков при проведении предыдущих переписей, делало возможным записывать башкир с родным татарским языком – этническими татарами. Не случайно до и после проведения переписи 2002 г. многие татарские общественно-политические деятели высказывали «серьезную озабоченность» этим обстоятельством. Вообще, многие наши коллеги из Татарстана придают особую значимость языковому признаку и упрощенному пониманию того, что если люди разговаривая между собой, друг друга понимают, то этот означает, что они говорят на одном языке. Для примера, Рафаэль Хакимов часто в своих выступлениях заявляет: «Раз уж мы татары, понимаем без особых проблем узбекский, казахский, киргизский, башкирский языки, то получается, что мы говорим на одном языке». А далее, в традиционном духе, утверждается, что этим единым языком, конечно же, является татарский. Язык, хотя и является важнейшей частью бытия того или иного народа, тем не менее, не может выступать главным и тем более единственным маркером этнической идентичности. Иначе половину среднего и молодого поколения башкир и татар (поскольку они являются русскоязычными) можно отнести к русскому народу.

Примечательно, численность татар относительно стабильна лишь в РТ и регионах где компактно проживают башкиры. Это можно проиллюстрировать на примере Бардымского района Пермского края. Численность башкир – коренного населения современных Бардымского, Пермского, Куединского, Чернушкинского и других районов края, увеличивалась вплоть до нынешнего столетия. В 1989 г. доля башкир, считавших родным языком – татарский, составляла в Пермской области 30 477 чел. Они представляли 58,1% всех башкир области. Во многом, именно несовпадение языковой идентичности способствовало сокращению башкирского населения в Бардымском районе, зафиксированное Всероссийскими переписями 2002 г. и 2010 г. В 2002 г. здесь было учтено 16 600 башкир (59,5 % населения района), а в целом в Пермском крае башкир осталось 40 740 чел. (в 1989 г. было 52 326 чел.). Именно деформация этнического самосознания башкир «обеспечили» рост численности татарского населения южного региона Пермского края. Так, численность татар в Куединском районе возросла с 2 100 чел. в 1989 г. до 2 300 чел. в 2002 г., а в Бардымском районе с 1 500 чел. в 1989 г. (4,9% населения района) до 9 000 чел. (32,3%) в 2002 г.). В остальных же районах Пермского края произошло сокращение численности татар, в том числе в татарских районах края – в Сылвенско-Иренском поречье (например, Октябрьский район). В целом численность татар этого региона сократилась со 150 460 чел. в 1989 г. до 115 544 чел. в 2010 г. Следует отметить и такой факт, ревизии XVIII – XIX вв. вообще не фиксировали татарское население в бассейне реки Тулва.

В результате преобразований, последовавших после провозглашения демократизации российского общества, произошло увеличение общеобразовательных, дошкольных и вузовских учреждений, где более серьезное внимание стало уделяться изучению родного языка, истории, культуре родного края и народа; изменилась в указанную сторону работа средств массовой информации, особенно башкирского телевидения; резко увеличилась литература по истории башкир. К примеру, увидели свет «Воспоминания» А.З. Валиди, работы зарубежных авторов о взаимоотношениях России и башкир: Р. Пайпса, А.С. Доннели и других. Особо следует отметить публикации книг по истории сел и районов, имперским и советским переписям населения. Была проведена большая разъяснительная работа башкирской интеллигенцией, Исполкомом Всемирного курултая башкир, в частности накануне переписи 2002 г. подготовившего и выпустившего брошюры по целому ряду районов РБ, куда были включены данные “Ревизских сказок”, проводившихся в царской России и переписей населения СССР. В них наглядно и доказательно раскрывались этнические корни населенных пунктов республики. Особое место в процессе восстановления этнической идентичности заняли активно проводимые в последние годы народные праздники «Шежере-байрам».

Все вышеназванное способствовало росту этнического самосознания башкир, включая уроженцев северо-запада Республики Башкортостан.

Представляется необходимым сделать небольшой анализ изменения этнического состава населения по городам и сельским районам Республики Башкортостан и попытаемся найти следы, как это пишут наши оппоненты, геноцида татарского народа, фальсификации и т.д. Возьмем для сравнения не только результаты переписей 1989 г. и 2002 г. но и предшествующий период. Так, в столице Башкортостана – г.Уфе, башкиры в 1979 г. составляли 92 678 чел (9,5% населении города), татар тогда было 240 881 чел. (24,7% населения города), в течении следующих десятилетий оба народа постепенно увеличили свою численность, в 2002 г. башкир в г.Уфе стало 154 928 (14,8%), татар (28,1%). Как видно, не произошло чего то неординарного, все укладывается в нормальные демографические рамки. Такое же соотношение сложилось и во втором по величине городе республике – Стерлитамаке. Заметно увеличелась численность татар в городах западнее Уфы: в Белебее с 10309 чел в 1979 г. до 14007 чел в 2002 г.; Дюртюлях с 11267 до 19444, т.е. с 58% в населении этого города в 1979г. до 65% в 2002г., за этот же период башкир увеличилось с 4317 чел. (22,3%) лишь до 6715 чел. (22,4%). Аналогичную картину можно наблюдать и в других городах – Октябрьском, Нефтекамске, Бирске, Благовещенске. В целом, по республике и общая численность горожан-татар и их доля в городской части населения РБ увеличилась, т.е. произошло существенное изменение в структре татарского населения – урбанизация.

Под критику подпадают результаты переписи по западным сельским районам. Однако и здесь конкретный анализ динамики развития численности населения этих районов опровергает миф о башкиризации, записывании татар башкирами и т.д. Для начала необходимо учесть тот факт, что за последние 30-40 лет произошло сокращение сельского населения Башкирии, первоначально процессы массовой урбанизации затронули русское население, далее (с 60-х гг.) – татарское население. Башкиры же долгое время оставались скорее сельским населением, чем городским. Этот фактор наложил отпечаток и на естественную динамику воспроизводства населению и на долю башкир в составе сельского населения, в том числе и в западных регионах. Если исключить из внимания “странную” перепись 1989 г., то динамика соотношения башкир и татар в западных сельских районах во второй половине 20-го – начала 21 столетий вполне укладывается в нормальные рамки естественного воспроизводства населения. Возьмем для примера динамику численности населения юго-западного района республики – Миякинского, где произошло общее снижение всего населения района с 34 172 чел. в 1979 г. до 30 274 чел. в 1989 г. Причем это отрицательное демографическое сальдо «обеспечили» именно башкиры – сократившись с 11 011 чел. в 1979 г. до 7 708 чел. в 1989 г. Стабильную численность показали другие народы района – русские и чуваши. В то же время татарское население Миякинского района увеличилось с 15 079 чел. в 1979 г. до 16 731 чел. в 1989 г., составив более половины его населения. Переписи 2002 г. и 2010 г. «восстановили» соотношение численности основных этносов района. Такая же ситуация в большинстве других западных районах РБ.

Таким образом, попытки проанализировать демографические процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан, опираясь лишь на узкие временные рамки, на данные переписей 1989 и 2002 гг., могут привести к необъективным и неверным выводам. Необходимо сопоставление данных о численности основных этнических групп Башкирии за гораздо более длительный, предшествующий период. Анализ материалов Всероссийских переписей XIX в., Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также Советских переписей 1926 – 1989 гг., делает вполне закономерным на рубеже веков рост численности башкирского населения Республики Башкортостан, и в частности, увеличение численности западных башкир.

По нашему глубокому убеждению, люди разберутся в определении своей этнической принадлежности, при необходимости восстановят свои родословные и этническую принадлежность предков. Знание своих корней, знание того, кем были, чем занимались и чем прославились твои деды и прадеды – обязанность каждого уважающего себя мужчины, показатель уровня культурного развития. В исторических архивах, в частности в материалах «Ревизских сказок» хранится масса интересной информации об этническом составе населенных пунктов интересуемого нас региона за предшествующие 3 – 4 столетия. Отметим, процессу выяснения своих этнических корней способствует и популярные ныне в Башкирии праздники «Шэжере байрам» (Праздник родословной). Было бы правильным и своевременным расширить географию данного праздника в пределах всей территории Исторического Башкортостана, куда относятся и восточные районы современного Татарстана. В ходе поездок по этому региону, в ходе общения с местными жителями нельзя не обнаружить неподдельный рост интереса местных жителей к своим этническим корням. Для гуманитарной науки двух братских республик представляется важным дать беспристрастные исторические сведения и знания, а не сконструированные в кабинетах. Проводившиеся в Российской империи в XVIII – XX вв. учеты населения или, как тогда это называлось «Ревизские сказки», фиксировали множество сел с башкирским населением в Мензелинском и Бугульминском уездах, а также в южной части Елабужского и Сарапульского уездов. Часть этих сел были в этническом отношении смешанными – башкиро-тептярскими, башкиро-тептяро-мишарскими, однако вплоть до XX в. в этом регионе преобладали башкиры. И лишь включение части указанных выше уездов с компактным башкирским населением в созданную в 1920-е гг. Татарскую республику, сделало возможным беспрецедентное, при помощи мощного административного аппарата смену этнической идентичности западных башкир. Так, несмотря на имевшие место в течении XIX столетия процессы этнической ассимиляции в Мензелинском (в 1912 – 1913 в одном только этом уезде было взято на учет более 154 тыс.чел.) и, особенно, в Бугульминском, Елабужском и Сарапульском уездах, тем не менее, советская перепись 1920 г. показала в ТАССР 121 тысяч 300 башкир, однако уже следующая перепись (1926 г.) обнаружила лишь 1 тысячу восемьсот башкир! (Язык и этнос на рубеж веков: 185).

По самым скромным нашим расчетам, этнических башкир, в первую очередь потомков коренных башкир, веками проживавших на своей земле – западной части исторического Башкортостана, а ныне в восточных районах Татарстана (прежде всего Актанышский, Муслюмовский, Бугульминский, Сармановский, Мензелинский, Челнинский, Агрызский, Альметьевский и некоторые другие), должно быть не менее 300 тысяч человек (7 – 8% населения современной Республики Татарстан). Учитывая это, как мы отметили выше, недоучет башкир в ряде западных районах Республики Башкортостан и городах (Уфа, Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы), общая численность этнических башкир в России составлять чуть более двух миллионов человек.

Действительно, демографическая проблема – важнейшая проблема, на которую следует обратить самое пристальное внимание и ученых, в том числе. Однако там ли ищут пути преодоления демографического кризиса некоторые наши татарстанские коллеги и примкнувшие к ним башкирофобы из Башкортостана? И у татар, и у башкир в начале этого столетия складывается далеко не самая благополучная этно-демографическая ситуация, это и снижение рождаемости в целом, откладывание рождение детей на более поздний период и другие язвы урбанизирующейся и глобализирующейся цивилизации, в результате чего дети и семья перестают быть главной ценностью. По заявлению ряда татарских общественников, особое место среди проблем в этой сфере занимает высокая доля этнически смешанных браков, в первую очередь русско-татарских, особенно в городах. Учитывая дисперсность расселения татар по всей России, это означает большую численность русских – новое поколение в таких семьях становится скорее русским. Ориентация, особенно женщин, на индивидуалистические западноевропейские ценности – карьеру, преувеличенный уход за собой, участие в общественной жизни и тому подобное – все что угодно, но только не продолжение рода – вот корень проблем. Отсюда и демографические проблемы (старение населения, высокий уровень смертности), зафиксированные переписью населения и у башкир и у татар. Из так называемых «этнически мусульманских» народов России лишь башкиры и татары демонстрируют демографическую стагнацию, в наибольшей степени подвержены ассимиляции со стороны русского населения. Не лучше ли работать в этом направлении, развивать подлинные, проверенные предшествующими веками духовные ценности, требования ислама, среди которых особое, почетное место занимают: многодетные крепкие семьи, добрососедские и братские отношения? Гораздо легче, на первый взгляд, обвинить в имеющихся проблемах (в нашем случае в демографических) соседей, отсюда и простые рецепты, призывы: «реконфигурация численности», «отмена сфальсифицированной переписи». Не целесообразнее ли направить энергию наших татарских коллег на решение культурных, социально-экономических потребностей татарской диаспоры в те российские регионы, где в нем действительно нуждаются (Челябинская, Курганская, Свердловская, Ульяновская, Самарская и др. области), а не раздувать проблемы по любому поводу и без, там, где их нет? Также, хотелось бы призвать наших татарских коллег прекратить голословные, провокационные и оскорбительные выпады на историю, культуру башкирского народа. Имеющие место быть некоторые противоречия должны, и, мы уверены, будут решаться в соответствии со здравым смыслом и без искусственно раздуваемых эмоций. Главное, чтобы в спорах ученых, в публикациях не оскорблялись национальные чувства и достоинства наших, действительно братских народов.

Асылгужин Р.Р.

канд. филос. наук

Для некоторой части татарской интеллигенции «больным местом» стали результаты Всероссийской переписи населения 2002 г. по Башкортостану, которые, у некоторых эмоциональных коллег, получают такие, например, названия: «зеркало геноцида», «бумажный геноцид» и тому подобное. Так, обращается внимание на увеличение по Всероссийской переписи населения 2002 г. (по сравнению с переписью 1989 г.) доли коренного населения РБ, посему ее результаты на территории Башкортостана объявляются надуманными, сфальсифицированными, с якобы искусственным завышением численности «титульной нации» путем «административного записывания» татар башкирами» и т.д. Внимательное сопоставление фактов и информации, комплексный их анализ дают нескольку иную картину.

Окончательно включив в 20-ые гг. XX столетия в свой состав всех мишарей и большинство тептярей, татарский этнос сравнялся по численности с коренным народом Башкирии, советские переписи населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. фиксировали приблизительное равное соотношение – 23 – 24% каждого народа в населении республики. В 1989 г. процент татар в ее населении поднялся до 28%. За счет чего? Такой темп роста татарского населения нигде более на пространстве бывшего СССР не наблюдался, в том числе и в Татарской АССР. Если учесть этот момент и проанализировать динамику численности башкир и татар не только за период с 1989 по 2002 гг., но и за предшествующие периоды, то соотношение численности этих двух народов по ВПН 2002 г. вполне закономерно и опровергает размышления некоторых исследователей о якобы имевших место в Башкортостане фальсификациях при ее проведении. Результаты Всесоюзной переписи населения 1989 г. как сразу после ее проведения, так и сейчас вызывают множество вопросов, и не только в Башкортостане.Анализ состояния демографического воспроизводства населения (включающий показатели рождаемости и смертности) этих этносов, делает сомнительным столь серьезное снижение естественного воспроизводства башкир к 1989 г. Традиционно, а статистические данные подтверждают это, рождаемость в башкирских семьях выше, чем в татарских семьях. Несмотря на то, что рождаемость у башкир в 1989 г. доходила до 23 -24 ребенка на тысячу человек, против 18 у татар (в последующий период наблюдалось примерно такое же соотношение), тем не менее, по переписи 1989 г. численность татар в Башкирской автономной ССР увеличилась на 180 200 человек, когда как башкир стало меньше на 72 000. На этот факт, кстати, было обращено внимание и составителями Ежегодного демографического доклада. Справедливо обосновывая численный рост башкир по переписи 2002 г., они указывают и на факторы «политического характера», имевшие место в 1989 г., когда «численность тех, кто назвался татарами, возросла по отношению к численности 1979 г. на 110,3 %, а количество назвавшихся башкирами увеличилось всего лишь на 104,2 %. Если не учитывать феномен смены идентичности, результаты кажутся странными – среди башкир больше сельских жителей и более высока рождаемость. Переписью 2002 г. взят своеобразный реванш: у татар прирост низкий – всего 0,6 %, а у башкир – заметный, 24,4 %. Истинное положение дел, видимо, находится где-то посередине» (Население России 2006: 73). Результаты переписи 2010 г. в некоторой степени подтверждают тезис о предвзятости переписи именно 1989 г. на территории БАССР.

Более того, тщательный анализ этно-демографического развития башкирских и татарских населенных пунктов западной части Башкортостана, показывает, что последние переписи населения все же не в полной мере объективно показали реальную численность башкирского населения. Для примера, обнаруживаем, что в крупном селе Аит Бижбулякского района до середины 20-го в. проживали только башкиры, во второй половине того же столетия произошла деформация этнического самосознания, перепись 2002 г. показала лишь частичное восстановление этнической идентичности жителей этого села (см. таблицу 2). С учетом этого, в Бижбулякском района перепись 2002 г. «недобрала» еще около 1500 башкир, в Миякинском – не менее 1800 башкир. Похожая ситуация была в Ермекеевском, Краснокамском, Бакалинском и ряде других районах республики.Следовательно, причины падения численности башкир в республике лежали в иной плоскости. Вполне очевидно, что частично общий прирост башкирского населения по переписи 2002 г. был обеспечен «возвратом» части татароязычного башкирского населения западных районов Башкортостана (учтенного переписью 1989 г. в составе татар). На протяжении всего ХХ-го столетия и начала нынешнего остается актуальной проблема двойственной или пограничной идентичности западных башкир. Территориально данная крупная часть башкирского народа проживает не только на западе современной Республики Башкортостан (бывшие Бирский, Белебеевский и частично Уфимский уезды), но и в восточных районах Республики Татарстана (бывшие Мензелинский, Бугульминский, Елабужский и Сарапульский уезды), южной части Пермского края и Свердловской области.

Нередко наши коллеги, делая исторический экскурс в 20-е гг. прошлого столетия, когда создавалась Большая Башкирия, упоминают о том, что на ее территории башкиры составляли не более 20% населения, а также что около половины из них татароязычны. Ни в одном источнике нет таких цифр. Если обратиться к такому источнику, как Населенные пункты Башкортостана от 1926 г (Населенные пункты Башкортостана, 1926) то окажется, что в 1920 г. численность всего население республики составляло 2 761 204 человека, из них русские – 34,4% (831,1 тыс.ч.), башкиры – 30,17 % (949,8 тыс.ч.), татары (включая мишарей и тептярей) – 20,99% (577,0 тыс.ч.), другие – 14,44 %.

Страшный голод начала 20-х гг., инициированный во многом продразверстками и разрухой периода Гражданской войны, репрессии против мирного башкирского населения, все это способствовало сокращению коренного населения края, что и зафиксировала перепись 1926 г. (см. Таблица 1). Эта была одна из наиболее драматических страниц истории башкирского народа, но далеко не единственная. Защищая свою свободу, права на свои земли, на право оставаться самими собой, башкиры, на протяжении многих веков, несли огромные людские и материальные потери. Башкиры выстрадали свою республику, пусть и в усеченном виде, в виде автономии в составе другого государства. Поэтому так остро воспринимаются башкирами различного рода нападки на легитимность данного национально-территориального образования, а также провокационные выпады публицистов и политиканов, оперирующие фактом немногочисленности коренного народа. Башкирский народ сохранил свою идентичность, но ценой огромных потерь, это беда народа, ставшего меньшинством на свой же родине. Но еще накануне Октябрьского переворота башкиры составляли 1/3 населения края. Подворная перепись крестьянского хозяйства 1912-1913 гг. показала, что в Уфимской губернии проживало 2 627 430 человек, из них: русские – 876 539 чел. (33,3%), башкиры – 846 200 чел. (32,2%), третье место занимали тептяри –262 690 чел. (10%), далее татары – 179 389 (6,8%), мишари – 150 975 (5,7%),марийцы – 75 942 (3,4%), чуваши – 79 338 (3%), удмурты – 54 662 (2%), мордва – 43 581 (1,6 %), крещенные татары – 30 944 (1,18%). Приблизительно такие же данные дала Первая Всеобщая Всероссийская перепись населения 1897 г. Следует отметить, что значительное количество башкирского населения проживало тогда в пределах Оренбургской губернии – 254 561 человек (татар в этой же губернии было 114 701 человек), а также в Пермской, Вятской и Самарской губерниях где проживало еще около 160 тыс. башкир.

Ценность учета населения 1912-1913 гг. состоит в том, что она зафиксировала численность каждой волости и уезда. Для примера, в западной части Исторического Башкортостана – в Мензелинском уезде проживало всего 450 239 чел. из них: башкир – 154 324 чел. (или 33,7 %), русских – 135 150, (29,5%), татар – 93 403 (20,4%), тептярей – 36 783 (8,0%), крещеных татар – 26 058 (5,7%), мордвы 6 151 (1,34%), чувашей – 3 922 (0,85%) и марийцев 2 448 (0,54%). На рубеже XIX–XX вв., ни в одном из уездов Уфимской губернии татары, мишари и тептяри, вместе взятые не превалировали над башкирским населением. Притом, что учитывались они отдельно, а вовсе не в составе “башкирского сословия.

Здесь необходимо выделить основные предпосылки смены этнической идентичности западных башкир: – огромные людские потери в период борьбы башкирского народа за свою автономию в 20-е гг. XX столетия; – языковой фактор;- социально-экономические условия;- проблема этнической идентичности потомков сословия тептярей; – специфика национальной политики советского периода в нашем регионе.

Важно отметить, что разработанные в 20-е годы XX века нормы литературного башкирского языка основывались на южном диалекте, на основе говора южных и юго-восточных башкир, диалекты северных и западных башкир были проигнорированы. Ряд государственных деятелей и ученых предлагали в качестве оптимального пути решения языковой проблемы башкир положить в основу литературного языка дёмский диалект (юго-западный диалект), как переходный между говорами северо-западных, северных и остальных этнографических групп башкир. Однако и этот вариант не был принят во внимание. Результаты этих событий очень скоро проявились – при проведении советской переписи 1926 г., когда было введено различие между этнической (национальной) принадлежностью и родным языком. Если в 1897 г. большая часть тюркского населения западной и северной части Исторического Башкортостана считали своим родным языком – башкирский язык, то в 1926 г. 94 % тюркское население тех же регионов решило, что их родной язык – татарский. Башкир Мензелинского и Бугульминского уездов, оказавшихся в 1922 г. в Татарской АССР записали всех татарами. Выбор литературного башкирского языка сказался даже на самосознании башкир западных уездов Уфимской губернии (Бирский, Белебеевский), вошедших в Башкирскую АССР.

Хотя большая их часть в 1926 г. подтвердило свою этническую идентичность, однако назвали родным языком татарский. В условиях, когда в западных районах РБ школы обучение башкирских детей шло на литературном татарском языке (фактически, на тюрки Урало-Поволжья), а вся печатная продукция, предназначенная для башкир, в этих районах Башкортостана выходила на татарском языке, на сцене Башкирского госдрамтеатра (нынешнего академического театра им. М.Гафури) спектакли, также, ставились на татарском литературном языке, не могли не усиливаться процессы этнической ассимиляции башкир. В дальнейшем, часть башкирских ученых-филологов лишь усугубили ситуацию, легкомысленно отказываясь признать разговорную речь северных и северо-западных башкир в качестве составной части башкирского литературного языка (северо-западный диалект башкирского языка).

В 70 – 80-е годы прошлого столетия, фактически имела место целенаправленная ассимиляционная политика по отношению к башкирам. В тех селах западной части Башкирии, где еще обучение шло на родном языке, постепенно вводилось обучение на татарском языке, история и некоторые другие школьные программы были переориентированы на Казань. Эти и ряд других мероприятий оказали негативное влияние на самосознание башкир, появилось чувство ущербности на собственной земле. Это не могло не сказаться на их самоидентификации, традиционно «двойственное» в этом регионе Башкортостана.

Башкирия в советский период, будучи ниже по рангу по сравнению с союзными республиками, отставала в развитии практически всех социальных отраслей: жилье, образование, медицина и прочих социальных благ. Имелся целый комплекс тяжелых экологических проблем. Башкиры, в силу множества объективных причин оказавшиеся меньшинством на своей земле, все более и более утрачивали такие важнейшие маркеры этнической идентичности как культура, язык, знание своей истории и т.д. Особенно тревожным был процесс усиления в «застойные годы» «татаризации» западных башкир. Этому способствовали не только и не столько объективные этнические процессы, сколько проводимая тогдашним руководством республики политика в национально-культурной (массовый перевод обучения башкирских детей на русский и татарский язык обучении, кадровая политика и т.д.) и социально-экономической (размещение инвестиций, производств) сфере.

На этом фоне не случайным выглядят и размеры отрицательного сальдо миграции (превышение выезда над въездом) у башкир, который в 1970 – 1980 гг. был в 2,5 раза выше, чем у представителей других народов, проживающих в БАССР. Очень много этнических башкир выехало за пределы Башкирии – в республики Средней Азии и нефтегазоносные районы Сибири. Лишь с начала 90 – ых гг. Республика Башкортостан стала центром притяжения для башкир. Усилилась “возвратная” миграции, т.е. возвращении на родину башкир, в разные годы выехавших за ее пределы. Отметим, что из данных, которые давались Госкомтстатом и миграционной службой, следует, что башкиры не доминировали среди лиц, въехавших на постоянное жительство в республику из стран СНГ. Однако, следует иметь в виду, что официально была зарегистрирована лишь 1/3 часть въехавших, а также прошедших процедуру получения статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Многие этнические башкиры, приехавшие в Башкирию в 90-е гг. не утруждали себя бюрократической волокитой (в том числе и семья и многочисленные родственники автора этой статьи), приезжали первоначально к родне, устраивались на работу, учебу и т.д. По нашим расчетам, как минимум каждый десятый башкир, ныне проживающий в Башкортостане, является реэмигрантом, либо рожден в семье реэмигрантов.

Мы проанализировали также данные Министерства образования РБ за несколько лет по национальному составу. В ряде западных районах республики количество школьников-татар несколько больше чем школьников-башкир, хотя, в целом там башкиры преобладают. С чем это связано? Во-первых, до сих пор во многих башкирских селах западной части Башкортостана обучение в школах ведется на татарском языке (родной язык обучения – татарский). Районные сотрудники РОНО, недолго думая, всех детей в указанных школах учитывают как татар. Для примера, села Елбулактамак, Дюсан, Аит Бижбулякского района; Зильдар, Шатмантамак, Баязит, Большие и Малые Каркалы, Качеган Миякинского района основаны башкирами рода сарайлы-мен, все ревизии населения указывали в этих селах именно башкир как преобладающую национальность. Однако, до сих пор дети в указанных селах обучаются на татарском языке, соответственно и учитываются они как учащиеся татарской национальности. В итоге учеников татар оказывается в том же Миякинском районе чуть ли не в 1,5 раза больше чем башкир, что не может соответствовать действительности. Такая же ситуация в Ермекеевском, Туймазинском, Краснокамском и ряде других районов республики. Далее эти данные идут в Уфу, где и попадают в официальные сводки.

При проведении переписи 2002 г., в переписных листах более четко, по сравнению с предыдущими, была разграничена языковая и этническая принадлежность (последняя основывается, в первую очередь, на этническом самосознании). Большая часть башкир западного региона Башкортостана разговаривают на диалектах, более похожих на современный литературный татарский язык. Эти обстоятельства способствовали тому, что родным языком эта часть башкир считает татарский язык, на основе которого, соответственно и делался вывод об этнической принадлежности. То есть, отсутствие объяснений со стороны переписчиков при проведении предыдущих переписей, делало возможным записывать башкир с родным татарским языком – этническими татарами. Не случайно до и после проведения переписи 2002 г. многие татарские общественно-политические деятели высказывали «серьезную озабоченность» этим обстоятельством. Вообще, многие наши коллеги из Татарстана придают особую значимость языковому признаку и упрощенному пониманию того, что если люди разговаривая между собой, друг друга понимают, то этот означает, что они говорят на одном языке. Для примера, Рафаэль Хакимов часто в своих выступлениях заявляет: «Раз уж мы татары, понимаем без особых проблем узбекский, казахский, киргизский, башкирский языки, то получается, что мы говорим на одном языке». А далее, в традиционном духе, утверждается, что этим единым языком, конечно же, является татарский. Язык, хотя и является важнейшей частью бытия того или иного народа, тем не менее, не может выступать главным и тем более единственным маркером этнической идентичности. Иначе половину среднего и молодого поколения башкир и татар (поскольку они являются русскоязычными) можно отнести к русскому народу.

Примечательно, численность татар относительно стабильна лишь в РТ и регионах где компактно проживают башкиры. Это можно проиллюстрировать на примере Бардымского района Пермского края. Численность башкир – коренного населения современных Бардымского, Пермского, Куединского, Чернушкинского и других районов края, увеличивалась вплоть до нынешнего столетия. В 1989 г. доля башкир, считавших родным языком – татарский, составляла в Пермской области 30 477 чел. Они представляли 58,1% всех башкир области. Во многом, именно несовпадение языковой идентичности способствовало сокращению башкирского населения в Бардымском районе, зафиксированное Всероссийскими переписями 2002 г. и 2010 г. В 2002 г. здесь было учтено 16 600 башкир (59,5 % населения района), а в целом в Пермском крае башкир осталось 40 740 чел. (в 1989 г. было 52 326 чел.). Именно деформация этнического самосознания башкир «обеспечили» рост численности татарского населения южного региона Пермского края. Так, численность татар в Куединском районе возросла с 2 100 чел. в 1989 г. до 2 300 чел. в 2002 г., а в Бардымском районе с 1 500 чел. в 1989 г. (4,9% населения района) до 9 000 чел. (32,3%) в 2002 г.). В остальных же районах Пермского края произошло сокращение численности татар, в том числе в татарских районах края – в Сылвенско-Иренском поречье (например, Октябрьский район). В целом численность татар этого региона сократилась со 150 460 чел. в 1989 г. до 115 544 чел. в 2010 г. Следует отметить и такой факт, ревизии XVIII – XIX вв. вообще не фиксировали татарское население в бассейне реки Тулва.

В результате преобразований, последовавших после провозглашения демократизации российского общества, произошло увеличение общеобразовательных, дошкольных и вузовских учреждений, где более серьезное внимание стало уделяться изучению родного языка, истории, культуре родного края и народа; изменилась в указанную сторону работа средств массовой информации, особенно башкирского телевидения; резко увеличилась литература по истории башкир. К примеру, увидели свет «Воспоминания» А.З. Валиди, работы зарубежных авторов о взаимоотношениях России и башкир: Р. Пайпса, А.С. Доннели и других. Особо следует отметить публикации книг по истории сел и районов, имперским и советским переписям населения. Была проведена большая разъяснительная работа башкирской интеллигенцией, Исполкомом Всемирного курултая башкир, в частности накануне переписи 2002 г. подготовившего и выпустившего брошюры по целому ряду районов РБ, куда были включены данные “Ревизских сказок”, проводившихся в царской России и переписей населения СССР. В них наглядно и доказательно раскрывались этнические корни населенных пунктов республики. Особое место в процессе восстановления этнической идентичности заняли активно проводимые в последние годы народные праздники «Шежере-байрам».

Все вышеназванное способствовало росту этнического самосознания башкир, включая уроженцев северо-запада Республики Башкортостан.

Представляется необходимым сделать небольшой анализ изменения этнического состава населения по городам и сельским районам Республики Башкортостан и попытаемся найти следы, как это пишут наши оппоненты, геноцида татарского народа, фальсификации и т.д. Возьмем для сравнения не только результаты переписей 1989 г. и 2002 г. но и предшествующий период. Так, в столице Башкортостана – г.Уфе, башкиры в 1979 г. составляли 92 678 чел (9,5% населении города), татар тогда было 240 881 чел. (24,7% населения города), в течении следующих десятилетий оба народа постепенно увеличили свою численность, в 2002 г. башкир в г.Уфе стало 154 928 (14,8%), татар (28,1%). Как видно, не произошло чего то неординарного, все укладывается в нормальные демографические рамки. Такое же соотношение сложилось и во втором по величине городе республике – Стерлитамаке. Заметно увеличелась численность татар в городах западнее Уфы: в Белебее с 10309 чел в 1979 г. до 14007 чел в 2002 г.; Дюртюлях с 11267 до 19444, т.е. с 58% в населении этого города в 1979г. до 65% в 2002г., за этот же период башкир увеличилось с 4317 чел. (22,3%) лишь до 6715 чел. (22,4%). Аналогичную картину можно наблюдать и в других городах – Октябрьском, Нефтекамске, Бирске, Благовещенске. В целом, по республике и общая численность горожан-татар и их доля в городской части населения РБ увеличилась, т.е. произошло существенное изменение в структре татарского населения – урбанизация.

Под критику подпадают результаты переписи по западным сельским районам. Однако и здесь конкретный анализ динамики развития численности населения этих районов опровергает миф о башкиризации, записывании татар башкирами и т.д. Для начала необходимо учесть тот факт, что за последние 30-40 лет произошло сокращение сельского населения Башкирии, первоначально процессы массовой урбанизации затронули русское население, далее (с 60-х гг.) – татарское население. Башкиры же долгое время оставались скорее сельским населением, чем городским. Этот фактор наложил отпечаток и на естественную динамику воспроизводства населению и на долю башкир в составе сельского населения, в том числе и в западных регионах. Если исключить из внимания “странную” перепись 1989 г., то динамика соотношения башкир и татар в западных сельских районах во второй половине 20-го – начала 21 столетий вполне укладывается в нормальные рамки естественного воспроизводства населения. Возьмем для примера динамику численности населения юго-западного района республики – Миякинского, где произошло общее снижение всего населения района с 34 172 чел. в 1979 г. до 30 274 чел. в 1989 г. Причем это отрицательное демографическое сальдо «обеспечили» именно башкиры – сократившись с 11 011 чел. в 1979 г. до 7 708 чел. в 1989 г. Стабильную численность показали другие народы района – русские и чуваши. В то же время татарское население Миякинского района увеличилось с 15 079 чел. в 1979 г. до 16 731 чел. в 1989 г., составив более половины его населения. Переписи 2002 г. и 2010 г. «восстановили» соотношение численности основных этносов района. Такая же ситуация в большинстве других западных районах РБ.

Таким образом, попытки проанализировать демографические процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан, опираясь лишь на узкие временные рамки, на данные переписей 1989 и 2002 гг., могут привести к необъективным и неверным выводам. Необходимо сопоставление данных о численности основных этнических групп Башкирии за гораздо более длительный, предшествующий период. Анализ материалов Всероссийских переписей XIX в., Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., а также Советских переписей 1926 – 1989 гг., делает вполне закономерным на рубеже веков рост численности башкирского населения Республики Башкортостан, и в частности, увеличение численности западных башкир.

По нашему глубокому убеждению, люди разберутся в определении своей этнической принадлежности, при необходимости восстановят свои родословные и этническую принадлежность предков. Знание своих корней, знание того, кем были, чем занимались и чем прославились твои деды и прадеды – обязанность каждого уважающего себя мужчины, показатель уровня культурного развития. В исторических архивах, в частности в материалах «Ревизских сказок» хранится масса интересной информации об этническом составе населенных пунктов интересуемого нас региона за предшествующие 3 – 4 столетия. Отметим, процессу выяснения своих этнических корней способствует и популярные ныне в Башкирии праздники «Шэжере байрам» (Праздник родословной). Было бы правильным и своевременным расширить географию данного праздника в пределах всей территории Исторического Башкортостана, куда относятся и восточные районы современного Татарстана. В ходе поездок по этому региону, в ходе общения с местными жителями нельзя не обнаружить неподдельный рост интереса местных жителей к своим этническим корням. Для гуманитарной науки двух братских республик представляется важным дать беспристрастные исторические сведения и знания, а не сконструированные в кабинетах. Проводившиеся в Российской империи в XVIII – XX вв. учеты населения или, как тогда это называлось «Ревизские сказки», фиксировали множество сел с башкирским населением в Мензелинском и Бугульминском уездах, а также в южной части Елабужского и Сарапульского уездов. Часть этих сел были в этническом отношении смешанными – башкиро-тептярскими, башкиро-тептяро-мишарскими, однако вплоть до XX в. в этом регионе преобладали башкиры. И лишь включение части указанных выше уездов с компактным башкирским населением в созданную в 1920-е гг. Татарскую республику, сделало возможным беспрецедентное, при помощи мощного административного аппарата смену этнической идентичности западных башкир. Так, несмотря на имевшие место в течении XIX столетия процессы этнической ассимиляции в Мензелинском (в 1912 – 1913 в одном только этом уезде было взято на учет более 154 тыс.чел.) и, особенно, в Бугульминском, Елабужском и Сарапульском уездах, тем не менее, советская перепись 1920 г. показала в ТАССР 121 тысяч 300 башкир, однако уже следующая перепись (1926 г.) обнаружила лишь 1 тысячу восемьсот башкир! (Язык и этнос на рубеж веков: 185).

По самым скромным нашим расчетам, этнических башкир, в первую очередь потомков коренных башкир, веками проживавших на своей земле – западной части исторического Башкортостана, а ныне в восточных районах Татарстана (прежде всего Актанышский, Муслюмовский, Бугульминский, Сармановский, Мензелинский, Челнинский, Агрызский, Альметьевский и некоторые другие), должно быть не менее 300 тысяч человек (7 – 8% населения современной Республики Татарстан). Учитывая это, как мы отметили выше, недоучет башкир в ряде западных районах Республики Башкортостан и городах (Уфа, Октябрьский, Нефтекамск, Дюртюли, Туймазы), общая численность этнических башкир в России составлять чуть более двух миллионов человек.

Действительно, демографическая проблема – важнейшая проблема, на которую следует обратить самое пристальное внимание и ученых, в том числе. Однако там ли ищут пути преодоления демографического кризиса некоторые наши татарстанские коллеги и примкнувшие к ним башкирофобы из Башкортостана? И у татар, и у башкир в начале этого столетия складывается далеко не самая благополучная этно-демографическая ситуация, это и снижение рождаемости в целом, откладывание рождение детей на более поздний период и другие язвы урбанизирующейся и глобализирующейся цивилизации, в результате чего дети и семья перестают быть главной ценностью. По заявлению ряда татарских общественников, особое место среди проблем в этой сфере занимает высокая доля этнически смешанных браков, в первую очередь русско-татарских, особенно в городах. Учитывая дисперсность расселения татар по всей России, это означает большую численность русских – новое поколение в таких семьях становится скорее русским. Ориентация, особенно женщин, на индивидуалистические западноевропейские ценности – карьеру, преувеличенный уход за собой, участие в общественной жизни и тому подобное – все что угодно, но только не продолжение рода – вот корень проблем. Отсюда и демографические проблемы (старение населения, высокий уровень смертности), зафиксированные переписью населения и у башкир и у татар. Из так называемых «этнически мусульманских» народов России лишь башкиры и татары демонстрируют демографическую стагнацию, в наибольшей степени подвержены ассимиляции со стороны русского населения. Не лучше ли работать в этом направлении, развивать подлинные, проверенные предшествующими веками духовные ценности, требования ислама, среди которых особое, почетное место занимают: многодетные крепкие семьи, добрососедские и братские отношения? Гораздо легче, на первый взгляд, обвинить в имеющихся проблемах (в нашем случае в демографических) соседей, отсюда и простые рецепты, призывы: «реконфигурация численности», «отмена сфальсифицированной переписи». Не целесообразнее ли направить энергию наших татарских коллег на решение культурных, социально-экономических потребностей татарской диаспоры в те российские регионы, где в нем действительно нуждаются (Челябинская, Курганская, Свердловская, Ульяновская, Самарская и др. области), а не раздувать проблемы по любому поводу и без, там, где их нет? Также, хотелось бы призвать наших татарских коллег прекратить голословные, провокационные и оскорбительные выпады на историю, культуру башкирского народа. Имеющие место быть некоторые противоречия должны, и, мы уверены, будут решаться в соответствии со здравым смыслом и без искусственно раздуваемых эмоций. Главное, чтобы в спорах ученых, в публикациях не оскорблялись национальные чувства и достоинства наших, действительно братских народов.

Асылгужин Р.Р.

канд. филос. наук

Фанур Шагиев,

21-08-2012 22:57

(ссылка)

Охота с беркутами... среди башкир

21 мая 1856 года глава егермейстерской конторы

(заведовала императорской охотой) обер-егермейстер граф П. Ферзен

обратился к В. А. Перовскому с письмом, в котором писал:

«До

Высочайшего ( Александра II ) сведения дошло, что во вверенных

управлению Вашего сиятельства губерниях водятся беркуты или орлы,

приученные брать не только птиц, но даже некоторых зверей, как лисиц,

зайцев и других, а потому господину министру императорского двора угодно

было мне поручить обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшей

просьбою: если таковые орлы действительно водятся во вверенном Вам крае,

то прислать двух или трех… вместе с людьми, привыкшими с ними

обращаться, в Москву, ко времени имеющей быть в августе месяце коронации

Его Величества…».

В короткое время в Башкирии были найдены два

беркута, два кречета, четыре сокола, два ястреба, приученные к охоте. В.

А. Перовский принял решение отправить в Москву десять башкир-охотников,

для которых было сшито специальное обмундирование...

Делегацию

возглавил двадцатипятилетний зауряд-сотник Фахретдин-хаджи Уметбаев,

управляющий 27-м кантоном, родной брат Мухаметсалима Уметбаева,

известного впоследствии башкирского ученого, писателя и публициста. Их

отец, есаул Ишмухамет Уметбаев, бывший кантонным начальником, считался

большим мастером соколиной охоты. Его кантон находился в то время в

Стерлитамакском уезде, на территории современного Кармаскалинского

района Башкортостана...

...Церемония коронации Александра II

состоялась 26 августа в Успенском соборе Московского кремля. На ней

присутствовала и башкирская депутация. Наконец, перед отъездом

императора в Санкт-Петербург череду празднеств должен был завершить

охотничий сезон.

Послов иностранных держав, видевших королевские и

иные охоты, вероятно, было трудно чем-либо удивить. Однако то, что они

увидели 6 сентября 1856 года, было невиданным для них зрелищем...

Александр

II «за успешное производство с беркутами и ястребами охот, изволил

изъявить Высочайшее свое удовольствие». Особую благодарность на имя

генерал-губернатора В. А. Перовского направил граф П. Ферзен: «за

отлично-примерное поведение во все время нахождения в Москве г.

Уметбаева с вверенною ему командою нижних чинов Башкирского войска».

Башкиры получили денежное вознаграждение по 50 рублей серебром, что

представляло для того времени немалую сумму, а их командир зауряд-сотник

Ф. Уметбаев был пожалован драгоценным перстнем. Впоследствии он получит

чин зауряд-есаула. Кроме того, всем башкирам-охотникам были подарены

коронационные жетоны, как свидетелям коронации императора Александра II.

Один из башкир, урядник Юлдыбаев, был оставлен на некоторое время в

Москве для обучения царских егерей тонкостям охоты с ловчими птицами. Он

был родом из 6-го кантона, который находился в то время в

Верхнеуральском уезде, на территории современного Белорецкого района

Башкортостана.

(заведовала императорской охотой) обер-егермейстер граф П. Ферзен

обратился к В. А. Перовскому с письмом, в котором писал:

«До

Высочайшего ( Александра II ) сведения дошло, что во вверенных

управлению Вашего сиятельства губерниях водятся беркуты или орлы,

приученные брать не только птиц, но даже некоторых зверей, как лисиц,

зайцев и других, а потому господину министру императорского двора угодно

было мне поручить обратиться к Вашему сиятельству с покорнейшей

просьбою: если таковые орлы действительно водятся во вверенном Вам крае,

то прислать двух или трех… вместе с людьми, привыкшими с ними

обращаться, в Москву, ко времени имеющей быть в августе месяце коронации

Его Величества…».

В короткое время в Башкирии были найдены два

беркута, два кречета, четыре сокола, два ястреба, приученные к охоте. В.

А. Перовский принял решение отправить в Москву десять башкир-охотников,

для которых было сшито специальное обмундирование...

Делегацию

возглавил двадцатипятилетний зауряд-сотник Фахретдин-хаджи Уметбаев,

управляющий 27-м кантоном, родной брат Мухаметсалима Уметбаева,

известного впоследствии башкирского ученого, писателя и публициста. Их

отец, есаул Ишмухамет Уметбаев, бывший кантонным начальником, считался

большим мастером соколиной охоты. Его кантон находился в то время в

Стерлитамакском уезде, на территории современного Кармаскалинского

района Башкортостана...

...Церемония коронации Александра II

состоялась 26 августа в Успенском соборе Московского кремля. На ней

присутствовала и башкирская депутация. Наконец, перед отъездом

императора в Санкт-Петербург череду празднеств должен был завершить

охотничий сезон.

Послов иностранных держав, видевших королевские и

иные охоты, вероятно, было трудно чем-либо удивить. Однако то, что они

увидели 6 сентября 1856 года, было невиданным для них зрелищем...

Александр

II «за успешное производство с беркутами и ястребами охот, изволил

изъявить Высочайшее свое удовольствие». Особую благодарность на имя

генерал-губернатора В. А. Перовского направил граф П. Ферзен: «за

отлично-примерное поведение во все время нахождения в Москве г.

Уметбаева с вверенною ему командою нижних чинов Башкирского войска».

Башкиры получили денежное вознаграждение по 50 рублей серебром, что

представляло для того времени немалую сумму, а их командир зауряд-сотник

Ф. Уметбаев был пожалован драгоценным перстнем. Впоследствии он получит

чин зауряд-есаула. Кроме того, всем башкирам-охотникам были подарены

коронационные жетоны, как свидетелям коронации императора Александра II.

Один из башкир, урядник Юлдыбаев, был оставлен на некоторое время в

Москве для обучения царских егерей тонкостям охоты с ловчими птицами. Он

был родом из 6-го кантона, который находился в то время в

Верхнеуральском уезде, на территории современного Белорецкого района

Башкортостана.

Фанур Шагиев,

21-08-2012 22:44

(ссылка)

Еще в 1897 г. исследователь края С. Г. Рыбаков высказал:..

Еще в 1897 г. исследователь края С. Г. Рыбаков высказал:

«Башкиры

менее обнаруживают болезнь за свою религию, чем татары, спокойно

рассуждают о своей и русской вере, не обнаруживая ни малейшей склонности

возвеличивать свою, считая все веры равными.

Они спокойно

встретили распоряжение русских властей об обязательности знания русского

языка муллами, без опасения за веру отдают своих детей в русские

начальные школы».

По утверждению С. А. Халфина, «исламские

традиции вплелись в этническую культуру башкир очень своеобразно

<…> потому что башкирский этнос формировался на стыке различных

культур: западной и восточной, кочевническо-скотоводческой и

оседло-земледельческой».

«Башкиры

менее обнаруживают болезнь за свою религию, чем татары, спокойно

рассуждают о своей и русской вере, не обнаруживая ни малейшей склонности

возвеличивать свою, считая все веры равными.

Они спокойно

встретили распоряжение русских властей об обязательности знания русского

языка муллами, без опасения за веру отдают своих детей в русские

начальные школы».

По утверждению С. А. Халфина, «исламские

традиции вплелись в этническую культуру башкир очень своеобразно

<…> потому что башкирский этнос формировался на стыке различных

культур: западной и восточной, кочевническо-скотоводческой и

оседло-земледельческой».

Фанур Шагиев,

21-08-2012 19:43

(ссылка)

"Хивинцы в гостях у башкирцев. Записки проезжего. 1854"Небольсин

Известный историк, этнограф и литератор XIX века Павел

Иванович Небольсин писал в своих заметках "Хивинцы в гостях у башкирцев.

Записки проезжего. 1854":

"Башкирцы лихой народ и чудные

наездники. Удаль свою они не раз успели выказать в блистательных войнах,

которые вела Россия с своими врагами. Нечего и говорить, что, по роду

своей службы, они не могут вполне заменить тяжелой кавалерии или быть

хорошими пехотинцами; но как легкое иррегулярное войско, как казаки, они

первенство над собою могут уступить разве только кавказским линейцам да

уральцам; а в бесстрашии, отваге и примерной исполнительности они

сумели поддержать казачью славу наравне с донцами и черноморцами, и это в

течение нынешнего столетия они успели доказать в Отечественную войну

двенадцатого года, в турецкую кампанию, в Польскую войну, в Хивинскую

экспедицию и при многих других случаях."

Иванович Небольсин писал в своих заметках "Хивинцы в гостях у башкирцев.

Записки проезжего. 1854":

"Башкирцы лихой народ и чудные

наездники. Удаль свою они не раз успели выказать в блистательных войнах,

которые вела Россия с своими врагами. Нечего и говорить, что, по роду

своей службы, они не могут вполне заменить тяжелой кавалерии или быть

хорошими пехотинцами; но как легкое иррегулярное войско, как казаки, они