|

|

|

Лора К.

11-03-2023 08:03 (ссылка)

Re: Положение женщины в Древней Руси: от язычества к христиан

Православие было успешно внедрено на большей части территории Древней Руси X-XI веков.

Кирилл и Мефодий. Создатели славянской письменности. Святые православной и католической церквей, братья-миссионеры из города Солуни, создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.

Худ. А. Ю. Филатов. Выбор веры князем Владимиром

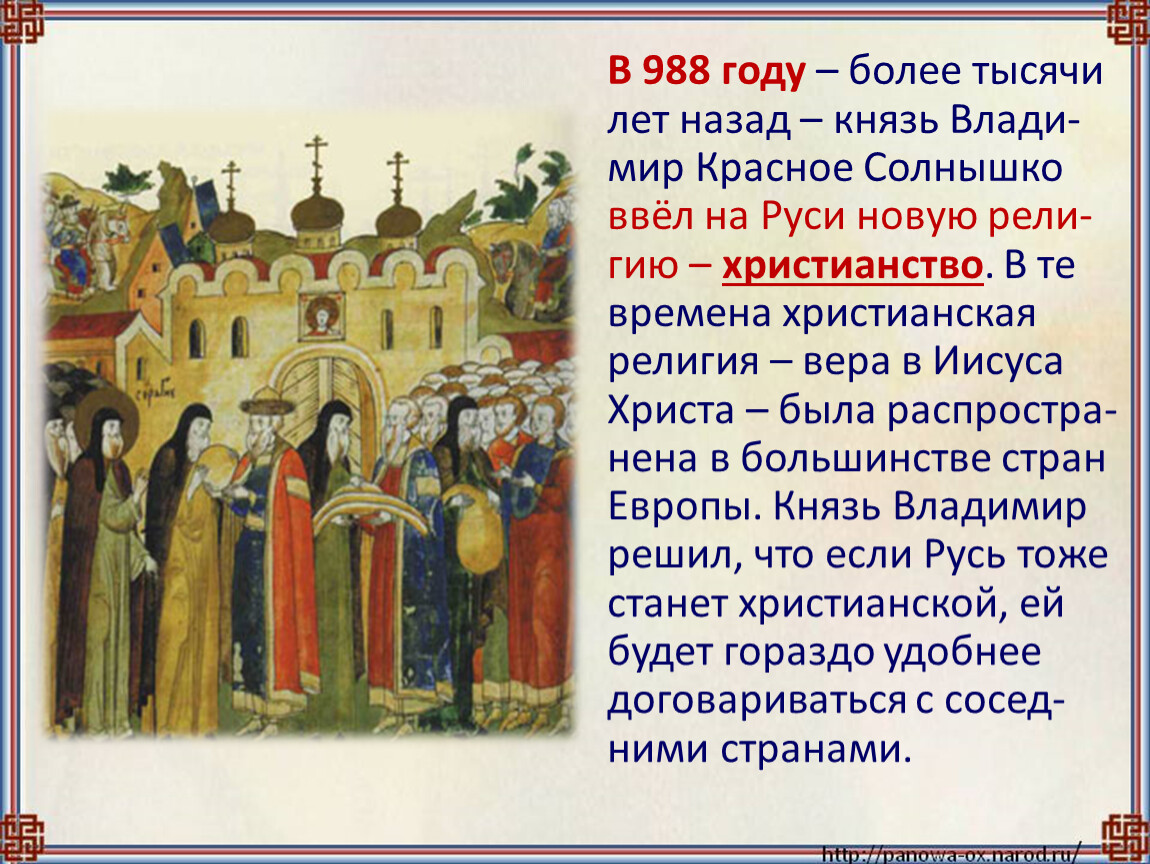

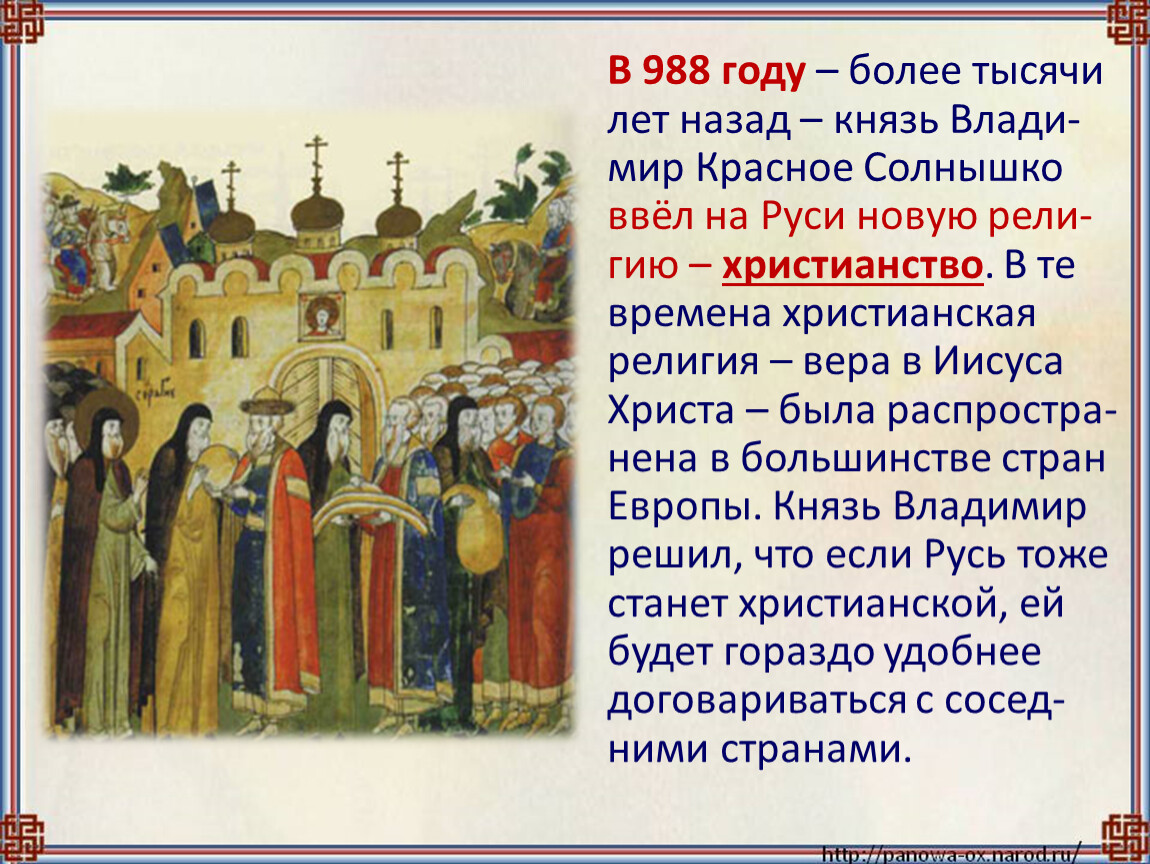

Крещение Руси

Термин, под которым в современной исторической науке понимается введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Источники дают противоречивые указания на точное время принятия новой религии. Традиционно, вслед за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году и считать началом официальной истории Русской церкви.

Художник Андрей Алексеевич Шишкин

Художник Андрей Алексеевич Шишкин

Правовые основы и традиции семейной жизни в Древней Руси

Константи́н Алексе́евич Васи́льев

Семейная жизнь в Древней Руси подчинялась строгим традициям, которые сохранялись неизменными в течении длительного времени.

Константи́н Алексе́евич Васи́льев

Повсеместно распространенным явлением была семья (род), состоящая из множества родственников по мужской линии, обитающих под одной крышей.

В таком семействе, совместно со стареющими родителями, проживали их сыновья и внуки с семьями. Девушки после свадьбы уходили в другую семью, в другой род. Между членами рода были запрещены брачные союзы.

Иногда взрослые сыновья по разным причинам отделялись от своего рода и образовывали новые семьи, которые состояли из мужа, жены и их малолетних детей.

Православная церковь взяла под контроль и саму семейную жизнь, и ее начало — обряд бракосочетания, объявив его священным таинством.

Однако, поначалу, в XI веке, к нему прибегали только представители знати, и то, скорей, в целях поддержания статуса, чем религиозных убеждений.

Простолюдины предпочитали обходиться без помощи священников в этом вопросе, так как не видели в церковном венчании смысла, ведь русские свадебные традиции были самодостаточны и являлись не просто веселым развлечением.

Несмотря на усилия, направленные на искоренение внецерковных браков, церковному суду приходилось признавать их законными при решении тяжб, касающихся семейных вопросов: развода и раздела имущества. Дети, рожденные в браках, не освященных церковью, тоже имели право на наследование наравне с венчанными браками.

Щрилёв Михаил

Обладали ли русские женщины правами?

Женская часть населения Древней Руси имела мало прав.

Женская часть населения Древней Руси имела минимальные права. Возможность наследовать имущество имели только сыновья. Дочери, не успевшие выйти замуж, пока был жив их отец, после его смерти оказывались на содержании общины либо вынуждены были нищенствовать — положение, напоминающее положение вдов Индии.

В дохристианскую эпоху браки по любви были возможны в том случае, если жених похищал любимую (вспомните подобные обряды у других народов).

Когда заходит речь о похищении девушек с целью последующей женитьбы на них, в первую очередь приходят на ум народы Северного Кавказа, где это широко практиковалось вплоть до самого недавнего времени. Подкованные в античной истории люди могут еще привести в пример сабинянок, похищенных когда-то римскими юношами.

А вот о том, что такой же обычай существовал и у наших предков, известно меньше. Тем не менее в языческие времена в Древней Руси он был очень распространен. Да и в христианскую эпоху пропал далеко не сразу - с ним пришлось активно бороться.

Праздник Ивана Купалы и похищение невест

Чаще всего умыкание девушек совершалось во время купальских игрищ. Этот древний праздник вообще был очень сильно завязан на взаимоотношениях между полами - любовных, конечно.

Павлов Яков Михайлович. Ночь под Ивана Купала

Некоторые авторы в описании его подробностей не скупятся на разные непристойности, но что из этого было в реальности, а что является плодом их фантазии, понять трудно.

Ночь на Ивана Купалу. 1995

Обрядовое похищение в ночь на Купалу чаще всего происходило по предварительному сговору с самой будущей невестой.

В то же время, похищенная девушка становилась собственностью мужа.

Родственникам потом приходилось смиряться со свершившимся фактом и давать свое согласие на брак, чтобы избежать позора.

При заключении сговора между родителями происходила сделка между семьей девушки и родом жениха, что несколько ограничивало власть мужа. Невеста получала право на свое приданое, которое становилось ее собственностью.

Борис Михайлович Ольшанский. Похищение княгини

Учитывая, что в обычных обстоятельствах мнения девушки по вопросу замужества вообще не спрашивали, купальские похищения могли играть важную роль. Они давали хоть какую-то возможность выйти замуж по любви.

Щрилёв Михаил

Однако, христианство постепенно положило конец этой традиции, ведь, в случае нецерковного брака, священник лишался положенного ему вознаграждения за совершения обряда венчания.

В древнерусском законодательстве XI века, представленном «Уставом князя Ярослава», есть ряд нормативных актов, касающихся семьи и брака. Даже сговор между сватами был регламентируемым явлением.

Например, отказ от женитьбы со стороны жениха после того, как произошло сватовство, считался обидой для невесты и требовал солидной компенсации. Причем сумма, взимаемая в пользу митрополита, была вдвое большей, нежели в пользу обиженной стороны.

Федоскинская миниатюра

До прихода христианства на Русь, разводы разочаровавшихся друг в друге супругов были не редки, девушка в этом случае уходила в дом родителей, забрав свое приданое. Супруги, оставаясь в браке, могли просто жить раздельно.

В православии брак стало сложнее расторгнуть.

Вариантами для женщин были побег, уход к более богатому и знатному мужчине, обладавшему большей властью, оговоры мужа перед власть имущими, и другие неприглядные меры, вплоть до отравления супруга или смертоубийства.

Федоскинская миниатюра

К XII веку влияние церкви на семейную жизнь стало более ощутимым: были запрещены браки между родственниками вплоть до шестого колена, в Киевском и Переяславском княжествах практически исчезла полигамия, похищение невесты стало лишь игровым элементом свадебного обряда.

«Женщина сотворена для мужчины, а не мужчина для женщины», — эта мысль часто звучала под сводами христианских храмов Византии, начиная с 4-го века, перекочевав в православие, которое, невзирая на сопротивление убежденных язычников, было успешно внедрено на большей части территории Древней Руси X-XI веков. Такой постулат, насаждаемый церковью, вызывал обоюдное недоверие полов. В семейных отношениях часто присутствовала неприязнь к партнеру или откровенное равнодушие. Мужья не ценили жен, но и жены не слишком дорожили мужьями.

Взаимное недоверие порождало пренебрежение по отношению друг к другу и ревность со стороны мужа, выражаемую порой в жестких формах.

Семейные союзы между знатными мужчинами и женщинами низшего класса не считались законными с точки зрения церкви и не признавались.

Федоскинская миниатюра

Холопы разных господ не имели возможности пожениться, если только хозяева не договорились продать одного из них во владение другого, чтобы оба супруга принадлежали одному барину, что в условиях пренебрежительного отношения господ к холопам было крайне редким явлением. Поэтому фактически холопы могли только рассчитывать на брак с кем-то из смердов того же господина, обычно из той же деревни.

Щрилёв Михаил. Семья.

Крестьянки и рабыни были по сути наложницами в отношениях со знатным мужчиной, не имея законного статуса или правовой защиты ни для себя, ни для детей.

Классово неравные союзы были невозможны. Да барину и не нужно было жениться на своей холопке, ею можно было пользоваться и так.

По положениям «Пространной правды» (переложения «Устава князя Ярослава», сделанного в XII веке), брак вольного гражданина древнерусского общества с холопкой, а также и обратный вариант, когда мужем становился закабаленный человек, вел к закабалению свободного гражданина или гражданки.

Таким образом, в реальности свободный человек не мог жениться на рабыне (холопке): это бы сделало его самого рабом. То же самое происходило, если женщина была свободной, а мужчина в кабале.

Хотя законодательно после принятия христианства обладание более чем одной женой осуждалось, на практике грань между первой женой и наложницами (любовницами) была лишь формальной.

Блуд холостых отроков порицался, но в причастии им не отказывали, если только грешили они не с мужней женой.

Христианством был наложен запрет на двоеженство, которое ранее было распространенным явлением на Руси. Эта традиция была связана со славянскими верованиями в двух богинь — «рожаниц», которые в неразрывной связи с богом Родом, почитались, как прародители славян.

ЖИВОПИСЬ . М.БОСКИН

Церковь ограничивала возможность вступления в повторные браки, их должно было быть не больше двух. Третье венчание в течение долгого времени являлось противоправным как для жениха и невесты, так и для совершившего таинство священника, даже в том случае, если он не знал о предыдущих женитьбах.

Идея вступления в брак по взаимной любви для большинства молодых людей не стояла даже на повестке дня — брак заключали по воле родителей.

Принуждение к браку было повсеместным явлением. В результате женщины порой решались на самоубийство, если брак был постылым. В этом случае родителей тоже наказывали: «Если девушка не захочет замуж, а отец и мать выдадут силой, а она что-либо сделает над собой, отец и мать отвечают перед митрополитом».

Петр Иванович Целебровский. «До свадьбы».

Причины, по которым семейная жизнь была прервана (вдовство), в данном случае не имели значения. Позднее, по следующим редакциям правовых норм от XIV-XV веков, законодательство проявило некоторую снисходительность к молодым людям, рано овдовевшим в двух первых браках и не успевшим заиметь детей, в виде дозволения на третий.

Родившиеся от третьего и последующего браков в эти времена дети стали иметь право на наследство.

В «Уставе князя Ярослава» (который появился примерно на рубеже XI-XII веков) были предусмотрены обязательства родителей перед детьми, по которым отпрыски должны быть материально обеспечены и устроены в семейной жизни.

При смерти родителей забота о незамужней сестре (замужество, обеспечение приданым) ложилась на ее братьев, которые были обязаны дать ей в приданое, что смогут. Наследства при наличии в семье сыновей дочери не получали.

Борис Годунов с семьей / Художник Б. Зворыкин /

Основным правообладателем семейного имущества был мужчина. Женщина в случае развода или смерти мужа имела право только на свое приданое, с которым она пришла в дом жениха. Наличие этого имущества позволяло ей выйти замуж повторно.

По ее кончине приданое наследовали только родные дети женщины. Размер приданого варьировался в зависимости от социального положения его хозяйки, у княгини во владении мог быть целый город.

В семейных делах решения оставались за мужем. Муж представлял интересы жены во взаимоотношениях с обществом. Он же имел право наказать ее, причем муж автоматически был прав в любых случаях, в выборе наказания он тоже был свободен.

Щрилёв Михаил

В языческой традиции добрачные сексуальные связи считались нормальным делом. Но с укоренением христианских традиций рождение внебрачного ребенка стало подобно клейму для женщины. Ей оставалось только уйти в монастырь, брак для нее был более невозможен. Вина за рождение внебрачного ребенка накладывалась на женщину. Не только незамужние девицы, но и вдовы подвергались такому же наказанию.

От нежелательной беременности пытались избавиться с помощью знахарских средств (“зелья”), хотя таковые действия считались грехом. Потерять ребенка в результате работы не считалось грехом и за это не налагалась епитимья.

Борис Ольшанский. Берендеи.

Такое преступление, как причинение смерти женщине, наказывалось дифференцировано. За жену смерда мог либо отомстить муж, либо через суд мог получить возмещение ущерба за ее смерть хозяин, чьей холопкой она была.

За убиение женщины княжеского или боярского рода суд предлагал ее родственникам выбор между местью и выплатой «виры» — своего рода возмещения ущерба — в размере 20 гривен. Эта сумма была очень значительной, поэтому часто пострадавшая сторона выбирала именно выплату штрафа. Убийство мужчины оценивалось в два раза выше — в 40 гривен.

Станислав Мартинович

Художник-иллюстратор Николай Кочергин

В старости за родителями смотрели дети. Общество помощи старикам не оказывало.

Сергей Иванович Грибков — Годунов показывает своей дочери Ксении портрет жениха, 1876

Выдать дочь замуж было обязанностью родителей, невыполнение которой каралось тем выше, чем знатнее была девушка: «Если девушка из великих бояр не выйдет замуж, родители платят митрополиту 5 гривен золота, а меньших бояр — гривна золота, а нарочитых людей — 12 гривен серебра, а простой чади — гривна серебра». Эти деньги шли в церковную казну.

Такие жесткие санкции заставляли родителей торопиться с замужеством и женитьбой. Мнение детей особо не спрашивали.

Грибков Сергей Иванович (1820 — 1893) Перед свадьбой 1872 (ок)

Любопытно, что в XVIII-начале XIX века в крестьянской среде возраст замужества был более поздним, чем у дворян – восемнадцать-двадцать лет.

Станислав Бабюк. Старинный русский быт.

Бытовала пословица: «Мука – не тесто, пока не перемесится, девка – не невеста, пока не перебесится». То есть девица перед выданьем должна нагуляться! На соблюдение девственности, вопреки расхожему мнению, смотрели сквозь пальцы.

Каких женщин называли на Руси красивыми? Русские *славутницы*

Идеалом, достойным подражания, на Руси считались «славутницы» (или «славницы»). Кто же попадал под это определение? Внешней красоты было недостаточно, чтобы называться «славутницей».

Русские красавицы на картинах К. Маковского

Главным для крестьянской невесты была дородность – отменное здоровье.

«На что корова – была бы жена здорова», говаривали землепашцы.

В сговорных и прочих брачных документах середины XIX века отражены традиционные крестьянские представления о здоровой невесте: «есть на что посмотреть»; «большая да толстая»; «кровь с молоком», при этом важна была и подвижность.

«Красавами», «красулями» называли статных, белолицых, румяных, белозубых, чернобровых. Это были не только критерии красоты, но и символы жизненной энергии и здоровья. Особую прелесть девушке придавали длинные густые волосы, заплетенные в толстую косу, и «частая» походка – мелкие шажки с плавным покачиванием бедер и колыханием груди.

Одно из главных девичьих достоинств – коса.

Особенно ценилась «умнота» – умение умно, правильно себя вести. Девушка должна была быть доброжелательной, вежливой, скромной, но и в меру раскованной. Чтобы произвести впечатление на будущего мужа и его семью, славутнице надлежало быть учтивой, ласковой и послушной. При этом излишняя скромность воспринималась так же негативно, как и развязность, ведь чтобы нравиться парням, девушка должна была быть веселой и остроумной, уметь плясать и петь.

Немаловажное условие успеха – безупречная репутация. Утрата девственности до свадьбы означала и утрату славутости. Поэтому блюсти свою честь и доброе имя – обязанность каждой юной девушки. Кроме того, считалось, что от девственной чистоты зависит здоровье будущего потомства.

К. Маковский. Слева – *У околицы*. Справа – *За прялкой*

Девушки несли ответственность не только за собственное доброе имя, но и за репутацию всей деревни. Статус русской деревни определялся наличием в ней девушек, о которых по всей округе идет добрая слава. Чем больше таких «славниц» – тем больше чести всей деревне. Они обычно возглавляли праздничные гулянья молодежи, занимали почетные места на зимних посиделках, их первыми набирали в хоровод, из них составляли первые пары в кадрили.

А еще способность к работе и приданое.

Николай Пимоненко. "Соперницы". 1909 г.

Парень меркантильный, похоже. Выбрал ту, что с коровой.

Важным качеством славутницы было также трудолюбие. Девушек учили ткать, шить, прясть, жать, ухаживать за скотом, готовить еду, нянчить детей и т.д.

Сычков Федот Васильевич

Девичьим занятием считалось выращивание льна и конопли, из которых потом получали волокно для пряжи. Популярным занятием среди девушек было вышивание – если славутница умела искусно вышивать, значит, уже была готова к замужеству.

Были установлены нормы брачного возраста, в брак могли вступать лишь мальчики, достигшие 15-летия и 13-14-летние девочки. Правда, данное правило не всегда соблюдалось в реальности и браки более юных подростков были нередки.

Молодых Мария Станиславовна

В наши дни вступление в отношения с несовершеннолетними является преступлением. Но много веков на Руси вступали в браки в 13 лет и даже раньше. Но речь шла не о развращении малолетних, а совсем о другом.

По каким причинам на Руси девочек выдавали замуж в 13 лет?

Политический ход

Князь Юрий Долгорукий женился на 11-летней девочке. А дочь Святополка вышла замуж в 9 лет. Есть даже свидетельство о том, что владимирский князь Михаил свою дочь Елену под венец повел и вовсе в три года.

Нет, речь идет вовсе не об издевательстве над детьми. Половые отношения они начинали в том возрасте, в котором были готовы. А заключение брака было формальностью, политическим ходом. Есть правители княжеств породнились, значит, и войны между ними не будет.

БОСКИН Михаил Васильевич (1875-1929)

Трудовая повинность

У крестьян мотивы были вообще простые. Жили тогда люди в среднем 50-60 лет. Медицины не было, работа была не по-человечески тяжелой. В 30 лет крестьяне были уже почти стариками и старухами. Поэтому дочерей выдавали замуж очень рано, в это время они были красивы и невинны.

Но о красоте думали меньше всего. Девочка в семье мужа была работницей, а своей семье — лишним ртом. Вот и следили родители девушки, чтобы в девках она не засиделась. Было даже время, когда за старую деву семья должна была платить штраф.

Семья мужа брала невестку на воспитание, и им тоже было выгодно, чтобы девушка была почти ребенком. Так она будет более послушной.

Иван Семёнович Куликов (1 (13) апреля 1875

Неравный по возрасту брак, не поощрялся. И то же не по моральным, а по практическим соображениям. Старый муж быстрее умрет, женщина останется вдовой, а судьба вдовы тяжела. Нормальным было, если невеста была на несколько лет старше, как няня Лариной. Женщины работали в деревнях наравне с мужчинами, если девка была сильной, опытной в плане хозяйства и немного старше мужа — это был идеальный вариант.

Также противоправными были браки между людьми с большой разницей в возрасте, престарелыми людьми (старухами в то время считались уже 35-летние).

Федот Васильевич Сычков

Неравные браки, почему их было не мало на Руси?

Неравный брак без права выбора: ему 14, а невесте за 30

"Малолетних женят на взрослых девках, которые могли бы по летам быть матерями своих мужей" - так осуждал неравные браки, практиковавшиеся среди крестьян в XVIII веке, М.В. Ломоносов.

И хоть такая практика в Российской империи не была повсеместной, но браки, в которых жених был намного младше невесты, встречались достаточно часто.

Причем по обычаям того времени, ни будущий муж, ни жена, не имели права голоса при принятии такого судьбоносного выбора: все решало старшее поколение, а зачастую помещик, которому принадлежали крестьяне.

Почему так происходило и чем руководствовались родственники жениха и невесты?

Ответ мы можем найти у исследователей крестьянского быта.

Так А. Смирнов в своих "Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа" от 1877 года, пишет, что "причиной ранних браков бывает обыкновенно желание приобрести работницу, а также стремление охранить молодых от увлечений юности".

Ведь зачастую бывало, что в семье первыми появлялись на свет девочки, а наследник был самым младшим.

Девушки вырастали и выходили замуж, покидая родительский дом, мальчик был еще в малых годах, семье не хватало рабочих рук для ведения хозяйства, вот родители и женили его на девушке, которая была намного старше.

Разница бывало составляла 10, а то и 20 лет.

Такие браки не приветствовались крестьянской общиной, но зачастую на них закрывали глаза.

Но что было, то было и это наша история.

Гадать на святки девушки начали примерно в тот же период. Отголосок языческой эпохи никого не смущал. Христианство и язычество долго сосуществовали среди потомков славян бок о бок.

Константин Маковский святочные гадания картина

На святки девицы гадали на женихов. И гребни под подушки клали, чтоб тот самый им непременно приснился, и в воду глядели при свечах, а потом с тревогой всматривались в зеркала.

Тех, кто в девицах засиделся после 20 лет, называли «перестарками», а еще «вековухами». И для «вечных» женихов были свои названия. Таких парней тоже кликали «перестарками», а также звали «бобылями».

Браки вдовцов и вдов не ознаменовывались специальными обрядами. Все свадьбы старались играть в свободное от полевых работ время. В предсвадебный период родители с обеих сторон без молодых решали имущественные вопросы.

Православные обычаи. Свадьба на Руси состояла из множества этапов.

1. Смотрины

С прочным закреплением Христианства девицы стали участвовать в общественных смотринах, которые назначали перед большими церковными датами.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Николай Корнильевич Пимоненко."Не шути!" 1895 год

Если парень присматривал себе супругу на таких смотринах, то через несколько недель он отправлялся к ней в дом со сватами.

Петров Николай Петрович "Смотрины невесты", 1861 год.

Андрей Румянцев Смотрины (1870 -е, Чувашский художественный музей)

Н.В.Неврев, Смотрины, до 1917

Свадебному Дню предшествовало сватовство, смотрины, рукобитие, вытие, девичник или мальчишник.

Сватовство

Главным событием до свадьбы было сватовство. Родственники жениха приходили в дом невесты, чтобы получить у родителей согласие на брак. Сватами как правило были старшие мужчины из семьи жениха и дядя крестный или братья, реже сами родители.

Художник Николай Пимоненко. Сваты.

Оказывается, невесте неприлично было быть счастливой, даже не то что неприлично, а опасно - сглазят. Счастливый человек своим радостным видом открывает ворота сглазу. Вот и плакали невесты, причем основательно, недели две до свадьбы, аж с ног валились а соседи наблюдали это и думали: вот ироды, девку силком замуж отдают.

В некоторых деревнях Украины был обычай, девушку сватают, а она тихонько в уголку сидит у печки и вот если ей жених приглянулся, то она известку колупает, чем больше приглянулся, чем интенсивней пальчиками по побелке двигает. Восторгов же нельзя было высказывать, а чувства то не утаишь.

Пимоненко Николай Корнилович «Сваты»

По прибытию в дом невесты сваты не говорили о цели своего прихода напрямую. обычно использовались иносказательный формулы напоминающие торгово- деловые отношения. У вас товар у нас купец ,у нас бык у вас тёлочка, ищем овечку не заблудилась ли и другие.

Еще реже старухи свахи- профессиональные свахи, которых в деревнях и городах очень уважали. Подготовка к венчанию могла длиться несколько недель и даже месяцев.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Маковский Константин Егорович (1839-1915) «Сваха», 1900-е

Федоскинская миниатюра - Русь.

Сваты наряжались в лучшую праздничную одежду. Бараний тулуп не покрытый сукном, в оплеуху круглую шапку длинными висячими ушами. Сваха повязывала на голову белое полотенце или большой платок, надевала валенки и шубу независимо от времени года. Обычно сваты старались прийти в дом невесты в темноте незаметно для соседей, чтобы избежать насмешек в случае отказа.

Отказ жениху. Трутовский Константин Александрович

Обряды накануне свадьбы.

Подготовка к свадьбе длилась как правило одну или две недели.

Основные шаги при организации свадьбы.

Рукобитие.

Художник Андрей Андреевич Попов

Иван Яковлевич Билибин

Обряд Вытие.

Сергей Иванович Грибков — Благословение на свадьбу, 1886

Причитание или выйти было обязательным ритуалом накануне свадьбы. Считалось, что чем громче невеста плачет, тем счастливее она будет в жизни.

Через несколько дней после сватовства родители невесты приходили в дом жениха смотреть его хозяйство.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Родители невесты должны были удостовериться в том что, их дочь будет жить в достатке. Поэтому они приходили в дом жениха и осматривали хозяйство очень внимательно.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Признаком достатка было обилие скотины и хлеба, одежды и посуды. Если родители оказывались довольны материальным положением жениха, то они давали согласие на свадьбу и назначали её день. Этот ритуал назывался рукобитием, то есть помолвкой.

Помолвка – сговор – веселье, вечеринка (бал для богатых)

В старину на Руси бытовал обычай брачного «сговора». Так, молодые люди (их родители) заявляли о намерении через некоторые время стать мужем и женой.

В XIX веке в дворянской среде появился более европеизированный вариант – «помолвка». Происходило это так.

Обычно через две-три недели после смотрин или сватовства в доме невесты устраивали бал. Накрывали и столы для угощений. Родители невесты подписывали и рассылали специальные приглашения. На балу отец невесты представлял гостям жениха и объявлял о помолвке. Жених в ознаменование столь важного события дарил невесте обручальное кольцо с драгоценным камнем. После чего начинались танцы.

Завершалось «мероприятие» старинным обрядом кругового хождения. После этого уже ни сторона жениха, ни сторона невесты не могла отказаться от намеченной свадьбы. Последствия – самые серьезные. И в моральном, и в юридическом, и в материальном плане. Размер неустойки был весьма и весьма велик.

На второй день после помолвки проводился обряд вручения невесте «Божьего милосердия». Это иконы, что вместе с приданным доставляли в дом жениха.

В некоторых регионах использовались слова за поруки и заручины. На севере обряд запоручивание невесты представлял из себя в драматическую сцену. Невеста должна была изображать горе, выть и причитать, вырываться и убегать из дома, даже если она была рада замужеству. Подруги невесты должны были её ловить и успокаивать и приводить к отцу. Всё это происходило на глазах у сватов, они в свою очередь должны были уехать не дожидаясь, когда причитания прекратятся.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

Всё это время невеста готовила приданое и причитала.

Девица перед свадьбой обязана была плакать и причитать с подружками. Так она должна была проститься с прошлым и наплакаться на будущее заранее, чтобы не было беды в семейной жизни.

Константин Маковский "под венец"

Канун венчания.

Последние штрихи. Сердца переполняет радость. В дом жениха привозят приданное невесты. После того как оно отбывает из дома невесты, та вместе с матерью молится на образа.

Накануне венчания в дворянских семьях принято было рассылать приглашения в виде именных билетов. С подробным указанием, когда и где состоится само венчание и прочие торжества. Часто прилагалось и меню с описанием свадебного действа.

В день венчания жених со свахой или теткой отправлял невесте «женихову шкатулку» с гостинцами и венчальными принадлежностями, а именно фатой, обручальными кольцами, венчальными свечами, духами, булавками и проч. После этого тетка невесты, так называемая «снарядиха» начинала наряжать молодую к венцу.

Современный художник СЕРГЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. "Невеста"

Молодых Мария Станиславовна художник, изображение для иллюстрации

Александр Левченков Мария Молодых

Иван Семёнович Куликов. Убор невесты

Немного мистики.

В дворянских фамилиях из поколения в поколение передавались овеянные легендами амулеты. Как правило, ювелирные украшения, иконки. В день оглашения известия о предстоящем браке мать невесты передавала ей эту вещь, и в момент венчания она находилась с ней.

Вера в чудодейственную силу этих оберегов не позволяла их продавать даже в случае полного разорения.

Иван Семёнович Куликов

В дворянской среде бытовал и идущий из глубины веков народный обряд, сохранившийся до наших дней. Свадебный поезд, жениха и невесту осыпали зерном и мелкими монетами.

Весной или осенью путь новобрачных в храм усыпался лепестками цветов.

Швецова А.В. К венцу.(дипломная работа 2008 г.)

Современный художник СЕРГЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. «Одевание невесты»

Иван Семёнович Куликов. Убор невесты

В боярском тереме. Иван Семёнович Куликов

Картина Антохина Куракса Крестьянская свадьба

"СЕВЕРНАЯ СВАДЬБА" автор художник Блинкова Анжела.

Художник Аким Егорович Карнеев

Невеста не просто должна была символически всплакнуть перед свадьбой, а основательно, ритуально отплакать, отрыдать и отпричитать до двух недель кряду, оплакивая свое девичество, детство в родном доме и переход в новую незнакомую жизнь.

Осознать эмоционально, и отпереживать состояние перехода, прочувствовать как следует, что прежняя жизнь закончилась навсегда и бесповоротно, и что новую жизнь и новую семью нужно принять безусловно, какой бы она ни оказалась (негативные сценарии тоже проговаривались, проплакивались в символической форме в этот период).

Счастливая, веселая на свадьбе невеста - воспринималась как открытые ворота для сглаза, от которого ее всячески укрывали и окружали оберегами и амулетами, часто странными (например - держать всю свадьбу подмышкой кусочек мыла). Причем все эти рыдания, когда невесту ноги не держат, она причитает, падает-бьется об пол, срывает с себя девичьи ленты из кос - они в рассказах старых женщин об их собственном опыте "нарочитые", "по обычаю", как телесные психопрактики.

А у тех же русских писателей, все те же самые обряды, которые они то ли видели, то ли о которых слышали - воспринимаются всерьез и на голубом глазу - "вот ведь, ироды малограмотные, девку силой замуж выдают, а она плачет-убивается, болезная".

Девичник.

Невеста накануне свадьбы должна была совершить подготовительный обряды. В некоторых регионах невесты перед свадьбой посещали кладбище, обязательным ритуалом было посещение бани причём невеста отправлялась в баню не одна, чаще всего со знахаркой.

Угланов Александр художник-славянист

На Руси накануне свадьбы традиционно устраивали ритуальную баню для невесты, которая смывает «девью волю» и «отлучает от родни».

«Невестина баня» была одной из важнейших частей девичника. Омовение было важным обрядом, символизировавшим переход человека из одного состояния в другое. Невеста смывала с себя «девичью красоту», примывая «бабью красоту». Теперь она становилась мужьей женой, хозяйкой, матерью. Девичьи игры и развлечения нужно было забыть, с подружками проститься.

В.Г. Перов. Накануне девичника. Проводы невесты из бани. 1870 г.

Государственная Третьяковская галерея.

Во время ритуала невеста причитала, символически «умирая» в плачах в своей жизни в отчем доме: «…умерла-де красна девушка, во той, во бане жаркой...».

После невеста шла в баню с подружками (или деревенским колдуном), где происходили ритуалы омовения и символического лишения девственности (расплетания косы, парение веником, присылаемым от жениха).

"В баню", худ А.К. Сайфутдинов

Во время банных ритуалов подружки снаружи бани громко шумели, кричали, били в «железы», дудели в дуды, чтобы «отпугнуть» от бани «злых духов» (Отсюда же, из глубинных страхов перед смертью, для «отпугивания нечисти» происходят славянские традиции громко кричать, шуметь и играть на музыкальных инструментах (ныне «слушать» музыку) во время большинства праздников и сопровождающих их ритуальных трапез).

Русская Венера. Картина российского художника Бориса Кустодиева

Подружки любили ходить в баню с невестой (стараясь к ней прикоснуться в бане, умыться ее водой, сесть на ее место) так как «невестина» баня увеличивала их брачную привлекательность - славутность. Для повышения славутности вместо бани могла использоваться вода из крещенской проруби, которой следовало обливаться 9 раз кряду.

Георгий Николаевич Юдин

В некоторых деревнях невесту в баню водил деревенский колдун, паря ее веником и читая заговоры на крепость брака.

Кроме того, в бане совершались и обряды, должные крепко связать вместе жениха и невесту. С девушки собирали пот, а после добавляли его в напиток жениху на свадебном пире.

Невесту колдун обтирал живой рыбой, которую затем готовили, и подавали жениху.

Воду, которой невеста омывалась, могли подмешать банную воду невесты в еду жениху и его родне,

добавляли в свадебный квас, «чтобы все ее любили».

Невеста в бане примеряла рубаху и порты, которые до этого должна была сшить для суженого.

После омовения женщины пировали пирожками и пирогами, а при выходе из бани невесту ждали новые испытания. Волосы ей покрывали платком, на плечи накидывали тулуп или шубу. У выхода из бани стояли повитухи, сваха и старшие женщины семьи.

Пять подруг брали в руки каждая по предмету утвари. Одна мела перед невестой метелкой, чтобы семейный путь был без ссор. Вторая держала коромысло с ведрами – чтоб вода между супругами не протекала и они крепко держались друг за друга. У третье в руках был таз с кочергой – чтоб молодая хозяйка хлебосольно кормила семьи и встречала гостей. Другие бренчанием и колокольчиками отпугивали злых духов и сглаз.

Корзухин А.И. Девичник. Х.м., 1889 г. Государственный Русский музей

Этот выход из бани очень живописно изобразил художник Алексей Корзухин в 1889 году.

Жених тоже перед свадьбой парился в бане. Его сопровождали родственники и друзья, а после устраивалась шумная пирушка-мальчишник. Кстати, в этот же вечер в доме жениха пекли обрядовый хлеб. Это мог быть каравай или пирог с начинкой, а иногда и пряник. Чтобы жизнь была сладкой и богатой.

После свадьбы и первой бранной ночи молодоженов ждала вторая обрядовая баня: «По рукам, да и в баню. Дай Бог любовь, да совет». В такую баню шли рано утром. Родители и гости шумели вокруг бани, отгоняя злых духов.

В некоторых регионах парили только молодого, а молодуху обмывали в сеннике (предбаннике). В отличие от Руси в средневековой Европе свадебные бани совместно посещала молодежь обоих полов

Во время ритуала рождался новый человек, с которого «… вязли девью кра́соту, завернули в полотенушко». Ведь, по славянским представлениям, баня – утроба Матери-Земли, была способна даровать чудо перерождения человека.

Федоскинская миниатюра

Также в русской бане проводили ритуалы на зачатие ребенка. Известны варианты и мужской колдовской бани «на присушку девушки», ритуальной бани для ребенка «на первый зуб».

Проведение обрядовой бани было достаточно четко регламентировано «магическими» правилами подготовки и проведения ритуалов, которые отличали этот вид бани от обычного банного «гигиенически-релаксационного» ритуала. Даже подготовить ритуальную баню по правилам стоило немалого труда. А любое отступление от традиций означало утрату «магического» компонента в банном ритуале.

Художник - Таня Сытая

Пирог, который мать невесты пекла на свадьбу, называли «банником».

Мальчишник

Вечер перед свадьбой для жениха назывался молодешником.

Мальчишник (молодечник, либо вечерина жениха) – это не столько традиция, сколько обряд. Его могли придерживаться либо за день до свадьбы, либо за несколько дней до свадьбы, которые начинаются от дней рукобитья (обручения, помолвки, или заручины). Особенность мальчишника заключается в обрядовой пирушке со своими сверстниками и друзьями, которые неженаты. Это прощание с беспечностью, холостой жизнью, гуляньями и «вольной волюшкой». Ритуалы могут выражаться в мистериях – театральных постановках, играх с масками на лице, загадками, сказками и весельем.

Старая Русь в федоскинских миниатюрах

День свадьбы.

Главным распорядителем на свадьбе был дружка шафер. Как правило он был старшим братом или близким другом жениха. Дружка следил за правильностью выполнения всех свадебных ритуалов принятых в данной общине. Жених с дружкой и родственниками отправлялся в дом невесты. Эта процессия называлась свадебный поезд. Дорогу перед свадебным поездом ритуально подметали иначе на неё могли бросить предмет на который наведена порча.

Традиция свадебного выкупа на Руси

Перед домом совершался выкуп невесты. Иногда жениху вместо невесты подсовывали старуху, выводили другую женщину покрытую платком. Тогда жениху приходилось выкупать невесту ещё раз.

«Свадебный выкуп» Константина Трутовского (1881 г.)

Традиция свадебного выкупа на Руси

Этот интересный обычай дошел до нас из древних времен. Славянские юноши старались выбирать себе невесту из другого племени. Вначале приходилось попросту отвоевывать девушку. Позже насильственный путь сменился мирными переговорами и обменом на ценные вещи, например, меха, драгоценные камни.

На Руси выкуп был испытанием для будущего мужа, проверкой его на смекалку, ловкость и щедрость. Сам ритуал начинался с момента приезда жениха к дому невесты. Родные девушки учиняли различные препятствия: могли перегородить дорогу огромным бревном, которое нужно было распилить.

Нередки были кулачные бои, которые устраивались между родственниками новобрачных. Кроме силы жених должен был показать ум и находчивость: он отгадывал загадки, пел, танцевал. Все испытания были рассчитаны на то, чтобы суженый раскрыл свои положительные качества.

Жених обязательно проявлял щедрость: угощал родственников невесты и деревенских ребятишек сладостями, подносил подарки и самой девушке.

" Викуп молодої " Николай Корнильевич Пимоненко

Далее жених и невеста отправлялись в церковь венчаться.

Иногда молодые ездили в церковь вместе, иногда ехали отдельно. Интересно, что перед венчанием будущий муж в укромном месте брал молодую за руку, крутил ее три раза вокруг себя, а потом смело дергал за косу. Так он давал понять, что она теперь полностью в его власти.

Непогода в день свадьбы считалась знаком будущего богатства молодоженов. Яркое солнце, напротив, считалось признаком будущей бедности. Венчание в церкви с самого начала имело юридическую силу. Но браки с венчанием, где не были соблюдены «домашние» обряды, не поощрялись.

Сергей Никитин. Свадьба. Свадебный обряд в древней Руси, изображение для иллюстрации

Венчание в церкви

Самое важное таинство во всем свадебном ритуале. Именно тут невеста становилась женой, а жених – мужем. На церковный обряд бракосочетания священнослужитель надевал самые красивые и торжественные одежды. На головы молодоженом возлагались венцы, часто имеющие форму короны.

Ряд ритуальных действий во время венчания символизировал единение молодоженам. Им связывали руки одним полотенцем или поясом, они пили из одной чаши или ели один кусок хлеба. На севере России было принято давать молодым один платок, они должны были, держась за него, войти в церковь.

Только сейчас церковный обряд венчания обрел одинаковую форму по всей стране. В старину священники старались следовать традициям той местности, в которой служили. Они могли накрывать головы молодых тканью или «сталкивать их лбами». Иногда молодые обходили алтарь, становились на одно полотенце, платок или пояс. Вы удивитесь, но традиция после выхода из церкви закрывать символический замок на ключ и бросать его в реку, существует уже несколько столетий.

Разбивать бокалы на счастье новобрачные начали задолго до того, как по улицам стали ездить лимузины. Сначала это делал только жених.

Рожков Илья Андреевич / Северная свадьба /

Поначалу жених и невеста после всех ритуалов развозились по разным домам и пировали отдельно. Через три дня им дозволяли уйти в собственное жилище вместе. Славяне сильно верили в то, что на свадьбе можно испортить жениха или молодую. Чтобы это предотвратить, на девицу накидывали рыбацкую сеть. В подол платья счастливицы-невесты втыкали иглы. На свадьбы приглашали знахарей и колдунов, чтобы защитили.

Чтобы молодые жили дружно, их питье и еду перемешивали. Иногда, если жили рядом, от дома невесты до дома будущего супруга тянули нить. Все это было призвано соединить молодых до гроба.

ХУДОЖНИК ВИКТОР КОРОЛЬКОВ

А затем в дом жениха на свадебный Пир.

Художник Андрей Петрович Рябушкин Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)

Брак на Руси издревле считался естественным состоянием взрослого человека: подавляющее большинство людей жило семьями. Отказ от брака ставил холостяка в подчиненное положение по отношению к женатому мужчине. Холостяк считался либо нездоровым, либо незрелым. Исключение составляли профессиональные воины и жрецы.

Художник Андрей Петрович Рябушкин. Ожидание новобрачных от венца в Новгородской губернии

Церковный брак

После того как Русь приняла православие, появился еще один, самый главный вид брака – венчание в храме перед Богом. Теперь союзу мужчины и женщины законность придавалась не только людьми, присутствующими на бракосочетании, но и самим Творцом.

Казалось бы, красивое Таинство должно было вытеснить другие виды брака, однако «умыкание» невест на Руси практиковалась вплоть до XV века. Правда, чаще всего такое происходило с согласия девушки – в этом случае недовольство родителей было легче загладить. В конце XIII века новгородский митрополит Кирилл II сетовал, что даже из церкви православные «водят невест к воде». (возле реки или воды женились в период язычества)

Художник Андрей Петрович Рябушкин

Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии. 1880

Языческие браки после крещения Руси

Наряду с церковными браками еще несколько веков существовали и другие виды браков, с чем церковь была вынуждена мириться. Историк, Ярослав Николаевич Щапов, указывал, что церковные суды, решая дела о наследстве, вынуждены были фактически признавать не венчанные отношения мужчин и женщин. В «Поучении» новгородского архиепископа Ильи, которое тот написал в XII веке, есть перечисление нецерковных браков, существовавших в народе.

Их четыре: «въ вечере жену привелъ», жену «оумчалъ»; «положилъ девку жене» и «любо съблялъся», причем епископ уточняет, что в каждом случае брак не венчан, и призывает священников, если кто из согрешивших захочет венчаться, того венчать обязательно, даже если пара уже прижила детей. Очевидно, что в первом случае речь идет об обычном языческом бракосочетании, при котором мужчина уводит женщину к себе. Во втором случае речь идет о краже или о насильственном умыкании женщины в дом к мужчине.

Словосочетание «Положил девку жене» означало примерно то же самое – привести («положить») девушку в дом в качестве именно жены, однако без ее на это согласия. Подобный вид брака практиковался как со свободными женщинами, так и с рабынями (с наложницами) или с пленницами. Ипатьевская летопись даже упоминает об отнимании князем жены у священника: «взя у попа жену — и постави себе жену, и родися у нее два сына». То есть женщина, которую принуждают к браку, могла уже состоять в браке, причем в церковном.

Художник Андрей Петрович Рябушкин

Ну, а последний вид нецерковного брака был сожительством по взаимному согласию без какой-либо официальной фиксации отношений. Такой вид связи рассматривался как непрочный и подлежал наибольшему общественному осуждению, так как граничил с блудом. Возможно, это было обусловлено правовой незащищенностью женщины в глазах общинников.

Бучкури Александр Алексеевич. Свадебный поезд

Специалист по русскому праву, профессор Юрий Владимирович Оспенников, в работе «О видах брачных связей в русском праве XII–XV вв» указывает, что основной отличительной чертой между блудом и браком было проживание женщины в доме мужчины, куда он ее приводил в день бракосочетания. Если женщина жила с мужчиной порознь или они жили в ее доме, подобный союз признавался неправомочным и даже с языческой точки зрения подлежал осуждению.

Исключением из этого правила был обычай, распространенный на Русском Севере и в некоторых центральных губерниях России, когда вышедшая замуж молодая женщина какое-то время продолжала жить в доме у родителей – иногда до года. Они по-прежнему продолжали обеспечивать ее всем необходимым, но при этом она считалась замужней женщиной со всеми вытекающими отсюда супружескими обязанностями.

Художник Константин Егорович Маковский (1839-1915) Боярский свадебный пир в 17 веке

Браки среди князей

Бывало на Руси и «хождение за невестой», когда жених являлся издалека и платил родителям вено. Самый известный случай такого брака – это появление при дворе Ярослава Мудрого скандинавского конунга Харальда Сурового, который какое-то время работал на Ярослава, а потом ушел в Византию зарабатывать вено на выкуп старшей дочери Ярослава – Елизаветы. И только выплатив вено, женился на ней и стал королем Норвегии.

А бывало и так, что невесту приводили к жениху и либо брали с него плату, либо давали с ней еще и приданое. Очевидно, в последнем случае в браке были гораздо больше заинтересованы родственники жены, которые желали от брака некоторых выгод.

Очевидно, последние два вида брака чаще существовали среди знатных особ и князей. Например, князя Ярополка Святославовича отец женил на гречанке из Тьмутаракани, «приведши ее к сыну». Русский философ, Константин Алексеевич Неволин, считал, что виды брака, когда невесту приводят жениху или когда жених приезжает за невестой, существовали на Руси параллельно и были обусловлены обычаями разных славянских племен.

Свадебный пир.

Священник занимал не самое почетное место во время торжественного приема пищи на пире, посвященном бракосочетанию, чаще он был оттеснен к дальнему концу стола.

В каждом виде брака, кроме умыкания, бракосочетание молодых проходило прилюдно, при свидетелях, среди которых были не только родственники, но и друзья, и соседи. Таким образом брак становился узаконенным для всей общины.

Федоскино - Лаковая миниатюра.

В свадебной церемонии, даже в те времена, когда христианство стало господствующей религией в стране, сохранилось множество языческих обрядов, которые по значимости опережали венчание.

Пляски и танцы на свадьбе — языческий ритуал. Процедура венчания их не предусматривала. Разудалое свадебное веселье — отголоски дохристианских языческих традиций.

Свадебный Пир мог длиться 2 или 3 дня.

Художник Татьяна Сытая.

Брачная ночь.

К первой брачной ночи на Руси относились крайне ответственно. Она считалась ритуальным переходом в Новую жизнь и сопровождалась многочисленными предписаниями и оберегами.

Конечно, ей предшествовали венчание в церкви и свадебный пир. Любопытно, что молодожёны во время праздника не ели и не пили, опасаясь «зачарованных» блюд. Свадебное угощение ждало молодых в специально приготовленной для них комнате. Одним из главных блюд была курица, которая, как считалось, наделяла девушку плодовитостью.

Константин Александрович Трутовский - На сеновале.

Брачное ложе обустраивали обычно в в неотапливаемом, холодном помещении подклете избы, амбаре, бане или чулане в доме жениха, ведь девушка теперь была частью его семьи.

И это несмотря на то что, свадьбу чаще всего справляли зимой.

Кровать застилали вещами из приданого, делали это только самые близкие люди. Считалось, что другие могли навести порчу.

Под брачное ложе клали различные ритуальные предметы и обереги — кочергу, можжевеловую веточку, полено, ржаной сноп, мешок муки, палки, деньги, яйца, различные травы и сладости..

Все они были призваны уберечь новую семью от сглаза и порчи, а также обеспечить достаток и здоровое потомство. Брачное ложе было высоким, чем больше перин – тем лучше.

А также тщательно проверяли не подложил ли кто-нибудь в постель смешанную собачью и кошачью шерсть. В этом случае в семье случается раздор.

В спальню молодоженов провожали со скабрезными частушками, шутками, бестактными советами. Таким образом подвыпившие гости пытались помочь неопытной паре раскрепоститься. Настроиться на подходящий лад. В общем, первая брачная ночь была мероприятием, в котором принимали участие все желающие.

Открытки художницы Людмилы Романовой

Друг жениха должен был несколько раз ударить по брачному ложу кнутом, чтобы прогнать оттуда всякую нечисть.

Затем молодая супруга снимала с мужчины сапог, тем самым демонстрируя свою покорность, спрашивала у супруга разрешения лечь в постель, и только после этого молодые вступали в интимную связь.

Неврев Николай Васильевич 1830-1904

При этом старшие родственники жениха – отец или брат – в прямом смысле слова подглядывали за соитием, держа в руках свечки. Надо было засвидетельствовать, что брак действительно состоялся. После состоявшегося акта брак считался подтвержденным, и об этом громогласно заявлялось всем остальным гостям и родственникам.

Пробуждение молодых тоже считалось особым ритуалом.

Наутро гости загулявший на свадьбе приходили под дверь.

Кричали, пели песни, играли на балалайке и гармони, били посуду, чтобы как можно громче разбудить молодых. После бужения молодых происходило проверка девственности невесты. На русском севере это было не принято. А вот в южных регионах России а также в Белоруссии и в Украине непорочность невесты было делом общественным. И если невеста оказывалось нечестной её родителей и сваху могли подвергнуть осмеянию, повесить на шею хомут, подать пиво отцу в дырявом стакане.

Свадьба продолжалась на второй и третий день. Второй день свадьбы считался испытанием для молодой жены. Она кланялась, подносила чарку и подарок каждому родственнику по старшинству, отвечала на вопросы.

Открытки художницы Людмилы Романовой

Затем молодуха готовила еду, показывала приданое, демонстрировала хозяйственные навыки. Третий и последний день свадьбы называли "почестье, гостьба, отгостки, перегулка, хлебины(ударение на и). он подразумевал взаимные визиты родственников молодых для более тесного их знакомства.

В противовес печальному тону кануна свадьбы конец свадьбы знаменуется весельем играми и шутками ряженых ,многие из которых похожи на масленичные и новогодние гуляния. Ряженые устраивают шутовские выходки и бесчинства, крадут кур , выпрашивает еду, вещи, деньги и организуют совместную пирушку.

Ирина Егорова, художник, иллюстратор - иллюстрации (акварель)

Право первой ночи

Так называемое право первой ночи — дискуссионный вопрос в истории, хотя существует немало письменных источников и устных преданий о его наличии как в средневековой Европе, так и в крепостнической России, а также в практике некоторых африканских племен. Где бы это ни происходило, суть явления одна — феодал (помещик, вождь племени) считал своим правом провести первую ночь с девушкой, только что вышедшей замуж за другого. Тем самым он самоутверждался в качестве хозяина, которому подвластны даже самые интимные стороны жизни его подчиненных.

Жюль-Арсен Гарнье, «Право первой ночи». 1872 г.

Хотя на картине Гарнье мы видим новобрачных явно не деревенского происхождения (жених потерянно смотрит на уводимую феодалом невесту), на самом деле право первой ночи реализовывалось только с крестьянскими девушками, поскольку крестьяне были самыми бесправными людьми в обществе, и хозяин мог творить с ними что угодно. Тем не менее, жених мог откупиться от домогательств феодала. И вероятно, что право первой ночи, в основном, и заключалось в том, что это был еще один способ для феодала получить лишний доход.

Сам обычай не был оформлен юридически, то есть, закона такого не было. Но в реальности он существовал, хотя и не все им пользовались.

Василий Поленов. «Право господина», 1874 г.

Утверждение власти через секс — очень древний метод демонстрации силы и доминирования над людьми, которые не могут сопротивляться. Это, кстати, практикуется и в наше время в криминальной (да и не только) среде. Происхождение обычая теряется в глубокой древности, когда люди жили племенами, не было парной семьи, и все женщины принадлежали всем мужчинам, но наиболее авторитетные из них (вождь, колдун, лучший охотник и т.п.) имели возможность первыми выбирать себе женщину. Постепенно, с развитием семьи, отношения изменились, но обычай отдавать молодую жену сперва более авторитетному мужчине хотя бы на одну ночь, просуществовал, как видим, довольно долго.

Обычай отдавать в первую ночь невесту "на пробу" старосте или старейшине общины был законодательно запрещён княгиней Ольгой в 946 году, после того как она приняла православие. Отныне и навсегда право первой ночи заменялось выкупом. Так было вплоть до закабаления русских крестьян, когда помещики снова вспомнили о праве первой ночи и вплоть до 1861 года совершенно безнаказанно растлевали невинных девушек и девочек.

Кстати, великая княгиня Ольга запретила и близкородственные браки, которые были распространены у славян. А сексуальные оргии с налётом мистицизма снова стали практиковаться раскольниками лишь в XVIII−XIX веках, когда в России появилось множество очень странных сект, многие из которых отрицали брак, но допускали сожительство и под видом "радений" предавались греху.

Вплоть до XIX столетия владельцы больших поместий создавали целые гаремы из крепостных девушек.

Отношение православия к женщинам было подчеркнуто уничижительным. Это было характерно для христианской философии: возвышение духа и противопоставление ему плоти. Несмотря на то, что горячо почитаемая на Руси Матушка Богородица была женщиной, представительницы прекрасного пола не выдерживали сравнения со своей небесной покровительницей, их сурово именовали сосудом дьявола.

Щрилёв Михаил

«Гостевой поцелуй»: почему мужья на Руси заставляли своих жен целоваться с чужими людьми

Поцелуйный обряд - обряд чествования гостей, существовавший в Руси боярской. Руси семнадцатого века.

Константин Маковский поцелуйный обряд

Многие века поцелуй на Руси считается сакральным действом. Целоваться было принято и на свадьбе, и на похоронах, на большие праздники и просто так, в будние дни. Особым смыслом обладал «гостевой поцелуй».

Константин Маковский поцелуйный обряд

Гость доволен – хозяин рад

Одно из самых подробных описаний поцелуйного обряда дал в XVII веке российский дипломат Григорий Котошкин. Перед обедом глава семейства вызывает к гостям жену. Она выходит, кланяется присутствующим «в землю», они делают то же самое в ответ. Затем муж с поклоном просит гостей целовать жену. Те настаивают – сначала сам целуй. После поцелуя супругов, гости по очереди подходят к женщине, целуют ее и кланяются «малым обычаем». В завершении жена угощает каждого гостя «чаркой вина двойного или тройного».

Чарка мёду. 1890 Константин Егорович Маковский

В 1661 году дипломат Августин Мейерберг вместе с Горацием Кальвуччи посетил Русское царство. В «Путешествии в Московию», он описал принятую у московитян традицию: после окончания застолья жена хозяина дома выходила вместе с двумя-тремя девками к столу. Одетая в лучшую одежду, хозяйка передавала гостю кубок с напитком после того, как сама прикоснулась к питью губами. Пока гость пьет, хозяйка покидала комнату и меняла верхнюю одежду, а затем возвращалась и подавала кубок следующему гостю. Так, угостив дорогих гостей, она вставала у стены, где принимала поцелуи от присутствующих.

Такой чести удостаивались не все - только к самым почитаемым гостям являлась из терема хозяйка дома. Не женское это дело - с мужчинами пить и есть. Да и на людях лишний раз появляться доброй женщине не пристало. Разве только сам хозяин захочет показать гостям свою супругу.

Константин Маковский поцелуйный обряд

Тут несколько в другом порядке происходит поцелуйный обряд, девушки по очереди подают кубки с вином и следует поцелуй. Так царь себе невесту выбирал.

Интересная деталь описания гостевого поцелуя Османский путешественник писал, что «поцелуй в уста» часто совершался через платок или полотенце. После целования жена выпивала с мужем чарку вина и уходила на женскую половину дома, где ее дожидались жены приехавших на пир мужчин.

Художник Андрей Алексеевич Шишкин

Будь здоров!

Как поясняет в статье «Древнерусский поцелуй» Л.Черная, само происхождение слова «поцелуй» говорит о связи его семантики с понятием целостности. Древний корень «цел-» присутствует в словах «целый», «целомудрие», «целоумие». На Руси «целый» значило «здоровый», поэтому поцелуй становился пожеланием человеку здоровья. И это одна из причин необычного с современной точки зрения обряда, когда муж предлагал собственной жене перецеловаться со всеми гостями. Так пришедшим в дом желали здоровья и добра.

Федоскино русская красавица

Защита от нечисти

В языческие времена поцелуем «запечатывали» целостность человеческого тела. В одном из древних апокрифов Дьявол, желая навредить человеку, делает в его теле множество отверстий, в том числе и рот. Через него в человеческое тело могла проникать нечистая сила и болезни. С магическими функциями рта был неразрывно связан голос. Его потеря, хрипота воспринимались как дурной знак, предвещающий несчастья или скорую смерть.

Целованием опасное отверстие закрывалось, преграждая путь злым духам. Таким образом поцелуй становился своеобразной «печатью», разрушить которую нечисти было не по силам. Неудивительно, что хозяйка целовала приходящих гостей и «запечатывала» опасный рот чужака, ведь каждый входящий в дом мог принести как радость и благополучие, так и беду с болезнями.

Боярышня с подносом. Этюд к картине "Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова)". худ. К. Маковский. 1890-е гг.

Русские историки Иван Забелин и Гавриил Успенский указывали на языческое происхождение этой традиции. Преломить хлеб, испить из общего кубка, проявить уважение к хозяйке дома - все это становилось свидетельством добрых намерений гостя. И визитеры, и хозяин открыто демонстрировали: вот, мол, злых мыслей не держим.

Интересно, что магию поцелуя использовали в заговорах. По наблюдениям этнографов, во многих российских губерниях бытовал обычай целовать заболевших коров в лоб. Считалось, что это поможет животному выздороветь. Целование скота также использовалось при угрозе массового падежа.

Принести жертву

Подобно тому, как в языческие времена наши предки искали снисхождения богов жертвоприношением, так же они позднее старались «задобрить» каждого гостя поцелуем и угощением. От предложенных кушаний отказываться было нельзя: полагалось выпить и съесть всё, что поставят на стол. Обязательной частью «задабривания» становился ночлег на лучшем месте. Как отмечает Л. Черная, если кто-то из гостей отказывался целоваться с хозяйкой, его с позором выгоняли со двора.

Одного поклона недостаточно

После принятия христианства языческая символика поцелуя слегка трансформировалась. Так, «святое целование» на Пасху олицетворяло всеобщую любовь и радость по поводу Христова Воскресения. В религиозных обрядах целование икон символизировало верность и преданность. По отношению к родственникам, знакомым, друзьям и особенно гостям поцелуй стал выражением доброжелательности и любви.

Почему при встрече гостей не было достаточно только поклона? Ответ на этот вопрос дан еще в берестяных грамотах. Там встречается два вида обращения – «поклоняние» и «целовь». И если поклон использовался как общепринятое вежливое обращение, то целование считалось способом выразить не просто уважение, а и искреннюю преданность с любовью.

Обязанности мужа и жены

Обязанности мужа и жены отличались принципиально: женщина руководила внутренним пространством, мужчина — внешним.

Мужчина в древнерусской семье был основным добытчиком.

Художник И. Куликов "В крестьянской избе", 1902 год

Мужчины чаще занимались какими-либо делами вдали от дома: работа в поле, на барщине, охота, торговля, обязанности дружинника.

Василий Максимов — Новоселье, 1888

Василий Максимов крестьянская изба

Василий Максимов — «Будущий кормилец», 1869

Василий Максимов — Мальчик-механик (1871)

Слепой хозяин 1884. Художник Максимов Василий Максимович

Женщина в основном занималась хозяйственными делами и детьми.

Женщины рожали и растили детей, содержали в порядке хозяйство, занимались рукоделием, ухаживали за скотом.

Э. Панов. Русская изба

Хозяйка у печи. В. М. Максимов - крестьянская изба 1869

Художник Кугач Юрий Петрович (1917-2013)

Александр Маковский "У печки. Новая обязанность", 1918 год

Детей рождалось много, но большая часть из них не доживала до отрочества.

Кирилл Викентьевич Лемох «Новое знакомство» 1985

Кирилл Викентьевич Лемох «Выздоравливающая» 1889

Алексей Иванович Корзухин

Максимов Василий Максимович «Бедный ужин»

Константин Егорович Маковский (1839-1915, Russian) Похороны ребенка.

Философский смысл картины заключается в том, что на Земле Жизнь и Смерть идут рядом. В одно время хоронят умершего ребенка и рядом продолжает Жизнь в подрастающем поколении детей. Только разные отношения к смерти.

Для одних, потерявших ребенка, это трагедия, жизненная травма, которую они оплакивают. Для других- рядовое событие, к которому они равнодушны, но могут сочувствовать. Но и они поймут, каково терять близких, когда это коснется лично каждого.. Это и есть суровая правда Жизни человека на Земле. Смысл этой картины.

Василий Максимов — Больной муж (1881)

Отношения между супругами регулировались законом. Он обязывал каждого из них заботится друг о друге во время болезни, оставить больного супруга было незаконно.

Женщина в случае развода или смерти мужа имела право только на свое приданое, с которым она пришла в дом жениха.

Любовь в древней Руси

Любовь в фольклоре — запретный плод. В письменных источниках редки упоминания любви.

Так как любовь была явлением наносным и магическим, считалось, что ее можно вызвать использованием зельев и наговоров.

По мнению церкви, смешавшей византийские и славянские идеи, с любовью (похотливым чувством) надо было бороться, как с болезнью.

Щрилёв Михаил

Женщина, как источник этого чувства, считалась орудием искусителя-дьявола. Не мужчина был виноват в его стремлении овладеть женщиной, а она сама была виновна, вызывая нечистое чувство вожделения. Мужчина, поддаваясь ее чарам, терпел, в глазах церкви, поражение в борьбе с ее магической силой.

Борис Михайлович Ольшанский.

Христианская традиция вела этот взгляд от истории Адама и Евы-соблазнительницы. Женщине приписывалась демоническая, чародейская сила из-за вызываемого ей в мужчинах влечения.

Художник Борис Михайлович Ольшанский. Алёша Попович и Елена Краса

Если же любовное желание исходило от женщины, то оно тоже рисовалось как нечистое, греховное. Жена, происходившая из чужого рода, всегда считалась враждебной и ее верность была сомнительна. Считалось, что женщина была более подвержена греху сластолюбия. Именно поэтому мужчина должен был держать ее в рамках.

Сергей Сергеевич Соломко. Счастливая пора.

Чаще тема любви звучит в русском фольклоре, но любовь всегда — запретный плод, это не любовь между супругами.

Шишкин Андрей Алексеевич (Россия, 1960)

Художник Андрей Алексеевич Шишкин.

Иванов Всеволод Борисович

Иванов Всеволод Борисович

Иванов Всеволод Борисович

Сексуальность и вообще не упоминалась.

Дело в том, что письменные источники, дошедшие до наших дней, создавались монахами, которые были основной грамотной прослойкой тех времен. Именно поэтому любовь и сопровождающие ее изъявления упоминаются лишь в просторечии и фольклорных источниках.

Борис Михайлович Ольшанский. Пора летнего цветения

В немногочисленных письменных упоминаниях плотская любовь предстает в негативном обличии, как грех: похоть, блуд. Это продолжение библейских, христианских устоев.

У славян-язычников любовь была явлением божественным, напускным: она насылалась богами, как болезнь. Чувство любви воспринималось как душевная болезнь. Как боги насылают грозы и дождь, так же нагоняют они и любовь и жар желания на сознание человека.

Художник Борис Михайлович Ольшанский. Весна языческая

Борис Михайлович Ольшанский. Славянская Венера

Борис Михайлович Ольшанский. Синий вечер

Любовь в песнях описывается положительно, тогда как семейная жизнь тосклива и непривлекательна.

«Запил» Иван Горохов, нач. XX века

Пьянство в деревне — частый повод для шуток, но семье запойного алкоголика не до смеха. Отец семейства громогласно требует добавки спиртного, размахивая пустой бутылкой. Мать прикрывает собой лавку с малышом. Дочка в страхе вцепилась в её передник.

А старший сын устал бояться. Решительно сжав кулаки, он в ярости готов дать отпор пьянице-родителю.

Николай Корнильевич Пимоненко. До дому.

Маковский Владимир Егорович (1846-1920)

Константин Александрович Трутовский

Николай Корнилович Пимоненко

Художник Илларион Прянишников (1840 – 1894)

Красносельский Александр Андреевич «Сбор недоимок».1869

Пукирев Василий Владимирович,1832-1890 «Сбор недоимок».1869

Каспер Желеховский. "Неумолимый кредитор. Сцена из галицийской жизни". 1890 г.

Другое название этой картины - "Экспроприация". Одолжил западенец у еврея, галицийская жесть

Русские художники - Кошелев Николай (1840-1918) "Офеня-коробейник", 1865 год.

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

Михаил Балунин (1875-1938)

В казачьем быту существовали совершенно иные взаимоотношения супругов, чем на селе: казаки брали женщин с собой в походы. Казачки были более бойкими и самостоятельными, чем жительницы других русских территорий.

Николай Корнильевич Пимоненко. По воду.

Власть "большухи" в семье.

Илья Ефимович Репин «Проводы новобранца», 1879 год

На этой картине мы видим, как большая семья прощается с молодым парнем. Все окружили его и не хотят отпускать. Даже соседи прибежали, чтобы посмотреть на эту грустную сцену. Куда же отправляется мужчина?

Картина называется «Проводы новобранца, а, значит, парень идёт служить в армию. Сюжет этого полотна вполне реалистичен — Репин подсмотрел его, когда прогуливался по усадьбе Абрамцево, находясь в гостях своего друга Саввы Мамонтова. Так художник искал интересные идеи для своих полотен.

В одном крестьянском дворе Илья Ефимович увидел сцену прощания перед уходом в армию и сразу решил запечатлеть её на своём полотне. Картина вышла очень живой, эмоциональной и реалистичной. Она хорошо передаёт настроение крестьян, их горе, печаль и подавленное состояние.

подробнее о картине:

https://kartinysistoriey.ru...

В отсутствие мужа, старшая из женщин в роду (большуха) приобретала власть над всеми членами семьи, в том числе и младшими по статусу мужчинами.

Василий Максимов — Василий Максимов «Лихая свекровь», 1893

Эта ситуация похожа на сегодняшнее положение старшей жены в мусульманстве, где семьи тоже живут подобно древнерусскому роду, все вместе в одном доме: родители, сыновья, их жены и дети.

Свою же жену наказывать было можно и нужно. Решение мужа в отношение своей жены было законом.

Побои чужой жены не разрешались, в этом случае мужчина подвергался наказанию церковной власти.

Кирилл и Мефодий. Создатели славянской письменности. Святые православной и католической церквей, братья-миссионеры из города Солуни, создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.

Худ. А. Ю. Филатов. Выбор веры князем Владимиром

Крещение Руси

Термин, под которым в современной исторической науке понимается введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Источники дают противоречивые указания на точное время принятия новой религии. Традиционно, вслед за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году и считать началом официальной истории Русской церкви.

Художник Андрей Алексеевич Шишкин

Художник Андрей Алексеевич Шишкин

Правовые основы и традиции семейной жизни в Древней Руси

Константи́н Алексе́евич Васи́льев

Семейная жизнь в Древней Руси подчинялась строгим традициям, которые сохранялись неизменными в течении длительного времени.

Константи́н Алексе́евич Васи́льев

Повсеместно распространенным явлением была семья (род), состоящая из множества родственников по мужской линии, обитающих под одной крышей.

В таком семействе, совместно со стареющими родителями, проживали их сыновья и внуки с семьями. Девушки после свадьбы уходили в другую семью, в другой род. Между членами рода были запрещены брачные союзы.

Иногда взрослые сыновья по разным причинам отделялись от своего рода и образовывали новые семьи, которые состояли из мужа, жены и их малолетних детей.

Православная церковь взяла под контроль и саму семейную жизнь, и ее начало — обряд бракосочетания, объявив его священным таинством.

Однако, поначалу, в XI веке, к нему прибегали только представители знати, и то, скорей, в целях поддержания статуса, чем религиозных убеждений.

Простолюдины предпочитали обходиться без помощи священников в этом вопросе, так как не видели в церковном венчании смысла, ведь русские свадебные традиции были самодостаточны и являлись не просто веселым развлечением.

Несмотря на усилия, направленные на искоренение внецерковных браков, церковному суду приходилось признавать их законными при решении тяжб, касающихся семейных вопросов: развода и раздела имущества. Дети, рожденные в браках, не освященных церковью, тоже имели право на наследование наравне с венчанными браками.

Щрилёв Михаил

Обладали ли русские женщины правами?

Женская часть населения Древней Руси имела мало прав.

Женская часть населения Древней Руси имела минимальные права. Возможность наследовать имущество имели только сыновья. Дочери, не успевшие выйти замуж, пока был жив их отец, после его смерти оказывались на содержании общины либо вынуждены были нищенствовать — положение, напоминающее положение вдов Индии.

В дохристианскую эпоху браки по любви были возможны в том случае, если жених похищал любимую (вспомните подобные обряды у других народов).

Когда заходит речь о похищении девушек с целью последующей женитьбы на них, в первую очередь приходят на ум народы Северного Кавказа, где это широко практиковалось вплоть до самого недавнего времени. Подкованные в античной истории люди могут еще привести в пример сабинянок, похищенных когда-то римскими юношами.

А вот о том, что такой же обычай существовал и у наших предков, известно меньше. Тем не менее в языческие времена в Древней Руси он был очень распространен. Да и в христианскую эпоху пропал далеко не сразу - с ним пришлось активно бороться.

Праздник Ивана Купалы и похищение невест

Чаще всего умыкание девушек совершалось во время купальских игрищ. Этот древний праздник вообще был очень сильно завязан на взаимоотношениях между полами - любовных, конечно.

Павлов Яков Михайлович. Ночь под Ивана Купала

Некоторые авторы в описании его подробностей не скупятся на разные непристойности, но что из этого было в реальности, а что является плодом их фантазии, понять трудно.

Ночь на Ивана Купалу. 1995

Обрядовое похищение в ночь на Купалу чаще всего происходило по предварительному сговору с самой будущей невестой.

В то же время, похищенная девушка становилась собственностью мужа.

Родственникам потом приходилось смиряться со свершившимся фактом и давать свое согласие на брак, чтобы избежать позора.

При заключении сговора между родителями происходила сделка между семьей девушки и родом жениха, что несколько ограничивало власть мужа. Невеста получала право на свое приданое, которое становилось ее собственностью.

Борис Михайлович Ольшанский. Похищение княгини

Учитывая, что в обычных обстоятельствах мнения девушки по вопросу замужества вообще не спрашивали, купальские похищения могли играть важную роль. Они давали хоть какую-то возможность выйти замуж по любви.

Щрилёв Михаил

Однако, христианство постепенно положило конец этой традиции, ведь, в случае нецерковного брака, священник лишался положенного ему вознаграждения за совершения обряда венчания.

В древнерусском законодательстве XI века, представленном «Уставом князя Ярослава», есть ряд нормативных актов, касающихся семьи и брака. Даже сговор между сватами был регламентируемым явлением.

Например, отказ от женитьбы со стороны жениха после того, как произошло сватовство, считался обидой для невесты и требовал солидной компенсации. Причем сумма, взимаемая в пользу митрополита, была вдвое большей, нежели в пользу обиженной стороны.

Федоскинская миниатюра

До прихода христианства на Русь, разводы разочаровавшихся друг в друге супругов были не редки, девушка в этом случае уходила в дом родителей, забрав свое приданое. Супруги, оставаясь в браке, могли просто жить раздельно.

В православии брак стало сложнее расторгнуть.

Вариантами для женщин были побег, уход к более богатому и знатному мужчине, обладавшему большей властью, оговоры мужа перед власть имущими, и другие неприглядные меры, вплоть до отравления супруга или смертоубийства.

Федоскинская миниатюра

К XII веку влияние церкви на семейную жизнь стало более ощутимым: были запрещены браки между родственниками вплоть до шестого колена, в Киевском и Переяславском княжествах практически исчезла полигамия, похищение невесты стало лишь игровым элементом свадебного обряда.

«Женщина сотворена для мужчины, а не мужчина для женщины», — эта мысль часто звучала под сводами христианских храмов Византии, начиная с 4-го века, перекочевав в православие, которое, невзирая на сопротивление убежденных язычников, было успешно внедрено на большей части территории Древней Руси X-XI веков. Такой постулат, насаждаемый церковью, вызывал обоюдное недоверие полов. В семейных отношениях часто присутствовала неприязнь к партнеру или откровенное равнодушие. Мужья не ценили жен, но и жены не слишком дорожили мужьями.

Взаимное недоверие порождало пренебрежение по отношению друг к другу и ревность со стороны мужа, выражаемую порой в жестких формах.

Семейные союзы между знатными мужчинами и женщинами низшего класса не считались законными с точки зрения церкви и не признавались.

Федоскинская миниатюра

Холопы разных господ не имели возможности пожениться, если только хозяева не договорились продать одного из них во владение другого, чтобы оба супруга принадлежали одному барину, что в условиях пренебрежительного отношения господ к холопам было крайне редким явлением. Поэтому фактически холопы могли только рассчитывать на брак с кем-то из смердов того же господина, обычно из той же деревни.

Щрилёв Михаил. Семья.

Крестьянки и рабыни были по сути наложницами в отношениях со знатным мужчиной, не имея законного статуса или правовой защиты ни для себя, ни для детей.

Классово неравные союзы были невозможны. Да барину и не нужно было жениться на своей холопке, ею можно было пользоваться и так.

По положениям «Пространной правды» (переложения «Устава князя Ярослава», сделанного в XII веке), брак вольного гражданина древнерусского общества с холопкой, а также и обратный вариант, когда мужем становился закабаленный человек, вел к закабалению свободного гражданина или гражданки.

Таким образом, в реальности свободный человек не мог жениться на рабыне (холопке): это бы сделало его самого рабом. То же самое происходило, если женщина была свободной, а мужчина в кабале.

Хотя законодательно после принятия христианства обладание более чем одной женой осуждалось, на практике грань между первой женой и наложницами (любовницами) была лишь формальной.

Блуд холостых отроков порицался, но в причастии им не отказывали, если только грешили они не с мужней женой.

Христианством был наложен запрет на двоеженство, которое ранее было распространенным явлением на Руси. Эта традиция была связана со славянскими верованиями в двух богинь — «рожаниц», которые в неразрывной связи с богом Родом, почитались, как прародители славян.

ЖИВОПИСЬ . М.БОСКИН

Церковь ограничивала возможность вступления в повторные браки, их должно было быть не больше двух. Третье венчание в течение долгого времени являлось противоправным как для жениха и невесты, так и для совершившего таинство священника, даже в том случае, если он не знал о предыдущих женитьбах.

Идея вступления в брак по взаимной любви для большинства молодых людей не стояла даже на повестке дня — брак заключали по воле родителей.

Принуждение к браку было повсеместным явлением. В результате женщины порой решались на самоубийство, если брак был постылым. В этом случае родителей тоже наказывали: «Если девушка не захочет замуж, а отец и мать выдадут силой, а она что-либо сделает над собой, отец и мать отвечают перед митрополитом».

Петр Иванович Целебровский. «До свадьбы».

Причины, по которым семейная жизнь была прервана (вдовство), в данном случае не имели значения. Позднее, по следующим редакциям правовых норм от XIV-XV веков, законодательство проявило некоторую снисходительность к молодым людям, рано овдовевшим в двух первых браках и не успевшим заиметь детей, в виде дозволения на третий.

Родившиеся от третьего и последующего браков в эти времена дети стали иметь право на наследство.

В «Уставе князя Ярослава» (который появился примерно на рубеже XI-XII веков) были предусмотрены обязательства родителей перед детьми, по которым отпрыски должны быть материально обеспечены и устроены в семейной жизни.

При смерти родителей забота о незамужней сестре (замужество, обеспечение приданым) ложилась на ее братьев, которые были обязаны дать ей в приданое, что смогут. Наследства при наличии в семье сыновей дочери не получали.

Борис Годунов с семьей / Художник Б. Зворыкин /

Основным правообладателем семейного имущества был мужчина. Женщина в случае развода или смерти мужа имела право только на свое приданое, с которым она пришла в дом жениха. Наличие этого имущества позволяло ей выйти замуж повторно.

По ее кончине приданое наследовали только родные дети женщины. Размер приданого варьировался в зависимости от социального положения его хозяйки, у княгини во владении мог быть целый город.