Юрий Шевченко,

12-02-2008 13:47

(ссылка)

Богородица и Горгона

Шевченко Ю.Ю.

Музей антропологии и этнографии

(Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург,

e-mail: yurshev@kunstkamera.ru; yurishev@rambler.ru

Богородица (Пещерная) на древних христианских филактериях.

«Домашние святыни», или по ныне устанавливающемуся в современной этнографии термину – «предметы личного благочестия», являются обязательной вещью каждого дома в любом «крестьянском мире», как величала себя каждая православная земледельческая община, в каком угодно уголке расселения восточных славян (русских, укураинцев, белорусов). На Украине непременным и совершенно обязательным атрибутом покутя («красного угла»), где размещалась божница, являлась икона определенного вида: «необходимо иметь: "Матерь Божу праворушну, що дите держыть в правий руци, або троерушну…"» [МилорадовичВ.П., 1991, с.183]. Наряду с этим образом, стоящим самым первым (основным) в перечислении, необходимо было разместить в божнице покутя «Козельську [Козельщанскую, - Ю.Ш.] Божу Матир, Св. Тройцу, Неопалыму купыну (од пожару); ище иконы: св. Мыколы (вин велику сылу мае), Грыгория [Георгия, - Ю.Ш.], велыкого побидоносця (вин звиром завидуе), Пантелеймона (дытячого зцилытеля), Антония и Феодосия (вид йих пишлы манастыри – ще не було понятия, як их строить), Парасковеи [Параскевы-Пятницы, - Ю.Ш.] – од лыхорадкы» [Милорадович В.П., 1991, с.183].

В приведенном описании Богородица «праворушна» (рис.1) или Троеручица (рис.2), также держащая Младенца-Христа на правой руке, входит в организующий центр божницы в «красном углу». Такая икона непременный (и организующий) атрибут божницы, описанной в начале ХХ в., на Лубенщине (севера Полтавской губернии и нынешней области Украины). Особо отметим в приведенном описании обязательность для домашней божницы икон препп. Антония и Феодосия Киево-Печерских, как основателей монастырей: как будет ниже показано, это перекликается с типом «праворушных» (право-ручных) образов Божьей Матери. Описанное предпочтение икон Богородицы «праворушной», абсолютная «необходимость» иметь именно ее, а не иной образ, требует объяснения - виду огромного количества повсеместно чтимых чудотворных образов Богородицы с левосторонним держанием Младенца: Казанская, Смоленская, Тихвинская, Белозерская, Иверская, Ильинская-Черниговская-Гефсиманская, Елецкая-Черниговская, Любечская и мн.др.

Такой же статус Богородицы с Младенцем на правой руке мной отмечен (во время экспедиции 2006 г.) среди домашних предметов личного благочестия намного севернее - в каждой «хатней божнице» («домашнем "иконостасе"») на Левобережье Днепра, в междуречье Десны и Днепра, на территории бывшей Черниговской губернии (и нынешней области Украины): от сс. Яриловичи, Задереевка, Радуль, Любеч, Редьковка, Гуньковка; и далее – южнее - по течению Днепра до с. Днепровское (Навозы), а также в бывших сс. Ошитки и Глебов (тех редких домов, которые остались от сел после разлива Киевского водохранилища); и далее - от Днепра до Десны (сс.Моровск, Слабин); и в селах бассейна р. Белоус с древнерусскими названиями: Белоус, Оргощ, Кувечичи, Кратынь, Голубичи, Листвен, Неданчичи, Пльехов, Левковичи, Льгов, Жукотки, Шестовицы, Гущин, Жавинки, и т.д. Из посещенных 338 домов («хат») только в 142 были «божницы», составленные из ряда икон (не менее трех крупных – «писанных», дополнявшихся «малыми» - «з цэрквы»); чаще в «красном углу» располагалась крупная единичная икона («дедовская»), или две («венчальные» или «родительские»), дополняемые малыми образками. Во всех осмотренных «божницах» был представлен образ Богородицы «праворушной».

Даже в деревнях Гущин и Жавинки, приходом которых был Ильинский храм Чернигова с собственным прославленным чудотворным образом Богородицы (Ильинской-Черниговской-Гефсиманской с Христом на левой руке), домашние божницы «возглавляет», в основном, Троеручица (рис.3), или образ Богородицы Иерусалимской (тоже из право-ручных). Таково же положение в домах сс. Хмельница, Редьковка, Юрковка, Мохнатин, пгт. Любеч и др., где в храмах почитаются местночтимые чудотворные образа (с Младенцем на левой руке - Любечская, Мохнатинская или Редьковская – изводы Черниговской), а в домашних божницах установлены иконы с Младенцем-Христом на правой руке Богоматери.

Все свидетельствует не о выборе какого-либо конкретного Богородичного образа (Владимирского, Федоровского, Донского, Иерусалимского, Жировицкого-Лесницкого, Троеручицы, пр.), а вообще - о выборе извода Девы Марии с правосторонним держанием Младенца. Как видно и по иным регионам (Полтавщина), таковое предпочтение иконографической схемы Богородицы с Христом на правой руке и, как одного из ее изводов – Троеручицы, - не локальное, характерное для региона с удивительно сохранной древнерусской ономастикой, а повсеместное явление для территории, некогда составлявшей ядро единой Древней Руси.

Древнейшие иконографические схемы в ранней иконописи Богородицы (Панагия) хорошо известны по мозаикам и фрескам храмов Равенны и Рима, таких как Санта Мария Мажоре, и наиболее ранним – энкаустическим иконам Синайского монастыря св. Екатерины (рис.4:1), от которых ведут свое происхождение аналогичные изображения V в. раннехристианских катакомб в Риме (рис.4:2), и ранние почитаемые иконы Руси – древнейший извод (XIII в.) Богородицы Киево-Печерской - из Свенского монастыря (рис.4:3). Такое изображение становится широко распространенным на предметах «культуры пилигримов» уже с VI в. (рис.5:1,2). С XI в. оно имеется на вислых печатях царевны Марии Комниной (рис.5:3), происходя, видимо из места Божественного воплощения – Вифлеема (Благовещение), появляясь на печатях ближневосточных монастырей, таких как лавра св.Феодосия Киновиарха (рис.5:4).

Недостаточно изученным остается распространение иконографий образа Богородицы, в т.ч. Одигитрии, где Младенец Христос размещается на правой руке Девы Марии. К такому типу относится образ XI в. из ставротеки Сайданайского монастыря, расположенного недалеко от Дамаска в Сирии [Банк А.В., 1969, с.177-182]. Этот «праворушный» образ представлен среди древнейших изображений Богоматери IV в.: фреска в катакомбах св. Прискиллы в Риме (рис.6). Комплексы этих Римских подземелий (как и многих других) развивались при активном участии выходцев из Египта и всего Ближнего Востока. Ближневосточное происхождение, видимо, имеют и италийские раннесредневековые иконы Богородицы «Праворушной» (рис.7). Этот тип образа сохраняется в иконографии Синайской обители и в XI-XII вв. (рис.8), когда подобная иконография распространяется по материковой Греции (рис.9), и на греческих островах Эгейской акватории (рис.10).

Образ Богородицы этой схемы презентует лицевую сторону амулетов-змеевиков, выполненных из золота, найденных возле Смоленска (с.Ковшич Краснянского уезда) и в древнем Белгороде (рис.11), на берегу р. Ирпеня в 17 км от Киева (хранится в ГРМ) [Лихачева Л.Д., Плешанова З.И., 1985, с.191-192, илл.4,5].

Смоленский змеевик, несколько отличается от Белгородского, поскольку иконография Богородицы на этом амулете сближается с чертами, присущими Богоматери-Елеусе (Умиление, или Милующей), изводы которой с Младенцем Христом на правой руке известны на Балканах и на островах Средиземноморской акватории не позднее XI-XII вв. [Мильковик-Пепек П., 1975, с.119-121; Лидов А.М., 1989, с.65-90]. Время появления подобной иконографии на Руси и хронология найденных в Смоленске и Белгороде золотых «гривен» были подробно рассмотрены крупнейшим знатоком христианских средневековых аксессуаров Церкви Василием Григорьевичем Пуцко [Пуцко В.Г., 1994, с.193-198]. Данный тип иконографии Богоматери, соотносимый с изводом Богородицы Горгоепикоос-Афинотиссы IX-XII вв. [Кондаков Н.П., 1915, с.268-269, рис.147], восходит, по мысли В.Г. Пуцко, к изображению Троеручицы, а через нее – к Богоматери Иерусалимской. Данный тип Богородичной иконы попал на Балканы в форме Троеручицы (см.рис.2), перед которой не позднее начала VIII в. молился визирь двора Багдадского халифа Мансур, - известный в православии святой пещерник (рис.12) – преп. Иоанн Дамаскин [Пуцко В.Г., 1994, с.195].

В изначальном виде «праворушная» византийская икона Богоматери Горгоэпикоос (рис.13), была размещена в храме, которой был выстроен, видимо, при Константине Мономахе (XI в.): Панагия Горгоэпикоос Айос-Элефтериос (рис.14) [Hetherington Paul, 1995, p.72-73; Mee Christopher, Spawforth Antony, 2001, p.76; Barber Robin, 2002, p.146-147], - с приделом св. Элевтерии, считавшейся помощницей при родах, что отразилось в названии самого храмового образа: Горгоепикоос (Грогоэпикоос) – Скоропомощница. Это небольшая церковь, носила название Малой Митрополии (рис.15). Не позднее XI в. образ Богородицы Горгоэпикоос появился в другом афинском храме XIв. (рис.16) - Панагии Капникареи (рис.17). Время появления этого образа, и посвященных ему храмов на Балканах (в Афинах, и по всей Греции), синхронно появлению первых драгоценных филактерий (змеевиков) с образом такой же иконографии - на Руси.

История иконы Богородицы Троеручной («праворушной»), являющейся одной из самых почитаемых во всем христианском мире, связана с именем св. Иоанна Дамаскина (Мансура). Перед такой иконой молился чиновник высокого ранга (визирь) из Дамаска – Мансур в начале VIII в., когда император Византии Лев Исавр, начавший движение иконоборчества в своей империи, отписал Багдадскому халифу о том, что Мансур почитает иконы. В Халифате, где иконоборчество началось еще раньше, чем в Византии, и изображение «образа и подобия Божиего» было запрещено в мечетях под страхом смерти (и подобные росписи до того во множестве существовавшие в мечетях усиленно вымарывались). По императорскому доносу Мансуру «всего лишь» милостиво отрубили кисть правой руки, чтобы он более не крестился перед иконой. Тем не менее, невзирая на запреты, ночь после казни Мансур (будущий Иоанн) провел в молении перед Иерусалимской иконой Богоматери (см.рис.1) – и его отрубленная кисть прижила на место. В память этого события Иоанн Дамаскин заказал вотив в виде серебряной кисти руки и поместил его на свою чудотворную икону (см.рис.2). Считается, что этот образ некогда украшал пещеру Воскресения (рис.18) в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В осознании восточнославянского мира много позднее возникли версии, согласно которых Богородица, с маленьким Христом переправлялась через реку, и по ее молитве, у нее появилась третья рука, необходимая для поддержания Младенца во время плавания: она-то и показана на иконах Троеручицы [Максимов С.В., 1994, с.358-359]. Невзирая на далекое от агиографической фактуры «объяснение», реплики этой иконы стали почитаемыми и широко распространились в Восточно-христианском и восточнославянском мире (рис.19:1). Мансур (будущий св. Иоанн Дамаскин) прибыл в монастырь Саввы Освященного инкогнито, где стал «иноком Иоанном из Дамаска»: в этом же монастыре в самом начале XII в. останавливался во время всего своего пребывания в Палестине «игумен земли Русской» – Даниил. Но не с Даниилом связано появление «праворушного» изображения Богородицы на Руси: Смоленский змеевик относится ко времени до паломничества Даниила.

Однако «Троеручица», появилась на Афоне не ранее 1187 г., если не позднее [Бенчев И., 1996, с.175-183], и поэтому не могла быть протографом наиболее ранних изображений Богоматери праворучной конца XI – начала XII вв. на золотых змеевиках: именно так датируются филактерии с этим изображением, снабженные формулой, похожей на заклинание, и молитвой на греческом языке [Переседов И.Г., 2004, с.108-121]. Иконы Богоматери, тяготеющие к рассматриваемому типу иконографии праводержащей Богородицы: Киккотисса (рис.рис.19:2), или древний список «Отрады» из Афонского монастыря Ватопед (рис.рис.19:3), - также не восходят к Троеручице, и не имеют третьей (вотивной) длани.

Рассмотренная В.Г. Пуцко хронология и иконография обоих золотых амулетов-змеевиков, c интересующей нас иконографией Богородицы, установила появление Смоленской «гривны» (как называли нашейные амулеты на Руси), не позднее начала последней четверти XI в., что соответствует времени княжения в Смоленске Всеволода – отца Владимира Мономаха, которому атрибутируется найденная здесь золотая вещь. Белгородский змеевик В.Г. Пуцко определил практически тем же временем, связав его с княжением в Белгороде сына Мономаха – Мстислава Владимировича с 1117 года. Иконы той же схемы, - отлитой в золоте на Смоленском и Белгородском змеевиках, - связанные с семьей Владимира Мономаха, видимо, были и в Феодоровском монастыре Киева, опекаемом Мономашичами; из этого монастыря Даниилом Галицким, они могли быть перенесены в город Хелм (Холм), где почитаемый образ Богородицы Хелмской (Холмской), выполнен в той же схеме (рис.20) – с Младенцем Христом на правой руке.

Несомненная связь изображений на змеевиках с право-ручной иконографической схемой Владимирской Елеусы (рис.21) - кажущаяся. Это поясное изображение, сделанное с писавшейся в полный рост Богоматери-Гликофелуссы (рис.22), очень отличающейся от прочих право-ручных Богородичных образов особым положением Младенца. Такая поза маленького Христа (с развернутой к молящимся пяточкой), полностью исключает Владимирскую икону из протографов для изображения Богородицы на древнейших змеевиках. К тому же, Владимирская икона была получена в подарок Юрием Долгоруким от Константинопольского патриарха Луки Хризоверга (накануне смерти князя в 1152 г.), и перенесена между 1160-1164 гг. из Киева во Владимир Андреем Боголюбским, что более чем на полвека позднее появления золотых змеевиков на Руси.

Предложенная В.Г. Пуцко схема передачи рассматриваемого иконографического извода Богородицы: Иерусалимский образ Богоматери - Сирийский монастырь Сайданай - «Лавра» Саввы Освященного, где погребен преп. Иоанн Дамаскин под Иерусалимом (Троеручица) – Балканы (Горгоэпикоос-Афинотисса) - Киев – Хелм, - схема достаточно подробная, но может обрести некоторые дополнения, в связи с новыми находками и исследованиями.

Кроме икон Одигитрии с Младенцем на правом предплечье, существуют изображения сближающиеся с Богородицей-Елеусой (Милующей) в той же иконографической схеме. Татьяна Васильевна Николаева под № 2 в своей монографии описывает «змеевики с изображением Богоматери Умиление с младенцем на правой руке (тип древней Владимирской иконы)» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.30]; а под № 3 - «змеевики с изображением Богоматери с младенцем на правой руке (извод древней Федоровской иконы)» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.31] (выделено мной, - Ю.Ш.). Но и Владимирская (см.рис.21) [Бусева-Давыдова И.Л., 2006, с.74-75, цв.илл.24], и Федоровская (рис.23) иконы принадлежат к одному типу: Елеусы, которая никак не могла быть протографом изображения Одигитрии на «Белгородской гривне». Федоровская икона, хоть и могла появиться под воздействием иконографии Горгоэпикоос-Афиннотиссы, явлена только в 1239 г., и - по хронологии своего появления – также не могла служить образцом для отливки змеевиков XI – начала XII веков. К типу Федоровской Елеусы относятся другие иконы, прообразом которых она могла послужить, или же они имели с Федоровской единый протограф: Игоревская (рис.24), Днепрская (рис.25), Донская (рис.25) и некоторые другие.

Как показал В.Г. Пуцко, даже значительные типологические расхождения - в обратном порядке: от Одигитрии (Путеводительницы) к Елеусе, - не являются основанием, для разделения протографов: он мог быть общим, а поза Младенца Христа, сближающаяся с иконографией Елеусы (Умиление), диктовалась композиционными особенностями включения изображения в круг медальона [Пуцко В.Г., 1994, с.195], прижимая Младенца к Матери, и делая «Путеводительницу» схожей с иконографией «Умиления». Важным является само положение Христа-Младенца на правой руке Девы.

Нэнси Паттерсон-Шевченко, разбирая вопрос о роли икон в литургии, упоминает миниатюру из «Мадридского Скилицы» XII в., где изображено триумфальное возвращение Иоанна Цимисхия из Болгарии в Константинополь после победы 971 года. В триумфальной колеснице расположена Богородичная икона (которой должна быть Одигитрией!), отбитая у болгар. Но на иконе изображена Богородица с правосторонним держанием Младенца, близкая к типу Елеуса [Паттерсон-Шевченко Нэнси, 1994, с.37, 46-47, 55, илл.1].

В эпоху начавшегося иконоборчества списки и изводы Богородицы Умиление (Елеуса), приобретают значимость Милующей – Спасительницы от притеснителей иконопочитания. Такие иконы сохранялись в малодоступных областях, укромных и скрытых от посторонних глаз урочищах Христианского мира. Одним из таких, почитавшихся еще до периода иконоборчества образов, был рельеф Богородицы Спилеотиссы (Пещерной) из монастыря Мега Спилеон (Большая Пещера) [Голубинский Е., 1880, с.543; Златарски В., 1940, с.321]. Это один из труднодоступных пещерных монастырей (рис.26), каких несколько на Греческом Пелопоннесе (рис.27). Над входом в монастырский комплекс (рис.28) расположена икона (рис.29), полностью дублирующая извод Горгоэпикоос-Афиннотиссу (рис.30). Главная святыня – икона Богоматери находится в специальном теремце пещерного храма (рис.31), справа от иконостаса (рис.32), украшаемая паломниками, постоянно сменяемыми пожертвованиями, и в богатых окладах-ризах (рис.33).

Образ Богородицы Спилеотиссы с Христом-Младенцем на правой руке, выполнен, видимо, на обсидиане (рис.34), который отсутствует в слагающих породах местных гор, и сработан (или сформирован из стекловидной пасты?), скорее всего, на Ближнем Востоке, по образцу иконы Иерусалимской Богородицы (см.рис.1). Согласно монастырского предания образ «вылеплен из воска св.евангелистом Лукой», являясь одним из 70-ти Богородичных образов, созданных этим Апостолом. Сам монастырь Мега Спилеон, основанный около 362 г. братьями Прокопием и Феодором, упоминается уже в VI в., когда Балканы посетил прославленный ближневосточный пещерник – Савва Освященный.

Подобно Спилеотиссе, – изводу Иерусалимской иконы Богоматери, – «по ее образу и подобию» создавались многочисленные иконы Богоматери в пещерных монастырях Болгарии у Мельника в XII-XIII вв. [Нешева В., 1985, с.180] и у Преслава - того же, и последующего времени (рис.35). Аналогией иконам Богородицы Преславской и Спилеотиссе, как и изображению на Смоленском змеевике, является очень раннее и редкое изображение Девы с Младенцем на перстне из северокавказской катакомбы VII в. [Рунич А.П. 1975, с.69, рис.4]. Оно передано на щитке перстня, в полный рост, а Младенец помещен на правой руке Девы (рис.36).

Изображения Богородицы Пещерной (Спилеотиссы), и наследующая ей иконография Горгоэпикоос в Афинах, и, видимо, Десократуссы из Хосиос Лукас (см.рис.9), появляются на Руси не позднее XI в. (Смоленский змеевик), и продолжают существовать на амулетах этого типа (см.рис.11) и в мелкой пластике: Таков образ Богоматери Умиление на иконке XIII в. из Неревского раскопа Великого Новгорода (рис.37), - образок, иконография которого связана с Владимирской Елеусой, поскольку на более поздних - XIX в. - отливках (рис.38) по восковой модели с того же древнего образца, заметно положение пяточки Христа, как в Гликофеллуссе (см.рис.19; 20), совершенно не схожее с Троеручицей (см.рис.2; 3), но уже дублированное на изделиях XVII в., отлитых по тому же древнему (XIII в.) образцу (рис.39).

К началу XIII в. в Новгороде уже имеется «праворушная» икона, Богородицы, называемая «Белозерской» (рис.40:1), протографом которой не могда быть Владимирская икона. «Праворушный» образ передан и на хранившейся в Киево-Печерском монастыре, ныне утраченной, древней иконе Млекопитательницы (рис.40:2) древнерусского времени [Покровский М.В., 2000]. Последняя икона известна и по более поздним изводам в подалтарных подземных криптах храмов, как образец из Самоково в Болгарии (рис.40:3) [Болгарская живопись…, 1976]. Данная иконография соответствует изводам образа Богородицы «Руно Орошенное» (рис.41), как назвал свою книгу – «Руно Орошенное» грядущий святитель Ростовский - Димитрий [Димитрий Ростовский, 1683], описывая (1677-1679) чудеса от образа Богородицы из пещерного Ильинского монастыря в Чернигове. Не случайно изображение этого святителя на епископальных наперсных иконках XIXв., как и на наиболее ранних образах (ок.1757 г.), передано предстоящим перед иконой Богородицы «Праворушной» (рис.42; 43).

Аналогичная Богородичная «праворушная» иконка объявилась в 1470 г. в селении Жировицы, недалеко от Гродно, на территории Великого княжества Литовского в поместье Александра Солтана. Это вырезанное на «шифере» (прирофилитовом сланце), - добывавшемся у г. Овруч до XIII в., - изображение Елеусы с Христом на правом предплечье (рис.44), относящееся к образцам древнерусской мелкой каменной пластики [Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г., 2006, с.157-161]. Ее иконография близка более поздней Почаевской иконе Богоматери (рис.45). Возможно с такой же иконки был расчерчен образец, по которому вырезали форму для иконок из свинцово-оловянистых сплавов, получавшихся в зеркальном отражении. Подобная иконка с зеркальным изображением (рис.46) происходит из постройки, сгоревшей в 1095 г. на территории Черниговского Предгородья [Жаров Г.В., Жарова Т., 2002].

«Праворушный» образ занимает лицевую сторону деривата Смоленского змеевика, - филактерии, найденной возле села Окни Новосокольского района на юге Псковской области. Такие змеевики встречаются издавна и сравнительно часто [Николаева Т.В., 1960, с.98, 99, рис.6: а-б] (рис.47:1) [Толстой И.И., Кондаков Н.П., 1887; Уваров А.С., 1908, с.99-100, рис.80,81, кат.No 348-350]. Аналогично Богородица Иерусалимская, в изводе Спилеотиссы и имеющая черты Елеусы, связующие ее с изводом Федоровской иконы, передана на более поздних (XIV в.) амулетах в форме киотов со змеевиком на реверсе (рис.47:2) [Уваров А.С., 1908, с.101-103, рис.84,85, кат.No 355-356]. На более раннем (XII – начала XIII вв.) змеевике из Окни изображена «праворушная» Богородица, также сближающаяся с типом Елеуса, сближающийся со Спилеотиссой, - на лицевой стороне (рис.48); и Медузы Горгоны - на обороте. Горгона на змеевике из Окни передана в той же композиции, которая характерна для реверса «Черниговской гривны» (рис.49) – золотого змеевика, найденного в 1821 г. на р. Белоусе у Чернигова. Лицевая сторона «Черниговской гривны» имеет изображение Архистратига Михаила. Аналогией последнему изображению может служить раннесредневековая (VI – нач.VII в.) овальная пластинка из собрания Неаполитанского музея [Орлов А.С., 1926, с.11-13] с Богородицей-Знамение - на аверсе, и Архангелом Михаилом - на реверсе.

С Архистратигом Михаилом связано чудо V в. на юго-восточном побережье Аппенинского полуострова в Италии (возле города Монте-Сант-Анджело): Архистратиг разогнал людей, пытавшихся заколоть быка возле священной пещеры, в которой и укрылось перепуганное животное. А вход в пещеру разбушевавшейся толпе преградил огненный меч Архангела. Там и была устроена подземная церковь во имя Предводителя Сил Небесных («Небесная базилика» под землей). Упомянутая пластинка-медальон вполне может связываться с пещерным храмом Архистратига Михаила в Монте-Сант-Анджело (Италия). Отсутствие здесь мощей, и связанной с ними вещевой атрибутики - различных евлогий с елеем от реликвий (см.рис.5:2), заставляло причт подобных пещерных храмов тиражировать своего рода «памятки», - медальоны, иконки и прочие филактерии, свидетельствовавшие о посещении пещерной святыни, и отмеченные патрональной символикой. Таковыми и являются овальная пластина из Неаполитанского музея и, по всей видимости, «Черниговская гривна», - украшенные изображением Михаила-Архангела.

«Черниговская гривна» изготовлена, скорее всего, византийским мастером, возможно, имевшим отношение к созданию врат 1076 года, которые перекрывали с поверхности вход в пещерный храм Михаила-Архангела в Монте-Горгоно (Сант-Анджело); и которые считаются шедевром византийского ювелирного искусства. Изготовлен черниговский золотой змеевик явно для восточнославянского князя, носившего христианское имя, которое, как и обращение ко Всевышнему, переданы на этой филактерии по-славянски и кириллицей: «+ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБУ ТВОЕМУ ВАСИЛИЮ АМИНЬ» (рис.49:2). А заказана эта филактерия, скорее всего, Михаилом в крещении, чьим патроном был небесный тезоименник Михайловского пещерного храма в Монте-Гаргано (Сант-Анджело). Очень вероятно, что это был Олег Святославич (?), носивший христианское имя Михаил. Только этот князь в 80-е гг. XI в. находился где-то в Средиземноморье, и, не исключено, имел отношение к акции 1087 г. по переносу части мощей свт. Николая Мирликийского из Мир Ликийских (современный город Демре на Малоазийском побережье, в прямой видимости от Родоса) в Апулию на Юго-Западном побережье Италии, в Бари. Хотя из плена на острове Родос Олег-Михаил уже освободился (1087), - отбирать у Мономаха отчий Чернигов Олег пришел только к 1095 г.

Пещера на италийском побережье, ставшая подземным храмом Архистратига - «Небесной базиликой» под землей (рис.50), связывалась в представлениях населения позднего античного времени и раннего средневековья с мифологическим существом - Горгоной Медузой. «Гаргано» (Gargano), - античное название Сант-Анджело (в древности - Garganus) – это известковая гора на юго-восточном берегу Апеннинского полуострова, с естественной пещерой, - некогда - обиталищем Медузы Горгоны, в мифологических представлениях, - где с V в. функционировал подземный христианский Михайловский храм, с византийскими входными вратами (1076 г.) – выдающимся памятником византийской торевтики.

Появление «Черниговской гривны» с Архистратигом Михаилом, скорее всего – по качеству, стилю и мастерству исполнения, - связано с одним из ювелирных центров Византийской империи, и обязано своим появлением пещерному храму в Монте-Сант-Анджело. Более поздние змеевики с Архангелом Михаилом (рис.51) [Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, № 49], находимые от Северо-Востока Руси до Киева (рис.52), часто снабжены (наиболее ранние) греческой заклинательной формулой с обращением к таинственной «histera» (рис.53). Отметим, что изображению Архангела Михаила на гербе Киева, бывшего таковым уже во времена Великого княжества Литовского к началу XV в., свойственны те же «геральдические черты» (в полный рост, ракурс, поворот головы, позиция меча), что и для изображений Архангела на змеевиках (рис.54).

Связь медальонов-змеевиков с пещерами и пещерным не исчерпывается изображениями Богородицы, происходящей от Спилеотиссы (Пещерной), из монастыря «Большая Пещера», поскольку змеевики несут и иные изображения, связанные с иными пещерными святынями. Кроме изображений Архангела Михаила – патрона пещерного храма, таков, например, знаменитый яшмовый (Суздальский) змеевик с изображением семи спящих в пещере отроков Эфесских [Рындина А.В., 1972, с. 217-234].

Переплетение символики из пещерных христианских святынь с символом пещерного в мифологическом аспекте существа – Горгоны Медузы на амулетах-змеевиках – христианских филактериях – должно иметь значимые ассоциации и аллюзии в христианском мировоззрении и иметь связь с атрибутикой самого Вероучения. Это касается не только изображения Горгоны на реверсе христианских амулетов-змеевиков, но и другого пещерного, согласно мифологической традиции, существа – Змеедевы Ехидны, соответствовавшей кельтской Мелюзине и скифской Ехидне-Оре [Топоров В.Н., 1995, С. 97, 237-238]. Именно изображение «змееногой богини», как представляли Ехидну после кары богами-Кронидами, украшает ряд подобных амулетов (рис.55) [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, рис.1:2]. Ехидна, и до преображения в полуженщину-полузмею, во времена своего романа со стражем Геры – многоглазым Аргусом, была жительницей пещеры [Голосовкер Я.Э, 2001]. По представлениям эллинов эта пещера располагалась где-то вблизи «счастливой Аркадии» - местообитания титана Атланта до его восстания против Зевса-Кронида, – на Пелопоннесе (не в пещере ли «Мега Спилеон»?). Характерно, что Ехидна, еще будучи Чудодевой (до превращения в полузмею), и обитая в пещере Пелопоннеса, считалась покровительницей «всего живого» [Голосовкер Э.Я., 2001], в древней славянской терминологии (и современной - церковнославянской) – «всего живота», что очень существенно для ее изображения на христианских филактериях исхода раннего средневековья.

После преображения, Ехидна оказалась в другой пещере, на границе дольнего и хтонического миров в наказание за неповиновение Зевсу и его пантеону, которые олицетворяли для ранних христиан весь комплекс эллинского язычества. Такова же была и судьба другой пещерножительницы - Медузы Горгоны, изгнанной политеистическим - Зевсовым пантеоном Эллады, вместе с сестрами-горгонами и граями-старухами, из своей пещеры на берегу лазурного моря (Монте-Сант-Анджело) – в пещеру на берегу Мировой Реки-Океана, «на границе мертвой и живой жизни».

В мироощущении христианства подобные трактовки образа змееногих и/или змееволосых существ – серпентарид не могли не оставить своего следа. Их образы маркировали сущности, которые были борцами с демоническими существами, к коим принадлежали все боги Олимпийского пантеона. Первохристиане, воспринимая образы предшествующих времен «зеркально» (где право – лево, добро – зло, - меняются местами), - с «обратным знаком», - потому и представляли могучего Зевса и обворожительную Афродиту – демонами, а их противников и противниц – серпентарид (змееволосых, змееногих и змееподобных существ) светлыми, ангелоподобными существами: У эллинских политеистов-язычников имелся страж – зверь (пес) Цербер, охранявший подземный «мир мертвой жизни» - царство Аида - от выхода из него теней в мир «жизни живой» (как чуть было, не ушла Эвридика, ведомая Орфеем). А в раннехристианской среде появился упомянутый апокрифами «зверь Горгонии» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6], - охранительница потустороннего мира - Рая (Эдема), - от проникновения в него грешных живых людей. Образ мира оказался «вывернутым наизнанку». – В земном (подземном) обиталище Ехидны-Оры расположился Земной Дом Богородицы – Свято-Успенский Богородичный пещерный монастырь «Мега Спилеон», пещерное обиталище Медузы Горгоны оказалось «Небесной базиликой» под землей в Монте-Горгоне (Анджело), а сама «Горгонии» выступила в качестве цепного пса («зверь»), охраняющего нынешнее место пребывания Святой Девы – Рай.

В гипогеях (пещерных склепах) раннехристианской Александрии в Египете Горгона выступает в качестве охранительницы входа в последний приют. Такие охранительные изображения известны и в мозаике римского времени (рис.56), и в более ранних фресках (рис.57). Такие же мозаики имеются в позднеримских строениях (IV в.), - не исключено, - в христианских храмах (рис.58) Северного (Средиземноморского) побережья Африки, и на Балканах – в болгарском Девне (рис.59:1,2) [Ангелов А., 2004, илл.3,4]. Распространение изображений Медузы Горгоны фиксируется к середине IIв.н.э., когда нагрудная эмблема кентавра (до 14 г. Iв.н.э.) на панцире Октавиана Августа (рис.59:3,1), меняется головой Горгоны на «императорских» доспехах первой половины IIв.н.э. (рис.59:3,2). Обычай размещать эгиду в виде Медузы Горгоны сохраняется в эпоху солдатских императоров (рис.59:4), кода этот символ служит украшением не только аркад форума Северов в Лаптис Магна (рис.59:5), но и обрамляет вход в позднеримскую базилику (рис.59:6) в том же городе римской провинции Ливия. Таковы же позднеантичные изображения Медузы в Мирах Ликийских (рис.59:7) на Малоазийском побережье на Малоазийском побережье во времена епископства там свт. Николая Мирликийского, или барельефы Горгоны – охранительницы истекающей воды в позднеримских термах в самом Вечном городе (рис.59:8).

В гигантском подземном резервуаре «Еребатан Сарничи» - «Подземном дворце четырехсот колонн», снабжавшем водой Константинополь с юстиниановских времен, также присутствует изображение Медузы («Могущественной») Горгоны (Молниеносной), высеченной на импостах первых колонн, подпирающих свод гигантской цистерны, при входе в это грандиозное подземное сооружение (рис.60:1). Горгоны здесь расположены как охрана. С этим согласуется отмеченное Т.В. Николаевой позиционирование Горгоны в христианских представлениях (апокрифических источников) [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1001, гл.2, прим.44]: «В апокрифической литературе упоминается "зверь Горгонии", охраняющий рай от людей после грехопадения (т. е. в роли ангела?)» [Пыпин А.Н., 1862, с.3,6]. Образ Медузы корреспондирует в этом случае с этнографически зафиксированными представлениями украинцев о том, что рай (ирий), доступен «одним птицам и змеям» (подчеркивание мое, - Ю.Ш.) [Маркевич Н.А., 1991 (1860), с.64]. Совсем уж в христианские времена, в таком значительном христианском центре, как Эфес (месте множественных проведений Вселенских Соборов), также создается образ змееволосого существа - Горгоны Медузы в мозаике (рис.60:2), как раз в то время, когда Соборы отлучают от Церкви ересиарха Нестория (V в.н.э.).

Включение в круг христианской литературы повести об Александре Великом (IV в.) [Райт, Дж.К., 1988, с.32-34, 180-182, 236-237, 328-330, 352-353, прим.4,26,129], также способствовало восприятию образа Медузы Горгоны, как вполне адекватного в христианском мировоззрении существа. Александр, стремясь уподобиться Афине Палладе, украсившей свой щит головой Медузы (рис.60:3), или Зевсу - с грозной устрашающей Эгидой на груди, - сыном которого его нарекла молва, - Александр, также украшал свой нагрудный панцирь эгидой с изображением Горгоны (рис.60:4). Видимо, поэтому изображение головы Медузы Горгоны украшало воинские позднеримские и ранневизантийские панцири, являясь оберегом [Molinier E., 1896, р.18, 19; рl.11.]. Не исключено, что этому оберегу, массово используемому армией христианской державы (Византии), обязаны своим происхождением каменные амулеты-змеевики (носимые первоначально военными?). Это односторонние круглые и овальные вещи из Средиземноморья, в основном, из оникса, со «змеиным гнездом» (при малым количеством змей, - в основном, не более шести, ветвящихся от личины в центре), - на аверсе; и с формулой «histera» - на обороте, в основном, без изображений [Спицын А.А. 1915, c. 242, 245; pис.43, 44; Laurent V., 1936, s.306—309; taf. 5:1, 3, 4]. На одном из греческих каменных амулетов-змеевиков известно, все-таки, изображение святого на одной стороне, ставшей при этом лицевой, а на реверсе – «змеиное гнездо» и формула с именем «истеры» [Толстой И.И., 1888, с.411, 412].

Большое количество ониксовых ранневизантийских амулетов (IV-VII вв.) с Горгоной, и соответствующей греческой формулой обращения к «истера» (как на амулетах-змеевиках сработанных в металлопластике на рубеже раннего и высокого средневековья - X-XII вв.) синхронны времени создания и распространения «Александрии» и апокрифических рассказов о вознесении Александра Великого на небеса, что приравнивало умершего в молодости царя к ветхозаветным праведникам в глазах образованных христиан. Создававшиеся в самые ранние христианские времена (с III в.н.э.) овальные амулеты - типа христианской пластины из Неаполитанского музея с Архангелом Михаилом, снабженные различными охранительными надписями (рис.61:1), и изображением семерых «богов-покровителей», - требуют внимания при атрибуции, - поскольку могут оказаться наиболее ранними филактериями древних христиан. Именно так - с упомянутыми Евангелием «пятью корзинами хлебов» - изображена евхаристическая «Вечеря семерых гостей» (рис.61:2) в погребальной кубикуле христианских катакомб св. Каллиста (Калкиста) в Риме (и, добавим: семеро спящих отроков в пещере Эфеса).

Охранительный характер, несколько варьирующей надписи (исключительно на греческом языке), на всех найденных на Руси ранних змеевиках: «Истера [Ύστέρα], черная, почернелая, как змей ты вьешься, и как дракон свищешь, и как лев рычишь, и как ягненок спишь» [Дестунис Г.С., 1881, стб.23-24], - передает обращение к охранительной силе (histera), передаваемой образом Горгоны («истеры») на реверсе филактерий-змеевиков. Считается несомненным локализация «истеры» в животе, несколько ниже пупка [Дестунис Г.С., 1881, стб.24-26; Даль В.И., 1912, III, стб.413; Мазалова Н.Е., 2001, с.38-39]. «Благодаря работам М. И. Соколова выяснилось, что греческая заклинательная формула, сопутствующая змеевидной композиции, была известна также в славянской версии [«дъна», - Ю.Ш.] и… усвоение на Руси рассматриваемых амулетов сопровождалось восприятием связанного с ними византийского мифологического мотива» [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, прим.47-48].

Обычно термин «hystera» (Ύστέρα), встречаемый на филактериях-змеевиках, переводят, как «матка» - и это закономерно, когда речь идет об амулетах этого типа, атрибутированных женщине, как уже упомянутый яшмовый Суздальский змеевик с семерыми спящими в пещере отроками Эфесскими: Он, возможно, принадлежал Марии Шварновне – жене кн. Всеволода Большое Гнездо [Щепкина М.В., 1972, с. 74—80; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.25]. В этом плане, симптоматично наличие на ранних змеевиках именно Богородицы Горгоэпикоос – извода Спилеотиссы – из афинского храма, в котором имелся придел св. Элевтерии, - родовспомогательницы, - откуда иконография типа Дексиократуссы, как названа точно такая же икона в Хосиос Лукас (см.рис.9), - получила имя Горгоэпикоос – Скропомощница (см.рис.13).

Но термин, чаще всего используемый Г.И. Дестунисом при переводе: «histera» – «утроба» (как активная зона), – несравненно – шире, чем «матка», в том числе – анатомически [Мазалова Н.Е., 2001, с.63, 68]. В случае принадлежности золотых медальонов-змеевиков мужчинам, как это имеет место с «Черниговской гривной» [Срезневский И.И., 1882, с. 40, 41; Куза А.В., 1966], с «Белгородской гривной» и Смоленским змеевиком [Пуцко В.Г., 1994], - когда на одной из этих филактерий надписано имя князя Владимира Мономаха, данное ему в крещении – «Василий», - интерпретация термина «hystera» - «матка» - просто неприемлема. В соответствующей формуле на золотом княжеском амулете – «Черниговской гривне» – «hystera» (Ύστέρα) обозначает, конечно, не «матку», а именно «утробу» - место анатомически ей соответствующее. Употребление для этой анатомической зоны такого слова, как «живот» - «жизнь», - полностью соответствует семантике той силы, которая персонифицирована Медузой Горгоной - «Могущественной Молниеносной» (или «владычицей всего живота» - Ехидной), к которой обращались византийские военные, в баталиях «не щадившие живота своего», и украшавшие этим изображением свой панцирь. Местом, которое символизировала Горгона, является зона концентрации внимания, локализованная «пупком», над крестцовыми позвонками, куда должны направляться все силы души при творении внутренней Иисусовой молитвы, согласно христианскому свято-отеческому учению о творении молитвы и пневмокатарсисе [Добртолюбие, 1889, с.194-196].

Христианская монолитность семиотики образов на амулетах-змеевиках была выяснена более века назад [Соколов М.И., 1889, с.339-368], и подтверждена крупнейшим специалистом в области церковно-христианской вещевой культуры – Татьяной Васильевной Николаевой, что прозвучало в ее посмертной монографии, доработанной и подготовленной к печати соавтором - Алексеем Владимировичем Чернецовым [Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991]. Принадлежность амулетов-змеевиков в качестве филактерий всей Восточнохристианской Церкви, а не только Древней Руси, также не вызывает никаких сомнений [Переседов И.Г., 2004, с.108-121]. Хотя находки трех змеевиков с Архангелом Михаилом на Неревском раскопе Великого Новгорода, отлитых в одной форме [Соболев В.Ю., 1995, с.74-76], может свидетельствовать о распространении и производстве подобных украшений не только в Византии, но и на Руси, не позднее конца XI в. [Пуцко В.Г., 2006].

Образ Богородицы с Младенцем Христом на правом предплечье попадает на круглые филактерии-медальоны с изображением Горгоны на аверсе не ранее Х в. [Spier J., 1993, p. 31-33], т.е. тогда, когда подобная иконография пока имеется только в подземной обители Мега Спилеон; и в то же время, когда практика внутренней концентрации внимания, практикуемая монахами-аскетами в пещерных монастырях при творении внутренней сердечной Иисусовой молитвы (Иоанн Лествичник, игумен Синайский, VII в.), выливается в стройное правило этого процесса, изложенное преп. Симеоном Новым Богословом к рубежу X-XI вв. [Иларион (Алфеев), 2001; Прохоров Г.М.,1974, с.317-324]. Концентрация внимания при таком «молчаливом делании» - «умной молитве», предусматривало концентрацию внимания на области пупка (рис.62-1:4), что совпадает с локализацией таинственной «hystera»: «истера» = «утроба» = «живот – жизнь» (рис.62-2:9) в молитвенной формуле на медальонах-змеевиках. Эту «hystera» симолизирует на амулетах-змеевиках изображение Горгоны Медузы, или сходного с ней образа пещерницы-титаниды - Змеедевы Ехидны. «Можно констатировать, что около Х в. этот, несомненно, магический образ [образ Медузы – сильнейшей из трех сестер-Горгон, - Ю.Ш.] появился в пространстве византийской культуры в готовом виде, не неся на себе следов продолжающегося становления» [Переседов И.Г., 2004, с.109].

В славянском мире знанием точки, лежащей несколько ниже пупка (рис.62-1:4; 62-2:9) – «живота – жизни» (соответствует «манипуре» - «океан энергий» в практике йоги), - не исчерпываются сведения о подобных нервных центрах (чакрамах), которые активно использовались психотехниками Востока: «Из Краледворской рукописи мы знаем, что славяне признавали в человеке особое существо, которое называли душою или душицею и место ей полагали в горле» (рис.62-1:1) [Костомаров Н.И., 1994, с.232; Костомаров Н.И., 1994, с.273]. Отметим, что и это славянское представление принадлежит по времени к христианской эпохе. Анатомически такая локализация «души» («душицы») соответствует впадинке югули у основания шеи (рис.62-2:2), которая в психотехниках изложенных «Шива-самхитой» и «Кгхеранда-самхитой», названа центром «жизненных дыханий» («вишуддхой»).

Речь идет не о заимствованиях более ранних психопрактик, известных буддизму, или о их переносе на почву христианских воззрений. Физиология человека, обусловленная стержнем его генотипа, может иметь локальные популяционные отличия, но едина на видовом уровне Homo Sapiens, вне расовых или этнических различий. На языке христианской теологии, - человек, сотворенный «по Образу и Подобию», - является таковым в среде индусов (или буддистов), мусульман, христиан, огнепоклонников, или жителей Огненной Земли и Аляски. Физиология человека и ее основные закономерности едины во всем антропогенном разнообразии мира, и активные «точки китайской Чжен-Цзю-терапии», как активные «зоны кожного представительства Макарьева-Гедда» - одни и те же - и для китайцев, и для европейцев, и для негроидов Африки, и для американских и австралийских аборигенов.

Очередная точка, которую в повести «На краю света» Н. Лесков поэтично назвал «Христос за пазушкой» - «духовное сердце», соответствует тому, что в психотехнике Индии называют анахатой (духовным сердцем) – за костью грудины, анатомически локализованное вилочковой железой (тимусом), в области сердца (рис.62:2); или возможно – совпадает с энергетическим центром, расположенным чуть ниже анахаты – акирой («солнечное сплетение»). Обе точки объединены локализацией области сердца - человеческого «корня» - места «средоточия жизненной силы» [Мазалова Н.Е, 2001, с.58, 59]. Все эти «энергетические» нервные центры были задействованы в практике христианской молитвы: обращение к духовному сердцу (анахата или акира) фиксируется с VII в., что известно из трудов св. Иоанна Лествичника, игумена Синайского, как «предстояние ума в сердце» (в духовном, а не физическом).

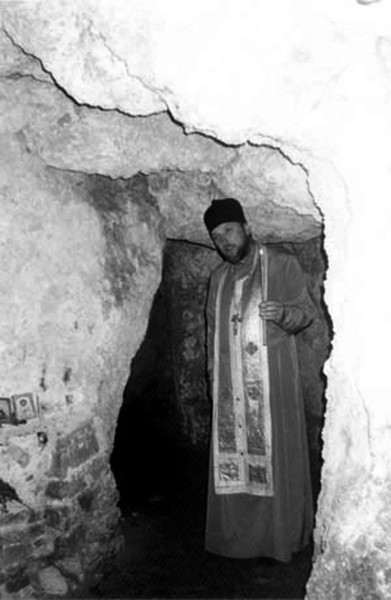

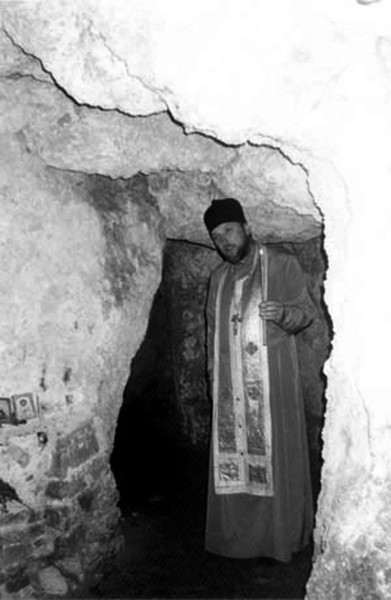

Для практики, заключавшейся в полном уходе в молитву, необходимым условием была полная концентрация внимания, достижимая только в полной темноте и абсолютной тишине, чтобы звуки окружающего мира и его яркие образы не отвлекали. Такие условия существовали только глубоко под землей, в пещерах. С этим обстоятельством связано не просто отшельничество, а отшельничество пещерное, с первых шагов существования монашества (препп. Антония, Макария и Пахомия Великих, Феодосия Киновиарха, Харитона Исповедника и прочих) в III-IV вв., ставшее массовым пещерничеством; а преп. Иоанн Лествичник в начале VII в. просто зафиксировал этот процесс (рис.63) [Лазарев В.Н., 1986, ил.250].

Движение христианского пещерничества наследовало времена апостольские (рис.64) [Лихачева В.Д., 1986] и практику пещерного затвора и молитвы непосредственных учеников Иисуса Христа (рис.65). Необходимо отметить, что труд преп. Иоанна Лествичника синхронен времени, массового появления евлогий VI в. (см.рис.5:1,2) [Шевченко Ю.Ю., 2006, с. 69-71], в том числе - пластины-талисмана из пещерного христианского центра в Монте-Сант-Анджело (овальная пластина с Архангелом Михаилом из Неаполитанского музея).

Использование всех упомянутых нервно-физиологических зон («живота – жизни» - центра «океан энергий» в области «пупка»; «души – душицы» - центра «жизненных дыханий» у основания шеи; и области духовного сердца), применялось в восточно-христианской молитвенной практике Византии не позднее конца Х – начала XI в., как это следует из трактата преп. Симеона Нового Богослова «Метод священной молитвы и внимания»[1]: «Запри дверь твоей кельи, сядь в углу ее, отвлеки свою мысль от всего земного… Склони затем подбородок твой на грудь свою [т.е., фиксация подбородком впадинки «югули» - центра «жизненных дыханий», - Ю.Ш.] и устреми чувственное и душевное око на пупок твой [«жизнь – живот» - «истера» - центр «океан энергий», - Ю.Ш.]. Далее – сожми обе ноздри так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами то место сердца, где сосредоточены все способности души [точка «духовного сердца», - Ю.Ш.]… проведя в этом положении день и ночь, - о, чудо! - …увидишь, что вокруг сердца распространяется божественный свет» [Цит.по: Замалеев А.Ф., Зоц В.А., 1987, с.59]. Техника дыхания, сопутствовавшая молитве, в христианской практике названа пневмокатарсисом [Добротолюбие, 1889, с.194-196, 228, 303-328, 338], который со времен преп. Симеона Нового Богослова становится обязательным условием «правильной» или «умной молитвы» (в Индии – пранаяма).

Симеон Новый Богослов творил и проповедовал в Греции во времена, когда на Греческом Афоне пребывает преп. Антоний Печерский, - основатель всего русского монашества. С жизнью и деятельностью упомянутых - греческого и восточнославянского - святых синхронизируется не только окончательное принятие Русью христианства в качестве государственной религии, но и распространение на Руси амулетов, названных змеевиками, параллельное распространению пещерных монастырей. Такие амулеты сохранялись у российского населения в качестве почитаемых, но редких амулетов, до XVIII – начала XIXвв. [Нечаев С., 1826, с.136; Дестунис Г.С., 1889, с.113].

До позднего средневековья змеевики хранились в ризницах храмов. Известно, что один из змеевиков использовался как панагия епископами города Полоцка [Спасский И.Г., 1976, c.362]. Яшмовый змеевик подарил в ризницу Троице-Сергиевой Лавры Иоанн Грозный. Один из таких амулетов украшал икону Богородичных праздников (врезан по центру доски) в той же обители, будучи наиболее почитаемой частью всего образа. Змеевик из красной, перемежающейся темно-серыми и светлыми слоями яшмы (рис.66:1) надевали высшие иерархи Церкви. Как владычную панагию во время службы в Троице-Сергиевой Лавре на Великой всенощной [Даль Л.В., 1874, с. 74-76; Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.6; Переседов И.Г., 2004, с.109] использовали аналогичный змеевик из зеленой яшмы, но трапециевидный, также со Спасом на аверсе.

Мысли, высказываемые исследователями [Переседов И.Г., 2004, с.112], о восточном (ближневосточном – Ю.Ш.) происхождении основной мифологемы, пришедшей из восточных и юго-восточных областей христианского мира, и связанной с змееобразными композициями на рассматриваемых амулетах, корреспондирует не только с пещерным отшельничеством и молчаливом деланием - умной молитвой, творимой в темноте и тишине пещер. Хотя квинтэссенцию такой мысли могла бы иллюстрировать «икона Никифора Савина (XVII в.) из Государственного Русского музея, где мать св. Феодора Тирона изображена в пещере на престоле, а вокруг нее — многочисленные многоглавые змеи, увенчивающие ее короной» [Алпатов М. В., 1955, табл. 169; Николаева Т.В., Чернецов А.В., 1991, с.45]. Изображение св. Феодора Тирона со змеями перед осененной змеями личиной Горгоны на реверсе змеевиков в форме ковчега (рис.67:1) XIV-XVвв. [Уваров А.С., 1908, с.103, рис.86, кат.No 358] - полностью отвечает такому пониманию семантики изображений. Святой Феодор (его житийные коллизии, попавшие в прологи, сходны с таковыми у Феодора Сратилата [Творогов О.М., 1987, с.268-271; Салмина М.А., 1987, с.272-273]) передан на амулете в позе «общения» со змеем, но держа на плече оружие (топор); святой стоит прямо под ликом Горгоны, заключенной в круг (видимо отлитый по скопированному с круглого змеевика). Но такое изображение Медузы, заключенное в круг, было принято на охранительных мозаиках в гипогеях раннехристианской Александрии Египетской

Не укладывающимся в приведенные примеры (Горгоны Медузы и Ехидны-Оры) является еще одно изображение – бородатый лик, увенчанный короной, от которого расходятся змеи (рис.67:2). Он помещен в круге (также скопирован с более раннего круглого змеевика) под сценой, где св. Феодор (Тирон или Стратилат) вонзает копье в разверстую пасть змея. Можно ли видеть в этом образе коронованного бородатого мужчины «владыку змей» Асклепия, в понимании его образа Оригеном [Лосский А.Ф., 1992, гл. II, § 3], - Асклепия, исцелявшего смертных от смерти кровью Медузы Горгоны [Тахо-Тоди А.А., 1991, с.113-114]? Образ этого целителя, уничтоженного самим главой Олимпийского пантеона, также воспринимался как враждебный Кронидам, олицетворявшим все политеистическое язычество в глазах первохристианского мира. Символу Асклепия – змее – Гению Александрии Египетской, было посвящено пещерное святилище, основанное самим Македонским царем – основателем города [Серова М.Ю., 2005, с.219-224] (уж не то ли самое пещерное святилище, разорение которого в III в. вызвало бурю негодования в городе?). Змея - символ Асклепия - также была жительницей пещеры, как в пещере Пелопоннеса (после изгнания из пещеры Пелиона лапитами) у кентавра Хирона воспитывался сам Асклепий.

Сведения о змееборчестве Феодора Тирона, Феодора Стратилата и Георгия Каппадокийца (Победоносца) [Пыпин А., 1862, с. 40; Творогов О.М., 1987, с.268-271; Салмина М.А., 1987, с.272-273; Селиванов Ф.М., 1995, с.26] дополняются не менее многочисленными известиями о мирным сосуществованием христианских святых со змеями: Иоанна Зедазнийского, Шио Мгвимского, или Давида Гареджийского, уговорившего соседа по пещере – гигантского змея не похищать молоко у важенок, чтобы не гибли маленькие оленята [Сабинин Михаил, 2001; Шведов О., 2001]. А для Макария Римлянина змей выступает в качестве соратника и помощника: по распоряжению Архангела змей строит для святого келью-пещеру [Жизнь, деяния и предивное сказаниео… Макарии Римском, 1972, с.39-40]. Во всех случаях и «змееборчества», и «змеесосуществования», - все житийные эпизоды самых разных святых неминуемо связаны с пещерами.

С пещерами связаны и иные святые, представленные в иконографии филактерий- змеевиков. На змеевиках представлен [Пуцко В.М., 2006] св. Георгий Каппадокиец (Комит) или Победоносец [Чудеса святого Георгия, 1972, с.193-207,297.], происходивший и действовавший в «стране пещер» (ок.4500 христианских пещерных комплексов Каппадокии). Пещерная келья, расположенная в Сирии принадлежала свт. Николаю (также попавшему на филактерии), которого позднее стали отождествлять со свт. Мирликийским, на деле – это святой, живший в VI в. (см.рис.68). Персонажи с Суздальского змеевика (и иных) - семь отроков Эфесских, почивающих в пещере у города Дерме, - вот далеко не все сюжеты, присутствующие на змеевиках, - и, так или иначе, связанные как с пещерами, так и с Ближним Востоком.

Наконец, уже упомянутый змеевик-панагия с Христом Пантократором (см.рис.66:1), по замыслу схожий с Троице-Сергиевым [Николаева Т.В., 1960, с.100-101, рис.Nо 7], сработан мастером, несомненно, знакомым с самой ранней иконографией (фотографическое совпадение Ликов, при дессиметрии глаз – четкой «разноокости») Спаса из Синайского монастыря св. Екатерины, - иконы, выполненной в технике энкаустики не позднее середины VI в. (см.рис.66:2). А вся земная жизнь Иисуса Христа полностью связана с пещерами: она началась Рождеством в пещере Вифлеема, протекала в жилом «доме Богородицы» - в пещере Назарета, и завершилась чудом Воскресения - в пещере Гроба Господня в Иерусалиме. Даже чисто статистически – в количественном исчислении (при подсчете элементов, атрибутов и аксессуаров изображений) – связь амулетов-змеевиков с христианскими пещерными святынями представляется более чем значимой. Семантика символа «histera», персонифицированная серпентаридами (змееволосыми или змееногими существами – обитателями пещер) – то Горгоной, то Ехидной-Орой, - как обозначение центра концентрации внимания при внутренней Иисусовой молитве, практикуемой в полной тишине и тьме пещерных келий, - связует филактерии-змеевики с христианскими пещерными святынями на уровне духовной истины в рамках христианской доктрины на исходе раннего средневековья.

В свете всего изложенного материала проникновение на Русь образа Богоматери с Младенцем на правом предплечье выглядит следующим образом. Иконография этого типа в VII-VIII столетиях распространена на Ближнем Востоке как Иерусалимский образ Богордицы (рис.71): в Сирии, Иерусалиме, на Синае, в Риме. Накануне эпохи иконоборчества этот образ попадает на Балканы (Греция) в монастырь Большая Пещера (Богородица Спилеотисса), откуда распространяется по всей Греции как Дексиократусса (Хосиос Лукас) и Горгоепикоос-Афинотисса; а от ее первоначального извода - Спилеотиссы – образ распространяется еще и по пещерным обителям Балкан до Подунавья (Добруджа) на севере, где уже функционировали пещерные скиты к исходу IX в. (Мутафлар). Принимающие в Х в. волну переселенцев из Болгарии, Поднестровские пещерные монастыри [Атанасов Г., 1993, с.63; Антонович В.Б., 1883, с.89-103], по-видимому, восприняли эту иконографию праводержащей Богородицы с Христом, как это видно по рельефу у пещеры возле с. Буши в Поднестровье [Шевченко Ю.Ю., 2007], что могло отразиться на почитании аналогичного иконографического извода Богородицы Хелмской (в Поднестровье), существовавшего на Руси, согласно Церковного Предания, уже в 1002 г. [Пуцко В.Г., 1994, с. 196-197].

Думается связь рассмотренного Богородичного образа на амулетах-змеевиках с изображением Горгоны, обозначенной в греческой надписи на филактериях, как «истера» («hystera»), - обозначает место молитвенной концентрации внимания (в районе пупка), и соотносит образ Богоматери Спилеотиссы (Пещерной) с появившимся в Византии этого времени «Методом святой молитвы и внимания» преп. Симеона Нового Богослова.

В качестве Post Scriptum’а – сюжет из Нового времени. На Украине, к Новому времени, змеевики значительно модифицировались, и изображение Медузы заменили портреты русских (изредка – австрийских – Марии Терезии) цариц: Елизаветы (рис.69) и Екатерины II (рис.70), но они сохранялись в праздничном костюме (в качестве наперсных и нашейных подвесок - дукачей) у различных сословий до XIX века. В Музее Украинского Искусства (Киев) хранится ряд рисунков, в цвете передающих одежды и украшения различных представителей и представительниц населения Малороссии, приписываемых Николаю Андреевичу Маркевичу, и, видимо – в случае его авторства (или заказа) - предназначенных для его книги, готовые главы из которой были опубликованы после его смерти в том же году (Киев, 1860). Возможно, эти рисунки были подготовлены по примеру схожих иллюстраций к «Летописному повествованию о Малой России» Александра Ивановича Ригельмана, законченной около 1787 г. (в первом издании А. Бодянского, 1847 г.). Считается, что впервые эти рисунки увидели свет в публикации «Истории Малой России» Д.Н. Бантыш-Каменского (1822 г.). На пяти женских изображениях показано украшение, называемое «дукачом» [Бантыш-Каменский Д.Н., 1993, с.602, илл.: л.1, об.; л.3,об.: No 11, 13, 19, 22, 23].

Схожие, но иные (по сравнению с публикацией у Бантыш-Каменского) рисунки приведены в переиздании «Летописного повествования о Малой России» А. Ригельмана. Во всех случаях изображения дукача - это круглое украшение с ушком для подвешивания; на большинстве отчетливо прорисовано женское портретное изображение [Рiгельман А., 1994, илл. между сс.704-705: лл.8; 8,об.; 9,об.; 11,об.; 12]; в отдельном случае ушко дукача украшено роскошным металлическим бантом [Рiгельман А., 1994, илл.: л.12]; один из дукачей имеет форму креста: квадрат с выступающими в четыре стороны округлыми выступами ветвей [Рiгельман А., 1994, илл.: л.9]. На «сельских малороссийских девках» [Рiгельман А., 1994, илл.: лл.15; 16,об.] дукач висит над наперсным крестом, и на «монистах» (низке бус), как и сам крест. Один дукач размещенный над крестом на крестьянской девушке [Рiгельман А., 1994, илл.: л.15] имеет какое-то сюжетное изображение (неразборчиво), то же может касаться второго аналогично размещенного дукача [Рiгельман А., 1994, илл.: л.16,об.]. Можно предположить, что дукачи служили исключительно женским (и девичьим) украшением: на малороссийских представителях мужского пола таких украшений нет.

Однако две овальные бляхи, очень схожие с дукачами наперсно изображены на донских казаках. «Войска Донского старшина» носит на широкой ленте овальную бляху с «чудом Георгия о змии» под «бантом» [Рiгельман А., 1994, илл.: л.13], а на «войска Донского войсковом атамане» [Рiгельман А., 1994, илл.: л.14,об.] - такая же овальная бляха, и тоже под «бантом», но портретная, как большинство дукачей. Частым изображением на оборотной («горгоновой») стороне дукача XVIII-XIX вв. является Параскева-Пятница (рис.68; 69). И только на наиболее ранних отливках украинских дукачей сохранилось изображение Горгоны, в свойственном для амулетов древнерусского времени виде [Спаський I.Г., 1972].

Юрий Шевченко,

03-09-2010 23:06

(ссылка)

Наследие Оногурской епархии

Шевченко Ю.Ю.

Осколки Готской митрополии:

наследие Оногурской епархии в Подонье.

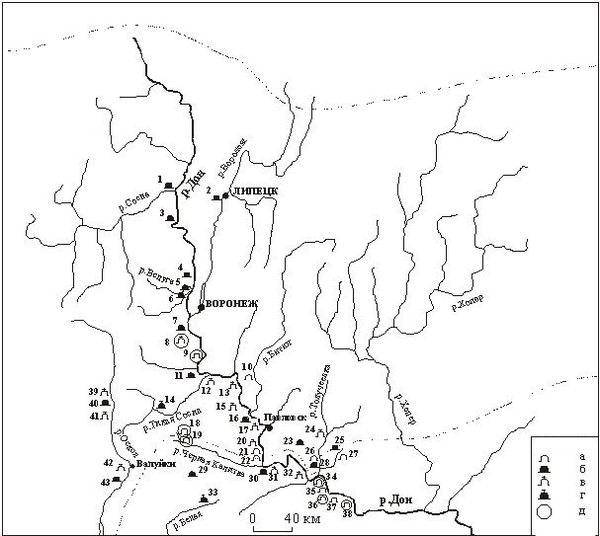

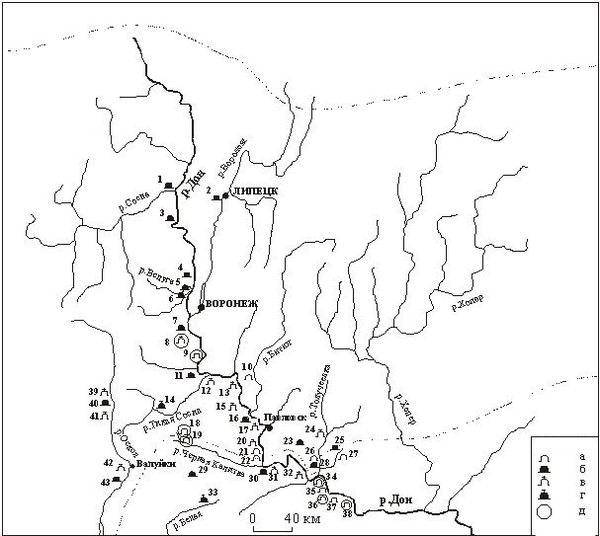

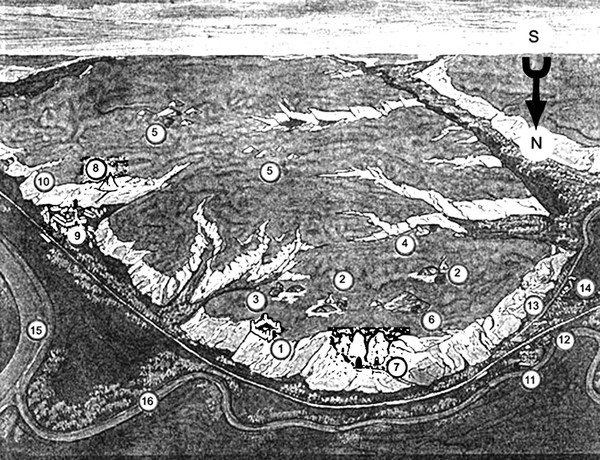

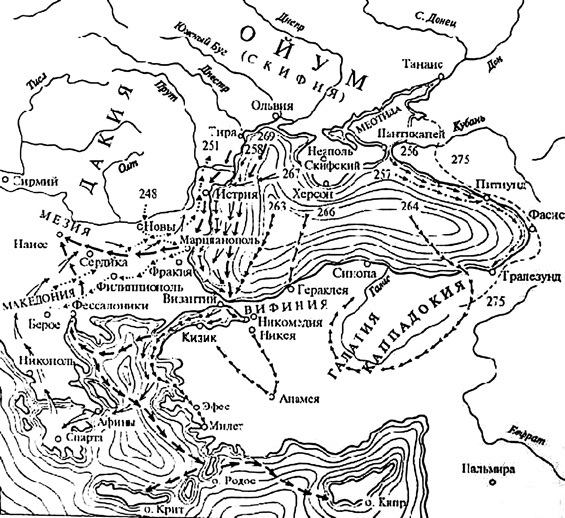

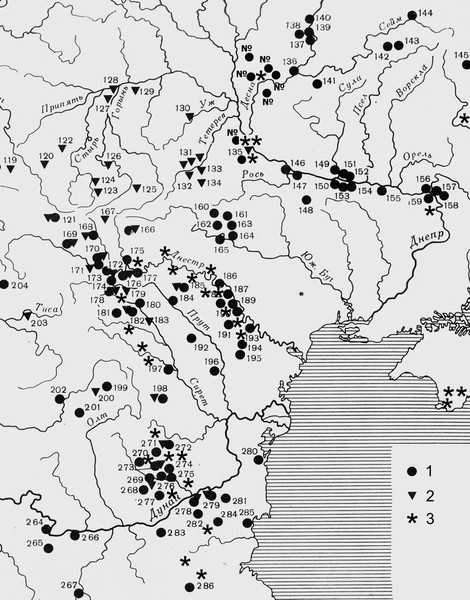

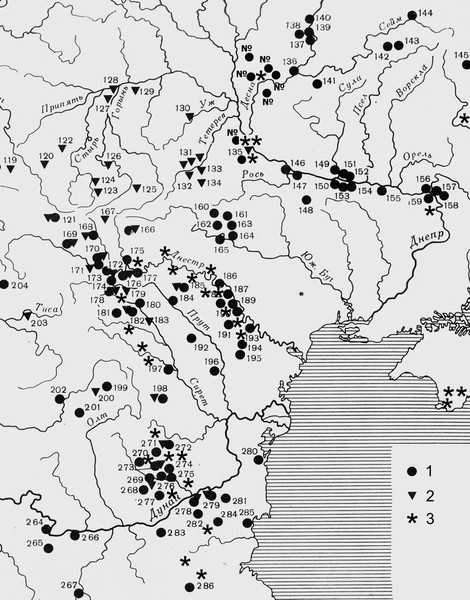

Начало и конец такого явления, как христианские пещерные обители Подонья (рис.1), должны рассматриваться в связи с общей, в самом широком плане, динамикой распространения христианства в Восточной Европе. Если по поводу рассмотрения начал христианства на Дону в раннесредневековые времена (Оногурская епархия), уже высказаны некоторые мысли [Шевченко 2004: 196-201; Шевченко 2010: 67-75; Шевченко, Уманец 2010: 97-118], то эпоха финала возникших в ранневизантийские времена христианских памятников (до их возрождения в Новое время) все еще связывается в представлениях исследователей с монголо-татарским нашествием и засильем Золотой Орды. Несмотря на переломную в судьбах всей Евразии роль «империи Чингисидов» в XIII-XIV вв., конкретные материалы христианских пещерных памятников, свидетельствуют об иной хронологии в приостановке их функционирования.

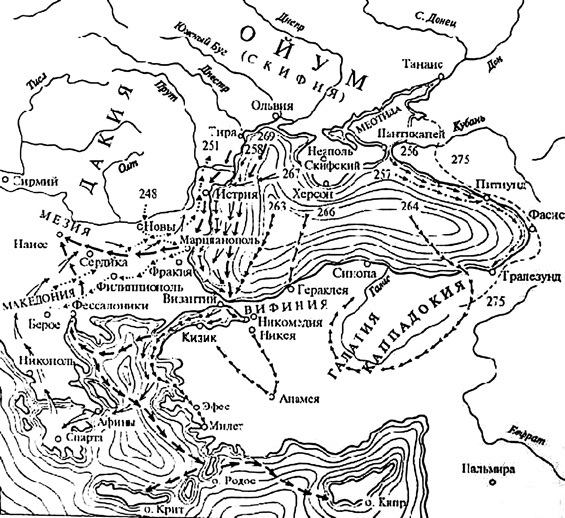

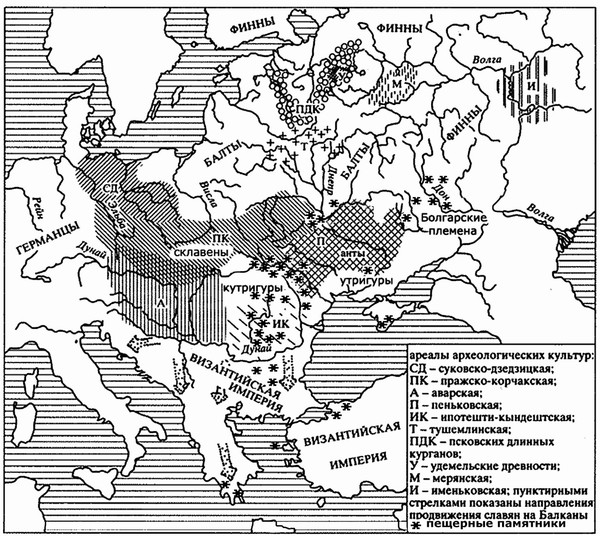

Время учреждения Готской архиерейской кафедры относится к началу IV в., когда митрополит Готии Феофил Боспоританский имел резиденцию в Крыму (путь к которой лежал через Боспор), и участвовал в Первом Вселенском соборе Единой Церкви (325г.). Основы территориального разрастания архиерейской кафедры Готии за пределы Таврического полуострова, лежат в событиях самого начала VI в. Это миссия епископов из Аррана (Азербайджана) - Кардоста и Макария. Первый из них, с тремя священниками и четырьмя проповедниками, почти три десятилетия в начале VI в. проповедовал на Юге Восточной Европы [Артамонов 1960: 93-94], и основными проводниками его миссии были воинственные савиры [Шевченко, Уманец 2010: 97-118] – выходцы из Сибири, по имени которых эта северо-восточная часть Евразии получила свое имя. Их перманентный союз с Византией и стабильные союзнические отношения с антами [Шевченко 1977: 39-52], привели к становлению епископских кафедр на южных территориях некогда обширной и могущественной Готской державы IV в. – государства Германариха [Вольфрам 2003], - от Дона до Днестра. Готы были разгромлены гуннами, а эстафету рухнувшей империи Аттилы (452г.) в Днепро-Донском междуречье приняли савиры. Вплетение части савиров в ритмы славянского этногенеза, положившее начало славянскому племени севериев (северян); и сохранение другой части савиров на территории Хазарского каганата, и, впоследствии, уход части этого народа (сувары) на Каму, – под юрисдикцию образовавшейся независимой Волжской Булгарии после 863 г., – маркируют территорию проповеди Кардоста начала VI в. [Артамонов 1962: 91-94]: от бассейна Дона до Поднестровья, по пространствам расселения союзных савирам антов. К этим временам относиться возникновение в Донском бассейне ряда пещерных христианских монастырей (рис.1), как и в других регионах христианской Эйкумены.

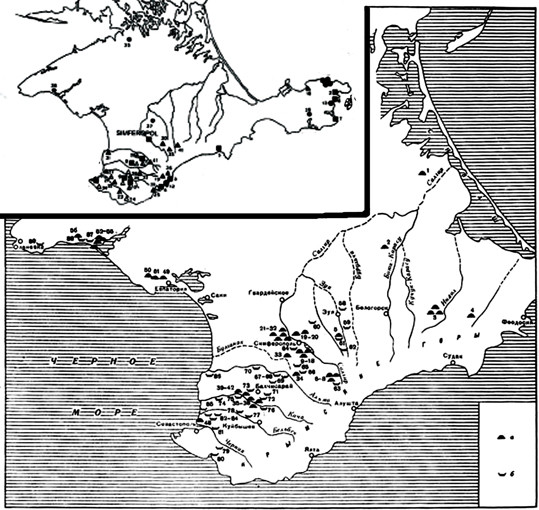

Рис.1. Пещерные памятники Подонья (пунктиром на юге показана граница степи и лесостепи; на севере – граница лесостепи и леса), по В.В. Степкину [2004]: а) исследованные пещеры; б) неисследованные пещеры (в т.ч. – известные по письменным источникам, достоверным рассказам местных жителей, подтверждаемых топографическими картами и планами); в) исследованные пещеры с подземным храмом; г) неисследованные пещеры с подземным храмом; д) пещеры впервые исследованные В.В. Степкиным. Жирным курсивом выделены наименования раннесредневековых пещерных комплексов имеющих ранние литургические устройства. Пещеры у населенных пунктов: 1.- У с. Засосенка. 2.- В г. Липецке. 3.- У с. Каменка. 4.- У с. Хвощеватовка. 5.- У с. Губарево. 6.- Семилукская пещера. 7.- У с. Костенки. 8.- У с. Новосолдатка. 9.- У с. Мечетка (2-е пещеры). 10.- У с. Коротояк. 11.- Дивногорская группа пещер (Большие и Малые Дивы, Селявное, Каземат, Шатрище, Богородицы). 12.- У с. Колыбелька. 13.- Алексеевские пещеры. 14.- Костомаровская группа пещер (8-мь пещер). 15.- У с. Верхний Карабут. 16.- Белогорские пещеры. 17.- У с. Караяшник. 18.- У с Новохарьковка. 19.- У с. Семейки. 20.- У с. Нижний Карабут. 21.- У с. Кулаковка. 22.- Калачеевская пещера. 23.- У с. Скрипниково. 24.- У с. Пески. 25.- У с. Старая Криуша. 26.- У с. Червоно-Чехурск. 27.- У с. Екатериновка. 28.- У с. Новая Калитва. 29.- Гороховская пещера. 30.- Галиевская пещера. 31.- У с. Новобелое. 32.- У с. Старотолучеево. 33.- У с. Красногоровка. 34.- У с. Монастырищина. 35.- Демидовская пещера. 36.- Мигулинские пещеры (2-е пещеры). 37.- У с. Шмарное. 38.- У с. Яблоново. 39.- У с. Холки. 40.- У г. Валуйки. 41.- У с. Кокуевка.

Готская митрополия, куда входила Оногурская епархия Подонья, зафиксирована во времена восстания против хазар крымского епископа Иоанна Готского накануне 791 г. [Артамонов 1962: 258, прим.57, 412; Герцен, Могаричев 1991: 119-122]. Этому крупному Экзархату Церкви были подчинены, из семи епархий, - Астильская, у хазар на Волге (Итильская), и Оногурская (оногуры – болгарское племя между Днепром и Доном) – где-то в Подонье, или в междуречье Дона и Днепра.

«Болгарские территории» (Великую Болгарию) как правило, размещают восточнее Дона – в Приазовье [Артамонов 1962: 152-169]. Но, учитывая место ставки и погребения христианского владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) у с. Малая Перещепина Полтавской губ. на Левобережье Днепра [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988; Залесская, Львова, Маршак, Соколова, Фонякова 1997: 42], - земли Великой Болгарии – Оногурии (и соответственно, Оногурской епископии) следует помещать много северо-западнее: от Дона до Левобережья Среднего Днепра включительно. Именно там, где с последних десятилетий VII в., располагаются памятники алано-болгарской культуры (салтовской) – на Северском Донце и в бассейне Дона, населенного болгарами [Чичуров 1976: 65-80] и до левого берега Днепра, - простиралась Великая Болгария.

Основной военной силой племенного объединения болгар оставались савиры, называвшиеся в этих условиях и в этой среде «черными болгарами» (от «sav» - «черный»; «aric» - «человек», «воин»), что согласно армянским летописным источникам обозначало «черные сыны», «черные воины» [Уманець, Шевченко 1993: 3-13]. Центром савирского княжества («царства гуннов») являлся город Варачан, известный недалеким расположением от «Беленджера», в состав которого входили савиры и Берсилия (барсилы, берсула), причем, последняя частично совпадала с территорией современной Башкирии. «Беленджер», как в результате возможной ошибки переписчиков звучит этот объединяющий термин (савиры + барсилы), считают вариацией названия все тех же Болгар [Артамонов 1962: 184, прим.9-12]. Исследователи с упорством стремятся привязать все перечисленные номенклатуры к Северному Кавказу («царство гуннов», савиров, Беленджер, Варачан): тогда речь шла бы о чрезвычайно маленьком княжестве [Артамонов 1962: 200], вряд ли способном угрожать территориально обширной и могущественной Кавказской Албании VII века. Представляется более чем вероятным, что под этими наименованиями выступает территория Великой Болгарии 682 г., после смерти Кубрата и ухода Аспаруха на Дунай, когда Батбай (в случае его историчности) остался на прежнем месте, но уже под сюзеренатом Хазарии.

Князь этой савирской страны («царства гуннов») выступает под именем Алп-Илитвера, что соответствуют титулу алп-ельтебера – «эфенди», «принца», как в Хазарском Каганате называли великих владетельных князей с номинальной вассальной зависимостью [Marquart 1903: 114-115]. Алп-Илитвер в 661 и 664 гг. наносит Албании военные удары, вынуждающие это значительное и по территории и по военной мощи кавказское царство практически к вассальной зависимости, подтверждая эту зависимость династическим браком и очередным успешным походом 669/670 года. В это время Великая Болгария – еще суверенное государство (до войны с хазарами 679г.).

Посольство, отправленное в 682 г. албанским князем Вараз-Трдата во главе с епископом Исраелем, отправляется в страну Алп-Илитвера, уже вассала Хазарии, не через «Дербентские ворота» (как это произошло бы, будь его «царство гуннов» на берегу Каспия севернее Дербента [Артамонов 1962: 200]), а через Центральный Кавказский хребет между истоками Алазани и Койсу [Артамонов 1962: 186, прим.18]. Посольство направляется не только «севернее Кавказа», но еще и «западнее Кавказа», где лежит Великая Болгария и находится главный город Алп-Илитвера, названный Варачаном, - название фонетически перекликающееся с рекой Бузан, как назван Дон в переписке хазарского царя Иосифа (если под Доном, устье которого является «южной границей с Румом [Византией]» царского письма, как полагал А Гаркави, понимается река «В-д-шан» или «В-р-шан» [Артамонов 1962: 389-391], - то это и вовсе идентично наименованию савирского города).

Христианство было принято Алп-Илитвером вместе со всей савирской аристократией и усиленно насаждалось среди населения: из почитаемого политеистами-савирами дуба был вырезан массивный крест, украшенный «изображениями животных и блестящими крестами» [Артамонов 1962: 188]. А сообщение о вступлении властителя савиров «в семью христианских государей» было направлено армянскому католикосу Сахаку [Артамонов 1962: 189], как возможное свидетельство традиционного сохранения памяти о миссии епископа-армянина Кардоста, проповедовавшего у тех же савиров на полтора столетия ранее.

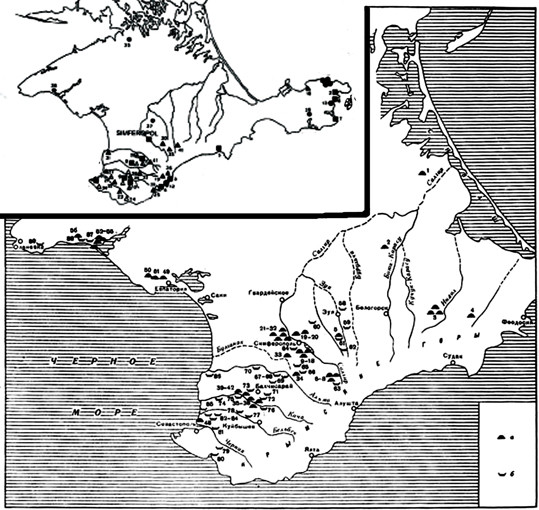

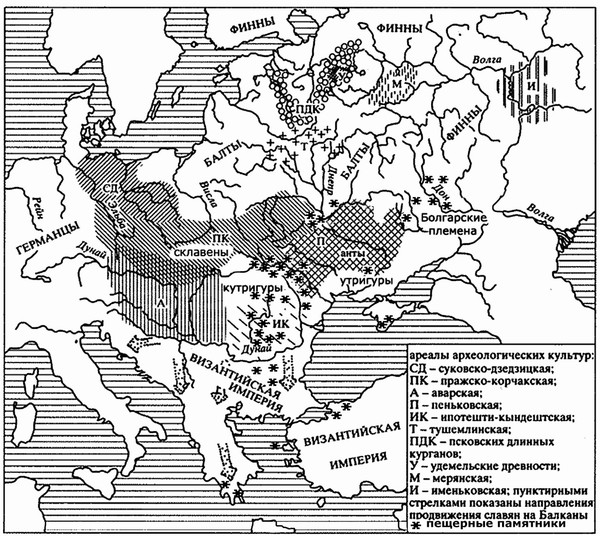

Если памятники предшествовавшей салтовским в VI-VII вв. (пастырские), распространены в Поднепровье, составляя с предшествующими древностями Южного Приуралья (в Башкирии), и реминисценциями в Поднестровье – Подунавье - некий общий культурный ареал; то памятники собственно салтовской (салтово-маяцкой) культуры конца VII – X вв. распространены по всей территории Хазарского Каганата, и на территории Дунайской Болгарии, где с 680-х гг. обосновались болгары хана Аспаруха. Эти памятники принадлежали болгарам, алано-болгарам, и входившим в их среду савирам, и распространялись в описываемое время на запад до Днепра [Березовець 1965: 47-67], в том числе, включая регион (Полтавская обл.) [Горюнов 1987: 3-7], где найдены погребальные сокровища и среди них - специфически христианские перстни с тамгами владетеля Великой Болгарии – Кубрата (рис.2) [Werner 1984: 38-44; Вернер 1988].*1

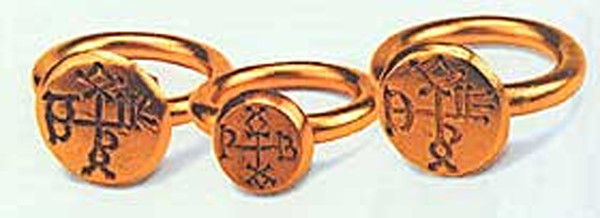

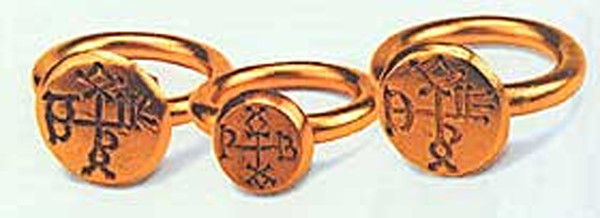

Рис.2. Перстни из находки под с. Малая Перещепина (Новосенжарского района Полтавской обл.) с монограммой «патрикия Кубрата». Собрание «Золотой кладовой Востока» Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург, Россия.

Крайне интересным является находка в том же микрорегионе постготского (V в.) «речного погребения» [Мацулевич 1934: 89, сл.], где имелся сложносоставной золотой пояс-цепь, во всем схожий с такими же поясами – христианскими реликвиями «от Гроба Господня», в том числе и с поясом, подаренным императором Валентом – защитнику христианства - готскому королю Фритигерну, через посредство епископа Ульфилы [Шевченко 2005: 126-159; он же: наст.изд.]. Христианизация, начавшаяся в эпоху державы готов здесь, на левом берегу Среднего Днепра, продолжалась в эпоху Кубрата.

После смерти Кубрата и хазаро-болгарской войны (679г.), в результате которой часть болгар под водительством сына Кубрата – Аспаруха была вытеснена на Дунай (680г.), Хазарский каганат распространил свою власть на территории, ранее контролировавшиеся союзной Византии – Великой Болгарией (Подонье, Поднепровье). Претензии Хазарии оказались успешными даже в отношении фем (областей) самой Византийской империи (в Крыму), куда в 698 г. бежит сосланный в Херсонес низложенный император Юстиниан II, укрывшись в центре Готской митрополии – Дори [Васильев 1927: 191-199] (видимо, в Эски-Кермене, по заключению Н.И. Репникова [Репников 1932; Веймарн 1958: 28, 54]). Столица Готской митрополии в Крыму (Дори) была в те времена под протекторатом хазар. А Готская митрополия Крыма благополучно продолжала существовать, поскольку Херсонский владыка под решением Трулльского (Дворцового) собора 692г. поставил свою подпись в качестве «Георгия, епископа Херсона Дорантского» (т.е., принадлежавшего к Готской митрополии в Дори) [Васильев 1927: 189-190]. С помощью болгарского хана Тревела (Дунайской Болгарии) к 705 г. Юстиниан II сумел вернуть себе трон Византии [Артамонов 1962:196-198], и остался союзником Хазарского кагана. С хазарским владычеством в Горном Крыму было связано антихазарское восстание Иоанна Готского (до 791г.), после которого наименование Готской митрополии исчезло со страниц исторических источников.

Несмотря на переворот Обадии-бека, сделавшего иудейство государственной религией Хазарского каганата не позднее 820-х гг., христианство продолжало сохранять свой статус в Каганате. Вскоре христианская Византия предоставила Хазарии услуги имперского аристократа (брата жены императора) спафарокандидата Петроны Каматира, под руководством которого, с 834 г. строилась крепость Саркел («Белый Дом») на берегу Дона [Артамонов 1962: 298-308, 328-343]. По Дону в 860-862 гг. пролегает путь в Хазарию и обратно в Херсонскую фему Византии (г.Херсонес в Крыму) св. равноапостольного Кирилла (Константина Философа). Во время миссии Константина Философа 860г., им было крещено на территории Хазарского каганата не менее двухсот человек.

Население Подонья этого времени – носители салтовской культуры – это ассии («ясы» русской летописи) – аланы, смешавшиеся с болгарами [Артамонов 1962: 356; Березовець 1970: 59-74], имевшее обряд погребения (в катакомбах) - происходивший от северокавказского – аланского; и, говорившее на болгарском (тюрском) языке, судя по знакам на камнях салтовских донских городищ. Хотя «серебряные болгары», как утверждают позднесредневековые источники («Хроника Джагфара»), ушли в Волго-Камье около 863г., образовав суверенное государство Волжскую Булгарию, «черные болгары», как называли собственно «савиров», остались под номинальной юрисдикцией Хазарского Каганата; номинальной, поскольку на территории Каганата шла непрерывная гражданская война, с постоянными вспышками восстаний подвластных хазарам народов. Именно «салтовское население» (носители салтово-маяцкой культуры) были наследниками Оногурской епархии, некогда входившей в Готскую митрополию. Восстание этого населения 909 – 912 гг. вместе с гузами и печенегами хазары безжалостно подавили с помощью алан Северного Кавказа [Артамонов 1962: 356, 370], хотя как только угроза миновала, купеческая верхушка Каганата попыталась разделаться с православием и у северокавказских алан также (932 г.) [Артамонов 1962: 364].

Положение православных ясов на Донце и Дону, и соседствующих с ними на Днепровском Левобережье севериев (савиров - «черных болгар») [Шевченко 1977: 39-52], а также алан в Предкавказье спас удар киевского князя Святослава Игоревича по Саркелу и Итилю, разгромивший центральную хазарскую власть в 965 (969) г. [Калитина 1976: 90-101]. После этой войны ясы жили на своем месте – на Донце и в Подонье, еще в начале XII в., когда в 1116 г. сын Владимира Всеволодовича (Мономаха) – Ярополк захватил здесь в плен, во время одного из походов - красавицу-ясыню и женился на ней [Повесть 1950: 201]. Понятно, что взятая Ярополком в жены ассийская княжна, была православной, без чего не стала бы благоверной русской княгиней.

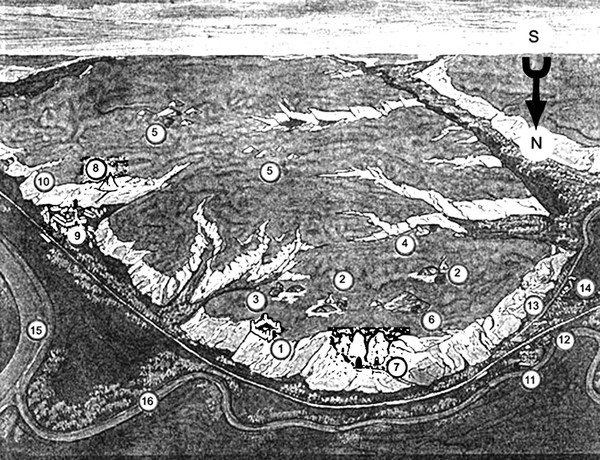

Рис.3. 1) Схема историко-культурного и ландшафтного заповедника «Дивногорье» при впадении в Дон р. Тихой Сосны. 1.- Маяцкая крепость (городище) середины IX-X вв. 2.- Маяцкое селище салтовской культуры VIII-X вв. 3.- Маяцкий гончарный комплекс середины IX-X вв. 4.- Маяцкий некрополь с погребениями середины IX-X вв. 5.- Курганная группа (подкурганные погребения эпохи бронзы). 6.- Крупный одиночный курган. 7.- Пещерная церковь Сицилийской Божьей Матери в подземном монастыре Больших Див. 8.- Пещерная церковь Иоанна Предтечи в Малых Дивах. 9.- Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь. 10.- Пещерная церковь. 11.- Часовня с источником. 12.- Кемпинги. 13.- Автостоянка. 14.- Администрация Музея-заповедника. 15.- Русло р. Тихая Сосна. 16.- Русло р. Дон.

Рис.3. 2) План Маяцкого городища с примыкающими селищем и могильником по отношению ко входу в пещерный комплекс («монастырь» - на плане) по С.А. Плетневой. 1. - Раскопы 1975-1978 гг. (цифрами обозначены номера раскопов). 2. - Распространение «западин» жилых построек при Маяцкой раннесредневековой крепости (городище), отмеченных А.И. Милютиным при исследованиях 1906 г. 3 - Маяцкое городище: крепость VIII-IX вв. 4. - Вход в пещерный монастырь Больших Див.

Еще А.А. Спицын рассматривал наземное Маяцкое городище VIII-X вв. на Дону – известнейший памятник салтовской (эпоним салтово-маяцкой) культуры вместе с его подземными святынями (Большими и Малыми Дивами), как «монастырёк - погост» (рис.3), обслуживавший в качестве погребального христианского центра значительную округу [Спицын 1909: 70-76, сл.]. Сюда, в место функционирования подземной святыни (рис.4), свозили для погребения православные алано-болгары (ясы) и болгары («черные болгары») скончавшихся членов своих семей и общин.

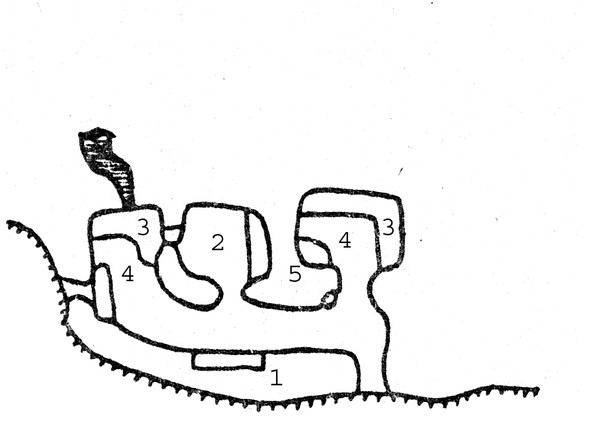

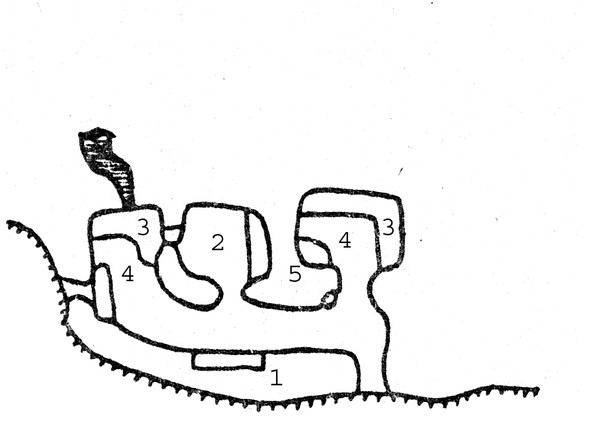

Рис.4. План пещерного монастыря в Малых Дивах по В.Н. Плужникову [1985], (см.рис.3-1: 8-10).

Не исключено, что этот центр во времена вассалитета болгарского населения по отношению к хазарам (VIII-X вв.), наследовал традицию, введенную в столице «царства гуннов» (савиров) Варачане князем Алп-Илитвером. Вопрос о локализации самого города под названием Варачан пока остается открытым. Таковыми могли бы являться центры, к которым относились Борисковский, или Дмитровский могильники (где имеются ранние погребения VII в.) [Березовець 1965: 47-67; он же 1970: 59-74]; а эстафету приняло Правобережное Цимлянское городище [Артамонов 1962: 317-322], погибшее не позднее окончания первой четверти IX в., во время одной из вспышек нескончаемой гражданской войны на территории Хазарского Каганата. Именно оно выделяется качеством, размахом, монументальностью и восточным («закавказско-персидским») мастерством своих крепостных сооружений, свойственных обычно только выдающимся городским и княжеским полисам. Функции оплота христианства в VIII-X вв. приняло на себя Маяцкое городище на Дону, со столь же впечатляющей фортификацией.

Сопоставление Маяцкого городища с христианским монастырем конца VII – первой половины X в. [Шевченко 2004], сделанное А.А. Спицыным, перекликается с миссией по христианизации «черных болгар» («савиров») Алп-Илитвера (682г.), проведенной епископом Исраелем в городе, название которого передано армянскими, арабскими и иудейскими источниками как Варачан.

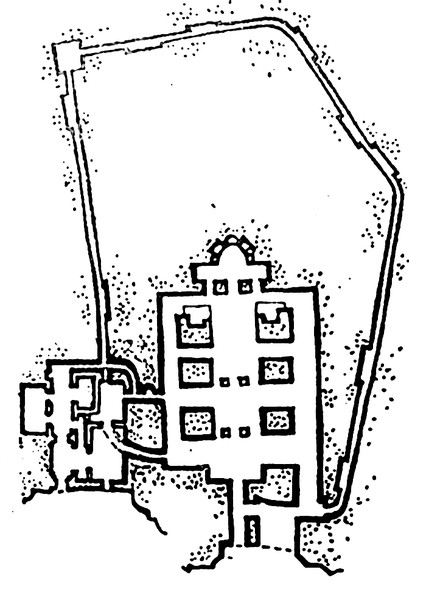

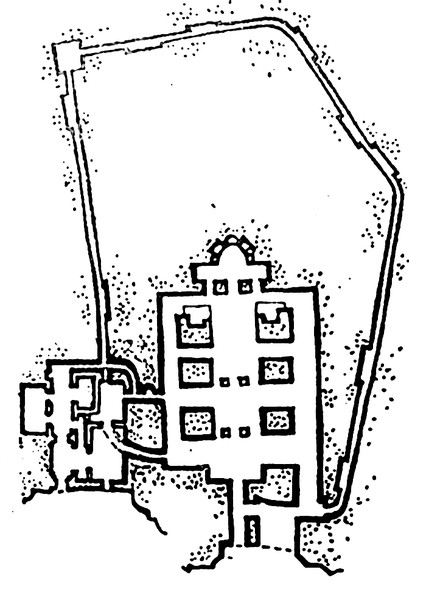

Такое соотнесение открывает перспективу еще одного сопоставления. Но для несколько иного времени. И для памятника, который С.А. Плетнева связывает с местным населением – наследниками народа хазарского времени, оставившего здесь салтовскую культуру. Это пещерный монастырь в Холках на р.Оскол Донского бассейна [Шевченко 2006: 89-109]. Размеры городища у с. Холок (Новооскольского района Белгородской обл.) необычайно незначительны – всего 1,5 га (рис.5) [Плетнева 1964: 25,28, рис.11].

Рис.5. План «городища» у с.Холки по С.А. Плетневой [1964] – наземной части монастыря, под которым расположены пещеры.

Тем не менее, могильник находится внутри крепостных укреплений городища, как это бывает только на погостах вблизи храмов внутри монастырских стен (укреплений). А погребения, сгруппированные на восточном мысу городища, это ориентированные по оси восток-запад костяки – останки, положенные по требованиям христианского погребального обряда.

Находка в одном из погребений синего витого стеклянного браслета, в случае, если это кобальтовое стекло, может определить дату памятника несколько более ранним периодом [Кропоткин 1957: 35-44], нежели предложенный С.А. Плетневой – XI-XII вв. Тем более, к югу от городища Холок (впритык, через балку) расположено салтовское селище VIII-X веков. Хотя С.А. Плетнева и полагает Холковское городище пограничной крепостью Черниговского княжества, населенной потомками «салтовцев» – алано-болгарского населения Подонья («ясами»), ничто – особенно его размеры, не мешает воспринимать эту крепость как монастырь Черниговской епархии, что не лишало укрепление статуса пограничной крепости. Необычно интересно, что один из немногих пока древнерусских монастырей с полностью археологически установленной территорией – Спасский в Новгороде-Северском [Карманов: наст.изд.] имеет ту же площадь, что и «городище» в Холках - до 1,5 га (150 Х 150 м.). А погребения на территории Холковского «городища» только подтверждают его статус обители. Единственное, что остается неизвестным среди материалов Холковского «городища» (монастыря) – следы или признаки каких-либо монументальных строений – синхронных его культурному слою XI-XII вв. - наземных храмов. Это значит, что ядром кладбища-погоста XI-XII вв. был какой-то иной, и, по всей видимости, единственный имевшийся здесь, подземный храм (рис.6).

Рис.6. План Холкова подземного монастыря (см.рис.1:39) в аксонометрии по В.И. Плужникову [1985]. А.- Пещерный комплекс. В.- Вид подземного храма. 1.- Престол на месте «лежанки» в келье отшельника-первопоселенца. 2.- Обводная галерея для службы «вокруг престола» по чину свт. Василия Великого.